Consultoría por producto para la elaboración del Plan de Manejo del Área Natural de Manejo Nacional Integrado Apolobamba

Ministerio de Medio Ambiente y Agua Servicio Nacional de Áreas Protegidas Plan de manejo del Área Natural de Manejo integrado Naciona Apolobamba 2016-2025

Lic. Feliz Gonzales Gonzales Bernal Directo Ejecutivo SERNAP

Ing. Sanda Lima, Directora de Planificación Ing. Karla Villegas, Directora de Monitoreo Ambiental Sr. Julio Callancho, Director a. i. ANMIN Apolobamba

Equipo Nucleo de Planificación:

Ing. Edwin Camacho, Coordinador Lic. Monica Zeballos, Responsable Componente Vegetaciónc Lic. Sol Aguilar, Responsable Componente Fauna Lic. Cecilia Miranda, Responsable Componente Sociocultural Ing. Gumercindo Benavides Responsable Componente Productivo Ing. Alejandra Sempertegui, Responsable Componente Minería y Medio Ambiente Ing. Hugo Díaz, Responsable Componente Recursos Hídricos y Cuencas Ing. Ricardo Cox, Responsable Componente Forestal Lic. Juan René Alcoba (), Responsable Componente Turismo Ing. Hernando Jeréz, Responsable Componente Sistema de Información Goegráfica Lic. Luis Brun, Responsable Componente Comunicación Sr. Juan Carlos Quispe, Técnico Comunal Charazani Sr. Felicicano Patty, Técnico Comunal Charazani – Curva

1.1. Antecedentes de creación del área protegida 1

1.2. Análisis de los mandatos normativos, político y social 2

1.2.1. Marco normativo General de las áreas protegidas 2

1.2.1.1. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas 2

1.2.1.2. El Servicio Nacional de Áreas Protegidas-SERNAP 3

1.2.1.3. El Plan Maestro del SNAP 4 1.2.2. Marco normativo, político y social del ANMIN A 5

2.1. CARACTERIZACIÓN

7

2.1.1. Ubicación 7

2.1.2. Clima 7

2.1.2.1. Comportamiento de las precipitaciones 9

2.1.2.2. Déficit hídrico 10 2.1.3. Fisiografía 11

2.1.3.1. Unidades fisiográficas 13 2.1.4. Geología 13 2.1.5. Geomorfología 14 2.1.5.1. Grandes Unidades geomorfológicas 16 2.1.6. Suelos 18

2.1.6.1. Suelos de la Vertiente Occidental 19 2.1.6.2. Suelos de la vertiente Oriental 22 2.1.7. Cuencas del ANMIN Apolobamba 25 2.1.7.1. Cuencas y subcuencas 25 2.1.7.2. Características de las subcuencas 26 2.1.7.3. Pisos ecológicos 31 2.1.7.4. Datos meteorológicas 33 2.1.7.5. Balance hídrico 34 2.1.7.6. Conclusiones generales 35 2.1.8. Recursos hídricos del ANMIN Apolobamba 36 2.1.8.1. Micro cuencas representativas 36 2.1.8.2. Características morfométricas de las micro-cuencas 39 2.1.8.3. Oferta de agua 41 2.1.8.4. Proyectos de inversión en recursos hídricos 47 2.1.8.5. Conclusiones generales 47 2.1.9. Biodiversidad 49 2.1.9.1. Flora y Vegetación 49 2.1.9.2. Fauna 109 2.2. CARACTERIZACION SOCIOECONOMICA Y CULTURAL 135

Consultoría por producto para la elaboración del Plan de Manejo del Área Natural de Manejo Nacional Integrado Apolobamba

Consultoría por producto para la elaboración del Plan de Manejo del Área Natural de Manejo Nacional Integrado Apolobamba

Consultoría por producto para la elaboración del Plan de Manejo del Área Natural de Manejo Nacional Integrado Apolobamba

2.2.1. Caracterización sociocultural 135

2.2.1.1. Identificación cultural de la población 135

2.2.1.2. Los Kallawayas de hoy 136

2.2.1.3. Los Ayllus Kallawayas 138

2.2.1.4. Organización territorial de los ayllus y comunidades 139

2.2.1.5. Medicina tradicional Kallawaya 141

2.2.1.6. Arte textil de la región 143

2.2.1.7. TCO Marka Cololo Copacabana 146 2.2.1.8. Religión y sincretismo religioso 155 2.2.1.9. La interculturalidad y la diversidad cultural 156 2.2.1.10. Patrimonio reconocido por la UNESCO 158 2.2.1.11. Referente del marco legal para la gestión del patrimonio cultural 162 2.2.1.12. Datos poblacionales en el ANMIN Apolobamba 166

2.2.3. Salud 178

2.2.3.1. El sistema de salud convencional 178 2.2.3.2. Articulación con la medicina tradicional Kallawaya 188 2.2.3.3. Medicina tradicional Kallawaya 190 2.2.4. Educación 192 2.2.4.1. Distritos educativos 192 2.2.4.2. Análisis de problemas, amenazas y potencialidades 201 2.2.5. Sistemas de producción agropecuario y agroforestal 203 2.2.5.1. Pisos ecológicos y sistemas productivos 203 2.2.5.2. Clasificación de los sistemas de producción 203 2.2.5.3. Resumen sobre sistemas de producción 220 2.2.5.4. Conclusiones sobre los sistemas de producción 221 2.2.5.5. La problemática de las carreteras y caminos en el ANMIN A 223 2.2.6. Componente forestal 224 2.2.6.1. Aspectos generales 224 2.2.6.2. Potencial forestal del ANMIN Apolobamba 227 2.2.6.3. Potencial de la agroforestería y el silvopastoreo 229 2.2.6.4. Potencial de las plantaciones forestales de especies exóticas y nativas 231 2.2.6.5. Potencialidades en el almacenamiento de carbono en los bosques naturales 233 2.2.6.6. Potencialidades en productos forestales no maderables 234 2.2.6.7. Problemas y limitaciones 234 2.2.7. Turismo 235

2.2.7.1. Marco general de referencia 235 2.2.7.2. Marco político y estratégico nacional y departamental 238 2.2.7.3. Marco Normativo 239 2.2.7.4. El turismo en el ANMIN Apolobamba 240 2.2.7.5. Productos turísticos emergentes 243 2.2.7.6. La gestión del desarrollo turístico 243 2.2.7.7. Limitaciones, problemas y potencialidades del turismo 246

2.2.8. Minería y gestión ambiental en el ANMIN Apolobamba 249

2.2.8.1. Introducción –Minería en Apolobamba 249 2.2.8.2. Caracterización de la minería 250 2.2.8.3. Recursos mineralógicos 254 2.2.8.4. Descripción de las características de la explotación 255 2.2.8.5. Concesiones mineras en Apolobamba 260 2.2.8.6. Organizaciones mineras 264 2.2.8.7. Actividades mineras en el ANMIN Apolobamba 267

Consultoría por producto para la elaboración del Plan de Manejo del Área Natural de Manejo Nacional Integrado Apolobamba

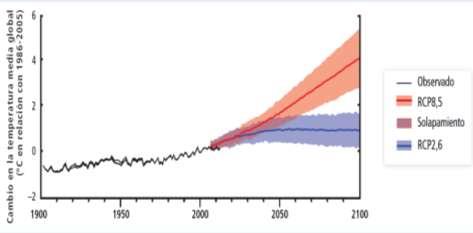

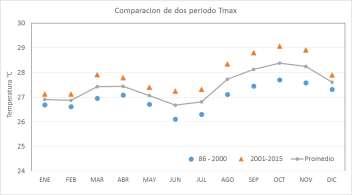

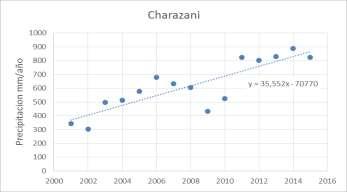

2.2.8.8. Aspectos ambientales 271 2.2.8.9. Importancia socioeconómica de la actividad minera 274 2.2.8.10. Problemática identificada sobre la minería 274 2.2.8.11. Potencialidades de la minería en el ANMIN Apolobamba 278 2.2.8.12. Amenazas de la minería en el ANMIN Apolobamba 279 2.2.8.13. Análisis integral de problemas, amenazas y potencialidades de la minería 279 2.2.8.14. Identificación de otra problemática ambiental al interior del ANMIN 280 2.2.8.15. Gestión de residuos sólidos 280 2.2.10. Cambio Climático y Gestión de riesgos 281 2.2.10.1. Contexto global del cambio climático 281 2.2.10.2. Ecorregiones de vida en el ANMINA 283 2.2.10.3. Información meteorológica 287 2.2.10.4. Análisis del contexto del clima 288 2.2.10.5. Percepciones de las comunidades sobre el cambio climático 305 2.2.10.6. Gestión de riesgos 311 2.2.11. Resumen del Diagnóstico 318

ANEXOS 324

Anexo 1. Lista de aves presentes en el ANMIN Apolobamba 325

Anexo 2. Lista de mamíferos presentes en el ANMIN Apolobamba 339

Anexo 3. Concesiones mineras en el ANMIN Apolobamba 344

Anexo 4. Estado de concesiones mineras en el ANMIN Apolobamba 358

Consultoría por producto para la elaboración del Plan de Manejo del Área Natural de Manejo Nacional Integrado Apolobamba

Cuadro 1. Contribución del SNAP en la conservación de la biodiversidad..........................................3

Cuadro 2. Superficie de la subcuenca del ANMIN Apolobamba, en Km2......................................... 25

Cuadro 3. Caudales medios mensuales y coeficientes mensuales de descarga del rio Suches en la estación Hidrométrica de Escoma............................................................................30

Cuadro 4. Estaciones metereológicas ......................................................................................33

Cuadro 5. Temperaturas promedio mensuales en ºC ..................................................................33

Cuadro 6. Precipitaciones promedio mensuales, en mm ..............................................................34

Cuadro 7. Fuentes de agua registradas en el ANMIN Apolobamba ................................................36

Cuadro 8. Caracteristicas morfométricas de las microcuencas ......................................................39

Cuadro 9. Características de las lagunas principales...................................................................42

Cuadro 10. Fuentes de agua..................................................................................................42

Cuadro 11. Caudales de suministro en la Micro cuenca del rio Charazani .......................................43

Cuadro 12. Evapotranspiración y requerimiento neto de riego-Microcuencas del Suchez, en mm.........44

Cuadro 13 Evapotranspiración y Requerimiento Neto de Riego. Micro-cuenca Charazani, en mm 44

Cuadro 14 Hogares con suministro de agua por cañería en los municipios del ANMIN – Apolobamba 45

Cuadro 15. Sistemas de riego según fuentes de agua 45

Cuadro 16. Proyectos de inversion en riego en el ANMIN Apolobamba........................................... 47

Cuadro 17. Tipos de sistemas hidricos para el análisis en el ANMIN Apolobamba.............................48

Cuadro 18. Superficie y amenazas por ecoregiones.................................................................... 53

Cuadro 19. Breve presentación de las unidades de vegetación ..................................................... 55

Cuadro 20. Especies categorizadas para la Puna Mesofítica .........................................................71

Cuadro 21. Especies categorizadas para el sector de los Yungas...................................................71

Cuadro 22. Especies categorizadas para el ANMIN Apolobamba .................................................. 76

Cuadro 23. Especies con mayor cobertura, a nivel de cimas......................................................... 81

Cuadro 24. Registros de nuevas especies para la ciencia presentes en el ANMIN Apolobamba.........83

Cuadro 25 Pastos con diversas utilidades ................................................................................99

Cuadro 26. Formaciones vegetales y las funciones ambientales que desempeñan..........................100

Cuadro 27 Especies amenazadas en bofedales ...................................................................... 106

Cuadro 28. Especies amenazadas en bosques de Queñua. ....................................................... 106

Cuadro 29. Especies amenazadas en palmares 107

Cuadro 30. Unidades de vegetación utilizadas para presencia de aves y mamíferos en el ANMIN Apolobamba .......................................................................................................110

Cuadro 31. Resumen de los instrumentos técnicos elaborados para la conservación de vertebrados de Bolivia ...............................................................................................................113

Cuadro 32. Número de especies de vertebrados bajo alguna categoría de amenaza 114

Cuadro 33. Lista de especies de anfibios en el ANMIN Apolobamba 115

Cuadro 34. Lista de especies de Aves amenazadas en el ANMIN Apolobamba...............................119

Cuadro 35. Especies de mamíferos amenazados en el ANMIN Apolobamba ................................. 123

Cuadro 36. Avances en la implementación de las acciones estratégicas del componente Conservación de la Biodiversidad (Plan de Manejo, 2006).................................................................. 130

Cuadro 37. Indicadores considerados en el Plan de Monitoreo Integral para el ANMIN Apolobamba .. 133

Cuadro 38. Problemas, Limitaciones, Potencialidades y Oportunidades ........................................ 134

Cuadro 39. Problemas, limitaciones y potencialidades en en manejo de vicuñas ............................ 135

Cuadro 40. Federación provincial de Quechuas y Aymaras Tupak Katari-Bartolina Sisa FPQyATK-BS 139

Cuadro 41. Consejo de Ayllus y Markas de la Nación Kallawaya-CNAyMNK.................................. 140

Cuadro 42. Federación originaria Yungas de Carijana Agroecológica-FOYCAE.............................. 140

Cuadro 43. Lugares y sitios para ritos sagrados ........................................................................151

Consultoría por producto para la elaboración del Plan de Manejo del Área Natural de Manejo Nacional Integrado Apolobamba

Cuadro 44. Cargos de las autoridades de la TCO Marka Colocolo Copacabana Antaquilla ............... 153

Cuadro 45. Marco Normativo referente al Patrimonio Cultural ..................................................... 165

Cuadro 46. Población por sexo y total en municipios................................................................. 168

Cuadro 47. Tasa de crecimiento interno ................................................................................. 168

Cuadro 48. Porcentage de población pobre e los 4 municipios .................................................... 169

Cuadro 49. Cantones de la segunda sección municipal ............................................................. 170

Cuadro 50. Datos del Municipio de Pelechuco ......................................................................... 170

Cuadro 51. Comunidades del Municpio de Pelechuco 170

Cuadro 52. Datos del Municpio de Charazani 172

Cuadro 53. Comunidades del Municipio de Charazani 172

Cuadro 54. Población por unidades socioterritoriales .................................................................174

Cuadro 55. Porcentaje de crecimieto intercensal .......................................................................175

Cuadro 56. Datos del Municipio de Curva ................................................................................176

Cuadro 57. Comunidades del Municpio de Curva ......................................................................176

Cuadro 58. Datos del municpio de Mapiri y del Cantón Achiri.......................................................177

Cuadro 59. Comunidades del Cantón Achiquiri-Municipio Mapiri ................................................. 178

Cuadro 60. Estructura de establecimientos de salud ..................................................................179

Cuadro 61. Pesonal de salud en el municipio de Charazani........................................................ 180

Cuadro 62. Situación actual de la infraestructura de los establecimientos de salud.......................... 180

Cuadro 63. Personal de salud en el municipio de Charazani....................................................... 180

Cuadro 64. Morbilidad en el ANMIN-A.....................................................................................181

Cuadro 65. Situación actual de la infraestructura de los establecimientos de salud.......................... 182

Cuadro 66. Centros de salud y población................................................................................ 182

Cuadro 67. Personal de salud en Curva 183

Cuadro 68. Distancias y medios de transporte 183

Cuadro 69. Diagnóstico de morbilidad 183 Cuadro 70. Aspectos de interculturalidad en el ejercicio de la medicina ........................................ 184

Cuadro 71. Centros de salud y datos demográficos .................................................................. 184

Cuadro 72. Situación actual de la infraestructura de los centros de salud ...................................... 185

Cuadro 73. Personal de salud en municipio de Pelechuco (Centro de salud Pelechuco)................... 185 Cuadro 74. Centro de salud Ulla Ulla ..................................................................................... 185 Cuadro 75. Puestos de salud Antaquilla ................................................................................. 185

Cuadro 76. Puestos de salud Suchez .................................................................................... 186 Cuadro 77. Puestos de salud Hichocollo................................................................................. 186 Cuadro 78. Puestos de salud Hilo Hilo ................................................................................... 186

Cuadro 79. Cobertura en salud en munipios............................................................................ 187

Cuadro 80. Distancias y medios de transporte ......................................................................... 187

Cuadro 81. Prácticas actuales de la medicina tradicional en las comunidades de Charazani ..............191

Cuadro 82. Especialidades de los practicantes en medicina tradicional..........................................191

Cuadro 83. Recursos humanos del Distrito Charazani-Curva, Gestión 2014 192

Cuadro 84. Población estudiantil matriculada el año 2014 194

Cuadro 85. Educación alternativa en el DistritoCharazani-Curva ..................................................197

Cuadro 86. Estadística de participación en educación alternativa 2010 a 2013................................197

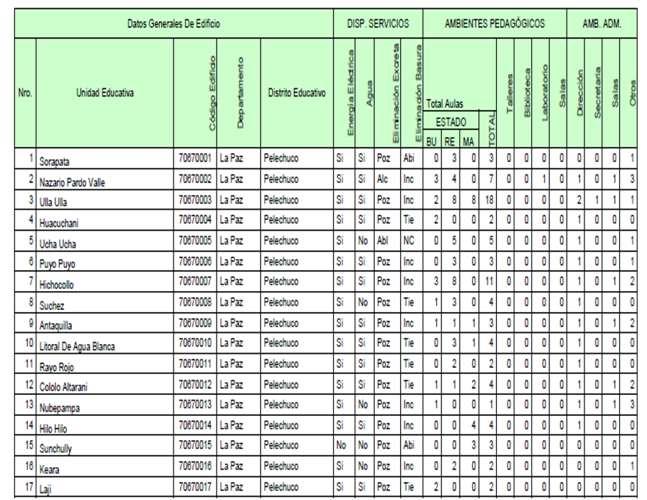

Cuadro 87. Unidades educativas del Municipio Pelechuco ......................................................... 198

Cuadro 88. Infraestructura educativa ..................................................................................... 198

Cuadro 89. Estudiantes matriculados en la gestión 2009 ........................................................... 199

Cuadro 90. Unidades educativas en Mapiri ............................................................................. 199

Cuadro 91. Análisis de problemas, amenazas y potencialidades ................................................. 201

Cuadro 92. Sistemas de producción agrícola y de aprovechamiento de recursos naturales...............205

Cuadro 93. Beneficios de asociaciones agroforestales ..............................................................230

Cuadro 94. Especies y gestión de plantaciones forestales en el ANMIN Apolobamba ......................232

Consultoría por producto para la elaboración del Plan de Manejo del Área Natural de Manejo Nacional Integrado Apolobamba

Cuadro 95. Especies forestales que estan desapareciendo ........................................................ 235

Cuadro 96. Identificación de actividades prioritarias ..................................................................250

Cuadro 97. Cooperativas con licencia ambiental ......................................................................265

Cuadro 98. Concesiones mineras y su situación legal ...............................................................265

Cuadro 99. AOPs con licencias ambientales ...........................................................................268

Cuadro 100. Análisis integral de problemas, amenazas y potencialidades ..................................... 279

Cuadro 101. Problemática ambiental actual generada por la presencia de centros poblados.............280

Cuadro 102. Análisis integral de problemas, amenazas y potencialidades 281

Cuadro 103. Macro grupos presentes en los SDV del ANMIN A 283

Cuadro 104. Estaciones metereológicas dentro del ANMIN A 287

Cuadro 105. Comparativa de temperaturas media actual y futura proyectada a 2050 para los escenarios rcp 2,6 y 8,5 (Fuente WCS en base a datos del WORDclim) 297

Cuadro 106. Comportamiento de los cultivos en relación al cambio climático 305

Cuadro 107. Percepciones de las comunidades sobre el cambio de las lluvias en el territorio y sus efectos sobre la producción ..........................................................................................307

Cuadro 108. Percepciones de las comunidades sobre el cambio de temperaturas en el territorio y sus efectos sobre la producción .......................................................................................................309

Cuadro 109. Resumen de diagnóstico.................................................................................... 319

Consultoría por producto para la elaboración del Plan de Manejo del Área Natural de Manejo Nacional Integrado Apolobamba

Figura 1. Promedio mensual de la temperatura registrada en las estaciones metereologicas localizadas dentro del área o en áreas de influencia del ANMIN A ......................................................9

Figura 2. Promedio mensual de lluvias registradas en estaciones metereológicas localizadas dentro del ANMIN A y áreas de influencia .................................................................................. 10

Figura 3. Déficit Hídrico en la estación de Ulla Ulla ......................................................................11

Figura 4. Déficit Hídrico en la estación de Charazani 11

Figura 5. Perfiles longitudinales 12

Figura 6. Ubicación del ANMINA en las Sub-cuencas principales (Fuente: Elaboración Propia) 27

Figura 7. Sub-cuenca del ANMIN A (Fuente: Elaboración propia) ..................................................28

Figura 8. Representacion de la curva hipsométrica del río Suches.................................................29

Figura 9. Balance hídrico de las estaciones seleccionadas........................................................... 35

Figura 10. Micro-cuencas seleccionadas en el ANMIN A..............................................................38

Figura 11. Microcuencas y lagunas del río Suches .....................................................................40

Figura 12. Familias representativas con mayor número de especies en el ANMIN-A..........................82

Figura 13. Familias con mayor número de género en el ANMIN A..................................................82

Figura 14. Relación entre el número de especies y las unidades de vegetación...............................118

Figura 15. Familias de aves presentes en el ANMIN Apolobamba.................................................119

Figura 16. Relación entre el número de especies de mamíferos y las unidades de vegetación .......... 122

Figura 17. Familias con mayor número de especies de mamíferos en el ANMIN Apolobamba ........... 122

Figura 18. Población de vicuñas en el ANMIN Apolobamba entre 1997 y 2015 (Fuente: Elaboración propia en base a informes de censo del ANMINA, MMAyA 2010, VALE 2013 y WCS 2015)127

Figura 19. Aprovechamiento de fibra de vicuña en el ANMIN Apolobamba 1999-2014 (Fuente: Elaboración propia en base informes de comercialización de la DGBAP, 2015)............... 128

Figura 20. Estimación del número de vicuñas esquiladas en relación a la población presente en el ANMIN Apolobamba (Fuente Elaboración propia en base a datos del SERNAP-2012, DGBAP- 2015) ....................................................................................................................... 129

Figura 21. Idiomas registrados en el CENSO 2012 ................................................................... 136

Figura 22. Estructura organizacional de la Marka Cololo Copacabana Antaquilla ............................ 152

Figura 23. Red Andina de caminos del inca............................................................................. 160

Figura 24. Poblacion de hombres y mujeres ............................................................................ 168

Figura 25. Porcentaje de población pobre por municipio ............................................................ 169

Figura 26. Grupos de edad-Municpio de Pelechuco ................................................................... 171

Figura 27. Grupos de edad-Municpio de Charazani ...................................................................173

Figura 28. Población de Charazani por unidades socioterritoriales ................................................174

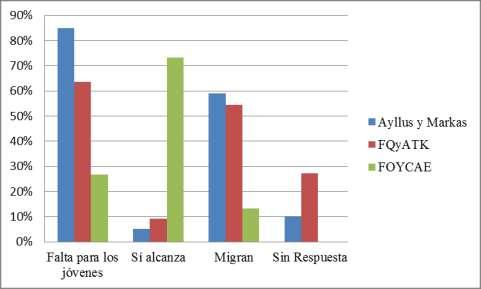

Figura 29. Migración por organiación socioterritorial...................................................................175

Figura 30. Grupos de edad-Municipio de Curva 177

Figura 31. Grupos de edad-Municpio de Curva 178

Figura 32. Evolución de la población estudiantil por niveles 194

Figura 33. Sistemas agroforestales en los Valles Mesotérmicos del ANMIN A ................................ 231

Figura 34. Crecimiento del turismo en Bolivia ..........................................................................236

Figura 35. Crecimiento del turismo interno en Bolivia ................................................................ 237

Figura 36: Principales distritos mineros ANMIN Apolobamba ...................................................... 253

Figura 37. Concesiones mineras en relación a tiempos ............................................................. 261

Figura 38. Concesiones mineras en 2015 ...............................................................................262

Figura 39. Ubicación de las centrales mineras .........................................................................264

Figura 40. Actividades mineras inventariadas y monitoreadas.....................................................268

Figura 41. Comparación de número de licencias ambientales y concesiones mineras......................270

Figura 42. Cambio en la temperatura media global en superficie .................................................283

Figura 43. Proyectos desarrollados en el ANMIN-A, de 1992 al 2012 (Rodrigo Tarquino, SF)............285

Consultoría por producto para la elaboración del Plan de Manejo del Área Natural de Manejo Nacional Integrado Apolobamba

Figura 44. Variaciones mensuales de la Tmin, registrada en la estación de Camata, para dos periodos ....................................................................................................................... 291

Figura 45. Variaciones mensuales de la Tmax, registradas en la estación de Camata, para dos periodos 291

Figura 46. Tendencias de las temperaturas máximas y mínimas en la estación Camata 292

Figura 47. Comportamiento de las temperaturas en dos periodos: 1986 a 2000 y 2001 a 2015 293

Figura 48. Comportamiento de temperaturas máximas y mínimas en estaciones cercanas al ANMIN A .......................................................................................................................294

Figura 49. Temperatura media de estaciones cercanas al NAMIN A.............................................295

Figura 50. Distribución espacial de temperaturas máximas anuales (1950-2000) y diferencias entre estas y escenarios RCP 2,6 y RPC 8,5 de 2000 al 2050 en el ANMIN A ................................ 297

Figura 51. Precipitación en la estación de Camata y Charazani desde 1978 a la fecha 299

Figura 52. Tendencia de precipitaciones antes y después del 2000 para Charazani 300

Figura 53. Comportamiento de precipitaciones en los Valles y Charazani 301

Figura 54. Comportamiento de las precipitaciones en 30 años en estaciones de Yungas .................302

Figura 55. Históricos de promedio anual de lluvias registradas en estaciones meteorológicas localizadas dentro del área o en áreas de influencia ANMIN Apolobamba. (Fuente: WCS en base a datos del SENAMHI) 303

Figura 56. Promedio mensual de lluvias registradas en estaciones metereológicas localizadas dentro del ANMIN Apolobamba y áreas de influencia 303

Figura 57. Mapa de Isoyetas ANMIN A...................................................................................304

Figura 58. Tendencias de las precipitaciones bajo dos escenarios al 2050 ...................................304

Figura 59. Percepción de amenaza en la Puna y Suni ............................................................... 312

Figura 60. Percepción de amenaza en Valle............................................................................ 314

Figura 61. Percepción de amenaza en Yungas Alto .................................................................. 315

Figura 62. Percepción de amenaza en Yungas Bajo ................................................................. 316

Consultoría

Ilustracion fotográfica 1. Unidades de vegetación ......................................................................69

Ilustracion fotográfica 2. Areas con sobrepastoreo y con cambios en la composicion florística.............86

Ilustracion fotográfica 3 Pennisetum clandestinum y su aspecto de creciiento rizomatoso..................88

Ilustracion fotográfica 4 Cirsium vulgare y detalle de sus hojas provistas de espinas.........................89

Ilustracion fotográfica 5. Remosión de la cubierta vegetal y deterioro del paisaje ..............................92

Ilustracion fotográfica 6. Quemas observadas en tramo Charazani-Amarete e ingreso a Pelechuco .....93

Ilustracion fotográfica 7. Cultivo de coca en laderas con pendientes pronunciadas en Paujeyuyo y apertura de caminos .............................................................................94

Ilustracion fotográfica 8. Quema, ramoneo y tala en bosques de Polylepis pepei (Tomadas de Gomez, et al. 2008).............................................................................................96

Ilustracion fotográfica 9. Palmeras de Dyctiocaryum lamarckianum .............................................. 108

Ilustracion fotográfica 10. Palmeras de Oenocarpus batava........................................................ 108

Ilustracion fotográfica 11. Conocimiento herbolario y manejo de plantas con fines medicinales (Fotografías Viceministerio de Culturas, 2003) ......................................... 138

Ilustracion fotográfica 12. Ritual de la cosmogonía Andina y manejo de las hierbas 143 Ilustracion fotográfica 13. Arte textil (Viceministerio de Cultura, 2003) 144 Ilustracion fotográfica 14. Señoras participantes del taller en Amrete y señores en el taller de Kaata 145 Ilustracion fotográfica 15. Lliclla-Arte Tesxtil y Vestimenta de seññora en Upinhuaya, en taller del diagnóstico 146 Ilustracion fotográfica 16. Prácticas y ofrendas rituales en Marka Cololo Copacabana Antaquilla ....... 149 Ilustracion fotográfica 17. Dirigentes, hombres y mujeres en Marka Cololo Copacabana Antaquilla .... 154 Ilustracion fotográfica 18. Apacheta Katantikas y Amauta preparando la Ch`alla (extraido del Plan de vida/Sullka Llaxta Agua Blanca) ............................................................ 156 Ilustracion fotográfica 19. Ritual del mundo Kallawaya y conocimiento ancestral de mujeres sobre hierbas (Viceinisterio de Culturas).................................................................... 159 Ilustracion fotográfica 20. Calles/camino en comunidad Chullina y ruinas en las afueras de Pelechuco 161 Ilustracion fotográfica 21. Detalle de Capacho (C. Miranda)........................................................ 164 Ilustracion fotográfica 22. Terrasas agrícolas en comunidades de Charazania................................ 164 Ilustracion fotográfica 23. Cordillera Akamani (C. Miranda)......................................................... 165

Ilustracion fotográfica 24. Puesto de salud Hilo Hilo (SEDES, Pelechuco, 2015) ............................. 186 Ilustracion fotográfica 25. Minería aurífera aluvial-Suchez-Parte alta del ANMIN A (Suchez) .............254 Ilustracion fotográfica 26. Minería aurífera aluvial-parte baja ANMIN Apolobamba, Zona de Achiquiri .254 Ilustracion fotográfica 27. Actividad minera en la parte alta del ANMIN A (Distrito Suchez)................ 257 Ilustracion fotográfica 28Actividad minera en la parte alta del ANMIN Apolobamba .........................258

Ilustracion fotográfica 29. Actividad minera en la parte alta del ANMIN A (Distrito Charazani) ............258

Ilustracion fotográfica 30. Actividad minera en la parte baja del ANMIN Apolobamba (Distrito Mapiri) 259

Ilustracion fotográfica 31. Estación metereológica automática de Ulla Ulla 290

Ilustracion fotográfica 32. Percepción de las amenazas ............................................................. 312

Ilustracion fotográfica 33. Lagarto Liolaemus-gr montanus, ANMIN Apolobamba (periódico La Razón) 313

por producto para la elaboración del Plan de Manejo del Área Natural de Manejo Nacional Integrado ApolobambaConsultoría por producto para la elaboración del Plan de Manejo del Área Natural de Manejo Nacional Integrado Apolobamba

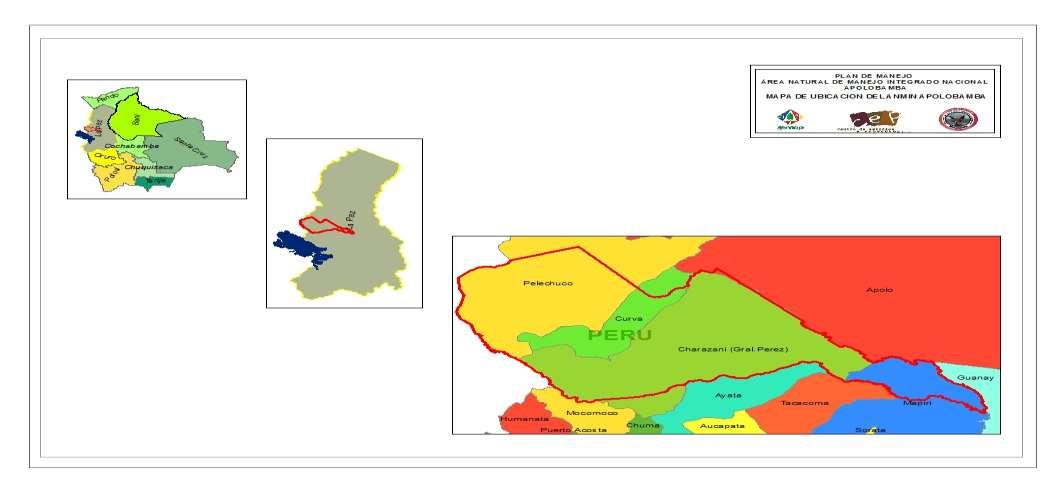

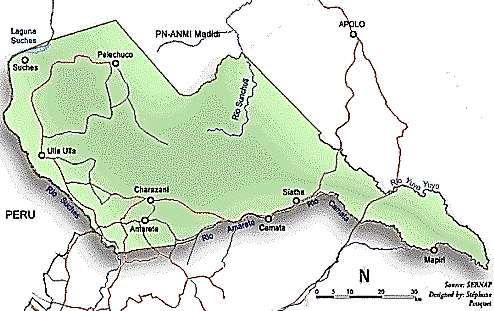

Mapa 1. Ubicación del ANMIN Apolobamba ................................................................................8

Mapa 2. Fisiografía del ANMIN Apolobamba ............................................................................. 15

Mapa 3. Geología del ANMIN Apolobamba ................................................................................17

Mapa 4. Geomorfología del ANMIN Apolobamba........................................................................20

Mapa 5. Ecoregiones presentes en el ANMIN Apolobamba .......................................................... 54

Mapa 6. Mapa de vegetación del ANMIN Apolobamba 60

Mapa 7. Localización de bofedales en el ANMIN Apolobamba 65

Mapa 8. Zonas icon mayor concentración de diversidad y endemismo (Fuente: Proyecto Madidi, 2015) 85

Mapa 9. Mapa de contentración de Biodiversidad..................................................................... 124

Mapa 10. Colo Colo Marka Colo Colo Copacabana de Antaquilla y su relación con otras unidades territoriales (Fuente: Plan de vida, 2012) 148

Mapa 11. Lugares sagrados de la Marka (Fuente: Plan de Vida, 2012)......................................... 150

Mapa 12. Municpios y comunidades del ANMIN Apolobamba ......................................................167

Mapa 13. Sistemas de producción......................................................................................... 219

Mapa 14. Corredor de conservación Villacamba – Amboró (Fuente: Conservación Internacional, 2003). ......................................................................................................................... 225

Mapa 15. La megadiversidad de la región conformada por el ANMIN Apolobamba, el PN ANMI Madidi y la RB TCO Pilón Lajas (Fuente: Elaboración propia, en base a mapa de vegetación, SERNAP, 2012. 226

Mapa 16. Pendientes en el ANMIN Apolobamba (Fuente: Elaboración propia) 228

Mapa 17. Turístico ............................................................................................................. 241

Mapa 18. Concesiones mineras autorizadas en los 4 municipios de Apolobamba ...........................260

Mapa 19: Concesiones mineras autorizadas ...........................................................................263

Mapa 20: Peticiones y/o solitudes de concesiones mineras ........................................................263

Mapa 21: Concesiones mineras solicitadas y autorizadas ..........................................................264

Mapa 22. Presión generada por la actividad minera, vista desde el punto de vista de la perdida de cobertura vegetal .................................................................................................. 273

Mapa 23. Ilustración de la demanda de solicitudes de contratos mineros ...................................... 276

Mapa 24. Zonas de vida en el ANMIN Apolobamba (Fuente WCS) ..............................................286

Consultoría por producto para la elaboración del Plan de Manejo del Área Natural de Manejo Nacional Integrado Apolobamba

Ministerio de Medio Ambiente y Agua Servicio Nacional de Areas protegidas

Plan de manejo Area Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba 2016-2025

El sistema Nacional de Áreas Protegidas está constituido por las 22 áreas protegidas de importancia nacional, además de las áreas protegidas de importancia departamental y municipal, tiene el propósito de conservar el patrimonio natural y cultural del país.

La Ley N° 1333 de Medio Ambiente, promulgada el año 1992, abre el marco normativo para unfuncionamiento más estructurado de las áreas protegidas, posteriormente el año 1998, con el Reglamento General de Áreas Protegidas, se cconsolida el marco normativo para la gestión de las áreas protegidas y finalmente la Constitución Política del Estado jerarquiza dicho marco, definiendo las áreas portegidas como un bien común y patrimonio natural y cultural del país y cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas.

Algunos elementos resaltantes del modelo de gestión de las áreas protegidas del país son: el hecho que se reconoce la compatibilidad de estas con la existencia de comunidades campesinas, el desarrollo de condiciones para la participación de los actores locales en la gestión a través de los comités de gestión y el esfuerzo por generar oportunidades de desarrollo para las comunidades locales.

En este contexto el Área Natura de Manejo Integrado Nacional Apolobamba (ANIMN-A), incluye una cantidad singificativa de comunidades indígena origirnario campesinas, poseedoras de una gran riqueza cultural. El ANMIN Apolobamba también ha sido una de las AP pioneras en la conformación y evolución de su comité de gestión que cuenta con más de diez años de funcionamiento continuo. Adicionalmente esta AP ha tenido también notoriedad en el aprovechamiento sustentable de un importante recurso de la biodiversidad como es la fibra de vicuña.

En el contexto internaciona el Programa de la UNESCO sobre el Hombre y la Biosfera (MAB), las reservas de biosfera la RNF Ulla Ulla fue declarada como Reserva Mundial de la Biosfera el año 1977, gracias a la oferta paisajística y de biodiversidad que ofrece ya que comprende el ecosistema cordillerano, el piso alto-andino húmedo, el páramo yungueño y los bosques nublados. Asimismo nevados como el Katantika, lagunas de origen glacial y extensos bofedales.

Por otra parte, el ANMIN-A, es el territorio en el que se desarrolló la cultura Kallawaya que ha merecido la declaratoria de Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por parte de la UNESCO el año 2003.

El ANMIN-A, está situado en una de las áreas demayor biodiversidad del planeta reconocida como Hot Pot y el alto grado de conectividad con otras áreas protegidascomo al Parque Naiconal Madid, la Reserva y TCO Pilón Lajas en Bolivia y el Parque Bauaja Sonene del Perú, además de otras AP próximas, incrementan el valor de conservación del ANMIN Apolobamba

De esta manera el ANMIN Apolobamba se constituye en el Área Protegida con un importante patrimonio natural y cultural cumpliendo funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable y siendo un referente en cuanto respecta a la gestión compartida respetando las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos que habitan en ella.

La gestión del ANMIN Apolobamba ha permitido conservar ecosistemas y especies de flora y fauna, siendo un ejemplo el manejo de la vicuña que en los últimos años ha proporcionado beneficios económicos a los

Consultoría por producto para la elaboración del Plan de Manejo del Área Natural de Manejo Nacional Integrado Apolobamba

pobladores del área, se han implementado programas de turismo comunitario favorecidos por la presencia de la cultura viva Kallawaya, se han desarrollado espacios institucionales de larga data como el Comité de Gestión haciendo que los actores locales se identifiquen con el área.

Pero también surgen nuevos desafíos uno de carácter global como es el cambio climático y su incidencia en los ecosistemas y en la vida de la gente, la demanda internacional por materias primas, en particular los minerales ha provocado una presión signficicativa sobre el ANMIN-A, además del desarrollo productivo y económico, la revalorización de la identidad cultural, la protección de los saberes y prácticas tradicionales. Son aspectos que han sido incorporados en el presente Plan de Manejo, tomando en cuenta las observaciones, sugerencias y recomendaciones de los habitantes del AMNIN Apolobamba.

La Reserva Nacional de Fauna Ulla Ulla fue creada mediante Decreto Supremo Nº 10070 del 7 de enero de 1972, Se estima que la Reserva contaba con una superficie aproximada de 240.000 habarcando principalmente parte de la provincia Franz Tamayo y, en menor grado, la provincia Bautista Saavedra del departamento de La Paz. El año 1977 fue reconocida por la UNESCO como Reserva de la Biosfera.

Mediante Decreto Supremo Nº 25652 del 14 de enero de 2000 se amplía la superficie de la Reserva Nacional de Fauna Ulla Ulla a una extensión aproximada de 483.743,8 ha ubicada en las provincias Franz Tamayo y Bautista Saavedra del departamento de La Paz, que comprende los cantones de Pelechuco, Suches, Ulla Ulla, Cari, Amarete, Gral. Gonzáles, Santa Rosa de Kata, Carijana, Chullina, Curva, Upinhuaya, Caalaya, respectivamente, limitando al Norte con el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi. El mismo D.S. re-categoriza al AP como ÁREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO NACIONAL

1.2. Análisis de los mandatos normativos, político y social

1.2.1. Marco normativo General de las areas protegidas

1.2.1.1. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas

El ANMIN A forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). El SNAP es uno de los sistemas más jóvenes de Latinoamérica, su constitución es del año 1992, a través de la promulgación de la Ley del Medio Ambiente, que señala: El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) comprende las áreas protegidas existentes en el territorio nacional como un conjunto de áreas de diferentes categorías que ordenadamente relacionadas entre sí, a través de su protección y manejo, contribuyen al logro de los objetivos de conservación (artículo 63); cuyo objeto es mantener las muestras representativas de los ecosistemas que comprende la diversidad biológica patrimonial del país. En la actualidad abarca un conjunto de más de 100 áreas protegidas constituidas legalmente conocidas como de interés nacional, y subnacionales (departamental y municipal).

En el conjunto de las 22 áreas de interés nacional, abarca 170.048 km2 de superficie, lo que representa un 175 del territorio nacional aproximadamente, cuya contribución a la conservación de la riqueza natural en Bolivia es la siguiente (Cuadro 1):

Plantas 14.352 (Estimado: 21.000)

Vertebrados 2.746 (Estimad 3.025)

1. Contribución

en la

de la biodiversidad

Angiospermas 11.000 17.000 11.900 70 1.500 1.050 70 Gimnospermas 17 23 10 43 3 2 67

Helechos 1.500 1.700 1.360 80 150 127 85

Musgos y Hepáticas 1.835 2.250 1.912 85 17 13 76

Mamíferos 325 370 296 80 15 11 73 Aves 1392 1.410 1.230 87 25 21 84

Reptiles 263 275 220 80 35 24 69

Anfibios 186 250 150 00 27 17 63 Peces 580 720 400 56 34 20 59

Fuente: SERNAP, 2002

La relación con los actores sociales en la gestión de las áreas protegidas de se realiza a través del Comités de Gestión, y la coordinación de acciones para el desarrollo social y económico de la población se realiza con los Gobiernos Municipales y Departamentales, (Planes de Desarrollo Municipal y Planes de Desarrollo Departamentales; aunque estas entidades descuidan su mandato legal de atender a las poblaciones que están incluidas en la áreas protegidas

En cuanto a la representatividad y al estado de conservación de la biodiversidad dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en el año 2005, el SERNAP encargo la realización de un Estudio de Vacíos de Representatividad del SNAP, estudio realizado por la Fundación Amigos de la Naturaleza y otras entidades, el cual a esa fecha permitió procesar información respecto al Estado de Conservación que señalaba a la zona de los valles mesotérmicos y las áreas de altiplano cercanas a la cordillera oriental, como las zonas de mayor degradación de ecosistemas dada la elevada densidad poblacional con relación al resto del país. En estos últimos años, la situación de deterioro de los ecosistemas naturales se ha incrementado sensiblemente, y muchas áreas protegidas sufren impactos y nuevas amenazas. Entre las principales amenazas a la conservación de la biodiversidad dentro de las áreas protegidas del SNAP se encuentran el desarrollo de proyectos hidrocarburíferos, mineros, hidroeléctricos, geotérmicos, forestales y agropecuarios, el desarrollo de infraestructura caminera y ferroviaria, el ingreso de fuegos estacionales, la caza y pesca furtiva, el avance de la deforestación y también los efectos del cambio climático. Existen alrededor de más de 281.564 ha. de concesiones mineras dentro de las áreas protegidas nacionales, con un total de 77 concesiones por pertenencia (22.925ha.) y 561 concesiones por cuadrícula (258.638 ha.), es decir 638 concesiones en total sobrepuestas a las áreas (SERNAP, 2007).

En estos últimos años, el SERNAP está conduciendo un proceso de reordenamiento institucional hacia la Gestión Compartida (GC). La Gestión Compartida, es el planteamiento político estratégico que guía un nuevo proceso que el SERNAP trata de instaurar, en el marco de aplicación de la CPE, que define la conformación de instancias de gestión pública compartida entre Estado y sociedad, a nivel de cada área protegida. De acuerdo a la propuesta, la GC es la modalidad de gestión pública que compatibiliza la gestión de los pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas con derechos territoriales en las áreas protegidas y zonas de influencia directa, con la gestión del Estado, para la toma de decisiones político estratégicas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, donde los actores principales son el Estado (nacional y local) y los pueblos indígena originario campesinos con derechos territoriales en el AP.(Plan de Manejo 2013-2022, PN ANMI Kaa Iya del Gran Chaco)

1.2.1.2. El Servicio Nacional de Áreas

La Ley del Medio Ambiente (Ley 133,1992) manda que la organización y administración del SNAP sea través de un ente público. Desde 1993 estuvo a cargo del Sistema la Dirección Nacional de Conservación de la

Consultoría por producto para la elaboración del Plan de Manejo del Área Natural de Manejo Nacional Integrado Apolobamba

Biodiversidad (DNCB) que en 1997 se convirtió en la Dirección General de Biodiversidad (DGB). A fines de 1997, la Ley 1788 reorganiza el Poder Ejecutivo, y crea los Servicios Nacionales como estructuras operativas de los Ministerios encargados de administrar regímenes específicos, siendo uno de ellos el Servicio Nacional de Áreas Protegidas.

En 1998, mediante DS 25158 se regula la organización y funcionamiento del SERNAP como autoridad nacional competente en áreas protegidas, con una estructura operativa desconcentrada del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación (MDSP, desde 2002 Ministerio de Desarrollo Sostenible), dependiente funcionalmente del Viceministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Con el cambio de gobierno en 2006 y la disolución del Ministerio de Desarrollo Sostenible el SERNAP pasó a depender del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente y, actualmente depende del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y su Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y de Gestión y Desarrollo Forestal.

El ERNAP tiene como misión institucional la de coordinar el funcionamiento del Sistema Nacional de Areas Protegidas, garantizando la gestión integral de las áreas protegidas de interés nacional, a efectos de conservar la diversidad biológica, en el área de su competencia (Art. 3 RGAP). Las funciones principales se circunscriben a la creación de normatividad específica para el SNAP, la fiscalización y supervisión de la gestión y la planificación y promoción de actividades de conservación, investigación científica, educación ambiental, turismo y de su desarrollo. La institución tiene independencia de gestión técnica, administrativa y legal, así como estructura propia y competencia de alcance nacional. En su norma de creación, el SERNAP se desconcentra en regionales o “distritos” que aglutinan las administraciones de varias áreas protegidas según criterios geográficos y funcionales. En el pasado, el SERNAP sólo ha atendido las áreas de carácter nacional, a través de administración directa o en co-administración con ONG, organizaciones indígenas y académicas.

Además del marco legal global que proporciona la Ley del Medio Ambiente, el funcionamiento del SNAP está regulado desde 1997 por el Reglamento General de Áreas Protegidas (RGAP).

El Plan Maestro es la referencia (política y estratégica) para todas las instancias responsables en la gestión integral de las áreas protegidas que componen el SNAP en sus diferentes niveles de gestión y de la gestión coordinada del propio Sistema, incluyendo al propio Ministerio como autoridad política cabeza de sector; el SERNAP como responsable de la administración de las Áreas Protegidas nacionales y responsable de la coordinación del SNAP; las Gobernaciones como responsables de la gestión integral de las áreas protegidas departamentales; los Municipios como instancias responsables de la gestión integral de áreas protegidas municipales y; las autonomías indígena originaria campesinas como responsables de la gestión integral de las Áreas Protegidas que se establezcan en sus territorios.

En esta línea, el Plan Maestro es la base referencial de políticas y estrategias principales, en el mediano y largo plazo, para orientar la funcionalidad integral del SNAP en su conjunto y de cada una de las áreas protegidas que lo componen, considerando todas sus categorías y niveles de gestión. Se convierte, de esta forma, en un instrumento de apoyo para el desarrollo y consolidación de las áreas protegidas buscando su sustentabilidad con uniformidad de criterios y orientaciones en todas las dimensiones y en el marco de objetivos concretos de gestión.

En este marco, el Plan Maestro incluye aspectos conceptuales (referenciales), determinaciones políticas y estratégicas específicas, así como resultados e indicadores de impacto, además de ello brinda sugerencias de principales líneas de acción para orientar la formulación de los instrumentos de gestión requeridos para su implementación en el corto, mediano y largo plazo.

Consultoría por producto para la elaboración del Plan de Manejo del Área Natural de Manejo Nacional Integrado Apolobamba

Sin duda, la formulación del Plan Maestro tiene como principal referente de orientación la nueva Constitución Política del Estado (Febrero, 2009) que, por primera vez, incluye un acápite específico para el tema de áreas protegidas (Artículo 385) mismo que determina el estatus y la importancia de las áreas protegidas para el desarrollo nacional, establece su calidad de bien común y de patrimonio natural y cultural, determina que tienen que cumplir funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable y define que se debe aplicar el modelo de gestión compartida con las organizaciones sociales donde exista sobreposición de áreas protegidas y territorios de los pueblos indígena originario campesinos

La Reserva Nacional de Fauna Ulla Ulla fue creada (Decreto Supremo Nº 10070 del 7 de enero de 1972), con el objetivo principal de proteger la vicuña que era considerada en riesgo de extinción, además de conservar la flora y fauna nativa especialmente las sometidas a uso, amenazadas, en peligro de extinción, endémicas o de distribución restringida, así como los ecosistemas en sus rangos naturales de producción. El año 1997 fue declarada Reserva Mundial de la Bisfera por la UNESCO.

En 1998 (RM-MDSP Nº 056/98 del 18 de marzo), se recomendó: la ampliación de los límites, recategorización y cambio de nombre, debido a la necesidad de garantizar la conservación de una importante riqueza de especies prioritarias para la conservación de los recursos genéticos, culturales y arqueológicos.

El D.S. Nº 25652 del 28 de enero de 2000, señala que el Área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba (ANMIN-A), está destinada a garantizar la conservación, aprovechamiento y uso sostenible de los recursos naturales renovables en especial por parte de la población local, de acuerdo a los establecido en su Plan de Manejo, compatibilizando el desarrollo sostenible de las comunidades con los objetivos de la conservación de la diversidad biológica. El D.S. 25656 en sus artículos importantes señala lo siguiente, que por su importancia de demandas para una rezonificación que alteraría la zonifiacación vigente, reproducimos en extenso:

ARTÍCULO 1.- Se amplía la superficie de la Reserva Nacional de fauna Ulla Ulla, dispuesta mediante Decreto

Supremo 10070 de 7 de enero de 1972 a una extensión aproximada de 483.743,80 Hs, ubicada en las provincias Franz Tamayo y Bautista Saavedra del Departamento de La Paz que comprende los cantones de Pelechuco, Suches, Ulla Ulla, Cari, Amarete, General Gonzáles, Santa Rosa de Kata, Carijana, Chullina, Curva, Upinhuaya, Calaya, respectivamente, limitando al norte con el Parque Nacional y ANMI Madidi, constituyéndose esta última delimitación en el nuevo límite definitivo. Estableciéndose los siguientes nuevos límites con puntos geodésicos referenciales: Comienza por su extremo noreste en las coordenadas 474160X y 8370102Y como punto de partida (PP) coincidente con el Hito internacional 21 en la cabecera noroeste del lago Suches en la cordillera de Apolobamba. Del PP se sigue el límite internacional con la República del Perú hasta el Hito 2 en las coordenadas 487166X y 8313035Y (Punto 1) Siguiendo en el anterior punto en el río Suches aguas abajo hasta la unión con el riachuelo de Huancarani en las coordenadas 493573X y 8306412Y (Punto 2). De la anterior confluencia de los ríos, siguiendo aguas arriba del riachuelo Huancarani, hasta la población de Huancarani en las coordenadas 498301X y 8307470Y (Punto 3).

Del Punto anterior una línea recta de dirección noreste con azimut 82?67? y distancia de 12244 m hasta la estancia de Hilata en el punto 510445X y 830932Y (Punto 4) que coincide con las cabeceras del río Amarete hasta su confluencia con el río Charazani en el punto 525818X y 8316550Y (Punto 5). El río Charazani cambia de nombre a Camata y siguiendo el último río, aguas abajo, hasta la confluencia con el río Comsata en el punto 578842X y 8308570Y (Punto 6) siguiendo el río Comsata aguas abajo, hasta su confluencia con el río Aten en el punto 601195X y 8301813Y (Punto 7).

Siguiendo el curso del río Aten aguas arriba, hasta su confluencia con el río Yuyo en el punto 586429X y 8324714Y (Punto 8) para seguir por el río Yuyo, aguas arriba,hasta sus nacientes en el Punto 553045X y 8342515Y (Punto 9). Desde la cabecera del río Yuyo se sigue una línea recta en dirección noroeste con azimut 316? 12? Y unadistancia de 33372 m. hasta el punto 529913X y 8366569Y sobre el río Sunchuli (Punto 10). Se sigue el río Sunchuli aguas arriba, coincidiendo con el límite sur del PN y ANMI Madidi, hasta la población de Sorapata en el punto 512031X y 8354119Y (Punto 11). Desde la población de Sorapata una línea recta de dirección noroeste con azimut 319?79? y distancia de 29057 m., coincidiendo con los límites del PN y ANMI Madidi hasta la población de Que dará en el punto 493271X y 8376309Y (Punto 12). Del punto anterior una línea recta en dirección sudoeste con azimut 252?01? y distancia de 20097 m. hasta el punto de partida en la laguna Suches, Hito 21, PP.

ARTÍCULO 2.- Declárase la re-categorización de la actual Reserva Nacional de Fauna Ulla Ulla como Área Natural de Manejo Integrado Nacional en virtud a la disposición contenida en el artículo 25 del Decreto Supremo 24781 de 31 de julio de 1997, incluyendo los nuevos límites contenidos en el artículo 1 del presente Decreto.

Consultoría por producto para la elaboración del Plan de Manejo del Área Natural de Manejo Nacional Integrado Apolobamba

ARTÍCULO 3. La nueva Área de Manejo Integrado Nacional será conocida en lo sucesivo como ANMIN APOLOBAMBA y según dispone el artículo 17 inciso a. del Reglamento General de Áreas Protegidas goza de carácter nacional. El ANMIN APOLOBAMBA forma parte del Servicio Nacional de Áreas Protegidas en cumplimiento del artículo 62 de la Ley del Medio Ambiente, quedando el Servicio Nacional de Áreas Protegidas encargado de la gestión integral del Área.

ARTÍCULO 4. Son objeto del Área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba:

1) Compatibilizar la conservación de los ecosistemas locales y el desarrollo sostenible de la población del área.

2) Proteger y vigilar el uso sostenible de los recursos naturales contenidos en sus actuales límites.Asegurar la permanencia de ecosistemas representativos altoandinos bien conservados casi prístinos, y de los procesos ecológicos esenciales que contribuyan al mantenimiento de especies representativas de la región, prioritarios para la conservación, amenazadas de distribución restringida y endémica y de recursos genéticos.

3) Contribuir al resguardo del patrimonio cultural y al rescate de las técnicas y sistemas tradicionales de uso de recursos de los habitantes originarios.

4) Promover el uso sostenible de los recursos naturales por parte de las poblaciones que tradicionalmente lo habitan para una mejora de su calidad de vida y acceso a los beneficios derivados de la conservación y manejo del área.

5) Promover la investigación científica sobre ecosistemas, flora y fauna altoandinos y sobre aspectos socioeconómicos, históricos y culturales de la región.

6) Promover la utilización y recuperación de tecnologías y sistemas tradicionales de uso de recursos, así como formas alternativas que mejoren la producción y contribuyan a la elevación de la calidad de vida de la población local.

7) Promover actividades productivas en las zonas del Área Natural de Manejo Integrado Nacional que se enmarquen en los objetivos de la conservación y del desarrollo sostenible y que demuestren constituir experiencias no atentatorias o dañinas a los ecosistemas y sus procesos.

8) Brindar oportunidades para la recreación en la naturaleza, el ecoturismo, interpretación ambiental educación ambiental, comunicación, promoción y difusión.

9) Brindar oportunidades para la investigación científica y el monitoreo de procesos ecológicos.

ARTÍCULO 5.- El Área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba ANMIN Apolobamba está destinada a garantizar la conservación, aprovechamiento y uso sostenible de los recursos naturales renovables especialmente por la población lo cal, de acuerdo a lo establecido en su Plan de Manejo, compatibilizando el desarrollo sostenible-de las comunidades con los objetivos de conservación de la diversidad biológica.

ARTÍCULO 6.- Las poblaciones originarias asentadas en el lugar permanecerán dentro de los nuevos límites del ANMIN Apolobamba, de conformidad al artículo 64 de la Ley del Medioambiente. Para el reconocimiento de su derecho de propiedad en el área donde actualmente habitan y las zonas donde aprovechan los recursos en forma tradicional, deberá estar debidamente saneada ante el INRA. Se reconocen, asimismo, los asentamientos humanos legales anteriores al presente Decreto. La población local intervendrá en forma directa en la conservación y protección del área, gozando de los beneficios que se puedan generar, de acuerdo a la legislación vigente.

ARTÍCULO 7.- El Instituto Nacional de Reforma Agraria suspenderá y dejará sin efecto todo trámite de dotación o adjudicación de tierras en conformidad al artículo 14 parágrafo 1 punto 3 de las disposiciones finales de la Ley INRA.

ARTÍCULO 8. Queda terminantemente prohibido, a partir de la fecha y dentro de los límites señalados en el presente Decreto, otorgar dotación o adjudicación de tierras, concesiones, autorizaciones y permisos forestales, autorización de caza y pesca deportivay comercial, así como cualquier otra actividad que atente contra la conservación del área. Las infracciones están sujetas a las penalidades establecidas en la Ley del Medio Ambiente.

ARTÍCULO 9.- Sólo se permitirá el aprovechamiento sostenible de recursos dentro del ANMIN APOLOBAMBA en sujeción estricta al Plan de Manejo, zonificación y reglamentos de usos específicos de acuerdo a lo establecido en el artículo 64 de la Ley 1333 y los artículos 28, 31, 32 y 38 del Reglamento General de Áreas Protegidas.

ARTÍCULO 10.- Las actividades de turismo que se realicen en el Área Protegida en sus diversas modalidades, deberán ser compatibles con los objetivos del ANMIN APOLOBAMBA y contar con la respectiva autorización de operación turística extendida por el SERNAP en el marco de la reglamentación específica.

ARTÍCULO 11.- La ejecución de cualquier actividad de aprovechamiento de recursos naturales en el ANMIN APOLOBAMBA estará enmarcada en el plan de manejo, zonificación y reglamentos de uso y deberá contar con autorización expresa del SERNAP previa verificación del cumplimiento de las normas de impacto ambiental reguladas por el Decreto Supremo 24176 de 8 de diciembre de 1995.

ARTÍCULO 12.- En casos excepcionales y previa declaración de interés nacional mediante norma expresa, se podrá permitir el aprovechamiento de recursos mineros o energéticos, el desarrollo de obras de infraestructura dentro del ANMIN APOLOBAMBA siempre y cuando dichas actividades no afecten el cumplimiento de los objetivos de protección del área, previa presentación de un estudio de evaluación de impacto ambiental analítico integral que dé lugar a la respectiva licencia ambiental observando las disposiciones contenidas en el Reglamento de Prevención y Control Ambiental aprobado por Decreto Supremo 24176 de 8 de diciembre de 1995.

Consultoría por producto para la elaboración del Plan de Manejo del Área Natural de Manejo Nacional Integrado Apolobamba

La categoría de Área Natural de Manejo Integrado está destinada a garantizar el aprovechamiento y uso de los recursos naturales renovables en especial por parte de la población indígena de acuerdo a un Plan de Manejo. Compatibilizando el desarrollo sostenible de las comunidades con los objetivos de la conservación de la diversidad biológica

El Área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba se ubica al oeste del departamento de La Paz involucrando los municipios de Curva, Charazani, Pelechuco y Mapiri, presenta en su territorio una variación altitudinal que va de los 6.200 a los 800 m.s.n.m. situación que genera la presencia de una zona alta o altiplánica, una zona intermedia de valles interandinos y una zona baja o de yungas húmedos.

El ANMIN-Apolobamba tiene una superficie aproximada de 483.743,8 Ha que equivalen a 4.837,4 Km², y limita al oeste con la República del Perú, al norte con el Parque Nacional Madidi, al este con el municipio de Apolo y alsur con los municipios de Moco Moco, Ayata y Tacacoma, tal como se presenta en la Mapa 1

La Figura 1 muestra las temperaturas máximas y mínimas mensuales entre el periodo de 1970 al 2000, de acuerdo a información obtenida del SENAMHI.

La temperatura mínima en la parte alta, por ejemplo Ulla Ulla, son siempre por debajo de 0 °C entre loslos meses de abril hasta noviembre, solo en la época de verano suben levemente por encima de 0 ºC. En relación a las temperaturas máximas, estás se registran por encima de los 11 °C durante el periodo de verano.

Las temperatura máximas en los valles interandinos (Pelechuco), se mantienen entre los 12 y 14 °C, aunque en los los meses más frios se registran temperaturas cercanas a 0°C, mientras que en los meses de verano las mínimas llegan a los 5 °C.

Camata que está alrededor de los 2250 msnm en los valles inter andinos, presenta temperaturas máxima entre los 25 y 30 °C, todo el año, y mínima de 13 °C durante los meses más fríos. En los meses de verano llega a 16°C manteniendo una amplitud térmica casi uniforme

La estación de Aucapata se encuentra fuera del ANMIN-A, entre los 2000 msnm, algo inferior al de Camata, la amplitud térmica es casi uniforme, característico de valles, las temperaturas máximas se encuentran entre 18 y 21 °C, y las temperaturas mínimas entre 5 y 9 °C, en los periodos fríos, estos bajan de acuerdo a la Altitud., mientras que en el verano estas suben.

En la región de los Yungas Bajos, por ejemplo Tipuani que se encuentra a 560 msnm, las temperaturas máximas están entre los 30 y 35 °C, estas temperaturas bajan de julio a septiembre, el mes de octubre es el mes más caliente, ya que al no haber nubes se tiene un efecto directo de los rayos solares sobre la superficie de la tierra y la cobertura vegetal lo que ocasiona que se incrementen las temperaturas.

Consultoría por producto para la elaboración del Plan de Manejo del Área Natural de Manejo Nacional Integrado Apolobamba

Consultoría por producto para la elaboración del Plan de Manejo del Área Natural de Manejo Nacional Integrado Apolobamba

En conclusión las características que presentan las diferentes zonas Altaspor encima de los 4000 msnm, tienen diferenciado las épocas secas de las de verano, la amplitud térmica es muy grande, característicos de la zonas de altura, las Temperaturas mínimas registran, en la mayoría de los meses, son por debajo de 0°C,

Los valles tienden a mantener durante todo el año sus temperaturas, la amplitud térmica se mantiene en los diferentes meses, en los meses cálidos registran entre los 10 °C y en las épocas más frías entre los 12 °C.

En los yungas las temperaturas máximas están por encima de los 30 °C y las mínimas por encima de los 20 °C, en las regiones de Tipuani y de Angosto Quercano, se en el mes de octubre las temperaturas suben más que cualquier otro mes, debido a que en este periodo aún no se formaron las nubes y la superficie se encuentra expuesta a los rayo solares, incrementando la temperatura.

Figura 1. Promedio mensual de la temperatura registrada en las estaciones metereologicas localizadas dentro del área o en áreas de influencia del ANMIN A

El comportamiento de las precipitaciones en la región de Ulla ulla, muestra un comportamieto bimodal, con precipitaciones iniciales de septiembre a noviembre en el que las precipitaciones no superan los 40 mm por mes, es interesante que en el mes de diciembre presente la mayor cantidad de precipitaciones, cerca a los 80 mm, lo que no ocurre en estaciones meteorológicas de esa altura, posiblemente se deba a la incidencia de radiación reportada en el mes de noviembre en las partes bajas formando masas de aire que durante el mes de diciembre se concentran en las partes altas de Area.

Consultoría por producto para la elaboración del Plan de Manejo del Área Natural de Manejo Nacional Integrado Apolobamba

Las precipitaciones en los valles húmedos, muestran un comportamiento monomodal, iniciándose en el mes de agosto, incrementandose las precipitaciones hasta alcanzar el mes mas lluvioso en enero, cerca a los 130 mm y luego descencer las precipitaciones hasta el mes de abril.

En las regiones bajas, las precipitaciones se incian en abril, con cerca de 50 mm, estas se incrementan cada mes, de acuerdo a los registros, en el sector de Tipuani se alcanza la mayor precipitación en diciembre, en cambio en Aucapata se alcanza la mayor precipitación en enero, en ambas estaciones el comportamiento de las precipitaciones es de forma monomodal, de acuerdo a la Figura 2 se puede observar que el periodo de lluvias en la mayoría de las estaciones muestra una temporalidad que va desde octubre hasta abril, lo que coincide con las precipitaciones en Bolivia, que están supeditados al comportamiento estacional de la Zona de convergencia Inter tropical.

En las partes altas del área de protección, como es Ulla Ulla, como se muestra en la figura 3, la precipitación no cubre el deficit hídrico que exige la atmosfera, solo en el mes de enero es cubierto debido al que se almacena agua durante el mes de diciembre, que es el mes de mayor precipitación y en enero si bien reduce la la pecipitacion, este es suficiente para cubrir el déficit. Estos meses de diciembre y enero son los que mayor recarga beneficia a los bofedales, sin menos preciar el aporte por los glaciares.

Figura 3. Déficit Hídrico en la estación de Ulla Ulla

El comportamiento de los valles secos muestra que en ningún mes del año se cubre las necesidades hídricas (Figura 4), aunque las precipitaciones son mucho mayores que en Ulla Ulla, la evapotranspiracion es también mayor, es una de las razones por la cual se recalca la posibilidad de incorporar sistemas de riego que coadyuve inicialmente a contar con agua para consumo y seguidamente el apoyar a la producción

Figura 4. Déficit Hídrico en la estación de Charazani

El relieve del Área es bastante abrupto, comienza a ascender desde los 1000 m de altitud en el sector de la comunidad Pauje Yuyo sub trópico, Puli (parte baja), hasta altitudes que sobrepasan los 5400 m en la Cordillera de Akamani, cerca de la comunidad Cañizaya y Callinsani; la comunidad de Amarete presenta una

.

Consultoría por producto para la elaboración del Plan de Manejo del Área Natural de Manejo Nacional Integrado Apolobamba

infinidad de quebradas que forman pequeños valles, lo que le da una configuración accidentada con pendientes muy pronunciadas y escarpadas (tal como se puede observar en los perfiles longitudinales), la misma debido a efectos de glaciaciones se producen procesos de degradación y meteorización de rocas, erosión y transporte de material a las partes bajas, así como también movimientos geotectónicos en toda la región (Figura 5)

El relieve de la región se encuentra dominado por la unión de dos brazos montañosos de la red de cordilleras de Apolobamba, las mismas se unen en el sector del abra de Pumasani (Cordillera de Callinsani y la Cordillera de Akamani); a partir de ella se extiende la planicie de Ulla Ulla con una extensión de 48 km en forma lineal, hasta el límite con la República del Perú. En esta planicie surca el río Suches que nace del lago del mismo nombre y a la vez es el límite internacional entre Bolivia y Perú, este río desciende paulatinamente hasta desembocar en el Lago Titicaca.

Consultoría por producto para la elaboración del Plan de Manejo del Área Natural de Manejo Nacional Integrado Apolobamba

Por otro lado los deshielos de la Cordillera de Apolobamba surcan las quebradas para formar los ríos de Caalaya, Curva, Charazani y Chullina desembocando en el río Mapiri (Cuenca Amazónica).

En la región y en el área del ANMIN Apolobamba se distinguen cuatro grandes regiones fisiográficas, la Zona Andina, la Zona Sub Andina, el Pie de Monte Andino y la Llanura Aluvial Lacustre (Mapa 2). Dentro de estas grandes unidades fisiográficas se pueden identificar unidades menores, considerando parámetros tales como la altura, el drenaje y el grado de disección.

De forma alargada en dirección NE-SO, la Cordillera de los Andes forma una impresionante barrera montañosa que se alinea siguiendo las orientaciones tectónicas generales de los Andes. Normalmente las alturas más frecuentes varían entre los 4000 y 4500 m, cuyas vertientes orientales muy abruptas están orientadas hacia la Amazonía. La Cordillera se caracteriza por una declinación general de las altitudes y una masividad decreciente de Norte a Sur, se encuentra coronada por grandes volcanes y nevados que llegan hasta los 6000 metros.

Constituida de rocas sedimentarias muy antiguas del Cretácico, que han sido fuertemente deformadas y plegadas; al sur se caracteriza por un dominio de relieves estructurales, sub-estructurales y relieves derivados de las estructuras anteriores por efecto de la fuerte erosión hídrica. La superficie de estas estructuras se encuentra bastante disectada y forma colinas irregulares, con cimas predominantemente redondeadas estrechas y localmente agudas, las vertientes son de alta pendiente y desnivel moderado.

Está formado por una serie de conos de deyección y esparcimiento que se ubican a lo largo de todos los ríos que abandonan la vertiente de la Cordillera hacia la llanura amazónica, formando extensos y amplios abanicos aluviales; los más antiguos se localizan a una altura aproximada de 2500 m, forman niveles escalonados de mesas ligeramente inclinadas hacia el Este, con superficies moderadamente disectadas a redondeadas bastante homogéneas y de baja pendiente; los más recientes son bastante planos a ligeramente ondulados, van perdiendo altura hasta desaparecer confundidos con los relieves de la llanura aluvial.

La red fluvial lacustre tiene una dinámica muy particular; en una primera fase se formaron grandes llanuras de divagación y esparcimiento de materiales arenosos de origen volcánico, luego por efectos de la tectónica y la estratigrafía se desvió los cursos normales de los ríos, produciéndose fenómenos de captura. En una segunda fase, se formaron valles bastante anchos y con un sistema de terrazas escalonadas, cuya disposición es bastante compleja

De acuerdo al estudio realizado por Victor Ramírez Fabiani y Nilo Terán Ariscurinaga de las caracteristicas geológicas y mineras de la cordillera de apolobamba – departamento de la paz, el área de estudio comprende el extremo NW de la Cordillera Oriental y Altiplano Norte (Mapa 3). La cordillera denominada localmente Apolobamba presenta rocas paleozoicas no diferenciadas, por otra parte, en el flanco occidental de la cordillera, y en el sector de Charazani afloran rocas devónicas no diferenciadas en unidades. El

Consultoría por producto para la elaboración del Plan de Manejo del Área Natural de Manejo Nacional Integrado Apolobamba

altiplano Norte se caracteriza por presentar depósitos glaciales y fluvioglaciales cenozoicos en el piedemonte andino. En la Cordillera de Apolobamba la secuencia sedimentaria se inicia con pelitas gris oscuras metamorfizadas depositadas en plataforma profunda de la formación Capinota, la sedimentación continúa con una alternancia de pizarras, metalimolitas gris oscuras y bancos de areniscas grises de plataforma somera de la formación Coroico. En transición la secuencia de areniscas gris claras de plataforma proximal, posteriormente se registra un episodio de subsidencia evidenciado por limolitas grises esquistosas alternado con bancos de arenisca, de la formación Amutara. En el área de Charazani y en el piedemonte altiplánico afloran rocas del ciclo Cordillerano caracterizado por pizarras, limolitas y areniscas probablemente de edad devónica. Al SE de Apolobamba, en la cordillera de Muñecas aflora el intrusivo Huato de edad triásica. Por otra parte sedimentitas del ciclo Andino afloran en el piedemonte altiplánico (Herail, 1991) consistente de conglomerados rojos de la formación Wila Aja, sobreyace a esta, depósitos morrénicos de la denominada glaciación Ajanani, la pila sedimentaria culmina con las morrenas de la glaciación Antaquilla. El mapa geológico de Bolivia realizado por SERGEOMIN refleja que el área protegida geológicamente se caracteriza por la presencia de rocas de diferente edad formadas durante el desarrollo de los ciclos tectosedimentarios correspondientes al Tacsariano; Cordillerano, Subandino y Andino respectivamente (Mapa Geológico); el primero relacionado al origen de sedimentos pertenecientes al ordovícico inferior, el segundo representado por rocas del periodo devónico y carbonífero, el tercero por rocas del periodo pérmico y finalmente el periodo andino por rocas del periodo triásico, cretácico y cuaternario

Las rocas más antiguas corresponden al Bloque Paleozoico, representadas por arenisca, limolítas, cuarcitas, pizarras, lutítas y lavas que cubren gran parte del área protegida. Además de formaciones recientes de edad cuaternaria que se hallan representadas por depósitos aluviales, fluvio lacustres, fluvio glaciales, coluviales, lacustres, morrenas y dunas.

El área se caracterizada por relieves cordilleranos, con fuertes pendientes y pronunciadas diferencias de nivel; las mayores altitudes se localizan en la parte Noroeste llegando hasta la zona central, hasta altitudes mayores a los 5000 m; las pendientes se suavizan hacia el Este hasta niveles por debajo de los 1.000 m; sin embargo resalta que la mayor parte del área se encuentra por sobre una cota de 2.500 m. de altitud.

Los afloramientos se hallan constituidos por sedimentitas paleozoicas en la cordillera y depósitos glaciales y fluvioglaciales cenozoicos en el piedemonte altiplánico y terrazas aluviales que afloran en los flancos del río Camata.

La geomorfología del área protegida está constituida en su mayor parte por montañas mayormente altas y serranías entre las cuales se encuentran los valles formados principalmente por procesos de erosión hídrica y en las partes altas por procesos glaciares, las montañas constituyen las partes altas conformadas por la cordillera de Apolobamba caracterizado por presentar nieves eternas, las serranías se presentan intercalando a las cadenas montañosas.

Los piedemontes se sitúan a las faldas de las montañas se ven representadas por las zonas altas del área.

Consultoría por producto para la elaboración del Plan de Manejo del Área Natural de Manejo Nacional Integrado Apolobamba

Consultoría por producto para la elaboración del Plan de Manejo del Área Natural de Manejo Nacional Integrado Apolobamba

Las diferencias espaciales de repartición de relieves y los procesos geomorfológicos actuales permiten diferenciar cuatro grandes unidades geomorfológicas descritas en los siguientes puntos (Mapa de unidades geomorfológicas)

Con los dos macizos de Ulla Khaya (5617 m.) y Akamani (5391 m.) al Norte, la Cordillera de Apolobamba se caracteriza por formaciones glaciares y peri-glaciares situadas entre 4700 m y el límite de las nieves hacia 5100-5200 m. Esta zona está afectada por procesos de tipo esencialmente glacial, relacionados a la acción de heladas, soliflucción y gravedad.

Este grupo de formas se desarrolla en la provincia fisiográfica de la Cordillera Oriental o Bloque Paleozoico y este se caracteriza por presentar montañas de origen estructural o tectónico, modeladas por procesos glaciales y denudacionales, constituyendo valles profundos como resultado de los procesos de erosión fluvial y glacial. Este bloque ingresa al país en el límite con la República del Perú.

Para la formación de esta unidad morfoestructural intervinieron acontecimientos sedimentarios, tectomagmáticos y factores exógenos que plegaron y esculpieron principalmente rocas paleozoicas, además de rocas magmáticas intrusivas y extrusivas, que se instalaron posteriormente, completando el armazón de la cordillera oriental.