KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia Nya sehingga penulis selesai menyusun E modul Epidemiologi Gizi ini. Buku ini disusun untuk memperkaya bahan bacaan ilmiah bagi praktisi, mahasiswa serta teman sejawat, ahli gizi dan profesi lain yang terkait dengan penerapan Epidemiologi Gizi.

Saat ini perkembangan ilmu gizi demikian pesat seiring dengan meningkatnya masalah kesehatan terkait gizi. Menyikapi hal tersebut pembaharuan sumber belajar merupakan hal yang mutlak dilakukan sehingga kompetensi lulusan gizi sesuai dengan kemajuan pembelajaran bidang gizi. Menyadari hal tersebut, E modul Epidemiologi Gizi ini mampu menjadi langkah strategis untuk menjaga mutu dan kualitas pendidikan bidang gizi di seluruh Indonesia sehingga lebih terstandarisasi.

E-modul Epidemiologi Gizi ini mengacu pada berbagai referensi standar epidemiologi baik dari hand book epidemiologi maupun berbagai bahan yang dapat diakses dari berbagai sumber. E modul ini memuat pengertian dan perkembangan epidemiologi gizi, host, agent dan environment tentang masalah gizi di Indonesia, faktor determinan, distribusi dan variabel tentang masalah gizi di Indonesia, riwayat alamiah terjadinya masalah gizi di Indonesia . Selain itu juga dibahas tentang desain penelitian epidemiologi gizi, penelitian kasus kontrol, penelitian kohort, penelitian eksperimental serta hubungan asosiasi dan kausalitas dalam epidemiologi gizi yang terkait dengan masalah gizi di Indonesia.

Penulis menyadari E modul Epidemiologi Gizi ini jauh dari sempurna, baik dari segi substansi maupun bahasanya, tetapi penulis meyakini sepenuhnya bahwa sekecil apapun buku ini tetap memberikan manfaat. Untuk itu guna penyempurnaan E modul ini kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam penulisan dan penyelesaian E modul ini.

Medan, September 2022 Penulis

E modul Epidemiologi Gizi ii

BAB

SEJARAH DAN

Manusia

Epidemiologi

BAB 2 JENIS DAN DESAIN PENELITIAN EPIDEMIOLOGI

Penting Dalam

Desain Cross Sectional

Desain Kasus Kontrol

BAB 3 KAJIAN EKOLOGIS DALAM EPIDEMIOLOGI

Biologis

E modul Epidemiologi Gizi iii DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL................................................................................................i KATA PENGANTAR ............................................................................................ii DAFTAR ISI iii DAFTAR TABEL vi DAFTAR GAMBAR............................................................................................vii

1

KONSEP EPIDEMIOLOGI GIZI................................. 1 1.1. Sejarah...................................................................................................... 1 1.2. Pengertian Epidemiologi Gizi 3 1.3. Tujuan Epidemiologi Gizi 4 1.4. Perkembangan Epidemiologi Gizi............................................................ 5 1.5. Pendekatan Epidemiologi Terhadap Diet dan Penyakit........................... 6 1.6. Gizi

dan Epidemiologi Gizi 7 1.7. Peran

Gizi Dalam Penyusunan Rekomendasi Gizi 9

GIZI 11 2.1. Pengertian dan Jenis Penelitian.............................................................. 11 2.2. Beberapa Isu

Penelitian Epidemiologi Gizi .................. 15 2.3.

16 2.4.

(Case Control) 18 2.5. Desain Cohort 21 2.6. Riset Eksperimental................................................................................ 23 2.7. Quasi Eksperimental............................................................................... 24

GIZI 25 3.1. Pengertian 25 3.2. Indeks Asupan Makanan........................................................................ 27 3.3. Generalisasi Makroskopik...................................................................... 31 3.4. Konsentrasi Rata Rata Zat Gizi Mikro Pangan Atau Tanah................ 31 3.5. Konsentrasi Rata-rata Racun Pada Pangan dan Air 32 3.6. Indeks

Asupan Pangan dan Status Gizi 33 3.7. Populasi atau Kelompok Yang Diteliti................................................... 34

BAB

KONSEP

BAB 5 RIWAYAT

BAB 6 SURVEILANS

Konsep

BAB 7 UKURAN FREKUENSI

ASOSIASI

PAPARAN

E modul Epidemiologi Gizi iv

4

DASAR TIMBULNYA PENYAKIT 35 4.1. Perkembangan Teori Terjadinya Penyakit 35 4.2. Konsep Dasar Timbulnya Penyakit 36 4.3. Rantai Penyebab Timbulnya Penyakit.................................................... 37 4.4. Model Timbulnya Penyakit.................................................................... 40

ALAMIAH PENYAKIT GIZI 44 5.1. Riwayat Alamiah Penyakit Gizi 45 5.2. Pemasalahan Gizi Ditinjau Dari Segi Epidemiologi.............................. 47 5.3. Pencegahan............................................................................................. 49 5.4. Penelitian Epidemiologi Gizi ................................................................. 51 5.5. Determinan yang Berpengaruh terhadap Status Gizi 52 5.6. Cara Penentuan Status Gizi 54

GIZI................................................................................ 55 6.1. Pengertian Surveilans Gizi..................................................................... 55 6.2. Tujuan Surveilans 55 6.3. Indikator Surveilans Gizi 55 6.4.

Surveilans Gizi 57 6.5. Penerapan Surveilans Gizi...................................................................... 58 6.6. Tahap Pelaksanaan Teknis ..................................................................... 65 6.7. Evaluasi Sistem Surveilans 67

DAN

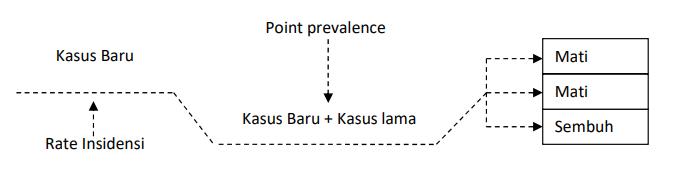

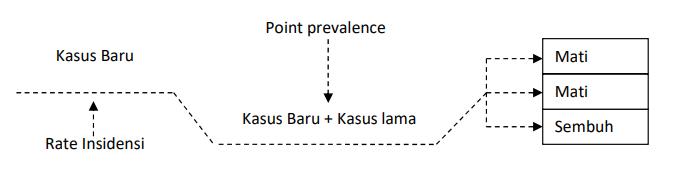

EPIDEMIOLOGI GIZI 71 7.1. Pentingnya Ukuran Epidemiologi 71 7.2. Ukuran Frekuensi Penyakit.................................................................... 72 7.3. Ukuran Kematian ................................................................................... 79 7.4. Ukuran Ukuran Risiko 84 BAB 8

OUTCOME DAN CONFOUNDER MASALAH GIZI 86 8.1. Variabel Penelitian................................................................................. 86 8.2. Jenis variabel.......................................................................................... 86 8.3. Mengontrol Variabel Confounding........................................................ 89 BAB 9 SKRINING MASALAH GIZI 94 9.1. Pengertian Skrining 94 9.2. Tujuan Skrining...................................................................................... 96

E modul Epidemiologi Gizi v 9.3. Sasaran Skrining 96 9.4. Pelaksanaan Skrining 97 9.5. Kriteria evaluasi 97 BAB 10 SURVEI CEPAT GANGGUAN GIZI................................................ 101 10.1. Pengertian............................................................................................... 101 10.2. Tujuan Survei Cepat 101 10.3. Metode 102 10.4. Pelaksana................................................................................................ 106 10.5.Teknik Pelaksanaan................................................................................ 107 DAFTAR PUSTAKA......................................................................................... 110

Tabel

Tabel 4.1. Beberapa

DAFTAR TABEL

Tabel 8.1.

Tabel 10.1. Dasar

Analisis

Mantel

Kekurangan

Luar

10.2 Informasi

Jumlah

Survei

Survei

E modul Epidemiologi Gizi vi

Halaman

3.1. Perkiraan Konsumsi Aktual.................................................................28

Penyakit Yang Diakibatkan Oleh

Kelebihan Zat Gizi Tertentu 39 Tabel 7.1. Perbedaan Prevalensi dan Insidensi.....................................................80

Hasil

Uji

Haenszel Variabel

Terhadap Hubungan Kehamilan Usia Remaja dengan Kejadian BBLR..............92

Pemilihan Cluster Dan

Responden Pada

Cepat Gangguan Gizi..........................................................................103 Tabel

yang Dihasilkan pada

Anemia Ibu Hamil...............109

Gambar

DAFTAR GAMBAR

Klasifikasi Desain Penelitian

Gambar 2.2. Rangkuman

Gambar 2.3. Desain Penelitian

Desain Penelitian

Desain

Sectional

Gizi

dan Urutan Waktu...................16

Gambar

Segi Tiga

Gambar 4.2. Konsep Jaring Jaring Sebab

Gambar 4.3. Faktor Faktor yang Dapat Menyebabkan Masalah Gizi

4.4. Model

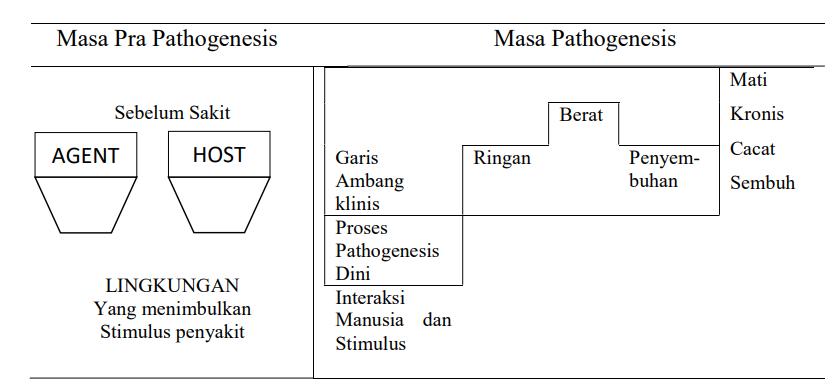

Gambar 5.1. Konsep Riwayat Alamiah Terjadinya

Gambar 5.2. Pathogenesis dari Penyakit Kurang Gizi

Gambar 5.3. Konsep Alamiah terjadinya Penyakit Diterapkan Pada Masalah Gizi

Gambar 5.4. Beberapa Penyebab Dari Masalah Gizi..........................................48

Gambar 5.5. Faktor Faktor yang Berpengaruh Terhadap Status Gizi

Gambar 6.1. Lingkaran 3A Penanggulangan Masalah Gizi

Gambar 6.2. Diagram Pelaksanaan Sistem Informasi Dini dalam Surveilans Gizi

Gambar 6.3. Diagram Sistem Informasi Dini dalam Implementasi Surveilans Gizi

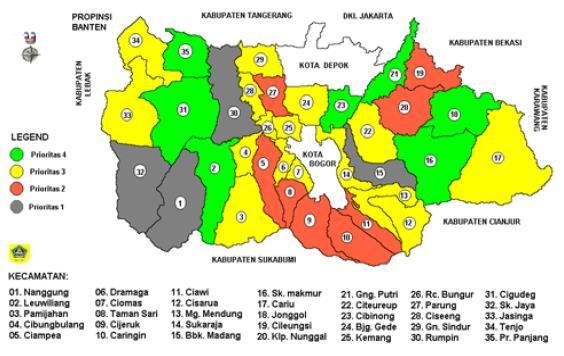

Gambar 6.4. Diagram Analisis Situasi Pangan dan Gizi

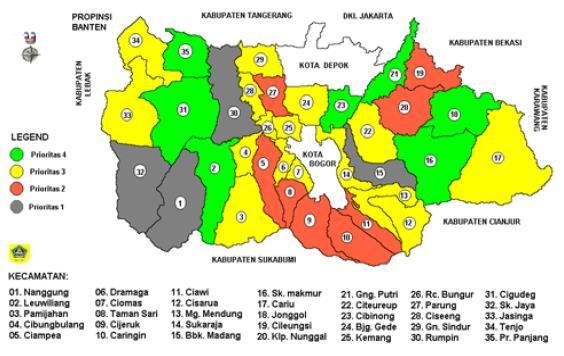

Gambar 6.5. Peta Keadaan Gizi Balita di Kabupaten Bogor Tahun 2018..........63

Gambar 6.6. Grafik Prevalensi Pendek dan Sangat Pendek pada Balita di Kabupaten Bandung Barat.............................................................64

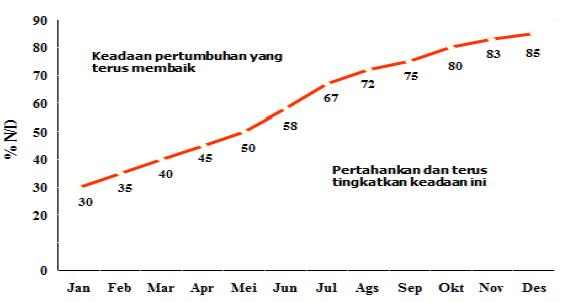

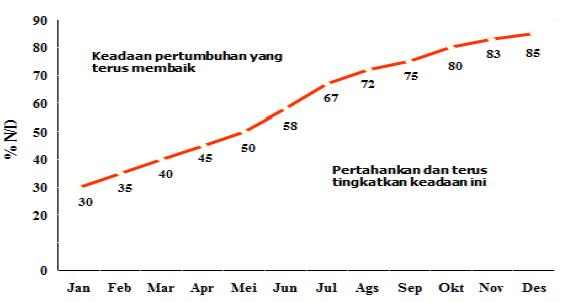

Gambar 6.7. Grafik Persentase Balita yang Naik Berat Badan hasil Pemantauan

Balita di Posyandu...................................................65

Gambar 6.8. Grafik Partisipasi pada Kegiatan Penimbangan Bulanan di Posyandu

Gambar 6.9. Tahapan Surveilans Gizi................................................................67

6.10. Kerangka Konseptual Evaluasi Sistem Surveilans

E modul Epidemiologi Gizi vii

2.1.

Epidemiologi

12

Pengambilan Sampel

Cross

17 Gambar 2.4.

Case Control......................................................19 Gambar 2.5.

Penelitian Cohort................................................................21

4.1. Model

Epidemiologi 41

Akibat...............................................42

42 Gambar

Roda...................................................................................43

Penyakit.............................44

45

Penduduk 46

................53

58

60

60

62

Pertumbuhan

66

Gambar

Menurut WHO............................................................................68

Gambar

E modul Epidemiologi Gizi viii

7.1. Hubungan Antara Poin Prevalen dengan Insidensi......................77 Gambar 9.1. Konsep Skrining Test 95 Gambar 10.1. Pencarian rumah tangga sampel dan kluster terpilih....................105

BAB 1

SEJARAH DAN KONSEP EPIDEMIOLOGI GIZI

1.1. Sejarah

Epidemiologi merupakan ilmu yang telah dikenal sejak zaman dahulu bahkan berkembang bersamaan dengan ilmu kedokteran karena kedua disiplin ilmu ini berkaitan satu dengan yang lain. Misalnya, studi epidemiologi bertujuan mengungkapkan penyebab suatu penyakit atau program pencegahan dan pemberantasan penyakit yang membutuhkan pengetahuan ilmu kedokteran seperti: ilmu faal, biokimia, patologi, mikrobiologi, dan genetika. Walaupun epidemiologi telah dikenal dan dilaksanakan sejak zaman dahulu, tetapi dalam perkembangannya mengalami banyak hambatan hingga baru pada beberapa dasawarsa terakhir ini epidemiologi diakui sebagai suatu disiplin ilmu. Oleh karena itu, epidemiologi seolah olah merupakan ilmu yang baru.

Pengamatan hubungan antara makanan dengan penyakit juga telah dilakukan sejak zaman nenek moyang. Pada abad ke-4 sebelum Masehi, Hipocrates, seorang filsuf Yunani, dianggap sebagai tokoh gizi linis karena ia menyatakan bahwa kesehatan dapat dijamin oleh diet yang baik dan higienis. Atas dasar itulah maka diet (daita; Bahasa Yunani) diartikan sebagai hidup yang sehat menurut pemilihan pangan yang baik dan sesuai.

Pengamatan Hippocrates tentang kaitan antara kesehatan dengan pilihan makanan membawa ia pada suatu kesimpulan bahwa “...to the human body it makes a great difference whether the bread be fine of coarse; with or without the hull, whether mixed with much or little water, strongly wrought or scarcely at all,bake or raw... Whoever pays attention to these things, or, paying attention, does not comprehend them, how can he understand the diseases which befall men” (Adam, 1939 dalam Byers, 1999).

Hipocrates juga mengatakan bahwa karena semua manusia adalah sama, tidak peduli apa yang mereka makan, mesti ada diciptakan suatu zat gizi yang diperuntukkan untuk segala sesuatu. Seori suatu zat gizi ini bertahan lama hingga mendekati era modern.

Hingga pertengahan abad ke 18, belum ada pengamatan sistematis yang dapat dianggap sebagai percobaan ilmiah. Pada tahun 1946 barulah James Lind,

E modul Epidemiologi Gizi 1

seorang ahli bedah pada angkatan laut nggris, melakukan percobaan. Pada saat itu usis Lind masih 30 tahun.

Lind meneliti 12 pelaut Inggris yang mengalami penyakit Scurvy dengan tingkat keparahan yang sama. Ia membagi 12 pelaut itu menjadi dua kelompok yang samam untuk dua minggu perlakuan. Kepada kelompok yang satu, Lind memberikan jus lemon dan jeruk, sedangkan kepada kelompok yang lain ia memberikan larutan asam belerang atau vinegar. Kelompok yang diberi jus lemon dan jeruk, pulih dalam enam hari; sedangkan kelompok yang diberi asam belerang tidak mengalami perbaikan (Carpenter, 2003). Atas karya ini, Lind dijuluki sebagai pemuka bagi uji klinis terkendali. Hal penting yang terungkap dari percobaan Lind adalah bahwa buah jeruk atau lemon adalah penyembuh atau pencegah scurvy.

Selanjutnya, peristiwa lain yang melatar belakangi perkembangan epidemiologi gizi adalah temuan Christian Eijkman berkaitan dengan penyakit beri beri. Pada tahun 1883, Eijkman melakukan percobaan pada subjek militer penderita eri beri yang tinggal di asrama. Eijkman memberikan nasi dari beras yang tidak ditumbuk halus (kulit arinya tidak hilang) kepada penderita. Beberapa waktu kemudian, penyakitnya hilang.

Pada saat itu, Eijkman belum mengetahui mengapa hal ini terjadi. Setelah itu, Eijkman masih berpikir bahwa ada sesuatu di dalam beras yang tertumbuk halus yang menjadi penyebab beri beri, bukan karena kekurangan sesuatu. Beberapa tahun kemudian, diketahui bahwa justru sesuatu di dalam beras yang tidak tertumbuk halus itulah yang menyembuhkan beri beri. Sesuatu itu kemudian dikenal sebagai vitamin B1 (tiamin). Enam puluh enam tahun setelah percobaannya itu, yaitu pada tahun 1929, Eijkman dianugrahi Hadian Nobel atas prestasinya itu. Inilah hadiah Nobel pertama atas karya ilmiah yang dilakukan di bumi Indonesia. Atas jasanya itu pula, namanya diabadikan pada Lembaga Biologi Molekular Eijkman.

Peristiwa penting lain pada perkemabnagan epidemiologi gizi berkenaan dengan pellagra. Dr.Joseph Goldberger mengatakan bahwa pellagra tidak menghinggapi orang yang mengkonsumsi diet campuran, atau lebih tepatnya diet seimbang. Penyakit ini tidak mungkin menular dari orang yang satu ke orang yang

E modul Epidemiologi Gizi 2

lain. (pada saat itu, pellagra masih dianggap sebagai penyakit infeksi). Kemudian, Goldbeger melakukan eksperimen pada anjing. Pada tahun 1926, faktor pencegah pellagra ditemukan. Faktor ini adalah termasuk keluarga vitamin B. Sebelas tahun kemudian, peneliti pada Universitas Wisconsin menemukan bahwa vitamin itu adalah asam nikotinat (niasin).

Pada tahun 1980 an, peneliti Cina melalui pendekatan epidemiologi dan menunjukkan bahwa kekurangan selenium bertanggung jawab bagi tingginya insidensi penyakit Keshan di wilayah tengah Cina. Temuan ini juga mengungkapkan bahwa gizi juga dapat mempengaruhi agen penyebab penyakit. Pada orang yang tidak mengalami defisiensi selenium, penyakit ini tidak muncul walaupun sudah terinfeksi virus penyebab penyakit Keshan. Virusnya menjadi lebih ganas ketika seorang pengidap virus tersebut mengalami defisiensi selenium.

1.2. Pengertian Epidemiologi Gizi

Epidemiologi gizi adalaha ilmu yang mempelajari sebaran, besar, dan determinan masalah gizi dan penyakit yang berhubungan dengan masalah gizi, serta penerapannya dalam kebijakan dan program pangan dan gizi untuk mencapai kesehatan penduduk yang lebih baik.

Definisi lain menyebutkan bahwa epidemiologi gizi adalah ilmu terkait kesehatan yang membicarakan distribusi dan determinan kesehatan dan penyakit dalam populasi. Epidemiologi gizi memadukan pengetahuan yang diturunkan dari penelitian gizi, untuk menguji hubungan diet penyakit pada masyarakat atau individu yang hidup bebas (masyarakat atau individu yang tidak diatur dietnya) (Gibney dkk, 2002). Menurut Byers (1999), epidemiologi gizi adalah semua penelitian mengenai hubungan antara diet dengan kesehatan (penyakit) pda populasi manusia. Sementara itu, Byers dkk (1999) mengatakan bahwa epidemiologi gizi merupakan landasan bagi pemahaman kita mengenai kaitan antara gizi dengan kesehatan. Epidemiologi gizi adalah satu satunya metode ilmiah yang menghasilkan informasi langsung tentang kaitan antara gizi dengan kesehatan dalam populasi manusia yang mengonsumsi zat gizi dan pangan dalam jumlah yang lazim.

Mempelajari kaitan anatar gizi dengan kesehatan atau antara gizi dengan timbulnya penyakit tidaklah mudah dan memunculkan tantangan metodologi. Hal

E modul Epidemiologi Gizi 3

ini disebabkan oleh faktor bahwa diet bukanlah paparan tunggal dalam timbulnya penyakit, akan tetapi merupakan sekumpulan variabel yang saling berinterkorelasi. Selanjutnya, variabel variabel tersebut kemungkinan memiliki hubungan non linear dengan penyakit dan berinteraksi satu sama lain (Willert, 1987).

Selain itu, dalam menjawab pertanyaan bagaimana hubungan antara diet dengan penyakit, epidemiologi harus memperhitungkan kerumitan dari kebiasaan makan, interkorelasi anatar kebiasaan makan, dan korelasi antara kebiasaan tersebut dengan perilaku lain (Freudenheim, 1999).

Hal ini yang menyebabkan sulitnya menghubungkan antara diet dengan timbulnya penyakit adalah sulitnya mengukur asupan pangan yang sebenarnya (true intake). Hal ini akan semakin terasa pada penyakit kronis yang membutuhkan paparan diet yang lama untuk menimbulkan penyakit tersebut. Sebagai contoh, kaitan antara konsumsi pangan dengan timbulnya penyakit jantung koroner dijelaskan sebagai berikut.

Penyakit jantung koroner memerlukan paparan diet, terutama diet yang mengandung kadar lemak yang tinggi, dan dikonsumsi dalam jangka panjang. Hal ini membutuhkan data asupan pangan yang tepat. Oleh karena itu, dibutuhkan metode penilaian konsumsi pangan yang tepat untuk dapat menggambarkan rata rata atau kebiasaan konsumsi pangan. Metode riwayat makanan mungkin salah satu metode yang tepat, akan tetapi daya ingat subjek akan makanan yang dikonsumsi setahun atau puluhan tahun yang lalu menjadi kendala. Oleh karena itu, salah satu isu yang penting diperhatikan dalam mempelajari kaitan antara diet dengan penyakit adalah pemilihan metode penilaian konsumsi pangan dan desai penelitian yang cocok.

1.3. Tujuan Epidemiologi Gizi

Tujuan utama dari penelitian epidemiologi gizi adalah untuk menyediakan fakta ilmiah yang lebih baik untuk mendukung pemahaman peran gizi dalam timbulnya penyakit atau mencegah terjadinya penyakit.

Epidemiologi gii didasarkan pada pemahaman prinsip ilmiah dari gizi manusia (Human nutrition) dan epidemiologi. Secara klasik epidemiologi gizi memiliki tiga tujuan:

E modul Epidemiologi Gizi 4

Untuk menggambarkan distribusi dan ukuran masalah penyakit pada populasi manusia,

Untuk menjelaskan etiologi penyakit terkait gizi, dan

Untuk menyediakan informasi penting untuk mengelola dan merencanakan layanan untuk pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit terkait

1.4. Perkembangan Epidemiologi Gizi

Pada awalnya, epidemiologi gizi lebih memfokuskan diri pada kaitan antara kekurangan zat gizi dengan timbulnya penyakit. Misalnya, anemia zat besi adalah penyakit yang timbul akibat kekurangan zat gizi besi. Seiring dengan perkembangan teknologi dan peningkatan kesejahteraan manusia yang pada akhirnya mengubah gaya hidup, fokus epidemiologi gizi pun bergeser dari penyakit akibat defisiensi gizi ke penyakit akibat kelebihan gizi yang umumnya muncul secara kronis (penyakit kronis). Contoh contoh penyakit kronis terkait gizi adalah penyakit jantung koroner, diabetes melitus, hipertensi, dan hiperkolesterolemia.

Walaupun penyakit jantung koroner masih sangat jarang terjadi pada awal ke 20, namun pada pertengahan abad ini penyakit jantung koroner menjadi penyebab utama kematian di negara negara barat. Tidaklah mengherankan jika pada tahun 60 an hingga 70 an, fokus epidemiologi gizi adalah pada penyakit ini. Memang pada masa itu, Dr.Denis Burkit juga melakukan penelitian berkaitan dengan konsumsi serat dengan kejadian kanker kolon di Afrika. Akan tetapi, sebagian besar kajian epidemiologi gizi pada masa itu hanya mengkaji kaitan antara diet dengan penyakit kardiovaskular

Penyakit kardiovaskuler merupakan penyakit kronis pertama yang diketahui memiliki etiologi diet. Penemuan inilah kemungkinan merupakan contoh paling baik dari penggabungan epidemiologi dengan ilmu gizi eksperimental (Byers, 1999). Perbedaan antara pendekatan epidemiologi gizi pada penyakit jantung dengan pada kanker sangatlah menarik.

Untuk penyakit jantung, penelitian kasus kontrol sulit diterapkan, baik karena kematian yang terjadi mendadak maupun karena insidensi penyakit yang menyebabkan perubahan pada faktor risiko fisiologis. Itu sebabnya, kajian

E modul Epidemiologi Gizi 5

gizi.

prospektif lebih tepat untuk dipilih. Awalnya, hubungan sebab akibat antara gizi dengan penyakit jantung diduga diperantai hanya oleh konsentrasi kolesterol serum. Akibatnya penyelidikan menyeluruh dan sistematis tentang kaitan antara diet dengan penyakit jantung belum dilakukan hingga tahun tahun belakangan ini, keika peran yang dimainkan oleh aspek lain dari diet seperti serat, antioksidan, dan folat, pada risiko penyakit jantung telah diungkapkan. Lain halnya dengan kajian longitudinal yang memiliki faktor antara yang kuat (strong intermediate factor) ini, untuk mempelajari kaitan antara diet dan kanker, pendekatan awal yang digunakan adalah desain kasus kontrol. Pendekatan ini digunakan hingga pertengahan tahun 1980 an, sejak saat itu kohort sudah mulai dirancang.

1.5. Pendekatan Epidemiologi Terhadap Diet dan Penyakit

Konsep, hipotesis, dan teknik epidemiologi gizi diturunkan dari berbagai sumber. Sebagai contoh adalah biokimia. Melalui biokimia ini diberikan bukti bahwa zat gizi tertentu berfungsi sebagai antioksidan yang dapat melindungi komponen sel kritis dari kerusakan. Bukti ini banyak ditemukan pada efek perlindungan sel atau jaringan terhadap kanker. Selanjutnya, metode kultur sel (jaringan) digunakan untuk mengidenifikasi senyawa, misalnya Vitamin A bentuk jadi (preformed vit. A) yang mengatur pertumbuhan dan diferensiasi sel, yang dapat mempengaruhi risiko kanker pada manusia. Berikutnya, percobaan hewan dilaboratorium memberikan informasi mengenai efek diet pada munculnya penyaki dan mekanisme aksinya. Akhriyna kajian metabolik dan biokimia pada sunyek manusia menghasilkan informasi penting pada efek fisiologis dan faktor diet.

Akan tetapi, temuan dari penelitian in fitro dan percobaan hewan tidak dapat di ekstravolasikan secara langsung kepada manusia, dan perubahan fiioslogis dan metabolik adalah beberapa tahpan yang dipenggal penggal dari munculnya penyakit secara aktual pada manusia. Oleh karena itu, pendekatan epidemiologis dibutuhkan untk megetahui hubungfn diet dengan penyakit secara langsung pada manusia.

E modul Epidemiologi Gizi 6

1.6. Gizi Manusia dan Epidemiologi Gizi

Gizi manusia menggambarkan proses proses pada sel, jaringan, organ, dan tubuh secara keseluruhan dalam mendapatka dan menggunakan substansi esensial untuk mempertahankan struktural dan integritas fungsionalnya. Gizi manusia didasarkan pada suatu pemahaman dari efek keseimbangan antar suplai dan kebutuhan dari substrat dan kofaktor (contohnya zat gizi) yang diperlukan untuk mempertahankan fungsi optimal (termasuk pertumbuhan, kehamilan, laktasi, pencegahan, dan lain lain).

Gizi manusia berupaya untuk memaham kerumitan dari efek faktor sosial dan biologis pada bagaimana individu dan populasi mencoba mempertahankan fungsi normal. Dalam penelitian epidemiologi gizi, penting untuk mempertimbangkan faktor faktor yang mempengaruhi apa yang terjadi terhadap makanan ketika makanan tersebut telah dimakan. Penelitian epidemiologi mecoba untuk mengambil sudut pandang yang lebih luas mengenai diet mempengaruhi atau memelihara kesehatan pada tingkat individu dan populasi.

Penelitian epidemiologi juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa informasi yang mendasari penyusunan kebijakan kesehatan masyarakat sangat berkualitas. Epidemiologi gizi adalah landasan ilmiah untuk penyusunan kebijakan gizi kesehatan masyarakat (public health nutrition) gizi kesehatan masyarakat difokuskan pada peningkatan kesehatan melalui gizi serta pencegahan primer atas diet yang berkaitan dengan penyakit pada populasi.

Fakta ilmiah yang mendasari peningkatan kesehatan, termasuk penghindari dari penyakit terkait gizi, memerlukan penelitian yang dirancang dengan baik. Singkatnya, epidemiologi gizi menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk meneruskan pesan dan upaya promosi kesehatan terkait gizi kepada individu dan populasi secara lebih baik.

Untuk mencapai tujuan ini, apa yang hendak dijawab melalui penelitian (pertanyaan penelitian) yang jelas perlu dijawab oleh penelitian yang dirancang dengan baik. Penelitian yang dirancang dengan buruk hanya membuang waktu dan uang dan juga tidak etis.

E modul Epidemiologi Gizi 7

Dari perspektif metodologis, Riboli, dkk (1996) telah mencatat empat keterbatasan utama dari epidemiologi gizi, terutama untuk kanker, dan juga untuk penyakit lain.

1. Pengukuran diet kurang akurat dan kurang spesifik, terutama untuk memperkiran konsumsi pangan.

2. Asupan gizi berkorelasi kuat, dan pengatributan penyebab terhadap satu zat gizi dapat menimbulkan salah kaprah.

3. Efek biologis zat gizi dalam jaringan dapat tidak akurat dan tidak meyakinkan. Hal ini merefleksikan asupan makanan karena pengaturan biologis dari efek tersebut bersifat rumit dan dapat dipengaruhi oleh kadar zat gizi lain.

4. Sebagian besar penelitian tidak memperhitungkan atatu mempertimbangkan efek karakteristik pangan (misalnya jeruk sebagai suatu kesatuan buah atau sebagai jus, bagaimana pangan diolah atau disiapkan) pada aktivitas metabolik dari komponen penyusun pangan. Untuk menilai efek paparan makanan diperlukan pengukuran asupan makanan. Pengukuran asupan makanan merupakan hal yang rumit. Suatu hal yang tidak dapat dihindarkan bahwa ukuran yang diperoleh bukan gambaran dari asupan yang sebenarnya. Tingkat kesalahan pengukuran, konsistensi dari subjek yang satu terhadap subjek yang lain dalam penelitian, dan efeknya pada kekuatan statistik (Stastistical power), serta menginterpretasi hasil meruapakan perhatian utama epidemiologi gizi. Norell (1995) menganjurkan tiga tahap dalam mengatasi kesalahan dalam epidemiologi, yaitu:

1. Mengidentifikasi sumber pokok kesalahan

2. Mengeksplorasi dampak kesalahan ini pada hasil]

3. Merancang penelitian yang akan menghindari dan mengendalikan kesalahan tersebut.

E modul Epidemiologi Gizi 8

Meskipun jika memungkinkan mengukur asupan makanan dengan keakuratan absolut, namun mengaitkan asupan dengan penyebab timbulnya suatu penyakit membutuhkan pemahaman tahapan yang melaluinya, yaitu apakah makanan yang dimakan dapat menyebabkan atau menghaindari timbulnya penyakit.

Pendekatan epidemiologi tidak mungkin untuk menguji setiap tahap dalam lintas sebab akibat (causal pathway), dan karenanya perlu diketahui kaitan erat antara faktor faktor yang terlibat dalam eksperimen yang mengeksplorasi proses metabolik.

1.7. Peran Epidemiologi Gizi Dalam Penyusunan Rekomendasi Gizi

Landasan paling baik tentang rekomendasi bagaimana orang harus makan untuk tetap sehat adalah pemahaman seberapa sehat orang tersebut makan. Untuk inilah epidemiologi memainkan perannya.

Era modern pedoman gizi dimulai pada awal abad ke 20 melalui kampanye penghapusan penyakit akibat kekurangan vitamin A. Kampanye ini mencakup sayur sayuran. Kampanye ini didasarkan pada pengamatan ahli epidemiologi gizi yang mengikuti serangkaian pengamatn ekologis ke penelitian kasus kontrol, kemudian melakukan penelitian intervensi untuk mengkonfirmasi kaitan antara pilihan pangan dengan gangguan akibat kekurangan vitamin A ( Byers, 1999).

Rekomendasi umum untuk asupan zat gizi diformalkan pada tahun 1943 dengan angka kecukupan zat gizi (recommended dietary alloawnce) yang pertama rekomedasi ii juga menjadi acuan bagi penyusunan angka kecukupan gizi di Indonesia. Hal ini didasarkan terutama pada kajian klinis dan eksperimental dari keadaan kurang gizi.

Saat ini, kajian ilmiah yang digunakan dalam melahirkan angka kecukupan gizi dikelompokkan oleh food and nutrition board dari National Research Council atau ( NRC, 1989) menjadi 6 jenis, yaitu:

1. Penelitian pada subjek yang dipertahankan pada diet rendah zat gizi.

2. Penelitian keseimbangan yang mengukur status zat gizi dalam kaitannya dengan asupan.

3. Pengukuran biokimia terhadap kejenuhan jaringan atau kecukupan fungsi molekular dalam kaitannya dengan asupan zat gizi.

E modul Epidemiologi Gizi 9

4. Asupan zat gizi pada bayi yang disusui penuh dan pada orang yang tampak sehat sehubungan dengan asupan pangannya.

5. Pengamatan epidemiologis status zat gizi pada populasi dalam kaitannya dengan asupan.

6. Ekstrapolasi data dari eksperimen pada hewan (dalam beberapa kasus).

E modul Epidemiologi Gizi 10

JENIS DAN DESAIN PENELITIAN EPIDEMIOLOGI GIZI

2.1. Pengertian dan Jenis Penelitian

Berdasarkan tingkatan pengamatan kaitan antara gizi dan penyakit atau kesehatan terkait gizi, penelitian epidemiologi gizi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu penelitian epidemiologi gizi pada tingkat individu dan pada tingkat populasi. Penelitian epidemiologi gizi pada tingkat individu menjawab pertanyaan bagaimana kaitan antara gizi dan timbulnya penyakit pada tingkat individual. Desain penelitian epidemiologi untuk ini adalah penelitian potong lintang, penelitian kasus-kontrol, penelitian kohort dan uji klinis. Jika unit pengamatannya adalah populasi biasanya berdasarkan geografi, penelitiannya disebut epidemiologi gizi pada tingkat populasi. Penelitian ini dikenal sebagai kajian ekologis dan disebut juga sebagai kajian korelasi

Sementara itu, berdasarkan ada tidaknya kendali terhadap subjek yang dilakukan oleh peneliti, penelitian epidemiologi dapat dibagi menjadi penelitian eksperimental dan observasional (non eksperimental) (Gambar 2.1). Pada penelitian eksperimental, paparan diberikan ke subjek oleh peneliti; sedangkan pada penelitian observasional, peneliti tidak memiliki kendali atas bagaimana subjek terpapar. Eksperimen adalah sekumpulan pengamatan, yang dilakukan dibawah kondisi yang terkendali yang pada pengamatan ini peneliti memanipulasi kondisi untuk memastikan bahwa efek yang diamati adalah akibat dari manipulasi yang dibuat. Manipulasi yang dilakukan, atau disebut juga sebagai perlakuan, dapat bermacam macam seperti diet rendah kalori, pemberian suplemen vitamin, dan pemberian diet dengan takaran yang berbeda.

E modul Epidemiologi Gizi 11 BAB 2

Gambar 2.1. Klasifikasi Desain Penelitian Epidemiologi Gizi

Pada penelitian observasional, peneliti hanya mengamati fenomena atau keadaan yang terjadi. Keadaan ini bukan merupakan hasil dari campur tangan peneliti. Sebagai contoh, peneliti ingin meneliti pola makan penderita diabetes tipe 2 pada orang lanjut usia Pada penelitian ini, peneliti tidak turut campur atas pola makan dan keadaan penyakit subjek. Peneliti hanya mengobservasi bagaimana pola makannya dan bagaimana keadaan penyakitnya. Bandingkan seandainya peneliti memodifikasi diet penderita diabetes tipe 2 kemudian melihat efeknya pada kadar gula darah postprandial.

Kadangkala kajian non experimental dapat berasal dari eksperimen alami ketika paparan, secara alamiah, hanya terjadi pada kelompok tertentu. Contohnya adalah kasus beri beri di Indonesia. Secara kultural, dahulu masyarakat Indonesia pada umumnya mengonsumsi beras putih daripada beras cokelat. Akibatnya penyakit beri beri banyak ditemukan di Indonesia.

Isu praktis dan etis mungkin diperlukan dalam menetapkan pendekatan apa yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tertentu. Secara umum, penelitian eksperimental menghasilkan fakta yang paling kuat untuk efek paparan terhadap outcome. Namun tidaklah etis (tidak diperbolehkan) untuk menjalankan penelitian eksperimental jika paparan yang akan diberikan diketahui berbahaya. Dalam keadaan ini, penelitian non eksperimental adalah pilihan yang tepat

E modul Epidemiologi Gizi 12

Dalam penelitian observasional, peneliti dapat mengeksploitasi eksperimen alami yang dalam eksperimen ini paparan dibatasi pada satu kelompok dalam masyarakat yang dibandingkan dengan kelompok lain. Sebagai contoh, membandingkan antara kelompok vegetarian yang mematangkan daging dan kelompok yang memiliki pola diet yang berbeda dibandingkan dengan omnivora.

Antar penelitian observasional, perbedaan pokok desain penelitian berkaitan dengan waktu kapan paparan dan hasilnya diukur atau dinilai. Penelitian potong lintang mengukur baik paparan maupun outcomenya, pada saat sekarang dan pada titik waktu yang sama Pada penelitian kasus kontrol, paparan diukur pada saat sekarang dan paparan saat yang lalu dinilai. Dalam kajian kohort, paparan diukur saat sekarang dan hasilnya diukur di kemudian hari.

Penelitian eksperimental mengukur paparan pada saat sekarang, memodifikasi paparan, dan kemudian menilai efek dari modifikasi paparan ini pada outcome di kemudian hari. Ada dua desain yang mendominasi desain eksperimen yaitu uji acak terkendali (randomized control trial) dan desain saling silang (cross over design). Pada desain acak terkendali, subjek ditempatkan secara acak, baik ke kelompok terpapar maupun ke kelompok non perlakuan, atau lazim disebut sebagai kelompok perlakuan dan kelompok plasebo. Plasebo adalah substansi yang tidak dapat dibedakan dari bahan yang diberikan (perlakuan, sehingga subjek merasa diperlakukan sama. Salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi bias Contohnya adalah pada penelitian untuk mengetahui efek pemberian vitamin antioksidan (vitamin A dan E) pada pencegahan kanker paru. Pada kelompok A menerima vitamin A pada dosis tertentu; kelompok B menerima vitamin E; kelompok C menerima vitamin A dan E dalam bentuk kapsul vitamin, akan tetapi tidak mengandung vitamin A maupun vitamin E.

Desain saling silang pada dasarnya adalah pengulangan perlakuan. Semua subjek menerima paparan, baik kelompok perlakuan maupun kelompok plasebo, pada periode waktu yang setara. Sebagai contoh kelompok A menerima kapsul vitamin A dan kelompok B menerima placebo, masing masing selama 1 bulan. Kemudian setelah kurun waktu tertentu misalnya 1 minggu yang disebut periode pembersihan (washout period) penerima perlakuan dipertukarkan. Kelompok

E modul Epidemiologi Gizi 13

yang tadinya menerima vitamin A menjadi menerima placebo dan sebaliknya. Selanjutnya pemberian dilakukan selama 1 bulan

Adakalanya peneliti atau subjek tidak mengetahui perlakuan apa yang diberikan dan kepada siapa diberikan. Kalau hanya peneliti yang mengetahui perlakuan apa yang diberikan (subjek tidak mengetahui perlakuan apa yang diterima), desain yang seperti ini disebut sebagai uji acak terkendali buta tunggal (single blind randomized control trial Sementara itu apabila peneliti maupun subjek tidak mengetahui perlakuan itu diberikan kepada siapa, maka desain nya disebut uji acak terkendali buta ganda (double blind randomized control trial).

Pada desain quasi eksperimental, pemberian paparan dikendalikan oleh peneliti, tetapi subjek tidak dialokasikan secara acak terhadap kelompok perlakuannya. Desain quasi eksperimental ini kadang kadang disebut sebagai uji intervensi.

Ketika efek dari hanya satu perlakuan (misalnya pemberian zat gizi mikro) dibandingkan dengan efek plasebo, maka eksperimen ini disebut uji tunggal (single trial). Sementara itu apabila efek dari beberapa perlakuan (misalnya pemberian beberapa zat gizi mikro) dibandingkan dengan efek plasebo, maka eksperimennya disebut uji ganda atau uji faktorial (multiple trial) sebagai contoh dalam desain faktorial 2 x 2, dua perlakuan dievaluasi secara simultan dengan membentuk 4 kelompok perlakuan (perlakuan a, b, a dan b, dan plasebo).

Beberapa uji teracak (randomized trial) dikenal sebagai uji pencegahan primer (primary prevention trial) dan yang lainnya disebut sebagai uji pencegahan sekunder (secondary prevention trial). Uji pencegahan primer adalah eksperimen yang dilakukan kepada subjek yang sehat dengan tujuan untuk pencegahan penyakit. Uji pencegahan primer ini disebut juga uji lapangan (field trial) (Margetts and Nelson, 1997 Uji pencegahan sekunder dilakukan pada subjek yang telah menderita penyakit tertentu. Mereka ditempatkan secara acak kepada kelompok perlakuan tertentu atau plasebo. Tujuannya adalah untuk mencegah efek lebih lanjut atau lebih berat dari penyakit yang dialaminya tersebut.

Pilihan desain penelitian sering dipengaruhi oleh alasan pragmatis seperti biaya dan kelayakan (Tabel 2.1). Alasan pragmatis Ini seharusnya tidak menjadi penentu pemilihan desain penelitian. Secara optimal, peneliti harus

E modul Epidemiologi Gizi 14

mengklarifikasi tujuan penelitian, kemudian memutuskan cara yang paling baik untuk melakukan penelitian. Pada tingkat ini, peneliti biasanya harus membuat keputusan tentang sejauh mana ia bersiap untuk penyimpangan dari keadaan ideal. Jika penelitian tidak bisa menjawab pertanyaan penelitian secara memadai, maka lebih baik untuk tidak melaksanakan penelitian. Faktor utama dalam memilih antara desain kasus kontrol dan kohort adalah apakah paparan atau outcome nya jarang terjadi. Jika paparan nya jarang terjadi, maka desain kohort cocok untuk dipilih; Sedangkan jika outcomenya jarang, maka desain kasus kontrol cocok dengan jumlah sampel yang besar untuk mendapatkan subjek yang cukup dengan berbagai tingkat paparan. Penelitian potong lintang adalah optimal untuk paparan dan hasil yang lazim. Karena kajian ekologis didasarkan pada data teragregat yang biasanya dikumpulkan dari kelompok masyarakat yang besar (keseluruhan negara), maka desain ini baik untuk mengeksplorasi paparan dan outcome yang jarang maupun yang lazim

Desain kohort dapat menilai outcome ganda (jika sampel cukup besar), tetapi terbatas dalam jumlah ukuran paparan yang dapat dinilai (bergantung pada metode penilaian diet); sementara itu, desain kasus kontrol dibatasi untuk menilai satu outcome, akan tetapi dapat menilai beberapa paparan yang berbeda (tetapi juga tergantung pada ukuran diet yang digunakan).

Kajian kohort cenderung mahal dan butuh waktu yang lama untuk menyelesaikannya, walaupun tidak selalu (sebagai contoh, penelitian diet maternal dan hasil kelahiran dapat diselesaikan dalam 9 bulan). Desain kasus kontrol umumnya lebih murah dan diselesaikan lebih cepat,

2.2. Beberapa Isu Penting Dalam Penelitian Epidemiologi Gizi

Apapun desain penelitian yang dipilih, ada beberapa isu penting yang berkaitan dengan keakuratan pengukuran paparan diet. Kecuali pada uji klinis, isu yang penting untuk diperhatikan ialah sejauh mana suatu penelitian dapat memperhitungkan faktor perancu (confounding factor) Faktor perancu adalah faktor yang berkorelasi dengan paparan yang menjadi perhatian maupun dengan hasilnya. Perancu menarik perhatian ketika faktor perancu tidak diukur, diukur dengan bias, atau begitu erat berkorelasi dengan paparan diet yang menjadi

E modul Epidemiologi Gizi 15

perhatian, sehingga antara faktor diet dan faktor yang berkorelasi tidak bisa dibedakan

Isu penting kedua adalah efek modifikasi, faktor ketiga yang mengubah asosiasi antara paparan dan penyakit. Berkaitan dengan hal ini, isu yang menjadi sorotan dewasa ini adalah faktor genetik. Faktor genetik dapat menyebabkan perbedaan interindividual dalam hal efek paparan pada risiko penyakit. Terbatasnya pengetahuan akan faktor ini dapat menghasilkan efek pentingnya suatu subkelompok yang dikendalikan di dalam kelompoknya atau, alternatifnya, diasumsikan bahwa paparan berkaitan dengan risiko pada keseluruhan populasi ketika efek benar benar terbatas terhadap suatu subkelompok.

Pemahaman akan keberagaman yang seperti ini di dalam respon terhadap paparan, dapat membantu menjelaskan ketidakkonsistenan antara temuan temuan pada berbagai penelitian yang dikaitkan dengan perbedaan dalam distribusi faktor genetik dalam sampel penelitian (Freudenheim, 1999).

Gambar 2.2. Rangkuman Pengambilan Sampel dan Urutan Waktu

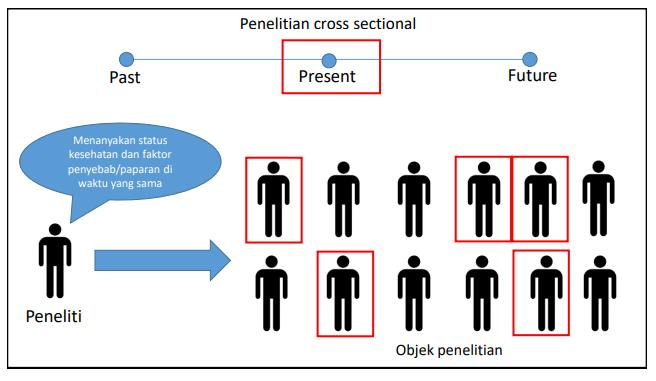

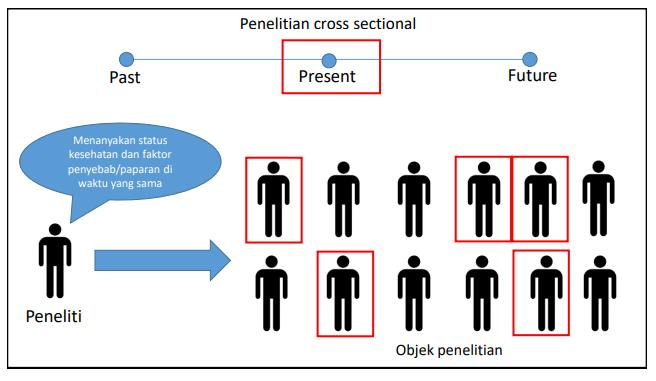

2.3. Desain Cross Sectional

Desain cross sectional dalah suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor faktor resiko dengan efek, dengan cara pendekatan observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat (point time approach).

E modul Epidemiologi Gizi 16

Artinya, tiap subjek penelitian hanya diobservasisekali saja dan pengukuran dilakukan terhadap status karakter atauvariabel subjek pada saat pemeriksaan. Hal ini tidak berarti semua subjek penelitian diamati pada waktu yang sama. Tujuan penelitianini untuk mengamati hubungan antara faktor resiko dengan akibat yang terjadi berupa penyakit atau keadaan kesehatan tertentu dalam waktu yang bersamaan, ditanya masalahnya (akibat) sekaligus penyebabnya (faktor resikonya).

Gambar 2.3. Desain Penelitian Cross Sectional

a. Kelebihan penelitian Cross Sectional :

Mudah dilaksanakan, sederhana, ekonomis dalam hal waktu, dan hasil dapat diperoleh dengan cepat dan dalam waktu bersamaan dapat dikumpulkan variabel yang banyak, baik variabel resiko maupun variabel efek.

b. Kekurangan penelitian Cross Sectional :

✓ Diperlukan subjek penelitian yang besar

✓ Tidak dapat menggambarkan perkembangan penyakit secara akurat

✓ Tidak valid untuk meramalkan suatu kecenderungan

✓ Kesimpulan korelasi faktor resiko dengan faktor efek paling lemah bila dibandingkan dengan dua rancangan epidemiologi yang lain.

Epidemiologi

E modul

Gizi 17

Contoh sederhana : Ingin mengetahui hubungan antara anemia besi pada ibu hamil dengan Berat Badan Bayi Lahir (BBL), dengan menggunakan rancangan atau pendekatan cross sectional.

Tahap pertama : Mengidentifikasi variabel variabel yang akan diteliti dan kedudukanya masing masing.

➢ Variabel dependen (efek) : BBL

➢ Variebel independen (risiko): anemia besi.

➢ Variabel independent (risiko) yang dikendalikan: paritas, umur ibu, perawatan kehamilan, dan sebagainya.

Tahap kedua : menetapkan subjek penelitian atau populasi dan sampelnya.

Subjek penelitian: ibu ibu yang baru melahirkan, namun perludibatasi daerah mana mereka akan diambil contohnya lingkup rumah sakit atau rumah bersalin.

Demikian pula batas waktu dan cara pengambilan sampel, apakah berdasarkan tekhnik random atau non random.

Tahap ketiga : Melakukan pengumpulan data, observasi atau pengukuran terhadap variabel dependen independen dan variabel variabel yang dikendalikan secara bersamaan (dalam waktu yang sama) Caranya mengukur berat badan bayi yang sedang lahir, memeriksa Hb ibu, menanyakan umur, paritas dan variabel variabel kendali yang lain.

Tahap keempat : Mengolah dan menganalisis data dengan cara membandingkan. Bandingkan BBL dengan Hb darah ibu. Dari analisis ini akan diperoleh bukti adanya atau tidak adanya hubungan antara anemia dengan BBL.

2.4. Desain Kasus Kontrol (Case Control)

Desain case control adalah suatu penelitian analitik yang menyangkut bagaimana faktor resiko dipelajari dengan menggunakan pandekatan retrospective. Dengan kata lain, efek (penyakit atau status kesehatan) diidentifikasi pada saat ini, kemudian faktor resiko diidentifikasi adanya atau terjadinya pada waktu yang lalu.

modul Epidemiologi Gizi

E

18

Study Case Control ini didasarkan pada kejadian penyakit yang sudah ada sehingga memungkinkan untuk menganalisa dua kelompok tertentu yakni kelompok kasus yangg menderita penyakit atau terkena akibat yang diteliti, dibandingkan dengan kelompok yang tidak menderita atau tidak terkena akibat. Intinya penelitian case control ini adalah diketahui penyakitnya kemudian ditelusuri penyebabnya.

Gambar 2.4. Desain Penelitian Case Control

a. Kelebihan penelitian Case Control

✓ Adanya kesamaan ukuran waktu antara kelompok kasus dengan kelompok kontrol

✓ Adanya pembatasan atau pengendalian faktor resiko sehingga hasil penelitian lebih tajam dibanding hasil rancangan cross sectional

✓ Tidak menghadapi kendala etik seperti pada penelitian eksperimen (kohort)

✓ Tidak memerlukan waktu lama (lebih ekonomis)

b. Kekurangan Rancangan Penelitian Case Control

✓ Pengukuran variabel yang retrospective, objektivitas, dan reabilitasnya kurang karena subjek penelitian harus mengingatkan kembali faktor faktor resikonya.

E modul Epidemiologi Gizi 19

✓

Tidak dapat diketahui efek variabel luar karena secara teknis tidakdapat dikendalikan.

✓ Kadang kadang sulit memilih kontrol yang benar benar sesuai dengan kelompok kasus karena banyaknya faktor resiko yang harus dikendalikan.

Contoh Sederhana: Penelitian ingin membuktikan hubungan antara malnutrisi/ kekurangan gizi pada anak balita dengan perilaku pemberian makanan oleh ibu.

Tahap pertama: Mengidentifikasi variabel dependen (efek) dan variabel variabel independen (faktor resiko).

➢ Variabel dependen : malnutrisi

➢ Variabel independen : perilaku ibu dalam memberikan makanan.

➢ Variabel independen yang lain : pendidikan ibu, pendapatan keluarga, jumlah anak, dan sebagainya.

Tahap kedua: Menetapkan objek penelitian, yaitu populasi dan sampel penelitian. Objek penelitian disini adalah pasangan ibu dan anak balitanya. Namun demikian perlu dibatasi pasangan ibu dan balita daerah mana yang dianggap menjadi populasi dan sampel penelitian ini.

Tahap ketiga: Mengidentifikasi kasus, yaitu anak balita yang menderita malnutrisi (anak balita yang memenuhi kebutuhan malnitrisi yang telah ditetapkan, misalnya berat per umur dari 75 % standar Harvard. Kasus diambil dari populasi yang telah ditetapkan.

Tahap keempat: Pemilihan subjek sebagai kontrol, yaitu pasangan ibu ibu dengan anak balita mereka. Pemilihan kontrol hendaknya didasarkan kepada kesamaan karakteristik subjek pada kasus. Misalnya ciri ciri masyarakatnya, sosial ekonominya dan sebagainya.

Tahap kelima: Melakukan pengukuran secara retrospektif, yaitu dari kasusu (anak balita malnutrisiI itu diukur atau ditanyakan kepada ibu dengan menggunakan metose recall mengenai perilaku memberikan jenis makanan , jumlah yang diberikan kepada anak balita selama 24 jam.

E modul Epidemiologi Gizi 20

Tahap keenam: Melakukan pengolahan dan analisis data. Dengan membandingkan proporsi perilaku ibu yang baik dan yang kurang baik dalam hal memberikan makanan kepada anaknya pada kelompok kasus, dengan proporsi perilaku ibu yang sama pada kelompok kontrol. Dari sini akan diperoleh bukti ada tidaknya hubungan perilaku pemberian makanan dengan malnutrisi pada anak balita.

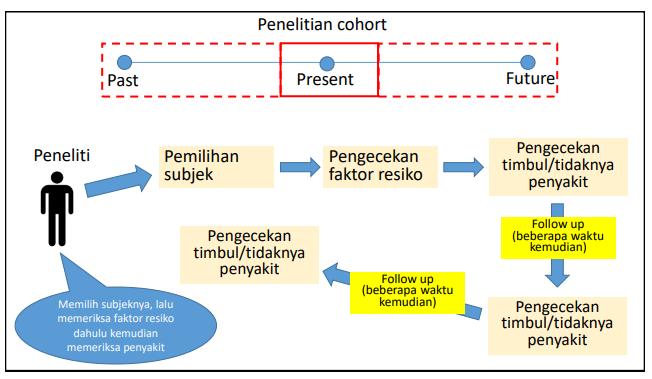

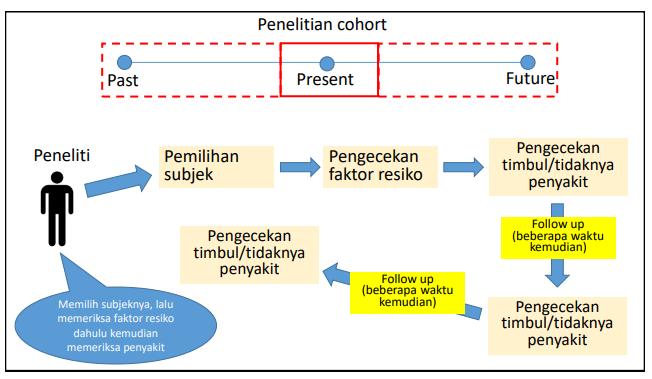

2.5. Desain Cohort

Desain cohort adalah penelitian observasional analitik yang didasarkan pada pengamatan sekelompok penduduk tertentu dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini kelompok penduduk yang diamati merupakan kelompok penduduk dengan 2 kategori tertentu yakni yang terpapar dan atau yang tidak terpaparterhadap faktor yang dicurigai sebagai faktor penyebab. Penelitian cohort adalah kebalikan dari case control. Faktor resiko (penyebab) telah diketahui terus diamati secara terus menerus akibat yang akan ditimbulkannya.

Gambar 2.5. Desain Penelitian Cohort

a. Kelebihan Penelitian Cohort :

✓ Dapat mengatur komparabilitas antara dua kelompok (kelompok subjek dan kelompok kontrol) sejak awal penelitian.

✓ Dapat secara langsung menetapkan besarnya angka resiko dari suatu waktu ke waktu yang lain.

E modul Epidemiologi Gizi 21

✓ Ada keseragaman observasi, baik terhadap faktor resiko maupun efek dari waktu ke waktu.

b. Kekurangan Penelitian Cohort

✓ Memerlukan waktu yang cukup lama

✓ Memerlukan sarana dan pengelolaan yang rumit

✓Kemungkinan adanya subjek penelitian yang drop out dan akan mengganggu analisis hasil

✓ Ada faktor resiko yang ada pada subjek akan diamati sampai terjadinya efek (mungkin penyakit) maka hal ini berarti kurang atau tidak etis.

Contoh Sederhana: Penelitian yang ingin membuktikan adanya hubungan antara

Ca paru (efek) dengan merokok (resiko) dengan menggunakan pendekatan atau rancangan prospektif.

Tahap pertama: Mengidentifikasi faktor efek (variabel dependen) dan resiko (variabel independen) serta variabel variabel pengendali (variabel kontrol).

➢ Variabel dependen : Ca. Paru

➢ Variabel independen : merokok

➢ Variabel pengendali : umur, pekerjaan dan sebagainya.

Tahap kedua : Menetapkan subjek penelitian, yaitu populasi dan sampel penelitian. Misalnya yang menjadi populasi adalah semua pria di suatu wilayah atau tempat tertentu, dengnan umur antara 40 sampai dengan 50 tahun, baik yang merokok maupun yang tidak merokok.

Tahap ketiga : Mengidentifikasi subjek yang merokok (resiko positif) dari populasi tersebut, dan juga mengidentifikasi subjek yang tidak merokok (resiko negatif) sejumlah yang kurang lebih sama dengan kelompok merokok.

Tahap keempat : Mengobservasi perkembangan efek pada kelompok orang orang yang merokok (resiko positif) dan kelompok orang yang tidak merokok (kontrol) sampai pada waktu tertentu, misal selama 10 tahun ke depan, untuk mengetahui adanya perkembangan atau kejadian Ca paru.

Tahap kelima : Mengolah dan menganalisis data. Analisis dilakukan dengan membandingkan proporsi orang orang yang menderita Ca paru dengan proporsi

E modul Epidemiologi Gizi 22

orang orang yang tidak menderita Ca paru, diantaranya kelompok perokok dan kelompok tidak merokok.

2.6. Riset Eksperimental

Riset eksperimental merupakan Research that allows for the causes of behavior to be determined. Untuk menggambarkan riset eksperimental bisa dilakukan pada dua kelompok dimana kelompok satu disebut kontrol tanpa diberi perlakukan apapun sedangkan pada kelompok kedua diberikan perlakuan (treatment). Diasumsikan kedua kelompok ini sama.

Ada beberapa faktor yang terkait dengan penelitian eksperimental, antara lain:

✓ Independent Variable (IV) merupakan faktor yang bisa dimanipulasi.

✓ Dependent Variable (DV) adalah faktor yang tidak bisa dimanipulasi atau faktor tetap.

✓ Experimental Condition (group) adalah grup atau kelompok yang merupakan manipulasi dari eksperimen.

✓ Control condition (group) yang merupakan kumpulan grup yang tidak termanipulasi

✓ Confounding variable misalnya cuaca, hama, kesuburan lahan tapi tidak diukur namun harus disebutkan inilah yang disebut dengan batasan penelitian

✓ An uncontrolled variable yang merupakan variable yang diikuti dengan indipendent variable.

Misalnya penelitian eksperimental yang dilakukan pada lansia. Pada sekelompok lansia pertama diberikan obat A dan pada Pada sekelompok lansia kedua tidak diberikan obat A. Contoh lainnya misalnya apakah ada pengaruh peningkatan hasil belajar mahasiswa yang menggunakan e learning dengan yang tidak menggunakan e learning. Bila dengan adanya e learning hasilnya lebih baik, maka benar adanya bahwa e learning efektif meningkatkan proses pembelajaran. Eksperimen merupakan salah satu prosedur dimana terdapat satu atau lebih faktor yang bisa dimanipulasi dengan syarat semua faktor tesebut konstan. Pembanding atau kontrol diantara kedua contoh diatas disebut dengan experimental design. Dimana ada penyebab yang berkorelasi dengan dampak. Penyebab muncul

E modul Epidemiologi Gizi 23

sebelum dampak atau bisa juga disebabkan oleh adanya kemungkin faktor faktor lain yang berpengaruh. Dalam desain eksperimental juga terdapat hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat ini terjadi jika dampaknya merupakan efek dari korelasi, dampaknya menimbulkan efek dan juga kita bisa mencari penjelasan dari hubungan sebab akibat. Misalnya untuk melihat hubungan sebab akibat antara sistem pembelajaran yang menggunakan e learning dengan yang tidak menggunakan e learning.

2.7. Quasi Eksperimental

Pada penelitian eksperimen murni kelompok subjek penelitian ditentukan secara acak, sehingga akan diperoleh kesetaraan kelompok yang berada dalam batas-batas fluktuasi acak. Namun, dalam dunia pendidikan khususnya dalam pebelajaran, pelaksanaan penelitian tidak selalu memungkinkan untuk melakukan seleksi subjek secara acak, karena subjek secara alami telah terbentuk dalam satu kelompok utuh (naturally formed intact group), seperti kelompok siswa dalam satu kelas. Kelompok kelompok ini juga sering kali jumlahnya sangat terbatas. Dalam keadaan seperti ini kaidah kaidah dalam penelitian eksperimen murni tidak dapat dipenuhi secara utuh, karena pengendalian variabel yang terkait subjek penelitian tidak dapat dilakukan sepenuhnya, sehingga penelitian harus dilakukan dengan menggunakan intact group. Penelitian seperti ini disebut sebagai penelitian kuasi eksperimen (eksperimen semu). Jadi penelitian kuasi eksperimen menggunakan seluruh subjek dalam kelompok belajar (intact group) untuk diberi perlakuan (treatment), bukan menggunakan subjek yang diambil secara acak. Tidak adanya pengacakan dalam menentukan subjek penelitian memungkinkan untuk munculnya masalah masalah yang terkait dengan validitas eksperimen, baik validitas internal maupun eksternal. Akibatnya, interpreting and generalizing hasil penelitian menjadi sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, limitasi hasil penelitian harus diidentifikasi secara jelas dan subjek penelitian perlu dideskripsikan. Agar Generalizability dari hasil penelitian dapat ditingkatkan, maka representativeness dari subjek harus diargumentasikan secara logis.

E modul Epidemiologi Gizi 24

KAJIAN EKOLOGIS DALAM EPIDEMIOLOGI GIZI

3.1. Pengertian

Istilah “ekologis” dalam epidemiologi gizi tidak mengacu pada konteks lingkungan yang didalamnya organisme hidup berada, tetapi pada suatu desain penelitian yang berfokus pada karakteristik kelompok populasi dari anggota individunya. Dalam kajian ekologis untuk asosiasi antara gizi dengan penyakit, indeks populasi atau kelompok dari asupan makanan atau status gizi dikaitkan dengan indeks status kesehatan dari populasi atau kelompok. Unit analisis bukan individu, melainkan suatu kelompok yang ditentukan oleh waktu (periode kalender, kohort kelahiran), geografi (negara, provinsi, atau kota), atau oleh karakteristik sosio demografi (misalnya, etnik, agama, atau status sosio ekonomi).

Dalam epidemiologi gizi, kajian ekologis telah menguji hubungan geografis dariindeks asupan makanan atau status gizi dan kesehatan. Suatu contoh penting adalah rangkaian dini dari pengamatan ekologis yang menunjukkan pentingnya peran kolesterol darah dan asupan lemak dalam etiologi penyakit jantung dan menunjukkan aosiasi antara kolesterol plasma, asupan lemak jenuh dari makanan, dan laju penyakit jantung koroner.

Kajian ekologis sering menjadi tahap pertama dalam membangun gambaran epidemiologis dari diferensial distribusi penyakit antar penduduk dengan profil risiko yang berbeda. Variasi pada risiko penyakit antar kategori yang berbeda dari perorangan dapat mengindikasikan perbedaan pada komposisi genetik, perbedaan pada paparan lingkungan, perbedaan pada genetik dan paparan lingkungan, atau interaksi antara keduanya. Kajian ekologis dari populasi migran telah secara luas digunakan untuk memisahkan hubungan sebab akibat antara faktor genetik dengan lingkungan. Perbandingan ini biasanya mengambil keuntungan dari data yang dikumpulkan secara rutin dan karenanya dianggap relatif tidak mahal.

Teknik yang sama dapat digunakan untuk menyelidiki korelasi sepanjang waktu. Sebagai contoh, tingkat mortalitas yang distandarkan menurut usia dari penyakit jantung koroner, yang telah menurun di Amerika Serikat sejak

E modul Epidemiologi Gizi 25 BAB 3

pertengahan tahun 1960 an, telah dikaitkan dengan meningkatnya komsumsi alkohol per kapita pada periode waktu yang sama.

Analisis ekologis hanya berharga ketika kelompok atau komunitas yang dibandingkan memiliki taraf paparan rata rata oleh faktor makanan/gizi yang relatif homogen. Untuk alasan ini, analisis ekologis telah digunakan paling ekstensif untuk perbandingan antar negara daripada untuk perbandingan dalam negara. Pendekatan ekologis terbatas untuk inferensi kausal karena ketidakmampuan untuk menentukan apakah indeks asupan pangan yang menjadi perhatian benar benar berkaitan dengan status kesehatan pada tingkat individual. „Kesalahan Ekologis‟ adalah istilah yang digunakan terhadap bias yang dapat berasal dari pembuatan inferensi mengenai hubungan paparan efek pada tingkat individu berdasarkan hubungan yang diamati pada tingkat kelompok.

Kajian ekologis seringkali menyediakan suatu pandangan pertama yang berharga pada keterkaitan. Ketika digunakan dalam konteks eksploratoris, kajian ekologis ini dapat menghasilkan hipotesis baru yang berharga untuk kajian lebih lanjut. Kajian ekologis juga berguna untuk penilaian awal untuk hipotesis baru yang diajukan.

Selanjutnya, kajian ekologis sering menjadi satu satunya metode penelitian pada asosiasi antara berbagai aspek diet dan risiko penyakit, baik karena data paparan tidak tersedia pada tingkat individu (misalnya, fluorida pada air minum), maupun karena variasi paparan dalam populasi tidak mencukupi untuk menyebabkan variasi risiko penyakit dalam populasi yang terdeteksi. Kajian pada level populasi telah menggais bawahi jurang dalam dalam pemahaman kita mengenai penyebab penyakit jantung koroner. French Paradox, dimana kematian akibat penyakit jantung koroner dalam komunitas ini lebih rendah daripada yang diprediksikan dari faktor risiko yang telah dipahami secara baik, mengisyaratkan bahwa faktor makanan yang belum terduga sampai sekarang ini adalah penting. Sebaliknya, kajian ekologis dapat digunakan untuk memperluas dan mendukung kesimpulan yang ditarik dari penyelidikan pada tingkat individu.

Kajian ekologis yang dirancang dengan baik seringkali mengumpulkan data pada perancu non makanan informasi yang khas tidak tersedia pada kajian

E modul Epidemiologi Gizi 26

ekologis opportunistik. Suatu contoh penelitian yang dirancang untuk mengumpulkan data tingkat kelompok adalah serangkaian kajian yang disponsori oleh International Agency for Research on Cancer (WHO) yang membandingkan konsumsi serat pada populasi yang memiliki insidensi kanker kolorektal yang berbeda. Pada kajian yang berbasis di Skandinavia ini, kimia, bakteri, dan ukuran (bulk) feses diperiksa, demikian juga perkiraan rata rata asupan serat makanan populasi.

Ukuran ekologis telah digunakan utnuk melengkapi data pada tingkat individu dalam pengembangan model multingkat untuk menggambarkan efek kombinasi dari faktor sosial dan perilaku individu pada kesehatan dan penyakit. Pengembangan metodologis ini menciptkan peluang bagi ahli epidemiologi gizi untuk mengembangkan model yangrsifat menjelaskan untuk tingkat individu yang memanfaatkan data pada tingkat komunitas. Karena gizi dipengaruhi sangat kuat oleh faktor budaya demikian juga peluang dan pilihan individu, maka analisis multi tingkat akan mendorong integrasi yang lebih kuat dari teknik ekologis pada desain penelitian tingkat individu.

3.2. Indeks Asupan Makanan

Berbagai indeks asupan makanan baik itu yang bersifat nasional maupun yang internasional akan diuraikan berikut ini. Indeks ini dapat berupa konsumsi rata rata, konsumsi nasioal tidak langsung, serta paparan tidak langsung pada tingkat komunitas. Datanya dapat berupa data langsung maupun data tidak langsung, dan dapat diambil dari data yang telah ada, data stastistik, survei populasi dan rumah tangga, survei mendalam terhadap subkelompok populasi, serta dari catatan penjualan dan pajak yang dibayar atas bahan bahan makanan oleh toko bahan makanan. Data metah ini kemudian dapat diektrapolasi misalnya untuk menentukan skala nasional.

Konsumsi Rata Rata

Perkiraan asupan rata rata individu dapat dibuat dari data yang telah ada sebelumnya (biasanya berorientasi komersial) atau dari data survei populasi yang dikumpulkan dari awal lagi dengan cara yang berbeda sama sekali dari dari cara yang sebelumnya dilakukan (de nevo).

E modul Epidemiologi Gizi 27

Suplai Pangan Nasional Atau Neraca Bahan Makanan. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agricultural Organizaition) menerbitkan neraca pangan untuk 146 negara yang memperkirakan jumlah rata rata pangan yang tersedia per orang pada basis harian.

Tabel 3.1. Perkiraan Konsumsi Aktual

Bagian Dari Rantai Pangan Yang Disurvei

Tipe Data Yang Dipublikasikan

Memperhitungkan produksi rumah tangga, impor dan ekspor, perubahan stok pangan.

Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Data Survei Suplai pangan nasional Data neraca pangan yang dikumpulkan oleh Departemen Pertanian dan lembaga terkait seperti Departemen Perdagangan, Badan Pusat Statistik, Departemen Perindustrian, dan Departemen Perikanan dan Kelautan

Distribusi pasar Data industri

Terbatas untuk sektor spesifik Anggaran rumah tangga Statistik ekonomi Terbtas untuk pengeluaran finansial untuk pangan seluruh rumah tangga; biaya tidak berkaitan dengan nilai gizi yang dibeli. Konsumsi rumah tangga Survei pangan rumah tangga Sering gagal untuk memperhitungkan pangan yang dimakan diluar rumah (dimana saja) Gizi Individu Asupan gizi dan pangan individu Berbagai metode tersedia untuk variabilitas yang beragam

Untuk Indonesia, data statistisk ketersediaaan pangan ini dikenal sebagai Neraca Bahan Makanan (NBM). Data statistik pangan ini dihitung dengan memperkirakan kuantitas pangan yang dihasilkan oleh negara yang bersangkutan, ditambah dengan pangan yang diimpor dan dikurangi dengan pangan yang diekspor, pangan yang hialng selama penyimpanan, pangan yang diberikan kepada ternak, atau pangan yang digunakan untuk tujuan bukan makanan. Angka yang diperoleh dikonversikan menjadi konsumsi per kapita dengan membaginya dengan populasi total. Data ini cenderung merefleksikan pola ketersediaan makanan daripada konsumsi aktual.

Epidemiologi Gizi 28

E modul

Data Survei Populasi dan Rumah Tangga. Survei populasi nasional telah digunakan untuk mengumpulkan informasi makanan secara lebih lengkap pada subkelompok dari populasi. Dengan mengganggap teknik pengambilan sampel telah digunakan, data ini kemudian diekstrapolasikan dengan populasi umum. Di Australia, data ingatan 24 jam konsumsi pangan telah dikumpulkan dengan sampel populasi, sebagai bagian dari penelitian potong lintang dari perubahan faktor risiko untuk penyakit jantung koroner ang dilaksanakan oleh National Heart Foudation.

Telah diajukan bahwa metode ingatan 24 jam ini adalah satu satunya yang cocok untuk kajian ekologis, dan bukan untuk penyelidikan berbasis individu untuk asosiasi penyakit dan diet individual (terutama untuk zat gizi mikro) menjadikan metode ingatan 24 jam ini lebih rentan mengalami bias dalam memperkirakan asupan individu daripada instrumen yang didasarkan pada konsumsi pangan yang biasa. Disisi lain, data ingatan 24 jam ini dapat menyediakan perkiraan yang masuk akal untuk diet populasi yang ada, yang memperbolehkan perbandingan dibuat dengan populasi lain. Data asupan makanan dari negara yang berbeda dapat dikumpulkan dengan kuesioner frekuensi pangan (food frequency questionnaire, FFQ), pencatatan, penimbangan, riwayat makanan, ingatan 24 jam, ingatan 2 hari, survei pangan rumah tangga, dan metode lain. Mengombinasikan atau membandingkan data yang sangat berbeda menambahkan sumber bias.

Survei Mendalam untuk Sekelompok Populasi. Analisis ekologi terhadap variasi lintas budaya dalam motalitas telah menggunakan analsis gizi yang lengkap dari diet pada sampel kecil individu dari berbagai negara. Sebagai contoh, dalam suatu analisis ekologis dari Seven Countries Studies yang awalnya dirancang untuk menyelidiki asosiasi antara diet dengan penyakit kardiovaskular, ingatn data makanan dan analsis laboratorium dari asupan rata rata pangan digunakan untuk memperkirakan asupan rata rata vitamin antioksidan pada setiap komunits yang diteliti. Ukuran asupan rata rata ini dikorelasikan dengan angka kematian akibat kanker paru, lambung, dan kolorektal antara 16 kohort dari penelitian. Kemudian, data asupan makanan yang lebih lengkap diperoleh dari subkelompok kecil populasi yang dimasukkan dalam analisis mortalitas.

E modul Epidemiologi Gizi 29

Indikator Konsumsi Nasional Tidak Langsung

Didalam ketiadaan pengukuran langsung konsumsi makanan, berbagai penanda tidak langsung telah digunakan. Sebagai contoh catatan penjualan atau pajak digunakan untuk memperkirakan konsumsi alkohol perkapita. Indikator yang demikian digunakan untuk menguji hubungan kecenderungan (waktu) mortalitas akibat kanker laring dengan konsumsi alkohol di Inggris dan Australia. Metode ini dapat itu baik memperkirakan secara salah (underestimate) asupan sebenarnya, karena perkiraan konsumsi ini tidak mengikutkan pembelian alkohol secara ilegal. Minuman yang dibebaskan dari pajak, dan minuman yang dibuat dirumah, maupun itu dapat memperkirakan asupan secara berlebihan dengan tidak memperhitungkan yang terbuang. Namun demikian, jika jenis asupan alkohol yang tidak diukur ini adalah suatu proporsi yang relatif konstan bagi semua asupan alkohol antara populasi yang dibandingkan atau perioda waktu, maka variasi dalam penanda populasi dari konsumsi dapat menjadi individu. Variasi dalam konsumsi yang ektrem tidak diperhitungkan yang dapat berkaitan dengan penyakit tertentu (misalnya, sirosis hati).

Contoh lain dari indikator konsumsi tidak langsung adalah perkiraan dari suatu populasisumber terhadap beberapa derivatif subpopulasi. Secara khusus, metode ini digunakan pada kajian migran dimana diet di negara kelahiran digunakan sebagai indikator bagi diet dinegara tempat tinggal saat ini. Perhatian dibutuhkan didalam analisis yang seperti ini karena ketiadaan informasi mengenai kecenderungan sekuler pascamigrasi dalam pola perilaku makan.

Indikator Paparan Tidak Langsung Pada Tingkat Komunitas

Indikator asupan gizi pada tingkat komunitas telah dikembangkan sebagai bagian dari uji komunitas. Sebagai contoh, ruang rak pada toko grosir digunakan untuk memperkirakan perubahan diet individu menyusul diperkenalkannya program gizi komunitas. Ukuran ini digunakan untuk menarik inferensi mengenai asupan diet dari semua individu yang menggunakan grosir tersebut. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengindikasikan diet kebiasaan masyarakat Aborigin di Australia dimana toko pangan lokal menyediakan pangan yang mayoritasnya dikonsumsi oleh masyarakat Aborigin tersebut.

E modul Epidemiologi Gizi 30

Analisis teoritis saat ini atas kajian ekologis menggarisbawahi bahwa ukuran lingkungan sosial pada tingkat komunitas tempat individu berdiam dspst merefleksikan kombinasi dari efek yang tidak nyata ketika individu diukur secara terpisah. Contohnya diluar epidemiologi gizi adalah hasil kajian Humpherys & Carr Hill (1991) yang mendemonstrasikan bahwa tingkat kemiskinan dari suatu komunitas ditempat individu berdiam memiliki efek pada morbiditas terpisah dari tingkat kemiskinan aktual dari individu yang bersangkutan . Koopman dkk (1994) juga menunjukkan bahwa risiko penyakit pada individu bergantung pada risiko penyakit tersebut pda individulain pada komunitas mereka.

3.3. Generalisasi Makroskopik

Kadang-kadang, pernyataan yang dibuat mengenai pola diet pada populasi didasrkan pada pengamatan pada sekelompok yang tidak dipilih dengan cara pengambilan sampel sacra khusus untuk tujuan ini. Oleh karena itu, generalisasi mengenai asupan makanan pada populasi adalah pernyataan global yang tidak didasarkan pada prosedur pengambilan sampel. Contohnya adalah hasil kajian Burkitt & Trowell (1975). Dipicu oleh perbedaan yang besar pada profil penyakit antara populasi Afrika bagian timur dengan Afrika bagian barat, mereka mambuat pengamatan sebab akibat mengenai diet tradisional masyarakat Afrika yang penuh dengan serat, pangan yang tidak diolah; mereka menduga kalau diet ini melambangkan bahwa semua adalah masyarakat Afrika yang masih tinggal dipedesaan. Mereka kemudian meyimpulkan bahwa serat makanan merupakan faktor krusial yang melindungi masyarakat Afrika dari penyakit kronik yang lazim terjadi di negara negara Barat, dimana serat merupakan komponen yang tidak signifikan pada dietnya.

3.4. Konsentrasi Rata-Rata Zat Gizi Mikro Pangan Atau Tanah

Asupan berbagai zat gizi mikro dapat disimpulkan dari defisiensi atau kelebihan dalam pangan atau tanah pada daerah tertentu. Perkiraan asupan ini sesuai ketika sebagian besar sumber pangan pada daerah tersebut adalah lokal. Sebagai contoh, analisis ekologis di Cina telah menunjukkan bahwa daerah yang tanahnya mengandung molibdenum pada kadar yang rendah (dan juga

E modul Epidemiologi Gizi 31

asupan nitrat rendah) memiliki prevalensi kanker esofagus yang lebih tingggi. Kadar molibdenum yang dianalisis pada rambut sampel nilainya rendah pada daerah berisiko tinggi di Cina telah meningkatkan kadar molibdenum pada sayuran dan menurukan taraf nitratnya. Analisis ini mengkorelasikan laju penyakit dengan defisiensi pangan dan tanah dan juga mendemonstrasikan bahwa perubahan pada kandungan molibdenum pada tanaman pangan lokal terjadi dengan program siplementasi.

Konsentrasi zat gizi mikro dapat dipengaruhi oleh perubahan pada proses produksi. Perubahan proses penggilingan tepung selama Perang Dunia II meningkatkan jumlah serat pada tepung. Perubahan ini berkorelasi dengan penurunan mortalitas akibat kanker kolon 15 tahun sete;ah perubahan ini terkjadi (walapun efek perancu perubahan diet masa perang tidak dikeluarkan pada analisis).

Konsentrasi beberapa jenis mineral pada air minum telah dikaitkan dengan laju penyakit kardiovaskuler pada kajian ekologis antarnegara dan di dalam negara. Pada sebagian besar masyarakat, hal yang tidak mungkin kalau air minum individu dalam rumah tangga diperoleh dari berbagai sumber. Oleh karena itu, efek potensial perlu diperkirakan dengan perbandingan antar masyarakat dengan sumber air minum yang berbeda. Pada suatu penelitian di Inggris, baik kandungan air dan laju penyakit diperkirakan pada tingkat kota. Beberpa ukuran sosio demografi dan lingkungan juga tersedia untuk unit analisis yang sama, sehingga dapat digunakan pada analisis multivarian untuk memperhitungkan faktor perancu.

3.5. Konsentrasi Rata-rata Racun Pada Pangan dan Air

Variasi jumlah racun pada diet lokal dapat dikorelasikan dengan variasi timbulnya penyakit pada suatu kelompok komunitas. Analisis yang seperti ini hanya berguna pada komunitas yang tidak mengonsumsi pangan dari tanaman pangan yang di tanam di daerah lain dalam jumlah yang signifikan. Penyakit motor neuron, lytico, yang terjadi umumnya di Guam, telah dikaitkan dengan konsumsi Cycad, tanaman yang menyerupai sawit yang merupakan sumber tepung. Tanaman ini mengandung asam amino non protein yang telah diketahui

E modul Epidemiologi Gizi 32

menyebabkan penyakit motor neuron, pada monyet yang menyerupai penyakit penderita di Guam.

Penyelidikan penyebab kanker hati mengkorelasikan kontaminasi aflotoksin dari kacang tanah dengan lanjut kanker hati di Afrika bagian timur. Penelitian yang lebih luas tentang peran aflotoksin pada kanker hati yang dilakukan pada kajian ekologisskala besar di Cina, mampu menguji prevalensi infeksi hepatitis B pada komunitas yang sama dimana laju kanker hati dan paparan aflotoksin ditentukan. Faktanya HBV (Hepatitis B virus) diketahui jauh lebih penting daripada aflotoksin menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan efek potensial variabel perancu ketika menginterpretasikan temuan pada kajian ekologis.

3.6. Indeks Biologis Asupan Pangan dan Status Gizi

Perkembangan dalam epidemiologi molekular menawarkan peluang untuk menggunakan penanda biologis paparan yang merefleksikan baik asupan maupun metabolisme. Karena laju penyakit diduga merefleksikan paparan lingkungan terdahulu, maka spesimen biologis akan memiliki validitas maksimum jika itu adalah indikator konsumsi masa lalu. Sayangnya, hanya sedikit penanda biologis yang baik mampu bertahan dan merefleksikan asupan zat gizi total selain yang larut di dalam lemak atau yang didimpan pada rambut atau kuku.

Meskipun memiliki keterbatasan, analisisi darah, urin, feses, air liur, dan SI, telah menghasilkan informasi yang berharga mengenai dugaan asupan makanan pada suatu rentang pangan dan racun. Spesimen biologis ini memberikan ukuran yang bergunan untuk asupan zat gizi mikro.

Beberapa indeks biologis secara khusus cocok dengan kajian ekologis daripada dengan kajian pada tingkat individu. Sebagai contoh, konsentrasi vitamin

A serum bukan ukuran yang akurat bagi status gizi vitamin A individu. Akan tetapi, pada populasi, frekuensi konsentrasi vitamin A serum yang sangat rendah atau sangat tinggi merupakan suatu ukuran yang berguna bagi status gizi (vitamin

A) rata rata pada komunitas.

E modul Epidemiologi Gizi 33

3.7. Populasi atau Kelompok Yang Diteliti

Perubahan pola penyakit antar populasi migran yang jauh dari negara asalnya dan di negara tujuan migrasi telah menyediakan peluang untuk eksplorasi efek relatif dari predisposisi genetik dan paparan lingkungan terhadap penyakitdT konsumsi makanan per kapita nasional dapat digunakan sebagai diet kebiasaan di negara perantauan atau negara asal. Data ini dapat dibandingkan dengan laju penyakit yang dialami oleh berbagai kelompok migran di negara perantauan.

Dalam analisis mortalitas akibat kanker saluran pencernaan masyarakat Eropa yang migrasi ke Australia, migran dari negara yang memiliki tingkat kanker lambung yang berbeda dengan tingkat kanker lambung di Australia, awalnya memiliki laju yang berbeda dari populasi yang lahir di Australia. Namun demikian, dengan bertambah lamanya mereka tinggal di Australia, dan bersamaan dengan terjadinya akulturasi dalam pola makanan, pola penyakit ini secara meningkat merefleksikan apa yang dialami oleh populasi asli orang Australia.

Kelompok masyarakat yan lain yang dapat diamati pada kajian ekologis adalah:

Kelompok masyarakat agama tertentu

Kelompok masyarakat dengan perilaku yang berbeda

Kelompok dalam transisi budaya

Kelompok masyarakat dalam pergolakan sosial

Subpopulasi yang menunjukkan perbedaan budaya atau perilaku yang tajam

E modul Epidemiologi Gizi 34

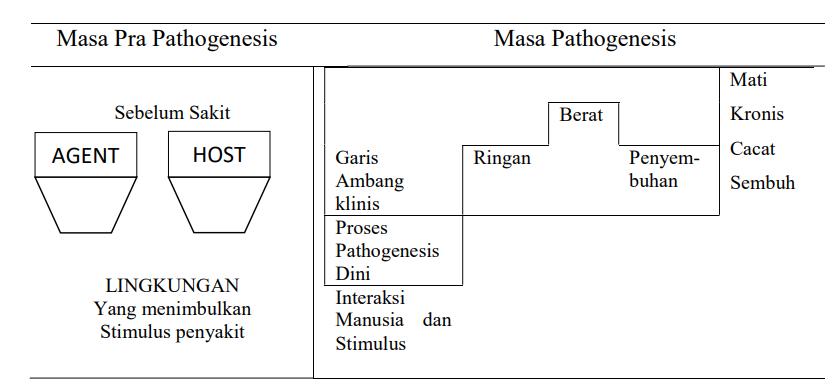

KONSEP DASAR TIMBULNYA PENYAKIT

4.1. Perkembangan Teori Terjadinya Penyakit

Menurut Van Dale‟s Groot Woordenboek der Nederlance Tall penyakit adalah suatu keadaan dimana proses kehidupan tidak lagi teratur atau terganggu perjalanannya. Pengertian penyakit juga banyak dikemukakan oleh para ahli. Selain itu perkembangan terjadinya penyakit juga senantiasa merupakan bahan kajian yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam bab berikut akan membahas tentang timbulnya masalah gizi dari kajian model segitiga, model jaring sebab akibat, model roda, dan model multiple regresi.

Pengertian tentang penyakit banyak macamnya. Beberapa diantaranya adalah: penyakit adalah kegagalan dari mekanisme adaptasi suatu organisme untuk bereaksi secara tepat terhadap rangsangan atau tekanan sehingga timbul gangguan pada fungsi atau struktur dari bagian, organ atau sistem tubuh (Gold Medical Dictionary). Definisi lain juga mengemukakan bahwa penyakit adalah bukan hanya kelainan yang dapat dilihat dari luar saja akan tetapi juga keadaan yang terganggu dari keteraturan fungsi fungsi dalam tubuh. Dari batasan tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa penyakit tidak lain adalah suatu keadaan dimana terdapat gangguan terhadap bentuk dan fungsi tubuh sehingga berada dalam keadaan yang tidak normal. Dengan pengertian seperti tersebut mudahlah dipahami bahwa pengertian penyakit tidak sama dengan rasa sakit. Penyakit adalah keadaan yang bersifat obyektif, sedangkan rasa sakit adalah keadaan yang bersifat subyektif. Seseorang yang menderita sakit belum tentu merasa sakit, sebaliknya tidak jarang ditemukan seseorang yang selalu mengeluh sakit tetapi tidak ditemukan penyakit.

Apabila ditinjau dari segi perkembangan teori terjadinya penyakit, ternyata banyak teori yang mempunyai pandangan berbeda sesuai dengan lingkup pengetahuan saat itu. Secara ringkas diungkapkan berikut ini :

1. Penyakit dapat timbul karena adanya gangguan makhluk halus.

E modul Epidemiologi Gizi 35 BAB 4

2. Teori Hipocrates menyatakan bahwa penyakit dapat timbul karena adanya pengaruh lingkungan terutama air, udara, tanah, cuaca dan lain lain. Dalam hal ini tidak dijelaskan kedudukan manusia dengan lingkungan.

3. Teori Humoral: dikatakan bahwa penyakit dapat timbul karena adanya gangguan keseimbangan cairan dalam tubuh (putih, kuning, hitam dan merah).

4. Teori Miasma: penyakit timbul karena adanya sisa sisa dari makhluk hidup yang mati membusuk, meninggalkan pengotoran udara dan lingkungan.

5. Teori Jasad Renik (Teori Germ) terutama didapatkan microskop dan dilengkapi dengan teori immunitas.

6. Teori Nutrisi dan Resistensi sebagai hasil dari berbagai pengamatan epidemiologis.

7. Teori Ekologi Lingkungan: bahwa manusia berinteraksi dengan penyebab dalam lingkungan tertentu yang dapat menimbulkan penyakit.

4.2. Konsep Dasar Timbulnya Penyakit

Konsep terjadinya penyakit sering pula disebut dengan istilah teori atau model terjadinya penyakit. Karena ilmu yang kita pelajari adalah ilmu kedokteran manusia, maka pembahasan selanjutnya dibatasi hanya pada teori atau konsep terjadinya penyakit pada manusia saja. Dalam pembahasan tentang teori terjadinya penyakit, istilah host, tuan rumah, hospes dan pejamu adalah memiliki makna yang sama akan dipakai secara bergantian. Suatu penyakit dapat timbul oleh karena adanya faktor penyebab.

Pengertian penyebab dalam epidemiologi berkembang dari rantai sebab akibat ke suatu proses kejadian penyakit, yakni interaksi antara manusia/induk semang (Host), penyebab (Agent), dan lingkungan (Environment). Menentukan penyebab penyakit tidaklah mudah namun demikian ada beberapa cara dalam menentukan penyebab penyakit antara lain :

1. Secara hubungan statistik

E modul Epidemiologi Gizi 36

Dengan memperhatikan berbagai faktor yang dapat memengaruhi simpulan dalam menentukan penyebab, maka variabel utama (penyebab) dan akibat dapat ditentukan.

2. Kuat tidaknya hubungan asosiasi terutama pada dose response relationship