settembre I 943, giorno della proclamazione ufficiale della Repubblica Sociale Italiana, Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, co lonne ll o dell ' Esercito , s i sottrasse al gi urame nto di fedeltà al regime di Salò e ri conobbe come unico governo legittimo quell o trasferitosi al Sud I n seguito alla resa , Montezemo lo non abbandonò la cap ita l e , pa r tec ip ò alla di fesa di Rom a e presiedette all'Ufficio Affari civil i nell ' ambito del Comando della città aperta. Det ermina to a combattere strenuamente per affra n ca r e il paese dall ' occ up a z i o ne s t ranie ra e d al fascismo repubblicano, realizzò un ' organizzazione mi litare clandestina che si co ll egò con Brindisi , col Comando S upr emo e con gl i Alleati, di c u i si accreditò come principale int er locutor e e referente della Re siste nza rom ana. 11 colonnello comprese rapidamente la necessità di unire tutte le forze e le ri so rse di sponi bili per offrire a l movimento patriottico qualche pos sibilità di riuscita e si fece promotore di una solida cooperazione tra il Fronte Militare Cland es tino ed il Comitato di Li b eraz i one Nazionale che a nda sse a l di l à di ogni prec l usione ideologica e accantonasse qualunque pregiudiziale politica, confidando nel pocere di coesi one eserci tato dall'obiettivo comune della libertà e del riscatto de ll ' Italia. Non ostan te le co ncezioni s trategic he differissero profondamente nelle modalità tattiche ed operative, nella diutumitas della lotta q uo t i diana du ra nt e i nove interminabili me s i di occ up az ione ge r manica , s i delineò una co ll aborazione assidua e fruttuosa tra militari e partigiani ricca di speranza, di affiato umano e di solidarietà.

TI FMC R inquadrò numerose bande annate che operarono all'interno del territorio urbano e nelle regioni attigue svolgendo attività e compiti svariati volti a contrastare il nemico , a sostenere lo sforzo bellico delle Nazioni Uni te e a preservare l'incolum ità della popolazione. Il Servizio I nformazioni , in particolare, ass urse ad un significativo gra d o di sviluppo. Di fondame nt a l e impo rt anza fu l ' apporto e l a collaborazi on e con le orga n izza z ion i clandes tine aJl es tite dalla Marina , dall 'Aeronautica, dai Regi Carabinieri e dalla G uardia di Finanza.

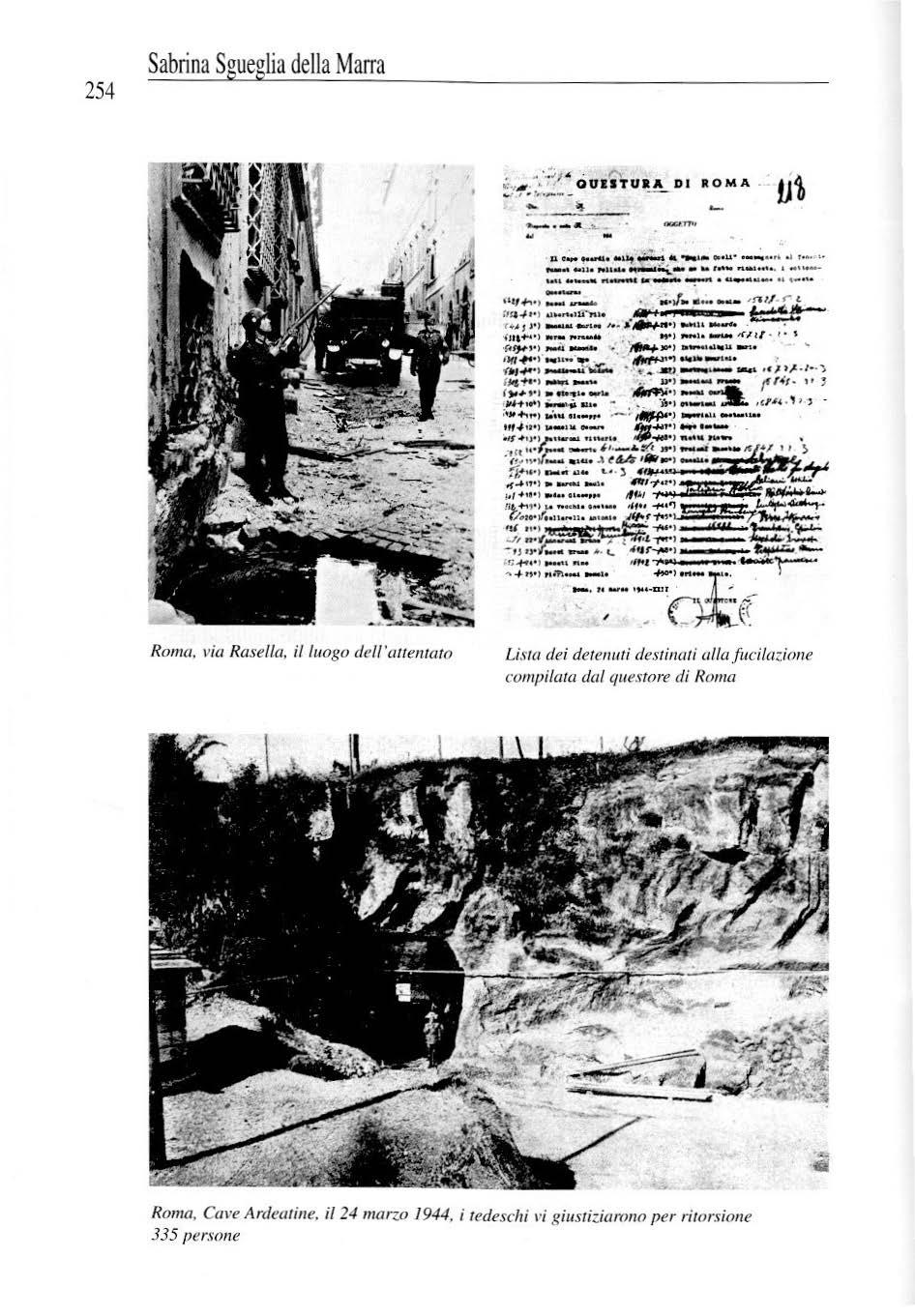

La v ic enda d e l F MCR , i c ui principali protagonist i trovarono la morte nell' ecc id io delle Fosse Ardeatine , è uno dei più fulgidi esempi del contribu to che l'Esercito Italiano ha dato alla Resistenza.

In copertina:

Giuseppe Cordero lanza di Montezemolo

D 23

STATO MAG GIORE DELL' ESERCITO UFFICIO S TOR1CO

SABRINA SGUEGLIA DELLA MARRA

MONTEZEMOLO

EIL FRONTE MILITARE CLANDESTINO

Roma 2008

Presentazione

I1 colonnello Giu se ppe Cordero Lanza di Montezemolo, dopo aver d.iretto l' Ufficio Affari C ivil i n e l Comando della "città aperta", il 23 settembre 1943 , giorno dell'insediamen t o formale del regime n eofascis ta a Salò, riconobbe come unico gove rn o leg itt imo quello del Sud e diede imm ediatamente avv io aJla formazione di u n centro operativo clandestino che s i collegò co n B rindis i , col Comando Supre mo e con gli All eati. Eg l i comprese che il movimento di Re sistenza avrebbe avuto q ualche probabilità di s uccesso solta nto se fosse riuscito ad a m algamarne le vari e co m ponen ti, a convogliare i singoli sforzi verso u n obiettivo comune e definito. Monteze m olo promosse, a tal p roposito, la cost itu zio ne di u n comitato permanente, emanazione della Giu nta militare del CLN. L'investitu ra ufficiale del Coma ndo S up re mo, t uttav ia, non fu s uffic ie nte ad eli minare d e l tutto attriti e d incomprensioni tra militari e partigiani: i primi obbedivano agli ordini che gi ungevano da Brindi s i , i partit i seguivano le direttive del CLN. Di fferivano anche nelle modal ità operative della g u erriglia. Montezemolo , fino a l giorno del suo arresto, rima se in contatto col Coma ndo S up remo . A partire dal 2 ottobre 1943, fino al 5 giugno 1944 , fu att ivo u n ponte radio co l governo del Sud attrav e rso due ap parati alternativamente in funzione in l uoghi div ersi d ella città. Nacq ue così il Centro X e tutto il personale e materiale di collegamento venne sottoposto agli o r din i de l tenen te co lonne llo Musco. I messaggi c he Montezemolo , q u otidianamente, fino al giorno del suo arres t o , fece pe rve njre al Comando S upremo, rip o rtavano in maniera precisa e tempestiva notizie s ulla cons iste nza delle for ze nemiche, su llo sc hieramento e i movimenti dei re parti , su ll'ubicazione di magazzini e depositi dì muruzioni, s ull e attività operative del nerruco. I dispacci toccavano altresì tutt i i prob lemi connessi alla lotta di liberazione: oltre a questioni d'ordine militare, i l colonnello si preoccu pava cos t an tem e nt e d el morale e del sostentamento dei patrioti e di tutta la popo lazione. Con una delle pri me comunicazioni , il l O ottobre, il Comando S upremo nominò M o ntezemolo suo di retto rappresenta nte in Ro ma e lo investì ciel compito cli orga ni zzare e dirigere la lotta di li be razione . Fu l' atto d i nasc it a del Fronte Militare C la ndestino di Roma che, nei s uoi nove mesi dì attività, riuscì ad orgaruzzare miglia ia di patrioti nella capitale e n elle regioni vic in e

li FMCR disponeva d i una capillare rete d ' informatorì presenti nelle varie regioni ciel territorio occupato. Tra i numerosi gruppi facen ti capo a l S IM ,

Sabrina Sgueglia della Marra

Sabrina Sgueglia della Marra

c he s i s e rvì dell ' Uffic io di Coll egam en to per agev o larne la cost itu z io ne e il fun z ion a me nto , il " Grup po Montezemolo " ri s ultò i l p iù effic iente e completo . Venn e in ol tre cos tituita un a speciale Se z ione Sta mpa ci e l FM C R adibita a ll a fabb r ic azi on e in ser ie e alla distri buzione di tesse re ann o nari e, docume nti p erso nali per s fu gg ire a ll e persec uz ioni nazifasciste , e alla stampa cland est ina di un bollett ino in fo rmati vo. i l co s iddetto " Bolle ttino Giallo".

Accanto a ll ' attiv it à info rm at iva , M o nte ze mo lo si a dope rò per riunire in un fr o nte uni co le tante formazio ni militari cl an d est in e costitu itesi s pont a neame nte dop o l 'a rmi s ti zio. Le bande de l Lazio e cie li ' Abruzzo ve n ner o affidate da M ontezemo lo a l co lon ne llo D e Mich e li s, gi à capo di Stato Magg iore de l Corp o d ' Armata di Rom a, e al ca pi tano Jannotta. De Mi c he li s e J an notta le inqu adra rono ne i raggrup pame nti: " M o nte S oratte", " Castel l i e L az io Sud", " Gran Sasso", " M onte Amiata". Le az ioni previs te pe r le bande d e ll' Ita li a centrale mir avan o a creare disordini ne ll e retro vie tedesc he sabota ndo i collegamen ti , ostaco land o l' affluenza dei ri forn im e nti , rall e nt a nd o lo spostam e nto de ll e ri se r ve. Le b and e interne e rano destinat e a ri un ire e lementi fe deli a lla cau sa nazional e in coraggia nd o li moralment e, soste ne nd ol i mater ialm ente, a ddestra ndo li pe r il g io rn o in c ui sarebbe sta to p os s ibile en trare apertamente in azion e al fianco d e ll e for ze lib e rat rici , ma a nc he per reagire a lle v io le nze perpet ra te in città da i tede sc hi. Tra le principal i band e intern e: la " F il ippi ", la " Fulvi", la " Pilotta", la " Gran a tieri di Sa rd egna", !' I. V.E. Ta lvo lta il FMCR in c ontrò r es i s te nze in a lcun e form az io ni che, per non rinunciare alla propria au to no mi a, no n a cco nse nt irono a fonders i co n esso, co me la " Berto ne", la " Sori ce" e la " Dodi " Alla fine d e l 1943 , l 'o rga ni zzaz ione de ll e ba nd e usc iva da ll a fase preparato ria e prese ntava un'in telaiat ura ben d efinita. Il IO dice mbre M o nteze mo lo scri ss e " le dirett ive per l 'o rgani zzazione de ll a g ue rri g lia". L'attiv it à d el FMCR d i minuì sen s ibilmente in seg uit o a ll 'a rresto d e i s uoi pri ncipa li es po ne nti ne i giorni dell o s barco di An zi o. Montezem olo ve nn e catturato e co nd o tto a via Ta sso in s ie me ad uno dei s uo i più val idi co ll aboratori, il ten ente D e Gren et. Fu rinc hiu so per c inquant otto giorn i ed ucciso alle Fosse Ard eat in e.

All 'a ut rice di qu es to volum e rivolgo un se nti to ringraziamento pe r l ' inte nso e sc rupolo so la voro di ri c e rca svo lto, sopra ttutto all ' inte rno de ll ' Arc hivio St o r ic o dello S.M.E. , e per a ver co ntrib uito co n la su a opera ad illumi nare gli avv e nime nti d i un peri odo assa i d e licato e diffi c il e pe r la s to ria ita li a na .

Colonnello Antonin o Zarcone

e e e e 'a a e · 4

Prefazione

In que s ti ultimi a nni s i è mo lto parl ato - o riparlato - del contribu to dei mili tar i alla R es istenza italiana: contr ibuto mai del tutto ignorato, ma ce rto largam en te sottoval utato da larga parte della sto riografia "resistenziale", in quanto ascritto alle categorie (imp l icitamente negative) dell'attesismo e del contin ui s mo monarchico. A questa rivalutazione hanno contribuito sia alcuni lavori st oriografici (cito ad esempio Soldati di Carlo Vallauri o l ' ul ti ma ed iz ione di Una nazione allo sbando di E lena Aga Rossi), s ia l'operazione di rila ncio dei valori nazi on al i e patriott ici promo ssa, fra i1 1999 e il 2006, dalla presidenza Ciampi . Affermare, in polemica con la tesi della " morte d ell a patria" consumatasi dopo 1' 8 sette mbre 1943, l'esistenza di un filo di contin uit à, a nche istituzio n ale, nella storia nazionale dal Risorgimento alla Re siste nza e alla Rep u bblica non poteva lo gicam ente non comportar e u n gi udiz io più benevolo (o no n preg iu diz ialmente negativo) su coloro, m ilitar i in pri mo luogo, che questa cont in uità avevano fis icamente e si mbolicamente incarnato, s ia pure sotto bandiera monarchica e badogliana. Stando le cose in questi termini , mi risultava sorpren d en te l'assenza di uno st udio ampio e specifico sull'o rgan izzazione che prima e più di ogni altra s i era fatta carico d i quella continuità, fin dai giorni cao tici del dopo -arm istizio - il Fronte mi litare clandes tin o di Roma - e sop rattutto sul su o capo , il colonnello Montezemo lo: figura di cu i peraltro era diffici le disco nosce re le eccezionali ca pac it à o rga ni zza tive, la dedizione alla causa e la dime ns ione aute nticamente eroica, te stimonia ta daJl ' opera ass idu a d i pochi diffici l issimi mesi e in ultimo dalla duri ss ima dete nzion e, sto icamente affrontata, nelle mani dei tedeschi e d alla morte alle Fosse Ardeati ne.

E' q uesto il motivo che, quando, dive rs i a nni fa, l 'a utrice di questo libro si è prese nta ta da me per la sce lta della s ua tesi di laurea, manifestando il suo in teresse per il tema d ell a R es istenza a R oma, mi ha s pinto a proporle u n lavoro su Montezemo lo e il Fronte mil itare. Lo confesso, con qualche perplessità, visto che l'argomento , per il tag li o tematico e per le font i da ut ilizzare, non sembrava a prima vista il più adatto pe r una ragazza di poco pi ù di ven t 'an ni evi d ent emente digiu n a di cose mili tari. E ' accaduto invece (accade pi ù spesso di quanto non si pe nsi) che la ragazza si s ia gettata n el lavoro con un ent usiasmo s uperiore a ogni as pettativa e si sia s ubito immedesimata ne l tema e fa mi lia ri zzata con le fonti. Dopo la lau rea brillanteme nt e co nseguita, attrave rso successiv i passaggi , limature e rielaborazioni, la te s i è diventata un

Sabrina Sgueglia della Marra

Sabrina Sgueglia della Marra

lib ro: un libro che g li es perti dell ' Ufficio storico dello Stato maggio re esercito hanno ev id ente mente apprezzato, se hanno accettato di ospitarlo tra le loro pubblicazioni.

Ho parlato dell'entusias mo con cui Sabrina Sgueglia della Marra ha affrontato il suo lavoro e della sua immedesimazione col te ma e co l personaggio. Qualche traccia di questa partecipazione emotiva si può cogliere anche in questo libro . E a volte l 'a utrice tende a smussare ( mai ad ignorare però) l'asprezza dei contrasti e delle contraddi zio ni che a ll ora s i manifestarono nel corso della lotta contro gl i occ upanti tedeschi, c h e erano poi, soprattutto per i militari, gli alleati del giorno prima (e già ques ta è una contraddizio ne di non poco conto). Mi riferi sco alle indubbie divergenze tattiche e strategiche tra resistenza militare e resisten za politica (che non avrebbero comunque impedito una sostanziale collaboraz ion e) e alle s tesse fratture c h e si produssero, tra la fine del ' 43 e l'inizio del '44, all'interno del Comitato di lib erazione romano e nazionale (e che si sarebbero approfondite in seguito all ' attentato di via Rasella). Ma penso a nche alle pol emic he storiografiche degli anni s uccess ivi che qui, salvo casi s pecifici, risultano un po' attutite. Non si pensi tu ttav ia c h e questo sia un lavoro acritico o agiografico. Si fonda al contrario su una ri cerca ampia e approfondita, condotta soprattutto negli archivi militari, ma poggiata anche su una sis temat ica consultazione della letteratura r ece nte e meno recente. Una ricerca che ha consentito all'aut rice non solo di rico st ruire nel dettaglio un percorso sinora noto solo nelle sue linee generali, ma anche di fornire una mappa esauriente de ll a re te organizzativa facente capo al FCMR, delle s ue molteplici diramazioni , delle sue diverse fo rm e di azione , d e i suoi rapporti sia con le autorità monarchiche e con ciò che restava dei corpi militari e delle forze di polizia (Carabinieri , Guardia di Finanza, Polizia dell'Africa ital ia na), sia co n le componenti politiche della Resi s ten za romana (importante i l rapporto con Bonomi, ma anche qu e llo con Amendola , peraltro già te stimoniato nei s uoi libri autobiografic i dall'es ponente comunista) . La mappa dà conto in effetti di una attività ampia, in te nsa e non priva di effic acia, se non altro in rapporto alle condizioni difficil iss ime in cui s i svo lgeva. Facciamo pure u n po' di tara s ul valore di documenti prodotti dag li stessi protagonisti, comprensibilmente d esiderosi di valoriz zare il proprio contributo a ll a lotta di liberazione. Ma anche dati di fonte diversa - le tes timo nianze di altr i res iste nti, delle a utor ità alleate , degli s te ssi tedeschi - concordano nel riconoscere al Fron te e al suo capo un ruolo no n trasc urab il e, in qualche tratto preponderante, nell'attività di contrasto agli occupanti svolta a Roma e nel Lazio fra l' 8 se ttembre 1943 e il 4 giugno 1944: in particolare ne i primi mes i, fino al fallimento d e llo s barco alleato ad Anzio e alla cattura di Montezemolo

6

Fu quello - tra la fine d i ge nnaio e l ' in iz io di febbraio - uno dei momenti piì:t difficili di tutta la storia de ll a Resiste nza, e non s olo di quella romana . Trovatosi isola to e s bil anciato, come og ni avan guard ia lasciata allo scoperto da u n improvv iso r ipi egamento, il Fronte mil itare fu decapita to e privato della s ua gu ida caris m atica, pagando un prezzo elevatissimo in terrrùni di uom ini e di reti organizzative. Co n tin uò ugualmente a svolgere un'attivit à , soprattutto d i informaz ione e di collegamento co l Su d , ed ebbe u n q ualche ru olo nelle comp licate manovre di preparazione de l passagg io di co nseg ne ag li alleati n el moment o dell a li berazione della Ca pita le. Ma non s i ri prese mai - come l' int era Resistenza romana - dal do ppio colpo su bito pri ma co n il fallimento dell'operazione Shingle, poi con l ' ecc idio delle Fosse Ardeat ine. Anche di ques ta fase il lavoro d i Sab r ina Sguegl ia della Marr a fornisce una puntuale ricostruzione , co lman do così una ri leva nte lac una in forma ti va. Pe r fi ni re, u na considerazio ne ge nera le , p ure s u ggerita d all a lettura di questo li bro. L a vicen d a del Fronte mi l itare, e in p artico lare q ue lla di Montezemolo, c i mos tra con in discutibi le eviden za q ua n to fosse sa ld o il legame degl i uffic ial i ita l iani con l'istituzio ne mona rc hi ca, sia pur in d ebo l it a e screditata da ve nt'an ni di collaborazione subalterna con la dittatura mussoliniana; e quanto fo r te fosse il ri ch iamo a un a continuità patriottica che il fascismo aveva stravolto, p iegato ai suo i fini, ma non interrotto. Ci si p u ò chiedere allora che cosa sarebbe accaduto non solo nel caso che il re, la corte, il governo e i vertici d elle Forze armate avessero ten uto u n compo rtamento diverso nella crisi del dopo - 8 settembre (e su quest o p u nt o si è a lungo riflett uto e d is cusso), ma a nche nell ' ipotesi c he , a d isas tro co ns um ato, l'opera di Montezemo lo e de i suo i collab o ratori fosse s tata megl io s upportata e valor izza ta (o se un personaggio co me M o ntezemo lo fosse ri usc ito a sfuggire alla cattura) . Probabi l me nte q uesto no n sarebbe bastato a dete r minar e un'egemonia della com po nente "nazio nale" e moderata sull'intero fronte resistenziale (a ll a mani era, p er inten der ci, di qua n to accad de, in tutt'altre condizioni , con De Gau ll e io Francia): non è d a es cl udere, però, che sare bbero sensibilme nte mutati g l i equilibri po litic i e mi litari della Res istenza, e no n s o lo nel ce ntro-Sud , con qualche significativa ripercuss io ne s ull a stessa partit a istituz ionale da giocarsi a gu erra finita. Ma q ui e ntria mo nel cam po de ll e ipotesi co ntrofattua l i, di cu i non è il caso di abusare . Acco ntent iamoc i di p rende re atto d i un quadro del movimento r es is tenzia le e della sua dial ettica interna più co m plesso di q uello che siamo abituati a osserva r e . E di ringraziare l'autrice di questo li bro p er averc i aiu t ato a ricostruirlo

Giovanni Sabbatucci

Giovanni Sabbatucci

Mon

tezemolo e il Fronte Militare Clandestino

7

Introduzione

1. / "qua ran tac inqu e giorn i" e l 'armistizio

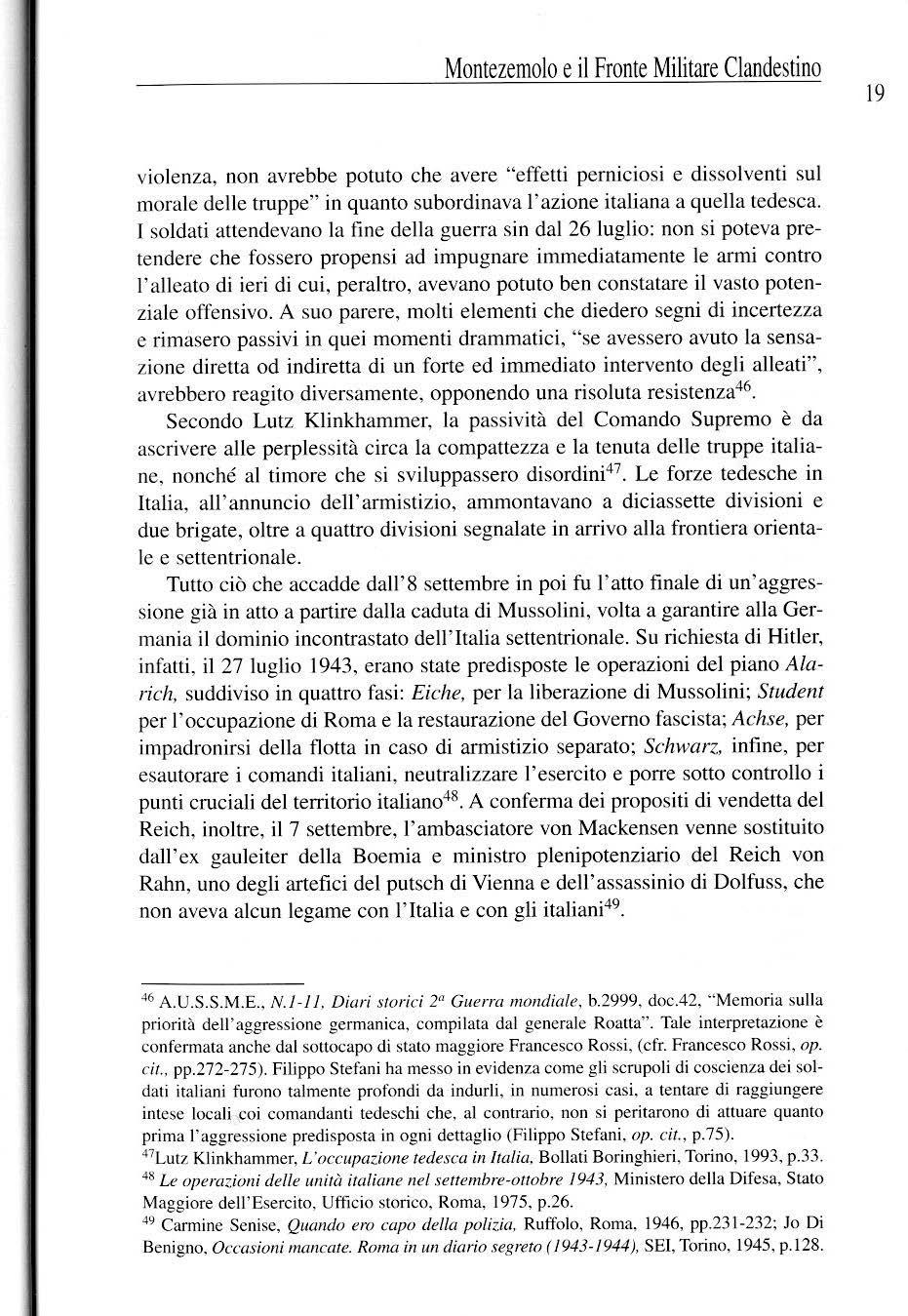

Il 24 marzo 1944, tra le trecen totrentaci nque vittime dell'eccidio de lle Fosse Ardeatine vi fu il colo n nello d i stato maggiore Giuseppe Cordero Lanza d i M o nteze molo, cap o del Fron t e Mi l itare Clan d estino ·di Roma, un'organizzazio ne d i r esistenza che ebbe un ruo lo d etermi nante nei nove mesi di occupaz ione ted esca della capitale

L'a rmi s tizio sorp rese il co lonnello M ontezemolo mentre era al coma nd o, da c irca tre sett imane, clell'XI Raggruppamento gen io del Co rpo d'A rm ata mo tocorazzato, impegnato nella costituzio ne di un re parto operativo c he av rebbe dovuto rinsaldare i l d isposit ivo di d ifesa d ella capitale . Dopo 1'8 settembre, malgrado il collasso morale cie l paese e de l le fo rze a rm ate, egli non ebbe es itazioni : non tentò d i varcare le lin ee per trovare riparo al Sud, ma sce lse di restare a Roma e di porsi a l serv izio de ll a causa n azionale. Monteze mo lo si mi se immediatame nte a l lavoro face ndo app ello a tutte le s ue risorse pe r coad una re in u n ' unica compag in e tutti quei n uclei militari for matis i spontaneamente in seg ui to all o s b a n damen to dell'esercit o , decisi a non de p o r re le armi e ad opporsi ai ted eschi e ai fasc isti rep u bblicani. fL FMC R in quad rò e coo rdinò l'attività di una fitta rete d i bande che opera rono nel campo ass istenz i ale, informativo e del sabotaggio , al fi ne d i abbattere qu a nto p iù rapidamente possibile il d ominio t edesco , affra ncare la pop olaz ione dall ' oppre ssi one s traniera e conse nt ire al re e a l gove rbo legitti mo di far r it orno nella capitale.

Il 3 settem bre 194 3 l'Ital ia s i a rrese agl i A ll eati: fu la pri m a app licazione d e l pr incipio di resa incon di zio nata fo rm ulato da Roosevel t e Chu rchill nella confe re nza d i Casabl anca de l 12-1 6 gennaio 1943, poi arprovato d a St al in 1

L a capi tolazio ne ebbe con siderevol i riflessi sulla nascente Resis te nza: se d a un lato scoraggiò gli an ti fascisti e antinazisti moderati che speravano in un a pace cl i compromess o, dall'alt ro leg ittimò la radicalizzazio ne de ll a lo tta 2

2 Claudio Pavone , Ge og rafia e slrultura della Resisl enw eu,vpea , in Franco De Felice (a cura di) , Amifasc ismi e Resis ten ze , La Nuova Italia Scientifica , Roma , 1997 , p.373.

1 Elena Aga Rossi. Una na zione allo sbando. L 'armistizio italiano del settembre 1943, 11 Mu lino , Bo logna, 1993, p.29.

Sabrina Sgueglia della Marra

1 Elena Aga Rossi. Una na zione allo sbando. L 'armistizio italiano del settembre 1943, 11 Mu lino , Bo logna, 1993, p.29.

Sabrina Sgueglia della Marra

L'obiettivo deJJa vittoria totale s ul nazi s mo e s ul fascismo avrebbe dovuto rin s aldare l'alleanza ma fu su bito evidente come il concetto di resa se nza condizioni fosse diversame nte intes o d a ognuno dei tre leader3 Profondi d issensi sorsero anche in merito al trattamen to da riservare all a popolazione italiana: al co ntrario del presidente ame ri cano, ChurchiJJ ri teneva essenziale conclude re una pace p unitiva atta ad impedire la rinasc ita di u no stato militarmente forte per un congruo numero d i a nni 4 •

L' armist iz io venne firma to in un uli veto nella zona di Cassi bile, in provincia di Siracu sa, sotto una tenda militare ove s'i nc ontrarono il genera le di briga ta Giuseppe Castellano , rappresentante de l governo e del Comando Suprem o italiano, Dwigh t E isen hower col s uo capo di s tato maggiore , genera le Walte r Bede l l Smith, e il gene rale inglese Haro ld R upert Alexander, comandante s upr e mo del Mediterran eo. L a ri unione eb be b revissima durata. I sovietici eran o assenti, delegarono gli ang loamericani; il governo francese non era stato messo a l co rre nte delle tratta tive 5 Badoglio inviò un telegramma al Ftihrer e agli ambasc iatori italiani a To kio, Bucarest, Sofia, Zagabria e B rat is lava per comunicar e l ' armi stizio ai rispett ivi gove rni , spiegando che, mal g rado l'Italia non avesse abba ndo nato le ostilità anch e do po la caduta d el fascismo, ormai ogn i dife sa era cro ll ata, l ' invasione e ra in atto e non poteva esse re in alcu n modo arrestata Pe r tanto , i1 governo non avrebbe pot uto assumersi la respo nsab ilità di gravare oltremodo su un paese in gi nocch io , distrutto e sconvolto.

Non s i può esigere da un popolo - concluse il capo del gove rno - di co ntinuare a combattere quando qual s iasi legittima speranza non dico di vittoria, ma financo d i difesa, s i è esauri ta. L' Ital ia , ad evi tare la s ua totale rovina, è pertanto obbligata a rivo lgere al nem ico una richjes ta di arm istizio 6 li 10 luglio , gio rn o de llo sbarco allea to in Sicilia, s in da ll ' ini zi o delle operazioni era appar so chiaro che gli italiani, ormai priv i di riso rse morali e materiali , non avrebbero reagito energ icamente all'invasio ne del territorio na zio nale. II morale dell'ese rcito era ormai fiaccato dal sussegu irsi dei rovesci : in G recia, in A frica, in Ru ssia, e la popo lazio ne manifestava a p ertame nte l'avversione alla dittatura e alla gu erra 7

3 Elena Aga Rossi, o p. cit., pp 32-33.

4 Elena Aga Ro ss i, L'Italia nella sconfilla. Politica interna e situa zione interna z ionale durante la seconda g ue rra mondiale, Edizioni Scientifiche Italiane, Napo l i, I 985 , p.83

5 Ivan Palermo, Storia di un armistizio, Mondadori , Mi lan o 1967, p 11; Filippo Stefani, 8 set · tembre 1943. Gli armistizi de/l'Italia , Marzorat i , Settimo Milane se, 1991 , p.52.

6 En zo Fedeli , 1940-1945 L'Italia e il s uo ese rc ito, Fiori ni , Torin o , 1946. pp.61 -62.

7 Guido Gigli , La seconda g uerra mondiale, Laterza, Bari, 1964, p.436.

10

Dopo la caduta del regime fascista, i partiti an ti fasc ist i aveva no prospettato a Baclogl io l ' urgenza d i promuovere un' in tesa fra i comandanti militari e i rapp resen tan ti d el Fronte naziona le perché cooperasse ro in prev is ione de ll a lotta antitedesca. A loro parere, solo l'att iva pa rtec ipazio ne d eJle nostre forze arm ate a l grande moto popolare antinazista ne avre bbe potu to r iscattare l 'o nor e . La miope politica d el gove rn o dei "q uarantacinque giorni ", tuttavia , malgrad o i re iterati a pp eJli all 'esercito dei promotori de ll a Resiste nza, res e va no og ni ten tativo in q ue sto se nso 8

Nel l ugl io 1943 l ' organ i zzazio ne comunista era l'unica a disporre , in alcu ne città, di u n discreto grado di sv iluppo: l ' impreparazione d e lle formazio ni poli t iche , pertanto, fece sì che il crollo del fascismo avvenisse ad ope ra de l sovra no, deJle alte sfere de ll e fo rze a rm ate e d ell a gran d e borghesia, ne l comune auspicio di mantenere pressoché intat ta la stru ttura po rtante dello s tato autoritario e di presentare tutta l 'operaz io ne de l 25 lug li o come "una sorta d i passaggio di po teri indolore ed asettico"'>, senza dirimere il pressante probl e ma del l' abb ando no delle osti lità 10 : l'iniz ia ti va monarchica non avre bbe tardato a mo strare i s uoi li mi ti nei "q u aran tacinque giorni" e, soprattutt o, nell'infau sto epilogo di se ttembre 11 •

Il nuovo governo , dunque, ancorché deci so a liquid a r e una s ituazione irrimediabilmente com promessa, era altr etta nto r isolu to ne ll ' impedire che alla fine d el fasc is m o seguisse il rovesciamento del l'assetto soc iale cos tituito 12 : le c irc o lari d el ministero de ll a Gu erra e de l capo di Stato Maggiore t estimoniano l 'es igenza di garantire la so lidit à e la ten uta delle forze armate per un impi ego prevalentemente interno , di tute la dell'ordin e pubblico. Sembra che la rigidi tà e il rigore impos ti avess e ro contribui to a d iffon dere, seg na tamente ne ll a truppa e tra g li ufficia l i suba lterni , una certa ri lutta nza ad eseg uire g li ordini più seve ri 13 •

8 Roberto Battag li a , Storia della Resistenza italiana 8 seuem.bre 1943 -25 aprile 1945, Einaud i, Tori no, 1964, pp.96 -97; Giorgio Bocca, Storia dell' Italia partigiana, Mondadori, Mi lano, 2002, p.6.

9 AA.VV., L'Italia dei quarantacinque giorni. Studio e documenti , Ist ituto nazionale per la s toria de l movimento di li berazione, Milano , 1969, p .39.

10 Paolo M onelli, Roma 1943, Mo ndador i, Milano , 1979, p.78 ; Ros ario Bentivegna, Achtung Banditen!, Murs ia , Milano , 1983, p.19

11 Giorgio Amendola , Le 11 e re a Milano, Ed ito ri Riu n iti , Roma, I 973 , p. 167

12 Riccardo Bauer, Resistenza italiana: le origini nell'am(fa sc ismo, i g ruppi so c iali, la formazione fino al 1943, in Fascismo e antifascismo. Lez ioni e testimon ianze, Feltrinelli, M ilano , 1962 , p.444.

13 AA.V V. , l'Italia dei quarantacinque g iorni. Studio e documenti, cit , pp.63 , 37

Montezemolo

Fronte Militare Clandestino

e il

Il

Sabrina Sgueglia della Marra

Lì beratosi di Mussolini, Vittorio Emanuele lll , con la designa zione del M a re sciallo d ' Italia Badoglio alla guìda del governo e il conferimento dei pi en i poteri mil itari , aveva indiv id uato nell'esercito il principale strumento politico e l 'ìstituzione cu i affidare l 'ard ua responsab i lità di co nd u rre il paese fuorì dal conflitto 14 • Già il 4 luglio, Umberto di Savoia, in un abboccamento col M a r escìa llo d'Italia, si era d ìc hì arato disponibile a sostenere un movimento diretto dall'elemento militare teso ad affrancare il nostro paese d al fasc i smo e d al conflitto 15 , segno c he vent'anni cli regìme non erano riusciti a mìnare la fiducia della monar chìa nell ' esercito. La notte tra ìl 25 e il 26 luglio venne a ltresì prospettata la cos tìtu zione di un gove rn o mìlitare cui avrebb ero dovuto partecipare var i generalì propo s ti eia Ambrosìo, tra cui Carbonì per il Min ìstero della Propaganda, Castellano per quello deglì Esteri e Amoroso , l'unìco alto ufficiale r ealme n te in cluso ne l gabinetto, per le Comunicaz ioni 16

Badoglio ricevette d al sovrano un p romemoria 17 in cui s ì ribadiva il carattere m ìlitare del govern o, come afferma to nel proclama del 26 luglio, e la necessità d i procrastinare le questioni p olitìche. Non sar ebbe stata co nsent ita ai partiti alcu n a attività organizzata e al fine dì ìmp edirne la ricostituzione , le prefetture furono inc a ri cate di eserc itare una stretta sorveg l ianza sugli organ i di stamp a e s u ognì movimento di pensìero 18 • L' atteso rivolgimento, dunque, non si compì, rim ase "a mezza strada" 19 , dì s velando la carente preparazìone tecnico-profe ss ìonale e l'ìnadeguatezza del governo. Le poche mì sure di carattere liberale furono l ' abolizione del Gran Consiglio e d el Tribunale Specìale e Io s cioglimento del Par ti to nazionale fascista, della Gioventù italiana del Littorio e della Camera deì Fasc i e d elle Corpo razioni. Solo al la fine dell'ottobre 1943 Badoglio , intend e ndo dare "una prima tangibile prova del suo programma di ripristìnare la libertà d e l Paese", autori zzò la pubblk:azione dei giornali editi daì pa rtìt i : abolì ogni forma di cen-

14 Carlo Vali auri, Soldati, UTET, Torino , 2003, p. IO; AA. VV. , l'Italia dei quarantacinque g iorni. Studio e documemi, Istituto nazio nale per la s toria del mov im ento di liberazione, Mi lano, I 969 , p .63; Giovarnù De Lu na, Badoglio. Un militare al potere, Bompiani , Milano , 1974, p.234.

15 Gianfran co Bianchi , 25 luglio cmllo di 11n regime, Mursia, Mi lan o , 1963, p.417.

16 Ivi, p.712.

17 Secondo quanto affermato da Badoglio, il prom e moria venne custodito nella cassaforte del VirrùnaJe e ven ne in seguito sottratto dai fascist i; cfr. Pietro Badoglio, L'Italia nella s,econda guerra mondiale, Mondadori , Milano, 1946, p.89.

18 Archi vio Ce ntrale dello Stato (da qui A.C. S. ), Presidenza del Consiglio dei Ministri , I 9401943, fasc.l/4-1 , n.21367, sottofasc.4-2

19 Giaime Pintor, I 4 5 g iorni, in Giampiero Carocci , La Res itenza ilCllian.a, Garzan t i; Milano, 1963 , p.30.

12

sura ad eccezione di quella preventiva ese rcitata dall a regie prefetture 20 . Ancora una volta, come ha sottolineato Piscitelli , il riconosc im e nto d elle libertà fondamenta li e il libero sv iluppo democratico del paese vennero sacrificati sull'altare della conservazio ne e della tu tela dell 'ordine pubblico21, rit en uti indi spe nsabili anche per il con seguimento di un a minima credibilità internaziona le .

L'OVRA, l a polizia politi c a di Mu sso l i ni , non fu so ppre ssa: continuò le sue funzioni di sorveg lianza per impedire eventuali com plott i o rivolgimenti politici 22 e, il 26 lu g l io, una disposizio n e del ministero della Guerra richiamò alle armi gl i ex gerarchi fascisti e gli ex s quadri s ti. Il 22 ottobre, tuttavia, come si legge nel comunicato del Capo di Stato Maggiore Ge nerale Ambrosio , se ne pre scrisse l ' imm ediato congedo al fine di ev itare "la presenza, n on necessaria, ne lle FF.AA. d i elementi poco desiderab i li, offren d o conte mp oraneamente alle autorità di P.S. la possibil it à di prendere in esame la posizione dei singo l i, in relazione alla loro passata attività politica"23 . Con un r egio decre to del 26 lu g lio, altresì, ven n e disposto l'inquadrame n to nell e forze annate d ella Mil izia Vo lo ntar ia p e r la Sicurezza Naziona le ( MV SN), il cui coman do, tenuto sino ad a ll ora dal genera le Ga lb iati, fu assegnato al ge nerale Armellini. Il provve di mento, b enché volto a neutralizzare la M iliz ia pr ivandola di ogni au tonomia, si rivelò foriero di ulteriore d isordine e confus ione nei reparti militar i che, con notevole ritardo, a partire dal 4 novembre , ve nnero sciolti e trasformati in unità dell'esercito24. Soltanto all a m età del mese, in vece, un comunicat o stampa e radio del Coman do Supremo ann unc iò il reintegro in serv izio perma nente col grado e l'anz ia ni tà maturata al momen to del congedo di t utti gli uffi-

20 Archivio de ll'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'E sercito, (d a qui. A .U.S.S.M.E.),

N.1 -11 , Diari s10rici za Guerra mondiale , b. 3054 , allega to n.180, "Pubb li caòoni periodiche d i partiti po l itici" , Ufficio Stampa e Propaganda del Governo al prefetto di Bari, Brindis i, Foggia, Lecce, Matera, Taranto e , per cono scenza, al Comando Supremo, al Superesercito, al Comando VII Armata , a l Comando X Co rpo d'Armata, a l Comando LI C.A , al Comando CC.RR. It alia Meridionale, 28 - 10- 1943.

21 Enzo Pi sci teli i, Storia della R esisten za romana, La terza , Bari , I 965, p 2 I.

22 Enzo Piscitelli, op.cii p.25

23 A.U.S.S.M.E ., N. / -/ / , Diari storici 2 ° Guerra mondiale, b.3052, allegato n.774 , "Ex gerarchi fascisti ed ex sq uadri sti ", Comando Supremo, Ufficio affari var i, il Capo di Stato Maggiore G enera le Amb rosio alla Presi den za de l Con siglio dei Ministri, 22- 10 - 1943.

2 4 Enzo Pisc i te li i, op . cit. , pp. I 9-20; Paolo Monell i, op . cii. , pp .1 54, I 59. Con lo sciogli mento dei reparti , si co stituì il 345° Reggimento di fanteria "Saba ud a"; il 359° fanteria " Calab ria"; il 340° Reggimento di fant.eria "Bari" e i Raggruppamenti di corpo d'annata ter ritoria le XL, XVI e XX, A.U.S.S.M.E , N.l - 11 , Diari storici zn Gu e rra mondiale , b.3054, allegato n. 122, " Scioglimento di repart i M Y.S.N. e lo ro t rasformazione in unità del R. Ese rcito"

Montezemolo e il Fronte Militare Clandestino

13

Sabrina Sgueglia della Marra

cial i ebrei in s .p .e. sollevati dai prop r i in ca r ichi per effetto delle leggi razziali del 1938 25 .

A cap o della sua seg reter ia particolare B adoglio design ò il co lo nnello Montezemolo 26 Ne l pomeriggio del 25 lu glio, avendo sta bil ito di trasferire la sede d el governo al Vi minale, gli affidò u n comp it o assai delicato che palesa la fiducia di cui godeva presso il capo de l gove rn o: lo inv iò a Palazzo Venezia e g li o rdinò di sottrarre i documenti più im portanti dall'uffic io d i Mu ssoli ni . Nei cassetti il colo n ne llo tro vò un'ingen te so mm a di denaro e, t ra gl i incartamenti, un dettagl iato sc hedario, un vero e prop ri o casellario, in cui figuravano addirittura i membri della Casa reale. Montezemolo si rivelò u n prezioso collaborato r e, in un periodo di grave caos e te ns ione , e assolse tutte le incombenze affidategl i q uotid ianame nte co n precisione e tem pestività 27

Tuttavia, il nuovo incar ico , seppur svolto con serietà e dedizio ne, non rie ntrava ne ll e s ue aspirazioni . Egli era e si senti va un soldato, era assol utamente dis inte r essato all e questioni politiche e des id e roso so ltanto di partecipare attivamente all e operazioni belliche. In quelle settiman e il generale Carboni era im pegnato ne ll a ri orga nizzazione e nel potenziamento de ll ' effic ienza bellica del Co rpo cl ' Armata Motocorazzato (CAM) cu i era a ca po. Aveva s ollecitato l'anivo di due nuove divisioni al fine di completare il di s positivo di m anovra e si era messo perso nalm e nte in cerca di ufficiali idonei da assegnare allo stato magg io re del CAM, anco ra s provvisto deg li organi fondamenta li 28

Ricevuta la necessaria a utorizzazione da Badogl io, il 16 agosto Carboni nominò Montezemolo comandante de ll ' XI Raggruppamento genio del Corpo cl' Annata motocorazzato29 : fi nalmente, dopo reiterate richieste , il colonnello otte nn e di prestare servizi o in un reparto combatte nte e, in sua sos tituz ion e, fu nominato segretario particolare del capo del gove rn o il vice prefetto Mario Micati30

25 A.U.S.S.M.E., N 1- 11, Diari storici 2a Guerra mondiale, b.3055, allegato n.495, "Ufficiali di razza e braica", Comunicato s tampa e radio de l 13-1 1-1 943 il cui testo è in viato al Commi ssariato informaz ioni .

26 A.C.S. , Presidenza d el Consiglio dei Ministri, /940-1943 , fasc.1. 1. 5. n.21463, souofasc.l. Il colon nello fu nominato il 30 luglio, con decorren za dal 25 luglio, "segretario partkolare del Capo del Governo Primo Min istro Segretario di Stato con l'indennità giornaliera di l ire 17,50 ridotta del 12 per cento ai te rmini del R.D.L. 20 novembre 1930 n . 1491 "

2 7 Cfr. A.C.S ., Segrete ria Particolare del Duce, Carteggio O rdinario, 1922-1943, Badoglio, b.2518.

28 Giacomo Carboni , Memorie segre te. 1935- 1948. '' Più che il dovere", Parenti , Firenze, 1955 , pp 249 -250.

29 Sta to di servizio del colonnello di S.M. G i useppe Cordcro Lanza d i Montezemolo, Ministero della Guerra , Regio Esercito Italiano , Direzione Ge ne rale personale ufficiali , Divis ione matrico la e libretti person ali , Sez ione I"

30 A C.S., Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1940- 1943, fasc.1.1.5. , n .21463, sottofasc.3.

14

L'es perienza maturata nei numerosi inc arichi di r es p onsabilità r ico pe r ti, la par tecipazjo ne com e es p erto de ll o Sta to M agg iore ai vari incontr i al ver tice ital o-ted esch i, a l B ren n ero, a Berl in o, a Kl esheim e a Feltr e il 19 lug lio 1943 , no n g li consentivan o soverc hi e illu sio ni circa la tenu ta dell'i ntero appara to mi litar e le cui poten z ia lità , p ressoc hé nulle, rendevan o orma i inesora bilmente segnat o l ' esito della g ue rrn. Malgrado ta le co nsa pevo lezza, Montezemo lo s i adoperò alacremente, fi n o all ' 8 settembre , pe r cos tituire una vera u ni tà com b atte n te amalgama ndo ed ad destrando il pe rso nale scarsamen te pre parato che e bbe a d is pos izio ne31 , nella spera nza d i p red is p orre u na valida massa di manovra da i mpiegare n ell a difesa de ll a ca pi ta le Sebbene Carbo n i nutri ss e pe r plessità suJJa sce lta operata a favore d i M o ntezemolo, si dove tte ricred e r e e, ne ll e sue me mor ie, affer mò c h e "si rive lò subito un collaboratore di grande capacità tecnica e di una intrapren denza mo lto spreg iu dicata" 32 . Sembra che il co lon nello d esid erasse lasciare la segreteria particolare cli Badogli o no n solo pe rché a ns ioso d i assumer e u n incarico operativo, ma a n che p erché no n cond ivideva la pol itica de l gove rn o , sopratt utto pe r q ua nto attene va a lla con du zione delle trattativ e d 'arrrustizio 33 che pa les arono la s uperfic ial ità, l ' im p reviden za e la mode s tia della classe d irigente i ta liana .

Me nt re la gu erra e la forma le a ll eanza prosegu ivano al fine di non co mprom ettere ulteriormente i rap porti col Reich , le trattative con g li ang loa mericani furono condotte " pe r vi e moltep li ci e vag he" 34 S in dal 194 2, qu a ndo già s i profi lava l'inesora bi le débacle, da a m bie nti legati alla monarc hi a erano state promosse un a serie di iniziative per sagg iare gli umori alleat i in merito ad un ' ipote tica pace separata co n l'Ita l ia. Tali tentativi riguardarono esclusiva mente la G ran Bretag n a nell'illusio ne c h e con una mo narc hi a sare bbe stat o più agevo le trova re un terreno d' int esa. Mu sso lini, di cont ro, sosten ne fino a ll ' ulti mo la necess ità d i g iu ngere ad un' i nt esa unilatera le con l' Unione Sovietica con l' ob ie ttivo s tra teg ico di conce ntrare t utte le fo rze dell ' Asse nel Medite rraneo; prospettiva, questa, c h e non ve nn e mai p resa in considerazione da Hitle r35 .

Second o la te s ti monia nza d el fig l io s eco ndoge nito, Andrea , il governo e il Comando Su premo sce ls ero Mo nteze m olo p e r a ffidarg li un a mi ss io ne

31 Oreste Bovio, Sa ce rdoti di Marte, Stato Maggiore dell'Esercito, Ufficio storico, p.340.

32 G iacomo Car boni, o p. cit . , p.250 .

33 Ange lo Antonio Fumarola Essi non sono morti. Le ,nedaglie d ' Oro della g uerra di liberaz ion e, Magi-Spinetti , Roma , 1945 , p.92.

34 Giame Pintor, / 45 g iorni, in Giampiero Carocci, op. cit , p 26.

35 Ele na Aga Ross i, Una na zione allo sba ndo, cit. , pp 37, 39

Mon tezemolo e il Fro nte Militare Cland estino

15

Sabrina Sgueglia della Marra

diplomatica, che venne poi an nulla ta, da compiersi presso gli inglesi in assoluta segretezza ed assumendo la falsa identità di colonnel lo della Sanità. Sebbene si trattasse di un incarico oltremodo delicato e rischioso, egli accettò3 6

L'armi stizio tra l' Ital ia e g li Alleati ha costituito una netta cesura ne lla storia del nostro paese. La resa pose fine ad una g uerra le cui sorti erano irrevocabilmente segnate; fu una deci s ione irrefragabile, senza alternati ve, o gni sfo rzo ulteriore non avrebbe portato che danni ulteriori 37 • Tuttavia, malgrado il ge nera le sollievo per l'agognata fine delle ostilità, d ete rminò un profo ndo disorientamento nella popolazione e rappresentò , per le nost re forze armate, una cocente umilia z ion e. Tra le numerose tes timo nia nze, quella di Gabrio

Lombardi risulta particolarmente efficace per comprendere lo sta to d'animo chi aveva combattuto per tre lu nghi ann i:

Tristi giorni, quelli dell'armistizio; per ogni italiano , soprattutto per ogni soldato italiano. La gioia di vedere finalmente ripudiata un ' all ean za e una guerra c he erano state imposte dal dittatore, ve niva amaramente offuscata. Ancora una volta gli angloamericani avevano dimostrato profonda incompren s ione della s ituaz ione italiana; attraverso l 'imposizione di un armistizio duriss im o avevano pregiudicato irrimediabilmente la possibi lità di una partecipazione decisiva delle forze annate italiane all a gueffa contro la Gennania. Le trattative e rano state condotte male da parte italiana; ma erano state peggio impostate da parte angloamericana Ora l ' Italia e ra devastata dalla guerra. Le in ermi popolazioni di gran parte della peni sola esposte alle feroc i rappres aglie tedesc he38.

Claudio Pavone, ne l suo saggio dedicato alla "moralità della Resiste nza", ha usato l'ica stica esp ressio ne "sfascio" per de scrivere 1'8 settemb re

3 7 A U .S S.M.E. , N. I - I/, Diari s tori ci 211 Guerra mondiale, b.2997/A, c art.3 , 'Tre relazioni del generale Roa tta", f.16 , "D ipl omaz ia militare nei quarantacinque g iorni-Cro naca di un armi stizio clandestino". Cfr Ivan Palermo , S1oria di un armistiz io, Mondadori, Milano , 1967 ; El ena Aga Rossi , Un a nazione allo shando. L' armis tizio italiano d e l s ettembre 1943, Il Mulino , Bologna , 1993: Guido Gigli, La seconda guerra mondiale , Laterz a , Bari , 1964; Pietro Badog l io , L 'Italia nella sec onda g uerra mondiale Mondadori , Mi lano , 1946; Francesco Rossi , Come arrivammo all'armis tizio, Garzanti, Milano , 1946; Mario Torsiello. Settembre /94 3, Ci s alpino , Milano , 1963; Filippo Stefani , 8 seu embre 1943. Gli armisti zi d e ll'Italia, Marzorati, Se ttimo Mi lanese , 1991 ; Lu tz Klinkhammer, L'o cc upa zion e tede s ca in flalia , Bollati Boringhieri , Torino, I 993; Enzo Fedeli, 1940- 1945. L 'Italia e il suo es e rcito. Fio rini ,.Torino, I946; Giacomo Za nu ss i, Guerra e catas1rofe d ' Italia , Cas a e ditrice libraria Corso , Roma , 1945; Ruggero Zangrandi , 1943: 25 luglio -8 settembre, Fel t rinelli, Milano , 1964.

38 Gabrio Lomba rdi , Mont e zemulo e il Fronte militare clandestino di Roma (o ttobre 1943ge nnaio 1944), Quaderni del mu seo s torico della liberazio ne d i Roma, Roma 1972, p.14.

16

3 6 Testim o ni anza rila scia ta all ' autri ce.

e la diffusa sensazione del crollo, l'eclissi delle strutture militari e c iv ili, l a rottura de l monopolio statale della vio l.e nza . T utto venne r ime sso in discussio ne : valori, m iti, fede l tà . Se , come ha affer mato Hobbe s, il fine dell'ob bedienza ne i co n fronti dello Stato è la p ro tez i one, il ve n ir m eno delle ist ituzioni poté esse r e viss u to con un senso di smarrimento o co m e un 'occasione d i l iber tà . Nel v uoto ist i tuziona le, g l i obblighi ve r so lo Stato no n costituiro no p iù un sicuro pun t o di r ifer imento per i comportamen ti indi v id u a l i. T u ttavia, a l pos to dell'ipotizz a b ile bellum omnium contra omnes , s i de l i neò, in un primo mome n to, quella fraternizzazion e tra c i v il i e militari che non era riuscita nei q uarantacinque giorni . Q uando le tru ppe ger m aniche in iz i arono a confe r ire alla loro vio l e nza un a più compi u ta for m a li zzazione e, immed ia tamente do p o , venne creata la Rep u bb li ca Soc ia l e a Sa l ò, quando cioè quel vuoto venn e in q ua lche m odo colmato, la sce lt a resistenz i ale s i r ivelò sempre più d u ra e d ramma ti ca3 9 Vi fu , in fatti , ch i, gi udi can d o la cap i to l azio n e una s celta u miliante e d isono revo le, ravvisò ne l furore tede s co un ' ' fon d ame n to inoppugnabile" : Musso li ni, p u r ammetten do c h e "i tedeschi non erano s tati se m pre sensibili, forse nemmeno sempre le ali" nei co n fronti dell ' Ita l ia fascista , condannò recisa m ente l'armisti z io , un a "coltellat a pro di to r ia" , un ' in famia per tutt i gli italian i che , da allora, sarebb ero s tati dec las s at i come i nd ivid ui e come pop o lo p er "la bassa fe llonia, i l turpe tradi m ento" che la R epubblica Soc iale avreb be "lavato co l sa ngue"4 0

L 'a n nuncio della resa ven ne dato alle 18:30 del1'8 settembre attraverso la radio di A lgeri da un disco c h e riproduceva la voce de l generale Eisen hower, e dal cap o del governo italian o via radio alle 19 :42 . l n quelle stesse o re, m entre cominc iarono le operazio n i a ll eate di sba rco a Salerno, si riu nì fretto losamente il consiglio de ll a coro na che s tabi lì l'i m mediato allontanamento da Roma del re , del governo e d e l Coma ndo Su p remo4 1 •

L'abba ndono de ll a capitale fu motivato da ll a necess ità di assicurare l ' indipendenza , q uantome no formale , de ll o Stato: avreb be imped i to un'event uale catt ura d e l re, un ica fonte d i legitt i mità del gove rn o italia no, che sareb be stato altrimenti cos tretto dai tedeschi a sconfessa re la resa e a rico ndur re in

3 9

storico su/La

Res istenza, Bollati Boringhier i, Torino, I 994, pp.3 - 19 .

40 Renaio Perrone Capano , La Resistenza in R oma Macch iarol i, Napoli, 1963, pp 159, 2 57, 294.

4 1 A.U S S.M. E , N. l - 1 / , Diari storici 2" Guerra mondiale, b.2997/A , cart.3 , "Tre re lazion.i d e l ge nera le Roatta" , f.16, " D ip lomazia mi li ta re nei quarantacinque giorni - Cronaca di un armisti zio clandestino" Partec iparo no al con s ig lio della Corona: Badog li o, Soric e, Acquarone , Gua riglia , Ambrosia, Carboni, Sandalli , De Cou1ten , De Stefanis, Marches i

Mon tezemolo e il Fronte Militare Clandestino

Claudio Pavone , Una guerra civile Sag gio

moralità n ella

17

Sabr in a Sgueglia della Marra

guerra il no stro paese42 Secondo Badoglio, tale risoluzione, sebbene recasse in sé " qualche cosa di repu ls ivo", appariva "logica" ed "indi sc utibil e" e avrebbe trovato pi e na giustificazione nei fatti d 'Ungh eri a43 Non sare bbe s tata , dunqu e, una decisione atta esclusivamente alla tutela della loro incolumità personale: malgrado g li aspetti " in decorosi" che la caratterizzarono , si trattò d i una mi sura estrema dettata dalla ragion di Stato, di conseguenza non ce nsu rab ile44

In realtà, la fuga di Pe scara, che tanto smarrimen to creò nella popolazione, sa ncì il definitivo di stacco tra monarchia e popolo, una s eparazione che non s i s arebbe più colmata e di cu i il sovrano non fu in grado di ponderare gli effetti poiché non poteva preved ere c he que l popolo avrebbe espresso una propria autonoma volontà45

La so la direttiva cui poterono far riferimento le nostre fo rze ar mate fu I' ultim a frase del com unicato an odino che Badoglio lesse dichiarando la resa: dovevano cessare le ostilità con tro le forze angloamericane, ma bis ognava reagire "ad eve ntuali attacchi di altra provenienza" . Roatta ha so ttolinea to c he il proclama, b e nc hé corredato della disposi zio ne di opporsi a q ualsiasi

42 Agostino degli Espinosa, li Regno del Sud. 10 settemhre 1943 -5 giugno /944 , Editori Riuniti , Roma, 1973, pp. 5-6.

43 Pi etro Badogl io , op. cit. pag. 115-116. L'a mmira gl io Horthy, in seguito alla proclamazione dell'arm istizio , fu arrestato dai tedesch i e costretto a sconfossare la resa.

4 4 Domenico Bartoli , L'Italia si arrende , Ed itori ale Nuova , Mi lano, 1983, p.112. L' autore stigmat izza l'espressione "fuga di Pescara", o meglio , "di Ortona" , asseverandone l'assoluta necessità. Sottolinea tuttavia che si sarebbe dovuta compiere in modo più dignitoso, partendo in ae reo da uno degli aeroport i in mano agli italiani, o p er mare da Civitavecchia, ov'erano dirette due navi da g ue rra , e "senza portarsi un codazzo di ufficiali"(p.112). Storici come Iva n Palermo , Ruggero Zangrandi e Piero Pieri , hanno sostenuto che la deci s ione di a bbandonare la capitale non non rapp resen tò l'ex trema ra tio dell ' ultim 'o ra, ben sì la realizzazione di un progetto studia to si n dall'agos to. Piero Pieri , altresì, ha aggiunt o che, avendo pagato l'alto pre zzo polit ico della resa incondizionata , I.e autorità italiane s i erano ass icurate il riconoscimento alleato come leg iuimi detentori del potere che, per tanto, era loro primario obiettivo sa lvaguard are in ogni modo. La con tiunuità is tituzionale coincideva dunque col mantenimento del lo ro con trollo sullo s tato. Cfr: Ivan Palermo, op. cit. , p 274; Ruggero Zangrand i , /94 3: 25 luglio -8 settembre, Feltr inelli , Milano, 1964, pp.385391; Piero Pieri , Pietro Badoglio , UTET, Torino, 1974 , pp.819-820 Ne ll a re lazione del generale di Corpo d ' Armata Carboni, s i legge che il proclama del capo del governo sarebbe stato motivato dalla sua " preconcetta volontà di allontanarsi dal territorio occupa to" senza trovare "i ntoppi " in co nflitti armati "sorti prematuramente" s ull' itin erario da percorrere per raggiungere il porto d ' imbarco. Badoglio, pertanto, s i sa rebbe preoccupato e~c lus iva men te di predisporre la fuga "con tutte le migliori gara nz ie di celerità e di s icurezza" (A.U .S.S .M. E. , N.1-11, Diari stori ci 2" Guerra mondiale , b.3000/A , "Giacomo Carbo ni , ge n era le di Corpo d'Armata-La verità sulla difesa di Roma").

45 Roberto Battag lia , op.cir., p.92

18

vio lenza, non avrebbe potuto che avere " effetti pernicios i e d issolventi sul mora le delle truppe" in quanto subordinava l'az ione italiana a q uella tedesca. I soldati attendevano la fine della gue r ra s in dal 26 luglio: non si poteva preten dere che fossero propensi ad impugnare immediatamente le armi cont ro l'alleato di ieri di cui, peraltro, avevano potuto ben constatare il vasto potenziale offensivo. A su o pa rere, molti elementi che diedero seg ni di incertezza e rim àsero passivi in que i momenti drammatici, "se ave ssero avuto la sensazio ne d iretta od indiretta di un fo r te ed immediato intervento degli alleati", avrebbero reagito diversame nte , opponendo una r isol uta resistenza46

S econdo Lutz Klinkhammer, la passività de l Coman d o Supremo è da ascrivere alle perpless ità circa la compattezza e la ten uta delle truppe italiane, nonché a l ti mo re che si sviluppassero disord in i47 Le for ze tedesche in Italia, all'an nu ncio dell 'armistizio, ammontava no a diciassette divis ioni e due brigate, oltre a quattro divisioni seg nalate in arrivo alla frontiera o ri e ntale e se ttentrionale

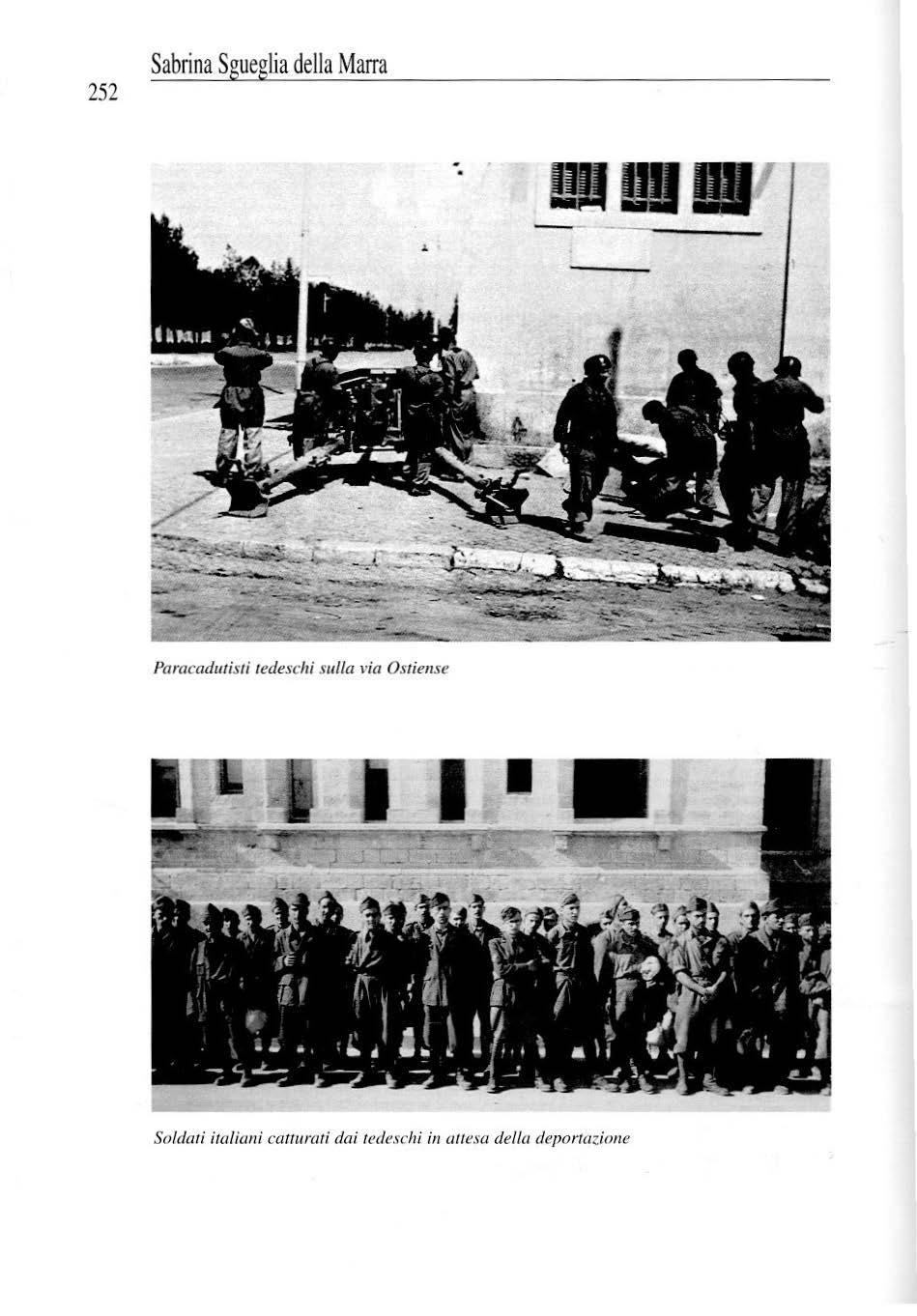

T utto c iò che accadde dall'8 sette mbre in poi fu l' a tto fina le d i un 'ag gress ione già in atto a partire dalla caduta d i Mus sol ini, volta a garantire alla Germa n ia il domin io incontrastat o dell'Italia settentrionale . Su richiesta di Hitler, infa tti, il 27 luglio 1943, era no state p redisposte le operazioni d el piano Alarich, s uddiviso in q uattro fas i: Eiche, per la l iberaz ione d i Mussolini; Student per l' occupazione di Roma e la r estaurazione del Governo fascista; A chse, pe r impadronirsi della flo tta in caso di armistizio separato; Schwar z, in fine, per esautorare i comandi ital iani , ne utrali zz are l' ese rc ito e porre sotto controllo i punti cruciali de l terri torio italiano48 . A confer ma dei propos iti di vendetta de l Re ich , in o ltre, il 7 settembre, l'ambasciatore von Mackensen ve nne sostitu ito dall 'ex gau le ite r della Boemia e min istro plenipot enziario del R eic h von Rahn, uno degli artefici del p utsch d i Vienna e dell'as sass in io di Dolfuss, che no n aveva alcun legame con l'I ta lia e con gli it alia ni49 .

46 A.U.S.S.M.E., N.1-JJ , Diari s 1ori ci za Guerra mondiale, b 2999 , doc .42, " Memoria s ulla priorità dell'aggress ion e germanica, compilata da l generale Roana" Tale int erpretazione è confermata anche dal sottocapo di stato magg iore Francesco Ros si , (cfr. Francesco Ross i , op ci i. , pp.272-275 ) Filippo Stefani ha messo in evidenza come gli sc rupoli di coscienza dei so ld ati itali an i furono talmente profondi da indurli , in nume ro si casi, a tentare di raggiungere intese locali coi comandan t i tedesc hi che, al contrario , non s i peritarono d i attua re quanto prima l'aggressione predi s posta in ogni dettag lio (Fi lippo Stefani, op cii., p.75).

47 Lutz Kli nkhammer, L'o cc upa zione 1edesca in Italia, Bollati Boringhieri , Torino, 1993 , p.33.

48 Le operazioni delle unilà i1aliane nel settembre -onobre 1943, M ini stero della Difesa, Stato Maggiore dell 'Esercito , Uffic io storico, Roma, 1975, p.26.

4 9 Carmine Senise, Quando erv capo della polizia, Ruffolo , Roma, 1946, pp .23 1-232; Jo Di Benigno, Occasioni mancate. Ronw in un diario segreto ( /943 - /944), SEI, Torino , 1945, p .1 28.

Montezemolo e il Fronte Militare Clandestino

19

Sabrina Sgueglia della Marra

L' occupazione era avvenuta progressivamente mediante " in caps ulamenti" dei reparti italiani. Sebbene apparisse del t utto evidente la natura offe nsiva di tal i provvedimenti, non più volti al conten ime nto degli sbarc hi alleati e alla difesa della peni so la, bensì al consolidamento delle posizioni germaniche nelle regioni se tte ntrionali , le autorità ita li ane, po ste di fronte alla politica del "fatto compiuto", non contrastarono apertamente tali ini ziative, avallando, così, le previsioni d ell'ex alleato c he aveva preconizzato una resistenza " trascurabile"50. Come ha sottolineato Dollmann, il nostro esercito, d ' altro nde, ad eccez ione degli alpini, era giudicato sulla base delle sconfitte di Lissa e Caporetto e co nsiderato, pertanto, di terzo o quarto ordine51 . L'8 settembre, gli unici settor i in cui lo sc hi eram e nto delle forze italiane risultava conforme agl i ordini emanati erano l'Alto Adige, la Sardegna e la Corsica. r raggruppamenti predispost i ne lle altre regio ni erano in fase di riordinamento; numerose unità si trovava no in v iaggio, frazionate su numerosi treni e impossibilitate a prendere qualunque iniziativa

Inoltre , svariati comandi inferiori, specie di carattere territoriale, non aveva no ancora provved uto all'applicaz ione delle misure previs te dalla Memoria

N.44 poiché gi u nse agli en ti più lo ntani soltanto il 7 settembre. La Mem oria

N.44 costituiva un'integrazione dell'ordine llJC.T. e, be nché confermasse il pericolo d i un 'offensiva tedesca atta a ristab ilire il regime fascista sottraendo alle autorità ita liane le leve d e l co mando militare e c ivile, ribadiva che le nost re truppe avrebbero dovuto reag ire solo se provocate e prescriveva contromisure da adottare esclusivamente in caso di attacco. Entrambe le direttive non contenevano alcun accenno alla conclusione di un armistizio 52 Tale omissione, determinata dall 'estremo riserbo che avvolse i negoziati come dispo st o dal Governo e dal Comando Supremo, contribuì sens ibi lm ente aJ disorientamento dell'esercito ed impedì una concentrazione di forze in grado di sostenere l'urto germanico.

È lecito pensare che la Memoria N.44 si sarebbe potuta diramare molti giorni prima. Bisogna tuttavia considerare i necessari aggiornamenti apportati al documento su lla base delle noti zie che, quotidianamente, pervenivano rigu ardo gli inte ndimenti degli Alleati 53 Solo il 4 sette mbre fu diramata ai tre Stati Maggiori la Memoria N.l , un ampliamento della M emoria N.44. A differen-

so lvi , p.32.

51 Euge n Dollmann, Roma na zista, Longan es i , Milano , 1949, p.134.

52 A.U. S .S.M.E., N.1 - 11, Diari storici 2a Guerra mondiale, b.3000/A, "Me mo ria de l generale Roana" doc .44 , "O rdini emanati dallo S tato Maggiore del Regio Esercito ci rca il contegno da tenere di fronte ad una evenn1ale aggressione ger manica"

53 Ministero del la Difesa, Stato Maggiore dell'Eserci to, Uffic io storico, op.cii., pp.42 -46.

20

za d elle direttive precede nti , in essa s i faceva esplicit a menzione di un a poss ibil e aggressione teut on ica motivata da ragioni politiche o daJJa "co nclu s ione da part e nostra di armistizio a loro in sapu ta" 54 Infin e, ne lla Memoria aggiuntiva N.45, ven iv a dato l' o rdin e di prendere accordi con i Comandi della Reg ia Marina e della Regia Aeronautica in v ista di azioni co m uni 55

L'esercito , d un q ue, si t rovò assolutame nte i mp repara to a respingere l'assalto delle trupp e ger maniche , a ni mate, pera lt ro, dalla co nvi nzione che la loro sal vezza dip e n desse unicame nte da un attacco drastico e ri solutivo pe r neutral izz are l'avversario a n tici p ando il concorso de ll e forze angloamericane.

Il generale sbandamento seguito a li ' 8 settem bre fu il prodotto dell' inco ngrua preparazione spiri tual e e nù Htare dell 'esercito e del l'intera popo lazio ne al m utame nto cli fro nte e alla prosecuzione d e ll a g uerra. Tale inadeg uatezza è d a asc ri vere, in primis, ~ùl'eccessiva preoccupazione del Comando Supremo d i ce lare la resa. Se gli Alleati , tuttavia , avessero rispettato gl i acco r di relativi a ll a dichi arazio ne d ' armistizio, i predis pos ti raggruppame nti sarebbero stati com plet at i e , din anz i a mass icci sbarchi angloamericani nel La z io , le di v is ioni tede sc he schiera te più a Sud avrebbero do vu to ripiegar e accorren do in que ll a zo na . Le forze si tua te in Calabria e d in Puglia , infatti, si concentrarono a Sale rn o per tentare di con t enere l 'i nvasione n e mi ca A riprova di ciò , Roat ta ha ri corda to le parol e pronunciate da Keitel a Ta r visio: "u n balzo nemico nella z ona di Roma av r eb be tagl iato fuor i le truppe germanic he dislocate più a s ud " 56.

"L' esercito regolare - ha sc ritto Giorg io Bocca - muo re per dissanguame nto e pe r abbandono : sc hi acc ia t o da un a g u erra piì:1 grande di lui ma a n che lasciato a sé, ne ll e ore de ll 'agonia, dal re e dal Comando Supremo" c he, pur di non far trapelare nu ll a delle trattative , emanò a ll e grandi unità ordin i " ambigui come i s uo i s ilenzi '' 57 • Il generale Trabucchi ha scort o nell 'accusa di tradim e nto ri vo lta ai nostri solda ti il pi ù lacera nte torme nto che furono costretti a vivere : a causa de ll' assolu ta segretezza, della mancan za di una qualsivoglia propaganda ps ico lo gica a loro s osteg no , essi no n seppero c h e

54 A.U S.S.M. E. , N. I - I I, Diari sto rici 2" Guerra mondiale, b.2997/A, f 5 , ricompilazione a memoria de lla Mernoria il.i a cura del generale Ross i .

5 5 A U S S M.E , N. I - J1, Diari stori ci 2" Guerra mo ndiale , b. 2999 , "Memoria del ge neral e Ro atta". doc.45 , " Noti z ie de l generale Roatt.a in data 16-8 - 1944 su: Ordine n 111 C. T. ; Memoria 44; Mem o ric1 agg iunti va 45"

56 A U.S :S.l'vtÈ., N.J -11 , Diari storici 2° Guerra mondiale , b .2999, doc.42, "Memoria sulla priorit à dell'aggres sione germanica. comp ilata dal ge ne rale Roana "

57 Giorgio Bo cca , op cit., p 5.

Montezemolo e il Fro nte Mi]jtare Clandestino

21

Sabrina Sgueglia dell a Marra

cosa contrapporv i e tal i carenze, o ltre a q uelle materia l i, ge nerarono u n se n so d i sfi d uc ia e d'i m poten za che, inesora bi lmente, portò al collasso de ll ' orga nis m o mi lit are 58 .

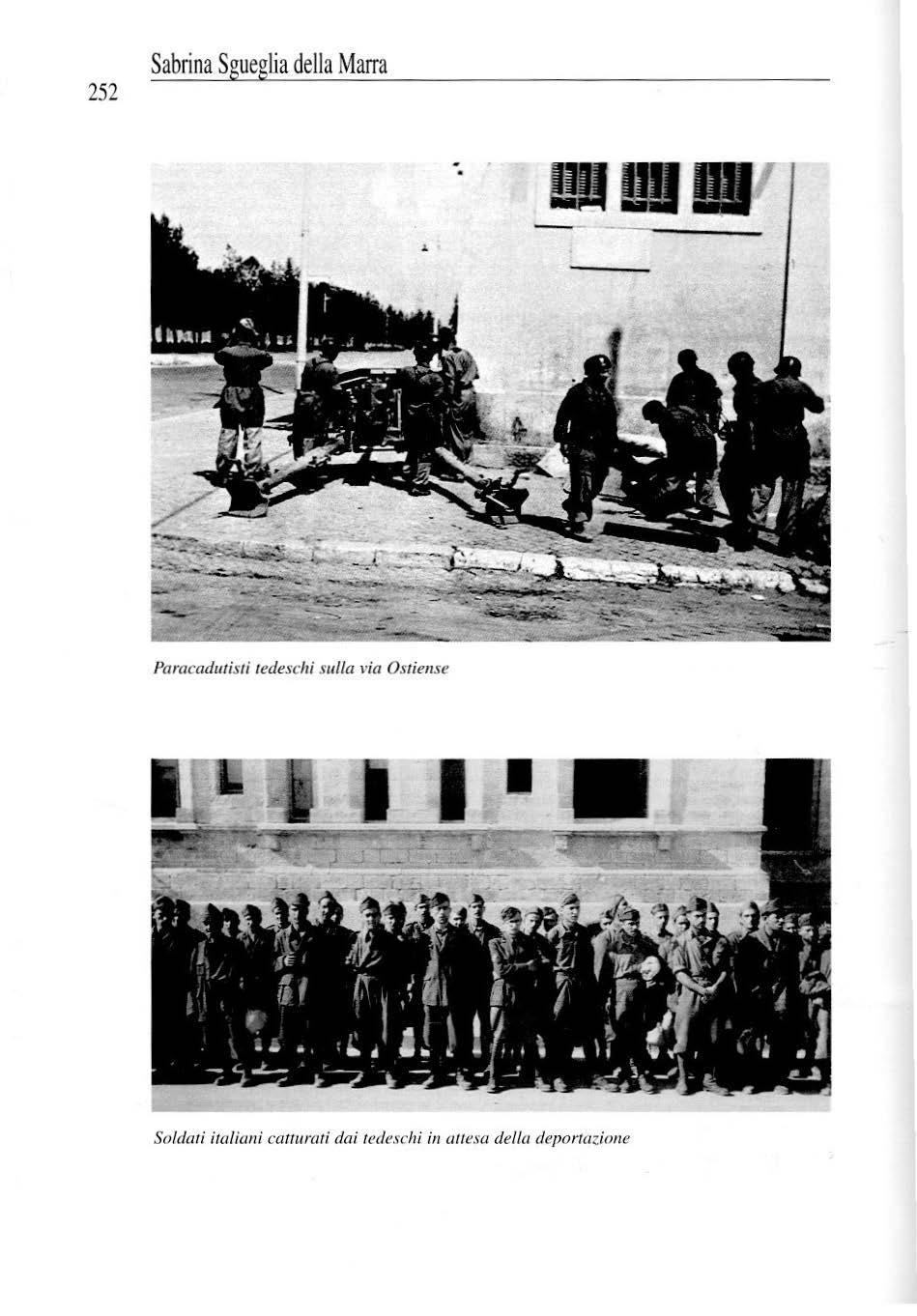

Nella c ri si di coma ndo, tuttavia, "mentre l'esercito ital iano s i d isso lveva in mi ll e e mille rivoli di uo mini dispe ra ti, umi liat i , atterriti, sgo me nt i" 59 , alcuni nucl e i militari, scio lt is i i repart i d'appartenenza, non co nsegnaro no le armi ma dec ise ro di rivolgerle co ntro i tedesc hi : fu rono molto pi ù numerosi di quanto s i sia sol iti pensar e e la loro fu u na sce lta assai gravosa e carica di s igni fi ca to m ora le poiché op erata ind ivid ualmente co n p rofonda consapevolezza. No n s i trattò d el l ' esec uzione d i un ordine, ma di u na vo lontaria op posizione all'a ll eato di poco tempo p ri m a .

I comand an ti ed i so ld ati pronti a res iste re organizzaro no tutte le fo r ze di sponibi li al fine di costitui re unità com b atten ti e trupp e ausi l iarie per coop erare a ll o sforzo be ll ico delle Nazio n i Un ite; per partecipa re a ll e azioni de ll a R esis te n za ital ia n a con le formaz ion i pa rtigiane attrave rso la raccolta di info rmazio ni s ug l i app restamenti dife ns iv i tedeschi , sulla dis locazione e s ugl i spostame nti delle divis io n i nemich e; p er sv ilup pare un a capi ll are opera d i controspionaggio, sabotagg io e antisa bo tagg io; per p rovvedere ai bisog ni primari de ll a p o polazione e p reserva rl a dalla feroc ia nazista; per ass ic urare , infine , il ma nte nim e nto dell'ordine pub blico ne ll e citt à e nelle retrovie 60 .

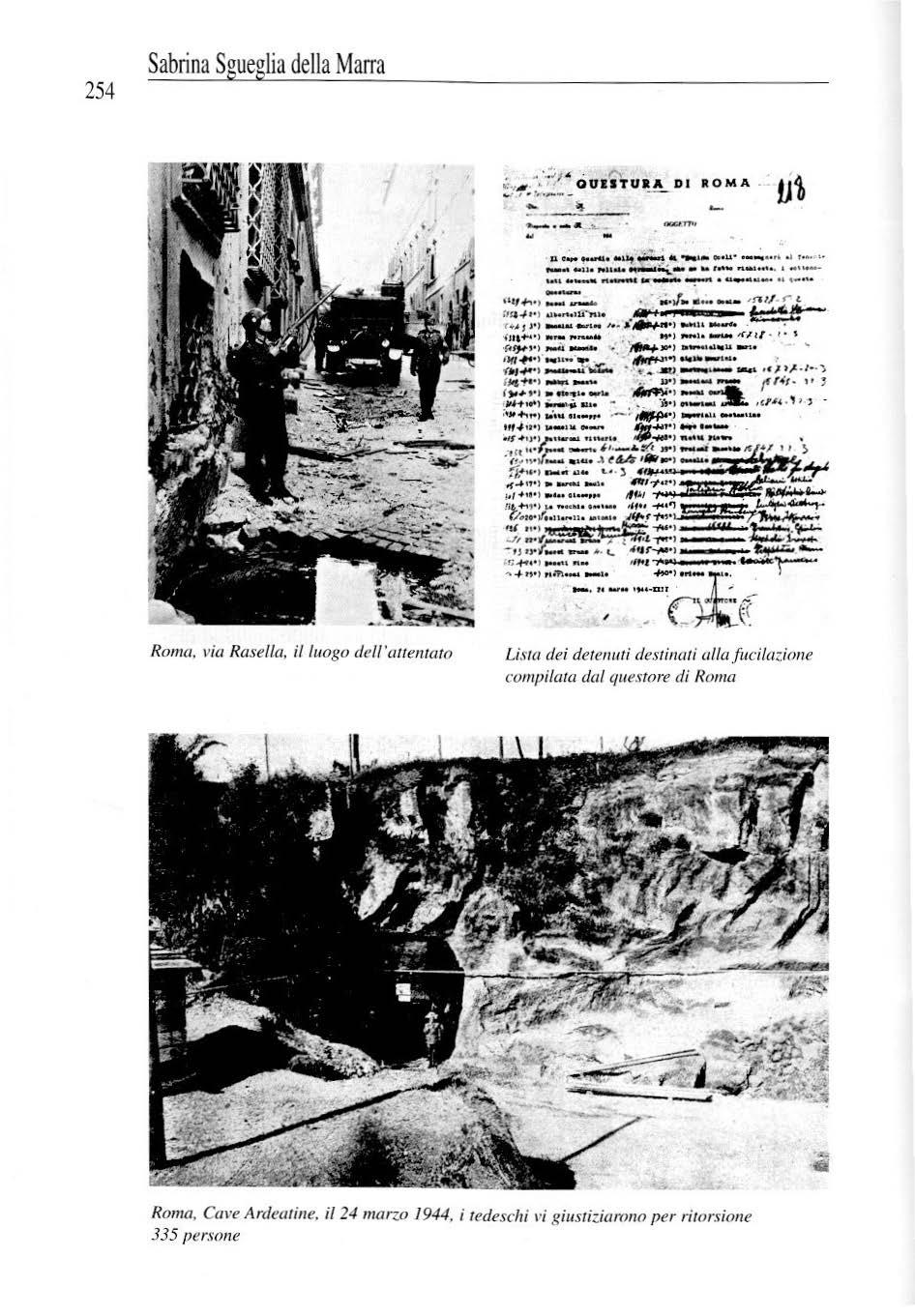

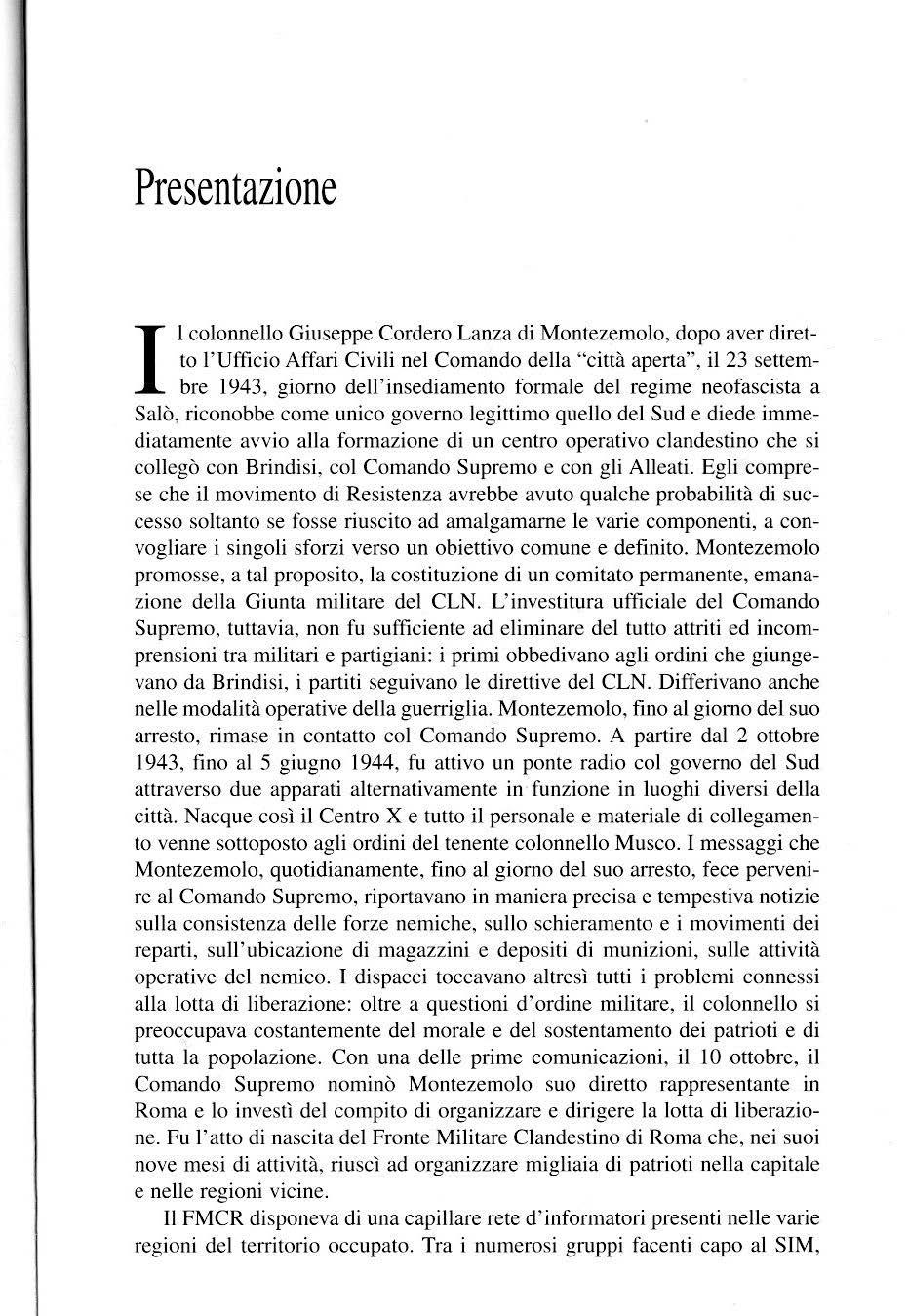

Testimo nfa n za del contri bu to, spesso sotto valu tato, d ato a lla R esiste nza, so no le con siderevo li pe r d ite su bite d all e nostre forze ar mate che si ad operarono fino all 'es t re mo sac ri fi cio p er la ca usa nazionale: so lo a R oma, nell'ecc id io de ll e Fosse Ard eatine, furono uccis i sessantasette mi litari, di cui tre ntotto era no ufficiali. In rea ltà, si può verosimi lm e nte stimare che fossero assa i più n um e r osi se si co ns id era c he molte vitti me, identi fica te co me civi li , appar teneva no alle class i d i leva e ai r ichi amati a ll e armi.

In seg ui to alla cad u ta d el fascismo, le as pettative ol tremodo o ttimistiche nutrite soprattutto d alla G ra n Bretagna s ulla ca pacità di r eazio ne dell' eser cito ita l iano nel ricacciare i tedesc hi a l d i l à de ll e Alpi, fu ro no dis a ttese . Agli A ll eati, d unqu e, co me uni ca soluzion e p ossi bi le, no n ri mase c h e l 'i m pegnat iva risa lita d ella p enisola, le cui modalità op erative si d etermin aro n o pro-

58 Alessandro Trab ucchi , I vinti hanno sempre torto, De S ilva, Torino, 1947, pp.25 -26.

59 Car lo De Biase, L'otto se l/ embre di Badoglio , Ediz ion i de l Bo rghese, Milano , 1968 , p.259.

60 Elen a Aga Ro ssi , Una naz ione allo sbando , cit. , p. 153.

22

2. La campagna d ' Italia e la partecipaz ione delle n ostre forze arma te

gressivamente, attraverso compromess i e non fac ili mediazioni fra l'approcc io p uramente milita re d i Eisenhowe r e Roosevelt e la s tra tegia po l it ica di Churchi ll 6 1 I preparativi dell'Overlord p regi udicaro n o in maniera significativa la condotta de lle op e razioni: la campagna d' Itali a, cominciata con lo sbarco in Sicilia, p roseguì a rile nto e con svil u p pi altalenant i. Non fu elaborat o un piano definito poiché, ai fi ni dell'impostazion e bellica alleata, r isultava di primaria importa nza tatti ca la dispo ni bilità di aeroporti n e l meridione, non la rapida occupazione d i tutto il n ostro teITitorio

Gli angloamericani m iravano, infatti, ad impegnare in Italia il magg ior numero poss ibi le di divisioni germankhe sto rna ndole dall' Uni o ne Sovi etica, ove l 'offe nsiva ru ssa stava riguad agnando il teITitorio pe rduto, e dal fron te che si sarebbe aperto in Francia. Le Nazion i Uni te considerarono il ribal tamento di fronte una mera que s tione militare, non ne afferraro no il valore moral e né le imp li cazio ni spiritua li , e non compresero la drammatica crisi d i coscienza che portò le nostre forze a r mat e, fino ad allora impeg nate sul fronte opposto, a riprender e la lotta contro l'ex alleato malgrado l'assenza di direttive62 .

Gli Alleati impedirono, di conseguenza, la formazione di eserciti clandesti ni come q ue ll i so rti in Ju goslav ia e in Grecia, co n l'evide nte ob iettivo di affidar e alle nos tre forze arma te un ruolo accessorio e s ub o rdinato . Le diverse fina l ità della campagna d ' I talia e le co nt rastanti impostazioni , seg natamente per quanto atteneva al concorso d i unità regolari e fo rze partigiane italiane, determinarono p rofonde incom prensioni , con grave preg iudi z io della nascente R esistenza63 , c u i gli a ngloamericani non riconobbero mai una reale autono mi a, diffidando di un movime nto la cui matrice politica era per Io più di si ni stra.

D a parte italiana, di contro, si riteneva , e si cercò reiteratamente di dimostrare nei vari abbocca m enti, come il drammatico s usseguirsi deg li eventi avesse capovo lto la nostra posizione.

Ro atta , il 20 settembre, inviò a t utti i coma nda nti una circo la r e in cui r ibadiva che la vile aggressione tedesca aveva trasfo rm ato la Germania da paese a ll eato a feroce nemico e , al co ntempo, d ichiarava "virtualmente superate" le clausole contenute nell'armist izio : le truppe ita liane, affiancandos i a q ue lle angloame ri cane, ne erano div en ute alleate . Le ambigui tà e gli eq ui voci che sorse ro tra le au t orità italia ne e quelle d elle Nazio n i Unite , derivarono proprio dalla diversa in te rp retazione de ll ' offensiva tedesca, de ll a no stra di sponi -

61 Elena Aga Ro ssi, Cltalia nella s confilla, cit., p.90; Guido G igl i, op ci t , p.455 .

62 Giorgio Rochat, Una rela zione ufficiale sui militari n ella Resisten za romana, estratto da Il movimento di libera z ion e in Italia, n.96 , fasc.3, lugl io- settembre I 969 .

63 Carlo Vallauri, op. cit., pp 253 -254, 359-360.

Montezemolo e il Fronte Militare Clandestino

23

Sab rina Sgueglia della Marra

bi lità a comb attere e d ello status inte rn azionale dell' It a lia, c he g li angloamerican i cont inuaro no a ritenere un paese avver sario 64

L a Ge r mania, il 25 luglio, era d i fatto di ven uta nostra nemica, ma G ran Bretag na e Sta ti U ni ti non ci consideraro no automaticamen te un loro po te nziale a ll eato e le con di zio ni di resa, be nc hé costi tu issero il n aturale ep ilogo della sco nfi tta militare, r is ultarono di una d urezza eccessiva. Se, in d ubbiamente, anc h e le posizioni it aliane risentirono, com'è ovv io , di un a ce rta unilateralità, esse pogg iavano tu ttavia su basi oggettive, no n erano affatto velle itarismi p ri v i d i fondamento reale. Nel memoran d u m di Q uebec, in fatti, ma lgrado l ' ass istenza atti va delle nos t re forze a rmate non venisse contemplata, si s tabilì c he le clauso le p rev iste dall'armis tizio sarebbero st ate mitigate in base al co ntr ibuto dato dal governo e d al popolo italiano alle Naz ioni U nite fi no al termi ne d elle osti lità, riceven d o, ne ll a lotta cont ro l' occupaz ione tedes ca, tutto l 'aiu to possibi le 65 Le apparen ti apert ure a ngloameric a ne, d unque, suffragate da num erose dichiarazioni favorevol i alla cooperazio ne bellica, ind ussero i l governo a provvedere rapidame nte alla ricos tit uzio n e degli orga ni d irettivi, Mini stero de ll a Gue rra e Stato Maggiore , e a l ri ord i namento de ll 'o rganizzazione territoria le in Pu glia, Sar degna e Ca labria, c reando la ex novo in Sicilia e Campania, ov' e ra scompa rsa de l t ut to . Come ha affermato il Maresciallo d' Italia Messe, l'esercito e ra r idotto a " un tro nc one staccato d a un co r po prima comp leto" ch e, col sostegno d e ll e Nazio ni Un ite , " occorreva rio rga ni zzare per ren derlo a sua vo lta capa c e di v ita a utonoma" 66 Il pr imo band o del Coman do Supre m o, che dava veste giuridi ca a ll e disposizio ni conten ute nella c irco lare "Riscossa" del 2 0 se ttem bre, fu d iramato i l 1O ottobre. R oatta, illustra ndo la de li cata situazione, prescrisse ai coma nda nti di mantene re ad ogni costo la più ferrea d iscipli na, di ffo nden do la convinzione c h e l'apparat o mi itare fosse ancora in piedi, che sap esse far eseguire gli ordini e che fosse dotato di una salda gerarc hia. Sotto lineò, altresì , l'i mportanza d e ll 'opera di rec u pero, nell'Italia me r id ionale , dell'eno r me massa d i militari sbanda ti , u fficiali e gregari . La co ll a b o razione, p rovando che l'armi stiz io e ra sta to ric hi esto per u na s ituazione oggettiva, no n per vig liacch e ria, av r eb be ri s cattato l 'o no re dell' Ita li a che, da paese vi nto, sareb -

64 A.U.S.S.M.E. , 13 , 233/1, S ta to Ma gg iore dell 'Esercito, n. 1260, R elaz ione sulla sirua z ion e delle Forze Armate, in Giu seppe Comi, li Prùrw Raggruppam ento motoriu,ato, Sta to Maggiore dell'Ese rcito , Ufficio s torico , Roma , 1986, pp .8 - 11.

65 A U S.S.M.E N. I - I I Diari storici 2" Gu erra mondiale, b.3056 , allegato n 798, "Partecipazion e militare ital ia na alle operaz ion i" Comando S u premo, Ufficio Operazioni, il capo di Stato Maggiore General e Ambrosio, a l Mi n istero degl i Affari Es teri, 2 1- 11 - 1943.

66 A.U.S.S . M. E ., 13 , 233/1, Stato Maggiore dell 'Ese rcito , n. 1260 , R elazione sulla situaz ione delle Forze Annate, in Giuseppe Conti, op. c it , p.7 .

24

be divenuta paese cobelligerante67 Analogamente , Ambrosio, in seg uit o all'incontro di Malta del 29 settembre, auspicando un 'a tte nu azione dei termin i di resa , d iramò ai capi d i Stato Maggiore dell' E ser c it o, della Marina e dell'Aeronau tica, le di rettive pe r "l'approntamento de ll e G randi Unità": Eise nhower avrebbe se lezionato le di visio ni mig li or i tra i corpi d ' elite, armati ed eq uip agg iati co n mezzi propri 68 .

Tu t tavia, le a utorità ital ia ne dovettero constatare ben pres t o c he, a fronte di un a maggiore di s p onibili tà americana , quantomeno es pressa a parole , l'atteggia me nt o di Alexander a pp a ri va improntato al più rigido o struzionismo. L a Gran Bretagna, in fatti, no n avrebbe potu to toll erare che g li ital iani , concorrend o a llo sfor zo bellico , acquis isse ro meriti che, al tavolo delle trattativ e di pace, avrebbero potu to pesare a sca pi to d elle proprie as piraz ion i69 . Gli ing les i, con la cap itolazione, la firma della resa e, in segu ito , con l'acqui s izione de llo statu s di cob e llig erante da pa rte d ell ' Italia, furo n o costretti a ri nun c ia re alle mire che avevano sulla Sici l ia e a des istere dal progetto di infierire s ul nostro paese fin o a schiacc iarlo completa me nte .

Il 30 settem bre venne inv iato a l generale Srni th , Capo di Stato Maggiore d i Eisen hower, u n promemoria i talia no in cui s i proponeva l'impiego a breve s cadenza di un raggruppamento motorizzato già in cost itu zione e s i illu strava la possibi lit à di approntare dieci d iv is ioni a co n diz io ne che gli Alleati avessero agevolato i l tras p orto di trupp e ne ll a pe ni so la dalla Sardegna e dalla Co rs ica. Ancora una vo lta, t ut tavi a ignorando le legittime aspiraz ioni italiane e sottova lu ta ndo, pera ltro, qu a nto fosse doloro so veder com b attere truppe fra ncesi e polacche se nza l ' interven to dei nostri soldati, alle benevoli enunciazion i d i p rincipio n o n corrispos e alc u n provvedime nto concreto

70

Gli Alleat i appar ivano o ri entati piuttosto all ' impiego delle nostre u ni tà aus ilia ri e : non s i peritarono, infatti , di d re na re risorse e di sottrarre manova-

67 A .U .S.S .M .E., N./ - 11 , Diari sto rici 2" Guerra mondiale , b.3052, a ll egato n.496, " B ando

· n. I de l Com ando Supremo", Stato Maggiore Reg io Ese rcito, Ufficio Personale e Segreteria, ai Co mandanti d ' Armata e di Corpo d ' Armata , a i Sigg. Generali Comandant i di Divisione , Brigata, Presidio ecc., ai Sigg. Proc urato ri Militari del Re Impe ratore, ai Sigg. Sostituti Procuratori Mii. De l Re Imperatore.

68 A U .S.S.M E., N. l - 1/, Diari storici 2a Guerra m ondiale , b.305 l , allegato n.21, "Appro ntamento G.U. per le pross ime operazioni". Comando Supre mo-Uffic io Operaz ioni , 11 capo di St ato Maggiore Generale A mbrosio al l' Ecc i l capo di S.M. R Esercito , all' Ecc il capo d i S .M . R. Marina , all'Ecc. il capo di S.M .R. Aeronautica , l - 10-1943.

69 Sa lv ato re Lo i , I rappor1i.fra Alleati e Italiani nella colle/li geranza, Stato Maggiore dell'Esercito , Ufficio storico , Roma , l 986, pp.22, 44-45.

70 A. U S S M.E., N. 1-11, Diari storici 2" Gu e rra mondiale, b.3056 , allegato n.798, " Partec ipaz ion e milit are italiana a lle operazion i" Co mand o Supremo, Ufficio Operazio ni, il capo di St ato Maggio re Generale Ambro sio, al Mini stero degli Affa ri Es teri , 21 -11-1 94 3.

Montezemolo e il Fron te Militare Clandestino

25

Sabrina Sgueglia dell a Marra

lanza a qualsiasi organismo, a nche a cos to di compro m etterne l 'effici enza e , come ha amaramente chiosato il generale Berardi, manca ndo del "senso della previsione", "trattavano g li uomini come chicchi di grano", sottoponendoli a "continue e deprimenti mort ificazioni". Gli i ngle si, in part ico lare, sembravan o perseguire l' unico intento di sfrutta r e l'esercit o italia no ese rcitandovi un controllo umiliante71

Al fine di soddisfare le pressanti richieste del Comando alleato e, seg natament e , di Eisen hower che giudicava inderogabi le la regolarizzazione d ello status in ternazionale dell'Ita lia , il governo Badogl io, non senza perplessità e temporeggiamenti, il 13 ottobre I 943 notificò la dichiarazione cl i guerra alla Germani a e, lo stesso giorno, ne diede l'annuncio ufficiale.

La not iz ia attesa è giunta - commentò neHe sue memorie Carlo Trabucco - la dichiarazione di guerra alla Germania è un fatto compiuto. Attesa e anc he temuta , perch é i tedesc hi ora premeranno di più la mano sugli invasi. Ma non v'è riscatto senza sacrific io e se si devono riscattare gli errori polit ici e militari degli ultimi an n i bisogna pas sare interamente sull'altra riva e mutare radicalmente direzion e 72

Con il medesimo proponimento , per ottenere una maggiore credibi l ità e s ment ire le accuse cli un 'eccess iva cautela ne l r imuovere g l i ufficial i compromessi col fascismo, si procedette all'epurazione de i capi militari maggionnente invis i agl i angloamerica ni: l' 11 novembre 1943, Roatta fu so llevato dalla carica di capo di Stato Maggiore; il nuovo titolare, Paolo Berardi , fu desig nato il 18 novembre. Inoltre, liberato da lla prigionia ad opera degli Alleati, i l generale Messe fu nominato Maresciallo d'Italia e, il 20 novembre, su proposta di Badoglio, divenne Capo di Stat o Maggiore Generale in sostituzion e di Ambrosia.

Tali misure , tuttavia, non bastarono a dissipare le profonde rise r ve sulla ten uta e sulla solidità ideo log ica dei mi litari italiani: ancora ad ottobre, il generale Taylor della Miss ione alleata di Br in disi, comunicò c he era previsto l'ingresso in linea di una sola u n ità, il Primo R aggruppamento Motorizzato7 3 ,

7 1 Paolo Be rard i , M emo rie di un capo di stato maggiore dell'esercito ( /943 -1945) , O.D .C . U.. 1954, pp.74 -75 , 123.

72 Carlo Trabucco , La prigionia di Roma. Diario dei 268 g iorni de/l ' occupazione tedesca , Boria, Torino , 1954. p 75.

73 A.U.S .S.M . E ., N.l - lJ, Diari s torici 2" Guerra mondiale, b.3056 , allegato n.798, " Panecipazione militare italiana alle operazioni" , Comando Supremo, Ufficio Operazio ni , il capo di Stato Maggiore GeneraleAmbrosio , al Mini s tero degli Affari Esteri , 21 - 11 - 1943 Per la storia de l Primo Raggruppamento Motorizzato cfr Giu se ppe Conti, Il Primo Ragg ruppamento Motoriz zato. Stato Maggiore dell'Ese rcito , Ufficio Storico, Roma , 1986.

26

dalla c ui prestazio ne in combattimento sa r ebb e dipesa la partecipazione d i a ltre divisioni ital iane 74 .

" L' azion e - h a scritto Bera rdi - fu veramente un esa me d ato d agli Alleati al va lore ita l ia no" 75 che dimostrò " la ferrea volo ntà dei soldati ital ian i di liberare la patria dal giogo naz ista fi no alla vittoria, com b attendo su d i u n terreno as pro e impervio" 76 •

Le Naz ioni Unite ap prezzaro no i n modo s ignificativo i risulta ti conseguiti da l Pri m o Raggruppamento Motorizzato 77 ne ll a battaglia di Monte L u ngo, un su ccesso per nulla scontato c ui si affidarono le speranze italia ne di addive n ire, fi nalmente , ad un'effettiva co bell igeranza.

Nonostante le po tenzialità di most rate e i reiterati tentat iv i d i se nsibilizzare g li angloamericani sull'affidabi li tà e la combattività delle nostre truppe , per lu ngo tempo, invero, fino alla primavera del 1944, il R aggruppamen t o , che dal 17 ap rile ass unse la d enomi naz ione d i Corpo I taliano d i Liberazione, sareb be rimasto l 'u nica unità combattente al loro fianco .

7 4 A.U.S S M.E., N.1 - 1 I, Diari storici 2" Guerra mondiale b.3053 , a llegato n. 1 110, " Impiego truppe ital iane", Stato Maggiore Reg io Ese rcito , Ufficio del capo di Staio Maggiore generale Roatta , a s ua Ecce llen za il capo di S.M Generale, 29 - 10-1943.

75 Paolo Berard i, op. cii., p.80 .

i 6 Agost ino degli Espinosa, op. cit., pp 253 -254

77 Per la storia del Primo Raggruppamen to Motorizzato cfr Giuseppe Conti, op cit.

Montezernolo e il Fron te Militare Clandestino

27

L'INIZIO DELLA RESISTENZA ROMANA E LA NASCITA DEL FRONTE MILITARE

CAPITOLO I

CLANDESTINO

Vittor io Emanu ele III , il governo e il Coman d o Su pre mo, abban d onata Roma ancor prima di averne te nta to la difesa, s i trasferiro no in quello ch e divenne i l "Regno del Sud ", costituito dalle quattro prov in ce p ug li esi di Bari, Brindi s i, Lecce e Tara nto, non occupat e né dai tedeschi né dagli ang lo america ni e sottoposte all 'auto rità esclusiva della Corona7 8

Di fronte alla priorità di pro teggere e trarre in sa lvo il r e, dunq ue , la capitale ve nne sacrifica ta se bb e ne, come asserì un o de i fuggiaschi , Roatta, paventan do si un colpo di mano tedesco volto a sca lzare i l governo Badogl io imponendo ne u no fascista, fosse ro stat i a ppron tati piani di dife sa per la zo na di Rom a in cui l'emergenza ch e s i può definire "ge rmanica" era p reva lsa su que lla "angloamericana" 79 .

L'eccessiva apprensione per le sorti della ca pitale, come rilevò il generale Ross i s ti gmat izzando la strategia adottata , andò a detrimento de ll a necessità dì sa lvagua rdare il resto del territ orio e g li scacchi eri oltre front iera80

I n assenza di un coordinamento a livello s upe rio re, tra le inc ertezze delle autorit à civi l i e mil itari, la difesa di Roma, co me ha chiosato Enzo Cat aldi , " finì co n l 'essere solt an to l ' azio ne generosa d i coloro, dei pochi, che, lasciati a llo sbarag lio, vollero essi solo per loro determin az io ne e per loro virtù combattere quella che res ta davvero nella sto ria d'Italia la loro battaglia, nel più alto senso dell'o no re, nel più genuino amore d i Patria'' 81 .