A ROMA TUTTE LE STRADE PORTANO IN TRATTORIA

GourmetFood

LA CUCINA DI MONTAGNA DI NORBERT NIEDERKOFLER

Un cuoco. Un mentore. Un visionario. di Gianluca Montinaro

50 68

COSA C’È DIETRO LA CHIUSURA DEL NOMA?

Il tema della sostenibilità nell’intervista dopo l’annuncio

di Flavia toMaello

L’ANTICA CORONA REALE DI GIAN PIERO VIVALDA

Una grande storia sabauda

58 73

di Gianluca Montinaro AZURMENDI

La cucina della sostenibilità rigenerativa

di alessandra Meldolesi

Editoriale

di Elsa Mazzolini

Editoriale

di Elsa Mazzolini

Non mi sono appassionata all’annuncio su base planetaria della “non” chiusura del Noma: fin da subito ho pensato a un’abile operazione di marketing per camuffare da sensazionale notizia un normale e più conveniente cambio di rotta del format.

Perché diciamolo: se uno ha problemi di sostenibilità economica - come dichiarato - e quindi ogni mese aumenta i propri debiti, si mette subito ai ripari chiudendo il prima possibile e non dopo due anni. Sarebbe come sapere di avere una carie dolorosa, ma decidere di curarla due anni dopo.

Dunque il lasso di tempo che si è concesso, potrebbe servire a Redzepi non solo per rispettare impegni pregressi, ma anche per far cassa con quanti, temendo l’esclusione da quelle tavole mediatiche, si affretteranno a prenotare e a spendere.

Quindi per noi il motivo di interesse non sta nella notizia riportata da tutti i media del mondo, tant’è che nelle prossime pagine parliamo del Noma semplicemente raccontandone i fisiologici sviluppi, senza particolare enfasi narrativa.

Leggermente più pregnante, invece, il dibattito che si è acceso sull’effettiva sopravvivenza economica dei locali di alto livello, che comunque in Italia rappresentano lo 0,1% del totale dei ristoranti e lo 0,30% del fatturato annuo complessivo del settore.

Dunque, a livello numerico, di cosa stiamo parlando?

In soldoni, di poco; in termini di visibilità, invece, di tanto, perché si tratta di coloro che fanno notizia, tendenza, emulazione.

Pertanto più che parlare di crisi del modello ristorativo stellato, sarebbe bene parlare di crisi del modello Noma (o nordico) in particolare, e solo a latere della salute del nostro modello di haute cuisine, analizzandolo caso per caso perché, se c’è chi ha seri problemi economici (e chiude il prima possibile), c’è chi, anche se a fatica, cerca di far quadrare i bilanci.

A fronte di alcuni casi estremi, persino di suicidi dovuti a tracolli economici, alcune realtà, come l’indimenticabile Trigabolo, hanno chiuso ai primi venti di crisi, non certo dopo due anni.

In sintesi, siamo un po’ allergici alla comunicazione basata su sensazionalismi quotidiani spesso costruiti sul nulla: servono solo ad alimentare il fastidioso chiacchiericcio web di chi commenta e pontifica su tutto pur di ritagliarsi una sussidiaria visibilità personale all’ombra dei famosi.

Questo è il periodo in cui le persone si fanno maggiormente questa domanda: subito dopo le Feste Natalizie inizierà il tour de force per arrivare alla prova costume in gran forma; e quindi, ci si comincia a chiedere quale dieta seguire, se affidarsi a integratori o a semplice attività fisica e così via... non ambisco a risolvere in poche righe tutti i dubbi delle persone riguardo a quale sia il miglior tipo di dieta da seguire. Certamente possiamo partire da una verità incontrovertibile: le diete NON sono tutte uguali.

Per capire però alcune differenti sfumature tra un principio alimentare ed un altro, dobbiamo partire da una distinzione fondamentale: i tipi di dieta sono fondamentalmente 2 . Ebbene sì, non sono poi tantissimi... noi pensiamo che ogni dieta con un nome altisonante sia differente dall’altra, ma, alla fine, vi assicuro che le differenze sono poche, quasi nascoste... Il più delle volte, presentare una nuova dieta è come fare un gioco di illusionismo. Cosa fa l’illusionista nel suo show? Cattura l’attenzione delle persone verso un punto, mentre il trucco si svolge esattamente dalla parte opposta! Un esempio?

La dieta dell’ananas! Ci sono ancora persone convinte che, se hanno perso peso, lo hanno fatto grazie a questo frutto miracoloso, mentre la dieta proposta non è altro che una dieta iperproteica. E allora torniamo a noi. Come dicevo, ci sono 2 differenti metodi alimentari:

1. la dieta a controllo calorico;

2. la dieta di segnale.

Nella dieta a controllo calorico , quello che facciamo è stabilire un introito calorico massimo da somministrare alla persona e, così facendo, creiamo un bilancio energetico negativo (cioè facciamo in modo che la persona bruci di più energia di quella che ingerisce), in modo tale da andare ad intaccare le riserve energetiche di grasso e dimagrire. Le classiche diete in cui provate a fare un calcolo calorico di ciò che mangiate si basano su questo principio.

Dalla parte esattamente opposta di questo sistema alimentare c’è la cosiddetta dieta di segnale In questo tipo di approccio, si parte dal presupposto che le calorie non sono affatto tutte uguali, ma che il cibo, a prescindere dalle calorie che ha, rappresenta un segnale metabolico preciso per l’organismo. È questo messaggio metabolico che bisogna attivare, in modo tale da permettere al nostro corpo di controbilanciare alcuni fenomeni ormonali e infiammatori, indispensabili ai fini del dimagrimento.

a cura di Primo Vercilli medico dietologoIl prototipo più conosciuto della dieta di segnale (ma anche, in assoluto, il più estremo) è quello della dieta chetogenica. Questa è una dieta, in totale assenza di carboidrati , ma anche in totale assenza di quantità; quindi, in questo caso, non c’è minimamente un controllo calorico.

Se volete subito chiedermi quale dei due tipi funziona meglio, sappiate che funzionano entrambi. Il problema non sta tanto nel funzionare o meno, ma piuttosto nel valutare la fattibilità dei due metodi e di quanto questi possano, oltre al dimagrimento, apportare benefici a lungo termine.

In effetti, come in tutte le cose, gli estremi sono sempre quelli peggiori; è per questo che, nel tempo, sono poi sorti modelli alimentari che cercavano di modulare le calorie sfruttando però il cibo come segnale metabolico.

Perché, vedete, è ormai chiaro che 100 calorie di carne vi fanno dimagrire e 100 calorie di gelato, invece, no: eppure le calorie sono le stesse!

La differenza di risultato sta proprio nel fatto che carne e gelato, nel nostro corpo, danno poi segnali metabolici completamente opposti. Quello che fa il gelato (che invece la carne non fa) è aumentare immediatamente la glicemia; con l’aumento della glicemia abbiamo subito un incremento di insulina (che deve appunto occuparsi di riabbassare la glicemia). L’insulina svolge perfettamente il suo ruolo, ma per farlo, chiede all’organismo di concentrarsi solo su questo e dice a tutte le cellule: ”Abbiamo un’emergenza, dobbiamo abbassare la glicemia, quindi che nessuno di voi cellule si azzardi a bruciare grasso, perché dobbiamo bruciare l’eccesso di zucchero!”. Quindi 100 calorie di gelato dicono al nostro organismo “guarda che per le prossime 2 ore tu non devi dimagrire!”.

Capite bene quindi che il segnale che il cibo dà è molto importante , anche se noi spesso facciamo finta di nulla: quante volte ci è capitato di prendere un cioccolatino e dire “tanto cosa vuoi che sia!?”

Ma allora, come ci orientiamo?

Dieta a controllo calorico o dieta di segnale?

Direi che, come sempre, in medio stat virtus. Senza scomodare metodi estremi come la chetogenica, si possono ormai trovare sistemi che, da una parte, riescono a dare un segnale al nostro corpo senza privarci dei carboidrati e, dall’altra, riescono ad ottenere un controllo calorico senza dover pesare gli alimenti.

Un esempio importante di come si cerchi di trovare diete che coniughino il segnale con il controllo calorico lo troviamo nella Dieta Mediterranea , che non è propriamente quella che seguiamo noi tutti i giorni!

La Dieta Mediterranea, per essere considerata tale, ha bisogni di precisi apporti ed equilibri nutrizionali, affinché il segnale metabolico sia efficace; peccato che ancora sia troppo legate alle grammature dei cibi. Infatti, in questo momento, la Dieta Mediterranea è per il 75% controllo calorico e per il 25% segnale metabolico.

Ma ormai è solo questione di tempo: si stanno facendo avanti numerosi sistemi che, partendo dal modello mediterraneo, esasperando maggiormente il segnale metabolico, cominciano a staccarsi dall’obbligo del pesare tutti i cibi.

Questo è possibile anche grazie alle scoperte sul DNA, che ci aperto nuovi orizzonti (tramite la Nutrigenomica) nel campo delle diete di segnale. Una dieta che coniuga perfettamente controllo calorico e segnale, senza pesare il cibo è la dieta N.I.Ge.F. (Nutrizione Immuno Geno Funzionale) che sfrutta le conoscenze date dallo studio del DNA di ciascuno. Un altro modo di esasperare il segnale è quello di arricchire particolari diete con dei cibi (super food) dalle proprietà talmente peculiari che possono, inserite in un corretto contesto, portare messaggi metabolici importantissimi.

Un esempio è dato dalla Makai , la lenticchia d’acqua (non ancora in commercio in Italia) che si è dimostrata, all’interno di un piano alimentare di tipo mediterraneo, capace di ridurre in modo impressionante il grasso viscerale rispetto alla Dieta Mediterranea classica.

Come vi dicevo, le righe a mia disposizione sono tiranne... posso quindi chiudere con pochi consigli se volte approcciare ad una dieta:

• scegliete un professionista serio e con curriculum comprovato;

• non scegliete mai sistemi estremi;

• cercate un sistema che vi educhi a dare un segnale metabolico corretto all’organismo;

• cercato un metodo che, pur nell’indirizzarvi ad una misura, non vi obblighi a pesare tutti gli alimenti.

Detto questo: buona dieta a tutti!

In vetta alla classifica dei buoni propositi di inizio anno, spesso ci si ritrova a scrivere “fare più esercizio fisico”. Un po’ per smaltire quei chiletti accumulati durante le feste natalizie, un po’ perché mai come oggi sappiamo che l’esercizio fisico è un fattore fondamentale contro il decadimento psicofisico.

Per rimanere sani e attivi occorre pianificare diete vegane selezionando un carburante d’alta qualità. Pertanto, oltre a comprendere che occorre impostare un’alimentazione sana, bisogna capirne i principi.

La maggior parte dell’energia nella dieta dovrebbe essere fornita da carboidrati presenti nei cibi ricchi di amido come avena, patate, pasta, cereali, legumi e frutta. Farne rifornimento qualche ora prima dell’esercizio fisico, tanto quanto nel recupero del post-allenamento è importante.

Le opzioni ricche di carboidrati contenenti anche una quantità moderata di proteine sono l’ideale.

Ad esempio, pane di cereali antichi con hummus di ceci, por- ridge con latte di soia o mandorle e frutta, pasta con fagioli, ceci, lenticchie, o pasta fatta di farina di legumi. Cibi e bevande zuccherati possono essere utili prima dello sport soprattutto di endurance.

Il fabbisogno proteico standard è di 0,8-1 grammi per kg di peso corporeo al giorno, mentre il fabbisogno per lo sport può variare da 1,2-1,7 grammi sino a 2 grammi. I vegetali possono fornire tutti i mattoncini proteici essenziali, ovvero gli amminoacidi.

Le migliori fonti di proteine vegetali contengono buone quantità dell’aminoacido lisina, tra cui fagio -

a cura di Silvia Bianco teStimonial di cucina vegana

a cura di Silvia Bianco teStimonial di cucina vegana

li, lenticchie, piselli, soia, arachidi, quinoa, anacardi, semi di chia, semi di lino macinati, semi di canapa e semi di zucca. Risulta quindi indiscutibile che in un pasto vegano si possano raggiungere i propri obiettivi proteici spaziando tra i cibi ricchi di proteine vegetali a disposizione.

Gli integratori in polvere proteici non sono essenziali in una persona atletica.

Il loro utilizzo è necessario se, con il proprio preparatore, si individua la necessità di seguire per un certo periodo un regime alimentare altamente proteico, che sarebbe difficile da raggiungere con il solo cibo, senza rischiare di sforare nel conteggio degli altri macronutrienti.

Questo vale sia per le diete vegane che per quelle onnivore ed è esclusiva di chi segue regimi altamente proteici dietro controllo specialistico. Ciò che rende unico il cibo vegetale è che può fornire fibre, vitamine e minerali, oltre che proteine.

Il Calcio è necessario per mantenere una struttura ossea forte e le diete iperproteiche sembrano aumentarne la perdita. Coloro che adottano una dieta basata su vegetali con un basso-normo livello proteico, possono avere un fabbisogno di calcio minore rispetto alla dose necessaria di chi segue diete ricche di proteine animali.

Raggiungere un soddisfacente livello di calcio attraverso una dieta vegetale è molto semplice: basta consumare verdure a foglia verde scuro come il cavolo, le cime di rapa e crucifere in generale, il tofu ottenuto con il solfato di calcio, fichi, mandorle, semi di sesamo ed altri cibi fortificati come yogurt o latte di soia, etc. (trovate un prezioso elenco delle quantità di calcio contenute nei vari cibi qui https://www.scienzavegetariana.it/conoscere/nutrienti/ calcio.html).

Mangiare cibi ricchi di ferro in associazione con una fonte di vitamina C ne ottimizza l’assorbimento. L’aggiunta di succo di limone nell’acqua o una spremuta di arancia ai pasti sono

utili se, dopo controllo medico, bisogna aumentarne i livelli, altrimenti non è prassi necessaria. Ci sono anche fattori limitanti l’assorbimento del ferro come i tannini, i fitati, l’eccessivo apporto di calcio, alcune fibre e i polifenoli del vino rosso. Basta quindi utilizzare il buon senso e seguire un’alimentazione equilibrata considerando che buone fonti proteiche vegetali tendono ad essere ricche di ferro, ma anche cavoli, uvetta e cereali per la colazione, fortificati.

Mezzo pompelmo e cereali conditi con uvetta e semi di lino macinati al momento, un curry di ceci e pepe, oppure tofu e broccoli saltati in padella sono ottimi pasti bilanciati con adeguati livelli di ferro.

Il nostro corpo è costituito da acqua per circa il 60% ed è quindi fondamentale assicurarsi una buona idratazione prima dell’esercizio fisico e durante tutto il giorno.

Se ci si allena per più di un’ora con notevole sudorazione, una bevanda o acqua contenente elettroliti ci aiuterà a mantenerci idratati, perché anche i muscoli necessitano di acqua!

Una dieta varia e bilanciata che includa molti alimenti minimamente trasformati ci dona equilibro.

Cibi amidacei e ricchi di fibre, cinque porzioni di frutta e verdura, fonti ricche di grassi omega-3, come noci o semi di lino macinati, ci aiutano nelle performance fisiche e mentali.

È essenziale integrare la vitamina B12 da un integratore e con l’aiuto di alimenti fortificati. Ci sono tanti altri integratori da considerare utili, ma in realtà non sempre sono necessari, poiché molti elementi sono a disposizione se si segue un’alimentazione equilibrata.

Il fabbisogno di selenio lo possiamo assumere con sole due noci del Brasile, lo iodio basta introdurlo utilizzando il sale iodato, etc...

L’integrazione di vitamina D è raccomandata ai vegani così come agli onnivori seguendo le linee guida e le indicazioni del proprio medico.

a cura di antonietta Mazzeo tecnico ed esperto degli oli d’oliva vergini ed extravergini

“...Abbiamo bisogno di contadini, di poeti, gente che sa fare il pane, che ama gli alberi e riconosce il vento. Più che l’anno della crescita, ci vorrebbe l’anno dell’attenzione...”

(Franco Arminio da Cedi la Strada agli Alberi, Chiarelettere 2017)

Il progetto Olionostrum, “Biodiversità e Innovazione per un Olio Extravergine di Oliva di qualità” , nasce dalla volontà del Comune di Bucine di tutelare la biodiversità olivicola della Valdambra valorizzando l’intera filiera: dalla coltivazione alla raccolta, ai sistemi di frangitura fino alla conservazione del prodotto attraverso corsi di degustazione e di formazione con visite aziendali. Nato a febbraio 2019, il progetto, di cui il Comune di Bucine è il capofila del Gruppo Operativo, con il sostegno e la condivisione di alcune aziende del territorio, ha nel tempo sviluppato azioni mirate ad un concreto sviluppo del settore olivicolo della Valdambra finalizzate alla produzione di un eccellente olio di qualità, attraverso la definizione di un preciso disciplinare di produzione.

Olionostrum , come ricorda il nome, è frutto di un grande lavoro di squadra e ha costituito una scelta fondamentale per la sostenibilità dell’olivicoltura della Valdambra, attivando un processo virtuoso mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

• Tutelare e salvaguardare la straordinaria biodiversità olivicola della Valdambra anche attraverso la caratterizzazione genetica del patrimonio olivicolo ;

• Ottenere un Olio Extravergine di Oliva di elevata qualità utilizzando tecniche di estrazione innovative esaltando le caratteristiche degli olivi autoctoni di Bucine della Valdambra;

• Definire tecniche di produzione attraverso protocolli operativi e l’elaborazione di un disciplinare di produzione ;

• Formare olivicoltori e frantoiani specializzati in grado di assicurare la qualità, la sicurezza del prodotto e di controllare l’intera filiera produttiva;

• Mantenere il paesaggio olivicolo del territorio di Bucine della Valdambra.

Numerose le azioni attivate per la realizzazione, la gestione e lo sviluppo del progetto, in termini di divulgazione, partenariato, visite in azienda, caratterizzazione dei genomi autoctoni, definizione di protocolli operativi, formazione per la realizzazione di un frantoio prototipale .

Il rilevante finanziamento stanziato dalla Regione Toscana con i fondi PSR 2014-2020, al comune di Bucine, alle aziende agricole Bianconi Sara e Villa a Sesta, all’ Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Agraria e all’ANCI Toscana, ha consentito di realizzare un prototipo di frantoio dotato di una tecnologia di estrazione innovativa per accrescere la professionalità degli operatori, la qualità dell’olio e la redditività dell’olivicoltura in Valdambra.

La Valdambra è caratterizzata da uno straordinario patrimonio di biodiversità di olivi: nel territorio del Comune di Buci-

degli antichi patriarchi vegetali che prevede anche un itinerario di visita che si snoda fra campagna e castelli.

I fenotipi sono conservati e studiati nell’impianto di collezione di germoplasma realizzato dal Comune di Bucine in collaborazione con il CNR-IBE di Firenze e l’Azienda Agricola Villa a Sesta, per rilevarne i dati morfologici e bioagronomici necessari alla descrizione e all’iscrizione delle nuove cultivar autoctone della Valdambra ai repertori dell’olivo della Regione Toscana.

I dati agronomici di campo come la precocità di entrata in produzione, l’entità delle produzioni, la tendenza all’alternanza e la tolleranza agli stress biotici e abiotici vengono attentamente valutati nel corso degli anni.

I campioni in assaggio hanno confermato un cammino sulla strada della qualità certa.

ne i tecnici del CNR-IBE hanno individuato oltre 40 fenotipi , (varietà diverse tra loro anche geneticamente) esclusivi della Valdambra, tra cui l’ Olivone di Montebenichi , una pianta di olivo molto antica, probabilmente vecchia di oltre 300 anni , che ha superato indenne gelo, siccità e tutte le possibili avversità climatiche di una località collinare a 450 metri di altezza.

La pianta presenta caratteristiche morfologiche diverse rispetto alle più comuni varietà di olivo toscano e rappresenta anche l’unico esemplare di una varietà finora sconosciuta. Il comune di Bucine ha inserito l’Olivone nell’elenco degli “Alberi della Memoria” , progetto di protezione e promozione

Sono otto i temi di formazione specifica per gli olivicoltori, non solo della Valdambra, che con un linguaggio appropriato e l’uso di schemi e illustrazioni spiegano l’innovazione del processo dalla raccolta delle olive al frantoio, l’olio come cibo salutare per l’alimentazione, la sua composizione chimica, fino ad una serie di indicazioni pratiche da non trascurare mai per ottenere il miglior olio possibile.

Olionostrum è un marchio registrato dal Comune di Bucine. Attualmente in commercio non è possibile acquistare Olio Extravergine di Oliva con il marchio Olionostrum: le uniche bottiglie sono distribuite dal Comune di Bucine ad uso esclusivamente promozionale.

C ’ era una volta un re spodestato, lontan dal suo regno fu esiliato, in un palazzo dorato fu confinato a viver da nobile senza ducato. Il re si sentì così disperato che chiese un dolce per esser consolato. Lo chef di palazzo, suo amico fidato, un dolce un po’ secco gli portò trafelato. Ma son senza denti! - gridò il re stufato - inzuppalo un po’ che lo mangio ammollato. Di spezie e liquori il dolce fu bagnato e fu così che nacque il Babà prelibato.

No, non è una favola per bambini, ma sono i fatti storici (e un po’ di leggenda) che hanno portato alla nascita di uno dei dolci più popolari e goduriosi della pasticceria napoletana: il Babà. Se nell’immaginario collettivo il Babà è legato anima e cuore alla città di Napoli e ai napoletani viene attribuita in tutto il mondo la sua creazione, non è all’ombra del Vesuvio né per mano di un napoletano che questo dolce ha avuto i suoi natali.

Le sue origini, raccontate da Flavia Amabile nel suo libro “Si nu’ babbà”, sembrano siano attribuibili al re polacco Stanislao Lezsczinski, due volte detronizzato e mandato in esilio nel nord della Francia, precisamente nella cittadina di Luneville. Avendo parentele importanti (Stanislao era il suocero di Luigi XV di Francia, avendo questi sposato sua figlia Maria) ebbe come buona uscita il Ducato di Lorena (un ducato privato che non aveva peso politico).

Durante il suo esilio Re Stanislao si circondò di cuochi ed essendo molto goloso e appassionato di gastronomia, sperimentò egli stesso alcune ricette, tra cui quel-

a cura di Marcella Orsi

Pasticciera Freelance

a cura di Marcella Orsi

Pasticciera Freelance

la del Babà, l’unica cosa della sua vita che lo avrebbe reso celebre.

Si narra che un giorno il re fosse particolarmente giù di morale e che chiedesse di poter mangiare un dolce per rallegrare i suoi umori.

I cuochi di palazzo gli portarono una fetta di kugelhopf, un dolce tradizionale austriaco molto in voga in Europa a quei tempi.

Il dolce, caratterizzato da un impasto poco “condito” di grasso, diventava piuttosto secco dopo pochissimi giorni. Il re, che aveva difficoltà di masticazione perché gli mancavano molti denti, andò su tutte le furie e chiese del vino per poter ammorbidire quel dolce e riuscire a mangiarlo.

Il vino che gli fu portato era il Madeira, e quell’aroma liquoroso, unito al sapore del dolce, ispirò particolarmente Stanislao, al punto che egli stesso si mise a sperimentare ricette e impasti per migliorarlo: la forma diventò a semicupola (per ricordare la cupola di Santa Sofia di Costantinopoli), le lievitazioni diventarono 3 e furono aggiunti uva passa, canditi e persino lo zafferano, che il re aveva conosciuto durante la sua prigionia ad Istanbul e la permanenza in Bessarabia, allora parte dell’Impero Ottomano.

Il dolce così creato fu chiamato da Stanislao Alì Babà , dedicandolo al protagonista de “Le mille e una notte”, tra le storie preferite da Stanislao che era anche un assiduo lettore, amante dell’arte e della cultura.

Questo incrocio di culture e di suggestioni portò Fabrizio Mangoni , autore de “La Fisiognomica del Cibo” e principale storico della pasticceria napoletana, a definire il Babà come “Dolce dei lumi”.

Ma siamo ancora molto lontani dal Babà napoletano e si dovrà passare per altre teste coronate e altri palazzi reali, prima di approdare alle falde del Vesuvio.

È l’inizio del Settecento quando la figlia di Stanislao, Maria Leszczynska, moglie del re di Francia Luigi XV, fa arrivare a Versailles il pasticcere polacco di suo padre, un certo Nicolas Stohrer (tra i più grandi pasticceri di tutti i tempi, inventore di alcuni dei dolci più celebri della pasticceria europea), a cui concederà la licenza per aprire la prima pasticceria privata in una città europea, al numero 52 di Rue Montorgue, dove Stohrer attuò i cambiamenti decisivi di quello che diventerà poi il moderno Babà e dove ancora oggi, allo stesso indirizzo, si possono gustare i suoi dolci.

In quegli anni alla corte francese impazzava la moda del rhum giamaicano e così Storher sostituì il Madeira col rhum, eliminò lo zafferano dall’impasto e cambiò la forma da cupola a fungo o cappello di cuoco, così come è conosciuta oggi e che caratterizza il tipico Babà napoletano.

Le modifiche ebbero un gran successo in una città alla moda e all’avanguardia come Parigi, ma pare che Stanislao non ne fu particolarmente entusiasta.

Qualche anno dopo, infatti, ne parlerà addirittura in una lettera indirizzata a Voltaire: “Ho diviso i giorni in ore e le ho riempite di emozioni, di cose degne di memoria, di cose fatte, ma anche di cose solo immaginate. Questo lasciamo di noi; anche l’Ali Babà. Non è cosa degna di un Re? Lasciamo questi pensieri ai cortigiani e agli intol-

Dosi per 1 Babà Savarin grande cm. 28 oppure 12 Babà monoporzione

Per la pasta Babà

g. 500 di farina 330 W

g. 40 di zucchero semolato

g. 200 di burro

g. 15 di lievito di birra fresco

g. 10 di sale fino

g. 550 di uova intere

Per la bagna al Rhum

g. 500 di acqua

g. 200 di zucchero semolato

g. 150 di Rhum a 70° volumi

g. 50 di miele d’acacia

scorza di 1 limone

scorza di 1 arancia

1 stecca di cannella

In una planetaria col gancio porre la farina, il lievito sbriciolato e metà delle uova e cominciare ad impastare. Appena cominceranno ad omogeneizzarsi gli ingredienti, aggiungere le restanti uova e continuare a lavorare a bassa velocità finché saranno inglobate.

Aggiungere, quindi, il burro morbido a tocchetti un po’ alla volta, il sale, lo zucchero e continuare ad impastare a media velocità finché l’impasto si incorderà.

Ungere uno stampo da Babà Savarin grande o 12 monoporzione, pirlare l’impasto e riempire gli stampi per circa 2/3 della loro capienza.

Mettere a lievitare a 28 °C per circa 90 minuti (dovranno raddoppiare il loro volume). Preriscaldare il forno a 220 °C; al momento di infornare abbassare la temperatura a 180-185 °C e cuocere il Babà Savarin per circa 25-30 minuti, i Babà monoporzione per circa 15 minuti. Una volta sfornati, lasciarli riposare (asciugare) per circa 12 ore.

Nel frattempo preparare la bagna portando a bollore acqua, miele e zucchero fino a quando quest’ultimo risulterà ben sciolto. Spegnere la fiamma, aggiungere le scorze degli agrumi e il Rhum e lasciar intiepidire.

Trascorse le 12 ore, portare la bagna a 60 °C e immergervi i Babà finché la bagna non farà più le bolle e i Babà saranno omogeneamente inzuppati. Trasferire su una griglia a scolare l’eccesso di bagna.

Lucidare i Babà con gelatina neutra o gelatina di albicocca e procedere alla decorazione con panna, crema, frutta o lasciarli al naturale.

leranti; a chi pensa di dedicare la vita alla carriera, a chi se l’accorcia al servizio di cose che credono di dominare e di cui sono solo le dileggiate e luccicanti vittime. A me invece ricorderà la luna turca della notte di Costantinopoli, mi porterà il sapore dell’amicizia col Re di Svezia, e i canditi riproporranno l’eleganza e la preziosità dei vostri ragionamenti [...] Lo scorso mese mi hanno presentato un Babà, così lo chiamano ora, talmente inzuppato di liquore che gli ho dato fuoco. Perde di leggerezza e di memoria”.

Arriviamo agli inizi dell’Ottocento e il Babà cambia ancora. Stavolta per mano di Anthelme Brillant-Savarin , uno dei più grandi gastronomi e autore della “Fisiologia del Gusto”, una vera e propria Bibbia della gastronomia di tutti i tempi. La versione di Brillant-Savarin elimina dall’impasto l’uvetta e aggiunge il burro che ne conferisce aromaticità e morbidezza, lo spennella con una gelatina di albicocche per preservarne l’umidità e soprattutto gli dà la forma di grande ciambella per poterlo farcire al centro con crema chantilly e frutta.

Questa nuova versione a forma di ciambella/torta, tuttora molto frequente sia nelle pasticcerie francesi che napoletane, prenderà il nome di Babà Savarin , o semplicemente Savarin (in onore del suo ideatore) e che si differenzierà dal classico Babà monoporzione a forma di fungo, che resterà semplice senza farcitura (almeno fino ai giorni nostri).

CI

IL DOLCE ICONA DELLA SUA CULTURA GASTRONOMICA?

Di mezzo ci sono sempre dei reali, ma in questo caso delle Regine. Il successore di Luigi XV era Luigi XVI, lo sfortunato re ghigliottinato durante la Rivoluzione francese, sposato con la famosa Regina Maria Antonietta, icona di moda e di stile, presa ad esempio da tutte le nobildonne e teste coronate d’Europa.

Maria Antonietta aveva una sorella, Maria Carolina d’Austria, che aveva sposato il Re di Napoli Ferdinando IV di Borbone. Tra le due regine sorelle maturò una sorta di rivalità, in realtà più sentita da Maria Carolina che da Maria Antonietta, coltivata nel tempo con la spedizione continua di emissari napoletani alla corte di Francia per scoprire le ultime tendenze in fatto di moda e gastronomia.

È di questo periodo, infatti, la tradizione dei monsù, i cuochi francesi che prestavano servizio nelle case aristocratiche dei nobili napoletani e che diedero il via a quel favoloso meticciato gastronomico fra la tradizione napoletana e la cucina francese, che si può riconoscere nella nascita di alcuni tra i più famosi piatti della cucina napoletana, come il gattò di patate (dal gateau francese), la pasta al gratin con l’uso della besciamella, gli sciù (dolci tipici di pasta choux di forma allungata simili agli eclair francesi), per finire col re della pasticceria napoletana, il Babà.

È a Napoli che il Babà consacra la sua forma a fungo, la bagna al rhum decisamente alcolica viene miscelata sapientemente dai cuochi napoletani con uno sciroppo aromatico di acqua, zucchero e scorze di agrumi, la gelatina di albicocche lascia il posto ad una gelatina neutra e diventa il precursore del concetto di street food, dato che verrà degustato dai nobili passeggiando per le vie della città.

Se il Babà moderno nasce a Parigi, dunque, è a Napoli che rinasce e che segna in maniera decisiva la storia di un dolce che deve la sua popolarità proprio alla tradizione partenopea, che ne fa talmente un figlio della sua cultura, da cambiarne persino il nome da Babà in Babbà , con due b, ma pronunciate morbide e con la inimitabile musicalità del dialetto napoletano, ad indicare la rotondità e l’armoniosità raggiunta nella sua versione definitiva e ufficiale. Versione attestata già nel 1836 nel primo manuale di cucina italiana scritto da Vincenzo Agnoletti per Maria Luigia di Parma, in cui il babbà appare come “dolce tipico napoletano”.

A Napoli, poi, il Babà ha visto infinite versioni, dalla bagna al limoncello, al liquore strega, all’impasto al cioccolato, al caffè, con crema pasticcera e amarene, con panna e frutta fresca, con chantilly e fragoline di bosco, in versione torta, versione mignon, a forma di Vesuvio (Scaturchio docet), versione da passeggio con la sua vaschettina che funge da bicchiere dal quale bere il rhum avanzato.

Insomma, possiamo affermare senza indugi che un dolce nato da un Re è diventato il Re della pasticceria napoletana prima, e italiana poi. Chissà se la versione napoletana del Babà sarebbe piaciuta al caro Stanislao... a me piace pensare che le note agrumate aggiunte dai napoletani avrebbero fatto breccia nel suo cuore ammaliato dai profumi e dai ricordi dell’esperienza turca.

Come gli italiani scoprono i propri ristoranti preferiti? È una domanda solo all’apparenza banale, in realtà molto importante, perché letta in un altro modo potrebbe essere interpretata così: “quali sono i canali di acquisizione clienti più efficaci per chi ha un ristorante, una pizzeria o un’osteria?”

Per scoprirlo prendiamo in prestito i dati gentilmente forniti da Plateform all’interno dell’ultima edizione del Rapporto Osservatorio Ristorazione, dal quale divulghiamo i dati che seguiranno. Ma prima, una breve nota metodologica per sottolineare quanti i dati siano attendibili e veritieri. I dati che seguono sono attendibili per due ragioni:

1. l campione analizzato è vastissimo. Le ricerche che seguono hanno come campione 564.031 sondaggi inviati e 103.848 risposte ricevute, coprono più di 1.000 installazioni in tutta l’area italiana, isole comprese.

2. Non sono stati effettuati sondaggi sulle intenzioni, ma sulle effettive azioni compiute. Infatti abbiamo domandato a più di 500 mila italiani «Come ci hai scoperto?» effettuando la domanda “post-stay”, quindi dopo che il cliente aveva lasciato il ristorante.

a cura di Lorenzo Ferrari direttore Marketing di ristoratoretop COME GLI ITALIANI SCOPRONO IL RISTORANTE 2021Queste risposte sono importantissime perché ci permettono di scoprire quali sono i canali di acquisizione clienti più efficaci quando si tratta di scoprire nuove attività ristorative.

Questi i risultati:

In un’Italia sempre più diffidente, cattiva e cinica (lo dice il CENSIS nel suo annuale rapporto) il passaparola si conferma il canale di scoperta principale di imprese ristorative. Non ci stupisce: la sua imparzialità è il segreto del suo successo e della sua longevità. Sono infatti 46,13 su 100 - quasi 1 su 2 - i clienti che hanno scoperto il ristorante grazie al passaparola di amici, colleghi e famigliari.

Erano 48,5 su 100 due anni prima, nel 2019.

oggi sono quasi 15 (14,85, +44%) i clienti che scoprono locali grazie al motore di ricerca più famoso al mondo e solo 11 (10,97, -16%) quelli che lo fanno grazie a Tripadvisor.

È la prima volta nella storia che avviene il sorpasso, ma non stupisce nessuno, era solo questione di tempo.

Google, Tripadvisor, Instagram e Facebook, se presi nella totalità, fanno scoprire nuovi ristoranti a 4 italiani su 10. Il 40,72% degli italiani, infatti, ha scoperto il locale grazie alle piattaforme online.

Erano 37,9 solamente due anni prima, a conferma del fatto che la pandemia ha accelerato l’approccio e la confidenza con i nuovi media.

Se si parla di portali di recensione, nel 2019 Tripadvisor faceva scoprire a 13,1 clienti su 100 il ristorante, contro i 10,3 che lo facevano grazie a Google.

Nel 2021 il risultato è invertito: Google sorpassa Tripadvisor:

I Social Media si confermano canali fondamentali quando si tratta di scoprire nuovi luoghi dove mangiare, bere e divertirsi, ma non «dominanti» come si potrebbe erroneamente pensare.

Seppur di pochissimi punti percentuali, Instagram risulta un mezzo più efficace per acquisire clienti rispetto a Facebook: sono 7,76 i clienti su 100 che hanno scoperto il locale grazie ad Instagram, contro i 7,14 che lo hanno fatto grazie a Facebook.

13 clienti su 100 scoprono il locale dove pranzare, cenare o fare un aperitivo grazie ad essa, «passandoci» davanti. Il risultato non cambia dal 2019. La location è ancora importantissima nel Processo di Scelta del proprio ristorante preferito.

1 CLIENTE SU 2 HA SCOPERTO IL RISTORANTE GRAZIE AL PASSAPAROLA 4 CLIENTI SU 10 SCOPRONO NUOVI RISTORANTI ONLINEQuante volte ci è capitato di andare al supermercato e di comprare prodotti biologici?

Ma siamo sicuri di sapere effettivamente in cosa consiste tale sistema produttivo?

Bisogna parlare infatti di sistema di produzione, specificatamente di metodo di produzione biologico, e non di prodotto biologico.

Non esiste infatti un marker che consenta di distinguere un pomodoro biologico da uno coltivato in maniera convenzionale ed è per questo che la disciplina di tale settore tratta del metodo di produzione e non del prodotto biologico . È quindi un sistema di processo e non di prodotto.

La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione alimentare basato sull’interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali, con norme rigorose di produzione confacenti alle preferenze di un numero crescente di consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali (considerando (1) Reg. (UE) 2018/848).

In effetti il numero di consumatori che fa uso di prodotti biologici è in forte crescita. Nel 2022 almeno l’89% delle famiglie italiane ha acquistato biologico , sei italiani su dieci consumano prodotti bio anche fuori casa e la crisi non sembra avere influenzato le scelte alimentari degli italiani. L’Italia è leader in Europea per superfici dedicate alla coltivazione biologica e per numero di operatori e la performance di export; rispetto al 2021 è cresciuto del 16%, con 3,4 miliardi di euro (fonte Nomisma).

Numeri quindi importanti che fanno comprendere che il consumatore è attento alle proprie scelte alimentari e che la produzione biologica è, nell’attualità, molto apprezzata.

La produzione biologica rientra tra i regimi di qualità dei prodotti agricoli dell’Unione, insieme alle indicazioni geografiche (DOP-IGP) e alle specialità tradizionali garantite (STG).

È opportuno evidenziare che non esiste una definizione giuridica di qualità, ragione per cui in dottrina ci si è interrogati se la produzione di determinati alimenti a DOP o IGP, per esempio, possa considerarsi effettivamente di qualità se si considera lo sfruttamento intensivo del suolo o l’inquinamento delle falde acquifere o, ancora, la produzione massiccia di deiezioni animali.

a cura di avv. Lucio SaLzano SpeciaLiSta di diritto aLimentare e

a cura di avv. Lucio SaLzano SpeciaLiSta di diritto aLimentare e

Certamente la produzione biologica, rispetto a quelle a DOP e IGP, incontra limiti più stringenti rispetto all’utilizzo di determinate sostanze considerate inquinanti; tuttavia v’è da evidenziare un dato tecnico-giuridico noto e che pare che il legislatore voglia continuare ad ignorare.

Il sistema legislativo italiano, invero non solo in materia di produzione biologica, è caratterizzato dall’opinabile scelta di disciplinare attraverso una nutrita serie di fonti sub-legislative, decreti ministeriali o direttoriali che, di volta in volta, hanno dato attuazione a normative e raccomandazioni provenienti dalle istituzioni europee.

Nello specifico e per il caso che ci interessa, si fa riferimento al D.M. n. 15962/2013 e alla allegata tabella delle non conformità riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli organismi di controllo devono applicare agli operatori.

In sostanza, la tabella prevede ipotesi sanzionatorie da applicarsi agli operatori del settore biologico qualora violino i principi enunciati dal Regolamento (UE) n. 2018/848 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici.

Diverse sono le problematiche che riguardano tale apparato sanzionatorio ma, per l’aspetto che qui interessa, è opportuno menzionare la lacunosità delle previsioni sanzionatorie della suddetta tabella.

In altre parole, non tutti i principi relativi alla produzione biologica, che sono espressi nel regolamento comunitario e che tutti gli operatori devono rispettare per potere commercializzare i propri prodotti con il marchio relativo alla certificazione biologica, vengono tutelati dal legislatore italiano. Questo in quanto non sono state previste le sanzioni.

Ciò comporta, per gli operatori assoggettati al sistema di controllo e per gli organismi di controllo, incertezza rispettivamente al precetto da rispettare ed alla relativa sanzione da applicarsi nel caso di violazione della normativa unionale.

Tale lacuna normativa italiana, se portata all’attenzione del consumatore, evidenzia fragilità di non poco conto del sistema di controlli relativi alla produzione biologica e potrebbe minare la fiducia del consumatore con conseguente perdite economiche rilevanti per le imprese nostrane.

Per una più precisa e completa disamina della questione si segnala che è in corso di pubblicazione l’elaborato dell’avvocato Lucio Salzano sul prossimo numero della Rivista di Diritto Agrario edita da Editoriale Scientifica .

Sovente mi capita, alla radio - che seguo più della TV - di ascoltare notizie o interpretazioni di fatti che non condivido, ma quasi sempre mi adeguo al principio che ognuno abbia il diritto di esprimere il proprio pensiero.

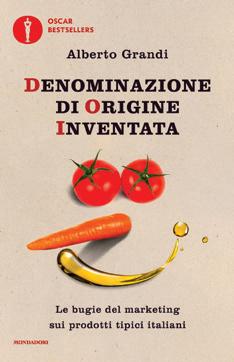

Questa volta però il mio spirito si ribella in maniera incontenibile al sentire che un professore universitario, tale Alberto Grandi , ha scritto un libro dal titolo “Denominazione d’origine inventata”, dove demolisce le caratteristiche identitarie della cucina e in parte dei nostri prodotti alimentari.

L’autore di questa pubblicazione così provocatoria avrà pensato di vendere un mucchio di libri proprio per lo “scandalo” provocato, io non voglio dargli la soddisfazione d’incassare impunemente i miei 18 euro e ho cercato informazioni per entrare nel merito delle sue affermazioni.

Il prof. Grandi sostiene la falsità di molte leggende riguardanti le nostre cucine regionali, nate dai prodotti del territorio, suggerendo che siano state le aziende produttrici a inventare uno storytelling che ha fatto presa sul pubblico, con ottimi risultati dal punto di vista commerciale ma, secondo lui, ingiustificato se si scava nella realtà dei fatti.

Voglio rimarcare che, anche ammettendo che in qualche caso questo possa essere parzialmente vero, nessuno storytelling

sarà mai sufficiente a creare un successo come quello della nostra cucina senza le adeguate qualità di base. Secondo Grandi la vera Cucina con la C maiuscola sarebbe quella francese, ma ci sono due fatti incontrovertibili che smentiscono questa affermazione. Parto dal secondo assunto che è, fatto innegabile, il grande successo della Cucina Italiana nel Mondo.

Grandi sostiene che, nel passato, in tutti i Paesi mediterranei si usassero dischi di pasta con qualcosa sopra e che quindi la leggenda della pizza italiana o napoletana non avrebbe alcun senso, ma allora a quale allucinazione globale si deve il fatto che ormai in tutto il mondo la pizza sia considerata italiana? Un amico, per motivi di lavoro con la moglie nella grande piazza di Berlino, trovò sul menù del ristorante prescelto anche la pizza, che fu ordinata per curiosità. Una volta gustata la pizza di buona qualità, chiesero al cameriere chi la facesse: forse un italiano? Fu così che scoprirono che le pizze arrivavano surgelate dall’Italia.

Chi abita, come il sottoscritto, in zone di frontiera, come mai può vedere ogni giorno arrivare a Ventimiglia o Sanremo frotte di francesi che si riforniscono di alimentari, salumi e formaggi in primis?

Perché sulla nostra costa non c’è più neppure un ristorante francese, mentre sulla bellissima Costa Azzurra c’è un gran numero di locali italiani?

di Mauro MarelliOra il primo punto, che sgretola dalle fondamenta la teoria del nostro autore. Ha infatti dimenticato, il nostro grande Grandi, il trascurabile episodio del matrimonio della nostra Caterina de’ Medici col Re di Francia Enrico II d’Orleans e successivamente il fatto che sia diventata madre di altri tre Re di Francia.

Trasferitasi alla Corte francese, Caterina non trovò di suo gusto la cucina della reggia e presto fece arrivare i suoi cuochi dall’Italia, toscani e siculi, introducendo in Francia prodotti e ricette di nostra provenienza; introdusse così oltralpe prodotti colà non in uso come cardo, scalogno, zucchine, sedano, funghi, fave e cipolle, oltre ai suoi prediletti carciofi cotti nel vino. Introdusse nella cucina francese anche la “salsa colla”, poi béchamelle, e altre ricette che hanno fatto grande la cucina francese quali macarons, omelette, crepes, bigné e zuppa di cipolle, per non parlare di tante specialità come i sorbetti di frutta, lo zabaione e altre specialità di cui i francesi s’impadronirono.

Sono bravi i francesi ad appropriarsi dei prodotti e delle ricette altrui vantandoli quindi come autoctoni; noi in questo siamo stati molto meno bravi, e comunque saremo sempre in ritardo rispetto ai nostri confinanti, sui quali stiamo comunque recuperando con la qualità.

Una piccola curiosità riguarda anche un elemento che fu sempre la nostra Caterina a introdurre sulle tavole di Versailles, ossia la forchetta: prima che lei la esportasse, i franchi si servivano delle tre dita principali della mano per assumere cibo.

Tanti possono essere gli esempi relativi ai nostri primati, sia autoctoni che mutuati da contaminazioni alloctone.

Un esempio su tutti è quello del Parmigiano: come mai si tenta di copiarlo e riprodurlo, tanto che troviamo nel mondo ampia offerta di falsi “Parmesan”?

Il Grandi sostiene che nel lontano Wisconsin esiste un formaggio molto simile a quello a suo tempo creato dai monaci emiliani.

Perché allora lo chiamerebbero Parmesan se non avessero bisogno di aggrapparsi a un riferimento italiano che fa da richiamo nel mondo?

Certo lo stoccafisso, arrivatoci dalle isole Lofoten per merito del navigatore veneziano Pietro Querini, è oggi piatto nazionale in Portogallo, oltre che specialità delle nostre cucine, in particolare campana, marchigiana, ligure e veneta, e allora? Dovremmo forse dare il merito alla Norvegia delle nostre ricette tipiche?

La ricca cucina sicula mostra evidenti influenze mediorientali, spagnole e addirittura normanne, frutto di storiche dominazioni: questi fattori ne hanno modificato usi ed abitudini anche a tavola, integrandosi con la cultura locale e diventandone caratteristiche identitarie.

Interessante, inoltre, la tesi per cui sarebbe assurdo attribuire alla Sicilia il merito di aver “inventato” il vino Marsala.

In effetti la sua storia è suggestiva: nella seconda metà del 18° secolo l’Inghilterra si trovò, per merito delle guerre napoleoniche, a corto dei vini portoghesi e spagnoli che là si consumavano, il Porto in particolare.

Per cercare rimedio il mercante John Woodhouse navigò verso la Sicilia e fu costretto da eventi temporaleschi ad attraccare al porto di Marsala; qui ebbe occasione di assaggiare un ottimo vino e ne approfittò per farne una grossa scorta, a cui aggiunse anche alcol per aver certezza della conservazione durante il viaggio.

Arrivato in Inghilterra il vino, grazie all’alcol e al periodo della navigazione, aveva assunto caratteristiche ancora migliori di quelle già apprezzate, da qui nacque la fama del Marsala, tanto che ancora esiste il Marsala Woodhouse, eppure le vigne sono quelle, siciliane, altrimenti perché non si fanno il Marsala in Inghilterra?

Perché svilire le virtù e cercar di immiserire la fama dei nostri prodotti?

I prodotti, direi mai, hanno una storia così lineare come pretenderebbe il Grandi; secondo la legge dei grandi numeri e certo anche per altre vicissitudini legate a migrazioni, guerre di conquista, sconvolgimenti sociali di vario genere, nel tempo accadono le cose più strane, le combinazioni più inverosimili; molti grandi prodotti, per non parlare di geniali invenzioni, hanno genesi spesso imprevedibili, ma non per questo si può metterne in discussione il radicamento storico che ne giustifica la denominazione d’origine.

In Italia, con venti regioni, abbiamo praticamente venti Cucine e una miriade di “sottocucine” territoriali o anche solo zonali che derivano dalle tradizioni e dalle caratteristiche del territorio: queste sono cose che si trascinano da secoli e che hanno contribuito alla creazione consolidata di un certo tipo di cultura enogastronomica nazionale.

Alberto Grandi vuole strapparci il tappeto da sotto i piedi, ma credo non ci trovi disponibili a disconoscere il valore storico del nostro patrimonio di prodotti, ricette, cucine territoriali, che dovremmo imparare a difendere da attacchi ingenerosi e ingiustificati.

c/o CarraraFiere

L’appuntamento che nel panorama delle mostre italiane è riconosciuto come uno dei più importanti momenti di incontro e confronto del settore

Giunto alla sua 43esima edizione, si presenterà forte dei numeri riacquistati dopo lo stop forzato della pandemia. Nei padiglioni di Carrara Fiere sono attesi infatti 400 espositori in rappresentanza di oltre 900 marchi commerciali; oltre alle migliaia di operatori del settore (tra ristoratori, operatori di bar e strutture ricettive di vario genere) in fiera anche per il ricco programma di contenuti.

Come sempre il cuore della manifestazione, anche segreto del suo ripetuto successo, è l’incontro qualificato e diretto fra domanda e offerta: uno scambio commerciale che crea importanti giri d’affari per gli operatori del centro e nord Italia.

A caratterizzare anche questa edizione dell’evento, grandi marchi del food&beverage italiano ed estero propongono non soltanto la semplice esposizione delle novità e dei prodotti di punta, ma anche presentazioni e momenti di approfondimento.

Dal pane alla pizza, dai prodotti lavorati e semilavorati per la cucina alle forniture alberghiere, passando per la gelateria e la pasticceria.

Un’intera area è dedicata al caffè e alle innovazioni del settore grandi impianti. Inoltre è esposto tutto ciò che riguarda le attrezzature per la tavola, bar, gelateria e pasticceria fino all’arredo contract per interni ed esterni, compresi tappezzerie e arredo bagno.

Ormai da qualche anno hanno preso sempre più piede operatori del settore wine and beverage, che qui trovano i migliori prodotti per il lavoro dei mixologist e dei barman, rappresentati dalle principali associazioni di categoria, passando per tutto il settore emergente delle birre artigianali.

Presente un’ampia selezione poi di aziende vitivinicole, ma anche distillerie, rappresentate direttamente dai produttori.

In 42 anni Tirreno C.T. è stata il punto di partenza di centinaia di progetti, migliaia di incontri professionali; uno strumento che - lo dicono i tanti espositori che nel tempo continuano a dare fiducia alla manifestazione fieristica - ha saputo contribuire alla crescita dell’ospitalità italiana.

Un fiore all’occhiello per l’economia del nostro Paese.

Che apparecchiatura e mise en place facciano nettamente la differenza in fatto di stile e identità del locale, è un fatto assodato: ogni ristorante è esattamente lo specchio di come si presenta.

Ma arredi e strumentazioni specifiche servono anche a meglio espletare il servizio al tavolo, per meglio connotare i propri tratti distintivi davanti al cliente, dimostrandogli maggiore attenzione e cura.

Proprio questo tema è stato affrontato al San Domenico di Imola nel corso dell’evento “The Art Of Presentation” organizzato dalla Steelite in collaborazione con Rona , JRE Italia , FSG Italia che distribuisce questi prodotti sul territorio nazionale.

La cena di gran livello preparata dallo staff di Massimiliano Mascia aveva come obiettivo quello di creare un percorso enogastronomico, valorizzando l’esperienza con strumenti di forme, materiali e decori diversi.

Dai calici soffiati a bocca ai piatti in stoneware, al vetro riciclato, alla porcellana vetrificata, fino alla bone china luxury con decori e forme sviluppate apposta per il recentissimo rinnovamento del San Domenico - ora dotato di spettacolari cucine sostenibili che si sviluppano su 350 metri quadri, adiacenti una raffinata sala a vista con chef table per 6 persone - si è sviluppato un gioco fatto con la volontà di fare cultura sugli strumenti e sulla loro manifattura.

Da qui una carta creata per l’occasione contenente non solo l’elencazione dei piatti e dei vini abbinati pregevolmente da Francesco Cioria , ma anche quella dei materiali utilizzati.

In questa parte di Puglia, un tempo Granaio d’Italia, a Borgo Tressanti in Capitanata, si estende un piccolo gioiello: cento ettari di natura incontaminata dove si pratica l’Agricoltura Biofilica, si coltivano grano, olivi e ortaggi. Qui si possono scoprire luoghi segreti che affondano le radici molto lontano: stiamo parlando di Spirito Contadino che oggi caratterizza questo luogo a cui si è ridata splendida vita recuperando una storia nobile e contadina.

Concept e foto: Sergio Supino Testi : Sonia LeoLei è Damiana fondatrice dell’azienda, ritratta in questa foto con la sua più stretta collaboratrice Antonietta, entrambe sono testimoni di un paesaggio rimasto naturale che ha conservato la sua integrità così da mostrarsi oggi simile al passato, con usi e costumi che si tramandano di padre in figlio, nel solco di una memoria storica indelebile. Sin dagli albori con creatività e maestria hanno sviluppato il concetto di circolarità, una filiera corta, anzi cortissima, dove tutti i prodotti utilizzati provengono dai loro campi per

farli apprezzare alle cucine più esclusive. È la voglia di ritornare alle origini, ai sapori e agli odori della propria infanzia. È sul Tavoliere delle Puglie, tra le infinite distese dorate di grano, ondeggiano sia le spighe che i sogni di Damiana, che da sempre ha fatto della coltivazione dei grani antichi e dell’agricoltura una ragione di vita. È cresciuta con i racconti dei nonni, che per anni le hanno parlato di quei cereali trasmettendole un amore per la terra che piano piano l’ha trasformata in una contadina appassionata.

Damiana, CUSTODE DI SAGGEZZA Antonietta, COLLABORATRICE

Damiana, CUSTODE DI SAGGEZZA Antonietta, COLLABORATRICE

Ai suoi sogni ha dato concretezza, così sin da ragazzina ha creduto di poter fondare la sua attività, la sua azienda, coinvolgendo prima suo marito Guido e poi successivamente i suoi figli, Antonio e Donato, custodi della terra. Inizialmente si è occupata personalmente di tutto, dalla semina al raccolto, assecondando la natura, lasciando che i frutti dell’orto maturassero alla luce del sole, senza forzature. La riscoperta e la valorizzazione dei cosiddetti grani antichi e del -

le verdure scomparse, l’importanza del recupero assume un grande valore per Spirito Contadino sia a livello culturale che storico, per far conoscere alle generazioni future le tradizioni fortemente legate all’identità del territorio e scoprire più da vicino sapori di cui per molto tempo si erano perse le tracce. Ciò che la ispira ancora oggi a proseguire nel suo amorevole lavoro, è portare ogni giorno, nella vita di ognuno di noi, benessere e gioia del mangiare sano.

La preparazione della crosta di farina di grano, fatta con l’antica ricetta della nonna, è affidata proprio alle sapienti mani di Damiana, una lavorazione che dà vita a impasti che donano croccantezza alle verdure dell’orto. Ad ogni verdura o ortaggio la sua ricetta e così un velo di crosta accoglie e avvolge all’interno la freschezza ed il colore naturale, senza perdere le proprietà organolettiche e l’aromaticità. Un perfetto equilibrio, riconoscibilità e leggerezza, dove il gusto si stratifica e poi esplode, come quando si assaggiano le “Pomodorelle” oppure la “Borragine” che può essere interpretata con abbinamenti fantasiosi e sorprendenti. Ingredienti umili, sinceri resi ancor più preziosi dal segreto della semplicità di un tempo.

Il meglio per te, il buono per tutti

La varietà di combinazioni che è possibile creare con le nostre verdure è pressochè infinita, il vantaggio per gli Chef è di avere un concentrato di salute e freschezza da offrire ai propri ospiti in svariate forme gastronomiche. Richiedi il catalogo

Custodi di storia, emblema di recupero ambientale e di rinascita sociale e culturale. La nuova vita di borghi spopolati, castelli diroccati, terreni confiscati alla mafia, all’insegna del turismo sostenibile.

Il paesaggio si rende protagonista di grandi storie ed è dalla storia che si può attingere per riscoprire la bellezza e l’identità di luoghi che, dopo essere stati abbandonati, sono diventati il simbolo di un riscatto , di una rinascita ambientale, economica, sociale e turistica. Spazi rurali in preda allo spopolamento, castelli a rischio crollo, terreni industrializzati sottratti dalle mafie alla natura, paesi distrutti dal terremoto, tornano a vivere grazie a lungimiranti azioni di riqualificazione e di rigenerazione, divenendo luoghi di speciale accoglienza turistica , ma anche posti in cui abitare.

A Castel del Giudice (IS), in Molise, lo spopolamento tipico delle zone interne dell’Appennino stava compromettendo il futuro del territorio. Finché il Comune, con il sindaco Lino Gentile , chiamando a raccolta abitanti, imprenditori, istituzioni, persone legate al paese, ha dato il via ad una strategia di sviluppo sostenibile partecipata , che ha riacceso la

Foto di Emanuele Scocchera

Foto di Emanuele Scocchera

speranza, trasformando la marginalità in un laboratorio di rinascita delle aree interne.

Dapprima la scuola in disuso divenuta RSA, poi il recupero di terreni abbandonati per dar vita ai meleti biologici Melise, dove oggi nel Giardino delle Mele Antiche si coltivano frutti dimenticati, poi la rigenerazione urbana di parte del paese, ristrutturando stalle e fienili per dare origine all’ albergo diffuso Borgotufi , totalmente integrato nel paesaggio (oggi un bellissimo borgo nel borgo con 2 ristoranti, un centro benessere e 32 case indipendenti con tutti i servizi di un hotel di livello) e tanti altri progetti, soprattutto legati all’agricoltura sostenibile, che hanno restituito significato a Castel del Giudice.

Borgotufi è fulcro di turismo esperienziale: da qui si parte per fare tour nei meleti con degustazioni nel birrificio agricolo, passeggiate poetico-rurali con il poeta contadino del paese tra asini e capre, escursioni tra boschi e montagne, attività di apicoltura, rafting e vacanze slow.

INFO: tel. 0865 946820 - www.borgotufi.it

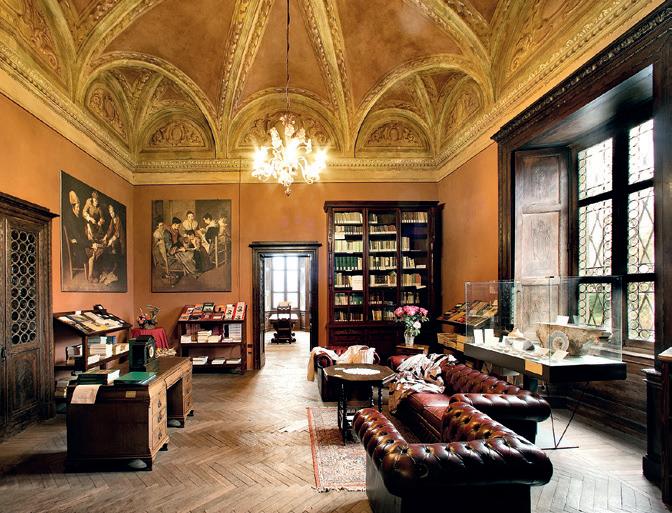

È un viaggio nella storia quello che si vive a Borgo Campello , relais di Campello Alto (frazione di Campello sul Clitunno PG), da un passo da Spoleto e da Assisi. Il terremoto del 1997 ha distrutto parte del paese, che Vincenzo e Daniela Naschi , lasciandosi alle spalle la loro precedente vita, hanno recuperato per creare una struttura ricettiva che rispetta e valorizza l’identità del luogo.

Il relais si trova dove oggi risorge l’imponente Castello che domina tutta la valle di Spoleto e che ha dato il nome all’intero abitato, essendo nella zona più antica: conserva intatta la sua struttura medievale, grazie a vari interventi di restauro, mostrandosi come tra i più caratteristici dell’Umbria.

Foto di Francesca Bocchia

Foto di Francesca Bocchia

C’è, inoltre, il Convento dei Santi Giovanni e Pietro, ristrutturato dal 2011, con opere pittoriche importanti legate al periodo medievale e rinascimentale.

Il Relais Borgo Campello è stato ricavato da palazzi trecenteschi, case torri e fortificazioni di pietra. Gli ospiti dimorano dove un tempo vivevano i nobili del Castello o nelle celle dei monaci del Convento.

Per rilassarsi c’è una Private SPA ricavata tra antiche mura. Intorno, distese di uliveti candidati a diventare Patrimonio UNESCO con tutta la fascia che va da Assisi a Spoleto. Ma anche boschi ricchi di tartufi pregiati, da scoprire a seguito di esperti tartufai, per poi assaporare i piatti del ristorante Sapori nel Borgo.

INFO: Tel. +39 328 5986170 - www.borgocampello.com

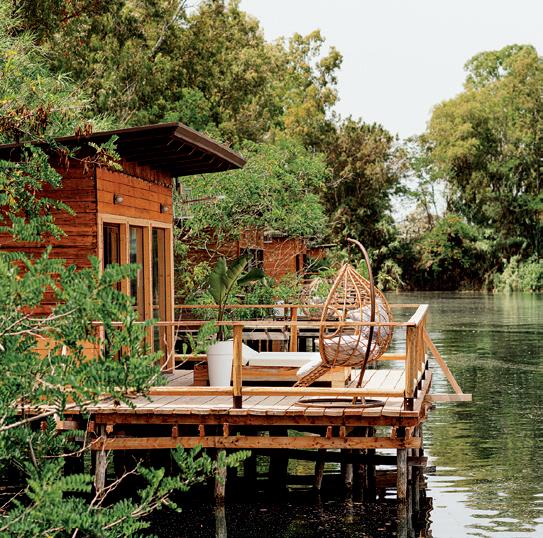

Il riscatto di un intero territorio si legge nella meraviglia che provano coloro che giungono a Laghi Nabi , prima Oasi Naturale della Campania, sul Litorale Domizio (CE).

Qui, a Castel Volturno, c’erano 150 ettari di cave di sabbia abusive che avevano devastato la zona ed erano alla base di nuovi fenomeni di erosione e di degrado di larghe fasce di costiera.

Bonificando e liberando l’area dai rifiuti, ripiantando alberi e con un enorme lavoro di riqualificazione ambientale , è sorto un luogo protetto dove la natura regna sovrana, gli uccelli acquatici si lasciano scrutare, e gli abitanti e i turisti giungono per vivere esperienze a contatto con l’acqua (tantissime le attività che si possono fare, dalla canoa al kitesurf, ma anche bici, escursioni, birdwatching, yoga) e con il prezioso ambiente circostante.

I laghi sono lo scenario di un complesso turistico ecosostenibile, con le tende e lodge galleggianti del glamping (che unisce la libertà del campeggio ai servizi di un hotel di lusso), fatte di architetture removibili e in una completa immersione nel paesaggio, la struttura ricettiva alberghiera nel verde, la Nabi Water SPA con piscina termale a sfioro sul

Foto Petrucci

Foto Petrucci

lago a 35°, il Nabi Restaurant con i suoi prelibati piatti mediterranei. Orgoglio per Gino Pellegrino , uno dei proprietari di Laghi Nabi, che hanno voluto con coraggio e passione restituire alla natura e dare nuova vita agli spazi del Litorale Domizio un tempo abbandonati e maltrattati dal malaffare.

INFO: Tel. 0823 764044 - www.laghinabi.it

Prendersi cura del territorio è stata la chiave per la rinascita del Podere Millepioppi , a Salsomaggiore Terme (PR), nel cuore di Visit Emilia.

Questa vasta area agricola è stata confiscata alla mafia all’interno del Parco dello Stirone e del Piacenziano e da anni ospita campi di lavoro e di volontariato dell’associazione Libera, un centro di recupero per animali selvatici e di recente il MuMAB - Museo del Mare Antico e della Biodiversità con una sezione geopaleontologica allestita nell’edificio principale del podere e una sezione naturalistica ospitata nell’ex-stalla della casa colonica.

Visitando questo speciale museo, a poca distanza dalla splendida città termale, si scoprono i processi evolutivi che raccontano della Pianura Padana e dell’antico mare che qui sommergeva tutto. Ci sono fossili e reperti che contano ol -

tre 7 milioni di anni, canyon scavati dal torrente Stirone, coralli, conchiglie, denti di squalo, resti di balenottere. Questo territorio, da bene confiscato all’illegalità è luogo di storia e di turismo, al centro dei numerosi itinerari di Visit Emilia, la terra dello slow mix, per vivere esperienze autentiche tra natura, cultura ed enogastronomia.

INFO: www.visitemilia.com

nuovi progetti: si sta riqualificando anche il borgo adiacente il maniero, creando scuole-botteghe artigiane di alta formazione in quella che è stata inaugurata come Cascina Bassa , e un albergo diffuso che aprirà nel 2023. Si può ancora contribuire al restauro della vita del Castello e riscrivere la storia di un borgo recuperato e rifunzionalizzato: con la quota di 100 euro, si partecipa all’acquisto condiviso di Cascina Bassa e si vive una vacanza per 2 persone.

Dal 1965, quando è morto il Conte Salvadego, ultimo proprietario del Castello di Padernello , il maniero della Bassa Bresciana ha intrapreso il suo declino. Nel 2002, il crollo di parte delle cucine, fu il campanello d’allarme che richiamò la determinazione di un gruppo di abitanti e del sindaco di Borgo San Giacomo Giuseppe Lama di recuperare il castello e restituirlo alla comunità. Con Domenico Pedroni in prima linea - presidente della Fondazione Castello di Padernello - e la collaborazione di enti pubblici, associazioni, cittadini e fondazioni, una grande opera di crowdfunding ha vinto la sfida di restaurare il maniero e renderlo fulcro di sviluppo culturale, turistico ed economico. Oggi il Castello di Padernello è luogo di visite guidate nell’arte e nella storia, di eventi incentrati sullo sviluppo sostenibile, di mostre ed esposizioni, ma anche di

ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL SETTORE FOOD

LIBRI E BROCHURE SULLA TUA ATTIVITÀ A PREZZO CONCORRENZIALE

L’elevata specializzazione ci consente di realizzare in toto (foto, grafica e stampa) pubblicazioni di alta qualità per il consolidamento della tua immagine

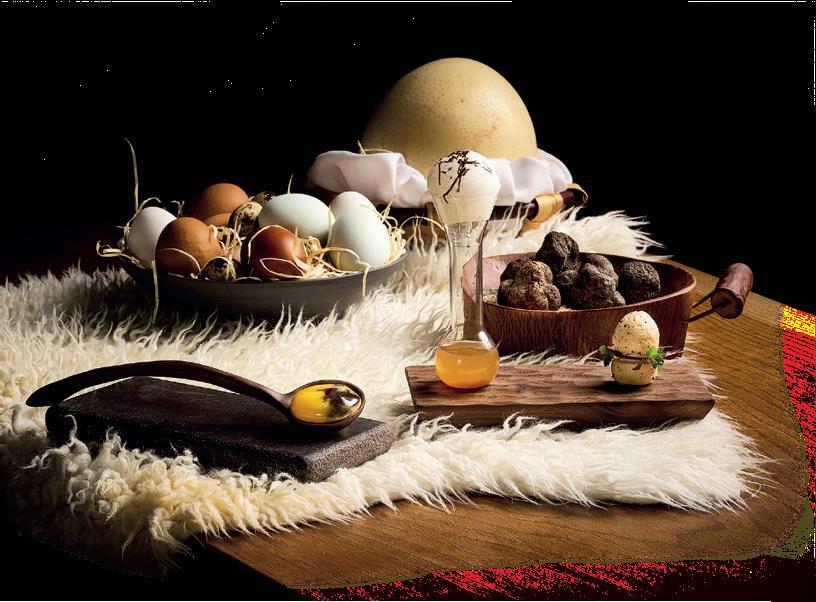

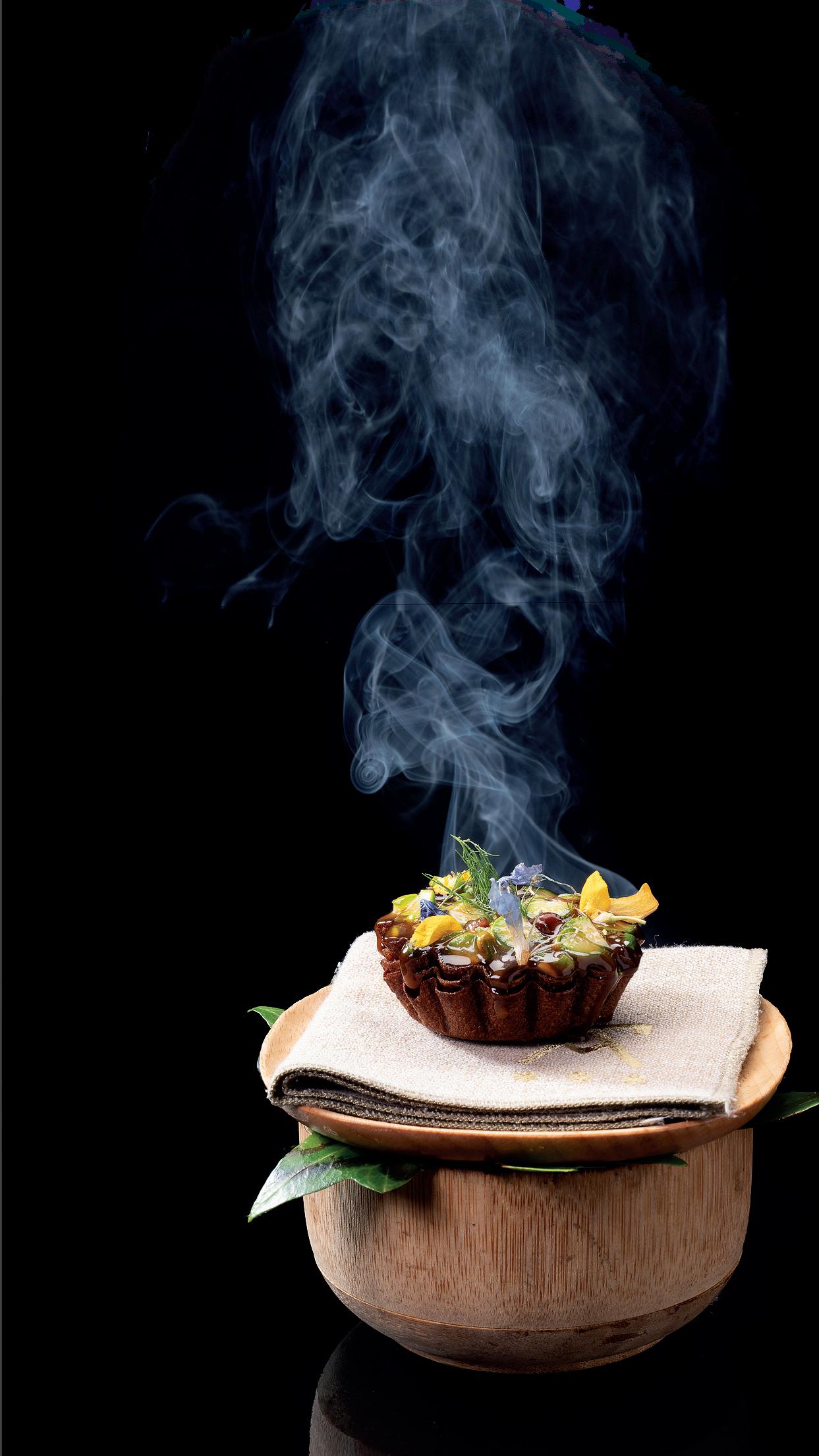

Still-life e immagini di grande suggestione con la supervisione di esperti food-stylist

La quasi quarantennale esperienza nel settore ci permette di fornire un servizio di estrema precisione con redemption certa

Un team in grado di risolvere qualsiasi problema di gestione dei Social, di Google Maps e di Tripadvisor, un lavoro mirato che in poco tempo produce grandi risultati

Organizzazione totale di manifestazioni per aziende, privati, enti pubblici, in Italia e all’estero

info e preventivi gratuiti Tel. +39 0547 23821

www.lamadia.com - lamadia@lamadia.com

Se tutte le strade portano a Roma

è anche vero che nella città eterna tutte portano verso una delle tante trattorie

Si fa presto, però, a dire trattoria, visto che la definizione non è univoca. Aprendo il dizionario alla voce trattoria leggiamo “pubblico esercizio, prevalentemente di tipo popolare, tipicamente italiano, destinato alla vendita e consumazione dei pasti in loco.

Il nome deriva da trattore, “oste” dal latino, tractare, “trattare, preparare”. L’economicità dei prezzi praticati è una attrattiva di questi locali a cui fa riscontro una maggiore semplicità nel servizio e negli arredi”

Ma oggi le cose non stanno più così. Questa definizione non tiene ovviamente conto dell’evoluzione a cui la trattoria

è andata incontro negli ultimi anni: se prima era il regno dei piatti della mamma e della nonna, segnati sulla lavagna, oggi appartiene a nuovi cuochi visionari che hanno ri -

modellato in chiave contemporanea questi luoghi e la loro lunga storia. L’icona della tradizione culinaria cambia pelle, così come si trasforma il concetto di ristorazione a cui è legata. L’Italia abbraccia una cultura gastronomica ampia, che affonda le radici in un passato lontano e povero, fatto

di territorio e localismo. Una cultura che si declina in modo diverso in venti regioni che, sommate, riconsegnano un quadro variopinto di prodotti, sapori, ricette.

Portavoce di questa immensa tradizione, rappresentante del territorio e dei suoi prodotti, custode di ciò che c’era ieri e divulgatore dei piatti della memoria, è proprio il popolo degli osti con le loro trattorie.

Luoghi emblematici ed eclettici dove si gioca la partita della promozione del prodotti locali, della conservazione della tradizione e della costruzione di un futuro credibile per la cucina, fatto di nuove tecnologie e tecniche, di sostenibilità e chilometro zero (quello vero), di dialogo con i fornitori e di identità territoriale.

Le trattorie nel nostro immaginario condiviso altro non sono che luoghi della memoria casalinga, della cucina “come a casa”, dello stile informale e della convivialità più genuina.

E sono anche luoghi del ricordo di ciò che si era e che continuiamo a cercare come rifugio collettivo e intimo insieme. Allo stesso tempo sono luoghi che guardano oltre, potremmo definirli anche luoghi di commistione, dove passato e futuro si impastano letteralmente insieme per creare il moderno, l’attuale.

Futuro che troviamo, appunto, nell’utilizzo della nuova tecnologia, con le sue attrezzature (abbattitori, roner, sifoni, ecc.), ma anche in una più consapevole conoscenza delle materie prime, della loro provenienza, della filiera, della stagionalità.

E gli osti? Anche loro sono cambiati, oggi rivestono un ruolo più impegnativo che in passato: portano avanti le storie di famiglia e sperimentano il nuovo allo stesso tempo, cercano i prodotti giusti, diventano interlocutori e spesso amici dei piccoli artigiani e produttori.

Un ruolo sociale non da poco, che fa da collante tra le parti, un anello di congiunzione che riesce a mettere in contatto i vari attori, con la funzione di cantastorie o, come si direbbe oggigiorno, di storyteller.

Grazie a questa sua evoluzione la trattoria nel nuovo millennio è tornata ad essere riferimento per la ristorazione italiana. Eppure non si può generalizzare, considerando che, in breve tempo, le trattorie si sono moltiplicate e diversificate tra loro.

Si va dall’osteria moderna a quella tradizionale, passando anche per gli agriturismi con cucina casalinga, fino ai ristoranti della tradizione: in comune tutte queste forme di ospi -

talità hanno quella certa tendenza ad accogliere il cliente in modo informale e complice, per farlo stare bene offrendogli con semplicità uno spaccato del territorio senza inseguire le mode, ma magari creandole.

Roma da sempre è il regno del cibo popolare, quello della Sora Lella per intenderci: cucina verace, sostanziosa, abbondante nei condimenti.

Tutti i turisti sono alla ricerca di un posto tipico, magari quello dove si mangia la migliore carbonara o cacio e pepe; qualsiasi romano ha la propria trattoria di riferimento, e poi ci sono quelli che vogliono sperimentare, provare cose per loro insolite, o, perché no, coccolarsi ogni tanto con un bel primo opulento piatto a della tradizione.

Da nord a sud della città, senza tralasciare gli altri quadranti, ogni quartiere a Roma ha le sue trattorie tipiche, familiari, classiche, quelle che non cambiano e non vogliono cambiare, ma troviamo anche le trattorie nuove, belle da vivere, a tratti, esperienziali. Anche nella capitale da diversi anni si sente parlare di”trattoria moderna”.

Ma cos’è in realtà la cosiddetta trattoria moderna?

Si potrebbe pensare che il nome derivi da una questione di design e di arredamento minimal, che strizza l’occhio volutamente al vintage.

No, ciò che caratterizza la trattoria moderna è la decisione di scommettere su una cucina che guarda al territorio e alle sue materie prime e le usa per rifarsi alla tradizione o per ripensarla in modo inedito.

Una cucina che ha uno stretto legame anche con il vino, spesso biologico, naturale o ricercato.

E ve ne accorgerete dal racconto che tanti osti ci hanno fatto, ognuno dando una definizione diversa di trattoria moderna, ognuno regalandoci una visione personale del loro rapporto con la tradizione.

In questo numero abbiamo deciso, infatti, di raccontarvi alcune delle trattorie contemporanee romane in un ipotetico percorso: in qualsiasi angolo di Roma voi vi troviate, noi abbiamo individuato il posto dove farvi accomodare e anche il piatto iconico che dovreste assaggiare.

Partiamo da una delle zone più gettone della capitale, San Pietro – Musei Vaticani . A via Cipro troviamo Romanè , la nuova creatura di Stefano Callegari . Lui, celebre per impasti e pizze (suo il Trapizzino e diverse insegne di pizzerie in capitale) da un anno si cimenta nella versione “oste”.

INGREDIENTI

kg. 1 di cosce e sovracosce con tutta la pelle g. 150 di olio evo

1 mazzetto di rosmarino

2 spicchi d’aglio lt. 0,5 di vino bianco cl. 5 di aceto di vino bianco

g. 50 di pomodoro pelato g. 15 di sale pepe nero q.b.

Piatto simbolo e anche piatto del Buon Ricordo, di cui Romanè fa parte

“Romanè per me è soprattutto un ristorante della tradizione, anche se l’atmosfera è quella della trattoria: conviviale, rilassata, dove non devi fare l’esperienza, ma vieni per mangiare. È questo quello che il cliente si aspetta da noi, un luogo dove stare bene con piatti comprensibili”. Qui da Romanè è tutto abbondante e tutto ha un richiamo al passato. La tradizione è il primo ingrediente, si parte da quella romana per spaziare in altre regioni italiane, per un risultato finale sempre omogeneo e intrigante. Un esempio è il “murge inverse” che ribalta il classico macco di fave con cicoria trasformandolo in polpettine di fave su crema di cicoria o le “fettuccine al tortellino”, bollite nel brodo e condite con parmigiano, mortadella e prosciutto crudo, uno dei piatti più richiesti, dove c’è tutto il sapore del tortellino, ma senza il tortellino.

Come lo stesso Callegari ci dice: “La mia cucina è molto romana, la tradizione è alla base, ma altrettanto importante sono la modernità e l’innovazione nei piatti, che io cerco di conferire cambiando ruoli e forma agli elementi, ma sempre mantenendo un approccio concreto e di sostanza. Sono dell’avviso che si può trovare la contemporaneità anche nei piatti secolari. Nelle mie ricette nessun retro pensiero, ma piatti che aderiscono alla realtà, facilmente interpretabili e soprattutto godibili” .

Chi vuole trovare gli elementi della romanità, grandi materie prime, opulenza e fare un viaggio nel tempo tra i sapori di casa, trova in Romanè il posto giusto.

Inserire il pollo ben stretto con olio e rosmarino in un tegame o padella, coprire e far cuocere per circa 20 minuti a fuoco moderato. Dopo 20 minuti girare il pollo e far cuocere per altri 20 minuti. A questo punto il pollo sarà pronto. Frullare insieme l’aglio, il rosmarino, l’aceto, il vino e il pomodoro; usare il composto per deglassare il pollo.

Continuare la cottura per altri 10 minuti, aggiustare di sale e pepe e il gioco è fatto.

Raggiungiamo il quartiere Monteverde e puntiamo dritti verso L’Osteria di Monteverde . Già il nome ci dice quanto valore si dia al concetto di identità territoriale. “Noi ci definiamo un’osteria contemporanea;” dice Roberto Campitelli, che continua: “la nostra modernità passa per una declinazione attuale della tradizione, un modo per renderla più aderente al presente mediante l’utilizzo di nuove tecniche, scelta adeguata della materia prima e conoscenze sempre maggiori. Nessuno stravolgimento, ma una rivisitazione sensata cercando un modo per essere differenti, ma senza perdere la nostra peculiarità”.

Entrando da Osteria di Monteverde si viene accolti da un’atmosfera calda e piacevole, dove rilassarsi scegliendo in un menù non molto grande e che ha la capacità di cambiare anche giornalmente. Il suo punto di forza è proprio questo: offrire una cucina quotidiana (nel senso più ampio del termine) anche nel prezzo.

Dai fritti ai primi della tradizione romana, la scelta non manca ed è continua, a questi si aggiungono poi percorsi dello chef e piatti iconici della capitale, ma in una versione con libera interpretazione come il baccalà in panzanella , la lingua tostata con patate e acciughe , il tataki di cefalo, il tortellone alla picchiapò o il raviolo di broccolo e arzilla .

“Da quando abbiamo aperto, nel 2010, la nostra riconoscibilità è proprio il menù di poche portate che prende forma in base a ciò che ci offre il mercato rionale, dove vado a fare la spesa tutte le mattine.

Il nostro concept rimane sempre legato all’offerta di piatti riconoscibili e comprensibili. Ma ovviamente in cucina mi piace sperimentare, variare e quindi cerco di pro porre sempre qualcosa di nuovo. Da qualche anno punto molto sulla materia prima, specie quella povera e di territorio, per mantenere prezzi adeguati e un’aderenza maggiore alla tradizione.

Quinto quarto e pesce povero del litorale laziale sono i nostri plus, così come la carta dei vini che cambia spesso e che sposa il territorio laziale e i piccoli artigiani”.

INGREDIENTI PER 2 PERSONE

1 rognone di vitella privo del grasso esterno

1 spicchio d’aglio

g. 50 di burro

2 cucchiai olio evo

lt. 0,5 di acqua frizzantissima ghiacciata

vino bianco e aceto di vino rosso per sfumare

g. 30 di farina 00 poco prezzemolo tritato

Per la cipolla rossa

10 petali di cipolla rossa

lt. 0,3 di acqua

lt. 0,1 aceto di vino rosso

1 pizzico di sale grosso

Marinare il rognone intero nell’acqua frizzante per circa 15 minuti mantenendolo in frigo al fine di renderlo più sodo, lucido e pulito.

Lessare i petali di cipolla rossa nell’acqua bollente, salata con l’aggiunta dell’aceto, per 40 secondi circa; raffreddarla nel ghiaccio e acqua, scolarla, asciugarla e tenerla da parte.

Lessare le foglie e i gambi di prezzemolo nell’acqua bollente salata per 1 minuto circa, raffreddarle in acqua e ghiaccio ed asciugarle. Emulsionarle in un mixer con l’aggiunta delle acciughe, la senape, l’olio all’a-

Per la salsa verde

5 foglie di sedano

5 foglie di basilico

5 gambi di prezzemolo

2 filetti di acciuga sott’olio ben asciugate

1 cucchiaino di senape liscia

2 cucchiai di aceto di lamponi

3 cucchiai di olio all’aglio

Per la patata mantecata g. 200 di patata tagliata a mirepoix e ben sciacquata dall’amido g. 60 di olio evo di qualità sale e pepe macinato fresco q.b.

glio e l’aceto di lamponi. Si ottiene così una salsa verde densa e profumata che verrà usata in seguito.

Cuocere i dadini di patate in acqua bollente salata. Eliminare il liquido in eccesso e, quando ancora caldi, con l’aiuto di una frusta e una boule, montarli con l’olio di qualità. Aggiustare di sale e pepe macinato. Otterremo così un purè più leggero e salutare del classico, ma con un intenso sapore dato dai sentori dell’olio.

In una comoda padella sciogliere il burro con lo spicco d’aglio a fuoco dolce.

Tagliare il rognone a fette di cm. 1 circa, infarinarlo appena appena e cuocerlo un paio di minuti per lato nel burro aromatizzato all’aglio. Eliminare il grasso di cottura e sfumare con vino e aceto, continuare la cottura per 2 minuti ancora, se necessario aggiungendo un goccio di acqua calda. Mantecare con il prezzemolo tritato e la cipolla rossa.

Servire il rognone ben caldo accompagnandolo con la salsa verde e la patata mantecata.

Spostiamoci ancora e raggiungiamo il quartiere Ostiense , a due passi dalla Piramide Cestia, dal “Monte dei cocci”, dal gazometro e da alcuni dei più interessanti lavori della street-art romana contemporanea.

Qui troviamo la pluripremiata Trattoria Pennestri , segnalata in tutte le guide e fin da subito incarnazione perfetta della versione di “una trattoria odierna, perché molto legata alla realtà che è in continua evoluzione (come i nostri piatti e la nostra carta dei vini), ma anche al territorio e al nostro vicinato che ci ha accolto e di cui ci sentiamo parte”, sostengono i titolari.

In cucina c’è lo chef Tommaso Pennestri , in sala c’è l’ostessa Valeria Payero , che consiglia in maniera impeccabile cosa bere: entrambi hanno puntato sulla qualità della materia prima, costruendo relazioni di fiducia con i fornitori.

L’accoglienza offre la sensazione di sentirsi a casa in un ambiente discreto, grazie a un’innovazione senza stravolgimenti proprio perché si parla di una trattoria e perché allo stesso tempo si rompono degli schemi.

ASSOLUTAMENTE

Pici con cicoria

dizionale, e ciò che è innovativo, provando e sperimentando cotture e risultanti di sapore” . Grande valore aggiunto, la carta dei vini che predilige il territorio e i vini naturali, “in una ricerca oculata e a volte quasi ossessiva di piccole aziende in tutta la Penisola”, come sottolinea Valeria. Il racconto dei piatti al tavolo rende poi l’esperienza del cliente più ricca e consapevole.