Dass der so lange geforderte Facharzt für Allgemein- und Fa milienmedizin jetzt fix kommen soll, begrüßen Ärzteschaft und Standesvertretung. Es gibt zwar schon noch einige kritische As pekte (z. B. approbierter Arzt, Entlohnung in der Lehrpraxis). Solange eine gesetzliche Verankerung aussteht, halten sich die direkt oder indirekt Betroffenen allerdings zurück, jene im öf fentlichen Diskurs lautstark zu thematisieren. Denn niemand will, dass damit dem wichtigen Projekt der Wind aus den Segeln genommen wird und jedwedes Gegenargument es noch stop pen könnte.

Bislang sind die Rahmenbedingungen für die Einführung des Facharztes für Allgemein- und Familienmedizin niedergeschrie ben – wir haben diese in unserer aktuellen Titelgeschichte für Sie zusammengefasst. Details betreffend die Umsetzung gilt es erst auszuformulieren. Das wird wohl weiterer harter Verhand lungen bedürfen.

Die Änderung des Ärztegesetzes, welche Voraussetzung für die Schaffung der Facharztausbildung ist, soll in den kommenden Wochen bis Monaten im Nationalrat eingebracht werden. Eu ropaweit hat sich das Modell der Allgemein- und Familienme dizin als Fachdisziplin längst etabliert, unsere Alpenrepublik ist hier also ein Nachzügler. Die Sichtweisen und Erwartungen von Politik, Standesvertretung, Jungmediziner:innen, Gesundheits kasse und Universitätsvertreter:innen divergieren naturgemäß. Wir haben – stellvertretend – einige Stellungnahmen für Sie eingeholt. Alle Befragten hoffen auf eine Attraktivierung der Allgemeinmedizin. Als Allheilmittel gegen den Ärztemangel sieht den Facharzttitel aber niemand. Die Facharztausbildung soll selbstverständlich ebenso zur qualitativen Verbesserung der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung beitragen.

Wenn Sie die neue Ausgabe unseres Fachmagazins in den Hän den halten, findet bzw. fand hoffentlich gerade der 53. Kongress für Allgemeinmedizin der Steirischen Akademie für Allgemein medizin in Graz statt (24. bis 26.11.2022). Im Vorjahr hat er ja leider – coronabedingt – kurzfristig abgesagt werden müssen. Es freut uns, vor Ort als Medienpartnerin mit unserer druck frischen Hausärzt:in und einer Spezialausgabe Rare Diseases vertreten zu sein.

Abgesehen von der topaktuellen Titelgeschichte zur Aus- und Fortbildung, enthält unser Fachmagazin wie gewohnt viele wertvolle medizinische Beiträge, darunter einen praxisnahen DFP-Fortbildungsartikel („Literaturstudium“) zum Themen komplex Mammakarzinom: von der Früherkennung über die onkologische Therapie bis hin zu den Möglichkeiten der Plasti schen Chirurgie/der Brustrekonstruktion.

Eine spannende und lehrreiche Lektüre wünscht Ihnen

Ihre Mag.a Karin Martin Redaktionsleiterin RegionalMedien Gesundheit karin.martin@regionalmedien.at

medizinisch

06 „Abklärung oft lückenhaft“ Verdauungsbeschwerden auf den Grund gehen

10 Die Koloskopie und das Mikrobiom Postinterventionelle Darmbeschwerden mit Probiotika reduzieren

14 Wege zu einem gesunden Kreuz Aktiv bei unspezifischen Rückenschmerzen

16 Die Hüfte als muskuloskelettales Kongressthema Schmerzen reduzieren, Mobilität wiederherstellen, Belastbarkeit erhöhen

20 Rheuma erkennen und behandeln Entwicklungen in Diagnostik und Therapie

34 DFP: Brustkrebs Onkologische Therapie und Brustrekonstruktion

38 Ein Standbein in der Onkologie Misteltherapie: Erste S3-Leitlinie Komplementärmedizin

40 „LDL-C-Senkung noch im hohen Alter?“

Entscheidend ist das Gesamtrisiko

41 Postinfektiöser Haarausfall COVID-19 als Auslöser von Effluvium

42 Gute Aussichten

Update COPD: Krankheitsmechanismus und maßge schneiderte Behandlung

44 Tako-TsuboKardiomyopathie Wenn die Psyche das Herz aus dem Rhythmus bringt

48 Auf kurze Sicht ... Progrediente Myopie kann irreversible Sehbehinde rungen zur Folge haben

50 Ein häufiges Phänomen (nicht nur) im Alter

Was Schnarchen lästig und Atemaussetzer lebensge fährlich macht

52 Eine „laufende“ Herausforderung

Die senile Rhinitis erfordert eine neurologische Abklärung

24 Facharzttitel in Sicht

Allgemeinmedizin soll aufgewertet werden –noch etliche Fragen offen

28 „Längere Ausbildungszeit unweigerlich erforderlich“ Prof.in Dr.in Anita Rieder, Vizerektorin für Lehre, MedUni Wien, im Gespräch

30 Berufsethos vor Pflicht Wie zufrieden ist die Ärz teschaft mit dem DiplomFortbildungs-Programm?

32 ÖÄK-Psy-Diplom-Weiterbildung als Chance

Der positive Effekt ärztli cher Beziehungskompetenz

57 Ich warte lieber ab ... COVID-19-Risikogrup pen motivieren, bei Infek tion rasch zu handeln

58 „Damit wir wissen, was wir tun“ Dr.in Susanne Rabady, ÖGAM-Präsidentin, im Interview

60 Verwundbare Lunge Impfungen gelten als wichtiges Instrument für die Prävention in der Pneumologie

64 Nicht auf die leichte Schulter nehmen Die Hausstaubmilben allergie hat im Herbst Hochsaison

extra

67 SPRECHStunde „Physiotherapie bei Osteoporose?“

68 Umwelt Sicht Sache „Co-Benefits für Klima und Gesundheit“

66 „Umckaloabo“ gegen respiratorische Infekte Wie die KaplandPelargonie nach Europa kam

67 Impressum

Wiederkehrenden oder persistierenden Verdauungsbeschwerden sollte unbedingt auf den Grund gegangen werden

Welche Rolle kommt der Unterscheidung zwischen organisch bedingten und funktionellen Verdauungsbeschwerden in der Praxis zu?

Diese Unterscheidung ist unerlässlich für die klinische Pra xis. Leider zeigt sich, dass die Abklärung von Verdauungsbe schwerden oft lückenhaft ist und somit immer wieder organisch bedingte Erkrankungen als Reizdarm und/oder funktionelle Dyspepsie fehldiagnostiziert werden. Auch wenn es definierte Kriterien gibt, wann ein Reizdarm syndrom oder eine funktionelle Dyspepsie wahrscheinlich sind, sind beide eine Ausschlussdiagnose. Eine genaue Dia gnostik ist somit unerlässlich, um keine organisch bedingten Verdauungsprobleme zu übersehen.

Welche Auslöser sind bei funktionellen Verdauungsproblemen häufig?

Verdauungsstörungen können verschiedene Ursachen ha ben, die wiederum für zahlreiche und überlappende Be schwerden verantwortlich sind, etwa Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall, Verstopfung, abdominelle Krämpfe, epigastrische Schmerzen, Völlegefühl und psychische Ko morbiditäten. Diese sind häufige Gründe dafür, dass Pa tientinnen und Patienten eine hausärztliche oder gastro enterologische Praxis aufsuchen. Bei zirka der Hälfte der Betroffenen kann jedoch im Rahmen der Routinediagnostik keine organische Ursache für die Beschwerden nachgewie sen werden. Es besteht daher oft Unsicherheit, wie viel Aufmerksamkeit der weiteren Abklärung beige messen werden soll.

HAUSÄRZT:IN: Verdauungsstörun gen haben in Europa eine hohe Präva lenz. Braucht es hierfür mehr Awareness? Dr. ABLEITNER: Ganz bestimmt! Der Ver dauung kommt eine zentrale Rolle in unse rem Leben und für unsere Gesundheit zu. Es ist daher sehr wichtig, Verdauungs problemen, wenn sie länger bestehen, auf den Grund zu gehen. Diese werden zwar als Belastung wahrgenommen, jedoch oft nicht als echte Erkrankung angesehen. So wohl Ärzte als auch Patienten sollten sen sibilisiert werden, derartige Beschwerden ernster zu nehmen.

Es gibt mittlerweile eine große Anzahl von Studien, die sich mit der Pathogenese des Reizdarmsyndroms beschäftigen. Die Auslöser sind meist multifaktoriell. Stress als alleiniger Faktor kann nicht als Ursache für ein RDS oder eine funktionelle Dys pepsie angesehen werden. Dennoch konnte in mehreren Stu dien belegt werden, dass Stress einen Einfluss auf die gastrointestinale Funktion hat. Als

intestinalen Infekt ausgelöst werden kann. Ebenso kann eine Antibiotikatherapie als Auslöser eines RDS infrage kommen. Darüber hinaus scheinen genetische und epige netische Aspekte bei der Entwicklung einer funktionellen Verdauungsstörung eine Rolle zu spielen. Und auch das Mikrobiom hat einen Einfluss. Dieses kann sich u. a. durch falsche Ernährung nachteilig verändern.

Welche Beschwerden stehen im Vordergrund?

Die häufigsten Beschwerden sind Bauchschmerzen, Me teorismus, Diarrhoe und/oder Obstipation. Bei einem Reizdarmsyndrom lassen sich im Wesentlichen drei Typen definieren, die sich nach der primären Beschwerdesymp tomatik richten. Erstens das Reizdarmsyndrom vom Di arrhoe-Typ, zweitens das Reizdarmsyndrom vom Obsti pationstyp, drittens das Reizdarmsyndrom vom Mischtyp. Bei der funktionellen Dyspepsie unterscheidet man das „epigastric pain syndrome“ (EPS), welches hauptsächlich durch epigastrische Schmerzen gekennzeichnet ist, vom postprandialen „d istress syndrome“ (PDS), welches im Wesentlichen durch unangenehmes Völlegefühl und frü he Sättigung zutage tritt.

Welche Rolle kommt dem Schmerz zu? Schmerz spielt bei fast allen funktionellen Beschwerden eine Rolle. Dennoch ist dieser oft nicht das Hauptsymptom. Problematisch ist, dass klassische Schmerzmittel bei funkti onellen Verdauungsbeschwerden meist nicht helfen. Der Einsatz von NSAR verschlimmert die Situation meist so gar noch.

Wann ist eine Überweisung zum Facharzt notwendig?

Wichtig ist es zunächst, die Verdauungsbeschwerden des Patienten ernst zu nehmen. Zudem ist eine genaue Anam nese bezüglich der Dauer und Art der Beschwerden unum gänglich. Sollten diese länger bestehen und keine Ursache fassbar sein, so sollte ein Spezialist hinzugezogen werden. Bestehen sogar Warnsymptome, nämlich Blut im Stuhl, Anämie oder Zeichen eines Malabsorptionssyndroms, soll te die weitere Abklärung dringlich erfolgen.

Welche pflanzlichen Hilfen gibt es?

Es gibt einige Phytotherapeutika, deren Einsatz beim Reizdarmsyndrom hilfreich sein kann. Allen voran sind das Präparate, welche hochdosiertes Pfefferminzöl ent halten. Zudem dürfte Kümmelöl hilfreich sein. Es sind auch Kombinationspräparate erhältlich, deren Einsatz erwogen werden sollte. Als weitere Phytotherapeutika kommen solche infrage, die Myrrhe enthalten. Auch Ing wer oder Kurkuma können bisweilen eine Hilfe sein. Einschränkend ist jedoch zu bemerken, dass die Studienla ge bezüglich der Phytotherapeutika im Allgemeinen eher heterogen ist.

Welche Medikamente kommen grob betrachtet infrage?

Bei der medikamentösen Therapie der funktionellen Dyspepsie kann der Einsatz von Protonenpumpenhem >

Das Reizdarmsyndrom hat viele mög liche Ursachen. Die richtige Diagnose ist für eine erfolgreiche Therapie wich tig. Häufig durchlaufen die Patienten viele Untersuchungen, ohne am Ende eine ausreichende Erklärung für ihre Beschwerden zu erhalten.

Herr Prof. DDr. Muss, wie häufig begeg net Ihnen das Reizdarmsyndrom?

In unsere ernährungsmedizinische und im munologische Schwerpunktpraxis kommen häufig Patienten, nachdem sie sich bereits vielen klinischen Un tersuchungen zur Abklärung ih rer Verdauungsbeschwerden un terzogen haben. Diese Patienten leiden unter unregelmäßigen Stuhlveränderungen, haben ei nen trägen Darm, Bauchschmer zen oder vermehrte Flatulenz, jedoch anscheinend ohne orga nische Ursachen.

Was sind die häufigsten Risikofaktoren?

in Bezug auf die Ernährungsgewohnheiten notwendig. Hierzu kommen auch häufig weitere medizinische Konzepte zum Ein satz. Nur sehr selten müssen wir allerdings dabei auf Arzneimittel verweisen.

Welche medikamentösen Therapien bewähren sich in Ihrer Praxis?

Prof. DDr. Claus Muss, Ph.D. Ernährungsmediziner, Präventologe und Immunologe, Coautor von Fachbüchern und wissenschaftlichen Journalen

Häufig steht der Reizdarm mit Stress in Verbindung. Die ursächliche Ab klärung geht über das Immunsystem und die mikrobiologische Stuhlprobenuntersu chung zum Ausschluss eines Ungleichge wichts der Darmbakterien (Mikrobiom). In der ausführlichen Anamnese sind dabei Fehlernährung, Nahrungsmittelunverträg lichkeiten (Nahrungsmittelintoleranzen) oder aber auch die Einnahme bestimmter Medikamente häufig zu eruieren.

Was kann helfen?

Der Erfolg der Therapie hängt davon ab, in wieweit die individuellen Ursachen erkannt werden und sich in der Folge adaptieren las sen. Manchmal sind dabei einschneidende Verhaltensänderungen sowie Korrekturen

Die Therapiekonzepte richten sich nach den Ursachen der Beschwerden. In den meisten Fällen muss zunächst die Mikro flora des Darms optimiert werden. Wie in unserem Buch „Was hilft bei Leaky Gut“, erschienen im Süd west Verlag, beschrieben, muss auch primär die Darmschleim haut als wichtige Voraussetzung dafür behandelt werden. Ent zündungslindernde und entgif tende Maßnahmen sind daher eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Darmsanierung. Hierfür kommen bestimmte na türliche Wirkstoffe zum Einsatz. Anschließend erfolgt eine Aus wahl von Darmbakterien (Pro biotika) nach individuellen Ge sichtspunkten, denn leider hilft nicht jedes Probiotikum beim Reizdarm. Bei unserem Therapiekonzept lassen wir uns von wissenschaftlichen Erkenntnissen leiten, die auch in Kooperation mit der In ternationalen Gesellschaft für angewandte Präventionsmedizin (i-gap.org) erforscht werden. U. a. wurden in placebokontrollier ten, randomisierten Doppelblindstudien bestimmte PMA-Zeolithe (z. B. PANACEO MED DARM-REPAIR) auf ihre Wirkung bei Darmentzündungen und beim „Leaky Gut Syndrom“ untersucht. Hierdurch konnte in einer Anwendungsbeobachtung auch eine deutliche Reduktion von Diarrhoe, Flatulenz und Bauchschmerzen ermittelt werden.

mern eine Besserung bringen. Zusätz lich können auch Prokinetika versucht werden.

Beim Reizdarmsyndrom kann eine Therapie mit Rifaximin probiert wer den. Auch der Einsatz von Probiotika ist hier oftmals sinnvoll.

Und welche Lebensstilmaßnahmen helfen nachweislich?

Zu den Lebensstilmaßnahmen zählen zunächst ausreichende körperliche Betätigung sowie verschiedene Entspannungstechniken. Die bedeutendste Rolle hat jedoch die Er nährung. Bei der Behandlung von Verdauungsstörungen kommen verschiedene Diäten, z. B. die FODMAP-Diät, zum Einsatz. Es spielt jedoch nicht nur eine Rolle, was gegessen wird, sondern auch wie und wann. So kann die Veränderung der eige nen Esskultur zu einer wesentlichen Besserung der Symptomatik führen.

Fundamental ist, dass die Speisen lang sam und in Ruhe gegessen und lange ge kaut werden. Dies wirkt sich wesentlich auf die Verdaulichkeit der zugeführten Speisen aus und kann somit Symptome lindern. Weil die Verdauungsleistung

über den Tag abnimmt, sollten vor allem rohe Lebensmittel ab dem frühen Nachmittag nicht mehr verzehrt werden, da sie eine zu große Belastung für das Verdauungssystem darstellen. Eine bewusste Auswahl der Speisen ist ebenso ein wichtiger Faktor. Schließlich weiß man selbst am besten, was man

Das Interview führte Karin Martin.

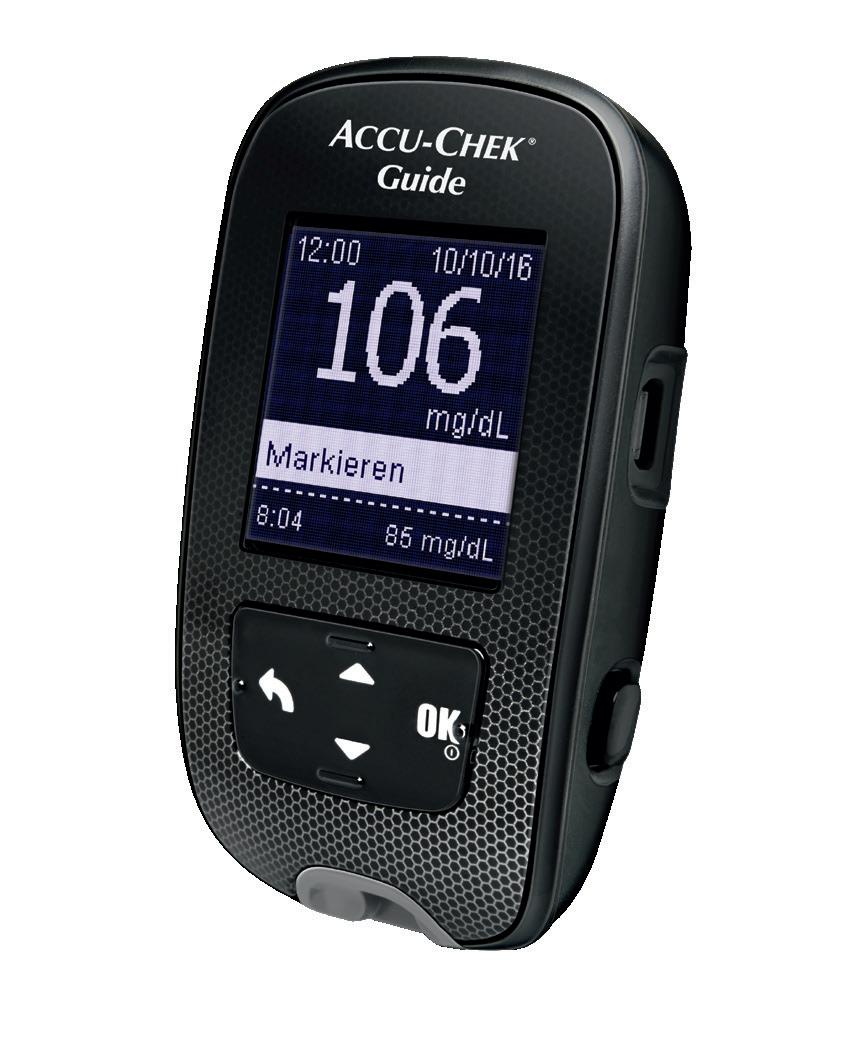

Für eine Koloskopie muss der Darm optimal vorbereitet sein, um das Risiko für Intervallkarzinome zu reduzieren. Hierzu bedarf es einer oralen Darmla vage. Diese beeinflusst das Darmmik robiom jedoch erheblich und kann auch zu persistierenden Darmbeschwerden führen. Nach wie vor scheuen viele Pa

tientinnen und Patienten deshalb die Koloskopie als wichtige Vorsorgeun tersuchung. Aktuell wird sie nur von einem Bruchteil der Personen in An spruch genommen. Zwar gäbe es alternativ die Option, den Darm auch mittels Kapselendoskopie zu untersuchen oder eine Betrachtung von außen mittels CT oder MRT vor zunehmen, diese Alternativen sind je doch kosten- und/oder zeitintensiver und werden auch nicht erstattet. Zudem muss der Darm für diese Untersuchun gen noch besser vorbereitet werden, da keine Spülmöglichkeit wie bei der

Koloskopie besteht. Sollte sich bei der Untersuchung des Darms durch Kapsel, CT oder MRT die Notwendigkeit einer Biopsie oder einer Polypektomie her ausstellen, führt ohnehin kein Weg an ei ner Darmspiegelung vorbei. Findet man nichts, verbleibt ein relevantes Risiko, z. B. einen Polyp übersehen zu haben.

Die Koloskopie stellt quasi eine effiziente 2-in-1-Untersuchung dar. „Bei der Entdeckung von Polypen haben wir große Fortschritte gemacht, einerseits durch eine verbesserte Technik, andererseits durch die zunehmende Erfahrung des Untersu-

„Es ist völlig klar, dass man bei einer Darmspülung Effekte auf das Mikrobiom hat.“

chungsteams“, so der Gastroenterologe Prof. Dr. Joachim Labenz vom Diakonie Klinikum JungStilling in Siegen. Künftig könnte auch künstliche Intelligenz eingesetzt werden. „Dadurch steigt die Zahl der rechtzeitig entdeckten Polypen, die präventiv ex zidiert werden können. Selbst das minimale Risiko eventueller Nachblutungen bei deren Entfernung ist kein Problem, da die Blu tung im Regelfall gleich bei der Untersuchung gestillt werden kann“, meint der Darmspezialist.

EXPERTE:

Prof. Dr. Joachim Labenz Privatpraxis für Gastroenterologie & Hepatologie am Diakonie Klinikum Jung-Stilling, Siegen (D), em. Direktor der Medizinischen Klinik I

Für eine freie Sicht im Darm ist eine vollständige Entleerung erforderlich. Durch das Fasten und die Darmlava ge, die der Koloskopie vorausgehen, kommt es allerdings zu einer erheb

lichen Veränderung des Mikrobioms. Seit die Wissenschaft mehr über die zentrale Bedeutung sowie die Sensitivität der menschlichen Mikrobiota weiß, werden La xativa sparsamer eingesetzt. Dennoch wird die Darmflora im Rahmen der Koloskopie vorbereitung dezimiert: Ein wichtiger Teil jener Mikroor ganismen, die für Verdauung und Immunsystem verant wortlich sind, geht vorüber gehend verloren – die Diges tion ist beeinträchtigt und das Fehlen nützlicher Bakterien ermöglicht es z. B. Fäulniskei men, sich im Darm breitzu machen. Es kann nach einer Koloskopie mehrere Wochen und sogar Monate dauern, bis sich die Darmflora wieder erholt hat. Die besag te Veränderung des Mikrobioms macht sich bei bis zu 80 % der Untersuchten nach einer Darmspiegelung bemerkbar: Sie klagen über postinterventionelle Darmbeschwerden wie etwa Meteoris

mus, Diarrhoe, Bauchschmerzen und Obstipation. Und genau diese Nach wirkungen sind es, weswegen manche eine erneute Darmspiegelung ablehnen bzw. eine solche Untersuchung erst gar nicht vornehmen lassen, wenn sie bei spielsweise von Familie und Freunden von erlebten Beschwerden erfahren.

Dabei ist die Koloskopie nicht nur die wichtigste Vorsorgeuntersuchung für den Darm: Die vorbereitenden Maß

OMNi-BiOTiC® COLONIZE: Ergänzt die Darmflora nach der Koloskopie – nachweislich & natürlich.

„Es erscheint schon sinnvoll, nach einer Koloskopie ein Probiotikum zu nehmen, um die Diversität und somit die Qualität des Darmmikrobioms zu erhöhen.“

Werden Sie Teil einer Studie zur Arzneimittelversorgung in Österreich – völlig anonym melden Sie einmal pro Quartal die Verschreibungen und Diagnosen einer Arbeitswoche über ein bedienerfreundliches Online Tool, auf das Sie völlig flexibel auch von Ihrem Tablet oder Smartphone zugreifen können.

nahmen können für viele Menschen auch einen großen gesundheitlichen Nutzen bringen, gibt es doch Stellen im Darm, etwa in Divertikeln oder in der Blinddarm mündung, wo sich Kot über Wochen und sogar Monate ansammeln kann, der dort vor sich hin fault und den ge samten Organismus belasten kann. Diese Verdauungs rückstände werden durch die Darmlavage ebenfalls entfernt. „ E s ist meiner Beobachtung zufolge gerade bei Patienten mit Divertikeln so, dass jenen die Vor bereitung für die Darmspiegelung gelegentlich guttut. Ich habe Patienten, die das zweimal im Jahr freiwillig machen – ohne Darmspiegelung. Danach berichten sie, dass es ihnen über Wochen oder sogar Monate deutlich besser gehe“, schildert der Experte.

„E s ist völlig klar, dass man bei einer Darmspülung Effekte auf das Mikrobiom hat. Und da erscheint es schon sinnvoll, nach einer Koloskopie ein Probiotikum zu nehmen, um die Diversität und somit die Quali tät des Darmmikrobioms zu erhöhen“, so der Gas troenterologe. „W ir haben daher vier Wochen lang untersucht, ob die Patienten nach einer Koloskopie Beschwerden hatten und ob das unter Placebo anders war als unter Anwendung eines Probiotikums “ Eine genetische Sequenzierung sollte zeigen, ob das Probi otikum eine Auswirkung auf die Diversität des Mikro bioms hat. Für diese Studie1 erhielten rund 90 Personen, die sich zu einer Vorsorgekoloskopie vorstellten, über einen Zeitraum von 30 Tagen täglich ein Multi speziesprobiotikum mit den Bakterienstämmen Bifido bacterium bifidum W23, Bifidobacterium lactis W51, En terococcus faecium W54, Lactobacillus acidophilus W37, Lactobacillus rhamnosus WGG und Lactococcus lactis W19 oder Placebo. Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigten: In der Verumgruppe war die Alphadiversität, also die Vielfalt des Mikrobioms im Darm des jeweili gen Patienten, tatsächlich deutlich höher als in der Pla cebogruppe. Bemerkenswert war außerdem das signifi kant erhöhte Vorkommen eines jener Bakterienstämme, die im eingenommenen Probiotikum enthalten waren. Was besonders interessant für all jene Patienten ist, die eine Darmspiegelung aufgrund der daraus resultieren den Verdauungsbeschwerden bis jetzt gescheut haben: Unter der Einnahme des Probiotikums kam es zu sig nifikant weniger Tagen mit Obstipation. Darüber hinaus wurden auch deutlich weniger Tage mit Verdauungsbe schwerden wie Diarrhoe oder Meteorismus verzeichnet.

Thore Hansen und Margit Koudelka

Quelle: 1 Labenz J et al., Ein Multispezies-Probiotikum zeigt einen positiven Effekt auf das intestinale Mikrobiom und reduziert Darmsymptome nach einer oralen Darmla vage zur Vorsorge-Koloskopie: randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Multicenterstudie (COLONIZE). Z Gastroenterol. 60(08): 643–643 (2022).

Unspezifischen Rückenschmerzen vorbeugen und sie – aktiv – behandeln

Kreuz- und Rückenschmerzen betreffen beinahe jeden von uns und haben viel fältige Ursachen und Folgen. Sie stellen nicht nur eine individuelle Belastung für die Betroffenen dar, sondern auch eine außerordentliche Belastung für unser Gesundheits- und Sozialsystem, wo sie enorme Kostentreiber sind. Laut Statis tik Austria sollen in Österreich rund 1,9 Millionen Erwachsene an chronischen Rückenschmerzen leiden. Allein in Wien fallen jährlich (direkte) Kosten von rund 174 Millionen Euro für die Behandlung von chronischen unspezifischen Rü ckenschmerzen an. In Deutschland wer den die direkten medizinischen Kosten je Betroffenem mit 9.000 Euro pro Jahr beziffert – die indirekten Kosten durch Arbeitsausfall (Krankschreibung, Frühberentungen etc.) sind noch deutlich hö her und belaufen sich pro Jahr zusätzlich auf mehr als 20.000 Euro.

Auf Infekte der oberen Atemwege folgen die sogenannten muskuloskelettalen Erkrankungen, d. h. Probleme mit dem Bewegungs- und Stützapparat wie Kreuzund Rückenschmerzen, als zweithäufigste Ursache für Krankenstand und Ar beitsausfall. Menschen mit Mehrfach belastungen und speziellen Rollen, etwa Frauen und Mütter, leiden häufig daran. Besonders betroffen sind auch Menschen mit Tätigkeiten am Bildschirmarbeits

platz, an Supermarktkassen sowie Berufskraftfahrer, Außen dienstmitarbeiter, Bau- und Schwerarbeiter. Es handelt sich somit um ein höchstrele vantes medizinisches und auch volkswirtschaftliches Problem. In unserer modernen westli chen Zivilisation leidet – wie erwähnt – fast jeder Mensch mindestens einmal im Le ben an Kreuz- oder Rücken schmerzen und belastet so das Gesundheits- und Sozialsys tem mit Kosten, die in diesem Ausmaß nicht immer notwendig wären.

GASTAUTOR: Univ.-Prof. Dr. Richard Crevenna, MBA, MMSc Vorstand der Universitätsklinik für Physikalische Medizin, Rehabilitation und Arbeitsmedizin, MedUni Wien

Kreuz- oder Rückenschmerzen sind in der Mehrzahl der Fälle nicht bedrohlich und bedürfen nach Ausschluss gefähr licher Ursachen keiner ausufernden weiterführenden Diagnostik und The rapie. Betroffene können auch selbst sehr viel zur Linderung und Vorbeu gung von Kreuz- und Rückenschmerzen beitragen. Möglichkeiten reichen von einfachen physikalischen Maßnahmen wie der Wärmeapplikation bis hin zu ge zielten Übungen, die im Rahmen einer Bewegungs- und Trainingstherapie Rü

ckenschmerzen lindern und einem Wiederauftreten vor beugen können. Eine gezielte Verhaltensprävention umfasst z. B. auch regelmäßige kör perliche Aktivitäten im Sinne der nationalen und interna tionalen Bewegungsempfeh lungen für einen gesundheits förderlichen Lebensstil. Als Verhältnisprävention sind u. a. ergonomisch optimierte Ar beitsplätze und Arbeitsabläu fe, aber auch entsprechende Verhältnisse im Bereich Er holung und Freizeit zu betrachten. Eine gute Work-Life-Balance ist jedenfalls anzustreben.

Etwa 80 % der Rückenschmerzen sind sogenannte „u nspezifische bzw. nichtspezifische“ Rückenschmerzen, d. h. Schmerzepisoden, bei denen eine ge fährliche Ursache primär nicht fassbar ist. Der Rest sind Rückenschmerzen mit spezifischen und entsprechend fass baren organischen Ursachen, z. B. ein symptomatischer Bandscheibenvorfall, Frakturen, eine schwerwiegende Osteo porose, Tumorabsiedelungen (Metasta sen), gewisse Infektionserkrankungen

etc. Bei Ersteren, den „u nspezifischen bzw. nichtspezifischen“ Rückenschmer zen, soll ärztlicherseits kein Overdocto ring (Überbehandlung durch unnötige weiterführende Diagnostik und Be handlung) erfolgen. Besonders wichtig ist es hier, auf eine primäre Krankschrei bung zu verzichten und die Betroffenen nicht durch Bettruhe in eine kontrapro duktive Inaktivität und passive Rolle zu drängen. Vielmehr sind bei unspezifi schen bzw. nichtspezifischen Kreuz- und Rückenschmerzen konventionelle bzw. konservative Maßnahmen durchzufüh ren und die Patienten zu informieren, dass die Schmerzen nicht gefährlich sind und Bewegung die Schmerzsitua tion nicht verschlechtert, sondern – im Gegenteil – sogar verbessert. Die Maß nahmen umfassen die medikamentöse Schmerztherapie (Analgetika und Myo tonolytika oder Muskelrelaxantien) sowie physikalisch-medizinische Maß nahmen wie Bewegungs- und Trainings therapie sowie Wärmeanwendungen verschiedenster Applikationsart, die üblicherweise innerhalb von sechs Wo chen zum Erfolg führen. Wenn sich nach dieser Zeit keine Besserung eingestellt hat, ist eine fachärztliche weiterführen de Diagnostik und – je nach Ursache –Therapie angezeigt.

Die Therapie von chronischem Rücken schmerz wiederum ist die Domäne der Physikalischen Medizin und der soge nannten Interdisziplinären Schmerzme dizin, die Schmerzen und ihre Chroni fizierung als Folge biopsychosozialer

Faktoren sieht. Sie hat die umfassende Behandlung der durch Schmerz einge schränkten körperlichen, psychischen und sozialen Funktionen der betroffe nen Menschen zum Ziel. Dazu zählen u. a. eine Verbesserung der Fitness, Belas tungskapazität, Koordination und Körperwahrnehmung sowie eine bessere Kontrolle der individuellen Belastungs grenzen. Psychotherapeutische Inter ventionen zielen auf eine Verringerung der emotionalen Beeinträchtigung und auf eine Veränderung des auf Schonung ausgerichteten Krankheitsverhaltens sowie der Einstellungen und Befürch tungen in Bezug auf Aktivität und Ar beitsfähigkeit ab.

In der Vorbeugung von negativen Fol gen von Zivilisationskrankheiten sowie von Rückenschmerzen haben Bewegung und regelmäßige körperliche Aktivität eine enorme Bedeutung. Daher sollten die nationalen und internationalen Be wegungsempfehlungen konsequent um gesetzt werden. Bewegung kann auch gegen Rückenschmerzen sozusagen „w ie ein Medikament“ eingesetzt wer den. Eine ergonomische Beratung sowie die ergonomische Einrichtung des Bild schirmarbeitsplatzes wirken präventiv, denn richtiges Sitzen vor dem Compu ter will gelernt sein. Unser Rücken soll beim Sitzen am Computer nicht be-, sondern entlastet werden! Themen der Ergonomie, der Arbeitsorganisation, die ergonomische Gestaltung des Bild schirmarbeitsplatzes und der Umgang mit (neuen) psychischen Belastungen

sind heutzutage für die Erhaltung –auch, aber nicht nur – unserer Rücken gesundheit entscheidend. Entspannung ist wichtig, denn man kann nicht gleich zeitig geistig angespannt und körperlich entspannt sein und umgekehrt. Unser Schlaf erfüllt viele Funktionen, die für unser körperliches und geistiges Wohl befinden wichtig sind. Der Schlaf sowie die Liegesituation beim Schlafen beein flussen auch unsere Rücken- und Wir belsäulengesundheit.

Kreuz- und Rückenschmerzen haben zumeist keine gefährliche Ursache – wir alle können zu ihrer Prävention und Be handlung sehr viel beitragen. Bei anhal tenden oder spezifischen Beschwerden sollte jedenfalls ärztliche Hilfe und die an den Universitäten gelehrte State-ofthe-Art-Medizin in Anspruch genom men werden.

Rückenschmerzen –vorbeugen und aktiv behandeln Von Richard Crevenna Reihe Gesundheit.Wissen MedUni Wien im MANZ Verlag 2022

Schmerzen reduzieren, Mobilität wiederherstellen, Belastbarkeit erhöhen

Von 6. bis 8. Oktober fand heuer die 58. ÖGU und 3. ÖGOuT Jahrestagung zum Thema „Traumatologie und Ortho pädie der Hüfte“ statt. Nach zwei virtu ellen Jahrestagungen war dies – nach den Einschränkungen des täglichen Lebens während der letzten Jahre in der Coro napandemie – die erste Jahrestagung mit persönlichem Kontakt. Trotz des Vormarsches der Digitalisierung war das Interesse ungebrochen hoch. Insgesamt nahmen 862 Personen am Kongress teil, davon 620 Orthopädinnen, Orthopäden, Unfallchirurginnen und Unfallchirurgen. Das Kongressthema war als muskuloske lettales Konzept zu verstehen. Themati siert wurde die Region als Ganzes – und sie wurde von den jeweiligen Expertin nen und Experten aus den Fachgruppen „Orthopädie und Orthopädische Chirur gie“, „Unfallchirurgie“ und „Orthopädie und Traumatologie“ innerhalb der drei Tage intensiv diskutiert.

Die einfache Beschreibung der Hüf te als Kugelgelenk mit einem „ single center of rotation“ ist zwar konzepti onell anerkannt, die Abweichungen

der Kopf- und Pfannenform („out of round“) und deren Einfluss auf die mögliche Entwicklung von Coxarthro se sind allerdings Gegenstand der Wis senschaft. Vor allem in der gelenkerhal tenden Behandlung sind derzeit viele Fragen offen. Die Anatomie und die Biomechanik der Hüfte als Grundlage für die Konzeption neuer Therapiean sätze werden intensiv beforscht. Auf Basis der Interpretation der Ergebnisse klinischer, anatomischer und biome chanischer Studien fließen dabei neue Erkenntnisse in unsere Behandlungs konzepte ein.

In der gelenkerhaltenden Therapie reicht das Spektrum von der konser vativen Behandlung bei Kindern mit Morbus Perthes und Hüftdysplasie bis hin zu den Osteotomien des Beckens und des hüftgelenknahen Oberschen kels. Während die Hüftdysplasie eine angeborene Fehlstellung ist, stellt der Morbus Perthes eine Entwicklungsstö rung dar, die mit einer verminderten Durchblutung des Hüftkopfes – vor wiegend zwischen dem vierten und zehnten Lebensjahr – einhergeht. So wohl bei M. Perthes als auch bei der Hüftdysplasie sind Abklärungen, Beob achtung und stadiengerechte Behand

lung durch eine Kinderorthopädin bzw. einen Kinderorthopäden unerlässlich. Als Warnsignale sind Leisten-, Ober schenkel- und Knieschmerzen, Hinken und vor allem Bewegungsverlust in der Hüfte zu werten.

Als letzte Maßnahme zur Wiederher stellung der Hüftgelenkfunktion sind in den Spätstadien der Erkrankung –nach Fragmentierung des Hüftkopfes mit Verlust des Hüftkopfzentrums – die operativen Therapien notwendig. Dazu müssen Osteotomien (Knochenschnit te) am Oberschenkel oder Becken zur Zentrierung des Hüftkopfes durchge führt werden. Bei der Hüftdysplasie sind zur Gelenkerhaltung ebenfalls Osteotomien des Beckens zwecks ei ner besseren Überdachung und der Normalisierung der biomechanischen Verhältnisse des Hüftgelenkes erfor derlich. Ziel ist dabei die Ausheilung der Deformität.

Das femoroazetabuläre Impingement – ein pathologischer Kontakt zwischen Schenkelhals und Pfannendach bei be stimmten Bewegungsexkursionen – ist auf eine angeborene Formvariante des Hüftkopfes oder der Pfanne zurück zuführen. Diese Formvariante bewirkt im Rahmen repetitiver Aktivitäten die

vermehrte Beanspruchung der Ge lenklippe an der Pfanne und konse kutiv Risse. Die Abnützung leitet dann die Entwicklung einer Hüftarthrose ein. Hier führen mitunter scharfe oder dumpfe Schmerzen im Leis tenbereich bis hin zu Steifheit – vor allem nach längerem Stehen und Sitzen – zu Ein schränkungen der sportlichen und alltäglichen Aktivität. In diesem Fall hat, neben der offenen Chirurgie, insbeson dere die Hüftarthroskopie in der Behandlung von funktio nellen Beschwerden wie Leis tenschmerzen einen immer höheren Stellenwert. Ihre Rolle in der Arthroseprävention ist je doch noch als hypothetisch zu erachten.

GASTAUTOR: Prim. Priv.-Doz. Dr. Vinzenz Smekal Unfallkrankenhaus Klagenfurt am Wörthersee, Abt. f. Orthopädie und Traumatologie, Präsident der ÖGU und der ÖGOuT

Ein besonderer Schwerpunkt der Ta gung waren die Verletzungen und Brü

che der Hüfte. Dabei wurden Fraktu ren der Gelenkpfanne von hüftnahen Oberschenkel- und solche von Schenkelhalsbrüchen unterschieden. Insbesondere wurden die unterschiedlichen Behandlungskonzepte in Ab hängigkeit von Unfallmecha nismus und Alter beleuchtet. Während bei jungen Patien ten alle Anstrengungen zum Hüfterhalt unternommen werden sollten, spielt bei al ten und geriatrischen Patien ten der primäre Gelenkersatz eine immer bedeutendere Rolle. Diese sind zumeist von einer begleitenden Multimor bidität, einer Polypharmazie, der Sarkopenie und einer Osteoporose gezeichnet. Sie benötigen ein geriatri sches Co-Management zur optimalen Behandlung. Das oberste Ziel ist die möglichst rasche Mobilisation. Sie er fordert ein Co-Management im Sinne eines multidisziplinär abgestimmten Konzeptes aus den Bereichen Geria

trie, Innere Medizin, Unfallchirurgie, Orthopädie, Anästhesie, Physiothera pie und Pflege zur Deckung der Be dürfnisse betagter Patienten. Auch biomechanische Untersuchungen von unterschiedlichen Implantaten und ihren Positionierungen im Knochen zur Erhöhung der Belastbarkeit sowie die Vermeidung von Osteosyntheseversagen – vor allem bei schlechter Knochenqua lität – waren Inhalt zahlreicher Vorträge, die zum Ziel hatten, die unmittelbare Belastung für die Patienten sicherer zu machen.

Der primäre Gelenkersatz ist sowohl für Frakturen als auch für die Erkran kung, die Coxarthrose, eine etablierte Behandlungsoption. Durch die Aus dünnung des Knorpels wird das Hüft gelenk immer weniger belastbar. Der Krankheitsverlauf beginnt zumeist mit Leistenschmerzen nach Belastung und einer Bewegungseinschränkung, vor allem der Innenrotation der Hüfte, die

der gelenkerhaltenden Behandlung sind viele Fragen offen. Neue Therapieansätze werden derzeit intensiv beforscht.“

Betroffene vorerst zu einer Anpassung des Aktivitätsprofils zwingt. Zunehmende funktionelle Einschrän kung und dauernder Belastungsschmerz machen in der Folge einen Hüftgelenkersatz notwendig. Vorgestellt wurden klinische Ergebnisse von Implantaten mit unterschiedlicher Verankerungsstre cke im Oberschenkelschaft sowie unter schiedliche minimalinvasive Zugangs wege zum Hüftgelenk.

Die schwierige Hüfte und das Kompli kationsmanagement wurden im letzten Drittel der Jahrestagung thematisiert.

Dadurch war es möglich, die Spannung der Veranstaltung bis zum Ende auf rechtzuerhalten. Darunter fielen die Planung und Rekonstruktion des Hüft kopfzentrums bei Dysplasie, Stabili sierungsoptionen bei Instabilität nach primärer Endoprothese sowie die Dia gnostik und Behandlung pathologischer Hüftfrakturen. Pathologische Brüche der Hüftknochen durch Knochenkrebs sind häufig das erste Symptom dieser Erkrankung. Selten treten zuvor Hüft schmerzen auf, die zumeist nachts begin nen und dann zum Dauerschmerz wer den. Schwellungen im Hüftbereich sind zusammen mit Gewichtsverlust und un gewöhnlicher Müdigkeit schon als späte Symptome zu werten. Bei Frakturen, die ohne adäquate Gewalteinwirkung vor allem bei jungen Patienten entstehen, sollte der operierende Unfallchirurg deshalb zum Ausschluss einer malignen Erkrankung immer eine Biopsie vor nehmen.

Als operative Lösungen für spezifische Probleme nach primärem Hüftgelenker satz – beispielsweise für periprothetische

Brüche, Infektionen oder Lockerungen, die mit fehlenden Verankerungsmög lichkeiten einer herkömmlichen Pro these einhergehen – wurden die derzeit verfügbaren Hardware-Lösungen vor gestellt, die von Metallaugmentationen bis hin zu Megaprothesen zwecks Er haltung der Mobilität und Integrität des Körperstammes reichen.

Besonders freudig erinnern werden wir uns auch an die Spendenübergaben an die Organisationen „ H ilfe für die Ukraine“ und „ Ä rzte ohne Grenzen“, die sich mit beeindruckenden Festvor trägen inklusive einer Videobotschaft über „ Surgery on the Frontline“ und mit einem Längs- und Querschnitt über „ 5 0 Jahre Ärzte ohne Grenzen“ bei den Gesellschaften bedankten. Insgesamt blicken wir zufrieden auf eine geglück te und spannende Jahrestagung zurück. Ich bin sicher, dass alle Teilnehmer Wis senswertes für ihre tägliche Arbeit mit den Patienten mitnehmen konnten. <

„In

THC-basiert: Wirkstoff Dronabinol: magistrale Zube reitung als ölige Lösung oder Kapseln der Gelben Box (RE1) des EKO zugeordnet, Erstattung nach Vorabbewilligung Nabilon – Canemes®: Kapseln nicht im EKO gelistet, Erstattung bei chemotherapiebedingter Emesis und Nausea

THC-CBD-Gemisch: Nabiximols – Sativex®: Mundspray seit Herbst 2019 im gelben Bereich des EKO gelistet, Kostenübernahme bei mittel schwerer und schwerer Spastik bei MS

Wesentlich sind hingegen die Kontrain dikationen. An erster Stelle sind psychiatrische Vorerkrankungen wie Schizophre nien oder Panikattacken zu nennen, da Psychosen ausgelöst werden können. Weitere Kontraindikationen sind Schwan gerschaft und Stillzeit sowie eine mani feste KHK.

Das Nebenwirkungsprofil von Drona binol ist dosisabhängig und mit den psychotropen Eigenschaften sowie der verstärkenden Wirkung auf den Sym pathikus assoziiert. Zu den häufigsten beschriebenen Nebenwirkungen zählen Müdigkeit, Schwindel, Benommenheit sowie Mundtrockenheit.

Cannabinoide wurden schon 3000 vor Christus in China als Heilpflanze beschrie ben, in Europa hatten sie eine echte Blü tezeit zwischen 1880 und 1900. In dieser Zeit wurden Cannabispräparate, wie Tink turen, u. a. zur Behandlung von Schmer zen, Spasmen, Asthma, Schlafstörungen, aber auch Rheuma, Cholera und Tetanus eingesetzt. Dies hatte 1898 mit der erst maligen Entwicklung von synthetischen Arzneimitteln (beispielsweise Aspirin) und mit den rechtlichen Einschränkungen durch die Opi umkonvention ein jähes Ende. Das Interesse am Medizinal hanf erwachte in den 1960er Jahren wieder, als THC (Tetra hydrocannabinol, Dronabinol) in Israel erstmals isoliert wur de. Der zweite, medizinisch am meisten erforschte Inhaltsstoff ist CBD (Cannabidiol).

THC wird vor allem in der Palli ativ- und Schmerzmedizin zur Verbesserung der Lebensqua lität eingesetzt, während CBD medizinisch in der antikonvul siven/antiepileptischen Therapie zur An wendung kommt, allerdings in einer deut lich höheren Dosierung (Faktor 1 : 100 im Verhältnis zu THC).

CBD-basiert: Wirkstoff Cannabidiol: magistral als ölige Lösung, nicht gelistet, Erstattung bei therapierefraktären Epilepsien möglich Epidyolex®: ölige Lösung seit 2021 im gelben Bereich des EKO gelistet, Erstattung bei therapierefraktären Epilepsien möglich

Wird Dronabinol über mehrere Tage lang sam aufdosiert, kann die Verträglichkeit wesentlich verbessert werden – ganz nach dem Motto: start low – go slow.

Nach langsam erfolgter Auftitrierung soll te der Effekt nach maximal zwei Wochen einsetzen. Es können bis zu drei Monate vergehen, bis die optimale Erhaltungsdo sis erreicht ist. Es treten keine Toleranzentwicklungen auf.

Dronabinol in der Allgemeinpraxis

Der Wirkstoff Dronabinol hat heute in der allgemeinmedizinischen Praxis vor allem durch seine Clusterwirkung in der Symptombehandlung von on kologischen, geriatrischen und Palliativpatienten sowie bei chronischen Schmerzzustän den einen wesentlichen Stel lenwert.

Die Clusterwirkung ergibt sich aus dem Wirkmuster von Dro nabinol: Es ist zentral muskel relaxierend, antikachektisch, antiemetisch, analgetisch, an xiolytisch, sedierend und anti phlogistisch.

Dronabinol wird über das CYP450-System verstoffwechselt –Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln, die über jenes abgebaut werden, sind theoretisch mög lich. Im Wesentlichen muss man jedoch keine Interaktionen befürchten, es sind keine relevanten Probleme bekannt.

Bereicherung der potenziellen Medikation Immer wieder haben die Patient:innen bzw. ihre Angehörigen Vorurteile bezüglich der Einnahme des Wirkstoffes Dronabinol, sei es eine vermutete Abhängigkeit oder ein befürchteter rauschähnlicher Zustand. Beides tritt im Rahmen des medizinischen oralen Gebrauches nicht auf. Anderer seits kann man als Behandler:in auch in schwierigen Arzt-Patienten-Beziehungen die „Mystik“ des Präparates positiv im Sin ne eines Behandlungserfolges und einer Symptomlinderung einsetzen. Oft reagie ren Patient:innen, die weitgehend medi kamentöse Therapien ablehnen, neugierig auf das Angebot, den Wirkstoff Dronabi nol bei ihren Beschwerden zu probieren. Ist nun der Wirkstoff Dronabinol ein Wun dermittel oder ein Teufelszeug? Meine Antwort: Weder noch, er ist einfach eine Bereicherung der potenziellen Medikation und sollte im therapeutischen Portfolio ei nen fixen Stellenwert innehaben.

Referenzen beim Herausgeber.

In den letzten 30 Jahren verzeichnete die Diagnostik und Therapie rheumatischer Erkrankungen bahnbrechende Entwicklungen

einflusst entscheidend den gesamten Krankheitsverlauf sowie die Prognose der Erkrankung und ist damit sowohl für Beeinträchtigung bzw. Erhalt kör perlicher Funktionen als auch für die Entwicklung von Komorbiditäten und Mortalität verantwortlich.

zeptorantagonisten (Anakinra) gibt es zwei weitere Interleukin-Therapien (IL-6-Rezeptorblocker Tocilizumab und Sarilumab).

• Ebenso stehen ein Co-Stimulations blocker (Abatacept) und bei Thera pieversagen Rituximab (Anti CD20, B-Zellen) zur Verfügung.

Prim. Doz.

Dr. Edmund Cauza

Abteilung für Innere Medizin, Akutgeriatrie und Remobilisation und stv. Ärztlicher Direktor im Herz-Jesu Krankenhaus Wien

… ist eine chronisch progredient verlau fende systemische Autoimmunerkran kung, bei der es zu destruierenden Ver änderungen der Ge lenke kommen kann. Die Prävalenz liegt laut Studien zwi schen 0,3 und 1,0 %; die Ursache ist bis jetzt nicht restlos geklärt. Es werden genetische Faktoren, die für den Schwe regrad der Erkrankung verantwortlich sein dürften, Umweltfaktoren (Einfluss des Rauchens bzw. toxischer Substan zen) und Infektionen diskutiert. In Stu dien wurde auch ein Zusammenhang zwischen entzündlichen Veränderungen der Mundschleimhaut (Peridontitis), des Gastrointestinaltraktes und der Entstehung bzw. dem Verlauf von chro nisch entzündlichen Reaktionen nach gewiesen. Die Entzündungsaktivität be-

Konventionelle krankheitsmodifizierende antirheumatische Medikamente (csDMARDs)

• Die initiale medikamentöse Behand lungsstrategie beinhaltet nichtste roidale Antirheumatika und/oder Kortikosteroide. Zeitgleich wird eine csDMARDs-Therapie etabliert, als Goldstandard fungiert Methotrexat. Biologische krankheitsmodifizierende antirheumatische Medikamente (bDMARDs)

• Zum jetzigen Zeitpunkt sind insgesamt fünf Tumornekrosefaktor-Inhibitoren etabliert: Adalimumab, Etanercept, Infliximab, Certolizumab, Golimumab.

• Neben der Behandlung mit dem schwach wirksamen Interleukin-1-Re

Zielgerichtete synthetische krankheits modifizierende antirheumatische Medi kamente (tsDMARDs)

• Zu den neuesten therapeutischen Ent wicklungen zählen die sogenannten Ja nuskinase-Inhibitoren: Tofacitinib, Ba ricitinib, Upadacitinib und Filgotinib.

Die Behandlungsschritte sind in den na tionalen wie auch in den internationalen Therapie-Guidelines (EULAR/ACR) definiert.1

… ist eine chronisch entzündliche Er krankung des Bewegungsapparates mit einer starken Psoriasis-Assoziation. Zu sätzlich liegt häufig ein Nagelbefall vor. Der Großteil der Betroffenen leidet an einer asymmetrischen, schmerzhaften

Schwellung von ein bis vier Gelenken (Oligoarthritis). Bevorzugt erkranken einzelne Finger- oder Zehengelenke. Eine typische Manifestation dieser Verlaufsform ist die Daktylitis, d. h. eine Schwellung nicht nur einzelner Gelenke, sondern eines ganzen Fingers („Wurstfinger“) oder einer ganzen Zehe („Wurstzehe“). Hierbei ist neben dem Endgelenk auch das Mittel- und Grund gelenk eines Strahls betroffen, gleichzei tig liegt eine Tenosynovialitis der Flexo rensehnenscheiden vor.

Selten kommt es zu einem schweren Verlauf mit ausgeprägter Zerstörung der betroffenen Gelenke (Arthritis mutilans). Hier können sich eine Ver kürzung und ein „ Einschrumpfen“ der Finger zeigen („Teleskopfinger“) Schwere Verkrüppelung und Behinde rung ist die Folge. Die Manifestation an Sehnenansätzen, Bandansätzen und Kapselansätzen ist typisch für die Pso riasisarthritis und wird als Enthesiopa thie bezeichnet (griech. „enthesis“ = „ A nsatzpunkt“).

Neben den typischen Veränderungen des Bewegungsapparates können auch extraartikuläre Manifestationen vorhan den sein. Zusätzlich zu Nagelverände rungen („Ölnägel“) oder Tüpfelnägeln oder zur Ablösung eines Nagels (Ony cholyse) können Augenveränderungen sowie viszerale Manifestationen (selten Amyloidosen oder Myositis) auftreten. Komorbiditäten wie chronisch entzünd liche Darmerkrankungen (CED) oder eine Uveitis sind nicht selten.

Therapieempfehlungen erfolgen nach den sogenannten EULAR1- oder GRAPPA2-Kriterien. Anders als bei der rheumatoiden Arthritis wird der Thera pieerfolg nicht nur am Bewegungsappa rat gemessen, sondern es werden auch extraskelettale Veränderungen – Ver minderung des Haut-, Nagel- und Seh nenansatzbefalles – berücksichtigt. Neben nichtsteroidalen Antirheumatika und/oder Kortikosteroiden ist eine systemische Therapie – zuerst mit csDMARDs, dann bei Notwendigkeit auch mit bDMARDs – die Standardtherapie geworden.

Über die biologischen krankheitsmodifizierenden Therapien, etwa mit den Interleukin-17-Inhibitoren Secukinumab, Ixekizumab und Brodalumab, hin aus kommt Ustekinumab (Interleu kin-12/23-Inhibitor) zur Anwendung.

Bei Patienten mit einer rheumatoiden Arthritis, aber auch bei jenen mit einer Spondylarthritis oder Psoriasisarthritis ist das kardiovaskuläre Risiko im Ver gleich zu Gesunden ca. um das 1,5-Fa che erhöht. Bereits zum Zeitpunkt der Diagnose besteht eine subklinische Atherosklerose. Als unabhängiger Risi kofaktor liegt hier eine Entzündung per se vor, die für die atherosklerotischen Veränderungen verantwortlich ist. Das Risiko, einen tödlichen Myokardinfarkt zu erleiden, ist um das 1,5- bis 2,5-Fache erhöht. Das Risiko einer Herzinsuffizi enz auf das 2-Fache. Klassische kardiovaskuläre Erkrankun gen treten bei Patienten mit rheumatoi der Arthritis signifikant häufiger auf als in der Normalbevölkerung: Dazu zählen erhöhter Blutdruck, Arteriosklerose, koro nare Herzkrankheit, Schlaganfall und throm boembolische Ereignisse. Deshalb ist es besonders wichtig, einerseits die Krankheits aktivität der RA, andererseits die zusätz lichen Herz-KreislaufErkrankungen bestmöglich zu behandeln, um so das kardiovaskuläre Risiko der Patientin nen und Patienten zu verringern.

Die Mitbeteiligung der Lunge in Form einer interstitiellen Lungenerkrankung (RA-ILD) gehört zu den häu figsten Organmanifes tationen bei rheuma

toider Arthritis und zählt zu den drei Haupttodesursachen von Betroffenen.

Besonders bewährt hat sich ein kombi niertes Kraft- und Ausdauertraining, bei dem Regelmäßigkeit von besonderer Wichtigkeit ist:

• Empfohlen werden dreimal pro Wo che mindestens 30 Minuten Ausdau ertraining …

• … sowie regelmäßiges Krafttraining der großen und kleinen Muskelgrup pen.

Bei Patienten, die unter Morbus Bech terew (Spondylitis ankylosans) leiden, kommen Bewegungs- und Haltungs übungen hinzu. Es konnte in mehreren Studien belegt werden, dass für Pati enten mit einer milden bis mittleren Krankheitsaktivität körperliche Bewe gung (Training) vorteilhaft ist.

1 eular.org/recommendations_eular_acr.cfm

2 GRAPPA: Group for Research and Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis.

<

Rauch Schon 1992, im Rahmen eines Kammertages der Österreichi schen Ärztekammer (ÖÄK) in Schruns, ist der Beschluss zum Facharzt für Allgemeinmedizin gefasst worden. Nun, fast genau 30 Jahre später, soll die Einfüh rung des entsprechenden Titels samt Ausbildung endlich Reali tät werden. Eine Arbeitsgrup pe im Ministerium hat am 19. September das Positionspapier zum neuen „Facharzt für All gemeinmedizin und Familienmedizin“ einstimmig beschlossen. „Es waren lang wierige und zum Teil sehr schwierige

EXPERTE: Johannes Rauch Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsu mentenschutz

Verhandlungen, die jetzt Erfolg zeigen“, freut sich ÖÄK-Präsident Dr. Johannes Steinhart. Man müsse anerkennen, dass sich Gesundheitsminister Johannes Rauch und Sektionschefin Dr.in Katharina Reich sehr für den Facharzt für Allgemein medizin und Familienmedizin einge setzt hätten. Für Dr. Edgar Wutscher, Vizepräsident der Österreichischen Ärz tekammer und Bundeskuri enobmann der niedergelasse nen Ärzte, muss dieser Schritt „als Meilenstein und längst verdienter Ausdruck der Wert schätzung und Anerkennung der Allgemeinmedizin“ gewer tet werden: „Wir sind über zeugt, dass damit wieder mehr junge Ärztinnen und Ärzte den Weg in die Allgemeinmedizin finden werden“, sagt er.

Um die Allgemeinmedizin zu attrakti vieren, hat das Gesundheitsministeri

um bereits im April 2018 eine Liste mit zahlreichen Maßnahmen erstellt, die nach vier Bereichen kategorisiert sind: universitäre Ausbildung, postpromotio nelle Ausbildung, Berufsausübung und –

Die Allgemeinmedizin und Familienmedizin wird ein Facharztstudium. Ein erstes Positionspapier der wichtigsten Stakeholder wurde einstimmig beschlossen.

Die Ausbildung im Anschluss an das Medizinstudium wird bis 2030 in mehreren Schritten von bisher drei auf fünf Jahre verlängert.

Die zwei zusätzlichen Jahre werden als Lehrpraxis und überwiegend im niedergelassenen Bereich absolviert.

Auch in der dreijährigen Grundausbildung soll es einige Änderungen geben.

Voraussetzung für die Schaffung einer Facharztausbildung ist eine Änderung des Ärztegesetzes, die in den kommen den Monaten im Nationalrat eingebracht werden soll.

„Durch die Schaffung des Facharztes für Allgemeinund Familienmedizin in Österreich stellen wir die Ausbildung nach internationalem Vorbild neu auf.“

Ein Meilenstein nach 30-jährigen Bemühungen erreicht –Allgemein- und Familienmedizin werden aufgewertet –noch etliche Fragen offen

übergreifend – Image/Prestige sowie Be rufsbild. Die Einführung der Fachärztin bzw. des Facharztes für Allgemeinmedi zin und Familienmedizin wurde dabei als eine der wesentlichen Maßnahmen

angesehen. Aus diesem Grund widmete sich seit Dezember 2021 eine eigens ein gerichtete Unterarbeitsgruppe intensiv der Ausgestaltung eines solchen neuen Sonderfaches.

Die betroffenen Stakeholder – Ge sundheitsministerium, Ärztekammer, Krankenanstaltenträger, Bundeslän der, Sozialversicherung – erarbeiteten in Kooperation mit nationalen und internationalen Expertinnen und Ex perten zentral auch eine genaue De finition des Aufgabengebietes, Ausbil dungsinhalte und Ausbildungsdauer sowie die Übergangsbestimmungen in der Einführungsphase des neuen Son derfaches.

Zentrale Neuerungen umfassen bei spielsweise eine neu ausgestaltete, wei terentwickelte Ausbildung – u. a. durch Erweiterung der Lehrpraxis. So wurde die Definition des Aufgabengebietes für das Sonderfach Allgemeinmedizin und Familienmedizin erarbeitet:

• Das Aufgabengebiet umfasst die primäre Gesundheitsversorgung, insbesondere die ganzheitliche, kon tinuierliche und koordinative medi zinische Betreuung.

• Beinhaltet ist die Gesundheitsför derung, Krankheitserkennung und Krankenbehandlung einschließlich der Einleitung von Rehabilitations-

und Mobilisationsmaßnahmen aller Personen, unabhängig von Alter, Geschlecht und Art der Erkrankung – unter Berücksichtigung des Um felds der Person, der Familie, der Gemeinschaft und ihrer Kultur.

• Die Fachärztin/der Facharzt für All gemeinmedizin und Familienme dizin soll die erste Anlaufstelle für sämtliche gesundheitliche Anliegen sein und dazu beitragen, die Gesund heitskompetenz des Einzelnen sowie spezifischer Populationsgruppen zu stärken, insbesondere durch gesund heitsfördernde Aktivitäten sowie Beratung und Aufklärung unter Be rücksichtigung des jeweiligen epide miologischen Hintergrundes.

• Als wesentlich wird zudem die Zu sammenarbeit mit und Koordination von Fachärztinnen/Fachärzten ande rer Sonderfächer (SF), mit Vertrete rinnen/Vertretern anderer Wissen schaften, mit Angehörigen anderer Gesundheits- und Sozialberufe (bzw. eines anderen Berufes) und mit Ein richtungen im Gesundheitswesen, insbesondere Krankenanstalten bzw. Kuranstalten, hervorgehoben.

• Auch gezielte Zuweisungen zu Spe zialistinnen/Spezialisten, die feder führende Koordination zwischen den Versorgungsebenen, das Zusam menführen und Bewerten/Einschät zen bzw. Umsetzen aller Ergebnisse sind Teil des Aufgabengebietes.

Herr DDr. Reinisch und Frau Prof. Pabinger beleuchten in diesem eLearningVideo auf verständliche Art und Weise das Thema Gentherapien aus verschiedenen Richtungen.

Der Zugang ist ganz einfach über den QR-Code oder den unten angeführten Link.* mit 2 DFPPunkten

https://www.vielgesundheit.at/fortbildungen/dfp/ grundlagen-gentherapie

*Der Link zur Website www.vielgesundheit.at ist als Service für unsere Kunden gedacht. Pfizer ist für den Inhalt dieser Website nicht verantwortlich. Das eLerarning Grundlagen der Gentherapie wurde in Zusammenarbeit mit Pfizer erstellt.

Pfizer Corporation Austria GmbH Wien www.pfizer.at, www.pfizermed.at

• Darüber hinaus ist die Wahrneh mung von allgemeinärztlichen Tä tigkeiten, insbesondere in Organi sationen wie Kindergärten, Schulen, Polizei- oder Heeresdienst sowie Be hörden, inkludiert.

Die Ziele, die Ausbildungsinhalte und die Ausbildungsdauer sind ebenfalls zentrale inhaltliche Schwerpunkte des Positionspapiers. Hierzu ist z. B. schon festgehalten, dass sich die Ausgestal tung ebenso wie in den anderen Son derfächern an der Basisausbildung, der Sonderfachgrund- sowie der Sonder fachschwerpunktausbildung orientiert. Im Gegensatz zu den übrigen SF erfolgt in der Allgemeinmedizin jedoch die Sonderfachschwerpunktausbildung in Lehrpraxen, Lehrgruppenpraxen, Lehr ambulatorien oder Primärversorgungs einheiten (PVE), also im niedergelasse nen Bereich.

Wesentlich ist, dass durch die Fachärz tin/den Facharzt für Allgemeinmedizin und Familienmedizin die Lehrpraxis

stufenweise auf insgesamt 24 Monate angehoben werden soll und durch diese Ausweitung des Praxisteils den ange henden Hausärzten ein wertvoller, um fassender Einblick in die Arbeit in der Niederlassung ermöglicht wird – und somit auch eine gezielte Vorbereitung. Jene umfasst nicht nur Faktoren wie Pa tientinnen- und Patientenkontakt und -behandlung, sondern ebenso Erfahrun gen mit den unternehmerischen Aspek ten, die eine Ordination mit sich bringt. So soll die Lehrpraxis auch dazu beitra gen, dass Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner nach Abschluss der Ausbildung sich schneller zutrauen, in die Niederlassung zu gehen.

Im Gesundheitsministerium hofft man, dass durch diese wesentlichen Neue rungen die Ausbildung für allgemein medizinische Turnusärztinnen und Tur nusärzte und auch fertig ausgebildete Allgemeinmedizinerinnen und -medi ziner optimal weiterentwickelt werden kann. Gesundheitsminister Johannes

Rauch zeigt sich über den einstimmigen Beschluss der Ausbildungskommission erfreut: „Die Allgemeinmedizin ist die wichtigste Säule in der medizinischen Primärversorgung“, hält er fest. „Durch die Schaffung des Facharztes für Allge mein- und Familienmedizin in Österreich stellen wir die Ausbildung nach interna tionalem Vorbild neu auf. Wir kommen damit einer zentralen Forderung der jungen Ärzteschaft nach, die seit Jahren diagnostiziert, dass die Verbesserung der Ausbildungsqualität die wichtigste Maß nahme gegen den Hausärztemangel ist. Durch den neuen Fokus auf die Lehrpra xis im niedergelassenen Bereich können wichtige Inhalte weitergegeben werden, sodass sich wieder mehr junge Medizi ner für eine Niederlassung entscheiden “ Für die Patienten werde die Schaffung des „Facharztes für Allgemeinmedizin“ vermutlich nicht so wichtig sein, fügt der Minister hinzu. Für die betroffenen Ärzte jedoch schon. Sie würden damit mit den Facharztkollegen auf eine Ebene geho ben. Rauch hält das für einen wichtigen Baustein, um den Beruf der Allgemein mediziner attraktiver zu machen.

Mag.a Karin Martin

Mag.a Karin Martin

Es ist eine positive Entwicklung, wenn die Qualität der Ausbildung in der Allgemeinmedizin weiter angehoben wird und der Praxisteil im niedergelassenen Bereich mehr Platz bekommt. Eine hochwertige Ausbildung der Allgemeinmediziner:innen ist die Grundvoraussetzung für eine umfassende Behandlung der Patient:innen sowie für die Entlastung der Krankenhäuser und Fachärzte, die derzeit mit dem Ausbau der Primärversorgungszentren vorangetrieben wird. Diese Erwartung einer hohen Ausbildungsqualität sollte mit der Verleihung des Facharztes für All gemeinmedizin tatsächlich realisiert werden, denn die Bezeichnung Facharzt allein macht die Versorgung für die Patient:innen noch nicht besser. Das wäre dann eine reine Imagepolitur. Zu bedenken ist, dass sich die Umstellung und Verlängerung der Ausbildung um 1,5 Jahre auch negativ auswirken kann. Besonders in der Übergangszeit vom alten auf das neue System kann es zu einer Verschärfung der Nachbesetzungsproblematiken kommen, da eineinhalb Jahrgänge an Nachwuchs fehlen werden. Hier braucht es sinnvolle Begleitmaßnahmen. Zudem ist der Facharzt für Allge meinmedizin nicht als Allheilmittel zu sehen. Die Österreichische Gesundheitskasse arbeitet derzeit intensiv an allen Ecken des Sys tems, um die Versorgungssicherheit für die Patient:innen zu gewährleisten. Neben besagtem Ausbau der Primärversorgung werden verschiedenste Zusammenarbeitsformen und flexible Arbeitszeitmodelle für Ärzt:innen realisiert, die in der Kassenversorgung mithel fen wollen. Neben den attraktiven Einkommensmöglichkeiten in der Allgemeinmedizinpraxis wollen wir mit dem sogenannten SorglosPaket auch schon in der Planung und beim Einstieg in die freiberufliche Tätigkeit unterstützen. Hier wollen wir Interessent:innen früher abholen und Pakete schnüren, die dann auch in der Umsetzung nachhaltig und gut für Patient:innen und Ärzt:innen funktionieren. Mit diesem Anspruch gehen wir zusätzliche Wege, die noch viel eher ansetzen, nämlich an der Universität. Hier wollen wir mit gezielten Hausarztquoten und Stipendienmodellen frühzeitig junge Menschen finden, die gerne mithelfen, eine gute Versorgung für alle zur Verfügung zu stellen. Ich bin überzeugt: Davon gibt es eine ganze Menge, einerlei ob Facharzt oder nicht.

„Verlängerte Ausbildung kann sich auch negativ auswirken“© SGKK Andreas Huss, ÖGK-Obmann ÄK Wien Anna Rauchenberger

MR Dr. Johannes Steinhart,

ÖÄK-PräsidentDr. Edgar Wutscher, Bundeskurienobmann der niedergelassenen Ärzt:innen

Die Gremien der Österreichischen Ärztekammer haben einstimmig die Einführung des Facharztes für Allgemein- und Familienmedizin beschlossen. In Verhandlungen mit dem Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz sowie einer Untergruppe der § 44-Kommission, einem beratenden Organ des Bundesministers, konnte nun die Einführung fixiert werden. Damit steht das Grundgerüst. 30 Jahre voller langwieriger und schwieriger Verhandlungen sind nun erfolgreich zu einem Abschluss gekommen. Mit der Umsetzung wird eine jahrelange Forde rung der Österreichischen Ärztekammer erfüllt. Weitere Gespräche sind noch offen, da für die Umsetzung Änderun gen im Ärztegesetz durchgeführt werden müssen. Sobald die Gespräche mit dem Ministerium abgeschlossen sind und die Änderung des Ärztegesetzes im Parlament beschlossen ist, kann bei der Österreichischen Ärztekammer der Antrag auf Facharztzuerkennung gestellt werden. Der Facharzt für Allgemein- und Familienmedizin ist ein Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung. Wichtig ist auch, dass die Ausbildung gleichzeitig weiterentwickelt wird. Sie wird zukünftig fünf Jahre dauern, wobei die zu sätzlichen zwei Jahre in der Lehrpraxis verbracht werden. Damit steigt die Ausbildungsqualität, weil die Allgemein medizin dort vermittelt wird, wo sie gemacht wird. Die Ausbildungsdauer erlaubt es, die Zeit in der Lehrpraxis auch flexibler zu gestalten. So kann etwa ein Teil im urbanen und einer im ländlichen Bereich absolviert werden. Ein Meilenstein ist nun gesetzt, aber weitere müssen folgen, Stichwort Kassenärztemangel. Zudem muss die Gesprächs medizin anerkannt und ein einheitlicher Leistungskatalog endlich tatsächlich umgesetzt werden. Und man darf nicht auf die Wahlärzte vergessen, die ihren Beitrag für die Versorgung leisten.

Dr. Richard Brodnig, BSc, Obmann der Jungen Allgemein medizin (JAMÖ)

Das Gesundheitsministerium hat die Facharztausbildung für Allgemein- und Familienmedizin zugesagt und schafft somit eine zukunftsträchtige Chance, die Allgemeinmedizin nachhaltig aufzuwerten und für die kommenden Generationen zu attraktivieren. Einerseits ermöglicht der Titel eine lang überfällige Gleichstellung mit anderen Fächern, die mit Ausbil dungsende einen Facharzttitel erhalten, andererseits kann im Zuge der längeren Ausbildung endlich die Lehrpraxis, der Ort, an dem Allgemein- und Familienmedizin praktiziert wird, ausgebaut werden.

Die Lehrpraxis ist nachweislich der Ausbildungsabschnitt, der Begeisterung für die Allgemeinmedizin weckt. Nur hier können die Prinzipien der Allgemein- und Familienmedizin wirklich verinnerlicht werden. Die Kontinuität der Patient:innenversorgung, die fächerübergreifende Symptombehandlung, die Erfassung des Menschen in seiner Mehr dimensionalität sowie die Betreuung von Mehrfacherkrankten sind die Kernaspekte der Allgemein- und Familienmedizin, welche nur in der Lehrpraxis vermittelt werden können.

Eine Verlängerung der Lehrpraxisdauer auf zwei Jahre stellt hier im internationalen Vergleich das Minimum dar. Es muss österreichweit zu einer besseren und einheitlichen Entlohnung in der Lehrpraxis kommen. Aus einigen Bundesländern wurde von Kolleg:innen geäußert, dass sie eine Lehrpraxis mit derart schlechter Bezahlung keinesfalls länger als sechs Monate absolviert hätten und aus finanziellen Grün den sonst in ein anderes Fach gewechselt wären. Hierfür müssen die Entscheidungsträger Lösungen finden, damit es nicht zum Wechsel eigentlich motivierter Kolleg:innen in andere Ausbildungen kommt. Mit allen noch offenen Aspekten ist das Zugeständnis zum Facharzt für Allgemein- und Familienmedizin der richtige Schritt zur Aufwertung der Allgemeinmedizin und damit der Gesundheitsversorgung Öster reichs. Wir von der JAMÖ haben ein österreichweites Netzwerk von Ärzt:innen in allgemeinmedizinischer Ausbildung und hoffen, uns mit dem Wissen hieraus nachhaltig einbringen zu können. In diesem Sinne stehen wir den Entscheidungsträger:innen gerne für Diskussionen und konstruktive Zusammenarbeit zur Verfügung.

„Ein Meilenstein ist gesetzt, weitere müssen folgen“

„Bessere und einheitlichere Entlohnung in der Lehrpraxis“© © ÄK Tirol Wolfgang Lackner © Martin Wiesner

Univ.-Prof.in Dr.in Anita Rieder, Vizerektorin der MedUni Wien für Lehre, im Gespräch über die künftigen Anforderungen an das Studium

HAUSÄRZT:IN: Wie wichtig sind aus Ihrer Sicht Facharztausbildung und -titel für die Allgemein- und Familien medizin?

Prof.in RIEDER: Der Facharzttitel allein ist nicht das Anliegen der All gemeinmedizin, sondern die daraus resultierenden Konsequenzen für die Umsetzung in die tägliche ärztliche Pra xis. Die Anforderungen an die hausärzt liche Tätigkeit sind groß, denn es muss ein komplexes Versorgungsspektrum abgedeckt werden. Das muss sich in der Ausbildungsqualität niederschlagen. Die Ausbildung für Ärztinnen und Ärz te in der Allgemeinmedizin ist genauso spezifisch und fokussiert zu sehen, zu behandeln und anzubieten wie jene für andere Fachärzt:innen. Dies ist ein wich tiges Zeichen für den Nachwuchs, der sich für die Allgemeinmedizin entschei den will.

Bei der Früherkennung demenzieller Erkrankungen nehmen die Hausärztinnen und -ärzte eine sehr zentrale Rolle ein. Sie haben durch eine oftmals langjährig bestehende vertrauensvolle Arzt-Patienten-Beziehung die Chance, das sensible Thema Hirngesundheit frühzeitig bei ihren Patientinnen und Patienten anzusprechen. „Viele von ihnen sind sehr dankbar, wenn von Expert:innenseite der Anstoß kommt, kognitive Probleme zu thematisieren, da dieses Thema immer noch häufig mit Scham und Unsicherheit besetzt ist“, sagt Julia Wimmer-Elias, Psychologin der MAS Alzheimerhilfe. Die Demenzexpertin empfiehlt routinemäßig Fragen in Vorsorgeuntersuchungen mit aufzunehmen. So könnten die Hausärzte potenzielle Warnsignale für das Vorliegen einer demenziellen Erkrankung erheben:

• „Haben Sie das Gefühl, vergesslich zu sein?“

• „Haben Sie bei der Bewältigung gewohnter Alltagsaktivitäten Schwierigkeiten?“

• „Bemerken Sie Persönlichkeitsveränderungen?“

Falls sich ein Demenzverdacht zeigt, können Hausärzte frühzei tig weitere Abklärungsschritte einleiten und die Patienten haben ehest möglich Zugang zu medikamentösen bzw. psychosozialen Behandlungsmöglichkeiten.

Weitere Infos unter: alzheimerhilfe.at und ig-pflege.at

Inwiefern betrifft die Umstellung die MedUni?

In der Lehre haben wir als MedUni Wien in unserem Entwick lungsplan und unse rer Leistungsvereinbarung einen Schwer punkt Allgemeinmedizin gesetzt. Wir ha ben viele Lehrinhalte bereits im Pflichtcurriculum und kooperieren mit den niedergelassenen Kolleg:innen. Im Klinisch Praktischen Jahr ist es möglich, acht bis sechzehn Wochen in der Allgemeinmedizin zu verbringen. Wir haben ein spezifisches Ex zellenzprogramm mit Hospitationen und aktuelle Spezialfort-

bildungen. Eine Facharztausbildung Allgemeinmedizin verändert für uns daher grundsätzlich wenig im Studium. Die Professur Primary Care wird gera de besetzt. So sind wir gut vorbereitet und bauen unser Exzellenzprogramm aus, und mit der Professur werden wei tere Inhalte aus Primary Care Medicine eingebracht werden.

Für die Universitätskliniken könnte man sich vorstellen, dass dann Fachärzt:innen für Allgemeinmedizin in Ausbildung in einzelne Abteilungen für einen kleine ren Teil ihrer Ausbildung rotieren könn ten, um diesen Versorgungslevel eben falls kennen zu lernen.

Das Studium wird jedenfalls länger dauern … Ja, bei einer Facharztausbildung ist eine längere Ausbildungszeit unweigerlich erforderlich. Wobei ihre Vorteile dann auch umgesetzt werden müssen – näm lich, dass die fachspezifische Ausbildung vertieft werden kann und die Qualitäts sicherung gewährleistet wird. Eine län gere Ausbildungszeit ermöglicht somit auch die längere praktische Ausbildung im Setting Primärversorgung/Allge meinmedizin, die Vorbereitung auf die selbstständige Tätigkeit und ein breite res Portfolio berufsspezifischer Kompe tenzen.

Sind Ausbildung und Titel als Allheil mittel im Kontext des Ärztemangels zu sehen?

Nein, natürlich sind sie kein Allheil mittel, aber ein Schritt in die richtige Richtung. Für weitere Schritte sind vor allem Politik, Kassen und Ärztekammer gefragt, damit die Absolvent:innen auch eine ausgezeichnete Facharztausbildung erhalten und die Rahmenbedingungen in den Ordinationen und Primärversor gungszentren attraktiv genug sind. Als MedUni Wien können wir durch unser Curriculum dazu beitragen.

Das Interview führte Mag.a Karin Martin.

Seitüber125Jahrenarbeitenwirdaran, Lebenzuschützen,zuverbessernundzuverlängern.

Wie zufrieden ist die Ärzteschaft mit dem Diplom-Fortbildungs-Programm?

sierung/Festigung der eigenen Kompe tenzen, Selbstverständnis/Berufsethos, Interesse an den Fortbildungsthemen und die Sicherstellung des Patienten wohls. Diese Auswahlmöglichkeiten er hielten jeweils einen Zuspruch von über 90 % – die Verpflichtung laut Ärztege setz hingegen 72,63 %.

Das Diplom-Fortbildungs-Programm (DFP) der Akademie der Ärzte der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK) ist österreichweit einheitlich gestaltet und umschreibt einerseits die Anfor derungen für alle Ärztinnen und Ärz te, andererseits die von den Anbietern einzuhaltenden Qualitätsstandards der Fortbildungen. Doch wie steht es um die Zufriedenheit der Ärzteschaft mit dem Programm? Antworten liefert eine ak tuelle Onlineumfrage*, an der insgesamt 6.278 Ärztinnen und Arzte teilnahmen. Die Ergebnisse präsentierten Dr. Harald Schlögel, ÖÄK-Vizepräsident und Prä sident der Ärztekammer für Niederös terreich, sowie Dr. Peter Niedermoser, Präsident des wissenschaftlichen Bei rats der Österreichischen Akademie der Ärzte und Präsident der Ärztekammer für Oberösterreich, im Rahmen eines Pressegesprächs**

Die allgemeine Zufriedenheit ist der Umfrage zufolge hoch: 92,4 % der Teil nehmenden sind mit der Qualität der Fortbildungen „sehr bzw. eher zufrie den“ „ Das zeigt, dass wir mit unseren DFP-approbierten Angeboten auf ei nem richtigen Weg sind. Mit 24.787 DFPapprobierten Fortbildungen konnten wir 2021 auch um 28 Prozent mehr anbieten

als noch im ersten Coronajahr 2020 “ , freute sich Dr. Schlögel. „ Für 80,5 % der Ärzteschaft ist es sehr oder eher wichtig, dass eine Fortbildung DFP-ap probiert ist“, ergänzte Dr. Niedermoser.

„Die hohe Teilnehmerzahl beweist zu dem, dass unsere Ärztinnen und Ärzte ihre Fortbildung sehr ernst nehmen“, betonte Dr. Schlögel. Der Erfüllungs grad der Fortbildungspflicht beträgt 97 %. Gefragt wurde nach den Gründen, die Fortbildungsverpflichtung wahrzu nehmen. Die vier wichtigsten: Aktuali

Präsenzfortbildungen sind sowohl in kurzer als auch in längerer Form und mit großem Abstand die bevorzugten Fortbildungsarten, gefolgt von den On lineformaten Webinar und E-Learning (Literaturstudium). Die digitalen Fort bildungen nehmen eine immer wichti gere Rolle ein – die Qualität wurde von 94 % der Teilnehmenden mit sehr oder eher zufriedenstellend bewertet. „ Bei den Webinaren hat sich das DFP-appro bierte Angebot auf einem Niveau von 5.214 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Tendenz weiter stei gend“, bilanzierte Dr. Niedermoser. Im Vergleich zum Vor-COVID-19-Niveau handelt es sich um ein Wachstum von mehreren tausend Prozent (siehe Abbil dung). „I nsofern wirkte die Pandemie

als ein wesentlicher Digitalisierungsmotor im Bereich der Fortbildung“, so der Vortragende weiter. Das E-LearningAngebot steigerte sich um rund 23 Prozent – von 720 im Jahr 2020 auf 885 DFP-approbierte Angebote im Jahr 2021.

Gibt es auch Kritikpunkte seitens der Ärztinnen und Ärz te? Dr. Niedermoser zufolge bieten beispielsweise manche Fachgesellschaften wenige Fortbildungsveranstaltungen an. Die Pathologie betreffend bestehe etwa ein Defizit bei ELearnings. Allerdings gebe es von der ÖÄK die Zusicherung einer organisatorischen und finanziellen Unterstützung für kleinere Fachgruppen. Dr. Schlögel ergänzte, dass manche Fortbildungen mit Kosten verbunden seien oder die Organi sation vor Ort nicht immer optimal funktioniere. „Aber die Akzeptanzzahlen steigen von Befragung zu Befragung. Wir werden in der Ausgestaltung immer besser.“

Zur Erreichung eines DFP-Diploms müssen 250 Fortbil dungspunkte innerhalb von fünf Jahren gesammelt werden –diese Anforderung befinden 64,6 % für angemessen, 23,9 % erachten das als etwas zu hoch. Um die Fortbildungen zu do kumentieren, wird ein sogenanntes „Online-Fortbildungs konto“ angeboten. Dieses nützen 76 % der Befragten.

Auch der Themenkomplex Qualitätssicherung und evi denzbasierte Medizin wurde diskutiert. In puncto kom plementärmedizinischer Diplome fand Dr. Niedermoser, Leiter des Referats für komplementäre Medizin der ÖÄK, klare Worte: „ Diese Inhalte werden nachgefragt. Und mei ner Meinung nach ist es besser, eine strukturierte Ausbil dung bzw. Fortbildung zu haben, als diese nicht anzubieten. Denn so bleiben komplementäre Methoden in den Hän den von Ärztinnen und Ärzten, welche sie auf Basis der Schulmedizin auch wirklich komplementär einsetzen – und nicht in den Händen von Personen, die mit der Medizin de facto nichts am Hut haben, wie es in anderen Ländern häufig der Fall ist.“

Dr. Schlögel wies außerdem darauf hin, dass Medizin stets „work in progress“ sei. „ Medizin ist nie ‚fertig‘. Neue Er krankungen wie COVID-19 treten auf, und weltweit wird in so vielen Bereichen geforscht, es gibt unzählige neue Ansätze, so viele Ideen ... Das oberste Ziel ist es, dem Pa tienten zu helfen. Und häufig gibt es verschiedene Zugän ge, die zum Ziel führen. Wir achten bei den Fortbildungen darauf, diese Meinungsvielfalt abzubilden. Diskussion ist wichtig und es gilt, sie aufrechtzuerhalten.“

Anna Schuster, BSc

Anna Schuster, BSc

* Die aktuelle Umfrage wurde mit einem von der Akademie der Ärzte und der Stab stelle Qualitätsmanagement der Ärztekammer für Oberösterreich konzipierten Fra gebogen und mit Hilfe des Befragungsprogramms „essentials“ der Firma Questback technisch umgesetzt. Die Zielgruppe waren Ärztinnen und Ärzte, die ein aktiviertes Online-Fortbildungskonto auf meindfp.at und eine E-Mail-Adresse hinterlegt haben. Rund 16 % nahmen an der Umfrage teil.

** Pressekonferenz „Hohe Zufriedenheit mit dem Diplom-Fortbildungs-Programm der Akademie der Ärzte der Österreichischen Ärztekammer“, 7. September 2022, Presseclub Concordia, Wien.

sorgen mit jedem Modul nachweislich für eine verbesserte Behandlungsquali tät und eine höhere Zufriedenheit von Ärzt:innen und Patient:innen3

verstehen. Teilnehmende Ärzt:innen bestätigen das mit ihren Rückmeldun gen: Die günstigen Lernbedingungen in solch anregendem Rahmen fördern die Vermittlung einer gesunden Le bensführung der zu behandelnden Patient:innen.

Das

Naturgarten-Ambiente

Die Coronapandemie stellt seit 2020 Patient:innen und Ärzt:innen vor beson dere Herausforderungen. Erschwerte Rahmenbedingungen, beispielsweise Zugangsbeschränkungen bei Ordina tionen, passager eingeschränkte medi zinische Leistungsangebote und auch überlastete Leistungsanbieter, hatten für Mediziner:innen eine massive Zunahme kon flikthafter Begegnungen mit Patienten und ihren Ange hörigen zur Folge. Somit stiegen das Burnout-Risiko und das Risiko juristischer Klagen. Eine professionelle, patient:innenzentrierte Ge sprächsführungskompetenz und die Fähigkeit zur Selbst sorge haben sich somit als Notwendigkeit erwiesen. Entsprechend der ärztlichen Ausbildungsordnung in Österreich ist „der Erwerb psychosozialer Kompe tenz vorzusehen, der auch Supervision mit der Möglichkeit zur Selbstreflexion mit einzuschließen hat“ 1 Im medizini schen Bereich als Supervisionsform seit langem bewährt ist die Balintgruppen arbeit.2 Die Psy-Diplom-Weiterbildun gen der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK) bieten sie als wesentlichen Teil der Weiterbildung an. Drei aufeinander aufbauende Weiterbildungsmodule, die Psychosoziale Medizin (Psy1), die Psy chosomatische Medizin (Psy2) und die Psychotherapeutische Medizin (Psy3),

Zur Evaluation der Wirkung des Lehr ganges Psychosoziale Medizin (Psy1), der im Naturhotel Steinschalerhof im niederösterreichischen Pielachtal4 stattfand, wurde eine Studie durch geführt5. In dieser sind die Erhöhung der Effektivität ärztlicher Behand lung sowie die burnoutprophylakti sche Wirkung auf die teilnehmenden Ärzt:innen belegt. Die ärztliche Übung der Gesprächsführung in diesem Rah men dient ergo sowohl der Qualitätssi cherung als auch der Gesundheitsvor sorge der Teilnehmer:innen.

Die Ärzt:innen und die Leh renden der ÖÄK-Psy-Dip lom-Weiterbildungen erleben die Lehrgänge in einer Atmo sphäre von Freude und Inte resse. Den Teilnehmer:innen zufolge erzielt der Abwechs lungsreichtum des Miteinan derlernens Leichtigkeit und Stärkung und steigert somit die persönliche Lebensqua lität erheblich. Effektive Weiterbildung kann und soll gleichermaßen Erholung sein.

Das qualitätssichernde Prin zip der Selbstsorge6 bildet die Grundla ge ärztlicher Burnoutprophylaxe.

Ein idyllischer Naturgarten4 fungiert als ideale Stätte der Weiterbildung. Selbstsorge und stärkende Erholung durch dieses Ambiente optimieren die Lernerfahrung der Teilnehmer:innen in lebendiger Gemeinsamkeit. Eine naturbelassene Umgebung als Ort der Weiterbildung ist als biopsychosozi alökologische Maßnahme im Sinne von „G reen Care Empowerment“ 7 zu

Die ÖÄK-Psy-Diplom-Weiterbildung für Ärzt:innen für Allgemeinmedi zin, Fachärzt:innen aller Sonderfächer und Ärzt:innen in Ausbildung erwei tert in dem Wissen um psychosoziale Wechselwirkungen die spezifischen diagnostisch-therapeutischen Fähig keiten und Fertigkeiten im Bereich der Arzt-Patienten-Kommunikation und des ärztlichen Gesprächs. Sie folgt dem derzeit gültigen biopsychosozialen Wis senschaftsmodell von Gesundheit und Krankheit und vertieft eine biopsycho sozioökologische ärztliche Haltung.3

Literatur:

1 RIS Rechtsinformationssystem des Bundes. Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Ärztinnen-/ Ärzte-Ausbildungsordnung 2015, Fassung vom 10.07.2022. § 9. (4), ris.bka.gv.at

2 Wißgott N, Erkenntnisse der Balintarbeit im Kontext der Palliative Care. In: Balint-Journal 2019, 4(4), S. 121-124. Georg Thieme Verlag.

3 Österreichischer Arbeitskreis für Gruppentherapie und Gruppendynamik: integrativetherapie.oeagg.at/ fortbildung-weiterbildung; psydiplome.info

4 Naturhotel Steinschalerhof: steinschaler.at

5 Wißgott N, Zur Wirkung der Diplomweiterbildung „Psy chosoziale Medizin (Psy1)“. In: Balint-Journal 2022, 3(4), S. 23: 85– 89. Georg Thieme Verlag.

6 Lippmann FO, Selbstsorge – (k)ein Thema für Ärzte. In: Balint-Journal 2012; 13: 101-112. Georg Thieme Verlag.

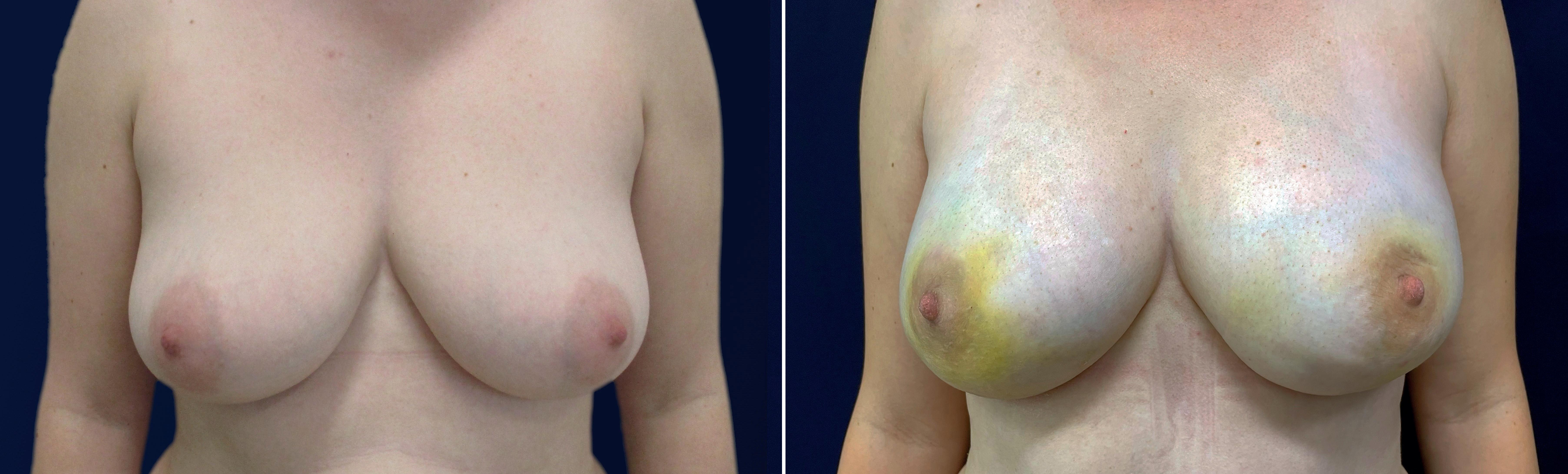

Die onkologische Therapie steht immer im Vordergrund –die Möglichkeit der Brustrekonstruktion wird von Anfang an mitberücksichtigt

Mit etwa 30 % aller Krebserkrankungen bei Frauen stellt Brustkrebs die häufigste dar. Eine von acht Frauen in Österreich ist im Laufe ihres Lebens mit dieser Di agnose konfrontiert. Früh festgestellt, stehen die Chancen auf eine komplette Heilung dieser bösartigen Erkrankung sehr gut, weshalb der Früherkennung im Kampf gegen den Brustkrebs ein hoher Stellenwert zukommt.

Frauen zwischen dem 45. und dem 69. Lebensjahr können eine Mammographie unkompliziert und ohne Überweisung bei spezialisierten Radiologinnen und Radiologen alle zwei Jahre auf Kosten

der Krankenkasse durchführen lassen. In den Jahren 2018/2019 konnten durch die ses Programm in Österreich über 2.800 invasive Mammakarzinome entdeckt werden, von welchen sich 77 % noch in einem sehr frühen und somit sehr gut therapierbaren Stadium befanden.

Das Brustkrebsrisiko kann durch gene tische Mutationen deutlich erhöht sein. Obwohl mehrere Genveränderungen be kannt sind, die dieses leicht steigern, haben Mutationen der Brustkrebsgene 1 und 2 (die sogenannten BRCA1- und BRCA2Gene) hierbei den größten Einfluss. Eine Ausschaltung dieser Tumor-SuppressorGene erhöht für Frauen das Risiko, an Brustkrebs bzw. Eierstockkrebs zu er kranken, um das 6- bzw. 30-Fache (siehe