Gesund.at

JUNGE PSYCHE IN NOT

Warnsignale erkennen, Überlastung vorbeugen

Praxiswissen: Ernährung und Wunden

Wie Nährstoffe die Regeneration der Haut unterstützen

einst und heute Pneumologie

55. Kongress für Allgemeinmedizin

27.-29. November 2025, Stadthalle Graz

Editorial

Die Schule als sicherer Ort

Versorgungslücken schließen

Der Amoklauf im heurigen Juni an einer Grazer Schule hat uns allen auf erschütternde Weise vor Augen geführt, wie „verletzlich“ Schulen sein können. Und wie wichtig es ist, dass sie sichere Orte sind. Die Bundesministerien für Inneres (BMI) und Bildung (BMB) haben die verheerende Tat zum Anlass genommen, zum Schulbeginn ein Maßnahmenpaket vorzustellen, das die Schulsicherheit und Gewaltprävention forcieren soll. So werden ab dem Schuljahr 2025/26 u. a. österreichweit Sicherheitsschulungen für Lehrkräfte eingeführt, bestehende Sicherheits- und Präventionskonzepte nachgeschärft sowie neue Sicherheitspartnerschaften zwischen BMI und BMB ins Leben gerufen. In jeder Polizeidienststelle sollen etwa speziell geschulte Sicherheitsbeauftragte als erste Ansprechpersonen für Schulleitungen zur Verfügung stehen: Insbesondere bei Schüler:innensuspendierungen oder auffälligem Verhalten sind die Schulleitungen ausdrücklich aufgefordert, die Sicherheitsbeauftragten proaktiv zu kontaktieren. In den Schulen wird ein standardisiertes Bedrohungsmanagement etabliert. Ein zentraler Bestandteil sind dabei Fallkonferenzen mit Polizei, Jugendhilfe und Schulpsycholog:innen. Um Risiken bestmöglich zu identifizieren, wird auch der interdisziplinäre Datenaustausch im rechtlichen Rahmen gefördert. Die Broschüre „ Sicherheit in öffentlichen Gebäuden“ ist in einer Neuauflage erschienen und öffentlich zugänglich (media.bmi.gv.at/s/ybFDfsrQNepw6Yn).

Die Maßnahmen klingen vernünftig und sind zu begrüßen. Gleichzeitig wird man nicht darum herumkommen, die eklatanten Versorgungslücken in der Kinder- und Jugendpsychiatrie zu schließen. Laut aktuellem Rechnungshofbericht sind „K inder und Jugendliche in sehr hohem Maße unterversorgt“ – insbesondere seit der COVID-19-Pandemie. In Wien muss man laut Ärztekammer im Schnitt 90 Tage auf einen Kassentermin warten. Das ist untragbar. Die Standesvertretung fordert zum einen genügend Kassenstellen, zum anderen mehr Betreuungsplätze in Spitälern, Tageskliniken und im ambulanten Bereich. Um den Kindern und Jugendlichen die optimale Versorgung zukommen zu lassen, empfiehlt der Rechnungshof, auch multiprofessionelle Einrichtungen auf- und auszubauen. Einerseits gibt es vorbildliche Projekte, andererseits viele Versäumnisse und somit dringliche politische Forderungen. Für unsere aktuelle Titelgeschichte ab Seite 22 haben Expert:innen aus dem Gesundheitsbereich praxisrelevante Statements zum Thema abgegeben.

Einen schönen Spätsommer und eine spannende Lektüre

Ihre

Mag.a Karin Martin

Redaktionsleiterin RegionalMedien Gesundheit, karin.martin@regionalmedien.at

DIALOG Pädiatrie

Chronische Insomnie beeinträchtigt den Arbeitsalltag.

© stock.adobe.com/Inspire Shots Hub

Bei akuter Otitis media strukturiert vorgehen.

05 Österreich weitet Impfprogramm aus Kostenlose Gürtelroseimpfung

06 „Von A wie Asthma bis Z wie zystische Fibrose“

Jubiläumsserie, Teil 7: Die Pneumologie

10 „30 bis 40 Prozent der Bevölkerung betroffen“

Allergien aus Sicht der Pathophysiologie und Allergieforschung

13 Frühe Kontrolle entscheidend Identifikation von erhöhtem LDL-C und Lp(a)

14 Progression verlangsamen TransthyretinAmyloidose mit Kardiomyopathie

27 DFP Praxiswissen: Ernährung und Wundheilung Wie Nährstoffe die Regeneration der Haut unterstützen

Die Kunst, komplexe Sachverhalte verständlich und ausgewogen darzustellen.

18 „Die Zukunft ist vielversprechend“ Behandlung von pädiatrischer atopischer Dermatitis

20 Wenn das Trommelfell Alarm schlägt Akute otitis media

THEMA DES MONATS

22 Warnsignale erkennen, Überlastung vorbeugen Psychische Gesundheit junger Menschen im Fokus

25 „Zahnhygiene spielerisch vermitteln“ Motivation zum frühzeitigen Zahnarztbesuch mit Kind

26 Wenn kleine Körper massive Signale senden Schmerzmanagement bei Kindern

© shutterstock.com/AI

31 Ist KI das Diagnosetool der Zukunft? Hürden in der klinischen Anwendung bei Ekzemen

32 Wenn die Nacht ein Albtraum war… Arbeitsmedizin: Folgen von chronischer Insomnie

35 Zwischen Norm und Pathologie Diagnostische Kriterien der primären Hyperhidrose

Pflanzliche Präparate gewinnen zunehmend an Bedeutung.

36 Gezielte Migräneprophylaxe Was man schon im Vorhinein gegen Kopfschmerzen tun kann

38 Zwischen Risikofaktor und Chancenfenster Männer und Diabetes Typ 2

40 Phytopharmaka und ihr Potential in der ärztlichen Praxis Wertvoll bei Harnwegsinfektionen und Co

42 Die Top-AntacidaProdukte Marktanalyse von Maria Koeppner-Bures, IQVIA Austria

43 Nach Infekt nicht mehr auf die Beine kommen? Diese sechs Auffälligkeiten können auf PAIS hindeuten

44 ArztSichtSache – Seitenblicke auf die Medizin „Verschwörungstheorien rund um Geoengineering“

46 Termine

Aktuelle Kongresse und mehr

47 Was gibt es Neues? Nachberichte von aktuellen Hintergrundgesprächen

49 ORDI-GEFLÜSTER Richtig reagieren auf Kritik im Netz

42 Impressum

Österreich weitet Impfprogramm aus

Kostenlose Gürtelroseimpfung – möglicher Schutz auch vor Demenz?

Das österreichische öffentliche Impfprogramm wird ausgeweitet, was unter anderem die Impfung gegen Herpes Zoster betrifft. Ab Ende 2025 soll sie für Menschen ab 60 Jahren sowie für Risikogruppen kostenlos verfügbar sein. Diese Entscheidung wurde anhand der Empfehlung des Nationalen Impfgremiums getroffen und beruht auf evidenzbasierten Analysen der Technischen Universität Wien in Zusammenarbeit mit der Gesundheit Österreich GmbH und der Medizinischen Universität Wien. Die Immunisierung gegen Gürtelrose schützt bekanntlich vor der akuten Erkrankung und zusätzlich vor den teils langanhaltenden, schwer behandelbaren Folgen, etwa vor neuropathischen Schmerzen. Möglicherweise kann sie sogar das Risiko senken, eine Demenz zu entwickeln.1

Weniger neue Demenzfälle nach Start des Impfprogramms

Ab dem 1. November 2016 stellte Australien die Lebendimpfung gegen Herpes Zoster für Personen im Alter von 70 bis 79 Jahren gratis zur Verfügung. Dies führte zu einer klar definierten Altersgrenze: Personen, die kurz vor ihrem 80. Geburtstag standen, konnten nicht mehr am kostenlosen Impfprogramm teilnehmen. Bei jener Altersgruppe, die nach dem Stichtag geboren ist, wurde ein deutlicher Anstieg der Impfquote um 16,4 Prozentpunkte verzeichnet. Eine Studie hat nun mithilfe dieser klar abgegrenzten Kohorte den Einfluss der Herpes-Zoster-Impfung auf das Demenzrisiko verglichen. Das Ergebnis: In der durch das Impfprogramm erreichten Gruppe sank die Inzidenz neuer Demenzdiagnosen in den folgenden 7,4

Jahren um 1,8 Prozentpunkte.2 Einige Forscher:innen vermuten, dass die latente Infektion mit dem Varizella-Zoster-Virus das Immunsystem des Gehirns im Alter belastet. Wiederkehrende, sogar symptomfreie Reaktivierungen des Virus könnten als dauerhafter Entzündungsreiz wirken und die Mikroglia – Immuneffektorzellen des zentralen Nervensystems – in einen überempfindlichen Zustand versetzen. Es ist also denkbar, dass die Gürtelrose-Impfung die inflammatorische Belastung des zentralen Nervensystems reduzieren kann.3

Literatur: 1 sozialministerium.gv.at/Services/Aktuelles/ Archiv-2025/impfprogramm-pneumokokkenguertelrose.html

2 Pomirchy M et al., JAMA. 2025 Juni; 333(23): 2083-2092.

3 Huang X et al., Trends Neurosci. 2025 Juli; 25: S0166-2236(25)00145-6.

„Von

A wie Asthma bis Z wie zystische Fibrose“

Jubiläumsserie, Teil 7:

Die Pneumologie einst und jetzt

HAUSÄRZT:IN: Die Pneumologie 1990 und heute: Wie war es damals? Was hat sich seither verändert?

Prof. LAMPRECHT: Wenn wir sogar noch weiter zurückgehen als in die 90er Jahre, dann war die Tuberkulose das zentrale bzw. dominierende Krankheitsbild. Die bessere Behandlungsmöglichkeit ab den 50er Jahren hat dazu geführt, dass sie weitgehend unter Kontrolle gebracht werden und sich die Pneumologie anderen Erkrankungen zuwenden konnte. Aus meiner Sicht ist die heute domi-

nierende Erkrankung sicherlich COPD – die chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Daneben befassen wir uns mit einer Vielzahl anderer Leiden: von A wie Asthma bis Z wie zystische Fibrose. An den meisten Standorten sind wir auch in die pneumoonkologische Versorgung maßgeblich eingebunden. Bei zahlreichen Krankheitsbildern können wir mittlerweile ganz präzise in die Pathomechanismen eingreifen – mit „ A ntibody Drug Conjugates“, Biologika bei Asthma oder einer Immuntherapie beim Lungenkarzinom. Außerdem ist

Serie PNEUMO/ALLERGIE

© Gerald Riedler

Univ.-Prof. Dr. Bernd Lamprecht, Vorstand der Uniklinik für Innere Medizin mit Schwerpunkt Pneumologie, Dekan für Lehre und Studierende, Medizinische Fakultät, Johannes Kepler Universität, im Interview.

© stock.adobe.com/Thiago

Prim.a Dr.in Eveline Kink, Fachärztin für Lungenheilkunde und Intensivmedizin, Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie, LKH Graz II, Standort Enzenbach, im Interview.

© stock.adobe.com/Thiago

„Jede Österreicher:in kennt Blutdruckund Cholesterinwerte, aber kaum jemand seine Lungenfunktionswerte.“

Prof. Bernd Lamprecht

die Pneumologie kein isoliertes Sonderfach mehr, sondern eines von elf internistischen Sonderfächern. Letztlich hat das der Pneumologie gutgetan, da die meisten pneumologischen Krankheitsbilder eine Vielzahl von Komorbiditäten aufweisen, die auch bedacht und behandelt werden müssen.

Prim.a KINK: Es hat sich wahnsinnig viel geändert in Richtung Akutmedizin. Damals wurden COPD-Patient:innen wochenlang stationär aufgenommen. Die Sauerstofftherapie stand erst ab Mitte bzw. Ende der 80er Jahre zur Verfügung und längst nicht jede Patient:in erhielt eine durchgängige Versorgung – das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Patient:innen kamen überhaupt nicht auf die Intensivstation. Man vertrat allgemein die Ansicht, COPD-Patient:innen könne man nicht beatmen. Bei Krebspatient:innen war

„Man sollte bedenken, dass es keinen ,Einheitsmenschen‘ gibt, der männlich und 70 Kilo schwer ist.“

Prim.a Eveline

Kink

man der Auffassung, dass sie ohnehin in zwei bis drei Monaten sterben würden. Diesbezüglich hat sich einiges getan. In den 90er Jahren wurde die nichtinvasive-Beatmung eingeführt. Heute ist die Maskenbeatmung zu Hause bei schwerer COPD Standard. Auch in der Onkologie ist wahnsinnig viel in Bewegung geraten: In den 90ern standen uns, abgesehen von ein oder zwei Chemotherapien, kaum Optionen zur Verfügung, vieles war palliativ oder beinahe hospizähnlich geprägt. Kommt heutzutage eine Lungenkarzinompatient:in mit einer Komorbidität in die Notaufnahme, wird selbstverständlich akutmedizinisch behandelt. Viele dieser Patient:innen haben heute realistische Chancen, noch mehrere Jahre mit guter Lebensqualität zu verbringen.

Prof. LAMPRECHT: Um hier anzuknüpfen: Wir nehmen heutzutage immer häufiger den Begriff „Remission“ in den Mund – nicht nur in der Pneumoonkologie beim Lungenkarzinom. Wir trauen uns mittlerweile auch schon bei Asthma bronchiale von erreichbarer Remission zu sprechen, sind also tatsächlich von diesen sehr palliativen Ansätzen, wie sie Eveline Kink beschrieben hat, zur Kuration oder Remission gelangt.

Welche medizinischen Fortschritte oder Umstellungen in Diagnostik und Therapie halten Sie für die bedeutsamsten? Was sind Meilensteine im Bereich der Pneumologie?

Prof. LAMPRECHT: Solche waren sicherlich der Beginn der Sauerstofftherapie und die Verfügbarkeit von nichtinvasiver Beatmung bzw. Heimbeatmung. Auch die Etablierung von RCUs („respiratory care units“) und die Verkürzung der Aufenthaltsdauer zählen dazu, und

eben die Therapiefortschritte – weg von der Palliation hin zur Heilung oder Remission. Im Bereich der Bronchoskopie gab es große Fortschritte, die von flexibler Videobronchoskopie mit endobronchialem Ultraschall inklusive Navigationsunterstützung bis hin zur robotischen Bronchoskopie reichen. Außerdem sind wir vom ausschließlichen konventionellen Thoraxröntgen abgekommen und zur ergänzenden Schnittbildgebung gelangt, sprich Computertomographie und PET-CT. Auch die Sonographie hat sich zu einem festen Bestandteil der Bildgebung in der Pneumologie entwickelt. Für Hausärzt:innen ist besonders relevant, dass der Einsatz von Kortison – früher oft die letzte Therapieeskalationsstufe bei schwerem Asthma – dank Biologika deutlich zurückgedrängt wurde. Dadurch lassen sich Kortisonnebenwirkungen vermeiden.

Prim.a KINK: Was mir noch sehr wichtig ist: Als ich angefangen habe zu praktizieren, herrschte die allgemeine Annahme vor, dass sich eine Lungenpatient:in unter keinen Umständen anstrengen dürfe. Hiervon haben wir uns mittlerweile sehr weit wegbewegt. Heutzutage ist ein früher rehabilitativer Ansatz in Form von gezieltem Kraft- und Ausdauertraining Standard bei den meisten Lungenerkrankungen. Auch die Ernährung erhält mehr Aufmerksamkeit, damit beispielsweise COPD-Patient:innen wieder Muskeln aufbauen können. Was besonders bei COPD ein Meilenstein war: das Erkennen und Einbeziehen von Komorbiditäten hinsichtlich Exazerbationen. Dadurch entstand eine viel stärker vernetzte Zusammenarbeit mit anderen Fächern.

Welche Entwicklung erachten Sie als wegweisend für die Zukunft der Pneumologie? Stichwörter KI, personalisierte Medizin – sind sie für die Pneumologie relevant?

Prof. LAMPRECHT: Künstliche Intelligenz hält in alle Teilbereiche der Medizin Einzug und gewinnt auch in der Pneumologie an Bedeutung: in der Diagnostik, der Befundinterpretation und der Interpretation von histopathologischen Befunden. Vor allem im Bereich

des Lungenkarzinoms, wenn es darum geht, „treatable traits“ zu identifizieren und die entsprechenden Therapiemöglichkeiten vernetzt darzustellen.

Prim.a KINK: Ich sehe auch die Schlafmedizin als Vorreiterin, was Telemedizin betrifft. In diesem Bereich ist sie schon weit fortgeschritten. Beispielsweise können Geräteadaptierungseinstellungen bereits über die Cloud aus der Ferne erfolgen. Auch Auswertungen werden in Zukunft KI-gestützt schneller und ressourcenschonend zur Verfügung stehen. Die Schlafmedizin wird wahrscheinlich immer mehr ambulantisiert werden.

Gibt es Themen, die Ihrer Meinung nach zu wenig Beachtung finden?

Prof. LAMPRECHT & Prim.a KINK: Die Bedeutung der Vorsorge kann nicht genug betont werden. Wir bemühen uns seit geraumer Zeit darum, die Relevanz von Lungenkrebsvorsorge beziehungsweise -früherkennung zu vermitteln. Immer noch rauchen ungefähr 20 Prozent der Österreicher:innen regelmäßig und eine wachsende Zahl junger Menschen entdeckt Alternativformen des Nikotinkonsums für sich. Hier sollte primäre Prävention erfolgen: weniger Exposition gegenüber Zigarettenrauch oder inhalativen Noxen. Dort, wo Prävention nicht mehr möglich ist, geht es um Früherkennung. Die Lungenkrebsfrüherkennung ist uns ein Herzensanliegen. Für viele andere Krebserkrankungen existieren Früherkennungs- oder Screeningprogramme – denken Sie an Brust-, Prostata- oder Darmkrebs –, für Lungenkrebs bislang nicht, obwohl er bei Mann und Frau jeweils die zweithäufigste Krebserkrankung darstellt und auch die höchste Krebssterblichkeit aufweist.

Medizinisch, strukturell, gesellschaftlich: Was wünschen Sie sich von der Pneumologie der Zukunft?

Prof. LAMPRECHT: Wir alle halten sauberes Wasser heute für eine Selbstverständlichkeit. Bei sauberer Luft ist das noch nicht der Fall. Feinstaubbelastung wird als Risikofaktor nach wie vor unterschätzt. Dann sind da noch die angesprochenen Möglichkeiten der

Prävention und Früherkennung, die uns wichtig sind. Und schließlich eine frühzeitige Kontrolle der Lungenfunktion, nicht erst, wenn Beschwerden auftreten. Jede Österreicher:in kennt Blutdruck- und Cholesterinwerte, aber kaum jemand seine Lungenfunktionswerte.

Prim.a KINK: Als Frau möchte ich noch betonen – das gilt für die gesamte Medizin, aber für die Pneumologie hier im Speziellen: Man sollte bedenken, dass es keinen „ Einheitsmenschen“ gibt, der männlich und 70 Kilo schwer ist. Auf unterschiedliche Geschlechter, Alter und Ethnien zu achten und sich zu überlegen, wie sich eine Therapie auf den Gesamtorganismus oder auf die Lunge im Speziellen auswirkt, ist wichtig. Und das, glaube ich, ist ein Zukunftsthema. Wir können nicht jede Therapie bei allen anwenden, nur weil sie am „ Standardpatienten“ getestet wurde. Medikamente werden leider bevorzugt an gesunden, nicht mehr hormonaktiven Menschen in Studien erprobt. Hier ist es notwendig, etwas differenzierter zu denken – miteinzubeziehen, ob beispielsweise jede Therapie in jeder hormonellen Phase gleich günstig wirkt oder etwas Bestimmtes – wie eine zyklusabhängige Gabe – zu berücksichtigen ist. Da gibt es noch viel Luft nach oben.

Was möchten Sie den Hausärzt:innen Österreichs mitgeben?

Prof. LAMPRECHT: Es gibt eine Reihe verfügbarer Schutzimpfungen, die in Österreich zu wenig in Anspruch genommen werden. Das beginnt mit der Risikopopulation der über 60-Jährigen bei der Impfung gegen Pneumokokken: Hierfür liegt seit einigen Wochen eine vereinfachte Impfempfehlung vor. Darüber hinaus geht es um die Grippeschutzimpfung, um die Möglichkeit der RSV-Impfung, um die Coronaimpfung und die Auffrischung von Keuchhusten (Pertussis). Sie alle sind – aus pneumologischem Blickwinkel – besonders empfehlenswerte Impfungen.

Das Interview führte Jasmin Sucher, MA.

INFO

Die Österreichische Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP) ist eine wissenschaftliche Fachgesellschaft, die sich Themen der Wissenschaft, Aus- und Weiterbildung, Prävention sowie Patient:innenversorgung im Bereich der Atemwegs- und Lungenkrankheiten widmet und die Lungengesundheit fördert. Unterstützt durch internationale Netzwerke, bietet sie ihren Mitgliedern Wissensvermittlung auf hohem Niveau, vertritt die Interessen aller pneumologischen Berufsgruppen und setzt sich für nachhaltige Entwicklungen im österreichischen Gesundheitswesen ein.

ÖGP-Präsident ist Univ.-Prof. Dr. Bernd Lamprecht, als Vizepräsidentin amtiert Prim.a Dr.in Eveline Kink. Weitere Infos: ogp.at

„30 bis 40 Prozent der Bevölkerung sind betroffen“

Allergien aus Sicht der Pathophysiologie und Allergieforschung

HAUSÄRZT:IN: Was zeichnet die moderne Allergiediagnostik grundsätzlich aus? Welche diagnostischen Verfahren stehen aktuell zur Verfügung und welche Neuerungen gab es in den letzten Jahren?

Prof.in UNTERSMAYR: Zwar gibt es Neuerungen, aber grundsätzlich hat sich die Vorgehensweise in der Allergiediagnostik, wie sie in den Leitlinien empfohlen wird, nicht grundlegend verändert. Der erste – und meiner Meinung nach wichtigste – Schritt bei Verdacht auf eine Allergie ist, eine genaue Anamnese zu erheben. Eine Allergie zeichnet sich dadurch aus, dass ein zeitlicher Zusammenhang zwischen der Exposition gegenüber dem Allergen und der Reaktion besteht. Nur mit einer genauen klinischen Erhebung der Symptome und Beschwerden kann beurteilt werden, ob tatsächlich eine

Assoc. Prof.in Eva UntersmayrElsenhuber, MD, PhD, FÄ für klinische Immunologie, Leiterin der Forschungsgruppe für gastrointestinale Immunologie an der MedUni Wien und Co-Leiterin des Nationalen Referenzzentrums für postvirale Syndrome, im Interview.

Allergie vorliegt, und ob weitere Testungen sinnvoll sind. Dabei kommen zum Beispiel Hauttestungen wie der Prick-Test zum Einsatz. Eine weitere Möglichkeit bietet die Bestimmung der spezifischen IgE-Antikörper im Serum, da diese bei Allergien eine zentrale Rolle spielen und immer beteiligt sind. Ein wesentlicher Punkt hierbei, den ich stark betonen möchte: Liegt eine positive Testung auf IgE vor, heißt das noch lange nicht, dass hier wirklich eine Allergie besteht. Es kann sich auch lediglich um eine Sensibilisierung handeln, also nur um das Potenzial zur allergischen Reaktion.

Man hört immer häufiger von molekularer Allergiediagnostik – welche diagnostischen Vorteile bietet sie im Vergleich zu konventionellen Verfahren?

In diesem Bereich hat sich sehr viel getan. Mittlerweile können die spezifischen Moleküle, die tatsächlich die allergische Reaktion auslösen, definiert werden. Das ist für die Therapie besonders relevant: Bei der Desensibilisierung ist es entscheidend, ob die jeweiligen Moleküle, auf welche die Patient:innen reagieren, auch tatsächlich in den Therapiepräparaten enthalten sind. Dadurch kann man gezielter vorhersagen, welche Patient:innen wahrscheinlich von einer Immuntherapie profitieren werden – gerade bei der Pollenallergie. Etwas anderes, das sich in den letzten Jahren zunehmend etabliert hat, insbesondere im Bereich der Nahrungsmittelallergie, ist der sogenannte BAT-Test (der basophile Aktivierungstest). Er wurde mittlerweile in die europäischen Leitlinien für die Diagnostik von Lebensmittelallergien aufgenommen. Bei der BAT-Testung werden dem Blut der Patient:innen jene Zellen entnommen, welche bei der allergischen Reaktion eine zentrale Rolle spielen. Dann inkubiert man sie mit den Allergenen in vitro

und beobachtet die Reaktion. Internationale Studien zeigen auch die Relevanz bei Medikamentenallergien als zusätzliche Testmöglichkeit. Der BAT-Test kann sehr hilfreich sein, wenn eine Anamnese nicht eindeutig ist oder aufwendige Provokationstestungen vermieden werden sollen. Bei der Pollenallergie ist selten die Relevanz einer Provokation gegeben. Durch intensive Forschungstätigkeiten ist bekannt, wann welche Pollen fliegen. Nimmt man sich zusätzlich genug Zeit für die Anamnese und bezieht auch noch eine IgE-Antikörper-Testung ein, lassen sich Beschwerden sehr gut einordnen und auf spezifische Allergene zurückführen.

Nach dem Sommer – ist das ein guter Zeitpunkt, eine Allergiediagnostik durchzuführen, oder wann wäre ein passenderer Zeitpunkt?

Grundsätzlich ist jeder Zeitpunkt, zu dem man vermutet, eine Allergie zu haben, der richtige für eine Allergiediagnostik. Denn je früher man weiß, ob eine Allergie vorliegt, und wenn ja, wel-

che, desto früher kann entsprechend therapiert werden. Schon die symptomatische Behandlung mit Antihistaminika spielt eine große Rolle, weil sie die Entzündungsvorgänge im Körper eindämmt. Es ist wichtig, dass allergische Entzündungen im Körper nicht persistieren, damit sie sich nicht selbst „a nheizen“ können.

Bei Pollen- beziehungsweise inhalativen Allergien möchte man verhindern, dass eine Rhinitis oder eine Konjunktivitis, die an sich schon unangenehm sein können, in die Lunge absteigen, wodurch es dann zu asthmatischen Beschwerden kommt. Diesen Etagenwechsel möchte man unbedingt abwenden. Daher ist die Unterdrückung der allergischen Entzündung selbst schon etwas ganz Wichtiges. Mit einer Allergenimmuntherapie fängt man immer außerhalb der Pollensaison an – und dafür empfiehlt sich der Herbst. Hier haben wir ein weitgehend pollenfreies Zeitfenster. Das reduziert eine gleichzeitige Allergenbelastung und ermöglicht einen risikoarmen Therapiebeginn.

Wie sind die Erfahrungswerte bezüglich der Desensibilisierung? Man muss natürlich zwischen der Erwartungshaltung der Ärzt:innen und jener der Patient:innen unterscheiden. Für mich ist ein Erfolg der Desensibilisierung schon dann gegeben, wenn sich die Allergie nicht verschlimmert. Wie ich bereits erwähnt habe, ist es wesentlich, dass es zu keinem Etagenwechsel kommt. Kann allein das verhindert werden, sehe ich das bereits als Erfolg an. Doch auch hinsichtlich der Symptomreduktion sind die modernen Desensibilisierungen ausgezeichnet.

Die Pollensaison erstreckt sich seit geraumer Zeit immer weiter in den Herbst hinein. Welche Erfahrungen liegen hier vor – auch hinsichtlich des Einflusses auf Symptomdauer, Schweregrad und Therapiemanagement? Grundsätzlich muss man sagen, dass sich die Pollensaison aufgrund des Klimawandels insgesamt verlängert. Auch ihr Beginn verschiebt sich immer weiter nach vorne, das konnte seit einigen Jahren beobachtet werden. Gerade Frühblüher wie die Erle fangen bei milden Temperaturen häufig schon um die Weihnachtszeit zu blühen an. Damit wird die belastungsfreie Zeit für die Patient:innen immer kürzer. Zwar nimmt die Pollenbelastung in Richtung Herbst nach wie vor ab, doch bei starker Sensibilisierung können auch geringe Mengen immer noch zu Beschwerden führen. Das beste Beispiel für den Einfluss des Klimawandels in dieser Hinsicht: Ragweed. Durch veränderte Vegetationsbedingungen können sich neue, potenziell allergene Pflanzen in Gebieten ausbreiten, in denen sie früher nie heimisch waren. In Österreich ist Ragweed mittlerweile flächendeckend ein Thema, europaweit breitet es sich immer mehr aus. Durch die Änderung unseres Klimas verändert sich somit auch die Belastungssituation. Besonders wichtig ist es, adäquat zu therapieren. Nicht zu kurz, sondern über den gesamten Zeitraum, in dem Beschwerden bestehen. Damit gewisse Allergene keine allzu große Belastung mehr darstellen, sollte man früh genug an eine Allergenimmuntherapie denken.

„Die Pollensaison verlängert sich insgesamt aufgrund des Klimawandels.“

Das Thema Antihistaminika haben wir vorhin schon angeschnitten. Sie sind also nach wie vor wichtig in der Behandlung und spielen eine große Rolle?

Absolut. Antihistaminika sind jene Medikamente, die für die symptomatische Behandlung von Allergien eingesetzt werden. Es gibt eine große Auswahl von Präparaten, das heißt, man hat viele Möglichkeiten, auf die individuellen Bedürfnisse der Patient:innen einzugehen. In der Allergietherapie ist die Anwendung von Antihistaminika aber nicht die einzige Option. Kausal gibt es die Desensibilisierung, und gerade bei starken Allergien auch die Möglichkeit, Biologika zu nutzen. Hierbei wird die Allergietherapie von Antikörpern unterstützt, welche bestimmte Botenstoffe oder eben auch die IgE-Antikörper binden. Doch die Behandlung mit Biologika ist sehr kostspielig und setzt dementsprechend höhere Schweregrade von Allergien voraus. Es wäre übertrieben, sie bei einer allergischen Rhinokonjunktivitis einzusetzen.

Möchten Sie abschließend noch etwas erwähnen, das Ihnen wichtig ist? Haben Sie weitere Anregungen für Hausärzt:innen?

Zunächst sollten die Möglichkeiten, die den Patient:innen im österreichischen Gesundheitssystem zur Verfügung stehen, genutzt werden. Besteht der Verdacht auf eine Allergie, sollte dem nachgegangen werden. Es gibt viele Kolleg:innen, die auf Allergiediagnostik und -therapie spezialisiert sind. Hausärzt:innen haben auch die Option, sich auf Allergologie zu spezialisieren. Diese ist wirklich ein lohnendes und relevantes Feld – immerhin sind 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung betroffen, Tendenz steigend.

Das Interview führte Jasmin Sucher, MA.

©

v. li. n. re.: Prof. Clodi, Dr.in Hawlisch, Mag.a Sander, Prof. Stulnig.

Frühe Kontrolle entscheidend

Identifikation von erhöhtem

LDL-C und Lp(a)

„Die European Atherosclerosis Society betont, dass das Risiko koronarer Herzkrankheiten direkt mit der kumulativen Exposition gegenüber LDL-Cholesterin korrelier t“, erklärte Univ.-Prof. Dr. Martin Clodi, Vorstand der Abteilung für Innere Medizin am Krankenhaus Barmherzige Brüder Linz und Präsident der Cholesterinallianz, bei einem Fachpressegespräch Ende Juni in Wien. „ Eine lebenslange Senkung des LDL-Spiegels minimiert die Anzahl der Partikel, die sich in den Arterienwänden einlagern, und verlangsamt somit den Aufbau von Plaques. Daher ist es entscheidend, bereits in jungen Jahren mit der Kontrolle und gegebenenfalls der Senkung des LDLCholesterins zu beginnen “ Diabetes und Adipositas seien weitere Treiber der Atherosklerose.

Bei den meisten Patient:innen senken Statine die Cholesterinwerte zuverlässig. Insbesondere bei Hochrisikopatient:innen seien mittlerweile PCSK9-Hemmer eine effektive Alternative, so Prof. Clodi: „Die Kombination von PCSK9Hemmern mit Statinen zeigt additive Effekte und ermöglicht es, selbst ambitionierte LDL-Zielwerte zu erreichen.“

Vorsorgeuntersuchungen

Univ.-Prof. Dr. Thomas Stulnig betonte die zusätzlich unterschätzte Bedeutung von Lipoprotein(a), einem genetisch determinierten Risikofaktor für kardiovaskuläre Erkrankungen. „Etwa 20 Prozent der Bevölkerung weisen erhöhte Lp(a)-Spiegel auf.“ Auch hier setzen Expert:innen Hoffnung in Bewusstseinsbildung und neue therapeutische Ansätze. „Initiativen wie unsere Tour durch Österreich mit dem ÖGGK Health Mobil für Cholesterin- und andere medizinische Checks können zur Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung beitragen“, zeigte sich Mag.a Erika Sander, Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze, überzeugt. Dr.in Karin Mawlisch-Höfferl vom Zentrum für Innere Medizin fügte hinzu: „Wichtig wäre die Aufnahme der LDLC- und Lp(a)-Messung in die Vorsorgeuntersuchung “ Insbesondere bei familiärer Hypercholesterinämie, einer der häufigsten genetischen Erkrankungen, werde empfohlen, bereits im Jugendalter Cholesterinwerte zu bestimmen und bei Bedarf therapeutische Maßnahmen zu ergreifen, um das Risiko kardiovaskulärer Ereignisse zu minimieren.

PA/Red

Progression verlangsamen

Transthyretin-Amyloidose mit Kardiomyopathie: Vom Verdacht bis zur effektiven Behandlung

Bei Patient:innen mit kardiovaskulären Erkrankungen, die unter Dyspnoe und Belastungsintoleranz leiden und nicht auf die Standardtherapie bei Herzinsuffizienz ansprechen, sollte an eine kardiale Amyloidose wie die Transthyretin-Amyloidose mit Kardiomyopathie (ATTR-CM) gedacht werden. Insbesondere ältere Patient:innen sind davon betroffen und die Diagnose erfolgt, aufgrund der Heterogenität der Symptome, oft erst sehr spät.

Die somit unterdiagnostizierte Erkrankung kann durch Ablagerungen von Amyloidfibrillen im Herzen unter anderem zu Herzinsuffizienz und Arrhythmien führen. Neben kardialen können auch extrakardiale Symptome wie ein Karpaltunnelsyndrom auf eine ATTRCM hindeuten (siehe INFO). Durch die rechtzeitige Behandlung lässt sich das Fortschreiten der Krankheit einbremsen, daher kommt es auf eine rasche Abklärung an.

Häufiger als vermutet

Die Ablagerungen haben bei der kardialen Amyloidose zur Folge, dass sich bei Betroffenen die Herzfunktion zunehmend und oft massiv verschlechtert. „Wir wissen heute, dass die Erkrankung wesentlich häufiger auftritt

als bisher vermutet, das gilt vor allem für die ATTR-CM, die vorrangig ältere Menschen betrifft“, hält Prim. Dr. Thomas Winter, Leiter der Kardiologie am Innviertler Schwerpunktkrankenhaus, fest. Die frühzeitige Abklärung sei auch deshalb wichtig, weil Patient:innen mit Amyloidose die üblichen Präparate gegen Herzinsuffizienz schlecht vertragen würden.

Die gute Nachricht: Wird die Amyloidose früh erkannt, helfen spezifische Therapien dabei, die Ablagerungen im Herzen zu verhindern und so den Verlauf der Krankheit zu verlangsamen. Aktuelle Studien mit neuen Wirkstoffen lassen sogar darauf hoffen, dass eine Amyloidose in Zukunft geheilt werden kann.

Prim. Winter: „Umso wichtiger ist es, bei einer Herzschwäche an dieses Krankheitsbild zu denken, besonders dann, wenn eine Patient:in z. B. zugleich über schmerzende, kribbelnde Hände klagt: Denn ein Karpaltunnelsyndrom bzw. auch Wirbelkanalverengungen treten nicht selten gemeinsam mit der Amyloidose auf.“

Umfassende Diagnostik

Bei Patient:innen mit Verdacht auf kardiale Amyloidose sollte eine umfassende Diagnostik veranlasst werden. Laborwerte, ein EKG und eine Sonographie des Herzens liefern erste wichtige Anhaltspunkte. Finden die behandelnden Ärzt:innen dabei Hinweise auf eine Amyloidose, führt der nächste Weg ins Institut für Nuklearmedizin: „ Bei einer Ganzkörper-Szintigrafie lässt sich diese kardiale Speichererkrankung gut erkennen und mit hoher Genauigkeit bestätigen. So kann rascher zielgerichtet reagiert werden“, berichtet Prim. Doz. Dr. Alexander Kroiss, Institutsleiter am Innviertler Schwerpunktkrankenhaus. Falls nötig, werde auch eine ergänzende Untersuchung mit kardialer Magnetresonanztomografie durchgeführt. Nur in wenigen Fällen könne erst eine

Myokardbiopsie in einem Spezialzentrum Klarheit verschaffen. Kardiolog:innen und Nuklearmediziner:innen arbeiten bei der Diagnose einer kardialen Amyloidose eng zusammen.

Disease Management Programm ausbauen

„Eine frühzeitige Diagnose ist entscheidend, damit die betroffenen Patient:innen möglichst bald eine effektive Behandlung erhalten“, so das Fazit von Prim. Winter. In den vergangenen Jahren seien wirksame Medikamente auf den Markt gekommen. Sie seien allerdings sehr teuer und müssten von den Krankenkassen im Einzelfall bewilligt werden. Jedenfalls zeige sich immer mehr, wie bedeutsam die Amyloidose als Ursache von Herzinsuffizienz ist. Dies sei lange Zeit unterschätzt worden.

PA/Red

INFO

Red Flags in Bezug auf eine kardiale Amyloidose

� gleichzeitige Herzinsuffizienz (unabhängig von der Ventrikelfunktion!) und neu aufgetretene Hypotension bei zuvor hypertensiven Patient:innen

� Polyneuropathie

� Proteinurie

� periorbitale Spontanhämatome („Racoon Eyes“)

� Makroglossie

� bilaterales Karpaltunnelsyndrom

� Bizepssehnenruptur

� Pseudo-Q-Zacken ohne vorangegangenen Infarkt im EKG

Echokardiographie:

� biventrikuläre Hypertrophie

� verdickte Klappen(-apparate)

� Perikarderguss

Bizepssehnenruptur?1

Vorhofflimmern im EKG1

Kurzatmigkeit und Atemnot1

Spinalkanalstenose?1

Früheres beidseitiges Karpaltunnelsyndrom1

Ein klarer Fall von Herzinsuffizienz, oder?

Wenn die Symptome einfach nicht zusammenpassen …

Scheinbar eindeutige Symptome, doch der Zustand der Patientin oder des Patienten verschlechtert sich trotz Therapie?2

HANDELN SIE SCHNELL!

Die ATTR-CM ist mit einer hohen Morbidität und Mortalität verbunden. 3

Eine kardiologische Abklärung wird dringend empfohlen.

y-doc ist die Nr. 1 im Wartezimmer TV. Das professionelle, nach Ihren Wünschen gestaltete Ordinationsprogramm überzeugt Ihre Patientinnen und Patienten.

y-doc TV sorgt für eine entspannte Atmosphäre im Wartezimmer, verkürzt die gefühlte Wartezeit und fördert damit ein angenehmes und effizientes Patientengespräch.

+43-732-60 27 28-0 www.y-doc.at

Gesund.at

Schmerzliche Erfahrungen PÄDIATRIE

Warnsignale erkennen,

Die psychische Gesundheit junger Menschen im Fokus Überlastung vorbeugen

Trommelfell schlägt Alarm ...

Diagnosesicherheit bei Akuter Otitis Media

„Die

Zukunft

ist

vielversprechend“

Pädiatrische atopische Dermatitis: Welche Behandlungen Linderung bringen

Ao. Univ.-Prof.in Dr.in

Tamar Kinaciyan, Leiterin der Allergie-Ambulanz und der Pädiatrischen Dermatologie, Universitätsklinik für Dermatologie, Medizinische Universität Wien, im Interview.

HAUSÄRZT:IN: Der Einsatz von systemischen Therapien anstelle von lokalen muss bei Kindern mit atopischer Dermatitis (AD) vorsichtig abgewogen werden. Gibt es dabei Schwierigkeiten?

Prof.in KINACIYAN: In den Guidelines findet man das Stufenschema – beginnend mit der Basispflege, topischen Medikamenten, dem Einsatz von Antiseptika-Bädern und juckreizlindernden Maßnahmen. Nur bei schweren Fällen, in denen diese Maßnahmen versagen, kommen bei Kindern Systemtherapien mit Biologika oder JAK-Inhibitoren in Frage. Insbesondere bei JAK-Inhibitoren ist Vorsicht geboten, da sie stark immunsuppressiv wirken und häufig zu Infektionen der oberen Atemwege und vor allem zur Herpesvirus-Aktivierung an der Haut führen können.

Seit 2023 ist Dupilumab, ein monoklonaler Antikörper, auch für Kinder mit AD zugelassen. Haben Sie Erfahrungen damit? Der monoklonale Antikörper Dupilumab hat nicht die Nebenwirkungen von JAK-Inhibitoren. Seine Wirkung entfaltet er, indem er die α-Kette von

Interleukin-4 und IL-3 blockiert. Diese zwei Zytokine spielen eine essenzielle Rolle in der sogenannten Th2-Immunantwort, die für Erkrankungen aus dem atopischen Formenkreis (AD, allergisches Asthma) verantwortlich ist. Dupilumab ist auch für Kleinkinder ab sechs Monaten zugelassen – mit körpergewichtadaptierter Dosierung. Meiner Erfahrung nach wirkt es sehr rasch und effektiv in der AD-Behandlung, zudem reduziert es den Juckreiz. Lediglich die trockene Haut muss dann mit Pflegeprodukten behandelt werden. Dupilumab stellt somit auch für Eltern eine große Erleichterung dar und steigert die Compliance. Die einzige Limitation bei manchen Kindern ist die SC-Applikationsform. Daher verabreichen wir es oftmals nach topischer Lokalanästhesie, sodass die Kinder den Stich nicht spüren.*

Stehen weitere AD-Behandlungsoptionen in Aussicht?

In den USA ist Crisaborol-2-%-Creme (2-mal/Tag) für die Behandlung von leichter bis mittelschwerer AD ab dem dritten Lebensmonat zugelassen, weiters Tapinarof-1-%-Creme (1-mal/Tag) als kortisonfreie topische Therapieoption für Patient:innen mit schwerer AD ab dem zweiten Lebensjahr. Die ADORING-1- und die ADORING-2-Studien belegen für Letztere eine gute Wirksamkeit, die bei bis zu einem Jahr Anwendung keinen Wirkungsverlust bei guter Verträglichkeit aufwies.

Roflumilast-Creme 0,15 % hat in den USA die Zulassung für Psoriasis und seborrhoische Dermatitis ab dem sechsten Lebensjahr erhalten. Die rezenten Ergebnisse der INTEGUMENT-Studien zeigen, dass sie eine wirksame, gut verträgliche Option für die Behandlung der AD darstellt, da jene nur einmal täglich appliziert werden muss und rasch den Juckreiz stillt. Delgocitinib, ein topischer JAK1-, -2- und -3-Hemmer als 0,25-%- und 0,5-%-Salbe, ist in Österreich für die Therapie des chronischen Handekzems ab dem zweiten Lebensjahr zugelassen. Studien zur Behandlung der AD laufen momentan.

Andere Biologicals mit einer Zulassung ab dem zwölften Lebensjahr sind die IL-13-Antagonisten Tralokinumab und Lebrikizumab sowie der anti-IL-31Ra Nemolizumab. Weitere Therapieoptionen werden zurzeit in klinischen Studien verschiedener Entwicklungsphasen evaluiert. Die Zukunft ist vielversprechend.

Sie gehören der wissenschaftlichen Leitung des 16. Kinder-Haut-Tags an. Warum braucht es diesen?

Kinderhautkrankheiten sind vielfältig und nehmen auch zu. Hinzu kommen aufgrund laufender Forschungserkenntnisse und molekulargenetischer Untersuchungen neue, feinere diagnostische Möglichkeiten, die auch neue Behandlungsoptionen mit modernen Präparaten wie Biologika (monoklonale Antikörper, JAK-Inhibitoren etc.) eröffnen. Da bei seltenen Kinderkrankheiten kaum kinderspezifische Therapiestudien durchführbar sind, macht jede Spezialist:in eigene Erfahrungen mit den neuen Präparaten. Außerdem gibt es auch zentrumsspezifische Entwicklungen, je nachdem, welche Krankheiten man in einem Zentrum öfter sieht. Daher ist ein Austausch zwischen KinderdermatologieExpert:innen im Rahmen des KinderHaut-Tags besonders wichtig.

Das Interview führte Laura Elisabeth Schnetzer.

* Für die Behandlung von Kindern ab 2 Jahren gibt es neben den Spritzen auch Fertigpens für eine einfachere Anwendung ohne sichtbare Nadel.

Hier geht es zu den Guidelines:

Kinder-Haut-Tag

Am 17. Oktober 2025 findet der 16. KINDERHAUT-TAG statt. Diese Tagung beinhaltet eine Fülle von Fallpräsentationen, diagnostischen und therapeutischen Herausforderungen sowie praktischen Tipps aus der pädiatrischen Dermatologie.

Mehr Informationen unter: kinder-haut-tag.at

Wenn das Trommelfell Alarm schlägt

Akute Otitis media: Diagnostik, Watchful Waiting und gezielte Antibiotikatherapie

Der Hauptgrund für Ohrenschmerzen bei Kindern sind akute Mittelohrentzündungen, die in ungefähr 50 % der Fälle vorliegen. Entzündungen des Gehörgangs machen ca. 10 %, Ohrfremdkörper ca. 5 % der Ursachen aus.1 Bei der Otitis media handelt es sich bekanntlich um eine Infektion des Mittelohrraums. Nach Häufigkeit und Dauer werden drei Arten unterschieden: die akute Otitis media (AOM) mit typischen Beschwerden und auffälligem Befund bei der Ohrspiegelung. Weiters die rezidivierende Mittelohrentzündung, welche bei mindestens drei Entzündungen innerhalb von sechs Monaten oder mindestens vier pro Jahr besteht. Und schließlich die chronische Mittelohrentzündung (Otitis media chronica), eine mindestens zwei Monate persistierende Entzündung, bei der Ausfluss und ein Trommelfellriss oft begleitend auftreten. Die akute Otitis media ist die zweithäufigste pädiatrische Diagnose in der Notaufnahme, direkt nach Infektionen der oberen Atemwege. Grundsätzlich kann eine Mittelohrentzündung in jedem Alter vorkommen, am häufigsten wird sie jedoch zwischen dem sechsten und dem 24. Lebensmonat beobachtet.2 Bis zum Alter von fünf Jahren sind etwa 80 % der Kinder mindestens einmal von einer AOM betroffen. Sie äußert sich durch

ein plötzliches Einsetzen von Symptomen. Dazu gehören oftmals Otalgie, Fieber und Otorrhoe. Allergien, eine allergische Rhinitis und die gastroösophageale Refluxkrankheit können die Entstehung einer AOM begünstigen. Die Mittelohrentzündung ist der häufigste Grund für die Verschreibung von Antibiotika in der Pädiatrie.2,3 Die AOM wird meist durch Bakterien verursacht, kann aber auch viral bedingt sein. Der häufigste bakterielle Erreger ist Streptococcus pneumoniae, der eine Entzündung der Eustachischen Röhre hervorruft. Dies führt zu einer Dysfunktion und einer Ansammlung von eitrigem Erguss im Mittelohr. Auch der nicht typisierbare Haemophilus influenzae und Moraxella catarrhalis sind bakterielle Erreger, die einer AOM zugrunde liegen können.2,3,4

Diagnosesicherheit

Eine gründliche Anamnese ist für die Diagnosestellung essenziell. Die Kernkriterien – akuter Symptombeginn (Fieber, Ohrenschmerzen, Otorrhoe), Nachweis eines Ergusses im Mittelohr und Anzeichen einer Entzündung des Trommelfells – müssen erfüllt sein. Die Diagnosesicherheit kann durch die Nutzung moderner Untersuchungsme-

thoden wie der Otomikroskopie, der pneumatischen Otoskopie, der Tympanometrie oder der akustischen Reflektometrie verbessert werden.3 Aufgrund ihrer höheren Sensitivität und Spezifität im Vergleich zur einfachen Otoskopie gilt die pneumatische Otoskopie als zuverlässigste Methode.2

Ohne adäquate Therapie kann das eitrige Sekret vom Mittelohr auch zu angrenzenden anatomischen Strukturen gelangen. Dadurch kann es zu Komplikationen wie Trommelfellperforation, Mastoditis, Labyrinthitis, Petrositis, Meningitis, Gehirnabszess, Hörverlust oder Thrombosen des Sinus lateralis oder des Sinus cavernosus kommen.2

Behandlungsstrategien

Sowohl die S2k-Leitlinie „ A kute Otitis media“ als auch die S3-Leitlinie „Ohrenschmerzen“ werden zurzeit aktualisiert bzw. fertiggestellt. Nur die S2k-Leitlinie „ A ntibiotikatherapie bei HNO-Infektionen“ ist momentan abrufbar bzw. verfügbar.4 Prinzipiell bildet die Schmerztherapie einen wichtigen Bestandteil der Behandlung. Analgetika wie Paracetamol oder nichtsteroidale Antirheumatika wie Ibuprofen können allein oder in Kombination zur wirksamen Schmerzkontrolle eingesetzt werden.5

Etwa 78 % der Fälle einer AOM heilen innerhalb von zehn bis zwölf Tagen spontan ohne Antibiotikatherapie aus. In vielen Fällen reicht daher die Beobachtung (Watchful Waiting) mit symptomatischer Behandlung aus. Bessert sich der Zustand nicht oder verschlechtert er sich sogar, ist eine systemische Antibiotikatherapie angezeigt. Dieses Vorgehen empfiehlt sich besonders bei Kindern ab 24 Monaten, die immunkompetent sind, nicht an chronischen Ohrenkrankheiten oder Otorrhoe leiden, deren Ohrenschmerzen seit weniger als 48 Stunden bestehen, bei denen das Fieber unter 39 Grad bleibt und die milde Schmerzen haben, welche sich mit Analgetika beherrschen lassen. Auch bei Kindern ab sechs Monaten kann jene Strategie sinnvoll sein, wenn es sich um eine einseitige Infektion handelt und die Beschwerden höchstens mild ausgeprägt sind.1,3 Eine Antibiotikatherapie ist indiziert bei einer schweren Otitis media, in den ersten sechs Lebensmonaten, in den ersten zwei Lebensjahren bei beidseitiger AOM, bei einer Otorrhoe mit persistierenden Beschwerden (Schmerzen und/oder Fieber) und bei Patient:innen mit Risikofaktoren (u. a. Immundefizienz, schwere Grunderkrankungen, Influenza, Paukenröhrchen, kraniale Fehlbildungen).1,4 Ist eine Antibiotikatherapie nötig, gilt hochdosiertes Amoxicillin oder ein Cephalosporin der zweiten Generation als Therapie der ersten Wahl.2,3,4 Auch eine lokale Antibiotikatherapie, die für die Anwendung im Mittelohr zugelassen ist (z. B. Ciprofloxacin-Ohrentropfen), kann anstelle einer systemischen Therapie gewählt werden. Dies ermöglicht eine höhere lokale Wirkstoffkonzentration und vermeidet systemische Nebenwirkungen.2,4

Prävention der akuten Otitis media

Das Risiko, an einer AOM zu erkranken, kann auf unterschiedliche Art und Weise gesenkt werden. Impfungen gegen Bakterien, die häufig AOM verursachen, reduzieren das Auftreten von Mittelohrentzündungen bei Kindern –auch die jährliche Influenza-Impfung kann die Häufigkeit um bis zu 55 % verringern. Passivrauchen ist ein bekannter Risikofaktor – es sollte aktiv auf Rauchverzicht im Umfeld von Kindern geachtet werden. Die meisten Fälle von AOM sind darauf zurückzuführen, dass Schleim aus den oberen Atemwegen die Eustachische Röhre verstopft und so den Abfluss der Mittelohrflüssigkeit verhindert. Daher kann eine gute Nasenhygiene ebenfalls hilfreich sein. Studien zeigen: Regelmäßige Nasenspülungen mit Kochsalzlösung bei Kindern, die zu Mittelohrentzündungen neigen, können das Erkrankungsrisiko reduzieren.6

Jasmin

Sucher, MA

Quellen:

1 thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/a-1179-2810 , zuletzt abgerufen am 27. August 2025.

2 Danishyar A, Ashurst JV. Acute Otitis Media. 2023 Apr 15.

3 W Ę GRZYN J et al., Journal of Education, Health and Sport. 3 March 2025. Vol. 79, p. 57781.

4 DGHNO-KHC. S2k-Leitlinie Antibiotikatherapie von HNO-Infektionen –Aktualisierung 2025, register.awmf.org/de/leitlinien/detail/017-066 , zuletzt abgerufen am 27. August 2025

5 Sjoukes A et al., Update in: Cochrane Database Syst Rev. 2023 Aug 18;8:CD011534.

6 El Feghaly RE et al., Expert Rev Anti Infect Ther. 2023 May;21(5):523-534.

Warnsignale erkennen, Überlastung vorbeugen

Die psychische Gesundheit junger Menschen im Fokus

© stock.adobe.com/Phichitpon

Die psychische Gesundheit der österreichischen Jugend hat in den letzten Jahren gelitten. Seit 2010 kann fast eine Verdoppelung der Zahl von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Beschwerden beobachtet werden. 31 % der Schülerinnen weisen Anzeichen einer depressiven Verstimmung oder Depression auf, bei den Burschen trifft dies auf 17 % zu. Dass ihre Sorgen von Gesellschaft und Politik ernst genommen werden, bezweifelt die Mehrheit der Jugendlichen.1 Auf den folgenden Seiten wird die Problematik von Expert:innen aus dem Gesundheitsbereich beleuchtet.

Laura Elisabeth Schnetzer, BA

„Vielzahl geplanter Maßnahmen“

Österreichische Bundesministerin für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Der Schulanfang ist für viele Kinder und Jugendliche jedes Jahr ein besonderer und gleichzeitig fordernder Moment –verbunden mit Erwartungen, Vorsätzen wie auch Hoffnungen und gleichzeitig mit Aufregung und Ängsten. Das kann

sich auf ihre psychische Gesundheit auswirken, vor allem dann, wenn hochgesteckte Erwartungen nicht erfüllt werden und Stress und Sorgen die Freude überwiegen. Als Gesundheitsministerin ist es mir ein persönliches Anliegen, dass junge Menschen in dieser sensiblen Phase bestmöglich unterstützt und gestärkt werden, unabhängig von Wohnort, familiärer und finanzieller Situation. Im Regierungsprogramm2 setzen wir eine Vielzahl von Maßnahmen, um ein breites, wohnortnahes und niederschwelliges Angebot zu schaffen. Ein wichtiger Schritt ist dabei der österreichweite Ausbau von Therapieangeboten zur Stärkung der psychosozialen Versorgung, insbesondere für Kinder und Jugendliche. Mein großer Dank gilt den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, die täglich mit großem Engagement auch die psychische Gesundheit unserer jungen Menschen im Blick haben.

„Schule als Schauplatz sozialer Ängste“

© privat

Univ.-Prof.in Dr.in

Martina Zemp

Achilleas TsarpalisFragkoulidis, BSc MSc

Institut für Klinische und Gesundheitspsychologie, Universität Wien

Leiterin des Arbeitsbereichs Klinische Psychologie des Kindes- und Jugendalters, Inst. für Klinische und Gesundheitspsychologie, Universität Wien

Die Schule ist ein zentraler Ort sozialer Interaktionen und damit ein häufiger Schauplatz sozialer Ängste im Jugendalter. In der Adoleszenz, einer Phase tiefgreifender kognitiver, körperlicher und sozialer Veränderungen, gewinnen die Meinungen von Gleichaltrigen enorm an Bedeutung. Dementsprechend nehmen Ängste vor negativer Bewertung (Kritik oder Ablehnung), aber auch Ängste vor positiver Bewertung (bspw. davor, durch Lob unangenehm aufzufallen) ab dem Schuleintritt deutlich zu. Im schulischen Alltag äußern sich diese

Ängste etwa bei Präsentationen, beim Essen in der Schule, bei Gruppenarbeiten oder generell in der Interaktion mit Gleichaltrigen. Sie gehen häufig mit geringem Selbstwert, sozialem Rückzug und Vermeidungsverhalten einher. Soziale Bewertungsängste beeinträchtigen nicht nur die Beteiligung am Unterricht, sondern auch das emotionale Wohlbefinden: Betroffene berichten über negative Emotionen, unterdrücken vermehrt ihre Gefühle oder grübeln intensiv über soziale Situationen. Hausärzt:innen und pädiatrische Fachkräfte sind wichtige Ansprechpersonen, um Warnzeichen frühzeitig zu erkennen und geeignete Unterstützungsangebote wie Beratung, Psychoedukation oder psychologische bzw. psychotherapeutische Überweisungen zu vermitteln. Warnzeichen sind bspw. somatische Beschwerden ohne organischen Befund, ein ausgeprägter sozialer Rückzug oder massive Präsentationsängste.

„Manchmal sind Anzeichen nicht ersichtlich“

Univ.-Prof.in Dr.in Isabel Böge

Leiterin der Klinischen Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapeutische Medizin des Uniklinikum Graz

Kinder und Jugendliche mit beginnenden, aber auch mit manifesten psychischen Problemen sind oft schwer zu erkennen. Sie können ihre Problematiken meist gut verbergen, insbesondere wenn es sich um internalisierende Störungsbilder wie Depressionen, Ängste, Zwänge und posttraumatische Belastungen handelt, die nicht nach außen gerichtet sind. Dies tun sie nicht zuletzt deshalb, weil psychische Störungen immer noch mit einem gewissen Stigma behaftet sind. Red Flags sind:

• Wiederkehrende Kopfschmerzen und Bauchschmerzen mit der Bitte um Krankschreibung (bewusster oder auch unbewusster Versuch, problembehaftete Orte zu meiden)

• Sozialer Rückzug (Kinder und Jugendliche gehen Hobbys und Interessen nicht mehr nach)

>

• Leistungsverschlechterung

• (Ein-)Schlafstörungen

• Reizbarkeit und Impulsdurchbrüche

• Suizidale Äußerungen

Manchmal sind Anzeichen nicht ersichtlich und es kommt zum Suizidversuch oder zur Suizidankündigung im Freundeskreis. Aufmerksam muss man sein, wenn irgendetwas unerklärlich „a nders“ ist als vorher. Kinder und Jugendliche suchen oft indirekt Hilfe – in Fragen und Nebensätzen. Wichtig ist, Dinge anzusprechen, nachzufragen und offene Angebote zu machen. Das erleichtert es, Probleme auszusprechen. Wenn der Eindruck besteht, eine Problematik liege vor, aber das Kind sich verschließt, ist eine Überweisung an die Fachärzt:in für Kinderpsychotherapie und -psychiatrie für die Akuteinschätzung empfehlenswert.

„School Nurses als Must-have für alle Schulen“

Auffälligkeiten als erste Ansprechperson mit großem Vertrauen und Erfahrung in Gesundheitsfragen erkennen und den Weg zu fachpsychologischer Abklärung für die Kinder ebnen. Die Kinder fühlen sich bei ihnen offensichtlich gut aufgehoben: Über 96 % der Kinder, die Kontakt zu School Nurses hatten, werteten die Erfahrung als sehr gut oder gut. Unsere Ergebnisse belegen einen großen Benefit für den Schulalltag, was sich auch in der hohen Zufriedenheit aller Beteiligten widerspiegelt – sowie in dem expliziten Wunsch nach der Fortführung des Projektes.

„Sicherheit in Krisenzeiten vermitteln“

„Mehr Unterstützung durch Gesundheitspersonal“

Ahmed Naief

Vorsitzender der Bundesjugendvertretung © BJV/Kirill Lialin

Assoc. Prof. Priv.-Doz. DI Dr. Hans-Peter Hutter

Leiter der Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin, MedUni Wien © Pichler

MMag.a Dr.in Lisbeth Weitensfelder

Forschungseinheit Child Public Health, MedUni Wien

Der Einsatz von School Nurses im Rahmen des Wiener Pilotprojektes wurde von 2022 bis 2024 analysiert. School Nurses ersetzen weder Schulärzt:innen noch Psycholog:innen. Die drei Berufsgruppen haben unterschiedliche, sich ergänzende Rollen in der schulischen Gesundheitsversorgung. School Nurses sind neben der Erstversorgung in Notfällen und der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen mit chronischen Erkrankungen vor allem für Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung zuständig. Obwohl sie keine Diagnosen stellen dürfen, übernehmen sie durch ihre „Radarfunktion“ eine wichtige Rolle: Sie können etwa psychosoziale

Sonja Kuba, MSc

Leiterin des Österreichischen Jugendrotkreuzes © Markus

Terroranschläge oder Krieg stellen unser grundlegendes Gefühl von Sicherheit infrage. Kindern geht es da genauso wie Erwachsenen, alle fragen sich: Warum? Kann es wieder passieren, auch meiner Familie und mir? Angst ist die natürliche, häufigste Reaktion, aber auch Wut oder Rückzug können Stresssymptome von Kindern sein. Wichtig ist in erster Linie, Sorgen ernst zu nehmen, Fragen ehrlich zu beantworten und den Kindern zu helfen, ihre Gefühle auszudrücken. Alltagsroutinen oder der Zusammenhalt in einer Peergroup geben Sicherheit. Erklären Sie dem Kind aber auch, dass die Welt per se kein unsicherer Ort ist. Verschwinden die Stresssymptome nicht oder verschlechtern sie sich sogar, sollte das Kind professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Damit allen Kindern geholfen werden kann, wünschen wir uns mehr Plätze für Kinder- und Jugendpsychologie und Psychiatrie sowie mehr Forschung im Bereich. Außerdem braucht es flächendeckende Präventionsprogramme, die nicht nur junge Menschen, sondern auch Betreuungspersonal erreichen. Prävention macht Krieg oder Terror nicht weniger tragisch, hilft aber, besser damit umzugehen.

Psychische Belastungen wie Leistungsdruck, Zukunftsängste und das Gefühl ständiger Bewertung gehören für viele Jugendliche zum Alltag. Im Projekt TOPSY Youth – von der BJV und der Kinderliga – erarbeiteten Jugendliche Forderungen zum Thema psychische Gesundheit, die sie mit Politiker:innen diskutierten. Die Teilnehmenden berichteten von fehlenden vertrauenswürdigen Ansprechpersonen und mangelnden Informationen über bestehende Hilfsangebote. Dabei könnte gerade schulärztliches oder niedergelassenes Gesundheitspersonal frühzeitig unterstützen – durch aktives Zuhören, altersgerechte Kommunikation und vertrauliche Beratung. Wichtig ist genauso die gezielte Weitervermittlung an geeignete niederschwellige Anlaufstellen. Die Jugendlichen selbst äußerten den Wunsch nach verpflichtenden mentalen Vorsorgegesprächen und nach einer geprüften digitalen Plattform für Gesundheitsinformationen. Die BJV und die Kinderliga fordern generell den Ausbau multiprofessioneller Unterstützungsteams an Schulen und die flächendeckende Versorgung mit kassenfinanzierten Therapieplätzen. Weitere Forderungen sind gezielte Präventionsangebote in Schule und Ausbildung sowie ein besserer Schutz vor Hatespeech oder Internetsucht. Denn klar ist: Psychische Gesundheit muss frühzeitig ernst genommen werden – und nicht erst im Krisenfall.

Literatur:

1 Felder-Puig R et al., Psychische Gesundheit von österreichischen Jugendlichen. Wien: BMSGPK, 2023.

2 BKA Österreich (2025).

bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/ die-bundesregierung/regierungsdokumente

„Zahnhygiene

spielerisch vermitteln“

Kinder- bzw. Hausärzt:innen können Eltern zum frühzeitigen

Zahnarztbesuch mit ihrem Nachwuchs motivieren

Dr.in Iveta Blang, Ärztliche Leiterin der Zahnprophylaxe Vorarlberg, im Interview.

HAUSÄRZT:IN: Mit dem Zahnen rückt bei Kleinkindern oft erstmals die Mundhygiene in den Fokus. Was ist in puncto Zahngesundheit schon bei den jüngsten Patient:innen zu berücksichtigen?

Dr.in BLANG: Die Verantwortung für die Zahngesundheit beginnt mit dem ersten Zahn. Entscheidend ist, eine regelmäßige Zahnpflege im Alltag zu verankern: zweimal täglich mit fluoridhaltiger Zahnpasta. Frühkindliche Karies kann durch zuckerhaltige Getränke und Nahrungsmittel sowie vernachlässigte Zahnpflege entstehen. Die Eltern spielen eine zentrale Rolle bei der Zahnpflege – durch konsequentes Vorleben und Anleitung.

Mit dem Zahnen gehen oft andere Beschwerden einher, etwa eine Gingivitis oder Mundfäule. Wie sieht die Behandlung in solchen Fällen aus? Die Gingivitis wird durch Bakterien im Zahnbelag verursacht. Dagegen hilft nur konsequentes Zähneputzen. Normalerweise heilt eine Gingivitis bei regelmäßiger Entfernung der Zahnbeläge binnen zehn Tagen von selbst aus. Mundfäule hingegen ist eine Erkrankung, die durch das Herpes-simplexVirus ausgelöst wird. Symptome sind

Schmerzen, Fieber und Appetitlosigkeit. Behandelt wird symptomatisch – mit Kühlung, ggf. schmerzlindernden Gels und fiebersenkenden Medikamenten. Wichtig ist die Flüssigkeitszufuhr und entscheidend die Vorbeugung durch tägliche Mundpflege, gesunde Ernährung sowie Hygiene im Alltag. Als erste Ansprechpartner:in bei Mundfäule fungiert häufig die Kinderärzt:in.

Wie erwähnt, sind bei Beschwerden infolge des Zahnens oftmals Hausoder Kinderärzt:innen die erste Anlaufstelle. Was können diese leisten und wo gibt es eventuell noch eine Wissens- bzw. Versorgungslücke?

Hausärzt:innen und Kinderärzt:innen können erste Beschwerden wie Zahnungsschmerzen oder lokale Entzündungen erkennen und an zuständige Zahnärzt:innen überweisen. Eine große Lücke besteht darin, dass der ElternKind-Pass keine verpflichtenden zahnärztlichen Untersuchungen beinhaltet. Kinder- bzw. Hausärzt:innen können nur beraten und Eltern zu einem Zahnarztbesuch motivieren.

Wann sollte ein Kind das erste Mal zur Zahnärzt:in gebracht werden und welche Herausforderungen können sich bei der Behandlung von Kindern ergeben?

Der erste Besuch sollte mit dem ersten Zahn oder spätestens um den ersten Geburtstag erfolgen. Ziel ist es, frühzeitig Vertrauen aufzubauen und Erkrankungen ehebaldig zu erkennen. Die Herausforderung liegt in der Kommunikation: Kinder benötigen eine spielerische, angstfreie Umgebung, angepasst an ihr Alter und ihre Bedürfnisse. Die Zahnbehandlung der Kleinen sollte möglichst kurz und schmerzarm sein, da jene nur eingeschränkt kooperieren. Hinzu kommt, dass Milchzahnkaries aufgrund der Anatomie der Zähne sehr schnell fortschreiten kann. Daher sollte bei Veränderungen am Zahnschmelz frühzeitig interveniert werden.

Leider wird die Zahnärzt:in häufig sehr spät aufgesucht, was die zahnärztliche Behandlung unnötig erschwert und in vielen Fällen eine Sanierung unter Vollnarkose erforderlich macht.

Als Resümee: Was gilt es zu beachten, wenn man Kleinkindern das Thema Zahngesundheit näherbringen möchte? Regelmäßigkeit, Vorbildwirkung und eine kindgerechte Herangehensweise sind zentral. Zahnpflege sollte spielerisch vermittelt werden – mit Liedern, Bilderbüchern etc. Die Zahnprophylaxe Vorarlberg und ihr Präventionsprogramm Max Prophylax (siehe INFO) unterstützen Eltern und Pädagog:innen dabei, das Thema nachhaltig zu verankern.

Das Interview führte Laura Elisabeth Schnetzer.

INFO

Die Zahnprophylaxe Vorarlberg bietet mit der Initiative „Max Prophylax – Zähne fürs Leben“ im Auftrag der Vorarlberger Landesregierung und der ÖGK ein flächendeckendes Präventionsprogramm für Kinder und Jugendliche in Vorarlberg. Rund 30.000 Kinder werden jährlich erreicht. Wesentliche Bestandteile der Initiative sind das Dentomobil für mobile Zahnuntersuchungen und Schulprogramme zu Mundhygiene und Ernährung.

Das Ziel: eine langfristige Verbesserung der Zahngesundheit durch frühzeitige Information, Untersuchung und Prävention – niederschwellig, altersgerecht und wissenschaftlich fundiert.

Weitere Infos: maxprophylax.at

Wenn kleine Körper massive Signale senden

Schmerzen bei Kindern: Ursachen, Bewertung und wirkungsvolles Management

Werden Schmerzen bei sehr jungen Patient:innen nicht schnell und effektiv behandelt, kann es zu körperlichen und psychischen Folgen kommen. Dazu zählen unter anderem antizipatorische Angst vor zukünftigen Eingriffen, die Senkung der Schmerzschwelle sowie die Sensibilisierung hinsichtlich möglicher Schmerzen. Dies kann zu einer reduzierten Wirksamkeit von Analgetika und – damit einhergehend – zu einem höheren Bedarf an ebenjenen führen. Als Grundlage für die Behandlung von Schmerzen bei Kindern dient eine regelmäßige, standardisierte Schmerzerfassung, welche konsequent vorgenommen und dokumentiert wird. Essenziell ist dabei der Einsatz geeigneter Instrumente, die an Alter und Fähigkeiten des Kindes angepasst sind. Ursachen für Schmerzen im Kindesalter können perioperative Eingriffe, Verletzungen und Erkrankungen sein. Studien zeigen, dass Schmerzen zu Angstzuständen und Schlafstörungen führen und sich

negativ auf das tägliche Leben auswirken können. Das Schmerzempfinden wird durch biologische, psychische und soziale Faktoren beeinflusst. Die Schmerzerfassung und -beurteilung ist bei Kindern besonders herausfordernd, da es große Unterschiede in den physiologischen Reaktionen, Kommunikationsfähigkeiten und Entwicklungsstadien dieser Patient:innengruppe gibt. Ihr begrenztes sprachliches Repertoire kann beispielsweise zur Folge haben, dass Schmerzen nicht erkannt oder unterschätzt werden. Erwachsene können ihre Schmerzen in der Regel meist besser artikulieren. Die Selbstauskunft stellt trotzdem die verlässlichste Methode zur Schmerzerfassung dar. Abhängig vom Alter des Kindes stehen dafür unterschiedliche Verfahren und Skalen zur Verfügung. Auch indirekte Messmethoden, etwa mittels biologischer Beobachtungen, physiologischer Reaktionen und diverser Gesichtsausdrücke, können hilfreich sein.

Instrumente wie die „Wong-Baker FACES Pain Rating Scale“ oder die Numerische Ratingskala (1-10) ermöglichen Kindern, die Ausprägung ihrer Schmerzen in Form von Gesichtsausdrücken oder von Zahlen anzugeben. Auch Eltern und Bezugspersonen können wertvolle Informationen über die Schmerzen des Kindes liefern. Bisweilen ist ihre Perspektive allerdings verzerrt – die Sichtweisen der Eltern, ihre Beziehung zum Kind und ihre bisherigen Erfahrungen können die Einschätzung beeinflussen. Ein multimodaler Ansatz, in den mehrere Erfassungsmethoden einbezogen werden – beispielsweise die Kombination von Selbstauskunftsinstrumenten, der Input der Bezugspersonen und Verhaltensbeobachtungen – liefert oft ein umfassenderes Bild.

Jasmin Sucher, MA

Literatur: Wong D, Pain assessment in children, Anaesthesia & Intensive Care Medicine, 2025, 26(3):139-142.

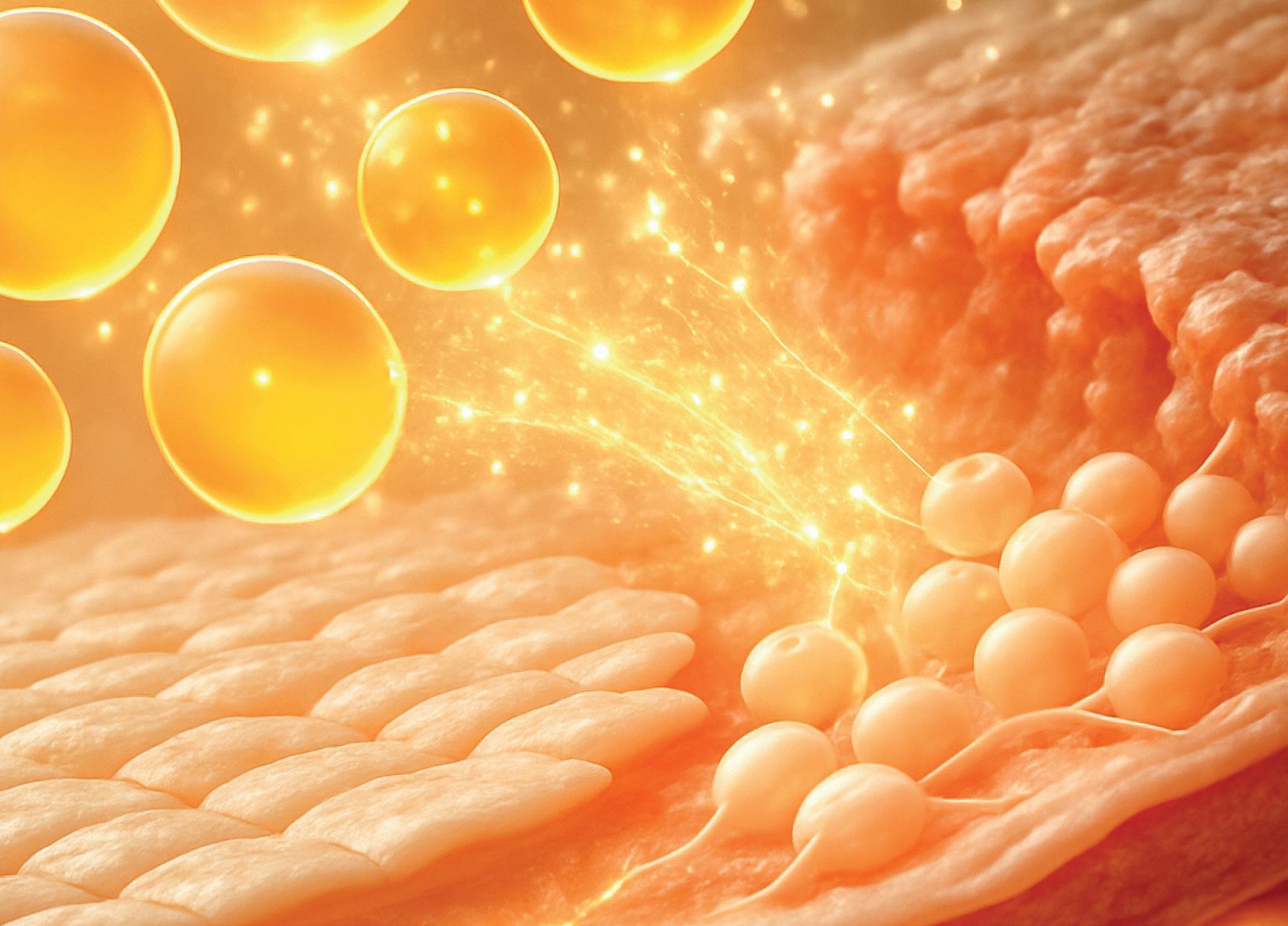

Praxiswissen: Gesunde Ernährung und Wundheilung

Wie Nährstoffe die Regeneration der Haut unterstützen

GASTAUTOR:INNENTEAM:

Univ.-Prof. Dr. Kurt Widhalm

Mag.a Karin Fallmann

Österreichisches Akademisches Institut für Ernährungsmedizin

Ein gesundes Ernährungs- und Bewegungsverhalten ist eine essentielle Voraussetzung für die Prävention von ernährungs- bzw. lebensstilassoziierten Erkrankungen wie Diabetes, Herzin-

farkt, Krebs usw. Eine abwechslungsreiche und nährstoffreiche Kost spielt auch eine zentrale Rolle bei der Wundheilung. Die Regeneration der Haut ist ein komplexer biologischer Vorgang, der mehrere Phasen umfasst, und jede davon erfordert spezifische Nährstoffe, die als Bausteine für Zellregeneration und Immunabwehr dienen. Ernährung und Flüssigkeitszufuhr gelten als einer der am stärksten veränderbaren Faktoren, welche die Wundheilung beeinflussen.

Der Heilungsprozess von Wunden

Die Wundversorgung stellt eine wichtige Aufgabe im Gesundheitswesen dar. Für eine erfolgreiche Wundheilung ist

DFP-Punktesammler

eine Reihe von genau aufeinander abgestimmten Schritten notwendig, etwa Gerinnung, Entzündung, Angiogenese, Gewebeneubildung und Umbau der extrazellulären Matrix. >

Akute Wunden:

� Schürfwunden

� chirurgische Schnitte

� Verbrennungen

� Hautrisse

Chronische Wunden:

� Druckgeschwüre/-verletzungen

� Geschwüre der unteren Extremitäten

� diabetische Fußgeschwüre

� venöse und arterielle Geschwüre

� infizierte Operationswunden

Der Heilungsprozess von Wunden durchläuft drei Phasen, an denen unterschiedliche Stoffe im Körper beteiligt sind. Zunächst kommt es zur „ Entzündung“, bei der Blutplättchen, Monozyten, Makrophagen, Neutrophile und Keratinozyten unterstützend wirken. Auf sie folgt die Phase der „ P roliferation“, die von Fibroblasten, Endothelzellen und Myofibroblasten beeinflusst wird. Als letzte Phase tritt die „ Maturation“ bzw. die Epithelisierung ein. Die optimale Wundheilung bedarf einer gesunden und abwechslungsreichen Ernährung, die eine bestmögliche Versorgung mit allen wichtigen Nährstoffen ermöglicht. Eine Mangelernährung behindert die normalen Prozesse, die das Durchlaufen der Wundheilungsstadien ermöglichen, und wird auch mit einer verminderten Wundzugfestigkeit und erhöhten Infektionsraten in Verbindung gebracht. Unterernährte Personen können an Druckgeschwüren, Infektionen und einer verzögerten Wundheilung laborieren, was nicht selten chronische bzw. nicht heilende Wunden zur Folge hat. Chronische Wunden sind bei vielen Patient:innen eine der Ursachen für Morbidität und Mortalität und stellen daher ein ernstes klinisches Problem dar. Weil die meisten Menschen mit chronischen Hautgeschwüren an Veränderungen des Mikronährstoffstatus und bis zu einem gewissen Grad an Mangelernährung leiden, zielen die Ernährungstherapien darauf ab, Ernährungsmängel zu beheben, die für eine verzögerte Wundheilung verantwortlich sind. Einige Nährstoffe spielen eine bedeutende Rolle für den Heilungsverlauf und unterstützen dabei unterschiedliche Funktionen.

EINFLUSSFAKTOREN IN PUNCTO WUNDHEILUNG

� Mobilität

� Umgebung des Wundbetts

� bakterielle Belastung

� Weichteil-/Knocheninfektion

� devitalisiertes Gewebe

� Medikamenteneinnahme

� systemische Erkrankung

� Perfusion/Sauerstoffversorgung

� Infektionsverlauf

� Ernährung/Flüssigkeitszufuhr

� Alter

Übersicht: Nährstoffe mit Einfluss auf die Wundheilung

Wasser

Die Sicherstellung einer ausreichenden Wasseraufnahme (Empfehlung: 30 ml/kg Körpergewicht oder 1 – 1,5 ml/kcal aufgenommener Nahrung) ist für die Durchblutung und Sauerstoffversorgung von gesundem und heilendem Gewebe notwendig.

Energie

Während des Wundheilungsprozesses liegt der Energiebedarf je nach Schweregrad bei ca. 30 – 35 kcal/kg Körpergewicht pro Tag.1 Die zusätzliche Energie wird u. a. für die erhöhte Zellproliferation, die Eiweißsynthese sowie die Herstellung von biochemischen Mediatoren benötigt.

Eiweiß und Aminosäuren

Protein ist für die Synthese von Enzymen erforderlich, die an der Wundheilung, der Proliferation von Zellen und Kollagen sowie der Bildung von Bindegewebe beteiligt sind. Aminosäuren und Proteine fungieren als Bausteine für Wachstum, Reparatur und Neubildung von Gewebe während des Wundheilungsprozesses. Vor allem die beiden Aminosäuren Arginin und Glutamin haben dabei einen günstigen Einfluss auf die Wundheilung. Ein Mangel an Proteinen kann die Wundheilung deutlich verzögern.

Fett

Die Rolle von Fett bei der Wundheilung wurde noch nicht ausreichend untersucht. Es ist jedoch bekannt, dass bei Verletzungen ein erhöhter Bedarf an essentiellen Fettsäuren (v. a. Omega-3-Fettsäuren, 400 –500 mg/pro Tag) besteht.

Vitamin A

Vitamin A hat während der Entzündungsphase eine wichtige Funktion bei der Wundheilung. Es unterstützt das Immunsystem durch eine Erhöhung der Makrophagen- und Monozytenzahl, stimuliert die Bildung von Kollagen und Fibroblasten und erhält die Integrität von Epithel- und Schleimhautoberflächen. Wissenschaft-

liche Daten mit konkreten Ergebnissen zum Einfluss von Vitamin A auf die Wundheilung fehlen allerdings.

Vitamin C

Vitamin C wirkt bei der Synthese von Kollagen-Bindegewebeproteinen mit: auf der Ebene der Hydroxylierung von Prokollagen sowie an der Proliferation von Fibroblasten, der Kapillarbildung und der Aktivität von Neutrophilen. Zudem wirkt Vitamin C antioxidativ. Empfohlen werden 100 –200 mg/d für Patient:innen mit Wunden, bis zu 2.000 mg/d bei schweren, traumatischen Wunden. Wissenschaftliche Daten mit konkreten Ergebnissen zum Einfluss von Vitamin C auf die Wundheilung liegen bislang jedoch nicht vor.

Vitamin E

Vitamin E moduliert die zelluläre Signalgebung und Genexpression und beeinflusst damit die Wundheilung. Eine evidenzbasierte Übersichtsarbeit untersuchte aktuelle Forschungsergebnisse zu Eigenschaften von Vitamin E in Bezug auf die Wundheilung – durch seine Rolle als Antioxidans und seinen Einfluss auf den Bindegewebewachstumsfaktor (CTGF), auf MRSA und die Gentranskription. Es gibt Hinweise für einen günstigen Einfluss von Vitamin E auf die Heilung des Gewebes. Jedoch mangelt es an belastbaren Studien, welche die Auswirkungen von Vitamin E auf die Wundheilung bei Menschen untersuchen. Weitere Forschungen sind nötig.

Zink

Zink ist ein essentielles Spurenelement, das an zahlreichen Aspekten des Zellstoffwechsels beteiligt ist und v. a. die Membranreparatur, die Zellproliferation sowie das Zellwachstum unterstützt. Ein Zinkmangel kann die Wundheilung verzögern. Die Aufnahme von Zink sollte für den optimalen Heilungsprozess auf bis zu 40 mg/d für 10 Tage erhöht werden. Wissenschaftliche Daten mit konkreten Ergebnissen zum Einfluss von Zink auf die Wundheilung fehlen allerdings.

Eisen

Eisen ist zentral für die Sauerstoffversorgung des Gewebes

sowie ein Bestandteil zahlreicher Enzyme und damit unerlässlich für die Geweberegeneration. Außerdem unterstützt Eisen die Funktion von Immunzellen, die Infektionen bekämpfen und die Wundheilung fördern.

TABELLE

NÄHRSTOFF Empfehlung zusätzlicher Aufnahme Upper Level

Vitamin A 700 - 900 µg 3.000 µg

Vitamin C 75 - 90 µg 2.000 µg

Vitamin E 15 mg 1.000 mg

Zink 8 - 11 mg 40 mg

Eisen 8 - 18 mg 45 mg

Tabelle: Empfehlungen für einige Nährstoffe, die die Wundheilung beeinflussen.5

Wissenschaftliche Datenlage

Im Rahmen einer deutschen Studie von 2020 wurden der Ernährungszustand und andere Einflussfaktoren in puncto Mangelernährung bei 90 Proband:innen mit einer chronischen Wunde (jeglicher Herkunft) analysiert. Davon wiesen 31,1 % eine Mangelernährung oder das Risiko einer Mangelernährung auf. Patient:innen mit Mangelernährung oder Risikopatient:innen hatten signifikant niedrigere Zahn- und Mundgesundheits-

Hausärzt:in

werte (rs = -0,218, P = 0,039) und ein höheres selbst berichtetes Schmerzniveau in Ruhe (rs = 0,339, P = 0,005). Die Ernährung kann sich auf chronische Wunden auswirken und es besteht ein Zusammenhang zwischen Schmerzen, Zahngesundheit und Ernährungszustand.2

In einem brasilianischen Review aus dem Jahr 2024 wurden vier Studien untersucht. Die Autor:innen berichteten über eine Verringerung der Wundfläche und eine erhöhte Heilungsrate unter der Gabe einer hyperkalorischen (1.2 kcal/ ml), hyperproteinischen (22 %) Formula, die mit Zink und den Vitaminen A, C und E angereichert war. Zwei Studien fanden jedoch keine signifikanten Unterschiede im Vergleich mit den Kontrollgruppen. Zwei weitere Studien untersuchten eine Kombination von Arginin, Glutamin und β-Hydroxy-β-Methylbutyrat – ohne aussagekräftige Resultate.3

In 36 Studien mit insgesamt 2.339 Proband:innen wurde die Anwendung von oralen, örtlichen oder intravenösen Vitamin- und/oder Mineralstoffzusätzen zur Behandlung unterschiedlicher Wundtypen geprüft. Feststellen ließen sich verbesserte Ergebnisse vor allem bei Personen mit Brandwunden, die Vitamin A, B1, B6, B12, D und E sowie Kalzium, Kupfer, Magnesium, Selen und Zink erhielten; bei Individuen mit Druckgeschwüren, die Vitamin C und Zink bekamen; bei Patient:innen mit diabetischen Geschwüren, denen Vita-

Die Wundheilung kann in verschiedenen Stadien beeinflusst werden. Der Ernährungszustand eines Menschen spielt eine große Rolle im Heilungsprozess von Wunden – vor allem Defizite im Protein- und Mikronährstoffbereich wirken sich ungünstig auf den Verlauf aus. Die Flüssigkeitszufuhr gilt neben der Ernährung als einer der am stärksten veränderbaren Faktoren, die die Wundheilung beeinflussen können. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Studien, die zeigen, dass eine zusätzliche Supplementierung von Aminosäuren (v. a. Arginin und Glutamin), Vitaminen (v. a. Vitamin A, C, E) und Spurenelementen (v. a. Zink) den Heilungsprozess positiv beeinflussen kann. Insgesamt unterstreichen aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse, dass eine gesunde Ernährung nicht nur präventiv wirkt, sondern auch die Wundheilung aktiv unterstützt. Eine gezielte ernährungsmedizinische Intervention, v. a. die Supplementierung von Protein, Vitamin C und Zink, kann den Heilungsverlauf signifikant verbessern. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Ernährungsmedizin und Wundmanagement ist daher essentiell für eine optimale Patient:innenversorgung. Forschungen auf dem Gebiet der nutritiven Einflüsse auf das Wundgeschehen sind keineswegs abgeschlossen.

min A, Folsäure, Vitamin D und E gegeben wurden; bei Menschen mit venösen Geschwüren, die Zink erhielten, und bei Patient:innen mit hypertrophen Narben, die Vitamin E bekamen. Basierend auf den in dieser Übersichtsarbeit bereitgestellten High-Level-Daten, kann der Einsatz spezifischer Ernährungsinterventionen das Resultat des Heilungsprozesses bestimmter Wundtypen verbessern. Weitere Untersuchungen sind gerechtfertigt, um endgültige Schlussfolgerungen ziehen zu können.4

Literatur:

1 Stechmiller J, Nutrition in Clinical Practice 2010; 25:61-68.

2 Herberger K et al., Int Wound J, 17(5), 2020, DOI:10.1111/iwj.13378.

3 Espirito Santo C et al., Nutrition, 2024, DOI: 10.1016/j.nut.2024.112449.

4 Saeg F et al., Reconstr. Surg., 148(1), 2021, DOI:10.1097/PRS.0000000000008061.

5 Posthaus M et al., The ASPEN Adult Nutrition Core Curriculum, 3rd ed, Silver Spring, MD: Am. Society for Parenteral and Enteral Nutrition, 2017.

Willett W, Harvard Medical School Guide, Gesunde Ernährung, Georg Thieme Verlag 2022.

Kell KP et al., The American Journal of Clinical Nutrition, 100, 2014, DOI: 10.3945/ajcn.113.076505.

Buil-Cosiales P et al., The American Journal of Clinical Nutrition, 2014, DOI: 10.3945/ajcn.114.093757.

WHO European Region Food and Nutrition Action Plan 2015-2020, World Health Organization, 2014.

Guo S et al., Journal of Dental Research, 89(3), 2010, DOI: 10.1177/0022034509359125.

Midwood K et al., Int J Biochem Cell Biol., 36(6), 2004, DOI: 10.1016/j.biocel.2003.12.003.

Rembe J et al., Adv Skin Wound Care, 31(5), 2018, DOI: 10.1097/01.ASW.0000531351.85866.d9.

Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Intakes of Vitamin C, Vitamin E, Selenium and Beta-Carotene, and other Carotenoids, Nat. Acad. Press, 2001.

Hobson R, International Wound Journal, 13, 2016, DOI: 10.1111/iwj.12295.

Widhalm K, Ernährungsmedizin, 4. Auflage, Verlagshaus der Ärzte, 2020.

DFP-Pflichtinformation

Fortbildungsanbieter: Österreichisches Akademisches Institut für Ernährungsmedizin (ÖAIE)

Lecture Board: Dr.in Johanna Holzhaider 2. Vizepräsidentin der OBGAM; Gruppenpraxis Sandl, Oberösterreich

Univ.-Prof. Dr. Thomas Stulnig FA für Innere Medizin, Additivfach Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen, 3. Med, Klinik Hietzing, Wien

DFP-Literaturstudium HAUSÄRZT:IN

So machen Sie mit: Entsprechend den Richtlinien der ÖÄK finden Sie im Anschluss an den Fortbildungsartikel Multiple-Choice Fragen. Eine Frage gilt dann als richtig beantwortet, wenn Sie von den vorgegebenen Antworten alle richtigen angekreuzt haben. Für eine positive Bewertung ist erforderlich, dass Sie 2 der 3 Fragen richtig beantworten. In diesem Fall wird 1 DFP-Fachpunkt angerechnet.

Online lesen und beantworten:

Dieser Fortbildungsartikel inkl. Test steht online auf Gesund.at und meindfp.at noch 2 Jahre zur Verfügung. Wenn Sie dieses elektronische Angebot nutzen, erhalten Sie auch die Teilnahmebestätigung elektronisch.

Per E-Mail oder Post: Schicken Sie den beantworteten Fragebogen bitte per Mail als Scan-Dokument an office@gesund.at oder per Post an Redaktion HAUSÄRZT:IN/RMA Gesundheit GmbH, Am Belvedere 10 / Top 5, 1100 Wien.

Einsendeschluss: 31. März 2026.

Unsere aktuellen Fortbildungen finden Sie unter Gesund.at (DFP-Fortbildungen).

DFP-Fragen

zu „Ernährung und Wunden“

Die Anzahl der richtigen Antworten ist nach jeder Frage in Klammern angegeben.

1

Welche Faktoren können die Wundheilung maßgeblich beeinflussen? (3 richtige Antworten)

Ernährung und Flüssigkeitszufuhr.

Der Infektionsverlauf.

Die Medikamenteneinnahme.

Die Blutgruppe.

2

3

Welche sind die drei Phasen der Wundheilung? (3 richtige Antworten)

Entzündung.

Mitose.

Proliferation.

Maturation.

Beispiele für chronische Wunden sind … (2 richtige Antworten)

… diabetische Fußgeschwüre.

… infizierte Operationswunden.

… Schürfwunden.

… Verbrennungen.

Bitte gut leserlich ausfüllen und E-Mail-Adresse angeben:

Name PLZ/Ort

Anschrift

Sie haben ein Fortbildungskonto?

JA – dann buchen wir Ihre DFP-Punkte automatisch!

Dazu brauchen wir Ihre ÖÄK-Ärztenummer und E-Mail-Adresse:

NEIN – ich möchte meine Teilnahmebestätigung per Post erhalten per E-Mail erhalten

Ist KI das Diagnosetool der Zukunft?

Hürden in der klinischen Anwendung bei Ekzemen

Bedingt durch die COVID-19-Pandemie, wurden Ekzem-Konsultationen vermehrt per Video oder anhand von Fotos durchgeführt. Dabei zeigte sich, dass die Einschätzung der EkzemSchwere bei Ferndiagnosen weitgehend den Ergebnissen persönlicher Untersuchungen entsprach. Diese Art der Diagnostik könnte somit auch zukünftig einen bedeutenden Teil der gesundheitlichen Versorgung ausmachen. Eine Entwicklung, die zudem durch die Etablierung Künstlicher Intelligenz (KI) vorangetrieben wird. KI birgt großes Potenzial, die Genauigkeit und Effizienz der Ferndiagnose weiter zu erhöhen und medizinisches Personal zu entlasten. Sie liefert im experimentellen Setting vielversprechende Ergebnisse, doch bei der tatsächlichen Anwendung in der Praxis – etwa zur Früherkennung mittels Hautscreening-

Apps für Patient:innen – stößt sie noch an ihre Grenzen.1

Datenvielfalt ist zentral