MINISTERO DELLA DIFESA

COMITATO STORICO «FORZE ,ARMATE E GUERRA DI LIBERAZIONE»

COMITATO STORICO «FORZE ,ARMATE E GUERRA DI LIBERAZIONE»

L'ARMISTIZIO ITALIANO 40 ANNI DOPO

ATTI DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE (Mi lano 7-8 settembre 1983)

ROMA

Tutti

© BY S ME UFFICIO STORI CO - Roma 1985

Il presente volume raccoglie - talora arricchiti di rilevanti appendici documentarie - gli Atti del primo dei quattro convegni organizzati dal Comitato Forze Armate e guerra di Liberazione: tre sulle fasi cruciali dal crollo del regime all'adesione dell'Italia alla Nato e uno sull'immagine della Difesa nella manualistica scolas tica. Constatata la necessità di più congrui approfondimenti scientifici su una vicenda che fu tema d'innumerevoli opere - prevalentemente memorialistiche e di rivisitazione giornalistica, spesso d'ispirazione emotiva e polemica, anziché volte a cogliere le ragioni degli eventi - sin dall'inizio della sua attività, il Comitato pose al centro dei lavori il ruolo svolto dalle Forze Armate dalla crisi del 1943 alla Ricostruzione, indicando l'ampiezza delle ricerche necessarie per uscire dalla contrapposizione fra apologetica e preconcetta rampogna e giungere alla serenità di giudizi fondati su una visione non meramente «locale» della guerra e dei suoi riflessi su Stato, istituzioni, società: entro i quali prendono colore più vero i casi singoli, altrimenti confinati nella dimensione .dLdramma individuale, dolente ma in sé inspiegato e fatalmente destinato a perpetuare la frustrante immagine d'una «Italia dei vinti» niente affatto corrispondente alla realtà d'un Paese tornato con l e sue forze alle sorgenti della propria civiltà, che pure comprese la fulgida stagione del Risorgimento.

In linea con l'intento anche divulgativo della sua opera, al Convegno sull'Otto settembre quarant'anni dopo il Comitato affiancò una rassegna iconografica inaugurata a Palazzo Clerici a Milano dal Ministro della Difesa, sen. prof. Giovanni Spa-

dolini, e poi circolata in altre città e visitata da numerose scolaresche.

Il presente volume includ e _ altresì contri buti maturati a sviluppo di alcuni degl'interventi suscitati nel corso dei suoi lavori. Due temi affro n tati dal prof. Rainero sulla fine dei lavori sa ldarono quello sull'Otto settembre al successivo Convegno sulla Cobelligeranza (Milano , 17-19 maggio 1984: i cui Atti sono in stampa) e a quello su I prigionieri militari italiani durante la sec onda guerra mondiale: aspetti e problemi storici, promosso dall'Amministrazione provinciale di Mantova (4-5 ottobre 1984: i cu i Atti furono or ora pubblicati nelle Edizioni Marzorati), e realizzato con l'egida del Comitato «FF .AA. e guerra di Liberazione».

Nell'offr ir e agli studiosi una circo scritta ma densa collana di documentati saggi sto rici sulle Forze Armate dalla sconfitta a lla Rico struz ione il Comitato assolve il compito affidatogli: contribuire a l superamento dei pregiudizi sulla stagione più diffici le dell'Italia contemporanea, promuovendo la riflessione storica su basi scie ntifich e e di sicura dignità intellettua le. Su ta le scorta, «Otto settembre» - crediamo - non potrà più suonare quale sinonimo di catastrofe, di fuga ignom ini osa, di rotta senza prospettiva alcuna, qua si più grave e irreparabile Caporetto . Dai lavori qui raccolti emerge infatti che, pur fra difficoltà gravissime e nella solitudine di responsabilità non potute spartire né ta ntom eno svelare, operò una classe di governo che lenta m ente pilot ò l'Italia verso meno angosciosi approdi e, più o ltr e, sulla soglia d'una r ip resa poi meglio consentita dalla sa ldatura fra la parte più lungimirante di quella diri genza e le forze più vive del Paese, organiz zate e rappresentat e nei comitati antifascisti: passaggio te mpestoso dalla «guerra del duce», greve eredità pel governo Badoglio, alla nuo va Italia, effett uat o con piena coscienza che «martello inglese est grosso et incudin e tedesca durissima» come il 14 agosto 1943 il Mini stero della Guerra scrisse al gen . Vittorio Ru ggero, comandante della difesa territoriale di Milano.

I curatori del volume esprimono il più vivo ringraziamento al Gen. Pierluigi Bertinaria, capo dell'Ufficio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, nelle cui prestigiose edizioni esso compare, e per. la solerte ed esperta assistenza al magg. Saccarelli, al col. Alessandro Bianchini e al ten. col. Paolo Riccioni, che in diverse fasi ne propiziarono la realizzazione.

Nom inato dal M inistro della Difesa, il Comitato «F F .AA. e guerra di Liberazione»presieduto dal prof. Umberto Giovine e composto da l pro f Paolo U ngari , vice presidente, dai Cap i degli Uffi c i sto r ici dell'Esercito, della Mar in a e dell'Aeronautica (ge n P ierluigi Bertinari a, col. L uig i Casol ini, e dal C.A. Gino Galuppini (po i sosti tu iti dal C.U. Leonardo Panebianco e dal magg. Mario Cermelli) e dai pro ff. Elena Aga Rossi, Giuseppe Mammarella, Aldo A Mola, A lberto Monticone, Romain H Rainero - ebbe il compito di «approfondire gli aspetti storici e le componenti sociopolitiche che determinarono la ricostruzione delle Forze Armate e la loro partecipazione alla Liberazione nella campagna di guerra 1943 -/945 »)

Franco Valsecchi

Adempio anzitutto al gradito dovere di porgere il nostro più grato benvenuto a quanti hanno voluto essere qui fra noi, in questo convegno ideato e promosso dal Ministero della Difesa; un convegno al quale l'I.S.P .I. è lieto .o orgoglioso di dare una sede, di fornire la incondizionata collaborazione, per la fonte dalla quale proviene l'invito, per l'interesse che presenta la trattazione, per il prestigio degli studiosi ai quali. è affidata. Interesse e prestigio, che trovano una eloquente testimonianza nell'affluenza del pubblico, di un pubblico d'eccezione, che raccoglie nelle sue file una rappresentanza qualificata e qualificante di militari e di diplomatici (vedo qui largamente presente il corpo conso lare milanese).

Una dettagliata elencazione ci porterebbe troppo lontano; e non ce la possiamo permettere. Mi limito a rivolgere un particolare sa luto al prefetto Vicari, e al presidente del Consiglio Regionale Sergio Malvezzi, ai quali tengo ad esprimere il nostro vivo compiacimento per la loro presenza. Una parola ancora, che rientra, d'altronde, nel protocollo, ma va ben al di là dei doveri protocollari d'ufficio: il nostro saluto, il più caldo, il più vivo saluto all'ambasciatore Enrico Aillaud, che fu, sino .a ieri, il presidente dell'I.S.P .I., e ci ha lasciato , trattenuto com'è dai suoi impegni romani. Tanto più siamo grati al Ministero degli Esteri di averci inviato a prova del suo interessamento per un Istituto come l'I.S.P.I., un suo eminente rappresentante, l'ambasciatore Fausto Bacchetti, con l'incarico di fiducia - fiduc iario, appunto, è il suo titolo ufficiale - di assistere, col consiglio e con l'opera, l'I.S.P .I. , nelle difficoltà in cui si trova, le incombenti difficoltà finanziarie.

Il nostro convegno, dicevamo,. è sotto gli auspici del Ministero della Difesa. Non si potevano desiderare auspici migliori, dato che a coprir la carica di ministro è uno storico: ed uno storico del formato di Giovanni Spadolini. Ritorneremo sull'argomento fra poco, quando si apriranno i lavori.

E fu il Comitato Storico istituito dal Ministro, «con il compito - cito il testo stesso dello Statuto - di approfondire gli aspetti storici e le componenti socio-politiche che determinarono la ricostituzione delle forze arma te e la loro partecipazione alla liberazione nella campagna di guerra 1943-45»; fu il suo presidente, Umberto Giovine, a dare l'avvio a questo nostro convegno, mentre Romain Rainero ne assunse la direzione scientifica, Romain Rainero un collega ed amico del quale ho sempre ammirato la non comune dote di saper conciliare, ad un tempo, lo spirito pacato e meditativo dello studioso di vocazione, e il più attivo e fattivo spirito di iniziativa, animato da una eccezionale carica vitale. * * *

Ed ora, adempiuto ai riti, ai debiti riti, di quella che si può qualificare «l'apertura formale» del nostro convegno - condotta con esemplare brevità, e sobrietà, bisogna riconoscerlo - preghiamo Giovanni Spadolini di voler procedere alla «apertura reale», l'inizio dei lavori, illustrando da par suo, il contenuto effettivo di questo nostro convegno, il carattere che riveste, gli intenti che si prefigge.

Una preghiera, che non si rivolge soltanto al Ministro, che si rivolge, non meno, allo storico, ad uno storico come Spadolini, che oc cupa un posto a sé nella storiografia italiana. Titolare di una cattedra fondamentale in una grande Università, e ad un tempo uomo politico al più alto livello, la storia, oggetto dei suoi studi, egli la sente, la vive con l'intensità di una esperienza di vita vissu t a.

Viene spontaneo il richiamo ad una grande tradizione, ai grandi Maestri dell'Ottocento, i Thiers, i Guizot, i Tocqueville. Il suo sguardo si rivolge, come il loro, ad un passato ancora vicino, che nel giudizio comune viene a collocarsi nella prospettiva politica del presente. Ma il suo sguardo, come il loro, mira a ben altri orizzonti: a collocare quel passato, che incombe sul presente, nella prospettiva della storia.

Ed è questa la via che si propone il nostro Convegno. Dedicato all'8 settembre 1943, nella sua quarantennale ricorrenza, - rivolto com'è all'esame di un evento come l'armistizio, che segna una fine ed un principio nella storia d'Italia, si propone di sottoporlo ad una indagine serrata, condotta, nella ricerca, nella critica, secondo le regole del più rigoroso metodo storico. Fare della storia, non della politica, della polemica o dell'apologia. Rinnovo al Ministro e al collega insigne l'espressione del nostro più vivo compiacimento e della nostra più viva riconoscenza per aver scelto l'I.S.P.I. come la sede più adatta per una manifestazione di così vasta portat a e di così alto significato.

Quella sera dell'8 settembre di quaranta anni fa, dopo che alle 19.45 fu reso noto l'armistizio di Cassibile dando luogo a convulse alternative di coscienza, richiede ancora oggi a tutti noi di curvarci su quella vicenda con animo di pietas storica e con il senso intero di una tragedia italiana.

Una tragedia, in particolare, delle forze armate: fuggiasco il re, al quale l'ordine del giorno Grandi nel Gran Consiglio aveva rivendicato la «suprema iniziativa di decisione» in materia di politica estera e di guerra; fuggiasco il suo governo; nessun piano operativo coordinato per far fronte alla prevedibile reazione germanica; cancellato all'ultima ora quello di un in t ervento aeronavale angloamericano.

Drammatiche incertezze solcavano il cielo livido d'Italia: la pace e nulla più, passando sotto il giogo della resa incondizionata, e domani o dopodomani una qualche forma di democrazia nata dalla sconfitta, dalla fame, dalla disperazione e dal1' occupazione straniera? Una forma di ripudio pili; radicale delle responsabilità della guerra fascista, mettendosi sulla via di quella che più tardi sarebbe stata la «cobelligeranza» italiana? Una ripresa di potere fascista, sostenuta dalle forze tedesche, con un impeto di rabbia repressiva reso più crudele dalla consapevolezza della larga probabilità di una sconfitta dell'Asse?

A Porta San Paolo, a Cefalonia, a Corfù, a Spalato, nelle acque della Sardegna, in cento altri luoghi la scelta da parte delle nostre forze armate, là dove esisteva un embrione di possibilità pratica di resistenza, là dove si ebbe l'iniziativa di ufficiali che, in assenza di direttive coordinate, volevano almeno salvare l'onore e la dignità della bandiera italiana, fu nei giorni e nelle

settimane che seguirono, netta e corale. Essa verrà qui ricordata nei suoi aspetti particolari e memorabili. Ma al Ministro della Difesa di un governo democratico appartiene di ricordare oggi qui, anzitutto, che quella scelta si colloca agli inizi della lotta armata contro l'invasore, della Resi stenza. 87 .303 caduti, fra l'autunno '43 e la primavera '45, 365 medaglie d'oro a ufficiali sottoufficiali e soldati, altre medaglie d'oro che fregiano le bandiere di armi, corpi e reparti hanno una nuda, severa eloquenza che non patisce commentario di parole artificialmente commosse. Ed essi parlano ormai a noi anche attraverso le parole scolpite nella Costituzione della Repubblica, nelle quali il loro sacrificio senza esitazione e, in tanti, senza speranza, trova la forma di una volontà energica di vita nazionale futura.

La patria italiana! Quale significato poteva avere quella parola in quei giorni, nella constatazione di un apparato statale e militare frantumato, nell'umiliazione di so ldati e ufficiali che si disperdevano lungo le strade amare dell'8 settembre, di fronte allo spettacolo dell'insipienza e della codardia! Eppure, proprio da ques to senso di umiliazione nazionale e militare doveva nascere il nucleo di qualcosa di fermo e durevole nella coscienza italiana, il pianto e la rabbia farsi volontà di riscatto, la lontana suggestione del Ri sorgimento alimentare la speranza di un secondo Risorgimento. Ricordo, per tutti, uno fra i giova ni ufficiali di complemento, senza guid a e frementi fra le macerie morali dell'8 settembre, nei qua li i l senso di patria offesa lascerà una i mp ronta incancellabile.

Parlo di Francesco Compagna, mio indimentic abile compagno a Palazzo Chigi, che fino all'ultimo avrebbe ricordato la promessa silenziosa formata in qu ei giorni, e ricollegato gli inesorabili d overi della difesa attual e dell'Occidente, e proprio in materia di euromissili, alla lezione più amara della storia europea, quella che con 1'8 settembre ebbe la risonanza più profonda dell ' antifascismo itali ano : voglio dire di Monaco. Nella vicenda che segue 1'8 se ttembre, la «pianta uomo», come la chiamava Carlo Cattaneo, risorge vigo rosa in Italia.

Nei soldati italiani di ogni grado (dovunque, ripeto, si ritrovasse un minimo di condizioni operative, entro e fuori i confini, e dei capi) scattò immediato l'impegno della riscossa. Un impegno ancor più meritorio perché prese corpo nel volgere di poche ore o giorni, e nel contesto di un giustificato sbandamento generale. Si reagì anche là dove non sussisteva ragionevole probabilità di successo, dove la certezza era nel senso dell'annientamento, o di crudeli rappresaglie.

Intere unità di dissolsero, è vero: ma in molti casi non perché mancasse lo spirito combattivo, ma per assenza di direttive ai comandi periferici unita a inferiorità schiacciante di armamenti, o per decisione di comandanti che preferirono con saggia umanità lasciar liberi, e serbare a future lotte, i loro uomini piuttosto che condannarli all'annientamento, ai plotoni di esecuzione, alla deportazione. Non pochi fra quei comandanti si offriranno poi con consapevolezza ai plotoni di esecuzione del nuovo nemico.

Esistono più ragioni, che il convegno verrà identificando e districando, per le quali i cammini della storiografia italiana e, ad esempio, francese sono stati nel dopoguerra così divergenti, e fra noi ha prevalso a lungo ùn senso come di oblio della sventura. Ma se la nostra letteratura storica non possiede un grande esame di coscienza come fu, ad esempio, L 'étrange défaite di Mare Bloch (e un'eco non placata ne ritorna nella sua Apologie de l'histoire), non si può assegnare come sola causa la inevitabilità della sconfitta finale della guerra fascista.

Quella convinzione di inevitabilità era un atto di fede combattente, più e prima che il risultato di un calcolo delle forze in gioco. Nel corso della guerra vi erano stati, invece, periodi nei quali la vittoria dell'Asse e l'avvento del Nuovo Ordine europeo (Neue europeische Ordnung») erano apparsi a più d'uno, anche dalla parte dell'antifascismo, inevitabili.

Nel 1943, senza dubbio, era già diverso. Eppure una lunga notte di quasi due anni attendeva ancora l'Italia perfino con lo spettro crudele della guerra civile che ci r iportava alla stagio ne pre-unitaria, ai seco li della decadenza e del servaggio .

Su questo sfondo risalta il sempli ce eroismo di quanti, singoli e reparti militari, fino al livello di divisione, scelsero di obbedire al comunicato di armistizio che, mentre prevedeva la cessazion e ovunque di atti di ostilità contro le forze angloamericane, imponeva però alle nostre forze armate di «reagire ad a ventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza». Non cedere le armi : questo era l'ultimo ridotto dell'onore italiano.

Ecco, fra le tant e pagine ancora poco conosciute, la risposta del comando d ella divisione Acqui all'intimazione di resa: «La divisione intende rimanere sulle sue posizio ni fino a quando non ottiene assicurazi oni, con garanzie che escludano ogni ambiguità, che essa possa mantenere le sue armi e le sue munizioni, e che solo al momento dell'imbarco essa possa consegnare le sue artiglierie .. . Se ciò non accadrà, la D ivisione preferirà combattere piuttosto di subire l'onta della cessione delle armi ed io, s ia pure con rincrescim ento, rinuncerò definitivamente a trattare con la parte tedesca, finché rimango a capo della mia divisione. Prego darmi risposta entro le ore 16». Chi firma è il generale Antonio Gandin , passato 1Ogi orni dopo per le armi co n tutti i suo i ufficiali superstiti: 186.

I lavori di queste due giornate passeranno in ra ss egna le riper cuss ioni dell'8 sette mbre n el comando s upremo, nelle varie armi, nei campi di prigionia, nei part iti in Italia, n elle for ze politiche in esilio e nei principali paes i belligeranti: S tat i Uni ti, Inghilterra, Francia, Germania, fino allo svil uppo meno immediato, che fu quello ve rs o la «cobelligeranza» italiana. È appena il caso di ricordare che le offerte d egli e s uli di dar vita ad una « legi one italiana» che rinnova sse le glori e dei garibald ini delle Argonne nel 1° conflitto mondiale, e del «battaglione Garibaldi » nella g uerra di Spag na, non er ano sta te raccolte. Ma ora sa rebbero so r ti una divi sione Garibaldi in Montenegro, un battaglione Garibaldi in Bosnia, Serbia e Croazia, una sezione del s ervizio di informazione e, s u più ampia base, il Corpo italiano di liberazione, della forza di un corpo d'armata , che combattè con valore risalendo la penisola s ino alla

linea Gotica, e nell'ultima fase i quattro «gruppi di combattimento» Cremona, Friuli, Folgore e Legnano, oltre a due già approntati, Mantova e Piceno, che avevano forza di divisioni, anche se la prudenza lessicale degli alleati impose una denominazione più riduttiva.

Queste, dall'angolo visuale che è e de ve essere proprio di un Ministro della Difesa della nuova democrazia italiana, sono alcun e non ignorabili origini della prima resistenza armata. A noi di non dimenticarlo, alla st oriografia di coglierne le vicine e lontane interrelazioni con la complessiva storia d'Italia.

Non dimenticare significa ricercare nella medi tazio ne del passato le sorgenti dell'energia costruttrice dell'avvenire. E chieder si, anche, in quale misura si sia stat i degni del sacrificio di uomini che non sono più. Quaranta anni formano una int era misura storica. Per gli anziani, che videro e vissero quegli avvenimenti, è un'ora di bilanci: e il co n su n t ivo delle speran ze è incerto, spesso amaro.

Per i giovani, che ancora non erano nati, vale nel bene e nel male il risultato del moto c he si svi luppò da quei giorni per approdare all'insurre zione d'aprile del 1945 e alla Repubblica. È questa la base sulla quale ess i sono chiamati ad agire, e questo anche l'o ggetto del giudi zio st ori co. Che non è giustificatore, né giustiziere ma ambisce a porci di fronte alla verità, attraver so l'accertamento di ciò che è realmente accaduto. E la verità è la sola premessa all 'azio n e consapevole, cioè efficace. Dobbiamo misurare in che cosa quel movimento di riscatto nazionale e di rinnovamento democratico è riuscito, e dov e è fallito. L ' Italia ha riscattato allora, combattendo, l'onore; ha riavuto l'indipendenza nazionale; ha ripreso il suo seggio nei grandi consess i democratici mondiali; ha fondato, per volontà di popolo, la Repubblica e ne ha disegnato le libere istituzioni. La sua Costituzione, come inse gnava Piero Calamandrei, è insieme un bollettino di vittoria sui resti della dit ta tura totalitaria sconfitta, e un programma di vita morale e di grandi riforme civili. Ci sono st ate insidie e minacce: ma la Repubblica ha re-

sistito, mentre prendevano via via forma le istituzioni costituzionali che ne delineano il volto concreto. Intanto, il paese ha attraversato, grazie a quell'inserimento fermo nel sistema delle alleanze occidentali che fu la scelta decisiva della generazione uscita dalla guerra, il più lungo periodo di pace della sua storia unitaria. Una condizione, questa, che ci appare tanto felice quanto scontata, mentre pure conflitti locali e bufere di guerra squassano il mondo; ma gli storici futuri sapranno apprezzarne le ripercussioni profonde sulla nostra vita collettiva, e ci diranno a quale prezzo è stata conquistata e mantenuta. Anche l'ora che attraversiamo, e le difficili responsabilità che affrontiamo, sono un capitolo della lotta per difendere le sempre attaccate garanzie della pace.

Indipendenza , Repubblica , pace: è molto , eppure non basta. Anche in questi giorni sentiamo dire e leggiamo che non è stata, non è la «Repubblica pura e dura» che sognavano i migliori della Resistenza. Non ovunque il senso del dovere è egualmente fermo, g li argini contro la corruttela invalicabili, l'efficienza degli apparati di Stato all'altezza della sfida di questo tempo.

L'organismo umano può lottare vittoriosamente contro le malattie: ma non è dubbio, se guardiamo a quest'ultimo giro di anni, che l'eversione terrorista e .quella dei centri di potere occulti, con le loro implicazioni interne e internazionali, fossero malattie mortali. La Repubblica, ancora una volta, ha vinto : ma la lotta per la sopravvivenza si colloca pur sempre sul terreno di una necessità assoluta e primordiale, diverso da quello dell'armoniosa edificazione di una città libera. Uno Stato in lotta contro la P2 e la P 38, secondo una formula semplificatrice, sì, ma efficace, è uno Stato che deve ancora fare appello ad una morale di combattimento.

Noi vediamo, perché lo viviamo, il dramma di questa condizio ne. Ma non scorgiamo contrasto fra questa morale di combattimento ed il grande slancio nazionale che è nec essario per porre mano alle riforme istitu zionali, e alle altre.

Al contrario, proprio coloro che, battendosi, cominciarono dopo 1'8 settembre a ricostruire il volto deturpato dell'Italia ed a restitu ire un fondamento morale alla sua indip endenza di nazione, non erano solamente, come si dice, i portatori di una speranza; essi sentivano di potere e voler portare nella risoluzione delle questioni della pace lo stesso ·spirito militante che li aveva sostenuti nella tragedia della guerra, e spinti a gettarsi senza riserve nella lotta armata. Un nuovo filone d'intransigenza doveva invadere, vivo e impetuoso, il sistema delle vecchie transigenze italiane, non diversamente da come avevano sentito gli uomini del Risorgimento.

Ebbene, non c'è dubbio che chi si volge con animo deluso verso quelle lontane speranze di una Repubblica «pura e dura» ha senza dubbio una sua ragione. Ma si deve anche subito aggiungere che se in questi anni la Repubblica è apparsa in pericolo, è anche stata più fortemente amata, se tanti uomini che la servivano (chiamati con sprezzo dall'eversione «servi dello Stato») hanno di nuovo dato per essa la vita.

Fintantoché la «pianta uomo» in Italia sarà capace di manifestazioni come queste, le vie delle nostra rinascita resteranno aperte. Lo Stato non è una morta architettura istituzionale, un simbolo di parate: esso è lo strumento di un popolo per costruire il suo futuro indipendente, finché sappia suscitare devozioni disposte a correre, quando occorra, incontro a questo estremo limite.

Come gli uomini che scelsero la via dell'onore dopo 1'8 settembre, così questa silenziosa e irremovibile opzione per la via del dovere ci fa sentire in tutta la sua forza il messaggio delle lettere dei condannati a morte della Resistenza: «lo Stato, siamo noi!». Così, attraverso le età, la pa t ria italiana rinasce nei suoi figli minori.

Tentare di valutare oggi, a quarant'anni dagli eventi, che cosa produssero gli armistizi del settembre 1943, non solo sul tessuto interno dell'Italia ma nel quadro delle sue relazioni internazionali, rimane uno dei compiti più difficili e meno esplorati della ricerca storica. Infatti, se appare abbastanza spiegabile e logica l'intera storia del capovolgimento del regime a partire dal 25 luglio con, in bella sequenza, una serie di fatti che confermano l'esistenza di una volontà e di una vecchia struttura politica alternativa, a parte naturalmente il problema della guerra, i quarantacinqu e giorni che seguono il ritorno dell'Italia ad un regime non-fascista non rappresentano la logica premessa organizzativa di quello che fin dalla caduta di Mussolini sembra essere l'obiettivo primo del regime di Badoglio, cioè la ricerca della pace.

Portare l'Italia fuori dalla gu erra non appare agli occhi dei dirigenti del nuovo governo italiano un'impresa facile, soprattutto perchè la loro premessa è quella di salvare l'assetto politicosociale del paese e specialmente l'istituto mon archico eroso dal ventennio fascista. Con simili esigenze appariva diffi cile «negoziare» un accordo con i rappresentanti degli alleati angloamericani che non suonasse solamente quale «resa se nza condizioni» e quindi come conclusione unilaterale della presenza dell'Italia nella seconda guerra mondiale. La grande speranza, nata un pò dovunque in Italia dopo il 25 luglio, di un recupero anche su l piano mondiale con la denuncia dell'alleanza con la Germania e con l'adesione attiva della «nuova Italia » al campo democratico, anche sul piano militare, appariva un sogno irrealizzabile, confinata com'era la posizione alleata nei riguardi

dell'Italia ad una mera debellatio che l'armistizio di Cass ibil e del 3 settembr e, il cosiddetto «ar mi stiz io br eve», puntualmente confermò.

Su queste premesse e non su quelle sperate e volute da mol ti ambienti in Italia, la giornata dell'8 settembre rappresenta la conclusione tragica dell'equivoco che, ancora una volta, sottolineava il ruolo ambiguo di una monarchia, che era sì riuscita a sganciarsi dal fascismo e dal suo duce, ma non era riuscita ad organizzare la seconda fase dell'operazione politica istituzionale del salvataggio dell'Italia, coordinando con istruzioni chiare e impegnative le attese che i militari, dislocati dalla Francia ai Balcani, dall'Italia del Nord alla capitale, attendevano, cioè nell'organizzazione di quella resistenza ai tedeschi, premessa necessaria all'agognata cobelligeranza che, per diffidenza e spesso anche per ignoranza, molte autorità alleate non vollero o non seppero assecondare.

Lo stesso messaggio del maresciallo Badoglio nella sua equivoca brevità non la evoca, e, se sancisce la fine dell ostilità con le forze anglo-americane, non fa cenno ai rapporti con le for ze germaniche, se non nella sibillina affermazione di reagire «ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza». Poco, troppo poco, per or dinar e in modo chiaro ciò che i contatti con i massimi esponenti alleati richiedevano, cioè lo sga nciamento e quindi l'attacco alle forze germaniche in tutti i settori.

Fatalmente lo sfascio e l'intero capitolo degli eroismi singoli e collettivi nella lotta contro i tedeschi non parevano trovare quella cornice politica ufficiale che avrebbero certo meritato. Le decisioni successive al messaggio di Roosevelt e Churchill a Badoglio del 1O settembre sulla lotta contro i tedeschi e il proclama di Badoglio, in fuga, di combattere contro le forze armate tedesche, non poterono certo riparare ai crolli ed alle tragedie che 1'8 settembre aveva provocato e continuava a provocare, disgiunto co m'era stato l'annuncio dell'armistizio da qual si asi coordinamento politico e strategi co a livello dei comandi militari.

In un sim ile quadro il superamento della lettera dell'armistizio nella sua prima stesura si rivelò necessario e il nuovo testo, l' «armistizio lungo » di Malta del 29 settembre, rivela un netto riorientamento anche degli alleati: se l'armistizio di Cass ibile aveva sign ifica to solo la capitolazione, quello di Malta indicava la via della redenzione e della cobelligeranza, quindi l'avvenire di un'Italia che aveva toccato il punto più triste della sua stor ia e che ne aveva soffe rto le drammatiche conseguenze, e la tragica cecità di molte de lle sue massime autorità.

Sul piano esterno, quello internazionale, un'analoga situazione si presentava con un efficiente se rvizio del Ministero degli Esteri e con uno stuolo di ambasciatori di grande levatura ancora presenti in molte sedi, ma senza direttive lasciati tutti in balia al caso ed ai rimedi occasionali.

Rimaneva l'equivoco militare, che non fu certo risolto a tavo lino, nè a Malta, nè altrove; rimaneva la tragedia di un popolo, che si ritro vava so lo di fro nte al proprio dramma e che, senza strutture, ne inventerà alcune e che, quasi senza esercito, ne formerà uno nuovo e che inserirà con orgoglio e sacrificio la propria forza nella battaglia che per l'Italia non doveva certo concludersi con quel drammatico settembre. Un settembre che, a quarant'anni di distanza, tutti ancora ricordano.

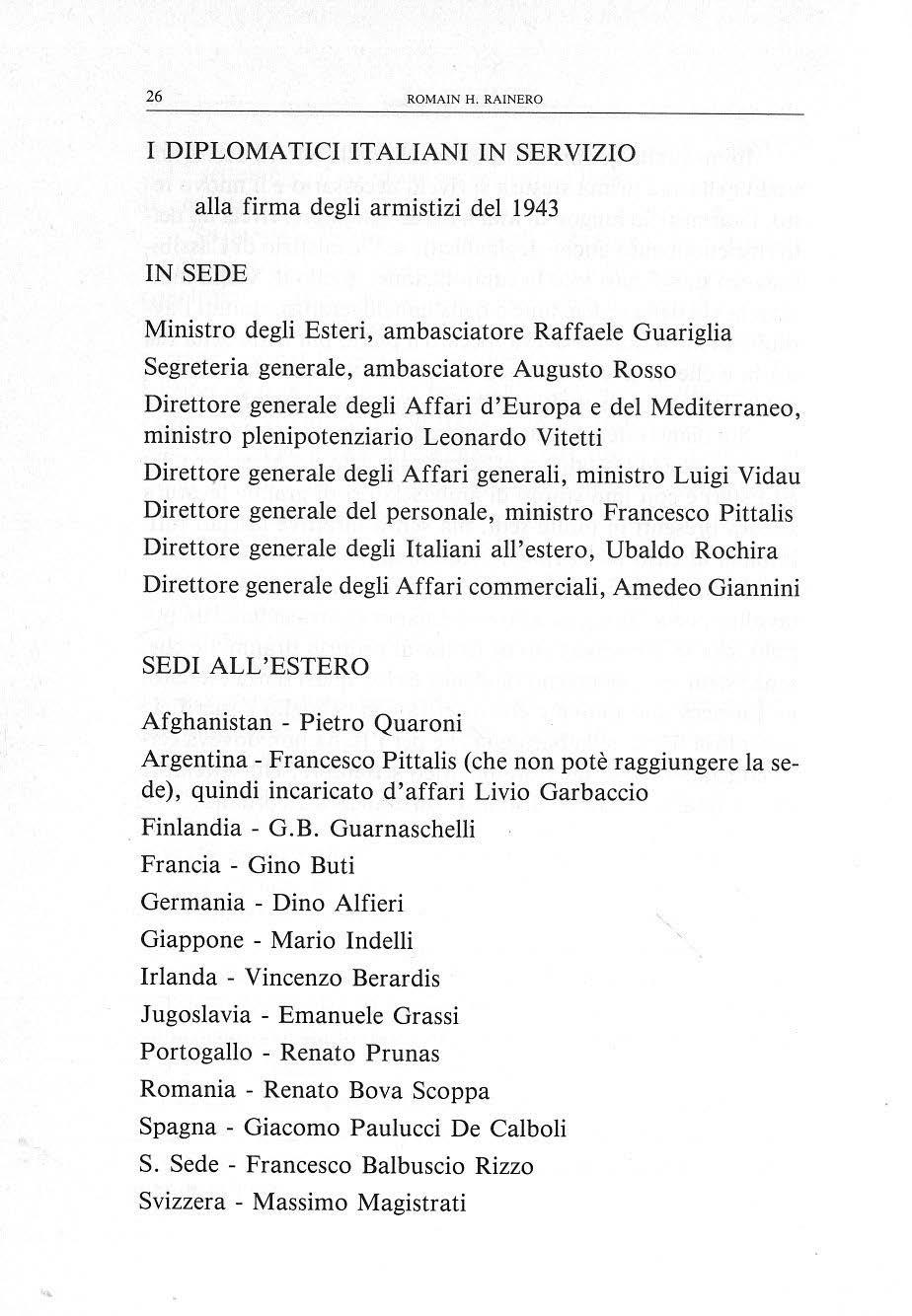

alla firma degli armistizi del 1943

Ministro degli Esteri, ambasciatore Raffaele Guariglia

Segreteria generale, ambasciatore Augusto Rosso

Direttore generale degli Affari d'Europa e del Mediterraneo, ministro plenipotenziario Leonardo Vitetti

Direttore generale degli Affari generali, ministro Luigi Vidau

Direttore generale del personale, ministro Francesco Pittalis

Direttore generale degli Italiani all'estero, Ubaldo Rochira

Direttore generale degli Affari commerciali, Amedeo Giannini

Afghanistan - Pietro Quaroni

Argentina - Francesco Pittalis (che non potè raggiungere la sede), quindi incaricato d'affari Livio Garbaccio

Finlandia - G.B. Guarnaschelli

Francia - Gino Buti

Germania - Dino Alfieri

Giappone - Mario Indelli

Irlanda - Vincenzo Berardis

Jugoslavia - Emanuele Grassi

Portogallo - Renato Prunas

Romania - Renato Bova Scoppa

Spagna - Giacomo Paulucci De Calboli

S. Sede - Francesco Balbuscio Rizzo

Svizzera - Massimo Magistrati

L'osservazione non è nostra ma vale la pena di ricordarla quasi a sintetizzare in modo perfetto la posizione degli Alleati nei riguardi dell'Italia al momento della firma dei due armistizi: l'anelasticità del Comando alleato verso l'Italia «nuova» era tale che persino le iniziative più generose di cooperazione e quindi di cobelligeranza ebbero solo il destino di suscitare diffidenze e reazioni negative presso quel mondo miliare anglo-francoamericano, che da una parte continuava a vedere l'Italia una realtà fascista vinta e debellata e dall'altra pur appariva sedotto da un «certo» contributo degli italiani allo sforzo militare dell'ultima fase della guerra in Europa. Una applicazione così puntuale di quella che Roosevelt aveva annunciato fin dal 24 gennaio 1943 nella sua conferenza stampa dopo la conferenza di Casablanca, e cioè la «resa incondizionata» degli Stati del1' Asse, non poteva non produrre nel caso così anomalo dell'Italia guasti politici che certamente militavano alla fine contro il principio stesso della «liberazione» che da più parti, invece, e cioè dai politici, era stato enunciato anche e soprattutto per l'Italia.

Churchill tentò nelle sue dichiarazioni ai Comuni del 21 settembre, allorquando dalla fase teorica si era ormai passati per l 'Italia ad una fase pratica, di smussare gli angoli e di fare passare questa terminologia della «resa incondizionata» come di «direttive che seguivano l'atto di resa», quasi si trattasse non di un problema di fondo bensì di un problema di forma. In realtà la più tenace e dura espressione della resa incondizionata permea tutte le varie dichiarazioni alleate sia del breve come del lungo armistizio. La loro lettura suona di una durezza senza

pari nei confronti di un governo e di un popolo che avevano dimostrato, fin dal 25 luglio e soprattutto dopo l'otto settembre, il senso profondo delle proprie scelte politiche. A vendo previsto l'istituzione di un governo alleato nelle parti in cui il Comando alleato lo avesse ritenuto opportuno si sottraeva così al1' autorità del governo ogni sovran ità globale effettiva; con l'articolo 10 dell'armistizio di Malta si negava al governo italiano la possibilità di conservare diretti rapport i diplomatici non solo con i paesi nemici e i paesi ancora da loro occupati - con i quali ovviamente dovevano essere rotti i rappo rti diplomatici e commerciali - ma anche con gli Stati neutrali. Alla istituenda Commissione alleata di co ntrollo veniva affidata infa tti l' esecuz ione della clausola che prevedeva il regolamento e la procedura per i metodi di comunicazione del governo italiano con i suoi rappresentanti in Stati neutrali e con i rappresentanti diplomatici neutrali in territorio italiano (art. 25 A e B). Durezza vers o l'Italia ma anche equivoca poli tica generale degli All eati, che doveva produrre frutti amari quali delusioni e co n trasti politici nell'ambito stesso delle forze antifascis te nel Regno del Sud, che stentavano a comprendere il doppio linguaggio delle potenze «vincitrici» che conti nuavan o a volersi tali e che ri fiutavano almeno in linea di principio quella pienezza di risorgimento politico nazionale italiano che un'oculata impostazione del concetto di cobelligeranza avrebbe dovuto obbligatoriamente comportare. Inevitabili quindi gli equivoci e le incertezze.

Misurando il clima di attesa con la realtà dei documenti armistiziali ci si può ben rendere conto dell'abisso che si era venuto a creare. Gli intrecci politici già minavano la concordia dichiarata e Bonomi poteva scr ivere senza incerte zze che «il capo del governo non apprezza l'apporto del sentimento e dell 'azione popolare ...

L'ora precipita se nza che tra gov e rno e pae se ci sia un'intesa preci sa ... ».

Eppure una volo ntà politica parve manifes tarsi fin da questi tristi inizi. La ques t ione di fondo riman eva lo status che da parte

italiana veniva richiesto e cha da parte alleata pareva soggetto a una serie di reticenze e di riserve. A Cassibile tale contrasto appare in piena luce allorquando da una parte, nel documento di Québec che era allegato all'armistizio, si affermava che «le condizioni di armistizio non contemplano l'assistenza attiva dell'Italia nel combattere i tedeschi>> e subito dopo si esigeva dall'Italia un impegno che contrastava profondamente con queste dichiarazioni: «Il governo italiano deve impegnarsi ... a ordinare alle sue forze e al suo popolo di collaborare ... con gli Alleati e di resistere ai tedeschi ... >> e nell'art. 2 dell'armistizio breve una formula equivoca e oscura: «L'Italia farà ogni sforzo per negare ai tedeschi tutto ciò che potrebbe essere adoperato contro le Nazioni Unite ... ». Da una parte disimpegno e dall'altra impegno: quale la via? Ciò che sembra sicuro è quanto scrisse Benedetto Croce proprio allora riguardo all'impegno: «Avevo o tt enuto senza pregare e serbando la maggiore dignità italiana che il comando americano consentisse la formazione di corpi volontari con la bandiera it aliana. Ma non so bene ancora se poi gli Alleati abbiano voluto far fallire quel tentativo ... o se il re e quelli che gli stanno attorno lo abbiano avversato presso il Comando alleato .... il fatto è che quel corpo in formazione è stato sciolto» (Quando l'Italia era tagliata in due).

E proprio a questo riguardo giova fare ciò che molti studiosi non paiono aver fatto e cioè rileggere quei processi verbali che accompagnarono la sottoscrizione dei due armistizi perchè essi rappresentano con i loro chiaroscuri la vicenda forse assai meglio dei due tanto studiati armistizi e del documento di Quèbec. Rimasti a lungo inediti, questi due processi verbali che riportiamo in allegato alla presente nota possono suscitare riflessioni interessanti ed utili specie per meglio capire il breve ma decisivo periodo che si concluderà, nella sua pienezza «armistiziale», il 13 ottobre 1943 con la dichiarazione di guerra dell'Italia alla Germania e con la contemporanea dichiarazione di cobelligeranza riconosciuta dagli Alleati all'Italia. Anche se, evidentemente, non tutto si risolverà con questi documenti clamorosi .

In genere peraltro si può dire che malgrado la loro gravità i problemi della cobelligeranza non furono affrontati nè sul piano militare nè su quello politico. Su quest'ultimo si può persino ritenere che l'acuta osservazione di Eden a proposito di Roosevelt e delle sue doti politiche potrebbe essere allargata a molti protagonisti di questo dialogo fra sor di tra l'Italia nuova e gli Alleati: «Roosevelt conosceva bene la storia e la geografia dell'Europa. Forse in questo era stato aiutato dal suo hobby di collezionare francobolli, ma le opinioni accademiche e nello stesso tempo fantasiose che egli si formava sulla base di quelle cognizion i erano allarmanti nella loro allegra inconsistenza ... Era come un giocoliere intento a lanciare in aria con perizia palle piene di dinamite senza rendersi conto di ciò che contenevano . . . >>.

Le condizioni di armistizio non contemplano l'assistenza attiva dell'Italia nel combattere i tedeschi. La misura nella quale le condizioni saran no modificate in favore dell'Italia dipenderà dall'entità dell'apporto dato dal Governo e dal popolo italiano alle Nazioni Unite contro la Germania durante il resto della guerra. Le Nazioni Unite dichiarano tuttavia senza riserve che ovunque le forze italiane e gli italiani combatteranno i tedeschi, o distruggeranno proprietà tedesche, od ostacoleranno i movimenti tedeschi, essi riceveranno tutto l'aiuto possibile dalle forze delle Nazion i Unite. Nel frattempo, se informazioni sul nemico verranno fornite immediatamente e regolarmente, i bombardamenti degli Alleati verran no effettuati, nei limiti del possibi·1e, su obiettivi che influiranno su i movimenti e sulle operazioni delle forze tedesche.

La cessazione delle ostilità fra le Nazioni Unite e l'Italia entrerà in vigore a par t ire dalla data e dall'ora che verrà comunicata dal gen erale Eisenhower.

Il Governo italiano deve impegnarsi a proclamare l'armistizio non appena esso verrà annunciato dal generale Eisenhower e a ordinare alle sue forze e al suo popolo di collaborare da quell'ora con gli Alleati e di resistere ai tedeschi.

Il Governo italiano deve, al momento dell'armistizio, dare ordine che tutti i prigionieri delle Nazioni Unite in pericolo di cattura da parte dei tedeschi siano immediatamente rilasciati.

Il Governo italiano deve al momento dell'armistizio dare ordini alla flotta italiana e alla maggior parte possibile della Marina mercantile di partire per i porti alleati. Il maggior numero possibile di aerei militari dovrà recarsi in volo alle basi alleate.

Qualsiasi aereo in pericolo di cattura da parte dei tedeschi deve essere distrutto. '·

Nel frattempo vi sono molte cose che il maresciallo Badoglio può fare senza che i tedeschi si accorgano di quello che si sta preparando. La natura precisa e l'entità della sua azione saranno lasciate al suo giudizio, ma si suggeriscono le seguenti linee generali:

1 - resistenza generale passiva in tutto il paese, se quest'ordine può essere trasmesso alle autorità locali senza che i tedeschi lo sappiano;

2 - piccole azioni di sabotaggio in tutto il paese, specialmente delle comunicazioni e degli aeroporti usati dai tedeschi;

3 - salvaguardia dei prigionieri di guerra alleat i. Se la pressione tedesca per farli consegnare diventa t roppo forte, essi dovrebbero essere rilasciati;

4 - nessuna nave da guerra deve essere lasciata cadere in mano tedesca.

Disposizioni dovranno es sere date per assicurarsi che tutte queste navi possano salpare per i porti designati dal generale Eisenhower, non appena egli ne darà l'ordine. I sottomarini italiani non devono sospendere le missioni, dato che ciò rivelerebbe al nemico il nostro scopo comune;

5 - nessuna nave mercantile ·dovrà cadere in mano tedesca. Le navi nei porti del Nord dovranno, se possibile, recarsi nei porti a sud della linea Venezia-Livorno. In caso disperato dovrebbero essere affondate. Tutti i piroscafi dovanno tenersi pronti a salpare per i porti designati dal generale Eisenhower;

6 - non si dovrà permettere ai tedeschi di prendere iµ mano le difese costiere italiane;

7 - predisporre il piano perchè al momento opportuno le unità italiane nei Balcani possano marciare verso la costa, dove potranno essere trasportate in Italia dalle Nazioni Unite .

L'ARMISTIZIO DI CASSIBILE (3 settembre 1943)

Sicilia, 3 settembre 1943

Le seguenti condizioni di armistizio sono presentate dal Generale Dwight D. Eisenhower Comandante in Capo delle Forze Alleate

il quale agisce per delega dei Governi degli Stati Uniti e della Gran Bretagna e nell ' interesse delle Nazioni Unite, e sono accettate dal

Maresciallo Pietro Badoglio Capo del Governo italiano

1. - Cessazione immediata di ogni attività ostile da parte delle Forze Armate italiane.

2. - L'Italia farà ogni sforzo per negare ai tedeschi tutto ciò che potrebbe essere adoperato contro le Nazioni Unite.

3. - Tutti i prigionieri e gli internati delle Nazioni Unite dovranno essere consegnati immediatamente al Comandante in Capo alleato e nessuno di essi potrà ora o in qualsiasi momento essere trasferito in Germania.

4. - Trasferimento immediato della flotta italiana e degli aerei italiani in quelle località che saranno designate dal Comandante in Capo alleato, con i dettagli di disarmo che saranno fissati da lui.

5. - Il naviglio mercantile italiano potrà ess.ere requisito dal Comandante in Capo alleato per supplire alla necessità del suo programma militare navale.

6. - Resa immediata della Corsica e di tutto il territorio italiano, sia delle isole che del continente, agli Alleati, per essere usati come base di operazioni e per altri scopi a seconda delle decisioni degli Alleati .

7. - Garanzia immediata del libero uso da parte degli Alleati di tutti gli aeroporti e porti navali in territorio italiano, senza tener conto dello sviluppo dell'evacuazione del territorio italiano da parte delle forze tedesche.

Questi porti ed aeroporti dovranno essere protetti dalle Forze Armate italiane finchè questo compito non sarà assunto dagli Alleati.

8. - Immediato richiamo in Italia delle Forze Armate italiane da ogni partecipazione nella guerra in qualsiasi zona in cui si trovino attualmente impegnate.

9. - Garanzia da parte del Governo italiano che se necessario iplpiegherà tutte le sue forze disponibili per assicurare la sollecita e precisa esecuzione di tutte le condizioni di armistizio.

10. - Il Comandante in Capo delle Forze alleate si riserva il diritto di prendere qualsiasi misura che egli ritenga necessaria per la protezione degli interessi delle Forze alleate per la prosecuzione della guerra, e il Governo italiano si impegna a prendere quelle misure amministrative o di altro carattere che potranno essere richieste dal Comandante in Capo, e in particolare il Comandante in Capo stabilirà un Governo militare alleato in quelle parti del territorio italiano ove egli lo riterrà necessario nell'interesse militare delle Nazioni alleate.

11. - Il Comandante in Capo delle Forze alleate avrà pieno diritto di imporre misure di dis~rmo, di smobilitazione e di smilitarizzazione.

12. - Altre condizioni di carattere politico, economico e finanziario che l'Italia dovrà impegnarsi ad eseguire sara nno trasmesse in seguito.

Le condizioni di questo armistizio non saranno rese pubbliche senza l'approvazione del Comandante in Capo alleato. Il testo inglese sarà considerato testo ufficiale.

Per il Maresciallo

Pi etro Badoglio

Capo del Governo Italiano

Giuseppe Castellano

Gen. di Brigata addetto al Comando Supremo Italiano

Per Dwight Eisenhower

Generale dell'Esercito degli S. U.A. Comandante in Capo delle Forze Alleate

Walter B. Smith

Magg. Gen.

dell'Esercito degli S . U.A

Capo di Stato Maggiore

Presenti:

On . Haro ld Mcmillan - Ministro Residente britannico presso il Quartier Generale delle Forze Alleate

Robert Murphy - Rappresentante personale del Presidente degli Stati Uniti

Royer Dick - Commodoro della Reale Marina britannica - Capo di Stato Maggiore del Comandante in Capo del Mediterraneo

Lowell W . Rooks - Magg . Gen. dell'Esercito degli S. U.A . - Sottocapo di Stato Maggiore, G-3, presso il Quartier Generale delle F orze Alleate

Franco Montanari - Interprete ufficiale italiano

Brigadiere Kenneth Strong - Sottocapo di Stato Maggiore Generale, G-2 presso il Quartier Generale delle Forze Alleate

1 - Il generale Alexander aprì la riunione spiegando la posizione. L'armistizio è stato firmato stabilendo che il combattimento cesserà. Non si stabilisce che c'è un accordo fra l'Italia e le Nazioni Unite. Ma più l'Italia può assistere le forze alleate contro il comune nemico più possono essere favorevoli i termini finali.

2 - Il ruolo delle azioni di assistenza può essere classificato in:

a) Indiretto.

b) Diretto.

Riguardo all'indiretto, l'assistenza positiva al nemico deve essere immediatamente troncata. In più, si desidera che si intraprenda azione di sabotaggio su lle seguenti linee:

Attacchi alle sed i di comando.

Interruzione delle comunicazioni.

Distruzioni di motori.

Distruzioni di depositi di petrolio.

3 - Compiti specifici sono : .

(1) L'occupazione di Roma con l'oggetto di sa lvaguardare la capitale del paese, la vita di sua maes tà, il governo del maresciallo Badoglio e l'arresto del movimento tedesco in Italia.

(2) Impadronirsi dei porti-chiave: Taranto, Brindisi, Bari, Napoli, Foggia.

(3) Tagliare la ritirata dei tedeschi bloccando le strade .

(4) Stendere un cordone attraverso l'Italia in qualche parte a nord di Roma per impedire ai tedeschi di mandare rinforzi nel sud.

(5) La cattura di un aeroporto importante come Foggia. La questione sta in quale ampiezza queste cose si possono realizzare.

4 - L'armistizio. Può essere garantito?

Il generale Castellano disse che nel momento in cui l'armistizio verrà annunziato gli italiani saranno attaccati dai t edeschi e il loro compito deve essere quello di difendersi. Egli aveva chiesto al generale Smith se si poteva offrire una difesa coordinata ed era stato informato che gli it aliani debbono attaccare i tedeschi ovunque possono trovarsi. Riguardo all'armistizio, non c'è dubbio sulla nuova volontà del popolo italiano di eseguirlo. Il generale Alexander precisò che la cosa più importante era quella di paralizzare le ferrovie. Il generale Castellano di sse che non si potevano promulgare gli ord ini per ragioni di segretezza sino alla proclamazione quando il maresciallo Badoglio avrebbe pure proclamato che l ' Italia non doveva dare assistenza ai tedeschi. Essi non potevano passare immediatamente allo stato di guerra. Il generale Alexander suggerì che si potevano dare gli ordini attraverso i sindacati operai. Il generale Castellano concordò e disse che essendo il ministro dei Trasporti un generale si poteva dargli istruzioni di preparare gli ordini in antic ipo.

5 - Sabotaggio. Con quale ampiezza si potrà praticare?

Il generale Castellano disse che il popolo italiano odia i tedeschi ma non po t rebbe passare in un momento a uno stato di ost ilità attiva. Questa si dovrebbe sv ilup pare.

6 - L'Esercito italiano. Con quale ampiezza le formazioni combattenti agirebbero contro i tedeschi?

Il generale Castellano disse che qu(yste si difenderebbero ovunque si trovassero dislocate. Ovunque si trovino tedeschi, gli italiani agirebbero contro di loro. Il genera le Alexander portò

esempi:

a) Impadronirsi di Taranto.

b) Bloccare la penisola calabrese.

Quale affidamento si poteva fare sull'attività delle forze italiane? Il generale Castellano disse che egli aveva una divisione a Taranto che avrebbe occupato e tenuto il porto. Egli non

aveva divis ioni italiane a Napoli, dove le divisioni tedesche, tornate dalla Sicilia, erano state riequipaggiate quasi completamente. Il generale Alexander disse che le divisioni erano state battute due volte, in Tunisia e in Sicilia. Le divisioni a nord di Napoli potevano essere bloccate.

Il generale Castellano disse che la pianura di Napoli era troppo vasta per contenere un'intera sezione. Egli ripetè che gradirebbe coordinare piani integrati con gU Alleati. Il generale Alexander disse che quando gli italiani e gli Alleati si fossero conosciuti meglio rispettivamente si sarebbe potuto conseguire l'integrazione e ciò per il meglio. Nel frattempo gli italiani dovevano combattere per il loro paese. I contadini italiani armati combatterebbero bravamente con la guerriglia organizzata.

Il generale Alexander fece domande su Roma. Potevano le quattro divisioni difenderla? Si userebbero mine e blocchi stradali? Si chiamerebbero fuori i giovani leaders più arditi e si me tterebbero a capo di queste operazioni? Il generale Castellano chiese se ufficiali ·prigionieri sarebbero resi disponibili (la risposta è no). Ma concordò che l'azione suggerita potrebbe essere intrapresa.

7 - Richieste navali.

L'ammiraglio Dick disse che in base ai termini d'armistizio la flotta ita li ana doveva muovere verso i porti del sud sotto controllo a ll eato. Ciò era importantissimo per la salvezza della flotta e della flotta alleata. Il genera le Castellano domandò se, come ind icato prima, parte della flotta poteva rimanere in port i settentrionali, ad esempio Cagliari. L'ammirag li o Dick rispose di no, perchè l'ammiraglio Cunningham desiderava eh~ la flotta di Spezia andasse nell'area di Bona e la flotta di Taranto a Tripoli.

Il generale Smith prec isò che nel momento in cui le flotte si muovevano le nostre stesse flotte sarebbero state in mare. Il piano dell 'amm i raglio Cu n ningham aveva lo scopo di evitare che esse si i ncontrassero e combattessero al buio. Noi sappiamo da prigionieri ted eschi che i tedeschi in t endono affondare

con bombe e torpedini le navi italiane piuttosto di lasciare che cadano nella mani degli Alleati. L'ammiraglio Dick precisò che all'inizio si dovevano prendere precauzioni per assumere il controllo di queste potenti unità. Il generale Castellano ritenne che si sarebbe eseguita tale azione. Egli sperava che la forma sarebbe stata quanto possibile inoffensiva.

Il generale Smith disse che c'era così poco tempo che gli Alleati erano obbligati a seguire la procedura precisata. Vi sarebbe stato un processo di assestamento fino a che si potesse definire un'azione coordinata. Gli ufficiali ed i marinai italiani non sarebbero assoggetati ad alcuna indegnità. L'ammiraglio

Dick disse allora che c'erano alcuni punti che potevano soltanto essere trattati genericamente a questo stadio. Egli domandò se si poteva rendere qui disponibile un ufficiale di marina italiano.

Il generale Castellano concordava ma desiderava evitare un trasferimento aereo. Egli pensava che il trasferimento potesse effettuarsi con un appuntamento in mare. Il generale Alexander e il generale Smith precisarono che un piccolo gruppo di strateghi italiani si stabilirebbero immediatamente presso i comandi alleati. Vi sono molti punti da mandar avanti.

L'ufficiale di marina deve venire dall'Alto Comando. Il generale Castellano disse che da sei a otto ufficiali di Stato Maggiore sarebbero impiegati con le forze d'assalto. C'erano soldati americani che parlavano italiano che potrebbero fare da interpreti.

L'ammiraglio Dick suggerì che i grandi transatlantici prenderebbero la rotta dai porti occidentali Verso Gibilterra, di lì verso l'America. Quelli orientali farebbero rifornimento a Malta e poi proseguirebbero. In linea di pr inci pio quanti più possibile di questi preziosi vascelli si devono muovere in direzione sud, dato che i tedeschi farebbero ogni sforzo per impadronirsene. Il generale Castellano menzionò che certe navi erano già impiegate dai tedeschi. Il generale Smith disse che gli agenti delle linee transoceaniche di Lisbona sono già in comunicazione al

riguardo. Il generale Castellano disse che certe navi potevano non avere abbastanza carburante per muoversi al sud. L'ammiraglio Dick disse che sarebbe pericoloso mandare petroliere.

8 - Richieste aeree.

Il generale Smith disse che a noi non abbisognava che le· forze aeree prendessero il volo. Esse sarebbero impiegate in Italia. Il generale Castellano disse che la benzina era scarsa. In agosto i tedeschi avevano fornito soltanto un quinto del quan t itativo preventivato. Egli pensava che ai bombardieri si poteva dare abbastanza carburante per raggiungere la Sicilia. Il generale Castellano disse che i combattenti italiani usavano benzina tedesca ma i bombardieri no. Il generale Castellano domandò se tutta la benzina disponibile si poteva concentrare nell'area di Roma. Il generale Timberlake sottolineò l'importanza degli aeroporti di Foggia come obiettivi militari. Il generale Castellano disse che non c'erano apprezzabili forze italiane.

9 - Formazioni italiane nei Balcani e nell'Egeo.

Il generale Castellano disse che egli aveva discusso questo col generale Smith. Le condizioni d'armistizio dicevano che le truppe italiane dovevano arrendersi, ma le formazioni dell'interno dovranno combattere contro i tedeschi mentre si muovono verso la costa. Le truppe del Dodecanneso si arrenderebbero. La divisione a Creta potrebbe dover restare.

1O - La proclamazione.

Il generale Alexander disse che si richiedono definizioni dettagliate. Si farebbero ora le reg istrazioni (dei proclami) di sua maestà il re e del maresciallo Badoglio e si darebbero copie agli ' Alleat i sicchè in caso di emergenza si potrebbe fare l'annunzio. Il generale Castellano disse: <<Se il pubblico venisse a conoscenza dei possibili arresti, le trasmissioni delle registrazioni provocherebbero perplessità». Era per questa emergenza che il generale Ambrosio progettava di lasciare Roma.

Il generale Smith disse che la cosa più desiderabile era che il primo annunzio venisse da una staz ione italiana. Se il re e il maresciallo Badoglio erano prigionieri, egli era d'accordo che il piano migliore era che il generale Ambrosio parlasse da una stazione italiana e annunziasse che parlava con la loro autori-

tà. Il generale Alexander disse che egli era ancora in favore a che si mandassero le registrazioni e che si fornissero le copie ai comandi alleati. Il generale Castellano menzionò che il re non trasmette bene e disse che il maresciallo Badoglio annunzierebbe la proclamazione. Egli domandò su quali linee direttiva questa si potrebbe fare. ·

Il generale Smith disse che questo poteva verificarsi per un annunzio ulteriore.

Il generale Smith spiegò come il generale Eisenhower avrebbe fatto la sua proclamazione. Il generale Castellano disse che la sequenza sarebbe:

(1) Proclamazione di cessazione delle ostilità.

(2) Una visita del ministro degli Esteri italiano alle autorità tedesche per notificarle.

Se i tedeschi offrivano di arrendersi, gli italiani cercherebbero un pretesto per attaccarli. Se, come probabile, essi rimanevano, gli italiani li avrebbero allora attaccati per quel motivo. Il generale Smith domandò se nel primo caso non si permetterebbe ai tedeschi di arrendersi. Il generale Alexander disse che no, non si doveva rimandare nessuna opportunità di uccidere i tedeschi.

L'ammiraglio Dick disse che la data era importante. A meno che fossero diramati i primi ordini di allarme, le navi dovevano essere in grado di prendere la rotta la notte della proclamazione. Egli disse che dettagli dell'annunzio di Eisenhower e della proclamazione devono essere coordinati in anticipo. Il generale Rooks spiegò le sue proposte per la data alle 18,30 ora di Roma in un giorno D specificato, immediatamente seguente all'annunzio del generale Eisenhower alle 18,15. La proclamazione sarebbe letta con ogni mezzo possibile. Il generale Castellano ripetè ciò che disse a Lisbona, che un preavviso di poche ore del giorno D era insu fficiente . Gli occorreva un preavviso di parecchi giorni.

Il generale Alexander disse che non poteva rischiare perdita di sicurezza.

Era il minore di due mali che alcuni dettagli della proclamazione fossero incompleti. Egli poteva soltanto dire che gli Alleati avevano iniziato il loro armistizio oggi. C'era solo una questione di ore prima che seguisse lo sbarco principale. Il generale Castellano domandò se rimaneva il piano che un solo sbarco principale seguisse l'assalto di oggi. Il generale Alexander disse che non poteva saperlo. C'erano alcune mosse che potevano venire. Era stata fatta soltanto la prima mossa. Non c'era tempo da perdere.

11 - Pianificazione ulteriore.

Il generale Alexander disse che egli avrebbe lasciato dettagliata informazione dello staff. Si concordò che il generale Castellano sarebbe rimasto a Fairfield a Cassibile e che gli si darebbe una sede per lui e si farebbe ogni cosa per renderla confortevole.

Poichè in seguito ad un armistizio in data 3 settembre 1943, fra i Governi degli Stati Uniti e della Gran Bretagna , agenti nell'interesse di tutte le Nazioni Unite da una parte, e il Governo italiano dall'altra, le ostilità sono state sospes e fra l'Italia e le Nazioni Unite in base ad alcune condi zi oni di carattere milita re; e poichè, oltre queste condizioni, era stabilito in detto armi st izio che il Go verno italiano si impegnava ad eseguire al tre condizioni di carattere politico, economico e finanziario da trasmet tere in seg uito;

e poichè è oppor t uno che le condizioni di c ara tte re mili tare e le suddette condizioni di carattere politico, economico e finan ziario siano, senza menomare la validità delle co ndi zioni del sud detto armistizio del 3 settembre 1943, comprese in un atto successivo;

le seguenti, insieme con le condizioni dell'armi st izio del 3 settembre 1943, sono le condizioni in base a cui i Go verni degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e dell'Unione Sovietica, agendo per conto delle Nazio ni Unite, sono di sposti a sospendere le o st ilità contro l'Italia sempre che le loro operazio ni mili tari contro la Germania ed i suoi alleati non siano ostacolate e che l'Italia non aiuti que ste Poten ze in qualsia si modo e eseguite le richieste di que sti Governi.

Queste condizioni sono state presentate dal Generale

Dwight D. Eisenhower, Comandante Supremo delle Forze Alleat e, debitamente autorizzato a tale effetto;

e so no st ate a ccettate senza condizioni dal Maresciallo Pietro Badoglio, Capo del Governo ital iano, rappresentante il Comando Supremo dell e Forze italiane di terra, mar e ed aria, e debi ta mente autorizzato a tale effet t o dal Governo italiano.

1 - (A) Le Forze italiane di terra, mare, aria, ovunque si trovino, a questo scopo si arrendono.

(B) La partecipazione dell'Italia alla guerra in qualsiasi zona deve cessare immediatamente. Non vi sarà opposizione agli s barchi , movimenti ed altre operazioni delle forz e di terra, mare ed aria delle Nazioni Unite. In conformità il Comando Supremo italiano ordinerà la cessazione immediata delle ostilità di qualunque genere coi:itro le forze delle Nazioni Unite ed impartirà ordine alle autorità navali, militari e aeronautiche italiane in tutte le zone di guerra di emanare immediatamente le istruzioni opportune ai loro comandi subordinati.

(C) Inoltre il Comando Supremo italiano impartirà alle Forze navali, militari ed aeronautiche nonchè alle autorità ed ai funzionari ordini di desi st e re immediatamente dalla di struzione o dal danneggiamento di qual siasi proprietà immobiliare o mobiliare, sia pubblica che privata.

2 - Il Comando Supremo italiano fornirà tutte le informazioni relative alla dislocazione ed alla situazione di tutt e le forze armate italiane di terra, di mare ed aria, ovunque si trovino, e di tutte e forze degli alleati dell'Italia che si trovano in Italia od in territori occupati dall'Italia;

3 - Il Comando Supremo italiano prenderà tutte le precauzioni necessarie per salvaguardare gli aerodromi, le installazioni portuali e qualsiasi altro impianto contro cattura od attacco da parte di qualsiasi alleato dell'Italia. Il Comando Supremo italiano prenderà tutte le disposizioni necessarie per salvaguardare l'ordine pubblico e per usare le forze armate disponibili per assicurare la pronta e precisa esecuzione del presente atto e di tutti i suoi provvedimenti. Fatta eccezione per quell'impiego di truppe italiane agli scopi suddetti che potrà e ss ere sanzionato dal Comandante Supremo delle Forze Alleate, tutte le altre Forze italiane di terra, mare e aria rientreranno e rimarranno in caserma, negli accampamenti o sulle navi in attesa di istruzioni dalle Nazioni Unite per quanto riguarda il loro

futuro stato e definitiva destinazione. In via eccezionale, il personale navale si trasferirà in quelle caserme navali che le Nazioni Unite indicheranno.

4 - Le Forze italiane di terra, mare ed aria, entro il termine che verrà stabilito dalle Nazioni Unite, si ritireranno da tutti i territori fuori dell'Italia che saranno notificati al Governo italiano delle Nazioni Unite e si trasferiranno in quelle zone che verranno indicate dalle Nazioni Unite.

Questi movimenti delle Forze di terra, mare e aria verranno eseguiti secondo le istruzioni che verranno impartite dalle Nazioni Unite e in conformi t à degli ordini che verranno da esse emanati. Nello stesso modo, tutti i funzionari italiani lasceranno le zone notificate eccetto coloro ai quali verrà datQ il permesso di rimanere da parte delle Nazioni Uni te.

Coloro ai quali verrà concesso il permesso di rimanere si conformeranno alle istruzioni del Comandante Supremo delle Forze Alleate.

5 - Nessuna requisizione, appropriazione, od altre misure coercitive potranno essere effettuate dalle Forze di terra, mare ed aria e da funzionari italiani nei confronti di persone o proprietà nelle zone specificate nel capoverso n. 4.

6 - La smobilitazione delle Forze italiane di terra, mare ed aria in eccesso del numero che verrà notificato dovrà seguire le norme stabilite dal Comandante Supremo delle Forze Alleate.

7 - Le navi da guerra italiane di tutte le categorie, ausiliarie e da trasporto saranno riunite, secondo gli ordini, nei porti che verranno indicati dal Comandante Supremo delle Forze Alleate, ed ogni decisione in meri t o a dette navi verrà presa dal Comandante Supremo delle Forze Alleate (Annotazione. Se alla data dell'armistizio, l'intera flotta da guerra italiana sarà stata riunita nei porti alleati, questo articolo avrà il seguente tenore:

«le navi da guerra italiane di tutte le categorie, ausiliarie e da trasporto rimarranno fino ad ulteriori ordini nei porti dove sono attualmente radunate ed ogni decisione in merito ad esse verrà presa dal Comandante Supremo delle Forze Alleate»).

8 - Gli aeroplani italiani di qualsiasi genere non decolledranno dalla terra, dall'acqua o dalle navi senza previ ordini del Comandante Supremo delle Forze Alleate.

9 - Senza pregiudizio a quanto disposto daglì articoli 14, 14 e 28 (A) e (D) che seguono, a tutte le navi mercantili, da pesca ed altre navi battenti qualsiasi bandiera, a tutti gli aeroplani e i mezzi di trasporto interno di qualunque nazionalità in Italia od in territorio occupato dall'Italia od in acque italiane dovrà, in attesa di verifica della loro identità e posizione, essere impedito di partire.

10 - Il Comando Supremo italiano fornirà tutte le informazioni relative ai mezzi navali, militari ed aerei, ad impianti e difese, ai trasporti e mezzi di comunicazione costruiti dall'Italia o da suoi allea t i nel territorio italiano o nelle vicinanze di esso, ai campi di mine od altre ostruzioni ai movimenti per vie di terra, mare od aria e qualsiasi altra informazione che le Nazioni Unite potranno richiedere in relazione all'uso delle basi italiane o alle operazioni, alla sicurezza o al benessere delle Forze di terra, mare ed aria delle Nazioni Unite. Le forze e il materiale italiano verranno messi a disposizione delle Nazioni Unite, quando richiesto, per togliere le summenzionate ostruzioni.

11 - Il Governo italiano fornirà subito elenchi indicanti i quantitativi di tutto il materiale .da guerra con l'indicazione della località ove esso si trova. A meno che il Comandante Supremo delle Forze Alleate non decida di farne uso, il materiale da guerra verrà posto in magazzino sotto il controllo che egli potrà stabilire. La destinazione definitiva del materiàle da guerra verrà decisa dalle Nazioni Unite.

12 - Non dovrà aver luogo alcuna distruzione nè danneggiamento, nè, fatta eccezione per quanto verrà autorizzato o disposto dalle Nazioni Unite, alcuno spostamento di materiale da guerra, radio, radiolocalizzazione, o stazione meteorologica, impianti ferroviari, stradali e portuali od altre installazioni od in via generale di servizi pubblici e privati di proprietà di qualsiasi sorta ovunque si trovino, e la manutenzione necessaria e le ripazioni saranno a carico delle Autorità italiane.

13 - La fabbricazione, produzione e costruzione del materiale da guerra, la sua importazione, esportazione e transito, è proibita, fatta eccezione a quanto verrà disposto dalle Nazioni Unite. Il Governo italiano si conformerà a quelle istruzioni che verranno impartite dalle Nazioni Unite per la fabbricazione, produzione e costruzione, e l'importazione, esportazione e transito di materiale da guerra.

14 - (A) Tutte le navi italiane mercantili, da pesca ed altre imbarcazioni, ovunque si trovino, nonchè quelle costruite o completate durante il periodo di validità del presente atto saranno dalle competenti Autorità italiane messe a dispo sizione, in buono stato di riparazione e di navigazione, in quei luoghi e per quegli scopi e periodi di tempo che le Nazioni Unite potranno prescrivere . Il trasferimento alla bandiera nemica o neutrale è proibito. Gli equipaggi rimarranno a bordo in attesa di ulteriori istruzioni riguardo al loro ulteriore impiego o licenziamento. Qualunque opzione esistente per il riacquisto o la restituzione o la ripresa in possesso di navi italiane o, precedentemente italiane che erano state vendute od in altro modo trasferi te o noleggiate durante la guerra verrà immediatamente esercitata e le condizioni sopraindicate verranno applicate a tutte le suddette navi e ai loro equipaggi.

(B) Tutti i trasporti interni italiani e tutti gli impianti portuali saranno tenuti a disposizione delle Nazioni Unite per gli usi che esse stabiliranno.

15 - Le navi mercantili, da pesca ed altre imbarcazioni delle Nazioni Unite, ovunque esse si trovino, in mano degli italiani (incluse, a tale sc opo , quelle di qualsiasi paese che abbia rotto le relazioni diplomatiche con l'Italia) a prescindere dal fatto se il titolo di proprietà sia già stato trasferito o meno in seguito a procedura del trib un ale delle prede, verra nno consegnate alle Nazi oni Unite e verranno radunate nei porti che saranno indicati dalle Nazioni Unite, le quali disporranno di esse come crederanno opportuno. Il Governo italiano prenderà le disposizioni

necessarie per il trasferimento del titol o di proprietà . Tutte le navi mercantili, da pesca od altre imbarcazioni neutrali gestite o controllate dagli italiani saran no radunate in modo sim ile in attesa di accordi per la loro sorte definitiva. Qualunque necessaria riparazione alle sopra in dicate navi se richiesta sarà eseguita dal Go verno italiano a proprie spese. Il Governo italiano pre nder à tutte le misure neces sarie per assicurare che le navi ed i loro carichi non saranno danneggiati.

16 - Nessun impianto di radio o di comunicazione a lunga distanza od altri mezzi di intercomunicazione a terra o galleggianti, sotto controllo italiano, sia che appartenga all'Italia od altra Nazione non facente parte delle Nazioni Unite, potrà trasm et tere finchè disposizioni per il controllo di questi impianti non saranno impartite dal Comandante Supremo delle Forze Alleate. Le Autorità italiane si conformeranno alle dispo sizioni per il controllo e la censura della stampa e delle altre pubblicazioni, delle rappresen tazioni teatrali e cinemat ografiche, della radiodiffusione e di qualsiasi altro mezzo di intercomun icazione che potrà prescrivere il Comandante Supremo delle Forze Alleate. Il Comandante Supremo delle Forze Alleate potrà a sua discrezione ri levare stazioni radio, cavi od altri mezzi di com uni cazione.

17 - Le n avi da guerra, aus ilia rie, di trasporto e mercantili e altre navi ed aeroplani al servizio delle Nazioni Unite avranno il dirit to di usare lib eramente le acque territoriali itali a ne e di sorv ol are il territorio i taliano.

18 - Le forze dell e Nazioni Unite dovr ann o occupare certe zone del territorio italiano. I territor i o le zone in questione verranno notificate di volta in volta dalle Nazi on i Un ite, e tutte le For ze itali ane di terra, mare ed a ria , si r itireran no da quest i territori o zone in conformità a gli ordini emessi dal Comandante Supremo d elle Forze Alleate. Le di spos izion i di questo articolo non pr egiu di cano quelle dell'art. 4 so pradetto. Il Comandante Supremo italia no garan tirà agli Alleati l'uso e l'access o imm edia to agli aerodromi e ai po rti nava li in Italia sotto il suo controllo.

19 - Nei territori o zone cui si riferisce l'art. 18, tutte le installazioni navali, militari ed aeree, tutte le centrali elettriche, le raffinerie, i servizi pubblici, i porti, le installazioni per i trasporti e le comunicazioni, i mezzi ed il materiale e quegli impianti e mezzi e altri depositi che potranno essere richiesti dalle Nazioni Unite saranno messi a disposizione in buone condizioni dalle competenti Autorità italiane con il personale necessario per il loro funzionamento. Il Governo italiano metterà a disposizione quelle altre risorse o servizi locali che le Nazioni Unite potranno richiedere.

20 - Senza pregiudizio alle disposizioni del presente atto, le Nazioni Unite eserciteranno tutti i diritti di una Potenza occupante nei territori e nelle z one di cui all'a r.t. 18, per la cui amministrazione verrà provveduto mediante la pubblicazione di proclami, ordini e regolamenti. Il personale dei servizi amministrativi, giudiziari e pubblici italiani eseguirà le proprie funzioni sotto il controllo del Comandante in Capo Alleato a meno che non venga stabilito altrimenti.

21 - In aggiunta ai diritti relativi ai territori italiani occupati descritti negli articoli dal numero 18 al 20,

(A) i componenti delle Forze terrestri, navali ed aeree ed i funzionari delle Nazioni Unite avranno il diritto di passaggio nel territorio italiano non occupato o al di sopra di esso e verrà loro fornita ogni facilitazione e assistenza necessaria per eseguire le loro funzioni.

(B) Le Autorità italiane metteranno a disposizione, nel territorio italiano non occupato, tutte le facilitazioni per i trasporti richieste dalle Nazioni Unite, compreso il libero transito per il loro materiale ed i loro rifornimenti di guerra, ed eseguiranno le istruzioni emanate dal Comandante in Capo Alleato relative all'uso ed al controllo degli aeroporti, porti, navigazione, sistemi e mezzi di trasporto terrestre, sistemi di comunicazione, centrali elettriche e servizi pubblici, raffinerie, mater ial i e altri rifornimenti di carburante e di elettricità ed i mezzi per pro-

durli, secondo quanto le Nazioni Unite potranno specificare, insieme alle relative facilitazioni per le riparazioni e costruzioni.

22 - Il Governo e il popolo italiano si asterranno da ogni azione a danno degli interessi delle Nazioni Unite ed eseguiranno prontamente ed efficacemente tutti gli ordini delle Nazioni Unite.

23 - Il Governo italiano metterà a disposizione la valuta italiana che le Nazioni Unite domanderanno. Il Governo italiano ritirerà e riscatterà in valuta italiana entro i periodi di tempo e alle condizini che le Nazioni Unite potranno indicare tutte le disponibilità in territorio italiano delle valute emesse dalle Nazioni' Unite durante le operazioni militari e l'occupazione e consegnerà alle Nazione Unite senza alcuna spesa la valuta ritirata. Il Governo italiano prenderà quelle misure che potranno essere richieste dalle Nazioni Unite per il controllo delle banche e degli affari in territorio italiano, per il controllo dei cambi coll'estero, delle relazioni commerciali e finanziarie coll'estero e per il regolamento del commercio e della produzione ed eseguirà qualsiasi istruzione emessa dalle Nazioni Unite relativa a dette o a simili materie.

24 - Non vi dovranno essere relazioni finanziarie, commerc iali o di altro carattere o trattative con o a favore di paesi in guerra con una delle Nazioni Unite o coi territori occupati da detti paesi o da qualsiasi altro paese straniero, salvo con autorizzazione del Comandante in Capo Alleato o di funzionari designati.

25 - (A) Le relazioni con i paesi in guerra con una qualsiasi delle Nazioni Unite, od occupati da uno di detti paesi, saranno interrotte. I funzionari diplomatici, consolari ed altri funzionari italiani e i componenti delle Forze terrestri, navali ed aeree italiane accreditati o in missione presso qualsiasi di detti paesi o in qualsiasi altro territorio specificato dalle Nazioni Unite saranno richiamati. I funzionari diplomatici, consolari di detti paesi saranno trattati secondo quanto potrà essere disposto dalle Nazioni Unite.

(B) Le Naz ioni Unite si riservano il diritto di richiedere il ritiro dei funzionari diplomatici e consolari neutrali dal territorio italiano occupato ed a prescrivere ed a stabilire i regolamenti relat ivi alla procedura circa i metodi di comunicazione fra il Governo italiano e i suoi rappresentant i nei Paesi neutrali e riguardo alle comunicazioni inviate da o destinate ai rappresentanti dei paesi neutrali in territorio italiano.

26 - In attesa di ulteriori ordini, ai sudditi italiani sarà impedito di lasciare il t erritorio italiano eccet to con l ' autori zzazione del Comandante Supremo delle Forze alleate e in nessun caso essi presteranno servizio per con t o di qual s iasi paese od in qualsiasi dei t erritori cui si riferisce l'art. 25 (A), nè si recheranno· in qualsiasi luogo con l'intenzione di intraprendere lavori per qualsiasi di tali paes i. Coloro che attualmente servono o lavorano in tal modo saranno richiamati secondo le disposizioni del Comandan t e Supremo delle Forze alleate.

27 - Il personale e il materiale delle forze militari, navali ed aeree e la marina mercantile, le navi da pesca ed altre imbarcazioni, i velivoli, i veicoli ed altri mezzi di trasporto di qualsiasi paese contro il quale una delle Nazioni Unite conduca le ostilità oppure sia occupato da tale paese, saranno passibili di attacco o cattura dovunque essi si trovino entro o sopra il territorio o le acque italiane.

28 - (A) Alle navi da guerra, ausiliarie e da trasporto di qualsiasi tale paese o territorio occupato, cui si riferisce l'art.

27, che si trovi nei porti e nelle acque italiane o occupate dagli italiani ed ai velivoli, ai veicoli ed ai mezzi di trasporto di tali paesi entro o sopra il territorio italiano od occupato dagli italiani sarà, nell'attesa di ulteriori istruzioni, impedito di partire.

(B) Al Personale militare, navale ed aeronautico e alla popolazione civile di qualsiasi di tali paesi o territorio occupato che si trovi in territorio italiano od occupato dagli italiani sarà impedito di partire ed essi saranno internati in attesa di ulteriori istruzioni.

(C) Qualsiasi proprietà in territorio italiano appartenente a qualsiasi tale paese o territorio occupato o ai suoi nazionali sarà sequestrata e tenuta in custodia in attesa di ulteriori istruzioni.

(D) Il Governo italiano si conformerà a qualsiasi istruzione data dal Comandante Supremo delle Forze alleate concernente l'internamento, custodia o susseguente disposizione, utilizzazione od impiego di qualsiasi delle sopraddette persone, imbarcazioni, velivoli, materiale o proprietà.

29 - Benito Mussolini, i suoi principali associati fascisti e tutte le persone sospette di aver commesso delitti di guerra o reati analoghi, i cui nomi si trovino sugli elenchi che verranno comunicati dalle Nazioni Unite e che ora o in avvenire si trovino in territorio controllato dal Comando Militare alleato o dal Governo italiano, saranno immediatamente arrestati e consegnati alle Forze delle Nazioni Unite. Tutti gli ordini impartiti dalle Nazioni Unite a questo riguardo verrano osservati.

30 - Tutte le organizzazioni fasciste, compresi tutti i rami della milizia fascista (M.V.S.N.), la polizia segreta (0.V.R.A.) e le organizzazioni della gioventù fascista saranno, se questo non sia stato già fatto, sciolte in conformità alle disposizioni del Comandante Supremo delle Forze Alleate. Il Governo italiano si conformerà a tutte le ulteriori direttive che le Nazioni Unite potranno dare per l'abolizione delle istituzioni fasciste, il licenziamento ed internamento del personale fascista, il controllo dei fondi fascisti, la soppressione delle ideologia e del1'insegnamento fascista.

31 - Tutte le leggi italiane che implicano discriminazioni di razza, colore, fede ed opinione politiche saranno, se questo non sia già fatto, abrogate e le persone detenute per tali ragioni saranno, secondo gli ordini delle Nazioni Unite, liberate e sciolte da qualsiasi impedimento legale a cui siano state sottomesse. Il Governo italiano adempirà a tutte le ulteriori direttive che il Comandante Supremo delle Forze Alleate potrà dare

per l'abrogazione della legislazione fascista e l'eliminazione di qualsiasi impedimento o proibizione risultante da essa.

32 - (A) I prigionieri di guerra appartenenti alle forze delle Nazioni Unite o designati da queste e qualsiasi suddito delle Nazioni Unite, compresi i sudditi abissini, confinati, internati, o in qualsiasi altro modo detenuti in territorio italiano od occupato dagli italiani non saranno trasferiti e saranno immediatamente consegnati ai rappresentanti delle Nazioni Unite o altrimenti trattati come sarà disposto dalle Nazioni Unite. Qualunque trasferimento durante il periodo tra la presentazione e la firma del presente atto sarà considerato come una violazione delle sue condizioni.

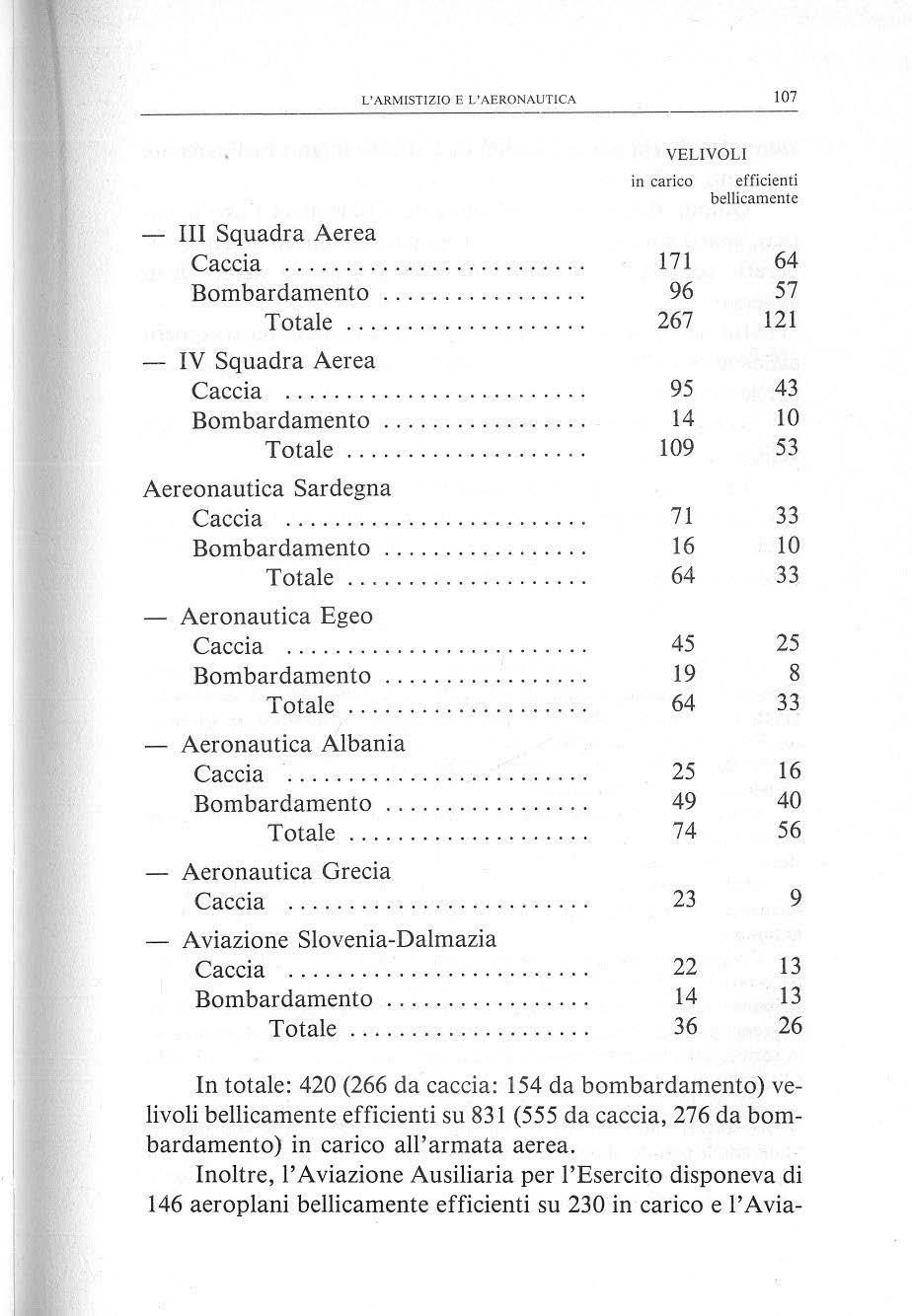

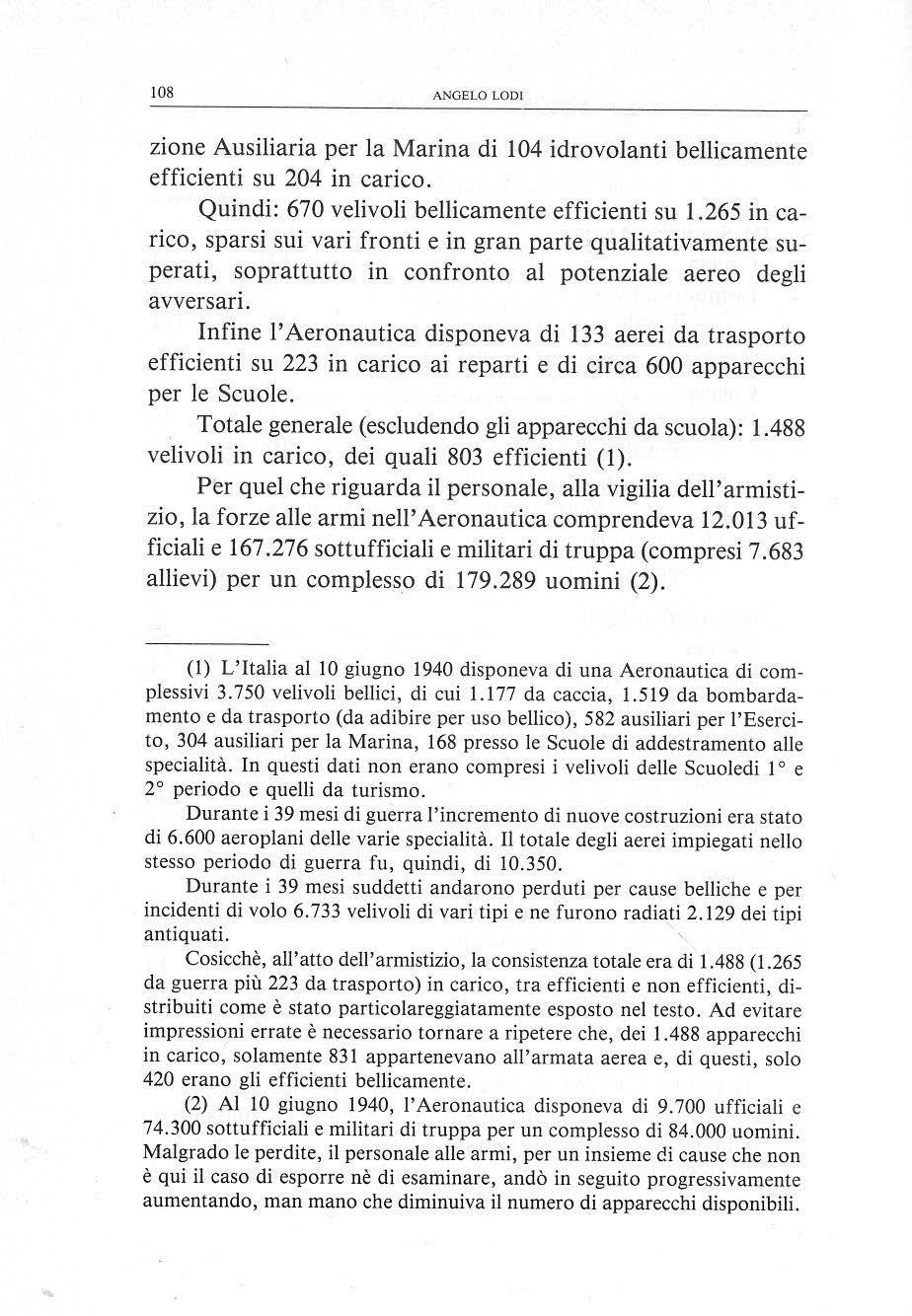

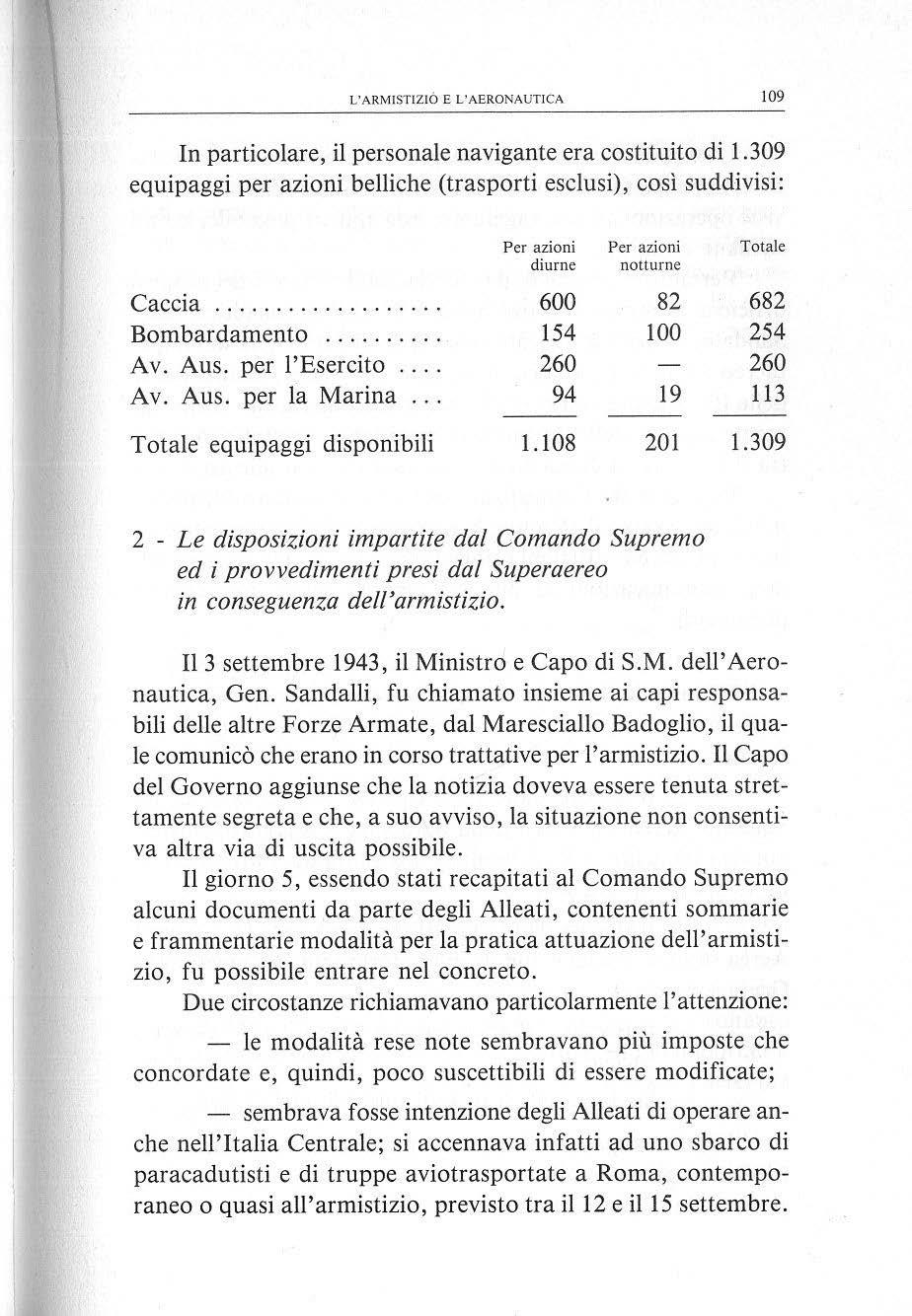

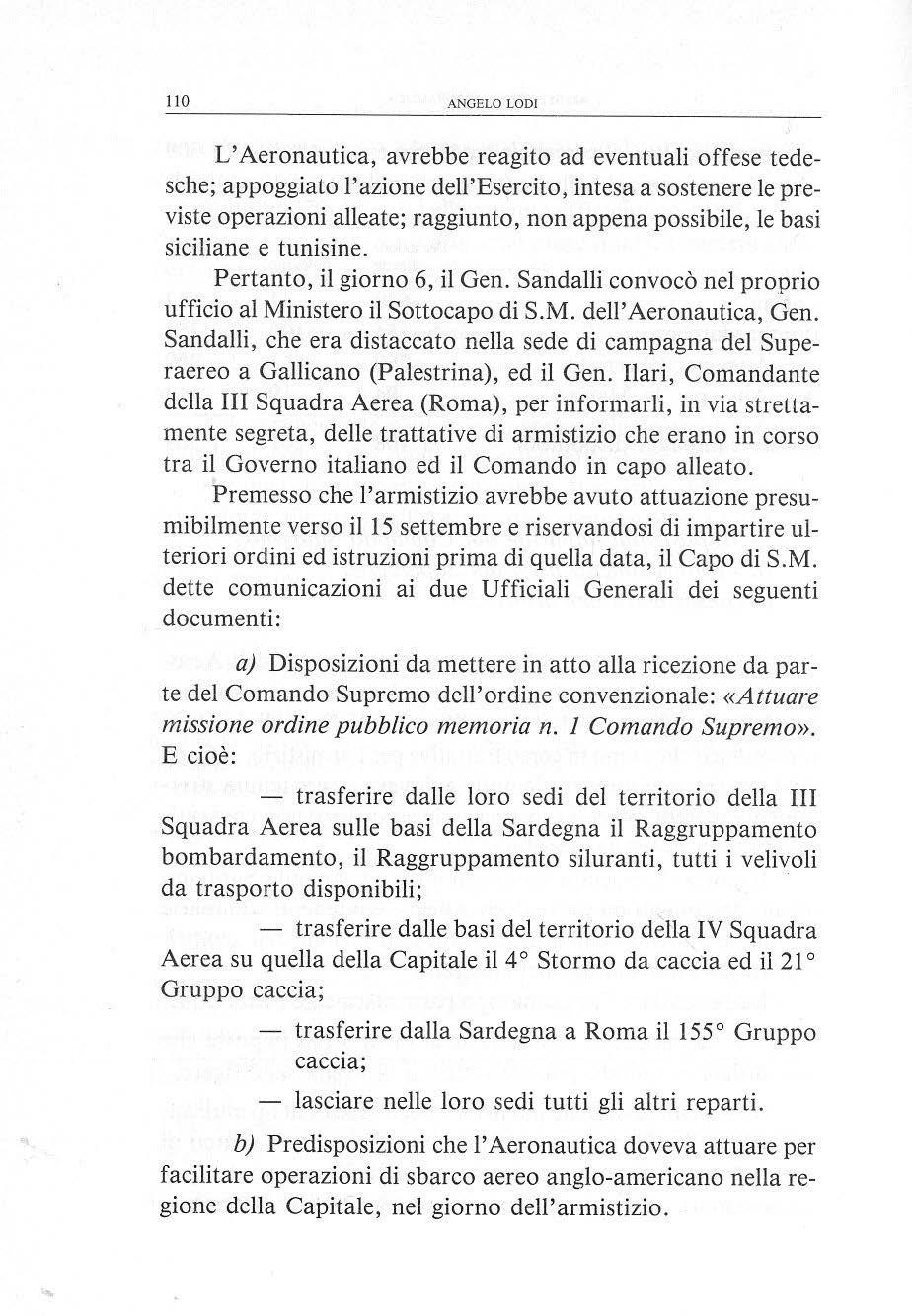

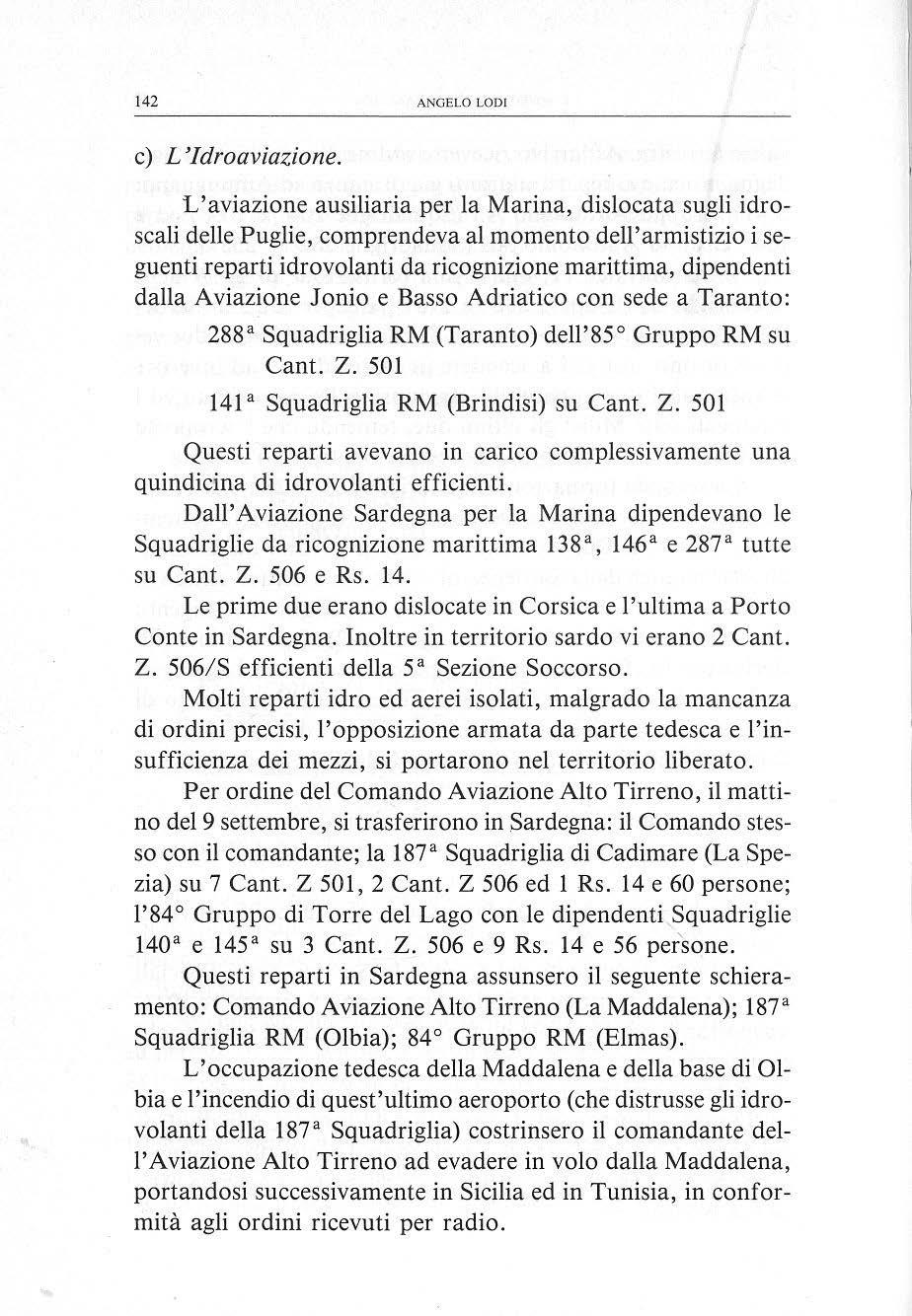

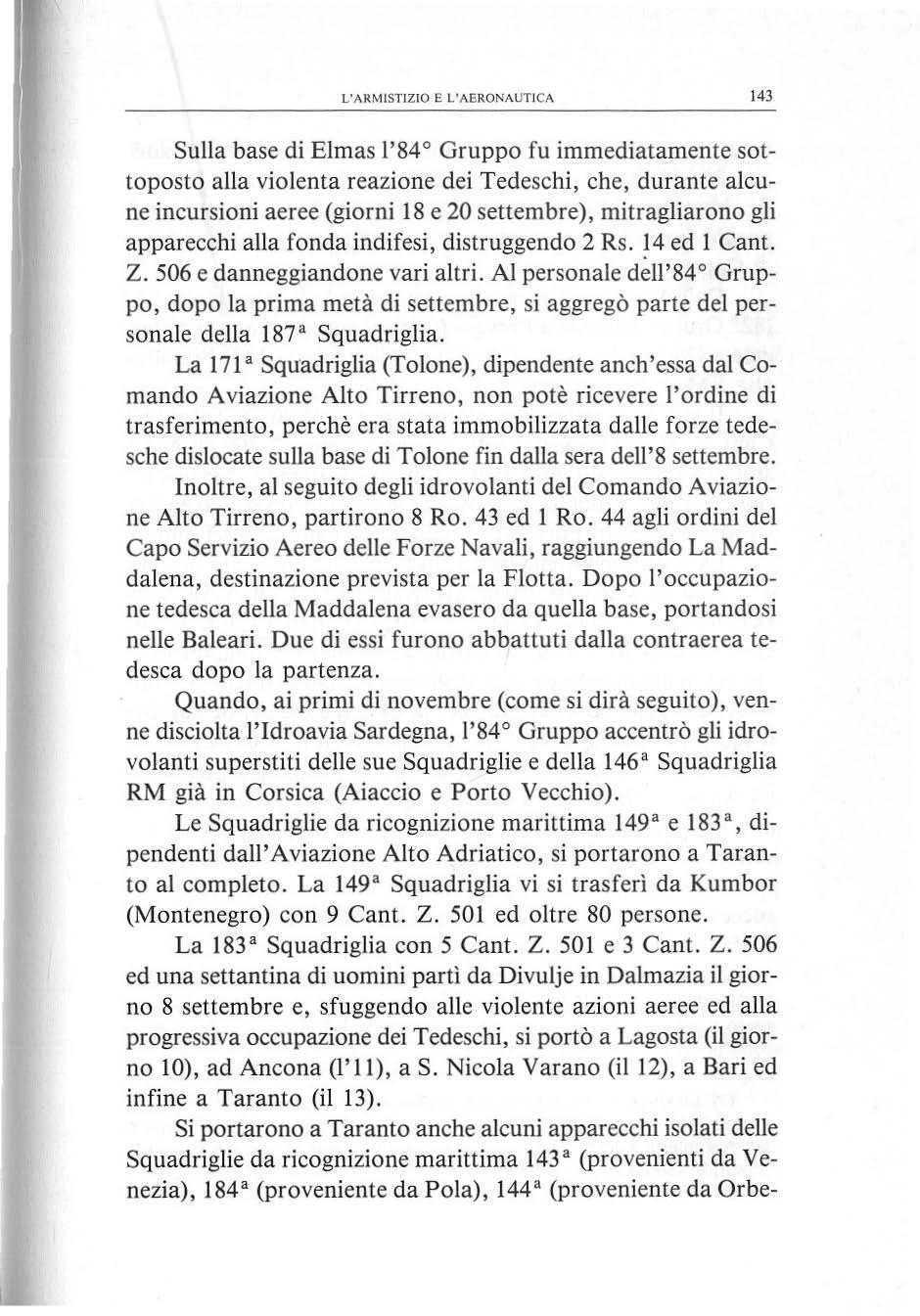

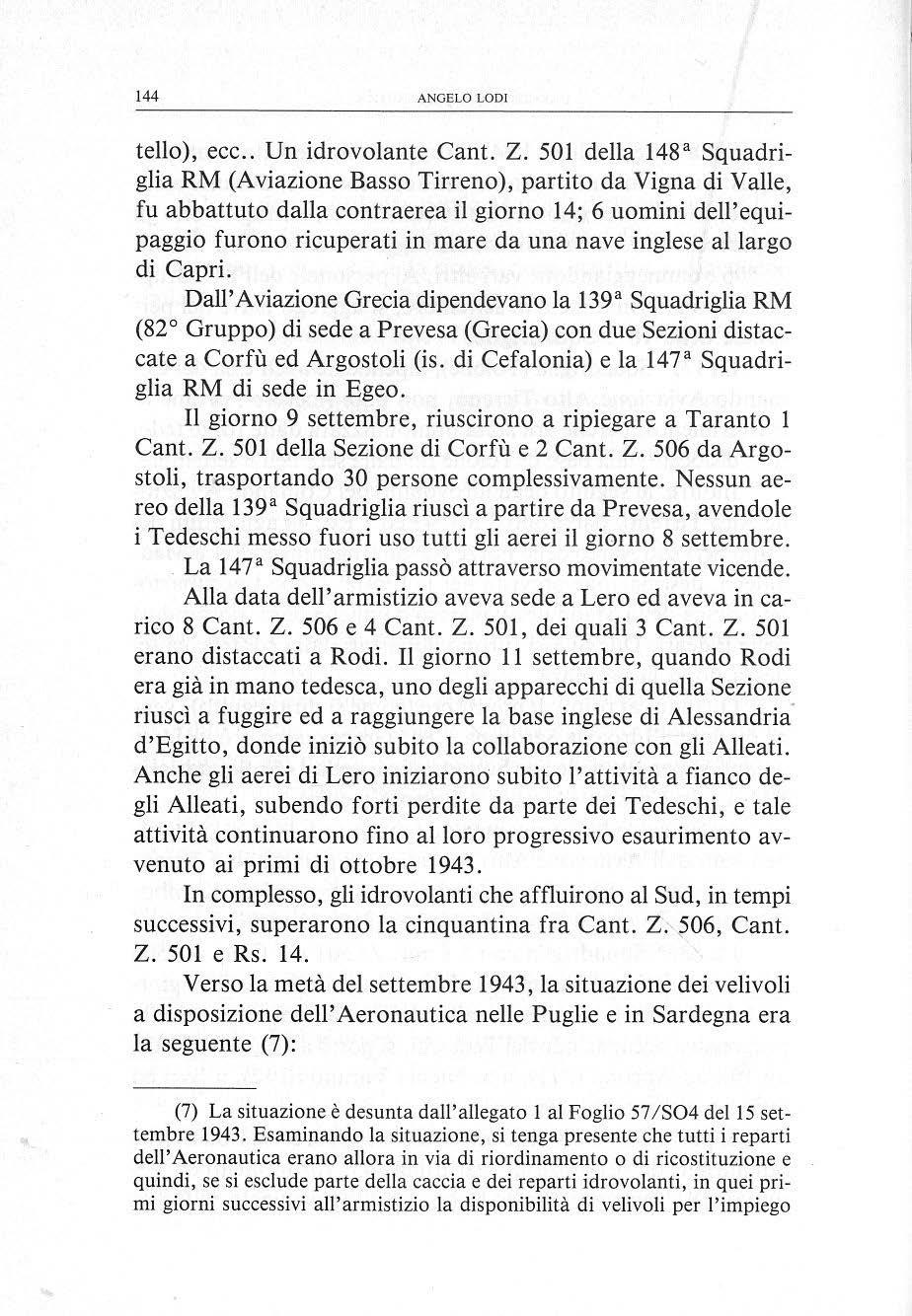

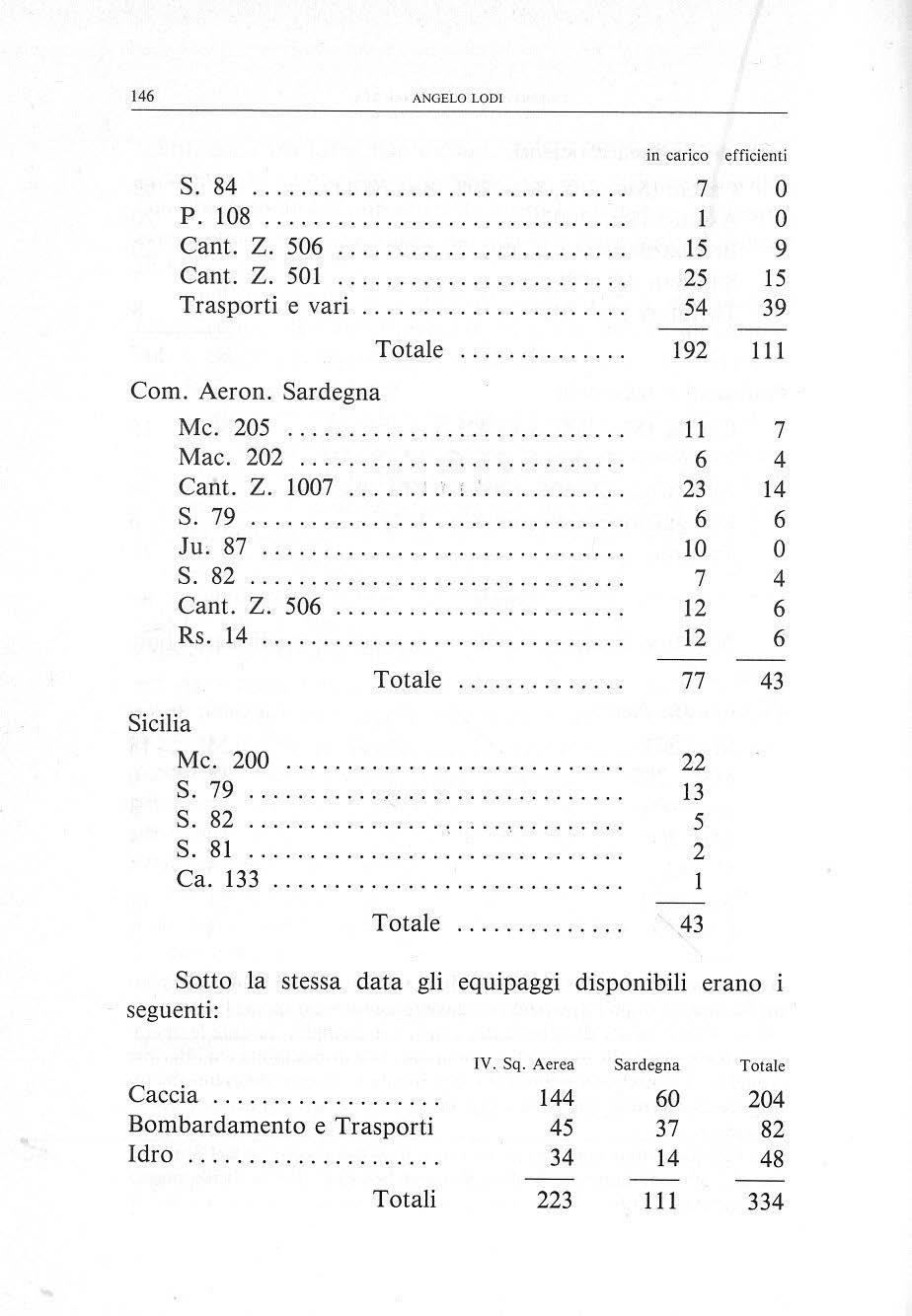

(B) Le persone di qualsiasi nazionalità che sono state sotto sorveglianza, detenute o condannate (incluse le condanne in contumacia) in conseguenza delle loro relazioni o simpatie colle Nazioni Unite saranno rilasciate in conformità agli ordini delle Nazioni Unite e saranno sciolte da tutti gli impedimenti legali ai quali esse sono state sottomesse.