Universidade de Brasília

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

Departamento de Projeto e Expressão

Projeto Final de Graduação

DISTRITO FEDERAL PARA MULHERES

Proposta de revisão dos planos diretores para uma capital mais igualitária

Aluna: Sara Cristina de Carvalho Zampronha

Orientadora: Profª. Drª. Maribel Del Carmen Aliaga Fuentes

Banca examinadora: Profª. Drª. Carolina Pescatori

Arqª. Daniela Pareja Garcia Sarmento

Arqª. Ana Laterza

01 de novembro de 2021

Agradecimentos

Agradeço à minha mãe, Valéria Zampronha, por todo o apoio, sem o qual essa graduação não seria possível. Pela coragem e incentivo para que eu ainda adolescente me mudasse para Brasília, à época cursando Relações Internacionais, na universidade dos meus sonhos, a UnB. Obrigada por ter me matriculado em aula de artes plásticas na infância e incentivado que eu me expressasse artisticamente, e obrigada por todas as revistas de arquitetura que você comprava nas bancas de jornais e que eu folheava ao som do meu CD das Chiquititas. Todas essas coisas foram imprescindíveis para que hoje eu estivesse aqui. Também sou eternamente grata pela sua amizade, e por sempre ter se desdobrado tanto para que eu tivesse acesso a melhor educação possível, e ter me ensinado todas as minhas primeiras noções sobre liberdade.

Agradeço à minha querida orientadora profª Drª Maribel Aliaga por ter me acolhido e incentivado tanto nessa aventura. Poucos são os professores que abraçariam um projeto tão diferente da maioria, e eu me sinto abençoada pela sorte que foi ser orientada

por você. Cheguei a quase todas as nossas orientações insegura, e todas as vezes saí esclarecida e com a confiança renovada.

Agradeço à professora Drª Carolina Pescatori por me acompanhar desde o Ensaio Teórico ainda em 2020, e tão carinhosamente ter contribuído com desenvolver deste projeto.

Agradeço à arquiteta Daniela Sarmento pela inspiração que norteou este projeto, e pela honra de compor minha banca de avaliação.

Agradeço também à arquiteta Ana Laterza por todos os acréscimos em nossas orientações conjuntas, e pela disposição de corrigir e avaliar este trabalho.

Agradeço a todas as professoras e professores que tive ao longo da vida e que me trouxeram até aqui. Em especial, agradeço ao profº Drº Pedro Paulo Palazzo pelas mais diversas orientações e ensinamentos nesses tantos anos de convívio; e ao Profº Drº Marcelo Rosa, por ter me orientado em meu PIBIC sobre a questão das mulheres nos movimentos de reforma agrária, pela Faculdade de Sociologia da UnB, e dado início ainda em 2010 às minhas leituras, estudos e ativismo sobre feminismo.

Agradeço ao apoio de toda a minha família, em especial avó, madrinha e primas. Agradeço às amigas e amigos, família que eu

escolhi, por tornarem a existência mais leve. À Glícia Maria e Renata Lopes por todo o apoio psicológico nos momentos de maior desafio e dificuldade. Ao Daniel Freire pelo nosso terapêutico tarot de todo início de mês e as relaxantes horas de séries e videogames. Ao Mateus Cecílio por todas os “butecos virtuais” nesse período de pandemia, e por sempre contribuir com questões sobre diagramação e design quando eu pedia ajuda. À Alyssa por todas as várias ajudas e choros compartilhados. Ao Jaime César por ser esse irmão querido que sempre me socorre quando preciso. E ao Gil Olerante, por todas as vezes que me manteve alimentada durante a finalização desse projeto. Se há uma verdade muito dita pelos corredores da FAU, é que “é impossível se formar sem ter amigos”.

Agradeço à Iansã e Oxóssi pela minha natureza combativa. Ao meu Exú, por todas as vezes que intercedeu por mim. Agradeço Lilith pelas lições de liberdade e insubordinação. Agradeço à Kali por toda a proteção. Agradeço à Hecate por todas as portas abertas, e por ter me indicado a direção que este trabalho deveria percorrer. Por todas as Deusas, Deuses e guias que caminham comigo, sou grata por ter chegado ao final dessa importante etapa da vida.

Dedicatória

Dedico este trabalho às mulheres que já tiveram qualquer liberdade cerceada apenas por serem mulheres. À todas que em razão de terem nascido no sexo feminino tiveram oportunidades negadas, sejam de carreira, lazer ou acesso a direitos básicos.

Dedico a todas as mulheres que não se limitam pelos medos, e corajosamente seguem seus sonhos, de liberdade, carreira, viagens...

Dedico também àquelas que, paralisadas pelas circunstâncias, ainda não conseguiram se libertar.

Dedico também àquelas mulheres que nasceram e sempre viveram em zonas urbanas, e àquelas que se mudaram do campo para a cidade em busca de oportunidades.

Das meninas às idosas, à todas que amam as ruas, as praças, os parques e todos os espaços de convivência que as cidades proporcionam.

Em suma, dedico a todas nós, mulheres.

Este trabalho é uma oferenda à Deusa Hecate, que é Propolos e Phylake, guia e guarda dos caminhos, enquanto também é Enodia, o próprio caminho. Seu culto teve início na Ásia Menor, onde atualmente é a Turquia. Foi levado à Grécia e popularizado no século VII a.C. Por centenas de anos viajantes fizeram oferendas a Ela em encruzilhadas triplas, afim de ganharem proteção em seus caminhos. Ofereço, no entanto, meu projeto, que tem como uma das diretrizes tornar os caminhos das mulheres mais seguros. Que Ela abra as portas que o realizarão.

Trajetória

O primeiro semestre letivo de 2020 foi o que eu escrevi meu Ensaio Teórico. Os trabalhos de conclusão de curso possuem sistema de matrícula especial, afinal, é preciso preencher um formulário sobre o tema e ter o aceite de uma orientadora. A matrícula deveria ser feita na primeira semana de aula, entre os dias 09 e 13 de março. Na quarta-feira, dia 11, eu ainda não havia decidido um tema, muito menos tinha uma orientadora.

Fiz uma fogueira no quintal (estava morando na Zona Rural do Distrito Federal), meditei e orei em frente ao fogo e fui dormir. Sonhei que estava em uma colação de grau da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, e pessoas estavam recebendo seus canudos com diploma. Na minha vez, minha prima Thaís veio até mim e me entregou um envelope. Nele estava escrito que eu não me formaria ali, e sim no semestre seguinte ao esperado. Que o tema do meu trabalho seria traçado urbano e segurança das mulheres, e daria tudo certo.

Pela manhã ao acordar, a primeira coisa que fiz foi mandar mensagem à querida professora Maribel, dizendo o tema que eu gostaria de trabalhar e se ela poderia me orientar. Naquela quinta às 10am eu já estava matriculada. Comprei um caderno para começar um diário de sonhos, que foi inaugurado com a história do sonho da colação. Na sexta-feira, dia 13, já aconteceu a primeira orientação.

Em meio às conversas com o grupo, decidi usar o Metrô-DF como direcionamento para o trabalho. A intenção era elaborar um questionário e abordar mulheres das mais diversas no metrô e estações, e até mesmo acompanhar algumas em parte de seus caminhos. Porém na semana seguinte foi decretada a quarentena em função da pandemia do novo coronavírus. O semestre ficou suspenso e retornou no formato EAD em agosto. Inevitavelmente, minha formatura foi atrasada um semestre.

Toda a metodologia de trabalho precisou ser adaptada à nova realidade. Quando tive certeza que teria que concluir a graduação à distância, devido a diversas dificuldades pessoais geradas por esse momento de tantos medos, voltei à Goiânia para estar próxima à minha mãe. A impossibilidade da pesquisa de campo direcionou o trabalho

a mais pesquisas teóricas e de análise de dados sociais. Foi elaborado um Questionário via Formulário do Google, composto por perguntas objetivas e também diversos depoimentos. O questionário me forneceu uma grande riqueza de dados que ainda podem ser muito trabalhados. Os resultados foram alarmantes e senti necessidade em procurar possíveis soluções para os problemas diagnosticados.

Este projeto de diplomação é a continuidade dessa jornada que se iniciou em março de 2020 e é parte indissolúvel desta diplomação. Estando limitada pelo isolamento social, usei as ferramentas que me estavam disponíveis, e ao invés de um projeto construtivo, projetei uma cartilha de revisão das legislações urbanas.

A possibilidade de, por exemplo, protocolar meu produto final diante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH) do Distrito Federal, foi uma constante fonte de motivação. A principal intenção é colaborar com o debate da crítica feminista ao planejamento urbano. Desejo, de coração, que seja boa a leitura deste trabalho. Que te traga novas perspectivas ou te acresça novas informações.

07 Apresentação

08 Lista de Siglas

09 Justificativa e Relevância

13 Mulheres Nos Trilhos

15 Plano Piloto

20 Águas Claras

21 Taguatinga

22 Ceilândia

23 Samambaia

24 Panorama

26 PDOT

32 PPCUB 35 LUOS

36 Legislações de Referência

38 Município de São Paulo/SP

41 Município de Santo André/SP

43 Município de Blumenau - SC

46 Introdução à Carta

48 Carta ao Distrito Federal pelo

Direito das Mulheres à Cidade

50 Sumário

51 Lista de Siglas

52 Apresentação

53 Tutorial de Leitura

55 PDOT

65 LUOS

72 PDTU

78 PLANDHIS

81 Minuta do PPCUB

88 Bibliografia

Sumário

Apresentação

Este projeto de diplomação buscou analisar e propor revisões pontuais em algumas das principais as legislações urbanas do Distrito Federal: Plano Diretor de Ordenamento Territorial; Lei de Uso e Ocupação do Solo; Plano Distrital de Habitação de Interesse Social; Plano Diretor de Transportes Urbanos e Mobilidade; e Minuta do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília.

O trabalho é continuidade do ensaio teórico “Mulheres que Andam nos Trilhos: Elas estão seguras? Traçado Urbano e Segurança das Mulheres Usuárias do Metrô-DF”, de 2020, onde foi elaborado um questionário através do qual alcançou-se 90 mulheres, o que proporcionou o diagnóstico de diversos problemas que interferem no direito à cidade especificamente para as mulheres.

O Distrito Federal possui traçados urbanos muito distintos entre as Regiões Administrativas (RAs), e as questões apresentadas envolviam uma grande amplitude territorial, o que se apresentou como desafio

na forma de desenvolver um projeto de diplomação nos moldes convencionais de projeto urbanístico. Através de pesquisas em busca por referências, chegou-se à dissertação de mestrado “A Participação da Mulher na Construção da Cidade Contemporânea: contribuições para um novo modelo de planejamento urbano em Blumenau/SC” de Daniela P. G. Sarmento. Inspirada por este trabalho, o desenvolvimento desta diplomação se voltou a intervenções em plano diretor, uma vez que a seleção de uma reduzida área de intervenção não abarcaria a maioria das questões levantadas.

Considerando a necessidade de ouvir as mulheres para ser possível elaborar políticas centradas em suas demandas, as alterações propostas partem dos problemas apontados pelos depoimentos que as mulheres deram, em referências bibliográficas, sobretudo a dissertação supracitada e as legislações que também a inspiraram: Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo e Plano Diretor do Município de Santo André. Como se tratam de políticas públicas, diversos relatórios socioeconômicos foram utilizados para as análises, desde dados gerais do IBGE, relatórios da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN), dados do Ministério Público

do Distrito Federal e Territórios e até mesmo de institutos privados de pesquisa como Instituto Patrícia Galvão e Locomotiva.

Apesar de ter surgido a partir de demandas relacionadas principalmente a questões de segurança nos espaços públicos, com o decorrer do trabalho tornaram-se nítidas diversas questões referentes ao planejamento urbano que podem tanto amenizar as desigualdades sociais, como podem acentuar tais desigualdades, sobretudo aquelas que acometem pessoas do sexo feminino nas classes menos favorecidas. Assim, os assuntos abordados extrapolam questões de segurança, abordando também questões como mobilidade, equipamentos públicos, habitação, entre outros. O objetivo deste trabalho é a colaboração para a construção de um Distrito Federal mais igualitário.

7

Lista de Siglas

CAU/Br Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CGU Controladoria Geral da União

CLS Comércio Local Sul

CODEPLAN Companhia de Planejamento do Distrito Federal

CUB Conjunto Urbanístico de Brasília

DF Distrito Federal

DIEESE Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos

FUNDHIS Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

ICC Instituto Central de Ciências

IPG Instituto Patrícia Galvão

LUOS Lei de Uso e Ocupação do Solo

MPDFT Ministério Público do Distrito Federal e Territórios

PDE-SP Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo

PDL Plano Diretor Local

PDOT Plano Diretor de Ordenamento Territorial

PDTU Plano Diretor de Transportes Urbanos e Mobilidade

PLANDHIS Plano Distrital de Habitação de Interesse Social

PPCUB Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília

RA Região Administrativa

SCS Setor Comercial Sul

SCIA Setor Complementar de Indústria e Abastecimento

SEDESTMIDH Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos.

SQS Superquadra Sul

UnB Universidade de Brasília

UOS Unidades de Ocupação do Solo

8

Justificativa e Relevância

A prática profissional da arquiteta e urbanista é regulamentada pela Lei Federal nº12.378 de 31 de dezembro de 2010, e entre suas tantas atribuições, consta:

(...) do Planejamento Urbano e Regional, planejamento físico-territorial, planos de intervenção no espaço urbano, metropolitano e regional fundamentados nos sistemas de infraestrutura, saneamento básico e ambiental, sistema viário, sinalização, tráfego e trânsito urbano e rural, acessibilidade, gestão territorial e ambiental, (...) planejamento urbano, plano diretor, traçado de cidades, desenho urbano, sistema viário, tráfego e trânsito urbano e rural, inventário urbano e regional, assentamentos humanos e requalificação em áreas urbanas e rurais;

(Lei nº 12.378/2010, Art. 2º, Parágrafo único, inciso V)

Destas, algumas atuações são determinadas como privativas a arquiteta e urbanista pelo decreto nº51 do CAU/Br, de 12 de junho de 2013, dentre elas o projeto urbanístico e também a coordenação de equipe

multidisciplinar de planejamento concernente a plano ou traçado de cidade, plano diretor, plano de requalificação urbana, plano setorial urbano, plano de intervenção local, plano de habitação de interesse social, elaboração de estudo de impacto de vizinhança, entre outros. Ou seja, as cidades são, de diversas formas, nossa responsabilidade.

As cidades, por sua vez, estão também sujeitas a diversos fundamentos legais, que vão desde o artigo 182 da Constituição Federal, o qual é detalhado pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001), além da Lei Federal nº 9.785/99 sobre parcelamento do solo urbano, até a legislações regionais e locais. Por determinação constitucional, todas as cidades que possuem mais de 20 mil habitantes devem, obrigatoriamente, aprovar um plano diretor, que é um instrumento básico da política de desenvolvimento e crescimento urbano.

Pelo texto do artigo 182 da Constituição Federal as políticas urbanas devem ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantindo o bem-estar dos habitantes. De acordo com os dados da pesquisa distrital por amostra de domicílios realizada em 2018 pela CODEPLAN, as mulheres são 52% da população do Distrito Federal. Para que a cidade cumpra as

determinações ditadas pela própria Constituição no artigo acima citado, e também no artigo 5º que, entre outras tantas garantias fundamentais da pessoa humana, afirma que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, e também o artigo 6º que trata dos direitos sociais, é necessário garantir às mulheres direito ao pleno exercício da vida urbana, o que inclui seu direito à segurança nos espaços públicos.

No caso específico do Distrito Federal, por se tratar não de um município e sim de uma unidade federativa cujas dimensões territoriais são significativamente grandes, e possuir organização política própria, a legislação urbana é um pouco mais complexa do que um único plano diretor. A Lei Orgânica do DF que prevê o Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT), válido para todo o território, o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB), que atuará sobre a área tombada, a Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS) que diz respeito às demais Regiões Administrativas. Os Planos Diretores Locais (PDLs) e normas de gabarito basearam a elaboração da LUOS.

O Plano Diretor de Transportes Urbanos (PDTU) também é determinado pelo PDOT.

9

I - DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Art. 1º A República Federativa do Brasil (...)constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos:

II – a cidadania;

III – a dignidade da pessoa humana;

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;

III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;

IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

CONSTITUIÇÃO

da República Federativa do Brasil

II- DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Cap. I - Dos Direitos e Deveres individuais e coletivos.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se (...) a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

I- Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. (...)

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados...

VII- Da Ordem Econômica e Financeira

Cap. II - Da Política Urbana

Art. 182 A política de desenvolvimento urbano (...) tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

§1º O plano diretor, (...) obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expressão urbana

§2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.

10

Constituição Federal Art . 182

É detalhada pelo

Determina como obrigatório

Plano Diretor

Arquiteta e Urbanista

Respaldada pela

Lei nº 12.378/2010

Elabora/propõe/coordena

População

Estatuto da Cidade

(Lei Federal nº10.257/2001)

Art. 1º - (...) Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.

Art. 2º - A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;

II – gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano;

11

a par

Apresenta demandas Estatuto da Cidade Fornece diretrizes Exige

ticipação

Lei Orgânica do DF

Determina elaboração e execução

Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal (PDOT)

Determina a elaboração

Plano Diretor de Transportes Urbanos e Mobilidade

Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB)

Legisla sobre a área tombada.

Planos Diretores Locais (PDLs)

Juntamente às normas de gabarito, basearam a elaboração da

O Plano Distrital de Habitação de Interesse Social é um documento que foi elaborado em consonância com a Lei Federal nº 11.124, de junho de 2005, para compatibilizar as diversas iniciativas de combate ao deficit habitacional.

No diagnóstico obtido no Ensaio (2020), onde 90 mulheres foram entrevistadas, dentre os resultados obtidos ficou demonstrada a existência de empecilhos entre as mulheres e sua livre circulação, seu pleno direito à cidade.

Limitar o conceito de direito a cidade ao acesso à infraestrutura é esvaziá-lo de sentido: é necessário um debate mais amplo que englobe também a tensão vivida pela apropriação e dominação dos espaços (SARMENTO, 2017). Pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal nº10.257/2001) artigo 2º inciso II é determinada que para a elaboração das políticas urbanas é preciso:

um exemplo de alterações referentes à metodologia participativa do planejamento do PLANDHIS com uma abordagem crítica de gênero.

Os procedimentos metodológicos iniciais feitos ainda no Ensaio Teórico Mulheres

Nos Trilhos: traçado urbano e segurança das usuárias do Metrô-DF consistiram em levantamentos bibliográficos históricos e filos[oficos sobre a relação das mulheres com o crescimento das cidades, as relações de público/privado e não-doméstico/ doméstico, em seguida, análise de fluxo das trabalhadoras do Distrito Federal e os números de violência contra as mulheres, e por fim, análises quantitativas e qualitativas/descritivas dos resultados obtidos via questionário, onde 90 mulheres usuárias do Metrô-DF foram entrevistadas.

Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS)

Legisla sobre demais RAs.

“gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano.”

Com isso em mente, o produto final deste projeto de diplomação envolverá também

Nesta nova etapa, serão apresentadas as principais legislações urbanas e documentos do Distrito Federal, sobre os quais o trabalho foi desenvolvido. A vivência das mulheres anteriormente entrevistadas também norteará o diagnóstico das legislações. Foi feita pesquisa documental sobre algumas políticas urbanas já existentes que levem em conta especificamente as questões das mulheres, e que serão referências para este trabalho.

12

Mulheres Nos Trilhos

13

Mulheres Nos Trilhos

Nós mulheres, ao nos deslocarmos pelas cidades, enfrentamos barreiras simbólicas, físicas, sociais, e econômicas que são invisíveis aos homens (KERN, 2019). Para realizar avaliações do uso e ocupação das cidades é preciso ouvir as demandas específicas dessa parcela da população. Se mulheres são 52% da população do Distrito Federal, isso significa mais de 1,5 milhão de pessoas do sexo feminino no Distrito Federal, e a maior porcentagem delas possui entre 35 e 39 anos (CODEPLAN, 2018).

Entre os resultados obtidos no Ensaio Teórico Mulheres Nos Trilhos, temos depoimentos de mulheres especificando os locais e situações em seus caminhos que mais sentem insegurança, ou que sofreram violência. O trabalho abordou os trajetos que estas mulheres faziam de suas casas/trabalho/estudo/lazer até as estações de Metrô e também o interior do metrô e das estações.

Como resultado são apresentadas análises de pequenos trechos urbanos do Plano Piloto, Águas Claras, Taguatinga e

Ceilândia, a partir do depoimento das próprias cidadãs. Cabe reforçar que as queixas mais recorrentes dizem respeito a espaços ermos e também a lugares mal iluminados. A rodoviária do Plano Piloto se apresenta como um lugar crítico, onde nos horários e espaços mais vazios, sobretudo à noite, as usuárias sentem muito medo; e em horários mais lotados e movimentados ocorrem situações de assédio, agressão, furto entre

outras violências. Essas vivências reais de mulheres moradoras do Distrito Federal devem compor os parâmetros para avaliação das legislações urbanas.

As entrevistas ocorreram via formulário do Google, uma vez que a circunstância da pandemia do novo coronavírus impossibilitou o trabalho de campo presencial. As intenções iniciais consistiam em entrevistar mulheres

14

São Sebastião

Paranoá

Santa Maria

Gam

guatinga Guará

RAs avaliadas Demais RAs

Brazlândia Brasília

Áreas com concentração humana

pessoalmente no metrô, e acompanhar algumas por seus trajetos, mas o método de trabalho foi limitado. As mulheres alcançadas possuem entre 18 e 54 anos, e 62,2% se declaram brancas e 33,4% se declararam pardas ou negras. Apenas uma afirmou possuir deficiência, sendo esta surdez parcial, e nenhuma se declarou transgênero.

Mesmo com as entrevistadas possuindo plena capacidade de mobilidade, sendo jovens, e com a maioria desfrutando os privilégios sociais advindos da branquitude, os dados obtidos foram graves, com 91,1% afirmando se sentirem inseguras em seus trajetos cotidianos, e 86,4% afirmando que fazem caminhos mais longos ou desvios.

Quando mulheres afirmam que fazem estes desvios, significa que assim como existem trajetos que são preteridos, existem os trajetos que são escolhidos. Cabe às urbanistas entender estas características e privilegiar nos projetos urbanos, ou de revisão, aquelas que trazem maior sensação de segurança.

Seguem nas páginas a seguir os depoimentos referentes às Regiões Administrativas selecionadas.

Nos trajetos que você faz da estação até a sua casa, trabalho, lazer ou afins, você se sente insegura? (Em algum trecho específico, não necessariamente no trajeto todo.)

Você costuma praticar medidas de autopreservação como, por exemplo, andar com as chaves entre os dedos, não usar fones de ouvido para poder ouvir alguém se aproximando, andar com spray de pimenta na bolsa ou afins?

Fonte: Mulheres que andam nos trilhos, 2020

15

-

-

91,1% 8,9%

Sim

Não

86,7% 13,3% -

-

Você faz caminhos mais longos ou desvios para evitar passar em lugares nos quais sente medo?

Sim

Não

86,7% 13,3% -

-

Sim

Não

Plano Piloto

“(...) eu descia na estação 102 me sentia insegura ao atravessar a SQS 202, pela calçada que acompanha o eixinho de baixo, pois até chegar na área comercial (CLS 201/202) é uma trajetória envolta somente por residências, que em alguns horários fica muito vazia e onde já ocorreram diversos assaltos.”

“O terminal asa sul em certos horários é mais vazio e eu sinto insegurança. E também o trajeto que faço da estação 102 até a 902, boa parte desse trajeto é pouco movimentado e fico com medo de algo acontecer, costumo andar bem rápido.”

16

Calçada rente ao “Eixinho”. Fonte: Google Street View, acesso no dia 13/03/2021. Data da imagem 06/2019.

Fonte: Google Earth Pro, acesso no dia 13/03/2021. Data da imagem de satélite 18/01/2018.

Caminho de pedestre na SQS 202. Fonte: Google Street View, acesso no dia 13/03/2021. Data da imagem 06/2019.

Caminho de pedestre na SQS 102. Fonte: Google Street View, acesso no dia 13/03/2021. Data da imagem 06/2019.

SGAS 902

Estação 102

Estação 102

CLS 201/202

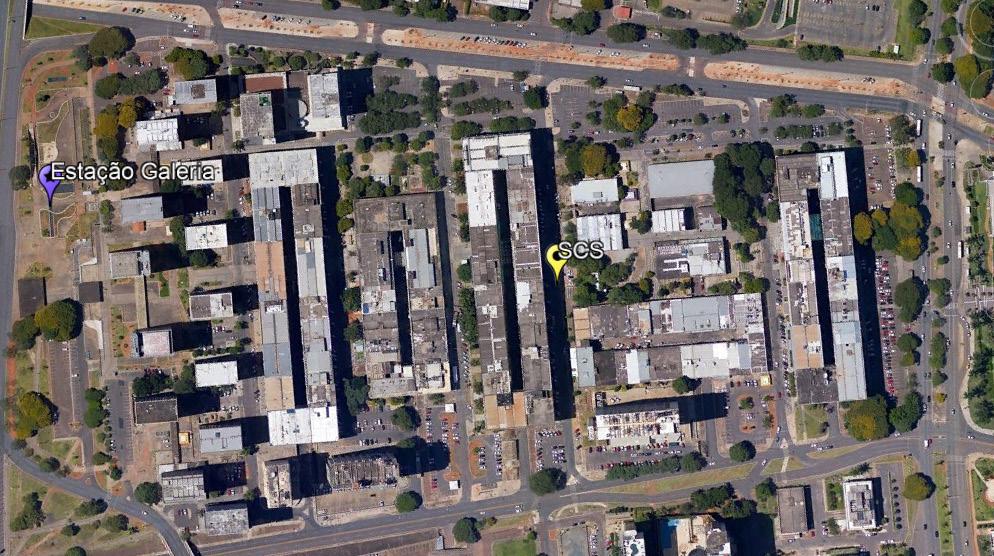

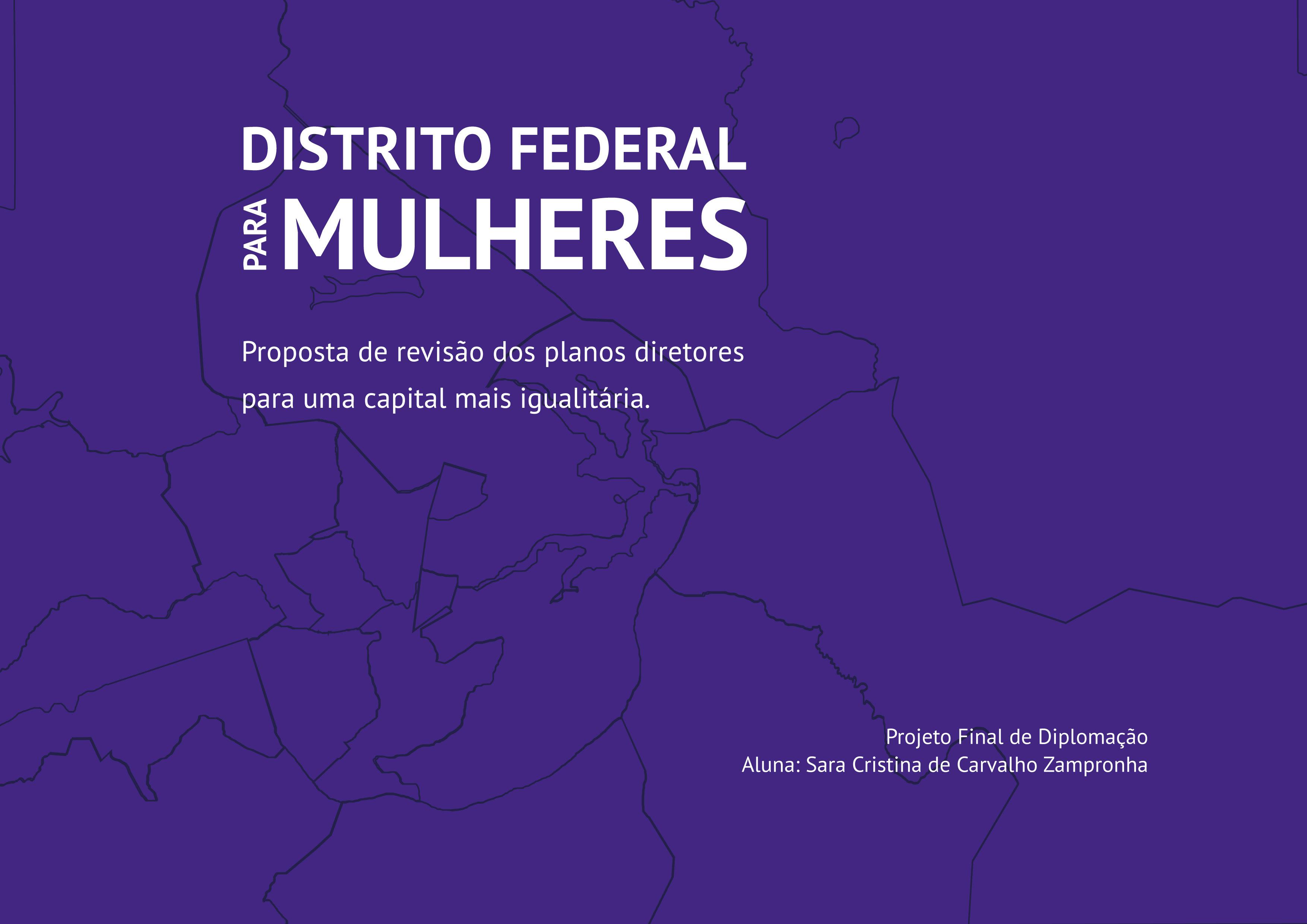

“Dependendo do horário que saio do estágio e devo atravessar o SCS presto mais atenção por ser um lugar com pouco iluminação e por depois das 18h se tornar praticamente deserto.”

“(...) ando com a chave entre os dedos, e por hábito, sempre mudo o percurso. Faço isso desde o momento que saio do trabalho no SCS, e pego a estação galeria, (...)”

“Acho a estação galeria bem perigosa o caminho sentido CGU.”

17

Estacionamento SCS. Fonte: https://mapio.net/pic/p-92642516/, data de acesso: 09/05/2021

Praça no SCS. Fonte: https://www.agenciabrasilia.df.gov.br, data de acesso: 09/05/2021

Caminho de pedestre no SCS. Fonte: https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/, data de acesso: 09/05/2021

Fonte: Google Earth Pro, acesso no dia 13/03/2021. Data da imagem de satélite 18/01/2018.

“Ando sempre muito atenta, principalmente na Rodoviária do Plano Piloto, onde só me sinto segura dentro da ala de embarque do BRT (há seguranças nas proximidades), visto que fora de lá fui abordada várias vezes por homens, dentre as quais já tive o braço agarrado e puxado com força e, em outra ocasião, levei um tapa quando não tive moedas para dar a um homem em situação de rua. Sempre que posso evito o local.”

“Rodoviária do plano piloto e a estação central são medonhas em horários mais tardes(...)”

“Na estação da rodoviária só ando correndo, e se estiver de fone retiro ou desligo a música.”

“Fui assediada verbalmente na trajetória para o metrô, quando estava saindo sozinha da rodoviária, à noite (em torno de 19h, 20h).”

Autoria: Zukyron Fonte: https://www. instagram.com/p/CNIDylAM9TQ/

18

Embarque normal de ônibus. Fonte: https://i.pinimg.com/736x/ ce/12/08/ce12087441 ee5c2b184e9fcc7917d0ca--ems.jpg. Acesso em 28/04/2021

BRTs e área de embarque. Fonte: https://www.portalatual.com. br/wp-content/uploads/2018/02/bus.jpg, Acesso: 27/04/2021.

“Evito lugares mal iluminados no geral, terrenos baldios principalmente com mato alto (vários próximos a UnB), passagens subterrâneas (exceto as das estações que são um pouco mais seguras devido à presença de iluminação).”

“Ao sair da UnB, precisava pegar um ônibus até a rodoviária (...), eu me sentia insegura se precisasse subir até a L2 Norte.”

“A Asa Sul, na verdade o Plano Piloto, em geral, não tem as quadras muito movimentadas e sempre ando alerta ao andar em locais desertos.”

“Evitava áreas verdes, campos, as vezes percorria os caminhos mais longos, que me davam mais ‘segurança’.”

19

Passarela subterânea de dia. Autor: Marcello Casal Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/foto/2020-04/brasilia-60-anos-passarelas-subterraneas-de-pedestres-1587421825

Passarela Subterânea a noite. Fonte: https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/, data de acesso: 09/05/2021

Caminho no Campus Darcy Ribeiro (UnB)Fonte: https://www.noticias.unb.br/, data de acesso: 09/04/2021

Caminho próximo a UnB. Fonte: Google Street View, acesso no dia 09/04/2021. Data da imagem 03/2020.

Águas Claras

“(Águas Claras, Quadra 202 para Estação Arniqueiras) No trajeto da minha casa até a estação de metrô havia uma passagem/atalho que cortava o caminho, (...) toda vez que já estava escurecendo ou a passagem estava meio vazia sempre dava a volta na quadra ao invés de atravessar por lá. Chegando na avenida, sempre optei por andar do lado da Av., porque do lado da rua adjacente aos trilhos do metro frequentemente aparecia alguém sendo inconveniente.”

“Moro próximo à estação Arniqueiras, quando volto para casa à noite, ao invés de utilizar a rota mais curta (que seria andar ao lado dos trilhos do metrô, pra onde o comércio está geralmente “de costas”), prefiro ir até a Av. Castanheiras) e descer até a rua de minha residência.”

“costumo andar com um celular falso dentro bolsa, e o celular verdadeiro dentro do top (...) em Águas Claras. moro na rua 33 sul, e há sempre roubo, furto de carros, e etc.”

Fonte: Google Earth Pro, acesso no dia 11/04/2021. Data da imagem de satélite 18/01/2018.

20

. s

Fonte: Google Street View, acesso no dia 09/04/2021. Data das imagens 02/2020.

Av. Castanheiras

Estação Arniqueiras

Taguatinga

“Em Taguatinga Centro, Praça do Relógio, fico sempre mais atenta.”

“Evito o centro de Taguatinga, próximo ao Banco do Brasil à noite.”

“Evito lugares escuros, evito passar muito perto de homens quando não tem outras pessoas perto.”

“Quando chego a noite no Centro Metropolitano, tento pegar um uber imediatamente por ser bem escuro e isolado.”

Taguatinga Est. Centro Metropolitano

21

Fonte: https://www.correiobraziliense.com.br/ Acesso no dia 10/04/2021.

Fonte: Google Earth Pro, acesso no dia 11/04/2021. Data da imagem de satélite 18/01/2018.

Fonte: Google Street View, acesso no dia 10/04/2021. Data da imagem 03/2020.

Fonte: Google Earth Pro, acesso no dia 11/04/2021. Data da imagem de satélite 18/01/2018.

Praça do Relógio

Ceilândia

Ceilândia

“...Me sinto insegura no horário noturno ou qualquer horário em que eu esteja sozinha andando na rua (...) Tento evitar caminhos urbanos que funcionam como corredores estreitos (muro ou elementos que funcionam como barreiras dos dois lados do caminho) principalmente quando está vazio ou quando tem homens no caminho, locais que não tenham muitos olhares das pessoas, como becos, paredes sem janelas e paradas de ônibus(...) evito: esquina da minha casa em Ceilândia, 13 do Setor-O; caminho da casa dos meus avós na Ceilândia, quando vou de metrô - Estação Ceilândia norte.”

“Deixo de ir a pé para a estação Ceilândia norte por medo. Na volta faço o percurso, pois sempre há outras pessoas indo na mesma direção. Tenho muito medo de ser abordada no trecho entre a saída da estação e a via oeste. Ao redor da biblioteca. Em ambos os lados me sinto insegura, pois há um trecho sem habitação ou comércio. Quando a creche está funcionando me sinto um pouco menos insegura.”

https://agenciabrasilia.df.gov.br/2019/03/12/-ceilandia/,

22

Fonte: Google Earth Pro, acesso no dia 11/04/2021. Data da imagem de satélite 18/01/2018.

Fonte: Google Street View, acesso no dia 10/04/2021. Data das imagens 06/2019.

Fonte:

acesso no dia 11/04/2021

Fonte: Google Street View, acesso no dia 10/04/2021. Data das imagens 06/2019.

Est. Ceilândia Norte

Est. Ceilândia Norte

Estação Ceilândia

Setor O, QNO 13

Samambaia

“Na Samambaia, prefiro passar por dentro das quadras, pois o caminho mais rápido tem terrenos vazios e construções inacabadas que estão mal iluminadas.”

“Evito passar por lugares pouco iluminados ou que as copas das árvores estejam muito grandes.”

“Evito uma praça onde sempre tem homens se exercitando e evito passar na frente de um bar a caminho de casa, atravesso a rua antes e atravesso novamente depois.”

23

Fonte: Google Earth Pro, acesso no dia 11/04/2021. Data da imagem de satélite 18/01/2018.

Fonte: Google Street View, acesso no dia 11/04/2021. Data da imagem 03/2020.

Fonte: Google Street View, acesso no dia 11/04/2021. Data da imagem 10/2018.

Fonte: Google Street View, acesso no dia 11/04/2021. Data da imagem 06/2019.

Estação Samambaia

Estação Samambaia

Panorama

24

Panorama

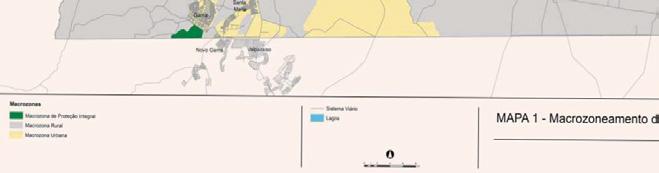

O Distrito Federal é composto por território goiano cedido à federação em 1956, primeiro ano do governo de Juscelino Kubitschek. A cidade de Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960, data em que passou a ser a nova Capital Federal brasileira. A atual Constituição da República Federativa do Brasil foi promulgada em outubro de 1988, e a Lei Orgânica do Distrito Federal apenas em junho de 1993,

sendo sua versão mais recente, com as últimas alterações determinadas por emendas, de dezembro de 2020.

O Estatuto da Cidade veio apenas em 2001, e desde então todos os planos diretores do país precisaram ser adequados às diretrizes por ele ditadas. Além disso, o Estatuto da Cidade determina no Art. 40, §3º que “A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez anos”, garantindo frequentes melhorias. Afinal, as cidades estão em constantes transformações, consequentemente as atualizações dos planos diretores

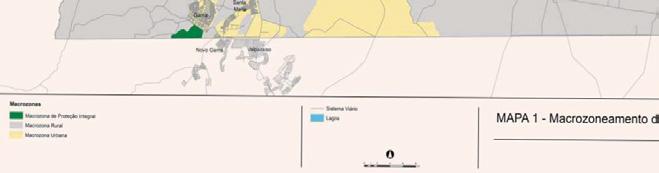

necessárias. O PDOT vigente está passando atualmente por processo de revisão. O PPCUB segue em processo de elaboração, e as análises referentes ao mesmo foram feitas sobre a Minuta de 2017.

A princípio seriam abordados apenas o PDOT, LUOS e minuta do PPCUB, portanto as análises iniciais descritas a seguir se referem apenas a estas legislações. Ao avançar do trabalho, surgiu a demanda de incluir o PDTU e o PLANDHIS nas propostas, que aparecerão finalizados na Carta ao Distrito Federal pelo Direito das Mulheres à Cidade.

em

25

fazem periodicamente 1988 Promulgada a Constituição Federal 1993 Promulgada a Lei Orgânica do DF 2001 Surge o Estatuto da Cidade 2009 Promulgado o PDOT vigente 2012 O PDOT passa por alterações 2011 Promulgado o PDTU 2012 Elaborado o PLANDHIS 2019 Promulgada a LUOS vigente 2020 Lei Orgânica é atualizada 2021 PDOT em processo de revisão

processo

se

202? PPCUB segue

de elaboração

PDOT vigente é a Lei Complementar nº 803 de 25 de abril de 2009, com alterações decorrentes da Lei Complementar nº 854 de 15 de outubro de 2012. O PDOT abrange a totalidade do território distrital, e entre seus princípios e objetivos, estão:

• a garantia do cumprimento da função

social da propriedade urbana e rural buscando justa distribuição dos benefícios e ônus do processo de urbanização;

• a busca por assegurar justa e equilibrada distribuição das oportunidades de emprego e renda no DF como forma de reverter o quadro de concentração de emprego e renda na região do Plano Piloto;

• assegurar a participação da sociedade no planejamento, gestão e controle do território colocando a população como corresponsável nestas decisões;

• assegurar o uso do direito de todos à cidade sustentável, considerando as dimensões econômica, social, ambiental, cultural e espacial;

• promover a melhoria da qualidade de vida da população e reduzir as desigualdades socioespaciais, promovendo distribuição equilibrada dos equipamentos e serviços básicos.

Para direcionar as ações do ordenamento territorial seguindo os princípios acima resumidos, os objetivos específicos do

26 O

13

Fonte: Documento Técnico - PDOT, p.

PDOT

plano são separados nos seguintes temas: Ordenamento Territorial; Patrimônio Cultural e Ambiental do DF; Economia; Transporte Urbano; Habitação e Regularização Fundiária; Participação Popular.

O fato de que o custo da moradia está relacionada à sua distância/tempo da “área central” é um dos poucos consensos entre os especialistas em desenvolvimento urbano. As exceções são causadas por atributos espaciais como por exemplo a presença de praias, lagos, parques e afins, que elevam os preços. A presença de áreas degradadas também interferem nessa lógica, baixando os preços dos terrenos próximos. As ocupações informais, normalmente em áreas degradadas e que acabamos chamando de favelas, são tentativas da população mais pobre em se estabelecerem mais próximas ao centro, onde se concentram os empregos, equipamentos de lazer, hospitais, universidades e demais atrativos. Disto, apreendem-se dois elementos que podem ser usados para descrever a estrutura urbana do DF: os padrões de distribuição da população nas áreas urbanas, e os padrões de deslocamentos cotidianos da população. No Distrito Federal, a Zona Central concentra, por exemplo, 43,4% dos postos de trabalho formal. Taguatinga se coloca como

Densidade populacional

Nº de habitantes do DF, por Regiões Administrativas onde residem.

Fonte: CODEPLAN, 2018.

Número de postos de trabalho formal.

Nº de ocupações formais por macro regiões

27

São

Paranoá Santa Maria Planaltina Gama R. das Emas Riacho Fundo Água Claras Núcleo Band Samambaia Ceilândia Taguatinga Guará Brazlândia Brasília Sobradinho

Sebastião

Região Oeste 796.077 27,9% Ceilândia 489.351 Samambaia 254.439 Brazlândia 52.287 Centro-Oeste 632.448 22,1% Taguatinga 222.598 Guará 119.950 N. Bandeirante 24.000 Riacho Fundo 39.200 Águas Claras 119.000 Outras 107.700 Sul 452.436 15,8% Gama 141.911 Santa Maria 125,123 Recanto das Emas 145.304 Outras 40.098 Nort e 367.493 12,8% Planaltina 189.421 Sobradinho 169.326 Outras 8.746 Central Adj 95.840 3,3% Lago Norte 37.455 Lago Sul 29.346 Outras 29.039 Leste 243.850 8,5% São Sebastião 108.650 Paranoá 49.650 Outras 85.550 Central 324.042 11,3% Brasília 220.393 Outras 103.649 Planaltina São Sebastião ranoá

Centro-Oeste 209.286 17,1% Taguatinga 95.890 7,9% Guará 30.327 2,5% Águas Claras 26.643 2,2% SIA 24.313 2,0% Outras 39.911 3,4% Central 514.500 43,4% Brasília 519.431 42,6% Outras 9.364 0,8% Região Oeste 158.810 13,0% Ceilândia 81.157 6,7% Samambaia 38.233 3,1% Outras 39.421 3,2% Norte 76.396 6,3% Planaltina 33.602 2,8% Sobradinho 25.424 2,1% Outras 17.370 1,5% Leste 35.907 2,9% Central Adj. e Núcleos Isolados 45.958 3,7% Sul 52.153 5,2% Gama 32.569 2,7% Outras 30.363 2,5% Áreas com concentração humana.

e Regiões Administrativas de índice mais alto. Fonte: CODEPLAN, 2013.

o segundo polo mais importante, tornando-se uma centralidade regional das áreas mais populosas do DF. Fica assim ilustrada a dimensão de alguns dos desafios para a aplicação e execução dos objetivos pelos quais o PDOT revisado se propõe.

De acordo com a pesquisa Fluxos Intrametropolitanos do Distrito Federal e Regiões Adjacentes da CODEPLAN de 2014, apenas cerca de 36% da população brasiliense trabalha na RA em que reside, e a pesquisa realizada pela Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos (SEDESTMIDH) e pela CODEPLAN em parceria com o DIEESE, em 2017 apontou que, até então, no DF existiam 1,3 milhões de pessoas ocupadas, das quais 47,3% eram mulheres e 52,7% homens. No entanto, é possível perceber que em nenhum momento nos princípios e objetivos do PDOT se considera que a vivência das mulheres no espaço urbano possui demandas específicas. Sua elaboração se baseia em falsa política de “neutralidade de gênero”. Mas não basta “adicionar as mulheres e misturar”, ignorando toda a significação social que a diferença sexual carrega: a relação de poder e dependência milenarmente construída entre os sexos. Esse tipo de abordagem de política urbana

apenas funcionaria se vivêssemos em uma sociedade sem gênero (OKIN, 2008).

O processo de elaboração do PDOT pode ser dividido em cinco grandes etapas, cada uma contendo fases específicas que podem ser observadas na íntegra no fluxograma abaixo. Podemos, de forma muito enxuta e sucinta, resumir da seguinte maneira:

• A primeira foi a elaboração do plano de trabalho e metodologia.

28

2ª Audiência Pública do PDOT. Fonte: Doc. Técnico - PDOT, p.12

Audiências Locais do PDOT. Fonte: Doc. Técnico - PDOT, p.14

Estratégia de participação da sociedade. Fonte: Documento Técnico - PDOT, p.14

• A segunda etapa elaborou estudos especiais e sistematizou os dados já disponíveis, além de também organizar e executar o processo da participação popular.

• A terceira etapa levantou problemas centrais e demandas acumuladas desde o PDOT/2009, que culminaram no estabelecimento de diretrizes gerais e um “pré-zoneamento” do território. Formalizou-se então a primeira Audiência Pública.

• A quarta etapa consistiu de discussões com os diversos organismos técnicos e agências interessadas no planejamento territorial, das quais se pretendiam resultar em uma proposta preliminar. Concomitante a isso, deu-se continuidade via internet e reuniões em diversas localidades. Tudo isso culminou na segunda Audiência Pública.

• As mudanças decorrentes das audiências e debates resultaram na elaboração da proposta preliminar de Lei do PDOT, que viria a ser apresentada na terceira Audiência Pública. Desta, obteve-se a revisão final que veio a se tornar o Projeto de Lei encaminhado para a Câmara Distrital.

Desta forma, a participação da sociedade ocorreu através das Audiências Públicas gerais, audiências locais e através de

consulta via internet.

Observando as diretrizes do PDOT é possível identificar em diversos capítulos problemáticas pontuais quando se leva em conta questões específicas das mulheres. No Capítulo III, por exemplo, que trata do Sistema de Transporte, do Sistema Viário e de Circulação e da Mobilidade, temos no art. 17, inciso III que a acessibilidade é entendida como a possibilidade e condição de acesso amplo e democrático ao espaço urbano e sistema de transporte. No art. 18, que pontua as diretrizes para o transporte do DF, temos no artigo III: “universalizar o atendimento, respeitando os direitos e divulgando os deveres dos usuários do sistema de transporte”. Mas muitas mulheres deixam por exemplo de usar os pontos de ônibus ou estações de metrô mais próximos de suas casas por não se sentirem seguras com o desenho e estrutura urbana no qual os mesmos estão inseridos.

A noção de acessibilidade precisa incluir as demandas de desenho urbano específicas para a segurança das mulheres. Quando uma mulher com plena capacidade de movimento, visão e audição não se sente segura, uma mulher com deficiência possivelmente se sentirá muito menos. Disto, temos a grave problemática da noção de se “universalizar

Segundo Vóila B. Cassar, assédio é o termo utilizado para designar toda conduta que cause constrangimento psicológico ou físico à pessoa. A partir dessa definição, você:

- Já se sentiu assediada no trajeto até o metrô

55,6%

- Já se sentiu assediada no interior do metrô ou estações Já se sentiu assediada em ambos

Não se sentiu assediada em nenhum

Em caso de positiva, o assédio que você sofreu foi de cunho: - Sexual

Não se aplica

Especificamente sobre assédio verbal, você:

- Já foi verbalmente assediada no trajeto até o metrô

- Já foi verbalmente assediada no interior do metrô ou estações

Já foi verbalmente assediada em ambos

Não foi verbalmente assediada em nenhum

Em relação a assédios com intervenções físicas, como puxarem seu braço, te apalparem ou violências semelhantes, você:

Fonte: Mulheres que andam nos trilhos, 2020

29

14,4% 22,2% 7,8%

66,7% 15,6% 17,8%

Moral

4,4% 21,1% 31,1%

43,3%

81,1% 4,4% 4,4% 11,1%

o atendimento”, afinal, se no texto da lei não se especifica claramente os parâmetros para que este “universal” inclua as pessoas mais vulneráveis, como mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiências, então este universal é parte de uma falsa política de neutralidade, e toma homens adultos e sem deficiências como parâmetro.

O Capítulo V, do Desenvolvimento Econômico, se inicia com o Art. 32:

O desenvolvimento econômico corresponde ao processo de mudança estrutural de uma região em que a utilização dos recursos e das potencialidades se articula com a organização eficiente e dinâmica de sistemas produtivos no território, conduzindo ao aumento da produtividade, à elevação das condições de vida da população e à redução das desigualdades sociais.

Na mesma pesquisa anteriormente citada, que foi elaborada em conjunto pela SEDESTMIDH, CODEPLAN e DIEESE, além da desigualdade de ocuparmos aproximadamente 5% menos cargos, também há desigualdade entre o salário recebido pelo mesmo serviço, que é mais baixo para as mulheres, sobretudo as autônomas. Em oposição a isso, mulheres apresentam maior tempo de estudo que homens,

e 37,5% possuem estudo superior completo (esse valor para homens é 32,1%). De acordo com os Indicadores Sociais do IBGE de 2019, 63% das casas chefiadas por mulheres negras estavam abaixo da linha da pobreza. Para mulheres brancas e com filhos, a proporção de famílias abaixo da linha da pobreza era de 39,6%. Sabemos que no contexto de pandemia todos esses dados se agravaram. Desta forma, para que o planejamento das mudanças estruturais em prol do desenvolvimento econômico reduza de fato as desigualdades sociais, deveria especificar como uma de suas diretrizes a necessidade de promover equipamentos que facilitem o acesso das mulheres, sobretudo as mães, ao mercado de trabalho. No entanto, no art. 33 que descreve as diretrizes setoriais para o desenvolvimento econômico, e também no art. 34, sobre as áreas onde será incentivada a instalação de atividades geradoras de trabalho e renda,não há qualquer menção referente a isso.

O tema da habitação é tratado no Capítulo VII, e o art. 47 descreve:

A política de habitação do Distrito Federal deve orientar as ações do Poder Público e da iniciativa privada a fim de facilitar o

acesso da população a melhores condições habitacionais, que se concretizam tanto na unidade habitacional, quanto no fornecimento da infraestrutura física e social adequada.

No art. 48 é reforçado que o Sistema de Habitação do DF deve gerenciar a política habitacional de interesse social (e de mercado). Quando chegamos ao art. 49 que dá as diretrizes da política de habitação, poderia constar, por exemplo, que as famílias chefiadas sobretudo por mães solo devam ter prioridade no acesso às habitações de interesse social, afim de reduzir as desigualdades anteriormente citadas.

Para encerrar esta breve análise do PDOT levando em conta o recorte de gênero, no Capítulo VIII dos Equipamentos Regionais é possível apontar inúmeras falhas. Os equipamentos de uso institucional abrangem questões de saúde, educação, segurança pública, transporte... Entre os equipamentos educacionais, as creches não são citadas, no entanto são fundamentais até mesmo para que mulheres possam estar presentes no mercado de trabalho. Em segurança pública não são citados, por exemplo, os núcleos de atendimento para mulheres vítimas de violência. Além disso, o plano de equipamentos por macrorregiões deveria

30

trazer estratégias/diretrizes para melhoria da oferta e distribuição destes equipamentos, uma vez que trás no próprio art. 53 que a distribuição equânime dos equipamentos do DF é uma diretriz. O que se percebe

é, de fato, uma política que ignora a desigualdade entre os sexos e as demandas específicas que isso gera para as mulheres, uma vez que a igualdade social é um princípio fundamental.

Mapa da violência contra a mulher.

Inquéritos policiais e termos circunstanciados recebidos pelo MPDFT em 2019.

Fonte: Mulheres que andam nos trilhos, 2020

31

Ceilândia 2.727 Brasília 1.745 Samambaia 1.341 Planaltina 1.275 Sobradinho 1.157 Recanto das Emas 981 Taguatinga 944 Águas Claras 908 Gama 902 Santa Maria 826 São Sebastião 751 Paranoá 693 Recanto das Emas 645 Guará 520 Brazlândia 407 Núcleo Bandeirante 318 Demais regiões 51 Lagos e represas

Planaltina

São Sebastiã o Paranoá Santa Mari a

Gama

R. das Emas Riacho Fundo

Águas Claras Núcleo Band.

Ceilândia Taguatinga

Brazlândi

Brasíli a Sobradinho

Samambaia

Guará

a

PPCUB trará as aplicações detalhadas das estratégias e zoneamentos estipulados pelo PDOT referentes à área tombada. Ainda está em processo de elaboração, com perspectiva de encaminhamento para a aprovação na Câmara Distrital entre este ano e o próximo, porém sem data certa. Como ainda não existe sequer uma proposta de documento pronta encaminhada para a aprovação, e uma vez na Câmara ainda pode sofrer alterações, é importante ressaltar que aqui analisaremos apenas a Proposta de Minuta do PPCUB, datada de 2017 e que no presente momento já sofreu alterações e ainda está em processo de melhorias e transformações.

A inclusão do Conjunto Urbanístico de Brasília (CUB) na lista do Patrimônio Mundial da UNESCO é fundamentada por inúmeros valores e atributos, como por exemplo as quatro escalas urbanas instituídas por Lúcio Costa: a monumental, a residencial, a gregária e a bucólica, e a forma como interagem entre si. Outros atributos constituintes do CUB são a estrutura viária como integradora

das escalas urbanas, o conjunto urbanístico do Eixo Monumental, as superquadras e o conceito de unidade de vizinhança, a cidade-parque com seus espaços abertos e verdes, a orla do Lago Paranoá com livre acesso entre outras tantas.

Ainda sobre o espaço do CUB, no art. 7º do documento proposto consta que o modelo de parcelamento do solo se expressa por

meio de diretrizes como a permeabilidade visual e a livre circulação de pedestres. Aqui já é possível observar conflitos entre o texto e a experiência que as mulheres têm do Plano Piloto. Quando analisamos o trajeto dos pedestres, o fator permeabilidade visual inexiste nas passarelas subterrâneas, por exemplo, e este é um dos fatores que as tornam tão inseguras. Além disso, mesmo onde não há barreiras físicas, as barreiras

32

PPCUB

Escalas do CUB. Fonte: Apresentação PPCUB, SEDUH DF, 2017.

geradas pelo medo que se apresentam para as mulheres refletem em consequências de limitações físicas em seus direitos à livre circulação. Isto também fere o inciso VI do Art. 16, que afirma que um dos princípios pelos quais o plano é regido é a “garantia de acessibilidade ao pedestre e de mobilidade para a população do CUB compatíveis com a especificidade do sítio urbano tombado”.

No art. 17 são apresentados os objetivos gerais, e resumidamente todos dizem respeito apenas à preservação. Preservar o Conjunto Urbanístico de Brasília é fundamental e de importância ímpar, mas apenas preservar não basta. No território urbano todos os conflitos e dinâmicas sociais se manifestam, e deveria ser objetivo fundamental do PPCUB assegurar, a nível de planejamento urbano a melhoria da segurança da população, sobretudo nos caminhos dos pedestres, por exemplo.

A garantia de acessibilidade à todas as escalas deve ser garantida a todas as pessoas, desde as mais diversas especificidades humanas como ser mulher, ser idosa, ser criança, ter deficiências. Deve também promover a inclusão da parcela mais pobre da população à essa região para combate das desigualdades sociais territoriais, entre tantos outros princípios fundamentais ditados

pela Constituição, Estatuto da Cidade e PDOT deveriam se fazer presentes aqui. Igualmente no art. 18 que apresenta as diretrizes gerais do PPCUB, não há nenhuma menção às questões de promoção de igualdade social e garantia do direito à cidade para todas as pessoas que nela habitam, ignorando neste primeiro momento a função social do território urbano ao qual o CUB também está submetido.

Há um ponto positivo no art. 22, que trata das diretrizes do componente da paisagem urbana para gestão e intervenção no território, pois o inciso IV determina que deve ser promovida a adequação e qualificação urbanística dos espaços públicos com as normas de acessibilidade, inserindo sinalização e modernização do mobiliário urbano. Poderia, no entanto, se acrescer à essa preocupação a melhoria da segurança nesses espaços, o que também pode ser solucionado através de modernização de equipamentos e mobiliários urbanos, como por exemplo o avanço na sensação de segurança que os pontos de ônibus projetados por Nicolas Grimshaw em 1996, de aço, vidro e alumínio, possuem em relação àqueles de alvenaria projetados por Sabino Barroso em 1961. Outro fator imprescindível à segurança e que carece de melhorias

33

Ponto de ônibus projetado por Nicolas Grimshaw em 1996. Fonte: https://noticias.r7.com/distrito-federal/

Ponto de ônibus projetado por Nicolas Grimshaw em 1996. Fonte: https://noticias.r7.com/distrito-federal/

urgentes é a iluminação, sobretudo dos caminhos de pedestres, e igualmente isto não apresenta nenhum tipo de conflito com os elementos tombados. A iluminação existente não é suficiente, e algumas soluções possíveis, como por exemplo holofotes posicionados no chão iluminando a copa das árvores que ficam em trajetos, além aumentar a segurança ainda agregariam valor estético e destacariam a beleza e a importância da escala bucólica. Entraria, inclusive, em acordo com o inciso II do art. 23 que apresenta as diretrizes gerais para mobilidade no CUB, onde se afirma a priorização no tratamento do espaço público dos modos não motorizados de transporte, em especial às infraestruturas destinadas às pedestres e ciclistas.

Em relação às diretrizes gerais da Minuta, vale ainda citar o art. 25 que apresenta as diretrizes para a política habitacional no CUB visando qualificar a produção habitacional e adequar a provisão de moradias ao défict e demanda habitacional. No citado artigo, valem ser pontuados os seguintes incisos:

III - O fomento, à luz da justiça social, da inserção de habitação de interesse social em áreas centrais dotadas de infraestrutura e serviços, em contraponto à tendência

de espraiamento da ocupação territorial no Distrito Federal;

VIII - o fomento da inserção de diversas faixas de renda de interesse social nos empreendimentos habitacionais, contribuindo para a redução da segregação socioespacial no Distrito Federal;

XI – o atendimento preferencial, nos empreendimentos de interesse social, à população que trabalha no CUB e à população em déficit habitacional, que mora ou trabalha na Unidade de Planejamento Territorial Central;

XII – a criação de alternativas de moradia para população jovem, nas regiões centrais, com diversidade tipológica e adequadas à faixa de renda;

Aqui a preocupação com a função social do terreno urbano é manifesta, no entanto considerando que nos índices de pobreza gerais a maior porcentagem da população nessa situação são mulheres, principalmente mães, é incoerente que estas não sejam colocadas como prioridade nos atendimentos dos empreendimentos de interesse social, sobretudo no Plano Piloto. É impossível combater a desigualdade sem antes reconhecê-la.

34

A Lei de Uso e Ocupação do Solo vigente é de janeiro de 2019. Ela apresenta os critérios e parâmetros de uso e ocupação do solo referentes às demais regiões do Distrito Federal, seguindo as estratégias e zoneamentos estipulados pelo PDOT. O Capítulo II (Art. 3º) apresenta os princípios norteadores da Lei, e o Capítulo III (Art. 4º) apresenta seus objetivos, sendo importante ressaltar:

Art. 3º São princípios estruturadores da LUOS:

I - a garantia da função social da propriedade urbana;

II - a justa distribuição de benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização;

IV - o desenvolvimento urbano sustentável, a partir da convergência das dimensões social, econômica e ambiental, com reconhecimento do direito à cidade para todos;

X - a prevalência do interesse coletivo sobre o individual;

XI - a gestão democrática da cidade com inclusão e participação social.

Art. 4º São objetivos da LUOS:

I - propiciar a descentralização da oferta de emprego e serviços, de habitação e dos equipamentos de educação, saúde e lazer;

II - aumentar a diversidade de usos e atividades para promover a dinâmica urbana e a redução de deslocamentos; No processo da elaboração da LUOS foram incluídos os antigos Planos Diretores Locais, tendo vários deles sendo levados à extinção uma vez que seu conteúdo passou a compor, como era ou com revisões, a nova legislação. Foram também incluídos na LUOS as normas de gabarito das RAs que não vieram a possuir PDL próprio. Ao todo 24 localidades urbanas são abrangidas pela lei, o que a torna consideravelmente vasta (o que pode ser um problema no que diz respeito a questões específicas de caráter muito local).

A maior parte do seu texto trata de quesitos técnicos como coeficientes de aproveitamento, gabaritos, afastamentos, etc., e este trabalho não será direcionado a estas questões. Existem, porém, questões relacionadas às Unidades de Ocupação do Solo (UOS) referentes a equipamentos urbanos, sobretudo de uso institucional, que podem se apresentar como verdadeiros obstáculos à

vida, ao trabalho e à liberdade das mulheres (como está apresentado no texto da Carta referente a essa legislação).

Outra possibilidade de intervenção se apresenta na Seção X que trata sobre as divisas dos lotes. Esta seção aborda a permeabilidade das fachadas das edificações e o cercamento dos lotes, determina e dá as diretrizes das fachadas ativas, questões de acessibilidade, e afins. As diretrizes sobre como as fachadas devam ser intervém em questões de seguranças como já foi apresentado anteriormente, e o (não) cercamento de lotes baldios, por exemplo, também possui significante relevância neste quesito.

35

LUOS

Referências

36

Referências por parte de um projeto de mestrado da arquiteta Daniela Pareja Garcia Sarmento, que envolveu amplo processo participativo, diversas reuniões com mulheres e coletivos de mulheres, e ao final culminou na elaboração conjunta da “Carta das Mulheres para a Cidade de Blumenau: as demandas das mulheres para construção de políticas urbanas”, e que já surtiu efeitos na política urbana da cidade. A dissertação de Daniela, intitulada “A Participação da Mulher na Construção da Cidade Contemporânea: contribuições para um novo modelo de planejamento urbano em Blumenau/SC” é uma forte referência norteadora para as próximas etapas de elaboração deste projeto de diplomação. A metodologia por ela utilizada foi a proposta no livro “Espacios Para La Vida Cotidiana: Auditoria de Calidade Urbana com Perspectiva de Gênero” da pesquisadora Adriana Ciocoletto.

As pautas específicas das vivências das mulheres em relação ao urbanismo se iniciaram na década de 1970 juntamente a outros históricos movimentos sociais (ALIAGA, 2021). Os frutos dos debates da crítica feminista ao urbanismo já podem ser observados. Assim, o estudo das referências incluiu uma busca por identificar políticas urbanas pautadas em questões relevantes para a inclusão das mulheres no cotidiano das cidades com igualdade de acesso e cidadania. Interessam observar aqui estratégias, metodologias ou diretrizes já aplicadas em outros planos diretores. Os exemplos escolhidos são dos municípios de São Paulo e Santo André no estado de São Paulo, e Blumenau no estado de Santa Catarina.

A escolha das duas cidades paulistas deve-se ao fato de serem as únicas cidades brasileiras que passaram pela experiência de inclusão da questão de gênero por meio de intermédio do movimento de mulheres, e que tiveram suas experiências em políticas urbanas publicadas. Vale ressaltar que no caso de Blumenau o processo se deu

37

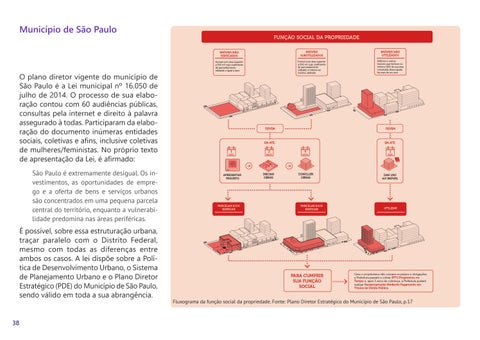

Município de São Paulo

plano diretor vigente do município de São Paulo é a Lei municipal nº 16.050 de julho de 2014. O processo de sua elaboração contou com 60 audiências públicas, consultas pela internet e direito à palavra assegurado à todas. Participaram da elaboração do documento inúmeras entidades sociais, coletivas e afins, inclusive coletivas de mulheres/feministas. No próprio texto de apresentação da Lei, é afirmado:

São Paulo é extremamente desigual. Os investimentos, as oportunidades de emprego e a oferta de bens e serviços urbanos são concentrados em uma pequena parcela central do território, enquanto a vulnerabilidade predomina nas áreas periféricas. É possível, sobre essa estruturação urbana, traçar paralelo com o Distrito Federal, mesmo com todas as diferenças entre ambos os casos. A lei dispõe sobre a Política de Desenvolvimento Urbano, o Sistema de Planejamento Urbano e o Plano Diretor Estratégico (PDE) do Município de São Paulo, sendo válido em toda a sua abrangência.

Fluxograma da função social da propriedade.

p.17

38 O

Fonte: Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo,

A preocupação com a promoção da igualdade social não é apresentada apenas a nível de diretrizes. O plano já trás determinações através das quais isso pode ser executado. Um exemplo é impor a destinação mínima de 30% do Fundo de Desenvolvimento Urbano para a aquisição de imóveis bem localizados (áreas com empregos e infraestrutura bem estabelecida). Impõe também que a isto se some ao menos 25% dos recursos arrecadados em Operações Urbanas Consorciadas como formas de garantir fontes de financiamento para habitação de interesse social. O plano diretor é compromissado em efetivar o princípio da função social da propriedade urbana, e uma das formas em que isso é feito pode ser observada no fluxograma da página anterior.

No Capítulo II que trata dos princípios, diretrizes e objetivos é possível identificar os seguintes tópicos relevantes a serem citados, sobretudo para fins comparativos às nossas legislações distritais equivalentes:

Art. 5º Os princípios que regem a Política de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estratégico são:

I - Função Social da Cidade;

II - Função Social da Propriedade Urbana;

III - Função Social da Propriedade Rural;

IV - Equidade e Inclusão Social e Territorial;

V - Direito à Cidade;

VI - Direito ao Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado;

VII - Gestão Democrática.

§ 1º Função Social da Cidade compreende o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social, ao acesso universal aos direitos sociais e ao desenvolvimento socioeconômico e ambiental, incluindo o direito à terra urbana, à moradia digna, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho, ao sossego e ao lazer.

§ 4º Equidade Social e Territorial compreende a garantia da justiça social a partir da redução das vulnerabilidades urbanas e das desigualdades sociais entre grupos populacionais e entre os distritos e bairros do Município de São Paulo.

Art. 7º A Política de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estratégico se orientam pelos seguintes objetivos estratégicos:

XIII - reduzir as desigualdades socioterritoriais para garantir, em todos os distritos da cidade, o acesso a equipamentos sociais, a infraestrutura e serviços urbanos;

Existem inúmeros pontos iguais ou equivalentes, que derivam das próprias diretrizes estabelecidas tanto pela Constituição quando pelo Estatuto da Cidade, porém com níveis um pouco maiores de enfoque sobre as questões sociais. Tal qual apontado em relação ao PDOT, não constam nessas diretrizes e objetivos o reconhecimento da existência das demandas específicas que as mulheres possuem em relação à cidade.

No Capítulo VIII no entanto, algumas das necessidades específicas das mulheres são reconhecidas.

Art. 303. Os objetivos do Sistema de Equipamentos Urbanos e Sociais são:

I - a proteção integral à família e à pessoa, com prioridade de atendimento às famílias e grupos sociais mais vulneráveis, em especial crianças, jovens, mulheres, idosos, negros e pessoas com deficiência e pessoas em situação de rua;

II - a redução das desigualdades socioespaciais, suprindo carências de equipamentos e infraestrutura urbana nos bairros com maior vulnerabilidade social;

Art. 305. As ações prioritárias no Sistema de Equipamentos Urbanos e Sociais são:

VII - expandir a rede de Centros de Educa-

39

ção Infantil - CEI e a rede de Escolas Municipais de Educação Infantil - EMEI, inclusive por meio da rede conveniada e outras modalidades de parcerias;

XIV - aprimorar as políticas e a instalação de equipamentos, visando à viabilização das políticas de acolhimento e proteção às mulheres vítimas de violência;

A expansão da rede de educação infantil é fundamental para combater a desigualdade social entre homens e mulheres sobretudo no mercado de trabalho, uma vez que muitas mães acabam não podendo trabalhar fora de casa por não terem com quem deixar seus filhos. Não é possível pensar em inclusão das mulheres sem pensar nas mães e suas demandas ainda mais específicas, que se mesclam às demandas das crianças.

A Comissão de Defesa da Mulher da Câmara

Municipal de São Paulo apresentou, em audiência pública realizada em dezembro de 2002, inúmeras reivindicações com perspectiva de gênero para o desenvolvimento de políticas urbanas, como sugestão a serem incluídas no PDE-SP. As principais recomendações podem ser lidas ao lado, e apesar de terem claramente influenciado alguns pontos, fica visível o quanto ainda é possível melhorar:

Diretrizes

a) Priorizar programas habitacionais com subsídios para mulheres que chefiam as famílias;

b) Garantir que o título da propriedade ou de concessão real de uso seja feito em nome da mulher;

c) Na questão do uso do solo, a criação da lei que obriga a murar os terrenos vazios da cidade;

d) Desenvolver campanhas educativas de combate ao assédio sexual nos transportes;

e) Garantir a aplicação de normas que garantam a acessibilidade aos edifícios e levem à diminuição das barreiras arquitetônicas, promovendo o rebaixamento de guias para locomoção dos carrinhos de bebês, de feira, etc.;

f) Relocação dos pontos de ônibus em lugares ermos, pois favorecem o estupro das mulheres;

g) Banheiros públicos de qualidade e gratuitos, localizados em locais centrais e periferias;

h) Criar condições para as mulheres utilizarem os espaços públicos com estrutura para atender as necessidades dos filhos, como fraldário, bancos, playground, arborização;

i) Criação de itinerários interbairros, que passem

pelas creches, escolas, unidades básicas de saúde e comércio;

j) Garantir a aplicação de normas para diminuir as barreiras arquitetônicas de edifícios e espaços públicos, qualificar os passeios com rebaixamento da via para acesso de carrinhos de bebês, cadeirante, idosos;

k) Fortalecimento e implementação dos espaços de amparo a mulheres vítimas da violência doméstica e sexual;

l) Aumento do número de creches e escolas integrais, como os Centros de Artes e Esportes Unificados - CEUS;

m) Iluminação pública como estratégia para garantir segurança;

n) Sistema de sinalização nos espaços da cidade que possam oferecer risco de violência contra a mulher;

o) Garantir a participação da mulher em organismos de representação, como orçamento participativo, conselhos e conferências;

p) Participação das entidades das mulheres nas agências de desenvolvimento social e econômico.

40

Fonte: Sarmento, 2017

Específicas para as Mulheres sugeridas para inclusão no PDE-SP. 09/2002

Município de Santo André

O plano diretor vigente no município de Santo André se apresenta na Lei municipal nº 9.394 de janeiro de 2012 e possui abordagem muito progressista no que diz respeito às questões sociais e combates às desigualdades a nível de planeamento urbano. Logo no Título I, que diz respeito aos princípios fundamentais e objetivos gerais da política urbana social, temos:

Art. 4º As funções sociais da cidade no Município de Santo André correspondem ao direito à cidade saudável e sustentável para todos e todas, o que compreende o direito à terra urbanizada, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura e serviços públicos, ao transporte coletivo, à mobilidade urbana e acessibilidade, ao trabalho, à cultura e ao lazer.

Pode parecer pouco, ou muito sutil, mas o uso da palavra “todas” compreende a existência das especificidades femininas, e não nos anula dentro de uma falsa neutralidade ao nivelar as mulheres dentro do masculino (OKIN, 2008). E continua:

Art. 7ºA O Poder Público Municipal deve combater a exclusão e as desigualdades sociais adotando políticas públicas que promovam e ampliem a melhoria da qualidade de vida dos seus munícipes atendendo às suas necessidades básicas, garantindo a fruição de bens e serviços socioculturais, urbanos e de proteção ambiental que o Município oferece.

Parágrafo único O Poder Executivo Municipal deve assegurar que toda a população andreense seja assistida, sem qualquer tipo de discriminação, bem como promover e garantir o cumprimento dos Direitos Humanos.

Art. 7º C As ações do Poder Público devem garantir a transversalidade das políticas de gênero, orientação sexual, raça e etnia, bem como daquelas destinadas às crianças, adolescentes, jovens, idosos e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, permeando o conjunto das políticas públicas do Município, buscando alterar a lógica da desigualdade e discriminação nas diversas áreas.

Nenhuma das legislações urbanas anteriormente apresentadas citam garantia e cumprimento dos Direitos Humanos, enquanto há quase uma década isso se faz presente na de Santo André. Além disso,

as desigualdades sociais que os mesmos visam combater são explicitamente citadas, incluindo as políticas de gênero.

Também de forma inédita nas legislações avaliadas, as demandas das mulheres são levadas em consideração até mesmo no que diz respeito às áreas verdes e de lazer:

Art. 18 A O Sistema Municipal de Áreas Verdes e de Lazer é elemento da Política de Saneamento Ambiental Integrado, com disposições sobre:

III - o tratamento paisagístico a ser conferido às unidades do sistema, de forma a garantir multifuncionalidade às mesmas e atender às demandas por gênero, idade e condição física

A lei traz ainda abordagens muito progressistas e inclusivas no que diz respeito a outras questões que não são exatamente o foco deste trabalho, como por exemplo referente à educação. No Capítulo VIII que trata da saúde, temos no art. 27 que, em relação às diretrizes da saúde:

VIII - desenvolver ações em consonância com os objetivos do milênio, quais sejam: acabar com a fome e a miséria; promover educação básica de qualidade para todos; promover condições de igualdade entre

41

sexos e valorização da mulher; reduzir a mortalidade infantil; melhorar a saúde das gestantes; combater a AIDS, a malária e outras doenças; promover qualidade de vida e respeito ao meio ambiente e estimular discussões com o objetivo de que todos trabalhem pelo desenvolvimento;

Assim como no processo da cidade de São Paulo, o movimento das mulheres na luta pela inclusão de nossas demandas específicas foi fundamental e determinante, e o processo foi muito semelhante. O Plano Diretor de Santo André foi o pioneiro a apresentar o Plano Municipal dos Direitos das Mulheres em 1990, e estabeleceu políticas específicas que passaram a ser incorporadas em todas as secretarias do município. Abaixo, é possível conferir síntese das principais diretrizes.

Diferente de Brasília, que data da segunda metade do século passado, a origem da cidade de Santo André se deu com um povoado que foi reconhecido como vila pelo então governo de São Paulo em 1553. Apesar da distinta natureza dos patrimônios, Santo André também possui inúmeros tombamentos e uma grande preocupação com a preservação dos mesmos. Desta forma, podemos aprender com seu exemplo que é possível uma política urbana que

concilie a preservação patrimonial e um real combate às desigualdades.

Plano Municipal dos Direitos das Mulheres de Santo André, 1990

I. Estabelecer políticas públicas aos órgãos municipais, combatendo a discriminação e objetivando a melhoria da qualidade de vida da população feminina da cidade;

II. Estabelecer maior participação do poder público na socialização do trabalho doméstico, visando a facilitar a gestão da vida cotidiana com melhoria e criação de equipamentos sociais, tais como: postos de saúde, creches, refeitórios, cozinhas e lavanderias coletivas, escolas em período integral;

III. Formular programa que incentive o emprego e incentivos fiscais, financeiros e técnicos, voltados especificamente para mulheres, de modo que se estimule a formação e o desenvolvimento de pequenas e micro empresas;

IV. Estabelecer normas para a formação de um banco de dados sobre a mulher no município, objetivando inventariar a situação da mulher;

V. Assegurar a participação das mulheres na elaboração, acompanhamento e gestão dos programas e equipamentos públicos.

Seção XII do Plano Municipal dos Direitos das Mulheres de Santo André, 1990. Fonte: Sarmento, 2017

42

Município de Blumenau

Em sua dissertação de mestrado “A Participação da Mulher na Construção da Cidade Contemporânea: contribuições para um novo modelo de planejamento urbano em Blumenau/SC”, após levantamento bibliográfico e documental sobre a história das mulheres e transformações dos espaços urbanos, sobre as noções de espaço público e espaço privado, direito das mulheres à cidade e então a relação das mulheres com a cidade de Blumenau, Sarmento organizou encontros que visavam promover o diálogo entre os diferentes grupos de mulheres participantes. Ela realizou seis encontros presenciais envolvendo 55 mulheres de Blumenau com perfis socioeconômicos diversos. As perguntas que nortearam os diálogos foram as seguintes:

1) Blumenau atende seu direito à cidade? Identificar as principais limitações que impedem as mulheres de exercerem seu direito à cidadania, à qualidade de vida e à emancipação.

2) Considerando a rotina do seu dia-a-dia, como você solucionaria os principais pro-

blemas levantados na questão anterior?

Identifique, por ordem de prioridade, quais questões devem estar na carta das mulheres para cidade.

3) Quais alternativas e soluções as mulheres incluiriam no planejamento da cidade?

A partir dos relatos obtidos, Sarmento sistematizou as principais demandas levantadas na forma da “Carta das Mulheres para a Cidade de Blumenau”, que foi lida e protocolada em junho de 2016 na Conferência Municipal das Cidades, sediada na mesma. No evento, o conteúdo da carta foi debatido e protocolado para encaminhamento para o processo de Revisão do Plano Diretor de Blumenau. O conteúdo da Carta também integrou o Manifesto Lilás, que se tratou de um documento construído por diversos coletivos de mulheres que compõem o movimento pela criação do Conselho Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres de Blumenau. Segue, na próxima página, a lista de demandas que compõe a carta entregue na Conferência das Cidades de 2016.

43

Foto do terceiro encontro “Lugares das Mulheres - World Café”. Fonte: Sarmento, 2017.

Acima, fotos da reunião do Movimento Lilás de setembro/2016. Imagem inferior retrata instalação pública feita pelas mulheres na Praça Lilás em novembro/2016. Fonte: Sarmento, 2017.

Lista de Demandas das Mulheres à Cidade de Blumenau, 2017.

a) Sobre a participação da mulher na cidade

• Inclusão das questões de gênero na formulação da lei do Plano Diretor das cidades como um capítulo de caráter transversal e integrado com todas as secretarias do município.

• Estimular e criar condições para que as mulheres participem das discussões sobre a cidade, facilitando os horários, realizando os encontros em locais descentralizados, disponibilizando o espaço para as crianças poderem acompanhar as mães que não tem com quem deixar seus filhos durante as atividades.

b) Sobre a segurança das mulheres na cidade

• Incorporar, oficialmente, no sistema de equipamento urbano da cidade, espaço para acolhimento e apoio às mulheres vítimas de violência, incluindo a estruturação da delegacia da mulher, plantão de apoio e assistência