100 JAHRE

Geschichte und Geschichten über vier Generationen

Geschichte und Geschichten über vier Generationen

Es gibt sie immer seltener: Tiroler Wirtshäuser mit Geschichte, die mit viel Leidenschaft geführt und von einer Generation an die nächste übergeben werden. Bereits seit einigen Jahren engagieren wir uns in Tirol daher aktiv gegen das Wirtshaussterben. Umso schöner ist es, dass es sie doch noch gibt: Gute Traditionshäuser wie den Hoferwirt. Bereits seit 100 Jahren wird das Gasthaus von der Familie Zittera geführt – vor einigen Jahren konnte ich mich bei einem Besuch selbst von der Gastfreundschaft im Haus überzeugen.

Nun ist im Hoferwirt bereits die 4. Generation fleißig am Werk. So steht weiteren 100 Jahren erfolgreichen Wirtschaftens und Bewirtens nichts im Wege. In diesem Sinne wünsche ich der Familie Zittera weiterhin viel Erfolg und Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, viel Freude beim Eintauchen in die Geschichte dieses Hauses.

Ein Wirtshaus für Leib und Seele – mit diesen Worten ist euer Hoferwirt bzw. der Aumayr in aller Kürze erklärt. Dass dies schon seit geraumer Zeit so ist, beweist das diesjährige 100 JahrJubiläum. Die Wichtigkeit solcher Traditionsgasthäuser für unsere Gemeinde ist unumstritten, so dienen diese Gasthäuser einerseits zur Belebung des Dorfes und andererseits erhalten sie unsere regionale Kulinarik am Leben.

Mittlerweile darf die vierte Generation der Familie Zittera die Geschicke im Hoferwirt leiten und ich bin mir sicher, dass mit Mut und Weitsicht der Hoferwirt auch zukünftig ein wichtiger Teil unserer Dorfgemeinschaft sein wird.

Ihr

Auf diesem Wege darf ich der Familie Zittera und ihrem gesamten Team für die Zukunft das Allerbeste und für die anstehende 100-Jahrfeier alles Gute wünschen. Andreas

Gleirscher Bürgermeister der Gemeinde Neustift

Gleirscher Bürgermeister der Gemeinde Neustift

1674 Neustift bekommt einen ersten Geistlichen und der braucht ein Haus: Stube, Küche, Stadel, Stall und Wurzgarten werden auf „zwei Fleck Grund“ errichtet.

vor 1770 Für zusätzliche Geistliche kommt ein Stockwerk oben drauf.

ab 1870 Umbau zum Gasthaus: fünf Zimmer, Schankstube, zwei Veranden, Schankgarten, Schlachthaus im Stöcklgebäude. Im Erlgarten am Talboden wird ein Hektar Wiese gekauft.

1908 Große Erweiterung um zwei Stockwerke mit Balkon und Kreuzgiebel, 32 Zimmer mit 60 Betten, Glasveranda und Schankgarten

Gemeinde Neustift und „Nachbarschaft im Thale“

1958 Anschließend an die Zirbenstube wird ein großer Speisesaal angebaut.

1969 Aus Veranda und Stöcklgebäude wird das Café Anny samt Bauernkeller und zwölf Zimmern, großteils mit Dusche/WC.

ab 1870 Peter Hofer vulgo Kraner

ab 1902 Alois Steuxner vulgo Hofer

1923 –1928 Im 1. Stock entstehen „Schöne Stube“ und „Hertas Stube“ und die große Zirbenstube im Erdgeschoß. ab 1922 Anna Aumayr

1954 Alle Zimmer bekommen elektrisches Licht sowie Kalt- und Warmfließwasser, im 1. Stock werden zwei Bäder eingebaut.

1972 Tenne und Stall hinterm Haus werden zu einem Gästehaus mit Zimmern und Wirtschaftskeller. ab 1970 Herta Zittera

1976 –1977 Erdgeschoß und erster Stock werden umgestaltet, die oberen drei Stockwerke werden abgerissen und neu errichtet: Dreißig moderne Zimmer mit Dusche/WC und ein Lift, der Speisesaal wird größer mit darüber liegendem Aufenthaltsraum.

1995 Aus der Terrasse vorm Speisesaal wird ein Wintergarten. ab 1993 Werner Zittera

2002 Das gesamte Haus bekommt eine neue Fassade samt Wärmeschutz.

2017 Zubau und Übersiedlung Küche

Seit hundert Jahren ist der Hoferwirt in unserem Familienbesitz, am 7. Oktober 1922 übernimmt unsere Oma / Uroma Anna Aumayr den Betrieb. Wir nehmen diese runde Zeitspanne zum Anlass, unsere Freunde und Gäste auf einen Blick in Geschichte und Geschichten des Hauses einzuladen.

Und es gibt noch wesentlich ältere Jubiläen zu feiern. Seit ziemlich genau 150 Jahren dient das Haus als Gaststätte, erbaut wird es vor fast 350 Jahren als Herberge für den ersten Neustifter Kuraten. Wir sind ein bisschen stolz auf diese reiche Tradition und freuen uns, sie kraftvoll in die Zukunft zu tragen – nicht die Asche bewachen, sondern das Feuer hüten!

Jakob, Werner, Angelika und Peter

Angelika und Werner, Peter und Jakob Zittera, Neustift im Sommer 2022

Jakob, Werner, Angelika und Peter

Angelika und Werner, Peter und Jakob Zittera, Neustift im Sommer 2022

Der Ablassbrief für die Neustifter Kapelle aus dem Pfarrarchiv

So schön kann nur eine Legende sein. Kaiser Maximilian liebt seine Ausflüge ins Stubaital zum Jagen und Fischen. Die Pflicht zur Sonntagsmesse kommt da für ihn und seine Begleiter oft sehr ungelegen, man muss dafür nach Innsbruck oder wenigstens nach Telfes reiten.

Und so löst ein Kaiser 1516 dieses Problem: Er lässt in Neustift eine Kapelle bauen und bei Bedarf einen Geistlichen kommen. Zehn römische Kardinäle gewähren dazu im prachtvollen Ablassbrief für die Capella nova sub invocatione sancti Georgii sita in valle Stubach („die neue, dem hl. Georg geweihte Kapelle, im Tal Stubach gelegen“) Spendern einen Ablass. Bis man in Neustift ein dauerhaftes Priesterquartier braucht, dauert es trotzdem noch fast 160 Jahre – der Talpfarrer in Telfes zögert mit seiner Zustimmung, er verliert damit Einfluss und Geld.

Ansicht von Neustift 1772 aus dem Ferdinandeum

Damals wird gezeichnet, bis zur Landschaftsfotografie muss man noch fast ein Jahrhundert warten. Das Bild aus dem Tiroler Landesmuseum zeigt die zentralen Gebäude in Neustift: Links die ziemlich fertige neue Kirche, 1768 von Franz de Paula Penz begonnen und 1774 fertiggestellt; rechts dahinter die alte Kirche von Kaiser Max, 1747 erweitert; genau davor steht ein zweistöckiges Bauernhaus – das damalige Pfarrhaus.

Die „Erbauung einer neuen Hofund Feuerstatt und Anlegung eines Frühgartens für einen Kuraten zur Beförderung der Ehre Gottes“ erfolgt 1674: Auf „zwei Fleck Grund“ Zimmer mit Stube, Küche, Stadel, Stallung und Wurzgarten. Zur Unterbringung von drei weiteren Priestern kommt später ein Stockwerk oben drauf.

Das abgebildete Motiv ist so nicht lange zu sehen. 1772 zerstört ein Großbrand die alte Kirche und mehrere Bauernhäuser im Dorfzentrum, die neue Kirche wird gerade noch vor den Flammen gerettet. Damit lässt sich die Zeichnung gut datieren, sie wurde wohl kurz vor dem Brand angefertigt.

Postkarte um ca. 1890

Der Miederer Metzger, mit Haus namen „Kraner“, nutzt 1870 die Gunst der Stunde. Nach Sanierung der Brandruine durch die Gemeinde Neustift kann der Kurat ins stolze neue Pfarrhaus übersiedeln, das alte wird damit frei.

Neustift beginnt gerade seine touristische Entwicklung zum begehrten Bergsteigerziel. Die hohen Gipfel wie Habicht, Zuckerhütl und Schrankogel sind teils schon mehrfach bestiegen, es gibt die ersten Bergführer und Träger, der Gasthof Salzburger zählt schon 230 Gäste im Jahr.

Peter Hofer kauft das alte Pfarrhaus und richtet es als Neustifts zweites Gasthaus ein: „Bietet 5 Fremdenzimmer zu mäßigen Preisen, Schankgarten und 2 Veranden. Bestrebt sich, seine Gastwirtschaft in Schwung zu bringen.“ Zu seinen ersten Gästen gehören wohl auch die Neustifter Priester mit klingenden Namen: Bergmaler Ferdinand Gatt und Alpenvereinsgründer Franz Senn (Ortspfarrer von 1881 bis 1884).

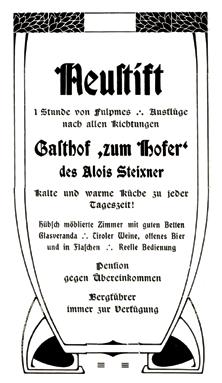

Wirt Peter Hofer verstirbt 1899 und hinterlässt neben einer beträchtlichen Schuldenlast eine Witwe und drei Kinder. Diese verkaufen die Liegenschaft 1902 an Alois Steuxner, der das Gasthaus 1908 komplett umbaut und erweitert, sein Kreuzgiebel prägt das Erscheinungsbild bis 1976. Die 1904 eröffnete Stubaitalbahn leitet eine optimistische Phase im Stubaier „Fremdenverkehr“ ein.

Mitten in der Sommersaison 1914 trifft der Ausbruch des Ersten Weltkriegs das aufblühende Geschäft wie ein

Keulenschlag. Alles bricht zusammen, die jungen Männer werden eingezogen, die Gemeinde muss nach Kriegsende „Notgeld“ ausgeben, nach 1918 verläuft die Staatsgrenze mitten durch den Stubaier Hauptkamm.

Anna Aumayr, geborene Andratsch, aus Mühlbach im Pustertal übernimmt 1922 im Alter von 37 Jahren als neue Eigentümerin den Gasthof.

Sie hat alle Hände voll zu tun, um Unterkunft und Gastbetrieb in der schwierigen Nachkriegszeit wieder zu beleben. Eine überlieferte Begebenheit gleich nach dem Neubeginn mag das illustrieren. Nach der Erstkommunion in der Kirche lädt der Pfarrer noch von der Kanzel die Kinder ein, sich anschließend „beim neuen Wirt“ auf einen Imbiss zu treffen. Und sie mögen bitte ihren eigenen Löffel mitbringen, weil die Wirtin nur acht Stück davon hat.

Ihren Mann Ferdinand Aumayr lernt sie als Gendarm in Neustift kennen, 1925 kommt ihre Tochter Herta zur Welt. „Beim Aumayr“ ist unter Einheimischen ein bis heute geläufiger Name für das gastliche Haus.

Anna und Ferdinand Aumayr

Anna und Ferdinand Aumayr

Mit viel Schwung und Zuversicht geht die neue Wirtin an die Arbeit. Josef Alber, ein geschickter Kunsthandwerker, baut die bis heute erhaltenen geschnitzten Stuben ein. Gleich 1923 beginnt er mit Möbeln und Vertäfelung in der „schönen Stube“ im ersten Stock für ganz besondere Anlässe und Gäste.

Dieser gediegene Raum kann auch heute für festliche Veranstaltungen im kleinen Kreis gebucht werden.

Es folgen die „große Zirbenstube“ im Erdgeschoß, die mit ihrer gemütlichen Ausstrahlung unverändert beliebt ist, und danach „Hertas Stube“ im ersten Stock. Alber verwendet keine Eisennägel, alles ist mit Holz verbunden, seine Ornamente werden vertieft herausgeschnitzt und mit feinen Strukturen verdunkelt.

Auch die acht Löffel bleiben nicht lange allein, die Firma Berndorf liefert feines Silberbesteck für 120 Personen, das teilweise immer noch in Gebrauch ist.

1923 wird die „schöne Stube“ im ersten Stock eingebaut.… sagt man. „Konkurrenz belebt das Geschäft“, sagt man auch. Wasser fließt von oben nach unten, zum Brunnen beim Hoferwirt kommt es direkt vom Mitbewerber, dem Gasthof Salzburger.

Dieser Brunnen spielt bis zur Verfügbarkeit von Fließwasser im Haus eine sehr wichtige Rolle, dieses kommt erst 1954 bis in die Zimmer.

Wasser muss bis dahin ins Haus getragen werden. Und wenn beim Salzburger viel abgezapft wird, kommt unterhalb weniger an, manchmal zu wenig. Die damalige Salzburger-Wirtin, wenig poetisch „Pixnerin“ genannt, ist sich ihrer Möglichkeiten offenbar bewusst. Als die Hoferwirtin mit neuen, schneeweißen Tischdecken Gäste in ihren Schankgarten einladen will, kommt von oben prompt die Drohung: „Wenn du mir die Gäste weglocken willst, dreh ich dir das Wasser ab!“

„Wasser ist Leben“Fließendes Wasser gibt es lange nur aus dem Brunnen vor dem Haus.

Nicht zufällig heißt Tourismus mehr als hundert Jahre lang „Fremdenverkehr“.

Gerade im Stubaital lassen sich seine stärksten Impulse auf die Entwicklung der Mobilität zurückführen:

Brennerstraße 1845 und Brennerbahn 1867, Stubaitalbahn 1904, Europabrücke 1963. Erst Postkutschen, dann Stellwagen, später Omnibusse. Straßen und Wege. Vier verschiedene Routen empfiehlt ein Text noch im Jahr 1929 als Fußweg von Innsbruck nach Fulpmes, Gehzeit zwischen 3¾ und 5 Stunden …

Das Hin und Her der Hoferwirtgäste besorgt über lange Jahre ein pferdegezogener Stellwagen und ab 1925 dieser Omnibus der Firma Leo Bayr, Innsbruck. Der adrett uniformierte Hausbursch mit Dienstmütze begleitet die Fahrgäste und schleppt deren Gepäck.

Sieben Jahrzehnte lang wird der Hoferwirt von Frauen geführt. Sie tragen die wirtschaftliche Verantwortung, führen das Personal und umsorgen ihre Gäste. Ihre Männer Ferdl und Hans helfen zwar mit, Kriegsdienst und berufliche Verpflichtungen schränken das aber ziemlich ein. Schwerste wirtschaftliche und politische Turbulenzen, etwa die große Depression nach 1929, die 1.000-Mark-Sperre und der Zweite Weltkrieg bringen Krisen bis an den Rand der Existenz.

Die jährliche Todo-Liste der beiden Wirtinnen ist endlos lang, allein Vorratshaltung und Wareneinkauf: Besonders beliebt ist etwa das heimische Kalbfleisch, Nebensaison heißt Vorräte anlegen: Sauerkraut mit bloßen Füßen im Holzzuber einstampfen, Weißbrot backen, klein würfeln und als Knödelbrot auf weißen Leintüchern trocknen, Eier in Kalkwasser einlegen, Kartoffeln im kühlen, dunklen Stöcklgewölbe einlagern, als Getränkelager dient der uralte Keller gegenüber der Rezeption.

Die gestochen saubere Schrift spiegelt die Haltung wider, mit der man an die Dinge herangeht. Nicht schnell das nächstbeste Rezept googeln, nein – man nimmt sich die Zeit zum Blättern und Suchen.

Und noch etwas ist so ganz anders als heute. Ein handgeschriebenes Rezeptbuch ist ein echtes Unikat, sein Inhalt wird zum gehüteten Geheimnis. In Verbindung mit Erfahrung und Können am Herd entsteht so eine kulinarische Adresse.

Bis heute gibt’s sonntags die „Saure“, eine köstliche Suppe aus Kutteln, fein geschnittenem Rindermagen, gekocht. Als archaisches Männerritual nach dem Kirchgang trifft man sich zum Kartenspiel und braucht eine ordentliche Stärkung. Denn vor der Heiligen Messe und Kommunion ist es nicht erlaubt, etwas zu essen. Trinken ist gestattet, für einen ersten Schluck vom Budele Schnaps biegt mancher schon am Weg zur Kirche kurz in die Schankstube ab.

Von einer Wintersaison kann man in Neustift erst seit Eröffnung des Elferlifts 1965 sprechen, den Ganzjahresbetrieb bringt schließlich die Gletscherbahn. Damit wird die Zeit fürs Familienleben in den Stubaier Tourismusbetrieben knapp.

Familienurlaube etwa in Alassio oder am Zettersfeld gibt es nur ganz selten. Oma Anna ist da eine willkommene Hilfe, für Ausflüge und Urlaube mit ihr finden sich immer wieder ein paar Stunden oder Tage. Man fährt wenigstens nach Fulpmes zum standesgemäßen Fachsimpeln ins Café Stubai oder zum Hotel Lutz, zu noch nobleren Branchenkollegen ins Hotel Maria Theresia nach Innsbruck oder auf Kur nach Meran.

Herta und Hans Zittera mit Werner, Bärbl und Roland

Herta und Hans Zittera mit Werner, Bärbl und Roland

Jeweils genau 1 kg Zelten für den Herrn Pfarrer, den Bürgermeister und den Obmann des Fremdenverkehrsverbandes. Diese drei Würdenträger bekommen die größten Brocken der vorweihnachtlichen Köstlichkeit.

Fein säuberlich ist das in einem schriftlichen Memo festgehalten, um folgenschwere Präjudizfälle tunlichst zu vermeiden. Und natürlich will man auch niemanden auf den „unteren Rängen“ vergessen. Der Gendarm, der Mesner, Bergführer, Lehrer, Kapellmeister, Feuerwehr- und Schützenkommandant, Wegmacher und andere hilfreiche wie nützliche Funktionäre werden mit einem halben Kilo Zelten wohlwollend bedacht.

Das Rezept, nach dem die Chefin selber alle Zutaten penibel mit der Hand geschnitten in einer mächtigen Holzwanne zusammenmischt, ist jedenfalls noch erhalten. Und sogar die Original-Holzwanne gibt es noch!

1971 beginnt Heinrich Klier mit dem Bau der Stubaier Gletscherbahn und errichtet dafür die Straßenverbindung von Ranalt bis zum Talschluss in Mutterberg.

1973/74 gehen die untere Sektion der Seilbahn und ein Gletscherlift, der vorerst nur zu Fuß erreichbar ist, in Betrieb.

Vom Erfolg der Gletscherbahn werden die Unterkunftgeber und Restaurants in Neustift völlig überrascht, niemand hat wirklich schon mit Wintersportgästen im Herbst gerechnet. Herta Zittera erzählt, dass sie 1973 zu Beginn der ersten Gletschersaison ihren Betrieb als einzigen in Neustift über Allerheiligen geöffnet hat. Dabei wird ihr Haus in einer unglaublichen Weise erstürmt, die Leute müssen zum Essen auf der Treppe im Hausgang sitzen, die letzten Nahrungsvorräte reichen gerade aus, um alle einigermaßen satt zu bekommen. Die hungrigen Gäste helfen dem überforderten Personal, indem sie selbst ihre Bestellungen auf Bierdeckel schreiben.

Noch viel Gletscher, dafür wenig Skifahrer.

Noch viel Gletscher, dafür wenig Skifahrer.

Die neue Gästeschar seit Eröffnung der Gletscherbahn macht ein schon länger schwelendes Problem akut. Die Zimmer ohne Dusche und WC werden dem gestiegenen Anspruch nicht mehr gerecht.

Keine einfache Entscheidung über einen großen Umbau für Herta Zittera, die 1973 nach einem Herzinfarkt ihres Mannes Hans zur Witwe geworden ist. 1976 sind die Buben Werner (17) und Roland (15) noch in schulischer Ausbildung, allein Tochter Bärbl (20) kann sie ein wenig unterstützen. Der schon lange mit der Familie eng befreundete Architekt Karl Pobitzer übernimmt mehr Verantwortung als ein gewöhnlicher Dienstleister und hilft, den ganz großen Wurf zu wagen. Der schwierige Balanceakt, historisch Wertvolles zu erhalten und gleichzeitig ein zukunftsfähiges Angebot zu schaffen, gelingt zwischen Sommer- und Wintersaison im Herbst 1976. Erdgeschoß und erster Stock werden saniert, die drei oberen Stockwerke komplett neu errichtet.

Radikalumbau 1976. Nur zwei Stockwerke bleiben stehen.Das Dorfleben vollzieht sich in konzentrischen Kreisen, nach innen zu wird es dichter. Von den Einzelhöfen über die weit verstreuten Kleinsiedlungen bis ins eigentliche Ortsgebiet wird der Neustifter Puls immer stärker. Ganz zentral ist natürlich der Dorfplatz, über die Frage nach dem absoluten Epizentrum mag man vielleicht streiten.

Vieles spricht dafür, dass es nicht in der Kirche zu finden ist und auch nicht am Gemeindeamt, sondern im Dorfgasthaus. Noch genauer in Aumayrs Schankstube. Hier geht’s ums Eigentliche, wenn eine laute Gruppe Einheimischer an der Bar bei einem kleinen Bier beisammensteht. Roland Zittera als langjähriger „Schankbeamter“ könnte tausend Schwänke erzählen, die sich hier abspielen, vielleicht nur eine Kostprobe: Zwei Streithähne prallen aufeinander. Es wird plötzlich still, als der um einen Kopf Kleinere sein zorniges Gegenüber todesmutig auffordert, „sag das noch einmal!“. Dieser wiederholt seinen Satz laut im Bewusstsein körperlicher Überlegenheit. Darauf der Andere: „Und jetzt singsch es!“ Reihum brüllendes Gelächter, der aggressive Lackel stürmt mit hochrotem Kopf davon.

Der Anfang liegt im Dunkel der Geschichte – dokumentiert ist, dass schon das Gasthaus des Peter Hofer vor 150 Jahren ein Stöcklgebäude mit Schlachthaus, einen Schankgarten und zwei Veranden aufweist.

Diese liegen jenseits der Dorfstraße zur Kirche hin. Damals verbinden Straßen noch ihre anliegenden Häuser, die paar Fuhrwerke und Fußgänger stellen kein trennendes Hindernis dar.

1969 wird auf diesem Areal das Café Anny errichtet. Die süßen Verlockungen aus der hauseigenen Konditorei finden begeisterte Abnehmer, der Bauernkeller ermöglicht Veranstaltungen und an den Winterabenden lockt ein stimmungsvoller Fünf-Uhr-Tee Gäste an.

Die Umfahrungsstraße unterhalb der Kirche und eine Einbahnregelung helfen das inzwischen massiv gestiegene Verkehrsaufkommen wieder erträglich zu machen, 1984 eröffnet Roland hier seine Pizzeria Platzl.

Ungefähr einen Hektar landwirtschaftliche Fläche kauft schon Peter Hofer im Erlgarten in der Aue. Man hält zwar lange eigene Schweine und Hühner im kleinen Stall hinterm Haus, eine richtige Landwirtschaft nimmt aber erst Werner Zittera in Angriff.

1988 errichtet er ein eigenes Stallgebäude in der Aue und züchtet Ziegen, zwei Jahre danach wird die Tschangelairalm gepachtet. Beides zusammen ermöglicht die Haltung von Rindern, Schafen, Schweinen, Hühnern und Gänsen. Saiblinge gedeihen im reichlich vorhandenen Quellwasser.

Die Alm erweist sich als ergiebiger Ganzjahresbetrieb, im Winter bewirtet man wegen der Lage an der Gletscherstraße Skigäste, die Besucher des WildeWasserWeges stärken sich hier im Sommer.

Mit

Die Tschangelairalm. Der eigenartige Name leitet sich vom romanischen „Camp angulairu“ (eckiges Feld) ab.beginntdie eigene Tierhaltung.

Welche Elemente überdauern die Jahrhunderte, stammen noch aus dem alten Pfarrhaus? Wer das Haus betritt, steht im ursprünglichen Hausgang samt Gewölbe. Der Fußboden fällt von vorne bis hinten ganze 70 cm ab! Wo das Gewölbe endet, beginnt damals der Stall.

Herta und Bärbl berichten stolz, dass sie das stufenfreie Gefälle des Hausgangs beim großen Umbau 1976 mit Zähnen und Klauen verteidigen müssen, die Bauplaner halten Schiefes kaum aus. Auch das getäfelte Stüberl gleich rechts hinterm Eingang gibt es schon vor der Zeit als Gasthof, ebenso den Keller mit steiler Stiege gegenüber der Rezeption. Manche Umbauten erlauben einen Einblick in das mächtige Mauerwerk aus Feldsteinen, das teilweise auf die Erbauung des Hauses zurückgeht. Dass die nordseitigen Fenster fast bis auf den Straßenbelag hinabreichen, lässt auf Vermurungen aus dem Bachertal schließen. Auch das Gemäuer im ersten Stock ist älter als 250 Jahre. Für Planer und Statiker, die darauf weitere drei Stockwerke errichten sollen, bedeuten diese Relikte eine gewaltige Herausforderung.

Schief, alt, stimmungsvoll. Der mächtige Hausgang mit Gewölbe.

Schief, alt, stimmungsvoll. Der mächtige Hausgang mit Gewölbe.

„Den Bediensteten des Gasthofes ist artiges Benehmen, größte Reinlichkeit und Ordnung zur strengen Pflicht gemacht“, wird den Gästen in einem Hausprospekt um 1910 versichert.

Heutzutage weiß man die Bedeutung motivierter Mitarbeiter und deren Gastbeziehungen für die Kundenbindung zu schätzen.

In den ersten Hoferwirt-Jahren kommt das Personal aus dem Tal, dessen Wirtschaft noch sehr bäuerlich geprägt ist. Da sind „andere“ Berufe besonders attraktiv, wenn man nicht am eigenen Hof bleiben kann oder will. In der Nachkriegszeit folgt eine Phase mit Mitarbeitern aus wirtschaftlich schwächeren Regionen Österreichs, z. B. Osttirol, Steiermark oder Burgenland. Ab den 1960er Jahren tauchen erste Gastarbeiter aus dem Balkan und der Türkei auf, seit der Wende auch aus der ehemaligen DDR und Osteuropa.

Gute Stimmung im Team ist Voraussetzung für den Erfolg.

Gute Stimmung im Team ist Voraussetzung für den Erfolg.

Der „Führer von Neustift“ geleitet Gäste vom Dorfspaziergang bis hinauf zum Zuckerhütl.

Die Rufnummer 2201 schaut aus wie eine beliebige Telefonnummer. Ist es aber nicht. Die Ziffer 1 am Ende erzählt nämlich eine Geschichte. Sie ist die Nummer 1, also der erste Privatanschluss im Ort. Damals, Ende der 1920er Jahre, gehen die Nummern 2 und 3 an die Gasthöfe Ranalt und Volderauer.

Corporate communication nennt man heute das gezielte Abstimmen vom Bild eines Unternehmens. Solche Ansätze finden wir ständig in der HoferwirtGeschichte. Anna Aumayr betreibt sogar einen eigenen Postkartenverlag. Von der Hausbeschriftung „Gasthof Hofer“, über Inserate, Briefpapier, Weihnachts- und Neujahrswünsche bis zum Gute-Nacht-Kärtchen arbeitet sie an der Marke. Ein hauseigener „Führer von Neustift“ informiert über Wanderungen und Tourenziele.

Gute-Nacht-Kärtchen als kleine Aufmerksamkeit

Die Kommunikationswege bleiben stets am Puls der Zeit, von Brief und Ansichtskarte über Telegramm bis hin zu Fax, E-Mail/Internet und zum Hoferwirt-Blog.

Die jüngste Auszeichnung mit einer Gault&Millau-Haube bedeutet den Aufstieg in eine neue Liga, Zitat: „Neben Klassikern serviert das Küchenteam auch vergessene Gerichte aus Tirol: etwa Kalbsbries, Nierndln oder – sehr zu empfehlen – die saure Kuttelsuppe.“

Die Zusammenarbeit mit Reisebüros, touristischen Vereinen und Busunternehmern trägt immer stark zu einer guten Auslastung durch Gäste aus vielen Herkunftsländern bei. Gleichzeitig ist man stets bemüht, einseitige Abhängigkeiten tunlichst zu vermeiden. Dieser Mix kann besonders bei Krisen wie der 1000-Mark-Sperre oder jüngst in der Corona-Zeit manche Probleme abfedern. Immer wichtiger werden Qualitätsinstrumente für die Profilbildung, wie das Label „Tiroler Wirtshaus“, das regionalen Einkauf, authentische Ausstattung und heimische Gerichte garantiert. Die AMA Genussregion und die Aktion „Bewusst Tirol“ fördern Gastronomie, die heimische und hauseigene Produkte auf den Tisch bringt.

Anerkennung macht stolz!

Anerkennung macht stolz!

Ein selten gewordenes Glück wohnt im Hoferwirt, wenn es um den Generationenwechsel geht. Mit Peter (27) und Jakob (24) stehen zwei hoch motivierte Brüder bereit, den Betrieb in die Zukunft zu führen. Sie wissen ihre einander ergänzenden Stärken zu schätzen.

Peter, der Koch und Landwirt, hat seine Ausbildung bei international anerkannten Größen genossen, zum Beispiel beim Steira Wirt Richard Rauch. Er sieht den längst eingeschlagenen Weg der Regionalität von einem frischen Trend getragen. Jakob, Absolvent der Tourismusfachschule Kleßheim, ist der kontaktfreudige Gastgeber und will Service und Vermietung weiter entwickeln. Er denkt gerade über ein zeitgemäßes Weinangebot nach. Dass für radikale Umbauten in der Vergangenheit oft das Geld und manchmal vielleicht auch die Entschlossenheit gefehlt haben, sehen beide heute als Stärke. Die alte Substanz und die besondere Atmosphäre des Tiroler Gasthauses am Dorfplatz wären sonst wohl verloren gegangen.

Bereit für die Zukunft. Jakob und Peter Zittera

Bereit für die Zukunft. Jakob und Peter Zittera

Der friedliche Tag! Und die freundlichen Leut’ – man kanns gar nit sagen wie’s oan wohltut und freut.

Ein Gasthof ist ein Ort freudvoller Begegnung – zum Essen, Trinken, Feiern, Urlaub machen. Beim Blättern in den Gästebüchern werden diese Freuden ablesbar, von Stammgästen und Tagesbesuchern aus aller Welt, darunter auch bekannten Persönlichkeiten.

Oft zugegen ist der Kunsthistoriker und Freund Propst Josef Weingartner, zum Essen kommen die niederländischen Prinzessinnen Beatrix und Irene mit Vater Prinz Bernhard ebenso wie Bundeskanzler Josef Klaus, Landeshauptmann Günther Platter und der Stubaier Minister Karlheinz Töchterle. Ein Stelldichein gibt sich auch die Künstler- und Medienszene mit Julia Migenes, Thekla Carola Wied, Dunja Rajter, Felix Dvorak, Peter Rapp, Ossi Kollmann, Sissy Löwinger. Auch hinter unscheinbaren Einträgen können sich überraschende Geschichten verbergen – mehrfach zu Gast ist das liebe Fräulein E. C. Higgins. Laut Wikipedia von 1907 bis 1935 Rektorin am noblen Royal Holloway College der University of London und Vorkämpferin für das Frauenwahlrecht in England.

Propst Josef Weingartner

Propst Josef Weingartner

Das wirtschaftliche Rückgrat des Betriebs bilden die Stammgäste – im Hotel genauso wie im Restaurant.

Legendär sind etwa die Busausflüge der 60-70er Jahre, Reisegruppen des Skiclubs Koblenz, Brita’s Amerikaner, Skitrainings von Sporthäusern oder Nationalteams im Herbst.

Neben angereisten Gästen sind Einheimische stets besonders willkommen. Man trifft sich zu familiären Anlässen wie Geburt oder Beerdigung, Hochzeit oder Geburtstag, zum Kartenspiel oder einfach auf ein kleines Bier.

Musikabende unterhalten oft mit der Stubaier Freitagsmusik oder dem Zitherspiel von Vinzenz Schleifer, sogar Theaterstücke werden aufgeführt.

Anna und Ferdl Aumayr mit Gästen auf der HausbankPostkarte mit vergletscherter Schaufelspitze aus dem hauseigenen Verlag

Ortsansicht von Neustift um 1890, Aufschrift „Gasthof des Peter Hofer“

Alpenvereinsgründer Franz Senn, Ortspfarrer in Neustift von 1881 bis 1884, war gern zu Gast im Haus.

Prozession am Dorfplatz

Bitte einsteigen!

Ortsansicht von Neustift, Hoferwirt mit Kreuzgiebel, also nach 1908

Impressum: Die Geschichte eines jahrhundertealten Hauses darstellen – was für eine schöne Aufgabe! Die Idee kommt von Chefin Angelika Zittera, die schon viel recherchiert und zusammengetragen hat. In ihren Erinnerungen und Fotoalben kramt die Generation Bärbl, Werner und Roland. Inhaltskonzept, historisches Wissen, Texte und Redaktion steuert Schwager Luis Töchterle bei. In bester Familientradition helfen alle zusammen. Als externe Quellen dienen Bilder und Texte aus dem Landesmuseum Ferdinandeum, dem Landes-, Gemeinde- und Kirchenarchiv, aus Alpenvereinsjahrbüchern, der großen StubaiMonographie von 1891, diversen Broschüren und zwei Neustifter Gemeindebüchern.

Konzept & Design: Agentur WIR – OE & WIR GmbH

Fotos: Lukas Pfurtscheller, Andre Schönherr, Stubaier Gletscher, private Archive Neustift, im Juli 2022