Österreichische Post AG, MZ16Z040661M, 32. Jahrgang, RMA Gesundheit GmbH, Am Belvedere 10 / Top 5, 1100 Wien Kommentar des Kurienobmanns der niedergelassenen Ärzt:innen 2023 Neujahrswünsche ESC-Guidelines: ventrikuläre Arrhythmien & plötzlicher Herztod Praxiswissen Kardiologie 01/2023 Praxis-Magazin für Primärversorgung mit Sonderteil Pharmazie Sexuelle & geschlechtliche VIELFALT in der Praxis

Facettenreiche Neujahrswünsche

Wir, das Redaktionsteam der RegionalMedien Gesundheit, sind mit vielen guten Vorsätzen und großem Tatendrang ins neue Jahr gestartet. Und so hoffen wir, dass Ihnen, werte Leser:innen, die druckfrische Jännerausgabe unserer Hausärzt:in gefällt. Wie immer haben wir versucht, einen bunten Mix von praxisnahen Themen für Sie zusammenzustellen. Besonders „bunt“ ist diesmal unsere Titelgeschichte, widmet sie sich doch dem Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Das wohl bekannteste Symbol der LGBTIQA*-Community (die sperrige Abkürzung steht für lesbisch, schwul, bisexuell, trans*ident, inter*, queer und asexuell) ist die Regenbogenfahne. Was sie vor allem ausdrücken will? Aufbruch, Veränderung, Toleranz und Akzeptanz, aber auch Hoffnung und Frieden. Das sind Werte, für die wir wohl alle stehen. Und doch sind wir nicht davor gefeit, im Alltag diskriminierend zu agieren. Oft passiert das unbewusst oder ohne Absicht, zum Beispiel, wenn es im Rahmen der Anamnese zu einem Outing kommt und man nicht gut damit umzugehen weiß. Ein Neujahrsvorsatz 2023 kann sein, noch mehr auf einen diskriminierungssensiblen Umgang mit Patient:innen zu achten.

Ein Twindemie-Winter

In den ersten Wochen des Jahres 2023 standen in vielen Ordinationen freilich andere Probleme im Vordergrund. Zu der nach wie vor hohen Anzahl der Grippekranken gesellen sich Infektionen mit dem Coronavirus, mit RSV und banale HNO-Infekte. Das gleichzeitige Auftreten von mehreren Viren stellt die Gesundheitsversorgung vor enorme Herausforderungen: Die Wartezimmer sind brechend voll, die Telefone klingeln durchgehend und die Patient:innen

müssen lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Im Zuge dessen ist dem Chefarzt des Österreichischen Roten Kreuzes, Dr. Wolfgang Schreiber, wichtig, daran zu erinnern, auch das Angebot der Telemedizin zu nutzen. Die facettenreichen Neujahrs-„Wünsche“ der niedergelassenen Ärzt:innenschaft hat für uns Bundeskurienobmann Dr. Edgar Wutscher in einem Kommentar auf Seite 47 zusammengefasst.

Das Ende der Pandemie?

Die Weltgesundheitsorganisation ist übrigens optimistisch, dass der globale Gesundheitsnotstand wegen der Coronapandemie im neuen Jahr aufgehoben werden kann. Die Hoffnung sei zu sagen: „Dies ist keine Pandemie mehr “ , so Generaldirektor Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus in einer Aussendung. Klar sei aber auch: „Das Virus wird bleiben.“ Die Welt habe jedoch die Werkzeuge – Impfstoffe, Medikamente und Verhaltensregeln –, um damit fertigzuwerden. Auch die Zahl der Fälle von Mpox (Affenpocken) sei um mehr als 90 Prozent zurückgegangen, und in Uganda habe es seit einer Weile nun keine neuen Ebolafälle mehr gegeben. Mit Blick auf 2023 meint der WHO-Chef daher,

es gebe allen Anlass zur Hoffnung, aber leider auch allen zur Sorge, etwa durch die Hungerkrise vor allem in Afrika, oder Malaria- und Tuberkuloseerkrankungen. Nicht alle Krisen und Ungerechtigkeiten werden sich im neuen Jahr beheben lassen – aber die Hoffnung auf ein Ende möglichst vieler stirbt zuletzt.

Ein gesundes & farbenfrohes Jahr 2023!

Ihre Mag. a Karin Martin

Redaktionsleiterin RegionalMedien Gesundheit karin.martin@regionalmedien.at

Änderungen vorbehalten.

Hausärzt:in

© RegionalMedien Gesundheit © shutterstock.com/Marish

Editorial

Moderne Schmerzmedizin Podiumsdiskussion: Ambulante Schmerztherapie heute Veranstalter: Rückfragen an office@gesund.at DFP-Punkte in Planung Details folgen Hausärzt:in trifft Kliniker:in IN LINZ PräsenzFortbildung Sa., 3. Juni 2023 Haus Ärzt:in DIALOGTAG

medizinisch politisch

06 Krankheit mit Variationen Die unterschiedlichen Erscheinungsformen der Depression

09 Vielgestaltige Dynamik

Psychiatrische und somatische Morbidität verstärken sich wechselseitig

20 DFP Praxiswissen Kardiologie

ESC-Guidelines 2022: ventrikuläre Arrhythmien und plötzlicher Herztod

24 Paradigmenwechsel bei Therapie

Kongressnachlese: Diabetes mellitus Typ 2 –Neues und Bewährtes

26 Das weibliche Gehirn altert anders Auch bei Demenz geschlechtsspezifische

Unterschiede berücksichtigen

28 Räuber des erholsamen Schlafes

Ein Rückblick auf die Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Schlafmedizin und Schlafforschung

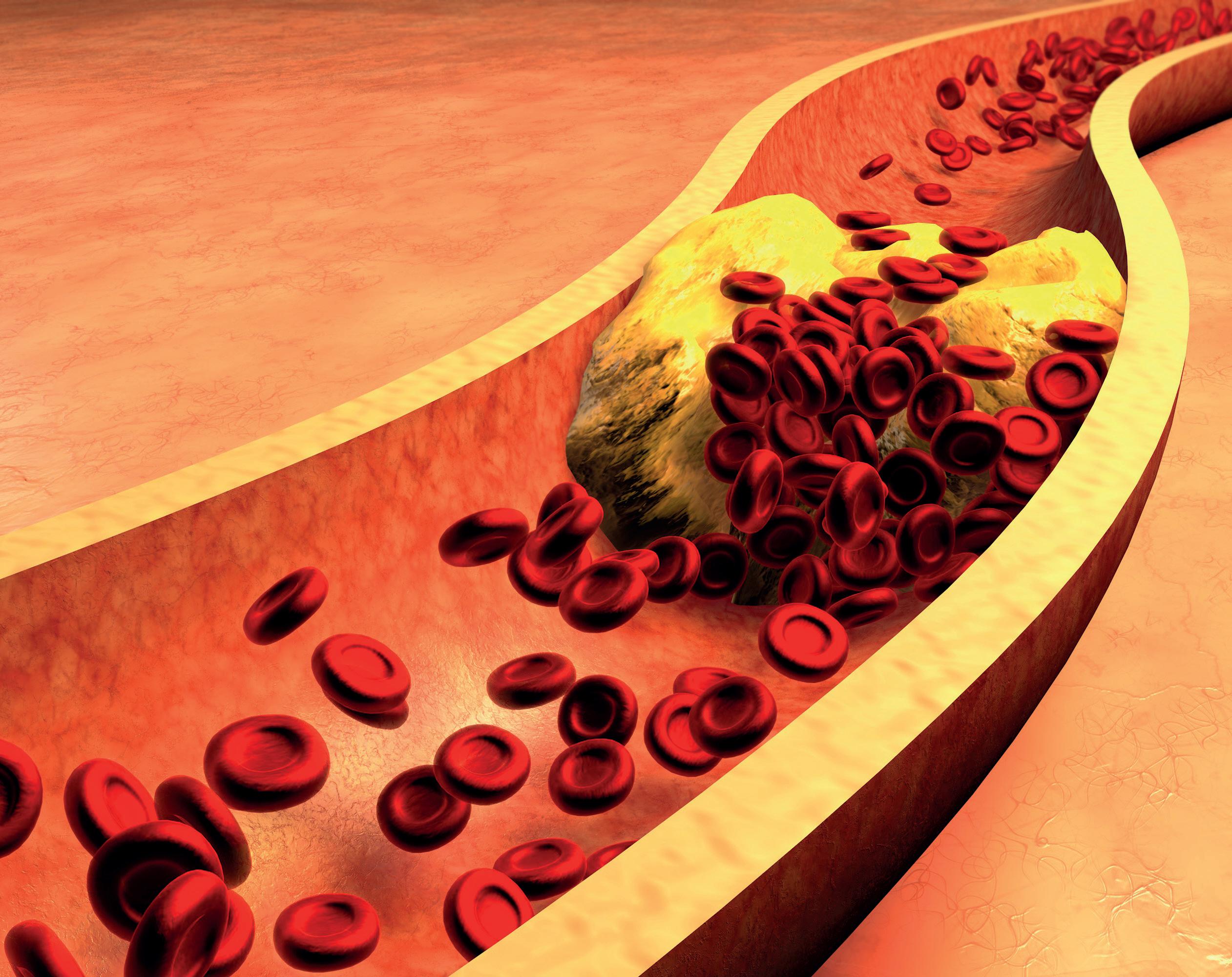

31 Frühes Handeln gefragt Familiäre Hypercholesterinämie ist die häufigste genetische Erkrankung in der allgemeinärztlichen Praxis

34 Lebererkrankungen –differentialdiagnostisch betrachtet

Praxisupdate Hepatologie: Hausärzt:innen sind in der Betreuung unerlässlich

DOSSIER DIVERSITÄT

12 Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt Ein Weg hin zur Normalität – noch weit weg von der Selbstverständlichkeit

16 Ein Gewinn an Lebensqualität HIV-Therapie: Nur mehr sechs statt 365 Behandlungstage jährlich

pharmazeutisch

40 Neues aus der Phyto-Welt

Relevante Forschungsergebnisse für den klinischen Alltag

43 Wissenschaft trifft Praxis

COVID-19: Aktuelle Entwicklungen

46 Innovatives vom Markt Teil 2 APOKongress 2022: Migränemedikamente im Überblick

18 Auf dem Weg zum gefühlten Geschlecht Eine professionell begleitete Transition stellt die wirksamste Behandlungsoption von transidenten Menschen dar 47 Arzt Sicht Sache

49

extra

Ausblick 2023 – Wünsche & Forderungen der niedergelassenen Ärzt:innen

Impressum

Hausärzt:in Inhaltsverzeichnis

2. 24 09

Multifaktorielles Risikomanagement bei Diabetes mellitus Typ

Psyche

© shutterstock.com/Kiselev Andrey Valerevich © shutterstock.com/nobeastsofierce

& Soma.

Krankheit mit Variationen

Das Bild der Depression ist vordergründig oft ein klares: eine am Sessel sitzende oder im Bett liegende Person, ihre Hände im Gesicht, allgemein erschöpft wirkend und regungslos erstarrt.

Im ICD-10 findet man als Hauptsymptome die depressive Stimmung, In-

teressenverlust, Freudlosigkeit sowie Antriebsmangel und erhöhte Ermüdbarkeit. Als weitere Symptome können Konzentrations- und Denkstörungen, Reduktion von Selbstwertgefühl, verstärkte Schuldgefühle und körperliche Symptome wie Schlafstörungen, Ap-

Hausärzt:in medizinisch 6 Jänner 2023

© unsplash.com/Nik

Die typischen Erscheinungsformen der Depression bei Männern, Frauen, alten Menschen, saisonal und in Kombination mit einer Hypomanie oder Manie

Shuliahin

„Depression hat viele Gesichter und erfordert daher unterschiedliche Behandlungsstrategien.“

SeriePSYCHE

petitveränderungen und Sexualfunktionsstörungen auftreten. Affektive Störungen gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen –rund jede vierte Frau und jeder achte Mann erkrankt im Laufe des Lebens daran und etwa 20 % aller Depressionen verlaufen chronisch. Zwischen 40 % und 70 % der depressiven Patient:innen berichten über suizidale Gedanken. 10-15 % aller Patient:innen mit einer schweren rezidivierenden Depression sterben durch Suizid.

Die männliche Variation

Frauen unternehmen Suizidversuche dreimal häufiger als Männer, jedoch ist bei Männern die Suizidrate dreimal so hoch. Das Testosteron des Mannes ist hierfür u. a. verantwortlich. Es führt zu Dysphorie, zu erhöhter Aggression und zu Sucht- und Risikoverhalten. Diese Darstellungen sind aber nur bedingt kompatibel mit unserer klassischen Vorstellung von einer Depression. Die bestehenden Diagnostikmanuale sind weniger gut in der Erfassung dieser externalisierenden Faktoren und die Depression wird dadurch von den Behandelnden schwerer erkannt. Die „G otland Scale for Male Depression“ berücksichtigt männliche genderspezifische Depressionsdarstellungen und greift insbesondere Indikatoren wie Stress, Suchtverhalten oder Aggression auf.

Auch unterliegt der Mann weiterhin einem männlichen Rollenstereotyp. Er geht weniger in Behandlung – Depressivität wird als Schwäche und eher als eine weiblich konnotierte Erkrankung angesehen. Beim Verlust des Arbeits-

GASTAUTOR:INNEN-TEAM:

platzes und auf anderen leistungs- oder statusbezogenen Ebenen steigt beim Mann das Depressions- und Suizidrisiko, ebenso nach einer Trennung.

Bei Männern zeigen sich als Symptome einer Depression oftmals auch somatische Probleme, etwa ein Druckgefühl im Brustbereich, Kopfschmerzen oder verstärktes Schwitzen sowie allgemeine Unruhe. Auch Sport ist für Männer oft „überlebensnotwendig“, um innere Anspannungen zu reduzieren, aber auch, um leistungsorientiertes Verhalten in der Freizeit fortzuführen. Von Angehörigen oder Behandelnden als behandlungsbedürftig eingeschätzt zu werden, untergräbt die Vorstellungen, was es bedeutet, autonom und ein Mann zu sein. Um den Zugang zu seelischen Hilfen annehmbarer zu machen, sind entstigmatisierende Maßnahmen in männlich dominierten Lebensbereichen notwendig, z. B. stimmige Rollenvorbilder oder Kampagnen in den unterschiedlichsten Medien.

Die weibliche Variante

Es gibt verschiedene Hypothesen, warum Frauen doppelt so oft an Depression leiden: Mehr Östrogen und Progesteron führt zu einer anderen Emotionsverarbeitung, vermehrte Monoaminooxidasen bewirken einen stärkeren Abbau von Neurotransmittern und die allgemeinen Hormonschwankungen einer Frau (Menstruation, Schwangerschaft, Menopause) bedingen eine erhöhte Vulnerabilität.

Dies wird sichtbar, wenn sich der Testosteronspiegel des Mannes im Alter reduziert, es kommt dann zu einem Anstieg der Depressionsrate beim männlichen Geschlecht (Late-OnsetHypogonadismus).

Starke hormonelle Veränderungen sowie multifaktorielle Gründe wie Erwartungs- und Verantwortungsdruck oder körperliche Veränderungen bringt auch eine Schwangerschaft mit sich. Die sogenannte Schwangerschaftsdepression oder postpartale Depression tritt bei bis zu 10 % der Frauen auf.

Stress und die damit verbundene chronisch erhöhte Kortisolausschüttung sind ein Hauptauslöser psychischer Erkrankungen. Stress ist bei Frauen mit Doppel- und Dreifachbelastung (Haushalt, Berufstätigkeit, Kinderbetreuung bis hin zur Pflege und Betreuung von erkrankten Familienmitgliedern) umso relevanter. Dazu kommt der Druck, außerdem dynamisch, sportlich, erfolg-

Hausärzt:in medizinisch

DSAin Mag.a Marlene Mayrhofer, MBA Geschäftsführerin der PSZ gGmbH

Dr. Gerald Grundschober Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin, Chefarzt PSD & Club der PSZ gGmbH

>

© PSZ © PSZ

LUNGE.UMWELT.ARBEITSMEDIZIN 3. und 4. März 2023 Priesterseminarhaus ( Harrachstraße 7, Linz) Anmeldung: Lunge.Umwelt.Arbeitsmedizin - gamed.at Themenschwerpunkte: • Lungenkrebs • Mikroplastik in Lunge und Umwelt • COPD und Arbeit • Bodyplethysmographie Die Österr. Gesellschaft für Arbeitsmedizin und die Österr. Gesellschaft für Pneumologie laden Sie ein 42.workshop

„Die Gründe für das vermehrte Auftreten der Depression bei Frauen zeigen, dass die Betrachtung des sozialen Umfeldes bei der Behandlung und Prävention eine große Rolle spielt.“

reich und attraktiv zu sein. Das können viele nicht mehr erfüllen.

Frauen sind zudem häufiger Opfer von seelischem, körperlichem und sexuellem Missbrauch und dies verändert das eigene Sicherheitsgefühl und das Kohärenzgefühl in Bezug auf das Leben.

Weitere Erscheinungsformen

Depression im Alter (bei rund 20 %) ist oft geprägt von zunehmenden körperlichen Einschränkungen, chronischen Schmerzen, reduzierter Autonomie, Verlust von Partner:innen und Freund:innen sowie Konfrontation mit dem eigenen Sterben. Die unterdiagnostizierte Altersdepression kann als Demenz verkannt werden, fördert indirekt aber auch eine demenzielle Entwicklung.

Die saisonale Depression tritt besonders in den Herbstund Wintermonaten auf. Oft wird sie durch weniger Tageslicht getriggert, präsentiert sich mit vermehrtem Drang nach Schlaf, erhöhtem Appetit (mehr Kohlenhydrate) und einer Gewichtszunahme. Therapeutisch ist die Anwendung einer Tageslichtlampe (z. B. 10.000 Lux für 30 Min.) als Erstes zu empfehlen, aber auch ein täglicher Spaziergang im Tageslicht kann hilfreich sein.

Bei der bipolar affektiven Erkrankung äußert sich die Depression in Kombination mit einer Hypomanie oder Manie. Diese Krankheitsdualität wird leider häufig übersehen, weil die Menschen im Höhenflug einer (Hypo-) Manie nicht als Patient:innen in der Ordination erscheinen. Die Behandlung einer bipolaren Erkrankung erfordert pharmakologisch eine andere Strategie. Psychoedukation ist beispielsweise ein wichtiger Behandlungsbaustein, damit die Patient:innen ihre Erkrankung besser wahrnehmen und schnell Gegenstrategien einleiten können – wie u. a. die Adaption der antidepressiven Therapie, die Beachtung der Stressfaktoren und eine rasche Kontaktaufnahme mit behandelnden Ärzt:innen.

Fazit

Die Depression – oder besser die affektive Störung – hat viele Variationen: Reden wir darüber, lassen wir uns von unseren Patient:innen ihre persönliche Variante erzählen und entwickeln wir persönliche Behandlungsmodelle! Grundpfeiler der Behandlung sind: Pharmakotherapie und Psychotherapie, psychosoziale Interventionen wie die Veränderung von Lebens- und Umweltbedingungen, Bewegung und Kontakt zu Mitmenschen, eventuell auch zu anderen Betroffenen.

Online-Tipp: buendnis-depression.at, psz.co.at

Vorschau: Lesen Sie in der Februar-Ausgabe der Hausärzt:in mehr zum Thema Schwangerschaftsdepression.

<

Vielgestaltige Dynamik

Psychiatrische und somatische Morbidität verstärken sich wechselseitig

SeriePSYCHE

„A ls mich MR Dr. Reinhold Glehr, Hausarzt in Hartberg und Vorstandsmitglied der STAFAM, fragte, ob ich gemeinsam mit ihm über das Thema psychiatrische Erstbegegnungen in der hausärztlichen Praxis sprechen möchte, habe ich gleich zugesagt – und zwar wirklich gerne, weil ich die Kooperation zwischen Psychiatrie und Allgemeinmedizin als extrem wichtig erachte“, begann Priv.-Doz.

Dr. Christian Fazekas, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin an der Med Uni Graz sowie Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, seinen Vortag am 52. Kongress für Allgemeinmedizin.* „ Der Stellenwert von Hausärztinnen und -ärzten bei psychosozialen Themen kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.“

Sowohl-als-auch-Perspektive

Einen Fokus legte Doz. Fazekas auf somatoforme bzw. funktionelle Störungen. „Wie wir wissen, handelt es sich um vielgestaltige Körperbeschwerden, bei denen keine hinreichend erklärende pathophysiologische Ursache festzustellen ist“, erläuterte der Psychiater und Psychotherapeut das Krankheitsbild. Alle

Hausärzt:in medizinisch 9 Jänner 2023 >

EXPERTE:

Priv.-Doz. Dr. Christian Fazekas Stv. Leiter der Univ.Klinik für Medizinische Psychologie und Psychotherapie, Med Uni Graz

© privat

© shutterstock.com/Kiselev

Andrey Valerevich

„Die Trennung von Psyche und Soma ist eine willkürliche.“

Organsysteme könnten betroffen sein, die Somatisierung sei zumeist mit Erschöpfung, Müdigkeit sowie verminderter Leistungsfähigkeit vergesellschaftet und häufig würden gesundheitsbezogene Ängste die Betroffenen plagen. „Oftmals ist die Anzahl der Arztbesuche groß. Der hohe Leidensdruck steht bei diesen Patientinnen und Patienten im Vordergrund“, weiß Doz. Fazekas. Man bewege sich in einem medizinischen Bereich, in dem keine klare Diagnose von Anfang an möglich sei. Vielmehr müsse man im Sinne einer Arbeitshypothese und Simultandiagnostik vorgehen. „ Möglichst früh eine ‚Sowohl-als-auchPerspektive‘ einzunehmen ist entscheidend – sprich: zu berücksichtigen, dass ein multifaktorielles Geschehen im Spiel sein kann. Psychosoziale Beschwerdeaspekte sind genauso zu beachten wie die somatischen.“ Bezüglich der Therapie verwies der Psychiater auf die S3-Leitlinie Funktionelle Körperbeschwerden (AWMF Nr. 051-001) und betonte: „ Zumeist gibt es nicht die schnelle Antwort auf oder Lösung für diese Beschwerden. Damit der Patient die unklare Situation besser ‚aushalten‘ kann, ist gerade bei somatoformen Störungen die Arbeit auf Ebene einer tragfähigen Arzt-Patienten-Beziehung wesentlich.“ Letztendlich sei ein multidisziplinäres Management gefragt. Komorbiditäten lägen bei Betroffenen häufig vor – etwa Depressionen und Angststörungen bei bis zu 50 % bzw. 30 %.

Frühe Anzeichen erkennen

In der frühen Phase von affektiven Störungen und Angsterkrankungen zeigen sich dem Experten zufolge häufig körperliche Begleitsymptome – bei einer Depression zum Beispiel unspezifische Kopf- oder Bauchschmerzen, Müdigkeit/Erschöpfung sowie Suchtmittelkonsum. Angsterkrankungen äußern sich mitunter unterschiedlich, je nachdem, welche Form vorliegt (siehe Tabelle). Betreffend bipolare Störungen unterstrich Doz. Fazekas, dass es bei Anzeichen wie dem typischen „ Auf und Ab der Gefühle“, euphorischen, selbstüberschätzenden (Risiko-)Verhalten und Schlafmangel erforderlich sei, Fach-

KÖRPERLICHE BEGLEITREAKTIONEN BEI ANGSTERKRANKUNGEN

Panikattacken

Herzrasen

Atemnot

Schwindel

Übelkeit

Zittern

Müdigkeit/Erschöpfung

plötzlich auftretende intensive Angst

Phobien

Vermeidungsverhalten (je nach Art der Phobie: Agoraphobie, Klaustrophobie, soziale Phobie, Flugangst usw.)

Generalisierte Angststörung

Schwitzen

Zittern

Schwindel

Oberbauchschmerzen

Schlaflosigkeit

innere Unruhe

Anspannung

sozialer Rückzug

generalisierte Ängstlichkeit

expertinnen und -experten besonders rasch einzubinden – nicht zuletzt vor dem Hintergrund einer erhöhten Suizidalität.

Auch bei somatoformen Störungen ist laut Doz. Fazekas das Suizidrisiko erhöht. Seine grundlegende Botschaft: „ Bitte sprechen Sie das Thema an und fragen Sie gezielt nach, wenn Sie bei einem Patienten eine Vermutung in Richtung Suizidgefährdung haben.“ Man wisse, dass Menschen, die eine Suizidhandlung durchführten, im Jahr und speziell in den Wochen davor vermehrt Kontakt mit dem Gesundheitssystem hätten – am häufigsten mit Hausärztinnen und -ärzten. „ Das Aufsuchen von Medizinerinnen und Medizinern vor der Suizidhandlung bietet eine besonders wichtige Gelegenheit für Interventionen zur Suizidprävention“, resümierte Doz. Fazekas. Natürlich müsse man das nicht allein bewältigen, vielmehr solle man Kolleginnen und Kollegen anderer Disziplinen sowie Kriseninterventionszentren einbinden. Zudem gibt es in Österreich einen Nationalen Suizidpräventionsplan (SUPRA), der Orientierung bieten und hilfreiche Informationen liefern kann.**

Take-home-Message

Abschließend machte Doz. Fazekas aufmerksam: „ Psychiatrische und somatische Morbidität verstärken sich wechselseitig. Menschen mit einer psychiatrischen Erkrankung verursachen mitunter doppelt so hohe Kosten im Gesundheitssystem wie Personen, die psychisch gesund sind – aufgrund deutlich höherer Kosten im somatischen Bereich.“ Dass

das psychische Geschehen körperliche Symptome hervorruft, sei in den Bereichen Depression, Angsterkrankungen und funktionelle Störungen besonders häufig der Fall. Die Take-home-Message des Psychiaters lautet somit: „ Möglichst frühzeitig an die Arbeitshypothese psychiatrische Erkrankung und/oder psychosoziale Belastung denken. Denn die Trennung von Psyche und Soma ist eine willkürliche.“

Anna Schuster, BSc

* 52. Kongress für Allgemeinmedizin der Steirischen Akademie für Allgemeinmedizin (STAFAM), 24.-26. November 2022, Stadthalle Graz. Siehe auch Hausärzt:in 12/2022: „Plädoyer für diagnostische Unschärfe“, MR Dr. Reinhold Glehr.

** SUPRA – Suizidprävention Austria, siehe: gesundheit. gv.at/leben/suizidpraevention.html , sozialministerium. at/Themen/Gesundheit/Nicht-uebertragbare-Krankheiten/ Psychische-Gesundheit/Suizid-und-SuizidpräventionSUPRA.html

AKTUELL

Psychosomatic Assessment Health Disk

An der Univ.-Klinik für Medizinische Psychologie und Psychotherapie der Med Uni Graz wurde ein Tool entwickelt, das einen raschen Überblick über den Gesundheitszustand der Patientin/ des Patienten ermöglicht. In der „Health Disc“ wird die Zufriedenheit in sechs Dimensionen abgefragt: körperliches Befinden, Sozialleben, Sexualität, psychisches Befinden, Schlaf und Arbeits-/Leistungsfähigkeit. Erscheint ein Bereich besonders belastet, lässt sich gezielt nachfragen, außerdem kann das Tool zu Verlaufsbeobachtungen herangezogen werden.

Die „Health Disc“ ist unter folgendem Link abrufbar: psychologie.medunigraz.at/forschung/ klinische-forschung

Publikation: Fazekas C et al., Wien Klin Wochenschr 134, 569–580 (2022).

Hausärzt:in medizinisch 10 Jänner 2023

Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt

Ein Weg hin zur Normalität – noch weit weg von der Selbstverständlichkeit

Wieso braucht es die Sensibilisierung für Themen der sexuellen und geschlechtlichen Identität in der Primärversorgung? Einerseits gibt es für LGBTIQA*-Personen spezifische Gesundheitsbedrohungen. Andererseits sind Hausärztinnen und -ärzte bei vielen Problemen erste Ansprechpartner:innen. Ein Outing kann mitunter im Rahmen der Anamnese erfolgen, wenn diese Informationen nötig sind, um eine adäquate Behandlung sicherzustellen. Nicht immer erfolgt eine Diskriminierung hierbei wissentlich oder mit Absicht – sie könnte oft verhindert werden.

Diskriminierung schadet

Der Arztbesuch ist zum Beispiel für queere Personen und Transpersonen (siehe Glossar) häufig mit unangenehmen Erfahrungen verbunden und stellt für jene Personen, die auf gesundheitliche Unterstützung angewiesen sind, eine zusätzliche Hürde dar. Sowohl dass dieses Thema aktuell ist als auch dass großer Handlungsbedarf gegeben ist, zeigt die Entstehung der Plattform queermed.at auf. Dort finden Patient:innen Empfehlungen zu „LGBTIQA*-freundlichen“ Ärzt:innen und haben außerdem die Möglichkeit, selbst welche abzugeben. Anderen wird dadurch der Gang zum bzw. zur Ärzt:in erleichtert. Negative Erfahrungen und bereits das Antizipieren von Ablehnung oder Anfeindung können der Gesundheit schaden:

Die Studienergebnisse von Kasprowski et al.1 zeigen, dass es um die psychische und die körperliche Gesundheit von LGBTIQA*-Menschen deutlich schlechter bestellt ist als um die der übrigen Bevölkerung. Gemäß diesen sind sie dreibis viermal so häufig von psychischen Erkrankungen betroffen und leiden öfter an potenziell stressbedingten körperlichen Krankheiten wie Migräne, Herzkrankheiten, Asthma und chronischen Rückenschmerzen. Als Datengrundlage der Untersuchung dienten 23.657 Personen mit heterosexuellen und 4.511 mit LGBTIQA*-Selbstbeschreibungen ab einem Alter von 18 Jahren in Deutschland. Der Begriff LGBTIQA* (lesbisch, schwul, bisexuell, trans*ident, inter*, queer und asexuell) steht für die Vielfalt von Geschlechtern und sexuellen Orientierungen – also für die gesamte Farbpalette des Regenbogens. Diese komplexe Mannigfaltigkeit sollte jedoch nicht auf die Sexualität beschränkt werden, sie umfasst auch die jeweils individuelle Identität, Lebensform und die dementsprechenden Bedürfnisse. In der medizinischen Praxis können all diese Aspekte bei der Prävention, Diagnose und Therapie von Krankheiten Berücksichtigung finden. Auf den folgenden Seiten geben Expert:innen hierzu verschiedenste Einblicke in ihre Praxiserfahrungen.

Mag.a Ines Pamminger, BA

1 DIW Wochenbericht, 2021/6, S. 79-88. doi.org/10.18723/diw_wb:2021-6-1

medizinische Versorgung statt Diskriminierung“

Die Diskriminierung von LGBTIQA*-Personen ist nach wie vor nicht verschwunden. Orte, an denen diese besonders häufig erlebt wird, sind Praxen von Ärzt:innen. Untersuchungen bringen sehr oft Coming-outs mit sich, speziell bei Transpersonen, da in der Anamnese etwaige Medikationen und Operationen offengelegt werden müssen. Häufig ist es ungewiss, wie die behandelnde Person auf das Outing reagieren wird und ob eine allfällige Behandlung angepasst erfolgen kann. Dies kann beispielsweise eine entsprechende Beratung zur Verhütung bei gleichgeschlechtlichem Sex betreffen, aber auch die medizinisch korrekte Behandlung von Transpersonen, die eine Hormontherapie machen. Queere Patient:innen haben deshalb zwei spezielle Bedürfnisse, wenn ein Ärzt:innenBesuch geplant ist: Zum einen sollen diskriminierende Erfahrungen vermieden werden, zum anderen muss eine adäquate medizinische Versorgung sichergestellt werden.

Um diese Unsicherheiten im Vorhinein abzubauen, wurde queermed gegründet. Es ist ein Online-Verzeichnis von queer-

12 Jänner 2023

„Adäquate

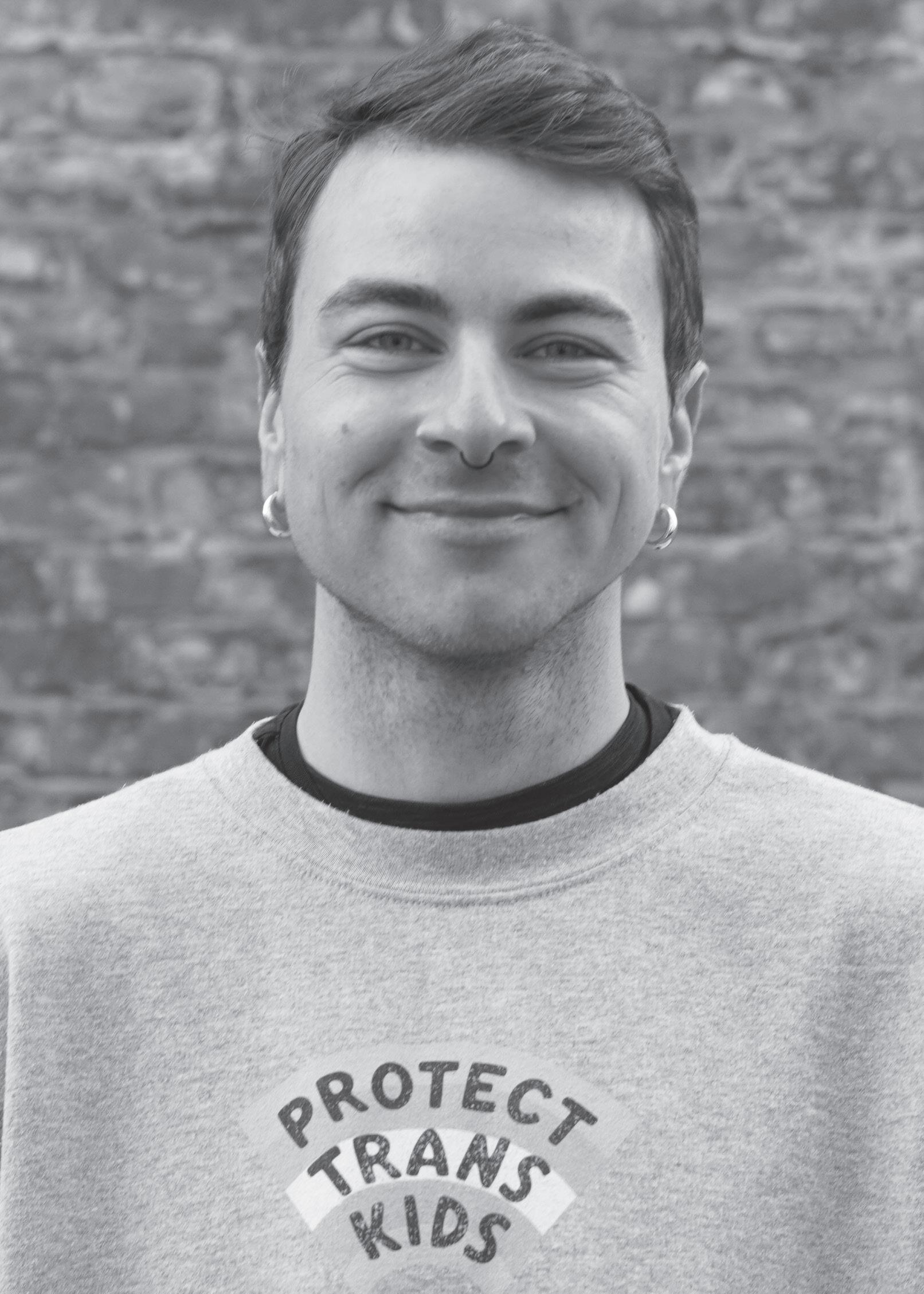

Julius Jandl Plattformgründer von queermed.at

© Tatjana Gabrielli

Das Team von queermed.at, dem Online-Verzeichnis von queer- und transfreundlichen Ärzt:innen und Psychotherapeut:innen.

und transfreundlichen Ärzt:innen und Psychotherapeut:innen. Queeren Personen und Transpersonen wird dadurch der Gang zum Arzt oder zur Ärztin erleichtert.

Das Verzeichnis bekämpft aber klarerweise nur ein Symptom der anhaltenden Diskriminierung, die queere Personen und Transpersonen erfahren. Diskriminierung erfolgt dabei oft nicht mit böser Absicht, sondern aus Unwissen. Daher ist ein Hauptanliegen von queermed, dass medizinisches Personal besser für die Arbeit mit LGBTIQA*-Themen sensibilisiert und ausgebildet wird, um besser auf alle Patient:innen eingehen zu können.

oder „kein Eintrag“ möglich. Von Bezeichnungen wie Patienten und Patientinnen oder solchen mit Binnen-I ist abzuraten, die derzeit korrekte Bezeichnung ist Patient:innen oder Patient*innen. Für eine offizielle Geschlechtsänderung braucht es ein ärztliches Gutachten, welches Sie in Ihrer Praxis ausstellen können.

ist eine Form der emotionalen Gewalt“

Univ.-Prof.in Dr.in Margarethe Hochleitner Direktorin der Gender Medicine & Diversity Unit, Frauengesundheitszentrum, Med Uni Innsbruck

Gender Medizin/Diversitas ist als Querschnittmaterie zu betrachten –d. h. in alle Fachbereiche der Medizin sowie in die Ausbildung aller Gesundheitsberufe und in die medizinischen Universitäten in Forschung, Lehre und Klinik zu integrieren. An der Medizinischen Universität Innsbruck (MUI) ist Gender Medizin/Diversitas beispielsweise in der Pflichtlehre und damit auch in den Pflichtprüfungen seit 2007 in allen unseren Studiengängen integriert – nämlich Humanmedizin, Zahnmedizin und Molekularmedizin und im klinischen PhD. Zusätzlich gibt es seit 2006 eine Gender Medizin/DiversitasRingvorlesung, daneben unterrichten wir seit 18 Jahren bei den Ärztetagen in Grado.

Laut Höchstgerichtsurteil und EuGHUrteil haben Menschen das Recht, weder als Frau noch als Mann bezeichnet oder benannt zu werden – d. h., die binäre Personenbezeichnung ist vorbei. Was heißt das für uns in der Praxis? Ich würde vorschlagen, Personen, die dezidiert darauf hinweisen, zu fragen, wie sie angesprochen werden wollen. Derzeit sind laut Innenministerium offiziell die Bezeichnungen „divers“, „inter“, „offen“

Immer wieder bieten konservative, religiöse und fundamentalistische Kreise – etwa Freikirchen und Sekten – eine sogenannte „Umpolung“ bzw. „Konversion“ von sexuellen Orientierungen und Identitäten an. D. h., mithilfe von Gehirnwäsche werden LGBTIQA* genötigt und manipuliert, ihre Emotionen und Bedürfnisse zu unterdrücken, sich ihrer zu schämen, starke Schuldgefühle zu entwickeln und ein heterosexuelles, normatives Leben zu führen bzw. heterosexuell zu schauspielern. Diese Manipulation kann aus psychotherapeutischer Sicht nur als unethisch erachtet werden. Konversionstherapie ist eine Form der emotionalen Gewalt. Manche Opfer dieser Gewalt unternehmen dann Suizidversuche oder verüben Suizid.

Wie kann ich LGBTIQA* unterstützen? LGBTIQA* benötigen folgende psychologische Unterstützung: Sie brauchen Menschen und Helfer:innen, die sie darin bestärken, sich selbst besser anzunehmen und zu akzeptieren. Helfende Berufsgruppen können dazu beitragen, dass lesbische, schwule, bisexuelle, trans*idente, inter*, queere und asexuelle Menschen ein solides Selbstwertgefühl aufbauen, Selbstsicherheit erlangen und Bedürfnisse authentisch und frei leben können.

Helfende Berufsgruppen sollten die Bedürfnisse von LGBTIQA* immer ernst nehmen und validieren – ohne nach dem Warum zu fragen oder zu pathologisieren.

Die althergebrachten Normen von Sexualität haben nun endgültig ausgedient. An ihre Stelle tritt das, was man zusammenfassend mit der Abkürzung LGBTIQA* auszudrücken versucht – nämlich eine sehr individualisierte Vorstellung von dem, was es unter der Überschrift „ Sexualität des Menschen“ gibt. Nicht ein Sittenverfall, nicht sexuelle Devianz und auch nicht die Medien sind die Urheber all dessen. Nein, ganz im Gegenteil: LGBTIQA* gibt es, seit es Menschen gibt. Nur vermochte man nicht, darüber zu reden, aus Angst, selbst stigmatisiert zu werden, oder einfach auf Grund fehlenden Wissens.

Indessen hat das Wissen an Umfang zugenommen und tatsächlich lassen sich

GLOSSAR

LGBTIQA*: Abkürzung für lesbisch, schwul, bisexuell, trans*ident, inter*, queer und asexuell Lesbisch/schwul: gleichgeschlechtliche Orientierung von Frauen/Männern

Bisexuell: sexuelles Empfinden und Verhalten in Bezug auf das eigene wie auch ein anderes Geschlecht

Trans*Personen fühlen sich nicht dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht zugehörig. Inter*Personen sind mit genetischen, chromosomalen und/oder hormonellen Besonderheiten geboren worden, die sich nicht eindeutig dem Männlichen oder dem Weiblichen zuordnen lassen. Seit einigen Jahren sprechen sich ärztliche Richtlinien gegen rein kosmetische Eingriffe im frühen Kindesalter aus.

Queere Personen fühlen sich einer anderen als der heterosexuellen Geschlechtsidentität zugehörig.

Cisgender: Übereinstimmung der Geschlechtsidentität einer Person mit ihrem bei der Geburt (biologisch) zugewiesenen Geschlecht

Pansexualität: geschlechtsunabhängiges Begehren

Asexualität: Abwesenheit sexueller Empfindung gegenüber anderen

Hausärzt:in politisch 13 Jänner 2023

„Die binäre Personenbezeichnung ist vorbei“

„Konversionstherapie

„LGBTIQA* gibt es, seit es Menschen gibt“

>

© Tatjana Gabrielli

© Christof Lackner

Mag. Florian Friedrich, BA Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision, Salzburg

© Christoph Strom

MR Dr. Georg Pfau Sexualmediziner in Linz

© richter-fotografie.com

alle unter dieser komplizierten Abkürzung subsummierten Phänomene auf Basis der Embryologie und Endokrinologie biologisch erklären.

„LG“ beschreibt die sexuelle Orientierung jedes Menschen auf ein gewisses Geschlecht hin. Die Mehrheit der Männer ist gynäphil orientiert („steht“ also auf Frauen), aber eben nicht alle – vice versa die Frauen.

Auch die Transsexualität lässt sich aus der somatosexuellen Entwicklung des Menschen erklären. „Echte“ Transsexualität ist keine Marotte oder Laune, sondern der schuldlos akquirierte, unveränderbare Wunsch, in einem anderen als dem Geburtsgeschlecht durchs Leben zu gehen. Es gibt keine Therapie dafür, außer das Geschlecht des Körpers an das des Gehirns anzugleichen. Betroffene haben ein Recht auf eine faire und seriöse Behandlung – der ganze Vorgang von der Erkenntnis der eigenen Transsexualität bis hin zur Geschlechtsanpassung ist belastend genug.

Eine erfüllte Sexualität ist eine wichtige Voraussetzung für das Erreichen des Lebensglücks. Grundsätzlich sollten wir Ärzt:innen bereit sein, allen Formen der Sexualität unserer Patient:innen wohlwollend gegenüberzustehen und sie entsprechend affirmativ zu behandeln. Außer die gelebte Sexualität führt zu einem physischen oder psychologischen Schaden, dann ist es unsere Pflicht einzugreifen.

„Anerkennung der Identität“

problematisch ist. Manche warten damit jedoch bewusst bis zum Ende der Schulzeit oder länger, um sich Anfeindungen zu ersparen. Denn: Auch wenn sich einiges verbessert hat – Diskriminierung ist keine Seltenheit. Auch das Nicht-ernstNehmen oder In-Frage-Stellen der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität ist eine Form von Diskriminierung. Daher können Personen in Gesundheitsberufen durch ihre Reaktionen, ihre Fragen und Hilfestellungen unterstützend oder aber diskriminierend wirken. Was Menschen in einem Coming-outProzess vor allem brauchen, ist Respektierung und Anerkennung ihrer Identität. Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt sind immer schon Teil des Lebens. Daher sollte auch möglichst unaufgeregt damit umgegangen und vor allem darauf geachtet werden, was die Person in ihrem individuellen Prozess gerade braucht. In manchen Fällen ist die Empfehlung von spezialisierten Beratungsstellen (z. B. Courage-Beratung1) sinnvoll. Oft ist jedoch schon ein selbstverständliches Anerkennen sexueller und geschlechtlicher Vielfalt enorm entlastend. Auch durch das Auflegen von Foldern oder Aufhängen von Plakaten zum Thema LGBTIQA* kann dieses Anerkennen bereits sichtbar gemacht werden.

1 Courage ist eine anerkannte Beratungsstelle für gleichgeschlechtliche und Transgender-Lebensweisen, die Beratung ist kostenlos und anonym: courage-beratung.at

LEITFADEN FÜR ÄRZT:INNEN

In Zusammenarbeit mit Queermed Deutschland hat Queermed Österreich einen Leitfaden für einen diskriminierungssensiblen Umgang mit Patient:innen entwickelt. Einerseits soll durch die dort erwähnten Maßnahmen Ungleichbehandlung verhindert werden, andererseits können Signale gesetzt werden, welche die Angst vor dieser reduzieren: queermed-deutschland.de/leitfaden-sensibilisiertenumgang-mit-patientinnen

Mag.a Stefanie

Rappersberger Psychologin, Sexualpädagogin, FH-Campus Wien, Lehrgangsleitung Sexualpädagogik der ÖGS, Vorstandsmitglied der Plattform Sexuelle Bildung

Wie herausfordernd ein Coming-out-Prozess ist, hängt ganz wesentlich davon ab, wie das Umfeld – die Familie, die Freund:innen und auch Lehrer:innen oder Ärzt:innen – darauf reagiert. Je unterstützender das soziale Umfeld ist, desto geringer ist die Belastung. Es gibt sehr gelungene Prozesse, bei denen – aufgrund der Akzeptanz und Unterstützung durch Eltern, Freund:innen und Umfeld – das Coming-out insgesamt un-

Regenbogenfamilien sind Familien, in denen sich mindestens ein Elternteil als LGBTIQA* identifiziert. Sie sind aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität der Eltern vielfäl-

tigen Formen der Diskriminierung im rechtlichen und privaten Bereich ausgesetzt, welche die Gesundheit der Familienmitglieder beeinträchtigen können.1 Das bekannteste Modell zur Erklärung der psychischen und physischen Auswirkungen von Stigmatisierung und Diskriminierung aufgrund der sexuellen und geschlechtlichen Identität ist das Minderheitenstressmodell.2 Dieses ordnet Stressfaktoren im Zusammenhang mit dem Minderheitenstatus in ein Spektrum ein, das sich von distalen (z. B. Belästigung, Hassdelikte) bis hin zu proximalen (z. B. Verheimlichung der eigenen sexuellen Orientierung, Erwartung von Ablehnung) Faktoren erstreckt. Der individuelle Minderheitenstress kann sich in Regenbogenfamilien in analoger Weise auf der partnerschaftlichen und familiären Ebene manifestieren. Diese Stressoren reichen von rechtlicher Diskriminierung (z. B. fehlende rechtliche Absicherung der Eltern-Kind-Beziehung) über Aggressionen im Alltag (z. B. Mobbing des Kindes in der Schule) bis hin zur Internalisierung negativer gesellschaftlicher Einstellungen oder zum Verheimlichen der Partnerschaft oder der Familienform. Mittels eines aktuellen systematischen Reviews werden wir die verschiedenen Formen der Diskriminierung von Regenbogenfamilien und deren Auswirkungen auf das Wohlbefinden von Eltern und Kindern, ihre Beziehungen und das gesamte Familienleben zusammenfassen und die Befunde in einem integrativen Risiko-ResilienzFamilienmodell beschreiben.3 Diese Forschung trägt dazu bei, für die Folgen von Diskriminierungserfahrungen in Bezug auf die psychische und körperliche Gesundheit aller Familienmitglieder

Hausärzt:in politisch 14 Jänner 2023

„Minderheitenstress in Regenbogenfamilien“

© Toni

Rappersberger

Univ.-Prof.in Dr.in Martina Zemp Institut für Klinische und Gesundheitspsychologie, Universität Wien

Magdalena Siegel, BSc MSc Institut für Klinische und Gesundheitspsychologie, Universität Wien

© Barbara Mair © privat

von Regenbogenfamilien zu sensibilisieren sowie ihnen vorzubeugen.

Literatur:

1 Siegel M et al., Front. Psychol., 2021, 12, Article 644258. doi.org/10.3389/fpsyg.2021.644258

2 Meyer IH, Psychological Bulletin, 2003, 129, 674–697. doi.org/10.1037/0033-2909.129.5.674

3 Siegel M et al., Children. 2022, 9(9), 1364. doi.org/10.3390/children9091364

„A kzeptanz in der Arztpraxis?!“

Die Geschlechtsidentität einer Person ist, wie sie ist! Da gibt es nichts zu „akzeptieren“ oder zu „tolerieren“ – oder müssen Heterosexuelle danach trachten, „akzeptiert“ zu werden? Die individuelle Wahl seines Seins braucht aus Sicht der Psychoanalyse nur eine Grundvoraussetzung: Sie sollte nach eigenem Wunsch autonom erfolgen – und nicht durch Druck von außen, etwa durch gesellschaftliche oder soziale Normen. Seit 30 Jahren begleite ich – z. B. im Rahmen meiner hausärztlichen, aber auch meiner psychotherapeutischen Tätigkeiten – Menschen bei ihrem Comingout. Infolgedessen wurde meine Ordination als „schwulenfreundlich“ auf der HOSI-Website1 angeführt – als ob dies eine besondere Erwähnung wert sein sollte! In jüngster Zeit tritt das Transgender-Thema stärker in den Vordergrund; dutzende Menschen wurden und werden in unserer Praxis schon begleitet. Neben psychosozialen sind bei der Geschlechtsidentität auch medizinische Besonderheiten zu berücksichtigen, etwa Nebenwirkungen diverser Behandlungen, aber auch geschlechtsspezifische Risikoprofile, Krankheitshäufigkeiten und spezielle pharmakologische Behandlungen. Das fächerübergreifende Miteinander funktioniert in Tirol aus Sicht der Hausarztmedizin vollkommen friktionsfrei – z. B. mit der HIV-Ambulanz bei der Prävention von Geschlechtskrankheiten oder mit der Hormonambulanz bei der Transgender-Begleitung. Alle Beteiligten profitieren dabei von klaren Gestaltungsabläufen und einem fortlaufenden fachlichen Austausch.

1 Homosexuelle Initiative Tirol, hositirol.at

„P flege laut Ethikkodex“

Professionelle Pflege wird laut dem Ethikkodex mit Respekt und ohne Wertung des Alters, der Hautfarbe, des Glaubens, der Kultur, des Geschlechts und der sexuellen Orientierung ausgeübt. Für Pflegeberufe ergibt sich somit auch aus beruflich-ethischem Verständnis ein Bedarf, das eigene Wissen bezüglich sexueller und geschlechtlicher Vielfalt im Bereich der Pflege zu prüfen und sich für dieses Thema zu sensibilisieren. Vor allem beschäftigt sich die professionelle Pflege mit den Aktivitäten des täglichen Lebens. Eine davon ist auch die Befriedigung sexueller Bedürfnisse. Um bedarfsgerechte Pflegeinterventionen setzen zu können, werden zu Behandelnde in ihrer Ganzheitlichkeit betrachtet. Krankheiten sind in ihrer Entstehung auch auf Faktoren der individuellen Lebensweisen zurückzuführen, dabei spielt der Bereich der Sexualität eine wesentliche Rolle. Es ist wichtig, sich als Pflegeperson in diesem Bereich gut auszukennen, da Pflegekräfte Personen in unterschiedlichen Bereichen und Lebensphasen zu dieser Thematik begleiten. Sei es zum Beispiel …

Ö-Nurse-Praxis

• … in der Schulgesundheitspflege, um Gesundheitskompetenzen von Kindern und Jugendlichen im Bereich der sexuellen Gesundheit zu fördern und bei der sexuellen Entwicklung zu unterstützen.

• … die professionelle Begleitung von Männern und Frauen bei einer Geschlechtsumwandlung im stationären Krankenhausprozess.

• … die Unterstützung von älteren Menschen, die lebenslang ihre sexuellen Bedürfnisse heimlich ausgelebt haben. Wenn diese bei zunehmender Pflegeabhängigkeit zum Vorschein kommen, gilt es, sich der Probleme der Menschen anzunehmen und Lösungen zu finden.

• … die Gewährleistung psychosozialer Betreuung bei unheilbarer sexuell übertragbarer Krankheit.

• U. v. m. …

Menschen, die mit einer HIV-Infektion leben, sind in der medizinischen Versorgung oft Vorurteilen ausgesetzt, die seitens der Behandler:innen zu besonders überzogenen Schutzmaßnahmen vor vermeintlichen Ansteckungsgefahren führen. So gibt es Berichte, dass Personen mit einer HIV-Infektion bei endoskopischen Untersuchungen letztgereiht werden, um Kreuzkontaminationen der Gerätschaft zu verhindern, bei Alltagstätigkeiten im Spitalssetting vom Gegenüber plötzlich Handschuhe angelegt werden oder die zahnärztliche Behandlung durch vorgeschobene Erklärungen abgelehnt wird. Derart diskriminierende Maßnahmen sind nicht nur unbegründet, sondern hinterlassen auch Narben im Selbstwert der Betroffenen und können zu psychischen Problemen führen. Bei Menschen, die über ihre HIV-Infektion Bescheid wissen und regelmäßig eine moderne antivirale Medikation einnehmen, lässt sich nämlich im Normalfall kein Virus im Blut und anderen Körperflüssigkeiten nachweisen: Daher gibt es auch keine erhöhte Ansteckungsgefahr und besondere Schutzmaßnahmen sind nicht notwendig.

Univ. Prof. Dr. Alexander Zoufaly FA für Innere Medizin und Infektiologie, Präsident der Österreichischen AIDS-Gesellschaft

Eine relevante Virusmenge lässt sich übrigens auch nicht bei HIV-positiven Müttern nachweisen, die bereits in der Schwangerschaft und weiter danach regelmäßig eine moderne HIV-Medikation einnehmen. Dadurch ist eine Übertragung auf das Kind während der Geburt und auch beim Stillen praktisch ausgeschlossen. In jedem Fall ist das frühzeitige Erkennen einer Infektion durch den HIV-Test in jeder Schwangerschaft essentiell. Sollte der Test positiv ausfallen, ist unbedingt eine rasche Therapieeinleitung und deren engmaschige Überwachung durch eine:n erfahrene:n HIV-Behandler:in notwendig.

Hausärzt:in politisch 15 Jänner 2023

„Überzogene HIVSchutzmaßnahmen“

Dr. Herbert Bachler Hausarzt, Psychotherapeut, TGAM-Präsident, Innsbruck

© privat

Daniel Peter Gressl, DGKP

für Gesundheits- und Krankenpflege, Judenburg

© privat

< © shutterstock.com/Rainbow Black

© Michael Mrkvicka

Ein Gewinn an Lebensqualität

HIV-Therapie: Nur mehr sechs statt 365 Behandlungstage jährlich

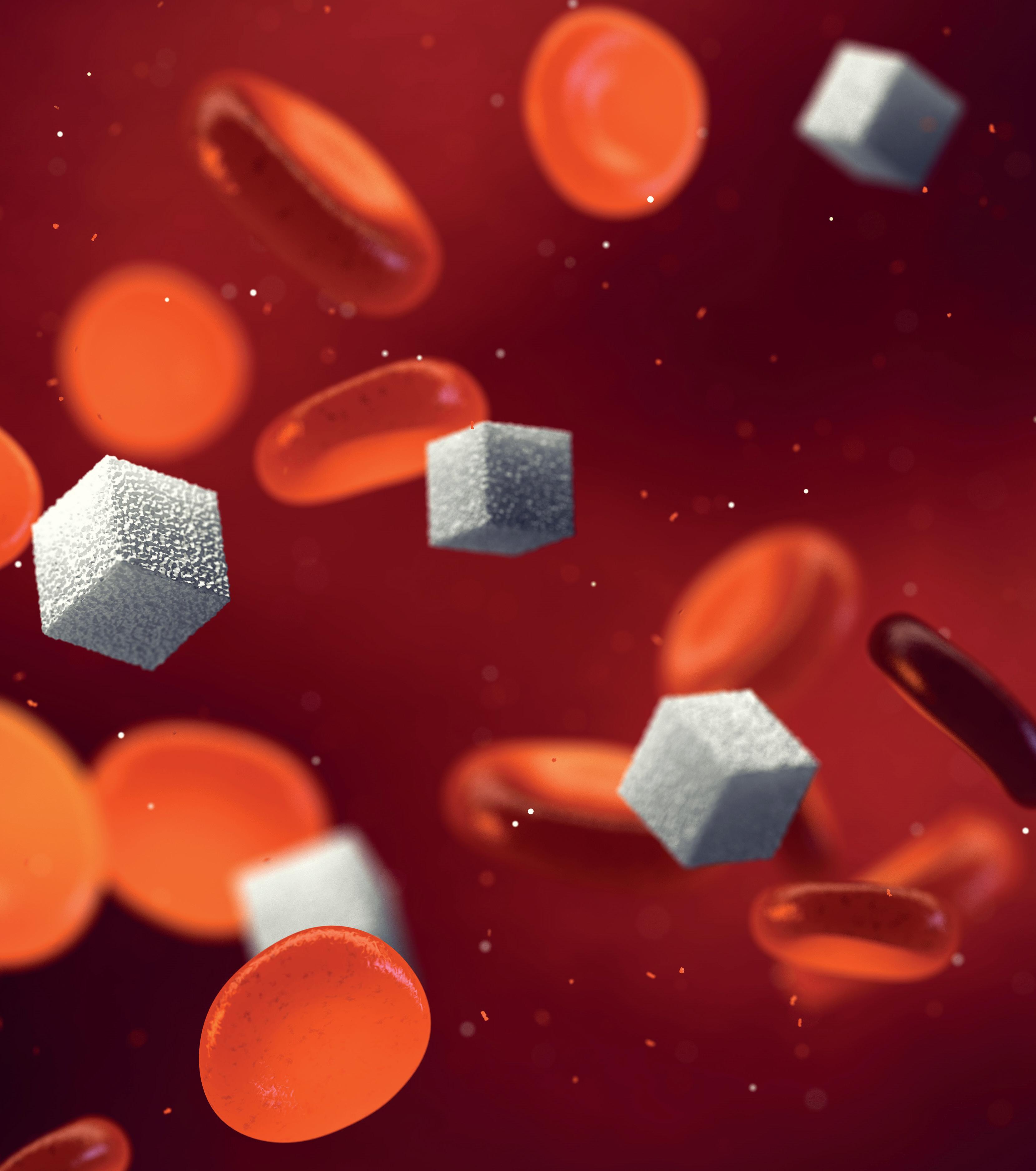

mediziner gemeinsam eine Gruppenpraxis in Wien und verfügen über langjährige Erfahrung in der Behandlung von HIV-positiven Patient:innen. Für sie stellt die Zulassung dieser Dualtherapie „einen noch revolutionäreren Schritt in der HIV-Therapie dar, als die Einführung von once-daily-Regimen“ Da die beiden Substanzen nur alle zwei Monate injiziert werden müssen, seien Patient:innen nicht gezwungen, täglich an die Einnahme ihrer Medikamente zu denken. Die Behandlung mit Cabotegravir und Rilpivirin bedeutet für Patient:innen nur sechs Behandlungen pro Jahr ab der ersten Erhaltungsdosis, somit reduziert sich die Anzahl der Behandlungstage von 365 auf sechs.

Anwendung

Dank moderner Therapien können HIV-positive Menschen inzwischen ein Leben bei guter Gesundheitsprognose führen – sofern die Diagnose und der Behandlungsbeginn frühzeitig erfolgen. Die lebenslange Einnahme antiviraler Medikamente stellt Betroffene dennoch vor große Herausforderungen.

Ein unschöner Reminder

55 % (n = 1306/2389) der Personen, die nach ihren Behandlungswünschen und ihrer Einstellung zu innovativen Medikamenten befragt wurden, zogen es vor, nicht jeden Tag Medikamente einnehmen zu müssen, solange ihre HIV-Infektion unterdrückt bleibt.1 Dies zeigte die von ViiV Healthcare durchgeführte globale HIV-Patient:innenstudie Positive Perspectives Wave 2. Darüber hinaus gaben 58 % (n = 1394/2389) an, dass die tägliche Einnahme eine ständige Erinnerung an HIV in ihrem Leben

darstelle. Bis zu 38 % (n = 906/2389) der Teilnehmer:innen berichteten über Ängste, dass die tägliche Medikation die Wahrscheinlichkeit erhöhen könnte, ihren HIV-Status anderen gegenüber zu offenbaren.2

Neue Langzeittherapie

Die Kombination der beiden Wirkstoffe Cabotegravir und Rilpivirin ist die erste langwirksame HIV-1-Therapie zur Behandlung virologisch supprimierter Erwachsener (HIV-1-RNA < 50 Kopien/ml), welche nur alle zwei Monate angewendet werden muss. Seit Jänner 2023 wird sie aus der Gelben Box im österreichischen Erstattungkodex erstattet. Dr. Horst Schalk, Vorstandsmitglied der ÖGNÄ-HIV (Österreichische Gesellschaft niedergelassener Ärzte zur Betreuung HIV-Infizierter) und Dr. Karl Heinz Pichler, Vizepräsident der ÖGNÄ-HIV führen als Allgemein-

Cabotegravir ist in Kombination mit Rilpivirin für die Behandlung von Infektionen mit dem humanen Immundefizienz-Virus Typ 1 (HIV-1) bei Erwachsenen, die virologisch supprimiert (HIV-1-RNA < 50 Kopien/ml) und auf einem stabilen antiretroviralen Regime eingestellt sind, indiziert. Die beiden Wirkstoffe werden zum gleichen Termin von einer medizinischen Fachkraft als zwei intramuskuläre Injektionen in das Gesäß verabreicht. Um die Verträglichkeit der Arzneimittel vorher zu prüfen, können Cabotegravir und Rilpivirin vor Beginn der Injektionen über einen Zeitraum von etwa einem Monat (mindestens 28 Tage) in Tablettenform gegeben werden. Die Patient:innen dürfen keine gegenwärtigen oder dokumentierten Resistenzen gegenüber nicht-nukleosidalen Reverse-Transkriptase-Inhibitoren (NNRTI) oder Integrase-Inhibitoren (INI) aufweisen und es darf unter diesen Wirkstoffklassen in der Vergangenheit zu keinem virologischen Versagen gekommen sein.

PA/InP

1 De Los Rios P et al., Popul. Med. 2020;2(July):23. doi.org/10.18332/popmed/124781

2 De Los Rios P et al., AIDS Behav. 2021 Sep;25(9): 961–972. doi.org/10.1007/s10461-020-03055-1

Hausärzt:in politisch 16 Jänner 2023 © shutterstock.com/Kwangmoozaa

Auf dem Weg zum gefühlten Geschlecht

Eine professionell begleitete, auf Informationen basierende Transition stellt die wirksamste Behandlungsoption von transidenten Menschen dar

„Das Outing ist ein heikler Prozess und eine sehr persönliche und emotionale Angelegenheit. Anfangs hat man viele Zweifel und ist sich oft selbst nicht im Klaren darüber, wer man ist. Das hält einige davon ab, nach außen zu gehen. Es jemandem zu sagen, ist die größte Hürde für viele“, sagt Sam Vincent Schweiger. Als Transmann kennt er die innere Zerrissenheit, wenn die gefühlte Geschlechtsidentität nicht mit den biologischen Geschlechtsmerkmalen übereinstimmt. Hausärzt:innen können Betroffene auf ihrem Weg begleiten – es gilt, Möglichkeiten und Grenzen der geschlechtsangleichenden Interventionen aufzuzeigen und gleichermaßen den Wunsch nach dahingehenden Maßnahmen sowie ihre Notwendigkeit individuell zu prüfen.

Entpathologisierung der Transidentität

Die Revision der ICD-Klassifikation hat sowohl zu einer längst fälligen Entpathologisierung als auch zu einer Entstigmatisierung beigetragen. In der ICD-11 wurde der ursprüngliche Begriff „Transsexualismus“ durch „Geschlechtsinkongruenz“ ersetzt: Transidentität wird nicht mehr den Verhaltens- und Persönlichkeitsstörungen zugeordnet, sondern als eine Normvariante der Geschlechtsidentitätsentwicklung angesehen. Die

ärztliche Diagnose sollte sich demgemäß weniger auf die Geschlechtsidentität an sich beziehen, sondern vielmehr auf die Entität der Betroffenen, auf die Kontinuität der Selbstdefinition sowie auf den Leidensdruck und die Begleitumstände. „Es gibt keinen richtigen oder falschen Hinweis, ob man transident ist oder nicht. Jede Person kann nur die Summe der Gefühle, die sie in sich trägt, und den Wunsch, im empfundenen Geschlecht zu leben, als ‚Beweis‘ sehen“, so Schweiger. Er empfiehlt, sich bei der Auswahl geeigneter Therapieverfahren am Prinzip der partizipativen Entscheidungsfindung zu orientieren.

Die hausärztliche Praxis als Drehscheibe zum Fachbereich

Eine Transition bietet Transpersonen die Aussicht, in ihrer gefühlten Identität zu leben. Gleichzeitig hat dieser Entschluss langfristige Folgen, die sorgfältig evaluiert werden müssen. Auf welchen Wegen Transpersonen in das Gesundheitssystem gelangen, ist unterschiedlich. Vor allem im ländlichen Bereich öffnen sich viele zunächst ihren Hausärzt:innen. Als Brückenbauer:innen können diese auf die Anliegen der Betroffenen eingehen und entsprechende Hebel in Bewegung setzen – etwa indem niedergelassene Ärzt:innen als Schnittstelle in Hinblick

auf Fachorganisationen fungieren. Unabdingbare Voraussetzung, um eine geschlechtsangleichende Hormontherapie starten zu können, sind die Sicherung einer Diagnose und die Indikationsstellung durch erfahrene Psychotherapeut:innen oder Psychiater:innen.

Identitätsstiftend: Geschlechtsangleichende Hormontherapie

„Um die geplante Hormontherapie an das individuelle Risikoprofil anzupassen, sind eine ausführliche Eigen- und Familienanamnese, körperliche Untersuchungen und die Bestimmung relevanter laborchemischer Parameter notwendig“, macht Coach, Supervisorin und Hormonspezialistin Dr.in Katharina Maria Burkhardt auf das wegweisende prätherapeutische Risikoscreening aufmerksam. Komorbiditäten wie Diabetes, arterielle Hypertonie, eine Fettstoffwechselstörung oder chronische Lebererkrankungen müssen einer adäquaten Behandlung zugeführt werden und stellen bei suffizienter Therapie keine absolute Kontraindikation dar.

Im Wesentlichen findet bei Transfrauen eine Estrogensubstitution und Androgensuppression statt, während bei Transmännern eine Testosteronsubstitution und Estrogensuppression durchgeführt

Hausärzt:in politisch 18 Jänner 2023

© shutterstock.com/Katya

Rekina

wird. „Idealerweise werden bioidente Hormone verwendet und transdermal appliziert“, merkt Dr.in Burkhardt an. Man könne dadurch den First-Pass-Effekt der Leber umgehen, wodurch „zum Teil unerwünschte Nebeneffekte – etwa eine geringere Bioverfügbarkeit und somit auch geringere Wirkung sowie die Notwendigkeit von höheren Dosen –ausbleiben“, so die Expertin. Nach Therapieeinleitung sind regelmäßige klinische und laborchemische Verlaufskontrollen erforderlich: um die richtige Dosis zu finden, in dreimonatigem Abstand, später in jährlichen Intervallen. „Um Werte vergleichen zu können, sollten diese immer mit derselben Hormonanwendungspause (24 h bei transdermaler und oraler Hormonzufuhr), beim selben Labor, zur gleichen Uhrzeit und bei einem

vorhandenen Zyklus am gleichen Zyklustag bestimmt werden “ Hausärzt:innen können Transpersonen während der geschlechtsangleichenden Hormontherapie medizinisch betreuen, wenn eine solche durch eine Fachkraft etabliert wurde.

Chirurgische Therapieoptionen

Rigide Behandlungsrichtlinien mit Altersbeschränkung und zeitlichen Vorgaben für den Ablauf der Transition sind problematisch und werden mehrheitlich nicht (mehr) befürwortet. Auch die Entscheidung für oder gegen bestimmte körpermodifizierende Behandlungen sollte sich bei Indikation an den Bedürfnissen der behandlungsuchenden Person orientieren – mit der obersten Prämisse, bestehendes oder antizipier-

tes Leid zu mindern. Die chirurgischen Behandlungsmethoden sind hierbei mannigfaltig: Sie reichen von der Entfernung respektive Rekonstruktion der Geschlechtsorgane des biologischen Geschlechts (z. B. Hysterektomie, Adnektomie, Mastektomie) bis hin zum Aufbau der Geschlechtsorgane des gelebten Geschlechts (z. B. Penoidaufbau).

Mag.a Sylvia Neubauer

LINKS ZUM THEMA

Behandlungsstandard Transidentität hormon-netzwerk.at (unter Downloads)

„Transmenschen brauchen einen Platz im Gesundheitssystem“

troffene – Transgender-Personen wie Angehörige – wenden können. Transidenten Menschen mangelt es hier oft an Orientierung – das beginnt bereits mit der Frage „Welche Ärzt:in soll ich aufsuchen? “ .

Informationen, Schulungen und Workshops transgender-team.at schweigsamer.at © privat

Haben Sie konkrete (gesundheitspolitische) Verbesserungsvorschläge?

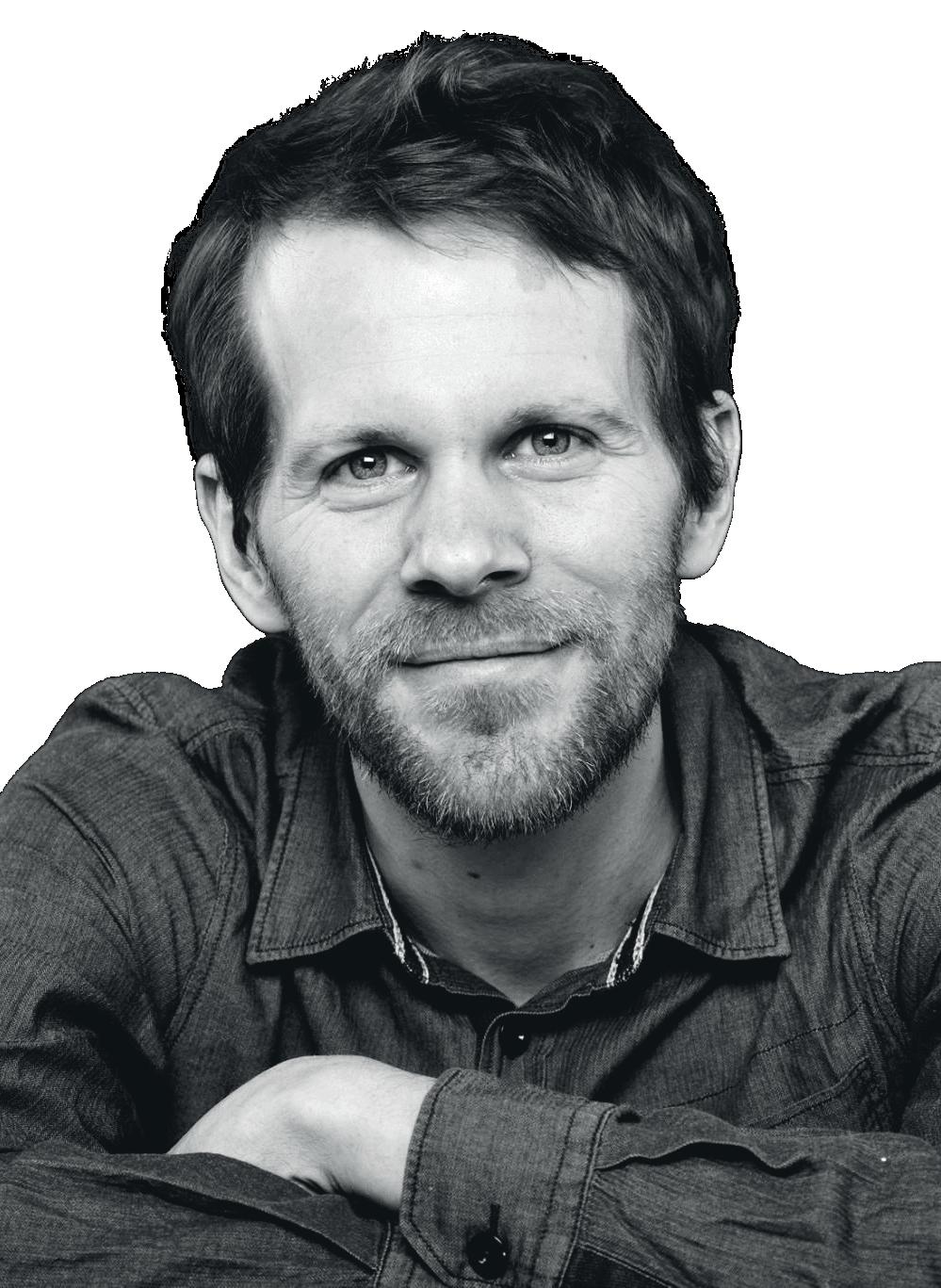

Sam Vincent Schweiger ist Gründungsmitglied der Peer-to-Peer-Beratungsstelle TTA (Transgender Team Austria). Im Gespräch mit der Hausärzt:in macht er auf teils gravierende Lücken in der medizinischen Versorgung von Menschen, die sich als trans* erleben, aufmerksam.

HAUSÄRZT:IN: Woran mangelt es in der Gesundheitsversorgung von Transmenschen?

SCHWEIGER: Was fehlt, ist eine umfassende Struktur bzw. Infrastruktur. Es gibt viel zu wenige Anlaufstellen in den Bundesländern, an die sich Be-

TTA ist eine ehrenamtliche Beratungsstelle, in der Transmenschen sowie Therapeut:innen ihre Erfahrungen und ihr Wissen an andere weitergeben. Es bräuchte jedoch mehr öffentliche Stellen für die Behandlung und Begleitung von Transitionen. Die wenigen auf Transpersonen spezialisierten Ärzt:innen werden häufig überrannt – Transgender-Ambulanzen stoßen an ihre Grenzen. Für spezifische Operationen steht österreichweit nur wenig Fachpersonal, für den Penoidaufbau gar nur ein einziger Arzt zur Verfügung. Wartezeiten von mindestens sechs Monaten für Therapieplätze und operative Geschlechtsangleichungen sind keine Seltenheit. Hinzu kommt, dass Ärzt:innen auf die Anforderungen, die Transpersonen an sie stellen – die Beratung, Behandlung und Nachbetreuung –, nicht immer adäquat reagieren. Das ist verständlich, weil Erfahrung und Wissen fehlen.

Das Gesundheitssystem für Transpersonen muss sich strukturell verbessern – in erster Linie durch die Schaffung öffentlicher Kompetenzzentren und breiter interdisziplinärer Netzwerke. Auch Schulungsarbeit ist ein Thema. TTA bietet Weiterbildungen in Form von Schulungen und Workshops in Schulen und Arztpraxen an. Daneben wären aber auch professionell aufgestellte Informations- und Weiterbildungszentren, die sich explizit an interessierte Mediziner:innen richten, vonnöten. Im Kleinen hilft es schon, wenn in der medizinischen Grundversorgung positive Zeichen gesetzt werden – zum Beispiel, indem Informationsmaterial über Transorganisationen in der Ordinationspraxis aufliegt. Neben der Informationsvermittlung wird so auch ein trans*freundlicher Rahmen geschaffen. Generell wäre es von Bedeutung, den Bereich der Gendergesundheit und -medizin bereits in der medizinischen Grundausbildung zu implementieren. Man kann hier eine Nische besetzen, deren Bedeutung wächst.

Das Interview führte Mag.a Sylvia Neubauer.

Hausärzt:in politisch 19 Jänner 2023

Sam Vincent Schweiger von Transgender Team Austria.

Praxiswissen: ventrikuläre Arrhythmien und plötzlicher Herztod

State of the Art – die ESC-Guidelines 2022

Die neuen Guidelines für ventrikuläre Tachykardien (VT) und die Prävention des plötzlichen Herztodes („ s udden cardiac arrest – SCA“) wurden im Rahmen des diesjährigen ESCKongresses in Barcelona präsentiert.1 Sie sind sehr umfangreich, da auch viele Empfehlungen bezüglich genetischer Herzerkrankungen implemen-

tiert wurden. Nichtsdestotrotz sind die Empfehlungen sehr praxisrelevant und wurden durch viele Abklärungsund Entscheidungsbäume auch überaus anwenderfreundlich gestaltet. Da die Abhandlung aller Krankheitsentitäten [ischämische Kardiomyopathie (CMP), nichtischämische CMP, extrasystolieinduzierte CMP, hypertrophe

CMP, arrhythmogene CMP, inflammatorische CMP oder primäre elektrische Herzerkrankungen] zu umfangreich wäre, werden in diesem Artikel die koronare Herzerkrankung (KHK) als häufigste Entität und die extrasystolieinduzierte CMP herausgegriffen, zudem wird auf die Neuerungen in den Guidelines eingegangen.

Hausärzt:in DFP 20 Jänner 2023 © shutterstock.com/Carolina

LITERATUR

K. Smith MD

Indikationen zur Katheterablation

Bezüglich der Katheterablation bei Patientinnen und Patienten mit KHK und symptomatischen VT- bzw. ICD-Schocks (ICD = implantierbarer KardioverterDefibrillator) besteht eine Klasse-I-Indikation. Zusätzlich sollte die Ablation der Eskalation einer medikamentösen anti-

arrhythmischen Therapie (z. B. neuerliche Aufsättigung mit Amiodaron) vorgezogen werden. Auch können Personen mit einer hämodynamisch tolerierten VT und einer linksventrikulären Ejektionsfraktion (LVEF) von ≥ 40 % nun – als Alternative zu einer ICD-Versorgung – primär einer Ablation unterzogen werden (IIa). Eine prophylaktische Katheterablation bei KHK kann (nach ICD-Versorgung) erwogen werden, wurde aber auf eine IIb-Indikation herabgestuft.

Wann mit ICD versorgen?

Die Indikation einer ICD-Versorgung bei KHK war bisher nur bei einer LVEF von ≤ 35 % und einem NYHA(„ New York Heart Association“)-Stadium II-III gegeben. Gemäß den neuen Guidelines sollte man Patientinnen und Patienten mit ischämischer CMP auch im NYHA-Stadium I mit einem primärprophylaktischen ICD versorgen, wenn die LVEF ≤ 30 % beträgt (IIa). Überdies sollten Betroffene, die nach dreimonatiger optimaler medikamentöser Therapie eine LVEF zwischen 36 und 40 % und nichtanhaltende VT im Langzeit-EKG zeigen, einer elektrophysiologischen Untersuchung unterzogen werden. Sind hier VT auslösbar, ist eine ICD-Versorgung indiziert (IIa). Im Fall einer Synkope bei einem vorangegangenen Myokardinfarkt wird ebenso eine elektrophysiologische Untersuchung empfohlen, wenn die nichtinvasiven Tests zur Synkopenabklärung unauffällig waren (IIa). Bei Patientinnen und Patienten mit Koronarspasmen als Genese eines SCA besteht nun ebenfalls eine IIa-Indikation zur ICD-Implantation. Als Beispiel für einen Algorithmus der neuen Guidelines sei hier die Abklärung und Behandlung bei stabiler KHK gezeigt (siehe Abb. 1, S.22).

Weitere Neuerungen der ESC-Guidelines

VES-induzierten CMP gab es folgende Neuerungen: Prinzipiell sollte eine VES-induzierte CMP angenommen werden, wenn die VES-Last im HolterEKG über 10 % liegt (IIa). Bei diesen Patientinnen und Patienten ist auch eine kardiale MRT empfohlen, um die idiopathische (nicht strukturelle) Genese der Erkrankung zu bestätigen (IIa).

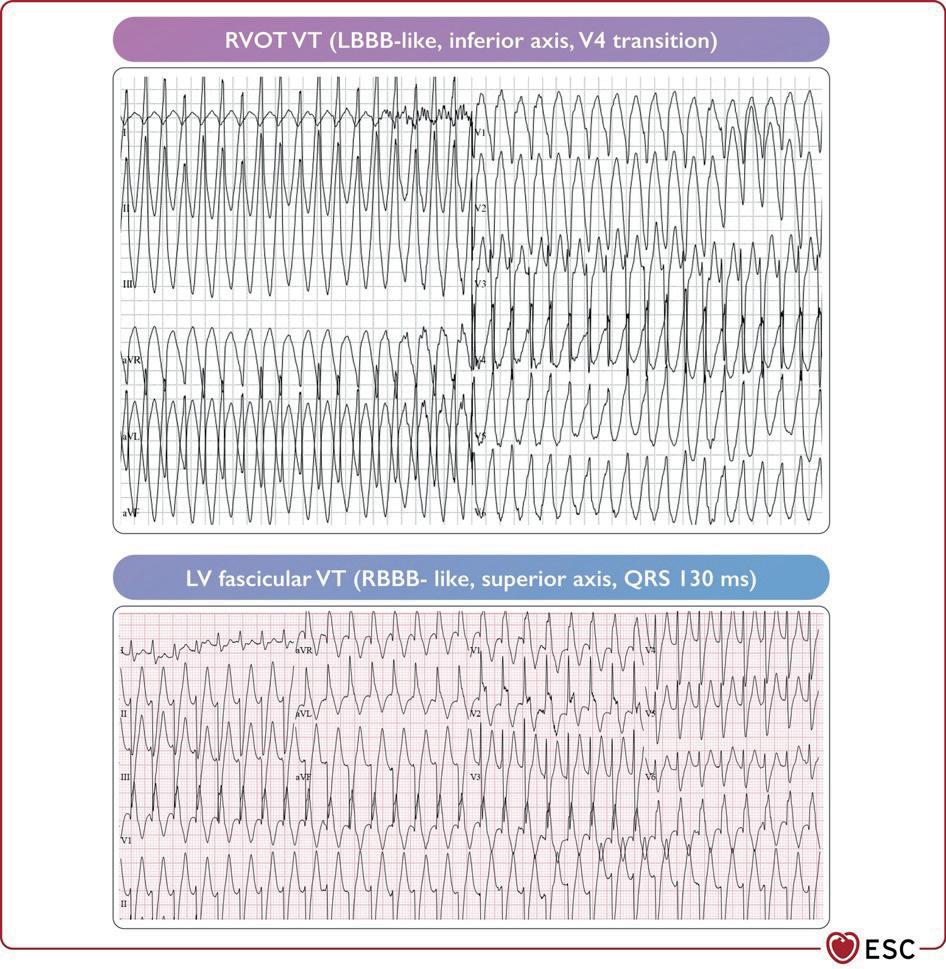

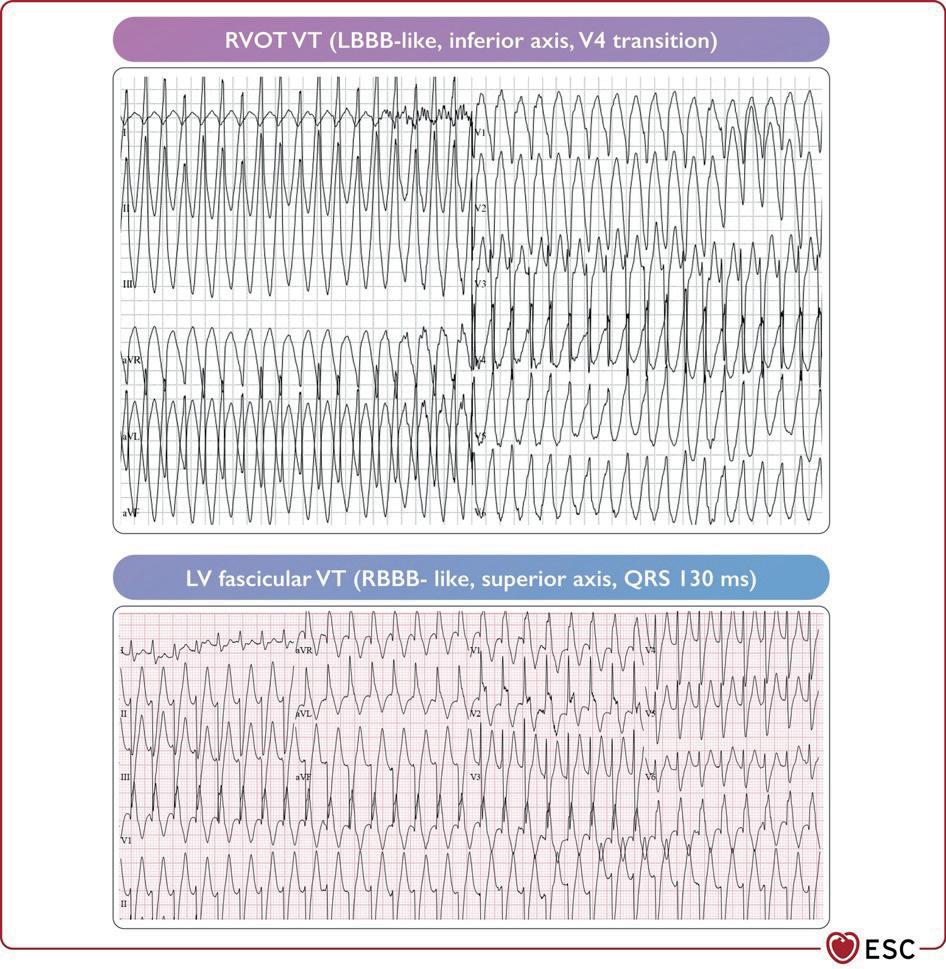

Therapeutisch wird für die symptomatische VES/VT oder die VES-induzierte CMP die Katheterablation als KlasseI-Indikation empfohlen, wenn der Ursprungsort der VES der rechte Ausflusstrakt oder der linke Faszikel ist. Im EKG zeigt sich hier typischerweise bei der rechtsventrikulären Ausflusstrakttachykardie (RVOT) ein Linksschenkelblock mit inferiorer Achse und Überganszone V4 (siehe Abb. 2, S. 22) – oder bei Ursprung im linksposterioren Faszikel ein Rechtsschenkelblock mit superiorer Achse und relativ schmalem Kammerkomplex um 130 ms (siehe Abb. 3, S. 22).

GASTAUTOR: Prim. Priv.-Doz. Dr. Martin Martinek, MBA, FESC, FHRS Leiter der Abteilung für Innere Medizin 2 mit Kardiologie, Angiologie und Intensivmedizin, Ordensklinikum Linz Elisabethinen

Bei einem VES-Ursprung in anderen Regionen besteht eine IIa-Indikation zur Ablation. Alternativ können Betablocker oder – bei symptomatischen Patienten ohne CMP – Kalziumantagonisten vom Nichtdihydropyridin-Typ bzw. Flecainid versucht werden (IIa). Auch bei asymptomatischen Patientinnen und Patienten mit > 20 % VES-Last kann eine Katheterablation erwogen werden, um einer CMP vorzubeugen (IIb). Personen, die mit einem biventri-

DFP-Pflichtinformation

Fortbildungsanbieter: Österreichische Gesellschaft für Allgemeinmedizin (ÖGAM)

Im Themenfeld der idiopathischen ventrikulären Extrasystolie (VES) und der

Lecture Board: OA Mag. Dr. Lukas Fiedler Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie, Angiologie, Landesklinikum Wr. Neustadt Dr.in Johanna Holzhaider 2. Vizepräsidentin der OBGAM Gruppenpraxis Sandl, Oberösterreich

Hausärzt:in DFP 21 Jänner 2023

© Ordensklinikum Linz

>

DFP-Punktesammler

ABBILDUNG 1

Nein Nein

Nein Ja

Ja Ja

ebenso einer Katheterablation oder alternativ einer antiarrhythmischen Therapie unterzogen werden (IIa). Amiodaron sollte bei idiopathischer Extrasystolie nicht als Erstlinientherapie eingesetzt werden (III).

Fazit

Abkürzungen: KHK (koronare Herzkrankheit), ICD (implantierbarer Kardioverter-Defibrillator), ILR (implantierbarer LoopRekorder), LVEF (linksventrikuläre Ejektionsfraktion, MI (Myokardinfarkt), VT (ventrikuläre Tachykardie), NYHA (New York Heart Association), PES (programmierte elektrische Stimulation), SMVT (anhaltende monomorphe ventrikuläre Tachykardie).

* Brignole M et al. 2018 ESC Guidelines for the diagnosis and management of syncope. Eur Heart J 2018;39:1883–1948. Übersetzter Nachbau der Abbildung 15 aus den ESC-Guidelines1

kulären Schrittmacher versorgt sind und davon aufgrund ver mehrter VES nicht profitieren (Stimulationsanteil < 95 %) sollten

ABBILDUNG 2

Zusammenfassend wurde die Katheterablation bei beiden Entitäten – ischämische CMP und VES-induzierte CMP – in den ESC-Guidelines 2022 deutlich aufgewertet. Die Indikation zur primärprophylaktischen ICD-Implantation bei KHK wurde nachgeschärft. Es finden sich grafische Darstellungen aller Algorithmen, die sehr hilfreich für die Abklärung und Behandlung aller Krankheitsentitäten mit Bezug zu VT und SCA sind. Der letzte Teil der Guidelines beinhaltet zusätzlich alltagstaugliche Algorithmen für häufige klinische Situationen wie nichtanhaltende VT im Holter, erstes Auftreten einer VT, Vorgehen nach SCA und Evaluierung bei Verdacht auf SCA als Todesursache inklusive Diagnostik bei Verwandten. Ebenso sind Algorithmen für die Akutbehandlung bei rhythmologischen Notfällen vorgegeben, die für Notaufnahmen und Intensivstatio-

Übersetzter Nachbau der Abbildung 3 aus den ESC-Guidelines1: typische idiopathische ventrikuläre Tachykardie-Morphologien.

Hausärzt:in DFP

Algorithmus zur Risikostratifizierung und Primärprävention des plötzlichen Herztodes bei Patienten mit chronischer koronarer Herzkrankheit und reduzierter Ejektionsfraktion. Patient:in mit chronischer koronarer Herzkrankheit LVEF 36-40 % Keine SMVT auslösbar und unklare Synkope SMVT auslösbar Nichtanhaltende VT oder unklare Synkope LVEF

35 % ICD (Klasse I) PES (Klasse I) Follow-up NYHA-Klasse ≥ II ICD-Implantation (Klasse IIa) ICD-Implantation (Klasse IIa) ILR-Implantation* (Klasse I) LVEF

30 % LVEF-Evaluation 6-12 Wochen nach

bei Patient:innen mit LVEF von ≤ 40 % bei der Entlassung (Klasse

≤

≤

akutem MI

I)

EKG einer rechtsventrikulären Ausflusstrakttachykardie (RVOT), Linksschenkelblock mit inferiorer Achse und Überganszone V4.

Hausärzt:in DFP – Das Wichtigste in Kürze

Die neuen ESC-Guidelines bieten strukturierte Abklärungs- und Behandlungspfade für Patientinnen und Patienten mit Kammertachykardien und für die Prävention des plötzlichen Herztodes. Die Katheterablation bei ischämischer Kardiomyopathie hat eine Aufwertung erfahren. Erweiterung der ICD-Indikation bei ischämischer Kardiomyopathie um NYHA-I-Patienten mit LVEF von < 30 %.

DFP-Literaturstudium HAUSÄRZT:IN

Aufwertung der Katheterablation bei idiopathischer ventrikulärer Extrasystolie und VES-induzierter Kardiomyopathie. Indikation zur elektrophysiologischen Untersuchung bei ischämischer Kardiomyopathie und LVEF von 36-40 % sowie bei unklaren Synkopen nach Myokardinfarkt.

So machen Sie mit: Entsprechend den Richtlinien der ÖÄK finden Sie im Anschluss an den Fortbildungsartikel Multiple-Choice-Fragen. Eine Frage gilt dann als richtig beantwortet, wenn Sie von den vorgegebenen Antworten alle richtigen angekreuzt haben. Für eine positive Bewertung ist erforderlich, dass Sie 2 der 3 Fragen richtig beantworten. In diesem Fall wird 1 DFP-Fachpunkt angerechnet. Online lesen und beantworten: Dieser Fortbildungsartikel inkl. Test steht online auf meindfp.at noch 2 Jahre zur Verfügung. Wenn Sie dieses elektronische Angebot nutzen, erhalten Sie auch die Teilnahmebestätigung elektronisch. Per E-Mail oder Post: Schicken Sie den beantworteten Fragebogen bitte per Mail als Scan-Dokument an office@gesund.at oder per Post an Redaktion HAUSÄRZT:IN/RMA Gesundheit GmbH, Am Belvedere 10 / Top 5, 1100 Wien. Einsendeschluss: 31. Juli 2023.

Ab welcher ventrikulären Extrasystolie(VES)-Last im Holter kann man eine VES-induzierte Kardiomyopathie annehmen? (1 richtige Antwort)

Sie haben ein Fortbildungskonto?

JA – dann buchen wir Ihre DFP-Punkte automatisch! Dazu brauchen wir Ihre ÖÄK-Ärztenummer und E-Mail-Adresse: NEIN – ich möchte meine Teilnahmebestätigung per Post erhalten per E-Mail erhalten

Bitte gut leserlich ausfüllen und E-Mail-Adresse angeben:

Bei asymptomatischen Patientinnen und Patienten mit einer VESLast von > 20 %, unabhängig vom Ursprungsort der VES.

Bei Vorliegen einer symptomatischen VES oder bei einer VESinduzierten Kardiomyopathie, wenn der Ursprungsort der rechte Ausflusstrakt oder der linke Faszikel ist.

Name Anschrift PLZ/Ort E-Mail

Hausärzt:in DFP 23 Jänner 2023

DFP-Fragen zu „Praxiswissen: ventrikuläre Arrhythmien und plötzlicher Herztod“

Die Anzahl der richtigen Antworten ist nach jeder Frage in Klammern angegeben. Ab > 10 %. Ab > 20 %. Ab > 30 %. Unter welchen Voraussetzungen ist bei einer ischämischen Kardiomyopathie eine primärprophylaktische ICD-Indikation (Klasse-IIa-Indikation) gegeben? (1 richtige Antwort) In welchen Fällen ist die Katheterablation als Klasse-I-Indikation bei idiopathischer ventrikulärer Extrasystolie (VES) empfohlen? (1 richtige Antwort) LVEF ≤ 35 % und NYHA III-IV. LVEF ≤ 30 % und NYHA I. LVEF ≤ 40 % und NYHA I.

Patientinnen und Patienten mit einer VES-Last von > 10 % zur Prävention einer VES-induzierten

Bei allen

Kardiomyopathie.

1 2 3

LITERATUR

Paradigmenwechsel bei Therapie

„Nicht die alleinige Optimierung der Glukosewerte, sondern das Management aller Mitspieler des Metabolischen Syndroms sollte im Vordergrund stehen.“

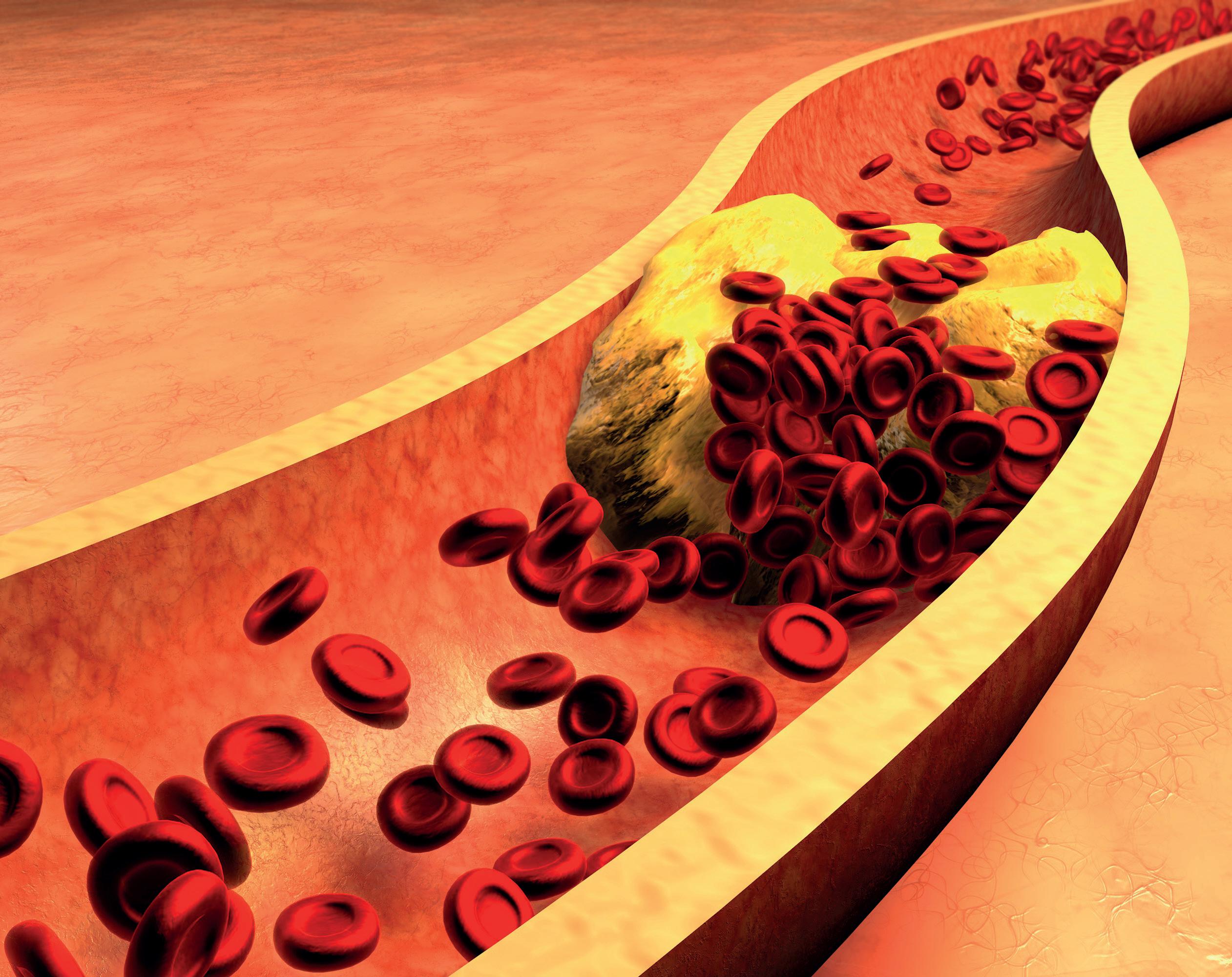

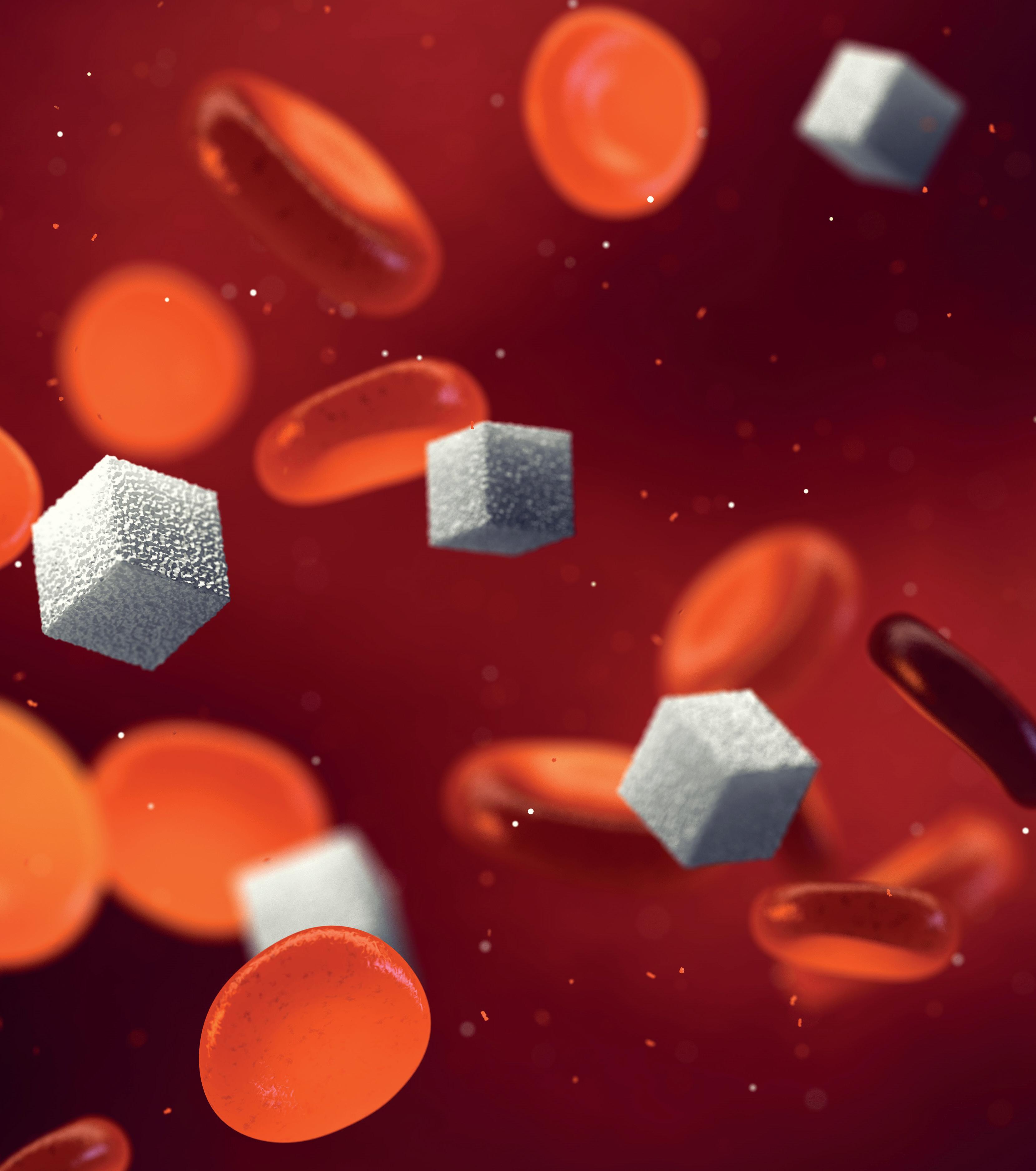

Diabetes mellitus Typ 2 stellt mit Abstand die häufigste Diabetesform dar. Zudem muss von einer sehr hohen Dunkelziffer ausgegangen werden. Schätzungen zufolge wird die Zahl der in Österreich an Diabetes Typ 2 erkrankten Menschen bis zum Jahr 2045 von 800.000 auf eine Million steigen. „Diabeteserkrankungen fordern in Österreich jährlich in etwa 10.000 Todesfälle, somit sterben mehr Menschen an den Folgen einer Diabeteserkrankung als an Brust- oder Darmkarzinomen“, erklärt Priv.-Doz. DDr. Felix Aberer von der Abteilung für Endokrinologie und Diabetologie, Med Uni Graz, am 52. Kongress für Allgemeinmedizin*. Athe-

rosklerotische Schäden an großen und kleinen Gefäßen stellen die wichtigste pathologische Manifestation dar. Herzinfarkt, Schlaganfall, Dialysepflicht und Erblindung sind letztlich lebenszeitlimitierende oder fatale Konsequenzen von Diabetes.

Multifaktorielles Risikomanagement

Der Diabetes mellitus Typ 2 ist eine Erkrankung, die meist mit arteriellem Hypertonus, Hyperlipidämie, Fettleber und Übergewicht einhergeht. „ Folglich beruht die Behandlung der Diabeteserkrankung auf einem multifaktoriellen Risikomanagement, das erwiesenermaßen Komplikationen und Mortalität senkt“, so der Experte. „Während die Therapie bis vor circa einem Jahrzehnt noch auf Metformin, Sulfonylharnstoffe, Pioglitazon und Insulin beschränkt war, können wir

EXPERTE:

heute auf eine Vielzahl weiterer Antidiabetika zurückgreifen, welche nicht nur den Blutzucker, sondern auch das kardiovaskuläre und renale Risiko senken “ Hervorzuheben seien SGLT2-Hemmer und einige GLP-1-Rezeptoragonisten. Sie zeigen laut Doz. Aberer neben positiven Effekten auf kardiovaskuläre Risikofaktoren auch eine deutliche Risikoreduktion in Hinblick auf Herzinfarkt, Schlaganfall und kardiovaskulären Tod.

Priv.-Doz. DDr. Felix Aberer Abteilung für Endokrinologie und Diabetologie, Univ.Klinik für Innere Medizin, Med Uni Graz

Die „a lten“ Diabetesmedikamente könnten zwar den Blutzucker, jedoch nur sehr beschränkt diabetische Komplikationen reduzieren. Daher haben sich auch die Empfehlungen in puncto blutzuckersenkender Therapie geändert.

Bei Menschen mit Typ-2-Diabetes sollte weiterhin Metformin die medikamentöse Erstlinientherapie darstellen. „Vor allem die UKPDS-Studie hat einen Benefit von Metformin in

Hausärzt:in medizinisch 24 Jänner 2023

©

privat

© shutterstock.com/nobeastsofierce

Kongressnachlese: Diabetes mellitus Typ 2 – Neues und Bewährtes

Bezug auf das kardiovaskuläre Risiko gezeigt, zudem ist Metformin sehr effizient blutzuckersenkend, leicht gewichtsreduzierend, relativ nebenwirkungsarm und billig“, erläutert der Endokrinologe.

Doz. Aberer: „Im Falle der Notwendigkeit einer Therapieeskalation sollte in der Folge das individuelle kardiovaskuläre Risiko des Patienten evaluiert werden. Bei bereits stattgehabten kardiovaskulären Ereignissen oder hohem Risiko, solche zu erleiden, sollte als nächster Therapieschritt ein SGLT2-Hemmer oder ein GLP-1-Rezeptoragonist mit erwiesenem kardiovaskulärem Nutzen ergänzt werden.“ DPP4-Hemmer hätten in Endpunktstudien zwar kardiovaskuläre Sicherheit bewiesen, jedoch keinen kardiovaskulären Vorteil gezeigt. Der Einsatz von Sulfonylharnstoffen und Pioglitazon sei in industrialisierten Ländern in den Hintergrund gerückt. „Insulin ist dann empfohlen, wenn unter oraler bzw. GLP-1-RA-Therapie keine ausreichende Blutzuckersenkung möglich ist oder wenn Kontraindikationen den Einsatz oder die Fortführung der Erstlinientherapie nicht erlauben“, informiert Doz. Aberer.

* Kongress für Allgemeinmedizin der Steirischen Akademie für Allgemeinmedizin (STAFAM), „Vom Harmlosen und Bedrohlichen ... vom Seltenen und Häufigen“, 24.-26. November 2022, Stadthalle Graz.

Ersterscheinung in: KongressJournal – Offizielle Kongresszeitung der Steirischen Akademie für Allgemeinmedizin , 25. November 2022, Unlimited Media GmbH.

EINFACH MESSEN

MAG’S ANDERS

JEDER

Accu-Chek

MEHR ALS MESSEN Dann

Accu-Chek Guide ACCU-CHEK, ACCU-CHEK GUIDE, ACCU-CHEK INSTANT und MYSUGR sind Marken von Roche. Alle weiteren Produktnamen und Marken gehören den entsprechenden Eigentümern. © 2022 Roche Diabetes Care | www.accu-chek.at | Roche Diabetes Care Austria GmbH | 1210 Wien | Engelhorngasse 3 SCAN ME INFOS & BESTELLEN

Dann empfehlen Sie:

Instant

empfehlen Sie:

<

Das weibliche Gehirn altert anders

Auch bei Demenz geschlechtsspezifische Unterschiede berücksichtigen

späteren Leben zu geben. Insgesamt ist es sehr unklar, wann und wie lange man es geben soll. Und natürlich kommen auch die negativen Aspekte der Hormonersatztherapie hinzu“, erklärt die Expertin. Diesbezüglich sind also noch wichtige Fragen offen, auf die Studien noch keine ausreichenden Antworten liefern konnten.

Neues Medikament in Sicht

Rund 150.000 Menschen in Österreich leben mit der Diagnose Demenz, Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Warum das so ist, welche Rolle dabei die Hormone spielen und was es bezüglich der Therapiemöglichkeiten Neues gibt, erläuterte die Leiterin der Ambulanz für Demenzerkrankungen an der Medizinischen Universität Wien, Assoc.-Prof.in Priv.-Doz.in Dr.in Elisabeth Stögmann, in einem MeinMed-Webinar (siehe Aktuell). Grundsätzlich lässt die kognitive Fähigkeit bei allen Menschen im Alter nach, hier besteht bei gesunden Menschen kein Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ebenso geschlechterunabhängig ist es, dass eine frühe Diagnose und ein baldiger Behandlungsbeginn den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen können. In Bezug auf Demenzerkrankungen sind Frauen jedoch klar im Nachteil. Vor allem spielt ihre höhere Lebenserwartung bei der Entwicklung von dementiellen Erkrankungen eine Rolle. Aber auch neurobiologisch sind Frauen benachteiligt. Aktuelle Untersuchungen weisen darauf hin, dass sich schädliche Eiweißablagerungen, die Plaques, im Gehirn bei Frauen häufiger

bilden. Diese können in der Folge bekanntlich Entzündungsprozesse und im höheren Lebensalter eine Demenzerkrankung auslösen.

Hormoneller Schutz für das Gehirn

EXPERTIN: Assoc.-Prof.in Priv.Doz.in Dr.in Elisabeth Stögmann Leiterin der Ambulanz für Demenzerkrankungen an der MedUni Wien

Eine wichtige Rolle im Hinblick auf Alzheimer und andere Formen der Demenz spielt der Östrogenspiegel, der bei Frauen mit der Menopause rasch absinkt. „Wir wissen heute, dass die Lebenszeitexposition gegenüber Östrogen ein entscheidender Faktor ist“, so Prof.in Stögmann. Östrogen wirkt in mehrfacher Hinsicht neuroprotektiv. Es verbessert die Synapsenregenerierung, die Hippocampusleistung, den Blutfluss, den zerebralen Glukosehaushalt sowie die Acetylcholinproduktion. Östrogen ist also eine günstige Substanz für die Gehirnleistung. Zum Thema Hormonersatztherapie bei Demenz gab es bereits zahlreiche Studien. „ Dabei hat man gesehen, dass eine Substitution im mittleren Leben, also vor dem 70. Lebensjahr, wahrscheinlich einen protektiven Einfluss hat. Aber es ist nachteilig, Östrogen im

Seit rund 20 Jahren stehen Medikamente zur Verfügung, die Demenzerkrankungen zwar nicht ursächlich behandeln, jedoch den Verlauf abschwächen oder verlangsamen können. Derzeit wird ein Antikörper-Medikament (Lecanemab) erforscht, das erstmals die krankmachenden Eiweißverbindungen im Gehirn abbauen kann. In ersten Studien zeigte sich eine deutliche Verzögerung des Krankheitsverlaufes, wenn frühzeitig mit der Behandlung begonnen wird. In Europa ist ein Antrag auf Marktzulassung dieses neuen Medikaments bis Ende März 2023 geplant. Allerdings warnt Prof.in Stögmann vor zu hohen Erwartungen, da Lecanemab auch deutliche Einschränkungen aufweist. So ist bislang beispielsweise unbekannt, ob und wie sehr die Wirkung des Medikaments über die Studiendauer von 18 Monaten hinaus anhält. Zudem eignet sich Lecanemab nur zum Einsatz bei Menschen, die zwar Beta-AmyloidPlaques im Gehirn aufweisen, aber erst sehr geringe Einschränkungen ihrer Hirnleistungsfähigkeit haben.

Margit Koudelka

AKTUELL

Im Rahmen von MeinMed hielt Assoc.-Prof.in Priv.-Doz.in Dr.in Elisabeth Stögmann einen Vortrag zum Thema „Demenz: Mann und Frau unterschiedlich krank“. Das gesamte Video dazu finden Sie auf meinmed.at/mediathek

Das Webinar wurde unterstützt von: MedUni Wien

Hausärzt:in medizinisch 26 Jänner 2023

© shutterstock.com/sun ok © MedUni

Matern

Wien,

Räuber des erholsamen Schlafes

Ein Rückblick auf die Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Schlafmedizin und Schlafforschung*

Klagen über einen nicht erholsamen Schlaf nehmen zu, nicht zuletzt als Folge der COVID-19-Pandemie und der angespannten weltpolitischen Lage. Dennoch besteht kein Grund zur Panik, denn Schlafstörungen können effizient und nachhaltig behandelt werden, wie die zahlreichen Beiträge beim Kongress zum Thema Schlafmedizin und -forschung eindrucksvoll zeigten. Es ist gelungen, mit Prof. Dr. Till Roenneberg (LMU München) einen der kreativsten Forscher auf dem Gebiet der Chronobiologie als Keynote-Sprecher zu gewinnen. In zwei Vorträgen legte er facettenreich dar, wie unser Lebensstil dazu beiträgt, nicht nur weniger zu schlafen, sondern auch biologische Rhythmen (z. B. Ausschüttung von Melatonin und Cortisol) zu stören. Die Thematik ist komplex und kann nicht allein aus schlafmedizinischer Perspektive betrachtet werden. Hier muss auch die Politik auf nationaler wie internationaler Ebene tätig werden (Stichwörter: Zeitumstellung, Schulunterrichtsbeginn).

Mit dem Handy ins Bett

Digitale Endgeräte wie Smartphones sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Wie kaum ein anderes technisches Hilfsmittel beeinflussen sie auf subtile Weise den Schlaf-wach-Rhythmus. Smartphone-Displays besitzen einen ho-

hen Anteil an blauwelligem Licht, das aktivierend wirkt und uns so wertvolle Schlafzeiten raubt, wie eine aktuelle Studie an der Universität Salzburg zeigt. Prof.in Dr.in Kerstin Hödlmoser (Universität Salzburg) warnte deshalb davor, „mit dem Handy ins Bett zu gehen“ Wer trotzdem nicht auf seinen digitalen Bettpartner verzichten will, sollte einen Blaulichtfilter verwenden. Der wachmachende Effekt von blauem Licht könne aber auch dazu beitragen, müdigkeitsbedingte Unfälle zu reduzieren, argumentierte Prof.in Dr.in Andrea Rodenbeck (Göttingen) in ihrem Vortrag. Dennoch ist Vorsicht geboten. Da blauwelliges Licht besonders effektiv die Melatoninproduktion unterdrückt, könnte der Zusammenhang zwischen einem erhöhten Krebsrisiko (die WHO stufte chronische Nachtarbeit bereits vor Jahren als kanzerogen ein) und jahrzehntelanger Schichtarbeit auch die Folge nächtlicher Blaulichtexposition sein.

Schöne neue Welt der Wearables

Die Verwendung von Aktivitäts- und Schlaf-Trackern boomt, trotz der Kritik an deren Genauigkeit und Aussagekraft. Experten auf dem Gebiet der Artificial Intelligence meinten, dass mit Hilfe von Machine-LearningAlgorithmen tatsächlich neue Möglichkeiten eröffnet würden, erklärte Dr. Matteo Cesari (Med Uni Innsbruck). Schlaf-Tracker werden mittlerweile mit verschiedenen Typen von Sensoren ausgestattet (z. B. Beschleunigungssensoren, Plethysmografen zur Analyse der Herzfrequenz und der Pulswelle, Photozellen zur Bestimmung der Sauerstoffmenge im Blut) und können mittels neuronaler Netze Daten valide auswerten. Künstliche Intelligenz (KI) werde auch zunehmend bei polygrafischen Schlafauswertungen im Schlaflabor eingesetzt, so Dr. Peter Anderer (MedUni Wien). Vergleichsstudien von „ manuellen“ Schlafstadienauswertungen und KI-Algorithmen zeigten eine hohe Übereinstimmung, sodass die

American Academy of Sleep Medicine die Schaffung eines Referenzdatensatzes zur Zertifizierung KI-basierter Schlafauswertungssysteme vorbereitet.

Telemedizin & Schlafapnoe

Auf dem Gebiet der Telemedizin zeichneten sich ebenfalls neue Trends ab, nicht zuletzt aufgrund der COVID-19-Pandemie, so OA Dr. Rainer Popovic (FranziskusSpital in Wien & Ordination in Zwettl) in seinem Vortrag. Anfänglich bedeutete Telemedizin vor allem die Durchführung kontaktloser Patientenbesprechungen mittels Videokonferenzen. Bald stellte sich jedoch heraus, dass diese Technologie sowohl zur Diagnosestellung als auch für eine effiziente Therapieverlaufskontrolle aus der Ferne genutzt werden kann. Der Markt boomt, vor allem bezüglich des Angebotes von Kleingeräten und Apps für Smartphones, die nicht nur Informationen über den Schlaf liefern, sondern auch eine Therapiekontrolle, z. B. bei Heimbeatmungsgeräten, ermöglichen. Neben technischen Innovationen gebe es auch neue Ansätze in der Behandlung der obstruktiven Schafapnoe, berichtete Dr. Popovic. Habe man früher vor allem die Anatomie der oberen (subglottischen) Atemwege für die Verminderung des Atemflusses verantwortlich gemacht, zeige sich immer mehr, dass auch die Steuerung der Muskeln, die diese Atemwege offenhielten, eine große Rolle spiele.

Auch Neurostimulationsverfahren des N. hypoglossus könnten laut aktueller deutscher und amerikanischer Leitlinie bei mittel- bis hochgradiger obstruktiver Schlafapnoe eingesetzt werden, erläuterte OÄ Dr.in Birte Bender (Med Uni Innsbruck). Dieses Verfahren sollte dann angewendet werden, wenn eine PAPTherapie nicht möglich ist. Residuale Tagesschläfrigkeit trotz optimaler CPAP-Therapie könne mitunter ein großes Problem sein, sei aber medikamentös therapierbar, erklärte OÄ Dr.in Angelika Kugi (LKH Villach). Ein Grund: Mehr als ein Drittel der Schlafapnoe-

Hausärzt:in medizinisch 28 Jänner 2023 © unsplash.com/Claudia

Mañas