LOS FANTASMAS DE GOYA

1. Ficha técnica

2. Introducción

3. Goya

b. Autorretratos

c. Sordera

d. Goya en la corte

e. Pinturas de la corte

f. Obras del prado

g. Técnica de grabados

h. Desastres de la guerra

i. Cuadros sobre la guerra

4. Lorenzo

b. Pintura de Lorenzo

c. Inquisición y caprichos

5. Inés de Bilbatua

b. Retrato de Inés

c. Mujer, guerra e independencia

6. Análisis técnico

7. Conclusión

8. Bibliografía

- Título original: Goya’s Ghosts (Los fantasmas de Goya)

- Año: 2006

- Duración: 118 min.

- País: Estados Unidos Estados Unidos

- Dirección: Milos Forman

- Guión: Milos Forman, Jean-Claude Carrière

- Música: José Nieto

- Fotografía: Javier Aguirresarobe

- Reparto: Javier Bardem, Natalie Portman, Stellan Skar sgård, Randy Quaid, Blanca Portillo, Michael Lonsdale, Carlos Bardem, Unax Ugalde, Simón Andreu, José Luis Gómez, Fernando Tielve, Julian Wadham

- Compañías: Coproducción Estados Unidos-España; The Saul Zaentz Company

- Género: Drama | Biográfico. Siglo XIX. Pintura

- Sinopsis: En el año 1792, en España, Goya ocupaba el puesto de pintor de la Corte de Carlos IV, durante su reinado de 1788 a 1808. En ese momento, se ve envuelto en un escándalo de gran magnitud cuando su musa adolescente es acusada de herejía por un importante miembro de la Inquisición. Además, el padre de la joven, quien es un adinerado comerciante, intenta vengarse del eclesiástico que acusó a su hija.

Número 37 Diario de Madrid del miércoles 6 de febrero de 1799

Hoy, 6 de febrero de 1799, ha sido anunciada la publicación de la Colección de estampas de asuntos caprichosos, inventadas y grabadas al aguafuerte por don Francisco de Goya. La serie de ochenta estampas se pone a la venta, a razón de 320 reales de vellón, en la calle del Desengaño, número 1, tienda de perfumes y licores, en el bajo de la misma casa en que vive el ilustre pintor.

El film se sirve de este hecho para arrancar su hilo narrativo. Los caprichos de Goya desatan una serie de litigios y desencuentros entre la Inquisición y el autor. Dicha institución aprovechó el carácter polisémico para reducir su intencional universalismo a una interpretación personalista. A partir de aquí, asistimos a una carrera histórica irregular que desdibuja y traslada a su supuesto protagonista a un tercer plano. Una panorámica de los principales conflictos del S.XVIII español, detenida en excesivas dilataciones temporales vacías y acelerada en fenómenos trascendentales para la historia de nuestro país. El trabajo se articula en virtud de tres ejes fundamentales, correspondientes a cada uno de los protagonistas, a partir de los cuales nacen ramificaciones temáticas en relación con la pintura o el contexto que les rodea. El objetivo de esta división es mostrar el papel de cada uno de los protagonistas en el filme y trasladarnos por medio de estos a lo que Forman pretende transmitirnos. Es un acercamiento que permite indagar en cada detalle de la historia y analizar con lupa las pinceladas del artista.

El Goya “testigo” que encarna Stellan Skarsgard funciona como hilo conductor en una historia que no es la propia. Se vuelve un retratista de la realidad que lo rodea, adoptando un papel pasivo y de escasa profundidad. El rol de creador no se distingue especialmente, y el artista acaba como un antagónico a la figura de Lorenzo. Es un Goya con carácter pragmático, y en el que prima la razón, frente a la corrupción del ser que representa el depravado cura. Sin embargo, estos recursos que sirven a la trama no se asemejan a la realidad del pintor. Goya, como nos ha demostrado la historia, siempre estuvo más del lado de Dionisos, o por lo menos, opuesto a todo aquello que representaba la Iglesia: El Tribunal de la Inquisición y el quilombo político que existía en la España del siglo XIX. No obstante, él no fue el único testigo consciente de los horrores de la guerra como plantea la película, donde se nos presenta como el único personaje que comprende el sufrimiento que trae la muerte, y que no aplaude a los verdugos cuando realmente una gran parte de la sociedad española ya se enfrentaba a las contradicciones propias de la Ilustración.

Además, la interpretación de la figura de Goya se aleja de aquella descrita por la historia. Goya nunca fue un personaje pasivo y mucho menos tan afa-

ble como lo propone el filme. Su temperamento es descrito como pasional desde antes de la sordera, y posteriormente como “atormentado”. Si bien Milos Forman pretende hacer que vivamos la historia con Goya, lo convierte en un fantasma en el que solo se apoya para generar contradicciones y desenvolver al resto de personajes. Esto queda más que claro en la elección del actor, Javier Bardem interpreta a Lorenzo por tratarse del claro protagonista, dejando al escandinavo Skarsgard, mucho menos conocido el papel de Goya. Esta elección se basó también en autorretratos menos conocidos del autor, como “Autorretrato a lápiz” y el “Autorretrato ante el caballete” ambos de 1795 donde se diferencia del Goya de mediana estatura y mucho más “celtibérico” de lo que nos puede ofrecer el actor.

Un punto a favor de Forman es que retrata perfectamente el hecho de que Goya no contara con una formación erudita, aunque sus tratos con la Corte, sus amigos y los viajes lo fueron puliendo. Esto se ve en la diferencia de trato con respecto al Padre Lorenzo y su informalidad en ambientes que en la época eran más conservadores. No obstante, los defectos en la maestría de Milos Forman, no alcanzan para dejar de apreciar la vida y contradicciones de un genio que nos dejó flashes del llamado siglo de las luces.

Goya funciona como un elemento cohesionador que mantiene la trama en un mismo hilo conductor. La estética de su obra se refleja constantemente a través de la gama cromática, y los efectos especiales, parecen trasladarnos a una de sus pinturas. El inicio del filme no es otro que una serie de imágenes de sus grabados, concretamente de la serie Últimos Caprichos (1826 -1828) que realiza en la última etapa de su vida. Otros grabados como Los desastres de la guerra (1810 - 1815) o Los disparates (1815 - 1823) también se ven reflejados en los créditos o en diversas escenas en movimiento

que evocan estas representaciones de forma muy acertada. Se pone mucho énfasis en el Goya grabador, por lo que profundizaremos en él más adelante.

Se nos presenta además una escena poco común basada en un retrato no demasiado conocido. Nos encontramos ante un Goya con velas en la cabeza para autorretratarse. Imita Autorretrato ante su caballete (1790 - 1795), dejándonos ver un poco del proceso creativo y las técnicas que utilizaba el artista.

La película utiliza varias técnicas cinematográficas y recursos narrativos para representar la sordera de Goya, incluyendo la amplificación de sonidos a través de una trompeta auditiva, sonidos pagados o distorsiones, y escenas de soledad y aislamiento. Sin embargo, la película refleja de manera pobre las consecuencias de la sordera en las relaciones familiares y en su trabajo. En realidad, Goya utilizó una máquina eléctrica para aliviar su sordera diseñada por Otto von Guericke, pero no tuvo éxito el tratamiento de electroterapia que empleaba y finalmente dimitió como profesor de pintura de la Real Academia de San Fernando sin mejoría alguna en su sordera.

Autorretrato ante su ca - ballete (1790-1795)

Autorretrato (1796)

Autorretrato ante su ca - ballete (1790-1795)

Autorretrato (1796)

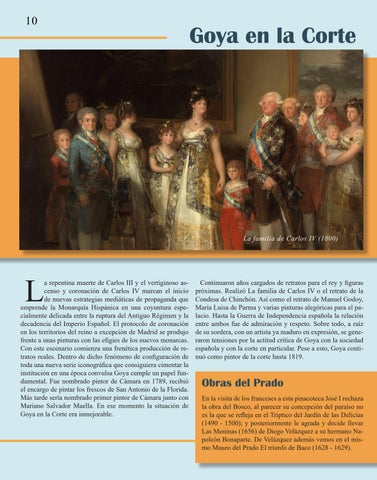

La repentina muerte de Carlos III y el vertiginoso ascenso y coronación de Carlos IV marcan el inicio de nuevas estrategias mediáticas de propaganda que emprende la Monarquía Hispánica en una coyuntura especialmente delicada entre la ruptura del Antiguo Régimen y la decadencia del Imperio Español. El protocolo de coronación en los territorios del reino a excepción de Madrid se produjo frente a unas pinturas con las efigies de los nuevos monarcas. Con este escenario comienza una frenética producción de retratos reales. Dentro de dicho fenómeno de configuración de toda una nueva serie iconográfica que consiguiera cimentar la institución en una época convulsa Goya cumple un papel fundamental. Fue nombrado pintor de Cámara en 1789, recibió el encargo de pintar los frescos de San Antonio de la Florida. Más tarde sería nombrado primer pintor de Cámara junto con Mariano Salvador Maella. En ese momento la situación de Goya en la Corte era inmejorable.

Continuaron años cargados de retratos para el rey y figuras próximas. Realizó La familia de Carlos IV o el retrato de la Condesa de Chinchón. Así como el retrato de Manuel Godoy, María Luisa de Parma y varias pinturas alegóricas para el palacio. Hasta la Guerra de Independencia española la relación entre ambos fue de admiración y respeto. Sobre todo, a raíz de su sordera, con un artista ya maduro en expresión, se generaron tensiones por la actitud crítica de Goya con la sociedad española y con la corte en particular. Pese a esto, Goya continuó como pintor de la corte hasta 1819.

En la visita de los franceses a esta pinacoteca José I rechaza la obra del Bosco, al parecer su concepción del paraíso no es la que se refleja en el Tríptico del Jardín de las Delicias (1490 - 1500); y posteriormente le agrada y decide llevar Las Meninas (1656) de Diego Velázquez a su hermano Napoleón Bonaparte. De Velázquez además vemos en el mismo Museo del Prado El triunfo de Baco (1628 - 1629).

La familia de Carlos IV (1800)En el filme se puede ver al artista trabajando y luego entregando a los reyes la obra La reina María Luisa a caballo (1799), un retrato ecuestre pareja al de su esposo Carlos IV a caballo (1800). Esta obra “peca” de realista, pues Goya retrata la falta de belleza de la soberana, entregándonos un ejemplar de sarcasmo pictórico que también queda reflejado en el filme. En este se produce un diálogo mientras el artista pinta donde le pregunta “¿Cómo queréis que la historia os recuerde?”, a lo que ella responde “Tal y

como soy: joven y hermosa”. Es una conversación que implica cierta complicidad entre estas figuras pero que termina cuando Goya en 1800 les entrega la obra La familia de Carlos IV; en la que ella se ve completamente ridiculizada. Este retrato colectivo también aparece en la película cuando Casamares acompaña a José I al Museo del Prado; este incluso resalta lo fea que se ve y pregunta “¿Cómo pudo tener tantos amantes?”.

En “Los fantasmas de Goya” las escenas que muestran la realización de Los Desastres de la guerra (1810- 1815) son tratadas con verdadera importancia por los realizadores, otorgándoles gran realismo y precisión. Para la ejecución de dichos grabados, se utilizó la técnica del aguafuerte, consistente en dibujar o grabar sobre una plancha de metal (generalmente cobre) cubierta con una capa de barniz resistente al ácido. Luego, la plancha se sumergía en un ácido que disolvía las áreas que no estaban protegidas por el barniz, creando una especie de relieve en la superficie de la plancha. Después de limpiar la plancha, se solía aplicar tinta sobre la superficie grabada, para luego imprimir la imagen sobre papel.

La técnica del aguafuerte permitió a Goya crear grabados con una gran cantidad de detalles, desde los pequeños gestos en los rostros de los personajes hasta los detalles en la ropa, las armas y los objetos. También le permitió lograr diferentes texturas y tonalidades, como los oscuros intensos y los claroscuros que contribuyeron al realismo y la intensidad emocional tan característica de la serie Los desastres de la guerra.

Sin embargo, para la elaboración de la serie Los Desastres de la guerra Goya empleó materiales precarios ante la falta de planchas de calidad. Redujo también el uso de aguatinta, sin duda a falta de resinas. La pobreza que trae consigo una guerra también fue experimentada por el artista, que carecía de los recursos y materiales de los que había dispuesto para grabados anteriores, como los Caprichos. Esto propició que las escenas grabadas estuvieran compuestas por figuras sobre fondos prácticamente vacíos, llenos de contrastes. Lo que, sin duda, no le impidió conformar una narración verosímil: la escenificación de la tragedia. Esta falta de escenario será entendida como parte de la linealidad de la serie que, pese a desenvolverse en este entorno etéreo, dibuja una auténtica crónica de guerra.

Como hemos comentado, en el film se cuida delicadamente la escena de elaboración de los grabados. La introducción de ciertos elementos detallistas conforma una secuencia altamente fiel a la realidad. Por ejemplo, la presencia del ayudante, pues Goya precisaba de la colaboración de un grabador para crear los grabados finales a partir de sus diseños.

En la película, Goya, después de presenciar la devastación que ha dejado la guerra, los muertos, la violencia y aquella devastada estampa costumbrista que tan bien conocía, lo vemos pintando tanto La carga de los mamelucos como Los fusilamientos del 3 de mayo. Ambas obras intercaladas con escenas de dichos desastres dejando entrever el proceso creativo en que dibuja y luego pasa a las capas de pintura.

Sin embargo, estas secuencias no son fieles a la realidad. Las representaciones del 2 y el 3 de mayo no son pintadas en pleno desarrollo de la guerra (1808-1814), sino que se componen en un 1814 cercano al regreso de Fernando VII. Debido a la difícil situación económica en la que Goya se encontraba y buscando la aprobación del (tristemente) llamado “El Deseado”, solicita permiso para «perpetuar por medio del pincel las más notables y heroicas acciones o escenas de nuestra gloriosa insurrección contra el tirano de Europa». Si bien es cierto que ambas obras muestran una desgarradora guerra, nada tienen que ver con la atroz violencia de sus grabados, creados en el seno de una guerra, ajenos a convencionalismos y miramientos.

Conocida la técnica del grabado y revelado el realismo con el que se trata en el film, es preciso introducirse en las obras que Goya compone: Los Desastres de la guerra. Aunque en la película no se exponga de tal manera, al desenvolver de manera pobre y vaga las motivaciones y pensamientos del artista, cabe señalar el importante calado que la Guerra de Independencia tuvo en la personalidad Goya e, irremediablemente, en su obra también.

En sus primeras etapas artísticas, Goya había adquirido una aclamada reputación en la Corte española, tal y como hemos mencionado. Con la llegada de los franceses, la guerra y la invasión napoleónica, cambiaron profundamente su perspectiva y su arte, conformando un ideario muy distinto al que había desarrollado como pintor de la corte.

Durante este inestable período, compuso la serie de grabados: Los desastres de la guerra, mostrando los horrores y la brutalidad de la guerra, así como las terribles consecuencias que supuso para los civiles. Realizados en la intimidad del artista, dichos grabados nunca fueron compuestos para salir a la luz, sino que perduraron como parte de su testamento, hasta que fueron publicados años después de su fallecimiento. Sin embargo, bien es sabido que la brutalidad de la guerra no solo tuvo impacto en la obra del artista, sino que su personalidad también sufrió una importante transformación, también consecuencia de su ya nombrada sordera. Se convirtió en un artista introspectivo, encerrado en sí mismo, observador y crítico con la sociedad de la época y los gobernantes que regían España. Su arte se convirtió en una profunda cavilación sobre la fragilidad de la existencia humana, manejada por un sino despótico y cruel.

Goya representa los desastres de una guerra que vive de primera mano. Cuando inicia la creación de

Los Desastres de la Guerra (1810) en su mente se encuentran vívidas las impactantes escenas, colmadas de violencia y horrores, que habían llegado hasta él, ya fuera a través de sus propios ojos o narradas por amigos y conocidos. Goya inscribe en la pintura de la época el concepto de pintura de la realidad, reflejo de la realidad y ajena a idealizaciones. Es el retratista de un pueblo que sufre. El calado de esta guerra fue tan profundo que Goya dejó a un lado su faceta académica para encontrarse con su yo más romántico. Un cambio que le llevará a alejarse de la Corte, tras la guerra, para afincarse en las afueras de Madrid, a la llamada Quinta del Sordo, donde comenzará a trabajar en sus obras más íntimas y subjetivas: las Pinturas Negras.

Si bien es cierto que Goya había demostrado con anterioridad cierto interés por la representación de la violencia, sobre todo en sus grabados anteriores, donde el grabadista dejaba fluir sus bestias internas, es inevitable contemplar en Los Desastres de la Guerra la eclosión definitiva en su perturbado vínculo con la violencia. Esta relación es realmente compleja de interpretar. Por un lado, Los Desastres de la Guerra muestran una clara repulsión hacia los actos crueles y violentos, y es en esta serie de grabados donde se presenta una de las representaciones más impactantes y profundas de la brutalidad y el sufrimiento humano, cuya línea seguirán sus tan famosas representaciones del 2 y el 3 de mayo. Por otro lado, no podemos dejar de sentir esta fascinación que Goya demuestra por la violencia y la crueldad, ya latente en los grabados de 1810, más palpable aún en sus posteriores Pinturas Negras, que no dejan de ser una consecuencia del impacto brutal de la guerra en el senecto Goya. Podemos considerarlo un pacifista o un maníaco, en su ambivalente relación con la violencia, lo que es innegable es su capacidad innata para conmover, siendo imposible quedar indiferente ante todas y cada una de las obras mencionadas.

Podríamos definir al padre Lorenzo como el punto de fuga de esta obra cinematográfica. Es su historia la que se nos narra, y su metamorfosis la que Goya presencia y retrata como hilo conductor. El personaje de Lorenzo Casamares puede estar inspirado en algunos inquisidores que en su tiempo también defendieron las ideas ilustradas. Destacamos a dos: Ramón José de Arce: Arzobispo de Burgos y Zaragoza e Inquisidor General que es exiliado a Francia; y a Juan Antonio Llorente, al que Goya pintó ya con las condecoraciones de José I en 1811, por lo que no coincide con lo que propone la película, donde se pinta a Casamares aun de Inquisidor.

El giro de principios que da el personaje, interpretado por Bardem, es también el cambio de toda una España. Su paso de la ciega creencia en la Iglesia y el Tribunal de la Santa Inquisición, a la defensa de los ideales de la revolución francesa nos muestra una personalidad interesada y arribista, que es capaz de modificar sus principios siempre que vea conveniente. Sin embargo, este cambio ideológico se da por varios sucesos que acontecen en la película. El primero de ellos: la violación de Inés. Este contacto perverso, con lo prohibido por la Iglesia católica, de una forma tan abrupta, deja de manifiesto la doble moral del protagonista. Lorenzo le expresa a Goya en el filme que el sometimiento a la cuestión le demuestra la ineficiencia de los métodos del Santo Oficio y lo “ilustra”; volviéndose

la tortura un detonante más en su metamorfosis. Como consecuencia, es exiliado a Francia, y allí, en contacto con el novedoso contexto revolucionario, termina de transformarse.

Se encuentra con una Francia plagada de ideas, de críticas que llevan al desprestigio del Antiguo Régimen, las monarquías absolutas y como no, de la Iglesia Católica y su acumulación de poder. Se produce un enfrentamiento entre el individuo y las instituciones tradicionales, es la razón frente a la creencia ciega. La Revolución Francesa trae la idea de llevar la libertad, de “ilustrar” al pueblo español y volver a los hombres “libres”. Casamares toma esta tarea, definiendo a sus antiguos compañeros como “la cara del fanatismo” y adoptando un alto cargo en el bando de los franceses. Al contrario de Goya, entendemos a Casamares como la personificación de lo corrupto y de la moral influenciable y débil. Es otra de las dicotomías, son Apolo y Dionisos, la razón frente a la corrupción del ser. Goya acaba subyugado a un papel incluso conservador frente al renovado Lorenzo, quien le dice que “trabaja para quien le paga” cuando él mismo vende constantemente su moral al mejor postor. Las contradicciones que traen las nuevas ideas ilustradas suponen grandes cambios de dinámica entre los personajes y en la escena final de la película vemos la transformación última de Lorenzo; en la que se vuelve un horror más, otro desastre que acaba retratando el artista.

Pintura de Lorenzo

postura y la vestimenta. Sin embargo, no hay coincidencia en las fechas, aquí se retrata a Casamares cuando aún era inquisidor, antes de la Guerra de Independencia; mientras que el de Llorente se realizó durante la contienda y cuando su puesto en el Tribunal había sido suspendido. Además, la obra acaba quemándose en el filme, mientras que en la actualidad el retrato se conserva en el Museo de Arte de Sao Paulo.

La crueldad y la barbarie han sido una constante en las políticas disciplinadoras de los cuerpos a lo largo de la historia. Azotes, mutilaciones, patíbulos, exposición a vergüenza pública o el encierro; eran técnicas comunes que ejercían el suplicio como correctivo y privaban de la libertad. La pena de prisión como hoy la conocemos no surge hasta que las gentes pasan a ser ciudadanos libres. El castigo con la muerte es sin duda el más cruel. En tiempos de Goya la forma más común de ejecución era la horca. Los culpables morían por ahogamiento estrangulados por la soga. En busca de un castigo menos cruel a la fisionomía en España se impuso el garrote como alternativa. Los primeros avances legislativos para el fin de estos agravios vendrían con las Cortes de Cádiz. Se perseguía la brujería, la blasfemia, la sodomía y otras expresiones de religiosidad. La censura es uno de los principales problemas que afronta Goya con relación a la Inquisición, poco después de la publicación de los grabados los retira por temor a represalias. Se trata de un capítulo de nuestra historia en la que el conservadurismo religioso vuelve a ennegrecer España.

Los Caprichos son una serie de 80 grabados en los que Goya escoge como temática la denuncia de la hipocresía y los malos haceres de la sociedad española del momento mediante un tono satírico, la ridiculización y la estigmatización de prejuicios. Hace uso de la ambigüedad y reivindica el carácter universal de su juicio. En ningún caso habría una sátira personal o individualizada, sino una caricaturización de los pecados y vicios generales. Pese a su intencionalidad universalista, los grabados fueron fácilmente relacionables en ocasiones con personajes concretos de la política o interpretados como una crítica velada a las instituciones de su tiempo. El artista habría introducido una crítica específica a ciertos grupos, pero con un componente crítico porque hacerla evidente le habría supuesto un castigo.

Pese a su explicación de la naturaleza generalista de su crítica, se hizo evidente que uno de los blancos contra los que arremetió fue la Inquisición. Sobre la retirada de la venta de los grabados por miedo al procesamiento del Santa Oficio, son dos los que principalmente se señalan a dicha institución y los más problemáticos, por ende. El primero que realiza este ejercicio de burla es el ejemplar XXIII. Su objetivo es la crítica a la codicia de los inquisidores, para ello plasma a un reo sentado en un banquillo encima de un tablado con sambenito y vestido con coroza. Transmite el arrepentimiento y la vergüenza por su expresión cabizbaja y la posición de su mirada, sus hombros y cabeza inclinados hacia al suelo. A su derecha el secretario lee desde el púlpito la sentencia. En un nivel inferior la estampa está repleta de eclesiástico. Se incluye el lema: “aquellos polbos”. Se trata de la primera parte de un refrán que se completaría con “estos lodos”.

La Inquisición del S.XVIII no tenía la fuerza de siglos anteriores. Tras la Revolución francesa su principal misión era impedir la entrada de contenido de carácter revolucionario en España, así como perseguir el que se produjera dentro de las fronteras. El procedimiento consistía en localizar al autor y obligarle a borrar las láminas del cobre puliéndolas hasta que desapareciera el dibujo por completo. Goya en su búsqueda por proteger los ejemplares se los entrega al rey. Se trata de una clara expresión de la confianza que Goya tenía en que llegarían tiempos mejores en los que sus láminas podrían circular sin censura. Las leyendas incluidas en los grabados tratan de desvirtuar lo que a primera vista puede interpretarse en la obra para intentar eludir la censura. El de la estampa XXIII es: “los autillos son el agostillo, y la diversión de cierta clase gente”. Lo curioso de la estampa es que el lema no se articula como denuncia hacia el reo, sino que se dirige al tribunal, que entiende los castigos como un divertimento público.

La segunda cuya crítica va directamente dirigida a la Inquisición es la XXIV. Presenta a una mujer condenada a azotes. Es acusada de hechicería. Su castigo se basa en montar en un asno, semidesnuda, con todo su torso al aire y con coroza. Avanza rodeada de ministros de la justicia y el pueblo persiguiéndola. El lema en este caso es “no hubo remedio”, y la explicación manuscrita presentada remite a su fealdad y pobreza, lo que da a entender que no hubo remedio de salvarla. La fealdad era una expresión de la brujería para la Inquisición. En muchos de sus grabados Goya expresó su burla hacia las brujas y a los que creen en ellas, también a la superstición. La obra sobrevivió gracias probablemente a la

buena relación de Goya con Carlos IV y con Manuel Godoy. Ironiza mediante el lema con lo ridículo de las acusaciones y la crueldad del tribunal, así como la estampa denuncia la degradación que supone el escarnio público.

La relación de Goya con la Inquisición, como bien adelantamos, se vuelve complicada. En 1804 el Tribunal de la Inquisición de Toledo envía una carta al de Madrid, en el que se adjunta un ejemplar de Los Caprichos de Goya y se exige

su comparecencia en el Consejo de la Suprema. El requerimiento se realiza “en virtud de delazión”. En septiembre de 1804, cuando el Tribunal de la Inquisición de Toledo remitió el expediente de censura de Los Caprichos al Consejo de la Suprema, era arzobispo el cardenal Luis María de Borbón y Vallabriga, hijo de uno de los protectores de Goya, el infante Luis Antonio de Borbón. Consiguió escapar de las posibles reprimendas por su posición y sus privilegiados contactos.

La musa ficticia que Forman nos presenta bajo el conocido rostro de Natalie Portman es un intento fallido de mostrar la importancia de la figura femenina en la vida del artista. Además de ser poco verosímil y carecer de un buen desarrollo de personaje, el director no consigue transmitir como veía Goya a la mujer. Alejada de la visión de “salvador” que se adopta en la película, Goya fue un retratista de la realidad de su tiempo, en la que incluyó a la mujer. El artista denunció las situaciones de injusticia a las que las mujeres estaban sometidas, como el matrimonio por conveniencia, la prostitución o los abusos de los que fue testigo. En sus grabados podemos ver a mujeres víctimas de los desastres de la guerra, a prostitutas, o incluso a mujeres toreras. Retrata a nobles y cortesanas, a veces las exalta, pero también

enmascara y crítica. Entre su obra pictórica se encuentran las majas, las mujeres más libres y transgresoras del pueblo. Y como no, su esposa, Josefa Bayeu, junto a Zorrilla y otras relaciones que la historia no nos ha terminado de confirmar.

Aunque la forma de acercarse a la figura de Inés no es la más acertada, Forman consigue llevar a la pantalla otro ejemplo de la relación del artista con la mujer de su tiempo. Esto es con María de Parma, esposa de Carlos IV de cuya relación ya hemos hablado pero que cabe mencionar en este apartado. Otro punto a favor de Forman es que refleja los desastres de la guerra en Inés y en su hija, como si el mismo filme fuera uno de los caprichos del artista.

Se dice que el pintor la conoció en casa de los Pérez de Castro y quedó fascinado con su belleza, pidiendo permiso para retratarla. En aquel momento ella tendría 20 años, y no podemos evitar pensar en la similitud de esta historia con la que se nos presenta en la película. No solo el cuadro posee grandes parecidos con la realidad, sino que la historia de la chica, de belleza encandiladora y una sencillez admirable, también se asemeja a la de Sabasa. En el filme a Inés se la retrata como a una musa, cosa que Sabasa fue en la realidad, pero esta no tuvo, como sí sucede en la producción audiovisual, nada que ver con los Frescos de la Ermita de San Antonio de la Florida (1798). A estos se hace referencia en varias ocasiones junto al acompañamiento de imágenes y declarando que el rostro de Inés sirvió de inspiración para esta versión onírica y fantasmagórica de los frescos tan propia de Goya.

La pintura que realiza de Inés, una obra que nos presenta a los personajes, embarca al artista en la salvación de su musa y genera muchísimos conflictos. Evidentemente esta obra no existe, aunque se cree que puede estar basada en el Retrato de Sabasa García (1806 - 1811), actualmente ubicado en la Galería Nacional de Arte de Washington D.C. La mujer retratada, María García Pérez de Castro, llamada por sus familiares “Sabasa”, era la hija de Evaristo Pérez de Castro, un personaje muy influyente, secretario de Estado (1820 - 1821) y posteriormente presidente del consejo de ministros, a quien Goya también retrató.

La figura de Inés representa el modelo de mujer propia de la sociedad española del siglo XVIII. La película, como ya hemos mencionado, se sitúa en una época de frenéticos cambios dinásticos, políticos y sociales de la historia de España. Las idas y venidas de gobiernos, monarcas y tendencias políticas propiciaron contrastes en el papel de las mujeres españolas. De una década a otra, la figura femenina pasó del recogimiento doméstico, a la participación activa en la guerra de guerrillas contra el invasor francés, para volver al enclaustramiento al regreso de Fernando VII. Estos cambios se reflejan en la obra de Goya, fiel retratista de su tiempo, y se plasman a su vez en el filme. Así, la producción artística del maño supone también una interesante fuente histórica, en la que, sin duda, la película se ha instruido para configurar el personaje de Inés. Encontramos así una correlación entre el desarrollo de la figura de Inés de Bilbatua en “Los fantasmas de Goya” y la evolución de la figura de la mujer en la obra de Francisco de Goya.

Durante los años 1795 y 1808, Francisco de Goya estableció los modelos femeninos que serían ampliamente difundidos entre el público en general y que podemos sintetizar en Las majas.

Estas figuras femeninas representan a las mujeres del pueblo con actitudes audaces e independientes, cuya vestimenta fue imitada por las damas de la aristocracia. En todos estos retratos, las mujeres lucen elegantes y delicadas mantillas cruzadas sobre el pecho que nos revelan a un Goya fino y observador que no renuncia al detallismo en la representación de la vestimenta, logrando un impresionante nivel de preciosismo a pesar de la ligereza de la pincelada. Esta primera etapa casa con el retrato de Inés que Goya realiza en los primeros minutos de la película. En estas primeras escenas, observamos a un pintor cuidadoso y refinado, preocupado por la belleza y los detalles, propio de estas primeras representaciones femeninas.

En esta misma etapa pictórica, Goya realizaba sus ya nombrados Caprichos, en los que las féminas no pasan desapercibidas para el artista. Un Goya mundano y cercano a los pecados del pueblo, no puede evitar centrarse también en las mujeres de más baja cuna, quienes son retratadas en estos grabados, y que se contraponen a la delicada mujer aristocrática de sus pinturas. En los Caprichos, las mujeres son presentadas como víctimas de una sociedad que las somete a los roles del hogar y las fuerza a casarse con hombres ricos y

mayores que ellas. Pero lo que más destaca en la imagen de la mujer que Goya presenta en los Caprichos es la mordacidad de sus críticas. Las mujeres son reducidas a los papeles de prostitutas, coquetas o brujas que encarnan vicios o fantasías. En muchos casos, las mujeres son retratadas como seres caprichosos que utilizan su belleza para atraer a los hombres y llevarlos a la ruina. La figura de la maja en los Caprichos suele asociarse con la prostituta o la mujer coqueta, una imagen de juventud y belleza que se deja seducir o se presta a la seducción aconsejada por una anciana o una celestina.

En esta línea temática nos encontramos a Inés encarcelada y torturada, materia que también era representada en los Caprichos. La mujer victimizada por las injusticias sociales queda reflejada en una Inés abandonada y despojada de privilegios, cuya única arma es su cuerpo desnudo, mancillado por su desgraciada suerte. La figura de la prostituta también aparecerá en el film, con el personaje de Alicia, hija de Inés, quien refleja a esta mujer de baja cuna, que se sirve de su belleza y juventud para atraer a los hombres, siempre custodiada por una vieja alcahueta.

Previo al desarrollo de la Guerra de

Independencia, Goya había constituido modelos femeninos que reflejaban la sociedad decadente del final de siglo XVIII, aún ajena a la Revolución Francesa. Al inicio de la guerra, en esta contienda moderna, surge un factor que nunca antes había sido visto en anteriores conflictos: la presencia de mujeres. Por primera vez en la historia moderna del país, las mujeres participaban en el conflicto, aunque rara vez como cuerpos colectivos autónomos, sino como protagonistas activas junto a los hombres, sin pretender reemplazarlos. Sus motivos para luchar eran los mismos que los de los hombres: defenderse de los invasores que ocupaban sus tierras y arruinaban sus hogares.

Este hecho no pasó desapercibido para Goya, quien desde el principio de la vorágine comenzó a representar a las mujeres desde un punto de vista innovador en los ya nombrados Desastres de la Guerra. Las madres que huían del horror con sus hijos en brazos o las jóvenes que se enfrentaban a la violencia de los soldados no tenían nada que ver con sus damiselas impecables o sus majas retrecheras. Desde el principio, las mujeres fueron víctimas de una violencia ciega que no distinguía de bandos. Este nuevo modelo de figura femenina en la obra de Goya desvela un artista

implicado desde el inicio con los desastres de un pueblo que sufría, siendo las mujeres su eslabón más débil. Goya reconocía el valor de las mujeres y su presencia en la lucha, siendo estas protagonistas de escenas que se desarrollaban en espacios imprecisos. Lo importante era que el punto de vista de Goya era absolutamente novedoso cuando se trataba de estos temas, mostrando un cambio de gusto y una nueva forma de abordar el arte y la pintura.

Esta idea quizás no se observe de forma tan evidente en la película, en la que la guerra de guerrillas no es un asunto tan profundamente representado. En el filme, esta etapa histórica no es tratada con partidismo, ni chovinismo, resaltando la importancia del incipiente nacionalismo español, que germinaba en estos años. Más bien muestra una arbitrariedad plena en la representación del invasor frente a los españoles. No obstante, sí se observan ciertos esbozos de empoderamiento femenino, de nuevo, en la figura de Inés. El personaje, ya decrépito y devastado, lucha por encontrar a su hija, el último atisbo de dignidad que puede conservar. Sin embargo, será el liberalismo afrancesado el que parece ofrecerle ayuda en su enmienda, reflejando los ideales del gobierno francés, y no tanto el yugo de su invasión,

La vuelta al orden en la política, la sociedad y el gobierno español llega con Fernando VII en 1814. Una demostración de ello son los lienzos que Goya supuestamente hizo durante los últimos años de la ocupación, entre 1810 y 1812: El Tiempo (Las viejas), Majas al balcón y Maja y Celestina al balcón. Aunque hay diversas interpretaciones de estas obras, es evidente que Goya retomó temas ya tratados anteriormente. La meticulosa atención en la indumentaria de las damas contrasta con los fondos vagos, presentando bellas mujeres para la exhibición y sometidas a sus maridos, proxenetas o celestinas tras las rejas de un balcón. La imagen de la vieja coqueta, que ya había aparecido en los Caprichos, retoma la idea de la fugacidad de la belleza y la necesidad de las mujeres de encontrar un lugar antes de que su atractivo desaparezca. La Constitución de 1812 fue derogada, España volvió a su antiguo orden y, al parecer, Goya también. Inés no regresa a su posición original como mujer de la élite aristocrática, pero sí lo hará su hija. En las últimas escenas aparece Alicia asomada al balcón desde el que saluda Fernando VII, recién regresado. Acompañante de un general, la pequeña de Inés parece haber retomado el puesto de su madre

Milos Forman nos conduce por una paleta de colores sombríos y apagados que nos recuerdan a la obra tardía de Goya. Los marrones, grises y negros no faltan; y generan una atmósfera oscura, como la que se presenta en las Pinturas negras (1819 - 1823). Destacamos por tanto su similitud con esta paleta tan limitada, que se da al final de la vida del artista, y que refleja su pesimismo ante la situación del país. También hay momentos en los que se utilizan colores más vivos, por ejemplo para ambientar la corte española, con sus vestimentas y tonalidades doradas, rojas y verdes. Sin embargo, al final hay una clara intención de que la película refleje una España que ya fue retratada por Goya en su momento y que no era una España vibrante.

La escenografía del filme está cuidada al detalle para recrear la España tan convulsa de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Patrizia von Brandenstein (diseñadora de producción) utiliza una mezcla de decorados construidos en estudios de cine y localizaciones reales como: el Palacio Real de Aranjuez, el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, la “Casa de Gozquez” en “la marañosa”, el Parque del Retiro o la Catedral de Toledo. La película se grabó en distintas localidades que ayudaron a generar una ambientación ideal, Salamanca, Alcalá de Henares, Madrid o Segovia son algunos de los ejemplos.

Con motivo de la película se restauró el palacio del Infante don Luis de Boadilla, en el que se invirtieron 300.000 euros. También se llevó el rodaje al Monasterio de Veruela, en la localidad de Vera de Moncayo (Zaragoza). Los decorados construidos se diseñaron para ser fieles al estilo de aquella época, usando cortinas, tapices, sillas, mesas y lámparas. Además hay que sumarle la indumentaria de arte, los lienzos, pinceles y colores que decoran el estudio de Goya. Evidentemente, con un presupuesto de 19.074.104 euros tenían un gran margen de trabajo y pocas limitaciones en lo que a escenografía respecta.

La banda sonora de “Los fantasmas de Goya” es obra del compositor español José Nieto, quien pidió expresamente no ser incluído en los créditos finales de la película, al no sentirse “responsable” del resultado final de la banda sonora. En cuanto al análisis de la composición, está conformado por piezas tanto orquestales como corales, con un uso prominente de la guitarra española, que le aporta autenticidad, ambientación y realismo. Si bien la música que acompaña la película se inspira en el clasicismo de Mozart, propio de la época; también se sirve de melodías cercanas al barroco —sobre todo en la música coral— que le aporta ese tono de dramatismo y expresividad, más próximo a las cantatas de Bach.

La banda sonora de la película es especialmente efectiva en la manera de acompañar las imágenes en pantalla. Las melodías dramáticas y las armonías en tonalidades menores reflejan la angustia y el sufrimiento de los personajes, en los momentos de mayor tensión del film, aportando un elemento adicional al drama visual. Cabe destacar la escena final de la película, y como la canción de juego de niños se acompaña con la situación tan impactante que se muestra. La coherencia entre las melodías y las escenas se quiebra en estos últimos momentos, en el que la tensión que promueve en el espectador los elementos visuales, no se acompasa con los musicales. Creando aún más incomodidad en el público.

Nopodemos evitar hablar de las numerosas escenas en movimiento que recrean las obras del pintor, entre ellas La lechera de Burdeos (1827), La carga de los mamelucos (1814), Los fusilamientos del 3 de mayo (1814), Los desastres de la guerra (1808 - 1814), Casa de locos (1812 - 1819), cuando va a visitar a Inés al hospital psiquiátrico; o Procesión de disciplinantes (1812 - 1819), que nos remite a la escena final de la película. En los créditos de esta podemos ver una recopilación de imágenes de sus obras donde volvemos a destacar los grabados y uno de sus grupos pictóricos más importantes, las Pinturas Negras (1819 - 1823).

El vestuario de “Los Fantasmas de Goya” es un aspecto destacado de la película, que se desarrolla en la España del siglo XVIII, durante la Inquisición y la invasión napoleónica. El diseñador de vestuario, Yvonne Blake, recibió un premio Goya por su trabajo en la película, lo que demuestra la calidad de su trabajo. El vestuario de la película es una fiel representación de la moda y el estilo de la época, y está cuidadosamente diseñado para reflejar las diferencias sociales y culturales entre los personajes. Los trajes de los personajes principales, como el pintor Francisco de Goya y su musa Inés, están elaborados con una gran atención al detalle y a los materiales utilizados, que incluyen sedas, terciopelos y encajes.

Además, el vestuario se utiliza de manera efectiva para reflejar los cambios de estado de ánimo y los acontecimientos de la trama. En los momentos más oscuros y opresivos de la película, como en las escenas que tienen lugar durante la Inquisición, los personajes visten con trajes oscuros y lúgubres, mientras que, en los momentos de luz y esperanza, como cuando Inés posa para Goya, se visten con prendas más coloridas y luminosas. De esta manera, el diseño de vestuario contribuye a la creación de una atmósfera y el desarrollo de la trama de la película.

El maquillaje del filme acompaña la cuidada precisión histórica que muestra el vestuario, siendo un elemento relevante para recrear el ambiente histórico y social del siglo XVII en España, con un estilo Rococó muy característico. El maquillaje propio de esta época se utilizaba para destacar la belleza natural de las mujeres y resaltar la palidez de la piel como signo de elegancia y refinamiento. En el film se recrea fielmente esta elaboración de maquillaje con sombras en tonos rosados y pastel, labios rojos y mejillas sonrosadas, todos ellos tonos naturales y discretos. Además, se puede apreciar un uso excesivo de polvo en el rostro, que buscaba blanquear la piel para mostrar un aspecto más aristocrático. No obstante, el maquillaje que más destaca en la película es la crudeza de los rasgos de Inés después de salir del encierro por parte de la Inqusicón. Resaltamos el realismo de la piel seca e irritada, los labios, así como el pelo. Una caracterización espectacularmente realista.

La película fue nominada al Goya a “Mejores efectos especiales” por su realismo y certera integración de efectos especiales en la trama y la estética de la película. Se utilizan para resaltar el carácter fantástico y simbólico de la historia, así como para recrear algunos de los elementos visuales más icónicos de la obra de Goya. Uno de los efectos más destacados es el uso de la tecnología de captura de movimiento para crear los personajes de los fantasmas. También se utilizaron efectos visuales para recrear la atmósfera de la España del siglo XVIII y los horrores de la Guerra de la Independencia. Por ejemplo, se crearon escenas de batallas y destrucción de ciudades y pueblos utilizando efectos visuales. Otro efecto especial destacado es el uso de la técnica de “pintura viva” para recrear las pinturas de Francisco de Goya. En varias escenas, los personajes se convierten en versiones vivas de las pinturas de Goya, lo que da un toque surrealista al filme. En definitiva, los efectos especiales están bien integrados y ayudan a crear una atmósfera inquietante y surrealista que complementa la narrativa de la película.

Otras obras que pueden verse a lo largo del filme son Tadea Arias de Enríquez (1789) o El coloso (1808), aún sin acabar, ambas de Goya. Y, Venus, Adonis y Cupido (1590) de Annibale Carracci, que aparece de fondo durante la discusión de Goya y Casamares sobre la situación de Inés.

Los fantasmas de Goya emprende un viaje al pasado para contemplar las tensiones de una España anclada al medievo, en pleno inicio de la Edad Contemporánea. Su minuciosa contextualización histórica, cargada de diestros detalles, conforma el gran acierto del filme, siendo su gran fracaso el tratamiento del personaje, supuestamente protagonista, Francisco de Goya. “El fantasma de Goya”, podría ser un título certero para una película en la que el gran pintor español se dedica a deambular impasible por una España que se transforma a golpe de escena.

Como narración histórica es instructiva y correcta, pero como biopic se encuentra totalmente ajeno a la realidad. Sin embargo, pese a que no encontremos una representación acorde al personaje histórico de Goya, podríamos interpretar la película como un espejo del pensamiento del artista. El rechazo a un anquilosada y obsoleta Inquisición, la frescura que trae consigo la invasión francesa en cuanto a derechos sociales y libertades, la observación curiosa de la violencia propia de la guerra, o la presencia del desarrollo de la mujer española en el cambio de siglo, son los aspectos centrales por los que se mueve el hilo conductor de la película. Son estas mismas temáticas las que Goya desarrolló en sus obras a lo largo de toda su producción artística. Queremos destacar así, que “Los fantasmas de Goya” no es una película sobre Goya, sino una película en la mente de Goya. Es decir, pese a que él no está en el film, sí que está su mirada, que observa las posibilidades de una nueva España. Así, al contemplar las escenas de la película nos introducimos en la mirada de Goya y experimentamos las tensiones entre una España incapaz de avanzar y un pintor más que adelantado a su tiempo.

Antigüedad del Castillo-Olivares, M. D. (2011). Goya, las mujeres y la Guerra de la Independencia.

Aragón, F. G. E. (2020, 3 noviembre). Mucho más que musas, “Las mujeres de Goya”. Fundación Goya en Aragón. https://fundaciongoyaenaragon.es/2020/11/Muchomas-que-musas-Las-mujeres-de-Goya/

Camarero, G. (1900). Pintores en el cine. Ediciones JC. De Munain, G. L. (2010). Los Caprichos de Goya. Estampas y textos contra el sueño de la razón. Revista Sans Soleil - Estudios de la imagen, 2(2), 79-108.

García, J. M. B. (2002). Una mirada a Goya: los desastres de la guerra. Espacio Tiempo y Forma. Serie V, Historia Contemporánea, (15).

Guiral, J. M. L. (2021). Goya investigado por la Inquisición: la censura de los Caprichos en 1804. Príncipe de Viana, 82(279), 105-119.

InfoGoya. (s. f.). https://goya.unizar.es/

Los fantasmas de Goya: Miloš Forman. (s. f.). https://milosforman.com/es/movies/goyas-ghosts

Martínez, S. C. Goya y Los Desastres de la Guerra.

Maurer, G. (2012). Goya, sordo, y la” máquina eléctrica”. Boletín del Museo del Prado, 30(48), 94-97.

Zapatero, L. A. (2014). FRANCISCO DE GOYA: CONTRA LA CRUELDAD DEL SISTEMA PENAL Y LA PENA DE MUERTE. In Pena de muerte: una pena cruel e inhumana y no especialmente disuasoria. (pp. 213-228). Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Saturno devorando a su hijo (1819- 1823)

Saturno devorando a su hijo (1819- 1823)