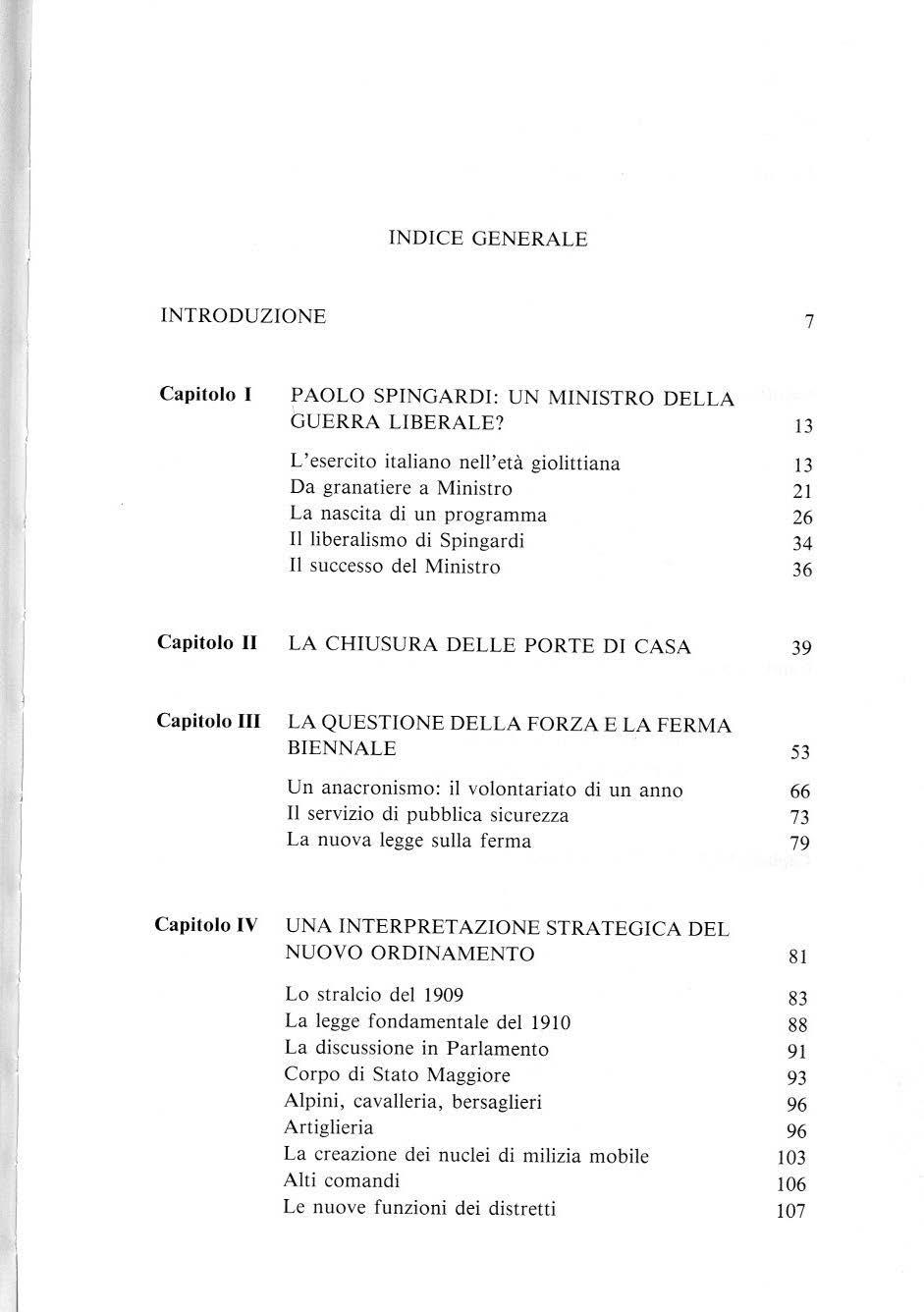

,. STATO MAGGI OR E DELL'ESERCITO U FFICIO STORICO AND RE A SACC OM AN IL GENERALE PAOLO SPINGARDI MINISTRO DELLA GUERRA (1909-1914) Roma 1995

PROPRIETÀ LETIERARIA

Tuili i dirilti riservati Vietata anche la riproduzione parziale senza autorizzazione

© Copyright by Stato Maggiore dell'Esercito Ufficio Storico - Roma 1995

GTUS LA TERZA & FIGLI Spa - Industria Grafica - Via Zippitclli, 14,

Bari

PRESENTAZIONE

Con questo volume l'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito non ha inteso derogare dalla linea editoriale perseguita ormai da tempo in merito ai lavori dal prevalente contenuto biografico.

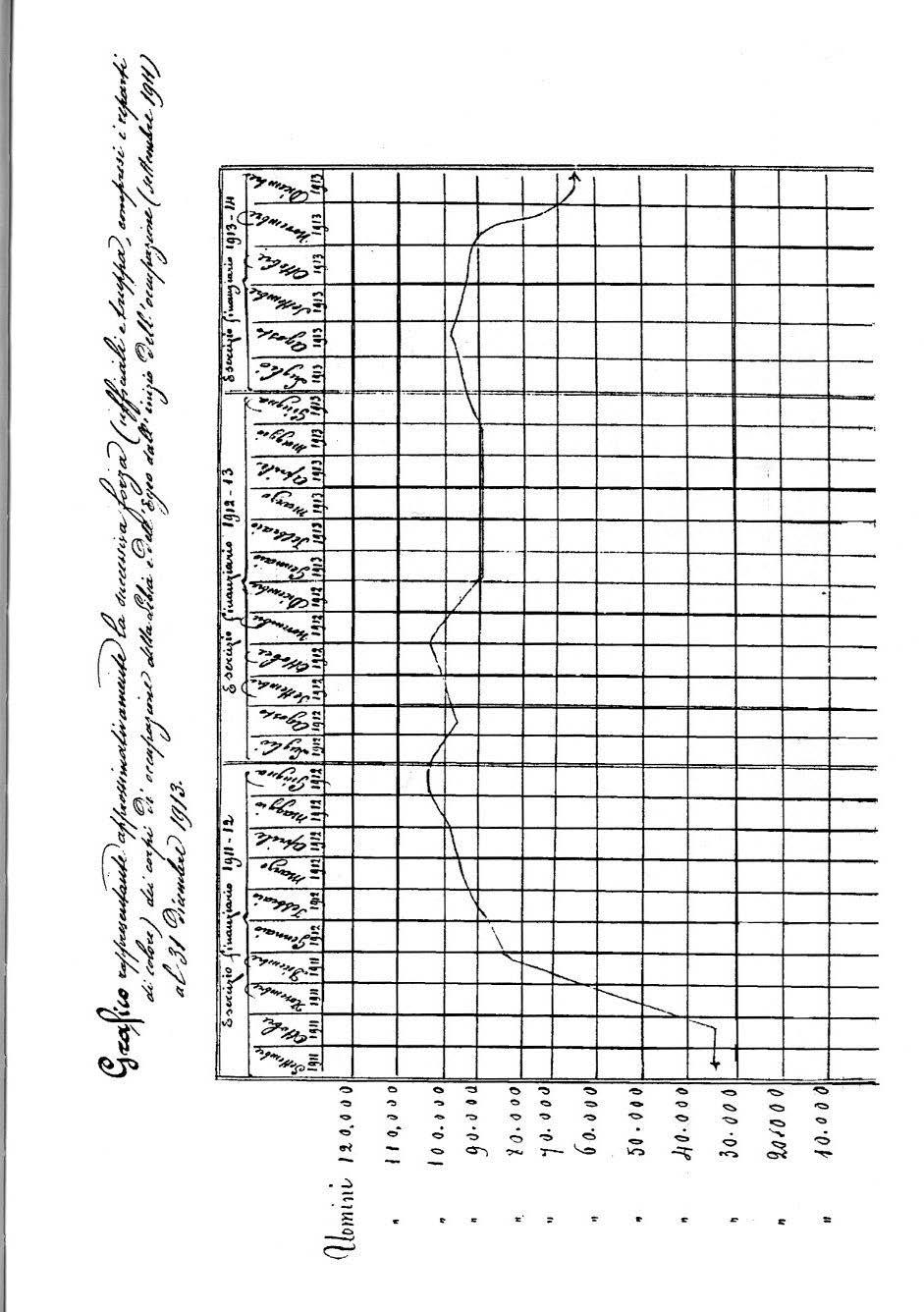

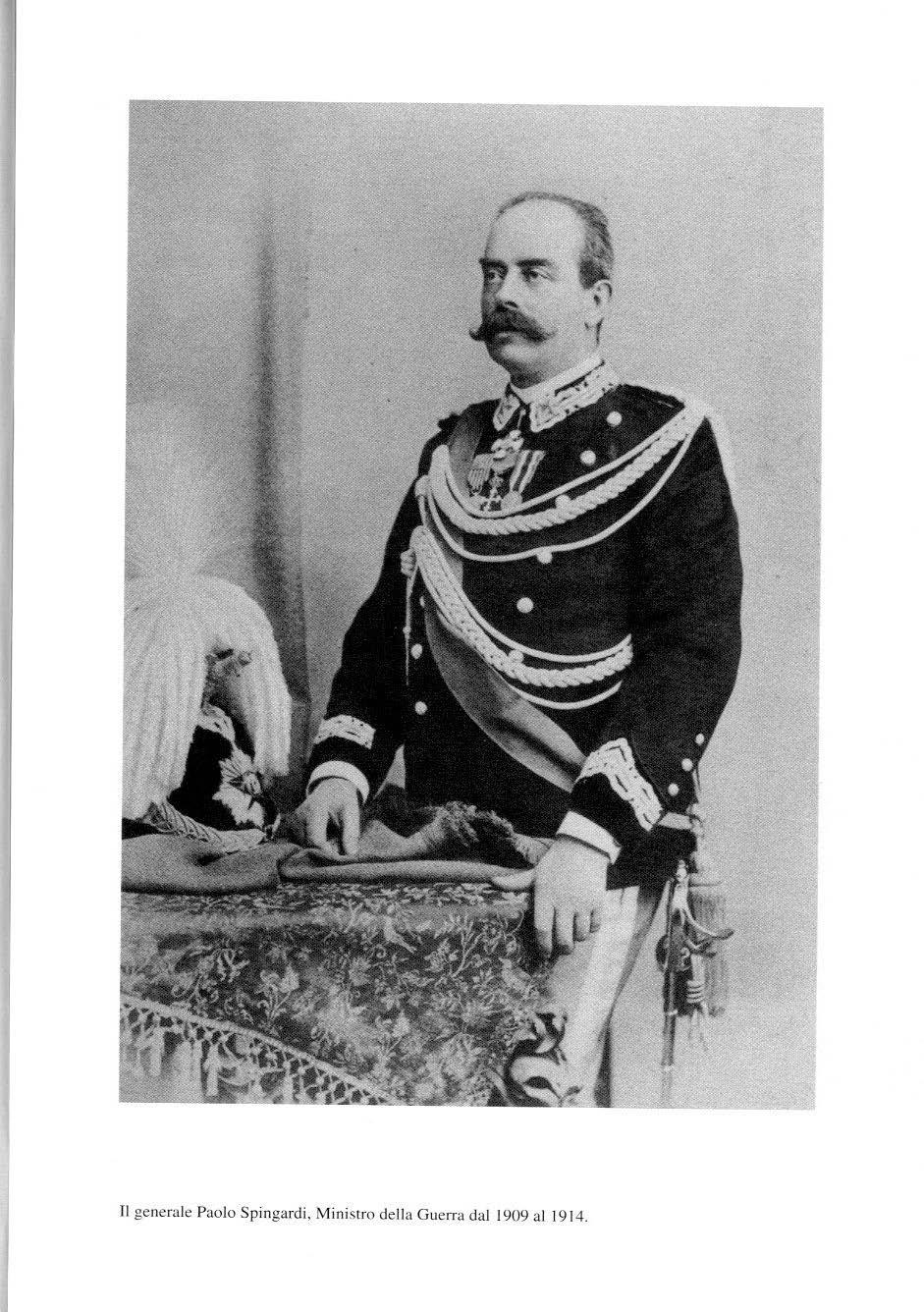

L'opera, infatti, pur contenente spunti e riferimenti legati agli aspetti essenziali della vita del Generale Paolo Spingardi, è incentrata sulla sua figura quale Ministro della Guerra dal 1909 al 1914 e sull'opera da lui svolta in questa importantissima carica politica in un periodo estremamente delicato per la vita nazionale e per l'esistenza stessa della F orza Armata.

L 'accenno di carattere biografico è peraltro notevolmente importante, poiché, nel descrivere le esperienze militari vissute dal Generale Spingardi nei vari e numerosi incarichi ricoperti nel corso di una carriera di tutto rilievo, si rivela estremamente utile per delineare le caratteristiche peculiari del personaggio Spingardi, quale uomo e quale politico. L'uomo, dalla rigorosa struttura morale, dalla adamantina onestà, temprato dalle esperienze di un mondo militare caratterizzato anche da carenze, errori e disfunzioni; il politico, fermo, tenace, dal brillante eloquio, stimato da un vastissimo arco parlamentare, che rifugge dai sistemi astratti preferendo invece soluzioni pratiche, fondate su precisi punti programmatici e non su paradigmi filosofici

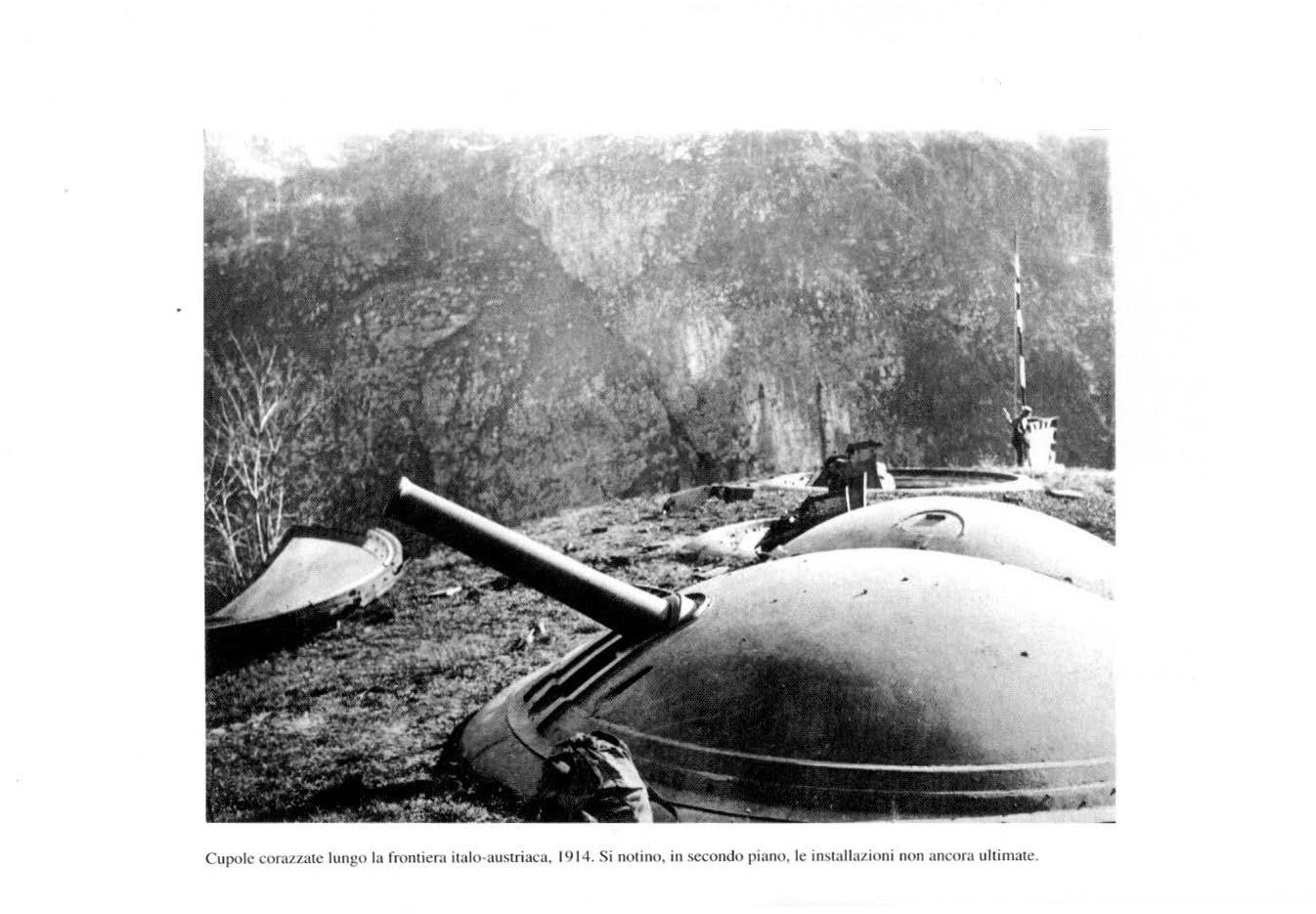

Il Generale Spingardi si è trovato ad operare quale Ministro della Guerra del Governo Giolitti in un periodo cruciale per la storia dell'Esercito ed ha dovuto affrontare numerosi problemi d'importanza fondamentale, quali la sistemazione della fortificazione del confine nord-orientale, la legislazione sul reclutamento e sulla leva, l'avanzamento degli Ufficiali, il rinnovamento del materiale di artiglieria, il nuovo ordinamento dell'Esercito A questa attività per così dire di routine è necessario inoltre aggiungere quella ben più complessa e carica di responsabilità sviluppata nella gestione del Ministero durante la campagna di Libia. Dalla lettura di questa opera si può evincere come sia possibile ottenere risultati tangibili in un settore cruciale della vita nazionale quale quello della «Difesa», quando si riescono a coniugare insieme volontà di realizzazione, chiarezza di propositi ed intesa tra organi decisionali ed organi esecutivi.

All'autore di questo interessante volume va il ringraziamento dell'Ufficio Storico per aver saputo illustrare in un modo chiaro ed esaustivo la figura e l'opera di uno dei più importanti personaggi del mondo militare.

IL CAPO UFFICIO

(Col. a .s . SM Stefano Romano)

INTRODUZIONE

A proposito di storia militare è st ato scritto che essa «è storia di uomini, que ll i e non altri» 1 : esp r essione efficace che può in parte spiegare la scelta di dedicare una ricerca all'attività di un singolo personaggio non come semplice oggetto di erudizione biografica, ma quale osservatorio privilegiato per meglio comprendere i criteri dell'azione di governo , il posto che i militari e la preparazione alla guerra avevano nella prassi politica del liberalismo democratico, la mentalità della classe dirigente di un'epoca, insomma la politica m ili t are in que l periodo fondamentale nella storia dell'Italia contemporanea che fu giolittiana 2 •

Il generale Pao lo Spingardi, Ministro della Gue r ra dal 1909 al 1914, è sembrato la figura adatta, perché vicino a Giolitti, dal quale condivideva il programma politico e non pochi principi generali di azione, perché ebbe una vita min ister ia le singolarmente l unga e si tr ovò ad affrontare tutte le più importanti questioni riguardanti l'assetto mi litare nazionale.

Le pu bblicazioni che chiamano in causa la sua opera, lo fanno nell'ottica dell'intervento nella prima guerra mondiale, se si escludono il saggio dei co lonnelli Alberto Cavaciocchi e Felice Santangelo3, pubblicato nel 1910, e i l sagg io del generale Bava-Beccaris4, pubblicato nel 1911, che per ovvie ragioni cronologiche erano parziali. L'opera più ricca di informazioni è del resto il primo volume della Relazione Ufficiale dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell' E sercito 5 •

1 Mari o Isne nghi nel «Cor riere della Sera» del 3 sellembre 1993.

2 Le questioni re lative alla politica mi litare del periodo gio littiano sono state affrontate in maniera piuttost o li mitata Si veda ad esempio la bibliografia che conclude il libro di E. GENTILE, L'Italia giolittiana, Il Mu lino, Bologna 1990, pp. 239-257. Per quanto stilata senza pretese di completezza, essa offre un aggiornato panorama degli studi sull'età giolittiana. È significativo che non vi compaia un solo testo dedicato ai prob lemi mili t ari.

3 A CAvAc1occH1-F. SM'TANGELO, istituzioni militari italiane , Scuola di Guerra, Torino 1910.

4 F. BAVA-BECCARJS, L'esercito italiano, sue origini, suo successivo ampliamento, suo stato atluale, in AA. VV. Cinquant'anni di storia italiana voi. I, a cura dell'Accademia dei Lincei , Hoepl i, M ilano 1911.

s MINISTERO DELLA GUERRA - Co:,tANOO DEL CORPO or STATO MAGGIORE - UFFICIO STO RI CO, L'esercito italiano nella grande g uerra (1915- /9!8), volume I, Le/orze belligeranti (Narrazione), Provveditorato Generale dello Staro - Libreria , Roma 1927 L'opera è giunta alla conclusione solo nel 1988. Si suddivide in sette vol umi articolati in complessivi 37 tomi , dei quali tredici di Narrazione degli avvenimenti e i restanti di documenti, cane e schizzi. Nello stesso ordine di considerazioni si inseriscono anche il talvolta retorico, ma complessivamente interessante F DE CHAURAND DE SNNT EusrACHE, Come l'esercito italiano entrò in guerra, Mondadori, Milano 1929 , il primo volume

Volgendosi poi agli studi più recenti ci si imbatte in brevi saggi o atti di convegni, estremamente stimolanti a vo l te, ma per natura editoriale limitati 6

Conviene quindi sgombrar e il campo dagli equ ivoci: innanzi tutto lo sguardo di chi leggerà questo la voro non de ve andare verso il 1914, ma deve volgersi indietro, verso il 1909 o anche il 1896 , perché Paolo Spinga rdi cercò di risolvere problemi che da molti anni attendevano una s oluzi one, come ad esempio il rinnovamento dell'artiglieria, e in tale pro s pettiva va interpretata la sua azione. In secondo luogo si è cercato di lavorare il più possibile direttamente s ulle fonti, perché s i è rivelato l'unico modo per andare in profondità e tentare di chiarire i vari argomenti'.

Quindi, vista la scelta di partenza, diveniva essenziale pot er consultare la serie delle carte personali di Paolo S piogardi. Con un pizzico di fortuna mi è riuscito di contattare i discendenti del ge neral e, i quali mi hanno consentito di accedere a lla documentazione, conservata a Spigno Monferrato in provincia di Alessandria, e di prenderne accurata visione.

dell'onimo R. BENc1v ENGA, Saggio critico sulla nostra guerra, Tipografia Agostiniana, Roma 1930 e il più moderno e per ce rti versi fondamenta le G. ROCHAT, L'esercito italiano ne/l'estate del 1914, in «Nuov a Rivista Storica», anno XLV, fascicolo li , maggio-agosto 1961, pp. 295-348.

6 V. p.es., M. M e R1co1, Militari e istituzioni politiche nell'età gioliUiana, in «Clio», a. XXIll, 1987, n. I, pp. 55-92; V. CACI ULLI , L'amministrazione della guerra, l'esercito e la commissione d'inchiesta del 1907, in « Farestoria », a. XVI, 1986, n. 2, pp. 31 1-343; M. MA ZZETT I, L'esercito nel periodo g iolittiano (1900-1908) e R. CRuccu, L 'esercito nel periodo giolifliano (/909-1914), entrambi in AA.VV., L'esercito italiano dall'unità alla grande guerra, Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito (d'ora i n poi USSME) , Roma 1980, pp. 247-256 e 259-269 rispettivamente.

7 Gli studi accennano alla «c risi del rapporto tra militari e politici» (M. M ERIGGI, Militari e istituzioni politiche nell'età giolittiana , art. cit., p. 66) e al «carattere di corpo separato» (G. ROCHAT-0. M ASSOSRJO, Breve storia dell'esercito italiano dal 1861 al 1943, Einaudi, Torino I 978, p. 152) che l'esercito avrebbe assunto nell'età giolittiana, ma dicono anche che Giolitti «vedeva la necess ità di predisporre un esercito efficien te e moderno» (J. WH1TTAM, Storia dell'esercito italiano, Rizzoli, Milano 1979, p. 221). Si tratta però di valutazioni espresse in opere non basate su approfondite ricerche documentarie. Si veda, per un bilancio genera le degli studi, CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI STUDI E RICERCHE STORICO-M ILITARI (cur.), La storiografia militare italiana negli ultimi venti anni, Franco Angeli, Milano 1987.

Malgrado i progressi registrati dalla storiografia militare negli ultimi anni, sembra quasi che sulla s toria dell'esercito italiano nell'età giolittiana sia possibi l e solo enunciare formule generiche o fornire spunti critici, ma non compiere una concreta ricerca sull'effettivo svolgimento del pe riodo e sui problemi al tappeto. Di questo si rende co nto J. Gooch nel suo Army, State and Society in ltaly. 1870-1915, Macmillan, London 1989, quando scri ve: «In looking for broader trends as well as explaining panicular events I have found the literaturc of civilmi l itary rel ati ons useful in framing questions, but remarkabl y unhelpful in providing answers» (p. Xlii). Sul lavoro di Gooch si vedano le interessanti osservazioni di F M1 NNITI, // problema della arretratezza militare dell'ltalia unita. Note su (e da) un libro recente, in «Storia contemporanea» , anno XXII, n. 5, ottobre 1991, pp. 849-856.

8

li generale Paolo Spingardi

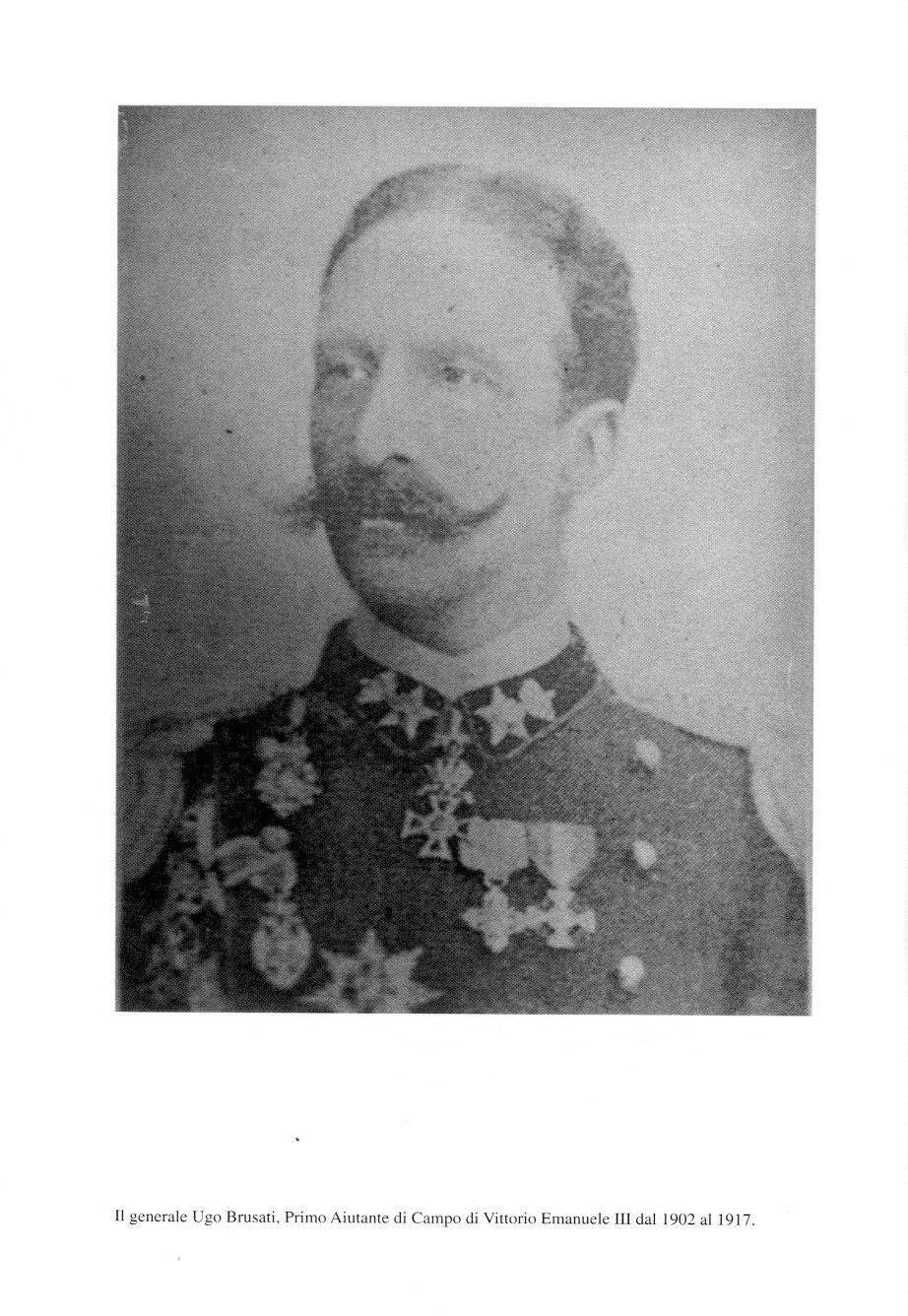

A questa documentazione ho affiancato gli Atti Parlamentari, fonte tanto invocata ma solo parzialmente utilizzata dagli studiosi Il grande rispetto che Spingardi aveva per le Camere e la coerenza con la quale teneva fede a quanto dichiarava fanno sì che le sue idee, i suoi obiettivi, i suoi criteri d'azione siano proficuamente deducibili dai resoconti parlametari. Inoltre le discussioni e le relazioni ai disegni di legge sono assai ricche di dati e notizie interessanti e utili. Nel corso della ricerca è emersa la necessità di integrare questa base documentaria con altri carteggi che meglio definissero i rapporti del Ministro s ia con i colleghi di governo, sia con le autorità militari che coadiuvarono la sua azione. Indispensabile complemento ai documenti già consultati sono perciò divenute la carte del generale Ugo Brusati all'Archivio Centrale dello Stato, a Roma. Ho potuto così ricostruire buona parte della corrispondenza intercorsa tra il Ministro e il Primo Aiutante di Campo di Vittorio Emanuele IIl, e con essa molti dei criteri direttivi della gestione dell'esercito nel 1909-1914. Per approfondire importanti questioni tecniche ho infine consultato il fondo Dallolio presso il Museo centrale del Risorgimento e parte dei numerosissimi fondi dell'Ufficio Storico dello Stato Ma ggiore dell'Esercito .

Da questa ampia documentazione si è ricavato che Paolo Spingardi elaborò un programma organico, ed ebbe il tempo e i mezzi finanziari per cercare di realizzarlo . Perciò lo si è analizzato a fondo, per comprendere gli obiettivi del Ministro, i suoi metodi, le sue sce lt e

L 'azione del Ministro, nell'arco del quinquennio, fu energica, incisiva, importante e toccò ogni campo dell'amministrazione militare : dall'ordinamento al reclutamento, all'avanzamento degli ufficiali, all'armamento

La sua opera, grazie anche all'intesa ch'eg li riuscì a instaurare e mantenere con il Re, con il governo, con lo Stato Maggiore, e con i vari collaboratori, trasformò profondamente l'esercito italiano . Egli la vorò cercando di portare lo strumento che aveva tra le mani all'altezza dei tempi, rendendosi conto della altrui corsa agli armamenti, ma ritenendo anche che l 'Italia non potesse spingersi ai livelli di Francia e Germania.

Il lavoro che segue credo riesca a spiegare come il programma militare di Spingardi tendesse a portare l'eserc ito italiano ad un livello di non inferiorità rispetto a quello dell'esercito comune dell'Austria-Ungheria e come esso poggiasse inoltre sopra una strateg ia difensiva, non solo perché non vi erano né il tempo, né il denaro per rendere il dispositivo militare italiano in grado di condurre una guerra offensiva, ma soprattutto perché in I talia la ragione politica non abdicò mai ai piani militari, come avvenne invece in Germania 8 • E tra il 1909 e il 1914 i politici italiani non avevano nessuna intenzione di combattere una guerra europea.

Introduzione 9

8 Cfr. G. RITTER, / militari e la politica nella Germania moderna, voi. I, Da Federico il Grande alla prima guerra mondiale, Einaudi, T o rin o 1967, pp. 491 e segg.

Si pie garono però a quella che considerarono una fatalità, e cioè la conquista della Libia, un'impresa che Spingardi, se avesse potuto, avrebbe volenti eri evitato. Del resto i militari dotati di senso di responsabilità sono i primi a desiderare che si ricorra a ll e armi il più tardi possibile, perché la preparazione di un esercito è un fatto dinamico, in perpetuo divenire, e non è mai compiuta quando la guerra scoppia.

Si è tentato di dare del conflitto libico l'immagine che ne ricevette Spingardi attraverso le testimonianze che gli giungevano e le opinioni e gli umori che comunicava a colleghi e collaboratori, politici e militari. Il capitolo dedicato alla guerra è stato dunque steso utilizzando soprattutto i documenti personali di Spingardi, che offrono una scansione quasi quotidiana degli avvenimenti. Questo può spiegare il limitato ricorso alla storiografia s ull'argomento.

Si è poi cercato di rilevare con precisione le ripercuss ioni della guerra su lla politica militare italiana. Indubbiamente dopo la Libia si nota una certa ansia di riparare i gu as ti, le vicende si sovrappongono e si accavallano, talvo lta si ripresentarono gli stessi problemi, come quello della for za bilanciata, su i quali Spingardi tornò a imp eg nar si alla ric erca di una so luzi one soddisfacente.

Nel complesso i criteri che ispirarono la politica militare in quegli anni so no emersi abbastanza chiaramente

Determinati gli aspetti finanziari, Gi oli tti lasciò al Ministro della Guerra la più ampia lib ertà nell'impostazione e nella realizzazione del programma militare. Il Pr esidente del Consiglio non av eva com p ete nza specifica in quel campo e mostrò generalmente completa fiducia in Spingardi.

Questi, del r esto, mostrò di possedere un senso della misura, un'attenzione costante a commisurare gli obiettivi ai mezzi disponibili, una fiducia nella perfettibilità delle istituzioni, una graduali tà nell'applicazione delle misure e un rifuggire da ogni estremis mo, ch e facevano di lui un uomo di governo in grado di sv olgere una politica militare di stampo liberale.

Passando a considerazioni più generali, non si può mancare di sott olineare l'influenza del R e, che assumeva il carattere di un vero e proprio intervento concreto nel campo delle promozioni ai gradi più elevati, documentato in maniera inequivo ca bile. Vittorio Emanuele riuscì però ad agire sempre con grande tatto ed estrema discrezione .

Sul problema della dife sa nazionale si saldava ogni incrinatura della classe dirigent e: le brillanti votazioni ottenute dai disegni di legge Spingardi e le discussioni parlamentari testimoniano come solo i soc ialisti, nel 1909- 1914 almeno, fossero all'apparenza insensibili al problema militare. Ma anche loro votarono per il Ministro in una importante occasione, l'ado-

IO li generale Paolo Spingardi

zione della ferma biennale, perché pareva ispirata anche a criteri di equità sociale .

Rimangono comunque alcuni punti non del tutto chiariti. Non è stato possibile approfondire i rapporti tra il Ministero de11la Guerra e l'industria privata, per definire nei particolari il ruolo da questa assunto nella politica d elle commesse militari Anche a livello di semp li ce narrazione degli avvenimenti tecnici, comunque, solo una ricerca specifica potrà districare il complicato intreccio forniture-ordinamento - mobilitazione dell'artig li eria.

Usando una formula riassuntiva, si può dire c h e gli ingredienti della politica militare condotta in quegli anni furono equilibrio, buon senso e pragmatismo. L'esercito italiano raggiunse un apprezzabile grado di efficienza, tale da permettere di sostenere l'impegnativo sforzo della guerra di Libia e di conservare ugualmente basi adeguate per un eve n tuale ampliamento. In tutto ciò, i meriti ascrivibili alla persona di Paolo Spingardi non furono trascurabili.

Eppure eg li venne ugualmente messo <<alla gogna» durante l a po lemica militare 9 e non ebbe neanche la soddisfazione di vedere vittorioso in una grande guerra l'esercito per il quale aveva prodigato l'in tera esistenza, poiché si spense il 22 settembre 1918.

Federico Cha bod ha scritto che

In una determinata situazione, l'opera del si ngolo uomo d i Stato interviene sempre incidendo sul corso degli eventi( ) facendo sì che nella situazione ch'egli lascerà ai suoi successori rimanga impre ss a anche la sua orsa, maggiore o minore, questo è di volta in volta il segreto della storia 10 •

Dunque, anche se una storia della politica militare italiana nell'età giolittiana è ancora da scrivere, spero di avere, se non altro, rilevato l'orma che vi ha lasciato Paolo Spingardi.

Vorrei esprimere la mia riconoscenza alla famiglia Spingardi e in partico lare al conte Paolo , senza la cui generosità questo lavoro non sarebbe stato possibile.

Uno speciale debito di gratitudine ho contratto con il professo r Brunello Vigezzi, che ha seguito questo lavoro fin dalle più remote orig ini , senza stancarsi di incoraggiarmi amichevo l mente

9 Sulla polemica militare v B. V 10 E12 r, L'Italia neutrale, Ricciardi, Mi lano-Napoli, 1966, pp. 721 -740 (i l parag ra fo Giolilfi e Spingardi alla gogna)

1° F. CHABOD, Storia della politica estera italiana dal 1870 al 1896, Later za, Bari 1971 [P ed . 1951). p. 16.

lniroduzione Il

Tra quanti mi hanno aiutato nel corso delle ricerche, e che ringrazio vivamente, vorrei ricordare il professor Antonello Biagini e il professor Lucio Ceva, che sono stati prodighi di preziosi consigli, il dottor Antonio Brugioni dell'Archivio de ll'Uffi cio Storico dello Stato Mag giore dell'E se rcito e il dottor Alberto Maria Arpino del Museo Centrale del Risorgimento.

Un g razie personale al signor Marc o Carletti che con infinita pazienza ha trasferito il dattiloscritto originale dentro la ferraglia elettronica .

Inso stituibil e è stato infin e l'appoggio e il co nforto di tutti i collaboratori del Centro per gli Studi di Politica Estera e Opinione Pubblica dell'Istituto di Sto ria Medioevale e Moderna dell'Università degli Studi d i Milano. A loro rimango legato dal più profondo e duraturo affetto.

12 li genero/e Paolo Spingordi

CAPITOLO I

PAOLO SPINGARDI: UN MINISTRO DELLA GUERRA LIBERALE?

L'esercito italiano nell'età giolittiana

Il disastro di Adua, oltre a decretare la fine politica di Francesco Crispi e dei suoi sogni imperialisti, gettò gravi ombre sulle capacità dei militari e ne mise in discussione il ruolo in una società all'interno della quale la loro immagine non aveva per la verità mai goduto di grande prestigio Cominciava così uno dei periodi più critici nella storia dell'esercito italiano.

«Per ricostituire l'esercito quasi in d issoluzione» 1, venne allora nominato Ministro della Guerra il competente generale Cesare Ricotti Magnani, che aveva già ricoperto la carica dal 1870 al 1876 e dal 1884 al 1887 : egjj progettò di ridurre le unità organiche senza diminuire il numero complessivo di uomini incorporati, al fine di rendere la struttura dell'esercito compatibile con le esigenze finanziarie senza me nomarne l'efficienza . Ma l'opposizione di Umberto I indu sse il generale a dimettersi2 .

Gli successe il generale Luigi P elloux, che , dovendo conservare una strut-

1 F. DE CriA URAND DE SAINT E usTACHE , Come l'esercito italiano e n t rò in guerra , Monda dori, Milano 1929, p . 19, che ha comunque la tendenza a calcare un poco le tinte .

2 Sulla vicenda V. M1N1 STEROOELLAGUERRA • COMANDO DEL COR PODI STATO MAGGIORE· UFfJ c10 StoR1co, L'esercito italiano nella grande guerra (1915 - 1918), volume I , Le forze belligeranti (Narrazione) (d'ora in poi Relazione Ufficiale), p. 7 , sintetica e neutrale; DE CHA URANO , op . cit., pp. 19-20, per un racco nto più amp io anche se talvolta im preciso; G . ROCHAT, L 'esercito italiano nell'estate del 1914, in « Nuova Ri vista Sto r ica», 1961, n ° 2, pp . 298-299, riprende De Chaurand; il rac.conto più am pio e documenta to risulta quello di G. MANACORDA, nell'introdu zione a L. PEL Loux , Que/ques souvenirs de ma vie, Ist it uto per la Storia del Risorgimen to, Roma 1967 , pp. xxxm.xxxvm . V. anche G. CMIDELO RO, Storia dell'Italia Moderna, voi. VII , La cris i di fine secolo e l 'età giolittiana (1896- 1914), Feltrinelli, Milano 1974, pp. 23-24, come sempre nitido e preciso; J. WH1ITAM, Storia dell'esercito ita liano , Rizzoli, M ilano 1979, pp. 205 - 207 . G . RoCHAT e G. MASSOBRIO in Breve sroria dell'esercito italiano dal 1861 al 1943 , Einaudi, Torino 1978, alle pp. 128-130 e nelle note dalla 3 alla 6 alle pp . 142- 143, offrono valu tazioni più personali e in teress an ti , anche se non sempre equilibrate; più m isurate le riflessioni di L. CEVA in L e forze armate, UTET, Torino 1981 , pp. 94-95; infine J. GoocH in Army, State and Society in Jtaly, 1870-1915 , Macmi llan, London 1989, pp. 98-100, aggiunge nuovi particolari che però non a lt e ran o la sostanza del discorso .

tura sulla quale la Corte non era disposta a transigere, e allo stesso tempo rimanere nei limiti del bilancio, ricorse a una serie di espedienti, il più noto dei quali fu il cosiddetto periodo «della forza minima», per cui si congedava a ottobre la classe anziana e si aspettava la primavera prima di chiamare la nuova classe. In questo modo, per diversi mesi dell'anno, i reparti rimanevano isc heletriti, inadatti non solo a compiere operazioni di guerra, ma anche qualsivoglia istruzione 3 •

La crisi di fine secolo aggravò la situazione accentuando il moto di generale sfiducia nell'esercito già manifestato dall'opinione pubblica all'indomani di Adua:

L'intera compagine era scossa dalla campagna antimilitarista che era di lagata nel paese e logorata nel morale dai frequent i interventi in operazioni di ordine pubblico. L'esercito italiano, su cui gravava il peso della sc onfi tt a africana, era ben lungi da essere nelle mig liori condizioni sia morali che materiali 4 •

Contemporaneamente si faceva sempre più critica la condizione degli ufficiali inferiori, a causa dei bassi stipendi e dell'estrema lentezza delle carriere, generando un diffuso malcontento che non giovava alla disciplina e allo spirito di corpo .

La sinistra ]jberale di Zanardelli e Giolitti salì al potere con una connotazione esplicitamente contrastante con la politica reazionaria di cui l'esercito era stato strumento e non esordì quindi con un aumento delle spese militari. La svolta liberale all'inizio del secolo non coinvo lse perciò l'esercito che parve chiudersi su sé stesso, perdendo sempre più i contatti con il mondo politico e la società civile. La tendenza fu in qualche modo favorita dal cosiddetto «co nsolidamento» del bilanc io 5 •

Varato con la legge 5 maggio 1901 n. 151, attuato a partire dall'esercizio finanziario che cominciava col I O luglio 190 l, esso assicurava all' amministrazione militare un tetto di 275 milioni di spese per ogni esercizio. Tal e stanziamento non poteva essere superato, ma nella gestione della somma il Ministero godeva d ella più ampia autonomia : la cifra concessa era prefissata, ma vi si potevano aggiungere i proventi delle alienazioni di aree, fab bricati e materiali militari e i ricavi di ogni economia che si fosse riuscit i a realizzare all'interno d e ll'ammini st razione della guerra. Il provvedimento «doveva garantire il governo da intempestive richieste di nuovi

3 Sulle economie di Pelloux v . CEVA, Le forze armate, cit. , p . 96.

4 M. MA ZZETTI, L'esercito nel periodo giolilliano (1900 -1908), in AA. VV ., L'esercii o italiano da/l'unilà alla grande guerra, Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Eserc i to (d'ora in poi USSME), Roma 1980, p. 249 cfr. RocHAT- M ASSOB RIO, op. cit , p. 141.

5 Questa almeno è la tesi sost enuta in RocHAT- MASSO BRIO, p 152

14 li

generale Paolo Spingardi

Paolo Spingardi: un ministro della guerra liberale? 15

impopolari stanziamenti, e le amministrazioni militari dalle ingerenze politiche» 6 ma di fatto

accentuò la sproporzione tra i mezzi assegnati al bilancio della g uerra e gli organici esistent i , tantoché ogni anno nel parlamento si udiva ripetere il dilemma: o aumentare i primi o diminuire i secondi 7 •

La sorta di paralisi che caratterizzava l'esercito all'aprirsi del nuovo secolo sembrava trovare un esempio nei lunghissimi tempi impiegati per riequipaggiare l'artiglieria da campagna malgrado le maggiori potenze avessero già felicemente avviato a soluzione il problema 8 •

Nel 1906, lo stesso anno in cui si tentava di risolvere quest'ultima questione sottoscrivendo un contratto con la casa tedesca Krupp, una nuova nube compariva sull ' inquieto orizzonte dell'esercito italiano. In AustriaUngheria veniva nominato capo d i Stato Maggior e dell'esercito l'italofobo Conrad von Hoet zendorf. Egli «si sentiva investito di una missione, quella di salvare la duplice monarchia, e per far questo riteneva assolutamente indispensabile intraprendere due guerre preventive: l'una contro la Serbia e il Montenegro, l'altra contro l'Italia» 9 e perciò

si mise tenacemente all'opera per ovviare alle deficienze dell'apparato militare austroungarico, con il confessato proposito di venire quanto prima ad un regolamen to di conti con l'Italia 10 .

Il 6 aprile 1907 egli presentava all'Imperatore il primo di diversi promemoria nei quali proponeva una guerra preventiva contro l'Italia 11

G li orientamenti ostili di Conrad non sfuggirono alle autorità militari italiane 12 Ma queste non sarebbero state in grado di imporre al governo i loro orientamenti; se qualcosa camb iò fu perché alcuni uomini politici si resero conto del potenziale pericolo, tanto che il Ministro degli Esteri, Tittoni,

6 Ibidem.

7 A. CAvA c 1occ H1-F. SANTAN GE LO, Istituzioni militari italiane, Scuola di Guerra, To r ino 1910, p. 23.

8 Cfr. Gooc H, Army, State and Society, c it., pp. 119- 120.

9 MAZZEIT J, L'esercito italiano nella triplice alleanza, ES!, Napo li 1974, p. 224.

10 Ibidem , p. 225. Sulla questione gli autori sono genera lmente concordi. Cfr. DE CHA URAND , cit., pp. 40-41; C. SEToN-WATSON, L'Italia dal liberalismo al fascismo, Laterza, Bari 1967, pp. 399-400; WH 11TAM , p. 237; F. STEFANI , La storia della dottrina e degli ordinamenti dell'esercito italiano , voi. I, USSME , Roma 1984, p. 531; GoocH, p. 127.

11 Conrad documentò le sue intenzioni nelle memorie da lui pubblicate nel 1922. V. A.

A L BERTI, Testimonianze straniere sulla guerra italiana, USSME, Roma 1933, pp. 31-37.

12 MA ZZJZTT1, L'esercito italiano nella triplice alleanza, cit., pp . 230-232

Il generale Paolo Spingardi

« fece sapere di essere favorevole a qualsiasi provvedimento militare purc hé non ve ni sse data pubblicità alla cosa» 13 •

L ' accordo t ra militari e politici non è però sufficiente a ristrutturar e un ese rcito , se manca il denaro. Ma anche le ri serve di indole finanziaria parvero risol versi il 29 gi ug no 1906 , quando il Ministro delle Finanze Angelo Majorana annunciava alla Camera la conversione della rendita del debito pubblico, sa pientemente preparata da Luigi Lu zzatti.

Dalle tribune del pubblico (... ) si levò un'ovazione, mentre i deputati di tutte le par ti si abbracciavano nell'emiciclo. L'incubo del dissesto finanziario , che aveva gravato sui primi anni di vita dello Stato unitario e che era ritornato a profilarsi nei g iorni oscu ri degli scandali bancari a catena, era definitivamente fugato e l 'Italia prendeva coscienza della sua incipiente prosperità 14

Negli anni successivi «il ministro delle Finanze ebbe a s ua disposizione un notevole avanzo con cui soddisfare appetiti che per d ece nni non e rano stati saziati» 15 , non ultimo qu ello della forza militare. Da quel momento le s pese per l 'esercit o cominci arono ad aumentare sensib ilm e nte in conness ione con i primi concreti provv ed imenti per un suo rafforzamento.

Ma era pas sato oltre un decennio senz a che alcun programma organico avess e a vuto modo di esse r e realizzato. I num erosi ministri che si succedettero « non poterono svolgere una attività particolarmente incisiva, do ve ndo limitare la loro azione es senzialmente a migliorare la struttura dell'e se rcito co n piccoli ritocchi» 16 •

Finalmente, nel corso del 1907, ve nnero varati alcuni provvedimenti c he ponevano le basi per un co nc reto svil uppo dell' appara to mi litare.

I bisogni dell'esercito e l'amministrazione de l suo bilancio erano divenuti

argom en to di discussioni sempre più vive in Parl amento e sulla stamp a militare e politica; non mancò qualche accenno di accusa relativa allo sperpero del pubblico denaro, cosicché il mini stero Giolitti decise di nominare una commissione par la mentare con l 'incarico di indagare tutto quanto concerne l 'organizzazio ne e l'amministrazione dei servizi dipendenti dal ministero della guerra 17 •

13 MAZZE'ITI, L'esercito nel periodo giofìlliano, cit., p. 254.

14 G . PROCACC I, Storia degli italiani, ed. Pugliese , Palermo 1971, p. 802 .

15 SETON-WATSON, op. cit., p. 303.

16 MAzzETTt, L'esercito nel periodo gioliuiano, cit. , p . 250. Gli sludiosi sono con cordi nel collocare nel 1907 una sorta d i s partiacqu e dell'età giolittiana, dal punto di vista della storia dell'esercito. Cfr. P . DEL N EO RO, La leva militare in Italia dall'unità alla grande guerra, in Esercito, Stato e Società, Cappelli, Bologna 1979 , p. 221; WHITIAM, cit., p. 237; F. M1 NN rT1, Esercit o e politica da Porta Pia alla Triplice Alleanza, Bonacci, R oma 1984, p. 192; V. CACIULLI , L'amministrazione della guerra, l'esercito e la commissione d'inchiesta del 1907, in « Fares toria», anno V (1985), n. 2, p. 7.

17 CAVACIOCC HI-SANTANOELO , Cit., p. 23

16

Paolo Spinga rdi: un ministro della guerra liberale? 17

La Commissione d'inchiesta per l'esercito venne istituita con legge 6 giugno 1907 n. 287 e proseguì i suoi lavori per tre anni, compilando otto relazioni, l'ultima delle quali venne pubblicata il 30 giugno 1910 . Nominata col compito di «valutare le effettive necessità dell'esercito e riformarne l'ordinamento», la Commissione mise in luce notevoli deficienze nell'assetto difensivo delle frontiere , nel ri equipaggiamento dell'artiglieria e nelle carriere degli ufficiali, finendo così per «determinare le esigenze della difesa nazionale, indipendentemente dalla loro portata finanziaria» 18 •

Con la legge 14 luglio 1907 n. 496, poi, fu autorizzato un aumento degli stanziament i straordinari per 60 milioni, ripartiti in quattro esercizi finanziari, ponendo così fine al bilancio consolidato .

In dicembre venne varata una nuova legge sul reclutamento che «concorse molto al consolidamento delle istituzioni militari» 19 • Il provvedimento avrebbe consentito di incorporare un maggior numero di iscritti alle liste di leva, prima esonerati per motivi di famiglia. In virtù dell'espediente della forza minima, solo nei periodi di forza massima i soldati presenti alle armi erano pari alla forza bilanciata. Ma negli ultimi tempi, per effetto della povertà del contingente di leva, anche nei periodi di forza massima la forza media presente si era mantenuta molto inferiore a quella bilanciata. La legge 15 dicembre 1907 n. 763 permetteva, una volta attuata, non solo di mantenere per tutto il tempo dell'anno la forza bilanciata, ma anche di aumentarla all'occorrenza 20 •

Infine, il 29 dicembre 1907, per la prima volta, un borghese, il senatore Severino Casana, venne nominato Ministro della Guerra,

con l'intento che le q ue st ioni inerenti all'esercito fossero sottoposte al giudizio di una persona ad esso estranea, e quindi libera da pregiudizi di cameratismo e di solidarietà di classe male intesa 21 •

La nomina, politicamente interpretata come una concessione alle sinistre, garantì indipendenza e libertà d'indagine alla Commissione d'inchiesta:

Un ministro borghese, cioè un ministro idealmente più libero, fu considerato come il più ada tto a riformare e rinnovare l'esercito 22

18 RocHAT, L'esercito italiano nell'estate del 1914, art. cit., p. 307.

l9 CAVAClOCCHI-SANTANGELO, p. 24.

20 Nell'esercizio finanziario 1906-1907, a fronte di una forza bilancia ta di 236.000 uomini, la forza media presente fu di 202.000 uomini e la forza massim a d i 219.926. V. Atti Parlamentari (d'ora in avanti AA.PP.), Legislatura XXIII, Camera-Documenti, N. 102, p. 2 e 102-A, p 4.

2l CAVACIOCCH I-SANTANGELO , p , 24.

22 I prossimi lavori parlamentari, « Corriere della Sera», 4 maggio 1909.

Il 1908 cominciò con queste premesse. Casana si sforzò di rendere più fluidi i rapporti tra militari e politici, riplasmando la Commissione Suprema Mista per la Dife sa dello Stato e le funzioni del Capo di Stato Ma gg iore e creando il Consiglio dell'esercito, tre istituzioni che permettevano nel complesso di assicurare co ntinuità d'indirizzo alla politica militare e costituire un sicuro punto di riferimento anche per un ministro non tecnico 23 •

La legge 5 luglio 1908, n . 361 concesse poi un ulteriore stanziamento st raordinario di 223 milioni ripartiti fra i vari esercizi fino al l 916 -17. Non so lo l'era del consolidamento era definitivamente tramontata, ma i fondi stavano diventando sempre più consistenti.

Malgrado qualche polemica 24, l'esercito sembrava avviarsi con una certa tranquillità verso un sistematico riordinamento e una graduale soluzione dei vari problemi che lo affliggevano.

Casana si stava impegnando nella formulazione di un programma organico, quando l'annessione della Bosnia-Erzegovina da parte dell'Austr iaUngheria, nell'ottobre del 1908, impresse una brusca e inaspettata svolta agli avvenimenti 25 •

Fino a quel momento l'Italia si se ntiva garantita in ogni direzione, spe-

2,3 La Commissione suprema mista per la difesa dello stato era un organo consultivo creato nel 1899 per trattare le più importanti questioni relative all'assetto difensivo del territorio. Co mposta inizia lmente di soli militari, con la riforma di Casana la commissione venne a comprendere: Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro della Guerra, Ministro della Marina, Capo di S .M dell'Esercito, Capo di S.M della Marina , i 4 generali comandanti designati di armata, i 4 ammiragli comandanti designati di forza navale, S.A.R. il Duca di Genova. La co mmissione avrebbe dovuto riunirsi una volta all'anno , ma dopo il 1908 venne convocata nuovamente so lo nel maggio 1913. V. Archivio dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito (d'ora in poi AU SSME) F. 9, Commissioni difesa, Racc. 1bis.

Il consiglio dell'esercito era composto da: Ministro della Guerra, sottosegretario di Stato alla Guerra , Capo di S.M. dell'Esercito, i 4 generali comandanti designati d'armata; a seconda dei casi potevano venire ch iamati a farne parte gli ispettori generali delle varie armi. La periodicità delle convocazioni era di tre volte l'anno.

Sulla nascita della carica di capo di Stato Maggiore nel 1882 e i decreti 4 marzo 1906 n. 86 e 5 marzo 1908 n. 77 che ne riplasmarono le attribuzioni v. STEFANt, cit., pp. 310-314; CEVA, Ministro e Capo di Stato Maggiore, in« uova Amologia», a. 121, o. 2160, 1986, pp. 112- 136 e idem, Capo di Stato Maggiore e politica esrera al principio del secolo, in «Il Politico», marzo 1987, pp. 123-135. Per le altre istituzioni vedi Relaz ione ufficiale, p. IO e note 6 e 14 alle pp. 48 e 50; CAVA CIOC CIII -SAN TANG ELO , pp. 59-60; CAC'IULU, art. cit., pp. 316-317.

24 La più nota fu il cosiddetto caso Rogier- Mangiagalli, derivato dalla collocazione in disponibilità dei due generali ritenuti responsabili dei ritardi nel riequipaggiamento dell'artiglieria campale. Per i particolari v D ECHAU RANO, pp. 111-112; CACtULl.l, pp. 327-333; M. M ER IGGI, Militari e istituzioni politiche nell'età giolittiana, in «Clio», anno XXIII (1987), n. I, pp. 76-80.

25 Sulla crisi internazionale seguita all'annessione della Bosnia v. A. D uCE, La crisi bosniaca del 1908, Giuffrè, Milano 1977.

18

li generale Paolo Spingardi

Paolo Spingardi: un ministro della guerra liberale? 19

cialmente dopo il riavvicinamento alla Francia e la nota inglese del 1902, stante la formale solidità della Triplice Alleanza, rinnovata anch'essa quell'anno26 .

Nello stesso tempo, la scarsa affida bilità bellica dell'alleata poteva sconsigliare Germania e Austria -Ungher ia dallo scatenare un conflitto europeo 21 .

Non è da escludere che anche considerazioni di qu esto tenore abbiano indotto a trascurare lo strumento militare nei pr im i anni de l secolo. Ma poiché la crisi bosniaca chiarì che a Vienna poco importava de ll a posizione italiana , anche l'ultima eventuale remora veniva a cadere: la stessa disinvo ltura mostrata nell'incorporarsi la Bosnia, la D uplice Monarchia avrebbe potuto usare per una aggressione nei confronti dell'Ita lia 2 8 • E in tal caso il paese non sarebbe stato in grado di difendersi .

Ad aggravare ulteriormente la situazione giunse, nel dicembre del 1908, il terremoto di Messina e Reggio Calabria. Esso ebbe effetti negativi anche sull'esercito, intaccandone profondamente i magazzini e sconvolgendone l'organizzazione logistica per l'opera di soccorso prestata alle popolaz ioni

colpite:

Dai magazzini militari( ) esistenti in Calabria e Sicili a furono tolte tutte le provviste di gallette d i viveri di ri serva( ) Il Ministero della guerra ha poi fatto trasmettere due mi li on i e mezzo di scato le di carne e razioni di galletta, più centomila tra coperte, lenzuola e pagliericci, cucine da campo, forni da campagna e venti ospedali con tutte le suppellettili e i materiali di mobilitazione ( )Tutto ciò fu fatto per

26 Cfr. MAZZETTI, L'esercito nel periodo giolittiano (1900-1908), cit., p. 250.

27 È l'ipotes i espressa da Luigi Preti in Giolitti, i riformisti e gli altri 1900-1911 , SugarCo, Milano 1985, p. 292 . Anche la stampa v icina a Giolitti era incline a interpretare in questo senso la politica militare i taliana antecedente il 1909: «Quando tutti gli altri Stati, mal sicuri di sé e delle loro vicinanze, si affannavano a procurarsi armi ed armamenti, l'Italia, fidando delle proprie alleanze ed amicizie, governandosi con grande prudenza e riservatezza tra i forti, si mostrò, a nche con esagerata fiducia, sicura di sé, perché si sentiva sicura della pace. - L'Italia non seg uì l 'esempio dei grandi armamenti, s i tenne quieta e tranquilla; pensò ai suoi bisogni interni, al lavoro e alle energ ie che bisognava eccitare, alle ricchezze e a l benessere che bisognava creare e svil uppare, al l a propria consistenza economica che era tutta da fare. Limitò pertanto, e fors'anche troppo avaramen te, le sue spese militari, fino a parere imprev idente e imprudente in mezzo alle affannose esagerazioni altrui L'Italia e il suo Governo per essa, seguirono il criterio logicamente corretto che bisognava sviluppare e raffor zare il corpo prima di fornirlo di armi e co razze pesanti» (Preparazione e successo, <<La Tribuna», 13 giu gno J909)

28 Che la crisi bosniaca segnasse il culmine della tensio ne ita lo -austriaca e fosse l'evento determinante per favorire i l riarmo ital iano negli anni 1909-1914 è riconosciuto da molti autori. Cfr. Relazione Ufficiale, cit., p. IO ; P P1ER1, L'Italia nella prima guerra mondiale, Einaud i, Torino 1965, p. 22; SETON-WATSON, cit., p. 405; M ,\ZZETI1, L 'eserci10 ilaliano nella triplice alleanza, cit., pp . 237-238; WH1 TTAM, cit., p . 243; R. CRUccu , L'esercito nel periodo gio/ifl iano (1909-1914), in AA. VV ., L'esercito italiano dall'uni1à alla grande guerra , cit., p. 259; GoocH, Army, State and Sociecy, cit., pp 133-135.

far fronte alle esigenze delle popolazioni colpite e delle truppe di soccorso, le quali non potevano nulla trovare s ui luoghi danneggiati 29

Se l'ipotetica aggressione fosse avvenuta in quel momento il paese sarebbe stato alla mercé del nemico poiché l'esercito era impreparato ad affrontarla, dato che i primi provvedimenti dovevano ancora produrre i loro effetti, senza contare i numerosi problemi ancora da risolvere. Un esercito in grado di garantire almeno la legittima difesa del suolo patrio diveniva una necessità sempre più inderogabile.

Nei primi mesi del 1909, mentre le posizioni di Austria e Serbia andavano irrigendosi, la posizione di Casana diveniva sempre più incerta, e un mutamento si verificava in Parlamento, dove tutti, tranne i soci ali st i, divennero più malleabili di fronte all'ipotesi di nuove spese militari3° e disponibili a concedere som me che in un'atmosfera di maggiore serenità non avrebbero concesso.

Le riforme impostate nel 1907, che si sperava, forse, di sviluppare con calma, e magari in silenzio, sull'onda degli avvenimenti interni e internazionali dovevano essere realizzate al più presto e co l clamore dell'opinione pubblica, o almeno questa poteva essere l'impressione. Si se ntiva l'esigenza di qualcuno che sapesse imprimere la necessaria energia all'opera di riforma. Vi era una adeguata disponibilità finanziaria e bisognava approfittare del momento favorevole nel Pa ese e nel Parlamento. 11 ministro borghese non sembrava possedere prestigio e decisione s uffi cienti per imporsi alle Camere nella richiesta di fondi, e a lle ge rarchi e affin c hé lavorassero in armonia di intenti con le autorità politiche. Ci vo leva una personalità ri sol uta e dalla riconosciuta competenza, in grado di ras sicurare i deputati circa il buon impiego dei nuovi, cospicui, fondi straordinari che sarebbe stato inevi tabile richiedere.

li problema dell'esercito è in questo momento arduissimo , sia per le opere da eseguire, sia per la giustizia interna da imporre, applicare e garantire per tutti ( ) Ma perché qu est i scopi possano raggiungersi, bisogna procedere con eccezionale energia , bi sogna possedere una volontà deci sa e rapida nelle decis ioni , bisogna essere pro vvisti di grande forza di iniziativa, di re sistenza contro gli ostacoli tradizionali,

29 f soccorsi. Quel che fece l'Esercito per i danneggiali Invio per IO milioni di razio ni medicinali ecc , «Co rriere della Sera», lun ed ì 11 gennaio 1909.

30 Su lla posizione di Casana , v. P CASANA TESTORE, Un n otabile della terza flalia, in« uova An1ologia», N . 21 36 (ottobre-dicembre 1980), pp. 293-295 e V. CAc 1uLu, Il ministro borghese della guerra, in « Ricerche Storich e>>, a. XVI ( 1986), n. 2, pp. 334-338. TI nuov o c lima par la ment are si desume chiaramente nell'ampia discussione sui nuovi stanziamenti nel giugno 1909. V perc iò AA.PP., Cam era-Discusssioni, Tornate dell'8, 9, 11 e 12 giugno 1909, pp . 2081-2329.

20 li

generale Paolo Spingardi

Paolo Spingardi: un ministro della guerra liberale? 21

di fermezza nello spezzarli: bisogna, in una parola, avere certe doti eminenti che s'impongano a tutti. Ora l'on. Casana ( )non ha avuto sino da principio la visione chiara del compito suo, si è lasciato soverchiare dalle cose e dai fatti. La fiducia che tutti avevano nel ministro borghese, in un ministro riformatore e rinnovatore, è andata a poco a poco svanendo durante un anno di prova, e oggi non vi è forse nessuno che creda che l'on . Casana possa rifarsi e imporsi 31 •

Di fronte a tutto ciò il ministro borghese finiva per rappresentare un contrasto, del quale è difficile valutare la portata, tra militari e civili 32 , ma soprattutto pareva inadeguato per realizzare in tempi brevi un programma in grado di risolvere i numerosi problemi tecnici, concreti, che giacevano sul tappeto 33 •

Conscio di non godere più degli appoggi necessari, Casana rassegnò le dimissioni il 31 marzo 1909, lo stesso giorno in cui la crisi bosniaca giungeva all'epilogo con il riconoscimento dell'annessione da parte del governo russo, che aveva appoggiato la Serbia.

A questo punto a successore di Casana andava scelto un militare che avesse una esperienza tanto di comando quanto di amministrazione, che fosse conosciuto dal Parlamento e dai membri del Governo, e gradito alla Corona e alle gerarchie. Sicuramente seguendo quest'insieme di considerazioni, Giolitti consultò subito l'allora Comandante dell'Arma dei Carabinieri, tenente generale Paolo Spingardi .

Da granatiere a Ministro

P aolo Antonio Spingardi era nato il 2 novembre 1845 a Felizzano, in quella che nel Regno di Sardegna era l'Intendenza Generale di Alessandria . Il padre, anch'egli di nome Paolo, faceva l'esattore comunale, e la madre, Caterina Abriata, era una solida donna di casa piemontese: «gente forte, laboriosa e patriottica», li avrebbe descritti il figlio 34 •

31 La situazione del ministro Casona, «Corriere della Sera», 31 marzo 1909

32 Secondo P. CASANA T ESTO RE le alte sfere militari «osteggiarono sempre il nuovo ministro» art. cit., p. 289 . Però questo non impedì all'azione di Casana di avere una certa efficacia in campo disciplinare. V. CAc1utt1, art. cit., p. 333.

33 V. CASANA T ESTORE, art. cit., pp. 292 -297; CAc1uw, art. cit., pp. 341-343 e cfr. Dopo la prova del ministro borghese, «Corriere della Sera», 5 aprile 1909; li nuovo ministro della guerra, «La Tribuna>}, 5 aprile 1909; La conferma ufficiale delle dimissioni del ministro Casona, « La Perseveranza », 5 aprile 1909; La difesa nazionale, «li Secolo», 6 aprile 1909.

34 Raccolta privata della Famiglia Spingardi a Spigno Monferra to (AL) (d'ora in poi abbreviata in RFS) , citazione dal discorso di ringraziamento di Paolo Spingardi agl i e lettori di A l atri , 6 novembre 1904.

Il generale Paolo Spingardi

Gli Spingardi erano originari di Bi stagno, sempre nell'intendenza di Alessan dria, e discendevano dal casato di Giovanni Francesco A le ssandro Arcasio , i nsigne giurista del XVIII seco lo.

Compiuti i primi tre anni di studi elementari nel paese natìo, il piccolo Paolo venne inviato a Torino presso il Collegio Convitto Na zion ale, dove seguì l'itinerario di studi fino al conseguimento della licenza liceale. Non proveniva da una famiglia di trad izioni militari e st ud iò in un collegio civile, quando non era raro anche per le famiglie borghesi spedire i giovinetti nei collegi militari. La decisione di entrare alla Scuola Militare di Modena nell'ottobre 1864 non se mbrerebbe quindi derivare da influenze ambientali, ma da una autentica vocazione mi li tare.

Terminati i corsi modenesi, Paolo Spingardi riceveva i ga lloni da sottotenente e incominciava la carriera al 6° reggimento « Granatieri di Napoli» 3s. Un mese dopo, la guerra all'Austria.

Poteva essere un glorioso battesimo del fuoco, l'occasione per applicare in battaglia quanto imparato in diciannove mesi di studi. Ma, come si sa, la camp agna de l 1866 non fu certo un episodio felice per le armi italiane. Per quanto riguardava il sottote nente Sp in gardi, poi, il 6° Gr a n at ieri era stato assegnato alla 17 a Di visione comandata dal generale Raffaele Cadorna, all'interno del I V Corpo agli ordini del generale Cialdini, che rimase dietro il Po ed avanzò nel Veneto solo quando questo cominciava ad essere sgombrato dagli austri aci, sconfitti dai pruss iani a Sadow a il 3 luglio. Di conseguenza non fu possibile al giovane ufficiale partecipare né assistere alla battaglia di Custoza.

3S Le noliz.ic suj primi anni di vita e sulla carriera del gcn. Spingardi, qui come più avanti, sono state lraLte dai documenti in RFS. Per la carriera m ilitare da uno Specchio caratteristico datato 28 novembre 1889. Il contenuto di questi «Specchi» era tenuto rigorosamente celato agli ufficiali che ne erano oggetto. Assai interessanti quindi i dati contenuti e i pareri espressi su Spingardi dai suoi superiori: «Statura m. 1,76. Molto robusto, molto svelto, molto resistente a qualsiasi fatica. Di buona vista. Di bell'aspetto e molto prestante nella persona( ... ] percepisce molto prontamente ed ha mente lucida e molto buon senso . Ha buonissima memoria ed è molto rinessivo [ ... ] D'ind o le moderata, aperta e gioviale. Risoluto, energico e perseverante. Di carattere leale, generoso, delicato, conciliante e molto sensibile[... ) Disciplinatissimo, calmo, molto autorevole, di molto sangue freddo. Affezionatissimo alla carriera militare [ ) Ha conseguito la licenza liceale. Ha buona e svariata cultura generale. Conosce bene la lingua italiana e scrive con sti le cmaro cd elegante. Conosce e parla bene la lingua francese ed abbastanza bene la tedesca. Spec ialmente versato in geografia e topografia. Disegna bene in topografia [... ) Conosce bene le leggi e i regolamenti militari in genere e benissimo il servizio di Stato Maggiore e le istruzioni, le esercitazioni ed il servizio dell'arma di fanteria [.. . ) Molto studioso. Tiene buoni cavalli e cavalca molto bene e con passione[ . .. ] Nel disimpegno delle funzion i che gli vennero affidate sia per lavori d'ufficio, sia per ricognizioni e studi di difesa, sia alle gran di manovre, dimostrò ognora zelo, intell igenza, tatto, e resistenza alle fatiche [ ... ] Comandò per due anni un battag lione fanteria tanto in guarnigione quanto ru campi riportando la piena soddisfazione dei superiori. Ha tutta l'idoneità pratica che si richiede in un ufficiale di Stato Maggiore [ ... ) Molto volonteroso, esano, ed attivissimo. Ha moltissima cura dell'uniforme. Squisitamente educato, mantiene un contegno perfettamente corretto coi cittadini. Molto stimato ed amato da tutti».

22

Paolo Spingardi: un ministro della guerra liberale? 23

Dopo la guerra, il governo, nella corsa al pareggio del bilancio, cominciò a ridurre drasticamente le spese militari:

Tra il perpetuarsi del disavanzo con alcune divisioni di più, ed il pareggio con alcune divi sioni di meno, la forza dell'Italia, pur di fronte all'estero, stava nel pareggio 36 •

Quanti cercavano sicurezza sociale ed economica abbandonarono non appena possib ile i quadri 37 • Paolo Spingardi invece rimase La scelta fatta gli costò un inizio di carriera alquanto lento: passarono oltre sei anni e mezzo prima che gli ottenesse il grado di tenente, nel dicembre 1872.

Non è da escludere che la de lusione della campagna del 1866 e l'iniziale lentezza della carriera abbiano contribuito a formare in lui la convinzione della necessità d i migliorare da un lato la selezione dei quadri superiori, e dall'altro la carriera degli ufficiali inferiori; convinzione che egli avrebbe cercato di tradurre in atto una vo l ta divenuto ministro

Per il momento fu monotona vita di guarnigione, sballottato tra T oscana e Veneto insieme al 6 ° reggimento granatieri, divenuto 76° reggimento fanteria nel 187 1. Ma dimostrando «ognora ze lo, i n telligenza , tatto e resistenza alle fatiche» 38 ottenne qu ello stesso anno l'autorizzazione a frequentare la Scuola Superiore di Guerra, che era la via pe r accedere allo Stato Maggiore e migliorare le prospettive di carriera. Suoi compagni di corso furono, tra gli altri, i futuri generali Ettore Pedotti, Giuseppe Arimondi, Pietro Frugoni, Vittorio Asinari di Bernezzo 39 • Spingardi terminò i corsi della Scuola nel 1874, col punteggio di 16,31 ventesimi e classificandosi 6 ° su 47 idonei. Superato il co r so semestrale di

36 F. CHABOD, Storia della politica estera italiana dal 1870 al 1896, Laterza, Bari 1951, p. 578.

37 Sull'esercito italiano dopo la guerra del 1866 e le condizioni dei quadri cfr. STEFANI, op. cit., p. 213; E. D E BoNo, Nell'esercito nos1ro prima della guerra, Mondadori , Mi l ano 1931, p. 130; F. BAVA B ECCAIUS , Eserci10 italiano, sue origini, suo successivo ampliamento, suo stato a//uale, pp . 55-57, 62; D EC1-JA URAND, op. cii , p. 13; P. P1.ER1, Le forze armate nell'età della Destra, Giuffrè, Milano 1962, pp. 80-81.

38 RFS . Specchio caratteristico, doc. cit.

39 Non è un caso, a mio parere, che quando scoppiò il famoso caso Asinari di Bernezzo e Giolitti decise il collocamento a riposo del generale, Spingardi, allora Ministro della Guerra da sette mesi, facesse in modo di non essere presente al consiglio dei M in istri in cui fu presa la decis ione. Il generale Asinar i di Berne zzo (1842 - 1923), comandante del I II Corpo d'Armata, l ' I I novembre 1909, in un di sco rso ufficiale tenuto a Brescia in occasione della consegna della bandiera al reggimento di cavalleria «Aq uila>>, aveva fatto delle affermazioni nettamente irredentiste che sembrarono suonare offesa ali' Austria. L'episodio è ricordato in DE CttAURANO, p. 62 e MAZZ ETT I, L 'esercito italiano nella triplice alleanza, p. 240. Il testo del disc.orso di As inari e l'assenza di Spingardi al Consiglio dei Ministri in «Il Pen siero Militare », Sabat0 13 novembre - Domenica 14 novembre 1909.

prova per il servizio di Stato Maggior e presso il Comando del Corpo, passò definitivamente a farne parte. D opo una decina di mesi trascorsi presso gli uffici del comando della Divisione militare di Verona, nel marzo I 876 ve nne chiamato al Comando de l Corpo di S.M. e, in virtù della sua abilità nelle levat e e nella lettura delle carte, destinato alla sezione topografico-militare, dove rimase per sei anni. Il lavoro principale co nsistette per lui in attente ricognizioni lungo territori di confine, con numerosi soggi orni in Francia e Au str ia-Ungheria. Divenne così esperto specialmente dei tratti Bru ckMarbur go -Zagabria e Tarvisio-Trieste-Pola, lungo quella frontiera che durante il suo Ministero si sa rebbe impegnato a difendere con la costruzione di un completo sistema di fortificazioni.

Nell'agosto de l 1877 ottenne la promozione a capitano e nel 1882 venne destinato in servizio di stato maggiore presso la D ivisione militare di Firenze. Qu i rimase fino al 1884 , allorché, promosso maggiore, comandò per du e anni un battaglione del 56° reggimento fanteria, dapprima in di staccammento a Desen zano sul Garda, poi alla sede del corpo a Torino.

La via verso sempre più prestigiose destina zio ni era ormai sbloccata per il maggiore Spingardi: il 29 agosto 1886 venne comandato alla Scu ola di Guerra in qualità di professore titolare della cattedra di topografia e, altermine dell'anno accadem ico, destinato al Ministero della Guerra, divenendo nel lu g lio 1887 Capo Sezione pres so il Segretariato generale, dove rimase per oltre cinque anni, iniziando così la particolare formazione professionale di militare al servizio del Ministero, che gli avrebbe dato una speciale competenza nelle questioni amministrative.

Tenente colonnello nel 1888, il 10 settembre 1890 sposò Rin a Merialdi, di anti ca e nobile famiglia di Roccagrimalda. Fu un matrimonio felice dal quale nacquero tre figli: Ca milio nel I 892, Amalia nel I 895 e Giuseppe nel 1896. Paolo Spingardi fu sempre molto legato alla famiglia, e anche negli anni del ministero, quando non poteva averla accanto a sé a Roma, non appena riusciva a permettersi qualche giorno di libertà, raggiungeva Spigno Monferrato, c he aveva eletto a sua dimora, per godersi la compagnia della moglie e dei figli.

Dal dicembre 1892 all'ottobre 1896 fu apprezzato comandante in seconda della Scuola di Guerra di To rino 40 , dalla quale venne trasferito al comando del 13 ° reggimento fanteria, che aveva sede nella stessa città, per esercitarvi il biennio di comand o di truppa prescritto per gli ufficiali di Stato Maggiore, dato che nel 1893 era diventato colonnello.

D al giugno 1898 al settembre 1900 fu nuovamente presso il Ministero della Guerra, in qualità di Dirett ore Generale dei Servizi Amministrativi.

24 li

generale Paolo Spingardi

40 Cfr. D E B ONO, p. 90.

Paolo Spingardi: un ministro della guerra liberale? 25

Maggiore generale nel 1899, gli venne affidato il comando della Brigata Bas1/icata, di stanza a Rom a, finché nel novembre 1903 fu nominato sottosegretario di Stato alla Guerra con il ministro Pedotti: carica che ricoprì durante i successivi governi Giolitti, Tittoni e Fortis.

Di fronte alla Camera l'incarico principale del sottosegretario consisteva nel rispondere, in qualità di Commissario Regio, alle interrogazioni rivolte al Minis tro della Guerra. Spingardi ebbe così modo di affinare le doti che più tardi lo avrebbero reso apprezzato oratore.

Alle elezioni politiche del 1904 si presentò candidato governativo nella circoscrizione di Anagni, riuscendo eletto a larga maggioranza al primo scrutinio 41 •

Spingardi fu a lungo fedele a Giolitti, al quale si diceva <<legato da profonda riconoscenza, perché a lu i debbo la mi~ fortuna politica» 42 • Ne condivideva anche il programma, tanto che nel discorso elettorale arrivava a sottoscriverlo senza riserve:

Nella relazione colla quale l'eminente uomo di stato che regge in questo momento le redini del Governo, ha sottoposto alla sanzione del Sovrano il decreto di scioglimento della Camera dei Deputati e di convocazio ne dei collegi elettorali .. . sta l'intero ed es pli cito programma del governo, a voi ben noto, e poiché al governo mi onoro di appartenere, è ovvio che a quel programma pienamente sottoscriva 4 3

Alla caduta del ministro Pedotti, nel dicembre 1905, si dimise dalla carica di sottosegreta rio; il 16 marzo 1906, però, fu eletto alla Camera, coi voti dei parlamentari giolittiani, a far parte della cosiddetta «Commissione dei Dodici», organismo voluto da Sonnino per l'esame dei disegni di legge a carattere militare 44 •

Spingardi vi r estò solo poche settimane perché ai primi di aprile, con la promozione a tenente generale, venne destinato al comando della Di visione militare di Messina, lasciando R oma dopo avervi trascorso otto anni. Vi sarebbe comunque tornato nel febbraio 1908, quando venne nominato

41 Gli elettori iscritti nel Collegio di Anagni erano 3642. I votanti furono 2582. Spingardi venne eletto con 1813 voti. Il suo a vversar io , avv. Giulio Clementi, ottenne 718 voti. Cfr. « L'Ernico», bimensile di Anagni, del 12 novembre 1904.

42 Archivio Centrale dello Stato (d'ora in poi ACS), Archivio Brusati, Se. 11, f. VIII.l.45. Spingardi a Brusati, lettera la cui data risulta indecifrabile, ma che il tes to permette di far risalire senza dubbi ai primi di d icembre del 1913. 1 rapporti tra i due vennero raffreddandosi a partire dal gennaio 1915, quando Giolitti avrebbe voluto ch e Spingardi intervenisse energicamente in Senato a difendere la politica militare del suo Governo, mentre Spingardi giudicò « dovere dell'ora presente non intorbidare le acque della concordia unive rsale » (ibidem, se 11, f. VIII.2.46, Spingardi a Brusa ti, 1° gennaio 1915).

43 RFS , d iscorso agli elettori di Anagni, manoscritto datato I O novembre 1904.

44 Cfr. CACI ULl. l, li ministro borghese de/fa guerra , art ci t., p. 339.

li

generale Paolo Spingardi

Comandante Generale dei Carabinieri Reali, dopo che Giolitti si era mostrato in soddisfatto dell'operato del Geo . Giu se ppe Bella ti 45 •

L'ascesa di Spingardi ai più alti gradi era coincisa con la crescita della figura politica dello statista di Dronero È ovvio che Giolitti avesse avuto modo di apprezzare il generale quando questi aveva ricoperto la carica di sottosegretario nel suo secondo Governo, è però possibile che i due si conoscessero fin dai tempi in cui Spingardi era Capo-Sezione al Ministero della Guerra e Giolitti Ministro delle Finanze nel secondo governo Crispi. Ad ogni modo, Giolitti non ebbe dubbi quando si trattò di sostituire il dimi ssionario Casana e nei primi giorni di aprile del 1909 contattò il generale e gli offrì il portafoglio della Guerra.

La nascita di un programma

Spingardi dichiarò immediatamente la sua disponibilità, ma volle subordinare l'accettazione dell'incarico a un colloquio

col Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e col Mini stro del Tesoro, a meglio chiarire il breve cenno da Lei fattomi ieri suJl'entità del fa bisogno e sui mezzi che possono essere messi a disposizione. - Mi semb ra più che utile, necessario, togliere di mezzo ogni eventuale cau sa di dissenso, conciliando quanto più possibile le esigenze della difesa e del bilancio dello Stato, in questo quarto d'ora in cui la questione militare è assurta alla più alta importanza 46 •

Ottenute le desiderate garanzie 47 , Spingardi entrò in carica il 4 aprile 1909.

Egli si recò dapprima dal Re, che secondo il dettato statut ario era il comandante supremo di tutte le forze di terra e di mare. Educato militarmente, Vittorio Emanuele III non i ntendeva rinunciare a tale prerogativa. D'altra parte gli ordini del Re venivano trasmessi all'esercito tramite il Ministro

45 Ibidem, nota 76 . P robabilmente Giolitti ne aveva parlato con Spingardi già da qualche mese, come si evince dalla seguente lettera del Presidente del Consiglio al Comandante della Divisione Militare di Messina in RFS datala 21 novembre 1907: «Ella forse, e a ragione, sarà meravigliato di non aver più ricevuto alcuna mia lettera. - Ciò dipende da che per necessità di attendere il nuovo regolamento ogni provvedimento sul Comando dell'Arma fu rimandato al I O gennaio prossimo . - Del resto su quanto Le scrissi vi è pieno consenso di Sua Maestà e del Ministro della Guerra».

46 RFS, Lettera di Spingardi a Giolitti, Roma 3 aprile 1909 (minuta).

47 In una intervista Spingardi asseriva che « un soldato non accetta questo ufficio senza avere assicurazioni sui mezzi per raggiungere lo scopo che si propone » , la tregua del silenzio. li desiderio del ministro Spingardi, «Corriere della Sera», 7 aprile 1909.

26

Paolo Spingardi: un ministro della guerra liberale? 27

della guerra, che era, in tempo di pace, la più alta autorità militare dopo il sovrano 48 •

Spingardi veniva a svolgere un ruolo importante anche come interprete dei desideri del Re. Per sonaggio chiave nella vicenda dei rapporti tra la Corona e il Mini stro della Guerra fu il Primo Aiutante di campo, generale Ugo Brusati 49 • L ui, più che il Sovrano, trattava direttamente col Ministro, dando suggerimenti ed esprimendo critiche, a volte personali, più spesso di chiara ispirazione regale Tramite il fedele Primo Aiutante, Vittorio Emanuele III si occupava di tutti i problemi dell'esercito, anche i più minuti , ma la sua ingerenza nelle competenze del Ministro rimase sempre molto discreta. Certamente Spinga rdi ottenne il benestare per la sua azione, tanto che, recatosi nell'ufficio del Primo Aiutante dopo l'udienza col Re, Brusati gli augurò «di essere il Mirabello dell'esercito» 50 • Si limitò ad augurarglielo, non glielo assicurò e lo stesso Spingardi nelle crisi di governo agì sempre come se avesse dovuto lasciare il posto che occupava. Ma vi rimase anche con Sonnino e Luzzatti. Il favore sovrano è insomma un elemento che accompagnò Spingardi lungo tutta la sua permanenza al Ministero della Guerra 51 •

48 Sui rapporti Sovrano-Ministro in campo militare v. CAvAcroccHr-SANTANGELO, cit., p. 50.

49 Ugo Brusati nacque a Monza il 25 giugno 1847. Frequentò il Collegio militare di Fir enze e l'Accademia militare d i Torino, dalla quale uscì nel 1866 colla nomina a sottotenente direttamente ammesso nel Corpo di Stato Maggiore, un privilegio (definitivamente abolito nel 1871) det to «del diritto divino», del quale godeva no i più br illan ti allievi dell'Accademia. Nel 1869 entrava alla Scuola di Guerra, compagno d i corso dei futuri generali Cesare Tarditi e Luigi Cadorna. Supera ti i corsi della scuola nel 1872, compiva un periodo di servizio di reggimento e veniva poi, nel 1873, col grado di capitano, chiamato al Comando del Corpo. T r a i l 1875 e il 1879 compì , in compagn ia di Luigj Cadorna, ne l Cadore e in Val Pusteria, ricognizioni molto simi li a que!Je che contempor aneamente il capitano Paolo Spingardi stava eseguendo lu ngo la frontiera Tarvisio-Tries te- Pola Insegnò poi alla Scuola di Guerra fino al 1887 quando, tenente co l onnello, venne inviat0 a Vienna in qualità di addetto mi litare, rimanendovi fi. no al 1892. Colonnello, fu capo di S.M. dell'XI Corpo d'Armata (Bari), finché sul finire del 1895 venne destinato al corpo di sped i zione in Eritrea. Il 1° marzo 1896, alla bat taglia di Adua, c omandava il 2 ° reggimento della brigata Arimondi, della quale fu uno dei pochi superstiti. Tornato in Italia, nel 1897 fu promosso maggior generale e nominato comandante della br igata «Friuli». Inaspettatamente, nel febbraio 1898 venne nominato primo aiutante del Principe di Napoli, futuro Re Vittorio Emanuele Ili. Nel 1902, raggiunto il grado di tenente generale, d ivenne Primo Aiutante di Campo Generale d i S.M. il Re. Acuto osser vatore della Guerra di Libia, il 17 marz.o 1912 veni va nominato senatore. Durante la grande guerra rimase accanto al re fino al novembre 191 7, allorché venne collocato in posizione d i serv iz io ausiliario. Da quel momento si chiuse nel riserbo più assoluto fino alla morte, avvenuta a Roma il 4 novembre 1936

so RFS, Brusati a Spingardi , Roma 6.12.909. L'ammiraglio Carlo Mirabello era stato M inistro della Marina ininterrottamente dal I 903 al 1909 Sotto la sua direzione la Marina da guerra italiana comp ì una felice opera di modernizzazione.

sr Il 2 maggio 1909 Vitto r io Emanuele III lo nominava senatore, in base all'art. 33 dello Statuto (categoria sa: / Ministri Segretari di Stato).

Il generale Paolo Spingardi

In quei primi giorni di aprile egli si recò nuovamente dal Ministro del T esoro, che era allora Paolo Carcano, per chiarire i particolari dell'accordo di massima già raggiunto circa i maggiori stanziamenti al bilancio della Guerra 52 • Fu probabilmente una discussione lunga e vivace se fu «speciale fatica» per il generale considerare sufficienti le cifre promesse dopo aver strappato l'impegno che al così detto scapito delle masse e ai danni del terremoto (. .. ) avrebbe provveduto il Tesoro, all'infuori degli stanziamenti (... ) votati dal Par lamento 53 •

Ma dopo questa fat ica poté recarsi con animo più sereno dal Capo di Stato M aggiore, tenente generale Alberto Po1Jio 54 • I due si conoscevano da lungo tempo 55 , e ciò rendeva più facili e fecondi i rapporti di lavoro.

52 La discussione probabilmente avvenne nel Consiglio dei Ministri di martedl 6 aprile 1909, che si occupò «quasi esclusivamente di questioni militari». V. li problema militare. In attesa del programma del ministro Spingardi, «Il Secolo», 7 aprile 1909.

53 RFS. Spingardi a Giolitti , 14.7.1909 (minuta). Le masse erano le somme di denaro occorrenti per determinate voci di spesa relative alla vita quotidiana del reggimento (rancio, vestiario, quadrupedi, ecc.). Ogni anno il Tesoro dava a l Ministero della Guerra una cifra per il loro pagamento. Per ogni singola massa i comandant i di Corpo ricevevano poi dal Ministero un assegno pari all'ammontare previsto per la massa stessa, per es. una cifra pari al costo medio del soldat o moltiplicato per le giornate di presenza Ma se, per l'aumento dei prezzi o semplicemente per cattiva amministrazione, i costi superavano l'ammontare della cifra ricevuta, il Ministero doveva coprire le passività col cosiddetto scapito delle masse.

S4 Nato a Caserta il 2 1 aprile 1852, entrato giovanissimo nel Collegio militare della Nunziatella di Napoli , sottotenente di artiglieria dall ' Accademia militare di Torino all'età d i soli diciotto anni, Alberto Po llio condusse una delle più rapide e brillanti carriere militari nella storia dell 'Italia unita. Dopo gli studi alla Scuola di applicazione di Artiglieria e Genio sempre a Torino, fu p r o

mosso tenente nel 1872. Frequentata la scuola di Guerra nel triennio 1875- 1878 e uscitone primo del suo corso, entrò da capitano nel corpo di Stato Maggiore Alternando il servizio al corpo coi consueti comandi di truppa, divenne maggi ore nel 1884 e comandò per due anni un battaglione nel 42 ° reggimento fanteria. Dal 1887 al 1891 fu tra gli aiutanti di campo d i Umbert o I. Tenente colonnello dal 1888, tra il 1891 e il 1892 fu capo di S.M. della Di visione militare di Palermo. Dal 1892 a l 1897 fu addetto militare a Vienna. Al suo ritorno, venne nominato comandante del 40° reggimento fanteria, avendo raggiunto già nel 1893 il grado di colonnello. Maggiore generale nel 1900, all'età di 48 anni, comandò la brigata Siena (sede a Cuneo). Tenente generale nel 1906, comandò successivamente le Divisioni mi litari di Cagliari e Genova, finché nel giugno del 1908 venne nominato Capo di Stato Maggiore dell'esercito ital iano Sono stati pubblicati quattro studi di storia militare scritti da Pollio. A due di essi è ancora oggi impossibile rinunciare per chiunque si interessi agli argomenti in essi affrontati Si iratta di Custoza 1866, pubblicato nel 1903, e Waterloo, pubblicato nel 1906. Ad ogni modo, la personatà e i principi di Pollio emergono meglio negli a ltri due lavori: Napoleone/, che r accoglie il testo di due conferenze di presidio tenute a Livorno nel 1901 e La campagna invernale del 1806-07 in Polonia, scritto di getto tra il 1906 e il 1907 coll'intenzione di sottoporlo a ulteriori revisioni che non poterono esser compiute e pubbli cato postumo solo nel 1935. (Generale A. Pollio, Napoleone/, conferenze di Presidio tenute a Livorno il 7 ed il 14 marzo 1901 , off Tipografica di A. Debatte, Livorno, 1901; La campagna invernale del 1806-07 in Polonia. Studio critico, La Libreria dello Stato, Roma, 1935)

Senatore nel 1912, Pollio mori il 1° luglio 1914 per un improvviso attacco cardiaco. Notizie biografiche su Pollio in A. ALBERTT, L'opera di S.E. il generale Poi/io e l'esercito, Roma, 1923 e COMANDO DEL CORPO D I STATO M AGG IORE, / capi di S.M. dell'esercito. Albeno Poi/io, Roma, 1935.

55 Sicuramente da prima del 1904, dati i toni amichevoli della seguente lettera: «Carissimo Spingardi! - Gradisci le mie più vive felicitazioni per la tua elezion e a deputato, felicitazioni che

28

-

Paolo Spingardi: un ministro della guerra liberale? 29

Le disposizioni legislative facevano del Capo di Stato Maggiore il principale collaboratore del Ministro della Guerra riguardo «gli studi di tutto quanto concerne la preparazione alla guerra (truppe, servizi, assetto difensivo del territorio)». Egli e r a poi tenuto a proporre al Ministro ciò che riteneva opportuno «in rapporto alla preparazione alla guerra e che interessi leggi, regolamenti, o comunque il bilancio della guerra» 56 •

L'elaborazione concreta del programma scaturì dalle idee di Pollio ridotte a misura politicamente concreta da Spingardi.

Generalmente Pollio proponeva un progetto da lui ritenuto «ideale» dal punto di vista militare, legato inevitabilmente a cifre molto elevate. Spingardi interveniva suggerendo di eliminare tutto quanto risultasse inessenziale o potesse essere senza danni rimandato, e alla fine i due giungevano a un piano che non usciva dai limiti finanziari stabiliti, ma entro quei limiti consentiva di ottenere un buon risultato nel minor tempo possibile

Così nell'aprile 1909 giunsero a una soluzione che il Capo di Stato Maggiore giudicò

accettabile come soluzione provvisoria. È un provvisorio però che abbraccerebbe un periodo di quattro anni .. . e sono anch'io convinto che per ora possa non convenire andare al di là del quadriennio ne lle previsioni di spese militari, perché nessuno può sapere che cosa saremo e che avvenimenti dovremo affrontare dopo 4 anni 57

Effettuati tutti i calcoli, Pollio ritenne necessa r i 126 milioni di spese straordinarie, con i quali

non si risolve né si può risolvere completamente il prob lema, però si rimane nel campo pratico della possibile attuazione e si provvede alle necessità più urgenti 58 •

Egli riteneva ino l tre assolutamente necessario che anche

gli stanziamenti fatti dal '13 al 'I 7 [fossero) pres tati nel prossimo quadriennio o di fatto, oppure per artificio contabile. Senza di che ri marrebbero scoperte le più gravi deficienze, cioè quella del munizionamento e quella delle fortificazioni L'essenziale è di uscire al più presto (e neppure quattro anni sono pochi) dai pericoli che la no -

non ti ho mandato prima perché dai giornali non risultava chiaramente se tu fossi stato eletto al primo scrutinio, oppure se rimasto in ballottaggio. - Sono sicuro che, anche perché deputato, la tua opera a vantaggio dell ' esercito sarà sempre più efficace e feconda - Una cordiale stretta di mano dal tuo vecchio amico - f.to A. Pollio» (RFS. Pollio a Spingardi, Cuneo 15. 11.1904).

56 CA VA CIOCC HI - S ANT AN GELO, p. 56.

57 RFS. Pollio a Spingardi , Roma, 1'8 aprile 1909

58 RFS. Pollio a Spingardi , il IO aprile 1909.

li generale Paolo Spingardi

stra impreparazione ci farebbe correre in caso di guerra Quello che maggior mente prem eva era di esporre un programma organico sul quale, da parte mia, non ritorn erei Ho la coscienza di aver indicato con abbas tanza esattezza quello che nelle s ue linee generali dovrebbe essere assunto come programmma del quadriennio 1909- 1913 59

Forn e ndo qu esti par eri al Ministro, Pollio gli riferiva che avrebbe fatto le stesse comunicazioni alla Commissione d'inchiesta e che riguardo i punti essenziali del programma «la Commissione d'inchiesta, a quanto mi risulta, sarebb e nello stesso ordine di idee da me indicato» 60 •

La Commissione fu infatti insieme al Capo di S.M. l'interlocutore al quale Spingardi fece maggiore riferimento per conoscere con esattezza i settori sui quali era necessario inter ve nire.

Nell'aprile 1909 essa a veva già presentato tre re laz ioni , contenenti le conclusioni sui problemi più importanti e c io è la difesa dei confini, il nuovo materiale dell'artiglieria da campagna e l'ordinamento dell'esercito.

Le relazioni erano il frutto di meticolose indagini durante le quali i Commissari non manca vano di ricordare agli ufficiali interrogati lo «st retto ed assoluto obbligo che hanno di dire tutta la verità alla Commissione, e la grave responsabil ità che incorr e rebbero se ne tace~ero una parte» 6 1 •

La Commissione ebbe quindi u n ruolo concreto nell'elaborazione del programma, non fosse al tro perché fornì a Spingardi e Pollio preziosi elementi di v alutazione che avrebb ero altrimenti richiesto troppo tempo per esse r e raccolti 62 • Ancora nel 1918, del resto, Spingardi affermava che, allo sco ppiare della prima guerra mondiale, l'esercito italiano si trovava

nelle cond iz ioni pensa tamente, stu diatame n te volute .. . dai voti e dai deliberati della commissi on e Parlamentare d'inchiesta, la quale aveva da poco ultimato il suo ponderoso lavoro durato più c h e tre anni, con largo manda to di indagini, di studi, di propost e . Commissione d'inchiesta composta come è noto da insigni uomini di Governo, da eletti funzionari di Stato, e da ammiragli e generali di non dubbia fama, dal compian to Ammiraglio Bet tòlo , ai generali Sismondo, Baldissera, Del Mayno, Taverna, Perrucchetti 63 .

59 I bidem. G li stanz iamento dal 19 13 al 1917 erano quanto rimaneva della legge 5 luglio 1908, cioè complessivament e 130 milioni.

60 RFS. Pollio a Spi ngardi , Roma il 12 ap r i le 1909.

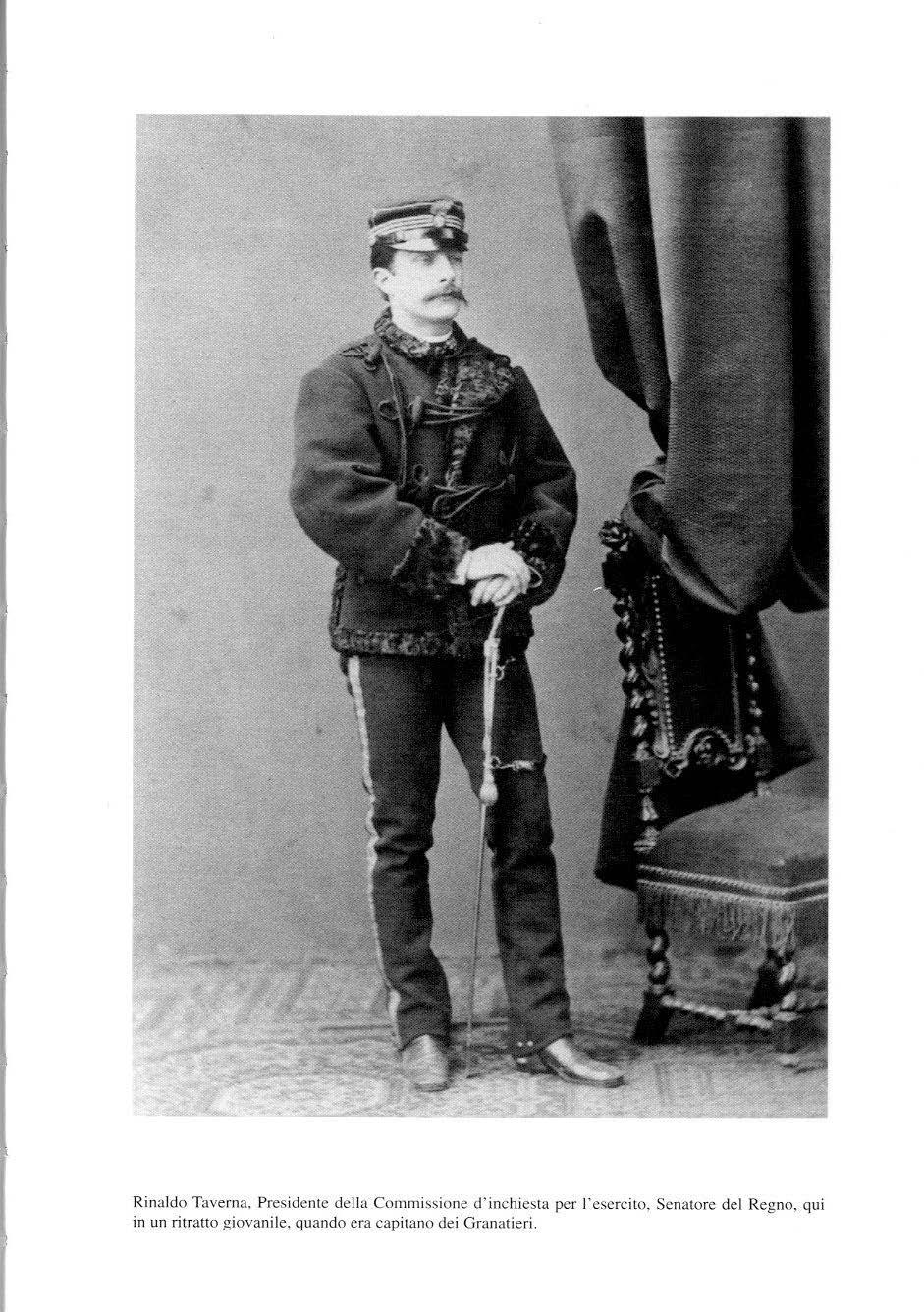

61 RFS. Ri naldo Taverna , Presidente della Comm is sione d'Inchiesta, a Pao lo Spi ngard i, 13.9.1909 Rinaldo Taverna (l 839- 1913), ufficiale di carriera, deputato e senatore, lasciò i l se r vi z io att i vo nel 1882, col grado di tenente colonnello d i Stato Maggiore Fu i l presidente della Commissione d'inch i esta pe r l'esercito per tutta la durata dei suo i la vo ri.

62 Che s i a r idutt ivo cons iderare la Commissione soltanto un «lubr ificante» per i nuovi crediti mil itari è ch iar ito in V. CA c1uu1 , L 'amminis1razione della guerra , cit.

63 RFS . Datt iloscritto di 57 pagine numerate, senza titolo, con correz ion i e agg iunte auto grafe . In testa l ' indi cazione: «Sed uta pomeridiana del 15 apri le 19 18 . È in trodotto S .E. i l Tenente G enerale Paolo Spingardi » S i tratta evidentemente del resoconto della deposizione resa dal generale alla Commiss i one d'inchiesta su Caporetto. Il documento s arà d'ora i n avanti cita to come Deposizione Caporetto. Il brano riportato nel testo s i t r ova a p. 3.

30

Paolo Spingardi: un ministro della guerra liberale? 3 1

Raccolti tutti gli elementi era necessario presentarsi davanti alle Camere per ottenere l'approvazione dei desiderati stanziamenti. Giolitti aveva sospeso le sedute il 3 aprile, per le vacanze pasquali. Sp inga r di ebbe così un mese per preparare il disegno di legge e il discorso programmatico per le successive d isc ussioni parlamentar i .

Nel progetto presentato alla Camera il 4 maggio era richiesto un aumento di 125 milioni per le spese straordinarie, praticamente la cifra desiderata da Pollio , e di 25 milioni per le spese ordinarie

La d isc ussione in aula g iunse nella seconda sett imana di giugno. Vi era grande attesa per il discorso del Ministro .

Il prob lema dell'ordinamento dell'esercito e dell'aumento del bilancio mili tare si presenta oggi in condizioni st raordinariam e nte fa vo revoli ad una buona soluzione. Il paese ha dimostrato di volere assolutamente un esercito più forte e fra gli uomini politici di q uasi tutti i partiti s i è formato un con se nso largo e profondo in questo senso [. .. ) L'attes a per i progetti , i propositi e i criteri del n uovo minis tro è pertanto vivissima: vivissima no n soltanto per q uel che rig uarda la parte finan ziaria dei provvedimen ti ma anche per q uanto concerne l'organismo e la vi t a interna dell'esercit o [... ] Vedremo il nuovo ministro all'opera : e dall'opera effett iva che egli svo lgerà lo giudicheremo 64

Nella seduta del\' 11 giugno 1909 la Camera

presenta un aspetto imponente Tutte le tribune sono gremite. Da quella della Rea l corte assiste il gene r ale Brusa t i, pr i mo a iutante del Re. Nel si lenz io vigi le e attento della camera si leva a parlare i l ministro della guerra 65

Sp ingardi espose fina lmente il tanto a t teso programma . Egli prendeva atto dei dibattiti che la questione m ilitare aveva suscitato in Parlamento e fuori, dichiarando non essere la sua intenzione discostarsi dalle «assennate conclusion i» d ella Commissione d'inchiesta

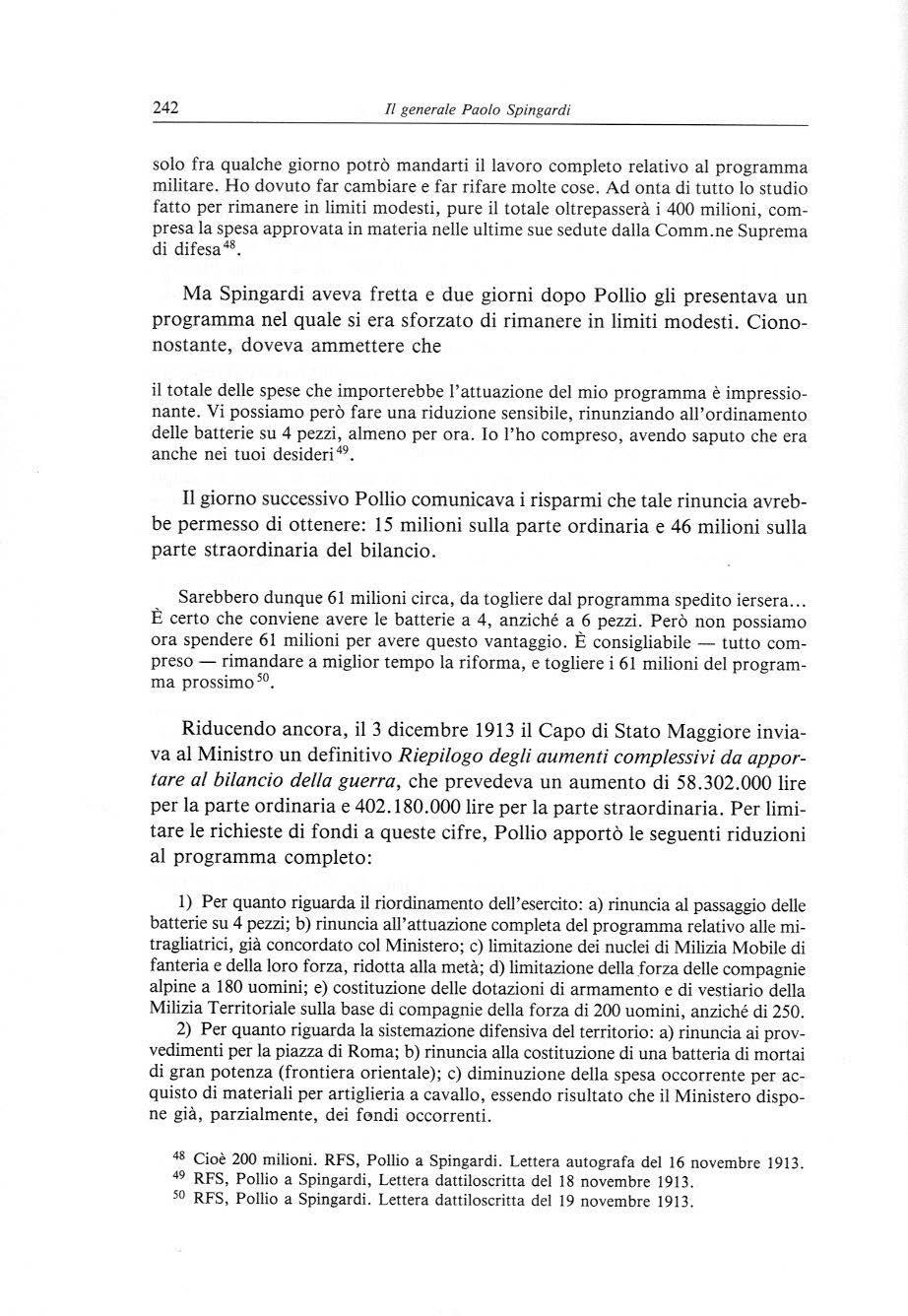

se non in quanto io lo ritenga nece ss ario per personale co n vincimento in ordine a taluni particolari pro vve diment i che non a lterano il rispetto e l' i ntegrità dell ' ins ieme 66 •