R É N MU É RAT IO N

S.V.P. n’achetez qu’au camelot portant un e carte d’identification.

sur le prix de vente va directement au camelot.

S.V.P. n’achetez qu’au camelot portant un e carte d’identification.

sur le prix de vente va directement au camelot.

Scannez le code QR de votre camelot

Entrez votre nom et numéro de carte de crédit dans ce formulaire. Vous pouvez aussi utiliser votre numéro préenregistré

Cette fenêtre apparaîtra quand la transaction sera terminée et réussie. Montrez-la à votre camelot.

L’Archipel d’Entraide, organisme à but non lucratif, vient en aide à des personnes qui, à un moment donné de leur existence, sont exclues du marché du travail ou vivent en marge de la société. Ces laissés pour compte cumulent différentes problématiques : santé mentale, itinérance, toxicomanie, pauvreté, etc. Dans la foulée des moyens mis en place pour améliorer le sort des plus défavorisés, l’Archipel d’Entraide lance, en 1995, le magazine de rue La Quête. Par définition, un journal de rue est destiné à la vente - sur la rue !- par des personnes en difficulté, notamment des sans-abri. La Quête permet ainsi aux camelots de reprendre confiance en leurs capacités, de réaliser qu’à titre de travailleurs autonomes ils peuvent assumer des responsabilités, améliorer leur quotidien, socialiser, bref, reprendre un certain pouvoir sur leur vie.

L’Archipel d’Entraide, composée d’une équipe d’intervenants expérimentés, offre également des services d’accompagnement communautaire et d’hébergement de dépannage et de soutien dans la recherche d’un logement par le biais de son service Accroche-Toit.

Depuis sa création, La Quête a redonné l’espoir à quelques centaines de camelots.

SUIVEZ-NOUS SUR facebook.com/laquete.magazinederue et issuu.com/laquete/docs

PAGE COUVERTURE

Idée originale: Odrée Couture-Bédard Conception graphique : Mélanie Imbeault

ÉDITEUR Archipel d’Entraide

ÉDITEUR PARRAIN Claude Cossette

RÉDACTRICE EN CHEF

Francine Chatigny

DIRECTRICE DE L’INFORMATION

Valérie Gaudreau

SECRÉTAIRE DE RÉDACTION

Isabelle Noël

CHRONIQUEUR.E.S

Martine Corrivault, Claude Cossette, Philippe Bouchard et Marc Émile Vigneault

JOURNALISTES

Marine Caleb, Katy Desjardins, Christine Deslongchamps-Pelletier, Nicolas Fournier-Boisvert, Isabelle Noël et Alphonsine Sefu

AUTEUR.E.S

Envie de faire connaître votre opinion, de partager vos poésies, de témoigner de votre vécu ? Nos pages vous sont grandes ouvertes. Envoyez-nous vos textes par courriel, par la poste ou même, venez nous les dicter directement à nos bureaux.

Faites-nous parvenir votre texte (500 mots maximum) avant le 1er du mois pour parution dans l’édition suivante. La thématique de décembre-janvier : Philosophie

Les camelots font 2 $ de profit sur chaque exemplaire vendu. Autonomes, ils travaillent selon leur propre horaire et dans leur quartier.

Pour plus d’informations, communiquez avec Francine Chatigny au 418 649-9145 poste 31

Nous vous encourageons fortement à acheter La Quête directement à un camelot. Toutefois, si aucun d’eux ne dessert votre quartier, vous pouvez vous abonner et ainsi nous aider à maintenir la publication de l’unique magazine de rue de Québec.

Nom : Adresse : Ville : Code postal : Date :

Abonnement régulier 65 $ Abonnement de soutien 80 $ Abonnement institutionnel 90 $ Téléphone :

La Quête est appuyée financièrement par :

Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI)

Financé par le gouvernement du Canada

Julie Bellemare, Michèle Blouin, Simon-Pierre Blais, Bertrand Cyr, Gaétan Duval, François Gagnon, Armand Labbé, Judy Miller, Suzanne Savard, Christiane Voyer

AUTEUR DU JEU

Jacques Carl Morin

RÉVISEUR.E

Benoit Arsenault et Véronique Hardy

INFOGRAPHISTE

Mélanie Imbeault

IMPRIMEUR Imprimerie STAMPA inc. (418) 681-0284

COPYLEFT

La Quête, Québec, Canada, 2014

Ce document est mis à votre disposition sous un droit d’auteur Creative Commons « PaternitéPas d’Utilisation commerciale - Pas de Modification 2.5 – Canada » qui, si ce n’est pas commercial, permet de l’utiliser et de le diffuser tout en protégeant l’intégralité de l’original et en mentionnant le nom des auteurs.

190, rue St-Joseph Est Québec (Québec) G1K 3A7

Téléphone : 649-9145 Télécopieur : 649-7770 Courriel : laquetejournal@yahoo.ca

Ce numéro de novembre est consacré à la rémunération. On ouvre le dossier avec l’article d’Alphonsine Sefu qui a rencontré des travailleurs d’organismes communautaires qui ne se sentent pas reconnus, tant sur le plan salarial que social. Une de nos « ex », Marine Caleb, propose un article sur les conditions de travail déplorables des journalistes pigistes. Elle sait de quoi elle parle : elle-même pigiste, il lui aura fallu près de quatre ans pour vivre exclusivement de son métier. Isabelle Noël présente un phénomène qui prend de l’ampleur chez nos voisins du Sud : la démission tranquille. Comme on a tendance à imiter tout ce qui se fait chez l’oncle Sam… Notre sociologue en résidence remonte au début du 20e siècle et démontre, en se basant sur Les temps modernes de Charlie Chaplin, l’évolution du monde du travail et les réelles motivations des entrepreneurs à modifier les conditions de travail! Pas reluisant. Christine Deslongchamps-Pelletier s’est intéressée à la danse érotique dont on vante les salaires mirobolants, mais en oubliant combien coûte l’exercice de ce métier. Nos chroniqueurs offrent de belles réflexions sur le thème du salaire et les auteurs nous emportent dans leurs univers créatifs !

lecture ! FRANCINE CHATIGNY

lecture ! FRANCINE CHATIGNY

Le 26 octobre dernier, pour souligner le lancement officiel de la solution de paiement électronique se réunissaient, dans le hall de La Nef, des collaborateurs à la production du magazine et des camelots. Rares sont les rencontres des deux groupes qui gravitent autour de La Quête. L’événement festif a été un réel succès. Tous se sont régalés de l’excellent ragoût préparé par Odrée Couture-Bédard, la nouvelle adjointe à la direction / toutes autres tâches connexes de L’Archipel d’Entraide.

Avec le paiement par code QR, il est plus facile que jamais d’encourager votre camelot préféré!

Ci-dessous, quelques photos de l’événement. Pour voir l’album complet : facebook.com/laquete.magazinederue

L’argent porte toutes sortes de noms. C’est parfois des billets ou des coupures, d’autres fois du foin ou du liquide… ou son bas de laine. Cela, parce que l’argent joue des rôles importants et différents dans la société.

Le premier vrai job que j’ai occupé a été celui de manœuvre pour la Ville de Québec. Il consistait, à l’aide de brosses à longs manches, à dégager les murs et plafonds de leur couche de chaux blanche. Un jus laiteux me dégoulinait dessus et j’en sortais tout blanc à la fin de la journée. Je me rappelle aussi la première paye que j’ai reçue sous forme d’enveloppe pleine de billets de banque. On palpait encore l’argent à l’époque.

La somme d’argent qu’une personne reçoit en échange de son travail s’appelle une rémunération ou une rétribution. Or, le montant n’est pas égal pour tous : il varie selon la quantité de connaissances nécessaires pour exécuter une tâche, la rareté des compétences dans le domaine, les risques inhérents à sa pratique, ou la valeur symbolique que la société lui accorde. Ainsi, à formation équivalente, et quoique ses services soient aussi précieux, un éboueur est ordinairement moins payé qu’un gardien de musée.

De même, le mot même qui est utilisé pour désigner la rémunération varie dans chaque situation d’échange entre la personne qui offre sa compétence et celle qui en profite. Ainsi, on nomme « honoraires » la rémunération accordée aux personnes qui exercent une profession libérale (médecins, avocats, ingénieurs). Si cette personne est artiste, on lui versera plutôt un « cachet ». Et si elle est fonctionnaire, elle recevra un « traitement ».

Si une personne travaille sous contrat avec un employeur, on lui versera un « salaire » (une « solde » si elle est militaire).

D’autres personnes sont rétribuées en proportion de la rentabilité de leur intervention. C’est le cas des représentants de commerce qui sont le plus souvent rémunérés « à commission », recevant un pourcentage du montant des ventes réalisées.

Si une personne est assignée à un travail pour un laps de temps limité et sans considération de la quantité de travail qu’elle exécutera, on dira qu’elle est rémunérée « à vacation » — comme quelques rares médecins. Et si un travailleur rend des services au-delà de la rémunération versée par son mandataire, il sera

peut-être gratifié de « pourboires ». Et si cela se passe dans le secret, « sous la table » et de manière plus ou moins légale, on parlera alors de « pots-de-vin ». Or, peu importe la forme de rémunération ou le mot utilisé, l’important, c’est que la rémunération soit juste et équitable.

Les syndicats se battent pour que leurs membres reçoivent un « juste salaire ». Mais qu’est-ce qu’une rémunération juste ? Pour l’employeur, c’est facile à définir : c’est le salaire qui correspond à l’apport du travailleur dans l’organisation. Mais qui sera le juge ? L’employeur ?

Non. Dans la réalité du quotidien, le salaire juste est celui qui est considéré comme juste… par l’employé lui ou elle-même. Dans son évaluation, le travailleur va d’abord estimer ce qu’il apporte à l’organisation et ce que celle-ci lui donne en échange. Ensuite, il va comparer sa situation à celle de ses pairs. S’il estime que sa rémunération n’est pas juste, il s’investira moins dans son travail, verra à repérer des employeurs plus généreux. Conséquemment, à long terme, de bas salaires deviendront coûteux pour l’employeur.

Par ailleurs, la solidarité sociale suggère non seulement de rémunérer avec justice mais également avec équité. L’auteur du célèbre dictionnaire Littré a résumé l’idée ainsi : « Ce qui est équitable est plus conforme à l’idée que nous nous faisons d’une justice plus élevée ». On est équitable quand on juge une situation par rapport aux conditions générales auxquelles est confronté l’employé. Ainsi, à travail égal, il serait peut-être plus équitable de payer davantage un individu responsable d’une famille de quatre enfants qu’une personne célibataire. Autre exemple : un parent doit-il léguer de manière égale ses richesses à ses enfants ? Autant à son garçon handicapé et pauvre qu’à sa fille richement nantie résultant d’une carrière lucrative ? « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point » a rappelé Pascal. Selon l’Institut de la statistique du Québec, au Québec aujourd’hui encore, une femme est payée 8 % de moins qu’un homme. Y a-t-il ici justice ? Équité ?

CLAUDE COSSETTE

CLAUDE COSSETTE

Les travailleurs des groupes communautaires aident les plus vulnérables, ceux qui actuellement vivent plus sévèrement les contrecoups de la pandémie et qui peinent à boucler leur budget. Ils offrent des services essentiels à tous, quels que soient leurs problèmes ou leurs revenus. Et quelle reconnaissance, monétaire ou autre, leur offre-t-on en retour ? La Quête a recueilli les impressions de quelques-uns de ces travailleurs de l’ombre.

Jimmy travaille auprès des jeunes, dans un endroit qui leur permet d’avoir un lieu sécuritaire où rester lorsqu’ils traversent des périodes difficiles. Selon lui, le salaire qu’il fait n’est ni viable ni enviable. « En général, il faut que t’arrives à bien gérer tes finances pour bien vivre avec ça », partage-t-il. Des propos similaires du côté de Maryssa Brodeur, coordonnatrice à la Maison de la Famille, à Limoilou.

« Il faut que je fasse attention à ce que je dépense. C’est sûr qu’on n’a pas d’assurance ou quoi que ce soit ». Avec un budget serré, elle doit s’assurer d’avoir de l’argent de côté pour des consultations imprévues chez le dentiste, pour les lunettes, ainsi que pour toutes les dépenses liées à la santé. Mais, après six ans d’emploi au même organisme communautaire, Maryssa se réjouit tout de même des augmentations de salaire des dernières années, offertes par le ministère de la Famille.

À l’organisme l’Évasion, dans le quartier de St-Pie-X à Limoilou, les employés ont aussi remarqué une hausse salariale dans les dernières années, avec un ajustement à l’inflation et au coût de la vie. Jean-Philippe Gagné, qui y travaille, croit tout de même qu’ils sont sous-payés. « Si je compare avec mes autres emplois, je dirais que je travaille plus fort ici, mais que je suis à moitié payé ». Ironiquement, M. Gagné estime qu’à Québec, l’Évasion est dans « la moyenne haute » des organismes en matière de budget. Selon lui, si les organismes ont le choix entre offrir plus de services ou mieux payer leurs employés, ils choisissent la première option.

La Maison de la Famille est composée d’une petite équipe. Les trois employées de l’organisme s’occupent à elles seules des demandes de financement, de la coordination d’un bon nombre de bénévoles et de stagiaires, et participent à des groupes de concertation. Malgré toutes les tâches qu’ils effectuent, les intervenants sociaux trouvent qu’ils ne sont pas valorisés. À l’Évasion, William Beaulieu souligne un certain manque de reconnaissance, qu’elle soit quantifiable (salariale) ou non. Il trouve qu’il y a un manque de valorisation pour ceux qui « travaillent avec l’humain ». Son collègue, Jean-Philippe Gagné, veut pourtant souligner la collaboration qui s’opère entre les différents agents de la relation d’aide. « Dans un monde idéal, on est tous des intervenants : psychologues, travailleurs sociaux, conseillers d’orientation, psychoéducateurs, » affirme-t-il, « on devrait se tenir. » Par contre, dans le regard des autres « intervenants », Jean-Philippe ne se sent pas toujours considéré à sa juste valeur. Pourtant, William a fait une technique en travail social, Marissa et Jimmy sont bacheliers et Jean-Philippe a complété sa maîtrise en orientation.

Les diplômés des programmes en relation d’aide vont souvent se diriger vers les institutions et les établissements publics, tels que la DPJ et le CIUSSS. C’est ce qu’observe Maryssa : « on les échappe parce qu’ils vont ailleurs », dit-elle, pour les salaires et les avantages sociaux « plus compétitifs ». Il y a donc un grand roulement du personnel dans les organismes communautaires. N’étant pas à l’abri de la pénurie de main-d’œuvre, les organisations communautaires doivent faire plus avec moins. Jimmy atteste que la pandémie a exacerbé les inégalités et que maintenant, « les employés tiennent les derniers filets sociaux à bout de bras ». M. Beaulieu et M. Gagné adoptent une posture d’ouverture envers les plus marginalisés. Mme Brodeur considère que ses collègues et elle sont essentiels dans la société, notamment en offrant un service sans frais et sans un grand délai d’attente. Malgré le manque de valorisation, et de rémunération, ces intervenants continuent parce que s’ils ne le font pas, les plus défavorisés de la société seront abandonnés à eux-mêmes.

« Il y en a beaucoup des organismes communautaires. On peut aller chercher de l’aide un peu partout au lieu d’attendre vraiment longtemps au CLSC ou quelque chose comme ça. Je crois que ça apporte quelque chose de très important. », partage Maryssa Brodeur.

En 2015, le certificat en journalisme de l’Université Laval m’a menée à Québec depuis ma France natale. J’ai rejoint La Quête alors que j’avais atterri au Québec depuis quelques mois seulement. J’ai collaboré jusqu’à mon déménagement à Montréal fin décembre 2016 pour suivre une maîtrise en études internationales à l’Université de Montréal. J’ai choisi de ne pas continuer à étudier le journalisme, car je voulais mieux comprendre le monde et donner de la texture à mes futurs articles.

Cette maîtrise m’a permis de me spécialiser sur les enjeux de la migration, des minorités et de la diversité à travers différentes disciplines. J’ai aussi eu la chance de réaliser deux stages en rédaction : l’un à Paris, au sein de l’hebdomadaire indépendant Politis; l’autre à Beyrouth (Liban), pour le quotidien L’Orient-Le Jour. Dès les premiers mois de cette maîtrise, j’ai commencé à collaborer avec la revue L’Esprit libre, un média qui s’oppose à l’information-spectacle.

Une fois mon diplôme en poche en 2018, je me suis lancée dans le grand bain de la pige. Depuis le début de mes études universitaires, je crois avoir toujours senti que j’étais faite pour être pigiste. J’aime choisir les sujets que j’écris et comment je l’écris.

J’ai à cœur l’humain derrière les événements, tout en apportant rigueur et profondeur à mes articles. J’aime défaire les clichés et décortiquer les clivages. Mon ambition est de dénoncer les injustices et les discriminations afin d’aider à les combattre. Si un article peut aider une personne, mon travail est fait.

Mes premières collaborations, je les dois à des conseils de collègues et d’amis rencontrés entre autres lors de réunions de l’Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ). J’ai commencé à collaborer avec une publication, puis deux, puis trois. Et aujourd’hui, je n’en cumule pas beaucoup plus, car j’aime avoir des collaborations à long terme.

J’ai continué à me spécialiser sur l’immigration, puis les enjeux liés au consentement ou à la violence conjugale se sont ajoutés à mes sujets préférés. S’il m’arrive d’écrire sur d’autres sujets, je me concentre majoritairement sur ces thèmes, car j’estime que c’est la force des journalistes (et notamment indépendants) d’apporter une expertise que les médias n’ont pas forcément. En plus, il y a tellement à dire sur ces sujets ; plus on se spécialise, plus on comprend que les sujets sont infinis.

Aujourd’hui, je couvre les mêmes sujets, mais au Liban, dans la ville de Tripoli, au nord du pays, car tous les journalistes se trouvent à Beyrouth. J’aimerais montrer le Liban au-delà de la couverture médiatique classique. Parallèlement, j’aurai la chance et le privilège d’être la rédactrice en cheffe pendant trois ans du magazine Le Trente, de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ). Un nouveau défi rendu possible grâce à la revue L’Esprit libre, qui a obtenu le mandat et pour qui je suis bénévole depuis 2016. Nous voulons que Le Trente soit le magazine des acteurs des médias, une publication inclusive qui reflète la diversité du milieu journalistique, en apportant de la rigueur et de la profondeur aux débats et enjeux actuels.

Si je travaille depuis plusieurs années, cela fait à peine un an que je suis pigiste à temps plein. Avant, j’avais besoin d’un emploi pour avoir une stabilité financière ; le statut de pigiste étant très précaire. Les débuts étaient très stressants et je devais tenir un budget strict pour tenir chaque mois. Seulement, et ce sera le sujet de l’article qui suit, si le journalisme est ma passion et que cette profession m’apporte bonheur et épanouissement, il est fréquent que je me sente exploitée, peu reconnue et ainsi, très frustrée.

Les conditions de travail des pigistes sont très précaires, en plus d’une rémunération faible, je ne suis pas soutenue si je tombe malade ou si je décide de prendre un peu de vacances. La frustration vient surtout de la différence honteuse de salaire entre les freelances travaillant plus sur la forme et les journalistes, photographes ou vidéastes pigistes.

Que sont devenus nos journalistes?Marine Caleb

Au Québec, les journalistes pigistes vivent dans une précarité pouvant être multiple. Au-delà de la rémunération, elle touche aussi les conditions de travail et reflète la vision de l’information et de l’écriture.

Aujourd’hui, un journaliste pigiste est payé 70 $ pour 250 mots, en moyenne. « On devrait être à 200 $ en 2022 », affirme pourtant Patrick White, professeur à l’École des médias de l’UQAM. « Ce sont essentiellement les mêmes tarifs depuis les années 1980, si on enlève quelques magazines spécialisés », poursuit M. White.

Chaque situation est unique et si certains expliquent vivre confortablement, il n’en demeure pas moins que les conditions de travail sont problématiques. « Certains de mes clients n’augmentent pas leurs tarifs pour coller à l’inflation. Un n’a pas augmenté depuis 2008. Mais il y a des exceptions », partage Ruby Irene Pratka, journaliste pigiste qui travaille à Montréal.

Il y a aussi ceux qui, pour recevoir leur salaire, doivent se battre des semaines voire des mois. « J’ai déjà couru après un chèque pendant 7 à 8 mois », témoigne Ruby. Et ce ne sont pas toujours des milliers de dollars, mais souvent quelques centaines de dollars seulement.

Au-delà du salaire, Ruby dénonce surtout la précarité des pigistes et l’absence de protection en cas de problèmes de santé. « Si on est blessé ou que l’on tombe malade, on n’a pas d’assurance ou de filet de sécurité », regrette-t-iel. Ruby explique que la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) ne propose pas d’assurance collective à ses membres. « Elle n’est pas positionnée pour nous aider, car la majo-

rité des membres sont salariés et sont déjà couverts », poursuit-iel.

Et cela peut être plus difficile encore pour un photographe ou un vidéaste : « Si je me casse une jambe, je peux écrire dès demain depuis chez moi, mais un photographe a besoin de se déplacer ! », rapporte Ruby.

C’est justement sur ce manque d’assurance que travaille actuellement l’Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ). Depuis sa création en 1988, l’AJIQ a pour mandat d’améliorer les conditions de travail des pigistes. Mais l’association possède peu de financement et de soutien pour agir.

« Nous ne sommes pas un syndicat, donc nous n’avons pas de poids juridique fort », explique Gabrielle Brassard-Lecours, journaliste et présidente de l’association. Elle regrette que les journalistes pigistes n’aient pas réussi à faire partie des lois sur le statut des artistes, dont la révision a été adoptée en juin 2022. « On n’est pas des artistes, mais on a le même genre de conditions de travail. On aurait aimé qu’il y ait un alinéa qui nous mentionne pour négocier des assurances, des tarifs de base, etc. », poursuit Gabrielle Brassard-Lecours.

crise des médias qui a débuté dans les années 2000 et « qui est loin d’être terminée ». « C’est un manque de bonne volonté de certains médias. Les pigistes sont souvent vus comme des ressources à rabais », rapportet-il. Produisant du contenu très spécialisé, ils permettraient ainsi d’éviter trop d’embauches.

D’autres facteurs sont aussi en jeu, comme le modèle d’affaires des médias, qui dépend des programmes d’aides aux médias des gouvernements provincial et fédéral. « La publicité liée à la COVID-19, qui représentait 200 millions de dollars, sera terminée », explique-t-il. Pour lui, les médias n’auront d’autres choix que de se réinventer.

« On a l’impression que tout le monde peut écrire ou prendre des photos. Il y a la perception que c’est facile » ~Ruby Irene Pratka

Malgré ces barrières, l’AJIQ a réussi à négocier des contrats entre l’association et quelques médias et propose aussi une liste recensant les tarifs des médias québécois. « Mais ce n’est pas tout le monde qui est à l’aise de négocier », fait-elle remarquer.

Pour Patrick White, ces conditions de travail sont liées à une

De son côté, Ruby trouve que ces métiers sont peu valorisés. « On a l’impression que tout le monde peut écrire ou prendre des photos. Il y a la perception que c’est facile », dit-iel. De même pour l’information, qui est accessible partout et en tout temps gratuitement. En 2022, seulement 15 % des Canadiens ont payé pour de l’information, selon un sondage du Centre d’études sur les médias. « Ça va prendre des actions des associations pour valoriser le travail des pigistes », estime Patrick White. Un gros travail à faire pour repenser l’information, les médias et le journalisme.

MARINE CALEB

D’emblée, l’idée de décrire mon parcours en tant qu’« ancienne » de La Quête est plutôt étrange, puisque je ne l’ai jamais vraiment quittée. J’ai rallié les rangs du magazine en 2007, et, depuis quinze ans, le plaisir de participer à chaque numéro est constamment renouvelé… tellement que je n’ai aucune intention d’arrêter !

Évidemment, depuis la fin de mon baccalauréat en journalisme, les projets (et les années !) se sont enchaînés. Et bien que je ne travaille plus dans le fascinant monde des médias, je garde un pied dans le métier avec La Quête. Le fait de continuer à écrire, d’accompagner de nouveaux journalistes venant de tous horizons et de côtoyer une équipe éditoriale stimulante étanche amplement ma soif d’information.

Ayant insisté pour étudier en journalisme écrit — avec une mineure à l’international en plus — le défi était grand en partant. Je rêvais de parcourir le monde et de raconter les événements qui marqueraient le cours de l’histoire. Plus jeune, j’adulais les reporters de guerre comme Christiane Amanpour, Anne Nivat et Céline Galipeau…, des carrières intenses et difficiles qui ne cadraient toutefois pas tout à fait avec ma peur de l’instabilité financière.

Malgré tout, j’ai quand même fait un peu de pige, mais cette fameuse peur revenait souvent. Pour être pigiste, il faut avoir les reins solides. J’ai beaucoup de respect pour mes collègues qui le font et qui composent avec l’incertitude qui fait malheureusement partie du deal. Se battre pour être payé, pour avoir des conditions de base, ou même pour justifier la valeur monétaire de la recherche d’information est très drainant.

J’ai aussi travaillé pour Le Quotidien/Le Progrès, au Saguenay, où j’ai pu apprendre une foule de particularités sur l’information régionale. On ignore souvent à quel point le journalisme très local est riche et complexe. Le niveau de connaissances à acquérir sur le terrain est très pointu, et le côté humain du travail est primordial.

Mon passage chez Narcity, un média en ligne dynamique et très jeune, m’a gardé sur une lancée hyper locale : trouver avant tout le monde et ce qui fait de la ville de Québec un endroit pour prendre les meilleures photos Instagram.

Dans ce monde où tout change au rythme des tendances sur les réseaux sociaux, j’ai vraiment pu plonger dans l’univers de la rédaction Web. La compétition est très forte dans ce milieu, et le rythme, extrêmement rapide.

Finalement, je trouve mon équilibre dans ce que fait le magazine que vous tenez entre les mains — La Quête. Des articles axés sur un volet social qui n’est pas toujours abordé dans les journaux et les médias traditionnels. Des sujets à explorer plus à fond, mettant en lumière des gens ancrés dans leur communauté.

Réflexion faite, le chemin parcouru, bien que sinueux, m’a appris une chose : la valeur d’une information de qualité va au-delà de son coût. C’est aussi la somme des gens, de leur travail, de leurs idées et de la mission commune qui se cachent derrière.

Que sont devenus nos journalistes?Isabelle Noël

Ne vous fiez pas à son surnom : la démission tranquille, ou quiet quitting, a fait énormément de bruit à l’échelle planétaire. Sans être nouveau, ce phénomène a profité de l’élan de son prédécesseur, la Grande Démission, pour devenir viral et chambouler le marché du travail en 2022. Et si soudainement on arrêtait de donner « son 110 % » au boulot ? Retour sur une grande remise en question.

Selon le Bureau of Labor Statistics, une masse de 47 millions de personnes salariées ont quitté leur emploi en 2021, faisant du Big Quit un phénomène sans précédent aux ÉtatsUnis. Sans être aussi fracassante, la démission tranquille a su faire parler d’elle en 2022 grâce au réseau social TikTok. Au 16 octobre 2022, les vidéos liées au mot clé #quietquitting avaient 206,9 millions de vues sur la plateforme. Mais qu’est-ce que ça signifie, au juste ?

« La démission tranquille consiste en un mouvement très simple : on suit l’entente de travail à la lettre. Ni plus ni moins. Cela ne fonctionne pas ?

On remet le CV à jour et on va ailleurs », explique Marc Roussel, spécialiste en acquisition de talents pour la firme Coveo.

Les « TikTokers » ayant partagé leurs anecdotes de démission tranquille dénoncent notamment la valorisation de la culture du burnout/productivité toxique (hustle culture) qui règne dans la société américaine.

Des exemples de productivité toxique ? Prolonger sa journée de travail pour terminer ses tâches, être disponible en tout temps pour son patron, ou tout simplement en faire plus que le client en demande par perfectionnisme.

M. Roussel précise que cette tendance s’inscrit dans un objectif d’équilibre entre le travail et la vie personnelle.

« Contrairement à l’excès de zèle, les motivations sont toutes autres : on ne cherche pas ici à mettre la pression sur son employeur, mais davantage à se protéger de la pression de celui-ci ».

L’origine de cette prise de conscience ?

On s’en doute. La pandémie qui a chamboulé notre quotidien métro-boulot-dodo en l’espace de quelques semaines.

« Une réalité s’est ouverte à une très grande partie de la population active : le travail de la maison n’était pas seulement une réalité lointaine, elle est devenue rapidement une commodité », dit-il. « Commence alors un grand exercice collectif, la fameuse Grande Démission où plusieurs personnes, à force de prendre soin d’eux, ont simplement vu là une occasion de reconsidérer leur carrière, et ont profité de ce hiatus forcé pour retrouver une carrière qui avait du sens à leurs yeux, et qui pourrait leur permettre de maintenir les saines habitudes de vies acquises ».

Catherine a confié à La Quête qu’elle a décidé consciemment d’essayer le quiet quitting. « Je travaillais pratiquement six jours toutes les semaines, et les heures supplémentaires étaient très valorisées au travail. C’était presque mal vu de refuser d’en faire ». Selon elle, la pénurie d’employés qualifiés pour gérer le nombre de projets acceptés par sa firme contribuait à cette pression.

« Petit à petit, j’ai commencé à me dire que je fermais mon ordinateur à 17 heures pile. Le dernier courriel, ou le dernier projet à boucler me prenait toujours une grosse partie de mes soirs de semaine », raconte celle qui travaille dans le milieu de la construction.

Finalement, plus ça allait, plus Catherine se sentait mieux dans sa vie personnelle. « J’ai commencé à refuser de travailler la fin de semaine. J’ai pu enfin faire des activités avec mes amis sans donner l’excuse de la job. »

Se choisir a quand même entraîné certaines conséquences sur sa vie professionnelle. « Je me sentais moins motivée dans mes tâches, je devais me convaincre d’arrêter de faire trop d’efforts. Je ressentais aussi de la culpabilité parce que j’avais l’impres-

sion de laisser tomber le reste de mon équipe, qui continuait de se donner à fond », révèle-t-elle.

Selon Marc Roussel, même si le mouvement a un relent de nouveauté en raison de l’influence des réseaux sociaux, une forme de démission tranquille existait déjà, au Québec comme ailleurs. « Plusieurs personnes venant de firmes d’assurances, de la fonction publique ou d’autres milieux syndiqués m’ont fait des confidences à peu près similaires : “Je ne suis pas heureux dans mon emploi actuel, mais j’y suis depuis 20 ans, et si je pars, je ferme la porte à une grosse prime de retraite et à mon ancienneté. Je ne peux pas mettre une croix là-dessus, mais je suis sur le pilote automatique et fais mon temps jusqu’à ma retraite” », raconte-t-il.

Il ne voit pas non plus cette tendance s’essouffler, puisque la pénurie de main-d’œuvre que l’on vit actuellement continuera de pousser les travailleurs à choisir un emploi qui valorise leur bien-être au travail, mais poussera également les employeurs à en demander plus à un nombre limité d’employés.

« La pénurie de main-d’œuvre et le besoin de créativité des entreprises [pour la garder] vont être parmi les enjeux d’une génération, voire deux », dit-il. « Il y aura bien entendu encore une partie de population qui aura à cœur la carrière et qui va vouloir pousser leurs projets d’entreprises le plus loin possible ! Mais une partie de ce groupe est aussi à risque de rejoindre les tranquilles, après un burnout ou un autre événement de vie qui les amène à prioriser différemment. »

Difficile de savoir si ce ras-le-bol émergent entraînera une nouvelle culture plus équilibrée du travail, mais l’heure est à la réflexion pour plusieurs, dont Catherine. « Je me rends compte que le temps, c’est vraiment précieux. Oui, je veux bien gagner ma vie, mais je veux me donner le droit de vivre avant ma retraite ! »

*Nom changé afin de préserver l’anonymat.

« Même s’il gagne une grève, le travailleur n’aura rien gagné, car l’augmentation de salaire qu’il aura obtenue, le bourgeois la lui reprendra d’une autre manière, en augmentant, par exemple, son loyer ou le prix des denrées. »

Ricardo Flores Magon, révolutionnaire mexicain

Le 5 janvier 1914, Ford annonce une augmentation du salaire journalier, passant de 2,34 $ à 5,00 $ pour une journée de travail de 8 h. Derrière le masque de l’altruisme se cache un intérêt : augmenter la rétention des employés et diminuer les coûts liés à la formation des travailleurs.

ouvriers. Derrière ce conditionnement, la fabrique cherche à atteindre des objectifs patronaux de productivité, d’efficacité et de prospérité économique. L’usine représentée dans le film de Charlie Chaplin représente bien l’institution disciplinaire ici décrite. Voyons comment se déroule le quotidien rémunéré de Charlot et réfléchissons à la manière dont l’usine modifie les manières de faire de Charlot.

Le contremaître avertit Charlot que c’est le moment de sa pause (3 min 33 s). Après avoir signifié son départ à l’horodateur, il se réfugie à la salle de bain. Le temps d’allumer sa cigarette et de faire quelques mimiques sera suffisant au président pour qu’il intervienne, au travers d’un écran, et ordonne à Charlot de retourner à l’ouvrage.

Le film Les temps modernes. Une histoire dont les personnages sont l’industrie, l’initiative individuelle, l’humanité qui marche à la conquête du bonheur (Chaplin, 1936, 0 min – 12 min 20 s, voir le code QR) est analysé comme étant une critique sociale des conditions de production du début du XXe siècle, et une parodie du fordisme.

Ce type d’organisation du travail s’inspire du taylorisme, aussi connu sous le terme d’organisation scientifique du travail (OST). L’OST mise sur une analyse rigoureuse des modes et des techniques de production, l’établissement de la « meilleure façon » de produire et la fixation de conditions de rémunération plus objectives et motivantes.

L’usine est une institution disciplinaire utilisant en location, un peu comme on le ferait pour un outil de construction, un ouvrier, en l’aliénant de ses libertés de penser, de sentir et d’agir. Des dispositifs techno-scientifiques sont utilisés afin de surveiller, de cadrer et d’encadrer les corps

La journée débute à l’usine. Un grand gaillard actionne les manivelles mettant en marche la chaîne de montage, pendant que le président se prépare à une journée de télégestion dans son bureau. À l’arrière-plan, des gestionnaires scientifiques, décorés d’un sarrau blanc, se préparent à observer et évaluer le travail des ouvriers. Ceux-ci sont répartis de manière régulière au long de la chaîne, limitant leur liberté de déplacement dans l’espace.

La vitesse de la chaîne de montage permet aux gestionnaires de mesurer la productivité de l’usine. Un peu comme une danse, chaque ouvrier doit réaliser sa tâche dans un temps imparti, sans quoi il nuira à ses collègues. Un faux pas entraînera des conséquences dans l’enchaînement du mouvement, pouvant mener à un conflit. Plusieurs passages (cf. 2 min, 3 min 43 s, 6 min 58 s) peuvent illustrer la manière dont le rythme de l’usine modifie les manières d’être de Charlot. Alors qu’il cesse de travailler, Charlot continue de reproduire le mouvement nécessaire, selon le rythme de la chaîne, pour serrer les écrous.

L’heure du dîner sonne à la Electro Steel Corp (6 min 46 s). Tous les ouvriers sont rangés le long d’un mur, la chaîne de montage a été mise sur pause. Le président se présente avec l’inventeur de la machine à manger automatique. Celle-ci permettrait de limiter l’heure de dîner, d’augmenter la productivité et de diminuer les frais généraux. Charlot servira de cobaye à cette innovation.

Depuis, les conditions de travail se sont largement améliorées. Les accidents de travail sont moins récurrents et les enfants ne travaillent plus (quoique…). Or, la dépression et l’anxiété sont devenues des maux normaux, les coûts d’une société salariale. Le suicide au travail est maintenant largement étudié et documenté. Et si, l’amélioration des conditions de travail n’était qu’une manière de rendre plus tolérable et confortable l’exploitation des travailleurs et des travailleuses ?

Ash, 32 ans est danseuse nue. Elle a commencé à exercer ce métier, synonyme d’argent facile, à l’âge de 20 ans. Ash révèle la face cachée de son travail et lève le voile sur les coûts matériels, physiques et mentaux du métier.

Basé sur l’apparence physique, ce métier coûte cher à exercer. Les danseuses déboursent beaucoup en esthétique : maquillage, produits pour les cheveux, parfum. Ces frais de bases coûtent au minimum 60 $ par mois. « À ça s’ajoute le superficiel, les ongles, les faux cils et les rallonges capillaires, dont l’entretien se fait régulièrement », mentionne Ash. Elle estime dépenser environ 400 $ par mois pour ce type d’artifices.

Le code vestimentaire est composé de costumes et de tenues légères. Généralement fait sur mesure, un ensemble varie entre 60 et 120 $. De plus, certaines danseuses vont y ajouter des accessoires : menottes, bandes de cuir et autres. Bien que chaque artiste adapte son style selon son budget, elles sont dans l’obligation de porter des souliers à plateforme. Ce type de chaussure vaut dans les 100 $, et si le confort est recherché, il faut payer près de 300 $.

Les danseuses érotiques vendent du rêve à l’aide de leurs attributs physiques. Les chirurgies esthétiques sont donc fréquentes dans le milieu. Il y a deux ans, Ash a subi une augmentation mammaire (8 500 $). Depuis, elle voit une hausse de ses revenus, soit de 500 $ à 700 $ par soir.

Certaines travaillent de jour, mais les soirées sont généralement plus payantes. Leur quart de travail se termine tard, soit entre minuit et 3 h du matin. Ash se rend au boulot en taxi, ou encore avec un chauffeur. Dans les deux cas, le transport est à ses frais pour un total de 60 $ aller-retour. Une autre option s’offre à elle, soit la location d’une chambre d’hôtel. Ces chambres sont situées à proximité du cabaret, et dans certains cas, sont réservées

aux danseuses. Le prix varie entre 40 à 60 $ la nuit.

Autrement, chaque artiste doit payer son droit de travailler. Communément appelé service-bar, celui-ci coûte entre 20 et 60 $ dépendamment de l’établissement. Aucun traitement de faveur : pourboire pour la barmaid et pourboire pour le portier s’il t’aide à gérer un client difficile. Ash en donne aussi au DJ, soit entre 10 et 20 $. En échange, cela lui permet de ne pas être dérangé dans l’isoloir, mais aussi, de changer ses chansons en cas d’hésitation.

« Rares sont les filles qui travaillent à jeun. Moi, ça me prend 3-4 shooters pour commencer mon chiffre », dit Ash. Pour une soirée, sa facture d’alcool varie entre 60 à 100 $. Elle consomme aussi de la cocaïne, soit un minimum de 40 $ par chiffre.

« Souvent c’est offert par le client, mais tu peux pas te fier au principe de te faire payer un verre. Tu peux même pas savoir si ça va être payant ou pas, tu sais jamais pour quel montant tu rentres ». Elle ajoute que même si le bar est plein, ce n’est pas nécessairement payant pour les danseuses. Effectivement, les clients ne sont pas dans l’obligation de débourser pour une danse.

Ash souffre d’anxiété. Elle est médicamentée, mais le mélange avec la drogue et l’alcool crée un cocktail explosif. Elle avoue manquer de patience et avoir les nerfs à vif. Afin de mieux gérer son trouble, Ash consomme régulièrement du cannabis. « La coke, je la consomme pour geler mes émotions. Je me fais toucher, je me fais manquer de respect. J’ai le goût d’en assommer des fois. Fut un temps où je le faisais à jeun, mais c’est dur d’endurer ce monde superficiel », ajoute-t-elle.

Son métier l’oblige à maintenir un mode de vie éprouvant physiquement. « J’ai mal dans le corps.

Crédit photo : Commons mediaÀ 32 ans, se coucher à 4-5 heures du matin : gelée, saoule et sans avoir beaucoup mangé. Je manque de sommeil, le sommeil est dur à reprendre », confie-t-elle.

Ash est consciente des impacts de son métier dans sa vie personnelle. Celle-ci affirme que sa perception de l’affection a changé : dans ma job, je me fais caresser les seins, je me fais caresser les cuisses : on dirait que je suis rendue indifférente au toucher ».

Bien qu’elle s’avoue chanceuse d’avoir des proches assez ouverts à ce sujet, elle admet que certains membres de sa famille ne sont pas au courant. « Je suis mère. Mon fils a vu mes talons, j’ai un poteau à la maison, mais pour lui c’est de l’art. Sauf qu’un jour, il va comprendre et ce jour-là, j’ai envie de lui dire que oui je l’ai fait, mais que je me suis amélioré. Qu’il soit conscient de ce que j’ai fait pour changer ma vie». Ash se dirige vers la massothérapie. « J’ai le goût d’aller vers un mode de vie saine. Je vais devoir travailler fort pour y arriver, mais ça va me permettre de me sentir bien dans ma peau, de transmettre au client de bonnes énergies au lieu d’être fake et de vendre quelque chose que je ne suis pas ».

CHRISTINE DESLONGCHAMPS-PELLETIERAu début du secondaire, lorsqu’on me demandait ce que je voulais faire dans la vie, je répondais toujours : « Journaliste ! ». Malheureusement, beaucoup de gens dans mon entourage et même les conseillers en orientation me disaient que les médias étaient en crise et que si je continuais sur cette voie, je ne pourrais pas me trouver d’emplois en sortant de l’école. Au début, j’ignorais ces commentaires, mais après quelques années à les entendre, j’ai fini par céder et j’ai renoncé à mon rêve de devenir journaliste. Je devais toutefois me trouver une nouvelle perspective d’avenir. J’ai alors décidé de suivre plusieurs de mes amis dans leur choix de programme au cégep et d’aller en sciences de la nature.

J’ai rapidement réalisé qu’il y avait une grande marche à monter entre le secondaire et le cégep et que la facilité d’apprentissage que j’avais ne me permettrait pas de réussir aisément mes cours sans trop d’efforts. Je devais étudier… Seul problème : Je détestais la matière. J’ai tout de même réussi à obtenir mon diplôme. Afin de choisir mon programme universitaire, j’ai utilisé la même tactique que pour le cégep, c’est-à-dire suivre mes amis dans le programme qu’ils avaient choisi. Je me suis donc retrouvée étudiante en chimie à l’Université Laval. Après un an dans le programme, j’ai eu une révélation un mardi après-midi lors d’un laboratoire de chimie analytique. J’ai soudainement réalisé que je n’avais qu’un cours pratique de quatre heures à l’université et je le trouvais interminable. Ça serait quoi lorsque je ferai ça 40 heures par semaine ? C’est ainsi que j’ai décidé que je devais enfin tenter ma chance dans le domaine que j’ai toujours adoré, soit le journalisme. J’ai donc changé de programme lors de la session suivante.

J’ai écrit quelques articles avec La Quête. Il s’agissait de mes premières expériences d’écriture et le professionnalisme de l’équipe m’a permis d’en apprendre beaucoup en peu de temps. En 2019, j’ai décidé de me lancer un défi : étudier à l’international ! Un an plus tard, je partais pour quatre mois afin d’étudier à Sydney en Australie. Toutefois, ce rêve fut coupé court alors qu’un seul mot était sur toutes les lèvres partout sur la planète : COVID-19. Je suis donc revenue au Québec en mars 2020. Tout était fermé, il y avait des arcs-en-ciel partout, on regardait notre premier

ministre tous les jours à la télé. Plutôt différent du Québec que j’avais quitté en 2019 ! À la suite de la réouverture, on m’a aussi annoncé que je perdais mon emploi à temps partiel qui m’aidait à payer mes études. J’avais alors l’impression que tout ce que j’avais bâti s’écroulait devant moi et peut-être que finalement le journalisme ce n’était pas pour moi… Durant cette période de remise en question, j’ai reçu un appel qui m’a redonné aussitôt espoir. L’hebdomadaire local cherchait désespérément un nouveau journaliste après une démission soudaine et le directeur avait entendu parler de moi et souhaitait me rencontrer. J’avais peu d’expérience et je n’avais pas fini mes études, mais la situation était urgente et il m’a laissé une chance de lui montrer de quoi j’étais capable. Un peu plus de deux ans plus tard, je fais toujours partie de l’équipe de rédaction du Journal L’oie blanche à Montmagny. Je pratique un métier que j’adore en ayant l’impression de contribuer à mon milieu. Il me donne aussi l’occasion de rencontrer un paquet de gens exceptionnels et d’en apprendre énormément sur plusieurs sujets ! Un organisme m’a demandé à plusieurs reprises de faire des ateliers sur le journalisme dans des écoles secondaires de ma région et je dis toujours aux jeunes que le message à retenir de mon parcours est qu’il faut tenter sa chance. J’ai réussi à atteindre mon rêve et je n’ai rien de spécial. Seulement une volonté de réussir. Alors pourquoi pas vous ?

Que sont devenus nos journalistes?KATY DESJARDINS Katy Desjardins

Au cours de l’été 2022, Statistique Canada a rendu publics les résultats de son recensement réalisé en 2021. La Quête se penche sur les données de la ville de Québec afin de réaliser un portrait démographique des citoyens de la région. Les données révèlent que près d’un citoyen sur dix vit sous le seuil de la pauvreté.

Selon Statistique Canada, la population de Québec a augmenté d’un peu plus de 3 % entre 2016 et 2021 pour atteindre 549 459. Plus de 62 % de la population est composée de gens âgés de 15 à 64 ans. Les 65 ans et plus représentent 23 %. L’âge moyen est de 43, 8 ans.

La taille moyenne des ménages privés est de deux personnes. Les familles qui ont des enfants en ont en moyenne 1,7, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne provinciale de 1,8.

Québec compte 265 715 ménages. Parmi ces derniers, 136 145 sont propriétaires et 129 565 sont locataires.

Sur la population de la Ville de Québec, 499 205 personnes déclarent avoir le français comme langue maternelle et 7685 l’anglais.

Plus de 100 langues maternelles différentes ont été identifiées parmi la population de Québec lors du dernier recensement. Parmi les plus fréquentes, il y a l’espagnol (7 850 personnes), l’arabe (6 885 personnes) et le portugais (2 520 personnes). Plus de 350 citoyens ont sélectionné une langue autochtone.

Un peu plus de 2 000 personnes ont aussi déclaré ne connaître ni l’anglais ni le français.

Les statistiques présentent le revenu de l’année 2020. Le revenu médian brut des particuliers est de 44 400 $. Cela est environ 4 000 $ au-dessus de la médiane québécoise. Pour les hommes, il est de 48 800 $ alors que pour les femmes il est de 40 800. Pour les ménages, il est de 70 500 $.

La fréquence du faible revenu fondée sur la Mesure de faible revenu après impôt (MFR-ApI) est de 9,4 % chez les 18 à 64 ans et de 16,2 % pour les 65 ans et plus. Statistiques Canada établi ce seuil à 30 401 $ brut pour un ménage d’une personne, 42 993 $ pour deux personnes, 52 655 pour trois personnes et 60 801 pour quatre personnes.

Pour les ménages propriétaires, les frais mensuels médians sont de 1 130 $ à Québec. Cela comprend, les frais de logement qui incluent les paiements hypothécaires, l’impôt foncier et les charges de copropriété (communément appelés frais de condominium), ainsi que les frais d’électricité, de chauffage, d’eau et des autres services municipaux. Pour les ménages locataires, les frais mensuels médians sont de 830 $ et englobent, s’il y a lieu, le loyer et les frais d’électricité, de chauffage, d’eau et d’autres services municipaux.

Environ 40 000 ménages dans la ville de Québec consacrent 30 % ou plus de son revenu aux frais de logement.

Plus de 5 000 ménages affirment résider dans un logement de taille non convenable à leurs besoins et plus de 13 000 vivraient dans un endroit qui a besoin de rénovations majeures.

KATY DESJARDINSQuels magiciens que les mots quand on sait s’en servir. Surtout lorsqu’on trouve le sens secret de ce qu’ils ne disent pas ! D’un individu, d’une famille, d’une génération à une autre, ils peuvent exprimer différemment les idées, les sentiments, les banalités du quotidien ou les mystères du non-dit.

Ainsi, quand grand-père remettait une enveloppe à son petit-fils venu passer la tondeuse en été ou donner un coup de pelle dans l’entrée en hiver, il employait toujours le mot « récompense ». Jamais paye, salaire ou compensation, surtout pas pour rire. Même pas l’été dernier, tout en sachant que les parents de son adolescent préféré avaient négocié une entente pour fixer le prix et la régularité des interventions régulières chez grand-papa. Pour lui, il ne s’agissait que d’encadrer le service qu’acceptait de lui rendre l’ado et non d’une convention de travail rémunéré.

Avec toute la mauvaise foi de celui qui a du mal à voir grandir les enfants, il refusait d’associer une idée d’obligation là où il souhaitait une manifestation d’intérêt affectif. De son temps d’école, quand il entraînait sa mémoire avec les fables de La Fontaine plutôt que des chansons populaires, il avait retenu que l’argent peut empoisonner les relations et même tuer le bonheur. Et il savait qu’en 2022, l’ado vous regarderait de travers avec un haussement d’épaules si vous lui servez la morale de la fable Le Savetier et le financier !

Grand-père préférait croire que « le jeune » le percevait comme un « vieux » ayant besoin d’aide, qui avait décidé de lui offrir l’emploi à lui, plutôt que de payer un étranger. La stratégie le satisfaisait, malgré les inévitables relations délicates provoquées entre les trois générations : petit-fils, père et grand-père ! Il suffisait de trouver le mot juste, le bon ton surtout, en évitant de chipoter sur la manière de tenir le taille-bordures en longeant les arbustes !

En « embauchant » son petit-fils pour la saison, grand-papa avait insisté pour lui remettre luimême le montant convenu, après chaque séance, dans une enveloppe cachetée où il écrivait le mot MERCI. Histoire de conserver une couleur personnelle à cette routine et favoriser plus d’occasions d’échanges ; la ruse avait plus ou moins bien réussi.

À la fin août, la rentrée scolaire a tout chambardé. Sa tâche terminée, ce jour-là, l’adolescent est entré dans la cuisine, a accepté l’enveloppe et un morceau du gâteau au chocolat de sa grand-mère. Et en a profité pour prévenir son grand-père que désormais, ses temps libres allaient être… très occupés. « Pour le gazon, ben on pourrait s’arranger pour finir la saison… mais sans obligations de ma part. La rentrée, la vie scolaire, les activités imposées : ça coûte du temps et des sous… Faut que je m’organise pour ne rien manquer. » Cet après-midi-là, le grand-père a compris que son « jeune » n’était plus un gamin espiègle au zèle parfois encombrant mais passait dans le clan des « grands », comme lui, il y a déjà quelques décennies ; l’enfant devenait un presque adulte de l’ère moderne pour qui le gâteau au chocolat ne serait plus l’ultime récompense. Et il s’est entendu lui proposer : « On pourrait négocier quelque chose… »

Se sentant devenir un « ancien », il souhaitait lancer une passerelle pour relier les deux rives de ce fossé qui trop souvent sépare les générations même au sein d’une famille.

Et le « jeune » a d’abord voulu éclaircir un détail : « Oui, on pourrait. Mais avec les bons mots pour dire les vraies affaires. En commençant par ton scrupule avec le travail et l’argent. Je te rends service et tu me récompenses ! Je ne suis plus un bébé, tu sais. C’est pas pour rien qu’on désigne les choses par des noms différents. Je pourrais t’appeler “le vieux” ou ben “peupére”, comme autrefois pour te taquiner, mais j’aime mieux dire “grand-père” ou simplement ton prénom même si ça te fait sursauter. C’est la tendresse des hommes, et on y a le droit ! » Chacun de son côté de la table, deux générations ont alors commencé à discuter des « vraies affaires » sans aucune gêne devant les mots. Avec la gourmandise d’un autre morceau du gâteau au chocolat. Faut savoir accepter les bonnes choses de la vie quand elles se présentent.

MARTINE CORRIVAULT

Dans la langue française, plusieurs mots évoquent la notion de rémunération. Des mots tels : lucratif, avantageux, fructueux, intéressant, payant, profitable, rentable, profits juteux, salaire, appointements, émoluments, gages, honoraires, mensualité, paye, solde, traitement, vacation, avantages, cachet, commission, gain, jeton de présence, pourcentage, prime, rétribution, récompense, tribut, qui sont des assaisonnements renchérissant la rémunération.

La rémunération peut être considérée comme un échange de biens ou de services si l’on se fie au vieil adage Le temps c’est de l’argent. Quand un travail est exécuté pour fabriquer quoi que ce soit, qu’il s’agisse d’une maison ou d’une assiette, on doit comptabiliser le temps pris pour la confection, en plus du prix des matériaux essentiels pour compléter le projet. La valeur du temps de travail doit être proportionnelle au coût de la vie, notamment du prix de la nourriture et du logement, sinon c’est le chaos économique. Ce calcul relatif, revu selon l’époque, donne un prix à tout ce qui est confectionné par le travail de l’être humain, évidemment. Et pour le quantifier, il fallait trouver une valeur représentative pour les échanges, d’où la création de ce qu’on appelle l’argent ou valeur de change relative à chaque pays.

Je ne m’étalerai pas ici sur l’historique des monnaies anciennes dont j’ai donné déjà l’importance dans des articles précédents. Mais les échanges de monnaies mieux équilibrés sont apparus aux périodes grecques et romaines. Habituellement fabriquées en or, argent et cuivre, les monnaies représentaient des valeurs plus facilement identifiables au niveau commercial. L’équilibre entre la valeur du temps humain et la valeur des marchandises commençait à se préciser. Par la suite, les ordres professionnels établirent un juste prix pour les actes qui leurs étaient réclamés. Du côté des ouvriers, les syndicats ne manquèrent pas l’occasion d’entrer dans la ronde, précisions, grèves, etc. pour faire augmenter le temps salaire de la gent ouvrière.

16 septembre 1896. Le frère de mon grand-père décide d’ouvrir une succursale à 40 miles de son commerce existant. Le Canada venait d’être créé le 1er juillet 1867, et à cet âge précoce de notre pays, l’argent ne circulait pas en grande quantité. Il fallait donc suppléer à ce manque par un système de troc ou d’échange de biens et services avec les clients. Selon nos archives familiales, chaque client avait une page consacrée. Au haut de la page, son nom apparaissait, lettré avec soins dans le style d’écriture

« Palmer ». Sur ces pages figuraient ligne par ligne toutes les transactions, inscrites et datées. Véritable trésor d’information sur la façon de commercer à cette époque. Contre marchandise à payer on y décèle des échanges de temps, travaux, des produits de pêche, de chasse, temps de services pour travaux, etc. Il y a aussi parfois un peu d’argent qui circule, mais très peu pour cette époque. Les marchandises achetées sont spécifiées dans les transactions. Le tabac (à priser, à fumer, à chiquer.) Pour ce dernier, comme les transactions ne se faisaient pas à la même vitesse qu’aujourd’hui, il était de mise de placer à la disposition de la clientèle un crachoir en laiton superbement bien frotté. Autres temps, autres mœurs. Dans ce commerce qu’on qualifiait de « magasin général », il y avait tout ce qui pouvait combler les besoins de l’époque. La pharmacie y était incluse (par exemple, les petites pilules Carter pour le foie.) Du berceau au tombeau sans oublier les mariages (le lit du nouveau-né, les robes de mariage et les joncs, et même la tombe du dernier repos.) Il ne manquait pas de marchandises pour satisfaire les besoins de la population locale dans ce commerce qu’on appelait à l’époque « magasin général ».

Courtoisie:Philippe Bouchard BOUCHARD« Autres temps, autres mœurs. » Je me souviens. PHILIPPE

Depuis quelques années maintenant, j’investis de mon temps dans la production du magazine de rue La Quête. Ce projet me permet d’écrire quelques textes d’opinion dans ma chronique L’Espoir au cube J’ai bien l’intention de continuer de m’y investir en collaborant de façon bénévole. Ce médium d’expression me permet de vivre un sentiment de valorisation que je ne retrouve pas ailleurs. Le simple fait de recevoir un commentaire positif suffit à m’encourager à continuer sur cette voie.

L’année dernière, j’ai proposé à La Quête un projet de collaboration avec les ateliers d’écriture et de création artistique offerts à Sherpa. Dans le cadre de ce projet pilote nommé Point de vue, les participants dont les créations sont retenues pour publication reçoivent une petite rémunération. La majorité d’entre eux voit cette rémunération comme un incitatif à produire un texte ou un poème. D’autres sont simplement heureux de pouvoir exprimer leur opinion sur un thème donné et leur récompense réside dans la publication de leur texte.

Lorsque j’ai proposé le projet pilote, je trouvais important d’offrir une rémunération en signe de reconnaissance aux personnes qui souhaitaient s’y engager. Cela représentait pour moi « la carotte pour attirer le cheval ». Maintenant que le projet roule de lui-même, je crois qu’on peut retirer la carotte et maintenir l’intérêt des participants qui vivent aussi un sentiment positif qui augmente l’estime de soi lorsqu’un texte est publié. Certains collaborateurs m’ont exprimé avec quel plaisir ils s’investissent dans leurs textes. L’effet de stimulation qu’engendre un nouveau thème à développer crée chez eux une excitation qu’ils croyaient perdue à jamais.

~ Sonia LahsainiC’est gratifiant pour moi d’entendre ce genre de commentaire. Pour ma part, chaque fois que je reçois un poème, un texte ou une proposition pour une page titre, j’y vois la réussite du projet Point de vue et là se trouve ma récompense. Je souhaiterais que toutes les propositions soient acceptées et publiées mais le magazine doit choisir parmi les plus pertinentes. J’estime que chaque texte publié devient une fierté pour celui ou celle qui ose faire un pas vers l’ouverture aux autres. Écrire ou dessiner est une chose, être lu ou vu en est une autre. Les gens prennent un risque, ils s’exposent à la critique du lecteur.

Si vous connaissez quelqu’un qui a publié dans le numéro que vous venez d’acheter au camelot sur la rue, ne vous gênez pas de lui souligner que vous avez lu son poème ou son texte, que vous avez vu sa page titre et donnez-lui votre appréciation. Ces personnes méritent d’être reconnues pour leur contribution. Voilà leur récompense, leur rémunération.

Tout ceci confirme que le projet dépasse l’objectif de départ qui était de trouver un nouveau chroniqueur pour partager les thèmes à l’intérieur de ma chronique.

Je n’ai pas trouvé ce collaborateur chroniqueur à ce jour, mais combien de riches expériences nouvelles j’ai vécues, combien de personnes imaginatives, généreuses, j’ai découvertes depuis le début du projet ? Combien de belles idées j’ai vues naître en poésies et en images !

Je garde espoir de trouver la perle rare et en attendant, soyez rassurés, je continue d’écrire ma chronique avec plaisir et conviction. J’accueille avec enthousiasme toutes les propositions pour les thèmes à venir. (mev@sympatico.ca)

Chargé du projet Point de vue en collaboration avec le magazine de rue La Quête

«Que les paroles s’envolent et reviennent chargées d’espoirs»

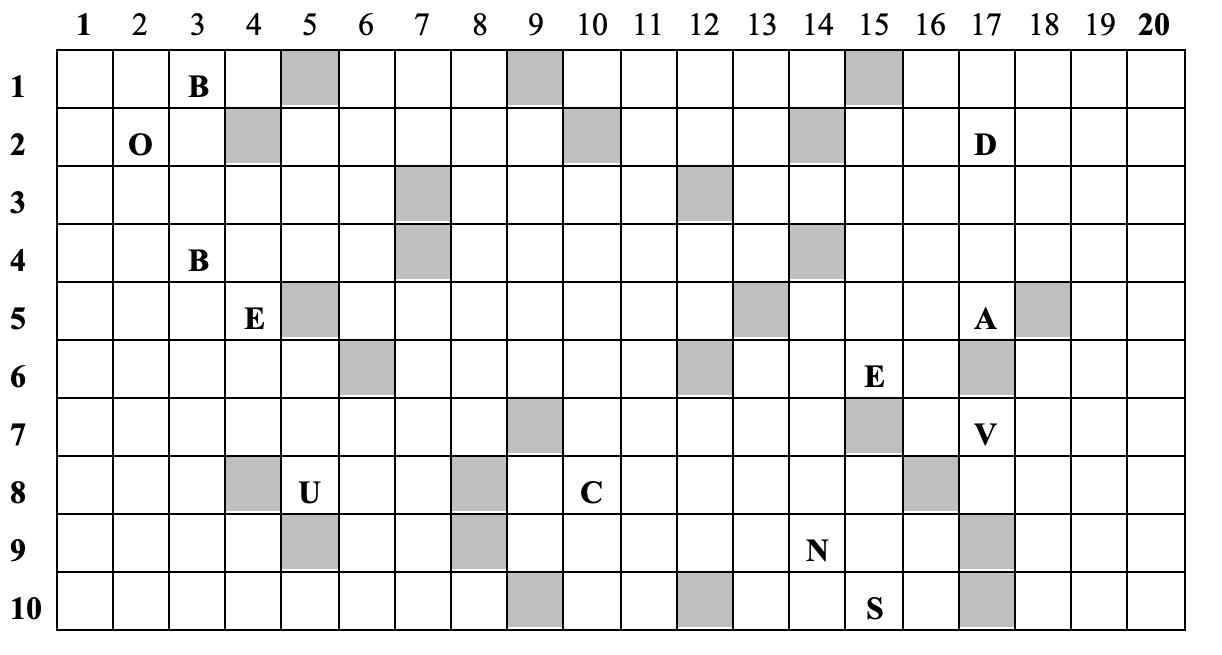

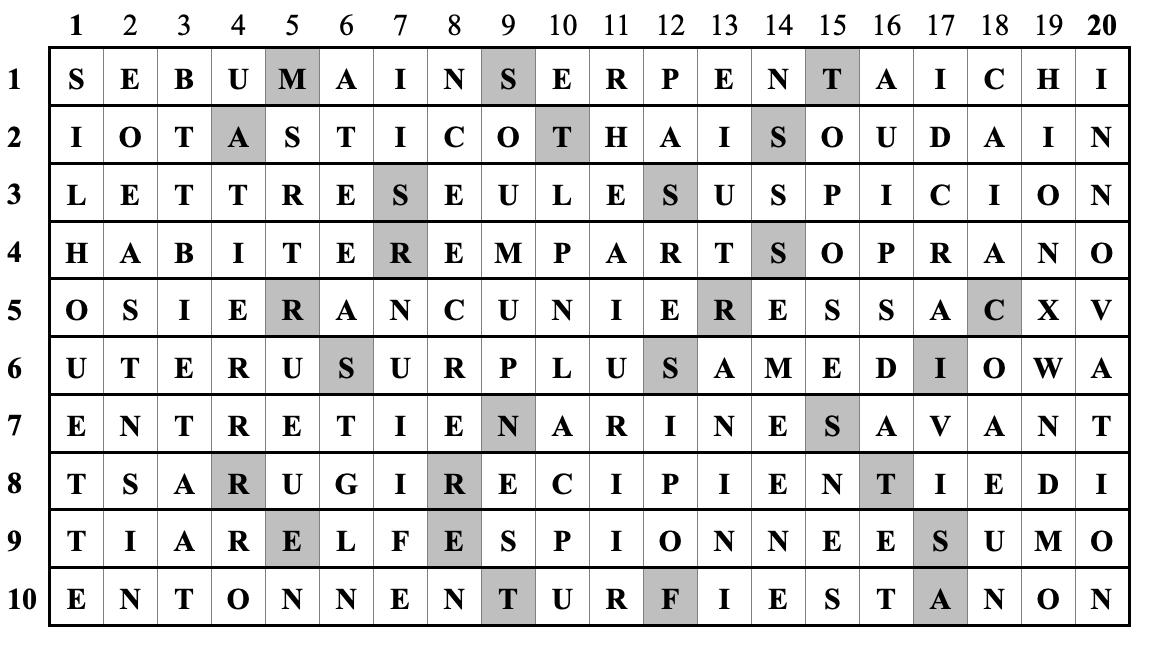

PAR JACQUES CARL MORIN CE JEU CONSISTE À REMPLIR LES RANGÉES HORIZONTALES AINSI QUE LES COLONNES 1 ET 20 À L’AIDE DES DÉFINITIONS, INDICES OU LETTRES MÉLANGÉES OU DÉJÀ INSCRITES. CHAQUE CASE GRISE REPRÉSENTE UNE LETTRE QUI EST À LA FOIS LA DERNIÈRE LETTRE D’UN MOT ET LA PREMIÈRE LETTRE DU SUIVANT...

Verticalement :

1- Contour, lignes générales du corps.

20- Nouveauté.

Horizontalement :

1- Sécrété par les glandes sébacées. « Aux innocents les ___ pleines. ». Boa ou cobra. Gymnastique chinoise.

2- Le moindre détail. Petit ver blanc (TASOITC). Opéra de Massenet. Tout à coup, subitement.

3- Missives. Isolées. Doute, méfiance (COUSINSIP).

4- Demeurer. Fortifications. Voix la plus aiguë chez la femme.

5- Utilisé en vannerie. Vindicatif (URINERANC). Mouvement marin. 115 en chiffres romains.

6- Lieu d’évolution (TRUESU). Excédent, trop-plein (URUSPSL). Jour que les Romains associaient à Saturne. État américain.

7- Tête-à-tête (TETIRENNE). Orifices externes du nez. Homme de science.

8- Souverain Russe. Produire un bruit sourd et puissant. Cruche, vase. Rendu moins chaud.

9- Coiffure de pape. Génie scandinave. Épiées, surveillées. Lutte japonaise.

10- Commencent à chanter (TENNNNETO). Piste d’hippodrome. Fête bruyante. Petit âne.

Réponses au jeu p.29

Beau temps

Mauvais temps

Le bedeau de par chez nous Allait les sonner ses cloches En blanches, en noires et en croches Un mariage ou un baptême Ou bien la mortalité C’est pas du pareil au même Faut savoir les écouter

Beau temps

Mauvais temps

Oui! les gens de par chez nous Étaient des gens dépareillés Sur qui on pouvait se fier Gens vaillants et besogneux Ingénieux et patenteux Qui savaient bâtir maison Apprivoiser les saisons

Beau temps

Mauvais temps

Les pêcheurs de par chez nous Allaient voir au petit jour Si la morue mord toujours Étaient des gens pas compliqués Avaient appris à pêcher Comme on apprend à marcher Comme on apprend à prier

Beau temps

Mauvais temps

Les conteurs de par chez nous Allaient voir au bout du quai Si la mer va écouter C’était des gens pas menteurs Qui vont conter leur bonheur Aussi bien que leur malheur À la nuit ou à bonne heure

Beau temps

Mauvais temps

Le bedeau de par chez nous Allait sonner comme un art Matin, midi et au soir L’Angélus à bout de bras Qui tintait joyeusement Et résonnait en chantant Alléluia! Alléluia!

Beau temps

Mauvais temps

Au magasin général On va quérir les nouvelles De tout un chacun, chacune On en revient au fanal Du nouveau plein la cervelle À raconter à sa brune

Qui attend au clair de lune

Beau temps

Mauvais temps

Les bûcheux allaient au bois Bûcher leur hiver prochain Ils en profitaient parfois Pour piéger, ça c’est certain Le renard avant le lièvre Ou loup-cervier de leurs rêves

Beau temps Mauvais temps

Les veilleux de par chez nous Attelaient pour visiter Les amis, la parenté Et pourquoi pas pour chanter Raconter aussi danser Si le sommeil les surprenait Le cheval les ramenait

Et qui savaient être heureux Manquablement à leur façon

Il y a différentes manières de payer les gens qui travaillent. Dans bien des cas, c’est avec l’argent qu’on reconnaît ce travail. Moi, je vais vous parler d’une sorte de reconnaissance que l’on apprécie beaucoup et qui se fait dans le bénévolat et les arts amateurs comme la poésie, la peinture, l’écriture, etc.

C’est de recevoir une petite plaque honorifique pour une œuvre ou un concours gagné. Je pense que c’est plus valorisant qu’une carte cadeau. L’effet « appréciation » passe plus rapidement que le souvenir de reconnaissance d’une plaque qui reste un beau moment à chaque fois que votre regard se porte sur elle et peut vous permettre de voir un côté plus positif de votre vie et redonner le goût de recréer et d’être plus actif au quotidien pour ainsi mieux passer les moments moins joyeux.

Il suffit des fois de peu de choses pour égayer une journée pour une personne seule ou âgée qui a besoin de plus de stimulation à la joie.

Ceci se passait il y très longtemps. Une femme préparait un feu pour le repas à l’aide de branches de cassiope. Elle soufflait fort sur les linaigrettes imbibées de graisse de phoque quand une bourrasque fit jaillir de hautes flammes. Un esprit apparût et lui tint ces propos : « Les hommes du village arriveront au crépuscule. Ils auront tué un morse. Fait bouillir de l’eau dans la grande marmite. Et après le repas, tu pourras annoncer à ton mari que tu attends un garçon. Il naîtra avec une malformation. Malgré cela, il deviendra un sorcier puissant qui sera capable de parler aux esprits ». Les flammes diminuèrent en intensité et l’esprit disparut.

La femme se mit alors à chanter une formule pour apaiser les enfants malades:

« Petit enfant, bois de mon lait

Ne pleure pas

Je serai toujours là pour toi

Je te couvrirai de baisers

Pendant que les maquereaux s’échouent

Avec la marée

Petit enfant, bois de mon lait

Ne pleure pas

Je serai toujours là pour toi »

FRANÇOIS GAGNON

FRANÇOIS GAGNON

Crédit photo : Marcin de Pixabay

Combien il en coûte, de se faire passer un savon De ne pas lâcher la patate avant qu’elle nous lâche De ne pas traiter sa mère aux petits oignons De vendre sa salade pour une belle façade

De gagner beaucoup d’oseille De courir après la carotte S’engrosser le bas de Noël D’en vouloir toujours plus dans la cagnotte

Combien il en coûte, de dominer la croûte Comme un tapis, on lui marche dessus

Quand la loi du plus fort te frappe Nos droits et libertés en chute libre Ça te donne un coup de masse Sur ta joie de vivre L’on s’est laissé duper par la pub et le marketing La loi de l’offre et la demande, trop gourmande On est devenu addict au shopping Comme une drogue, plus on en obtient, plus l’on en redemande

Les minimalistes ont trouvé la réponse

Pris dans l’engrenage, l’on croule sous les factures

La misère et les riches

Les enfants blessés, des parents absents Une cicatrice au cœur en permanence Saint Roch, la légende : Monsieur St-Laurent

Je suis saint Roch pour : L’amour des gens seuls Un sourire, un bonjour, un coup de poing sur ta gueule.

Je suis saint Roch pour : Le frigo de ceux qui ont faim Ces pauvres à qui on donne soif Les touristes qui ne sont pas à leur place.

Je suis saint Roch pour : Ange-Aimée qui est maintenant un ange, aimé.

Je suis saint Roch Avec celui qui marche dans la rue À 80 ans, pour donner des soins à ceux qui n’en ont moins.

Je suis saint Roch pour : Le pauvre nu pied sans espadrille La maman seule qui nourrit sa famille

Je suis saint Roch Je suis le petit homme en vélo et le grand-papa qui ramasse des mégots

D’hier à aujourd’hui

Les enfants de Dieu sont ici Au coin Lasalle Parvis Il veille sur ces brebis

Je suis saint Roch, mon ami.

SIMON-PIERRE BLAIS

Certains matins, j’aime aller prendre un bon déjeuner dans un de nos restaurants qui font le service aux tables, comme Normandin, Cora, Cochon Dingue et autres. L’autre jour, il y avait une serveuse sympathique qui travaillait bien fort, car elle était seule, sans doute à cause du manque de main-d’œuvre. Je sais que serveuse est un métier difficile. Quand est venu le temps de payer ma facture à la table, je l’ai félicité pour ses bons services, en nommant son prénom que je lisais sur la broche épinglée à sa blouse. En retour, elle m’a remercié avec un beau grand sourire sincère, et reconnaissante du fait que je lui disais ma gratitude en portant attention à son prénom. Alors, au même moment, je me suis souvenue de ce que j’avais déjà lu dans le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Il y est écrit à quel point il est important de se remémorer les prénoms des gens que l’on rencontre et de l’utiliser dans nos échanges et communications, et de mettre l’accent à dire le prénom et le garder en mémoire, les prénoms dans nos communications avec les gens parce que c’est chaleureux et amical. Notre prénom est important. Nos parents l’ont choisi pour nous : certains l’aiment vraiment beaucoup, d’autres, moins. Ma sœur Noëlla, par exemple, qui est née un 22 décembre, soit trois jours avant la fête de Noël d’où le choix de son prénom, n’en raffole pas. Pourtant nous lui disons que c’est un beau prénom ! Je ne m’empêche pas quand je la vois, de lui faire la bise et de lui dire, chaleureusement : « Je suis heureuse de te voir, ma belle Noëlla ! » Alors elle est émue et me répond d’un beau grand sourire. Je crois que lorsque nous disons les prénoms avec respect, les gens le sentent et réagissent de façon positive. Évidemment, notre prénom doit être en bonne consonance et harmonie avec notre nom de famille. Il faut éviter les combinaisons douteuses comme Yvon Lavallée ou bien Laurent Voyer (comme mon nom de famille). Heureusement qu’aucun de mes frères n’a été nommé ainsi. Pour moi, affubler son enfant d’une mauvaise combinaison de nom et de prénom n’est pas de l’humour, mais un manque d’amour. L’enfant se fera ridiculiser dans sa propre famille et dès l’école primaire.

De bons livres sont disponibles sur le sujet. Il suffit de les consulter pour connaître la signification des prénoms. Je sais que Christiane, mon prénom signifie : qui est bénie. J’aime méditer et croire à ces mots réconfortants : Avant que tu naisses, je t’ai choisi(e), tu as de la valeur à mes yeux et je t’aime, car vos noms sont inscrits dans mon cœur ...! dit Dieu.

CHRISTIANE VOYER

CHRISTIANE VOYER

Elle s’appelle Vague en attachant ses lacets elle offre des cadeaux et des clins d’œil à la lune et au soleil

Pendant que les rubans se déroulent en spirales la lune joue la comédie des rires d’enfants et Vague fait la guerre aux usines en crachant des couteaux de sel elle crée, détruit, recrée. elle dit, en colère, qu’elle perd l’harmonie du bonheur.

Sans s’inquiéter, son rythme au soleil, joue de la flûte et doucement elle chante son accueil aux oiseaux malgré la tempête, ses meilleurs amis matinaux danse au fond avec les algues, sous son ballet

Mais ça, c’est encore pour très longtemps le chemin sous mes pieds me mène en sens contraire, car je m’incline à elle

Cet hommage à Vague me vient de mon amour pour mes défunts parents qui remonte à la surface en coulant dans mes veines

J’en ai tellement besoin que je bois trop d’eau et me mets des pincées de sel dans la bouche en les appelant par leurs noms : Papa ! Mama !

Le sentiment de détresse, d’être abandonnés je le croise régulièrement dans le regard des plus démunis, dans la rue

Et seulement, par la poésie, j’offre ma compassion en proposant une solution se permettre de rêver en couleur Et de retrouver son tout premier regard d’émerveillement devant la beauté, De la danse d’une Vague.

Les immenses baleines nagent dans les flots, Accompagnant dauphins et cachalots.

De leurs sifflets geysers, elles poussent un air de chant, Qui envoûte de gaieté leurs baleineaux, leurs enfants.

Au 19e siècle, dans leur baleinier, Avec acharnement, les hommes les ont chassées

Pour leurs précieuses huiles qui, traitées, Étaient vendues aux grandes cités

Pour, le soir, la nuit venue qu’elles puissent les éclairer.

Les gros cétacés

L’extermination, alors, ont frôlée.

Des lois pour leur protection, Ont empêché leur disparition.

Elles leur permettent aujourd’hui de prospérer

Elles sont sauvées ! Grâce à l’observation scientifique

Et la bonne volonté politique.

On peut toujours corriger une erreur, Après une au niveau de l’environnement, ce sera plusieurs.

C’est ainsi pour notre vie, Bien sûr aussi !

Le jazzman joue sa vie et ce qu’il ressent tout en musique, heureux de jouer de la guitare. Quand on est dans les problèmes, on se libère dans la musique.

Chanter, chanter ce que l’on ressent, et ce que l’on vit, plutôt que de s’enfoncer dans nos difficultés.

Regarde la vie devant, plutôt que de regarder vers l’arrière. La vie est devant soi.

Service d’information et de référence qui vous dirige vers les ressources des régions de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches

Tél. : 2-1-1

Aide sociale

ADDS

Association pour la défense des droits sociaux 301, rue Carillon, Québec Tél. : 418 525-4983

Aide aux femmes

Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) Formé pour vous épauler ! 418 648-2190 ou le 1 888-881-7192

Centre femmes aux trois A Pour la réorganisation sociale 270, 5e Rue, Québec Tél. : 418 529-2066 www.cf3a.ca

Centre femmes d’aujourd’hui Améliorer les conditions de vie des femmes 1008, rue Mainguy, Québec Tél. : 418 651-4280 c. f.a@oricom.ca www.centrefemmedaujourdhui.org

Regroupement des femmes sans emploi 418 622-2620 www.rosedunord.org

Support familial Flocons d’espoir Écoute et aide pour les femmes enceintes 340, rue de Montmartre, sous-sol, porte 4 Tél. : 418 683-8799 ou 418 558-2939 flocons.espoir@videotron.ca

Alphabeille Vanier 235, rue Beaucage, Québec Tél. : 418 527-8267 info@alphabeille.com www.alphabeille.com

Atout-lire 266, rue Saint-Vallier Ouest, Québec Tél. : 418 524-9353 alpha@atoutlire.ca www.atoutlire.ca

Le Cœur à lire 177, 71e Rue Est, Québec Tél. : 418 841-1042 info@lecoeuralire.com www.lecoeuralire.com

Lis-moi tout Limoilou 3005, 4e Avenue, Québec Tél. : 418 647-0159 lismoitout@qc.aira.com

La Marée des mots 3365, chemin Royal, 3e étage, Québec Tél. : 418 667-1985 lamareedesmots@oricom.ca membre.oricom.ca/lamareedesmots

Relais d’Espérance

Aider toute personne isolée et en mal de vivre 1001, 4e Avenue, Québec Tél. : 418 522-3301

Rendez-vous Centre-ville Centre de jour 525, rue Saint-François Est, Québec Tél. : 418 529-2222

Détresse psychologique

Centre de crise de Québec Tél. : 418 688-4240 ecrivez-nous@centredecrise.com www.centredecrise.com

Centre de prévention du suicide 1310,1 re Avenue, Québec Tél. : 418 683-4588 (ligne de crise) www.cpsquebec.ca

Tel-Aide Québec Tél. : 418 686-2433 www.telaide.qc.ca

Tel-Jeunes Tél. : 1 800 263-2266 www.teljeunes.com

Maison de Lauberivière

Pour hommes et femmes démunis ou itinérants 485, rue du Pont, Québec Tél : 418 694-9316 accueil.hommes@lauberiviere.org www.lauberiviere.org

Maison Revivre

Hébergement pour hommes 261, rue Saint-Vallier Ouest, Québec Tél. : 418 523-4343 maison.revivre@gmail.com maisonrevivre.weebly.com

SQUAT Basse-Ville

Hébergement temporaire pour les 12 à 17 ans 97, rue Notre-Dame-des-Anges, Québec Tél. : 418 521-4483 coordo@squatbv.com www.squatbv.com

Gîte Jeunesse

Hébergement temporaire garçons 12 à 17 ans

Résidence de Beauport 2706, av. Pierre Roy, Québec Tél. : 418 666-3225

Résidence de Sainte-Foy 3364, rue Rochambau, Québec Tél. : 418 652-9990

YWCA

Hébergement et programme de prévention de l’itinérance et de réinsertion sociale pour femmes Tél. : 418 683-2155 info@ywcaquebec.qc.ca www.ywcaquebec.qc.ca

Réinsertion sociale

Carrefour d’animation et de participation à un monde ouvert (CAPMO) 435, rue du Roi, Québec Tél. : 418 525-6187 poste 221 carrefour@capmo.org www.campo.org

Fraternité de l’Épi

Aide aux personnes vivant de l’exclusion par la création d’un lien d’appartenance 575, rue Saint-François Est, Québec Tél. : 418 523-1731

Maison Dauphine

Pour les jeunes de 12 à 24 ans 31, rue D’Auteuil, Québec Tél. : 418 694-9616 courrier@maisondauphine.org www.maisondauphine.org

Insertion professionnelle

À l’aube de l’emploi (Lauberivière) Formation en entretien ménager commercial/buanderie 485, rue du Pont, Québec 418 694-9316 poste 248 alaubedelemploi@lauberiviere.org

Recyclage Vanier

Emploi et formation (manutentionnaire, aidecamionneur, préposé à l’entretien) 1095, rue Vincent-Massey, Québec tél.. : 418 527-8050 poste 234 www.recyclagevanier.com

La Maison de Marthe 75, boul. Charest Est, CP 55004 Tél. : 418 523-1798 info@maisondemarthe.com www.maisondemarthe.com

P.I.P.Q.

Projet intervention prostitution Québec 535, av. Des Oblats, Québec Tél. : 418 641.0168 pipq@qc.aira.com www.pipq.org

Soupe populaire

Café rencontre Centre-Ville 796, rue Saint-Joseph Est, Québec (Déjeuner et dîner) Tél. : 418 640-0915

Maison de Lauberivière (Souper) 485, rue du Pont, Québec Tél. : 418 694-9316

Soupe populaire Maison Mère Mallet (Dîner) 945, rue des Sœurs-de-la-Charité Tél. : 418 692-1762

Santé mentale

Centre Social de la Croix Blanche 960, rue Dessane, Québec Tél. : 418 683-3677

centresocialdelacroixblanche.org info@centresocialdelacroixblanche.org

La Boussole Aide aux proches d’une personne atteinte de maladie mentale 302, 3e Avenue, Québec Tél. : 418 523-1502

laboussole@bellnet.ca www.laboussole.ca

Centre Communautaire l’Amitié Milieu de vie 59, rue Notre-Dame-des-Anges, Québec Tél. : 418 522-5719

info@centrecommunautairelamitie.com www.centrecommunautairelamitie.com

Centre d’Entraide Émotions

3360, de La Pérade, suite 200, Québec Tél. : 418 682-6070

emotions@qc.aira.com www.entraide-emotions.org

La Maison l’Éclaircie Troubles alimentaires 2860, rue Montreuil, Québec Tél. : 418 650-1076

info@maisoneclaircie.qc.ca www.maisoneclaircie.qc.ca

Le Pavois 2380, avenue du Mont-Thabor, Québec Tél. : 418 627-9779 Téléc. : 418 627-2157

Le Verger 943, av. Chanoine-Scott, Québec Tél. : 418-657-2227 www.leverger.ca

Ocean Intervention en milieu Tél. : 418 522-3352 Intervention téléphonique Tél. : 418 522-3283

Parents-Espoir 363, de la Couronne, bureau 410, Québec Tél. : 418-522-7167

Service d’Entraide l’Espoir 125, rue Racine, Québec Tél. : 418 842-9344 seei@videotron.ca www.service-dentraide-espoir.org Relais La Chaumine 850, 3e Avenue, Québec Tél. : 418 529-4064 chaumine@bellnet.ca relaislachaumine.org

Toxicomanie

Al-Anon et Alateen Alcoolisme Tél. : 418 990-2666 www.al-anon-alateen-quebec-est.ca Amicale Alfa de Québec 75, rue des Épinettes, Québec Tél. : 418 647-1673 alphadequebecinc@videotron.ca

Point de Repères 225, rue Dorchester, Québec Tél. : 418 648-8042 www.pointdereperes.com

VIH-Sida

MIELS-Québec Information et entraide dans la lutte contre le VIH-sida 625, avenue Chouinard, Québec Tél. : 418 649-1720

Ligne Sida aide : 418 649-0788 miels@miels.org www.miels.org

Don Quichotte, tu chérissais

La chasse à l’autre Tu poursuivais Mais ils couraient plus vite que toi Dans tous les lieux où tu allais, C’est pas tout de suite qu’on t’y entrait

Le Picasso tu admirais

C’est ta grand-mère qui t’y menait Dans ton être Pis dans ton cœur Je te souhaite que du bonheur

Choisir une cause, c’est en laisser tellement d’autres derrière.