06 Mieux comprendre le trouble de personnalité limite

09 Canaliser sa colère en devenant militante

10 Aider ceux que l’on oublie

12 Fierté

14 Pyramide de Maslow et Itinérance !

« Tu m’tombes su’é nerfs » 11 Dans l’oreille d’une passagère 13 La potion magique 16 Enfant TDAH : Mon expérience de père 17 La dernière fugue

30 Les voix de la ruELLES llustration : Benoit Gingras

18 Le jeu de La Quête

19 À mon ange Raphaël

20 Dévoilez-vous

21 Catastrophe intime

22 Fume ton chien

23 Ils ont…

24 La tyrannie de la tristesse

24 Ma résolution

25 Loup

L'Archipel d'Entraide, organisme à but non lucratif, vient en aide à des personnes qui, à un moment donné de leur existence, sont exclues du marché du travail ou vivent en marge de la société. Ces laissés pour compte cumulent différentes problématiques : santé mentale, itinérance, toxicomanie, pauvreté, etc. Dans la foulée des moyens mis en place pour améliorer le sort des plus défavorisés, l'Archipel d'Entraide lance, en 1995, le magazine de rue La Quête. Par définition, un journal de rue est destiné à la vente – sur la rue ! – par des personnes en difficulté, notamment des sans-abri. La Quête permet ainsi aux camelots de reprendre confiance en leurs capacités, de réaliser qu'à titre de travailleurs autonomes ils peuvent assumer des responsabilités, améliorer leur quotidien, socialiser, bref, reprendre un certain pouvoir sur leur vie.

L'Archipel d'Entraide, composée d'une équipe d'intervenants expérimentés, offre également des services d'accompagnement communautaire et d'hébergement de dépannage et de soutien dans la recherche d'un logement par le biais de son service Accroche-Toit. Depuis sa création, La Quête a redonné l'espoir à quelques centaines de camelots.

Envie de faire connaître votre opinion, de partager vos poésies, de témoigner de votre vécu ? Nos pages vous sont grandes ouvertes. Envoyez-nous vos textes par courriel, par la poste ou même, venez nous les dicter directement à nos bureaux.

Faites-nous parvenir votre texte (700 mots maximum) avant le 1er du mois pour parution dans l'édition suivante. La thématique de juillet-août : Les artères commerciales.

Les camelots font 2 $ de profit sur chaque exemplaire vendu. Autonomes, ils travaillent selon leur propre horaire et dans leur quartier.

Pour plus d'informations, communiquez avec Francine Chatigny au 418 649-9145 poste 109

Nous vous encourageons fortement à acheter La Quête directement à un camelot. Toutefois, si aucun d'eux ne dessert votre quartier, vous pouvez vous abonner et ainsi nous aider à maintenir la publication de l'unique magazine de rue de Québec.

COUPON D'ABONNEMENT 10 PARUTIONS

Nom :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Date :

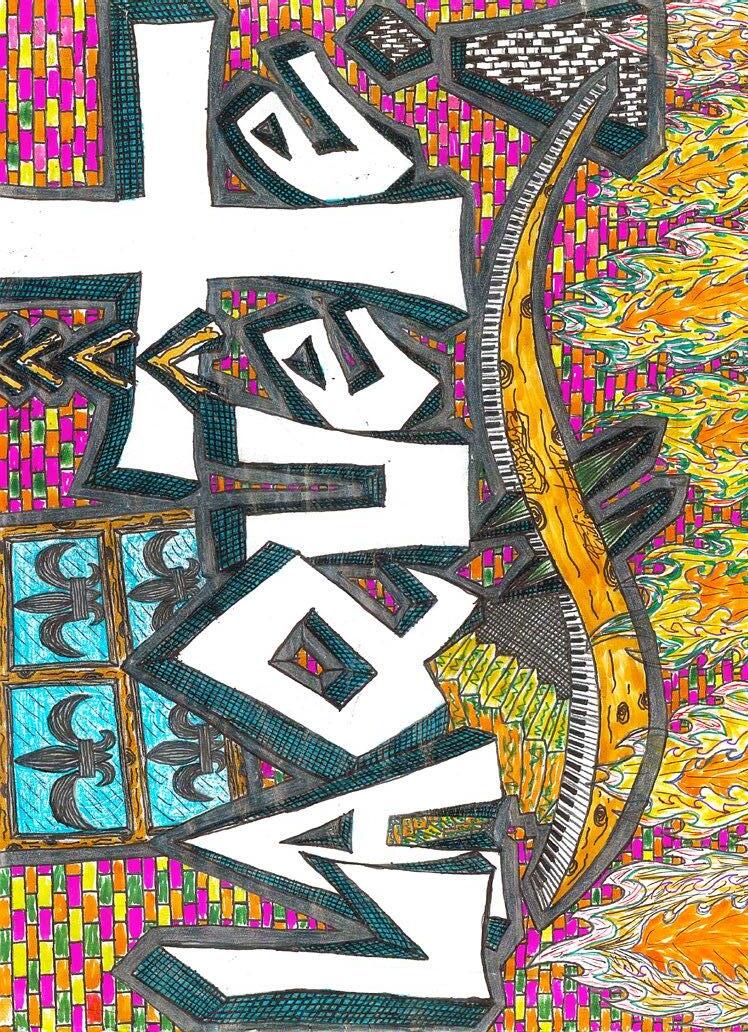

PAGE COUVERTURE

Toile de Philippe Brosseau réalisée lors d'un atelier organisé au Cercle Polaire

Conception graphique : Helen Samson

ÉDITEUR

Archipel d'Entraide

ÉDITEUR PARRAIN

Claude Cossette

RÉDACTRICE EN CHEF

Francine Chatigny

DIRECTRICE DE L'INFORMATION

Valérie Gaudreau

SECRÉTAIRE DE RÉDACTION

Isabelle Noël

CHRONIQUEUR.SE.S

Martine Corrivault, Claude Cossette, Émeline Gibert, Denys Lortie, Mathieu Rioux et Gabrielle Vaudry du Projet L.U.N.E.

JOURNALISTES

Thibault B. Fernandez, Juliette Deshayes et Geneviève Turcotte

AUTEUR.E.S

Sylvie Charest, Marie-Joëlle Côté, Vincent Gagnon, Francine Larose Pascal Lévesque, François Gagnon, Grosse Marde, MAD ÂME M, Yves Potvin, Robert Roussel, Mélanie Tremblay et Jade Valronne

RÉVISEUR.E

Benoit Arsenault et Marie-Hélène Gélinas (plumeplume.net)

AUTEUR.E DU JEU

Lise Gravel et Jacques Carl Morin

ILLUSTRATEUR

Benoit Gingras

INFOGRAPHISTE

Helen Samson

PUBLICITÉ/ABONNEMENT

Émeline Gibert 418 649-9145 poste 110 administration@larchipel-dentraide.org

IMPRIMEUR

Imprimerie STAMPA inc. (418) 681-0284

COPYLEFT

La Quête, Québec, Canada, 2014 Ce document est mis à votre disposition sous un droit d'auteur Creative Commons « Paternité –Pas d'Utilisation commerciale – Pas de Modification 2.5 – Canada » qui, si ce n'est pas commercial, permet de l'utiliser et de le diffuser tout en protégeant l'intégralité de l'original et en mentionnant le nom des auteurs.

Abonnement régulier 75 $

Abonnement de soutien 90 $

Abonnement institutionnel 105 $ (toutes taxes comprises)

Téléphone :

La Quête est appuyée financièrement par :

Financé par le gouvernement du Canada

190, rue St-Joseph Est Québec (Québec) G1K 3A7

Téléphone : 649-9145 poste 109

Télécopieur : 649-7770

Courriel : laquete@larchipel-dentraide.org

Ce thème proposé par Nadine et Bernard aborde différents « troubles » qui ont en commun de rendre difficile les relations sociales de ceux et celles qui le vivent. Quand ils sont nommés, identifiés, diagnostiqués, les symptômes de ces troubles peuvent être grandement diminués. Cette Quête de mai se veut donc porteuse d’espoir pour tous les TPL, TDAH et autres T de ce monde et ceux qui les côtoient.

Selon les sources, il est estimé que de 2 à 6 % de la population vit avec un trouble de la personnalité limite (TPL). Les personnes aux prises avec ce trouble adoptent de nombreux comportements autodestructeurs et présentent un risque de suicide 40 fois plus élevé que la population générale selon le manuel MSD. Pour mieux comprendre le TPL, Thibault Fernandez a rencontré Sarah Plamondon, travailleuse sociale au Centre de traitement Le Faubourg Saint-Jean. En entrée de jeu, elle lui a servi la métaphore de « la voiture de course pas de frein » puis elle explique qu’il y a des pistes pour éviter les accidents !

Comment vivre avec le TPL ? Geneviève Turcotte a posé la question à Sarah Pelletier qui dévoile la longue route de l’acceptation à l’accomplissement de missions sociales pas banales. Dans Fierté Mélanie Tremblay témoigne elle aussi de sa réalité et de quelques victoires qu’elle est fière de partager.

Sans le vouloir, les personnes vivant avec un TPL font subir des moments difficiles à leur entourage. Famille et ami.e.s peuvent se sentir dépourvues face à ces comportements qu’ils n’arrivent pas à s’expliquer. Dans la région de Québec, La Boussole et le Cercle Polaire offrent de l’aide aux membres de l’entourage d’une personne atteinte d’un trouble de santé mentale, dont le TPL. Juliette Deshayes a rencontré Catherine Nadeau du Cercle Polaire.

Les troubles de santé mentale entraînent leur lot de défis pour ceux qui les vivent. Parfois, dans leur parcours sinueux, ils se retrouvent à la rue. Mais dans la rue, comme le démontre habilement Vincent Gagnon dans Pyramide de Maslow et itinérance répondre à ses besoins c’est comme monter l’Everest sans Sherpas…

LES COLIBRIS

Les chroniqueurs ont davantage été interpellés par le trouble de déficit de l’attention (TDA/H) avec ou sans hyperactivité.

Claude Cossette avoue que dans sa jeunesse, il aurait sans aucun doute reçu ce diagnostic, encore aurait-il fallu qu’il existe��. Dans sa chronique, part de la métaphore du colibri qu’utilise l’humoriste Philippe Laprise pour parler de « son trouble ».

Martine Corrivault porte un regard critique sur la médication qui supplée à un environnement adéquat pour que les enfants s’épanouissent pleinement. Reflet d’une société à la recherche de la potion magique.

À la barre de la chronique Espoir au cube ce mois-ci, Denys Lortie admet qu’il a mis du temps à aller chercher de l’aide pour son fils qui compose avec le TDAH et le TOP (Trouble oppositionnel avec provocation). Mais comme le dit l’adage, mieux vaut tard que jamais !

Encore une nouveauté dans La Quête ce mois-ci : la page TRASH. Cet anglicisme familier signifie « D’un goût douteux, qui flatte les bas instincts » selon Le Petit Robert Le Larousse ajoute la notion de provocation : « Se dit d’une tendance contemporaine à utiliser une forme de mauvais goût agressif, dans le but de provoquer, de choquer » Grosse Marde inaugure cette page avec sa fiction Fume ton chien qui tout compte fait est moins provocante que le nom de son auteur.

Cet ajout au magazine répond à la demande d’auteurs et d’autrices qui ne trouvent pas à publier ailleurs. Et comme l’un des objectifs de *La Quête* est d’offrir une tribune aux sans tribune, il est tout naturel de leur ouvrir grand nos pages. Espérant que les adeptes de ce genre littéraire profiteront de l’occasion !

Vrai que la deuxième partie du magazine est consacrée à des poésies ou des créations littéraires, mais de plus en plus de gens nous soumettent des articles d’opinion ou des témoignages dont la réalité poignante contraste avec le plaisir…

Si vous là, vous aviez à renommer cette section, comment l’appelleriez-vous ? Vous pouvez écrire à laquete@larchipel-dentraide.org.

Pour vous faire une tête, je vous invite à accorder beaucoup d’attention à chacun des écrits qui sont proposés dans cette section ce mois-ci. Vous y découvrirez de rudes réalités enrobées de tulle.

Bonne lecture,

FRANCINE CHATIGNY

En dernière couverture, vous verrez le résultat du travail artistique de Frederic Audy Poliquin. Il passe des heures et des heures à user ses crayons et à réinterpréter les signatures des organismes et des commerces. On a de la chance, il a accepté de jouer le jeu avec La Quête. Si vous souhaitez le soutenir dans son travail, communiquez avec nous laquete@larchipel-dentraide.org

Merci Frederic !

Le trouble de la personnalité limite (TPL), tout le monde en a entendu parler, mais combien le comprennent réellement ? Souvent entouré de préjugés et de fausses croyances, ce trouble complexe mérite d’être expliqué. La Quête s’est rendu au Centre de traitement Le Faubourg Saint-Jean, un établissement spécialisé dans la prise en charge des troubles de la personnalité à Québec. Nous y avons rencontré Mme Sarah Plamondon, travailleuse sociale, qui nous a offert un éclairage essentiel sur les manifestations du TPL, les défis qu’il pose et les solutions qui existent pour mieux accompagner les personnes concernées.

« L’esprit d’une personne atteinte de TPL est comparable à une voiture de course dont les freins fonctionnent mal. Lorsque le moteur s’emballe, il devient difficile de ralentir et de reprendre le contrôle, ce qui peut mener à des situations embarrassantes ou problématiques », suggère Mme Plamondon, qui poursuit « afin de se protéger de cette intensité émotionnelle, certaines personnes adoptent un mécanisme de défense qu’on appelle le gel émotionnel. Ainsi, les personnes atteintes de TPL cherchent à atténuer leurs réactions en évitant toute montée d’émotion, quitte à sombrer dans une forme de vide identitaire. Plutôt que de reprendre le risque de conduire, elles renoncent complètement à prendre le volant, ce qui les prive d’expériences enrichissantes (positives comme négatives). La vie devient grise et monotone, ce qui permet le maintien d’une certaine stabilité, mais reste loin d’une vie équilibrée. »

Le TPL est donc caractérisé par l’impulsivité. Combinées aux difficultés de régulation émotionnelle, ces périodes peuvent mener parfois à des comportements qui dépassent les normes sociales et viennent perturber le bien-être de la personne concernée. La première cause de décès chez les personnes atteintes de TPL est le suicide, ce qui souligne l’importance d’un accompagnement adapté et d’un soutien psychologique efficace.

dans la vie d’un individu, notamment dans les relations personnelles, professionnelles ou dans les échecs de traitements.

La travailleuse sociale estime que le modèle de soins appliqué au Québec est aujourd’hui bien structuré et accessible. Le traitement repose principalement sur des approches psychothérapeutiques et ne nécessite pas forcément une aide pharmaceutique.

« L’esprit

d’une personne atteinte de TPL est comparable à une voiture de course dont les freins fonctionnent mal. »

Sarah

Plamondon

Toutefois, on caractérise également les personnes vivant avec un TPL comme ayant du mal à dévoiler leurs émotions, à définir qui elles sont réellement, ce qu’elles aiment ou ce qu’elles désirent, ce qui entraîne une grande instabilité identitaire. Cette ambivalence rend le trouble de personnalité limite difficile à définir et à comprendre.

Lors de l’évaluation, les professionnels ne se basent pas uniquement sur la présence actuelle de symptômes, mais adoptent une perspective à long terme. « On ne prend pas une photo de la personne, mais on regarde le film de sa vie », explique Mme Plamondon. Cette approche permet d’identifier des schémas répétitifs

Mme Plamondon partage quatre approches qui se distinguent par leur efficacité. La thérapie comportementale dialectique (TCD) est peut-être la plus couramment utilisée. Elle se fait individuellement ou en groupe et combine un travail sur les pensées et les émotions. On retrouve également la thérapie basée sur la mentalisation (MBT) qui invite un groupe à réfléchir sur le processus de mentalisation dans différents contextes. La thérapie focalisée sur le transfert (TFP) se fait de manière individuelle et nécessite une bonne compréhension du processus psychodynamique de la part du thérapeute. Enfin, la Good Psychiatric Management for Adolescents (GPM-A), qui se fait souvent en CLSC, vise l’intégration de la personne dans la sphère professionnelle et sociale.

Bien que ces thérapies aient démontré leur efficacité, Mme Pla-

mondon insiste sur un point fondamental : au-delà de la méthode choisie, c’est avant tout la qualité de la relation thérapeutique qui joue un rôle déterminant dans le succès du traitement.

IMAGINER

Au cœur du processus d’intégration, Sarah cherche avant tout à aider ses clients à se projeter vers un avenir dans lequel leurs symptômes sont mieux gérés. Elle les encourage à consolider une vision portée vers le futur en posant des questions telles que : « Qu’estce que je pourrais faire si j’avais moins de symptômes ? »

Elle joue également un rôle clé dans la coordination avec l’entourage. « Ma priorité, c’est qu’il y ait de la cohérence entre tous les acteurs de la vie de mon client », explique-t-elle. Cette cohésion est essentielle au maintien d’un cadre à la fois stable et structuré. C’est une réalité particulièrement importante pour les personnes en situation précaire, qui sont souvent suivies par de multiples professionnels (médecins, psychiatres, travailleurs sociaux, psychologues, employeurs, proches aidants…).

STÉRÉOTYPES ET STIGMATISATION

« Au-delà

freinant l’accès aux soins. Mme Plamondon souligne que le TPL touche environ 20 à 25 % des diagnostics de troubles de la personnalité. Certains préjugés, comme l’idée que les personnes atteintes de TPL seraient manipulatrices ou en quête d’attention, ignorent la souffrance réelle et la difficulté à gérer les émotions et les relations. D’autres croient à tort que ce trouble est incurable, alors que les travaux de Mary Zanarini montrent que 88 % des patients peuvent atteindre une rémission durable.

de la méthode choisie, c’est avant tout la qualité de la relation thérapeutique qui joue un rôle déterminant dans le succès du traitement. »

Sarah Plamondon

Les stéréotypes entourant le trouble de la personnalité limite contribuent à sa stigmatisation,

Cette stigmatisation affecte directement le parcours de soins et la qualité de vie des personnes concernées. Craignant d’être jugés, plusieurs hésitent à consulter ou à révéler leur diagnostic. Même dans le milieu médical, certains professionnels évitent d’annoncer le diagnostic pour ne pas « étiqueter » leurs patients, retardant ainsi un accès aux soins adaptés. De plus, des programmes thérapeutiques excluent parfois les personnes atteintes de TPL en raison de la complexité du trouble, ce qui accentue leur isolement. Les conséquences sociales et économiques de cette exclusion sont majeures. Dans l’étude The cost of borderline personality disorder: societal cost of illness in BPD-patients menée par van Asselt et al.

on estime que le coût annuel par patient dépasse 50 000 $, en raison des frais médicaux et des pertes économiques liées à la marginalisation. Réduire les préjugés et élargir l’accès aux soins spécialisés sont donc des enjeux cruciaux pour améliorer la prise en charge et l’intégration des personnes vivant avec un TPL.

Mme Plamondon encourage les familles à reconnaître la souffrance des personnes atteintes de TPL sans la minimiser, tout en établissant des limites claires pour éviter l’épuisement. L’éducation psychologique est essentielle pour mieux comprendre ce trouble. À Québec, La Boussole et Le Cercle polaire offrent aux proches des outils concrets et un réseau de soutien. Pour améliorer la prise en charge et la perception du TPL, Sarah suggère de s’inspirer des avancées faites sur la dépression, désormais mieux comprise et acceptée. Il est crucial de reconnaître que le TPL reflète une difficulté à réguler ses émotions plutôt qu’un comportement manipulateur. Pour briser les préjugés, elle propose des campagnes d’information, des formations pour les professionnels de la santé et des initiatives éducatives accessibles au grand public. Ces actions favoriseraient une meilleure compréhension et un accès élargi aux soins spécialisés.

THIBAULT B. FERNANDEZ

Un soleil chancelant se lève sur Trois-Rivières et Philippe Laprise se prépare pour une autre journée remplie de défis. L’humoriste, connu pour son énergie débordante sur scène, vit en coulisses une réalité différente. Diagnostiqué avec un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), Philippe a appris à apprivoiser ce qu’il appelle son « colibri intérieur », une manière poétique de nommer son spectre. Mais un colibri dans une cage est-il encore un colibri ?

Le vol du colibri se caractérise par une agilité exceptionnelle, résultat d’une véritable prouesse aérodynamique. Les ailes du colibri battent en moyenne 70 fois par seconde. C’est rapide, mais surtout, ça lui permet au besoin de se maintenir, comme de minuscules hélicoptères, un vol stationnaire, un cas unique chez les oiseaux. De plus, ce sont les seuls oiseaux capables de voler à reculons, et de s’élancer dans n’importe quelle direction. De véritables acrobates ! Et comme celui des acrobates, leur cœur est proportionnellement très gros, si bien que leur température corporelle est élevée et nécessite une respiration rapide pour se refroidir. Ben, c’est ça une personne diagnostiquée TDAH.

Je n’ai jamais été étiqueté comme tel, car, en 1950, on ne connaissait ni l’acronyme ni la chose. Je n’étais qu’un garçon turbulent. « Arrête, Claude, tu m’tombes su’é nerfs », me répétait ma mère. Ou encore, elle racontait à ses amies : « Y’arrête pas. Y’é comme une queue de veau ! ». Quand elle me voyait passer en coup de vent, elle disait à Georgette, sa sœur : « Heureusement qu’il a la tête accrochée après les épaules ». Mais je n’étais pas étiqueté TDAH. Et quand ma tante Georgette a trop insisté pour que je lâche mon devoir pour venir souper, eh bien, je lui ai lancé mon dictionnaire Larousse à la tête. Et mon pacifique père m’a administré une claque bien sonnée quand il est rentré de sa cordonnerie.

TROP DE MÉDICATION ?

Selon l’Association des médecins psychiatres du Québec, le TDAH touche de 5 à 8 % des enfants et 4 % des adultes. C’est que pour eux, comme disait le docteur Knock de la pièce de théâtre, « toute personne bien portante est un malade qui s’ignore ». Caractérisé par des difficultés d’attention, d’hyperactivité et d’impulsivité, le TDAH gêne significativement la vie quotidienne, influençant les performances scolaires, professionnelles et les relations sociales. Mais le diagnostic repose sur la présence de symptômes spécifiques. Bien que souvent associé à l’enfance, le TDAH peut persister à l’âge adulte dans environ 60 % des cas. Ces personnes font face à des

défis quotidiens ; elles peuvent éprouver des difficultés à organiser leur vie, à gérer leur temps et, surtout, à maintenir des relations interpersonnelles. Ces défis peuvent entraîner une faible estime de soi, de l’anxiété et même de la dépression.

Des études montrent que 15 % des jeunes de 10 à 17 ans consomment des médicaments prescrits pour le TDAH, soit trois fois plus que la moyenne canadienne. Le neuropsychologue et spécialiste du trouble, Benoît Hammarrenger, s’inquiète de la banalisation du diagnostic. « Le Québec présente des taux alarmants de médication pour le TDAH ». Il juge que cette surmédication peut avoir des effets secondaires graves, surtout si on ne traite pas les aspects émotionnels et affectifs de l’anomalie.

Les familles dont un membre est atteint de TDAH font face à de vrais défis. Les parents sont souvent dépassés par les comportements de leur enfant. Des conjoints peuvent éprouver des difficultés à naviguer dans les eaux tumultueuses des émotions frénétiques et des comportements erratiques de leur partenaire. Malgré une sensibilisation croissante, le TDAH reste mal compris par le grand public. Les personnes atteintes de ces troubles ont trop souvent entendu : « Tu m’tombes su’é nerfs ». Ou l’équivalent. Or, ils ont plutôt besoin de compréhension et de soutien. Les traitements doivent être holistiques, incluant non seulement la médication, mais aussi la thérapie, le soutien scolaire ou professionnel, et des interventions psychosociales en continu.

Ces troubles présentent des défis, mais ils ne définissent en rien les individus qui en sont atteints. Grâce à la résilience humaine, à la compréhension des proches, au soutien des experts et, disons-le, à l’évolution d’une société plus inclusive, ces personnes peuvent s’épanouir et apporter une contribution irremplaçable, pour ne pas dire unique, à la société. En tout cas, ils peuvent mener une vie aussi gratifiante que la moyenne des colibris. Comme celui de Philippe, les TDAH vibrent d’une énergie particulière, parfois difficile à apprivoiser, mais toujours précieuse. Le psychologue et auteur Thomas E. Brown explique : « Le TDAH est comme un moteur puissant avec des freins faibles. Les personnes qui en sont touchées disposent d’une énergie et d’une créativité débordantes, mais elles ont du mal à freiner leurs impulsions et à organiser leurs actions ». Heureusement que, dans le panorama de la neurodiversité, toutes les couleurs, les pastel comme les fluorescentes, contribuent à magnifier le tableau. ☀

CLAUDE COSSETTE

Sarah Pelletier avait 30 ans et venait de vivre une rupture amoureuse lorsqu’elle a reçu le diagnostic de trouble de la personnalité limite (TPL). Elle ne l’a pas accepté tout de suite. Le fait de se retrouver devant l’inconnu a pu, selon elle, expliquer sa réaction.

Environ deux ans plus tard, après avoir été victime d’une agression, elle a constaté que son trouble de la personnalité limite prenait de l’ampleur. Elle est alors allée chercher de l’aide, d’abord au Centre de traitement Le Faubourg SaintJean, puis au Centre d’entraide Émotions, situé à Sainte-Foy. Ce dernier, qui propose un groupe de soutien pour les personnes vivant avec le TPL, lui a été particulièrement bénéfique. Les participants se réunissent les jeudis soir pour partager leur réalité et discuter de ce qu’ils ont vécu pendant la semaine. Au fil du temps, grâce aux autres membres, elle a appris à vivre avec les traits du TPL.

Sarah Pelletier explique que le TPL est synonyme d’impulsivité et d’excès de colère. Dans son cas, ces traits se sont considérablement atténués dans les dernières années. Bien qu’elle est consciente qu’ils pourraient réapparaître de façon plus marquée dans le futur, elle vit bien avec le trouble de la personnalité limite aujourd’hui. « J’ai beaucoup travaillé sur moi et je suis capable d’exprimer ma colère différemment », affirme-t-elle.

La résidente du quartier de Saint-Sauveur y parvient par divers moyens. D’abord, elle utilise l’humour pour désamorcer certaines situations de la vie quotidienne. Elle aime les jeux vidéo, qui lui permettent de se défouler et d’extérioriser sa colère de manière virtuelle. Elle se consacre également à l’écriture, notamment sur des sujets et des causes qui lui

tiennent à cœur. « Une autre façon d’exprimer ma colère est de militer, de prendre la parole lors de manifestations », ajoute-t-elle.

Environ un an après avoir commencé à fréquenter le Centre d’entraide Émotions, elle a rejoint le conseil d’administration de l’organisme, d’abord comme vice-présidente en 2019, puis en tant que présidente à partir de 2020. Elle assume toujours cette fonction et agit comme porte-parole de l’organisme pour les questions qui touchent le TPL. Elle souhaite éduquer et sensibiliser la population pour l’aider à mieux comprendre ce trouble.

À ceux et celles qui reçoivent un nouveau diagnostic de TPL, elle dit de ne pas hésiter à faire appel aux ressources disponibles, en passant par le service 211 ou un CLSC. Elle suggère aux personnes qui habitent à Québec de contacter le Centre d’entraide Émotions qui offre, en plus du groupe de soutien, une panoplie d’activités permettant de créer des liens avec les autres membres. La programmation inclut notamment des ateliers d’art, de cuisine, des séances de jeux de société et des sorties.

ENGAGEMENT GRANDISSANT

Son implication au sein du conseil d’administration du Centre d’entraide Émotions a été l’étincelle qui a allumé la flamme du militantisme chez elle. Elle est aussi membre des conseils d’administration de ROSE du Nord, un regroupement de femmes sans emploi du nord de Québec, et du Front commun des personnes assistées sociales du Québec (FCPASQ).

Selon elle, les causes défendues par ces organisations sont liées à la mission du Centre d’entraide Émotions, soit l’entraide et la solidarité. « J’aime bien aider les autres, soutient-elle. En aidant les

personnes, je m’aide moi-même. C’est un accomplissement ». Elle s’exprime sur les réseaux sociaux pour combattre les préjugés auxquels font face les personnes assistées sociales. Elle met aussi ses talents créatifs à contribution en concevant des parodies musicales engagées et des pancartes pour des manifestations en soutien à diverses causes.

Mme Pelletier n’a pas peur des défis. « J’ai tendance à toujours dépasser mes limites, mentionnet-elle. Quand je ne fais rien, je m’ennuie ». C’est ce qui l’a amenée à participer à la commission parlementaire sur le projet de loi 71, visant à modifier le régime d’assistance sociale. En tant que représentante du FCPASQ, elle a exprimé sa déception concernant la réforme en présence de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau, ainsi que de plusieurs députés. Après cette expérience à la fois stressante et stimulante, elle s’est dit que plus rien ne pouvait l’arrêter.

De plus en plus de personnes ont des troubles de santé mentale et l’on ne parle plus librement. En revanche, les proches des personnes atteintes passent souvent sous silence. Pourtant, leur bien-être est essentiel. L’organisme le Cercle Polaire s’engage à les soutenir et à les aider à prendre soin d’eux, notamment à travers les initiatives de Catherine Nadeau, agente de sensibilisation au soutien.

Depuis presque 40 ans, le Cercle Polaire défend la cause des troubles de santé mentale. Ce qui rend cet organisme si particulier est qu’il ne s’occupe pas directement des personnes souffrantes, mais de leur entourage. La famille ou les amis qui soutiennent et prennent soin de leurs proches atteints de troubles et qui parfois oublient de prendre soin de leur propre santé mentale.

L’objectif de l’organisme est de créer un espace sain et sécurisant où les proches de personnes atteintes de troubles de santé mentale peuvent échanger et partager leur vécu avec des intervenants sociaux formés pour les écouter et les conseiller. Si nécessaire, ces professionnels les orientent vers des spécialistes ou des centres d’aide pour un accompagnement adapté.

Il y a deux ans, Catherine a décidé de rejoindre le Cercle Polaire en tant qu’agente de sensibilisation au soutien. Catherine s’occupe du volet jeunesse, donc, des personnes de 12 à 29 ans, et sa mission se divise en deux pans.

Le premier consiste à intervenir dans divers milieux, comme les écoles, les maisons des jeunes et les centres, afin d’animer des ateliers de sensibilisation auprès des jeunes. L’objectif est de les informer au mieux sur les troubles de santé mentale et les différentes formes d’aide disponibles. À travers ces ateliers, Catherine constate une réelle différence dans l’éducation sur ce sujet entre les générations. « J’ai organisé un jeu où il fallait associer une image à un trouble de santé mentale et les jeunes de 10 ans arrivaient mieux à associer les

images aux troubles que les adultes de 40 ans ! ».

SE LIVRER ENSEMBLE OU EN TÊTE-À-TÊTE

Le deuxième objectif de Catherine est d’offrir aux jeunes, de plus en plus touchés par les troubles de santé mentale, un espace d’expression sans tabou. Bien que la parole se libère, certains peinent encore à affronter le regard des autres. Le Cercle Polaire propose donc des rencontres individuelles ou en groupe, permettant aux proches de personnes atteintes de troubles de santé mentale de s’exprimer librement. Elles permettent aussi, ne serait-ce que pour quelques heures, d’alléger leur quotidien pesant.

Les rencontres individuelles durent environ une heure et ont lieu au maximum une fois par semaine. Le suivi peut être ponctuel ou s’étendre sur plusieurs mois, selon les besoins exprimés par la personne ou évalués par l’intervenant social.

Les rencontres de groupe se tiennent un mercredi sur deux autour d’une activité. Catherine explique que le prochain atelier portera sur le henné : les participants, accompagnés des intervenants, apprendront à en réaliser et découvriront son histoire. Ce type d’activité permet de rassembler les membres de l’association, de se détendre et d’échanger sur leur vécu afin de s’aider et se prodiguer des conseils entre eux.

Le Cercle Polaire propose également des ateliers de yoga, de méditation et de peinture. « Le fait de soutenir quelqu’un d’autre dans sa santé mentale nous fait oublier de prendre soin de soi. On a l’impression que notre souffrance est moins importante parce que celle de la personne atteinte de trouble est plus grande. Mais si on ne prend pas soin de nous, on ne peut pas prendre soin de quelqu’un d’autre », explique Catherine.

Les initiatives du Cercle Polaire ne s’arrêtent pas là. Le site Internet de

Lors d’un atelier peinture dans les locaux du Cercle Polaire, les participants ont pu exprimer leurs émotions et leurs pensées à travers leurs pinceaux.

l’association regorge de ressources pour aider un maximum de personnes, notamment celles ne participant pas aux rencontres individuelles ou de groupe. Plusieurs rubriques expliquent et définissent les différents troubles de santé mentale, tandis que d’autres offrent des conseils et des clés pour mieux communiquer avec une personne concernée.

Dans cette idée, l’organisme a créé son balado, Dans l’entourage du Cercle Polaire. « Dans notre podcast, on reçoit des intervenants pour parler de tous les sujets possibles, ça permet aux gens qui ne sont pas nécessairement prêts à avoir un suivi, d’avoir de l’information et de se sentir compris par quelqu’un », sourit Catherine.

Catherine et son équipe constatent de réelles évolutions positives chez la centaine de personnes qu’elles accompagnent tout au long de l’année. Leurs initiatives sont un véritable succès, et d’autres associations, comme La Boussole, poursuivent cette même mission.

Après bientôt deux semaines en arrêt de travail, me voilà au bistro du coin devant un café à écrire pour faire taire ma tête. Je n’aurai jamais pensé un jour aller cogner chez un médecin pour me faire arrêter. Plus de dix-huit années se sont écoulées depuis l’annonce de mes diagnostics et, pour la première fois depuis, j’ai osé demander qu’on m’arrête. J’ai senti ma limite de moimême et j’en suis vraiment fière.

POURQUOI

Parce que j’ai un trouble de personnalité limite (TPL) et que, chaque fois que je transcende ce diagnostic, c’est une grande victoire pour moi.

C’EST QUOI ÇA ?

TPL ou borderline ? Bien, c’est la même chose. De mon point de vue, c’est aussi terriblement invalidant quand on le nomme. TPL sont trois lettres qui font fuir bien des gens en tremblant. On est « préjugés » comme des manipulateurs qui n’ont aucune capacité d’introspection. Et surtout comme étant des personnes toxiques.

Pourtant, il existe autant de TPL et de manière de le vivre qu’il existe de gens avec ce diagnostic. Il y a aussi différents degrés de sévérité et ce diagnostic évolue dans le temps, car nous évoluons tous en tant qu’être humain.

CÉLÉBRER SES RÉUSSITES

Afin de me retrouver là-dedans, il a fallu que je trouve un sens pour m’accepter tel quel. Personnellement, juste de le nommer dans son intégralité – trouble de personnalité limite –, m’a aidé à mieux me comprendre. Ça m’a aussi aidé à mieux le vivre, car, quand on regarde les Google et dans les dic-

tionnaires de ce monde, c’est loin d’être un joli descriptif.

Le trouble de personnalité limite, je le vis comme un trouble dans ma personnalité avec les limites : surtout les miennes que je ne vois pas venir et que je n’ai pas appris à reconnaître. Pour vous expliquer ce que je veux dire. Bien, je passe plus que le tiers de l’année à me définir et redéfinir malgré ma quarantaine vivifiante afin que cela soit plus doux pour moi et les autres autour.

Je définis pas mal de choses ! Mes relations, ce que j’aime, mes besoins, ma part de responsabilité, mes projets, mes valeurs, et j’en passe. Je le vis aussi avec une hypersensibilité à fleur de peau qui me fait pleurer devant la beauté d’un coucher de soleil… ou bien vivre des montagnes russes d’émotions, de façon démesurée.

Je le vis aussi avec une forme d’immaturité émotive qui arrive encore à me jouer des tours. Pour expliquer mon immaturité émo-

tive, je dis souvent que j’ai 7 ans : ça donne une idée de comment je peux me sentir et vivre les choses. Vous savez, c’est chouette avoir 7 ans et être émerveillée de l’orage qui tombe ou même du battement d’aile d’un papillon, mais c’est moins pratique pour aller voir un film d’horreur !

Je suis bien consciente de mes défis et un de mes plus grands est de me respecter quand je sens ma limite et de l’exprimer. Car c’est ça qui est à la base de mon trouble. Je peux dire que, quand j’arrive à respecter mes limites, comme je l’ai fait en allant voir mon médecin, je l’écris bien gros, en caractères gras, italique, surligné 40 fois avec des lumières autour : c’est important de noter les moments où l’on est fiers de soi.

Et avec ce texte, je célèbre le fait d’être fière de moi. Je souhaite que, par mes mots, vous soyez inspirés et trouviez mille et une façons d’être fier de vous.

MÉLANIE TREMBLAY

Corrivault

Une partie de l’humanité cherchait toujours une potion magique pour niveler les différences entre les êtres quand elle a découvert des substances permettant plutôt de modifier le comportement des individus. En moins d’un demi-siècle, la variété des produits et leur utilisation ont été multipliées, à des fins bienfaisantes, mais aussi, criminelles.

Si les ravages causés par l’usage nocif des drogues sont désormais bien connus, les effets bénéfiques des médications capables de transformer le plus agité des petits démons en angelot dociles, surtout en milieu scolaire, restent contestables. « Surtout par ceux qui n’ont jamais eu à vivre avec des enfants problèmes ! », remarque mon amie Valentine.

Tout en admettant certaines exagérations chez ceux qui louangent les médications disponibles pour traiter certains cas de troubles du comportement chez les enfants, Valentine évoque la détresse des enseignants aux prises avec des élèves trop turbulents : leurs camarades perturbés, les parents inconscients, les autorités indifférentes ou trop lentes à réagir. « Et ça dure encore de nos jours, alors que la science peut identifier la cause du problème et proposer un remède au trouble détecté ! »

Nous appartenons toutes les deux à une génération qui n’hésitait pas à qualifier de « troublé » ou « malade » celui ou celle qui « dérangeait » les autres par ses comportements excessifs ou ses réflexions intempestives. Les crises débouchaient parfois par la disparition de notre environnement scolaire de « l’élément perturbateur ». Plus tard, j’ai appris que le problème devait être vu autrement.

Une de mes sœurs s’occupait d’un groupe d’enfants inadaptés, comme on disait dans le temps. Elle n’en parlait presque jamais, sauf quand un cas la bouleversait particulièrement. Le jour où quelqu’un « dans sa cage de verre au ministère » a décrété que, désormais, ces élèves-là seraient intégrés aux classes ordinaires, elle a ragé un moment, puis, finalement, a quitté le réseau scolaire. Parce qu’on n’avait plus de budget pour « cette clientèle-là ».

FONCTIONNER NORMALEMENT ?

Et il y a eu cet incident, lors d’un souper de famille. Un de mes petits-neveux m’avait entraînée dans une discussion tellement animée, à notre bout de table, que sa mère, ma nièce, lui avait lancé : « Alain, arrête ton moulin à paroles ! T’as encore pas pris ton

médicament ? » Lui, avait baissé la tête en grognant : « Ben oui, voyons ! » Fin des échanges, malaise causé par l’intervention de sa mère et points d’interrogation dans les yeux des autres convives… Alain n’a pas touché au fabuleux dessert de sa grandmère et a quitté la « table des grands » pour rejoindre celle des plus jeunes où l’on discutait d’un tournoi de Super Mario prévu au sous-sol, loin des autres invités. Qui, eux aussi, ont fini par rejoindre les « jouteurs » qui les défiaient. Mais je n’ai jamais pu rediscuter avec Alain.

Plus tard, sa grand-mère m’a parlé de ses problèmes de déficit d’attention, de possible TDHA, de médicaments à prendre pour « fonctionner normalement ». Et j’ai repensé à nos petits camarades d’école d’avant les potions magiques. Certains ont quand même réussi à se bâtir une vie normale en apprenant à se débrouiller avec un peu d’aide.

Valentine prétend que je suis en retard en matière d’évolution des mentalités et de l’usage des médicaments et elle a peut-être raison. Mais je savoure ce retard qui m’autorise à prendre du temps pour observer la vie qui bat hors des circuits de performances qui bouffent toutes les énergies de mes contemporains, les laissant essoufflés, un peu perdus au milieu d’un monde qui tourne en mode accéléré, bref, un monde dans le trouble qui semble l’ignorer !

Ça prend un village pour élever un enfant ? Mais sans parents avec les enfants, le village existe-t-il ? L’image de la famille traditionnelle s’estompe devant celle des parents forcés d’avancer au pas d’une société en mutation, loin de la normalité rassurante du village. Mais qui réfléchit à la normalité, à l’ère de la robotisation ? Rechercher potion magique, remède miracle ou traitement choc, ça ne comblera jamais les carences dans la vie d’un être, qu’il souffre ou pas d’un trouble de ceci ou de cela, diagnostiqué ou seulement observé. Cet entêtement prouve seulement que notre humanité n’a pas encore compris quel élément est essentiel à la vie réelle quotidienne où nos différences devraient constituer une richesse à développer.

MARTINE CORRIVAULT

[NDLR] Abraham Maslow est un psychologue américain qui, en 1970, a illustré les besoins humains par une pyramide de cinq étages. Il y soutient que les besoins de base doivent être comblés pour pouvoir répondre aux besoins du haut de la pyramide. L’auteur de cet article démontre que, quand on vit dans la rue, aspirer à combler les besoins des paliers supérieurs est un rêve inaccessible.

En situation d’itinérance, ce sont les besoins physiologiques que tous cherchent impérativement à combler. Ça passe par de longues files d’attente pour un repas chaud, mais aussi de longues minutes d’attente pour une simple réponse : se présenter à l’heure déterminée pour faire une demande d’hébergement et attendre une bonne heure par la suite pour risquer d’accuser un refus. Patienter, avec le doute au ventre qu’une réponse positive ne vienne pas. Matin et soir, les horaires des ressources n’étant pas coordonnés, nous, les personnes de la rue, sommes amenées à patienter durant plus d’une heure simplement pour nous réchauffer.

Une seule blessure, un virus ou simplement la fatigue peuvent mettre à mal tout le processus, tellement tortueux et tellement répétitif.

Une nuit dans la rue, entourée de personnes qui n’ont plus rien à perdre, n’est pas rassurante et du même coup… elle nous amène à ne dormir que d’un œil et à nous joindre à cette jungle sans visage. Et ça recommence le lendemain…

On peut rapidement faire un lien avec le premier palier : quand le but premier est de survivre, la stabilité est compromise. Être entouré

par d’autres personnes tout aussi démunies n’est pas sécurisant, car, comme le dit l’adage : « Ceux qui ont tout à espérer et rien à perdre seront toujours dangereux. »De plus, lorsque nous sommes confrontés à ce genre de situation, même les forces de l’ordre deviennent menaçantes. Interpellations à tout-va et demandes de quitter un endroit, bien qu’il soit public. Ce faisant, il arrive que nos effets personnels soient jetés lorsque nous ne sommes pas en mesure de les déplacer sur le moment. Alors que ces objets servent bien souvent à notre survie.

Alors, avec tous ces faits… comment se sentir en sécurité ?

Les questions du quotidien demeurent les mêmes :

— Où vais-je dormir ?

— Qu’est-ce que je vais manger ?

— Vais-je être en sécurité et au chaud ?

Et ça recommence une fois de plus le lendemain…

3E PALIER

BESOINS D’APPARTENANCE

Étrangement, c’est le palier que nous avons tendance à reconstruire le plus rapidement… entre nous, bien sûr. Souvent pour faire face à l’isolement, mais pas uni-

quement. Nous sommes marginalisés aux yeux de la société, en revanche, entre nous, nous nous comprenons, nous nous entraidons et nous essayons de combler le vide laissé par le fossé qui s’est créé avec nos proches. Ce sont des relations éphémères, souvent teintées de trahisons et de mensonges, mais nécessaires à notre survie. Des rencontres d’une soirée ou d’un mois… il ne faut pas s’attendre à la longue durée…

Et encore une fois… ça recommence le lendemain.

4E PALIER

BESOINS

C’est à ce palier que les choses se compliquent. Le regard que les gens portent sur nous joue un grand rôle sur notre propre estime. Voir le dégoût dans le visage d’un passant, remarquer un regard suspicieux d’un caissier de dépanneur ou le simple fait de devoir ramasser des cannettes pour avoir un peu de sous… Difficile de se forger une bonne opinion de soi-même lorsque ton quotidien est rempli de moments de ce genre.

Dans notre milieu, la rue, le respect des autres et la confiance sont terriblement friables. Une simple parole et tout s’envole. Il est difficile de se fier à qui que ce soit. Les besoins de chacun n’étant pas

comblés, souvent des arnaques surviennent : petits vols, remboursements de dettes qui ne viennent pas, conflits anodins, etc., peuvent rendre insupportables certaines relations… mais on fait avec.

Pour ce qui est de l’accomplissement, repensons aux deux premiers paliers… il est compliqué de s’accomplir lorsque nos journées sont occupées par la nécessité de survivre avant tout.

Et je vous le donne en mille… ça recommence demain…

5E PALIER

BESOINS D'ACCOMPLISSEMENT

Nous en sommes maintenant au dernier palier. Celui où tout être humain souhaite se retrouver. Mais comment en arriver à ce pa-

lier si, dans la majeure partie du temps, les quatre autres ne sont pas comblés ? Comment un itinérant, qui doit faire face chaque jour à des choix primaires pour sa survie, peut-il espérer se réaliser, développer son potentiel ou même poursuivre ses objectifs ?

Lorsque nos pensées ne sont tournées que sur les besoins de base, le marché du travail nous semble bien loin. Difficile d’être présent de corps et d’esprit lorsque ces derniers sont préoccupés 24 h/24. Même lorsque la personne demande des soins, elle doit patienter plusieurs mois pour seulement être entendue.

Alors, comment fait-on ?

Et ça recommence le lendemain…

En conclusion, certains choix de société doivent être fait. La rue est présentement comme une grande salle d’attente à ciel ouvert. Les délais ne sont pas en termes d’heures, mais bel et bien en mois, voire en années pour certains. La liste d’attente grossit, mais les services diminuent. Les besoins augmentent, mais l’offre stagne. Dans cette salle d’attente, il manque de civières et d’infirmiers. Une salle d’attente délaissée où peu d’argent est investi. Car oui, c’est un investissement. Une personne de moins dans la rue, c’est un cercle social et la société qui en profitent. Le chemin sera long et j’ai espoir que les choses s’améliorent, mais ce sera une bataille de longue haleine.

VINCENT GODBOUT

Le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) n’est pas une nouveauté ni une conséquence de l’exposition des enfants aux écrans. La preuve : ce syndrome est décrit dans la littérature médicale depuis la fin du 18e siècle ! Et il ne s’agit pas non plus d’un problème d’éducation comme on peut l’entendre beaucoup trop souvent. Le TDAH est bel et bien un trouble du neurodéveloppement. 1

Les comportements d’une personne vivant avec ce trouble apparaissent dès l’âge de six mois. Ils se produisent dans plusieurs environnements (à la garderie, à l’école, mais aussi à la maison ou dans le cadre de leurs loisirs) et empoisonnent leur qualité de vie au quotidien. Ils peuvent être associés à d’autres troubles, en particulier parmi ceux qui affectent les apprentissages et la coordination motrice. La comorbidité la plus répandue est le trouble d’opposition avec provocation. Plus étonnant, le TDAH peut s’accompagner de troubles métaboliques (diabète, obésité ou encore d’allergies).

TDAH ET TOP

En ce qui concerne mon fils, il y a comorbidité d’un trouble d’opposition avec provocation. Généralement, les enfants qui présentent un trouble oppositionnel avec provocation (TOP) ont tendance à se comporter comme suit : perdre leur sang-froid facilement et de manière répétée, se disputer avec les adultes, défier les adultes, refuser d’obéir à des règles délibérément, embêter d’autres personnes, blâmer les autres pour leurs propres erreurs ou débordements, être facilement agacé et irrité, être méchant ou vindicatif.2 De nombreux enfants touchés par un TOP ont aussi des déficits des compétences sociales et de la difficulté à maintenir des relations avec d’autres.

Je suis père de deux enfants, un garçon et une fille. Mon fils, aux alentours de 12 ans, a reçu un diagnos-

1 https://www.chusj.org/fr/soins-services/N/Neurodeveloppement/ Nos-clienteles?prov=CIRENE

2 https://www.camh.ca

tic de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et trouble de l’opposition avec provocation. 3

Ma première réaction a été de nier ce diagnostic. Mais il a fallu que je me rende à l’évidence : il y a quelque chose d’extravagant, d’exagéré dans ses comportements. Il est toujours en conflit, bouge constamment, ne respecte aucune consigne, etc. Tout ce que je fais pour le raisonner ne donne aucun résultat. Je me fâche. Je punis, mais rien n’y fait.

Puis c’est la culpabilité qui m’a envahi : qu’est-ce que je n’ai pas fait ? Où je me suis-je trompé ? Je n’aurais pas dû avoir des enfants ? Au final, beaucoup de questions, mais pas de réponses. La période de questionnement est longue, sans répit, épuisante et très décourageante.

La culpabilité, qui n’a pas de réponse, se transforme (au malheur) en colère. Colère envers mon fils, colère envers moi. C’est très pénible et sans issue. J. ne semble pas comprendre ce qui se passe. À chacune de mes colères, il exprime, dans son langage non verbal, une interrogation, une expression qui dit : « Mais qu’est-ce qui lui prend d’agir ainsi ».

C’est une période de complet découragement. Je suis sans ressource, sans solution, ça crée le désespoir ! Je suis au bord de la dépression. Mon médecin de famille me prescrit des antidépresseurs et me conseille de prendre un arrêt de travail.

Les comportements de J. ne changent pas pour autant. Après plusieurs essais et erreurs, face au sentiment d’impuissance, je me rends à l’évidence que J. soufre d’un TDAH avec un TOP et je prends la décision de consulter. Ce fut la meilleure décision de ma vie, et j’ai préservé la relation avec mon fils.

DENYS LORTIE

3 https://www.merckmanuals.com/fr-ca/accueil/problèmes-de-santé-infantiles/troubles-mentaux-chez-les-enfants-et-les-adolescents/ trouble-oppositionnel-avec-provocation

Enquêtede sens

« Le grand style est là où la surabondance s’astreint à la simplicité. » — Martin Heidegger

En notation musicale allemande, B = si bémol, A = la, C = do, H = si : « B-A-C-H », quatre lettres du nom d’un compositeur qui forment une petite mélodie. Bach peut donc s’incruster nominalement dans une partition en se servant, par exemple, de ces notes comme sujet d’une fugue.

C’est ce qu’il fit dans sa toute dernière fugue. Sans doute la plus belle : la dernière de L’Art de la fugue, un cycle qui en compte quatorze, toutes construites à partir d’un même sujet, sauf cette dernière qui, chose rare, est constituée de trois sujets successifs. Ce qui en fait la plus volumineuse de toute l’œuvre : onze minutes dans le bel arrangement vocal de son fils C.P.E. Bach, qui va nous servir d’étalon (QR1). Elle introduit d’abord un sujet solennel, qui va déployer une paix surnaturelle, telle que rarement musique en sut produire. Disjoindre les mélodies devient quasi impossible : cette musique se déplace comme se déplace l’eau. Essayez de reconnaître les occurrences du premier sujet dans cette vidéo (QR2). Sans les indications, neuf fois sur dix, on ne le reconnaîtrait même pas. Il passe dixsept fois rien que dans la première partie, où il est presque constamment présent. On a pourtant l’impression d’un continuum mélodique sans aucune répétition. C’est la magie d’une fugue bien faite.

Le deuxième sujet (5 min 15 s) est étonnamment long, affirmatif et majestueux. Un tourbillon extatique creusant dans le sens de l’élévation, avec un groove à la joie paysanne qui fait gambiller les pieds. Enfin, le troisième (8 min 46 s ), celui où Bach signe l’œuvre avec ce petit air chromatique a priori peu mélodieux, et assez insolite dans le contexte. Pourtant, ça fonctionne. Bach intègre ce qu’il veut. Mais parvenu à ce point, mesure 239, la partition s’interrompt brusquement ! Au lieu des notes attendues, une seule « note », manuscrite : « Sur cette fugue où le nom de BACH est utilisé en contre-sujet, est mort l’auteur ! » Signé C.P.E. Bach. Quoi !? Impression de tomber dans un abîme. Ce nouveau thème aurait dû nous conduire quelque part, mais nous abandonne dans un silence blessant, abrupt, et tellement incongru — le plus douloureux du patrimoine musical universel. (Le pire, c’est dans ma version préférée : [QR3]).

Décidément, la mort rôde autour des fugues de Bach. Après avoir raconté la quasi-mort historique de la fugue, et m’être amusé à tuer Mozart par fugues interposées, je me suis souvenu que Bach lui-même était « mort sur sa dernière fugue ». Mais est-ce vraiment le cas ? Les mots du fils ont alimenté la légende, mais tout est louche dans cette affaire. On parle d’une notule esquissée sur un brouillon par un inconnu. C.P.E. Bach, musicien accompli, n’aurait pas confondu un sujet avec un contre-sujet. Ensuite, l’écriture de Bach, toute en courbes et volutes, n’est pas celle

d’un mourant. Telle qu’elle nous est parvenue, l’œuvre est incomplète, certes, mais les éléments à disposition ne permettent pas d’affirmer qu’elle est inachevée. La graphologie et les analyses des filigranes sur le papier ont d’ailleurs situé la date de composition entre 1740 et 1742 ! Bach aurait donc pu la terminer bien avant sa mort en 1750. Ces analyses renforcent l’espoir de résoudre l’énigme un jour.

Si l’on élimine l’option d’un Bach mort en terminant la dernière page : soit il a intentionnellement laissé sa fugue inachevée, pour soumettre une sorte de rébus musical aux musiciens, qui auraient dû trouver la solution — jeu auquel il s’est déjà livré par le passé ; soit il l’a intentionnellement laissée inachevée, mais par une forme de pudeur, un dernier acte d’humilité face à son créateur ; soit la fugue est achevée, mais la dernière page est détruite. Son fils aurait-il pu, par exemple, la déchirer dans un moment de jalousie familiale devant la perfection de cette conclusion paternelle ? Anna Magdalena l’aurait-elle passée au lavage ? Toutes les pistes doivent être envisagées. Enfin, soit la fugue est terminée, mais la page est perdue. Hypothèse sans doute la plus probable. Ce papier égaré serait alors le plus précieux de toute l’histoire de l’art. Retrouver cette page ultime serait un événement spirituel de la plus haute importance. Je pense souvent à la joie que me procurerait cette nouvelle.

Il n’est pas surprenant que Bach conclue son œuvre avec l’analogie trinitaire d’une fugue à trois sujets. Cependant, l’inscription fuga a tre soggetti n’étant pas de sa main, certains soutiennent qu’il s’agirait plutôt d’une fugue à quatre sujets. Le sujet initial qui fonde les treize premières fugues réapparaîtrait finalement pour conclure le cycle avec une ultime imbrication des quatre. Dans une fugue, tous les sujets doivent normalement pouvoir se combiner, ainsi que leurs renversements ! Des musiciens ont testé cette possibilité avec succès, et il faut bien admettre que ça fonctionne (QR4). (Fin composée par D. Moroney qui débute à 9 min 20 s. Superposition des quatre sujets à 10 min 15 s Ce n’est sans doute pas un hasard si les quatre sujets d’une fugue aussi complexe peuvent se goupiller dans tous les sens…

Au terme de cette trilogie sur la fugue, vous devriez avoir saisi le principe. N’est-ce pas la manière la plus ingénieuse de composer ? Je serais curieux d’avoir votre avis : saturation@outlook.fr

MATHIEU RIOUX

par Jacques Carl Morin et Lise Gravel

PAR JACQUES CARL MORIN ET LISE GRAVEL

CE JEU CONSISTE À REMPLIR LES RANGÉES HORIZONTALES AINSI QUE LES COLONNES

1 ET 20 À L'AIDE DES DÉFINITIONS, INDICES OU LETTRES MÉLANGÉES OU DÉJÀ INSCRITES. CHAQUE CASE GRISE REPRÉSENTE UNE LETTRE QUI EST À LA FOIS LA DERNIÈRE LETTRE D'UN MOT ET LA PREMIÈRE LETTRE DU SUIVANT.

Ce jeu consiste à remplir les rangées horizontales ainsi que les colonnes 1 et 20 à l’aide des définitions, indices ou lettres mélangées ou d éjà inscrites. Chaque case grise représente une lettre qui est à la fois la dernière lettre d’un mot et la première lettre du suivant. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

:

1- Pâtisserie française en forme de couronne en pâte à choux, fourrée de crème pralinée et décorée d’amandes.

1- Pâtisserie française en forme de couronne en pâte à choux, fourrée de crème pralinée et décorée d’amandes

20- Le fromage le plus consommé en Italie.

20- Le fromage le plus consommé en Italie.

Horizontalement :

Horizontalement :

1- Cantiques religieux. Conifère géant de Californie. Agence France-Presse. Effluve.

2- Ni végétal ni minéral. Sans contrainte. Petit piment rouge.

1- Cantiques religieux. Conifère géant de Californie. Agence France-Presse. Effluve.

6- Unité de mesure pour le pétrole. En face de Québec. Ont été canonisées. Saupoudrer de farine (GRINES).

2- Ni végétal ni minéral. Sans contrainte. Petit piment rouge.

3- Mettre de côté. Miroir d’un véhicule destiné à surveiller les arrières. Basmati ou pilaf.

7- Lettre grecque. Prédictions (LSACREO). Réprimer. Correction (EEHTROCU).

3- Mettre de côté. Miroir d’un véhicule destiné à surveiller les arrières. Basmati ou pilaf.

4- Stupidités. Centenaires (ARUSIECLES). Canal construit par Ferdinand de Lesseps.

8- Maladie de la peau. Éternuement. On lui attribue l’adage « La fin justifie les moyens. » (ALICHEVAM).

4- Stupidités. Centenaires (ARUSIECLES). Canal construit par Ferdinand de Lesseps.

5- Manquer un cours. Crusoé. État qui a Lincoln pour capitale.

5- Manquer un cours. Crusoé. État qui a Lincoln pour capitale.

9- Degré de cuisson d’une viande. Jardin parisien (UTILESIRE). La coquille pétrolière.

10- Il peut être olographe. Trois mois. Volcan italien.

6- Unité de mesure pour le pétrole. En face de Québec. Ont été canonisées. Saupoudrer de farine (GRINES). Verticalement :

Réponses au jeu p.29

Une nuit d’été, ton visage lune de miel brillait dans la galaxie ! J’ai voulu communier avec toi, mon ange Raphaël, dans la lumière du soleil. La vie pour moi était une comédie, un drame sentimental, de l’amour-passion et de la désillusion. Enfant du plaisir et des tropiques, je t’ai perdu.

Je voguais la galère dans mon pays, jouant les épopées des poupées traquées ! Ce pays de flics et de mensonges m’a tout volé jusqu’à ma dignité ! Nul n’a su témoigner !

Tu es venu me visiter en petit prince. Et je sais que leur désir c’est de t’enlever, à toi aussi, toute magie ! Je voudrais en tout temps être joie et liberté et vivre en toute féminité et surtout te savoir protéger de tous les abus du monde entier !

La psychiatrie n’est qu’une hypocrisie sur la vie et de quoi nous transformer en vaurien sous le seuil de la pauvreté ! Je sais que malgré cela, malgré l’enfer, il faut se créer un paradis : ce que j’ai toujours su m’inventer ! À force de leurs tortures et vulgaires manipulations, je mourrai laide ! C’est qu’ils n’ont que bassesse et mauvais goût ! Ce sont des sociétés de bouchers et imposteurs !

SYLVIE

CHAREST

Chant de l’amitié

Oiseaux du paradis

Rêves et beautés

Au creux de notre galaxie étoilée

Celle qui ouvre nos cœurs, nos pensées

Au monde sauvage de l’innocence et de l’amour

Prières pour sauver l’humanité de tant de cruautés !

Laisse-moi aussi fredonner des mélodies dans la passion et les tourbillons de nos vies !

Vous, guerriers, vous voulez nous priver de légèreté et plaisirs !

Partez loin et jamais ne recommencez !

Vive la sagesse et nos cœurs joyeux !

SYLVIE CHAREST

Je prends la parole aujourd’hui pour dire haut et fort : n’ayez pas peur de vous dévoiler ! Parce qu’on ne se fait pas assez entendre ! Pour qu’on arrête d’avoir des préjugés ! Je veux partager un message d’espoir. C’est pour ça que je vous présente une partie de mon parcours et des pistes de solutions. Il y a 53 ans, je suis né avec un manque d’oxygène à la naissance, ce qui a causé un retard intellectuel (ou un comportement d’enfant retardé). Par exemple, j’ai appris à attacher mes lacets beaucoup plus tard que les autres enfants.

Après avoir passé différentes épreuves au cours de mes études académiques, j’ai décroché de l’école à 18 ans. Je suis entré sur le marché du travail pour la première fois comme plongeur et aide-cuisinier dans différents restaurants.

À 22 ans, je suis retourné aux études. Mes cours aux adultes consistaient à faire mon secondaire et deux formations au professionnel, mais sans SUCCÈS.

En 2008, année du 400e de la Ville de Québec, je vivais du stress, de l’angoisse et même de l’anxiété. Je décide de refaire, pour une deuxième fois, une demande d’aide de dernier recours. En plus, je vivais avec le stress d’une dette d’études.

Une de mes premières victoires à l’aide sociale, et à partir des démarches que j’ai faites par moi-même, ça a été l’annulation de ma dette d’études. À ma grande surprise, j’ai reçu une lettre de la vice-première ministre Lyne Beauchamp quelques jours avant Noël. C’était comme un cadeau d’avoir cette lettre annonçant l’annulation de ma dette.

Quand je fais mon budget, je vais une fois par mois à l’épicerie et je mets 200 $. Je dois aussi mettre quasiment 125 $ pour le téléphone et l’Internet et 30 $ pour l’électricité. En plus de payer mon logement. Il me reste un peu d’argent à la fin, mais j’essaie de ne pas trop dépenser.

Mon budget ne me permet pas d’avoir une couverture d’assurance (vie et habitation). Cette situation ne fait pas diminuer mon anxiété puisque je vis toujours dans une grande inquiétude de perdre le peu de bien que je possède. La vie n’est pas facile, parce qu’on n’est pas accepté par tous comme on est, c’est parfois difficile de se faire une place dans la société.

Quand on rencontre de nouvelles personnes, elles ont de la difficulté à nous accepter. On essaie de trouver des solutions et de ne pas leur faire peur, mais, dès qu’on parle de notre situation, qu’on reçoit des prestations, elles ont peur. Il y a des gens qui disent que j’ai juste 53 ans et que je pourrais travailler encore, mais je suis limité, et eux ne connaissent vraiment pas mon état de santé.

Quelquefois, tu essaies de prendre ta place. Donc, une autre action qui est aidante, c’est de nous inclure dans les implications et de nous donner des chances.

Depuis 2009, je suis considéré comme une personne inapte au travail. Je m’implique alors dans des groupes de défenses des droits, avec des personnes à faibles revenues jusqu’en 2016.

Depuis 2016, je suis actif dans différents projets liés à la lutte contre la pauvreté et je m’implique comme bénévole dans différents événements tout en me consacrant , à l’occasion, à ma deuxième passion, qui est la photographie. J’ai participé à des manifestations, à des points de presse, j’ai pu prendre la parole, animer et coanimer des conseils d’administration avec des personnes comme moi.

En mars 2022, j’ai été surpris qu’on m’approche pour animer un groupe de discussion pour homme, comme coanimateur, par l’organisme Écoute Entraide. Habituellement, c’est moi qui fais les premiers pas pour m’impliquer, mais cette fois, c’est eux qui sont venus vers moi. Je collabore aussi avec la Chaire de recherche sur les inégalités sociales de santé de l’UQAM. J’agis comme livre-vivant en témoignant de mon vécu avec l’aide financière de dernier recours afin de lutter contre les préjugés.

Depuis deux ans, je donne aussi des conférences et fais part de mon témoignage dans divers organismes et institutions scolaires avec le même objectif : lutter contre les pré-jugés.

Je suis également sur le conseil d’administration de L’Association coopérative d’économie familiale, un organisme communautaire de défense collective des droits et d’éducation populaire autonome. Toutes ces implications augmentent mon estime et ma confiance en moi.

La population aurait avantage à côtoyer les groupes communautaires de leur région et à s’impliquer dans des groupes en défense de droits afin de mieux comprendre la réalité des personnes qui vivent dans la pauvreté.

L’aide financière de dernier recours m’a aidé à sortir de l’eau parce que je peux survivre et m’impliquer dans la société.

ROBERT ROUSSEL

Les regards sur moi ont changé

Les silences se sont accumulés

Plusieurs amis ont déserté

Ma famille ne peut s’imaginer

Que je refuse de m’alimenter

Pourquoi me laisse-t-on faire naufrage

Pourquoi personne n’a le courage

D’avancer vers mon marécage

De mourir je n’ai pas l’âge

Refrain

À mesure que le malaise grandit

Je poursuis ma chute dans le déni

Moi à qui officiellement tout sourit

Pourquoi suis-je en train de détruire ma vie

Ce n’est qu’un appel au secours

J’ai juste besoin de marques d’amour

Mon corps de femme disparu

Les insomnies se sont accrues

Pourtant si jeune qui l’eut cru

Un fantôme je suis devenue

Vais-je sortir de ce cauchemar

Malgré l’angoisse il reste l’espoir

D’arriver au bout du couloir

Je cherche l’avenir dans ce brouillard.

scfpquebec

scfp-québec

L’appartement de Simon était un dépotoir, un entassement de cartons de pizza, de canettes de Red bull éventrées et de cendriers débordants.

Avachi sur son divan, Simon, le monarque déchu de ce taudis, n’avait d’yeux que pour Max Power, son labrador au regard aussi vide que le sien. Ironiquement baptisé après une tentative d’augmenter le volume de la vieille stéréo, Max offrait une loyauté aveugle et un dévouement canin sans faille.

Un matin, sous l’influence trouble d’un documentaire sur le yoga chèvre, seringue de kétamine à la main, Simon s’injecta la dose et tomba tête la première dans le seul endroit immaculé de l’appartement : sa poubelle.

Un trip psychédélique s’ensuivit transformant son taudis en un kaléidoscope vibrant. Couleurs dansantes, son palpitant, objets du quotidien aux dimensions cosmiques. Max apparut baigné d’une lumière surnaturelle. « Max, mon vieux… » murmura Simon, la voix pâteuse et le regard vitreux. Il tendit une main tremblante vers le chien.

Soudain, une illumination le frappa : la couronne de poils autour de l’anus de Max formait une toile cosmique connectée à l’univers où chaque filament scintillait. La véritable Toison d’or. Une révélation s’imposa : les poils anaux canins étaient la clé d’une drogue révolutionnaire. « La glucosamine… » balbutia Simon, les yeux révulsés. « Mais oui, putain ! LA GLUCOSAMINE !!! »

Il se redressa en titubant. Max recula, perplexe, tandis que Simon arpentait la pièce, avec l’enthousiasme halluciné d’un savant fou. « Des cheveux d’ange… mais pas n’importe lesquels ! Les tiens, Max ! Tes poils ! Ils recèlent quelque chose de divin ! Ils seront le premier remède MÉRDICINAL ! »

Max resta impassible. Simon était persuadé que son chien pressentait leur destin extraordinaire. Les poils de Max se métamorphoseraient en une drogue si pure qu’elle éclipserait la cocaïne.

Simon s’agenouilla, un sourire carnassier étirant ses lèvres. Il se voyait déjà à la tête d’un empire, vendant sa Hair Meth à des hordes de toxicomanes en extase.

Tout cela grâce aux poils du cul de Max. L’excitation de sa découverte le submergeait. Malgré les effets persistants de la kétamine, valider sa théorie était sa priorité. Armé d’un portable couvert de détritus, il se lança dans une recherche Google frénétique : « glucosamine psychotrope », « poils de chien hallucinogènes », « vertus cachées de l’anus canin ».

Les résultats furent un joyeux bordel, mêlant théories conspirationnistes et sites de médecine alternative. Il dévora un article sur la composition chimique des poils, y cherchant la preuve d’une molécule psychotrope nichée dans le sébum anal de Max. Évidemment, il ne trouva rien, mais Simon y vit une confirmation éclatante. Quand la kétamine se dissipa, la réalité le percuta. Il fixa Max intensément. « On va devenir riches, mon vieux. Horriblement riches. »

Les poils sont principalement constitués de kératine. Il fallait les rendre solubles, mais comment ? « VOILÀ ! J’AI TROUVÉ ! » s’écria-t-il en retirant ses espadrilles. « Ce foutu gros orteil est la solution ! » Il ne fallut que quelques minutes pour qu’il criât : « Euréka ! La mycose de mon ongle en bouffe de la kératine. »

La mycose servirait donc de culture microscopique pour désagréger les poils gorgés de glucosamine et les rendre solubles. La présence des champignons ne ferait qu’amplifier le résultat final. Du moins, selon lui…

Il commença, injectant des doses massives de glucosamine sous l’épiderme de Max, matin après matin, pendant deux longues années, afin que chaque bulbe pileux s’en imprègne.

Puis vint la première extraction. Il lui fallait récolter les précieux poils. Dix suffiraient pour commencer. « La prudence est mère de sûreté », marmonna Simon, « nous ignorons la puissance de cette nouvelle molécule. »

Les dix poils furent immergés dans une éprouvette où baignait un vieil ongle d’orteil, colonisé par ses « amis » fongiques. Une semaine s’écoula avant la dissolution complète des poils, donnant naissance à ce que Simon baptisa le « bouillon de l’intox originelle », un liquide brunâtre et visqueux.

Encore deux étapes et il s’abandonnerait à l’extase de le Hair Meth ! Mais il devait d’abord isoler la substance qui, dans son esprit, lui ouvrirait les portes du Nobel de la paix.

C’est avec un sérieux inébranlable, comme s’il manipulait un instrument de laboratoire de pointe, qu’il fit valoir les lois de la dynamique des fluides à l’aide de sa vieille essoreuse à salade.

Dans l’éprouvette, chaque substance était bien visible. Instinctivement, il reconnut celle qu’il devait extraire : une masse noire au fond de l’éprouvette.

L’ultime étape !? Un bref séjour dans son micro-ondes à demi porte. Il régla la minuterie sur dix minutes. Mais dès les premières secondes, une fumée âcre l’enveloppa. Il savait ce qui suivrait. Déjà, il entrevoyait le tunnel cosmique, mais celui-ci était un tube aux parois faites de poils de chien mouillés, et l’atmosphère était saturée par l’odeur caractéristique des déjections de Max.

Avant d’atteindre le bout du tunnel, la conscience le rattrapa. Toute cette épopée n’était que le fruit d’un k-hole particulièrement perturbant. Un violent haut-le-cœur le secoua lorsqu’il réalisa l’unique moyen trouvé par Max pour le « sauver ».

Dans un élan désespéré, Max réussit à dilater son anus et déposa brutalement son postérieur encore humide d’un pipi nerveux en plein centre du visage de Simon.

Maintenant y a-t-il une morale à cette histoire ? Non, si ce n’est que tant que vous aurez le nez dans le rectum vous n’y verrez que d’la merde…

GROSSE MARDE

Ils ont semé la pagaille

Et récolté plein de blé

Ils ont aussi perdu la bataille

Entre haïr et s’aimer

Ils ont mis un clown à la tête du pays

Ils ont mis du temps, mais ils l’ont admis

Rien n’a changé pour autant

Même si trop tard, même si…

Ils ont aboli le ciel

Et créé l’intelligence artificielle

Ils ont tué l’essentiel,

Le rêve et le réel

L’humanité est sous leur contrôle

De par son âme, de par son esprit

Ils ont déplacé les pôles

Les mers, les fleuves et les pays

Que reste-t-il de ce chaos ?

Dans la tête des enfants

Inventeront-ils d’autres fléaux

Comme ralentir le temps ?

Ils ont brûlé des villes, des forêts entières

Pour masquer leur folie meurtrière

Ils ont tout saccagé

Le beau et le bon de l’humanité

Dans l’imaginaire de l’innocence

Un rien peut faire basculer les consciences

Les mots sont aussi percutants que les armes

Pour peu que la mort perde de son charme

En l’occurrence,

Décorée vivante par les ronces

Rongée par mes larmes

Dévorée par l’insaisissable désir de se demander qui l’on est

Je plonge dans cette agonisante réflexion sans émotion

Pleine d’eau dans le puits des souhaits

Écrit par une femme triste

ÂME M ��

Je me souviens du jour

Où j’ai arrêté les Jos Louis

Mon ventre bombait légèrement

Ma fatigue me rendait apathique

Pas le choix

C’est pas André Gide qui disait

Que choisir, c’est renoncer…

Cette journée-là

J’ai pris mon dix vitesses

Pis j’ai monté dix fois la côte Salaberry

Ma décision était prise

J’allais devenir quelqu’un

Je ne sais pas qui Mais quelqu’un de très sportif

J’allais devenir le roi de la montagne

Ça toujours été mon rêve d’enfance.

FRANÇOIS GAGNON

Arrête, s’il te plaît Juste un petit 30 secondes Faut que je me vide Afin de pouvoir te savourer.

Tu l’avais rencontré à une soirée, Tout de suite, son charisme épatant, Un vrai de vrai Adonis à la Brad Pitt, Toi et tes chums hypnotisées.

Quelques heures plus tard, Arrête, s’il te plaît, Juste un petit 30 secondes, Faut que je me vide.

Aux alentours de minuit, À ton grand étonnement, Il t’avait pris à part, T’avait complimentée, Puis socialisé à en danser.

Quelques heures plus tard, Arrête, s’il te plaît, Juste un petit 30 secondes, Faut que je me vide.

Afin de pouvoir te savourer. Dans le ballet de vos récits, Tu sentais son étreinte, Comme deux âmes familières.

Et plus il parlait, Plus il affirmait son appétit.

Quelques heures plus tard, Dans un appartement miteux, Arrête, s’il te plaît, Juste un petit 30 secondes, Faut que je me vide.

Afin de pouvoir te savourer. Partageant Marie-Jeanne, Et la belle blanche de Chambly, Vous vous enivriez vers l’aube, Continuant votre ballet dans la rue, Alors que la confusion augmentait.

Une heure plus tard, Dans un appartement miteux, Arrête, s’il te plaît, Juste un petit 30 secondes, Faut que je me vide.

Afin de pouvoir te savourer, Et traverser ta frontière.

À l’aube, tu sors vidée, La confusion fait de l’ombre, Et tu ressens comme une honte.

Tu as dansé avec la bête, Et il a pu savourer le chaperon.

Mais comme le garçon qui crie au loup, Tu espères que certains te croiront.

PASCAL LÉVESQUE

Un psychiatre ne serait pas d’accord avec moi, mais je crois que le cerveau anxieux est en réalité le cerveau normal. Remontons le temps de 25 000 ans, et voyons qui avait les meilleures chances de survie :les désinvoltes, les optimistes, ceux et celles qui laissaient les belles pensées positives envahir leur âme, ou les anxieux qui vérifiaient et revérifiaient les environs au cas où un fauve se cacherait dans les parages ?

Mais les fauves ne fréquentent plus ces sentiers depuis des lustres, se moquaient les optimistes quand un anxieux examinait attentivement un bosquet.

Évidemment, vérifier pour rien entraînait une petite perte de temps, mais il suffisait d’une seule fois, d’une seule absence de vérification pour que la catastrophe survienne. Voilà le cerveau normal hérité de la préhistoire qui, pendant des millénaires, a assuré la survie de l’humanité. Mais ce cerveau normal ne convient plus au monde moderne qui préfère l’optimisme et les pensées positives.

Alors, si on vous a diagnostiqué un trouble d’anxiété généralisée, envisagez l’hypothèse selon laquelle vous avez hérité d’un cerveau normal sans lequel l’humanité aurait disparu

Pendant 43 ans, le Centre 388, situé dans le quartier

Saint-Sauveur, a offert sous un même toit un traitement global et intensif de la psychose par la psychanalyse en milieu extrahospitalier. Créé ici à Québec, ce modèle révolutionnaire rayonne à l’international.

Le Groupe interdisciplinaire freudien de recherche et d’intervention clinique et culturelle (GIFRIC), un organisme sans but lucratif, y a développé une expertise unique dans le traitement psychanalytique des psychoses.

Le 13 mars dernier, le CIUSSS a mis fin à l’entente avec le GIFRIC, ce qui signifiait la fermeture du 388. Le ministre de la Santé a laissé faire. Les décideurs ont ainsi privé la population d’un traitement sans équivalent, appuyé par des résultats qualitatifs et quantitatifs publiés .

Privé d’un traitement innovateur

Les usagers se sont mobilisés pour dénoncer et refuser la fermeture, et ont réclamé des ministres Carmant et Dubé de trouver une nouvelle façon d’offrir ce service et d’en assurer la pérennité.

Leurs efforts sont restés sans réponse.

C’est inadmissible. Les gens souffrant de psychose sont déjà aux prises avec une stigmatisation de la part de la société, et le gouvernement leur a retiré le seul traitement qui fonctionnait pour eux. Voici des extraits de leurs témoignages :

« En plus de m’aider grandement à intégrer la vie adulte active, mon expérience au 388 m’a montré la voie vers une appréciation de la vie dont je n’avais jamais soupçonné la possibilité. »

« Aux points culminants des événements les plus difficiles de ma vie entière, je suis restée au creux du filet de sécurité établi par le 388 et j’ai pu traverser des crises existentielles majeures sans crise psychotique ni pertes de contact avec la réalité. »

« Nous sommes impliqués à part entière dans notre traitement. Les professionnels (…) sont des guides et visent à nous donner le pouvoir de prendre les rênes de notre vie en nous rendant notre humanité. »

« Votre décision de fermer le 388 aura un impact négatif dont vous ne mesurez pas l’ampleur, j’en suis certaine. En effet, je n’ai pas encore terminé ma cure psychanalytique et vous n’offrez pas d’alternative. »

« Je veux me battre pour tous les usagers qui y sont présentement et surtout pour que les plus jeunes aient comme moi la chance d’avoir ce traitement psychanalytique. Le 388 m’a complètement sauvé la vie et il y a plein d’autres usagers que c’est la même chose. »

« Le 388 ne peut pas disparaître. Il est bien plus qu’un simple centre :il est un pilier de stabilité, de créativité et de réhabilitation pour nous, ses usagers, mais aussi un modèle d’efficacité pour la société québécoise. »

Ces témoignages, questions et préoccupations ont rencontré un mur de silence de la part des décideurs, mais ils ont touché grand nombre de citoyens, professionnels de la santé, professeurs et chercheurs au niveau local et international. Les usagers ne sont pas les seuls à penser que le traitement psychanalytique des psychoses créé au Québec doit continuer.

Maintenant que le 388 est fermé, le GIFRIC travaille à assurer la pérennité de son expertise et l’avenir du traitement psychanalytique des psychoses qu’il a développé. Créer une fondation et trouver un nouveau partenaire public figurent parmi les solutions envisagées.

Personne n’est à l’abri d’avoir un proche ou un enfant souffrant de schizophrénie ou autres psychoses.

Comme société, nous n’avons pas les moyens de nous priver d’une telle ressource.

Intervenante au 388 de 2014 au 13 mars 2025 Pour

Références communautaires

Service d’information et de référence qui vous dirige vers les ressources des régions de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches

Tél. : 2-1-1

Aide sociale

ADDS

Association pour la défense des droits sociaux 301, rue Carillon, Québec

Tél. : 418 525-4983

Aide aux femmes

Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) Formé pour vous épauler ! 418 648-2190 ou le 1 888-881-7192

Centre femmes aux 3 A Accueil - Aide - Autonomie

270, 5e Rue, Québec

Tél. : 418 529-2066 www.cf3a.ca

Centre femmes d’aujourd’hui Améliorer les conditions de vie des femmes 1008, rue Mainguy, Québec

Tél. : 418 651-4280 c. f.a@oricom.ca www.centrefemmedaujourdhui.org

Rose du Nord

Regroupement des femmes sans emploi 418 622-2620 www.rosedunord.org

Support familial Flocons d’espoir Écoute et aide pour les femmes enceintes 340, rue de Montmartre, sous-sol, porte 4 Tél. : 418 683-8799 ou 418 558-2939 flocons.espoir@videotron.ca

Alphabétisation

Alphabeille Vanier 235, rue Beaucage, Québec

Tél. : 418 527-8267 info@alphabeille.com www.alphabeille.com

Atout-lire