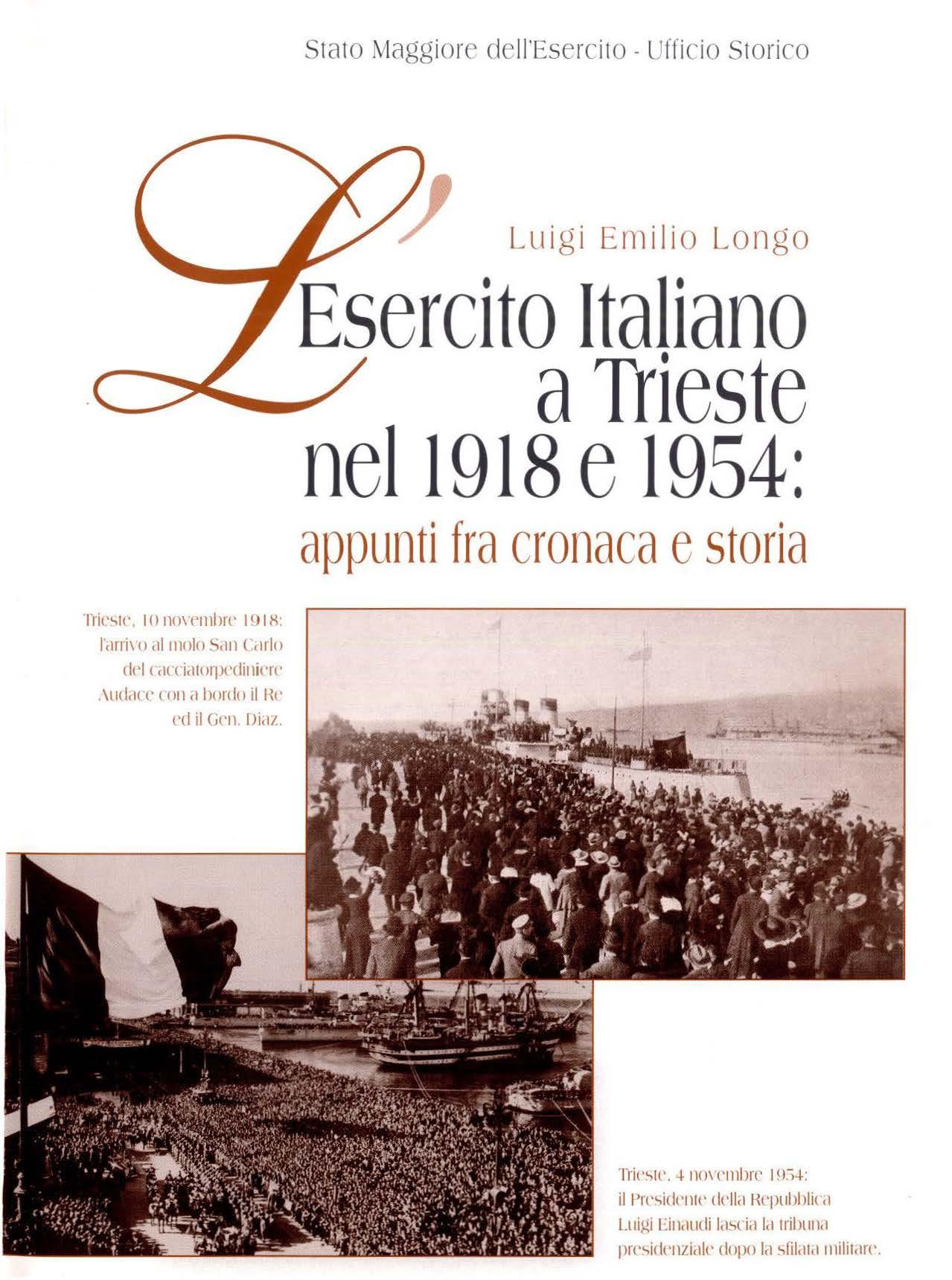

·nit •..,!<' 1o nm·eml>rc 191 H:

l'cirri\ o tlllllolo C n lo dd <,Jccicttorpcclinil'rr

\li <Id< <• m n (l bordo il Hc l'Cl il Gt'lì DiM

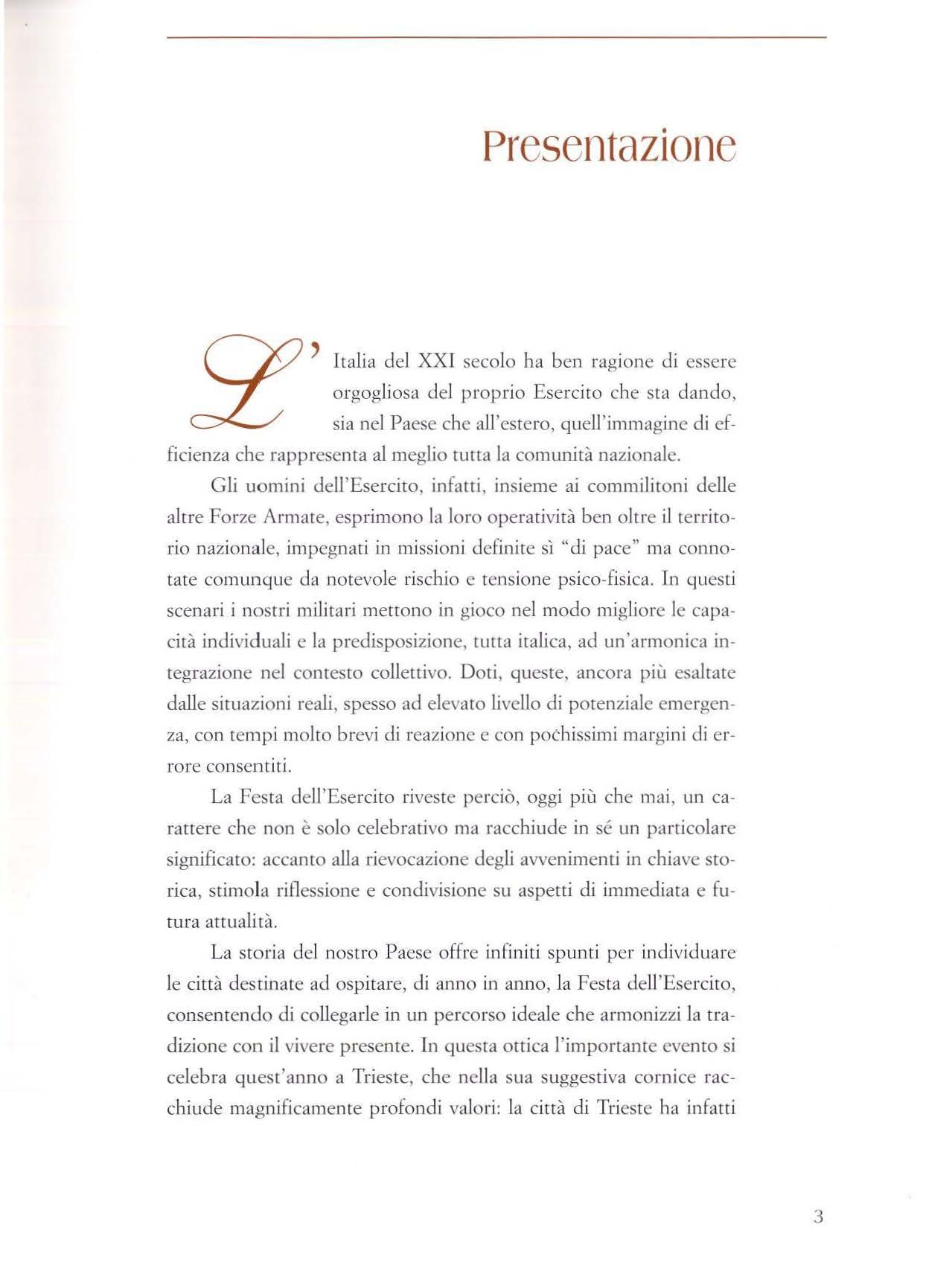

·nit •..,!<' 1o nm·eml>rc 191 H:

l'cirri\ o tlllllolo C n lo dd <,Jccicttorpcclinil'rr

\li <Id< <• m n (l bordo il Hc l'Cl il Gt'lì DiM

tutti i dirilli riservati. Vietata anche fa riproduzione parziale senza au torizzazione © Ufficio StOrico SME - Roma

' Italia del XXI secolo ha ben ragione di essere orgogliosa del proprio Esercito che sta dando, sia nel Paese che all'estero, quell'immagine di efficienza che rappresenta al meglio tutta la comunità nazionale.

Gli uomini dell'Esercito, infatti, insieme ai commilitoni delle altre Forz e Armare, esprimono la loro opera tività ben oltre il territorio nazionale, impegnati in missioni definite sì "di pace " ma connotate comunque da notevo le rischio c tensione psico -fisica. In questi scenari i nostri militari mettono in gioco nel modo migliore le capacità individuali e la predisposizione, lutta iralica, ad un'armonica integrazione nel contesto collettivo. Dori , queste, ancora più esaltate dalle situazioni reali, spesso ad elevato livello di potenziale emergenza, con tempi molto brevi di reazione c con poéhissimi margini di errore consentiti.

La Festa dell'Esercito riveste perciò, oggi più che mai, un carattere che non è solo celebrativo ma racchiude in sé un particolare significato: accanto alla rievocazion e degli avvenimenti in chiave storica , stimol a riflessione e condivisione su aspetti di imm ediata e futura attualità.

L a storia dcJ nostro P aese offre infin it i spun t i per individuare le città destinate ad ospitare, di anno in anno, la Festa del l'Ese rcito, consentendo di collegarle in un percorso ideale che armonizzi la tradizione con il vivere presente. In questa ottica l'importante evento si celebra quest 'anno a Trieste, che nella sua suggestiva cornice racchiude magnificamente profondi valori: la città di Trieste ha infatti

esaltato la sua tradizione storica, particolarmente ricca di avvenimenti, innestandovi in maniera [elice contributi di progressiva innovaz10ne.

Trieste riecheggia in sé, in ogni suo dove, le r isonanze lontane e pur tanto vicine della "passione adriatica", quello stato d'animo così vibrante che caratterizzò tanti "grigioverdi" che ad esso si abbeverarono tra ill915 e ill918. Ma Trieste sprigiona anche quel sentimento di forte consapevolezza di custode dei confini patrii da cui discende un atteggiamento di costante v igilanza.

L'Esercito Italiano ha vissuto 141 anni di vicende svoltesi in scenari, luoghi e situazioni diverse, ma mai come a Trieste ha trovato la sua vera ragion d'essere in termini di impegno ideale e concreto insieme. A queste pagine il compito di perpetuarnc il ricordo, tra cronaca e storia.

ra la città di Trieste e l'Esercito c'è sempre stato un rapporto particolare, un legame affettivo che il trascorrere del tempo, anziché attenuare , ha mantenuto vivo nella reciproca sintonia spirituale. Qualcosa di arcano, di romanticamente suggestivo, ha infatti portato sempre il nome di Trieste ad evocare l'immagine dell'Esercito e altrettanto istintivamente la Forza Armata si è identificata in quel nome , quasi che esso rappresentasse la sintesi di tante vicende che ne hanno scandito la storia .

È per questo che, in occasione di una Festa che celebra l'Esercito proprio a Trieste, l'Ufficio Storico dello Stato Maggiore ha voluto uscire momentaneamente dal solco storico-rievocativo che caratterizza la sua produzione ed ha deciso di dar vita alla presente pubblicazione.

Una deliberata eccezione al normale modello storiografico, quindi , per sottolineare la peculiarità dell'intimo rapporto emozionale esistente fra l'Esercito e la Città di San Giusto. Un rapporto nato nel novembre 1918 sotto forma di una passione ardente, riesplosa con maggiore intensità 36 anni dopo, ancora più sofferta nelle sue premesse e maceratasi nel dolore di una l unga attesa.

Le pagine che seguono, così come specificato nel titolo, sono degli "appunti" che si collocano fra la cronaca e la storia, attraverso i quali si è inteso descrivere gli eventi cittadini con l'atmosfera che li ha permeati , con l"' anima" di Trieste, cercando di coglierne l'essenza anche attraverso quegli aspetti connessi con la pittoricità delle im-

magini e con l e rappresentazioni che ne d erivano Così il 1918 è stato fatto rivivere attraverso una sintesi descrittiva di alcune spigolature di "triestinità" e, accanto ai presupposti politici e strategico-tattici che portarono a Vittorio Veneto c quindi a Trieste, anche dell'arrivo dci primi reparti italiani . Analogamente, con la rievocazione delle trattative diplomatiche protrattesi dal 1945 al 1954, quest'ultimo decisivo anno è stato ritratto attraverso le trepidanti ore dell'attesa e della definitiva riunione alla Madrepatria, piene di tanti episodi piccoJi c grandi, seriosi e fu t ili, più o meno significativi ma comunque tutti espressione di un'unica, "grande emo)} zzone .

Col. Massimo Multari

Col. Massimo Multari

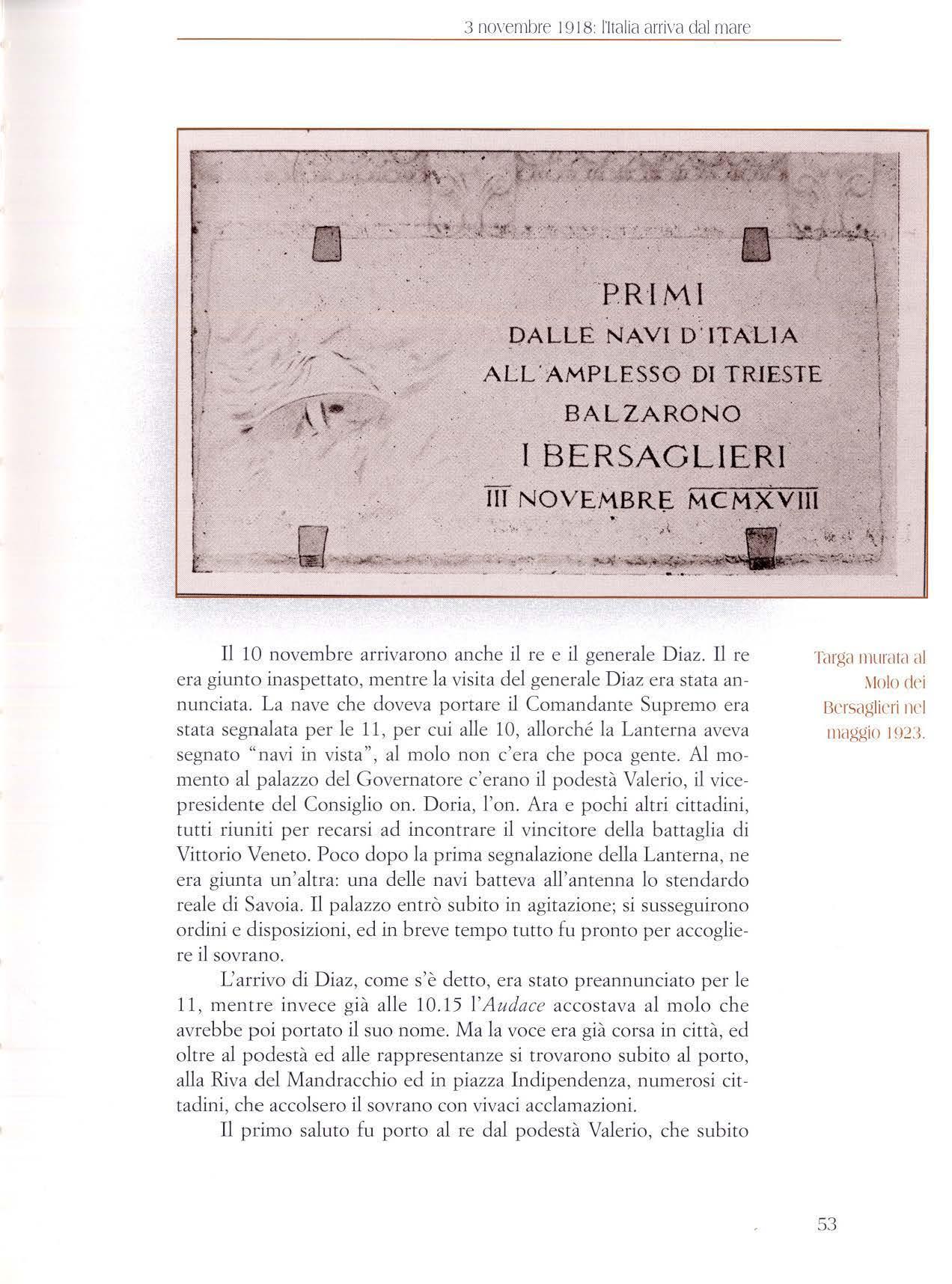

3 Novembre 1918: l'Italia arriva dal mare

OH \l POCLI \CLJ \'111\fl

\"01. \TE C'O ' l. \l'O\ O \ Y'W. \1\TICIII \EliSI IT\UCl :

'\E ' H \1 :o-01. CilE..;\\ I'I·.TR0"\10 1\II'OHI'OR \

\ ' 01. \Tr Ili :- \"\ Glt STO " 0\ H\ l R0\1 \"\l ltli> E RI !

S \LI T\TE "11· 1. GOLFO ( ; Il :-TI 'iO POLI.

CE\1\1 \DI·: L' ISTRI \.E Il \ h!WE POHTO 1•: IL LEO'i DI \HICCI \:

:-- \Ll T\ n : Il DI\ T\ Hl'iO Il E 1 : H>RI \

Pl'\ IlO\ l 1'01. \l TE\IPI l O:-lT\1\ \ HO\l \ 1'. \ C: E:-- \Hl' '

POI PIH.S:HI L'l R'\ \ 0\ F \1\C:OR TH \' lll E l'O l'OLI

\l\ CU \ RD \ \H \WO DE 1: \liTI E t> E L\ t.I.Oill \.

Il\ F\CCI \\LO STH \\IIEH UIE o\R\1 \TO \C C \\1f'\SI

SC 'l. \O'iTIW Sl 01.. <. \ \T\TI-. : lT\1.1 \ . IT\LJ \. lT\1.1 \ !

C\ROl CC I

((Le lanterne dal bordo catramato delle barche si sfaldano in tante lamine d'oro -che dondolano. E non c'è !una, ma sopra i pinastri di M ira mare un piccolo brivido di conchiglia, e !a città pare l'ostrica polposa nella conca di madreperla serrata tra i due tendini bianchi."

versi di Giacomo Comandin i sembrano esprimere, più compiutamente di altri, quella b e ll ezza soffusamente malinconica che connotava la Trieste fra gli ultimi decenni dell800 ed i primi dcll900. Bell a, romantica c pragmatica ins ieme, quella Trieste, ch'era ricca e modesta, molta sostanza e poca parvenza. I suoi magazzini scminascosti straboccavano di merci, le gru idrauliche del vecchio "Punto Franco " non avevano braccia sufficienti per scaricare dai piroscafi nei vagoni c negli hangars sacchi, balle e cassette; nei disadorni locali del Tergesteo si contrattavano affari con i mercanti di ogni parte del mondo; i cantieri impostavano silenziosamente navi che dovevano destare l'ammirazione di tutti i paesi navigatori, i capitani di lungo corso si preparavano a sostenere difficili gare ed a vincere ambiti premi sugli oceani; le società assicuratrici tesse vano alacri una fitta rete di interessi in tutta Europa e l ' Oriente; il teatro lirico allestiva senza grancassa spettacoli degni dei maggiori centri europei, la culru ra si affinava negli studi tappezzati di vo lumi di alcuni intell ettuali schivi e solitari; un pittore come Bolaffio dipin geva sconosciuto in una soffitta, un poeta come Saba stava molte ore del giorno dietro il banco della sua piccola libreria antiquaria , un romanz iere come Svevo curava la sua azienda industriale di colori so ttomarini.

Era la Trieste del Ginnasio Comunale D ante Alighieri, il vivaio della classe intellettuale dirigent e del la città, nato nel 1863 e che

avrebbe sempre rappresentato una pietra miliare nella sua struttura culturale.

Ed e ra la Trieste delle sue donne, con quella loro bellezza sciolta che senza essere morbida e ra calda, e sobria senza esse re arida, quegli occhi marini in carnagione rosea o quella cera bruciata sorto lo sguardo umido, impersonificata al meglio nella Lina Ji Trieste e una donna del Canzoniere di a ba, nell'Angiolina di Senilità, nell' Augusta e nella Carla della Coscienza di Zeno, nell'Edda Marty di Un anno di scuola

Donne di un temperamento particolare, non infia cchito né dal confessionale né dai timori trascendenti, che l'a ccostava piuttosto alla materia li tà, una materialità sana e vibrante. La "sartorel a" e l a "sessolota" rappresentavano un tempo due figure sola ri della vita triestina: univano i quartieri plebei a quelli borghesi, il porto al sobborgo, l'artigiano all'artista ed i l ricco commerciante al facchino. La loro stagione fiorente era il carnevale, con le mascherette dei grandi balli popolareschi, dei cosiddetti "cassoni"; perché il to-

no della vita triestina era dato in gran parte dalla mancanza di vere barriere fra popolo e borghesi.

E poi c'erano l e g ite domenicali sul Carso, a quell 'epoca ancora terra natural e, poco o quasi p er nulla modificata dalla mano d e ll ' uomo. Qualch e ca mpo di patate nelle sue doline, qualch e frutteto e qualche v igna intorno ai suoi rari villaggi, qualche chiesa in cima ai poggi più dolci; per il resto era selvagg io, lande di pi etra con ciuffi di ginepro, monti rivestiti di pinete, d'intricati faggeti, di piccole querce contorte. Valli silenziose e deserte, le stagioni decise, il clima rigido, la flora molto simile a quell a d e ll 'a lta montagna.

La gita su l Carso di domenica era per molte famigli e triestine un'abitudine. Tre quarti d'ora di como da salita e si era su. Poi istituirono il "t ram di Opicina ", e in venti minuti si poteva ra ggiungere l'altopiano. Ma tutte le strade che portavano ai vali chi, que lla di Contovello, quella di Tri estenico, la cala Santa, la strada di Banne , quella della Vede tta Alice, quella di Monte Spacc ato, di Basovizza erano battute la domenica da allegre comitive tra le quali non era raro vedere qualche padre col figlioletto a cavalcioni su ll e sp alle. E' pur vero ch e la maggior parte di queste comitive, raggiunto il ciglio s'avviava a poco lontane mete gastronom iche , le famose osterie campagnol e

Oppure si andava, più semp li cemente, a passeggiare a San Giusto Narr a la leggenda che Giu sto fosse un triestino autentico. un giovanottone ancora così giovane che le donne del popolo, quando guardavano l a sua immagine in Du omo dipinta da Be n e d et t o Carpaccio, dicevano fra loro ({Eljera un bel mulo" . Il giovane soffrì il martirio che m eg li o accendeva la fantasia dci triestini: fu annegato in mare. Ferito , mazzolato, sanguinante, più lo buttavano in acqua c più Giusto veniva a ga ll a . Così i crudeli so ld ati romani do veuero legargli molte pietre al collo, e finalmenre con molti macigni del Carso addosso il pe rsonagg io sco mparve nelle acque. n giorno dopo la sa lma di Giusto , con tutt e le pietre intorn o al collo, si trovò a ga ll eggiare lungo una dell e rive della città, la riva di Grùmula. Così San G iu sto entrò nel martirologio portandovi come ins egna nobiliare i s uoi sassi.

Sare bb ero dovuto essere autentici macigni del Carso, maxegni, taglienti e aguzze pietracce di calcare tagliate alla diavola , così come vengono g iù a un colpo di mart e llo , sb il enche , lun g he e strette come lame. Ma purtroppo l 'a raldica sfugge alle leggi della verità. Il realismo dei grèbani del Carso, di quelle autentiche scaglie g rev i e storte di un bel co lo re argenteo che ferirono con i loro spigoli l e spa lle e il

volto di Giusto, trovò impermeabile la mente dei disegnatori di stemmi, ed il suo sasso (ridotta la corona di pietre ad una sola) fu stilizzato nella forma di un grosso ovoide, ornato di scannellature regolari, che lo faceva assomigliare indiscutibilmente ad un melone . Ed ecco là, in mezzo al piazzale di San Giusto, la colonna di pietra bianca dell ' Istria e r alabarda Ji ferro diventato nero nella pioggia e nel vento; ed in cima alla colonna , a reggere l'alabarda protervamente confitta a sfidare il mondo, c'è sempre lui , il melone , il sasso di San Giusto . I triestini più anziani, f orse, ricordano ancora un ritorne ll o che diceva cos]:

A Roma i g'ha San Pietro, a Ven ezia i g'ha elleon,per noi ghe xe San Giusto col vecio suo melon.

Ilo scoppio della guerra la città restò praticamente isolata ed assediata. L e sue speranze in un arrivo i mmediato delle truppe italian e liberatrici andarono deluse. Alla delusione si accompagnò un senso di sfiducia negli organi più vicini al governo eli Roma, dai yuali e ra venuto l'avvertimento confidenziale di provvedere al mantenimento dell'ot·dine pubblico nel breve tempo che sarebbe int e rcorso dalla partenza delle autorità austriache all'arrivo dei nostri soldati. TI Corpo dei vo lontar i organizzato per la bisogna sarebbe stato si costituito, ma tre anni e mezzo dopo.

Hanno sbagliato sicuramente strada, dicevano alcuni anziani, non riuscendo a rendersi conto del ritardo. Forse non se ne rendevano conto nemmeno le autorità luogotenenziali, che avevano preparato il necessario per la partenza con una sollecitudine tale da far pensare piuttosto ad una fuga. Invece restarono, e cominciò l'isolamento.

La mobilitazione c gli internamenti avevano spopolato la città. 11 dominio mil itare vi si insta llò con tutto il rigore elci suoi tribuna li, i viveri cominciarono a scarseggiare, e fu pr ima la carestia poi la fame, aggravata dalla "spagnola". T giorni si succedevano ai giorni, i mesi ai mesi , le stagioni alle stagioni, sempre più smorti c gr ig i. 11 tempo si era fermato al maggio 1915 e non passava più, e ra diventato un dolore fisico. Nessuno sapeva niente di preciso su ciò che accadeva fuori dei confini cittadini. oppresso Il Piccolo, gli italiani non avevano a disposizione che fl Lavoratore, e questo usciva spesso con le colonne falcidiate dalla censura. Almeno gli italiani internati nei campi di concentramento dell 'A ustria avevano la possib il i tà di l eggere nel giornale ungh e r ese !lz Est i bo ll ettini d eg li Allea ri.

Il 16 giugno 1915 era stato disposto lo sciog limento de ll a Lega Nazionale che, costituita nel 1891, aveva rappresentato l'espressione autentica e spesso clamorosa della realtà triest i na in tutte le sue

diverse componenti irredenrisre. Ne erano espressione anche le strofettc di una canzone dell'epoca:

" 1 o pol esser nostro amico chi contrario a noi ne mostm, questa lingua xe la nostra xe la lingua nazional. De sta lingua che parlcmo in dt/esa sua costante sentinela vigilante xe la Lega Nazionat'

La città era come una donna che, con la fantasia eccitata, guardasse due uomini combattere per il suo possesso. Il suo cuore apparteneva forse a coloro che per essa si erano mossi cd ora spargevano il loro sangue lottando accanitamente. Non si rifiutava, ad ogni modo, anche a coloro che, con lo stesso spirito di sacrificio c lo stesso valore, ne difendevano il possesso.

Amici e nemici. tutti avevano sempre davanti agli occhi il prezzo della vittoria: Trieste, la bella perla sul mare. Un gran numero di uomini versava il sangue davanti alle sue porte, e negli angoli più nascosti delle case echeggiava il rombo del cannone. Quando calava la notte, migliaia di persone sedevano sulle terrazze dei caffè della riva e guardavano verso l'altra estremità del golfo, dove il cielo era tutto un lampeggiare di esplosioni. Due giganti lottavano per Trieste, Punta Sdobba lanciava ton n e ll ate di ferro infuocatc contro l'Hermada e l' H ermada rispondeva alla Sdobba, menlre il Carso insaziabile divorava m ig li aia e migliaia di uomini.

L a cosa più bella era quella di alzarsi dal lavolo della vita per guardare in faccia la morte, affacciarsi ad un balcone c scrutare nella notte. L aggiù, dall'altra parte del golfo, lampeggiava il bombardamento, scoppiavano le granate. Migliaia di uomini se ne stavano distesi dietro foreste di filo spinato, rannicchiati nelle buche c nelle trincee, le bombe a mano in pugno, oppure avanzavano e mori,·ano sotto le raffiche delle mitragliatrici. Qui la morte non poteva nulla, era il paradiso, là l'inferno; in mezzo, un paio d'ore d'autocarro.

Questa era Trieste, quando ancora si combatteva per il suo possesso. Una dolce attrattiva, un desiderio tormentoso. Poi vennero

la dodicesima battaglia dell'Isonzo, Caporetto, ed il rombo del cannone si allontanò. Splendore e gloria le furono roltc, perché essa non era piLtla bella per i cui occhi gli uomini combauevano e morivano a decine di migliaia. Il suo sorriso scomparve.

l propagandisti dell'epoca grida\'ano, a chi vole\ a c non \ ' olcva sentire, che le armate austriache marciavano su Venezia e si accingevano ad occupare Milano. Era la fine. Non ci voleva che la salda fede dei patrioti italiani per resistere all'accoramento. L'atmosfera cittadina, già tanto pesante, si incupì maggiormente. Per gli italiani, fu rassicurante più tardi la circostanza che, passata Caporetto, sulle vicende del la guerra tornasse il silenzio. La speranza riaffiorava. Vari segni prcmonitori annunciavano che qualche cosa di nuovo stava maturando. Alla morte Ji Francesco Giuseppe, qualche barlume di luce cominciava a venire d'o ltre il sipario di ferro. I campi di internamento furono sciolti. l deputati italiani alla Camera di Vienna potevano far sentire la loro voce. l\;la nessuno era ancora in grado di valutare la portata e le conseguenze della mancata offensiva austriaca sull'altopiano di Asiago, sul Montello e sul Grappa, preludio al Piave ed a Vittorio Veneto. Quando se ne ebbe piena conoscenza, non vi furono più incertezze: era la vittoria. Ma occorreva superare gli ultimi ostacoli.

Il 30 ottobre 1918 Trieste insorse, così come il giorno precedente era insorta Fiume. Il Luogotenente fries -Kene, prima di abbandonare la città, aveva fatto un ultimo tentativo di resistenza, ordinando al presidio di Monfalcone di inviare a Trieste forze sufficienti per reprimere il movimento popolare. L'ordine giunse a destinaz ione, ma non fu eseguito.

Tntctnto da Trieste e da Fiume partivano diretti alla volta di Venezia i delegati dci Comitati cittadini, sorti per la circostanza, al fine di sollecitare l'invio della flotta italiana. Anche da Pola partiva Lm delegato. V'erano da attraversare i campi di mine disseminati lungo iJ percorso e non si avevano punti di orientamento. Si scorgevano aeroplani italiani sorvolare i natanti degli argonauti c fare cenni amichevoli.

A Venezia i delegati ebbero qualche noia. furono fermati e bendati, sospettando le autorità che si trattasse di un affare poco chiaro. Allorché si convinsero del contrario promisero l'intervento, e mantennero la parola. Il 3 novembre 1918 scendeva a terra il primo generale italiano, e ponendovi piede consacrava l'evento secondo il ri -

to militare, dichiarando che prendeva possesso della città in nome del Re d'Ttalia. La folla, che da giorni aveva abbandonato le case imbandierate per gremire le rive, dava sfogo alla propria passione nella misura in cui l'aveva contenuta e macerata per più di 40 mesi.

I giorni successivi testimoniarono che l'Italia portava, con la liberazione, h clemenza verso coloro che le erano stati avversari e ostili. Ed anche questo era nella tempra romantica di quella guerra. Il generale Petitti sciolse il Comitato di epurazione che si era costituito ed accolse il generale barone Margutti, aiutante di campo di Francesco Giuseppe, che si presentò a lui in tenuta di gala con le decorazioni austriache accanto a quella dei Santi Maurizio e Lazzaro. Il suo imperatore era morto, il suo esercito non esisteva più cd il barone Margutti, seguendo l 'es cm pio di altri notabili dell'aristocrazia austriaca regionale, sollecitò l'onore di entrare nella comun i tà ordinativa del Regno d 'I talia.

t iu"' to' :<Ì I I un 11'11111'1' 11,•1 h•to\' IH\>:<0 II H' oliu

l'l'li. flll' lllill'l' tl i 111 111• \,• 1'111'11\11'1'. di' li ' tll'tl i!to• -•li\'Ìd• • l' l iu q u•ra", pl ti iiii ÌIIII 1I\JI

l!''"ui tis11111 l' •lt'll ituwri:.:ia, o·:11·ali•·n• tlt•l ' '' 'l ' " " l ru, ol •• ll a h >rllll'il ,. •I•·Ì luno li pru l l'l li lrt' tll'l! li s birri " tl• llo · " l'i• \.!t": tll 11 1111':-dr, , <k ll ' un li tlt ' , •l•·l tli ' •n liiiL' ,. '' ••p•·ori•i .,.:, t' l' t' ,. , , Cùi' IO (l'il'la) l o•d ulli 11 11• d..r iuith·o. la l' "''" n oltl lurala , ., ,, ,.,,.,(,. Zi t u , 1""'' \ Uu glie l m o n e Il ,

""''''' s$ur•· ti i ,\ 11 ila. i11 II IIÌ\1111' a l olt•gtu• fi ;.: lio. " l 111 11'\'"' i d i · oli 1'111 111 "' v oli Hh u le nb ur g, Pt l 111 pri11111 ' llllirl i•·rl! ms l t ' ll gt' ll t'l'alt• tl e L u tlc ll tlo l'f, al u ra11 Hlllll tint ,.Ji, VO li Tit·pltz, •·n po- pi rn la sullm \Hli'ÌIIù ol PI vnules imo, t• •l a ll ' :o• r:d,hia lo «•·urli•·:•-p up .o lì v o n ll c ill c n tl n n d , 110 111'111', a l

tlìsi ll u ><o m:llt)!ia- il :din ll i p:-; l.:mHw v tm He t ze n do l'l , : d ht 1 i : ro · t11 agiara c o n t e Tizsu, n 1l l' a11i nw

:< lr:ozi:t l\1 pi io tl alla ral. li in in1pu\t'ufto 1'111• ol:ol tlul••n !< Ìil ho•ll•' l'"llfu rl ali ola ll a 1 ' (' 11 ><111':1, 111) 11 posstll lO

II :ISiallldo•n• l:olto it'l't• pa r: th il •• pt•r di la ai ptw lt i d t•' la pÌ:t ll l!""'' ,. :o i llt.>l l i dii' l ll' g i•> ÌSt'll llll

l n •s li tl t• ll' ' ' "''t'r:tn tl , •·:m•!!ll:t, p• r •lt•s id ••rill olt•ì 1" " ., 11 1i \' <'II J.!IIIIII ingo iati ol:tll n lt•rr:\ tli iu )h ll' : l 't) g 1u,,: , ('!l p•unp ' f uu.- lut> .

l\\' ll :t o•a llo·•lndo• d i :-< :-\1•·fa"'' 11\tiii:< Ìg ll oor Fu i d u lti 1 lu• l r. o "•'III'J "' dd dt•lunlol. h• oTil 11 n ;;o ltlll ll t'

ro••tliÌ I' II I. - :-<olio• oiÌ ;: I"' ' ' "'' t(i tho ll o• \'Ì .-: ik oli t•t JII<Io:,!li:tll/ 1 ìl •lì Turdd.t \' d il s uu L':u uh a-

-<o•inlul\' di ' l' 11 rt·llia ì• iii\ ' Ìialu 11 1 I\''111Ìt'1 11 :1 r:tpp1t'N 'IIl: trlu

t: l 'nou p t' Fnolt'hti & l '.

rieste, un'ostrica che gli italiani si erano accinti finalmente a prelibare nell'autunno del1918, nell'ambito della battaglia che sarebbe stata storiograficamente indicata come quella di Vittorio Veneto.

Nel quadro di questa battaglia, il piano generale italiano si prefiggeva la rottura del fronte avversario nel punto di sutura fra le sue due armate sul Piave, la 5 ", detta anche Armata delJ' I sonzo, e la 6", con l'intento di scindere in due tronconi le forze nemiche del settore partendo dal Montello e puntando su Vittorio Veneto, modesto centro urbano ma importante nodo di comunicazioni, aggirando così da Sud la 6" armata ed impedendone il ripiegamento. E ciò a prescindere dall'attacco sul Grappa delJa 4" Armata, portato con lo scopo diversivo di attirare in quel settore le riserve austro-ungariche ma che si sarebbe tramutato in una battaglia di tipo carsico, con perdite enormi, ammontanti ad 1/3 degli effettivj delle fanterie impiegate e corrispondenti a 2/3 delle perdite totali di tutta la battaglia di Vittorio Veneto.

La nostra offensiva sul Piave, iniziata il 26 ottobre, aveva incontrato le più grosse difficoltà non tanto nella contrapposizione nemica, pur presente ed efficace soprattutto nel tiro di interdizione delle artiglie rie ed in alcuni centri di resistenza accanita lungo la sponda orientale del fiume - come ad esempio nella piana di Sernaglia - quanto invece nell e condizioni di piena del fiume stesso che, in alcuni punti prescelti per il traghettamento, aveva travolto uomini, ponti, passerelJe e teleferic h e . Supera rolo comunque in più tratti, anche se in tempi diversi, iJ 2 9 ottobre Je teste dj ponte oltre Piave erano ri uni t e, e nell o stesso giorno aveva in izio l 'ult ima fase della battaglia, quella del completamento del successo attraverso la rottura p iena d el fron t e nemi c o. Nelle prime ore del mattino del30, una col onna celere cost ituita da reparti de ll 'V III Corpo d'Armata e del Corpo d'Armata d'Assalto, le due Grandi Unità entrambe comandare al momento dai genera le Grazio l i, faceva il suo ingresso a Vittorio Ve-

L'<: splnsiorK ' d i

t tn proir tti le eli ca lii Ho

cll ts tri aco

sull'mgin e elci

Pi ave clll 'ini zio

clcll tl l)a tt;:Jgli a eli

\ 'itt orio \ 'c rw to .

neto, con il che si realizzava la scissione in due tronconi delle armate nemiche dislocate in montagna.

Alla vigilia dell'ultima battaglia. il quadro riassuntivo degli opposti schieramenti era il seguente:

Ordin e di batta gli a dell e fo rze austr o-un ga riche

Comando Supremo:

Imperatore Carlo I d'Asburgo; capo di S.M.: generale Arz von Straussenburg; sottocapo di S.M.: generale von Waldstatten; p.lenipotenziario tedesco: generale von Cramon.

Gruppo armate del Tirolo (dallo Stelvio al fiume Brenta):

Comandante: colonnello generale arciduca Giuseppe d'Asburgo.

10/\ armata: feldmaresciallo von Krobatin (dallo SteJvio all'AsticoV, XX, XXI, XIV C. d'A. c riserve).

11 /\armata: colonnello generale conte von Scheuchenstuel (dail'Astico al Brenta- III, XIII, VI C. d'A. c riserve)

Gruppo di armate Boroevic (dal fiume Brenta all'Adriatico):

Comandante: feldmaresciallo Svetozar Boroevic von Bojna.

Gruppo Belluno (dal Brenta a Fener sul Piave):

Comandante: generale von Goglia (XXVI, I , XV C. d'A. e riserve).

6A armata: generale principe Schonburg -Hartenstein (da Fener alle Grave di PapadopoJi -II, XXIV C. d'A. e riserve);

51\ armata: colonnello generale Wenzel Wurm (da Papadopoli alle foci del Piave- XVI, IV, VII, XXIII, XXII C. d'A. eriserve) .

Inoltre, alle dipendenze del gruppo di armate Boroevic, erano le truppe dislocate nei settori di Trieste, Pola, Gorizia e retrovie di Belluno. Rispetto alle formazioni durante la "battaglia del solstizio", erano avvenuti i seguenti mutamenti:

- l'arciduca Giuseppe d'Asburgo aveva assunto il comando dell'armata del Tirolo in sostituzione del feldmaresciallo Conrad. Al suo posto, il comando della 61\ armata era stato affidato al generale principe Schonburg-Hartenstein;

- il comando del XXIV C. d'A. , guidato dal valoroso generale Ludwig Goiginger, era stato affidato al generale Hafdy von Livno essendo stato il Goinginger trasferito sul fronte francese al comando del XVIII C. d'A. nel settore di Ornes, alle dipendenze del Gruppo di armate tedesche deJ feldmaresciallo Gallwitz.

La forza militare delle quattro armate austro-ungariche comprendeva 14 corpi d'armata con 56 divisioni e circa un milione di combattenti. L'artiglieria, dotata di 6.800 bocche da fuoco e 1.000 bombarde, restava numericamente invariata rispetto al giugno precedente ed era inferiore di circa 1.500 pezzi rispetto a quella italiana. li num e ro di a erei disponibili era di 450 unità.

(nel senso di es tensione del fronte da occidente ad or iente)

alla data del 23 ot tobre 19 18:

dallo Stelvio al Garda:

71\ Armata: ( ten. gen. G .C. T assoni) su:

III C. d'A. (ten. gen. V Camerana);

XXV C. d 'A (t en. gen. E. Ravazza ); truppe suppletive d ' armata;

dal Garda a ft'A stico:

lA Armata: (ten . gen. G. Pecori Giraldi) su:

V C. d 'A . (ten . gen. G. Ghersi );

X C. d'A . (ten. gen. G. Cattan eo);

XXIX C. d' A. (ten . gen. V. De Albertis); truppe suppl e tive d ' armata:

Altopiano dei Sette Co muni:

6/\ Armata ( ten. gen. L. Montuori) su:

XII C. d 'A. (ten. gen . G. Pennella ) ;

XIII C. d'A. ( ten. gen. U. Sani) ;

XX C. d'A. (ten. gen. G. Ferrari ); truppe supple tive d 'a rmata;

dal Monte Grappa fino al Monte Pallone :

4/\ Armata ( ten. gen. G. Giardino ) su:

VI C. d 'A. (ten. ge n. S. Lombardi );

IX C. d'A. (ten. gen . E . De Bono );

XXX C. d 'A (te n. gen U. Montanari ); truppe suppletive d'armata:

dal Monte Pallone al ponte di Vidor:

12/\ Armata (ten. gen. J. C. Graziani) su :

I C. d ' A. (ten. gen. D. Etna);

XII C. d ' A. francese (ten . gen . J.C. Graziani); truppe suppletive d ' armata:

da Vidor al ponte della Priula:

8/\ Armata (ten. ge n. E. Caviglia) su:

VIII C. d'A. (ten. gen. A. Gandolfo);

XVIII C. d'A. (ten. gen. L. Basso);

XXII C. d'A. (ten. gen. G. Vaccari);

XXVII C. d'A. (ten. gen. A. Di Giorgio);

Corpo d'Armata d'Assalto (ten. gen. FS. Grazioli); truppe suppletive d ' armata;

dal ponte della Priula a Ponte di Piave:

I()A Armata (ten. gen. FR.L. Cavan) su:

XJ C. d'A. (ten. gen. G. Paolini);

XIV C. d'A. inglese (tcn. gcn. J. M. Babington); truppe suppletive d'armata;

da Ponte di Piave altnare:

31\ Armata (ten. gen. S.A.R. Emanuele Filiberto di Savoia -Aosta) su:

XVI C. d'A. (ten. gen. V. Alfieri );

XXVIII C. d'A. (ten. gen. G. Croce); truppe supplctive d'armata;

riserva generale a disposizione del Comando Supremo:

IX Armata (ten. gen. P. Morrone) su:

XIV C. d'A. (ten. gen. P.L. Sagramoso);

XXII I C. d ' A. (ten. gen. E. Sailer); Corpo di cavalleria (magg. gen. S.A.R. Vittorio Emanuele conte di Torino).

In totale, le forze italiane potevano comare su 9 armate, comprendenti 57 divisioni di fanteria e 4 divisioni di cavalleria. La truppa schierata raggiungeva circa un milione di uomini e si avvaleva di 7.750 pezzi di artiglieria e 1.500 bombarde. Gli aerei a disposizione erano 650. Nel settore d'attacco erano concentrate 38 divisioni , oltre a 7 di riserva e 4 di cavalleria. Rispetto alla "battaglia del solstizio " del giugno precedente, il numero dei combattenti era pressoché identico, ma erano notevolmente awnentate le artiglierie ed i velivoli.

I successivi primi giorni di novembre non dovevano risultare che una grossa operazione di incalzamento c tallonamento del nemico, con J' estensione delle operazioni su tutto il fronte, vanificando quindi qualsiasi tentativo di far diventare la battaglia di Vittorio Veneto un capolavoro tattico o strategico. Proprio il 31, infatti , il Comando Supremo si era reso conto di come gli austro -ungarici, in relazione a l difficilissimo momento politico interno che stavano vivendo - l'economia era in stato comatoso, i trasporti non funzionavano più, le città erano prive di cibo e carbone, bande di disertori vagavano per le campagne vivendo di saccheggi, ed inoltre le minoranze naziona li dell'Impero erano già da tempo in piena bagarre indipendentista - intendessero ripiegare su tutta la linea, con una ritirata generale che, in vista di un armistizio individuato come l'ormai indjspensabile soluzione po.litica del conflitto e richiesto ufficialmente

HCj)élrlll di Cil\'iliiC'rid il<lli<mcl <li gu<H lo eli un fium<'

fin dal giorno 29 ottobre, potesse preservare, prima che fosse troppo tardi, l ' integrità delle loro armate e del loro territorio.

Bisognava, quindi, da parte italiana, farsi trovare al momento della cessazione del fuoco il più avanti possibile, onde legittimare rivendicazioni e richieste con un'occupazione territoriale militarmcnte conseguita, intento cui la controparte avrebbe cercato affannosamente di opporsi cominciando ad inviare sin dal 3 novembre, in vari settori del fronte , ufficiali parlamentari che chiedevano la cessazione delle ostilità, fingendo di ignorare che, se l'armistizio sarebbe stato firmato alle 15 dello stesso giorno (in realtà furono poi le 18), una clausola del protocollo imposto ai plenipotenziari austro-ungarici prevedeva che la cessazione del fuoco dovesse aver luogo 24 ore dopo, e cioè alle 15 del4 novembre. Si trattava, in ultima analisi, di lucrare il massimo interesse, ora, da quelle disposizioni e da quell'arricolazione delle forze con le quali, all 'inizio dell'offensiva, il Comando Supremo aveva inteso realizzare non più che una situazione mirante ad estendere il nostro controllo verso Est nella pianura veneta, e ad allargare l'area in nostro possesso così da garantire sicurezza e

buone prospettive di riuscita ad operazioni offensive che, per essere risolutive, si riteneva non potessero essere attuabili prima della primavera 1919.

Sulla base dell'evoluzione positiva delle operazioni - che aveva visto il suo acme nell'agosto aUorché le armate alleate avevano vibrato colpi improvvisi e veloci alle linee nemiche adottando un ' efficace tattica di attacco , grazie anche al primo impiego in massa della nuova arma rappresentata dai carri armati, che portava la pressione contro i loro punti deboli anziché quelli forti - gli esponenti politici francesi e britannici avevano iniziato una pressante azione su quelli italiani. In parte essa era condotta attraverso una sapiente enfatizzazione del fallimento dell'offensiva austriaca di metà giugno sul nostro fronte, attribuita al nostro pieno ed esclusivo merito, ed in parte attraverso esplicite minacce di ritorsione al tavolo della pace nei confronti del perdurare della nostra inazione proprio nel momento in cui loro stavano producendo il massimo sforzo.

il capo del governo Orlando ed il suo ministro degli esteri Sonnino erano ossessionati dalla paura che la pace potesse sorprendere l'Italia con le armate nemiche ancora in patria, come era successo a Custoza, e dopo la vittoriosa battaglia difensiva sul Piave di metà giugno avevano cominciato a loro volta a premere su Diaz e sul suo sottocapo di stato maggiore Badoglio affinché aderissero alle richiest e alleate e sfruttassero il successo gettandosi alle calcagna del nemico in ritirata, con buone probabilità di provocarne il crollo nel 1918. E qui il Comando Supremo italiano, attraverso la decisa opposizione dei suoi due massimi esponenti, aveva posto la seconda premessa fondamentale - dopo la prima, costitLÙta dall'arresto dell' offensiva nemica - per l'esito vittorioso della guerra , entrambe, nel loro insieme, molto più determinanti di quanto non Io sarebbero state le giornate di Vittorio Veneto .

Un sintetica analisi dei motivi di ciò mette in evidenza come l'attribuire ai nostri esclusivi meriti il successo della battaglia difensiva sul Piave non ci regalasse molto più di quanto ci competesse, perché in realtà i demeriti austriaci , che pur vi furono , non inficiavano la bontà della nostra conduzione operativa e, prima ancora, della predisposizione concettuale ed organizzativa della stessa.

L'ultima grande offensiva austro -ungarica sul nostro fronte, mirante a superare il Piave ed a metterei definitivamente fuori gioco, esprimeva la realizzazione da parte dello stato maggiore imperiale dell'antico sogno di un'operazione strategica combinata. Era un bel pro-

Ponte eli Pici\ c 01101) 1{' 1918: trinccrametlt i italit-mi ,<,ono \ 'isil)ili sulla ri\ 'él dcsrra del fiume.

LEse rei to llalic-mo n Trieste nel 1n18 e 1%4: <ìppunri fra cromGl c storici

getto, degno di un von Schlieffen, il geniale srratega capo dello stato maggiore tedesco dal1892 al1906, ed i pianificatori ne avevano curato con scrupo lo ogni aspetto, consapevoli di essere alle corde, tanto sul piano militare quanto ancor più su quello interno, e che questo avrebbe potuto rappresentare veramente l'u ltimo colpo di coda.

Il nemico intendeva condurre lo sforzo offensivo principale a ca va liere del Brenta in direzione di Padova, in modo da sfondare la nostra fronte montana ove essa era meno profonda, cioè in corri-

spondenza del Grappa, per poi giungere nel piano ed avvolgere tutto il nostro schieramento difensivo sul Piave. Contemporaneamente, sempre in pianura , avrebbe attaccato in dir ezione di Trevjso -Me -

stre ed avrebbe condotto energiche azioni diversive sul Tonale, nel settore delle Giudicarie ed in Val Lagarina, allo scopo di immobilizzare le riserve lasciando perplesso il Comando Supremo italiano sulla direzione dell'attacco più importante. Il Grappa rappresentava quindi il cardine della nostra difesa. La sua importanza era accresciuta da Ile difficoltà del nostro schieramento difensivo perché, mentre dalla parte nemica si presentava un versante ampio e di agevole percorso che facilitava l'attacco , dalla nostra parte rimaneva, alle spalle delle difese , un ripido versante verso la pianura, per cui le nostre posizioni mancavano della necessaria profondità a tergo. C'era una sola possibilità: resistere e contrattaccare.

Gli Austriaci, consapevoli del significato di "ultima spiaggia" che per loro rivestiva l'offensiva, l'avevano preparata a l meglio. Noi non eravamo stati da meno. Dopo le drammatiche vicende del novembre 1917, l'Esercito era stato sottoposto ad un'azione rapida ed energica di ricostruzione e riordinamento; se si valuta che esso , dopo Caporetto, aveva subito w1a riduzione di ben 800.000 combattenti effettivi, si può avere un'idea dello sforzo vera rnente notevole che era stato imposto alla nazione , alle industrie ed alla popolazione per riconferirgli la sua piena capacità operativa. Alle 50 divisioni nemiche attaccanti , ne opponevamo 44 , fra quelle schierate e quelle in riserva; deiHe 19 in quest'ultima posizione, 10 erano a diretta disposizione del Comando Supremo, che così si manteneva in condizioni di dirigere l'operazione.

Nello stesso tempo , si era costituita una riserva di 6.000 autocarri sui 31.000 dei quali l ' Esercito disponeva all'epoca, per lo spostamento rapido delle truppe nei settori minacciati (il secondo giorno dell'offensiva, ad esempio, la Brigata Sassari sarebbe arrivata in autocarro sino a 5 Km dalle prime linee sul Piave, e tre ore e mezzo dopo lo scar ico dai mezzi era già in azione). Su tutto il fronte schieravamo 7 .0 00 bocche da fuoco, contro le 7.500 austriache, di cui 5.000 tra l'Astico ed il mare, e 2.000 bombarde; ma il fattore importante era che l e nostre artiglierie mantenevano uno schieramento spiccatamente offensivo, dislocate il più avanti possibile in modo da poter battere proficuam ente in profondità le retrovie avversarie, le riserve ed i centri logistici.

I due sforzi principali, a cavali ere del Brenta e sui basso Piave, erano sratti condotti ad iniziare dal 15 giugno con forze pressoché equivalenti, ma il comando supremo imp eriale non aveva saputo effettuare quella indispensabile concentrazione degli sforzi là dove in-

tendeva ottenere il successo decisivo. E c'era anche un altro fanore che aveva giocato negativamente, impedendo agli austriaci di ripetere il successo del novembre precedente a Caporcrto: questa volta le div isioni tedesche, che in quell'occasione avevano pesato c come sulla bilancia dell'efficacia penetrativa, non c'erano, erano tornate sul fronte occidentale.

Il 19 aveva avuto inizio la controffensiva italiana, condotta con abbondanza di mezzi e determinazione fino al 24, allorché le nostre truppe si riarrestavano completamente sul Montello e su tutta la riva destra del Piave. La nuova linea sul fiume risulterà più corta di 8 Km e più lontana da Venezia di 6. Gli errori di conduzione austriaca non inficiavano assolutamente i meriti di quella itali ana . I n un documenro riservacissimo su ll e "Esperienze derivanti dai combattimenti del giugno 1918", prodotto dallo stato maggiore austro-ungarico, veniva testualmente affermato: le nostre truppe furono completamente disorientate e sconvolte dalla resistenze che incontrarono e dai combattimenti che dovettero sostenere nella zona intermedia /ortz/icata.

In effetti, in vista dell'offensiva, il Comando Supremo aveva reali zzato un'organizzazione difensiva in profondità sulla riva destra del Piave, artico lata su più linee susscgucntisi di un ti p o "elasti co" reso possibile da l terreno adiacente al fiume, ottemperante ad una disposizione di Cadorna risalente ai g iorni successivi a Caporetto e che costituiva uno tra i suoi non pochi meriti. La pianura, infatti, offriva un ambiente favorevole a questa organizzaz ione difensiva profonda sul retro delle prime linee. La fascia montana che a Nord cingeva la pianura, da una profondità massima di 14 Km si riduceva, in corrispondenza del Grappa, a meno di 5, per cui Io scardinamenro del fronte montano avrebbe posto in crisi tutto lo sc hi eramento in pianura. Per questo era stata spostata a Nord la riserva generale, e nel contempo s i era allestito uno schieramento strategico arretrato in pianura per parare un eventuale sfondamento nel settore del Pi ave.

Anche l'imp iego dell'artiglieria era una testimonianza che al Comando Supremo ci si era messi in linea con i tempi: il fuoco fu diretto ad inchiodare e distruggere le fanterie nem iche stùle loro stesse basi di partenza, a smantellare con metodo ponti e passerelle alle loro spalle, ad imp edire il consolidamento delle posizioni conquistate, evitandone così la rioccupazione a caro prezzo da parte delle nostre truppe.

La seconda premessa fondamentale per l 'es ito vittorioso della gue rra è da ricercare, come anticipare, dalla resistenza opposta da Dia z e Badoglio alle pressioni di Orland o affinché s i proseguisse su-

biro controffensivamente contro l'avversario in riLirata. Era un rifiuto che rispondeva ad una logica di carattere più tattico che strategico, alla base della qua le stavano considerazioni senza dubbio fondate.

i nsistere nella battaglia, infatti, avrebbe significato, nella situazione del momento, intraprendere una vera c propria operazione offensiva a l argo raggio che implicava anche il forzamento di una linea

f1uviale di grosso impegno, che già si era dimostrata un arduo ostacolo per il nemico benché si fosse diligentemente e lungamente preparato a superarla. Avrebbe dovuto fare immediato seguito l'attacco a posizioni d i fensive intatte - perché ta l i, in effetti, erano rimaste quelle sulla riva sinistra del Piave - ben organizzare, sufficientemente presidiate da truppe che, se pur scosse dal combattimento, sarebbero state sostenute da un notevole schieramento di artiglieria la cui gran massa era rimasta del tutto indenne, perché so lo un lim itato numero di batterie l eggere aveva attraversato il fiume per accompagna-

l.d popoldi.ÌOill' d..,..,j..,((• dll'entrcltd (!t'i prillli itdlidlli cl

\Ili orio\ t 'Ilclo

re le colonne d'attacco. Né d'altro canto sarebbe stato possibile il passaggio immediato di tutto il nostro schieramento, nelle sue varie componenti d'arma, tecniche e logistiche, da una configurazione prettamente difensiva ad una spiccatamente offensiva.

Ed , infine, non poteva essere sottovalutato l'aspetto psicologico: un eventuale, probabile insuccesso, pagato con forti perdite, e senza alcun consistente vantaggio territoriale, riecheggiante ciò che era awenuto nei tre anni di guerra sino ad allora combattuta, avrebbe potuto avere un impatto pericolosamente negativo sulla !abilità emotiva di un opinione pubblica per la quale il contenimento della minaccia dopo Caporetto , e per LÙtima la recente vittoriosa difesa sul Piave, avevano invece rappresentato una benefica e prowidenziale misura compensativa .

Diaz e Badoglio ebbero ragione nell'opporsi in quel momento ad Orlando, privilegiando la decisione , che del resto competeva loro del rutto legittimamente, di continuare a mettere a punto lo strumento al fine di conseguire la netta superiorità e di esercitarla nei termini topografici e temporali ritenuti assolutamente ganmti di successo. Per contro, Orlando ebbe ragione, quattro mesi dopo, di opporsi alle loro tergiversazioni allorché i medesimi dimostravano di non riuscire a cogliere il significato politico, e le conseguenti implicazioni militari , di tutta una serie di eventi che avevano un inconfondibile carattere di " indicatori" altamente eloquenti.

n 26 settembre, sul fronte occidentale , gli inglesi erano riusciti a sfondare la Linea Hindenburg, inducendo Ludendorff ad insistere per un armistizio immediato nel timore che lo sfondamento divenisse totale e definitivo; il 29 dello stesso mese la Bulgaria cedeva Je armi, sotto le spaliate dell ' Armata d'Oriente del generale francese Franchet d'Esperey sul fronte di Salonicco; il3 ottobre l'Ungheria proclamava Ja propria indipendenza, altrettanto stavano facendo le minoranze nazion a.U deJJ'Impero (Cechi, Croati, Sloveni), ed il giorno successivo la Germania chiedeva infine ufficialmente a Wilson di trattare l'armistizio su ll a base dei suoi famosi 14 punti. Ce n 'e ra abbastanza per una valutazione politica deglì avvenimenti ta le da indurre a passare il p iù rapidamente poss ib i le alle attuazioni di ordine militare, evitando di farsi trovare fuori gioco proprio nel momento in cu i i giochi venivano fatti . Orlando, in ques t a cir costanza, f u intransigente ed irremovibile, capace di una determinazione - arrivò persino a minacciare di destituire Diaz dall'incarico - che gli sarebbe poi invece venuta meno in seguito, durante le patetiche giornate di Versailles .

Fu questo che ci portò a Vittorio Veneto, e Vittorio Veneto fu Ja grossa operazione bancaria di riscossione di quegli interessi operativi le cui premesse erano state poste sempre sul Piave, si, ma nel giugno precedente. Lì avevamo vinto la nostra guerra.

Una vittoria sofferta, più dolente che trionfante, segnata dallo stillicidio penoso d eli ' abbrutimento della trincea e dall'incubo ansimante dell'assalto, con la sopravvivenza determinata da un dato meramente statistico, il non trovarsi sul percorso di una pallottola. Una vittoria alla quale guardare con commosso rispetto, ancor più e ancor prima che con orgogliosa baldanza. E costruita da una massa grigia d.i contadini con un fucile in mano al posto della zappa, che non avevano mai domandato perché la loro vita dovesse essere fatica né perché ora la dovessero lasciare sulle pendici del Vo dice o sull'altopiano d'Asiago.

''Bè si vede che anche questo è necessario'': così il fante di cui narra Guelfo Civinini, una conclusione nella quale c'era qualcosa di superiore, di estraneo al pensiero, il senso profondo di una legge misteriosa, il nitore di una necessità umana oscura che era qualcosa di ancor più profondo dello stesso dovere, una consapevolezza solida e pacata che non era nemmeno rassegnazione od almeno non solo quella, qualcosa che trascendeva le sue tante "ignoranze".

Lo stesso autore, inviato de Il Corriere della Sera, ne aveva dato nell'ottobre del 1916 una significativa immagine. il pregio del brano intitolato " I fanti" risiede nel tono del tutto anticonvenzionale che lo caratterizza, refrattario agli sdolcinati e pateticamente retorici srereotipi del combattente tipici dell'epoca.

Un eserc izio di verismo, pur nella godibilità letteraria dell'elaborato:

"Lo rivedrò sempre, ogni volta che penserò al soldato italiano. Sempre ricorderò la sua risposta umile e sublime. Era un soldato di fanteria qualunque, un povero buon diavolo di contadino meridionale, forse analfabeta. Non era più giovanissimo, e non aveva nessuna aria marziale. Non era un bel soldato, come ce ne son tantt: che si guardano passare e si dice con commosso orgoglio: ''Bei ragazzi.'" e li si immaginano nell'atteggiamento fiero dell'attacco alla baionetta. Quello no: era un fante piuttosto scalcinato, come si dice nel linguaggio di trincea.

Era uno dei tantz: una delle particelle umane in/inites-ime che /anno la grande massa esercito. Era quasi buffo, aveva un visto scarno e giallognolo, due grandi orecchie a sventola e la barba ne ra, non /atta da quindici giornz: a chiazze inegualz:· aveva una giubba striminzita,

delle brache le fasce legate con lo spago. Si era seduto su un sasso, con addosso tutto un carico di robe, sotto cui quasi scompariva : zaino, tascapane, coperta, mantellina, tela da tenda, gamella, elmetto, cartucciera. Era in/an gato fino alle orecchie. Da poco era arrivato col suo battaglione, un battaglione di rincalzo, che stava per andare su lla prima linea, un chilometro più dove si combatteva. Si sentiva lo strepito dei fucili e delle mitragliatricz> e tutto intorno tuonavano le artigliere da assordire . Il magro /ante se ne stava lz' sotto una pioggerella sottile, col fucile tra le gambe come un bastone, con quel suo vùo giallognolo che non diceva nulla, asciugandosi tratto tratto il viso con la manica e guardando dinanzi con lo sguardo assente.

Un ufficiale di artiglieria che in quel momento non aveva da /are gli si avvicinò. Mi aveva detto poco prima: ai o adoro questi veri eroi della guerra, i fanti Se non amassi tanto i miei cannoni vorrei essere ufficiale di fanteria per vivere con loro. A volte mi fermo con uno o con un altro e li interrogo. Non sono mai insignzficanti. Talora mi rispondono delle cose che non avevo mai pensato, che mi rivelano Fi talia, la grande vera I talia che noi non conosciamo; che mi portano ad immergermi nelle acque pro/onde dell'anima nazionale, della quale non vediamo e non consideriamo che le poche spume della superficie Bravi e buoni fanti! Dovremo ad essi la vittoria, a questi contadini italiani che hanno un fucile, e che muoiono senza neppure saper bene perché morendo, siamo compensati della perdùa della vita, dalla consapevolezza e dalla bellezza del nostro sacrificio. nella loro penombra spirituale, seguono soltanto chi li guida, e si sacrificano per un dovere oscuro di cui sentono la forza ma del quale non vedono la bellezza . Ci sono anche fra loro gli ma sono i sono L'eccezione. L a grande massa obbedz'sce al comando terribile senza discutere e senza domandare, con la stessa anima con la quale dicono a D io: Signore, /ate di noi quel che volete . . ... . . buoni fanti.' Bisognerebbe baciare dove passano" .

({Che cosa /ai qui?" domandò ora al soldato che si era alzato rimettendo a posto il suo carico con un colpo di spalla.

((San go col battaglione'', rispose il /ante ne l suo dia letto meridionale annacquato, storcendo un p o' il capo per indicare i suoi compagni.

((D i che brigata seir

ll /ante esùò un poco poi rispose qua si timidamente :

((Nun (o saccio".

"Come non lo sai? E chi è il tuo colonnello, lo sai?"

"Signornò. ''

"lt tuo maggiore?"

Il/ante scosse il capo, sconsolato.

"'11.7 • . )) l'fUll O SCICClO

"Ma come, non sai nulla, tu?"

Venne allora la risposta grande. Il /ante abbozzò nel visto giallognolo un sorriso umile, e rispose quietamente:

"Signor tenende Nuie tante cose nun 'e sapimmo Nuie simmo ca' per l'avanzata".[ ]

Non domandammo più nulla. Ritornammo verso !a batteria, in silenzio, pensosi e commossi. Anche il /ante si era allontanato, un po' curvo sotto il carico delle sue robe, ed aveva raggiunto i compagni che gùì salivano i pendii di quota, umili e bravi come Lui .....

Rivedo il /ante in/angato, riodo la sua voce quasi umile, che si scusa. La piccola scarna figura si ingigantisce: !e sue parole quiete vincono il fragore della ba!taglia. Non era un soldato qualunque, era tutto il popolo nostro, tutta La grande folla oscura partorita dalla nostra terra, che parlava con quella voce: erano tutti ifanti d'Italia, il grande popolo minuto, l'eroica plebe della guerra, quella che va a battersi senza nulla sapere, senza nulla chiedere, sentendo solo che è necessario. Lo vedo ora lasszì, nella sua trincea tempesta/a dai cannoni il piccolo fante meridionale. E' rannicchùzto sotto il parapetto, come in agguato. Accanto a lui sono altri soldati che sembra gli rassomiglino. Ad un tratto una voce grida. alla baionetta!''. La fila rannicchia/a scatla in si slam;ia fuori dai ripari. Molti cadono. Q ualcuno si arresta incerto. "Avanti.'" grida ancora la voce. E il battaglione riprende ancora il suo slancio, ed il piccolo soldato è tra i primi, trascinato dalla voce del suo maggiore, del superiore di cui non conosceva il nome". 1

Bclflclglid di \'ili orio\ t ' Jlt'lo . o11ol>rc l q l H: P' Nd/Ì( Il l( ' di l>er- i <on mitrilgliclll i(< '.

l più brillante, dal plmto di vista cronachistico , tra i resoconti dello sbarco italiano a Trieste è certamente quello di Rino Al essi, del quale l ' autore ha lasciato traccia in un bel volume pubblicato trentasei anni or sono ,2 e del quale si è cercato di operare una sintesi che riesca a rifletterne, per quanto possibile, la freschezza e l'immediatezza letterarie.

Per i componenti della spedizione, compresi gli inviati speciali della stampa nazionale, l'imbarco sul cacciatorpediniere Audace era stato fissato per le 9.45 dalla riva degli Schiavoni. Su Venezia gravava ancora, a quell'ora, il silenzio umile e nebbioso di una notte senza vento. Immota l'acqua, ferme Je gondole affiancate agli attracchi , appena percettibile lo sciabordio dei lenti risucchi lungo le fondamenta degli antichi palazzi; non una voce, non una luce. Tutto, intorno, aveva un sentore arcano di cose perdute. Persino la maestosa mole della "Madonna della Salute " sembrava essersi fusa in una strato ancora più denso e più nero, quasi un'enorme vela ancorata nel punto dove il Canal Grande sfocia nell'aperta laguna e già prende le sembianze del mare.

Il luogo di riunione per J'attesa dell'imbarco era l ' hotel Danieli, ma già un'ora prima la decina di corrispondenti di guerra, giunti dai piLL opposti settori del fronte in movimento, si erano trovati al caffè Florian. C'erano Emanuele Baroni del Gazzettino, Arna ldo Fraccaroli de 11 Corriere della sera, Achille Benedetti de 1L Giornale d'Italia, Mario Sobrero de La Gazzetta del Popolo) Baccio Bacci de La Nazione di Firenze, Ermanno Amicucci de IL Mattino di Napoli, Gigi Michelotti de La Stampa, Antonio Baldini de La Tffustrazione Italiana, Gino Piva de IL Resto del Carlino, il celebre commediografo Sem Benelli e Rino Alessi, entrambi operanti per più di una testata.

Con loro, esponenti del mondo politico triestino, giunti da un paio di giorn i , con i segni di una gran d e tensione psico -fisica: lVlarco Samaja, membro del vecchio partito lib era l- mlziona le di Felice Venczian; Ugo Callini, uomo di fiducia di Valentino Fittoni, il leader del soc iali smo triestino che da Vicnna, dove era rimasto, aveva lanciato l'id ea velleitaria eli una repubblica istriana con Trieste capitale; Giuseppe Ferfolija, rappresentante s lavo di lingua it al iana. I tre avevano costituito il 30 ottobre, dopo l'insurrezione della città e la precipitosa fuga del luogotenente Fries - Kcne , un "Comitato di alure Pubbli ca". 1\lla l' organo che aveva in mano la città era il "Fascio azionale" nel quale figuravano i nomi dci più attivi patrioti italiani, dal podestà Alfonso Valerio al suo vic e Costantino Dor ia , da ilvio Benco a Vittorio Furlani, dall'on. Edoardo Gasser, deputato italiano alla Camera austriaca, allo storico Pietro Sticotti, dal chirurgo Amerigo d'Este ad Aldo F ort i , dal giurista istriano Nicola Li n der al letterato Marino de Szombathcly.

Tra i personaggi in questione s i intr ecc iavano rapide voci e no-

tizie. La più attendibile era che tutte le genti che popolavano il bacino danubiano erano in movimento. L'Imperatore Carlo offriva autonomie, indipendenze, un regolamento federativo degli Stati g i à soggetti alla sua corona, i sudditi venivano promoss i cittadini con l'imp egno del più assoluto rispetto delle loro libertà ed infine, un particolare ordinamento per Trieste. Ma dai Carpazi all ' Adriatico il rifiuto sarebbe stato unanim e Però Trumbic, firmatario dell'accor -

do di Roma per la disintegrazione della monarchia danubiana e che si considerava il Cavour della Iugoslavia, aveva già avanzato le proprie pretese su Trieste, prefigurando la città e tutta l'Istria come porto della nascente Iu goslavia. Prima di fuggire da Trieste, il luogotenente Fries -Kene aveva consegnato la flotta al comitato slavo, intendendo di pagare così un debito a coloro che lo avevano sempre aiutato, durante il suo governo, nella lotta nazionale contro gli italiani. Gli sloveni erano stati buoni e fedeli sudditi dell'Impero, domani lo sarebbero stati doppiamente di una grande Iugoslavia della quale già sognavano i confù1i all'Isonzo se non addirittura al Tagliamento.

A Trieste, alle prime notizie della disfatta milit are, la popolazione era insorta e le autorità municipali, con in testa il podestà Valerio, avevano costituito quel già menzionato "Comitato di Salute Pubblica" del quale erano entrati a far parte rappresentanti di tutte le correnti politiche e della minoranza slava. TI socialista nazionale Puecher, che aveva fondato da tempo una pubblicazione intitolata "La Lega delle Nazioni", sarebbe stato per l'immediata ammissione di Trieste all'Italia, in forza del diritto democratico di autodeterminazione dei popoli, mentre i socia li sti di Valentino Pittoni avrebbero auspicato una soluzione indipendentista. Il Comi t ato, secondo le ultime notizie, si sarebbe attribuito un solo compito, quello della difesa dell'ordine pubblico avvalendosi del Corpo municipale dei vigili urbani e dei vigili del fuoco. Prima del precipitoso congedo dalla città, il luogotenente aveva passato i poteri al Comitato. Ma la popolazione italiana era insorta , aveva invaso le caserme, assa l tato i magazzini militari, e si era armata diventando di fatto padrona della città senza piani prestabiliti, e senza attendere oltre aveva occupato e presidiato tutti i punti -chiave: il palazzo della Luogo t enenza, quello delle Poste, il Porro Vecchio e quello di Sant'Andrea, le due stazioni ferroviarie ed i cantieri, in pieno accordo con le forze operaie. Da allora erano passati quattro giorni e quattro notti. La popola zione aveva vissuto per le strade, si era raccolta sulle rive a spiare il mare, a sperare di vedere un pennacchio di fumo, la sagoma Ji una nave. Quando erano apparse nel cielo le sagome degli idrovolanti decollati dalla laguna di Grado, la gente appariva come impazzita: era il primo segno che le forze armate .italiane s.i erano messe in movimento e allora, alte, erano risuonate l e strofe dell'Inno a Trieste, un testo adattato da un autore anonimo alle note deli'Tnno a Tripoli bel suo! d'amore .. .) risalente agli anni della guerra italo-turca dell911:

[ ...... .] Popoli cbe avete in core la dolce della redenzzòn, destasi nel nuovo albore la madre Italia al rombo del cannun. Liberi l'Italia vuole i figli suoi che schiavi sono ancor. Sventoli, spiegato al sole, sul colle di San Giusto il tricolor. [ ....... ]

Dal l o novembre aveva poi visto la luc e un quotidiano italiano, La Nazione, improvvi sato alla gar ibaldina , senza mezzi, da Silvio Benco e da Giulio Cesari, che fungevano da direttori, c da alcuni vecchi redattori de Il Piccolo.

Le printr lince

itclliclll(' CId\ dl1 1Ì cl \l onftliCOilt'

\"ÌSIC <ldill' trincee

austro-ungd ri< l w fl ell'll cnn<t dd

TI 2 novembre, giorno precedente alla partcn.::a della spedizione da Venezia, era arrivato un grosso motoscafo d'alto mare con a bordo un nosrromo, un meccanico ed un marinaio c, soprattutto, la pianta della zona minata deJ porto di Trieste, dal castello di Miramarc alle dighe c da queste all'intero arco del vallone di rvluggia. lVlancando l'ausilio di quella carta, nessuna nave avrebbe potuto accostarsi alle rive triestine senza correre il rischio di saltare in aria. Ed il merito era di Frausin, l'anziano comandante della Capitaneria, un vero lupo di mare, patriota fra i patrioti. Un merito notevole, dal momento che tutto l'Alto Adriatico era disseminato di mine vaganti che in s idiav ano la n av igazio n e.

Ma il tempo stringeva. Abbandonare rapidamente le fumanti tazze di tè e di caffè, il gruppo dei partecipanti alla spedizione aveva cominciato ad avanzare verso quel tratto di riva predisposto per l'imbarco. In esso, sotto la pioggia campeggiava la massiccia figura de l generale Petitti di Loreto, dai capeJJi bianchi, dai folti baffi e con il pizzetro alla Vittorio Emanuele Il , con il braccio sinistro ricoperto da una l arga benda, frutto di un<t recente ferita riportata durante

un'ispezione in trincea, preposco a gu idar e lo sbarco nella città di an Giusto.

La formazione navale destinata all'operazione era costituita da quattro cacciatorpediniere. Il primo era l'Audace al comando del capitano di corvetta Starita, e su di esso presero imbarco il generale Petitli ed i giornalisti. Gli altri erano il Fabrizi, il Missori ed il La j'vfasa, tutte uni t à intitolate ai nomi di ufficiali garibaldini che avevano preso parte alle campagne del Risorgimemo.

Con il generale salirono a bordo 16 carabinieri destinati a presidiare la sede del Governatore a Trieste, e dietro a loro un ristretto gr uppo di personalità civili che da tempo collaboravano con incarichi fiduciari presso il Comando Supremo, capeggiate da Camillo

Ara, ultimo presidente dd partito italiano di Trieste cd esperto conoscitore della situazione politica ed economica delle terre adriatiche.

A breve distanza l'uno dall'altro, i quattro caccia si staccarono dalla riva. L'Audace era in testa ed all'altezza del traghetto di Sant'Elena appoggiava con rapida manovra a s ini stra, poi a destra, imboccava il canale fiancheggiato dai moli per accelerare infine la corsa ed entrare in mare aperto. La velocità di navigazione stab ilita dal Comando Marina era di 20 nodi.

La formazione navale stava puntando in direzione di Caorle quando improvvisamente le mitragliere di poppa dell'Audace aprirono il fuoco ce rcando di colpire alcune mine vagant i. Nel l'aria echeggia r ono colpi secchi e sibili. A fianco di Starita f in dalla partenza era andato a col locarsi un nostromo inviato dal vecchio Frausin; un uomo di mezza età, con la pelle bruciata dcii so le c dai salmastro che conosceva l'intera rete dei campi minati. Non vi era a ltro tratto che permettesse una navigazione presumihilmente sicura: si apriva all'altezza del caste llo di Miramare e si snodava lungo la sp lend ida costiera di Barcola. Gli altri caccia, ad un certo punto, non seguirono più il capo - squadr iglia, in quanto diretti verso località della costa tstnana.

Ancora qualche nodo e sulla linea dell'orizzonte si videro apparire tre lun ghi cortei di imbarcazioni senza alberi né fumaioli, trainati da piccoli va poretti lagunari. Si trattava di vecchie "m aone ", i cararteristici barconi a fondo piatto come zatte r e, che in la guna erano ad ibire al trasporto del carbone da Marghera alla Giudecca. Erano salpate Ja]la Marittima di Vene zia nelle prime ore del mattino e, attraversati i canali della città ancora addormentata, fra pallide luci az-

zurre, si erano spinte a l largo , scortate da navi e da idrovolanti che vo.lavano bassi sul mare. Trasportavano duemila fiamme cremisi, due battaglioni di bersaglieri, il X ed il XXXIX, che la sorte aveva prescelti per portare il saluto liberatore dell'Italia ai fedeli dell ' opposta sponda.

Il convoglio procedeva lento lungo la costa. Si faceva giorno , ma non spuntava il sole, e cielo e mare si fondevano in una tinta plumbeo-cinerina. Le ore stavano diventando lunghe, monotone, noiose. Una sottile pioggia cadeva ad intervalli. All'intorno filavano le navi vigilanti, e nel cielo rombavano i motori. Dalla tolda di un caccia il generale Coralli, comandante della 2" Brigata Bersaglieri , salutava sorridendo i suoi uomini. Dalla costa, oltre la Livenza, giungeva cupa .la voce del cannone accompagnata da vampe arancioni in lontananza: era la Terza Armata che incalzava il nemico vinto. l bersaglieri stavano silenziosi, con le scarpe slacciate ed il salvagente a fianco , come prescritto dalJa navigazione operativa.

Il convoglio proseguiva lento. Dopo undici ore si intravvide la penisola istriana. Più innanzi, gli anziani individuarono il Carso: la fronte si rabbuiava e cadeva sul volto un velo di dolore a] pensiero dei tanti compagni sepolti o dispersi lassù, fra quelle doline. Le reclute, curiose, si affollavano da un lato e le imbarcazioni si inclinavano sul fianco. L'Hermada che aveva vomitato fuoco come un vulcano ora taceva , e Duino le faceva da sentinella. Le migliaia di persone che percorrono ai giorni nostri la strada costiera che da Duino a Sistiana raggiunge Trieste non sanno, nella grande maggioranza, che questa fascia di terreno carsico in prossimità del mare fu teatro di vicende spaventose. In particolare, per il possesso di Duino si combatté con estremo accanimento. La larg a dorsale dell'Hermada, estendentesi verso quello che fu definito ('l'inferno di Doberdò", sbarrava come un VLÙcano in eruzione la via per Triest e. Chi occupava l'Hermada, avrebbe posseduto anche la città. Ne erano consapevol1 entrambi i contendenti, e quell'altura di 323 metri divenne una specie di incudine su cui furono sacrificate inter e divisioni. La visione dei battaglioni decimati che tornavano dalla battaglia faceva sorgere ne.U'animo un desiderio di pace ben p.iù forte e genuino di quello in voca to da tanti retori sentimentali od antimilitaristi. Soltanto chi era testimone di un simile spettacol o poteva comprendere e ricordare per sempre il calvario di quegli uomini e la loro orrenda tragedia. Verso le 15 si incominciò finalmente a vedere terra. Laggiù, in fondo al golfo di Panzano, si delineava un informe frastagliamento

di rovine grigie e spente: Monfalcone, il cui cantiere appariva come un cimitero di scheletri di ferro.

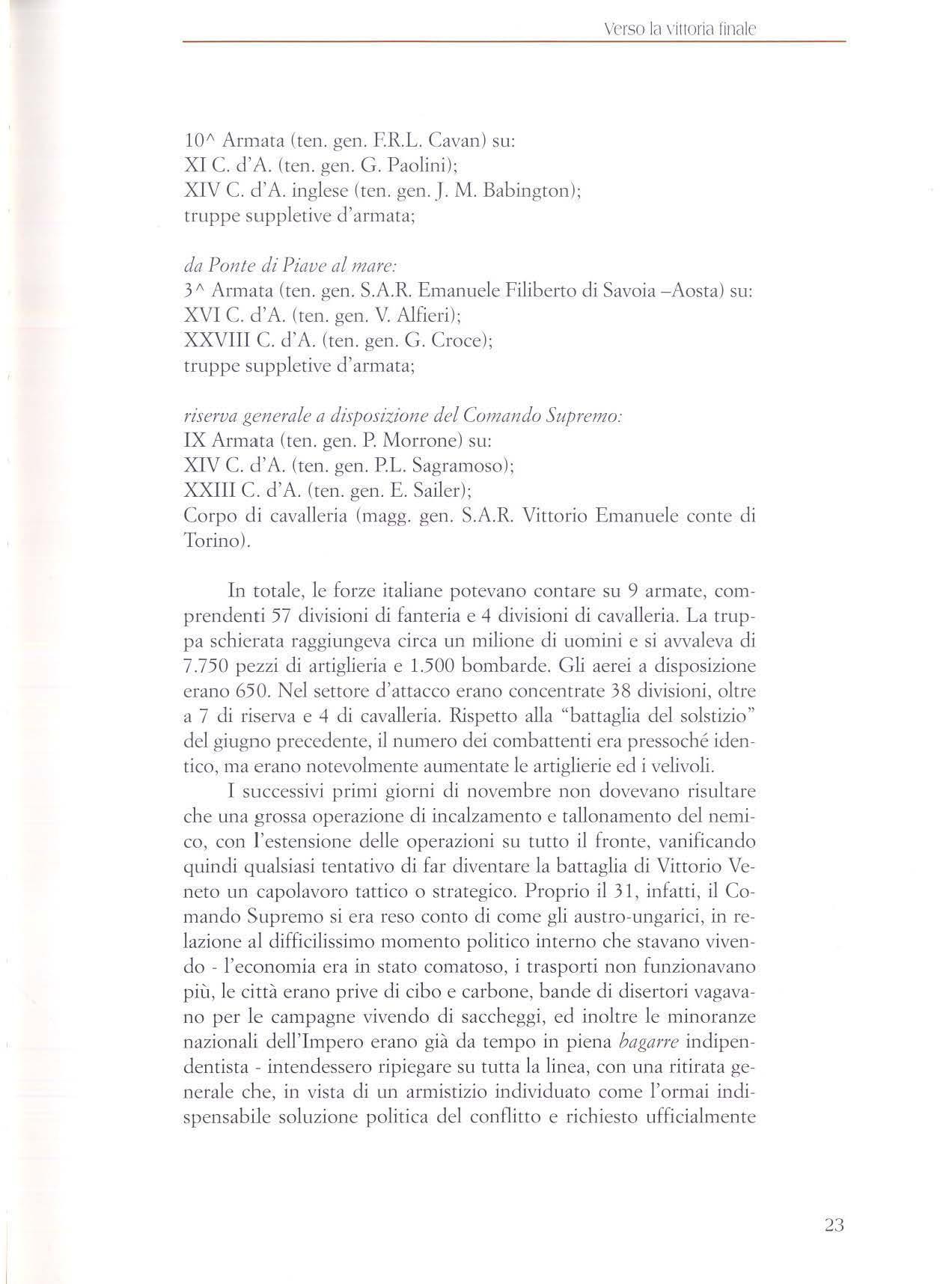

L'Audace rallentò la corsa. Si era entrati nel canale che si apriva libero tra la riva ed i campi di mine. Tra il porticciolo di Santa Croce e Grignano la costa appariva come uno spalto bruno , ricco di vegetazione , che scendeva a picco sul mare. Le famose bianche torri di Miramar e, cantate dal Carducci, spuntavano sulla cresta dd verde promontorio che nascondeva la mole del Castello. Erano ormai quasi le cinque. Ancora pochi minuti di navigazione, ed ecco il miracolo: Trieste è là in fondo, tutta grigia, nascosta entro una cortina di

vapori che la sera imminente ha reso più fitta. Riecheggiavano i ricordi di visite lontane, quando i piroscafi del Lloyd correvano veloci fra Trieste e le Bocche di Cattaro, partendo da quel molo San Carlo che era il cuore della vita marinara della città e che aveva avuto aneh' esso la propria storia.

ll 3 ottobre del 17 40 al posto del molo c'era ancorata una nave

Il gC IH'I'éllt' Pl'lilli l'dggi ll l lgt' il 1icipio eli Tri<'SIC

da guerra con 70 cannoni recante sulle fiancate, a grandi lettere, il nome San Carlo. All'improvviso una falla si aprì nei fianchi della nave, che in breve sprofondò nonostante gli sforzi fatti per sah·arne almeno i cannoni. Furono fatti venire da Mantova esperti ufficiali di marina perché rccuperassero la nave, ma tutti i tentativi fallirono. Il fango tratteneva tenacemente la sua preda. In quell'epoca si discuteva sul modo di proteggere le navi ancorate al porto, che le violente raffiche della bora spesso sbattevano l'una contro l'altra. Sorse allora l'idea di utiliaare la carcassa della San Carlo come base di un nuovo molo. La costruzione durò orto anni, dal 1743 al 1751. Per lunghi anni il molo San Carlo sembrò osservare il precetto divino. Per se i giorni offriva, infatti, da mattina a sera, lo spettacolo della più intensa attività, piroscafi partivano cd arri\'avano in continuazione, i facchini faticavano a caricare od a scaricare le merci, marinai, viaggiatori e doganieri correvano, si urtavano affrettandosi fra il chiasso in mezzo a quel labirinto di casse, di barili, di bagagli. Alla domenica, invece, il quadro era diverso: una folle elegante faceva il giro del molo, pacatam e nte, chiacchierando. Come intermezzo, le squallide giornate d'inverno, durante le quali la bora urlava selvaggiamente ed i marosi spazzavano via i casotti della finanza e rovesciavano le colonne. Poi erct venuta la guerra: la miseria, b desolazione, con il solo conforto di una segreta speranza. Quatlro lunghi anni di attesa ma che alla folla, assiepata sul molo sotto la pioggia, erano sembrati meno lunghi degli ultimi due giorni.

Si attendeva l'Italia. E l'Italia sarebbe ve nuta sull'Jludace, chiudendo così la storia del molo San Carlo e dando inizio a quella del molo Audace.

Tornando al convoglio in navigazione, dopo tante ore la bella meta si svela d ' incanto. La città bianca si prepara all'offena e si avvicina. Dalle imbarcazioni si agitano selve di bandierine confuse con le piume degli elmetti. Un coro di gioia si sprigiona dal mare. Trieste si avvicina sempre più. Si vede già la folla accalcarsi sulla riva, ed un confuso agitarsi di braccia come onde oscure. Alle voci che provengono dal mare fa eco la voce del popolo accorso per abbracciare i soldati italiani, prossimi all'approdo. Ora l'esultanza esplode senza freno, come delirio, dal mare c dalla sponda.

Le rive, i moli, le finestre, i balconi, i tetti dei palazzi rigurgitano di popolo che agita bandiere tricolori. La notizia dell'arrivo delle nostre truppe ha mobilitato l'intera popolazione, tra i Magazzini Generali e la Lanterna Vecchia, ovunque ha potuto trovare uno spazio

lt Il llt llal lenzlose, la loro mi1eria per 8 8 8 8 8 l' ingrJrdlgt& dello ingltule domln iou ì. l/ l t.&Jia. t iene l Viene, aiola d'armi. Ma dove la fou a Il pe&uo u nto di di · e.rouala di Jittori a, eou l'ulivo dellB feaa agli inoooeoti o agli opproui, do n pa ce oella IJ)&uo po a•enle. Evvru l L& la pugnaeìlà è ribelUooe oontro perfid ia 'btlU u iora li& le uauoai , la Madre o.o · d' iaiqoi a loro aguniusgio oovra l più alta, Jif u a aoi 1 Il no•lro auott quaei doboli , i r i pu,oaeill a lorn uou a luo nop,la , udn dola, almile alle )hde11no ehe a rm1 ed ali dol geoio uwa oo, dtl DI'liri grudi au la pale d'all&re, oell a aoa a toria, che lo la uct ultrt eee1 bel la t rrndl a lo di di t ith luee l oombatuudo di aeeolo iD oulo.

l'.' Ma ptroh• f tofauare queat'ora, di· E be.atdetla aia, per qua ol<l Ofli l 'e.••• 010 ebo atrine otl oos uo ooore? eua eowp•o, la fona E • N oa di llOi dobbia mo ptrlare, ma aia l a ftoot.& della M&Jrt dell' alloro }41 ...., la Kad re aottra, l' Italia l & ' ebe po rg011o lo n•nre mao1 nd to ta ! ltl l&la l&rt nella 1 111 g u adtau, e di·

Adea oo enlrisblo noi .nrameote IMI e<>Q· MDII a lei 1 fo lc•raole dl glor ia ehioa- •ou io dtgh uomini, • da ,una n la fruta, ebbri di lf&lit14int per lrille rlta di car tlli, cl IDI&o.or, d

l prl wì tre ooo una Ja un l• • benz ino, co si un battesimo palrioUico nra u ut e Il qu arto 10 otrop lA uo). Tl u acco lto alla em ollo nan Le. rin dal eorunudA nlo de l vorlo cav iL>oo Il marinaio rn bacia to abbrar.eial<l Fl&u t lu ; & i pr11oì ort tadì ui ebe polt · do11tte 6rtu are rouumernoli rooo ut r col primo tore porcbè t uttr n wr• un tu logaaro ù' Ha ll a l'h O a Tt!u te , rl Ul a Ulro Gio · del roe&Saggete d' H>Ji a Poi lo ìnler· va oni Oe lu ea e Il •o ldato ihl iaoo Oi no rog sm111 o a lurrgu Otrrl, gli reeero geo rta rereo il pa lozto Ci oarrb cbo la torpediulora m&a · u -luoguteoen u irnperide. da Tri86\<, amrb a Ma pocb • • gli fece ••l sno lo >•nella, do re p•to uu moto· uoetro. ull• porh rlo iu lrioufo s oa ro co l • uu Uno &l palau o. morehratore. A V•n• : a uall a ••P • • nu deglt aneni onuli di Triuto e l'u· n Ueto anau.n al o nantiO po rtaiO dar dt Tr ru to Dalla f<UO>I 11 lentro egh pro. pro roeb dlmeal r&lloDl colotoJruime Ag· oua crb J"'Ch e paroto: giaoa• parlieob rr anUe OIJOr• t ioa t ello Fralellll La di \'eaeu mao_da 1 11 per Ja ot<apn rou do l al auo u lulo a. la popolu rone dr pa e cbo iOYocb der fr•ttlti, 114• Oomnr ma llt!!• Trrtile ••· 1aulle q u lì c...: iatO' di oalla poltr d,rrt eoncrunla alla lan11g ha l " b ana ! 11 ma11 ualo P$glrani rip artlfl ali at· Il metllgl(lo • da appl an•l ba d'l'llai \'t Quu '"'aldo 1 ul 111

l ibero. Attendeva dalle prime ore del mattino, ha sopportato la nebbia, sfidato l a p iogg ia, non h a toccato cibo, ha cantato, invoc<:\to l' Ita li a . Q u ando hanno v isto p rofilarsi la prua de ll 'Audace, le donne sono cadute in g in occ hi o, ch in andos i fino a baciare l a terra . D a ll 'a l to de ll 'anfi teat ro coronato dagli spa lt i de ll 'an t ico Castel lo a ll a basi lica d i San Gius to intere fa m iglie hanno lasc iato i loro quart ier i e sono scese a ll a r iva. Ne ll 'ari a ferma le grida, i canti Ji esu l tanza, le invoca · zioni, le esplosion i d i fe li cità, il delirio di tutto un popolo unito Ja una s t essa pass ione si f o ndeva in un alto, mister ioso coro che per la lontananza da cu i giungeva sembrava farsi inno c preghiera. Lenramente in co m incia\'a la manovra di attracco. Sul molo San Carlo in g ran parte sgombro si vedeva ora distintamente un comparto schieramenro militare. E ra un b attaglione di formazione improvvisato, compos t o eli so l da t i di varie armi di nazionalità boema Nel tratto di mo l o ve rso il q uale l'Audace avanzava si era intanto formato un g r uppo d i una cinquant ina di persone con a capo il podes t à Va lerio. Gli al tri erano i membri d el Comitato Naz iona le: ex consigl ier i e dep ut a ti de ll e disci oJt e r a ppresen t anze cittad ine, c h e cmgevano

L'a mplesso fr ate rno.

Noi abblllD O liri p&llltO il Ulfot.rdo

d•Ua aoatra Ht.a, uo1 abbi•uno r&if·

JlfOIO Il culmine dtl ooolro deatiao :

tutto il lou.uiL•Io•o woll'rire ebe oi di•do

Il pltUt.o 1 Jn l!ltreo& liiJera gioia cbf' coi d rtt eeompl· rlteo'o di t QPrfua tbe ai luuuooLl ul •••Irti c•ore al rnmo •mpl•·•• dei fr>t<lli. d'Itali a, l: quale Hah•! E qa•li fra•oUi!

Il ••tiro pl.!rtoe 4• lffl, Il pa drone auoa&O di baJOI'ItUa, dt uppl e dell• IUlt dlllf& ltl e&rtera, DCII

J'lflO dr lU fl fteiiUl CUI. 1EtDpo

af.o.W dalla uot o: toot ci a un moralo 'fit'i '!11•lu la a. ••11 di sa•rra t • 101:1 foOltodo fa.n ebe dimt a\'"'•lwo •ti<ht 11 d' l&.ala, un ) rua;aa11o, eol Titarero, con to afugio dtllo w•mme, con l& Ulitmstone del rnoc.umcntt, ron le froq-tatt' tH' aoilDt, fllOfUO pir RiOrJlO ei ICliUtiCU à lht lui, d11 po qo allro oun 1, " •fon4b l' llroca e tlt Jommo l'ltaha, l' a rratet h

i m.glal Il r di Trie- •t<, ai po b 4Jr fino • ien, quelli the uou ltanuo l'Ila) lll\puto, o fOluto upere, obe eooa Tri,.le. lerl l'ante u dutl1 e fo doeomoot.> eh oon al di;hoKg•: i l • arr1 li ololo il Lri colore 1 e data, il dl da S•n Ùllltto, L'arrivo del fra telli libera tori. La (l)lfll iruuulnta. lDDumPrtnlt: oaa ••Il• pisua d'lt.. h a , lbllt fUI atOii 1 ptlbllO IIUÌ ttth u-. • cl•i maa::auiat dtUa otoUo Itri parl<'tblt ••• coll4 lo ll•lhe1Jio d' ogsci.S> molML&., v-rcb• lt d•i tiorndi e le rhtHDIUDo Jalla 1\rf"ftltan facenoo «mr r' u1ere che l' ttHtt.o taoto u 1iou.oa ote ••r•t.tat.o dorna ,, ,·eant duun1e la gtornatta. L' niit-<l rtP•aliarrr , vruuuuoeiato J'arrifO dell a &p edr z.J(I Ilt': Halfan a. ptr la matt-ln3; uu ndfu t !'!i•l(riJUII\tL da Vtn,.Jia, avt 'fa arllUremiJ NOI • Il' t' r3 m&>u l m•re lr& • Tm-

tra un Jtnco velo dt n!.!'ltbia;

1 eaeriatorr.ldloier• fratho\4 uno ra«o, Egli fllal a l'lt.lh • the <lOruhalt• difubli eti; • •r pNd n o al molo per Ja roJea oDI d11 P"rQh opprtlll S. Carlo, Un ltaontt è• the daii'Aittlri•, e d1tt ebe a J'riule gll dirigt l' ormtggao doU• nave o:nm1ra- uuco-llòfaeelli •• n• o m ., •olootaglia, baeia •l a r o ebe vlMe rieufl!lrllo damoatil a d ll p,.iale•e dtl Co outalo lerra, Tnltl, a e • bo rdo non di ululo e oh• rlmallj;" oo • Il\ IOI'O tiHO»ione. 1littpo$ition• dir oao\·o O Herno J l pudutà Valerao talito a 11 generale a dell' .Audaeo , ebo cl porta il eomln· nowe dell' ea.rc•to 11J.ll•11o. d.att del d' O<Scu p io oe, geo•- L' a" Pueehor a nomo dii partito role Ù•r lo Ptt•ltl di Boroto, rirolge aoei\li11a e dallt elut• luoro•mi ..,.. al rentr•l• '' d.ltOr$0: lut & ttl g•oetAit ti libfru.ort l-ilt' , ,.no J.a ,-tot.a 11 r.h.• d:tla tua.nol.a ao •• att.J. fOil! l!! poff'!Yt- eon•..,. ;, • an ht:ho di 'tri• l it ali.iOO pl•r 11 C41U1p11»t:to rf•JI• d1tSO tnas.o obe LI p t taoLI " ,. vcatto M-..od•,, u!olo coauDou.c. della thtt la. '"'"' Jo..fJ,,I.&.&IODe .vna a o 1 ritti. u•cw•ta ftaltlh dtlle &!tu ture q9tlle lm•'*o ebe lode la<..,llabUe ba ..,...,tto idri • Ucbe e qotllt rro•bno (a;riAUsa). rratalll the le n d(!: ••,, .dull! l' •.r•t quJie -ci a 1' 111 Trll"tte tn q n Q uc& JJt;na (ttn)fl L l' m1• r._• 'fibra roUIWO 1tllt ao.'lrf t.rupv• ba laftLDIO dello ,., (l lb)Oft lo ..,..tt-j !'00 6ef!d- ODO 4e,:U HflrtJU p!à rortr d' Boro p• • ruere MHl J• tnu. plrQla, meuo 1n. fUJ&. (appt u,_a, t l n ate lo dlr4 p eu reitt) . J l K•u•ralo IID8rllll OOOIIDOU,, batte (Jn jng ltfO oalal.a in .roM; 1f g•• il P••d• oJ toolo ft poi proelJhoa cbo ntpnllllo

sciarpe e cocca rde tricolori. Non mancavano anche alcuni esponenti slavi del Comitaro di Salute Pubblica.

Le cime vennero finalmente gettare dalla tolda alla nva dove i marinai della Capitaneria di Porto assecondarono alacremente la manovra Ji attracco , Il brusio della folla lontana , che era g ià scemato , ora cessò come per incanto. Ciò che stava avvenendo non era più la scena di uno sbarco, ma la pre[igurazione di una catarsi.

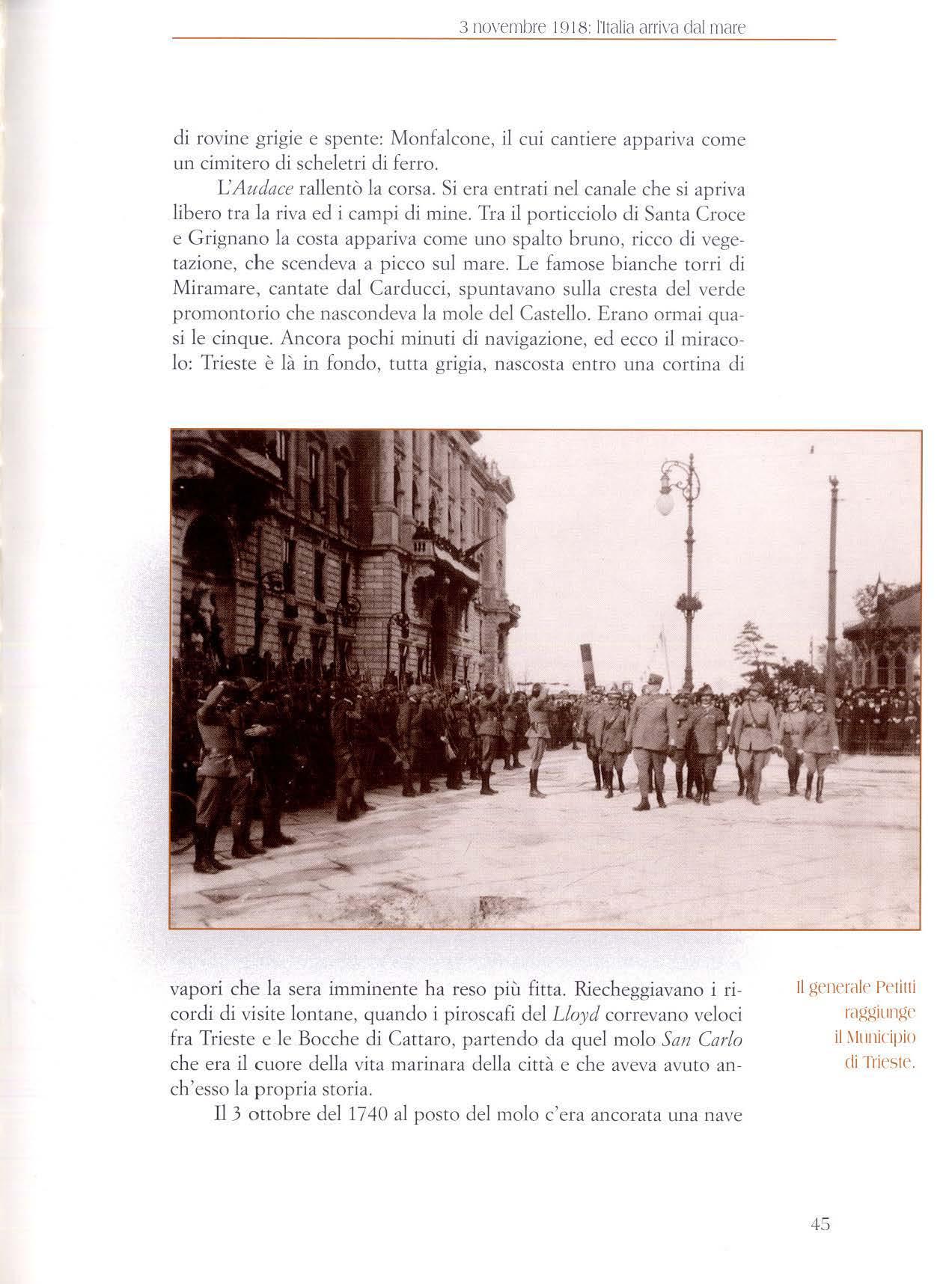

Appena la passerella fu gettata, il generale Petitti la superò con passo sicuro ed agile, ed in pochi secondi fu a terra. Battè con forza il piede e nel silenzio dell'attesa, che aveva inchiodato la nereggiante massa umana su rutta l'ampiezza Jelle rive, la sua voce risuonò alta e solenne: "Prendo possesso di Trieste nel nome del Re d'Italia".

Ed il genera le ed il podestà si abb racciarono mentre 1a Co ll a mneggiava a l l ' Tta lia, Subito dopo si formò un corteo con in testa i due protagonisti principali. La meta era il palazzo dell'imperial-regia luogotenenza a circa duecento metri dal molo L'apparizione di Petitti sconvolse gli animi. La compostezza rispettata sino a quel momento andò in framumi. Non v'erano più di cinquanta metri da percorrere per arrivare al portico del palazzo, eJ il generale venne sollevato di

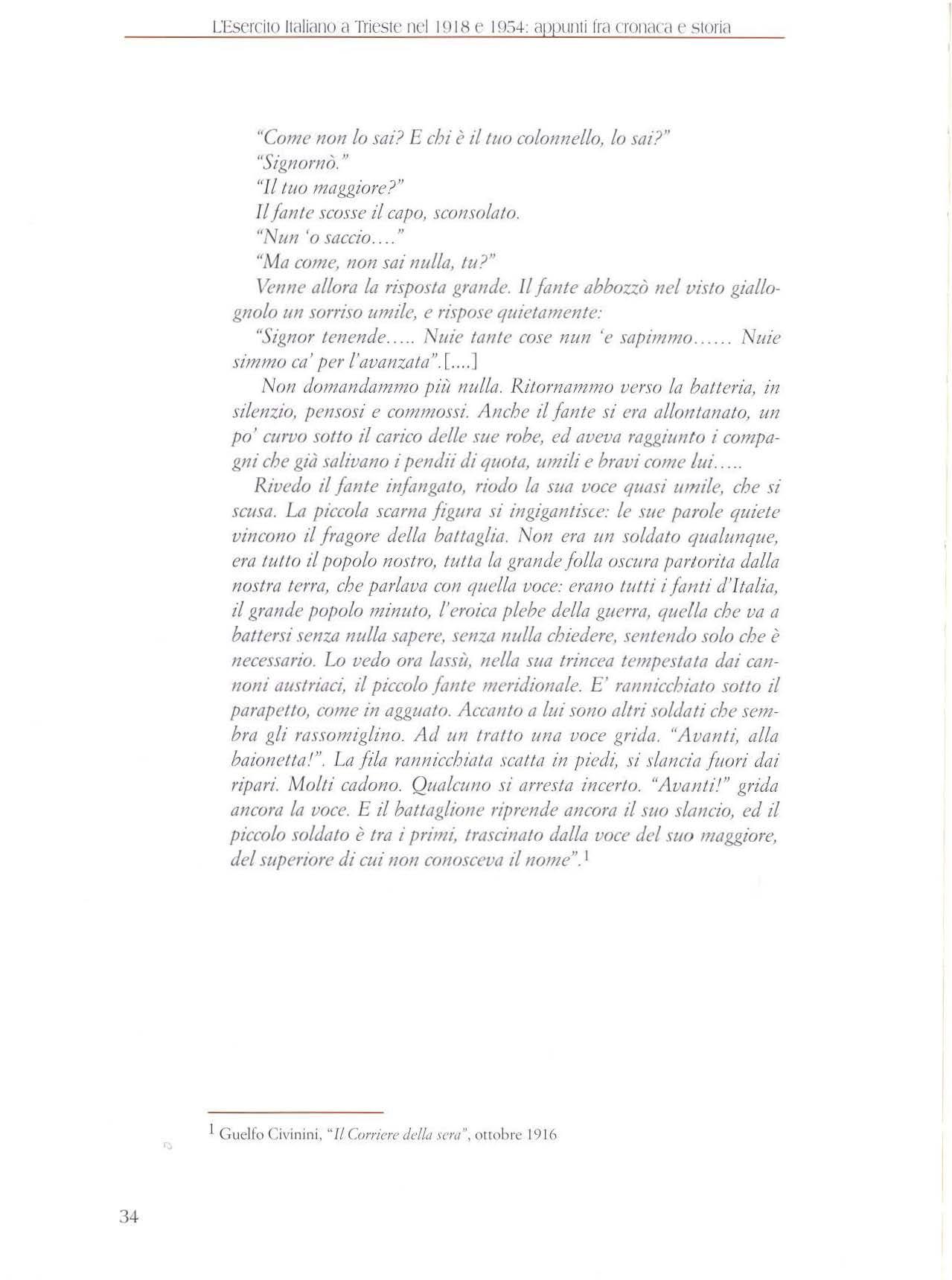

peso da robuste braccia di popolani. Tutti volevano toccarlo, abbracciarlo, baciarlo e la stessa sorte ebbero quanti facevano parte del corteo. Petitti arrivò finalmente sotto il portico. Là la marea si era fermata. I sedici carabinieri erano già ai loro posti. Sfilarono i membri dei Comitati. C'erano tutti, anche gli slavi capeggiati dal deputato Wilfan. Per questi non era l'Italia che prendeva possesso di Trieste ma l'Intesa. Sarebbero stati in breve disingannati da Petitti.

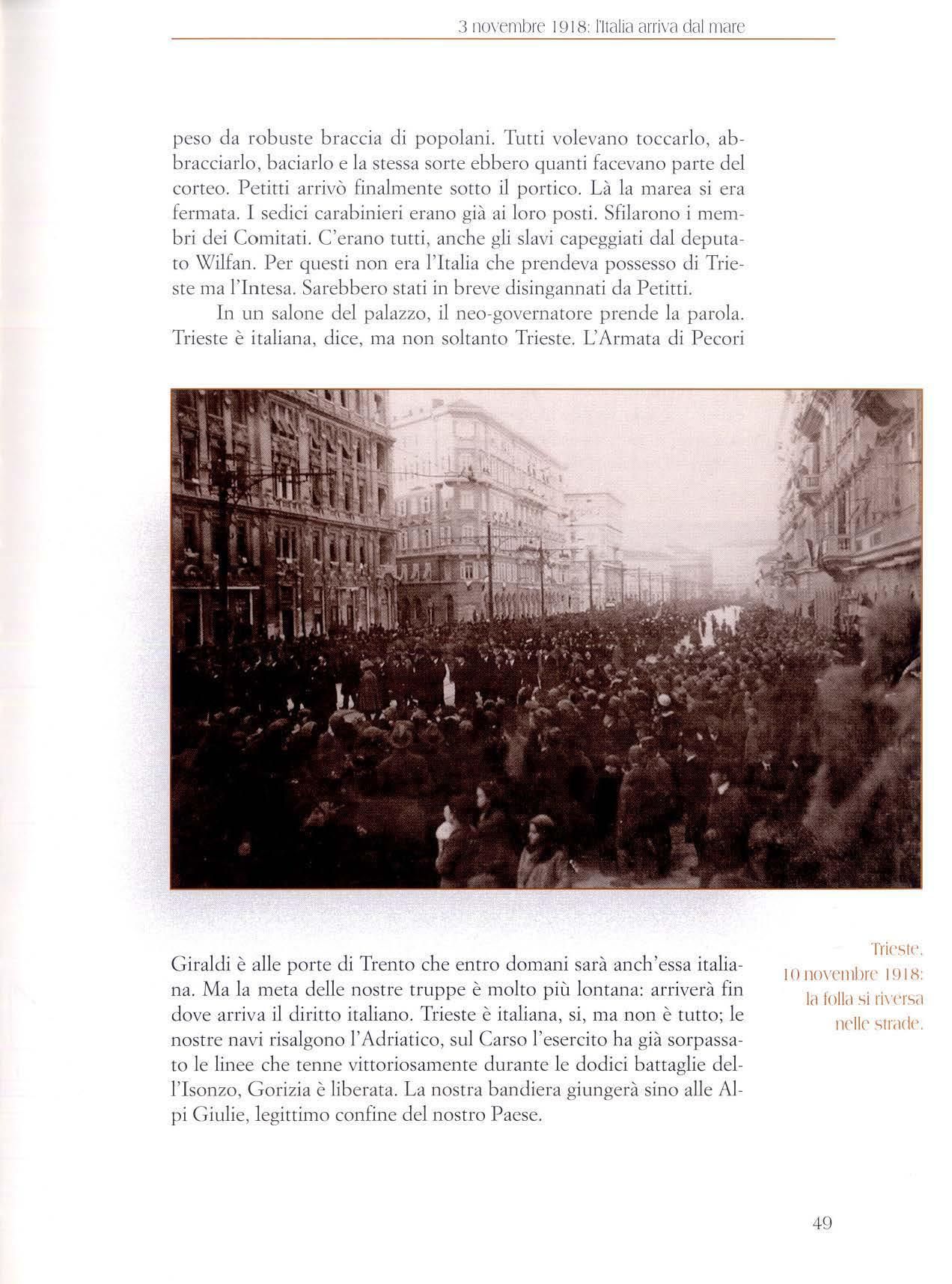

In un salone del palazzo , il neo -governatore prende la parola. Trieste è italiana, dice, ma non soltanto Trieste. L'Armata di Pecori

GiraJdi è alle porte di Trento che entro domani sarà anch'essa italiana. Ma la meta delle nostre truppe è mo lto più lontana: arriverà fin dove arriva il diritto italiano. Trieste è italiana, si, ma non è tutto; le nostre navi risalgono l'Adriatico, su] Carso l'esercito ha già sorpassato le linee che tenne vittoriosamente durante le dodici battaglie dell'Isonzo, Gorizia è liberata. La nostra bandiera giungerà sino a ll e Alpi Giulie, legittin1o confine del nostro Paes e.

l o nm·ctnl>rc 1q l H: i l><'f'<.,dgli<'ri sfilclllO d Trie'->ll'

Il generale ha appena pronunciato le ultime parole che dalla riva e dalla piazza, dove la folla aveva invaso i boschetti cedui creati per proteggere il paJazzo dalla manifestazioni popolari, si leva un grido echeggiato da migliaia di bocche: "t bersaglieri.'".

La catena delle ''maone" venezian e, trainate dai vaporetti lagunari, con i bersaglieri al comando del generale Coralli era infatti anch'essa felicemente arrivata, e lo sbarco era avvenuto sul molo prospiceme l'edificio dell'Hotel Excelsior. I bersaglieri sbarcati dalle chiatte, dopo un tentativo di schieramento sulla riva, ruppero le fila c si dispersero nella fiumana. In breve tempo, i loro elmetti rimasero senza piumetti. Ogni ragazza triestina aveva una piuma infilata nei capelli a guisa di portafortuna. I soldati si mossero in colonna fra due siepi di popolo esultante, sorto una pioggia di fiori cd uno sbandierare di tricolori dai balconi (ma do\'e li aveva conservati Trieste,