ERSCHÖPFT

Die früher vielzitierten „Götter in Weiß“ sind heute passé. Das Auftreten von Mediziner:innen ihren Patient:innen gegenüber und vice versa hat sich in den vergangenen 20 Jahren grundlegend ver ändert. Die Aufklärungspflicht spielt heute eine viel größere Rolle. Therapieentscheidungen werden gemeinsam mit den Patient:innen getroffen. Diese kommen oft schon vorinformiert in die Ordinati onen – wobei unter den Auskünften, die sie online „aufklauben“, leider auch viele Halbwahrheiten und Fehlinformationen sind. Dass die Health Literacy von Patient:innen oft nicht ausreicht, um die Vertrauenswürdigkeit von Gesundheitsinformationen im World Wide Web richtig einzuschätzen und/oder Letztere zu verstehen und im Alltag anzuwenden, stellt Mediziner:innen vor große Herausforderungen. Das hat sich ganz besonders auch im Kontext der Coronapandemie gezeigt.

Umso hilfreicher ist es, wenn man seinen Patient:innen „über prüfte“ Gesundheitsinformationen empfehlen kann. Und umso mehr freut es uns, Ihnen werte Leser:innen, zu verkünden: Das Online-Portal MeinMed.at erstrahlt seit 19. September in neuem Glanz. MeinMed-Vorträge informieren Laien ja schon seit über 20 Jahren kostenlos in ganz Österreich zum Thema Gesundheit. Das Online-Portal der erfolgreichen Veranstaltungsreihe der RegionalMedien Gesundheit wurde nun einem technischen und visuellen Relaunch unterzogen. Noch stärker als früher liegt der Fokus auf inhaltlich korrekten – von österreichischen Expertin nen und Experten geprüften – Inhalten. Das Siegel der Stiftung Health On the Net zeichnet MeinMed.at als vertrauenswürdige Seite in Gesundheitsfragen aus. Zusätzlich zu den Berichten in laiengerechter Sprache, die durch Infotabellen, Grafiken und Videos aufgelockert werden, finden Nutzer:innen des Portals einen Überblick über alle MeinMed-Veranstaltungen sowie zahlreiche Webinare, die live und kostenlos online ausgestrahlt werden. Der qualitativ hochwertige Content entsteht – wie ge sagt – in enger Kooperation mit Mediziner:innen aus Österreich. Das Team der RegionalMedien Gesundheit fühlt sich somit für die „digitale Revolution“ gewappnet und freut sich auf die Herausforderungen der kommenden Jahre.

Doch zurück zu Ihnen, werte Leser:innen: Auch die Ärzteschaft ist natürlich nicht davor gefeit, krank zu werden oder sich über-

fordert zu fühlen. Wann würden Sie sich als „unfit for work“ bezeichnen? Bzw. mit welchem Zipperlein glauben Sie noch hinreichend zu funktionieren? Präsentismus ist in der Berufsgruppe weit verbreitet, kann früher oder später allerdings zu noch längeren Krankenständen führen und eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellen. Lesen Sie mehr darüber sowie über hilfreiche Gegenstrategien in unserer aktuellen Coverstory!

Ihre

Mag.a Karin Martin Redaktionsleiterin RegionalMedien Gesundheit karin.martin@regionalmedien.at

06 Das Virus und die Folgen Nach COVID-19: Therapie und Follow-up

10 Wenn die Lunge „knistert“ Allgemeinmediziner:innen sind wegweisend für die gute Betreuung von ILD-Patient:innen

13 Von wegen banal ... Infektionen der oberen Atemwege in der Allgemeinpraxis

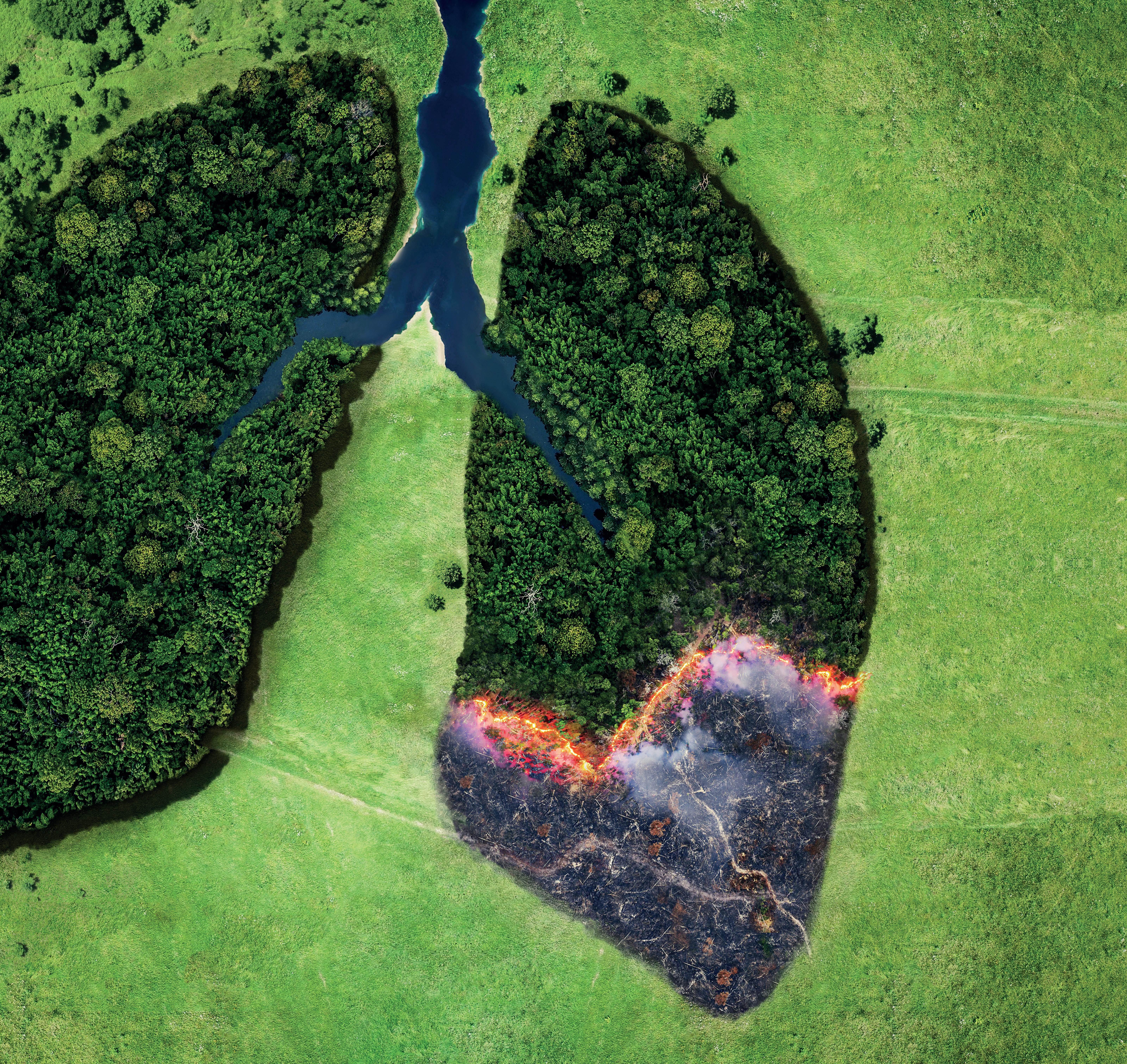

16 Einmal tief durchatmen Wald, Klima und Gesundheit – ein Lebenskreislauf

26 Management im Wandel Herzinsuffizienz mit erhaltener Ejektions fraktion diagnostizieren und gezielt behandeln

30 Aktiv für starke Knochen Bewusstsein für Osteoporose zu schaffen, ist auch auf Ärzteseite wichtig

32 Nach dem Anfall ist vor dem Anfall?

Migränebehandlung ist mehr als ein Sieg über Etappen

35 „Der Übergang zwischen Angst und Angsterkrankung

ist fließend“ Über den Einfluss exogener Faktoren und die Wichtigkeit, die eigenen Ängste selbst(-bestimmt) zu bewältigen

38 Neues Verfahren verbessert Diagnose Fettlebererkrankungen: Alkohol ist häufiger die Ursache als bisher angenommen

40 „Reicht eine Ernährungsumstellung allein aus?“ Weshalb Diäten nicht immer dazu beitragen, den LDLCholesterin-Spiegel zu senken

18 Erschöpft und krank Wie sich der Gefahr, im Arztberuf auszubrennen oder somatisch zu er kranken, begegnen lässt

20 „Präsentismus ist kein gesundheitsförderliches Phänomen“ Auch für Mediziner:innen gelten arbeitsrecht liche und -medizinische Grundlagen

22 „Wir sind ein Team“ Neues Berufsbild: Arbeitsmedizinischer Fachdienst soll ab sofort Mediziner:innen unterstützen

45 Potenziell sexuell generiert

Der Harnwegsinfekt aus der Sicht des Sexualmedi ziners und Männerarztes

48 „Gutes Recht, nicht monatlich zu leiden“ Prämenstruelles Syndrom: vielschichtige Beschwer den, facettenreiche Behandlung

51 Blockierte Sexualität

Wie der „Epidemie der Lustlosigkeit“ Einhalt geboten werden kann pharmazeutisch

53 Die Erkältungszeit steht vor der Tür Das Immunsystem stärken und Infekte rasch therapieren

61 SPRECHStunde

„Netzhautablösung oder harmlos?“

57 Gut bekannt, aber zu wenig genutzt Phytotherapie bei Magen-Darm-Störungen

Die Prävalenz von Long/Post COVID wird aktuell mit etwa 10 % aller Erkrankten bezif fert, wobei je nach Definition, Methodik und untersuchter Population die Häufigkeit zwi schen 3 und 20 % schwankt. Für die ICD-Kodierung wird der Begriff des Post-COVIDZustandes genutzt (ICD U09.9), der sich vom Delphi Konsensus Statement der WHO ab-

GASTAUTOR: Priv.-Doz. Dr. Thomas Sonnweber, PhD Pneumologie, Innere Medizin II, Universi tätsklinik Innsbruck

leitet.1 Hervorzuheben ist, dass in derzeit gültigen Richtli nien stets der zeitliche Zu sammenhang zwischen der SARS-CoV-2-Primärinfekti on und der Dauer der klini schen Beschwerden zur Begriffsdefinition herangezogen wird und keine COVID-19unabhängige Ursache als mögliche Erklärung für die klini schen Beschwerden vorliegen

darf. Weiters ist anzumerken, dass die Begriffe Long COVID und Post-CO VID-19-Syndrom nur verwendet wer den sollten, falls schwere klinische Einschränkungen bestehen, welche die Lebensqualität beeinträchtigen und All tagsfunktionen limitieren.2

In Bezug auf die Ursache der Persis tenz klinischer Beschwerden nach CO

VID-19 wurden zahlreiche Hypothesen postuliert. Diese umfassen eine chroni sche Inflammation durch Viruspersis tenz bzw. eine anhaltende Immunreak tion auf persistierende virale Antigene, eine Dysbiose des Mikrobioms oder Viroms, zelluläre und metabolische Dysfunktionen, (Hyper-)Inflammati on, autonome Dysregulation, Hyperkoagulabilität und Thrombosen, Autoimmunität, welche mit der Bildung von Anti-Idiotyp-Antikörpern einhergeht, einen anhaltenden postinfektiösen Ge webeschaden einschließlich prolongier ter Endothelschäden und Störungen der Mikrovaskularisierung sowie eine pro longierte postinfektiöse Dysregulation

des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Sys tems (RAAS). Klare Risikofaktoren für Long/Post COVID sind nicht bekannt und auch milde COVID-19-Akutver läufe können zu persistierenden Be schwerden führen. Hervorzuheben ist, dass Alter, Geschlecht und Symptomlast während der Akuterkrankung mit dem Long-/Post-COVID-Risiko korrelieren, wobei Frauen bis zum 60. Lebensjahr doppelt so häufig Long/Post COVID entwickeln wie Männer.

Die klinische Symptomatik persistie render Beschwerden nach COVID-19

ist unspezifisch. Da COVID-19 eine Multisystemerkrankung darstellt, wur den mehr als 200 verschiedene COVID19-assoziierte Symptome beschrieben, wobei Fatigue, Belastungsdyspnoe, ko gnitive Einschränkungen, Angststörun gen, Depression und Schlafstörungen zu den führenden Symptomen gezählt wer den.1, 2 Weitere Symptome wie Anosmie, Ageusie, Brustschmerzen, Tachykardie, Muskelschwäche und Muskelschmer zen, Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen, gastrointestinale Beschwerden, Haut manifestationen, kognitive Einschrän kungen („brain fog“) und psychische Einschränkungen werden regelhaft be schrieben. Post-COVID-19-Beschwer den können dabei Monate bis Jahre persistieren oder einen fluktuierenden/ relapsierenden Charakter haben.

4 Wochen

12 Wochen

AKUT

Diagnose Symptome bestehen für bis zu 4 Wochen Symptome bestehen für 4 bis 12 Wochen

Post-COVID-Syndrom

Symptome bestehen länger als 12 Wochen und sind nicht durch andere Diagnosen erklärbar

Long COVID

Symptome bestehen länger als 4 Wochen oder neue Symptome kommen hinzu

Abbildung: Begriffsdefinition persistierender Beschwerden nach COVID-19; adaptiert nach 2, 3 >

Diagnostisch steht zunächst die Er fassung und Charakterisierung von vorliegenden Einschränkungen im Vordergrund. Hierfür stehen von ver schiedenen Fachgesellschaften standar disierte Fragebögen zur Verfügung.4,5 Beispielsweise kann der funktionel le Status nach COVID-19 mittels der 5-stufigen Klok-Skala erhoben werden, die erlaubt, Patienten mit höhergradi gen Einschränkungen (Klok ≥ 2) und weiterem Abklärungsbedarf von jenen mit geringen Einschränkungen (Klok ≤ 1) abzugrenzen, welche in der Regel

keine weitere Abklärung und Kontrolle benötigen.5 Wichtig ist festzuhalten, dass Long/Post COVID nicht mittels funkti oneller oder laborchemischer Untersu chungen ausgeschlossen werden kann.

Internationale Leitlinien zum Followup bei Long/Post COVID basieren ak tuell nur auf schwacher Evidenz und orientieren sich einerseits an der aktu ellen Symptomatik, andererseits an der Schwere der Akuterkrankung.2-4 Bei spielsweise sollte bei sehr schwerem COVID-19-Akutverlauf und/oder ho hem Risikoprofil (schwere Pneumonie, Komorbiditäten, kardiovaskuläre Kom plikationen, hohes Alter etc.) eine Reevaluierung nach 4–6 Wochen erfol gen. Traten während der Akuterkran kung kardiovaskuläre Komplikationen (Myokarditis, Lungenembolie etc.) auf, wird eine kardiovaskuläre Evaluierung (inkl. EKG, Troponin und NtproBNPMessung, Echokardiographie) 6–12 Wo chen nach akuter COVID-19-Erkran kung empfohlen. Unabhängig von der Schwere der akuten Erkrankung sollte bei persistierenden Beschwerden nach COVID-19 eine Reevaluierung nach zwölf Wochen stattfinden. Zeigen sich im Rahmen der Nachsorge höhergradi ge Einschränkungen oder Risikosymp tome wie Atemnot und Synkopen, sollte eine weitere fachspezifische Abklärung angestrebt werden. Diese ist im Idealfall durch eine Anbindung an Long-/PostCOVID-Ambulanzen und multidiszipli näre Netzwerke möglich.2-4

Aufgrund der unvollständig verstande nen Pathomechanismen und des Feh lens größerer randomisierter klinischer Studien liegt aktuell keine ausreichen de Evidenz für kausale Therapien zur Behandlung anhaltender Beschwerden nach COVID-19 vor. Demgemäß ver weisen aktuelle Empfehlungen auf die individualisierte Therapie, welche darauf abzielt, Symptome zu lindern, eine Chro nifizierung zu vermeiden und die allge meine Leistungsfähigkeit zu steigern.

Wegen der häufig multiplen Einschrän kungen verschiedenster Organsysteme ist bei ausgeprägten Beschwerden in der Regel eine interdisziplinäre Betreu ung sinnvoll. Hierbei spielt neben der hausärztlichen Betreuung insbesonde re die Anbindung an pneumologische, infektiologische, kardiologische, neu rologische, psychiatrische und psycho logische Ambulanzen eine wesentliche Rolle, wobei stets eine symptomorien tierte Zuweisung erfolgen sollte. Einen weiteren Behandlungsansatz stellen physiotherapeutische und rehabilitati ve Maßnahmen dar. Letztere schließen Trainingsprogramme zur Steigerung der physischen Leistungsfähigkeit, aber auch psychologische/psychiatrische Therapien ein. Bei der rehabilitativen Behandlung von Long-/Post-COVID-Patienten ist ein dosiertes Training („pacing“) ent scheidend, um eine Post-Exertional-Ma laise (PEM) zu vermeiden.

Bezüglich der Prognose von Long/Post COVID ist festzuhalten, dass ein Groß teil der Patientinnen und Patienten eine spontane Heilung bzw. eine deutliche Abschwächung der Symptomatik im Verlauf zeigt. Ein kleiner Teil der Be

troffenen (< 2 %) weist hingegen eine Persistenz der Beschwerden auf, die Monate bis Jahre umfasst.

Die Genese und das Management von Long/Post COVID sind weiterhin Gegen stand wissenschaftlicher Untersuchun gen. Derzeit stehen keine evidenzbasier ten kausalen Behandlungsoptionen zur Verfügung. Dessen ungeachtet können durch eine interdisziplinäre Betreuung mit einer standardisierten Charakterisie rung und symptomorientierten Behand lung Betroffener gute therapeutische Er folge erzielt werden.

* Der Experte war Vortragender bei der 46. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie von 29.9. bis 1.10.2022, Salzburg Congress.

Referenzen:

1 WHO. A clinical case definition of post COVID-19 condition by a Delphi consensus. [cited 30/08/22]; who. int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Post_CO VID-19_condition-Clinical_case_definition-2021.1

2 Koczulla AR et al., S1 Guideline Post-COVID/LongCOVID. Pneumologie (Stuttgart) 2021: 75(11): 869-900.

3 Sivan M, Taylor S, NICE guideline on long covid. Bmj 2020: 371: m4938.

4 Rabady S et al., Guideline S1: Long COVID: Diagnostics and treatment strategies. Wiener klinische Wochen schrift 2021: 133(Suppl 7): 237-278.

5 Klok FA et al., The Post-COVID-19 Functional Status scale: a tool to measure functional status over time after COVID-19. The European respiratory journal 2020: 56(1).

Weitere Literatur beim Autor.

� Persistierende Beschwerden nach „coronavirus disease 2019“ (COVID-19) werden je nach angewandter Definition, Methodik und untersuchter Kohorte bei 3 bis 20 % aller Erkrankten beobachtet.

Die klinische Symptomatik nach COVID-19 ist unspezifisch, am häufigsten werden Symptome wie Fatigue, Dyspnoe, muskuläre Schwäche, kognitive Einschränkungen, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, Anosmie, Ageusie sowie eine ängstliche und/oder depressive Stimmung beschrieben.

Höhergradige persistierende COVID-19-Symptome, die keiner anderen Ursache zugeordnet werden können, werden je nach zeitlichem Abstand zur Primärinfektion als Long COVID (Beschwerden > 4 Wochen) bzw. als Post-COVID-19-Syndrom (Beschwerden > 12 Wochen) bezeichnet.

Ein spezifisches Risikoprofil für Long/Post COVID ist aktuell nicht bekannt und die interindividuellen Verläufe zeigen eine starke Varianz.

In der Betreuung von Patienten mit persistierenden Beschwerden nach COVID-19 sind Erfassung, Charakterisierung und Graduierung der Symptomatik von großer Bedeutung, da angesichts des Fehlens kausaler Therapieansätze eine individualisierte symptomorientierte Therapie angestrebt wird.

Während in einem kleinen Teil der Patienten Beschwerden über mehr als zwei Jahre be schrieben werden, so ist bei einem Großteil der von Long/Post COVID Betroffenen von einer Spontanheilung und guten Prognosen auszugehen.

Die interstitiellen Lungenerkrankun gen („ i nterstitial lung diseases“, ILD) stellen eine große und heterogene Grup pe von verschiedenen diffusen Lungenparenchymerkrankungen dar. Auch wenn der Terminus ILD sehr griffig ist, bleibt er doch etwas irreführend, da sich die Pathologien nicht auf das In terstitium beschränken, sondern häu fig den Alveolarraum und die distalen Atemwege erfassen. Die möglichen Ursachen der Lungenparenchymschä digung sind sehr vielfältig und schlie ßen u. a. inhalative Noxen wie Stäube, Rauch und Allergene, außerdem Me dikamente, Autoantikörper, Strahlung und genetische Prädispositionen ein. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer breiten Anamnese etwa hin sichtlich des Raucherstatus, der Me dikamenteneinnahme, des familiären und beruflichen Backgrounds sowie der Umweltfaktoren und Hobbys mit den daraus resultierenden möglichen Expositionen. Um die Anamnese systematisch durchzuführen, ist die Verwendung eines standardisierten Fragebogens ratsam, z. B. des ILD-Fra gebogens der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie (DGP), der online kostenlos zur Verfügung steht. Für die Abfrage möglicher pneumotoxischer Medikamente empfiehlt sich die Inter netseite pneumotox.com

Neben der ausführlichen Anamne se spielt die Klinik der Patientinnen und Patienten eine große Rolle in der Diagnostik der ILD. Je nachdem, um welche spezifische ILD es sich handelt und in welchem Erkrankungsstadium Betroffene in der Praxis vorstellig wer den, variiert das klinische Beschwer debild. Im Großen und Ganzen zeigen die Patienten aber häufig einige wich tige Gemeinsamkeiten hinsichtlich der Klinik.

• Belastungsdyspnoe: oft schleichend, über viele Wochen, Monate, teilweise sogar

Jahre bestehend, auch akut möglich.

• Verminderte Belastbarkeit: Patientin nen und Patienten schränken ihre Alltagsaktivitäten immer mehr ein.

• Trockener Husten.

• „K nisterrasseln“: Sklerosi phonie – auch „velcro-crack les“ genannt – das Geräusch erinnert an das Öffnen eines Klettverschlusses.

• Trommelschlegelfinger & Uhrglasnägel als mögliche Zeichen chronischer Hypoxämie; in fortgeschrittenen Erkrankungsstadien.

• Systemische Zeichen wie Fieber, Gelenkbeschwerden, Hautveränderungen.

• Lungenfunktion: i. d. R. pulmonale Restriktion und Diffusionsstörung.

• Blutgasanalyse: zunehmende Oxyge nierungsstörung/Hypoxämie.

Was die ILD-Abklärung nicht ein facher macht, ist der Umstand, dass etliche Differentialdiagnosen zu be achten sind. Sehr häufig muss hier – aufgrund der engen topographi schen sowie funktionellen Bezie hung – an eine Vielzahl von kardia len Erkrankungen gedacht werden. Wesentlich sind die Fragen nach Herzinsuffizienz, Klappenvitien oder Hinweisen auf eine pulmonale Hyper

tonie. Differentialdiagnostisch wichtig ist auch die Berücksichtigung von pulmonalen Malignomen, da der chronische Nikotinabusus den zentralen Risi kofaktor für das Lungen karzinom darstellt und bei bestimmten Unterformen der ILD als Treiber angese hen wird, z. B. bei IPF, RBILD, DIP, PLCH. Gerade im Bereich der autoimmunen ILD-Varianten ergibt sich oft die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Rheu matologinnen und Rheuma tologen, denn eine Vielzahl von rheumatologischen Er krankungen – etwa rheumatoide Ar thritis, Lupus erythematodes, das Sjö gren-Syndrom, Autoimmunmyositiden oder systemische Sklerose – können eine interstitielle Beteiligung aufwei sen. Auch eine Lungenparenchymbe teiligung bei Vaskulitiden oder Gra nulomatose sowie eine medikamentös induzierte ILD müssen in Betracht ge zogen werden. Die Sarkoidose und die exogene allergische Alveolitis (EAA) sind ebenfalls wichtige ILD-Unter gruppen (siehe Grafik S.12).

Allgemeinmedizinerinnen und -me diziner befassen sich tagtäglich mit

einer Vielzahl von Patienten sowie Be schwerdebildern und Diagnosen. Die interstitiellen Lungenerkrankungen sind zwar eine sehr große und hete rogene Gruppe von verschiedensten Krankheitsentitäten, aber dennoch Seltene Erkrankungen. Hausärzten kommt eine bedeutende Gatekeeper-

Vorgehen bei Verdacht auf eine ILD in der hausärztlichen Praxis

Anamnese & klinische Untersuchung: geben die wesentlichen Hinweise, um den gesamten Abklärungsprozess überhaupt zu beginnen.

Zuweisung zu einer Fachärztin, einem Facharzt für Pneumologie im niedergelassenen Bereich: fachspezifische Basisuntersuchungen wie Lungenfunktion, Blutgasanalyse, Lungen röntgen, in der Folge Bildgebung mittels HR-CT des Thorax = Goldstandard der Bildgebung.

Vorstellung an einer pneumologischen Fachabteilung mit ILD-Ambulanz: weiterführende Diagnostik, u. a. Serologie, Allergiediagnostik, ggf. Bronchoskopie inkl. Kryobiopsie, ggf. Thoraxchirurgie, Bespre chung in einem ILD-Board mit Festlegung einer Diagnose/Arbeitshypothese sowie des weiteren Procedere und der Therapieemp fehlung.

Funktion zu. Weil sie ihre Patientinnen und Patienten häufig seit vielen Jahren kennen, haben sie eine Schlüsselpo sition in der frühen Abklärung von Menschen mit ILD inne. Je früher die

Diagnose gestellt wird, umso rascher kann eine Therapie eingeleitet und der Lungenfunktionsverlust verlangsamt oder aufgehalten werden. Manchmal ist es auch möglich, die Lungenfunk tion wieder zu normalisieren. Viele ILD-Formen sind mittlerweile gut be handelbar und die Progression lässt sich oft deutlich verzögern. Dennoch muss man betonen, dass die Prognose von bestimmten interstitiellen Lun generkrankungen nach wie vor eher schlecht ist.

Die Anamnese und die klinische Un tersuchung sind in der Diagnostik von interstitiellen Lungenerkrankungen von zentraler Bedeutung. Allgemeinmedi zinerinnen und -mediziner nehmen in diesem aufwendigen und vielgleisigen Prozess eine wesentliche Rolle ein, da sie den Patientinnen und Patienten ei nen raschen Weg zur Abklärung ermög lichen können und somit einen wesent lichen Einfluss auf die Prognose haben. <

Idiopathische interstitielle Pneumonien Idiopathische Lungenfibrose (IPF)

Idiopathische nichtspezifi sche interstitielle Pneumonie (NSIP)

Respiratorische Bronchiolitis mit interstitieller Lungenerkrankung (RBILD)

Desquamative interstitielle Pneumonie (DIP)

Kryptogene organisierende Pneumonie (COP)

Akute interstitielle Pneumonie (AIP)

Autoimmune ILD

SarkoidoseExogene allergische Alveolitis

ILD bei rheumatoider

Arthritis

Interstitielle Pneumonie mit Autoimmunmerkmalen (IPAF)

Idiopathische lymphoide interstitielle Pneumonie (LIP)

Idiopathische pleuroparen chymatöse Fibroelastose

Nichtklassifizierbare ILD

ILD bei Sjögren-Syndrom

ILD bei systemischem Lupus erythematodes

ILD bei Autoimmunmyositiden

ILD bei Mischkollagenose

ILD bei systemischer Sklerose

Idiopathische lymphoide ILD bei anderen Autoimmunerkrankungen

Andere ILD-Formen

� Lymphangioleiomyomatose

� Langerhans-Zell-Histiozytose

� Medikamenteninduzierte ILD

� ILD durch Exposition gegenüber anderen inhalativen Noxen

� ILD bei Vaskulitis/ Granulomatose

� Andere seltene ILD

* Anmerkung: Fett = ILD, die öfter fibrosierend verlaufen

Quelle: Cottin V et al., Eur Respir Rev. 2018; 27:180076.

„‚Knisterrasseln‘ – auch ‚velcro-crackles‘ genannt – zählt zu den typischen klinischen Zeichen.“

Sie steht wieder bevor, die Erkältungszeit, die Zeit des Hustens und Schnupfens, die Zeit der Krankenstände und die Zeit der verzweifelten Suche nach wirksamen Erkäl tungsmitteln. Bei nur wenigen Krankheitsbildern ist die moderne Medizin so „machtlos“ wie bei Infektionen der oberen Atemwege (URTI – „Upper Respiratory Tract Infection“), aka „der gemeine Schnupfen“ In diese Kate gorie fallen Erkrankungen wie Pharyngitis, Otitis media, Rhinitis, Rhinosinusitis und Tonsillitis. Als wären Influenza und Co nicht schon genug, schummelt sich seit nun bald drei Jahren auch noch das SARS-COV-2-Virus in die Rei hen der viralen Infektionserkrankungen und sorgt für rote Hälse und schmerzendes Schlucken.

Mit insgesamt 40 % der krankenstandbedingten Abwe senheiten und 17,9 % der Arztbesuche stellt diese Krank heitsgruppe eine der größten in der Allgemeinmedizin dar. Darum scheint es sinnvoll, sich einmal genauer mit ihr zu beschäftigen. Trotz der massiven Zahl betroffener Patien tinnen und Patienten ist das Wissen bezüglich der oft als banal abgestempelten Erkrankungen leider häufig nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft.

Das Grundlegende vorweg: Im Normalfall werden URTI von respiratorischen Virenstämmen verursacht, nur bei etwa 10 % lässt sich eine bakterielle Ursache finden oder aber es kann auch im Zuge der Erkrankung zu sekundär en bakteriellen Superinfektionen kommen. Insgesamt gibt es aktuell ca. 200 Subtypen von Viren, welche es sich gerne in den Schleimhäuten des Homo sapiens gemütlich machen und mit gut 50 % liegen Rhinoviren an erster Stelle. Bei bakteriellen Infektionen haben S. pyogenes die Nase vorn. Manche dieser Keime sind harmloser als andere, doch alle haben eines gemein: Sie führen häufig zu Krankenständen und verursachen jährlich Kosten von mehreren Milliarden Euro. >

Der Winter steht vor der Tür und mit ihm naht auch die nächste Grippewel le, welche typischerweise zwischen der sechsten und zwölften Kalenderwoche des Jahres ihren Höhepunkt hat. Doch schon im Herbst bahnt sich ein Anstieg von Infektio nen an. Rückblickend auf den Sommer, in dem es zum Teil allein bis zu 16.000 SARSCOV-2-Neuinfektionen pro Tag gab, lässt sich erahnen, was uns in den nächsten Mo naten bevorsteht. Daher gilt allgemein: Wo keine Infekti on vorhanden, da auch keine Behand lung notwendig – deshalb sollte in erster Linie der individuelle Patient, aber auch der Arzt auf Maßnahmen zur Infekti onsprävention setzen. Bereits mehrere Studien haben gezeigt, dass Gesichts masken eine effektive und einfache Me thode zur Vermeidung von Tröpfchenin fektionen darstellen. Nachweislich fand jedoch der überwiegende Teil der Infek tionen in den eigenen vier Wänden statt, wo bekanntlich kaum jemand eine Mas ke trägt. Deshalb wird das altbekannte Händewaschen sowie Desinfizieren diesen Herbst und Winter so relevant sein wie je zuvor. Weniger bekannt ist: Mäßige, tägliche sportliche Betätigung im Ausmaß von ca. 30 Minuten kann das Infektionsrisiko signifikant – um fast 30 % – senken. Einige Studien zei gen außerdem minimale Effekte bei der Verwendung von Vitamin C zur Vorbeu gung von Infektionen, wobei die Wir kung ab 200 mg pro Tag auftritt. Diese Menge kann leicht über die Ernährung auch ohne Ergänzungsmittel aufge nommen werden. Für die drohende In fektionswelle im Herbst und Winter ist daher wesentlich: Hygienemaßnahmen in der eigenen Ordination einhalten

und Infektionspatienten zeitlich sowie örtlich separat behandeln, um eine no sokomiale Verbreitung zu minimieren, sowie Patienten schon jetzt auf sinnvolle Präventionsmaßnahmen hinweisen, um ein etwaiges zukünftiges In fektionsrisiko zu minimieren.

Dr. Martin Hasenzagl

Arzt für Allgemeinmedizin im Landesklinikum Lilienfeld

Wichtig ist darüber hinaus zu erwähnen, dass zum Beispiel das SARS-COV-2-Virus bei idealen Bedingungen (20 °C) maximal 28 Tage lang auf Ge genständen überleben kann und daher auch ein räumliches Hygienekonzept von größter Relevanz ist.

Sollte es jedoch einmal versa gen und eine Infektion vorlie gen, stellt sich die Frage, wie die ideale Therapie für solche URTI aussieht bzw. ob es überhaupt wirksame Behand lungsoptionen gibt. Ja, es gibt sie sehr wohl, die Wundermittel gegen die „ge meine Grippe“, die Justice League der oberen Atemwege, doch auf Grund der Banalität und der häufig harmlosen Ver läufe dieser Erkrankungen scheint im mer noch das Grundprinzip des „ Aus sitzens“ vorzuherrschen.

Auch wenn URTI prinzipiell keine be sonders schweren Verläufe zeigen, sor gen sie doch für Unwohlsein und pro duzieren deutlich mehr Kosten, weshalb eine adäquate Therapie zur Reduktion der Krankheitsdauer auf jeden Fall in diziert ist.

Altbekannte Therapieoptionen mit Zink und Vitamin C deuten auf mini male Verbesserungen hin, doch wissen viele nicht, dass uns eine ganze Palette phytotherapeutischer Optionen zur Ver fügung steht, deren Wirkung in Studien belegt werden konnte. Zwei weniger bekannte davon schauen wir uns im Fol genden etwas genauer an. Schon einmal von Maoto gehört? Das aus Japan stammende Gemisch vier pflanzlicher Arzneistoffe (darunter Glycyrrhizin) konnte bereits in einigen EBM-Studien seine Wirksamkeit unter Beweis stellen und zeigte: Es steht an tiviralen Medikamenten in nichts nach. Ein In-vitro-Versuch belegte, dass Ma oto innerhalb von sechs Stunden die

Virusvermehrung stoppen konnte. Eine aktuelle Studie aus dem Jahr 2022 zeigte sogar, dass Maoto signifikante Ergebnis se als Postexpositionsprophylaxe nach Kontakt mit COVID-19 erzielte. Darüber hinaus erwies sich Punica gra natum aka Granatapfel in Studien als effektives Mittel gegen Grippe und es konnte bestätigt werden, dass sich die Virusreplikation in MDCK-Zellen un terdrücken ließ. Eine weitere Studie mit Hühnern verifizierte die viruzide Wir kung. Elektronenmikroskopischen Ana lysen zufolge bewirken Granatapfelpo lyphenole eine strukturelle Schädigung des Virions.

Etwa 50 % der verschriebenen Anti biotikatherapien bei URTI sind fehlin diziert und das befeuert die drohende Resistenzbildung. Oft kommen Patien ten mit der Erwartung, eine Antibioti katherapie zu erhalten, jedoch ist eine solche nach diversen Guidelines erst indiziert, wenn sich die Symptome nach zehn Tagen nicht gebessert oder nach fünf bis sieben Tagen verschlimmert ha ben. Auch sogenannte Neuraminidase hemmer zur Therapie des Influenzavirus sollten nur mit Bedacht angewandt wer den, da sie ebenfalls zur Resistenzent wicklung führen können und vor allem nur gegen Influenzaviren wirksam sind. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass URTI sowohl im Sommer als auch im Winter ständige Begleiter unserer ärztlichen Tätigkeit sein werden und es sich definitiv lohnt, sich genauer mit neuartigen Entwicklungen in diesem Bereich auseinanderzusetzen.

Quellen: ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532961 (Updated 2022 Jun 27).

Masui S et al., Evid Based Complement Alternat Med. 2017;2017:1062065.

Mousa HAL, J Evid Based Complementary Altern Med. 2017 Jan; 22(1): 166–174.

Nabeshima A et al., Journal of Infection and Chemotherapy, 2022, DOI: 10.1016/j.jiac.2022.03.014.

Bagheri G et al., pnas.org , 2021, DOI: 10.1073/ pnas.2110117118.

Nieman DC et al., Br J Sports Med. 2011 Sep;45(12):987-92. contemporaryclinic.com/view/antibiotics-for-acute-urtis cdc.gov/antibiotic-use/clinicians/adult-treatment-rec.html bundesregierung.de : Pandemievorbereitung auf Herbst/ Winter 2022/23, 08.06.2022. va.gov/WHOLEHEALTHLIBRARY/tools/prevention-andtreatment-of-viral-upper-respiratory-infections.asp data4life.care/de/bibliothek/journal/corona-oberflaechen

„Eine adäquate Therapie zur Reduktion der Krankheitsdauer ist auf jeden Fall indiziert.“

Mittlerweile besteht kein Zweifel da ran, dass sich Waldaufenthalte positiv auf das menschliche Immunsystem aus wirken. Das hat einerseits mit der pri mären Wirkung von Inhaltsstoffen der Waldluft zu tun, andererseits mit den Sekundäreffekten wie körperlicher und psychischer Entspannung durch Stress reduktion und moderate Aktivierung des muskuloskelettalen Apparats.

Schon im österreichischen Forstgesetz1 ist festgelegt, dass eine wichtige Funk tion des Waldes die Erholung darstellt. Prinzipiell darf jede Person den Wald zu Erholungszwecken betreten und sich dort aufhalten – für andere Aktivitäten wie Radfahren braucht man die Erlaub nis der Waldbesitzer. Auch die Wohl fahrtsfunktion – der Wald produziert z. B. Sauerstoff, reinigt Wasser und Luft – wirkt sich positiv auf unsere Gesund heit aus. Wie weit der Wald diese Leis tungen erfüllen kann, hängt allerdings stark vom Klima und von den sich än dernden Bedingungen ab.

Viktoria Valenta, MSc Biologin, Bundesforschungszentrum für

Das hat auch Konsequenzen für die Gesundheitswirkungen: Vor allem in Mischwäldern ist es am Tag kühler bzw. in der Nacht wärmer als im Freiland –an heißen Sommertagen können unter dem geschlossenen Blätterdach bis zu fünf Grad weniger zu verzeichnen sein als im Freiland. Dort sind wir also nicht solchen Temperaturextremen ausge setzt, was sich besonders während der häufigeren Hitzewellen positiv auf den Kreislauf auswirken kann. Weitere Vor teile des Aufenthaltes im Wald stellen die reduzierte Windgeschwindigkeit und die höhere Luftfeuchtigkeit dar. Die Luftqualität in Wäldern ist gene rell hoch, da die Bäume Schadstoffe aus der Luft filtern. Diese Eigenschaft gewinnt auch in Städten immer mehr an Bedeutung, denn dort betreffen die Auswirkungen von Luftverschmutzung viele Menschen direkt.2,3 Aber nicht nur die Reduktion hauptsächlich anthropo gener Stoffe, sondern auch der Kontakt mit Phytonziden (pflanzlichen Sekun därmetaboliten) wie Terpenen kann sich positiv auf die Gesundheit auswirken.4 Allerdings ist zu bedenken, dass nicht wenige Menschen unter einer allergi schen Rhinitis leiden. In Westeuropa sind etwa 19 % der Bevölkerung gegen Baumpollen allergisch. Typische heimi sche Baumarten, die allergische Reak tionen hervorrufen können, sind: Erle, Birke, Hainbuche, Esche und Hasel. Wälder mit dieser Zusammensetzung von Baumarten sollten von Betroffenen in der Pollensaison also eher gemieden werden.

Prof. (FH) Priv.-Doz. Mag. Dr. Gerhard Tucek Leitung des Instituts für Therapie- und Hebammenwissen schaften, IMC Fach hochschule Krems

Durch die steigenden Temperaturen ha ben viele Baumarten mit Trockenheit zu kämpfen, sie können sich aber teilweise in Gebiete ausbreiten, in denen es ihnen früher zu kalt war. Ebenso ändert sich die Zusammensetzung der Baumarten – in der Forstwirtschaft wird vermehrt auf Laub- und Mischwälder gesetzt.

Konkrete Aussagen über die Wirkungen des Waldes auf die Lungengesundheit lassen sich nur schwer treffen. Studi en und Übersichtsarbeiten zeigen die positiven Wirkungen von wald- bzw. naturbasierten Interventionen auf Blut hochdruck, Stress und psychische Be findlichkeiten wie Depressionen und Angstzustände. Zudem werden positive Effekte einer Waldtherapie auf immu

nologische und entzündliche Parameter beschrieben. Aber die Evidenzlage weist aufgrund der Studienqualität und Zahl untersuchter Probandinnen und Probanden immer noch Schwächen auf. Historisch gesehen, sind die Studi en von Qing Li in Japan legendär, der bis heute als einer der bedeutendsten Pioniere der Waldtherapie in Japan die gesundheitlichen Zusammenhänge von Waldaufent halten und Gesundheit untersucht.5 Sein Resümee lautet: Waldbaden hat vermutlich eine vorbeugende Wirkung in Hinblick auf Zivilisations- und Krebserkrankungen. Auch die Mehrzahl anderer Autorinnen und Autoren kommt übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass die vorhandene Datenlage „d ie Förderung von körperlichen Aktivitäten in der Natur im Rahmen von Initiativen zur öffentlichen Gesundheit“ rechtfertige.6–8

In Österreich bieten die Netzwerke Green Care bezie hungsweise Green Care WALD9 die Möglichkeit, soziale und gesundheitliche Maßnahmen in Wald und Natur zu entwickeln. Ein von der Sozialversicherung der Selbstän digen (SVS) unterstütztes Projekt ist der Aufenthalt auf einem Green-Care-Auszeithof, bei dem nicht nur die Ge sundheitskompetenz gestärkt, sondern auch ein gesund heitsförderlicher Lebensstil unterstützt wird.

* Gastautorin Viktoria Valenta, MSc war Vortragende bei der 46. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP) und der Österreichischen Gesellschaft für Thoraxchirurgie (OGTC), 29.9.–1.10.2022, Salzburg Congress.

Referenzen:

1 Bundesgesetz vom 3. Juli 1975, mit dem das Forstwesen geregelt wird (Forstge setz 1975) StF: BGBl. Nr. 440/1975 (NR: GP XIII RV 1266 AB 1677 S. 150. BR: 1392 AB 1425 S. 344.)

2 Letter C & Jäger G (2019): Environment, Development and Sustainability, 22:4311–4321.

3 Nowak DJ et al. (2014): Environmental Pollution, Volume 193, Pages 119-129.

4 Lackner C et al. (2021): Biodiversität und Gesundheit am Beispiel des Waldes. Handbuch für die Waldpädagogik und Naturvermittlung. Bundesforschungszen trum für Wald.

5 Qing Li (2010): Environ Health Prev Med, 15:9–17.

6 Christiana RW et al. (2021): Journal of Healthy Eating and Active Living, 1(3), 142–160.

7 Stier-Jarmer M et al. (2021): International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(4):1770.

8 Antonelli M et al. (2022): International Journal of Environmental Health Re search, 32:8, 1842-1867.

9 greencarewald.at

Wie sich der Gefahr, im Arztberuf auszubrennen oder somatisch zu erkranken, begegnen lässt

Lange Arbeitszeiten, eine große Ver antwortung, der oftmals enorme Leis tungsdruck und wenige Ausgleichs möglichkeiten: Das sind bloß einige von vielen verschiedenen Faktoren, die für die Gesundheit von Ärztinnen und Ärzten eine Herausforderung darstel len. Die Coronapandemie hat die Si tuation vielerorts verschärft: Um ihre Patientinnen und Patienten gut versor gen zu können, gehen Berufsangehö

rige oftmals bis an ihre Grenzen und darüber hinaus. Die eigene Gesund heit bleibt dabei freilich leicht auf der Strecke. Selbstdiagnostik und -therapie sowie ein ausgeprägter Präsentismus sind weit verbreitet. Die Stiftung Arzt gesundheit (Deutschland) weist In fektionen, körperliche und psychische Überlastung, Traumatisierung, Suchterkrankungen und Suizide als größ te Risikofaktoren für Mediziner aus.1

Aufgrund der beruflichen Belastungen werden eigene Erkrankungen oft zu spät erkannt und therapiert. Darunter leidet früher oder später auch die Qua lität der Patientenversorgung.

Hinzugekommen sind in den letzten Jahren Hass, Hetze und Gewalt gegen

Medizinerinnen und Mediziner, die sich z. B. rund um Coronaimpfungen engagieren. Welch fatale Folgen eine derartige Terrorisierung haben kann, macht das traurige Beispiel der oberösterreichischen Ärztin Dr.in Lisa-Maria Kellermayr deutlich. Nach monatelangen Bedrohungen sah sie heuer im Sommer keinen anderen Ausweg als Suizid. Gerüchte und gezielte Desinformation in den sozialen Medien werden wohl auch in diesem Herbst und Winter die Gesellschaft spalten. Nur eine nachhal tig gesunde Ärzteschaft wird den immer größeren Herausforderungen gewach sen sein können. Hier spielt auch der Wandel hinein, den die Profession an sich erlebt. Früher stand die Autorität des Arztes außer Frage, doch die Erwartungen der Pati enten haben sich inzwischen geändert: Sie sind sich ihrer Rechte und Ansprü che viel mehr bewusst und haben einen leichteren Zugang zu Informationen, darunter bekanntlich vielen Halb- und Unwahrheiten im Netz. Auch wenn die derzeitige Generation der Jungärzte in der Regel keine paternalistische Bezie hung zu den Patienten mehr anstrebt: Die Patientenautonomie hat ihre Schat tenseiten. Die Begegnung auf Augen höhe kann sehr fordernd sein. Damit gehen oftmals unangenehme und unnö tige Fragen einher. Über 50 Prozent der in Österreich lebenden Menschen ha ben laut Gesundheitsministerium eine zu geringe Gesundheitskompetenz, um Gesundheitsinformationen richtig ein zuschätzen und zu verstehen.2 Der Er klärungsbedarf für Ärzte steigt – und damit der Zeitaufwand. Die professio nelle Identität kann darunter leiden.

Ihrer eigenen Vorbildrolle sind sich Ärztinnen und Ärzte im Gros bewusst. Untersuchungen zeigen: Sie verhalten sich gesundheitsbewusster im Vergleich zu anderen Berufsgruppen und nehmen öfter Vorsorgeuntersuchungen wahr.1 Das persönliche Gesundheitsbewusst sein steht allerdings oft in Kontrast zur hohen beruflichen Belastung. Hinzu kommt, dass der Großteil der Ärzte schaft keinen eigenen Hausarzt hat. Vie le tun sich schwer damit, die „ Patienten rolle“ einzunehmen. Teils zweifeln sie an der Vertraulichkeit und Anonymität der zu konsultierenden Einrichtungen. Die Selbstbehandlung ist eine akzep tierte Kultur unter Ärzten. Es kann aber auch einfach schwer sein, außerhalb der eigenen Arbeitszeit eine offene Praxis zu finden. Alles in allem ist der Arzt ein „etwas anderer Patient“, der aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit oftmals ad aptierte Untersuchungs- und Therapie möglichkeiten bräuchte.

International existieren eine umfangrei che Forschung und sogar Leitlinien zum Thema Ärztegesundheit, z. B. aus Groß britannien3. Empfohlen wird u. a., dass jeder Arzt regelmäßig einen Hausarzt konsultieren sollte. Weiters wird von Selbstdiagnostik und -therapie sowie informellen Konsultationen abgeraten. Darüber hinaus empfiehlt die Leitlinie, Spezialsprechstunden von speziell ge schulten „ A rzt-Behandlern“ einzurich ten. Diese sollten einen vertraulichen Umgang mit den Patientendaten in der jeweiligen Einrichtung, z. B. durch Pseu donyme, gewährleisten.

In Österreich sind spezifische Bera tungs- und Behandlungsangebote teils für Ärzte mit psychischen Problemen vorhanden (siehe Kasten), während spe zielle Angebote für somatisch erkrankte Ärzte noch fehlen.

Mag.a Karin Martin1 arztgesundheit.de/wp/fakten-studien

2 sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Gesund heitsfoerderung/Gesundheitskompetenz.html

3 bma.org.uk

In der Steiermark gibt es die Anti-Mobbing-Burn-out-Supervisionsstelle (AMBOSS): aekstmk.or.at/440 (inkl. anonymer Telefonsprechstunde).

Niederösterreich bietet ein Programm für suchtkranke Ärztinnen und Ärzte an. Betroffene werden streng vertraulich bei der unverzüglichen Aufnahme einer qualifizierten stationären oder auch ambulanten Entzugs- und Entwöhnungsbehandlung unterstützt: arztnoe.at/arzt-sucht

In Wien gibt es das Programm „Physicians Help Physicians“ (aekwien.at/physicians-helpphysicians) sowie eine separate zweite Stelle für Ärztinnen und Ärzte, die von Mobbing, Gewalt, Sexismus und Rassismus betroffen sind (aekwien.at/ombudsstelle-bereiche-mobbing-gewaltsexismus-rassismus).

Darüber hinaus werden gerade verstärkt Angebote zum Themenkomplex Aggression gegen Ärzte geschaffen bzw. ausgebaut.

Umfrage der österreichischen Ärztekam mer unter allen Wiener Spitalsärztinnen und -ärzten3 im Jahr 2021 dokumentierte ausgeprägte Erschöpfungszeichen. Rund ein Siebtel der Befragten gab an, nahe dem Burnout zu sein.

ist auf die eigene Gesundheit zu achten. Selbstaufgabe und Selbstaufopferung ha ben negative psychische Folgen für Be troffene und sicher auch für Patienten.

Dr.in Irene Kloimüller, ausgebildete Medizinerin, Health-Care-Managerin sowie Psychotherapeutin für Existenzanalyse (wertarbeit.at) und Arbeitsfähigkeitsexpertin (waiplus.online), im Gespräch.

HAUSÄRZT:IN: Gibt es Untersuchungen dazu, welchen physischen und psychi schen Belastungen Mediziner:innen in Österreich – in Spitälern und im niedergelassenen Bereich – ausgesetzt sind? Dr.in KLOIMÜLLER: Im Arbeitneh merschutzgesetz ist geregelt, dass Belas tungen, die Fehlbelastungen nach sich ziehen, evaluiert werden müssen. Viele Krankenhausorganisationen bzw. ihre Träger führen gerade jetzt auf Grund der Pandemie-Situation Untersuchungen und/oder Befragungen durch. Psychische Belastungen, die Fehlbelastungen und auch Burnout hervorrufen können, dürf ten generell in der Ärzteschaft, sei es im intra- oder extramuralen Bereich, im An steigen begriffen sein: Eine groß angeleg te Online-Befragung in den USA von Juni bis September 2021 – „Physician Burnout & Depression Report 2022: Stress, Anxi ety, and Anger“1 – von über 13.000 Ärz tinnen und Ärzten/medscape-Mitgliedern zeigt hohe Burnout-Raten: Die Selbstein schätzung liegt im Schnitt bei 47 Prozent, bei Intensivmedizinern darüber. Die Stu die („systematic review“) „Burnout und Abhängigkeit bei ärztlichem Personal zeitlos und während der COVID-19-Pan demie am Beispiel der Chirurgie und Anästhesie“2 ergab ebenfalls eine hohe Prävalenz von Burnout. Und auch eine

Warum fällt es Mediziner:innen beson ders schwer, die eigenen physischen und psychischen Grenzen anzuerkennen? Schon seit einigen Jahren ist bekannt –und gut untersucht –, dass Ärztinnen und Ärzte häufig auch dann arbeiten, wenn sie krank sind oder sich krank fühlen, was un ter dem Begriff Präsentismus zusammen gefasst werden kann. Als Hauptgrund wird „Patient:innen und Kolleg:innen nicht im Stich lassen wollen“ genannt, besonders bei Personalmangel dürfte das ein häufiger Grund sein. Jedenfalls ist Präsentismus kein gesundheitsförderliches Phänomen und kann – im Gegenteil – später zu län geren Ausfällen, auch Burnout, führen. Durch die ausgeprägte Identifikation mit dem Beruf neigen Ärztinnen und Ärzte dazu, mehr Belastungen auszuhalten, als dauerhaft gesund ist. Der Prozess, dass eine Herausforderung als Fehlbelastung wirkt und Krankheitsfolgen – seien sie physischer oder psychischer Natur – nach sich zieht, erstreckt sich oft über einen längeren Zeitraum. Wann genau die „ge sunde Schwelle“ überschritten wird, bleibt häufig unbemerkt. Zeitdruck und hoher Erwartungsdruck erschweren ein genaues Hinschauen und „Hinspüren“, gesund heitliche Probleme werden oft bagatelli siert und auch selbst therapiert – und dies meist nicht fachgerecht ...

Die hohen Anforderungen haben auch zum Second-Victim-Phänomen geführt und die Ärzteschaft teils traumatisiert bzw. Burnout-Prozesse angefacht.

Besteht wegen des hohen Anspruchs an die Ärztin/den Arzt tatsächlich eine Verpflichtung zur Selbstaufopferung?

Natürlich nicht, im Sinne der Selbstfür sorge und der Verantwortung gegenüber sich und den Patientinnen und Patienten

Welche Bedeutung kommt Medikamen ten- und Suchtmittelmissbrauch zu, um sich fit zu halten?

So wie in anderen Berufsgruppen mit hohem psychischem Stress und hohen Burnoutraten ist Alkohol das dominante Suchtmittel, z. B. um sich zu entspannen.

Da der Zugang zu Medikamenten für Ärztinnen und Ärzte natürlich leichter ist als für andere Berufsgruppen, liegt auch der Griff zum beruhigenden oder aufputschenden Medikament nahe.

Was empfiehlt sich zu tun, um die Arbeitsfähigkeit zu erhalten?

Ich denke, das beginnt in der Ausbildung, wo die Selbstfürsorge, die eigene Gesund heit, der Umgang mit Stress, Resilienz etc. noch stärker thematisiert werden müssen. Eine Enttabuisierung von psychischen Problemen und Erkrankungen muss de finitiv in der Ärzteschaft noch viel inten siver erfolgen, damit sich auch Ärztinnen und Ärzte frühzeitig Hilfe und Unterstüt zung holen. Hoher Verantwortungsdruck, eine große Anzahl von Patientinnen und Patienten pro Tag v. a. in Praxen, in der Ordination auf sich allein gestellt zu sein, finanzieller Druck – all das sind Rahmen faktoren, die das Stressniveau erhöhen. Einige meiner ärztlichen Freundinnen und Freunde meinen, dass sie deswegen lieber in Gemeinschaftspraxen oder im Krankenhaus arbeiten, weil die Zusam menarbeit und der soziale Austausch für sie ganz wesentliche positive und gesund heitsförderliche Faktoren sind.

Das Interview führte Mag.a Karin Martin.

1 Sundararaman L et al., Physician Burnout: A Pandemic Uncovered by a Pandemic!

2 Rozani S et al., Burnout und Abhängigkeit bei ärztlichem Personal zeitlos und während der COVID-19-Pandemie am Beispiel der Chirurgie und Anästhesie,

Umfrage der Kurie angestellte Ärzte der ÄK Wien in Kooperation mit Pitters Trendexpert,

Durch die Zusammenarbeit von Ärzte schaft, Sozialpartnern und Gesetzgeber wurde 2022 ein neuer Gesundheitsberuf geschaffen – der Arbeitsmedizinische Fachdienst (AFa) konnte mit diesem Jahr seine Tätigkeit aufnehmen. ÖGAPräsident DDr. Karl Hochgatterer, MSc, erläutert im Gespräch mit der Hausärzt:in, welche Rolle die neue Be rufsgruppe in der arbeitsmedizinischen Versorgung einnimmt.

HAUSÄRZT:IN: Vor welchem Hinter grund wurde der neue Beruf Arbeitsmedizinischer Fachdienst konzipiert? DDr. HOCHGATTERER: In der Ös terreichischen Akademie für Arbeits medizin und Prävention haben wir be reits 2015 erkannt: Wir marschieren in einen Ärztemangel hinein und müssen Wege finden, die arbeitsmedizinische Versorgung sicherzustellen. Natürlich bedarf es auf der einen Seite forcierter Bemühungen, mehr Ärztinnen und Ärz te für eine arbeitsmedizinische Ausbil dung zu gewinnen. Beispielsweise haben wir zu diesem Zweck ein PR-Projekt in itiiert und verzeichnen schon erste Er folge. Auf der anderen Seite sahen wir die Möglichkeit, dass Fachpersonal Me diziner in den Betrieben unterstützt. So haben wir dieses Berufsbild entwickelt,

ein Ausbildungscurriculum geschrieben, überlegt, welche Vortragenden unter richten sollen, und so weiter. Wir gehen davon aus, dass sich in den kommenden Jahren genügend Menschen zur Ausbil dung zum AFa motivieren lassen und wir es schaffen können, den Gap, der sich mittlerweile im Ärztesektor entwi ckelt hat, zu schließen.

Ist schon Interesse an der Ausbildung zu sehen?

Derzeit haben circa 50 Personen die Ausbildung zum Arbeitsmedizinischen Fachdienst abgeschlossen und im heuri gen Jahr kommen etwa 16 dazu. Der ers te Jahrgang hat 2017 begonnen – also zu einem Zeitpunkt, zu dem wir noch nicht davon ausgehen konnten, dass die ge setzliche Grundlage, die jetzt seit Mitte dieses Jahres besteht, auch Realität wird.

Die Absolventen kommen in erster Li nie aus Großbetrieben oder aus arbeits medizinischen Zentren, die das Versor gungsproblem genauso sehen, wie wir.

In welchen Betrieben kann der AFa tätig werden?

Eine arbeitsmedizinische Versorgung sollte allen österreichischen Arbeitnehmer-

„Nur mit dieser Kooperation können wir die flächendeckende arbeitsmedizinische Versorgung überhaupt sicherstellen.“

innen und Arbeitnehmern und damit 100 Prozent der österreichischen Betriebe zur Verfügung stehen. Das ist laut dem Ar beitnehmerInnenschutzgesetz seit dem Jahr 2000 vorgeschrieben. Unternehmen, die weniger als 50 Personen beschäftigen, haben die Möglichkeit, eine kostenlose Betreuung durch die AUVA in Anspruch zu nehmen. Das bedeutet: Der AFa kann in allen österreichischen Betrieben tätig werden – im Rahmen der sogenannten Präventionszeit. Sie ist je nach Unterneh mensgröße vordefiniert, der arbeitsme dizinische Anteil beträgt 35 Prozent, die restliche Zeit wird von Sicherheitsfach kräften oder sonstigen Experten abge deckt. Nun kann für bis zu 30 Prozent der Zeit, die von Seiten der Arbeitsmedizin zu erfüllen ist, ein Fachdienst eingerich tet werden.

Und wer stellt die Personen mit Arbeitsmedizinischer-FachdienstAusbildung an? Überwiegend werden arbeitsmedizinische Zentren sowie große Betriebe, welche Arbeitsmediziner in Form von

Dienst- und Werkverträgen beschäftigen, künftig auch vermehrt AFa anstellen. Außerdem haben viele Ärztinnen und Ärzte, die arbeitsmedizinische Betreuung anbieten, eine Ordination und bereits jetzt Personal mit einer medizinischen Grundausbildung, die es erlaubt, eine Fachdienstausbildung anzuschließen. In Zukunft könnten auch niedergelassene Arbeitsmediziner also mehr Unternehmen betreuen, weil sie einen Teil dieser Arbeitszeit ihren Fachdienstkräften übergeben können.

Welche Grundausbildung muss mitgebracht werden?

Qualifiziert sind einerseits Personen, welche eine Ausbildung für den gehobe nen Dienst für Gesundheits- und Kran kenpflege absolviert haben, andererseits Menschen, die einem gehobenen medizinisch-technischen Dienst ange hören – also aus den Bereichen Phy siotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Orthoptik, Biomedizinische Analytik, Radiologietechnologie oder Diätologie kommen.

Wir sind ein Team. Diese Kooperation wird vom Ärztegesetz unterstützt, denn

Bereits heute fehlen den Betrieben in Öster reich weit über 600 Arbeitsmediziner:innen. In den kommenden Jahren rechnet die Österreichische Akademie für Arbeitsmedizin und Prävention (AAMP) mit einem Anwachsen des Fehlbestands auf knapp 900 nicht besetzte Stellen. Da es in Österreich rund 1.500 solche Stellen gibt, werden dann etwa 60 % aller Posi tionen in diesem Bereich nicht besetzt sein.

Um Berufseinsteiger:innen ebenso wie erfah rene Mediziner:innen für diese Spezialisierung zu interessieren, haben AUVA, Ärztekammer und die Bundesministerien für Arbeit und Wirtschaft sowie für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz ein Informationsangebot für Interessierte geschaffen. Das Portal arbeitsmedizin-info.at bietet umfangreiche Informationen zum Berufsbild. Zudem steht eine persönliche Hotline für individuelle Karriere-Planung zur Verfügung.

boso medicus exclusive lässt sich auf die persönlichen Bedürfnisse einstellen, bietet zahlreiche Statistikfunktionen für eine optimale Beurteilung der Blutdruckwerte und ist besonders empfohlen bei erhöhter Blutdruckvariabilität. Überzeugend in jeder Beziehung: das elegante Design, die hochwertige Verarbeitung und ein Funktionsumfang, der keine Wünsche offen lässt. Und das alles so einfach und benutzerfreund lich, wie Sie und Ihre Patienten es von boso gewohnt sind: Die große Anzeige und die zuschaltbare Sprachausgabe machen die Blutdruckmessung besonders einfach und komfortabel – nicht nur für ältere oder sehbehinderte Menschen.

Vertrauen Sie dabei auf die Präzision und Qualität von boso: die Marke, auf die sich auch 96 % aller deutschen Allgemeinärzte, Praktiker und Internisten in der Praxis verlassen. (API-Studie

GfK

So individuell wie die Gesundheit.

Hausärzt:in

ein Arzt kann Aufgaben an eine Unterstützungskraft delegieren, sofern die Ausbildung dieser Person das gefor derte Tätigkeitsspektrum umfasst. Die Verantwortung bleibt beim Arzt. Für uns ist klar, dass wir in einer positiven Dynamik zusammenarbeiten wollen.

Der Arbeitsmedizinische Fachdienst ist mit einer Arbeitsgruppe in der ÖGA vertreten, die Kolleginnen und Kollegen sind auch immer zu den Jahrestagungen eingeladen, wir haben ein spezifisches Fortbildungsprogramm orga nisiert und sind so im stetigen Austausch.

Bei welchen konkreten Tätigkeiten können Arbeitsmediziner:innen durch den Fachdienst unterstützt werden?

Das Spektrum ist breit. Zunächst kann ein Fachdienst den Arbeitsmediziner im Verwaltungsbereich entlasten, etwa bei der Evidenzhaltung von Untersuchungsverpflichtungen, des Impfwesens im Unternehmen etc. Dann können Teile des arbeitsmedizinischen Untersuchungs bereichs vom AFa übernommen werden, beispielsweise Gehör-, Bildschirm-, Lun-

genfunktionsuntersuchungen oder Ergometrien – außerdem ein Teilbereich spezifischer Röntgenuntersuchungen. Weiters erhält der Arzt, die Ärztin eine wesentliche Unterstützung bei den Tätigkeiten vor Ort an den Arbeitsplätzen, zum Beispiel bei der Einholung von Daten oder in der Erprobungsphase von persönlicher Schutzausrüstung.

Welche Praxiserfahrungen konnten Sie bereits mit dem Arbeitsmedizini schen Fachdienst sammeln?

Ein Pilotprojekt, das in einem großen oberösterreichischen Industrieunternehmen über zwei Jahre gelaufen ist, habe ich gemein sam mit den Medizinern und Juristen

des Arbeitsinspektorats begleitet. Wir ha ben den Arbeitsmediziner und die Sicher heitsfachkräfte vor Ort, die Personallei tung, die Belegschaftsvertretung und die betrieblichen Vorgesetzten um Feedback gebeten und es hat sich gezeigt: Die Zu sammenarbeit mit dem Arbeitsmedizi nischen Fachdienst hat sich sehr positiv entwickelt, also so, wie wir uns das beim Entwerfen des neuen Berufsbildes vorgestellt und gewünscht hatten. Ebenso gut sind die Rückmeldungen von anderen Betrieben ausgefallen, die bereits Perso nen mit fachdienstlicher Ausbildung be schäftigen.

Also kommt das Berufsbild positiv an? Natürlich melden sich – wie bei vielen an deren Themen – auch kritische Stimmen aus der Ärzteschaft, die hinterfragen, warum wir Tätigkeiten sozusagen abgeben sollten. Aber, und diese Ansicht teilen Kolleginnen und Kollegen, die sich intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt haben: Es gibt so viele Betriebe, die Arbeitsmediziner suchen, dass wir nur in die ser Kombina tion, mit dieser Kooperation überhaupt eine Versorgung sicherstellen können.

Das Gespräch führte Anna Schuster, BSc.

Dr. Andreas Krauter, Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse und Leiter des Fachbereichs Medizinischer Dienst über den „Hausarzt“ im Wandel der Zeit.

Hausarzt. Neun von zehn Österreicherinnen und Österreichern haben einen fixen Haus arzt. Das zeigt uns, wie wichtig ein gutes Arzt-Patienten-Verhältnis ist.

Langfristig gesehen soll aber die Zahl der Einzelpraxen sinken und auf der an deren Seite sollen mehr Gruppenpraxen und Primärversorgungseinheiten entste hen. Wie passt das zusammen?

Auch das haben wir abgefragt. Wo die Pati entinnen und Patienten behandelt werden, also welche Organisationsform das hat, ist für sie nebensächlich. Egal, ob Gruppen praxis, Primärversorgungszentrum oder Einzelordination, sie kommen wieder, wenn sie sich gut behandelt fühlen, wie bei einem Stammcafé. Dass die Zahl der Einzelpraxen sinkt, ist kein Wunsch, sondern Fakt. Wir haben erkannt, dass die Nachfrage nach Kassenverträgen für Einzelordinationen zu rückgeht. Deshalb haben wir reagiert und flexible Vertragsmodelle geschaffen.

Es gibt Job-Sharing, Anstellungsmöglich keiten, Gruppenpraxen oder eben Primär versorgungseinheiten. Wir haben gesehen, dass Teamwork, vernetztes Arbeiten oder mit geringerem Stundenausmaß stärker nachgefragt wird.

HAUSÄRZT:IN: Die Pandemie hat eini ge unserer Gewohnheiten auf den Kopf gestellt. Welche Auswirkungen hatte sie auf die Arzt-Patienten-Beziehung?

Dr. KRAUTER: Am Anfang waren beide Seiten unsicher. Wir haben schnell reagiert und Möglichkeiten geschaffen, um diese Unsicherheiten auszuräumen. Vom e-Re zept, über den Wegfall der Bewilligungs pflicht bis hin zu Telemedizin und Akontie rungszahlungen. Wir haben Sicherheiten geschaffen.

Die Gesellschaft ist im Wandel, wollen Menschen noch den einen Arzt oder die eine Ärztin, die sie über Jahre hinweg be treuen oder sind sie da flexibler geworden? Vielleicht ist es nicht mehr der Hausarzt, der einen das ganze Leben begleitet, aber natürlich wollen unsere Versicherten ihre Krankengeschichte mit jemandem bespre chen, der sie kennt, zu dem sie Vertrauen aufgebaut haben. Das bestätigt auch eine Umfrage, die wir vor kurzem veröffentlicht haben: Der erste Ansprechpartner bleibt der

Das hat unterschiedliche Gründe: Durch schnittlich entscheiden sich Medizinerinnen und Mediziner erst relativ spät – also mit Mit te 40 für eine Niederlassung. Wir wollen aber auch jüngere Ärztinnen und Ärzte ansprechen und diese wollen oft kurz nach der Ausbildung nicht gleich ein unternehmerisches Risiko ein gehen. Außerdem kennen sie aus den Spitä lern die Zusammenarbeit und den Austausch mit anderen Kolleginnen und Kollegen – auch aus anderen Gesundheitsberufen. Wenn wir diese Bedingungen auch im niedergelasse nen Bereich anbieten – wie mit PVE – dann gewinnen beide Seiten: Ärztinnen und Ärzte und auch Patientinnen und Patienten. <

„Rund zwei Prozent der erwachsenen Bevölkerung in der westlichen Welt leiden an Herzinsuffizienz“, so Prim.a Assoc. Prof.in Priv.-Doz.in Dr.in Diana Bonderman, 5. Medizinische Abteilung mit Kardiologie, Klinik Favoriten, Wien, zu Beginn ihres Vortrags im Rahmen eines Pressegesprächs.* Die Schätzung beruft sich auf unterschiedliche interna tionale Registerdaten.1 Die Dunkelziffer ist der Expertin zufolge wahrscheinlich sehr viel höher. „Herzinsuffizienz-Pati entinnen und -Patienten mit erhaltener Ejektionsfraktion (HFpEF) werden häufig nicht richtig erfasst “ Mit der ös terreichischen Datenlage verhalte es sich ähnlich. Ein folgenschwerer „blinder Fleck“, wenn man bedenkt, dass mehr als 50 % der Personen mit Herzinsuffi zienz eine HFpEF haben und dieser An teil zunimmt.2 Etwa 30 % der Betroffe nen sterben nach einer Hospitalisierung noch innerhalb des ersten Jahres.3,4 Bis lang fehlten für die HFpEF spezifische Behandlungsmöglichkeiten. Mit der Zu lassung von Empagliflozin für die The rapie von symptomatischer chronischer Herzinsuffizienz (NYHA-Klasse II und größer), unabhängig von der linksventrikulären Ejektionsfraktion, hat sich dies jedoch geändert.

Prof.in Bonderman erklärt, dass die Diag nosestellung einer HFpEF eine klinische Herausforderung sei, was allein aus ihrer

Definition gemäß den aktuellen ESCGuidelines5 ersichtlich werde. Bei der Herzinsuffizienz mit reduzierter Ejekti onsfraktion (HFrEF) und bei der Herzin suffizienz mit mild reduzierter Ejektions fraktion (HFmrEF) beschränkt sich die Definition auf klinische Symptome sowie eine linksventrikuläre Ejektionsfrak tion (LVEF) von ≤ 40 % bzw. 41–49 %. Bei der HFpEF ist die LVEF erhalten und beträgt ≥ 50 %. „Die Symptome sind oft nicht spezifisch. Daher braucht man zu sätzliche Kriterien, um eine Herzinsuffizi enz diagnostizieren zu können“, schildert die Expertin. „Das sind einerseits erhöhte natriuretische Peptide, andererseits weite re Echo-Parameter, die strukturelle und/ oder funktionelle Veränderungen am lin ken Ventrikel, am linken Vorhof oder eine pulmonale Hypertension, also auch Ver änderungen am rechten Ventrikel, zeigen. Da wird es schon kritisch und komplex“, weiß Prof.in Bonderman und führt zwei Diagnosealgorithmen an, die man zur Hand nehmen könne: den vierstufigen HFA-PEFF-Algorithmus von Pieske et al.6 sowie einen vereinfachten Diagnosealgorithmus aus den ESC-Leitlinien.

„Die Parameter spiegeln die Pathophy siologie der HFpEF wider.“

Zudem hebt die Kardiologin einen ame rikanischen Score (siehe Abbildung) hervor: „ Der H2FPEF-Score beschreibt im Wesentlichen einen Patientenphäno typ, und das erleichtert die Diagnose.“

Der klassische Phänotyp sei weiblich, 72 Jahre alt, übergewichtig und habe in bis zur Hälfte der Fälle Vorhofflimmern, in der Hälfte der Fälle einen Diabetes. „Wenn ich eine solche Person mit Be schwerden wie Dyspnoe oder mit leich ten Dekompensationszeichen sehe, den ke ich zuerst an eine HFpEF. Natürlich brauchen wir ein Echo, um beispielswei se eine eingeschränkte Pumpfunktion oder ein Klappenvitium auszuschließen. Finden Sie jedoch nach dem Ausschluss anderer Ursachen noch ein Echo- oder NT-pro-BNT-Kriterium, welches einer HFpEF entspricht, dann haben Sie die Diagnose.“

Außerdem weist Prof.in Bonderman auf den Zusammenhang zwischen HFpEF und Lungenerkrankungen hin. Insbe sondere bestehe eine Korrelation mit jenen, die mit Hypoxie einhergingen –etwa COPD oder Lungenfibrose. „Oft ist es ein kombiniertes Problem. Wenn sich jemand hypoxisch präsentiert, über starke Atemnot klagt, und man eine Lungenerkrankung diagnostiziert, dann heißt das nicht, dass keine Herzinsuffi zienz vorliegt. Im Gegenteil: Das Risiko, zusätzlich eine HFpEF zu haben, ist so gar erhöht “

Auf die Diagnose folgt die Therapie – wel che sich bei der HFpEF bis vor kurzem im Wesentlichen auf die Behandlung von Komorbiditäten, die Gabe von Diureti ka und auf Rehabilitations- und Bewe gungsmaßnahmen beschränkte, während für die Behandlung einer HFrEF in den ESC-Leitlinien eine prognoseverbes sernde Vier-Säulen-Therapie, bestehend aus Angiotensin-Converting-EnzymeInhibitoren (ACEi) bzw. AngiotensinRezeptor-Neprilysin-Inhibitoren (ARNI), Betablockern (BB), Mineralokortiko id-Rezeptorantagonisten (MRA) und SGLT2-Inhibitoren, empfohlen wird. „Ich halte seit ungefähr zehn Jahren Vorträge über HFpEF und die Unmöglichkeit, sie adäquat zu therapieren. Seit den 1990er

Jahren gab es sehr viele Untersuchungen, die versuchten, dieses Problem in den Griff zu bekommen, und sie sind alle ge scheitert. Deswegen ist es jetzt eine große Sensation, dass wir zum ersten Mal eine Studie mit positiven Ergebnissen haben.“ Prim. Prof. Dr. Georg Delle-Karth, Ab teilung für Kardiologie, Klinik Florids dorf, Wien, geht in seinem Vortag näher auf die neue Behandlungsmöglichkeit ein: „Die SGLT2-Hemmer wurden nicht für die Kardiologie entwickelt – Empa gliflozin ist ein Antidiabetikum. Über die SGLT2-Hemmung wird die Glukose über den proximalen Tubulus in der Nie re nicht rückresorbiert und es kommt zu einer Glukosurie.“ In der EMPA-REGOUTCOME-Studie7 zeigte sich, dass kardiologische Patienten nicht nur kei nen Schaden durch Empagliflozin erlei den, sondern auch möglicherweise davon profitieren. Daher wurde die Substanz bei Patienten mit reduzierter Linksventrikelfunktion sowie bei Patienten mit er haltener Linksventrikelfunktion getestet.

Grundlage der Zulassung von Empagliflozin für die Behandlung der

chronischen Herzinsuffizienz sind die EMPEROR-Studien (EMPagliflozin outcomE tRial in patients with chrOnic heaRt failure) – zwei randomisierte, dop pelblinde Phase-III-Studien, in denen einmal täglich verabreichtes Empagli flozin 10 mg im Vergleich zu Placebo bei Erwachsenen mit chronischer HFrEF (EMPEROR-Reduced8) oder HFpEF (EMPEROR-Preserved9), mit oder ohne Diabetes, untersucht wurde. „Die EMPEROR-Studien kamen zu einem hochsignifikanten Ergebnis. Empagliflo zin reduziert die kardiovaskuläre Sterb lichkeit oder HI-Hospitalisation quer durch das gesamte Spektrum der Herz insuffizienz“, macht Prof. Delle-Karth aufmerksam.

Die EMPEROR-Preserved-Studie un tersuchte die Wirksamkeit und Sicher heit von Empagliflozin bei 5.988 Erwach senen mit symptomatischer chronischer Herzinsuffizienz mit einer LVEF von über 40 %. Sowohl Empagliflozin als auch Placebo wurde zusätzlich zum Be handlungsstandard verabreicht. In der Studie zeigte Empagliflozin eine rela tive Risikoreduktion von 21 % (3,3 % absolute Risikoreduktion, HR 0,79, >

[KI 0,69–0,90]; p < 0,001) für den zu sammengesetzten primären Endpunkt aus kardiovaskulärem Tod oder Hospi talisierung aufgrund von Herzinsuffizi enz. Die NNT betrug 31 und der Nutzen war unabhängig von der Ejektionsfrak tion oder dem Diabetesstatus vorhan den.9 Eine frühe und anhaltende Risi koreduktion durch Empagliflozin bei Patientinnen und Patienten mit HFpEF zeigte sich bereits nach 18 Tagen.10

Auf die Ergebnisse bei unterschied lichen Subgruppen geht Prof. DelleKarth näher ein: Die Wirkung von Empagliflozin sei Placebo in allen we sentlichen Subgruppen überlegen und von folgenden Faktoren unabhängig (keine signifikante Interaktion):

• Alter,

• Geschlecht,

• ethnischem Hintergrund,

• rezenter Hospitalisierung aufgrund von HI,

• BMI,

• MRA in Verwendung,

• Diabetes-Typ-2-Status,

• LVEF (HFmrEF oder HFpEF),

• chronischer Niereninsuffizienz.

Empagliflozin stabilisiert dem Experten zufolge die Nierenfunktion. Sei diese allerdings bereits zu stark reduziert (GFR < 20 ml/Min.), dürfe das Medikament nicht mehr verordnet werden (siehe Infobox), ebenso bestehe bei Typ-1-Dia betes eine Kontraindikation.

Nebenwirkungen hat die Therapie mit Empagliflozin laut Prof. Delle-Karth kaum. „ D ie Rate schwerer Nebenwir kungen war auf Placeboniveau.“ Zu se hen gewesen sei ein kleiner Trend hin zu mehr Hypotension, da das Plasma volumen abnehme. Dies könne ein ge wünschter Effekt sein, allerdings sollte man gegebenenfalls die Diuretikadosis anpassen. Aufgrund der Glukosurie sei insbesondere bei Menschen mit Dia betes auch ein vermehrtes Auftreten von Infektionen des Harntrakts zu be denken. Die Schlussfolgerung des Ex perten: „ Natürlich bedarf es eines Mo nitorings, aber es steht hier eine sehr sichere Substanz mit einer einfachen Dosierung zur Verfügung.“

Für Betroffene ist nicht nur die Progno se wichtig, sondern auch die Lebensqua lität. „ Patienten mit HFpEF haben zwar eine bessere Prognose als Personen mit HFrEF, aber keine bessere Lebensquali tät“, betont Prof. Delle-Karth. In diesem Zusammenhang führt der Kardiologe Daten an, die beim ESC-Kongress 2022 am 27. August präsentiert wurden. Eine Metaanalyse der EMPEROR-Preser ved- und der DELIVER-Studie11 zu Da pagliflozin konnte zeigen, dass sich die Lebensqualität unter der SGLT2-Hem mung signifikant verbesserte – gemessen mit dem Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ). „ Die Ergeb nisse sind beeindruckend. Eine Verbes serung um fünf Punkte ist schon sehr gut, aber bei vielen Patienten kam es zu einer Verbesserung um 10, sogar um 15 Punkte. Auch zu einer Verschlechterung kam es signifikant seltener unter den SGLT2-Hemmern, verglichen mit Pla cebo.“ Prof.in Bonderman ergänzt: „Wir haben ein Medikament, dessen Vor teile die Patienten wirklich spüren, es hat eine positive klinische Auswirkung, kaum oder keine Nebenwirkungen, es wirkt rasch und eine Titration ist nicht nötig.“

Gegen Ende des Pressegesprächs kommt Prof.in Bonderman nochmals auf die Dia gnose zurück und unterstreicht, dass die Zeit gekommen sei, Patientinnen und Pa tienten mit HFpEF mehr zu berücksich tigen. Diesbezüglich zeigt sich die Exper tin aber optimistisch: „Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Meine Erfahrung ist: Sobald es eine Therapie gibt, steigt die Awareness. Man möchte etwas Gutes tun und es ist frustrierend zu sagen: ‚Ich ken ne Ihre Diagnose, aber ich kann Ihnen leider nicht helfen.‘“

Prof. Delle-Karths abschließende Mes sage lautet: „Ich denke, dass der Cut-off von LVEF < 40 %, um mit einer sinnvol len Therapie zu beginnen, an Bedeutung verlieren wird. Es besteht die Diagnose Herzinsuffizienz, es gibt unterschiedliche Subtypen, und man kann jetzt Gott sei Dank im gesamten Spektrum etwas tun. Ich glaube, das ist der ‚Gamechanger‘,

denn bis jetzt hatten wir nur bei der redu zierten Linksventrikelfunktion eine ge zielte Therapie zur Hand – nun ist doch eine neue Zeit angebrochen.“

Anna Schuster, BSc*

Pressegespräch: „Herzinsuffizienztherapie –

Gamechanger Empagliflozin: Neue Erstattung RE2 (Hellgelbe Box) ab 1. September 2022“, 31. August 2022, Skybar – Business Corner, Wien.

Referenzen:

1 Groenewegen A et al., Eur J Heart Fail. 2022, 22: 1342-1356.

2 Vasan R et al., JACC Cardiovasc Imaging. 2018;11:1-11.

3 Owan TE et al., N Engl J Med. 2006;355:251-259.

4 MAGGIC Group, Eur Heart J 2012;33:1750-1757.

5 McDonagh TA et al., Eur Heart J 2021; 42: 3599-3726.

Pieske B et al., Eur Heart J. 2019 Oct 21;40(40):3297-3317.

Zinman B et al., N Engl J Med 2015; 373:2117-2128.

8 Packer M, et al., N Engl J Med. 2020;383(15):1413–1424.

Anker S et al., N Engl J Med 2021; 385:1451-1461.

Butler J et al., Eur J Heart Fail 2022;24(2):245-248.

11 Solomon SD et al., N Engl J Med 2022; 387:1089-1098.

Erstattung Empagliflozin 10 mg

– seit 1. September 2022

Bei Patient:innen mit Diabetes Typ II:

� Die Behandlung darf erst ab einem HbA1c > 7 begonnen werden.

� Die Behandlung hat nur als SecondLine-Therapie zu erfolgen.

� Kein Einsatz bei einer Kreatinin-Clearance < 30 ml/Min. oder eGFR < 30 ml/Min./1,73 m2

� Regelmäßige Kontrollen der Nierenfunktionsparameter gemäß Fachinformation.

� Regelmäßige HbA1c-Bestimmungen sind durchzuführen.

Bei erwachsenen Patient:innen mit chronischer Herzinsuffizienz als Zusatztherapie:

� Wenn die Patient:innen trotz individuell optimierter Standardtherapie mit Medi kamenten aus dem Grünen Bereich noch symptomatisch sind (NYHA ≥ Klasse II).

� Therapieeinleitung nur bei etablierter Diagnose der chronischen Herzinsuffizienz.

� Erstverordnung und regelmäßige Kontrollen durch Kardiolog:innen oder Internist:innen mit gültigem Diplom in transthorakaler Echokardiographie oder durch eine entsprechende Fachabteilung bzw. -ambulanz.

� Kein Einsatz bei einer Kreatinin-Clearance < 20 ml/Min. oder eGFR < 20 ml/Min./1,73 m2

Referenz: Erstattungskodex, September 2022. Nähere Informationen unter: sozialversicherung.at/oeko/views/ index.xhtml

Am Weltosteoporosetag (WOT), dem 20. Oktober, fordert die International Osteoporosis Foundation (IOF) alljähr lich Aufmerksamkeit für die Osteopo roseprävention und -nachsorge ein. In Zeiten der Coronapandemie waren und sind auch der Rückstand mit Osteopo roseabklärungen, Verzögerungen bei Behandlungen und zu wenig Bewegung wichtige Themen.

Der 1996 vom britischen Osteoporose verband ins Leben gerufene Aktionstag wird mittlerweile in rund 90 Ländern weltweit ausgerichtet. Über 265 nationa le Patienten- und Medizingesellschaften – Einzelpersonen und Gesundheitsbe hörden – rufen auch heuer wieder dazu auf, die Themen Knochengesundheit und Prävention von Frakturen zu prio risieren. Bewusstsein für Osteoporose zu schaffen, ist nicht nur auf Patienten-, sondern auch auf Ärzteseite wichtig: Denn nur jeder fünfte Betroffene wird angemessen behandelt. Und das, ob wohl es heute viele Möglichkeiten gibt, der Krankheit vorzubeugen bzw. sie zu therapieren.

Bei der Osteoporose handelt es sich bekanntlich um eine progressive meta bolische Knochenkrankheit mit ernied rigter Knochendichte und Zerfall der Knochenstruktur. Die Anfälligkeit des Skeletts führt zu Frakturen nach gerin gen oder stummen Traumata, v. a. an der thorakalen und lumbalen Wirbelsäule, am Handgelenk und an der Hüfte. Welt weit ist laut IOF bis zu jede dritte Frau und jeder fünfte Mann im Alter ab 50 Jahren von Fragilitätsfrakturen betrof fen. Diese haben enorme Auswirkungen auf Patienten und ihre Familien sowie auf die Gesundheitssysteme. „Osteoporosebedingte Frakturen stellen eine der Hauptursachen von Schmerzen, Behinderung und Verlust der Unabhän gigkeit bei älteren Menschen dar. Solche lebensverändernden Verletzungen sind vermeidbar, indem ein Leben lang auf die Knochengesundheit geachtet wird und Risikopatienten eine frühe Diagnose und angemessene Behandlung erhalten“, hebt

IOF-Präsident

Prof. Dr. Cyrus Cooper hervor. „Trotz der immensen Belastung durch Fragilitätsfrakturen wird Osteopo rose weiterhin in viel zu geringem Maße diagnostiziert und therapiert. Selbst nach einer osteoporotischen Fraktur werden rund 80 % der Patienten nicht auf die zugrunde liegende Ursache untersucht oder entsprechend behandelt. Das steht in krassem Gegensatz zur Prävention von kardiovaskulären Erkrankungen – dafür gibt es keine Entschuldigung!"

Die IOF fordert alle älteren Menschen auf, regelmäßig Sport zu treiben, genug Vitamin D durch Sonneneinstrahlung oder Nahrungsergänzungsmittel auf zunehmen und Lebensmittel zu essen, die mit Kalzium, Protein und anderen wichtigen Nährstoffen der Knochenge sundheit förderlich sind. Der Osteopo rose-Risiko-Check der IOF (riskcheck. osteoporosis.foundation) ist ein OnlineFragebogen und bietet eine einfache Möglichkeit für Patienten, persönliche Risikofaktoren der Krankheit zu erken nen.

Erste Anzeichen der Osteoporose wie dumpfe Rückenschmerzen ohne ersicht liche Ursache oder der Verlust an Körper größe sollten ernst genommen werden. Eine ärztliche Untersuchung ist darüber hinaus indiziert, wenn sich Patienten nach dem 50. Lebensjahr bereits einen Kno chen gebrochen oder eine Familienanamnese mit Osteoporose haben. Für die Knochendichtemessung bei erhöhtem Risiko hat sich die DualEnergy X-ray Absorptiometry (DXA) bewährt.

Wurde bereits eine Osteoporose diagnostiziert, bilden Kalzium, Vitamin D und Bewegung ebenfalls die Basisbe handlung. Die medikamentöse Therapie erfolgt in Abhängigkeit vom individuel len Frakturrisiko. Zur Verfügung stehen sowohl Medikamente, die eine erhöhte Knochenabbaurate reduzieren, als auch solche, die den Knochenaufbau stimu lieren (siehe Kasten). Ziel ist immer,

den Krankheitsverlauf positiv zu beein flussen. „Ohne eine schützende Nach behandlung verdoppelt sich nach dem ersten gebrochenen Knochen das Risiko weiterer potenziell lebensbedrohlicher Frakturen“, stellt Prof. Cooper klar.

Wichtig: Da Osteoporosepatienten eine lebenslange Therapie benötigen, sollten das Frakturrisiko und die Therapie alle drei bis fünf Jahre überprüft werden. Ein Umstieg von einem Medikament auf ein anderes ist unter anderem bei Unver träglichkeiten oder fehlender Effektivi tät indiziert. Bei der Medikamentenwahl ebenfalls von Bedeutung ist die Therapie adhärenz. Diese kann im individuellen Fall z. B. bei halbjährlichen subkutanen In jektionen höher sein als bei einem oralen Therapieregime.

Es gilt, die Hinweise der jeweiligen Fachinformation zu berücksichtigen.

Bisphosphonate sind die Therapie der ersten Wahl. Indem sie die Knochenresorption hemmen, können sie die Knochenmasse erhalten und die Frakturrate an Hüfte und Wirbelsäule um bis zu 50 % verringern.

Östrogen kann die Knochendichte erhalten und Frakturen verhindern. Wird mit der oralen Östrogengabe innerhalb von vier bis sechs Jahren nach der Menopause begonnen, kann sie den Knochenverlust am effektivsten verlangsamen.

Raloxifen ist ein selektiver Östrogenrezeptormodulator (SERM), der für die Therapie der Osteoporose bei Frauen geeignet ist. Er wird einmal täglich oral verabreicht und verringert Wirbelbrüche um etwa 50 %, konnte aber nicht zur Reduzierung von Hüftfrakturen beitragen.

Denosumab ist ein monoklonaler Antikörper gegen RANKL (Rezeptoraktivator des nukleären Faktors Kappa-B-Liganden) und reduziert die Knochenresorption durch Osteoklasten. Denosumab kann u. a. bei Patienten hilfreich sein, die andere Therapien nicht tolerieren oder nicht darauf ansprechen, oder bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion. Es wurde festgestellt, dass dieses Medikament bei zehn Jahren Therapie ein gutes Sicherheitsprofil hat.

Romosozumab ist ein monoklonaler Antikörper gegen Sklerostin (kleines Protein, von Osteozyten gebildet, das die Knochenneubildung durch Osteoblasten hemmt), der seit 2019 verfügbar ist. Es hat sowohl antiresorptive als auch anabole Wirkungen und erweitert die Therapieoptionen der manifesten postmenopausalen Osteoporose von Hochrisikopatientinnen.

Quellen: worldosteoporosisday.org osteoporosis.foundation aktionsbündnis-osteoporose.de

Anabolika sind für bis zu zwei Jahre Therapie während eines Lebens verfügbar. Teriparatid (syntheti sches PTH) und Abaloparatid (menschliches PTH-Analogon, das an den PTH-Typ-1-Rezeptor bindet) werden täglich durch subkutane Injektion verabreicht und erhöhen die Knochenmasse, stimulieren die Knochenneubildung und verringern das Risiko von Frakturen.

Quellen & weiterführende Infos: msdmanuals.com, dv-osteologie.org/osteoporose-leitlinien

Die höchste Anzahl von DALY („disa bility-adjusted life years“) weisen jun ge Frauen weltweit wegen Migräne auf.1 Diese Kennzahl wird anhand der verlorenen Lebensjahre durch krank heitsbedingte Behinderungen und den vorzeitigen Tod berechnet. Betrachtet man ausschließlich die mit Behinderung verbrachten Lebensjahre – unabhängig von Geschlecht und Alter –, so belegt die Erkrankung den zweiten Platz.1 Hinzu kommt die große Anzahl von Betroffe nen, wie auch Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr. Gregor Brössner, Leiter der Arbeitsgrup pe Kopf- und Gesichtsschmerz an der Uniklinik für Neurologie in Innsbruck, weiß und diesbezüglich hervorhebt: „Wir sind extrem froh, dass wir Hausärztinnen und -ärzte im Boot haben, wenn es um die Betreuung von Migräne geht. Allein in Österreich leiden eine Million Men schen an Migräne – Frauen und Männer. Eine gute Betreuung kann daher nur gemeinsam mit Allgemeinmedizinerin nen und -medizinern gelingen “ Eine Überweisung an eine Neurologin, einen Neurologen empfiehlt der Präsident-Past der Österreichischen Kopfschmerzge sellschaft vor allem bei unklarer Dia gnose oder Kopfschmerzart und wenn es Schwierigkeiten mit der medikamen tösen Prophylaxe gibt. Spezielle Fälle könnten in der Kopfschmerzambulanz behandelt werden.

Lange Zeit wurden die Belastungen zwischen den einzelnen Anfällen un terschätzt. „ Früher hat man geglaubt, dass Migräne nur aus den Attacken bestehe. Heute weiß man, dass auch dazwischen eine massive Be lastung vorliegt“, erklärt Prof. Brössner. Dies würden zahl reiche wissenschaftliche Arbeiten sehr gut belegen. Als Beispiele aus der Praxis nennt er Patienten mit einer begleitenden depressiven Stimmung, mit Angst vor der nächsten Attacke. Sie sehen sich außer Stande vorauszu planen, weil sie den nächsten Anfall befürchten. Um diese Belastungen zu reduzieren, nennt der Experte zwei Möglichkeiten: „ Erstens eine gute, ver lässliche Akutmedikation. Wenn der Patient weiß, dass er schnell auf diese anspricht, dann reduziert sich die Angst vor der Attacke. Zweitens eine ver nünftige medikamentöse und nichtme dikamentöse Prophylaxe, um die Migränefrequenz zu senken. Das gelingt zum Beispiel sehr gut mit den neuen monoklonalen Antikörpern. Bei diesen zeigt sich auch, dass die interiktale Be lastung deutlich sinkt.“