Adiós a Milan Kundera

Fe rdinando Scianna / Daniel Salinas Ba save / Rael Salvador / Enriqu e Botello

AGOSTO 2023 | NÚMERO 21

Fo togr af ía: Fe rd inando Scianna

Arte y resistencia

Mientras los cascabeles en los gorros de los bufones suenan llamando a misa cultural o electoral —que, entre tanta agua revuelta, ya no sabe uno—, quienes se ocupan de las palabras hacen música en el desierto: se camina, se lee, se escribe y se edita, sin dejar de observar el espectro del arte como una posición de resistencia.

En tiempos en los cuales poco importan los harapos ideológicos que se visten, siempre y c uando sean bendecidos por el partido que legitima su poder, los analistas de la política cultural ponen sus especulaciones en la balanza de la opinión pública y advierten, sorprendidos, que México se desbarata como una “canelita” mordida por las ansias avariciosas del enemigo, del rival, del oponente en contienda tomando su inmoderada dosis café aguado y frío —que, entre tanta agua simulada, ya no le sabe a uno y a otro—; es decir, por aquel que es contrario o afín a los designios del partido que promociona o encabeza, no de la necesidad evidente que hay de reivindicar el hecho cultural.

Y, como un plus en la aventura de este saber, marcha uno como un buen degustador de bellas ruinas —con el ímpetu de quien avanza en un enfrentamiento de agria alegría cabal— al encuentro de las guías rectoras: la relectura de los clásicos y otros maîtres à penser, trátese de paganos o sagrados: la Ilíada, la Divina comedia, Virgilio, Petrarca, el Quijote, los Ensayos de Montaigne, Mann, Cortázar, Kundera o Alicia en el país de las maravillas

Trabajo loable de nuestra barra de colaboradores, quienes lo hacen posible: Palabras para Palabra.

Milan Kundera, París, 1981 / Ferdinando Scianna pág. 3

Cuando el “Boom” entró a un sauna en el Moldava / Daniel Salinas Basave págs. 4 y 5

Largo adiós de Milan Kundera / Rael Salvador pág. 6

Kundera y Koudelka: En la “Primavera de Praga”, de la mano con Teresa / Enrique Botello pág. 7

El cartel de Jorge Pantoja / Eduardo Cruz Vázquez pág. 8

Surrealismo y locura: El descenso a los infiernos de Antonin Artaud y Leonora Carrington / Ramón Ángel Acevedo, “Rakar” págs. 9 a 12

El pensamiento de los griegos y sus instituciones: su crisis / Sergio Gómez Montero págs. 13 a 15

Nietzsche, para filósofos adolescentes mayores de 60 años / Gabriel Trujillo Muñoz págs. 16 y 17

Setenta y dos aniversario de El otro México / Enrique A. Velasco S. pág. 18

Acercamiento a la filosofía social / Fernando Mancilla págs. 19 a 21

Les incompetents. Apuntes sobre El principio de Peter / Eric Rodríguez Ochoa págs. 22 y 23

Avelina Lésper: rebélate, consume, compra / Alfredo Valles pág. 24

Palabra no responde a colaboraciones no solicitadas ni asume como propias las opiniones de sus columnistas y comentaristas. La opinión de la revista literaria se encuentra reflejada en su editorial.

Todas las imágenes y fotografías que aparecen en la presente edición son utilizadas con fines informativos. El equipo editorial se ha dado a la tarea de indagar los derechos de autor correspondientes o su procedencia, consciente de su obligada autoría. En caso de omitir algún crédito, ofrecemos una disculpa y agradeceremos la información brindada para incluirla en una posterior edición.

raelart@hotmail.com

Director General

Arturo López Juan

Director de Información

Enhoc Santoyo Cid

Director Editorial

Gerardo Sánchez García

Gerente Administrativo

Alfredo Tapia Burgoin

Coordinadora de Publicidad

Ma. Del Socorro Encarnación Osuna

Coordinadora de El Vigía Digital

Sandra Ibarra Anaya

Editor PALABRA

Rael Salvador

Corrector

Manuel Quintero

Diseño Editorial

Arturo Corpus

Fotograf ía

Enrique Botello

Colaboradores

Carlos Mongar, Sergio Gómez Montero, Gabriel Trujillo Muñoz, Federico Campbell (†), Daniel Salinas Basave, Leobardo Sarabia, Santiago M. Zarria, Manuel Quintero, Enrique Botello, Héctor García M., Óscar Ángeles Reyes, Fernando Mancillas, Iliana Hernández, Ruth Gámez, Herandy Rojas, Miguel Lozano, Carlos-Blas Galindo, Alberto Manguel, Jeanette Sánchez, Martín Caparrós, Alfonso Lorenzana, Marcela Danemann, Eduardo Cruz Vázquez, Eric Rodríguez Ochoa, Alfredo Valles, Raúl Lara y Ferdinando Scianna.

Corresponsales en el extranjero

Ferdinando Scianna (Italia); Cony Mollet-Sigüenza (Francia); Ramón Ángel Acevedo, “Rakar” (Chile); Patrick Liotta (Argentina); Héctor García Mejía (Los Ángeles).

Corresponsal en Tijuana

Enrique A. Velasco Santana

Av. López Mateos, No. 1875. Ensenada, B. C. México.

Teléfonos para publicidad: 120.55.55, extensión 1023.

2 Agosto 2023 / Número 21

R.S.

Milan Kundera, París, 1981

POR FERDINANDO SCIANNA*

POR FERDINANDO SCIANNA*

Dominique Fernández fue quien me lo presentó. En 1977. Impresionante, alegre, sobrecogedor Fui a verlo a Rennes, donde daba clases, para hacerle una entrevista para L’Europeo Vera preparó una muy buena cena con un dulce pastel, recuerdo, cubierto de semillas de amapola. Había leído La broma (1967) y El Libro de los amores ridículos (1968), que me parecían y me siguen pareciendo estar entre los libros modernos más extraordinarios que he leído. Traducidas en Italia no habían suscitado ningún eco. La entrevista estuvo en suspenso durante meses. Cuando pedí su publicación, el responsable de las páginas culturales de L’Europeo me decía que lo proponía, pero el director invariablemente comentaba: “Kundera, pero ¿quién es este Kundera?”. Luego vino D’Agostino y su eslogan sobre “La insoportable levedad del ser ” en un programa de televisión de Renzo Arbore. Y la entrevista salió.

Milan Kundera se mudó luego a París y, du-

rante algunos años, hasta mi regreso a Italia, nos reuníamos al menos una vez por semana. Su conversación era formidable, libre, divertida, poco convencional, resentida. Una noche, habiendo llegado a casa para cenar, descubrimos que teníamos la misma chaqueta: la habíamos comprado por la mañana en las rebajas de la misma tienda en Saint Germain.

No le gustaban los periódicos y sufría con las entrevistas. No soportaba convertirse, en la prosa de algunos periodistas, en una especie de marioneta hecha para hablar como un ventríloc uo. Una noche me llamó para hacerme una proposición aparentemente extraña. Una importante revista literaria le había pedido una entrevista.

“Le pedí que lo hicieras tú”, dijo, “pero me gustaría escribirlo yo mismo, tanto las preguntas como las respuestas. ¿Te importaría firmarlo?”, me preguntó. Le dije que era un honor para mí. Sin duda es la mejor entrevista que he firmado.

Él pintó. Hizo gouaches peculiares, ligeramente aterradores. Me mostró algunos. Me gustaron.

Me dio uno. Con una dedicatoria irónica. Poco tiempo después me pidió una reproducción: quería usarla para la portada de uno de sus libros publicados en Canadá.

Traducción: Raúl Lara

Fotos: Ferdinando Scianna

*Fotógrafo italiano, nacido en Sicilia en 1943. Ha realizado fotografías de moda, publicidad y retrato. Estudió filosofía e historia en la Universidad de Palermo. En 1965 publicó Feste Religiose in Sicilia, una recopilación de fotos en la que colaboró su amigo Leonardo Sciaccia, autor de los textos de la obra. Por este libro recibió el premio Precio Nadar En 1967 se instaló en Milán, trabajando para la revista L’Europeo como fotógrafo y periodista. En los años setenta se trasladó a París, laborado en diferentes publicaciones. En 1982 entró en la agencia Magnum Photos, en la que se convirtió en miembro de pleno derecho en 1989. En 2013 gana el Premio Ryszard Kapuscinski. Es corresponsal de Palabra en Italia.

3

El escritor Milan Kundera, en compañía del fotógrafo Ferdinando Scianna

Cuando el “Boom” entró a un

Nevaba aquella mañana en la turbulenta Praga del 68 cuando tres friolentos latinoamericanos —un colombiano, un argentino y un mexicano— bajaron del tren. En la estación los aguardaba un colega checo, que estaba en proceso de convertirse en un apestado para el régimen comunista. Los tanques soviéticos tenían ocupada Checoslovaquia, pero la Unión de Escritores se mantenía rebelde e indómita. Fue uno de sus integrantes más inquietos, un tal Milan Kundera, de 39 años de edad, quien tuvo la idea de invitar al trío latinoamericano a su país.

Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Carlos Fuentes pasaron una semana inolvidable en Praga en un momento único e irrepetible de la historia del mundo y de sus vidas. Gabo había publicado Cien años de soledad un año antes, en 1967, al mismo tiempo que Kundera daba a luz a La broma Sus vidas no volverían a ser las mismas después de esos libros. Carlos Fuentes acababa de publicar Cambio de piel mientras Cortázar cumplía cinco años de poner al mundo a jugar Rayuela (1963) y acababa de publicar 62 Modelo para armar (1968). Milan, Gabo y Carlos eran casi de la misma edad. Julio, el abuelo del cuarteto, les llevaba década y media. En cualquier caso, esos tardíos sesenta marcaron el punto de inflexión en sus vidas y en la historia de la literatura contemporánea.

Kundera, siempre enamorado de Cervantes, se volvió un gran lector del “Boom latinoamericano” al que nunca dejó de tributar en sus ensayos. Junto a sus “tótems” sagrados Rabelais, Cervantes, Kafka— Milan siempre le encendió una vela a la literatura latinoamericana.

nuevo régimen pro soviético en Checoslovaquia.

“Leí esa novela en una sola jornada, y de inmediato le escribí un posfacio, que recibí impreso en las siguientes pruebas, pero que nunca fue publicado. Qué azar maravilloso: el posfacio de Cien años de soledad fue mi primer texto prohibido (a causa de mi nombre) por los nuevos amos del país. Esa prohibición dio inicio a la segunda mitad de mi vida, que es la de un escritor proscrito en su propio país”, escribe Kundera.

“Cuando Kundera tuvo que salir corriendo de Checoslovaquia en 1975, una de las pocas pertenencias que se llevó consigo fue la edición de Cien años de soledad”

De hecho, escribió un posfacio para la primera edición checa de la novela de García Másquez que paradójicamente se transformaría en su primer texto censurado por el

Cuando tuvo que salir corriendo de Checoslovaquia en 1975, una de las pocas pertenencias que se llevó consigo fue la edición de Cien años de soledad que Gabo le regaló en aquella ocasión.

Poco después, Carlos Fuentes prologaría la primera edición en español de La vida está en otra parte (1969) editada por Seix Barral en Barcelona. Kundera abordaría la literatura latinoamericana a profundidad en ensayos como Los testamentos traicionados (1992), El telón (2005) y Un encuentro (2009). Ahí hace patente su devoción por Cien años de soledad, pero también por Terra Nostra (1975) de Fuentes e incluye también un análisis de El reino de este mundo (1949) y Los pasos perdidos (1953) de Alejo Carpentier, su alter ego musicólogo en Cuba. Después de todo, Kundera y Carpentier son tal vez los dos narradores del siglo XX cuyo proceso creativo se acerca más a la composición musical y cuya estructura narrativa tiene forma de partitura. Kundera también dedica comen-

4

POR DANIEL SALINAS BASAVE*

Silvia Lemus, del brazo de Milan Kundera

Fo to: Cortesía

tarios a la obra de Octavio Paz, Jorge Luis Borges y Ernesto Sábato, aunque no de manera tan profunda.

La amistad entre Kundera y Fuentes se mantuvo a lo largo de los años. En una de las últimas fotos que le tomaron a Milan Kundera en vida (ignoro si sea la última), se le ve caminando por París del brazo de Silvia Lemus, la viuda de Fuentes.

De ese cuarteto que compartió más de un tarro de deliciosa cerveza checa, que entró a un sauna para bañarse a orillas del Río Moldava e intercambió libros frente a la torre del viejo Reloj Astronómico. El primero en morir fue Cortázar, en 1984, y el último fue Kundera, que murió el pasado 11 de julio de 2023.

Ahora que lo pienso, a ese cuarteto lo leí obsesivamente a principios y mediados de los años 90 del siglo XX. En el umbral de mis primeros veinte, Gabo, Kundera, Cortázar y Fuentes eran mis compañeros de viaje casi omnipresentes y a los cuatro los leí casi al mismo tiempo (José Agustín, Carlos Castaneda y Borges completaban la pandilla). De Milan seguí leyendo religiosamente cada libro que se editó en el Siglo XXI, aunque de las novelas tardías La lentitud (1995), La ignorancia (2000) y La fiesta de la insignificancia (2014)— ninguna me voló la cabeza, pero sí en cambio los ensayos como El telón, El arte de la novela (1986), Los testamentos traicionados o Un encuentro. De hecho, lo que más releo de Kundera a la fecha es su obra ensayística y, por supuesto, La insoportable levedad del ser (1984) A Fuentes de plano lo dejé de leer y su etapa tardía me pareció francamente prescindible, mientras que de Cortázar releo los cuentos cada cierto tiempo, pero hace años que no vuelvo a Rayuela De Gabo me ha dado por releer los cuentos y las crónicas.

Creo que el cuarteto nunca volvió a reunirse, aunque no habrán faltado encuentros por separado. Debe haber sido divertido tomarse una cerveza con ellos, caminar por el puente Karlova rumbo al castillo o escuchar la charla en ese sauna junto al Moldava, transformado en encrucijada literaria.

Sea como sea, mi camino de vida como lector y mis años veinte habrían sido harto distintos sin la compañía de esos cuatro fantásticos que se encontraron fugazmente en la Praga del 68.

danibasave@hotmail.com

5

*Ensayista y periodista Reside en Tijuana desde 1999. Autor de Juglares del Bordo, El lobo en su hora, Bajo la luz de una estrella muerta Milan Kundera y su compañera Vera

Fo to: Ferdinando Scianna

Largo adiós de Milan Kundera

La antigua Checoslovaquia —castillos que se disuelven en la niebla— desapareció hace tiempo; 30 años podrían considerarse pocos, pero desde 1993 no se esperó otra cosa que el Nobel de Literatura para el autor de la Insoportable levedad del ser (Tusquets Editores, 1985).

Hoy nada arriba de allá —de la República Checa—, sino es la muerte de Milan Kundera (1929-2023) en París, y queda en el marco de la historia un tufo de alivio, no de paz y goce. La agonía había sido larga: no se puede vivir con la condena de un premio que no llega, que no importa, que es insuficiente para la grandeza de un escritor que es admirado y leído con aprecio.

¿Acaso, como la de Antonio Lobo Antunes, su obra también fue en extremo huidiza en los escritorios de los que deciden el galardón? Al mundo le queda el beneplácito de haberlo leído bien, a fondo —ninguno que respete su oficio puede decir lo contrario—, muy a pesar de los giros de la mercadotecnia editorial, que ahora presentan La insoportable levedad del ser con una carita de perro triste y azul… (como el gato de Roberto Carlos, pero es garabato de Kundera).

Los libros de Kundera son el artefacto literario perfecto para conocer a fondo a los países socialistas en Europa Central y del Este, liderados por la Unión Soviética, conocidos en su momento como “Bloque del Este”: Alemania Oriental, Polonia, Hungría, Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Rumania, Yugoslavia…

Tengo memoria de una acusación ignominiosa, soltada como un virus para negar a toda costa los altos laureles de un reconocimiento, cuando en 2008 el semanario checo Respekt hace público un supuesto documento que intenta mostrar a Kundera como un “delator”.

“Hoy, sobre las 16:00 —recoge el documento 624/1950 de la policía checa—, un estudiante, Milan Kundera, nacido el 1-4-1929 en Brno, habitante en la residencia de estudiantes de la avenida Jorge VI en Praga 7, se presentó en estas dependencias e informó de que una estudiante, Iva Militka, hospedada un estudiante de nombre Dlask, también de la residencia, que se había encontrado con un cierto amigo suyo, Miroslav Dvoracek, en Klárov, en Praga, ese mismo día. El susodicho Dvoracek aparentemente dejó una maleta a su cuidado”.

los supuestos que lo implican, lo identifican y lo inculpan.

El efecto orquestado se dejó sentir con fuerza emocional extrema, dureza que fraguó entendidos y hubo que responder: “Esta cosa, que no me esperaba para nada, no ha tenido lugar —comentó el autor de La broma—; me ha tomado completamente de improviso”.

La también escritora y actriz Yasmina Reza dio la suya en el periódico Le Monde: “Es difícil que se perdone a un hombre por ser grande e ilustre. Pero menos aún, si reúne estas cualidades, por guardar silencio. En el imperio del ruido, el silencio es una ofensa. Cualquiera que no se preste a revelarse, a alguna forma de contribución pública aparte de la obra, es una figura molesta y un objetivo prioritario”

El autor de Los testamentos traicionados y La inmortalidad (1988) no es el escritor que en

que

toman las riendas del “padre” y lo llevan a uno, como rito de paso, a la madurez del vértigo existencial y al desmentido de toda cursilería social y política, esa mezcla de papilla metafísica parecida al excremento de perro. Eso fue “Le père” Kundera para mi generación, la insalvable generación “Baby boomer” (1946-1964)

Exiliado de Checoslovaquia desde 1975, vivió en París y escribió su amplia obra en francés. Títulos imprescindibles, así cambien las portadas. Tras recuperar la nacionalidad checa, después de que el régimen comunista se la había arrebatado, recibió de su país natal el Premio Nacional de Literatura y el Premio Kafka.

Su descanso, después de 94 años, no de paz y goce, sino de comprensión existencial.

6

POR RAEL SALVADOR*

raelart@hotmail.com

*Escritor y editor

Fo to: Ferdinando Scianna

KUNDERA Y KOUDELKA

En la “Primavera de Praga”, de la ma no con Teresa

POR ENRIQUE BOTELLO*

Afinales de los años 80, en el Taller de fotografía de Extensión Universitaria (Universidad Autónoma de Baja California, en Ensenada) se vivía un clima de interacción cultural y artística muy orgánico; entonces yo estaba en un grupo de teatro callejero —“Teatro fuera del Teatro”, comandado por Jacobo De (Rodolfo Alcaraz)—, a la par que me iniciaba en el quehacer fotográfico. Vivíamos, respirábamos, comíamos el arte: interacción que, a muchos de mi generación, permitió acercarnos a diferentes disciplinas, todas amalgamadas por la literatura y sus romances afines con el sueño utópico y la cruda realidad.

En esa fecha, el “Muro de Berlín” fue derribado; las fronteras del bloque comunista se abrían de ida y vuelta, impulsadas por la “Perestroika” de Mijaíl Gorbachov; los acuerdos con Ronald Reagan (en ese tiempo, presidente de los Estados Unidos), con la finalidad de abrir rutas comerciales al mundo occidental, finalmente daban frutos para liberar, de manera paulatina, las prácticas represivas que se habían implementado desde el estalinismo soviético.

Mi amigo Rael Salvador —editor de esta Revista Cultural—, me hizo llegar el libro La insoportable levedad del ser (Tusquets Editores, 1985) de Milan

Kundera; lo leí de corrido en un par de días, fue una experiencia muy particular en muchos sentidos: en mi adolescencia preparatoriana me había sumado, de manera comprometida, a la lucha contra el sistema capitalista y, por supuesto, seguí de cerca muchas de las historias de los países aliados o sometidos por la ola roja.

De tal manera, que me era —y aún me son muy familiares—, los ambientes que se narran en la historia, los libros y en las películas con referencias a esa época. Con esa novela de Milan Kundera sucedió eso: me sentía parte de ese mundo, vivía y sufría los temores de los protagonistas, también los momentos agradables en los que se podía burlar al sistema.

Cuando llegó la película —al extinto “Videocentro”, que tenía una sección de Cine de Arte—, nos dimos a la tarea de verla minuciosamente; me enamoré a primera vista de Teresa, interpretada por Juliette Binoche, y confieso que sigo enamorado. La similitud con los sueños de los personajes y los míos, y el hecho de que Teresa se interese por la fotografía, me hicieron que gozara aún más de la narración fílmica.

Lo interesante para mí —y la relación que viví con la novela— se potencializa cuando conozco el trabajo de otro checoslovaco: Josef Koudelka, famoso fotógrafo de la Agencia Magnum.

Mientras la Teresa de Kundera, de manera circunstancial, se acerca al ejercicio de la fotografía, Koudelka —quien es ingeniero en aviación— lo hace por la convicción de documentar lo que sucede en su entorno. La referencia a Josef se aprecia de forma magistral en las escenas de la invasión rusa durante la cruenta “Primavera de Praga”; Philip Kaufman, director de la película (La insoportable levedad del ser, 1988), recrea la entrada del ejército soviético e inserta a Teresa y Tomás en medio de ese caos, mientras ella fotografía el infierno provocado por los tanques de guerra.

Una referencia clara a las experiencias de Koudelka, se plasma cuando en algún momento, Teresa entrega unos rollos a una persona para que los lleve fuera de Checoslovaquia para ser procesados y publicados en los principales diarios de Europa y el resto del mundo.

En 2003, tuve la oportunidad de ver una retrospectiva de Koudelka en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, en ella pude observar y recrear esa “Primavera de Praga” que Kundera vivió y plasmó en su famosa novela.

La novela que vivirá la inmortalidad, mientras Kundera descansa en paz.

chocorrol_@hotmail.com

*Fotógrafo y docente de la Facultad de Artes (UABC)

7

Ko

udelkadocumentólainvasiónsoviécaaChecoslovaquia.JulieeBinoche,enelpersonajedeTeresa(La insoportable levedad del ser).

Fo to: Josef Koudelk a

Fo to: Cortesía

El cartel de Jorge Pantoja

POR EDUARDO CRUZ VÁ ZQUEZ*

Siempre ha sido genial. Cuando Jorge Pantoja me pidió mi retrato para incluirlo en un cartel conmemorativo por 40 años dedicados a las tareas de “comunicación y promoción”, como él mismo las define, removió un gran momento de mi trabajo periodístico.

Cuando residí en Santiago como agregado cultural de la Embajada de México, pude entrevistar a numerosos creadores chilenos. Una tarde del verano de 1996, llegué a la morada del sensacional escritor, cronista, ballenero, ovejero y explorador Francisco Coloane (1910-2002). En efecto, el autor de obras como Cabo de Hornos, Los conquistadores de la Antártida y Tierra de fuego

Un hombre que, a sus 87 años en esa cita, en su departamento ubicado en la céntrica calle de Miraflores, a unos pasos del Río Mapocho y del Parque Forestal, conservaba un porte recio y, en verdad, de navegante lleno de aventuras.

Coloane, podrán imaginar, tuvo un caudal de amistades. Entre ellos mexicanos como Diego Rivera, Juan Rulfo y Fernando Benítez. En esos meses había recibido al compositor Daniel Catán, interesado en sus consejos ya que iba rumbo a la Patagonia, a los glaciares, para nutrir una ópera que planeaba.

Al terminar la entrevista, publicada en ese entonces en el suplemento El Búho, de Excélsior, que dirigía René Avilés Fabila, su esposa Eleana me pidió reparar en un cuadro enorme cerca de la puerta principal. Se trataba de un lienzo retacado de firmas, de nombres. Me señalaron la de Pablo Neruda.

Quedaban unos cuantos huequitos y Eleana me pidió poner mi nombre en uno de ellos. Enorme emoción, tremendo privilegio que, en contraparte, me nubló el oficio reporteril, al olvidar tomar nota de algunos nombres con quien compartí cuadro. No volví a ver a Coloane y mucho menos puedo saber dónde estará esa tela.

¿Cuántas veces puede uno vivir algo emparentado a tal registro? Pues la segunda experiencia llegó por Jorge. Fue hasta hace unas semanas que, con

motivo del brindis del 14 aniversario del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura (GRECU, del cual es parte), el entrañable amigo que es Paaaanntooojaaaa me entregó el cartel que me correspondía. Lo fechó a inicios de 2022 bajo el título de “La épica de Jorge Pantoja”.

Comparto en el póster con 301 mujeres y hombres “a las y los que entrevisté para la Gaceta de la UNAM o las y los promoví o colaboré con ellas y ellos en alguna institución o en un proyecto”

Cierto, cada rostro se constituye no solamente en referentes de la larga y encomiable trayectoria de Jorge. Al toparse con ellos, nos permite acceder a cuarenta años de recuento del desarrollo cultural del país.

Pantoja es un innovador nato. Su escuela abarca desde sus procesos creativos como en los modelos de promoción y gestión de la cultura. El fructífero recorrido va desde el “Tianguis del Chopo”, los macroeventos en la Plaza de la Constitución, pasando por la composición musical, el activismo político, el periodismo, hasta el guionismo y la producción de documentales.

Regularmente en su página de Facebook nos entrega extraordinarias anécdotas y las hace acompañar de fotografías, afiches y recortes de periódicos que revelan los importantes archivos que conserva.

Van algunas mujeres y hombres que aparecen en el cartel. Helen Escobedo, Emilia Almazán, Astrid Hadad, Silvia Tomasa Rivera y Ángeles Mastretta. Ignacio Toscano, Guillermo Briseño, Braulio Peralta, Jorge Saldaña y Porfirio Muñoz Ledo.

Nobleza, honradez, camaradería, lealtad, capacidad de convocatoria y una inusitada vocación por la concordia, son algunos de los valores que han regido la vida de mi camarada Paaanntooojaaaa Un orgullo ser parte de su comunidad de afectos, desde hace también 40 años, y seguir juntos, empecinados en una batalla que se llama vida.

angol97@yahoo.com.mx

*Periodista, gestor cultural, ex diplomático cultural, formador de emprendedores culturales y ante todo arqueólogo del sector cultural

8 ESTAR NEPANTLA

Fo to: Cortesía

Surrealismo y locura

El descenso a los infiernos de Antonin Artaud y Leonora Carrington

El poeta Antonin Artaud y la pintora Leonora Carrington vivieron la experiencia de pertenecer a uno de los movimientos artísticos más relevantes del siglo XX, a saber: el surrealismo. A la luz de esta experiencia vital, pueden distinguirse ciertos puntos de confluencia que los acercan, y a su vez los distancian, que los vinculan y a la vez los diferencian, y que marcaron, en mayor o menor medida, el afluente o derrotero seguido por cada uno de ellos. Estos cruces convergentes son: su participación en el movimiento surrealista propiamente tal, la experiencia de la sinrazón y la subsecuente internación en asilos mentales, las fuentes de inspiración que les nutrieron, su visión del arquetipo femenino y el sexo, su relación con las palabras y la literatura y, finalmente, el deber del artista en un mundo que se ha vuelto anormal.

La experiencia del surrealismo

Artaud entra en contacto con el movimiento surrealista a fines de 1924, en donde espera dar curso a todo su inconformismo y rebeldía. Para él, el surrealismo constituía, ante todo, “una “revolución moral” y “una rebelión contra todas las formas de opresión material y espiritual”, y se entregará con todo su fervor crítico e incendiario (Surrealismo y revolución) Prueba de ello, es que asume la dirección de la Central de Investigaciones en menos de un año, haciéndose cargo del Nº3 de La Revolución Surrealista, revista en donde la mayoría de los textos son de su autoría, y que serán conocidos de conjunto como Carta a los poderes. No obstante, su estadía en ese movimiento será pasajera, pues será expulsado en 1926 por su negativa de ligarse al marxismo, como lo hicieron varios de sus adláteres al adherirse a la Tercera Internacional de Moscú. Para Artaud el surrealismo y el marxismo resultaban irreconciliables.

En tanto, Leonora se vinculará al surrealismo en 1937, desde su relación con el pintor Max Ernst. Después de escapar a una vigilancia psiquiátrica impuesta nuevamente por su padre en Lisboa, retomará los vínculos con el movimiento en Nueva York, en 1941 y, al año siguiente, se vinculará al grupo de los refugiados que habían llegado a México a raíz de la guerra (Benjamín Péret, Luis Buñuel, Remedios Varo, Katy Horna, Chiki Weisz, entre otros).

Leonora hizo suyas aquellas fronteras que transitaba el surrealismo entre la vigilia y el sueño, entre lo ordinario y lo extraordinario, ampliando así el universo de su imaginería. No obstante, su obra trasciende sobradamente los cauces del movimiento, pues otras vertientes nacidas de su historia personal nutren y enriquecen su creación (la magia, el esoterismo, la cábala y lo paranormal). A diferencia de Artaud, Leonora no sostuvo una relación de disidencia doctrinaria o ideológica con el movimiento, aunque no por ello deja de tener conflictos, sobre todo por el papel secundario y adventicio que sus integrantes les adjudicaban a las mujeres, pues, por un lado, muchos de ellos celebraban la liberación en todas sus formas, pero, por otro, no veían a la mujer sino como una musa inspiradora y, alternativamente, como un objeto de deseo y de temor masculino. “Todo ese endiosamiento de la mujer es puro cuento. Ya vi que los surrealistas las usan como a cualquier esposa. Las llaman sus musas, pero terminan por limpiar el excusado y hacer la cama”, le responde a Breton que se siente “mesmerizado” por ella (Elena Poniatowska, Leonora).

El surrealismo y la locura

Del mismo modo que los surrealistas se sentían atraídos por lo fantástico, el humor negro, las visiones del mundo gótico y los poderes de la oscuridad y de la noche, verán en la demencia un principio poético liberador, pero sólo como un estado de simulación pues, como afirma

Susan Sontag, su espíritu continuaba siendo “constructivo” e inscrito en “la tradición humanista” (Aproximación a Artaud). Lo confirman sus actos poéticos o teatrales, que no alcanzan a ser antisociales o peligrosos, a diferencia de los actos performáticos de Artaud que resultaban socialmente inasimilables e indigestos para la mayoría del público. Mientras los primeros simulaban estados de locura en aras de la libertad, el amor, el placer, la alegría y el erotismo sin inhibiciones, Artaud preconizará la lucha moral en la exploración de una conciencia sin límites que lo conducirá al paroxismo de la desesperación y del dolor

9

POR RAMÓN ÁNGEL AC E VEDO, “R AKAR ”*

Hospital psiquiátrico Dr Philippe Pinel, Putaendo, Chile

Fo tos: “Rakar ”

A diferencia de sus compañeros de ruta, la experiencia de la locura en Carrington no será un acto de simulación, sino un descenso real a los infiernos, el que será descrito detalladamente en su diario Memorias de abajo. Al igual que Artaud, experimentará lo que este llamaba los “raptos furtivos”, que correspondían a verdaderas “hechicerías” o maleficios realizados por agentes o espíritus exteriores, y que serán definidos por la psiquiatría como “manía de persecución” siendo etiquetados todos aquellos que lo experimentan en la categoría de “enfermos”.

En algunas ocasiones, Leonora vivirá dichos estados como una fuerza sobrenatural que le hace expresar de manera exultante: “…oía las vibraciones de los seres con la misma claridad de sus voces; y percibía en cada vibración particular la actitud de cada cual hacia la vida, su grado de poder, y su buena o mala disposición hacia mí”. En otras situaciones se sentirá desfallecer frente a poderes omnímodos que se ciernen sobre ella y el mundo: “Yo pensaba que los Morales eran amos del Universo, magos poderosos que utilizaban su autoridad para extender el horror y el terror. Intuía que el mundo estaba congelado y que me correspondía a mí derrotar a los Morales” (se refiere a los médicos, padre e hijo, que dirigían el psiquiátrico de Santander en donde fue internada por orden paterna). Lo mismo que Leonora, Artaud experimentará los manicomios como

“receptáculos de magia negra…” en donde él ha presenciado demasiados horrores, y acusará a la medicina por practicarla (Artaud Le Mômo).

Ambos se sentirán poseídos por una fuerza que los desborda y los transfigura, y sostienen reiteradamente que se encuentran en este mundo investidos para una misión particular: el poeta, para denunciar la presencia viva del Anticristo en la tierra y propalar un mensaje de absoluta castidad; la pintora, para detener, mediante una fuerza metafísica, la Guerra Mundial “ que estaba siendo dirigida hipnóticamente por un grupo de personas” y liberar al mundo de esta catástrofe.

Artaud padecerá de una meningitis durante su infancia, la que se verá marcada por sucesivas crisis nerviosas, y desde los 19 años permanecerá en varios establecimientos de reposo. En agosto de 1936, huyendo del racionalismo de la cultura europea que le asfixiaba, se interna en la sierra madre tarahumara tras la búsqueda de un nuevo manantial espiritual, y de una “nueva idea de hombre” que encontrará en la cultura ancestral de los rarámuri (Lo que vine a hacer a México) La cosmovisión de este pueblo, en donde impera el respeto a todo lo que existe en el universo, representará para él una “raza-principio” y fuente viva de valores inmutables (Viaje al país de los tarahumaras).

A su regreso de las montañas de Chihuahua, a fines de octubre de 1936, se hundirá en una

profunda depresión que le provocará el anquilosamiento intelectual de la sociedad parisina. Al año siguiente, viaja a Irlanda con una autoimpuesta misión profética y sagrada que será la muestra de la profundización del extravío de su pensamiento respecto de las categorías de lo “normal”. Entonces, será internado durante casi dos lustros (de 1937 a 1946), en diferentes hospicios mentales (Rouen, St. Anne, Ville-Évrard, Chézal-Benoit y, finalmente, en Rodez).

La enajenación vivida por Leonora, después del apresamiento de Max Ernst, será puntualmente el producto de una grave crisis nerviosa que padecerá al salir desde una Francia sitiada hacia una España franquista. Será una experiencia limitada en el tiempo (desde agosto a diciembre de 1940) en la que padecerá numerosas vejaciones en el manicomio de Santander En las postrimerías de su estancia, llegará a comprender (con ayuda de un enigmático hombre de apellido Echavarría), que “el Cardiazol era una simple inyección y no un efecto de hipnotismo; que don Luis no era brujo sino un sinvergüenza” y que los países que, según su imaginación, se encontraban emplazados en el edificio, no eran más que los diferentes pabellones destinados a los internos mentales.

A diferencia del viaje a la locura emprendido por Artaud, que será un viaje sin regreso y de calamidad, Leonora podrá sobreponerse a su estado

10

Rito del Tutuguri, Sierra Tarahumara, Chihuahua, México

a través de un retorno a la pintura en compañía de sus fuentes inspiradoras (su infancia marcada por la fantasía, los cuentos de hadas y lo sobrenatural), y con la recomposición en México de su vida artística, amorosa y familiar, todo lo cual le permitirá integrar la experiencia de la enajenación en un proceso de conciencia superior

Religión y locura

(las fuentes de la inspiración)

A través de la historia, la locura ha estado inevitablemente vinculada a los problemas de la religión. Por su parte, la medicina, ya desde la reforma asilar de Pinel (Bicêtre, 1793), que mantiene la reclusión y las cadenas sólo para los inspirados piadosos, ha manifestado sus temores ante los temas de la trascendencia y la devoción divina. Y es que lo que caracteriza a nuestra época, es el hecho que todas aquellas manifestaciones que antaño eran patrimonio de la fe y de lo sagrado, son ahora tratadas por la ciencia médica, de modo que todos aquellos que, sintiéndose iluminados por el fuego abrazador de lo “absoluto”, serán encerrados como “aguafiestas” y estigmatizados bajo la etiqueta de “locura”.

Serán las metáforas del dualismo gnóstico las que impregnan radicalmente los escritos de Artaud. La doctrina de los Cátaros, por ejemplo, de la cual se había compenetrado suficientemente, enseñaba una visión maniquea que divide el uni-

verso y la vida en polaridades contrarias: espíritu-materia, luz y sombra, cielo-infierno, bien y mal, y todo lo material representaba lo negativo y lo pecaminoso. La única opción de salvación del hombre consistía en imitar a Jesucristo, quien había enseñado el camino de la “redención”. Por consiguiente, la posición de Artaud es la de un hombre casto sobre la tierra quien carga sobre sus hombros “los pecados de todo el mundo”, y sus profundos ardores religiosos y su conciencia de lo “absoluto”, el poeta los vivirá como una apremiante exigencia mesiánica, lo que le llevará a ser acusado como un neurópata alienado, “porque la suerte de todos los iluminados del mundo es ser confundidos con los locos” (Cartas desde Rodez I).

En el caso de Leonora, durante su estadía en Santander, manifestará igualmente una conciencia profética que le llevará a sentirse con la misión de llevar a cabo “la unión del hombre y la mujer con Dios y el Cosmos”. Si Cristo había muerto, ella debía ocupar su sitio “porque la Trinidad, sin una mujer y un conocimiento microscópico, se había secado y estaba incompleta” (Memorias de abajo). Posteriormente, desde su llegada a México, en sus pinturas y escritos será una búsqueda y exploración incesante, pero, a diferencia de Artaud, su búsqueda estará orientada hacia una salida de claridad e iluminación.

El arquetipo femenino, el erotismo y el sexo Para Artaud la mujer penetrará en la intimidad a través de la sexualidad, y su cuerpo se constituirá en arquetipo de alienación pues ella impide al hombre el ejercicio del pensamiento. Arrastrando hacia la exterioridad, el sexo para Artaud representará el mayor peligro para el espíritu ya que conduce al hombre a la dispersión. En una Carta a Jacques Prével, dirá que el acto sexual “es algo que hace falta evitar absolutamente en este momento, pues el espíritu está amenazado”

Lo que predomina en él no es la misoginia, como inicialmente pudiera pensarse, sino, ante todo, el rechazo a la sexualidad por su condición alienante. En efecto, par a él la sexualidad es la actividad del cuerpo caída y corrompida, y será considerada como algo oscuro, amenazador y demoníaco porque impulsa al individuo en dirección contraria a la cabeza, y como un estado de gracia será vista la virginidad.

El caso de Leonora es el opuesto al de Artaud. Concebía el arquetipo universal femenino como

fuente de poder, inspiración y creatividad (de alguna forma, en la recuperación de ese poder, se anticipa a los intereses de los movimientos feministas de la modernidad). Ella es joven y bella, genera sentimientos eróticos, ya sea por su deseo insatisfecho o porque el Cardiazol facilita la obediencia ante el doctor Luis Morales, por ejemplo: “Mi locura es mi deseo insatisfecho”, le dice. O bien ante su celador José, por quien se siente atraída. Podríamos afirmar que su pensamiento acerca del arquetipo femenino, se encuentra más próximo al surrealismo canónico de sus representantes, quienes celebran la libertad, el placer, la exaltación del amor y la alegría de vivir, aunque el desenfreno que ella preconiza será, ante todo, el desenfreno de la imaginación.

La literatura como catarsis y la literatura como desgarramiento y perturbación

Leonora publica su libro Memorias de abajo en 1943, tres años después de su confinamiento en el asilo mental de Santander. Es precisamente esta obra la que nos permite establecer los vasos comunicantes con la obra de Artaud. Si bien podemos afirmar que existen puntos de encuentro entre Memorias de abajo y las Cartas desde Rodez (por ejemplo, en la denuncia que ambos realizan de los “raptos furtivos” o “hechicerías” de las que son objeto, y que representan todos los obstáculos y agentes concretos —con nombres y apellidos— que encuentran en su camino para proclamar su verdad), también se aprecian diferencias. Lo que en Leonora es, ante todo, memoria catártica que nos devela los padecimientos vividos, en Artaud será suplicio enquistado en todo su ser, pues él se encuentra “en el centro de una espantosa batalla en la que el cielo y el infierno no cesan de enfrentarse”, le expresará en una de sus cartas al pintor Fréderic Delanglade (Cartas desde Rodez I).

De esto se desprende que la literatura cumplirá un papel distinto en cada quien. En sus Memorias, la palabra de Leonora será esencialmente expresión del desahogo. Sus otras obras literarias, se inscribirán en la estética del surrealismo, “ que incluye el concepto de lo maravilloso, mucho humor negro e ironía”, nos dirá Ana Domenella, estudiosa de su literatura. En el caso de Artaud, desde las primeras cartas que envía a Jacques Rivière (1923), se distingue claramente el abismo que media entre una escritura que se articula a partir de las veleidades y laxitudes de la estética, de otra bien distinta nacida de las profundidades de su alma: “soy un hombre que ha sufrido mucho del espíritu, y a título de tal tengo derecho a hablar”, nos dirá.

11

Hospital psiquiátrico Dr Philippe Pinel, Putaendo, Chile

Artaud, para quien las ideas son para “vivirlas”, y no para clavarlas en el fúnebre insectario de la erudición, pretende activamente “ un libro que inquiete a los hombres, que sea como una puerta abierta y que los conduzca hacia donde ellos jamás consentirían llegar...” (El ombligo de los limbos). Donde los escribas proponen obras, él, que ha escogido el dominio del dolor y de las sombras, nos revelará, con el tono de un profeta, todo el magma incandescente de su espíritu, pues el deber y la misión de un poeta, de un artista, de un escritor, “no consiste en irse a encerrar cobardemente en un texto, un libro, una revista, en donde nunca más saldrá, sino por el contrario salir fuera para sacudir, para atacar al espíritu público, de lo contrario ¿para qué sirve? ¿y por qué ha nacido?”, expresará en una Carta a Rene Guilly.

Mientras la experiencia del manicomio en Santander mediatiza de manera irrecusable y transversal toda la vida y la creación posterior de Leonora (una de sus pinturas se titula Down below), la vida y la obra de Artaud será una obsesiva e implacable aventura de su espíritu que lo conducirá al margen de toda literatura, y a un abismo de abandono y autodestrucción, lo mismo que las últimas palabras de Nietzsche (antes del desplome de su pensamiento), o que las últimas visiones de Van Gogh (antes del disparo que pondrá fin a su existencia).

El deber del artista en un mundo anormal

Lo que caracteriza la vida y la obra de ambos artistas, no es sólo un sentimiento de inconformidad frente al mundo, sino el haber transgredido, tanto en su experiencia vital como artística

(que en ellos resulta ciertamente inseparable), aquello que el pensamiento racionalista y mayoritario ha rotulado como “normalidad”. En efecto, lo que ambos emprendieron, en mayor o menor medida, y se propusieron anular, fue la distancia que la sociedad obliga a mantener entre el arte y la vida, entre la vida y la obra, transgresión que acaba siempre en la neutralización y en las variadas formas punitivas de la sanción social: condenación a la pobreza, estigmatización, confinamiento, locura, suicidio o muerte en desolación.

La internación criminal y recurrente en diferentes manicomios hasta el final de sus días, fue la experiencia trágica vivida por Artaud; fue también la experiencia temporal que vivió Leonora Carrington en un asilo de alienados. Ambos no estaban locos, sino que fueron calificados como tal, ya por atreverse a llevar una vida diferente a los convencionalismos sociales y por romper los muros de la inercia mental (en el caso de Leonora), ya por denunciar las fechorías de un mundo que se ha vuelto anormal y contra Dios (en el caso de Artaud).

Todas las obras pictóricas y literarias de Leonora, son la prueba fehaciente de que consideraba su deber como artista el hacer volver la conciencia humana a ese manantial trascendente del “arte”, de lo “maravilloso” y la “poesía” a través de su inagotable imaginación. Pero para Artaud, regresar a ese manantial no era suficiente; había que ir más lejos, había que decidirse a vivir lo “sobrenatural” y remontarse hasta ciertas alturas y profundidades “místicas”. Él, para quien el deber del verdadero artista consistía en

ser el “chivo expiatorio” sobre el cual una época descargaba toda su ira colectiva, recibiría —en cuerpo y alma— toda la cólera y la impiedad de la suya, lo mismo que le ocurriera a Baudelaire, Nerval, Lautréamont, Nietzsche o Rimbaud (La anarquía social del arte).

En un tiempo en que los artistas languidecen y sucumben devorados por el apetito insaciable de la humanidad, tanto el mensaje de Leonora Carrington (ya desde sus obras, ya de los museos o sus libros), como el mensaje furibundo que nos espeta desde las miasmas de un manicomio el poeta ajusticiado que fue Antonin Artaud, constituyen experiencias radicales de vida que nos inmutan y nos conmueven, que nos sacuden y nos interpelan, y en medio de todas las mullidas complacencias del mundo moderno, de todas las cretineces que nos inundan y nos asfixian, sus obras hacen circular un soplo de aire puro, una ráfaga de luz esplendente y sobrenatural, para recuperar aquello que la conciencia humana nunca debió olvidar

Rakar (Chile, mayo 26 de 2023).

elviajederakar@hotmail.com

*Fotógrafo y escritor, corresponsal de Palabra en Chile y otras partes de América

El presente artículo ha sido escrito en el contexto de una Beca de Residencia Artística en el Museo Leonora Carrington en su edición Nº3 (San Luis Potosí, México, año 2023).

EXPOSICIONES DE RAKAR EN MUSEO LEONORA CARRINGTON

-EN SALA–CELDA (del 18 de agosto al 17 de septiembre de 2023).

Exposición de fotografías de la obra “Retratos (des)de la locura” (Imágenes del confinamiento psiquiátrico en Chile y en México).

-EN PATIO DEL GALLO (viernes 18 de agosto).

Presentación completa y continua del audiovisual “Retratos (des)de la locura” (Hospitales mentales de Chile).

-EN SALA DE LAS MUSAS (viernes 18 de agosto).

Presentación de uno de los capítulos del audiovisual “Retratos (des)de la locura” y posterior conversatorio con el autor

-EN SALA DE LAS MUSAS (miércoles 30 de agosto).

Presentación del audiovisual “El viaje de Rakar” (Travesía por 67 Pueblos Olvidados de Chile).

Presentación audiovisual de la obra “El ojo místico” (Incursiones en el México profundo). Posterior conversatorio con el autor

Un adelanto de esta última obra podrá verse, a partir del 20 de agosto, en la Exposición virtual “Los hijos del Rey Kong ëy” (Imágenes del pueblo mixe, el pueblo jamás conquistado), en Galería mexicana Andrómeda 3.20. http://andromeda3.20.taexvi.org/

12

ENTRETELONES

El pensamiento de los griegos y sus instituciones: su crisis

SERGIO GÓMEZ MONTERO*

Uno de los dilemas actuales de la vida contemporánea, que el pensamiento de hoy apenas comienza a plantearse es aquel que establece —más allá de la espontaneidad de los discursos— la crisis de las instituciones contemporáneas —muchas de ellas vinculadas al pensamiento de los griegos—, relevantes ellas por ende y por lo que, a raíz de ello, muchas son las dificultades que conlleva el comenzar a construir socialmente a unas nuevas. Como si los griegos fueran imprescindibles aún hoy Una tarea en realidad dificultosa —levantar un nuevo pensamiento capaz de dar origen a nuevas instituciones— por todo lo que conlleva y que quizá, hasta hoy, aún no sabemos, también dentro de la sociedad, todas las implicaciones que ello representa.

Se puede afirmar, al respecto, que nos encontramos pateando en la oscuridad.

En tal sentido, este escrito breve lo que busca es aportar algunas ideas —hipótesis muchas de ellas— de determinadas cosas que conlleva esa tarea de una complejidad inmensa.

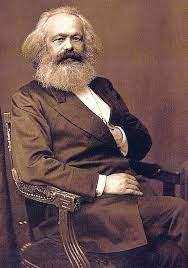

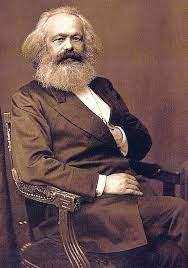

Es decir, históricamente, hasta donde se sabe, hablar de cómo se construyeron entre los griegos sus primeras ideas relevantes es referirse a un tiempo remoto: entre los siglos IV y V antes de esta era y de cómo ese pensamiento, hasta la actualidad, no sólo está vigente sino que sigue siendo, hasta hoy, el referente ineludible para sustentar cualquier institución que la sociedad contemporánea busque construir (en menor medida el pensamiento de algunos romanos que se extendió y se expresó, luego, entre los fundadores de la iglesia católica). ¿Por qué esa persistencia? ¿Por qué sólo la heterodoxia marxista, con gran dificultad, hasta hoy intenta fundar otra manera de ver, percibir y transformar al mundo? Tarea nada sencilla la de esa heterodoxia, pero que, contra todo, poco a poco ha logrado grandes avances con todo y lo que ella misma debe al pensamiento griego tradicional (léase, si no, La ideología alemana y más que nada Los manuscritos) y a partir de ello, contradictoriamente, funda las bases para pensar diferente a la tradición griega y, sobre todo, abre la posibilidad de construir instituciones radicalmente diferentes a las que, hasta hoy, dominan la vida social de todas las naciones del mundo: república, poder, ley, justicia, sólo por mencionar algunas.

Es decir, si bien, por un lado, el pensamiento marxista no niega sus vínculos con el pensamiento clásico de los griegos, es cierto, por el otro, que es el único pensamiento hasta hoy que plantea la crisis de ese pensamiento clásico de los griegos y la necesidad, por ende, de construir nuevas formas de pensar al mundo para así dar pie a la construcción de nuevas instituciones sociales.

13

Pero también se reconoce que hoy, de manera paralela junto al marxismo corre también el pensamiento que se genera desde la robótica y la inteligencia artificial (IA) y que busca también imponer y generar una nueva forma de pensar que tenga fortaleza para fundar instituciones que den vida a otras formas sociales de convivir Los vínculos de este pensamiento con la tradición griega son más complejos de determinar, generándose así un dilema que hasta hoy no se sabe cómo va a resolverse: o marxismo o “pensamiento robótico” ¿O cuál sería una apuesta marginal a ese dilema, si se toma en consideración que el mundo planteado por la robótica y la IA no pareciera ser totalmente humano?

Pero no es el objetivo de este escrito —cómo construir nuevas y diferentes instituciones—, sino sólo desarrollar algunas ideas en torno al por qué de la persistencia tan larga y contundente, históricamente hablando, del pensamiento de los griegos en lo que se pudiera denominar el mundo contemporáneo y occidental. Y, paralelamente, comenzar a indagar en torno a la lucha que se va a dar por levantar nuevas formas de pensar y nuevas instituciones, Véase, pues, a partir de aquí, de las ideas mencionadas, lo aquí esbozado.

sis puede originarse, lo mismo, en grupos crípticos algunos (grupos de brujas o magos) o en instituciones tan conocidas como una forma de gobierno (una república) o en una iglesia establecida (la católica, por poner un ejemplo muy conocido). En ambas, diametralmente distintas opciones, hay en ellas un aparato conceptual, muy sólido, que las sustentan. Así, si una determinada idea (o un conjunto de ellas) no logra fundar una institución puede decirse que va a carecer de trascendencia. Así de simple y de sencillo.

“Las viejas ideas (el racionalismo a todo fulgor o neoliberalismo) y las instituciones (democracia, ley, justicia, entre otras) se mantienen tambaleantes”

Por el contrario, desde luego, si esa idea o conjunto de ideas logran crear instituciones sólidas, su permanencia e influencia serán tan trascendentes como trascendentes sean las instituciones a las que dan origen. De la importancia que hoy siguen teniendo las ideas provenientes de la filosofía griega, toda vez, se insiste, parte del hecho de que ellas han dado origen a instituciones que hasta hoy trascienden. ¿Por qué esa permanencia tanto de pensamiento como de instituciones? Hagamos un repaso de la historia para ver cómo ha sido que ambos han permanecido vigentes.

en la actualidad ese primitivo saber se haya transformado de una manera radical tecnológicamente por la robótica y la inteligencia artificial anuncia ya la construcción de nuevas instituciones sociales que aún no se logran imaginar con precisión. Lo que sí parece estar ya claro es el fin, al fin, del racionalismo griego y de las instituciones a las que dio origen, tales como justicia, ley, república, polis, democracia, entre otras, cuya validez social es cada vez más endeble. Tanto el racionalismo griego como sus instituciones, tropiezan continua y estrepitosamente en el mundo contemporáneo, al margen de que existan o no, consolidados, un nuevo pensamiento y nuevas instituciones sociales.

Más adelante, ya en la época de las revoluciones burguesas, éstas logran consolidar al pensamiento y las instituciones que devienen desde los griegos y son las que van a regir hasta los tiempos contemporáneos (piénsese, por ejemplo, en el republicanismo que predominó en la Revolución Francesa y que todavía, hasta hoy, deja sentir su influencia).

Construir el nuevo pensamiento y las nuevas instituciones

Los orígenes del pensamiento griego y el nuevo pensamiento

Se parte aquí, en este escrito, de una idea básica, central: la validez epistemológica de una determinada idea o forma de pensar se establece a partir de las instituciones sociales a las que da origen, cuya géne-

Lo primero a tomar en consideración es cómo lo racional, entre los griegos, dejó a sus espaldas el pensamiento religioso (no hago citas bibliográficas sino las imprescindibles, pues de otra manera tendría que citar casi una mitad de la biblioteca de casa, casi diez mil volúmenes, más algunos otros) y transitó, a pie firme, por el camino de contar y medir como base del saber, diferenciándose por esa vía del pensamiento mágico y religioso que lo antecedió. El que

Pero si bien es visible y sensible la crisis del racionalismo, sobre lo que aún no hay claridad es ¿y luego qué?. ¿Por qué? Es decir —pensando desde el marxismo—, se dificulta mucho pasar de una construcción de grupos reducidos a una que opta por el pensamiento grupal como base de construcción de nuevos paradigmas. Por igual, el levantamiento de las nuevas instituciones deben ser tarea colectiva, poco practicada con anterioridad. Porque ese rompimiento con el racionalismo no ha sido resultado

14

El filósofo Carlos Marx.

en la gran mayoría de los casos— de una revolución sino de un proceso de transición complejo y ambiguo que no deja ver aún con claridad cuáles serán las aristas más sensibles del cambio. En otras palabras, la no revolución y el predominio de los procesos de transición no dejan ver aún con claridad cuáles serán las nuevas instituciones en que se sustentará el pensamiento que dará origen a las nuevas instituciones en la vía marxista. Transiciones, pues, que no permiten dibujar con claridad el futuro, sino que parecen quedarse estacionadas en un futuro que no es claro ni preciso; un futuro en el cual el pensamiento es difuso, por la presencia del pasado, lo que provoca el que las instituciones que busca fundar no logren delinearse con claridad, toda vez que si bien persiste el pensar para saber, los paradigmas en que ese nuevo pensamiento se sustenta no están definidos con claridad y de ahí entonces que las transiciones sean difusas en muchos sentidos, por lo que ni nuevos paradigmas ni nuevas instituciones quedan definidas hasta hoy En esa claridad opaca en que se fundan las transiciones, las viejas ideas (el racionalismo a todo fulgor o neoliberalismo) y las instituciones (democracia, ley, justicia, entre otras) se mantienen tambaleantes, pues en la vía de los hechos, muestran su marcada inoperancia. Esa dura lucha entre transición y nueva realidad genera una batalla persisten-

te entre un racionalismo en decadencia y un pensamiento nuevo que construye poco a poco sus nuevos paradigmas y que a la vez combate —también con muchas dificultades— por abrir paso a nuevas instituciones sociales que poco a poco se delinean: partido revolucionario, consejos partidarios, gobiernos colegiados, entre otras.

Pero no sólo eso. Es decir, se trata hoy no sólo de disputar a fondo por una batalla entre el racionalismo y un nuevo pensamiento fundado en nuevos paradigmas sociales desde el marxismo, sino, lo que parece ser más arduo, una batalla radical entre viejo racionalismo y aquella realidad que apenas estamos vislumbrando y que surge de la robótica e inteligencia artificial —descomposición, reconocimiento de patrones, abstracción y algoritmos—, cuyos paradigmas en proceso de construcción, están ya, en la actualidad, causando verdadero estupor, pues sus paradigmas desplazan con facilidad las viejas formas de pensar fundadas en el viejo racionalismo (véanse la película Terminator y la serie Are you human que nos enseñan a vislumbrar el futuro, cuando un pensamiento dominado por la robótica y la IA nos domine), pero no logran desplazar aún, ni con mucho, el racionalismo todavía dominante.

Es decir, pues, dentro del marxismo lo que hoy

se disputa, en concreto, respecto a nuevas formas de pensar y nuevas instituciones parece depender de en qué términos, en lo inmediato, se va a dar la transición. Lo que decida, finalmente, será el futuro, sin duda, que nos tocará vivir El problema es que la transición, hasta hoy, domina y es, en su accionar, aún difusa, indecisa, carente de definición, lo que obliga a navegar en un mar de indefiniciones que pintan a un futuro que nadie sabe, con precisión, en qué consiste o va a consistir. Así de indeciso es nuestro futuro dentro de la transición.

Más complejo aún es pensar el futuro que deparan robótica e inteligencia artificial, por los componentes tecnológicos allí comprometidos.

Complejo es aún saber, si pronto, un marxismo revolucionario podrá vencer en la transición y abrir, además, un camino que domine al pensamiento robótico y de IA. Dilemas que sólo el futuro podrá despejar

gomeboka@yahoo.com.mx

*Sólo estructurador de historias cotidianas. Profesor jubilado de la UPN/Ensenada

15

Fo tos: Spyros N. Ta ra vi ra s

Nietzsche, para filósofos adolescentes mayores de 60 años

Rael Salvador ha creado su versión personal de Nietzsche y la ha dado a conocer en su libro más reciente. Una aportación a los estudios nietzscheanos, sí, pero sobre todo es un diálogo continuo con un escritor que le apasiona

Para un filósofo como Friedrich Nietzsche, las verdades que encontró en su vida —si es que lo descubierto podía ser llamado una verdad— no son dogmas sagrados sino bombas lanzadas contra su sociedad, escupitajos contra las convenciones de su tiempo. En su obra, a veces fragmentaria, siempre transgresora, capaz de trascender lo obvio, lo pueril, lo moralista, nos encontramos con un pensador que hizo de su individualismo acérrimo su fuente de conocimientos y actitudes, de ideas que estremecían los fundamentos de la civilización occidental, que subvertían las ideas de moda. Para Nietzsche, todo debía pensarse de nuevo, todos debían ser herejes de sus propias creencias.

Entrar a la filosofía nietzscheana es entrar al laberinto del Minotauro para matar o morir Es aceptar el extravío como la fórmula esencial para adquirir la lucidez. Porque eso precisamente es lo que este pensador produce: una sensación de vértigo, un sentido de pasmo.

En la santa cena de la filosofía nietzscheana puedes poner a Sócrates, Aristóteles o Rousseau presidiendo la mesa. No importa. Friedrich siempre será Judas Iscariote, el traidor a la causa de la Gran Filosofía, el vendedor de dioses y mesías. La suya es una religión sin opresiones, una iglesia sin poderes en uso.

menos a un intelectual de gabinete. Leerlo es identificar en sus obras a un artista, a un poeta, a un encantador de serpientes. Es como un relámpago en cielo despejado: una descarga eléctrica, un estremecimiento, una conmoción.

Pienso que sus libros son piezas para armar un nuevo monstruo de Frankenstein. Y cada estudioso de su obra crea el suyo para su propio placer, para su propia sorpresa: criatura fantasmagórica o ser transfigurado que se pone en movimiento a imagen y semejanza de anhelos íntimos y ambiciones frenéticas. Como una mezcla de dudas y certezas, de sombras persistentes y tremendas luminosidades. He aquí un secreto cuya clave es todos nosotros.

“Entrar a la filosofía nietzscheana es entrar al laberinto del Minotauro para matar o morir”

¿Qué quiere Nietzsche de sus lectores? La disidencia. La disonancia. El acercamiento oblicuo. Exponer las tripas de la vida con un duelo de sables verbales. Fundar amistades que rompan la barrera de la muerte. Por eso nuestro filósofo sigue siendo un reto, una voz contemporánea, un debate público. Por eso incomoda, incordia, se le teme. Piedra en el zapato de lo confortable, lo habitual, lo útil. Trinchera contra el pensamiento acomodaticio, contra la vida cómoda. Hechizo contra el saqueo de lo humano en tiempos de zozobra.

Me imagino a Federico dando palmas frente a un músico callejero, acariciando a un caballo que resopla en pleno invierno, caminando a la deriva mientras el ruido del progreso lo atropella. Un hombre que pretende una infamia: proteger su espíritu de los mercaderes del mundo. Un fantasma que ha visto el futuro atroz y quiere compartirlo con nosotros.

Cuando se lee a Nietzsche, lo que salta a la vista es que no enfrentamos a un filósofo de salón,

Rael Salvador ha creado su versión personal de Nietzsche y la ha dado a conocer en su libro más reciente: Nietzsche. El príncipe sublime del intelecto (La Jornada Baja California, 2023). La suya es una aportación a los estudios nietzscheanos, sí, pero sobre todo es un diálogo continuo con un escritor que le apasiona, que lo mantiene en vilo, que no lo deja en paz.

Este libro de Rael es una invitación a la fiesta, una bienvenida a un horizonte en llamas, una casa de puertas abiertas para que el lector descubra que Nietzsche no es un erudito, un profesor, sino algo más trascendente y más cercano: un amigo entrañable.

Sarria:

“Lo que encontrarán en este libro son las reflexiones personales de una amistad que se ha forjado con el tiempo y con el filósofo. Rael Salvador no desprecia las convenciones del pensamiento académico. Simplemente no es el momento y se lanza con audacia al encuentro con el espíritu nietzscheano”

Lo que le interesa a Rael no es la re flexión intelectual por sí misma sino la experiencia creativa, el tomar a la filosofía como un salto hacia el abismo con risas de por medio, como un lazo perdurable que, en su caso, ha hecho que su vida sea más rica, más veraz, más sustanciosa. Eterno retorno al país de la nostalgia, al reino de la juventud.

En su presentación, breve y concisa, Salvador advierte, nos advierte, que: “Lo que aquí se lee, no es un tratado académico sobre el autor de Así habló Zaratustra, ni siquiera un atrevimiento, con o sin método, veleidoso y arrogante. Nietzsche, si se explica o no se explica, es claro y

16

POR GABRIEL TRUJILLO MUÑOZ*

Fo to: Jenn yf er De la Ce rd a

Rael Salvador, autor de Nietzsche. El príncipe sublime del intelecto

categórico por sí mismo. Más bien es una celebración a mi memoria, la meditación sobre un acompañamiento accidental, que permeó con tinta una amistad duradera, acercamiento que lleva más de medio siglo”.

Este es un libro que hace recuento de una época especial para Rael: la de sus deslumbramientos como lector adolescente, las de sus asombros como creador primerizo.

Los capítulos de Nietzsche. El príncipe sublime del intelecto (un título por demás decimonónico) se leen como si leyéramos una tromba, un remolino, un tornado. Por las ideas que plantea, por los saltos conceptuales, por las imágenes que Salvador pone ante nuestros ojos. Momentos claves para acercarnos a un explorador de nuestra condición humana, a un exhumador de tesoros que siguen vigentes.

En Nietzsche, las palabras son latigazos. En Rael, acordes por tocar

En el transcurso de este libro siempre hay una pregunta presente, una dolorosa interrogación: ¿Qué tanto somos dioses fallidos y qué tanto bestias triunfantes?

Rael sabe que Nietzsche es su ballena blanca, su molino de viento, su albatros. Una maldición aparente que, con cada nueva lectura, se vuelve un don, una gracia. Una obsesión que sólo puede contenerse escribiendo sobre ella, haciéndola pública.

Este es un libro que quiere unir el silencio y el estruendo, la belleza y el lenguaje, la visión y el

recuerdo, lo antiguo y lo moderno, la templanza y la pasión, el sueño y la realidad, el paseo y la vigilia, el erotismo y la muerte, la literatura y la música, el paisaje y los libros.

La ironía sirve para desmantelar el orden. La remembranza para retratar lo que ya no somos.

Cada capítulo explora mundos distintos cuya única conexión es el propio filósofo germano. Entre ellos está el joven que lee a Schopenhauer, su biblioteca particular y sus intereses como lector, su acercamiento a la filosofía de la “antigüedad”, la música y el baile como actos de equilibrio cósmico, la naturaleza y sus placeres, la civilización y sus cegueras. Las lecciones que han dejado huella en “filósofos adolescentes mayores de sesenta años”.

Hay sombras en Nietzsche, por supuesto. No tanto suyas como impuestas por otros para llevar agua a sus molinos políticos, ideológicos, culturales.

La influencia de Nietzsche cada día se hace más profunda. Si no lo creen, Rael pondrá como ejemplos a Jim Morrison, a Herman Hesse, a Syd Barret.

Para Rael, Nietzsche no es un enigma: es un compañero de viaje, un registro de voz, una pincelada de color en el lienzo ennegrecido de la vida: “el terciopelo de una ola amarilla” que “revienta el fulgor azul de sus canarios en el ebrio vuelo del tiempo”.

Entre una retumbante sinfonía beethoviana y un coro de ópera wagneriano, Nietzsche mantiene el tono de un chamán en su ceremonia iniciática. Grita. Gesticula. Da brincos para crear un momento singular donde el pensamiento danza, se conecta con el mundo, celebra la vileza de estar vivo, la barbarie de estar acompañado.

En algún capítulo, Salvador hace una certera asociación entre el cuadro de Caspar David Friedrich, «El caminante sobre el mar de nubes», y «la imagen resuelta del autor de Aquí habló Zaratustra». Para Rael, este vínculo se da cuando el filósofo “martillea con su paso los siglos tormentosos que nos anteceden y los siglos impetuosos que vendrán, como él mismo lo estipuló, en el entendido que todo lo que adviene antes rompe su matriz”.

El corazón de este libro es la memoria que conserva sus recuerdos en relación a una idea, un pensamiento, un hallazgo. Esa intensa luz donde la lectura es todos los tiempos. Ese deslumbramiento que protege y reconforta. Por eso Rael declara sin tapujos que, cuando era «un fustigado adolescente vestido de cuero negro ávido, guapo, loco, infértil y auténtico (eso que se llama cosa salvaje sin nombre)— leí absorto

la neurastenia dionisiaca de Friedrich Nietzsche, música de las palabras que reescribía a la luz de una vela montada en la cima de una calavera wagneriana. Y en esas largas noches de sacerdocio y entusiasmo, humo psicótico, exceso de alcohol, tambores y gallos descabezados. Zaratustra, mi Anticristo, guiaba los anhelos de mi pluma no. 15 por los estridentes senderos del aforismo y las alegrías de la irreverencia, que posteriormente aparecieron en mi libro Pandemónium (Baja Estirpe, 1990)». En cierto modo, lo que nuestro autor nos confiesa es su estirpe anarquista, contestataria, llena de palabras como dardos, plena de profanaciones y sarcasmos.

Ese fue el Rael Salvador que conocí a finales de los años ochenta del siglo pasado: un poeta maldito que escribía para fundar un mundo nuevo desde las ruinas de aquella década. Un bardo que renegaba de todo menos del lenguaje. Un profeta con la verdad como escudo de armas, con la imaginación como as bajo la manga. Por eso, el Nietzsche que aquí nos presenta es una forma de agradecimiento a un maestro ejemplar, es un dar gracias por la lucidez alcanzada, por la rabia contenida, porque para nuestro autor este filósofo alemán es, principalmente, una estación de tránsito en su propio periplo como escritor hecho y derecho, un trampolín creativo para saltar hacia otros autores y obras. No un muro de contención sino la aventura en marcha. No una vida segura sino la apuesta interminable, el azar al que se juega hasta el último aliento, la inmolación de la palabra en el altar del escepticismo.

¿Quién es Nietzsche para nuestro autor? ¿Un precipicio? ¿Una carta marcada? ¿Un regreso al país de la nostalgia? ¿Una mancha Rorschach? Que cada lector lo interprete a su gusto. Porque Nietzsche. El príncipe sublime del intelecto no es, por más que su título pudiera sugerirlo, una alabanza al espíritu aristocrático sino el registro personal de una enfermedad contagiosa que, después de padecer sus fiebres y escalofríos, nos permite ver el mundo con otra mirada, nos ayuda a despertar siendo otros: más libres, más justos, más voraces. Ya lo dijo Nietzsche en Más allá del bien y del mal: “Todas las compañías son malas compañías, a menos que no se acerque uno a sus iguales” Lo mismo va para aquellas lecturas que nos son imprescindibles. Lo mismo va para los autores que uno toma para sí”.

angel.gabriel.trujillo.munoz@uabc.edu.mx

17

*Escritor y poeta, autor de Espantapájaros y Tijuana city, tres novelas cortas

Setenta y dos aniversario de Elotro México

ENRIQUE A. VELASCO SANTANA*

Este 2023, la primera edición de El otro México cumple setenta y dos años. El otro México es mucho más que un libro; como tal, reviste una especial singularidad al ser considerado por su autor, Fernando Jordán Juárez, más que como una obra de historia o de geografía, una biografía de Baja California, que abarca un recorrido tanto por los caminos de la península como por la psicología y el espíritu de sus habitantes. Pero además de ser una obra que se ha convertido en un clásico en la historiografía regional, ha adquirido el cariz de vínculo que enlaza Baja California y Baja California Sur como unidad.

Así, El otro México ha llegado a la edad provecta convertido, por derecho propio, en un referente querido para los bajacalifornianos, principalmente, a aquellos que en las dos entidades han tenido a través del tiempo lazos afectivos, familiares, culturales, económicos, etc., que han hermanado desde siempre a las dos entidades.

Y es así como, de la revisión reflexiva de aquellos reportajes, surge El otro México, biografía de Baja California que, aun con el paso de los años y los consecuentes cambios que en todo sentido ha experimentado el mundo, y la Baja California en lo particular, es un libro que conserva su atractivo, entre otras cosas, por la buena calidad de la escritura con la que nos lleva por los caminos que recorre a bordo de un Jeep y, en ocasiones, hasta a lomo de mula, para hablar no sólo del paisaje, sino de formas de vida, valores, problemática y carencias de aquellos compatriotas que vivían en estas latitudes, en algunos puntos, en un aislamiento extremo.

“El otro México ha llegado a la edad provecta convertido, por derecho propio, en un referente querido para los bajacalifornianos”

Se cumplen, pues, setenta y dos años de un libro que hay que conocer para comprender cabalmente la península en que hemos nacido o que hemos elegido como nuestro hogar, porque en el presente tiene el valor añadido de transportar al lector a un pasado sobre el c ual han ido evolucionando los bajacalifornianos de hoy.

Más de treinta mil palabras integran los veintiún capítulos de una serie de reportajes memorables: Tierra incógnita, que es la simiente de El otro México En efecto, la génesis de la obra se remonta a los trabajos periodísticos publicados por Jordán en las páginas de la revista Impacto, a finales de los años cuarenta. En aquel entonces, el autor, reportero itinerante que acorde al espíritu de la época encarna al periodista que recorre, casi como un héroe solitario, territorios poco explorados y escasamente conocidos en el resto del país, como era el caso de la península bajacaliforniana, misma que transitó a lo largo y a lo ancho durante seis meses para dar forma a esos escritos precursores de la obra que nos ocupa.

Y hablando de aniversarios vinculados a la persona y obra de Fernando Jordán, es precisamente el del pasado mes de mayo, el día 3, en que se festejó en el bello puerto de La Paz la fecha de su fundación. Con ese motivo, todos los años se convoca a un certamen de poesía y este 2023 se cumplen sesenta y ocho años de que, en 1955, el periodista erigido en poeta obtuviera el primer lugar en los Juegos Florales con el poema Calafia, lo que le hizo acreedor a una flor natural y a la suma de quinientos pesos.

Para finalizar, hablemos un poco del autor de este poema emblemático de identidad del bajacaliforniano peninsular; poema, por cierto, hoy cuestionado en algunos de sus asertos, pero ese es otro tema.

Fernando Jordán Juárez llegó al mun-

do, en la Ciudad de México el 26 de abril de 1920, por lo cual este año que transcurre es el aniversario 103 de su nacimiento. Realizó estudios de antropología y en 1945 se inició como reportero en el diario La Prensa. De ahí pasó a la revista Mañana, para el cual realizó expediciones a Chiapas, Islas Revillagigedo, Tabasco, Chihuahua y Baja California. Posteriormente, pasa a Impacto, en donde surgió la idea de los reportajes que después darían lugar a El otro México Fue, pues, la vida de Fernando Jordán la de un viajero por vocación, cuyo incentivo para sus aventuras periodísticas era el ahondar en la vida de los seres humanos, sin dejar de lado la belleza y singularidad de los entornos geográficos. Podría resumirse su interés en dos puntos: paisaje y el drama del ser humano.

POR

POR

*Escritor y promotor cultural 18

revistafundadores@yahoo.com.mx

Fo to: Cortesía

Acercamiento a la filosofía social

FERNANDO MANCILLAS TREVIÑO *

Con una notable claridad y precisión Rahel Jaeggi (19 de julio de 1967, Berna, Suiza) y Robin Celikates (1977) nos introducen a los principios fundamentales de la filosofía social, desde su ubicación como subdisciplina de la filosofía que estudia las modalidades de vida social, a través de sus prácticas e instituciones sociales. Se presenta así, como un proyecto filosófico que pretende comprender la sociedad de manera analítica y evaluativa. Para ello emprende una reflexión crítica en torno a las estructuras sociales, conjugando la disquisición teórico-social con la ontología social.

Desde la perspectiva de una filosofía crítica se analizan cuestiones nodales en el mundo social contemporáneo como: la relación entre comunidad y sociedad, individuo y sociedad; el rol central de la libertad en la autocomprensión; el reconocimiento como valor constituyente de la identidad personal y autocomprensión del individuo; el análisis de la alienación desde Rousseau hasta Marx pasando por Hegel; las relaciones de poder a través de cinco esferas de la dominación; las funciones críticas del concepto de ideología, finalmente, se observan tres condiciones sobre las posibilidades de la crítica en la perspectiva de una filosofía social.

En primer lugar, se examina el concepto de sociedad civil en Hegel (1770, Stuttgart, Alemania-1831, Berlín, Alemania), a partir de su obra Principios fundamentales de filosofía del derecho (1821), donde se indaga la interrelación entre los individuos y las instituciones estatales. Hegel ubica a la sociedad civil como la diferencia entre la familia y el Estado, considerándola como una sociedad del trabajo en una caracterización fundamental de la Modernidad.

Otro elemento que se destaca es el de la integración de los individuos en la comunidad no como resultado de una decisión consciente, sino como la vinculación de una cultura común e identificación afectiva irradiada por costumbres y tradiciones. Por su parte, Émile Durkheim (1858, Épinal, Francia-1917, París, Francia) afirma que la creciente individualización no deriva precisamente hacia la decadencia y la desintegración social, sino a una transformación de la vinculación y de la integración social. Esta transformación se debe a la diferenciación entre la

y orgánica. Entendiendo la solidaridad mecánica como la igualdad y similitud sustentada en una conciencia colectiva convergente, y la solidaridad orgánica en un contexto social de las sociedades modernas basadas en la división social del trabajo. En una interpretación contemporánea, desde la perspectiva filosófica-social, de la solidaridad como elemento intermedio entre los entornos de la comunidad y la sociedad, se concibe que: “a diferencia de la amistad, la solidaridad no implica de suyo una relación directa, sino sobre todo una relación mediada e indirecta de identificación con alguien o algo. La solidaridad deviene también posible entre extraños, como por ejemplo la solidaridad con los insurgentes en una dictadura.” […] “la solidaridad consiste en una relación simétrica, recíproca y no instrumental de apoyo mutuo sobre la base de desafíos, experiencias o proyectos compartidos, y que está vinculada a una pretensión de legitimidad.” […] Entonces dado: “ que la solidaridad hace referencia a la capacidad de relacionarse activamente y positivamente con las condiciones e interdependencias sociales en las que uno, para bien o para mal, ya está implicado, significa comprender que uno se encuentra asociado. Consiste, pues, en una actitud en correspondencia con la perspectiva mo-

A pesar de la multiplicidad de concepciones sobre la libertad, los autores enfatizan la necesidad de un enfoque negativo desde un análisis centrado en sus obstáculos:

1.-Coacción: como la falta de libertad al encontrarse el individuo coaccionado por alguien o algo. Será libre cuando pueda hacer lo que desea sin que impedimentos internos o externos se lo impidan.

2.-Heteronomía: no hay libertad en el individuo cuando se encuentra constreñido por otros. Será libre cuando viva de manera autónoma o autodeterminada.

3.-Determinación: no existe libertad en el individuo cuando está determinado. Es libre cuando no está determinado por nadie o nada y puede evadir las rígidas atribuciones de los otros.

4.-Alienación: no es libre el individuo cuando es un “extraño para sí mismo” en lo que hace. Es libre cuando se identifica con lo que realiza, y sus proyectos y actividades no son impuestos desde el exterior por mecanismos ajenos.

19

POR

Fo tos: Cortesí a

RahelJaeggi,catedrácadefilosoa

Además de los obstáculos externos a la libertad —como señala Charles Taylor (1931, Montreal Canadá)—, existen los obstáculos internos, como cuando estamos condicionados por el temor, por el autoengaño, por reglas internalizadas coercitivamente, así como por una falsa conciencia que frena la autorrealización. Asimismo, para discurrir sobre la libertad es necesario comprender las condiciones y estructuras sociales en las cuales se encuentran los individuos y los recursos con los que cuentan.