Sicurezza alimentare prima di ogni altra cosa.

Oggigiorno le micotossine infestano circa il 25% del mais raccolto, ponendo a rischio la salute di persone e animali. Anche l’impatto economico delle contaminazioni è molto alto.

Le innovazioni tecnologiche di Bühler possono ridurre la contaminazione da micotossine lungo l’intera catena del valore, garantendo elevati standard di sicurezza alimentare e conseguentemente, proteggendo la salute di consumatori ed animali d’allevamento.

Per maggiori informazioni www.buhlergroup.com

La n os t r a s o s tanza risie d e

n elle f o r m e at t r a v erso le qua li c i mo stri am o .

N oi offri am o qu el c h e si am o .

Se mp r e .

www.ocrim.com

www.paglierani.com

• NUOVO DESIGN DELLA TESTA

CON VENTILAZIONE DIFFERENZIATA E OTTIMIZZATA

• MOTORE BRUSHLESS (SISTEMA BREVETTATO)

• DISPLAY TOUCH SCREEN A COLORI

• SCARICO PRODOTTO FRESCO (OPTIONAL)

• MASSIMA SEMPLICITÀ DI GESTIONE E MANUTENZIONE

• TUTTO CON UN SOLO VENTILATORE!

Da più di trent’anni facciamo girare la testa ai nostri clienti.

LA RIVISTA ITALIANA PER L’INDUSTRIA MOLITORIA dal 1950

Associazione Industriali Mugnai d’Italia

Via Lovanio, 6 - 00198 Roma

DIRETTORE EDITORIALE

Andrea Valente

Presidente Italmopa

DIRETTORE RESPONSABILE

Claudio Vercellone

DIRETTORE TECNICO

Lorenzo Cavalli

Presidente Antim

COMITATO TECNICO EDITORIALE

Carlo Brera

Esperto in sicurezza alimentare

Marina Carcea

Ricercatrice per gli alimenti e la nutrizione, CREA - Roma

Giuseppe Maria Durazzo

Avvocato, esperto in diritto dell’alimentazione

Maurizio Monti

Miller’s Mastery - Tecniche di macinazione

Luigi Pelliccia

Responsabile Ufficio Studi, Mercato e Ufficio Stampa di Federalimentare

Giovanni Battista Quaglia

Tecnologie alimentari

COMITATO DI REDAZIONE

Piero Luigi Pianu

Tullio Pandolfi

Laura Pierandrei

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Alfredo Tesio

REDAZIONE

ufficiostampa@avenue-media.eu

Tel. +39 051 6564337

PUBBLICITÀ

expo@avenue-media.eu

Tel. 051 6564348 / +39 344 1300590

EDIZIONE, DIREZIONE, REDAZIONE, PUBBLICITÀ E AMMINISTRAZIONE

Edizioni Avenue media®

Viale Antonio Aldini, 222/4 - 40136 Bologna Tel. +39 051 6564311

STAMPA: MIG - Moderna Industrie Grafiche

Via dei Fornaciai, 4 - 40129 Bologna

RIVISTA FONDATA NEL 1950

Registrazione Tribunale di Bologna del 31 luglio 1992 n. 6129

Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Ue 679/2016. L’informativa Privacy è disponibile sul sito di Avenue media www.avenue-media.eu alla pagina “Informativa Privacy Editoria” www.avenue-media.eu/informativa-privacy-editoria

Despite its efforts, including communication efforts, the milling industry continues to be held responsible for rising production prices. Actually, the profit margin is getting smaller and smaller. Moreover, the recent problems have only complicated a situation that was already quite difficult. Therefore, the scenario is unpredictable, so mental resilience is required to deal with situations that may arise at any time. Certainly, in the past few months tensions eased on agricultural and energy commodity prices, but it would be unwisely premature to believe that the crisis is over, when it could, instead, reappear with the same force in the medium term.

COSTI DI PRODUZIONE, IMPREVEDIBILITÀ DEL MERCATO E INFLAZIONE RENDONO SEMPRE PIÙ COMPLESSO LO SCENARIO

PRODUCTION COSTS, MARKET

UNPREDICTABILITY AND INFLATION MAKE THE SCENARIO INCREASINGLY COMPLEX

Èindubbio che l’anno appena conclusosi ha rappresentato, per il comparto alimentare in generale e per quello molitorio in particolare, un annus horribilis per quanto concerne l’esplosione dei costi di produzione. L’incremento delle quotazioni delle materie prime agricole, ma, più ancora dei costi energetici hanno rappresentato, nel primo semestre 2022, una sfida senza precedenti per la sopravvivenza di alcune Aziende dei nostri comparti, anche alla luce dell’obiettiva difficoltà a riversare, nella fase iniziale, seppur solo parzialmente, tali aumenti sugli attori a valle dell’Industria molitoria. La volontà della distribuzione di tutelare i consumi anche attraverso una moratoria dei listini è apparsa indubbiamente comprensibile e condivisibile in un’ottica sociale ma appariva, al contrario, deleteria per settori produttivi, quale quello molitorio, da sempre caratterizzati da margini di redditività che non consentono in alcun modo di assorbire, da soli piuttosto

che nel contesto dell’intera filiera, choc violenti e inattesi. Sarebbe stato doveroso, ancora una volta, riconoscere gli ingenti sforzi profusi dall’Industria per contenere l’inflazione. E invece, abbiamo, nuovamente, assistito al consueto balletto di dichiarazioni volte a convincere l’opinione pubblica e i policy maker che gli autonomi interventi delle singole industrie sui listini erano troppo spesso frutto di decisioni puramente speculative. Dichiarazioni che, fortunatamente, si sono successivamente affievolite, alla luce della generale presa di coscienza della situazione dei mercati, consentendo in tal modo all’Industria di trasformazione di uscire da una fase di preoccupante apnea.

Detto questo, le prospettive per il 2023 appaiono ancora incerte, per via di una evoluzione imprevedibile della situazione geopolitica. Il conflitto in Ucraina continua, e probabilmente continuerà, a rappresentare un fattore di forte instabilità per il quadro macroeconomico internazionale e italiano. Certamente, gli ultimi mesi hanno evidenziato un allentamento delle tensioni sulle quotazioni delle materie prime agricole e energetiche ma sarebbe incautamente prematuro ritenere superata una crisi che potrebbe, invece, riproporsi, con la stessa forza nel medio periodo. Il tasso di inflazione si mantiene in ogni modo, e non poteva risultare diversamente, su livelli particolarmente elevati e i tassi

di interesse nominali continuano a crescere creando in tal modo un humus fertile a una contrazione della domanda nazionale e internazionale. Una situazione potenzialmente delicata in particolare per quei Paesi, quale l’Italia, fortemente export oriented. Avremmo modo, senza alcun dubbio, di riparlarne.

Per quanto concerne l’andamento del settore alimentare, il 2023 potrebbe risultare un anno a due facce: nel primo semestre, è prevedibile una stagnazione della redditività dell’Industria con conseguente prudenza nelle politiche di investimento da un lato e una generale debolezza dei consumi dall’altro. Il secondo semestre potrebbe invece essere caratterizzato da un calmieramento dei prezzi allo scaffale e una ripresa, seppur contenuta dei consumi. Uno scenario, pertanto, abbastanza complesso e un po’ fosco, ma che, esperienza insegna, potrebbe essere ribaltato senza alcun preavviso.

Andrea Valente

Andrea Valente

Il3 gennaio 2023 l’Ue ha autorizzato l’uso alimentare della polvere parzialmente sgrassata di grillo (Acheta domesticus). A breve, pertanto, in Europa pane, cracker, biscotti e snack, e altri prodotti alimentari, potranno avere tra gli ingredienti farina di grillo a elevato contenuto proteico. Il via libera europeo si riferisce alla sola società vietnamita Cricket One Co. Ltd, che aveva richiesto l’immissione del prodotto sul mercato. Per quanto riguarda i rischi relativi alle allergie, il grillo domestico può provocare reazioni nelle persone intolleranti ai crostacei, ai molluschi e agli acari della polvere. L’Efsa ha specificato che se il substrato con cui vengono alimentati gli insetti contiene ulteriori allergeni, questi ultimi possono risultare presenti nel nuovo alimento. Per questo motivo, gli alimenti contenenti polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus saranno adeguatamente etichettati.

Arriva dalle associazioni di categoria pugliesi (tra cui CIA-Agricoltori Italiani de La Capitanata), la proposta di inserire nel listino della Borsa Merci di Foggia la semola di grano duro italiano. La missiva ufficiale è del 10 gennaio scorso e nasce per sostenere il valore qualitativo di tale prodotto e dell’intera filiera per garantire un equo riconoscimento alle imprese cerealicole e di trasformazione del territorio de La Capitanata. L’iniziativa punta a fare da apripista per l’intero Paese anche in funzione del ruolo di “granaio d’Italia” che ha Foggia. “I costi per la produzione del grano duro - spiega Angelo Miano, presidente di CIA-Agricoltori Italiani de La Capitanata - sono lievitati a 1.200 euro/ha, a fronte di una produttività di circa 23,5 quintali per ettaro. Senza l’inserimento della semola nella Borsa Merci, tutta la filiera rischia di saltare perché affidata alla trattativa tra le parti che penalizza quelle più deboli a monte della filiera”.

Grani perenni e popolazioni evolutive aiutano i produttori ad abbattere i costi di produzione e ad adattarsi ai cambiamenti climatici nel rispetto della sostenibilità ambientale. È quanto emerge da due studi del programma Change-Up - Innovative Agro-Ecological Approaches to Achieving Resilience to Climate Change in Mediterranean Countries. “I grani perenni - afferma Laura Gazza, ricercatrice del Crea Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari di Montelibretti, Roma - non hanno bisogno di essere seminati annualmente perché si auto-rigenerano ogni autunno, ma hanno una dimensione dei semi e una resa inferiori a quelle dei grani moderni. Le popolazioni evolutive sono, invece, miscugli di grani differenti che sfruttano la variabilità genetica per adattarsi alle condizioni ambientali e offrire produzioni stabili nel tempo”. I grani perenni, peraltro, non necessitano di diserbo: essendo rustici, sono particolarmente resistenti agli attacchi fitopatologici.

Molini Pivetti è stata e sarà presente con le sue farine a due fiere internazionali: SIRHA 2023, il Salone di riferimento mondiale dei settori Food Service e ospitalità tenutosi all’Euroexpo di Lione dal 19 al 23 gennaio, e Gulfood 2023, la manifestazione fieristica di riferimento in Medio Oriente per l’industria alimentare e delle bevande, in programma presso il Dubai World Trade Centre dal 20 al 24 febbraio. A Lione Molini Pivetti ha promosso una serie di eventi dimostrativi dedicati alla pizza, mentre a Dubai l’azienda emiliana sarà presente con le linee di farine professionali dedicate alla pizzeria e alla pasta fresca. “L’investimento nella ricerca e sviluppo ha puntato a migliorare le nostre farine affinché siano perfette per lo specifico utilizzo” ha dichiarato la responsabile Marketing Tonia Sorrentino.

Sostituire i fertilizzanti chimici con microrganismi e batteri in grado di favorire la crescita delle piante anche nei periodi di stress idrico, migliorando le funzioni del suolo e la produzione agricola. È il risultato del progetto “Ortumannu”, condotto da ENEA, Università degli Studi di Cagliari, CRS4 e Mutah University (Giordania) che punta a contrastare l’impoverimento dei suoli e a promuovere una produzione agricola d’alta qualità, riducendo l’utilizzo di fertilizzanti, pesticidi e acqua. Il team di ricerca ha isolato e identificato dal suolo 40 ceppi di batteri che sono stati testati per la capacità di promuovere la crescita delle piante, fissare l’azoto, mobilizzare il fosforo, solubilizzare il potassio e produrre siderofori, cioè sostanze organiche in grado di influenzare l’accrescimento delle piante.

La Provincia di Trento ha istituito all’inizio dell’anno un marchio a tutela della qualità del pane fresco artigianale locale al fine di favorirne la riconoscibilità sul territorio provinciale. Fortemente voluto dall’Associazione Panificatori provinciale, il marchio “Pane Fresco” è rappresentato da un fiore stilizzato con varie gradazioni di marrone, il colore del pane. Il passo successivo sarà quello di incentivare la sua adozione presso negozi e Gdo che potranno apporlo su scaffali, sacchetti ed etichette. Possono richiedere l’uso del marchio “Pane Fresco”, le imprese che lo producono e commercializzano direttamente; le imprese che acquistano “Pane Fresco” da terzi e lo commercializzano al dettaglio; altri enti per finalità puramente promozionali e informative.

ASigep 2023, Agugiaro & Figna ha portato in vetrina “Le Sinfonie”, la linea di farine dedicata alla produzione artigianale in pasticceria, composta da nove referenze di farine di grano tenero e sei varianti di semilavorati delle migliori qualità, per soddisfare al meglio le esigenze nei diversi tipi di lavorazione che l’arte dolciaria prevede. La fiera è stata soprattutto l’occasione per esporre la nuova declinazione de “Le Sinfonie”: “Magistrale”, una farina elastica e duttile, che garantisce una fermentazione equilibrata durante tutte le ore di lievitazione, senza apportare tenacità agli impasti. Altra protagonista della proposta di Agugiaro & Figna a Sigep è stata la linea “Mia” di farine ottenute da macinazione integrata: un processo brevettato che associa due tipologie di molitura, quella più tradizionale a pietra con quella moderna a cilindri.

Aumentano le importazioni di cereali in Italia (+8%) così come le esportazioni (+9,9%), tuttavia il saldo rimane sempre in negativo. Lo rivela il report di Anacer relativo ai primi 10 mesi del 2022. Le esportazioni dall’Italia dei principali prodotti del settore nei primi dieci mesi del 2022, per contro, sono risultate in aumento sia nelle quantità di 374.000 t (+9,9%), sia nei valori di 1.276,3 milioni di euro (+37,3%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I movimenti valutari relativi all’import/export del settore cerealicolo hanno comportato nei primi dieci mesi del 2022, un esborso di valuta pari a 7.912,3 milioni di euro (5.521,8 nel 2021) e introiti per 4.700,3 milioni di euro (3.424,0 nel 2021). Pertanto il saldo valutario netto è pari a -3.212,0 milioni di euro, contro -2.097,8 milioni di euro nel 2021.

World News è la rassegna delle notizie dall’Europa e dal mondo sull’agroalimentare. Un punto di vista aggiornato e puntuale su quanto accade in sede comunitaria ed extra-comunitaria, per essere sempre informati sulle dinamiche internazionali in ambito politico, economico e scientifico. Brevi flash che possono risultare di interesse per la filiera - italiana ma non solo - della trasformazione dei cereali.

Laseduta dell’Usda dello scorso 12 gennaio potrebbe scatenare effetti negativi sul mercato europeo della farina e dei semi di soia importati dall’Argentina. “Se la produzione dal Brasile, è di poco aumentata a 153 milioni di tonnellate metriche - afferma Mario Boggini, esperto di mercati cerealicoli nazionali e internazionali -, quella dell’Argentina è parecchio al di sotto delle attese con 45,5 MMT. La conseguenza è che il mercato dei proteici si è scatenato. I riflessi negativi riguarderebbero specialmente l’Europa. La causa del calo di volumi è la siccità ma, se a febbraio dovesse finire l’effetto della Niña, quasi sicuramente pioverà. In caso contrario sarebbe un dramma per l’impennata dei prezzi, già alti, poiché l’Argentina è tra i principali esportatori in Europa di farina e semi di soia”. Tuttavia, già dalla seduta mercantile del 17 gennaio il mercato sta ridimensionando la reazione violenta avuta dopo i dati Usda.

FranceAgriMer, le previsioni per le esportazioni 2022/23 di grano tenero dalla Francia al di fuori dell’Unione europea sono salite a 10,6 milioni di tonnellate, il 21% in più rispetto allo scorso anno, su forte domanda dal Nord Africa. Il Paese, che è il più grande produttore di grano dell’Ue, a dicembre aveva spedito 10,3 milioni di tonnellate di grano, ben 300.000 tonnellate in più rispetto al mese precedente. Secondo Paul Le Bideau, vice capo dell’unità cereali di FranceAgriMer, la domanda è ancora significativa dal Maghreb, in particolare dal Marocco. La competitività del grano francese nei mercati del Nord Africa era stata aiutata dall’aumento dei costi per le forniture di spedizione dalla Russia, il più grande esportatore di grano del mondo.

Il porto egiziano di Damietta ha ricevuto la nave Oxana V proveniente dalla Russia con 42.000 tonnellate di grano a bordo per la Supply Commodities Authority. La nave alza bandiera panamense ed è lunga 186 metri e larga 31. Questo “sbarco” avviene come parte degli sforzi dell’Egitto per garantirsi la disponibilità di materie prime strategiche e soddisfare così le proprie esigenze di grano nonché per confermare la disponibilità di impianti portuali per ricevere navi cisterna. L’Egitto è stato il paese leader nell’importazione di grano russo durante il mese di gennaio, poiché ha ricevuto oltre 191.000 tonnellate, rispetto alle 103.000 tonnellate di un anno fa.

REALIZZAZIONE DI SILOS IN CALCESTRUZZO ARMATO PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI FARINACEI

RIVESTIMENTI DI CELLE E SILOS CON RESINE EPOSSIDICHE CERTIFICATE PER IL CONTATTO CON ALIMENTI

RIVESTIMENTI DI PAVIMENTI CON RESINE MULTISTRATO E AUTOLIVELLANTI

TINTEGGIATURA SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE DI OPIFICI INDUSTRIALI

RINFORZI E MIGLIORAMENTI SISMICI MEDIANTE L’USO DI INTONACI ARMATI, NASTRI IN FRP E STIRATURE ARMATE

s.p. Andria-Trani km 1,500 Andria (BT) t 0883.251661

info@pi-sa.it www.pi-sa.it

riferisce che prezzi più alti e migliori condizioni atmosferiche potrebbero aiutare la produzione di grano in India, consentendole di favorire gli agricoltori nel piantare varietà ad alto rendimento in una zona più ampia. Va ricordato che l’India ha subito una storica ondata di caldo l’anno scorso in un momento cruciale per lo sviluppo del grano che ne ha rallentato la produzione. L’aumento di questa nel 2023, per quel che riguarda il frumento, potrebbe incoraggiare l’India a prendere in considerazione l’abolizione del divieto di esportazione dei prodotti di base e contribuire ad alleviare le preoccupazioni per l’inflazione costantemente elevata dei prezzi dei prodotti alimentari.

L’AUTOSUFFICIENZA DEL GRANO

appena trascorso, lo Zimbabwe (paese senza sbocco sul mare) ha realizzato il suo più grande raccolto di grano (375.000 tonnellate), rendendosi così autosufficiente. Il raccolto del 2022 è stato superiore del 13% rispetto all’anno precedente, superando un record di mezzo secolo fa. La superficie coltivata a grano è aumentata del 10% e, soprattutto, lo Stato ha istituito una politica di distribuzione di fertilizzanti e di acquisto di colture attraverso un ente pubblico, il Grain Marketing Board, che ha conquistato gli agricoltori. Di conseguenza, lo Zimbabwe non ha più bisogno di importare grano per soddisfare il proprio fabbisogno, risparmiando fino a 300 milioni di dollari in costi di importazione. Nell’attuale contesto in cui i paesi africani soffrono per l’assenza o il costo elevato del grano russo e ucraino, lo Zimbabwe si distingue per la sua politica proattiva.

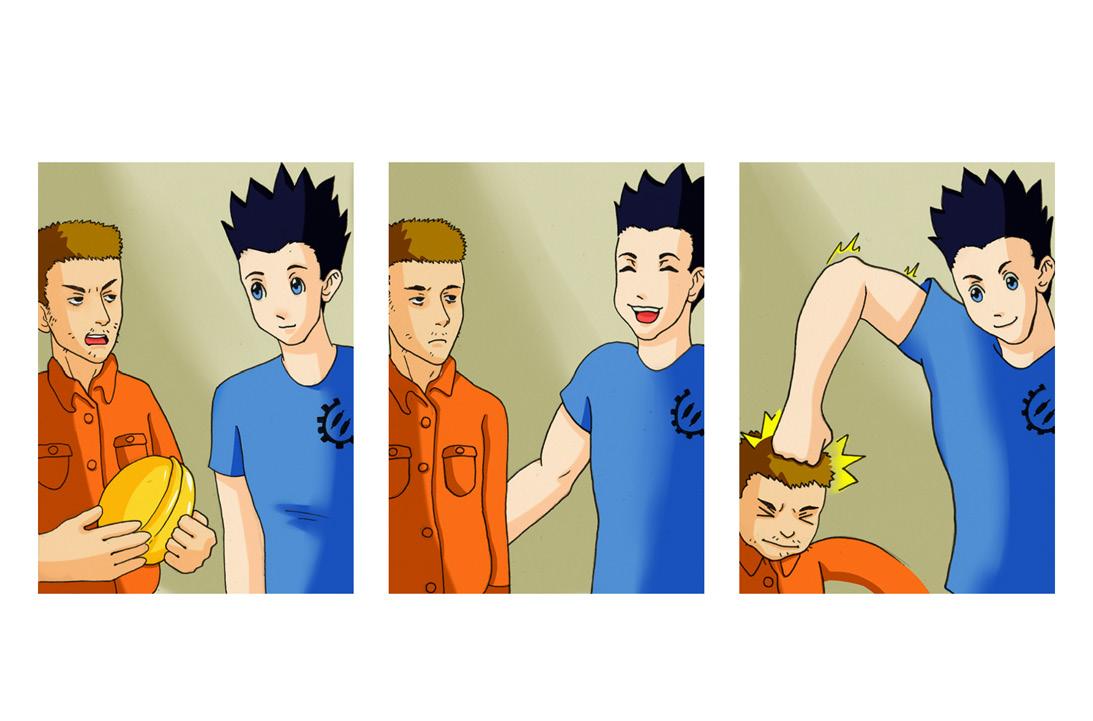

NOVITÀ! TELAI IN ALLUMINIO PER OGNI MODELLO DI PLANSICHTER

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 305 del 31/12/2022

è stato pubblicato il Decreto 22 dicembre 2022, recante modifica del decreto 13 gennaio 2011. Le modifiche del DM dello scorso dicembre riguardano in particolare l’allegato 2 di quello del 2020, sulle contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili da acido fosfonico e acido etilfosfonico in agricoltura biologica di prodotti di origine vegetale.

Tale allegato, introdotto dal decreto 10 luglio 2020, n. 7264, risulta modificato come segue:

a) nei punti 2 e 3 la data del “31 dicembre 2022” è sostituita da “31 dicembre 2025”;

b) nell’ultima frase la data del “31 dicembre 2022” è sostituita da “31 dicembre 2025”.

I termini di cui all’allegato 2, punti 2 e 3 del DM 13 gennaio 2011, n. 309, già oggetto di proroga con quello del 10 luglio 2020, n. 7264, sono quindi ulteriormente prorogati in attesa dei risultati del progetto di ricerca “Sistemia del fosfito nelle colture biologiche da contaminazioni accidentali o volontarie - BIOFOSF-CUBE” finalizzato allo studio dei fenomeni di degradazione dell’acido fosfonico nei tessuti vegetali e di altri aspetti collegati alla problematica della contaminazione da fosfiti dei prodotti biologici e finanziato dal Mipaaf in data 29 aprile 2022. Il decreto è entrato in vigore il 1° gennaio 2023.

IlMinistero della Salute ha di recente pubblicato sul proprio sito web il rapporto contenente i dati del “Controllo ufficiale sui residui di prodotti fitosanitari negli alimenti relativi all’anno 2020”. Il rapporto riassume il sistema italiano dei controlli dei residui di pesticidi in alimenti, la programmazione del controllo ufficiale, l’organizzazione dei controlli, il sistema di verifica, ai sensi del Reg. Ue n. 625/2017, la trasmissione dei risultati dei controlli ufficiali.

Nel capitolo 7 sono contenute le elaborazioni dei risultati dei controlli dei residui di prodotti fitosanitari negli alimenti per l’anno 2020, per quanto riguarda in particolare campionamenti, residui complessivi, su alcuni prodotti quali i cereali, alcuni prodotti trasformati, quali olio e vino, baby food, prodotti di origine biologica e alcuni alimenti di origine animale.

I campionamenti sono stati effettuati sia sul territorio nazionale, dalle Autorità sanitarie locali, sia all’importazione dai posti di controllo alle frontiere del Ministero della Salute. Relativamente ai risultati, dal rapporto si evince che nel corso dell’an-

no 2020, sono stati analizzati complessivamente 8200 campioni di alimenti per verificare la presenza di residui di prodotti fitosanitari. Di questi soltanto 76 sono risultati superiori ai limiti massimi consentiti dalla normativa vigente, con una percentuale di irregolarità pari allo 1%. Nel gruppo cereali sono state rilevate solo 7 (lo 0,6%) non conformità, mentre l’81,9% dei campioni è risultato privo di residui rilevabili. Per i cereali i campioni che presentano residui, in tutti quelli analizzati - nel complesso sono stati 1202 (1172 sul territorio nazionale e 30 nei controlli

all’importazione) - sono in percentuale inferiore rispetto ai campioni senza residui dei due anni precedenti. Per quanto riguarda i prodotti biologici, tra i 388 campioni nel complesso analizzati, di cui 107 di cereali, il 91,5% non presenta residui, mentre l’8% presenta residui nei limiti di cui al Regolamento CE n, 396/2005 e smi. Complessivamente quindi, come per gli scorsi anni, i risultati dei controlli ufficiali italiani continuano a essere in linea con quelli rilevati negli altri Paesi dell’Unione Europea e indicano un elevato livello di protezione del consumatore.

Seguendo un iter ormai ampiamente consolidato per la regolamentazione dei contaminanti nei prodotti alimentari, è stata da alcuni anni avviata in ambito europeo una riflessione sul nickel in vista della messa a punto di una sua regolamentazione nel quadro del Reg (Ue) n. 1881/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Il nickel è un metallo, che appartiene alla categoria dei metalli pesanti, diffuso in tantissimi elementi in natura, tra cui molti alimenti, sia di origine animale sia vegetale, in acqua e in molti oggetti di uso comune. La principale fonte di esposizione al nickel è il consumo per via orale, poiché esso è presente come elemento contaminante. Tale metallo è tra i primi responsabili di reazioni allergiche da contatto.

Nel febbraio del 2015 la European Food Safety Authority (Efsa) ha adottato un parere scientifico sui rischi per la salute umana associati al nickel presente nei prodotti alimentari, in particolare nei vegetali, ma anche nell’acqua potabile. L’Efsa ha stabilito un livello di sicurezza, noto come dose giornaliera tollerabile (DGT), di 2,8 microgrammi per chilogrammo di peso corporeo. Sulla base dei correnti livelli di esposizione medi ed elevati, gli esperti dell’Efsa hanno concluso che l’attuale esposizione alimentare cronica al nickel è motivo di preoccupazione per la popolazione in genere.

Il parere del 2015 è stato integrato/modificato da un successivo parere scientifico della stessa Efsa risalente al 2020. La Commissione Europea ha chiesto a questa di aggiornare il suo precedente per tener conto dei nuovi dati, della guida aggiornata sulla dose di riferimento (BMD) e delle nuove informazioni scientifiche disponibili. Per calcolare l’esposizione alimentare cronica e acuta sono stati utilizzati più di 47.000 risultati analitici sulla presenza di nickel. L’esposizione alimentare cronica al 95° percentile, ovvero nella maggioranza della popolazione, è risultata inferiore alla dose tollerabile giornaliera (TDI) negli adolescenti e in tutti i gruppi di età adulta, ma in genere superava la TDI nei bambini piccoli e in altri bambini, e anche nei neonati. I valori del margine di esposizione (MOE) alimentare acuta media e per il 95° percentile rappresentano un problema di salute per gli individui sensibilizzati al nickel.

Sulla base del parere dell’Efsa la Commissione europea ha adottato nel luglio 2016 una Raccomandazione (2016/1111) sul monitoraggio dei livelli di nickel in alcuni alimenti. In applicazione della Raccomandazione gli Stati membri, con la partecipazione attiva degli operatori del settore alimentare, hanno svolto un’attività di monitoraggio della presenza di nickel negli alimenti nel 2016, 2017 e 2018. Il monitoraggio si è incentrato su cereali, prodotti a base di cereali, formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini, alimenti per bambini, alimenti a fini medici speciali destinati in modo specifico ai lattanti e ai bambini ecc. Gli Stati membri hanno inoltre effettuato un’attività di monitoraggio della presenza di Nickel anche nei mangimi.

Di recente, tenendo in considerazione l’ampio lavoro di preparazione svolto, la DG Sante della Commissione europea ha pubblicato un progetto di regolamento sul nickel in alcuni prodotti alimentari e ne ha discusso durante l’ultimo gruppo di lavoro sui contaminanti dello scorso anno. Secondo informazioni pervenute, nel corso del GdL la DG Sante ha illustrato il parere dell’Efsa da cui risulta che il valore limite tossicologico per l’esposizione cronica al nickel può essere superato per un certo numero di gruppi di età. Alcuni prodotti

alimentari sono particolarmente rilevanti nell’esposizione al nickel, pertanto, potrebbero non essere richiesti limiti massimi per tutti i prodotti.

I rappresentanti degli Stati membri dell’Ue si sono confrontati con i rappresentanti della DG Sante, in particolare sul fatto che innanzitutto i limiti massimi (ML) debbano essere individuati per ampie categorie di prodotti o per prodotti specifici. Sempre in seno al GdL, uno Stato membro ha indicato che gli ML sono ora proposti principalmente per prodotti di largo consumo, mentre alcuni prodotti specifici mostrano livelli più elevati, ma sono disponibili pochi dati al riguardo. La DG Sante ha proposto un approccio prudente per quanto riguarda i prodotti per i quali sono disponibili pochi dati: inizialmente i limiti massimi possono essere fissati in termini più ampi e possono sempre essere abbassati in futuro. A quanti risulta, un altro Stato membro ha indicato che potrebbero esistere differenze geografiche nella quantità di nickel negli alimenti, ragion per cui sarebbe preferibile che fossero fissati limiti massimi per le categorie di prodotti generali, per i prodotti destinati in particolare ai bambini.

Un altro Stato membro si è chiesto se sia necessario proporre limiti massimi per tutti i gruppi di prodotti contenuti nella proposta della Commissione. Dopo aver riesaminato il parere dell’Efsa, solo i possibili rischi sembrano riguardare i bambini piccoli men-

tre negli adulti, le reazioni di ipersensibilità desterebbero preoccupazione solo negli individui sensibili al nickel. La priorità dovrebbe essere inizialmente sugli alimenti specifici per neonati e bambini piccoli.

La DG Sante ha risposto che la proposta di regolamento prevede la fissazione di limiti massimi di nickel per i maggiori contributori all’esposizione e che questi prodotti sono rilevanti anche per l’esposizione dei bambini. Attualmente sono disponibili dati sufficienti per la maggior parte di questi prodotti, quindi è possibile proporre la fissazione di limiti massimi.

Nel caso dei cereali, l’attuale proposta prevede limiti massimi solo per la materia prima. La DG Sante ha indicato che i fattori di trasformazione devono essere applicati nel caso di prodotti a base di cereali preparati e trasformati. La (nuova) raccomandazione di monitorare il nickel viene ampliata per includere una serie di gruppi di prodotti (tra cui tè, cioccolato e cereali per la colazione) per i quali sono necessari più dati e che contribuiscono in modo importante all’esposizione. La DG Sante ha indicato che è sua intenzione organizzare una consultazione delle parti interessate nel 2023. L’esame della proposta di regolamento procederà in ambito ai Gruppi di lavoro dei contaminanti composti dei rappresentanti della Commissione europea e degli Stati membri.

a cura di Tullio Pandolfi

I VALORI AFFIDABILI, ESATTAMENTE COME IL NOSTRO SENSORE RADAR. THE 6X ®. ORA DISPONIBILE!

Da oltre 60 anni abbiamo in mente una cosa sola: rendere sempre più precisi i valori di misura. I valori umani sono però sempre al centro del nostro lavoro e questo ha ispirato la realizzazione del nuovo sensore di livello radar, il migliore in assoluto: il VEGAPULS 6X.

VEGA. HOME OF VALUES. www.vega.com/radar

2023

will not benefit as much as 2022 from the wake effect of growth in the first part of the year. Overall, 2023 will be worse, with weak and anonymous figures. The article analyses the current European and Italian economic situation that is still affected by inflation and a slump in domestic food sales in volume, not sufficiently offset by the increasing pace of exports. However, some positive signs come from the milling sector, which reached an export level of 472.5 million over 10 months, with a robust +32.5% over the same period last year.

Il 2023 non usufruirà come il 2022 dell’effetto scia di una crescita messa a segno nella prima parte dell’anno. Nel complesso, sarà un anno peggiore, con numeri deboli e anonimi. In questa chiave, le recenti misure di elevazione del tasso di sconto a contrasto dell’inflazione europea, varate dalla BCE sulla scia delle analoghe misure adottate oltre Atlantico dalla FED, non risultano esenti da critiche. La congiuntura comunitaria è profondamente diversa, nei suoi punti deboli, da quella americana, a cominciare dalla pressione sui costi e dalla minore competitività e solidità del sistema produttivo Ue legate ai prezzi dell’energia, rispetto al sistema americano, notoriamente autonomo ed esportatore sotto questo profilo, e dal peso schiacciante sui bilanci pubblici delle misure di contenimento di tali costi varati per famiglie e

imprese. In altre parole, le misure della BCE appaiono in qualche modo rigide e prive di creatività per una inflazione “da offerta” come quella comunitaria. Tanto più, alla luce della necessità di non penalizzare gli investimenti diretti a ridurre le attuali vulnerabilità produttive europee. E alla luce, altresì, della annunciata riduzione progressiva, nel corso del 2023,

di uno strumento strategico per il sostegno finanziario allo sviluppo di sistema, come il “quantitative easing”.

alcuni parametri sono in funzione del singolo mese e per altri in funzione dei periodi, secondo la rispettiva, migliore rappresentatività

elaborazione Federalimentare su dati Istat

Intanto, l’Istat ha diffuso gli indici dei prezzi di dicembre. Ne emerge un lieve rallentamento del passo tendenziale dell’inflazione, che scende al +11,6%, dopo il +11,8% registrato a novembre e a ottobre. Il rallentamento nazionale fa eco timidamente a: quello registrato dall’inflazione della Germania, scesa a dicembre al +8,6%, dopo il +10,0% di novembre; quello della Francia, scesa a dicembre al +5,9%, dopo il +6,2% di novembre; quello della Spagna, che si è fermata a dicembre sul +5,6%, dopo il +6,7% di novembre. L’Italia, fra i grandi paesi comunitari, rimane perciò il più esposto sul fronte dell’inflazione e il più pigro nella tendenza al rientro. I beni energetici, i beni alimentari “non lavorati” e i servizi relativi ai trasporti hanno rallentato la corsa a dicembre. Al contrario, hanno accelerato ancora proprio i beni alimentari “lavorati”, e poi i servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona e i servizi relativi alle comunicazioni. Va sottolineata quindi la perdurante tensione dei prezzi dell’alimentare trasformato. La quale, peraltro, non deve meravigliare considerato che, a monte, i prezzi alla produzione dell’industria alimentare hanno raggiunto a ottobre, secondo gli ultimi dati disponibili, il picco tendenziale del +17,1%.

In “media” d’anno, l’inflazione nazionale registra così un +8,1%. È l’aumento più vistoso dal 1985, quando essa segnò il +9,2%.

I segnali provenienti dalla produzione, dalle vendite interne e dall’export indicano, negli ultimi mesi dell’anno, chiari profili di appesantimento della congiuntura alimentare e, conseguentemente, una “velocità di uscita” verso il 2023 piatta e involutiva. In particolare, la crisi delle vendite alimentari interne in volume, non riequilibrata a sufficienza dal passo espansivo dell’export, sta contraddicendo le tradizioni anticicliche del settore e ha cominciato a impattare sul livello di attività delle imprese. Nello scorso mese di novembre l’industria alimentare ha registrato infatti, a parità di giornate di calendario, un calo di produzione del -3,9% sullo stesso mese 2021, che replica sostanzialmente il -4,0% di ottobre e fa seguito al +0,3% di settembre e il +4,0% di agosto. Il trend progressivo sugli 11 mesi della produzione di settore si è abbassato così al +1,5%, dopo il +2,1% dei 10 mesi, il +2,9% e il +3,4% dei progressivi immediatamente precedenti, delineando, come prima accennato, indubbi profili involutivi. Il molitorio ha fatto peggio del “food and beverage” complessivo: ha segnato infatti un calo vistoso di produzione del -10,8% nel confronto novembre 2022/21, che appesantisce e porta al -1,5% il confronto progressivo sugli 11 mesi 2022/21. Il fenome-

no si riflette anche sul valore aggiunto richiesto da un mercato sempre più orientato al risparmio. In linea generale lo dimostra, se si vuole in modo semplicistico ma attendibile, il -4,1% accusato sui primi 11 mesi dell’anno dalla produzione del segmento dei “piatti preparati”, dopo il robusto aumento a due cifre del 2021 e i

buoni tassi di sviluppo degli anni pre-pandemia. Il mese di novembre, comunque, si caratterizza essenzialmente per un’ulteriore, forte erosione delle vendite alimentari. Il confronto tendenziale col novembre 2021 registra infatti un +6,6% in valore e, soprattutto, un -6,3% in volume. L’appesantimento del mese porta il passo progressivo delle vendite alimentari sui primi 11 mesi 2022/21 su tendenziali del +4,5% in valore e del -4,0% in volume. Un calo in volume così marcato è davvero senza precedenti recenti.

Nel singolo mese di novembre il differenziale fra i trend in valore e in volume delle vendite alimentari segna così 12,9 punti, vicinissimo ai 12,8 punti indicati dall’Istat come passo dell’inflazione alimentare del mese. È un tasso, quest’ultimo, superiore all’inflazione parallela (+11,8%). Non è un caso perciò se esso impatta negativamente sulle vendite alimentari in valore, e soprattutto in volume, assai più di quanto avviene nel perimetro non alimentare. Le vendite di questo perimetro fanno affiorare infatti, a novembre, variazioni tendenziali del +2,9% in valore e del -1,8% in volume. Nel mese, quindi, l’effetto prezzi in questo ambito rimane nettamente meno pronunciato rispetto all’alimentare. L’eredità dei mesi precedenti mantiene così, per il non alimentare, segni espansivi nel confronto sugli 11 mesi 2022/21, con variazioni del +4,8% in valore e del +2,5% in volume. Infine, il bilancio complessivo

CALO PRODUTTIVO DEL -10,8% PER IL MOLITORIO RISPETTO AL NOVEMBRE 2022/21

delle vendite totali del Paese registra sugli 11 mesi un tendenziale del +4,7% in valore e una erosione del -0,3% in volume, emblematica comunque della crisi montante e diffusa dei consumi.

Sul fronte delle esportazioni, va detto subito che le prospettive economiche internazionali sono molto deboli. Per il Pil Usa sono di un +0,2% nel 2023, mentre quelle Ue indicano un +0,5%. Il Pil del gigante Cina dovrebbe chiudere il 2022 con un +3,0%, limando nettamente le precedenti stime del +4,5%. Le stesse prospettive italiane indicano nel 2023 una crescita del Pil pari al +0,4%, dopo il +3,9% toccato nel 2022, in gran parte grazie alla forte spinta inerziale maturata nella prima parte dell’anno. Comunque, il Pil mondiale 2022, secondo le più recenti valutazioni del Fondo Monetario Internazionale, dovrebbe aver superato per la prima volta la quota di 100mila miliardi di dollari, con un +3,1% sul 2021. A fronte di una crescita media del +2,7% negli ultimi 10 anni, il FMI prevede altresì che nel 2023 la crescita in termini reali diminuirà nettamente, per attestarsi sul +1,3%. In questo quadro, il commercio mondiale, dopo aver toccato nel 2022 un tasso espansivo del +4,3%, profila nel 2023 previsioni molto incerte e in ogni caso volte nettamente al ribasso, col rischio di totale piattezza o quasi. Va aggiunto che l’esperienza degli ultimi lustri in-

segna che lo sviluppo mondiale è bene intonato quando il tasso di crescita del commercio del pianeta fa da traino ed è circa doppio rispetto a quello del Pil. Nel 2022 esso lo ha superato a fatica, mentre nel 2023 i due tassi potrebbero finire sostanzialmente con l’equivalersi su livelli decisamente marginali. I più recenti tassi specifici sui primi 10 mesi 2022 dell’export dell’industria alimentare indicano variazioni del +19,7% in valore e del +4,8% in volume sullo stesso periodo 2021. Essi generano un apprezzamento unitario di 14,9 punti, ma cominciano ad appiattirsi, soprattutto in volume, in chiusura d’anno, sottraendo progressivamente al settore l’unica stampella espansiva di cui ha potuto godere negli ultimi mesi.

Lo stesso sostegno recato dal mercato Usa alle esportazioni della nostra industria alimentare, va valutato attentamente e senza trionfalismi. Esso infatti in valuta ha segnato sui 10 mesi un +18,7%, sicuramente apprezzabile, ma assai più contenuto rispetto al parallelo +33,9% raggiunto, nel periodo, dall’export totale del Paese su questo mercato.

Il molitorio infine è stato performante. Ha raggiunto infatti una quota export sui 10 mesi di 472,5 milioni, con un robusto +32,5% sullo stesso periodo dell’anno precedente. In quantità, l’export di comparto ha sfiorato in parallelo la quota 511mila tonnellate, con un +6,2%. Quest’ultimo è il delta più sincero: non è drogato infatti dal surriscaldamento costi prezzi che nel comparto è stato molto elevato. I primi 5 sbocchi del molitorio su gennaio-ottobre sono stati infine, nell’ordine: Germania, Francia, Usa, Spagna e Regno Unito, con un netto distacco rispetto agli altri e con variazioni in valore oscillanti tra il +47,9% della Germania e il +22,0% della Francia.

Pelliccia

Pelliccia

As to food law, a reminder of 2022 with a reflection on 2023 outlines some open and undefined crises. Let’s take the mustard allergen and other undesired elements that can be found in certain flour products, as well as plant protection treatment residues on imported products. Sometimes, the rules have been interpreted differently according to the States, or are not supported by effective or reasonably expensive control methods, or have created distortions between different product categories. So, wherever the solution has not yet been found, somehow the problem seems to be set aside, while operators still have to deal with it.

Un promemoria sul 2022 con una riflessione sul 2023 del diritto alimentare vede alcune crisi aperte e non definite. Penso a quella dell’allergene senape e altri indesiderati presenti in taluni sfarinati, a taluni residui di trattamenti fitosanitari su prodotti importati, come l’ETO e 2CE, ma anche ai casi della curcuma, degli idrossiantraceni che, al di là delle loro specificità, hanno mostrato l’affanno di un legislatore che ha scritto discipline problematiche per chi doveva applicare tali regole. Talvolta, le norme hanno trovato interpretazioni diverse ne-

gli Stati, o non sono supportate da metodi di controllo efficaci o ragionevolmente costosi o hanno creato distorsioni tra diverse categorie di prodotto (ad esempio tra alimento di uso corrente e integratore) e laddove la soluzione non è stata ancora trovata, in qualche maniera il problema sembra accantonato da parte del decisore, mentre ancora gli operatori debbono affrontarlo.

La Comunicazione della Commissione in tema di sicurezza alimentare (2022/C 355/01) ha sancito la tendenza di quella Istituzione a creare diritto attraverso la forma dell’aiuto all’interpretazione delle norme (evidentemente non troppo ben scritte), mentre la Corte di Giustizia, forse perché non interpellata puntualmente da taluni giudici nazionali, non mi sembra abbia regolato questioni fondamentali nella nostra materia. Anche il sistema unionale Solvit non ha fornito risposte importanti, in materia alimentare negli ultimi anni. Eppure che a livello italiano diverse norme possano sollevare forti dubbi di compatibilità col diritto Ue a me pare evidente. Da quella sul made in Italy, interpretata non tenendo conto della disciplina Ue sull’informazione ed etichettatura degli alimenti e men che meno del Regolamento sull’origine doganale, a quel-

Quando la ricerca ti porta oltre ciò che esiste, alla scoperta di nuove soluzioni e al raggiungimento di importanti traguardi. La nuova tecnologia per la pasta corta con i suoi originali trovati brevettati è, ancora una volta, la sintesi delle nostre capacità e della nostra specializzazione per garantire la massima valorizzazione della materia prima, la facilità di conduzione, il risparmio energetico e servizi di valore.

Fava, da sempre con voi, in una vita dedicata alla pasta.

OTTIMO RAPPORTO COSTO-RENDIMENTO

PIÙ EFFICIENZA

• Bilanciate singolarmente

• Ridotti tempi di montaggio

• Maggior elasticità, consumo uniforme e quindi risparmio energetico

• Fino a 1% in meno di chicchi rotti

PIÙ DURATA

• Resistenza all’usura tre volte superiore degli abrasivi in commercio

MENO COSTI

• 80% di risparmio rispetto alle mole diamantate in commercio

• Ridotti costi di manutenzione

CERTIFICAZIONE DI ALIMENTARIETÀ

SCOPRI

MOLE

le sull’origine (specialmente per grano e latte), così come talune letture “nazionali” relative ai cosiddetti “sup” (le plastiche a uso unico), o quel legiferare nazionale, italiano e di molti altri paesi, in te-

ma di etichettatura ambientale che sembra privo della ben che più minima armonizzazione unionale. Tutti ambiti che danno l’idea di come l’integrazione normativa quale processo europeo sia stata di fatto accantonata e che gli stessi Stati membri la reclamino principalmente per far fronte a proprie difficoltà. Tendenza disgregativa che, a mio avviso, solo apparentemente soddisfa le visioni di sostenibilità di ipotetici modelli di autonomia alimentare. Detto con lo spirito del giurista

del settore, la battaglia su un prodotto alimentare simbolo nazionale rischia di distrarre da una situazione più importante, ma complessa. Troverei auspicabile una vera e propria cabina di regia nazionale, che già potrebbe trovare un’azione prodromica nel migliore coordinamento delle Amministrazioni competenti, con lo scopo sia della tutela economica sia geopolitica delle produzioni mangimistiche e alimentari. Questioni di principio, si potrebbe dire, se non fosse un problema quotidiano quello degli operatori di confrontarsi con decine di maniere diverse di porre l’etichettatura ambientale sugli imballaggi, o se gli stessi non dovessero rispondere a criteri differenti nell’indicare l’origine di un ingrediente o valutare rischi di non conformità secondo il Paese di destinazione dell’alimento od occuparsi di conformità di ingredienti e imballaggi fabbricati da terzi fuori dal territorio nazionale o dovessero tener conto di criteri di conformità differenziati a seconda del punto di entrata nell’Ue.

Se l’Ue non dà sempre il buon esempio, le difficoltà a coordinare e armonizzare le attività di controllo sul territorio nazionale

non mancano, così come talune interpretazioni autocefale da parte delle articolazioni territoriali dei servizi in materia alimentare; gli esempi possono essere molti e riguardano singoli uffici delle varie amministrazioni: capitanerie di porto, ufficiali fitosanitari, uffici veterinari, o dell’igiene alimentare, del controllo ufficiale ecc. Si dirà che l’Italia delle molteplicità è fatta così da sempre; che non possiamo chiedere lo stesso rispetto delle norme igienicosanitarie al banchetto in mezzo alla strada o alla grande azienda, o che è ben più fattibile tenere sotto controllo e sanzionare una grande azienda che produce alimenti in Italia piuttosto che solo li importi. Come ad accettare che ci siano piani legali diversi: salvo che, a me pare, tali situazioni percepite non abbiano presupposti normativi. Eppure, dal punto di vista europeo, nulla vieta che possano coesistere anche in materia igienico sanitaria e d’informazione del consumatore diritti e doveri diversificati. Se pensiamo che le stesse regole legali si debbono applicare, per esem-

pio, al supermercato che consegna a domicilio, alla multinazionale che fa lo stesso servizio, al rider che, anch’esso multinazionale, consegna la pizza o al fornaio che lascia un sacchetto di pane all’uscio di un vicino bisognoso, credo che emergano l’abnormità e l’inadeguatezza dell’impianto normativo e di quello del controllo. Il 2022 si è concluso con una serie di non

conformità per la listeria e diverse aflatossine. Se per la listeria, la rinnovata attenzione dovrebbe per lo meno riconsegnare il messaggio dell’importanza della cottura dei cibi laddove prevista, per talune aflatossine il rischio è quello di ricercarle al fondo della filiera, invece che concentrare le risorse per bloccare l’introduzione di ingredienti non conformi. E la stes-

sa logica si potrebbe applicare a diverse situazioni a rischio di non conformità e di allerte sui prodotti pluringrediente. Il rischio economico e legale, come in tanti altri casi, dovrebbe essere riportato a monte della filiera, senza esclusioni preconcette della produzione primaria, evitando una corsa a ritroso a seguito di controlli poco mirati a valle che finiscono per interessare, quasi a random, operatori che poco o nulla sanno o possono sul controllo delle materie prime.

Il 2023 non sarà l’anno dell’etichettatura frontale col superamento del NutriScore e del Nutrinform battery in una fusione, auspicabilmente armoniosa, di concetti e forme diverse. I profili nutrizionali, anch’essi annunziati, a prescindere dagli alti scopi che dovrebbero attuare, rischieranno di fare riemergere un sistema che discrimini tra cibi e modelli nutrizionali buoni e cattivi che tanto sono consoni alla filosofia normativa contemporanea improntata a un’opera educativa, ma che molto hanno perso della neutralità rispetto alla libera scelta dei consumatori e a quella dei produttori; quindi sarà da vigilare che i profili nutrizionali non diventino l’evoluzione più articolata e matura del me-

todo proprio del NutriScore. Forse torneremo a parlare con più attenzione di novel food (e non solo di insetti alimentari), del ruolo che la ricerca scientifica applicata agli alimenti può portare, ma sovente rimane nelle maglie di una normativa complessa e di dubbia applicazione e incerta applicabilità. Dalle colture cellulari alle sostanze alimentari caratterizzate dall’RNA, ai nuovi metodi di produzione, di purificazione, di estrazione ecc. le novità che premono sono molte e il fatto di non valutarle per difficoltà anche degli apparati di consulenza e di controllo ufficiale non può che bloccare sviluppi in parte interessanti o lasciarne filtrare l’introduzione sul mercato in maniera poco chiara. Ritengo auspicabile un profondo aggiornamento normativo in tema di integrazione alimentare materia in cui l’Italia è tra i grandi soggetti industriali, ma che corre il rischio legato alla fragilità delle regole

attuali e ai contrapposti interessi all’interno dell’Ue. Ed è ancora tutta da attivare una riflessione giuridica e di tutela dei diritti in relazione alla procedura di controesame e controperizia prevista dal Decreto Legislativo 2021/27 e per quanto riguarda l’art. 70 del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 in relazione al nuovo meccanismo di estinzione delle pene per molti reati alimentari.

Attendo con interesse la normativa europea sugli enzimi. Se la chiarezza in materia credo sia auspicabile, così come un puntuale controllo di sicurezza di quei componenti alimentari di frequente e non dichiarato impiego, la novella porrà notevoli problemi relativamente ai controlli di conformità d’uso degli enzimi, col rischio più che concreto della creazione di una potente nuova norma con una problematica attività di verifica della sua corretta applicazione nei prodotti intermedi e in quelli finiti. L’auspicio (non costa nulla) è che, nel rispetto della legalità, chi scrive le norme si impegni sempre più a confrontarsi con i vari esperti per migliorare la tecnica normativa e quindi possa essere maggiormente apprezzato ciò che si concretizzi per il cittadino in un atto cogente.

Giuseppe Maria Durazzoal Parlamento Ue European Agri-food industry: the state of play in the EU Parliament

Severaltopics emerged during the 12th edition of the Comagri Report, the annual meeting dedicated to sharing the work done by the European Parliament Committee on Agriculture and Rural Development. Held on the 20th of December at the European

Parliament headquarters in Rome under the coordination of MP Paolo De Castro, the event was also attended by MP Francesco Lollobrigida, Minister for Agriculture, Food Sovereignty and Forestry of Italy. The topics discussed included the slowing down of the European

Green Deal and moving away from the European goal of carbon neutrality by 2050, as well as the difficulties in approving some measures of the Farm to Fork strategy related to agricultural profitability, such as the reduction of pesticides and industrial emissions.

GREEN DEAL, FITOFARMACI, EMISSIONI INDUSTRIALI E TESTO UNICO SULLA

QUALITÀ: ALCUNI DEI TEMI AFFRONTATI AL COMAGRI REPORT 2022

GREEN DEAL, PLANT PROTECTION PRODUCTS, INDUSTRIAL EMISSIONS AND THE CONSOLIDATED TEXT ON QUALITY: SOME OF THE TOPICS ADDRESSED AT THE COMAGRI REPORT 2022

Diverse sono state le tematiche emerse nel corso della dodicesima edizione del Comagri Report, l’incontro annuale dedicato alla condivisione del lavoro svolto dalla Commissione Agricoltura e Sviluppo rurale del Parlamento europeo. Tenutosi lo scorso 20 dicembre, presso la sede del Parlamento europeo a Roma sotto il coordinamento dell’Onorevole Paolo De Castro, l’evento ha visto anche la presenza del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Onorevole Francesco Lollobrigida. Tra i temi affrontati, si segnalano il rallentamento del Green Deal europeo per via della grave crisi economica, il conseguente allontanamento dell’obiettivo europeo della carbon neutrality al 2050, nonché le inevitabili difficoltà di approvare alcuni provvedimenti della strategia Farm to Fork legati alla redditività agricola, quali quelli sugli abbattimenti dei fitofarmaci e delle emissioni industriali. Ancora, si è discusso della partenza del primo Testo Unico europeo sulla qualità dedicato ai prodotti a denominazione di origine, il

quale potrebbe vedere la luce già entro la fine del 2023.

La prima riforma “green” che sembra destinata a slittare oltre i tempi prestabiliti dalla rigida scaletta della Commissione europea, è quella del regolamento sui fitofarmaci. Come noto, la bozza in discussione è nata con l’obiettivo di abbattere del 50% l’uso della chimica in agricoltura entro il 2030. Una soglia temporale che oggi appare quasi impossibile da rispettare. La Commissione europea ha accolto, infatti, nelle votazioni dello scorso dicembre, la richiesta dell’europarlamento, su proposta di 17 ministri europei dell’Agricoltura, tra cui l’Italia, di sottoporre la riforma a una seconda valutazione d’impatto che tenga conto, diversamente dalla prima, anche degli effetti del conflitto russo-ucraino sul settore agricolo. “Non possono non tenersi in considerazione - ha spiegato l’Onorevole De Castro - le grandi difficoltà economiche che

il settore agroalimentare europeo sta affrontando a causa del drammatico incremento dei costi dell’energia e delle materie prime che erodono all’osso i margini di guadagno delle aziende agricole. Questa situazione arriva a sfiorare il paradosso se si considera che nel 2022, la domanda di made in Italy agroalimentare è cresciuta mentre, per contro, in questo stesso anno, molte aziende del settore faranno fatica a chiudere i propri bilanci in positivo”. Il nuovo regolamento sui fitofarmaci è uno di quei provvedimenti della Farm to Fork considerati nevralgici nell’impianto del Green Deal, insieme, fra gli altri, alla bozza per una nuova direttiva sulle emissioni industriali, il cui iter legislativo è anch’esso fonte di preoccupazioni per i parlamentari europei. “Sono due provvedimenti che generano grande apprensione - ha proseguito De Castro -. Per quanto riguarda il regolamento sui fitofarmaci, posto che è indiscusso che tutti vogliamo ridurre la chimica in agricoltura, il problema principale deriva dal fatto che non esistono, a oggi, soluzioni alternative per sostenere la produttività, e quindi il reddito, degli agricoltori. Come se non bastasse, nella prima valutazione d’impatto della Commissione, depositata la scorsa estate, all’Italia viene chiesto di ridurre l’uso dei fitofarmaci del 62%, ben 12 punti percentuali al di sopra dell’obiettivo medio europeo, con la motivazione che nel nostro Paese se ne usano di più rispetto ad altri: circa 6 chili per ettaro rispetto ai 2-3 degli Stati nord europei. Un confronto che non ha senso; non si possono paragona-

re sistemi produttivi diversi. Noi usiamo più fitofarmaci e, si noti bene, in un’ottica di progressiva riduzione che non ci è stata riconosciuta, perché dobbiamo combattere quotidianamente con le fitopatologie in aumento anche a causa del cambiamento climatico che è più accelerato nell’area del bacino mediterraneo. È ovvio che in un Paese del nord Europa dedito alla selvicoltura o all’allevamento, questi problemi siano meno sentiti. Non possiamo chiedere ai nostri agricoltori di fare un tuffo nel vuoto, smettendo di usare la chimica senza che, sul mercato, siano disponibili delle alternative concrete per potere continuare a produrre”.

La seconda valutazione di impatto della Commissione europea, è attesa per l’estate 2023. Una data ritenuta troppo tardiva rispetto alle tempistiche stabilite dalla tabella di marcia del Green Deal, dal momento che l’attuale legislatura europea terminerà a maggio 2024 e che, entro dicembre 2023, s’interromperà l’attività legislativa con la conseguenza che tutti i

provvedimenti in sospeso slitteranno alle votazioni della prossima legislatura. Tra questi, anche quello per l’armonizzazione delle etichette nutrizionali e della battaglia portata avanti dall’Italia contro il Nutriscore già bocciato dall’Antitrust. “Abbiamo vinto una battaglia - ha precisato De Castro - ma non la guerra”.

La matassa da dipanare nella disciplina sui fertilizzanti viene resa ancora più intricata e genera un’ulteriore pressione sull’attività della Commissione, anche a causa del forte aumento dei prezzi che hanno subito i fertilizzanti dopo la guerra russo-ucraina che si attesta intorno al +80%. Negli ultimi giorni di dicembre, proprio a proposito della carenza di fertilizzanti - di cui la Russia è il primo produttore ed esportatore mondiale - la Commissione europea ha presentato agli Stati membri una serie di misure tra cui spicca l’uso dei 500 milioni di euro destinati alla riserva anticrisi della Pac. La mancanza di fertilizzanti genera incertezze sulle potenzialità di resa in tutta Europa, dove gli analisti francesi di Strategie Grains prevedono un calo complessivo delle semine a frumento tenero a 21,67 milioni di ettari contro i 21,78 dell’anno scorso. Una stima che avvalora il dato italiano. Dall’assemblea di Confagricoltura dello scorso 15 dicembre, peraltro, il presidente Massimiliano Giansanti ha proposto l’istituzione di fondo unico europeo per l’acquisto centralizzato dei fertilizzanti, che potrebbe garantire un maggior potere contrattuale agli acquirenti calmierando i prezzi e, in secondo luogo, assicurare una più equilibrata distribuzione geografica dei prodotti. Per ridurre il fabbisogno dall’estero di cereali, gli agricoltori italiani sono pronti a coltivare un milione di ettari più, anche grazie all’ampliamento governativo dei terreni agricoli coltivati e alla sospensione dell’obbligo di rotazione. Obiettivo, ridurre il deficit nazionale che, per il grano duro, è del 35% e, per quello tenero, del 62%. Per questo sono previsti, per le prossime semine, investimenti in crescita a doppia cifra, tra l’8 e il 10%. Una risposta importante a fronte della riduzione della produzione cerealicola globale (-2%) che vede l’Europa esposta con un calo dei volumi

Utilizzata nel settore molitorio per il passaggio del prodotto (semola, farina etc.) viene realizzata in acciaio inox aisi 304 BA sp. 10-12/10 elettrosaldata e saldata a tig con trattamento di lucidatura esterna, nei diametri 105-120-150200-250-300 mm e nei vari componenti quali tubi, settori, settori girevoli, valvole, giunzioni.

Utilizzati nel settore Molitorio e Generico Industriale, vengono realizzati in Acciaio

Zincato Gr.ra Z200 o a richiesta in Acciaio

Inox aisi 304 2b nei spessori 6-8-10-12/10 nei vari Diametri e dimensioni sia per i prodotti standard Seven che per le richieste personalizzate da parte del Cliente.

Used in the Milling and General Industrial fields. Made from Z200 basis weight galvanised steel or, on request, AISI 304 2b stainless steel with thicknesses of 6-8-10-12/10 and various diameters and sizes for both standard Seven products and for customised productions.

Used in the milling sector to convey the product (durum wheat flour, ), these items are made of 10-12/10 gauge 304 BA grade stainless steel, electrically and TIG welded and polished externally; available in 105-120-150-200-250-300 mm diameters and a range of components including tubes, fixed segments and rotatable segments, valves, splices.

del 7,3%, di oltre cinque punti percentuali sopra la media e l’Ucraina con riduzioni fino al 40%. Fattore determinante dato che il Paese colpito dalla guerra ha in attivo un accordo con Russia e Turchia, sotto l’egida dell’Onu, per il transito marittimo dei carichi di grano via Mar Nero grazie allo sblocco dei principali porti lì presenti.

La relazione dell’attività del Parlamento europeo è stata commentata anche dal Ministro Francesco Lollobrigida. “Ci vuole più Italia in Europa - ha affermato -. Siamo molto critici sul ruolo di quest’ultima nel recente periodo poiché, per il modo in cui questa Unione è impostata, dà adito, di fatto, alla concorrenza sleale tra gli stessi Paesi membri. Se le normative sono le stesse per tutti, c’è da chiedersi come mai, nel giro di pochi anni la Germania sia diventata la prima potenza europea e l’Italia, da quarta potenza che era nel 1991, si trova, oggi, economicamente in ginocchio. Crediamo all’Europa come senso di appartenenza ma un sistema che punta a diventare più competitivo deve tenere a mente anche l’elemento di competitività dell’Italia. In merito al nuovo regolamento sui fitofarmaci, per esempio, è chiaro che se non si hanno delle soluzioni alternative alla chimica per combattere gli agenti patogeni in aumento, significherà avere meno prodotto agricolo. E se manca prodotto, bisogne-

rà prenderlo da qualche parte per soddisfare la richiesta del mercato, magari da chi non rispetta gli standard che ci siamo dati. Ed è qui che si crea l’humus per la concorrenza sleale alle nostre aziende”. Secondo Lollobrigida, la posizione italiana è allineata al 90% con quella della Francia dove, a dicembre, è rispuntata una nuova bozza di decreto anti-plastica, avallata dalla Corte Costituzionale del Paese d’Oltralpe, che aggiorna la lista dei prodotti esclusi dal bando europeo e segna un ulteriore dietrofront di Parigi, in tema di imballaggi spinto anche dalla necessità di agevolare lo smaltimento degli stock. Anche sul tema imballaggi e plastica, l’Europa sembra traballare lungo il percorso delineato, secondo quanto riferito da De Castro. “Per quanto riguarda il regolamento sul packaging - ha sottolineato - si parla di spostare la destinazione finale del prodotto sostituendo la parola ‘riciclo’ con ‘riuso’ delle confezioni, che è cosa ben diversa. Tuttavia, il problema principale resterà comunque quello di continuare a garantire la sicurezza alimentare”.

Il secondo provvedimento nevralgico nell’impianto del Green Deal che desta preoccupazione al Parlamento europeo, perché rischia di saltare, è la direttiva sulle emissioni industriali. Su questo punto, lo stesso De Castro ha ribadito che: “non si può equiparare l’inquinamento dell’industria a quello degli allevamenti zootecnici. Nel primo caso le emissioni si disperdono nell’atmosfera nel giro di un millennio circa, nel secondo in meno di dieci anni. Le emissioni da attività zootecniche andrebbero regolamentate in modo diverso”. A sostegno di queste argomentazioni, il Ministro Lollobrigida ha citato uno studio di Assosuini che dimostra come, durante il lockdown ci sia stata una significativa riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera nonostante le attività zootecniche siano andate avanti per soddisfare al fabbisogno alimentare del Paese. La riduzione, per Assosuini, è stata determinata da un abbattimento della circolazione del traffico e della produzione industriale. Il Ministro ha anche annunciato: “Lavoreremo sulla forestazione anche con l’allargamento del registro dei terreni agricoli per dimostrare all’Europa che si è sbagliata per tanto tempo poiché sta pagando un prezzo troppo caro per non produrre come potrebbe o per la dismissione di alcune produzioni. Bisogna impedire questo processo perché non si tutela l’ambiente smettendo di coltivare. Anzi, lo si devasta

TECHNOBINS ha acquisito la rappresentanza in esclusiva per l’Italia di SIMEZA (primaria azienda spagnola per la costruzione di sili ondulati, con sede a Saragozza). Con questa operazione TECHNOBINS è diventata l’unica azienda sul mercato italiano a poter realizzare tutti i tipi di silos metallici per lo stoccaggio di materia prima in grani.

La professionalità di TECHNOBINS consentirà di proporre il prodotto più adatto per ogni esigenza.

se pensiamo ai gravi problemi di dissesto idrogeologico che ne sono derivati. Certamente, va affrontata la questione di ridurre le emissioni, ma va fatto rimanendo ancorati a quei principi che definiscano cosa conviene e cosa, invece, devasta l’ambiente. Dopo la dismissione della grande industria adesso stiamo competendo sul mercato con la qualità delle nostre produzioni agroalimentari. Non possiamo lasciare che venga svilita a vantaggio delle grandi multinazionali che non fanno altro che abbassare il valore aggiunto e monopolizzare il mercato, portando grandi risorse in mano a pochi. Il nostro nemico principale è la standardizzazione dei prodotti e per contrastarla agiremo su diversi livelli comunicativi”.

Dalle attività del Parlamento si annunciano anche due sviluppi positivi. Il primo riguarda il nuovo regolamento sulle indicazioni geografiche per il quale l’organo legislativo Ue sta lavorando con oltre seicento emendamenti al fine di arrivare a un testo di compromesso sulla proposta della Commissione. L’auspicio è di avere una posizione definitiva anche del Consiglio, e quindi chiudere l’iter legislativo del primo Testo Unico europeo sulla Qualità, entro il 2023, sotto la presidenza spagnola. “Si tratta di un provvedimento - ha detto De Castro - molto atteso dagli operatori e nell’interesse dei consumatori, che va ad aggiornare un sistema che in Italia muove un giro d’affari di circa 20 miliardi di euro. Su questo tema, ci sono 122 proposte della Commissione dentro le quali si affrontano prodotti molto importanti per il nostro Paese come il prosecco o l’aceto balsamico. Abbiamo tutto l’interesse a mettere una pietra tombale ai vari tentativi di evocazione, altrimenti detto ‘Italian sounding’ che colpiscono questa eccellenza italiana”.

L’altra nota positiva riguarda il nuovo regolamento sulla promozione di cui, la Commissione con gli Stati membri ne ha approvato il programma per il 2023. Si tratta di un passo importante perché la proposta è rimasta ferma presso il Collegio dei Commissari europei per tanti mesi dal momento che alcuni Stati Membri volevano escludere dal programma alcuni

prodotti per noi strategici come il vino o la carne. Su questo punto l’europarlamentare Salvatore De Meo, relatore del regolamento, ha sottolineato una sorta di “disallineamento temporale con il provvedimento sulle Ig: materialmente non è ancora disponibile, speriamo che il Collegio dei commissari ce lo sottoponga con la pubblicazione nel nuovo anno”. “Questo nuovo impianto normativo - ha specificato De Castro - metterà ordine a un settore che a partire dagli anni Novanta ha visto aumentare notevolmente il numero dei prodotti Dop, Igp e Stg, rendendo necessario un aggiornamento e una semplificazione delle procedure e mettendo i Consorzi di tutela nelle migliori condizioni per difendere le nostre eccellenze da evocazioni e tentativi di imitazione, purtroppo sempre più diffusi”. Una posizione condivisa dal Ministro Lollobrigida che ha osservato come in questa fase “il ruolo dell’Italia nell’Ue è sotto attacco, per problemi circoscritti e individuali, non solo per i casi di corruzione, ma anche per tutto ciò che riguarda la qualità, che va difesa a livello di Sistema Paese”. Dal canto suo, l’europarlamentare Camilla Laureti ha osservato l’importanza del programma

di educazione alimentare “Frutta e latte nelle scuole”, per il quale, ha detto: “gli Stati membri per ora sono riusciti a spendere solo il 10% delle risorse finanziarie a disposizione”.

Tra i temi affrontati durante l’incontro, anche lo stato di applicazione della direttiva 633/2019 contro le pratiche commerciali sleali recepita in Italia con D. Lgs n. 198/2021. “A giorni pubblicheremo i dettagli nella relazione annuale - ha anticipato il Capo dipartimento dell’Icqrf, Felice Assenza -. A un anno dall’applicazione, abbiamo fatto più controlli di quanti non ne abbia fatti negli ultimi dieci anni l’ente precedentemente preposto che era l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato. Le nostre indagini si sono concluse con l’irrogazione di sanzioni a carico dei retailer nel 10-15% dei controlli, con previsioni di incremento delle irregolarità accertate nel 2023 anche per via un piano di rinforzo del personale preposto all’Icqrf, appena decretato da Ministero”. Intanto, entrerà in vigore nel 2023 il Piano strategico della Pac che Angelo Frascarelli, presidente di Ismea, ha definito multi-obiettivo, con un budget per l’Italia di circa 7,3 miliardi l’anno, fino al 2027. “È una Pac più selettiva - ha detto Frascarelli - che premia la produttività e la qualità a invarianza di fondi rispetto ai prezzi correnti, in confronto alla precedente programmazione”.

La Redazione

ANCHE LE FARINE PIÙ “INNOVATIVE”

NON POSSONO PRESCINDERE DALLE CARATTERISTICHE INTRINSECHE DELLE MATERIE PRIME

EVEN THE MOST “INNOVATIVE” FLOURS CANNOT DISREGARD THE INTRINSIC CHARACTERISTICS OF RAW MATERIALS

Inthis article, the author takes a brief look at flours and their ingredients. At present, many mills are actually looking for new products to meet the demands of professionals and nonprofessionals who are increasingly attentive to the use of high-quality processed products in terms of aromatic bouquets, semi- and wholemeal flours that can support them in the production of highhydration and long-processing products. In short, the flour market is rapidly changing. However, it would be wrong to think that certain products are “better” than others because of their structure.

Si narra che tutto iniziò grazie a un chicco di grano che un nostro antenato trovò, annusò e schiacciò tra i denti per assaggiarlo. Mille anni dopo in Egitto a seguito di un’inondazione del Nilo vennero sommerse le scorte di farina. Le favorevoli condizioni ambientali e le colture batteriche naturali presenti nell’ambiente stesso dettero luogo a una reazione chimica: la “fermentazione”. Per salvare le scorte di farina bagnata si provò a rimescolarla con altra asciutta e in questo modo si venne a conoscenza della lievitazione tramite fermentazione spontanea. Con l’introduzione del forno con camera di combustione separata da quella di cottura si ebbe la rivoluzione in termini di cottura. Gli Ebrei non avendo a disposizione il lievito crearono un pane privo di lievitazione. I Romani adottarono i procedimenti di panificazione degli Egizi e furono i primi a utilizzare un mezzo meccanico per impastare gli ingredienti.

In Grecia si preferiva aggiungere alla pasta di riporto del succo d’uva per rendere il pane ancora più prelibato. In realtà, si racconta che già nel III secolo a.C. i Greci fossero divenuti maestri nella panificazione, con la produzione di ben 70 tipi di pane. I semi, per la produzione della farina, venivano dapprima separati dalle spighe mietute e successivamente tostati e frantumati grazie all’ausilio di due pietre. La farina bianca, a causa dei molteplici processi di lavorazione, aveva un alto valore commerciale e solo i benestanti potevano permettersela. Più era bianca e maggiore era il suo pregio, assumendo il ruolo di simbolo del rango sociale e del-

la ricchezza di una persona. Con il motore a vapore si iniziò a inventare metodi e macchinari sempre diversi, per la produzione di farine di vario tipo e in larga scala. Nel XIX secolo, poi, nacquero realizzazioni uniche e rivoluzionarie. Furono introdotti i rulli d’acciaio che frantumavano e polverizzavano i semi, migliorandone così la raffinazione, e il sistema delle molle che separava meglio la crusca e il germe.

Nelle industrie moderne, il grano subisce diverse lavorazioni. I semi vengono puliti, finemente macinati, polverizzati e setacciati per separarli dalla crusca e rendere la farina più fine. Il germe viene asportato per permettere una più lunga conservazione della farina. Esso verrà usato successivamente o trasformato in olio. Oggi, nel mondo, la coltivazione del frumento è la più estesa e la più importante. Come noto, il frumento è il cereale più utilizzato nell’alimentazione umana e rappresenta un’ottima fonte energetica e una discreta fonte di proteine, sali minerali, vitamine e fibre. È largamente coltivato per via della sua adattabilità ai vari tipi di terreno e di clima. Se il grano tenero si è diffuso nelle aree fresche temperate e piovose, il grano duro si è sviluppato e adattato nei climi caldo-aridi del Mediterraneo grazie alla maggiore resistenza alla siccità. Nel primo la cariosside si presenta alla frattura bianca e sfarinabile e fornisce farine adatte alla panificazione, mentre la cariosside di grano duro si presenta alla frattura di colore ambrato e a spigo-

li vivi e fornisce la semola utilizzata nella produzione di pasta. La parte corticale della cariosside di frumento, nota anche come crusca, ha una funzione prevalentemente protettiva ed è ricca di fibre cellulosiche, pentosani, ceneri (sali minerali) e composti bioattivi. L’endosperma è composto dallo strato aleuronico e dall’endosperma vero e proprio. Lo strato aleuronico è formato da uno strato di cellule in cui sono immagazzinati proteine ad alto valore biologico, vitamine, sali minerali, enzimi e lipidi. La maggior parte della cariosside è occupata dall’endosperma, costituito da granuli di amido immersi in una matrice proteica. Il contenuto in proteine diminuisce dalla periferia verso l’interno, non solo come quantità, ma anche come qualità. La forma e la dimensione dei granuli di amido sono caratteristici per ogni cereale. L’embrione è ricco di proteine e lipidi (acidi grassi essenziali) e vitamine (in particolare vitamina E) ed è rivestito da uno strato epiteliale detto scutello, che fornisce sostanze nutritive utili allo sviluppo della futura pianta durante la germinazione. L’embrione viene di solito eliminato durante la macinazione per la presenza di grassi che, ossidandosi, limiterebbero la conservazione della farina.

Come noto, uno dei cereali più antichi al mondo è il farro, e dal latino “far” prende vita la parola “farina”. I mulini sono da sempre alla ricerca di nuove varietà genetiche per rispondere a esigenze ambientali

e qualitative come la produttività, la resistenza alle malattie e agli stress ambientali. La prima fase è la selezione dei grani tra italiani ed esteri, perché oggi non si riesce a soddisfare la richiesta di grano e tramite accordi europei si acquistano grani da molte parti del mondo, con caratteristiche diverse tra loro. In tal senso, importanti sono gli agenti atmosferici, che influiscono sulla crescita e sulle caratteristiche della materia prima. Con l’arrivo al molino, ancora oggi il primo controllo è quello visivo: si prende una campiona-

tura del carico e si controlla se non siano presenti tanti grani rotti, corpi estrani in percentuali alte, per poi passare al controllo del peso specifico e all’analisi a livello qualitativo. Alcuni molini sono dotati di determinate attrezzature per il controllo dei chicchi di grano, si tratta di selezionatrici ottiche che verificano che il singolo chicco non contenga elementi nocivi per la salute del consumatore finale. Una volta che il grano è pronto alla prepulitura da corpi estranei (pietre, erbacce), nella fase successiva verranno macinate delle campionature per determinare le varie qualità reologiche che determineranno il comportamento delle farine durante le fasi di lavorazione. La macinazione del grano, come noto, può avvenire o per schiacciamento (tipicamente la macinazione a pietra) o per estrazione (macinazione a cilindri). La macinazione a cilindri semplifica la separazione delle parti cruscali, in quanto nei vari passaggi si “sbuccia” il chicco di grano per estrarre la sacca di endosperma interna. In questo modo, nel processo di molitura, si ottiene un numero di granuli intorno al 4/10% per le farine 0/00 di amidi danneggiati e, quindi, più facilmente attaccata dagli enzimi diastatici. Questo porta ad avere una farina che, durante il processo di maturazione dell’impasto svilupperà una quantità di zuccheri maggiore messi a disposizione dei lieviti e dei processi in cui sono coinvolti. Un tempo, per ottenere le farine, si usava il buratto, uno strumento nato nel 1909 per opera di un mugnaio, caratterizzato da una struttura tubolare lunga a sezione esagonale, ricoperta da strati di tela forata di varia tessitura. Posto all’u-

scita della macina a pietra, faceva passare al suo interno la farina in uscita, ottenendone una più raffinata e un’altra più grezza che invece usciva dalla fine del buratto. La farina è costituita essenzialmente dall’endosperma amidaceo e può contenere delle impurità in grado variabile a seconda della categoria merceologica alla quale appartiene (D.P.R. n. 41 del 5 marzo 2013). Infatti, gli sfarinati possono essere suddivisi in cinque tipologie, di seguito riportate in ordine decrescente di raffinatezza: 00, 0, 1, 2 e integrali. Le farine integrali contengono l’endosperma amidaceo, il germe e i tegumenti della granella e per questo hanno un maggior valore nutrizionale rispetto a quelle raffinate. Le proteine del frumento possono essere suddivise in quattro classi in base alla loro solubilità in solventi diversi: albumine (solubili in acqua), globuline (solubili in soluzioni di cloruro di sodio), gliadine (solubili in soluzioni di etanolo 70% (v/v)) e glutenine (solubili in soluzioni di acido acetico) (Osborne, 1924). Albumine e globuline sono essenzialmente proteine enzimatiche, ricche in amminoacidi essenziali, localizzate nell’embrione e nell’aleurone. Gliadine e globuline, invece, fungono da proteine di riserva e sono collocate nell’endosperma (Belitz et al., 2009). Oggi possiamo trovare alcune tipologie che nascono dal grano tenero: la 0, 00, tipo 1, tipo 2, integrale. Durante il processo molitorio in primis viene separata la crusca e il germe di grano, quest’ultimo limita la shelf life delle farine, alcuni molini hanno scelto la strada di aggiungerlo in una fase successiva in quantità minori, come anche alcune parti cruscali vengono inserite in una fase successiva per realizzare le semi integrali, per donare una spinta in più sotto i profili aromatici finali all’interno degli impasti. Ovviamente ci sono altri processi che possono donare un sapore finale ai nostri prodotti, come ad esempio una corretta fermentazione, una gestione delle temperature dove enzimi, lieviti e batteri riescano a lavorare al meglio. La distinzione tra le diverse farine viene rappresentata dalla percentuale massima di ceneri al suo interno: come noto, si parte dalla classica 00 con una percentuale massima di ceneri dello 0,55%, passando alla farina 0 con un massimo di ceneri dello 0.65%, successivamente si passa alle farine se-

mi integrali. Nella categoria delle farine semi integrali è possibile trovare la farina di tipo 1 con un quantitativo massimo di ceneri del 0,80%, in fine la farina di tipo 2 con una % massimo di ceneri dello 0,95%. Vengono classificate come farine integrali le farine con una percentuale di ceneri massima tra 1,3/1,7%.

La maggior parte dei molini è da sempre predisposta alla ricerca di nuovi prodotti per soddisfare la richiesta dei professionisti e degli amatoriali sempre più attenti nell’impiego di lavorati di alta qualità sotto il profilo dei bouquet aromatici, di farine semi integrali e integrali che possano supportarli nel realizzare prodotti ad alta idratazione e a lunghe lavorazioni. Negli ultimi anni sono aumentati i prodotti con alte idratazioni e lunghe lievitazioni; un po’ per moda, un po’ per un messaggio errato dei vari social, dove si pensa che più il prodotto sarà idratato più esso sarà digeribile. A oggi una parte di mercato pensa che una farina 0 sia meno salutare di una farina tipo 1 o tipo 2, senza un riscontro scientifico, ma solo per la differenza di ceneri (sali minerali) all’interno di esse. Ovviamente è chiaro che si sta parlando di una percentuale minima tra le farine citate, senza dimenticare poi che entrambe le farine sono molto simili come percentuale di glutine. È possibi-