4 CHER MAGAZINE GASPÉSIE, C’EST À TON TOUR DE TE LAISSER PARLER D’AMOUR

Collectif

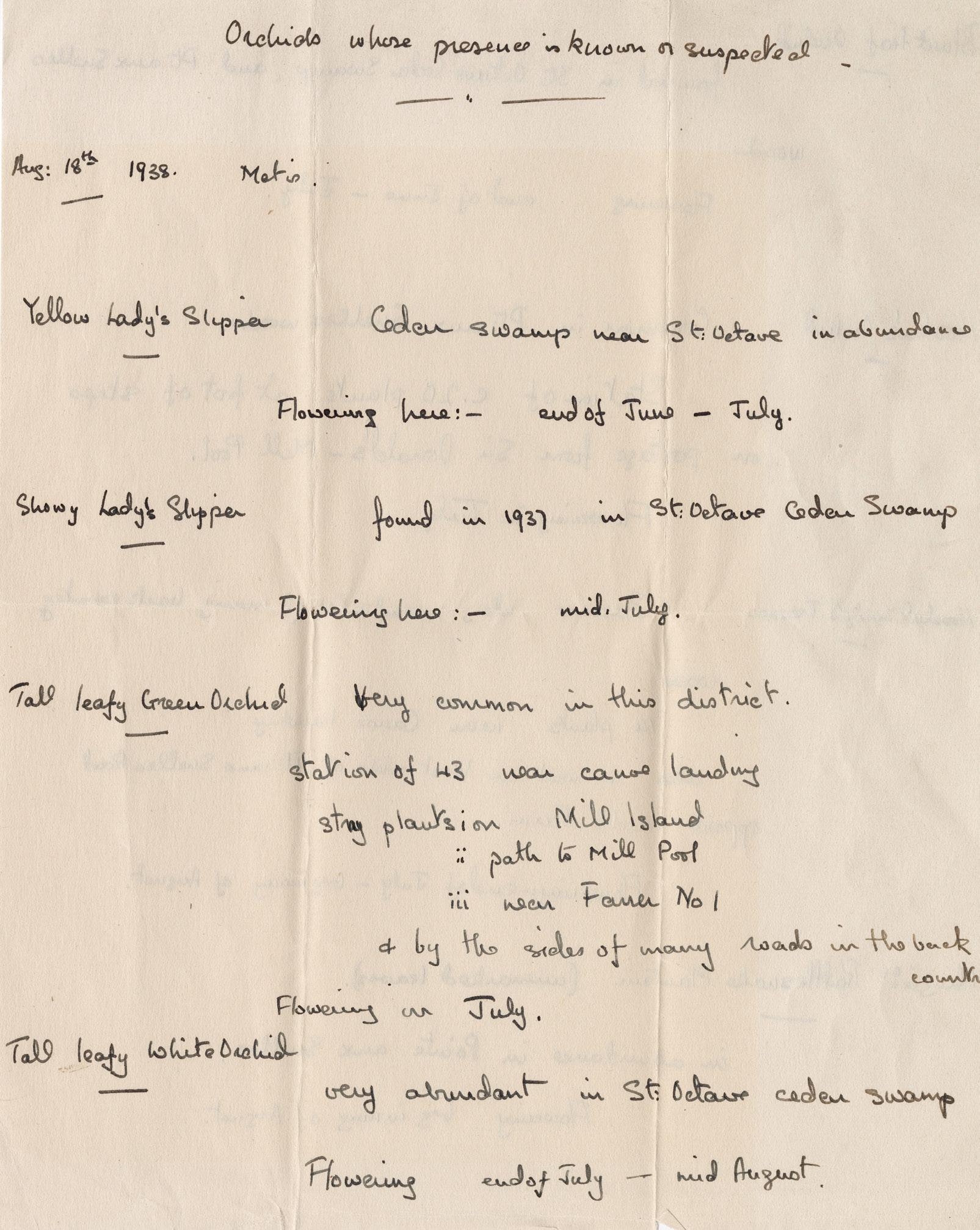

8 TERRAIN DE PRÉDILECTION POUR L’ÉTUDE DES PLANTES INDIGÈNES

Alexander Reford

10 MIGUASHA : UN ROI, UN PRINCE… ET DE TRÈS BELLES PLANTES

Paul Lemieux et Olivier Matton

11 L’EXPLORATION DES CHIC-CHOCS EN 1928

André St-Arnaud

15 DANS L’ŒIL D’UNE NATURALISTE

UNE FORÊT VIEILLE DE PLUS DE 650 ANS

Denis Michaud et Marie-Josée Lemaire-Caplette

Rachel Thibault

16 TRAITS BOTANIQUES REMARQUABLES DE FORILLON

Maxime St-Amour

19 DES PLANTES DU SUD AU NORD

Jean-Philippe Chartrand

22 LE FOIN SALÉ : UNE HERBE À TOUT FAIRE

Camillia Buenestado Pilon

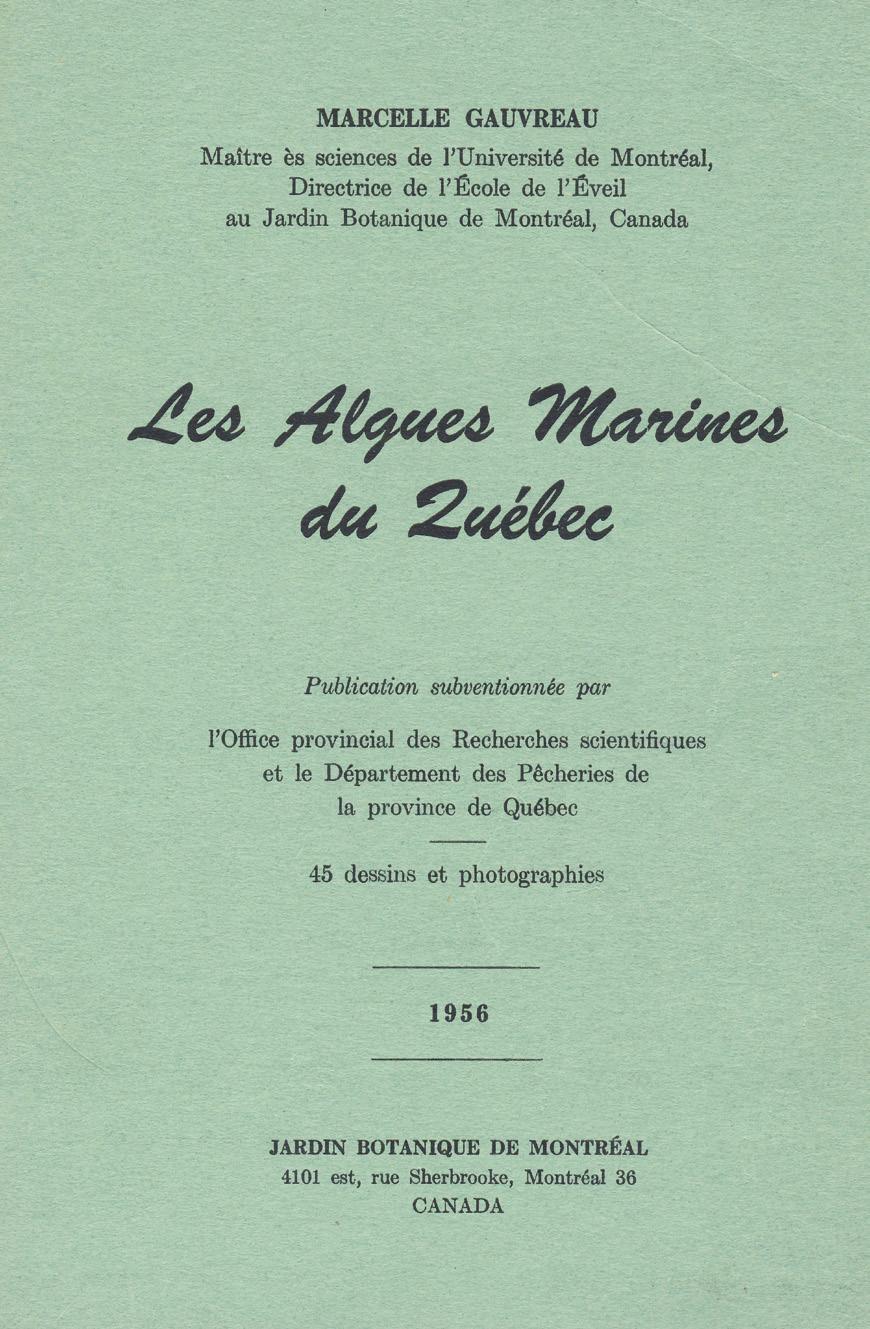

25 MARCELLE GAUVREAU, INCONTOURNABLE DE L’ALGOLOGIE

André St-Arnaud

28 Photoreportage

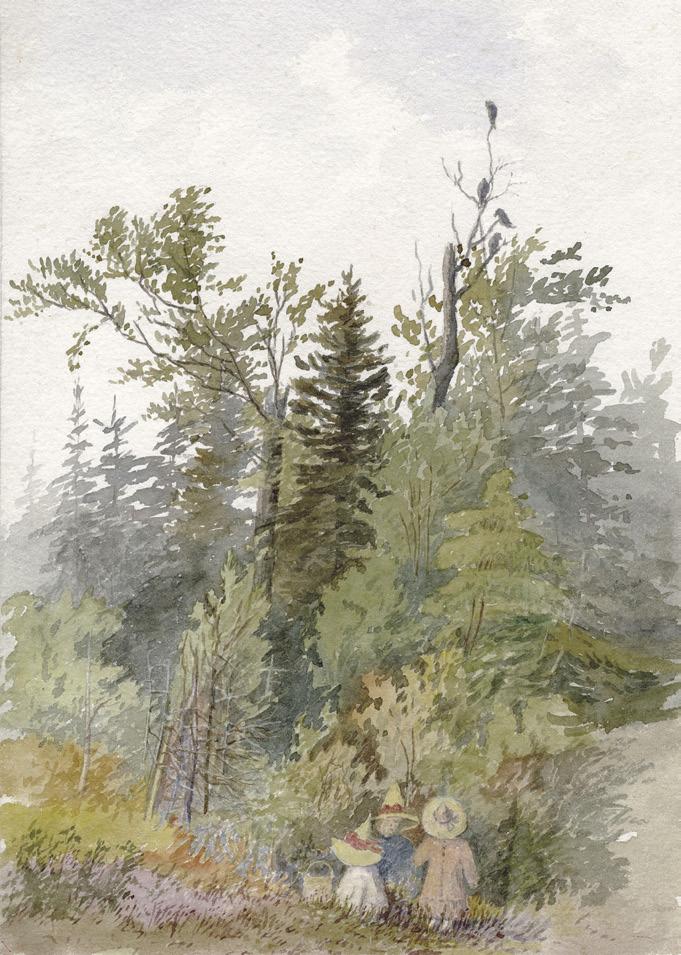

ANNA LOIS DAWSON HARRINGTON, AQUARELLISTE

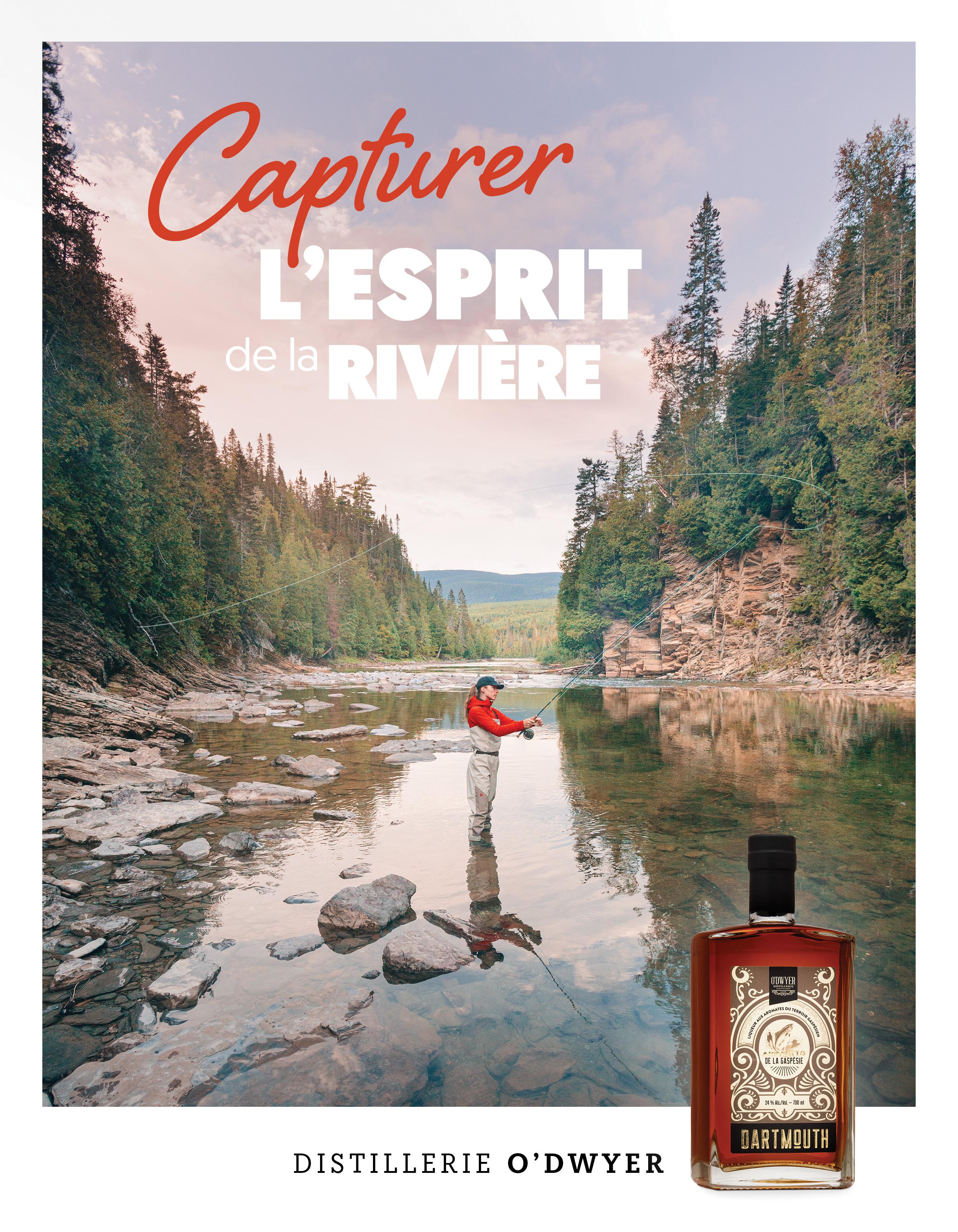

31 DISTILLER LA GRANDEUR

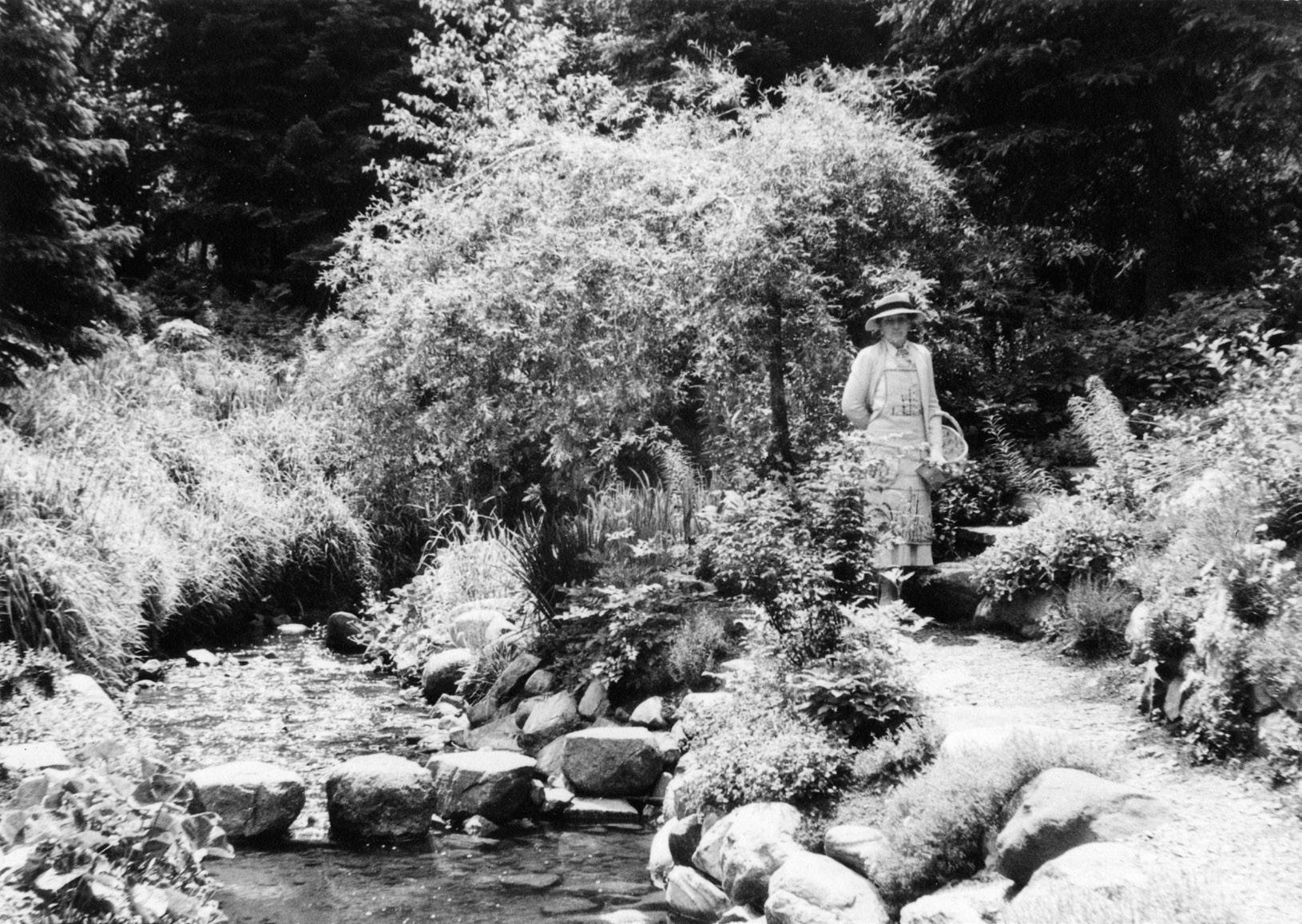

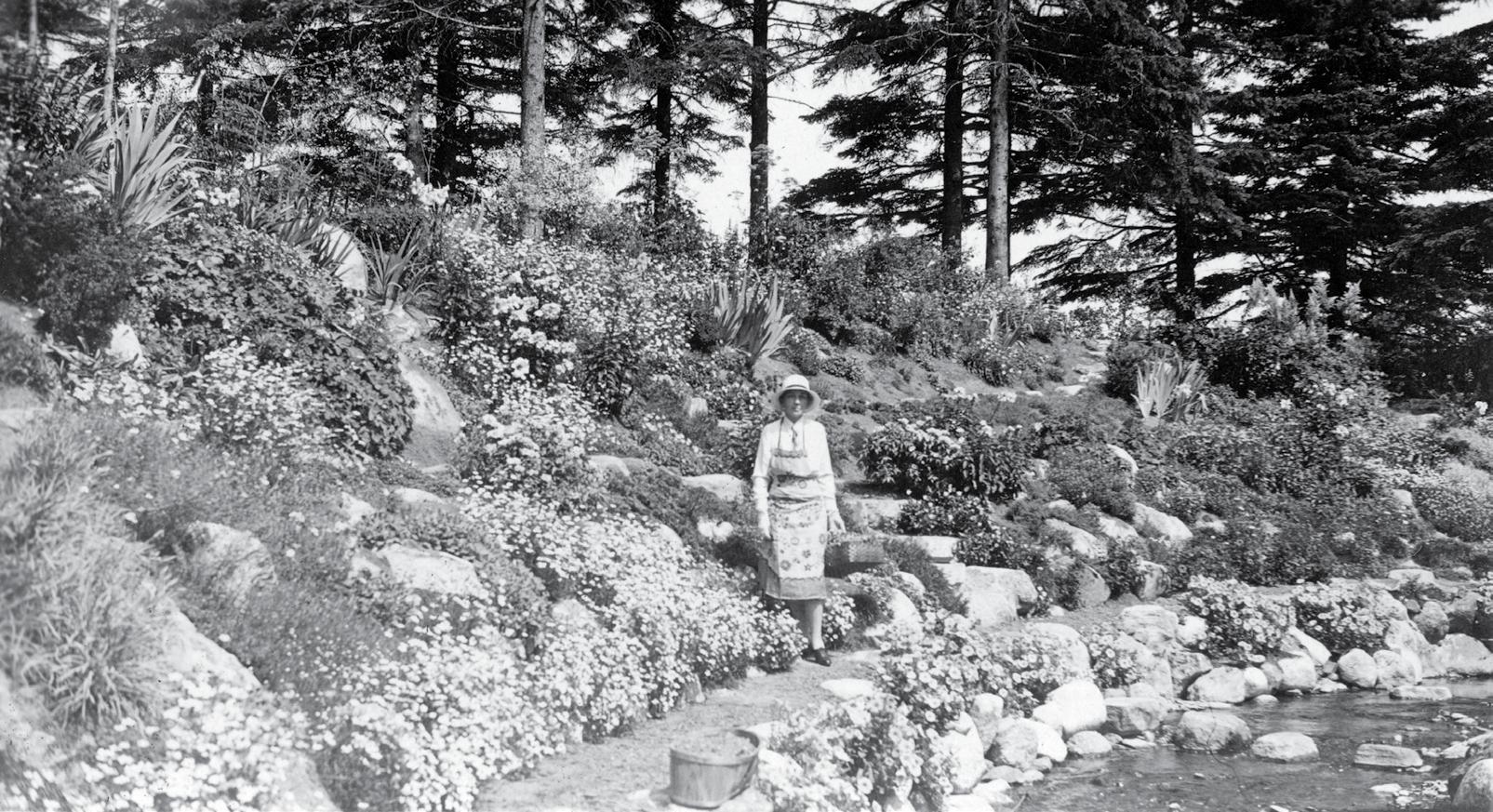

ELSIE REFORD : EXOTIQUE ET NATURALISÉE

Alexander Reford

Nos évènements

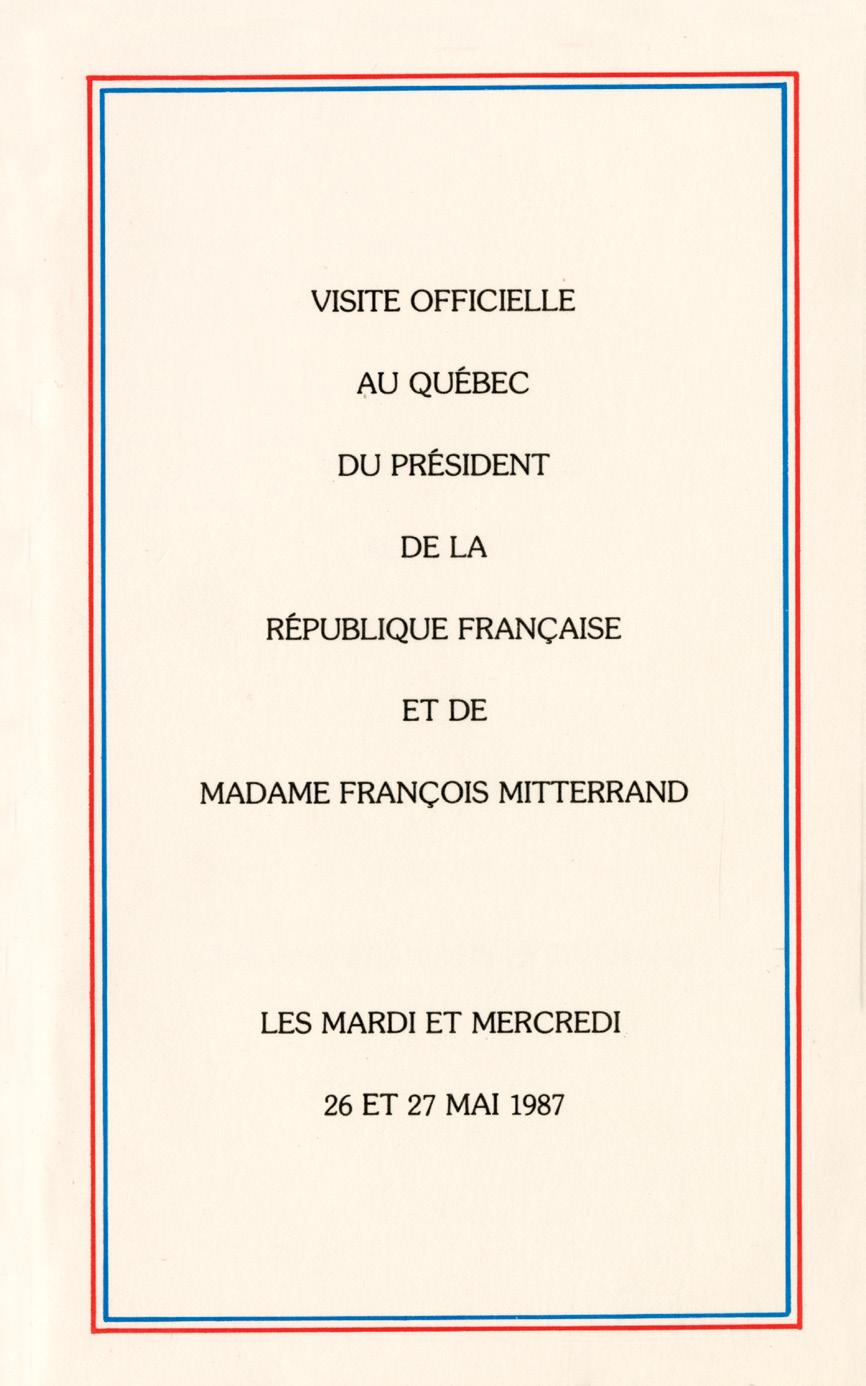

MITTERRAND EN GASPÉSIE

Robert Tremblay

Couverture

Épilobes (Epilobium angustifolium) sur l’île Bonaventure, parc national de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé.

Jean-Philippe Chartrand

Éditeur

Frédéric Jacques

32 LE JARDIN POTAGER, UN PATRIMOINE NATUREL

André Babin et Laurie Beaudoin

35 LE POTAGER DE MA GRAND-MÈRE AU PETIT ÉCRAN

Allen Synnott et Marie-Josée Lemaire-Caplette

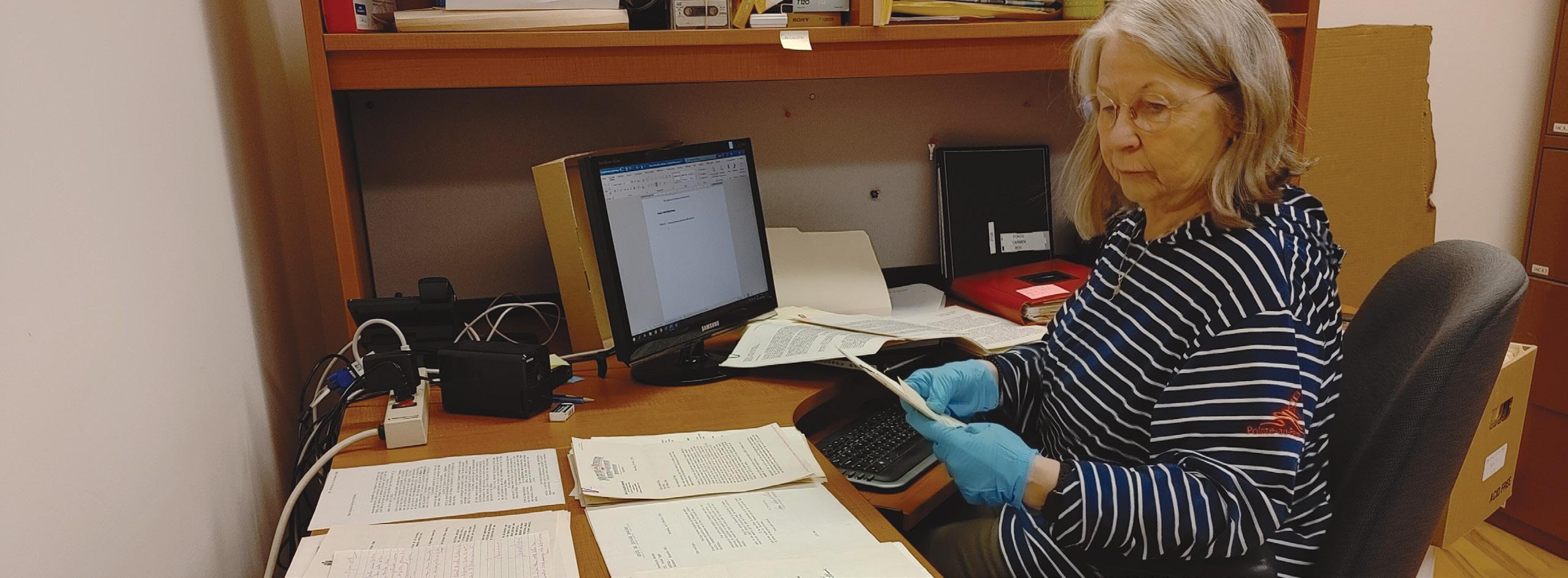

41 Nos archives

LE TRAITEMENT DES ARCHIVES, UNE ACTION IMPORTANTE ET PRÉCIEUSE

Marie-Pierre Huard

43 Nos objets DES OUTILS À LA TONNE : LA FABRICATION DES TONNEAUX

Vicky Boulay

45 Nos personnages

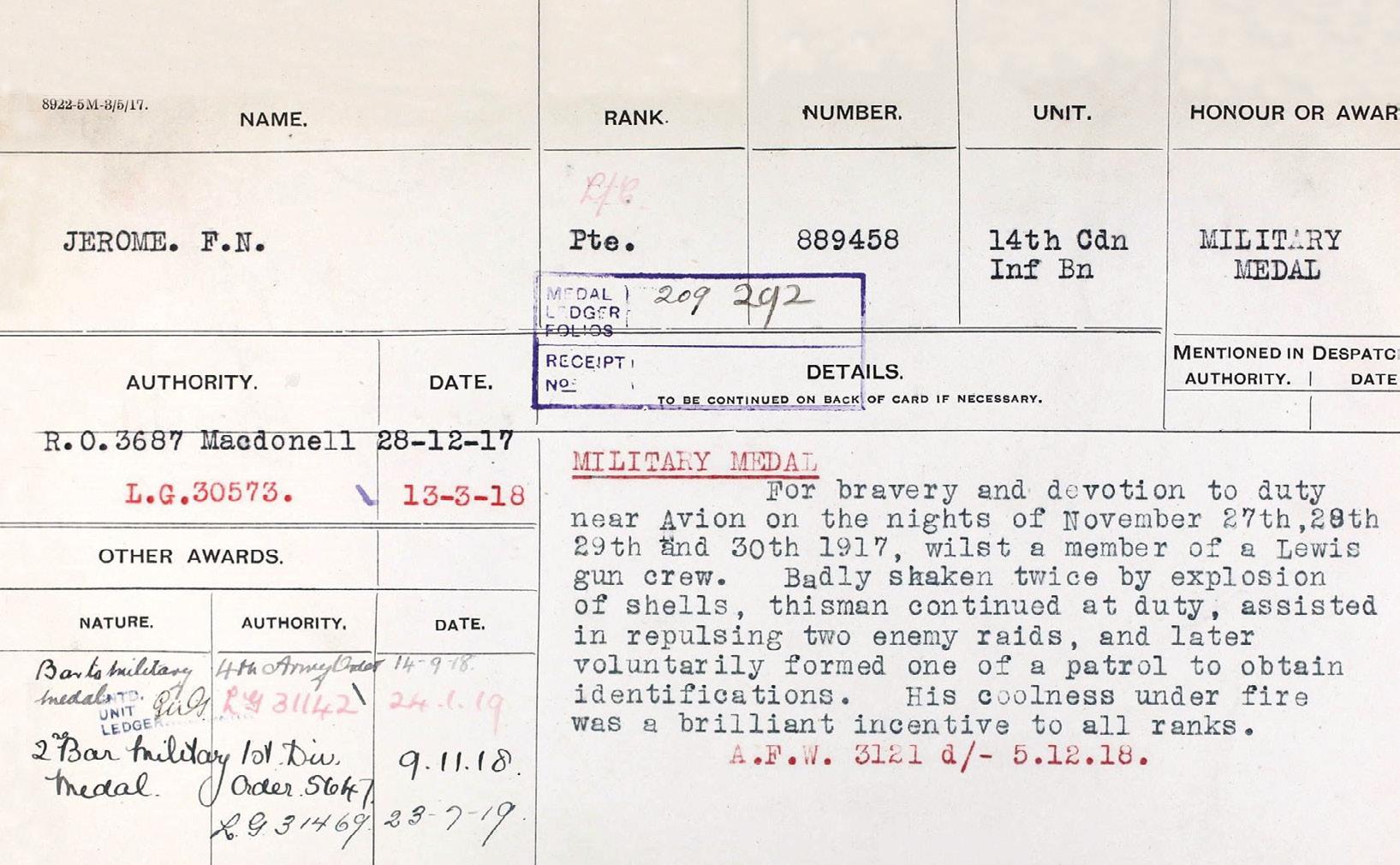

FRANK NARCISSE JEROME : UN DES MILITAIRES LES PLUS DÉCORÉS… ET OUBLIÉS

Tom Eden

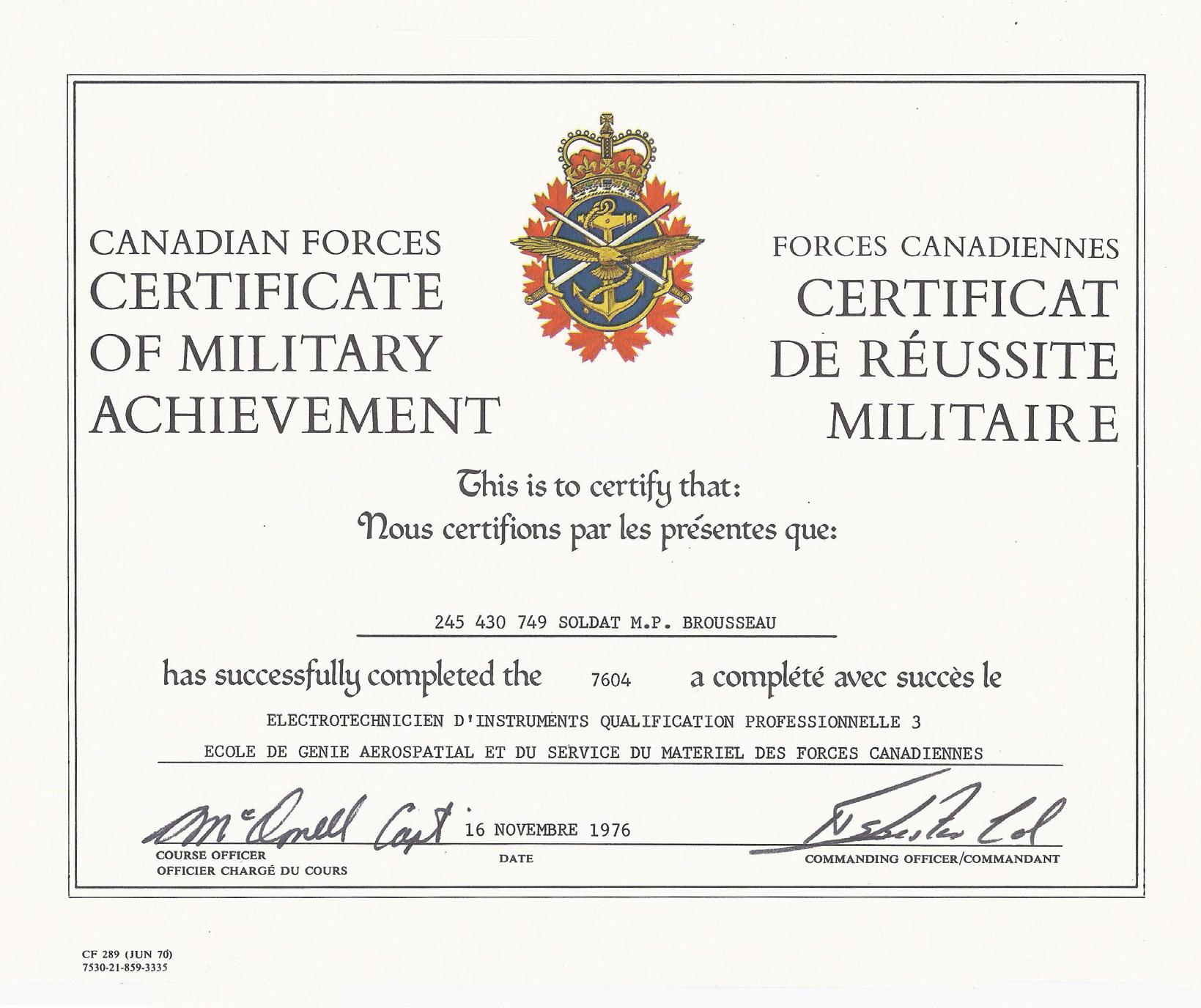

47 Nos Gaspésiennes

LA MAJOR (RETRAITÉE) PAULETTE BROUSSEAU

Jacques Bouchard

Avril – Juillet 2023

N° 206, volume 60, numéro 1

Éditeur : Musée de la Gaspésie

Fondé en 1963, le Magazine Gaspésie est publié trois fois par an par le Musée de la Gaspésie. Le Magazine vise la diffusion de connaissances relatives à l’histoire, au patrimoine culturel et à l’identité des Gaspésiennes et des Gaspésiens. Il est membre de la Société de développement des périodiques culturels québécois (SODEP).

Comité de rédaction

Marie-Pierre Huard, Gabrielle Leduc, Marie-Josée Lemaire-Caplette, Paul Lemieux, Élaine Réhel et Jean-Philippe Thibault

Abonnements et ventes

Eileen Fortin-Lansloot

418 368-1534 poste 104 boutique@museedelagaspesie.ca

Rédactrice en chef

Marie-Josée Lemaire-Caplette

418 368-1534 poste 106 magazine@museedelagaspesie.ca

Coordination et publicités

Gabrielle Leduc

418 368-1534 poste 102 coordo.direction@museedelagaspesie.ca

Recherche iconographique

Marie-Pierre Huard

418 368-1534 poste 103 archives@museedelagaspesie.ca

Rédaction et collaboration

André Babin, Laurie Beaudoin, Jacques Bouchard, Vicky Boulay, Camillia Buenestado Pilon, Jean-Philippe Chartrand, Tom Eden, Marie-Pierre Huard, Frédéric Jacques, Paul Lemieux, Olivier Matton, Denis Michaud, Alexander Reford, Maxime St-Amour, André St-Arnaud, Allen Synnott, Rachel Thibault et Robert Tremblay

Conception graphique et infographie

Maïlys Ory | Graphiste

Révision linguistique

Robert Henry

Distribution en kiosque

Jean-François Dupuis

Impression

Deschamps Impression

Plateforme numérique magazinegaspesie.ca

Dépôt légal

Bibliothèque et Archives Canada, ISSN 1207-5280 (imprimé)

ISSN 2561-410X (numérique)

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, ISBN 978-2-924362-30-3 (imprimé)

ISBN 978-2-924362-31-0 (pdf)

Copyright Magazine Gaspésie

Reproduction interdite sans autorisation

Nous reconnaissons l’appui financier du gouvernement du Canada.

Toute personne intéressée à faire paraître des textes conformes à la politique du Magazine Gaspésie est invitée à les soumettre à la rédactrice en chef. Celle-ci soumet ensuite une proposition d’articles au comité de rédaction.

Le Magazine Gaspésie n’est pas un média écrit d’opinion, mais encourage le pluralisme des discours pour autant qu’ils reposent sur des fondements. Les autrices et auteurs ont la responsabilité de leurs textes. Seuls les textes où cela est spécifiquement mentionné relèvent de l’éditeur.

Les textes sont écrits de manière inclusive afin de refléter son objet et son approche. Le vocabulaire épicène est utilisé autant que possible. Les textes appliquent la règle de féminisation par dédoublement et les graphies tronquées à l’aide de points médians. L’accord de proximité est utilisé à des fins de lisibilité.

Droits d’auteur et droits de reproduction

Toutes les demandes de reproduction doivent être acheminées à : Copibec (reproduction papier) : 514 288-1664 | 1 800 717-2022 | licences@copibec.qc.ca

Abonnement

1 an (3 nos) : Canada, 30 $ ; É.-U., 56 $ ; Outre-mer, 79 $ (taxes et frais de poste inclus)

Vente en kiosques

Prix à l’exemplaire : 10,50 $ (taxes en sus) - Liste des kiosques sur le site Web

Magazine Gaspésie

80, boulevard de Gaspé, Gaspé (Québec) G4X 1A9 418 368-1534 poste 106

magazine@museedelagaspesie.ca magazinegaspesie.ca

LeMagazineGaspésieesttout en couleurs grâceaux caisses Desjardins delaGaspésie.

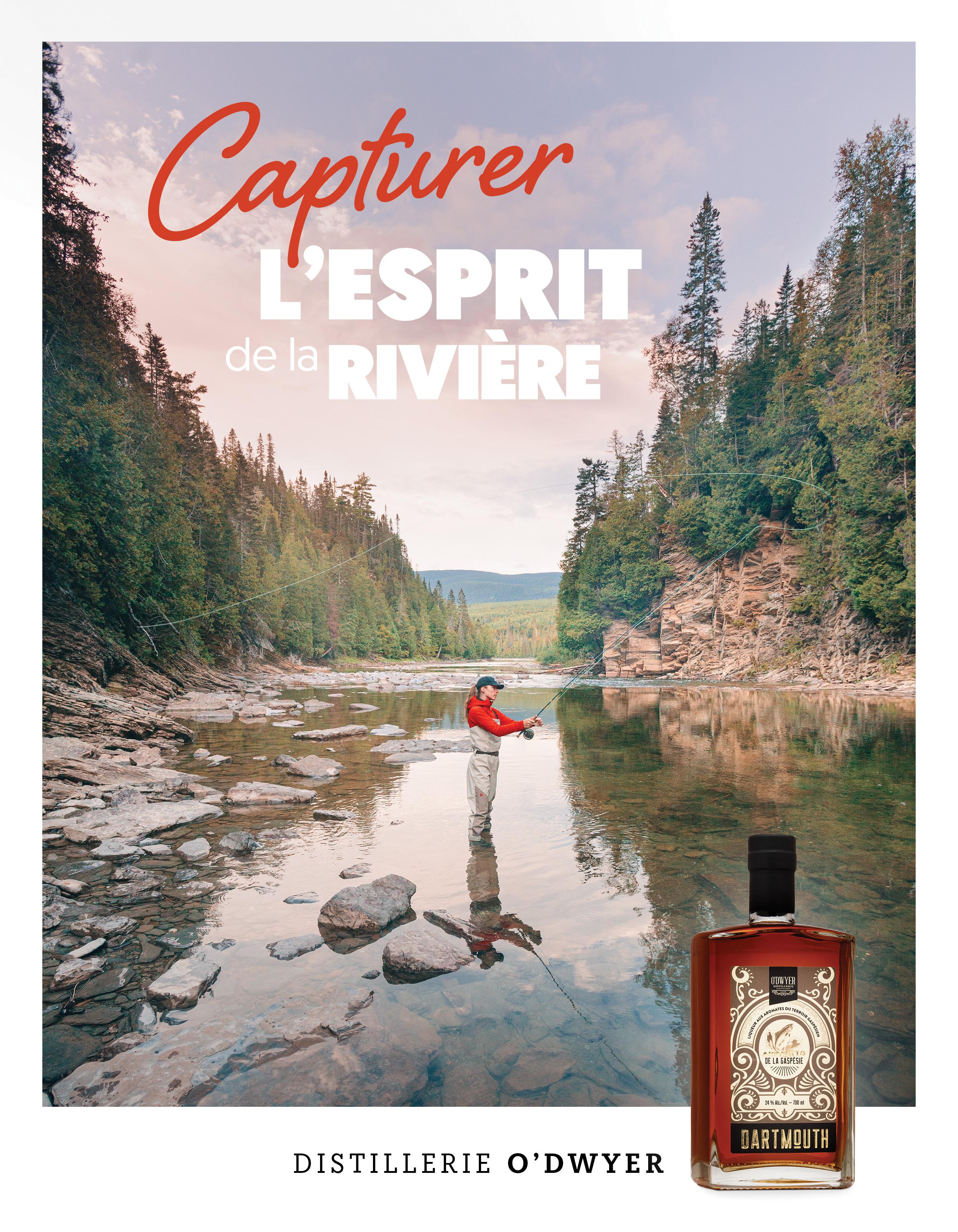

Planche de la Marguerite blanche, une espèce longtemps considérée comme une mauvaise herbe, entre 1909 et 1929.

Illustration tirée de : Mauvaises herbes – Farm Weeds, affiche, ministère de l’Agriculture, entre 1909 et 1929; ANQ, AFF B 00003474 CON.

Avec ses forêts majestueuses et ses sous-bois, ses rivières cristallines et ses rivages, ses montagnes grandioses et ses hauts sommets, sa mer imposante et ses grèves, la Gaspésie est un espace propice à une végétation variée, tant terrestre qu’aquatique, allant de l’Érable à sucre au lichen, en passant par les algues. Ce n’est pas pour rien que depuis presque deux siècles, les scientifiques s’intéressent à cette nature féconde.

Les plantes et les végétaux sont bien vivants : ils migrent, prolifèrent, disparaissent… De nombreuses espèces sont présentes sur le territoire depuis des centaines, voire des milliers d’années. Leur histoire est aussi la nôtre, forgeant les paysages, créant de l’emploi, nourrissant la population, soignant ses maux, fournissant les matériaux pour la fabrication d’objets… La botanique est une science descriptive et expérimentale. On identifie et classe les spécimens, mais on étudie également ses usages. Il reste encore beaucoup à faire pour comprendre, conserver et mettre en valeur cette flore, et ce, tant sur les plans botanique, historique, gastronomique que patrimonial.

Le présent numéro n’est qu’une petite brèche dans ce monde

Oui, en vérité, il n’est pas exagéré de dire que celui qui n’a jamais regardé la grande Nature ne connaît rien; que celui qui n’a jamais dirigé une loupe ou un microscope dans le cœur d’une fleur n’a jamais vécu.

Frère Marie-Victorin, auteur de Flore laurentienne et fondateur du Jardin botanique de Montréal

LISEZ L’ARTICLE LES EXPLORATION DE MARIE-VICTORIN EN HAUTE-GASPÉSIE, PARU EN 2009

végétal qui nous entoure, des premières explorations à l’algologie, des plantes arctiques-alpines aux forêts anciennes, des champignons sauvages aux jardins potagers, sans oublier les jardins privés dont un des plus nordiques en Amérique du Nord se trouve ici avec les fabuleux Jardins de Métis.

Il y a un bon moment déjà que nous

réfléchissons à appliquer l’écriture inclusive aux textes des numéros. Bien que cela représente quelques défis et une adaptation de part et d’autre, il est temps d’amorcer le processus. Sans doute imparfaite, cette manière de rédiger les textes se veut une approche évolutive.

L’année 2023 marque les 60 ans du Magazine Gaspésie, une des plus vieilles revues d’histoire au Québec. C’est avec enthousiasme que nous amorçons cette année de festivités pour ce joyau du patrimoine régional. Nous partageons notre fierté avec toute l’équipe d’artisans·es passée et présente. Bon anniversaire Magazine Gaspésie, et surtout, nous te souhaitons une vie longue et riche d’histoires!

Rédactrice en chef du Magazine Gaspésie, Musée de la Gaspésie

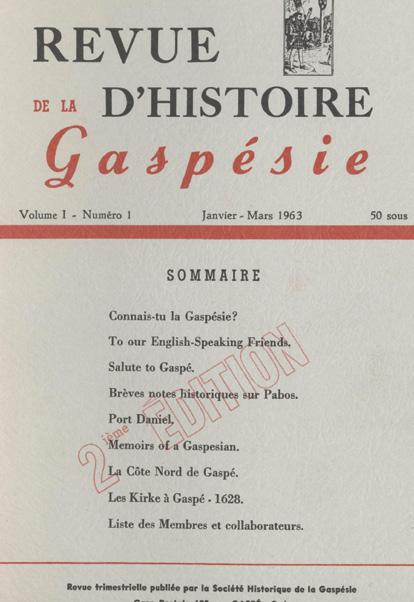

Champ de Marguerites blanches, une espèce très répandue en Gaspésie, 1930. Musée de la Gaspésie. Collection Chantal Soucy. P247/2/5Le premier numéro de la Revue d’histoire de la Gaspésie est publié le 22 février 1963 par la Société historique de la Gaspésie fondée quelques mois plus tôt. Au fil de ses 60 ans, les Gaspésiennes et les Gaspésiens d’origine, d’adoption et de cœur ont créé un lien fort, voire même un lien d’amour avec le Magazine Gaspésie. La petite et grande histoire de la péninsule intéresse et séduit de génération en génération. Le souhait initial est ainsi exaucé : « […] nous lançons notre Revue d’histoire afin d’établir un contact, un trait d’union entre tous les Gaspésiens. »1. Afin de souligner ce 60e anniversaire, nous vous laissons donc la parole.

Je suis née en 1923 à Carleton-sur-Mer. Le Magazine m’a plu dès le début parce que j’aime l’histoire passée, présente et à venir. Les découvertes très bien documentées sur les premières Gaspésiennes et les premiers Gaspésiens, leur vie pénible, leur environnement en sol nouveau, etc. J’étais et je suis fascinée par ces pages de « mon histoire ». Tous les sujets sont traités avec intelligence et profondeur. Merci! C’est par la revue que j’ai connu la Gaspésie au complet, toujours de belles découvertes pour étoffer les thèmes variés, bien situés dans l’espace et le temps.

J’ai eu le privilège de passer trois ans à l’École normale des Ursulines à Gaspé. Avec ses chroniques, le Magazine Gaspésie nous a situées dans l’histoire.

Dans les années 1960, mon mari, moi et nos deux garçons avons fait le tour de la Gaspésie en camping, assistés de références judicieuses du Magazine à partir duquel un itinéraire intéressant pour la famille s’est organisé. Le Magazine Gaspésie a étoffé nos vacances, merci!

Nous sommes fiers d’avoir participé au numéro Toucher du bois. « Omer Poirier : une décennie à bûcher et draver du bois. » retrace une étape importante de sa vie passée en forêt. Un bel hommage et surtout un héritage pour la famille! Omer, avec son talent de conteur, son humour et sa grande mémoire ont fait de cette expérience un moment d’échanges très agréable et mémorable. Il est fier d’avoir partagé son vécu. Il s’est remémoré des instants qu’il qualifie d’incroyables, mais de vrais! Et en toute modestie, il ajoute que malheureusement beaucoup de ses collègues ne sont plus là pour valider et bonifier ses propos.

1963. J’ai 13 ans et j’étudie au Séminaire de Gaspé. Un jour, mon prof d’histoire, l’abbé Michel LeMoignan, demande aux élèves demeurant à Gaspé de rester après la classe. Et là survient la grande demande : vendre des abonnements à une revue d’histoire qui est en train de naître en Gaspésie. Mon secteur, la côte du San, où je cognerai aux portes avec mon discours de vente malhabile. Sans trop de succès d’ailleurs, si je me souviens bien.

Soixante ans plus tard, le Magazine Gaspésie fait toujours partie de ma vie. J’en possède une collection complète (enfin presque…), ai signé une bonne quinzaine de textes dans ses pages et siège au comité de rédaction en tant qu’historien. Bon 60e au Magazine!

Omer, Suzette et Yves Poirier Résidents de Saint-Siméon

Par un matin d’été 1971, alors que je suis en visite à Grande-Rivière chez mes grands-parents maternels, bien assis dans la vieille berceuse, mon regard est attiré par une revue que je décide de feuilleter. J’ai souvenance que mon grand-père m’a dit : « Cette revue, c’est un petit cadeau que Michel [LeMoignan, un ami de la famille] nous a offert il y a quelques années. ». Il s’agissait d’un exemplaire du tout premier numéro de la Revue d’histoire de la Gaspésie.

Paul Lemieux Originairede Gaspé et résident de Carleton-sur-Mer

Bon anniversaire, Magazine Gaspésie! Cette publication est pour moi un outil de référence fort utile qui me permet d’approfondir certains sujets, d’en apprendre plus sur plusieurs artistes de la région (par exemple) et de découvrir avec beaucoup d’intérêt ces femmes et ces hommes qui ont contribué à façonner la Gaspésie, celle d’hier et celle d’aujourd’hui.

À travers les nombreux numéros du périodique et grâce à la qualité des textes de ses contributrices et contributeurs, je suis sans cesse étonnée par la richesse de la petite et de la grande histoire de la Gaspésie. Longue vie au Magazine Gaspésie!

Marie-Claude Tremblay

Chroniqueuse culturelle, Radio-Canada Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Une quinzaine d’années plus tard, alors en visite chez une cousine à Percé, confortablement assis dans un fauteuil, ma main droite fouille dans son porte-journaux et sort quatre numéros du Magazine que je lui emprunte. Puis, au début des années 2000, au Musée de la Gaspésie, j’achète plusieurs numéros et je m’abonne au Magazine Gaspésie! Dans les jours qui suivent, le hasard fait si bien les choses, je rencontre Jeannine LeMoignan, la sœur de Michel, qui accepte de me donner une trentaine des premiers numéros de la revue, du butin rare… Puis récemment, une de mes institutrices d’enfance que je visite toujours me remet plusieurs numéros pour enrichir ma collection.

Enfin, au fil des évènements, j’ose écrire quelques historiettes qui y seront publiées et à l’occasion, je me paie le plaisir d’offrir des abonnements en cadeau à des proches!

Jacques Desbois Résident de Cap-ChatUn jour, je passe à la boutique du Musée de la Gaspésie, car je souhaite offrir un abonnementcadeau pour Noël. J’en profite pour chercher parmi les anciens numéros afin de trouver ceux qui manquent à ma collection.

Alors que je feuillette un vieux numéro, je trouve une enveloppe… adressée à ma grand-mère! Je l’ouvre et y trouve une lettre que ma tante a écrite à sa mère. Imaginez la chance insigne que la lettre se retrouve entre mes mains!

Quoiqu’invraisemblable, cette histoire est bien vraie!

Je suis une fervente et fidèle abonnée du Magazine Gaspésie depuis son tout premier numéro en 1963. Son arrivée dans ma boîte aux lettres est chaque fois reçue avec émotion, comme une vieille amie qui vient raviver et enrichir mes souvenirs de Gaspésienne.

Depuis 60 ans, le Magazine Gaspésie, sous ses différentes formes, a su me démontrer la richesse de mes racines. Il a nourri ces dernières, alimentant ainsi mon indéfectible amour pour le pays de mes origines, pays qui est pour moi à la fois père et mer.

Merci aux bâtisseuses et bâtisseurs de la première heure, maintenant disparus, et à celles et ceux qui ont si vaillamment su reprendre la barre sous tous les vents.

Charlotte LeclercOriginaire de Carleton-sur-Mer

D’où vient mon intérêt pour l’histoire? De descendance acadienne, ma mère Marguerite Leblanc avait une mémoire fabuleuse. Elle avait une facilité à défricher la parenté et à raconter des histoires. Avec seulement une 3e année, elle écrivait presque sans fautes et, pendant qu’elle surveillait sa fournée de pain, elle lisait assidûment la Revue d’histoire de la Gaspésie.

Ensuite, elle prenait plaisir à relater de façon imagée ce qu’elle venait d’y lire et terminait son récit en puisant dans son bagage reçu par transmission orale. Fasciné par la passion de cette mère pour le passé, j’eus dès mon adolescence (années 1960) la piqûre de l’histoire. Ceci dicta l’orientation de ma carrière d’historien, et est un beau clin d’œil au poste de rédacteur en chef du Magazine que j’occuperai plus tard, de 2004 à 2018.

Jean-Marie FalluOriginaire de Carleton-sur-Mer et résident de Douglastown

Depuis la création du Magazine, des copies se sont accumulées d’année en année. Un constat devient évident, un mécanisme doit se mettre en place pour distribuer ces trésors. Le Musée de la Gaspésie décide alors de mettre sur pied un comité de relance. La première réunion a lieu en 2006, nous sommes cinq membres au démarrage et le Magazine compte 300 abonnements. Nous nous fixons un audacieux objectif d’aller chercher 2 000 abonnements!

Notre stratégie se précise : impliquer des collaboratrices et collaborateurs partout en Gaspésie et même au Québec. Les contacts se multiplient, les appels se font, des lancements personnalisés se créent sur le territoire… L’esprit de camaraderie est vraiment présent, beaucoup de plaisir et de rires dans ce groupe, on se lance même des défis, qui vendra le plus de magazines? En 2011, c’est avec beaucoup d’émotions que le comité dévoile le chiffre symbolique de 2 000 abonnements atteints.

Avec le recul, je constate l’importance du travail bénévole dans une communauté et l’impact significatif qu’il a eu pour l’essor de la revue. Encore en 2023, plusieurs bénévoles sont présents pour veiller au maintien du Magazine Je suis fière d’y avoir consacré plusieurs années avec mes collègues. Bon 60e! Longue vie au Magazine!

Eileen Adams Résidente de GaspéAu début de l’année scolaire 2018-2019, le Magazine Gaspésie a contacté l’école Antoine-Roy à Rivière-au-Renard afin de solliciter la participation des élèves pour son numéro Fabuleuses légendes. Ils sont alors à la recherche d’illustrations pour accompagner les textes. Ironiquement, nous n’offrions pas de cours d’arts plastiques, mais nous trouvions l’occasion trop belle pour la laisser passer. Au fil des discussions, une simple demande d’illustrations est transformée en un projet d’envergure touchant tous les élèves du 2e cycle.

Ainsi est né, dans notre école, le projet Fabuleuses légendes : La légende (inconnue) du cap Bon-Ami. En collaboration avec le Magazine, Annick Paradis et moi organisons un concours d’écriture parmi les élèves du cours de français de secondaire 3 où les légendes sont étudiées. Le texte gagnant est ensuite publié dans le numéro 194, puis adapté en chanson par Mathieu Joncas et les élèves de secondaire 4. Celle-ci est enregistrée au studio de la Vieille Usine de L’Anse-à-Beaufils et les élèves de secondaire 5 prennent en charge le tournage du vidéoclip avec l’aide de Nathalie Daraîche. Finalement, les élèves du cours de communication en secondaire 5 organisent le lancement du numéro du Magazine à l’école Antoine-Roy. Pour cette soirée, plusieurs membres de la communauté sont présents et nous avons l’honneur de nous faire raconter la légende par Jean-Raymond Châles.

Pour couronner le tout, ce projet a remporté un prix reconnaissance Essor dans la catégorie Passeur culturel, remis par le ministère de l’Éducation et celui de la Culture et des Communications.

Philippe Meunier

Enseignant de français à l’école C.-E.-Pouliot

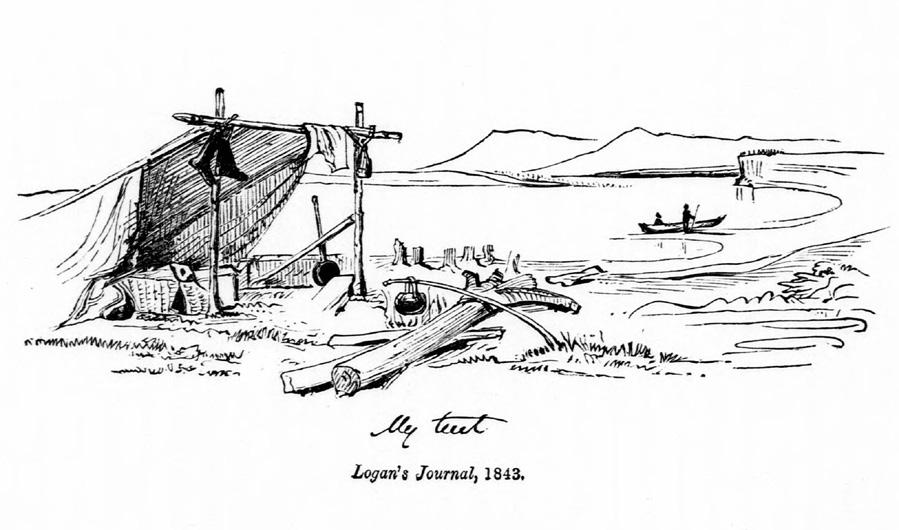

L’inventaire des plantes, oiseaux et animaux de la Gaspésie est l’un des premiers mandats rattachés à la Commission géologique du pays. Lors de la création du nouveau Parlement uni du Haut et du Bas-Canada, la Commission est chargée de fournir « une description complète et scientifique des roches, des sols et des minéraux du pays »1. Lors de sa fondation en 1842, William Edmond Logan (1798-1875) est nommé pour diriger la recherche. La première région qu’il explore est la Gaspésie.

Alexander RefordLes journaux des expéditions de Logan de 1843 et 1844 révèlent l’endurance de ce géologue pionnier alors qu’il escalade le littoral, les falaises et les pentes abruptes, aidé par un jeune M. Stevens de Bathurst, au Nouveau-Brunswick, et un guide des Premières Nations, John Basque, qui les suit en canoë. Ce n’est qu’au cap Bon Ami qu’il trouve une maison accolée d’un « premier petit jardin avec les premières fleurs que j’ai vues dans cette partie du monde, en plus d’une abondance de choux et de pommes de terre ». Il rapporte la décevante nouvelle à son mécène gouvernemental selon laquelle la région n’a pas de charbon, mais est riche en fossiles.

À ses débuts, la géologie est un domaine d’étude et ses premiers praticiens sont des naturalistes fascinés par le monde naturel. Ils enregistrent la faune et la flore de la région par intérêt personnel et professionnel. Leurs conclusions sont

présentées dans des rapports gouvernementaux et devant la Société d’histoire naturelle de Montréal. La publication On the Natural History of the Lower St. Lawrence and the Distribution of Mollusca of Eastern Canada (1859) de Robert Bell (18411917) est le fruit de son expédition pour la Commission géologique en 1857 et 1858. Fade inventaire de mammifères, de poissons, de mollusques et de la flore, l’ouvrage offre néanmoins une liste de référence des espèces de l’est du Québec observées avant que la colonisation ne s’installe. Les premiers excursionnistes en Gaspésie font parfois des remarques sur les plantes cultivées. Dans Canadian Scenery District of Gaspé de 1866, Thomas Pye commente la fertilité du sol et le succès des agriculteurs du bassin gaspésien dans la culture de légumes racines et de céréales. « Mais… l’agriculture n’est pas systématique et très en retard pour l’époque, toute l’énergie

des gens étant consacrée à l’ingrédient de base de l’industrie - la pêche. »

Des scientifiques de partout en Gaspésie

Les observations de Logan sur la flore alpine des Chic-Chocs amènent d’autres géologues et botanistes à suivre ses pas. Parmi eux,

William Edmond Logan, My tent, 1843. Les journaux de Logan contiennent des notes, mais également des croquis tels que celui-ci. Illustration tirée de : Bernard James Harrington, Life of Sir William E. Logan... first director of the Geological Survey of Canada, Montréal, Dawson Bros., 1883, p. 152.

John Alpheus Allen (1863-1916), étudiant à l’Université Yale, s’aventure vers le nord en 1881 dans le cadre d’une fête botanique et inventorie 59 plantes sur le mont Albert et dans les environs de Sainte-Annedes-Monts et de Matane. L’année suivante, John Macoun (1831-1920) de la Commission géologique du Canada recueille aussi un grand nombre d’échantillons de la flore arctique sur le mont Albert pour l’Herbier national du Canada; il est devenu à moitié délirant lors de la prospection de plantes à cause des piqûres de mouches noires.

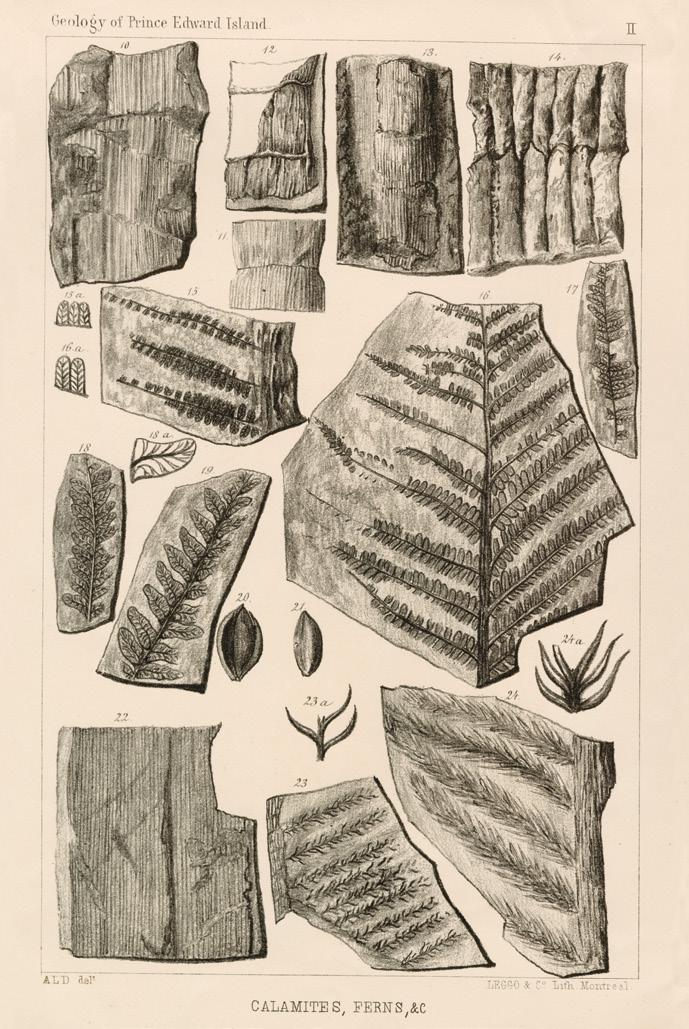

En 1876, John William Dawson apporte un nouveau dynamisme à l’observation scientifique dans la région en se faisant construire une résidence à Métis-sur-Mer. Il y passe l’été chaque année jusqu’à sa mort en 1899. Dawson est géologue et son travail de paléobotaniste lui vaut des éloges et une mention dans la publication historique de Darwin en 1860, L’Origine des espèces. C’est à Métis, pendant ses vacances, qu’il écrit certains de ses articles scientifiques (dont plusieurs s’opposent à la théorie de la sélection naturelle de Darwin). Il observe le rivage lors d’excursions quotidiennes avec son marteau de roche et son sac de collecte. Ses spécimens sont déposés au Musée Redpath de l’Université McGill où il est directeur. L’intérêt de Dawson pour les plantes fossiles laisse croire que la flore vivante n’est pas d’une importance primordiale. Il offre sa curiosité scientifique aux membres de sa famille qui partagent sa passion pour le monde naturel. Son fils George Mercer Dawson deviendra un géologue réputé alors

que sa fille, Anna Lois, illustre ses articles.

L’étude de la botanique dans les institutions universitaires favorise les expéditions végétales à travers le monde. Des endroits isolés comme la Gaspésie intéressent particulièrement pour la recherche de populations non perturbées de plantes indigènes. Le botaniste de Harvard Merritt Lyndon Fernald (1873-1950) fait de la Gaspésie l’un de ses domaines de recherche à partir de 1904 avec une série d’expéditions pour identifier de nouvelles espèces. La flore alpine unique est au cœur de sa théorie (maintenant rejetée) selon laquelle les 300 plantes endémiques de la région du golfe du Saint-Laurent non trouvées le long des hautes terres des Appalaches sont le résultat du fait que la région a échappé à la dernière phase de glaciation. Le frère Marie-Victorin s’est appuyé sur le travail de Fernald pour son livre Flore laurentienne (1935) et pour éclairer sa propre herborisation dans la région où il fait plusieurs séjours. Il entretient d’ailleurs une correspondance régulière avec Fernald qu’il considère comme son « botanical father ».

L’intérêt pour les plantes s’étend au-delà des botanistes. Les résidents·es d’été ou des environs sont parfois des scientifiques ou des

amatrices et amateurs passionnés. Dawson attribue à une « Miss Carey » l’identification des espèces le long du Saint-Laurent alors qu’Eugénie Lalonde Ranger (1878-1969) récolte de nombreux spécimens lors de ses étés à Percé. Pour sa part, le prêtre André-Albert Dechamplain (19001986) est un naturaliste aguerri féru de botanique qui enseigne plusieurs matières en lien avec les sciences naturelles au Séminaire de Rimouski. Il se promène en Gaspésie pour étudier les plantes et récolter des spécimens. Entre autres, il aurait accompagné le frère Marie-Victorin lors de ses relevés au mont Albert. Il existe sans doute des albums d’aquarelles et d’herbiers réunis par les visiteuses et visiteurs de la région aux 19e et 20e siècles. Une fois trouvés et inventoriés, ils deviendront des compléments importants à l’enregistrement de la flore de la région.

Pour en savoir plus, lisez l’article « Sur les traces du botaniste Merritt Lyndon Fernald » dans le numéro Séjour nature (n° 195), paru en 2019.

Remerciements aux Archives nationales du Québec qui ont mis gracieusement à disposition leur photographie.

Note 1. Dictionnaire biographique du Canada, « sir William Edmond Logan »

Frère Marie-Victorin lors d’un de ses séjours en Gaspésie, années 1930. Archives Université de Montréal. E01185FP009715

Premier contact

Depuis nombre d’années, une plante fossile magnifique, Archaeopteris halliana, trône à l’entrée de l’exposition permanente du musée d’histoire naturelle du parc. Pour le public de tout âge, il s’agit d’un premier contact avec l’univers fossile que préserve ce petit parc d’une superficie de 0,8 kilomètre2. Ce spécimen étonne, voire surprend, par sa qualité de fossilisation, chaque détail de sa structure végétale ayant été conservée lors du lent processus de conservation.

La découverte des premières plantes fossiles de Miguasha remonte au 19e siècle et les descriptions scientifiques initiales portent la signature du célèbre paléobotaniste John William Dawson, une sommité de l’Université McGill. Au fil des ans et des fouilles, six espèces de plantes fossiles vont enrichir ce trésor gaspésien, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1999.

Un environnement tropical

Au Dévonien, il y a 380 millions d’années, un fleuve, prenant ses sources dans les jeunes Appalaches à proximité, s’ouvre sur un large estuaire avant de se jeter dans la mer. Cet

Connus de par le vaste monde, les fossiles du parc national de Miguasha ont fait la réputation de cette falaise gaspésienne. Parmi eux, certains poissons ont acquis leurs lettres de noblesse, tels le prince Eusthenopteron foordi ainsi qu’Elpistostege watsoni qui, depuis la découverte d’un premier spécimen complet à l’été 2010, porte avec fierté le titre de roi de Miguasha. Mais à côté de ces géants de la paléontologie, se trouvent aussi des plantes fossiles, moins connues, mais toutes aussi exceptionnelles.

environnement se trouve sous un chaud soleil tropical, puisqu’au cours de cette période géologique, la plaque continentale de l’Amérique du Nord se situe sous l’équateur.

Sur les berges de cet estuaire, les plantes de l’espèce Archaeopteris halliana croissent et peuvent atteindre jusqu’à sept mètres de hauteur. Son tronc, formé de lignine et de cellulose, affiche une structure semblable à celle des conifères actuels. Sa partie supérieure présente un assemblage de branches sur lesquelles s’étalent des frondes s’apparentant à celles des fougères. Dispersées par le vent et l’eau, les spores produites par certaines frondes favorisent de nouvelles pousses de la plante. Considérée comme l’un des premiers arbres ayant poussé sur Terre, cette plante, avec une répartition mondiale, forme l’essentiel des premières forêts dévoniennes. Archaeopteris fait partie d’un groupe qui donnera naissance aux gymnospermes actuelles, dont font partie les conifères.

Une fossilisation de tissus mous

Il y a 380 millions d’années, certains de ces arbres se sont retrouvés dans

les eaux de l’estuaire, dans le fond duquel ils vont être enfouis rapidement dans les sédiments et se fossiliser avec le temps. Contrairement aux poissons dont les parties minéralisées (os, arêtes, épines) vont se fossiliser, la plante présente uniquement des tissus mous, mais un élément de la plante demeure, soit le carbone qui en se fossilisant devient charbon.

Clin d’œil sur les ginkgos

Au plan floristique, au parc, il faut aussi mentionner la présence de deux Ginkgo biloba bien vivants. Ces arbres originaires d’Asie peuvent vivre des milliers d’années et font partie d’un groupe apparu au Permien, il y a 270 millions d’années. Surnommé « l’arbre aux quarante écus », le ginkgo affiche un feuillage automnal doré qui tombe de façon soudaine. Ces deux arbres grandissent près du musée d’histoire naturelle. Pour être mis en terre au parc, ils ont dû recevoir l’approbation des autorités gouvernementales québécoises, étant donné qu’ils ne font pas partie de la flore indigène du territoire.

Une flore d’hier et d’aujourd’hui à découvrir au parc national de Miguasha.

Le domaine d’exploration botanique du frère Marie-Victorin (1885-1944) est surtout la province de Québec, mais il s’étend parfois à l’Ontario et aux Maritimes, et même à l’Afrique et aux Antilles. À partir de 1930, une longue série d’explorations est faite avec ses collaborateurs dont deux fructueuses saisons (1930 et 1931) dans la baie des Chaleurs auxquelles s’ajoute une autre courte saison (1936) en Gaspésie, possiblement du côté nord. En 1928, un jeune savant, Jacques Rousseau (1905-1970), va réaliser dans les Chic-Chocs, provenant d’un mot mi’gmaque qui signifie « barrière impénétrable », un voyage d’exploration scientifique dont le récit fait penser à un roman d’aventures.

André St-Arnaud Directeur, Cercles des Jeunes Naturalistes

André St-Arnaud Directeur, Cercles des Jeunes Naturalistes

Les explorations de Jacques Rousseau sont nombreuses et importantes, et s’étendent sur plusieurs années. Au premier rang se trouvent ses travaux sur la région de l’estuaire du Saint-Laurent dans les années 1920 et 1930. Viennent ensuite ses trois voyages dans les Chic-Chocs (1928, 1931, 1939) et une campagne dans la vallée de la Matapédia (1929).

Sans doute qu’une excursion en Gaspésie entreprise par des amatrices et amateurs pour contempler les beautés de la nature et de ses richesses dans ce coin de pays n’offre rien d’extraordinaire, mais une exploration scientifique au cours de laquelle la voyageuse ou le voyageur est forcé de pénétrer dans des endroits reculés dont les scientifiques seuls ont le courage de sonder les mystères, présente un intérêt passionnant. Tel est le voyage entrepris, au mois de juin 1928, par le botaniste Jacques Rousseau, assistant du frère Marie-Victorin au Laboratoire de botanique de l’Université de Montréal. Il n’est âgé

que de 22 ans, mais il a pour lui son énergie, son talent, le témoignage de son célèbre maître et plusieurs travaux intéressants.

L’exploration racontée ici, entreprise par Jacques Rousseau, est une contribution au travail du frère Marie-Victorin sur la flore du Québec , avec l’aide du Conseil national de recherches. Les matériaux recueillis s’ajoutent à ceux que le frère a déjà herborisés en 1923. Ils feront l’objet de publications ultérieures qui formeront une étude d’ensemble sur la région de la Gaspésie. Le travail n’est qu’amorcé, d’immenses étendues de prairies alpines dans les Chic-Chocs n’ont pas encore été visitées. Léopold Fortier (1901-1984), ingénieur-chimiste, étudiant en botanique systématique, se joint à l’exploration, à titre bénévole.

Dans les solitudes

Jacques Rousseau part de Montréal vers la mi-juin pour poursuivre une exploration botanique longtemps

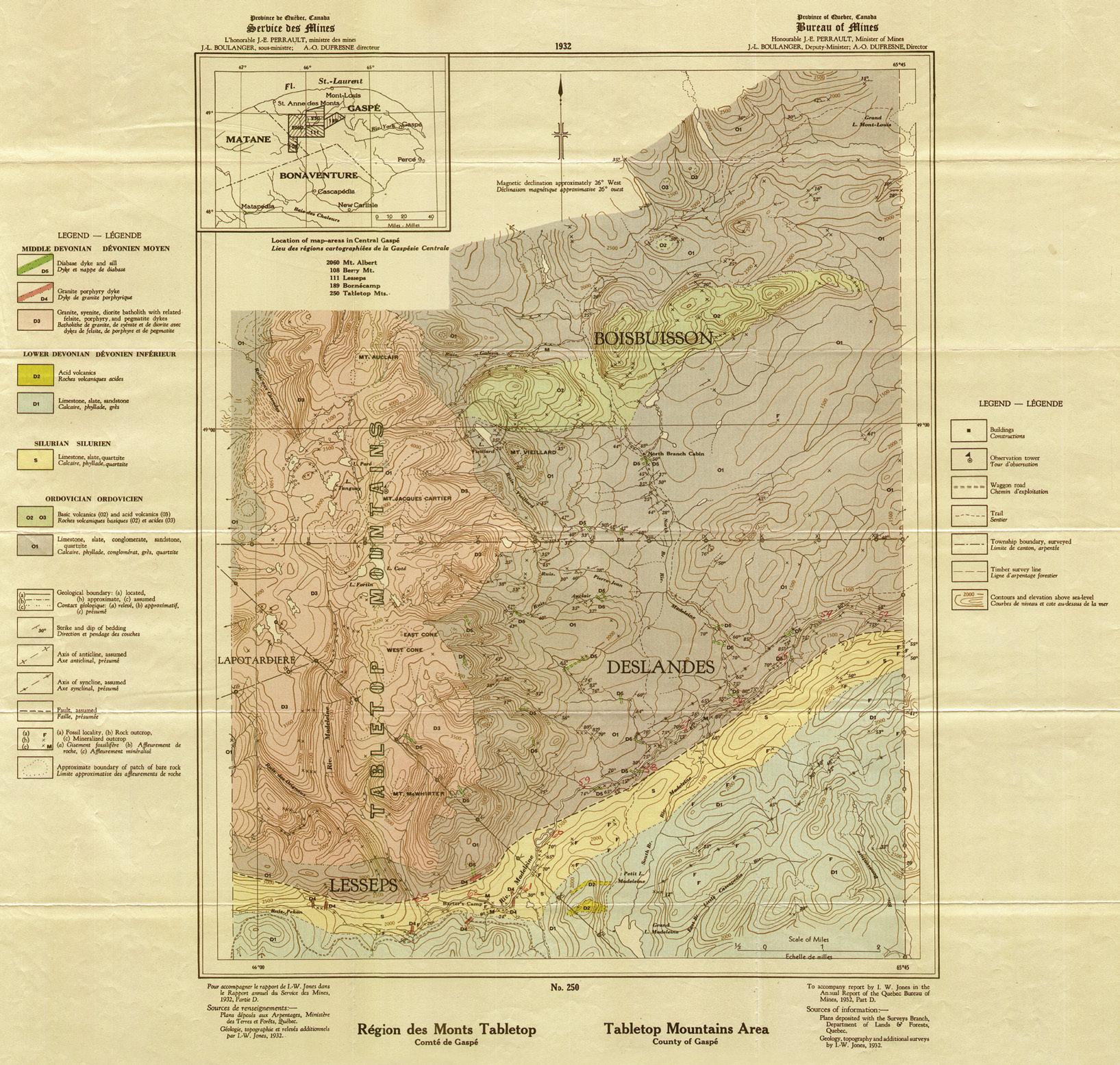

rêvée et collectionner des échantillons de la flore gaspésienne dont on parle depuis quelques années. Au cours de son voyage qui dure plus de deux mois, le jeune botaniste se rend au Bic, à Saint-Valérien et sur la côte nord de la Gaspésie. Mais le but principal de cette randonnée est la visite du massif central des ChicChocs. « Depuis plusieurs années, écrit-il dans son journal de voyage, nous avions projeté d’aller sur la « Table ». Enfin, notre projet sera réalisé. »

Le massif central des Chic-Chocs qu’on a surnommé « La Table », à cause de la forme généralement aplatie des sommets, n’a reçu qu’une dizaine de visites depuis 1850. À part le garde-forestier de Grande-Vallée, Jean-Baptiste Chicoine (1885-1975), il n’y a que des géologues, des botanistes et quelques chasseurs aventureux qui y ont pénétré.

C’est cette région sauvage que Jacques Rousseau explore durant 15 jours pour en rapporter quantité d’échantillons qui seront étudiés au cours de l’automne et de l’hiver, et

parmi lesquels on s’attend de faire des découvertes intéressantes. Il est très probable qu’en classifiant ses plantes au Laboratoire de l’Université, on s’apercevra que plusieurs d’entre elles ne sont pas encore connues. Mais ces résultats n’ont pas été obtenus sans peine et il faut suivre notre explorateur dans ses randonnées aventureuses pour constater que l’émotion d’un botaniste en face d’une fleur, préparée par tant de travaux et de fatigue, ne saurait être exagérée.

C’est à Mont-Louis que commence la phase la plus intéressante du voyage de Jacques Rousseau, le 7 août. Son compagnon, Léopold Fortier, est venu l’y rejoindre, à l’hôtel, la veille au soir.

Dès le matin du 7, nos hardis voyageurs partent en automobile, mais, au bout de 11 km, ils doivent continuer à pied. C’est à ce moment que la misère fait son apparition. Léopold Fortier doit porter une charge de 80 livres et Jacques Rousseau de 65 à 70 livres, à part la carabine 303 indispensable. En effet, on ne passe pas 15 jours à marcher sans prendre de nourriture… et, ne consommerait-on que du bacon (nos voyageurs en mangent trois fois par jour), il faut tout de même le porter! Et puis, le matériel d’étude : carton, cartable, préparations diverses pour conserver les insectes et… les hommes contre les piqûres des gladiateurs de l’air… les maringouins, etc., tout cela finit par faire du poids.

Enfin, à midi, nos voyageurs atteignent le dépôt de la Seigneurie de « La Madeleine ». Ils ont la bonne fortune d’y trouver trois compagnons de route, robustes défricheurs, qui vont débarrasser la « trail » (sentiers piétonniers) entre la Fourche du Nord et le lac de La Madeleine, c’est-à-dire, une distance de 32 km.

Le départ n’est pas encourageant, car nos voyageurs ont devant eux une pente raide de 3 km de longueur. De plus, l’ascension se fait sous un soleil ardent et pas une goutte d’eau à boire! Qu’importe; c’est pour la

science, et nos voyageurs oublient leur fatigue pour cueillir au passage de la Clintonie boréale…

Après la pente raide, c’est le sommet uniforme du plateau et nos explorateurs marchent toujours. Enfin, ils arrivent au camp du lac à 19 h 45. Ils y rencontrent le gardeforestier Tom Henley qui met son téléphone à leur disposition.

Télégramme original Jacques Rousseau se met aussitôt en communication avec le télégraphiste de Mont-Louis et lui demande d’adresser au frère Marie-Victorin le message suivant : « Venez Mont-Louis, Hôtel, Auclair, Téléphone Tabletop. » Le frère reçoit le télégramme ainsi : « Venez Mont-Louis, Hôtel, eau claire, téléphone, table »… Il croit donc que c’est le seul hôtel de la côte où l’on peut trouver de l’eau potable, une bonne table et, en plus, le téléphone, aussi il décide de venir s’y installer

La soirée se passe agréablement au camp du lac. À 5 h du matin, nos voyageurs sont debout. Ils ont le plaisir d’apercevoir, dans la clarté du matin, le but de leur voyage, « La Table » et le mont Auclair (1 105 mètres d’élévation) qui en est un élément. Vers 8 h, le 8 août, ils font la traversée du lac Mont-Louis avec Tom Henley qui les conduit dans un canot brisé qui prend beaucoup l’eau; puis, la marche recommence, à travers les obstacles semés sur la route difficile. Les marcheurs passent par la chaîne des Sept Lacs et arrivent au camp de la Fourche du Nord, où Jean-Baptiste Chicoine vient les rencontrer. Ils ont fait 19 km depuis le lac Mont-Louis et devront parcourir encore 8 km avant d’atteindre Tabletop. Ce massif est renommé en 1965 monts McGerrigle, en l’honneur du géologue du même nom. Après une nuit au camp de la Fourche du Nord, ils partent, à midi, à cause de la pluie, et, au prix d’une série de nouvelles fatigues et

de chutes répétées au milieu des broussailles de la route, ils arrivent au camp de Chicoine, à 3 000 pieds (915 mètres) d’altitude.

Le lendemain, 10 août, les chercheurs de plantes reprennent leur randonnée, à 6 h 30 du matin, dans l’atmosphère suffocante d’une brume épaisse. Ils marchent, marchent toujours. Ils pourront tomber de fatigue, souffrir de la soif, de la chaleur; peu importe, ils ont pour eux une force plus grande que tous les obstacles : ils ont atteint leur but. À 8 h, ils sont à Tabletop, au plus haut point.

Le sommet! Que de fois nos botanistes ont rêvé de l’atteindre! Que de fois ils l’ont entrevu en imagination, dans le silence de l’étude, à la lecture des récits enthousiastes des explorateurs, leurs maîtres. Et voilà que leur rêve est devenu une réalité, ils ont fait leur première conquête, ils ont ouvert le chemin de la victoire. Il faut lire la page de journal où Jacques Rousseau signale cette glorieuse phase de son voyage : « Dieu soit loué! Voilà un projet bien ancien de réalité. Ce rêve commencé avec ma vie de botaniste trouve enfin sa réalisation. C’est un coin bien intéressant de notre pays que ce plateau géant. Sur le sommet, tente d’un garde-feu. Il y a un téléphone, une tour de 6 pieds [près de 2 mètres] de hauteur où se trouve la carte du district. Vers le sud-est, une source alimentée par un petit glacier de 100 pieds [30 mètres] de long par environ 30 [9 mètres] de large. Il est encore bon pour durer une partie des mois d’août, car son épaisseur est assez considérable. Sur le sommet le plus élevé, nous ne retrouvons pas l’un des cairns élevés par Fernald [Merritt Lyndon Fernald (1873-1950), botaniste américain] au cours de ses explorations. Peut-être a-t-il été employé ultérieurement à la construction de la petite tour?

Le géologue Coleman [Arthur Philemon Coleman (1852-1939), géologue canadien] l’avait retrouvé en 1917, mais le temps ou les hommes ne l’ont pas épargné. Eh bien, soit; nous en construirons un autre, témoin de

notre humble contribution à l’œuvre si bien commencée. ».

Au cours de leurs explorations sur la surface du mont, nos voyageurs parviennent à localiser un glacier qu’ils apercevaient depuis longtemps. En gravissant la cime du Vieillard (mont ainsi nommé à cause de sa forme arrondie comme le dos d’un vieillard), ils constatent que ce glacier est jusqu’alors inconnu. Aucune carte n’en signale la présence.

Ce glacier, situé au nord-ouest du Vieillard, repose au fond d’un cirque très vaste. À son extrémité inférieure, une moraine forme un barrage qui a permis à un petit lac de se former, alimenté par un ruisseau qui passe sous le glacier où il s’est creusé un chemin dans une chambre souterraine d’une profondeur de 15 pieds (4,5 mètres) et où l’on peut pénétrer. Le ruisseau coule dans un canyon dont les parois sont de 10 à 15 pieds (3 à 4,5 mètres) de

hauteur. Le cirque laisse pousser sur ses côtés des plantes de toutes sortes, dont Jacques Rousseau fera une riche collection.

Que dans ces régions sauvages dont la description seule inspire une sorte de terreur, on trouve des orignaux et des caribous, c’est tout à fait naturel : mais que l’on y rencontre des insectes, voilà qui semble étrange. Cependant, Jacques Rousseau rapporte dans son journal avoir trouvé un papillon au sommet du mont Jacques-Cartier. Il a vu aussi une multitude de souris, campagnols et musaraignes dont il a conservé quelques spécimens. Contrairement à l’opinion de Coleman, nos naturalistes rencontrent plusieurs crapauds d’Amérique sur la route de MontLouis à Tabletop.

On sait déjà que la végétation des Chic-Chocs est très différente de celle du reste du Québec; on en

trouve deux exemples frappants en parcourant le journal de Jacques Rousseau. Le jeune botaniste signale la présence de framboises (nommées Ronce pubescente) dont chaque grain est gros comme une cerise. Ces fruits sont excellents, mais leur goût est quelque peu différent de celui des framboises auquel on est habitué.

Fait qui peut paraître extraordinaire, il rapporte aussi des saules dans son herbier. Ces arbres nains ont environ un pouce de hauteur et ne portent que deux ou trois petites feuilles. Leurs racines sont beaucoup plus longues que l’arbre lui-même qui pousse dans les fentes de roche. Ces arbres nains ont toutes les caractéristiques du saule, d’où l’appellation Saule herbacé par les botanistes.

Il ne faut pas s’imaginer que le voyage de nos explorateurs, si intéressant qu’il soit, s’est accompli sans aucune difficulté. En effet, il faut se rappeler que les valeureux chercheurs ont dû parcourir 54 km dans les bois et sur les pics dénudés, de Mont-Louis à Tabletop. Au retour, Rousseau fait remarquer dans son journal que ses bottes n’offrent plus guère une grande protection à ses pieds endoloris, dont les extrémités passaient à travers. Pour comble de malheur, le jeune botaniste a brisé ses lunettes qu’il a dû réparer tant bien que mal pour continuer son expédition. Les chutes sensationnelles dans les broussailles ne se comptent pas, mais nos voyageurs s’amusent de ces contretemps qui ne les ont pas empêchés d’atteindre leur but.

En arrivant à Tabletop, le but de leur voyage, nos jeunes explorateurs, au comble de la joie, veulent commémorer cet évènement de leur vie. Ils élèvent un cairn en pierre de forme pyramidale, de 6 pieds (1,8 mètre) de base. Les quatre faces du cairn sont orientées d’après les points cardinaux. Jacques Rousseau rédige une inscription qu’il enferme dans une

Tabletop, 10 août 1928.

Exploration botanique sous les auspices du Lab. de botanique de l’Université de Montréal et du National Council of Research, conduite par Léopold Fortier et Jacques Rousseau.

Partis de Mt-Louis 7 août, avons couché Lac Mt-Louis; 8 août, avons couché Fourche du Nord; 9 août, arrivons au camp du garde-feu sur le flanc de Tabletop vers 3 000 pieds [915 mètres] d’altitude. M. Baptiste Chicoine, GrandeVallée, et son fils Hilaire, âgé de 14 ans, garde-feux. 10 août, avons gravi Botanist Dome où se trouve tente du garde-feu. Dans nos loisirs occasionnés par brume épaisse, avons bâti ce cairn à 50 pieds [15 mètres] à l’est de la tente. Orienté selon les points cardinaux. Le travail de construction demandé 10 heures d’ouvrage en tout. Demeurerons ici jusqu’au 21 probablement.

Léopold Fortier

Ingénieur Chimiste

Montréal

B.Chicoine

Garde-feu

Jacques Rousseau Lab. Bot. Univ. Montréal

Hilaire Chicoine Ass. Garde-feu

bouteille et dépose à l’intérieur du cairn.

Le retour des explorateurs s’accomplit sans incident marquant. Après tant de fatigue, d’efforts et de privations, ils sont heureux de revenir vers la civilisation. Chargés de matériaux dont la classification exigera des études patientes et ardues, les courageux voyageurs sont contents d’avoir réalisé le projet qu’ils cares-

saient depuis plusieurs années. Leur travail pourra être méconnu des profanes, le cairn, souvenir de leur expédition pourra périr, mais nos hardis explorateurs garderont la satisfaction d’avoir fait œuvre utile.

Pour en savoir plus : Le fonds JacquesRousseau, dont son journal, est conservé à l’Université Laval, P174/B-31, P/174/B-32.

J’observe. Depuis la tendre enfance, j’observe, dans les herbes hautes derrière la maison, les bourdons allant d’une inflorescence à une autre, que plus tard j’identifierai : la bardane, l’achillée, l’anaphale, la tanaisie, la chicorée et autres de la famille des composées qui envahissent les champs et les bordures de chemin.

Enfant, naviguant avec les voisins·es de notre chalet sur le barachois lagunaire de SaintOmer, nous glissons sur cette lugubre mini-forêt de zostères, découverte à marée basse et cachant les méchants crabes. De retour sur les rives bordées d’élymes et d’ammophiles ou blés de mer, je goûte la salicorne et la Sabline faux-péplus qui assaisonneront plus tard mes salades et mes hamburgers.

À l’âge adulte, ce penchant s’est affirmé. Je fouille les différents milieux de vie pour récolter les cent plantes de l’herbier nécessaire à ma deuxième année de biologie à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR). La Mitrelle nue est mon coup de cœur. Délicate, verdâtre, la fleur dentelée comme un flocon de neige m’est apparue dans une clairière de forêt de conifères, sur une souche envahie de mousses, à la lumière oblique d’une fin de journée, dans son éclatante beauté.

Entre-temps, les parcs nationaux me font de l’œil et me permettent de trouver ma voie. Je parcours ces espaces privilégiés. Je suis payée pour faire ce que j’aime faire le

plus au monde : faire découvrir aux personnes qui le veulent bien les merveilles qui nous entourent. Quel immense bonheur! Parlons des hauts sommets des Chic-Chocs et des monts McGerrigle où se réfugie une flore arctique-alpine : Bouleau nain, Saule arctique entre lesquels s’installent, en forme de coussinets, l’Armérie du Labrador, la Silène acaule et la Diapensie de Laponie. Et dans l’ascension des flancs de ces montagnes, nous croisons une succession altitudinale de forêts correspondant à la même succession en latitude qui est observable par le hublot d’un avion en voyage vers le Grand Nord québécois.

Comme chaque écosystème a sa forêt, la mer qui entoure la péninsule a les siennes. Les grandes algues brunes échouées sur la plage, les laminaires appelées goémons par nos grands-pères, bien accrochées sur les roches du fond forment une forêt très dense et se dressent sous la zone des marées, comme un brise-lames protégeant les habitants·es du littoral des vagues fortes venues du large. La forêt plus petite

des fucus ou varech, tout aussi touffue, garde à l’abri toute une faune contre la sécheresse occasionnée par le soleil plombant à marée basse et contre les prédateurs marins à marée haute.

Mais si dans toutes ces expériences, l’humain n’était pas présent, mon travail de naturaliste ne serait pas complet. À Percé, je n’aurais pas été pleinement satisfaite si je n’avais pas réussi à répondre de façon diplomate à une dame qui s’exclame « Quoi? L’eau est salée? ». Sur l’île Bonaventure, en balade avec trois couples, à quatre pattes, je dégage délicatement les racines en forme de corail de la Corallorhiza maculata, pour leur faire découvrir le bien-fondé de son appellation. J’ai su donner pleinement, que ce soit à ce directeur d’un musée d’histoire naturelle de Boston qui voulait les noms latins des plantes, aux amoureux du réseau national des parcs québécois et à ce couple si touchant qui écoutait, les yeux grands ouverts et qui m’a dit « Quoi, c’est vivant? ». J’ai eu l’impression d’ouvrir, pour ces derniers, une grande fenêtre sur le monde…

L’étude des plantes du parc national Forillon nous révèle bien des choses. Elle nous rappelle de grandes migrations, elle nous invite à remonter loin dans le temps, elle nous enseigne aussi à reconnaître que le changement fait partie de l’histoire de notre planète.

Maxime St-Amour Biologiste, chef de l’interprétation naturelle, historique et culturelle, parc national Forillon de 1970 à 1998, et résident de Cap-des-Rosiers

Bien au-delà de l’identification des plantes, qui demeure la base de la botanique, les études scientifiques sur leur présence ici ou leur absence, leur arrivée, leur occupation respective de certaines zones du territoire selon l’habitat qui leur convient ou leur persévérance à se maintenir dans certains de ces habitats depuis des siècles, nous racontent des histoires captivantes. L’interprétation de la botanique du parc doit se faire de façon déductive, c’est-à-dire basée sur des faits étudiés et reconnus. Autrement, l’interprétation se ferait de façon intuitive, voir même émotive ou imaginaire, ce qui ne serait ni sérieux ni valable.

La plus ancienne plante de Forillon se trouve dans les grès qui bordent la côte sud de la péninsule, depuis Petit-Gaspé vers Penouille et Saint-Majorique. Les fossiles de cette

plante éteinte dateraient de quelque 375 millions d’années à une période où le nouveau continent émergeait de la mer en se butant contre le coin nord-ouest du continent africain, situé alors un peu au nord de l’équateur.

Comme en témoignent les strates entrecroisées de cette formation rocheuse de sable, cette plante primitive vivait en bordure de continent, possiblement en eau saumâtre dans un contexte d’eau courante, du moins à l’occasion. C’était il y a environ 175 millions d’années avant l’ouverture de l’océan Atlantique. Psilophyton princeps, la plus ancienne plante de Forillon, était donc une plante tropicale.

rare

D’autres plantes établies à Forillon sont arrivées ici depuis longtemps, soit à la fin de la dernière glaciation, il y a quelque 10 000 ans. Quand la

calotte glaciaire continentale s’est mise à reculer lors de sa fonte, le sol québécois raboté et chamboulé par le glacier est vite colonisé par des plantes adaptées à ce type de milieu ouvert et froid en bordure du glacier. Ainsi, des plantes de l’Arctique s’y implantent.

Aussi, des espèces vivant dans le rude contexte alpin des montagnes Rocheuses et de la Cordillère canadienne (à l’ouest des Rocheuses) auraient migré d’ouest en est jusqu’ici à cette même période, colonisant ainsi l’étroit corridor fraîchement libéré par la fonte du glacier continental.

Il faut savoir que ces plantes, tant arctiques qu’alpines, « poussent dans des milieux ouverts et dénudés, où elles n’ont pas à concurrencer d’autres plantes… elles exigent de vivre seules et passablement parsemées… là où les arbres ne poussent pas et où l’été et la période de croissance sont courts. »1. Elles

Présente en Alaska au niveau de la mer, dans les montagnes

Rocheuses jusque dans l’Utah et pouvant parvenir à 3 300 mètres (10 800 pieds) d’altitude, la Drave incertaine, avec ses petites fleurs jaunes, n’a été trouvée dans tout l’est du continent qu’à Forillon.

doivent de plus pousser sur de la roche calcaire.

Les hautes falaises de Forillon correspondent parfaitement aux conditions énumérées. Leur orientation face aux vents froids, la froideur de la mer à leur pied, les courtes périodes d’ensoleillement qui y prévalent contribuent à la rigueur nécessaire des conditions de croissance qu’exigent ces plantes. Ces parois rocheuses ont été complètement lessivées par les hauts niveaux marins postglaciaires. Puis, par la suite, ce milieu s’est maintenu dénudé par l’érosion constante des falaises, surtout par l’action du

gel-dégel. C’est un habitat à la fois austère et dangereux.

Une anecdote à ce sujet : en 1971, j’ai accompagné le Dr Pierre Morissette, botaniste de l’Université Laval, chargé de faire l’inventaire des plantes arctiques-alpines de Forillon. Alors qu’on explorait un talus dans les falaises, un petit éclat de pierre en chute libre a frappé sa botte neuve en cuir épais et l’a coupée jusqu’à la chaussette. Un milieu dangereux? Oui, certes, et ce, par tous les temps. Pour trouver une fleur, avait-il défié la mort?

Ces plantes arctiques-alpines sont considérées comme les plantes rares de Forillon. Pourquoi? D’abord, parce qu’elles poussent ici de façon disjointe de leur milieu d’origine lointain. Puis, elles ne comptent qu’une trentaine d’espèces. Et enfin, certaines sont présentes en moins d’une dizaine de plants. Leur présence ici est l’une des cinq caractéristiques fondamentales à la base du choix de Forillon comme premier territoire québécois pour devenir un parc national fédéral en 1970.

Un autre habitat nordique, une taïga forestière

Au centre de la flèche de sable de Penouille persiste une taïga forestière. La taïga est cette zone juste au sud de la toundra du Grand Nord québécois. Elle est caractérisée par la présence de conifères (Épinettes noires) clairsemés croissant sur un sol sablonneux et recouvert de riches tapis de lichens et autres plantes basses. La taïga marque la transition entre la toundra ouverte au nord sans forêt et la forêt boréale aux arbres poussant serrés au sud.

« ll arrive souvent qu’on retrouve au sud des habitats typiques des régions plus nordiques. Mais normalement, cela se produit en gagnant de l’altitude. Or, Penouille est sis au niveau de la mer. De plus, il y fait souvent plus chaud qu’à bien d’autres endroits dans le parc. »2 Cet habitat situé dans la baie de Gaspé est donc une intrigue écologique.

Hypothétiquement, la combinaison de certaines conditions comme la présence de sable, la pauvreté du sol

et les facteurs climatiques créerait des conditions de croissance qui rappelleraient la sévérité de celles de la taïga. D’ailleurs, on remarque aussi que des Épinettes noires sur Penouille se reproduisent par marcottage, soit des arbres naissant à partir de branches basses d’où croissent des racines. Comme au Nouveau-Québec, il s’agit d’une adaptation aux milieux difficiles.

Tout un cortège de plantes intéressantes, adaptées à ce contexte sablonneux, s’y trouve réuni : éricacées, lycopodes, champignons, etc. Ces plantes sont souvent associées symbiotiquement, c’est-à-dire qu’elles ont besoin les unes des autres pour exister. Ce ne sont pas des plantes rares, sauf la Hudsonie tomenteuse, mais certaines de leurs associations particulières le sont.

Penouille présente donc une écologie unique du Québec continental. Son caractère de nordicité devrait être reconnu comme primordial et le parc national Forillon pourrait considérer intervenir de façon sélective pour prévenir que des espèces envahissantes introduites comme le Caragana (Caraganier de Sibérie) et le Pin blanc, un conifère plutôt typique du sud, ne viennent pas saper le caractère nordique singulier de Penouille. On voit déjà que ce pin et d’autres « envahisseurs » s’installent et que ce sera sûrement au détriment de l’Épinette noire qui donne à Penouille toute son importance patrimoniale naturelle.

Après les plantes du nord, des espèces du sud

La température moyenne plus chaude qu’aujourd’hui, il y a environ

7 000 à 5 000 ans, a favorisé une migration de plantes du sud vers le nord. C’est ainsi que des chênaies et des érablières se sont installées ici et, avec elles, certaines plantes de sousbois typiques des régions plus au sud.

Les plantes venues du sud ont envahi et délogé les plantes arctiques-

alpines partout, sauf là où les conditions extrêmes ont perduré.

L’habitat forestier de Forillon est typiquement boréal. On pourrait élaborer sur ses multiples facettes en décrivant ses différents peuplements

forestiers. Toutefois, cette description risquerait d’être trop technique et spécialisée.

Ainsi, je vais plutôt souligner que j’ai déjà trouvé, en 1972, dans cette forêt boréale un Thuya occidental (communément appelé « cèdre ») qui mesurait près de 18 pieds (5,5 mètres) de circonférence. Une carotte prélevée par des spécialistes de l’UNESCO une vingtaine d’années plus tard a révélé que cet arbre existait déjà à l’arrivée de Jacques Cartier en 1534. Il serait, en fait, à Forillon, un monument botanique vieux de 500 ans.

Une simple fleur peut émouvoir

Pour terminer, une autre anecdote : en 1976, Forillon accueille un groupe international de botanistes en congrès. Lors du souper de clôture de l’évènement, le botaniste porteparole conclut son exposé, dont chaque phrase est traduite pour les convives parlant une douzaine de langues différentes, en disant que ce qu’il a trouvé de plus extraordinaire en ce qui concerne les plantes en Gaspésie, ce sont : « les magnifiques prairies de Taraxacum ». En entendant le nom latin du pissenlit, dont l’utilisation est commune dans la communauté scientifique, tous, se sont levés à l’unisson et ont applaudi chaudement cette fleur souvent mal aimée au Québec qui pare en abondance nos champs au mois de juin.

Notes

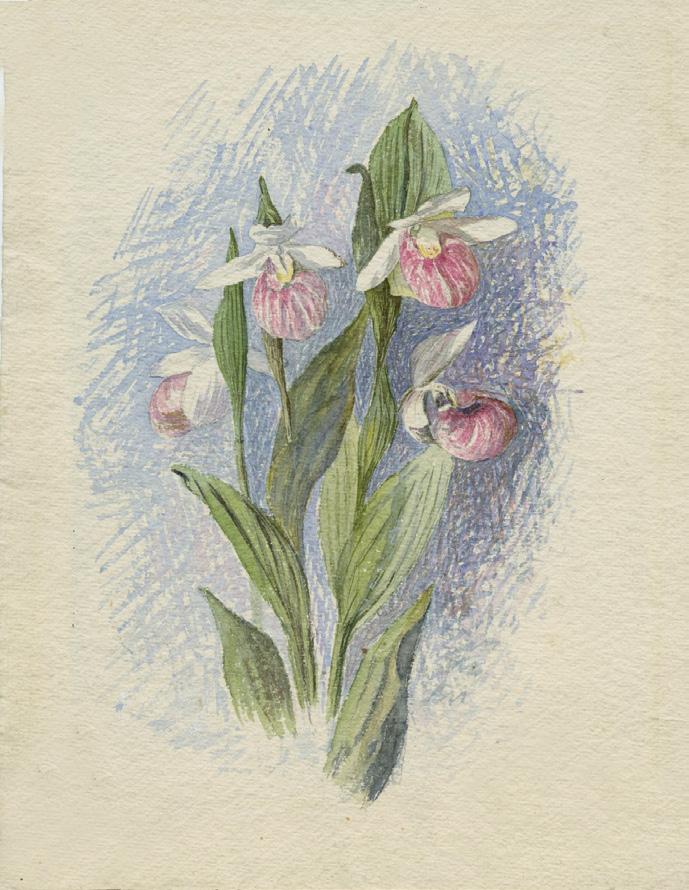

La Gaspésie regorge de cette diversité d’écosystèmes dont sont friands les botanistes, les naturalistes ou simplement les fervents es de la nature. Ces écosystèmes engendrent une impressionnante variété de plantes dont un infime échantillon est présenté ici en photos.

Jean-Philippe Chartrand Biologiste, directeur au développement du créneau d’excellence récréotouristique ACCORD pour la Gaspésie, et résident de Port-Daniel

Le Sabot de la Vierge (Cypripède acaule, Cypripedium acaule) est une orchidée à la fleur très distinctive qui est présente dans divers types d’habitats : milieux secs ou humides, éclairés ou ombragés. Ce spécimen a été choisi pour la photo parmi une cinquantaine de ses congénères près d’un des sommets du mont Vallièresde-Saint-Réal dans les Chic-Chocs.

L’Iris à pétales aigus (Iris setosa) rappelle l’emblème floristique du Québec, l’Iris versicolore (ou Iris du Canada). Le premier est associé aux milieux maritimes. Celui-ci a été photographié au parc Colborne à Port-Daniel-Gascons à quelques mètres de l’eau

Le Trille rouge (ou Trille dressé, Trillium erectum) est présent dans les forêts mixtes et de bois franc. Ainsi, il est peu commun dans le haut pays gaspésien. Le spécimen a été photographié dans le bassin versant de la rivière Restigouche où érablières et peuplements de trembles matures ne sont pas rares.

La Marguerite blanche (Leucanthemum vulgare) est une fleur très commune qui profite des milieux ouverts. Elle se répand dans les champs et les bûchés. Ces spécimens ont été photographiés sur un lot agricole de Cap-d’Espoir et contribuent à présenter une scène des plus typiques de la vie rurale.

La Sarracénie pourpre (Sarracenia purpurea) est une plante carnivore étroitement associée aux tourbières. Les feuilles en forme de tubes piègent les insectes. Ceux-ci seront « digérés » pour fournir des nutriments à la plante et compenser ainsi la pauvreté du sol. La Gaspésie a peu de lacs en comparaison à d’autres régions du Québec, mais elle a pourtant été aperçue dans les terres près de la Pointe-Saint-Pierre.

La Linnée boréale (Linnaea borealis) porte ses fleurs en clochette toujours en paires. Petites et près du sol, ces floraisons passent souvent inaperçues pour les randonneuses et randonneurs. Pourtant l’espèce est commune dans l’ensemble des forêts boréales autour du globe, dont celles de la Gaspésie, y compris à l’île Bonaventure.

Le Lychnis alpin (Silene suecica) fait partie des plantes arctiquesalpines. Pour s’assurer d’être butiné fréquemment par les rares insectes sur les sommets, la tige et les feuilles, tout comme les fleurs, sont d’un vif violet. Il est commun en Norvège et en Suède, mais présent aussi dans les Alpes, les Pyrénées et les montagnes de l’Amérique du Nord. Elles sont bien visibles le long du sentier du mont Albert, sur le plateau et dans la Cuve du Diable.

Le Silène acaule (Silene acaulis) est très intimement associé aux habitats de montagnes. Sa forme en coussin compact permet de retenir l’humidité et une certaine chaleur provenant du sol. Cet avantage est déterminant pour la survie de l’espèce bien adaptée au climat des Alpes, des Pyrénées, des Rocheuses… et des Chic-Chocs!

Le Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia) est une plante commune de la forêt boréale assez coriace pour coloniser les flancs de montagnes et les sommets peu élevés. Ses petites feuilles cirées et sa fleur aux pétales soudés résistent au froid, à la chaleur, à la sécheresse et aux forts vents. Tout ce qu’il faut pour survivre à la limite forestière des monts Xalibu, Richardson ou du pic du Brûlé.

Ce site est exceptionnel pour plusieurs raisons. D’abord, il n’a subi aucun ravage important, que ce soit par un incendie ou une épidémie d’insectes, ce qui est plutôt rare. De plus, ce secteur n’a jamais été « bûché ». En Gaspésie, on dénombre très peu d’endroits où les arbres n’ont pas été abattus au moins une fois par le passé. Cette forêt a ainsi pu traverser le temps, comptant des arbres matures de plus de 600 ans. Certains d’entre eux ont un diamètre allant jusqu’à 130 cm (50 pouces) et peuvent atteindre jusqu’à 28 mètres (92 pieds) de hauteur. On y trouve aussi une bonne quantité de bois morts, ce qui crée de belles percées et permet à de jeunes arbres de se frayer un chemin et à la forêt de se régénérer. Étant l’expression de la longue maturation des arbres, cette dynamique est sans doute plus vieille encore que les arbres les plus âgés qui s’y trouvent. Enfin, la cédrière est située dans la vallée de la rivière du Grand Pabos, là où le sol est recouvert de dépôts riches en nutriments à la suite d’inondations passées, ce qui favorise la croissance des arbres et des végétaux

En plus des cèdres, cette forêt ancienne est composée de Sapins baumiers, de Frênes noirs et de Bouleaux jaunes. Les sous-bois ont

Près de la rivière du Grand Pabos, au nord de Chandler, se trouve un écosystème forestier exceptionnel de la péninsule : une cédrière d’au moins 650 ans, ce qui en fait l’une des plus anciennes du Québec. La forêt est majoritairement composée de Thuyas occidentaux, que nous appelons cèdres au Canada. Cette forêt ancienne couvrant 24 hectares est une aire protégée par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec selon la Loi sur la conservation du patrimoine naturel.

aussi une végétation assez riche, dont une petite fougère calcicole, Cystopteris bulbifera, qui est peu commune au Québec.

La forêt ancienne de la Rivière-duGrand-Pabos est une aire protégée. Toutefois, l’espace qui l’entoure ne l’est pas. À proximité, la zone d’exploitation contrôlée (ZEC) des Anses comporte aussi de spectaculaires thuyas et d’imposants érables et merisiers, sans compter nombre de cours d’eau ainsi que la flore qui comprend des espèces menacées ou vulnérables, ou susceptible de l’être, dont le Calypso bulbeux, le Cypripède royal et la Dentaire à deux feuilles (Cardamine diphylla), une petite fleur protégée contre la récolte abusive n’ayant pas été identifiée par des experts.

En 2020, en apprenant que ce secteur devait subir des coupes forestières, le comité citoyen Solidarité Gaspésie s’est mobilisé grâce à la vigilance du directeur de la ZEC, Douglas Murphy, et à mon intervention. Ces démarches, appuyées par une entente avec le Conseil régional de l'Environnement GaspésieÎles-de-la-Madeleine (CREGIM) et la Société pour la nature et les parcs

(SNAP), ont permis de reporter la coupe, puis d’instaurer un moratoire. Elles ont aussi donné lieu, entre autres, à un important rapport sur la validation des écosystèmes forestiers exceptionnels présents sur le territoire, dirigé par l’ingénieur forestier Normand Villeneuve du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Des démarches sont toujours en cours, mais la mobilisation citoyenne semble donner espoir qu’une partie de la ZEC sera désormais conservée.

Selon le registre des aires protégées au Québec, il existe en Gaspésie onze forêts anciennes, cinq forêts rares et huit forêts refuges, mais plusieurs autres sites méritent d’être conservés. Les écosystèmes sont complexes et plus vastes que des aires restreintes.

Transport de la Zostère marine à L’Isle-Verte où elle est surnommée « mousse de mer », entre 1920 et 1933.

Maison

Maison

Louis-Bertrand

Le foin salé est une graminée humide qui vit dans l’eau près des rives du fleuve et du golfe du Saint-Laurent ainsi que de celles de la baie des Chaleurs. Fauché par les Mi'gmaqs depuis des centaines d’années, ce foin pousse au ras des marais salés, à l’embouchure de rivières et dans les barachois. On l’utilise pour nourrir le bétail, isoler, calfeutrer, rembourrer. Coup d’œil sur cette herbe à tout faire.

Le foin vert ou salé connaît diverses désignations populaires, dont herbe à outardes ou à bernaches puisqu’il sert de nourriture à ces oiseaux aquatiques et à quelques mollusques. En fait, son vrai nom est Zostera marina (Zostère marine). En Gaspésie, elle forme le plus souvent des herbiers insérés à l’intérieur de nos barachois. Contrairement à ce que l’on peut penser en la voyant, il ne s’agit pas d’une algue, mais bien d’une plante vasculaire indigène au Canada.

Les herbiers de zostère participent à la stabilisation des écosystèmes marins et offrent un habitat à de nombreuses espèces d’animaux et de poissons. Historiquement, ce foin est bien connu des Gaspésiennes et des Gaspésiens, qui le transforment et l’utilisent de plusieurs manières.

Séché, il est offert comme nourriture pour le bétail et sert aussi à rembourrer des meubles. Enfin, quelques sources mentionnent qu’on l’utilise pour effectuer le calfeutrage et l’isolation des maisons, une fois pressé.

Le foin salé est aussi recensé dans d’autres endroits au Québec et au Canada, comme chez les Acadiennes et les Acadiens de la NouvelleÉcosse. Ce foin « permettait de s’assurer que le bétail ne mourrait pas de faim en attendant la récolte des premiers foins cultivés »1. Il est ramassé à l’aide d’aboiteaux, des espèces de digues mises en place dans les marais. Selon les recherches de l’historien Michel Goudreau, des digues auraient été posées dans la rivière Ristigouche par les Acadiens.

À la suite de la Bataille de la Ristigouche, de nombreux Acadiens ayant transité par La Petite-Rochelle s’installeront à Bonaventure (1760), puis à Tracadièche (1767) (aujourd’hui Carleton-sur-Mer) sans titre de propriété.

De leur côté, les Mi’gmaqs revendiquent les terres de la rivière Cascapédia à la rivière Ristigouche ainsi que des droits exclusifs de pêche et de chasse sur la rivière Ristigouche.

Pour nourrir leur bétail, les Acadiens de la Baie viendront faucher le foin dans les prairies humides à l’embouchure de la Petite rivière du Loup en échange d’une redevance perçue par les Mi'gmaqs. Ainsi, l’équilibre des relations est fragile : les Mi’gmaqs laissent aux Acadiens le droit de s’approvisionner en foin, tant qu’ils sont payés et que les Acadiens ne revendiquent pas cette portion du territoire. Toutefois, la guerre d’Indépendance américaine augmente la précarité des Acadiens, qui sont irrités que les Mi’gmaqs ne leur laissent pas mettre de trappes dans la forêt ou pêcher le saumon et qu’ils aient augmenté leurs redevances pour la récolte du foin salé. De leur côté, les Mi'gmaqs rétorquent que l’exploitation intensive du foin nuit à la ressource, que les Acadiens font fuir le gibier et qu’ils ne paient pas leur dû.

Les tensions montent d’un cran à l’arrivée des Loyalistes dans la baie des Chaleurs en 1784. Un besoin de délimitation des terres se fait sentir. Pour résoudre le conflit entre Mi'gmaqs et Acadiens, le lieutenantgouverneur de la Gaspésie Nicholas Cox se rend dans la Baie, officialise l’entente pour le fauchage du foin entre les deux peuples et rassure les Mi'gmaqs : ceux-ci ne perdront pas leurs droits territoriaux. Mais cette entente n’est que provisoire et deux ans plus tard, Lord Dorchester, gouverneur de la province de Québec, met sur pied une Commission sur les terres gaspésiennes. Au terme de celle-ci, en 1786, les terres revendiquées par les Mi'gmaqs sont remises dans les mains de la Couronne britannique, qui souligne que les Mi’gmaqs doivent faire de la place pour « ses autres enfants, les Anglais et les Acadiens, qu’ils doivent considérer comme des frères ». Les Mi’gmaqs consentent à céder leurs droits aux Britanniques sur les territoires de Nouvelle et Miguasha en échange de droits exclusifs de pêche.

Malgré cela, l’entente ne sera pas respectée, car les autorités britanniques continuent d’octroyer des terres aux Loyalistes. Parmi eux, le juge Isaac Mann voit sa demande d’obtention de terres acceptée à Pointe-à-la-Croix (incluant les prairies de foin salé), ce à quoi s’opposent les Acadiens, ceux-ci ayant une entente avec les Mi'gmaqs pour le fauchage du foin. Malgré deux pétitions, les autorités statuent en faveur d’Isaac Mann, et jugent que les Acadiens doivent désormais lui louer des droits d’exploitation.

Au tournant du 19e siècle, la situation ne s’améliore pas; elle se dégrade même au profit d’une guerre à trois pour les ressources. À la lutte pour le foin se rajoutent les problèmes de surpêche et d’arpentage. Edward Isaac Mann, héritier des terres de son père Isaac, empêche les Acadiens et les Mi’gmaqs d’avoir accès aux prairies salées, évoquant une « concession de la Couronne » et le risque d’aller en prison si celle-ci est contestée. Il interdit également aux Mi'gmaqs et aux Acadiens d’accéder aux îles de la rivière Ristigouche. Il y fauche le foin, qui est abondant, et le vend aux marchands de la rive sud de la baie des Chaleurs, au grand dam des Acadiens et des Mi'gmaqs. Une année, le manque de foin les obligera à sacrifier 200 bêtes faute de fourrage.

Les revendications des Acadiens, Mi’gmaqs et Loyalistes conduisent à la création de la Commission des terres de la Gaspésie en 1820. Les Mann font l’objet de tirs groupés

de la part des Acadiens et des Mi'gmaqs, qui revendiquent les terres et l’observance de l’accord de 1784 pour la coupe du foin. En 1824, elles sont toutefois reconnues au fils d’Edward Isaac, Thomas Mann, avant qu’une partie ne passe entre les mains de Robert Christie un peu plus tard dans l’année. Malheureusement, la ressource se tarit graduellement bien que des commerçants continuent de faucher le foin pour une production très limitée.

L’historien Jean Provencher nomme plusieurs usages historiques de cette herbe. « L’herbe à bernaches sert

d’isolant pour les maisons et de litière pour les bêtes. On l’utilise aussi pour rembourrer les colliers de chevaux, les sièges de voiture, les matelas, les paillasses et même les sommiers disposés sous les matelas de laine. On répète dans la région que dormir sur de la zostère guérit du rhumatisme. »2

Outre l’alimentation des bêtes à cornes, le foin salé est aussi utilisé à des fins de rembourrage et de calfeutrage. On isole même des maisons avec cette herbe. En 1800, l’une des plus anciennes maisons de Saint-Omer, celle de John Grant, est calfeutrée de Zostère marine.

Le foin salé, à l’instar du foin des champs, est entreposé dans des dépendances. Sur le terrain de la beurrerie de Saint-Omer, il existe à l’époque une grange à foin salé, que l’on presse et envoie en Europe

pour calfeutrer les maisons. À Maria, M. Loubert possède une grange à foin salé attenante à la coopérative.

Un commerce de foin salé est aussi recensé dans la baie de Cascapédia pour des fins de rembourrage. Sur le banc Laviolette à Saint-Omer, on récolte cette herbe qu’on sèche et presse, avant d’en bourrer les sièges et de calfeutrer les maisons. Une présence historique de l’exportation du foin salé est aussi retracée à Paspébiac vers la fin du 19e siècle.

Enfin, on récolte aussi cette « mousse de mer » à L’Isle-Verte, au Bas-Saint-Laurent. Celle-ci est à la fois fauchée pour alimenter le bétail et pour la vente à des entreprises comme Ford qui l’utilisent pour rembourrer les sièges des automobiles.

Une ressource abondante? Même si une exploitation historique de la ressource est relatée, l’avenir commercial de la ressource n’est pas pour autant assuré. En 1932, « la zostère aurait même commencé à disparaître le long de la côte de l’Atlantique »3 en raison d’un champignon.

En 2002, une dizaine de zosteraies (herbiers de zostère) jonchent le secteur de la MRC Avignon, notamment : dans le marais côtier de Pointe-à-la-Batterie; dans l’estuaire de la rivière Verte et dans celui du ruisseau Kilmore à Maria; dans les barachois de Saint-Omer, de Miguasha, de la rivière Nouvelle et de Carleton-sur-Mer; dans l’herbacée riveraine de l’anse des McKenzie à Escuminac, et de celles de Pointe Verte et Pointe Kilmore à Maria; et dans la baie de Cascapédia. Cette herbe se rencontre aussi sur de nombreuses battures du SaintLaurent, dont plusieurs en Gaspésie.

Aujourd’hui, le foin salé existe toujours, mais les zosteraies se font plus rares. Seulement huit herbiers québécois font l’objet d’un suivi annuel.

Remerciements à la Cole Harbour Rural Heritage Society et à la Maison LouisBertrand qui ont mis gracieusement à disposition leurs photographies.

Notes

1. Le village historique acadien de la Nouvelle-Écosse, « Barges à foin salé ».

2. Jean Provencher, Les quatre saisons, « Dossier sur la mousse de mer »

3. Ibid

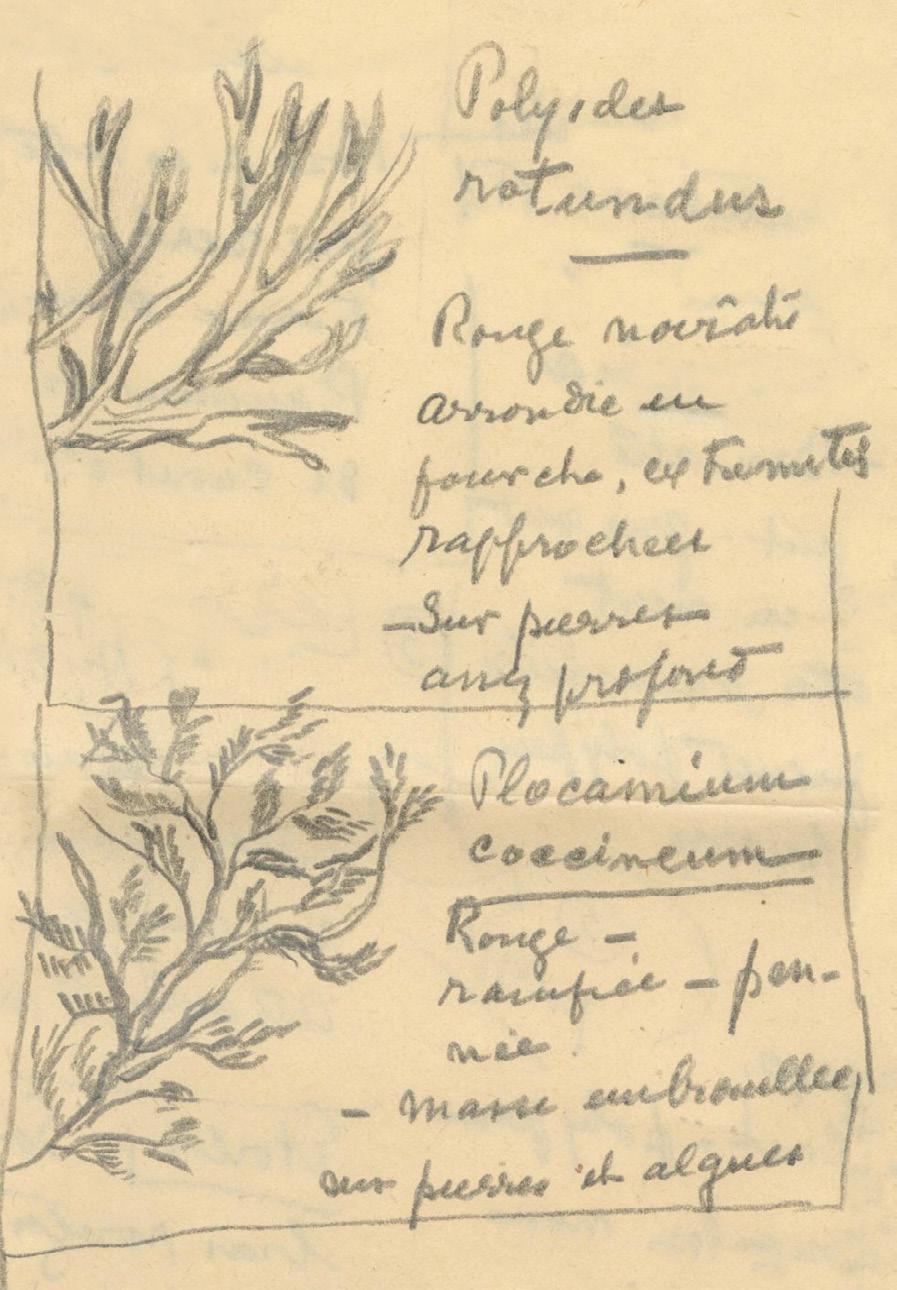

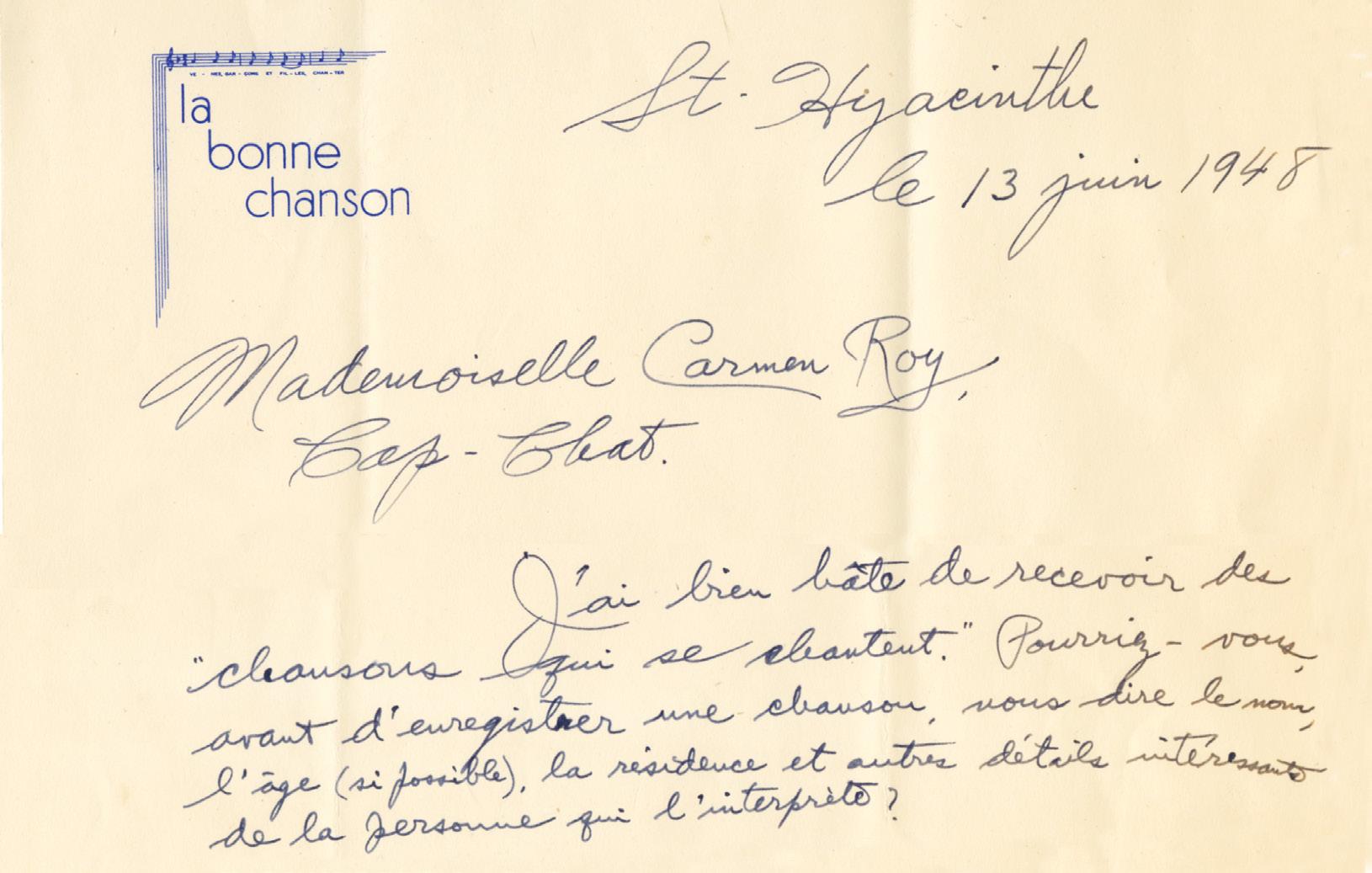

Scientifique, pédagogue et chroniqueuse, la Rimouskoise Marcelle Gauvreau (1907-1968) consacre son activité à la récolte et à l’étude des algues marines. De 1933 à 1937, « Elle parcourait les rives du Saint-Laurent tantôt en bateau avec les garde-côtes ou les pêcheurs, tantôt pieds nus sur les grèves et les rochers, elle chassait les algues marines. Puis revenue à la ville, seule le soir dans la vieille université, elle examinait le résultat de ses pêches pendant que les rats démolissaient murs et plafonds. »1 .

André St-Arnaud Directeur général, Cercles des Jeunes Naturalistes

André St-Arnaud Directeur général, Cercles des Jeunes Naturalistes

Marcelle Gauvreau porte alors surtout son attention sur la distribution de ces végétaux dans la région gaspésienne. Elle étudie aussi la région de Charlevoix-Saguenay avec Claire Morin (1905-1994) et fait une saison aux Îles-de-la-Madeleine avec Georgette Simard (1911-2001).

Une première étude collective

En 1934, le botaniste Joseph-Émile

Jacques donne une conférence à l’Association canadienne-française pour l’avancement des sciences (Acfas) sur

quelques algues d’eau douce de la Gaspésie. Le biologiste et botaniste Jules Brunel (1905-1986), qui a pris part aux premières campagnes de l’Institut Botanique entre 1920 et 1924, se livre ensuite à des travaux d’algologie d’eau douce dans la région de Montréal, travaux où il a comme collaboratrice Cécile Lanouette (19141994). En 1938, il fait un séjour au parc national des Laurentides alors que pour la saison suivante, on le trouve sur la Côte-Nord, depuis Mingan jusqu’à Blanc-Sablon, faisant d’importantes récoltes d’algues.

Le professeur William Randolph Taylor (1895-1990), de l’Université de Chicago, auteur de Marine Algae of the North-eastern coast of North America paru en 1937, a bien voulu déterminer les spécimens recueillis lors de la première exploration, et

réviser les autres spécimens récoltés et identifiés par Marcelle Gauvreau les années suivantes. Des notes originales sont présentées sur le sujet lors de quatre congrès de l’Acfas dans les années 1930.

Après cinq étés de recherche active

sur le terrain et une année complète à la rédaction, un premier travail sur les algues marines québécoises est présenté par Marcelle Gauvreau, en 1939, à la Faculté des sciences de l’Université de Montréal, pour l’obtention d’une maîtrise. Ce mémoire fait d’elle la première femme à obtenir une maîtrise en science et lui vaut le prix de l’Acfas.

Pour ce premier travail, Marcelle Gauvreau doit ses remerciements au frère Marie-Victorin (1885-1944), à Jules Brunel, à Jacques Rousseau (1905-1970), botaniste au Jardin botanique de Montréal, ainsi qu’à Rudolph Martin Anderson (18761961), zoologiste, et à Alf Erling Porsild (1901-1977), botaniste, qui lui ont permis de consulter l’Herbier national du Canada et de retenir, pour les étudier, de nombreux spécimens.

En 1940, le travail dactylographié, relié, ayant pour titre : Les Algues marines du Québec, est déposé à la bibliothèque de l’Institut botanique de l’Université de Montréal. Une dizaine d’années passent, durant laquelle le professeur Elzéar Campagna (1898-1987), de l’École Supérieure d’Agriculture de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, récolte des algues marines en Gaspésie (1938 à 1950), entre autres à Baie-des-Sables, Sainte-Flavie, Sainte-Félicité, Matane, Cap-Chat, Les Méchins, Marsoui, Gros-Morne, Rivière-Madeleine, Mont-Louis, Rivière-au-Renard, L’Anse-au-Griffon, Grande-Rivière, Cap-d’Espoir et Chandler. Ces herborisations apportent un complément intéressant aux recherches déjà effectuées par Marcelle Gauvreau.

En juillet 1950, un groupe d’une quarantaine d’étudiants·es, constitué en majeure partie de personnes vouées à l’enseignement des sciences naturelles, se rend à la Station de biologie de GrandeRivière, en Gaspésie, pour y suivre des cours de biologie marine organisée par les Cercles des Jeunes Naturalistes, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et du Bien-Être social et le personnel

attaché à la Station de biologie. Elzéar Campagna y donne les cours d’algologie et organise de nombreuses excursions.

Soulevé par le dynamisme de leur professeur, le groupe réclame la publication de l’ouvrage-manuscrit qui sert à identifier leurs récoltes : Les algues marines du Québec. À cette fin et sur la recommandation de Jacques Rousseau et de Jules Labarre (1904-2001), professeur à la faculté

VOYEZ DIVERS CROQUIS D’ALGUES RÉALISÉS PAR EUGÉNIE LALONDE RANGER

de pharmacie de l’Université de Montréal, l’Office provincial des recherches scientifiques du Québec et le Département des pêcheries accordent un octroi de 1 400 $ pour une publication l’année suivante. Ainsi, Marcelle Gauvreau s’est remise à l’œuvre pour réorganiser la flore algologique du Québec, étudier de nouveau ses récoltes et celles qui lui ont été soumises par Campagna et par différents collectionneurs et collectionneuses, en noter les diverses localités et, de plus, agrandir le cadre de distribution en consultant les publications les plus importantes parues depuis 1940. Le travail est ainsi considérablement augmenté.

Tous les spécimens d’herbier sont vus, notés et étudiés par Marcelle Gauvreau. Pour Grande-Rivière et les localités environnantes, Elzéar Campagna et les frères Sylvio (Albert Legault, 1919-2011), Samuel (Samuel Brisson, 1918-1982) et Claude (Marcel Côté, 1916-2004) des frères des Écoles chrétiennes à Mont-Saint-Louis et Montréal possèdent toutes les espèces représentatives de la région gaspésienne. Des duplicatas de tous les spécimens récoltés sont demeurés à l’Université du Michigan. Les autres sont offerts à l’Herbier Marie-Victorin au Jardin botanique de Montréal.

Puis, enfin, vient la publication en 1956 du premier livre sur les algues, sous les auspices du Jardin botanique de Montréal. Malheureusement, pour des raisons d’ordre financier, il est impossible de publier intégralement le texte de Marcelle Gauvreau ni de reproduire toutes ses