PAYS DE L’INTÉRIEUR, INTÉRIEUR DU PAYS : PELLEGRIN

Jean-Claude Clavet

OUVRIR ET FERMER

SAINT-FIDÈLE-DE-RISTIGOUCHE

Camillia Buenestado Pilon

ANQ Gaspé

Nos curiosités judiciaires

Aurélie Le Maître

Adrien Pelletier

À SAINT-EDMOND

SUIVEZ LE MAGAZINE SUR FACEBOOK!

Anne-Marie Huard et Marie-Josée Lemaire-Caplette

Gilda Grenier

UN VILLAGE QUI A FIÈRE ALLURE!

Céline Pelletier et Réjean Pelletier

SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE : UNE COMMUNAUTÉ SUR LES SOMMETS

Jean-Louis LeBlanc

Photoreportage CE QU’IL RESTE DE NOUS… LA SUITE

ORIGINES DES OPÉRATIONS DIGNITÉ : L’EXIL DES FAMILLES ET LES FERMETURES DE VILLAGES DE L’EST-DU-QUÉBEC

Martin Gagnon

AMÉNAGER AU LIEU DE DÉMÉNAGER

Marie-Josée Lemaire-Caplette et Sylvie Beaulieu

41 Nos archives

LA GASPÉSIE AU TEMPS DES MISSIONS –JEAN-BAPTISTE-ANTOINE RACONTE

Marie-Pierre Huard

43 Nos objets

1924-2024 : SE SOUVENIR DES URSULINES

Vicky Boulay

45 Nos familles

LA FAMILLE AUBERT DE L’ÎLE BONAVENTURE ET PERCÉ

Élaine Réhel

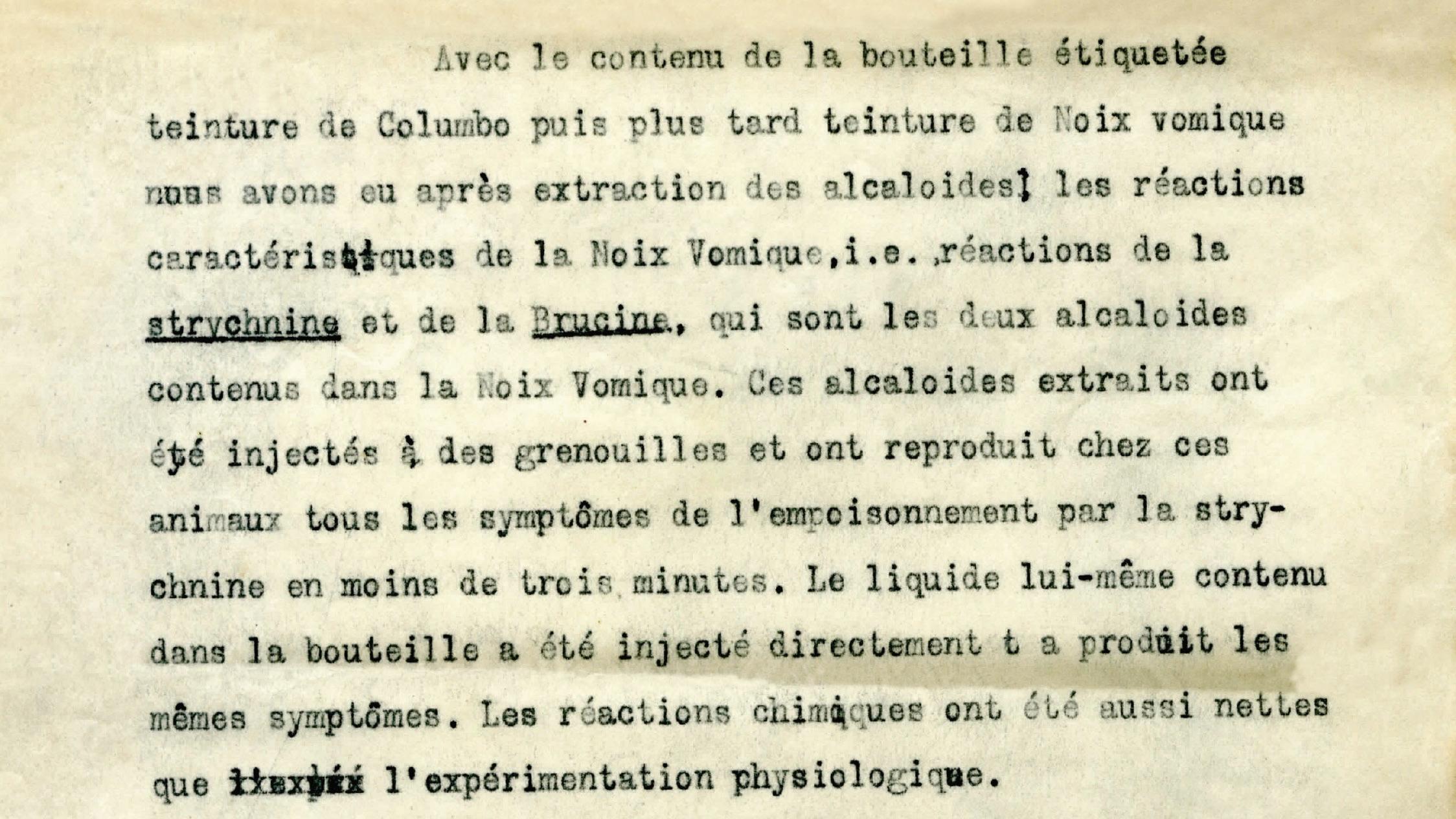

EMPOISONNEMENT INTENTIONNEL OU ACCIDENTEL?

André Ruest et Guillaume Marsan

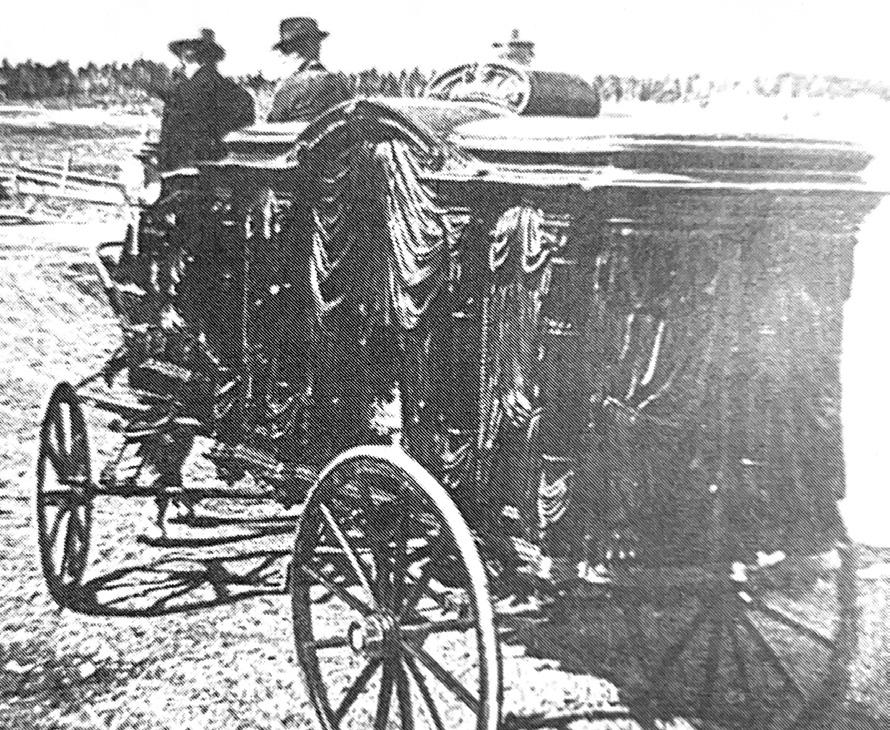

Photo : Donat C. Noiseux ANQ Québec. Office du film du Québec. E6,S7,SS1,D2,P1118 50

Couverture

Équipe d’entretien des chemins, rang VII à Saint-Bernard-desLacs, 1941. Une niveleuse est attachée au tracteur à chenilles.

Éditeur

47 Nos personnages MON ONCLE, SOLDAT LOUIS-GEORGES LABBÉ (1919-1995)

Armand Labbé

La Société du chemin de fer de la Gaspésie est très fière des travaux réalisés au cours de la saison estivale 2024 et tient à remercier tout particulièrement ses employés pour leur engagement soutenu et leur professionnalisme à toute épreuve. Sans eux, rien n’est possible!

Un grand merci aux citoyens qui sont demeurés vigilants aux abords de la voie ferrée, leur collaboration est précieuse.

Décembre 2024 – Mars 2025 N° 211, volume 61, numéro 3

Éditeur : Musée de la Gaspésie

Fondé en 1963, le Magazine Gaspésie est publié trois fois par an par le Musée de la Gaspésie. Le Magazine vise la diffusion de connaissances relatives à l’histoire, au patrimoine culturel et à l’identité des Gaspésiennes et des Gaspésiens. Il est membre de la Société de développement des périodiques culturels québécois (SODEP).

Comité de rédaction

Marie-Pierre Huard, Gabrielle Leduc, Marie-Josée Lemaire-Caplette, Paul Lemieux, Élaine Réhel et Jean-Philippe Thibault

Abonnements et ventes 418 368-1534 poste 104 boutique@museedelagaspesie.ca

Rédactrice en chef

Marie-Josée Lemaire-Caplette 418 368-1534 poste 106 magazine@museedelagaspesie.ca

Coordination et publicités

Gabrielle Leduc

418 368-1534 poste 102 coordo.direction@museedelagaspesie.ca

Recherche iconographique

Marie-Pierre Huard

418 368-1534 poste 103 archives@museedelagaspesie.ca

Rédaction et collaboration

Sylvie Beaulieu, Vicky Boulay, Camillia Buenestado Pilon, Jean-Claude Clavet, Martin Gagnon, Gilda Grenier, Anne-Marie Huard, Marie-Pierre Huard, Armand Labbé, Jean-Louis LeBlanc, Aurélie Le Maître, Guillaume Marsan, Adrien Pelletier, Céline Pelletier, Réjean Pelletier, Élaine Réhel et André Ruest

Conception graphique et infographie

Maïlys Ory

Révision linguistique

Maria Luisa Romano

Distribution en kiosque

Jean-François Dupuis

Impression Numérix

Plateforme numérique magazinegaspesie.ca

Dépôt légal

Bibliothèque et Archives Canada, ISSN 1207-5280 (imprimé) ISSN 2561-410X (numérique)

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, ISBN 978-2-924362-40-2 (imprimé) ISBN 978-2-924362-41-9 (pdf)

Copyright Magazine Gaspésie

Reproduction interdite sans autorisation

Nous reconnaissons l’appui financier du gouvernement du Canada.

Toute personne intéressée à faire paraître des textes conformes à la politique du Magazine Gaspésie est invitée à les soumettre à la rédactrice en chef. Celle-ci soumet ensuite une proposition d’articles au comité de rédaction.

Le Magazine Gaspésie n’est pas un média écrit d’opinion, mais encourage le pluralisme des discours pour autant qu’ils reposent sur des fondements. Les autrices et auteurs ont la responsabilité de leurs textes. Seuls les textes où cela est spécifiquement mentionné relèvent de l’éditeur.

Les textes sont écrits de manière inclusive afin de refléter son objet et son approche. Le vocabulaire épicène est utilisé autant que possible. Les textes appliquent la règle de féminisation par dédoublement et les graphies tronquées à l’aide de points médians. L’accord de proximité est utilisé à des fins de lisibilité.

Droits d’auteur et droits de reproduction

Toutes les demandes de reproduction doivent être acheminées à : Copibec (reproduction papier) : 514 288-1664 | 1 800 717-2022 | licences@copibec.qc.ca

Abonnement

1 an (3 nos) : Canada, 30 $ ; Hors Canada, 82 $ (taxes et frais de poste inclus)

Vente en kiosques

Prix à l’exemplaire : 10,50 $ (taxes en sus) - Liste des kiosques sur le site Web

Magazine Gaspésie

80, boulevard de Gaspé, Gaspé (Québec) G4X 1A9 418 368-1534 poste 106 magazine@museedelagaspesie.ca magazinegaspesie.ca

Ce numéro sur les villages disparus fait suite au précédent paru à l’été. Ainsi se poursuit l’histoire des localités désormais rayées de la carte et de leurs communautés. Teintés de nostalgie, les récits des anciens résidents·es et de leur descendance sont joyeux, emplis de rires et de fêtes où l’entraide et le courage sont à l’honneur. Pourtant, leurs parcours ne manquent pas d’adversité, d’épreuves et de sueurs. Bien que chaque village possède une histoire unique, les uns font écho aux autres et tous partagent plusieurs points communs : la présence de l’église, l’importance de l’éducation, la préoccupation des récoltes, le dur travail forestier, la menace d’incendies, la solidarité du voisinage, sans compter l’amour que les habitants·es portent à leur village, lieu qu’ils ont vu naître, grandir, puis s’éteindre. Cette minisérie de deux numéros souhaite, bien humblement, dresser un portrait de ce pan d’histoire méconnu et peu documenté en offrant une voix aux personnes qui ont connu ces villages disparus afin qu’elles les fassent revivre. L’histoire de ces familles pionnières est au centre de l’histoire de la trentaine de localités gaspésiennes fermées par le gouvernement. Il importe d’en garder une trace pérenne et d’avoir conscience du rôle que ces évènements ont joué dans l’avenir de la ruralité au Québec. En plus des délocalisations et des drames humains, c’est le maintien des régions et la fierté d’y vivre et d’y appartenir qui ont été remis en cause il y a un demisiècle. Encore aujourd’hui, la vigilance est de mise alors que plusieurs services sont menacés. Souvenonsnous que c’est un mouvement populaire qui a permis de freiner la fermeture d’une centaine d’autres villages de la péninsule.

Je vais te raconter un pays.

Ce pays est le mien et ce pays va mourir…

C’était pourtant un si beau pays!

À le voir perché comme ça sur sa montagne, avec sa tête dans les nuages, on l’aurait cru immortel.

Mon pays était entouré d’une forêt merveilleuse… et dans cette forêt pleine de richesse habitaient tous ensemble des perdrix, des lièvres, des chevreuils et la liberté!

Il n’y avait pas, dans mon pays, des gens savants, ni de grands théâtres, ni de grands musiciens.

Mais on pouvait au printemps entendre la chanson des sources et la nature savait mieux que personne, en toute saison, présenter ses spectacles…

Abbé Delvida Leblanc

Extrait d’un poème en mémoire de Saint-Louis-de-Gonzague, 1974

Je réitère l’expression de toute ma gratitude aux anciens résidents·es et à leur descendance qui nous ont accordé leur confiance, ont partagé leur vécu et ont ouvert leurs albums de famille avec le Magazine Gaspésie. Sans vous, ce pan d’histoire n’aurait pas pu être raconté.

Du contenu qui se prolonge sur le Web

Un petit rappel que les pastilles à la fin des articles indiquent que des éléments en extra sont disponibles en libre accès pour toutes et tous sur notre site Web : magazinegaspesie.ca/ tour-de-la-gaspesie/en-extra/ Entrevues, reportages, documents d’archives et diaporamas photos vous y attendent!

Parlant de cadeaux, Noël approche à grands pas! Offrez l’histoire en cadeau à vos proches avec un abonnement, un présent 100 % gaspésien qui dure toute l’année. Vous pouvez le faire sur notre site Web ou par téléphone au 418 368-1534, poste 104.

À votre demande, nous avons créer une carte avec les villages disparus pour les situer, en plus de celle disponible sur notre site Web.

Rappelons qu’il est difficile de dresser une liste des lieux fermés et d’arrêter leurs années de fondation et de fermeture, qui se contredisent selon les sources. Nous avons tout de même tenté l’exercice; il s’agit d’une base qui n’attend que d’être bonifiée.

Page suivante : Carte modifiée de la région touristique de la Gaspésie, après 1946. Les villages qui sont aujourd’hui fermés y sont indiqués par des numéros, se référer à la légende.

Musée de la Gaspésie. Collection centre d’archives de la Gaspésie. P57/15/29

REPÉREZ LES LOCALITÉS FERMÉES SUR UNE CARTE ET CONSULTEZ LES DONNÉES DÉTAILLÉES

Marie-Josée Lemaire-Caplette Rédactrice en chef du Magazine Gaspésie, Musée de la Gaspésie

Saint-Nil – 1934-1974

Saint-Thomas-de-Cherbourg – 1934-1970

Rang IV – Les Méchins (Romieu) –1936-entre 1970 et 1974

Saint-Paulin-Dalibaire – 1937-1971

Saint-Octave-de-l’Avenir – 1932-1971

Saint-Joseph-des-Monts – 1877-1959

Saint-Bernard-des-Lacs – 1932-1963

Sacré-Cœur-Deslandes (ou L’Enfant-Jésus-de-Tourelle) – 1937-1973

Lac-au-Diable (ou Lefrançois) – 1933-1937

Grande-Vallée-des-Monts – 1938-1971

Saint-Thomas-de-Cloridorme – 1937-1960

Grande-Grave – 1798-1970

Île Bonaventure – Fin 18e-1971

Rangs III et VI – Val-d’Espoir – Années 1930-1973

Saint-Gabriel-de-Gaspé – 1935-1970

Saint-Charles-Garnier-de-Pabos – 1935-1971

Saint-Edmond-de-Pabos – 1931-1971

Sainte-Bernadette-de-Pellegrin – 1935-1971

Rangs VIII et XV (Garin) – Saint-Elzéar –Années 1930-1975

Rangs V, VI et VII – Saint-Siméon-de-Bonaventure –Début 20e-1979

Robidoux – 1924-1971

Secteur Biron (Saint-Louis-de-Gonzague) – 1932-1974

Saint-Jean-de-Brébeuf – 1930-1971 « Flat » de Restigouche (Listuguj) –Vers 1885-1931 et 1981

Saint-Conrad – 1935-1973

Saint-Fidèle-de-Ristigouche – 1937-1974

Saint-Étienne-de-Ristigouche – 1935-1974

Milnikek – 1870-années 1970-1980

Rangs – Routhierville – Fin 19e-années 1970-1980

Fermetures causées par le projet pilote du BAEQ et de l’OPDQ

Fermetures dues aux migrations « volontaires » (populations poussées à l’exil)

Autres fermetures

Fermetures pour la création de parcs nationaux

Arrivée de France pour un premier voyage au Québec en 2013, on me parle de villes dont les histoires sont liées à celle de l’économie du bois. Et c’est en effectuant des recherches sur ce sujet que j’en découvre un autre : l’histoire de villages fermés dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie à la suite d’un plan d’aménagement dans les années 1970. Trois ans plus tard, je pars explorer ceux du côté nord de la péninsule et réussis à en atteindre quatre avec mon véhicule de location.

Aurélie Le Maître Artiste plasticienne

Ce que la carte ne montre pas

Au premier abord, il ne reste rien, si ce n’est des chemins qui traversent l’immensité des montagnes bleues. Ici, les villages ont été rasés et les lots ont dû être reboisés par les enfants même de celles et ceux qui les avaient défrichés. Alors que la forêt reprend ses droits, j’y trouve les traces d’une activité passée telle une maison résistante, des seuils envahis par les herbes. Les temps se croisent et certains des indices se mêlent à un nouveau chapitre : d’anciens arbres fruitiers côtoient les pins gris replantés et les bouleaux sauvages; des sépultures sont réarrangées pour faciliter l’entretien des cimetières préservés et de nouvelles

sont ajoutées clandestinement à leurs côtés; des fondations de bâtiments accueillent les roulottes de chasseurs. Aussi, quelques activités subsistent, je trouve un relais, un hôtel, des lots rachetés, loués, « squattés », devenus terrains de chasse et marqués d’un panneau, des camions transportant les grumes (billes de bois) en soulevant la poussière du schiste sur leur passage.

Ici, c’est Saint-Nil, Saint-PaulinDalibaire, Saint-Thomas-de-Cherbourg et Saint-Octave-de-l’Avenir, rayés de la carte, parmi d’autres.

Puis, je rencontre des témoins, j’écoute leurs récits, je m’en imprègne. Ils m’expliquent qu’un lot est un terrain d’un acre par un mille, que les familles se sont installées les

unes après les autres le long d’un rang et que, parfois, il est inversé. Que les rangs sont numérotés de la côte jusqu’à l’intérieur des terres et qu’il faut ouvrir ces routes pour aller s’établir. Ils me racontent les installations, le bois, les pères, les mères, la chasse, la pêche, les moulins, les veillées, la rudesse des hivers, le déchirement, la lutte, et autant de souvenirs émus. Ils me montrent les photographies et tous les documents gardés précieusement. Quand un village ferme par décision administrative, cela crée un sentiment de perte, de déracinement, dont il est difficile de guérir. Les anciens habitants·es ressentent souvent une forme de nostalgie pour ce qui a été perdu : un mode

de vie, une communauté, des paysages familiers. Et la générosité avec laquelle ils l’ont partagée m’a touchée et donné l’envie de travailler autour de ce sujet.

Mesurer les racines

Dans ma pratique artistique, je m’intéresse au paysage et à ses transformations. À travers des photographies et installations, je raconte mon expérience dans des lieux, en écho aux vécus de celles et ceux que je rencontre. Ayant grandi dans un milieu agricole et vivant aujourd’hui dans une ancienne région minière de la France, les questions du sol et de son occupation traversent mon travail. Depuis 2016, je me rends sur l’emplacement des quatre villages choisis. Cinquante ans après leur fermeture, je cherche à connaître et questionner ce qu’ils ont été et ce qu’ils deviennent. Étrangère à ces espaces, à ce temps, je tente de cerner les lieux et d’en mesurer les racines.

Seule, puis guidée par d’anciens habitants·es, j’effectue sur le territoire mes recherches et expérimente autour des images et de la mémoire. En parcourant les chemins, photographiant les traces restantes et fouillant les archives, j’ai constitué un corpus visuel que je rassemble actuellement dans un livre d’artiste, trace sensible de ma rencontre avec ce territoire.

Ces rencontres m’amènent à me questionner sur ce qui fait un village. Est-ce le lieu, ses limites, ses habitations ou la mémoire, l’attachement, les racines? Peut-on envisager que ces derniers constituent le village, peu importe où celui-ci se trouve? J’ai été surprise par l’intensité des souvenirs conservés de la vie communautaire. Ces souvenirs deviennent des repères identitaires importants et des liens forts avec leur village d’origine sont maintenus. Beaucoup continuent d’y retourner, certains·es ont pu racheter un lot, d’autres remontent avec leur roulotte pour la chasse, d’autres encore parcourent le village en voiture en espérant y rencontrer quelqu’un. Ensemble, ils se réunissent lors de fêtes pour garder vivante la mémoire du lieu ou se mobilisent pour payer l’entretien du cimetière, etc. Sur les groupes Facebook des villages, les membres partagent des photos anciennes, des anecdotes, qui font vivre la localité. Cela aide à conserver la mémoire collective et à faire revivre le village virtuellement. Ainsi même fermé, il continue de vivre à travers celles et ceux qui y ont des racines.

Je ferme les yeux et je les vois

Comment traduire en images l’attachement, souvent profond, parfois invisible, à ces lieux? Pour la série Je

Je ferme les yeux et je les vois, Saint-Paulin-Dalibaire, 2023.

© Aurélie Le Maître

Sans titre, cabane de fortune à Saint-Thomas-deCherbourg, 2023.

© Aurélie Le Maître

ferme les yeux et je les vois, expression empruntée à un ancien habitant, j’ai collecté des photographies des villages et je suis retournée avec des personnes retrouver les endroits depuis lesquels elles avaient été prises pour représenter le paysage d’aujourd’hui. Puis, j’ai découpé dans les photos contemporaines les silhouettes des bâtiments tels qu’ils étaient à l’époque. Au-delà de l’image et à travers ses lacunes, le public est invité à s’interroger sur ces absences, ce qu’il en est advenu.

En rassemblant des fragments d’une histoire collective, je souhaite mettre en lumière cette situation et le livre est le dispositif de restitution que j’ai choisi pour ce sujet. Le choix de ce support m’est apparu évident au fur et à mesure de l’avancée du projet. D’une part pour la question de la mémoire, de la transmission. Les personnes qui ont témoigné étaient pour la plupart adolescentes à l’époque où cela est arrivé. Leurs enfants en revanche s’intéresseraient peu à cette histoire, parce qu’ils ne viennent pas du bois, parce qu’ils n’ont connu que la chasse de fin de semaine, parce qu’ils se sont éloignés géographiquement. D’autre part, je veux, au vu de l’écart géographique entre le terrain et mon atelier, réaliser un objet pérenne et transportable. Il témoignera des traces de ces hameaux qui subsistent tant sur le territoire que dans le cœur et la mémoire des gens.

Remerciements aux guides chaleureux qui m’ont partagé leurs visions des lieux, leurs souvenirs.

Dans les années 1929-1930, la Gaspésie est durement touchée par le chômage et à Cap-Chat, comme dans plusieurs autres paroisses, la crise met plusieurs familles dans une situation voisine de la misère. Devant les besoins urgents, Mgr Octave Caron, alors curé de Cap-Chat, aidé du député libéral de Gaspé-Nord, Thomas Côté, et quelques autres volontaires tels l’inspecteur de la colonisation, Euclide Gosselin, préparent de nombreuses requêtes pour divers ministères à la recherche d’une solution possible. Après délibérations, on trouve qu’il n’y a qu’un seul moyen efficace : fonder dans la forêt vierge de nouvelles paroisses. Un bon matin, la nouvelle se répand… On ouvre un village dans l’arrière-pays de Cap-Chat : Saint-Octave-de-l’Avenir.

Adrien Pelletier

Ancien résident de Saint-Octave-de-l’Avenir

Le recrutement est facile et c’est le premier départ à l’été 1932. Des résidents de Cap-Chat foncent hardiment dans un boisé à une douzaine de milles [près de 20 km], après avoir suivi un petit chemin jusqu’au rang VI et, finalement, un chemin de chasse. Pendant plusieurs jours, on recommence la même escalade qui mène toujours un peu plus loin. Partout, des arbres tombent de chaque côté du petit sentier. Ils bâtissent un abri, descendant chez eux le samedi et

remontant le lundi suivant. Heureusement, au-dessus de tout cela et pour nourrir leur espérance, il y a un coin de ciel bleu qui tranche avec le vert de la forêt et la grisaille des âmes.

Le premier travail est ébauché et on est prêt à déterminer le nombre de lots à distribuer. Mgr Octave Caron, qui est le promoteur de cette entreprise et qui est monté lui-même en faisant le piqué du chemin et en marquant l’emplacement des lots, mérite grandement que nous

lui rendions hommage. Les défricheuses et défricheurs ont besoin d’un père spirituel comme lui pour entreprendre un projet d’une telle envergure. Notre paroisse a l’honneur de prendre son nom, auquel il ajoute lui-même « de l’Avenir » pour la postérité sans doute.

S’établir

Les pionniers travaillent avec acharnement; ils bâtissent les camps en bois rond pour qu’au plus vite, femmes et enfants puissent venir les

rejoindre. Le premier hiver est extrêmement long, la neige est abondante et le printemps interminable. Les premiers arrivants·es bûchent avec peine quelques cordes de bouleaux vendues 5 $ (équivalant à 112 $ aujourd’hui 1 ) qu’ils doivent livrer par-dessus le marché au moulin de Roy & Frères à Cap-Chat. Heureusement, le ministre de la Colonisation offre à chaque famille une allocation qui varie selon le nombre d’enfants.

Au moins une fois par mois, Mgr Caron vient entendre les confessions, distribuer la Sainte Communion et célébrer la messe. La première se déroule en janvier 1933 dans le camp de Pit (Philadelphe) Gagné, qu’on appelle « le roi de la colonie » comme il possède le camp le plus grand.

Au printemps, toutes et tous mettent l’épaule à la roue : il faut défricher, sarper, enlever les souches pour faire un jardin, faire de l’abattis et brûler afin de semer un peu de grain. Ce mode traditionnel consiste à mettre le feu aux branches et autres matières ainsi qu’à une partie de la forêt pour la mettre en culture. C’est là qu’on assiste à des scènes lamentables. Le vent fait se rallumer des feux mal éteints, ce qui engendre des conflagrations. Des camps sont dévorés avec leur contenu et voilà encore une fois de pauvres gens obligés de repartir à zéro.

À l’été, la terre vierge rend ses premiers produits et les récoltes sont excellentes. On construit une chapelle qui servira aussi d’école. Les enfants ont besoin de s’instruire. Jusque-là, Eveline Fournier leur enseigne dans un camp, c’est surtout pour le catéchisme.

Se développer

Le premier magasin est celui de Lionel « Ti-Nel » Bérubé en 1933. Par la suite, plusieurs suivent. La même année, Freddy Parent construit le premier moulin. En 1934, ouverture

du rang VIII et on remarque un important contingent de Padoue et de Price. Une deuxième scierie s’installe et Saint-Octave obtient son premier bureau de poste chez Edgar Chrétien. Nous avons le courrier deux fois par semaine : le mardi et le vendredi, ce qui est d’ailleurs suffisant. Quelques années plus tard, nous obtenons la distribution du courrier tous les jours. Le premier postillon est Lionel Bérubé.

En 1935, la vie bat son plein, mais il manque un prêtre résident; ce sera l’abbé Auguste Rivard. Il fait naître un espoir sans borne et se dépense sans compter. Qui ne se souvient pas de ces gestes miraculeux, et le mot n’est pas trop fort! Alors que certains feux de forêt se déclenchent et que la désolation se lit sur tous les visages, notre bon curé arrive sur place, le vent tourne ou la pluie se met à tomber. Et l’espoir reprend de plus belle. En 1935, Mgr Ross, évêque de Gaspé, vient bénir la chapelle. Enfin la cloche sonne! Dorénavant, les habitants·es entendront son appel au rendez-vous.

En 1936, d’autres rangs s’ouvrent : les rangs doubles Romieu, Faribault et Courcellette. À la suite de requêtes répétées de la communauté, conjointement avec le curé, le ministère de la Santé juge nécessaire de doter la paroisse d’une

mariages ont lieu en même temps à Saint-Octave, vers 1953-1954.

garde-malade, tant désirée des mères qui attendent la cigogne. Un bon midi arrive Jeanne-d’Arc Emond, montée à cheval et accompagnée de son père. À l’époque, le bois n’a rien de rassurant. Il faut avoir les nerfs solides pour s’aventurer en pleine forêt au secours immédiat d’une personne blessée ou malade. La traîne à chien suit la piste étroite qui prend les apparences d’un ravin profond ou d’une montée infranchissable. Je ne me rappelle pas que Mlle Emond n’ait jamais failli à la tâche.

Quelques nouveaux venus·es viennent remplacer les démissionnaires. En 1938, un nombre assez imposant vient encore s’ajouter en provenance de Cap-Chat, SainteAnne-des-Monts, Saint-Octave-deMétis, Padoue, Val-Brillant, SaintMoïse, Sayabec, Gros-Morne, etc. C’est le début de la construction de l’église actuelle. Le curé parcourt lui-même les rangs et organise des corvées. Chacun fournit largement bois, temps et argent. Le 23 septembre 1939, Mgr Ross bénit notre église. C’est la grande fête paroissiale alors que le village compte environ 900 âmes.

Puis, le cercle des Fermières est formé : c’est là que les doigts de fée accomplissent des travaux d’une beauté remarquable. N’oublions pas la commission scolaire et la

coopérative, sans compter la caisse populaire. Ouverture aussi du premier restaurant appartenant à Gérard Leclerc du grand magasin général. La paroisse bouillonne d’activités; les moulins sont nombreux, deux forgerons ne manquent pas de travail, les magasins font de bons chiffres d’affaires, les ouvriers et menuisiers sont employés régulièrement, de belles maisons s’alignent toutes bien faites, les chemins sont réparés ou construits. Enfin, c’est une paroisse qui affiche sa raison d’être : la prospérité et la foi en l’avenir.

Il faut dire qu’à partir des années 1940, les familles bénéficient de plusieurs avantages. Par exemple, elles reçoivent 15 $ l’acre pour le défrichement et un autre 15 $ pour le premier labour, une subvention de 300 $ pour la construction d’une maison et 75 $ pour la construction d’une grange-étable. On est au sommet de la population en 1941 avec 150 familles et 1 100 âmes environ. Cette année-là, il y a 38 baptêmes.

Dès l’année suivante, un incendie détruit le premier moulin à bardeaux et un autre ferme. Déjà, certains sont obligés d’aller travailler sur la Côte-Nord pour gagner leur pain. Puis, grand feu de forêt

dans le rang Faribault que personne n’oubliera jamais. Une centaine de personnes restent sans abri et partent pour ailleurs. Le déclin de Saint-Octave vient de commencer avec la fermeture du rang. À l’été 1943, le curé Rivard quitte à son tour pour une paroisse plus ancienne, et quatre curés lui succèderont.

Malgré le déclin, en ces années 1948-1949, Gérard Leclerc commence à projeter des longs métrages au sous-sol de l’église; le premier film présenté est Le Comte de Monte-Cristo. On a enfin le téléphone en 1950. Toutefois, les boisés s’épuisent et l’exode commence. Paradoxalement, 1951 est l’année où il y a le plus de mariages, pas moins de 13! C’est aussi la construction tant désirée du couvent qui sera dirigé par les Sœurs de Saint-Paul de Chartres. Le premier chantier du Syndicat forestier, fondé en 1945, ouvre sur le bord des Chic-Chocs en 1953. Le bois reste sur place, car il n’y a pas de chemin. Les rangs se vident parce que les gens cherchent à se rapprocher de l’église. On espère des solutions. Puis un jour, il y a comme une lueur d’espoir : la mine d’uranium. Le monde l’appelle « la mine à Ti-Pierre » parce que c’est lui, Pierre Ouellet, qui travaille le

plus fort pour que ça marche. Un jour, une foreuse arrive pour creuser. Finalement, il y a de l’uranium, mais trop peu pour que ce soit rentable. La foreuse repart… En 1955, la route devint enfin carrossable jusqu’au sommet des Chic-Chocs.

Le moulin fonctionne encore à plein rendement, la coopérative et les magasins Leclerc, Roy, Cyr et Dumont font un bon chiffre d’affaires. Le Syndicat forestier fonctionne, le sciage du bois se fait sur place au moulin. Malheureusement, en août, il est détruit par un incendie, ce qui porte alors un dur coup au syndicat, appelé par la suite à disparaître. Et comme un dernier clou dans le cercueil, un grave incendie détruit le rang VII et une partie du rang VIII. Le feu se propage jusqu’à Saint-Bernard-des-Lacs. La paroisse est vouée à la fermeture.

De 109 familles en 1961, on passe en cinq ans à 67 familles pour 510 âmes.

L’année 1961 est marquée par une nouvelle loi fédérale, celle sur l’aménagement rural et le développement agricole (ARDA) visant le développement régional. Toutefois, deux ans plus tard, se déroule la première assemblée pour la fermeture des villages. La paroisse est dans des conditions critiques; toutes et tous s’acharnent à essayer de survivre. Le Bureau d’aménagement de l’Est du Québec (BAEQ) publie alors son étude et recommande la fin d’une dizaine de villages, dont Saint-Octave.

L’inquiétude et l’insécurité se lisent sur les visages de ces pauvres artisans·es qui ont passé leurs plus belles années sur la terre, afin de se créer un fructueux avenir. Ils voient le labeur de 40 ans s’anéantir devant eux. Les classes disparaissent pour de bon, les lots sont déserts, les maisons sont hantées par le silence,

le silence du néant. Un comité citoyen est formé et se rend à Québec. Le premier ministre Robert Bourassa (1933-1996) vient même nous rendre visite à Saint-Octave. Puis, le 25 septembre 1970, nous votons en faveur de la fermeture; il n’y a plus d’avenir. Il reste 32 familles pour 225 âmes qui doivent quitter en 1971.

Mais tout de même, efforçons-nous de laisser percer une note plus optimiste, car Saint-Octave-de-l’Avenir a été bercé par des instants heureux. Pensons à la joie d’avoir du pain sur la table, de se retrouver le dimanche à la grande messe, et que dire des belles veillées du temps des Fêtes! Saint-Octave a vu 191 mariages et près de 1 000 naissances. Celles et ceux qui en sont à leur dernier repos sont là comme des témoins d’un peuple acharné qui se souvient. C’est le souvenir d’une époque.

Je dédie ce texte aux anciennes et anciens, à leurs enfants et petitsenfants ainsi qu’à toutes les personnes intéressées de savoir ce qu’a été la vie communautaire de cette belle petite paroisse.

Pour en savoir plus : Georges Guy, Daniel DeShaime et Réjean Bernier, St-Octave-de-l’Avenir 1932-1971…, Cap-Chat, DeShaime & Associés éditeur, 2009, 283 p.

Remerciements à Simone Gagnon, Rita Tremblay, Georges Guy Chrétien et tous les autres qui ont inspiré les faits et anecdotes mentionnés.

Note

1. Les équivalences sont basées sur l'outil de calcul de l'inflation de la Banque du Canada.

ON SUIT VOTRE HISTOIRE DE PRÈS POUR VOUS ACCOMPAGNER

À TRAVERS LE TEMPS, LES SAISONS, LA VIE.

STYLE MÉRITE

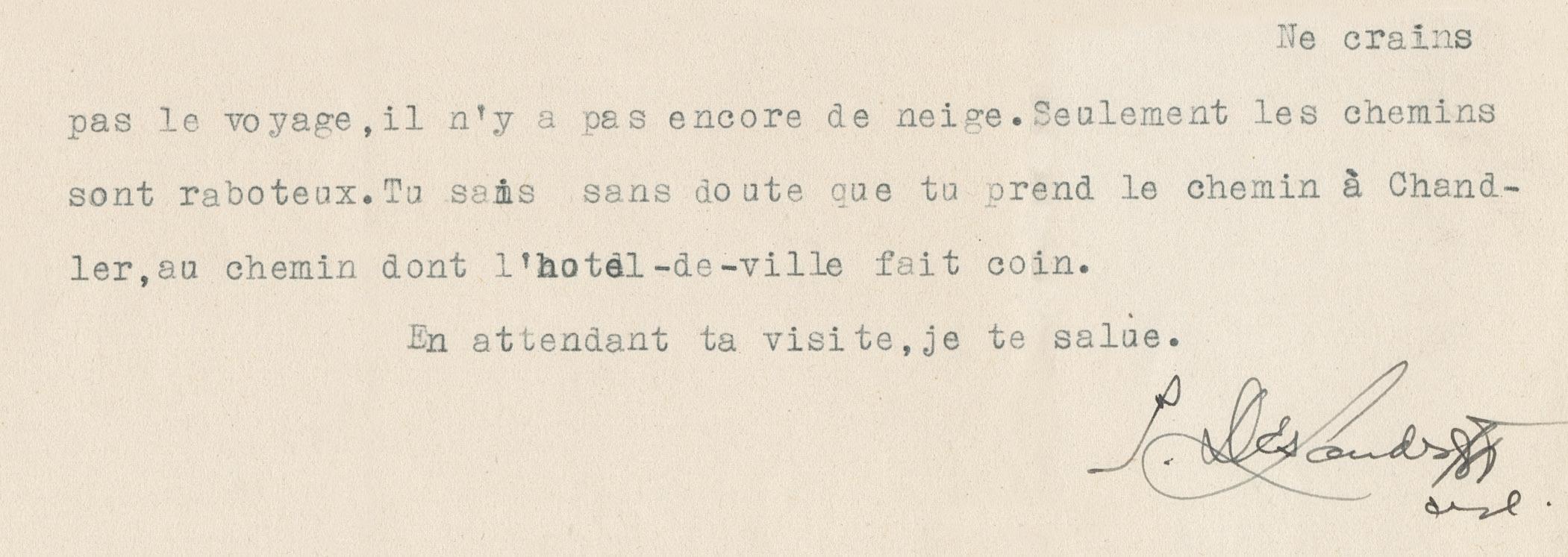

Lettre envoyée à l’abbé Gérard Guité par Ildège Des Landes, curé de Sainte-Bernadette-de-Pellegrin, 1945. Musée de la Gaspésie. Fonds Gérard Guité. P53/30/362/41

De mon enfance, sourd cette image qui représente, à ce moment-là, l’aventure. Une poussière dense volette derrière l’auto paternelle alors que toute la famille roule vers Pellegrin. De la côte, depuis Chandler, une vingtaine de milles (35 km) à patienter : « Quand est-ce qu’on arrive? » scande la marmaille. Nonobstant les cailloux qui valsent sous la carcasse métallique de l’auto et qui assourdissent les paroles, curieux, j’interroge : « D’où vient ce nom, Pellegrin? ». Les épaules se haussent en réponse exclamative. Nous sommes au mitan des années 1960 et personne ne manifeste appréhensions et émotion liées à une fermeture éventuelle de cet arrière-pays. Il est toujours noble de protéger l’enfance contre les blessures.

Jean-Claude Clavet

Neveu de Donat Clavet, ancien résident de Sainte-Bernadette-de-Pellegrin

La violente nouvelle de la fermeture arrive à mes oreilles, me dit ma mémoire, en même temps que l’expropriation de Forillon, au tournant de 1970. Un désarroi partagé plane alors dans les maisons de la côte qui l’évoquent de manière presque incantatoire, comme si le répéter apprend à s’y soumettre. En rides inquiètes sur les visages, se sculpte la tristesse de la parenté de Pellegrin qui vient nous visiter pour tenter d’évacuer ses peines, par la parole, par la solidarité, par l’amitié. Nous écoutons les uns les autres, puis des rides migrent aussi sur nos visages. Plus d’un demi-siècle plus tard, je veux mieux comprendre parce que je sais que « le passé, le présent et le futur ne sont pas désunis, mais unis »1

Origine toponymique

Comment ne pas connaître une fascination devant des noms de villages si singuliers? Ainsi en est-il de Sainte-Bernadette-de-Pellegrin. Va aisément pour la première partie qui correspond à un hagionyme, un nom de sainte, ce qui s’explique par l’histoire québécoise. Cet arrière-pays naît en 1935 alors que l’Église appuie le gouvernement de Louis-Alexandre Taschereau (18671952) dans sa volonté d’endiguer le chômage et la pauvreté. Depuis 1929, la Grande Dépression frappe durement et ne semble pas vouloir s’étioler; de fait, elle court jusqu’en 1939. Se conçoit un plan de colonisation, de 1934 à 1937, reposant sur l’octroi de terres aux chômeurs qui doivent s’appliquer à les défricher, les

cultiver et les habiter. Ce plan, sous l’égide d’Irénée Vautrin (1888-1974), reçoit l’approbation ecclésiale parce qu’il valorise une vie pastorale selon laquelle l’appropriation du territoire, par les Canadiennes françaises et Canadiens français qui se vouent à l’agriculture, est primordiale. De cette manière se consolide la fibre catholique et s’assure une pérennité démographique grâce à une natalité fort importante. Le plan, qui reçoit l’appellation Vautrin, constitue

Où se trouvent mes prémisses, mes racines dans l’histoire? 2

un moment central de l’extension du peuplement québécois. Qu’un ministère, dit de la Colonisation, naisse pour ce faire exprime sans équivoque la valeur de l’exercice mis en œuvre. Dès lors, si le plan Vautrin porte fruit, l’urbanisation, se soldant pour plusieurs par le chômage, et les migrations massives, aussi bien vers l’Ouest canadien que vers les ÉtatsUnis, se voient amorties.

À l’hagionyme se joint un patronyme : Pellegrin. À quelle hypothèse se référer pour en dévoiler la source? J’écris source et… je souris. Pourquoi? Parce que le patronyme du village renvoie à Gabriel Pellegrin (1713-1788) qui est mandaté aux relevés hydrographiques dans le golfe du Saint-Laurent de 1734 à 1740. Or, la rivière Petit-Pabos baigne l’arrière-pays de Pellegrin. Cet hydronyme, appliqué à partir de 1928, suggère le nom de l’hydrographe du 18e siècle.

1935-1971

Ces années campent respectivement la naissance et la fermeture de Sainte-Bernadette-de-Pellegrin. Que dire de ces 144 saisons. Vaut mieux exprimer des saisons que des années parce que les temps vernal, estival, automnal et hiémal montrent différentes physionomies. Les gens de l’arrière-pays œuvrent,

à l’évidence, sans répit pour conquérir ce nouveau territoire où ils veulent habiter. Leurs conquêtes d’une identité villageoise demeurent tributaires de la signature des saisons. Les exigences printanières, les travaux estivaux, les labeurs automnaux et les peines hivernales ne quémandent pas de la même façon. Il appert qu’il faille une volonté exemplaire pour s’établir, vivre et progresser dans un arrière-pays. Pour saisir toute la précarité vécue, suffit de penser que l’habitant·e de l’arrière-pays ne réussit à gagner qu’entre 200 et 300 $ annuellement. Cette terre, qui amène l’habitant·e dans le pays de l’intérieur, ne se montre pas beaucoup fertile, de sorte que le travail forestier concentre l’activité économique. Avec des revenus si minces, comment l’habitant·e peut-il espérer se procurer des semences pour nourrir la terre? Les autorités gouvernementales le savent et les distribuent gratuitement. Malgré les conditions difficiles, entre son ouverture en 1935, et son erre d’aller deux ans plus tard en 1937, Pellegrin connaît, en quelque sorte, une explosion démographique, passant de 60 à 445 personnes. Pellegrin illustre un phénomène démographique gaspésien : « de 1931 à 1941, c’est le meilleur moment de l’occupation du

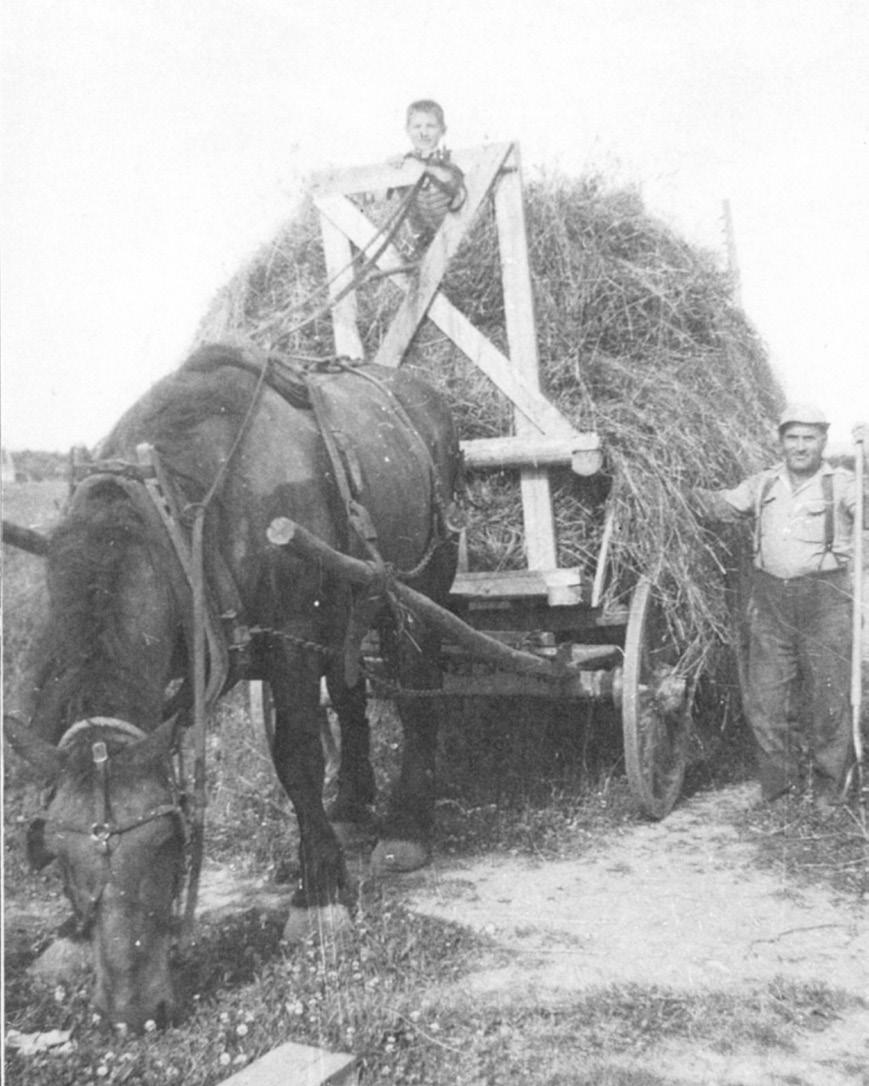

territoire. La population du Québec va croître de 14 %, alors qu’en Gaspésie elle augmente de 22 % »3. Par quelles évocations significatives est-il permis de scénariser les 144 saisons? Pellegrin se construit progressivement en tant que communauté en mettant en œuvre une pluralité de modes qui assurent aux habitants·es une vie paroissiale dynamique. Autour des activités forestières, qui consistent en travaux de bûcheron, de sciage et de transport, croissent une église, des écoles, des magasins, des services infirmiers qui expriment une volonté déterminée de se sentir bien, là où on réside. Hommes, femmes, enfants répètent, par leurs gestes au quotidien, leur appartenance à cet arrière-pays et à nul autre. Avant que l’automobile impose sa poussière sur la route de Pellegrin, les résidents·es se donnent des moyens de transport adaptés aux conditions saisonnières : bœuf, cheval, traîneau à chiens, « snowmobile » (autoneige).

Edouard-Hospice Legendre, extrait du Plan du relevé de la rivière Petit Pabos, 1873. Saint-Edmondde-Pabos sera situé au nord de Pabos et SainteBernadette-de-Pellegrin au nord de Saint-Edmond. ANQ Québec. Fonds Ministère des Terres et Forêts. E21,S555,SS1,SSS18,P82B

Feue Anita Normandeau

Clavet Épouse de Donat Clavet, anciens résidents·es de Sainte-Bernadette-de-Pellegrin

À la Fête-Dieu, nous décorons nos maisons à l’extérieur et la procession passe devant. Tout le monde va à la messe, même les enfants et les bébés, le curé dit que ce n’est pas grave s’ils pleurent.

Le curé nous surveille, car nous nous réunissons dans une maison pour écouter de la musique et danser. Josephat Bolduc, marié avec Isoline Cyr, joue de la mandoline. Vers 23 h 30, il faut que tout s’arrête et que nous rentrions chacun·e chez soi.

Le curé est tellement sévère. Il ne faut pas empêcher la famille, il faut être enceinte chaque année. Le curé est venu chez nous et il m’a demandé combien j’avais d’enfants? J’ai répondu que j’avais seulement Georgette, et il m’a dit : « La prochaine fois que tu viendras à la confesse, tu ne pourras pas communier. ».

Il y a même une femme qui s’est confessée d’avoir empêché la famille et le dimanche, elle est allée communier et le curé lui a dit de sortir.

Extrait et photo tirés de : Gilda Grenier, La vie de nos Aïeuls. Ste-Bernadette-de-Pellegrin 1935-1971. St-Edmond-de-Pabos 1931-1971, 2023, p. 44.

Une vie communautaire intense demande que les personnes habitant le territoire puissent communiquer, échanger des biens, répondre à leurs besoins, consulter, se rendre à l’école, assister aux offices religieux, participer à des loisirs. Elle gravite autour de symboles spécifiques qui renvoient à sa foncière identité. Ainsi, elle estampille sa présence et soude son appartenance, se caractérisant par un socle canadien-français catholique; des nécessités spirituelles l’obligent. Elle se donne un lieu de culte, elle arbore des croix de chemin, elle aménage un cimetière pour honorer ses morts·es. D’ailleurs, des Pellegrinois·es, même après la fermeture de leur arrière-pays, en assurent l’entretien. Manifestation forte de la foi, la croix de chemin signe un enracinement précis sur le territoire : ou elle fixe les limites paroissiales ou elle commémore un moment significatif ou elle remercie pour l’aide reçue ou elle protège des catastrophes saisonnières.

Lise-Anne Poirier

Ancienne résidente de Saint-Jean-de-Brébeuf

Il est considéré comme un scandale que les femmes enceintes fréquentent les célébrations de l’église et, comme elles sont enceintes chaque année, il est rare qu’une femme soit présente à l’église. Quand le curé invite les paroissiens à une réunion, il va sans dire qu’aucune femme ne sera présente et il en est de même pour les visites au presbytère. Les femmes n’existent pas quand il s’agit de jouer un rôle quelconque dans les activités de l’église, sauf bien entendu pour le repassage des surplis et soutanes!

Je me souviens que papa emmène les enfants de sept ans et plus avec lui à l’église et qu’il raconte à maman ce que le curé a dit dans son sermon. Il doit aussi demander une « dispense » au curé parce que maman ne peut pas aller faire ses Pâques. En effet, il est péché mortel de ne pas aller se confesser et communier au moins une fois par année dans le temps du carême qui précède de 40 jours la fête de Pâques.

Quand la fermeture s’envisaget-elle? Paradoxalement, et curieusement, c’est en 1948 alors que Pellegrin connaît sa plus forte démographie. L’économie urbaine nécessite de la main-d’œuvre, laquelle se trouve en partie dans l’arrière-pays, dont la naissance est promue pourtant plus de dix ans plus tôt. Les sommes octroyées à

Pellegrin fondent, ce qui inévitablement se traduit par un apport démographique à la baisse. Le grand rêve projeté d’un arrière-pays gaspésien prospère s’érode progressivement de sorte que, avec l’entrée dans les années 1960, il connaît son chant du cygne. L’an 1971 marque la fin de Sainte-Bernadette-de-Pellegrin. Selon cette hypothèse retracée par l’historien Jean-Marie Thibeault, la fermeture s’effectue graduellement, d’abord sous le gouvernement de l’Union nationale de Maurice Duplessis (1890-1959), puis durant la Révolution tranquille pendant les années 1960, pour se voir définitivement consumée au début de la décennie 1970.

Symbolique de l’arbre

Au fronton des rencontres importantes des êtres humains trône cette nécessité de s’élever pour partager ensemble un sens qui les dépasse.

Nycthémère sur nycthémère, ils enfantent un chez-nous par-devers paysage, lieu, communauté, labeur, travail décuplé, souci, peine, joie, minime ou puissante, célébration, amitié, famille, présence des morts·es… Une identité naît, croît, s’enchâsse dans le respect des entours et d’autrui. Voilà pourquoi la symbolique de l’arbre se révèle si juste pour exprimer l’humain. Il s’enracine. Et d’autant s’avère profond son développement racinaire, d’autant il s’élève en ramure altière. Les racines arborescentes en embrassent d’autres souterraines avec lesquelles elles communiquent. L’arborescence vit tout aussi bien dans les arcanes terriens que dans la matrice ouranienne. Les humains et les arbres se touchent haut. La terre et la voûte sont maternelles.

Comment ne pas évoquer cet aphorisme du roi chantant Félix Leclerc (1914-1988) : « Quand il tombe,

l’arbre fait deux trous. Celui dans le ciel est le plus grand. »4. Dialoguant avec Leclerc, je lui ferais valoir que la chute d’un arbre crée trois trous, celui dans l’âme est indélébile. Toute privation, pour des intérêts maquillés sous des palabres, questionne notre humanité. L’antonyme d’enracinement est déracinement.

Je dédie ce texte à la famille ClavetNormandeau.

Remerciement aux Archives nationales du Québec qui ont mis gracieusement à disposition leur photographie et archive.

Notes

1. Walt Whitman, Lepoèteaméricain, Paris, Mille et une nuits, 1855, réédition 2001, p. 20.

2. Carl Gustav Jung, Mavie :Souvenirs,rêvesetpensées, Paris, Gallimard, 1961, réédition 1973, p. 321.

3. Noémie Bernier et Jean-Marie Thibeault, « Fermeture en trois temps », Àbâbord, no 65, été 2016.

4. Félix Leclerc, Le calepin d’un flâneur, 1961, dans Félix Leclerc, tome III, Montréal, Henri Rivard Éditeur, 1997, p. 172.

Camion de livraison de J. A. Laflamme qui possède des magasins à Pellegrin, 1952.

Photo tirée de : Gilda et Ginette Grenier, La vie de nos Aïeuls. Pellegrin 1935-1971; St-Edmond 1931-1971, 2023, p. 92.

Son diplôme de 9e année est bien la seule chose à laquelle Anne-Marie Huard peut s’accrocher alors qu’elle quitte ses proches et Saint-François-de-Pabos à peine âgée de 15 ans. Ça prend 17 ans pour enseigner, c’est une condition formelle alors les commissaires trafiquent son âge et inscrivent 17 ans. « Je sais bien que j’ai 15 ans, mais les autres pensent que j’ai 17 ans! Ça prenait 17 ans alors j’ai gardé 17 ans pendant trois ans. » se rappelle-t-elle. Cette expérience à Saint-Edmond est restée gravée dans sa mémoire; 70 ans plus tard, elle raconte ses souvenirs. À son ouverture en 1931, SaintEdmond ne possède pas d’école. La classe se tient dans l’église alors que deux autres « écoles » sont tenues dans des résidences privées. Le gouvernement accorde un octroi alors que le bois et la main-d’œuvre sont fournis gratuitement par les habitants·es. L’école est ainsi bâtie planche par planche après les « heures d’ouvrage ». J’aurais pu rester dans l’école parce que la bâtisse est faite pour accueillir une

On dit souvent que l’enseignement est une vocation. C’est d’autant plus vrai quand ce métier est exercé dans ce qui est communément appelé les « écoles de rang ». Une classe comprenant divers niveaux, un local souvent mal chauffé, des élèves avec une attention plus ou moins dispersée et un maigre salaire. Quand les villages sont plus éloignés, l’enseignante demeure sur place et doit, en plus, quitter sa famille et son lieu natal. C’est ainsi qu’en 1953, Saint-Edmond-dePabos, situé à 9,5 milles (15 km) derrière Chandler, voit arriver

Anne-Marie-Huard qui dirigera la classe durant trois années.

Récit d’Anne-Marie Huard

Enseignante à Saint-Edmond-de-Pabos de 1953 à 1956

Rédigé par Marie-Josée Lemaire-Caplette Rédactrice en chef

personne. Il y a une cuisine avec une cuisinière et une chambre en haut, ce qu’on appelle une école à un étage et demi. Je trouve ça « cute », mais je ne serais pas restée là toute seule parce que les maisons sont éloignées.

Au début, je reste avec une de mes cousines, Claudette qui enseigne, elle, dans une des trois premières écoles. Cette pension est tenue par Ovila Jean et son épouse, et ils nous gardent jusqu’à Noël. Puis, après les Fêtes, leur garçon qui est à Montréal s’en revient chez eux, donc la dame nous dit qu’on doit partir. Ce sont des gens très, très pieux. Il n’y a pas d’affaire à ce que des jeunes filles pas mariées restent avec un garçon même si tout ce qu’on fait, c’est jaser. On aurait été sur le même étage à part de ça. Ma cousine ne revient pas après les Fêtes alors je me cherche une autre pension. Finalement, c’est Laurette Gionet qui me garde pour me dépanner le reste de l’année. Avec M. Gauthier, c’est un couple qui n’a pas d’enfant.

Ah, je suis bien là! Mais je pense à chez nous tout le temps. Il n’y a pas de téléphone; le téléphone, ce n’est pas partout encore.

Avant de partir pour l’été, je m’assure que j’ai un toit en septembre. Ce sera chez M. et Mme Gaudreau et je vais y être pour le reste de mes

École à Saint-Edmond-de-Pabos, années 1930.

Photo tirée de : Gilda et Ginette Grenier, La vie de nos Aïeuls. Pellegrin 1935-1971; St-Edmond 1931-1971, 2023, p. 46.

trois ans. La pension est entre chez M. Gauthier et l’école alors je me rapproche d’un demi-mille certain. On se promène à pied tout le temps, beau temps, mauvais temps. Des fois, M. Gionet, la parenté de ceux qui tiennent le petit restaurant, vient reconduire ses enfants. Il a une grosse famille, sept enfants, je pense. Et puis, s’il y a une petite place, il m’embarque.

Dans ma nouvelle pension, la femme, Mme Moreau que je l’appelle, est une veuve qui s’est remariée avec M. Gaudreau de Grande-Rivière. C’est une personne âgée, mais en forme. Ils ont chacun des grands enfants qui sont à Montréal. Il y a donc de la place dans la maison. Du bon monde! Quand il n’y a pas d’ouvrage dans leur coin, les gens vont vers les colonies comme le gouvernement donne des terres. Les Gaudreau se sont donc établis à Saint-Edmond. Les gens viennent de Chandler et des environs, mais pas vraiment de la ville. Il y en a d’autres qui partent et vont à Gaspé ou continuent jusqu’à Montréal, mais ce n’est pas tout le monde qui a les moyens, surtout pas dans ce temps-là.

À la fin de l’année, jusqu’en septembre, je retourne à la maison à Saint-François. Je commence aussi mon cours à Mont-Joli auprès des Sœurs du Saint-Rosaire, formation que je fais l’été et que je termine après mon passage à Saint-Edmond. Du village, je me rends à Chandler. Un des personnages qu’on connaît à Pellegrin, Ernest Grenier, a un petit autobus et un « snow » (« snowmobile », une autoneige) pour l’hiver.

Il fait la tournée des gens, on attend au chemin quand on connaît ses heures. Pellegrin est plus gros, mais est encore plus loin dans les terres derrière Saint-Edmond. Là, il y a beaucoup, beaucoup de gens. Il y a une belle grosse école et plusieurs professeures. Le monde va à Chandler pour faire leur épicerie. Dans les villages, il n’y en a pas, il y a des « petits magasins » qu’on appelle, où on peut se réunir pour prendre une liqueur, pour jaser. Nous autres, avec la famille Cyr, ma famille amie, on fait des mots croisés.

Quand on est arrivées avec ma cousine à Saint-Edmond, il y avait un mariage. Tout de suite, les Cyr nous ont invitées. Dans les grands champs, il y avait une plateforme faite de planches pour danser. Des jeunes venaient nous voir, nous saluer, puis nous donner la main. Eux autres, les Cyr, c’est une grosse famille, plus que 11 enfants, je crois. Les plus vieux sont partis et le bébé a mon âge : 15 ans. Mais on se rappelle que pour eux, j’ai 17 ans! La famille Cyr me reçoit souvent. Ce sont des personnes cultivées; il y a un piano dans leur maison. Quand j’y vais, Mme Cyr dit : « Bernard, ta maîtresse est là! ».

Vivre dans ces « nouveaux villages »

À Saint-Edmond, il y a peu de services ou de magasins, mais il y a de grands champs. Les gens se nourrissent de l’agriculture. Le monde ne crève pas de faim, c’est ça l’important. La plupart ont aussi des animaux. Ils sèment les patates, le navet ainsi que de l’avoine et du foin pour nourrir les animaux. Ce sont de grandes familles, il y a de la marmaille!

Pour les maisons, c’est sûr que ce n’est pas comme à Chandler! Par exemple, il manque les toilettes dans la maison, ce sont encore les « bécosses » dehors. À l’école, elles sont à l’intérieur et à l’extérieur. Quand on entre, il y a un petit portique. D’un côté, il y a deux toilettes : une pour garçons et une pour filles. Puis de l’autre côté, c’est la porte de la classe qui est chauffée

au bois. C’est le bedeau qui s’organise pour acheter le bois. Il est assez âgé, mais ça fait longtemps qu’il est là. Il s’occupe aussi de l’église. On a une petite église et le curé vient une fois par mois ou par deux mois. On est dans la petite chorale. Je n’ai jamais autant ri de ma vie! Je suis ricaneuse, alors il y en a qui font des blagues pour me faire rire.

Le métier d’enseignante À l’école, j’ai 15 à 20 élèves de 7 à 15 ans, comme moi! J’enseigne à tout le monde en même temps, mais je me fais aider par les grands·es. Il y en a qui apprennent plus vite que les autres. Certains·es sont aussi plus vieux comme Bernard Cyr, de ma famille amie. Je pense que ça fait trois ans qu’il n’y a pas eu d’enseignante avant que j’arrive. Celles et ceux qui sont intéressés pouvaient continuer à lire chez eux et à faire des activités dans les livres. Comme Bernard, plusieurs doivent recommencer leur année. Auparavant, il a eu cinq professeures, car elles ne restaient pas longtemps.

Chez moi, à Saint-François-dePabos, j’avais connu l’enseignement pour deux « degrés », pas plus que ça. Le nombre de niveaux dépend du nombre d’élèves aussi parce qu’à l’école, il y a de la place pour tant d’enfants. Pendant que je m’occupe des plus jeunes, les plus âgés·es

s’occupent. Si c’est 10 ou 15 minutes, il faut qu’ils m’attendent pour des explications pendant que j’en donne à d’autres, et les autres continuent. Celles et ceux qui ont fini, je vais les trouver pour partir leur affaire. Puis, si on n’a pas fini, bien, il y en a qui restent après l’école, à 4 heures.

J’enseigne le catéchisme, on s’en doute! À tous les niveaux et c’est tout le monde qui en profite. Quand il y a une messe, tout le village est là donc les familles savent leurs prières pas mal. L’hiver, le curé de Pellegrin vient faire sa visite à l’école quand il vient pour la messe parce que l’église est à côté de l’école et que c’est chauffé. Il y rencontre des paroissiennes et paroissiens pour des baptêmes par exemple. Il fait même des baptêmes à l’école. À ma connaissance, il y a un baptême auquel les enfants assistent. Ils posent des questions et le curé aime ça. Quand le printemps s’en vient, la profession de foi s’en vient aussi. J’ai un programme avec le catéchisme qu’on commence avec les neiges. C’est pour les plus vieilles et vieux, ils prennent les 10 ans, car ils savent qu’il y en a qui n’iront pas plus tard à l’école. Puis, le curé fait une messe spéciale en juin. Il y a un certain nombre de questions qu’il prend n’importe où dans le catéchisme. Il met des notes là-dessus, et les enfants doivent obtenir la note de passage pour avoir leur profession de foi.

Pour le français, il y a des cahiers. Je prépare des choses et je les fais chanter. Je ne peux pas faire de copie. Si je copie quelque chose, c’est à la main donc je fais trois, quatre copies. J’ai aussi mon journal et ma préparation. Pour les préparations, j’ai deux cousines qui enseignent. Elles écrivent toutes les affaires dans leur cahier. Une d’elles, Aline, habite en face alors quand je retourne chez nous, je regarde tout le temps ses cahiers pour voir comment elle fait. Je suis curieuse… et j’aime ça.

La première année, la paye annuelle est aux alentours de 600 $ (correspondant à environ 6 855 $ de nos jours) et je dois payer la pension 20-25 $ par mois (entre 228 et 286 $

Assistance à une messe à Saint-Edmond-de-Pabos, années 1950.

Collection Anne-Marie Huard

aujourd'hui). La première année, j’ai ma paye fin septembre et la dernière, c’est pour ma fête le 31 mai. Papa fait du bois pour me donner mon 25 $ par mois et moi, je rembourse papa. La première année, j’ai donc son argent à la fin du mois de mai. Je suis descendue pour ma fête. Celui qui vient me porter ma paye me dit d’envoyer les jeunes chez eux. « Un congé, commence à faire beau, puis tout ça! » Puis, il ajoute : « Savourez votre paye! » parce que c’est quand même une bonne paye. Maman vient magasiner à l’automne avec moi pour avoir un petit peu de linge. C’est le temps pour magasiner des bas, des « bobettes »… Ce ne sont pas des « bobettes » comme aujourd’hui, c’est chaud, faut que ce soit chaud!

La période des neiges

L’hiver, ce sont les traîneaux, les skis. Il y a aussi des marcheuses et marcheurs. Moi, je n’ai jamais autant marché que là. Tous les soirs, je finis ma préparation à l’école et je m’en vais à la maison souper. Je m’habille chaudement et je descends chez les Cyr. Ça me prend quasiment une demi-heure, mais je marche vite par exemple. Mais la côte! Il y a une grosse côte qui descend pour aller chez les Cyr. Quand je pars, je dois la remonter! Je me rappelle qu’ils m’ont fait des skis. Des fois, je marche avec la neige jusqu’à la fourche. Ces jours-là, je ne suis pas obligée d’aller à l’école, mais je peux aller chez mes amis·es.

Une expérience mémorable

Dans mon village à Saint-Françoisde-Pabos, il y a une petite école toute neuve où j’applique en 1956.

J’obtiens le poste du haut de mes « vrais » 17 ans! Quand je pars de Saint-Edmond, c’est Thérèse, qui travaille dans un gros magasin à Chandler, qui me remplace. Je continue par la suite à visiter les Cyr, c’est une grande amitié qui se poursuit. Un moment donné, ils ferment les colonies et ils doivent partir de là en 1971. Pellegrin, qui est si bien organisé, est aussi touché.

Chaque année, un inspecteur vient à l’école après les neiges. Il vérifie tous mes travaux. Je suis chanceuse parce que j’ai ma cousine Aline à qui je demande bien des renseignements. À sa venue, l’inspecteur regarde mon journal et mon cahier de préparation. Ensuite, il pose des questions à chacun·e des élèves; je veux mourir! L’inspecteur conclut : « Je pense que vous pouvez quand même aller loin. ». J’enseignerai 35 ans et tout commence à l’âge de 15 ans à Saint-Edmondde-Pabos.

Je dédie ce texte à ma famille amie, les Cyr, qui m’a chaleureusement accueillie à Saint-Edmond et qui a contribué à faire de mon séjour un moment de joie et de rires.

Remerciements à Marie-Pierre Huard, archiviste au Musée de la Gaspésie et nièce d’Anne-Marie, pour la réalisation de l’entrevue et pour sa collaboration.

Première église et son presbytère à Sainte-Bernadette-de-Pellegrin, 1941.

Photo : Eugène Gagné

ANQ Québec. Office du film du Québec. E6,S7,SS1,D2,P2634

Dans les années 1930, le gouvernement croit que les gens se tireraient mieux d’affaire sur des terres ouvertes à la colonisation. Alors plusieurs personnes quittent le littoral vers les terres intérieures au potentiel forestier élevé et agricole quelconque, devenant une solution pour elles. C’est ainsi que sont nés Saint-Edmond-de-Pabos en 1931 et, plus tard, Sainte-Bernadette-de-Pellegrin en 1935.

Gilda Grenier

Ancienne résidente de Sainte-Bernadette-de-Pellegrin

ÀPellegrin et à Saint-Edmond, d’une année à l’autre, le dépeuplement s’accentue. Les années 1970 approchent et on parle de plus en plus d’expropriation. Le coût d’entretien pour ces villages devient très onéreux pour le gouvernement; on estime à 100 000 $ par an le coût pour les services d’entretien et autres. On met donc le projet à exécution en fermant ces villages définitivement. Pellegrin et Saint-Edmond sont complètement abandonnés en 1971.

1971 : expropriations définitives

Aurélie Lantin et Léopold Gauthier partent les derniers de Saint-Edmond. Ils quittent leur maison pleine de souvenirs, c’est comme abandonner

le fruit de leur labeur, de leur travail, de leurs peines et de leurs misères. La vie quotidienne est plus moderne et comporte davantage de commodités. Cependant, je suis convaincue qu’aucun·e de nous n’oubliera ce grand déracinement.

Pour sa part, Ernest Grenier est le dernier à céder son terrain à Pellegrin. Au début de la colonisation, M. Grenier explique que le gouvernement dit aux défricheuses et défricheurs : « Nous vous donnons une terre et si vous la défrichez pour qu’elle soit propre à l’agriculture, nous nous engageons à vous donner une autre terre adjacente à celle que vous possédez présentement et nous vous enverrons une lettre patente pour vous céder les terres qui seront à vous. ». Ernest a

ainsi défriché un deuxième terrain adjacent à celui qu’il possède déjà. En faisant ça, il a reçu sa lettre patente lui confirmant qu’il est propriétaire de deux terrains. À la fermeture en 1971, M. Grenier refuse de vendre, donc les autorités décident de lui laisser ses terrains pour encore une dizaine d’années. Quelques années plus tard, il est allé chez le notaire pour céder sa propriété et quelques larmes ont coulé sur son visage meurtri. Après tant de travail et d’efforts pour tous ces cultivateurs, ces bûcherons, ces commerçants, ces travailleurs journaliers et sans oublier nos mères de famille, après tout ça, un minime montant d’argent est donné. On a perdu nos amis·es, nos voisins·es, nos oncles, nos tantes et parfois nos

grands-parents qui sont déménagés loin de nous. C’est un deuxième deuil coup sur coup.

Après l’expropriation, Joseph Collin, âgé de 81 ans, qui est déménagé à Chandler, prend un taxi pour aller à sa maison abandonnée à Pellegrin. Il s’est procuré un petit bidon d’essence. Rendu devant sa propriété, il sort du taxi, va verser l’essence tout autour de sa maison et il y met le feu. Il revient ensuite s’asseoir dans l’auto, et le chauffeur de taxi et lui pleurent de voir un tel souvenir se consumer devant leurs yeux. Je connais cette triste histoire, car le chauffeur de taxi est mon ex-beau-père, Romuald Grenier, un homme avec un cœur très sensible. Il nous racontait ça plusieurs années après et il ne pouvait s’empêcher de pleurer.

Préserver ce qui reste

Lorsque Pellegrin et Saint-Edmond sont fermés, l’archevêché reçoit de l’argent des paroisses pour voir à l’entretien des cimetières et financer celles et ceux qui désirent déménager leurs morts·es. Rien n’a été fait de leur part et on n’a jamais vu ledit argent. Malgré tout, les cimetières ont toujours été entretenus bénévolement par d’anciens paroissiens et paroissiennes et les personnes qui voulaient déménager leurs morts·es, l’ont fait à leurs frais. Grâce à la générosité des gens de Pellegrin et de Saint-Edmond, de l’argent est amassé pour défrayer le

coût d’achat d’équipements nécessaires à l’entretien. Nous avons été déracinés, mais nos morts·es, eux, sont restés. Et jamais nous ne les abandonnerons, car « un mort qu’on abandonne est mort deux fois » comme le dit l’autrice Marie LeFranc (1879-1964).

Plusieurs villes et villages rougiraient de jalousie en voyant ces deux cimetières si bien entretenus même après 50 ans de fermeture. Il ne faut pas oublier que ce sont les deux seules choses qui restent dans ces lieux. Même si le gouvernement a fermé nos villages, les plus jeunes et les plus âgés·es ont conservé des souvenirs inoubliables de bonheur et de joie qui demeurent encore aujourd’hui avec force dans le cœur de celles et ceux qui y ont vécu. Nos racines resteront à jamais gravées en chacun·e de nous pour ces villages tant aimés.

Une vie bien remplie Il ne faut jamais oublier que pendant plus de 35 ans, ceux et celles qui sont arrivés dans ces petits villages ont travaillé très dur. Ils doivent défricher leur terrain, couper les arbres, arracher les souches avec des bœufs ou des chevaux, se faire un jardin pour récolter des légumes, créer des champs cultivables pour le foin, le blé, l’avoine pour nourrir les poules, porcs, vaches, etc. Tout en cultivant leur terre, les hommes vont au chantier pour les coupes de bois. Le printemps est aussi le temps de la drave sur les rivières. Ce plan d’eau est le seul moyen de transport pour le bois puisque le chemin de fer est laissé à l’abandon. Ce travail peut durer 3 à 4 semaines de 5 h du matin à 7 ou 8 h le soir. C’est très dangereux : lorsqu’il y a de gros embâcles, ils se servent de dynamites pour dégager un passage. Pendant ce temps, les femmes restent à la maison. Les mères exercent aussi des responsabilités importantes. Elles veillent aux bons soins de la famille. Elles cuisinent, jardinent, entretiennent la maison, cousent… Elles sont même des infirmières de fortune pour soigner la famille. Elles s’occupent aussi des animaux : traire les vaches, les nourrir,

Ce train sert principalement au transport du bois entre l’usine de pâte et papier à Chandler et les camps forestiers. Le chemin de fer passe sur le territoire qui deviendra Saint-Edmond-de-Pabos. Lorsque la route sera ouverte pour accéder au futur village, elle suivra le chemin de fer laissé à l’abandon.

l’inscription

leur donner à boire. Elles sont des épouses et des mères formidables. C’est pour toutes ces raisons que des retrouvailles ont eu lieu aux dix ans environ pour retrouver notre grande famille qui est désormais dispersée à travers le Québec et aussi en Ontario. Pour donner suite à des retrouvailles qui n’auront jamais lieu vu l’âge avancé des habitants·es, un livre-souvenir est publié. Ainsi notre histoire restera toujours vivante.

Merci aux grands défricheurs et défricheuses. C’est avec leur courage qu’ils ont fait de ces deux villages un lieu que nous avons tant aimé.

Pour en savoir plus : Gilda et Ginette Grenier, La vie de nos Aïeuls. Pellegrin 1935-1971; St-Edmond 1931-1971, 2023, 213 p.

Remerciement aux Archives nationales du Québec qui ont mis gracieusement à disposition leur photographie.

Il ne fait aucun doute que le premier Huard à fouler la terre gaspésienne est Pierre Huard. Toutefois, les informations autour de ses origines et de son arrivée demeurent nébuleuses. Vraisemblablement d’origine basque, Pierre arrive à Pabok (Pabos) vers 1730, le plus important poste de pêche gaspésien sous le Régime français. Il y épouse Catherine Capela (Caplan), fille de Guillaume Capela (Capelan) et d’une mère mi’gmaque. Les premiers registres de Pabos ouvrent en 1751, il n’y a donc pas de trace de leur union ni des baptêmes de leurs cinq enfants. La première mention de leur famille date de 1752 lors du mariage de leur fille Anne. Pierre Huard signe alors d’une croix, preuve qu’il ne sait pas écrire. Il n’est donc pas possible de confirmer s’il épelle son nom Huard ou Huart. Pour sa part, le registre de 1753 indique que leur fils aîné François est âgé de 24 ans. Il est ainsi possible de déduire que les enfants du couple Huard-Capela sont nés entre 1729 et 1738 environ.

Camille Huard, né à Saint-Françoisde-Pabos, est le premier gaspésien à participer aux Jeux olympiques. Il concourt à l’épreuve de la boxe aux Jeux de 1976 à Montréal. Musée de la Gaspésie. Fonds Musée de la Gaspésie. P1/16/1

-Anne, née en 1730, marie Pierre Langlois en 1752

-François, né en 1732, marie Geneviève Duguay en 1753

-Jacques, né en 1733, marie Anne Duguay en 1765

-Gabriel, né en 1736, marie Geneviève Delepeau en 1760

-Pierre, né en 1738, marie Madeleine Denis en 1765

De Pabos à Gaspé

En 1758, les soldats britanniques commandés par James Wolfe débarquent en Gaspésie et ravagent tout sur leur passage, pour ensuite prendre Québec l’année suivante. Plusieurs sources placent la famille de Pierre Huard à Pabos, mais il n’est pas impossible qu’elle soit alors dans le secteur de Port-Daniel. Quoi qu’il en soit, les Huard s’accrochent comme bien d’autres familles. Au fil des décennies, ils essaimeront de la Baie-des-Chaleurs jusqu’à Gaspé, notamment dans les secteurs de Pabos et de Paspébiac.

Les différentes crises économiques internationales qui se succèdent entre 1873 et 1929 incitent bon nombre de gens à défricher de nouvelles terres, plus loin des côtes. Dans cette foulée, les enfants des grandes familles du coin s’installent à Saint-François-de-Pabos qui ouvre en 1929. Né à Paspébiac, Siméon Huard, arrière-arrièrepetit-fils de Pierre, est du nombre. Premier Huard du village, Siméon exerce cent métiers : pêcheur, défricheur, agriculteur, chasseur, bûcheron, draveur, en plus de travailler sur des chantiers à l’extérieur de la région. Saint-François compte une grande lignée de Huard. Aujourd’hui, les Huard descendant de Pierre sont toujours bien présents en Gaspésie, formant une des grandes familles de la péninsule.

Recherche : Jean-Marie Thibeault

Rédaction : Marie-Josée Lemaire-Caplette

Direction : Julie Fournier-Lévesque

Saint-Bernard-des-Lacs, vers 1950. Le rang IX est le cœur du village avec l’église et le bureau de poste.

Photo : George A. Driscoll

ANQ Québec. Fonds George A. Driscoll. P630,S8,D10649

Avant même qu’un chemin soit ouvert entre Sainte-Anne-des-Monts et le parc de la Gaspésie, une colonie voit le jour et prend le nom de Saint-Bernard-des-Lacs. De braves gens, dont les Pelletier, vont s’y établir. Le transport de provisions et de marchandises se fait alors à dos d’homme ou en traîne attelée de chiens. Dix ans plus tard, on compte trois bureaux de poste, cinq écoles, une coopérative, un moulin à scie, une caisse populaire, une église, un dispensaire, des magasins généraux, des salles de loisirs, etc. Il n’y a pas à dire : la paroisse a fière allure!

Feue Céline Pelletier

Ancienne résidente de Saint-Bernard-des-Lacs

En collaboration avec Réjean Pelletier

Fils de Céline Pelletier et Fernand A. Pelletier, et ancien résident de Saint-Bernard-des-Lacs

En 1932, témoin du plus creux de la crise des années 1930, Alexis Pelletier et son fils de 14 ans, Fernand, qui deviendra plus tard mon époux, commencent le défrichement de leur lot de colonisation, le lot 14 du rang IX. Avec, entre autres, les Bélanger, les Truchon et les Vallée, ils s’entraident et construisent ensemble un camp après l’autre. Après deux ans de travail acharné et avoir parcouru

12 milles (19 km) à pied, aller seulement, chargés comme des mules toutes les semaines, les Pelletier déménagent dans un premier camp de 20 par 20 pieds (6 mètres) pour 10 personnes. D’autres familles suivent comme les Collin ou mes parents, Gustave Pelletier et Eugénie Chénard, qui sont arrivés alors que j’avais 5 ans. Quand on a commencé la colonie, mon père touchait 3 $ par semaine (correspondant à environ

97 $ aujourd’hui) des secours directs (aide financière gouvernementale), mais il n’avait pas le droit d’acheter du beurre et du tabac par exemple.

Le grand ennemi : le feu Et l’on fait du bois pour vivre et on défriche tant bien que mal, mais il faut se méfier des feux. Déjà à l’été 1935, les flammes détruisent le moulin à scie du rang V, de sorte que les résidents·es des autres rangs

doivent se sauver en catastrophe. Tous les ans, on subit des assauts de destruction. En 1938, c’est l’école et en 1946, le feu rase 11 maisons dans le rang XI. Commence alors l’exode de ceux et celles qui n’ont pas le courage de reconstruire : de 120 familles, on passe à 100 familles. Entre-temps, l’église brûle en 1957, frappée par la foudre. On rebâtit sans savoir que le ministère a l’intention de fermer la place. Fernand est le marguillier en charge; il participe donc à la reconstruction et reçoit 1 $/heure (équivalant aujourd’hui à un peu moins de 11 $).

Mais la paroisse progresse malgré tout. Plusieurs familles ont des vaches et de beaux lopins de terre. Fernand A. Pelletier, après avoir cultivé la terre quelques années, s’engage dans l’armée pour voir du pays. Après un an, il reçoit son congé et suit des cours pour devenir forgeron. Il opère même sa propre forge dans le village, en plus d’exploiter ses habiletés en menuiserie, mécanique et plomberie. Plus tard, il sera aussi chauffeur et charretier. Fait amusant, le troisième voisin des Pelletier est Achille Tanguay. Fernand chantera dans le chœur avec sa fille Thérèse, mieux connue plus tard comme maman Dion! Ma vocation est celle de « maîtresse d’école » et ma classe atteint parfois

les 45 enfants. Avec ma 10e année, je m’y consacre jusqu’à mon mariage en 1948, puis je serai maîtresse de poste. Ma mère a aussi tenu le bureau de poste, en plus du magasin familial. En 1957, on possède quatre vaches, des taureaux, des cochons, des poules, des dindes et des canards, et on cultive des patates, en plus du jardinage.

Tout part en fumée

À l’été 1959, le feu, parti de SaintOctave-de-l’Avenir, traverse SaintJoseph-des-Monts, puis Cap-Seize, pour finalement s’arrêter à SaintBernard. Il brûle trois colonies sur plusieurs milles carré, ne laissant que cendres et arbres calcinés. On a sauvé la maison et la grange, mais

on n’aura plus d’animaux comme l’incendie a détruit tout le foin et la végétation.

Ceux et celles qui n’ont pas de terre se désintéressent rapidement de sorte qu’il ne reste environ que 20 familles sur les rangs VII et IX. On n’en sait peu encore sur ce qui se passe, alors commencent les demandes pour obtenir de l’aide, mais la volonté de colonisation n’y est plus. Je commence à l’hiver 1960 à faire des recherches pour trouver une autre terre dans un milieu accessible à l’agriculture. Le ministère nous recommande à un agronome, et s’entament les démarches. De 1960 à 1963, on nous envoie de Bic à Kamouraska voir des terres, jusqu’à Dosquet dans Lotbinière, toujours à nos frais. On devait nous rembourser les dépenses par l’entremise de l’agronome et nous accorder un prêt fédéral de 15 000 $ pour l’achat d’un lot. On était convaincus d’être capables de rembourser avec le cheptel et le bois qu’il y avait sur la terre, mais on nous oppose une fin de non-recevoir. Pourtant, on a fait nos preuves vu que nous avons défriché 40 acres à la charrue. De plus, on nous refuse toujours la patente de notre lot malgré qu’on a rempli les obligations ministérielles. Ils savent depuis au moins cinq ans que la paroisse sera fermée…

Comme tant d’autres, on part de Saint-Bernard parce qu’on est placés au pied du mur. On a deux enfants au secondaire en pension à Sacré-Cœur-Deslandes et trois au primaire qu’on doit voyager à

nos frais à l’école de Cap-Seize. Toutes les autres familles sont dans le même cas. Tant bien que mal, on envoie nos enfants à l’école jusqu’aux neiges. On nous avise que les chemins ne seront pas ouverts durant l’hiver, en plus des services coupés. Il nous reste à trouver un logement et déménager dans un endroit plus propice pour l’instruction des enfants. Fernand fait déplacer la petite maison qui se trouve sur nos terres à Sainte-Annedes-Monts et travaille au moulin de Tourelle. Pour avoir l’électricité, il faudrait encore payer, déjà le déménagement a coûté cher. On prend finalement la direction de Montréal, à 10 dans un 5 ½, habitant dans un sous-sol pendant 20 ans. La maison, restée sur place, est pillée.

Ours abattu par Adélard Bélanger lors d’une partie de chasse. On y voit Gustave Pelletier, la famille Gendron et Jogues Pelletier.

Collection famille Pelletier

À la retraite de Fernand, on retourne dans notre région pour vivre avec un de nos fils à Cap-Chat. Et ainsi se termine la saga de Saint-Bernard-de-Lacs en 1963, non sans le nettoyage par le « brûlage » volontaire de ce qui reste des résidences et bâtisses de sorte que tout retourne à la Couronne. Il nous oblige toujours en 1967 à satisfaire aux exigences du ministère, comme payer les taxes. Pourtant, plus de 40 ans après notre départ, on ne sait toujours pas si la terre nous appartient ou si elle a été rétrocédée… À une seule exception près, aucun des défricheurs et défricheuses de Saint-Bernard ne verra sa terre patentée, malgré le respect des requêtes gouvernementales. Je fais encore des démarches en 2007 à l’instigation de l’abbé Provost, curé de Saint-Bernard à l’époque, qui nous dit que les résidents·es des autres villages ont été dédommagés avant de fermer les paroisses, et qu’il peut en témoigner sous serment. À ce jour, aucun de nous n’a reçu de dédommagement, puisque les terres ne nous ont jamais appartenu et qu’on est parti « de notre plein gré ».

Ce texte se veut un hommage à toutes les familles qui ont vécu à Saint-Bernard-des-Lacs et qui ont côtoyé mes parents. Merci aux gens de Cap-Seize qui gardent la mémoire de notre village vivante, entre autres avec la chapelle SaintBernard-des-Lacs.

Le camp d’Alexis Pelletier et de sa famille à Saint-Bernard-des-Lacs avant que les Pelletier se dotent d’une maison plus spacieuse, début des années 1930. Il s’agit de Viateur Pelletier à gauche, grand ami de Fernand Pelletier qui se tient à droite.

Collection famille Pelletier

Ce texte s’inspire de la lettre qu’adresse Céline Pelletier aux deux paliers gouvernementaux pour demander un dédommagement pour les familles de Saint-Bernard-des-Lacs qui ont dû quitter les lieux. Elle y raconte leur « parcours de vie » dans le village.

Remerciement aux Archives nationales du Québec qui ont mis gracieusement à disposition leur photographie.

Paysage typique d’un rang de colonisation à Saint-Louis-de-Gonzague, vers 1938. Photographe : J.B. Pouliot. ANQ Québec. Office du film du Québec. E6,S7,SS1,D2,P2595

À quelques kilomètres au nord de Saint-Omer, c’est dans les montagnes se profilant à l’horizon qu’un nouveau village voit le jour à l’automne 1864 : Mission Saint-Louis. En plein développement, en 1932, de nouveaux lots accueillent des défricheuses et défricheurs plus au nord et une nouvelle communauté voit le jour : Biron. En 1939, ces deux secteurs, Mission SaintLouis et Biron, s’unissent dans le cadre d’une érection canonique sous l’appellation paroisse Saint-Louis-de-Gonzague. Malgré une population de 704 personnes, au sein de 75 familles, recensées en 1950, Saint-Louis-de-Gonzague ne deviendra jamais une municipalité.

Jean-Louis LeBlanc

Ancien résident de Saint-Louis-de-Gonzague

Saint-Louis : une des plus vieilles missions

Mission Saint-Louis débute avec l’arrivée, en provenance de SaintOctave-de-Métis, de la famille de Louis Litalien et de son épouse, Anastasie Dumas. En quelques années, attirées par les surfaces fertiles et les plateaux à déboiser, plusieurs familles quittent la côte de la baie des Chaleurs pour migrer vers cette communauté naissante.

Les recensements de l’époque affichent nombre de patronymes d’origine acadienne, tels les Thériault,

Arseneau, LeBlanc, Landry, Godbout, Mercier ou Nadeau qui vont s’inscrire dans l’histoire de Saint-Louisde-Gonzague.

En 1869, afin de faciliter l’accès à ce nouveau territoire, les villages de Carleton et de Saint-Jeanl’Évangéliste (Nouvelle) financent la construction d’une route qui prend le nom de route Saint-Louis. Sur le terrain, l’arrivée des familles fait ressortir le besoin de défricher de nouveaux lots. En 1878, deux frères, Samuel et Charles LeBlanc, de même que Joël Mercier, ouvrent

Un panneau de bienvenue accueille les gens à Saint-Louis-de-Gonzague. Photographe inconnu

La chapelle construite en 1890. Cette photo est le plus ancien document visuel rattaché à l’histoire de Saint-Louis-de-Gonzague.

Saint-Louis-de-Gonzague, 1963.

le rang IV qui devient le cœur de Mission Saint-Louis. Dans cette foulée, en 1880, c’est le début du rang V, grâce à l’initiative d’Elzéar Thériault, de Pierre Landry et de Jean Litalien. Ce rang V devient, pour un temps, la limite nord de l’occupation humaine de ce territoire.

Sur ce rang, dans les années 1890, une chapelle est construite par le curé de Carleton, l’abbé FrançoisAdelme Blouin, de qui relève la petite

Anecdote amusante, cette photographie du secteur Biron se retrouve parmi nos amis Gaulois! En effet, il est possible de la voir dans le livre documentaire Astérix chez les Québécois (2018) qui retrace les liens culturels, historiques et politiques entre le Québec et cette célèbre série de bandes dessinées. Il faut dire que ce « petit village qui résiste encore et toujours à l’envahisseur » a de quoi trouver des échos ici!

communauté de Mission Saint-Louis. L’abbé Blouin fait don d’un tableau de Saint-Louis-de-Gonzague que, selon la petite histoire, l’ancien curé de Carleton, Louis-Joseph Desjardins, aurait apporté de France peu après 1790.

Autour de la petite église se greffent des écoles, un marchand, et s’organise une population de 189 habitants·es qui sont pour la plupart des agroforestiers. Une commission scolaire est mise sur pied en 1894 alors qu’un bureau de poste ouvre ses portes en 1908. Des sagesfemmes, telles Émilie Berthelot, puis Marie-Louise Mercier, dite Mémère Louise, voient aux naissances sur tout le territoire. En 1922, cette communauté est annexée au niveau civil à Saint-Omer, municipalité ayant été formée en 1902.

Biron : une communauté agroforestière

En 1932, des citoyennes et citoyens de Saint-Louis et d’ailleurs décident de défricher plus au nord sur le territoire afin d’avoir un petit lopin de terre bien à eux. Ainsi, un nouveau secteur qui prend l'appellation de Biron, du nom de Fulgence Biron, premier curé de Saint-Omer, se développe avec l’arrivée de Dominique Boudreau et de Léandre LeBlanc, considérés comme étant les fondateurs de Biron. D’autres les suivent et prennent

racine sur les trois nouveaux rangs du secteur, soit le rang Biron, le rang Carleton et le rang du Plan Vautrin. Ce dernier nom fait référence au plan de colonisation développé par le gouvernement québécois de 1934 à 1937 pour lutter contre la crise économique en incitant les gens à s’installer sur de nouvelles terres.

Saint-Louis-de-Gonzague : un statut particulier

En septembre 1939, Mission SaintLouis et Biron s’unissent pour former Saint-Louis-de-Gonzague. Le secteur de Mission Saint-Louis se détache ainsi de Saint-Omer, mais uniquement sur le plan canonique. Sur le plan civil, cette communauté demeure dans le giron de Saint-Omer.