6 minute read

LE FOIN SALÉ : UNE HERBE À TOUT FAIRE

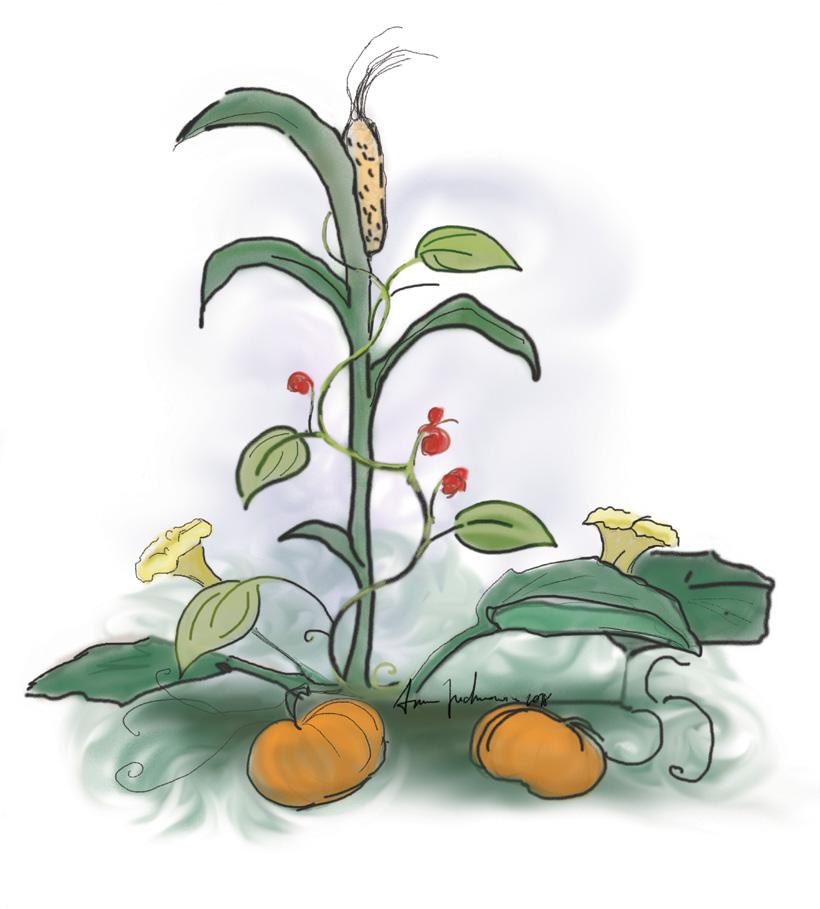

Le foin salé est une graminée humide qui vit dans l’eau près des rives du fleuve et du golfe du Saint-Laurent ainsi que de celles de la baie des Chaleurs. Fauché par les Mi'gmaqs depuis des centaines d’années, ce foin pousse au ras des marais salés, à l’embouchure de rivières et dans les barachois. On l’utilise pour nourrir le bétail, isoler, calfeutrer, rembourrer. Coup d’œil sur cette herbe à tout faire.

Le foin vert ou salé connaît diverses désignations populaires, dont herbe à outardes ou à bernaches puisqu’il sert de nourriture à ces oiseaux aquatiques et à quelques mollusques. En fait, son vrai nom est Zostera marina (Zostère marine). En Gaspésie, elle forme le plus souvent des herbiers insérés à l’intérieur de nos barachois. Contrairement à ce que l’on peut penser en la voyant, il ne s’agit pas d’une algue, mais bien d’une plante vasculaire indigène au Canada.

Advertisement

Les herbiers de zostère participent à la stabilisation des écosystèmes marins et offrent un habitat à de nombreuses espèces d’animaux et de poissons. Historiquement, ce foin est bien connu des Gaspésiennes et des Gaspésiens, qui le transforment et l’utilisent de plusieurs manières.

Séché, il est offert comme nourriture pour le bétail et sert aussi à rembourrer des meubles. Enfin, quelques sources mentionnent qu’on l’utilise pour effectuer le calfeutrage et l’isolation des maisons, une fois pressé.

Nourrir les bêtes à cornes

Le foin salé est aussi recensé dans d’autres endroits au Québec et au Canada, comme chez les Acadiennes et les Acadiens de la NouvelleÉcosse. Ce foin « permettait de s’assurer que le bétail ne mourrait pas de faim en attendant la récolte des premiers foins cultivés »1. Il est ramassé à l’aide d’aboiteaux, des espèces de digues mises en place dans les marais. Selon les recherches de l’historien Michel Goudreau, des digues auraient été posées dans la rivière Ristigouche par les Acadiens.

À la suite de la Bataille de la Ristigouche, de nombreux Acadiens ayant transité par La Petite-Rochelle s’installeront à Bonaventure (1760), puis à Tracadièche (1767) (aujourd’hui Carleton-sur-Mer) sans titre de propriété.

De leur côté, les Mi’gmaqs revendiquent les terres de la rivière Cascapédia à la rivière Ristigouche ainsi que des droits exclusifs de pêche et de chasse sur la rivière Ristigouche.

Pour nourrir leur bétail, les Acadiens de la Baie viendront faucher le foin dans les prairies humides à l’embouchure de la Petite rivière du Loup en échange d’une redevance perçue par les Mi'gmaqs. Ainsi, l’équilibre des relations est fragile : les Mi’gmaqs laissent aux Acadiens le droit de s’approvisionner en foin, tant qu’ils sont payés et que les Acadiens ne revendiquent pas cette portion du territoire. Toutefois, la guerre d’Indépendance américaine augmente la précarité des Acadiens, qui sont irrités que les Mi’gmaqs ne leur laissent pas mettre de trappes dans la forêt ou pêcher le saumon et qu’ils aient augmenté leurs redevances pour la récolte du foin salé. De leur côté, les Mi'gmaqs rétorquent que l’exploitation intensive du foin nuit à la ressource, que les Acadiens font fuir le gibier et qu’ils ne paient pas leur dû.

Les tensions montent d’un cran à l’arrivée des Loyalistes dans la baie des Chaleurs en 1784. Un besoin de délimitation des terres se fait sentir. Pour résoudre le conflit entre Mi'gmaqs et Acadiens, le lieutenantgouverneur de la Gaspésie Nicholas Cox se rend dans la Baie, officialise l’entente pour le fauchage du foin entre les deux peuples et rassure les Mi'gmaqs : ceux-ci ne perdront pas leurs droits territoriaux. Mais cette entente n’est que provisoire et deux ans plus tard, Lord Dorchester, gouverneur de la province de Québec, met sur pied une Commission sur les terres gaspésiennes. Au terme de celle-ci, en 1786, les terres revendiquées par les Mi'gmaqs sont remises dans les mains de la Couronne britannique, qui souligne que les Mi’gmaqs doivent faire de la place pour « ses autres enfants, les Anglais et les Acadiens, qu’ils doivent considérer comme des frères ». Les Mi’gmaqs consentent à céder leurs droits aux Britanniques sur les territoires de Nouvelle et Miguasha en échange de droits exclusifs de pêche.

Malgré cela, l’entente ne sera pas respectée, car les autorités britanniques continuent d’octroyer des terres aux Loyalistes. Parmi eux, le juge Isaac Mann voit sa demande d’obtention de terres acceptée à Pointe-à-la-Croix (incluant les prairies de foin salé), ce à quoi s’opposent les Acadiens, ceux-ci ayant une entente avec les Mi'gmaqs pour le fauchage du foin. Malgré deux pétitions, les autorités statuent en faveur d’Isaac Mann, et jugent que les Acadiens doivent désormais lui louer des droits d’exploitation.

Au tournant du 19e siècle, la situation ne s’améliore pas; elle se dégrade même au profit d’une guerre à trois pour les ressources. À la lutte pour le foin se rajoutent les problèmes de surpêche et d’arpentage. Edward Isaac Mann, héritier des terres de son père Isaac, empêche les Acadiens et les Mi’gmaqs d’avoir accès aux prairies salées, évoquant une « concession de la Couronne » et le risque d’aller en prison si celle-ci est contestée. Il interdit également aux Mi'gmaqs et aux Acadiens d’accéder aux îles de la rivière Ristigouche. Il y fauche le foin, qui est abondant, et le vend aux marchands de la rive sud de la baie des Chaleurs, au grand dam des Acadiens et des Mi'gmaqs. Une année, le manque de foin les obligera à sacrifier 200 bêtes faute de fourrage.

Les revendications des Acadiens, Mi’gmaqs et Loyalistes conduisent à la création de la Commission des terres de la Gaspésie en 1820. Les Mann font l’objet de tirs groupés de la part des Acadiens et des Mi'gmaqs, qui revendiquent les terres et l’observance de l’accord de 1784 pour la coupe du foin. En 1824, elles sont toutefois reconnues au fils d’Edward Isaac, Thomas Mann, avant qu’une partie ne passe entre les mains de Robert Christie un peu plus tard dans l’année. Malheureusement, la ressource se tarit graduellement bien que des commerçants continuent de faucher le foin pour une production très limitée.

La commercialisation du foin salé

L’historien Jean Provencher nomme plusieurs usages historiques de cette herbe. « L’herbe à bernaches sert d’isolant pour les maisons et de litière pour les bêtes. On l’utilise aussi pour rembourrer les colliers de chevaux, les sièges de voiture, les matelas, les paillasses et même les sommiers disposés sous les matelas de laine. On répète dans la région que dormir sur de la zostère guérit du rhumatisme. »2

Outre l’alimentation des bêtes à cornes, le foin salé est aussi utilisé à des fins de rembourrage et de calfeutrage. On isole même des maisons avec cette herbe. En 1800, l’une des plus anciennes maisons de Saint-Omer, celle de John Grant, est calfeutrée de Zostère marine.

Le foin salé, à l’instar du foin des champs, est entreposé dans des dépendances. Sur le terrain de la beurrerie de Saint-Omer, il existe à l’époque une grange à foin salé, que l’on presse et envoie en Europe pour calfeutrer les maisons. À Maria, M. Loubert possède une grange à foin salé attenante à la coopérative.

Un commerce de foin salé est aussi recensé dans la baie de Cascapédia pour des fins de rembourrage. Sur le banc Laviolette à Saint-Omer, on récolte cette herbe qu’on sèche et presse, avant d’en bourrer les sièges et de calfeutrer les maisons. Une présence historique de l’exportation du foin salé est aussi retracée à Paspébiac vers la fin du 19e siècle.

Enfin, on récolte aussi cette « mousse de mer » à L’Isle-Verte, au Bas-Saint-Laurent. Celle-ci est à la fois fauchée pour alimenter le bétail et pour la vente à des entreprises comme Ford qui l’utilisent pour rembourrer les sièges des automobiles.

Une ressource abondante? Même si une exploitation historique de la ressource est relatée, l’avenir commercial de la ressource n’est pas pour autant assuré. En 1932, « la zostère aurait même commencé à disparaître le long de la côte de l’Atlantique »3 en raison d’un champignon.

En 2002, une dizaine de zosteraies (herbiers de zostère) jonchent le secteur de la MRC Avignon, notamment : dans le marais côtier de Pointe-à-la-Batterie; dans l’estuaire de la rivière Verte et dans celui du ruisseau Kilmore à Maria; dans les barachois de Saint-Omer, de Miguasha, de la rivière Nouvelle et de Carleton-sur-Mer; dans l’herbacée riveraine de l’anse des McKenzie à Escuminac, et de celles de Pointe Verte et Pointe Kilmore à Maria; et dans la baie de Cascapédia. Cette herbe se rencontre aussi sur de nombreuses battures du SaintLaurent, dont plusieurs en Gaspésie.

Aujourd’hui, le foin salé existe toujours, mais les zosteraies se font plus rares. Seulement huit herbiers québécois font l’objet d’un suivi annuel.

Remerciements à la Cole Harbour Rural Heritage Society et à la Maison LouisBertrand qui ont mis gracieusement à disposition leurs photographies.

Notes

1. Le village historique acadien de la Nouvelle-Écosse, « Barges à foin salé ».

2. Jean Provencher, Les quatre saisons, « Dossier sur la mousse de mer »

3. Ibid