magazinegaspesie.ca

magazinegaspesie.ca

inspiré par la nature, distillé avec passion.

LE MAGASIN GÉNÉRAL J. A. GENDRON DE PÈRE EN FILS

Paulette Cyr

LES HÔTELS DE MÉTIS ET LEURS HÔTELIERS

Alexander Reford

Notre patrimoine

Avril – Juillet 2025 212, vol. 62, n° 1

DANS LES COULISSES DE LA RESTAURATION DE LA GASPÉSIENNE N° 20

Pierre-Luc Morin et Corentin Briand

Couverture

Thérèse Laflamme et Yvon Preston, gérant, dans la Coopérative à Rivière-au-Renard, années 1950-1960.

Photo : Ladislas Pordan

Musée de la Gaspésie. P268 Fonds Ladislas Pordan.

Armand Labbé

Éditeur

Pauline Cyr

Steeve Landry

Yolande Dubois

Christian

Joanie Robichaud

LA SCIERIE DE LA DISCORDE : LA CHALEURS BAY MILLS DANS LA COMMUNAUTÉ MI’GMAQUE DE LISTUGUJ

David Bigaouette

Michel

ENTREPRENEURIALE S’EMPARE DE L’ANSE-À-VALLEAU

Jean-Yves Dupuis

Nos archives

LA GASPÉSIE AU TEMPS DES MISSIONS –JEAN-BAPTISTE-ANTOINE RACONTE; LA SUITE

Marie-Pierre Huard

43 Nos objets

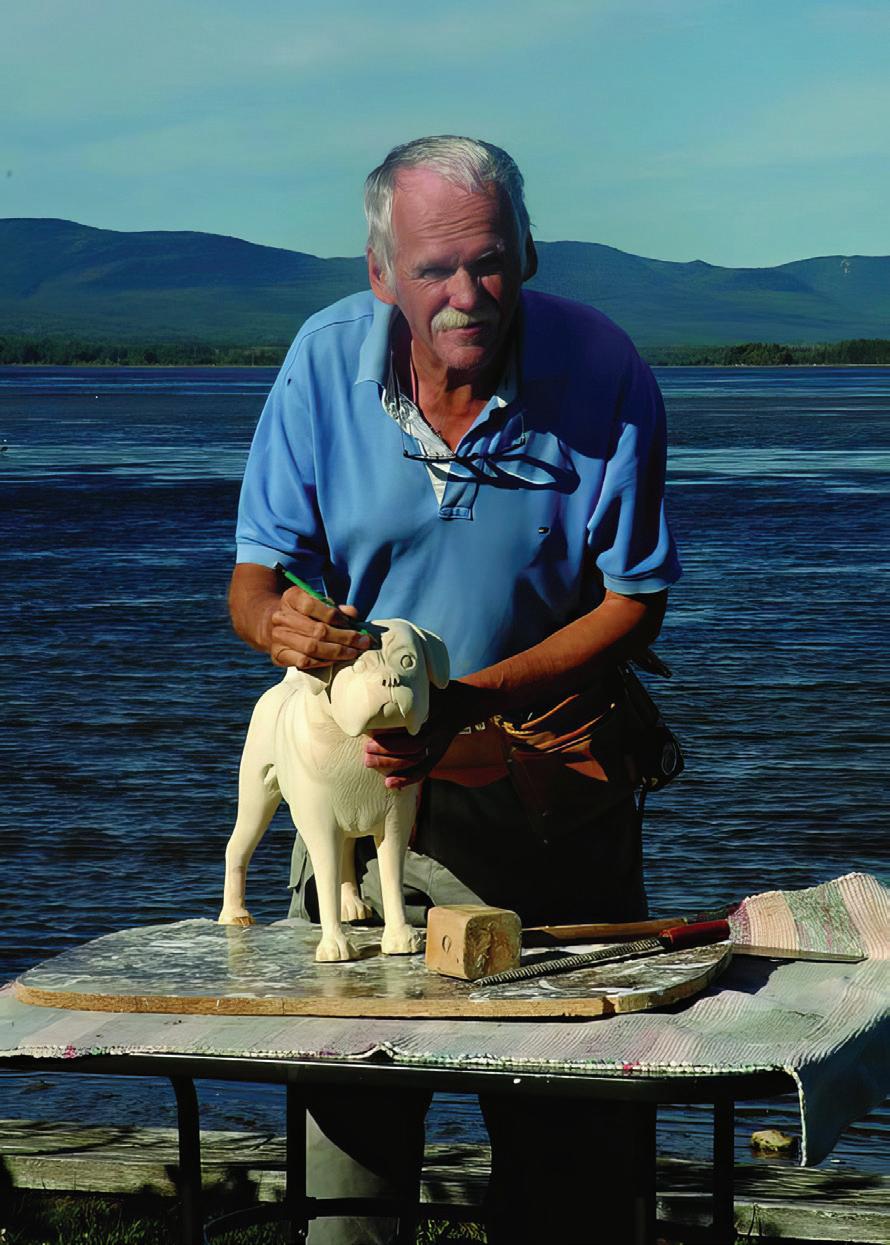

MARCEL LAMOUREUX : COLLECTIONNEUR DE CŒUR

Vicky Boulay

45

Nos personnages « OUHANDEURFOULE »

Jean-Claude Clavet 47

Nos évènements CURIOSITÉS À L’HÔTEL LEVER

Anne Sohier

SUIVEZ LE MAGAZINE SUR FACEBOOK!

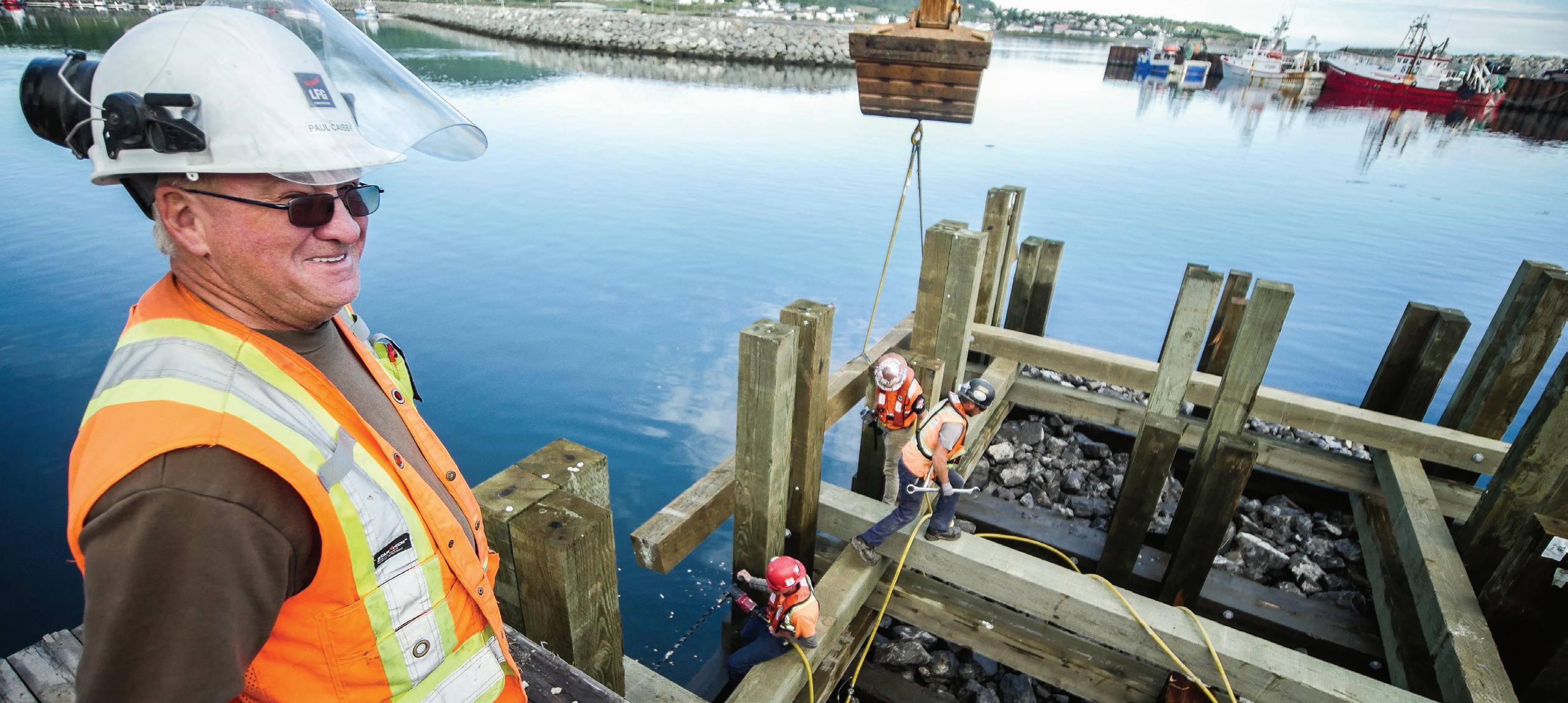

Merci à nos employés qui ont déployé de multiples efforts afin d’accomplir les nombreux travaux de 2024.

L’année 2025 amènera son lot de défis mais l’équipe de la Société du chemin de fer de la Gaspésie sera prête à poursuivre le développement de ce merveilleux projet de transport ferroviaire régional!

Éditeur : Musée de la Gaspésie

Fondé en 1963, le Magazine Gaspésie est publié trois fois par an par le Musée de la Gaspésie. Le Magazine vise la diffusion de connaissances relatives à l’histoire, au patrimoine culturel et à l’identité des Gaspésiennes et des Gaspésiens. Il est membre de la Société de développement des périodiques culturels québécois (SODEP).

Comité de rédaction

Marie-Pierre Huard, Jean Lamarre, Gabrielle Leduc, Marie-Josée Lemaire-Caplette, Paul Lemieux et Jean-Philippe Thibault

Abonnements et ventes

418 368-1534 poste 104 boutique@museedelagaspesie.ca

Rédactrice en chef

Marie-Josée Lemaire-Caplette 418 368-1534 poste 106 magazine@museedelagaspesie.ca

Coordination et publicités

Gabrielle Leduc

418 368-1534 poste 102 coordo.direction@museedelagaspesie.ca

Recherche iconographique

Marie-Pierre Huard 418 368-1534 poste 103 archives@museedelagaspesie.ca

Rédaction et collaboration

David Bigaouette, Michel Bond, Vicky Boulay, Corentin Briand, Jean-Claude Clavet, Paulette Cyr, Pauline Cyr, Yolande Dubois, Jean-Yves Dupuis, Marie-Pierre Huard, Armand Labbé, Steeve Landry, Pierre-Luc Morin, Cynthia Patterson, Alexander Reford, Joanie Robichaud, Christian Roy et Anne Sohier

Conception graphique et infographie

Maïlys Ory

Révision linguistique

Ginette Haché

Distribution en kiosque

Jean-François Dupuis

Impression Numérix

Plateforme numérique magazinegaspesie.ca

Dépôt légal

Bibliothèque et Archives Canada, ISSN 1207-5280 (imprimé)

ISSN 2561-410X (numérique)

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, ISBN 978-2-924362-42-6 (imprimé) ISBN 978-2-924362-43-3 (pdf)

Copyright Magazine Gaspésie

Reproduction interdite sans autorisation

Nous reconnaissons l’appui financier du gouvernement du Canada.

Toute personne intéressée à faire paraître des textes conformes à la politique du Magazine Gaspésie est invitée à les soumettre à la rédactrice en chef. Celle-ci soumet ensuite une proposition d’articles au comité de rédaction.

Le Magazine Gaspésie n’est pas un média écrit d’opinion, mais encourage le pluralisme des discours pour autant qu’ils reposent sur des fondements. Les autrices et auteurs sont responsables de leurs textes. Seuls les textes où cela est spécifiquement mentionné relèvent de l’éditeur.

Les textes sont écrits de manière inclusive afin de refléter son objet et son approche. Le vocabulaire épicène est utilisé autant que possible. Le Magazine Gaspésie applique la règle de féminisation par dédoublement et les graphies tronquées à l’aide de points médians. L’accord de proximité est utilisé à des fins de lisibilité.

Droits d’auteur et droits de reproduction

Toutes les demandes de reproduction doivent être acheminées à : Copibec (reproduction papier) : 514 288-1664 | 1 800 717-2022 | licences@copibec.qc.ca

Abonnement

1 an (3 nos) : Canada, 31 $ ; Hors Canada, 85 $ (taxes et frais de poste inclus)

Vente en kiosques

Prix à l’exemplaire : 10,75 $ (taxes en sus) - Liste des kiosques sur le site Web

Magazine Gaspésie

80, boulevard de Gaspé, Gaspé (Québec) G4X 1A9 418 368-1534 poste 106 magazine@museedelagaspesie.ca magazinegaspesie.ca

Encore aujourd’hui, la Gaspésie regorge de petits commerces locaux et d’entreprises qui sont nés à l’initiative de gens d’ici. Bien sûr, des chaînes s’implantent peu à peu dans la région, mais la longue tradition d’entrepreneuriat demeure. Que ce soit par nécessité, par désir d’être son propre patron ou par volonté de répondre à un besoin sans dépendre de l’extérieur, le nombre de Gaspésiennes et Gaspésiens qui se lancent en affaires est particulièrement élevé. D’un côté, il y a celles et ceux, débrouillards et vaillants, qui ont l’habitude de réaliser de petits miracles avec presque rien. De l’autre, il y a cette culture entrepreneuriale qui arrive avec les Anglo-normands·es, nombreux à s’établir en Gaspésie. Contrairement au catholicisme, le protestantisme valorise l’instruction ainsi que la réussite matérielle et financière. L’exemple le plus connu est évidemment Charles Robin, dont la compagnie est la deuxième entreprise ayant eu la plus grande longévité au Canada. Rappelons que la compagnie Robin, fondée en 1766, est présente en Gaspésie et dans les Maritimes pendant plus de 250 ans. Les entreprises se développent autour des piliers économiques gaspésiens, les pêcheries, l’industrie forestière et plus tard le tourisme, sans

oublier la panoplie de commerces de vêtements, de meubles ou de divertissements, ou encore ceux axés sur le service de proximité : épiceries, pharmacies, garages, soins esthétiques, etc. Le succès de ces entreprises demande de la part de leurs dirigeants·es un bon instinct, un esprit créatif, un goût du risque ainsi qu’une capacité d’adaptation et d’innovation, entre autres qualités. Que ce soit à petite ou grande échelle, ces entrepreneurs·es vivent des mésaventures et des réussites, en plus de subir les répercussions d’évènements extérieurs comme des guerres et des pandémies.

Comme c’est souvent le cas en Gaspésie, la « business » est une affaire de famille! Associés·es, employés·es ou même bénévoles, il n’est pas rare que plusieurs membres de la famille s’impliquent, sans compter les générations suivantes qui prennent la relève et permettent aux entreprises de perdurer dans le temps. Pensons aux McCallum, Lelièvre, Lemoignan, Bourdages, Goupil, Leboutillier, Tapp, et bien d’autres.

Parmi ces entrepreneurs·es gaspésiens, il y a des figures célèbres comme Ricardo Larrivée, natif de

Cap-Chat, qui se distingue dans le milieu culinaire, et Cora Mussely Tsouflidou, originaire de Caplan, qui propose des déjeuners dans ses multiples restaurants. Surtout, il y a des centaines de personnages connus dans leur village, et dont le parcours est inspirant, que ce soit le propriétaire d’un magasin général ayant peu d’instruction ou la gestionnaire qui lance une nouvelle offre sur le marché. Parce que, pour réussir en affaires, il faut aussi de l’entregent et de la loyauté, que ce soit en jasant avec la clientèle au comptoir, en dirigeant les ouvriers ou en entretenant des liens avec les partenaires et fournisseurs.

Ce numéro veut faire honneur à tous ces entrepreneurs·es qui affrontent vents et marées pour offrir des produits et services à la population locale, qui créent des emplois, qui font preuve de générosité en redonnant à la communauté et qui contribuent à la vitalité et même à la survie des villages. Au fil des pages, vous découvrirez certaines de ces petites et grandes initiatives qui ont marqué, chacune à leur façon, leur localité et leur époque.

Marie-Josée Lemaire-Caplette

Rédactrice en chef du Magazine Gaspésie, Musée de la Gaspésie

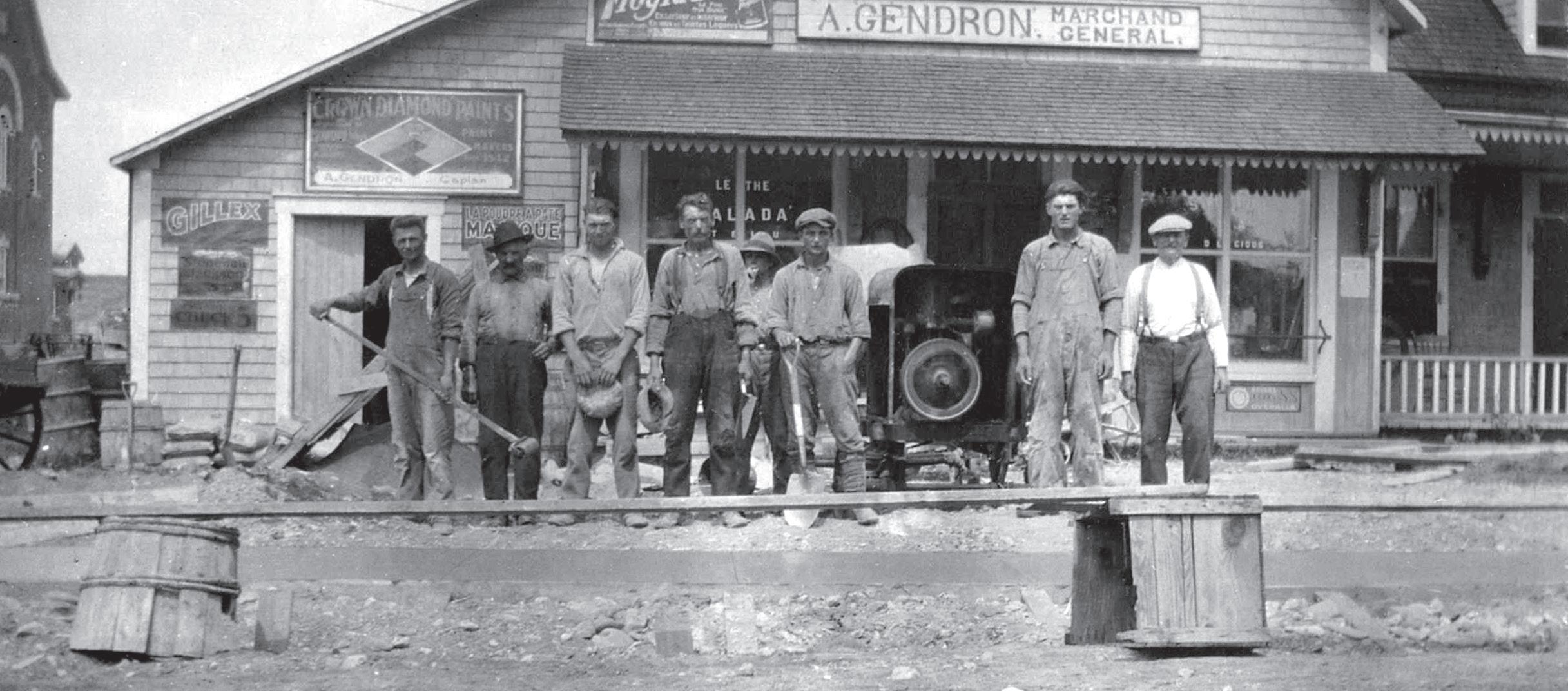

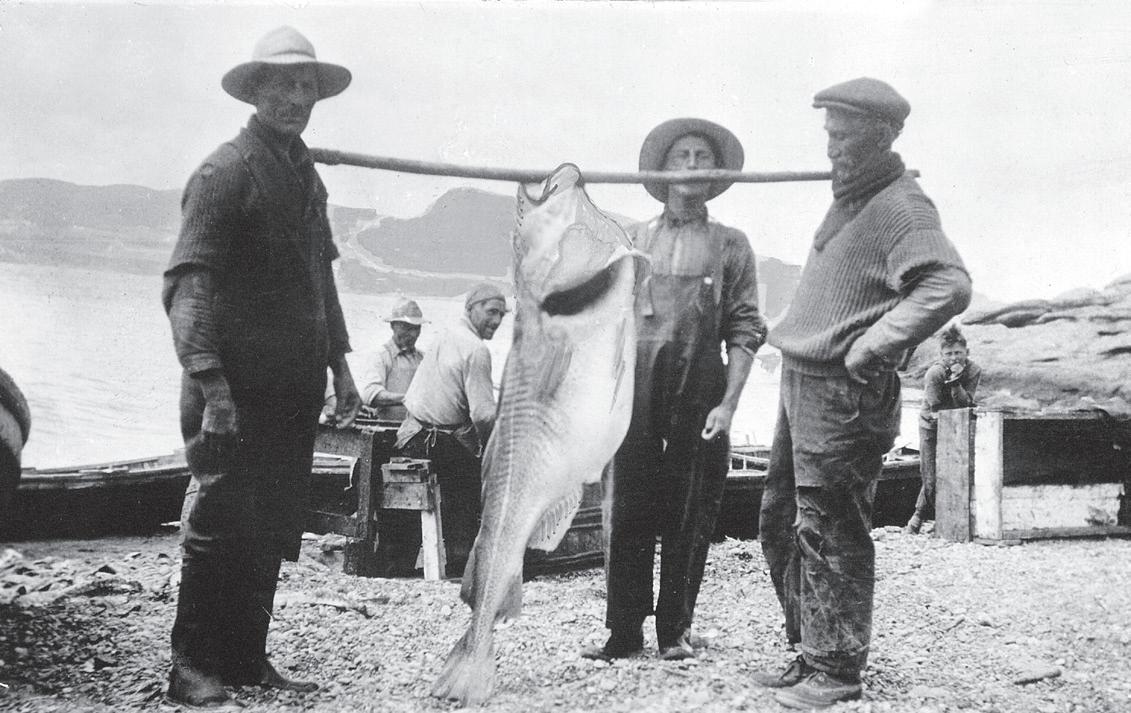

Magasin général J. A. Gendron, années 1920. On remarque sur l’enseigne « A. Gendron », qui deviendra plus tard « J. A. Gendron ». On y voit André Cyr (3e à gauche) ainsi que Joseph-Arsène Gendron père complètement à droite et le fils derrière avec son chapeau et sa pipe. Musée de la Gaspésie. Fonds J.A. Gendron. P283/2

Joseph-Arsène Gendron (1861-1950) prend officiellement possession de son magasin-résidence à Saint-Charles-de-Caplan (aujourd’hui Caplan) le 14 juillet 1917, une solide construction recouverte de bardeaux de cèdre à l’est de l’église. Au fil des ans, plusieurs bâtiments contigus ont été ajoutés à la structure initiale selon les besoins familiaux et économiques des occupants·es. Ces agrandissements donnent à l’ensemble un style architectural qui ne passe pas inaperçu. Aujourd’hui, le bâtiment est classé immeuble patrimonial par le ministère de la Culture et des Communications.

Paulette Cyr Passionnée d’histoire et résidente de Caplan

Originaire de Saint-Octave-deMétis et résidant à SainteFlorence dans la vallée de la Matapédia, Arsène arrive à Caplan accompagné de son épouse Amanda Sénéchal (1867-1944) et des deux derniers de leurs 15 enfants, Amanda, 13 ans et Joseph-Arsène, bientôt 8 ans. Le nouveau propriétaire est familier avec la Baie-des-Chaleurs, il a été commis voyageur dans la région pour la vente d’équipements de ferme.

Vente, troc et crédit

Sous l’enseigne « A. Gendron Marchand Général », Arsène père se

spécialise dans la vente d’instruments aratoires, et le commerce du bois de pulpe et de chauffage. Le marchand se ravitaille en divers produits manufacturés chez les grossistes de Québec et de Montréal. Il achète aussi des produits des agriculteurs ou échange des marchandises contre de la viande, de la volaille, de l’avoine, parfois du poisson et, surtout, des œufs qu’il expédie par centaines de douzaines à des grossistes de La Matapédia ou de Rimouski. Il faut avoir les reins solides pour supporter la vente à crédit omniprésente dans les affaires; l’accès aux liquidités est limité dans la

région et de nombreux clients·es font « marquer » leurs achats jusqu’au moment des récoltes, de la fin de la saison de pêche ou du retour du chantier forestier.

Une période sombre

Dès 1917, Arsène père est nommé juge de paix pour le district provincial de Gaspé, une fonction qu’il a exercée auparavant pour le district de Rimouski. Du côté financier, la situation se corse : la Loi sur l’impôt de guerre du fédéral pour le financement du conflit mondial touche à la fois au revenu particulier du marchand et à celui de son commerce. Cependant,

les tracas d’argent deviennent secondaires dès la fin de la guerre lorsque le cauchemar de la grippe espagnole frappe de plein fouet la population. Des gens de tous les âges meurent les uns après les autres. En octobre 1918, les autorités ordonnent la fermeture de tous les endroits publics pour un mois, même les églises, et tous les rassemblements sont interdits. Par bonheur, l’épidémie se résorbe au printemps presque aussi vite qu’elle est venue!

Amanda mère et Arsène père vivent une période sombre lors du décès de leur fille Emma en 1921. Déjà veuve à 20 ans, elle laisse derrière le petit Paul et les grands-parents se voient confier les soins de l’enfant. Le commerce étant intégré à la maison familiale, Amanda fille y travaille jusqu’à son mariage en 1922 et Arsène fils fait ses débuts comme aide, puis commis. Il commence à travailler au magasin pour de bon dès 16 ans et apprend tous les rudiments du métier sous la supervision paternelle. L’expansion donnée au commerce par Arsène père l’amène à tisser des liens avec les gens des environs. Le magasin est souvent le lieu de rencontre des villageois·es et des nouvelles de toutes sortes y circulent; il arrive même à l’occasion au marchand de jouer une partie de dames sur le comptoir avec ses amis.

Le gouvernement provincial inaugure en grande pompe le boulevard Perron (aujourd’hui la route 132) à l’été 1929; cette nouvelle route apporte une circulation inhabituelle. À l’automne, l’économie de la région subit toutefois les contrecoups du krach boursier. En peu de temps, le chômage augmente, l’industrie forestière est au ralenti et de nombreuses familles reçoivent l’aide de l’État.

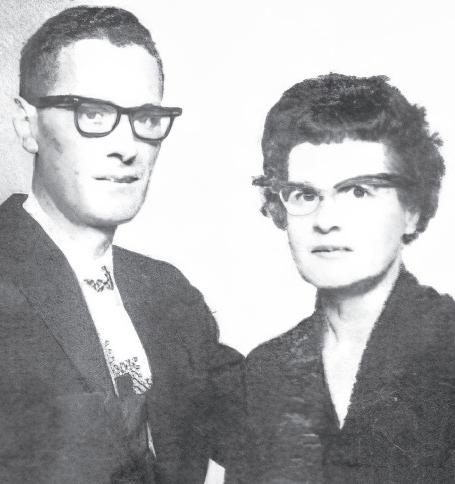

Le temps des réjouissances À l’été 1930, Arsène fils (1909-1992) marque un grand tournant dans sa vie : il épouse Stella Lelièvre

(1908-1978) le 3 septembre à l’église Saint-Joseph de Cap-d’Espoir. Pour l’occasion, son père lui vend des parts dans le magasin général. Le jeune couple commence dès lors la vie commune dans la demeure des parents du marié. À la même période, l’électricité est mise en fonction pour les maisons du village en bordure du boulevard Perron et la famille Gendron profite enfin de ce service tant espéré.

Arsène père s’implique dans sa communauté en devenant membre fondateur du conseil d’administration de la caisse populaire de SaintCharles-de-Caplan en 1934. Les affaires au magasin reprennent peu à peu. Dans une lettre de présentation en tant qu’associé, Arsène fils écrit : « Je suis un homme d’affaires de Caplan qui se spécialise dans le commerce de détail. […] Quant aux articles que j’achète, ils me sont livrés par bateau ou par train. Je préfère toutefois utiliser le transport par bateau, car il est beaucoup moins cher. Imaginez, l’an dernier, en 1935, j’ai dû débourser 3 $ pour faire transporter une tonne de mélasse par bateau alors qu’il m’en a coûté cette année 14 $ par train. »1 Le chemin de fer ne produit pas les résultats escomptés dans la Baiedes-Chaleurs.

Amanda mère et Arsène père sont honorés à l’occasion de leur 50e anniversaire de mariage en 1935 avec une messe solennelle chantée en l’église

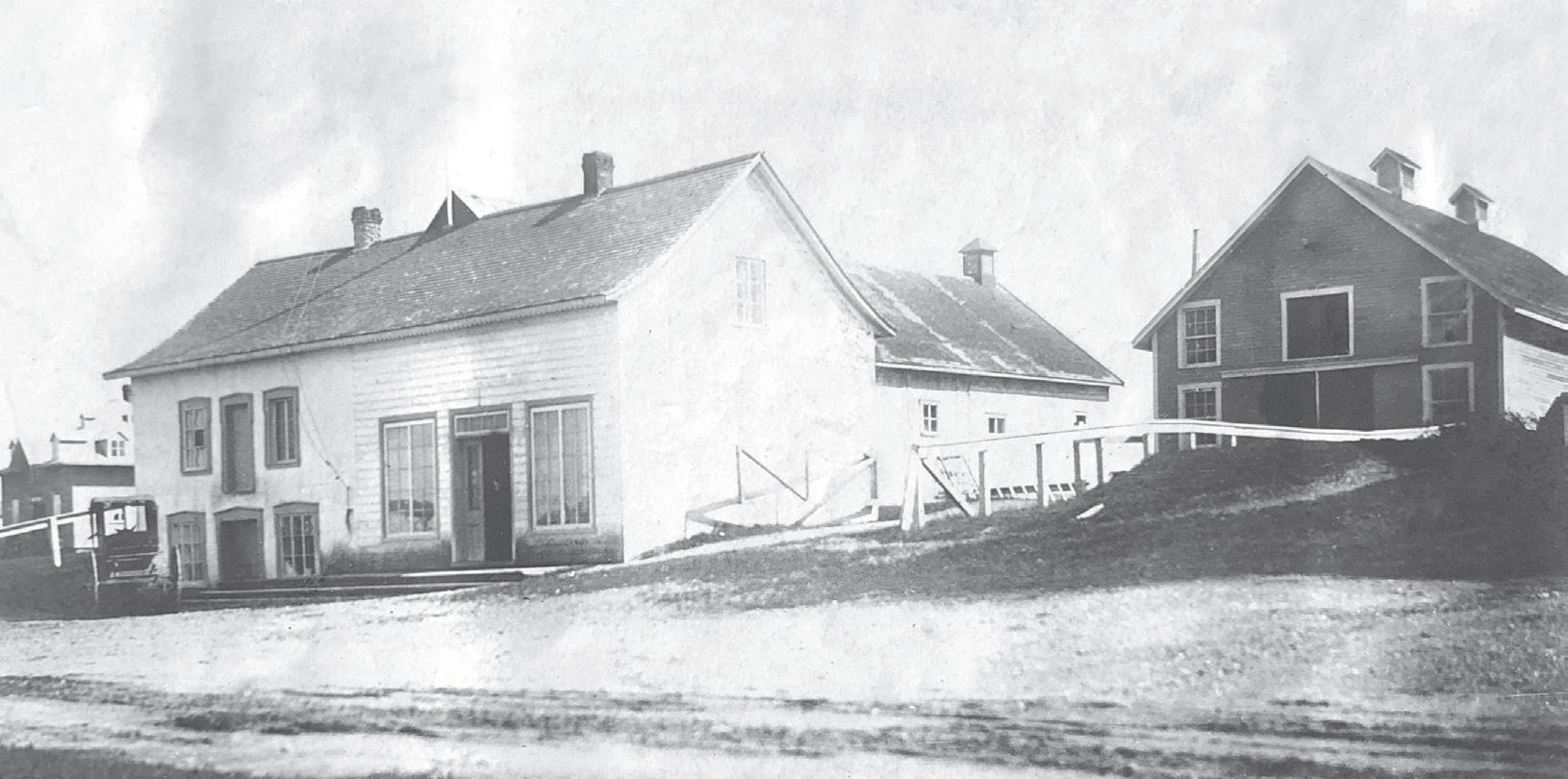

L’imposante bâtisse du magasin général J. A. Gendron à Caplan, années 1930-1940. Musée de la Gaspésie. Fonds J.A. Gendron. P283/2

Saint-Charles par leur fils, l’abbé Paul Gendron, curé de la paroisse de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Le 17 septembre 1938, le couple septuagénaire signe une donation en faveur d’Arsène fils. Ce dernier devient le seul propriétaire du magasin et de la maison attenante. Stella et Arsène fils sont maintenant parents de deux filles et un garçon. Au cours de l’automne, la municipalité installe des lampadaires au cœur de la paroisse, une innovation qui illumine le soir venu la façade du magasin et son enseigne.

Une page se tourne

Dès que le Canada déclare la guerre à l’Allemagne en 1939, l’insécurité s’installe. Arsène fils doit faire des ajustements dans son commerce et suivre les recommandations de la Commission des prix et du commerce en temps de guerre puisque le gouvernement prend le contrôle de l’économie afin de freiner la hausse des prix. Pour sa part, le marchand doit composer avec les coupons de rationnement dès 1943; ses clients·es doivent présenter ceux-ci pour acheter, entre autres, du sucre, du thé, du beurre et de la viande. En 1944, le vent tourne en faveur des Alliés tandis qu’au Canada, la conscription imminente devient une vive inquiétude pour la population. Le Capitaine-abbé Paul Gendron est aumônier pour le 3e Bataillon de réserve des Fusiliers du Saint-Laurent lorsque sa mère décède le 7 août 1944 à l’âge de 77 ans. Les funérailles d’Amanda Sénéchal Gendron ont lieu à l’église Saint-Charles qui rassemble pour l’occasion de nombreux parents et amis·es dans la grisaille de la guerre. Stella et Arsène fils sont maintenant parents de cinq enfants et le marchand compte sur son précieux héritage pour assurer le bien-être de sa progéniture. Arsène père suit son épouse dans la mort le 18 août 1950

à 89 ans. L’église Saint-Charles est bondée de parents, amis·es, voisins·es, marchands·es, dignitaires et membres du clergé pour les funérailles. Son décès est souligné dans le journal L’Action catholique : « Une touchante manifestation d’estime a été rendue à la mémoire de M. Arsène Gendron, rentier et ancien marchand, de Saint-Charles de Caplan […] Le service fut chanté par le fils du défunt, M. l’abbé Paul Gendron, curé de Gascons. »2

Un page de l’histoire du magasin général J. A. Gendron est tournée avec le départ du patriarche; Arsène fils poursuit l’œuvre de son père. Aujourd’hui, le magasin général se trouve sur le site reconstitué du Village gaspésien de l’Héritage britannique, la pointe Duthie, à New Richmond où le bâtiment a été déménagé.

Notes

1. Josep-Arsène Gendron (fils), Lettre de présentation comme associé, 1936; Musée de la Gaspésie, Centre d’archives, P283 Fonds J. A. Gendron.

2. « Funérailles de M. Arsène Gendron », L’Action catholique, 28 septembre 1950, p. 18.

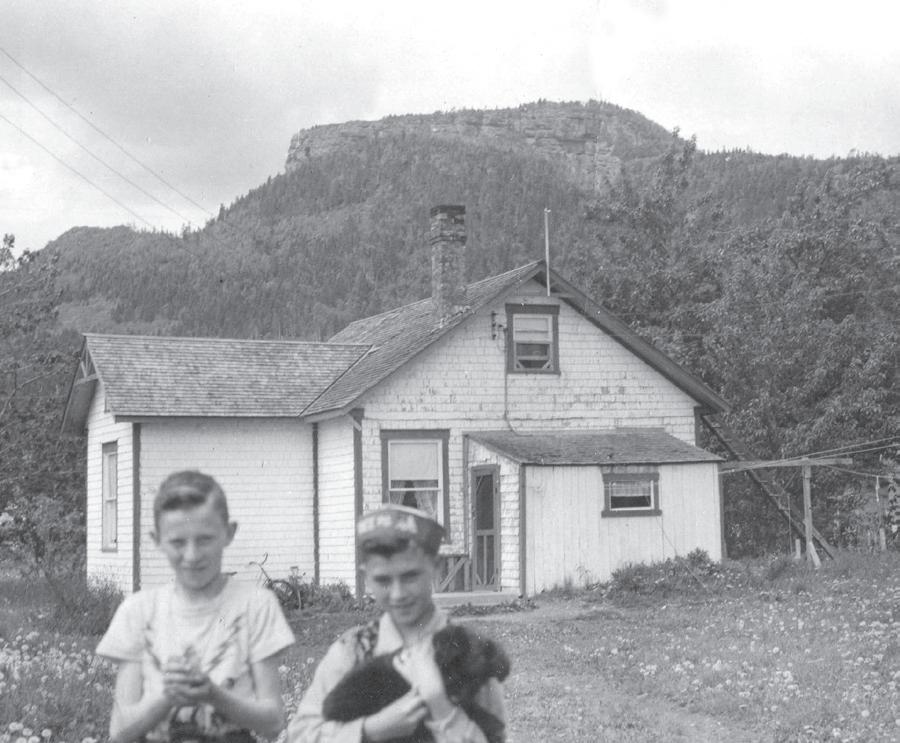

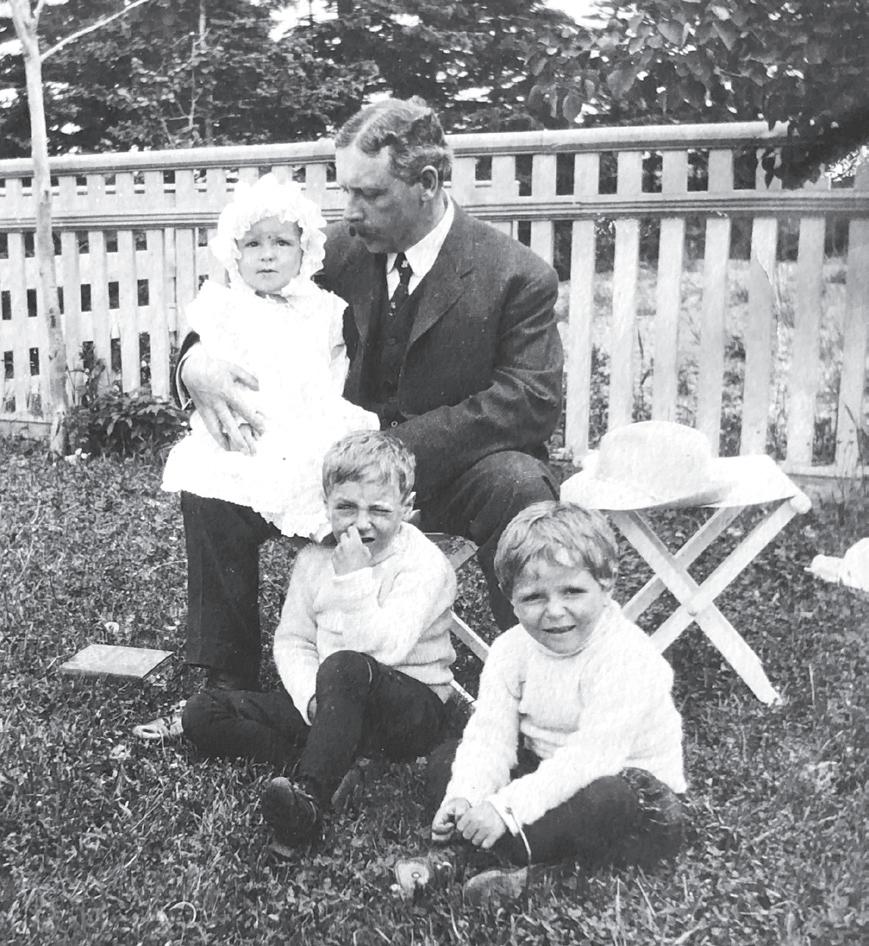

De gauche à droite : Armand Labbé, Isabelle

Donohue et Réal Labbé devant le premier magasin en bois dans la côte du Pic de l’Aurore, 1952. Collection Armand Labbé

Avec le recul, je constate que les divers magasins qu’a possédés ma famille constituent une belle aventure, surtout pour des gens peu instruits. Mon père, Roméo Labbé (1909-1995), n’a qu’une 4e année, et « feuble », comme il le disait. Dans ce temps-là, vers 1920, on commence à travailler jeune, car il faut aider à faire vivre sa famille. Mon père sait lire et compter; cependant, il écrit au son. Mais ma mère, Isabelle Donohue (1914-1993), possède une 7e année, et forte! Leur aventure commence dans les années 1930 dans les Failles (surnommé « Le Fall »), hameau d’une quinzaine de maisons situé près de Percé. Elle témoigne des débuts de la vocation commerciale de cette destination touristique en émergence, avec l’offre des « souvenirs de Percé ».

Armand Labbé

Fils d’Isabelle Donohue et Roméo Labbé, et originaire de Percé

Coke spécial pour les habitués

Depuis quelques années, mon frère et moi entendons parler, entre les branches, d’un coke spécial qu’aurait vendu mon père. Quand il en est question, je vois son visage se figer et ma mère pincer les lèvres. Mon père refuse d’en parler. L’affaire du coke spécial en reste donc là, même si elle nous intrigue… Mais un soir du temps des Fêtes, alors que mon père

a pris un ou deux verres de gin et ma mère un peu de brandy, mon frère et moi ramenons le sujet sur le tapis.

-Envoueille donc, Roméo, ça fait quasiment 50 ans de ça, dit ma mère.

-Penses-tu? demande-t-il, en retenant un sourire…

-Je vais vous le conter, mais farmezvous avec ça.

Mon frère et moi nous nous regardons discrètement… Nous allons enfin savoir!

-Dans l’Fall, dans les années 1930, dans le temps de la Crise, j’avais un p’tit magasin près du c’hmin, sur notre terrain. Je vendais des cigarettes, du chocolat, pis toutes sortes d’affaires; c’était comme un p’tit dépanneur. Les gens des alentours venaient aux nouvelles, pis jaser. C’est là que je vendais du coke spécial. Je prenais un coke, j’ôtais l’bouchon, j’ôtais un peu de liqueur, pis je la remplaçais par du rhum

blanc ou du whisky de contrebande; avec ma capeuse, je remettais un bouchon.

Mon père se sent tout à coup à l’aise de nous raconter cela et ma mère a des regards complices. La célèbre « capeuse », nous l’avions vue souvent, mon frère et moi; mon père n’a jamais voulu nous dire à quoi elle servait.

Mon père continue :

-Après, j’ouvrais une trappe dans le plancher, en arrière du comptoir, pis je mettais la bouteille au frette dans le p’tit ruisseau qui coulait en-d’ssour de mon magasin. Ceux qui le savaient pas pensaient qu’un coke spécial, c’était un coke frette. Mais ceux qui le savaient prenaient ben leur temps à le boire. Je le vendais dix cennes au lieu de cin’ cennes.

-D’où venait le rhum? demande mon frère.

-C’était du Saint-Pierre. On appelait ça du Moonshine parce que la rencontre avait lieu en mer à la pleine lune entre les gars de là-bas pis des pêcheurs. Y’avait pas de téléphone.

-Comment tu faisais pour avoir ça? -Ça, c’est une chose que j’peux pas vous dire. Y’avait du brandy, du rhum et du trois-dans-un. La boisson était tellement rare que parsonne ne les dénonçait. L’ouvrage, pis l’argent

étaient rares aussi. J’ai jamais pensé que je nuisais à parsonne avec ça et j’en vendais jamais plusse qu’un à quelqu’un par jour.

Coquillages de mer à vendre

Et l’aventure continue dans la côte du Pic de l’Aurore, entre 1945 et 1955, alors que nous habitons une maison de quatre pièces, que mon père a construite avec l’aide d’amis. Dans cette maison d’été, ni eau ni électricité, mais à proximité, un ruisseau. L’objectif d’Isabelle et de Roméo est de faire quelques sous « en vendant des affaires aux touristes » parce qu’il y en a déjà beaucoup qui descendent la côte pour arriver à Percé.

Au départ, vers 1950, mon frère Réal et moi, encore enfants, nous nous installons l’été, avec une petite table, le long de cette côte à forte pente, en gravelle. Il y passe des touristes en auto, plus rarement à pied. Les automobilistes doivent y penser d’avance avant de s’arrêter à notre petit commerce et certains·es reculent après avoir vu notre installation rudimentaire. Mais nous sommes les premiers du village à tenir ainsi boutique! Nous vendons des coquillages, des oursins et des étoiles de mer, que mon père ramène de la pêche. Nous avons aussi du tissage de ma mère et il nous arrive de vendre du pain chaud et de la bonne tarte aux pommes. C’est là que nous apprenons des rudiments de l’anglais; quand des touristes américains nous questionnent, nous avons la réponse suivante : « Wait a menute, I’m gonna get my mommy. ». Il faut dire que ma mère est bilingue parce que son père, un fier Irlandais, l’est, même s’il est illettré. Ce premier été, nous avons fait 15 $ (équivalant aujourd’hui à 187 $1), selon mon père. Puis, mon père construit une tente avec une toile de barge qui nous sert d’abri. Au moins deux fois, de forts vents la déménagent en bas de la côte, mais comme mon père a inventé la patience, nous la réinstallons… « Cinquante-deux belles piasses [586 $ de nos jours], les enfants, cet été », nous dit alors ma mère, fièrement.

L’année suivante, dès la fonte des neiges, mon père s’attelle à la tâche pour construire un magasin en bois d’environ 12 pieds sur 12 (3,7 mètres). On utilise le même comptoir rudimentaire, mais avec un tiroir pour l’argent et des tablettes. Nous avons même loué un « frigidaire » à l’eau, que nous allons chercher au ruisseau, pour offrir de la « liqueur ». Enfin, des commerçants itinérants nous vendent toutes sortes d’articles, que nous revendons facilement.

Nous avons ce petit magasin dans la côte du Pic de l’Aurore pendant deux ou trois étés. La maison familiale sert plus tard à construire le premier motel de la série que nous y voyons aujourd’hui. En 1955, mon père

achète une résidence inhabitée depuis un long moment : 1 500 $ (équivalant à 17 000 $ aujourd’hui), rue de l’Église. Il veut nous rapprocher de l’école. Après une reconstruction, cette maison devient, en 2015, un atelier et un magasin de bijoux : Espace Wazo.

Souvenirs artisanaux

Après notre déménagement, mon père fait transporter le petit magasin par son ami de toujours et voisin, Raoul Narcisse-Bourget; tous deux placent la bâtisse sur un gros traîneau artisanal attelé à un tracteur. Mon frère et moi avons alors droit à une belle « ride »! Comme le magasin est alors situé le long de la rue principale, pas loin de la rue du quai, il y vient beaucoup plus de touristes. « On va ouvrir du matin jusqu’au soir, à 10 h et plus longtemps. » dit mon père.

D’un été à l’autre, mon père agrandit le commerce, si bien que le magasin original est devenu un petit entrepôt. Il y a toutes les commodités, plusieurs comptoirs, une petite caisse enregistreuse, un « cooler à liqueurs » et un à crème glacée, laquelle nous arrive de Matane par camion. Nous vendons aussi des cigarettes, des petits gâteaux, du chocolat, des chips, etc.

C’est aussi, comme nous le disons à l’époque, un magasin de souvenirs. Outre les choses importées que des vendeurs itinérants nous proposent, nous vendons des petits bateaux fabriqués par des artisans des environs. Nous offrons aussi des bijoux en agate, que montent mon frère et ma mère, et des épinglettes avec de petits coquillages collés avec une pince à sourcils. Mon père fait des cendriers, des lampes et même des maisonnettes en bois, ornés de petites pierres de la plage. Cela, sans autre outil qu’une scie à découper manuelle et un petit marteau. Autres exclusivités : les étoiles de mer vidées et séchées soigneusement et des morceaux de filet de pêche. Mon père sait aussi vider des homards et des crabes, dont il ne reste que la carapace.

Au milieu des années 1960, et à sa grande fierté, mon père quitte son emploi à la Coopérative où il gagne 0,50 $ (5 $ actuels) de l’heure pour se consacrer à la boutique : Au Coin du Souvenir. À partir de ce jour, il prend grand plaisir à expliquer aux touristes comment on piège les homards, entre autres secrets de la mer, et à parler de ses 22 laborieuses années de pêche à la morue à la rame. C’est pour lui et ma mère une grande satisfaction.

Un jour, en 1977, mon frère, Réal (1942-2002), propose à mes parents d’acheter leur commerce. Mes parents, tous deux dans la soixantaine, jugent alors avoir assez travaillé et acceptent volontiers. Un peu avant, en 1974, avec son épouse, Marguerite, Réal loue l’ancienne école anglaise protestante, sise à côté de la maison familiale, pour en faire La Boutique à l’Ancre. Puis en 1976, Marguerite et Réal construisent Le Goéland, qu’ils exploitent pendant 10 ans et où mes parents vendent encore leurs exclusivités. J’y travaille au moins cinq étés. En 1986, c’est la vente de la maison familiale et de celle voisine, appartenant à mon frère. Vente aussi du Goéland et cession du bail de l’école protestante, devenue L’Ancienne École. Tout ce beau monde quitte Percé, vers L’Ancienne-Lorette, en banlieue de Québec. Le Goéland change de mains deux fois et demeure à ce jour une boutique de souvenirs. On y voit encore le lettrage que j’ai dessiné et peint avec mon frère…

Note

1. Les équivalences dans les textes sont basées sur l’outil de calcul de l’inflation de la Banque du Canada.

Le

Boutiques Le Goéland et L’Ancienne École

Philippe John Mauger (1857-1941) quitte sa ville natale de Saint-Ouen sur l’île anglo-normande Jersey pour s’installer à Grande-Rivière en 1876, où il occupe un poste au comptoir de la Charles Robin & Company. Cette nouvelle vie est attirante pour le jeune homme, mais les conditions de travail sont difficiles : les Robin ne sont pas tendres avec leurs employés. Trois ans plus tard, il renonce à sa religion protestante et devient catholique afin d’épouser Rose-Délima Beaudin (1862-1944), une descendante du corsaire Léon Roussy. Philippe John Mauger perd toutefois son emploi au même moment, probablement en raison de son changement de religion. Il décide alors d’apprendre le métier de forgeron d’un ami qui est établi aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon. À son retour à Grande-Rivière, Philippe John construit une forge où il œuvre le reste de sa vie. Le couple aura 16 enfants.

Un commerce familial

Un de leur fils, Émile (1880-1937), apprend les ficelles du métier et devient également garagiste. Malheureusement, il décède subitement et c’est son fils Adolphus qui prend la relève de la forge et du garage. À l’âge de 13 ans, ce dernier va étudier la mécanique automobile, la comptabilité, puis la soudure avant de revenir à 20 ans dans son village natal. Plus tard, son frère Lionel lui donne un coup de main. En 1941, la forge est agrandie et des pompes à essence sont installées, mais un incendie ravage l’installation au milieu des années 1940. Adolphus rebâtit le tout en béton et y ajoute une section pour vendre et réparer les appareils ménagers. Ce même hiver, les deux frères partent à Montréal apprendre l’électricité et la plomberie. Ils électrifieront, entre autres, les maisons environnantes. À noter que Lionel enseigne aussi la mécanique des moteurs de bateaux à l’école des pêcheries.

C’est à 16 ans que Jean-Louis, le fils d’Adolphus et de Rose-Anna Gagnon, commence à travailler pour l’entreprise. Passionné d’automobiles, il devient concessionnaire Ford en 1986. Le garage familial est ainsi réaménagé et l’espace triplé. Il construit également un atelier où il entrepose et répare les automobiles sous le nom Pièces d’auto JLM inc. De plus, Jean-Louis possède un garage à New Richmond, qui sera ensuite vendu, et un autre à Gaspé, devenant ainsi l’un des plus grands concessionnaires Ford de l’Est-du-Québec. Surnommé affectueusement le géant, Jean-Louis exploite toujours avec passion ses entreprises qui comptent plus de 100 employés·es sur la pointe gaspésienne.

En plus de Grande-Rivière, d’autres branches de Mauger descendantes des îles anglo-normandes se sont établies en Gaspésie, notamment à l’Île Bonaventure et à Paspébiac.

Recherche : Jean-Marie Thibeault

Rédaction : Marie-Josée Lemaire-Caplette

Direction : Julie Fournier-Lévesque

Coiffeur et coiffeuses à l’œuvre dans le Salon Heather à la place Jacques-Cartier à Gaspé, 1972. Heather Maloney est à droite.

Les petites entreprises constituent l’essentiel de la structure commerciale à Gaspé pendant des décennies. Le restaurant et les motels Adams, Les Breuvages Gaspé de McCallum, Photo Cassidy, White’s Bar and Motels, le magasin de tissus de Mme Allard ou le magasin de vêtements pour femmes de Mme Chrétien n’en sont que quelques exemples. Le salon de coiffure d’Heather Maloney fait partie du nombre.

Cynthia Patterson

Cliente d’Heather Maloney et résidente de Barachois

En 2002, Heather Maloney déclare dans une entrevue au journal The Gaspé Spec : « Je vise définitivement à célébrer mon 40e anniversaire! ». Décembre 2024, Heather passe en revue la table à dîner, recouverte d’affiches en carton faites maison, annotant au feutre des textes et des photos qui soulignent de nombreux évènements de sa vie professionnelle. Il y a 20 ans maintenant qu’Heather

a fêté ce 40e anniversaire. En 2025, elle souligne ses 60 ans à titre de femme d’affaires.

Le début d’une aventure

Heather est née à Douglastown en 1946, troisième enfant et première fille d’une famille de 13 enfants. En 1962, peu avant ses 16 ans, Heather quitte la maison, une décision pragmatique qui n’est pas rare à l’époque. Elle déménage en chambre et

pension pour 1 $ (équivalant à 10 $ aujourd’hui) par jour à Wakeham (secteur limitrophe de Gaspé). Elle a entendu dire que Joyce Patterson a besoin d’une personne dans son salon de coiffure de l’hôtel Baker pour laver les cheveux. Heather apprécie vraiment son été. Elle aime tout : le travail, le salaire, les pourboires et son environnement.

En 1964, Heather est résolue à obtenir les qualifications professionnelles

22 mai 1963. Grâce aux lettres de Dean, la Gaspésie semble moins loin. En raison de l’expérience professionnelle qu’Heather a déjà acquise, l’école de formation Mary Hue détermine qu’elle n’a besoin de suivre qu’un mois de cours. Le 29 janvier 1965, Heather reçoit son certificat et rentre chez elle pour rejoindre Joyce Patterson à titre de coiffeuse qualifiée. Une mise en plis coûte 1,25 $ (près de 12 $ aujourd’hui), une coupe et une mise en plis 3,25 $ (30 $) et une permanente 10 $ (94 $). Sa première cliente lui restera fidèle pendant 58 ans.

en tant que coiffeuse. Elle demande un prêt de 500 $ (environ 4 800 $ actuels) à la banque pour couvrir le coût du cours et, le 3 janvier 1965, elle se rend à Montréal pour la première fois. Tout est nouveau pour la jeune femme de 18 ans. Les membres de sa famille l’encouragent, tout comme les lettres quotidiennes de son petit ami, Dean Patterson. Dean est l’un des quatre survivants de la tragédie du pont Beaver Dam, sur la route entre Gaspé et Murdochville. Six de ses collègues de la mine de Murdochville sont morts noyés le

En 1966, Heather travaille pour Gérald Gagnon qui vient d’ouvrir un salon rue de la Reine. Elle est l’une des trois employés·es du salon et c’est la première fois qu’elle se retrouve dans un milieu de travail francophone. Gérald ne parle pas anglais et Heather ne connaît pas le français, mais la femme de Gérald, bilingue, travaille à proximité et aide Heather à s’intégrer.

Le grand saut

D’autres changements l’attendent. Quelques mois plus tard, Heather et Dean se marient. Deux ans plus tard, Heather, enceinte de son premier enfant, décide de faire le grand saut et, le 6 juin 1968, elle ouvre son propre salon indépendant à Gaspé. Elle embauche ses premières employées, quatre jeunes femmes. L’une

d’elles, assistante au lavage de cheveux, restera en poste pendant 18 ans. Désormais responsable du personnel, des commandes, des finances, etc., Heather apprend au fur et à mesure, en prenant soin de tenir méticuleusement ses registres quotidiens et en déléguant les services de paie et de comptabilité. Cet été-là, Heather ne prend que 10 jours de congé à la suite de la naissance de Stefanie, et développe petit à petit son entreprise.

En 1971 naît Craig, son deuxième enfant. Dix jours plus tard, elle reprend son horaire de travail du samedi au mardi, rapportant à la maison des sacs de serviettes à laver le soir. Toujours prompte à reconnaître les bonnes occasions, Heather est stratégique et demande à l’avance l’obtention d’un espace au sein du grand édifice en construction au centre-ville afin d’y déménager son commerce. Elle planifie le financement, la décoration et l’équipement de son salon qui, en 1972, est l’un des premiers commerces à s’installer dans le nouveau centre commercial de Gaspé, la place Jacques-Cartier. Ses journées sont longues et bien remplies, commençant à 8 h et se terminant à 16, 17 ou 18 h. Durant la période de Noël, des mariages et des remises de diplômes, elle commence à 6 h 30. C’est l’époque des paillettes d’or en aérosol!

En 1983, l’immeuble montre des signes d’usure et des rénovations s’avèreront bientôt nécessaires. Heather décide qu’il est temps de quitter son emplacement. Pendant deux ans, tel que convenu, Heather travaille avec la nouvelle propriétaire, Yvette Couture, tout en restant à l’affût des

possibilités. À cette époque, elle occupe aussi un deuxième emploi. Après avoir terminé son travail au salon à 14 h 30, elle se rend à la polyvalente et commence à 15 h sa tâche d’enseignante d’un nouveau programme de formation pour adultes en coiffure, dispensé par Manpower. Elle forme 22 étudiants·es, dont 14 obtiennent leur diplôme.

Le 1er février 1985, Heather ouvre officiellement le Salon Heather à Sunny Bank (secteur de Gaspé), qu’elle dirige toujours 40 ans plus tard. Le salon a nécessité un investissement financier important afin de procéder à un agrandissement de la maison familiale, comprenant une entrée séparée. Mais cette fois, elle a investi dans un immeuble qui lui appartient. La première assistante au shampoing du salon est sa fille, Stefanie. Des années plus tard, Chelsea, la fille de Stefanie, travaillera également avec sa grandmère pendant ses vacances d’été. Au cours de ses années d’activité, Heather sert des clients·es anglophones et francophones dans un rayon d’au moins 60 km (37 milles) et emploie 37 personnes.

Le cœur sur la main

Entre 1985 et 1990, Heather répond aux demandes des résidents·es en proposant des coupes, des mises en plis et des permanentes au centre de soins Monseigneur Ross. En 1998, elle ouvre un salon au Manoir St-Augustin, une résidence pour personnes âgées, où elle travaille tous les mercredis pendant 10 ans. Son engagement envers les gens l’amène à donner une permanente

à une personne hospitalisée, à offrir ses services à une personne à domicile souffrant de graves problèmes de santé et, comme elle le lui avait promis, à coiffer une fidèle cliente dans son cercueil.

La famille et la communauté ont toujours eu une place dans l’horaire chargé d’Heather. Elle trouve le temps de coudre et de tricoter 58 courtepointes et plaids, tous offerts en cadeau à des personnes confrontées à des difficultés ou afin de souligner des moments particuliers de leur vie. Elle se porte volontaire pendant 10 ans en tant que correspondante communautaire du Gaspé Spec, prend la parole lors d’une manifestation à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes et revêt souvent un costume de père Noël. En 2020, Heather ferme temporairement son entreprise, comme des millions d’autres personnes, à cause du virus de la COVID-19. Avec Dean, son mari, elle conçoit 1 378 masques, qu’ils envoient dans tout le Québec et l’Ontario, et même en France, en les affranchissant à leurs frais.

Ces détails de la vie d’une femme forte, originaire d’un milieu rural, qui possède et gère toujours sa propre entreprise à Sunny Bank, nous sont parvenus parce qu’il y a des années, un client a offert à Heather un cahier de notes à la couverture fleurie. Motivée, Heather le remplit rapidement. Elle essaie d’écrire tous les jours et de rattraper son retard si elle saute une journée, à la même table où nous sommes assises aujourd’hui, alors que 10 carnets sont désormais complets. Ces pages

révèlent son énergie, sa détermination, sa persévérance, son autodiscipline, sa gestion efficace du temps, sa capacité à reconnaître les occasions et de s’en saisir avec promptitude. Elles révèlent également, enraciné dans la foi, son amour de la famille, de ses amis·es, de sa clientèle et de sa communauté.

Remerciements à Vision Gaspé-Percé Now et Jules Chicoine-Wilson pour la traduction.

Heather Maloney souligne ses 60 ans de carrière dans son salon de coiffure, 2025. Collection Heather Maloney VERSION

8-A, rue de la Cathédrale 418 368-2122

Magasin V. Cyr et fils inc. à Maria, années 1970-1980.

Collection famille Cyr

Valmore Cyr (1884-1967) commence à travailler très jeune à la ferme familiale à Maria pour aider son père malade. À 19 ans, il devient gérant d’une beurrerie qu’il achète plus tard, avant de la revendre à la Coopérative de Maria. Entre-temps, il ouvre une épicerie qui se transforme au fil du temps en magasin général. À 22 ans, il épouse Brigitte Fugère (1886-1908), qui lui donne une fille, Anita. Après le décès de Brigitte, il épouse en secondes noces Léontine Lucier (1880-1966), avec qui il a trois enfants : Eugénie, Alice et Charles. C’est ce dernier, seul garçon, qui reprendra le commerce paternel.

Pauline Cyr

Fille de Charles Cyr et Jeanne d’Arc Dionne, et originaire de Maria

Charles (1918-1986) suit son cours classique au Séminaire de Gaspé où il excelle en latin et en grec ancien, ses matières favorites. Il étudie aussi au Collège Brébeuf, puis au Catholic High School, tous deux à Montréal. Jeune homme, il rencontre Jeanne d’Arc Dionne à Maria, où elle vient l’été pour aider sa sœur aînée, Thérèse, épouse du Dr Martin, à prendre soin de ses nombreux enfants. Jeanne d’Arc et Thérèse sont nées dans le Maine, aux États-Unis, dans une famille productrice de pommes de terre. Le couple fait de longues promenades sur le quai de Maria, maintenant disparu, mais qui est alors le lieu tout désigné des rendez-vous romantiques. Le

21 juin 1944, Charles épouse Jeanne d’Arc et fait construire une jolie maison à côté du magasin. Ils y élèvent cinq enfants : Jacques, Henriette, Esther, Pauline et Charlotte.

Des hauts et des bas Valmore cède finalement le magasin général à son fils. Peu à peu, Charles V. Cyr et fils inc. se transforme en magasin de matériaux de construction. Comme les affaires sont florissantes, il ouvre un deuxième magasin à Dalhousie, au NouveauBrunswick, puis un à Bonaventure et un dernier à Amqui. En plus du commerce au détail, il se lance dans le commerce en gros. Tout comme son père, Charles fait preuve d’un excellent sens des affaires et s’avère

Photo : Charles-Eugène Bernard Musée de la Gaspésie. Fonds Charles-Eugène Bernard et Estelle Allard. P67/B/3a/2/60

un participant actif dans la prospérité du village. Sa contribution est fort bénéfique pour toute la région. Cependant, au cours des années 1970, sa réussite attire l’attention d’une personne mal intentionnée. Un homme d’affaires de MontJoli se présente à lui et une belle amitié se forge entre eux au fil du

temps, au point où Charles accepte de s’associer avec lui. Cet homme établit avec succès une stratégie de fraude à long terme, en convainquant Charles d’engager sa propre secrétaire au siège social, à Maria. D’importantes sommes d’argent sont ensuite détournées. Ce n’est qu’après plusieurs années que Charles découvre la trahison de son meilleur ami. Lorsque la supercherie est enfin révélée, le choc est dévastateur pour toute la famille! Cette épreuve ne sera toutefois pas la dernière.

Charles fait venir des wagons chargés de bois de l’Ouest canadien. Les livraisons arrivent directement à son entrepôt sur des rails construites à cet effet. Malheureusement, dans les années 1980, l’entrepôt est détruit lors d’un incendie possiblement criminel. Un autre coup dur.

L’absence de relève À l’approche de la retraite, Charles doit commencer à penser à la relève.

Son seul fils, Jacques, s’est fait frapper par une auto à l’âge de 6 ans, accident qui lui a laissé des séquelles permanentes. Il lui reste quatre filles. Or, il lui semble inconcevable que son entreprise puisse être gérée par une femme. À l’époque, les femmes sont plutôt destinées à devenir mères au foyer. Charles n’a donc jamais songé à léguer l’entreprise à l’une de ses filles. Cependant, elles poursuivront des études universitaires à Québec ou Montréal et s’orienteront vers d’autres professions : notaire, restauratrice d’œuvres d’art, journaliste-traductrice, psychologue.

Charles se résigne donc à trouver un acheteur et choisit finalement de vendre son entreprise à un jeune homme de Carleton-surMer. Par la suite, l’entreprise, redevenue une quincaillerie, connaîtra d’autres propriétaires. Toujours debout, le bâtiment est présentement inoccupé.

Cap-Chat a connu plusieurs entrepreneurs·es et gens d’affaires au cours de son histoire industrielle. Certains·es sont natifs de Cap-Chat alors que d’autres, aux origines variées, s’enracinent dans la localité située sur la côte de Gaspé-Nord avec une telle ardeur qu’elle devient leur port d’attache. Sans réduire l’importance d’hommes et de femmes qui ont laissé une trace inoubliable dans d’autres domaines, personne ne marque autant l’industrie forestière que James « Jim » Russell (1900-1981). Sous sa gouverne, la James Richardson Company Ltd devient le plus grand employeur gaspésien dans les années 1950, prouvant ainsi que le véritable moteur économique de cette époque de l’histoire de Cap-Chat est l’industrie du bois. Cette industrie fait vivre, directement ou indirectement, la population pendant presque un siècle, soit de 1878 à 1976.

Steeve Landry

Auteur et originaire de Cap-Chat

James Gordon Russell est né le 16 août 1900 dans une maison située sur le « banc de sable » à Cap-Chat. Il est l’aîné de la fratrie du couple formé de Gertrude Grace Gordon et de John « Johnie » Stewart Russell (1870-1934), un industriel. Malgré les origines écossaises de ses parents, James est donc bel et bien un Gaspésien! Au début des années 1900, c’est à son père qu’est confié le développement des

installations de la James Richardson Company (J. R. Co.) à Cap-Chat. De nombreux moulins à bois de l’entreprise se trouvent sur un vaste territoire côtier s’étendant de Matane à Grande-Vallée. Johnie prouve rapidement qu’il est l’homme de la situation. Sous sa direction, l’entreprise capchatiennes progresse à un tel point qu’elle lui permet de faire construire sa magnifique résidence nommée « Blink Bonnie » sur une

hauteur de la localité en 1904. Johnie et son épouse Gertrude, respectivement originaires de Montréal et Sherbrooke, forment un couple aussi complice en affaires qu’en amour. Après une enfance passée auprès des autres jeunes de Cap-Chat et ses études à Lennoxville, James débute dans le monde des affaires dans les Maritimes avant de faire un séjour dans l’Aviation royale canadienne à l’âge de 18 ans.

Un dirigeant audacieux

Démobilisé en 1920, James « Jim » Russell entre à l’emploi de la J. R. Co. comme mesureur de bois, ce qui lui permet de côtoyer les bûcherons sur les différents chantiers de la compagnie. Durant la décennie suivante, il gravit plusieurs échelons, jusqu’à devenir un partenaire financier de son père et de son oncle Willie Russell en 1929. Au mois de septembre de la même année, il épouse Anne Stewart, une infirmière de Montréal venue à Cap-Chat pour prendre soin de sa mère. L’union est heureuse, mais le couple n’aura pas d’enfant.

Au décès de son père qui survient en 1934, James prend la direction des installations de Cap-Chat avec l’intention de faire de cette municipalité un centre important de fabrication, de transformation et d’exportation de bois de fuseau et de charpente en Gaspésie. Les défis sont grands, mais James Russell les surmonte avec succès, tout en préservant les emplois de centaines de personnes qui travaillent pour la compagnie. Même si la dépression fait perdre d’importants acheteurs canadiens à la J. R. Co. et que les stocks de bois s’accumulent pendant quelques années dans les cours des scieries, James Russell prend une décision qui sera déterminante pour l’avenir économique de Cap-Chat. Il décide de vendre une importante quantité du bois entreposé en dessous du prix coûtant. Cette stratégie d’affaires permet à la compagnie de poursuivre ses activités et à de nombreuses familles de traverser ces temps difficiles. Plusieurs

diront que même si les gens de Cap-Chat ont connu la pauvreté durant cette période sombre, ils n’ont jamais connu la misère. L’après-guerre apporte avec elle l’effervescence souhaitée sur le plan économique. Comme l’Europe doit se reconstruire, la demande en bois atteint des sommets inégalés, les carnets de commandes sont remplis et les différents moulins à scie de la région fonctionnent à plein régime.

Depuis les débuts de la J. R. Co., l’entreprise possède ses propres scieries, dont le moulin à bois de fuseau construit sur le delta de la rivière Cap-Chat, le moulin à boulot érigé à l’embouchure de la rivière près du premier quai et le gros moulin dont l’inauguration officielle a lieu en 1925. Pour répondre à la demande grandissante de ses clients internationaux, en particulier à celle de la J. & P. Coats, la compagnie James Richardson doit s’approvisionner auprès des propriétaires privés de moulins à scie. Ainsi, plusieurs ouvriers travaillent indirectement pour la compagnie à partir de leurs moulins aux Capucins, aux Méchins, à Saint-Octave-de-l’Avenir et à Cap-Chat bien entendu.

De 1934 à 1965, la population de Cap-Chat triple presque, atteignant 5 000 personnes avec la fusion du village et de la paroisse, et vit ses plus belles années de prospérité économique. Malgré les ravages de la récession des années 1930, James Russell trouve le moyen de tirer son épingle du jeu. Il investit dans diverses entreprises, guidé par de précieux conseillers.

De fidèles alliés

Les principaux partenaires d’affaires de James Russell se trouvent dans son entourage immédiat. Ils travaillent déjà pour la compagnie ou sont des fournisseurs de biens et services. Parmi ceux-ci, on retrouve Louis Landry, avec qui il s’associe dans l’achat du magasin général de la rue Notre-Dame Est et lors de l’implantation du réseau électrique. Malgré l’impopularité de cette dernière entente auprès de la population, la décision du maire Louis Landry permet à la municipalité d’engranger un beau profit lors de la vente de son réseau à HydroQuébec.

Le magasin, l’entrepôt et les bureaux de la James Richardson Company, rue Notre-Dame Est à Cap-Chat. À l’extrême droite, on voit l’écurie de la compagnie.

L’homme d’affaires et capitaine Edgar Jourdain ainsi que le Dr Émile Pelletier s’associent aussi à James Russell dans la construction d’un quai en eaux profondes. Cette occasion s’avère fructueuse pour la J. R. Co. qui peut charger directement à Cap-Chat sa production de bois sur des navires transatlantiques de fort tonnage.

Un mécène généreux

Sur le plan social, les nombreuses implications de James Russell et de la J. R. Co. auprès de clubs et d’associations de la région font de lui, non seulement un mécène, mais aussi un dirigeant bien informé. Il n’hésite pas à investir dans la prospection des Mines Madeleine. Que ce soit

pour fournir tout l’équipement aux joueurs de hockey et de baseball, pour financer différents organismes ou comme bienfaiteur à vie de la Société historique de la Gaspésie (aujourd’hui le Musée de la Gaspésie), le nom de la compagnie James Richardson apparaît partout! Il entretient des liens durables, dont une grande amitié développée par son père avec le philanthrope Robert Samuel McLaughlin, président de la General Motors Canada, qui loue les droits de pêche au saumon sur la rivière Cap-Chat de 1908 à 1964. À la suite de l’incendie de 1951 qui détruit une grande partie de l’axe commercial du quartier du Faubourg, James Russell n’hésite pas à engager l’ingénieur Léo McLaren pour dessiner les plans du réseau d’aqueduc dont la ville décide de se doter pour éviter que pareille situation ne se reproduise!

Ironie du sort, c’est un incendie qui détruit le gros moulin de la compagnie en 1976 et qui provoque la fin de l’histoire de la James Richardson Company à Cap-Chat. On doit cependant se rappeler que c’est durant le règne de James Russell que la compagnie devient le plus grand employeur de la Gaspésie dans les années 1950. À de multiples reprises, il a l’occasion de montrer son appui à ses employés·es et à la communauté de Cap-Chat. Le président-directeur général de la James Richardson Company reçoit la médaille du Centenaire décernée par le gouvernement du Canada à ses citoyennes et citoyens les plus méritants. James Russell nous quitte en février 1981 à Cap-Chat après y avoir passé toute sa vie, et repose au cimetière de Pointe-Leggatt à Grand-Métis. Fier de sa personne, il se disait d’abord Gaspésien! Plusieurs anciennes et anciens de la région de

Gaspé-Nord gardent le souvenir d’un grand homme généreux et jovial. Le député à l’Union Nationale et maire de Cap-Chat, François Gagnon (1922-2017), dira de James « Jim » Russell qu’il était un gentilhomme et un citoyen d’élite incapable de dire non.

Pour en savoir plus : Les photographies de la collection Maud « Mollie » Russell sont conservées à la Société d’histoire de la Haute-Gaspésie alors que des archives et artefacts de la famille Russell y sont actuellement présentés dans le cadre de l’exposition Cap-Chat, 100 ans noir sur blanc.

Il faut d’abord avoir une vision et croire en ses projets; certains diront « un rêve ». Entreprendre, c’est partir de rien et saisir les occasions de bâtir de toutes pièces une entreprise capable de se développer et de relever des défis. Pour passer du rêve à l’action, il faut de l’innovation, de la persévérance, de la tolérance à l’incertitude et de la patience. Le chemin du succès est parsemé d’imprévus. Cette histoire, c’est celle de l’accomplissement de mon rêve : créer un centre de thalassothérapie.

Yolande Dubois Entrepreneure et fondatrice d’Aqua-Mer

Pionnière en région dans le monde des affaires

Je suis née à Sainte-Élisabeth-deWarwick dans le Centre-du-Québec en 1935 dans un milieu familial entrepreneurial où les femmes jouaient déjà un rôle déterminant. À 17 ans, j’ouvre mon premier salon de coiffure à Plessisville. Influencée par mes nombreux stages de perfectionnement en Europe, je propose à ma clientèle féminine et masculine des services nouveaux en coiffure, en esthétique et en bien-être. S’ensuivent des agrandissements et l’ouverture, en 1965, d’un deuxième salon à Victoriaville : les Instituts de beauté XXe Siècle, pour un total de 35 employés·es.

Expansion et innovation

Comme je le mentionne souvent : « En affaires, il n’y a pas de manuel d’instruction. On doit se faire confiance et se fier à son instinct. Chacun doit faire preuve de jugement, de perspicacité et d’audace. ». Je crée en 1973 le Laboratoire Thermyc, à Victoriaville et plus tard à Laval, spécialisé dans la fabrication de produits de soin de la peau de grande qualité. Ceux-ci sont rapidement reconnus en Europe. La création de la compagnie l’Estrel Diffusion permet à ces produits d’être distribués au Canada et aux États-Unis. Pour sa part, l’Académie d’esthétique Yolande Dubois se spécialise dans la formation

d’esthéticiennes et de thérapeutes, par des programmes de thérapies naturelles en esthétique. Cette institution offre par la suite de l’aide aux finissantes qui souhaitent ouvrir et gérer des instituts d’esthétique dans leur région respective.

Une croissance accélérée axée sur la mer

Mes formations en balnéothérapie et en thalassothérapie sont à la source de mon grand rêve : créer un centre spécialisé en thalassothérapie offrant des cures marines de remise en forme dans une approche globale, du jamais vu au Québec et même dans toute l’Amérique du Nord.

Avec mon conjoint, Jules Corriveau, je développe une nouvelle ligne de produits à base d’algues marines gaspésiennes : L’Estrel-sur-Mer, je mets sur pied le Réseau Aqua-Santé, et surtout, le 1er juin 1985, j’ouvre Aqua-Mer, le premier centre de thalassothérapie en Amérique du Nord, à Carleton-sur-Mer.

Le rêve d’une vie

Les qualités minéralogiques des algues marines de la Gaspésie nous ont incités à demander un permis à Pêches et Océans Canada pour la cueillette et la transformation d’algues et le développement de produits respectant les nouveaux principes esthétiques reconnus en Europe.

Pour faire de la vraie thalassothérapie, il faut absolument que l’eau de mer soit pompée au large des côtes et qu’elle soit en mouvement continu pour conserver son potentiel bioélectrique. Le climat marin est aussi un facteur déterminant dans une cure de thalasso. L’eau de mer, l’air marin et les algues contiennent des minéraux, des oligo-éléments et surtout des ions négatifs qui donnent de l’énergie à l’état pur. Les bienfaits d’une cure marine de cinq à six jours durent de cinq à six mois.

De nouveaux défis

Faire connaître les bienfaits des cures marines, globales et prolongées auprès d’un marché jusqu’alors attiré par des solutions rapides, presque miraculeuses, s’impose alors comme le défi de base. Conférences, articles et explications détaillées au début de chaque cure font peu à peu reconnaître les bienfaits du « prendre soin de soi ».

Pour combler les attentes des curistes, une formation spécialisée en milieu de travail est proposée à tout le personnel. Les domaines de l’hôtellerie, de l’animation, de l’entretien et de la restauration font l’objet également d’un encadrement professionnel. Ainsi, pendant 30 ans, des centaines d’employés·es dévoués et bien formés ont fièrement fait carrière chez Aqua-Mer et ont contribué au succès de l’entreprise. Une réussite qui n’était pas gagnée au départ avec les défis climatiques et les difficultés liées au transport de la clientèle vers une région si belle, mais si éloignée des centres urbains.

L’ouverture d’un deuxième centre de thalassothérapie, Aqua-Rive au Manoir Richelieu à La Malbaie, contribue aussi au rayonnement de la thalasso au Québec. Les deux centres sont à l’origine de l’ouverture des centres de balnéothérapie et de spas dans les villes et les régions de l’Amérique du Nord n’ayant pas un accès direct à la mer. Grâce à la formation spécialisée reçue à l’Académie Yolande Dubois, les Relais de la Mer voient le jour, permettant à la clientèle d’entretenir les bienfaits de leur cure plus près de leur milieu.

Ayant pris ma retraite en 2018 à l’âge de 83 ans, je suis rassurée de savoir qu’Aqua-Mer peut continuer sa mission depuis que j’ai passé le flambeau à Jocelyne Ouellet, exdirectrice du centre de thalassothérapie du Manoir Richelieu, ainsi qu’à son conjoint Jean-François Pilote.

Un succès consacré

Au fil des ans, le centre de thalassothérapie Aqua-Mer a accueilli des milliers de curistes, six mois par année. Ces curistes ont découvert et apprécié les bienfaits de la thalassothérapie et les beautés de la Gaspésie.

Dès 1986, nos entreprises sont reconnues au Gala Méritas, au Grand prix du tourisme gaspésien, et à plusieurs reprises, par les Mercuriades, ainsi qu’au Jeffrey Joseph Award International. Ces accomplissements sont mentionnés dans l’ouvrage Cent soixante femmes du Québec 1834-1994 et dans le palmarès 50 femmes de pouvoir du Centre et de l’Est du Québec présidé par l’honorable Pauline Marois.

Je n’ai pas cessé de croire en mon projet et ma passion m’a permis de persévérer afin de mettre sur pied Aqua-Mer, l’œuvre de ma vie. Pendant plus de 30 ans, avec mon associé et conjoint, nous avons attiré une clientèle de plus en plus nombreuse et de plus en plus diversifiée, contribuant ainsi au développement économique et touristique de Carleton-sur-Mer et de la Gaspésie. Je peux affirmer fièrement : « Mission accomplie! ».

« Avoir la bosse des affaires » désigne un talent naturel ou un flair exceptionnel pour les transactions commerciales. Plusieurs membres de ma famille, soit les Roy de Val-d’Espoir, ont certainement hérité de ce trait. Ces Roy, connus à Gaspé et dans ses environs pour leur esprit entrepreneurial, laissent assurément une empreinte dans la région.

Christian Roy

Arpenteur-géomètre retraité, fils de Noël Roy, et résident de Pointe-Saint-Pierre

MCes Roy entrepreneurs en Gaspésie

Tout d’abord, Alcide, cultivateur, éleveur et barbier, se distingue par

on grand-père Joseph (18891969), marié à Léa Bilodeau (1890-1973), s’installe à Vald’Espoir dans les années 1930, accompagné d’autres Beauceronnes et Beaucerons, qui sont réputés pour leur sens des affaires. Mon grand-père est un agriculteur et éleveur qui vend ses produits, comme des chevaux. Parmi sa descendance, plusieurs de ces Roy entrepreneurs partagent quelques traits communs. Ils n’ont pas ou peu d’instruction puisque ce n’est pas valorisé par grand-père. Toutefois, ils ont souvent épousé des femmes instruites. Mon oncle Denis, par exemple, est marié à une diplômée des Ursulines : la « célèbre tante Céline » des annonces Roy Nissan, propriété de son fils Jocelyn. Enfin, ce sont des gens résilients. Leur volonté d’entreprendre les pousse à relever constamment de nouveaux défis.

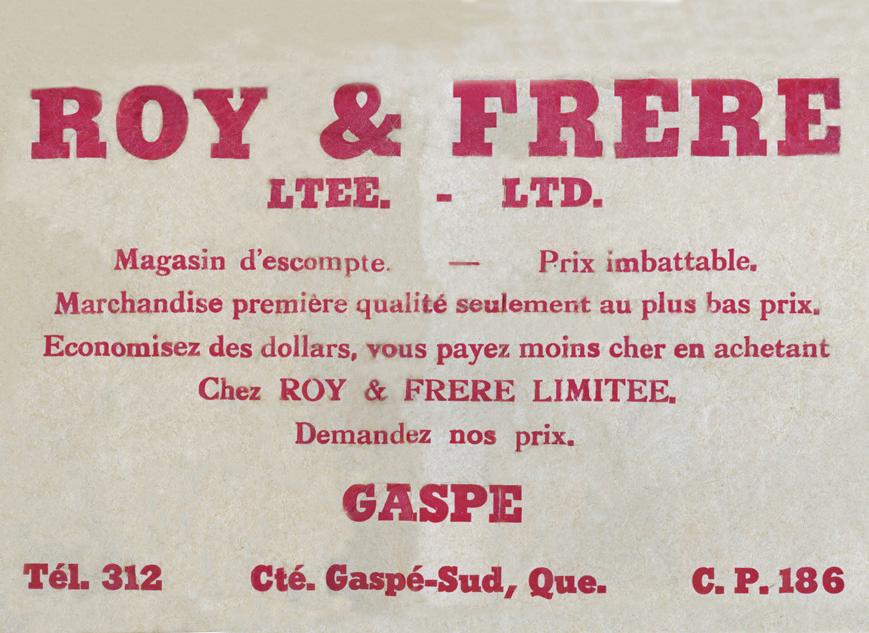

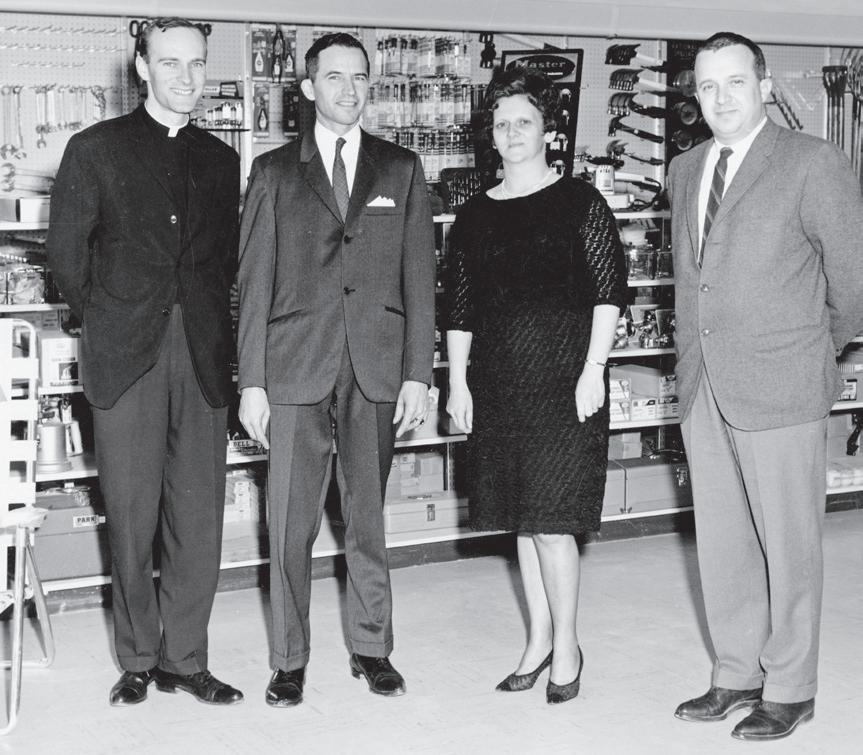

Publicité de Roy & Frère ltée, début des années 1960. Collection famille Roy

sa nomination comme « personnage historique » de Percé, avec ses fils : Clément, qui possède un dépanneur, et Lucip, propriétaire de plusieurs bars. Il y a aussi Henri, suivi de sa fille Doris, du camping Océan, qui tient un magasin général alors que son fils Laurent est le propriétaire de la quincaillerie Handy Andy, puis du Rona avec l’aide de sa femme Marguerite Pomerleau et de leur fille Jenny. Ensuite il y a Lucien, qui possède une épicerie. Ses fils suivent ses traces : Ghislain avec une tabagie et comme investisseur immobilier, Réal avec un magasin de sport, et Richard avec un dépanneur. Il y a aussi Denis et ses fils, Jocelyn et Alain, qui s’établissent dans le secteur automobile, opérant des garages Toyota, Ford et Nissan. Pour sa part, Émilien tient une quincaillerie, un garage automobile et un dépanneur.

Enfin, Noël, mon père, s’illustre dans la fabrication de portes et fenêtres, la restauration, la quincaillerie, la plomberie, le chauffage, les meubles et l’immobilier.

L’aventure de Noël Roy Noël est né en Estrie, à Saint-Hubertde-Spaulding, le 25 septembre 1924. Après la Deuxième Guerre mondiale, pendant laquelle il travaille à Arvida, il s’établit à Val-d’Espoir en ouvrant une petite entreprise spécialisée dans

la fabrication de portes et fenêtres, et ce, sur le terrain de son père au centre du village. Sa première grosse commande est la réalisation des portes et fenêtres de l’hôtel La Normandie à Percé. Il vend ce lot en 1953. L’année suivante, il acquiert un petit restaurant, un genre de « snack bar », équipé de « machines à boules ». Dans l’acte de vente, on précise que la vente comprend « trois tables de billard et les accessoires, un frigidaire pour crème glacée et le prélart sur le plancher ». Les affaires prospèrent, mais mon père, « jeune » avec ses 27 ans, décide de quitter Val-d’Espoir.

Il envisage alors d’ouvrir une quincaillerie à Murdochville. Comme ma mère, Gabrielle Beaudry (1931-2016), refuse de s’installer dans ce « lieu isolé », il décide de fonder, en 1954, Roy & Frère ltée, une quincaillerie rue Lesseps (rebaptisée depuis rue Chrétien), à Gaspé, avec son frère Émilien. Ils ont des moyens financiers restreints et doivent emprunter 10 000 $ (équivalant à 114 000 $ aujourd’hui) à leurs proches. Toutefois, mon oncle Émilien ne tarde pas à céder ses parts à mon père dans l’entreprise. La cause : une mésentente sur leur rôle respectif dans la marche des affaires… Il faut dire que ces Roy ont plutôt du caractère!

Cette quincaillerie se transforme en magasin général proposant aussi

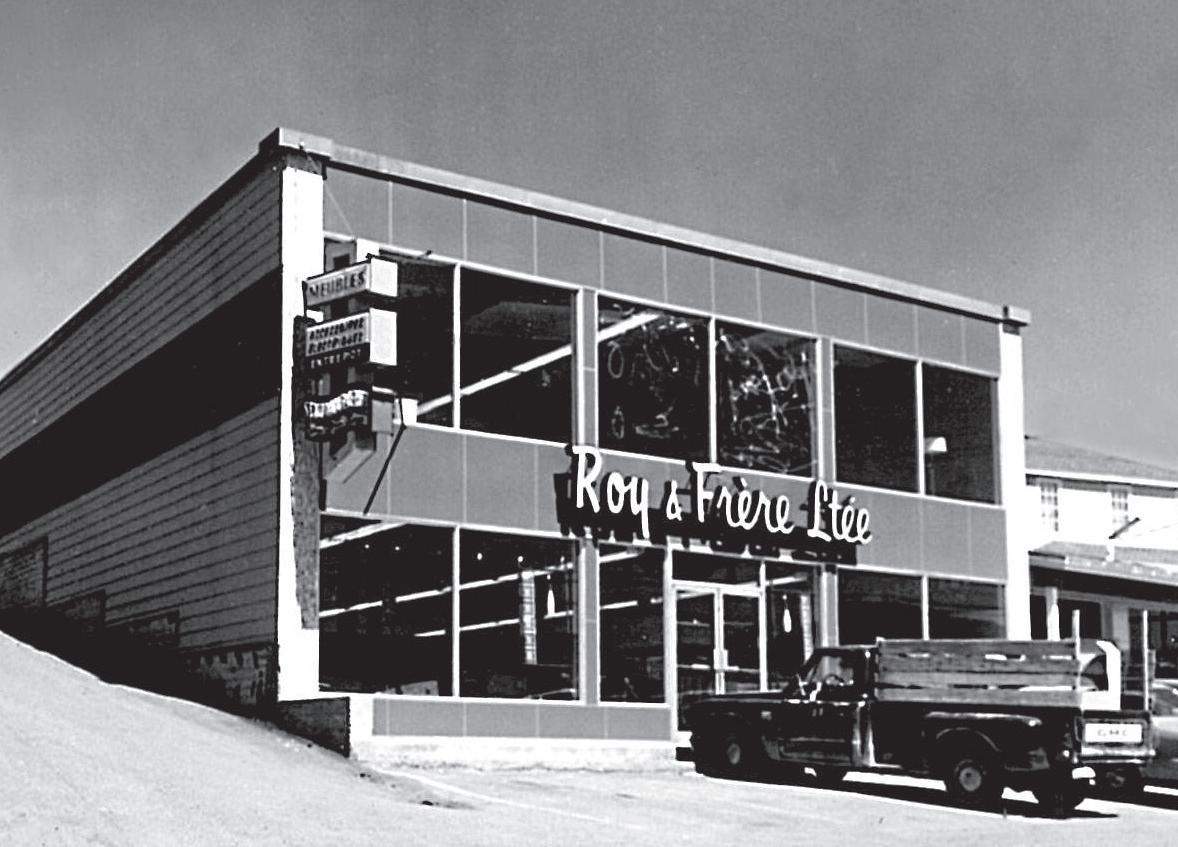

des services d’électricité, de plomberie et de chauffage ainsi que des meubles et des vêtements. Finalement, Noël ouvre deux autres succursales, situées respectivement à Grande-Rivière et à Paspébiac, avec un total d’une quinzaine d’employés·es. Chaque année, au magasin de Gaspé, le père Noël offre des cadeaux à tous les enfants qui se présentent, comme dans les magasins de Montréal (Dupuis et Frères, Eaton, etc.). De plus, mon père commandite de nombreuses équipes de hockey et de balle molle. Le 31 décembre 1963, tandis que tout le personnel célèbre dans notre maison voisine de la quincaillerie, un incendie d’origine électrique ravage l’ensemble du bâtiment abritant le magasin. Il est fort probable que mon père n’a alors pas souscrit à une assurance incendie. Il décide donc de rebâtir rue de la Reine, où se trouve le cœur commercial de Gaspé.

Les péripéties s’enchaînent

En 1964, il réussit à s’implanter temporairement dans un petit bâtiment sis à l’emplacement actuel du restaurant Mastro. Enfin, il réussit à acquérir un beau terrain pour 7 500 $ (environ 70 700 $ de nos jours), situé au coin des rues de la Reine et Morin en 1965, à son nom personnel, et non pas à celui de la société. Ce détail, en apparence anodin pour qui n’est pas dans le domaine des affaires, aura des conséquences désastreuses plus tard. Mon père y érige une magnifique bâtisse, dont le rez-de-chaussée accueille une quincaillerie et le deuxième étage, un magasin de meubles. Pour financer sa construction, il contracte un prêt à son nom propre de 88 000 $ (équivalent à 801 400 $ aujourd’hui) auprès de la banque à un taux d’intérêt de 7,25 %. Les versements mensuels s’élèvent à 610 $ (soit 5 500 $ actuellement). Après quelques années, il fait face à des difficultés financières qui le forcent à « déposer le bilan ». Son montage financier fait en sorte que tout est à son nom personnel, Roy & Frère n’y étant mentionné que comme intervenant; tout y passe : Bâtiment du magasin Roy & Frère ltée, rue

le magasin et la maison. Mon père se retrouve sans rien du jour au lendemain.

Que faire avec huit enfants, dont je suis le plus vieux avec mes 15 ans, sans aucune perspective? Qu’à cela ne tienne, grâce à deux connaissances d’affaires, il peut acquérir un terrain à la sortie ouest de la ville, secteur aujourd’hui fortement commercial, mais qui, à l’époque, ne compte que deux commerces automobiles, soit Simpsons, et Williams et Kruse Automotives. Noël décide donc de bâtir un immeuble de deux étages, dans lequel notre nouvelle maison est intégrée. Cette construction est un véritable chemin de croix, mais elle mérite certainement d’être racontée. L’obtention du financement n’est pas une mince affaire : les institutions financières hésitent à accorder des prêts et les taux d’intérêt sont exorbitants. C’est finalement la belle-famille de

Noël qui contribue et, grâce aux efforts combinés du charpentier Jos Normand et de mon père, cet édifice voit le jour. Mon père exploite principalement un commerce de vente d’ameublement sous plusieurs noms, soit de façon chronologique : Centre d’Économie enr., Gaspé Électrique, Le Coûtant Plus et enfin Centre du Meuble Gaspé ltée. En outre, il loue plusieurs espaces, notamment pour un comptoir Simpsons-Sears, à Musica Couleur, à Électrolux ltée et enfin au Club Coop de Gaspé. Après une première tentative de vente de son immeuble ratée en 1974, il le vend finalement en 1978 à trois hommes d’affaires de Gaspé pour 180 000 $ (environ 765 600 $ actuels).

Néanmoins, en tant que locataire et agissant toujours sous l’enseigne Centre du Meuble Gaspé ltée, il poursuit la direction de son entreprise axée sur la vente de mobilier et d’électroménagers jusqu’en 1984.

La fin des affaires? À 60 ans, l’heure de la retraite a-t-elle sonné? C’est mal connaître le personnage! Il s’associe effectivement avec moi pour acheter un grand terrain au centre-ville, immeuble qui avait été acheté par le gouvernement du Québec pour déménager le palais de justice de Percé à Gaspé. On y fait un développement domiciliaire, et ce, de concert avec mon oncle Denis. Après avoir vendu ces immeubles, il vit alors une retraite paisible dans l’une des maisons qu’il a construites pour moi avec l’aide de mon frère Jean-Claude le long de la rivière

Saint-Jean. Eh oui, il bâtit, à temps perdu, des maisons pour ses enfants!

Le gène de l’entrepreneuriat est-il transmissible? Peut-être que oui. Les garçons de mes oncles Denis, Alcide et Lucien, tiennent commerce. Dans ma famille, Denise et moi avons eu notre bureau d’arpenteurs-géomètres et mon frère, Gilles, son bureau de consultant en génie électrique. Contrairement à son père, mon père ne nous a jamais poussés à suivre ses traces dans le commerce de détail et il nous a encouragés à poursuivre nos études aussi loin que nous le désirions.

En plus de sa vocation agricole évidente, Caplan a toujours été une communauté dynamique. Des premiers commerçants·es aux entrepreneurs·es modernes, les habitants·es ont cultivé un esprit d’innovation et un sens de la famille élevé. Ce riche héritage témoigne certainement de la créativité des Caplinoises et Caplinots à relever les défis pour continuer de se développer. Le côté entrepreneurial, mais surtout festif, des gens de Caplan s’est notamment transposé dans les commerces qui avaient pignon sur rue, le village ayant eu non pas un, mais sept bars en activité, dont cinq simultanément.

Joanie Robichaud

Consultante en communication et développement régional, et originaire de Caplan

Une vie nocturne prisée

Claudine Poirier est aux premières loges de cette effervescence puisque son père, Gervais Poirier, est le propriétaire de l’hôtel Petit Bocage, l’un des endroits les plus populaires de Caplan. « À la fin des années 1950, mon père a commencé à agrandir notre maison pour y annexer une salle à manger et des chambres, dans l’idée d’ouvrir un bar. Parce qu’à l’époque, on ne pouvait pas ouvrir un bar seulement, qu’on ap-

pelait un « grill », ça prenait aussi un motel », explique-t-elle. C’est l’esprit innovant de Gervais Poirier qui lui permet d’établir la réputation de son établissement. « Mon père était très brillant. Même s’il avait seulement une 2e année, il comptait tout dans sa tête, et quand il avait besoin d’écrire, c’est ma mère qui devait le faire. Pourtant, il savait toujours le nombre exact de chambres qui étaient louées ou de caisses de bières vendues. »

L’hôtel Petit Bocage est peut-être le plus reconnu des établissements de Caplan, mais il n’est pas le seul, puisque quatre autres bars sont ouverts dans les années 1970 : l’hôtel Le Manoir, l’hôtel des Sapins (auparavant appelé hôtel Kerr), l’Auberge de la Rivière (aussi appelé Chez Ludger) et Le Gaspésien.

Kathy Brière a, elle aussi, pu constater que les bars de Caplan sont des incontournables des années 1970 et 1980. « Mes parents sont revenus de la ville au début des années 1960 pour reprendre le commerce de mon oncle Arthur, se souvient-elle. C’était un hôtel situé en plein cœur du village. On a d’ailleurs été expropriés en 1976, pour faire passer la route 132. Aujourd’hui, quand on tourne pour aller jusqu’à SaintAlphonse, on est à l’endroit exact où était situé Le Gaspésien. » Son père, Guy Brière, a bien essayé de trouver une façon de conserver l’établissement, mais en vain. « Au départ, mon père voulait reculer l’hôtel, mais la municipalité voulait faire un parc. C’est mon oncle Fernand, qui habitait en face de chez nous, qui a décidé de transformer sa maison en un restaurant-bar. Mon père est finalement devenu son associé et c’est lui qui a géré l’établissement jusque dans les années 1980. »

Kathy Brière se rappelle également certaines particularités de l’époque. « Il y avait le côté hôtel, le côté bar, mais il y avait aussi le côté taverne du Gaspésien. C’était un endroit où les femmes n’ont pas toujours eu le droit d’entrer. D’ailleurs, les fenêtres étaient construites plus hautes,

justement, pour préserver l’intimité de l’endroit. »

« Quand il y avait des élections, ça brassait dans les bars, se remémore Martine Brière, qui a aussi travaillé au Gaspésien, l’établissement de son oncle. On n’allait pas dans les maisons, c’était dans les bars que les gens avaient leurs rencontres sociales, parce qu’ils pouvaient boire de l’alcool. » En 1985, les gouvernements du Québec et du Canada renforcent les lois contre l’alcool au volant, ce qui a des impacts sur les habitudes des gens, notamment en lien avec la fréquentation des bars.

Le Gaspésien a changé de mains quelques fois avec les années, puis l’établissement brûle en 2021 alors que le nouveau propriétaire de l’édifice, Fernand Robichaud, vient d’y installer les locaux de sa boucheriecharcuterie. Il en va de même pour l’hôtel Petit Bocage, détruit par les flammes en 2015, après avoir été une résidence pour personnes âgées durant plusieurs années. La majorité des autres bâtiments qui

Située sur un territoire mi’gmaq non cédé, la municipalité de Saint-Charlesde-Caplan est née, par résolution, le 1er janvier 1875, bien que deux générations y soient déjà installées. Une partie des habitants·es de l’époque sont des descendants·es des réfugiés·es acadiens installés à Bonaventure. Depuis, le territoire s’est peuplé au rythme des vagues d’immigration dans la région. Aujourd’hui, Caplan, dont le nom a été raccourci en 1964, compte près de 2 000 citoyennes et citoyens.

En 2025, Caplan célèbre son 150e anniversaire et plusieurs activités sont organisées pour l’occasion.

sont utilisés comme bars à l’époque sont toujours présents à Caplan.

L’hôtel Le Manoir est aussi devenu une résidence pour personnes âgées, tandis que l’hôtel des Sapins est aujourd’hui un établissement touristique (Auberge Cap Chaleurs), alors que l’Auberge de la Rivière a été transformée en immeuble à logements.

L’entrepreneuriat, de génération en génération De nombreuses fermes sont en activité sur le territoire, bien souvent gérées de père en fils. Des commerces qui traversent les générations marquent aussi l’identité de Caplan. C’est le cas de MJ Brière, spécialisé dans l’équipement agricole, qui vient de fêter son 50e anniversaire. La propriétaire, Manon Brière, a repris le commerce de son père, Magella, et ses deux enfants travaillent avec elle aujourd’hui. « Pour moi, c’était la suite logique, explique-t-elle. Mon fils, Alexandre, est maintenant actionnaire de

l’entreprise tandis que ma fille, Marie-Joëlle, vient de commencer et évalue s’il y a un potentiel pour elle, parce que c’est dans un domaine complètement différent de ses études. Elle est pleine d’idées! »

Dominique Cyr fait également partie des gens qui ont repris un commerce familial. « Ma mère, Roberta Dugas, faisait de la couture depuis l’âge de 14 ans et c’était un rêve pour elle d’avoir son entreprise. Et elle l’a réalisé avec Dom Tissus, mais sa santé ne lui permettait pas de continuer. C’est pour ça que j’ai repris le flambeau en 1997 et je n’ai jamais eu de regrets. »

Il va sans dire que l’histoire de Caplan témoigne d’une longue tradition entrepreneuriale où la détermination et le savoir-faire se sont transmis de génération en génération. Des commerces familiaux aux établissements emblématiques, chaque initiative reflète l’adaptation de la communauté aux réalités de l’époque. Aujourd’hui, plusieurs de ces entreprises existent toujours, portées par des descendants·es qui poursuivent le travail amorcé par leurs prédécesseurs·es. Cet esprit de transmission entrepreneuriale a certainement marqué l’histoire de Caplan et continue d’influencer son développement, tout en rappelant l’importance des liens familiaux et du rôle des entreprises locales dans la vitalité de nos villages gaspésiens.

Remerciements à Kathy Brière, chargée de projet pour le 150e anniversaire de Caplan, pour sa collaboration.

ABONNEMENT VERSION IMPRIMÉE OU VIRTUELLE

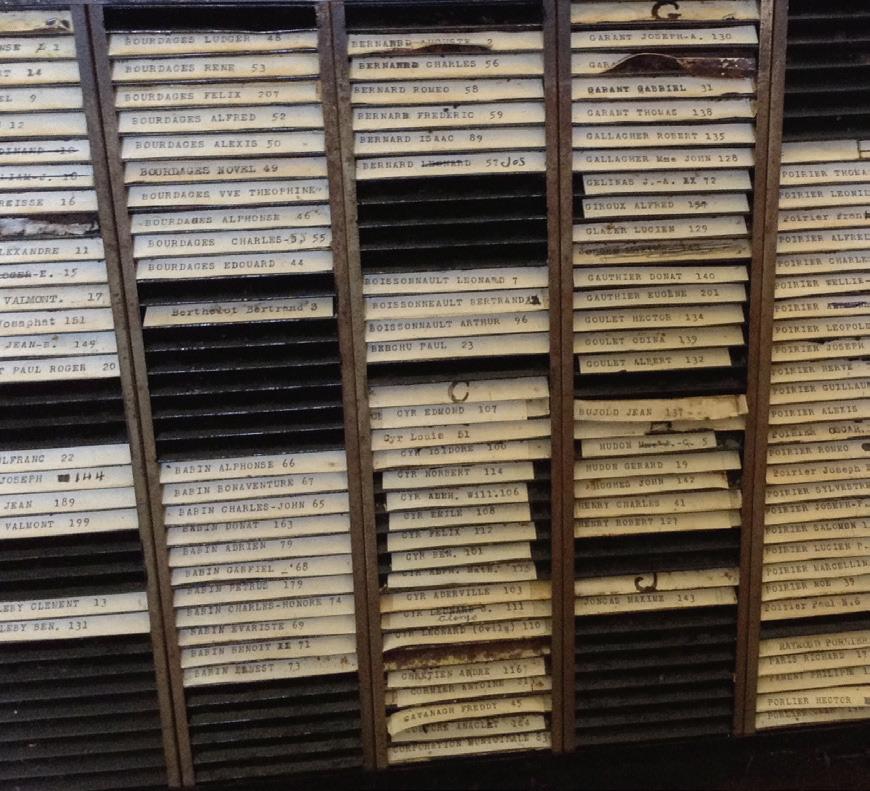

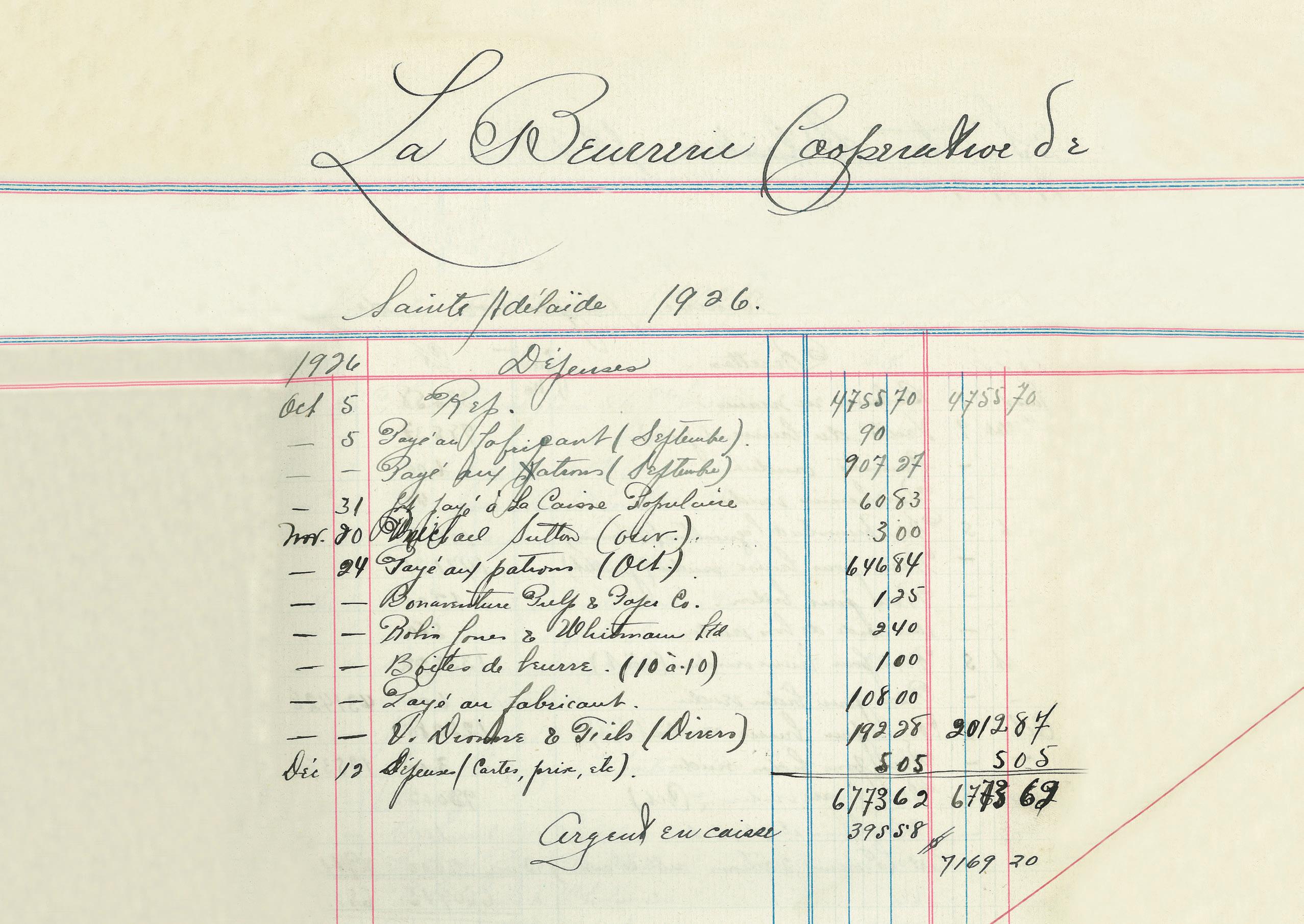

Extrait d’un registre de comptes, ici les dépenses, de la Beurrerie Coopérative à Sainte-Adélaïde-de Pabos, 1926.

Musée de la Gaspésie. Fonds Beurrerie Coopérative de Ste-Adélaïde-de Pabos. P10/2/1

De l’extérieur, l’imposante usine de transformation des produits de la mer impressionne, la vitrine de la librairie intrigue et la façade du magasin de jouets attise la curiosité. À l’intérieur, les étalages de produits et le sourire du personnel tentent de séduire la clientèle. Derrière la partie visible se trouve un bureau, généralement au fond du commerce, à l’étage ou encore à la maison, qui contient toute la « paperasse ». Avoir la bosse des affaires ne suffit pas! L’entrepreneur·e doit aussi être en mesure d’assumer les tâches de gestion et d’administration. Licences et permis, factures, comptes clients, ententes avec les fournisseurs, « slips » (bulletins) de paie, comptabilité et plus encore sont nécessaires au bon fonctionnement. Bien avant l’apparition des logiciels

sophistiqués, les registres sont tenus à la main, et sans calculatrice!, puis à la machine à écrire. Il faut donc savoir compter avec efficacité.

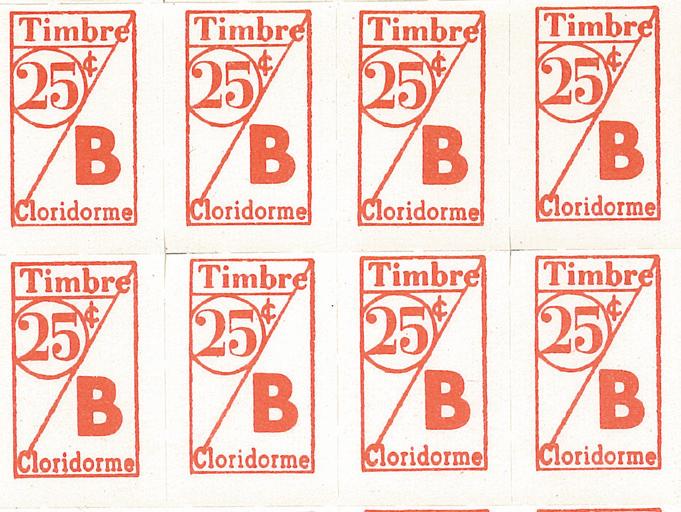

Les entreprises doivent également afficher leurs couleurs, que ce soit avec du papier à en-tête ou grâce à l’incontournable enseigne qui orne la façade. De plus, tout comme aujourd’hui, il faut attirer la clientèle. Les petites annonces dans les programmes de festivals ou autres évènements et dans les journaux locaux sont des plus populaires, tout comme les objets promotionnels aux couleurs du commerce. Les entrepreneurs·es doivent aussi user de ruses, entre autres, avec des systèmes de coupons. D’abord, des ententes sont réalisées entre une compagnie et le magasin général du coin, souvent la propriété de ladite compagnie, et

des coupons ou jetons échangeables uniquement à ce magasin sont remis aux employés·es. De même, des timbres-coupons sont en circulation et servent de monnaie. Enfin, la commandite est un moyen d’affichage répandu, particulièrement auprès des équipes sportives, tout en permettant aux commerçants·es de redonner à la communauté. Oui, il faut de l’audace pour se lancer en affaires et de l’instinct pour développer l’entreprise, mais il y a toute une partie invisible qui ne doit pas être négligée et qui nécessite des aptitudes. Dans les plus grandes entreprises, de nombreuses personnes assurent généralement les fonctions administratives, mais dans les petits commerces, c’est souvent la patronne ou le patron qui fait tout, avec l’aide de son entourage.

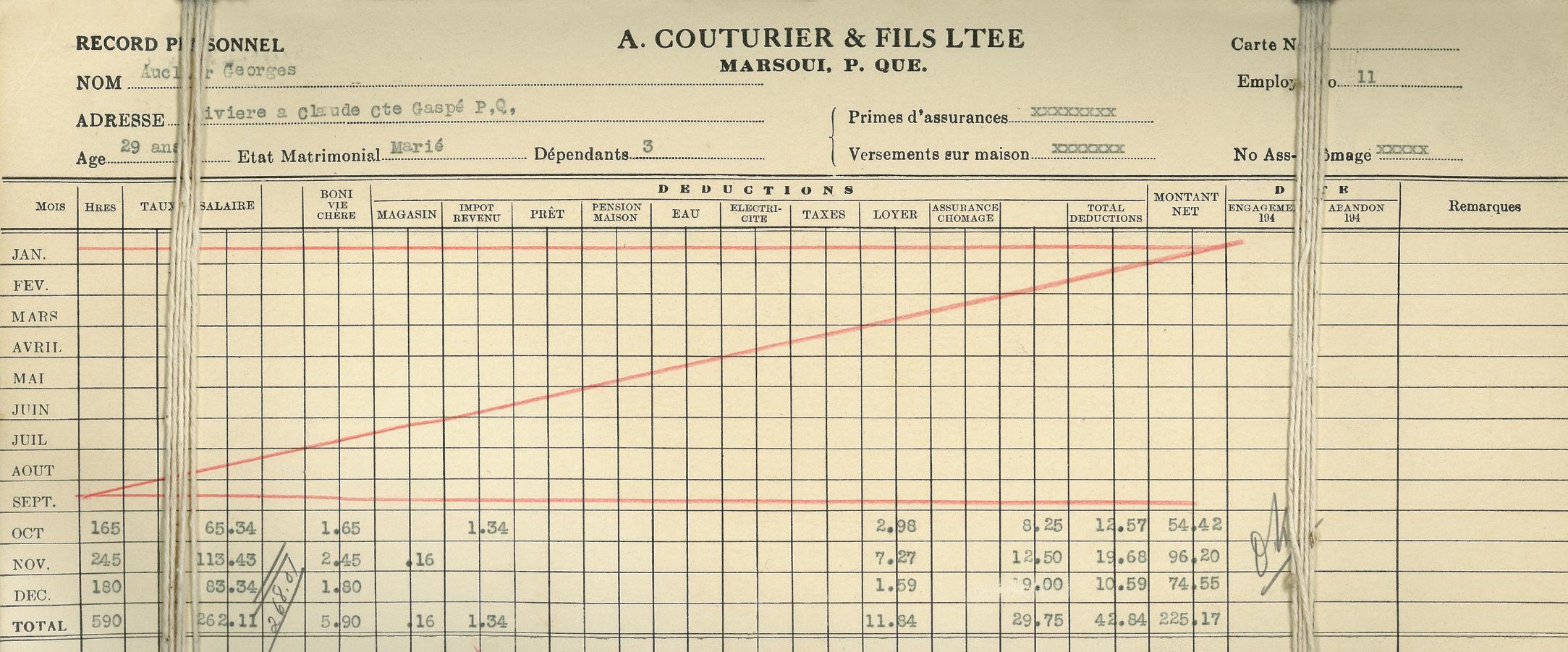

1. Bulletin de paie de Georges Auclair, de Rivière-à-Claude, employé d’Alphonse Couturier et fils ltée à Marsoui, 1944.

Musée de la Gaspésie. Fonds Alphonse Couturier. P231/11

2. En-tête de la Robin, Jones & Whitman Limited, 1934.

Musée de la Gaspésie. Fonds Robin, Jones and Whitman. P8/14/1/2/2,3

3. Enseigne de l’hôtel Pointe-Saint-Pierre fondé en 1933 par John Fauvel, puis racheté en 1936 par Hubert Cabot, qui le gère jusqu’à son décès en 1948, 1940.

Musée de la Gaspésie

4. Calculatrice mécanique provenant du magasin général d’Hermas Réhel à Bridgeville, vers 1960. Musée de la Gaspésie. Don d’Élaine Réhel

5. Extrait de la licence municipale accordée à William Anselm Tapp pour exploiter un magasin général à Barachois, 1958.

Musée de la Gaspésie. Fonds William Anselm Tapp. P27/8/37

6. Timbres de 0,25 $ permettant d’acheter au magasin général à Cloridorme.

Musée de la Gaspésie. Fonds Magasin général de Cloridorme. P207/5

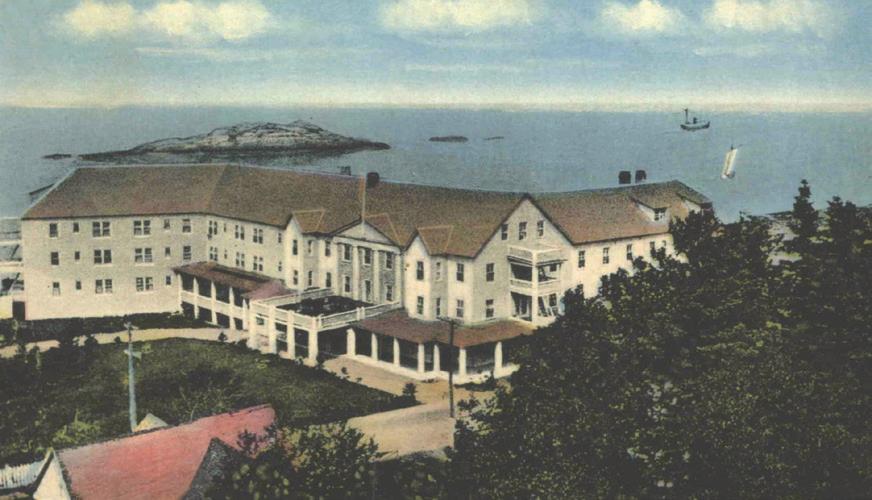

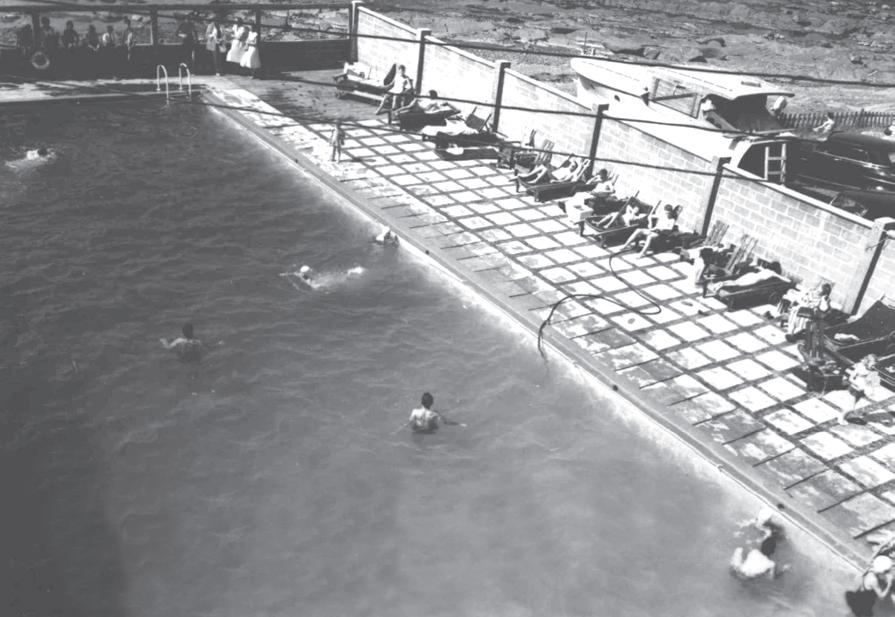

Métis est autrefois la capitale de l’hébergement de la région. En 1929, lorsque le boulevard Perron ouvre et que le tour de la Gaspésie est inauguré, on compte plus de 500 lits dans plus d’une vingtaine d’établissements commerciaux à Métis. Son économie touristique n’a guère d’égale dans la région. Aujourd’hui, Métis dénombre à peine trois douzaines de lits dans seulement trois établissements commerciaux. Qu’est-il arrivé à cette destination balnéaire à la mode, aux portes de la péninsule gaspésienne?

Alexander Reford Directeur, Jardins de Métis

Métis possède une histoire touristique différente de celle des autres villages de la Gaspésie. Il est parmi les premiers villages riverains à envisager le tourisme dans son avenir. Dès 1849, on le vante comme une possible destination estivale. Lorsque les descendants·es du fondateur de la communauté, John MacNider, cherchent à louer ou à vendre la seigneurie de Métis en 1849, ils la présentent comme une destination santé où « on pourrait construire un hôtel pour accueillir les gens désireux de vivre à la campagne si le choléra faisait son apparition à Québec l’été prochain. »1

Hôtel Turriff, premier établissement touristique

Ce sont les « voyages aux eaux salées » qui attirent les premiers touristes. Les croisières au départ de Québec sont offertes une fois par été à partir de 1856. Les voyageuses et voyageurs descendent du bateau à Rimouski et font le trajet en calèche jusqu’à Métis. Ils logent dans la maison d’un fermier écossais dont la porte d’entrée donne sur le Saint-Laurent. L’été suivant, Robert Turriff fait la publicité du premier établissement touristique commercial : « l’hébergement est bon et la table est garnie de ce que le pays peut offrir de meilleur. »2

Le coût est de 5 $ (environ 200 $ aujourd’hui) par semaine pour une occupation simple et 4 $ pour une occupation double à l’hôtel Turriff. Cependant, tout le monde à Métis n’est pas satisfait. Comme les bateaux à vapeur arrivent à Rimouski un dimanche, ceux qui les amènent à Métis en calèche doivent travailler durant cette journée. C’est « un obstacle insurmontable pour ceux qui désirent sanctifier ce jour »3, écrit un auteur anonyme dans les pages du Montreal Witness Turriff est un descendant de l’un des premiers colons de Métis, l’un des quelques Écossais que John MacNider a incités à émigrer pour