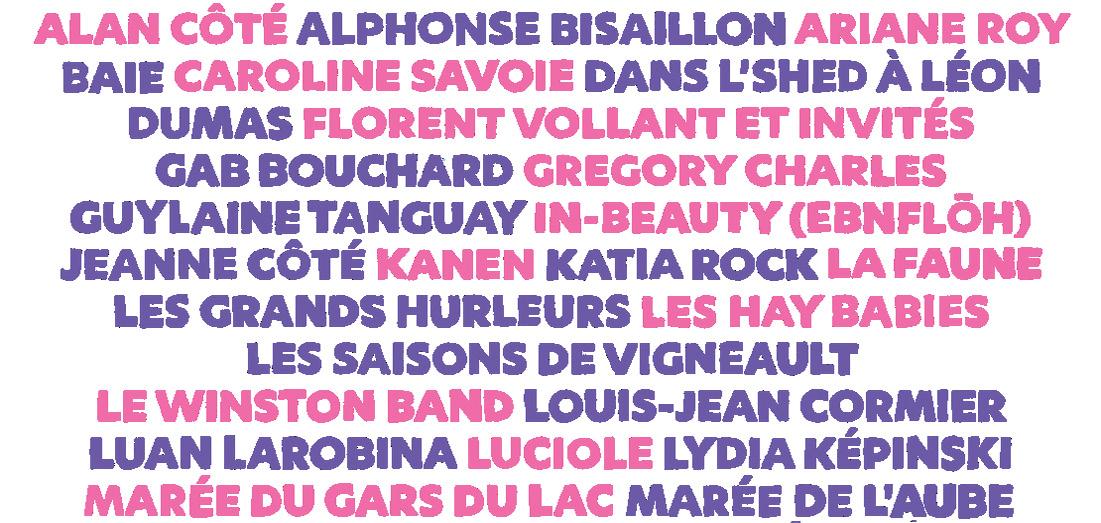

magazinegaspesie.ca MAGAZINE D’HISTOIRE AOÛT – NOVEMBRE 2023 10,50 $ N° 207 60 ans SE RASSEMBLER L’ART DE 45 ANS D’ENVOLÉES POUR MONT-SAINT-PIERRE FÊTES GRANDIOSES POUR LE 4E CENTENAIRE DE L’ARRIVÉE DE CARTIER À GASPÉ 20 ANS DE BLUES AU BORD DE LA MER

207 : L’ART DE SE RASSEMBLER

Août – Novembre 2023

207, vol. 60, n° 2

4 MAWIO'MI OU LE RASSEMBLEMENT TRADITIONNEL DES MI’GMAQS

Lita Isaac

6 LA COMMÉMORATION DU TRICENTENAIRE MI’GMAQ

David Bigaouette

Dossier

UN HOMMAGE À LA MER

Gisèle O’Connor

8 LA PREMIÈRE MESSE AU MONT SAINT-JOSEPH

Paul Lemieux

12 LE PLAISIR D’ÊTRE ENSEMBLE AU QUAI

Danielle Jean

13 FÊTES GRANDIOSES POUR LE 4E CENTENAIRE DE L’ARRIVÉE DE CARTIER À GASPÉ

Sylvain Boudreau

SUIVEZ LE MAGAZINE SUR FACEBOOK!

17 SOUVENIRS DU WAKEHAM-YORK HOME COMING FESTIVAL

Elaine Bechervaise Patterson, Lois Bechervaise et Cynthia Patterson

20 45 ANS D’ENVOLÉES POUR MONT-SAINT-PIERRE

Claude Mercier et Marie-Josée Lemaire-Caplette

26 UNE AVENTURE UNIQUE POUR LES PASSIONNÉS·ES DE PLEIN AIR

Cindy de Lozzo et Claudine Roy

28 Photoreportage

C’EST LA FÊTE!

30 METTRE EN LUMIÈRE LE CINÉMA DOCUMENTAIRE

Maxime Boucher

VAL-D’ESPOIR : LES PREMIERS PAS D’UN CARNAVAL

Réal-Gabriel Bujold

31 BOIS FLOTTÉ : LA GENÈSE D’UN FESTIVAL DE SCULPTURES INSPIRÉ DU FOLKLORE

Marc-Antoine DeRoy

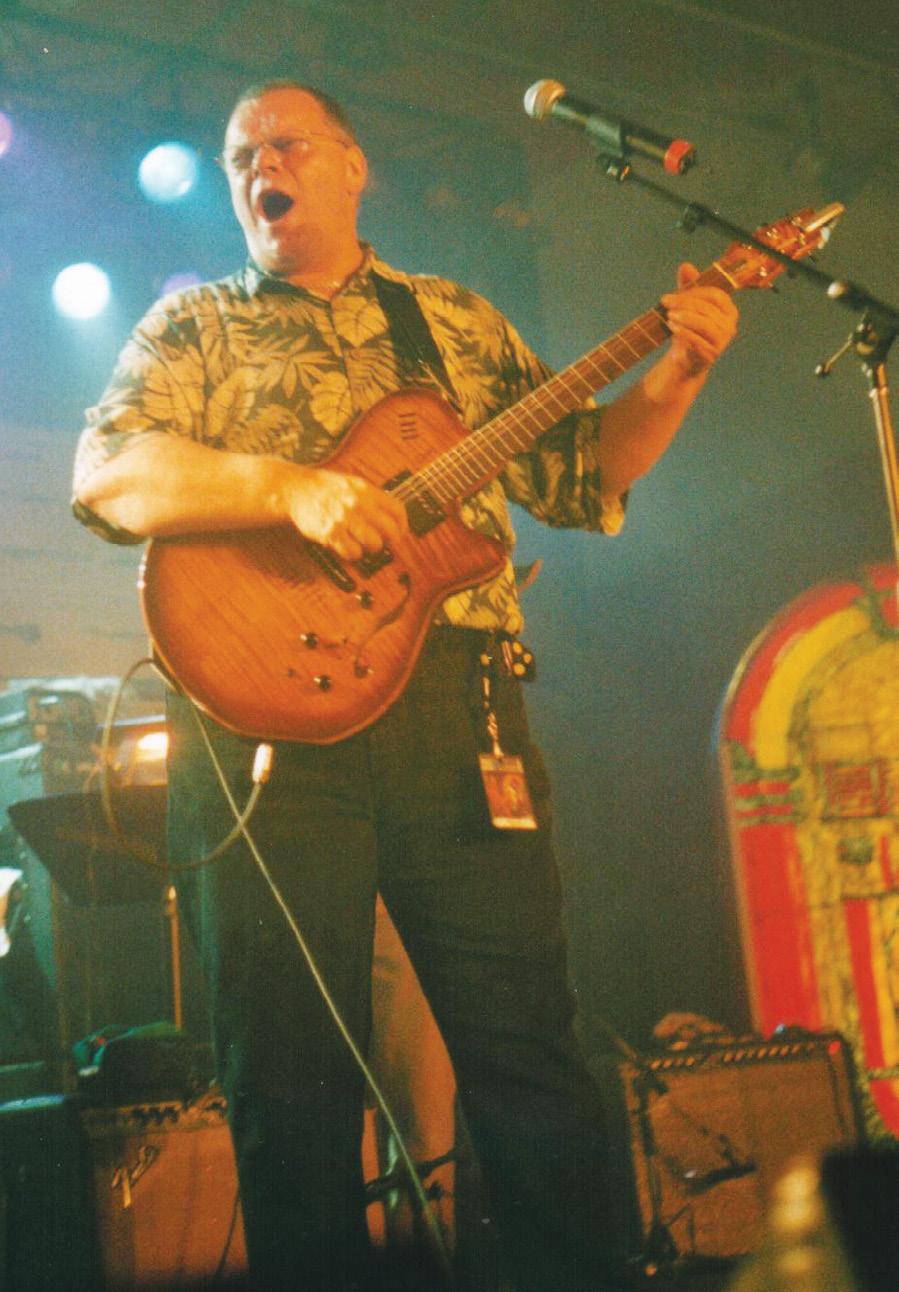

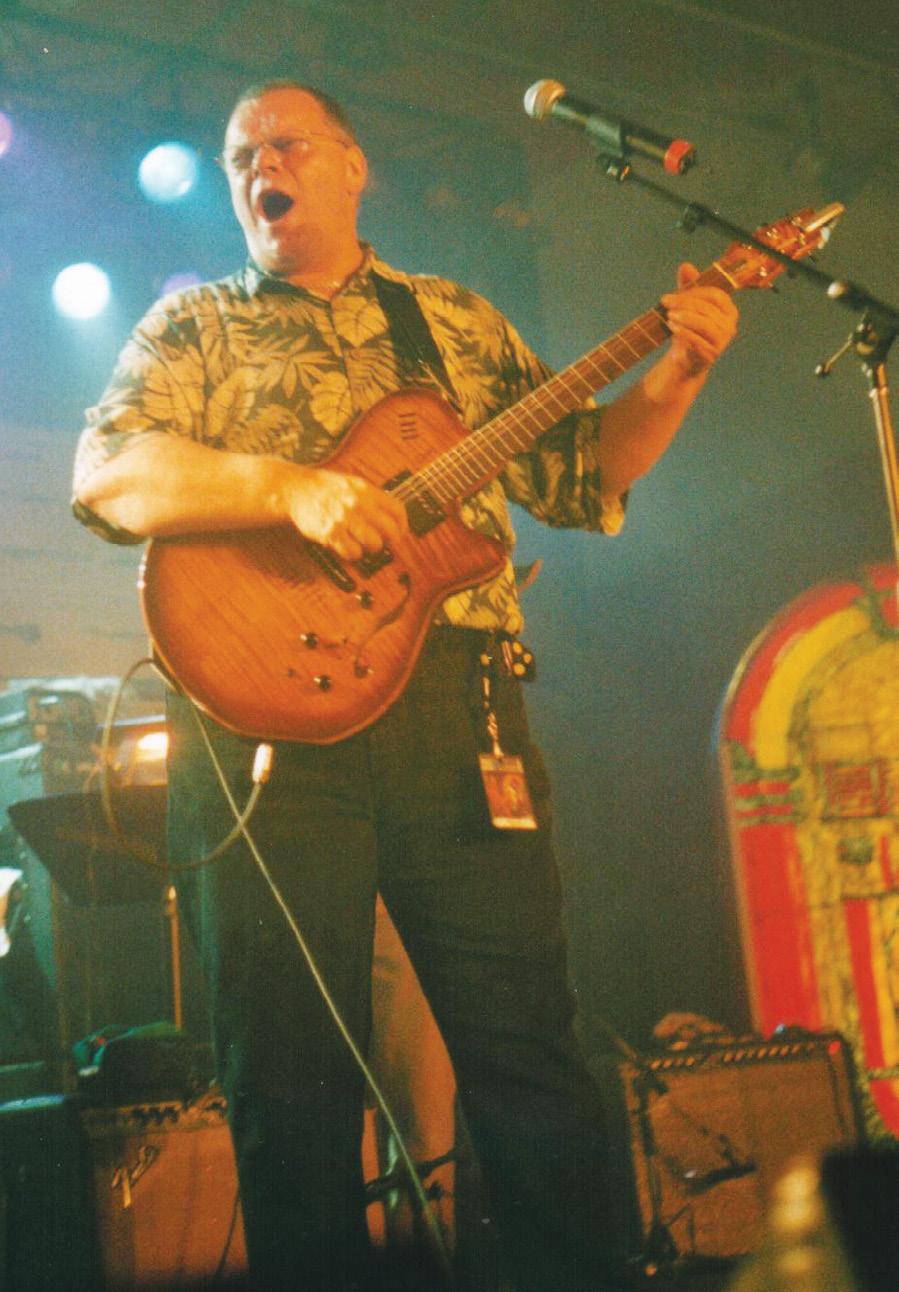

33 VINGT ANS DE BLUES AU BORD DE LA MER

Paul Lemieux

36 PETITE-VALLÉE AU TEMPS DES PRÉCURSEURS·ES

Élaine Réhel et David Richard

38 JETER L’ANCRE DEPUIS PRÈS DE DEUX DÉCENNIES EN MUSIQUE

Marie-Michèle Plante et Steve Pontbriand

41 Nos archives

LA CARTE POSTALE, GRANDES ET PETITES COMMUNICATIONS

Marie-Pierre Huard

Nos personnages

GEORGE SHEEHAN, HOMME D’AFFAIRES GÉNÉREUX

Michael Sheehan

Couverture

Bénédiction des bateaux au quai de Rivière-au-Renard, probablement lors du centenaire en 1955.

Musée

la Gaspésie. P268 Fonds Ladislas Pordan.

Éditeur

43 Nos objets

SAISIR L’INSTANT PRÉSENT

Vicky Boulay

48 Nos Gaspésiennes

MARIE BOUDOT (1715-1805)

Janet Harvey

51 Nos évènements

LISEZ UN RÉCIT SUR LE PÈLERINAGE À POINTE-NAVARRE, PAR JACINTHE FOURNIER

PROJET ÉOLE : L’HISTOIRE D’UN TITAN GASPÉSIEN

Patrick Kenney

Août - Novembre 2023 | MAGAZINE GASPÉSIE [ 1 ]

Dossier

N°

Photo : Ladislas Pordan

45

de

Collection Réal-Gabriel Bujold

10 24

Collection famille Sheehan

Chronique

Août – Novembre 2023

N° 207, volume 60, numéro 2

Éditeur : Musée de la Gaspésie

Fondé en 1963, le Magazine Gaspésie est publié trois fois par an par le Musée de la Gaspésie. Le Magazine vise la diffusion de connaissances relatives à l’histoire, au patrimoine culturel et à l’identité des Gaspésiennes et des Gaspésiens. Il est membre de la Société de développement des périodiques culturels québécois (SODEP).

Comité de rédaction

Marie-Pierre Huard, Gabrielle Leduc, Marie-Josée Lemaire-Caplette, Paul Lemieux, Élaine Réhel et Jean-Philippe Thibault

Abonnements et ventes

Eileen Fortin-Lansloot

418 368-1534 poste 104 boutique@museedelagaspesie.ca

Rédactrice en chef

Marie-Josée Lemaire-Caplette

418 368-1534 poste 106 magazine@museedelagaspesie.ca

Coordination et publicités

Gabrielle Leduc

418 368-1534 poste 102 coordo.direction@museedelagaspesie.ca

Recherche iconographique

Marie-Pierre Huard

418 368-1534 poste 103 archives@museedelagaspesie.ca

Rédaction et collaboration

Lois Bechervaise, Elaine Bechervaise Patterson David Bigaouette, Maxime Boucher, Sylvain Boudreau, Vicky Boulay, Réal-Gabriel Bujold, Marc-Antoine DeRoy, Cindy de Lozzo,Janet Harvey, Marie-Pierre Huard, Lita Isaac, Danielle Jean, Patrick Kenney, Paul Lemieux, Claude Mercier, Gisèle O’Connor, Cynthia Patterson, Marie-Michèle Plante, Steve Pontbriand, Élaine Réhel, David Richard, Claudine Roy et Michael Sheehan

Conception graphique et infographie

Maïlys Ory | Graphiste

Révision linguistique

Robert Henry

Distribution en kiosque

Jean-François Dupuis

Impression

Deschamps Impression

Plateforme numérique magazinegaspesie.ca

Dépôt légal

Bibliothèque et Archives Canada, ISSN 1207-5280 (imprimé)

ISSN 2561-410X (numérique)

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, ISBN 978-2-924362-32-7 (imprimé)

ISBN 978-2-924362-33-4 (pdf)

Copyright Magazine Gaspésie

Reproduction interdite sans autorisation

Nous reconnaissons l’appui financier du gouvernement du Canada.

Toute personne intéressée à faire paraître des textes conformes à la politique du Magazine Gaspésie est invitée à les soumettre à la rédactrice en chef. Celle-ci soumet ensuite une proposition d’articles au comité de rédaction.

Le Magazine Gaspésie n’est pas un média écrit d’opinion, mais encourage le pluralisme des discours pour autant qu’ils reposent sur des fondements. Les autrices et auteurs ont la responsabilité de leurs textes. Seuls les textes où cela est spécifiquement mentionné relèvent de l’éditeur.

Les textes sont écrits de manière inclusive afin de refléter son objet et son approche. Le vocabulaire épicène est utilisé autant que possible. Les textes appliquent la règle de féminisation par dédoublement et les graphies tronquées à l’aide de points médians. L’accord de proximité est utilisé à des fins de lisibilité.

Droits d’auteur et droits de reproduction

Toutes les demandes de reproduction doivent être acheminées à : Copibec (reproduction papier) : 514 288-1664 | 1 800 717-2022 | licences@copibec.qc.ca

Abonnement

1 an (3 nos) : Canada, 30 $ ; É.-U., 56 $ ; Outre-mer, 79 $ (taxes et frais de poste inclus)

Vente en kiosques

Prix à l’exemplaire : 10,50 $ (taxes en sus) - Liste des kiosques sur le site Web

Magazine Gaspésie

80, boulevard de Gaspé, Gaspé (Québec) G4X 1A9 418 368-1534 poste 106 magazine@museedelagaspesie.ca magazinegaspesie.ca

LeMagazineGaspésieesttout en couleurs grâceaux caisses Desjardins delaGaspésie.

ÊTRE ENSEMBLE, TOUT SIMPLEMENT

Pour les Gaspésiennes et les Gaspésiens, tous les prétextes sont bons pour se rassembler et célébrer ensemble, et ce, depuis longtemps. Les évènements festifs ne manquent donc pas dans la région! Certaines célébrations ont disparu de nos calendriers alors que d’autres se perpétuent depuis plusieurs décennies.

La plupart de ces évènements sont issus de longues traditions et font écho à l’histoire passée ou récente. Ainsi, il va de soi que plus nous remontons le temps, plus les rassemblements sont liés à des cérémonies ou des fêtes religieuses. De plus, rien d’étonnant à ce que plusieurs regroupements soient rattachés à la pêche ou à la mer, de l’ouverture de la saison de pêche aux tournois, en passant par les régates et les festivals de voile. Il n’est pas surprenant non plus de constater que les festivals de musique et de contes soient nombreux, rappelant les bonnes veillées gaspésiennes où résonnaient violon, piano, guitare et harmonica.

Certains évènements sont aussi marqués par les saisons et voient le jour dans différentes localités, comme la Fête des récoltes, le Festival des sucres, la bénédiction des bateaux ou encore les carnavals d’hiver. D’autres sont plus spécifiques comme le Festival international de jardins à Métis qui a cours depuis près de 25 ans ou encore le carnaval féministe La Riposte qui en est à sa toute première édition cette année.

Peu importe la thématique et le lieu, les festivals permettent aux communautés locales de se réunir et d’accueillir les touristes, en plus d’offrir une vitrine exceptionnelle à la Gaspésie dans les médias régionaux, nationaux et parfois même internationaux.

Commémorations historiques, rencontres sportives, évènements artistiques, réunions gourmandes… la liste des occasions pour se rassembler est longue, du sujet le plus

traditionnel au plus insolite! Ce numéro estival revient ainsi sur quelques évènements populaires d’antan et retrace l’historique de certains qui continuent de rayonner de nos jours.

La grande famille du Magazine Gaspésie

Comme vous le savez, l’année 2023 marque les 60 ans d’existence du Magazine Gaspésie. Quoi de mieux que ce thème festif et rassembleur pour poursuivre les célébrations! Pour souligner ces six décennies, nous voulons augmenter le nombre d’abonnements à la revue. Nous avons besoin de vous pour atteindre notre objectif : c’est le moment de vous abonner ou de faire plaisir à votre entourage et ainsi, d’intégrer la grande famille du Magazine Gaspésie! Vous pouvez vous abonner en ligne au magazinegaspesie.ca ou par téléphone au 418 368-1534 poste 104.

Marie-Josée Lemaire-Caplette

• Serviceprofessionnel etcourtois

• Équipementde dernièretechnologie

• Trèsbelinventairede monturesenvogue

Vosoptométristes defamille:

Dre LucieTremblayODet

Dr LouisThibaultOD

Rédactrice en chef du Magazine Gaspésie, Musée de la Gaspésie

ENVUEGASPÉ 8-A,ruedelaCathédrale

Divers macarons à l’effigie de festivals et d’évènements gaspésiens à travers le temps. Musée de la Gaspésie

418.368.2122

[AVANT-PROPOS]

Diverses communautés des Premières Nations ainsi que le grand public sont présents et de plus en plus nombreux au Mawio’mi de Listuguj; ici en 2022.

MAWIO'MI OU LE RASSEMBLEMENT TRADITIONNEL DES MI’GMAQS

Après des années d’interdiction par le gouvernement fédéral, l’organisation annuelle d’un pow-wow a repris à Listuguj en 1993. Cette grande fête du partage célèbre les communautés, la culture et l’identité des Premières Nations. « Pow-wow » est l’appellation moderne pour désigner le Mawio’mi qui signifie rassemblement en mi’gmaq. À l’origine, l’évènement mettait en valeur la beauté, la force, l’esprit et l’endurance du peuple mi’gmaq. Aujourd’hui, il s’agit davantage de maintenir les liens avec les traditions et de susciter un sentiment de fierté chez les Premières Nations. À l’aube du prochain rassemblement, découvrons le déroulement de cette rencontre ancestrale où danse, musique, nourriture et artisanat sont au cœur des festivités.

Vendredi matin, 6 h, heure du Nouveau-Brunswick que nous suivrons tout au long de la fin de semaine, nous allumons le feu sacré. Il restera allumé durant les trois jours du pow-wow, 24 heures sur 24, grâce au gardien du feu qui le surveille. Des cérémonies spirituelles y seront célébrées durant les festivités. Le vendredi soir, sous la grande tente, a lieu une soirée d’animation musicale par des groupes locaux. Les samedi et dimanche matins à 6 h se déroule une cérémonie

du lever du soleil au feu sacré. Le petit-déjeuner est ensuite offert gratuitement de 6 h jusqu’à 9 h. À 13 h a lieu la Grande Entrée, la cérémonie d’ouverture.

Une célébration de la culture sous toutes ses formes

Le samedi, la Grande Entrée commence avec l’introduction dans l’arène du maître de cérémonie qui présente les vétérans et les danseuses et danseurs traditionnels

qui défilent, suivis du chef et du conseil de bande, puis des danseurs en chef et de tous les autres participants·es. Vêtus de costumes colorés, les danseurs et danseuses se produisent dans l’arène. À 17 h, nous célébrons notre festin traditionnel sous la grande tente avec un repas composé d’orignal, de saumon, de têtes de violon, de légumes et de desserts maison, honorant ainsi les pêcheurs, les chasseurs et les cueilleurs. Ce que nous faisons, c’est que nous servons nos Anciens, nos

[ 4 ] MAGAZINE GASPÉSIE | Août - Novembre 2023

Lita Isaac Membre du comité organisateur du pow-wow depuis 1993, Gouvernement mi’gmaq de Listuguj

Photo : Félix Atencio-Gonzales

[DOSSIER]

batteurs de tambour et nos danseurs, puis le reste du public. Environ 1 000 personnes dégustent leur repas sous la grande tente. Après le festin, nous avons une soirée traditionnelle de danse et de tambour avec une compétition amusante et des prix, pour ne faire qu’un.

Le dimanche, les visiteuses et visiteurs peuvent magasiner dans les kiosques et découvrir les arts et le magnifique artisanat réalisés par les Premières Nations. Capteurs de rêves, mitaines traditionnelles, bijoux et autres objets significatifs sont offerts. Tous les commerçants·es de nourriture sont également des Premières Nations. Aucun alcool ni aucune drogue ne sont permis durant tout le rassemblement, comme c’est toujours le cas durant les pow-wow.

En 2022, le Mawio’mi a accueilli 5 000 personnes des diverses Premières Nations et du grand public ainsi que 400 danseuses et danseurs, neuf groupes de percussionnistes

et 50 artisans·es, toutes et tous autochtones. Nous invitons tout le monde et espérons que chacun·e aura la chance de vivre la belle cérémonie de danse et de chant au

feu sacré ainsi que le festin traditionnel afin de repartir avec quelque chose dans son cœur, dans son âme et dans ses souvenirs. We’lalioq (merci).

La danse est au cœur du rassemblement, chacune d’elle a une signification particulière, 2022. Photo : Félix Atencio-Gonzales

3 NUMÉROS En ligne : magazinegaspesie.ca | Par téléphone : 418 368-1534 poste 104 Abonnez-vous ou offrez-le en cadeau! magazinegaspesie.ca MAGAZINE D’HISTOIRE AOÛT – NOVEMBRE 2023 10,50 $ N° 207 60 ans SE RASSEMBLER L’ART DE 45 ANS D’ENVOLÉES POUR MONT-SAINT-PIERRE FÊTES GRANDIOSES POUR LE 4E CENTENAIRE DE L’ARRIVÉE DE CARTIER À GASPÉ 20 ANS DE BLUES AU BORD DE LA MER 30 $ taxes incluses seulement

[DOSSIER] ABONNEMENT VERSION IMPRIMÉE OU VIRTUELLE

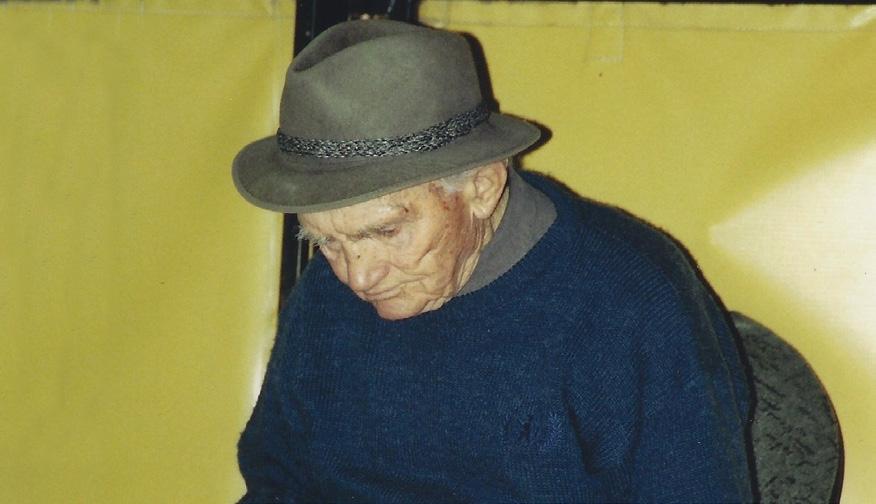

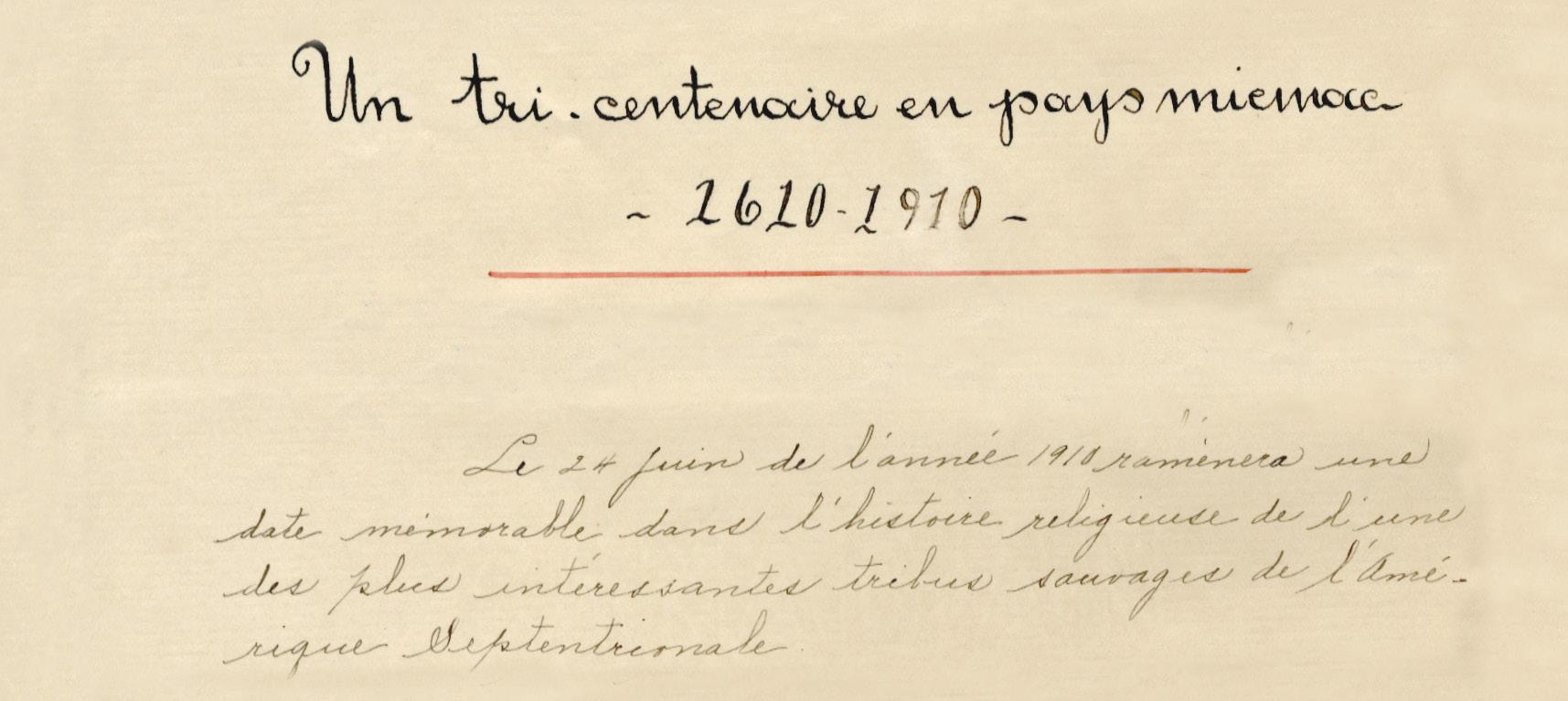

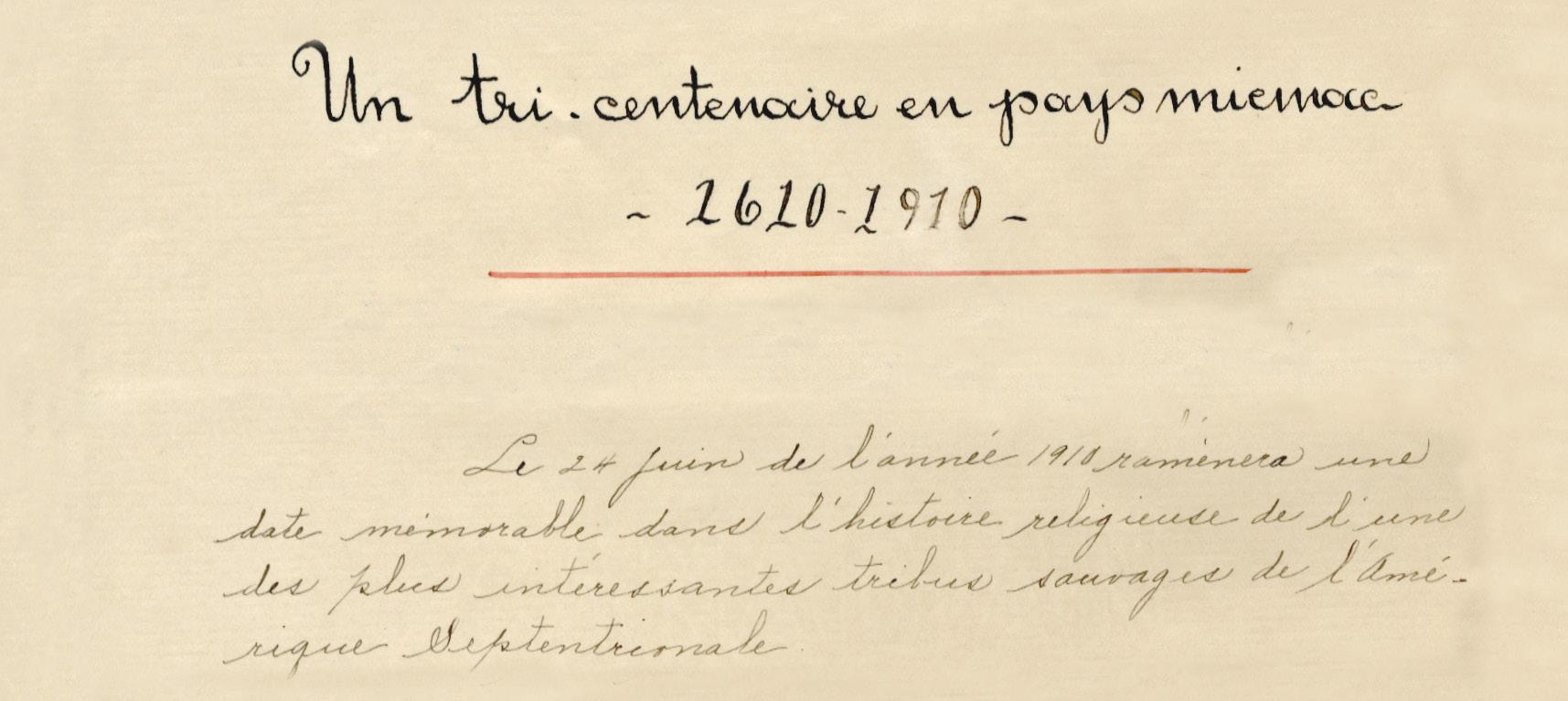

LA COMMÉMORATION DU TRICENTENAIRE MI’GMAQ

En 1910 ont lieu à Listuguj les célébrations de la commémoration du tricentenaire mi’gmaq visant à célébrer les 300 ans de l’adhésion des Mi’gmaqs au catholicisme et leur fidélité à la religion. Pendant les trois jours de festivités se déroulant du 24 au 26 juin 1910, des autorités civiles et religieuses, la population catholique ainsi que des représentants·es de plusieurs communautés mi’gmaques des Maritimes assistent à des cérémonies, des chants, des discours, des danses, des repas, des feux d’artifice, des bénédictions et une exposition d’artisanat et d’antiquités mi’gmaques. Un chant national en mi’gmaq est même composé, des objets souvenirs distribués et un monument commémoratif est aussi érigé en souvenir des célébrations.

David Bigaouette

David Bigaouette

L’importance des commémorations

Les commémorations sont des rappels historiques d’évènements marquants qui permettent la construction d’une mémoire collective et qui favorisent une identité nationale propre à un groupe et à ses individus grâce aux logiques identitaires qui se dégagent de ces commémorations. Le maintien d’une cohésion sociale au sein d’un groupe devient possible à travers des références passées et l’expérience historique commune, que ce soit sur le plan

de la langue, de l’ethnicité, du territoire, de la religion, etc. Les commémorations deviennent aussi des instruments politiques et identitaires qui fixent les relations de pouvoir entre le groupe et la classe des dirigeants·es à travers des images et des symboles qui se retrouvent dans la matérialité et dans des lieux spécifiques (monuments, performances, spectacles, etc.). Ainsi, il est possible de décoder la construction des identités nationales à travers une lecture des commémorations et des techniques utilisées pour « parler » à la

nation. Dans le cas du tricentenaire mi’gmaq de 1910, plusieurs manifestations de ce type deviennent visibles pour célébrer les 300 ans de l’adhésion des Mi’gmaqs au catholicisme.

Un espace de rencontres et d’échanges

Le tricentenaire mi’gmaq veut favoriser un espace de rencontres et d’échanges entre catholiques. Des Mi’gmaqs de plusieurs communautés des Maritimes se retrouvent à Listuguj afin de célébrer leur catholicisme.

[ 6 ] MAGAZINE GASPÉSIE | Août - Novembre 2023

Doctorant en histoire, Université de Montréal, et originaire de Saint-Siméon-de-Bonaventure

[DOSSIER]

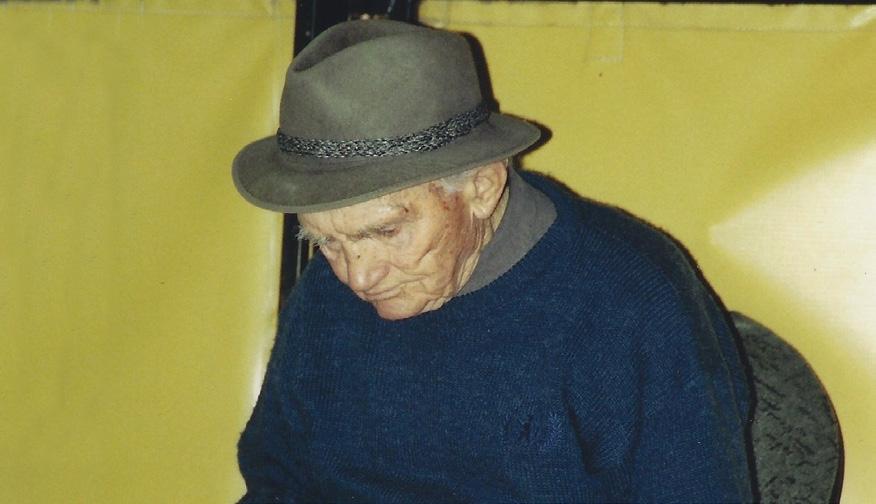

Extrait d’une correspondance du père Casimir à propos de la préparation de la fête, suivie de l’autorisation de l’évêque de Rimouski Mgr Blais, 1909. ANQ Gaspé. P9,S15,SS2,D1

Même que des chefs, capitaines et conseillers mi’gmaqs se seraient consultés à huis clos afin de délibérer sur certaines affaires. Une cérémonie du « nesgeoet » (chants, discours et danses) est déployée devant le public. En plus de cette réunion des Mi’gmaqs, les autres pratiquants·es catholiques de toutes origines ont pu se rassembler pour s’imprégner à la fois du catholicisme des Mi’gmaqs, mais aussi de leur histoire et de leur culture traditionnelle.

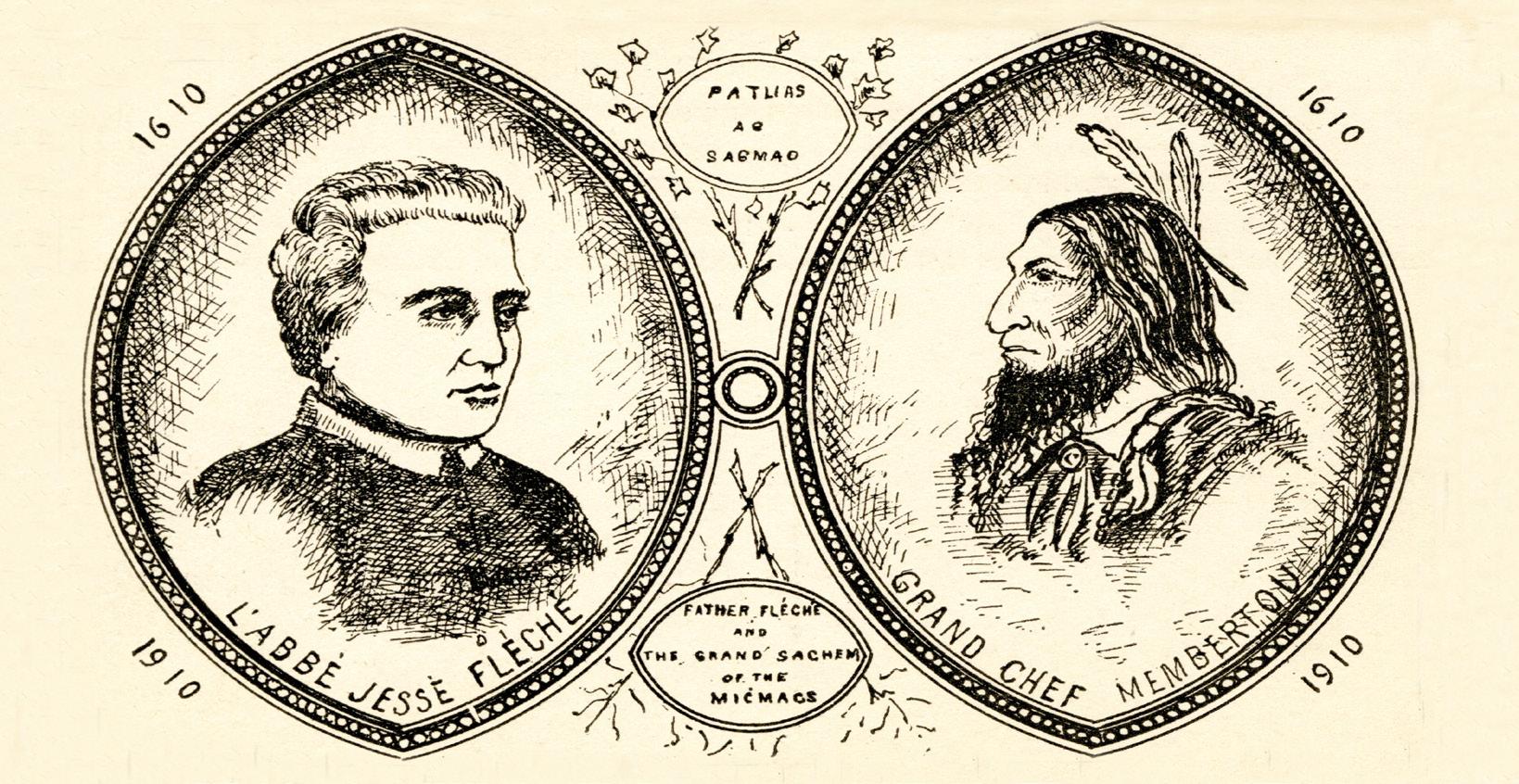

Le tricentenaire est aussi un espace discursif axé sur une interprétation de l’histoire. Dans les discours des autorités religieuses, on peut en effet lire sur l’importance des alliances avec la France pour l’adhésion des Mi’gmaqs au catholicisme, sur l’importance du voyage de Jacques Cartier et de ses contacts avec les premiers habitants·es de Gaspé et surtout, sur l’importance du baptême en 1610 du chef Membertou. Du côté des Mi’gmaqs, le grand chef traditionnel John Denny prononce un discours rempli de reconnaissance aux missionnaires français qui ont apporté le catholicisme et aux ancêtres qui ont accepté la religion. Ces discours s’incarnent notamment dans l’érection du monument commémoratif.

Des figures importantes gravées dans un monument

Afin de garder un souvenir de la commémoration du tricentenaire,

un monument est érigé sur le site de l’église de Sainte-Anne-deRistigouche. L’emplacement du monument n’est pas un hasard : les missionnaires capucins cherchent à légitimer l’Église catholique en rappelant aux Mi’gmaqs, à travers le monument, l’importance de la présence de missionnaires français en Nouvelle-France, tout en faisant des liens avec l’adhésion des Mi’gmaqs au catholicisme. Deux figures apparaissent sur le monument : Membertou et Sainte Anne.

Le tricentenaire mi’gmaq de 1910 s’appuie sur le fait que le grand chef mi’gmaq Membertou s’est fait baptiser en 1610 à Port-Royal par le missionnaire Jessé Fléché. Le chef apparaît sur le monument comme la personnification de toute la nation mi’gmaque, première nation autochtone à avoir adhéré au catholicisme au Canada. Selon l’interprétation des Capucins, Membertou se serait donné pour mission de travailler à la conversion de la tribu entière et que le baptême du grand chef est le jour 1 à partir duquel tous les Mi’gmaqs deviennent catholiques. Il est représenté à genou et acceptant le sacrement.

L’autre figure est Sainte Anne, la patronne des Mi’gmaqs. Elle aurait été introduite par les missionnaires français Vimont et Vieuxpont auprès des Mi’gmaqs en 1628 sur l’Île du Cap-Breton en l’honneur d’Anne d’Autriche, reine de France et épouse

de Louis XIII. C’est ainsi que le culte de Sainte Anne s’est répandu chez les Mi’gmaqs au fil du temps. En réalité, l’adoption de la sainte par les Mi’gmaqs est une transposition de la figure de Nogami, la grandmère ourse de Glooscap, issue des croyances traditionnelles mi’gmaques. Comme Nogami, Sainte Anne possédait des vertus de guérison et de protection. En utilisant Sainte Anne, les Mi’gmaqs se sont ainsi accommodés de l’expression d’une forme de syncrétisme dans laquelle on se doit de respecter le statut de grand-mère et celui d’aînée. Les figures de Membertou et de Sainte Anne sont alors des symboles utilisés par les Capucins afin de renforcer l’identité religieuse spécifique des Mi’gmaqs.

Finalement, les Capucins tentent, à travers la commémoration, de démontrer au public l’importance du catholicisme dans l’identité des Mi’gmaqs à l’aide de symboles religieux significatifs pour ces derniers. Pour leur part, les Mi’gmaqs réussissent à la fois à démontrer leur fidélité au catholicisme, mais aussi les aspects spécifiques de leur culture. L’objectif de la commémoration de 1910 est de voir les Mi’gmaqs maintenir leur tradition catholique sous la bienveillance des missionnaires capucins.

Remerciements aux Archives nationales du Québec et Cimetières du Québec qui ont respectivement mis gracieusement à disposition leurs archives et photographies.

Carte postale représentant l’abbé Jesse Fléché et le grand chef Henri Membertou, 1910. L’illustration apparaît aussi dans le livre Souvenir d’un IIIe centenaire en pays Micmac. Sist gasgemtelnaganipongegeoei Migoitetemagani oigatigen. Souvenir of the Micmac tercentenary celebration. 1610-1910, publié par les frères mineurs capucins. ANQ Gaspé. P9,S200,SS2,SSS2,D1,P15

Œuvre du statuaire Carli de Montréal, le monument est érigé à côté de l’église de Sainte-Anne-de-Ristigouche en 1910 par le père Pacifique de Valigny, 2016.

[DOSSIER]

Photo : Gilles Lavoie Cimetières du Québec

LA PREMIÈRE MESSE AU

MONT SAINT-JOSEPH

Le 6 septembre 1934, un important rassemblement réunit une foule de paroissiennes et paroissiens au sommet du mont Saint-Joseph à Carleton-sur-Mer, initiant une tradition de pèlerinage qui s’étalera sur des décennies. À l’origine de cet évènement se trouve un prêtre, le nouveau curé de Carleton, l’abbé Joseph-Grégoire-Clément Plourde.

Une nouvelle vocation

L’habitude de fréquenter le sommet du mont Saint-Joseph à des fins religieuses date du 19e siècle. À ce chapitre, l’histoire retient le nom de sœur Marcelle Mallet, des sœurs de la Charité de Québec, qui, en 1868, fait l’ascension de la montagne pour y déposer une statue du SacréCœur. Ce coup d’envoi est suivi, en juillet 1878, par l’initiative de la Société Saint-Jean-Baptiste de Carleton, de la plantation d’une croix de 7 mètres (23 pieds) au sommet. En 1918, une statue, récupérée sur la devanture de l’église de Carleton, y est déposée. Puis en 1925, à l’initiative

du curé Édouard-Pierre Chouinard, une souscription publique permet d’amasser 217 $ (environ 3 600 $ aujourd’hui) pour l’achat et l’installation dans une niche d’une statue de Saint-Joseph de 2 mètres (6,5 pieds), en bois recouvert de plomb et plaqué or.

Plus que jamais, des hommes et des femmes s’aventurent dans les sentiers de la montagne pour aller se recueillir et exprimer leur ferveur au sommet de la montagne.

L’arrivée du curé Plourde

Le 10 septembre 1933, l’abbé Plourde accède à la cure de Carleton. L’homme

manifeste une foi inébranlable en Saint-Joseph et n’est pas insensible aux liens que ses paroissiennes et paroissiens entretiennent avec la montagne.

Dans l’esprit du curé Plourde, un projet va naître. En juillet 1934, dans une lettre adressée à Mgr Ross, évêque du diocèse de Gaspé, il fait part de ses intentions : « Voulant rendre plus vive et plus efficace cette dévotion à Saint-Joseph, je désirerais conduire mes paroissiens en pèlerinage sur la montagne et là célébrer une fois l’an et solennellement la messe sur le piédestal de la statue, un sermon serait donné et

[ 8 ] MAGAZINE GASPÉSIE | Août - Novembre 2023

Paul Lemieux Historien et résident de Carleton-sur-Mer

[DOSSIER]

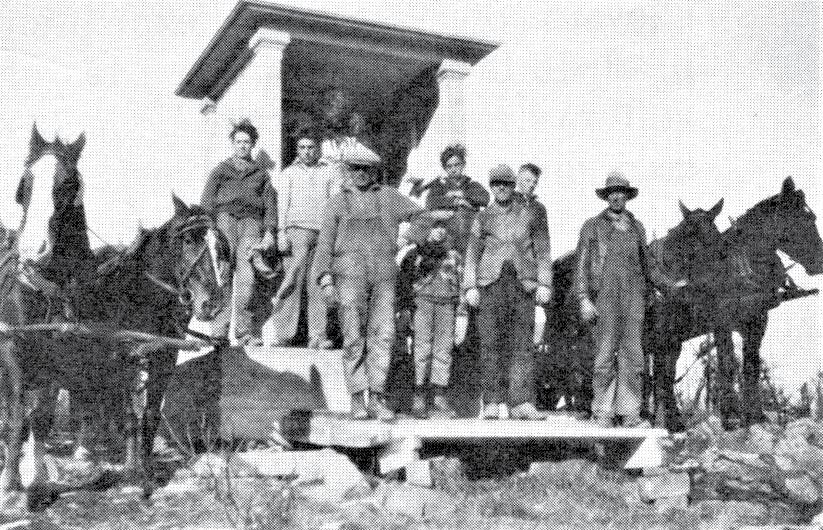

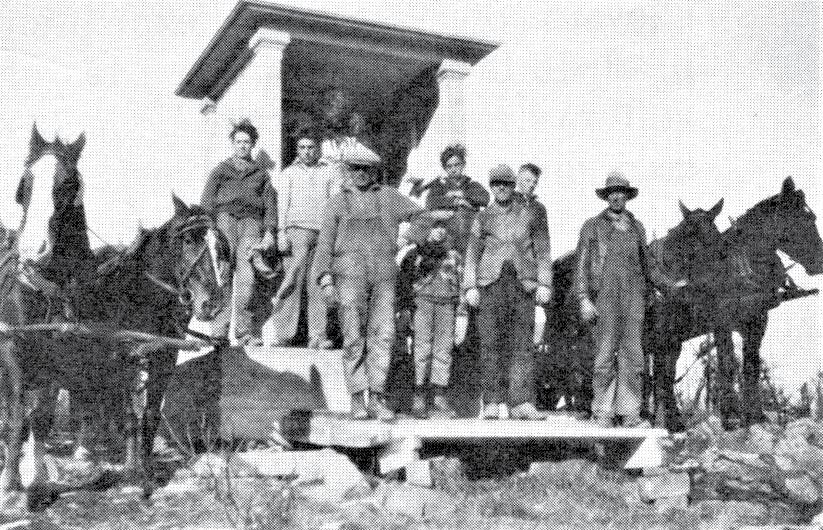

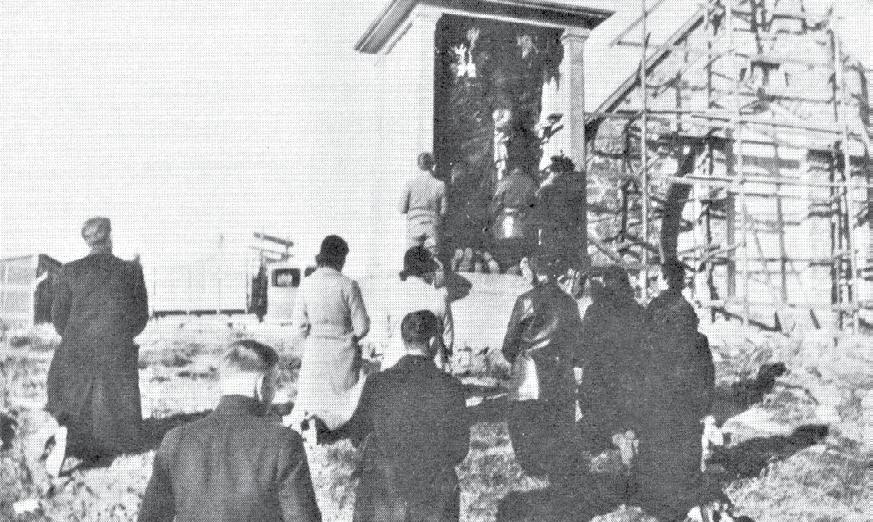

La foule se presse autour de l’autel dressé devant la niche de la statue de Saint-Joseph lors de la première messe sur la montagne, 1934. Écomusée Tracadièche

une collecte faite pour les bonnes œuvres. […] Le chemin qui y conduit, tout en étant abrupt, est bon pour les voitures automobiles et hippomobiles. Au sommet avec un peu de travail, nous pouvons trouver place pour environ 50 chars et autant de chevaux et plusieurs centaines de personnes, quantité : 1000. […] Si la température le permet, le pèlerinage aurait lieu le 15 août, fête des Acadiens, mes paroissiens le sont presque tous. […] La messe serait célébrée à dix heures. Puis goûter et retour en procession pour descendre la montagne au chant des cantiques. […] Notre bonheur serait à son comble si Votre Excellence pouvait, cette année au moins, présider ce pèlerinage, y prêcher ou chanter la messe à son bon plaisir. »1

Comme réponse, le curé Plourde reçoit l’assentiment de son évêque pour organiser cette messe et la répéter tous les ans. Mgr Ross ne sera pas présent à cet office religieux qui, pour une raison inconnue, sera décalé au début de septembre.

Le grand jour

Le dimanche 19 août 1934, en chaire, le curé Plourde lance une invitation à ses ouailles à assister à une messe qui sera célébrée le jeudi 6 septembre à 10 h au sommet de la montagne. Dès ce moment, une corvée se met en branle pour aménager les lieux, aplanir le terrain, édifier une estrade et un autel et décorer le site.

Au niveau de l’accès, la route qui serpente le flanc de la montagne a subi d’importants travaux à l’été 1932, grâce à une subvention de 1000 $ (environ 20300 $ aujourd’hui) de l’honorable Hector Laferté, ministre de la Colonisation, de la Chasse et des Pêcheries, qui passe tous ses étés à Carleton. Ces travaux permettent d’améliorer l’état du chemin, de l’élargir un peu, de déboiser et d’aplanir les abords de la route afin de la rendre carrossable.

La journée du 6 septembre débute à 7 h par la distribution de la communion à l’église de Carleton pour éviter que les gens fassent l’ascension de la montagne l’estomac vide, compte tenu qu’à l’époque, il fallait être à jeun depuis trois heures pour recevoir la communion.

Après déjeuner se fait l’ascension dans un ordre très précis. Dans un premier temps, les gens à pied sont invités à entreprendre la montée, suivis par les gens en voiture à cheval jusqu’à 9 h 30. Après, les automobiles et les camions, chargés d’hommes et de femmes, prennent la route. Toute la circulation est coordonnée par des officiers de la voirie. Il faut préciser que, malgré les travaux de 1932, le chemin de la montagne ne permet pas aux véhicules de se rencontrer

le long du parcours. C’est pourquoi un plan d’accession est mis en place pour éviter la congestion.

Vers 10 h se fait la messe devant la foule endimanchée, se tenant debout autour de l’autel décoré pour l’occasion. Après la messe, un pique-nique permet un moment de détente, puis les gens se rassemblent à nouveau autour de la statue de Saint-Joseph pour réciter des prières et entonner des cantiques. Puis, c’est le signal de la descente de la montagne et le retour vers le village en suivant l’ordre inverse, soit les automobiles et les camions, les voitures tirées par des chevaux et finalement les gens à pied, mettant ainsi fin à cette journée qui passera à l’histoire.

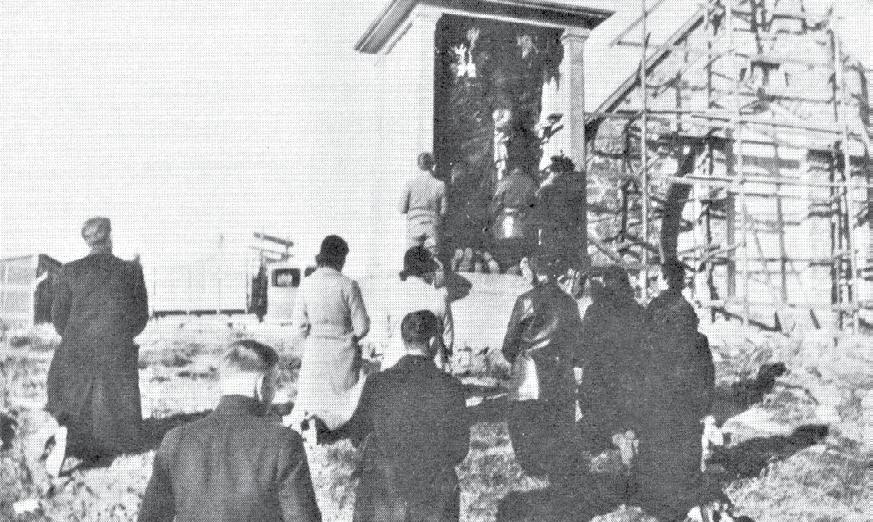

Le succès de cette première messe fera en sorte que l’abbé Plourde cogitera un projet encore plus grand, soit de construire une chapelle au sommet de la montagne. Ce rêve, grâce à une corvée qui mobilisera le village, deviendra réalité l’année suivante, en 1935.

Note

1. Micheline LeBlanc, Un Sommet de la Foi à Carleton, Carleton-sur-Mer, avril 1996, 173 p.

Des pèlerins se recueillent devant la statue de SaintJoseph, tout près de la chapelle en construction, 1935. Collection Paul Landry

Des ouvriers préparent le terrain et construisent l’autel en prévision de cette première messe, 1934.

Collection Yvon Bernard

UN HOMMAGE À LA MER

La bénédiction des bateaux est une tradition ancienne dont l’origine remonte à l’époque où les marins passaient de longs mois en mer. Elle se déroule dans de nombreux villages maritimes à travers le monde et a pour but de protéger les pêcheurs et les marins, de commémorer ceux ayant perdu la vie, mais aussi de célébrer la mer. Rivière-au-Renard, capitale québécoise des pêches, honore cette tradition, tout comme de nombreuses localités gaspésiennes.

Gisèle O’Connor Membre, Corporation de développement de Rivière-au-Renard et résidente de Rivière-au-Renard

La bénédiction des barges est une fête religieuse instaurée par le curé Élias P. Morris, curé de Rivière-au-Renard de 1887-1930. Il est à la dévotion de Sainte-Anne dont la fête est le 26 juillet et c’est à cette date en 1912 qu’a lieu la première bénédiction des barges. Chaque année, le dimanche près du 26 juillet, la fête est célébrée. Les rues sont ornées d’arches vertes de sapin et de cèdre. Les pêcheurs décorent également leurs bateaux à leur goût pour l’évènement, principalement avec des branches

d’arbre : sapin, cèdre et même feuillus. Le prêtre, accompagné d’un invité d’honneur, des enfants de chœur et de la chorale, se rend sur le quai. Il récite les prières d’usage et bénit les bateaux qui patientent en file, prêts à défiler dans l’anse. Après les prières et les chants, le célébrant et ses accompagnateurs embarquent dans une barge désignée et les pêcheurs lèvent l’ancre et se suivent pour former une procession sur l’eau, ce qui présente un spectacle populaire et enjoué au son des chants comme Partons,

la mer est belle. Le cortège vogue dans l’anse et une gerbe de fleurs blanches est déposée sur l’eau en souvenir des marins perdus en mer.

Au fil du temps, la bénédiction des barges devient la bénédiction des bateaux : Gaspésiennes, chalutiers ou crevettiers. La date est changée pour le 24 juin, mais elle demeure toujours religieuse. La Saint-Jean-Baptiste et son petit garçon frisé, de préférence blond, est populaire. Il y a la parade des autos, décorées et klaxonnant, qui défilent pour ensuite aller au quai pour la bénédiction. Le curé est là avec

[ 10 ] MAGAZINE GASPÉSIE | Août - Novembre 2023

Fête des pêches à Rivière-au-Renard, entre 1975 et 1985.

[DOSSIER]

Photo : Bernard Bélanger, Le Pharillon Musée de la Gaspésie. Fonds Journal Le Pharillon. P285/4/3

La Nuit des homardiers

Depuis quelques années, un rassemblement est organisé à La Vieille Usine de L’Anse-à-Beaufils pour la mise à l’eau des casiers à homards. Percé étant la première zone à sortir ce crustacé en avril, cette fête permet de souligner le début de la saison de pêche. Musique, petitdéjeuner et observation du lever du soleil sont au programme, sans oublier la bénédiction des bateaux par le curé, alors que plus de 150 capitaines prennent la mer, de Mont-Louis à Miguasha, pour déposer entre 35 000 à 40 000 casiers.

À l’époque, ce rituel regroupait la parenté et les proches des pêcheurs qui venaient aider à mettre les casiers à l’eau. Bien que la forme soit un peu différente aujourd’hui, la tradition se perpétue et offre un magnifique spectacle sur l’eau à ceux et celles qui ont le courage de se lever en plein nuit pour encourager les pêcheuses et pêcheurs.

la chorale et accueille la foule avec des prières et des chants. Les gens rassemblés et joyeux embarquent dans les gros chalutiers très décorés, le temps de prendre le large pour déposer une gerbe de fleurs et revenir. Beaucoup de touristes viennent visiter leur famille à cette période.

Une grande fête pour célébrer la pêche Puis, vient le Festival des pêches, en 1970. La bénédiction devient l’évènement important du festival. Après la messe de la Saint-Jean-Baptiste, la bénédiction des bateaux est prête à être célébrée, les bateaux sont désormais décorés de fanions colorés. Le curé et ses accompagnateurs sont prêts à accueillir les paroissiennes et paroissiens et les touristes. La foule peut atteindre entre 900 et 1 000 personnes. C’est très festif et convivial. Le Festival des pêches est célébré de 1970 à 1990 et une reprise a lieu en 2006 pour le 150e anniversaire du village. Le Festival des pêches est un festival qui ne peut mieux correspondre au vécu du village de Rivière-au-Renard. Et si grandes soient les difficultés rencontrées par l’industrie de la pêche, les citoyennes et citoyens prennent le temps, une fois par année, de fêter et de rendre hommage à la mer.

Pour la bénédiction des bateaux, presque tous les pêcheurs se font un devoir d’être présents à cette manifestation. C’est un spectacle tout à fait féérique et inoubliable que la balade de tous ces chalutiers

décorés sur la mer. Gilles Tapp, pêcheur possédant 43 ans d’expérience, a appris la pêche avec son père, Zéphirin. Il a commencé la pêche avec la barge et ensuite avec un chalutier. Gilles Tapp a ainsi connu la bénédiction des barges à l’époque la plus spectaculaire. Il raconte qu’après les vêpres, le dimanche, le prêtre, habillé avec un surplis par-dessus sa soutane, se rendait au quai pour la cérémonie. Les pêcheurs accueillaient alors leurs familles : enfants, père et mère, jusqu’à 10 ou 15 personnes par barge.

C’est une véritable fête qui prend toute sa signification, mais avec les années, la participation à la bénédiction des bateaux a décliné pour différentes raisons. Comme les pêcheurs ne peuvent plus se présenter à l’usine en même temps, il est de plus en plus difficile de les regrouper au quai en pleine saison de pêche. De plus, pour des raisons de sécurité et des exigences de compagnies d’assurances, les capitaines ne peuvent plus faire monter les gens à bord de leurs chalutiers. Pour ces raisons entre autres, la cérémonie de la bénédiction des bateaux a quelque peu perdu de sa popularité au fil des années.

Remerciements à Gilles, René et Louise Tapp ainsi qu’à Mariette Mainville pour leurs souvenirs ainsi qu’à La Vieille Usine de L’Anse-à-Beaufils pour avoir mis gracieusement à disposition sa photographie.

Août - Novembre 2023 | MAGAZINE GASPÉSIE [ 11 ]

Départ des bateaux vers 3 h du matin lors de la Nuit des homardiers à L’Anse-à-Beaufils, 2022.

Photo : La nomade photographie

La Vieille Usine de L’Anse-à-Beaufils

[DOSSIER]

Le Havre aux maisons appartient au pêcheur Gilles Tapp, 1982. Il est rempli de monde et tout décoré à l’occasion de la bénédiction des bateaux. Collection Gilles Tapp

Rassemblement et soirée musicale lors des Jeudis soir Ô quai à Sainte-Flavie, 2019. Municipalité de Sainte-Flavie

LE PLAISIR D’ÊTRE ENSEMBLE AU QUAI

Depuis l’existence du quai à Sainte-Flavie, les gens ont pris l’habitude de s’y réunir. Ce chemin qui s’avance dans la mer attire à l’époque de nombreux curieux et curieuses pour observer l’arrivée des bateaux de pêche, avec leurs cargaisons abondantes, et des goélettes qui transportent des marchandises comme le bois de pulpe. Même qu’en 1939, un petit navire baptisé Mont-Joli fait du transport maritime de marchandises et de passagers entre les deux rives. Il y a toujours des rassemblements sur ce quai, surtout quand un pêcheur de la place capture le plus gros poisson et ce ne sont pas des « histoires de pêcheurs »!

Danielle Jean

Agente de développement et communications, municipalité de Sainte-Flavie

Des photos d’archives relatent des pêches miraculeuses qui font office de contes légendaires comme un requin de 13 pieds (3,9 mètres) pesant 1 900 livres (860 kg) et un flétan de 7 pieds (2,1 mètres) de 345 livres (157 kg) pêchés par Louis Verreault en 1929. Il y avait du filet dans ça pour toute une grosse famille et tout le monde voulait être ami avec ce pêcheur! Aujourd’hui, le quai de Sainte-Flavie attire toujours autant de gens qui viennent s’émerveiller devant le magnifique coucher de soleil, pour venir jaser un bon coup avec les voisins·es et profiter de la douce brise de la mer ou pour venir pêcher sur le quai avec des proches. Les poissons sont moins gros, mais la pêche est bonne; éperlans, soles ou petits flétans (quand la mer est généreuse) font le bonheur des pêcheuses et pêcheurs. Il faut juste être patient·e et attendre que la marée montante nous apporte ses fruits, car on dit que « la patience est amère, mais son fruit est doux ».

Lieu de rassemblement populaire

Sainte-Flavie, la porte d’entrée de la Gaspésie touristique, là où on passe deux fois quand on fait le tour de la péninsule, là où la route 132 Est garde son orientation même vers le nord et nous offre une vue imprenable sur les montagnes nordcôtières et sur l’immensité de notre beau fleuve Saint-Laurent. Le quai s’est refait une beauté depuis que le fleuve, qu’on appelle ici la mer, s’est déchaîné lors de la tempête des grandes marées en 2010. Ce lieu de rassemblement populaire s’est fait malmener et fracasser par les vagues créant une longue brèche, comme une faille après un tremblement de mer.

Depuis sa reconstruction en 2012, le sourire est revenu sur le visage des abonnés·es du quai. Afin de célébrer, animer et s’approprier ce « nouveau » lieu de rassemblement, pourquoi ne pas organiser un évènement pour rendre hommage

à tant de beauté que nous offre la nature? Voilà donc qu’une idée a germé et que les Jeudis soir Ô quai sont devenus une tradition depuis 2013. Cela fait maintenant 10 ans qu’à tous les jeudis de juin à août, les amatrices et amateurs de musique et de culture se réunissent pour célébrer le plaisir d’être ensemble. Cornemuse, guitare, accordéon, piano, rock, traditionnelle, country, toutes les musiques pour tous les goûts, font chanter, taper du pied et danser. Touristes et gens de la région apportent leur chaise et s’installent dans ce décor enchanteur et festif, et ce, gratuitement.

Et rappelez-vous que sur le quai à Sainte-Flavie, on y vient en amoureux, en famille, en solitaire, que vous veniez du Québec, de l’Ontario ou d’Europe, il y aura toujours quelqu’un pour placoter une légende ou l’histoire du pêcheur qui a attrapé un requin de 1 900 livres!

[ 12 ] MAGAZINE GASPÉSIE | Août - Novembre 2023

[DOSSIER]

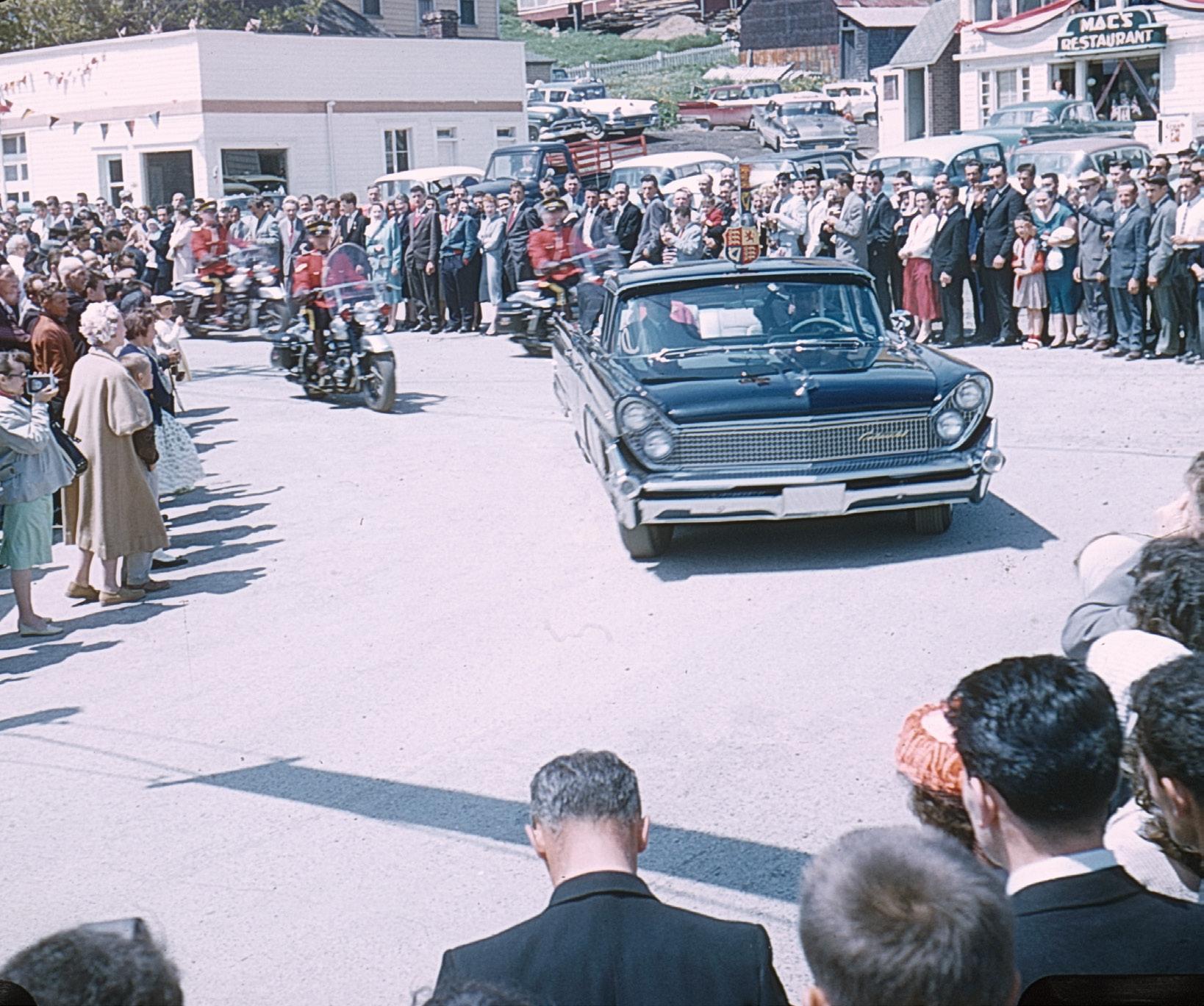

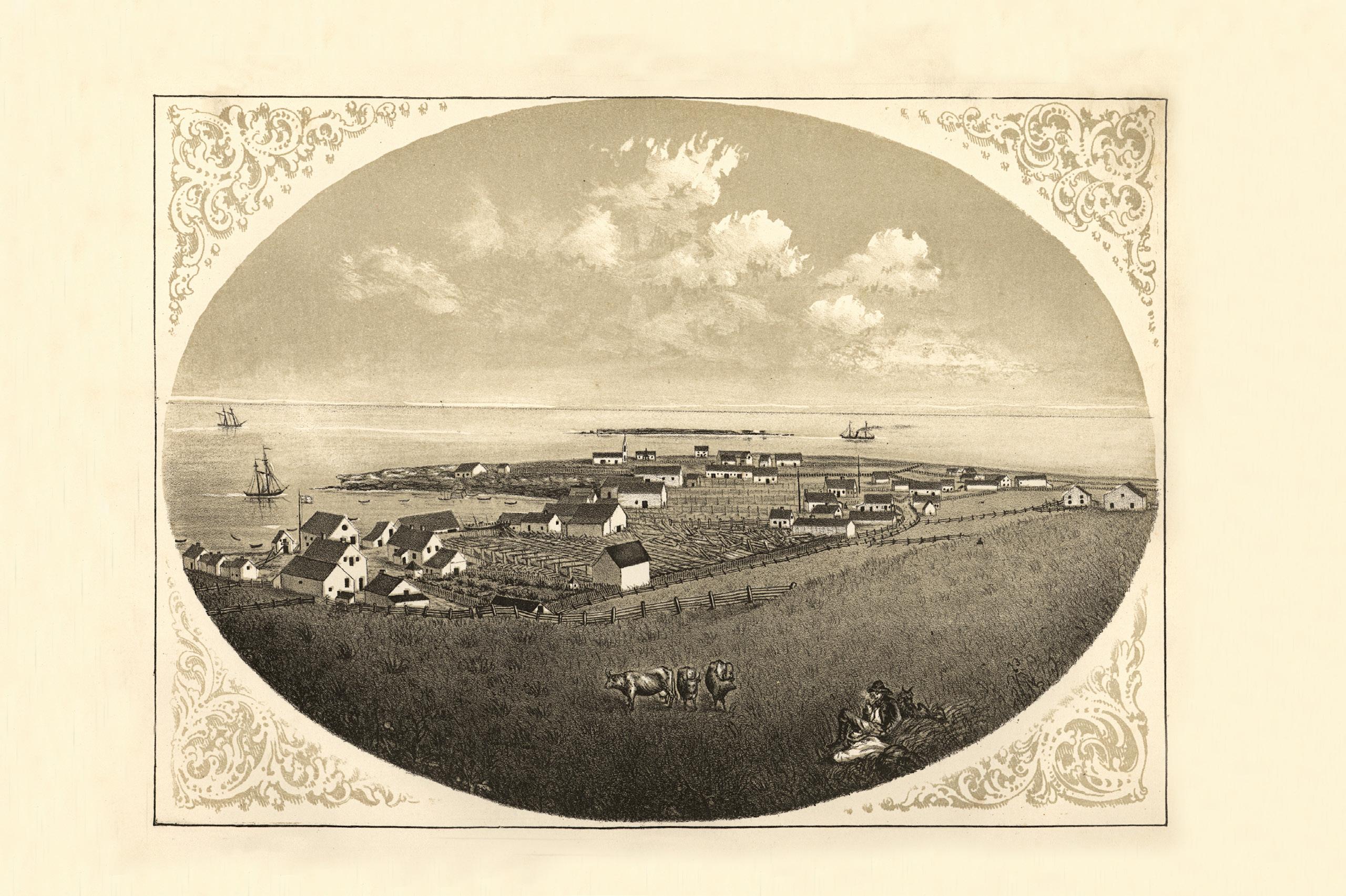

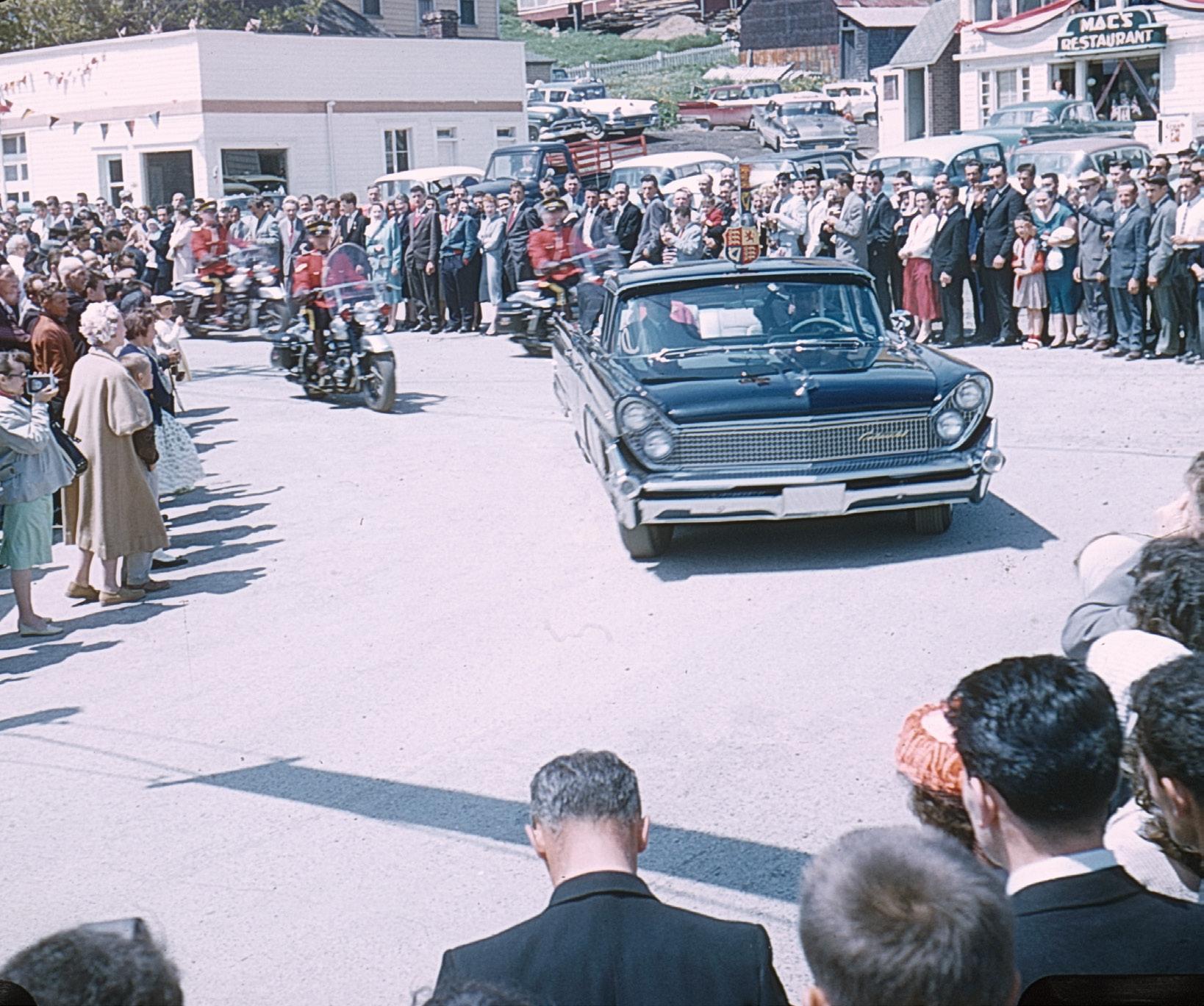

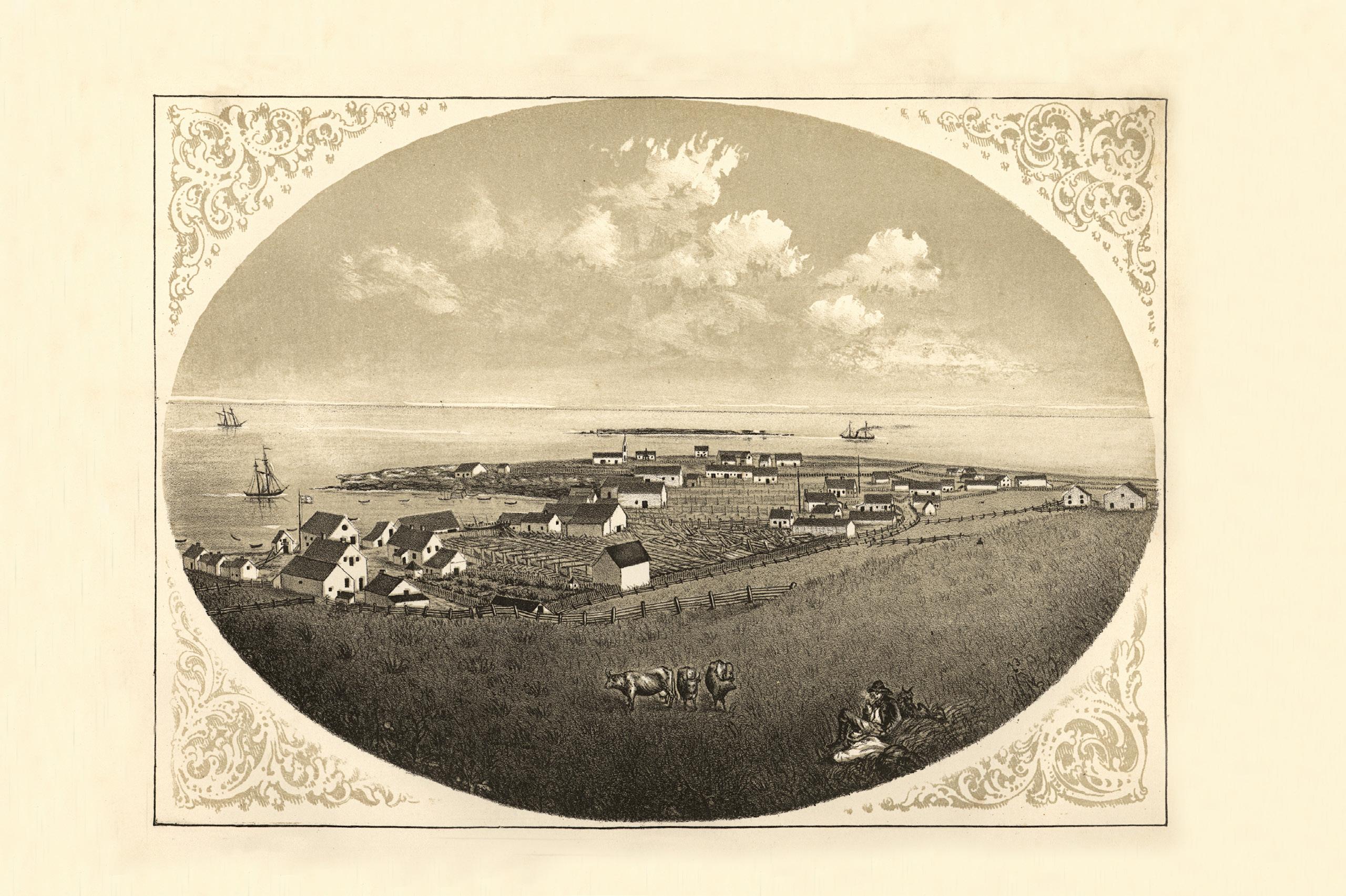

FÊTES GRANDIOSES POUR LE 4E CENTENAIRE DE L’ARRIVÉE DE CARTIER À GASPÉ

En juin 1929, le sénateur et ancien député fédéral de Gaspé, Rodolphe Lemieux, lance l’idée de souligner le quadricentenaire de l’arrivée de Jacques Cartier à Gaspé en 1934. Malgré la crise économique, l’idée est accueillie avec enthousiasme un peu partout au pays ainsi qu’en France et en Angleterre. L’appui du Vatican concrétise le projet.

Sylvain Boudreau

Le sénateur David-Ovide L’Espérance, président du comité régional de Gaspé et qui réside à Percé durant l’été, dévoile en juillet 1934 une programmation ambitieuse, élaborée par le comité national du Canada et celui de France. Les fêtes se tiendront à Gaspé les 25 et 26 août. Au programme : accueil de navires et d’une délégation française à bord du paquebot Champlain, dévoilement d’une croix en hommage à Cartier, banquet, feux d’artifice, fête de nuit, chorale, messe pontificale, etc.

Le comité régional donne le mandat à une dizaine d’anciens élèves des Écoles des Beaux-Arts de Montréal et de Québec de concevoir toutes les décorations pour Gaspé ainsi que celles qui figureront sur les barges participant à l’évènement.

On crée un costume d’époque qu’acceptent de porter de « jolies Gaspésiennes », qui consiste en une robe normande traditionnelle agrémentée d’une touche bretonne.

À la mi-août, on informe le public que près de 4 000 chambres sont disponibles entre Douglastown, Gaspé et Rivière-au-Renard. On suggère cependant aux résidents·es de la côte d’apporter des tentes, tel que le conseille d’ailleurs l’évêque de Gaspé, Mgr Ross! Aucun stationnement de véhicule ne sera toléré à l’intérieur de la localité, mais des stationnements seront disponibles à proximité et des agents de la Police provinciale dirigeront le trafic. Enfin, des trains spéciaux sont organisés par le CNR pour venir assister aux célébrations.

Réplique miniature de la croix en bois plantée par Jacques Cartier conçue pour les célébrations du 400e de sa venue à Gaspé, 1934. La réplique fait 4 pieds (1,2 mètres) de haut et les deux panneaux ont été réalisés par un artiste de l’École des BeauxArts de Montréal ou de Québec.

Collection Sylvain Boudreau

Août - Novembre 2023 | MAGAZINE GASPÉSIE [ 13 ]

Historien et originaire de Carleton-sur-Mer

Foule lors de la cérémonie d’inauguration de la Croix du Souvenir, 1934. La croix est déplacée deux fois par la suite et se trouve aujourd’hui sur le site de Berceau du Canada.

Musée de la Gaspésie. Collection Centre d’archives de la Gaspésie. P57/6b/106.1

[DOSSIER]

Quelques-unes des personnalités présentes

- Pierre Étienne Flandin, ministre français des Travaux Publics et chef de la mission française

- Sébastien Charlety, recteur de l’Université de Paris

- Henry Bordeaux et le duc de Lévis-Mirepoix, écrivains et membres de l’Académie française

- Charles de la Roncière, Fortunat Strowski et Fernand Gregh, écrivains

- Franc Nohain, écrivain et journaliste à l’Écho de Paris

- Firmin Roz, enseignant et historien

- Louis Blériot, célèbre aviateur

- Richard Bedford Bennett, premier ministre du Canada

- Roger Kayes, amiral et représentant officiel du gouvernement britannique

- Warren D. Robbins, ministre des États-Unis au Canada

- Ésioff-Léon Patenaude, lieutenant-gouverneur du Québec

- Charles-Philippe Beaubien, Georges Perry Graham, David-Ovide L’Espérance, Raoul Dandurand et Rodolphe Lemieux, sénateurs

- Arthur Sauvé et Alfred Duranleau, présidents conjoints des fêtes et ministres

- Louis-Alexandre Taschereau, premier ministre du Québec

Gaspé sous le signe de la fébrilité

Le 25 août 1934, les hôtels sont remplis à pleine capacité et plusieurs maisons sont transformées en hôtellerie d’occasion. Des tentes plantées près de la gare abritent 50 militaires provenant du Royal 22e Régiment ou des Fusiliers du St-Laurent alors que d’autres reçoivent des scouts ainsi que des visiteuses et visiteurs. L’arrivée massive de toutes ces personnes fait passer soudainement le statut de Gaspé à celui de métropole, et ce, pour au moins 48 heures.

Sur toutes les maisons de Gaspé flottent les couleurs françaises ou anglaises et l’activité est grande dans la municipalité. La Croix du Souvenir, une imposante pièce de granit de 42 tonnes et 30 mètres de haut, se dresse majestueusement et domine la baie de Gaspé. Des haut-parleurs sont disposés tout autour afin de permettre à l’assistance d’entendre les discours prononcés lors du dévoilement. Les stations CKAC de Montréal et CHRC de Québec vont diffuser toutes les cérémonies. La population

et les visiteuses et visiteurs attendent impatiemment l’arrivée du Champlain qui amène les distingués invités·es.

Plusieurs navires sont déjà présents dans la baie de Gaspé, dont trois vaisseaux de guerre français, le Vauquelin, le D’Entrecasteaux et le Ville d’Ys, alors que la Grande-Bretagne est représentée par le Dragon On compte aussi le destroyer canadien Saguenay et le Richelieu avec à son bord les voyageuses et voyageurs du congrès des municipalités. Plusieurs navires du gouvernement canadien sont amarrés au quai, tels

que le Lady Grey, le brise-glace Saurel, l’Acadia, le Mardep, le Gaspesia, le Druid, le Loos et deux vedettes du Revenu national. Trois hydravions évoluent dans le ciel tandis que des barges sillonnent la baie de Gaspé dans tous les sens.

Des fêtes grandioses

Le Champlain arrive à Gaspé à 11 h avec à son bord les 150 délégués·es français et des centaines de passagères et passagers. Deux avions le survolent en lui jetant des fleurs pendant que hurlent et résonnent toutes les sirènes du port et que le Saguenay tire une salve de 21 coups de canon. Soixante-dix barges « aux voiles festonnées de dessins légendaires et des armoiries de la Normandie et de la Bretagne »1 vont à la rencontre du paquebot. Parmi la délégation, on compte des politiciens, des universitaires, mais aussi des écrivains. Le gros de la délégation débarque à Gaspé au début de l’après-midi et reçoit un accueil très chaleureux. Il est près de 16 h lorsque débute la cérémonie officielle. Le régiment des Fusiliers du St-Laurent est le premier à se rendre sur le promontoire où a été érigée la croix, puis on voit défiler la fanfare du Royal 22e Régiment, les militaires portant l’habit rouge de gala, le capitaine Charles O’Neil en tête. La fanfare est rejointe par 100 chanteuses et chanteurs d’une chorale de Québec, sous la direction de Jean-Marie Beaudet et du baryton Placide Morency. Les marins des navires français et anglais viennent ensuite se placer en arrière du monument. Une estrade a été construite autour de la croix et les

[DOSSIER]

Le paquebot Champlain dans la baie de Gaspé, 1934. Département de la Défense. A4752-7

scouts viennent y former une garde d’honneur.

La foule acclame l’arrivée du cardinal Rodrigue Villeneuve, le délégué apostolique Mgr Andréa Cassulo, Mgr François-Xavier Ross, qui s’avère « l’âme de ces fêtes grandioses », ainsi que plusieurs autres évêques et membres du clergé de toutes les parties de la province et du Canada. Les applaudissements se poursuivent à l’arrivée des ministres, sénateurs et autres représentants gouvernementaux.

Un spectacle féérique

La fanfare du Royal 22e Régiment lance les premières notes de La Marseillaise et l’immense assistance, évaluée alors à 15 000 personnes, venue de partout et qui couronne le promontoire, écoute chapeau bas la chorale de 100 voix. L’émotion est grande. Après un discours inspiré du lieutenant-gouverneur Patenaude, on dévoile enfin la croix de Jacques Cartier. À ce moment, les navires français tirent une salve d’artillerie et des pièces pyrotechniques fusent de la colline sise à l’arrière de l’estrade, tandis que des fusées éclatent en faisant voltiger sur la scène et jusque dans la baie une pluie de petits drapeaux français, anglais et américains. Le premier ministre du Canada Bennett lit ensuite un message royal du roi George V. Un peu plus tard, une cérémonie touchante a lieu alors que 60 jeunes filles en costumes d’époque viennent, quatre par quatre, déposer des fleurs au pied de la croix de Cartier. Par la suite, le discours du ministre Flandin enthousiasme la foule par son éloquence sur Cartier et le peuple canadien. La démonstration se termine par le Ô Canada

En soirée, un banquet officiel regroupant environ 600 personnes se tient sous de grandes tentes à côté du séminaire. Bennett et le premier ministre du Québec Taschereau y tiennent des discours de circonstance, ce dernier faisant même parler Cartier comme s’il était lui-même présent! À 23 h, c’est la fête de nuit avec un splendide feu d’artifice tiré des deux rives du bassin où les navires de guerre dans la rade

font entrecroiser vers le firmament les jets puissants de leurs phares, alors que le Champlain éclaire les flots noirs comme un palais éblouissant et que 150 barges illuminées naviguent sur la baie. Le spectacle, qui dure pendant plus d’une heure, est vraiment spectaculaire.

Damase Potvin, envoyé spécial de La Presse, en fait le portrait suivant : « Cette fête de nuit qui était au programme fut merveilleusement réussie. Le temps était idéalement beau et la lune ne fut pas la moindre des clartés apparaissant dans le ciel. Tout le village et la colline en arrière étaient illuminés de feux de Bengale et sur le vert sombre de la colline se détachait très nette et brillante la croix de pierre dévoilée en après-midi. […] Pendant la soirée, de petites barques illuminées circulèrent autour du Champlain, pendant que ceux et celles qui les montaient chantaient en cœur des chants canadiens. […] Leurs gracieuses évolutions autour du navire intéressèrent vivement nos visiteurs, qui les acclamèrent avec enthousiasme. »2

Une clôture solennelle

Les fêtes se terminent le dimanche 26 août par une messe pontificale en plein air tenue sur le soubassement de la future basilique, et célébrée par le cardinal Villeneuve. La chorale de Québec,

Festival Jacques-Cartier

Évènement historique majeur, la venue de Jacques Cartier à Gaspé est soulignée de maintes façons et a fait de ce navigateur un personnage emblématique. Dans cette optique, le Festival Jacques-Cartier est créé afin de commémorer l’arrivée de l’explorateur en terre canadienne et la diversité du peuplement ethnique en Gaspésie. Cet évènement a lieu presque toutes les années au mois de juillet de 1975 à 1991. Il vise également à agrémenter la vie touristique et culturelle de la population de Gaspé et des touristes en visite dans la région. Le Festival Jacques-Cartier a connu quelques grandes réalisations dont la plus marquante est sans doute la mise sur pied du méga spectacle Précieuse est

Août - Novembre 2023 | MAGAZINE GASPÉSIE [ 15 ]

la mer

Animation dans la cathédrale lors de la première édition du Festival Jacques-Cartier à Gaspé, 1975.

Musée de la Gaspésie. Collection Marcel Lamoureux. P77/2/5

À gauche : Bas-relief représentant vraisemblablement Jacques Cartier, découvert à Cap-desRosiers en 1908. Une gravure au dos indique « J.C. 1704 ». Musée de la Gaspésie. Don de Camille-Eugène Pouliot

À droite : Logo du Festival Jacques-Cartier inspiré du médaillon tel qu’illustré sur le premier programme du festival, 1975.

[DOSSIER]

Collection Marco Cotton

Site de la messe pontificale célébrée en plein air par le cardinal Villeneuve, 1934. Musée de la Gaspésie. Collection Marcel Lamoureux. P77, 83/16/151/106

C’est ici que sur nos côtes Jacques Cartier planta la croix France ta langue est la nôtre on la parle comme autrefois Si je la chante à ma façon, j’suis Gaspésienne et pis j’ai ça d’bon

Extrait de la chanson La Gaspésienne pure laine, de Mme Édouard Bolduc, composée à l’occasion des Fêtes du 400e

accompagnée de façon parfaite par la fanfare du 22e Régiment, chante la messe Regina Pacis de Pietro Yon. Mgr Camille Roy, recteur de l’Université Laval, y va ensuite d’un magistral sermon ayant pour titre La Croix de Gaspé.

Après la messe célébrée par un temps superbe, Mgr Cassulo bénit la pierre angulaire et les fondations de la future basilique. La cérémonie religieuse prend fin vers midi et demi. Au début de l’après-midi, le Champlain quitte le port, de même que plusieurs frégates, et les flottilles d’autos se

mettent à filer sur toutes les routes sortant de Gaspé.

Ces fêtes sont un véritable succès. Environ 30 000 personnes y prennent part et toute la presse du temps est unanime pour en souligner l’aspect grandiose. Dans un bilan fait un peu plus tard, le sénateur L’Espérance affirme « que la Providence a été avec nous et nous avons eu une température magnifique, idéale, pendant toute la durée des Fêtes. […] L’ordre le plus parfait a régné dans les cérémonies officielles, le service de la circulation a fait l’étonnement et l’admiration

de nos visiteurs […] La Gaspésie, déjà si recherchée des touristes, a montré qu’elle sait bien accueillir les étrangers et les fêtes du 4e centenaire donneront une impulsion nouvelle au tourisme dans ce pays si pittoresque, vers lequel les yeux de l’univers ont été tournés pendant des jours qui sont pour nous inoubliables. »3.

Notes

1. La Tribune, 28 août 1934.

2. Ephrem-Réginald Bertrand, « Cartier scelle l’amitié anglo-canadienne; Des fêtes inoubliables se sont déroulées à Gaspé », La Presse, 27 août 1934, p. A 1.

3. L’Événement, 12 septembre 1934.

DIAPORAMA

[DOSSIER]

PHOTO DU FESTIVAL JACQUES-CARTIER

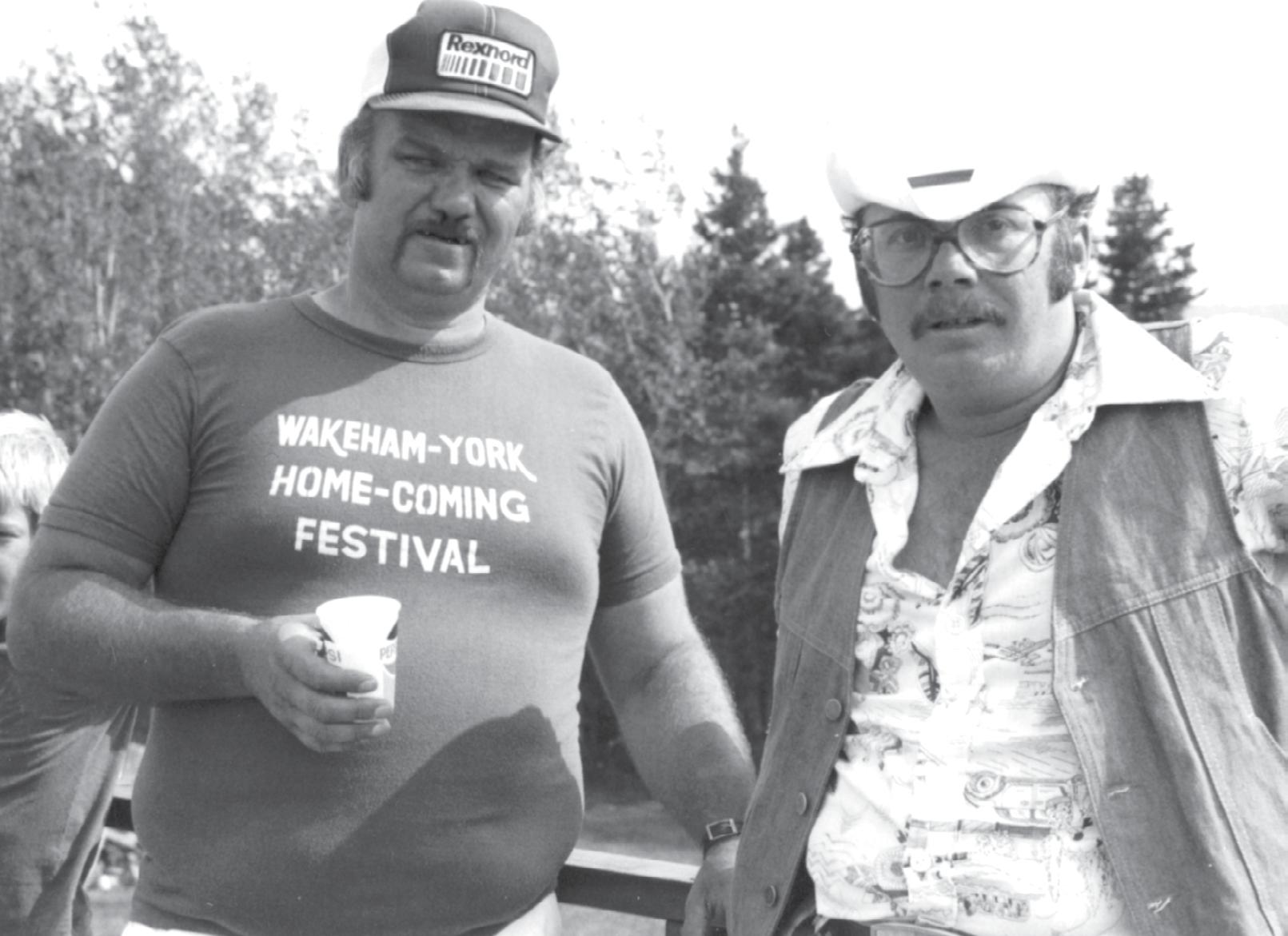

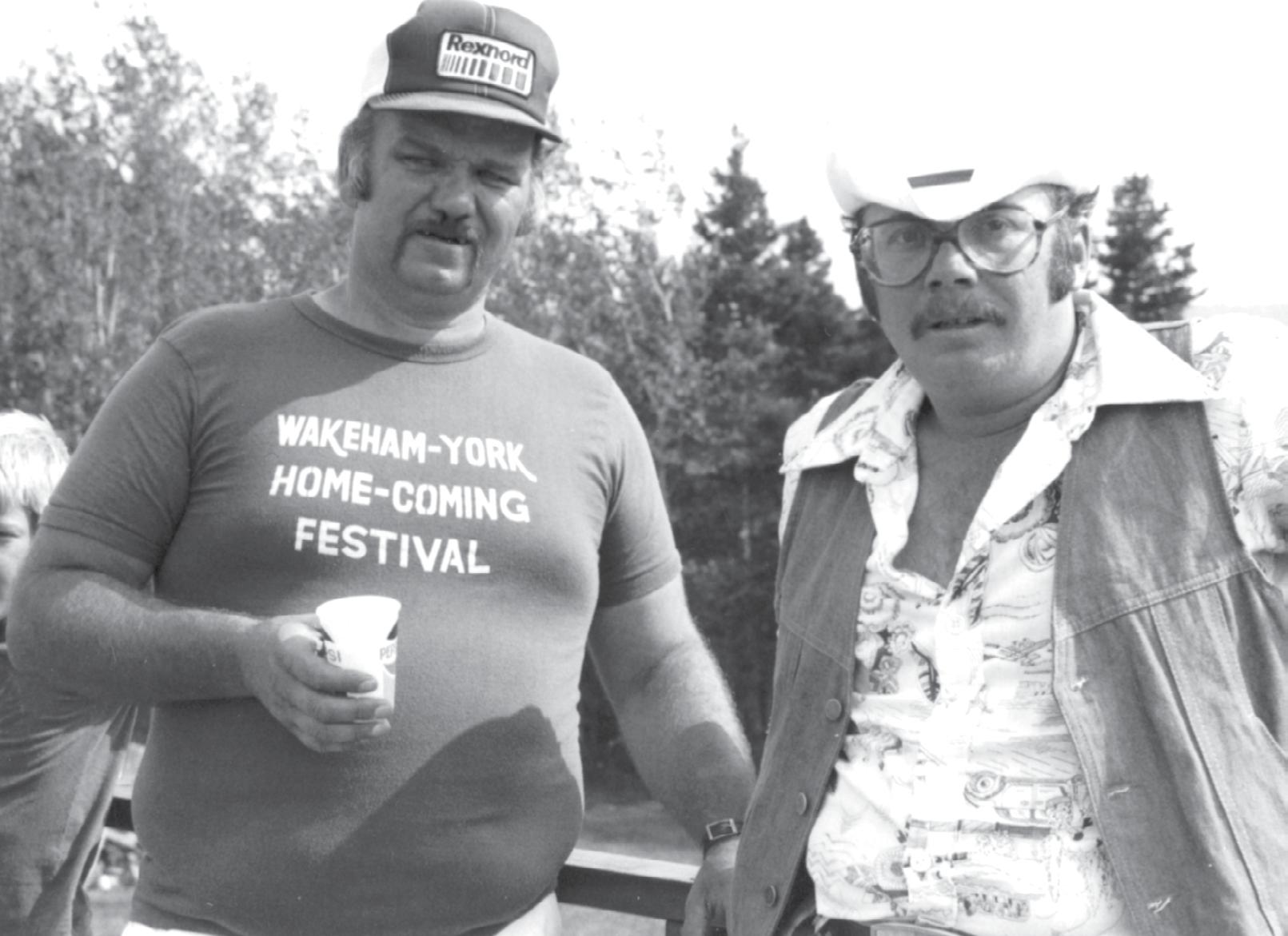

SOUVENIRS DU WAKEHAM-YORK HOME COMING FESTIVAL

Nous sommes quatre autour de cette table de cuisine à l’hiver 1977 : Albert et Elaine Patterson, Art Jones et Lois Bechervaise. Nous discutons de la manière dont nous pourrions rassembler les gens pendant l’été, lorsque celles et ceux qui sont partis reviennent à la maison. C’est ainsi que naît le Wakeham-York Home Coming Festival qui perdurera pendant 25 ans, un évènement qui est à l’époque assez inusité.

Récit d’Elaine Bechervaise Patterson et Lois Bechervaise Membres fondatrices, Wakeham-York Home Coming Festival et résidentes de Gaspé

Rédigé par Cynthia Patterson

Amie, Wakeham-York Home Coming Festival et résidente de Barachois

Au printemps 1978, nous postons 200 invitations à des Gaspésiennes et Gaspésiens vivant à l’extérieur de la région. Nous lançons aussi un appel aux familles du coin pour que les gens nous fournissent les noms et les adresses de leur parenté. Nous payons de nos poches les frais de photocopie et de poste. L’invitation dit simplement : « Welcome Home » (Bienvenue à la maison). Pas encore de program-

mation pour les attirer, seulement l’annonce des dates, mais les gens sont enthousiastes. Oncle Wilson, capitaine de navire à la retraite, septuagénaire vivant à Montréal, reçoit son invitation et décide tout de suite de venir.

Il y a beaucoup à faire! Nous avons des réunions hebdomadaires. Un comité du festival est constitué, composé de bénévoles désireux de travailler dur pour que l’évènement

ait lieu. Notre neveu, Zane, dessine le logo et le peint sur un grand panneau en bois qui est installé à l’entrée du festival, sur le terrain de jeu de Wakeham à Gaspé. Barbara Coull écrit Home Coming Song qui devient notre chanson-thème. Entre autres choses, nous avons besoin d’une scène, il nous faut donc la construire. La première personne qui dansera dessus est Arthur Annett.

Août - Novembre 2023 | MAGAZINE GASPÉSIE [ 17 ]

[DOSSIER]

Une ambiance festive règne sur le terrain de jeux de Wakeham à Gaspé pendant le Wakeham-York Home Coming Festival, milieu des années 1980. Collection Elaine Bechervaise Patterson et Lois Bechervaise

Le premier festival a lieu en juillet 1978. Il dure 10 jours, incluant deux fins de semaine. Nous avons un programme chargé : il y en a pour tous les goûts et tous les âges. À son apogée, le festival attire environ 15 000 personnes, anglophones et francophones, venues de toute la côte. Nous avons une équipe de bénévoles pour chaque évènement, ainsi que des équipes de nettoyage. Nous louons un autobus scolaire et payons un chauffeur pour faire le tour de la rivière, de Sandy Beach, de Haldimand et de Pointe-Navarre. Nous voulons que tout le monde puisse venir, même s’ils n’ont pas de voiture ou s’ils sont assez raisonnables pour ne pas prendre le risque de conduire en état d’ébriété. Les trajets en autobus sont gratuits. L’argent dépensé par la communauté revient à la communauté. Bien sûr, nous avons des dépenses à combler, mais l’argent restant permet d’aider des associations et des écoles locales.

Bonne bouffe, musique et animations

Parmi les activités organisées, beaucoup de repas! Les gens aiment manger avec leurs amis·es et leur famille. Muffins mania, bar à salade,

souper spaghetti, banquet de rôti de bœuf, etc. Au début, la bière Molson est le principal commanditaire. Plus tard, nous avons changé pour Labatt’s. Et oui, la bière coule à flots! Pour leur part, les petitsdéjeuners commencent à 6 h du matin et 100 personnes peuvent faire la queue.

Et de la musique! Il y en a, de la musique! Ce n’est pas un vrai repas entre proches sans une bonne ambiance musicale. Concours de violon et spectacles amateurs, l’âge des artistes varie de 4 à 84 ans. Les pères jouent pour leurs filles, les cousins chantent ensemble; tout le monde est bienvenu sur scène et apprécié. Avec le temps, nous avons également fait venir de grands noms de l’extérieur : Jimmy C. Newman, Charlie Pride et d’autres. Et bien sûr, nous avons dansé. La scène est mise à rude épreuve. Une fois, nous avons organisé une soirée hawaïenne et tout le monde s’est déguisé. Robbie Robertson, vêtu d’une jupe en gazon, a volé la vedette!

Nous avons aussi organisé des compétitions amicales. Forces et habiletés sont mises à l’épreuve : tir à la corde, saut en hauteur, course en canoë, qui peut faire un feu et faire bouillir de l’eau le plus

rapidement, etc. Sans oublier les activités avec des animaux! Spectacles d’animaux de compagnie, courses de cochons graissés et bingos de bouse de vache! Le concours de Miss Wakeham-York est également un évènement très prisé. Environ 25 adolescentes et jeunes femmes y participent. Elles sont jugées pour leurs talents. Elles peuvent choisir de chanter, de jouer d’un instrument, de faire de l’artisanat ou de la nourriture.

Défilé de chars allégoriques en clôture

Le festival se termine le deuxième dimanche. Un service religieux anglican se tient en plein air. Il est très fréquenté et est dirigé pendant de nombreuses années par l’archidiacre Kendrick. Vient ensuite le défilé. De nombreux groupes, entreprises et particuliers y participent. Nous nous rassemblons au stationnement de l’aréna de Gaspé, nous traversons ensuite la ville et remontons la route jusqu’au terrain de jeu de Wakeham dans de magnifiques chars allégoriques.

Les gens travaillent dur pour confectionner ces chars. Il y en a toute une variété! Les enfants défilent en tant que jeannettes, castors, louveteaux, guides et scouts. Les femmes de l’Église anglicane participent elles aussi. Le char « Home Coming » a à son bord toutes les concurrentes de Miss Wakeham-York. Et les animaux

[ 18 ] MAGAZINE GASPÉSIE | Août - Novembre 2023

Albert Patterson, président du festival, et Art Jones, vice-président, sont deux personnalités phares de l’évènement, vers 1980.

Collection Elaine Bechervaise Patterson et Lois Bechervaise

Elaine Bechervaise Patterson et Lois Bechervaise, membres fondatrices de l’évènement, se remémorent des souvenirs des belles années du festival, 2023.

[DOSSIER]

Photo : Cynthia Patterson

ne sont pas exclus : le char d’Ada Carter présente une de ses vaches et deux de ses poules! Notre père, Leslie Bechervaise, construit une réplique en bois de l’église SaintJames de Wakeham. Elle a tant de petits détails! Elle a une cloche et même un petit archidiacre Kendrick

juste devant la porte. Mais Albert trouve qu’il manque quelque chose. Un jour, il se rend à la véritable église et enregistre sur cassette le son de la cloche. Il installe son enregistreur à l’intérieur de la réplique pour que le tintement de la cloche puisse être entendu depuis le char allégorique.

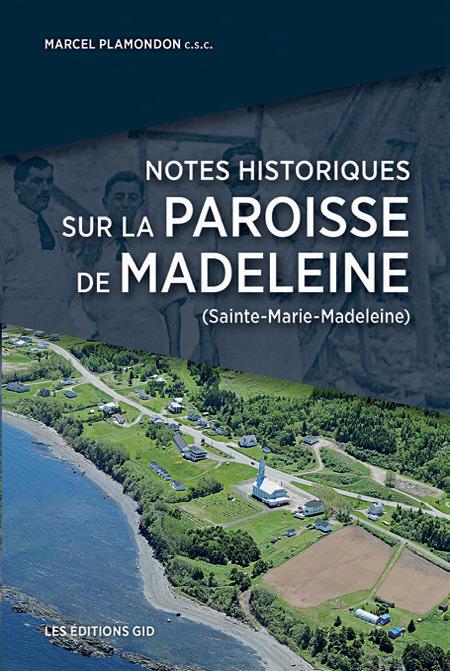

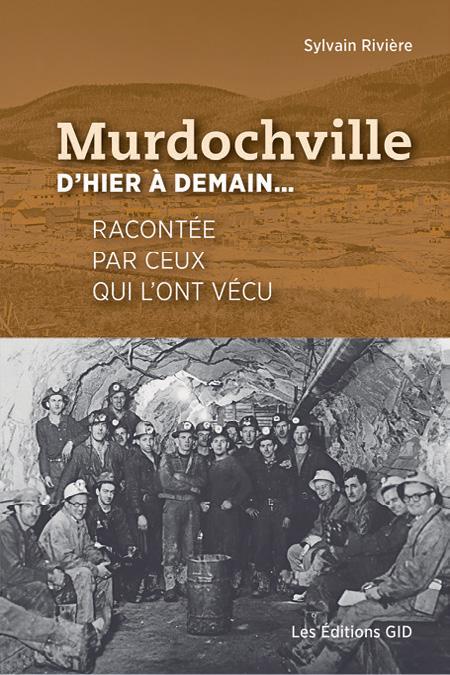

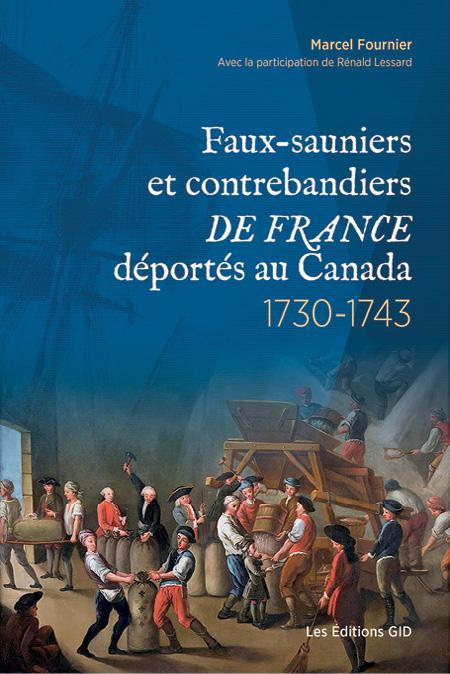

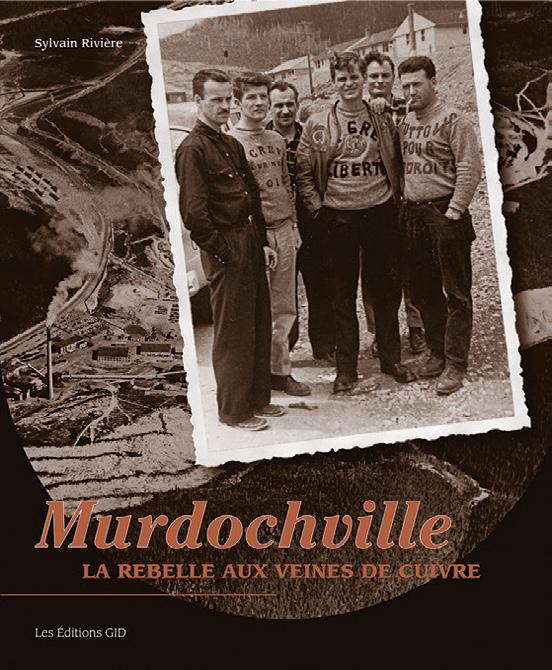

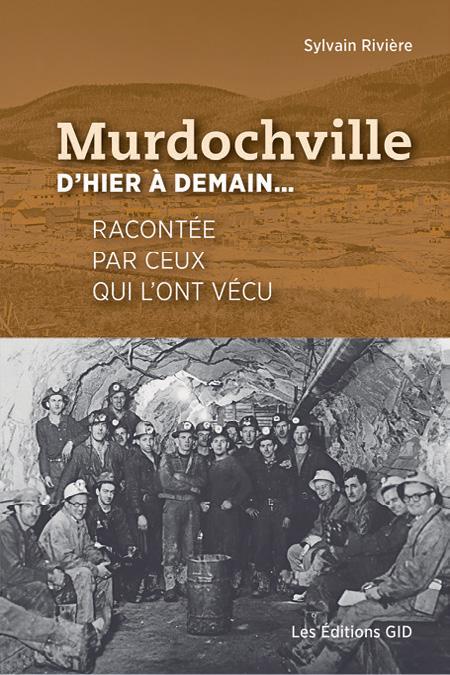

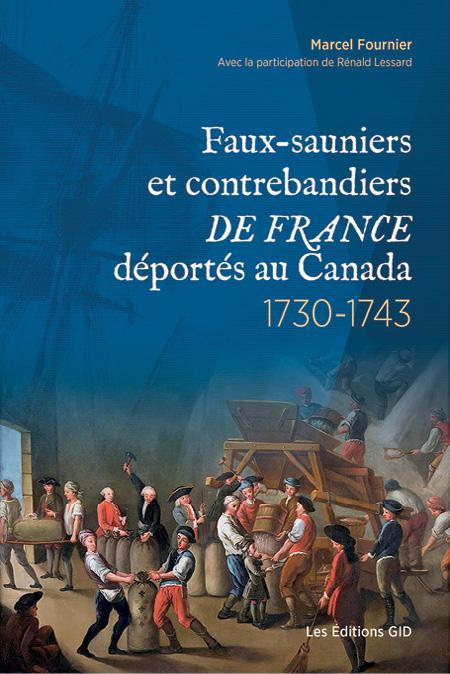

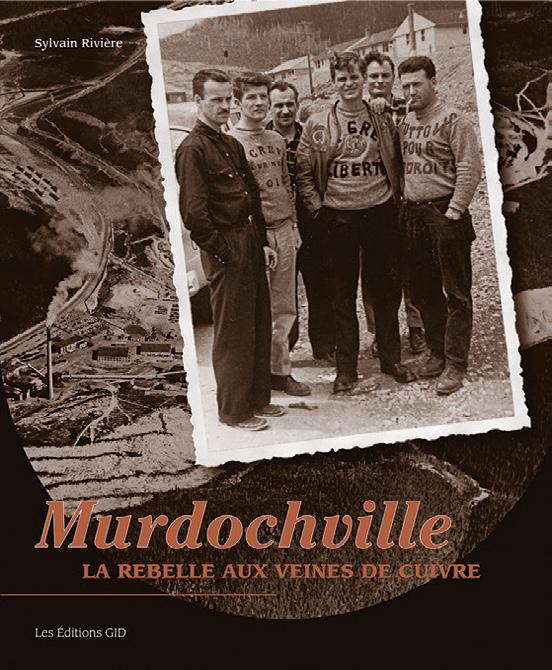

LES ÉDITIONS GID LES ÉDITIONS GID

Le festival se renouvelle pendant 25 ans. Nous pensons avoir apporté beaucoup de plaisir à beaucoup de monde, y compris à nous-mêmes. C’est un moment extraordinaire de notre vie, dont nous nous souviendrons longtemps. Comme le dit la chanson de Mary Hopkin : « Those were the days my friend, we thought they’d never end. We’d sing and dance forever and a day. » (« C’était le bon temps, mon ami, nous pensions qu’il ne finirait jamais. Que nous chanterions et danserions pour toujours. »).

Remerciements à Vision Gaspé-Percé Now et Jules Chicoine-Wilson pour la traduction.

Août - Novembre 2023 |

leseditionsgid.com 418 877-3666

David Saint-Pierre 978-2-89634-531-1 i 34,95 $ Pascal Alain

978-2-89634-515-1 i 29,95 $ Samuel Côté 978-2-89634-533-5 i 34,95 $ Marcel Fournier 978-2-89634-523-6 i 34,95 $ Sylvain Rivière 978-2-89634-528-1 i 34,95 $ Sylvain Rivière 978-2-89634-530-4 i 39,95 $ Marcel Plamondon c.s.c. 978-2-89634-526-7 i 34,95 $ Serge Viau

Lahoud 978-2-89634-534-1 i 29,95 $ Nouvelle

et Pierre Lahoud

et Pierre

collection

ANGLAISE [DOSSIER]

Les « castors » sur un char lors du défilé de clôture du festival, vers 1982. Collection Elaine Bechervaise Patterson et Lois Bechervaise

VERSION

45 ANS D’ENVOLÉES POUR

MONT-SAINT-PIERRE

Il y a déjà 45 ans que la Fête du vol libre existe à Mont-Saint-Pierre. Sa toute première édition a rassemblé pas moins de 40 vélideltistes canadiens et américains et une foule de 8 000 personnes, un chiffre impressionnant pour ce village d’environ 500 habitants·es. « La beauté du paysage, la stabilité des vents, l’accueil chaleureux de la population ont fait rêver ces hommes volants. »1 La panoplie d’activités et les compétitions de deltaplane ont un tel succès que la fête se perpétue depuis, propulsant Mont-Saint-Pierre au rang des sites d’exception.

Claude Mercier

Membre fondateur, Corporation vol libre et résident de Mont-Saint-Pierre

Marie-Josée Lemaire-Caplette Rédactrice en chef

Le sport du deltaplane (aile libre avec structure rigide) naît au début des années 1970 et se développe rapidement. Par une journée de l’été 1976, le ciel est clair et une légère brise caresse le visage des gens de Mont-SaintPierre qui restent bouche bée en apercevant l’immense cerf-volant qui voltige au-dessus de leurs têtes pour se poser gracieusement dans un champ. Ignorants jusqu’à l’existence même du deltaplane, ils sont témoins du premier vol à MontSaint-Pierre; celui-ci est exécuté par Rob Mckenzie. L’été suivant, deux vélideltistes renommés parcourent la Gaspésie à la recherche de sites d’envol. Ces pilotes de brousse d’origine bretonne, les père et fils Marcel et Gilles Bourrish, sont émerveillés

par leurs essais : ils viennent de découvrir l’endroit idéal pour pratiquer le deltaplane. Sa particularité est que les décollages se font à partir de la falaise du mont SaintPierre à une altitude de 1 350 pieds (430 mètres). C’est le début de l’ère du vol libre pour ce village du nord de la péninsule.

Succès colossal dès la première édition

C’est en 1978 que la Corporation de développement de la municipalité reçoit une lettre de Gilles Bourrish demandant s’il serait possible d’organiser une rencontre de vol libre à Mont-Saint-Pierre. Claude Mercier qui travaille pour l’œuvre des terrains de jeux (OTJ) est alors pressenti pour prendre en main

le programme d’une telle activité. Comme il accepte, s’ensuit la fondation d’un comité parrainé par l’OTJ qui a pour mandat d’organiser la première Fête du vol libre qui se tiendra du 23 juin au 2 juillet et qui

[ 20 ] MAGAZINE GASPÉSIE | Août - Novembre 2023

Claude et Carole Mercier, Omer Cloutier, Murielle Coulombe et Jacques Mercier, membres fondateurs de Vol libre, 1977.

Collection Claude Mercier

[DOSSIER]

La foule assiste à l’atterrissage d’un vélideltiste, vers 1978-1979. Collection Claude Mercier

comprend un rassemblement de pilotes et des activités de réjouissance. Tout est à penser, programmer et réaliser en très peu de temps, mais tout le monde met la main à la pâte. On prépare du bois de quai, on le transporte sur la montagne, on construit les rampes de lancement, on imprime des laissez-passer, on se procure des trophées, on organise le transport des gens sur le mont, on trouve un fournisseur pour les repas, etc. On met aussi sur pied une foule d’activités, dont l’officialisation de l’appellation des noms de rues qui porteront le nom des familles souches, la célébration du jubilé d’argent de l’église, l’inauguration de la croix sur le mont Saint-Pierre, la compétition de motocross, des spectacles, des feux d’artifice, le tout couronné par un souper de reconnaissance. Plus de 8 000 personnes envahissent le village, c’est la fête!

Le comité travaille si bien que l’Association du vol libre est enregistrée le 9 août 1978 et est constituée en corporation l’année suivante, en plus d’être inscrite aux Fêtes populaires du Québec. Les principaux fondateurs sont Claude Mercier, Robert Boileau, Jacques Jaillet ainsi que Gilles et Marcel Bourrish.

C’est donc reparti pour une deuxième édition, avec en poche plus de temps et l’expérience acquise. Les activités populaires comme la compétition de motocross et le feu de la Saint-Jean-Baptiste sont renouvelées alors que des activités des plus originales sont aussi organisées comme le marché aux guenilles, la soirée de la cerise en plein air, le rallye canot-bottines, ou le théâtre de marionnettes. En parallèle, le vélideltiste reconnu Mike Ward démarre son entreprise de vol en tandem pour le grand public.

Place au championnat canadien

L’été 1980 restera pour toujours une des pages les plus importantes de l’histoire de Mont-Saint-Pierre. La localité sera l’hôte à la fin août du premier championnat canadien de vol libre à se dérouler au Québec. Les bénévoles du comité sont devant

une tâche immense à accomplir puisqu’il faut aussi organiser la Fête du vol libre, mais ils s’y attèlent avec enthousiasme et bonne volonté. Quelques semaines plus tard, tout est enfin prêt, de l’hébergement au transport des pilotes et de leurs ailes sur la montagne, sans oublier les déplacements des juges. Malgré cela, la tension monte; la météo est exécrable tout l’été. La magie opère toutefois puisque le matin de l’ouverture, le 22 août très exactement, les merveilleux courants thermiques qui valent la réputation d’Hawaï nord-américaine à Mont-SaintPierre se mettent de la partie pour rendre les conditions de vol exceptionnelles.

Mont-Saint-Pierre est en effervescence : plus de 42 pilotes représentant sept provinces sont inscrits au championnat, des journalistes abondent de partout, et une foule immense est fascinée par le spectacle qu’offrent les 120 départs en deltaplane par jour. Pour couronner le tout, le champion est un Québécois : Michel Tremblay de SaintFulgence au Lac-Saint-Jean. Une page d’histoire vient de s’écrire, pour la population, mais aussi pour le Québec.

Mont-Saint-Pierre accueillera également le championnat de 1983, qui

sera couronné par Wellie Muller de l’Alberta, et celui de 1985, année du dernier championnat canadien de vol libre qui sera remporté par Marc Bourbonnais de l’Ontario. Que d’organisation, de sueurs et de travail investis! Pour sa part, la Fête du vol libre se poursuit, ayant un tel succès que la route 132 s’en trouve parfois paralysée! En plus de faire du site un incontournable pour le deltaplane et plus tard le parapente (aile libre sans structure rigide), l’évènement est important en termes de retombées économiques et de développement. La fête permet d’obtenir des subventions qui permettent d’aménager des infrastructures au bénéfice de toute la localité : toilettes publiques, aires de pique-nique, routes sur la montagne, kiosque touristique, terrain de jeux, sans oublier le complexe de vol libre et le seul simulateur de vol reconnu au Québec. Mont-Saint-Pierre est désormais désigné comme la capitale du vol libre au Québec et dans l’Est du Canada, mais rien de tout cela n’aurait été possible sans la mobilisation et la générosité de ses villageois·es.

Note

Août - Novembre 2023 | MAGAZINE GASPÉSIE [ 21 ]

1. Claude Mercier, « Mont-St-Pierre, le 6 août 1983 », Bécois-volant, vol. 4, no 16, 1983, p. 20.

La Gaspésie offre une vue spectaculaire aux parapentistes.

[DOSSIER]

Photo : Yvon Volé Enr. (Les passagers du vent)

ÉCOLE DE PERMACULTURE DE VAL-D’ESPOIR : PRENDRE SOIN DE LA DIVERSITÉ HUMAINE ET ÉCOLOGIQUE

Est-ce que la permaculture est un concept avec lequel vous êtes familier? Popularisé à la fin des années 1970, le terme permaculture faisait référence initialement à une agriculture permanente qui, s’inspirant de la nature, faisait une plus large place aux plantes vivaces. La notion de permaculture s’est par la suite élargie et se présente aujourd’hui comme une approche systémique d’aménagement et de gestion des environnements naturels et de développement des communautés. Puisant à différentes disciplines telles que l’écologie, l’agro-écologie, la sociologie et l’éthique notamment, la permaculture rassemble un ensemble de principes, ainsi que des outils méthodologiques permettant de concevoir plusieurs types de systèmes. À titre d’exemples, la permaculture s’applique à des domaines aussi variés que l’agriculture régénératrice, l’écoconstruction, la résilience climatique, ou encore l’entrepreneuriat social.

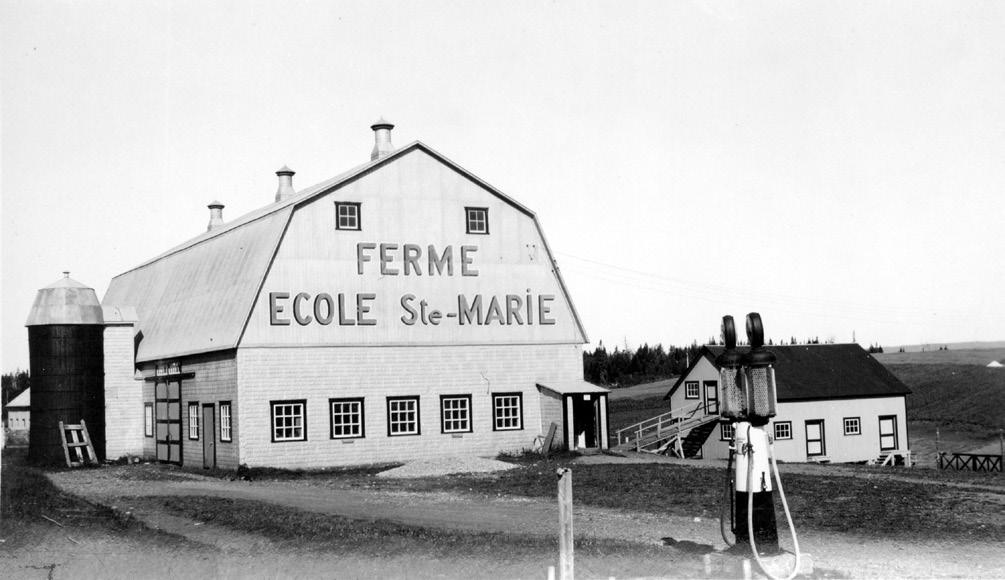

Une première école québécoise de permaculture

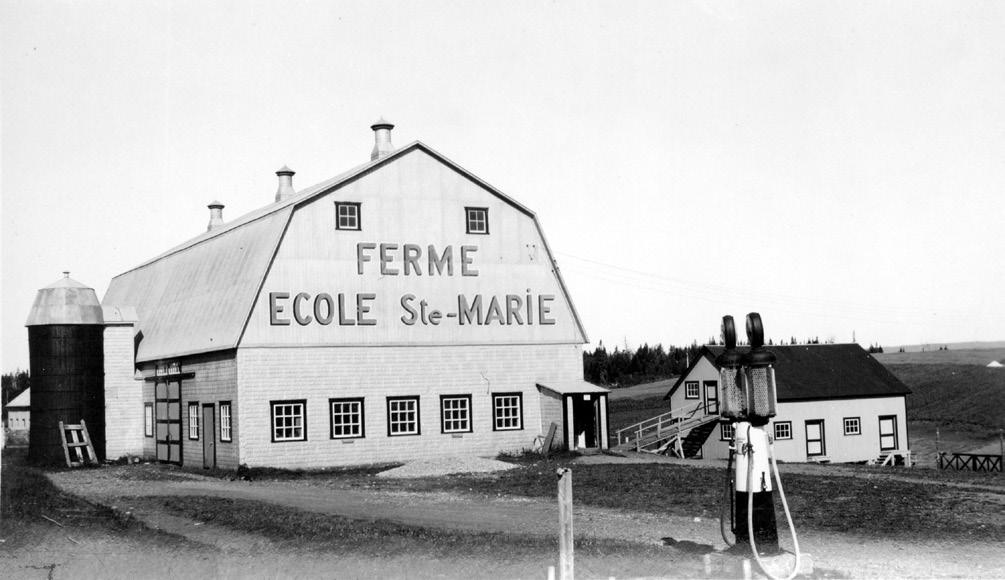

Alors que l’approche permacole gagne en popularité partout à travers le monde, elle reste relativement méconnue au Québec. Cependant, ceci pourrait bientôt changer grâce à une initiative émanant de Val-d’Espoir, village au nom évocateur, où germe tranquillement la première école de permaculture au Québec. Héritière d’un riche passé agricole, la communauté de Val-d’Espoir a abrité une école d’agriculture entre 1930 et 1961. Aujourd’hui, l’École de permaculture de Val-d’Espoir poursuit le travail amorcé depuis plus de vingt ans par les Bio-Jardins Rocher-Percé, le Centre d’interprétation et de formation en agro-écologie et le Laboratoire rural Produire la santé ensemble afin de cultiver des écosystèmes sains, diversifiés et nourriciers.

Initié par la ville de Percé en 2019, le projet de l’École de permaculture de Val-d’Espoir est, depuis février 2021, porté par la Société de développement économique de Percé (SDEP), un organisme à but non lucratif ayant pour mission d’incuber et de développer des initiatives socio-économiques. Au courant de l’été 2021, une campagne de sociofinancement, qui a permis d’amasser plus de 55 000 $, venait confirmer l’intérêt de la communauté pour le projet et en juillet 2022, la Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-LesÎles et la Société de développement économique de Percé annonçaient la création du Fonds pour l’École de Val-d’Espoir (FEVE) grâce au très généreux don d’un million de dollars de monsieur Daniel Leboeuf, résident de Percé. L’École de permaculture de Val-d’Espoir a depuis obtenu des aides monétaires du provincial et de la MRC du Rocher-Percé pour son démarrage.

Bâtiment de l’École d’agriculture, années 1940-1950. Musée de la Gaspésie. P275 Fonds École d’agriculture de Val-d’Espoir.

Élèves de l’École d’agriculture, années 1940-1950. Musée de la Gaspésie. P275 Fonds École d’agriculture de Val-d’Espoir.

Cueillette.

[PUBLIREPORTAGE]

Photo : Ricochet design

Un projet participatif Afin de bien implanter l’École de permaculture, la Société de développement économique de Percé travaille, depuis le mois d’août 2021, avec un comité aviseur formé de spécialistes de la permaculture, et un travail de consultation a fait l’objet d’une recherche participative menée en collaboration avec l’Université du Québec à Montréal. Le processus de recherche a permis de mettre en place les premières activités de l’École en utilisant l’éthique et les principes de la permaculture et de contribuer ainsi au caractère innovant de celle-ci. Un premier Certificat de design en permaculture, formation intensive de 14 jours, donnée en septembre dernier en collaboration avec P3 Permaculture, a attiré des étudiants·es de partout au Québec. Durant cette formation, le groupe a notamment conceptualisé une première phase d’aménagement du terrain de l’École. Le concept a ensuite été retravaillé en novembre dans un cours d’introduction à la permaculture qui s’adressait spécifiquement aux membres de la communauté. Cette dernière formation, donnée par Fertiles, une entreprise spécialisée en permaculture, se poursuivra en juin et sera axée sur l’implantation d’une haie brise-vent qui viendra protéger les parcelles mises en culture cet été.

Grâce à une approche pédagogique participative et par projet, le site de l’École se construit en mettant les étudiants·es, les gens de la communauté et les permaculteurs·rices au centre du procédé créatif. En ce sens, la multitude de formations offertes à l’École répondra aux besoins de ces différentes communautés (locales et permacoles) et misera sur la valorisation de leurs savoirfaire et de leurs ressources. La notion de prendre soin de la diversité humaine et écologique dans une perspective de partage et de réciprocité figure parmi les valeurs fondatrices de l’École. En créant une offre de formations et de services accessible et adaptée aux besoins des communautés, l’École utilise une approche pédagogique non formelle inspirée par les mouvements relatifs à l’éducation à l’environnement et poursuit l’objectif d’inclure et de valoriser les connaissances, les réalités et les ressources de ses communautés. Conséquemment, une partie des ressources de l’École sera mise à la disposition des communautés afin de soutenir les initiatives permacoles locales.

Afin de démarrer la saison estivale en force, la SDEP vient d’embaucher à l’École de permaculture une coordonnatrice, un chargé de projet en permaculture, une chargée d’enseignement et un préposé aux infrastructures. Cette nouvelle équipe veillera à l’enracinement de l’École dans la communauté à travers le déploiement d’activités et de formations en lien avec les aménagements prévus dans la planification de l’École.

Pour en savoir plus et vous renseigner sur les formations à venir, vous pouvez consulter le site web de l’École www.ecoledepermaculture.ca ou encore suivre les pages Facebook de l’École de permaculture de Val-d’Espoir et de la Société de développement économique de Percé.

Août - Novembre 2023 | MAGAZINE GASPÉSIE [ 23 ]

Première cohorte du certificat de design en permaculture.

Photo : Ricochet design

Apprendre à observer.

Photo : Ricochet design

Délimiter les courbes avec précision.

[PUBLIREPORTAGE]

Photo : Ricochet design

VAL-D’ESPOIR : LES PREMIERS PAS D’UN CARNAVAL

Qui aurait pu prévoir que plus de 55 ans plus tard, le carnaval de Val-d’Espoir existerait toujours! Il a traversé les décennies depuis la fin des années 1960 et est devenu un évènement très prisé dans la région de la pointe gaspésienne. Avec les années, le carnaval a su apporter un dynamisme, un élan de fierté et une joie de vivre renouvelée dans la population. Il s’est raffiné et enjolivé de belles enluminures au fil du temps. Durant les années 2000, avec le « glamour » de la Saint-Valentin, la grande Traversée de la Gaspésie en ski de fond s’est jointe à lui ainsi que la chaleureuse marmotte Fred qui se fait un doux plaisir d’annoncer un printemps hâtif ou non. On a même vu quelques ducs devenir rois et des dames mariées des villages environnants devenir reines à leur tour… Mais il y a eu les premiers balbutiements, ceux de la fin des années 1960 et les tous débuts des années 1970. Permettez-moi ici de vous en faire souvenance.

Réal-Gabriel

Hiver 1966. La saison froide est interminable dans mon coin de Gaspésie et comme à chaque année, les bancs de neige se dressent partout, majestueux, comme pour lancer des défis que personne n’arrive à relever. L’énorme église du village trône sur son monticule au cœur de la paroisse. Tout à côté, à l’est, se trouve la vieille

église à peine âgée d’une quarantaine d’années et dont on a enlevé le clocher. Elle a été transformée en bâtiment multifonctionnel par un jeune prêtre décédé trop tôt en 1965, l’abbé Hector Fournier. Un nouveau curé, l’abbé Gilbert Desrosiers, particulièrement dynamique dans le village et très aimé de ses paroissiennes et paroissiens, y voit

une occasion de l’utiliser comme centre culturel, voire même sportif, bâtiment dans lequel on y présente des pièces de théâtre, des soirées de danse, différents chanteurs westerns, des bazars, des kermesses, ainsi que de multiples divertissements pour les enfants.

Et pourquoi pas un premier carnaval dans le village! Un peu

[ 24 ] MAGAZINE GASPÉSIE | Août - Novembre 2023

Bujold Écrivain et originaire de Val-d’Espoir

Char allégorique pour le carnaval alors que l’évènement prend de l’ampleur, 1972. Comme dans tous les carnavals du pays, il se doit d’y avoir le bonhomme, chaleureux et souriant, symbole de la féérie des festivités. Collection Réal-Gabriel Bujold

improvisé, soudainement, comme ça… pour agrémenter la longue « ennuyance » des hivers trop longs! Pour remplacer les réjouissances du Mardi gras ou de la Mi-Carême!

Une seule reine parmi les six duchesses

Six duchesses choisies comme il se doit parmi la jeunesse du village, un bonhomme un peu clownesque, ressemblant timidement à celui du Carnaval de Québec… des activités diverses, une mascarade, un concours de scie mécanique, des courses de motoneiges, des soirées de bingo, de musique et de danse, et bien sûr, le couronnement de la reine comme apothéose de cet évènement. Eh oui! Six premières duchesses dans leur robe de mariée empruntée ici et là aux quatre coins du village : Marie-Paule Beaudry, Claire Bujold, Maria Cloutier, Colombe Couture, Jeanine Couture et Monique

Roy. Chacune des duchesses doit vendre des billets. Et pour chaque montant de 25 $ reçu, une capsule à son nom est glissée dans un grand réceptacle. Lors de la soirée du couronnement, la première duchesse qui voit trois de ses capsules sortir de la boîte est couronnée. À chaque tirage, une chandelle est allumée.

C’est ainsi que Jeanine Couture est élue reine du premier carnaval

C’est bien là notre affaire

À nous le carnaval! (bis)

Il n’a pas son pareil

Le carnaval de Val-d’Espoir

C’est bien là notre affaire

À nous le carnaval.

Hymne du carnaval, à chanter sur l’air de La destinée, la rose au bois

du village. La frénésie est au rendezvous dans la salle de récréation du couvent de Val-d’Espoir. La population est en liesse, on chante, on rit, on danse… on crie des bravos… L’évènement est créé. Sa Majesté Jeanine 1ère interprète Oui, devant Dieu, devant les hommes. Elle a une voix merveilleuse. Les premiers pas sont timides, mais plus tard, le couronnement aura lieu dans l’église… et la reine pourra s’asseoir sur un trône ayant servi à recevoir les divers messeigneurs de l’Évêché de Gaspé lors de leurs visites pour les confirmations.

Une participation collective Mais qui donc se cache dans le bonhomme cette année? Armand Gariépy? Raoul Langlois? René Bourget? Et tous ces déguisements lors de la mascarade! Thérèse Mercier en madame de Pompadour, Colette Couture en sorcière bien-aimée…

des clowns… des vampires, de sombres vagabonds…

Et qui donc a fait tous ces desserts pour la grande kermesse? Mireille Roussy? Hélène Poulin? Josette Vallerand? Et ce gros gâteau à trois étages avec un p’tit bonhomme de neige su’l’ dessus pour lequel on vend des billets avant de le faire « rafler »? Et tourne et tourne la bonne vieille roue de fortune. Ah! Les merveilleuses premières années du carnaval.

Puis des reines se sont succédé au fil des années qui ont suivi… jusque durant la décennie 2020. Les parures des duchesses se sont embellies, les activités se sont raffinées… Tous les profits vont à l’entretien de l’église du village. Il semblerait que ça va de soi, qu’au fil des ans, on ait toujours tout donné pour payer les dépenses et remettre les profits à la Fabrique.

Puis, on a fini par démolir la vieille église, c’était à l’époque de la fermeture de tant de petits villages en Gaspésie. Val-d’Espoir y a échappé. C’était le début d’un temps nouveau, comme le chantait Renée Claude. Tout le monde était beau, tout le monde était gentil. Et puis, est-ce candide de le dire, mais pour Val-d’Espoir… tous les espoirs étaient permis.

Août - Novembre 2023 | MAGAZINE GASPÉSIE [ 25 ]

Joseph Poulin conduit quelques duchesses dans un traîneau, 1968. Collection Réal-Gabriel Bujold

La première reine du carnaval de Val-d’Espoir, Jeanine Couture, interprète une chanson, 1966. Malheureusement, elle décédera trois ans plus tard, en février 1969.

Collection Réal-Gabriel Bujold

UNE AVENTURE UNIQUE POUR LES PASSIONNÉS·ES DE PLEIN AIR

Depuis plusieurs années, les Traversées de la Gaspésie (TDLG) sont devenues des évènements incontournables pour les amatrices et amateurs de sports d’hiver, d’automne et de nature. Elles permettent aux participants·es de parcourir les paysages spectaculaires de la région gaspésienne en ski de fond, en raquette et en bottine. Avec deux évènements par an, l’un en hiver et l’autre à l’automne, l’organisation rayonne toute l’année.