À chaque gare son histoire

PASPÉBIAC À GASPÉ

LA GARE DE PORT-DANIEL : UNE AVENTURE DE 115 ANS

SOUVENIRS DE LA DÉFUNTE GARE DE DOUGLASTOWN

LE TERMINUS FERROVIAIRE DE GASPÉ

N°

PASPÉBIAC À GASPÉ

LA GARE DE PORT-DANIEL : UNE AVENTURE DE 115 ANS

SOUVENIRS DE LA DÉFUNTE GARE DE DOUGLASTOWN

LE TERMINUS FERROVIAIRE DE GASPÉ

N°

Décembre 2022 – Mars 2023 205, vol. 59, n° 3

4 LE TRAIN POUR PASPÉBIAC

Camillia Buenestado Pilon

7 AU PIC, À LA PELLE ET À LA SUEUR DES TRAVAILLEURS

Conrad Jones

8 LA GARE DE PORT-DANIEL : UNE AVENTURE DE 115 ANS

Denise McInnis

14 LE TRAIN QUI VIENT DE LOIN

Réal-Gabriel Bujold

18 LA GARE DE BARACHOIS : LA MAISON DE MON ENFANCE

Claire LeBel et Marie-Josée Lemaire-Caplette

21 SOUVENIRS DE LA DÉFUNTE GARE DE DOUGLASTOWN

Vincent Agnesi

23 LE TERMINUS FERROVIAIRE DE GASPÉ

Christian Roy

26 DES VIES SAUVÉES GRÂCE AU TÉLÉGRAPHE ET AU TRAIN

Marie Pouliot

28 Photoreportage

TÉMOINS D’UNE ÉPOQUE RÉVOLUE

30 UNE INVITATION À LA CRÉATION

Marie-Josée Lemaire-Caplette

36 Nos archives

DANS LES COULISSES DES MAGASINS GÉNÉRAUX

Marie-Pierre Huard

ÉTAT DE SITUATION DES SERVICES FERROVIAIRES EN GASPÉSIE; IL RESTE ENCORE BEAUCOUP DE TRAVAIL

Gilles Gagné

Nos personnages

RENÉ LÉVESQUE : SON APPARTENANCE GASPÉSIENNE

Jean-Marie-Fallu

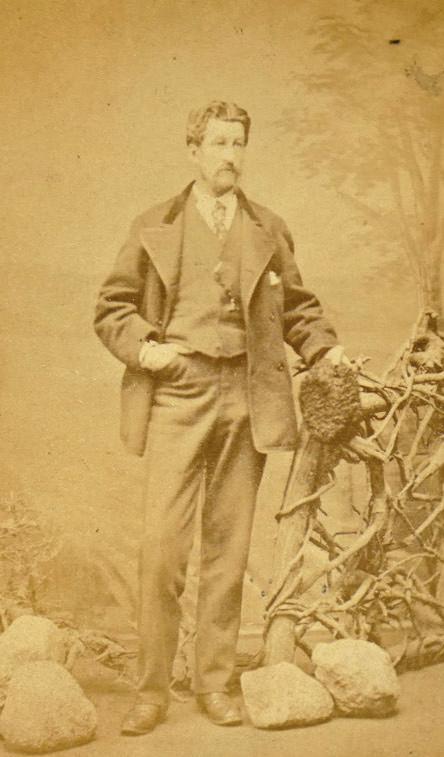

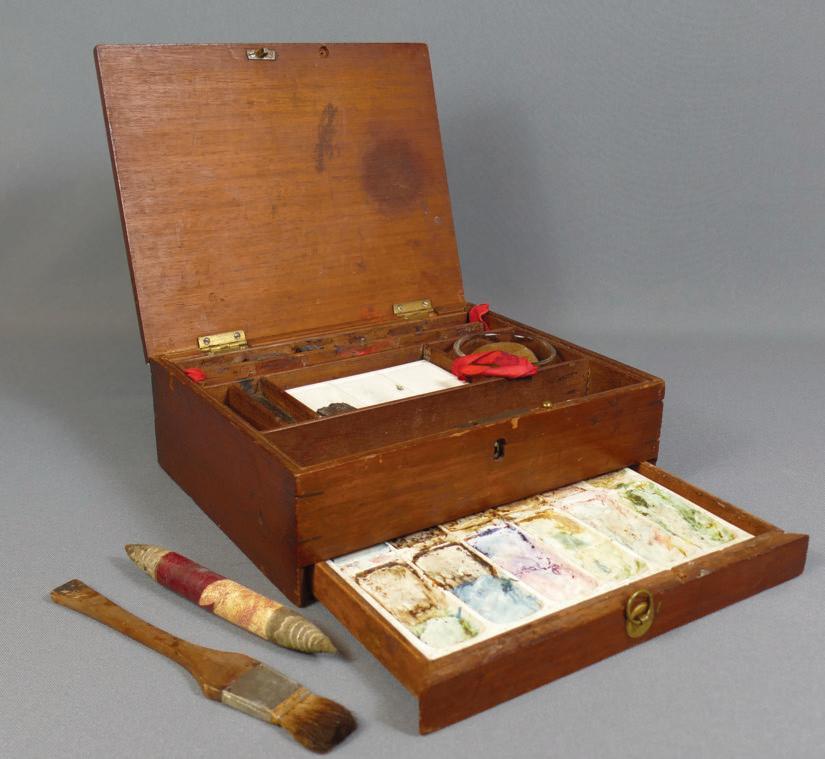

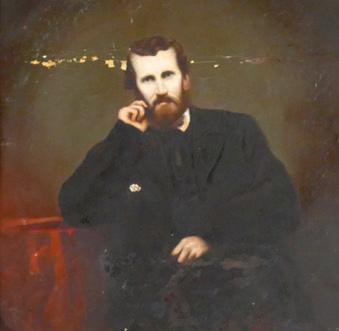

38 Nos objets ÊTRE ARPENTEUR-GÉOMÈTRE EN GASPÉSIE –LE CAS DE PATRICK MURISON

Vicky Boulay

42 Nos Gaspésiennes LES RACINES GASPÉSIENNES ET JERSIAISES DE LA COMÉDIENNE SANDRA DUMARESQ

Marcel Fournier

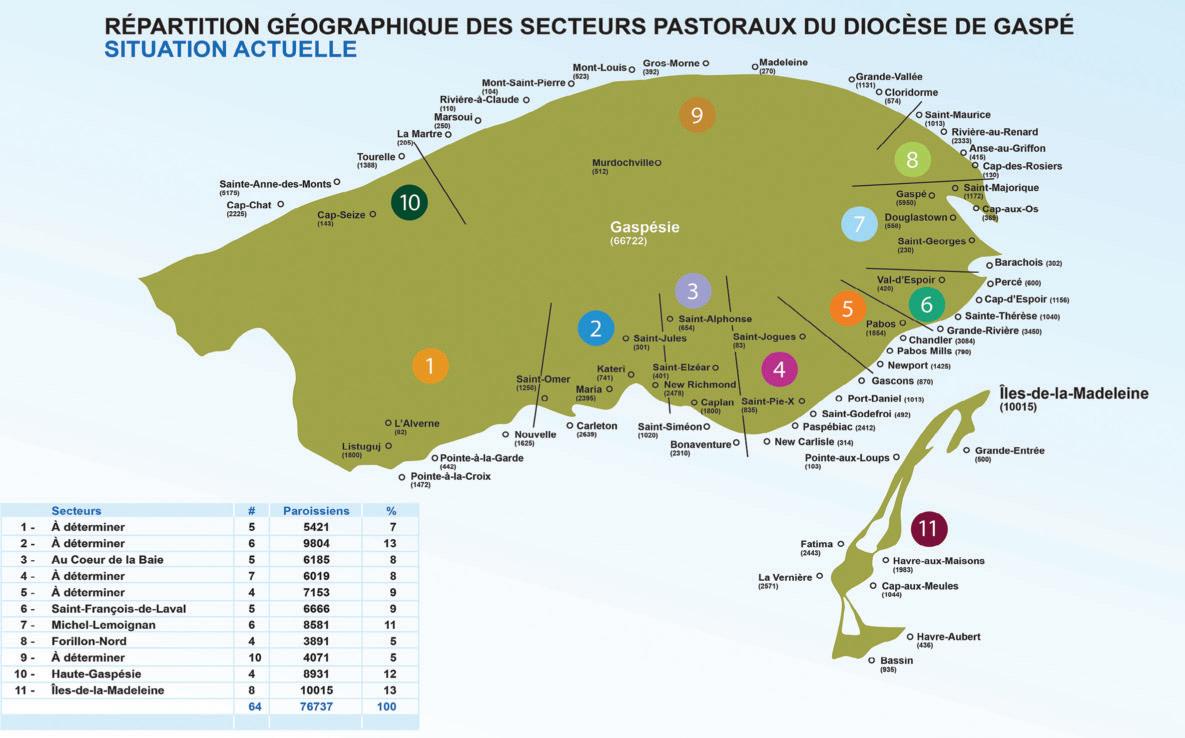

44 Nos évènements CENT ANS APRÈS SA CRÉATION, LE DIOCÈSE DE GASPÉ PASSE DES AMÉNAGEMENTS AUX RÉAMÉNAGEMENTS

Serge D. Tidjani

48 Notre histoire COMMÉMORATION, DÉVOTION ET PROTECTION

Eric Garsonnin

Décembre 2022 - Mars 2023

N° 205, volume 59, numéro 3

Éditeur : Musée de la Gaspésie

Fondé en 1963, le Magazine Gaspésie est publié trois fois par an par le Musée de la Gaspésie. Le Magazine vise la diffusion de connaissances relatives à l’histoire, au patrimoine culturel et à l’identité des Gaspésiennes et des Gaspésiens. Il est membre de la Société de développement des périodiques culturels québécois (SODEP).

Comité de rédaction

Marie-Pierre Huard, Gabrielle Leduc, Marie-Josée Lemaire-Caplette, Paul Lemieux, Élaine Réhel et Jean-Philippe Thibault

Abonnements et ventes

Eileen Fortin-Lansloot

418 368-1534 poste 104 boutique@museedelagaspesie.ca

Coordination et publicités

Gabrielle Leduc

418 368-1534 poste 102 coordo.direction@museedelagaspesie.ca

Rédactrice en chef

Marie-Josée Lemaire-Caplette

418 368-1534 poste 106 magazine@museedelagaspesie.ca

Recherche iconographique

Marie-Pierre Huard

418 368-1534 poste 103 archives@museedelagaspesie.ca

Auteurs et collaborateurs

Vincent Agnesi, Pierre B. Berthelot, Vicky Boulay, Camillia Buenestado Pilon, Réal-Gabriel Bujold, Jean-Marie Fallu, Marcel Fournier, Gilles Gagné, Eric Garsonnin, Denise Gendreau, Marie-Pierre Huard, Conrad Jones, Claire LeBel, Denise McInnis, Marie Pouliot, Christian Roy et Serge D. Tidjani.

Conception graphique et infographie

Maïlys Ory | Graphiste et Véro Lambert, 40 Degrés

Révision linguistique

Robert Henry

Distribution en kiosque

Jean-François Dupuis

Impression

Deschamps Impression

Plateforme numérique magazinegaspesie.ca

Dépôt légal

Bibliothèque et Archives Canada, ISSN 1207-5280 (imprimé) ISSN 2561-410X (numérique)

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, ISBN 978-2-924362-28-0 (imprimé)

Copyright Magazine Gaspésie

Reproduction interdite sans autorisation

Nous reconnaissons l’appui financier du gouvernement du Canada.

Toute personne intéressée à faire paraître des textes conformes à la politique du Magazine Gaspésie est invitée à les soumettre à la rédactrice en chef. Celle-ci soumet ensuite une proposition d’articles au comité de rédaction.

Le Magazine Gaspésie n’est pas un média écrit d’opinion, mais encourage le pluralisme des discours pour autant qu’ils reposent sur des fondements. Les auteurs ont la responsabilité de leurs textes. Seuls les textes où cela est spécifiquement mentionné relèvent de l’éditeur.

Droits d’auteur et droits de reproduction

Toutes les demandes de reproduction doivent être acheminées à : Copibec (reproduction papier) : 514 288-1664 | 1 800 717-2022 | licences@copibec.qc.ca

Abonnement

1 an (3 nos) : Canada, 30 $ ; É.-U., 56 $ ; Outre-mer, 79 $ (taxes et frais de poste inclus)

Vente en kiosques

Prix à l’exemplaire : 10,50 $ (taxes en sus) - Liste des kiosques sur le site Web

Magazine Gaspésie

80, boulevard de Gaspé, Gaspé (Québec) G4X 1A9 418 368-1534 poste 106

magazine@museedelagaspesie.ca magazinegaspesie.ca

LeMagazineGaspésieesttout

en couleurs grâceaux caisses Desjardins delaGaspésie.

Le périple autour des gares gaspésiennes s’est amorcé avec le précédent numéro portant sur le tronçon de la voie ferrée couvrant Mont-Joli à New Carlisle. Le trajet se poursuit ici jusqu’au bout de la ligne, soit de Paspébiac à Gaspé. Passagers, marchandises, courrier et colis continuent de transiter par les gares, sans oublier les télégrammes si essentiels aux communications de l’époque. Enfin, un état de la situation du chemin de fer gaspésien depuis le dernier passage du train de voyageurs sur l’ensemble du trajet entre Matapédia et Gaspé en 2011 conclut cette série sur les gares.

Un chemin de fer secondaire, le Canada and Gulf Terminal Railway, est construit entre Mont-Joli et Matane en 1910. Il faudra toutefois attendre jusqu’en 1949 pour que soit faite l’annonce du prolongement de cette voie ferrée jusqu’à Sainte-Anne-des-Monts. C’est une victoire pour le député libéral de Gaspé, Léopold Langlois, qui milite pour que le tronçon soit racheté par les Chemins de fer nationaux du Canada, ou Canadian National Railways (CNR) qui deviendra plus tard le CN, et qu’il se

poursuive jusqu’en Haute-Gaspésie, permettant ainsi un développement économique important. Cependant, un an plus tard, le projet est retardé, puis abandonné. Le CNR a pourtant déjà acheté plusieurs terrains et des plans ont été réalisés pour la future gare de triage. Remis sur la table au début des années 1960, le projet sera définitivement remisé en 1962, favorisant ainsi Matane comme ville industrielle.

Ce n’est pas le seul projet ferroviaire qui n’a pas abouti en Gaspésie. Déjà, en 1901, l’Atlantic, Quebec and Western Railway obtient l’autorisation de l’Assemblée législative de Québec de construire un chemin de fer de Causapscal à Gaspé en passant par l’intérieur de la péninsule. Puis, en 1930, Mgr Ross, évêque de Gaspé, est en faveur d’une ligne de chemin de fer reliant Sayabec à Gaspé, toujours en coupant par les terres. Ces projets ne verront toutefois jamais le jour.

Je remercie particulièrement Gilles Gagné de sa précieuse collaboration à ce numéro.

Le 22 février 2023, le Magazine Gaspésie fêtera ses 60 ans, ce qui en fait une des plus anciennes revues d’histoire au Québec. Elle a pu traverser le temps grâce à vous, chère communauté d’abonnés. Comme le disait si bien Michel LeMoignan, cofondateur de la Société historique de la Gaspésie, lors de la parution du premier numéro en 1963 : « Ce point est fondamental. [S’abonner est] une occasion de prouver notre attachement à la Gaspésie. »1. Il est désormais temps d’agrandir cette communauté et de faire rayonner davantage l’histoire de la péninsule; c’est pourquoi une campagne d’abonnement sera lancée sous peu.

En six décennies, en plus d’en être des lectrices et lecteurs assidus, vous avez tissé un lien fort avec le Magazine Gaspésie. Pour souligner ce 60e anniversaire, nous vous invitons à partager vos témoignages : legs de la collection, moments privilégiés en famille, retrouvailles à la suite d’un article, etc. Vos souvenirs pourraient être publiés dans le prochain numéro!

Note

1. Revue d’histoire de la Gaspésie, vol. 1, no 1 (no 1), 1963, p. 6.

Gare de Cap-d’Espoir, vers 1920. Musée de la Gaspésie. Collection Association touristique de Madeleine. P316/2/2

Marie-Josée Lemaire-Caplette Rédactrice en chef du Magazine Gaspésie, Musée de la Gaspésie

1. Revue d’histoire de la Gaspésie, vol. 1, no 1 (no 1), 1963, p. 6.

Gare de Cap-d’Espoir, vers 1920. Musée de la Gaspésie. Collection Association touristique de Madeleine. P316/2/2

Marie-Josée Lemaire-Caplette Rédactrice en chef du Magazine Gaspésie, Musée de la Gaspésie

Le train arrive à Paspébiac en 1902. Rappelons qu’en 1894, il roule entre Matapédia et Caplan. Entre 1897 et 1902, des travaux sont réalisés et la ligne de chemin de fer rejoint Paspébiac, puis, en 1907, il se rend jusqu’à Port-Daniel. Enfin, en 1911, la voie ferrée est terminée jusqu’à Gaspé. Épopée d’un chemin de fer où Paspébiac se retrouve au centre des besoins liés à la colonisation, aux industries des pêches, agricoles et forestières.

Dès l’ouverture de la voie ferrée de l’Intercolonial en 1876, on constate que les bénéfices pour les bourgades gaspésiennes se sont plus ou moins concrétisés et on se rend à l’évidence qu’il faudra se pencher sur un tronçon Matapédia-Paspébiac. Entretemps, en 1872, une compagnie s’incorpore : le Baie des Chaleurs Railway qui se donne pour projet de relier les deux localités, et de prolonger la voie ensuite jusqu’à Gaspé.

La conjoncture est favorable, car à ce moment-là, Paspébiac jouit d’une stature considérable au sein de l’économie gaspésienne. En effet, à l’époque, des pourparlers sont en branle pour faire de Paspébiac un port d’hiver « où les vaisseaux océaniques viendraient aborder »1. On projette ainsi de faire de Paspébiac « une place d’eau de la première importance »2; une rade qui servirait de havre de refuge, et de havre d’hiver en communication avec l’Intercolonial. L’arrivée du chemin de fer est aussi perçue comme un

excellent moyen de coloniser les terres gaspésiennes, en plus d’apporter un net avantage sur le plan économique, car il va sans dire que Paspébiac est alors le centre administratif des deux compagnies d’exportation de morue salée et séchée de la plus haute importance : la Charles Robin & Company et la Le Boutillier Brothers.

L’année 1872 signe également la venue du télégraphe à Paspébiac et on élabore même le projet d’établir un télégraphe sous-marin. Enfin, soulignons qu’à ce moment, une douane existe à Paspébiac ainsi qu’un chantier naval et un phare. Paspébiac est ainsi toute prête à être liée au monde. Mais l’attente sera longue… Il faudra patienter plus de 15 ans pour que se réalise ce souhait, les travaux entre Matapédia et Paspébiac débutant uniquement vers 1888.

De problème en problème Premier ministre depuis 1887, Honoré Mercier est élu en 1890 dans le comté de Bonaventure et somme le Baie

des Chaleurs Railway de céder sa part à une nouvelle administration pour terminer le tronçon Matapédia–Paspébiac et, le plus rapidement possible, celui de Paspébiac à Gaspé. De nouvelles menaces pèsent sur le Baie des Chaleurs Railway et une pétition signée par des marchands, fermiers, pêcheurs et citoyens de la municipalité de Paspébiac circule en 1890 pour faire annuler la charte de cette entreprise. Cette pétition est entre autres signée par William Fauvel pour la Le Boutillier Brothers. C’est alors qu’éclate le célèbre « Scandale du chemin de fer de la baie des Chaleurs » en 1892, révélant que la subvention de 175 000 $ a été engrangée non pas pour le chemin de fer, mais pour régler les dettes de membres du parti libéral du Québec. Cette même année, le Baie des Chaleurs Railway est enfin mis dans les mains d’une nouvelle administration. En 1893, des aménagements substantiels sont faits pour faire de Paspébiac un terminal maritime pouvant accueillir les bateaux à vapeur de haut calibre.

1894-1902

En 1894, le Baie des Chaleurs Railway est vendu à l’Atlantic and Lake Superior Railway avec pour mandat la continuation de la voie ferrée de Caplan à Paspébiac; et on espère l’avoir pour septembre. À ce moment-là, la voie passe officiellement entre Matapédia et Caplan, formant enfin une liaison avec l’Intercolonial. Quatre ans plus tard, le tronçon entre New Carlisle et Paspébiac est complété.

En 1898, l’Atlantic and Lake Superior Railway projette de construire un vaste quai à l’entrée du barachois de Paspébiac, un projet dans les cartons depuis fort longtemps, qui serait relié au chemin de fer. Un quai sera effectivement construit, mais la voie ferrée, elle, ne verra jamais le jour. Élément surprenant : bien qu’aucun rail ne soit posé, un remblaiement est tout de même effectué à cet endroit après

1902! D’ailleurs, cette idée perdurera une décennie plus tard. Selon des annotations datant de 1908 sur une carte de 1839 (levée par le capitaine Bayfield), on semble avoir identifié l’emplacement que pourrait avoir une déviation du chemin de fer sur le barachois. Cette carte y inclut la projection de futurs quais à Paspébiac, New Carlisle et Fauvel. Aujourd’hui, le remblaiement peut toujours être aperçu à vol d’oiseau.

Après de longues discussions, le tronçon Matapédia-Paspébiac est achevé en 1902, mais toujours pas de trace de rail jusqu’à Gaspé… À ce sujet, en 1903, le curé Duret de Paspébiac se rend à Ottawa pour appliquer les freins sur le « chemin de fer de Gaspé ». Bien que cette posture conservatrice ne soit pas étonnante, elle sera en quelque sorte prophétique, puisqu’en 1904, l’Atlantic, Quebec and Western Railway demande un délai d’un an pour construire les 20 premiers

milles (32 km) de sa voie de Paspébiac vers Gaspé… La construction de ce tronçon débute finalement en 1905, et déjà en 1906, le travail est suspendu.

1907 à 1919 : vers la finalisation du tronçon

En 1907, la ligne de chemin de fer est enfin complétée entre Paspébiac et Port-Daniel. Malgré de nombreux déboires, en 1911, la voie ferrée se rend à Gaspé. Toutefois, en 1917, le train passe dangereusement trop près de la côte du barachois, et un rapport mentionne déjà un risque d’érosion important à Paspébiac.

En 1919, l’Intercolonial devient la propriété du Canadian National Railways (CNR). En 1923, les deux compagnies privées détenant le tronçon gaspésien demandent à être prises en charge par le CNR, qui a déjà nationalisé l’Intercolonial. La transaction sera finalisée en 1929.

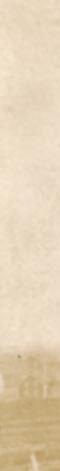

La gare de Paspébiac

Avant la construction d’une gare à Paspébiac, le courrier est dirigé vers celle de New Carlisle, puis descend à Paspébiac en voiture tirée par des chevaux. Une fois construite, la gare prouve sa pertinence sur le plan économique. Des citoyens de Paspébiac se rappellent qu’on y acheminait vers d’autres provinces le charbon produit par la compagnie Robin, ainsi que les marchandises et produits de la mer. Le garage E. P. Poirier, qui existe depuis les années 1920, fait venir des voitures prémontées par train et les complète dans son atelier. D’ailleurs, Ernest Pierre Poirier, le garagiste, prend le train pour réparer des véhicules à Matapédia et à Gaspé.

Certains se rappellent que des caisses de fruits frais sont acheminées par train directement à Paspébiac, et même des bananes que l’on cueille directement « sur les branches », selon Alma Poirier Nadeau! Bien évidemment, le train prend des passagers, et certaines étudiantes paspéyas fréquentant

l’Académie Notre-Dame, de New Carlisle, empruntent la voie ferrée pour aller à l’école.

À Paspébiac, une « station » (gare) est listée minimalement dès 1905. La gare représentée sur plusieurs photographies, qui est alors située à l’intersection des rues Decaen et Saint-Pie-X, est construite entre 1951 et 1952, tout comme celle de Gaspé, résultat d’une pression exercée par la Chambre de commerce de Paspébiac, alors que Gérard D. Lévesque en est le président. La gare de New Richmond est victime d’un incendie à la fin des années 1960, celle de Paspébiac y sera déménagée, puis démolie en 1984 pour en construite une nouvelle.

Remerciements aux Archives nationales du Québec qui ont mis gracieusement à disposition leur photographie.

Notes

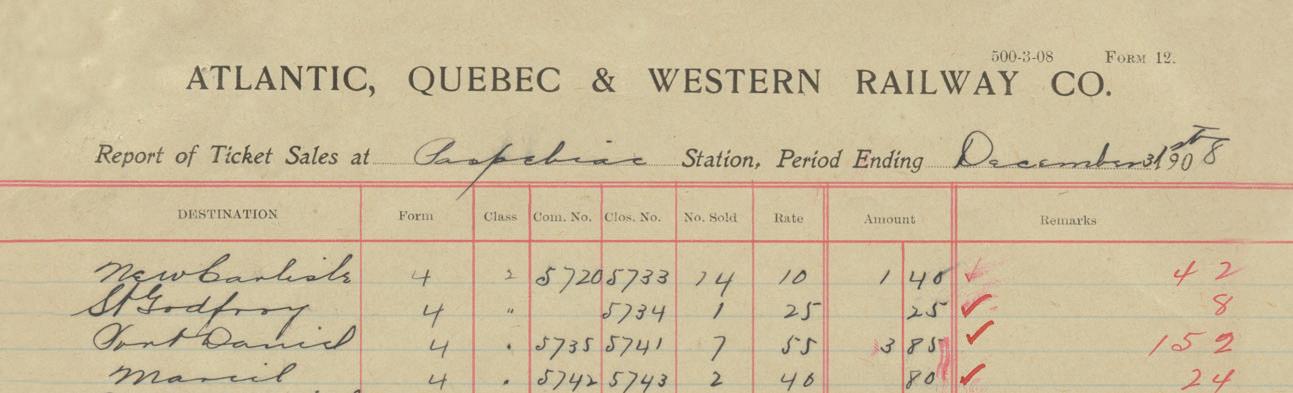

En 1906-1907, le « trestle » (pont sur chevalets) au-dessus du ruisseau Castilloux est érigé. Il est remplacé en 1950 par la construction d’un ponceau en métal. En juillet 1906, il y a vente du droit de passage sur les terrains MacPhearson pour la somme de 18,45 $ (environ 450 $ aujourd’hui) afin de permettre au chemin de fer de continuer vers l’est. Le 3 novembre de la même année, les premiers rails y sont installés.

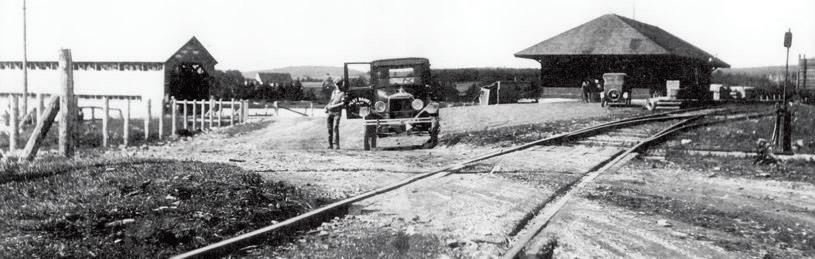

Le bout de ligne temporaire

Le 10 novembre 1906, la première locomotive tourne à Port-Daniel sur le terrain Lawrence appelé « turnaround ». De 1908 à 1911, la locomotive fait demi-tour grâce à une plateforme pivotante, recule ensuite jusqu’à la gare, avant d’entreprendre son chemin vers l’ouest. Jusqu’en 1911, les trains de passagers ainsi que ceux de marchandise s’arrêtent à Port-Daniel. Les passagers allant vers Gaspé sont hébergés à l’hôtel LeGrand pour ensuite poursuivre leur route en calèche. Les marchandises (aliments, bois, vitres, vêtements, etc.) destinées aux paroisses à l’est de Port-Daniel sont aussi transportées par des charrettes et des chevaux.

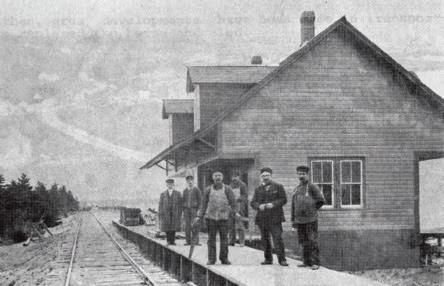

Le premier chef de gare de Port-Daniel est Clare Dow : il sera en poste pendant plus de 40 ans. Il débute en 1906, comme assistant d’Howard Mitchell à la petite gare temporaire sur la côte, en attendant la construction de la gare actuelle. De 1906 à 1908, il travaille gratuitement pour le chemin de fer qui s’installe et il demeure à environ un mille (1,6 km) du poste. Il en profite pour apprendre à se servir du télégraphe et tous les travaux relatifs à un chef de gare. .

De 1908 à 1911, le tronçon de Port-Daniel à Gaspé est construit. Le tout est réalisé sans machinerie lourde, seulement avec l’aide de chevaux et de charrettes pour le transport du gravier et des matériaux, et avec des pics et des pelles pour les travailleurs. Environ 10 kilomètres (6 milles) à l’ouest, une gare est construite en 1906 et est démolie en 1972. Elle s’appelait « Marcil » en l’honneur d’un député fédéral du temps. Les agents de gare sont alors James Dea, James Ramier et Basil Almond Travers qui sont en poste jusqu’à la fermeture.

En lisant les faits ci-haut, il est difficile de comprendre pourquoi en 2022 il faut autant de temps pour faire les réparations du chemin de fer, puisqu’il y a 100 ans, il n’a fallu que quelques années pour défricher les terrains, apporter le gravier, couper les traverses, les installer, construire des ponts et un tunnel de plus de 600 pieds dans le roc, le tout à la main, souvent sans ingénieur et sans GPS.

La construction du tunnel de 1907 à 1909 (18 mois) est réalisée à la main, avec pioches, pelles et dynamitage, à la sueur des travailleurs. C’est un génie de construction! Le tunnel est creusé à chaque bout de la montagne de roc avec une courbe sur une longueur de 633 pieds (193 mètres). Les ouvriers se rencontrent au milieu avec à peine un pied (30,5 cm) de déviation, et ce, sans GPS! Le 6 avril 1908, une explosion dans le tunnel cause la mort de huit travailleurs italiens âgés de 19 à 59 ans. Quatre d’entre eux sont enterrés au cimetière de Gascons. Le coût total pour la construction du tunnel s’élève à 11 500 $ (environ 290 000 $ aujourd’hui), ce qui représente beaucoup d’argent à cette époque.

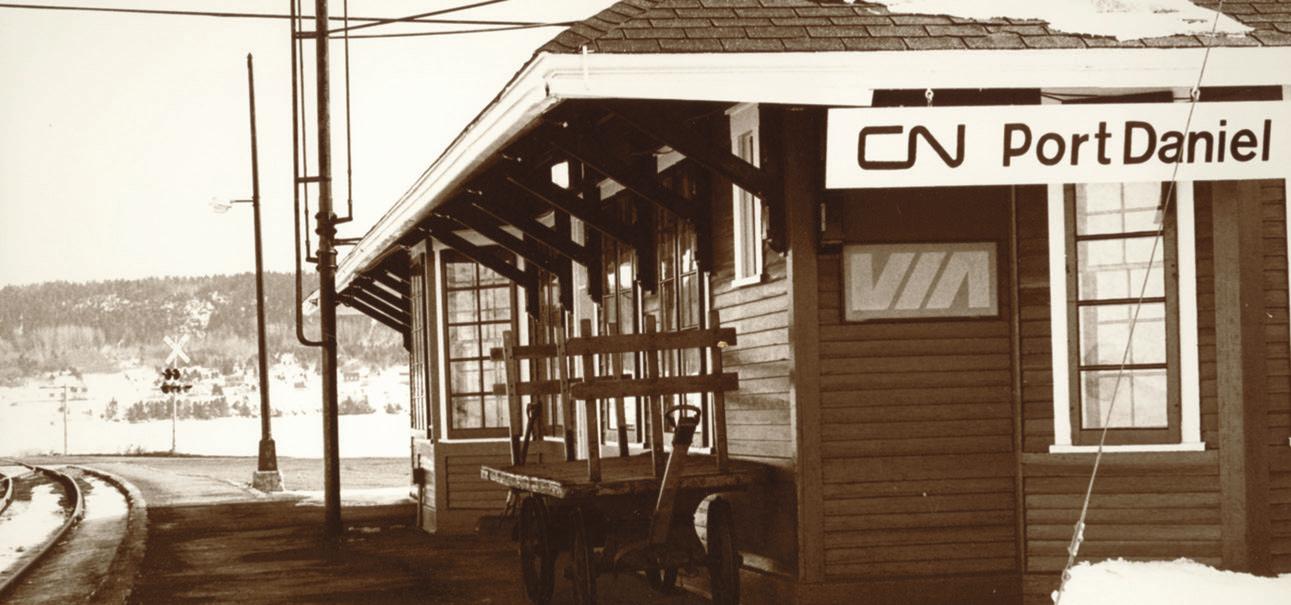

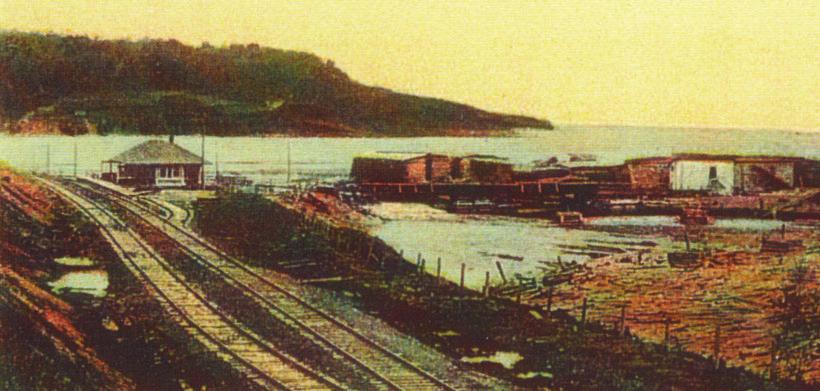

Construite en 1908 par l’Atlantic Quebec and Western Railway (AQWR), la gare de Port-Daniel impressionne par ses dimensions imposantes et son modèle architectural sophistiqué. Elle est aussi la plus intéressante et la mieux conservée des gares de l’AQWR, la compagnie à qui l’on doit le parachèvement du réseau ferroviaire jusqu’à Gaspé.

La localisation de la gare de Port-Daniel est privilégiée, car contrairement à la plupart des gares de la Gaspésie, elle est située au cœur de la municipalité, à proximité de la route 132 qui ceinture la péninsule. La dimension de la gare est en fonction de son rôle temporaire de fin de ligne, car pour prolonger le tracé ferroviaire jusqu’à Gaspé, deux ans seront nécessaires pour creuser le tunnel de 193 mètres (633 pieds) de long

et 6,2 mètres (20,3 pieds) de haut qui permet de traverser le « cap de l’Enfer ». Durant les quelques années où elle agit comme terminus, la gare de Port-Daniel connaît une activité intense, car elle dessert tous les villages plus à l’est. Elle est au cœur des activités commerciales et industrielles en assurant le ravitaillement des entreprises et en favorisant l’expansion des marchés. La visibilité exceptionnelle de la gare en fait un instrument d’interpréta-

tion pour témoigner de la présence du chemin de fer en Gaspésie.

En 1940, la romancière Gabrielle Roy prend le train pour la Gaspésie. Elle écrit alors des reportages pour le Bulletin des agriculteurs. Sans destination connue, elle avoue au chef de train qu’elle descendra « là où ça me paraîtra le plus beau ». Dans son livre Le temps qui m’a manqué, elle raconte son coup de foudre pour Port-Daniel. Jusqu’en 1945, elle reviendra y passer plusieurs étés où elle entreprendra la rédaction de Bonheur d’occasion qui lui vaudra le prix Fémina en 1947 et sera traduit en une quinzaine de langues. Le 4 février 2000, la bibliothèque municipale de Port-Daniel est nommée la bibliothèque Bonheur d’occasion.

Gare de Port-Daniel, 1983.

Photo : Paul-André Labelle Musée de la Gaspésie. Fonds Denise McInnis.

Denise McInnis

Cheffe de gare à Port-Daniel de 1983 à 2013, et résidente de Port-Daniel

La gare de Port-Daniel, vers 1920.

Gare de Port-Daniel, 1983.

Photo : Paul-André Labelle Musée de la Gaspésie. Fonds Denise McInnis.

Denise McInnis

Cheffe de gare à Port-Daniel de 1983 à 2013, et résidente de Port-Daniel

La gare de Port-Daniel, vers 1920.

La première fois que je suis entrée dans la gare de Port-Daniel, qui demeure la « station » pour nous les anciens, le 1er août 1983 comme préposée de gare, j’ai senti que ce bâtiment avait beaucoup de potentiel et j’étais loin de me douter qu’il aurait aussi plusieurs vocations. Depuis les débuts, plusieurs chefs de gare se sont succédé : Howard Mitchell (19061908), Clare Dow (1908-1948), Roy Ramier (1948-1950). J’ai remplacé Aurèle Nadeau (1950-1983) qui est le dernier chef de gare du CN, car à son départ en 1983, les gares sont gérées par VIA Rail. Celle-ci met en place la liaison directe Montréal-Gaspé (sans transbordement à Matapédia) et engage des préposés en Gaspésie, dont moi à Port-Daniel.

Premier juin 1983, James Gough, superviseur de district, vente et service dans les gares écrit : « Madame, relativement au poste de préposée de la gare de Port-Daniel, il me fait plaisir de vous informer que vous avez été choisie pour remplir cette fonction. J’entrevois vos diverses ressources comme un gage de réussite ». Puis, le 16 septembre 1983, J. L. Moisan, vice-président de VIA Québec : « J’apprends avec grand plaisir, qu’à titre de préposée VIA, vous aviez déjà, dès votre entrée en fonction, transformé l’environnement de la gare ».

1986-1995 : des rénovations et une désignation

Plusieurs gares de la Gaspésie sont rénovées en 1986, dont celle de Port-Daniel. En janvier 1990, le train Chaleur n’effectue plus que trois allers-retours par semaine. VIA Rail offre à la municipalité d’en louer une partie : « une première au Québec »1 Les travaux sont entièrement financés par le ministère des Affaires Municipales du Québec. Jusqu’en l’an 2000, les bureaux municipaux partagent l’espace avec les bureaux de la gare.

La gare de Port-Daniel obtient en 1995 du gouvernement fédéral le statut de gare ferroviaire patrimoniale, statut désigné par le ministre de l’Environnement sur recommandation de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada. Cette désignation en fait un des éléments essentiels du patrimoine national et vise à encourager sa préservation au bénéfice des générations futures.

2001-2008 : une restauration et un centenaire

Le 8 septembre 2001, un incendie endommage le bâtiment de la gare. La restauration permet de lui donner

une nouvelle vie. Les travaux sont coordonnés par l’architecte Jean-Luc Heyvang, spécialiste en restauration de bâtiments patrimoniaux. Patrimoine Canada demande à VIA Rail de faire ressortir les éléments historiques de la gare. Le 20 décembre 2002, le bâtiment est prêt à accueillir les passagers et les bureaux de la gare.

La gare est à proximité de la compagnie forestière Port-Daniel Lumber (plus tard devenue les entreprises Charles H. Nadeau, détruites en 1982 par un incendie). Musée de la Gaspésie. Fonds Denise McInnis.

« Le centenaire de la gare est célébré par une exposition qui en relate l’histoire. Les images exposées ont été fournies par les habitants du village, ceux-là mêmes qui ont été témoins de son histoire ou en ont conservé les traces dans leur héritage. Je faisais partie du comité. Tous y ont consacré beaucoup de temps et de cœur bénévolement. »2 raconte Monique Dumas Quesnel. Le comité du centenaire est également composé de Jean-Guy Brossard, Antoine Deraîche, Jacqueline et Marjolaine Dorion, Pascale Dubé, Jean-Charles Fortin, Marcel Lambert, Madeleine Quesnel et moi.

Les médias décrivent ainsi les festivités : « La gare de Port-Daniel a 100 ans. L’inauguration du 2 août a connu un moment fort lors de l’accueil des trois enfants de Clare Dow, le premier chef de gare :

Gerald, Nina et Christine. En plus de la famille Dow, le maire Henri Grenier et le député Raynald Blais ont prononcé quelques mots lors de l’inauguration. »3

En décembre 2008, l’entreprise Forêt Mc, fondé par André McInnis, devient locataire de la gare et occupe toujours les lieux.

Le 25 octobre 2013, lorsque je ferme les portes de la gare pour une dernière fois, je quitte un bâtiment qui m’a été précieux et des passagers importants que je rencontre encore aujourd’hui et qui m’associent à leurs voyages en train et leurs visites à la gare. L’avenir de la gare préoccupe par son avenir incertain. Plusieurs projets ont germé dans la collectivité, dont, en l’an 2000, un projet initié par Renée McInnis et moi, de Centre

d’interprétation du tunnel ferroviaire qui n’a pu voir le jour, car beaucoup de contraintes de sécurité se sont avérées difficiles à surmonter. En 2015, la municipalité y voit un projet de café culturel et se dit toujours intéressée à le mettre en place d’ici… 2030! La Société du chemin de fer de la Gaspésie est propriétaire de la gare depuis 1997.

En 2015, une toute nouvelle vocation pour la gare de Port-Daniel prend naissance à l’initiative de Monique Dumas Quesnel, artiste de la photo et de la peinture, soit l’ouverture d’un atelier-boutique d’art pour la saison touristique : la G’ART de Port-Daniel. Dans cette boutique, les clients retrouvent des souvenirs du village et de la région. De plus, les passants et clients peuvent visiter l’exposition du centenaire de la gare. En 2019, la G’ART ferme ses portes. En plus de l’impact de la fermeture de cet atelier-boutique, l’exposition du centenaire ne peut plus être visitée même si elle s’y trouve toujours…

Remerciements à Renée McInnis pour sa collaboration au texte.

1. Denise McInnis, « Une première au Québec : un hôtel de ville s’installera dans… une gare », Journal Le Havre, 11 septembre 1990.

2. Monique Dumais Quesnel, texte pour l’ouverture de la G’ART, 2015.

3. Valérie Lamarre pour Québécor Gaspésie

« Journée portes ouvertes » soulignant les rénovations effectuées à la gare de Port-Daniel, 14 septembre 1986. En plus des expositions d’artisans locaux et de la coupure du ruban, une chorégraphie par les membres du Corps de Clairons et Trompettes de Port-Daniel, sous l’animation de Roberto Bujold, a animé la journée. Musée de la Gaspésie. Fonds Denise McInnis.

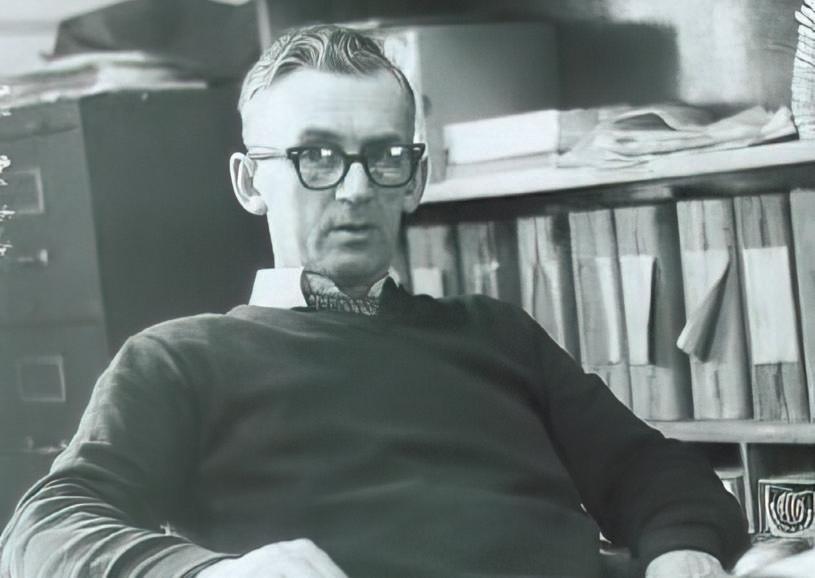

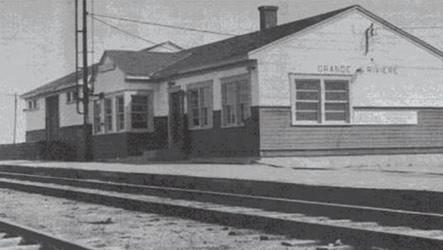

La Gaspésie est un pays riche en traditions familiales. Si l’on compte beaucoup de familles où les pères et les fils se sont succédé dans les différents métiers de la pêche, de l’agriculture et de la coupe du bois, on en trouve également dans le domaine du chemin de fer. Dans la Baie-desChaleurs, une famille en particulier est connue pour avoir associé son nom à celui du Canadian National Railways : la famille Berthelot. Nous vous présentons ici le portrait de l’un d’entre eux, Henri Berthelot de Grande-Rivière.

Pierre B. Berthelot Historien et petit-fils d’Henri Berthelot

Une entreprise familiale

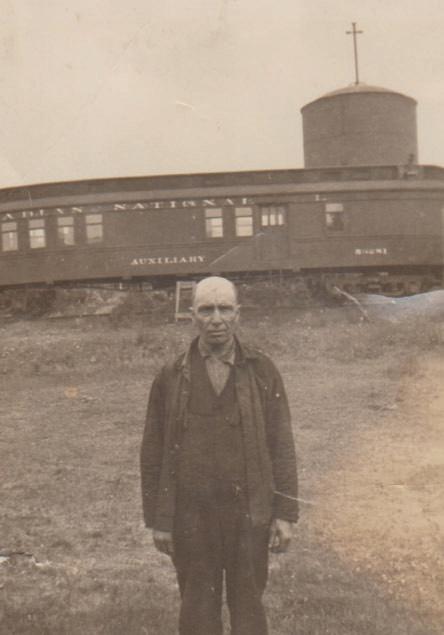

Henri Berthelot est né le 18 mai 1921 à Nouvelle. Septième wagon dans un train de dix enfants, Henri est le fils de Joseph Berthelot, chef de gare à Nouvelle, et de Rachel Mussely, une immigrante belge. L’oncle de Rachel, le père Henri Mussely, est le fondateur du village de Musselyville (Saint-Alphonse-de-Caplan) et il est probable qu’Henri ait été baptisé en son honneur. Bien connu dans la région, Joseph Berthelot a d’abord travaillé à Upsalquitch au NouveauBrunswick, avant de passer par Nouvelle, puis à New Richmond où il prend sa retraite. Véritable locomotive, Joseph guide six de ses sept fils sur la voie du chemin de fer. Unis par des liens de sang, les enfants Berthelot sont donc unis toute leur vie par cette grande passion : celle des trains.

L’aîné, Bertrand, est agent-opé-

rateur, puis chef de gare à Nouvelle ainsi qu’à Caplan où il prend sa retraite. Le deuxième, Edmour, est superviseur de la voie ferrée entre Mont-Joli et Rivière-du-Loup. Le troisième, Gaston, est cantonnier pour la voie ferrée. Le quatrième, Delphis, ne travaille qu’un ou deux mois comme opérateur avant de s’enrôler dans l’armée où il sera fait prisonnier pendant la bataille de Hong Kong. Les deux plus jeunes frères d’Henri, Gontran et Raoul, sont respectivement directeur du servo-centre à Campbellton (Nouveau-Brunswick) et chef de gare à Grande-Rivière, puis agent à Gaspé. Les trois filles de la famille, Irène, Renée et Marthe, font carrière comme infirmières.

Les Berthelot habitent une maison modeste, au centre du village de Nouvelle. Bien qu’ils ne possèdent

pas de terre, les Berthelot sont des gens travaillants et toujours prêts à aider leurs voisins dans le temps des récoltes et de la coupe du foin. Ils ont la chance de compter parmi eux le forgeron Arthur Bélanger, père de l’historien Jules Bélanger. Un ami de la famille, Arthur fabrique d’ailleurs un traîneau à neige qui fait le bonheur des garçons Berthelot durant les mois d’hiver.

Henri Berthelot commence sa carrière comme agent de gare à Grande-Rivière, en août 1941. Il y est accueilli par Phil Smollett, le seul autre employé de la gare. À eux deux, ils sont responsables de tout le trafic des passagers et de la marchandise passant par le village.

Smollett est logé, éclairé et chauffé à l’étage de la gare pour 15 $ par mois. Il quitte Grande-Rivière en 1955, et est remplacé par Yvon Haché.

Au début des années 1940, le Québec est en pleine Deuxième Guerre mondiale. La gare de Grande-Rivière est particulièrement achalandée. À certaines périodes, un train rempli de soldats passe toutes les 25 minutes à Campbellton. Ces convois circulent sous haute surveillance, avec l’ordre de garder les rideaux des wagons tirés et les phares de la locomotive éteints. Tout le monde est sur le qui-vive, en particulier à la suite de rumeurs de sous-marins allemands ayant été aperçus au large des côtes gaspésiennes. D’ailleurs, Henri tente un jour de monter à bord d’un de ces trains pour en vérifier le contenu. Un soldat lui bloque aussitôt le chemin, lui rentrant le canon de sa mitraille dans le ventre en criant « Get out! » (Dehors!).

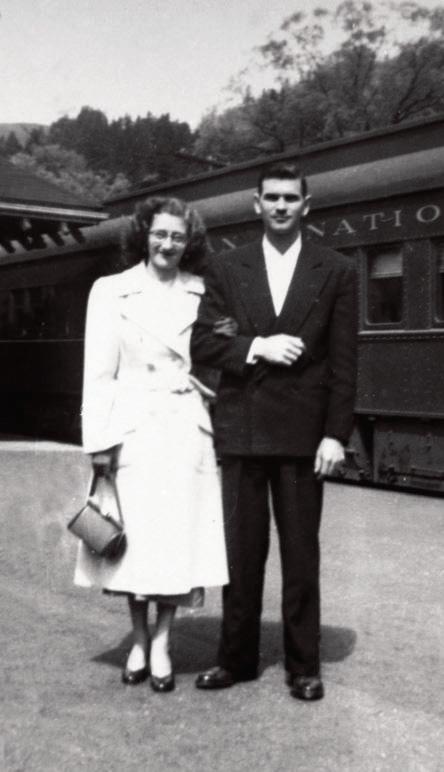

Malgré la charge de travail considérable, Henri Berthelot s’attache à Grande-Rivière. Grand gourmand, Henri développe un goût pour les produits locaux. Selon sa fille Nicole, il prend notamment l’habitude de se faire livrer régulièrement par train, qui s’arrête derrière sa maison située au 18, rue Grande-Allée, des chaudières de « clams » (coques). Il prend aussi goût pour une jolie jeune femme éduquée chez les Ursulines de Gaspé, et pur produit de Grande-Rivière : une dénommée Éliane Lebreux. Les deux se marieront en 1947.

La guerre finie, l’achalandage ne diminue pas à Grande-Rivière. Plusieurs personnes, dont Henri, ne possèdent pas de voiture et prennent le train pour se déplacer. On compte parfois de 60 à 75 personnes attendant le train sur la plateforme de la gare, notamment pour aller récupérer les chèques d’assurance-chômage à Chandler.

En Gaspésie, jusqu’en 1950, les trains sont encore tirés par des locomotives à vapeur. Les nouvelles locomotives au diesel, moins polluantes, sont toutefois très impopulaires à cause de leurs nombreux problèmes mécaniques. En parallèle, un nouveau type de train fait son apparition en Gaspésie. Le « Railiner » (aussi surnommé le « spoutnik »)

est un train de deux wagons autoportés (c’est-à-dire sans locomotive à part des wagons) en acier inoxydable. Très rapide et confortable, le « spoutnik » ne transporte que des passagers et aucune marchandise.

À la même époque, les communications par radio ne sont pas encore disponibles dans tous les trains. En Gaspésie, lorsqu’un train a des problèmes, les employés du CN doivent se servir de méthodes plus artisanales pour communiquer entre eux. L’une de ces méthodes est d’immobiliser un train, de reculer à un mille de distance, et de placer sur les rails deux « torpedoes » (pétards) de la taille d’une gomme à effacer. Ceci permet d’avertir un train arrivant par-derrière pour qu’il s’immobilise à temps, et pour suivre les instructions d’un employé de l’autre train.

En revanche, ce genre de moyens a parfois des conséquences inattendues. À bord des « spoutniks », les toilettes débouchent directement au-dessus du rail. Un jour, alors qu’Henri est à bord d’un de ces trains, une femme est entrée dans la toilette. Le hasard veut que, quelques secondes plus tard, les « torpedoes » éclatent sous le train. La pauvre femme a eu la peur de sa vie et est ressortie aussitôt en courant, en tenant sa culotte sous son bras!

Henri Berthelot et son épouse Éliane Lebreux à la gare de Grande-Rivière, années 1940. Collection famille Berthelot Henri Berthelot dans son bureau à la gare de Chandler, 1965.En 1962, Henri Berthelot est promu chef de gare à Chandler. Cette promotion comporte des avantages, mais aussi une charge de travail accrue. La gare de Chandler reçoit un train de 40 wagons de bois de papeterie en provenance de Gaspé cinq fois par semaine. Elle reçoit également un train de 50 à 60 wagons de copeaux de bois en provenance du moulin de Bonaventure et de la compagnie Price, à la même fréquence. En plus de ce trafic, Henri est désormais responsable de 10 employés à Chandler, ainsi que du trafic à Grande-Rivière, Newport, Port-Daniel

et Saint-Godefroi. Et pour couronner le tout, il est également père de deux enfants : Nicole et Jean-Louis.

Mais même s’il travaille très fort, la vie n’est pas que travail pour Henri Berthelot. Un homme profondément curieux, il s’intéresse notamment aux communications et suit même un cours de radio amateur dans les années 1960.

En 1978, le CN annonce une série de restructurations qui mettent fin à plusieurs de ses services. Parmi ces changements coïncidant avec l’arrivée de VIA Rail, on compte également une série de départs à la retraite. C’est ce que choisit de faire Henri Berthelot, après plus de 37 ans de service.

Toujours actif, Henri continue de s’impliquer dans sa communauté et dans les activités politiques des environs. Sa longue carrière et sa connaissance de la politique locale

font de lui une sorte de « sage » en ce domaine, selon l’ancien député André Beaudin. Henri Berthelot est mort paisiblement chez lui le 18 décembre 2012, à l’âge de 91 ans. Coïncidence, presque un an plus tard, en août 2013, VIA Rail annonce la suspension de son service de train pour passagers en Gaspésie alors encore actif jusqu’à New Carlisle. Derrière le souvenir d’Henri Berthelot se cache une vieille histoire d’amour entre les Gaspésiens et leur train. S’il était encore parmi nous, il aurait bien hâte, comme nous tous, de voir refleurir cette histoire dans un printemps vite annoncé.

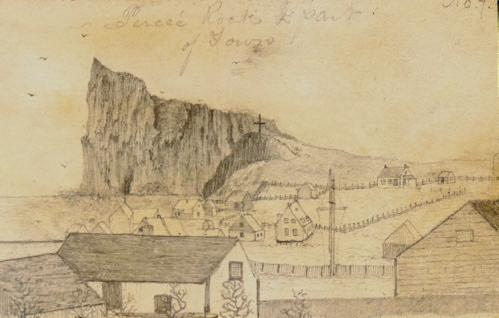

Au fond de notre vallée, à n’importe quelle heure de la soirée et même durant la nuit, hiver comme été, nous entendons au loin siffler un train qui se veut toujours tellement joyeux. On dirait qu’il jette sur notre patelin un voile de grand réconfort. Il est rempli de journaux publiés dans les grandes villes, de colis commandés par catalogues, de belle visite… Il est porteur d’une bouffée d’air exotique. C’est le train « Chaleur » qui, comme en face de toutes les gares de la Gaspésie, s’arrête aussi à celle de Percé avec des mélodies de « takadam takadam takadam ».

Réal-Gabriel Bujold Écrivain et originaire de Val-d’Espoir

Durant les années 1950, mon père, Donat Bujold, distribue la « malle » rurale dans les villages de Val-d’Espoir et de SaintGabriel-de-Rameau, ce dernier est malheureusement fermé depuis la fin des années 1960. Tous les soirs, en toutes saisons, il lui faut grimper la côte des Pères pour se rendre à la gare de Percé qui, en fait, n’est pas du tout située dans ce village pittoresque, mais bien à l’orée d’une forêt entre L’Anse-à-Beaufils et le rang II de Cap-d’Espoir.

Là, il lui faut attendre le train qui très souvent est en retard. Nous, ses enfants, l’accompagnons presque tous les soirs durant la saison estivale. On voit le dragon apparaître en sifflant et en serpentant dans une longue courbe du côté de Cap-d’Espoir, un convoi rempli de voyageurs, souvent des touristes, et de gros

sacs tout pleins de colis, de catalogues, de courrier, etc. à acheminer dans les rangs des villages des environs. Il y a même souvent des morts qui arrivent des hôpitaux des grandes villes dans des cercueils qui nous font peur. Quand le long train n’en finit plus de poindre à l’horizon et que nous baillons à tout rompre, notre père transforme les bancs de la gare en lits de bonne fortune et nous nous endormons jusqu’à ce que se fasse entendre le « tchoutchou » tant aimé.

Durant les jours précédant Noël, c’est fou! On l’accompagne aussi puisque nous sommes en congé scolaire. Il faut voir les nombreux sacs gris s’entasser dans le « snowmobile » (autoneige), sacs que l’on sait remplis de cadeaux que tant de mères de famille ont commandés par catalogue chez Eaton, Simpson

ou Dupuis Frères en économisant de peine et de misère semaine après semaine.

La « station » de Percé à L’Anse-à-Beaufils

Quand les touristes descendent du train, ils sont certains qu’ils arrivent en plein cœur de Percé et qu’ils vont immédiatement apercevoir le majestueux rocher ainsi que l’île aux milliers de fous de Bassan dont ils ont si souvent entendu parler et qu’ils rêvent de photographier. Mais ils tombent malheureusement sur un taxi impatient devant une forêt éclaircie de frêles conifères, un taxi qu’ils n’ont pas le choix de prendre s’ils n’ont pas de parenté dans le coin. La seule bâtisse qu’ils peuvent voir est… la gare.

Si elle a été construite à cet endroit et non pas en plein cœur du village

touristique de Percé, c’est que la voie ferrée ne pouvait pas contourner les caps, les montagnes et les falaises de la pointe. C’est pourquoi elle longe la route Lemieux

qui serpente l’arrière-pays pour déboucher à Coin-du-Banc en direction de Gaspé, croisant une mini-gare appelée Summit à Vald’Espoir, modeste gare de couleur brique avec une petite fournaise à charbon où l’on peut monter et descendre du train en agitant un drapeau rouge (« Flag Station »).

Dans notre coin de pays, nous n’allons pas à la gare de Percé, mais bien à la « station » de Percé. Ah! Ce que j’aurais aimé être le conducteur du train pour voir apparaître devant moi les si beaux paysages de la Gaspésie! À cette époque d’avant la Révolution tranquille, le chef de cette gare, plutôt appelé « agent de la station », est Adrien Plourde, grand collectionneur d’agates qui vit à L’Anse-à-Beaufils. Il a fière allure, monsieur l’agent, et il est toujours de bonne humeur. Il adore jaser durant les longues heures d’attente avec mon père, assis tous les deux sur le gros chariot servant à transporter les sacs et les colis provenant des grandes villes, Rimouski, Québec et Montréal.

Dans son bureau, il y a une vieille machine à écrire sur laquelle il me laisse taper durant des heures et sur laquelle a jailli mon désir de devenir écrivain. J’ai quelque part autour de dix ans. Avec mes frères et ma sœur, quand l’attente n’en finit plus, nous devenons funambules sur les rails,

nous nous amusons avec les têtards dans la mare aux grenouilles ou encore, nous plaçons des « cennes » noires sur les rails avec une grande frénésie de les voir « écrapouties » au passage du train.

En janvier 1965, le quatrième évêque du diocèse de Gaspé, Mgr Jean-Marie Fortier, à bord du train et debout à l’arrière de la dernière voiture, salue ses nouveaux fidèles à chacune des gares où le convoi s’arrête entre Matapédia et Gaspé.

Un bonheur disparu Combien de fois nous avons pris le train à cette gare! Quel bonheur c’était! Quelle aventure pour nous qui sommes nés en un patelin si tranquille! Malheureusement, la voie ferrée est fermée jusqu’à Gaspé en 2011 et c’est la fin des trois allers-retours par semaine du train de passagers. Même si les rails appartiennent au ministère des Transports du Québec depuis 2015, la gare reste quand même la propriété de la Société du chemin de fer de la Gaspésie qui exploite la voie ferrée. Le dernier chef de cette gare est Lorenzo Athot habitant le rang II à Cap-d’Espoir.

Au début des années 1960, il y a le train rapide qu’on appelle le « spoutnik », nom donné par les Gaspésiens aux wagons autorails.

monde. Or, la Coalition des Gaspésiens pour l’avenir du train, en 2014-2015, met de l’avant un projet d’autorails qui permettrait de ramener rapidement et de façon abordable le service pour passagers entre Matapédia et Gaspé. Le train Chaleur comptait plus de 27 000 passagers en 2011, il est donc primordial de retrouver ce service. De tous les temps, les gares étaient et sont encore des endroits quelque peu mystérieux, tout pleins de souvenirs et de surprises, des havres de sécurité et de bonne fortune qui ont magistralement contribué au développement et à l’essor des régions durant tant d’années. Puissent-elles, dans l’est de la Gaspésie, revivre comme autrefois dans un proche avenir.

Pour les passionnés ou les nostalgiques, en souvenir ou en cadeau, notre locomotive sera de tous les voyages!

COMMANDEZ-LE MAINTENANT!

En ligne au museedelagaspesie.ca Par téléphone au 418 368-1534 poste 104

34,50 $ taxes incluses

Mon père Maurice LeBel est le dernier chef de gare permanent à Barachois. Henry Lawrence, Anselm Tapp, M. Leterreur, Marcus Tapp, M. Assels l’ont précédé. Il occupe cette fonction de 1966 à 1982. Durant toutes ces années, mes parents et nous, les cinq enfants, résidons au deuxième étage de la gare.

Récit de Claire LeBel

Fille de Maurice LeBel, chef de gare, et résidente de Gaspé

Rédigé par Marie-Josée Lemaire-Caplette Rédactrice en chef

Comme c’est souvent le cas, le métier s’est transmis de génération en génération. Mon grand-père est agent de gare dans le Bas-Saint-Laurent et trois de ses fils le deviendront aussi, dont mon père. Maurice exercera son métier dans divers endroits au fil du temps. Après un passage en Ontario où il épouse ma mère, il revient en 1964 dans sa région natale et s’occupe brièvement de quelques gares autour de Trois-Pistoles. Un peu plus

tard la même année, il est transféré à Cap-d’Espoir pour 18 mois, j’ai alors 8 ans. L’endroit nous plaît et mon père apprécie de travailler dans un milieu francophone après son passage en Ontario. Nous logeons au deuxième étage de la gare dans un petit appartement où nous sommes toutefois à l’étroit. C’est donc avec regret que mon père demande son transfert afin d’offrir un espace de vie plus grand à sa famille.

Nous arrivons à la gare de Barachois en 1966. Le logement comprend quatre chambres, une cuisine, un salon et une salle de bain. Ces logements de fonction sont loués pour une somme modique au chef de gare. C’est une demeure confortable malgré le toit en mansarde. Mon père installera une balançoire à l’arrière et un coin détente, en

plus d'un petit potager. Une fois, j’ai laissé ma chambre, située à l’avant, à un invité. Au matin, il m’a demandé comment je faisais pour dormir avec le vacarme causé par les passages de trains. Il faut croire que c’est une question d’habitude, je ne les entendais même pas!

Construite vers 1916, le bâtiment de la gare de Barachois est encore aujourd’hui le même. Il a bien sûr connu des transformations au fil des ans, mais sa structure initiale a traversé le temps. Ce sont principalement des gens du coin qui ont participé à sa construction. Le rez-de-chaussée constitue la gare elle-même et comprend un guichet, un bureau, une salle d’attente et une pièce destinée aux marchandises. À l’avant, de grandes portes coulissantes permettent d’entrer ou de sortir la marchandise alors qu’à l’arrière, une porte permet aux camions d’y embarquer ou débarquer les produits et autres biens. Il faut se rappeler que les électroménagers, les meubles, les vêtements et les autres produits commandés par catalogue arrivent alors par train. Les portes coulissantes seront plus tard remplacées par une porte de garage. Durant la quinzaine d’années où nous y vivons, la plateforme de bois n’existe plus. Les passagers attendent directement au niveau du sol qui est asphalté et le grand toit mansardé à l’avant permet de les abriter.

La gare assure le service de passagers, de colis et de quelques marchandises. Toutefois, plusieurs « fret » (trains de marchandises) filent tout droit vers Gaspé, sans s’arrêter. Je me souviens encore de l’effervescence durant le temps des

fêtes et de la circulation durant la belle saison. De nombreux touristes proviennent de l’Ontario et des États-Unis en raison de la proximité du club de pêche. Les locaux utilisent aussi le train. Mon père nous interdit de descendre à la gare et, durant ces moments fort achalandés, il nous demande de ne pas trop faire de bruit en haut. Il travaille généralement de 8 h à 5 h, sept jours par semaine, sauf exception.

Ce qui me vient en premier quand je pense au travail de mon père à Barachois, ce sont les nombreuses personnes qui viennent à sa rencontre. En dehors des arrivées et départs des trains, la salle d’attente devient un endroit d’échanges. Les gens viennent voir mon père pour jaser et demander conseil; il a beaucoup d’interactions avec la communauté. Il rend aussi de nombreux services aux villageois. Ayant terminé son cours classique, il dépanne les gens, que ce soit pour les impôts, la lecture ou la rédaction d’une lettre en français, etc.

En 1982, mon père demande son transfert à la gare de Rimouski. Les menaces d’abandon du chemin de fer en Gaspésie se font déjà sentir et deux de ses enfants vont à l’université à Rimouski, c’est le temps de bouger. Après son départ, un employé est présent uniquement à l’heure des trains. Le deuxième étage de la gare de Barachois est fermé, nous sommes la dernière famille à y résider. Pour leur part, le rez-de-chaussée et l’extérieur du bâtiment seront transformés lors des rénovations de la gare dans les années 1980 : portes, fenêtres et balcons seront entre autres enlevés. Gaston Quirion, Denis Aubert ainsi que d’autres commis assureront ensuite le service à l’heure des trains.

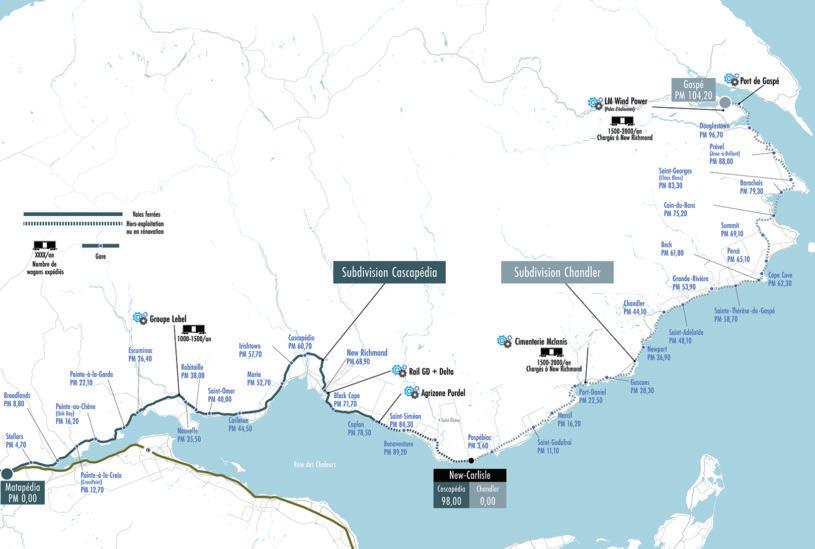

La Société du chemin de fer de la Gaspésie (SCFG) génère des retombées économiques majeures pour la Gaspésie, et ce, de plusieurs façons.

Avec un chiffre d’affaires annuel de 10 millions $ et ses 40 employés, c’est plus de 100 millions $ que la SCFG a généré en retombées économiques directes depuis sa création en 2007. De plus, en maintenant la quasi-totalité de ses opérations localement, la SCFG s’assure que plus de 80 % de ses retombées sont investies directement en Gaspésie. Enfin, étant une organisation à but non lucratif, la SCFG réinvestit tous ses profits dans l’entretien du réseau et son développement.

Ensuite, il faut savoir que les clients de la SCFG expédient majoritairement leurs produits au Québec, au Canada et aux États-Unis. En 2021 seulement, la valeur de ces expéditions représentait 185 millions $. Au cours des dix dernières années, c’est 1,3 milliard $ en valeur de marchandises exportées qui ont transigé par le chemin de fer de la Gaspésie. Et ce montant signifie autant de revenus pour nos expéditeurs basés en Gaspésie alors que le chemin de fer était la seule option pour la majorité de ces exportations.

Ainsi, près de 1 000 emplois en Gaspésie ont été créés ou consolidés grâce au transport ferroviaire de la SCFG, ce qui est majeur pour une région comme la nôtre. En fait, ce sont plusieurs des plus gros employeurs privés de la Gaspésie qui utilisent le chemin de fer comme mode de transport principal ou complémentaire. Ce qui ajoute à leur compétitivité et justifie des investissements qui contribuent au renouveau économique de notre belle région.

Dans le programme de réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie, les gouvernements du Québec et du Canada ont annoncé jusqu’à maintenant 281 millions $

pour la remise en état du tronçon dans son ensemble, de Matapédia à Gaspé. Ces investissements amènent des retombées économiques très importantes pour de nombreuses entreprises gaspésiennes. Seulement en 2022, cinq contrats majeurs de réparation ou de remplacement de ponts ont été terminés, réalisés ou amorcés.

Bien que majeur comme investissement gouvernemental, la réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie vise majoritairement à remettre à niveau les ponts du tronçon qui ont plus de 100 ans et qui ont été largement négligés par les anciens propriétaires. Avec des travaux majeurs permettant souvent une nouvelle vie utile de plus de 100 ans, on comprend que ces investissements sont amortis sur plusieurs décennies. Avec des retombées économiques directes et indirectes, détaillées précédemment, chaque dollar investi par les gouvernements dans le chemin de fer de la Gaspésie engendre, sur le long terme, des revenus fiscaux de cinq à dix fois l’investissement initial.

Finalement, dès la remise en service du rail jusqu’à Port-Daniel en 2024 (et jusqu’à Gaspé dans quelques années), la SCFG prévoit réaliser de nouveaux projets de transport. Cela nous permettra d’augmenter, de façon considérable, les retombées pour la région.

Plus que jamais, le chemin de fer de la Gaspésie est un levier économique majeur pour la région.

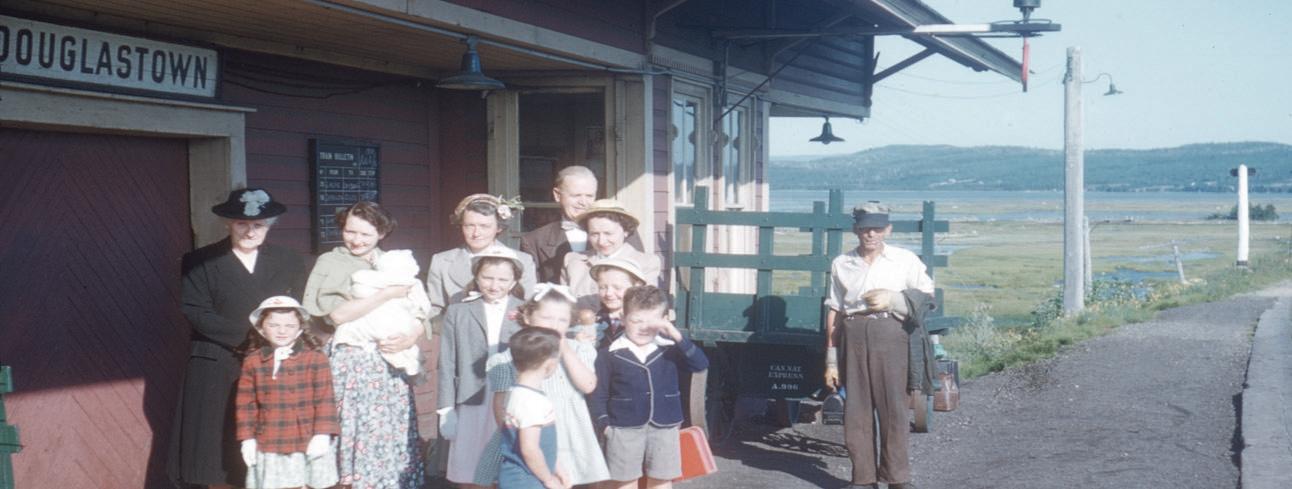

J’ai passé les 16 premières années de ma vie dans notre maison familiale de Douglastown, à deux pas de la gare, avec la baie de Gaspé en arrière-plan. Mon premier souvenir de la gare remonte dans les années 1950 et j’ai environ cinq ans. Ma sœur Nina et moi jouions dehors lorsque nous nous sommes arrêtés pour regarder le train entrer en gare. L’énorme locomotive à charbon semblait aussi grande que la gare elle-même. Elle s’est mise à cracher un énorme panache de fumée noire. Le conducteur a actionné le sifflet à vapeur et pour une raison ou une autre, nous en étions terrifiés et nous avons couru nous cacher derrière la maison.

La gare appartient alors au Canadian National Railways (CNR), qui l’exploite. Elle est située au bas de la colline sur laquelle repose le village de Douglastown. Ses bardages extérieurs en bois sont peints de la couleur marron traditionnelle et son toit est noir. La salle des marchandises occupe l’extrémité est du bâtiment et on y accède par une grande porte coulissante. Au centre du bâtiment se trouve l’immense bureau du chef de gare qui est doté d’une fenêtre donnant sur les voies, de sorte qu’il peut facilement surveiller les allées et venues des trains. La salle d’attente du public se situe à l’extrémité ouest de la gare. Sur deux de ses murs sont percées de grandes fenêtres sous lesquelles se

trouvent de longs bancs en bois. Au centre trône un poêle à charbon qui maintient la pièce à une température très agréable, même pendant les jours les plus froids de l’hiver. L’étage est réservé au chef de gare et à sa famille. De leurs quartiers, ils ont une vue imprenable sur la baie de Gaspé.

Dans les années 1950 et 1960, alors que tout le monde n’a pas encore de voiture et qu’il n’y a pas de service d’autobus régulier, la gare constitue un lien crucial avec le monde extérieur. C’est en fait la plaque tournante des transports du village. Un endroit où l’on peut retrouver diverses activités et vivre différentes expériences.

D’abord, on peut y ressentir de

grandes joies, surtout pendant les mois d’été, alors que parents et amis arrivent pour les vacances, ainsi que les camarades de classe poursuivant des études supérieures et qui reviennent à la maison à la fin de leur année scolaire. Lorsque nous entendons le train entrer en gare, nous nous arrêtons généralement pour voir qui arrive et qui part, et la nouvelle se répand ensuite.

À l’inverse, on peut aussi y vivre de profondes tristesses, lorsque ces mêmes visiteurs doivent monter dans le train pour repartir et surtout lorsque quelqu’un quitte la maison pour la première fois, généralement pour trouver du travail ou poursuivre ses études.

Je me souviens qu’une fois, alors que je devais prendre le train, ma sœur Florence et mes parents m’ont accompagné à la gare pour me voir partir.

Lorsque le conducteur a contrôlé mon billet, il a fait remarquer que de voir plusieurs personnes se rendre à la gare, mais qu’une seule monte dans le train, était une scène typique dans les bourgades.

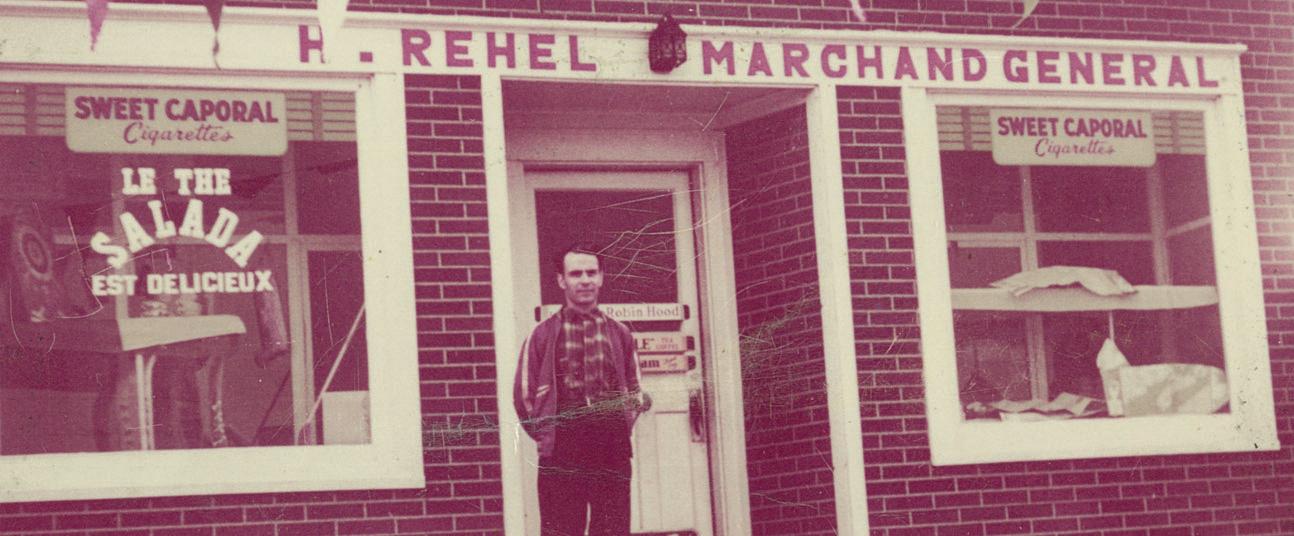

La gare est également un haut lieu du commerce : vous pouviez non seulement acheter votre billet de train, mais envoyer et recevoir des colis plus volumineux. Les trois magasins généraux locaux, tenus par Maro Agnesi, Cormick Kennedy et Frank Kennedy, dépendent totalement du chemin de fer pour recevoir toutes les marchandises dont ils ont besoin pour leurs clients, qu’il s’agisse de produits d’épicerie, de quincaillerie, de nourriture pour le bétail, etc. Tout arrive par le rail et est « stocké » dans la salle des marchandises de la gare jusqu’à ce que les épiciers viennent le récupérer. À une époque où le service téléphonique n’est pas très fiable et où les appels interurbains doivent être acheminés par une téléphoniste,

certaines personnes se rendent à la gare pour envoyer ou recevoir un télégramme. Il s’agit généralement de courts messages annonçant une naissance, un décès ou tout autre évènement d’importance

Le chef de gare est également chargé d’attribuer les wagons vides sur la voie d’évitement aux camionneurs locaux, qui chargent ces derniers de billots de 4 pieds (1,2 mètre) pour les expédier à l’usine de pâtes et papiers Gaspésia de Chandler. À la fin de l’automne, les agriculteurs locaux apportent des camions remplis d’épinettes et de sapins baumiers qui sont triés puis expédiés vers les marchés de Noël des États-Unis.

La gare fournit des emplois aux chefs de gare tels que Marc Gendron, Lionel Tardif et Fernand Giroux pour ne citer que ceux qui ont occupé ce poste à mon époque. De plus, des gens de la région sont embauchés pour entretenir des sections de la voie ferrée qui leur sont assignées. Des hommes comme Hubert Bond, Tom Gaul, Gerald Drody, Alphonse Matte et Cyril Rail travaillent dans l’équipe de sections tandis qu’Aaron Drody est ingénieur ferroviaire.

Ma mère m’a raconté que le courrier arrivait par train tous les soirs. Sa mère, Laura Trachy, exploite le bureau de poste dans une pièce de sa maison dans les années 1930-1940. Quelqu’un va chercher

les sacs postaux à la gare et les lui apporte. Pendant ce temps, certains des jeunes hommes du village se rassemblent chez elle. Ils disent qu’ils sont là pour prendre leur courrier, mais il est probable qu’ils s’intéressent davantage aux huit filles de ma grand-mère et qu’ils veulent socialiser et partager les dernières nouvelles.

La gare de Douglastown est mise hors service en 1964. Le CN a déjà commencé à rationaliser ses services. Le début des trajets réguliers d’autobus et d’avion ainsi que la croissance de l’industrie du camionnage font que le train perd de sa popularité. La proximité de la gare de Douglastown avec celle de Gaspé, un trajet d’environ 15 minutes, a probablement joué en défaveur de la première. Malheureusement, la gare de Douglastown a depuis été démolie. Pendant de très nombreuses années, elle aura bien servi. Elle a été au cœur des activités du village, tout aussi importante dans nos vies quotidiennes que l’église, l’école et les magasins généraux.

Remerciements à Florence Agnesi pour sa collaboration ainsi qu’à Vision GaspéPercé Now et Jules Chicoine-Wilson pour la traduction.

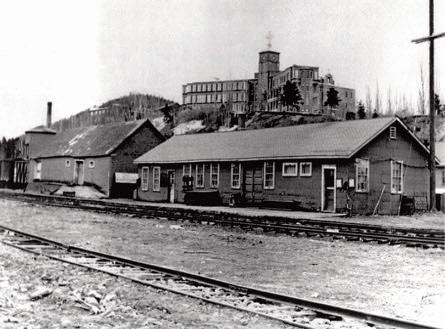

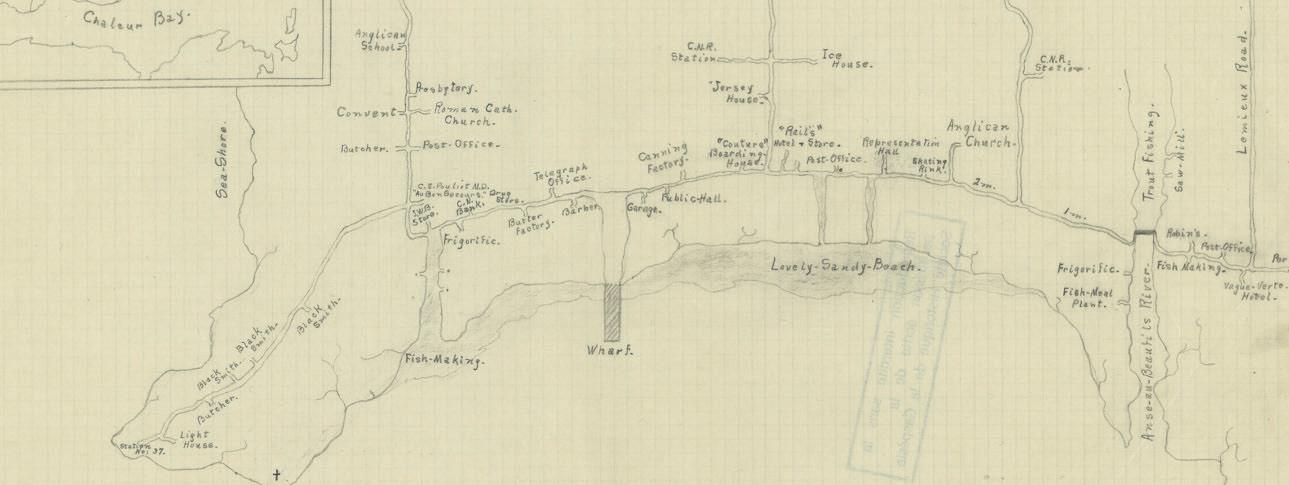

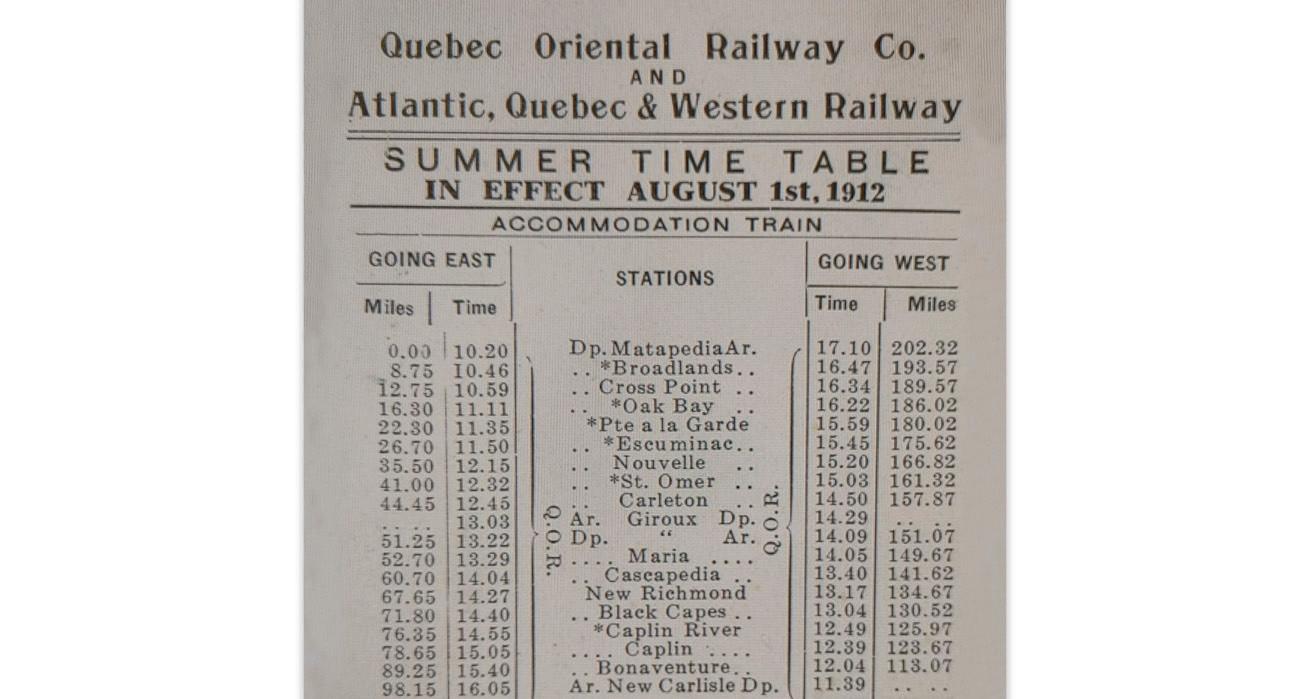

Une première locomotive est transportée à la gare de Gaspé en août 1909 afin de procéder à l’inauguration officielle en présence du gratin politique de l’époque, dont le député de Gaspé Rodolphe Lemieux. Toutefois, le premier train touche Gaspé le 5 septembre 1911 et le premier train régulier transportant des voyageurs, lui, entre en gare en juillet 1912.

Retour sur l’histoire du bout de ligne à l’est de la Gaspésie

Dans un premier temps, en 1901, un groupe de promoteurs anglais ayant à sa tête un certain Alfred William Carpenter se montre intéressé à achever la ligne de chemin de fer commencée dans la baie des Chaleurs avec leur nouvelle compagnie : l’Atlantic, Quebec and Western Railway (AQWR). M. Carpenter en mène large à Gaspé. Il est gérant

et actionnaire de la Petroleum Oil Trust qui a procédé à des forages, entre autres dans le secteur de Sandy Beach ainsi que propriétaire depuis 1882 de la Gaspé Lumber and Trading Company. De plus, la résidence de fort Ramsay, située sur le lot C5 de la « Dean Patent », un immense lot du cadastre du canton de York, lui appartient. Sur une décennie, Carpenter investit une somme énorme dans la région de Gaspé.

d’envergure

L’arpentage de la voie ferrée entre Paspébiac et Gaspé est réalisé entre 1904 et 1905. Comme les propriétaires sont anglais, les travaux sont confiés à un ingénieur civil d’Angleterre, soit Edmund Henry Brietzche. Le 5 octobre 1907, le gouvernement du Québec cède par lettres patentes des lots de grève et des lots en eaux profondes à Carpenter afin qu’il construise le terminus ferroviaire.

Étant donné leur nature même, ces lots sont situés dans la baie de Gaspé. Il faut donc procéder à du remplissage afin d’accueillir les différentes infrastructures nécessaires. Pour ce faire, on creuse la falaise du lot du fort Ramsay.

Par la suite, les affaires de Carpenter ayant périclité, il doit se résigner à déclarer faillite. Les syndics, selon les prescriptions de la loi en vigueur en Angleterre, procèdent à la vente de ses actifs. Aussi, le 10 juillet 1914, l’AQWR acquiert tout ce qui appartient à Carpenter en ce qui a trait au chemin de fer. Le 31 août 1929, lorsque le Canadian National Railways achète les actifs des deux compagnies de chemins de fer desservant la Gaspésie pour la modique somme de 3 500 000 $ (plus de 58 millions $ aujourd’hui), un plan d’expropriation est déposé au bureau d’enregistrement en 1929 et annoté en 1931 pour matérialiser

le transfert de propriété.

Sur ce plan, les infrastructures suivantes peuvent être constatées : une gare, un entrepôt de marchandises et un autre de charbon, une citerne d’eau tout en bois, des voies de triage, un bâtiment pour réparer ou entretenir les locomotives et les wagons ainsi qu’un plateau tournant permettant à la locomotive et aux charrues de changer de direction. Ce premier plateau est opéré au minimum par deux hommes. L’électricité étant disponible plus tard, ce plateau tournant sera électrifié et relocalisé du côté est de l’« Engines shop »; fini l’huile de bras pour tourner les locomotives! Vers 1965, un triangle de virage (communément appelé le « Y ») est construit près de la rue du Quai afin de permettre aux locomotives et aux trains plus courts de virer de bord. On y voit aussi la maison des agents, maison achetée par Carpenter en 1913 de la compa-

gnie William Fruing Inc. Elle a longtemps été la maison de William Munroe et de sa femme. Cette dernière l’habite jusqu’à sa mort en 1966. Assez curieusement, sur ce plan, la maison Kruse n’est pas dessinée. En effet, le 15 août 1922, l’AQWR consent à Christian Earl Kruse un bail de 99 ans lui permettant de construire une maison sur une parcelle leur appartenant, moyennant un loyer de 100 $ pour les 10 premières années et de 5 $ pour les suivantes. Une autre condition est de loger des employés du chemin de fer au taux réclamé à l’époque en semblable matière. Cette maison dont le bail serait terminé est actuellement située au 4, rue de la Marina et est la seule construction d’origine liée au milieu ferroviaire qui est encore debout à Gaspé. Elle serait, selon le rôle d’évaluation de la ville de Gaspé la propriété de la Société des chemins de fer de la Gaspésie.

Extrait du plan d’expropriation 1872-B des terrains de la gare signé par les ingénieurs du Canadian National Railways, 1929 avec ajout d’annotations en 1931.

Extrait du plan d’expropriation 1872-B des terrains de la gare signé par les ingénieurs du Canadian National Railways, 1929 avec ajout d’annotations en 1931.

Toujours sur ce plan, on aperçoit un quai d’assez grande envergure. Dans l’acte de cession de 1914, on le mentionne déjà : c’est dire que ce serait Alfred William Carpenter qui l’aurait construit. À l’extrémité est de la voie ferrée, on retrouve un débarcadère pour les clients du traversier : le pont enjambant la baie n’est inauguré qu’en 1932. Selon le fondateur de Berceau du Canada Fabien Sinnett, ce quai sert aux gens du côté nord du bassin afin d’accéder à la gare pour y transporter leurs marchandises.

Une glacière est aussi construite de l’autre côté du chemin principal, près de la baie. On y produit de la glace pour les wagons frigorifiques et l’été, occasionnellement, pour les voitures de passagers.

Un projet avorté pour le côté sud de la baie Fait curieux, au greffe de l’arpenteur général du Québec se trouve un plan non daté d’un lot de grève et d’un lot en eaux profondes situés du côté sud de la baie de Gaspé sur lequel figurent les limites de la marée basse, la station ferroviaire, le chemin de fer, les bâtiments, les quais et les noms d’Alfred William Carpenter et Henri Menier. Selon ce plan, ce lot aurait été acquis de l’Atlantic Quebec and Western Railway par M. Menier de Paris, le magnat du chocolat et propriétaire de l’île d’Anticosti.

Dans le livre intitulé Mon île au Canada : Anticosti et son histoire

sous Henri Menier, 1895-1913, on peut lire que le gérant de l’île, Georges Martin-Zédé, a prévu d’acheter un emplacement portuaire à Gaspé à proximité de la gare afin de transborder des homards gelés plutôt qu’en conserves sur des wagons réfrigérés à destination de Québec et de Montréal. Dans son journal, il écrit : « il reste donc à faire l’acquisition du terrain à Gaspé où nos bâtiments viendraient faire leur déchargement où nous aurions des viviers, un magasin, une glacière, des entrepôts et un bureau où se ferait le chargement des wagons destinés à l’expédition sur le continent. Du poisson dans des réfrigérateurs par chemin de fer et des homards dans les hauts viviers que la compagnie avait pour ces usages. »1. Tout un projet! Effectivement, le 28 juin 1912, le gérant se rend à Gaspé pour voir le terrain à acquérir. Compte tenu de la mort de Henri Menier en 1913, ce projet n’a jamais vu le jour.

Une vie animée à la gare Dès le tout début de l’aventure ferroviaire à Gaspé, le transport des marchandises s’est avéré de première importance. En 1912, un train possède quatre voitures de passagers et dix wagons de marchandises. Dès le début, le courrier et les colis postaux arrivent aussi par le train trois fois par semaine et quotidiennement quelques années plus tard. Le bureau de poste ne s’occupe de la livraison des colis qu’à compter de 1914.

Le service de télégraphie s’implante à Gaspé au début des années 1870. Dès le début des opérations de l’AQWR dans la ville, les communications étant primordiales entre la gare et le train, le télégraphe est installé à la gare. Myriam Eden serait la dernière opératrice du télégraphe à la gare de Gaspé, et ce, en 1970.

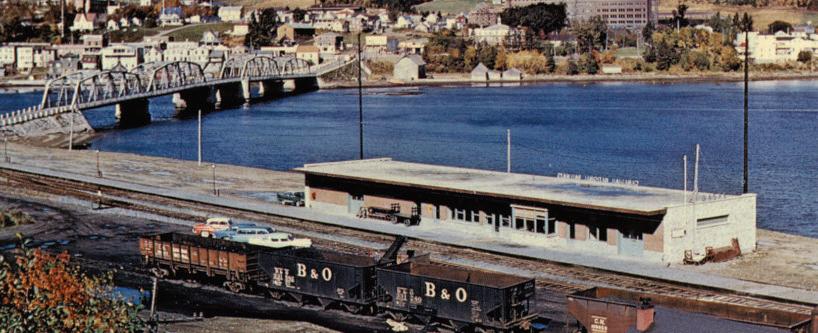

La première gare est détruite par un incendie en 1946 et est remplacée par un bâtiment temporaire en provenance de la base militaire de fort Ramsay. Entre organismes fédéraux, on peut s’entraider. La construction de la nouvelle gare, dont le contrat est attribué à la firme Carter et Girard de Gaspé, n’est commencée qu’en 1956 et terminée en 1957. Cette gare mesure 34,5 pieds (10,5 mètres) par 147,5 (45 mètres), une superficie digne d’une gare de fin de ligne. Le premier « agent de station » (chef de gare) francophone engagé par le CNR à Gaspé est Iona Tremblay qui y travaille de 1957 à 1964.

Un train patiente à la gare de Gaspé, années 1960. Collection Romuald Samson Train arrivant à la gare de Gaspé, vers 1912. On remarque à gauche le plateau servant à tourner la locomotive.Gaspé, 1946. Musée de la Gaspésie. Fonds Fabien Sinnett. P232/11

Tous les commerces reçoivent leurs marchandises par « fret ». Gaspé Fleuriste reçoit même ses fleurs par train! Fils du commerçant Noël Roy qui avait un genre de magasin général (quincaillerie, meubles, etc.), j’allais toutes les semaines au bâtiment du « fret » aider le livreur et chercher la marchandise pour le magasin quand j’étais jeune, dans les années 1965-1970. Ce manège se répétait plusieurs fois par semaine. Les employés du « fret », majoritairement anglophones, semblaient apprécier leur patron, soit le CNR. On y demeurait longtemps : 35 ans et même 40 ans de services continus, ce n’était pas rare! Les conditions de travail étaient plus qu’acceptables. Détail anecdotique, je me souviens d’avoir vu des quantités appréciables de pain de marque Honey Bee (il y avait une petite abeille sur le sac!) arriver de Campbellton…

Le 23 février 2010, à la suite d’une tentative de cambriolage au chalumeau sur le coffre-fort de la gare, cette dernière s’est embrasée et plus de 100 000 $ de dommages sont causés. C’est la fin pour cette gare. Le service de la gare de Gaspé par les trains du transporteur public VIA Rail cesse « provisoirement » le 21 décembre 2011 du fait du « mauvais état de la voie ferrée ». Le service ferroviaire de passagers entre New Carlisle et Gaspé est donc suspendu en attendant que le propriétaire de ce tronçon, la Société du chemin de fer de la Gaspésie, produise un rapport, approuvé par

Gare de Gaspé, entre 1957 et 1965. Il s’agit du bâtiment qui est actuellement en place avant que soient réalisées les rénovations. Collection Christian Roy

un ingénieur, établissant que les trains peuvent y circuler en toute sécurité.

Le train touristique L’Amiral est inauguré en 2013 et fait l’aller-retour entre diverses parties du tronçon s’étendant de Gaspé à Matapédia pour deux saisons, soit en 2013 et en 2014. Depuis, la locomotive a été rapatriée dans la baie des Chaleurs.

Le terminus ferroviaire de Gaspé a joué un rôle de premier plan pour le développement économique de Gaspé et des environs. La construction de la voie ferrée d’origine au

Denise Gendreau

Fille de Marc-André Gendreau, télégraphiste et agent de billets, et résidente de Gaspé

début du 20e siècle s’est faite en un peu plus de sept ans entre Paspébiac et Gaspé, et ce, au pic et à la pelle. Propriétaire de la voie ferrée depuis 2015, le ministère des Transports du Québec ne parviendra pas à battre cette échéance pour la réfection du tronçon malgré les moyens techniques d’aujourd’hui. Espérons le retour du train à Gaspé dans les meilleurs délais.

Note

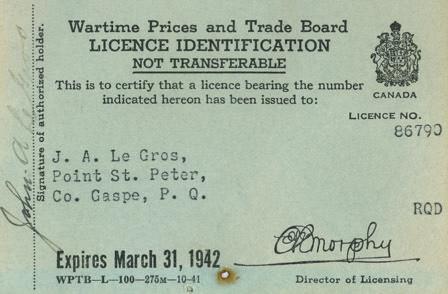

Natif de Saint-Fabien de Rimouski, Marc-André Gendreau termine un cours commercial au Séminaire de Rimouski en 1940. Dans le contexte du début de la guerre, son père l’incite à apprendre la télégraphie à la gare de Saint-Fabien. Cela l’amène à faire un court séjour d’une année au service du Canadian National Railways à Sunset Valley au NouveauBrunswick. L’année suivante, en 1942, à l’âge de 20 ans, il obtient un poste de télégraphiste et d’agent de billets à la gare de Gaspé. Il y travaille sous la supervision de Thomas (Tom) Munroe, chef de gare depuis 1935. En plein cœur de la Deuxième Guerre mondiale, mon père, Marc-André Gendreau, connaît la période d’effervescence à la gare de Gaspé entraînée par l’achalandage des soldats en permission. Il travaille d’abord dans la première gare qui brûle en 1946. Ensuite, il œuvre dans la gare temporaire pendant 11 ans et, finalement, dans la nouvelle à partir de 1957. Après 19 ans de service au CNR, il quitte Gaspé en 1961 pour un autre poste à la gare de Rimouski.

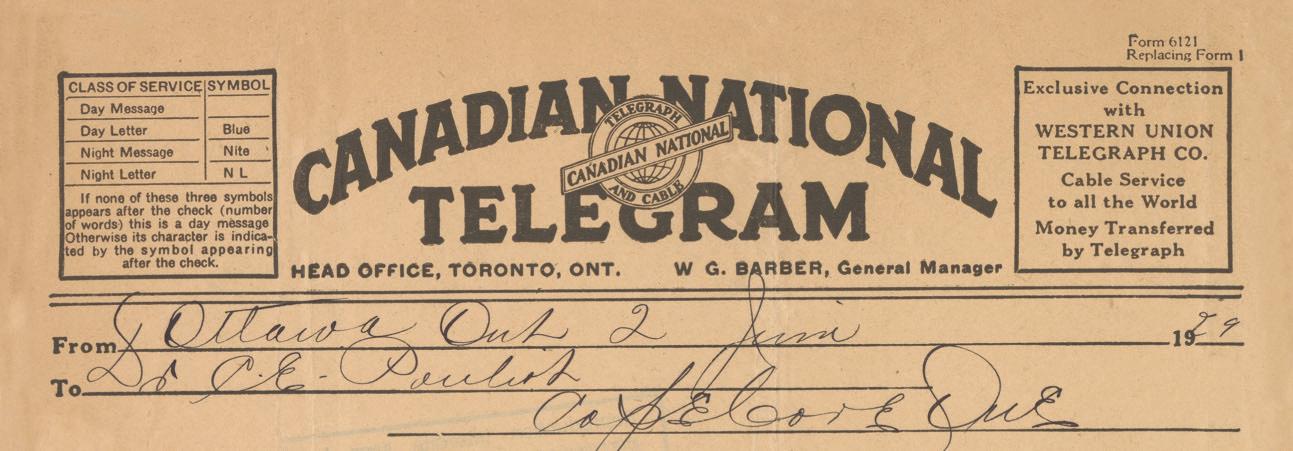

À partir des années 1920, mon père, Camille-Eugène Pouliot (1897-1967), est médecin à Cap-d’Espoir où il habite. Durant la saison d’hiver, la route nationale n’est pas ouverte et les bancs de neige de plusieurs pieds s’accumulent en hauteur sur celle-ci, tout comme dans les champs. Les chevaux, courageux comme leur maître, attelés à leur « sleigh » (traîneau), arrivent quelques fois à parvenir aux villages voisins. Le train est alors le moyen le plus sûr de se déplacer.

Marie Pouliot

Marie Pouliot

Comme moyens de communication, il y a le télégraphe situé dans les gares ou le poste téléphonique accessible par beau temps, car peu de gens possèdent le téléphone dans leur maison. Pour les urgences de santé, accidents graves ou accouchements difficiles, on télégraphie à la gare pour savoir où sont rendus le train et le médecin, afin que celui-ci puisse se rendre le plus rapidement possible auprès de la personne en danger de mort.

Il arrive même que le train recule ou avance jusqu’à Cap-d’Espoir pour y faire monter mon père et l’amener au village du malade. Les passagers acceptent ces retards d’horaire, sachant très bien qu’ils pourraient être dans une situation

semblable un jour ou l’autre; les Gaspésiens sont solidaires et empathiques. Pour le retour dans son village, grâce à la télégraphie, mon père se débrouille bien pour rentrer par train.

Un patient reconnaissant Bien des années plus tard, alors que ma sœur et moi sommes à la maison à Cap-d’Espoir, nous allons chercher notre père qui arrive sur le train. C’est probablement autour de 1952 ou 1953; papa est en politique et député du comté.

Durant son voyage, un passager à la tête toute blanche, après l’avoir regardé longuement, s’approche de lui en lui demandant s’il est bien le Dr Pouliot de Cap-d’Espoir. Dans

l’affirmative de papa, l’homme poursuit : « Docteur, vous m’avez sauvé la vie et je vous en remercie encore! Vous souvenez-vous d’un gros accident de voiture arrivé pas loin de chez vous? J’avais eu une fracture du crâne… et vous m’avez réparé ça! Touchez à ma tête de tôle. Elle est bien demeurée en place et on peut encore la sentir… Vous avez fait une bonne job! »

Papa est revenu à la maison souriant et très heureux. Et il m’a amenée dans son petit laboratoire pour me montrer, dans une armoire vitrée, une bouteille contenant un morceau d’os de crâne dans un liquide désinfectant dont j’ignore le nom.

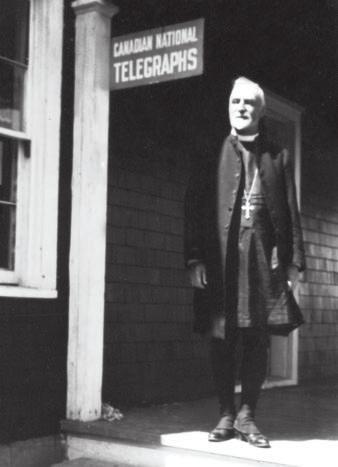

En Amérique du Nord, le télégraphe est inventé par Samuel Morse et le premier message est transmis en 1844. Le télégramme est tapé grâce à une clé en cuivre et la transmission s’effectue en ouvrant et fermant des circuits électriques. L’utilisation de cette nouvelle technologie s’accroit grâce au télégraphe sans fil de Guglielmo Marconi. Ce nom est familier en Gaspésie puisque Pointe-à-la-Renommée sera doté, en 1904, de la première station radiotélégraphique maritime en Amérique du Nord, sous l’appellation station Marconi.

En plus de transmettre les nouvelles, signaux de détresse et autres messages, le télégraphe est important pour le bon fonctionnement du chemin de fer. Le télégraphiste, et plus tard le radiotélégraphiste, coordonne les communications et transmet les ordres de train. Des lignes télégraphiques voient ainsi le jour, très souvent suivant la voie ferrée. Il est d’ailleurs encore possible de voir des antennes (poteaux) le long du chemin de fer, entre autres dans la vallée de la Matapédia. Preuve de son importance pour le domaine ferroviaire, le gouvernement fédéral nationalise une compagnie de télégraphie et l’intègre au Canadian National Railways en 1919, le Canadian National Telegraph. Les gares sont donc les lieux privilégiés pour accueillir les stations télégraphiques.

L’évêque Lennox Walron Williams sur la galerie de la station de télégraphie de Pointe-à-laRenommée, entre 1915 et 1935. Musée de la Gaspésie. Fonds Phare Pointe-à-laRenommée. P2/83/16/139/167

L’évêque Lennox Walron Williams sur la galerie de la station de télégraphie de Pointe-à-laRenommée, entre 1915 et 1935. Musée de la Gaspésie. Fonds Phare Pointe-à-laRenommée. P2/83/16/139/167

Les gares ne sont pas que de simples édifices. Bien qu’elles possèdent un côté pratique, elles sont au cœur des activités des villages et de véritables espaces de sociabilité. Plusieurs d’entre elles sont même des milieux de vie.

Ces gares secondaires sont des endroits où le train s’arrête uniquement sur demande. Généralement, il n’y a pas de bâtiment ou alors ils sont très rudimentaires. Un drapeau rouge repose dans un support qui peut être fixé au sol, sur la façade d’un bâtiment ou même directement sur le tronc d’un arbre. Les passagers doivent agiter le drapeau à la venue du train pour indiquer qu’ils souhaitent monter à bord. Plusieurs « Flag Stations » ont existé en Gaspésie, permettant de faire un arrêt entre deux villages possédant une gare : Oak Bay, Pointe-àla-Garde, Escuminac, Saint-Omer,

Rivière Caplan, Summit, etc. Des gares secondaires sont aussi dédiées aux marchandises qui doivent être prises ou déposées. Celle du Chien Blanc à Saint-Georges-de-Malbaie combine les deux : elle permet aux passagers d’embarquer et d’expédier le stock de morue séchée et du bois de pulpe. Un autre bel exemple est l’usine Gaspésia à Chandler. La voie ferrée passe directement sur leur terrain et dans un de leurs bâtiments, ce qui permet entre autres de décharger les billes de bois venues d’ailleurs à l’extérieur et de charger la pâte à papier ou les rouleaux de papier à l’intérieur.

Prendre le train, prendre son temps

À son ouverture en 1912, le trajet en train de Matapédia à Gaspé prend 11 heures 20 minutes, 10 minutes de moins dans l’autre sens. En 1926, il prend 10 heures 30 minutes alors que 60 ans plus tard, en 1986,

il prend 6 heures 5 minutes. À titre comparatif, le trajet en voiture prend un peu plus de 4 heures. Il faut dire que les arrêts sont nombreux, plusieurs gares sont à proximité et les retards sont fréquents, presque réguliers! Heureusement, le trajet est considéré comme l’un des plus beaux, le train sillonne la vallée de la Matapédia avant de longer la mer et offre une vue spectaculaire aux passagers.

Remerciements aux Archives nationales du Québec qui ont mis gracieusement à disposition leur photographie.

Comité du centenaire de la gare de Port-Daniel

2. Gare de Chandler, 1915. ANQ Saguenay. P60,S1,D3,P25

3. Rita White et Hermas Réhel au départ de leur voyage de noces à la gare de Coin-duBanc (Corner of the Beach), 1948. Collection Élaine Réhel

4. Gare de Newport, années 1930. Le train passe dans le village à partir de 1910 et son premier agent est William Munroe. Comité du centenaire de la gare de Port-Daniel

5. Gare de Cap-d’Espoir (Cape Cove), années 1960.

Source inconnue

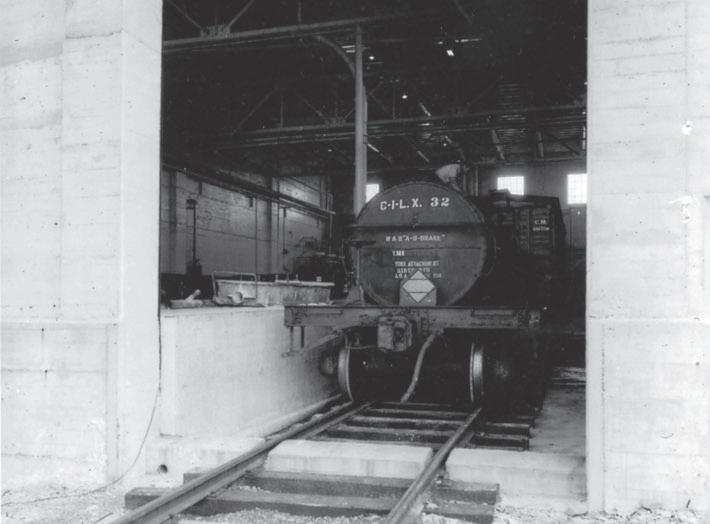

6. Wagon de mazout dans la gare secondaire située directement dans un des bâtiments de l’usine Gaspésia à Chandler, vers 1960. Musée de la Gaspésie. P310 Fonds Usine Gaspésia.

1. Gare de Saint-Godefroi, années 1980. Cette gare est caractérisée par un arrêt au drapeau lors de ses dernières années de service.

1. Gare de Saint-Godefroi, années 1980. Cette gare est caractérisée par un arrêt au drapeau lors de ses dernières années de service.

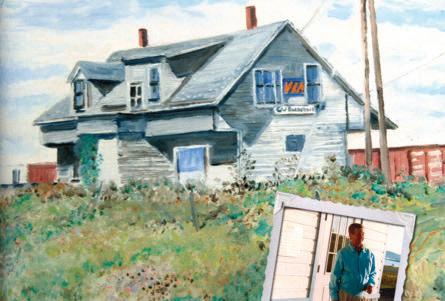

Intrinsèquement lié à la vie des localités, au paysage et aux voyages, le monde ferroviaire invite à la création littéraire, cinématographique et visuelle. Ces œuvres sont des arrêts dans le temps, révélant des scènes précises d’une époque donnée, tout en faisant appel à l’imaginaire. Sources d’inspiration, les gares et les voies ferrées sont régulièrement immortalisées par les artistes visuels gaspésiens dont voici quelques exemples.

Marie-Josée Lemaire-Caplette Rédactrice en chef

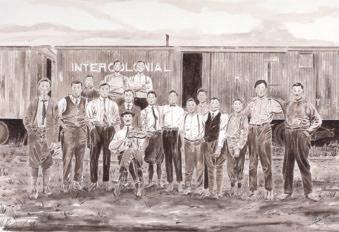

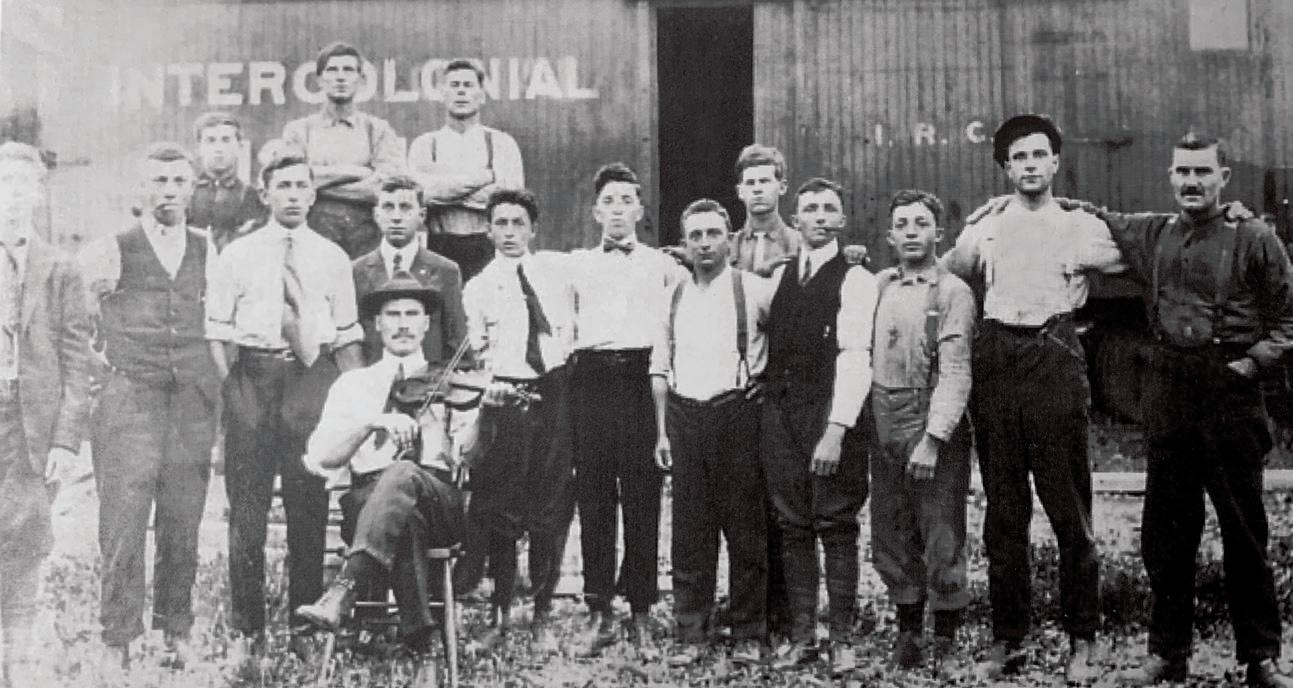

L’aquarelliste Linda Molloy est établie à Chandler. Elle se consacre à l’art naïf en s’inspirant de son enfance et de son imaginaire ainsi qu’à l’art réaliste en se basant sur des scènes passées et récentes. Elle travaille alors à partir de photographies ou d’archives qui l’inspirent. Dans ce cas-ci, elle a été émue par l’histoire cachée derrière une ancienne photo qui lui a été remise. Elle représente un groupe de Gaspésiens qui s’apprêtent à prendre le train pour Halifax. Ils vont donner un coup de main

pour reconstruire la ville à la suite d’une des plus fortes explosions créées par l’homme avant l’invention des bombes atomiques. En effet, le 6 décembre 1917, en pleine Première Guerre mondiale, un navire français, le Mont Blanc, et un navire norvégien se percutent au port d’Halifax. Le Mont Blanc est chargé d’explosifs destinés au ravitaillement en Europe. L’explosion est telle qu’elle fait 2 000 morts et 9 000 blessés, en plus de détruire une grande partie de la ville et de laisser des milliers de personnes sans abri.

Plusieurs personnes ont été iden-

tifiées sur la photo, toutes résidant à Bonaventure. Sans en être certain, il est possible de déduire que le cliché

a été pris près de la gare de ce village. Les descendants de la famille Arsenault se souviennent avoir entendu parler de cet évènement. Certains garçons qui apparaissent sur le cliché sont très jeunes; ils sont probablement venus assister au départ de leur père. Le train derrière le groupe est un train de marchandises et il semble que ce soit bien à bord de celui-ci que les volontaires ont fait le trajet, sans aucun doute fort inconfortable. Enfin, l’année inscrite sur la photo (1922) semble erronée; il s’agit probablement du printemps ou de l’été suivant l’explosion, donc 1918.

Le paysage hivernal Artiste peintre de Bonaventure, Normand Desjardins s’attarde sur le climat gaspésien qu’il perçoit précaire face aux enjeux sociaux, économiques, environnementaux et culturels. Entre autres sujets, il s’intéresse au patrimoine ferroviaire. L’œuvre sélectionnée illustre un chasse-neige ferroviaire, aussi appelé charrue au Canada. Le wagon spécialisé est muni d’un soc ou d’une lame et est conçu pour déneiger la voie ferrée en repoussant la neige sur les côtés. Cette scène hivernale a longtemps été familière en Gaspésie, le chemin de fer ayant besoin d’être déblayé après les tempêtes. Cette scène a été croquée à New Carlisle et la gare est visible au loin à gauche.