Visit

Erben und Vererben

Nachlassplanung bedeutet Nachdenken über das Leben. Was wir jetzt vorkehren sollten.

Magazin von Pro Senectute Kanton Zürich www.pszh.ch

Magazin von Pro Senectute Kanton Zürich www.pszh.ch

Nr. 1 Frühling 2023

Frühlingsresidenz

Wohlfühlen und Geniessen! AlpenPur Massage, Fitness und Wellness im SPArtos.

Rotkreuz-Notruf

T +41 33 828 88 77

www.hotel-artos.ch

Hotel Artos – ein Teil vom Zentrum Artos Interlaken

Sonnmatt tut gut.

Hilfe rund um die Uhr, wo immer Sie sind. Ein persönlicher und kompetenter Service.

Weitere Informationen : Rotkreuz-Notruf

Telefon 044 388 25 35 notruf@srk-zuerich.ch

www.srk-zuerich.ch/notruf

Gesund werden, gesund bleiben, gelassen altern.

Sie erreichen uns telefonisch unter 041 375 32 32

www.sonnmatt.ch

Anzeigen

ZAR-Artos-Inserat-Image-91x122mm-RZ.indd 1

Inserat-Visit-2022-188x122-04.indd 1 25.10.22 10:29

Liebe Leserin, lieber Leser

In diesem Visit reden wir über eine Angelegenheit, die uns alle betrifft – und die wir allzu gerne verdrängen. Es geht ums Geld und es geht um den Tod. Es geht ums Erben und Vererben. Eine doppelte Schranke. Unser finales Tabu.

Doch es lohnt sich, dem Thema rechtzeitig etwas Aufmerksamkeit zu schenken. Denn der Kreislauf von Erben und Vererben beeinflusst nicht nur unser eigenes Dasein und Andenken. Er prägt das Schicksal nächster Angehöriger und hat enorme gesellschaftliche Auswirkungen. Rund 90 Milliarden Franken werden hierzulande jährlich vererbt und verschenkt. Nicht zu reden von all den materiell vielleicht wertlosen, persönlich aber doch wertvollen Gegenständen, Werken und Erinnerungsstücken, die in keiner Statistik auftauchen. Welches Schicksal fällt ihnen anheim? Wen sollen sie dereinst beglücken (oder bedrücken)? Wer kümmert sich künftig um all die Dinge, die mir heute lieb und teuer sind?

Wer seinen Nachlass frühzeitig, gut bedacht und in Ruhe regelt, befreit sich nicht nur selber von einer latenten Last. Er oder sie erspart auch den nächsten Angehörigen unnötige Umtriebe. Zudem lässt sich über einen letzten Willen viel Gutes tun – etwa für einen Lebenspartner, für eine Freundin, für die junge Generation. Das soeben revidierte Erbrecht leistet dabei gute Dienste: Es schafft nämlich mehr Freiraum für die individuelle Planung seines Nachlasses. So bleibt ein weites Feld, um vielleicht auch eine der vielen Institutionen, die der Gesellschaft wertvolle Dienste erweisen, finanziell zu unterstützen. Oder sonst wie der Gesellschaft etwas zurückzugeben.

Was gibt es Schöneres, als andere Menschen zu beglücken – und dies sogar über das eigene Dasein hinaus? Nachdenken über das Thema Erben und Vererben lohnt sich also. Und gewiss liefert Ihnen dieses Visit den einen und anderen wertvollen Impuls.

Véronique Tischhauser-Ducrot

Vorsitzende der Geschäftsleitung

Viele tun sich schwer damit, ihren eigenen Nachlass zu regeln. Dabei gäbe es viele gute Gründe dafür.

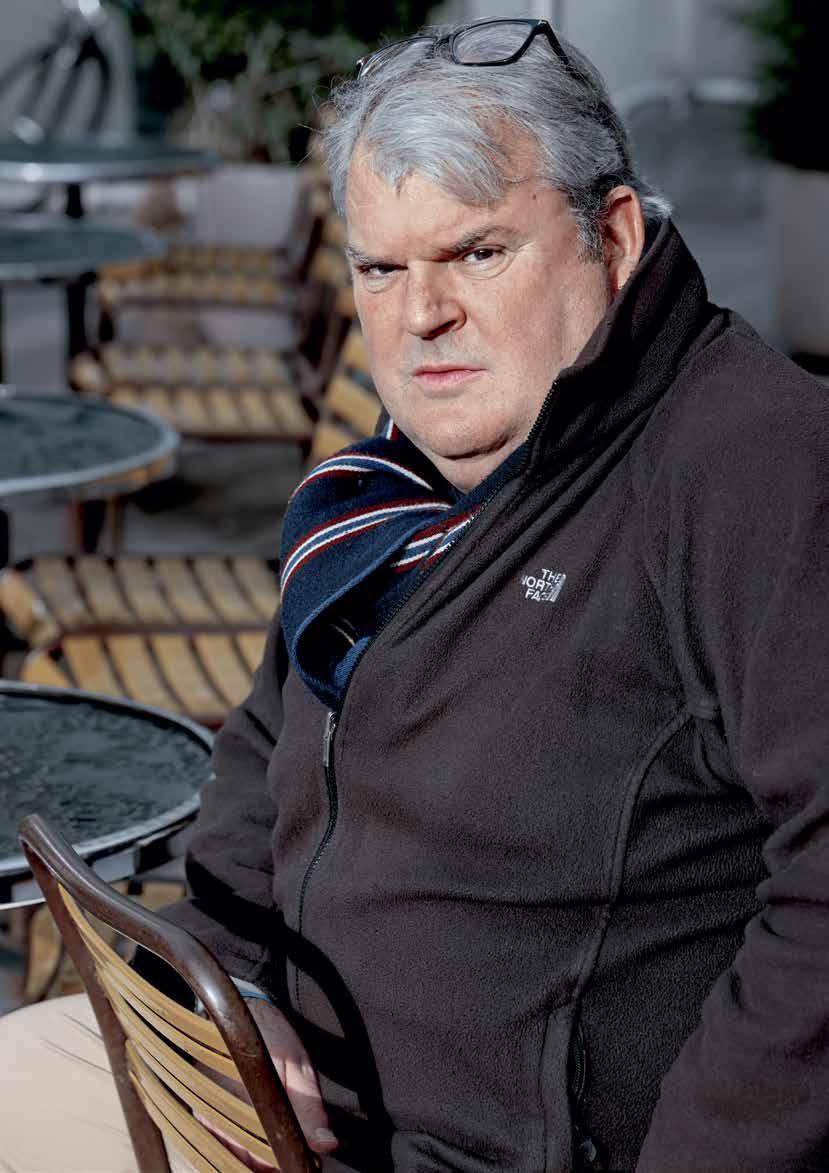

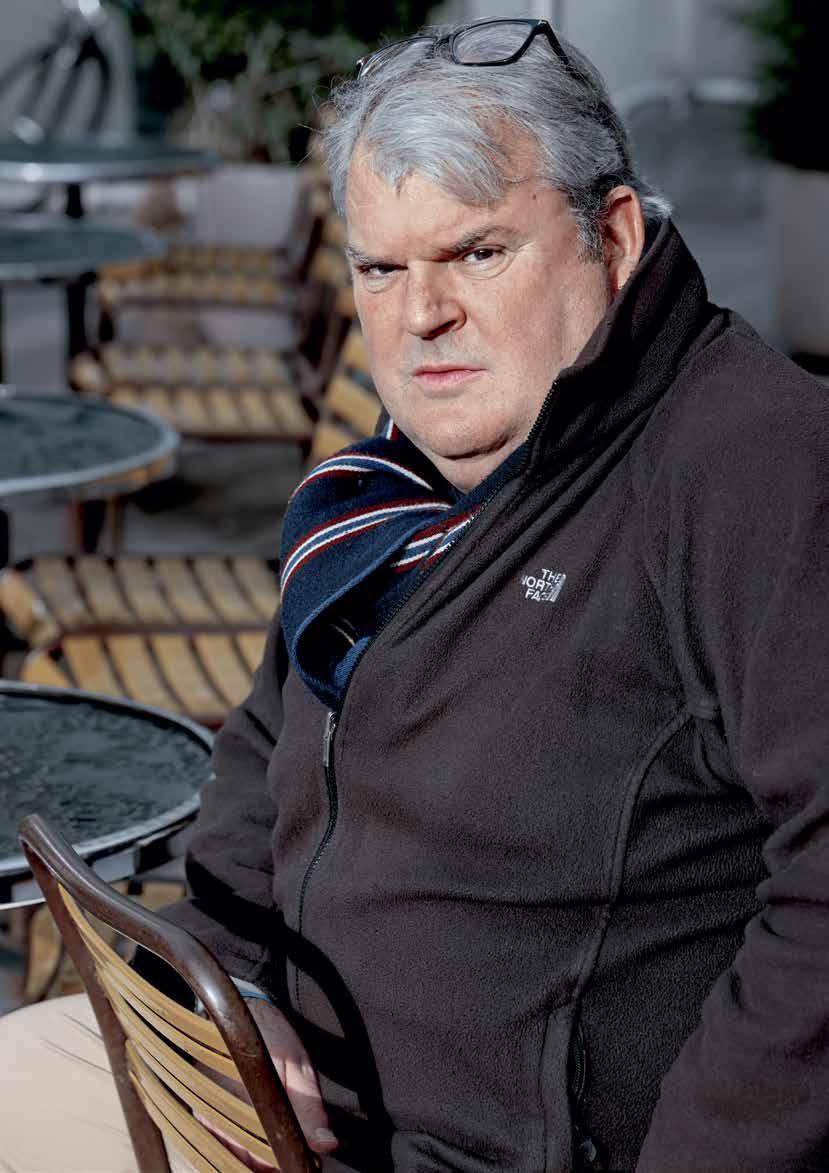

Mike Müller ist nicht nur Schauspieler, sondern auch Philosoph. Derzeit tourt er mit dem Programm «Erbsache» durchs Land.

LEBENS RAUM

4 Erben und Vererben: Unser letztes Tabu

12 «Am Schluss geht es immer auch um Menschen»: Interview mit dem Zürcher Anwalt Oliver

Willimann

16 Das digitale Ich lebt oft weiter

18 Das bringt das neue Erbrecht

LEBENS ART

20 Mike Müller, Philosoph mit scharfer Zunge

24 Grosse Liebe mit tragischem Ende – das Schicksal der Mäzenin Lydia Welti-Escher

28 Über den Tod hinaus Gutes tun

29 Medientipps

30 Vorsorgen ist sinnvoller als zuwarten: Der Docupass

LEBENS LUST

34 Jedem Ding sein zweites Glück: Zu Besuch im Seidenhof Brocki in Stäfa

38 Winterwanderung rund um Lenzburg

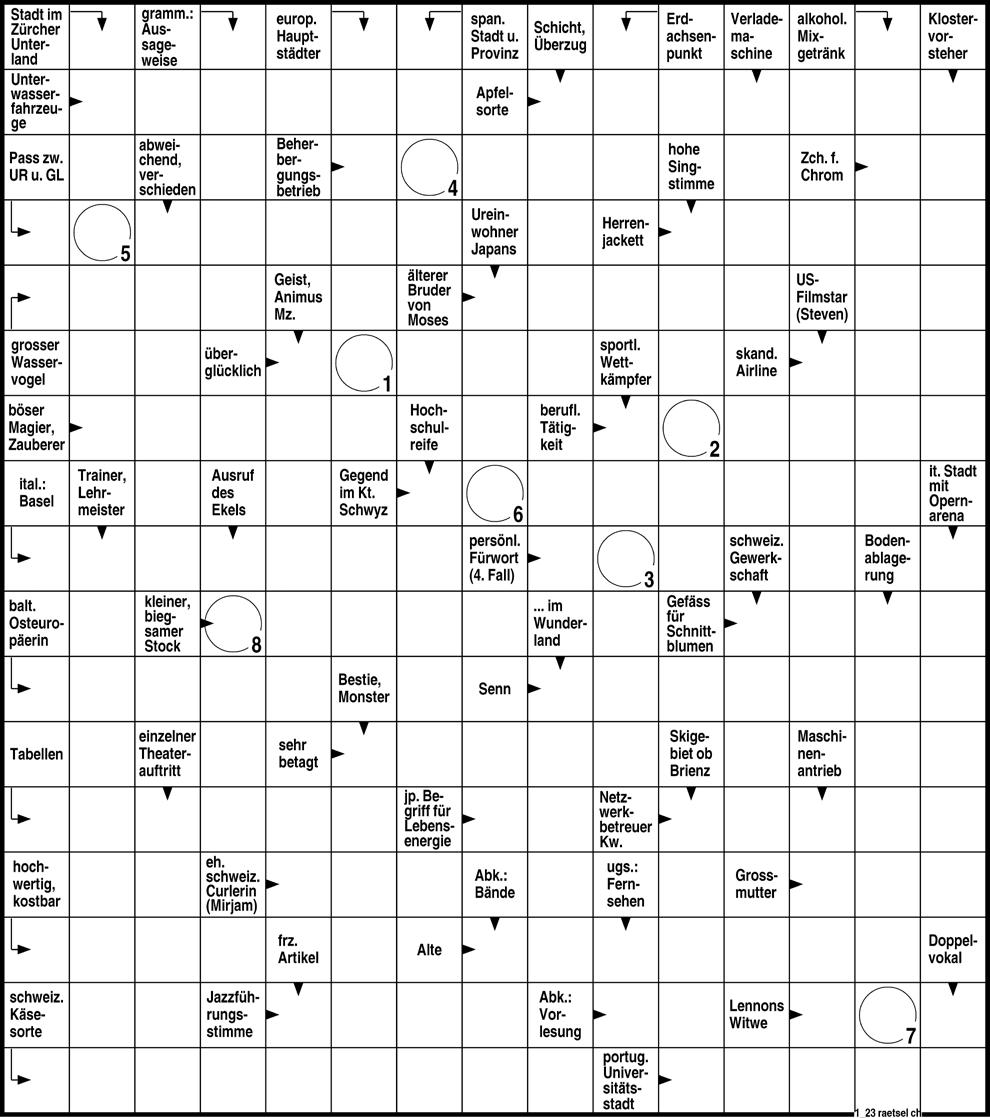

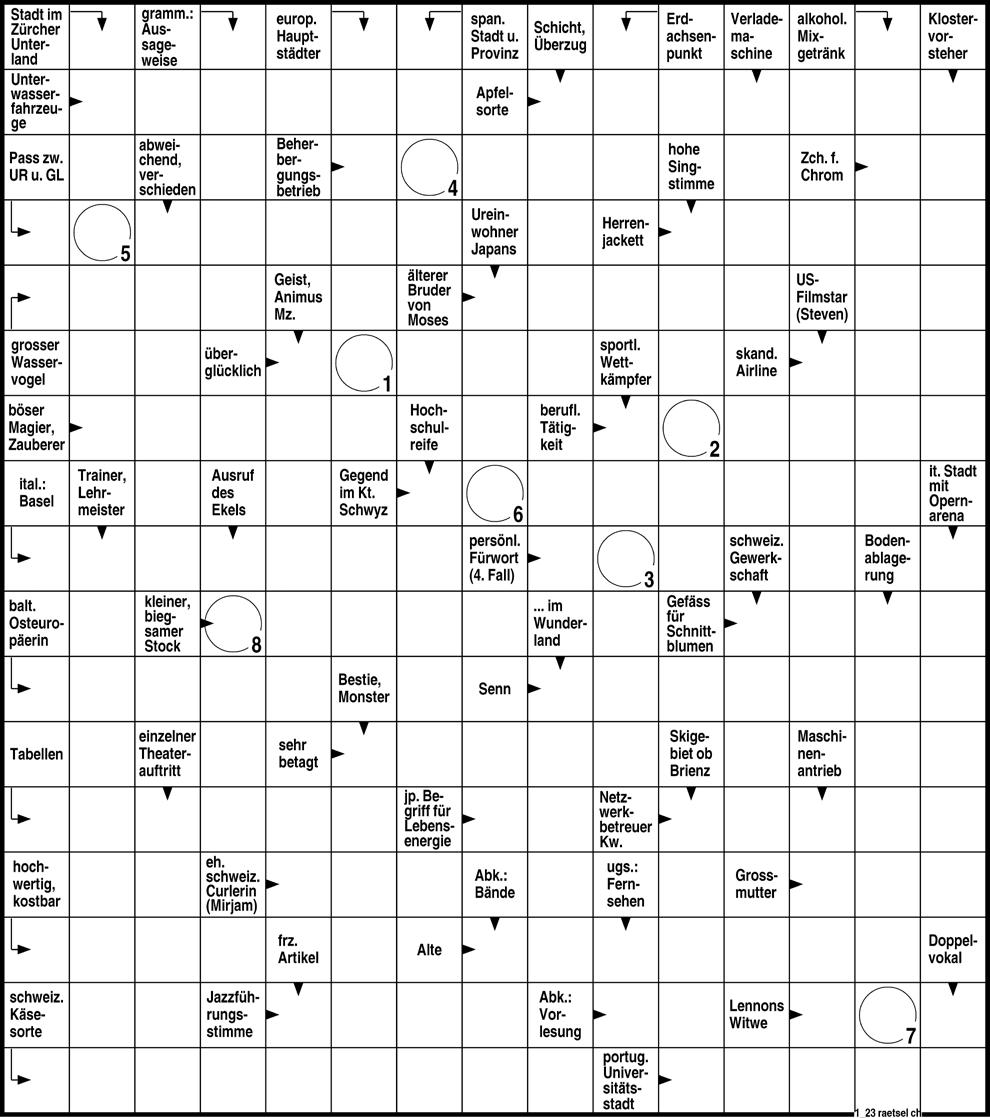

42 Rätsel

44 Marktplatz und Impressum

46 Goldene Zeiten: Ganz besondere Erbstücke

BEILAGE AKTIV

Veranstaltungen und Kurse von Pro Senectute Kanton Zürich

Visit Frühling 2023 3 INHALT

Foto Titelseite : Getty Images (zeljkosantrac) / Fotos Seite 3: Christian Roth, Mirjam Oertli

Das Seidenhof Brocki in Stäfa vermittelt so mancher Trouvaille ein neues Zuhause – und hilft stellensuchenden Menschen.

4 34 20

Bild rechts: Mit einer Nachlassplanung bestellen wir den Garten unseres Lebens und beeinflussen das Schicksal unserer Kinder und Kindeskinder.

Unser letztes Tabu

Über Geld spricht man nicht gern – über den Tod erst recht nicht. Viele tun sich deshalb schwer damit, zu Lebzeiten ihren eigenen Nachlass zu regeln. Dabei gäbe es gute Gründe dafür. Denn der Kreislauf von Erben und Vererben beeinflusst nicht nur unser eigenes Dasein und Andenken.

Er prägt das Schicksal nächster Angehöriger und hat gesellschaftliche Auswirkungen.

Text: Robert Bösiger

Es geht um Geld. Um sehr viel Geld. Gäbe es in unserer Wirtschaft eine Erbschaftsbranche, so gehörte sie zu den bedeutendsten überhaupt. Der Ökonom Marius Brülhart von der Universität Lausanne hat versucht, ihr Volumen zu berechnen. Ergebnis: Rund 90 Milliarden Franken werden hierzulande vererbt und verschenkt – pro Jahr! Dazu sagt er: «Das ist ein riesiger Betrag: rund 12 Prozent des Schweizer Bruttoinlandprodukts und mehr als die gesamten Ausgaben des Bundes. Gleichzeitig ist diese Summe etwa doppelt so hoch wie alle Rentenauszahlungen der AHV in einem Jahr.»

Sparneigung der Schweizerinnen und Schweizer sowie in der guten Alterssicherung: Viele hinterlassen beim Tod ansehnliche Vermögen. Der zweite Grund seien die Wertsteigerungen bei Immobilien und Aktien.

Brülhart, von Visit kontaktiert, betont, dass es sich bei dieser Zahl um eine grobe Schätzung handelt, weil sie extrapoliert ist aus Vermögensdaten und Sterbetafeln. Die Erbflüsse würden hierzulande nämlich nicht systematisch erfasst. Dazu sagt der Ökonomieprofessor: «Es gibt kaum eine andere ökonomische Grösse, die gesellschaftlich so bedeutsam und gleichzeitig so schlecht erfasst ist wie der jährliche Fluss an Erbschaften.»

Reflexion des ganzen Lebens Interessant ist, dass sich die vererbte Summe in den letzten drei Jahrzehnten fast verfünffacht hat. Der Grund liege einerseits in der sehr hohen

Das Durchschnittserbe liegt gemäss Erhebungen des Kantons Bern bei 147 000 Franken, das Medianerbe pro Erbe bei rund 46 000 Franken. Das heisst: die eine Hälfte erbt mehr als diese 46 000 Franken, die andere Hälfte weniger. Das Thema Erben und Vererben betrifft alle von uns eines Tages. Früher oder später. Trotzdem stellt diese Thematik für viele ein Tabu dar, über das man am liebsten nicht spricht. Dies hängt wohl damit zusammen, dass man sich nicht gerne zu Lebzeiten mit dem eigenen Tod beschäftigt, wie der auf Erbfälle spezialisierte Rechtsanwalt Oliver Willimann im Interview mit Visit sagt (Seite 12). Schliesslich, so Willimann, gehe es bei einer Nachlassplanung um die Reflexion eines ganzen Lebens – mit allen Problemen und «Altlasten» zwischen den Generationen, allen Enttäuschungen, unerfüllten Erwartungen und nie geklärten Missverständnissen. Oder, wie es Willimann auf einen Nenner bringt: «Am Schluss geht es immer auch um Menschen.»

Weil dem so ist, kommt es nicht selten nach dem Tod eines Erblassers oder einer Erblasserin zu Auseinandersetzungen und Streitereien, gelegentlich auch zu langwierigen (und teuren) Prozessen. Er habe schon einmal einen Fall mit etwa 75 gesetzlichen Miterben, verstreut rund um den Erdball, bewältigen müssen, sagt Oliver Willimann. Dieser Erbfall habe einen gigantischen Aufwand

LEBENS RAUM Visit Frühling 2023 4

«Der vorletzte Wille des Menschen dürfte jener sein, den letzten recht weit hinauszuschieben.»

Martin G. Reisenberg, Bibliothekar und Autor

Foto: Getty Images (Frank Rothe)

verursacht. Und am Schluss habe man nur noch etwa 40 Prozent der Erbsumme an die Erben verteilen können.

Familie als schweres Erbe

Doch auch auf den ersten Blick einfachere Konstellationen können grosse Probleme bereiten. Solche entstehen vor allem bei Erbengemeinschaften, weil hier das Einstimmigkeitsprinzip gilt. Wenn zum Beispiel von vier Erben deren drei das Elternhaus verkaufen möchten, einer aber nicht, so kann es vorläufig nicht veräussert werden. In solchen Fällen bleibt dann oft nur der Weg zur kostspieligen und langdauernden gerichtlichen Erbteilung.

das vererbt oder verschenkt werden soll. Bei Erbstreitigkeiten geht es hierzulande sehr häufig um Immobilien, zur Hauptsache um Einfamilienhäuser.

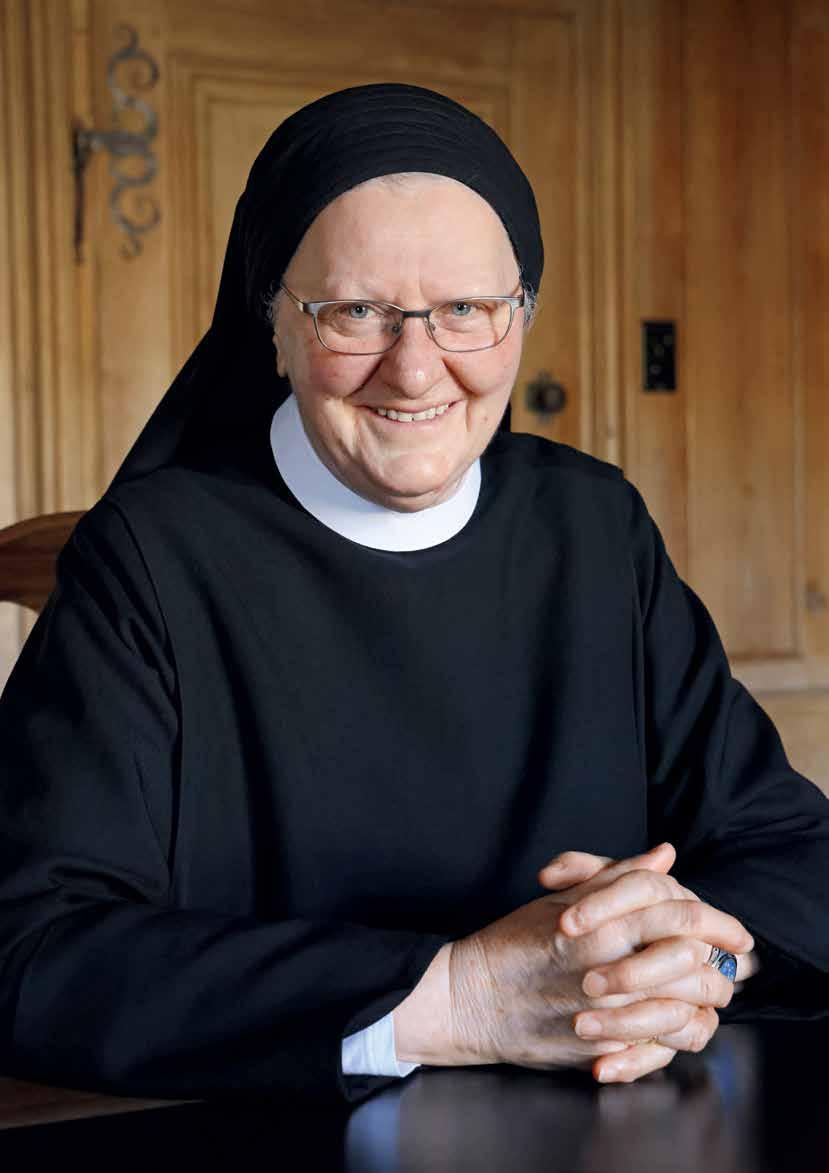

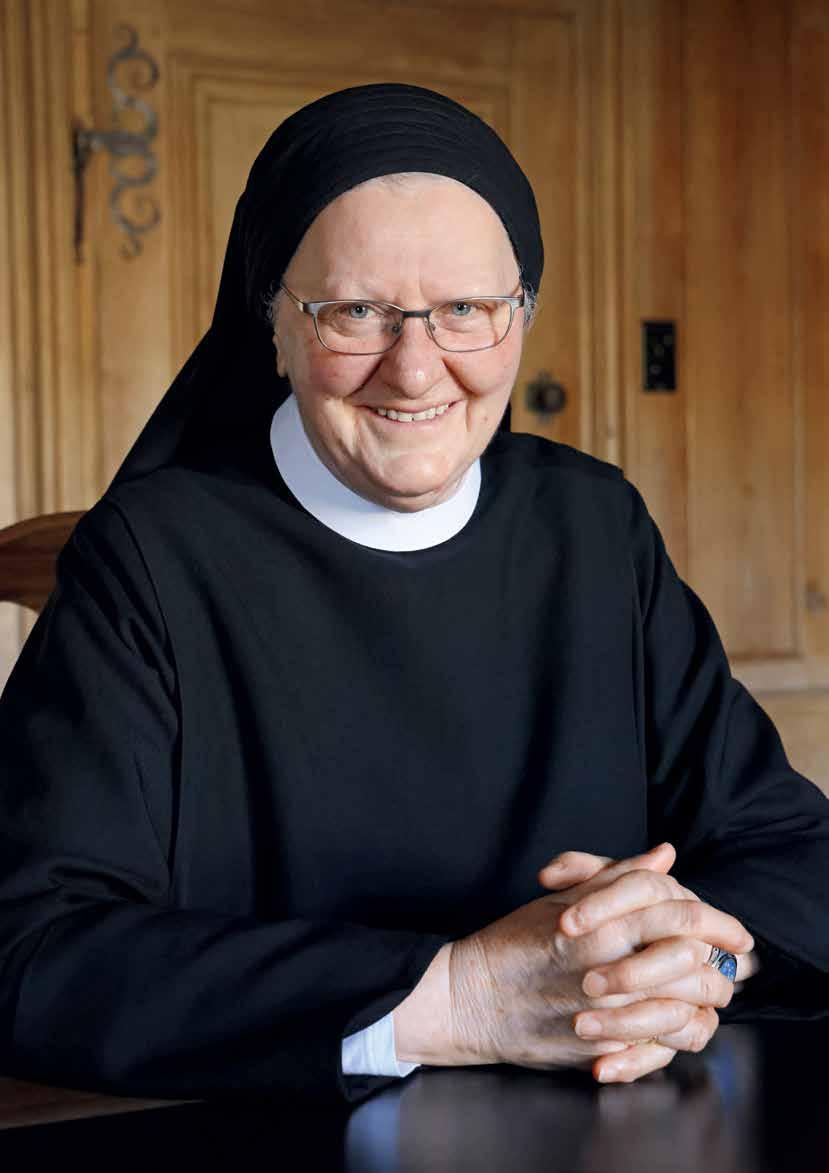

Derlei Sorgen braucht sich Schwester Martina Meyer (75), seit über 50 Jahren Klosterfrau im Kloster Fahr, nicht zu machen (vgl. Seite 10). Sie hat weder Geld noch Vermögen, das sie weitervererben könnte. «Wir brauchen das im Kloster nicht», sagt sie. «Wir haben alles, was uns die Gemeinschaft bietet.» Für sie ist «das Erbe von Gott das allergrösste und reichste Geschenk». Und dieses «Erbe», sagt sie, sei es auch, das sie ihren Mitschwestern gerne weitergebe.

Erben und soziale Gerechtigkeit

Welche Szenen sich dann vor einem Gericht abspielen können, zeigt Schauspieler Mike Müller im Rahmen seines aktuellen Bühnenprogramms «Erbsache – Heinzer gegen Heinzer und Heinzer» schonungslos und überspitzt, aber mit feinem Humor und grossem Unterhaltungswert (siehe Seite 20). Das Stück beleuchtet, dass es bei Erbstreitigkeiten nicht nur um den schnöden Mammon geht, sondern oft auch um «Liebe, die man nicht erhalten hat, um Zurückstellung, die man erfahren hat – und um Lebensträume». Müller hält dem Publikum den Spiegel vor und verdeutlicht, dass die eigene liebe Familie das eigentlich schwere Erbe sein kann.

Den Nachlass planen Gute Chancen, ohne Erbstreitigkeiten auszukommen, bestehen dann, wenn sich der Erblasser, die Erblasserin zu Lebzeiten um die Nachlassplanung kümmert. So wie Konrad Tschopp (70), ehemaliger MigrosKadermann. Auch er habe sich anfänglich schwergetan damit. Nun aber habe er sein Testament geschrieben. Tschopp (vgl. Seite 8) ist überzeugt, eine gute Vorsorgeplanung einerseits und das Pflegen des Gesprächs untereinander könnten helfen, Erbteilungen in Minne über die Bühne zu bringen. Er bilanziert: «Es ist keine einfache Angelegenheit. Aber sie wird nicht einfacher, wenn man sie nicht anpackt.»

Eine andere Möglichkeit, sein Erbe (teilweise) zu regeln, besteht darin, zu Lebzeiten zu geben – sozusagen mit warmen Händen. Doch auch bei einer Schenkung oder einem Erbvorbezug müssen einige Dinge beachtet werden, um zu vermeiden, dass es später zu Streit und sogenannten Herabsetzungsklagen kommt. Besonders wichtig ist der ordentliche Weg, wenn es um Wohneigentum geht,

Bleibt die Frage, ob Erbvorgänge die soziale Ungerechtigkeit in der Gesellschaft vergrössern (wie oft vermutet wird). Zum einen gibt es jene, die beim Erben (fast) leer ausgehen. Handkehrum erhalten zehn Prozent der Erbenden etwa drei Viertel der gesamten Erbsumme, wie das Büro für arbeits und sozialpolitische Studien (BASS) im Rahmen einer Studie im Jahre 2006 festgestellt hat.

Helmut Glassl, Diplom-Ingenieur und Aphoristiker

Professor Brülhart hat dazu eine klare Meinung: Im Moment des Erbgangs habe eine Erbschaft eher einen leicht ausgleichenden Effekt auf die Vermögensungleichheit. Wenn man aber verfolge, wie sich das über die folgenden Jahre entwickle, werde ersichtlich, dass Erben von kleineren Erbschaften diese oft relativ schnell aufbrauchten, indem sie das Geld für den Konsum ausgeben. Grosserben hingegen könnten ihre Erbschaften tendenziell akkumulieren, was deren Vermögen nachhaltig erhöhe.

Seit einigen Jahren führt der Erbprozess unter dem Strich ausserdem zu einer Konzentration der Vermögen in der Rentnergeneration. Der Grund liegt auf der Hand: Es ist der steigende Anteil der älteren Generationen am schweizweiten Gesamterbe; immer häufiger sind es bereits Pensionierte, die ihre Eltern beerben. Einen gewissen Ausgleich schaffen die (kantonalen) Erbschaftssteuern, die jedoch sehr unterschiedlich ausgestaltet, mancherorts umstritten oder gar abgeschafft sind. Und auf Bundesebene hatte die Idee einer nationalen Erbschaftssteuer bisher keine Chance.

LEBENS RAUM Visit Frühling 2023 6

«Auch der Tod bringt Leben in die Familie: Erbstreitigkeiten.» Gerhard Uhlenbruck, Mediziner

«Eine Erbschaft ist unverdientes Einkommen, Arbeit hingegen verdientes Auskommen.»

Kurz erklärt

In Erbsachen tauchen Fachbegriffe auf, die oft verwechselt werden. Hier eine Erklärung der wichtigsten Begriffe.

Erbschaft

Zur Erbmasse gehört das gesamte Vermögen des Erblassers. Dieses beinhaltet neben Geldmitteln auch Grundbesitz oder andere Wertgegenstände. Deshalb sind auch Bankkonten, Bargeld, Aktien, Immobilien, Fahrzeuge und persönliche Gegenstände immer Teil der Erbmasse.

Erbvertrag

Darin können die wichtigsten Punkte im Zusammenhang mit einer Erbschaft geregelt werden. Der Erbvertrag muss notariell beurkundet werden. Der Vorteil eines Erbvertrags liegt darin, dass alle Beteiligten an den Vertrag gebunden sind.

Testament

Ein Testament (auch letztwillige Verfügung genannt) legt fest, was mit dem Nachlass geschehen soll. Mit dem Testament kann der Erblasser eine Änderung der Erbquote vornehmen, jemanden als Erben einsetzen oder von der Erbschaft ausschliessen, eine Stiftung errichten oder/und einen Willensvollstrecker einsetzen. Stets zu beachten sind dabei die gesetzlichen Pflichtanteile von erbberechtigten Personen. Liegt kein Testament vor, so tritt die gesetzliche Erbfolge in Kraft (vgl. Seite 18/19).

Vermächtnis (Legat)

Mit einem Vermächtnis (auch Legat genannt) wird einer Person oder einer Organisation beziehungsweise Institution ein bestimmter Vermögenswert oder ein bestimmter Gegenstand vermacht.

Schenkung

Als Schenkung gilt jede Zuwendung unter Lebenden, bei der jemand aus seinem / ihrem Vermögen eine andere Person oder Organisation ohne entsprechende Gegenleistung beglückt.

Steuererklärung?

Schon erledigt.

Kontaktieren Sie uns unverbindlich:

058 451 51 00 pszh.ch/steuern

Wir beraten und entlasten Sie in administrativen und finanziellen Angelegenheiten. Persönlich, vertrauenswürdig und auf Augenhöhe. www.pszh.ch/administration

Treppenlifte

Sitzlifte | Aufzüge | Plattformlifte

Service schweizweit, kostenlose Beratung

Meier + Co. AG , Oltnerstrasse 92, 5013 Niedergösgen www.meico.ch, Tel. 062 858 67 00, info@meico.ch

Visit Frühling 2023 7

Info

Anzeigen

«Habe Klarheit für meine Erben geschaffen»

Konrad Tschopp (70), Kilchberg ZH

Als einer, der vier Brüder hat, ist Konrad Tschopp mit der Thematik Erben und Vererben vertraut. Das sei kein unangenehmes Thema, auch kein Tabu, sagt er. «Zum Glück haben wir es geschafft, das Erbe unserer Eltern ohne Streit und Ärger aufzulösen.» Auf die Frage, wie das gelungen sei, erklärt er: «Wir hatten von jeher ein sehr gutes Verhältnis zueinander und unsere Eltern hatten viele Jahre vor ihrem Ableben in weiser Voraussicht einen Ehevertrag abgeschlossen. Ein jüngerer Bruder, der in

der Nähe der betagten Mutter lebte und oft zu ihr schaute, hat mittlerweile mit seiner Familie das Elternhaus übernehmen können. Alle Brüder haben dem einvernehmlich zugestimmt.»

Der eine Bruder ist seit vier Jahrzehnten in Kalifornien zuhause und besucht immer wieder die alte Heimat und seine Verwandten in der Schweiz. Auch Konrad Tschopp ist nicht im basellandschaftlichen Ziefen geblieben. Weil er an der ETH in Zürich studierte und auch seine erste Stelle in Zürich antrat,

blieb er hier hängen. Sein ganzes Berufsleben stand er in Diensten der Migros-Gemeinschaft. 1992 kam er in die Geschäftsleitung der Genossenschaft Migros Zürich, betreute zunächst zehn Jahre das Departement Bau und Immobilien und danach weitere zwölf Jahre bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2014 das Departement Logistik und Produktion.

Bis vor Kurzem hat sich Konrad Tschopp im Stiftungsrat der Seleger Moor Stiftung engagiert, zuletzt sechs Jahre als deren Präsident. Das Moor bei Rifferswil – es gehört zu den wichtigsten Hochmooren im Kanton Zürich –ist benannt nach seinem Gründer, dem Gartenbauer Robert Seleger (1911–2000). Weil die 1978 gegründete Stiftung durch das Migros-Kulturprozent unterstützt wurde, kam Tschopp damals in den Stiftungsrat; er blieb acht Jahre über seine Pension hinaus. Privat lebt Konrad Tschopp seit einigen Jahren mit einer zehn Jahre jüngeren Partnerin zusammen. Seine Frau und einen der beiden Söhne hat er vor elf Jahren fast gleichzeitig verloren. Der andere Sohn lebt in Adliswil, hat Familie und zwei kleine Kinder.

Diesen beiden Enkeln (1½ und 3½ Jahre jung) und seiner Partnerin möchte er nun einen Teil seiner freien Zeit widmen. Daneben nimmt der Sport traditionell eine grosse Rolle in seinem Leben ein: Wandern, Joggen, Langlauf und Velofahren. Für neue Aufgaben und spannende Herausforderungen sei er offen, sagt er.

Angesprochen aufs Thema Erben und Vererben, sagt Konrad Tschopp: «Ich bin mir bewusst, dass ich nicht ewig leben werde. Deshalb habe ich mein Testament vor wenigen Monaten geschrieben. Nach meinem Ableben soll für meine Erben Klarheit bestehen, wie meine Hinterlassenschaft aufgeteilt werden soll.» Er räumt aber ein, sich lange damit schwergetan zu haben: «Es ist keine einfache Angelegenheit. Aber sie wird nicht einfacher, wenn man sie nicht anpackt.»

LEBENS RAUM Visit Frühling 2023 8

«Es wird nicht einfacher, wenn man es nicht anpackt»: Konrad Tschopp.

Fotos: Christian Roth

«Oft will man etwas Gutes hinterlassen»

Caroline Desiderio (48), Geschäftsführerin der Walder-Stiftung, Zürich

Hätte Erna Walder (1897–1983) 1981 nicht testamentarisch die Errichtung der «Heinrich und Erna Walder-Stiftung» verfügt, würde Caroline Desiderio wohl nicht das tun, was sie heute macht: Als Geschäftsführerin sorgt sie seit gut einem Jahr dafür, dass dem Stiftungszweck mit bestem Wissen und Gewissen nachgelebt wird. Erna Walder wollte, dass mit dem Ertrag des Stiftungsvermögens Alterspflegeheime im Kanton Zürich eingerichtet und unterhalten werden. Heute gehört die Walder-Stiftung zu den mittelgrossen klassischen Institutionen mit einem Fördervolumen von jährlich rund 700 000 Franken, wie Desiderio berichtet. Die Stiftung unterstützt nachhaltige Projekte in den Bereichen «Soziales und Kulturelles», «Bauen und Wohnen» sowie «Angewandte Forschung». Nach der Matur studierte Caroline Desiderio Politikwissenschaften, dann leistete sie Volunteer-Arbeit in Georgien. Dies, sagt sie, sei für sie so etwas wie der Einstieg in die spannende «NonProfit-Welt» gewesen. Zurück in der Schweiz stand sie im Sold der Europäischen Rheumaliga, der Dachorganisation der nationalen Rheumaligen. Dort arbeitete sie erst im Weiterbildungsbereich, organisierte Kongresse mit und betreute am Ende die Kommunikation. Nach einem Abstecher zu UNICEF fasste sie bei FOREUM (der Foundation for Research in Rheumatology) Fuss in der Stiftungswelt. Und nun leitet sie seit einem Jahr die Walder-Stiftung. Wertschriften und zwei Liegenschaften, die das ursprünglich aus der DDR stammende Architektenehepaar Heinrich und Erna Walder in Zürich besass, generieren im Wesentlichen das Kapital, mit dem die Stiftung arbeiten kann. Das eine Haus ist derzeit im Umbau: Im Sinne des Stiftungszwecks wird es dort 19 kleinere Alterswohnungen und eine WG für junge Menschen geben. Daneben sind gemeinschaftlich und öffentlich nutzbare Räume geplant. Oberstes Gebot der Walder-Stiftung sei es, älteren Menschen die Lebens- und

Wohnqualität zu verbessern. Das beginne bei der Unterstützung von Generationen-Mittagstischen und ende bei Bauprojekten. Auf die Frage, weshalb es so viele Stiftungen in der Schweiz gebe und wieso im Durchschnitt täglich eine neue hinzukomme, sagt sie: «Da ist häufig der Gedanke da, etwas Gutes hinterlassen zu wollen oder der Gesellschaft etwas zurückzugeben.»

Ein wichtiges Thema der Stiftung sei das selbstbestimmte Leben im Alter. Eine von vielen Thematiken, die die WalderStiftung mit Pro Senectute Kanton Zürich verbindet. Dies führe auch immer mal wieder dazu, dass Projekte finanziell unterstützt werden, sagt Caroline Desiderio, die ihr Büro im gleichen Gebäude hat wie Pro Senectute Kanton Zürich. Meistens arbeitet sie aber von zuhause aus, auch um für ihre beiden Kinder (9 und 11 Jahre jung) da zu sein.

Hat Caroline Desiderio ihr persönliches Testament schon verfasst? Nein, räumt sie ein. Aber der Docupass liege seit etwa zwei Jahren im Büchergestell und warte darauf, ausgefüllt zu werden. Immerhin habe sie sich vorgenommen, es im laufenden Jahr endlich zu tun.

Stiftungsland Schweiz

365 neue Stiftungen wurden gemäss den Zahlen des Schweizer Stiftungsreports im Jahr 2021 in der Schweiz gegründet – durchschnittlich eine pro Tag. Gesamthaft waren Ende 2021 in der Schweiz 13 524 gemeinnützige Stiftungen registriert. Am meisten Neugründungen verzeichnete der Kanton Zürich (51), gefolgt von Genf (48) und Zug (36).

Visit Frühling 2023 9

Einsatz für ein selbstbestimmtes Leben im Alter: Caroline Desiderio.

«Wir brauchen weder Geld noch Besitztümer»

Martina Meyer (75), Kloster Fahr

Im Alter von 21 Jahren, als Martina Meyer ins Kloster eintritt, ist sie sich sicher, den für sie richtigen Weg zu gehen. Geboren im Freiamt im Kanton Aargau, wächst sie zusammen mit einem Dutzend Geschwistern in einer katholisch-religiösen Grossfamilie auf. Nach der Schulzeit arbeitet sie zunächst zweieinhalb Jahre im Spital in Cham ZG als Schwesternhilfe, dann der Sprache wegen in Lausanne, bevor sie die Bäuerinnenschule im Kloster absolviert. Heute, mehr als fünf Jahrzehnte später, ist Sr. Martina glücklich über ihr Leben, obwohl sie als Mädchen davon geträumt habe, dereinst in Missionen auf aller Welt tätig zu sein, um armen Kindern zu helfen. «Es hat mich während meiner Zeit in der Bäuerinnenschule förmlich ins Kloster reingezogen», erinnert sie sich. «Obwohl ich mich anfänglich dagegen sträubte, habe ich mit jedem Tag mehr realisiert, dass mein Weg nicht hinaus in die Welt führt, sondern hierher ins Kloster.» So habe sie letztlich den Frieden gefunden, sich voll ins Klosterleben eingebracht und den Rhythmus von Gebet und Arbeit schätzen gelernt. Derzeit leben noch 18 Schwestern im Kloster Fahr mit seiner so langen wie spannenden Geschichte (siehe Box).

Etwa die Hälfte der Schwestern ist zwischen 80 und 90 Jahre alt, die anderen sind jünger, zwei sogar jünger als 60 Jahre. «Aber wir gehen Tag für Tag voran – wie alle anderen Menschen auch», sagt Sr. Martina, und ihre wachen Augen leuchten.

Die Schwestern gehen alle einem strukturierten Alltag nach und nehmen ihre Aufgaben pflichtbewusst wahr. Sie habe zunächst in der «Feldgruppe» auf dem Landwirtschaftsbetrieb mitgeholfen, erzählt Sr. Martina. Später kam sie ins Krankenzimmer, wo sie pflegebedürftige Schwestern betreut hat. Jahrelang begleitete sie die «Novizinnen». Weil nur noch selten junge Frauen ins Kloster eintreten, ist sie nun vor allem zuständig für den Gästebereich. Tatsächlich ist es möglich, hier im Kloster eine Auszeit zu nehmen. Dazu sagt Sr. Martina: «Die

Gäste dürfen mit uns ins Gebet kommen und mit uns essen. Sie sind für uns eine Bereicherung.»

Persönliche Besitztümer haben die Schwestern keine. Beziehungsweise: «Tritt jemand ins Kloster ein, wird ein allfälliges Vermögen dem Kloster übergeben. Denn wir brauchen persönlich kein Geld hier, das Kloster hingegen schon.» Das Kloster gebe den Schwestern alles, was sie zum Leben brauchen, sagt Sr. Martina. «Und falls ich trotzdem einmal etwas benötige, zum Beispiel neue Schuhe, dann bitte ich die Priorin darum.» Geht es in die Ferien, zum Beispiel ins Gästehaus des Klosters Einsiedeln, erhalte man das Fahrgeld und etwas Taschengeld von der Priorin. Für den (äusserst seltenen) Fall, dass eine Schwester einmal die Gemeinschaft verlässt, so erhält sie ihre eingebrachten

Wechselvolle Geschichte

Mittel mit auf den Weg nach draussen. Die Schwestern unterstützen die Klostergemeinschaft einerseits mit ihrer Arbeitskraft, andererseits auch, indem sie ihre AHV-Renten einbringen. Auch die klösterlichen Betriebe, die zum Teil verpachtet oder im Baurecht abgegeben sind, erzeugen Einkünfte. So können die Krankenkassenbeiträge und sonstigen Aufwendungen aus der Klosterkasse beglichen werden. Und was passiert, wenn eine Klosterfrau ein Erbe erhält? «Dann geht auch dieses in die gemeinsame Klosterkasse», erklärt Sr. Martina. Für sie ist «das Erbe von Gott das allergrösste und reichste Geschenk». So gesehen sei das Klosterleben auch eine Form von Liebesbeziehung – eine mit Gott, erklärt Sr. Martina. Dieses «Erbe» sei es, was sie und ihre Mitschwestern gerne weitergeben.

Das Kloster Fahr, eine Aargauer Enklave im zürcherischen Gebiet, blickt auf eine lange Geschichte zurück. Anno 1130 erhielt das Kloster Einsiedeln das Gut an der Limmat geschenkt. Einsiedeln formte daraus ein Frauenkloster. Seither untersteht das Kloster Fahr dem Abt von Einsiedeln.

Mit der Reformation löste sich der Konvent auf, doch schon 1576 wurde das Kloster wiederbelebt. Selbst als das Kloster Einsiedeln 1798 durch den Einmarsch der Franzosen für fünf Jahre aufgehoben wurde, konnte Fahr weiterexistieren. Die Verwaltung aber wurde fortan von der weltlichen Regierung in Baden wahrgenommen.

1803 wurde die Grenze der Kantone Aargau und Zürich neu gezogen und das Kloster Fahr dem Aargau zugewiesen. 1841 hob der Kanton Aargau das Kloster auf, doch nur zwei Jahre später konnten die Schwestern zurückkehren. Erst 1932 überliess der Aargau dem Kloster Fahr die volle Selbstverwaltung, behielt aber die Oberaufsicht. Nicht konkret geregelt wurde hingegen die Gemeindezugehörigkeit. 1936 wollte der Regierungsrat das Kloster der Gemeinde Spreitenbach zuteilen, worauf Würenlos auf die Barrikaden stieg. Erst mit der neuen Kantonsverfassung von 1980 musste auch das Kloster Fahr einer politischen Gemeinde zugeordnet werden. Endlich, im November 2007, segnete das Aargauer Kantonsparlament den Anschluss an Würenlos ab. Die etwa 40 stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner des Klosters sind nun in Würenlos stimmberechtigt. Würenlos übernimmt alle amtlichen Verrichtungen, obwohl die Einwohner des Klosters keine Gemeindesteuer entrichten müssen. kloster-fahr.ch

LEBENS RAUM Visit Frühling 2023 10

Foto: Christian Roth

«Gottes Erbe ist das allergrösste und reichste Geschenk»: Sr. Martina Meyer.

«Das Erstellen eines Testaments ist etwas Höchstpersönliches»: Rechtsanwalt Oliver Willimann.

«Am Schluss geht es immer auch um Menschen»

Bei einer Nachlassplanung werden häufig ganze Leben reflektiert. Das macht das Vorhaben zuweilen kompliziert. Dies sagt der auf Erbrecht spezialisierte Zürcher Rechtsanwalt Oliver Willimann. Visit hat mit ihm gesprochen.

Interview: Robert Bösiger Foto: Christian Roth

LEBENS RAUM Visit Frühling 2023 12

Visit : Erben und Vererben. Diese Thematik ist in weiten Teilen der Bevölkerung ein Tabu. Haben Sie eine Erklärung dafür, Herr Willimann?

Oliver Willimann: Das stimmt. Wer beschäftigt sich denn schon gerne zu Lebzeiten mit dem eigenen Tod? Ich empfehle: Entschluss fassen, den eigenen Nachlass zu planen, dann rasch umsetzen und das Resultat hinterlegen, weglegen – und weiterleben! Die aktuelle Erbrechtsreform könnte gerade als Anstoss dienen, seine Nachlass planung in Angriff zu nehmen oder die bestehende zu überprüfen. Bei 90 Prozent der Fälle ist die Umsetzung eine Sache von nur einer bis maximal zwei Stunden.

Wer vererbt, zwingt seine Nachfahren sozusagen dazu, sich nicht nur mit diesem Erbe auseinanderzusetzen, sondern auch mit der Beziehung zum Verstorbenen, mit den anderen Hinterbliebenen, aber auch mit all den Verletzungen, die eine Familiengeschichte womöglich beinhaltet. Ist es das, was diese Thematik so schwierig macht?

Bei einer Nachlassplanung geht es um die Reflexion des ganzen Lebens. Nach dem Tod des Erblassers können insbesondere bei Nachkommen auch persönliche Elemente dazukommen wie Kindheitserlebnisse oder das Verhältnis zu den anderen Geschwistern. Man kann das persönlich beste Testament erstellt haben, aber bei einer Erbengemeinschaft gilt das Einstimmigkeitsprinzip bei der Erbteilung; demokratische Spielregeln – also Mehrheiten – gelten nicht. Wenn zum Beispiel von vier Erben deren drei das Elternhaus verkaufen möchten und sich den Nettoerlös teilen möchten, eine Partei aber nicht, kann das Haus vorderhand nicht verkauft werden. Wegen dieses Einstimmigkeitsprinzips bei Erbengemeinschaften werden objektiv gute Erbteilungslösungen in Einklang mit dem Testament wegen subjektiver Befindlichkeiten eines Miterben verhindert oder verzögert. Oft bleibt dann nur der Weg zur kostspieligen und langdauernden gerichtlichen Erbteilung. Im Kanton Zürich ist die Erbverteilung Sache der Erben. Da hilft Ihnen kein Amt, dies zu erledigen. Auch ein Willensvollstrecker hat keine eigentliche Teilungskompetenz. Daher empfehle ich insbesondere bei Verfügungsfreiheit – also wenn keine pflichtteilgeschützten Erben da sind –, den Kreis der Erben eher knapp zu halten und alternativ zusätzliche Vermächtnisse auszurichten.

Wer über das Erbe spricht, der spricht auch über den Tod, und so schweigt man oft lieber … Genau. Und viele meinen, man müsse die Nachlassplanung mit den Kindern eingehend besprechen. Aber das stimmt nicht, denn das Erstellen

eines Testaments ist etwas Höchstpersönliches. Wenn es um die Zuweisung von Liegenschaften geht zu Lebzeiten oder auf den Tod hin, bin ich hingegen auch der Meinung, alle Nachkommen sollten einbezogen werden.

Um Ärger, Enttäuschung und Streitereien zu vermeiden, wurde einst das Testament erfunden. Trotzdem verzichten viele Menschen noch immer auf das Verfassen eines Testaments oder schieben es auf, bis es womöglich zu spät ist. Wie problematisch ist das?

Die Testamentsquote ist tatsächlich eher tief in der Schweiz, liegt irgendwo bei 30 Prozent. Aber es braucht auch nicht immer ein Testament, denn da gibt es noch das gesetzliche Erbrecht, geregelt im Zivilgesetzbuch (ZGB). Ein Beispiel: Eine Mutter mit zwei Kindern, deren Mann vorverstorben ist , möchte, dass beide Kinder je die Hälfte des Nachlasses erhalten sollen. In diesem Fall braucht es kein Testament. Kurz: Ein Testament braucht es im Grunde genommen nur dann, wenn man von der gesetzlichen Erbfolge oder den Erbquoten abweichen möchte, und vor allem dann, wenn es keine pflichtteilgeschützten Erben gibt – etwa bei Unverheirateten ohne Kinder. Denn hier käme ohne Testament das sogenannte Parentelsystem zur Anwendung, das sich nach dem elterlichen oder grosselterlichen Stamm richtet; erben würden also alle Geschwister oder Nichten/Neffen, im 3. Parentel sogar alle Onkel/Tanten oder Cousinen, Cou Cousins … Wenn man das verhindern möchte, empfiehlt sich ein Testament.

Wann ist der beste Zeitpunkt für ein Testament?

Gibt es eine Faustregel?

Ein Testament ist jederzeit aufhebbar, abänderbar oder ergänzbar. Je nach Lebensphase kann sich der Inhalt ändern und sollte angepasst werden. Ich habe Klienten, die ihr Testament bereits dreimal angepasst haben seit der ersten Redigierung. Es macht einen Unterschied, ob man 30 oder 50 Jahre alt ist oder im Pensionsalter steht. Zudem und zum Glück weiss man nie, wann man von dieser Welt geht. Häufig wird ein Testament erstellt bei Verheiratung und dem Vorhandensein von Kindern. Dabei geht es etwa um die Meistbegünstigung des überlebenden Ehegatten zusammen mit einer ehevertraglichen Lösung, um die Begünstigung eines Lebenspartners oder darum, die gesetzliche Erbfolge zu verhindern. >>

Visit Frühling 2023 13

«Man kann das beste Testament erstellt haben, aber bei einer Erbengemeinschaft gilt das Einstimmigkeitsprinzip bei der Erbteilung.»

Es gibt ja auch die Möglichkeit, schon vor seinem Tod zu vererben bzw. zu schenken – quasi «mit warmen Händen» … Solche Erbvorbezüge können tatsächlich Sinn machen. Bei Liegenschaftszuweisungen sollten die Pflichtteile aller Kinder mitberücksichtigt werden. In diesem Fall empfehle ich, das Gespräch mit allen potenziellen Erben zu suchen, damit der faire Übernahmewert einer Liegenschaft im Abtretungs oder Erbvertrag anerkannt wird und diesbezüglich auf Ausgleichungs und Herabsetzungsansprüche verzichtet wird. Denn bei Zuwendungen zu Lebzeiten ist für die Berechnung der Pflichtteilsmasse der Wert einer Liegenschaft immer erst am Todestag massgebend – unabhängig davon, wann die Übertragung erfolgt ist. Dies kann aufgrund von konjunkturellen Wertsteigerungen zu einer hohen finanziellen Belastung des erwerbenden Erben führen, wenn er nicht genügend liquide ist, um die anderen Erben auszuzahlen.

Was muss man aus Ihrer Sicht bei Schenkungen beachten?

Es macht einen Unterschied, ob pflichtteilgeschützte Erben vorhanden sind oder nicht. Im ersten Fall besteht eine Ausgleichungspflicht der beschenkten Nachkommen, im zweiten Fall gibts keine Ausgleichungspflicht der Beschenkten. Wenn Sie eine Schenkung machen, ohne dass es pflichtteilgeschützte Erben hat – also keine Kinder und keine Ehegatten –, dann sollten Sie dennoch darauf achten, genügend finanzielle Mittel für sich zu behalten, um den gewohnten Lebensstandard weiterführen zu können. Zu einem Bumerang können Schenkungen auch im Zusammenhang mit Ergänzungsleistungen werden: Wer Ergänzungsleistungen bezieht, darf freiwillig maximal jährlich auf 10 000 Franken oder 10 Prozent des Vermögens verzichten. Dies kann dazu führen, dass Sie wegen Schenkungen weniger oder gar keine Ergänzungsleistungen erhalten. Schliesslich sollten auch immer die Steuerfolgen einer Schenkung beachtet werden; Schenkungen werden beim Beschenkten veranlagt.

Was sind die häufigsten Missverständnisse und Fehler rund ums Erben und Vererben?

Erstens: Viele meinen, sie müssten die Verwandtschaft zwingend berücksichtigen. Pflichtteilgeschützt sind jedoch nur Nachkommen und Ehegatten. In vielen Konstellationen können auch mit

der sogenannten verfügbaren Quote karitative Institutionen oder nahestehende Dritte begünstigt werden. Zweitens gelten ein paar zwingend einzuhaltende Formvorschriften für letztwillige Verfügungen, insbesondere auch für Testamente (siehe Seite 28, Red.). Und drittens gehört bei verheirateten Personen die güterrechtliche Planung dazu, insbesondere ehevertragliche Vereinbarungen.

Wie vermeidet man Streit beim Erben? Wir vermuten, Sie als Rechtsanwalt könnten diesbezüglich ein Liedchen singen, oder?

Ich hatte schon Erbengemeinschaften mit rund 75 gesetzlichen Miterben; ein Dutzend davon wohnte nicht einmal in der Schweiz. Dies weil die Erblasserin kein Testament verfasst hatte und die gesetzliche Erbfolge anwendbar war. Sie können sich den finanziellen und zeitlichen Aufwand vorstellen, nach diesen Erben zu suchen, die entsprechenden Dokumente zu übersetzen und dann eine Einstimmigkeit herzustellen für den Erbteilungsvollzug. Wenn die Erblasserin dies gewusst hätte, hätte sie wahrscheinlich ihren Lieblingsneffen eingesetzt oder eine Institution. Dieser Erbfall hat einen Riesenaufwand verursacht und letztlich konnten nur noch etwa 40 Prozent der Erbsumme an die Erben ausbezahlt werden. Die gemäss Parentelsystem am wenigsten begünstigten Erben erhielten gerade noch rund 400 Franken.

Die häufigsten Streitereien zwischen den Erben betreffen die Erbteilung oder lebzeitige Zuwendungen. Dennoch gibt es verhältnismässig wenige gerichtliche Erbteilungs und/oder Herabsetzungsurteile. Solche Klagen werden meistens im Rahmen von gerichtlichen Vergleichsbemühungen erledigt oder die Erben kommen nach lange andauernder psychischer und finanzieller Belastung doch noch zur Einsicht, dass eine einvernehmliche objektive Erbteilung doch zielführender ist.

Braucht es eigentlich spezielle psychologische Kenntnisse für den Umgang mit Klientinnen und Klienten in Erbschaftsfällen?

Eine spezielle diesbezügliche Ausbildung habe ich nicht. Aber es ist schon so, dass ich teilweise «Psychologe» und «Mediator» sein muss. Ich hatte einmal einen Erbteilungsfall, da waren sich die Erben – drei Geschwister – spinnefeind und hatten schon seit Jahren kein Wort mehr miteinander

Visit Frühling 2023 14 LEBENS RAUM

«Es ist schon so, dass ich teilweise ‹Psychologe› und ‹Mediator› sein muss.»

«Ein Testament ist jederzeit aufhebbar, abänderbar oder ergänzbar. Je nach Lebensphase kann sich der Inhalt ändern und sollte angepasst werden.»

gewechselt. Ein Erfolg war bereits, dass sich dennoch alle drei in meiner Kanzlei eingefunden haben, jedoch musste ich drei separate Sitzungszimmer beanspruchen. So habe ich während rund fünf Stunden von Sitzungszimmer zu Sitzungszimmer gewechselt und Kindheitserlebnisse und Missverständnisse besprochen. Die glücklicherweise zustande gekommene eigentliche Erbteilungs lösung benötigte dann nur gerade 30 Minuten.

Was sind denn die konkreten Hauptpunkte der jüngsten Erbrechtsrevision, die für Todesfälle ab dem 1. Januar 2023 zur Anwendung kommt?

Generell besteht seit dem 1. Januar mehr Handlungsspielraum für die Regelung des Nachlasses.

Erstens: Der Pflichtteil der Eltern fällt ganz weg.

Zweitens: Der Pflichtteil der Nachkommen reduziert sich; er beträgt nur noch die Hälfte des gesetzlichen Erbteils (statt wie bisher drei Viertel).

Drittens: Bei rechtshängigen Scheidungsverfahren kann der baldige ExEhegatte testamentarisch «enterbt» werden, ihm also auch der Pflichtteil entzogen werden. Und viertens: Schenkungen nach Abschluss eines Erbvertrages sind anfechtbar, ausser ein Schenkungsvorbehalt ist explizit im Erbvertrag vorgesehen. Handlungsbedarf aufgrund der Revision besteht insbesondere dann, wenn in einem bereits bestehenden Testament oder Erbvertrag die Nachkommen auf den Pflichtteil gesetzt wurden unter Angabe einer Quote nach bisherigem Recht. Dann kann sich die Frage stellen, ob der Erblasser nach Inkrafttreten des neuen Rechts an dieser konkreten Quote festhalten wollte oder die Anwendung der neuen Bestimmung mit der tieferen Quote wollte. Dieses Auslegungsproblem kann jedoch durch eine Klarstellung in einem neuen Testament oder in einem Nachtrag zum bestehenden Testament vermieden werden.

Ist zu erwarten, dass es mit dem neuen Erbrecht künftig weniger Problemfälle und Streitereien gibt?

Nein, eher nicht. Denn am Schluss geht es immer auch um Menschen. Und bei Erbengemeinschaften gilt weiterhin das Einstimmigkeitsprinzip. Ich hätte bei der Revision hier ebenfalls angesetzt und dieses Prinzip durch ein Modell ersetzt, das ein qualifiziertes Mehr vorsieht.

Wie kann man es schaffen, ein Lebenswerk über Generationen weiterzugeben beziehungsweise weiterzuführen?

Das Erbrecht ist nicht ausgerichtet, Vermögenswerte über mehrere Generationen zu bewahren. Das grosse Problem insbesondere bei KMU ist die

oft fehlende Nachfolgeplanung. Mit spätestens 60 Jahren sollte ein Patron sich mit dieser Frage intensiv beschäftigen. Die nächste anstehende Erbrechtsreform will die Unternehmensnachfolge in der Familie erleichtern.

Persönlich

Oliver Willimann (54), lic. oec. et lic. iur. HSG, ist Rechtsanwalt und Partner bei Willimann & Donghi Rechtsanwälte in Zürich. Er ist spezialisiert auf Erbrecht, Ehe- und Konkubinatsrecht sowie auf Scheidungsrecht. Neben seiner Anwaltstätigkeit ist er Mitglied diverser Verwaltungsräte von Unternehmen in der Bau-, Finanz- sowie Hygiene- und Textilbranche. Er wohnt mit seiner Familie in Büron LU.

Mehr zum Thema

Möchten Sie sich näher über das Thema «Vorsorge und Nachlassplanung» informieren? Pro Senectute Kanton Zürich lädt zu einem kostenlosen Informationsanlass mit Rechtsanwalt Oliver Willimann.

Thalwil

Dienstag, 30. Mai, im Hotel Sedartis

Winterthur

Dienstag, 6. Juni, im Hotel Banana City

Zürich

Montag, 26. Juni, im Volkshaus

Zeit: je 14 Uhr bis ca. 16.30 Uhr, inklusive Apéro

Infos und Anmeldung: pszh.ch/infoanlass

Visit Frühling 2023 15

Info

Anzeige

Das Internet prägt unser Leben. Unter eine Erbschaft können deshalb auch digitale Daten fallen.

Das digitale Ich lebt oft weiter

Die Digitalisierung beeinflusst unser Leben in einem immer stärkeren Ausmass, oft sogar über den Tod hinaus. Wer seine digitalen Daten noch zu Lebzeiten regelt, kann seinen Hinterbliebenen viel Mühe und Arbeit ersparen.

Text: Markus Sutter

Rund sechs Millionen Schweizerinnen und Schweizer besitzen heutzutage ein elektronisches Gerät, einen Laptop etwa oder ein Handy. Sie bezahlen damit Rechnungen, tauschen sich auf sozialen Netzwerken aus, schliessen Zeitungsabos ab, laden sich kostenpflichtige Filme herunter und vieles andere mehr. Wenn eine Person jedoch nicht bereits zu Lebzeiten geregelt hat, was mit ihren digitalen Daten nach ihrem Ableben geschehen soll, können unangenehme Situationen entstehen. Denn Verstorbene leben im Internet oft weiter. Vielleicht

haben Sie das auch schon selbst erlebt: Von Facebook erhalten Sie eine automatisierte Nachricht vom Geburtstag eines Freundes, der bereits seit Längerem tot ist.

Ohne LoginInformationen, also ohne Zugangsdaten, bleibt der Computer einer verstorbenen Person für die Hinterbliebenen eine Blackbox. Das Gleiche gilt für EMails, Blogs, Fotos oder Bezahldienste wie Netflix. Für Angehörige ist es dann ein Hürdenlauf, in diese Konten hineinzukommen, sie zu verwalten oder eine Löschung zu erreichen.

Visit Frühling 2023 16 LEBENS RAUM

Foto: AdobeStock

Ein Teil der OnlineDaten bildet zudem das digitale Erbe einer verstorbenen Person. Dazu zählt alles, was ein Mensch online besitzt beziehungsweise besass – zum Beispiel auch digitale Währungen (Bitcoin) oder reservierte DomainNamen.

Wichtige Vorkehrungen zu Lebzeiten

Laut Schweizer Erbrecht geht eine Erbschaft als Ganzes auf die Erben über. Darunter können auch digitale Daten fallen, die auf einem lokalen Datenträger oder einem Endgerät gespeichert sind. «Wie es aber um Daten steht, die wie etwa bei OnlineAccounts nur im Internet gespeichert sind, ist nicht eindeutig geregelt und hängt von den anwendbaren Nutzungsbedingungen oder der jeweiligen Rechtsordnung ab», betont Stefan Reinhard, Leiter Erbschaften und Stiftungen bei der Zürcher Kantonalbank (ZKB). Bei Daten handle es sich meistens nicht um Vermögenswerte im Sinne des Erbrechts, sondern eher um persönlichkeitsrechtliche Ansprüche. «Diese stehen indessen nur der betreffenden Person zu und können ohne deren Zustimmung von den Angehörigen nicht geltend gemacht werden.» Das Fazit des Experten: Damit Sie Ihr Recht auf «informationelle Selbstbestimmung» auch über den Tod hinaus wahrnehmen können, müssen Sie sich zu Lebzeiten darum kümmern.

Man könne nicht davon ausgehen, dass die digitalen Daten nach einem Todesfall gelöscht werden. «Das kommt auf die OnlinePlattform an, eine einheitliche Regelung gibt es weltweit nicht», sagt Reinhard. «Gewisse SocialMediaPlattformen, zum Beispiel Facebook oder Google, bieten eigene Dienste an.» Bei Facebook bestehe die Option, einen Nachlasskontakt auszuwählen. Und im GoogleKonto könne mit dem «KontoaktivitätManager» festgelegt werden, was mit den Daten passieren soll, wenn man sich für einen längeren Zeitraum nicht eingeloggt hat.

Verträge laufen weiter

Ungeregelte Fälle können schnell ins Geld gehen. «Da die meisten auf Dauer abgeschlossenen Verträge im Todesfall des Vertragspartners weiterlaufen, müssen grundsätzlich auch Abonnementskosten bis zur Vertragsauflösung weiterbezahlt werden», macht Reinhard klar. Es läge im Regelfall an den Erben, sich aktiv um die Kündigung der abgeschlossenen Abos auf OnlinePlattformen zu kümmern. Doch zuerst muss man Zugang zu den Passwörtern des Verstorbenen haben. «Dem EMailKonto kommt eine Schlüsselfunktion zu», betont er. Es ermögliche einen Überblick über die OnlineAktivitäten der verstorbenen Person. Passwörter könnten so vielfach zurückgesetzt werden, man erhalte Zugang zu Daten, und Dienste liessen sich kündigen. Angehörige, die im Besitz des EMailPasswortes

sind, ersparen sich damit mühsame Recherchearbeit nach einem Todesfall. «Fehlen die Zugangsdaten zum EMailKonto, kann der Zugang bei den meisten Anbietern erwirkt werden. Normalerweise benötigt die erbberechtigte Person dazu den Erbschein sowie die Zustimmung aller Miterben», so Reinhard.

Geistiges Erbe

Neben dem materiellen Erbe gibt es das geistige (immaterielle) Erbe. Die Rede ist von Menschen, die zum Beispiel ein Buch geschrieben haben und dafür während ihres Lebens finanziell entschädigt werden (Verwertungsgelder). «Urheberrechtliche Ansprüche erlöschen erst 50 respektive 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers», so Stefan Reinhard von der Zürcher Kantonalbank. So bestehen bei einem literarischen Werk wie einem Buch noch 70 Jahre über den Tod hinaus urheberrechtliche Verwertungsrechte. Diese Ansprüche gelangen nach dem Tod des Autors oder der Autorin automatisch an die Erben; testamentarisch kann man jedoch festlegen, welchem Erben urheberrechtliche Ansprüche zukommen sollen.

Daran sollten Sie denken

Rechtzeitige Vorkehrungen können Hinterbliebenen viel Mühe ersparen. Hier die Tipps von Stefan Reinhard, Leiter Erbschaften und Stiftungen bei der ZKB.

∙ Behalten Sie Ihre Internetaktivitäten wie Accounts oder Verträge im Blick.

∙ Notieren Sie die Zugangsdaten von Onlinediensten und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort für die Hinterbliebenen auf (nicht zu vergessen das Passwort des eigenen Computers).

∙ Löschen Sie die Benutzerkonten, die Sie nicht mehr brauchen.

∙ Regeln Sie Ihr digitales Erbe in einem Testament und setzen Sie bei Bedarf eine Person ein, die sich um die digitalen Daten kümmert. Im Netz finden sich Beispiele für Formulierungen. So etwa: «Meine Tochter soll Zugang zu meinem Facebook-Konto erhalten mit der Auflage, die letzten Nachrichten zu beantworten und das Konto anschliessend zu löschen.»

Visit Frühling 2023 17

Tipp

Das bringt das neue Erbrecht

Seit dem 1. Januar 2023 gilt in der Schweiz ein revidiertes Erbrecht. Es verschafft mehr Spielraum bei der Verteilung einer Erbschaft. Hier einige der wichtigsten Änderungen für Privatpersonen.

Die wichtigsten Punkte

Pflichtteil für die Nachkommen

Das ändert sich (mit Testament)

Pflichtteile in einem Testament:

25% Ehegattin/Ehegatte

25% Nachkommen

50% frei verfügbar

Der Pflichtteil für direkte Nachkommen ist neu auf die Hälfte ihres gesetzlichen Erbteils reduziert. Der Pflichtteil des überlebenden Teils eines Ehepaars bleibt hingegen unverändert bei der Hälfte seines gesetzlichen Erbteils. Neu kann man somit über die Hälfte des Nachlasses im Testament frei verfügen (bisher drei Achtel).

Pflichtteil für die Eltern

Der einstige Pflichtteil für Eltern fällt weg. Wenn Sie beispielsweise (kinderlos) einen Lebenspartner respektive eine Lebenspartnerin und Ihre Eltern hinterlassen, können Sie nun das gesamte Erbe Ihrem Partner /Ihrer Partnerin zukommen lassen. Dies gilt für Ehe, eingetragene Partnerschaft wie auch Konkubinat.

Ehepaare in Scheidung

Seit dem 1. Januar 2023 wird der sogenannte Pflichtteilsschutz bereits bei einem hängigen Scheidungsverfahren aufgehoben, nicht erst nach einem rechtskräftigen Scheidungsurteil. Per Testament kann dann ein in Scheidung stehender Ehepartner beziehungsweise eine in Scheidung stehende Ehepartnerin enterbt werden.

Nutzniessung des überlebenden Ehegatten

Einem Ehegatten beziehungsweise einer Ehegattin kann neu die Hälfte des Nachlasses zu vollem Eigentum und die andere Hälfte – welche ins Eigentum der gemeinsamen Nachkommen fällt – zur Nutzniessung zugewendet werden. Dies gilt sinngemäss auch bei einer eingetragenen Partnerschaft.

Schenkungen bei Erbverträgen

Erbrecht bei Konkubinat

Neu gilt ein generelles Schenkungsverbot bei Erbverträgen. Damit die Vertragsparteien weiterhin Schenkungen tätigen können, welche übliche Gelegenheitsgeschenke übersteigen, müssen sie diese Option ausdrücklich im Erbvertrag vereinbart haben.

LEBENS RAUM Visit Frühling 2023 18

Das bleibt gleich (ohne Testament)

Anteile nach gesetzlicher Erbfolge:

50% Ehegattin/Ehegatte

50% Nachkommen

Der Nachlass wird nach der gesetzlichen Erbfolge verteilt; an dieser ändert sich mit der Revision nichts. Bei verheirateten Paaren geht dabei nach der güterrrechtlichen Auseinandersetzung die Hälfte des Nettonachlasses der verstorbenen Person an den überlebenden Teil des Ehepaars, die andere Hälfte an die Kinder.

Kurz erklärt

Pflichtteil:

Gemeint ist damit jene Quote am Erbe, welche den pflichtteilgeschützten Erben mindestens zusteht. In einem Testament oder Erbvertrag müssen diese Pflichtteile stets berücksichtigt werden.

Gesetzliche Erbfolge: Die gesetzlichen Erbteile legen fest, wer von Gesetzes wegen wie viel erbt, falls kein Testament vorliegt.

Was Sie jetzt beachten sollten

Liegt kein Testament oder kein Erbvertrag vor, bleiben die gesetzlichen Erbteile unverändert. Bei einer unverheirateten Person ohne Nachkommen fällt zum Beispiel das Erbe an die Eltern (½ Vater, ½ Mutter), sofern diese noch leben, andernfalls an die Geschwister des Erblassers. Ein Lebenspartner erbt nichts.

Das neue Erbrecht gilt für Todesfälle ab dem 1. Januar 2023. Wenn Sie bereits zuvor ein Testament verfasst haben, sollten Sie dieses überprüfen: Sind aufgrund der neuen Bestimmungen Umverteilungen oder Präzisierungen sinnvoll? Allenfalls empfiehlt sich die Aufsetzung eines neuen Testaments oder ein Nachtrag zum bestehenden Testament.

Vor allem jedoch: Falls Sie die neuen Möglichkeiten des revidierten Erbrechts etwa zugunsten Ihres Konkubinatspartners/ Ihrer Konkubinatspartnerin oder Ihrer Stiefkinder nutzen möchten, sollten Sie jetzt die nötigen Vorkehrungen in einem Testament treffen.

Konkubinatspartner haben nach wie vor kein gesetzliches Erbrecht. Begünstigungen einer Konkubinatspartnerin beziehungsweise eines Konkubinatspartners müssen also testamentarisch oder vertraglich geregelt werden oder durch die entsprechenden Möglichkeiten in der 2. oder 3. Säule.

Zusammenstellung: Ivo Bachmann Quellen: admin.ch, Baloise, UBS, ZKB

Visit Frühling 2023 19 §§

§

§

§ §

§

§ § §

§

Info

Ist derzeit mit dem Stück «Erbsache – Heinzer gegen Heinzer und Heinzer» auf Schweizer Bühnen unterwegs: Schauspieler Mike Müller.

Philosoph mit scharfer Zunge

Mike Müller ist nicht nur ein gefragter und erfolgreicher Schweizer Schauspieler. Sondern auch ein diplomierter Philosoph. Derzeit tourt er mit seinem Programm «Erbsache» durch die Lande und spielt alle darin vorkommenden elf Rollen selbst. Visit hat ihn in Zürich besucht.

Text: Robert Bösiger Foto: Christian Roth

«Dieser Erbschaftsprozess ist wie ein letztes Familientreffen – einfach unter etwas komischen Vorzeichen: Der Vater ist gestorben und jetzt geht es ans Verteilen. Das ist so etwas wie Fronleichnam und Weihnachten gleichzeitig: eine Abdankung mit Geschenken.»

Dies sagt der Schauspieler Mike Müller in seinem aktuellen Bühnenprogramm «Erbsache –Heinzer gegen Heinzer und Heinzer». Oder genauer: Müller legt diese Sätze einem seiner insgesamt elf Charaktere in den Mund. Die Figur fährt fort: «Aber das grösste Geschenk haben wir ja schon lange vererbt erhalten – und auf das bezahlt man in keinem Land der Welt und in keinem Kanton Erbschaftssteuern: Wir haben die Neurosen von unseren Eltern vererbt erhalten!»

Mike Müllers Eltern leben noch. Auf unsere Frage, ob die gewählte Thematik auch auf eigenen Erfahrungen beruht, entgegnet er: «Zum Glück nicht.» Und falls es eines Tages tatsächlich einmal ums Erben gehe, würden er und sein Bruder wohl «keine Sekunde deswegen streiten». Vielmehr habe ihn das Thema interessiert und fasziniert. Müller: «Es bietet sehr viel Erzählstoff und sagt viel aus über die Gesellschaft, die Liebe und die Sehnsüchte, die Pläne und über das Scheitern derselben.»

Der Werkstudent

Im Oktober dieses Jahres werden es 60 Jahre her sein, seit Michael «Mike» Müller das Licht der Welt erblickt hat. Er wächst in Zuchwil, später in Trimbach und Olten auf, besucht die Schulen und

schafft 1984 die Matur. Anschliessend studiert er in Zürich Philosophie – 27 Semester lang, schliesst mit dem Lizenziat ab. Dazu sollte man wissen, dass er neben seinem Studium immer gearbeitet hat, will heissen: auf Bühnen gestanden ist. Er könne ein derart in die Länge gezogenes Studium nicht empfehlen, sagt Mike Müller bei unserem Gespräch in Zürich, wo er seit rund zwei Jahrzehnten lebt. Allerdings sei er durch seine intensiver werdenden parallel stattfindenden Aktivitäten halt auch immer wieder abgelenkt worden.

Seine ersten schauspielerischen Gehversuche fallen ins Jahr 1983, als er zusammen mit Freunden die «Jugendtheatergruppe Olten» gründet, aus der später das «Theaterstudio Olten» hervorgeht. Während des Philosophiestudiums habe er in der freien Szene Zürich mitgespielt. Erst nach Abschluss des Studiums hat er Schauspiel Workshops in Berlin, Wien und Zürich besucht. Müller räumt ein: «Mein beruflicher Werdegang weist keinen linearen Verlauf auf, dafür den einen oder anderen Umweg. Aber es ist halt so.»

Der Vielbeschäftigte

Müller hat sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten einen Namen gemacht, indem er unzähligen Projekten seinen Stempel aufgedrückt hat. Das Spektrum reicht von Filmen wie «Ernstfall in Havanna», «Achtung, fertig, Charlie!» und «Mein Name ist Eugen» (um nur die bekanntesten

Visit Frühling 2023 21 LEBENS ART

«Mein Werdegang weist keinen linearen Verlauf auf, dafür den einen oder anderen Umweg.»

Mike Müller

Anzeige

Das Pflegebett für daheim

Im Pflegefall brauchen Sie jemanden, der zuhört, mitdenkt und zügig helfen kann. Darum steht bei uns ein persönlicher, effizienter Service und eine zuverlässige Qualität an erster Stelle.

Nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf und profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und unserem Fachwissen.

Mike Müller verbrachte seine Kinderjahre in Zuchwil, später in Trimbach und Olten. Früh schon stand er auf Bühnen.

zu nennen) bis hin zur SRFKrimiserie «Der Bestatter». Immer zeigt der Schauspieler eindrücklich und facettenreich, dass er weit mehr bieten kann als sich «nur» mit Berufskollege und Freund Viktor Giacobbo in einer satirischen LateNightShow über dies und jenes, über diese und jene auszulassen. Dazu kommen seine Engagements auf diversen Theaterbühnen im In und Ausland.

Liebe, Zurückweisung und Lebensträume

Zurzeit ist Mike Müller mit «Erbsache» unterwegs. Um das Stück schreiben zu können, so dass es das Publikum abendfüllend unterhalten kann, hat er sich mit jenen Leuten getroffen, die sich professionell mit der Thematik auseinandersetzen: mit Anwälten, Erbrechtsgelehrten, mit Gerichtsberichterstattern und Richtern. Zudem hat er selber Gerichtsverhandlungen besucht, um Stimmung und Groove vor Ort zu erfahren. Müller: «Dann habe ich nur noch die Geschichte und die entsprechenden Protagonisten erfinden müssen.»

Auf die Frage, weshalb das Thema Erben und Vererben hierzulande eher ein Tabuthema ist, sagt er: Man spreche nicht gern über Geld. Und wenn man sich für seinen Lohn schäme, schäme man sich eben noch mehr für das Erbe. An dieser Stelle lohnt es sich, nochmals einer Figur aus «Erbsache» zuzuhören: «Erben ist nichts anderes als Gratisgeld, hat nichts mit Leistung zu tun. Nur

Visit Frühling 2023 22 LEBENS ART

Kaufen oder Mieten

CH-8575

· heimelig.ch · info@heimelig.ch · T 071 672 70 80

Zum

heimelig betten AG Einfangstrasse 9 ·

Bürglen

Foto: Privatarchiv Mike Müller

mit Abstammung. Mit einer 100 prozentigen Erbschaftssteuer müssten alle neu anfangen. Es wäre interessant zu sehen, was in der Familie passieren würde. Mit Geld kann man niemand mehr erpressen oder ködern. Nur noch mit Liebe. Und Liebe ist eine harte Währung!»

Tatsächlich gehe es bei Erbstreitigkeiten nicht nur um den schnöden Mammon, sondern auch «um Liebe, die man nicht erhalten hat, um Zurückweisung, die man erfahren hat – und um Lebensträume». Je länger gestritten werde, desto weniger gehe es nur noch um den schnöden Mammon. Müllers Stück zeigt, dass letztlich die eigene liebe Familie das eigentlich schwere Erbe sein kann.

Der Politische Zerstrittene Geschwister, windige Anwälte, Zeugen, vermittelnde Richter … Mike Müller jongliert in seinem Stück souverän zwischen den elf Charakteren, geht der Sache mit Verstand und punktgenauem Humor auf den Grund. Zudem zeigt der Künstler, dass er durchaus auch politisch sein kann. Zum Beispiel, indem er von einer 100 prozentigen Erbschaftssteuer träumt, weil es sich bei einem Erbe um geschenktes, nicht selber erarbeitetes Geld handelt.

Doch diesbezüglich überlässt es Müller jedem und jeder im Publikum selber, allfällige Schlussfolgerungen aus den Aussagen seiner Bühnenfiguren zu ziehen. Denn letztlich sei es primär sein Job, zu unterhalten. Selber sagt er es so: «Ich mache ein Angebot. An diesem Buffet kann man sich nach Bedarf bedienen. Wer nur das Dessert will, nimmt nur das.»

Der Vielschichtige

Dass er sämtliche elf Protagonistinnen und Charaktere auf der Bühne höchstselbst spielt, macht es nicht nur für das Publikum spannend, sondern

auch für ihn selber. Dieses Hin und her Switchen sei wie Klettern auf einer Leiter, sagt Müller. Man nehme einen Tritt (spiele eine Figur), mache wieder einen oder zwei retour zur nächsten Figur und wieder hoch zur nächsten. «Diese Art von Spielen ist für mich eher einfacher und attraktiver, als wenn ich nur eine Figur darstellen müsste.»

Zum Ende unseres Gesprächs wird Mike Müller noch einmal zeit und selbstkritisch: «Wir sind in einer Zeit aufgewachsen, die uns nun ein Stück weit um die Ohren fliegt.» Er verdeutlicht dies anhand eines persönlichen Beispiels: «An der Kanti haben wir seinerzeit eine Studienwoche gestaltet zum Thema Alternativenergien. Das sind mehr als 40 Jahre her. Was ist seither geschehen beziehungsweise verwirklicht worden? Nichts, gar nichts!» Und dann wird er konkreter: «Ich finde das Sich auf die Strasse Kleben oder das Bilder mit Ketchup Verschmieren auch nicht lustig. Aber nach 40 Jahren einfach nichts zu tun – da verstehe ich diejenigen, die uns nun Vorwürfe machen und sagen, wir hätten versagt.»

Ein Thema für ein nächstes Programm, Mike Müller? Vielleicht, antwortet er. Doch das nächste Programm sei bereits geschrieben. Es heisst «Klassentreffen» und kommt ab Herbst dieses Jahres auf die Bühne. «Da geht es genau um diese angesprochenen beiden Generationen.»

Anzeige

Visit Frühling 2023 23

«Ich mache ein Angebot.

An diesem Buffet kann man sich nach Bedarf bedienen. Wer nur das Dessert will, nimmt nur das.»

Mike Müller

Grosse Liebe mit tragischem Ende

Die Gottfried-Keller-Stiftung ist eine der bedeutendsten Sammlungen zur Schweizer Kunst. Sie wurde 1890 von Lydia Welti-Escher gegründet, der Tochter und Erbin des damaligen Wirtschaftsführers Alfred Escher. Es war die letzte grosse Tat in einem so bewegten wie kurzen Leben.

Lydia Escher wohnte wie eine Prinzessin in einer der schönsten Villen Zürichs, in der Villa Belvoir im prächtigen Belvoirpark am See. Sie war gebildet und kulturbeflissen, wie es sich für eine Tochter aus gutem Hause geziemte. Und es gab viele MöchtegernPrinzen, die sie hofierten. Aber sie liess alle abblitzen. Die meisten lockte eh nur beruflicher und gesellschaftlicher Aufstieg. Ihr Vater Alfred Escher war nämlich einer der einflussreichsten, mächtigsten Männer des Landes und sie die Alleinerbin eines der grössten Vermögen in der Schweiz. Lydia jedoch träumte von der romantischen Liebe und sehnte sich nach einem aufregenderen Leben, frei von gesellschaftlichen Zwängen.

Eines Tages fiel ihr dann doch ein junger Mann auf unter den Gästen im Belvoir, Friedrich Emil Welti, der Sohn des Aargauer Bundesrates Emil Welti. Er war höflich, umgänglich, wie auch sie kulturell interessiert. Grosse Leidenschaft empfand sie zwar nicht für ihn, aber sie mochte ihn. Sie heiratete ihn kurz nach dem Tod ihres Vaters.

Friedrich Emil zog in die Villa Belvoir ein. Für die 24 jährige Lydia änderte sich nicht allzu viel. Statt Tochter eines vielbeschäftigten Mannes war sie nun Ehefrau eines ebensolchen und weiterhin viel allein im Belvoir, gelangweilt, missmutig.

Ungeahnte Folgen eines Porträts

Bis ihr Mann eines Tages einen ehemaligen Schulkameraden mit nach Hause brachte, Karl Stauffer. Er war einer der international gefragtesten Maler zu jener Zeit. Er sollte die Dame des Hauses porträtieren. Mit ungeahnten Folgen!

Stauffer, ein Mann mit schwarzem Haar, grossen dunklen Augen und kühnem Blick, war nun regelmässiger Gast im Belvoir. Mit ihm konnte Lydia über Kunst, Literatur, ja über Gott und die Welt diskutieren. Er brachte Farbe in ihr Leben. Und weckte in ihr Gefühle, wie sie sie noch nie

empfunden hatte. Sie hatte Feuer gefangen. Stauffer seinerseits war es gewohnt, von Frauen angebetet zu werden. Er schrieb an einen Freund: «Es ist schwer, die Frau Welti gut zu malen, sie ist nicht hübsch, ich muss alle Künste aufwenden, um der Sache irgendeinen Reiz abzugewinnen.»

An seinen Bruder jedoch schrieb er: «Wir liebten uns seit der ersten Minute unserer ersten Begegnung – hoffnungslos, denn sie war die Frau eines andern, dem sie Treue gelobt hatte.»

Feuer und Flamme für die Kunst

Stauffer beendete seine Arbeit im Belvoir und zog weiter nach Rom. Lydia war untröstlich. Sie fühlte sich wieder so einsam wie zuvor und wurde immer wieder krank. Da hatte sie eine Idee. Noch einen Winter im nasskalten Zürich würde sie gesundheitlich nicht überstehen, klagte sie ihrem Mann und bat ihn, mit ihr nach Italien zu übersiedeln und Stauffer zu bitten, ihnen bei der Suche nach einer Villa behilflich zu sein. Welti willigte ein, Stauffer willigte ein, und schon bald trafen

sie sich in einer Pension in Florenz, um zu dritt goldene Herbsttage zu geniessen. Doch Welti zog es schon bald wieder in die Schweiz zurück. Lydia jedoch sollte in Florenz bleiben. Allein mit Stauffer? Lustwandelnd in den lauschigen Gärten und malerischen Gassen der Stadt unter südlicher Sonne? War Welti tatsächlich so arglos? Oder wollte er die sehnsüchtigen Blicke nicht bemerken, die seine Gattin seinem Schulfreund immer wieder zuwarf? Wie auch immer, Lydia war es recht. >>

LEBENS ART Visit Frühling 2023 24

Text: Regula Sager

«Wir liebten uns seit der ersten Minute unserer ersten Begegnung – hoffnungslos.»

Karl Stauffer

Sie erbte ein riesiges Vermögen und verfiel einer grossen Liebschaft: Lydia Welti-Escher.

Visit Frühling 2023 25

Foto: Zentralbibliothek Zürich, Graphische Sammlung und Fotoarchiv

Der Kunstmaler Karl Stauffer porträtierte seine grosse Liebe Lydia Welti-Escher mehrfach.

Die beiden unternahmen lange Spaziergänge, diskutierten, philosophierten. Stauffer erzählte Lydia von seinem Plan, in Italien eine Kunstakademie zu gründen, und bat sie, ihn dabei finanziell zu unterstützen. Die Kunstliebhaberin war Feuer und Flamme! Sie sah sich schon als Mäzenin eines Genies, als seine Muse – und vielleicht bald als seine Geliebte. Und so kam es.

Eines Nachts klopfte Stauffer an die Tür von Lydias Hotelzimmer. Sie schrieb später: «Ich habe ihm nichts mehr verweigert.» Nach dieser Liebesnacht gabs für Lydia nur noch eines: mit Stauffer ein neues Leben anfangen. Hals über Kopf floh sie mit ihm nach Rom, sie liess alles, was sie bei sich

hatte, im Hotel zurück. Schon nach ein paar Tagen schrieb sie an seine Mutter, die sie noch nie gesehen hatte: «Liebe Mamma!» und endete den Brief mit: «Deine Lydia Stauffer».

Verbannung ins Irrenhaus

Die Flucht des Paares blieb nicht lange geheim. Friedrich Emil Welti wurde vom Hotelier in Florenz informiert. Welche Schmach! Seine Frau durchgebrannt mit einem Frauenhelden, einem Künstler! Die Ehre des betrogenen Ehemannes musste sofort wiederhergestellt werden. Und Vater Welti wusste auch wie. Er hatte als Bundesrat die entsprechenden Fäden in der Hand. Der Schweizer Gesandte in Rom wurde beauftragt, das Liebespaar zu verhaften. Sie sei in eine Irrenanstalt einzuweisen wegen geistiger Verwirrung, und er solle ins Gefängnis gesteckt werden wegen Entführung und Vergewaltigung einer Geisteskranken. So geschah es. Ein Amtsmissbrauch, über den man in der Schweiz zu jener Zeit wohl sprach, doch die Fakten wurden später von den Beteiligten erfolgreich verwischt.

Lydia blieb nicht lange im Römer Irrenhaus. Den Ärzten erklärte sie, sie sei weder gegen ihren Willen zu etwas gezwungen worden noch bereue sie ihr Verhalten. So wurde sie entlassen. Friedrich Emil Welti reichte unverzüglich die Scheidung ein. Lydia galt als die Alleinschuldige, als Ehebrecherin und musste ihrem Mann einen Fünftel ihres damaligen Vermögens abtreten.

Der Schweizer Gesandte in Rom wurde beauftragt, das Liebespaar zu verhaften.

Ruinierte Karriere

Lydia hätte sich ein Zusammenleben mit ihrem Gatten ohnehin nicht mehr vorstellen können. Auch Zürich, wo die Spatzen ihre skandalöse Geschichte von den Dächern pfiffen, war für sie unmöglich geworden. Sie erwarb sich bei Genf ein Schlösschen und lebte dort sehr zurückgezogen. Auch von ihrem ehemaligen Geliebten wollte sie nichts mehr wissen. Sie glaubte den Worten ihres Exmannes, Stauffer hätte es nur auf ihr Geld abgesehen. Der Künstler wurde ebenfalls aus dem Gefängnis entlassen. Doch der Skandal blieb an ihm haften. Seine Karriere, sein Ruf, ja sein Leben waren ruiniert. Er schrieb Lydia verzweifelte Briefe, beteuerte ihr seine Liebe. Doch Lydia blieb unerbittlich. Am 24. Januar 1891 nahm sich Stauffer in Florenz das Leben. Eine Schweizer Tageszeitung schrieb über seinen Tod: «Die

LEBENS ART Visit Frühling 2023 26

erschütterliche Lebenstragödie ist abgeschlossen; die stolze, hoffnungsfreudige, urwüchsige, geniale Kraft des vielseitig talentierten Künstlers und grossangelegten Menschen ist gebrochen.»

Vermächtnis an die Eidgenossenschaft

Der Gedanke, sich für die Kunst einzusetzen, liess Lydia allerdings nicht mehr los. Sie beschloss, ihren Nachlass zu regeln, und da sie keine Nachkommen hatte, vermachte sie ihr Vermögen der Eidgenossenschaft mit dem Auftrag, eine nationale Kunstsammlung zu schaffen. Dazu wollte sie eine Stiftung gründen, welche Kunstwerke von Schweizer Künstlerinnen und Künstlern im Inund Ausland erwerben sollte, im Speziellen Kunstwerke von Frauen. Ja, ihre Stiftung sollte

Grosse Kunststiftung

Die Gottfried-Keller-Stiftung ist eine der wichtigen Sammlungen zur Schweizer Kunst. Sie umfasst heute mehr als 6500 Werke in rund 100 Museen der Schweiz. Die Stiftung wurde 1890 von Lydia Welti-Escher ins Leben gerufen, der Tochter und Erbin des Politikers, Wirtschaftsführers und Eisenbahnunternehmers Alfred Escher. Lydia Welti-Escher vermachte damals der Eidgenossenschaft einen Grossteil ihres Vermögens und verband dies mit dem Auftrag, aus den Erträgen bedeutende Werke der bildenden Kunst anzukaufen und so für die Allgemeinheit zu bewahren. Die Ankäufe sind Eigentum der Eidgenossenschaft und werden als Dauerleihgaben in Schweizer Museen deponiert. Der Name der Stiftung erinnert an den Schweizer Dichter und Maler Gottfried Keller, der ein Freund der Familie Escher war.

Das Stiftungsvermögen belief sich ursprünglich auf knapp 5 Millionen Franken, was einem heutigen Wert von rund 60 Millionen Franken entspricht. Darunter befanden sich –nebst zahlreichen Wertpapieren – auch Immobilien an bester Lage, etwa das Belvoir in Zürich. Durch Misswirtschaft des für die Vermögensverwaltung zuständigen Finanzdepartements war das Vermögen jedoch schon bald deutlich geschrumpft. Über den Erwerb der Kunstwerke entscheidet die Eidgenössische Kommission der Gottfried-KellerStiftung; ihre fünf Mitglieder werden alle vier Jahre vom Bundesrat ernannt.

«der Entwicklung und Förderung der Selbständigkeit des weiblichen Geschlechts, zumindest auf dem Gebiet des Kunstgewerbes» dienen. Sie hatte am Beispiel einer Freundin gesehen, wie schwer es für Künstlerinnen war, sich zu behaupten und ein selbständiges Leben zu führen.

Lydia bat ihren Exmann, sie bei der Gründung dieser Stiftung zu beraten – das Verhältnis zueinander hatte sich mittlerweile entspannt. Er riet ihr von einigen Punkten ab. Dass Lydia die Stiftung «WeltiEscherStiftung» nennen wollte, missfiel ihm. Er wollte seinen Namen darin nicht sehen. Er überredete sie, die Stiftung nach ihrem väterlichen Freund, dem Schriftsteller Gottfried Keller, zu nennen. Und die Idee, mit der Stiftung hauptsächlich Künstlerinnen zu unterstützen und zu fördern, fand er völlig unangebracht. Sie wolle sich doch nicht als «Apostel der Frauenemanzipation aufspielen», meinte er, sie wolle doch «für die Kunst etwas tun und nicht in erster Linie für Mädchen einen Ersatz für den Gatten kreieren». Lydia gab nach. Und so heisst die Stiftung nun «GottfriedKellerStiftung» und unterstützt Künstler gleichermassen wie Künstlerinnen. Sie wird bis heute vom Bundesamt für Kultur betreut.

Als Lydia von Karl Stauffers Tod vernahm, machte sie sich Vorwürfe, ihm misstraut und ihn abgewiesen zu haben. Sie fühlte sich immer einsamer in ihrer Abgeschiedenheit und fand immer weniger Sinn in ihrem Leben. Stauffer sei für sie gestorben, also müsse auch sie für ihn sterben, entschied sie. Noch im selben Jahr wie er beendete auch sie ihr Leben. Sie waren beide nur dreiunddreissig Jahre alt gewesen.

Zur Autorin

Die Radiomoderatorin, Sängerin und Buchautorin Regula (Regi) Sager – eine profunde Kennerin der Stadt – hat mit ihrem Buch «Zürcher Liebesgeschichten» einen «Stadtführer der besonderen Art» verfasst. Darin zeigt sie Orte und erzählt Geschichten, die man in dieser doch eher nüchternen Stadt niemals vermuten würde. Ein Kapitel ist der dramatischen Geschichte von Lydia WeltiEscher gewidmet. Auch eine Stadtführung mit Regula Sager folgt den Spuren der «Zürcher Liebesgeschichten»; die Führung kann über Zürich Tourismus gebucht werden.

Regula Sager: «Zürcher Liebesgeschichten –Ein Stadtführer der besonderen Art», Verlag Zocher & Peter.

Visit Frühling 2023 27

Foto: Gemälde von Karl Stauffer, Kunsthaus Zürich

Info

Über den Tod hinaus Gutes tun

Schönes für die Nachwelt bewirken: Diesen Wunsch haben viele Menschen. Wer als Erblasser eine wohltätige Institution unterstützen möchte, sollte aber ein paar Punkte beachten.

Text: Markus Sutter

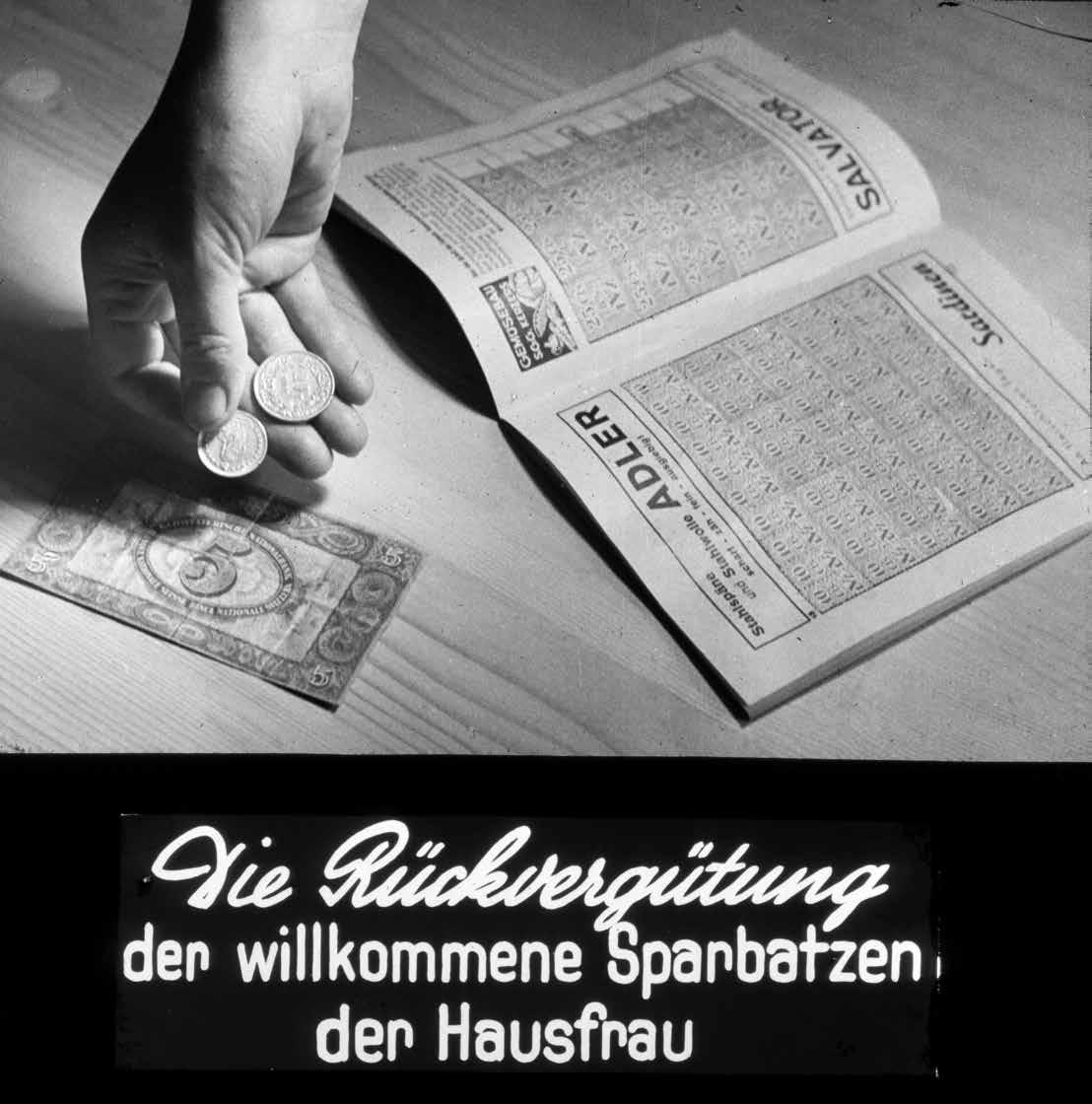

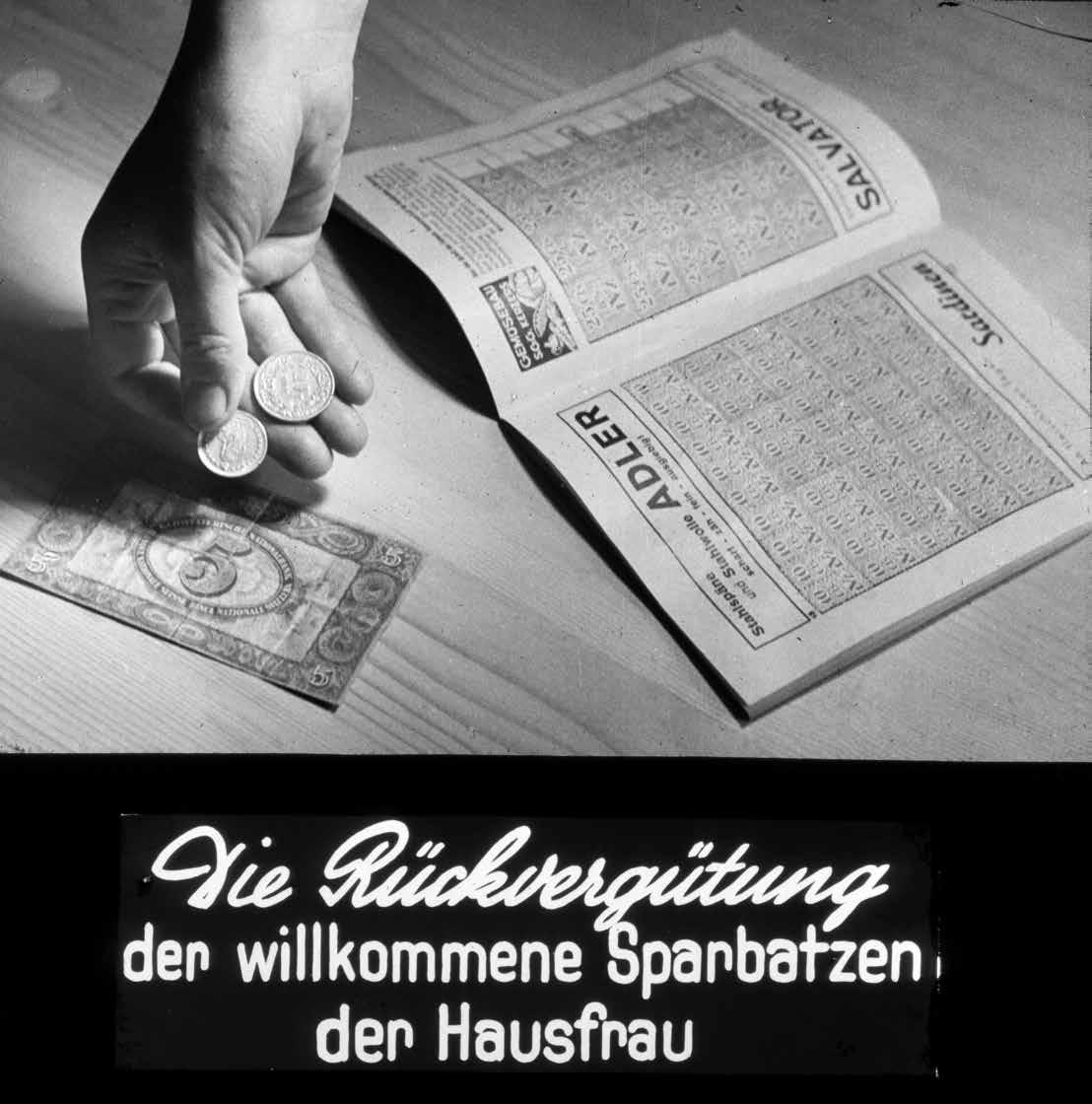

Noch nie wurde in der Schweiz so viel Geld vererbt wie im Jahre 2022: Rund 90 Milliarden Franken sollen es sein, hat Marius Brülhart, Wirtschaftsprofessor an der Universität Lausanne, kürzlich errechnet.

«Helfen Sie uns zu helfen»: Mit diesem Appell richtet sich eine wohltätige Organisation aus der Schweiz gezielt an künftige Erblasserinnen und Erblasser. Bisher kommt nur ein Bruchteil der vererbten Summe – Schätzungen gehen von 1 bis 2 Prozent aus – wohltätigen Organisationen zugute. Doch das ist kein Naturgesetz.

Ein weites Feld

Trotz einengender Pflichtteilsansprüche verbleibt bei Erbschaften nämlich ein weites Feld, um zusätzlich einer der zahllosen Institutionen, die der Gesellschaft wertvolle Dienste erweisen, finanziell unter die Arme zu greifen. Mit dem neuen Erbrecht, das den Pflichtteil für die Nachkommen weiter

reduziert, erweitert sich der Spielraum sogar noch.

Zu empfehlen ist in jedem Fall ein schriftlich hinterlegtes Testament, erst recht für Personen ohne nahe Verwandte oder Ehepartnerinnen beziehungsweise Ehepartner. «Ich, A. B., geboren am ..., lege hiermit fest, dass ich der wohltätigen Organisation X einen Betrag von ... Franken aus meinem Nachlass vermache»: Eine kleine, handschriftlich angefertigte Notiz dieser Art mit Datum und Unterschrift genügt. Wer eine wohltätige Organisation berücksichtigen möchte, sollte auf das ZewoGütesiegel achten. Die Zewo ist die Zertifizierungsstelle für gemeinnützige Non Profit Organisationen. Das Gütesiegel zeichnet Institutionen (rund 500 in der Schweiz, darunter auch Pro Senectute Kanton Zürich) für den gewissenhaften Umgang mit Geldern aus. Gefordert werden unter anderem Transparenz, ethisches Verhalten sowie ein angemessener

Kontrollmechanismus. Auch müssen der Datenschutz und die Privatsphäre von Spendenden respektiert werden.

Auflagen ja, aber ...

Es besteht die Möglichkeit, Auflagen und Bedingungen für die Verwendung eines Vermächtnisses zu nennen. Fachleute raten jedoch vor einer allzu rigiden Zweckbindung ab. Empfohlen wird vielmehr, sich am besten über eine geeignete Formulierung mit der bevorzugten Institution direkt abzusprechen. Fairerweise sollte man auch die Erben ins Bild setzen, wenn für eine NonProfitOrganisation ein namhafter Teil des Erbes vorgesehen ist.

Anstelle eines Legats kann auch die Errichtung einer Stiftung eine Option sein. Wegen des damit verbundenen hohen Aufwands rechtfertigt sich aber eine derartige Lösung nur bei Vermächtnissen von mehreren Millionen Franken.

für Unterstützung im Haushalt, Wohnungsreinigung, -räumung, -wechsel, Entsorgungen, Gartenarbeiten, Versand, Lagerarbeiten usw.

Visit Frühling 2023 28 LEBENS ART Anzeige www.etcetera-zh.ch Dietikon 044 774 54 86 Glattbrugg 044 774 54 86 Thalwil 044 721 01 22 Zürich 044 271 49 00 Ein Angebot des SAH ZÜRICH

Wir vermitteln Ihnen tatkräftige Arbeitshilfen

Medientipps Ausgewählt von der ZHAW Hochschulbibliothek

Bücher

Erben und Schenken: Den überlebenden Partner finanziell absichern, Streit unter den Erben verhindern, Erbschafts- und Schenkungssteuern optimieren.

Renato Sauter, Gabrielle Sigg. Zürich: VZ VermögensZentrum, 2022. Dieser Ratgeber gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen sowie wertvolle Tipps zur Nachlass- und Erbschaftsplanung mit zahlreichen Grafiken, Tabellen und Checklisten.

Erben und Vererben. Vom Testament bis zur Erbteilung: das Wichtigste über Erbvorbezüge, Ehe- und Erbverträge, Willensvollstrecker und Pflichtteile. Thomas Gabathuler. Saldo Ratgeber, 2023.

Der Ratgeber ist in folgende Kapitel unterteilt: Erbberechtigung, Testament, Erbvertrag, Ehegüterrecht und Erbrecht, Erbvorbezug und Darlehen, Versicherungen, Erbschaft ausschlagen, Erbteilung, Testament anfechten, Steuern und Anlaufstellen.

Ich bestimme: mein komplettes Vorsorgedossier. Käthi Zeugin.

Zürich: Beobachter-Edition, 2022. Das Dossier erklärt alles rund um Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung, Vollmachten, Organspenden, Anordnungen für den Todesfall und den Nachlass. Es zeigt Beispiele und hilft dabei, die eigenen Anordnungen und Ver fügungen zu erstellen. Enthalten sind auch Anpassungen, die sich aufgrund der Revision des Erbrechts ab 2023 ergeben.

Erbrecht: in a nutshell. Stephanie Hrubesch-Millauer.

Zürich: Dike Verlag, 2021. Die Publikation richtet sich sowohl an Rechtsstudierende als auch an Praktikerinnen und Praktiker und sonstige Interessierte, die sich in kurzer Zeit einen Überblick über das Erbrecht verschaffen möchten. Zahlreiche Beispiele, Grafiken und schematische Zusammenfassungen veranschaulichen die Ausführungen. Die Revision des Erbrechts, welche am 1. Januar 2023 in Kraft tritt, ist bereits berücksichtigt.

Der digitale Nachlass. Cordula Lötscher.

Zürich: Schulthess, 2021

Der Band befasst sich als Leitfaden für die Praxis mit dem erbrechtlichen Schicksal des digitalen Nachlasses. Folgende zentrale Themen werden umfassend behandelt: lokal gespeicherte Daten, Benutzerkonten, Kryptowährungen, Domainnamen, geistige Schöpfungen und sonstige Daten. Das Buch widmet sich in einem zweiten Schwerpunkt der digitalen Nachlassplanung sowie der Durchsetzung von Ansprüchen und bietet mit zahlreichen Tipps gezielte Unterstützung in der Erbrechtspraxis.

Film

My Old Lady. Ein Film von Israel Horovitz. Stuttgart: Ascot Elite, 2015.

Der aus einer wohlhabenden Familie stammende New Yorker Mathias Gold (Kevin Kline) hat ein Problem: Er hat ein Apartment in Paris geerbt, das er gerne verkaufen würde, doch dort haust die 90 Jahre alte Mathilde Girard (Maggie Smith), die nicht vor ihrem Tod aus ihrem Zuhause ausziehen will.

Der Wein und der Wind. Ein Film von Cédric Klapisch. Berlin: Studiocanal, 2017. Es ist Spätsommer im Burgund und die Weinernte steht bevor. Der dreissigjährige Jean kehrt nach vielen Jahren der Funkstille auf das idyllische Familienweingut zurück. Sein Vater liegt im Sterben und seine Geschwister Juliette und Jérémie, die das Gut in der Zwischenzeit aufrechterhalten haben, können jede Unterstützung gebrauchen. So, wie sich jedes Erntejahr nach den Jahreszeiten richtet, erkennen die Geschwister, dass manch offene Wunde auch über die Jahre hinweg nicht heilt. Gemeinsam müssen sie entscheiden, ob die Familientradition weitergeführt werden soll oder jeder seinen eigenen Weg geht.

Alle vorgestellten Medien können in der ZHAW Hochschulbibliothek ausgeliehen werden. Tel. 058 934 75 00

winterthur.hsb@zhaw.ch zhaw.ch/hsb/gerontologie

29 Visit Frühling 2023

Vorsorgen ist sinnvoller als zuwarten

Wer entscheidet über mein medizinisches und persönliches Wohl, wenn ich nicht mehr urteilsfähig bin? Wer regelt meine finanziellen Angelegenheiten? Diese und weitere Fragen sollte man rechtzeitig klären. Der Docupass, der bereits seit 10 Jahren von Pro Senectute angeboten wird, ist ein hilfreiches Instrument, das die wichtigsten Lebensbereiche im Falle einer Urteilsunfähigkeit regelt.

Schicksalsschläge prallen mit voller Wucht in unser Leben. Darum ist es wichtig, rechtzeitig Vorkehrungen zu treffen für den Fall der Fälle. Der Docupass ist dabei eine grosse Hilfe.

LEBENS ART Visit Frühling 2023 30

Text: Caroline Schneider

Peter M. war 54 jährig, als er aus einem vollen Leben in ein gänzlich anderes katapultiert wurde. Das Schicksal schlug unerwartet zu. Peter M. fühlte sich kerngesund. Er hatte keine Vorerkrankungen. Und trotzdem erlitt er einen schweren Hirninfarkt. Die Nachbarin fand ihn noch rechtzeitig. Er schwebte zwischen Leben und Tod. Entscheidungen mussten getroffen werden, eine Patientenverfügung fehlte jedoch. Seine Angehörigen kannten seine Wünsche zu wenig. Heute sitzt er im Rollstuhl, ist halbseitig gelähmt und kann sich nicht mehr artikulieren. Womöglich hätte er sich gewünscht, dass keine lebensverlängernden Massnahmen getroffen worden wären. Schicksalsschläge prallen mit voller Wucht in unser Leben. Danach ist nichts mehr wie zuvor. «Deshalb ist es wichtig, dass wir uns frühzeitig mit der Vorsorge befassen und alles regeln, sodass der eigene Wille bestmöglich umgesetzt wird», sagt Raoul Dürr, Fachverantwortlicher Docupass bei Pro Senectute Kanton Zürich (PSZH). Der 30 Jährige hat seinen eigenen Vorsorgeauftrag schon einige Male überarbeitet. «Die persönliche Vorsorge ist nach Abschluss nicht in Stein gemeisselt. Wenn sich meine Lebenssituation oder meine Einstellung ändert, passe ich die Dokumente wieder an.»

Docupass, das umfassende Vorsorgedossier