La tour et son rapport à la ville

Loïc Steiner

Mémoire de thèse

Responsable mémoire de thèse

Responsable projet de thèse

Loïc Steiner

Blanca Vellés de Uribe

Alicia Escolar

Joint Master of Architecture HES-SO Semestre d’Automne Genève - janvier 2023

Remerciements

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la production de ce mémoire.

Je voudrais dans un premier temps remercier Blanca Vellés pour son suivi en temps que responsable de mémoire de thèse et Alicia Escolar pour son suivi en tant que responsable de projet de thèse.

Je tiens également à remercier Philippe Meier pour ses conseils, discussions et références sur le sujet du mémoire.

Je tiens aussi à remercier Stephen Griek pour le temps qu’il m’a accordé durant notre discussion.

Je remercie Valérie Vicard pour la relecture et correction de ce mémoire.

Je remercie Katerina Botsis pour ses conseils et son soutien durant l’élaboration de ce mémoire.

Enfin, je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont soutenu durant ce travail.

La tour et son rapport à la ville

5

Avant-propos

Pourquoi ce sujet ?

La tour comme élément pictural évident sort de l’ordinaire. Dans un paysage européen familier, elle fait varier la skyline d’une ville. Elle modifie les rapports entre les volumes continus du tissu existant. D’ordinaire, elle se détache d’une lecture continue pour sauter aux yeux de l’observateur. Mais, est-elle indispensable?

On parle souvent de la tour dans le langage courant ou dans les projets d’architecture mais a-t-on vraiment déjà eu l’opportunité d’étudier en profondeur le sujet et ainsi le maîtriser au mieux pour proposer des projets dont on s’est complètement approprié la thématique.

Dans des écrits et théories décrites par Kevin Lynch dans L’image de la cité, une ville a besoin d’identité pour exister dans l’imaginaire des individus. Ce n’est que par l’identité et la particularité en addition à d’autres points importants que la ville développe un caractère et s’éloigne de ce qu’on appelle la ville générique. Au delà de cette identité, un des points qu’il met en avant est celui du repère dans la ville. En ce sens, la tour apparaît donc comme un point de repère qui compose et fait exister cette ville, définit un quartier, un îlot urbain.

Dispositif familier

Les tours sont des figures architecturales qui sont présentes depuis plusieurs années dans un grand nombre de mes projets d’architecture: un hôtel dans le Tessin aux abords du lac de Lugano aux ambitions territoriales fortes et faisant écho aux projets de tours tessinoises d’architectes comme Rino Tami .

Des tours comme points de repère et marqueurs d’entrée dans un nouveau quartier de la ville du Havre. Ville composée de plusieurs gabarits hauts proposés par le cabinet d’architecture des frères Perret. Ou encore une série de tours composées avec socles dans un nouveau quartier en développement à Yverdon-les-Bains.

La tour et son rapport à la ville

7

Conviction personnelle

De par sa hauteur naturelle, la tour dégage en sa base un espace public important. On observe qu’il existe un rapport évident entre l’augmentation de la hauteur et l’augmentation de la dimension de l’espace public au pied de cette dernière.

J’ai donc une conviction personnelle que la tour peut régler des situations urbaines complexes liées au tissu de la ville et au besoin de densification actuel et futur.

Ainsi, j’ai l’envie de proposer des hypothèses sur la réussite de dispositifs de tour, qu’elles soient composées et au nombre de plusieurs ou bien isolées et solitaires.

Le choix de travailler sur la notion de rapport entre la tour et l’espace public s’impose donc dans mon processus d’apprentissage et d’approfondissement des connaissances comme prolongement naturel. Cela est aussi une opportunité pour moi de proposer une hypothèse sur un dispositif ou une méthode d’implantation de tour qui la rendrait objectivement vertueuse pour la ville et son espace public.

La tour et son rapport à la ville

9

Table des matières

Introduction Enjeux Problématique Méthode

Qu’est-ce qu’une tour?

Un parcours des tours

Les premières tours Les types de tour Technologie et modernité L’importance du rez-de-chaussée Les tours aujourd’hui

Etudes de cas Tour Bel-Air, Lausanne Tour d’Ivoire, Montreux Wolkenwerk, Zürich Zölly Tower, Zürich

Choix du site d’étude

Bibliothèque de tours Tours de l’Etoile et projet du PAV, Genève: vers le choix d’un site Discussion Choix du site Programme Conclusion

Bibliographie

13 15 19 21 25 31 33 37 43 49 53 57 63 85 103 125 149 157 171 190 197 207 211 215

La tour et son rapport à la ville

11

Introduction

La tour et son rapport à la ville

13

«Une autre image animée s’insinue dans ma tête, celle d’une ville qui se déforme par la montée en graine des constructions dont la base s’amenuise. [...] Comment ne pas songer à l’énorme big bang programmatique qui se prépare ? A quoi ressembleront les espaces de production de demain ?»

Carnet de voyage, SIA, décembre 2022

Enjeux

Le sort de la tour

À ses origines, la tour était un élément qui servait et appartenait à la ville et à la communauté. Elle constituait un élément central des relations sociales et spatiales entre les individus aussi diverses et variées qu’elles aient pu être. L’apparition de nouveaux modes de consommation et d’une société capitaliste pousse l’archétype de la tour comme symbole de puissance et de réussite financière. Avec des acteurs sociaux et communautaires qui deviennent des acteurs financiers, le domaine public trop cher à entretenir est vendu au plus offrant. Dès lors, l’espace public généré à la base de la tour et son rapport à la ville est négligé et disparaît. Dans les pays précurseurs de ce mode de construction en hauteur (pour l’habitat et les bureaux) comme les Etats-Unis, on reconnaît rapidement les tours (skyscrapers) comme élément vertical qui tend à chercher la hauteur. Les tours se multiplient à grande vitesse les unes à côté des autres et toutes ensembles, ne ressemblent plus à des tours mais à un ensemble de bâtiments hauts créant un nouveau niveau habitable. Aujourd’hui, lorsque que le propriétaire ou le locataire «monte» d’un étage dans la tour, le prix augmente significativement et au dernier étage de la tour, celui qui paie le plus cher semble pouvoir dire qu’il est le plus puissant, au dessus de tout le monde.

La tour et son rapport à la ville

15

Introduction

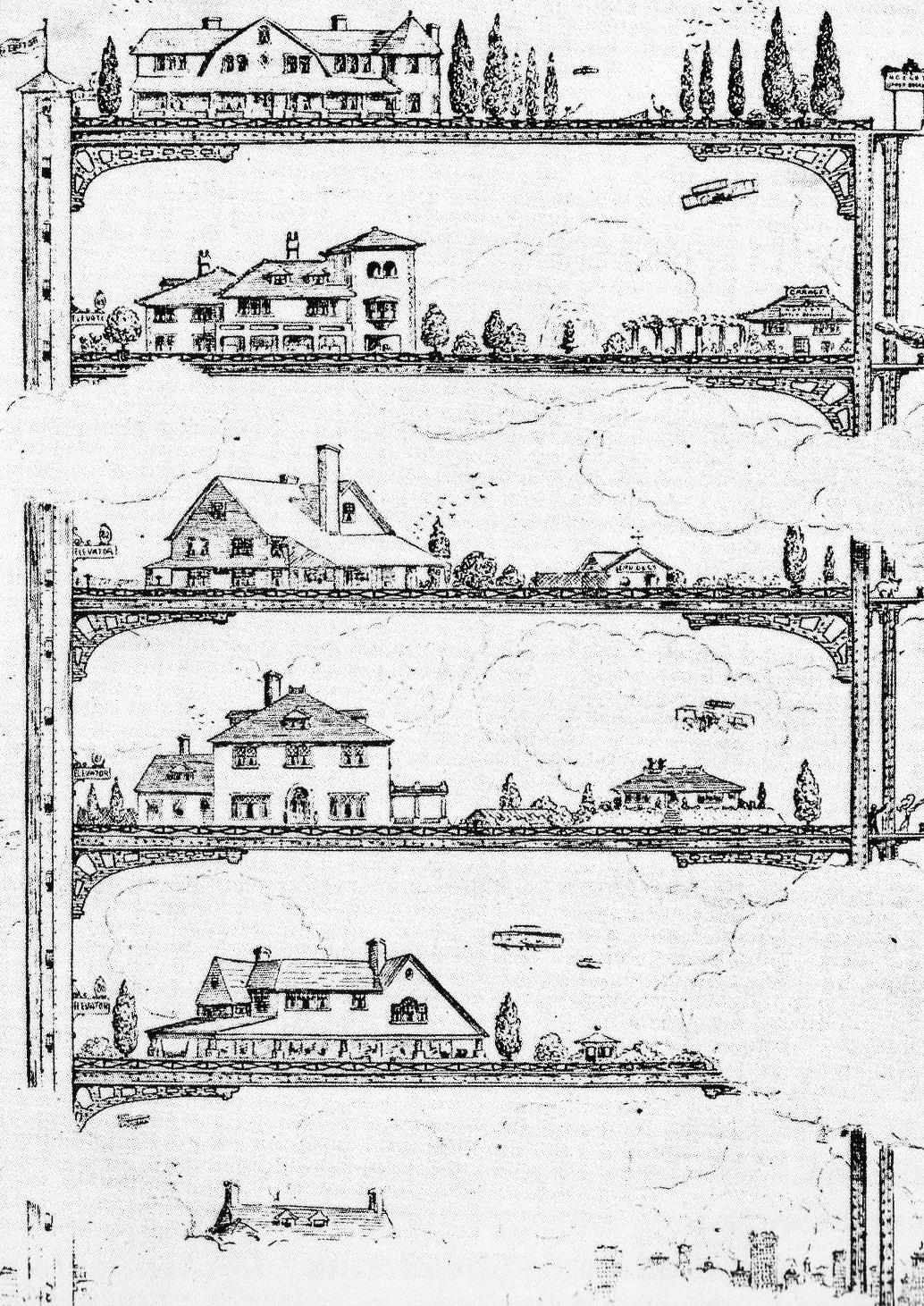

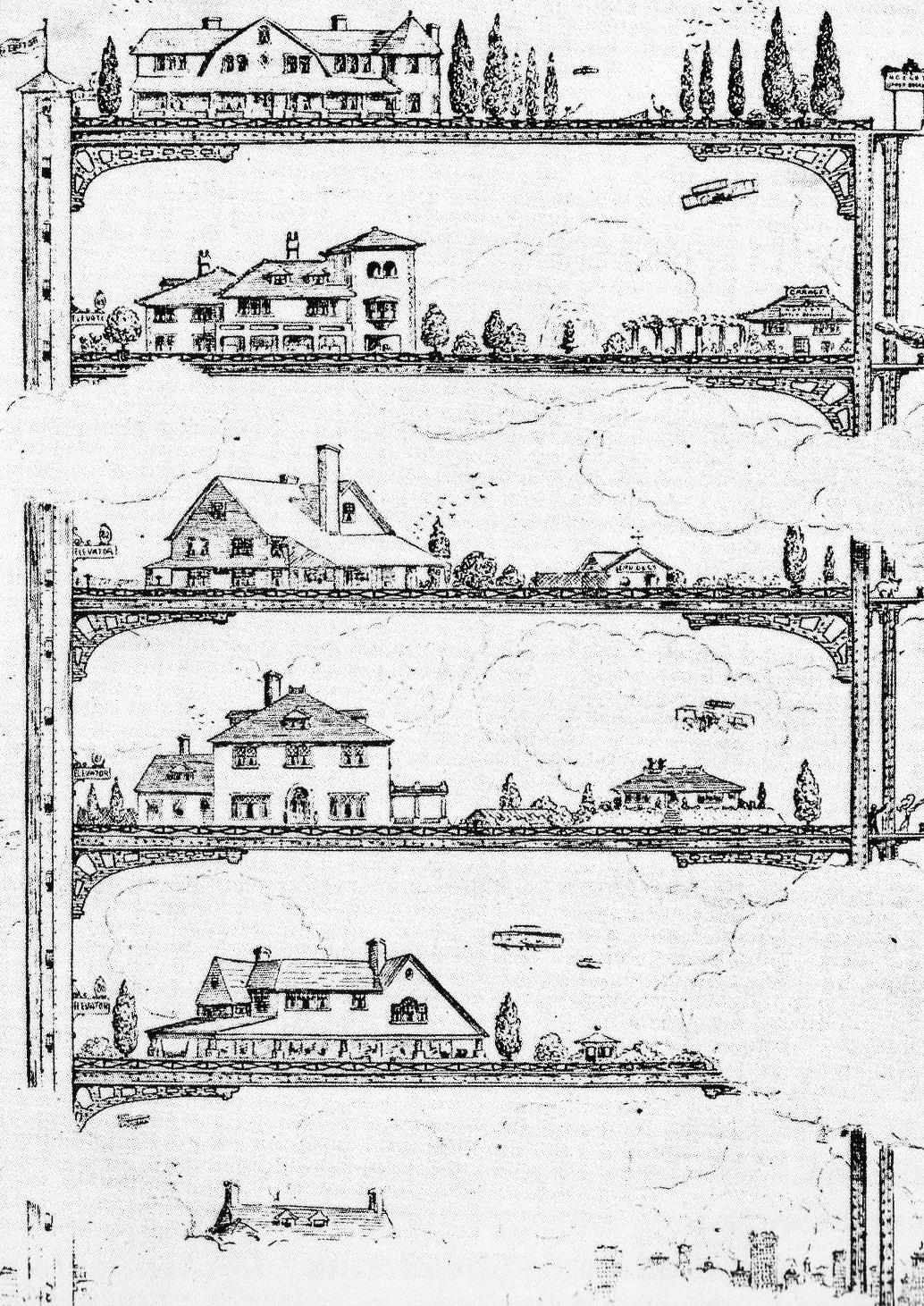

Figure 01_Théorème de 1909

Densification

Dans New York Délire, Rem Koolhaas parle du théorème de 1909 dans lequel un gratte-ciel idéal et utopique est présenté. Il permet «la production d’un nombre illimité de sites vierges sur un emplacement métropolitain donné»1. Cela semble être la solution à tous les problèmes des frontières horizontales et à l’étalement urbain. Aujourd’hui, en Suisse et plus particulièrement à Genève, la forte demande de logements et de densité laisse apparaître des questions autour de la légitimité de la tour dans la ville. Au temps de la construction de coopératives d’habitat avec des tendances à un compromis entre occupation du sol et gabarit en hauteur mais aussi de l’individualisation de la société et de la révision de loi sur l’aménagement du territoire, la tour peut-elle être une réponse adaptée aux besoins actuels et à venir de la société ? Cette manière de faire l’architecture répond à l’individualisation de la société mais sûrement pas à la problématique liée à la condition de la ville comme l’on veut la produire: avec des échanges et des interactions.

L’objectif de ce travail est de comprendre au travers de l’étude de tours liées fortement à la ville et conçues à différents moments et époques, comment ce mode de construction en hauteur peutil faire bénéficier de nouveaux espaces publics de qualité. Cela autant dans la vision territoriale et évidente que développe une tour que dans la vision proche et immédiate qu’est son rapport à l’espace public direct.

La tour et son rapport à la ville

17

Introduction

1Rem Koolhaas, New York Délire, p.83

Problématique

Afin d’établir une problématique idéale pour parler de ce sujet, il convient d’être conscient que la tour, dans notre époque contemporaine pose une série de questionnements quant à sa place dans la société et la période de densification actuelle. Comme dit précédemment les enjeux sont multiples et dépendent fortement du lieu d’étude et d’implantation du projet. Chaque ville et quartier adoptent des politiques de densification différentes et doivent alors concevoir des quartiers adaptés aux besoins en pensant à la possibilité d’intégrer des tours dans ces derniers.

Les détracteurs s’accordent à dire que la tour n’est économiquement et/ou urbanistiquement pas viable: élément sortant de l’ordinaire de par sa nature et sa forme, la population de Romandie est méfiante face au développement des tours. Par la problématique suivante et le document de recherche associé, je vais tenter de montrer que la tour peut avoir un rôle vertueux dans l’aménagement du territoire urbain, dans l’établissement de relations entre les individus, dans le rapport visuel au territoire et dans la proposition d’espaces de vie identitaires de qualité.

Comment questionner et comprendre le rôle de la tour dans la ville et son rapport à l’espace public?

Comment la création d’une ou de plusieurs tours depuis l’aspect programmatique vers son caractère urbain et territorial peut-elle définir un nouvel espace public de qualité accessible à tous?

La tour est-elle un moyen de créer des nouveaux ilots d’urbanité dans des grandes villes où les centres se multiplient?

Ainsi ces questionnements tendent à être des sous-parties d’une réflexion plus générale:

Comment la tour peut-elle participer au développement de nouveaux espaces publics pour la ville?

La tour et son rapport à la ville

19

Introduction

Méthode

Afin de comprendre et de créer un fil conducteur à ce mémoire, je procéderai de la manière suivante en effectuant une recherche appliquée:

Dans un premier temps, j’étudierai l’histoire des tours depuis les premiers cas connus dans l’histoire de l’humanité jusqu’aux tours cherchant à répondre aux problématiques actuelles et futures en intégrant leur contextualisation (théorique, économique, géographique, idéologique et climatique). Puis je parlerai des inventions technologiques qui auront permis aux tours de prendre de la hauteur et enfin de la manière dont la Suisse s’est appropriée cette influence et thématique. La documentation apportée permettra d’aborder la notion de tour dans la ville.

Dans un second temps, j’effectuerai une liste des tours majeures construites en Suisse depuis 1930 parmi lesquelles je choisirai les plus pertinentes dans le cadre de cette recherche et les étudierai (exemples et contre-exemples).

Chaque objet d’étude sera analysé à différentes échelles en tenant compte du contexte de construction et donnera lieu à une conclusion et à un état de l’art sur cette dernière. Cette conclusion se fera sous la forme d’un cours paragraphe conclusif et d’un schéma récapitulatif qui permettra de résumer les différents critères évoqués.

Les points critiqués dans les études de cas seront les suivants: Vision territoriale Concept d’implantation et rapport au paysage lointain

Socle et rapport direct à la ville Rapport au sol, résolution des premiers niveaux et gestion des vides

Programme et typologie Mixité/uniformité du programme, gestion de la typologie

Structure et environnement Choix de la structure, matériaux mis en œuvre, pérennité de la construction

La tour et son rapport à la ville

21

Introduction

Méthode

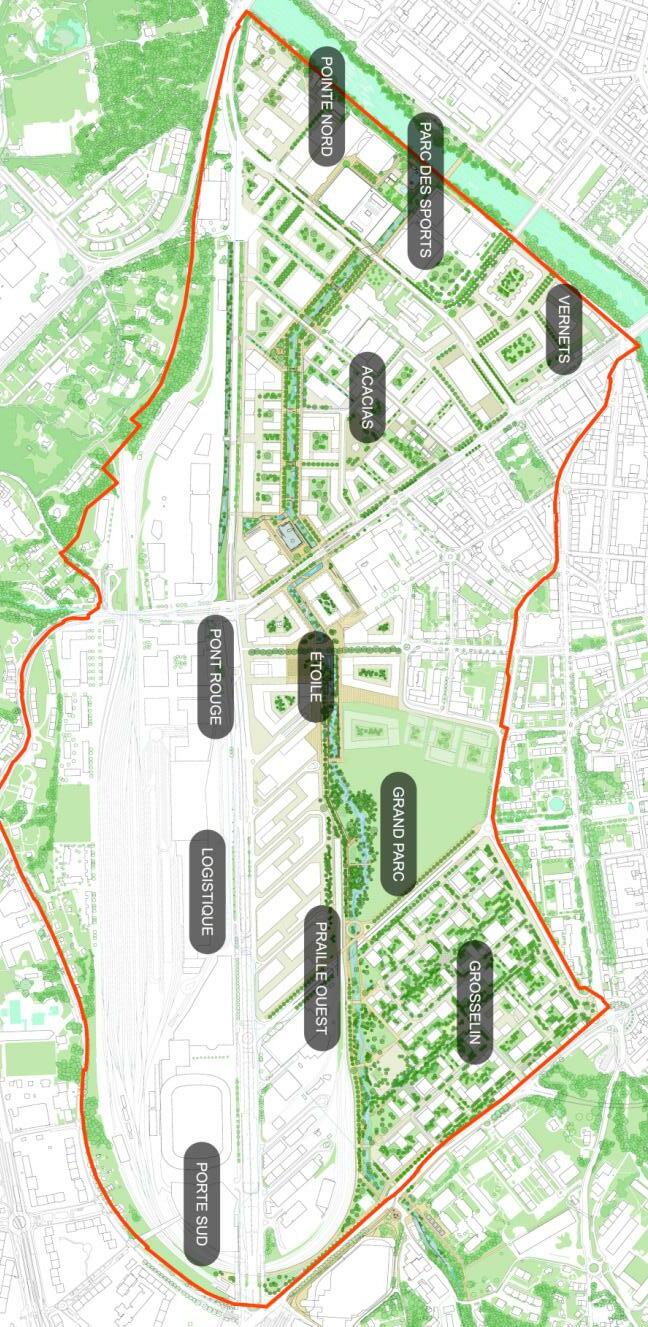

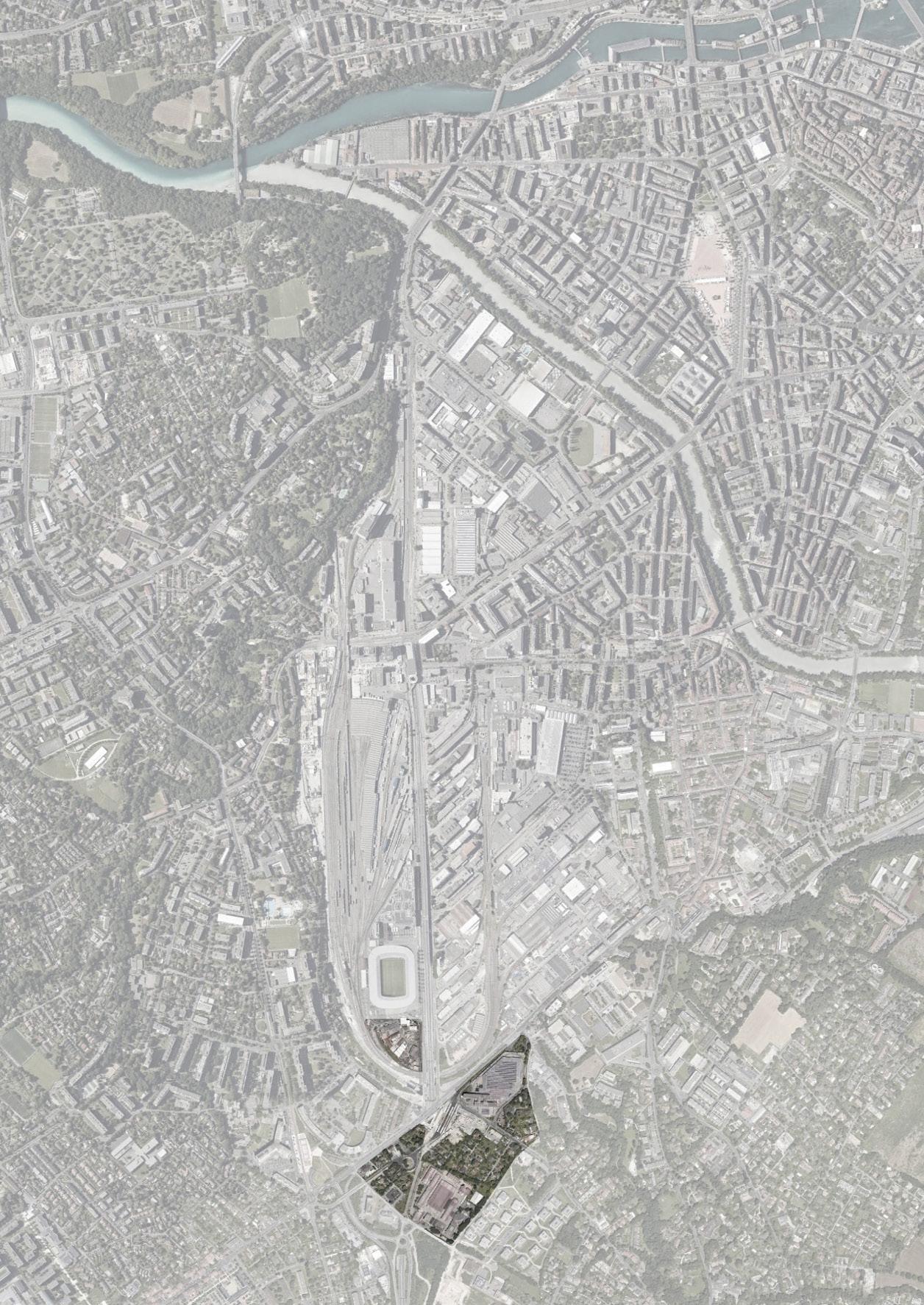

Dans un troisième temps et ce dans le but de définir le site de projet, je vais diriger la méthode d’étude de cas précédente vers la ville de Genève.

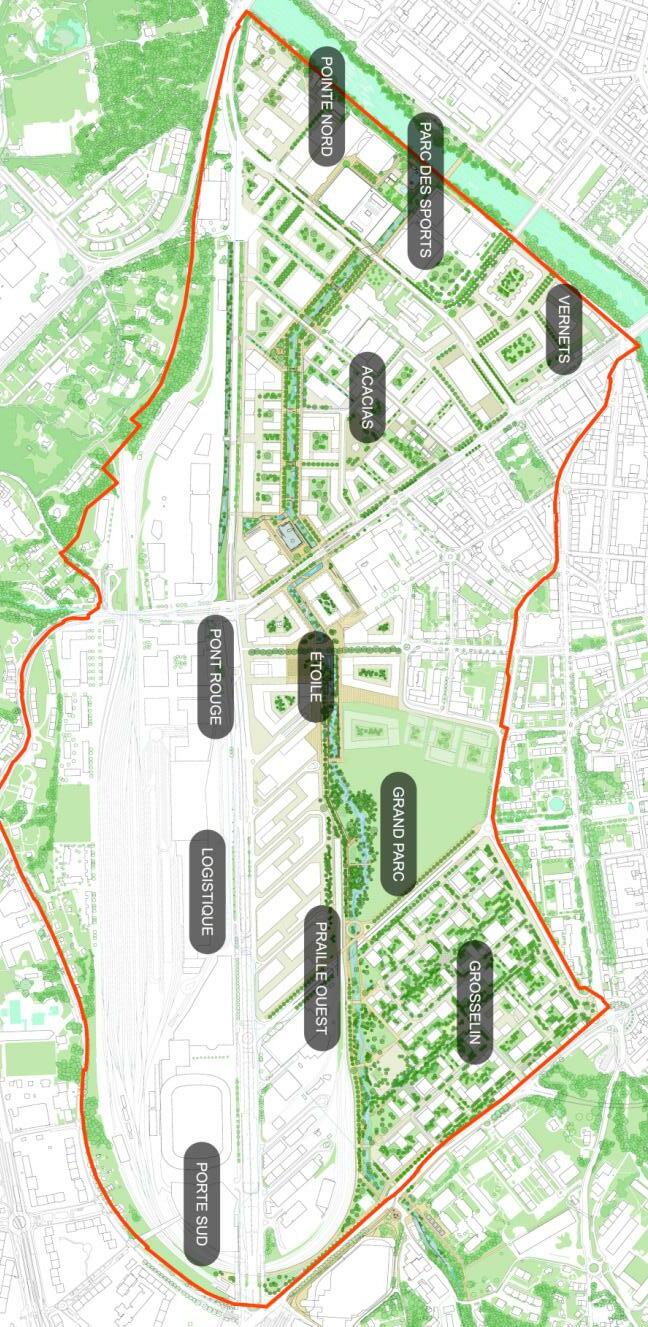

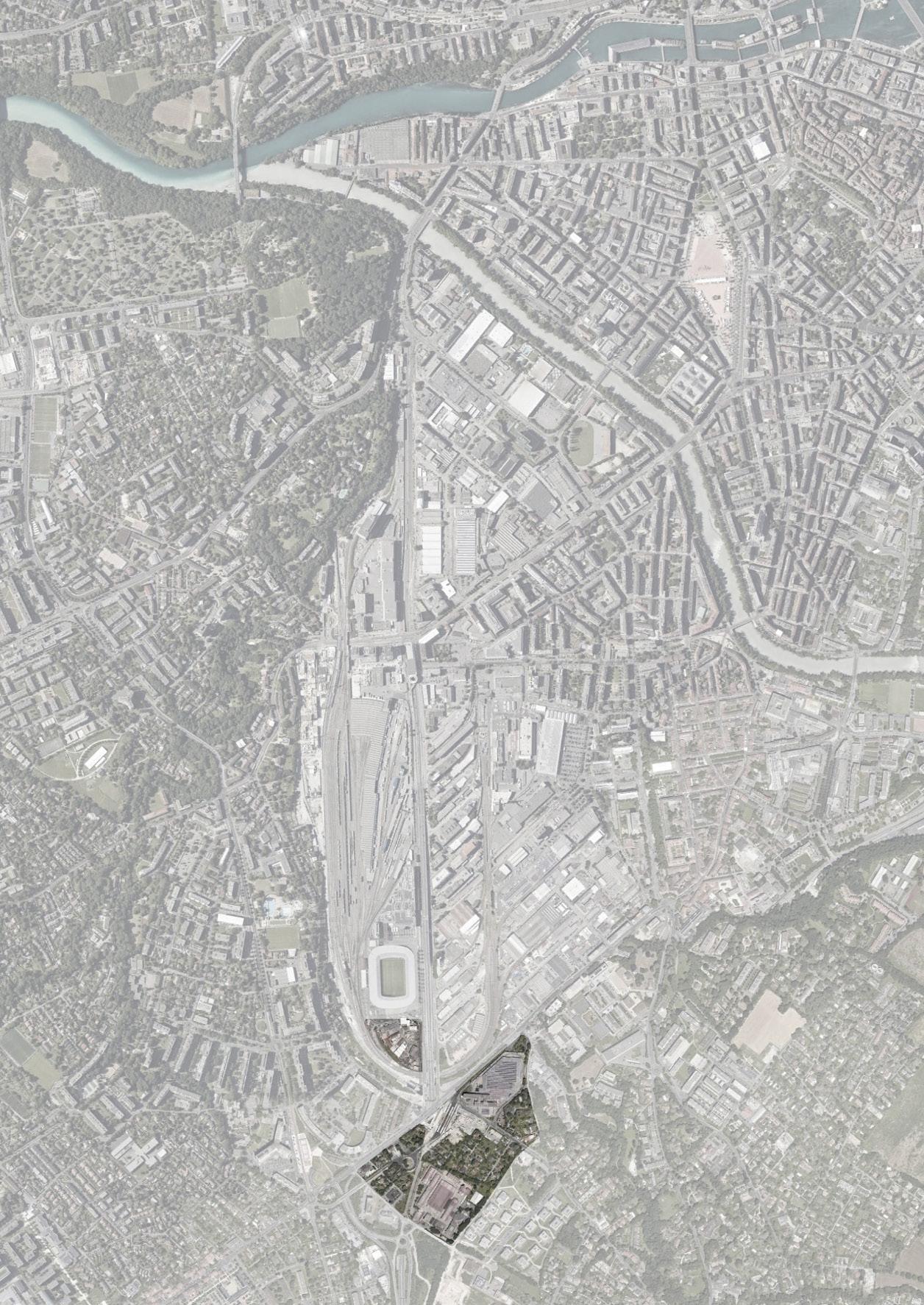

Ainsi, après avoir développé une «bibliothèque des tours à Genève», je m’intéresserai au projet des tours de l’Etoile conjointement au développement du quartier du PAV avec un avis de Stephen Griek sur la notion de tour et sur le développement de Genève.

Cette recherche permettra dans un premier temps d’obtenir une base de connaissances solide vis-a-vis des tours en Suisse, puis dans un second temps d’établir les règles pour la définition d’un site de projet à Genève et pour le développement d’un programme cohérent et fonctionnel.

La tour et son rapport à la ville

23

Introduction

Qu’est-ce qu’une tour?

La tour et son rapport à la ville

25

Figure 02_Seagram Building

Aujourd’hui, la tour se définit en premier par ses caractéristiques formelles. Un bâtiment devient une tour grâce à son rapport proportionnel entre son développé en plan et son développé en élévation. Ainsi, on pourrait presque définir une équation qui définirait un bâtiment comme une tour lorsque le rapport entre sa hauteur et sa largeur est supérieur à 1,8. Ce n’est évidemment pas aussi simple que cela. La forme de la tour que l’on connaît aujourd’hui n’a pas toujours existée comme telle. Les tours ont évolué avec leur temps et leur contexte. On connaît certaines tours dont on pourrait discuter leur dénomination tant leurs proportions semblent faire penser à des barres. Cependant la hauteur inédite et particulière qu’elles développent durant la période de construction, fait d’elles des bâtiments classés comme des tours.

Socle, corps et couronnement

De manière générale, on s’accorde à dire que la tour est composée d’un socle, d’un corps et d’un couronnement. Bien entendu, cela dépend de l’interprétation de l’architecte et des mœurs de la société.

Mies van der Rohe construit le Seagram building dans les années 1950 avec l’utilisation des ces trois parties distinctes: un grand socle public composé par une place surrélevée en granite et un rez-dechaussée en double hauteur libéré par la structure ponctuelle en acier et le noyau de distribution et de technique central. Un corps qui compose la majorité de la tour avec ses 37 niveaux de bureaux puis un couronnement imposant sur les derniers étages de la tour.

Le tout exprime la structure en béton armé avec des profils métalliques fins en façade.

Ainsi, de nos jours ces trois éléments ne font pas toujours partie de la composition de la tour.

La tour et son rapport à la ville

27

Qu’est-ce qu’une tour?

Skyline de la ville de Montreux

Skyline de l’île de Manhattan

28

La tour se définit de manière plus forte par rapport au contexte dans lequel elle est implantée. Ainsi, une tour dans un quartier d’immeubles de faible hauteur pourra être de hauteur bien plus faible qu’une tour dans un quartier dense de bureaux composé de bâtiments de hauteurs plus importantes (6 étages pourraient être suffisants dans un quartier résidentiel de faible densité tandis que la tour ne ferait que se confondre avec le tissu près d’autres bâtiments de grande hauteur). Les tours créent avec les autres bâtiments le visage des villes, elles sont des points de repère. Dans L’image de la cité, Kevin Lynch parle de cinq critères qui créent une image mentale d’une ville non générique. L’un de ces critères: le repère peut être défini par la tour qui permet de forger une image commune, de définir un sentiment d’appartenance et de permettre de s’orienter dans l’espace.

Normes et contraintes techniques

En Suisse, les normes d’accès aux pompiers ne favorisent pas l’implantation des tours. Dès 30m, le bâtiment doit se doter d’issues de secours supplémentaires et de prescriptions techniques complémentaires. Les accès aux espaces extérieurs deviennent plus contraignants et les voies de fuite sont plus grandes et plus nombreuses. Cela augmente significativement le coût de construction et les contraintes techniques lors du chantier. Peu de personnes sont prêtes à encaisser le coût de cette densification verticale dans laquelle le rapport entre la surface de service et la surface utile peut rapidement devenir un problème: plus la tour est haute plus il faut garantir d’ascenseurs, moins il reste de place pour les espaces vivables et utiles à l’habitant.

La tour et son rapport à la ville

29

Qu’est-ce qu’une tour?

Un parcours des tours

La tour et son rapport à la

31

ville

Figure 03_Tour de Babel

A sa genèse, la tour est un emblème religieux construit par l’homme visant à atteindre le ciel et les entités qui selon les écrits y règnent. D’abord un élément unique comme centralité d’un espace, la tour se ramifie de plus en plus aux constructions horizontales pour ainsi composer des ensembles complexes tels que des châteaux ou des remparts.

Plus tard, la fonction de la tour s’est déclinée vers plusieurs modèles bien précis, parmi lesquels on peut citer les modèles défensifs, religieux, symboliques, résidentiels puis techniques.

Les premières cités

En 5’500 av. J.-C., après trois mille ans de développement lent, naissent des villages et des communautés agricoles. Les premières citées s’implantent sur les hauteurs et se développent dans les vallées du Tigre et de l’Euphrate (aujourd’hui composées par des pays comme la Syrie ou l’Irak) pour disposer d’un accès à l’eau facilité.

Au fil des années et des siècles, les techniques s’améliorent, notamment celle de l’irrigation. Dès lors, des colonies de la région de la Mésopotamie deviennent les premières grandes villes connues avec des «cités» de plus de 10’000 habitants: la révolution urbaine a commencé.

Ce processus culmine dans les cités-états sumériennes à partir de 3’000 av. J.-C. Les villes et les cités se différencient par l’organisation sociale: elle change et évolue, elle est de plus en plus élaborée et est le résultat de la spécialisation et de la diversification des tâches.

La région de Sumer, berceau de la civilisation manque de pierre, c’est pourquoi les maisons ont été construites avec de la terre crue, matériau facilement maléable.

Les murs des maisons ont ainsi été construits avec la technique de l’adobe. Usés par le temps, les abandons et les intempéries, de nombreux édifices sont démolis et entassés sur place. Ce qui donne lieu après quelques siècles, à la croissance du niveau naturel de la ville, formant un monticule artificiel: un tell.

La tour et son rapport à la ville

33

Un parcours des tours

Figure 04_Représentation de la ziggourat

34

Ur, cité clé de l’empire chaldéen pendant le XXIème siècle av J.-C était entourée d’un mur intérieur dans lequel se trouvaientt des bâtiments tels que les temples dédiés à Nannar et Ningal, les bureaux administratifs, les entrepôts et surtout, la Ziggourat. «Les premières tours étaient donc des tours à gradins qui dans la religion incarnent l’idée symbolique de l’escalier qui unit le ciel et la terre, lien entre la divinité et les hommes.

Dédié au dieu de la lune Nannar, la ziggourat est probablement la plus ancienne référence de tour qui existe et l’inspiration de la Tour de Babel»1

Symbole de l’existance d’une civilisation, la tour de Babel est à la fois l’élément qui démontre les capacités techniques de l’Homme ainsi que ses ambitions. Elle est certainement la tour la plus connue de l’histoire de l’humanité.

Nous verrons que ce symbole prôné par la tour évoluera fortement pendant les prochains siècles pour s’adapter aux besoins des sociétés et du contexte environnemental.

1Blanca Vellés de Uribe

La tour et son rapport à la ville

35

Un parcours des tours

Figure 05_Palazzo Vecchio

Figure 05_Palazzo Vecchio

On peut classer les tours construites dans l’histoire en plusieurs types

Les tours militaires

Pendant la Rome Antique, les romains utilisent les termes Turris et Burgus pour désigner les tours isolées construites pour surveiller la frontière de l’Empire. Au Moyen-Age, différents types de tours défensives sont utilisés: les tours de flanquement, les tours d’angle, la tour-porte (combinaison ingénieuse de deux dispositifs architecturaux primaires) et les châtelets. Ensuite, les tours de guet sont utilisées pour la surveillance, elle permettent d’augmenter le rayon de vision et la capacité à anticiper les évènements. On les connaît principalement dans les tristement célèbres camps de concentration et peuvent encore être vues dans les prisons, et les postes frontière. Elle témoignent, pour des raisons différentes d’aujourd’hui, du besoin de dégager des rayons de vision importants.

Les tours communautaires & tours de villes

Les villes européennes du Moyen Âge étaient murées, et leurs bâtiments principaux étaient conçus avec des tours. Elles servaient à la fois à défendre et à distinguer. En Europe, les riches familles et les institutions s’affrontaient de manière passive grâce à la construction de tours de ville qui leur appartenaient. Elles étaient un symbole de richesse et de pouvoir ainsi q’une démonstration du savoir faire et du pouvoir social et politique.

On reconnaît dans ce type de tours, des exemples anciens à Florence avec le Palazzo Vecchio (image de gauche), la mairie de Bruxelles composée d’un corps et d’une tour imposante directement sur la Grande-Place, centre de la ville ou encore la très grande tour de l’hôtel de ville du Havre dans laquelle on retrouve un belvédaire et une grande salle de conférence dans ses derniers niveaux.

La tour et son rapport à la ville

37

Un parcours des tours

Figure 06_Monastère

Saint-Antoine

Les tours religieuses

Dans l’architecture paléochrétienne, on construisait déjà des églises composées par des tours mais sans transept. Elles pouvaient posséder plusieurs d’entre elles, et être placées à différents endroits, selon le modèle de plan de l’église. En Europe occidentale, à partir du VIe siècle, les tours des églises servaient de point de défense. Dans l’architecture byzantine, deux tours étaient placées en façade.

Le monastère de Saint-Antoine dans le désert arabique en Egypte à environ 155 km au sud du Caire fut la première église construite sur le continent africain. Il est d’ailleurs considéré comme tel avec le monastère Saint-Paul. Dotée de deux tours, elle dévoile sa dévotion à une entité puissante en direction du ciel. Les tours du monastère représentent la majeure partie de la construction. On note l’importance du symbole dans ces croyances.

Dans les cités médiévales, les monastères faisaient partie de la couche de fortification, ils étaient étroitement liés au pouvoir de la ville. En France par exemple, la fin de l’antique union entre l’Eglise et le pouvoir politique en 1905 marque la fin de cette étroite relation. Leurs tours avaient donc un rôle défensif tout autant que religieux.

Enfin, les époques romanes et gothiques célèbrent les édifices avec des tours de plus en plus hautes et de plus en plus fines. Parfois des dixaines de mètres au dessus de la charpente ne sont constitués que de fines pointes.

Aujourd’hui on parle des églises et de leur clocher qui sonnent simplement l’heure ou s’affichent esthétiquement dans le ciel des villes.

La tour et son rapport à la ville

39

Un parcours des tours

Figure 07_Tour Elisabeth | Big Ben

Figure 07_Tour Elisabeth | Big Ben

Les tours technologiques

Un type de tour qui est apparu plus récemment est celui de la tour technologique dont le but est souvent unique comme par exemple d’indiquer l’heure ou de servir à construire des éléments plus grands ou plus importants. Le plus représentatif est la tour-horloge Elisabeth du Big Ben (Parlement de Westminster, Londres) ou les tours de télévision et de radio construites sur des hauteurs afin de propager des ondes radios. On retrouve également des tours de communication dans les villes. Leur usage d’émetteur est souvent couplé à un usage d’habitat et de bureaux. Ainsi on réalise la hauteur nécessaire à l’émission et à la réception des ondes avec une construction utile à la ville. C’est le cas de la tour de la télévision RTS à Genève qui s’oppose à des tours d’émission comme l’émetteur TV Bettingen S Chrischona de Bâle.

On aperçoit parfois dans le paysage des tours de refroidissement. Elles sont liées aux industries lourdes telles que les centrales à charbon, nucléaires... Leur rôle est purement technique puisqu’elles évacuent «vers le milieu extérieur la chaleur issue de systèmes de refroidissement (climatisation, centrales électriques ou procédé industriel) en faisant circuler de l’eau chaude dans un flux d’air. C’est un échangeur de chaleur entre l’eau et l’air ambiant.»1

Les tours d’habitation, de bureaux et mixtes

Ce sont les formes de tour les plus courantes aujourd’hui qui seront développées dans les études de cas de ce mémoire.

On peut dire que le gratte-ciel comme on le connaît aujourd’hui est né des suites de deux évènements importants: la mise au point de l’ascenseur et de sa sécuritsation et le grand incendie de Chicago de 1871.

1Tour aéroréfrigérante, Wikipédia

La tour et son rapport à la ville

41

Un parcours des tours

Figure

08_Premier ascenseur sécurisé

Les tours prennent de la hauteur

Avant le monte-charge existait le treuil mais il ne permettait pas le transport de personnes par manque de sécurité en cas de disfonctionnement. Seules les marchandises étaient alors concernées. C’est à Chicago que naît l’ascenceur comme on le connaît aujourd’hui.

Otis présente le monte-charge à Parachute en 1854 lors d’une démonstration à la «Crystal Palace Exposition».

C’est la première fois que le grand public peut admirer un ascenseur sécurisé dont le système permettra de garantir la sécurité des utilisateurs pendant son utilisation. Le présentation est un show, une mise en scène qui restera gravée dans l’histoire.

Dès cette avancée technologique réalisée, les étages les plus élevés dans les tours prennent de la valeur et par extension, les tours s’allongent et s’agrandissent à l’infini avec comme seules contraintes les gabarits des villes et les capacités techniques et tectoniques des structures.

Des systèmes de plus en plus efficaces

Il faudra attendre 1866 pour que les premiers hôtels à New-York puissent bénéficier du système. Il vise pour l’instant une petite proportion de la population mais voit déjà les limites de ses capacités. Le principal défaut de ce système était sa vitesse. À ses débuts, il parcourait 0,2 mètres par seconde, ce qui le rendait moins attractif. Mais la demande étant si forte, le système ne tarde pas à s’améliorer. En 1878, Otis vendait déjà deux nouveaux produits hydrauliques dont la vitesse pouvait atteindre 3 à 4 mètres par seconde. C’est en 1880 en Allemagne que naît l’ascenseur électrique que l’on connaît aujourd’hui. Puis en 1924 un ascenseur complètement autonome muni d’excellents automatismes et dispositifs de sécurité.

La tour et son rapport à la ville

43

Un parcours des tours

Figure 09_Construction de la tour Bel-Air

Les tours arrivent en Suisse

En Suisse, les projets de tour sont éparpillés dans tout le pays, témoins d’époques et de moments historiques bien précis. Les stratégies d’implantation de ces tours changent et témoignent d’un lien fort entre société et aménagement urbain.

Les premières tours sont timides et se fondent dans le tissu urbain alentour. La tour de Rive à Genève (1934-1938) ou la tour d’habitation rue Frédéric-Chaillet à Fribourg (1929-1932) ne décollent pas très haut.

Ce n’est qu’après la seconde guerre mondiale que les bâtiments prennent véritablement de la hauteur. On voit naître divers projets de tours comme avec l’architecte et urbaniste A. H. Steiner qui construit deux tours d’habitations dans le Heiligfeld entre 1950 et 1952. Les adeptes des tours considèrent toutefois que les tours en Suisse restent petites et plutôt timides. Ce qui entre en conflit avec l’opinion populaire générale de l’époque.

Symbole de l’habitat moderne, souvent destiné à un style de vie avant-gardiste, le type semble idéal pour développer de nombreuses tours en Suisse: «Les résident-es (dont de nombreuses familles avec enfants) soulignaient notamment la simplicité des contacts sociaux rendus possible par cette forme de logement : une tour d’habitation permettait de nouer facilement des contacts au gré de ses envies, mais sans aucune obligation. Une impression positive qui demeure largement répandue de nos jours.»1

1Eveline Althaus_ Les tours d’habitation au fil du temps

La tour et son rapport à la ville

45

Un

tours

parcours des

46

Figure 10_Vue de l’ensemble de tours Hardau à Zürich

Essor de l’habitat entre les années 1960 et 1970

La Suisse voit avec l’explosion démographique une augmentation de 25% de la population entre les années 1950 et 1970. De nombreuses tours et ensembles d’habitations naissent dans les zones périphériques des villes dans lesquelles les habitants migrent.

Aujourd’hui, ce sont ces mêmes ensembles et constructions de grande échelle qui sont dénigrés et laissés pour compte, témoins d’une croissance phénoménale mais en proie aux nombreux détracteurs.

Un nouveau souffle sur la tour d’habitation

Aujourd’hui, des nouvelles règles poussent les architectes à concevoir des bâtiments de plus en plus denses avec une empreinte au sol réduite. C’est principalement la révision de la LAT (loi sur l’aménagement du territoire) qui a dirigé l’urbanisme dans cette direction. Le sol est de moins en moins disponible, il devient une ressource rare pour laquelle la construction en hauteur est une solution adaptée.

Il reste cependant à s’écarter des idées reçues et véhiculées par les constructions des années 1960 qui sont trop souvent associées aux notions de banlieues et de grands ensembles bétonnés.

On pourrait aussi parler de Röstigraben architectural. En effet, au delà de Berne et dans la Suisse allemande, on accueille la construction des tours avec beaucoup de fierté. Il reste à voir si cela sera le cas pour la Suisse romande dans les années à venir.

« La charge culturelle y est beaucoup plus forte qu’en Romandie. La dimension artistique et expérimentale est beaucoup plus admise.»1

1Bruno Marchand

La tour et son rapport à la ville

47

Un parcours des tours

Axonométrie, détachement de l’espace public

Axonométrie, définition et front face à l’espace public

48

Le rez-de-chaussée comme prolongation de la ville

Nous le verrons dans les prochaines pages de ce mémoire mais le traitement du rez-de-chaussée des tours est primordial. Les tours composées ou non qui ont respecté cette condition ont su développer un projet de qualité, vivant et connecté à la ville.

On note que les tentatives de connexion à la ville ne sont pas toujours des réussites. Mais elles doivent toujours être définies clairement par le concept d’implantation et par la volonté architecturale de son projeteur.

Deux attitudes

Préfère-t-on se lier fortement à l’espace public avec un socle qui longe les espaces comme la tour Bel-Air peut le faire ou préfère-t-on assumer une forme de détachement en se retirant du tissu existant comme la tour Edipresse des architectes Pierre Bussat et JeanMarc Lamunière peut le faire ?

La première axonométrie illustre un détachement de l’espace public.

On note que la tour libère un espace au sol et crée une nouvelle poche, une sorte de respiration dans la continuité de la ville. Ce dispositif est parfois combiné à une libération du rez-de-chaussée avec une tour sur pilotis comme le ferait Le Corbusier dans ses projets d’habitations.

Le seconde axonométrie présente une définition forte et un front face à l’espace public, ici une rue. L’attitude de la tour rend la lecture de l’espace claire, comme le besoin de rattacher fortement au tracé et à l’histoire du lieu.

Elle intervient à deux échelles distinctes: celle de l’espace public direct et celle du quartier et/ou du territoire.

La tour et son rapport à la ville

49

Un parcours des tours

Figure 11_Tour Albert

La tour comme résolution de situations complexes

Certaines tours ont aussi l’ambition de connecter et de jouer avec la topographie directe du lieu. C’est le cas de la tour Bel-Air à Lausanne que nous aurons le temps d’aborder plus tard dans le mémoire ou encore de la tour Albert à Paris dans le 13ème arrondissement construite entre 1958 et 1960.

Cette tour dispose d’un rez-de-chaussée inférieur accessible depuis la partie basse du projet et d’un rez-de-chaussée supérieur accessible au 6ème étage et faisant office de belvédère. Ces deux étages font chacun office de rez-de-chaussée qui est lié à un niveau de la différent de la ville et crée ainsi une continuité artificielle de l’espace public dans le corps de la tour. Dans la culture parisienne, cette nature et cette vision de ces rez-de-chaussées libérérés de toute façade, font que l’élément est devenu la tour «coupée en deux». On note que cette expression de façade joue aussi un rôle important dans le jeu d’échelle. La première partie du bâtiment possède un corps dont le gabarit est similaire aux bâtiments proches tandis que le reste de la tour se projette vers le ciel. La réalité et le recul a montré avec l’abandon du projet de passerelle et plus généralement avec l’abandon du projet d’urbanisme qui devait enjamber les voies de garage du métro, que le belvédère n’était pas viable s’il n’était pas relié au reste de la ville. En effet, il n’a jamais été rendu accessible au public.

La tour doit donc fonctionner avec le quartier entier et pas seulement avec son environnement immédiat pour garantir un usage viable de ses espaces qui entretiennent un rapport direct avec le sol de la ville.

La tour et son rapport à la ville

51

Un

parcours des tours

Figure 12_432 Park Avenue

Le problème de Manhattan

La presqu’île de Manhattan représente le capitalisme à son paroxisme. De nos jours, au sud de Central Park, les gratte-ciels les plus hauts de la ville voient le jour. Le quartier, désormais appelé Billionaires Row, abrite des tours dont la hauteur dépasse les 400 mètres avec parfois des largeurs de 18 mètres seulement.

Ces buildings ne sont plus des moments d’architecture mais bien des œuvres dans lesquelles les hommes les plus riches de la planète investissent. D’ailleurs la plupart de ces appartements sont immenses, occupent la plupart du temps un étage complet voire plusieurs et sont souvent innocupés. Ils sont le marqueur contemporain du capitalisme.

Depuis vingt ans, les astuces et tours de force se sont multipliés pour éviter d’avoir à se cantonner aux règlements des zones et aux gabarits de New-York. La skyline de Manhattan change radicalement et les anciennes plus hautes tours de la ville qui sont des tours de bureaux laissent place à des nouvelles tours destinées à la résidence secondaire.

Le cas de 432 Park Avenue

La tour construite par le bureau d’architecture Rafael Viñoly représente cette conversion de l’architecture d’habitat vers l’architecture d’investissement. En ajoutant des étages techniques qui permettent au vent de filer dans le corps du bâtiment où les niveaux sont libérés de toute façade sans le déstabiliser, la tour gagne 25% de sa hauteur. En effet, dans la réglementation urbanistique de la ville, seuls les étages «utiles» comptent dans l’attribution de la hauteur maximale et ces manipulations permettent de s’affranchir ou de contourner les règlements.

La tour et son rapport à la ville

53

Un parcours des tours

Etudes de cas

Comprendre les stratégies d’implantation des tours

La tour et son rapport à la ville

55

Etudes de cas Comprendre les stratégies d’implantation des tours

Afin d’établir une analyse objective, il convient de déterminer des bases évidentes pour tout le monde. Il faut éviter de s’embarquer dans des débats sans fin sur la beauté subjective des tours mais plutôt sur des critères concrets et intelligents qui servent naturellement le bien-être de la société:

« Les débats sur ces projets sont généralement passionnés et passionnels et démontrent qu’il est urgent de se doter de bases claires pour mener un débat objectif, pour évaluer de tels projets et au final pour pouvoir se décider.»1

A cette fin, ce chapitre débute par une liste aussi complète que possible de l’ensemble des tours présentes sur le territoire suisse. Avec des tours datant de toutes les époques de construction et certaines encore non réalisées.

Ensuite, j’ai choisi d’étudier en détail cinq tours (indiquées en rouge) que je juge comme intéressantes et vertueuses architecturalement parlant et qui ont d’une manière ou d’une autre marquées la culture Suisse.

Elles possèdent toutes des qualités architecturales évidentes et pour certaines ont fait l’objet d’intérêt pour des expositions, tables rondes et discussions comme l’exposition «De Bel-Air à Babel» à la villa Le Lac de Le Corbusier. Nous verrons qu’elles sont intéressantes pour des raisons différentes et qu’elles serviront à établir des règles pour la proposition d’un projet de tour sur un site défini à la fin de ce mémoire.

1Tribu Architecture, Tours : mode d’emploi

La tour et son rapport à la ville

57

Villes densité et habitants

500’000 12’000

400’000

300’000

Figure 13_Répartition de la densité en Suisse 100’000

hab./km2 nb. hab. 8’000 4’000

200’000

Genève Zürich Montreux Lausanne

Population et densité par habitant

58

Quelques chiffres et observations sur la Suisse

La Suisse compte aujourd’hui environ 8’800’000 habitants pour une superficie totale de 41’285 km2 ce qui en fait un pays moyennement dense comme par exemple l’Italie. Avec une densité d’environ 216 hab/km2. Elle est composée par différents types de paysage qui auront une influence directe sur la culture de la construction du pays: la montagne avec les chaîne des Alpes au sud, le Jura au nord et le plateau suisse sur une grande partie du territoire.

Comme pour la plupart des pays, la population se regroupe autour des grandes villes. En Suisse, les cinq plus grandes villes sont les suivantes: Zürich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne. Ces villes deviennent de manière évidente des centres à densifier avec des méthodes de constructions diverses et variées. Leur développement est différent selon les secteurs d’activités qu’ils utilisent dans leur économie.

Ensuite, certaines villes plus petites se développent le long des axes de communications et aux abords des nombreux lacs qui composent le paysage helvétique. Neuchâtel, Lugano ou encore Montreux disposent de qualités territoriales importantes qui les placent comme des villes attrayantes à des distances raisonnables des plus grandes villes déjà très occupées.

Certaines villes comme Genève ou Zürich se sont développés autour de leur lac respectif mais ne laissent aujourd’hui que très peu de chances aux constructions de grande hauteur près de ces atouts territoriaux. Leur développement se fait donc plus dans les périphéries et les extensions de la ville.

D’autres villes comme Montreux se dotent d’objets de grande hauteur proche du lac pour s’en servir directement dans le concept de réalisation de la tour.

La tour et son rapport à la ville

59

Bâle Genève

Carte de la répartition des tours en Suisse

Berne

Tours étudiées dans le mémoire

Zürich

Lugano

60

Les tours en Suisse

Canton de Genève

Tour de Rive, Marc-Joseph Saugey, Genève, 1935

Tours de Carouge, Georges Brera et Paul Waltenspühl, Carouge, 19581973

Hotel Intercontinental, Georges Addor, Genève, 1961-1967

Tour de la RTS, Arthur Bugnat, Genève, 1963-1970

Tours du Lignon, Georges Addor, Genève, 1966-1969

Tours de Lancy, Jean-Marc Lamunière, Lancy, 1968

Tour Les Ailes, Aeby Perneger & Associés SA, Meyrin, 2013-2019

Tour des Vergers, Groupe H, Meyrin, 2014-2018

Lyon 77, 3BM3 Atelier d’architecture SA, Genève, 2016-2020

Tour Opale, Lacaton & Vassal, Chêne-Bourg, 2018-2020

Tours de l’Etoile, Pierre-Alain Dupraz Architectes,Carouge, non réalisé

Canton de Vaud

Tour Bel-Air, Alphonse Laverrière, Lausanne, 1932

Tour Edipresse, Jean-Marc Lamunière, Lausanne, 1960-1964

Tour D’Ivoire, Hugo Buscaglia, Montreux, 1964-1968

Tour Invictus, Dolci architectes, Yverdons-les-bains, 2016-2019

Tour des Balcons du Mont, CCHE SA, Lausanne, 2016

Tour de l’îlot sud, Fehlmann Architectes, Morges, 2018-2021 Tour de Malley gare, Aeby Perneger & Associés SA, Prilly-Malley, non réalisé

Canton du Valais

Tours d’Aminona, A-F Gaillard, Crans-Montana, 1960-1978

Canton de Berne

Tscharnergut et Fellergut, Hans Reinhard, Gret Reinhard, Eduard Helfer, Berne ouest, 1966-1980 Palais des congrès, Max Schlup, Bienne, 1966 Coop-City-Hochhaus, Hans Dietziker, Granges, 1975 Bäretower Ostermundigen, Burkard Meyer, Ostermundigen, 2018-2022

Canton de Lucerne

Hochzwei, Arge Marques Bühler, Lucerne, 2012

Canton de Saint-Gall

Der Silberturm, Heinrich Graf, Saint-Gall, 1973-1977 Spitalhochhaus, Saint-Gall, 1975 Rathaus, Hans Bleiker, Saint-Gall, 1976

Canton des Grisons

Lacuna-Hochhaus, Domenig Archikten, Coire, 1975 City West, Domenig Architekten, Coire, 2012

Canton de Fribourg

Hôtel NH, Fribourg, 1975

Tour Soprano, Fidanza & Lehmann Associés, Fribourg, 2006-2009

Canton de Bâle

Entenweid, Bâle, 1952

Lonza Hochhaus, Hans Rudolf und Peter Suter, Bâle, 1960-1962

Wohnhochhaus, Otto Senn, Bâle, 1965

Biz-Turm, Burckhardt+Partner AG, Bâle, 1972-1977

Messeturm, Morger & Degelo, Bâle, 2000-2003

St. Jakob-Turm, Herzog & de Meuron, Bâle, 2006-2008

Tour Roche 1, Herzog & de Meuron, Bâle, 2011-2015

Grosspeter Hochhaus, Burckhardt+Partner AG, Bâle, 2014-2017

Tour Roche 2, Herzog & de Meuron, Bâle, 2018-2022

Meret Hoppenheimer Hochhaus, Herzog & de Meuron, Bâle, 201-2019

Baloise Park, Miller & Maranta, Diener & Diener, Valerio Olgiati, Bâle, 2015-2020

Claraturm, Morger Partner Architekten AG, Bâle, 2017-2021

Canton de Zürich

Tours d’habitation Heiligfeld, A. H. Steiner, Zürich, 1955

Tour Zur Palme, Haefeli Moser Steiger, Zürich, 1960-1964

Sulzer-Hochhaus, Suter & Suter, Winterthur, 1962-1966

Hardau, Max P. Kollbrunner, Zürich, 1976-1978

Roter Turm, Burkard Meyer, Winterthour, 1996-2000

Axa_Winterthur-Turm, Burkard, Meyer, Winterthur, 1999

Mobimo Tower, Diener & Diener, Zürich, 2002-2011

Sunrise Tower, Atelier ww, Max Dudler, Zürich, 2003

Prime Tower, Gigon Guyer, Zürich, 2008-2011

Hard Turm Park Tower, Patrick Gmür Architekten AG, Zürich, 20092013

Zölly Tower, Meili Peter Architekten, Zürich, 2009-2014

Hoher Haus West, Leoliger Strub, Zürich, 2011-2013

Escher Terrasses, E2A Architekten, Zürich 2011-2014

Jabee Tower, SattlePartner, Dübendorf, 2016-2019

Wolkenwerk, Von Ballmoos Partner Architekten AG, Zürich, 2017-2020 Hochhaus Baslertrasse, Galli Rudolph Architekten AG, Zürich, 20182022

Rocket&Tigerli, SHL architects, Winterthur, en cours

Canton du Tessin

Casa Torre, Rino Tami, Lugano, 1957

Canton de Neuchâtel

Tour Espacité, Richter & Dahl Rocha, La Chaux-de-Fonds, 1994

Tour de l’OFS, Bauart Architectes SA, Neuchâtel, 2000-2003

Canton d’Argovie

Telli-Hochhaus, Aeschbach-Felber-Kim, Aarau,1973

Canton de Zoug

Hochhaus Parktower, Cometti Truffer Hodel, Zoug, 2009 Hochhaus B125, Konrad Hürlimann, Zoug, 2010-2014 Hochhaus Obstverband, Luca Deon, Zoug, 2012-2014

61

Tour Bel-Air Lausanne

La tour et son rapport à la ville

63

100’000

50’000

2020 1850 1930

Evolution de la population à Lausanne (source: Wikipédia)

90 ans

60 ans

150’000 30 ans

Pyramide des âges à Lausanne 2020 (source: Wikipédia)

66

Contextualisation

La ville de Lausanne connaît une croissance démographique importante. Elle fait aujourd’hui partie des cinq plus grandes villes de Suisse.

Avec une population de 17’108 habitants en 1850, elle gardera une croissance légère jusqu’au début du XXème siècle et va ainsi doubler sa population. En 1930, date de la construction de la tour Bel-Air, Lausanne atteint une population de plus de 75’000 habitants. La croissance sera d’autant plus forte les 40 années qui suivent pour atteindre quasiment les 140’000 habitants qui la compose d’ailleurs aujourd’hui.

De nos jours, la ville de Lausanne a un visage particulier. En témoigne la pyramide des âges sur la page de gauche avec une très forte proportion de la population dont la tranche d’âge se situe entre 20 et 35 ans. La population de Lausanne est très jeune et étudiante, plus que la moyenne Suisse. Cette règle s’observe autant pour les hommes que pour les femmes.

Lausanne est perçue comme une ville dynamique, prête à accepter l’innovation et les changements. Avec des campus de recherche comme l’EPFL (école polytechnique fédérale de Lausanne), on s’attend à entrevoir des expérimentations jusque dans le spectre de l’architecture. Chose faite avec des projet comme la tour Bel-Air à l’époque mais pourtant très critiquée. L’agglomération a aussi tendance à rediriger les densités bâties de la ville sur sa périphérie en adoptant des règles d’urbanisme et de gabarits clairs et restrictifs. Sûrement une des raisons pour lesquelles, les constructions de grande hauteur restent peu nombreuses dans le centre de Lausanne.

La tour et son rapport à la ville

67

Tour Bel_Air Lausanne

68 www.geo.admin.ch est un portail d'accès aux informations géolocalisées, données et services qui sont mis à disposition par l'administration fédérale Responsabilité: Malgré la grande attention qu'elles portent à la justesse des informations diffusées sur ce site, les autorités fédérales ne peuvent endosser aucune responsabilité quant à la fidélité, à l'exactitude, à l'actualité, à la fiabilité et à l'intégralité de ces informations.

Droits d'auteur:

de la Confédération suisse. http://www.disclaimer.admin.ch/conditions_dutilisation.html 1934 empty text

autorités

300m 200 100 0 Echelle 1: 10'000 Imprimé le 02.01.2023 21:53 MEZ https://s.geo.admin.ch/9c9f9dd239 Figure 14_Carte historique de Lausanne, 1934 sans échelle

Contextualisation

Dès 1930, Lausanne va considérablement changer. Beaucoup de quartiers insalubres du centre historique sont démolis et les industries sont déplacées.

La ville qui s’étend déjà jusqu’au lac avec des quartiers d’immeubles de quelques étages, que ce soit au dessus de la gare ou en dessous va continuer à se développer.

C’est un véritable élan pour la construction de nouveaux bâtiments en contrebas de la vieille ville de Lausanne. La ville construit alors beaucoup au sommet des trois collines (principalement autour de Saint-François) et la population augmente considérablement jusqu’à atteindre les 100’000 habitants en 1940. C’est dans ce contexte de fort changement et développement que la tour Bel-Air Métropole se dévoile.

«Allons-nous vraiment laisser sans protestation s’accomplir cette offense à la raison et au bon goût que serait la construction de la tour du Bel-Air Métropole?»1

C’est ce que dit du premier projet de tour de Suisse le rédacteur en chef de la Gazette de Lausanne, Georges Rigassi. Le ton est ainsi donné pour ce que seront à l’avenir les enjeux et les combats passionnels que seront la conception et l’intégration d’un nouveau moyen de concevoir et d’habiter la ville en Suisse.

1Thiery Meyer, 24 heures, 1930: L’affaire de la tour Bel-Air, d’après une citation de 1930

La tour et son rapport à la ville

69

Tour Bel_Air Lausanne

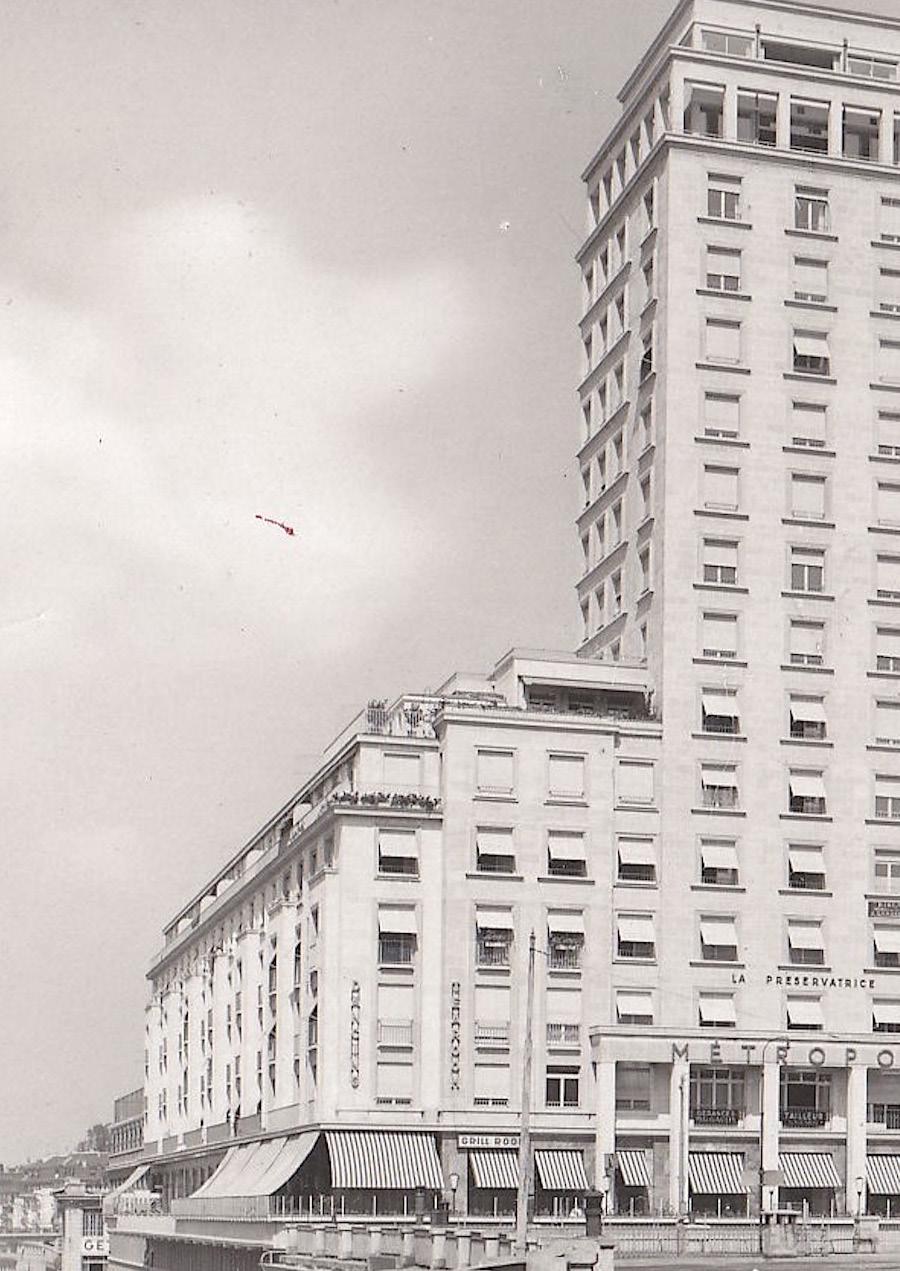

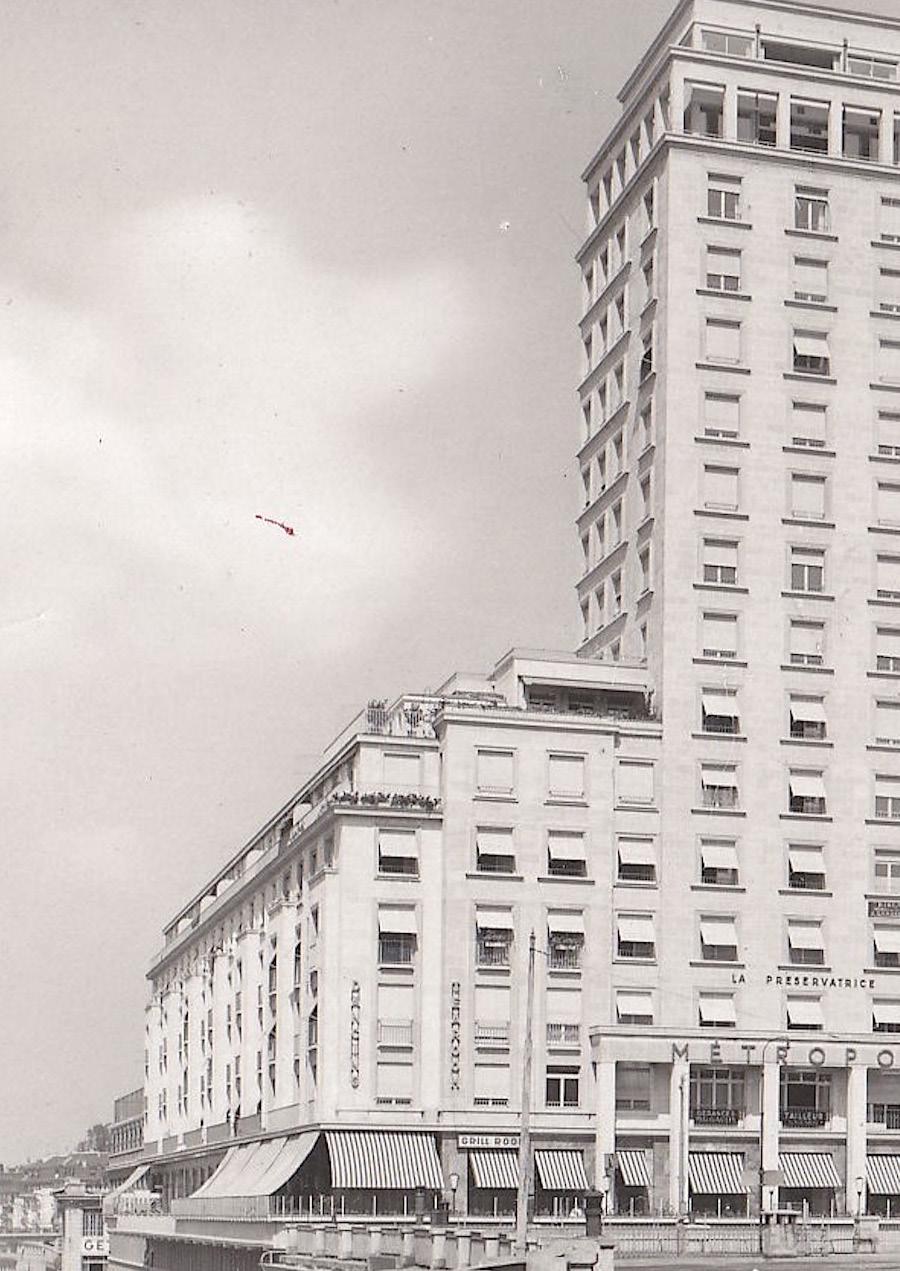

Figure 15_Photographie

de la tour Bel-Air

Plan de situation 1:10’000

72

Données

Date de construction

Lieu de construction

Architecte Hauteur Densité

1932 Lausanne, Suisse Alphonse Laverrière 55 à 68 mètres, 15-19 étages modérée

Considéré comme le premier gratte-ciel de Suisse, la tour Bel-Air est un hommage et une considération pour l’architecture new-yorkaise. C’est l’architecte Alphonse Laverrière qui rapporte avec ses bagages des images et influences de buildings comme le World Tower Building (1915) ou encore le Equitable Building (1915) de Manhattan et des enseignements de bâtiments comme le Flatiron Building (1903) qui constituent les premiers bâtiments de grande hauteur dont le programme est celui de l’habitat et du bureau.

Le projet divise évidemment la population lausannoise, elle pense d’une part que l’édifice va détériorer le paysage de la ville ou bien même entrer en conflit avec la majestueuse cathédrale de Lausanne et la dépasser. Quelle symbolique lui resterait-il alors?

De plus, dans un contexte économique instable, il représente indéniablement l’impuissance économique avec son inspiration de Wall Street et son krach boursier très récent de 1929.

La tour et son rapport à la ville

73

Tour Bel_Air Lausanne

74

Figure

16_Photographie façade ouest

Vision territoriale

En 1934, la ville de Lausanne a un nouveau visage. Près de son centre, au dessus du quartier que l’on connaît aujourd’hui comme le Flon, la tour Bel-Air domine et dialogue calmement avec la cathédrale de Lausanne. La tour s’assume, elle est la première de Suisse, elle marque à jamais la coupe et la sykline de la ville de Lausanne.

La tour est implantée de manière à assumer un devant et un derrière clair, elle va chercher à obtenir un rapport au paysage avec une projection des façades nord, sud et est sur les Alpes, la ville de Lausanne, sa cathédrale et le lac Léman.

La tour Bel-Air restera l’unique tour de la ville de Lausanne pendant de nombreuses années. Encore aujourd’hui la topographie du lieu rend l’implantation de bâtiments comme des tours difficile. C’est ce que nous verrons dans le paragraphe «socle et rapport direct à la ville».

Une apparence et des proportions critiquées valent à la tour de nombreuses critiques mais ne questionnent pas pour autant son impact urbain face au territoire.

Coupe du centre-ville de Lausanne

La tour et son rapport à la ville

75

Tour

Lausanne

Bel_Air

Figure 17_Elévation est sans échelle

76

Socle et rapport direct à la ville

La tour Bel-Air possède une situation particulière qui est pourtant bien commune à la ville de Lausanne. Implantée dans la pente naturelle de la ville, son socle doit naturellement effectuer le lien entre la partie haute qui est la rue des Terreaux et la partie basse qui est la rue de Genève. La hauteur de la tour varie donc entre 19 étages depuis la rue de Genève et 15 étages depuis la rue des Terreaux.

Alphonse Laverrière assure cette transition en exprimant en façade une coursive qui marque la continuité du niveau de la rue des Terreaux au dessus de la rue de Genève.

La tour réagit donc aux rues et à la ville de manière frontale avec un grand socle (illustration page suivante) et une hiérarchie des éléments exprimés en façade.

Reconnaissance d’un front de rue

Le bâtiment marque un rapport évident aux gabarits alentours de la ville de Lausanne avec un premier volume bas de sept niveaux. Cette première partie renforce le lien de la tour avec l’îlot métropole et les bâtiments de la vieille-ville lui faisant face avec le même gabarit.

Au sud, la partie basse de l’îlot permet à la rue de Genève d’être clairement définie et visuellement terminée par la coursive cinq niveaux plus hauts.

La tour s’inscrit dans une logique de langage double, comme un jeu à plusieurs échelles entre les rues et passages immédiats et les toitures de la ville de Lausanne.

Ensuite, dans une composition classique et par une série de retraits, la forme de la tour se dessine petit à petit en façade et, ce, dès les premiers étages depuis la rue.

La tour et son rapport à la ville

77

Tour Bel_Air Lausanne

Figure 18_Plan des premiers étages de la tour échelle originale 1:100

78

Programme et typologie

Programme

La tour a comme ambition de proposer grâce à une composition mixte de son corps et de son socle un programme diversifié. En effet, sur un total d’environ 11’000 m2, 4’700 sont dédiés aux bureaux, 2’400 aux commerces, 2’700 à choix entre bureaux et commerces puis 1’600 aux logements concentrés principalement dans le corps de la tour Ainsi le socle majoritairement commun et public catalyse les interactions entre la rue des Terreaux très empruntée et le socle de la tour.

Cependant, l’intervention marque une importante césure entre les deux niveaux de la ville: seul l’escalier extérieur à l’est permet de lier les deux niveaux de la ville.

Typologie

La tour est très largement ouverte sur les façades nord, sud et est et cherche ainsi à ouvrir les perspectives et les vues sur la cathédrale de Lausanne, la ville et le lac Léman. Elle est en revanche plus fermée sur la façade ouest (façade se projetant sur l’îlot que la tour vient compléter). On retrouve dans cette orientation un escalier dans l’angle nord-ouest qui vient distribuer les étages de la tour.

On comprend que la tour est très largement orientée comme le laissait imaginer la composition classique de la façade est et sa colonnade en façade est.

La distribution des logements de l’îlot est assurée par des cages d’escaliers exprimées en façade sur la cour intérieure de l’ìlot. Les pièces de services comme les salles de bain et les WC sont organisés autour de ces cages d’escaliers.

Le choix typologique de la tour semble pourtant aller à l’encontre de la volonté de l’orientation et de l’ouverture de la tour sur le paysage.

La tour et son rapport à la ville

79

Tour Bel_Air Lausanne

Figure 19_En haut, vue depuis un appartement dans le dernier étage de la tour

Figure 20_En bas, vue de l’entrée de la tour

80

Structure et environnement Structure

Malgré une composition et une inspiration très classiques, la tour se dote des dernières techniques que le domaine de la construction peut offrir. La structure métallique de l’ouvrage d’au moins 2’000 tonnes d’acier est réalisée pour la plupart sur site avec des éléments soudés sur place. Cette manière de faire a permis aux travaux d’être particulièrement rapides et efficaces pour un bâtiment de cette ampleur.

La structure est directement liée aux affectations multiples de l’ensemble: dans les étages inférieurs, des profilés métalliques accueillent un plancher en béton tandis que dans les nombreux étages supérieurs destinés aux logements, les profilés accueillent quant à eux un plancher en bois plus léger permettant à la tour de s’élever avec plus de légèreté.

Bâtiment bientôt centenaire, les récents diagnostics effectués montrent que la structure est intacte, seuls sont nécessaires des travaux de remise en état des produits anti-corrosifs de la structure métallique.

Environnement

Les matériaux mis en œuvre pendant la construction étaient pour la grande majorité de qualité avec une durée de vie exemplaire. Seules des interventions ponctuelles ont été réalisées au cours des dernières décennies.

La récente grande rénovation a mis en lumière les problèmes de présence d’amiante dans la construction. Ce qui a fait l’objet de nombreuses interventions de désamiantage depuis 2014.

La tour semble pouvoir continuer son chemin d’icône de la construction Suisse pour les années à venir.

La tour et son rapport à la ville

81

Tour Bel_Air Lausanne

82

Figure 21_Vue du passage vers la rue des Terreaux depuis la rue de Genève

Tour modèle

La tour Bel-Air Métropole est un symbole fort en Suisse. Il nous apprend que l’implantation de la tour doit être justifiée et fortement réfléchie. Il est important de noter les différentes échelles abordées dans ce projet entre le rapport du socle à la ville immédiate et le rapport de la tour au paysage. Ces différentes échelles ne doivent pas être un frein aux interactions sociales du centre de la ville mais un levier d’actions pour la mise en place de programmes et de types d’appartements variés et pensés de concert avec l’orientation paysagère.

Tour Bel-Air

Vision territoriale modèle

Socle et rapport direct à la ville une interface entre deux niveaux de la ville

Programme & typologie mixité évidente mais manque de perméabilité

Structure pérennité et lien au programme

Environnement un bâtiment qui dure dans le temps

La tour et son rapport à la ville

83

Tour Bel_Air Lausanne

8

0

Tour d’Ivoire Montreux

La tour et son rapport à la ville

85

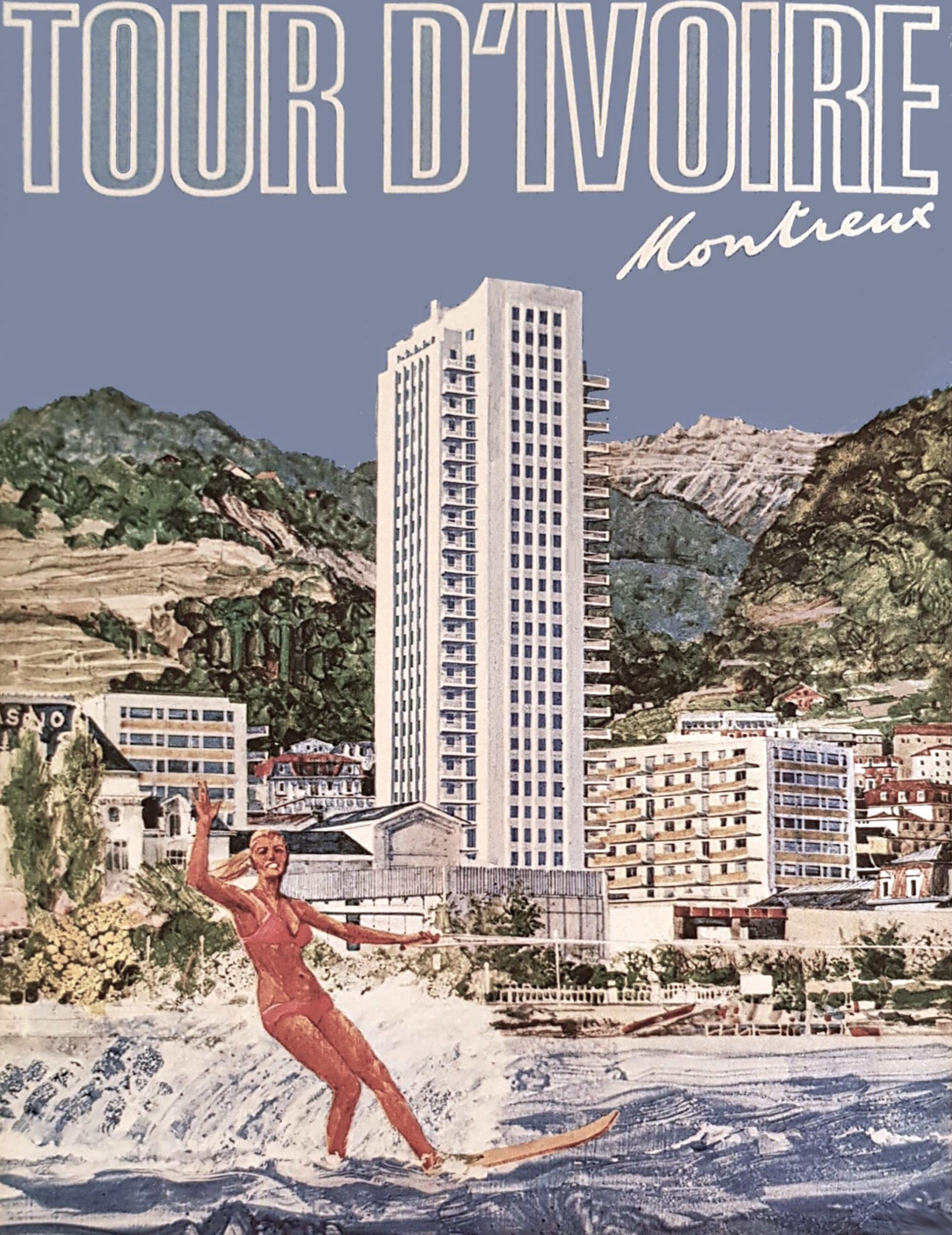

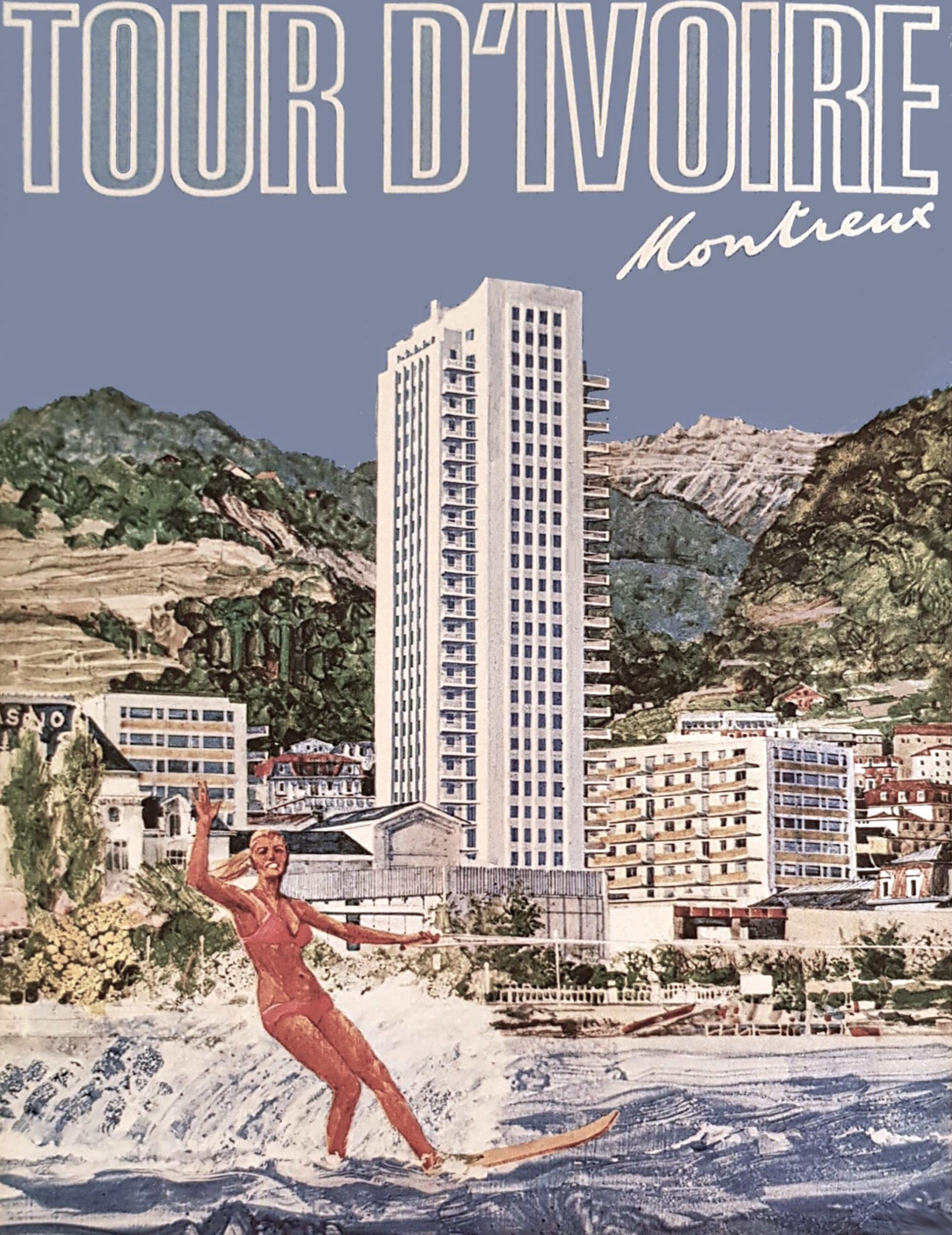

Figure 22_Publicité pour la ville de Montreux

Montreux

Montreux

20’000

15’000

2020 1900 1960

Evolution de la population à Montreux (source: Wikipédia)

90 ans

60 ans

25’000 30 ans

Pyramide des âges à Montreux 2020 (source: Wikipédia)

88

Contextualisation

La ville de Montreux est une ville peu peuplée. Avec une topographie peu évidente, son étalement urbain est très compliqué et réduit. En 1900, la ville comptait environ 14’000 habitants et elle augmente rapidement jusqu’à 18’000 en 1910. Cependant, la ville ne connaît pas d’augmentation significative de la population mais une perte de 4’000 habitants jusque dans les années 1960, période à laquelle la tour d’Ivoire sera construite dans une stratégie de publicité pour la ville de Montreux. On parle d’ailleurs de «nouveau souffle» pour la ville qui s’illustre en effet par les chiffres avec un retour aux chiffres que l’on connaissait en 1910 puis une augmentation jusqu’à 26’000 habitants aujourd’hui.

La population de Montreux est une population plus âgée que celle de Lausanne. Elle est d’ailleurs vieillissante et tire le portrait d’une ville plutôt calme qui n’est pas enclin au changement. Sa position géographique protège la ville de la bise et crée un micro-climat particulièrement doux qui fait souvent penser à la côte d’Azur dans le sud de la France. Cette côte montreusienne aussi composée par la ville de Vevey et la ville de La Tour-de-Peilz s’appelle aujourd’hui la Riviera.

On pourrait presque comparer la région avec la ville de Monaco. Cependant, aujourd’hui on reconnaît que les deux villes ne se ressemblent pas tant leurs densités d’habitants et de constructions sont différentes.

La tour et son rapport à la ville

89

Tour d’Ivoire Montreux

Plan de situation 1:10’000

90

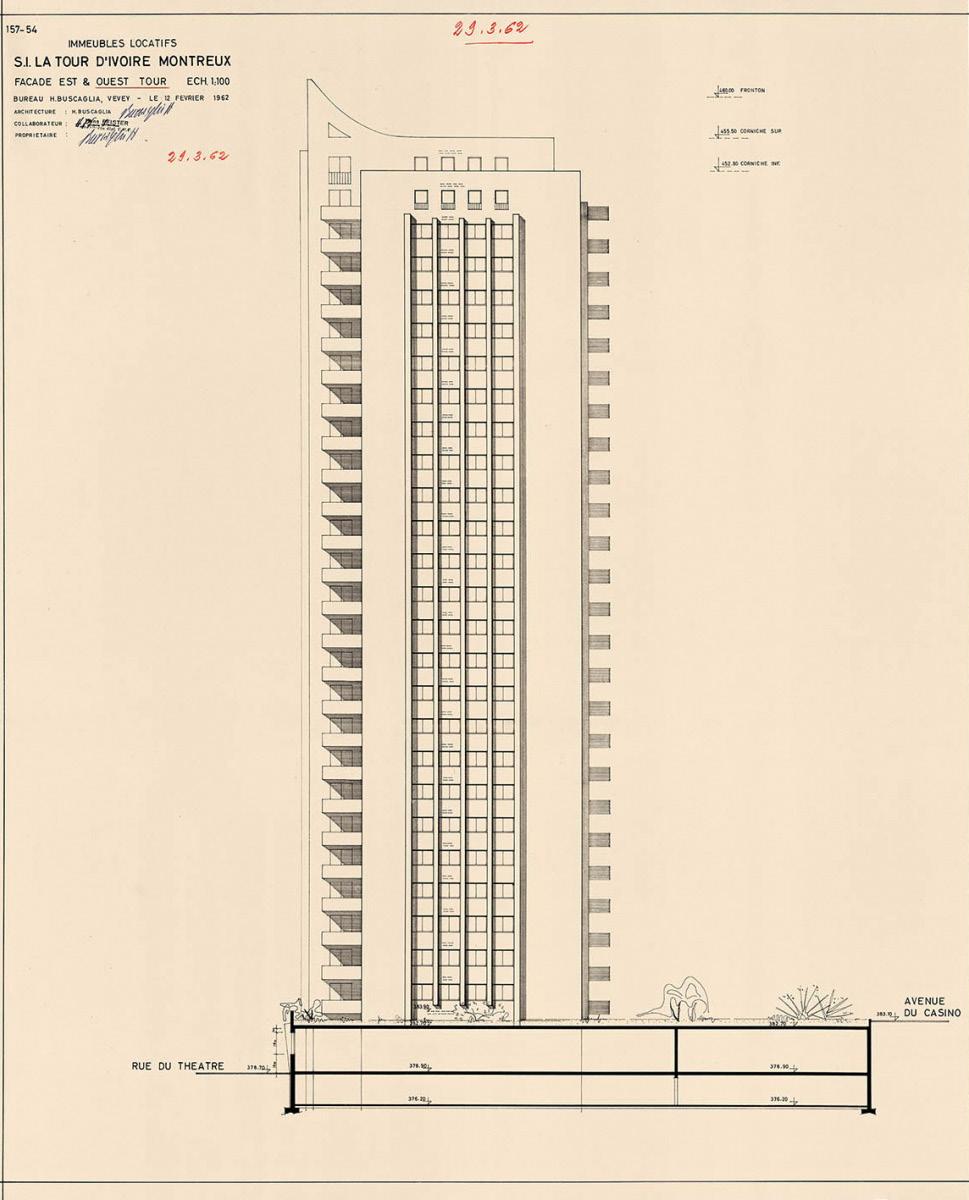

Données

Date de construction Lieu de construction

Architecte Hauteur Densité

1964-1968 Montreux, Suisse Hugo Buscaglia

76 mètres, 26 étages élevée

«Élaboré dans un contexte de pénurie de logements et d’essoufflement économique et touristique»1, la tour d’Ivoire de Montreux est rapidement devenue un monument dans l’imaginaire montreusien.

Le contexte géographique et topographique de la ville pose des questions évidentes à propos de la forme urbaine à développer pour répondre aux besoins de la ville de Montreux. Ville implantée entre l’imposant flanc de montagne du Lavaux d’un côté et le grand lac Léman de l’autre. La question suivante se pose: comment garantir un espace public de qualité dans le centre ville tout en construisant suffisamment de logements dans ce contexte de pénurie? Pour l’architecte, la réponse est évidente, la tour est la seule forme urbaine qui dans son contexte géographique permet de «ménager en centreville une zone de verdure et une échapée sur le lac et les Alpes»2. D’ailleurs Hugo Buscaglia préconisait de multiplier l’intervention qui a fait l’objet de dérogations et de faire de la tour d’Ivoire un cas d’école. Ce qui ne fut pas le cas.

1Archives de Montreux, mars 2021, la Tour d’Ivoire : repas panoramiques, d’après une citation de MOSER, Patrick, BRIDEL, Adrien, 2019, De Bel-Air à Babel : un rêve de grandeur. Vevey : Call me Edouard, 2019, p. 89

2Archives de Montreux, mars 2021, la Tour d’Ivoire : repas panoramiques, p. 2

La tour et son rapport à la ville

91

Tour d’Ivoire Montreux

92

Figure 23_La tour d’Ivoire et son échaffaudage mobile pendant la construction

Vision territoriale

C’est avec une réponse de presque 80m de hauteur que Hugo Buscaglia place son bâtiment dans le paysage. Le projet est la seule tour qui s’inscrira dans le portrait et la skyline de la ville de Montreux. La tour va dépasser d’au moins 10 étages la plupart des bâtiments existants. Elle s’implante avec force et agit comme un point de repère de la côte du Lavaux scintillant grâce au crépis couleur «ivoire» issu de la volonté de l’architecte et dont le nom a été donné à la tour.

La tour s’oriente de manière évidente vers le cirque des Alpes et les côtes du Lavaux. Avec son caractère nautique élancé, elle propose une vue presque complète sur toute sa circonférence et laisse aussi apparaître des loggias sur les angles de la façade sud. Cette attitude contemplative est, et restera son atout majeur pour les décennies à venir.

La ville de Montreux décide de réaliser dans les derniers étages de celle-ci un restaurant qui permet aux touristes et habitants de pouvoir jouir de cette hauteur et d’utiliser la partie extérieure comme un belvédère artificiel faisant le tour du bâtiment. Dès lors, la ville de Montreux possède l’avantage de proposer de diner soit les pieds dans l’eau soit «la tête dans les nuages»1.

Coupe de la ville de Montreux

1La Tour d’Ivoire sans couronne, L’Est vaudois, 7 décembre 1996

La tour et son rapport à la ville

93

Tour d’Ivoire Montreux

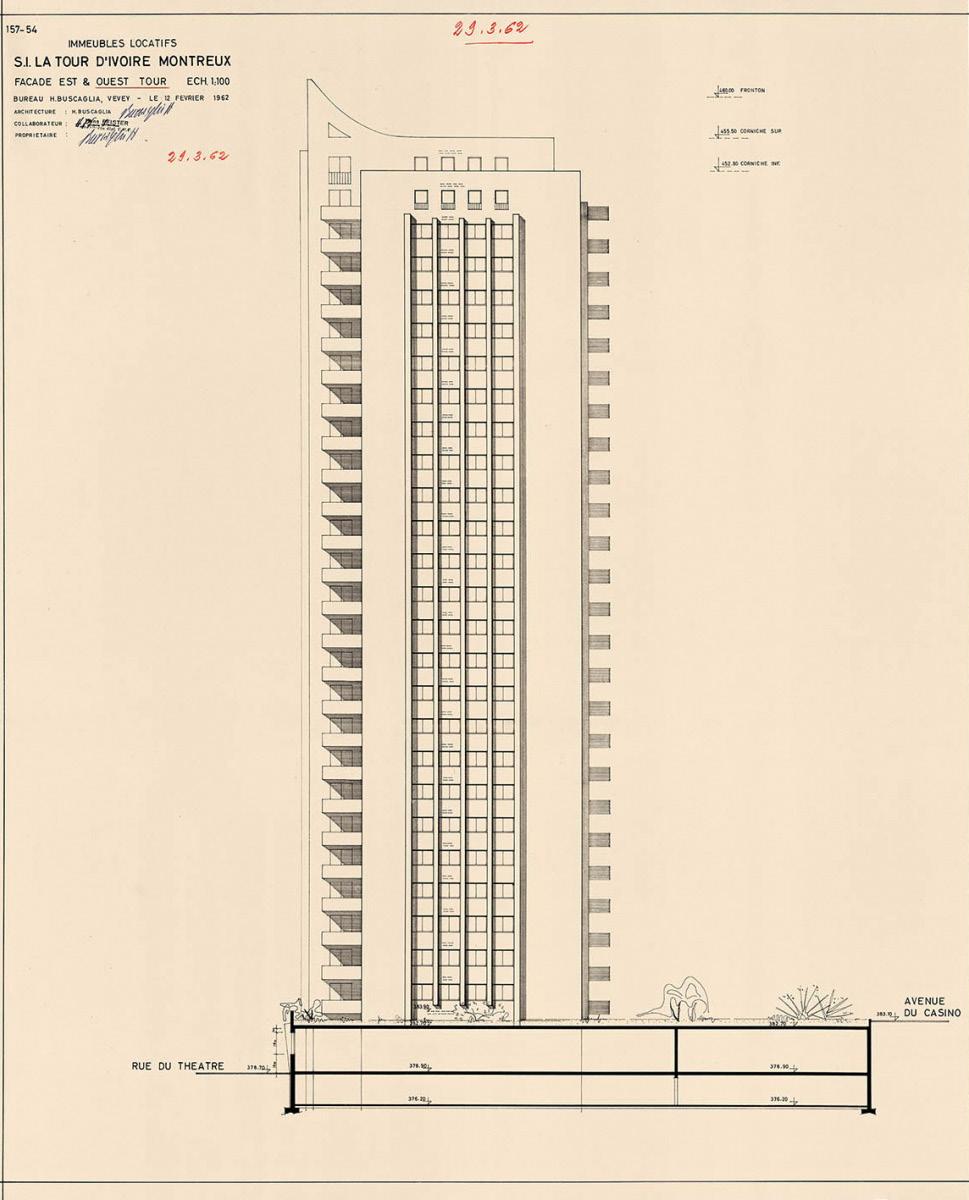

Figure

24_Elévation

est de la tour

94

Socle et rapport direct à la ville

Une fois réalisée, la tour ne reçoit pas les éloges escomptés. Les montreusiens ne l’aiment pas et, lors du recensement architectural, la note de 7 lui est attribuée : «c’est la note qu’on donne par exemple à une station service construite à côté d’une église romane»1.

Le rapport à la ville est critiqué. Bien que la tour ait libéré une grande quantité d’espace public autour de sa base, cela ne semble pas suffire à configurer un espace public de qualité. En effet, l’entrée de la tour dont le programme est uniquement domestique s’effectue par une promenade et une percée sur le côté de la tour. Rien ni personne d’autre que les résidents ne sont invités à parcourir les abords de la tour. Ensuite, la façade de la tour, très linéaire et verticale semble se projeter à l’infini vers le ciel ou bien vers le sol.

Mais cette tour est aussi posée sur un socle habité fonctionnant sur deux niveaux: d’un côté, le niveau haut avec l’avenue du casino et un étage plus bas, une façade continue reprenant le front de la rue du Théâtre. Sur le socle, on retrouve les espaces de jardins qui mènent à l’entrée de la tour mentionnée précédemment.

La rue du Théâtre reste tout de même témoin d’une absence d’interactions. Les quelques commerces y résidant n’invitent pas le passant à jeter un coup d’œil et encore moins de s’y arrêter un instant.

Je dirais que le programme de la tour et sa nature fermée au rezde-chaussée supérieur a très largement contribué à la mauvaise réputation de la tour. Elle n’est finalement plus qu’un objet que l’on observe dont le rapport à la ville est limité à un rapport physique et visuel.

Un Monaco en Suisse pour relancer l’économie de la ville de Montreux? Pas si l’on a pas la chance de monter dans les premiers étages.

1Couleurs locales,La tour d’Ivoire à Montreux, 6 septembre 2022

La tour et son rapport à la ville

95

Tour d’Ivoire Montreux

Figure 25_Plan du 27ème étage

Figure 26_Plan du 25ème étage

96

Programme et typologie

Le projet ne comportait pas que la tour bien connue des montreusiens. De part et d’autres des flancs de la tour sont érigés deux autres bâtiments d’habitations de huit niveaux. Avec leurs balcons élancés adoptant un vocabulaire nautique également, ils relient idéalement les trois volumes ainsi pensés par Hugo Buscaglia.

Programme

Le programme est clair, seulement du logement, sauf dans le socle assurant le front de rue sur la rue du Théâtre et dans le dernier étage où avait ouvert un restaurant panoramique: Le Corsaire. Pour distribuer les logements, des ascenseurs sont mis en services ainsi qu’un monte-charge isolé permettant de contrôler les flux entre les habitants et les clients du restaurant. Situés dans le noyau central de l’ouvrage, ils assurent les va-et-viens de 24 étages de logements et du dernier étage de restauration.

Typologie

Aujourd’hui, la tour n’échappe pas à la règle de l’élitisme. Les plans sur la page de gauche montrent la récente rénovation d’un appartement en triplex dans la tour. Rayonnant, il bénéficie de tous les atouts que la tour peut offrir aux utilisateurs.

Le logement est né suite à la transformation du restaurant en appartement en 2006. Du même coup, la tour est surrélevée d’un étage.

La documentation des autres niveaux de la tour étant très pauvre, aucun plan d’étage type n’est communiqué.

La tour et son rapport à la ville

97

Tour

Montreux

d’Ivoire

98

Figure 27_Photographie du radier de la tour d’Ivoire pendant le chantier

Structure et environnement

Structure

La structure de la tour va être marquée dès le début du chantier et durant toute sa durée. Pendant la construction, la tour se dote d’un radier imposant pouvant supporter les 13’000 tonnes de construction verticale. La mise en place du fond de fouille et du ferraillage du radier représente déjà une immense infrastructure qui assurera la pérennité de l’ouvrage. L’autre prouesse technique est l’invention d’un nouveau type d’échafaudage qui s’élève en même temps que les étages de la tour sont bâtis. C’est le noyau central qui supporte l’échafaudage de la construction. La tour est également dotée d’une stucture antisismique, ce qui est complètement inédit dans l’architecture des années 1960 qui se contentait bien souvent du strict minimum pour construire rapidement et efficacement. D’ailleurs on dit souvent des constructions de cette époque qu’elles «vieillissent mal».

Environnement

Les matériaux de structure mis en œuvre sont exceptionnels et les travaux intérieurs sont tout autant soignés. Ce qui assure à la tour une longévité indispensable dans la construction de grande hauteur. Sa structure imposante a été réalisée en réponse aux contraintes imposées par le vent et les intempéries sur une construction de grande hateur. L’architecte s’était déjà sans doute saisi des conditions d’exemplarité dont la construction devait faire preuve pour faire face aux vives critiques qu’elle allait produire.

La tour et son rapport à la ville

99

Tour d’Ivoire Montreux

100

Figure 22_Affiche publicitaire pour la ville de Montreux

Nouveau souffle

La tour d’Ivoire est un cas particulier, elle est presque ce que l’on peut appeler un contre-exemple vis-à-vis du sujet de ce mémoire. En concevant un bâtiment qui doit être vu, Hugo Buscaglia et le plan de quartier en activité ont desservi les espaces publics directs de la ville autour de la tour. La tour occupe un rapport immédiat à la ville trop discret et presque caché, ce qui est causé par le manque de mixité, d’accessibilité et de perméabilité du rez-de-chaussée.

Tour d'Ivoire

Vision territoriale un bâtiment quoi voit et qui est vu

Socle et rapport direct à la ville un problème de programmation

Programme & Typologie une uniformité trop importante

Structure

l’ingénierie au service de l’architecture

Environnement un bâtiment qui dure dans le temps

La tour et son rapport à la ville

101

Tour d’Ivoire Montreux

0 8

Wolkenwerk Zürich

La tour et son rapport à la ville

103

Zürich

300’000

150’000

2020 1850 1930

Evolution de la population à Zürich (source: Wikipédia)

90 ans

60 ans

450’000 30 ans

Pyramide des âges à Zürich 2020 (source: Wikipédia)

106

Zürich

Contextualisation

On peut dire que la ville de Zürich a connu la croissance démographique la plus forte de toute la Suisse. Avec environ 40’000 habitants au début des années 1850, la ville croît fortement et s’étale d’autant plus avec la ville de Winterthour très proche. La ville atteint un niveau historique en 1960 avec 440’000 habitants. Nombre d’habitants qui n’est toujours pas atteint aujourd’hui avec un exode rural important dès les années 1960-1970. On compte aujourd’hui, environ 433’733 habitants dans la ville de Zürich.

On reconnaît que cette forte croissance a lourdement impacté la production architecturale de la ville avec la construction de nombreux ensembles de logements entres les années 50 et 80. Des ensembles parfois composés par des tour comme celles de Hardau en 1978. Avec la production de ces ensembles, cette partie de la suisse alémanique s’est inconsciemment dotée d’une grande culture de la construction et de la réalisation de projets d’architectures comme les tours. Ils constituent alors des atouts et s’implantent très tôt dans la culture des habitants du canton et plus largement de la Suisse alémanique.

Comme toutes les grandes villes Suisses, Zürich attire les jeunesses et une part de la population plutôt jeune. Avec des institutions comme l’ETHZ (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich) ou l’université de Zürich, la ville forme et représente une capitale économique et universitaire très importante.

Zürich est une ville très cosmopolite, on compte environ 30% d’étrangers, pourcentage élevé mais toujours très loin son homologue romande Genève (41%).

La tour et son rapport à la ville

107

Wolkenwerk Zürich

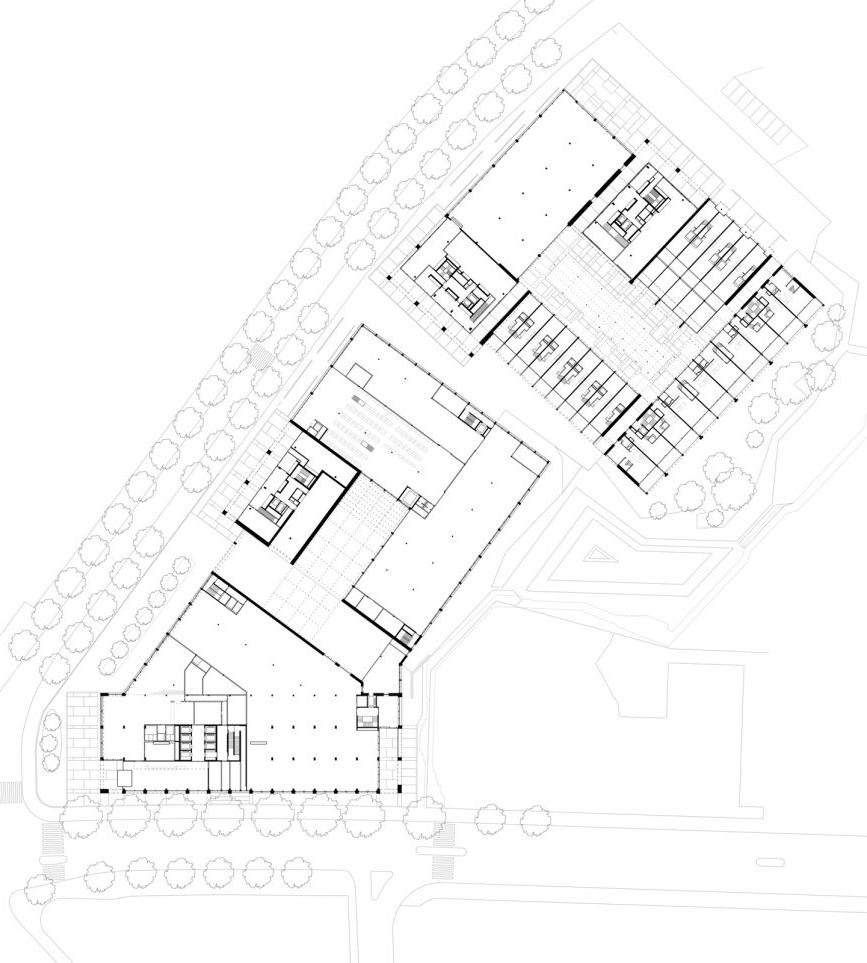

Figure 28_Ensemble Wolkenwerk

Plan de situation 1:10’000

110

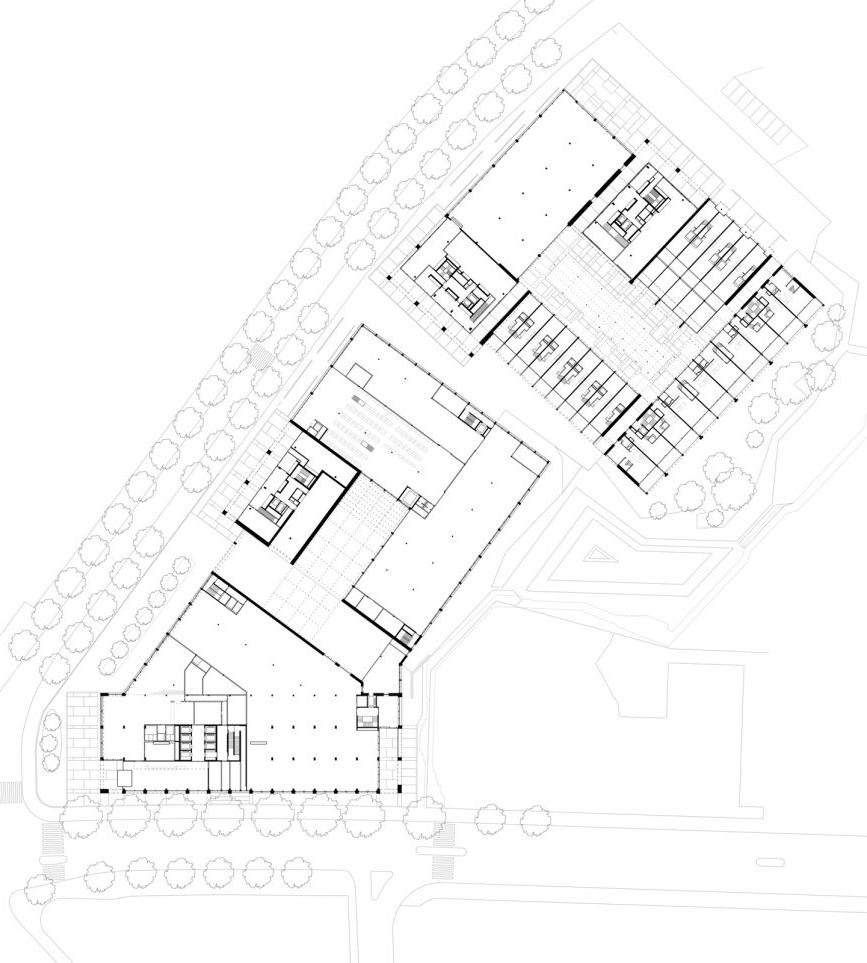

Données

Date de construction Lieu de construction

Architecte Hauteur Densité

2017-2020 Zürich, Suisse

von Ballmoos Partner Architekten, Staufer & Hasler Architekten

53-71 mètres, 17-22 étages Elevée

Von Ballmoos Partner Architekten et Staufer & Hasler Architekten construisent un ensemble dans une ville où ils sont déjà beaucoup intervenus. Ils élaborent à l’aide d’un PLQ (plan de quartier) un quartier périphérique au nord de Zürich dans lequel il est décidé de planifier le développement autour d’un «couloir vert» composé notamment par le Andreas Park. Il en ressort très rapidement que dans le quartier de Leutschenbach, «on peut développer des constructions denses et hautes»1

La vocation même du nouveau quartier est celle de créer un nouvel espace public qui est un «lieu auquel les habitants de la ville peuvent s’identifier et se sentir connectés»2. En ce sens l’addition de cette proposition avec celle de l’implantation de tours est un paralèlle parfait entre le besoin de densification d’une région périphérique de Zürich et une région comme la périphérie de Genève. Cette stratégie semble pouvoir s’appliquer aux quartiers en développement à Genève comme le quartier du PAV avec des nouveaux centres composés par des îlots d’urbanité.

1Hochhäuser Wenn Türme im Team spielen 2Hochhäuser Wenn Türme im Team spielen

La tour et son rapport à la ville

111

Wolkenwerk Zürich

112

Figure 29_Vue extérieure des îlots

Vision territoriale

Le site a besoin de se développer dans un contexte urbain dont la densité apparente se doit d’être modérée. Ainsi, le contexte spatial et paysager de l’espace public est primordial.

La réponse que donnent alors les bureaux von Ballmoos Partner Architekten et von Staufer & Hasler est un ensemble de quatre tours disposées sur des grands socles. Trois de ces tours sont destinées au logement tandis que la dernière (la plus au sud de l’ensemble) est destinée aux bureaux.

«Si vous vous promenez dans le quartier, les tours sont des protagonistes à certains endroits, juste un indice à d’autres, elles n’apparaissent jamais comme des monuments mais sont toujours intégrées dans l’ensemble»1

En résulte alors, dès les premiers étages de tour un nouvel espace public se dessinant dans la ville. Plus libre et moins dense grâce à la différence de hauteur des tours, il donne un second souffle au quartier et un caractère figuratif qui lui permet à l’échelle de la ville de se forger une identité sortant de l’ordinaire.

A l’échelle de l’ensemble, les quatres tours dialoguent entre elles. Elles n’ont pas la même orientation. En effet, les quatre rectangles pivotent selon leur position et leur rapport au socle. La répétition des émergences ne crée pas de sérialité mais un tout dans lequel chaque élément possède une relation unique face au paysage et à ses voisins.

Skyline d’un quartier de la ville de Zürich Ensemble Wolkenwerk au centre

La tour et son rapport à la ville

113

Wolkenwerk Zürich

1Werk, bauen+wohnen, Hochhäuser 12-2021

114

Figure 30_Coupe longitudinale sans échelle

La tour et son rapport à la

115

ville Wolkenwerk Zürich

Figure 31_Plan du rez-de-chaussée sans échelle

116

Socle et rapport direct à la ville

Le projet de Wolkenwerk prend à cœur de connecter ses tours à l’espace public direct. Les socles des différents bâtiments correspondent au caractère du quartier de Leutschenbach comme une zone en développement dans laquelle les besoins sont la mixité des usages.

Pour cette raison, les socles adoptent un rapport direct et font front aux rues. Il sont investis par une multitude d’acteurs différents: ateliers, studios, magasins, restaurants, commerces...

De cette manière les espaces du rez-de-chaussée sont complètement utilisés par les acteurs du quartier et les habitants de l’ensemble.

Les socles sont aussi composés de grands halls libérés de toute structure linéaire permettant de créer des grands espaces utiles intérieurs. Ces halls de grande hauteur communiquent directement avec l’espace public extérieur grâce à leurs dimensions importantes et leurs rapports d’échelles. C’est l’usine de ferrures Nyffenegger qui loge dans ces grands halls et qui joue un rôle central dans la mise en valeur des activités du lieu. Avec entrepôts, usines de fraisage et de percement de bronze et de laiton, l’entreprise avait tenu à garder un rôle prépondérant dans l’activité du lieu (lieu dans lequel elle était déjà présente avant les nouveaux projets de construction).

La matérialité des socles joue un rôle important dans le rapport de l’ensemble au quartier et au sol. Réalisé avec des passages qui mènent aux centres des îlots, les façades de ces premiers niveaux sont réalisées avec un remplissage de briques de clinker situé entre les ossatures porteuses visibles en béton. Ainsi, le projet s’installe dans l’histoire du lieu et fait référence aux bâtiments commerciaux existants dans les années 1940.

La tour et son rapport à la ville

117

Wolkenwerk Zürich

Figure 32_Plan de l’étage type sans échelle

118

Programme et typologie

La grande mixité du programme développée et pensée en même temps que l’élaboration des typologies du projet a permis au rezde-chaussée d’être un tout vivant et fortement lié à la ville. Il est du même coup fortement lié aux quatre émergences dans lesquelles on retrouve le programme de logements pour les trois tours plus au nord et de bureaux pour la tour la plus au sud.

Richesse typologique

La richesse se ressent entre les différents niveaux. Ainsi tous les types d’habitants peuvent trouver un appartement convenable dans l’ensemble des bâtiments construits: grande ou petite famille, célibataire, couple, personne aisée ou moins. On retrouve les qualités de vivre «près du sol» comme des maisonnettes avec accès à des jardins privés au cœur de l’îlot au nord et des vues directes sur les espaces verts produits par le plan de quartier, les qualités de vivre avec un balcon d’angle dans les étages intermédiaires et enfin les qualités de profiter de vues rayonnantes dans les étages les plus élevés des trois tours de logement. Cette manière de concevoir la tour et son socle permet de créer une plus petite ville dans l’enveloppe de la construction, la population y est mixte et devient alors intéressante.

Cette population est invitée à se retrouver dans les jardins communaux pensés par les architectes et les architectes paysagistes. Grâce à l’élaboration de jardins en toiture des socles, les habitants vivent et se rencontrent à l’extérieur de leur logement mais toujours dans leur propre «micro-ville» dans laquelle tout le monde peut alors se connaître ou du moins se reconnaître.

La tour et son rapport à la ville

119

Wolkenwerk Zürich

120

Figure 33_En haut, vue depuis la loggia d’un appartement de la tour Figure 34_En bas, vue d’un grand espace commun

Structure et environnement

L’ensemble du projet est réalisé avec une structure ponctuelle massive en béton armé. Des grands noyaux organisent et soutiennent les niveaux de tour et les socles sont produits avec une structure ponctuelle de grande portée. Libérant ainsi des grands halls de production et des espaces modulables réversibles pour les commerces, restaurants, bars... L’entrée des tours est aussi marquée par la structure ponctuelle avec un léger retrait de la façade au rez-de-chaussée. En revanche, on retrouve une structure linéaire et plus soutenue dans l’îlot nord composé par les logements au rez-de-chaussée.

L’environnement au service du projet

Le concept de végétation se base sur la «stratification verticale de la forêt»1. Des grands arbres se réfèrent à la dimension de la construction et ressemble dans les proportions aux grands halls proposés au rezde-chaussée tandis qu’une strate arbustive et plus diversifiée «réagit à l’échelle humaine et introduit des éléments et des mises en scène horticoles»2.

Avec cette méthode, le jeu d’échelle intervient aussi dans la conception des espaces verts extérieurs, elle met en relation la nature et la construction en intégrant des éléments de dimensions et de natures variées.

L’environnement s’invite aussi dans la structure et les espaces construits du projet. Les socles produits sont investis par des terrasses vertes irriguées par l’eau de pluie captée par les grandes surfaces de toiture des tours et des socles. Le surplus de l’eau ruisselle ensuite le long des toitures, pour se jeter dans un grand bassin d’eau du parc public.

La tour et son rapport à la ville

121

Wolkenwerk Zürich

1&2 LANDEZINE, WolkenWerk, Leutschenbach Zürich

122