RHEUMA UND DIE ABWEHRKRÄFTE

Warum Frauen das stärkere Immunsystem haben und warum das von Nachteil sein kann

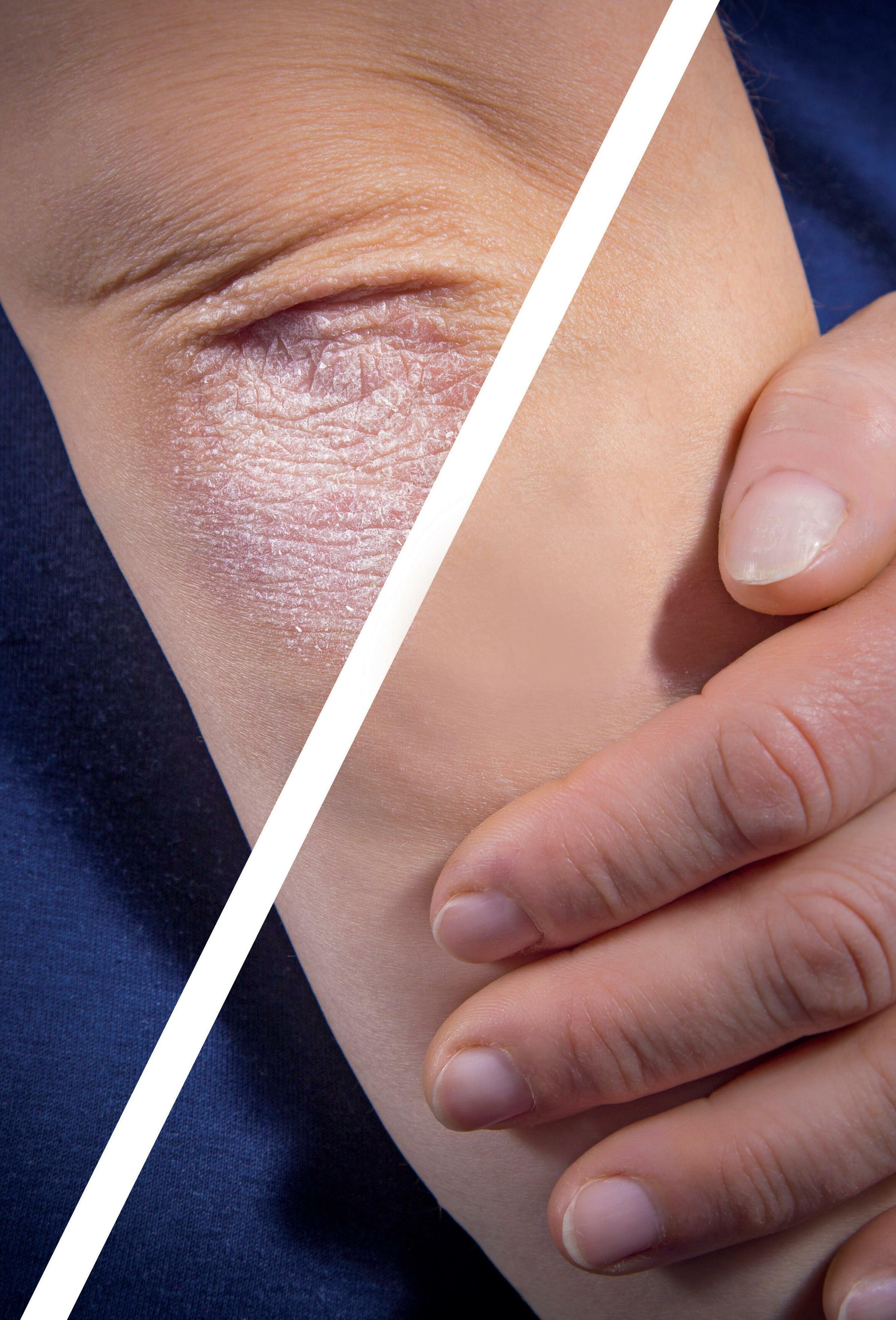

nur Hautsache Psoriasis ist nicht

Das war der BdAWie man sich trotz Schuppenflechte in der eigenen Haut rundherum wieder wohl(er) fühlen kann

Kongress Wien 2022

Spannende Vorträge rund um das Thema „Familienmedizin – alle Lebenslagen“

P.b.b. GZ16Z040662P, 6. Jahrgang, RMA Gesundheit GmbH, Am Belvedere 10 / Top 5, 1100 Wien Informations- und Fortbildungsmagazin für Ordinationsassistent:innen 04/2022

Neuigkeiten rund um e-card und e-Rezept

Versicherte können sich ab sofort in den Portalen der Sozialversicherung, z.B. www.meineSV.at, durch eine andere Person vertreten lassen, der sie eine

Vollmacht per Handy-Signatur oder ID Austria erteilt haben. So ist auch die Einlösung von e-Rezepten für eine andere Person möglich!

Gesperrte e-card? e-Rezept bitte ausdrucken!

Wird eine e-card als verloren, gestohlen oder defekt gemeldet oder wurde innerhalb der Übergangsfrist ab der ersten Aufforderung kein Foto für die e-card gebracht, wird die e-card gesperrt. Sie kann dann nicht mehr als Schlüsselkarte im e-card System verwendet werden.

Wurde die e-card gesperrt, weil kein Foto vorliegt, muss die Person ein Foto zu einer Registrierungsstelle bringen, damit eine neue e-card ausgestellt werden kann.

Mehr Information zur e-card mit Foto: www.chipkarte.at/foto

Mit Admin-Karte und Sozialversicherungsnummer können für Versicherte mit gesperrten e-cards weiterhin e-Rezepte ausgestellt werden. Wenn ein elektronischer e-card Ersatzbeleg vorliegt, kann auch eine Konsultation gebucht werden.

Mit einer gesperrten e-card erhält die Apotheke jedoch KEINEN Zugriff auf e-Rezepte. Dafür wird ein e-Rezept Ausdruck oder der e-Rezept Code am Handy benötigt.

Mehr Information zum e-Rezept: www.chipkarte.at/e-rezept

TIPP: Übergeben Sie immer einen e-Rezept Ausdruck, wenn Sie ein Rezept für eine Patientin oder einen Patienten mit gesperrter e-card ausstellen!

Der GINO kommt!

Ordinationen und weitere Gesundheitsdiensteanbieter werden 2023 nach und nach mit den neuen GINO Kartenlesegeräten ausgestattet. Die Reihenfolge der Ausstattung legen die GIN-Zugangsnetz-Provider fest. Ihr Provider wird sich mit genügend Vorlaufzeit wegen einer Terminvereinbarung mit Ihnen in Verbindung setzen. Sie müssen nicht selbst aktiv werden!

Mehr Information zum GINO: www.chipkarte.at/GINO

Folder für Ihre Patientinnen und Patienten zum e-Rezept und zur e-card können Sie kostenlos unter info@svc.co.at nachbestellen!

Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ein Jahr ist praktisch wieder vorüber, im Berufsverband war wieder einiges los. Von der Erstellung eines Positionspapiers und der Veranstaltung von Kongressen in Vorarlberg, Tirol, Oberösterreich, Salzburg, Wien und der Steiermark, über Forderungen, Inflationsabdeckung und Teuerungsprämien in Kollektivverträgen bis hin zum Verfassen von Zeitungsartikeln und zur Umfrage unter unseren Mitgliedern hatten wir den Kopf voll und alle Hände voll zu tun. Ich bin sehr stolz auf meine Kolleginnen im Vorstand, die mir das ganze Jahr über zur Seite stehen und wertvolle Zeit und Arbeit zur Verfügung stellen. Auch dem Team der Ärzt:in Assistenz , das unermüdlich das ganze Jahr im Einsatz ist, möchte ich meinen Dank aussprechen. Was ich mir für das kommende Jahr wünsche, ist, dass sich mehr Kolleginnen und Kollegen bei uns im Verband engagieren. Es gibt von kleinen Aufgaben, etwa Ideen einbrin-

gen, Folder auf Fortbildungsveranstaltungen verteilen, bis hin zu großen Aufgaben, zum Beispiel den BdA bei Fortbildungsveranstaltungen in den Bundesländern vertreten, Veranstaltungen organisieren, an den Kollektivvertragsverhandlungen teilnehmen etc., alles Mögliche zu tun. Allein der Workshop zum Thema „Umsetzung des KV am eigenen Arbeitsplatz“ in Wien hat gezeigt, dass vieles im Argen liegt und noch einiges zu tun ist. Wir haben keine Zeit, die Hände in den Schoß zu legen – und um wirklich alles und ganz Österreich abdecken zu können, benötigen wir mehr Womenund Men-Power.

Scheuen Sie sich nicht! Engagieren Sie sich: bda.sekretariat@arztassistenz.at!

IMPRESSUM

Herausgeber und Medieninhaber:

RMA Gesundheit GmbH, Am Belvedere 10 / Top 5, 1100 Wien, Tel. 01/74321708114, office@gesund.at.

Geschäftsführung: Mag.a Birgit Frassl, Marlis Rumler.

Redaktionsleitung: Mag.a Karin Martin.

Projektleitung: Margit Koudelka.

Redaktion: Mag.a Karin Martin, Anna Schuster, BSc, Mag.a Ines Pamminger, BA, Margit Koudelka.

Lektorat: Mag.a Katharina Maier.

Produktion & Grafik: Helena Valasaki, BA. Cover-Foto: shutterstock.com/Krakenimages.com.

Verkaufsleitung: Mag.a Birgit Frassl, birgit.frassl@regionalmedien.at.

Kundenbetreuung: Mag.a Dagmar Halper, dagmar.halper@regionalmedien.at, Ornela-Teodora Chilici, BA, ornela-teodora.chilici@regionalmedien.at.

Druckerei: Bösmüller Print Management GesmbH & Co. KG.

Verlags- und Herstellungsort: Wien.

Grundlegende Richtung: Unabhängiges österreichisches Magazin zu den Themenbereichen Gesundheitssystem, Krankheit und Gesundheit sowie Berufsfeld Ordinationsassistent:innen. Ärzt:in ASSISTENZ ist ein Informations- und Fortbildungsmedium für alle in österreichischen Ordinationen tätigen Assistenzberufe.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in den Artikeln teilweise auf die gendergerechte Schreibweise. Sofern nicht anders vermerkt, gelten alle Bezeichnungen für sämtliche Geschlechter.

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder des Verlages wieder, sondern fallen in den Verantwortungsbereich der Autor:innen. Der Inhalt von entgeltlichen Einschaltungen und Beilagen sowie die Angaben über Dosierungen und Applikationsformen liegen außerhalb der Verantwortung der Redaktion oder des Verlages und sind vom/von der jeweiligen Anwender:in im Einzelfall auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt, verwertet oder verbreitet werden. Mit „Bezahlte Anzeige“ gekennzeichnete Beiträge/Seiten sind gemäß §26 Mediengesetz bezahlte Auftragswerke.

Offenlegung: gesund.at/impressum

Ärzt:in Assistenz 3 Dezember 2022

Mag.a Elisabeth Hammer-Zach Präsidentin des Berufsverbands der ArztassistentInnen in Österreich (BdA)

Ihre Mag.a Elisabeth Hammer-Zach

© Paul Hamm, Linz

Fortbildung

05 Häufige Erkrankung

– viel zu selten therapiert Lediglich 10-15 % der österreichischen Patient:innen erhalten 18 Monate nach einer osteoporotischen Fraktur noch eine spezifische Therapie

06 Psoriasis ist nicht nur Hautsache Wie man sich trotz Schuppenflechte in der eigenen Haut rundherum wieder wohl(er) fühlen kann

08 Husten, Schnupfen, Heiserkeit bei Kindern Nicht alles lässt sich allein mit „Flower Power“ behandeln

10 Rheuma und die Abwehrkräfte Warum Frauen das stärkere Immunsystem haben und warum das von Nachteil sein kann

12 Unfreiwilliger Harnverlust: Darüber reden und (be-)handeln Inkontinenz muss kein unabänderliches Schicksal sein

14 Das war der BdAKongress Wien 2022 Spannende Vorträge rund um das Thema „Familienmedizin –alle Lebenslagen“

17 Aktuelles aus dem Berufsverband

18 Teuerung, das Unwort des Jahres Warum 100 Euro nicht mehr 100 Euro sind 19 Testen Sie Ihr Wissen ... und sammeln Sie Fortbildungspunkte

Weil Inkontinenzversorgung

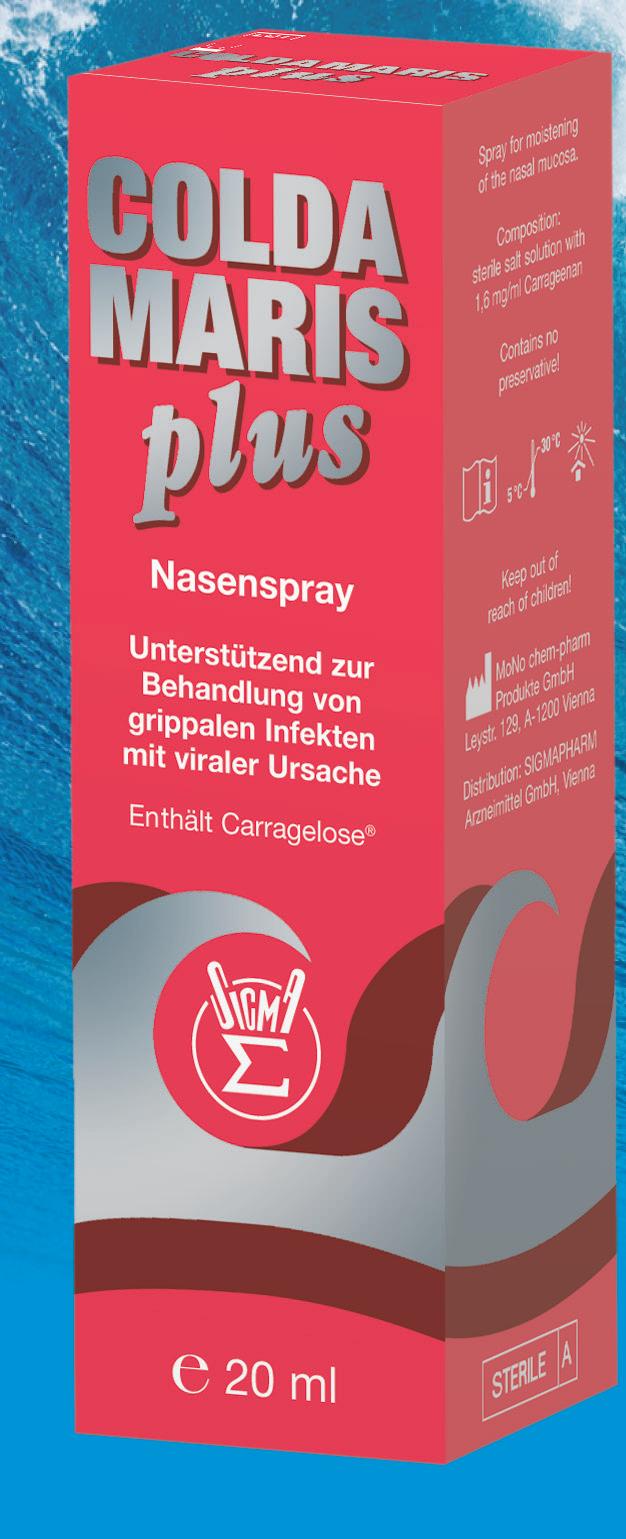

Hautveränderungen bei Psoriasis können lokalisiert oder am ganzen Körper auftreten.

Information 14 06

Fragebogen

Der BdA-Kongress war gut besucht und bot ein spannendes Programm.

Ärzt:in Assistenz Inhaltsverzeichnis

eine Sache des Vertrauens ist. Inkontinenzversorgung

Inkontinenz-Verordnung

des Patienten. So erreicht uns Ihr Patient: Wien, Salzburg, NÖ, Burgenland, OÖ, Tirol Steiermark, Kärnten Telefon: +43 (0)1 576 70-500+43 (0)316 673 000 Fax: +43 (0)1 577 17 30+43 (0)316 68 23 45 E-Mail: inko@at.LRmed.com Eine österreichweite Partnerschaft von Lohmann & Rauscher und Attends zur qualitativ hochwertigen und einfachen Versorgung bei Inkontinenz. *gilt für ÖGK Patienten, mit Ausnahme von Vorarlberg © shutterstock.com/Hriana © privat

– so einfach geht ’s * :

für den Patienten ausstellen. Die Verordnung wird an L&R geschickt (danach reicht ein kurzer Anruf oder eine E-Mail alle 3 Monate durch den Patienten) Wir liefern hochwertige Markenprodukte von Attends® kostenfrei mit der österreichischen Post bis zur Haustüre

Häufige Erkrankung – viel zu selten therapiert

Lediglich 10-15 % der österreichischen Patient:innen erhalten 18 Monate nach einer osteoporotischen Fraktur noch eine spezifische Therapie

MEINMED-VORTRAG

Im Rahmen von MeinMed hielt Dr. in Maya Thun, Fachärztin für Innere Medizin und Spezialistin für Osteoporose einen Vortrag zum Thema Knochenschutz vor Knochenbruch. Das gesamte Video dazu finden Sie auf meinmed.at/mediathek.

Das Webinar wurde unterstützt von:

Jede dritte Frau wird im Laufe des Lebens eine osteoporotische Fraktur erleiden. Aber auch Männer sind häufig von der systemischen Knochenerkrankung betroffen. Aufgrund der Osteoporose passiert weltweit fast jede Sekunde ein Knochenbruch, dennoch wird „Knochenschwund“ allgemein unterschätzt. Laut Dr.in Maya Thun, Fachärztin für Innere Medizin und Spezialistin für Osteoporose, Wien, gibt es in Österreich eine große Behandlungslücke: „Wir haben gesehen, dass von jenen Patienten, die mit einer osteoporotischen Fraktur ins Krankenhaus kommen – also mit einer Schenkelhalsfraktur oder mit einer Wirbelkörperfraktur –, nur 20 % mit einer Osteoporosetherapie das Haus verlassen. Das heißt, 80 % bekommen keine Therapie.“ Auch später verbessere sich die Situation nicht. „Lediglich 10-15 % erhalten 18 Monate nach einer Fraktur eine Therapie“, macht die Expertin auf die Problematik aufmerksam.

Risikofaktoren

Osteoporose betrifft den gesamten Knochen. Verschiedenste Faktoren tragen dazu bei, dass dieser leichter porös und somit anfälliger für Frakturen wird. Durch ein sogenanntes inadäquates Trauma kommt es später zu einem Bruch, der bei einer normalen Knochenfestigkeit nicht entstanden wäre. Typische Beispiele hier-

für sind eine Wirbelkörper- oder eine Schenkelhalsfraktur. Die Entstehung von Osteoporose wird durch Medikamente wie Kortisonpräparate oder Erkrankungen wie Typ-1-Diabetes begünstigt. Zu den Risikofaktoren zählen u. a. auch die Einnahme von Protonenpumpenhemmern, Rauchen, Immobilisation oder ein vermehrter Alkoholkonsum. „Wenn Patienten sehr viele Risikofaktoren aufweisen, dann müssen wir frühzeitig eine Diagnose stellen, eine Knochendichtemessung vornehmen und dann das Frakturrisiko berechnen, erklärt Dr.in Thun die Bedeutung der Prävention.

EXPERTIN:

Struktur des Knochens – zu berücksichtigen. „Zur Basisdiagnostik zählen neben der Messung der Knochendichte auch weitere Untersuchungen wie Röntgen und die Bestimmung der Blutwerte.“

Dr.in Maya Thun Fachärztin für Innere Medizin und Spezialistin für Osteoporose, Wien

Frühe Diagnose und Therapie ist wesentlich

Bei der frühzeitigen Identifikation von Risikopatienten helfen Frakturrisikorechner wie der FRAX und das Nomogramm des DVO (Dachverband Osteologie). Wenn bereits eine osteoporotische Fraktur vorliegt, ist eine rasche Therapie vonnöten, um erneute Brüche zu vermeiden. Hierbei könne in vielen Fällen auf eine Knochendichtemessung verzichtet werden, so Dr.in Thun. Die Vortragende betont, dass der T-Score lediglich ein Messkriterium sei. Letztendlich seien viele Faktoren – insbesondere die

Die orale antiresorptive Therapie werde mittlerweile seltener eingesetzt und weniger stark empfohlen, fügt Dr.in Thun hinzu. „Antiresorptive Medikamente hemmen die Osteoklasten, das sind Zellen, welche die alte Knochensubstanz abbauen, damit der Osteoblast – die Zelle, die den Knochen aufbaut – wieder neuen Knochen produzieren kann.“ Die parenterale antiresorptive Therapie, die durch eine Spritze unter die Haut oder in die Vene erfolge, gewinne dafür an Bedeutung, ebenso wie die Hormonersatztherapie – letztere Behandlung insbesondere für junge Betroffene zwischen 50 und 60 Jahren. Bei hochgradiger Osteoporose stünden vor allem den Knochenaufbau fördernde (knochenanabole) Medikamente im Vordergrund. In puncto Ernährung sei eine ausreichende Kalzium- und Vitamin-D-Versorgung wesentlich. „Je früher man mit einer Therapie beginnt, desto besser wirken die Medikamente“, betont die Vortragende abschließend.

Mag.a Ines Pamminger, BA

Ärzt:in Assistenz Fortbildung 5 Dezember 2022

© shutterstock.com/Minerva Studio

© Rudolfinerhaus Privatklinik

Dieser Beitrag wurde im Fortbildungs-Fragebogen auf S. 19 berücksichtigt.

Psoriasis ist nicht nur Hautsache

MEINMED-VORTRAG

Im Rahmen von MeinMed hielt Dr. Julian Umlauft ein Webinar über Psoriasis. Das gesamte Video dazu finden Sie auf meinmed.at/mediathek.

Das Webinar wurde unterstützt von:

Psoriasis betrifft rund zwei Prozent der Menschen Mitteleuropas – Frauen und Männer gleichermaßen. Die Erkrankung kann grundsätzlich in jedem Alter auftreten, jedoch gibt es zwei Altersgipfel zwischen dem 20. und 30. sowie zwischen dem 60. und 70. Lebensjahr. Gehäuft tritt die Psoriasis in Familien bereits Betroffener auf, die Genetik spielt diesbezüglich eine Rolle. Bei der Schuppenflechte handelt es sich um eine chronische Erkrankung, die in Schüben verläuft. „Meistens ist es bei Psoriatikern so, dass es beispielsweise im Rahmen eines Infekts, bei massivem Stress oder anderen Zwischenfällen im Leben, zu einem neuerlichen Schub der Erkrankung kommen kann“, berichtet Dr. Julian Umlauft, Facharzt für Hautund Geschlechtskrankheiten. Charakteristisch sind die sogenannten Plaques, also die typischen rötlichen oder silbrigen, schuppenden Hautveränderungen. Diese können lokalisiert oder generalisiert am gesamten Körper auftreten, meist sind diese symmetrisch. Die Schuppenflechte ist jedoch nicht nur eine Hauterkrankung. „Wir wissen, dass bis zu circa 30 Prozent aller Psoriatiker früher oder später auch eine Gelenkbeteiligung entwickeln, sprich Gelenkarthritis bekommen. Diese muss auch gesondert identifiziert und behandelt werden“, so der Dermatologe.

EXPERTE:

Tattoos und andere Trigger

Dr. Julian Umlauft Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten in Innsbruck

Eine Schuppenflechte kann durch bestimmte Trigger, beispielsweise durch bakterielle Infektionen ausgelöst werden. Es gibt auch Medikamente, die eine Schuppenflechte hervorrufen können. Dazu zählen zum Beispiel Betablocker oder Kalzium-Kanal-Blocker zur Blutdrucksenkung. Mechanische Reize spielen ebenfalls eine Rolle, man spricht dann vom Köbner-Phänomen (nach dem Dermatologen Heinrich Köbner benannt). „Ein typisches Beispiel hierfür wäre, dass sich jemand tätowieren lässt und nach einigen Tagen bis Wochen im Bereich der Tätowierung eine Schuppenflechte entwickelt“, so Dr. Umlauft. Weitere wichtige Faktoren sind Rauchen, Alkohol und Stress.

Schuppenflechte kommt selten allein

Die Psoriasis kann mit zahlreichen anderen Erkrankungen vergesellschaftet sein. „Wir wissen, dass Personen, die an Schuppenflechte erkrankt sind, ein höheres Risiko haben, eine koronare Herzerkrankung zu entwickeln“, so der Dermatologe. Besonders hervorzuheben ist zusätzlich das metabolische Syndrom, eine Kombination aus hohem Blutdruck,

Übergewicht und Stoffwechselerkrankungen wie zum Beispiel Diabetes mellitus. Häufig gehen chronisch entzündliche Erkrankungen der Haut auch mit entzündlichen Darmerkrankungen einher. „Und ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der immer wieder übersehen wird, ist die massive psychische Belastung, die Patienten durch eine Psoriasis haben“, ergänzt Dr. Umlauft.

Psoriasis ist messbar

Der Schweregrad der Psoriasis bzw. die Lebensqualität der Patienten kann mittels zweier Indizes erfasst werden. Die Ausprägung der Erkrankung wird mittels PASI (Psoriasis Area and Severity Index) ermittelt. „Hier wird errechnet, wie infiltriert und ausgeprägt die Plaques sind, wie stark sie schuppen, an welchen Körperarealen und in welcher Ausdehnung sie vorkommen. Daraus lässt sich ein bestimmter Wert errechnen“, erklärt der Hautarzt. Dafür gibt es genaue Leitlinien. Ein Wert bis zu zehn beispielsweise gilt demnach als leichte Psoriasis. Der PASI kann aber auch Auskunft darüber geben, ob bzw. in welchem Ausmaß sich der Schweregrad der Erkrankung verändert – etwa wenn sich durch eine adäquate Therapie Besserung einstellt. Bessert sich also das Hautbild, sinkt auch der PASI.

Ärzt:in Assistenz Fortbildung 6 Dezember 2022

Wie man sich trotz Schuppenflechte in der eigenen Haut rundherum wieder wohl(er) fühlen kann

©

privat

© shutterstock.com/Hriana

Dieser Beitrag wurde im Fortbildungs-Fragebogen auf S. 19 berücksichtigt.

Der DLQI (dermatologischer Lebensqualitäts Index) stellt eine Möglichkeit dar, die Einschränkung der Lebensqualität im Alltag durch eine Hauterkrankung zu messen. Die Skala hierbei reicht von Null bis 30, wobei 30 sehr schwere Einschränkungen bedeutet. Nicht selten liegen PASI und DLQI auch weit auseinander. „Ein Patient mag vielleicht noch einen ausgeprägten Hautbefall haben, fühlt sich in Relation zu vorher jedoch so viel besser, dass er dadurch kaum mehr Beschwerden hat. Umgekehrt gibt es Leute, die einen minimalen Hautbefall haben, sich dadurch aber massiv eingeschränkt fühlen“, berichtet Dr. Umlauft. Für den behandelnden Arzt ist das sehr wichtig, um individuell auf den Patienten eingehen und die geeignete Therapieform herausfinden zu können.

Die drei Stufen der Therapie

Das Fundament einer jeden Psoriasis-Therapie stellt die Lokaltherapie dar. Hier stehen pflegende und reinigende Salben und Cremes im Vordergrund. Zusätzlich kommen entzündungs- und proliferationshemmende Substanzen zum Einsatz. Diese dienen dazu, die Rötung und Schuppung, sowie den Juckreiz besser zu behandeln. Eine gängige Substanz ist hier Kortison, dessen Wirkung sehr gut die lokale Entzündung bekämpft und gleichzeitig abschwellend auf die Plaques wirken kann. „Allerding muss man auch die Nebenwirkungen bedenken, die Kortikosteroide haben können, wenn sie nicht korrekt – also zu stark oder über einen falschen Zeitraum – eingesetzt werden. Da braucht es ein klares Konzept“, betont der Facharzt. Eine Alternative dazu stellen zum Beispiel Substanzen aus der Klasse der Calcineurininhibitoren oder Vitamin-D3-Präparate dar, welche bei der Lokaltherapie der Psoriasis zum Einsatz kommen. Einen positiven, entzündungsmindernden Effekt bei Psoriasis haben auch bestimmte Wellenlängen des Sonnenlichts, weshalb eine UV-Bestrahlungstherapie auch eine gute Therapieoption darstellt.

Bei Menschen mit mittleren bis starken Beschwerden kann eine systemische medikamentöse Therapie erfolgen. Dafür kommen unter anderem Acitretin, Methotrexat oder Fumarsäure in Tablettenform oder als Injektion (bei Methotrexat) infrage. Diese Medikamente wirken modulierend bzw. hemmend auf das Immunsystem und führen so zu einer Besserung der Psoriasis. Allerdings ist zu beachten, dass nicht alle Wirkstoffe für jeden Patienten geeignet sind.

Sind alle vorhergehenden Therapieformen ausgeschöpft, bieten Biologika noch eine Möglichkeit. Diese hemmen bestimmte, bei der Psoriasis vermehrte, Botenstoffe, die Hautentzündungen, aber auch systemische Entzündungen auslösen und aufrechterhalten. Die verschiedenen Biologika-Wirkstoffe beeinflussen die „überschießende“ Immunreaktion besonders zielgenau und müssen deshalb auch ganz individuell für den Patienten ausgewählt werden. Zahlreiche Parameter sind bei der Wahl der geeigneten Behandlung zu beachten. Voraussetzung für eine Therapie mit Biologika ist also eine ausführliche Voruntersuchung samt einer gründlichen Laboranalyse.

Margit Koudelka

JEDER

ANDERS

EINFACH MESSEN

MAG’S

Dann

Accu-Chek Instant MEHR ALS MESSEN Dann empfehlen Sie: Accu-Chek Guide ACCU-CHEK, ACCU-CHEK GUIDE, ACCU-CHEK INSTANT und MYSUGR sind Marken von Roche. Alle weiteren Produktnamen und Marken gehören den entsprechenden Eigentümern. © 2022 Roche Diabetes Care | www.accu-chek.at | Roche Diabetes Care Austria GmbH | 1210 Wien | Engelhorngasse 3 SCAN ME INFOS & BESTELLEN

empfehlen Sie:

Husten, Schnupfen, Heiserkeit bei Kindern

Nicht alles lässt sich allein mit „Flower Power“ behandeln

Schleimhäute. Kratzen im Hals, Hustenreiz und Schnupfen werden so gelindert.“

Hilfe bei Husten und Bronchitis

Akute respiratorische Infektionen (ARI) sind für eine Vielzahl von Arztbesuchen verantwortlich: Rund sechs- bis zehnmal pro Jahr erwischt es Mädchen und Buben im Kleinkindalter. Zumeist – in etwa 90 Prozent der Fälle – liegt Erkältungskrankheiten eine virale Infektion zugrunde. Häufige Erreger sind Rhino-, Grippe- und Parainfluenzaviren, das respiratorische Synzytial-Virus, Entero- und Coronaviren sowie bestimmte Stämme von Adenoviren. Wesentlich seltener sind bakteriell bedingte Infektionen, etwa durch Mykoplasmen oder Pneumokokken. In den meisten Fällen handelt es sich um banale Infekte, die rund sieben bis zehn Tage lang andauern.

Schlaf ist die beste „Medizin“

Die Therapie erfolgt symptomatisch. Zwar lässt sich die Krankheitsdauer nicht nennenswert verkürzen, jedoch können verschiedene Therapeutika die Beschwerden lindern, somit dem Kind den so wichtigen erholsamen Schlaf ermöglichen und für mehr Wohlbefinden sorgen. Zudem wird das Risiko einer Sekundärinfektion eingedämmt, welche beispielsweise zu Angina, Mittelohrentzündung oder Nasennebenhöhlenentzündung führen kann. Mögliche Anzeichen dafür sind hohes Fieber (über 39 ° C) sowie das Andauern der Erkrankung über einen Zeitraum von mehr als einer Wo-

che. Zu den ersten Anzeichen einer ARI gehören Halsschmerzen. Dagegen stellen Lutschpastillen zur Befeuchtung, Gurgellösungen (bei größeren Kindern) oder Rachensprays mit lokal desinfizierenden Wirkstoffen eine wirksame Option dar. Bei einem akuten Schnupfen können abschwellende und sekretionshemmende Nasensprays oder -tropfen gegeben werden. Diese sollten jedoch maximal zehn Tage lang angewendet werden, um eine Schädigung des Flimmerepithels zu vermeiden. Dampfinhalationen mit Salz helfen ebenfalls, das Atmen zu erleichtern. Allerdings dürfen diese nur unter Aufsicht erfolgen, um Verbrühungen zu vermeiden. Für Säuglinge ist eine akute Rhinitis besonders unangenehm, da unter der beeinträchtigten Nasenatmung auch die Nahrungsaufnahme leidet. Ihnen können koch- bzw. meersalzhaltige Nasensprays Linderung bringen. Sie verflüssigen das Sekret, die an der Nasenschleimhaut haftenden Keime werden somit rascher entfernt. Zudem kann Sekret mit einem Gummisauger „abgepumpt“ werden. Für zusätzliche Erleichterung empfiehlt Dr.in Sevinc Yildirim, Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde in Wien, Kaltvernebler: „Diese helfen, den Atem zu befeuchten. Kaltvernebler wirken schleimlösend und sie befeuchten die

Dr.in Sevinc Yildirim Fachärztin für Kinderund Jugendheilkunde, Kinder- und Jugendärzte CAPE 10, Wien

Auch die akute Bronchitis ist zumeist viral bedingt. In der Regel kommt es dabei zunächst zu unproduktivem Husten. Auswurf kommt erst später hinzu. Dieser kann schleimig-eitrig werden, was aber nicht unbedingt auf eine bakterielle Genese hinweist. Bei der obstruktiven Bronchitis kann zudem eine starke Atemnot mit dem charakteristischen Giemen hinzukommen. Ruhe und ausreichende Flüssigkeitszufuhr sind die Basis für eine gute Genesung. Eine Therapieoption stellen zudem schleimlösende Präparate dar. Vielfach sind diese erst für Kinder ab einem Alter von zwei Jahren zugelassen, da die Hustenmechanik davor für ein effizientes Abhusten physiologisch noch zu schwach ausgebildet ist. Antitussiva hemmen das Abhusten des Sekrets und sollten nur bei stark quälendem, unproduktivem Reizhusten in Erwägung gezogen werden. Kinder mit obstruktiver Bronchitis profitieren hingegen von einer Behandlung mit Inhalationen. Gute Erfahrungen hat die Fachärztin zudem mit altbewährten Hausmitteln wie Topfenwickeln, Honigmilch, Rettichhonig oder Hühnersuppe.

Kraft der Pflanzen nutzen

Bei Erkältungskrankheiten können Phytopharmaka gute Dienste leisten. Die Mittel der Pflanzenheilkunde kommen sowohl bei leichteren Beschwerden als alleinige Medikation als auch adjuvant bei schwereren Erkrankungen zum Einsatz. Zwar haben phytotherapeutische Präparate eine mildere Wirkung als synthetische Arzneimittel, allerdings sind sie auch nebenwirkungsarm. Zudem haben sie eine große therapeutische Breite. Das Vertrauen von Patientinnen und Patienten – in diesem Fall das ihrer Eltern –

Ärzt:in Assistenz Fortbildung 8 Dezember 2022

©

CAPE 10

EXPERTIN:

© unsplash.com/

Smolina Marianna

in pflanzliche Mittel ist mittlerweile sehr groß. Bei Husten und Bronchitis eignen sich beispielsweise Präparate aus der Gruppe der Schleimstoffdrogen, die reizlindernd, antiinflammatorisch und schleimhautschützend wirken. Dazu zählen etwa Isländisch Moos, Eibisch, Malve und Spitzwegerich. Auch Saponindrogen eignen sich durch ihre schleimlösenden und -mobilisierenden sowie leicht entzündungshemmenden Eigenschaften zur Behandlung von Erkältungskrankheiten. Zu diesen gehören Efeublätter, Primelwurzel, Schlüsselblumenblüten und die Süßholzwurzel. Diese Pflanzen werden häufig in Form von Hustensaft eingesetzt. Doch nicht alles lässt sich allein mit „Flower Power“ behandeln.

Wann Antibiotika zum Einsatz kommen

Gesteigerte Atemfrequenz kann ein Anzeichen für eine Lungenentzündung sein. Durch einen beeinträchtigten Gasaustausch in der Lunge kommt es zu Sauerstoffmangel und erhöhtem Kohlenstoffdioxidgehalt im Blut. Dies versucht der Körper durch eine schnelle und flache Atmung auszugleichen. Eine Abgrenzung von der Bronchitis aufgrund der Symptomatik ist schwierig, deshalb muss diese mittels Thoraxröntgens abgeklärt werden. Bestätigt sich der Verdacht auf Lungenentzündung, kommen Antibiotika zum Einsatz. Eine antimikrobielle Therapie ist ebenso bei verzögerter Nasennebenhöhlenentzündung bakterieller Genese, schweren Verläufen der Mittelohrentzündung oder Keuchhusten indiziert. Je nach verschriebenem Antibiotikum sollten Eltern darauf hingewiesen werden, dass sie diese dem Kind nicht zusammen mit Milch geben dürfen. Einige Antibiotika-Wirkstoffe verbinden sich im Darm mit Calcium zu Molekülkomplexen. Die sind so stabil, dass sie die Darmwand nicht mehr passieren können. Die Kinderärztin empfiehlt zudem eine Begleittherapie mit Probiotika.

Margit Koudelka

AUSZUG AUS DEM HEILPFLANZEN-LEXIKON

Efeu: bei Katarrhen der Luftwege; zur symptomatischen Behandlung chronisch entzündlicher Bronchialerkrankungen.

Eibischwurzel: bei Schleimhautreizungen im Mund- und Rachenraum und damit verbundenem trockenem Reizhusten; leichten Entzündungen der Magenschleimhaut.

Isländisch Moos: bei Schleimhautreizungen im Mund- und Rachenraum und damit verbundenem trockenem Reizhusten; gegen Appetitlosigkeit.

Kapland-Pelargonie: bei Symptomen von Atemwegsinfektionen und banalen Erkältungen wie verstopfter oder laufender Nase, Halsschmerzen und Husten.

Spitzwegerich: innerlich bei Katarrhen der Luftwege und entzündlichen Veränderungen der Mund- und Rachenschleimhaut; äußerlich bei Entzündungen der Haut.

Thymian: innerlich bei Symptomen der Bronchitis und des Keuchhustens und bei Katarrhen der oberen Luftwege.

Quelle: ESCOP European Scientific Cooperative on Phytotherapy; Kooperation Phytopharmaka: arzneipflanzenlexikon.info (abgerufen am 02.08.2022).

Bei Bronchitis und Erkältung kommt es auf zwei Dinge an:

Infekt bekämpfen Symptome lindern

KALOBA® KANN BEIDES!

Kaloba®, mit der Kraft der Pelargonium sidoides Wurzel, ● bekämpft Viren, Bakterien und Schleim ● verkürzt die Krankheitsdauer1

● ist pflanzlich und gut verträglich

● ist das weltweit best erforschte pflanzliche Erkältungsmittel

Kaloba® – wirksam bei Bronchitis und Erkältung.

Pflanzliches Arzneimittel, mit der Kraft der Kapland-Pelargonie (Pelargonium sidoides) zur symptomatischen Behandlung von akuten bronchialen Infekten mit Husten und Schleimproduktion. 1Matthys H et al. Efficacy and safety of an extract of Pelargonium sidoides (EPs® 7630) in adults with acute bronchitis. Phytomedicine 2003;10(Suppl.4):7 -17.

schleimlösend a n t iviral antibak t e r ei l l Tropfen und Sirup für Kinder ab 1 Jahr, Filmtabletten für Kinder ab 6 Jahren

KAL_2207_F

Rheuma und die Abwehrkräfte

Warum Frauen das stärkere Immunsystem haben und warum das von Nachteil sein kann

MEINMED-VORTRAG

Im Rahmen von MeinMed hielt Dr.in Antonia Mazzucato-Puchner einen Vortrag über autoimmun-bedingte chronisch entzündliche rheumatische Erkrankungen. Das gesamte Video dazu finden Sie auf meinmed.at/mediathek.

Das Webinar wurde unterstützt von:

Sowohl in der Verteilung als auch in der Ausprägung sowie mitunter in der Therapie verschiedener Erkrankungen gibt es markante Unterschiede zwischen Frau und Mann. Autoimmun bedingte, entzündlich-rheumatisch bedingte Beschwerden beispielsweise betreffen deutlich mehr Frauen als Männer. Vor allem im Bewegungsapparat kommt es dabei zu entzündlichen Reaktionen, aber auch Organe, etwa Herz oder Nieren, können beteiligt sein. Beispiele dafür sind die rheumatoide Arthritis oder der systemische Lupus erythematodes (SLE). Letzterer etwa tritt bei Frauen neun bis zehn Mal häufiger auf. Wenn jedoch Männer von solchen eher typisch weiblichen Erkrankungen betroffen sind, zeigen sich bei ihnen häufig schwerere Verläufe. Darüber, ob bzw. wie Frauen und Männer unterschiedlich auf Therapien ansprechen, liegen bislang noch keine ausreichenden Daten vor.

EXPERTIN:

Dr.in Antonia Mazzucato-Puchner Klinische Abteilung für Rheumatologie, Universitätsklinik für Innere Medizin III, Wien

Ausnahme axiale Spondyloarthritis

Die axiale Spondyloarthritis (Morbus Bechterew), die lange Zeit als typische

Männerkrankheit galt, wird heute bei Frauen öfter diagnostiziert. Dennoch betrifft diese als einzige entzündlichrheumatisch bedingte Erkrankung Männer häufiger. Das klinische Erscheinungsbild der Erkrankung ist in erster Linie von chronischen, entzündlichen, tiefsitzenden Rückenschmerzen gekennzeichnet. Diese beginnen in der Regel schleichend vor dem 45. Lebensjahr, treten oft nachts bzw. in den frühen Morgenstunden auf und bessern sich in der Regel bei Bewegung. Oft kann es bei der axialen Spondyloarthritis auch zu einer Arthritis kommen – oder zu einer Enthesitis, also einer Entzündung im Ansatzbereich von Sehnen und Bändern am Knochen. Extraskelettale mögliche Begleiterkrankungen sind unter anderem Schuppenflechte (Psoriasis), eine Entzündung der mittleren Augenhaut (Uveitis) oder des Darmtrakts (Colitis). Betroffene sprechen üblicherweise gut auf nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) wie Voltaren oder Ibuprofen an. Typisch für die Krankheit ist eine familiäre Häufung. Bis Frauen bei dieser Erkrankung die Diagnose bekommen und somit mit

der Therapie begonnen werden kann, dauert es im Schnitt sieben Monate länger als bei Männern. „Frauen weisen oft nicht die typischen Beschwerden auf. Sie können häufig ihre Schmerzen nicht so genau definieren und beschreiben einen ‚widespread pain‘, also einen Ganzkörperschmerz, während Männer eher dem klassischen Krankheitsbild entsprechen und es auch so beschreiben“, erklärte die Rheumatologin Dr.in Antonia Mazzucato-Puchner von der Medizinischen Universität Wien in einem MeinMed-Webinar.

Kampf den eigenen Zellen

„Autoimmunerkrankungen entstehen, wenn sich das Immunsystem gegen den eigenen Körper richtet. Die Ursachen für das fehlgeleitete Immunsystem sind größtenteils immer noch unbekannt, was natürlich die Behandlung erschwert“, so die Rheumatologin. Dass Frauen öfter an rheumatischen Erkrankungen leiden, hängt mit ihren Abwehrkräften zusammen, die Infektionen besser bekämpfen oder auch nach Impfungen mehr Antikörper produzieren. Aufgrund seiner Sensibilität entwickelt das weibliche Immunsystem jedoch auch eher Autoimmunerkrankungen. Dies ist auf die Rolle der Sexualhormone zurückzuführen: Östrogen und Prolaktin aktivieren das Immun-

Ärzt:in Assistenz Fortbildung 10 Dezember 2022

Dieser Beitrag wurde im Fortbildungs-Fragebogen auf S. 19 berücksichtigt.

© Pamela Rüssmann

© Shutterstock.com/Krakenimages.com

system, Testosteron und andere Androgene hingegen unterdrücken es.

Das Immunsystem in der Schwangerschaft

Interessant ist der Verlauf verschiedener Autoimmunerkrankungen bei einer Schwangerschaft, bei der im Immunsystem der Mutter viele Veränderungen stattfinden. Beispielsweise können Frauen, die an SLE erkrankt sind, während oder kurz nach einer Schwangerschaft vermehrt zu Krankheitsschüben tendieren. Die rheumatoide Arthritis bessert sich hingegen oft vorübergehend. Das liegt an den jeweils „zuständigen“ Lymphozyten-Abwehrzellen (Th1- versus Th2-Zellen), die unterschiedliche Botenstoffe produzieren. Th1-Zellen bekämpfen Bakterien oder andere Krankheitserreger nicht direkt, vielmehr töten sie infizierte Zellen des eigenen Organismus ab. So bewirkt das Immunsystem, dass sich erkrankte Zellen nicht ausbreiten und vom Körper ausgeschieden werden können. Ein menschlicher Fötus wächst –anders als etwa bei Vögeln – im Bauch der Mutter und somit auch innerhalb ihres Immunsystems heran. Allerdings stellt das Baby für das mütterliche Immunsystem fremdes Gewebe dar, dessen Antigene vom Vater stammen. Es ist also sinnvoll, dass die Th1-Immunabwehr vorübergehend gedrosselt wird, damit der Fötus nicht abgestoßen wird. Hingegen ist die Th2Immunabwehr, die Krankheitserreger direkt bekämpft, in dieser Lebensphase von besonderer Bedeutung. „Wenn eine

boso medicus exclusive

Automatisierte Dreifachmessung mit Mittelwertanzeige

Autoimmunerkrankung besteht, ist die exakte medikamentöse Einstellung der Patientin entscheidend, um Frühgeburten oder andere Komplikationen während der Schwangerschaft zu verhindern“, so Dr.in Mazzucato-Puchner.

Margit Koudelka

RHEUMA

Rund 400 verschiedene Erkrankungen werden unter dem Oberbegriff „Krankheiten des rheumatischen Formenkreises“ zusammengefasst. Unterteilen lassen sich rheumatische Erkrankungen in fünf Gruppen:

Autoimmun bedingte chronisch entzündliche rheumatische Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates (z. B. rheumatoide Arthritis)

Verschleiß- bzw. altersbedingte (degenerative) rheumatische Erkrankungen (z. B. Arthrosen)

Rheumatische Erkrankungen der Weichteile (Muskel- und Bindegewebe, etwa Fibromyalgie)

Stoffwechselstörungen, die zu rheumatischen Beschwerden führen (z. B. Gicht)

Erkrankungen des Knochens, die zu Beschwerden der Wirbelsäule führen (z. B. Osteoporose)

Rheuma wird häufig für eine Erkrankung gehalten, die vor allem ältere Menschen betrifft. Jedoch stellen sich gerade die autoimmun bedingten entzündlichen rheumatischen Erkrankungen häufig bereits im jungen Erwachsenenalter ein. Außerdem gibt es rheumatische Erkrankungen auch bei Kindern.

Erhältlich in Apotheke und Sanitätsfachhandel.

Zur Bestellung vor Ort:

So individuell wie die Gesundheit.

boso medicus exclusive lässt sich auf die persönlichen Bedürfnisse einstellen, bietet zahlreiche Statistikfunktionen für eine optimale Beurteilung der Blutdruckwerte und ist besonders empfohlen bei erhöhter Blutdruckvariabilität. Überzeugend in jeder Beziehung: das elegante Design, die hochwertige Verarbeitung und ein Funktionsumfang, der keine Wünsche offen lässt. Und das alles so einfach und benutzerfreundlich, wie Sie und Ihre Patienten es von boso gewohnt sind: Die große Anzeige und die zuschaltbare Sprachausgabe machen die Blutdruckmessung besonders einfach und komfortabel – nicht nur für ältere oder sehbehinderte Menschen.

Vertrauen Sie dabei auf die Präzision und Qualität von boso: die Marke, auf die sich auch 96 % aller deutschen Allgemeinärzte, Praktiker und Internisten in der Praxis verlassen. (API-Studie der GfK 01/2016)

BOSCH + SOHN GmbH & Co. KG Zweigniederlassung Österreich Handelskai 94– 96 | 1200 Wien | www.boso.at

Ärzt:in Assistenz Fortbildung

boso medicus exclusive

| Medizinprodukt

Oberarm-Blutdruckmessgerät

Unfreiwilliger Harnverlust: Darüber reden und (be-)handeln

Inkontinenz muss kein unabänderliches Schicksal sein

Der Begriff Inkontinenz bezeichnet ungewollten Harnverlust, der objektivierbar ist, hygienische oder soziale Probleme verursacht und somit die Betroffenen in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt. „Derzeit haben wir in Österreich mehr als eine Million Betroffene, die an irgendeiner Form von Inkontinenz leiden“, so Dr. Michael Rutkowski, Präsident der Medizinischen Kontinenzgesellschaft Österreich (MKÖ). Der natürliche Vorgang, Ausscheidungen halten zu können, kann durch verschiedene Faktoren beeinträchtigt werden. Dies schränkt die Betroffenen mitunter stark ein. „Man fährt nicht mehr mit auf Ausflüge, man traut sich nicht mehr, unter Leute, ins Theater zu gehen usw., weil es einem unangenehm ist und weil es Geruch bilden kann“, berichtet die Kontinenz- und Stomaberaterin Adelheid Anzinger.

Derzeit gibt es in Österreich mehr als eine Million Betroffene, die an irgendeiner Form von Inkontinenz leiden.

Die Voraussetzung für eine erfolgversprechende Behandlung ist eine genaue Diagnose. Der erste Weg sollte Betroffene zur Hausärztin bzw. zum Hausarzt führen. Sie bzw. er kann mittels einer Harnuntersuchung feststellen, ob ein Harnwegsinfekt vorliegt oder ob Blut im Urin ist. Die weiterführende Diagnose ist Angelegenheit von Urologen. Sie können beispielsweise ermitteln, ob nach dem Wasserlassen Restharn in der Blase verbleibt. Ein hilfreiches Diagnoseinstrument ist ein Blasentagebuch, in dem Betroffene in einem Zeitraum von 48 Stunden ihre Trinkmengen und Gewohnheiten bei der Blasenentleerung festhalten.

Stress für die Blase

Eine häufige Form ist die Belastungsoder Stressinkontinenz. Betroffene verlieren Urin beim Husten, Heben schwerer Gegenstände oder beim Lachen, ohne vorher Harndrang verspürt zu haben. Risikofaktoren dafür sind bei Frauen vor allem ein höheres Alter, Geburten und Übergewicht. Bei Männern kann eine Prostataoperation die Beckenbodenmuskulatur schwächen. Ein wichtiger Schritt in der Therapie ist ein gezieltes Training dieser Muskelgruppe. Dabei erlernen die Patienten, diese Muskeln bewusst wahrzunehmen, um sie gezielt anzusteuern und aktivieren zu können. Gegebenenfalls sollte auch das Trinkverhalten verändert werden. Bleiben solche Maßnahmen ohne Erfolg, gibt es operative Optionen. Bei Frauen kann eine Schlinge unter der Harnröhre eingesetzt werden, die diese stabilisiert und Harnverlust bei einer Belastung, etwa Husten, verhindert. Bei Männern gibt es unterschiedliche Operationstechniken wie ebenfalls die Schlingentechnik oder die Implantation kleiner Ballons neben den Blasenhals. In schweren Fällen kann bei beiden Geschlechtern ein künstlicher Schließmuskel eingesetzt werden.

Nicht gleich nachgeben

Bei einer Dranginkontinenz ist die Muskulatur der Blasenwand übermäßig ak-

MEINMED-VORTRAG

Im Rahmen von MeinMed hielten Adelheid Anzinger und Dr. Michael Rutkowski ein Webinar über Inkontinenz. Das gesamte Video dazu finden Sie auf meinmed.at/ mediathek.

Das Webinar wurde unterstützt von:

tiv. Bereits bei geringem Blaseninhalt zieht sie sich zusammen. Es kommt so plötzlich zu Harndrang, dass Betroffene oft die Toilette nicht rechtzeitig erreichen. Solche Beschwerden können durch Erkrankungen, etwa Diabetes mellitus, Harnwegsinfekte, eine vergrößerte Prostata oder durch Blasensteine, auftreten. Auch eine übermäßige Trinkmenge oder in seltenen Fällen Tumoren oder neurologische Erkrankungen können eine Dranginkontinenz verursachen. Eine Behandlungsmöglichkeit ist das Miktionstraining: Bei Auftreten des Harndranges wird die Beckenbodenmuskulatur angespannt und abgewartet, bis der Drang nachlässt. Erst dann suchen die Patienten das WC auf. So können die Intervalle zwischen den Toilettengängen verlängert werden. Auch bei der Dranginkontinenz ist Beckenbodentraining empfehlenswert. Mit Anticholinergika und Beta-3-RezeptorAgonisten zur medikamentösen Behandlung wird die Blase quasi beruhigt. Schlägt diese Therapie nicht an, besteht noch die Möglichkeit, Botox in den Blasenmuskel zu spritzen oder in schweren Fällen einen Blasenschrittmacher zu implantieren (sakrale Neuromodulation). Vorübergehend können – unabhängig von der Art des Harnverlustes – Inkontinenzprodukte wie saugende Einlagen, Kondomurinale bei Männern oder spezielle Tampons bei Frauen helfen.

Margit Koudelka

Ärzt:in Assistenz Fortbildung 12 Dezember 2022

© shutterstock.com/Artem Zarubin

Mit Attends®-Produkten haben Sie stets hohe Flexibilität bei der ärztlichen Verordnung aufsaugender Inkontinenz-Versorgung. Unsere große Vielfalt hochqualitativer Produkte ermöglicht Ihnen eine individuelle Abstimmung auf den Schweregrad der Inkontinenz oder die persönlichen Lebensumstände Ihrer Inkontinenz-Patienten.

SITZT, PASST. PERFEKT. INKONTINENZVERSORGUNG MIT VIELFALT FÜR IHRE VERORDNUNG! FEEL ™ PROBEPRODUKTE UND SERVICEANGEBOTE GRATIS UNTER 0732-772700 Bei Fragen zu unseren Produkten wenden Sie sich bitte per Mail an: beratung@attends.at

Das war der BdA-Kongress Wien 2022

Spannende Vorträge rund um das Thema „Familienmedizin – alle Lebenslagen“

Der diesjährige Kongress des Berufsverbands der ArztassistentInnen (BdA) fand am 15. Oktober im Hotel Savoyen in Wien statt. Die teilnehmenden Angehörigen der Berufsgruppe hatten Gelegenheit, die spannenden Vorträge namhafter Expertinnen und Experten zum Thema „Familienmedizin – alle Lebenslagen“ live mitzuverfolgen und Fortbildungspunkte zu sammeln. Darüber hinaus wurden praxisnahe Workshops abgehalten. Nachfolgend einige der Vortragsinhalte in Kürze:

Long Covid: Biopsychosoziale Herausforderungen

Dr. Ralf Harun Zwick, Ärztlicher Leiter, Ambulante Internistische Rehabilitation, Therme Wien Med „Möglicherweise reagiert das Immunsystem gerade bei jungen Menschen überschießend auf die Infektion.“

• Von Long Covid spricht man, wenn Symptome länger als vier Wochen bestehen oder neue Symptome hinzukommen. Insgesamt wurden mehr als 200 Covid-19-assoziierte Symptome beschrieben, wobei postvirale Erschöpfung, Belastungsdyspnoe, kognitive Einschränkungen und Schlafstörungen am häufigsten auffallen. Angststörungen und/oder Depression sind meist reaktiv als Folge der Situation zu bewerten.

• Von Long Covid sind auch viele junge Patient:innen betroffen. In der ambulanten internistischen Rehabilitation ist der Altersdurchschnitt um 20 Jahre niedriger als bei chronischen Erkrankungen, die wir bisher internistisch behandelt haben.

• Long-Covid-Patienten haben Anspruch auf drei Wochen Reha mit stationärem Aufenthalt oder auf sechs Wochen ambulante Reha. Diese unterscheidet sich deutlich von anderen Programmen. Wichtig ist, dass die Betroffenen nur moderat trainieren und niemals über ihre Grenzen hinausgehen. In der Fachsprache nennt man das „Pacing“ – ein komplexes Konzept, das weit mehr beinhaltet als das Training.

• Die Zusammenarbeit erfolgt multidisziplinär in einem biopsychosozialen Setting, involviert sind Ärzt:innen, Psycholog:innen, Ernährungsberater:innen, Physiotherapie, Ergotherapie, Sportwissenschaften, Pflege und Sozialarbeiter:innen. Erreicht werden sollen Teilhabe-, Aktivitäts- und Funktionsziele.

Adipositas geht die ganze Familie etwas an

Doz. DDr. Daniel Moritz Felsenreich, Abteilung für Allgemeinchirurgie, Klinische Abteilung für Viszeralchirurgie, MedUni Wien „Adipositas ist ein weltweites Problem, welches immer mehr zunimmt.“

• Adipositas ist als eine über das Normalmaß hinausgehende Vermehrung des Körperfetts definiert und mit zahlreichen Komorbiditäten wie Bluthochdruck, Diabetes mellitus, Schlafapnoe, Erhöhung der Blutfette sowie Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates assoziiert.

• Berechnungsgrundlage für die Gewichtsklassifikation ist der Körpermasseindex, der Body Mass Index (BMI).

• Risikofaktoren für adipöse Kinder sind:

• Rauchen in der Schwangerschaft

• maternale Gewichtszunahme in der Schwangerschaft von mehr als 12 kg

• Geburtsgewicht von > 3.890 Gramm (Mädchen) und von > 4.030 Gramm (Jungen)

• Zigarettenkonsum in der Familie

• Übergewicht der Eltern (80-prozentiges Risiko, selbst übergewichtig zu werden)

• > 1 h Fernsehkonsum pro Tag

• Prävention von Adipositas durch Edukation in der Kindheit:

• Zigarettenkonsum in der Familie einschränken

• Sport fördern

• Ernährungsprogramme bereits in der Schule etablieren

Rheumatische Erkrankungen von Jung und Alt

Dr.in Eva Rath, 1. Medizinische Abteilung/Rheumatologie, Hanusch Krankenhaus, Wien „Dass Rheuma nur alte Menschen haben, ist ein (falsches) Vorurteil.“

• Es gibt viele unterschiedliche Rheumaerkrankungen, darunter entzündliche und degenerative.

• Entzündliches Rheuma ist meist eine Autoimmunerkrankung und betrifft daher nicht nur alte Menschen.

• Bei manchen Erkrankungen kann der Krankheitsbeginn bereits in der frühen Kindheit liegen, bei anderen erst im Erwachsenenalter oder gar im hohen Alter.

Ärzt:in Assistenz Information 14 Dezember 2022

© privat

• Eine rasche Diagnosestellung ist in jedem Fall wichtig.

• Heute stehen viele (auch neue) sehr gut wirksame medikamentöse Therapien zur Verfügung, etwa Immunsuppressiva oder Biologika.

• Kortison ist als Notfallmedikament sehr wichtig, sollte wegen der Langzeitnebenwirkungen aber so wenig wie möglich verwendet werden: kurz und niedrig dosiert.

Die gestörte Hautbarriere in unterschiedlichen Lebensphasen

Dr.in Tamara Meissnitzer, Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten in Laxenburg

„Der Vorbeugung dienen barrierestärkende Pflegemaßnahmen.“

• Barrieregestörte Haut reagiert sehr empfindlich, selbst auf relativ geringe Belastungen. Der natürliche Wassergehalt der Haut kann nicht aufrechterhalten werden. Die Haut trocknet zunehmend aus.

• Beispiele aus der Praxis reichen von der Windeldermatitis über Akne, Ekzeme

(unterschiedliche Formen der Dermatitis, Berufsdermatosen, Gehörgangekzeme) und die Psoriasis bis hin zur Altershaut.

• Wasser hat einen erstaunlichen Nutzen für die Haut, allerdings innerlich, nicht äußerlich. Daher: Kurz duschen – mit lauwarmem Wasser, die Haut danach trocken tupfen, nicht rubbeln. Feuchtigkeit zuführen – geeignete Pflegeprodukte suchen – nicht jede/r ist gleich!

• Die Therapie erfolgt abhängig vom Krankheitsbild. Barrierestärkende Pflegemaßnahmen dienen der Vorbeugung.

Moderne Wundversorgung bei Jung und Alt

Astrid Hirschmann, DGKP, ICW, Verkaufsleiterin sorbion austria, Training & Education Managerin, Wundexpertin ICW „Ein gesunder Wundrand ist wichtig für die Wundheilung.“

• Beim Wundmanagement steht der ganze Patient im Mittelpunkt, nicht die Wunde allein. Die Kausaltherapie umfasst: Ernährung, orale Therapie (AB,

Entwässerung), Lagerungshilfen, Kompression und die individuelle Auswahl des Verbandsstoffs.

• Bei nicht heilenden und chronischen Wunden kann zu viel Exsudat zum Problem werden. Daher ist ein geeignetes Management des Wundexsudats entscheidend. Wichtig sind u. a.: Wundrandschutz, Wundgrund-/Wundbettmazeration, Bakterienlastreduktion, Proteasenaktivierung, Exsudatreduktion.

• Wundantiseptika sollten nur nach sorgfältiger Indikationsstellung angewendet werden. Anderenfalls können Störungen der Wundheilung die Folge sein.

• Eine geringgradige mikrobielle Kontamination bzw. Kolonisation von Wunden ist praktisch der Regelfall. Ein keimzahlreduzierender Verband, z. B. mit medizinischem Honig, kann hilfreich sein und ist in jedem Lebensalter – also auch bei Säuglingen oder schwangeren und stillenden Frauen – anwendbar.

• Moderne Wundverbände sollten in Hinblick auf die Wundheilungsphasen anpassungsfähig sein und immer patientenbezogen verordnet werden.

Ärzt:in Assistenz Information

Mit der Kraft des Meeres gegen Erkältungsviren Exklusiv in Ihrer Apotheke Schutzschild gegen Schnupfen Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen dieses Medizinproduktes informieren Gebrauchsanweisung, Arzt oder Apotheker Wirksame Schnupfenprophylaxe für die ganze Familie Inhaltsstoffe: Carrageen (Carragelose®). Carrageen ist ein natürliches Polysaccharid welches aus Rotalgen gewonnen wird. COLDAMARIS plus enthält keine Konservierungsmittel! Kann bei rechtzeitiger und ausreichender Anwendung vor der Entstehung von Schnupfen und grippalen Infekten schützen. Zur vorbeugenden und anhaltenden Befeuchtung bei trockener oder gereizter Nasenschleimhaut (wie z.B. bei Schnupfen, Nebenhöhlenentzündung, Sicca- Syndrom oder Nasenschleimhautverkrustung). Zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab einem Jahr. Qualität aus Österreich Produkte mit Carragelose® können das Risiko einer Infektion und Verbreitung von SARS-CoV-2, (dem Verursacher von COVID-19) stark reduzieren! >

Frohe Weihnachten

und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Wartezimmer TV www.y-doc.at

Aktuelles aus dem Berufsverband

• Standardisierte PatientInnenschulung, PatientInnenbegleitung nach Krankenhausaufenthalt (Angleichung an Deutschland)

• Dauerrezepte erstellen (Medikamentenlehre)

• Ergometrie

Die vielen Anfragen und Statements unserer Kolleginnen zum Thema Abgrenzung unseres Berufsbildes von anderen Gesundheitsberufen im niedergelassenen Bereich haben wir durch die Mitgliederbefragung im Juni zu verifizieren versucht. Jede Ärztin, jeder Arzt stellt unterschiedliche Anforderungen an das Ordinationspersonal. So unterschiedliche, dass es schwierig, aber unumgänglich ist, diese vielfältigen Anforderungen in das MAB-Gesetz bzw. auch in die Ausbildungsverordnung aufzunehmen. Es ist wichtig, einerseits Kolleginnen mit manchen Tätigkeiten aus dem gesetzlichen Graubereich zu holen, andererseits das enorme Potential, das in den 20.000 Ordinationsassistentinnen und -assistenten steckt, zu fördern und zu nutzen. Der Fokus muss auf der Stärkung des niedergelassenen Bereiches liegen.

Zu dieser kann eine kompetente, bestens ausgebildete und hochmotivierte Assistenz durchaus beitragen. Alle nun angeführten Tätigkeiten haben sich aus der Umfrage ergeben. Sie gehören zu unserem Berufsbild und müssen auch unterrichtet werden. Sie sind immer unter dem Gesichtspunkt von Anwesenheit und Aufsicht einer Ärztin oder eines Arztes und einer höchstmöglichen Standardisierung zu betrachten.

• Wundversorgung inkl. Naht- und Klammernentfernungen

• Infusionen vorbereiten und anhängen

• Impfen und Subkutanspritzen

• Büromanagement: Materialbeschaffung und Lagerverwaltung, Qualitätsmanagement, Moderation für Qualitätszirkel, Schnittstellenmanagement, rechtliche Kenntnisse, Verordnungen und die jeweiligen Anpassungen Wir werden jedenfalls eine deutliche Erhöhung der Zahl von Ausbildungsstunden für die Basisausbildung und die Ordinationsassistentinnen (dzt. 530 Stunden) fordern, sodass die Qualifikation deutlich verbessert wird und der Grad der medizinischen Fachassistenz besser erreicht werden kann bzw. die Stundenzahl so weit erhöht wird, dass eine Angleichung an die deutsche medizinische Fachassistenz erfolgt.

Statement:

Die Aufnahme der medizinischen Assistenzberufe in das Gesundheitsberuferegister wird derzeit von der Politik blockiert. Der Gesetzesentwurf zur notwendigen Novellierung wird von der ÖVP nicht zur Begutachtung freigegeben. Das können wir nicht hinnehmen.

Derm-Alpin® 2022 –ein Kongress mit Potential

Der BdA Österreich war erstmals eingeladen, bei der Derm-Alpin® im Oktober in Salzburg mitzuwirken. Die Idee, Fortbildung für das gesamte Ordinationsteam anzubieten, ist bereits bekannt. Für Facharztordinationen gibt es das Angebot noch kaum. Dermatologen haben dieses Thema grenzüberschreitend aufgegriffen. Theresia Albrecht, (BdALandesvertretung Salzburg) präsentierte den Berufsverband, Christine Wolf, MSc sprach über Vorbereitung und Assistenz bei operativen Eingriffen.

Darüber hinaus wurde das Lernerfolgprogramm „Digitale Medizin“ am Beispiel der NALA-App vorgestellt. Dem Thema „Microneedling für Narben“ ging eine Einführung in Theorie und Praxis von Chemical Peeling voran. Es folgten „Grundlagen der Lasertherapie“ und „Wundheilung: Lokaltherapie chronischer Wunden – ein Leitfaden“. Durch die Beantwortung von Prüfungsfragen konnten Module der MFAAkademie (Fortbildungen nach den Richtlinien der DDA, der Deutschen Dermatologischen Akademie) angerechnet werden. Die MFA-Akademie bietet modulare Fortbildungen bzw. E-Learning für Deutschland an und ermöglicht die Erlangung des Zertifikats „Dermatologie für Medizinische Assistenzberufe“.

Der BdA wird jedenfalls die Idee, dieses Angebot auf Österreich auszudehnen, unterstützen. Eine Erweiterung der Ausbildung durch modulare Fortbildung, die auch in Kombination mit E-Learning angeboten wird und den Richtlinien einer Fachgesellschaft entspricht, wäre eine wünschenswerte Entwicklung für die Ordinationsassistenz und somit zukunftsweisend. Durch ein modulares Angebot könnte es auch die Option einer Anrechnung für weitere Facharztbereiche geben.

TERMINE 2023

OBGAM- und BdA-Frühlingskongress 11. März

VGAM- und BdA-Frühlingskongress, 11. März

BdA-Tagung, Tirol 17. Juni

BdA-Kongress, Wien 7. Okt.

STAFAM-Kongress, Graz 23. - 25. Nov.

BdA Generalversammlung, 2. Dez.

Ärzt:in Assistenz Information 17 Dezember 2022 >

privat

©

Teuerung, das Unwort des Jahres

Warum 100 Euro nicht mehr 100 Euro sind

Teuerung – ein Wort, welches 2022 schon überstrapaziert wurde. Ähnlich dem Wort Lockdown 20/21 hätte der Begriff heuer das Potential, zum Unwort des Jahres zu werden. Dies kann dabei helfen, eine schwierige Situation humorvoll zu verarbeiten. Das ist mitunter nötig, denn betrachtet man die Teuerung aufmerksam, vergeht einem der Humor recht schnell. Sie ist nämlich nicht nur in den Medien – sie ist auch mitten in der Gesellschaft angekommen, ohne dass ein Ende der Dynamik in Sicht wäre. Was ist nun die Teuerung genau? Wenn ich im Jahr 2010 exakt 100 € unter mein Kopfkissen gelegt habe, sind es ja im Jahr 2022 immer noch 100 €. Richtig! Aber die 100 € sind nicht mehr das wert, was sie 2010 wert gewesen sind.

2010 konnte ich beispielsweise für 100 € mein Auto volltanken und zusätzlich noch im Supermarkt Bananen, Birnen, Kaffee, Orangensaft, Schwarzbrot, Schinken, Salami, Käse, Butter, Milch, Faschiertes, Nudeln, ein Sechsertragerl Bier, Waschmittel, Toilettenpapier und eine Packung AAA-Batterien kaufen, 2022 kann ich zeitweise nur mehr mein Auto volltanken.

Was tun? Man könnte zum Chef gehen und eine Gehaltserhöhung verlangen. Das haben viele oft erfolglos probiert: Energiekosten sind für alle höher …

Die Materialkosten steigen auch … Dauerhaft geht da gar nichts. Eine Einmalzahlung geht vielleicht.

Hier kommen Kollektivverträge ins Spiel. Wir – die Gewerkschaft GPA – verhandeln mit den Arbeitgebern mehr Gehalt, einerseits, um damit die Teuerung auszugeichen, andererseits, um ein wenig Kaufkraftgewinn zu sichern.

Die Basis ist dabei der Durchschnitt der letzten zwölf Monatsinflationsraten (Stand: November 2022), also Nov21-Okt22, der bei 7,51 % liegt.

Es ist enorm wichtig, dass wir den Durchschnitt bewerten. Eine monatliche Betrachtungsweise kann, wenn der Monat zufällig eine niedrigere Inflationsrate aufweist, weil beispielsweise genau ein Jahr zuvor gerade eine besonders hohe I-Rate gemessen wurde, massive Kaufkrafteinbußen mit sich bringen.

Die alljährlich hart verhandelten KVErhöhungen sind Teil unseres stabilen Wirtschaftsstandorts.

Diese Stabilität stärkt uns als Gesellschaft und macht uns krisensicher. Doch das ist keine Selbstverständlichkeit! Ein guter Kollektivvertragsabschluss ist harte Arbeit und zugleich ein Kampf. Jedes Gewerkschaftsmitglied ist dabei die wichtigste Unterstützung!

Die Proteste haben gewirkt – der Kollektivvertragsprozess in der Steiermark ist wieder im Gange

Um den oben beschriebenen Auftrag erfüllen zu können, haben wir nun im letzten Bundesland – der Steiermark – die IST-Erhöhung (Anhebung der Gehälter über dem Mindestschema) einführen können. Dem waren jahrelange harte Verhandlungen, Demonstrationen und die Unterstützung von über 1.000 KollegInnen bei unserer eigens geschaffenen Petition vorausgegangen. Nach vier Jahren haben wir am 1.7. einen neuen KV in Geltung und dabei eine Mindesterhöhung für alle Angestellten von 2 % festgeschrieben. Im November haben wir erneut einen KV abgeschlossen. Diesmal wird es mit 1.1.2023 2,75 % und mit 1.7. nochmals 2,5 % geben. Ende des Jahres 2023 wird dann ein Abschluss für das gesamte Jahr 2023 gemacht. Damit haben wir in knapp 1,5 Jahren vier Erhöhungen erzielt und hoffen, so schrittweise der Teuerung zu begegnen. Zumindest die aktuelle roulierende I-Rate von 7,5 % erreichen wir mit dem Zinseszinseffekt schon einmal näherungsweise. Außerdem haben wir über zwei Modelle eine Teuerungsprämie von insgesamt mindestens € 1.000,- verhandelt und die Arbeitszeit auf 38,5h/W reduziert. Wir werden hier allerdings sicher noch an der Kultur arbeiten müssen und bitten heute schon darum, durch die Mitgliedschaft in der GPA die Verhandlungsposition zu verbessern. Glück auf!

Ärzt:in Assistenz Information 18 Dezember 2022

> © Nurith Wagner-Strauss

© shutterstock.com/Jirsak

EXPERTE: Georg Grundei Diplôme Wirtschaftsbereichssekretär Gewerkschaft (GPA)

„Betrachtet man die Teuerung aufmerksam, vergeht einem der Humor recht schnell.“

Testen Sie Ihr Wissen

… und sammeln Sie Fortbildungspunkte für Ihr BdA-Fortbildungsdiplom

Dieser Artikel beinhaltet Fragen zu folgenden Beiträgen:

Häufige Erkrankung – viel zu selten therapiert (S. 5)

Psoriasis ist nicht nur Hautsache (S. 6)

Warum Frauen das stärkere Immunsystem haben (S. 10)

Für den bestandenen Test erhalten Sie 1 Fortbildungspunkt . Der Test gilt als „bestanden“, wenn 66 % der Antworten richtig sind.

Die Zahl in der Klammer gibt an, wie viele der angeführten Antwortpunkte richtig sind.

Wir wünschen viel Erfolg!

1

Welche Vitamine bzw. Mineralstoffe sind für die Knochengesundheit besonders wichtig? (2)

Vitamin E. Kalzium.

Vitamin D. Natrium.

Die Einnahme von Protonenpumpenhemmern. Regelmäßige sportliche Betätigung. Ein häufiger Verzehr von Milchprodukten. Typ-1-Diabetes.

Sie betrifft Männer deutlich häufiger als Frauen. Sie bezeichnet eine übermäßige Porosität der Knochen. Ein wichtiges Diagnoseinstrument ist der FRAX.

Sie führt häufig zu Wirbelkörper- oder Schenkelhalsbrüchen.

Mittels des PISA.

Mittels des DLQI.

Mittels des PASI.

Mittels des QLDI. Was trifft auf Psoriasis zu? (2) 5

Sie betrifft ausschließlich die Haut. Sie ist eine chronische Erkrankung. UV-Licht begünstigt Entzündungsreaktionen.

Bestimmte Trigger können Krankheitsschübe auslösen.

6

Welche der folgenden Therapien sind bei Psoriasis möglich? (3)

Entzündungshemmende Salben. Vitamin-D3-Präparate. Kortison. Betablocker.

Welche Erkrankung betrifft Männer häufiger als Frauen? (1) 7

Rheumatoide Arthritis. Systemischer Lupus erythematodes. Axiale Spondyloarthritis. Sjögren-Syndrom.

Welche Erkrankungen zählen zu den autoimmun bedingten entzündlich-rheumatischen? (2) 8

Arthrose. Rheumatoide Arthritis. Gicht. Axiale Spondyloarthritis.

9

Was trifft auf Autoimmunerkrankungen zu? (3)

Eine familiäre Häufung ist nicht zu beobachten. Die Sexualhormone spielen bei der Entstehung eine Rolle. Sie sind häufig mit weiteren Erkrankungen vergesellschaftet. Das Immunsystem greift körpereigene Zellen an.

Senden Sie Ihren ausgefüllten Fragebogen ein

Bitte scannen Sie den ausgefüllten Fragebogen ein und senden Sie ihn an die BdA-Mail-Adresse: bda.diplom@arztassistenz.at (Bearbeitungen per Post oder Fax sind leider nicht mehr möglich) Das Ergebnis der Auswertung wird Ihnen 1x zum Jahresende vom BdA per E-Mail mitgeteilt. Mitglied des BdA? (Berufsverband d. ArztassistentInnen)

JA NEIN

Name Anschrift PLZ/Ort E-Mail

19 Dezember 2022

Ärzt:in Assistenz Fragebogen

bitte ausschneiden

und faxen oder einscannen

2

Mittels welcher Indizes kann Psoriasis gemessen werden? (2) 4 Was begünstigt die Entstehung von Osteoporose? (2) Was trifft auf die Osteoporose zu? (3) 2 3

1

3