Comité Coubertin La Gazette

1er Semestre 2021

M

odèles diversifiés et Jeux mondiaux universitaires 1923 - 1940

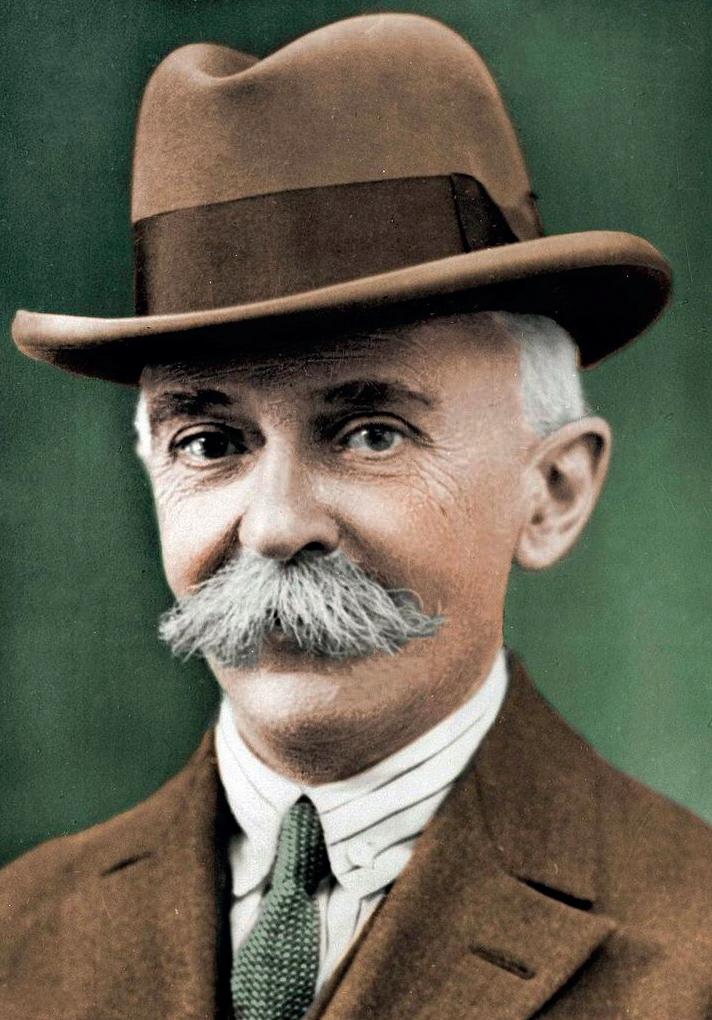

Dès le début du XXème siècle, aux USA, Théodore Roosevelt, président de 1901 à 1909, impose un sport universitaire amateur, non violent comme outil majeur de la formation des élites américaines. Les spectacles sportifs dans les grands stades des universités dégagent des moyens permettant à des champions universitaires de dominer le sport mondial aux Jeux olympiques. La diffusion de cette identité du sport étudiant américain influencera le paysage sportif et va rendre plus difficile la construction d’un principe commun de compétition universitaire au plan mondial. En France, Pierre de Coubertin qui a voyagé en Angleterre, aux USA et en Australie, a pris l’initiative de rénover les Jeux olympiques et développe l’idée d’une éducation sportive à partir du modèle anglais tandis que d’autres théoriciens entrent en concurrence (Hébert, Démeny, Tissié…). Dans ce contexte, l’université française se « débrouille » avec les étudiants sportifs. Ces

Jeux mondiaux universitaires Universiades

derniers s’organisent en assemblées générales pour prendre des décisions et palier au manque de politiques publiques en matière de sport universitaire. Outre cette mission d’organisation du sport étudiant, ils rayonnent à l’international au sein d’une Europe empoisonnée par les conflits. Dans ce cadre, des Jeux mondiaux universitaires sont promus sans pour autant atteindre l’objectif de mondialisation face à la puissance croissante des Jeux olympiques.

C

’est le français Jean Petitjean, délégué au sport de l’Union nationale des étudiants de France (UNEF) qui organise les premiers jeux mondiaux universitaires en mai 1923 à Paris. Sous l’égide de la Confédération

internationale des étudiants (CIE), il organise ceux de 1925 à Prague, Rome en 1927, Paris à nouveau en 1928, Darmstadt en 1930, Turin en 1933, Budapest en 1935, Paris encore en 1937 et enfin Monaco en 1939. La presse relate l’évènement (L’Auto et Match). En 1928, les journalistes constatent du désordre dans l’organisation ainsi que la supériorité allemande (157 points contre 98 pour la France et 61 pour le Japon). En Août 1930 à Darmstad, l’équipe de France

par Jean-Pierre Lefèvre

de Football « encaisse » 20 buts en deux matchs et la presse réclame une définition plus claire du statut d’universitaire.

S

i la place prise par la France est d’importance, l’ensemble des pays

concernés s’inscrit dans une spirale de conflits qui mènera à la guerre car l’essentiel des oppositions vient des positionnements idéologiques et de la montée des consciences nationales. A ce sujet, Jacques Thibault en 1989 expliquait les influences étrangères entre 1913 et 1936 : Jusqu’en 1935 le modèle italien

page 6

est souvent décrit et admiré. Il signale

Léo Lagrange - Jeux universitaires mondiaux 1957

également le souhait de Loisel, premier