Comité Français Pierre de Coubertin 2ème Sem. 2022 - n° 70-71

Comité Français Pierre de Coubertin 2ème Sem. 2022 - n° 70-71

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

André Leclercq

SECRETAIRE-GENERAL

Thierry Messina

TRESORIER-GENERAL

Francis Aubertin

CONCEPTION & REALISATION

Philippe Brossard Maître-Sport

LIGNE EDITORIALE

André Leclercq, Gilles Lecocq & Philippe Brossard Comité Français Pierre de Coubertin

CONTRIBUTEURS

Voir Sommaire ci-contre

REMERCIEMENTS

à Claude Piard pour son aide au développement de la Gazette durant de nombreuses années

La Gazette Coubertin est une publication du Comité Français Pierre de Coubertin 1 avenue Pierre de Coubertin 75013 Paris

Editorial.....................................................................04

L’Editorial du Président André Leclercq Evaluer l’impact social et l’héritage culturel de Paris 2024...........................................................06 par Gilles Lecocq Hériter des Mémoires olympiques..................08 par Jean-Pierre Guilbert Deglane et Rigoulot...............................................11 par Bernard Maccario

Le naufrage romain du Sport français............15 par Claude Piard Le Club France de l’Olympisme........................19 par Gilles Lecocq Vers une Francophonie sportive transculturelle.........................................................20 par Nelson Todt, Daniel de la Cueva et Cecilia Bollada La Vie du Comité Français Coubertin............28 Comité et Cercles Pierre de Coubertin Parutions...................................................................31 Livres Allégorie aux sports par Charles-Louis Frédy de Coubertin...........................................................36 Oeuvre d’art

La devise d’Henri Didon, reprise par Pierre de Coubertin pour en faire la devise olympique “Citius, Altius, Fortius” est devenue “Citius, Altius, Fortius –Communiter”.

“Plus vite, plus haut, plus fort” est une invitation à donner le meilleur de soi-même dans une quête permanente d’excellence. Depuis la session 2021 du CIO à Tokyo, cette quête doit se faire “Ensemble”.

Cet ajout n’aurait sûrement pas déplu à Henri Didon ni à Pierre de Coubertin puisqu’il s’agit d’être “Plus forts ensemble”, un message rassembleur de solidarité créant une puissante synergie afin de “Bâtir un monde meilleur”.

Le symbole olympique, constitué de cinq anneaux entrelacés, exprime ce rassemblement en utilisant le nombre cinq pour désigner les continents. Coubertin imprimera ces cinq anneaux sur un fond blanc pour en faire le drapeau olympique.

On sait pourquoi : toutes les nations sont ainsi concernées car le drapeau de chaque pays contient au

moins l’une de ces couleurs.

L’ajout du mot “Ensemble” offre une nouvelle symbolique, plus forte encore. Tous les continents, solidement entrelacés, fondent leurs couleurs pour offrir au monde la somme de ces couleurs : le blanc. Tous unis, ensemble, pour une même humanité : quel beau message d’universalité puisqu’il s’agit d’un message de fraternité !

Dans mon rapport de 2007 au Conseil économique et social, “Le sport au service de la vie sociale”, j’ai proposé au gouvernement un “Contrat social pour un sport équitable” en réécrivant la formule de Pierre de Coubertin « Tous les sports pour tous » en « Tous les sports avec tous ». Ensemble pour faire ensemble ou ensemble pour créer un ensemble, les exemples sont nombreux dans ce numéro de notre gazette.

Un Club France de l’Olympisme rassemble déjà aujourd’hui l’Académie nationale olympique française, l’Association française des collectionneurs

olympiques, le Comité français Pierre de Coubertin et la Fondation Alice Milliat afin d’envisager des actions conjointes visant à diffuser et valoriser l’olympisme. Utiliser le sport comme média de culture scientifique se fait par une convention entre l’Université de Poitiers, le Rectorat d’Académie, le CRITT Sport-Loisirs et le Comité national olympique et sportif français (incluant le Comité Pierre de Coubertin). C’est cet ensemble qui donne toute sa pertinence aux “Classes olympiques sciences et sport”.

Tous ensemble, avec des collègues étrangers, nous travaillons à la publication d’un ouvrage international de référence sur la vie et l’œuvre de Pierre de Coubertin, avec l’aide du Centre d’études olympiques de Lausanne.

La Semaine Pierre de Coubertin à Wattignies (ou ailleurs) est une mobilisation de nombreux acteurs locaux réunis autour d’un projet commun qu’ils bâtissent ensemble pour faire partager les valeurs olympiques par la population.

Ensemble, nous faisons de chaque ville, de chaque département et de chaque région des terres de mémoires olympiques et d’enjeux olympiques. Ensemble, nous préparons notre beau rendez-vous à Calais en octobre 2023. Etc. “Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin” dit un proverbe africain. Ensemble, nous pouvons vraiment changer les choses et n’oublions surtout pas que faire ensemble est un moyen efficace pour que chacun trace son propre chemin

C’est pour cela que l’unité du mouvement sportif est si précieuse.

André Leclercq Prés. du Comité Français Pierre de Coubertin président

’Association nationale pour la défense et le développement du sport, des activités physiques et du plein air est créée le 3 août 1950 par Alfred Rosier, ex-chef de cabinet de Jean Zay au min. de l’Éducation nationale, par Jean-François Brisson et Pierre Rostini, tous deux journalistes au Figaro. Déclarée le 16 août 1950, le professeur Paul Chailley-Bert premier président, elle est enregistrée au JO du 24 et domiciliée au 15 rue de Clichy. Deux ans plus tard, Henri Bourdeau de Fontenay, premier directeur de l’ÉNA lui succède avant de céder la place en 1954 à Louis Bontemps, président de la FF d’Escrime. Elle comprend 78 membres issus des milieux sportif, médical, administratif et militaire. En 1956 Louis Bontemps intervient vigoureusement auprès des pouvoirs publics pour « défendre l’éducation physique et sportive du pays ». La même année il se propose, en accord avec la baronne Pierre de Coubertin, « de maintenir l’œuvre intellectuelle de Pierre de Coubertin dans son ensemble » et intervient en ce sens auprès d’Avery Brundage.

En 1961 parait la revue “Défense du sport”, organe de l’association. En 1973, année qui suit la création du Comité national olympique et sportif français, l’association devient enfin officiellement Comité français Pierre-deCoubertin (CFPC) avec l’assentiment d’Yvonne de Coubertin, nièce du rénovateur des Jeux olympiques.

Le Bureau exécutif reçoit Gary Rhodes président du Comité américain Pierre de Coubertin

Pierre de Coubertin créateur des Jeux olympiques modernes

Le Bureau exécutif reçoit Gary Rhodes président du Comité américain Pierre de Coubertin

Pierre de Coubertin créateur des Jeux olympiques modernes

L’assentiment

« Notre héritage n’est précédé d’aucun testament » : cette citation de René Char (Feuillets d’Hypnos, 1946), longuement commentée par Hannah Arendt dans sa préface à La crise de la culture, illustre la rupture profonde qui s’installe lorsqu’il devient vital de comprendre des événements inattendus qui font rupture dans les

mémoires dont nous sommes tous les héritiers. Conscient que le sport en général et les grands évènements sportifs en particulier peuvent contribuer à générer de nombreux impacts et impulser ou accélérer la réalisation de projets sociétaux d’envergure diverse, Paris 2024 mets en place une

démarche partagée et coordonnée d’évaluation de sa stratégie « Impact & Héritage ».

Celle-ci porte à la fois sur les actions directement portées ou déployées par Paris 2024, mais aussi sur celles développées par l’ensemble des parties prenantes qui participent à la stratégie

Impact & Héritage, comme par exemple les écoles Génération 2024, ou les lauréats du Fonds de dotation Paris 2024 porteurs d’un projet Impact 2024.

Elle vise par ailleurs à évaluer les impacts pour les organisations (en vue de les inciter à s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue) mais aussi et surtout pour les bénéficiaires des actions retenues dans le périmètre d’évaluation. Une telle démarche vise donc à l’objectivation et au renforcement de la connaissance des impacts produits et, in fine, à l’amélioration de l’intervention des acteurs concernés par une démarche innovante qui se met au service des mouvements sportifs français et internationaux.

L’impact social est défini par le Conseil supérieur de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) comme «l’ensemble des conséquences (évolutions, inflexions, changements, ruptures) des activités d’une organisation tant sur ses parties prenantes externes (bénéficiaires, usagers, clients) directes ou indirectes de son territoire, et interne (salariés, volontaires, bénévoles) que sur la société en général».

En lien avec cette définition, la démarche évaluative de Paris 2024 s’inscrit dans le cadre de plusieurs recommandations internationales en matière d’impact social du sport, dont l’agenda 2020+5 du CIO, et les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) définis par les Nations Unies.

Cette démarche évaluative s’intéresse à des projets d’intérêt général qui utilisent l’activité physique et sportive comme outil d’impact social autour de quatre pôles thématiques :

- Le sport comme vecteur de santé et de bien-être.

- Le sport pour l’éducation et la citoyenneté.

- Le sport pour l’inclusion, la solidarité et l’égalité.

- Le sport pour l’environnement.

L’approche évaluative mise en place par Paris 2024 se veut ouverte, collective, collaborative et participative. Cette approche vise également à donner un maximum de visibilité sur l’ensemble de la démarche de Paris 2024.

Dans les perspectives stimulées par l’horizon de l’été 2024, hériter ne signifie pas rompre avec le passé mais au contraire accepter de s’inscrire dans une histoire et des mémoires. Le lien entre histoire et mémoire se révèle dès lors où nous devenons transmetteur de valeurs que nous n’avons pas créées.

Il appartient alors à chaque génération de s’approprier ces valeurs pour donner du sens aux réalités d’aujourd’hui, comme nos héritiers auront avec leur

style propre, à métamorphoser celles de demain.

Dans le numéro 70/71 de la Gazette Coubertin, le Comité Français Pierre de Coubertin se propose de donner la parole à:

- Jean-Pierre Guilbert, avec en arrièreplan les jeux olympiques d’Anvers 1920;

- Bernard Maccario, avec en arrièreplan les jeux olympiques de Paris 1924;

- Claude Piard, avec en arrière-plan les jeux olympiques de Rome 1960.

Trois auteurs qui font chacun œuvre à leur manière d’un devoir de mémoire pour permettre à un héritage de se transmettre entre les générations.

Gilles Lecocq https://ess2024.org

Le véritable pouvoir de l’historien tient à sa capacité à transcender les connaissances. Sa tâche, pour rappeler Andrew Lawler, archéologue, est bien de ramener celles et ceux qui sont morts il y a fort longtemps et de les ressusciter en des individus qui, comme nous, ont lutté et aimé, créé et qui, à la fin, ont laissé derrière eux quelque chose d’eux-mêmes. Nous n’apprivoisons pas assez la mort. N’oublions pas qu’elle est inhérente à la vie. Il faut parler des disparus pour qu’ils restent vivants. Si par pudeur, on évite d’évoquer leur mémoire, alors on les enterre pour de bon.

Le présent article concernant les gymnastes composant l’équipe de France de gymnastique artistique aux Jeux olympiques d’Anvers en 1920, vise à réhabiliter la mémoire de certains d’entre eux, comme ont tenté de le faire de nombreux historiens avant moi. Tous ont buté sur trois d’entre eux : Alfred Buyenne, Louis Kempe et Emile Martel dont les noms ont été mal orthographiés ou tout simplement largement modifiés.

Il faut savoir que pratiquement tous sont originaires du département du

Nord (la région valenciennoise, la région lilloise et la région SambreAvesnois). La plupart d’entre eux y ont vécu, s’y sont entraînés pour devenir des pionniers d’une aventure olympique où la solidarité est une valeur cardinale, à la sortie d’une guerre dominée par l’indicible et l’innommable. La recherche, longue et passionnante, a été accomplie à partir de la liste des gymnastes dont je disposais, du palmarès des Jeux de la VIIème olympiade, du rapport olympique datant de 1957, d’une photo originale de cette équipe réalisée à l’époque à Anvers (1920), d’articles

de journaux et de diverses photos trouvées dans les associations qu’ils ont fréquentées ou de témoignages de descendants.

Tous ces arguments et preuves ont permis de rétablir une vérité pour de nombreuses personnes (famille, historiens, instances…) pour qui ces sportifs étaient passés dans l’oubli.

Cet oubli s’est construit par l’intermédiaire de noms erronés que nous pouvons retrouver dans plusieurs ouvrages (La Galaxie olympique de Nicole Pellissard-Darrigrand chez Atlantica ; Le dictionnaire des médaillés olympiques français de

Stéphane Gachet chez la Maison d’édition ; Olympiens de Serge Laget et Alain Lunzenfichter chez Atlantica).

A Anvers en 1920, le nombre de gymnastes par équipes doit être de 24 pour certaines d’entre elles, de 16 à 24 pour d’autres. A la lecture des différents palmarès, on se rend compte que l’Italie l’emporte devant la Belgique et la France. Pourtant le rapport olympique de 1957 émanant du Comité Olympique Belge précise en page 63 que le titre revient bien à l’Italie mais que la France est seconde et la Belgique troisième. L’équipe gagnante a 27 médaillés, la B elgique 24 et la France 26. Deux photos où figurent les gymnastes français ont été réalisées à l’occasion du concours par équipes (La France n’a pas participé au concours par équipes méthode suédoise). La première reprend uniquement les vingt-six gymnastes présents lors du concours par équipes, la seconde rassemble les titulaires (épreuve individuelle et par équipes), les remplaçants et tous les officiels.

Avec l’aide de Patrick Boquet-Boitelle, généalogiste, nous avons pu rassembler un document où se trouvent tous les actes de naissance et de décès des 26 médaillés français (voir page suivante).

Trois personnes y ont retrouvé leur véritable identité:

1 – Alfred Buyenne s’appelle en réalité Alfred Bruyenne. Né le 8 avril 1882 à Lille et décédé le 10 novembre 1962 à Lille. Il était licencié à La Lilloise comme Eugène Pollet, Julien et Paul Wartelle (article du Grand Echo du Nord du 11 juillet 1927).

2 – Louis Kimpe s’appelle en réalité Louis Quempe. Il est né le 17 août

1883 à Valenciennes et est mort le 9 février 1961 à Lille, enterré au cimetière de Valenciennes Nord. Il était licencié à l’En Avant puis à La Vaillante avant que les deux associations forment l’Union Française Valenciennoise. Un article de presse du 27 février 1963 émanant de Nord-Matin et relatif à Victor Duvant, membre de cette même équipe de France et dernier survivant de Valenciennes, rappelle les faits. Son nom, est alors écrit Kemp par le journaliste. Cependant, il figure bien dans les résultats de nombreuses épreuves gymniques de la presse des années 1906 à 1927 sous le nom de Louis Quempe comme à l’état civil (acte de naissance et de décès) et sur sa tombe. Les historiens ont retenu dans un premier temps le nom d’Alfred, Louis, Joseph Kimpe mais cette personne, née le 12 mai 1898 à Tourcoing, est décédée dans cette même ville le 31 août 1970. Elle n’est mentionnée dans aucun article faisant référence aux sports et à la gymnastique en particulier. L’article de Nord-Matin du 27 février 1963 parle clairement d’un Louis Kemp (… « L’un des quatre gymnastes valenciennois »…) licencié dans une association valenciennoise et décédé bien avant 1963.

3 – Emile Martel s’appelle en fait Emile Boitelle. Grâce à un hasard téléphonique, j’ai retrouvé son petit-fils Patrick qui se bat depuis plus de vingt ans pour réhabiliter son grand-père. Il m’a fourni une photo où il est seul avec le sokol de l’équipe de France de 1920 et on peut facilement l’identifier sur la photo de l’équipe de France de la même année. Il était licencié à La Jeunesse du Marais de Lomme (région lilloise).

Les références, viennent essentiellement du journal « Le Grand Echo du Nord

de la France » (20 juin 1906, 8 juillet 1909, 27 juin 1911, 27 juin 1913, 11 juillet 1927…), et L’Egalité de RoubaixTourcoing du 8 juillet 1908.

Réveiller les mémoires de l’oubli, c’est l’occasion de ne pas oublier ceux qui ne sont plus là et qui pourtant avant nous, ont oeuvré pour permettre à des héritiers de transmettre un héritage de générations en générations. Se souvenir est un acte qui fait de la culture une manifestation de la mémoire collective, lorsque celle-ci fait oeuvre de continuité historique.

A ce titre, la culture se situe hors du temps et elle ose chercher dans le passé des faits qui donnent forme à ce qui est éprouvé dans le temps présent par ceux et celles qui ont pour missions de transmettre un héritage.

N’oublions pas nos mémoires olympiques !

Jean-Pierre GuilbertGymnastique artistique - Concours général par équipes France

Georges Berger (1/05/1897 à Louvroil (59), 16/11/1952 à Trith-Saint-Léger (59), Ouvrière Valenciennoise), Emile Bouchès (03/07/1896 à Maubeuge (59), 12/06/1946 à Maubeuge, La Maubeugeoise), René Boulanger (22/04/1895 à Hautmont (59), 12/08/1949 à Hautmont, La Haumontoise),

Alfred Buyenne (mentionné dans l’article)

Eugène Cordonnier (16/11/1892 à Loos (59), 03/01/1967 à Bondy (93), Haubourdin), Léon Delsarte (19/11/1893 à Valenciennes (59), 24/01/1963 à Valenciennes, Ouvrière Valenciennoise), Lucien Demanet (06/12/1874 à Limont-Fontaine (59), 20/06/1943 à Denain (59), La Haumontoise puis Denain), Paul Durin (03/01/1890 à Maubeuge (59), 24/05/1953 à Maubeuge, La Maubeugeoise), Victor Duvant (03/03/1889 à Valenciennes (59), 13/09/1963 à Valenciennes, Union Sportive Valenciennoise), Fernand Fauconnier (16/04/1890 à Marpent (59), 28/04/1940 à Hautmont (59), La Haumontoise), Arthur Hermann (16/10/1893 à Mulhouse (68), 28/03/1958 à Belfort (90), La Belfortaine), Albert Hersoy (19/09/1895 à Hautmont (59), 24/07/1979 à Maubeuge (59), La Haumontoise), Alphonse Higelin (26/04/1897 à Mulhouse (68), 21/06/1981 à Mulhouse, Cercle Catholique Saint-Joseph Mulhouse), Georges Hoël (17/07/1890 à Cambrai (59), 06/01/1967 à Cambrai, Cambrai),

L ouis Kimpe (mentionné dans l’article)

Georges Lagouge (05/11/1893 à Neuf-Mesnil (59), 08/09/1970 à Vieux-Mesnil (59), La Haumontoise), Paulin Lemaire (18/12/1882 à Maubeuge (59), 17/10/1932 à Maubeuge, La Haumontoise), Ernest Lespinasse (20/10/1897 Hautmont (59), 22/11/1927 à Hautmont, La Haumontoise),

Emile Martel (mentionné dans l’article)

Jules Pirard (28/05/1885 à Hautmont (59), 22/12/1962 à Hautmont, La Haumontoise), Eugène Pollet (29/09/1886 à Lille (59), 16/12/1976 à Lille, La Lilloise), Georges Thurnherr (16/04/1886 à Eglingen (68), 06/04/1956 à Belfort (90), La Belfortaine), Marco Torres (22/01/1888 à Sidi Bel Abbes (Algérie), 15/01/1963 à Marseille (13), Espérance d’Oran), François Walker (03/06/1888 à Lunéville (54), 06/08/1951 à Clichy (92), Clichy ?), Julien Wartelle (26/01/1889 à Lille (59), 22/08/1953 à Lille, La Lilloise), Paul Wartelle (09/01/1892 à Lille (59), 07/12/1974 à Lille, La Lilloise).

L’entraîneur de l’équipe de France était Georges Paillot né à Reims le 2 mai 1867 et décédé à Maubeuge le 29 juillet 1944. Il reçut la Légion d’honneur en 1928.

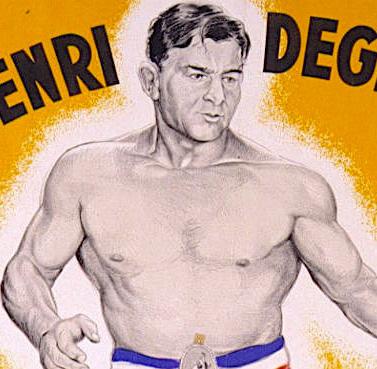

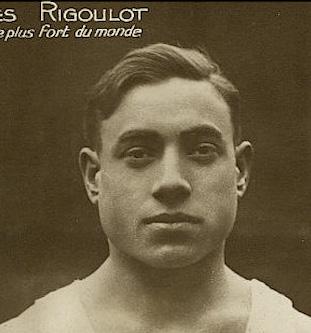

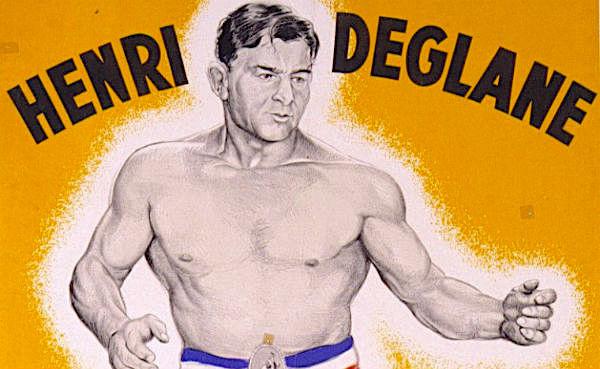

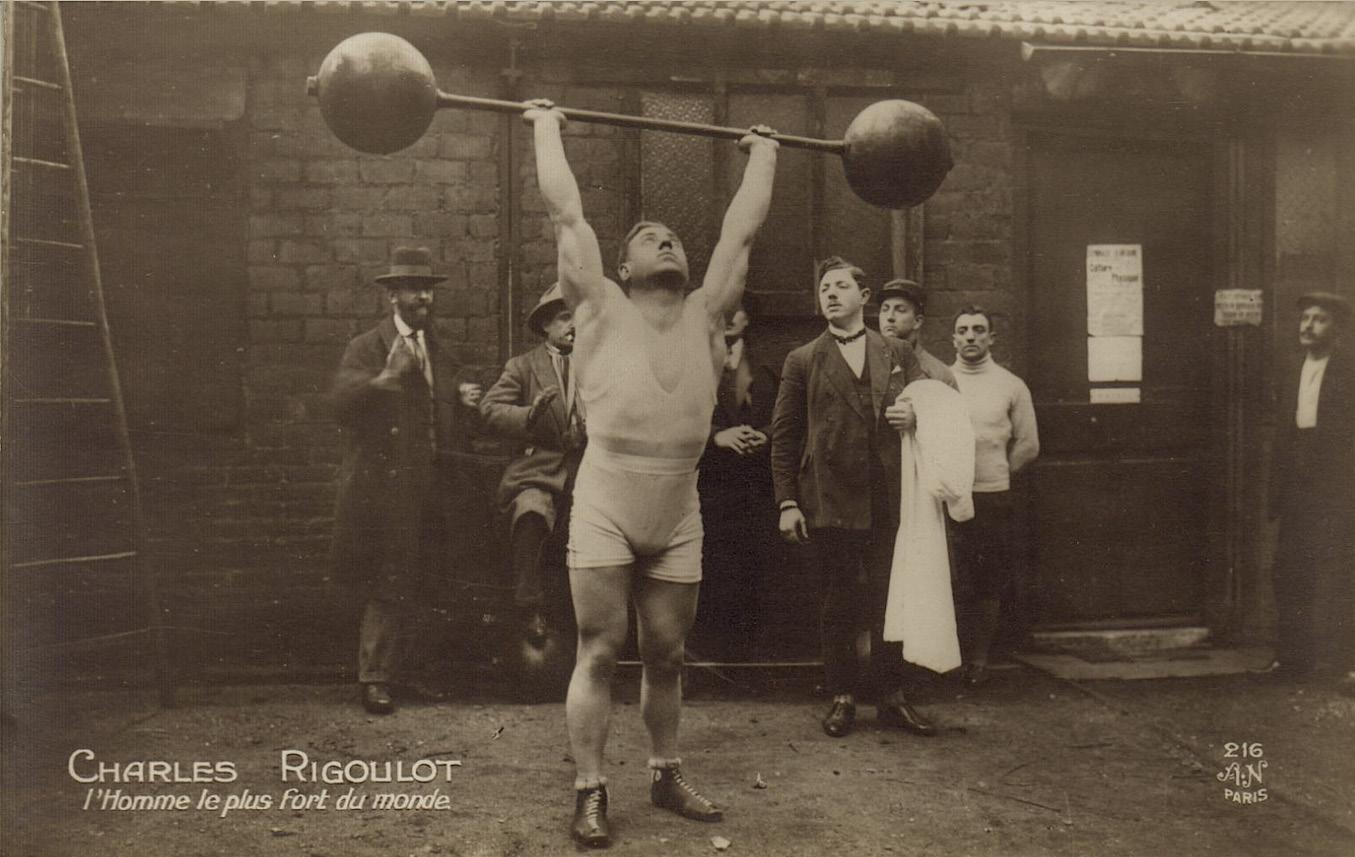

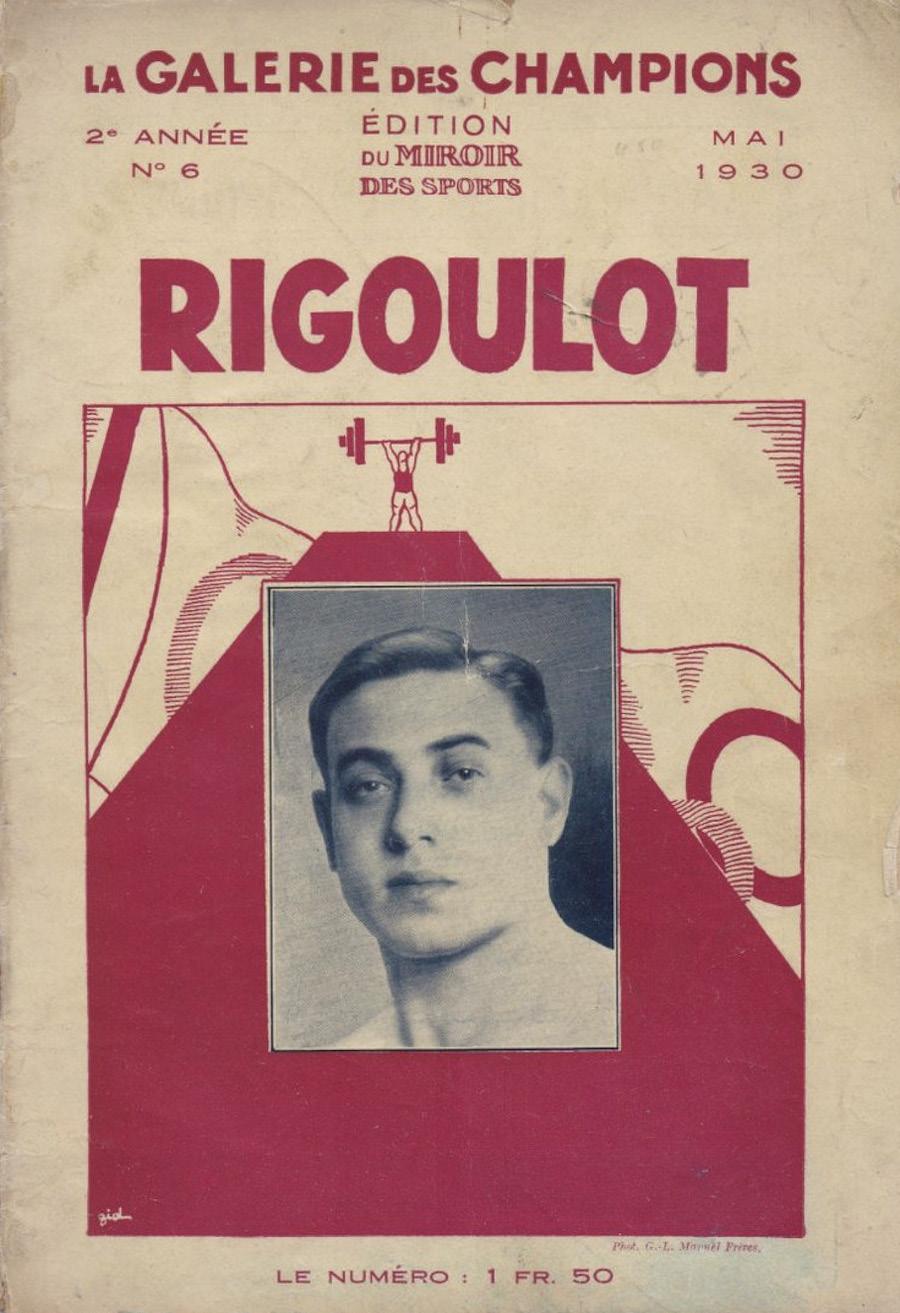

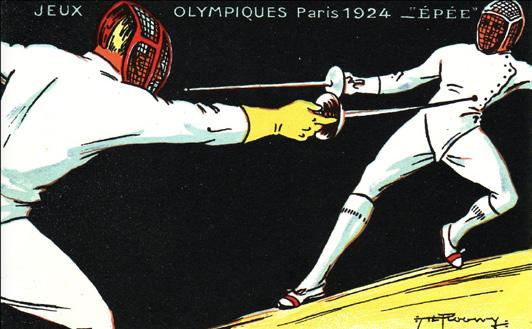

Paris, 23 juillet 1924, Vélodrome d’Hiver.

Après Henri Deglane, devenu, quelques jours plus tôt, le premier champion olympique français de lutte, l’haltérophile Charles Rigoulot monte sur la plus haute marche du podium. Il vient de remporter la médaille d’or dans la catégorie des mi-lourds, succédant à Ernest Cadine qui l’avait emporté à Anvers, 4 ans plus tôt. Bien que très jeunes, respectivement 22 et 21 ans, Deglane et Rigoulot ont déjà, avant les Jeux, fait leurs preuves au plan national. De plus, ils ont bénéficié de conditions favorables pour leur préparation. Le premier a signé un engagement de 4 ans aux sapeurs-pompiers de Paris, le second a profité de la nouvelle mission de préparation olympique dont a été chargée l’Ecole de Joinville après la guerre.

1. Les lauréats de concours olympiques rénovés

Outre leur jeunesse, Deglane et Rigoulot sont proches par leurs disciplines qui symbolisent la force, mais dont la légitimité olympique vient seulement d’être reconnue. Historiquement, le territoire de la force est resté longtemps occupé par des professionnels.

C ’est dans les baraques foraines où s’exhibaient lutteurs et leveurs de fonte que s’est d’abord forgée, au XIXe siècle, la réputation des « hommes forts », entre exploits truqués et réelles prouesses. Puis, dans les années 1880-1900, considérées par Edmond Desbonnet dans “Les rois de la force” (1910), comme la « grande époque des exercices de force et de luttes pour lesquels le public parisien se passionnait de plus en plus », c’est sur les scènes des théâtres parisiens et des salles de province, que la lutte comme les poids et haltères sont devenus un spectacle très apprécié des catégories aisées. C’est aux Folies Bergères qu’a débuté, en 1887, le légendaire Apollon (Louis-Uni), resté dans l’histoire comme le premier « champion du monde de force ». C’est dans ce même lieu que le célèbre Paul Pons s’est octroyé, en 1902, 1903 et 1904, la fameuse « ceinture d’or », marquant sa supériorité sur tous les lutteurs du monde.

En dehors de ces professionnels, on lutte peu en France et les rencontres d’amateurs ont lieu, pour la plupart, dans l’intimité des sociétés sportives. Il en va de même des poids et haltères, malgré la volonté d’Edmond Desbonnet de réglementer la discipline et d’assurer la fiabilité des records, tant amateurs que professionnels. Jusqu’au moment où les truquages et dérives de toutes

sortes des compétitions professionnelles, conjugués à l’influence croissante de l’éthique associée aux sports venus d’Angleterre, contribuent à relancer l’amateurisme. Au plan national, la fédération française de lutte est créée en 1913, suivie, l’année suivante de celle des poids et haltères. Quelques années plus tard, à la suite des Jeux d’Anvers et sur recommandation du Comité International Olympique (CIO), sont respectivement fondées, en 1920 par le Français Jules Rosset, la Fédération Internationale Haltérophile (FIH), et en 1921 l’International Amateur Wrestling Federation (IAWF). Les Jeux de 1924 marquent ainsi la reconnaissance de la lutte et des poids et haltères dans leur version amateur. Dans la perspective de l’Olympiade parisienne, un travail de codification des épreuves olympiques a été conduit et s’est traduit par des évolutions règlementaires qui n’ont pas été sans influence sur les concours des deux médaillés f rançais.

Pour Deglane, l’intervention du jury a été décisive lors du deuxième tour de la compétition. Il affronte le Suédois Johansson, âgé de 40 ans, déjà champion olympique en 1912 dans la catégorie des « moyens », puis en 1920 dans celle des « mi-lourds », et qui vise une troisième médaille chez les lourds. Après 20 minutes d’un combat angoissant, Johansson est déclaré vainqueur, mais le camp français dépose une réclamation pour lutte incorrecte du S candinave. Le jury accède à cette demande, la décision est cassée et une reprise supplémentaire est décidée. Elle a lieu le lendemain et voit Deglane prendre l’avantage et sa revanche, à la grande fureur de Johansson qui refuse de quitter le tapis. Sur sa lancée, le Français remporte les 3 combats suivants avant de s’imposer en finale face au Finlandais Rosenquist. Après 26 minutes d’un combat extrêmement serré, il est déclaré vainqueur aux points.

L’influence est encore plus manifeste pour Charles Rigoulot. Comme lors des Jeux précédents, les concurrents doivent effectuer plusieurs mouvements et, pour chacun d’entre eux, une cotation convertit en nombre de points le poids soulevé. C’est donc le total des points qui départage les concurrents. A Anvers, seuls 3 mouvements étaient au programme : l’arraché d’un bras, l’épaulé-jeté du bras opposé et l’épaulé-jeté à 2 bras. Mais, quatre ans plus tard, à Paris, se sont ajoutés 2 autres mouvements : l’arraché à 2 bras, le développé à 2 bras. Or ce dernier mouvement est défavorable au Français et aurait pu lui coûter le titre,

compte tenu du faible écart, ne dépassant pas 10 points, le séparant de ses concurrents directs. Effectivement distancé au développé, il reprend l’avantage en soulevant 135 kg à l’épaulé-jeté à 2 bras, à son dernier essai. Ce qui lui suffit pour terminer premier avec 25 points d’avance sur son second.

2. Deglane et Rigoulot, icônes viriles

En 1924, le choix d’un même site olympique pour la lutte et les poids et haltères traduit bien la part d’histoire commune de ces deux sports et les valeurs qu’ils partagent. Celles associées à la force, que celle-ci s’exprime dans le corps à corps ou dans le soulèvement d’une masse inerte. Dans les deux disciplines, la compétition est d’abord présentée comme l’affrontement d’hommes forts. Elle se différencie en fonction de catégories basées sur les poids de corps. Des hiérarchies en découlent, mettant en exergue une catégorie « reine », celle des lourds, dont précisément les lauréats sont Deglane et Rigoulot, ce dernier, bien que concourant chez les mi-lourds, a réalisé un total supérieur à celui de son homologue dans la catégorie des lourds.

Par leur âge, Rigoulot et Deglane tranchent avec leurs prédécesseurs à la maturité plus tardive. Surtout, à l’opposé des lutteurs et leveurs de fonte du siècle précédent, aux formes alourdies, Deglane et Rigoulot incarnent une force plus « athlétique » qu’objectivent leurs mensurations abondamment présentées. Malgré leur relative petite taille - 1,73 m - ils apparaissent “admirablement proportionnés” apportant la confirmation, dans un contexte où la crainte de la dégénérescence demeure présente, que la « race française » n’a rien à envier à celle des autres nations. Ainsi incarnent-ils la figure la plus achevée de la « virilité sportive » décrite par Georges Vigarello en 2011.

Leurs portraits, focalisés sur le haut du corps, en témoignent: même torse bombé, bras derrière le dos pour mieux souligner la musculature et la posture déterminée.

Des images que confirme le Rapport officiel des Jeux de 1924, présentant Henri Deglane comme « un superbe athlète très puissant, doué d’une grande énergie, d’une force naturelle phénoménale ». Ou encore la presse qui, quelques mois plus tard, consacrera Charles Rigoulot comme « l’homme le plus fort du monde ». Un superlatif décerné à la suite de ses premiers records du monde et des deux victoires obtenues sur Ernest Cadine, dans un match où ils se sont affrontés sur 10 mouvements. Un superlatif dans lequel entre également une part de l’imaginaire de la force lorsqu’il soulève l’essieu d’Apollon (Louis-Uni), le tour de force le plus réputé du fameux athlète languedocien que nul n’avait tenté de rééditer : épaulé-jeté d’une barre, impressionnante par son diamètre (prés de 50 mm), munie de 2 roues de wagon de chemin de fer, et pesant au total 166 kg.

C ’est dans les rangs des professionnels que Rigoulot a réalisé ces exploits. Des rangs qu’il a rejoints très vite après son titre olympique. Alors qu’une faible assistance avait suivi le concours olympique, la presse et le public parisien s’enflamment lorsque, le 21 décembre 1924, il bat le record du monde de l’épaulé-jeté, après s’être emparé, quelques jours plus tôt, de celui de l’arraché. Entre temps, au Cirque d’Hiver puis au Vélodrome d’Hiver, une foule passionnée a suivi ses deux victoires sur Cadine. Ayant assuré son statut sportif et mesurant le profit qu’il peut retirer de tentatives contre les records, c’est en tant que professionnel qu’il poursuit sa carrière.

A compter de cette date, ayant abandonné la catégorie des mi-lourds pour celle des lourds, il accumule une stupéfiante moisson de records mondiaux. D’autant que n’étant plus limité par la réglementation de la FIH, il peut se confronter à toute la gamme des mouvements : à un bras (en tirant à droite et à gauche) et à deux bras, avec haltères courts et haltères séparés, la liste des records possibles dépasse largement la dizaine. Rigoulot ayant à plusieurs reprises battu ses propres records jusqu’en 1931, ce sont 56 records mondiaux qui figurent à son palmarès ! Reste que ces résultats ne seront pas homologués par la FIH puisqu’établis dans le cadre de spectacles professionnels. Le spectacle est d’ailleurs l’une des occupations principales de Rigoulot qui, à compter de 1927, participe aux tournées des grands cirques français (Médrano, Amar, Pinder), présentant des exercices de force et de main à main. Il profite alors des interruptions de ces tournées pour se livrer

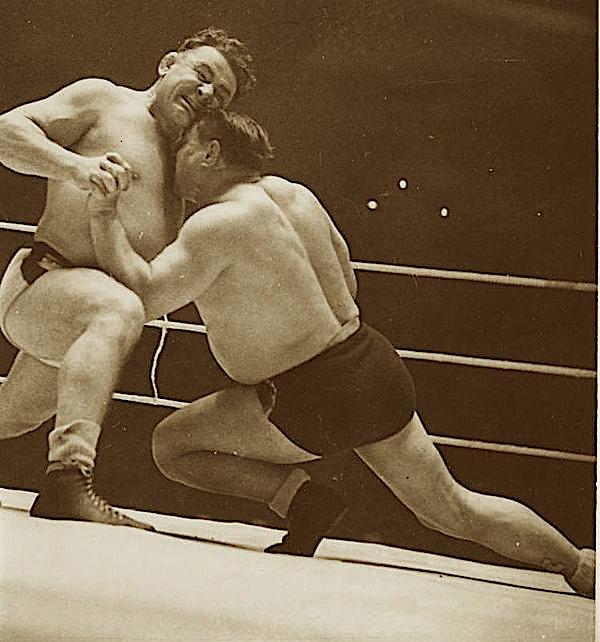

à des tentatives, le plus souvent réussies, contre ses records. Lassitude de cette vie aventureuse ou bien de celle du leveur de fonte, ou encore conséquences de sa grave blessure survenue en 1931 ? Toujours est-il que Charles Rigoulot choisit de poursuivre sa carrière dans le catch, un registre qui, lui aussi, mêle force physique et spectacle. Comme le titre L’Auto, le 15 novembre 1933, « L’homme des poids veut devenir l’homme du catch. »

Dans ce registre, Henri Deglane l’a précédé. Médaillé d’or en lutte gréco-romaine, il a lui aussi opté très vite opté pour le professionnalisme et la lutte libre, seule formule pratiquée chez les professionnels, notamment aux Etats Unis où le catch as catch can (littéralement, « attrape ce que tu peux ») bat son plein. Les Américains sont friands de ces combats où l’ardeur et la violence sont favorisées par des règles plus permissives. C’est en 1927, ayant reçu une offre pour lutter sur le continent américain, que Deglane traverse l’Atlantique. Après deux années d’adaptation, il remporte plusieurs victoires sur des lutteurs réputés, ce qui lui permet de rencontrer le fameux « Strangler » Lewis. Contre toute attente, il gagne les 2 manches par tombé et devient champion du monde. Au prestige que lui confère ce titre Outre Atlantique, va s’ajouter en France, la popularité liée à l’exploit d’avoir vaincu les Américains chez eux.

Fort de cette popularité et ayant mesuré la dimension lucrative de combats disputés devant plusieurs milliers de

spectateurs, Deglane va contribuer à en importer les recettes en lançant le catch en France, aidé d’un ancien athlète devenu acteur de cinéma, Raoul Paoli. A partir de 1931, chaque automne, c’est à Paris que se retrouvent les catcheurs qu’il a repérés au cours de ses rencontres sur le continent américain. Chaque année, de nouveaux champions étrangers viennent affronter ceux qui furent les vedettes des années précédentes. Avec de tels lutteurs et une expertise reconnue dans la mise en scène des combats, le catch prend place parmi les grands sports spectaculaires du moment. Plusieurs réunions ont lieu chaque semaine, principalement dans la capitale, puis progressivement en province. Les salles sont souvent combles, mêlant le public du Paris artistique et celui des milieux populaires, surtout lorsque Henri Deglane, qui alterne saisons américaine et parisienne, est sur le ring. Après son épopée américaine, il a conquis le public français et flatte l’honneur national en accumulant les victoires. Avec la participation de Charles Rigoulot, la popularité du catch est encore renforcée. S ervi par ses qualités physiques hors norme, son sens du spectacle et sa notoriété intacte, il a rapidement assimilé les techniques du catch et s’est imposé parmi les têtes d’affiches des réunions organisées par Paoli. Luttant dans la même catégorie que Deglane, affrontant les mêmes adversaires, les deux hommes vont se rencontrer à deux reprises. Une première fois le 5 mars 1934, puis de nouveau 5 ans après, le 20 mars 1939 pour le titre de Champion de France toutes catégories. Présentés comme l’opposition de la force pure à la science du combat, les deux matchs comblent les attentes des spectateurs car l’incertitude est ménagée jusqu’à leur terme et la victoire du « scientifique » Deglane. Dans les années qui ont précédé la guerre, dans la presse, générale et spécialisée, le catch a été l’un des sports les plus

populaires. La situation se renverse dans la seconde moitié des années 1940 où les Cerdan, Dauthuile, Villemain, Famechon, redonnent ses lettres de noblesse à la boxe qui supplante le catch dans l’actualité sportive. Toutefois, même s’il recherche avant tout le divertissement en se laissant prendre au jeu, mais sans illusion sur la sincérité des affrontements, le public continue d’assister au spectacle du catch. En témoigne les records d’assistance et de recettes (2,5 M F) enregistrés pour le dernier match DeglaneRigoulot organisé le 10 février 1947, au Palais des Sports. Ils contrastent avec les quelques lignes évoquant, le lendemain, la nouvelle victoire de Deglane. Au crépuscule de leurs carrières, pour la dernière fois, les trajectoires des deux champions se sont croisées. Réunis dans la consécration olympique, ils l’ont été ensuite dans l’exploitation marchande de leurs qualités athlétiques. Les Jeux olympiques de 1924 auront ainsi, paradoxalement, fourni au monde professionnel de la force ses plus belles affiches durant l’entre-deux guerres.

par Claude PIARD

DOCTEUR D’ÉTAT CERCLE PIERRE DE COUBERTIN DU VAL D’OISE

par Claude PIARD

DOCTEUR D’ÉTAT CERCLE PIERRE DE COUBERTIN DU VAL D’OISE

Aquelque chose, malheur est bon......

En 1960 la ville éternelle est témoin de la plus belle déculottée du sport français ; mais aussi, paradoxalement, le point de départ d’un formidable renouveau. Car le général de Gaulle accepte très mal ce camouflet - télévisé de surcroît - aussi énorme qu’imprévu. Il faut reconnaître d’ailleurs que l’imprévision a été reine à bien des niveaux comme en témoigne l’aventure d’un vieil ami. Champion olympique C2 à 20 ans avec Jean Laudet en 1952, multiple champion de France depuis et premier champion du monde de descente de rivière avec Georges Dransart sur la Vézère l’année précédant ces Jeux de Rome, Georges Turlier n’y réceptionne son bateau que la veille des séries. Dans un tel état qu’il passe la nuit à le bricoler pour pouvoir prendre le départ. Avec Michel Picard, ils survolent les qualifications, gagnent leur demi-finale et disputent la victoire en finale quand sa réparation de fortune cède lors de l’emballage.

C e n’est qu’un échantillon de l’amateurisme ambiant au point que Georges n’en veut à personne. Il s’en prend surtout à luimême et estime pour se consoler que ça faisait encore partie de la glorieuse incertitude du sport ! Qu’en penseraient demain les successeurs de Tony Estanguet ? Toujours est-il que le général, fort sensible à l’image internationale de la France, n’en pense aucun bien. Maurice

Herzog, prestigieux vainqueur de l’Annapurna et Hautcommissaire aux sports depuis 1958, est nommé secrétaire d’Etat; et début 1961, Marceau Crespin, héros de la guerre d’Indochine et directeur des sports et de l’éducation physique, est promu délégué général à la préparation olympique. Ils restent aujourd’hui les seuls à avoir bénéficié de moyens à la hauteur des enjeux.

Ressources humaines et moyens matériels Et d’abord à la hauteur des enjeux humains où les circonstances s’avèrent particulièrement favorables. Leurs services disposent en effet d’une très forte structure créée aux lendemains de la Libération et déjà bien impliquée dans l’animation sportive : celle de la Jeunesse ouvrière chargée de l’éducation physique des apprentis et des mineurs actifs. La réforme Berthouin de 1959, puis celles de Fouchet qui prolongent la scolarité obligatoire jusqu’à 16 ans et développent l’enseignement technique public, rendent vite ce service obsolète et son personnel vacant. Les postes en sont reversés au fur et à mesure au bénéfice du mouvement sportif avec la création de conseillers techniques départementaux (CTD), régionaux (CTR) et

entraîneurs nationaux regroupés en structures pyramidales sous l’égide d’un directeur technique (DTN) par discipline sportive. En 1963, une loi réglemente la profession d’éducateur sportif puis les premiers Brevets d’Etat (B.E.) complètent le dispositif. En outre, la mise en oeuvre de la-dite réforme scolaire qui nécessite une construction massive d’établissements nouveaux offre l’opportunité de développer les infrastructures matérielles indispensables à l’accompagnement du séisme sportif espéré.

Jusqu’en 1960 les installations sportives des lycées et collèges sont certes toujours programmées dans le financement des nouveaux bâtiments du second degré. Mais, utilisées le plus souvent comme variables d’ajustement, elles s’évaporent allégrement dans le surcoût des chantiers, renvoyées à une très hypothétique « rallonge budgétaire » ultérieure. Dès la première loi-programme de 1960-65 leur construction est garantie par un financement distinct. Le directeur Jeunesse et Sports du tout nouveau département du Val-d’Oise, André Nucq, quitte alors son poste pour la direction du service de l’équipement.

S elon ce service, alors que MJC et bases de plein air surgissent aussi un peu partout, 4.000 gymnases, 8.000 terrains de sports et 1.500 piscines sont ainsi sortis de terre en 10 ans. Il s’agit bien alors de promouvoir une pratique scolaire de masse dont l’élite doit nécessairement jaillir via l’école. Car le ministère fait sien le modèle coubertinien, vite conforté par la parution d’ouvrages consacrés au baron et signés de deux de ses inspecteurs, Robert Hervet en 1960, primé par l’Académie française, et Marie-Thérèse Eyquem en 1966. Dans l’intervalle, le centième anniversaire de la naissance de Pierre de Coubertin (1863) et le soixantedixième de la rénovation des Jeux olympiques sont célébrés le 23 juin 1964 dans le grand amphithéâtre de la S orbonne sous la présidence d’honneur du général de Gaulle.

D’une finalité « pédagogique » …

L a finalité initiale est de fournir à chaque établissementselon le principe républicain “une classe, un maître, un lieu” - un nombre d’aires de travail couvertes et de plein air en rapport avec son importance. Dehors c’est le plateau qui a peu évolué depuis Georges Hébert mais dont les dimensions permettent d’y tracer un terrain de basket et deux de volley en surimpression. En salle l’aire de travail est fixée à 20 mètres sur 11 puis 15, ce qui permet d’y implanter un terrain de volley-ball. Ces normes sont fixées par un numéro spécial du Moniteur des travaux qui énumère en outre la liste des équipements immobiliers dus par le constructeur (bommes, espaliers, barres fixes sur puits, rails de cordes à grimper et équipements de sports collectifs adéquats) et celle des importants équipements mobiliers livrés à part par l’U.G.A.P. (barres parallèles et asymétriques, plinths, chevaux, tremplins, bancs suédois, tapis, medecine-balls, ballons et autre « petit matériel »).

Dès qu’un établissement justifie de deux ou trois aires, on construit un plateau double qui peut recevoir un terrain de handball, et pour l’intérieur une salle unique de 20 mètres sur 30 avec terrain de basket ou, selon le cas, de 20 mètres sur 40 qui reçoit son terrain de handball et surtout de tennis, fort apprécié du corps enseignant ! Des rideaux de séparation mobiles devraient cependant permettre d’y isoler chaque aire de travail. Peu fonctionnels ceux-ci s’évaporent dans le surcoût du chantier et les aires d’E.P. couvertes se transforment vite en salles de volley, de basket ou de handball que la nouvelle génération de professeurs d’éducation physique s’approprie vite en tant que telles. Bassin de natation et piste de 300 mètres devraient compléter la dotation pour les grands établissements.

à un usage essentiellement “sportif” …

Les résultats de 1964 n’étant toujours pas au niveau des espérances, les pouvoirs publics commencent à se tourner vers le modèle est-allemand: sélection précoce et concentration des talents. La préparation des jeux de 1968 est l’occasion d’expérimenter cette option en altitude au lycée de Font-Romeu, dédié par ironie du sort à Pierre de Coubertin. Le développement des classes sport/études et l’opération Horizon 80 la consacre peu après alors

que l’éducation physique scolaire cède déjà le pas à des « cycles » successifs d’initiation sportive, avec l’appui d’une nouvelle direction syndicale née des remous de 1968, mais avec une timidité des fédérations sportives pour pactiser avec le monde scolaire. Les réactions récentes de certains médaillés olympiques aux propos d’un ministre qui attribuait leurs succès à cet enseignement semblent bien le confirmer ...

En dépit d’instructions officielles édictées en 1967 pour un usage scolaire optimum des nouveaux équipements, l’édition en 1972 par l’INS de Pédagogie sportive avec préface du professeur Georges Rioux arrive trop tard : ce qui pouvait être destiné à justifier une doctrine sportive fondée sur une éducation physique généraliste restera une simple anecdote historique … comme les I.O. elles-mêmes, largement détournées dans leur application à l’initiative des organisations professionnelles via la formation continue (F.P.C.) qu’elles contrôlent.

Et en 1975 Yves-Pierre Boulongne, directeur de l’INEP, ne trouve d’éditeur qu’au Canada pour publier sa thèse consacrée à “La Vie et l’oeuvre pédagogique de Pierre de Coubertin”.

L a banalisation municipale des installations et la politique de plein emploi préconisées par la dernière des trois lois-programmes (1971-1975)

pour intégrer les besoins du tiers-temps de l’enseignement primaire et ceux des associations locales conforte la tendance. C.O.S.E.C.s puis C.O.S.O.M.s se substituent aux installations intramuros qui doivent elles-mêmes s’ouvrir sur l’extérieur. Alors que leur maintenance passe aux diverses collectivités territoriales, la nature des installations d’éducation physique, “débarrassées” de leurs encombrantes dotations hormis celles qui restent indispensables à la pratique des sports collectifs, échappent progressivement aux établissements pour se voir dédiées essentiellement aux besoins compétitifs des clubs locaux, induisant de nouveaux contenus pour l’enseignement scolaire. Dans l’affaire, le gymnase de type C (20x40) gagne fréquemment 4 mètres en longueur pour satisfaire aux exigences fédérales.

répercuté sur l’école L’évolution des contenus est d’autant plus inéluctable que la réforme Berthouin et celles qui la suivent ont d’autres répercussions sur la pratique de l’éducation physique. En particulier, faute de recrutement nécessaire au maintien de l’horaire réglementaire, on a dû revoir celui-ci à la baisse avec souvent suppression pure et simple des 3 heures de plein air au profit du maintien des 2 heures d’éducation physique, autrement contraignantes pour les enseignants. Pratiquement,

leur emploi du temps passe le plus souvent de 8 heures d’EPS et 9 heures de plein air à 17 heures d’EPS.

En 1975 la réforme Haby accentue encore le phénomène. Afin de “survivre et durer jusqu’à la retraite” ceux-ci doivent adapter leur pratique et la leçon cède la place à la séance.

Les 2 heures d’éducation physique sont regroupées sur une seule séquence qui permet de se déplacer jusqu’au stade le plus proche, permettant ainsi de dégager alternativement les installations couvertes pour un usage conforme à leur destination sportive. La continuité classiquement indispensable à tout enseignement cède la place à des cycles successifs d’initiation sportive. L’éducation physique française, riche d’une longue tradition, sombre dans l’affaire et seuls quelques esprits chagrins le déplorent.

Mais, en dépit des réserves formulées encore récemment sur l’intérêt du produit de remplacement par quelques illustres médaillés, les sports collectifs de salle ont bien trouvé dans l’inversion des priorités d’usage des installations un formidable levier de développement sportif et économique dont les Jeux de Tokyo marquent l’apothéose 60 ans plus tard.

L’héritage des Jeux de Rome, in fine, s’est bien éloigné du projet initial de ses promoteurs.

Détournée de celui-ci par l’effet de facteurs annexes propres au contexte même qui en a permis la mise en place, sa mise en oeuvre effective n’en a pas moins été décisive quant au développement d’un important secteur du sport français.

Au prix d’une certaine conception de l’éducation physique scolaire qui tenait encore au coeur, semble-t-il, des premiers décideurs.

Là encore : à quelque chose, malheur est bon …

Aux contemporains de Paris 2024 de ne pas oublier les façons dont une crise émerge, se développe et produit quelque fois des effets inattendus.

Ainsi, Paris 2024 ne pourra pas faire l’impasse sur les différentes conceptions dont il hérite pour ce qui concerne les rapports entre sport et éducation physique, entre pédagogie sportive et sport éducatif…

Claude Piard“Le Club France de l’Olympisme”: un incubateur d’initiatives où Héritage, Culture et Sport se conjugent.

La Maison du sport français accueille avec enthousiasme depuis avril 2022, le Club France de l’Olympisme. Dans le respect et le soutien au développement de chaque structure, le Club France de l’Olympisme permet de définir une orientation commune et d’envisager des actions conjointes visant à diffuser et valoriser l’Olympisme dans toutes ses dimensions, et ainsi contribuer à son ambition sociétale.

A l’initiative du Comité national olympique et sportif français et de sa présidente, Brigitte Henriques, l’Académie nationale olympique française, l’Association française des collectionneurs olympiques et sportifs, le Comité français Pierre de Coubertin et la Fondation Alice Milliat sont les 4 facettes du Club France de l’Olympisme qui valorisent les dimensions culturelles qui sont déployées au sein du Mouvement olympique et qui témoignent des mémoires olympiques sur lesquelles reposent les fondations d’un héritage que souhaitent transmettre Paris 2024. Ainsi, il est légitime de réunir au sein d’un espace commun, d’échange, de solidarité et de coordination, les parties-prenantes de l’Olympisme en France. De fait, « l’Héritage des Jeux doit aussi être celui de la diffusion de la culture et des

valeurs olympiques », a déclaré Brigitte Henriques, présidente du CNOSF.

Le Club France de l’Olympisme inscrit d’abord son action dans la perspective de la célébration de Paris 2024 et de son héritage. Il propose une approche concertée de l’enjeu culturel des Jeux pour le mouvement sportif et travaille à une valorisation pérenne de la culture olympique. Il s’attache notamment à offrir une lisibilité d’ensemble aux opérations menées en France autour de la culture olympique, à recenser et associer les acteurs engagés dans ce souci de rendre visible les dimensions culturelles de l’Olympisme et à constituer un repère pour les nombreuses initiatives publiques ou privées qui ne manquent pas de se développer depuis que Paris 2024 est devenu réalité du côté de Lima en 2017. Les membres du Club proposent ainsi une réflexion quant aux actions prioritaires qui, d’ici à 2024, vont valoriser les acteurs significatifs français de l’Olympisme et les lieux de mémoire olympiques.

En favorisant une alliance entre Héritage, Culture et Olympisme au sein du CNOSF, le Club France de l’Olympisme répond à une mission fondamentale : celle la promouvoir les principes fondamentaux et valeurs de l’Olympisme, tant vers le mouvement sportif et son écosystème que vers le grand public.

D’ores et déjà, rendez-vous est pris avec quelques événements qui baliseront les jalons du Club France de l’Olympisme jusqu’à l’été 2024:

- Avec l’AFCOS, rendez-vous en juin 2023 à Paris: Foire mondiale des Collectionneurs olympiques - Paris du 23 au 25 juin 2023.

- Avec l’Académie Nationale Olympique Française qui oeuvre au sein de l’Académie internationale Olympique pour permettre à l’éducation d’être une clef pour l’avenir des jeunes générations et un terreau fertile pour le développement sain du Mouvement Olympique.

- Avec le Comité Français Pierre de Coubertin, rendez-vous à Calais en octobre 2023, avec “La Septentrionale Pierre De Coubertin” - Congrès National 2023 du Comité Français Pierre de Coubertin à Calais du 10 au 15 octobre 2023: “Entre proximités et distanciations, le devenir des espacestemps olympiques depuis 1896”.

- Avec la Fondation Alice Milliat, qui inscrit ses actions d’ici 2024, à partir de la célébration en août 2022 du Centenaire des Jeux Mondiaux Féminins.

Gilles Lecocq

La plus grande richesse d’une discussion internationale ne tient pas dans la différence des mots utilisés par chacun, mais dans les différents angles d’attaque de la réflexion des participants raisonnant chacun selon la structure de sa syntaxe. Ce sont ces différentes façons de penser qui enrichissent la pensée universelle (G-R Jabalot, 2016, Francophonie et Sport : quelques pistes de réflexions, Gazette Coubertin n°46-47)

A moins de deux ans des Jeux de Paris 2024, la francophonie sportive se met en ordre de bataille à l’initiative de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), en lien avec la tenue de trois événements multisports organisés dans des pays francophones au cours des quatre ans à venir : les Jeux de la Francophonie à Kinshasa en 2023, les Jeux de Paris 2024, puis les Jeux olympiques de la Jeunesse de Dakar en 2026. De son côté, le CFPC, à la suite de l’assemblée générale extraordinaire du CIPC qui s’est tenue le 2 juillet 2022, souhaite, avec satisfaction, la bienvenue à l’Association des Comités Nationaux Pierre de Coubertin d’Afrique qui a vu le jour le 28 juin 2022 ! De la même façon, le CFPC apprécie les initiatives prises par le Centre Africain d’Etudes Olympiques qui démontre sa proactivité au sein de la 6ème édition du Magazine Afrik Olympia paru en août 2022 !

C’est l’occasion pour le CFPC de donner la parole à Nelson Todt, et à Daniel de la Cueva et Cecilia Bollada afin de favoriser les contours de ce que peut devenir une francophonie sportive transculturelle.

internationale virtuelle, cherchant à fournir une base historique aux débats actuels sur la réinvention du sport et les Jeux Olympiques dans une ère post-pandémique, là où se télescopent plusieurs crises socioéconomiques et géopolitiques.

Réinvention du sport et des Jeux Olympiques après la pandémie de Covid-19 : une opportunité pour se rapprocher de l’héritage de Pierre de Coubertin

par Nelson Todt Président du Comité Brésilien Pierre de Coubertin, Vice-Président du Comité International Pierre de Coubertin

Au milieu de l’année 2020, le Musée Virtuel du Sport au Brésil et le Comité Brésilien Pierre de Coubertin (CBPC) avec le soutien du Comité International Pierre de Coubertin, ont organisé une exposition

Le CBPC a identifié et invité des experts internationaux dans le domaine du Mouvement olympique et de l’éthique sportive afin que ceux-ci présentent leurs analyses tirées des expériences passées de Pierre de Coubertin, notamment lorsque celui-ci fut confronté à des crises et des conflits d’intérêts et dû s’adapter à des situations diplomatiques inédites. Il s’agissait ainsi d’identifier de quelles façons le Mouvement olympique fut amené à faire face à des défis majeurs dès sa naissance, en s’adaptant constamment à des situations psycho-sociales complexes.

A l’heure où aujourd’hui la planète est confrontée aux incertitudes provoquées par les conséquences d’une pandémie répétitive dont les effets ne sont pas encore tous connus, les perspectives proposées par Pierre de Coubertin en son temps semblent encore plus actuelles. Il est donc pertinent de revenir aux valeurs du passé pour organiser le présent en fonction du futur que l’on souhaite construire. Compte tenu de ces circonstances,

les objectifs proposés pour le développement de cet article ont été inspirés par les expositions qui furent mises en place par le CBPC et le Musée Virtuel du Sport au Brésil :

a) Établir des points de référence pour comprendre les enjeux complexes des prochains débats sur la nouvelle ère du sport, en raison des effets incrémentaux de la pandémie de COVID-19, qui touche désormais les cinq continents.

b) Récupérer des récits des écrits de Pierre de Coubertin qui ressemblent quelque peu aux thèmes actuels liés au sport et aux Jeux Olympiques.

c) Proposer des actions et des recommandations qui permettent en 2022 de faire œuvre de changement et de renouveau, en lien avec une approche transhistorique des visions de Pierre de Coubertin.

Nous avons ainsi choisi trois thèmes majeurs qui apparaissent comme des points de compréhension de ce que vivent aujourd’hui les organisations sportives face à des événements inédits :

- Associer des perspectives transhistoriques pour favoriser la compréhension des processus où l’internationalisme et le sport au service de la paix sont convoqués en situation de crise.

- Interroger les fondements des valeurs olympiques afin de les mettre au service d’un temps présent confronté à des nouvelles formes de situations critiques.

- Interpeller le gigantisme des Jeux et le décalage qui s’est instillé au sein de ceux-ci, lorsque le toujoursplus de paraître oublie l’essentiel de ce qui fonde l’être d’un athlète.

Le Mouvement olympique est né à la fin du 19ème siècle, inspiré d’une part par la renaissance des Jeux Olympiques et d’autre part par l’idéologie de l’internationalisme qui a favorisé la coopération entre les pays, tout en maintenant le renforcement du patriotisme dans chaque nation. Pour Lamartine DaCosta (2020), Pierre de Coubertin était à l’époque un militant de l’internationalisme, en proposant de structurer le Comité International Olympique dans le style des Expositions Universelles et du Mouvement de la Croix-Rouge. Pierre de Coubertin a justifié ce pragmatisme opérationnel comme un moyen d’obtenir des garanties de coopération, d’autonomie et de paix. Le résultat attendu d’une entente cordiale et solidaire entre les Nations était associé à la compréhension des effets d’une « géographie olympique » sur le développement d’une internationalisation du sport. DaCosta (2020) considère que ce modèle organisationnel a connu des succès et des échecs, mais a réussi à survivre à la pandémie de 1918, à deux guerres mondiales, à des guerres continentales et à une guerre froide de quatre décennies qui a suivi la seconde guerre mondiale.

Leonardo Mataruna (2020) souligne de son côté que Pierre de Coubertin prévoyait également d’unifier les pays séparés par la guerre. En lien avec le CIO, depuis la fin des années 1890, les Jeux Olympiques entretenaient des relations étroites avec le Bureau international de la Paix, dont la naissance date de 1891. Ainsi, plus de la moitié des 78 délégués honoraires inscrits au programme officiel du Congrès olympique tenu à la Sorbonne en 1894 étaient directement impliqués dans le mouvement pour la paix. Cinq de ces personnes (Frédéric Passy, Prix Nobel de la Paix en1901 ; Élie Ducommun, Prix Nobel de la Paix en 1902 ; Arthur Gundaccar von Suttner, Prix Nobel de la Paix en 1905 ; Fredrik Bajer, Prix Nobel de la Paix en 1908, Henri La Fontaine, Prix Nobel de la Paix en 1913) représentaient une seule organisation, le Bureau international de la Paix, et furent nommées parmi les 13 premiers lauréats du prix Nobel de la paix, dont la première édition eut lieu en 1901. Ils ont soutenu le baron Pierre de Coubertin parce qu’ils ont reconnu les dimensions de paix et de concorde présentes dans une vision olympique du sport mondialisé. Dans une autre perspective, en utilisant la trêve olympique des Jeux antiques et les aspects humanistes associés, Pierre de Coubertin a développé une vision de la paix mondiale qui incluait également le concept de paix sociale.

En 2022, les niveaux de résilience des personnes et des nations sont testés une fois de plus dans une période où les effets de la

mondialisation économique, diplomatique, financière, industrielle et technologique sont actuellement questionnés. Ce questionnement prend son sens lorsque la tentation est forte de s’isoler et de se protéger, tant au niveau des nations que des personnes. Pour ces raisons, DaCosta (2020) n’est pas surpris qu’au Forum économique mondial 2020 de Davos (le sommet économique mondial), Yuval Harari ait présenté le modèle des Jeux Olympiques comme une solution pour le retour de la coopération multilatérale entre les pays. Cette proposition a été présentée comme un moyen pour les nations de remettre en question la mondialisation actuelle dominée par les intérêts financiers et de recourir à des accords de coopération avec des avantages mutuels et égaux. Il y a donc toujours, en 2022, à apprendre et à comprendre des idées énoncées par Pierre de Coubertin, il y a plus de cent ans, même si le contexte historico-social est différent.

Cela signifie que l’héritage internationaliste du fondateur de l’Olympisme a toujours une valeur actuelle et qu’il est potentiellement

utile face à la crise postpandémique qui devrait nécessiter des limitations dans l’exploitation commerciale des méga-événements olympiques. En d’autres termes, DaCosta (2020) affirme que l’internationalisme de Coubertin n’est pas seulement une solution au déclin de la mondialisation économique : c’est surtout un tremplin idéal pour réinventer le sport mondial dans une ère postpandémique.

Les valeurs olympiques au service d’un temps présent dominé par les incertitudes.

Pour Gustavo Pires (2020), les valeurs fondamentales du sport moderne résident dans la pensée de Pierre de Coubertin, où l’essence de l’Olympisme se révélait à l’aune de la maxime du moine Henri Didon –« Citius, Fortius, Altius » – comme catalyseur d’une eurythmie qui garantit l’équilibre dynamique du Mouvement olympique lui-même.

De l’avis de Pires (2020), Pierre de Coubertin déclarait qu’« aucune éducation n’était digne de ce nom si, en tant que principe essentiel, elle n’avait pas l’intention de développer toute la force de l’individu » (Pierre de Coubertin, 1913). Cette idée devrait être le moteur central du développement du sport d’aujourd’hui, en fonction de la vision de l’avenir que nous voulons construire réellement ensemble !

Dans cette perspective, il est important de rappeler que le Mouvement olympique a pour mission de promouvoir l’Olympisme

dans le monde entier afin de contribuer à la construction d’un monde pacifique et meilleur, en éduquant les jeunes à travers le sport pratiqué selon l’Olympisme et ses valeurs. Ainsi, Ian Culpan et Susannah Stevens (2020) nous rappelle que Pierre de Coubertin considérait que ressentir la joie associée à la pratique d’une activité motrice était d’une importance primordiale et une condition préalable pour devenir un athlète olympique. Cette vision de Pierre de Coubertin n’était pas uniquement une formule romancée. Elle était le fondement de ce qui permet à un corps en mouvement de ressentir la joie d’être vivant et d’éprouver le plaisir de ressentir l’épanouissement humain comme la résultante d’une ouverture vers soi et d’une ouverture vers les autres. Ainsi, l’activité sportive n’est pas une fin en soi, c’est un moyen éducatif qui permet à un être humain d’accepter d’être différent des autres tout en s’épanouissant de façon holistique.

Et pourtant, dans le monde d’aujourd’hui, tout notre modus operandi est souvent caractérisé par la construction de cloisons et de murs binaires. Par exemple, la guerre des sexes est une réalité quotidienne tandis que le sport pour le développement humain durable rentre en collision avec les logiques d’excellence prônées par le sport de haute performance. De la même façon une éthique sportive se trouve sans cesse bousculée par des pratiques culturelles corrompues tandis que les valeurs de l’Olympisme sont constamment

interrogées par l’évolution du gigantisme des Jeux Olympiques. Paco Iglesias (2020) ajoute que le mot Gymnasia, associé au terme Gymnos qui signifie nudité, peut également être compris comme un espace-temps d’où sont exclues les mensonges et les hypocrisies. Culpan et Stevens (2020) n’hésitent pas à affirmer que le Mouvement olympique a tendance à développer et à créer des frontières qui excluent plutôt que de s’intéresser à la construction de ponts qui relient. Ainsi, à la lecture des 40 Recommandations de l’Agenda 2020, une perspective de reliance est à envisager alors que des tendances à l’exclusion sont à interroger. Les notions de joie et d’épanouissement vécues par les acteurs sportifs sont remarquables par leurs absences. Dès lors, comment pouvons-nous, à l’instar de Pierre de Coubertin remettre sur la scène olympique les expériences physiques vécues joyeusement par les athlètes selon une perspective à la fois hédonique et eudémonique ?

Face à cette question, Marcio Turini (2020) se demande comment les moments que nous vivons après cette pandémie peuvent nous aider à réfléchir de plus en plus à l’importance de l’éducation olympique en tant qu’outil éducatif de préservation et de diffusion des valeurs olympiques? Comprendre les différentes facettes d’une crise contemporaine transnationale est une occasion unique pour guider et soutenir les actions humaines positives axées sur la sensibilisation à l’environnement et la répudiation de la corruption et de la violence.

Pour Daniel de la Cueva et Cecília Bollada (2020), nous sommes heureusement confrontés à une opportunité inédite, car les effets de la crise sanitaire ont permis une intensification de l’expression des émotions et des réflexions sur la condition humaine, tant du point de vue de ses forces que de ses fragilités. Les expériences de privation et de frustration sont des merveilleux moments pour favoriser l’émergence de nouvelles représentations sociales qui consolide la pratique sportive dans la vie quotidienne, produise un champ favorable à la multiplication des pratiquants et favorise un accès de plus en plus démocratique aux pratiques sportives.

Ainsi, comme nous le dit Paco Iglesias (2020), est-il temps de réaliser un vieux rêve de Pierre de Coubertin. Celui-ci nous a laissé en effet les clés pour accomplir une révolution éducative où l’épanouissement d’une personne se met au service de buts sociaux supérieurs. Iglesias (2020) nous invite à accompagner cette révolution éducative où la nondiscrimination, l’amélioration biopsychosociale de l’être humain et la recherche de la paix ne seraient plus de belles utopies !

Le gigantisme des Jeux Olympiques n’est plus l’avenir de l’Olympisme

Il y a une centaine d’années, la grippe espagnole a fait entre quinze et trente-cinq millions de morts, peu après la Première Guerre mondiale. Pour Christian Wacker,

nous sommes dans une situation pandémique qui peut se rapprocher d’un contexte historico-social complexe, confronté à la fin de la première guerre mondiale à des enjeux politiques et économiques inédits. Les Jeux de Tokyo en 2020 furent reportés comme le furent pour d’autres raisons les Jeux de Tokyo en 1940. En 2022, le monde olympique doit réfléchir à un moyen de réorganiser et de réformer les Jeux. Peut-être que nous ne pouvons plus parcourir le monde pour nous rencontrer lors de ces événements sportifs. Peut-être devrions-nous réfléchir davantage à l’origine des Jeux Olympiques, qui ont eu lieu en 1896 à Athènes. Pierre de Coubertin voulait organiser ces Jeux dans le monde entier, mais à l’époque beaucoup de gens pensaient déjà organiser des jeux plus petits au même endroit afin de préserver une éthique originelle de l’Olympisme. Comme les Jeux Antiques, les Jeux Modernes ne sont pas voués à l’éternité !

Márcia Neto-Wacker et Christian Wacker (2020) dit que nous devrions saisir cette occasion pour repenser le Mouvement olympique dans son ensemble; rediscuter de la

réalisation de méga-événements sportifs, repenser les lignes directrices fondamentales de l’Olympisme. Selon ces auteurs, il ne faut pas oublier que les compétitions des Jeux Olympiques durent deux semaines, mais en fait les Jeux Olympiques durent quatre ans, au cours desquels plusieurs actions ont lieu. Neto-Wacker et Wacker (2020) se pose la question : n’est-il pas temps de penser à des compétitions plus petites et de créer des stratégies virtuelles innovantes plus efficaces ? Au-delà de cette question, un autre regard nous est proposé : celui qui permet de se concentrer sur une vision panoramique des Jeux Olympiques, afin de considérer que le temps des Jeux Olympiques n’est qu’une infime partie de ce qui constitue l’essence de l’Olympisme.

seront authentiquement partagées ENSEMBLE.

Dans cette perspective où les situations de crises sociales s’inscrivent dans la pérennité, il est temps de redéfinir le sport pour promouvoir une nouvelle perception du sentiment collectif mondial de paix. L’utilité sociale de l’héritage de Pierre de Coubertin est à notre disposition pour dépasser des crises sociales, ensemble, avec nos forces et nos fragilités, au service d’une humanité sportive sans cesse à reconstruire !

Le Français comme langue olympique est-il menacé ? Oui mais...

par Daniel de la Cueva & Cecilia Bollada

Charte olympique

Article 23 de la Charte olympique: Langues (Version du 8 août 2021. Charte olympique (olympics.com)

1 - Les langues officielles du CIO sont le français et l’anglais.

2 - À toutes les Sessions, une interprétation simultanée doit être fournie en français et en anglais. L’interprétation dans d’autres langues peut être fournie lors d’une Session.

Après tout, en lien avec ce qui précède, Mataruna (2020) nous rappelle que tous les efforts à fournir ont pour objectif majeur de s’impliquer dans le plus grand défi de l’humanité : « sauver des vies humaines». Ainsi, la perception contemporaine de la paix est à associer au maintien de la santé, à la promotion d’un bien-être biopsycho-social et à l’optimisation de pratiques sportives adaptées aux besoins spécifiques de chaque personne. Les concepts de mouvement, de danse et de routine d’entraînement auront alors réellement une place centrale lorsque des valeurs telles que l’égalité, la justice et la solidarité

Culpan, I., & Stevens, S. (2020). DaCosta, L. (2020). De La Cueva, D., & Bollada, C. (2020). Iglesias, P. (2020). Mataruna, L. (2020). Neto-Wacker, M., & Wacker, C. (2020). Pires, G. (2020). Turini, M. (2020).

In N. Todt, A. Miragaya, & L. DaCosta (Org.), Reinventing Sports and Olympic Games after Covid-19: return to Pierre de Coubertin (pp. 99-108). Rio de Janeiro, RJ: Editora Gama Filho.

3 - En cas de divergence entre le texte français et le texte anglais de la Charte olympique et de tout autre document du CIO, le texte français fera foi sauf disposition expresse écrite contraire.

L’article 23 de la Charte olympique exprime la pensée et l’héritage de Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux Olympiques modernes. La langue française fut historiquement la première langue officielle et historique du Comité International Olympique (CIO), jouissant ainsi d’une position préférentielle dans les façons de communiquer des acteurs sportifs. Le Mouvement olympique reste attaché à la langue de Molière, par respect pour l’héritage transmis par le fondateur de l’Olympisme, le Baron Pierre de Coubertin. L’olympisme et la langue française sont

Nelson Todt

Nelson Todt

indissociables. Et pourtant depuis la fin du 19ème siècle, ce respect s’est progressivement érodé entre des réalités culturelles antagonistes qui ont compris que la diffusion d’une langue est une arme essentielle pour assurer l’emprise hégémonique de logiques économiques et politiques. En ce sens, les politiques linguistiques menées par les autorités françaises depuis la fin du XXème siècle reflètent un travail systématique de promotion et de développement de programmes visant à repositionner la langue française dans le contexte mondial.

Tout au long de l’histoire, la distribution des langues à l’échelle planétaire a induit la répartition d’un pouvoir économique et politique dans le monde (Claude Hagège, 2000). Face à une érosion de la désirabilité sociale de la langue française, les autorités françaises cherchent à trouver les moyens pour permettre à la langue française de conserver une position privilégiée au sein du Comité International Olympique. Ainsi, le gouvernement Français a envoyé un délégué à chaque olympiade depuis les Jeux d’Atlanta en 1996, chargé d’évaluer la place de la langue française lors des Jeux Olympiques et Paralympiques. Cependant, les athlètes, les dirigeants et les commentateurs ont continué à privilégier la terminologie anglaise. L’influence de la langue française a diminué ainsi au cours des derniers Jeux Olympiques et Paralympiques.

Ainsi, malgré cette tentative de promouvoir la langue française, celle-ci est-elle condamnée à

disparaître aux Jeux ? A priori, oui. En 2008 à Pékin, il a fallu insister auprès des « partenaires olympiques » pour se faire entendre à tous points de vue. En 2012, à Londres, la presse anglaise s’est offusquée que les annonces concernant les compétitions soient d’abord faites en français avant l’anglais. A Rio, en 2016, le problème semblait définitivement réglé : on ne parle plus et on ne lit plus le français (Bonamy, 2016). La langue française était devenue introuvable et Tokyo 2020 n’a pas fait exception. L’influence prépondérante des sponsors et des leaders d’opinion anglophones dans le sport international et aux Jeux Olympiques et Paralympiques semble inéluctable. Alors que Michael Attali en 2004, nous rappelle que le sport a été l’un des premiers domaines à se mondialiser, ce phénomène a facilité une forme de suprématie de la langue anglaise comme langue olympique dominante. La langue de Marcel Proust et d’Alexandre Dumas a été reléguée au second plan, alors que l’utilisation de l’anglais a grimpé en flèche au cours des dernières décennies.

Les organisations internationales francophones sont confrontées à des mutations où il devient nécessaire pour elles de reconnaître qu’elles appartiennent à des bassins linguistiques, où se confrontent pour s’enrichir, différentes formes de latinités. Si les espaces méditerranéens sont le creuset

de la langue française, celui-ci ne concerne qu’un aspect des langues latines. Ces idiomes sont en effet présents sur différents continents et méritent d’être reconnues par les défenseurs d’une langue française vivante. Ainsi, l’Amérique latine, audelà du bassin méditerranéen, est un territoire où la langue française ne peut que s’enrichir au contact d’autres langues qui permettent de penser et de voir le monde de façons un peu différentes. En cela, l’héritage de Pierre de Coubertin, à travers sa langue d’origine, mérite d’être interprété aux prismes d’autres langues que la langue française.

Alors, au-delà du cas particulier de la langue française, il est très important de maintenir et de favoriser le multilinguisme au sein du Mouvement olympique. Sinon, nous passerions à une seule pensée, incarnée par une seule langue. Le multilinguisme doit être défendu sinon il sera difficile de faire cohabiter un mélange de points de vue et de cultures dans l’univers olympique. Paradoxalement, la survie de la langue française dans l’univers olympique suppose la défense d’un multilinguisme, qui va au-delà d’une logique binaire

qui oppose la langue française et la langue anglaise ! C’est à cette condition que l’universalité de l’olympisme peut s’incarner, dans la construction de réalités interculturelles qui valorisent les différences linguistiques, au lieu de les combattre.

Tant que le Mouvement olympique, avec le CIO en premier lieu, respectera l’héritage de Pierre de Coubertin, la langue française ne disparaîtra pas. Il est nécessaire cependant, que les défenseurs de la langue française acceptent de prendre en compte l’évolution du mouvement sportif international et les nouveaux enjeux qui interrogent les notions d’universalité et de mondialisation. Paris 2024 est une occasion unique, même historique, de remettre la langue française à une place de choix au sein du mouvement olympique. C’est en ce sens que les valeurs des mots français dans l’œuvre de Pierre de Coubertin nécessitent d’être resituées dans d’autres contextes linguistiques, historiques et géographiques que ceux où ils ont vu le jour pour la première fois. En 2022, il est fondamental d’entendre et d’écouter l’interprétation que nous pouvons en faire, du point de vue latino-américain, afin d’établir des relations incrémentales entre des cultures hispanophones et des cultures francophones qui se rencontrent au sein et autour des enceintes sportives.

D’un point de vue sud-américain, nous pouvons interpréter d’une certaine manière, les pensées

philosophiques qui ont encouragé Pierre de Coubertin à partager un projet comme celui de l’Olympisme avec d’autres personnes ne parlant pas la même langue que lui.

C’est ainsi que dans le contexte argentin, nous nous sommes appropriés les principes de l’Olympisme, depuis sa genèse et jusqu’à aujourd’hui. C’est dans ce contexte que nous proposons plusieurs mots pour caractériser ce qui peut être l’essence de l’œuvre concrète de Pierre de Coubertin. Ces mots sont corrélés à ce que nous pouvons percevoir de l’idéal olympique et de ces dimensions éducatives. Cette perception témoigne de la riche diversité déployée par Pierre de Coubertin afin de permettre à la jeunesse de ressentir l’eurythmie associé à la pratique d’activités physiques.

Cette contribution est ainsi le résultat d’une compréhension du travail de Pierre de Coubertin, tel qu’il est compris en Argentine. Cette compréhension est une invitation à un voyage de réflexion et d’analyse de l’héritage de Pierre de Coubertin qui est proposé aux lecteurs francophones :

- Les efforts de Pierre de Coubertin sont orientés vers les Jeux Olympiques, l’éducation et la paix, guidés par son engagement, son renoncement et surtout sa foi (fe). Sa vie durant, Pierre de Coubertin fut animée d’une foi en la capacité du sport à influer sur les relations entre les peuples et à entretenir la fraternité et la solidarité, par le biais de contacts et d’interactions

entre les athlètes et les dirigeants sportifs.

- L’Olympisme propose, en utilisant le mot altérité (alteridad ; otredad) la reconnaissance commémorative de ce qui rend les personnes si différentes les unes par rapport à l’autre. La reconnaissance des différences est une invitation à cultiver celles-ci sur le chemin partagé de l’excellence.

- Plus que l’organisation d’un immense événement sportif, sa proposition de paix, d’éducation, de coexistence multiculturelle, est l’expression d’un humanisme (humanismo) moderne, qui se manifeste dans l’Olympisme, qui est né de la rencontre de Pierre de Coubertin avec d’autres cultures que la sienne.

- L’interculturalité (interculturalidad) est présente et comprise comme l’incarnation du quatrième mot du slogan olympique, car la vie sportive ne se révèle que dans des phénomènes humains et sociaux qui sont animés par des logiques de complexité, d’interdépendance et de complexité.

- Pierre de Coubertin déjà en son temps nous rappelait que le sport favorise la conquête de la paix (paz). Reconnaissons avec lui que cet objectif, l’humanité sportive ne l’a pas encore atteint.

- Pierre de Coubertin propose de surmonter les interdictions, boycotts et suspensions qui peuvent favoriser la disparition

partielle ou totale des Jeux Olympiques. Les crises sanitaires, les crises économiques, les crises politiques, renforcent les valeurs (valores) qui permettent à l’Olympisme de s’adapter à des situations extrêmes en affirmant une raison d’être : l’éducation et la transmission de ces valeurs.

- Alors que l’histoire relie les cultures anciennes du mouvement olympique avec celle du monde moderne, l’Olympisme est une vision constamment renouvelée qui unit la jeunesse et la tradition. C’est ainsi que l’héritage (legado) est un processus qui conjugue de façon harmonieuse ce qui appartient au temps présent et aux temps passés.

- L’Olympisme s’inscrit dans l’histoire du sport comme la convergence d’un processus de leadership (liderazgo) que Pierre de Coubertin a su mettre au service de l’Olympisme en acceptant de n’être jamais seul lorsqu’il s’agissait de mettre en actes des intentions.

Finalement, ce n’est qu’ensemble (juntos) que nous pouvons penser le monde dont Pierre de Coubertin rêvait. Cette pensée consiste à découvrir des champs du possible plutôt que de parvenir à des conclusions définitives.

Dans cette ouverture, nous essayons d’éclairer (iluminar) ce qui n’a pas encore été dit, ce qui n’a pas été assez dit, ou ce qui a été dit d’une seule manière et qui exige des langues ou des itinéraires alternatifs. Tout ce qui se passe entre les acteurs du monde sportif concerne l’entièreté du Monde. Face

à l’immensité de cette entièreté, les langues comme la rencontre des autres nous unissent (Lévinas, 2004). C’est par le contact avec les autres que se reconnaissent les différences, les diversités et les inégalités.

Éduquer à la différence (Educar para la diferencia) et se reconnaître dans la diversité sont des défis qui permettent au dernier mot de la devise olympique de devenir le ciment d’un héritage qui se conjugue au temps présent. Il appartient aux défenseurs de la langue française de faire preuve d’intelligences afin de ne pas refuser ces défis et d’accepter de se concevoir, comme l’a plusieurs fois montrés Pierre de Coubertin, des chevaucheur de frontières.

C’est l’une des conditions qui permettra à la langue française d’affirmer son utilité sociale au sein de l’Olympisme, non seulement dans le contexte de Paris 2024, mais aussi dans ceux de Milano-Cortina 2026 et de Los Angeles 2028. Daniel de la Cueva & Cecilia Bollada

Références bibliographiques

Attali, M. (2004). Le sport et ses valeurs. Paris : La Dispute. Bonamy, E. (2016). JO 2016 : le français sifflé hors-jeu, Gazette Coubertin, 46-47.

Coubertin, P. (1997). Mémoires Olympiques. Lausanne. Comité International Olympique. Zimmermann Asociados (España) Durry J., (2018). El verdadero Pierre de Coubertin. Buenos Aires. Editorial Medrano. (Argentina) Hagège, C. (2000). Halte à la mort des langues. Paris : Odile Jacob. Lévinas, E. (2004). El tiempo y el otro. Barcelona: Paidós.

Prix européen des Lycées Pierre de Coubertin

Organisé par l’Association Européenne des Sports de Bourgogne-FrancheComté (AESBFC) en lien avec le Landesspourbund de RhénaniePalatinat (LSBRLP) en Allemagne et la Ligue des Associations de l’Enseignement Fondamental (LASEP) au Luxembourg, 17 jeunes Allemands, Français et Luxembourgeois se sont retrouvés à Evian au 4 au 9 juillet 2022 pour la “promotion 2022” des “Prix Lycéens Européen Pierre de Coubertin”. Cette 9ème édition a permis une semaine d’échanges, d’écoutes et de partage sur les valeurs de l’Olympisme et l’oeuvre éducative de Pierre de Coubertin avec en point d’orgue une journée au Musée Olympique de Lausanne au cours de laquelle s’est tenue une cérémonie