Coubertin

11ème Colloque du Comité Coubertin à CALAIS

ESPACES-TEMPS

olympiques

Réflexions

Vivre ensemble avec ses différences

GAZETTE 9 au 14 OCTOBRE 2023

1er Sem. 2023 - n° 72-73

Comité Français Pierre de Coubertin

Gazette Coubertin

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

André Leclercq

SECRETAIRE-GENERAL

Thierry Messina

TRESORIER-GENERAL

Francis Aubertin

CONCEPTION & REALISATION

Philippe Brossard

Maître-Sport

LIGNE EDITORIALE

André Leclercq, Gilles Lecocq & Philippe Brossard

Comité Français Pierre de Coubertin

CONTRIBUTEURS

Voir Sommaire ci-contre

REMERCIEMENTS

à Claude Piard pour son aide au développement de la Gazette durant de nombreuses années

La Gazette Coubertin est une publication du Comité Français

Pierre de Coubertin

1 avenue Pierre de Coubertin 75013 Paris

Editorial..........................................................................................04

L’Editorial du Président André Leclercq et Préambule....................................................................................06

Vivre ensemble avec ses différences : vers une alliance entre Fraternité et Sororité sportives par Gilles Lecocq

Les Gay Games, jeux de la diversité et de l’unité............07 par Manuel Picaud

Les réalités de l’égalité des genres dans le contexte du BMX en Lettonie..........................................................................10 par Sandija Zalupe, Celia Marcén

1928, Vraie fausse victoire pour l’athlétisme féminin.....13 par Bernard Maccario

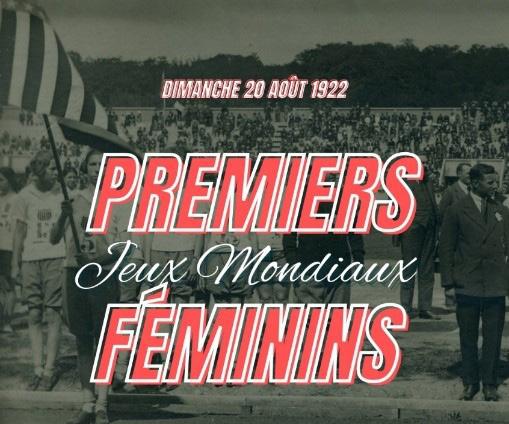

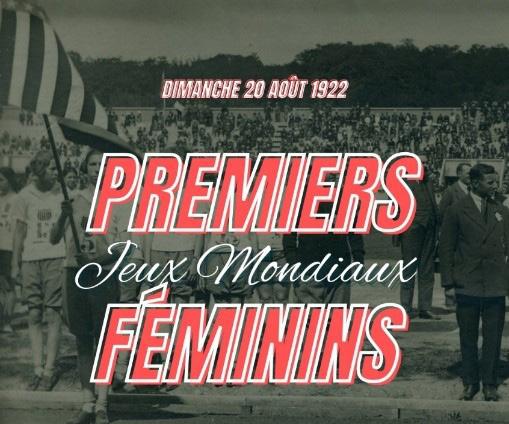

Le Centenaire des Jeux Mondiaux féminins organisés par Alice Milliat............................................................................17 par Aurélie Bresson & Océane Mobidelli

SOMMAIRE

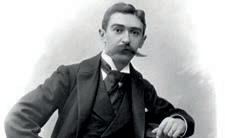

PARUTIONS YVONNE DE COUBERTIN LES GAYS GAMES Diversité et Unité 7 ATHLÉTISME FÉMININ Vraie fausse victoire 13 JEUX OLYMPIQUES INSPE Académie de Paris 26 EGALITÉS DES GENRES BMC en Lettonie 10 Sport en Filles...............................................................................19 par Evelyne Ciriegi & Célia Samson Vers des sports sans stéréotypes: mythes ou réalités?..21 par Gilles Lecocq Lorsque l’Académie de Paris accompagne l’héritage éducatif des Jeux de Paris 2024 23 par Deborah Sarfati Les Jeux olympiques et paralympiques s’invitent à l’INSPE de l’Académie de Paris...............................................26 Fabrice Delsahut Les Parutions.........................................................................29-30 Liste des Colloques.....................................................................31 et La Vie du Comité Français Coubertin.................................32 Comité et Cercles Pierre de Coubertin Dernière de couverture : Vaco 29

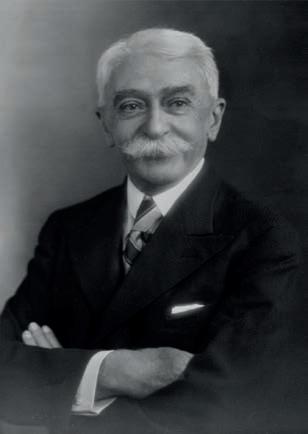

Aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 il y aura parité entre les hommes et les femmes. Alice Milliat et Pierre de Coubertin seront donc réunis. Nul doute, compte tenu de l’évolution de la place de la femme dans la société (mais pas toutes !), qu’il se serait réjoui car il se montre très précurseur sur cette question : « Il convient de travailler à l’égalité des sexes ». Il faudra également plusieurs dizaines d’années en France pour que sa préoccupation maritale soit prise en compte : « La femme, (avons-nous dit), est avant tout la compagne de l’homme ; mais qui dit compagne aujourd’hui dit associée ».

Ce n’est cependant pas suffisant. Nous proclamons désormais

« Plus vite, plus haut plus fort - ensemble », femmes et hommes, oui, mais la 22ème édition de la Coupe du monde de football qui s’est déroulée au Qatar en 2022 montre qu’il nous faut aller plus loin. Faire plus ensemble implique l’universalité, c’est-à-dire

L’Editorial du Président

tous les êtres humains, sans discrimination aucune. Cette démarche inclusive repose sur le respect de l’identité de chaque personne.

Nos réflexions, nos interrogations, nos analyses se partagent, en particulier dans notre langue bien entendu. Ces travaux sont à la disposition de tous avec une volonté de promotion de la langue française et ils mobilisent la francophonie. J’insiste aussi sur le fait que le retour des Jeux dans le pays de celui qui les a rénovés pour nous offrir les Jeux modernes est une opération de francophilie. L’olympisme de Coubertin appartient au patrimoine immatériel de l’humanité, offert aux 206 CNO. Il s’agit bien d’un fabuleux héritage offert au monde.

«Savoir, c’est se souvenir » disait Aristote. L’enjeu d’un héritage consiste à bien connaître le patrimoine reçu pour l’enrichir. Celui qui reçoit a pour mission de transmettre plus. Connaître le passé permet

d’en tirer des leçons pour le présent, de démasquer les mystifications et les contrevérités pas toujours innocentes, de rendre plus significatives les analogies de situation (essentiel/inessentiel), de comprendre la construction progressive des structures de l’institution sportive, continuités et discontinuités. Chaque territoire a sa propre histoire du sport et l’histoire du sport nous conduit à une histoire de la culture.

nécessaire pour maitriser l’héritage dont vous êtes désormais les gestionnaires.

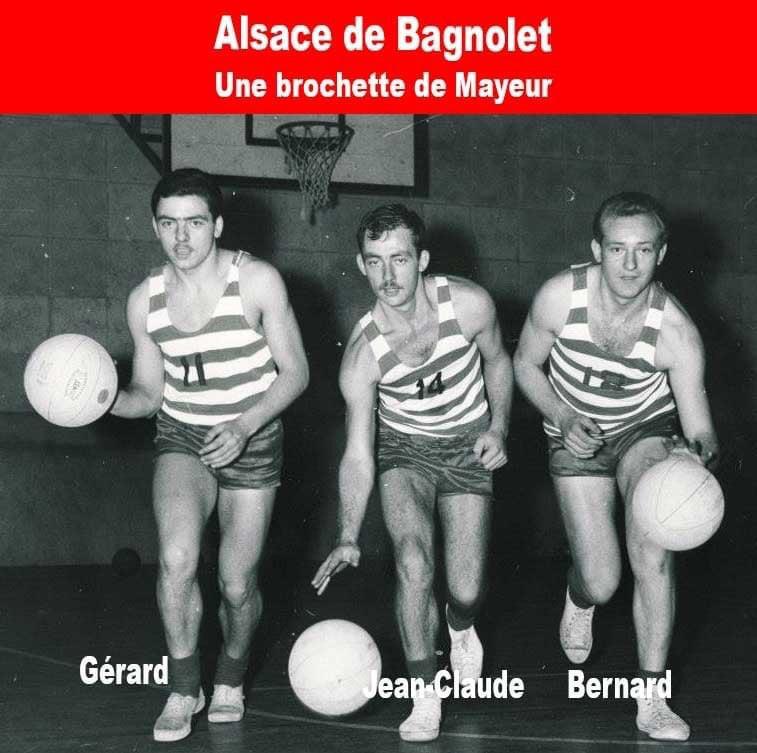

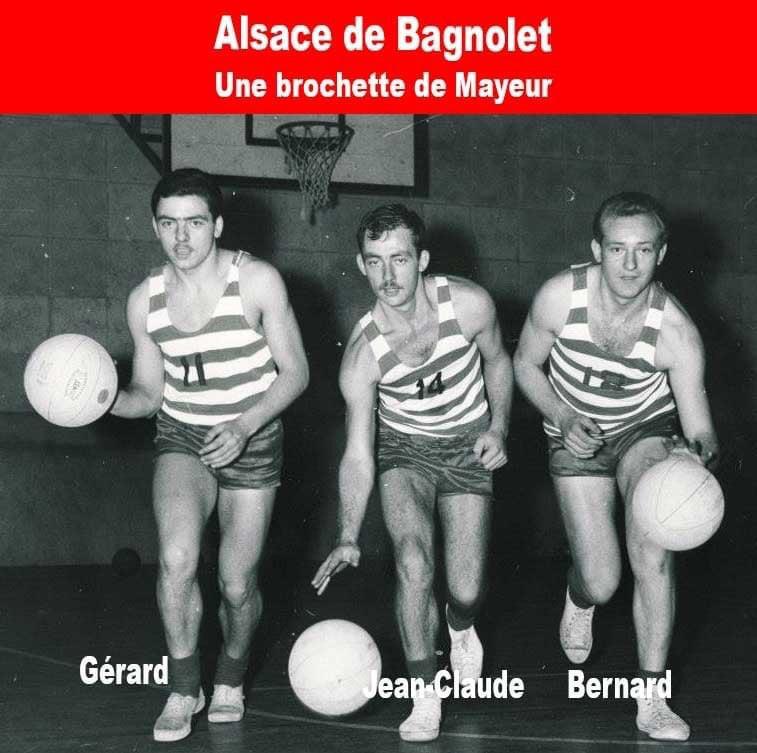

Cette histoire est évidemment écrite par des sportifs qui se sont engagés librement dans la passion du sport. Les Amis du Comité français Pierre de Coubertin donnent la parole à certains, c’est un exemple à suivre dans votre club, dans votre comité, dans votre ligue, dans votre fédération pour ne pas perdre un merveilleux patrimoine d’expérience humaine. Les interviews sont un élément du travail archivistique absolument

Avec leur concours « L’olympisme d’hier à aujourd’hui », les Amis du CFPC vous invitent à réfléchir sur les « Actualités des messages de Pierre de Coubertin ». Que vous y participiez ou non, prenez la peine de réfléchir sur la modernité de ces messages pour que les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 soient une belle source d’enrichissement culturel.

André Leclercq Prés. du Comité Français Pierre de Coubertin

André Leclercq Prés. du Comité Français Pierre de Coubertin

Comité Coubertin La Gazette page 4 1er Semestre 2023

président

Les origines du Comité Français

Pierre de Coubertin

’Association nationale pour la défense et le développement du sport, des activités physiques et du plein air est créée le 3 août 1950 par Alfred Rosier, ex-chef de cabinet de Jean Zay au min. de l’Éducation nationale, par Jean-François Brisson et Pierre Rostini, tous deux journalistes au Figaro. Déclarée le 16 août 1950, le professeur Paul Chailley-Bert premier président, elle est enregistrée au JO du 24 et domiciliée au 15 rue de Clichy.

Deux ans plus tard, Henri Bourdeau de Fontenay, premier directeur de l’ÉNA lui succède avant de céder la place en 1954 à Louis Bontemps, président de la FF d’Escrime. Elle comprend 78 membres issus des milieux sportif, médical, administratif et militaire. En 1956 Louis Bontemps intervient vigoureusement auprès des pouvoirs publics pour « défendre l’éducation physique et sportive du pays ». La même année il se propose, en accord avec la baronne Pierre de Coubertin, « de maintenir l’œuvre intellectuelle de Pierre de Coubertin dans son ensemble » et intervient en ce sens auprès d’Avery Brundage.

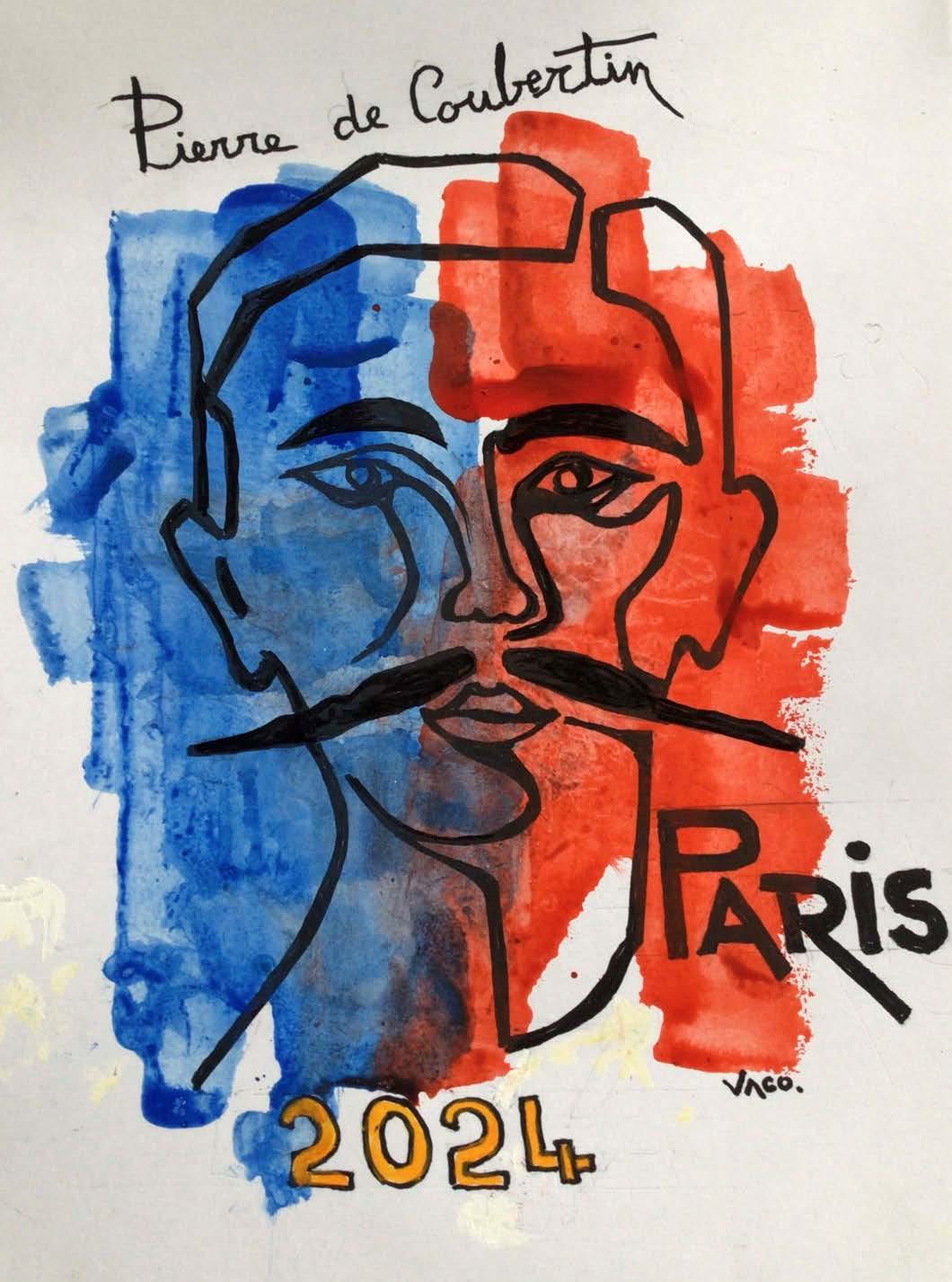

En 1961 parait la revue “Défense du sport”, organe de l’association. En 1973, année qui suit la création du Comité national olympique et sportif français, l’association devient enfin officiellement Comité français Pierre-deCoubertin (CFPC) avec l’assentiment d’Yvonne de Coubertin, nièce du rénovateur des Jeux olympiques.

Le Bureau exécutif reçoit Gary Rhodes président du Comité américain Pierre de Coubertin

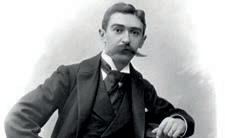

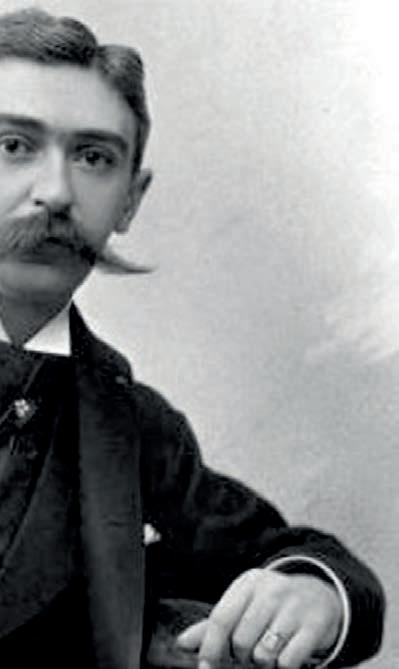

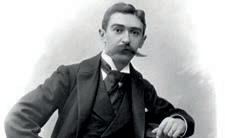

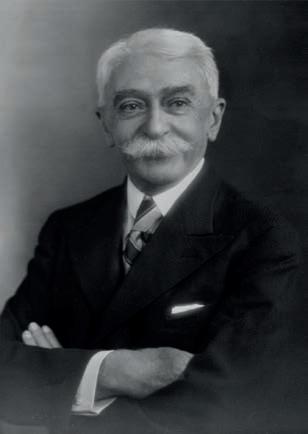

Pierre de Coubertin créateur des Jeux olympiques modernes

Le Bureau exécutif reçoit Gary Rhodes président du Comité américain Pierre de Coubertin

Pierre de Coubertin créateur des Jeux olympiques modernes

LComité Coubertin La Gazette page 5 1er Semestre 2023

L’assentiment d’Yvonne de Coubertin.

En 2014, Jean Durry, dans un article toujours d’actualité « Pierre de Coubertin, Eve et le Sport », paru dans le numéro 46-47 de la Gazette Coubertin, nous rappelle que lors d’une Conférence sur « Olympie » qu’il donna en mars 1929 à la Mairie du seizième arrondissement de Paris, Pierre de Coubertin estimait que s’il revenait un siècle plus tard, il serait capable de remettre en question, avec un esprit toujours indépendant tout ce qu’il avait élaboré cent ans plus tôt. Comment réagirait-t-il aujourd’hui devant l’évolution du sport féminin ?

Pouvons-nous nous permettre de préjuger ce qu’il penserait en 2022 ?

Pour suivre les arguments proposés par Jean Durry, l’interprétation-fiction n’est peut-être plus nécessaire. Si la bataille continue, il convient de vérifier de quelles façons ENSEMBLE la fraternité et la sororité peuvent s’allier pour transformer des champs de batailles en des lieux où la

confrontation du vivre-avec et du vivrecontre se conjuguent de façons plus que parfaites.

Dans le numéro 72/73 de la Gazette Coubertin, six contributions participent à la mise en place de cette forme de conjugaison :

- Manuel Picaud explique de quelles façons l’émergence et le développement des Gay Games permet de concevoir la conjugaison assumée de la diversité et de l’unité au sein des cultures sportives.

- Sandija Zalupe et Celia Marcén Muñío témoignent de quelles façons une jeune discipline sportive telle que le BMX s’est développée en Lettonie en favorisant une équité d’accès pour les hommes et les femmes, les adolescents et les adolescentes, les garçons et les filles.

- Bernard Maccario s’intéresse à la façon dont les épreuves féminines des Jeux Olympiques de 1928 à Amsterdam furent une vraie fausse victoire pour l’athlétisme féminin.

- Aurélie Bresson et Océane Morbidelli,

témoigne du Centenaire des Jeux Mondiaux féminins qui a été organisé par la Fondation Alice Milliat en août 2022 à Paris et précise de quelles façons, d’hier à aujourd’hui, les actions qui favorisent la pratique sportive pour tous avec tous restent à valoriser.

- Evelyne Ciriegi et Célia Samson précisent de quelles façons le dispositif « Sport En Filles » a vu le jour en Îlede-France et se développe sous la responsabilité du Comité Régional Olympique et Sportif d’Île de France.

- Gilles Lecocq, inscrit l’alliance entre sororité et fraternité sportives comme une perspective qui s’inscrit dans les préoccupations de la Commission Européenne, au sein de programmes collaboratifs Erasmus+ qui valorisent les initiatives visant à atténuer les effets des stéréotypes de genres pour une pratique sportive ouverte à toutes et à tous.

Gilles Lecocq

Vivre Ensemble avec ses différences : vers une alliance de la Fraternité et de la Sororité

Préambule

Comité Coubertin La Gazette page 6 1er Semestre 2023

Olympie - Photo: Patrick Charpiat via Wikipedia

Les Gay Games

jeux de la diversité et de l’unité

Créés en 1982, les Gay Games sont construits comme des jeux mondiaux, alternatifs au mouvement olympique et paralympique, fondés non pas sur la performance et l’élitisme, mais sur la participation du plus grand nombre, l’inclusion de toutes les diversités et le dépassement de soi. De fait, c’est un festival sportif et culturel qui réunit toutes les personnes adultes sans aucune sélection ni critère discriminatoire. Des jeux de la diversité et de l’unité font d’un événement sportif le creuset de la rencontre des différences.

Un événement sportif novateur dédié à la diversité Tout commence par la cérémonie d’ouverture le 28 août 1982 au stade Kezar à San Francisco. L’événement devait s’appeler les Gay Olympics, mais le comité olympique américain s’y oppose au tribunal et le nom devient Gay Games. Le terme « gay » englobe à l’époque toutes les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, intersexes et les autres minorités sexuelles ou de genre qu’on regroupe aujourd’hui sous l’acronyme LGBTI+ (1).

Le fondateur de ces « olympiades » est un décathlonien américain, Tom Waddell. Médecin gay, non public, il représente les Etats-Unis aux Jeux olympiques de Mexico en

1968, vit la cérémonie d’ouverture et rêve que toute personne puisse vivre une telle émotion. Après son coming out dans People en 1976, il conçoit les Gay Games comme une rencontre athlétique et culturelle valorisant les minorités sexuelles, un événement de fierté associé à l’idéal olympique et à l’opposé de tout esprit de ghetto. Il veut renouer à la fois avec l’esprit des jeux antiques qui se gagnent autant par la force que par l’élégance, et avec l’idéal de fraternité initié par Pierre de Coubertin. Le but est de faire émerger de nouveaux rôles modèles, rendre plus visibles les personnes LGBTI+ et briser les préjugés sur l’homosexualité.

Capitale mondiale du mouvement d’émancipation LGBTI+, San Francisco est la ville idéale pour accueillir les premiers participants. Avec son équipe de pionniers, Tom Waddell crée les bases d’un mouvement qui va lui survivre, tandis qu’il meurt des suites du sida en juillet 1987, un an après la deuxième édition.

Dans le livre Gay Olympian: The Life and Death of Dr. Tom Waddell (2), transparaît sa philosophie expérimentale et universaliste : « Les premiers Gay Games ont été une véritable expérience collective en matière d’unité et d’éducation. Ils ont également été un puissant moteur de changement.

… Les Gay Games ne sont pas communautaristes ni exclusifs, ils ne sont pas dédiés à la victoire et ne cherchent pas à générer des profits commerciaux. Au contraire, ils visent à rassembler une communauté mondiale dans un esprit d’amitié, à expérimenter la participation, à élever la conscience et à renforcer l’estime de soi tout en réalisant une forme de synergie culturelle et intellectuelle. » (3)

Les nouveaux jeux se fondent sur trois principes novateurs : une volonté d’inclusion plutôt que de sélection, une valorisation de l’effort individuel, plutôt que de la performance à tout prix, et un appel à la participation de tout le monde. Ils adaptent les règles sportives pour permettre à tout le monde d’y prendre part et plaisir quel que soit son âge, son handicap, son niveau, son identité de genre ou son orientation sexuelle.

40 ans de célébration de diversité LGBTI+ dans le sport et d’unité mondiale Construits sur un modèle quadriannuel, les Gay Games se déplacent à Vancouver en 1990 à New York en 1994, à Amsterdam en 1998, à Sydney en 2002, à Chicago en 2006, à Cologne en 2010 et à Cleveland en 2014. Ils culminent en Australie à 12.000 participants et offrent 36 sports, des événements culturels comme

Comité Coubertin La Gazette page 7 1er Semestre 2023

des concerts, des expositions, des spectacles et toujours des cérémonies grandioses d’ouverture et de clôture.

Leur impact n’est pas négligeable, au plan sociétal comme au plan sportif. Les Gay Games poursuivent, comme les marches des fiertés, l’objectif de visibilité des personnes LGBTI+.

Depuis 40 ans, les Jeux olympiques et paralympiques voient ainsi croître le nombre d’athlètes publiquement LGBTI+ de 7 à Los Angeles en 1984 à plus de 234 à Tokyo en 2021. Les Gay Games jouent la carte de la solidarité envers les publics minoritaires, discriminés ou ostracisés. Ils accueillent les personnes handicapées dans les mêmes compétitions. Ils prévoient la participation des personnes vivant avec le VIH, soutiennent les malades et entretiennent la mémoire des défunts. Ils interviennent contre les mesures discriminantes ou invalidantes pour les personnes trans ou intersexes.

Sur le plan sportif, ils inspirent le mouvement traditionnel qui, par exemple, organise à son tour des compétitions de lutte féminine, de natation artistique masculine, des

compétitions mixtes ou incluant les personnes trans. Le Comité Olympique International accepte de faire évoluer le 6e principe de sa charte qui inclut désormais l’interdiction de discrimination en raison de l’orientation sexuelle (4), puis s’engage dans un processus d’inclusion aux Jeux Olympiques et Paralympiques des personnes trans et intersexes en 2021 (5). Les Gay Games contribuent donc à faire changer les mentalités.

Les Gay Games à Paris en 2018 pour l’inclusion et le respect Paris obtient en octobre 2013 la licence pour organiser les Gay Games à l’été 2018. Avec une devise « All equal » (6), cette édition se veut militante. En effet, en France, comme dans le monde, les comportements haineux dans le sport envers les personnes LGBTI+ restent banals, à commencer par les insultes dans les enceintes sportives. Selon une étude européenne Out sport (7), 9 personnes LGBTI+ sur 10 estiment qu’il y a de l’homophobie et de la transphobie dans le sport. Une personne sur 5 s’abstient d’ailleurs de pratiquer un sport en raison de son orientation sexuelle et/ou de son identité de genre. Et près d’une femme trans pratiquant un sport sur deux a vécu au moins une expérience

personnelle négative au cours des 12 derniers mois, liée à leur identité de genre. La conséquence est aussi l’invisibilité des athlètes LGBTI+ qui entretient les préjugés.

Pour bien expliquer sa démarche, Paris 2018 sous-titre son projet tour à tour comme jeux de l’inclusion et jeux pour le respect. Des jeux pour l’inclusion ? Ces jeux s’imaginent pour que tous les publics soient accueillis, inclus, en créant un environnement bienveillant et des dispositifs où toutes les personnes sont respectées et peuvent participer à toutes les activités. Cela nécessite parfois de modifier la pratique sportive ou le mode de compétition pour que chaque personne puisse y exprimer son plein potentiel. Par exemple, en créant une course au classement non binaire. En ajoutant un tandem pour mal voyant dans une course cycliste. Ou en proposant des couples de même sexe en patinage artistique. Ou encore en imposant un règlement que doit accepter toute personne qui participe selon lequel chaque personne choisit soi-même le genre dans lequel elle participe à la compétition.

Des jeux pour le respect ?

Dans un pays qui craint les communautarismes, ces jeux affirment que tout le monde est bienvenu, mais rappellent que les personnes LGBTI+ font encore l’objet de préjugés, discriminations, haine et violences. Ces jeux entendent au contraire traiter toute personne avec considération et

Comité Coubertin La Gazette page 8 1er Semestre 2023

dignité. Mieux que la tolérance, le respect est ce stade le plus abouti de la reconnaissance de l’autre. Ces jeux valorisent la diversité, source d’épanouissement individuel et d’enrichissement mutuel et participent à l‘unité, à la cohésion sociale par une meilleure représentativité de la population et des points de vue, et grâce à une plus grande mixité sexuelle, sociale, intergénérationnelle et ethnique.

Sur dix jours, cette 10e édition accueille plus de 75.000 spectateurs, 40.000 visiteurs dont 10.317 participants venus de 91 pays et concourant dans 36 compétitions sportives. Au programme une quinzaine d’activités culturelles, une conférence internationale sur le sport pour tout public, une cérémonie d’ouverture au stade Jean Bouin, un village festif et participatif avec le spectacle de clôture sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

La coprésidente Pascale Reinteau résume : « Ces jeux, vraiment très joyeux, ont égayé notre région et, en ces temps sociaux tendus, ça a vraiment fait du bien. Et cela correspond à notre vision du sport. Un sport que nous pensons plus inclusif, accessible au plus grand nombre. L’inclusion doit être au cœur de notre société dans l’entreprise, dans l’administration et bien sûr dans le sport. Il faut que chacun y ait sa place et qu’on pense à chaque cas, et pas seulement à l’élite. C’est justement l’originalité de nos Mondiaux de la diversité ! »

2023 pour la première fois dans deux villes sur deux continents : Hong Kong en Chine et Guadalajara au Mexique. La 12e édition est attendue à l’été 2026 à Valence en Espagne. La France accueillera l’équivalent européen, les EuroGames, à Lyon en 2025.

Au final, les Gay Games de Paris ont (re)lancé une coopération durable entre le mouvement olympique et le mouvement LGBTI+ pour que le sport en général soit débarrassé de toute discrimination, violence, haine ou phobie liées à l’orientation sexuelle et l’identité de genre. L’objectif partagé est de promouvoir l’activité physique et sportive de tout le monde, avec tout le monde. Et pour cela, comment ne pas insister sur l’une des idées du fondateur des Gay Games et en faire un objectif repris partout : « Nous voulons propager l’idée que « faire de son mieux » peut faire qu’un stade se retrouve rempli de gagnants, redéfinissant la notion d’excellence pour inclure les capacités de chacun. »

Manuel Picaud

Fondation Inclusion pour un Environnement Respectueux (F.I.E.R)

Tom Waddell Tom Waddell & Dick Schapp, New York, Alfred a Knopf Inc, 1996

3 - Traduction de Mark Naimark parue dans l‘ouvrage collectif Sport et homosexualités, Philippe Liotard, Montpellier, Quasimodo et Fils, 2008.

4 - Principe 6 de la charte olympique du comité olympique international : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Charte olympique doit être assurée sans discrimination d’aucune sorte, notamment en raison de la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

5 - Cadre sur l’équité, l’inclusion et la nondiscrimination sur la base de l’identité sexuelle et de l’intersexuation. https://olympics.com/cio/droitsde-l-homme/equite-inclusion-et-non-discrimination

6 - Egalité pour toutes et tous !

7 - Etude sur un échantillon de 5500 personnes LGBTI+ réalisée en 2017 https://www. out-sport.eu/wp-content/uploads/2019/11/ OUTSPORT-RESEARCH-Report-EURelevance-of-SOGI-in-Sport-in-Europe.pdf

La 11e édition des Gay Games, retardée en raison de la pandémie de la covid, aura lieu en novembre

1 - L’acronyme LGBTI+ désigne l’ensemble des personnes Lesbiennes, Gays, Bisexuelles, Trans, Intersexes et les autres personnes qui ne se reconnaissent pas comme cisgenres et hétérosexuelles. Parfois, on ajoute le Q pour les personnes Queer ou se Questionnant et le A pour les personnes Asexuelles ou Alliées. Le + les inclut.

2 - Gay Olympian: The Life and Death of Dr.

Comité Coubertin La Gazette page 9 1er Semestre 2023

Tom Waddell fondateur des Gay Games

BMX en Lettonie

L’aventure du BMX a commencé en Lettonie comme une activité sportive essentiellement masculine au début des années 1990. Des pionniers ont formé une minorité active pour créer des technologies innovantes dans une perspective inspirante pour une vie écologique en plein air. Plusieurs coureurs de BMX en Lettonie ont rapidement atteint le haut niveau international, même si leurs vélos étaient parfois peu appropriés pour les compétitions internationales. Plusieurs formes de pratiques de BMX ont ainsi émergé, chacune avec ses propres normes, de la base à l’élite, du loisir à la compétition, à partir de vélos fabriqués par les compétiteurs euxmêmes et sous l’impulsion de nouvelles technologies industrielles innovantes adaptées aux spécificités du BMX.

La Lettonie est l’un des pays européens qui met en œuvre des programmes sportifs pour les enfants et les jeunes dans les écoles de sport régies à la fois par l’état et les municipalités locales. Ce système d’écoles de sport favorise une éducation sportive des enfants et des adolescents âgés de 6 à 19 ans. Cette éducation sportive s’appuie sur des programmes où garçons et filles, adolescents et adolescentes sont sur un

pied d’égalité en 2023 pour bénéficier d’une formation adaptée aux exigences de la pratique du BMX, tant au niveau féminin qu’au niveau masculin.

Evolution du BMX en Lettonie : quelques repères.

- La première piste de BMX est construite en Lettonie à Baili près de Valmiera, ville située à 100 kilomètres de Riga, capitale de la Lettonie.

- La première compétition de BMX en Lettonie se déroule à Baili en 1988.

- En 2019, les Championnats d’Europe de de BMX se tiennent pour la première fois en Lettonie.

- Sandra Alekseeva est la première femme lettonne à participer aux Jeux Olympiques, à Londres en 2012.

- En 2022, treize pistes de BMX sont

construites en Lettonie et accueillent chaque année des compétitions locales, régionales, nationales et internationales.

- La piste Maris Strombergs, du nom du double champion olympique à Pékin et à Londres se caractérise par des collines de départ de 5 mètres et de 8 mètres. Une colline de départ de 3 mètres de haut est également adaptée pour les enfants âgés de moins de dix ans.

- Les activités du BMX se développent au sein de la Fédération cycliste de Lettonie.

Le cœur du BMX en Lettonie se situe à Valmiera. Pas seulement parce que le double champion olympique Maris Strombergs a commencé sa carrière dans sa ville natale, mais aussi parce

Comité Coubertin La Gazette page 10 1er Semestre 2023

Les réalités de l’égalité des genres dans le contexte du

par Sandija Zalupe et Celia Marcén Munio

que tout a commencé à cet endroit avec la construction des premiers vélos et l’émergence des premières pistes qui épousent les sentiers naturels qui existent déjà. Par ailleurs, les modèles de vélo proposés initialement pour des zones éloignées des villes se sont progressivement adaptés aux exigences des zones urbaines. Une pratique de loisirs et une pratique sportive ont ainsi pu cohabiter en toutes intelligences. Sans un impact significatif de Maris Strombergs et ses résultats internationaux, ce sport n’aurait pas atteint le niveau de sa popularité et de son attractivité. Maris Strombergs a fait des émules en transmettant aux jeunes générations son savoir-faire, en tant que compétiteur et en tant que technicien hors-pair.

La pratique du BMX, initialement réservée aux hommes, a bénéficié de l’arrivée de nouvelles pratiquantes, impulsant de nouvelles façons de vivre ensemble.

A l’époque de l’Union soviétique, les rôles des femmes en Lettonie étaient considérés comme secondaires par rapport à ceux des hommes. Les femmes étaient ainsi tournées vers la gestion de la vie familiale, les hommes bénéficiant pour leur part d’une socialisation extra-familiale. Les femmes ne pouvaient revendiquer des places significatives dans les arènes politiques, industrielles et sportives. Ainsi les rôles des femmes étaient généralement associés à la préparation de la nourriture et à l’éducation des enfants. Un autre stéréotype fort concernant un temps révolu était qu’elles étaient considérées comme faibles et incapables de se préserver face aux exigences de la compétition

sportive. Au vingt et unième siècle, les rôles sociaux des femmes deviennent un des piliers de la société lettonne. Leurs visions, leurs missions et leurs opinions sont en pris en considération dans l’ensemble des activités sociales qui structurent un vivre ensemble qui se nourrit des différences des uns et des autres. Les rôles familiaux dévolus aux femmes perdurent. Cependant, ceux-ci ne sont plus exclusifs. Dans une perspective inclusive elles deviennent également des leaders d’opinion proactives pour faire évoluer les façons de vivre des différentes communautés sociales auxquelles elles appartiennent.

Les territoires du BMX : des lieux où une égalité d’accès à une pratique sportive est réelle. Même si le rôle de la femme dans la société lettone a beaucoup évolué, pour les courses de BMX, cela a pris plus de temps, car en tant que sport à risque, cette activité physique fut longtemps considérée comme mieux adaptée aux caractéristiques masculines et comme moins attrayante pour les filles et les femmes. Cette différenciation était significative, malgré le fait que les athlètes féminines de BMX étaient traitées de manière égale dans les écoles sportives. Ainsi les femmes furent longtemps oubliées pour occuper les fonctions d’entraîneures de BMX, de managers d’équipe ou de mécaniciennes. Ces oublis influencent fortement une volonté de favoriser l’égalité des sexes dans le contexte du BMX, notamment à l’âge de l’adolescence. Il est ainsi difficile pour des adolescentes de trouver des modèles non seulement en tant que compétitrices, mais aussi en tant qu’entraîneures et dirigeantes sportives.

Ce n’est qu’à la fin des années 90, que les premières filles sont apparues sur les scènes compétitives du BMX. À cette époque, le BMX était plutôt considéré comme une activité de loisirs pour les jeunes filles. Cellesci n’étaient pas considérées comme des compétitrices qu’ils convenaient d’inclure dans l’équipe nationale de Lettonie. Pourtant, sous l’influence du système des écoles lettones de sport, le BMX, tout comme d’autres sports dits « masculins », n’a pas été confronté à une inégalité entre les sexes, autre que les quotas de participation aux compétitions internationales.

Mais les demandes répétées des pratiquantes lettones de BMX ont permis une évolution significative des habitudes culturelles. Cette évolution bénéficia de l’impulsion et de la vision de l’UCI permettant aux instances sportives lettones de proposer un nombre égal de quotas pour les participants masculins et féminins aux Jeux Olympiques. Ainsi, une page a pu se tourner dans le contexte des courses de BMX en Lettonie, les filles ayant de nouvelles opportunités de faire preuve d’excellence dans le contexte mondial des courses de BMX.

Depuis 2021, une égalité de genres devient un art de vivre pour la culture du BMX en Lettonie.

En Lettonie, la pratique du BMX a fondamentalement évolué au cours des trois dernières années. Les courses de BMX sont devenues beaucoup plus accueillantes pour les filles et les femmes. Le BMX n’est plus considéré comme un sport purement masculin, et l’ensemble des entraîneurs et des coureurs de BMX bénéficient des mêmes avantages. Une égalité des sexes

Comité Coubertin La Gazette page 11 1er Semestre 2023

devient une réalité sociale effective. Impulsés par une éducation sportive qui valorise l’égalité des sexes dès le plus jeune âge, les stéréotypes de genre se sont peu à peu atténués au point de faire de la société sportive lettonne dans son ensemble un modèle où une égalité des genres devient un art de vivre.

La Lettonie a tenu compte des préconisations impulsées par la Fédération internationale de BMX en y associant ses propres orientations nationales. L’ensemble des fédérations sportives de Lettonie, en lien étroit avec leur organisation de tutelle, le Conseil des fédérations sportives de Lettonie, considèrent que l’objectif de l’égalité des sexes mérite de s’inscrire dans des dispositifs européens qui dépassent les frontières de la Lettonie.

Ainsi, dans le contexte du BMX, une association « Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padome » (Conseil d’administration des établissements d’éducation sportive de Lettonie) participe depuis 2021 à deux projets sportifs importants de la Commission européenne concernant les thématiques de l’égalité des sexes et les courses de BMX. Ainsi, l’objectif principal du programme Erasmus+ Sport « Sport without Stereotypes, SWOST » consiste à promouvoir l’égalité d’accès et de participation des femmes et des hommes à tous les niveaux et dans tous les domaines du sport, et en particulier, encourager et accroître l’accès et la participation des hommes et des femmes dans un sport généralement classé comme « sport basé sur le genre » comme les courses de BMX. Un autre programme Erasmus+ Sport en BMX « Training to Win, TTW »

propose de promouvoir des principes et des valeurs fondamentaux tels que l’égalité des sexes, la non-violence et l’inclusion sociale par la participation sportive. Dans cette perspective, le sport est considéré comme un outil de prévention et de réduction de toutes les formes de discrimination, ainsi qu’un outil de développement communautaire favorisant l’inclusion sociale et l’égalité des chances.

Les deux programmes participent pleinement à une reconnaissance de l’égalité des sexes dans les sports généralement reconnus comme des sports masculins. SWOST aide ainsi à définir le climat optimal d’égalité des sexes dans les organisations sportives, tandis que TTW valorise l’égalité des sexes au sein de sports minoritaires tels que le BMX et promeut les valeurs de l’égalité des chances, conformément aux nouvelles règles de genre définies par l’UCI. Le principal apport de TTW est un programme de formation complet au sein des écoles de sport où le BMX est pratiqué. Ce programme est une démarche utile pour permettre aux femmes (qu’elles soient pratiquantes ou non) de s’engager à former les filles au BMX, et aussi les garçons. L’impact de ces programmes européens se transfère à d’autres sports dits masculins. Un certain nombre d’entraîneurs sportifs admettent déjà que le monde du sport ne sera plus jamais le même qu’avant en ce qui concerne les questions de genre.

La roue continue de rouler ! L’impulsion de nouvelles habitudes favorise un dialogue fructueux entre les institutions sportives et les institutions extra-sportives qui œuvrent pour l’accès équitable à un vivre ensemble

qui conçoit la reconnaissance des différences comme un pilier fondamental du développement humain durable. En proposant aux générations les plus jeunes de devenir les ambassadeurs de ce nouvel art de vivre, le sport devient un lieu de transmissions générationnelles qui dépassent les frontières des territoires sportifs.

- Sandija Zalupe

(Board of Directors of Sports Educational Institutions in Latvia)

- Celia Marcén Muñío

(Universidad San Jorge, Facultad de Ciencias de la Salud

(Universidad San Jorge, Facultad de Ciencias de la Salud

Comité Coubertin La Gazette page 12 1er Semestre 2023

La BMX trase Mara Stromberga Un tracé à Baili près de Valmeira

1928 - Vraie fausse victoire pour l’athlétisme féminin

par Bernard Maccario (Cercle régional Pierre de Coubertin / PACA)

Les Jeux olympiques de 1928 sont souvent présentés comme ayant marqué la reconnaissance internationale du sport féminin. S’il est vrai que la participation des femmes aux épreuves d’athlétisme a constitué une rupture dans un programme athlétique jusqu’alors exclusivement masculin, elle était loin de répondre aux ambitions initiales de la Fédération sportive féminine internationale (FSFI). Pour une part, cette fédération trouve en effet son origine dans le rejet, par le Comité international olympique (CIO), de la demande d’inclure des épreuves féminines d’athlétisme aux Jeux olympiques de 1920. Sa création en 1921 par Alice Milliat, alors présidente de la Fédération des sociétés féminines sportives de France (FSFSF), inaugure quinze années de rapports conflictuels avec les fédérations internationales masculines pour le contrôle du sport féminin.

Premières tensions

Un premier moment de tension a lieu à Paris, l’été 1922, avec l’organisation

des « premiers Jeux olympiques féminins ». Pour répliquer à l’opposition du CIO, la FSFI a décidé d’organiser de tels Jeux tous les 4 ans, comme leurs homologues masculins, et de démontrer ainsi sa maturité et ses capacités de mobilisation. Malgré les protestations du Comité olympique français, considérant qu’il est abusif de qualifier de « Jeux olympiques » des épreuves internationales féminines, Alice Milliat impose cette appellation, pour affirmer à la fois une égale dignité et une indépendance vis-à-vis de la compétition masculine. La cérémonie d’ouverture épouse d’ailleurs le rituel olympique, avant que débutent les confrontations entre les participantes des 5 pays représentés - Angleterre, France, Suisse, Tchécoslovaquie et Etats-Unis. Le programme, ne comprenant que des épreuves d’athlétisme, se déroule durant la seule journée du 22 août 1922.

Cette première manifestation d’indépendance ne pouvait qu’inquiéter la Fédération

internationale d’athlétisme (IAAF). A l’opposé d’autres fédérations, comme celle de natation, l’IAAF et ses instances nationales n’ont jamais affiché d’intérêt pour la pratique féminine. Une position confortée par des médecins hygiénistes, tel le docteur Boigey, médecin-chef de l’Ecole de Joinville, rejetant, en 1922, « l’utilité des compétitions sportives pour les femmes. Pas de course de fond, pas de course de vitesse, pas de sauts en longueur, ni en profondeur, en vue de records. » Une position partagée majoritairement au sein du corps social et du mouvement sportif qui s’indignent que des femmes s’exhibent en public sous le regard concupiscent des hommes, ou qui s’inquiètent de la « virilisation » du corps féminin à laquelle conduirait l’athlétisme pour celles qui s’y adonnent.

Edström à la manœuvre

Dès 1922, la question de la direction du sport féminin est inscrite à l’ordre du jour du Congrès de l’IAAF par son président, le puissant Suédois Sigfrid Edström. L’homme peut se prévaloir

Comité Coubertin La Gazette page 13 1er Semestre 2023

d’une double légitimité. Après avoir participé à l’organisation des Jeux de Stockholm de 1912, il est à l’origine de la création, en 1913, de l’IAAF et en est devenu le premier président. Il est aussi membre du CIO depuis 1920, dont il a intégré la Commission exécutive l’année suivante. L’influence qu’il a très vite acquise au sein du CIO, qu’il présidera à partir de 1942, va favoriser sa volonté de voir l’IAAF prendre le contrôle de l’athlétisme féminin.

Au début de l’année 1923, à son initiative, une commission spéciale composée de 4 membres, dont Alice Milliat, est mise en place afin, déjà, d’envisager l’opportunité de confier la direction de l’athlétisme féminin à l’IAAF. Se réclamant du principe d’une seule fédération internationale pour chaque sport, elle considère que la FSFI constitue un double emploi pour l’athlétisme. La volonté conciliatrice du président de cette commission, Frantz-Reichel, l’un des dirigeants historiques du sport français, permet de parvenir à une entente selon laquelle l’IAAF aura la direction de l’athlétisme féminin mais nommera une commission composée de dirigeants de la FSFI qui, par délégation, le dirigera. Dans L’Auto du 15 février 1923, Alice Milliat se félicite de cette entente qu’elle considère comme un « échec retentissant » de la « mainmise masculine »

figurer au programme des Jeux olympiques masculins, je soutiens, par contre, que des rencontres internationales entre sportives sont indispensables, en matches à deux ou trois chaque année et en grandioses réunions périodiques. »

C’est en juillet 1926, lors du Congrès de l’IAAF à La Haye, que doit être approuvé l’accord entre les deux fédérations. Dans les mois qui précèdent, de nouvelles tensions se manifestent. D’abord sur l’interprétation de l’entente conclue en 1923. Pour l’IAAF elle sous-tend la suppression de fait de la FSFI. S’ajoute, dans la perspective de leur 2e édition, prévue la même année, la question des « Jeux olympiques féminins ». Une appellation que ne peut accepter la Commission exécutive du CIO. A sa tête, recherchant plutôt l’arrangement que la sanction, le comte Henri de BailletLatour, successeur de Coubertin, sollicite l’aide de l’IAAF, pour que cette appellation soit abandonnée. Ce qu’Alice Milliat finit par accepter, à condition que la FSFI continue d’exister.

jusqu’à présent. » En contrepartie, et conformément à l’engagement qu’elle avait pris, elle accepte de renoncer à l’appellation « olympique », ce sont donc les « 2e Jeux mondiaux féminins » qui se déroulent à Göteborg, les 27, 28 et 29 août 1926. Sur les 17 nations affiliées à la FSFI, 10 sont représentées : Belgique, France, Grande Bretagne, Italie, Japon, Lettonie, Pologne, Tchécoslovaquie, Suisse, Yougoslavie, soit au total 109 concurrentes. On y retrouve les mêmes épreuves que 4 ans plus tôt, à Paris, sauf que l’on court sur 250 mètres (contre 300 m en 1922) et que se sont ajoutés les lancers du poids et du disque. Le cérémonial d’inspiration olympique a été conservé et, en l’absence des Américaines, les Britanniques dominent largement les autres nations, la France se hissant à la deuxième place grâce aux deux victoires dans les courses de vitesse de Marguerite Radideau.

Le bilan nuancé d’Amsterdam

Sur la question de l’incorporation de l’athlétisme féminin aux Jeux olympiques, également abordée, Alice Milliat, dans le même article, partage la réponse négative donnée par la commission : « je suis d’avis que les épreuves athlétiques féminines ne doivent pas

Finalement, au Congrès de l’IAAF d’août 1926 à La Haye, l’accord se conclut sur les bases de l’entente envisagée trois ans plus tôt : la FSFI continue à prendre en charge l’athlétisme féminin, mais par délégation de l’IAAF. A cet effet, une commission spéciale de l’IAAF est créée pour contrôler la FSFSI. Elle comprend 16 membres et est présidée par… Alice Milliat. Celle-ci, déniant le terme de « contrôle », voit dans cet accord un succès pour la FSFI qui « continue à se diriger elle-même suivant la voie où elle semble n’avoir pas mal réussi

A ce même Congrès de La Haye, a été également officiellement décidée la participation des femmes aux Jeux olympiques de 1928, à Amsterdam. Une décision faisant suite au Congrès de Lisbonne du CIO qui avait déjà permis, sur proposition de Edström, la participation des femmes, mais à un nombre restreint d’épreuves. Figurent donc au programme olympique, les courses sur 100, 800 et 4x100 mètres, le saut en hauteur et le lancer du disque. L’ensemble ne représente même pas la moitié du programme des Jeux féminins de Göteborg.

Entérinée par le CIO d’août 1927, la minceur de ce programme ne peut que décevoir la FSFI qui avait

Comité Coubertin La Gazette page 14 1er Semestre 2023

demandé que deux jours soient réservés à l’athlétisme féminin, et qu’elle soit associée au choix des épreuves. Dans ses rangs, les avis sont partagés. Certains rejoignent la position d’Alice Milliat qui, dès la décision prise par le CIO à Lisbonne, avait marqué son opposition. Elle en livre de nouveau les motifs dans L’Auto du 10 février 1928, avec des arguments proches de ceux de Pierre de Coubertin, reconnaissant aux femmes le droit « à une compétition sportive entre elles, mais en dehors d’un public mâle forcément concupiscent » :

« Enfin – et c’est surtout pour les races latines que la question se pose avec le plus d’acuité – peut-on placer sans danger côte à côte, nous ne voulons pas pour cela être suspectés de pudibonderie, des jeunes gens et des jeunes filles en tenue de sport ? Chez les Germaniques, le ridicule ne tue pas. En France, vous le savez, si l’on voyait évoluer sur le gazon des femmes fortement charpentées – lanceuses de poids ou de disque – ou au contraire des athlètes un peu minces et même maigres - course ou saut – la foule serait certainement portée à leur décocher des plaisanteries de mauvais goût. Le sport féminin n’est pas encore fait pour la grande foule, du moins chez nous. Tous nos efforts doivent tendre d’abord à former des athlètes avant que d’éduquer des spectateurs. »

Reste que sa position étant minoritaire au sein de la FSFI, Alice Milliat se range à l’avis général, prête, le cas échéant, à réviser son jugement si l’expérience s’avère concluante et que le nombre d’épreuves féminines est revu à la hausse dans le programme olympique de 1932.

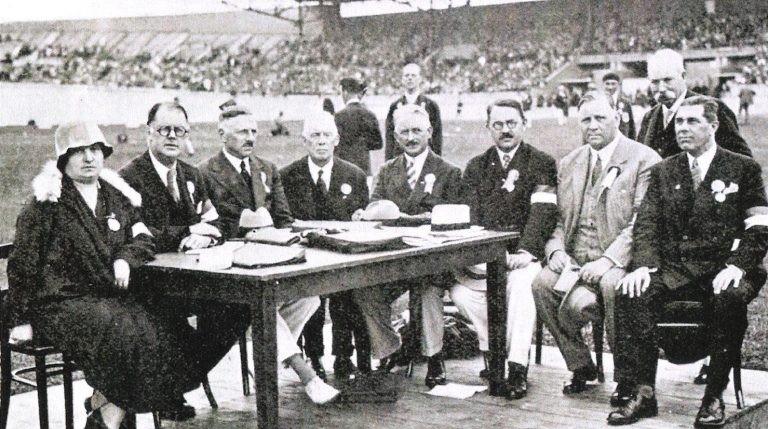

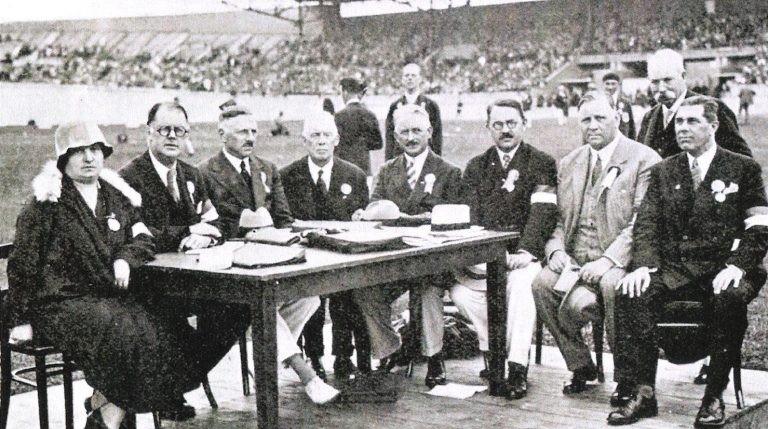

en légitimité. Sur les 46 pays engagés, 21 ont présenté une délégation féminine (290 participantes), et la présidente de la FSFI a fait partie du jury d’athlétisme, seule femme entourée de 7 hommes. Mais des réserves subsistent qui vont conforter ceux qui continuent de penser que toutes les disciplines, particulièrement les courses de fond, ne peuvent pas être pratiquées par les femmes. En cause, la finale du 800 mètres où, à la fin de la course qui a vu la victoire de l’Allemande Radke devant la Japonaise Hitomi, quelques-unes des 9 concurrentes s’allongent sur le bord de la piste. Alimentée par la presse au prix de quelques contrevérités, se déclenche une polémique autour de ce « spectacle affligeant » et de « l’état d’épuisement » que provoque l’imposition d’une telle épreuve à la fragile constitution féminine. Il n’en faut pas plus pour que le CIO retire cette épreuve et ne modifie qu’à la marge le programme olympique de 1932 qui ne compte que 6 épreuves, contre les 10 espérées par la FSFI. Seuls le 80 mètres haies et le lancer du javelot ont été ajoutés à la liste précédente.

Une décision qui témoigne de la volonté délibérée du CIO et de l’IAAF de ne pas tenir compte de la vitalité de l’athlétisme féminin, telle qu’elle ressort des 3e Jeux mondiaux féminins qui se sont tenus à Prague du 6 au 9 septembre 1930, soit deux ans avant les Jeux de Los Angeles. Bien que les Américaines et les Canadiennes, grandes triomphatrices à Amsterdam, se soient abstenues, la participation a enregistré une hausse avec 17 nations et 300 athlètes engagées. De surcroit, la ferveur manifestée par le public tchécoslovaque, 60 000 spectateurs sur les trois journées, leur ont assuré un vrai succès. Disputés quatre ans plus tard à Londres, en 1934, les 4e Jeux mondiaux féminins, avec 19 nations représentées et 250 concurrentes, ne modifieront pas plus la position inflexible du CIO et de l’IAAF, alors même que les Jeux de l’Empire britannique, avaient, quelques jours auparavant, donné un tout autre signal avec la participation, pour la première fois, d’athlètes féminines, dans 9 épreuves.

A l’occasion de ces Jeux féminins, a lieu, le 14 août 1934, le VIIIe Congrès de la FSFSI. Pour Alice Milliat, il va

Au terme des Jeux d’Amsterdam il apparaît que le sport féminin a gagné

Comité Coubertin La Gazette page 15 1er Semestre 2023

Alice Milliat aux JO d’Amsterdam en 1928 Edström est le 2ème à partir de la droite (Photo: DR)

être celui du renoncement au vu de l’impossibilité d’échapper à la tutelle de la fédération masculine. Déjà les Jeux de Los Angeles avaient confirmé sa « désapprobation de la participation féminine tant qu’elle ne sera pas sur un pied d’égalité, comme programme et comme soins matériels, avec la participation masculine ». Invoquant ses problèmes de santé, elle annonce son intention de se retirer complètement du sport féminin, décision qu’elle confirmera quelques mois plus tard en démissionnant de la présidence de la FFSF. Surtout, la FSFI se déclare prête à abandonner les Jeux mondiaux et la direction de l’athlétisme féminin si une place plus grande est accordée aux sportives, aux Jeux olympiques.

Deux ans plus tard, en 1936, la clarification est opérée. Le 6 août, Alice Milliat n’assiste pas au IXe Congrès de la FSFI qui acte sa démission et la nomme, par acclamations, présidente d’honneur. Le 10 août, pendant les Jeux olympiques de Berlin, l’IAAF tient à son tour son Congrès et décide de prendre la direction de l’athlétisme féminin. En conséquence, la FSFI est dissoute. Même si elle a obtenu (partiellement) satisfaction à ses demandes avec 3 épreuves supplémentaires (200 mètres plat, le saut en longueur et le lancer du poids) s’ajoutant aux 6 épreuves déjà inscrites au programme olympique, cette décision signe la mise sous tutelle masculine, tant redoutée. En témoigne le maintien, de la part des dirigeants de l’IAAF, de l’interdiction de courses de fond.

Autre conséquence, les Jeux mondiaux féminins sont supprimés et sont

confondus avec les « championnats d’Europe d’athlétisme » de 1938, qui se déroulent séparément pour les hommes (à Paris du 3 au 8 septembre) et pour les femmes (à Vienne les 17 et 18 septembre). Avec, pour ces dernières, les 9 épreuves arrêtées au Congrès de l’IAAF. Même si cette nouvelle donne peut apparaître comme la « victoire » de l’IAAF, on ne peut occulter le travail réalisé par la FSFI durant ses quinze années d’existence. Lorsqu’intervient sa dissolution, elle compte 25 nations affiliées et une expérience reconnue en matière d’organisation de compétitions internationales et d’homologation des records. Tous ces records sont d’ailleurs acceptés par l’IAAF qui crée également, en son sein, une commission centrale dédiée à l’athlétisme féminin, valant reconnaissance des acquis de la FSFI. En 1936 se tourne une page importante de l’histoire du

sport. Celle qui a vu s’affirmer la pratique féminine en même temps que la volonté d’en conduire le développement indépendamment du gouvernement des hommes, tout en revendiquant de disposer d’une égale considération. Celle, surtout, qui, par le nombre de pays qu’elle a su gagner à sa cause, a représenté une menace pour le pouvoir sportif masculin éminemment conservateur. Le nom d’Alice Milliat est étroitement attaché à cette revendication et au combat qu’elle a mené à la tête de la FSFI. Elle a personnellement incarné cette institution, dont le bilan à la fois quantitatif et qualitatif est, pour une large part, à porter à son crédit, rendant d’autant plus injuste l’indifférence pour ne pas dire l’oubli dont elle a été victime jusqu’à son décès, le 19 mai 1957.

Bernard Maccario

Comité Coubertin La Gazette page 16 1er Semestre 2023

Johaness Edström, Prés. IAAF Président du CIO de 1946 à 1952 (Photo: DR)

Le Centenaire des JEUX MONDIAUX FÉMININS organisés par Alice Milliat

Al’occasion

des 100 ans des Jeux Mondiaux Féminins, la Fondation Alice Milliat a organisé une journée dédiée à la mémoire de ces Jeux. L’évènement a eu lieu le 20 août 2022, dans le 12ème arrondissement de Paris. Faire œuvre de mémoire et d’histoire est l’occasion de faire reconnaître le travail d’Alice Milliat, de créer et d’utiliser des outils pédagogiques pour la compréhension et la sensibilisation autour d’un sport égalitaire et paritaire. En 1922, Alice Milliat, fondatrice de la Fédération Sportive Féminine Internationale en 1917, organise les premiers Jeux Olympiques féminins (devenus Jeux Mondiaux féminins) au stade Pershing. Ils permettent pour la première fois aux femmes de s’affronter au niveau mondial dans de multiples disciplines, devant le refus du C.I.O pour leur intégration aux Jeux classiques.

C’est dans le 12ème arrondissement de Paris, où ont eu lieu les premiers Jeux Mondiaux féminins, que l’évènement s’est déroulé. Organisé avec le soutien de la ville de Paris, dans le cadre du festival Formes Olympiques, il a eu lieu dans le plus grand bar ouvert de Paris (19 route des Fortifications), avec un accès gratuit, afin de permettre à tous les parisiens et parisiennes d’y participer.

Le 20 août 1922, Alice Milliat organisait l’évènement au stade Pershing de Paris où 11 épreuves étaient au programme, rassemblant 77 participantes et 5 nations.

A l’époque près de 15 000 spectatrices et spectateurs furent accueillis.

La célébration de cet événement avait pour objectif le mariage du sport et de l’art. Une exposition de photos d’archives et de photos actuelles fut ainsi organisée autour de panneaux explicatifs, qui ont retracé le parcours d’Alice Milliat et la place des femmes dans le sport. A cette occasion, des images d’archives et des objets des premiers Jeux furent fournis par le Musée National du Sport, ceux-ci se croisant avec des images actuelles de sportives, prises par la photographe Marie Lopez-Vivanco. La soirée fut rythmée par la diffusion du film « Les Incorrectes », qui retrace le parcours d’Alice Milliat et toutes les sportives.

A propos de la Fondation Alice Milliat, membre du Club France de l’olympisme.

Officiellement créée le 29 mars 2016, la Fondation Alice Milliat est la première Fondation dédiée au sport féminin à voir le jour en Europe. Elle est sous égide de la Fondation du Sport Français et reconnue d’utilité publique. La Fondation a été créée en réponse aux inégalités entre les femmes et les hommes dans le monde du sport. Elle est née de la volonté

Comité Coubertin La Gazette page 17 1er Semestre 2023

d’améliorer la médiatisation du sport féminin en France et en Europe, qu’il soit amateur ou professionnel. Si la médiatisation progresse grâce notamment à la création de médias spécialisés, un long chemin reste encore à parcourir pour parvenir à une place plus juste des femmes dans le sport et à ériger des « rôles modèles » pour des millions de jeunes filles.

À propos d’Alice Milliat

Née le 5 mai 1884 à Nantes et décédée le 19 mai 1957 à Paris, Alice Milliat est au sport féminin ce que le Baron de Coubertin est au mouvement olympique.

Sportive (elle pratique essentiellement l’aviron, la natation et le hockey sur gazon), Présidente du club Fémina Sport en 1915, elle fait partie des fondatrices de la Fédération des Sociétés Féminines Sportives de France en 1917. Elle en deviendra d’ailleurs la Présidente en 1919. Elle milite pour la participation des femmes aux

Jeux Olympiques, et devant le refus du CIO, décide d’organiser des compétitions féminines, nationales d’abord (championnat de France de football féminin par exemple) puis internationales (Jeux Mondiaux Féminins à Paris en 1922).

Le succès de la seconde édition de cette dernière organisée en Suède en 1926 est tel que le CIO autorise enfin les femmes à participer à des épreuves officielles lors des Jeux Olympiques de 1928 à Amsterdam.

Aurélie Bresson

Présidente de la Fondation Alice Milliat

Océane Morbidelli

chargée de communication à la Fondation Alice Milliat

Comité Coubertin La Gazette page 18 1er Semestre 2023

Centenaire des 1ers Jeux Mondiaux féminins

Sport En Filles

par Evelyne Ciriegi et Celia Samson

Genèse du projet

L’opération « Sport en Filles » a été initiée en 1999 par l’association du personnel de la DRDJS de l’Île-deFrance (Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, aujourd’hui DRAJES, Délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports) dont l’objectif s’inscrivait dans les priorités ministérielles. En 2002, la DRDJS IDF a proposé au CROS Île-de-France de reprendre l’opération en son sein. Evelyne CIRIEGI, alors Secrétaire générale du CROS

Île-de-France et Présidente de la commission « Féminines » a pris le projet en main en le faisant évoluer régulièrement.

Trois constats ont été clairement identifiés dès l’origine :

- Les femmes sont moins nombreuses que les hommes à pratiquer une activité sportive.

- Les filles ont tendance à abandonner de façon significative la pratique sportive à l’adolescence.

- Les filles issues de milieux défavorisés sont encore moins nombreuses que les autres à accéder à la pratique sportive, pour des raisons sociales, économiques et culturelles.

Organisé initialement sur deux départements franciliens, le CROS Île-de-France s’est efforcé de développer cette opération à l’ensemble du territoire régional.

Durant les années 2000, plusieurs opérations « Sport en Filles » se déroulent dans l’année, en été et en hiver. Ces opérations ont donné lieu à de nouveaux événements « Sport en » : « Sport en Mixte » pour sensibiliser aux valeurs d’égalité et de mixité, « Sport en’Semble » qui se déroule avec des personnes en situation de handicap et des personnes valides et « Sport en eau » pour rendre accessible les pratiques nautiques et aquatiques à ceux qui n’y ont pas accès.

Afin d’organiser ces manifestations, le CROS Île-de-France, outre son rôle de représentativité du mouvement sportif régional, s’appuie aussi sur ses Ligues et ses Comités sportifs régionaux. Dans le cadre du développement de leurs activités, il les sollicite dans tous les domaines et les incite à proposer des actions plus particulièrement tournées vers les publics éloignés de la pratique sportive (féminines, QPV, personnes vivant des situations de handicaps, …).

Le sport est reconnu comme un élément fédérateur favorisant la cohésion sociale. Au fil des opérations, des activités complémentaires à la pratique sportive ont été proposées dans un triple objectif d’éducation, d’insertion et de socialisation. Cela se traduit concrètement par la mise en place d’ateliers citoyens sur des

thématiques diverses : nutrition, santé, secourisme, lutte contre les violences, valeurs de l’Olympisme et du Paralympisme, sensibilisation à l’environnement …

Le caractère éducatif de cette démarche est renforcé par la participation des ambassadeurs du sport, et des sportifs de Haut niveau franciliens qui se rendent sur chaque événement pour échanger avec les jeunes.

Les objectifs

-a)- Promouvoir le sport auprès d’un public issu de milieux défavorisés: inscription dans une structure de club.

L’objectif est de faire découvrir des activités sportives et de loisirs et de donner envie aux jeunes de continuer dans un club ou en association sportive scolaire. A l’issue de chaque journée, les adolescentes et adolescents reçoivent un livret décrivant les activités qu’ils ont pratiquées avec les coordonnées des clubs franciliens. Des cadeaux promotionnels des partenaires du CROSIF leurs sont offerts. Les Ligues et Comités participants sont invités à promouvoir leur activité en offrant par exemple des séances de découverte dans les clubs.

b)- Transmettre des notions de santé, citoyenneté, solidarité et responsabilité à travers la mise en place de forums citoyens.

Comité Coubertin La Gazette page 19 1er Semestre 2023

c)- Favoriser les échanges entre les différentes structures d’Ile-de-France afin de créer une cohésion entre les personnes et les institutions. Nous incitons les jeunes des différentes villes à se mélanger dans le cadre d’animations dans une ambiance conviviale autour des activités musicales issues de cultures multiples.

Actions mises en œuvre

Pour l’année 2022, le modèle « Sports en Filles » s’est démultipliée sous les appellations suivantes (https://www. crosif.fr/assemblee-generale-2022/) : Sport en éveil, Sport en’Semble, Sport en nature, Sport en Eau, Sport en Séniors.

Lors de ces différentes journées, il est proposé diverses activités sportives (5 par jour) encadrées par des intervenants issus des Ligues et Comités sportifs régionaux souhaitant développer leur sport. Ce sont des initiations de 45 minutes ayant pour objectif de susciter l’envie de continuer à pratiquer dans une structure club encadrée de manière hebdomadaire. Un livret sport est remis à chaque jeune fille et chaque femme, avec les contacts des différents clubs.

Enjeux

A travers ces dispositifs, nous ne cherchons pas à fidéliser les jeunes à nos opérations ponctuelles mais à ce qu’elles intègrent un club sur du long terme. Notre mission est de susciter l’envie de pratiquer puis d’accompagner les jeunes et les moins jeunes dans cette démarche jusqu’à un engagement dans une association sportive ayant des finalités compétitives et des finalités de loisirs.

Il appartient ensuite aux clubs de prendre le relais et fidéliser son public. Le CROSIF fédère 84 Ligues et Comités sportifs régionaux et proposent donc une grande variété d’activités aux jeunes qui peuvent ainsi découvrir ces activités dans le cadre des îles de loisirs qui nous accueillent lors de nos opérations. Ces événements ne seraient pas possibles sans les fidèles soutiens de la Région Île-de-France et de l’Agence nationale du Sport.

Problématique actuelle Malgré la pérennité des actions mises en place par le CROSIF, une difficulté de taille ne peut être ignorée : le sport, les activités physiques adaptées, l’éducation physique scolaire et les activités corporelles de loisirs sont des pratiques culturelles qui restent étanches les unes avec les autres. Ce constat n’est pas propre à l’Île de France. Il témoigne du morcellement des institutions qui ont pour missions d’accompagner toutes les initiatives qui favorisent l’accès de tous à des pratiques corporelles, dans des perspectives d’éducation et de culture. En cela, les principes d’une Education Olympique sont à interroger pour que la notion « ENSEMBLE » soit réellement partagée par les personnes qui donnent de leur temps pour favoriser l’accès de tous à un bien immatériel de l’humanité : une pratique corporelle saine qui se met conjointement au service de l’épanouissement de la personne et d’un vivre-ensemble pacifié.

En cela, une alliance entre sororité et fraternité sportives est un excellent tremplin pour décliner celle-ci dans le registre des dialogues entre les cultures et entre les générations. Cette

déclinaison prend appui sur l’article 3 de la Nouvelle Charte d’éthique et de déontologie du sport français voté à l’unanimité le 23 mai 2022 par l’AG du CNOSF :

Le refus de toute forme de discrimination, quelle qu’en soit la nature, est au cœur des valeurs du sport. Ces valeurs excluent en particulier toute « distinction d’origine, de race ou de religion », au sens de l’article premier de la Constitution, mais aussi toute distinction en fonction du sexe, du genre, de l’orientation sexuelle ou de l’apparence physique. Accepter la diversité, être ouvert aux autres, promouvoir l’égalité des chances, avoir le souci de la cohésion et de la participation de tous aux projets collectifs dont des références permanentes pour tous ceux qui pratiquent le sport et animent ou encadrent des activités sportives.

Comité Coubertin La Gazette page 20 1er Semestre 2023

Vers des Sports sans

L’objectif du programme SWOST (Sport Without Stereotypes) est de promouvoir et d’accompagner l’égalité d’accès et de participation des femmes et des hommes à tous les niveaux et dans tous les domaines du sport, et en particulier dans ceux généralement classés comme des « sports fondés sur le genre ». Il s’agit ainsi d’interroger les stéréotypes de genre et toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Ce programme est en lien avec la stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2020-2025 de la Commission européenne, tant au niveau de la pratique qu’au niveau du management des organisations sportives. Il entre également en résonance avec les préoccupations du Comité International Olympique pour ce qui concerne quelques dérives qui peuvent obscurcir les valeurs fondamentales d’une Education

Olympique :

Le rôle du Comité International Olympique (Charte Olympique du 8 août 2021) est :

- d’encourager et soutenir la promotion de l’éthique et de la bonne gouvernance dans le sport ainsi que l’éducation de la jeunesse par le sport, et de s’attacher à ce que l’esprit de fair-play règne dans le sport et que la violence en soit bannie ;

- d’encourager et soutenir la promotion des femmes dans le sport, à tous les niveaux et dans toutes les structures, dans le but de mettre en œuvre le principe de l’égalité entre hommes et femmes ;

stéréotypes : mythes ou réalités ?

par Gilles Lecocq

- d’encourager et soutenir les mesures relatives aux soins médicaux et à la santé des athlètes ;

- de s’opposer à toute utilisation abusive politique ou commerciale, du sport et des athlètes ;

- d’encourager et soutenir les efforts des organisations sportives et des autorités publiques pour assurer l’avenir social et professionnel des athlètes ;

- d’encourager et soutenir le développement du sport pour tous ;

- de promouvoir la pratique du sport en toute sécurité et la protection des athlètes contre toute forme de harcèlement et d’abus.

Ainsi, en s’appuyant sur des enquêtes à visée nationale (1), il est nécessaire de comprendre les processus qui permettent aux stéréotypes de réguler des relations tantôt pacifiées et tantôt conflictuelles, dans un souci de rendre les cultures sportives encore plus humaines et encore plus universelles. Or, force est de constater que les cultures sportives donnent l’apparence de champs de bataille où les plus forts affirment leur domination non seulement par des stratagèmes médicaux et financiers hors-la-loi, mais aussi par des comportements criminels régis par une forme de loi du silence où le corps des athlètes est violé culturellement, physiquement et psychiquement. Une vision idyllique du vivre ensemble sportif est à discuter en lien avec l’émergence de formes inédites de coexistence pacifique, où la fraternité et la sororité sont proches (2).

Dès lors, comment encourager les

jeunes filles et les jeunes garçons à choisir et à exercer la discipline de leur choix, et faire du sport un moment de coopération entre hommes et femmes, permettant à chacun d’exprimer ses talents, qu’il s’agisse d’engagement physique, d’agilité, de tactique, de leadership ou d’esprit d’équipe ? C’est la question qui intéresse le programme SWOST autour de la question : Si une alliance entre sororité et fraternité favorise une déconstruction de stéréotypes qui favorise l’émergence de nouvelles formes de vivre-ensemble, il est nécessaire de comprendre les stéréotypes quelquefois inattendus qui vont émerger de cette alliance. Les clubs sportifs et les fédérations sportives sont des lieux privilégiés pour la fabrication d’identités sportives sexuelles et l’incorporation de normes corporelles qui déterminent les dimensions masculines et féminines d’un sport (3). A cet égard, les femmes arbitres s’inscrivent dans une dynamique d’exceptionnalité qui permet de comprendre les façons dont les stéréotypes évoluent à l’intersection de plusieurs groupes d’appartenance, là où les femmes sont exposées aux effets d’une stigmatisation valorisée (4). Du sport de masse au sport d’élite, la stratégie des organisations sportives pour promouvoir l’égalité des sexes et lutter contre les stéréotypes de

Comité Coubertin La Gazette page 21 1er Semestre 2023

genre est un défi qui ne peut se réaliser qu’ENSEMBLE. Le programme

SWOST propose de donner la parole à ceux et celles qui, dans le domaine du sport, font face à des situations paradoxales :

- L’inclusion sportive oblige des personnes à travestir leurs propres identités tandis que l’exclusion sportive est une règle fondamentale qui s’applique à ceux et celles qui ne gagnent pas ou qui ne gagnent plus.

- Le leadership transformationnel, le leadership institutionnel et le leadership non formel sont l’expression de nouvelles formes de gouvernance qui font se conjuguer de façons chaotiques des fraternités et des sororités sportives inédites.

- L’entrainement des athlètes, hommes, femmes, enfants, adolescents et adultes révèlent des habitudes qui nécessitent une expression des non-dits et obligent à l’explicitation de comportements de domination qui vont à l’encontre de l’éducation intégrale d’un athlète et d’une athlète.

- La compréhension de la façon dont sont médiatisés les spectacles sportifs est un puissant analyseur du pouvoir qu’ont des institutions extra-sportives sur le droit de « vie rêvée » et le droit de « mort symbolique » des athlètes qui réussissent et des athlètes qui échouent. Il appartient aux sociétés sportives légitimes de se questionner sur les façons dont elles considèrent leurs rôles de contre-pouvoir face à institutions extra-sportives qui ignorent les dimensions humaines d’un athlète et d’une athlète.

- Entre combativité, agressivité et violence, les enceintes sportives sont le siège de comportements qui valorisent la honte publique, l’intimidation corporelle et la violence implicite dans le contexte du sport et de l’activité physique adaptée. Il appartient aux sociétés sportives légitimes de se questionner sur les rôles qu’elles

jouent dans le développement de ces comportements éthiquement délictueux Ainsi, les finalités du programme SWOST ont pour objectifs de favoriser une compréhension des raisons pour lesquelles le changement peut être si lent à venir lorsqu’il s’agit de se pencher sur les points aveugles des éthiques et des déontologies sportives. Paradoxalement, il semble que la résistance au changement dans les clubs sportifs et les fédérations sportives révèle une confluence de discours et de pratiques qui permettent le non-respect au niveau microsocial de discours macrosociaux qui prônent pourtant les effets positifs de la diversité et des différences. Ainsi, sous le joug des stéréotypes de genre, plusieurs niveaux complexes doivent être considérés de manière complémentaire.

Le programme Swost est un analyseur pour comprendre toutes les facettes concernant le développement d’innovations inattendues qui favorisent le sport pour tous et partout. Pour cela, une culture sportive doit changer avant d’être changée pour prouver sa maturité (6). Elle ne peut pas penser uniquement à ses propres intérêts (rester enfermée sur ellemême), mais doit jouer son rôle selon une éthique de responsabilité renouvelée (économique, financière, culturelle et psychologique).

L’Organisation des Nations Unies a déjà souligné que bien qu’elles soient « déjà pionnières et promotrices du développement inclusif et durable dans un monde instable et inégalitaire, le monde du sport doit maintenant se redéfinir et se repenser, non seulement pour améliorer sa résilience aux chocs futurs, mais aussi pour élargir sa contribution aux efforts mondiaux pour atteindre les objectifs de

développement durable » (7). Le développement durable, inhérent à l’Olympisme lui-même, ne peut être séparé de la transcendance humaine. L’idéalisme coubertinien, incarné dans la Charte olympique, n’est pas né pour de simples démonstrations de performances athlétiques supérieures, mais comme un véhicule de promotion de la transformation sociale et éducative. (8)

(1) - Croutte, P., Müller, J. (2021), Baromètre national des pratiques sportives 2020

(2) - International Fair Play Committee (fairplayinternational.org)

(3) - Guénoun, T., Smaniotto, B. (2021). Le groupe comme lieu de conflictualisation du féminin et du masculin à l’adolescence. Nouvelle revue de psychosociologie,

(4) - Terfous, F., Pironom, J. & Rix-Lièvre, G. (2019). Les jeunes femmes arbitres de football et de rugby: Des êtres d’exception ?

(5) Ramón Spaaij, Annelies Knoppers & Ruth Jeanes (2020) “We want more diversity but…”. Resisting diversity in recreational sports clubs, Sport Management Review

(6) - Olympic Agenda 2020 - Strategic Roadmap for the Olympic Movement (olympics.com).changed” that inspired Olympic Agenda 2020 remains more compelling than ever.”

(7) - Recovering better: Sport for development and peace - Reopening, Recovery and Resilience Post-COVID-19

(8) - Article 18 : Les organisations sportives proscrivent la violence et toutes les formes de discrimination, en accordant une attention particulière aux personnes et aux groupes en situation de vulnérabilité.

Comité Coubertin La Gazette page 22 1er Semestre 2023

Lorsque l’Académie de Paris accompagne

l’héritage éducatif des Jeux de Paris 2024

par Déborah Sarfati

départementale USEP, Chargée de mission Génération 2024), j’ai pu développer des projets plus ambitieux mais également fédérer un certains nombres d’acteurs autour de cette ambition : mettre la culture olympique et paralympique au service des apprentissages physiques, cognitifs, émotionnels et sociaux à l’école.

2017 – 2021 : les débuts du label

« Génération 2024 »

Lors de l’avènement de l’olympisme moderne, l’Académie de Paris fut aux premières loges, pour accueillir dans plusieurs de ses locaux, les protagonistes de la création de ce qui deviendra le Comité International Olympique. L’Académie de Paris fut également le siège d’initiatives qui ont accompagné sur ses sites l’avènement et le déroulement des Jeux Olympique de 1900 et de 1924. La perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 donne l’occasion une nouvelle fois à l’Académie de Paris de s’inscrire dans une perspective où il s’agit d’accompagner l’héritage éducatif des Jeux et d’envisager des mises en synergie des logiques éducatives scolaires et des logiques qui ont trait à l’Education Olympique. En effet comme le précise le Comité International Olympique, « la philosophie olympique veut que l’apprentissage ait lieu à

travers un développement équilibré du corps et de l’esprit. » (1)

En tant que sportive et éducatrice, j’ai toujours été convaincue que ce développement équilibré devait avoir une place importante dans l’Education des jeunes. Ainsi dès mes premières années d’enseignement (2000), je me suis appuyée sur les Jeux Olympiques pour faire vivre aux élèves des projets transversaux leur permettant de donner du sens aux apprentissages et de leur faire vivre les valeurs essentielles que sont entre autres l’amitié, le respect, l’excellence, la détermination, le courage et l’égalité, valeurs transversales du monde de l’Ecole et du monde du Sport. Au fil du temps et au gré des rencontres et réflexions et des changements de postes (Professeur des écoles, Conseillère Pédagogique de Circonscription EPS, Déléguée

En septembre 2017, Paris est désignée ville hôte des Jeux de 2024 pour la plus grande joie de tous les passionnés. Quelques mois plus tard, le Ministère de l’Education Nationale lance le label « Génération 2024 » (2) pour tous les établissements (de la maternelle au supérieur). Les objectifs sont explicites : augmenter le temps de pratique physique des élèves, faciliter le lien entre le monde scolaire et les clubs sportifs et développer les cultures olympiques et paralympiques des élèves et des enseignants. Au niveau de l’Académie de Paris, dans les premières années, ce sont plus des initiatives locales qui font vivre le label dans les quelques écoles qui sont volontaires pour entrer dans ce dispositif : organisation d’olympiades d’écoles ou de circonscription, réalisation d’expositions thématiques par exemple.

Courant 2018, je m’engage pleinement dans le développement de ce dispositif au niveau de ma circonscription

Comité Coubertin La Gazette page 23 1er Semestre 2023

1889 - Inauguration du Grand Amphithéâtre de la Sorbonne

et propose à la fois des rencontres sportives (olympiades autogérées par les élèves) et je commence à diffuser les quelques ressources pédagogiques existantes comme celles du Comité National Olympique et Sportif Français (3).

La perspective des Jeux de Tokyo permet de sensibiliser plus d’établissements au Label « Génération 2024 » mais l’accompagnement et les initiatives restent locaux. Plusieurs échanges avec des enseignants me permettent de me rendre compte de la difficulté du milieu scolaire à investir la culture sportive. Je me lance donc dans la création d’un jeu numérique sur l’histoire olympique et paralympique traitant de plusieurs thèmes (les Jeux Antiques, les Jeux Olympiques de Berlin 1936, Paris et les Jeux, les JO et les femmes, les Jeux Paralympiques) et se terminant par une rencontre sportive qui est proposée à 6 classes de cours moyen en janvier 2020.

L’arrivée soudaine du COVID en mars 2020 et le confinement font émerger un besoin urgent d’adapter les ressources pédagogiques pour permettre aux élèves de continuer à bouger.

C’est ainsi que je développe des fiches quotidiennes mêlant culture olympique et paralympique et activité physique (à la maison) (4). Au niveau académique, l’accompagnement se structure avec la présence d’un chargé de mission

Génération 2024. Il accompagne les établissements dans la constitution de leur dossier mais également dans la mise en œuvre de leurs projets. Il démarche certains partenaires afin de commencer à avoir une offre pédagogique complémentaire pour les établissements primaires et secondaires.

2021 – 2024 : En route vers Paris 2024, avec de nouvelles propositions pédagogiques pour enrichir et accompagner les projets « Génération 2024 » des établissements scolaires!

L’entrée dans l’olympiade parisienne accélère le développement du dispositif « Génération 2024 » au niveau académique : nouvelles propositions pédagogiques, multiplication des partenariats avec le monde fédéral, rapprochement de plus en plus important avec la Ville de Paris, échanges réguliers avec le COJOP Paris 2024, élargissement de l’équipe académique « Génération 2024 ».

L’accompagnement des établissements parisiens s’est axé sur les deux premiers objectifs du label : augmenter la pratique sportive des élèves et développer la culture olympique et paralympique à partir de projets transversaux et/ou en participant aux différents temps forts que sont la Semaine Olympique et Paralympique et la Journée Olympique.

Ainsi l’équipe Génération 2024 (5) (un référent, deux chargés de mission, deux volontaires du Service Civique) :

- a proposé des temps d’information et de formation autour du dispositif « 30 minutes d’activité physique quotidienne »,

- a proposé des temps de formation de formateurs autour de « la culture olympique et paralympique au service des apprentissages : exemples de projets transversaux »,

- a créé des ressources ludiques en complément du jeu cité précédemment (quizz, jeu de l’oie),

- a proposé un accompagnement personnalisé aux établissements afin de leur permettre de développer leur propre projet,

- a créé des éléments de communication (lettre d’information, podcast « 2024, on en parle),

- a donné l’opportunité à plusieurs classes de participer à des évènements académiques ou inter-académiques comme la Semaine Olympique et Paralympique (SOP), ou la course solidaire à l’occasion de la Journée Olympique.

Le nombre d’établissements labellisés (premier et second degrés) grandit au fil des années (depuis 2020, leur nombre double chaque année !) et montre un réel intérêt des équipes pour l’héritage éducatif que peuvent laisser les Jeux.

Héritage des Jeux Olympique et Paralympique : une dynamique à insuffler constamment.

Un des axes fort de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques est l’héritage que cet évènement laissera à la population et en particulier à la jeunesse. L’un des objectifs essentiels est de rendre les jeunes plus actifs et de mettre en avant les valeurs du Sport au service de l’Education.

- a organisé un séminaire pour les chefs d’établissements et directeurs d’école autour du thème « piloter un dispositif sportif »,

Dans ce but précis, on ressent une synergie commune entre les différents partenaires pour atteindre ce but.

Déjà très solides, les partenariats avec l’échelon départemental et l’échelon

Comité Coubertin La Gazette page 24 1er Semestre 2023

régional du comité olympique sportif français (CDOS 75 et CROSIF) se sont largement renforcés. Ainsi ces institutions nous accompagnent aussi bien lors de nos évènements académiques et inter-académiques (CROSIF) grâce à l’intervention des ligues et comités pour des découvertes sportives et pour la mise en relation des clubs avec les établissements scolaires. Ils sont également très présents pour permettre aux élèves de rencontrer des acteurs du sports (athlète de haut niveau, entraîneur, arbitre, préparateurs physique et mental, etc.).