Essai sur la genèse de l’idée sportive.

Jean DURRY

AVANT-PROPOS.LESPORTCONFRONTEAL’HISTOIRE,SONHISTOIRE,TOUTE L'HISTOIRE.

INTRODUCTION.LACULTUREETLETEMPS.Lesraisonsd'undétourparl'histoireet laculture.

L'émotion précède et transcende la technique: le sport est d’abord affectivité. Le sport est une communication d'individu éprouvant à individu éprouvant. La puissance du fondement archétypal. La constitution de l'idée sportive s'effectue à travers des modèles culturels successifs. Il y a superposition et non substitution des modèles de conduite successifs: rien ne disparaît, tout est intégré.Dessystèmesdepenséeantagonistesfont éclaterlesport.

PREMIEREPARTIE.SURLATRIPLEORIGINECULTURELLEDELA COMPÉTITIONSPORTIVE.Uncontrôleculturelsurlanaissance,lemariageetlamort.

Chapitre1.LASTRUCTURESPORTIVEDUSACRIFICE.Danslecasdefiguredusport,la structuredusacrifices'affineetsedédouble.

Chapitre2.MORTETVIOLENCEINITIATIQUES.Unritueldesocialisation.

Chapitre3.UNRITUELFUNÉRAIRE(Se)jouer(de)lamort,l’imiter,laparodier,latromper.

Chapitre4.UNRITUELHIEROGAMIQUE.Mariageetmeurtre:lamortetlepouvoirsonten balance,enpartage.

Chapitre5.L'ORDALIE.Lecercledu(bon)droit.

SECONDEPARTIE.SURLESSPORTSPRESUMESLESPLUSANCIENS:LA TAUROMACHIE,LALUTTE,L'ARC,LACOURSE.Lescow-boysmythiquesetlesgarçons manquésduwesternarchaïque.

Chapitre6.ÉLEVAGEETTOTÉMISME.Desroisetdesdieux-taureaux,desluttesmagiqueset sacréeset...descow-boysmythiquesquiontlaflèchefacile,tantôtjusticiersettantôttueurs.

Chapitre7.FONCTIONSDELAFEMMEETÉVOLUTIONDESSTRUCTURESSPORTIVES. Coursescruellesetritesagraires,L'éterneln'estpasféminin.

TROISIEMEPARTIE.SURLESPORTAL’EPOQUEDEL'ARISTOCRATIECLANALE. Lasignificationdesenjeux,lanaturedusporthomériqueetlastructuredesmythesde fondation.

Chapitre8.NATURE,VALEURETSIGNIFICATIONDESENJEUXDANSLAPÉRIODE PREINSTITUTIONNELLEDUSPORT.L'ambivalenceduprofaneetdusacré,del'intérêt personneletdurespectdeschosessurnaturelles.

Chapitre9.LESPORTHOMERIQUE.Adéfaut d'immortalité,lagloire.

Chapitre10.LESMYTHESDEFONDATION.Leserpent,ledragon,laterre,oulereculdéfinitif desdivinitésféminines.

Chapitre11.DIVERSESHYPOTHÈSESSURL'ORIGINEDESJEUX.Dequelquestémoignages anciensetopinionsplusrécentes.

QUATRIEMEPARTIE.SURLEDECALAGEHISTORIQUEETLEPHENOMENEDE RUPTUREENTRELESSTRUCTURESTRANSMISESETLESCONDITIONSSOCIALES NOUVELLESOUELLESS'INTRODUISENT.Aucarrefourdelapenséemythiqueetdela penséeanalytique.

Chapitre12.PINDARE OUL’IDEOLOGIEDUBEAURISQUEACOURIR.Unequasiimmortalitéetunequasi-toute-puissance.

Chapitre13.LEQUATORZIEMEPRETENDANT.LacoursegagnantedePélopsou,comment, surlabasedutotémisme sanguinaire,s'établitl’héroïsmearistocratique.

Chapitre14.PINDARE,LESPORTETLAPENSEEMYTHIQUE.Lepatrimoinegénétiquede l'institutionsportive.

Chapitre15.EVOLUTIONDEL'INSTITUTIONSPORTIVECHEZLESGRECS.Unebrusque rupturedansl'idéologie.

CINQUIEMEPARTIE.NATUREETCULTURE.Lapassionsportiveetlaraisond'Etat.

Chapitre16.HIERON,SIMONIDEETXENOPHON.Despersonnageshistoriquestransformésen personnagesd'undialoguephilosophique.

Chapitre17.PLATONETL’EDUCATIONSPORTIVE.Unsportrécupéré,incorporédansl'Etat.

Chapitre18.LESPORTPARCONNATURALITEOUL’ANTISYSTEMEORIENTALDU SPORT.Orient/Occident.

Chapitre19.LAGLADIATUREETL'HIPPODROME.Jeuxétrusques,Jeuxromains,la dépolitisationdesmasses.

SIXIEMEPARTIE.DELAFINDEL’ANTIQUITEAL'APPARITIONDESGRANDES FEDERATIONS.Entredeuxinstitutionsqueletempssépare.

Chapitre20.SPORTETRELIGION.ApôtresetPèresdel'Eglise.

Chapitre21.L’IDEESPORTIVEAUMOYENAGE.Uneparenthèseinstitutionnelle

Chapitre22.SPORTETPHILOSOPHIE.Descartes,Fénelon,Voltaire,LaMettrie,Rousseau, Hume.

Chapitre23.SPORTETLITTERATURE.Shakespeare,Ronsard,VictorHugo,Mérimée, Hemingwayetbiend'autres.

SEPTIEMEPARTIE.LESPORTDANSLASOCIETEINDUSTRIELLE.Lesmalentendus dusportmoderne.

24,L’IDEESPORTIVEETL’IDEEOLYMPIQUECOINCIDENT-ELLES?LePartagedes pouvoirsdanslesport.

ANNEXEI:Quelquesremarquessurlachronologiedusportdansl'Antiquité

ANNEXEII:Dela findusportantiqueàl'apparitiondesgrandesfédérations;datesetbrefs commentaires.

ANNEXEIII: Informationsetobservationssurle sportsoviétique

Cedontnousnouspréoccupons,notresouci,notreproblème,encontributionauxeffortsentrepris actuellementunpeupartoutencesens,c'estdedonnerausportlesmoyensdesaisirsapropreimage, desavoircequ'ilest,dedécouvrirsonidentité,et,decepointdevue,leprésentouvrageconstituele complément,lacontrepartiedutravailprécédentparusousletitre Le sport, l'émotion, l'espace.

Eneffet,demêmequ'ilétaitnécessairededécrirelesportentermesd'espace,àtraverslalogique signifiantedesesformes,demanièreàaboutiràuneclassificationétaléedesdisciplinessportives,ce qui était du même coup une définition élargie, approfondie, du phénomène sportif, de même il est indispensable pourque le sportsoit mieux àmême encorede se comprendre, pour qu'il soit capable de se situer exactement dans son environnement social et culturel, pour qu'il puisse acquérir la maîtrise de ses méthodes et de ses objectifs, de faire intervenir maintenant dans son analyse la dynamiquedutemps.

Lesportestinévitablementuneréalitéqui naît,qui sedéveloppeetquimeurt.Il asescrises. Ila ses moments de grandeurs. Il a ses faiblesses. Il est rempli de contradictions. Disons qu'il doit être confronté avec l'histoire, avec son histoire, avec toute l'histoire. « Le temps découvre tout », disait Thalès.

C'estunedimensionquimérited'êtreexaminéetrèsattentivement,carlesports'ymanifestedans la plénitude de ses évolutions, avec des échecs, des réussites, des hésitations, des recherches. L'histoire, richesse inestimable, a d'abord valeur de témoignage. Elle ne fournit pas seulement des données.Elleestporteusedel'expériencecumulativedesgénérations.Elleoffreégalementl'avantage de ladistance. Transportant dans lepassé nos interrogations présentes, puis réinvestissant lesleçons souventcontradictoiresdecepassédansnotreprésent,elleintroduitlacomparaison,l'analogie,et,en cesens,ellen'estriend'autrequelaphilosophieelle-même.

Évidemment,iln'existe pas,commedans lepoèmedeLucrècedesbergesintemporellesd'oùles sages, d'ailleurs désignés on ne sait trop par qui, pourraient, en un lieu écarté du monde et du bruit, contemplerobjectivement,sereinement,lecourstumultueuxdescivilisations.Ilfautsavoird'avance que tout phénomène est un phénomène interprété par quelqu'un d'engagé dans la réalité des choses. Toute étude de l'histoire est elle-même historique. Toute réflexion sur les idéologies est forcément idéologique.

Decefait,lesappréciationsportéessurlanaturedusportetsaplacedansl'ensembleduprocessus historiquerisquentsouventd'êtredivergentesetiln'yapaslieudes'enétonnernides'enscandaliser. Huizinga y verra une survivance: « En dépit de son importance aux yeux des participants et des spectateurs, il demeure une fonction stérile, où le vieux facteur ludique s'est presque entièrement éteint. »1. Giraudoux, au contraire, pensera à une sauvegarde de l'espèce: « Le seul moyen de conserver dans l'homme les qualités de l'homme primitif »2

Maiscelanedoitpasnousinclinerpourautantaurelativisme.L'absenced'observatoireimmobile nesignifiepasqu'onpuissediren'importequoi.Ilfautenconclureplutôtqu'unerechercheesttoujours située.Noussommesimpliquésdansla situationdontnousentreprenonsl'étude.Nousfaisonspartie duphénomèneanalysé.Nousintervenons.Doncnousinterférons.

Toutcomptefait,ilvautmieuxnousféliciterqu'ilensoitainsi.Nousévitonsl'académismeélégant maisstérile.

Notre théorisation est subordonnée à une pratique. Nous posons des questions vivantes et actuelles, même si c'est le passé que nous interrogeons. Dans ces conditions, il serait bien inutile de regretterunescienceabstraiteprésuméeidéale.Onnepeutqu'approuverVanGenneprecommandant

1.Huizinga. Homo Ludens NRF/Galimard.1951.Originalnéerlandais:1938.p.316. 2.Giraudoux. Le sport.1928.p.7.

auchercheurde« ne pas faire deux parts de sa vie, l'une consacrée exclusivement à étudier, dans des cours, des laboratoires ou des livres, et l'autre à vivre dans le sens courant du mot. »3

Detoute façon,nous ne partonspasde rien. Ily a lesdonnéesdela mythologie,de l'histoiredes religions primitives, du folklore, de l'ethnologie. Il y a les témoignages nombreux des littératures. Deuxchosespourraientmêmedéjàêtreadmisescommeassurées.Lapremière,c'estquelesorigines du sport sont très anciennes, remontent bien au-delà du sport grec, bien au-delà par conséquent de l'institutiondesgrandsjeuxhelléniques.Laseconde,c'estquelesoriginesdusportsontàrechercher ducôtédelapenséemythique.Lesportestd'abordunrituel.C'estunacteauxsignificationssacrées. Il est, en ses formes primitives, participation au geste archétypal, participation à une réalité primordialeillustréeetfondéeparl'exploitduhérosmythique.Ilestlegestearchétypallui-même4 .

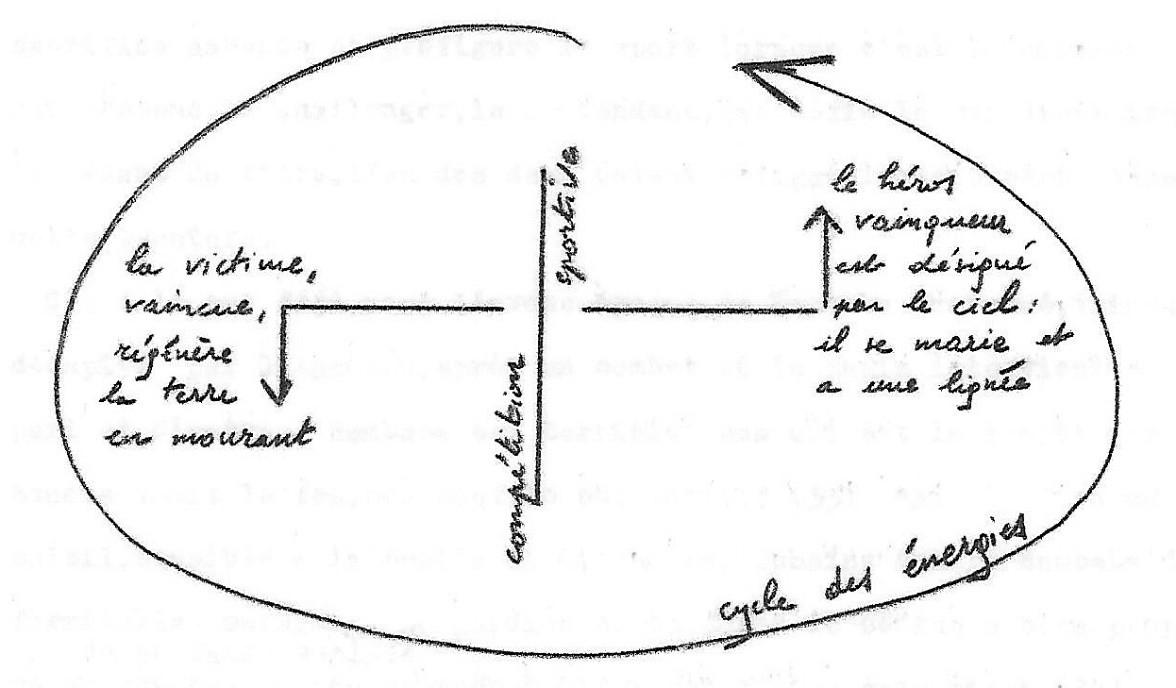

Unetelle structure decomportement est d'ailleursparfaitement conservée denos jours. L'éternel retour des saisons sportives ou des olympiades consiste à re-"produire" chaque année, tous les deux ans, tous les quatre ans, le délai est sans importance, le champion nouveau, selon ces mêmes procéduresquiontdésignélechampionprimitif.Etl'ontientreligieusementàjourlalistedesavatars, des métamorphoses, des réincarnations de ce héros aux noms multiples qu'est l'éternel champion vainqueurdutemps.

Ce que nous voudrions pouvoir montrer, c’est la confirmation de ces deux thèses, d’une part comment le sport émerge effectivement de la pensée mythique, sous l'influence de divers contextes historiques, comme rite d'initiation, de socialisation, rejoignant tous les aspects de la vie sociale primitive, et, d'autre part, comment il évolue. Il apparaît significatif de l'organisation sociale chez Homère,évocateurdepuissantsheurtsculturelsdanslesmythesdefondation,associantétrangement le maintien des traditions sacrées et la justification des privilèges aristocratiques chez Pindare, ensuite. Puis, de façon brutale et presque sans transition, il va cesser brusquement de bénéficier de son prestige théologique, ridiculisé par Aristophane, méprisé par Euripide, voué à la récupération politiqueavecPlatonetXénophon,constatéparAristoteavecunsourireindulgent.

Mais surtout, ce que l'on voudrait pouvoir montrer, c'est qu'à partir de ce moment historique, le sport a posé sa contradiction fondamentale qui constitue l'essentiel de sa problématique moderne. Nouslevoyonsinévitablementécarteléentresondoublehéritage,dansl'impossibilitédechoisirsans se détruire, partagé entre, d'un côté, sa tendance initiale, qui est protestation optimiste de la vie en face d'un monde violent et cruel, besoin héroïque, émotion tragique, bref persistance du rite, en un mot la compétition sportive, et, de l'autre, sa tendance dérivée, qui devient l'organisation du sport dans, paret pour la société, àdes fins qui sont propresà cette dernière,dans un but utilitaireet dans lecadred'uneréglementationofficielledelapratiquesportive.

Et ce que l'on voudrait montrer plus encore, - car tout ce détour abstrait n'a évidemment de significationqueparrapportàunepratiquedelavie oùiltrouvesonpointdedépartetparrapportà unepratiquedusportoù il espèretrouversonpointd'arrivée -,c'estlemécanisme,lejeudialectique par lequel la spontanéité du phénomène sportif entretient des relations ambiguës, complexes, contradictoires, avec le calcul politique d'une société utilitaire, chacun des deux aspects - pulsion compétitive et structure de récupération - appelant, exigeant l'autre, mais non sans méfiance, aucun finalement n’étant capable de prendre le pas sur l'autre, encore que tous les deux aient à cœur de rameneràsoilapresquetotalitédelaréalitésportive.

3.ArnoldVanGennep. L'étude des rites et des mythes.Dans"Religions,MœursetLégendes".Quatrièmesérie.1911.p.80.

4.Laparticipationaugestearchétypalestl'équivalent,dansl'ordredutempsmythique,essentiellementcirculaire,decequ'estle sacrifice,fondantuncentredumonde,danslecadredel'espacesacré.Ils'agitdelamêmevisiondumonde.

Situons clairement notre entreprise. Le phénomène sportif est pris ici comme centre de perspective.Ilnousintéresseenlui-mêmeparcequenousaimonslesport.Ilnousintéresseaussipour les questions qu'ilpose. Il nous intéresse encore parles réponses qu'il apporte ou qu'il suggère.Cela nousconduit,deproche enproche,versla philosophieetl'histoire.Aussi, cetteétude,loind'exclure le contexte social et culturel où le sport se manifeste, s'efforce-t-elle, au contraire de l'y replacer constamment.Ilyestramenécommeàlasourcedesessignificationsetdesesambiguïtés.

Une question préalable se pose. Qu'est-ce qui nous pousse à vouloir retourner en esprit aux origines et à essayer de revivre les péripéties du long développement par lequel le sport se met à apparaître?

Troisraisonspeuventvalablementêtreavancéespourjustifiercedétourparl'histoireetlaculture. La première, c'est que l'histoire du sport fait partie du patrimoine culturel de l'humanité. Cette histoire porte témoignage à sa manière sur la vie, les formes successives de société, leurs contradictions, la créativitédes peuplesen matière de symbolisme. L'histoiredu sportnous offreun condenséd'expériencehumaine.Ellenousapprendquelesstructureshéritéesd'unepenséemythique, quiavait elle-même àl'époqueune fonction régulatrice,semettentpeu àpeu,comme cela se réalise aussi ailleurs pour d'autres institutions ou formes de la vie sociale comme le droit, la comédie, la tragédie,laphilosophie,àvivredefaçonrelativementindépendante,envertudeleurlogiquepropre, toutenrestantinfluencéesparlarésonancedesémotionssocialesprimitivesetparlesouvenirobscur ducontextesocialquiétaitcontemporaindeleurnaissance.

La seconde, c'est que l'histoire du sport nous permet, grâce au décalage dans le temps, d'établir desanalogiesdesituation,analogiesd'autantplusinstructivesquelecontextesocio-politiqueestplus éloignéde nous.En effet,en comparant cequirapproche ces situations delanôtre etcequilesrend dissemblables, on peut tenter de dégager ce qu'il y a d'essentiel et d'inessentiel, d'accidentel et de nécessaire en chacune d'elles, bref ce qui relève du sport en tant que révélation progressive d'une logique générale de l'institution compétitive et ce qui appartient au sport en tant qu'émanation de réalitésculturellesparticulièresetcontingentescommel’idéologiepropreàunmilieusocio-historique déterminé.

La troisième, c'est que l'histoire du sport souligne, essentiellement dans la compétition, la force d'impactetl'actionpersistanted'émotionspremières,véhiculéesparlesrites,cesschémasdeconduite, ces comportements quasi-instinctifs aux significations oubliées, émotions ressenties dans la participationàunesorted'inconscientcollectifmatérialisédanslessymbolismesdelareprésentation sportive.

On peut discuter, certes, sur la nature de cet inconscient et surtout sur les procédures de transmission des archétypes de génération en génération. Comment cette réceptivité émotionnelle primitivesemaintient-elle?

On peut aussi discuter sur la moralité d'une adhésion consentie aux valeurs explosives de ces matériauxarchaïqueshéritésd'unecultureenprinciperévolue.

Mais on ne peut pas refuser de voir le soleil en plein jour. Des centaines de millions de téléspectateursregardent enmêmetempslesgrands événementsdusport.Ceseraitrenverser l'ordre causaldesinfluencesqued'attribueruntelengouementauseulmatraquagetélévisuel.Lestélévisions utilisentetexploitentunbesoin,uneexigence.Ellesamplifientlephénomène.Ellesnelecréentpas. Etcette amplificationn'estpossiblequeparcequ'ellerencontreunesensibilitéprompteàs'émouvoir

surlesimagesproposées,parcequ'elledécouvreuneréceptivitéparticulièrementattentiveàcegenre dedramatique.

Quandbienmêmeils'agiraitdedélire,ilresteraitàexpliquerclairement-etnonpasàdénoncer, ce qui est vraiment trop facile, sur un ton moralisateur- le besoin massivement ressenti de ce délire collectif intense. Pourquoi le sport n'est-il jamais neutre affectivement ni chez celui qui le pratique, nichezceluiquileregarde,nichezceluiquilecritique?

C'estque,sanslesavoir, danslesport,nousmanipulonsdesrites.Lacompétitionsportiveestun riteexplosif.Écoutezdeloinlarumeurdesstades.Moralisern'apporterarienàlaconnaissance.C'est seulement l'allergie au rite, donc l'adhésion négative à l'immédiateté du phénomène sportif, qui s'exprime alors. Il est plus utile de connaître les ingrédients, la posologie et le mode d'emploi de ce riteexplosif.C'estlaculturedel'histoirequinousenfournitlaformule.

L'émotionprécèdeettranscendelatechnique.Lesportestd'abord affectivité.

Cetteprésencedel'émotiondoitêtreconsidéréecommeunedonnéefondamentale.Contrairement à un préjugé solidement établi, l'essentiel des significations du sport ne réside pas dans l'effort physique. On prend la conséquence pour la cause. Cette illusion d'optique provient de ce que les valeursphysiquessontpréalablementl'objetd'unchoixsocialinaperçu etd'unchoix émotionnel.La plupart des erreurs commises dans l'organisation du sport tiennent à cette ignorance. Ce qu'il est important de bien comprendre et ne jamais perdre de vue, c'est la cause, la motivation, la raison, ce qui fait que l'effort physique, la difficulté, l'obstacle sont recherchés, ce qui fait que les valeurs physiquessontenréalitédesvaleurssociales.

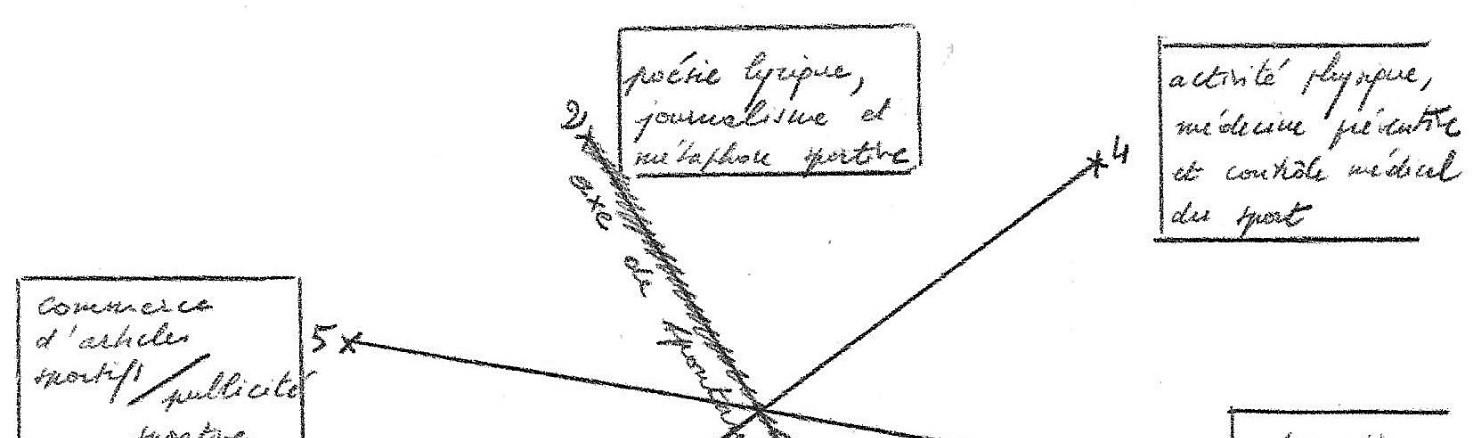

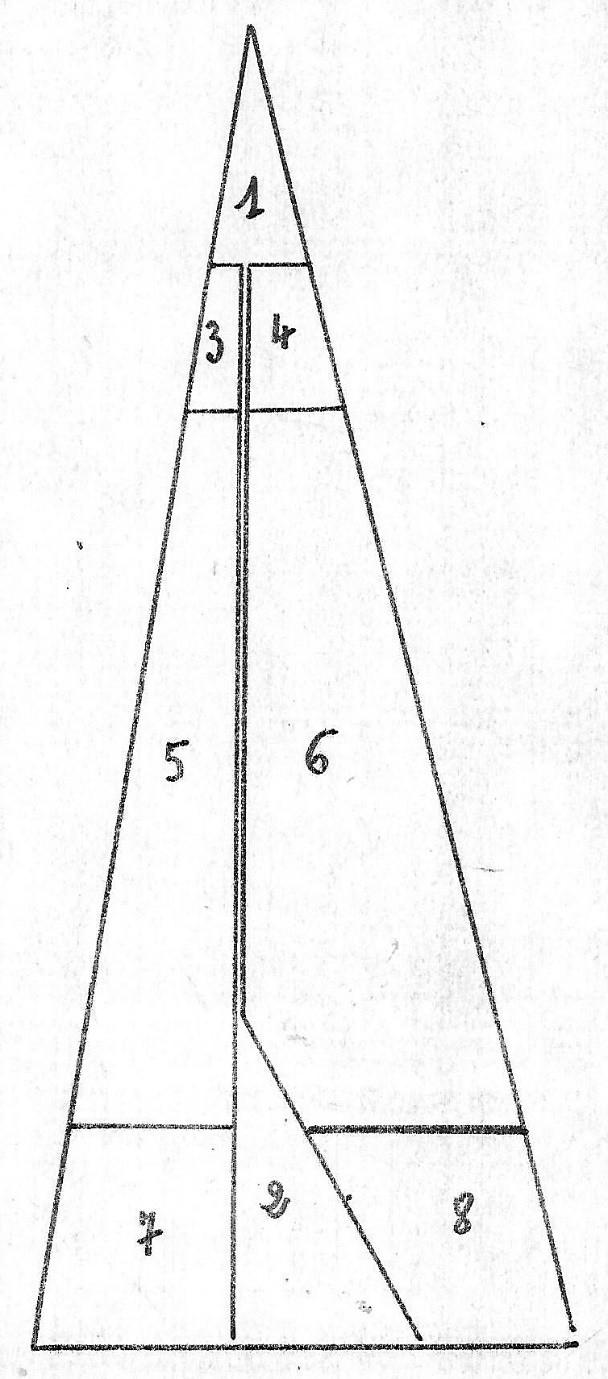

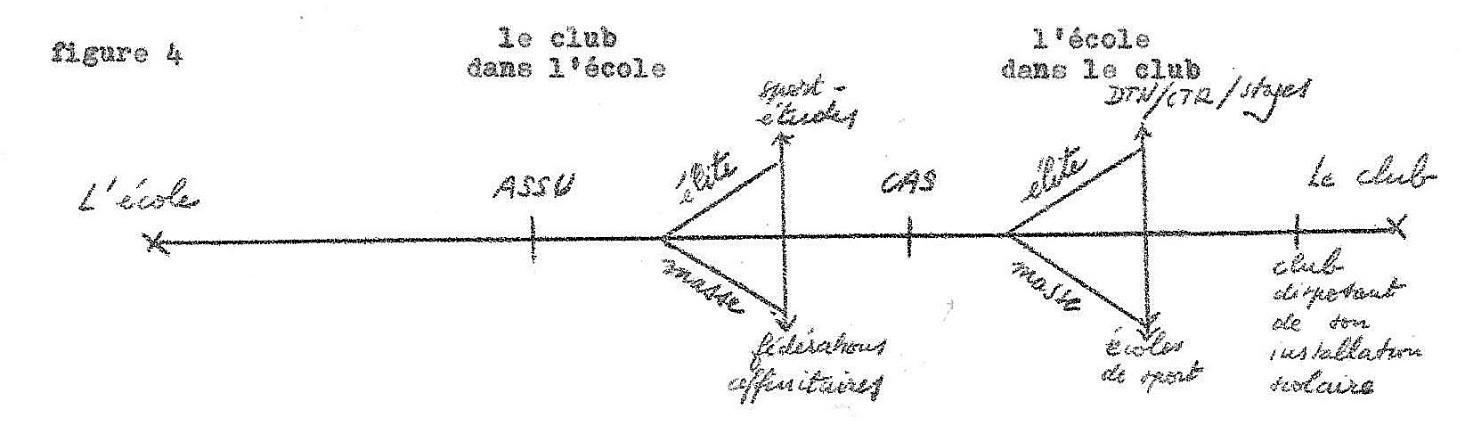

L'oubli, la sous-estimation de cette donnée émotionnelle fondamentale équivaut à une vision tronquée du sport. C'est même une faute méthodologique caractérisée, le réductionnisme. On réduit latotalitéduphénomèneétudié,sonprincipevital,carlesportengagel'hommeglobalementavecson corps, son cœur, son intelligence, et tout l'environnement des valeurs sociales qui sont attachées à l'effortaccompli,àn'êtreplusquelabiomécanique,cequiconfortel'impérialismemédicalenmatière desport,ouàn'êtreplusqu'unmoyend'éducation,cequisatisfaitlabonneconsciencedeséducateurs, ouencoreàn'êtreplusqu'unloisirdemasse,cequiassurel'occasiondelargesprofitsaucommerce. Cet oubli, il est vrai, a un sens. L'accent s'est déplacé du pratiquant et du spectateur, qui représentaient la passion sportive, dans la droite ligne des jeux traditionnels, vers le chercheur, l'entraîneur, l'éducateur, qui sont plutôt la raison d'Etat, reprise en main paternelle, morale et bienveillante du sportif par des salariés au service de la société. Il est clair que le sportif tend à être dépossédé du contrôle du sport qu'il pratique. On aurait parfois l'impression que le sport appartient ouvaappartenir auxmédecins,auxéducateurs,auxmarchands,àl'Etat.Cequesignifiel'éclatement ouvertementsouhaitéde certainesdespyramidessportivesunisports,c'est,àla limite,quel'individu aencoreledroitd'apportersa contributionausportdeprestige,s'il estapte àla haute compétition,à sedéfoulerphysiquementdanslecadred'unloisirorganisé(parqui ?),s'il n'est qu'unadulte moyen, àsefaireéduquers'ilestécolierdebase.

Lesattaquesdetousbordsdontlesportcivilestl’objetetqu'ilignoreleplussouvent,nesontque l'expressiondecettetentationqu'ilinspireetdelavolontédesunsetdesautresdes'enemparer.Dans cette voie, les pulsions héroïques sont dominées, soumises. L'institution sportive est récupérée. On parledeservicepublicetl’Etats'assurelamaîtrised'uneréalitéquiluiéchappait.Onparledenormes techniques pour le matériel et c'est le commerce qui s'ouvre des marchés nouveaux qu'il n'a pas contribué à créer. On parle de santé et d'éducation, et médecins et pédagogues, en vertu de leur position officielle dans la société, réclament un droit presque d'exclusivité sur le sport qu'il n'ont pourtantpasinventé.Maislepeuplecréateurn'estjamaisévoqué.C'estcommes'iln'existaitpas.On pourrait d'ailleurs, à première vue, s'étonner, alors que l'animation socio-culturelle très en vogue invoqueleprincipedelapriseenchargeetdésespèreparfoisdefaireassumerleurpropredestinaux petits groupes de population locale, de voir dans le même temps des critiques directes ou indirectes

s'abattresurlesportcivilquiprécisémentréalisecettepriseencharge.Maisl'apparitionetlamontée d'unpouvoirsportifdontilfaudraittenircompteetavecquiilfaudraitnégociersuscitentévidemment desinquiétudeschezlesuns,desobstaclesetdeslimitesàl'actiondesautres.

Par un juste retour des choses, il est vrai, ceux qui ont cru pouvoir saisir à bras le corps le mouvement sportif, le techniciser àoutrance, l'orienter defaçon volontariste vers la performance de trèshautniveau 5n’ontsouventobtenuqueledémentidel'expérience,desrésultatsinférieursdansla pratiqueàcequelathéorieprévoyait.

C'est qu'il nesert àrien de sophistiquer l'apprentissage technique,de fabriquerdes musculatures d'exception etde dresser des virtuoses de l'effort physique, s'il n'existe pas, derrièreces formidables machines humaines, une volonté profonde de gagner. Une épreuve sportive signifie qu'on veut prouver quelque chose devant quelqu'un. Tout le problème du sport est celui d'une émotion subordonnéeà un écho. On est le champion d'un groupe, jamais un champion abstrait. Ce qui est en jeu, c'est toute la relation complexe de l'individu à son milieu, et cela va bien au-delà de l'étroite psychologiedegroupeappliquéeauxéquipessportives.Onestloindefairedusporttoutseul,entête àtêteavecsaconscience:ilyalesamis,lesdirigeants,l'entraîneur,lesspectateurs,tout lecontexte delaviesocialeettoutl'héritageculturel.Couperendeuxouendavantagedemorceauxlespyramides sportivesunisports,dansunesortededécoupagedelavolaillesportive,c'estpresqueàcoupsûr,qu'on nouspardonnecesexpressionsvulgaires,tuerlapouleauxœufsd'or,d'argentetdebronze.

Par un juste retour des choses également, la trop grande sollicitude éducative à l'égard des nonchampionsnerencontrepastoujoursladocilitéattendue.C'estlanotiond'éducationquidoitêtreune bonne fois remise en cause. D'abord, les populations sportives ne sont pas si stupides qu'elles aient besoinqu'onvienneleurdireprophétiquementcequ'ellessaventdéjàd'instinct.Detoutesfaçons,on nevientpasfairedusportpoursefaireéduquer,maisparcequ'onaime.Lepaternalismequesuppose (et qui impose) une relation pédagogique n'est pas aisément supporté, même s'il est habile, subtil et discret,endehorsdumilieuoùilestjustifié,l'école. Il faut avouer aussi que l'idée omnisport est souvent un obstacle. Elle apparaît en contradiction avec la passion sportive qui, comme toute passion, est exclusive et s'attache à une discipline. Enfin, l'éducation implique la transmission d'un message idéologique. Le sport est moyen. C'est la raison qui parle. Mais l'objectif de ceux qui se présentent demeure l'activité sportive. C'est le plaisir qui se prononce. Tout ne devant pas être obligatoirement dans tout, il est à prévoir un refus instinctif de mélangerlapoursuitedesfinssportivesetlapoursuitedevaleursnon-sportives,si justifiéessoientelles. C'est effectivement ce qui se passe. On a souvent constaté et déploré l'écart, le décalage entre les principes officiels prônés par le sport éducatif et la faible prise de conscience de ces principes chezlespratiquantssportifs.C'estinévitable.

Sous-estimerlepouvoirdel'émotion,c'estsous-estimerlepouvoirdesmasses,c'estsous-estimer lacréativitépopulaire,c'estignorercetteantimatièredel'histoirequ'estlacontre-sociétésportive.

5 L'analogie est frappante avec l'organisation de l'enseignement en vue des concours. Les conservatoires semblent s'obstiner à subordonner leurs actions à la formation des concertistes, race noble de la musique, et les U.E.R de nos universités à construire leur cursus avec amour autour d'un programme d'agrégation, tirant grande et belle gloire à passer de temps à autre un sujet d'élite dans le pusillus grex delapenséefrançaise.Demême,danslesport,onoublievolontiersl'existencedel'ensembledelapyramidesportiveau profit,lemottombejuste,desapointeextrême,brillanteetvulnérable.Unanciensecrétaired'Étatfrançais(interviewsurFranceInter le2août1976)laissaitentendrequenosmédiocresrésultatsolympiques,cedontilfaisaitundramepersonnel,tenaientàl'incuriedes fédérations et qu'il était, lui, désarmé par la loi de 1901; il a ajouté qu'il était prêt à intervenir et à presque étatiser le sport d'élite, ce dontnousapréservéunopportunremaniementministériel.Onyviendrapeut-être,mais,silesportdevientunservicepublic,avecdes dirigeantsnommésparl'Étatetnonplusélusparlessportifs,ilfaudra,enbonnelogique,quelesmilliersdebénévolesquiontinventé etquifontsubsisterlesportcivilreçoiventdésormaisunsalairedefonctionnaire.Ilesttropfaciled'ignorerlesolsurlequelons'appuie. Leconcertiste,l'agrégé,lechampionnepeuventpasvivreseuls,inaccessibles,danslesnuagesetlesillusionsdel'Olympe,tandisque lamajoritémuette,nepouvantprétendreàdetelleshauteurs,s'engagedansdesfilièresprofessionnellesousportivesenimpasse.

Lesportestunecommunicationd’individuéprouvantàindividu éprouvant. Undoubletransfertaffectifseréalise.Lachoraledes supporters,c’estlechœurdelatragédieantique.

L’utopie sportive consiste à imaginer un sport qui "devrait" être pur. Pur de quoi? Au nom de quoi?Surquelmodèle?Leproblèmeresteentier.Laseulechosecertaine,c’estquec’estl’émotion qu’oncondamne.Et,toutnaturellement,l’émotionsansactiondusupporterestunecibleprivilégiée. Lacritiquedusport-spectacleestdevenueunlieucommun.

Mais il serait vain d’espérer, pour des raisons supposées morales et pures, transformer les spectateurs, trop vite réputés violents et ignares, en acteurs soudains gentils, sages et disciplinés, chacun faisant du sport dans son coin pour lui-même, l’adversaire étant tout juste toléré. Ce qui caractérise le plus profondément le phénomènesportif, c’est son retentissement affectif, on n’ypeut rien,ilsuffitdeleconstater,etrienneprouveaudemeurantquecesoitlàunmalabsolu.

Il faut même aller plus loin, non seulement accepter le réel, mais le respecter. Ce fameux retentissement affectif, si on l’observe de près, est l’objet d’un double transfert, celui-là même qui s’exprime dans le tragique, et, par-delà le tragique dans toute forme de culture, aussi bien dans les penséesprimitivesavecmasquesquedanslesplusmondainsdenosspectaclesmodernes.D’unepart, la vedette sur le stade est le dieu souffrant, le bouc émissaire qui porte les espoirs et les craintes de son public et qui sera maudit ou adulé suivant l’issue du drame. D’autre part, le spectateur souffre devantl’agoniedesonhéros. Il yassisteimpuissant.Maisilmanifestesasympathiedela voixetdu geste.

L’émotionduchampionquivaseproduires’expliqueparlasignificationsocialedesonacte.On attenddeluibeaucoup.Tropsansdoute.Sera-t-ilàlahauteurdel’idéequ’onsefaitdelui?Saura-til franchir en vainqueur ces obstacles symboliques que sont les haies, les rivières, les filets, les systèmes défensifs?Restera-t-il, auterme de l’épreuve,le champion qui porte les souffrances et les espoirsdelafoule?

Ainsi la chorale des supporters souffre effectivement pour son héros tandis que le héros souffre moralement et physiquement pour elle. Il y a solidarité évidente, complémentarité, complicité, dans cejeuderôles.

Le mécanisme est bien celui de la tragédie et Freud semble décrire les ressorts profonds du spectaclesportiflorsqu’ilécrit:« Pourquoilehérosdoit-ilsouffriretquesignifie"faute"tragique ?... Il doit souffrir parce qu’il est le père primitif, le héros de la grande tragédie primitive… La faute tragique, c’est celle dont il doit se charger pour délivrer le chœur… Le héros tragique est promu rédempteur du chœur. »6

Onvoitbienl’organisationaffectivedecetransfertrituel.Lechampiondit:jesouffrepourvous, j’affronte pour vous l’épreuve mortelle, je suis dépositaire de votre angoisse, je vous sauve par ma victoire,jevousperdsparmadéfaite.Lachorale dessupportersrépond:jepartagecettesouffrance, c’estlamienne,jeregardeattentivementlespéripétiesdel’épreuve,spectatricedemonpropredestin, etjevismarédemptionoumacondamnation,monsalutoumaperte.

Le schéma pouvait convenir pour interpréter Les Perses d’Eschyle ou l’Electre de Sophocle. Il convient tout autant à l’interprétation des grandes compétitions sportives. Autrement dit, ces supporters dont nos moralistes se complaisent à dire tant de mal et dont ils se servent pour dénigrer le sport civil ont quandmême su, du fond deleurignorance etparfois deleur sauvagerie, réinventer àleurusagelesémotionslesplusprofondesdelaculture

6Freud, Totem et Tabou,Payot.P.179.

Visiblement, on rejoue en commun quelque chose d'important. Ce quelque chose est ressenti instinctivement.Ilmobilisel'émotioncollective.

Entoutcas,levocabulaireemployéestrévélateur.Onsecroiraitplongédansleconteoudansles religions primitives. On parle de la sorcière aux dents vertes et de l'homme au marteau. Les descriptionssonttoujoursgénéreusesetcolorées.Onévoqueaussitraditionnellementl'EnferduNord pour souligner ladimension inhumainede Paris-Roubaix cycliste.On dit encorela dureloi du sport pourlaisserentendrequelesportn'estpasuneaffairedebonnesintentions,demoraleetdesentiment, que son verdict tombe sans appel. Enfin, on sait que la connaissance intime profonde des subtilités del'épreuveestréservéeàceuxqu'onnommedesinitiés.

On pourrait aisément multiplier de tels exemples. De pareilles rencontres ne sont pas fortuites. Une idée, toujours la même, s'y exprime et s'y impose. Sans aucune ambiguïté possible, le sport, l'émotion sportive, c'est en même temps l’épreuve, l'exploit et, nous le verrons plus tard, la récompense. Par là on en devine déjà les origines. Si le sport rencontre un tel écho affectif, si sa moralesituelebienpar-delàle malqu'onsedonne,c'estqu'iltoucheauxélémentslesplussensibles duscénarioinitiatique.

On connaît ce scénario, décrit classiquement par les historiens des religions primitives. On éprouve l'adolescent qui devra affronter obstacles et périls. Larécompense, ceseral'admission dans lasociétédesadultes,lemariage,éventuellementlepouvoir.Mais,entre-temps,ilaurafallu-etc'est l'exploit-traverserlamort,mourirsymboliquement,renaître.

Onsaitaussiquecepassagedangereuxdel'étatd'adolescentàlasituationd'adultes'effectuedans un milieu extra-culturel qui n'est pas un lieu, dans une nature qui est estimée surnaturelle, dans une parenthèse sacrée de l'existence sociale. L'adolescent est expulsé. Il perd son nom. C'est au retour, l'épreuve accomplie, qu’on lui en donnera un autre, quand il aura pu faire la preuve physique des énergies surnaturelles accumulées au cours de son séjour dans la nature, au cours de son voyage au paysdesâmes,aupaysdesmorts,oùl'onerredépourvudenom,doncsansidentité.

Le sport n'est évidemment pas seul à véhiculer à travers l'histoire le souvenir confus de ces émotions. Les mêmes archétypes se retrouveraient sans peine dans le conte poétique, le roman policier, les récits de science-fiction. C'est toujours l'expression symbolique d'un certain nombre d'idéespremièresperçuesimmédiatementdefaçonaffective.C'esttoujourslevoyagepérilleux.C'est toujours l'épreuve, l'exploit, la récompense. C'est toujours la même réceptivité à l'égard de superstructuresenapparencepérimées7 .

Encore une fois, il faudrait expliquer comment des archétypes si persistants passent d'une générationàl'autrepourconstitueretstructurerl'inconscientcollectif.Lavoiebiologiqueestexclue. Mais il n'est vraiment pas besoin de faire intervenir le patrimoine génétique dans de telles explications. Ildoityavoirdesvoiesdetransmissionbeaucoupplussimples8 Il conviendrait aussi d'expliquer pourquoi ils sont ressentis plus intensément à certaines époques historiques.Probablementviennent-ilscompensercertainsmanques.Onaural'occasiondelevoir.

7 Pour le conte poétique, on peut renvoyer aux analyses du livre: Le sport, l'émotion, l'espace, ouvrage complémentaire de celui-ci. Pour le roman policier, plus éloigné de nos préoccupations, indiquons seulement qu'il comporte obligatoirement une descente aux enfersdestruands,unepoursuiteetfinalementlavictoireduhérosàl'issuedel'épreuvemortelle.Quantàlascience-fiction,ilapparaît clairementquelevoyagedansl'au-delàestsuividuretouretquelesdeuxgrandeschosesattenduesdufuturetdulointainnesontque deuxvisiblesobsessionsdel'humanité:latoute-puissanceetl'immortalité.

8 Par exemple, l'argument de l'Opéra de Rimski-Korsakov, Tsar Saltane, est emprunté à un conte en vers de Pouchkine qui s'inspire de récits populaires russes ; si on analyse ceux-ci, on retrouve des éléments du mythe grec de Persée, mythe qui d'ailleurs s'accorde parfaitementaveclamorphologieducontedécriteparPropp.Ondevinelesmécanismesdesélectionetdeconservation:transmission orale, récits déformés par les voyageurs, nombre limité des histoires possibles, jeu du rêve et de la peur, les meilleures structures se fixentetsetransmettent.

Mais, en tout cas, ils sont universels. Michel Clare en fait l'observation: « Il est assez remarquable que le phénomène sportif atteigne aussi bien les nations les plus évoluées que celles qui sortent à peine du totémisme »9."

Cequirenddifficilelaprésenteentreprise,c'estquel'histoiredusportn'apasseulementàrendre compte des évolutions de l'institution sportive, une fois celle-ci créée. Déjà pour cela, elle doit commencer par définir cette institution. C'est relativement facile pour les fédérations et les jeux olympiques modernes. C'est déjà plus délicat pour les grands jeux de la Grèce. Et de toutes façons cecinenousconduitpasbienloin,au-VIIIe siècle.Homèreestendehorsducadre.

L'histoiren'a rienrésolu quandelle amis unedate,-776,pourmarquer ledébut delasuccession régulière des jeux. Tout dépend de ce que l'on appelle institution. Désormais, on a effectivement un déroulement plus cohérent, les épreuves se reproduisent périodiquement. Mais la coupure est loin d'être aussi nette, qu'on veut bien le dire par souci de simplification. Avant -776, les formes des épreuvessontdéjàfixéesetl'onpourraitparlerd'institutionpuisqu'ilyadesoccasionsprécisespour organiser des jeux. Après -776, on n'est pas installé dans un ordre immuable et les choses changent encoreaucoursdessiècles.

Etpuis,antérieurementàsonétatd'institutionsportive,lesportapuêtre,adûêtreuneinstitution religieuseetsocialeenmêmetemps.

Celanousconduitàl'examendesformespré-sportives,préfigurationsdusport.Voilàtoutcedont l'histoiredusportaàrendrecompte.

On a donc pas tort d'attribuer aux Grecs, comme on le fait communément, l'invention de l'institutionsportive,danslamesureoù,parinstitution,onentendl'universalitédesrèglesetleretour périodique des compétitions. Mais il ne faut pas oublier que cette institution sportive, si elle est réellement un couronnement, l'aboutissement de toute une évolution, est elle-même un fait relativementtardifdansl'histoiredusport.Ilyabeaucoupd'autreschosesavant.

Pour bien comprendre ce qui se passe alors, il convient de rappeler qu'au début du premier millénaire nous assistons à une dissolution du régime clanique en Grèce et à l'instauration des relationsdemaîtreàesclave.Antérieurement,lesEtatsduPéloponnèseavaientconnuunepériodede haut développement économique et culturel, en particulier en Messénie, à Pylos, et en Argolide, à Mycènes et Tirynthe. Puis, vers la fin du -XIIIe siècle, époque présumée de la guerre de Troie, les tribusdoriennesavaientpénétréparvaguessuccessivesvenantdunord.C'estlàquesesituelasociété dite homérique. Il s'agit d'économie rurale. Le commerce se réduit au troc. IIy a des manifestations sportivesetlastructureenestdéjàtrèsélaborée, modernesurbiendespoints.Onnepeut cependant pasparlerd'institutionsportivedanslesensquenousavonsindiqué,carlesinitiativesd'organisations sontponctuelles.

C'estentrele-VIIIe siècleetle–VIe sièclequeseproduisentlesévénementsdécisifsquiaccélèrent lemouvementdel'histoiredusport.Àcetteépoque,lasoudures'installeàChio,lafonderieàSamos. Le tissage se perfectionne, ainsi que la poterie, la taille de la pierre. De nouvelles professions apparaissent. Des liaisons commerciales s'organisent. Les centres politiques et économiques se développent. Surtout c'est l'époque de la grande colonisation. On fonde des cités dans tout le bassin méditerranéen.

Toutes les conditions sont maintenant réunies pour que surgisse l'institution sportive au sens rigoureux du terme. C'est en effet sur le double principe de l'unité (de langue, de culture) et de l'opposition (rivalité, émulation des cités autonomes) que se construit l’institution sportive, la voie maritime faisant lien plutôt qu'obstacle. L'unité de culture appelle l'universalité de la règle. La

9 MichelClare. Introduction au sport.Leséditionsouvrières.1965.p.11

diversité politique maintient la possibilité d'une opposition permanente entre adversaires égaux en droit,etdoncpermetleretourpériodiquedesjeux.

Et de fait, c'est dans la période allant de la fin du -VIIIe siècle au début du -VIe siècle que se «rétablissent»surcesbasesnouvelleslesgrandsjeuxdelaGrèce.

On s'en doute, une très longue et riche préhistoire du sport précède cette organisation déjà parfaitement structurée. Ce qui apparaît comme le début de l'ère historique du sport constitue en réalité la fin d'une très longue période préparatoire où le sport n'était pas le sport mais tenait lieu d'institutionsocialerégulatrice.Ilnefautdoncpasselaisserabuserparleprestigedecescompétitions célèbresetparl'échoqu'ellesontrecueillienGrècetoutd'abord,puisàtraverslemonde,etilimporte desavoirrésisteraupartiprisd'idéalisationquis'estattachéàtoutcequitouchaitàlaculturegrecque, au sport grec, au mot même du jeu dont on voudrait parfois, sur la foi du français, retenir la composanteludiquepourcondamnerlesportmodernecompétitif10 .

Nousnousdevonsd'insistersurcepoint etde nousyattarderun instant,caronconstatesouvent chezceux qui parlent du sport de singulières erreurs de perspective, leur ignorance du passé servant paradoxalementd'argumentpourlacondamnationduprésent.

Or, c'est d'abord beaucoup simplifier que d'opposer le jeu des Grecs au sport industriel. Par exemple, Jules Gritti écrit: « Nous avons constamment trouvé des traces dans le sport moderne de l'idéal olympique, idéal de jeux plus que de rendement11 ».Cemoralismeennoiretblancn'estguère justifié historiquement. Le sport grec se veut lui aussi efficace et intéressé. Il a ses entraîneurs célèbres.EtGernetetBoulangernotentl'expressionquiàl'époquehistoriquedésigneral'organisation desjeux.Ondit:tithenai(athla),déposer(lesjeux)12

Ensuite,c'estvraimentse faireplaisir etillusionqued'imaginerle géniegrecinventantde toutes pièces,dansladouceurdevivre,desfestivitéssportivesrustiquesetbucoliques.Cen'estpasdansun cadre idyllique et reposant que s'organisent des jeux. Ce n'est pas non plus en Grèce qu'il convient obligatoirement de signaler les premières manifestations de la réalité sportive. Nous disposons, en tout cas, de témoignages plus anciens que ceux des grands jeux, plus anciens aussi que ceux d’Homère,etcenesontpasd'aimablesdivertissementsentregensdebonnecompagnie.

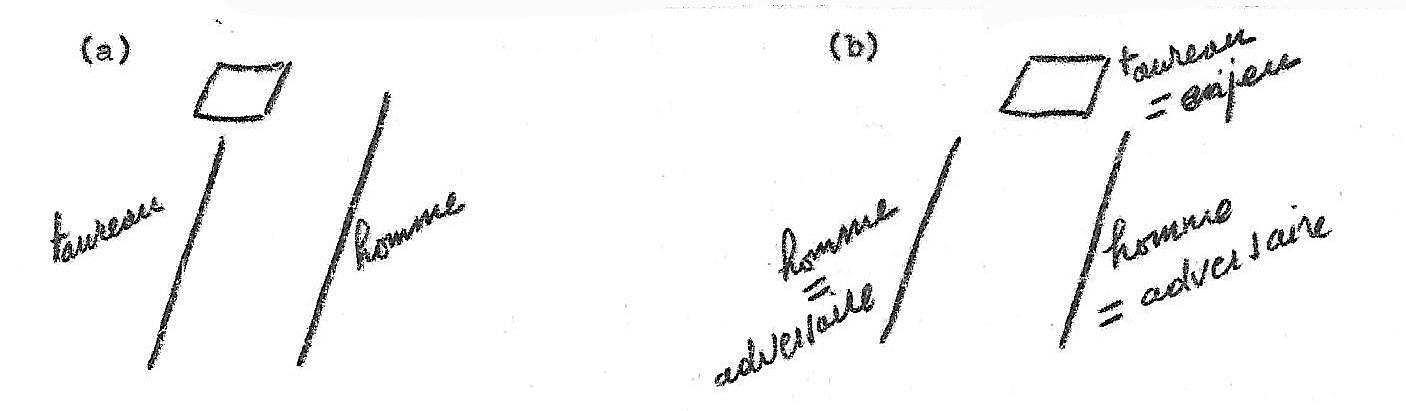

C'est un fait que lesport commencetrès tôt dans la civilisation. Il est déjà présent aux débuts de la littérature. On trouve dans l'Epopée de Gilgamesh des indications précieuses sur une réalité qui pourrait bien nous faire remonter jusqu'au quatrième millénaire. L'histoire est connue. Un homme sauvage, Enkidu, dévaste les plantations de la ville d'Uruk et déjoue les pièges des chasseurs. Gilgamesh, roi de la ville, parvient à le faire capturer par ruse. Mis en présence l'un de l'autre, Gilgamesh etEnkidu commencent par se battre et c'est Enkidu, -notons cetrait au passage, il a son importance-, qui l'emporte. Cela ne les empêche pas, bien au contraire, de devenir amis, Ensemble, ilsirontensuiteaffronteruntaureaucéleste.Puis,Enkiduétantmort,Gilgameshpartiraàlarecherche delaplanted'immortalité.

Toute unesymbolique compliquéese devine aisément àtravers la légende assyro-babylonienne. Maisdeuxpointssollicitentdefaçoninsistantenotreattentiondesportifs.C'estd'abordl'allusiontrès netteàuncombatrituel,uneluttequi,visiblement,marquel'entréedel'hommesauvage,noncivilisé ouprétendutel,dansunesociétérelativementstable,aveciciunedominanteagraire,commesemble l'indiquerladévastationdesplantations.C'estensuitel'épreuvetauromachique,probablementunrite d'initiation royale, ayant par conséquent valeur consécratoire, non dépourvu, en tout cas, d'une résonancetotémique,lamiseàmort,lemeurtredutaureausacré13 . UntextedelaGenèsemériteraitaussideretenirnotreattentionparlesrenseignementsqu'ilfournit surl'intimitédesstructuressocialesetdesstructureslesplusanciennesdusport.Onnousraconteque

10Legrecdésignelesjeuxpar agôn,jeu,concours,lutte,etsurtoutpar athlos,lutte,combat,concours.

11JulesGritti. Sport à la une.ArmandColin.Uprisme.1975.p.210.

12LouisGernetetAndréboulanger. Le génie grec dans la religion.AlbinMichel.1970.p.83.AntérieurementparuàlaRenaissance dulivre,1932.

13 Contenau. L'épopée de Gilgamesh. L'artisandulivre.1939.p.83-84,etp.110à113. Conrad. Le culte du Taureau.Payot.1961.p. 44à47. Histoire de l'art 1.EncyclopédiedelaPléiade.p.429. Histoire des religions 1. EncyclopédiedelaPléiade.p.57à162et172173. Histoire universelle 1. EncyclopédiedelaPléiade.p.321à323.

Jacob lutta toute la nuit contre un dieu, et que ce dernier, pour se tirer d'affaire, dut avoir recours à une prise qu'on jugera peu "fair-play". Cependant Jacob, l'articulation démise, tint bon néanmoins. Ledialoguequis'instaurealorsnemanquepasd'intérêt.LedieudemandeàJacobdelelaisserpartir. Maiscedernier,conscientdelavaleursurnaturelledesonadversaire,luidemandepréalablementde le bénir. Le dieu en question refuse de donner son nom, - une telle révélation donnerait pouvoir sur lui, on pourrait l'évoquer-, mais, bienveillant, il donne, en revanche un nouveau nom à Jacob qui s'appelleradésormais Israël,cequisignifie:celuiquialuttéavecundieu14 . Manifestement, on se trouve ici devant un mythe de fondation, - le peuple d'Israël est fort parce qu'ilpossèdeassezdevertusurnaturellepoursemesureravecundieu-,quis'appuiesurlevieuxrite initiatique des sociétés primitives. Ce rite initiatique est caractérisé non seulement par l'épreuve du combatrituel,maisaussiparlepassaged'unerivière,-symboledelalimite,del'au-delà-,quioblige précisément àlivrercombat,etenfinpar labénédictionduvaincuqui seretireauvainqueur qui s'en vaau-devantdesépreuvesdelavie.

Mais il y a aussi quelque chose d'anormal et de comique dans l'anecdote ainsi rapportée. Sans doute l'adolescent futé avait-il deviné, reconnu un membre de la tribu sous le masque du dieu venu luibarrerlaroute.Ilnelelâchepas.Iloseluidemandersonnom.Etl'autre,bienembarrassé,s'entire au prix d'une prise sportivement discutable, puis de l'attribution du nom d'adulte flatteur pour son adversaire Vraisemblablement on a dû réutiliser à des fins sérieuses et hagiographiques une bonne vieille histoire drôle de la tribu, histoire dont l'intérêt s'était émoussé avec l'abandon des rites initiatiquesdanslecadrepatriarcal.

Ilyasuperpositionetnonsubstitutiondesmodèlesdeconduite successifs.Magie,mythe,totémisme,riennedisparaîttotalement.

Lesport,danssondéveloppement,estétroitementassociéaumouvementdel'histoire.Ilhéritede matériauxempruntésàl'organisationsociale:sesstructuress'eninspirent 15.Ilévoquedesémotions quiontunebaseculturelleprimitive:initiations,ritesfunéraires,hiérogamies;ilexprimedesbesoins ressentis par la société, soit positivement sous la forme d'une élaboration de valeurs sportives, soit négativementcommeréponseàdesmanquessociauxouaffectifs. Ilrejaillitmêmesurla culture: la sophistiqueestunecompétitionintellectuelleoùl'argumentvictorieuxtientlieudevérité16 .

Enfin,àl'apogéedesonsuccès,ilsefaitrécupérerparunesociétéutilitaire:onlemetauservice duprestigepolitique,ducommerce,del'éducationmilitaireoucivique,etc...

Mais en même temps, l’institution sportive aurait tendance à figer l'histoire dans un instant universeld'éternité.L'espaceludiqueconsacrel'abolitionprovisoiredutempshistorique,irréversible et destructeur, interrompant magiquement pour ses adeptes le cours réel du devenir. Porteur de réponsesrituelles,-jeuxstructurésdela mortetdelaviolence-,àdesinterrogationssubconscientes -toute-puissanceetimmortalité-,quisontcellesdelaconditionhumaine,lesportsefaitanhistorique, volonté de mettre l'histoire entre parenthèses, c'est-à-dire de maîtriser dans l'éternel retour de son symbolisme ce que l'événement réel a d'agressif. On rejoue, pour les dédramatiser, les drames profondsdel'humanité,maisenleurdonnantuneformestylisée,laformulerituelledelacompétition. Celasefaithorsdutemps,donchorsdelasociété,enaffirmantdesvaleurshéroïquesqu’iln'estplus possibled'yréaliser,doncfinalementcontreunétatdelasociétéjugéprosaïque.

14 Genèse,XXII,25-32.

15 De ce point de vue, les analyses un peu provocatrices de Sport, Culture et Répression, seraient justifiées, n’était leur réduction de l’histoireàsonseulprésent,l’oublidespesanteursdupassé.

16 Cen’estévidemmentpasparhasardquelesdeuxsophistessontprésentés,dansl’Euthydème dePlaton,commedessportifs reconvertis.

Refletouparenthèse?Ilnepeutpasnepasêtreunrefletdessociétésqu'iltraverse.Ilnepeutpas non plus ne pas désirer êtreune parenthèse rassurante. Reflet négatif alors ? Il y a quelque chose de cela.Maisilnetardepas,larécupérationétantinévitable,àêtreunesociétécontredite17 . A la fois reflet et parenthèse, il se développe dialectiquement. Se constituant en permanence contreletemps,ilétablitcependantpeuàpeu,avecletemps,desstructurescumulativesd'expériences historiques stylisées. C'est dans les modèles interpénétrés de ce passé que le présent sportif d'une sociétévients'introduireets'intégrer.

Étantdonnécettesituationcomplexeetparadoxale,maisquifaittoutelarichessedusport,ilfaut doncs'attendreàdécouvrir,sil'ons'engagedanscettevoie: lafossilisationd'expérienceshistoriques,samatérialisationdanslesstructuresd'originerituelle: magie,totémisme,animisme,etc... lastratificationdecesritesenmodèlessuccessifsdecomportementintégréslesunsauxautreset dont la continuité des uns par rapport aux autres obéit à une certaine logique qui n'est autre que l'histoiredusport; lasurvivance émotionnelle decesarchétypes,les sentimentsétantassociés auxstructuresdu rite compétitif;

une rationalisation de ces structures dont la logique se met àévoluer de façon indépendante,dès quel'oublidesvaleursprimitivescommenceàs'installer,d'oùuneligned'évolutionallantdansle sensdufonctionneletdel'abstraction.

Cette subsistance d'une relative sacralisation du sport jusqu'à nos jours n'étonnera pas outre mesurelessportifsetcertainss'ensontdéjàavisés.« Le monde des sportifs reste sensible à un certain mystère »,écritMichelClare.18 Elle surprendra encore moins l'historien des religions. Mircéa Eliade témoigne en ce sens:« on pourrait montrer... que les festivités etles réjouissances d'une société religieuse, ou prétendues telles, les cérémonies publiques, les spectacles, les compétitions sportives... tout ceci garde encore la structure des symboles, des rites et des mythes, bien que dépourvus du contenu religieux ».19

Ceseraitmalgrétoutfairepreuved'unoptimismeexagéréquedes'imaginerquel'intégrationdes élémentsdiversprovenantdessourceshistoriques successivess'effectuetoujoursdefaçonheureuse, harmonieuse et facile. Ces éléments sont hétérogènes. Certains télescopages se produisent. De plus, desvisionsdumondecontradictoirespeuvent refléterleursoppositionsdans lesport.C'est pourquoi desmodèlesincompatiblesrésistentàlarationalisationunificatrice,perpétuentdansl'histoiredusport leurs conflits. Les anomalies qu'engendre leur coexistence sont révélatrices des divergences profondesdanslafaçondeconcevoirlesportet,parvoiedeconséquence,danslafaçondeconcevoir lavie.

Lecasleplusflagrantetceluidel'actuelledualitédesstructuresauniveauleplusélevé.Onpeut lamettreenévidenceparletableausuivant:

ChampionnatsduMonde

JeuxOlympiques épreuvesunisports épreuvesomnisports professionnalismeaccepté amateurismeexigé inspirationindustrielle,divisiondutravail, rendement… nostalgied’uneantiquitéidéalisée,bien qu’esclavagiste valeur:passionsportivepourunediscipline particulière valeur:éducationparle sport confréried’initiés championsjuxtaposés

17 C’estcequenousavonsessayédemontrerdansl’article La contre-société sportive et ses contradictions.Esprit.1973.n°10.

18 MichelClare. Introduction au sport.Leséditionsouvrières.p.1965

19 Eliade. Initiation, rites, sociétés secrètes. Idées/Gallimard.1959.p.269.

dirigeantsélus

dirigeantscooptés solidaritéverticaledela pyramidesportive solidaritéhorizontale

autoritémontante:pouvoirvenantenprincipe despopulationssportiveselles-mêmesparune suited’électionsencascade

disciplinesexemplaires:sportsdeballese jouantenéquipe

autoritédescendante,lesathlètesn’ayantaucun pouvoir

disciplinesdominantes:cellesoùprévalentla performanceetl’effortindividuels,athlétisme, natation

Mais la contradiction la plus fondamentale se situe sans doute dans l'opposition entre sportpassion et sport-éducation, opposition dont on verra plus loin les origines et qui se perpétue de nos jours dans l’incompréhension mutuelle du sport éducatif et du sport civil. Elle vient de loin. C'est PlatoncontrePindare.Elleatraversél'histoire.Cesontlesjeuxtraditionnelscontrelespouvoirs.Elle expliquebiendesmalentendusetdesconfusionsdusportmoderne.

Nous essayons de saisir le sport à la limite socio-culturelle de ses origines. Préalablement il convient d'indiquer les critères qui permettront de reconnaître comme préfigurations sportives les manifestationsrituellessurlesquellesnousseronsamenésàfaireporterl'analyse

Nousretiendrons,enpremièreapproximation,lessignessuivants:

1)engagementphysiqueavecopposition;

2)règlelibrementdéfinieetacceptéeàl'avanceparlesdeuxadversaires;

3)incertitudedurésultat;

4)absenced'obligationd'undéfilancéetrelevéparseulsoucideprestige.

Cessignes,certainement,n'épuisentpaslanaturedusport.Mais,armésdecescritères,nousallons pouvoirdécouvrirparmilesmythesetlesrituelsarchaïquesd'indispensablespréfigurationssportives, commenousavonsdéjàeul'occasiondelefaireàproposdetextesdel'EpopéedeGilgameshetdela Genèse.

Par-là,nousconstaterons sansdoutequelesoriginesdusportsonteffectivementàrechercherdu côtédelapenséemythique.Lesport,nousnecesseronsdeleredire,estunrituel.

Mais nous découvrirons en même temps que ces préfigurations sportives font référence à des valeurs,àuneorganisationsociale,àuntypedeculture.

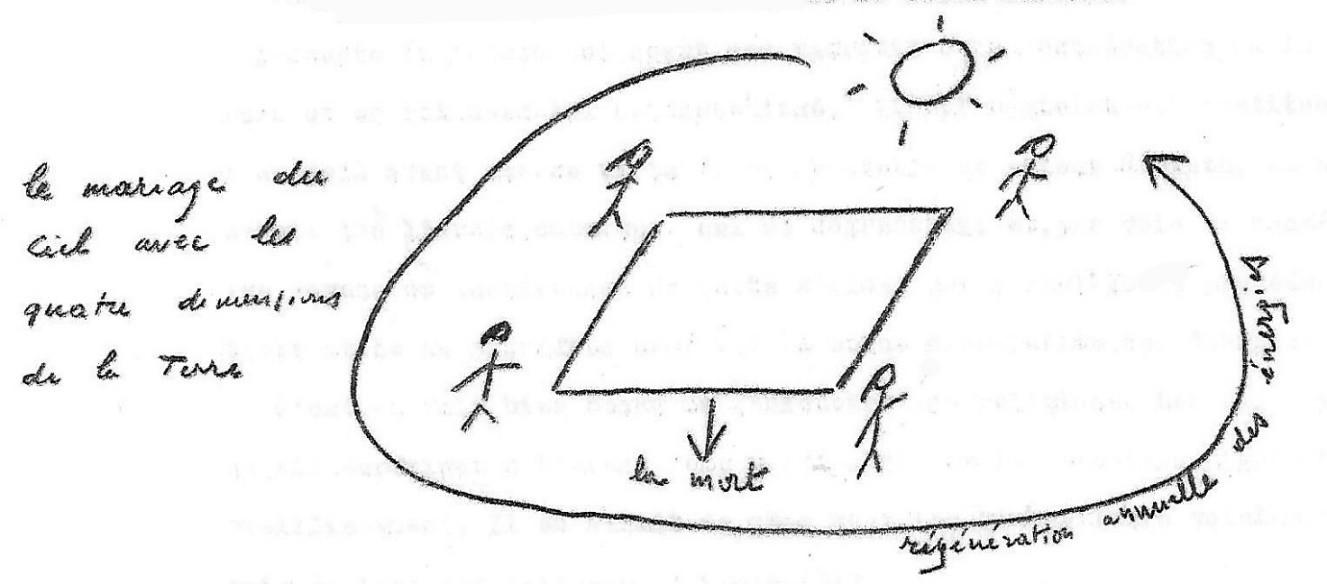

Système régulateur, le rite sportif contrôle l'entrée de la société, en insérant dans le scénario initiatique, la sortie hors de cette société, en tant que cérémonie funéraire, et la reproduction de la lignéeroyale,parsavaleurhiérogamique.

Systèmedepensée,ilimpliquel'adhésionàuneconceptioncycliquedutemps.Ilinstalledansun espace ludique, lieu sacré où s'abolit magiquement le temps historique. Le sport ne cesse de re"produire"lemonde.

Système juridique, il suppose que la nature -dans une sorte de jugement de dieu- dit obligatoirementlavéritésurlesvertusoupouvoirssurnaturelsduchampion.Ilinviteàs'enremettre, comme à un arbitrage supérieur et sans appel, à l'épreuve qui révèle celui qui incarne la force cosmique: quelemeilleurgagne!

Systèmereligieuxenfin,loind'établirunecoupureradicaleentrecemondeet"l’autremonde",il laisse entendre que tout fonctionne par échange de substances dans un univers fermé et que, par conséquent, la faveur du ciel - régularité des saisons, pluie, récolte et vie de la société - ne s'obtient que contre un sacrifice, éventuellement humain. On est sous l'influence du totémisme et des rites agraires.

Cettepremièrepartiecomporteracinqchapitres:

Chapitre1. La structure sportive du sacrifice.

Chapitre2. Mort et violence initiatique.

Chapitre3. Un rituel funéraire

Chapitre4. Un rituel hiérogamique

Chapitre5. L'ordalie ou le cercle du (bon) droit

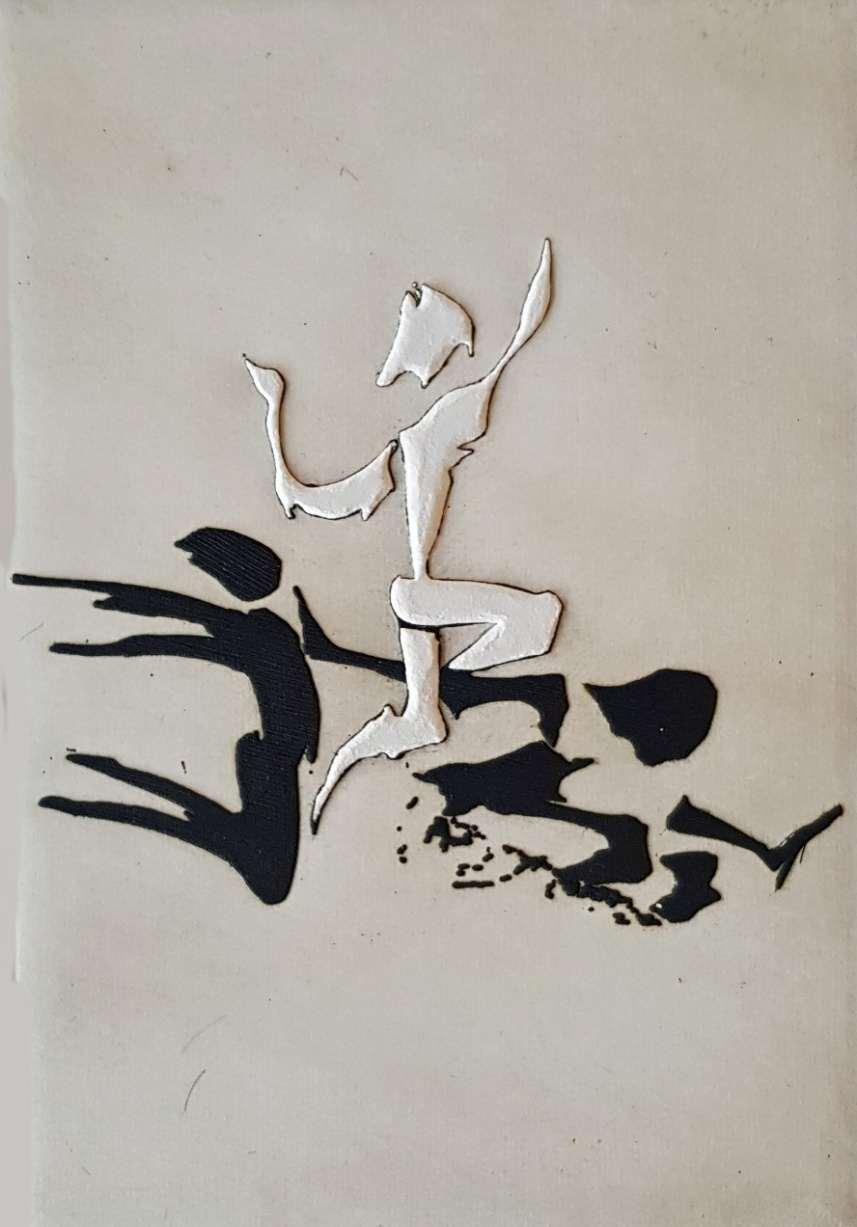

Lastructuresportivedusacrifice.

Danslecasdefiguredusport,lastructuredusacrifices'affineetse dédouble.

Aux origines du sport, on remarque indiscutablement non pas la préparation à la chasse ou à la guerre, hypothèse qui n'est que la projection de nos préjugés éducatifs selon lesquels tout savoir provientd'uneécole,maislesvestigesdusacrificehumain.

On peut y voir une allusion très nette dans un épisode fugitif des jeux célébrés en l'honneur de Patrocle, dans l'Iliade lorsque s'affrontent, armes en mains, dans un combat à outrance Ajax et Diomède. 20 La formule est archaïsante et contraste fortement avec le contexte sportif où les autres épreuves affectent une alluredéjà presque moderne. On demande des volontaires. Il ne s'agit pasde luttesimulée.Onirajusqu'aumomentoùlefertraverseralacuirasseetverseralesang.Deuxhommes selèventaussitôt.

Comme cela fait partie d'un ensemble de jeux funéraires, il est permis de penser qu'un rite aussi cruelreprésentel'élémentleplusancien,qu'ilvienticiàsaplace,carsonintroductionestinévitable, momentcrucialdelafête primitive.S'ilnes'imposaitpasparla forcedesonpassé,oncomprendrait malsaprésencequijuretout-à-faitaveclescompétitionsquil'accompagnent.

Mais le décalage historique entre cette épreuve anachronique et la suite des jeux où elle vient s'insérer est déjà sensible à l'époque homérique. On ne peut pas empêcher l'appel des concurrents pourcetteépreuve.Celafaitpartiedudéroulementmoraldelacérémoniepost-funéraire.Maisonne peut pas non plus supporter le spectacle. Effrayés, les spectateurs réclament qu'on interrompe le combat.Autrementdit,leriteesttransmismaisn'estpluscompris.

L'originesacrificielleestnetteégalementdansl'institutiondelagladiature.LesRomainsl'auraient empruntéeauxÉtrusquesdirectementouindirectement21.Ceux-cil'auraienthéritédesGrecs.Unpeu gênés, et on les comprend, les anciens voyaient dans l'invention de la gladiature un adoucissement desmœursprimitives.Autrefois,lesvictimesétaientsacrifiéessansappel.Maintenantonleurdonnait une chance sur deux de s'en sortir. L'argumentation est évidemment spécieuse. Sur la voie d'aussi bonssentiments,ilétaitencoreplussimpledeleurdonnerdeuxchancessurdeux.

Lavéritéestprobablementtoutlecontraire.Aupointdedépart,lecombatenarmesestunscénario mythique, une histoire qu'on joue, une obligation religieuse à laquelle on ne peut se soustraire, une réalitéprofondeàlaquelleonparticipevolontairement,etpeut-êtremêmedeboncœur.C'estunculte héroïque,lehérosétantjustementunmortimmortalisé,telHerculesursonbûcher.

Chacun des deux adversaires représente pour l'autre le génie de la mort. Celui qui gagne a remportéunevictoiresurlamort.Celuiquiperdesthéroïséparsonsacrifice.

Plus tard, l'inégale répartition des richesses résultant de l'éclatement du régime clanique, on assisteraàlasurenchèrelorsdesfunérailles.Lamultiplicationdesvictimessuruneamplificationdu rite,maislasignificationneserapluslamême:ons'acquitteaveclesangdesautres.Plustardencore, ladégradationdesfonctionsprimitivesduritesepoursuivant,onneretiendraplusquelegoûtmorbide du spectacle de la mort des autres. La Grèce saura se préserver d'une telle déchéance, le sport étant un substitut symbolique suffisant du rite funéraire sacrificiel pour satisfaire aux obsessions de l'inconscient collectif. Mais la civilisation romaine y succombera. Un tel spectacle deviendra même unmoyendegouvernement.Et,pourl'alimenter,oninstalleradesécolesdegladiateurs.

20.Homère. Iliade. ChantXXIII

21.JacquesHeurgon. La vie quotidienne chez les Étrusques.Hachette.1961Pointp262-264.

Cette origine sacrificielle du sport trouve encore des échos dans la littérature médiévale. Le combat du Morholt et de Tristan, dans la légende de Tristan et Iseult, rappelle étrangement les circonstancesducombatdeTaurusetdeThésée.IlsuffitdecompareraveclesrécitsdePlutarque.22 MaisilyaaussilesecondgéantterrassébeaucoupplustardparTristan,Beliagogàlamassueenbois d'ébène23 dont la soumission rapide et totale et la réconciliation étonnante avec notre héros qui l’a pourtant, sans raison sérieuse, agressé physiquement avecune brutalité sauvage etdépossédéde ses biens,faitsongeràlasituationdurexnemorensisdeFrazerqu'onpouvaitassaillirenpermanenceou aucurieuxépisodedel'épopéedeGilgameshoùl'onvoitHumbaba,préalablementtuéparGilgamesh etEnkidu,partagertranquillementsonrepasaveceux.24.Etilyaencore,chezChrétiendeTroyeset ses continuateurs, des chevaliers qui se cherchent pour s'immoler joyeusement, comme Guiromelan etGauvinparexemple.25

La donnée positive dans cette organisation pré-sportive du sacrifice humain positive du moins à une époque déterminée où elle peut être considérée comme un progrès de civilisation, mais certainement pas à une époque plus tardive où la dégradation du rite rend manifeste un état de décadence sociale et morale, c'est la part active prise par l'individu dans le sacrifice. Si la victime, dansunecertainemesure,tientsondestinen mains,sipar ailleursle mort, parla dignité desamort, peutêtrehéroïsé,c'est-à-direrenduimmortel,celasignifiequelasociéténevitplussimplementdans lecadrereligieuxdereprésentationsoùtoutreposesurunecirculationanonymedesénergies.Quelque choseéchappeaucycleetdemeure,lapersonnehéroïque.Lerêved'uneombre,diraPindare.26

Autrementdit,enprenantlaformed'unduel,lastructuredusacrifices'affineetsedédouble.Sous lethèmedel'éternelretourtransparaîtdéjàl'idéedesalut.

Pour mesurer la différence, on peut prendre comme point de comparaison le raffinement du sacrifice humain chez les Aztèques. Avec l'accord de peuples voisins, des guerres étaient périodiquement organisées afin de se procurer des prisonniers destinés aux sacrifices. Parmi ces prisonniers, on en choisissait un, disent les auteurs espagnols, sans défaut physique: Il incarnait le dieu, on le faisait vivre une année dans le luxe, puis, vingt jours avant la fête, on lui amenait quatre femmes parmi les plus belles, et enfin, le jour venu, avec un couteau de pierre, on lui a arrachait le cœurqu'onoffraitausoleil27 .

Dans cet exemple, la procédure est linéaire, fatale, sans surprise, inévitable. On ne peut rien changer,onnepeutrienespérer.Ils'ytrouvedesélémentsquenousverronsapparaîtreaussidansles préfigurations sportives. Le hiéros gamos, mariage symbolique du ciel, incarné par le héros ou la victime, et de la terre, ici signifié par quatre femmes, les 4 directions de l'espace. Mais l'attitude du protagonisteestpassive.

Ilestvraiquedanscetexemple,particulièrementinstructif,leraffinementvajusqu'àorganiserla guerrepoursefournirdesvictimesqu'onpourraitfortbiendésignersurplace.Ilyadoncunmoment de liberté où chacun tient son sort entre ses mains. Mais cela traduit surtout un insuffisant développementdelasociétédeclasses,carautrementlesprisonniersseraienttransformésenesclaves producteurs.

Iln'endemeurepasmoinsqu'onalàunestructuredesacrificequichezlesaztèquesestàlalimite entre le sacrifice à victime désignée sur place où tout est fatal 28, l'épreuve de la gladiature qu'ils

22. Tristan et Iseult,livredepoche,1972.p.11à17.Plutarque, Les vies des hommes illustres,ViedeThésée,Pléiade,p..166

23 Tristan et Iseult,op.cit.p.225-235

24.Contenau. Epopée de Gilgamesh.op.Cit.p.46,48,102,120.Humbabaestaussiunroidelaforêt:ilrègnesurlaforêtdecèdres.

25. Continuation de Perceval,manuscritdeMons

26.Pindare.

27.D'aprèsTokarev, La religion dans l'histoire des peuples du monde.Moscou,1965,page267,(enrusse).VoiraussiJ.Eric Thompson, La civilisation aztèque,Payot,1934,p.159-162.

28.Thompson,op.cit.p.145:"unefemmequipersonnifieladéesseestimmoléeàlafindescérémonies...onselivreà desjeuxspéciauxetàdesbouffonneriesenprésencedecettefemmequiignorequ'ellevaêtresacrifiée."

connaissentaussimaissouslaformed'uneparodiecruelle29 etlejeudeballe oùlecapitaineperdant peutêtresacrifié30

Onpeutdoncmaintenantproposerleschémasuivant:

etlecompareraveclastructuresportivedusacrifice:

Dans les deux cas, le roi ancien dont les pouvoirs sont affaiblis et qui représente la saison qui meurt est sacrifié à la régénération de la nature et un roi neuf lui est substitué. Le roi magicien est restitué à l'au-delà avant que sa vertu et ses pouvoirs ne soient éteints, sinon ce serait tout l'ordre cosmique qui se dégraderait et, par voiede conséquence, lesmoyens de subsistancede cette société quianégligédeprocéderentempsutileausacrificepropreàlabonnecirculationdesénergies. C'estunfaitbienconnudel'histoiredesreligions.LesChilloukisduNilSupérieurmettaientleur roiàmortdèslespremierssignesdevieillissement.IlenallaitdemêmechezlesDinkas,leursvoisins, oùlesroisétaientdesfaiseursdepluie31

29. op. cit.p.137,138,139,147;lesconditionsducombat,armesfactices,enchaînementdesvictimes,sontfaussées,cequifait pensertoutàlafoisàcertainescérémoniesétrusquesetauxaberrationsromaines.

30. op. cit.p.163,178-180.VoiraussiMireilleSimoni-Abbat, Les Aztèques,Letempsquicourt,1976,p62-65

31.Fraser. The Golden Bough.CitéparTokarev, op.cit.p.175.

On conçoit que l'honneur d'être roi n'était guère enviable dans ces conditions. Et Freud semble approuver l'hypothèse de Frazer : les premiers rois des tribus latines auraient été des étrangers qui jouaientlerôled'unedivinitéetétaientsacrifiéscommetellesolennellement32.OnavulesAztèques prendredesprisonnierspourvictimes.

Maistoutdevientqualitativementdifférentetlastructuredusacrificeannonceetpréfigurelesport lorsquec'estlenouveauroiprésumé,lechallenger,leprétendant,quidéfieleroivieillissant,letenant dutitre,l'undesdeuxdevantobligatoirementpérirdanscetteaventure.

C'est le cas déjà, nous l'avons évoqué, de Humbaba provoqué, vaincu, décapité par Gilgamesh, aprèsuncombatoùlamagieintervientdepartetd'autre.Humbabaestterrible:soncriestlatempête, sa bouche vomit le feu, son souffle est mortel!33. Mais le dieu du soleil, sensible à la prière de Gilgamesh, déchaîne contre Humbaba de formidables ouragans. Le gardien de la forêt de cèdres a beauproposerdeserendreetdesefaireesclave.EnkidudemandeàGilgameshd'êtresanspitié 34

C'est le cas sans doute, nous l'avons évoqué également, de ce Rex Nemorensis dont l'exemple a servi à Frazer comme hypothèse de travail. Il s'agit d'une coutume étrange conservée jusqu'au II° siècle de notre ère. Ce curieux roi pouvait tuer (ou être tué par) celui qui voulait prendre sa place. Pouravoirledroitaucombat,leprétendantdevait,enentrantdanslebosquetsacré,arracherdel'arbre lerameaud'or,aprèsquoiilpouvaitassaillirleroidelaforêtetlefrapperdesonglaive.

Survivance rituelle, il n'y avait guère que des esclaves en fuite pour prétendre à cette périlleuse dignité.Leroientitredevait eneffetmonterlagardenuit etjourautourdesonarbrepourconserver savie.

Maislasignificationoriginelleestassezapparente.Labranched'arbresymbolisel'âme,laviedu roi gardien. Tout se joue entre deux vies. Le vainqueur est le double vivant, actuel, de la forêt et l'autre,levaincu,estlavictimeimmoléeàlarégénérationdelavégétation.35

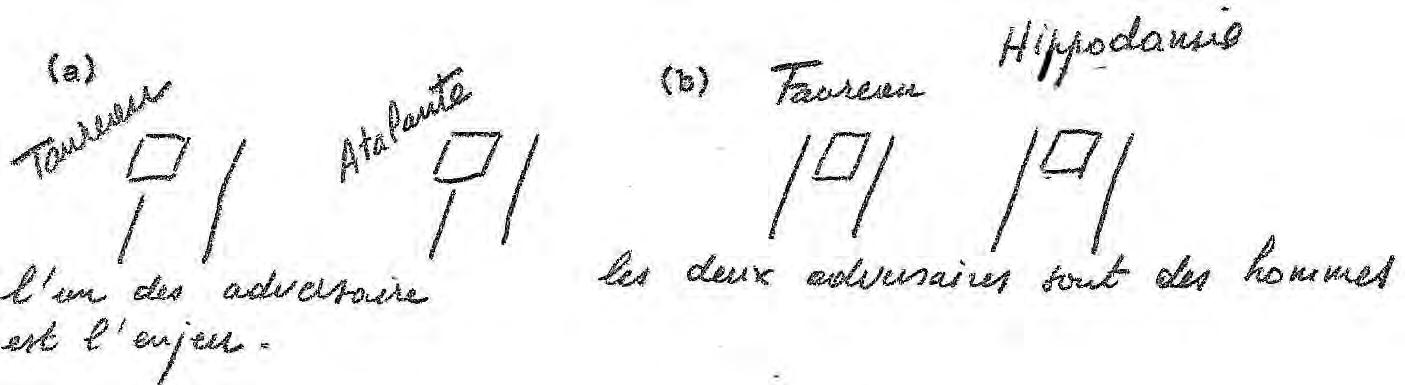

C'estlecascertainementdePélopsaffrontantOïnomaos.Ils'agitdumytherapportéparPindare36 La lutte à mort entre le gendre et le beau-père n'aurait pas d'explication suffisante s'il était question seulement de la main d'Hippodamie. En fait, ce qui joue, c'est la royauté. On est en pleine ordalie. L'histoire du Cid n'est qu'un pâle souvenir du meurtre du beau-père, à des fins successorales, quand le pouvoir se transmettait par mariage avec la fille du roi et que le mariage avec la fille du roi ne s'obtenaitqu'enéliminantletenantdutitre.

Toutes ces situations, fictives mais révélatrices de certains états de fait, correspondent évidemment à une période déterminée dans le développement social. On vit dans un système qu'on pourrait qualifier de démocratie militaire et qui est antérieur au renforcement du pouvoir des chefs. À ce stade, les rois sont responsables sur leur tête de l'état de la société. Ils ne seront despotes qu’à l'étapesuivante.

Mais d'autres exemples pourraient encore venir souligner la relation du sport et du sacrifice. Le plus connu est sans doute celui d'Atalante. Elle ne devait se marier qu'avec le prétendant qui la vaincrait à la course. Mais le prétendant vaincu y laissaitla vie37. La difficulté, dans l'interprétation de cette dernière légende, c'est que le prétendant ne se heurte pas à un roi en place mais qu'il a une femme pour adversaire sportif. Des données ethnographiques pourraient nous donner à penser qu'il s'agitd'unétatencoreplusanciendelasociété.Nousenreparleronsàproposdeshiérogamies. Unechoseentoutcasnesemblepasdouteuse,c'estlastructuresportive,lacompétition,appliquée àunsacrificehumain.Gilgameshtranchelatêted'Humbaba.Oïnomaosvoulaitconstruireuntemple aveclescrânesdesprétendantsdesafilleetAtalantefaisaitexécutersesamoureuxvaincus.Lutteou course,leperdantétaitmisàmort.

32.Freud. Totem et Tabou.Payot.p.173

33.Contenau, op.cit.p.87,103-104.

34.Contenau, op.cit.p.87,103-104.

35.Frazer, The Golden Bough,citéparTokarev, op. cit.p.175.

36.Pindare. Première olympique

37.Ovide. Métamorphoses.LivreX,570-680.

Unritueldesocialisation.

L'idéedesacrificefaittoutletragiquedesritesd'initiation,mêmes'ilserévèlepourl’initié,après coup,quelaviolenceetlamortn'étaientqu'apparentes,symboliques.

Dans les civilisations primitives ou traditionnelles, l'entrée dans la société des adultes, au terme de l'adolescence, passe par l'épreuve. On sacrifie l'enfant pour que naisse l'adulte. Telle est l'idée centraleautourdelaquellechaquerituelbrodesessymbolismesparticulierssuivantlesethnies.

C'est une mort qui initie. C'est un commencement. Et le fait qu'on doive ainsi commencer par la mort,mêmesymbolique,nousdonnedéjààréfléchir.Onestinstalléàl'intérieurd'uncycle.Toutdoit secompenser.Unevieexigeunemort.Unemortapporteunevie.

Mais pour nous, initiation ne signifie plus seulement entrée. Elle a pris aussi, par un glissement de sens qui correspondait à la réalité deschoses, lasignification d'enseignement sacré. Lanaissance socialen'est pas simplement laconsécration d'une évolution biologiquedel'individu désormais apte auxactesdeproductionetdereproductionqu'onattenddelui.C'estsurtoutlaconnaissanceofficielle dustatutculturel,religieux,deschosesetdesêtres.

Dans tout cela, la structure sportive n'est pas obligatoire. Du moins la compétition, plus exactement,n'est-ellepasindispensable.Onsecontentedel'épreuve,dupassagedifficile.

Souvent d'ailleurs le scénario initiatique renverrait plutôt au scénario du film policier avec un héros insulté, séduit, qu'on tente d'acheter, attaqué dans un guet-apens, volé parfois, compatissant malgré tout, et enfin dominant sa peur dans une poursuite effroyable. C'est exactement ce qu'imposeTchangTao-LingàsondiscipleLiéou,selonKaltenmark:«1° Avant de l'admettre auprès de lui, il le laisse attendre quarante jours en le faisant accabler d'injures, 2° Il envoie une jolie fille pour le séduire, 3° Il le tente avec un trésor trouvé par hasard sur son chemin, 4° Il le fait attaquer par des tigres en pleine forêt, 5° Liéou doit subir sans sourciller les duperies d' un marchand malhonnête, 6° Liéou va jusqu'à se dévêtir pour habiller un mendiant, 7° Epreuve décisive, Tchang lui demande de cueillir des pêches sur un arbre surplombant un gouffre effroyable. Liéou surmonte le vertige ; puis comme Tchang se précipite dans l'abîme, il le suit et retrouve le maître qui lui révèle les secrets ultimes du Tao38.»

Ici en effet, le héros est à l'épreuve. Mais pas de compétition. Pas de sport. Mais tous les ingrédientsd'unebonnesériepolicière.

Lesportpeutquandmêmeluiaussiavoirsapartdansl'initiation.Ilpeutapparaîtrecommel'acte ultime du scénario initiatique. Il peut constituer la dernière épreuve, celle qui fait la preuve de toute l'énergieaccumuléependantletempsderéclusion.

L'épisode de la lutte dans l'Epopée de Gilgamesh mérite à cet égard de retenir l'attention. On y retiendrad'embléedeuxfaitsessentiels:

1)Enkidudévastelesplantationsetdéjouelespiègesdeschasseurs,

2) Enkidu, l'homme sauvage, après avoir été capturé, l'emporte sur Gilgamesh le roi en combat singulierdansuneépreuvedeluttesansdouterituelle39 .

S'agirait-il de la description d'un paléolithique attardé solidaire du groupe animal avec lequel il pratiquelachasseencommun?Ilyapeut-êtredanslagenèsecompositedecesrécitsl'écholointain d'unheurtdouloureuxdescivilisationsetdescoutumes.

38.MaxKaltenmark. Le Taoïsme religieux.Dans"HistoiredesReligions"tome1.EncyclopédiedelaPléiade.p.1234.

39.Contenau, op. cit. p.67et83-84.

S'agirait-il d'un Mowgli préhistorique recueilli par les habitants de la forêt? Ce serait renverser la perspective. Le cas des enfants sauvages n'est que l'occasion de redécouvrir un mythe ancien, primitif,essentiel, le retourà la nature, supposée bienveillante etvivifiante avant de réintégrer,neuf etfort,lasociétéquiimposecetempsd'épreuve.

Il s'agit très vraisemblablement de l'élaboration très littéraire d'un rite archaïque d'initiation: Enkidu,tout seuldansla forêt,vivraitsontempsderéclusiondeséparation. Il luiserait demandéde faire ses preuves, de vérifier ses aptitudes à la survie, à la vie adulte autonome. On lui donnerait l’occasionaussid'apprendreparexpériencecombienlaviesauvageestinhumaine,combienlaviede groupe lui est préférable. Mais surtout, la nature étant ici perçue comme l'au-delà de la culture, il serait invité, selon les usages du clan, à aller dans cet au-delà se ressourcer aux forces premières de lanature,c'est-à-direenpleinsurnaturelpouryacquérirunevertucosmique.

Une telle interprétation serait attestée par des conduites qui survivront ailleurs très tardivement. En Arcadie, par exemple, celui qui goûtait à la chair humaine, des chairs d'enfant mêlées à de la viande, passait pour devenir un homme-loup. Il traversait une rivière à la nage - l'eau est un des symboles de la puissance - et s'en allait vivre neuf ans dans la montagne; la dixième année, revenu homme,ilrevenaitpossesseurd'uneforceneuve. Dumoinslepensait-on,carla légenderapporte,et cela nous réintroduit en plein cœur de notre propos, que l'un d'entre eux avait, sitôt son retour, triomphéauxjeuxolympiques.40

S'ilenestainsi,l'épreuvesportivepourraitréapparaître,danslecasdelalutterituelle,maisaussi de façon beaucoup plus générale, comme l'émanation et même l'aboutissement logiquede la longue épreuve initiatique. Ce serait l'instant de vérité, l'ultime obstacle à surmonter. On se doit de faire la preuvedesavertucosmique.Onsedoitdedémontrersapuissancesurnaturelle.Etlarécompense,le prix,l'enjeu,c'estunesecondenaissance,nonplusnaissanceàlavie,maisnaissanceàlasociété.En somme, on pénètre alors en force dans le cercle des adultes. Il est tout-à-fait significatif que ce soit Enkidu, l'hommesauvage, le méchant, qui l'emporte sur Gilgamesh, le roi. Et il est peut-être encore plussignificatifquetoutlemondes’accommodedecerésultat,peuconformepourtantàlahiérarchie, àcommencerparlesdeuxantagonistesquideviennentaussitôtdesamis.

Ce qu'il y a de remarquable également dans ce rite qui contrôle l'entrée de la société, c'est sa fonctiondeparadoxalemaisefficaceinitiationaudroit.Cen'estpasseulementunnécessaireexamen depassage,jadisréeldansunesociétésoucieusepoursurvivrederesterenéquilibreécologiqueavec lemilieu,c'est-à-direderespecterunedémographieconstante.C'estaussiunesolideetdernièreleçon. C'estl'apprentissagedelaloiparl'usagedelaviolence.Procédureparadoxale,onseréunittoutexprès pour s'opposer! Mais combien efficace: l'adversairese révèle l'indispensable partenaire. Le contact estplutôtrude.Maislacommunicationestimmédiate.

Le combat d'Enkidu n'a donc rien d'une rixe vulgaire. Il est l'illustration parfaite de l'ultime moment d'un rite initiatique. C'est un passage, le passage physiquement joué dans la lutte, métaphysique jouée par le rite compétitif, du particulier à l'universel, du naturel au culturel, de la passion à la raison. L'adolescent est avant l'épreuve. L'adulte est né. On lui donne un nom nouveau. C'estuneprocéduredesocialisation.

Au fond, cette forme archaïque du sport qu'est la lutte rituelle relèverait d'une psychanalyse sociale assez raffinée. C'est d'abord un appel au jugement sans appel de la puissance impersonnelle des choses, une confrontation sans merci devant la loi absolue d'une nature remplie de pouvoirs surnaturels.Leplusfortsportivementestproclaméleplusdivin,leplusvertueux,danslecadred'une croyance générale à un cosmos bien organisé où tout setient. Et, enmême temps, deuxième donnée essentielledeceritepré-sportif,lefaitpourlesprotagonistesd'êtred'accordpoursebattre,implique unereconnaissancedel'adversairecommeégalendignité:onnesebatpascontreunmédiocre. On mesure maintenant toute la ruse de la raison qui préside au combat rituel initiatique. Cette préfigurationsportivepermetd'effectuerlepassagedel'affirmationdesoi,delavolontédepuissance individuelle,àl'actedereconnaissanced'unepluralitéd'individuslibresetégaux,libresparcequele

40. Francis Vian. La religion grecque à l'époque archaïque et classique. Dans"Histoiredesreligions1". Encyclopédie dela Pléiade. 1970.p.536–537

défiqu'ilsselancent etqu'ils relèventn'estpasobligatoire,égaux parcequechacund'euxattachedu prixàvaincrel'autre,doncattacheduprixàl'autre.

Nous venons de montrer que l'initiation est liée à l'idée d'épreuve, que le sport n'y est pas forcément attaché, mais qu'il peut y avoir sa place. Certains seraient tentés d'aller plus loin et d'affirmerquelesjeuxdelaGrècedériventdesprobationsjuvéniles.

C'estl'hypothèsedeH.Jeanmaire41.Elleestexposéeet,semble-t-il,approuvéeparFrancisVian.42 On a généralement accordé aux jeux une origine funéraire parce qu'ils étaient effectivement en relationaveclacommémorationdesdéfunts.Maisdanscecas,ons'expliquemalunepériodicitédans lacélébrationquin'aaucunrapportavecleretourdesanniversaires.Deplus,oncommémorenonpas un roi ou un guerrier, mais, dans les grands jeux de la Grèce, un adolescent dépecé par son père : Pélops pour les jeux olympiques ou de jeunes enfants, Mélicerte et Opheltès pour les jeux isthmiqueset néméens. Si l'on sait que la Grèce préhistorique a possédé des rites d'adolescence, on peutenreconnaîtreicidiverssignes.Héraclèsauraitinstituélesjeuxolympiquesenl'honneurdeces jeunesgensmythiquesquesontlesCourètes.Apollon,aprèsavoirtuéledragon,estcontraintàl'exil, une mort temporaire. Les adolescents, enfin, sont censés renaître sous un nom nouveau, après une mortsimulée:or,danslesmythesdefondation,ArchémorosdevientOphéltèsetPalémonMélicerte. La théorie est fort séduisante. Elle contribue à éclairer le pouvoir de socialisation du sport. On rejouerait encore de nos jours un rite permanent d'initiation à la vie sociale, rite d'autant plus nécessaire à l'individu adulte que les sociétés impersonnelles d'aujourd'hui ne sont plus investies d'émotionssacrées.Parailleurs,elletrouveraitdes appuis danslaGenèse,nousl'avonsvu,oùJacob devient Israël à l'occasion d'une lutte rituelle. Euripide s'en ferait indirectement l'écho lorsque lui aussi, dans son Alexandros, parle de jeux funèbres, de substitution de noms, avec cette circonstance particulièrequ'Alexandros,aliasPâris,vientgagnerlesjeuxcommémorant sapropremort.

Cependant, elle ne semble pas pouvoir s'imposer comme unique explication. Dans l'Epopée de Gilgamesh, elle convient pour le combat d'Enkidu et de Gilgamesh, pas pour celui de Gilgamesh contre Humbaba. Et en Grèce, les jeux de l'Iliade sont quand même bien funéraires et ceux de l’Odyssée depuredistractionouhiérogamiques.

41. H. Jeanmaire. Couroï et Courètes. Essai sur l'éducation spartiate et sur les rites d'adolescence dans l'antiquité hellénique. Lille. 1939.

42.FrancisVian,op.cit.p.541-542.

Unrituelfunéraire.

(Se)jouer(de)lamort.L’imiter,laparodier,latromper.

C'estunfaitquelapratiquesportivesetrouveliéeendenombreusesoccasionsàdescérémonies funéraires.Homèreévoquelesfunéraillesd'ŒdipeàThèbes,lesjeuxqu'onydonnaetTalaosquifut vainqueur,encettecirconstance,detouslesfilsdeCadmos.43 Ilévoqueégalementlesfunéraillesdu puissantAmarynkéeàBouprasion.Nestoryparticipait ets'ensouvientavecémotion.Lesfilsduroi défuntproposèrentdesprix.Iln'yavaitpaslàquelesÉpéens,maisencorelesPyliensetlesEtoliens. Nestor vainquit Clytomède à la boxe, Ankaï à la lutte, Iphiclos à la course, Phylée et Polydore au javelot. Il n'y a que la course des chevaux qui lui échappa, les jumeaux fils d'Actor s'étant divisé le travail, l'un tenant fermement les rênes, l'autre le fouet.44 Mais c'est pratiquement l'objet de tout le chant XXIII de l'Iliade que de décrire des jeux funèbres, ceux que donne Achille en l'honneur de Patrocle. Le repas mortuaire a déjà eu lieu. Partout, auprès du cadavre, coulait le sang des animaux tuésàceteffet.Mais,lanuit,lefantômedePatrocleapparaîtàAchille:ilréclamel'ultimecérémonie pournepluserrerenvainentrelemondedesvivantsauqueliln'appartientplusetlemondedesmorts qui le repousse. Alors, on brûle le cadavre et, en même temps que lui, des moutons, des bœufs, du miel et de l'huile, quatre chevaux, deux chiens parmi les neuf de Patrocle, égorgés, et douze nobles enfants troyens, puis, le feu ayant fait son œuvre toute la nuit, on éteint le bûcher avec le vin flamboyant,etenfincommencentlesjeux.

Mais la mythologie grecque a conservé le souvenir d'autres jeux funèbres. D’abord, ceux en l'honneur de Pélias, le tyran d'Iolcos auquel Jason, le chef des Argonautes, revint demander des comptes.Atalante,dit-on,yremportaleprixdelacourse,maisaussiceluidelalutteoùelleeutpour adversaire un homme, Pêlée, le futur père d'Achille. Selon d'autres informations, ce sont Calaïs et Zétès, les Boréades, qui gagnèrent la course. Ces jeunes gens seront d'ailleurs plus tard tués par Hercule,carc'estsurleurconseilquelesArgonautesavaientabandonnélehérosenMysie45.Ensuite, ceux en l'honneur du roi Cysicos tué par erreur par les Argonautes au cours d'un débarquement nocturneimprévu46 .

Beaucoupplusprèsdenous,SeanOSuilleabh’ain,unfolkloristeirlandais,rappellel'existencede jeuxfunèbresenIrlandeetilauraitassistélui-mêmeàcertainessurvivancesdanslepremierquartde notre XXe siècle. Il y voit même, comme enGrèce, l'origine profonde du sport47. On sait queJoyce déjàabordelaquestiondanssoncélèbre Ulysse48 .

Maislesjeuxsontaussidescommémorations.Plutarquenousdit« Minos, en mémoire de son fils Androgée, avait institué des fêtes et jeux de prix, là où il donnait à ceux qui y emportaient la victoire ces jeunes enfants athéniens.49 » Il est vrai que cet exemple pourrait être exploité pour illustrer les ritesd'adolescence.Desoncôté,Thucydidenousapprendquetouteslestroupesalliéesassistèrenten armes aux obsèques de Brasidas, que depuis on lui offre des sacrifices et que, chaque année, on organisedesjeuxpourhonorersamémoire50.Ilestvraiquecettefoisl'exempleappartientenpleinà l'époquehistoriqueetdonneraitpresquel'impressiond'unemystificationpolitiquedontpersonnen'est

43.Homère. Iliade.ChantXXIII.Vers680.

44. op.cit.ChantXXXIII.Vers630à640.

45.PierreGrimal. Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine 5eédition1976.PUF.p.354.

46.Grimal, op. cit.p.112.

47.SeanOSuilleabhain. Irish Wake Amusements.MercierPress.1967.2édi.1969.P.173-174.LelivreoriginalenIrlandais.

48.JamesJoyce. Ulysse.1922.

49.Plutarque. Vie de Thésée.XVIII.TraductionAmyot.Pléiade.

50.Thucydide. La guerre du Péloponnèse.V,11.

dupe: on voudrait bien ressusciter le passé ou, du moins, profiter du prestige des usages passé pour renforcer le courage militaire. L'ethnologie, en revanche, fournit des documents en ce sens. Uno Harvaaffirmeque« des courses et des concours figuraient aussi dans les fêtes commémoratives des Turcs du Tourfan » Il ajoute:« nous retrouvons cette coutume, qui était déjà connue des anciens Grecs (IliadeXXXIII) chezles tribus caucasiennesoù elle est courante. 51 ».Mais,est-ilbesoind'aller si loin quand sous nos yeux on voit tant d'épreuves sportives organisées sous le patronage d'une personnalitédéfuntedusport,mémorial,coupe,challenge,etc.…?