7 minute read

Jeux de la Francophonie

Advertisement

Initialement la première spécificité des Jeux de la francophonie est qu’ils ne relèvent pas du mouvement olympique, mais de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), personne morale de droit international public, regroupant aujourd’hui 88 états et gouvernements qui ont en partage la promotion de la langue française et des valeurs universelles. C’est lors du deuxième Sommet de la Francophonie, tenu à Québec en 1987 qu’il a été décidé de créer les Jeux de la Francophonie à destination de la jeunesse des pays membres de l’OIF.

Originalité et spécificité

A priori les Jeux de la Francophonie se rapprochent des Jeux du Commonwealth et de la volonté de rassembler les nations de l’ex-espace colonial. Mais d’une part, ceux-ci sont plus anciens, datant du début du XXème siècle : Jeux Inter-Empire en 1911, puis de l’Empire Britannique en 1930, et du Commonwealth (appellation apparue avec la décolonisation), à partir de 1954. D’autre part ils sont basés avant tout sur l’ancienne appartenance des nations à l’Empire britannique, alors que c’est la langue française qui est le ciment des Jeux de la francophonie

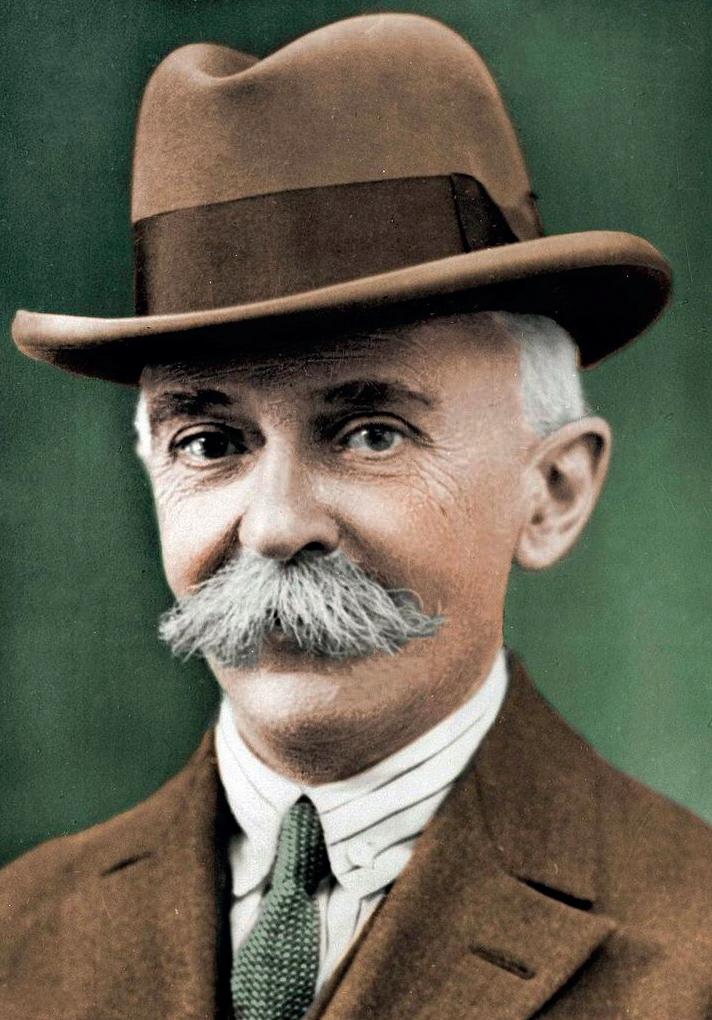

par Bernard Maccario

et non l’appartenance à l’ancien empire colonial français, comme ce fut le cas, en leur temps des Jeux de la Communauté en 1960, puis des Jeux de l’Amitié, en 1960 et 1961. Enfin, les Jeux de Commonwealth sont avant tout une manifestation sportive dont le programme est proche de celui des Jeux Olympiques, alors que les Jeux de la Francophonie associent épreuves physiques (compétition multisports) et épreuves culturelles (concours individuels et productions collectives). Aux valeurs qui unissent la langue française et les deux langages universels que sont le sport et la culture, s’ajoutent celles de la solidarité de la coopération Nord-Sud, principe fondateur de la Francophonie. Les règles des Jeux stipulent en effet que ceux-ci se déroulent au moins une fois sur deux dans un pays du Sud, avec une aide financière des pays du Nord pour, outre l’organisation même de l’événement, contribuer à la création de nouveaux équipements et/ou la réhabilitation d’infrastructures.

Jusqu’à aujourd’hui, cette alternance a été parfaitement respectée, comme le montrent les éditions successives qui témoignent aussi de la participation croissante des participants :

- 1989 - Maroc 38 délégations, 1700 participants et accompagnateurs.

- 1994 - France 45 délégations, 2700 participants et accompagnateurs.

- 1997 - Madagascar 30 délégations, 2300 participants et accompagnateurs.

- 2001 - Canada 51 délégations, 2400 participants et accompagnateurs.

- 2005 - Niger 44 délégations, 2500 participants et accompagnateurs. - 2009 - Liban 40 délégations, 2500 participants et accompagnateurs.

- 2013 - France 54 délégations, 3200 participants et accompagnateurs.

- 2017 - Côte d’Ivoire 43 délégations, 3500 participants et accompagnateurs.

Si les Jeux de la Francophonie sont organisés tous les 4 ans, lors de l’année post-olympique, c’est un pays qui en a la charge, même si dans la plupart des éditions, c’est dans une ville (Rabat, Niamey, Beyrouth, Nice, Abidjan) qu’ont lieu les épreuves. Une « nationalisation » qui s’explique par la nature des membres de l’instance décisionnelle que constitue le Sommet de la Francophonie où siègent le chefs d’Etats et de gouvernements.

Cette tutelle s’exerce sur le Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) qui, en tant qu’organe subsidiaire de l’OIF, est chargé de la mise en œuvre et de la continuité des Jeux. Installé à Paris, au siège de l’OIF, il comprend : - un organe délibératif, le Conseil d’orientation où siègent 18 représentants des états et gouvernements membres de l’OIF; - une équipe de direction.

L’ensemble est complété au niveau local par un Comité National des Jeux de la Francophonie qui, à la manière d’un COJO, correspond au niveau opérationnel de l’organisation, en

liaison avec le CIJF. Il appartient à chaque pays hôte de choisir le support administratif du CNJF. A titre d’exemple, pour l’édition de 2013 en France, c’est la formule du GIP qui a été mise en œuvre.

Objectif : la promotion des jeunes talents francophones

Le choix des disciplines composant le programme des Jeux est arrêté par l’OIF avec le souci de permettre une participation effective et représentative du plus grand nombre de pays participants. Dans la même perspective, des limites d’âge, variables en fonction des disciplines, sont fixées pour les compétitions sportives, alors que les concours culturels sont ouverts aux 18-35 ans.

Depuis 2009, sont au programme : - des concours culturels : Arts de la rue (hommes-femmes ; 18-35 ans), Arts plastiques et visuels (hommes-femmes ; 18-35 ans), Chanson (hommes-femmes ; 18-35 ans), Conte (hommes-femmes ; 18-35 ans), Danse de création (hommesfemmes ; 18-35 ans), Littérature (hommes-femmes ; 1835 ans), Photographie (hommes-femmes ; 18-35 ans) ;

- des compétitions sportives : Athlétisme (hommes-femmes ; 18-35 ans), Basketball (femmes ; 18-35 ans), Football (hommes ; moins de 20 ans), Handisport athlétisme (hommesfemmes ; 18-35 ans), Judo (hommes-femmes ; 18-25 ans), Lutte libre et lutte africaine (hommes-femmes ; 18-30 ans), Tennis de table (hommes-femmes ; 18-21 ans).

S’ajoutent, au choix du pays hôte une discipline en démonstration dans les domaines culturel et sportif. A titre d’illustration, pour les Jeux de 2013, c’est le cyclisme sur route (hommes, 19-22 ans et femmes 18-35 ans) qui avait été choisi. Il appartient à chaque pays, avec les fédérations sportives concernées, de sélectionner les athlètes qui composeront la délégation nationale. Reposant sur le principe de la participation la plus large et de la plus représentative possible – les Jeux de la Francophonie sont pour plusieurs pays du Sud la seule occasion offerte à leur élite sportive de se confronter sur le plan international -, les critères de sélection sont fixés avec une réelle bienveillance. En attestent les minima pour les épreuves d’athlétisme. Les normes et exigences des compétitions sportives tant du point de vue réglementaire que technique sont celles en vigueur dans les compétitions internationales. A cet effet l’organisation et le déroulement des épreuves sont suivis et contrôlés par les délégués techniques des fédérations internationales, dans le cadre des accords et conventions passées avec le CIJF. De même, pour la sélection des participants, les minima définis par le CIJF répondant au souci de la plus large participation possible, ce sont les fédérations sportives qui, en fonction du calendrier international, déterminent le profil des athlètes qui intègreront la délégation nationale.

Quel avenir pour les Jeux de la francophonie ?

Le récent épisode du choix du pays-hôte des Jeux de 2021 est assez révélateur des difficultés qui pèsent sur leur formule. Conformément au principe d’alternance, après la Côte d’Ivoire, pays du Sud en 2017, l’organisation

devait revenir à un pays du Nord. Deux candidatures successives, du Nouveau Brunswick puis du Québec, n’ont pu être finalisées, pour des raisons budgétaires. Le budget « conventionnel » défini par le CIJF étant manifestement sousévalué, le coût réel de l’organisation des Jeux, pour un pays du Nord, se révèle assez proche de celui d’autres évènements de même nature. Or, dans un contexte devenant de plus en plus concurrentiel, les retombées envisageables des Jeux de la Francophonie ne peuvent soutenir la comparaison, ce qui rend difficile la mobilisation de partenaires commerciaux et reporte sur la puissance publique une part du financement de moins en moins acceptable. Les pays du Sud ne connaissent pas la même situation. D’une part, au nom du principe de solidarité une partie du budget des Jeux est financée par l’OIF via les pays bailleurs. D’autre part et surtout, chez eux, le rayonnement et le retentissement des Jeux est est sans commune mesure avec leur impact dans un pays septentrional.

Au-delà des problématiques budgétaires, la question qui se pose est celle de la finalité des Jeux de la Francophonie et complémentairement, celle de leur positionnement dans un calendrier sportif international de plus en plus chargé. Trente ans après la première édition, c’est bien l’avenir des Jeux qu’il faut interroger, à la lumière de leur message initial qui ouvrait la possibilité de créer un espace sportif francophone, porté par le souci de défendre la langue française, particulièrement dans le sport en tant que langue de l’olympisme. Aujourd’hui, quelles sont les conditions à réunir, les évolutions à engager pour que continue de vivre le projet francophone, notamment en matière de politique (et de démocratie) sportive ?

Bernard Maccario Dir. Gal des Jeux de la Francophonie France 2013