Réserve naturelle

régionale

régionale

Résidence de l’atelier Bivouac du 16 au 23 juillet 2019

Comment intervenir en tant que paysagistes dans une réserve naturelle ? Le terme réserve naturelle évoque souvent l'idée romantique d'une nature sauvage, vierge, ne portant pas de marques de transformations liées aux activités humaines. Or le lac de Malaguet est un paysage anthropisé, transformé par des actions de drainage, de rétention, de plantation, de pâturage, etc.

Pourtant pour une partie des usagers du lac, la question d'une nouvelle strate d'interventions humaines, de la création de nouveaux aménagements le long du sentier fait peur. « Même construire un banc ce serait déjà trop » déclare une habitante. Un panneau indiquant la législation en vigueur dans la RNR est régulièrement mis à terre, comme pour dire : « cesser d'imposer des règlements dans ce site sauvage où l'on vient chercher une certaine liberté ». Dans un monde où l'on a assigné une fonction à la plupart des espaces, il semble légitime de vouloir conserver ces espaces naturels tels qu'ils nous apparaissent aujourd'hui, sans défnir des usages spécifques, en laissant le promeneur se les approprier de manière active et inventive.

La question de l'aménagement suscite le débat, car elle renvoie chez certains à une idée d'homogénéisation : retrouver en chaque lieu le même mobilier et les mêmes sols répondant aux mêmes normes de sécurité et d'accessibilité. Elle peut également évoquer une forme d'autoritarisme : c'est ici que l'on doit s'asseoir, manger ou rêvasser.

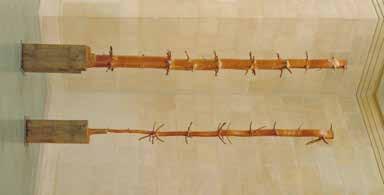

Les aménagements présents aujourd'hui le long du sentier remplissent des fonctions bien précises et nécessaires : passe-clôture permettant aux promeneurs de rentrer et sortir des pâtures tout en maintenant les bêtes à l'intérieur, pontons pour passer les zones humides les pieds au sec et protéger ces milieux sensibles, signalétique pour baliser l'itinéraire, etc...

Plusieurs éléments laissent malgré tout à penser que de nouvelles interventions le long du sentier peuvent tout de même être intéressantes.

-Les paysages de la réserve sont soumis à de nouvelles dynamiques dues à des évolution des activités agricoles et sylvicoles ces dernières décennies, et qui posent la question de l'adaptation des modes et des périmètres de gestion.

-Les milieux naturels rares qui font la raison même du classement du lac sont méconnus de la plupart des promeneurs, et méritent donc qu'on mette en lumière leur valeur et leur fragilité, dans une optique pédagogique.

-La venue des touristes autour du lac pose également la question des conditions d'accueil pour un plus grand public.

Il apparaît intéressant de croiser les regards du naturaliste et du paysagiste sur la question de la gestion des milieux. Ce qui crée la beauté et la richesse de la réserve du Lac de Malaguet, c'est l'alternance entre espaces boisés et espaces pâturés ou fauchés. Lors de nos rencontres, des anciens nous ont parlé des pâtures qui autrefois descendaient jusqu'au lac, sans qu'un cordon boisé ne les sépare comme c'est le cas aujourd'hui, du fait que la diminution de la pression de pâturage. Se pose désormais les questions suivantes : quelles zones laisser s'enfricher ? Sur quels espaces paraît-il intéressant de lutter contre la dynamique de boisement en supprimant un roncier, un peuplement de genêts ou un hallier ? Un des enjeux de cette étude est de réféchir à comment maintenir un équilibre intéressant entre espace ouvert et espace couvert pour proposer une expérience de paysage riche.

De nouvelles interventions amènent à reposer la question de la pédagogie et de la sensibilisation des

visiteurs. Dans de nombreux espaces protégés, la communication se fait à travers des panneaux donnant à voir les espèces faisant l'intérêt et la rareté d'un milieu. La présence de ces panneaux peut parfois être vécue comme une médiation intrusive qui gêne la découverte du promeneur. L'idée n'est pas de supprimer cette transmission, mais de trouver de nouveaux supports, par le biais par exemple d’un livret distribué au départ du sentier. A travers les futurs aménagements, plutôt que la connaissance technique d'une espèce spécifque, il semble intéressant de travailler sur l'expérience de découverte d'un paysage, à travers des interventions qui proposent un nouveau rapport entre le visiteur et les milieux qui l'entourent.

Ces créations le long du sentier doivent permettre la pause, l'observation, la contemplation. Il s'agit d'inventer des interventions qui ofrent des manières nouvelles de s'installer, et par la même, proposent une nouvelle expérience des paysages. Ces créations doivent résonner avec les processus de gestion à l’œuvre sur la réserve, en mobilisant par exemple des ressources générées par les actions de défrichage. Ces installations doivent parler du paysage à travers leur matérialité, à travers l'utilisation de ressources trouvées sur le territoire,

Le déf à relever au cours de cette mission est d'inventer des interventions qui questionnent le rapport du promeneur à l'espace de la réserve : des créations ouvertes, qui invitent à une appropriation inventive et active du visiteur, des créations qui par leur matérialité évoquent les paysages environnants, et les ressources qu'ils recèlent, des créations qui mettent en lumière les dynamiques à l’œuvre sur l'espace de la RNR, et sa gestion par les humains et par les animaux de ces diférents milieux, des créations qui permettent une cohabitation harmonieuse entre les humains, les animaux domestiques et la faune et la fore sauvages.

Trois niveaux d'interventions semblent se profler :

1-Des interventions de gestion (abattage, élagage, taille, débroussaillage...) qui permettent de transformer les paysages de la réserve, et de préserver notamment certains espaces ouverts qui ont tendance à se boiser et à se refermer.

2-Des interventions aux entrées de la réserve qui constituent les accès au sentier : le parking et la plage, ainsi que le début de la piste forestière. Ce sont les premières perceptions que les visiteurs ont de la réserve, et marquent la transition entre l'espace habité, « aménagé », et l'espace plus sauvage de la réserve.

3-Des interventions sur quelques stations qui ponctuent le sentier, afn de proposer des lieux de pauses

Quand on arrive pour la première fois au Lac de Malaguet, on a un petit sentiment de dés-orientation. Les premiers panneaux qui nous sautent aux yeux sont des signaux d’interdiction «Accès interdit» «Baignade interdite». Suis-je au bon endroit ? Il y a d’un côté l’entrée de la Maison du Lac et son portail qui renvoie l’image d’un accès privatif sous conditions et de l’autre une voie en enrobé qui peut être perçue comme une impasse ou une voie de retournement. On avance à tâtons en première vitesse. Si des voitures sont stationnées c’est le signe que quelque chose se passe, sinon on pousse le véhicule jusqu’au bout pour apercevoir un morceau de Lac. L’arrivée sur le Lac, un peu brusque aujourd’hui, mériterait d’être améliorée par un jeu de transitions plus naturelles pour passer de l’espace de parking à la plage. Une fois sur la plage beaucoup de visiteurs attribuent au Lac une origine volcanique de part la présence de pouzzolane sur la berge et dans l’eau du lac. La pouzzolane présente est en réalité le témoin d’un ancien chemin d’exploitation construit pour sortir du bois à la suite d’un tempête. Côté maison du Lac on peut en revanche voir à quoi ressemblait la plage d’origine avec l’arène granitique. Une restauration de la plage par un curage de la pouzzolane et un apport d’arène granitique pourrait être envisagé

Thématiques convoquées:

L’accueil et l’hospitalité de l’entrée de site

La hiérarchie des informations, de la signalétique

L’amabilité du parking et sa qualité de relation au paysage

La cohabitation entre les usages publics et les usages privés

La restauration de la plage

Usages actuels:

Stationnement

Pique-nique

Stockage temporaire de bois débardé (famille Martin)

Enjeux

> Accueillir les habitants et visiteurs sur la réserve par une entrée qualitative et respectueuse du site

> Informer et guider les usagers sur le site par la mise en place d’une signalétique chaleureuse et sensée, invitant à découvrir les richesses des milieux (biodiversité foristique et faunistique) et des paysages

> Repenser les limites entre espace privé et espace public afn de favoriser des politesses, des relations de voisinage bienveillantes et respectueuses des usages de part et d’autre

> Restaurer la plage par un curage de la pouzzolane afn de retrouver l’arène granitique d’origine

vue de l’entrée du site

la plage et le départ de sentier

vue de l’arrivée sur la plage

vue de l’entrée du site

la plage et le départ de sentier

vue de l’arrivée sur la plage

Expérience sensible:

Le passe clôture matérialise l’entrée dans un nouvel espace, celui du sectionnal, un ancien bien de section de la commune de Monlet devenu aujourd’hui un espace communal. Le franchissement de la clôture électrique indique la traversée de plusieurs parcelles pâturées par les chevaux des « Cavaliers du Lac ». Cette gestion s’inscrit dans la continuité du bien de section, où autrefois les habitants de Monlet faisaient paître leurs animaux sur ces parcelles.

En continuant le sentier vers le nord, le visiteur s’écarte du lac pour longer un maillage de prairies fauchées et de boisement de résineux et il est agréable de se sentir adossé à cet épais manteau. Durant la marche sur le sectionnal, la vue est souvent coupée du lac du fait de la présence d’un cordon boisé de saules et de bosquets éparses. Lorsque l’on regarde des anciennes photographies, il est facile d’imaginer que le nombre de bêtes et le pâturage intensif maintenaient un espace ras et un paysage ouvert sur la lac.

Aujourd’hui, le pâturage maintient un espace ouvert sur les strates basses et tendres, mais ne s’attaque pas aux semi-ligneux et ligneux comme la ronce, le genêt, le sorbier, le saule, l’alisier, générant une fermeture progressive des paysages et des vues sur le lac. Quelle gestion à long terme est il envisageable pour le sectionnal ? Quelle expérience de paysage proposer le long du sentier ? Vers quels type de paysages nous souhaitons tendre, dans une cohérence globale des enjeux de préservation/valorisation écologiques, et paysagers ?

En continuant le sentier, le visiteur rencontre les premiers signes de reliefs, dans un paysage « jardiné » de bosquets de pins, sorbiers, frênes. Ce tronçon traverse des espaces ombragés avec des vues lointaines qui se dégagent sur la partie nord-est du lac. La situation en surplomb permet d’observer le maillage agro-sylvicole où se rencontrent des parcelles de prairies fauchées, cultivées de céréales, espaces en déprises qui s’enfrichent et des boisements de résineux.

Le visiteur arrive ensuite à la hauteur de la partie nord du lac, face à la zone de quiétude, lieu préservé pour la nidifcation. C’est un lieu privilégié d’observation des oiseaux et de halte sur le sentier.

En refermant derrière lui la clôture électrique, le promeneur pénètre dans un nouvelle ambiance, plus forestière, de hêtraie sapinière. Une strate haute dominante de hêtres cohabite avec un sous étage de sapins. Ce tronçon ofre une ombre plus dense, avec des jeux de lumière sur les fenêtres qui s’ouvrent sur l’est, vers le lac. Plusieurs sources sont traversées, marquées par des petites mares. Elles sont la manifestation du réseau hydrographique qui alimente en eau le lac de Malaguet. La dernière remontée du sous bois annonce le passage vers une autre séquence, une petite traversée sur la route située sur le point haut, ofrant de très beaux points de vues sur le lac de Malaguet.

Thématiques convoquées:

Quelle vision à long terme de l’évolution des paysages ouverts sur le sectionnal ?

Quelle expérience proposer au promeneur à proximité de l’eau du lac ?

Quelle réfexion sur la gestion créative et la réutilisation des rémanents de gestion ( déchets de taille des genets, abattages…)? Quelles possibilités de ré-utilisation de la piste de pouzzolane pour créer une alternative du sentier, proposant un tronçon longeant le lac ?

Usages:

Relevés scientifques du niveau de l’eau, des gazons amphibies protégés et sphaignes Gestion annuelle de fauche sur le passage du sentier, le long des clôtures et des genêts sur le sectionnal Pâturage des chevaux sur les parcelles clôturées, en pension au « Cavaliers du lac » Interventions liées aux diférents travaux prévus à court et moyen termes ( plantation de haies, entretien de la tourbière, décapage de la piste de pouzzolane)

Enjeux

Maintenir des espaces ouverts sur le lac depuis le sentier Développer des espaces pour s’installer le long du sentier, créer des haltes pour profter des vues qui se dégagent, observer la zone de quiétude et les oiseaux du lac Imaginer une gestion créative des déchets de taille et de coupe dans les interventions futures

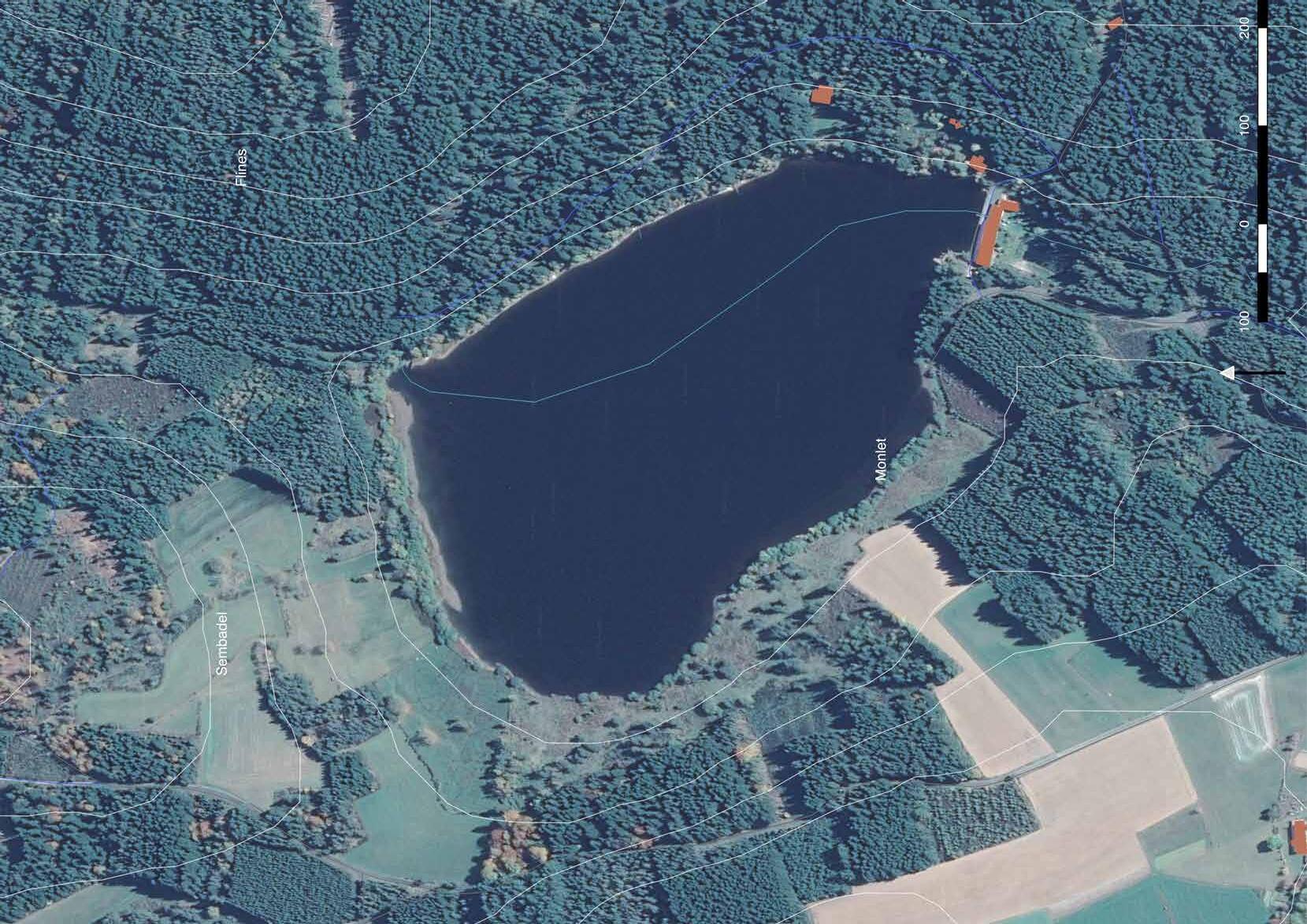

périmètre concerné

Prairie pâturée par le chevaux des Cavaliers du lac

Percée visuelle sur la zone de quiétude

Prairie pâturée par le chevaux des Cavaliers du lac

Percée visuelle sur la zone de quiétude

Expérience sensible:

Nous laissons le Lac derrière nous pour entamer l’ascension à travers un bois. Cette futaie mixte de Sapin blanc et de Hêtre dégage une atmosphère particulièrement agréable. Peut être est-ce dû au fait de traverser un milieu où feuillus et résineux cohabitent de manière harmonieuse ? C’est en tout cas une forme de gestion forestière très inspirante pour l’évolution de certains bois aux alentours du Lac. Là-haut le sentier emprunte une portion de la route qui relie Monlet à Sembadel-Gare. A droite, une étendue de prairie nous ofre une belle vue en plongée sur la rive orientale du Lac et le Bois Vieux. Quelques pas après nous perdons de vue le Lac, disparu derrière des plantations d’épicéa. De part et d’autre de la route nous croisons tantôt un champ de céréales tantôt un champ d’arbres (Douglas). Nous récupérons le sentier à droite et sommes très vite appelés à faire un pas de côté vers les pentes en prairie pour aller chercher les points de vue sur le Lac et au-delà sur le Mont Baury et le Mont Bar. Sur le fanc droit du chemin, la présence de joncs et de fougères nous interpelle. En suivant la dépression de sol nous détectons la présence d’une source, parmi les nombreuses autres qui alimentent le Lac.

Thématiques convoquées:

Points de vue d’ensemble sur le paysage du Lac de Malaguet

La préservation des espaces ouverts en prairie

La mise en valeur des sources

Usages actuels:

Pâturage

Sylviculture

Randonnée

Enjeux

> Conforter l’accès aux diférents point de vue sur le Lac

> Remonter quelques couronnes d’arbres le long du chemin pour gagner en transparence sur le lac

> Donner à voir la présence des sources

périmètre concerné

Entre les boisements et le relief, le lac se dévoile progressive -

Sur la droite du sentier, un embranchement invite à la vue

La vue globale sur le site donne à lire la géographie de la réserve naturelle et de ses environs

Après l’ascension au milieu des parcelles fauchées, le chemin plonge progressivement. De piste forestière, il devient chemin étroit qui serpente. De petites clairières le ponctuent, laissant percer une lumière plus franche.

La pente se fait moins forte, et l’on commence à sentir que l’on se rapproche du lac, dont on s’était éloignés depuis la sortie du sectionnal. Le chemin se rapproche de la rivière que l’on distingue en contrebas. Un premier pont permet de l’enjamber. On est alors dans une zone très plane, qui tranche avec le dénivelé parcouru. On découvre alors le fond sableux de la rivière, qui contraste avec les teintes sombres de l’étendue tourbeuse que l’on traverse alors. Un second ouvrage nous permet de franchir cette fois non pas un cours d’eau mais une zone de tourbière. L’absence de garde-corps sur ce ponton donne une sensation de liberté, invite à s’arrêter un temps, voire à s’asseoir en son bord. Le caractère plan du paysage est souligné par un grand épicéa déraciné dont on voit le système racinaire traçant, comme une couche super fcielle sur la zone humide.

On s’éloigne un peu de la Borne, et on retrouve le couvert dense d’une parcelle plantée de conifères. On chemine alors sur une sorte de talus scandé par les racines des arbres, et bordé à sa gauche par un fossé peu profond qui fait penser à un bief aujourd’hui abandonné. Au bout du talus, on aperçoit la grille assurant au lac son statut d’eau close.

Mais le chemin se détourne alors de la rivière, ne permettant pas au marcheur d’aller jusqu’à son embouchure, et suit alors la piste forestière qui s’engage dans le Bois Vieux. Quelques dizaines mètres plus tard, une pierre marque l’entrée d’une sente, comme une invitation à faire un pas de côté, et à arriver enfn au bord de l’eau, là où se rencontrent les eaux du lac et celles de la rivière.

Thématiques convoquées:

Le statut d’eau close

Le rapport proche au lac

Le fonctionnement du bassin versant

Usages actuels:

Ne pas venir perturber la zone de quiétude. Ancienne zone privilégiée pour la baignade, mais moins prisée maintenant que l’on ne peut plus s’engager en voiture sur la piste forestière.

Braconnage car les poissons, principalement en été, viennent chercher la fraîcheur des eaux de la rivière.

Gestion

Il n’y a pas vraiment d’intervention sur cette zone de la part des gestionnaires de la réserve. Des actions de gestion des parcelles boisées sont menées par les propriétaires (abattages, élagage de certains arbres et taille des branches basses.)

Enjeux

Comment amener le public à pratiquer cet espace sans nuire à la fragilité des milieux que le chemin traverse ?

Comment donner à voir le fonctionnement hydrographique de ce système ?

périmètre concerné

Le ponton en bois témoigne du franchissement de la Borne

Système d’eau close maintenu par la grille amont de la Borne

La plage de l’embouchure longe l’arrivée de la borne et fait face à la zone de quiétude

Le ponton en bois témoigne du franchissement de la Borne

Système d’eau close maintenu par la grille amont de la Borne

La plage de l’embouchure longe l’arrivée de la borne et fait face à la zone de quiétude

Le bois vieux, principalement planté de sapins de part et d’autre du sentier, propose une expérience riche de par sa structure issue de sa conduite : La futaie irrégulière. Cette irrégularité, qui fait cohabiter sujets de diférents âges propose un rythme et des ambiances forestières peu courantes dans les plantations de résineux, qui privilégient habituellement un renouvellement par coupe rase suivi de replantation en alignement. Ici le renouvellement se fait par semis naturels dans des espaces mis en lumière par le prélèvement d’un ou plusieurs sujets mâtures. On échappe à l’extrême homogénéité qui prévaut dans la majorité des plantations de résineux, ici ni alignements, ni hauteur de frondaison constante, ni ombre homogène.

Ces boisements de sapins ofrent l’occasion d’observer de vieux sujets massifs aux troncs larges côtoyant des colonies de jeunes sujets prenant la place d’un arbre ancien abattu. La lumière est particulièrement intéressante car elle joue avec l’irrégularité de la structure forestière et anime le sousbois notamment en faisant ressortir les tapis de mousse.

La faible densité des arbres, comparée à celle des plantations d’épicéas par exemple, permet au regard de porter loin. Ainsi depuis la piste, on peut apercevoir régulièrement le lac en contrebas.

La largeur de la piste permettant l’exploitation des bois par les engins nous rappelle que sous son aspect «naturel», le bois-vieux reste un espace productif.

L’entrée côté bois vieux est de prime abord déconcertante pour le promeneur qui en fait l’expérience. Une multiplication de panneaux hétérogènes dresse une série d’interdictions et de mises en garde sans jamais inviter le promeneur. La barrière métallique est dans le même ton : elle empêche les véhicules de passer mais ne ménage pas d’entrée claire pour le promeneur. On ne se sent donc pas bienvenu ou accueilli.

Thématiques convoquées:

La forêt jardinée par opposition à la pratique de la coupe rase. Accueillir et informer le visiteur.

Usages:

La sylviculture.

La randonnée qui emprunte la piste.

La cueillette de champignons, myrtilles et fraises des bois.

L’accès aux zones de baignade des locaux. Accueillir et informer le visiteur.

Gestion

La majorité des parcelles du bois vieux à proximité directe du sentier sont gérées en futaies irrégulières par leurs propriétaires. Certaines parcelles, bien souvent composées d’épicéas, sont gérées en futaie régulière.

Si les sous-bois sont accueillants et pourraient accueillir une «station» d’observation ou de pause, l’exploitation des bois semble difcilement compatible avec ces aménagements. Par ailleurs, dévier le chemin pour quitter la piste d’exploitation et cheminer sur un sentier permettant une expérience plus «intime» des lieux pourrait entrer en contradiction avec la régénération naturelle des bois.

C’est l’entrée côté route qui parait être le point le plus important à traiter car elle pose un problème en terme d’accueil du randonneur.

La piste nous rappelle que le bois-vieux est avant tout un espace de production.

La futaie irrégulière : ici se côtoient des arbres d’ages variés. La lumière pénètre dans les zones de régénération.

Expérience sensible:

L’entrée côté bois vieux est de prime abord déconcertante pour le promeneur qui en fait l’expérience. Une multiplication de panneaux hétérogènes dresse une série d’interdictions et de mises en garde sans jamais inviter le promeneur. La barrière métallique est dans le même ton : elle empêche les véhicules de passer mais ne ménage pas d’entrée claire pour le promeneur. On ne se sent donc pas bienvenu ou accueilli.

Thématiques convoquées:

Accueillir et informer le visiteur.

Usages actuels:

> Entrée du site notamment pour les locaux qui rentrent par ce côté afn de rejoindre les «plages» en contrebas du bois-vieux. Les locaux privilégient un stationnement à proximité de cette entrée soit au bord de la route, soit sur le petit stationnement dans la direction de la gare.

> Accès pour les engins en charge du débardage et chargement des bois.

Gestion

Ravinement au pied de la barrière à gérer.

Enjeux

Amélioration de l’accueil des visiteurs et des consignes qui leur sont données.

Intentions

Regroupement de l’ensemble des informations, consignes et interdictions sur un unique support afn de ne pas créer «d’enchevêtrement» d’informations et de les hiérarchiser. L’ordre des informations devrait mettre au premier plan les informations pratiques et les conseils avant les interdictions afn d’être d’avantage accueillant.

La signalétique dispersée à l’entrée du bois vieux est peu acceuillante et répréhensive

Les informations des panneaux évoquent plus l’interdiction que les qualités de la réserve naturelle

A l’entrée : multiplication des informations et interdictions ainsi que de leurs supports, sans hiérarchisation ni invitation à la découverte.

«L’histoire du lac remonte au Baron d’Allègre. Il aurait été construit au 14ème siècle, en lien avec le château. Ce point d’eau avait déjà une vocation piscicole».

«Le lac est alimenté en amont par la Borne Occidentale qui prend sa source au dessus du village de Sembadel gare puis se déverse dans la Borne occidentale qui se jette ensuite dans la Loire».

«A la fin du 19ème, la propriété est achetée pour y installer une usine de passementerie. Cette manufacture cesse son activité à la fin de la première guerre».

«Les bâtiments du lac se reconvertissent ensuite vers la pisciculture, où l’élevage d’alevins était organisé dans le bassin à l’arrière, puis les truitelles étaient lâchées dans le lac. Le lac de Malaguet connait ensuite une période de pêche de loisir, ouverte à tous les amateurs».

«Après une longue période ou elle vient pendant les vacances dans la propriété, Joelle Le jean s’y installe en 2002. Les bâtiments ne sont plus entretenus depuis longtemps et sont dégradés. Avec son mari, ils entreprennent de nombreux travaux de restauration sur les battisses mais aussi sur le lac, les systèmes de vidanges, le bassin de décantation…

La loi sur l’eau oblige les propriétaires à créer des organes de vidanges (permet de gérer l’empoissonement et limiter l’envasement) ainsi qu’un bassin de décantation pour éviter que la vase s’échappe dans la Borne occidentale.

Le lac datant d’avant le cadastre Napoléonien, un statut d’eau close est toléré dans la gestion du poisson sur le site : une grille avant et arrière est installée pour éviter le mélange des poissons d’élevage du lac et des poissons sauvages de la rivière».

«Ils initient en complément d’une activité de chambres d’hôte et de gite, une activité de pêche à la mouche, qui attire des pêcheurs plus sensible au cadre naturel, avec une technique et éthique de pêche plus respectueuse, correspondant à l’atmosphère «sauvage» du lieu».

«Dans la gestion de l’empoissonement, du poisson ( truite fario, arc en ciel, saumon des fontaines et sandre ) est introduit dans le lac 1 fois par mois afin de renouveler des poisons vifs pour les pêcheurs. Une vidange est effectuée tous les 4 ans environs pour gérer la population de poissons. Une vidange d’étang est organisée au mois d’Octobre avec une vente de poissons aux locaux. Lors de la vidange, le produit de curage est épandu sur la propriété, mais il reste toujours beaucoup trop de quantité par rapport à la surface à épandre. Après curage, la vase étant très fertile pourrait être donnée aux agriculteurs du coin mais le traitement et conditionnement est peu aisé afin de l’épandre sur les terres. Il faudrait la composter puis la faire sécher».

«Sur la gestion forestière des parcelles appartenant à la SC du lac de Malaguet, c’est Yves le Jean, ingénieur forestier et

Gérante de la SC du LAC

Gérante de la SC du LAC

frère de Joëlle qui a initié la gestion en forêt jardinée».

«Sur les usages autours du lac, on remarque que les visiteurs investissent de manière plus homogène les bords du lac depuis que l’entrée de bois-vieux est canalisée par une barrière. Autrefois, les gens rentraient en voiture sur la piste forestière et se garaient à coté du lac avec leur voiture pour se baigner, pique-niquer… Les accès à l’eau coté est du lac étaient sur-fréquentés, avec beaucoup d’érosion sur le lac et de la nuisance sonore. Depuis les visiteurs se garent plus au parking et vont se baigner à la plage. «Par rapport à mon enfance, il y a beaucoup moins de gens qui viennent se baigner dans le lac !».

«Le croisement des usagers fonctionne plutôt bien sur le lac car la période de pêche commence en mars et se clôture le 15 juillet et reprend de septembre à novembre. Les pêcheurs pratiquent principalement la pêche en barque».

«Sur les améliorations à faire pour le site du lac de Malaguet, je pense qu’il faudrait retirer la pouzzolane sur la plage pour retrouver le granite».

«Depuis le début du projet, je pense qu’un espace d’observatoire serait interressant à proposer pour observer les oiseaux.

Ce qui me semble important dans votre intervention, c’est de rester le plus sobre possible, que les aménagement s’intègrent à la réserve naturelle, d’ouvrir ce site remarquable à tous et donner à comprendre et parcourir la richesse écologique du lac».

Chargé de mission gestion et valorisation des sites remarquables

La plage : expérimentation d’excavation de la couche de pouzzolane et fabrication d’une installation artistique avec les bombes volcaniques sur un chantier participatif. L’idée était de questionner l’usage et l’origine de cette matière, qui pourrait nous laisser imaginer que nous sommes sur un lac d’une cuvette volcanique, alors qu’il s’agit d’une retenue d’eau sur le lit de la borne occidentale formant le lac.

Il y a des problème d’érosion sur la plage liés aux eaux de ruissellement venant du parking

Depuis que la barrière de l’entrée de Bois-vieux à été installée, les voitures stationnent sur le bas coté le long de la route.

Gérants de la maison du lac

Florence et Guy ont repris la gestion de la maison du lac depuis 2 ans, il gèrent les chambres et tables d’hôte, le gîte ainsi que l’activité piscicole durant l’année.

«Les personnes qui viennent séjourner ici, pendant la période de pêche sont des amoureux de la pêche à la mouche, des fins connaisseurs de la nature, des personnes qui viennent chercher le coté sauvage du lac et le calme. Ils pêchent principalement en bateau, et certains en wadding, sortes de bottes hautes de pêche. Nous souhaitons privilégier ce public, avec une pratique respectueuse de son environnement, et favoriser une pêche extensive ( 16 pêcheurs/ jour maximum), plutôt qu’une offre de lac de loisir. Ensuite, à partir du mois de juillet, ce sont principalement des randonneurs, festivaliers plutôt citadins qui viennent séjourner ici. Nous tenons à rester dans cette atmosphère de convivialité, familiale à travers l’offre que nous proposons.»

«Les visiteurs pourraient être sensibles à de nouveaux espaces pour s’installer, pique-niquer en famille sur le sentier, pouvoir observer et avoir une dimensions pédagogique sur les richesses de la réserve naturelle».

«Il faut imaginer que pendant une bonne partie de l’année, la partie du sentier traversant la parcelle du sectionnal est très humide et praticable seulement en botte».

Ancien guide pêche et habitant de Varennes

«Je me suis installé ici en 2011 au lac de Malaguet pour le poste de guide pêche que j’ai exercé pendant 5 ans. L’activité de guide pêche permet d’accompagner et encadrer la pratique de la pêche à la mouche, gérer le niveau de l’eau, sa qualité, l’empoissonnement. Il y environ 1500 pécheurs à l’année».

«Il y a un vrai problème sur l’espace de l’entrée du lac et de la plage. Bien souvent, les visiteurs veulent stationner leurs voiture au plus proche du lac et se garent bout du parking. Les voitures sont stationnées dans la perspective du lac et perturbent l’expérience du visiteur en entrant sur la réserve naturelle».

visibles ou des lieux de nidifications d’oiseaux. Il est important d’éviter qu’ils marchent le long des berges, c’est pour cela que nous gardons un maximum de saules en bord de lac pour les dissuader de traverser».

«Nous avons environ 10ha de parcelles boisées autour du lac. Elles sont gérées en futaie jardinée, avec un prélèvement des bois murs au fur et à mesure. Seulement, la récolte est assez faible, environ 60 à 80 m3 par ha. Bien souvent, les scieurs essayent d’inciter les propriétaires à faire une coupe rase, beaucoup plus rentable».

«Pour les bois appartenant à la SC, nous faisons une intervention tous les 8 ans, de marquage des arbres à couper, d’abattage ou de coupe de jeunes sujets pour favoriser le développement des plus grands».

«Autrefois, il existait sur le sectionnal une petite maison de berger, qui permettait de surveiller le troupeau. C’est une mémoire qui mérite d’être valorisée par un lieu de halte.

Sur le périmètre de la RNR, il existe des ruines de moulins encore visibles, mais souvent recouvertes par la végéta-

tion ou camouflées dans les boisements».

Agriculteurs et exploitants forestiers à Varennes

Michelle et Daniel sont d’anciens agriculteurs et forestiers aujourd’hui à la retraite. Ils possèdent encore des bois dans lesquels Daniel poursuit son activité d’abattage et de débardage.

Ils ont connu le sectional lorsqu’il était très utilisé par les agriculteurs. Souvent c’étaient le rôle des enfants des fermes de venir garder les bêtes. Les bêtes allaient boire directement dans le lac. A l’époque il n’y avait pas l’ourlet de saules et d’aulnes entre la prairie et le lac qui fabrique aujourd’hui une barrière visuelle qui masque les prairies du sectional lorsqu’on les observe depuis la plage. Pour Michelle cet ourlet semble aussi être le symbole de la déprise agricole, d’un abandon de la gestion. Elle observe que les refus ne sont plus fauchés et que le sectional s’enfriche.

Sociétaire de la SC Lac de Malaguet, Ingénieur forestier et Agronome,

«La piste de pouzzolane a généré un nouveau milieu humide intéressant, aujourd’hui de nouvelles plantes s’installent grâce à ce substrat exogène.

L’été, lorsque le niveau du lac est bas ou après la vidange, les visiteurs ont tendance à parcourir le tour du lac le long des berges. Le problème est qu’ils traversent des milieux de développement de végétations protégées parfois peu

Michelle fait le constat de la disparition progressive des touristes. Il fut un temps ou des dizaines de personnes campaient sur le sectional, au milieu des vaches, le tout en parfaite entente. Les campeurs profitaient des différentes sources pour se procurer de l’eau potable. La baignade se faisait alors tout autour du lac.

Aujourd’hui il nous font remarquer que l’idée de l’aménagement des abords du sentier doit prendre en compte le débardage des bois de certaines parcelles qui ne peuvent se faire par la route et qui doivent être acheminés jusqu’au parking de la plage.

Michelle, en tant que membre d’un club de marche, nous indique que la traversée du sectional en hiver est difficile car l’endroit est très humide du fait de la présence de nombreuses sources.

«Je ne trouve pas que ce lieu ait besoin d’être davantage aménagé. Quand j’y pense même un banc ce serait trop !»

«Ce n’est pas clair quand on arrive sur le lac il y a des informations contradictoires avec des interdictions dans tous les sens !»

«Si j’avais su qu’on pouvait faire le tour du lac j’aurais pris mon pique-nique»

«Il faudrait enlever cette pouzzolane sur la plage les gens pensent que c’est un lac volcanique !»

«c’est pas la première fois que je remonte des panneaux de la réserve qui ont été mis à terre. Il y a des gens pour qui la signalétique c’est trop autoritaire»

«on dit que c’est une réserve naturelle mais vous avez vu la taille de ces poissons triploïdes ? Ils viennent pas d’ici ceux là !»

«pour les entomologistes le lac de malaguet c’est le paradis ! il y a une diversité de papillons et de libellules impressionante !»

«Pour moi malaguet c’est un petit coin secret où je m’échappe. Rien à voir avec le plan d’eau de la Chaise Dieu où c’est la foire»

«moi je trouve que ce lac mériterait d’être plus valorisé !»

«les résultats d’analyses de l’eau du lac cette année sont préoccupants !»

«On parle tout le temps de la pêche à malaguet mais le pâturage c’est quand même ça qui permet avant tout d’entretenir le paysage»

Commune: Monlet

Parcelle cadastrale n° ?

Propriétaire: COMMUNE DE MOLET / YVES LEGENDRE

Gestionnaire: COMMUNE DE MOLET / YVES LEGENDRE

périmètre concerné

Intentions

L’arrivée sur le site du Lac de Malaguet se fait aujourd’hui majoritairement en voiture par la route. Le premier réfexe qu’on a en tant que visiteur est de rechercher l’entrée principale du site. Le lieu où on pourra garer sa voiture, avoir un premier aperçu du paysage, recueillir des informations sur le fonctionnement de la réserve naturelle: carte de la réserve naturelle, faune et fore présentes, sentiers de randonnées, activités possibles (pêche, loisirs, etc), ofre de services (restauration, sanitaires, etc), animations, guide des bonnes pratiques de la réserve.

L’objectif de l’intervention est de requalifer l’entrée du site pour qu’elle constitue une vraie invitation de départ à découvrir le paysage du Lac de Malaguet. L’ouverture des vues sur le lac, la création d’un espace de transition piéton entre le parking et la plage, la présence d’un panneau d’accueil, la restauration de la plage...autant d’actions qui peuvent participer à augmenter l’amabilité et l’hospitalité du site.

Ressources mobilisés

Troncs équarris

Pierres locales

Piquets de châtaigner

Arène granitique

vue axonométrique de l’existant

vue sur le lac obstruée par le boisement

vue axonométrique projet

vue sur le lac libérée par le relèvement des couronnes des conifères et la sélection des saules sur la berge

requalifcation de la limite public / privé par une clotûre plessée

stationnement non délimité

plage en pouzzolane

stationnement reporté à l’arrière espace d’accueil piétonnisé avec possibilité d’installer des assises (troncs équarris)

muret de soutènement en pierres maçonnées nez de rampe empierré

curage de pouzzolane apport d’une couche d’arène granitique

Plan d’état des lieux de la plage

tas d’écorce enfriché à supprimer

SECTIONNAL PLAGE

plage en pouzzolane à restaurer source

entrée du site à revaloriser

PARKING

Plan projet de la plage

restauration de la plage par un apport d’arène granitique entre le parking et la source

SECTIONNAL PLAGE

source

création d’un espace d’accueil piéton avec panneau d’accueil

PARKING

Commune: MONLET

Propriétaire: COMMUNE DE MONLET

Gestionnaire: PNR Livradois-Forez / Les cavaliers du lac

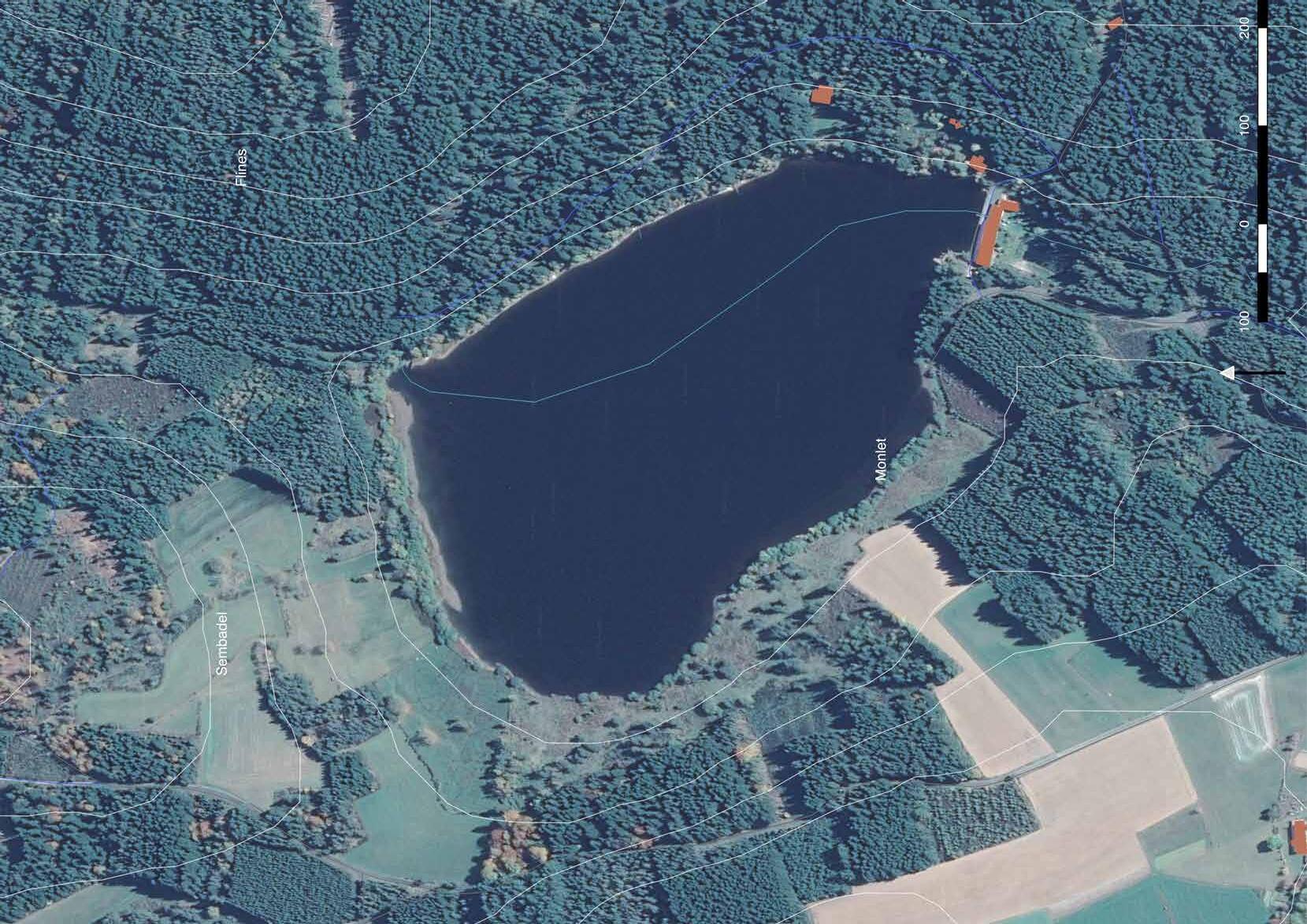

En traversant le sectionnal, le promeneur traverse sur un tronçon, plusieurs bosquets forestiers, groupements d’arbres de hauts-jets développés dans la prairie, apportant une ambiance «jardinée». Le long du sentier, un bouquet de pins s’érige sur la droite et interpelle le regard. Cet espace ombragé donnant sur le lac appelle à venir s’y installer, faire une halte.

Intentions

> Inviter le visiteur à s’installer à l’ombre dans les prairies jardinées du sectionnal, pour une halte, face à la zone de quietude

> Proposer une pateforme en bois, surface plane et lisse permettant une liberté d’usages, pique-niquer, se reposer, observer

> Jouer avec les troncs en cépée et le couvert haut des pins, formant une cabane naturelle

> Intégrer les troncs dans le platelage, et valoriser les jeux de lumière des ombrages sur la surface lisse

> Jouer avec les hauteurs de végétations pour faire découvrir au fur et à mesure la construction dans le bosquet de pin

Ressources et matériaux mobilisés

> Roches granitiques identifées sur la ruine du moulin de la Vère

> Les roches pourront être intégrées au platelage en bois dans le bosquet de pins et pour baliser l’entrée dans le boisement

Schéma de principe

Vue axonométrique de l’existant

Cloture électrique

Tracé de la cloture électriqueactuelle

Roncier en développement

Ouverture dans le roncier pour un nouvel accès

Tracé de la cloture projet

Fauche régulière sous les pins

Platelage en bois sous le bosquet

Mise en défens du roncier et balise de gestion

Vue axonométrique projet

Croquis d’ambiance vue projetée

Accès au bosquet de pins depuis le sentier

Tracé de la cloture projeté

Shéma de gestion et de déplacement de la cloture

Images de références et inspirations

Commune: MONLET

Parcelle cadastrale n°142

Propriétaire: COMMUNE DE M ONLET

Gestionnaires: PNR / Commune de Monlet / Les cavaliers du Lac

Intentions

L’espace du sorbier est intéressant car il ofre à nouveau un abri naturel et constitue un pas de côté par rapport au sentier. Sa situation en promontoire et son orientation permettent au marcheur d’observer la prairie puis, de loin en loin, les berges, la zone de quiétude et enfn les hauteurs avec leurs prairies de fauche et les massifs forestiers.

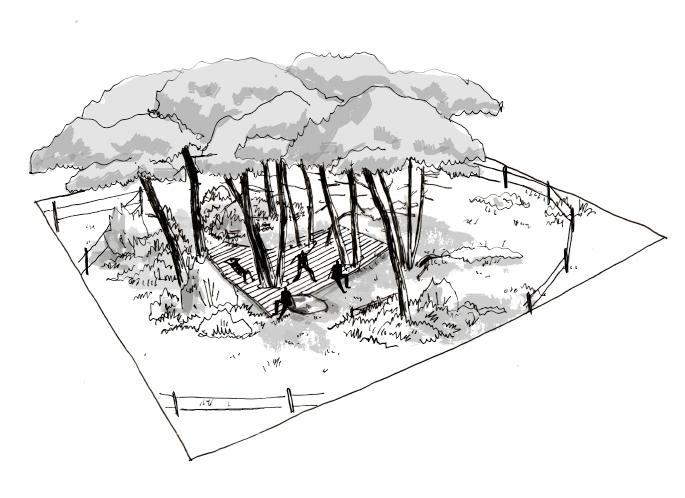

Un des thèmes sous-tendant l’intervention est celui du maintien de l’ouverture de la grande prairie du sectionnal. En efet, on observe le développement important du genêt à balais dans la prairie du fait du sous-pâturage et du non fauchage de certain refus. L’idée serait de se saisir d’une campagne de défrichement de la prairie pour aménager l’espace sous le sorbier avec le produit du défrichage. Cela permettrait à la fois de «ranger» ces rebuts et de renforcer le caractère d’alcôve du lieu.

Ressources mobilisés:

Genêt fauché sur place

Tronc équarri

Piquets de châtaignier

Un petit pas de côté permet de gagner l’ombre et l’abris de la cépée de sorbier.

Une situation de «cocon» sur laquelle s’appuyer et à renforcer afn de se mettre à l’abris du pas-

Une vue intéressante sur diférents paysages et milieux depuis les prairies des hauteurs jusqu’à la zone de quiétude.

Déplacement de la clôture afn de pérenniser le cône de vision

Ramée permettant de ranger les rémanents et renforçant l’alcôve.

ÉTAT INITIAL ÉTAT PROJETÉ

Assise réalisée à partir d’un tronc.

Commune: MONLET

Parcelle cadastrale n°947

Propriétaire: M. Lac

Gestionnaires: M.Mercier / PNR

Aujourd’hui, lorsque l’on arrive au point le plus haut traversé par le sentier, un panonceau indique la possibilité de dévier de l’itinéraire et de s’engoufrer dans un chemin d’exploitation. Quelques dizaines de mètres plus loin on arrive à l’entrée d’une parcelle fauchée qui descend jusqu’à la zone de quiétude. De ce point de vue, on embrasse tout le lac, mais aussi le grand paysage et ses sommets d’origine volcanique.

L’envie ici n’est pas d’encombrer cette entrée de champs mais de faire un pas de côté, de proposer de s’installer dans une alcôve bordée d’une haie de genêts, de cépées de feuillues et d’une des nombreuses sources se jetant dans le lac. Un beau pin y projette une ombre bienvenue, comme un toit au-dessus de cette pièce ouverte sur le paysage.

L’intervention consiste en la construction d’une plateforme perpendiculaire au sens de la pente permettant de s’asseoir, de s’allonger ou de pique-niquer. Contrastant avec le bois usiné, des troncs bruts viennent s’insérer dans le platelage, lignes horizontales tendues vers le grand paysage.

Le parcours propose de regagner le chemin principal par un autre accès permettant d’enjamber la source et de prendre conscience de ce réseau ramifé qui alimente le lac.

Ressources mobilisées : Bois usiné / Pierres d’ancrage /Troncs écorcés secs sur pieds

Haie de genêts dissimulant le site depuis le sentier et l’entrée de champs. Un accès est à créer en supprimant plusieurs pieds

Mont Bar et

Chemin permettant d’accéder à l’entrée de champs ofrant une vue dégagée sur le lac et le grand paysage

Mont Baury

Haie de genêts Roncier Pin Prairie de fauche Cépée d’alisier blanc Source

Présence d’une source. Le ruisseau naît au niveau du chemin, puis se jette dans le lac au niveau de la Zone de quiétude. Il tarit à la saison sèche.

Chemin permettant d’accéder à l’entrée de champs ofrant une vue dégagée sur le lac et le grand paysage

Mont Baury

Haie de genêts Roncier Pin Prairie de fauche Cépée d’alisier blanc Source

Présence d’une source. Le ruisseau naît au niveau du chemin, puis se jette dans le lac au niveau de la Zone de quiétude. Il tarit à la saison sèche.

Grumes stockées en bord du chemin d’exploitations

Chandelles sèches sur pied Pierres provenant de la ruine du moulin en aval du lac

Commune: FELINES

Parcelle cadastrale n°449

Propriétaire: SC MALAGUET

Gestionnaire: SC MALAGUET

Intentions

L’embouchure de la Borne occidentale ofre une vaste ouverture sur l’ensemble du lac et en particulier sur la zone de quiétude. L’espace est doux après la traversée des bois : prairie, sable et lumière. Nous proposons ici au marcheur une installation simple à partir d’un ou plusieurs troncs sculptés. Le but est de revisiter le motif du tronc échoué comme on le retrouve à plusieurs reprises sur les berges du Bois-Vieux.

Ressources mobilisés

Tronc d’arbre sculpté.

périmètre concerné

Rocher au millieu de la sente pour dissuader le passage

Assise sculptée qui reprend le motif de l’arbre échoué sur la berge.

Inviter le promeneur avec une signalétique intrigante

Rocher au millieu de la sente pour dissuader le passage

Assise sculptée qui reprend le motif de l’arbre échoué sur la berge.

Inviter le promeneur avec une signalétique intrigante

Commune: MONLET

Parcelle cadastrale n°137

Propriétaire: SC MALAGUET

Gestionaires: SC MALAGUET

Intentions

Regroupement de l’ensemble des informations, consignes et interdictions sur un unique support afn de ne pas créer «d’enchevêtrement» d’informations et de les hiérarchiser. L’ordre des informations devrait mettre au premier plan les informations pratiques et les conseils avant les interdictions afn d’être d’avantage accueillant.

Multiplication des informations et interdictions ainsi que de leurs supports, sans hiérarchisation ni invitation à la découverte.

Hiérarchiser et rassembler l’ensemble des informations

Carte et itinéraire Informations pratiques et consignes

Interdictions véhicules

Espace d’implantation pressenti pour le support d’information compilant l’ensemble de informations.

- Fabrique de rubans de 1905 à 1913 (établissements Gotard et Descos de St-Etienne) ;

- Production d’électricité à partir de 1916, vendue à un industriel de La Chaise-Dieu pour l’éclairage public des communes de La Chaise-Dieu, Sembadel, Félines, Allègre et Monlet ; un rapport des Ponts et chaussées précise que l’usine génératrice de Malaguet est insuffisante pour alimenter la voie ferrée de Sembadel à Darsac, construite à partir de 1916 ;

- Minoterie de 1920 à 1936.

Les informations sur le peuplement piscicole sont diverses et attestent de la présence de poissons de première comme de deuxième catégorie piscicole. Ainsi en 1851, dans un rapport intitulé « situation de la pêche dans les trois arrondissements de la Haute-Loire », un inspecteur des Eaux et Forêts décrit « l’étang de Monlet, qui contribue à approvisionner les marchés en carpes et brochets » (ARSAC, 1993).

Jusqu’à la fn du du siècle dernier, les parcelles du sectionnal étaient maintenues ouvertes par une activité de paturage intensif du bétail des habitants du hameau deVarennes . Le paysage était tenu ouvert et permettait une visibilité sur l’ensemble du lac depuis cet espace. Aujourd’hui, les pratiques pastorales ont évolué et le sectionnal n’est plus investi par les troupeaux de vaches ou de moutons. Une gestion plus extensive, en accord avec la ferme equestre des Cavaliers du lac qui fait paturer quelques chevaux en retraite, a été mise en place. Les paysages évoluent avec cette nouvelle gestion et se développent des strates de végétation plus hautes : en bordure du lac, le cordon boisé de saules et d’aulnes, en bosquets éparses ou arbres isolés dans les prairies avec des pins, sorbiers, frênes, alisiers.

Une note de 1891 de la Société agricole et scientifique de la Haute-Loire fait état de truites, carpes, tanches, loches et vairons et d’introduction réussie (œufs embryonnés) de corégones, truites des lacs et truites saumonées. En 1897, Auguste MARTIAL publie une notice sur les essais de pisciculture, faisant à l’inverse état de l’échec à 85% de l’introduction d’alevins dès résorption de leur vésicule ombilicale. Les années 1920 et 1930 voient l’installation d’une pisciculture moderne (système Coste) permettant la vente annuelle de 100 000 alevins et 10 000 truitelles arc-en-ciel et fario (chiffres de 1960). Par ailleurs, le grossissement de truitelles dans le lac permet la production annuelle d’environ 3 tonnes de poissons (2 971 kg de truite vendus en 1962). La vente de poissons est abandonnée à la fin des années 1970 au profit de la vente de cartes de pêche à l’année (20 pêcheurs en 1976, deux barques). L’empoissonnement se fait alors en truites arc-en-ciel et fario, tandis que carpes et brochets sont introduits dans les années 80. En 1976, année de grande sécheresse, on compte à la vidange 50 kg de truites pour 2 300 kg de poissons blancs. La situation est similaire à la sécheresse de 2003.

La plus ancienne vidange ayant laissé des traces dans la mémoire collective est celle de 1992 ; elle faisait suite à une très longue période sans assec durant laquelle le niveau était maintenu le plus haut possible. Plus récemment, des vidanges ont été réalisées tous les 3 ou 4 ans, en 2003, 2007, 2011, 2014 et 2017.

Ce constat n’est pas une vision nostalgique des paysages ouverts mais invite plutôt à une vision prospective sur le sectionnal avec les besoins et moyens de gestion actuels. Par cette étude, nous souhaitons mettre en débat l’évolution des paysages vers une fermeture progressive, et réféchir à comment accompagner ces dynamiques végétales.

Intentions

> Vues à ouvrir sur le sectionnal pour créer des ouvertures sur le lac et le massif forestier de Bois-vieux

>Maintenir ouvertes les prairies paturées

> Redonner de la transparence dans certaines bosquets pour laisser la vue glisser sous le houpier

> Valoriser les rémanents, produits de tailles, coupes des arbres et arbustes

Niveau d’intervention et de gestion:

Plusieurs types de coupes sont préconisées afn de maintenir certains espaces du sectionnal ouverts.

> Fauche des arbustes et jeunes arbres dans les prairies du sectionnal ( assister les chevaux dans le maintien de l’espace ouvert des prairies)

> Abattage d’arbres en bosquets, et d’arbres isolés

> Taille de transparence ( sélection de branches à élaguer pour relever la couronne de certains arbres)

Fauche des arbustes tous les 5 ans ( genets, ronciers...)

Taille de transparence

Abattage Vue à ouvrir ou maintenir

Plan de gestion du sectionnal

Zone de quiétude

Fenêtres existantes à maintenir ouverte

Bosquet de pins

> 7 lieux / 7 thématiques / interêts : Chaque lieu sera l'occasion d'une halte et de découvrir une des richesses / patrimoine qui fait la singularité du lieu à travers un Focus.

1_ L'entrée du lac, la plage

- Signalétique/Scénographie assez visible et accueillante (on doit sentir que c'est l'entrée, le seuil et donner envie d'aller parcourir le sentier).

- Carte, vue aérienne situation du sentier ( notion de temps du parcours, équipements de haltes, pique-nique...).

- Informations fonctionnelles, guide des bonnes pratiques

- Histoire du lieu (lecture d'un sentier au milieu de parcelles privées, activités piscicoles, sylvicoles, pâturage...).

- Mise en bouche sur les richesses / patrimoines naturels à découvrir sur le sentier ( Ornitho, botanique, géologique, aquatique ...)

+ Focus : Pêche d'étang / Pisciculture...

2_ Le sectionnal

+ Focus : intérêts de gestion avec l'histoire du sectionnal, autrefois pratiques du pâturage en lien avec le hameau de Varennes, aujourd'hui avec les chevaux et gestion et intervention par le débroussaillage. Changement des pratiques implique une évolution des paysages, de nouvelles formes.

3_Sous le sorbier

+ Focus : Intérêts botanique avec les lichens, la tourbière et l'écosystème marécageux.

4_Le panorama

+ Focus : Intérêts géologique et historique avec la vue du mont Baury et Bar, et le lien entre le lac et le château du Barron d'allégre.

5_L'écluse de la Borne Occidentale

+ Focus : Intêrêts aquatique lié à la traversée de la borne occidentale. Donner à lire la subtilité du système hydraulique, qui alimente le lac en eau. Parler du système d'écluses en amont et aval de la Borne du au système d'eaux closes. Histoire du cadastre napoléonien.

6_L'embouhure

+ Focus : Intêrêts ornithologique et botanique avec la proximité de la zone de quiétude et l'espace de nidifcation, ainsi que la présence proche de gazons amphibies

7_Au milieu de la piste forestière

+ Focus : Intérêts sylvicole sur la gestion des boisements en futaie jardinée, donner des clefs de reconnaissance des arbres

Légende: Sentier du

Périmètre de la RNR

Lieu préssenti portant un intérêt particulier

Le mardi 23 juillet, une quinzaine de riverains, techniciens , élus et curieux ont participés à la résitution itinérante de l’étude paysagère. L’enjeu était de parcourir ensemble les sites retenus du projet, échanger et débattre sur les propositions d’aménagements le long du sentier.

Réserve naturelle régionale du lac DE malaguet

étude pré-opérationnelle

Résidence de l’atelier Bivouac du 16 au 23 juillet 2019