Contenido

4. ¿Y el barrio?

Johana Muñoz

6. El recuerdo permanente de un proyecto itinerante.

Alejandro Álvarez

8. La escuela necesita más mostros

John Estrada

10. Hacer memoria

Juan Carlos Lemus- Caliche

12. Allí, en los zapatos del otro

Erika Tatiana Rodríguez

Hogar. 13

Joel Lelarge

La historia de mi baile la cuento con los pies. 14 Colectivo Ceiba

Narraciones de seres invisibles. 16 Giselle Andrade

Caminando. 18

Juan Pablo Urrego

Construcción del ser. 20 Colectivo El Camello

1

Foto: Andrea Daza.

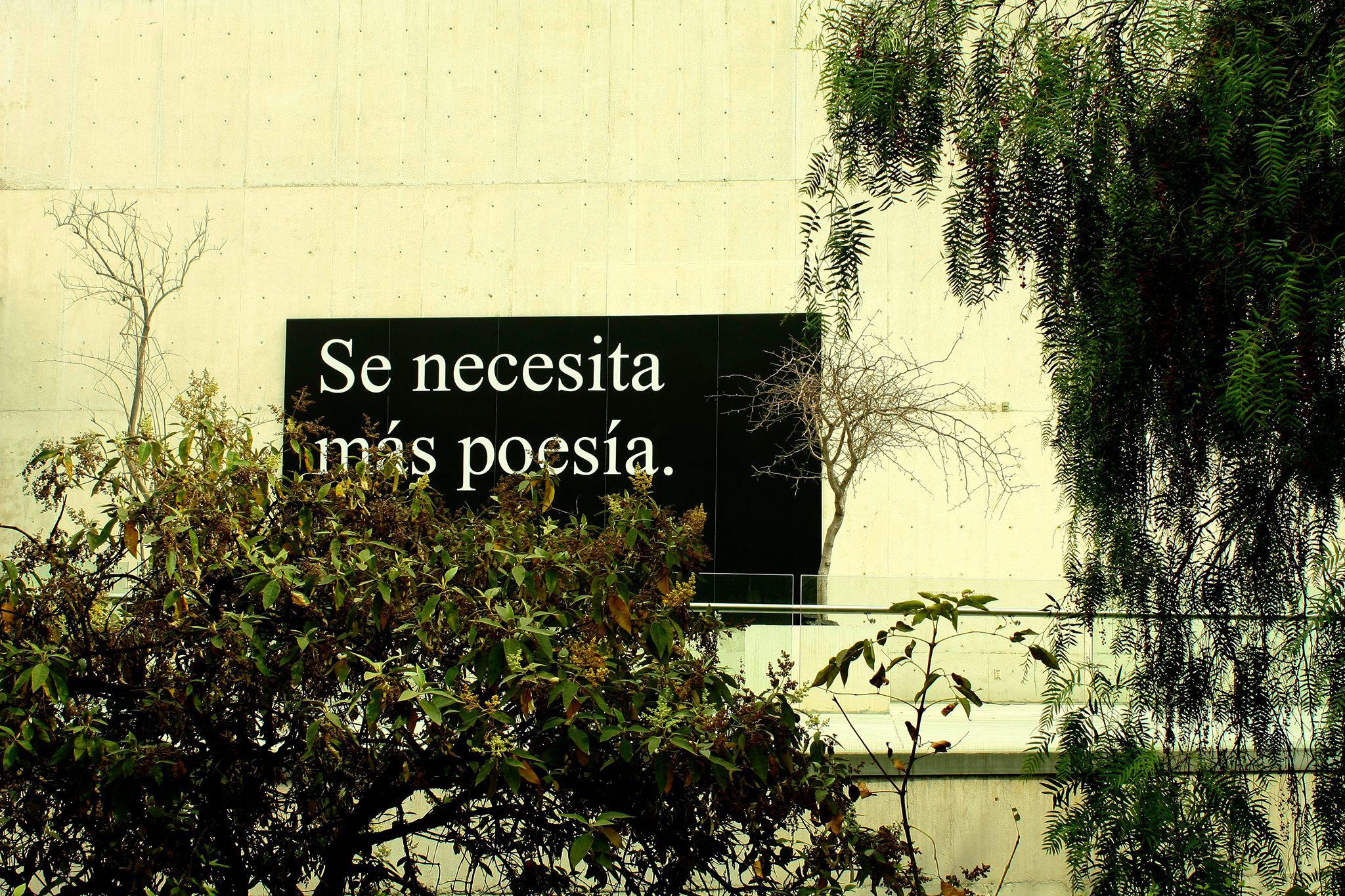

Florecer en medio del cemento. Aprovechar las grietas para surgir. Echar raíces y mirar alto. Flor de andén es una publicación que nace del proceso constante de reconocer situaciones adversas y, a la vez, apostarle a posibilidades creativas. Nos reunimos a pensar en modos de resistir desde las palabras e imágenes que pueden fijarse en un papel. Y es que en unas cuantas hojas caben muchas versiones de la vida. Queremos que la vida sea múltiple y posible.

Algo nos convoca, un proceso y unas creencias. El proceso: la Semana de las Memorias que desde hace seis años realiza el Laboratorio de Derechos Humanos y Ciudadanías; las creencias: la memoria, el arte y lo comunitario son esquinitas de un triángulo desde el cual mirar con esperanza. Reconocemos los procesos que la escuela, la academia y el barrio realizan persistentemente para que esas palabras sean fuente de reflexiones, de sentidos, de cambios que avancen hacia una vida en la que la dignidad sea vivencia cotidiana.

Asumimos que los procesos tienen que encontrarse entre sí para hacerse más fuertes por eso queremos tejer alianzas entre diversos escenarios que nos permitan aprender unos de otros. Para este número nos encontramos entre estudiantes y docentes de la Universidad Pedagógica Nacional de la Licenciatura en Artes Visuales, el Laboratorio de Derechos Humanos y Ciudadanías, la IED Colegio Gonzalo Arango, en trabajo permanente con algunos procesos comunitarios de la localidad de Suba, dando como resultado una amalgama de versiones, escritas y visuales, sobre lo que fue la Semana de las Memorias, reflexionando sobre cuál es el sentido de las memorias locales, tema del evento, pero también sobre lo que para cada uno es el barrio, la comunidad y las expresiones artísticas.

La Semana de las memorias funcionó como eje para revisar nuestras propias historias, nuestro barrio, nuestros caminos, nuestras memorias. En esa revisión surgen tensiones, que consideramos valiosas, no queremos afirmaciones finales y cerradas, queremos preguntas y despliegues que nos permitan seguir pensando y, sobre todo, actuando.

Esperamos que acoja estas creaciones para pensar, en sus propias palabras, sobre la potencia que genera el seguir encontrándonos para creer y crear.

2 3

Editorial

Foto: Leonardo Duquino.

¿Y el barrio?

Johana Muñoz @laprofejuanaa

Johana Muñoz @laprofejuanaa

No solo nos reconocíamos a la distancia; nos conocíamos, y más allá de eso, reconocíamos al otro como parte de un tejido comunitario que hoy en día, después de muchos años, permanece, a pesar de que algunos vayamos solo de visita

CUANDO YO ERA NIÑA los domingos en la mañana, muy temprano, mi mamá me enviaba a la tienda a comprar el pan y la leche para el desayuno; yo salía a hacer el mandado en pijama y con el pelo enmarañado, pero a quién importaba, si Doña Anita y Don José, los dueños de la panadería me conocían desde que era aún más pequeña y sin importar que estuviera en pijama o con el mejor peinado me saludaban siempre con la misma amabilidad y cariño, me daban la ñapa del pan y se despedían diciendo - saludos a la profe Lety-. Lety es mi tía, la directora del colegio que queda en la misma calle, en el que hemos estudiamos muchos de los niños del barrio. Mientras caminaba de vuelta a casa, de repente, se asomaba a la ventana la nieta de Doña Mary.

Ingrid se llamaba la niña que tenía la misma edad que yo, con quien a veces hablábamos de ventana a ventana o salíamos a jugar frente a nuestras casas. Entonces, mientras lanzaba una pequeña piedra a la ventana del segundo piso de mi casa, para que mamá me escuchara y me abriera, escuchaba algún chiste de Wilson, el hijo de Don Eutimio. Yo solía verlos frente a su casa limpiando o revisando la mecánica del taxi que conducían, eso sí, cuando algún vecino pasaba por esa esquina, sabían cómo hacerlo reír, distrayéndole un poco del cansancio o tal vez de un mal día. Al mismo tiempo, mientras mamá se asomaba a la puerta a recibirme, observábamos cómo Doña Seida abría las puertas de su droguería, con un gesto la saludábamos desde la esquina y cerrábamos la puerta mientras yo escuchaba a mamá preguntar - ¿hay pan calientito? -.

Esa era la calle donde yo vivía, en un barrio que tiene el nombre de un Santo, al sur de la ciudad. En San Isidro, casi todas las personas se conocían entre sí. En las mañanas las familias se turnaban para llevar a sus hijos al colegio; al final de la jornada escolar, de camino a casa, seguramente nos encontrábamos con más vecinos del barrio recogiendo a sus hijos del colegio o, tal vez, comprando las verduras para el almuerzo en la tienda de los pastusos

No solo teníamos en común un territorio llamado San Isidro, no solo nos reconocíamos a la distancia; nos conocíamos, y más allá de eso,

reconocíamos al otro como parte de un tejido comunitario que hoy en día, después de muchos años, permanece, a pesar de que algunos vayamos solo de visita.

Y AHORA QUE SOY PROFE vivo en un barrio y en una época muy diferente, un lugar donde los hogares se acomodan uno encima de otro y de otro y de otro, hasta formar torres. Parece que las personas ya no son personas, son una puerta más que ves en frente de la tuya. Ya no está la tienda de Doña Ana y Don José, pero hay unas tiendas con la opción de llevar las cosas a domicilio hasta la puerta de tu casa, así que hay un joven que, casi a diario, timbra en mi apartamento para entregarme el pan y la leche, sin embargo, no conozco su nombre. Ya no está el taxi de Wilson, el vecino al que le golpeábamos en la puerta de su casa o llamábamos para que nos transportara por la ciudad. En su lugar, tengo más de una aplicación en mi teléfono para solicitar el servicio. Ya no está Doña Seida con su droguería, ni los pastusos con su tienda de frutas y verduras, en su lugar, hay hipermercados de cadenas comerciales con una variedad inmensa de servicios y productos que también puedes solicitar desde la comodidad de casa o haciendo un clic.

4 5

Foto: Andrea Daza.

“ “

Foto: Andrea Daza.

El recuerdo permanente de un proyecto itinerante

El Laboratorio me enseñó a creer en mí y en los demás, en la necesidad de una pedagogía que traspase los lugares oficiales de la educación y acompañe a los estudiantes en procesos donde ellos son protagonistas de su propio crecimiento personal y educativo

En el 2013 ingresé a estudiar en el colegio Los Pinos de la Localidad Santa Fe, en este mismo colegio inició el Laboratorio; a través del tiempo se ha desarrollado en otros colegios de diferentes localidades. Recuerdo que los procesos que se desarrollaban en aquel entonces, eran en su mayoría ejercicios audiovisuales; en estas actividades participé en varias ocasiones sin vincularme completamente.

La música también ha sido un eje transversal del proyecto. Por aquellos años, me encontraba interesado por el movimiento hip hop; gracias al proceso, logré conocer a un artista importante en esta escena: Subverso, quien no sólo realizó su presentación, sino que además nos dio un conversatorio sobre la situación de Chile en aquel momento y el papel del rap como resistencia. Este tipo de eventos eran los que me llamaban más la atención y me mantenían pendiente del Laboratorio. El profesor Jhon Estrada, quien siempre ha liderado el proyecto, nunca perdió su interés por mi proceso como estudiante.

En el año 2014 por motivos personales tuve que dejar el colegio Los Pinos, por lo que a su vez me alejé del LDHC. Con el profesor Jhon logré compartir procesos y eventos extracurriculares que fueron creando un vínculo personal y, a su vez, rompiendo con la jerarquía entre docente y estudiante, lo que en el 2018 me llevó a vincularme como asistente de sistematización del Laboratorio en el colegio Gonzalo Arango de la localidad de Suba, en un momento donde yo cursaba cuarto semestre de Sociología en la universidad Santo Tomás. Este proceso de acompañamiento lo realicé en el marco de la campaña Somos Mostros, que buscaba reivindicar la importancia de la diferencia en la escuela, ejercicio que ayudó a muchos estudiantes para expresar sus sentimientos y emociones, generando así relaciones asertivas entre quienes participaron.

El Laboratorio me enseñó a creer en mí y en los demás, en la necesidad de una pedagogía que traspase los lugares oficiales de la educación y acompañe a los estudiantes en procesos donde ellos son protagonistas de su propio crecimiento personal y educativo, a través de la exploración de sus gustos y capacidades, en diversos espacios que permiten experimentar, construir y reconstruir lo que hacemos y somos.

Al LDHC le agradezco la posibilidad de lograr conocer personas para dialogar y trabajar, y por permitir encontrarme conmigo mismo en la experimentación de habilidades, que en un espacio de educación convencional no hubiera logrado desarrollar. Sin duda alguna, mi vínculo con el Laboratorio es personal, emocional y académico; pero sobre todo es un vínculo recíproco, pues estoy seguro de que el LDHC siempre estará presente para cuando quienes hemos hecho parte (o no) de él, lo necesitemos.

6 7

Alejandro Álvarez @daap240

“ “

Foto: Andrea Daza.

Foto: Andrea Daza

La escuela necesita más mostros

Jhon Estrada @@JohnEstrada83

¿Qué resabio “punk” se desata en la vida propia cuando se decide ser profesor en un país que poco valor da a los procesos educativos? Eso, un resabio. Lo que para otros y otras es, posiblemente, un inevitable estadio laboral resultado de “malas jugadas” profesionales, otros vemos -con algo de espíritu punk-, como un proyecto de vida. De manera reiterada demando el evitar una cierta atmosfera de romanticismo en los procesos. Sin embargo me hago responsable de esta, entre tantas contradicciones: creo en la educación como proyecto para potenciar a los mostros silenciados.

Dando un paso atrás, al hablar de los escenarios con alta dosis de romanticismo en sus procesos, preciso aclarar porque, tal vez, la escuela es uno de ellos y a qué se debe mi expresión políticamente incorrecta. Uno de los errores más comunes de nuestra labor es creer que la escuela lo puede todo. Que este es el único escenario posible para formar las subjetividades ávidas de normas, buen juicio moral y un futuro que no se ha

escrito. Que es en la escuela donde debe diseñarse el trazo que configura el patrón institucional del buen ciudadano colombiano. Que las y los profesores multiplicamos el paradigma de lo que está bien, de lo bueno, de lo correcto. De manera afortunada se puede reconocer, dentro y fuera de las escuelas, que cada vez más profesionales dedicados a los menesteres del educar se paran desde orillas lejanas a la idea de educación bancaria que nos permitía reflexionar Freire. Sin embargo, en un país tan particular como el nuestro, siempre es necesario pensar y repensarse. Y si, tal vez, ¿empezáramos por descolocar ese extraño y complejo relato de agentes de la construcción moral y ética de los infantes y jóvenes que acuden al sistema educativo? Un ruido poco sonoro se produce en mí cuando me hablan de “los docentes como ejemplo moral”.

Nuestras escuelas están llenas de mostros que necesitan potenciar sus formas distintas de hacer y pensar. A partir de lo simbólico, con mensajes pequeños y esperamos contundentes, queremos construir un relato pedagógico que, desde lo simple, nos interpele frente a lo distinto, al disenso, a esas formas de moverse ante el mundo

Nos condenan en doble vía. A los profesores, en primera instancia, replicando modelos y estructuras que, no necesitaríamos sesudas disertaciones para saber que lo ideal es tomar un mazo y volverlas añicos desde sus cimientos. Por otro lado, las y los estudiantes, a quienes con mecanismos de control y doctrinas a cumplir a pie juntillas, anulan o atrofian la posibilidad de dar paso al desarrollo autónomo de su subjetividad. Es posible que esté llevando esta reflexión a un escenario catastrófico. Es cierto, muy a propósito de los tiempos que vivimos, la inflexión mediática que demanda el hoy y el contenido políticamente correcto y altamente beligerante que nuestros followers esperan día a día en nuestro mundo tecnomediado y definido temporalmente por el # del día.

Pero, separando a las familias que pueden pagar un ecosistema educacional alternativo, aquellos padres y madres que entienden lo vital de su rol en la formación de sus hijos e hijas, los niños, niñas

y jóvenes que disfrutan de una amplia oferta de formación desde las artes, el deporte o escudriñan otras formas del mundo académico (incluyendo seguramente el disfrute de una variada oferta cultural), lo que nos queda es un amplio sector de la población que no tiene otra opción que acceder a la escuela que de manera muy superficial exploré en párrafos previos.

Qué pasa en esa escuela con los mostros que desean ser punks, que creen en la posibilidad de una escuela laica, científica y liberadora, que dibujan fuera de la margen, que tienen ritmos y tiempos de aprendizaje diferentes, aquellos y aquellas que cuestionan la estructura por estar hecha a la imagen y semejanza de los adultos, del poder. Ser educador demandaría, entre tantos sueños, liberar a los mostros y cimentar un país/escuelas con todas las voces y colores como posibilidades. Desde hace 9 años vengo/venimos pensando(nos), desde el laboratorio, escenarios de experimentación desde lo pedagógico que, en una tarea de largo aliento y de carácter estructural, disponga pequeñas cuotas a la recodificación de lo cotidiano con la escuela, entre tantos invitados necesarios. En 2018, como parte de las estrategias del colectivo, decidimos pensar y poner andar un ejercicio que nos permitiese dar cuenta de alguna manera a los cuestionamientos sobre los cuales ponemos el acento en escrito.

¿De qué se trata? Somos Mostros es una campaña pedagógico artística de carácter temporal que pretende que la escuela sea un espacio para potenciar las diferencias en todos los campos. Entendemos lo diferente, lo mostroso como una “cosa excesivamente grande o extraordinaria en cualquier línea. Persona que en cualquier actividad excede en mucho las cualidades y aptitudes comunes.” (diccionario online RAE) Nuestras escuelas están llenas de mostros que necesitan potenciar sus formas distintas de hacer y pensar. A partir de lo simbólico, con mensajes pequeños y esperamos contundentes, queremos construir un relato pedagógico que, desde lo simple, nos interpele frente a lo distinto, al disenso, a esas formas de moverse ante el mundo. El territorio escolar es un espacio - tiempo definitivo para configurar subjetividades que expresen al pleno sus necesidades, miedos, gestos, necedades, acciones, etc. Además, la escuela cumple un rol definitivo para comprender las diferencias históricas que nos han llevado a vernos como monstruos unos con otros a pesar de habitar un mismo territorio. En tiempo de posacuerdos, es urgente una escuela que se deje interpelar por la otredad, ese otro/a con el que construyo un devenir mejor en comunidad en medio de las diferencias.

8 9

“ “

Foto: Andrea Daza.

Hacer memoria

Juan Carlos Lemus- Caliche @GuerrerodeFuego

La memoria para mí es un eterno viaje, un viaje en el que no tenemos claro a dónde llegaremos y no importa, porque nos importa más el camino. Se trata de hacer memoria para poder seguir caminando, tanto individual como colectivamente

Este texto surge del programa “El arte de la memoria”, realizado por el espacio Salida de emergencia, del Laboratorio de Derechos Humanos y Ciudadanías en el que Caliche nos cuenta sobre su participación en diferentes procesos de memoria. Habla del colectivo Arbitrio y del proceso que han desarrollado con las madres de Soacha.

De preferencia me gusta que me llamen Caliche porque fue el nombre que me dio el barrio, el que me dio mi formación. En Usme, de donde vengo, empezamos a reivindicar el término neoñero para hablar de esas personas que viven en los barrios pobres, populares y que siguen caminando por sus sueños, así, yo también, tomé esa formación y empecé a interesarme por el arte y por los procesos colectivos.

Llegué a la Universidad Pedagógica Nacional, a estudiar Licenciatura en Artes Visuales. Allí, me encuentro, desde el hacer, con un colectivo: el Colectivo Arbitrio. Un grupo de estudiantes que

se preocupan por la formación artística en torno a temas políticos y del hacer gráfico. Luego, también, me encuentro con otros profesores y compañeros con intereses sobre el cuerpo, la memoria y conformamos Ceiba.

La memoria para mí es un eterno viaje, un viaje en el que no tenemos claro a dónde llegaremos y no importa, porque nos importa más el camino. Se trata de hacer memoria para poder seguir caminando, tanto individual como colectivamente. Esa memoria tiene muchos matices, van apareciendo cuando uno hace memoria. Un asunto es quién hace memoria y para quién la hace, porque las versiones institucionales de la memoria no siempre les gustan a todas las partes de la sociedad. Se omiten cosas, por eso, es tan importante darle espacio a una memoria colectiva, que tenga varias versiones y voces. A mí me interesan esas memorias colectivas y cómo desde mi formación aporto a esas memorias. Todos tenemos unas memorias que contar, eso me parece muy interesante desde Arbitrio, que hacemos memoria desde la gráfica.

Empezamos a trabajar laboratorios de creación, abrimos un taller y la gente llegó por el interés del hacer, al encontrarse con la técnica necesariamente tiene que empezar algo ahí, algo para contar. Si usted maneja la técnica podría quedarse imitando imágenes o puede poner sus imágenes propias y contar algo. Creo que desde ahí el arte tiene muchas posibilidades sin que necesariamente todos seamos artistas. Todos tenemos la necesidad de contar, de expresar cómo nos sentimos frente a los hechos que vivimos. Conflictos de todo tipo, no solo bélicos. El arte sensibiliza los cuerpos para estar preparados, tanto los cuerpos como las situaciones son distintas, y no es solo el arte, es la educación artística. Hay arte que se queda en lo decorativo, hay arte que enuncia y denuncia también.

Hay muchas formas de proceder respecto a la memoria, yo no estoy de acuerdo con algunas formas institucionales de hacer memoria, en las que a la víctima solo la ponen como víctima, no reconocen cómo esos cuerpos han logrado hacer otras cosas: empoderarse, ser líderes, les ha tocado aprender, enseñar a otros. Muchos discursos hacen énfasis en lo doloroso para finalmente aprovecharse de las víctimas. Si lo vemos desde lo ámbitos educativos está la pregunta, ¿Como docentes nos estamos formando para entender las realidades de los colegios respecto a las víctimas y el conflicto?

Como colectivo Arbitrio empezamos a funcionar en las movilizaciones estudiantiles de 20172018, en el marco de las luchas por el presupuesto para la universidad pública y específicamente

para la Universidad Pedagógica. Iniciamos con el proceso de Educa tu rebeldía, porque siempre hemos pensado que la rebeldía es necesaria, pero qué tipo de rebeldía. Desde ahí nos cuestionamos y empezamos a hacer un trabajo gráfico para apoyar el paro. En ese ejercicio empiezan a salir los numerales: nos están matando, en el marco del posacuerdo y el asesinato de líderes sociales. Nosotros nos hicimos la pregunta: ¿a quiénes están matando? Nos dimos cuenta de que en las regiones estaban matando a líderes, docentes que están en procesos de defensa ambiental. Creamos una obra que se llama De lejos parecen moscas. Visibilizamos a 5 de los profesores que habían asesinado y a otros, como Quintin Lame, que hizo mucho por la educación de los indígenas, y esa historia no nos la cuentan. También quisimos hacer un homenaje a Mario y a Elsa, docentes, asesinados por sus investigaciones. Por otro lado, en la universidad se estaba haciendo un trabajo de tesis con las madres de Soacha. El profesor Alexander Ruiz invita a unos estudiantes de la Licenciatura en Artes Visuales a hacer un trabajo de memoria con las madres, se hizo en ese momento un acercamiento. Luego entró Arbitrio. Se decidió hacer un ejercicio de Laboratorio, en el que cada una de las madres tenga un profesor, uno de los docentes en formación, logrando así educación personalizada. También hay estudiantes de la licenciatura, que no son del colectivo y que hacen énfasis en el proceso de relato de memoria con las mamitas. A partir del grabado, hay un símil, una metáfora: grabar en la memoria.

No sabíamos cómo realizar el proceso con MAFAPO. Se realizó un laboratorio con tres etapas, un acercamiento en el que nos conocimos, lo principal no era la obra en ese momento. Luego fuimos pensando en la imagen y construyéndola, en un proceso conjunto. Este ejercicio nos ha llevado a entender que como maestros no estábamos preparados para trabajar con víctimas, pero nadie lo está. A pesar de los miedos hay que empezar a hacerlo, ese camino el arte lo permite. Mientras se hacen procesos empáticos donde la historia de las mamitas, no solo la triste y dolorosa, sino toda su historia de vida empieza a cruzarse con la historia de los profes. En ese momento nos damos cuenta de que ese hijo que les mataron pudo ser uno y empezamos a tener una cercanía y comprensión sobre lo que pasa en este país. Las personas encargadas de protegernos nos pueden desaparecer y nos pueden presentar como los peores delincuentes del mundo. Reconocer esas historias y trabajar la memoria no lo enseñan en las universidades, toca salir al mundo a conocerlo.

10 11

“

“

Foto: Andrea Daza.

A lo largo de mi educación académica he estado involucrada en actividades con sentido social y cultural, en las cuales he podido encontrar todo tipo de personas. El arte ha sido eje fundamental de dichos encuentros; allí no se discrimina por raza, sexo y, mucho menos, condición social. Es en lugares como estos es donde surge nuestra identidad, lo que realmente somos.

La pedagogía tiene un papel fundamental para la construcción de identidad y autocrítica a partir de estrategias didácticas diferentes. Pero, ¿por qué son diferentes? ¿Por qué estos lugares nos hacen pensar desde un punto de vista diverso? Simple, la catarsis. Se entiende como una posibilidad de liberación o la resignificación de los recuerdos en el ámbito emocional, corporal, mental y espiritual, a través de experiencias empáticas de carácter colectivo, donde te encuentras a ti mismo y puedes hacer un proceso de reflexión de lo que eres, sentirnos identificados con el otro. Entendemos cómo se forma el ser de los demás a partir de acontecimientos en el pasado, en nuestro presente, y de manera amplia en el futuro. La empatía es un sentimiento colectivo, la capacidad de percibir y lo más importante, de compartir emociones mediante el reconocimiento del otro como uno mismo. Eso es lo que se vive en carne propia durante actividades como la Semana de las Memorias donde su nombre lo

Allí, en los zapatos del otro

Erika Tatiana Rodríguez @tatiana._.rodriguez

relata todo. Durante las actividades que se llevaron a cabo puedo decir, que mis compañeros y yo nos sentimos identificados con las historias contadas en el marco del performance Reflejos de Guerra donde mostramos y tratamos de sentir episodios del conflicto alejados de nosotros.

“Ahora sus gritos permanecen, como aquella mina antipersona, como si hubiera estallado también en mi corazón, para permitirme curar las heridas mucho más profundas que aquellas que permanecen en la piel. Al inicio sentía rabia, coraje y rencor, pero después he descubierto, que, si me limitaba a transmitir ese odio, creaba más violencia todavía. Puedo pedir así una vez más perdón, mi corazón se desahoga y me siento libre’’1

Desde la perspectiva de una persona que nunca ha percibido la violencia cercana, es demasiado difícil interpretar un papel parecido, en cambio para alguien que ha experimentado estos aspectos, es demasiado chocante recordar aquellos momentos de angustia. Es ahí donde nuestro sentimiento de empatía juega un rol importante, de hecho, primordial, ponernos en los zapatos del otro, como dice el dicho popular, donde ser consciente del sentimiento ajeno es esencial.

1 Fragmento guion “Reflejos de Guerra”. Proceso de escritura y creación colectiva LDHC. Dirigido por el docente Rolando Franco

Hogar

r

Vengo de un lugar lleno de odio de desprecio a lo diferente, vengo de un lugar de vastos parques donde es imposible jugar.

De eternas calles en las cuales no debes andar con gigantes murallas que inalcanzables son.

Una Suba aislada del mundo donde los perros enmudecen y el dorado sol caliente nunca está.

Esta cuadra no es mi hogar solo es mi estado liminal del cual quiero huir pero por siempre me perseguirá.

12 13

Joel Lelarge @jojitox

Foto: Andrea Daza.

Foto: Andrea Daza.

La historia de mi baile la cuento con los pies

Reconocer los pies como portadores de historias nos llevó a reconocer el cuerpo y el territorio como constructores de memoria, reconocemos nuestros pasos y así proyectamos el camino. Además, logramos pensar en el colegio como un territorio lleno de territorios, un espacio en el que caben muchos mundos con sus historias a cuestas

Una y otra vez con la misma pregunta, con la misma molestia, con el vacío que nos habita. Otra vez intentando comprender la cara de los años que nos anteceden, otra cara de lo que somos, otras voces, otras formas de meter las manos, el cuerpo, meternos en nosotros, pero esta vez diferente, esta vez en otro lugar, otro momento y, lo más importante, junto a otros, que también se sienten convocados a prestar atención a una y mil voces que narran lo que fuimos y, en cierta medida, nos muestran los rasgos de lo que ahora somos como sujetos o como colectividad. Esta vez sucedió al interior del taller Cuente cuentos con los pies en el marco de la Semana de las memorias del 2019 en la IED Gonzalo Arango. Cuando hablamos de procesos comunitarios solemos escuchar la frase tejido social, en ocasiones no entendemos a que se refiere esto, sin embargo, no se trata solo del interés por entender, es indispensable vivirlo con todos los sentidos. El tejido nos remite a las manos y el tacto; la concentración y la vista, el orden y el desorden; las texturas y el cuerpo. Desde la cabeza hasta los pies, y asi, empezamos a tejer con los pies de otros. Esos pies que sostienen carne, espíritus, historias, narraciones; pies que sostienen, pero no son inamovibles, su dinamismo construye junto a otros y en ese hacer podemos encontrarnos y entrelazarnos armoniosamente o podemos, simplemente, enredarnos en el tejido. El taller realizado hizo énfasis en los pies y en las múltiples metáforas que, a partir de allí, pueden dinamizar la creación de historias. Así,

frases como: de dónde salir corriendo, dónde se levantan los pies del suelo, a dónde ir de puntitas, cuándo hay que pararse duro, se convirtieron en ejes desde los cuales los estudiantes escribieron y compartieron historias sobre sus memorias barriales, siendo así, tejido colectivo.

Es importante resaltar que el taller propició inicialmente un ejercicio personal, al permitir a cada estudiante recordar una historia asociada a su barrio, y luego, un ejercicio grupal, al compartir con otros y reconocer historias colectivas. Las historias se transformaron en apuestas gráficas que se ubicaron en diversos lugares del colegio, siendo así ejercicios cartográficos que relacionaron lugares del barrio con la institución que habitan cotidianamente.

Reconocer los pies como portadores de historias nos llevó a reconocer el cuerpo y el territorio como constructores de memoria, reconocemos nuestros pasos y así proyectamos el camino. Además, logramos pensar en el colegio como un territorio lleno de territorios, un espacio en el que caben muchos mundos con sus historias a cuestas. El taller y la Semana de las Memorias son escenarios para reconocer que en la escuela habitan seres llenos de cuentos que podemos tejer y re-tejer.

*Ceiba es una semilla en germinación que se nutre de los cuestionamientos que nos generan el cuerpo, la memoria y el territorio. Se fortalece gracias al encuentro, el arte, la cultura y el reconocimiento de los otros.

14

ávitagnE

abuS

08llC

Lina Hueso - @teta_tuo/ Erika Fuentes - @fue. gx/ Laura Rodríguez - @laura85rodriguezs/ Colectivo Ceiba

Aut ista n te Cra 9na Cra 7ma C l l 1 2 7 C l l 1 0 6 Cll 1 00

Engativá Cll80

Usaquén Suba

“ “

Narraciones de seres invisibles

Giselle Andrade @gisell_lat

Giselle Andrade @gisell_lat

Tengo la fortuna de haberme encontrado con mi ser, con mis raíces y quiero seguir descubriendo más de ellas

Crecí en una tierra de ritmos pegajosos e historias fantásticas. Mi infancia plena de imaginación, acompañada de una gran cercanía a relatos contados por los más viejos de mis allegados, influyó en mi curiosidad por saber lo que se esconde detrás de las palabras que muchas veces fueron cambiadas para que una pequeña niña no indague sobre las heridas de un conflicto.

Mi pueblo, al igual que varios lugares de Colombia, sufrió a causa de la guerra interna. Mi familia, como víctima de esta situación, trató de mantener discreción. Hubo noches en las que nos reunimos a contemplar las estrellas para intentar calmar el calor que azota como una pena más a los lugareños de la zona bananera. En esos momentos era imposible no traer a la mente los recuerdos de la época, motivo de nostalgia para los más veteranos, que entre risas y ojos aguados reviven a los que injustamente les arrebataron la vida.

Nunca vi el conflicto como algo duro, puesto que mi familia se encargó de que las penas se volviesen alegría a partir de narraciones que en ocasiones llegaron a exagerar con virtudes sobrehumanas a los protagonistas. En ese instante fue donde me dí cuenta de la ausencia dentro de los corazones que recuerdan y protegen aún. Viviendo en un pueblo tan pequeño no es una sorpresa que haya versiones parecidas a la mía: una gran cantidad de relatos que no han encontrado una forma de desahogarse del dolor, el odio, los que aún no han querido pasar la página. Sé que el tema de la violencia en el país es delicado y nos toca a todos de una manera diferente pero está en nuestras manos enfrentarlo y acabar con él. No es sano un pueblo que no recuerda, no sana la familia que quiere ocultar las cicatrices de una situación que, al fin y al cabo, no fue culpa de ella. Intentar ocultar las cosas solo trae sufrimiento, por experiencia puedo decir que el querer empezar de nuevo en una época de posconflicto es difícil, te sientes amenazado, sientes que te señalan, en ese momento es donde te sientes víctima. Algo que siempre me ha dolido es el no haber conocido a mis familiares fallecidos por la guerra. En muchas ocasiones gracias a las fotografías que guarda mi bisabuela los imaginé compartiendo conmigo. Tengo vagos recuerdos de mi abuela

paterna, pero algo que siempre me motiva son los parecidos que dicen que ella y yo compartimos: rasgos faciales, gestos y movimientos. Cuando me dicen esas cosas me doy cuenta de que parte de nuestros seres queridos quedan dentro de nosotros y debemos encontrarnos con ellos, en nuestro ser, a nuestra forma. Ya sea por el arte, por la ciencia, por la religión, etc., tengo la fortuna de haberme encontrado con mi ser, con mis raíces y quiero seguir descubriendo más de ellas, hablando, escribiendo pero, sobre todo, protegiendo las historias de mi territorio, que al escribirlas, procuro revivir a sus protagonistas y mantener la identidad de un pueblo.

16 17

“ “

“Tengo la fortuna de haberme encontrado con mi ser, con mis raíces y quiero seguir descubriendo más de ellas”

Foto: Andrea Daza.

Foto: Andrea Daza.

Caminando

Juan Pablo Urrego @@juanpablo0806

Uno como sujeto nunca va a lograr cosechar sus metas con un trabajo individualista, por lo que se necesita la cooperación y trabajo colectivo para lograr tal fin. La verdadera vida es una huella de las acciones colectivas

El colegio Gonzalo Arango, ubicado en la localidad de Suba, mi segunda casa en la que adquirí toda mi formación académica, fue un territorio en el que construí mi identidad. Todo inició en el momento en el que comencé a participar en las sesiones que se realizan en el Laboratorio de Derechos Humanos y Ciudadanías.

Las sesiones desarrollan actividades culturales y artísticas en las áreas de: fotografía, cine, música, pintura y narrativa; en ellas la mente cosecha ideas y viaja, no solo hacia lugares que ya han sido pensados y puestos en práctica, sino que esperamos llegar a la estación de la imaginación donde pueden crearse caminos que se disfrutan de la mano de los espectadores.

Dentro de las actividades que me hicieron reconocer y afirmar mis capacidades, está la Carrera de Observación. Ésta se centra en hacer un estudio a fondo de los lugares más importantes del barrio o localidad en donde convivimos, resaltando aspectos relacionados con el medio ambiente, la literatura y el arte en general. Esta actividad nos permite recoger información sobre el origen, localización y relación con las personas que tienen estos espacios.

Esto tiene el objetivo de conocer, ya sea para el bien de uno o para compartir estas historias con las demás personas del entorno. Uno conoce con qué tipo de personas convive en la cuadra o barrio y así, sabiendo sus historias, nos podemos ayudar cuando lo necesitemos.

Es así como esta actividad y muchas otras que se realizan en el laboratorio, me han permitido aprender muchas cosas, tanto de historias del diario vivir, como cosas que tienen que ver con las personas que se encuentran a mi alrededor, mi comunidad. Si no se conocen las personas no podemos hacer comunidad. Todo esto nos demuestra que es importante formar comunidad para que nuestros propósitos se puedan lograr, ya que como me lo han transmitido mis creencias, mi familia y las personas allegadas a mí, uno como sujeto nunca va a lograr cosechar sus metas con un trabajo individualista, por lo que se necesita la cooperación y trabajo colectivo para lograr tal fin. La verdadera vida es una huella de las acciones colectivas.

18 19

“ “

Foto: Andrea Daza

Foto: Leonardo Duquino.

En un país con exceso de problemáticas sociales, inmerso en un sistema que nos quiere entre la guerra y por completo individualizados e individualizadas, las juntazas, por pequeñas que sean, funcionan para generar resistencia.

Nuestros cuerpos fueron unión, no una que llevara un objetivo netamente estructurado o una bandera lo suficientemente precisa; llevaba un querer. Unos cuerpos que querían algo más allá de un logro para sí mismos. El querer se convirtió en un reto que cada cuerpo sintió y construyó con una voz diferente, voces que terminarían por dar inicio a una idea prematura de encuentros, en los que aprenderíamos, en el caminar y el hacer, a crear espacios de difusión artística que nos enseñaron - y aún nos enseñan, a prueba y error- a movilizar ideas, a creer en nosotros y en nosotras mismas, a derribar límites elitistas, a romper miedos e inseguridades y a amar quienes somos sin caer en la exaltación excesiva del yo, sino por el contrario en busca siempre del apoyo mutuo, del intercambio de pensamientos y el trueque de saberes que aporten a quienes desean sumarse al sector artístico y cultural.

Como bien lo especifica la palabra colectivo, El Camello2 ha nacido de un interés común de 2 El Colectivo de Artes El Camello nace en el año 2016, cuando un grupo de estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional se reúne con el

Allí, en los zapatos del otro

un grupo de personas totalmente diferentes. Una idea que alienta no solo la vida de cada uno de ellos y de ellas, sino también el encuentro para el diálogo y la mediación de diferencias.

Ahora, esta misma palabra ha trascendido y se ha desidealizado en la experiencia del hacer, generando que paralelamente se construya un sujeto consciente, que se asume como parte fundamental del trabajo común y un colectivo que a partir de la constante reflexión se reinventa las veces que sean necesarias, para seguir creando una base fuerte forjada en la empatía, el acuerdo y la búsqueda de motivos para seguir camellando y aprendiendo.

En un país con exceso de problemáticas sociales, inmerso en un sistema que nos quiere entre la guerra y por completo individualizados e individualizadas, las juntazas, por pequeñas que sean, funcionan para generar resistencia. En medio de nuestros privilegios mendigados, decidir por aventarse a crear de formas críticas y conscientes, es un paso más a la transformación y uno menos para la mano negra.

deseo de generar un encuentro de muestras artísticas emergentes, que posteriormente se convierte en El Festival de Artes “El camello”, un espacio de encuentro para la difusión artística de distinto/ as sujetos vinculado/as a las artes.

20

Colectivo El Camello @colectivo_elcamello

Foto: Andrea Daza.

Johana Muñoz @laprofejuanaa

Johana Muñoz @laprofejuanaa

Giselle Andrade @gisell_lat

Giselle Andrade @gisell_lat