orte Verlag Leseprobe

Alle Rechte vorbehalten.

Die Verwendung der Texte und Bilder, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und strafbar.

Dies gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Übersetzung oder die Verwendung in elektronischen Systemen.

© orte Verlag www.orteverlag.ch

Gegründet von Werner Bucher und Rosemarie Egger im Jahr 1974

Nr. 221, Mai 2023

ISBN 978-3-85830-311-0; ISSN 1016-7803

Erscheint fünf Mal jährlich. Die nächsten Ausgaben mit folgenden Themen: 222 «Ein Ort für orte: Der Kreuzgang Grossmünster Zürich»; 223 «Übersetzungen»; 224 «Regina Ullmann (1884–1961)».

Fühlen Sie sich von einem der Themen angesprochen, haben Sie Informationen dazu oder sogar Interesse, in der Redaktion mitzuarbeiten, dann freuen wir uns über Ihre Zuschrift an unsere Redaktionsadresse.

Leitung Redaktion: Annekatrin Ranft-Rehfeldt

Redaktion orte

Bärenmoosweg 2, CH-5610 Wohlen

Tel. +41 44 742 31 58, redaktion@orteverlag.ch

Redaktionsteam: Annekatrin Ranft-Rehfeldt (Leitung)

Gabriel Anwander, Viviane Egli, Regina Füchslin, Susanne Mathies, Erwin Messmer, Monique Obertin, Cyrill Stieger, Peter K. Wehrli

Verlag: orte Verlag

Im Rank 83, CH-9103 Schwellbrunn

Tel. +41 71 353 77 55, Fax +41 71 353 77 56 verlag@orteverlag.ch, www.orteverlag.ch

Einzelnummer: Fr./Euro 18.–

Abonnemente: Gönnerabonnement orte Fr./Euro 140.–(5 Ausgaben pro Jahr + Poesie-Agenda)

Jahresabonnement orte Fr./Euro 86.–(5 Ausgaben pro Jahr + Poesie-Agenda)

Abonnemente im Ausland: Fr./Euro 12.– Zuschlag

Inseratepreise: 1 / 1 Seite (121 x 180 mm) Fr. 400.–

1 / 2 Seite (121 x 88 mm) Fr. 200.–

1 / 4 Seite (121 x 42 mm) Fr. 120.–

Inserateverkauf: Annina Dörig, inserate@orteverlag.ch, Tel. +41 71 353 77 40

Umschlag: Gestaltung: Daniela Saravo, Verlagshaus Schwellbrunn, unter Verwendung des Bildes Eleanor von Ulrich Brecher, 1928 (mit freundlicher Genehmigung von Martin Roda Becher

Das Copyright der Texte liegt bei den Autorinnen und Autoren.

Trotz umfangreicher Bemühungen ist es uns in wenigen Fällen nicht gelungen, die Rechteinhaber für Texte und Bilder einiger Beiträge ausfindig zu machen. Der Verlag ist hier für entsprechende Hinweise dankbar. Berechtigte Ansprüche werden selbstverständlich im Rahmen der üblichen Vereinbarungen abgegolten.

3 Editorial

orteinhaltsverzeichnis

«wir

kommen überall vorbei»

Der Schriftsteller Ulrich Becher

4 Einleitung Peter K. Wehrli

8 Jahrtausende gingen dahin Ulrich Becher

10 Spätes Freundschaftsblättchen für Uhl Becher Dieter Bachmann

16 Auszug aus Dauergäste, Meine Familiengeschichte Martin Roda Becher

20 Auszug aus Murmeljagd Ulrich Becher

25 Neues vom Erfinder des Murmeljägerjägers Norbert Weiß

28 Auch ein Schrei besteht aus Sprache:

Ulrich Bechers Murmeljagd als Hörbuch Peter K. Wehrli

32 Aus Das Herz des Hais Ulrich Becher

35 Eine Stilstudie zum Roman Das Herz des Hais Erwin Messmer

39 Die literarische Hinrichtung des Adolf Hitler

Ulrich Becher als Dramatiker Jeroen Dewulf

45 Biografien

46 fundorte: Goethe in der Schweiz Damian Zingg und Annekaterin Ranft-Rehfeldt

56 wander-orte: Otto. F. Walter Cyrill Stieger

61 orte-bestenliste Iris Gerber Ritter

64 orte-werkstattgespräch: Simon Froehling Viviane Egli

67 orte-bücherregal

71 ortolan: Hans Jürg Zingg Erwin Messmer

78 orte-festival Annekatrin Ranft-Rehfeldt

80 orte-agenda

82 orte-longseller

83 orte-marktplatz

1

orteinhalt

Liebe Leserinnen und Leser

Liebe Leserinnen und Leser

Einen Autoren wiederentdecken und sein Werk in der heutigen Zeit betrachten –dies war und ist eine der Traditionen, mit denen unsere Zeitschrift seit Jahren die Literaturlandschaft belebt. In dieser orte-Ausgabe widmen wir uns dem Schriftsteller Ulrich Becher, einem «Preussen austriakischer Prägung mit Schweizer Wurzeln», der nach Deutschland, Österreich, Amerika und Brasilien, «plötzlich in Basel» strandete. Martin Roda Becher – Sohn des Autors – zeichnet zusammen mit den Gastredakteuren

Dieter Bachmann, Norbert Weiß und Professor Jeroen Dewulf entlang persönlicher Erinnerungen und anhand von Zitaten aus Familiendokumenten, ein zeitlos aktuelles, vielschichtiges Bild des Autors. Der Schriftsteller Ulrich «Uhl» Becher galt und gilt als Aussenseiter seiner Zeit.

Peter K. Wehrli, Monique Obertin und Erwin Messmer wählten für orte verschiedene Textpassagen aus dem Becherschen Werk aus, dessen eigenwilliger, zuweilen mit einem satirischen Unterton gefärbter

Stil mit langen, ausschweifenden Charakterisierungen, präzisen Beobachtungen und hinreissenden Bildern herausfordert und erfreut. «Mit einemmal geschah es, dass ihm das Unmögliche gelang.» Die mit diesem Satz beginnende Sterbeszene (Seite 8 – Jahrtausende gingen dahin) eines

alten Juden kann von Becher nicht meisterlicher geschrieben sein. Diese und andere Entdeckungen warten auf Sie. Seien Sie genauso gespannt, was es im wanderorte mit Otto F. Walther, beim ortolan über Jürg Zingg oder im fundorte, in welchem es um J. W. Goethe in der Schweiz geht, zu entdecken gibt. Zu Letzterem starten im Mai 2023 Sonderführungen, Konzerte und Podiumsgespräche, an denen unter anderem der Schweizer Literaturwissenschaftler und Autor Adolf Muschg teilnehmen wird. Diese Veranstaltungen und weitere Informationen zu Goethes Aufenthalten in der Schweiz stellen wir Ihnen in Zusammenarbeit mit der Deutschen Botschaft in Bern und dem Museum Sasso San Gottardo exklusiv vor. Wir danken allen Beteiligten dieser Nummer für ihr grosszügiges Mitwirken. Und Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünschen wir auf den kommenden Seiten ein Überall und Nirgendwo – zuweilen eine unstete Weltfahrt, bei der Sie «plötzlich» ganz und gar in den Texten Ulrich Bechers ankommen.

Beste Grüsse

Annekatrin Ranft-Rehfeldt

3

orteeditorial

«…wir kommen überall vor bei»

Der Schriftsteller

Ulrich Becher

4

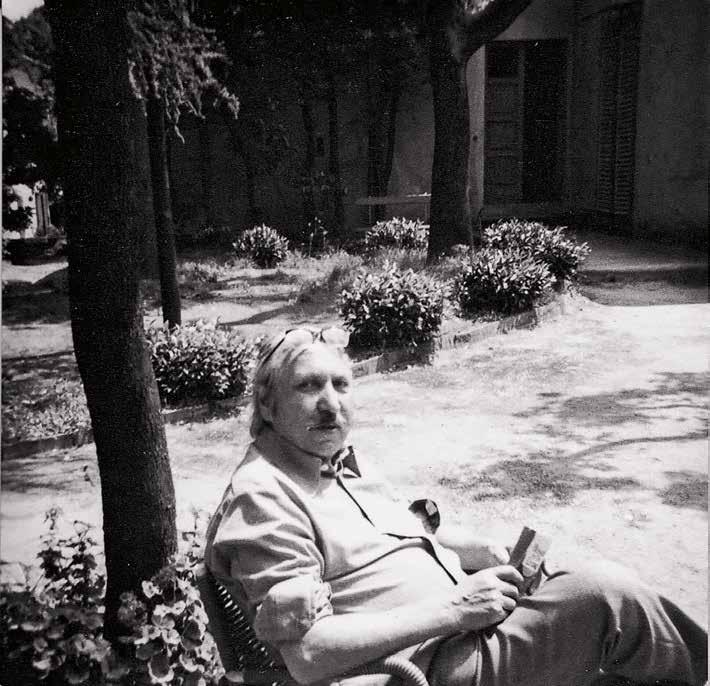

Ulrich Becher, Eleanor, 1928

Mit freundlicher Genehmigung von Martin Roda Becher

Einleitung

Zugegeben: In den Siebzigerjahren wollte mir – Twen, der ich damals war – Ulrich Becher als der Inbegriff eines Schriftstellers erscheinen. Charaktervoll eigenwillig im Verhalten, unbürgerlich reagierend auf das, was der Augenblick ihm anbot. Ich sah ihn damals als bedeutenden Bohémien. Bei unseren Begegnungen war es, als wolle er diesen Eindruck bestätigen: Ein nach Europa zurückgekehrter Emigrant – der jüngste unter den Autoren, deren Werke auf Hitlers Scheiterhaufen angezündet worden waren –, einer allerdings, dem es offenbar gelungen war, das schicksalshafte Unterwegssein des Emigranten auf der Flucht in den Verzicht des Bohémiens auf die kleinbürgerliche Sesshaftigkeit umzumünzen. Sein in New York geborener Sohn Martin hatte guten Grund, einen Postbeamten, der ihn fragte, wohin die eintreffende Post weiterzuleiten sei, anzuweisen: «Schicken sie die Post irgendwohin. Wir kommen überall vorbei!» Ein einprägsamer Unterschied zur Emigrantentrübsal, die noch bis in die Siebzigerjahre im Zürcher «Odeon» und im «Select» zu spüren war. Bei Becher hiess es damals trotzig: «Wir sind das schlechte Gewissen der deutschen Literatur!»

«Weltfahrt» nannte er die erzwungene Fluchtroute in einer Widmung, Weltfahrt, die uns verbindet, seitdem ich ihm von meinem monatelangen Aufenthalt in Brasilien berichtet hatte.

Von da an mischten sich häufig Brocken von brasilianischem Portugiesisch in unsere Gespräche, denn auch er gestand – wie ich – in diese sinnenhafte Sprache vernarrt zu sein. Auch deshalb scheint es mir wichtig, dass in dieser orte-Ausgabe über Ulrich Becher Jeroen Dewulfs Text zu lesen ist, der verdeutlicht, wie Becher seinem Peiniger Adolf Hitler mithilfe eines brasilianischen Rituals zu Leibe rückt.

Dass Bechers künstlerisches Bemühen nicht auf Sprachkunst allein beschränkt blieb, mag durchaus seine Freundschaft mit George Grosz bewirkt haben. Die Farbillustrationen in diesem Heft lassen erkennen, dass jener wohl den satirischen Unterton in vielen von Bechers Textfolgen mitausgelöst und den Autor zudem zu eigener Bildnerei veranlasst hat, die inhaltlich und stilistisch die anregende Einwirkung von Grosz nicht verheimlichen will.

Auch wenn es wenige Leserinnen und Leser gibt, die bestreiten würden, dass Bechers Murmeljagd der bedeutendste Roman ist, der über die Schweiz im Zweiten Weltkrieg geschrieben worden ist, scheint es nicht bedeutungslos, dass auch Bechers weiterer Umgang mit Sprache belegt wird, etwa in seiner Korrespondenz

6

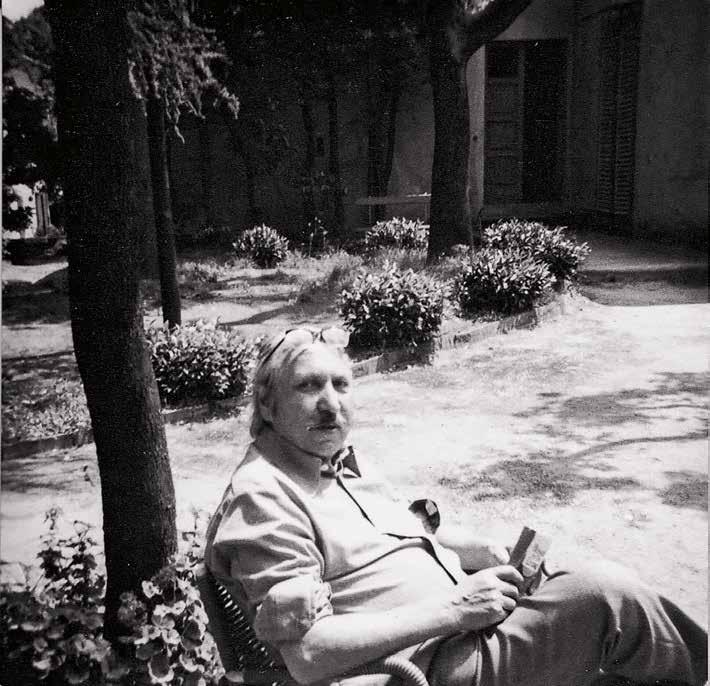

Ulrich Becher, 1960er-Jahre. Mit freundlicher Genehmigung von Martin Roda Becher.

oder im Freundschaftsblättchen von Dieter Bachmann, der einen der wenigen Filme gedreht hat, in dem sichtbar – ja, nicht nur hörbar – wird, wie Becher seinen unverwechselbaren Duktus im Sprachbergwerk schmiedet und typisch becherische Formulierungen wie «Knallerbsenknall», «fröschegiftige Abwässer», «Geisterbahngeister» und «Kaltwasserfreitod» eicht. Dieter Bachmann schildert im Postskriptum zu seinem Text, dass Bechers Stimme auf einem frühen Tonband im Lauf der Jahre verstummt ist. Umso zuversichtlicher griff ich zu meinem Tonband, auf dem ein zweistündiges Gespräch gespeichert war, das ich am 11. Mai 1977 mit Ulrich Becher aufgenommen hatte. Als sei Bachmanns Vermutung berechtigt, Becher besitze eine verwunschene «Löschkraft», die zur Wirkung kommt, sobald er vermeintliche «Ewigkeitswerte» zeitlich beschränken wollte, sind auch auf meinem Tonband – aus dem ich Ausschnitte in dieses Becher-Heft einzufügen plante – nur noch die Fragen hörbar und Bechers Antworten lediglich als ein rhythmisch differenziertes, vokalreiches Wechselspiel zwischen Hochdeutsch und Schweizerdeutsch und nicht mehr als logische Wortfolge verständlich. Man darf sich damit trösten, dass in Bachmanns frühem Film intakt zu hören ist, wie Ulrich Becher sich vorstellt: «Die Deutschen sagen: ‹ein unbequemer Mann›, der muss ein Schweizer sein, die Schweizer sagen: ‹ein unbequemer Mann›, der muss ein Österreicher sein, und die Österreicher wiederum sagen: ‹ein unbequemer Mann›, der muss ein Deutscher sein!»

Peter K. Wehrli

7

Jahrtausende gingen dahin

Ulrich Becher

Das Menschengeschlecht war ausgestorben. Es war seine Zeitlang über die Erde gegangen, es hatte seine Zeit beherrscht oder gedient, wie die Fische eine Zeit beherrscht oder gedient hatten, die Ichthyosaurier eine zweite, die Mammute eine dritte, die Büffel eine vierte. Ungezählte –dem aufgeweichten Gehirn längst verschollene – Jahrzehntausende hatte seine Herrschaft gewährt: vor dem Gesicht der Ewigkeit keine Zehntausendstelsekunde. Ein neues Wärmealter war über die Erde gekommen, vorerst unmerklich, schleichend, aber unaufhaltsam. Insekten waren zur Grösse von Dackeln gediehen, dann zu der von Bernhardinern geschwollen. Vergeblich hatten die Menschen sich ihrer in fürchterlichen Kriegen zu erwehren getrachtet: Mammutameisenherden trampelten sie nieder, Goliathhornissengeschwader stiessen zorndröhnend auf sie herab, Heuschreckenschwärme – jedes Tier gross und graus wie ein Vogel Greif – verfinsterten den Himmel, andre bestäubten sie mit einem Gift, das man zur Glanzzeit des Menschengeschlechts ein Insektenpulver genannt haben würde; Hekatomben raffte der tödliche Staub. Die Überlebenden verfielen organischen Veränderungen. Die Haut aller Menschenvölker wurde dick und schwarz und schillernd wie die der Buschmänner. Träg

wie Molche wurden sie unter der tropischen Glut. Wissenschaft und Technik verkamen, die Geschichte erlosch. Ihr einziges Trachten: nach Kühle. Kühle suchten sie in den schrumpfenden Wassern, verlungerten ihr Dasein am Strand, zu Amphibien gewandelt: Schwimmhäute wuchsen ihnen zwischen Fingern und Zehen. Andre flohen vor der gnadenlosen Hitze in tiefe Höhlen. Wo es begonnen hatte, dort endete es, das Menschengeschlecht: in der Höhle. Dann starb es aus.

Die beiden letzten Überlebenden der Gattung waren zwei fromme, alte Juden. Ihre Urvorväter, die zur Glanzzeit des Menschengeschlechts endlosen Verfolgungen ausgesetzt gewesen waren, hatten ihnen ins Blut die Fähigkeit äusserster Anpassung, täuschendsten Mimikrys, hartnäckigstem Lehenswillens vermacht. Darum waren sie verschont geblieben bis zuletzt. Bis zuletzt. Als Mammutameisen verkleidet waren sie umhergetrottet; mit übermenschlicher Ausdauer hatten sie wie Greifsheuschrecken zu hopsen gelernt; des Nachts hatten sie sich, Laternen am Rücken befestigt, als Glühlindwürmer ausgegeben; gleich jenen haarigen Menschenspinnen – Nachkommen der Vogelspinnen – waren sie herumgewatschelt und so zu namenlosen Malen der Ausrot-

8

tung entgangen. Aber nun war es aus mit ihnen. Notdürftig beschirmt von einem Riesenfarn, am Strand nachmittäglichen Meeres hatten sie sich zum Sterben gebettet.

«Dreihunderttausend Jahre», lallte der eine mit einer Zunge, die ein dicker dorrer Klumpen war, und Schweiss und Tränen rannen in seinen versengten aschenen Bart, «dreihunderttausend Jahre haben wir auf den Messias gewartet. Und Er ist nicht gekommen – oih», er seufzte tief auf, warf den Kopf zur Seite und verschied. Und um den Mund des Gestorbenen stand grosser Gram gemeisselt. Der andre lebte noch. Wohl hatte er die Worte gehört, indes war er zu schwach, den Kopf nach dem Gefährten zu drehn. Seine alten umrunzelten Augen starrten ohne Blinzeln in die glutig-blutig ins Meer sinkende Sonne, über die zuweilen der durchsichtige Schatten eines irisierenden Riesenflügels huschte. Mit einem Mal geschah es, dass ihm das Unmögliche gelang. Sein Kopf hob sich wie emporgezogen, er vermochte sich auf die gewaltig zitternden Ellbogen zu stützen. Klaffenden Munds starrte er voraus, gebannt. Denn vor der Sonne war jetzt ein Schatten, der stetig blieb; über die purpurne Brücke, die sie übers Meer schlug, wallte er her, stracks auf den sterbenden

alten Juden zu, den letzten der Letzten –grösser und grösser werdend, Gestalt annehmend, Menschengestalt, und jetzt wanderte er schon, wanderte herzu mit freundlichen Schritten, beugte sich über ihn, dass sein Schatten alles siedende Licht verdeckte … «Nathan!», rief der Sterbende heiser, mir jubelnd-röchelnder Stimme, «du irrst, Nathan! Ich sehe – ich sehe Ihn! Nathan, Nathan, der Messias ist zu uns gekommen …»

Und der, der den Messias gesehen hatte, sank zurück und entschlief mit einem Lächeln grosser Freude.

9

Spätes Freundschaftsblättchen für Uhl Becher

Dieter Bachmann

In dem kurzen Fernsehfilm, den wir 1970 in Basel drehten, dem einzigen Filmdokument meines Wissens, das es von diesem Schriftsteller gibt, aufgenommen in dem kleinen Apartment am Steinengraben 51, das Dana und Ulrich Becher für Jahrzehnte bewohnten, sowie in einer Gartenwirtschaft auf der Chrischona, in der Uhl, ganz im Stil der damaligen Dichter-Features, vorgeben musste, unter den Kastanien des Biergartens ernsthaft zu arbeiten, – in diesem Film sagt Becher ein paar Sätze, Brosamen zu einer nicht geschriebenen Autobiografie, die wiederholenswert sind.

Einen Moby Dick nennt er sich da, einen Wal, der entrinnt. «Ich habe gelernt, nicht ein Walfisch zu sein, der seinem Walfänger zum Opfer fällt.» Auf die Entronnenen warte immer ein Löwe hatte damals Jürg Federspiel, im selben Jahr 1969, als sowohl die Murmeljagd wie Federspiels Museum des Hasses erschienen, geschrieben, Federspiel, einer der wenigen Basler Bekannten – Freunde kann man wohl nicht sagen – Ulrich Bechers. Der Löwe für die Entronnenen aber wachte über allen Texten Bechers, den früheren wie den grandiosen New Yorker Novellen, und all dem, was er noch schreiben sollte nach der Murmeljagd, die der Anlass für den Fernsehfilm gewesen war. Becher hatte

gelernt, wie man entrinnt, aber auch was es heisst, mit einem Bein immer auf der Flucht zu sein.

«Wenn ich woanders leben würde», sagte er damals in die Kamera, «würde ich auch gern, solange die Grenzen noch bestehen, die für mich etwas Absurdes sind, in der Nähe der Grenze leben.» Die Murmeljagd beginnt mit einer Flucht über die Grenzen, einer aus dem nazistischen Österreich durch die verschneiten Berge ins Engadin, und Becher, in Berlin, in Wien, in New York zu Hause und nicht zu Hause gewesen, nahm Basel als einen Zufall. «Plötzlich Basel», sagte er mit seiner brüchig bröckligen Stimme, mit rhetorisch präzis gesetzter Synkope, – «ich wusste nicht, dass Basel später eine Art Schicksal für mich sein würde.»

Ich hatte niemals den Eindruck, er sei in jener Stadt viel mehr als geduldet. Er war sicher «keiner von denen», kein Copain, kein Stammtischbruder, wenn er, die schöne Dana im Schlepptau, spät abends, in Anzug, Krawatte – die Nelke im Knopfloch mag meine Fantasie ihm später ans Revers gesteckt haben –, jedenfalls mit Spazierstock, den er gewiss nicht als Stütze brauchte, in der Kunsthalle – baslerisch mit Grund die «Höhle» genannt – erschien, besser: auftrat, mit gezwirbel-

10

tem Schnurrbart und akkurat und offensichtlich mithilfe von Pomade gezogenem Scheitel, ein Monsieur, ein Cavaliere oder Señor, der ohne Weiteres auch als lateinamerikanischer Grande durchgegangen wäre, älter geworden, jedoch mit beweglichstem Augenspiel und vertraulichnäselnder Rede, von ferne noch etwas wienernd, stets mit Sprachwitz und akustischen Ausrufezeichen gespickt – wenn Ulrich Becher so Einzug hielt im Bauch des lokalen Narrenschiffs, oder vielmehr die anwesenden Zecher mit einem Auftritt zu beehren schien, war er so einzeln und fremd geblieben über die Jahrzehnte wie der weisse Wal dem Rudel.

«Die Schweizer sagen, ich sei ein unbequemer Mann», sagt er in jenem Film, und ich wusste, so sei’s gestanden, eigentlich nicht, worauf sich das bezog, es war wohl einfach sein Daseins-Nichtdaseinsgefühl, «sie sagen, vielleicht ist er ein Deutscher; die Deutschen sagen, er ist ein unbequemer Mann, vielleicht ist er ein Schweizer; die Österreicher sagen, er ist ein unbequemer Mann, vielleicht ist er ein Deutscher oder ein Schweizer.» Nun, er hatte ja recht; er war ja, mit seiner schweizerischen Mutter (aus dem Rigigebiet, so glaube ich noch zu wissen) und dem deutschen Vater, der österreichischen Staatsbürgerschaft und seinem ahasverischen

Weg durch eine Welt, von der die anwesenden Dichter wohl keinen Hochschein hatten, gewiss schwer identifizierbar –und genau dies konnte ihm andererseits nur recht sein. «Es gibt Leute, die mich für einen Don Quijote halten – sollen sie’s tun», sagte er und setzte grinsend dazu: «Ich habe nicht das Glück und nicht das Pech gehabt, ein Guevara zu sein.»

Ein Entronnener. Die Löwen hatten Abstand genommen, aber sie waren da. Ein Asylant, würde man heute sagen, also einer, der fremd bleibt. Darüber hat er sich nicht beklagt. Aber gesehen hat er es. «Ich gehöre zu der Generation von Hans Werner Richter, von Frisch, von Hochwälder: wir sind die Kahlschlaggeneration.» Das Wort war damals in Mode. Heinrich Böll hätte er nennen können, auch Paul Celan. Er nannte seine Generation auch gern die «leergeschossene»: Ich habe fast keine Kollegen in meiner Altersklasse – die besten Leute sind wahrscheinlich an diesem Krieg zugrunde gegangen.»

Dieser Krieg, das war sein Bezugspunkt, und der war damals auch erst kurze 25 Jahre her. Die Spitze aber, die man in Bechers Selbsteinschätzung oder -positionierung spüren mag, sie bezog sich ohne Zweifel auf den Platz, den die nachfolgende Generation eingenommen hatte,

11

bündig gesagt die 47er, also die Mitglieder einer Schriftstellergruppe, welche die «Bewältigung», welch entsetzliches Wort!, der nun auf genaue Erkennbarkeit entfernten «jüngsten Vergangenheit» für sich in Anspruch nahmen.

«In Deutschland hat man meine Generation nicht gern», sagte er, stets höflich. «Die Generation, die zehn Jahre älter ist»

– nämlich zehn Jahre älter als die 47er. «Die Generation von Brecht, von Zuckmayer akzeptiert man. Aber unsere Generation, die es überhaupt nicht gibt, diese Generation ist das schlechte Gewissen der deutschen Literatur.»

Grass’ Blechtrommel, Lenz’ Heimatmuseum, Walsers Halbzeit, die Gedichte Bachmanns standen da – und Bechers eigenem Erfolg im Weg. Und nur ein Jahr nach der Murmeljagd erschien der erste Band einer Tetralogie, die alles Vorige in der Tiefe der Durchdringung übertreffen sollte, der erste Band von Uwe Johnsons Jahrestagen. Sich für Ulrich Bechers Werk stark zu machen hiess damals auch, einen Aussenseiter ins Zentrum rücken zu wollen. Er rühmte sich stets, mit seinem 1933 erschienen Erzählband Männer machen Fehler der «jüngstverbrannte deutsche Autor» zu sein. Aber er wanderte nicht mit Pomp aus, wie Thomas Mann, er meldete sich nicht aus dem Exil, wie Peter Weiss, man

konnte ihn nicht als den immer schon Scharfsichtigen feiern, der Brecht gewesen war – er hatte zwar Talent, aber auch Pech gehabt, kam ins Mahlwerk seiner Zeit und zwischen die Stühle. Seinen grossen Erfolg hatte er nicht in der Prosa, sondern auf dem Theater gehabt, 1946, mit dem mit Peter Preses zusammen geschriebenen Bockerer, vielfach aufgeführt, verfilmt, jener «Tragischen Posse in drei Akten» in der literarischen Nachbarschaft von Fritz Hochwälder, von Helmut Qualtinger und, ohne Abstrich, von Ödön von Horváth. Ein grosser Bilderbogen, der durch die Zeit des Austrofaschismus, den Krieg und das böse Erwachen führt, heftig, deftig, komisch und grotesk und insofern manchmal an Schweijk erinnernd – immer aber ätzend genau in der Zeichnung der menschlichsten aller Schwächen, der Verlogenheit. «Sie wissen: Dienst war Dienst», sagt Inspektor Guritsch, ein übler Ex-Nazi und Anpasser nach der «Befreiung», «im Dienst bin i a Rayoninspektor. Ausserhalb – ein Mensch.» Darauf der Fleischhauer und Selchermeister Bockerer bloss trocken: «Wieder mal eine kleine Wandlung?»

Ulrich Becher schrieb, über Mademoiselle Löwenzorn bis zu Biene gib mir Honig auch weiter fürs Theater, doch stets mit einer gewissen Einschränkung. «Am Theater

12

kann man eigentlich nur arbeiten, wenn man im Kollektiv handelt», sagte er im kleinen Hillman Minx, Dana am Steuer, als wir mit dem Kameramann Urs Brombacher und dem Tonoperateur Ueli Schneider zur Aussenaufnahme auf die Chrischona fuhren. «Als Autor muss man im Grunde genommen allein sein.» Er sagte das nüchtern, jedoch nicht ohne jenes Bedauern, das man unvermeidlich verspürt, wenn man für etwas gerühmt wird, das möglicherweise wohlgeraten ist – aber was man nicht als die Hauptsache von dem sehen kann, was einem zu sagen gegeben war.

Wir wurden Freunde, der junge Redaktor und der um genau dreissig Jahre reifere Uhl, Inbegriff des freien Schriftstellers, wenn er, leicht tänzelnd in seinen Sommerschuhen, im weissen Sommerdress nur aus Basel, aber von dort wie von weither auf die Weltwoche-Redaktion am Zürcher Talacker kam, niemals ohne Dana, versteht sich.

Er steckte mir weitere Werke zu, den Brasilianischen Romanzero, Männer machen Fehler, die New Yorker Novellen, «Meinem jungen Confrère … von einem alten, Schnurrer», dies in der DDR-Ausgabe, da eine westdeutsche Neuauflage im Jahr

1979 noch nicht existierte – was wieder den Abstand dieses Autors vom bundes-

republikanischen Literaturbetrieb spiegelte. Und Dana gab mir nach dem Filmdreh den Roman Kurz nach vier, 1957 in der DDR erschienen, «Roda Roda Tochter Dana … zur Erinnerung an schizophrene Tage in Basel».

Briefe gingen hin und her. Wieder ging es um die Murmeljagd. Er schrieb mir aus Salzburg, am 14. Juli, und schrieb die Wörter im Briefkopf dazu, «Egalité», «Fraternité», «Liberté» nebst dem Rotblau zweier Filzschreiber und dem Weiss des Papiers, und kopierte bei der Gelegenheit ein paar treffende Zeilen, die ein Mister Blomster von der University of Colorado über die Murmeljagd geschrieben hatte.

«Becher makes clever use of the techniques of the detective story in his novel; the total product, however tells much more than a summary of the plot would indicate. His hero emerges as an Ahasver figure and the destructive forces directed toward him are revealed as something far more universal than those producted by a single historical era. The homicidal and hypochondriac symptoms of an age are analysed within the individual himself. Becher has managed all this within a thriller which is unlikely wann and enchanting.»

13

Liebe Leserinnen und Leser

Liebe Leserinnen und Leser