58 Prozent der Tschechen sind mittlerweile gegen eine Ausweitung der militärischen Unterstützung der Ukraine, hat eine aktuelle Umfrage ergeben. Insbesondere Frauen und Senioren würden weitere Waffenlieferungen kritisch beurteilen.

Je nach politischem Lager ist die Solidarität mit der Ukraine unterschiedlich ausgeprägt. So lehnen 93 Prozent der Wähler der Rechtsaußenpartei Freiheit und direkte Demokratie (SPD) eine Aufstockung der Waffenlieferung ab, ebenso wie 81 Prozent der Anhänger von Präsidentschaftskandidat Andrej Babiš (Partei Ano). Hingegen äußerten die Anhänger von Präsidentschaftskandidat Petr Pavel, der Piraten oder der Bürgermeisterpartei Stan ihre Zustimmung für mehr Militärhilfe. Konkret waren 36 Prozent der Befragten dafür, darunter vor allem junge Menschen mit Hochschulbildung.

In den Zahlen zeige sich der Einfluß des Wahlkampfes von Babiš und Pavel, kommentiert Median-Chef Přemysl Čech das Ergebnis.

Der stellvertretende Verteidigungsminister Jan Jireš reagierte in den Inlandssendungen des Tschechischen Rundfunks auf die Studie. Er äußerte Verständnis dafür, daß die Menschen in der Frage der Waffenlieferungen vorsichtig seien. Für sein Ressort gelte dabei auch immer die Maxime, daß die Abwehrfähigkeit Tschechiens nicht verringert werde. Außer Waffen und Gerät brauche die Ukraine Ausbildungsangebote, so Jireš. Hier sei Tschechien sehr aktiv, erklärte der stellvertretende Verteidigungsminister: „Bis Ende dieses Jahres sollen hierzulande bis zu 4000 ukrainische Soldaten ausgebildet werden. Dies halte ich für einen sehr wichtigen Teil des gesamten westlichen Hilfspakets.“ Den Wert der bisherigen Waffenlieferungen an die Ukraine beziffert das Verteidigungsministerium auf mehr als drei Milliarden Kronen (130 Millionen Euro).

„Ich habe dem Bundeskanzler versichert, daß Tschechien seine internationalen Verpflichtungen einhalten wird“, hat Premierminister Petr Fiala nach dem Treffen mit dem deutschen Regierungschef Olaf Scholz am Dienstag in Berlin erklärt. Im Gegensatz zu Polen will Tschechien keine deutschen Leopard2-Kampfpanzer an die Ukraine abgeben, sondern damit die eigene Verteidigungsbereitschaft stärken.

Im Sommer hatten Scholz und Fiala in Prag einen Ringtausch vereinbart. Demnach erhält Tschechien 14 deutsche Leopard-2-Kampfpanzer und einen Bergepanzer Büffel als Ausgleich für an die Ukraine gelieferte T72Panzer sowjetischer Bauart. Der erste Panzer vom Typ Leopard 2A4 wurde im Dezember geliefert. Die weiteren Kampfpanzer will der Hersteller Rheinmetall, so der Vorstandsvorsitzende Armin Papperger, bis zum Frühjahr zur Verfügung stellen. Bei seinem dritten Besuch seit der Amtsübernahme im Dezember 2021 kündigte Fiala an, die Verteidigungsbereitschaft Tschechiens mit zusätzlichem

Kriegsgerät aus Deutschland zu stärken. „Wir sind am Kauf weiterer Leopard-2-Kampfpanzer interessiert, die einen bedeutenden Teil der Modernisierung unserer Armee darstellen werden“, twitterte Fiala.

Außerdem unterstrich Fiala die Notwendigkeit, einen europäischen Raketenabwehrschirm aufzubauen. Dem von Deutschland initiierten Projekt haben

sich bereits 14 Länder angeschlossen, darunter die Tschechische Republik und die Slowakei. Weitere Themen beim Gespräch der Regierungschefs waren die Sicherung der Energieversorgung und der Wunsch Tschechiens, über Terminals in Deutschland Flüssiggas importieren zu können. Fiala: „Die Tschechische Republik hat ein strategisches Interesse daran,

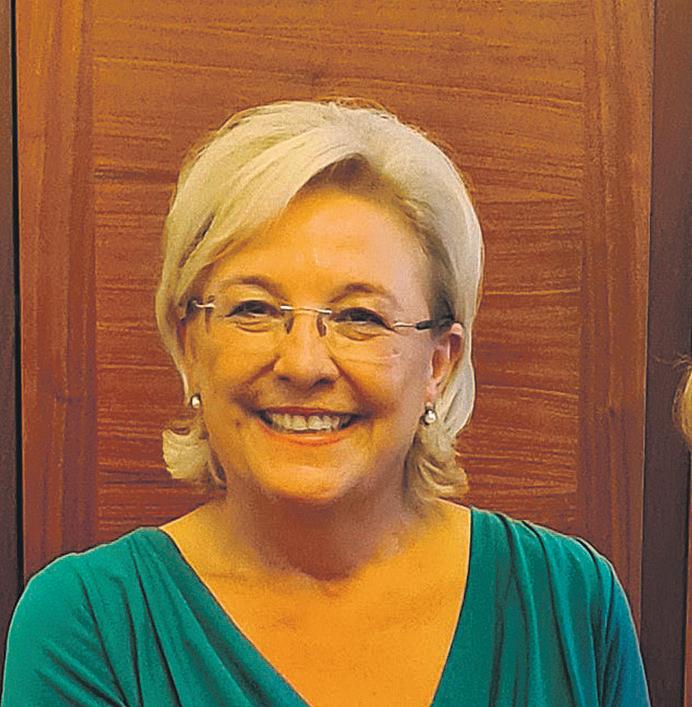

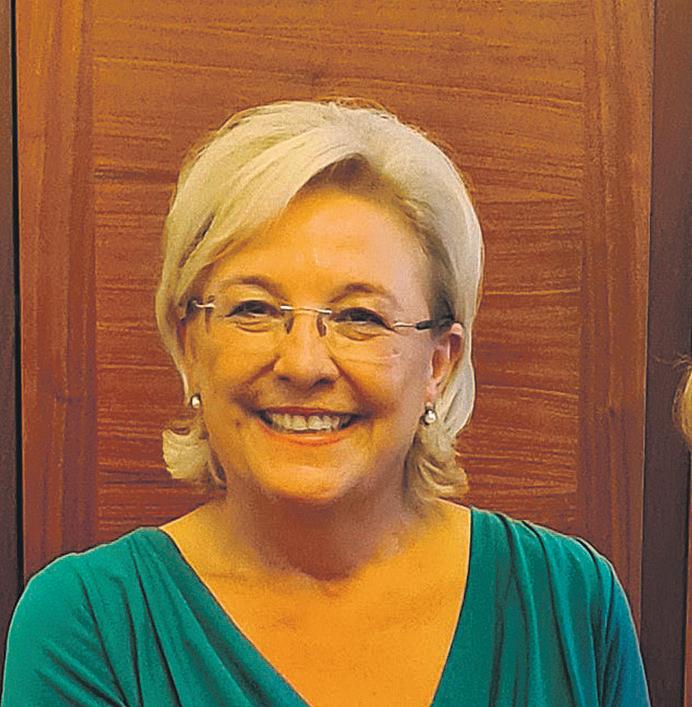

Mit einem Neujahrskonzert des weltberühmten Wihan Quartetts aus Prag ist das Sudetendeutsche Haus ins Kulturjahr 2023 gestartet. Gastgeber war der Freundeskreis Teplitz-Schönau in Kooperation mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft Bundesverband.

Unter den Gästen, die sich dieses hochkarätige Konzert nicht entgehen lassen wollten, war Dr. h. c. Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Ehrenbürgerin der Landeshauptstadt München und Trägerin des Europäischen

Karls-Preises der Sudetendeutschen Landsmannschaft sowie zahlreicher weiterer Auszeichnungen als Brückenbauerin und engierte Kämpferin für Demokratie und Menschenrechte.

Ebenfalls unter den Konzertbesuchern war Dr. Otto Wiesheu, der langjährige Staatsminister für Wirtschaft und Verkehr.

Beide Persönlichkeiten wurden von Gastgeber Erhard Spacek vom Freundkreis TeplitzSchönau sowie vom SL-Bundeskulturreferenten Prof. Dr. Ulf Broßmann und SL-Bundesgeschäftsführer Andreas Miksch begrüßt. Mehr über den großen Abend: Seite 7

die Kapazitäten der deutschen Terminals nutzen zu können. Ich denke hier insbesondere an das Terminal in Lubmin. Dieser Standort ist für uns von Vorteil, weil er an die tschechische Energieinfrastruktur angeschlossen ist.“ Tschechien sei bereit, sich am Betrieb dieses Terminals zu beteiligen. Fiala: „Ich habe heute mit dem Bundeskanzler vereinbart, daß von Lubmin bereits in

In Berlin traf sich Fiala auch mit dem Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU, Friedrich Merz, der den tschechischen Regierungschef in den Bundestag eingeladen hatten. Auch bei diesem Gespräch ging es um die Themen Energie und Sicherheit.

Andrej Babiš berichtet von Morddrohungen

Am Dienstag wollte Präsidentschaftskandidat Andrej Babiš in Königgrätz bei einer Wahlkampfveranstaltung auftreten. Doch der Ano-Chef sagte kurzfristig alle Termine ab und erklärte auf einer Pressekonferenz, der Grund sei eine gegen ihn gerichtete Morddrohung.

Bereits am Samstag hatte Babiš für Schlagzeilen gesorgt, als er – ebenfalls in einer Pressekonferenz – erklärte, seine Ehefrau Monika Babišová habe einen Drohbrief mit einer Patrone erhalten.

Die Sprecherin der Polizei im Kreis Mittelböhmen, Barbora Schneeweissová, bestätigte die Anzeige und sagte der Presseagentur ČTK, die Ermittler würden sich derzeit mit der Postsendung befassen. Schneeweissová zufolge habe Babiš die Sendung am Donnerstag erhalten und am Samstag darüber informiert. Der Gegenstand, der wie eine Patrone aussehe, werde derzeit von einem Experten untersucht, so die Sprecherin.

Am heutigen Freitag und am morgigen Samstag findet in Tschechien die Stichwahl zwi-

schen Andrej Babiš und General Petr Pavel um das Amt des Staatspräsidenten statt.

Auch Pavel hatte kurzfristig Wahlkampftermine im Endspurt absagen müssen, allerdings wegen einer schweren Erkältung.

In den letzten Meinungsumfragen hatte Pavel deutlich in Führung gelegen. So prognostizierte das Meinungsforschungsinstitut Ipsos 58,8 Prozent für Pavel und 41,2 Prozent für Babiš.

Höhepunkt des Wahlkampfendspurts war eine Fernsehdebatte am Sonntagabend. Dabei kam es zwischen den beiden

Kontrahenten zu einem heftigen Streit. Auslöser war die Frage, ob Tschechien sich als NatoMitglied an seine Beistandsverpflichtung nach Artikel 5 halten werde, wenn zum Beispiel Polen von Rußland angegriffen würde.

Babiš sagte dazu, er würde keine tschechischen Soldaten entsenden, und erklärte wörtlich: „Nein, sicher nicht. Ich will Frieden und nicht Krieg. Ich würde keinesfalls unsere Kinder, also die Kinder unserer Frauen, in den Krieg schicken.“

Petr Pavel erläuterte daraufhin das Prinzip der Nato und die dar-

aus folgenden Pflichten der Mitgliedsstaaten: „Wenn ein Mitglied angegriffen wird, kommen ihm die anderen zu Hilfe. Das ist in Artikel 5 enthalten. Wenn wir schon Mitglied einer solchen Organisation sind, folgen daraus im Rahmen der kollektiven Sicherheit für uns nicht nur Vorteile, sondern auch Verpflichtungen.“

Die Aussage von Andrej Babiš, dem Nachbarn Polen bei einem russischen Angriff nicht beizustehen, hatten bereits unmittelbar nach der Debatte in den polnischen Medien für Empörung gesorgt. Torsten Fricke

Sudetendeutsche Zeitung VOLKSBOTE HEIMATBOTE Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft Reicenberger Zeitung „Ehrensache Ehrenamt“ – Teil zwei der neuen Serie (Seite 5) ❯ Tschechiens Regierungschef hat sich erneut mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin getroffen Premierminister Fiala setzt auf deutsche Leopard-2-Kampfpanzer Jahrgang 75 | Folge 4 | 2,80 EUR 75 CZK | München, 27. Januar 2023 Postvertriebsstück Deutsche Post AG Entgelt bezahlt Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH Hochstraße 8 D-81669 München eMail zeitung@sudeten.de B 6543 Sudetendeutsche Zeitung VOLKSBOTE HEIMATBOTE Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft Reicenberger Zeitung Sudetendeutsche Zeitung VOLKSBOTE HEIMATBOTE Sudetendeutschen Landsmannschaft Zeitung Neudeker Heimatbrief Sudetendeutsche Zeitung VOLKSBOTE HEIMATBOTE Neudeker HeimatbriefZeitung VOLKSBOTE Heimatbrief HEIMATZEITUNGEN IN DIESER AUSGABE ❯ Hochkarätiges Konzert im Sudetendeutschen Haus Fulminanter Start in das neue Kultur-Jahr ❯ Umfrage Weniger Rückhalt für Ukraine

-Ein friedvolles Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch in das Jahr 2023

Im Sudetendeutschen

Haus (von links): Erhard Spacek vom Freundeskreis Teplitz-Schönau, SL-Bundesgeschäftsführer Andreas Miksch, Karls-Preisträgerin Dr. h. c. Charlotte Knobloch, SL-Bundeskulturreferent Professor Dr. Ulf Broßmann und der ehemalige Staatsminister Dr. Otto Wiesheu. Foto: Hildegard Schuster

Sudetendeutsche Zeitung VOLKSBOTE HEIMATBOTE Neudeker Heimatbrief

der nächsten Heizperiode Gas in die Tschechische Republik fließen kann.“

Torsten Fricke

Bundeskanzler Olaf Scholz und Tschechiens Premierminister Petr Fiala trafen sich zum dritten Mal in Berlin. Fotos: Twitter Petr Fiala CDU/CSU-Fraktionschef Friedrich Merz lud Tschechiens Premierminister Petr Fiala in den Bundestag ein. ❯ Präsidentschaftskandidat sagte kurzfristig

Wahlkampfauftritte ab

AUS UNSEREM PRAGER BÜRO

Die Tschechische Republik hat einen neuen ersten stellvertretenden Umweltminister, Petr Hladík, der schon jetzt die Arbeit des fehlenden Ministers vollumfänglich ausübt. Wahrscheinlich wird er selbst die höchste Stelle in diesem Amt übernehmen, nachdem der neue Staatspräsident im März vereidigt ist.

Hladík (38) ist ein alter Freund des Prager Sudetendeutschen Büros und somit unserer gemeinsamen Anliegen. Der Christdemokrat war bis 2015 Vorsitzender der KDU-ČSLJugendorganisation „Mladí lidovci“ (Junge Volkspartei), heute ist er stellvertretender Vorsitzender

dieser Partei republikweit. Hladík ist außerdem passionierter Sportler, Initiator zahlreicher umweltpolitischer Maßnahmen in seiner Stadt und aktiver Christ. Er ist bei fast allen Versöhnungsmärschen in Brünn – die die umgekehrte Route der Vertriebenen gehen und von der Initiative „Meeting Brno“ veranstaltet werden – mit dabei. Oft tritt er dort auch als Redner auf. Für SL-Büroleiter Peter Barton organisierte er das Tre en mit dem südmährischen Hauptmann Jan Grolich (KDU-ČSL) kurz nach dessen Wahl. Barton fotogra erte Hladík zusammen mit David Macek (Meeting Brno) und Jan Grolich (rechts) am 23. Juli vorigen Jahres auf einem Brünner

Platz, wo sich nachmittags die Teilnehmer dieser Versöhnungsveranstaltung traditionell tre en. Der SL-Büroleiter freut sich, daß die Sudetendeutschen in Hladík eine Per-

sönlichkeit gefunden haben, die sich stets mit Überzeugung für die Verständigung zwischen Tschechen und Sudetendeutschen einsetzt.

Mehr Vertrauen in die Politik

Das Vertrauen der Tschechen in die Politiker des Landes ist gestiegen. Dies geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts CVVM hervor. Demnach hätten Ende letzten Jahres mehr Menschen Vertrauen gehabt, als noch im Vorjahresvergleich. Nach wie vor geben jedoch weniger als 40 Prozent der Befragten an, der Regierung, dem Abgeordnetenhaus sowie dem Staatspräsidenten zu vertrauen. Am größten ist mit 70 Prozent das Vertrauen in die Bürgermeister sowie Stadt- und Gemeinderäte. Dem aktuellen Staatspräsidenten Miloš Zeman sprachen in der Umfrage 38 Prozent ihr Vertrauen aus, der Regierung 34 Prozent und den Abgeordneten 33 Prozent.

Vier tschechische Filme bei Berlinale B

gen gewesen. Vrabel hat im November vergangenen Jahres in den sozialen Medien ein Video veröffentlicht, in dem er sagte, Tschechien plane, mit Kampfjets Rußland anzugreifen und Atombomben abzuwerfen. Vrabel war einer der Organisatoren der Proteste gegen die Regierung, denen sich im vergangenen Herbst teils mehrere Zehntausend Menschen angeschlossen hatten. Am Samstag veranstaltete er erneut eine Demonstration des Bündnisses ČR na 1. místě (Die Tschechische Republik zuerst).

Panzer aus Marokko für die Ukraine

Eine Idee beim Bier wird zum großen Nepomuk-Projekt

Kurz vor Weihnachten beschloß der als Fernseh-Wettermoderator bekannte Jörg Kachelmann seine wiederholte, diesmal vierjährige Tätigkeit als Moderator der Leipziger Talksendung „Riverboat“ mit einem Kehraus mit vielen Weggefährten der vergangenen Jahre im Mitteldeutschen Rundfunk. Unter seinen Gästen war auch Klaus Franke aus Breitenbrunn, das ganz nah an der sächsisch-tschechischen Grenze liegt, mit dem Kachelmann als privater WetterdienstUnternehmer vor Jahren eine meteorologische Wetterstation eröffnete und auch sonst gut befreundet blieb.

Franke, der Vorsitzender des 1990 wiedergegründeten Erzgebirgsvereins von Breitenbrunn ist, ließ im Gespräch viele Aktivitäten in seiner Heimat Revue passieren. Dann kam er auf die deutsch-tschechische, sächsischböhmische Nachbarschaft, die gerade im Erzgebirge seit dem EU-Beitritt Tschechiens wieder stark belebt wird, zu sprechen. Breitenbrunn hat als einen Ortsteil auch Halbemeile mit vier Häusern. Dieser Ort hatte auch einen böhmischen Teil, der jedoch mit der Vertreibung und der Zerstörung aller Häuser und auch der Nepomuk-Kapelle von 1830 im Jahre 1953 und der Errichtung von Grenzanlagen völlig zerstört wurde. Daß diese Nepomuk-Kapelle vor knapp zehn Jahren wieder errichtet wurde, verdankt sich der Hartnäckigkeit von Klaus Franke, der 2014 selbst in der Sudetendeutschen Zeitung darüber schrieb und der auf seine erzgebirgische Art die Entstehung dieses deutsch-tschechischen Versöhnungswerkes den Fernsehzuschauern einen Tag vor dem Heiligen Abend 2022 näherbrachte.

Jörg Kachelmann fragte Klaus Franke: „Warum wolltest Du unbedingt die Kapelle bauen?“

Franke begann zu erzählen: „Der Erzgebirgsverein Breitenbrunn macht jedes Jahr seine Himmelfahrtswanderung traditionell ins Böhmische. Zwischen Breitenbrunn und Abertham ist Halbemeile dann Zwischenstation. Da steht eine alte Bank, ein Grashügel mit einer Fichte darauf, dort haben wir immer das erste Bier aufgemacht an Himmelfahrt, am Männertag. Einmal saß ein alter Herr, der leider bereits verstorben ist, neben mir und tippte mich an: ,Klaus, hier war ’ne Kapelle. Schade, daß sie kaputt ist. Als Kind hab ich noch reingeguckt. Da war so ’ne grüne Tür mit einem Guckloch. Und der Nepomuk drinne.‘ Ein Jahr darauf machten wir wieder eine Himmelfahrtswanderung, wieder gab‘s in Halbemeile das erste

Bier, und wieder saß der Mann neben mir. ,Klaus, hier war ’ne Kapelle. Schade, daß sie kaputt ist.‘ ,Na dann müssen wir sie eben wieder aufbauen‘, antwortete ich spontan beim Bier. ,Denkste?’, erwiderte der alte Herr. ,Ja. Ich kenne den Bürgermeister Jan Horník von Gottesgab/Boží Dar. Deutsche Mutter, tschechischer Vater, beste Mischung. Und wir haben da drüben öfter mal ein Fest, und da sprechen wir miteinander.’“

Klaus Franke hielt Wort und sprach den Bürgermeister bei der nächstbesten Gelegenheit an. Der machte durchaus Hoffnung. Ohne Förderung wäre dieses Projekt zwar nicht realisierbar, aber wenn es EU-Gelder gäbe, könnte es klappen. Dennoch vergingen sechs, sieben Jahre.

„Meine Frau und insbesondere mein Sohn wendeten immer wieder ein, ich solle eine Kapelle nicht in der Pampas bauen, sondern besser in Breitenbrunn.“

Doch Franke gab nicht auf, sammelte über die Jahre bei Abrißarbeiten, die seine Firma durchführte, altes Baumaterial und setzte sich selbst ein Ziel: „Bis zu meinem 60. Geburtstag habe ich die Kapelle gebaut –ob mit oder ohne Förderung.“

Als dann der Bürgermeister meldete, daß über ein EU-Programm eine Förderung möglich sei, ging es los. Mittlerweile steht die Kapelle seit fast einem Jahrzehnt. „Nächstes Jahr feiern wir das zehnjährige Jubiläum und planen ein Fest auf der Halbemeile.“

Ulrich Miksch

ei der Berlinale werden dieses Jahr auch vier Filme mit tschechischer Beteiligung gezeigt. Dazu gehört die Groteske „Sedmikrásky“ (Tausendschönchen) von Věra Chytilová aus dem Jahr 1966, die in der Sektion „Retrospektive“ laufen wird. Außerdem ist der animierte Kurzfilm „Deniska umřela“ (Dede ist tot) des Studenten Philipp Kastner von der Prager Filmhochschule Famu zu sehen. Zwei weitere Filme entstanden in tschechischer Koproduktion und haben es auf die Berlinale geschafft. Es sind die Dokumentation „Eastern Front“ von Vitaly Mansky und Yevhen Titarenko und der experimentelle Dokumentarstreifen „Poznámky z Eremocénu“ der Regisseurin Viera Čákanyová. Die 72. Berlinale läuft vom 16. bis 26. Februar. Die Internationalen Filmfestspiele Berlin zählen neben denen von Cannes und Venedig zu den wichtigsten Filmfestivals der Welt.

Kampf gegen Falschmeldungen

Am Rande einer Demonstration in Prag hat die Polizei den Organisator der Veranstaltung, Ladislav Vrabel, festgenommen, berichtet das Nachrichtenportal iDnes.cz. Grund hierfür sei die Verbreitung von Falschmeldun-

I

n Tschechien sind von der Firma Excalibur im mährischen Sternberg 20 Panzer modernisiert worden, die Marokko an die Ukraine liefert, hat die englische Zeitung The Guardian berichtet. Dabei soll es sich um Panzer vom sowjetischen Typ T-72 handeln. Marokko ist das erste afrikanische Land, das die Ukraine militärisch unterstützt.

Deutlich mehr illegale Migranten

D

ie Zahl der illegalen Migranten, die von der tschechischen Polizei aufgegriffen wurden, ist im vergangenen Jahr um 160 Prozent angestiegen, haben Polizeipräsident Martin Vondrášek und Fremdenpolizeichef Milan Majer in Prag bekannt gegeben. Insgesamt wurden über 29 000 Menschen aufgegriffen, 18 000 mehr als noch 2021. Wegen des starken Flüchtlingsansturms hat Tschechien zu Ende September Kontrollen an der Grenze zur Slowakei eingeführt. Bei diesen wurden 9400 Flüchtlinge aufgedeckt.

Punk-Musiker stirbt mit 55

Der tschechische Punk-Musiker Petr Hošek ist tot. Der Frontmann der Band Plexis starb im Alter von 55 Jahren, hat die Presseagentur ČTK am Montag berichtet. Hošek wurde in Prag geboren. 1984 gründete er Plexis und war dort Sänger und Baßgitarrist. Erst nach der politischen Wende von 1989 konnte die Band jedoch ihr erstes Album veröffentlichen.

Sudetendeutsche Zeitung

ISSN 0491-4546

Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München.

Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de; Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.

Jahres-Abonnement 2023 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief oder einer der Regionalblöcke (Block 1 – Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote; Block 2 – Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung/Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung; Block 3 – Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat, Zuckmantler Heimatbrief; Block 4 – Riesengebirgsheimat) (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag.

© 2023 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de

Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München.

Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.

AKTUELL · MEINUNG Sudetendeutsche Zeitung Folge 4 | 27. 01. 2023 2

PRAGER SPITZEN

❯ Klaus Franke erzählt in der MDR-Talksendung „Riverboat“, wie er eine Kapelle in Böhmen wieder aufgebaut hat

TV-Moderator Jörg Kachelmann lauscht in seiner letzten „Riverboat“-Sendung Talkgast Klaus Franke, wie er eine Kapelle wieder aufgebaut hat.

Um 1830 soll nach Überlieferungen der damalige Eigentümer des Hauses Nummer 1 in Halbemeile, Christof Glaser, aus Dankbarkeit für den erfolgreichen Wiederaufbau seines 1826 abgebrannten Hauses, die Kapelle (links) errichtet haben. Sie wurde dem Heiligen Nepomuk geweiht. In ihr hielten die Bewohner Andachten und Messen an kirchlichen Feiertagen ab. Bereits vor 1940 verschlechterte sich der bauliche Zustand der Kapelle jedoch zusehends, und 1953 wurde sie mit den Wohnhäusern dem Erdboden gleich gemacht. Im Mai 2014 wurde die neu errichtete Kapelle geweiht. Foto: Der Grenzgänger/privat

Beim Festakt zum 60. Jahrestag des Deutsch-Französischen Freundschaftsvertrags hat Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und Präsident der Paneuropa-Union Deutschland, den „extrem unbefriedigenden Zustand“ der Beziehungen zwischen Paris und Berlin kritisiert und einen Neustart gefordert. Zu der Veranstaltung zum Jubiläum des Élysée-Vertrags hatte die Paneuropa-Union Deutschland nach Kempten eingeladen.

Der aus Böhmen stammende Gründer der PaneuropaUnion, Richard Graf Coudenhove-Kalergi, habe schon vor 100 Jahren geschrieben, daß Europa ohne deutsch-französische Aussöhnung und Mitteleuropa ohne deutsch-tschechische Verständigung von Zerfall durch Nationalismus bedroht seien. Diese Grundtatsachen seien heute wieder von neuer Aktualität, obwohl die europäische Einigung inzwischen große Fortschritte gemacht habe. Europa könne nur als enge Schicksalsgemeinschaft überleben in einer Zeit, in der der Krieg in seine Mitte zurückgekehrt sei.

Posselt plädierte für einen grundlegenden Neustart in der deutsch-französischen Freundschaft, die nicht als „Direktorium“ in der EU mißverstanden werden dürfe. Winston Churchill habe in seiner berühmten Zürcher Rede 1946 an Deutsche und Franzosen appelliert, sich in besonderer Weise „in den Dienst der europäischen Einigung zu stellen“, und Helmut Kohl als Ehrenbürger Europas habe stets betont, daß die unverzichtbare deutsch-französische Einheit durch eine besondere Berücksichtigung der kleineren EUMitgliedstaaten und der europäischen Gemeinschaftsinstitutionen ausbalanciert werden müsse. Nunmehr gelte es dem ElyséeVertrag neue, konkrete Inhalte zu geben.

Als gemeinsame Ziele beider Länder nannte Posselt die Erhaltung und Fortentwicklung der bäuerlichen Landwirtschaft, die allein Nahrungsmittelsicherheit gewährleiste, ein transeuropäisches Verkehrsnetz mit der rasch auszubauenden „Eisenbahn-Magistrale für Europa“ von Wien über München, Stuttgart und Straßburg nach Paris als Rückgrat, eine ökologisch geprägte deutsch-französische Industriepolitik, um die Wettbewerbsfähigkeit Europas gegenüber Konkurrenten wie China herzustellen, eine Europäische Energie-Union, die vor künftigen Erpressungsversuchen schütze, und eine wirkungsvolle Abstimmung beider Länder auf dem Weg zu einer weltweit handlungsfähigen außen- und sicherheitspolitischen Gemeinschaft Europas. Darüber hinaus forderte er die Stärkung des Straßburger Europaparlamentes, das frei über die Zusammensetzung der EU-Kommission entscheiden müsse, sowie einen von Deutschen und Franzosen beflügelten europäischen Patriotismus: „Das Schicksal von Notre Dame liegt auch uns und allen anderen Europäern am Herzen.“

Höhepunkt der Veranstaltung in der Allgäu-Metropole war eine historische Begegnung zwischen dem Internationalen Präsidenten der Paneuropa-Union, Alain Terrenoire aus Frankreich, und dem ehemaligen Bundesfinanzminister Theo Waigel, Träger des Eu-

Seine Jugend verbrachte Richard Coudenhove-Kalergi in der Mitte Europas auf Schloß Ronsperg in Westböhmen, sein Leben widmete der Visionär dem gesamten Europa.

Als Coudenhove-Kalergi 1950 als erster Preisträger mit dem Internationalen Karlspreis zu Aachen ausgezeichnet wurde, unterstrich der Gründer der Paneuropa-Union die elementare

Wie sich Europa ändern muß

rer mit einem sehr persönlichen Zeugnis in deutscher Sprache, in dem er seine Familiengeschichte umriß.

Sein Großvater mütterlicherseits, der Verleger Francisque Gay, und sein Vater, der Journalist Louis Terrenoire, hätten in der Zwischenkriegszeit die Zeitung „L‘Aube“ herausgegeben, die sich für den Brückenschlag zwischen Kirche und Arbeiterschaft eingesetzt habe.

Bei einer Trauerfeier für den französischen Außenminister und Friedensnobelpreisträger Aristide Briand, der sich als Ehrenpräsident der PaneuropaUnion bereits in den 1920er Jahren für die deutsch-französische Aussöhnung und die europäische Einigung eingesetzt habe, hätten sich seine Eltern kennengelernt und fortan auch politisch zusammengearbeitet.

Louis Terrenoire sei in den dreißiger Jahren wegen eines Buches, in dem er vor der Appeasement-Politik gegenüber Hitler gewarnt habe, auch in Frankreich heftig angefeindet worden. Schon unmittelbar nach dem deutschen Einmarsch in Paris hätten Louis Terrenoire, seine Frau Elisabeth und Schwiegervater Francisque Gay begonnen, dagegen Widerstand zu leisten.

Die Nationalsozialisten hätten durch eine Denunziation von der Funktion Louis Terrenoires als Generalsekretär der Résistance erfahren und ihn ins Konzentrationslager Dachau eingeliefert, von wo er dann nach Kempten weitertransportiert wurde. Für ihn sei es daher sehr beeindrukkend, erstmalig persönlich in Kempten zu sein, so Alain Terrenoire. Auch das Thema DeutschFranzösischer Vertrag betreffe ihn unmittelbar, denn er habe in den sechziger Jahren seinen Vater bei dessen Ausarbeitung unterstützt und dabei eine junge heimatvertriebene Schlesierin als Übersetzerin der deutschen Texte ins Französische gewinnen können, die bis heute seine Frau sei. Die gemeinsame Tochter lebe seit 18 Jahren in München und habe seit einigen Monaten einen in Bayern geborenen Sohn. Vor dem Hintergrund seiner jahrzehntelangen Mitgliedschaft in der Französischen Nationalversammlung und im Europäischen Parlament appellierte Alain Terrenoire an Deutsche und Franzosen, mehr als tausend Jahre nach Karl dem Großen die Einheit der europäischen Kernvölker und damit des ganzen Kontinents wieder herzustellen.

ropäischen Karls-Preises der Sudetendeutschen. Ersterer ist der Sohn von Louis Terrenoire, der als Generalsekretär der französischen Widerstandsbewegung gegen den Nationalsozialismus, der Résistance, im KZ-Außenlager Kempten inhaftiert war.

Nach dem Krieg war er ein enger Mitstreiter von Staatspräsident Charles de Gaulle und verhandelte mit Deutschland den Elysée-Vertrag, wobei ihn der junge Alain als Mitarbeiter unterstützte.

Theo Waigels Vater wiederum mußte im Ersten Weltkrieg gegen Frankreich kämpfen, und der ältere Bruder des späteren CSU-Politikers fiel im Zweiten Weltkrieg in Lothringen und ist auf einem Soldatenfriedhof im Elsaß begraben.

Gastgeber im Großen Sitzungssaal des Rathauses von

Kempten war der Oberbürgermeister der Stadt, Thomas Kiechle, Ehrengast die französische Generalkonsulin in München, Corinne Pereira da Silva, die hervorhob, daß die deutsch-französische Freundschaft keinesfalls selbstverständlich sei und unbedingt von der Zivilgesellschaft mitgetragen werden müsse.

Im Rahmen seiner bewegenden Rede präsentierte Theo Waigel den zahlreichen Zuhörern im Kemptener Rathaus das Bajonett seines Vaters von der deutschfranzösischen Front im Ersten Weltkrieg. Er nannte es „schokkierend“, daß Krieg und Nationalismus mit dem Angriff auf die Ukraine wieder ins Herz Europas zurückgekehrt seien. Dennoch zeigte er sich optimistisch, daß sich die Erfolgsgeschichte der europäischen Einigung fortsetzen lasse. Europa brauche

endlich eine Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG), wie sie vor Jahrzehnten sowohl durch den von Deutschland angezettelten Streit um die Präambel des Elysée-Vertrages als auch zuvor durch das Nein der französischen Nationalversammlung zum EVG-Vertrag gescheitert sei: „Die EVG II ist das Gebot der Stunde, aber sieben Jahrzehnte früher wäre sie besser gewesen.“ Der Nationalstaat habe längst die Grenzen seiner Möglichkeiten erreicht, weshalb die EU gleichzeitig Stabilisierung und Heimat gewährleisten müsse: „Wir haben eine kleinräumige, emotionale Heimat und eine große, politische. Beide können nur auf Identität und Werten aufgebaut werden.“ Die europäische Wertegemeinschaft wurzele in Christentum, Aufklärung, Demokratie, Rechtstaatlichkeit und

Freiheitsrechten. Um möglichst bald Vereinigte Staaten von Europa oder Vereinigte Staaten in Europa zu errichten, gelte es, ein neues „Bündnis für Europa“ ins Leben zu rufen, aus Kirchen, Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften, Heimatvereinen und Landsmannschaften, Bauern, Jugendorganisationen, Kulturschaffenden sowie Städten und Gemeinden. Mit Blick auf Alain Terrenoire rief er aus: „Ich verneige mich vor Ihnen und Ihrer Familie. Nach dem, was Sie unter dem Nationalsozialismus erleiden mußten, war es eine Großtat, unmittelbar danach mit der Aussöhnung im Dienst der deutschfranzösischen Freundschaft sowie der europäischen Einigung zu beginnen.“

Alain Terrenoire als Internationaler Präsident der Paneuropa-Union faszinierte die Zuhö-

„Totale deutsch-französische Versöhnung“

Bedeutung, die die deutsch-französischen Beziehungen für ganz Europa haben – 13 Jahre bevor Charles de Gaulle und Konrad Adenauer den historischen Élysée-Vertrag unterzeichneten.

Coudenhove-Kalergi sagte da-

mals in seiner Rede: „Zu diesem entscheidenden Schritt aus einer tragischen Vergangenheit in eine glänzende Zukunft bedarf es nur der Entschlossenheit und Initiative der Führer und Völker Deutschlands, Frankreichs, Ita-

liens und der Benelux-Staaten. Von ihnen hängt es ab, ob Europa in Wolken von Atombomben versinkt – oder ob es aus den Flammen des letzten Weltkrieges wie ein junger Phönix in neuer Herrlichkeit hervorgeht. Dar-

um appelliere ich an alle, die guten Willens sind, eine Bewegung ins Leben zu rufen zur totalen deutsch-französischen Versöhnung durch Erneuerung des Reiches Karls des Großen als Bund freier Völker. “

Zuvor hatte Oberbürgermeister Kiechle, Sohn des früheren Bundeslandwirtschaftsministers Ignaz Kiechle, den französischen Gast durch die Allgäuhalle geführt, in der die mit großen Grausamkeiten verbundene KZ-Haft seines Vaters Louis verortet war, und ihm im Kempten-Museum eindrucksvolle Zeichnungen eines Mithäftlings von Louis Terrenoire, des Lothringers Jean Wernet, aus dem Lageralltag gezeigt, die dort ausgestellt sind.

Der deutsch-französische Festakt endete mit der Eintragung der Ehrengäste ins Goldene Buch der Stadt Kempten sowie dem Musikstück „Gebet für die Ukraine“, das ein Bläserensemble um Stadtkapellmeister Thomas Frasch darbot. Unter den Besuchern waren zahlreiche Sudetendeutsche, wie die Ortsobfrau der SL Kempten, Inge Schwarz.

3 AKTUELL Sudetendeutsche Zeitung Folge 4 | 27.01.2023

� Mahnende Worte von Bernd Posselt, Theo Waigel und Alain Terrenoire beim Festakt zum 60. Jahrestag des Élysée-Vertrags

� Richard Coudenhove-Kalergi unterstrich bereits 1950 die elementare Rolle der beiden Nachbarn für Europa

Ehrengast Theo Waigel präsentierte das Bajonett, mit dem sein Vater im Ersten Weltkrieg gegen die Franzosen kämpfen mußte. Fotos (4): Stefan Zwinge

Bewegender Moment vor den Erinnerungstafeln am ehemaligen KZ-Außenlager Kempten (von links): Volksgruppensprecher Bernd Posselt, der internationale Paneuropa-Präsident Alain Terrenoire und Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle Foto: Johannes Kijas:

Festakt im Kemptener Rathaus (von links): Christian Hoferer, Bundesvorsitzender der Paneuropa-Jugend, die Paneuropa-Präsidenten Alain Terrenoire und Bernd Posselt, OB Thomas Kiechle, Generalkonsulin Corinne Pereira da Silva, Theo Waigel und PEU-Bundesgeschäftsführer Johannes Kijas.

Zwei große Europäer: Alain Terrenoire und Theo Waigel. Alain Terrenoire trägt sich ins Goldene Buch der Stadt Kempten ein.

Richard Coudenhove-Kalergi

Mixed Voices: Premiere in St. Michael

„Ich freue mich sehr, daß es endlich klappt und ich mit meinem Chor, den ich nun schon seit über 30 Jahren leite, in St. Michael singen darf“, sagt Roland Hammerschmied, der Leiter des Vocal Ensembels „Mixed Voices“.

■ Samstag, 28. und Sonntag, 29. Januar, Bund der Egerländer Gmoi: Bundeshauptversammlung. Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße 24, Marktredwitz.

■ Samstag, 28. Januar, Sudetendeutscher Rat: Plenum. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Samstag, 28. Januar, 16.00 Uhr, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: Verleihung der kulturellen Förderpreise mit musikalischem Rahmenprogramm. Eintritt frei. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Sonntag, 29. Januar, 15.00 Uhr: Requiem für Widmar Hader. Musikalisch gestaltet wird das Requiem von Andreas Willscher und Dietmar Gräf (Orgel) und Moravia Cantat; zelebrieren wird Monsignore Karl Wuchterl, der Ehrenvorsitzende des Sudetendeutschen Priesterwerks. Die Urnenbeisetzung findet am Folgetag im Familienkreis statt Kirche St. Vitus, Ludwig-ThomaStraße, Regensburg.

■ Dienstag, 31. Januar, 19.00 Uhr, Tschechisches Zentrum in Kooperation mit dem Kulturreferat für die böhmischen Länder: Bernhard Blöchl: Ein Buch in fünf Objekten. Lesung und Gespräch mit dem Kulturredakteur der Süddeutschen Zeitung, der anhand von fünf Objekten seinen neuen, bisher persönlichsten Roman „Eine göttliche Jugend“ (Volk Verlag, 2022) vorstellt. Moderation Frances Jackson. Tschechisches Zentrum, Prinzregentenstraße 7, München.

■ Mittwoch, 1. Februar, 19.00 Uhr, Kulturreferat für die böhmischen Länder: Filmessay „Wilder Than Wilderness“ (Planeta Česko). An vielen einst von Menschenhand zerstörten Orten in Tschechien, wo sich Menschen nicht mehr aufhalten, gewinnt nun wieder die Natur die Oberhand. Ein bildgewaltiger Filmessay (Originalton mit Untertiteln) von Regisseur Marián Polák über die Artenvielfalt und die Resilienz der Natur. Begleitveranstaltung zur Ausstellung Mensch, Natur und ihre Katastrophen. Historische Fotografien aus Böhmen aus der Sammlung Scheufler. Arena Filmtheater, Hans-Sachs-Straße 7, München. Eintritt: 8,50 Euro.

■ Freitag, 3. bis Sonntag, 5. Februar, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: Multiplikatorenseminar am Heiligenhof (siehe rechts oben). Bildungsstätte Der Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße, Bad Kissingen.

■ Freitag, 3. Februar, 15.00 Uhr, Ackermann-Gemeinde Augsburg: „Krieg in Europa –

Am Mittwoch, 15. Februar, gestaltet der Chor aus Geretsried den musikalischen Teil des Abendgottesdienstes, der um 18.00 Uhr in St. Michael in der Neuhauser Straße im Zentrum von München stattfindet.

Im Anschluß an den Gottes-

dienst wird der Chor noch für eine halbe Stunde Werke aus dem aktuellen geistlichen Konzertprogramm vortragen.

Zelebrant ist P. Benedikt Lautenbacher SJ.

Im Rahmen des Diözesanen Welttages der Kranken steht der

VERANSTALTUNGSKALENDER

weit weg und nah dran“. Vortrag und Gespräch mit Martin Panten, stellvertretender Bundesvorsitzender der Ackermann-Gemeinde. Haus St. Ulrich, Kappelberg 1, Augsburg.

■ Freitag, 3. Februar, 18.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: Filmpräsentation „Trautenau und Riesengebirgsvorland“. Der neue Film vom Filmstudio Sirius erzählt die Geschichte und Entwicklung der Beziehungen von Deutschen und Tschechen in der Region Trautenau.

■ Donnerstag, 9. bis Sonntag, 12. Februar: Isergebirgslauf „Jizerská 50“ bei Reichenberg. Einer der berühmtesten Skilanglaufwettbewerbe der Welt und Station der Skimarathonserie Worldloppet. Mehr Informationen unter www.jiz50.cz

■ Samstag, 11. Februar, 10.30 bis 15.30 Uhr, Landesfrauenreferentin Dr. Sigrid Ullwer-Paul: Landesfrauentagung Bayern. Neben verschiedenen Mundartsprechern werden Heimatpflegerin Christian Meinusch und die stellvertretende Bezirksfrauenreferentin von Niederbayern/ Oberpfalz, Helga Olbrich, referieren. Kolping-Haus, AdolphKolping-Straße 1, Regensburg. Anmeldung bei der SL-Landesgruppe Bayern unter Telefon (0 89) 4 80 03 46 oder per eMail an Geschaeftsstelle@sudeten-by.de

■ Samstag, 11. Februar, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Vertriebene Kinder“. Zeitzeugen-Film von Post Bellum. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.

■ Samstag, 11. Februar, 19.00 Uhr, Elisabeth und Stefanie Januschko: Konzert mit ZWOlinge. Pfarrsaal St. Josef, Am Grünen Markt 2. Puchheim. Eintritt frei.

■ Samstag, 18. Februar, Egerländer Gmoi Zirndorf: Egerländer Faschingsball. Paul-MetzHalle, Volkhardtstraße, Zirndorf. Kartenvorverkauf: Roland Tauschek, Telefon (09 11) 46 13 10.

■ Dienstag, 28. Februar, Ringveranstaltung der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste: „Goethe in Böhmen – oder: Wie Goethe Johannes Urzidils Sicht auf die Welt veränderte“. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München. Anmeldung per eMail an sudak@mailbox.org oder unter Telefon (0 89) 48 00 03 48.

■ Donnerstag, 2. bis Sonntag, 5. März: Biathlon-Weltcup. Neustadl (Nové Město na Moravě).

■ Sonntag, 5. März, 10.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Stuttgart: 4.-März-Gedenkfeier. Zu Gast:

MdL Guido Wolf, Haus der Heimat, Großer Saal, Schloßstraße 92, Stuttgart.

■ Samstag, 11. März, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.

■ Samstag, 11. März, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Wanderung durch Böhmen“. Vortrag von Gerhard Tschapka. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.

■ Freitag, 17. bis Sonntag, 19. März, Sudetendeutsche Bundesversammlung. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Samstag, 18. März, 10.00 bis 16.00 Uhr, SL-Landesgruppe Baden-Württemberg: 14. Ostdeutscher Ostermarkt. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.

■ Donnerstag, 30. März, SLKreisgruppe Stuttgart: Tagesausflug zum Schönenberg nach Ellwangen mit Führung und zur Gemeinschaft Wischauer Sprachinsel nach Aalen-Fachsenfeld. Anmeldung bei Waltraud Illner, Telefon (07 11) 86 32 58.

■ Samstag, 1. April, 10.00 Uhr, SL-Landesgruppe BadenWürttemberg: Landesversammlung. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.

■ Sonntag, 16. April, 11.00 bis 14.00 Uhr, SL-Ortsgruppe Stuttgart-Weilimdorf: Fest der Nationen. 15 kulinarische sudetendeutsche Angebote. Gemeindehaus Salvator Giebel, Giebelstraße, Stuttgart.

■ Samstag, 22. April, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Jahreshauptversammlung mit Ehrungen. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.

■ Samstag, 22. April, 15.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Verschwundener Böhmerwald“. Mit der Filmdokumentation erzählt Emil Kintzl Episoden aus der Grenzregion. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.

■ Samstag, 22. bis Sonntag, 23. April, Bund der Eghalanda Gmoin: Bundeshauptversammlung. Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße 24, Marktredwitz.

■ Freitag, 5. bis Sonntag, 7. Mai, Sudetendeutscher Rat: Marienbader Gespräche. Marienbad.

■ Sonntag, 7. Mai: Volkswagen-Marathon Prag. Eine der zehn besten Marathonveranstaltungen der Welt.

Gottesdienst unter dem Motto „Sorge für ihn“. Die Predigt hält Diakon Stephan Häutle, der am Universitätsklinikum der LMU, Campus Innenstadt, arbeitet und mit Schwerpunkt in der Psychiatrischen Klinik an der Nußbaumstraße wirkt.

■ Freitag, 12. Mai bis Sonntag, 4. Juni: Internationales Musikfestival ‚Prager Frühling‘. Programm und Eintrittskarten unter https://festival.cz/en/ (in englischer Sprache).

■ Samstag, 13. Mai, 15.00 Uhr: SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde: Vortrag von Helga Burkhardt und Christoph Lippert: „Die Stadt Eger mit dem Begegnungszentrum der Deutschen und das Egerlandmuseum in Marktredwitz“. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.

■ Freitag, 26. bis Pfingstsonntag, 28. Mai, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: 73. Sudetendeutscher Tag in Regensburg. Feste Programmpunkte sind: Festliche Verleihung der Kulturpreise am Freitagabend sowie am Wochenende die Verleihung des KarlsPreises der Sudetendeutschen Landsmannschaft, die Festreden des Sprechers der Sudetendeutschen Volksgruppe sowie des Bayerischen Ministerpräsidenten und Schirmherrn der Sudetendeutschen, der Volkstumsabend und das böhmische Dorffest.

■ Samstag, 27. Mai, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.

■ Donnerstag, 8. bis Sonntag, 18. Juni: Prager Quadriennale. Die weltweit bedeutendste Wettbewerbsschau des Bühnenbilds und der Theaterarchitektur. Hauptaustragungsort: Markthalle, Bubenské nábř. 306, Holešovice, Prag.

■ Samstag, 17. Juni, SLKreisgruppe Erlangen und Akkermann-Gemeinde Erlangen: Fahrt nach Eger und Marktredwitz. Anmeldung bei Christoph Lippert, Telefon (0 91 32) 97 00, oder eMail info@lti-training.de

■ Samstag, 24. Juni: Brünner Versöhnungsmarsch. Die SLLandesgruppen Bayern und Baden-Württemberg organisieren wieder eine mehrtägige Begegnungsreise nach Brünn.

■ Freitag, 30. Juni bis Sonntag, 2 Juli, Egerlandtag und 51. Bundestreffen der Egerland-Jugend. Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße 24, Marktredwitz.

■ Samstag, 28. bis Sonntag, 29. Oktober, Bund der Eghalanda Gmoin. Bundeskulturtagung. Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße 24, Marktredwitz.

■ Dienstag, 14. bis Freitag, 17. November, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: Multiplikatorenseminar auf dem Heiligenhof. Bildungsstätte Der Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße, Bad Kissingen.

Spurensuche in der Vergangenheit

– Identität für die Zukunft?

■ Freitag, 3. bis Sonntag, 5. Februar: Seminarwochenende mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft Bundesverband „Spurensuche in der Vergangenheit – Identität für die Zukunft?“

Das Thema Flucht und Vertreibung ist auch über 70 Jahre nach Kriegsende hochaktuell. Neben den Opfern von damals stehen immer stärker die Generationen der Nachgeborenen im Fokus. Was beschäftigt die Kinder und Enkel der Vertriebenen? Welche Hilfen erfahren sie bei der Suche nach ihrer Identität? Zielgruppe sind insbesondere die Nachgeborenen der Vertriebenen, die ihren böhmischen, mährischen oder schlesischen Wurzeln nachspüren oder etwas über Kultur und Geschichte der Sudetendeutschen erfahren und sich mit Landsleuten austauschen möchten.

Das Programm: ■ Freitag, 3. Februar

18.00 Uhr: Abendessen.

19.00 Uhr: Begrüßung, Vorstellungsrunde, Einführung in das Seminarthema, Abfrage der Erwartungen. Moderation: Steffen Hörtler, Stiftungsdirektor, Bad Kissingen und Hildegard Schuster, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, München.

19.30 Uhr: Suche nach den gemeinsamen Wurzeln von Sudetendeutschen und Tschechen. Referent: Werner Honal, Studiendirektor i. R., Philologe, Vereinigung Sudetendeutscher Familienforscher, Unterschleißheim.

■ Samstag, 4. Februar 2023

9.00 Uhr: Virtuelle Heimat als Raum für Sinnstiftung und Vergemeinschaftung. Referent: Prof. Dr. Franz Josef Röll, Soziologe und Medienpädagoge, Maintal.

10.45 Uhr: Das Internet als neue Heimat? Chancen und Möglichkeiten zum Aufbau digitaler sozialer Netzwerke. Referent: Mathias Heider, Historiker, München (online).

14.00 Uhr: Die Unesco und das Weltkulturerbe Bad Kissingen: Die Sicherung der Vergangenheit für die Zukunft im Rahmen einer grenzübergreifenden Kooperation, Stadtführung durch Bad Kissingen. Referent: Gustav Binder, HpM, Bad Kissingen.

19.30 Uhr: Film „Kde domov muj“ (Wo ist meine Heimat?) von Ondřej Valchář mit anschließender Diskussion. Referent: Dr. Günter Reichert, Präsident a.D. der Bundeszentrale für politische Bildung, Bad Honnef.

■ Sonntag, 5. Februar 2023

9.00 Uhr: Der Nationalismus in Böhmen – eine europäische Tragödie. Referent: Dr. Raimund Paleczek, Historiker, München

11.30 Uhr: Seminarauswertung und Ergebnissicherung.

12.30 Uhr: Mittagessen und anschließend Abreise.

Die Seminargebühr beträgt bei voller Verpflegung für das gesamte Wochenende 80,00 Euro im Doppelzimmer (plus 3,90 Euro Kurtaxe sowie gegebenenfalls 20,00 Euro Einzelzimmerzuschlag für zwei Nächte).

Anmeldungen per eMail an: info@heiligenhof.de oder schuster@sudeten.de

Heiligenhof · Alte Euerdorfer Straße 1 · 97688 Bad Kissingen Telefax (09 71) 71 47 47 info@heiligenhof.de · www.heiligenhof.de

Veranstaltung im Adalbert-Stifter-Saal

■ Dienstag, 31. Januar, 18.00 Uhr: Gedenkveranstaltung anläßlich des Gedenktages für die vertriebenen Ungarndeutschen. Veranstaltungsort: Sudetendeutsches Haus, Adalbert-Stifter-Saal, Hochstraße 8, München.

Das Generalkonsulat von Ungarn in Bayern und das Haus des Deutschen Ostens laden anläßlich des Gedenktages für die vertriebenen Ungarndeutschen zu einer Gedenkveranstaltung mit anschließendem Empfang ein.

Die Grußworte sprechen Emmerich Ritter, Mitglied des ungarischen Parlaments, und

MdL Sylvia Stierstorfer, Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene.

Anschließend referiert Dr. habil. Márta Müller über das Thema „Von der Wiege bis zur Hochschule – Aktuelle Tendenzen des ungarndeutschen Schulwesens“.

Im Anschluß an die Veranstaltung laden das HDO und das Ungarische Generalkonsulat zu einem kleinen Empfang ein.

Anmeldung per eMail an einladung-muenchen@mfa. gov.hu oder per Telefon unter (0 89) 9 62 28 02 00.

Sudetendeutsche Zeitung Folge 4 | 27.01.2023 4 TERMINE ❯ Gedenktag

für vertriebene Ungarndeutsche

MdL Sylvia Stierstorfer, Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, und Emmerich Ritter, Mitglied des ungarischen Parlaments, sprechen die Grußworte. Fotos: privat

❯ Mittwoch, 15. Februar, 18.00 Uhr:

� Österreich

würdigt den Erfinder

Am 3. September 1875 wurde Ferdinand Porsche in Maffersdorf in Böhmen geboren. Auch heute, über sieben Jahrzehnte nach seinem Tod am 30. Januar 1951 in Stuttgart, steht der Name Porsche weltweit für automobile Ingenieurskunst. Die Österreichische Post würdigt den genialen Konstrukteur jetzt mit einer Erfindung, die lange in Vergessenheit geraten war – einem E-Automobil.

Daß Ferdinand Porsche bereits vor mehr als 120 Jahren ein echter Pionier der Elektromobilität war, wissen nur Experten. 1899 entwickelte er gemeinsam mit Ludwig Lohner, dem Leiter der Lohner-Werke in Wien, das Elektromobil „System Lohner-Porsche“. Dessen Vorderräder wurden durch Radnabenmotoren mit einer Leistung von jeweils rund drei PS angetrieben, die Reichweite betrug etwa 50 Kilometer.

Bei der Pariser Weltausstellung im Jahr 1900 wurde das Fahrzeug als „erster transmissionsloser Wagen der Welt“ präsentiert und sorgte für großes Aufsehen. Um die Reichweite des wegen

der Bleiakkus sehr schweren Elektrofahrzeugs zu erhöhen, tüftelte Porsche intensiv weiter und entwickelte das erste

Im Stuttgarter Porsche-Museum ist eine voll funktionstüchtige Replik des Semper Vivus, die Weiterentwicklung des Lohner Porsche, zu sehen. Foto: Porsche-Museum

zung zur Schwerstarbeit. Dafür genoß der Fahrer mehr als zwei Meter über der Straße von seinem Einzelsitz aus einen souveränen Überblick. Eine voll funktionsfähige Replik ist im Stuttgarter Porsche-Museum zu sehen.

Im Rahmen der Reihe „Österreichische Erfindungen“ erinnert die Österreichische Post mit einer Sonderbriefmarke an Ferdinand Porsche und den Lohner-Porsche 1899. Ersterscheinungstag ist der heutige Freitag.

� Serie Ehrensache Ehrenamt: Portrait über die Vorsitzende der Gemeinschaft der Wischauer Sprachinsel

Als Vorsitzende der Gemeinschaft Wischauer Sprachinsel setzt sich Monika Ofner-Reim für den Erhalt und die Dokumentation von Dialekt, Trachten, Brauchtum und Rezepten ein.

D

ie Wischauer Sprachinsel in Südmähren gehörte zu den kleinsten ihrer Art: In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts lebten etwa 3500 Deutschmuttersprachler in den acht Dörfern rund um die Stadt Wischau. Nichtsdestotrotz ist die Wischauer Sprachinsel im sudetendeutschen Kosmos vielen Menschen ein Begriff. Das liegt nicht zuletzt an der auffälligen Tracht, deren charakteristischstes Merkmal die hohe weiße Halskrause ist.Diese Tracht hat auch die in München aufgewachsene Monika Ofner-Reim bereits als Kind fasziniert: Ihre Großmutter stammte aus dem Dorf Rosternitz. Nach der Vertreibung fertigte sie die Wischauer Tracht für Puppen an. Solche derart gekleideten Puppen erfreuten sich großer Beliebtheit unter den heimatvertriebenen Wischauern – diese lebten nun verstreut im süddeutschen Raum und trafen sich regelmäßig im ostwürttembergischen Aalen. Treffen, die Monika Ofner-Reim früh geprägt haben: „Diese Treffen waren Highlights für viele Sprachinsler, denn nach den schweren Kriegszeiten und den Schrecken der Vertreibung, haben sich hier Familien, ehemalige Freunde und Nachbarn wieder getroffen und das dort erlebte Gemeinschaftsgefühl war Balsam für die Menschen. Ich selbst war als Kind und Teenager auch schon bei diesen Treffen dabei und erinnere mich noch gut an die freudige Aufgeregtheit der Erwachsenen, die festliche Stimmung und das Stimmengewirr im Wischauer Dialekt.“

Die Wischauer waren und sind eine kleine, dafür aber umso aktiviere Gemeinschaft. Schon bald entfalteten sich zahlreiche Aktivitäten. 1953 gründete sich in Aalen zunächst die Arbeitsgemeinschaft Wischauer Sprachinsel, 1989 wurde der eingetragene Verein gegründet. Zunächst ging es vor allem darum, die neuen Adressen der Wischauer zu sammeln, um die Gemeinschaft auf diese Weise zusammenzuhalten und beim Lastenausgleich zu helfen.

In den 1970ern und 1980ern wurde die Dokumentation des Wischauer Erbes immer bedeutsamer: Die Mundart wurde auf Band aufgenommen und Bücher mit landeskundlichen Informationen herausgegeben. Monikas Mutter Rosina Reim fing zudem an, die älteren Sprachinsler nach ihren Erinnerungen zu befragen und die Familiengeschichten aufzuschreiben.

Auch Busfahrten in die alte Heimat

organisierten die Wischauer; Fahrten, an die sich Monika Ofner-Reim gerne erinnert: „Es wurden alte Lieder gesungen, Geschichten von früher erzählt und meine Oma konnte mir vor Ort noch vieles zeigen. Lachen und Weinen lagen bei diesen Fahrten nahe beieinander.“

Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs knüpften die Wischauer zaghaft Kontakte nach Tschechien, aus denen sich mittlerweile langjährige Freundschaften entwickelt haben.

Die Familie Reim – Mutter Rosina, Vater Wilhelm und Tochter Monika –reiste oft nach Tschechien: um Kontakte zu pflegen, Recherchen zu betreiben und auch um Filmdokumentationen zu begleiten. Außerdem halfen sie den heutigen Bewohnern eines alten Bauern-

hauses bei der Restaurierung desselbigen mit vielen Informationen.

Der Verein, in dessen Vorstand Mutter Rosina im Jahr 2006 gewählt wurde, etablierte sich als kompetenter Ansprechpartner für alle, die mehr über Wischau, seine früheren Bewohner, ihre Sprache und Bräuche erfahren wollten. So half der Verein etwa mehreren jungen Wissenschaftlern aus Deutschland und aus Tschechien bei den Recherchen für ihre Abschlußarbeiten. Außerdem unterstützt der Verein Museen und Ausstellungen mit Exponaten, so zum Beispiel das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin.

All das, was in Jahrzehnten aufgebaut worden ist, möchte Monika Ofner-Reim

erhalten und fortführen. Als ihre Mutter nach vier Amtsperioden entschied, den Vorsitz des Vereins nicht länger zu übernehmen, kandidierte daher ihre Tochter und wurde im Juni 2019 zur ersten Vorsitzenden gewählt.

Der Generationenwechsel vollzieht sich bei den Wischauern reibungslos: „Nicht nur meine Mutter, sondern alle aus der älteren Generation unterstützen mit Rat und Tat und geben bereitwillig ihre Erfahrungen und ihr Wissen weiter, akzeptieren aber auch, wenn das eine oder andere im Laufe der Zeit eventuell anders gemacht wird. Diese Mischung aus Unterstützung und Vertrauen ist immens wichtig und hilft uns ‚Nachfolgegenerationen‘ sehr dabei, wenn wir Aufgaben und Ämter übernehmen.“

Auch der jüngeren Generation ist das Archivieren von Trachten, Gegenständen sowie Dokumenten aus der Wischauer Sprachinsel ein wichtiges Anliegen – ebenso der Erhalt der Wischauer Gemeinschaft: einmal im Monat finden offene Treffen in ihrem Begegnungszentrum in Aalen statt, außerdem treffen sie sich auf den Weihnachts- und Ostermärkten der sudetendeutschen Heimatpflege sowie bei kleineren und größeren Veranstaltungen wie dem Sudetendeutschen Tag. Neben Dialekt, Tracht und Gemeinschaft gibt es ein viertes, was Monika Ofner-Reim mit der Herkunft ihrer Großeltern verbindet: die Küche. „Knejdl mit Stup ist nach wie vor eines meiner Lieblingsgerichte …. und was es dann doch wieder besonders macht: die Knjedl, mit einem Hefeteig, der lange gegangen ist, über einem Leinentuch in Dampf gegart und dazu eine helle Soße mit viel Dill, das bekommt man in keinem Wirtshaus und auch in keinem 5-Sterne-Hotel, das gibt es nur dahuam – auch wenn dieses dahuam jetzt in München und nicht mehr in Rosternitz liegt“, so schreibt Monika Ofner-Reim in einer Festschrift aus Anlaß des 24. Wischauer Heimattreffens im Juni 2019. Um diese Küche zu erhalten und Interessierten zugänglich zu machen, hat sie mit ihrer Mutter ein Kochbuch veröffentlicht: „Koch- und Backrezepte aus der ehemaligen deutschen Sprachinsel bei Wischau“.

Monika Ofner-Reim macht es sichtlich Spaß, Dinge mitzugestalten, weshalb sie gerne bei den Wischauern aktiv ist – und wegen der Menschen, denen sie dort begegnet: „Die vielen interessanten Menschen und tollen Begegnungen – sowohl in unserem Verein als auch in der Sudetendeutschen Landsmannschaft, sind eine große Bereicherung, und zusammen mit Gleichgesinnten fällt vieles leichter.“

Dr. Kathrin Krogner-Kornalik

�

Rund um den Jahreswechsel fiel mir ein Gebet in die Hände, das mich unmittelbar ansprach, weil ich mich gut darin wiederfand. Angeblich handelt es sich um einen Segensspruch aus Irland. Die ersten beiden Absätze dieses Gebetes lauten: „Du Gott der Anfänge, segne mich, wenn ich deinen Ruf höre, wenn deine Stimme mich lockt zu Aufbruch und Neubeginn. / Du Gott der Anfänge, behüte mich, wenn ich loslasse und Abschied nehme, wenn ich dankbar zurückschaue auf das, was hinter mir liegt.“

Daß mich dieses Gebet ansprach, hängt mit meiner derzeitigen Lebenssituation zusammen, die von einer Veränderung bestimmt wird. Überall in unserer weltweiten Ordensgemeinschaft der Redemptoristen werden gerade neue Provinzleitungen gewählt. Die einzelnen Teilgebiete der Ordensgemeinschaft, die sogenannten Provinzen, erhalten dabei neue Führungsmannschaften. An der Spitze der Provinzleitung steht jeweils der Provinzial. Er ist der Ordensobere und trägt die Gesamtverantwortung.

In den letzten Wochen wählten auch wir in unserer süddeutschösterreichischen Redemptoristenprovinz. Da der bisherige Provinzial sich nach vielen Jahren nicht mehr für die Aufgabe zur Verfügung stellen wollte, war die Spannung groß. Für wen würden sich die Mitbrüder entscheiden? Schon im November und Dezember gab es zwei Briefwahlgänge unter allen Provinzmitgliedern, welche aber noch zu keinem eindeutigen Ergebnis geführt hatten. Mitte Januar fand mit dem Provinzkapitel eine Art Delegiertenversammlung statt. Diese sollte den Provinzial wählen.

Die Wahl traf mich. Ganz überrascht war ich nicht, weil die Signale bereits zuvor darauf hingedeutet hatten. Ich hatte mich also geistig schon ein wenig darauf einstellen können. Dennoch ist dies ein wahrhaftig neuer Anfang. Auf absehbare Zeit heißt das auch, daß ich die Wallfahrtspfarrei am Schönenberg, die ich erst im September 2020 übernommen hatte, wieder verlassen werde, spätestens dann, wenn ein Nachfolger als Pfarrer gefunden ist. Aber schon jetzt bin ich mit der neuen Aufgabe der Ordensleitung betraut.

Gott sei Dank bin ich bei dieser Aufgabe nicht allein. Mir wurde –ebenfalls durch Wahl – ein gutes Team zur Seite gestellt. So gehe ich mit Hoffnung an die neue Aufgabe heran, auch wenn die Herausforderungen nicht klein sind. Als Redemptoristen sind wir „Missionare der Hoffnung in den Fußspuren des Erlösers Jesus Christus“, wie es unser letztes Generalkapitel formulierte. So vertraue ich, daß auch mein Dienst in der Ordensleitung eine Mission der Hoffnung wird. Tiefster Grund der Hoffnung ist immer Gott, der alle Wege unsers Lebens begleitet.

So schließe ich meine Gedanken mit dem letzten Absatz des Segensgebetes, das mich gegenwärtig stark begleitet: „Du Gott der Anfänge, laß dein Gesicht leuchten über mir, wenn ich in Vertrauen und Zuversicht einen neuen Schritt wage auf dem Weg meines Glaubens.“

Dr. Martin Leitgöb CSsR Provinzial der Redemptoristen Wien/München AKTUELL · KOLUMNE Sudetendeutsche Zeitung Folge 4 | 27. 01. 2023 5

Mut tut gut Mission der Hoffnung

mit einer Sonderbriefmarke Ferdinand Porsche und sein erstes E-Automobil

Das Engagement für die Wischauer liegt bei Monika Ofner-Reim im Blut

Hybridautomobil, den „Semper Vivus“, bei dem zusätzliche Benzinmotoren die Batterien und die Radnabenmotoren mit Energie versorgten.

Die neue Technologie konnte sich damals jedoch nicht durchsetzen, wohl auch, weil das Fahren mit dem „Semper Vivus“ ein ebenso eindrucksvolles wie anstrengendes Erlebnis war. Bei einer Vorderachslast von 1060 Kilogramm – hinten waren es 830 Kilogramm –wurde das Lenken ohne Servounterstüt-

Engagement, das von Herzen kommt: Monika Ofner-Reim mit Dr. Martin Leitgöb.

Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum: jährlich durch Lastschrift halbjährlich durch Lastschrift vierteljährlich durch Lastschrift

Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Zeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat-Post, Zuckmantler Heimatbrief 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau 24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)

Riesengebirgsheimat 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat) und Lieferung innerhalb Deutschlands. Preise für Auslandsabonnements auf Anfrage!

Im Januar 993, also vor 1030 Jahren, wurde Stift Breunau bei Prag als erstes Benediktinermännerkloster in Böhmen vom heiligen Adalbert, dem zweiten Bischof von Prag, gegründet. Es wurde mit Mönchen aus dem bayerischen Kloster Niederaltaich besiedelt.

Die erste dreischiffige romanische Krypta, deren Mauerwerk unter dem Chorraum der Klosterkirche erhalten ist, entstand im 11. Jahrhundert. Im 13. Jahrhundert wurde an deren Stelle eine gotische Kirche errichtet. Nachdem in den Hussitenkriegen Kloster und Kirche zerstört worden waren, floh der Konvent 1420 in das Stift Braunau.

Damit begann die Epoche des Doppelklosters Breunau-Braunau, dessen Abt bis zum 20. Jahrhundert seinen Sitz in Breunau hatte. Nach dem Dreißigjährigen Krieg wurden das Kloster wieder aufgebaut. Die heutige, kunsthistorisch bedeutende Barockanlage entstand 1708 bis 1740.

1939 kam es zur Trennung der beiden Häuser: Die deutschen Benediktiner blieben unter Abt

Dominik in Braunau, die tschechischen Mönche bekamen in Breunau mit einem eigenen Klostervorsteher eine unabhängige Abtei. Im Zweiten Weltkrieg besetzte die Wehrmacht das Klo-

sen. Er erhielt Berufsverbot, arbeitete als Maurer und Lagerarbeiter und kam 1968 kurz in sein Amt zurück. 1969 bis 1990 ging er nach Deutschland ins Exil. In der Benediktinerabtei Braunau

choslowakei die verfallenen Klostergebäude den Benediktinern zurück. Mit Unterstützung ausländischer Benediktinergemeinschaften und des Staates konnten Kloster und Kirche gerettet werden. 1993 wurde das 1000jährige Jubiläum gefeiert. Papst Johannes Paul II. erhob das Stift aus diesem Anlaß zur Erzabtei und besuchte es 1997.

Die Mönche betreuen heute die dortige Pfarrgemeinde und die Wallfahrtskirche Unserer Lieben Frau vom Siege am Weißen Berg seelsorgerisch. 2011 wurde, anknüpfend an die jahrhundertealte Tradition des Bierbrauens im Stift Breunau, die Klosterbrauerei Breunauer Bier gegründet.

ster. Der Unterdrückung durch die kommunistische Regierung der Tschechoslowakei folgte 1950 die Enteignung.

Abt Anastáz Opasek wurde 1949 verhaftet und in einem Schauprozeß wegen Hochverrats und Spionage zu lebenslanger Haft verurteilt und zehn Jahre später auf Bewährung freigelas-

im niederbayerischen Rohr fanden er und Mitbrüder Zuflucht.

Das seit 1803 säkularisierte ehemalige Augustiner-Kloster in Rohr war 1946 von den aus Braunau nach dem Zweiten Weltkrieg vertriebenen deutschen Benediktinern wiederbelebt worden.

Nach dem politischen Umbruch von 1989 gab die Tsche-

2017 wählte der Konvent seinen langjährigen Prior-Administrator Pater Prokop Siostrzonek zum zweite Erzabt des Stiftes. 2018 wurde die angestrebte Wiedervereinigung der Abteien Breunau und Braunau durch ein Dekret der vatikanischen Ordenskongregation rechtskräftig. Der Erzabt darf nun wieder den Titel Erzabt von Breunau und Braunau tragen.

Datum, Unterschrift

Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.

Kontoinhaber

Kontonummer oder IBAN

Bankleitzahl oder BIC

Datum, Unterschrift

Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per eMail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (85 Cent) einsenden an Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH Hochstraße 8 81669 München

Am 1. Februar feiert WolfDieter Hamperl, die personifizierte Egerländer Kultur, mit seiner Familie auf der Seiseralm in Südtirol 80. Geburtstag.

Obwohl Hamperl erst 1990 der Sudetendeutschen Landsmannschaft beitrat, ist er doch von Kindheit an seiner Heimat und deren Kultur verbunden. Diese Heimat war die Neumühle in der Gemeinde Zummern im südlichen Kreis Tachau, wo er als Sohn von Josef und Anna Hamperl zur Welt kam. Die Neumühle war eine Idylle, die Großfamilie lebte dort. Am 6. Dezember 1945 wurden Wolf-Dieter und seine Schwester mit einem amerikanischen Passierschein nach Waidhaus gebracht (Ý Seite 16), die Mutter ging nachts bei Ströbl über die Grenze. Im oberpfälzischen Waidhaus, Vohenstrauß und Weiden verlebte er seine Schulzeit. Nach Abitur und Bundeswehrzeit folgte das Studium der Humanmedizin in München. Hamperl wurde Chirurg, seine Karriere beendete er 2008 als Chefarzt der Abteilung für Allgemein- und Visceralchirugie an der Kreisklinik Trostberg in Oberbayern.

Schon als Gymnasiast interessierte er sich für die böhmische Kultur und erforschte die barokke Besonderheit der böhmischOberpfälzer Akanthusaltäre, was eine erste Reise nach Prag, Laun und Tachau erforderte. Öfters weilte er in den achtziger Jahren im Bezirksarchiv Eger, wo er enge Kontakte zu Jaromír Boháč knüpfte und die Grundlagen für zahlreiche Artikel des Buches „Kunst in Eger“ erarbeitete.

1990 übernahm Hamperl auf heftiges Drängen die Betreuung des Heimatkreises Tachau und den Vorsitz des Heimatkreisvereins in Weiden in der Oberpfalz. Die Erforschung und Dokumentation der Egerländer Kultur war fortan das Ziel: „Ich möchte unsere deutsch-böhmische Kultur unseren Landsleuten, den Oberpfälzern, aber auch den heute im Egerland angesiedelten Tschechen bewußt machen und versuchen, so viel wie möglich zu retten.“

So kämpfte er nicht nur für den Erhalt der Akanthusaltäre in Königstein bei Auerbach oder in der Schloßkapelle in Haid, sondern auch für den des Sankt-Anna-Altars von Johann Christoph Artschlag in der Haider Dekanalkirche. Mit Monsignore Vladimír Born entwickelte sich eine langjährige Freundschaft, die in der Erneuerung der Haider Wallfahrt und dem Erhalt zahlreicher Objekte, besonders der Loretoanlage in Haid, gipfelte. „Leider hat der Tod meiner tschechischen Freude Jaromír Boháč und Monsignore Vladimír Born die Arbeit in Böhmen sehr erschwert“, bedauert er.

Hamperl war seit 1986 Zweiter Vorsitzender des Arbeitskreises Egerländer Kulturschaffender (AEK) und dann Bundeskulturwart sowie Stellvertretender Bundesvüarstaiha des BdEG. Die jährlichen Bundeskulturtage in Marktredwitz und die Egerer Gespräche trugen seine Handschrift. Lange Jahre war Hamperl auch Vorsitzender des Kuratoriums der Egerland-

Kulturhaus-Stiftung Marktredwitz.

Hamperl war Mitglied der Sudetendeutschen Bundesversammlung. Als SL-Bundeskulturreferent kümmerte er sich 2013 bis 2020 hauptsächlich um die feierlichen Vergaben der Sudetendeutschen Kultur- und Förderpreise. 2013 wurde Hamperl Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stiftung Egerer Stadtwald in Eger/Cheb, mittlerweile ist er nur Mitglied.

Außerdem fand Hamperl Zeit, das Museum Heimat-Vertreibung-Integration – Tachauer Heimatmuseum in Weiden in der Oberpfalz zu schaffen und zahlreiche Bücher zu schreiben. Erwähnt seien die Bände „Vertreibung und Flucht aus dem ehemaligen Bezirk Tachau im südlichen Egerland 1945–1948“, „Die verschwundenen Dörfer im ehemmaligen Bezirk Tachau“, „Böhmisch-Oberpfälzer Akanthusaltäre“ und „Maurus Fuchs – der vergessene Tirschenreuther Kirchenmaler“, der seine Hauptwerke im Kloster Tepl und im Franziskanerkloster in Tachau hinterließ. Jüngst gab er in seiner Reihe „Schriften zur Tachauer Heimatgeschichte“ den 14. – diesmal zweisprachigen – Band heraus. Autor ist der tschechische Redemtoristenpater Jaroslav Baštář, der über seine zwölf Jahre von 1948 bis 1959 im Grenzgebiet im Kreis Tachau berichtet.

Einige Ämter gab Hamperl auf, dafür nahm er andere an. So ist er seit November 2021 Vorsitzender des Egerer Landtags. Dessen Hauptaufgabe ist der Er-

halt der seit 1952 angesammelten Archivalien im Geschäftssitz im oberpfälzischen Amberg. Das erste, vom bayerischen Freistaat finanzierte Projekt war die Inventarisierung und Digitalisierung der 1493 Bücher umfassenden Bibliothek. Das war Ende Februar 2022 vollbracht. Das zweite über das HDO in München finanzierte Projekt der Inventarisierung und Digitalisierung des Vereinsarchivs und des heimatkundlichen Archivs wird heuer Ende Februar enden. Der Antrag für Hamperls drittes Projekt, die Inventarisierung und Digitalisierung des 3000 Fotos umfassenden Bildarchivs, ist eingereicht.

Volksgruppensprecher Bernd Posselt gratuliert dem Jubilar von Herzen: „Wolf-Dieter Hamperl ist ein Mann, der umfassende Bildung und energische Tatkraft auf einzigartige Weise miteinander vereint. Dieser hervorragende Mediziner ist zugleich ein erstklassiger Historiker und Kunsthistoriker. Die Liebe zur bäuerlichen Landschaft seiner Egerländer Heimat verbindet er mit profunden Kenntnissen der Kirchengeschichte und Wissen über die prägenden Adelsfamilien dieser Region wie die Löwensteins und die Kolowrats. Jede freie Minute verbringt er im Kreis Tachau, stößt Projekte an, sammelt Informationen und knüpft Verbindungen. Seiner Freundschaft mit dem unvergessenen Dechanten Vladimír Born verdanken wir, daß die Kirche von Haid und das dortige Loreto schöner erstrahlen denn je. Hamperl ist ein Praktiker und Verbandsmensch, der gleichzeitig den schönen Künsten zugetan ist und publizistisch äußerst aktiv. Ich danke ihm für seinen vorbildlichen, von tiefer Heimatliebe geprägten Einsatz und wünsche ihm namens der Sudetendeutschen Volksgruppe, aber auch ganz persönlich viel Glück, Gesundheit, Erfolg und Gottes Segen.”

Auch die Landsleute und die Ortsbetreuer aus dem Heimatkreis Tachau schließen sich diesen guten Wünschen an und danken ihrem Heimatkreisbetreuer für seine verdienstvolle Arbeit.

Nadira Hurnaus

FORUM Sudetendeutsche Zeitung Folge 4 | 27. 1. 2023 6 PERSONALIEN Ein Weltbegriff – ein Hochgenuß für Feinschmecker die meistgekauften weil sie so gut sind! WETZEL Karlsbader Oblaten- und Waffelfabrik · Austraße 5 · 89407 Dillingen/Donau Internet: www.wetzel-oblaten.de · eMail: info@wetzel-oblaten.de KARLSBADER OBLATEN � Egerländer mit Leib und Seele Wolf-Dieter Hamperl 80 � Erstes Benediktinermännerkloster auf böhmischem Boden vor 1030 Jahren gegründet Stift Breunau

Unser Angebot Adresse: Name, Vorname Straße, Hausnummer Postleitzahl, Ort Telefon eMail Geburtsdatum,

und Bayern

Heimatkreis

eMail svg@sudeten.de 4/2023

Sudetendeutsche Zeitung mit Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief · Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau · Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Zeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer Heimatbrief · Neudeker Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimat-Post · Zuckmantler Heimatbrief

Im Sudetendeutschen Haus in München fand das Neujahrskonzert des Heimatkreises und des Freundeskreises Teplitz-Schönau statt. Der Vereinsvorsitzende und Heimatkreisbetreuer Erhard Spacek hatte dafür das weltweit berühmte „Wihan-Quartett“ aus Prag engagiert. Das Quartett aus Leoš Čepický (Erste Violine), Jakub Čepický (Viola/Bratsche), Michal Kanka (Violoncello), Jan Schulmeister (Zweite Violine) und Gast Jiří Žigmund (Zweite Bratsche) spielte Werke von Josef Haydn, Friedrich Smetana und Antonín Dvořák. Mitveranstalter des Konzerts war der Bundesverband der Sudetendeutschen Landsmannschaft.

Wie schön, daß unser Neujahrskonzert wieder stattfinden kann“, jubelte Erhard Spacek. Besonders freue er sich über die rege Teilnahme und die illustren Gäste. Er begrüßte besonders die Karlspreisträgerin der Sudetendeutschen und Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, in der ersten Reihe.

„Auch bei uns in Teplitz-Schönau war die jüdische Gemeinde sehr groß“, erläuterte der Heimatkreisbetreuer. Er sprach über die Geschichte der Stadt, die als ältestes Kurbad Böhmens schon 762 gegründet worden sei. Die meisten der internationalen Kurgäste seien im 19. Jahrhundert zu langen Badeaufenthalten gekommen.

Dieses historische Wissen wolle der Freundeskreis Teplitz-Schönau vermitteln. Er organisiere dafür verschiedenste Veranstaltungen und Restaurierungen oder auch Schüleraustausche. „Das alles wird nur mit Spenden finanziert!“

Engagierter Freundeskreis

Derzeit sei das Leben nicht besonders freudvoll mit Blick auf den Krieg in der von Rußland überfallenen Ukraine, bedauerte Spacek. So ähnlich sei es auch in seiner eigenen Kindheit in der Zeit des Zweiten Weltkriegs gewesen. 1942 in Teplitz-Schönau geboren, besuchte Spacek eine Hotelfachschule, wurde Koch und verließ erst 1964 mit seiner Frau Renate seine Geburtsheimat Richtung Deutschland. In München führte er lange das renommierte böhmischen Lokal Sankt Wenzel in der Maxvorstadt und publizierte Bücher über die böhmische Küche. Seit Spacek im Ruhestand ist, engagiert er sich noch mehr für seine Heimatstadt und veranstaltet seit vielen Jahren immer wieder im Januar das Neujahrskonzert.

Auch dieses Jahr stellte Spacek im Adalbert-Stifter-Saal die Musiker des Abends vor: Leoš Čepický spielte die Erste Violine, Jakub Čepický die Bratsche, Michal Kanka das Cello und Jan Schulmeister die Zweite Violine. Als Gastmusiker übernahm Jiří Žigmund die Zweite Bratsche beim Quintett nach der Pause. Benannt ist das Ensemble nach Hanuš Wihan (1855–1920). Der tschechische Cellist und Musikpädagoge bildete aus Studenten des Prager Konservatoriums ein Streichquartett, das ab 1892 „Bohemian Quartet“ und nach 1918 „Czech Quartet“ hieß. Ab 1895 ersetzte Wihan selbst den erkrankten Cellisten. Das Quartett unternahm Konzertreisen durch Europa und Rußland. Wihans Nachfolger wurde sein Schüler Ladislav Zelenka, der das Quartett bis zur Auflösung 1934 leitete. 1985 erweckten Leoš Čepický, Jan Schulmeister, Jiří Žigmund

Sternstunde der Musik

und Aleš Kaspřík das „Wihan-Quartett“ zu neuem Leben. 2014 wurde Čepickýs Sohn Jakub Nachfolger von Žigmund und 2017 Michal Kanka Nachfolger von Kaspřík. „Das Musikensemble ist wirklich spitze“, lobte Spacek und betonte: „Musik ist die einzige Sprache, die jeder versteht.“

Zu Beginn des Abends hatte Ulf Broßmann als Vertreter der SL die Gäste im vollbesetzten Adalbert-Stifter-Saal herzlich begrüßt. „Für die Sudetendeutsche Landsmannschaft ist der Auftakt 2023 gekennzeichnet durch beachtenswerte,

eindrucksvolle Veranstaltungen“, freute sich der SL-Bundeskulturreferent. Über den denkwürdigen Neujahrsgottesdienst der Sudetendeutschen in der Sankt-Michaels-Kirche in München sei ja schon in der Sudetendeutschen Zeitung von Kulturredakteurin Susanne Habel unter dem Titel „Stern über Bethlehem“ berichtet worden, erinnerte Broßmann.

„Weitere Sterne darf ich jetzt ankündigen, und zwar vier beziehungsweise fünf Sterne aus der Goldenen Stadt“, so Broßmann. Das legendäre „Wihan-

Quartett“ trete das

ße

Meisterwerken aus dem Repertoire der Streichquartette. Die Aufführungen dieser Musiker von klassischen, romantischen, impressionistischen und modernen Werken hätten sie viele Wettbewerbe und Preise weltweit gewinnen lassen. „Für uns sind sie aber auch Brückenbauer zwischen der tschechischen und der deutschen Bevölkerung“, betonte der SL-Bundeskulturreferent.

Broßmanns herzliche Begrüßung der Ehrengäste galt neben den Mitgliedern vom Freundeskreises Teplitz-Schönau und Präsidentin Charlotte Knoblauch besonders auch dem bayerischen ExStaatsminister Otto Wiesheu; außerdem dem letztjährigen SL-Kulturpreisträger für Musik, Stefan Daubner, der HDOÖffentlichkeitsreferentin Lilia Antipow und dem früheren Mitteleuropakorrespondenten der „Süddeutschen Zeitung“, Michael Frank, der 1992 bis 1998 aus Prag berichtete.

Das Konzert wurde dank der überragenden Leistung des „Wihan-Quartetts“ zu einer musikalisch herausragenden Sternstunde, wie sie Broßmann zurecht angekündigt hatte. Das Ensemble bot zunächst zu viert das Streichquartett in D-Dur Opus 64/5 von Joseph Haydn (1732–1809). Das Stück hatte Haydn 1790 komponiert, als er schon 60 Jahre alt war. Er mußte damals erstmals nach England auf Tournee gehen, da seine großzügige Förderung durch den verstorbenen Nikolaus I. Fürst Esterházy in Wien und Ungarn von dessen Sohn, Anton I. Esterházy de Galantha, nicht fortgeführt wurde. In England erkannte das Publikum im Ersten Satz sofort die jubelnden „Larks“ (Lerchen), woher die Benennung „Lerchenquartett“ stammt.

Nach den heiteren Haydn-Klängen gaben die Musiker das Streichquartett Nr. 1 in e-Moll „Aus meinem Leben“ von Friedrich Smetana (1824–1884) zum Besten. Der böhmische Komponist war bei der Komposition des Quartetts im Jahr 1876 schon zwei Jahre lang völlig taub, nachdem er zuvor lange an Tinnitus gelitten hatte. Seine Herkunft aus Leitomischl und sein ganzer Lebensweg spiegeln sich in dieser Komposition, die das „Wihan-Quartett“ sehr einfühsam interpretierte.

Lerchen und Indianer

Nach der Pause mit Sektempfang machte das Ensemble zu fünft weiter und spielte mit dem Bratschisten Jiří Žigmund das Streichquintett mit zwei Violen Nr. 1 in Es-Dur, Opus 97 von Antonín Dvořák (1841–1904). Dvořák hatte es 1893 auf seiner ersten Konzertreise nach Amerika komponiert, und zwar in der Sommerfrische mit seiner Familie im von böhmischen Einwanderern dominierten Dorf Spillville in Iowa. Ob man in dem lebhaften Werk mit vielen Variationen im Larghetto-Satz wirklich Motive aus der traditionellen Musik der indigenen amerikanischen Einwohner hören kann, ist umstritten. Auch bei Dvořáks Sinfonie Nummer 9 mit dem Titel „Aus der neuen Welt“ ist das nur in geringem Maß der Fall. Das Streichquintett, das die sommerliche Naturstimmung auf dem Land atmet, wurde im Januar 1894 in New York uraufgeführt.

Die großartige Interpretation des EsDur-Streichquintetts wurde beim Applaus so sehr bejubelt, daß die Musiker des „Wihan-Quintetts“ noch eine Zugabe boten. Mit einer eigenen Variante der Variation Nr. II des Streichquintetts von Dvořák verabschiedete sich das Ensemble vom Publikum.

Voll Bewunderung für die Leistung der Musiker zeigte sich am Ende auch Michael Frank: „Die knochentrockene und erbarmungslose Akustik in diesem Saal würde keine Fehler verzeihen“, sagte der Journalist und Autor dieser

es eben keine bei dieser Sternstunde der

Susanne

große Erbe der böhmischen Musiktradition an und genie-

weltweit einen hervorragenden Ruf für die Interpretation von

KULTUR Sudetendeutsche Zeitung Folge 4 | 27. 1. 2023 7

Zeitung gegenüber. Aber Fehler gab

Musik.

Habel