A los congresistas se les llama padres de la patria porque deberían ser los voceros de todos los peruanos y defensores de los intereses del Perú. Sin embargo, la mayoría de legisladores -con escasas excepciones- han traicionado el mandato popular y antepusieron sus intereses de grupo o personales a las necesidades del país.

La mayoría de la actual representación parlamentaria empezó a desmontar las reformas más importantes realizadas en los últimos años, logró tomar el manejo de instituciones públicas como el Tribunal Constitucional y la Sunedu, mientras presionan para también tomar la Defensoría del Pueblo y los organismos electorales.

Son los mismos congresistas que se aferraron a sus cargos e impidieron que se aprueben los proyectos de ley que proponían el adelanto de elecciones generales, como lo pedía la mayoría de ciudadanos. En esa tarea de destruir la institucionalidad del país han unido esfuerzos aquellos partidos conservadores como Renovación Popular,

EDITORIAL

Congreso deslegitimado

Avanza País y Fuerza Popular, los que se proclaman de centro Acción Popular y Alianza para el Progreso, y el bloque de izquierda Perú Libre.

Son los mismos que blindaron y mantienen en el poder a la presidenta Dina Boluarte y protegen a los ministros que avalaron las violaciones a los derechos humanos de decenas de peruanos, y que han puesto en marcha una maquinaria de contrarreformas que atentan contra la educación superior universitaria, la educación básica regular, etcétera.

Son los mismos que como María Cordero, Magaly Ruiz, Heidy Juárez, Rosio Torres y Katy Ugarte les recortan los sueldos a sus trabajadores; son los llamados Los Niños, aquellos que están siendo investigados por ser parte de una presunta organización criminal por su participación en el direccionamiento de contratos de obras del gobierno de Pedro Castillo y que votaron en contra de la vacancia de este en algunas ocasiones; son Los Niños de Acción Popular y

de Perú Libre; del Bloque Magisterial y de APP.

Son los mismos que después de mostrarse incisivos durante el gobierno anterior, es el caso de Patricia Chirinos, María del Carmen Alva, Jorge Montoya, etcétera, guardaron silencio cuando ocurrieron las masacres que dejaron más de cincuenta peruanos muertos a manos de la fuerza pública durante la represión ordenada por la jefa de este régimen.

Son los mismos que han tirado al suelo la poca aprobación que todavía le quedaba al Congreso. Ahora no tienen ni siquiera dos dígitos de aprobación y su rechazo supera el 85 %. Y aun así se autoproclaman los defensores de la democracia -que en realidad están destruyendo- y como el primer poder del Estado. Están desconectados de la realidad y de los intereses del país, mientras actúan hermanados en su afán de copar las instituciones democráticas, imponer retrocesos y afectar los derechos humanos.

CARETAS

EDITOR PERIODÍSTICO:

José Víctor Salcedo Ccama

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN:

Cristian Yarin Trujillo

FOTO PORTADA:

Pulso Regional/Cristian Yarín

COMITÉ EDITORIAL:

Centro Bartolomé de Las Casas - CBC

Centro para el Desarrollo de los Pueblos Ayllu – CEDEP AYLLU

Derechos Humanos Sin FronterasDHSF

Asociación Pro Derechos HumanosAPRODEH

Correo: pulsoregionalcusco@gmail.com

Dirección: Barrio Profesional A-8/3er piso

www.pulsoregional.pe

pulsoregionalcusco

Impreso en: ARTEYPAPEL /Av. Pardo 526, Cusco / Cel: 957 532 826 - 944 197113

Tiraje: 1.000

2 / Editorial

Feminicidios: ¿Qué hacemos?

dades cuando sienten que están frente a una mujer que no quiere estar más bajo su dominio o control.

Escribe: Serly Figueroa Mormontoy (*)

PREVENCIÓN. Prevenir no solo depende de un sector o de una autoridad sino del concurso de esfuerzos de los tres poderes y niveles de gobierno para articular esfuerzos encaminados a promover una sociedad más equitativa, donde se erradique el machismo y se garanticen los derechos humanos de todas y todos.

Escuchar en las noticias que una enfermera de 32 años en Ayaviri, Puno, murió tras haber sido violentada sexualmente por dos sujetos, que además trabajaban con ella y sabían que era madre de tres menores, de 4 y 6 años y un bebé de ocho meses, o que una joven de 18 años fue quemada viva por su ex pareja delante de mucha gente en la plaza Dos de Mayo, en Lima, o que en Sicuani, Cusco, un sujeto asesinó a la madre de sus cuatro hijos y la enterró en el patio de su casa, no solo nos llena de indignación, cólera y asombro, también nos hace preguntarnos ¿qué hay en la cabeza de estos sujetos para cometer actos tan crueles e inhumanos?

De acuerdo a la psicóloga mexicana Ana Celia Chapa Romero, de la Universidad Autónoma de México, no existen estudios concluyentes sobre la

personalidad de los violadores, pero queda claro que no se trata de personas que tengan algún trastorno de personalidad o psicosis significativa. Por lo general, son personas con baja autoestima, poco control de sus impulsos y conductas adictivas con el alcohol o las drogas.

En su libro Agresores sexuales, el psiquiatra William L. Marshall señala que existen factores que influyen en los agresores: sus experiencias en la infancia, sus vínculos paternos filiales, su historia sexual juvenil, sus influencias socioculturales (machismo), su desinhibición y la oportunidad.

Otros autores como Brown-Miller señalan que los delitos sexuales se cometen como una forma de dominio del varón sobre la mujer, de mostrar que ellos tienen siempre el control. Eso explicaría que cometen este tipo de atroci-

Ahora que sabemos el perfil de los agresores, es importante que trabajemos en prevención, atención y sanción a los responsables.

La prevención no es una tarea fácil. No depende solo de un sector o autoridad. El Estado, desde sus tres poderes y niveles de gobierno (nacional, regional y local), así como los órganos constitucionales autónomos, tiene que de una vez por todas articular esfuerzos para promover una sociedad equitativa. Una sociedad en la que se respeten los derechos humanos de todas y de todos y se erradique el machismo, aunque haya un sector político conservador que por temor no quiere que eso ocurra.

Tenemos que garantizar que no haya más policías, fiscales y jueces que vean a las víctimas como las responsables de lo ocurrido. Tienen que ser más bien quienes brinden de forma efectiva acompañamiento a las agredidas. No podemos permitir que haya médicos legistas como el de Ayaviri, Puno, que, a pesar de las evidencias de la brutalidad de los violadores, diga que se “trataba de lesiones leves”.

Y los procesos penales deben tener mayor celeridad, porque justicia que tarda no es justicia, y en estos casos mientras más tarda, más mujeres están en peligro de ser violentadas.

(*) Abogada, coordinadora de la Carrera de Derecho de la Universidad Continental – Sede Cusco. Ex regidora de la Municipalidad Provincial del Cusco.

Informe / 3

Desde hace mucho tiempo, el Estado ha descuidado las acciones para frenar la violencia contra las mujeres.

Una mujer es asesinada cada tres días

Escribe: José Víctor Salcedo

AMENAZADAS. Una escalada de feminicidios, violaciones y agresiones golpea a las mujeres en el Perú. Cada día una mujer está el peligro de muerte y en ese mismo día 33 sufren abuso sexual. A pesar de la magnitud de la violencia, el gobierno no cuenta con ninguna política para enfrentar la violencia hacia las mujeres. De paso, el ministro de Educación compara a las madres aimaras con animales y la ministra de la Mujer responsabiliza a las víctimas por ser víctimas.

En marzo, cada tres días, una mujer fue asesinada. En marzo, cada día, 33 mujeres sufrieron abuso sexual.

Uno. El 21 de marzo de 2023, Yanet C.C. fue asfixiada con una toalla hasta

morir. Su conviviente David Flores Yucra la mató. Después, mientras sus cuatro hijos menores dormían, enterró el cuerpo en un ambiente al costado de su habitación. Carente de escrúpulos, Flores Yucra fue

a la Comisaría de la ciudad de Sicuani, provincia de Canchis, y la denunció por abandono de hogar. Como no aparecía, la hermana de Yanet denunció su desaparición. Seis días después del feminicidio, la Policía fue a la casa en la avenida JAPAM de Sicuani. En la casa encontraron tierra movida y húmeda. Cuando interrogaron al conviviente, este cayó en contradicciones. Acorralado, confesó el crimen. El cadáver de Yanet fue hallado en estado de descomposición. Por ahora, mientras se investiga, David Flores Yucra está en prisión con una orden de prisión preventiva por nueve meses. Dos y tres. El día que asesinaron a una joven en Lima, en Juliaca una enfermera fue violada y torturada por sus compañeros de trabajo. Ocho días después del ultraje y la tortura la joven madre murió. Había sido llevada al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati de Lima para recibir tratamiento especializado. Sufrió graves lesiones que la llevaron a la muerte. El Juzgado de Investigación Preparatoria de Melgar ordenó nueve meses de prisión preventiva contra los presuntos violado-

4 / Informe

Nuevamente, el país es testigo de una ola de violencia asesina contra las mujeres. En marzo y abril hubo crímenes espantosos.

res Dino Álvarez Limahuay (30) y Renato Francisco Quispe Ramos (26) por violación sexual y lesiones graves.

Por esos mismos días, en Abancay (Apurímac), Everson Inca Paullo (50) era sentenciado a 35 años de cárcel por los delitos de violación sexual en contra de tres menores y tocamientos con connotación sexual contra otras cuatro adolescentes. Inca Paullo sometió a las menores cuando era entrenador del equipo de fútbol femenino de la ciudad. Se sanciona al culpable, a veces, pero aquellas vidas quedan destruidas, sin posibilidad de ser reconstruidas porque esas heridas nunca cicatrizan. Apenas vamos en el cuarto mes del año y ya hubo 41 feminicidios, casi la tercera parte de la cifra registrada en los doce meses del 2021 y 2022. A su vez, en ese mismo periodo, hubo 1,112 casos de violación sexual.

Según el Centro Líber, en los últimos 16 meses, desde enero de 2022, se registraron 770 casos de feminicidios. En ese mismo periodo, el Ministerio Público abrió 545 investigaciones, de los cuales 225 casos fiscales corresponden a los tres primeros meses de este año. La mayor cantidad de casos fiscales se encuentran en Lima, Arequipa, Cusco y Lambayeque. Estas cifras demuestran que las mujeres están bajo amenaza. Son objeto de actos crueles, desde agresión psicológica, económica y física hasta acoso sexual y laboral, violaciones sexuales y feminicidio. Estas violencias se ejercen a todo nivel y con intensidades y mecanismos similares.

Mirando para otro lado

Lejos de asumir posturas firmes en contra de la violencia hacia a las mujeres, autoridades y funcionarios tienden a justificar las agresiones y en otros casos responsabilizan a las víctimas por ser víctimas.

Dice mucho de un país que sean las autoridades las que justifiquen y no hagan mucho para proteger a las mujeres que pueden ser asesinadas en cualquier momento. Dice mucho también, por ejemplo, que la ministra de la mujer culpe a una mujer por haberse relacionado con su agresor o que la viceministra de la mujer diga que una llamada a la línea 100 no puede salvar vidas o que el ministro de educación compare a mujeres aimaras con animales o que la presidenta les niegue derechos políticos a las mujeres. Y todo eso está pasando en el gobierno de la primera presidenta del Perú, Dina Boluarte Zegarra.

Cuando las mujeres aimaras llegaron a Lima de Puno, el ex ministro de Educación, Óscar Becerra, puso a estas madres al mismo nivel o incluso por debajo del nivel de los animales. No le gustó que salieran a protestar a pedir la renuncia de su entonces jefa con sus bebés cargados sobre sus espaldas.

“Ni siquiera los animales exponen a sus hijos. Lo vemos todos los días en estos canales de naturaleza donde una madre muere defendiendo a sus hijos para que no sean atacados. ¿Se les puede lla-

mar madres a las que llevan a sus hijos y los exponen a la violencia de la cual estamos siendo testigo? ¿A ese extremo de manipulación podemos llegar? Yo dudo que sean las madres, yo creo que en la extrema necesidad que se encuentran algunas mujeres lleguen a alquilar a sus hijos como para que sean llevados a esto”, dijo Becerra, el mismo hombre que ha dicho que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un “adefesio”.

Casi con el mismo tono, la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, quiso responsabilizar a las mujeres de relacionarse con un agresor, como si el agresor mostrara su lado agresivo y criminal cuando empieza una relación amorosa.

“Quisiéramos que las jóvenes elijan bien con quién estar”, dijo Tolentino con tonito serio, “porque ellas deben estar conscientes que merecen vivir libre de violencia y que no acepten ningún compromiso o una relación con una persona que no las respeta”. Lo dijo cuando se conoció el asesinato Katherine Gómez, quemada vida por el venezolano Sergio Tarache Parra.

Pero no se quedó allí. La ministra

Tolentino trató de minimizar la inoperancia de la línea 100, que atiende a personas afectadas por la violencia familiar o sexual, con estas palabras: “Cuando se han referido a la línea que no salva vidas, lo han hecho en el caso supuesto de si el agresor está al lado [de la víctima]. Obviamente, [en esa circunstancia], así grite o haga una llamada, está en riesgo su vida”, apuntó.

Un día antes, la viceministra de la Mujer, Silvia Loli, había dicho en RPP que “nadie te salva la vida por teléfono, ojo. Eso no te puede salvar la vida, porque si está tu atacante a tu costado, no hay modo de que te salve la vida una llamada”.

No hay desde el Estado una política integral que reduzca los niveles de violencia que han convertido la vida de las mujeres en una pendiente de incertidumbre y miedo. Si la educación es clave en esta tarea, sobre todo preventiva, los grupos conservadores que han tomado el Ministerio de Educación impedirán que se implemente un currículo con enfoque de género. No quieren que se rompa esa organización tradicional que predomina en las actuales estructuras estatales.

Informe / 5 CENTRO LÍBER

Decenas de casos por delito de feminicidio son investigados a nivel nacional.

En Sicuani, una madre fue asesinada y enterrada en su casa por su conviviente.

“Dina Boluarte no llegará al 2026 y acabará en prisión”

Escribe: José Víctor

Salcedo

Filósofo e investigador de Aprodeh. Eduardo Cáceres tiene un análisis puntilloso y sensato de la actual situación que vive el país. En 2020, mucho antes de lo que pasó luego en el Perú y de lo que está pasando, dijo que la crisis política requería una salida más de fondo más allá de las lógicas cancelatorias. En esta entrevista sostiene que detrás del régimen autoritario de Dina Boluarte opera una coalición conservadora de grandes intereses políticos, económicos y militares. Una coalición que usa la violencia para defender sus intereses y que vive temerosa de perder sus privilegios.

¿A estas alturas qué es este régimen, autoritarismo, dictadura, régimen cívico-militar?

En primer lugar, este régimen es una expresión de una coalición social, política e incluso cultural de fuerzas ultraconservadoras que representan los intereses de las grandes empresas, de los grandes medios de comunicación y del poder militar en el Perú. Antes que fijarse solamente en los aspectos formales del régimen hay que fijarse en su contenido y su contenido se trata de un gobierno que representa los intereses de esta coalición que busca restaurar un régimen autoritario similar al que se definió con la Constitución de 1993. Actúan en función de garantizar la continuidad de las políticas económicas neoliberales que se pusieron en marcha en el país en la década de los 90’ y que, en función de producir esta restauración, ha adquirido características de un régimen cívico-militar.

Son los mismos grupos que han destruido la Sunedu, están tratando de destruir la educación básica regular, han copado el TC, Ministerio Público y ahora van por la Defensoría y los organismos electorales.

Esta es una parte del régimen actual. La parte más sustantiva, más allá de las universidades privadas “truchas” o “bamba”, tiene que ver con el gran empresariado, Confiep, Sociedad Nacional de Minería, Sociedad Nacional de Industrias, varias de las cámaras de comercio, incluso, aquellos que en algún momento se pronunciaron en defensa de la Sunedu y que curiosamente en los úl-

timos meses se han callado. Es el caso de El Comercio, porque ahora está en alianza con esos grupos.

Hay quienes comparan este régimen con la dictadura de Alberto Fujimori. ¿Hay algún paralelo entre ambos regímenes?

Claro. En lo económico ambos regímenes defienden el mismo modelo económico y en estilo político -digámoslo así- ambos regímenes apelan al autoritarismo, a la represión, al control de los medios de comunicación. Ciertamente, este es un régimen con mucha menos perspectiva estratégica que la que tuvo el régimen fujimorista, sin respaldo ciudadano que en su momento tuvo el gobierno fujimorista, particularmente cuando en 1992 disolvió el Congreso. Este régimen nace con una gran ilegitimidad de origen y con un profundo aislamiento, no solo de la población que se ha levantado en el sur y otras regiones, sino en general de la opinión pública, como lo demuestran todas las encuestas, cosa que no sucedió con el régimen fujimorista, al menos en la coyuntura de 1992.

Da la impresión de que Dina Boluarte no es quien realmente toma las decisiones. ¿Esta impresión tiene algún sustento o sirve para lavarle la cara de las atrocidades que comete?

Es absolutamente cierto, pero eso no exime a Dina Boluarte de responsabilidades. Ella es instrumental a las decisiones que toman otros: los poderes económicos, mediáticos y el propio poder militar. Ciertamente, ella es

la que encabeza este proyecto, pero su rol es mucho menor que el que tuvo Fujimori (…) Esto hace que este régimen, a pesar de todas las atrocidades cometidas, se haya mantenido durante estos meses y probablemente se pueda mantener algunos meses más. Dina Boluarte, su gabinete y el Congreso son instrumentales de un proyecto político, cultural e ideológico que está detrás, que tiene actores muy poderosos, los grandes empresarios, los grandes medios de comunicación, corrientes ideológicas conservadoras muy bien articuladas y financiadas internacionalmente. Son los que realmente toman las decisiones. Pero todo esto no exime las responsabilidades; los que firmaron las resoluciones del envío de tropas a matar a conciudadanos que tendrán que ser juzgadas: es el caso de Dina Boluarte, su gabinete y las cabezas de las fuerza militares y policiales.

¿Diría que a Dina Boluarte le espera la cárcel?

Obviamente que sí. No hay régimen en América Latina que acumule tal cantidad de muertes cuyas cabezas no hayan terminado siendo juzgadas y condenadas. Si esto sucedió con personajes que tuvieron un respaldo institucional mucho más grande como el caso de Pinochet -si bien no murió en la cárcel sí llegó a ser juzgado- o de Fujimori -que actualmente está en la cárcel-, cuánto más sucederá con personajes improvisados y sin una base propia, con quienes son instrumentales a otros intereses como Dina Boluarte, su primer ministro, su gabinete y otras figuras más de este régimen.

En 2020, mucho antes de lo que pasó luego en el Perú, dijo que la crisis política requería una salida más de fondo y de la búsqueda de fórmulas intermedias, más allá de las lógicas cancelatorias. ¿En el actual contexto todavía es posible una salida así?

6 / Entrevista / Eduardo Cáceres - Filósofo e investigador de Aprodeh.

Eduardo Cáceres y su mirada aguda de la realidad nacional.

Cuando me refería a una salida intermedia hablaba de la necesidad, en ese momento, de buscar transacciones que impidan la polarización que cada vez era mayor. Ahora es menos posible esto. Hemos llegado a esta situación justamente por esto que he llamado lógicas cancelatorias, que se expresaban en este juego de dos consignas que se contraponían: vacancia de Castillo o cierre del Congreso. En tanto no se produzca un cambio significativo en el régimen político, seguiremos requiriendo esta salida más política que es la salida constituyente (…) A lo que hay que cerrarle el paso en lo inmediato es a este proyecto neoliberal-autoritario en curso. Creo que se requiere establecer condiciones para que a nivel nacional, no solo las fuerzas de oposición radical al actual gobierno sino el conjunto de las fuerzas democráticas y ciudadanas, se articulen buscando abrir paso a un proceso -que no va a ser simple ni corto- para encontrar una salida de fondo a la crisis.

En este momento hay ausencia de liderazgos que puedan articular esa coalición. Sí, efectivamente. No hay liderazgos, no solo en el sentido de una persona visible sino en el sentido de un proyecto político colectivo que dé expectativas, esperanzas a la ciudadanía, y que convoque a todos de manera articulada. Hay un vacío muy serio en ese campo. Han aparecido algunas figuras que se espera sigan avanzando, hay movimientos pero también hay sectores con cierta frustración frente a la dureza con la cual el régimen se defiende y se mantiene. El vacío es real y tenemos que hacer todo lo posible por revertirlo y contribuir a que se generen espacios en que las diversas fuerzas democráticas, populares y ciudadanos se reencuentren y maduren propuestas que articulen voluntades.

Es evidente que la criminalización, las muertes y el terruqueo han frenado la movilización ciudadana. ¿Cuál podría ser el nuevo camino para hacerle frente a este régimen?

Creo que es relativo lo del terruqueo. Es cierto que han criminalizado a mucha gente -y eso es muy serio- pero no es tan cierto, por ejemplo, que la mayoría de la población se haya comido el cuento de que las movilizaciones y las luchas estaban articuladas o dirigidas por fuerzas subversivas o el Movadef o algo parecido. Las encuestas dan cuenta de que la inmensa mayoría de la población sigue señalando al gobierno de Dina Boluarte y al Congreso como los principales responsables de la crisis. Pero el terruqueo si ha incidido en criminalizar y, por lo tanto, obligó a muchos líderes a defenderse, así como atemorizó. Pero eso no disminuyó el descontento, sino que solo lo contuvo. Y lo que hará es contribuir a que la próxima oleada, que seguramente se producirá en el curso de los próximos dos meses, sea mucho más fuerte. Creo que lo que hay que hacer de inmediato es mantener viva la protesta y el descontento con formas nuevas e innovadoras de movilización. No arriesgarse ni arriesgar a la gente a confrontaciones precipitadas, prematuras, que pueden más bien facilitar las acciones mencionadas.

¿Por qué hay sectores que no quieren entender a las regiones del sur y su histórica pelea anti-establishment? ¿Qué les molesta realmente de esa postura?

En primer lugar, hay un racismo colonial que sigue en nuestro país. Para sorpresa de muchos, me incluyo, que pensábamos que estaba reduciéndose después de los impactos que tuvo el informe de la Comisión de la Verdad., vemos que es mucho más fuerte de lo que podíamos suponer. En segundo lugar, hay razones de índole socio-económica y política, como el hecho de que fuerzas que viven del poder central, que no solamente están en Lima sino repartidas en todo el país, ven a las regiones como una amenaza en tanto éstas en términos económicos y políticos implican una redistribución del poder y de la riqueza. Entonces, el rechazo a cualquier redistribución de la riqueza y del poder en el país los lleva a ningunear y

estigmatizar a las regiones. Apelan incluso, lamentablemente, a una argumentación racista colonial que a estas alturas ya deberíamos haber erradicado.

Tenemos un Congreso con apenas un dígito de respaldo. ¿Hay forma de refundar este poder del Estado?

Sinceramente creo que no. No solo es un problema del Congreso peruano. El Congreso es una institución que tiene siglos de existencia en las democracias occidentales y que, en general, en todo el planeta está desprestigiada, porque es una institución, si uno lo piensa bien, disfuncional. Creo que está condenado a sufrir estos niveles de desaprobación porque ya no responde a lo que el mundo moderno nos ofrece como posibilidades de representación, de discusión, de construcción de propuestas. Hay que pensar en nuevas formas de representación, que retome la idea de un sistema de asamblea, de plataformas que permitan procesar las demandas de la ciudadanía, construir propuestas, no despolitizándolas, sino poniendo las decisiones en manos de políticos que sean a su vez especialistas. Y que, a su vez, la población sea consultada cotidianamente sobre el curso de las propuestas. El mecanismo del referéndum es interesante, pero este Congreso la ha neutralizado.

¿Qué se puede esperar de un país donde Ejecutivo y Legislativo no tienen menos de 15 % de respaldo? ¿A dónde nos puede conducir esta situación?

Está conduciéndonos a una profundización de la crisis y conducirá a nuevos estallidos. Es imposible seguir manteniendo sus estatus en base a la represión. Creo que se podría producir una nueva correlación de fuerzas. La movilización democrática y ciudadana que va a tener sin duda más manifestaciones en los próximos meses puede generar ese reacomodo y, sobre esta base, podemos pasar a otra situación política en el Perú.

Sé que es muy arriesgado hacer un pronóstico en el Perú, sobre todo un pronóstico político, pero le pido que haga uno. ¿Dina Boluarte llegará al 2026?

Creo que no. Una nueva crisis podría hacer que los que actualmente la sostienen decidan prescindir de ella y poner a otra persona. Es obvio que no tiene condiciones de liderazgo, es obvio que no tiene condiciones de gestión, no hay ningún mérito salvo que los golpistas encontraron en ella una carta para salir de Castillo. Esa es la razón por la que ella está allí. Ellos mismos podrían reemplazarla, le tienen expedientes, pruebas de una cantidad de irregularidades y probablemente de delitos cometidos antes. No creo que llegué al 2026, lo cual implica que entremos necesariamente a una solución de fondo de la crisis. Ahora lo que hay que hacer es frenar esta respuesta criminal, esta militarización que está en curso.

MIGUEL GUTIÉRREZ

Entrevista / Eduardo Cáceres - Filósofo e investigador de Aprodeh / 7

Eduardo Cáceres considera que se avecina una tercera ola de protestas contra Dina Boluarte.

El neofujimorismo de Boluarte

Escribe: Jesús Manya Salas

PARALELO. Fujimori antes y ahora Boluarte han construido sus “enemigos políticos” para legitimar su gobierno y justificar la represión. El golpe de Fujimori en 1992 tuvo el argumento de combatir a la violencia terrorista, ahora, en otros tiempos, 30 años después, la derecha ha levantado nuevamente el relato de luchar contra “el rebrote senderista y terrorista” para justificar las masacres.

Con poco menos de una década de diferencia, el autogolpe del fujimorismo y el golpe de Dina Boluarte tienen muchas coincidencias y diferencias. Marcan un periodo político y terminan condicionando algunos desenlaces. Aquí un breve resumen de apuntes:

1. El autogolpe perpetrado por Fujimori, cerrando el Congreso, el Poder Judicial, el TC, etc., cerraba el ciclo de gobiernos populistas de derecha y fue el inicio de la aplicación del modelo neoliberal más extremista y prolongado que ha tenido el país; era el resultado de la derrota ideológica y

cultural del estatismo y la formulación de un nuevo horizonte privatista, para un país en crisis permanente. El fujimorismo inauguró y consolidó la hegemonía neoliberal, en el marco de un consenso internacional hacia dicha tendencia. En resumen, un golpe para marcar una nueva ruta política, que duró cerca de tres décadas.

2. La parodia golpista de Pedro Castillo dio luz verde a un contragolpe reaccionario alentado y proveniente del Congreso, como vértice de la alianza con los grupos empresariales, el militarismo autoritario y los medios de comunicación; pero es un golpe para resistir y prolongar el viejo modelo neoliberal en crisis, no es una toma de poder nuevo y con nuevas propuestas, por eso sus actuales medidas solo pueden ser materializadas con un alto componente de violencia y masacres contra la población que rechaza al régimen de Dina Boluarte. En este caso es un contragolpe a la defensiva y cierra el ciclo neoliberal.

3. Fujimori tuvo que convocar a un Congreso Constituyente para establecer un nuevo contrato social de claro signo neoliberal y desde ella construir el andamiaje legal de un nuevo régimen, caracterizado por una

8 / Informe

El gobierno de Dina Boluarte no hace sino ejecutar los mandatos de los grupos de poder que, por ahora, la mantienen en la presidenta porque les es útil.

alta concentración del poder en el presidencialismo, legalizar la violencia estatal contra el senderismo, aplicar un modelo económico privatista rematando todas las empresas públicas y los recursos naturales. Ese modelo fue examinado por la pandemia y resultó inservible, no había servicios públicos reales como la salud y la educación, el cacareado primer mundo de los privatistas hizo agua y la hegemonía empezó a quebrarse.

4. De ese tono anti sistémico y búsqueda del cambio salieron electos Pedro Castillo y Dina Boluarte, recogiendo un voto de protesta contra el modelo. El fujimorismo económico, mediático, militar y político nunca aceptó su derrota y acorraló al Ejecutivo desde el Congreso hasta volverlo inútil y, en su ignorancia política, hacer una pantomima de golpe a lo Fujimori cerrando el Congreso. Suicidio político aprovechado para recapturar el Ejecutivo y ponerlo a su servicio, teniendo de títere a Boluarte.

5. Fujimori antes y ahora Boluarte

han construido sus “enemigos políticos” para legitimar su gobierno y justificar la represión; el golpe de Fujimori tuvo el argumento de combatir a la violencia terrorista, ahora, en otros tiempos, la derecha ha levantado nuevamente el relato de luchar contra “el rebrote senderista y terrorista” para justificar las masacres y asesinatos en las regiones; sin embargo la derecha fue más allá incorporando conductas racistas contra las grandes mayorías nacionales.

6. Otro parecido de Boluarte con Fujimori es su travestismo político de sucumbir ante los encantos de los poderes fácticos, principalmente el poder militar, así trasmutó Fujimori su discurso progre por la de un neoliberal fanático y ahora tenemos haciendo el ridículo a Boluarte con este mismo discurso.

7. Fujimori fue deshabilitado y sacado del poder a través de una intensa presión popular nacional e internacional, así como por la implosión interna de la corrupte-

la instalada por Vladimiro Montesinos; el punto más alto fue la Marcha de los Cuatro Suyos en la que se montó por sus recursos económicos Alejandro Toledo.

8. En la actualidad, ha reventado una oleada huelguística desde las regiones, exigiendo el adelanto de elecciones y una Asamblea Constituyente; movilización que ha superado a los partidos tradicionales de derecha e izquierda, así como sobrepasado a los propios gremios tradicionales. Millones de compatriotas desde sus comunidades han tomado las ciudades y llegaron hasta Lima, solo la represión y masacre han frenado por ahora el estallido social. Sin embargo, la agenda política está claramente señalada, la necesidad del cambio del modelo y la posibilidad de abrir una fase constituyente, ese es el reto de las nuevas representaciones de esta tendencia.

9. Los grupos de poder económico, mediático y militar en ambos casos, con Fujimori y Boluarte, son los verdaderos resortes del poder y factores determinantes del carácter del gobierno; son los que adoctrinaron a Fujimori y le impusieron el famoso Plan Verde contra el senderismo en ascenso y funcional a la política de los EE.UU.; ahora también estos poderes y en particular el militarismo reaccionario determina la línea de sucesión y gobierno.

10. En el terreno internacional, nuevamente acompañan a la política conservadora de los norteamericanos en línea contra los gobiernos progresistas de América Latina. Desearían que este golpe de Boluarte sea preventivo ante la eventual llegada de un gobierno popular, para eso están copando todos los mecanismos del poder y quieren capturar el JNE para validar unas elecciones a su medida y precio.

11. Lo que no pudieron ni pueden hacer el fujimorismo y Boluarte es manejar las nuevas tendencias de la humanidad, que abre cursos a una multipolaridad de bloques frente a una hegemonía en crisis de los EE.UU., con lo cual se cambian los horizontes económicos, políticos, culturales y militares. Esa tendencia existe en el país, ha brotado desde los pueblos más recónditos una primera posición de rebeldía que no tiene temor ni al militarismo ni a la policía represivas, tampoco cae en los cantos de sirena de un populismo derechista de parte de Boluarte. Todavía no aparecen claramente los signos de esa nueva representación, pero no hay duda que saldrá más temprano que tarde.

12. La política de Boluarte que se mantenga este año, el 2024, o incluso se quede hasta el 2026, es un factor de derrota del modelo, como decía un preso revolucionario en las cárceles fascistas de Italia, el viejo modelo no termina de morir y el nuevo todavía no empodera el cambio. En ese ínterin aparecen monstruos, esos son el fujimorismo y Boluarte y sus dictaduras corruptas.

Mientras que en las calles el rechazo a este régimen es consistente.

(*) Analista político.

Informe / 9

Dina Boluarte se parece en muchas cosas al fujimorismo de Alberto.

EL PERUANO MIGUEL GUTIÉRREZ

La madre tierra también es cuidada y trabajada por las madres campesinas para producir los alimentos que se consumen en las ciudades.

Todavía se usa la chakitajlla en los trabajos de siembra de productos.

campesinas rajadas por el frío y el contacto

10 / Informe

Manos

LA MADRE TIERRA DA VIDA

La Tierra es nuestro hogar, nuestro refugio y nuestra fuente de alimentos. ¿La estamos cuidando como se debe? El 22 de abril fue el día de la madre tierra, una excelente fecha para recordar que debemos cuidarla. Debemos disfrutar de todo lo que nos brinda con sabiduría. Al fin de cuentas, los humanos somos muchos, pero tenemos solo una Tierra. Estas fotografías deberían enseñarnos que el deterioro de este planeta solo conducirá a la extinción de los seres humanos.

Fotos:

Miguel Gutiérrez/CooperAcción

Informe / 11

En los campos de las regiones del sur se cultivan más de 3 mil variedades de papa.

Comunidades cuidan el medio ambiente.

contacto con la tierra.

La mayor parte de la producción agraria se lleva a los mercados de las ciudades.

En peligro de extinción

Escribe: Alberto García Campana (*)

PROYECTO. El Congreso podría aprobar la eliminación de la participación de los movimientos regionales en las elecciones. Si eso ocurre sólo los partidos políticos podrían participar en los comicios, borrando del mapa a los pocos reductos regionales que quedan después de la eliminación de los movimientos locales.

El grupo parlamentario de Somos Perú presentó, a comienzos del pasado mes de abril, un proyecto de ley que plantea conferir la potestad de representación exclusivamente a los partidos políticos nacionales, anulando toda posibilidad de participación de los movimientos regionales, con el argumento que estos últimos han contribuido en los recientes procesos electorales a la dispersión del voto y al

debilitamiento de la representación legislativa.

La nota oficial al respecto informa que “la bancada parlamentaria de SP, a iniciativa del legislador Héctor Valer, presentó el proyecto de reforma constitucional para eliminar a los movimientos regionales y permitir de esta manera que sólo los partidos políticos puedan participar en las elecciones”.

Aun cuando los argumentos esgrimidos por los parlamentarios de Somos Perú tengan alguna consistencia, es evidente que de lo que se trata es de centralizar nuevamente la participación política y quitar a las regiones la posibilidad de elegir a sus gobernantes, sean éstos regionales o locales, y desde luego también promover la ampliación de la membresía de los partidos políticos de alcance nacional.

En suma, se trata de un intento de quitar del camino a las colectividades locales y regionales, para favorecer a los partidos nacionales, pues solo los militantes de estas organizaciones podrán postular como candidatos en los procesos electorales venideros.

No obstante que la iniciativa legislativa aún no ha sido debatida en el pleno, es probable que la maquinaria antidescentralista puesta en marcha en el legislativo termine convirtiendo en Ley esta propuesta.

Partidos y movimientos

De acuerdo a la normativa electoral, se considera partido político a aquella organización que tiene presencia en todo el territorio nacional, hace vida política permanente, tiene comités en todos los departamentos y provincias y adicionalmen-

12 / Informe

Si el Congreso aprueba esta iniciativa, solo los partidos participarán en las elecciones regionales y generales en el país.

te expresa adhesión a una doctrina, tiene ideología y programa.

Un movimiento regional en cambio es aquel que tiene alcance geográfico limitado, se reduce a un departamento, provincia e incluso distrito, y generalmente es un colectivo formado para un determinado proceso electoral, es decir que no mantiene vigencia a lo largo de los años.

Esta definición sin embargo no siempre encuentra correspondencia con la realidad, pues al menos en el caso de los partidos políticos, muchos de ellos dejaron de existir luego de participar en elecciones generales, e incluso fueron borrados del mapa debido a que no acreditaron tener presencia nacional.

Una mirada en retrospectiva permite observar que muchos de los partidos políticos que llegaron en algún momento a ganar las elecciones generales, tuvieron una existencia efímera, como es el caso de Perú Posible, liderado por Alejandro Toledo y el Partido Nacionalista, encabezado por Ollanta Humala. Estas organizaciones han desaparecido, debido a que en las recientes elecciones generales y presidenciales obtuvieron mínimo respaldo e incluso se abstuvieron de presentar candidatos.

En las elecciones para la Asamblea Constituyente de 1978, el Partido Popular Cristiano se convirtió en la segunda fuerza política a nivel nacional, detrás del Partido Aprista y por delante de la izquierda. Hoy, el PPC es solo un recuerdo.

Experiencias subnacionales

En los últimos cuatro o cinco procesos electorales para el Gobierno Regional del Cusco, fue mayoritaria la presencia de partidos políticos que alcanzaron el respaldo ciudadano, aunque sus candidatos no fueron precisamente militantes de origen o con varios años de pertenencia. El actual gobernador regional, Werner Salcedo, postuló por el partido Somos Perú, luego de haber militado varios años en el partido llamado Democracia Directa. Igual sucedió en el periodo anterior, cuando fue elegido Jean Paul Benavente, quien se presentó como candidato de Acción Popular, luego de haber militando cinco años atrás en el movimiento Regional Acuerdo Popular Unificado (APU).

Ni Salcedo ni Benavente pueden defender los principios de Somos Perú y de Acción Popular, porque su inscripción en ambos partidos, respectivamente, fue realizada con cálculo electoral.

Antes que los dos nombrados, ejerció el cargo de gobernador regional del Cusco, Edwin Licona, quien postuló como candidato del movimiento regional Kausachun Cusco, organización que también se esfumó al poco tiempo.

En cuanto se refiere a la Municipalidad Provincial del Cusco, el actual alcalde, Luis Beltrán, postuló como candidato del movimiento regional Inka Pachakuteq. Su antecesor, Víctor Boluarte, llegó a la alcaldía como postulante de otro movimiento regional Tawantinsuyo y en el periodo inmediato anterior fue elegido burgomaes-

tre de la Capital Histórica del Perú el abogado Carlos Moscoso, fundador del ahora extinto movimiento Kausachun Cusco.

Sin soporte político

Lo que se ha percibido en años recientes, tanto a nivel regional como local, es que los movimientos regionales que imponen candidatos y logran su elección, desaparecen de la escena política apenas empiezan los mandatos, es decir, que los fundadores, líderes o propietarios de esos movimientos regionales, entran en receso cuando alcanzan sus objetivos, los cuales son, además de ganar las elecciones, colocar a sus allegados en la administración regional o local.

Los movimientos regionales no acompañan las gestiones desde el soporte político, lo que termina condenando a la soledad y al abandono a las autoridades electas. Apenas concluyó su mandato, el exalcalde del Cusco, Víctor Boluarte, fue severamente cuestionado por la pobreza en la gestión, y hasta hoy debe defenderse en soledad, en tanto que el movimiento que lo llevó a la alcaldía, Tawantinsuyo, se ha extinguido y no existe referencia alguna de sus dirigentes.

Pero, esta falencia no es exclusiva de los movimientos regionales o locales, muchos de ellos formados en distritos con denominaciones ad-hoc, como Santiago Querido, Juntos por Wanchaq, etc. Tampoco los partidos acompañan a los elegidos, lo que quedó en evidencia con el exgobernador regional Jean Paul Benavente, quien no tuvo ninguna relación con el partido que lo llevó al poder, Acción Popular. Es más, algunos militantes del belaundismo cuestionaron a Benavente, haciendo referencia a su presunta condición de advenedizo.

Lo que se gana y pierde

De prosperar la iniciativa de reforma constitucional planteada por el partido limeño Somos Perú, la cancha electoral estará reservada exclusivamente para los parti-

dos políticos de alcance nacional, lo que favorecerá a aquellos que tienen reconocimiento formal por parte del registro de Organizaciones Políticas (ROP) que a la fecha tiene inscritos a Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Somos Perú, Frente de la Esperanza 2021, Partido Morado, Partido Patriótico del Perú, Perú Libre, Podemos Perú y Renovación Popular mientras que en proceso de inscripción se encuentran Coalición Transformadora Tierra Verde, Fe en el Perú, Frente Popular Agrícola FIA del Perú, Libertad Popular, Partido Aprista Peruano, Partido Demócrata Verde y Partido Democrático Perú Unido.

Si el proyecto del congresista Valer y compañía se convierte en ley, únicamente estos partidos podrán participar en los comicios generales, regionales y municipales, por lo que, si Juan Pérez quiere postular a la alcaldía del distrito de Checacupe, tendrá que inscribirse en alguno de estos partidos.

Estas nuevas reglas de juego electoral otorgarán prerrogativas exclusivas a los partidos políticos, convirtiendo a sus dirigentes en los todopoderosos decisores en la conformación de listas, con el muy probable peso de los aportes económicos o lo que se llama la compra de cupos.

Pero, no es solamente el riesgo de conferir plenos poderes a los partidos políticos, sino también el peligro de anular toda posibilidad de generación de nuevas opciones surgidas desde el interior del país como respuesta al casi unánime rechazo que generan los partidos políticos.

Lo que se impone, en consecuencia, es una actitud vigilante para que este nuevo intento centralista no se cristalice y se respete la decisión de los pueblos del interior de proponer alternativas electorales al margen del manoseo y la manipulación de los partidos políticos.

Informe / 13

Relación de algunos de los 25 partidos inscritos ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

(*) Analista y catedrático de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

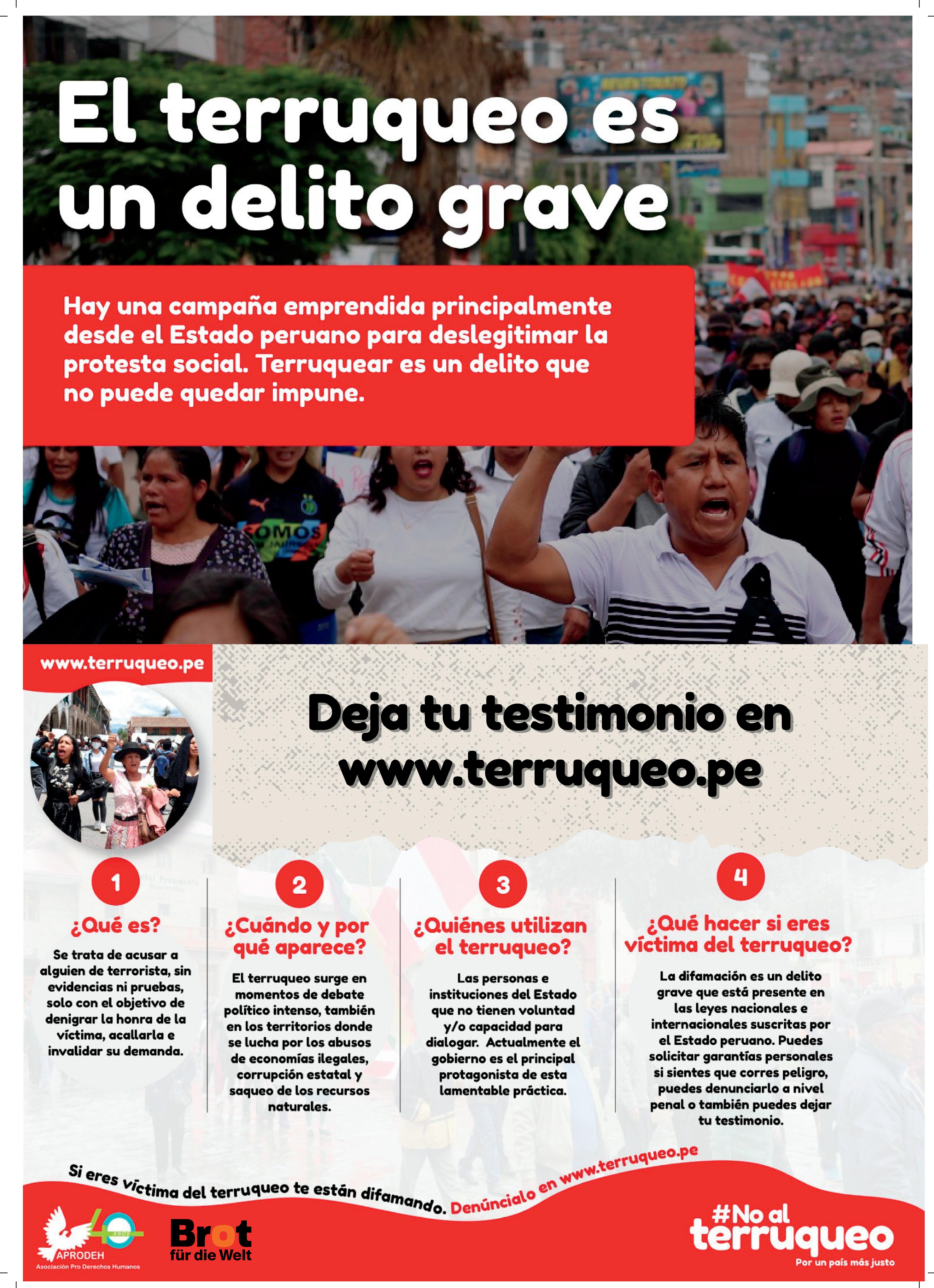

El “terruqueo” es un delito grave

contribuir a la prevención y el castigo de estas prácticas delictivas. Algunos mecanismos para hacerlo son a través de:

Escribe: Aprodeh Apurímac.

DENUNCIA. En los últimos años se ha acentuado la estrategia del “terruqueo” como mecanismo de descalificación, estigmatización y criminalización de las demandas que se expresan en las protestas sociales. Con ese mecanismo se deslegitima los reclamos y se justifican las represiones violentas.

La protesta social es un derecho fundamental que está reconocido en la Constitución del Perú y en muchos otros países alrededor del mundo. Las personas tienen el derecho a manifestar pacíficamente sus opiniones y demandas, y a expresar su descontento con las políticas y decisiones del gobierno. Sin embargo, en los últimos años, ha surgido un problema cada vez más frecuente en el país: la práctica de “terruquear” las protestas.

La estrategia de “terruquear” busca invalidar las protestas políticas, pues estigmatiza a las personas que exigen sus demandas en las movilizaciones sociales, resaltando los daños superficiales y responsabilizando a cualquier persona que salga a protestar.

Esta práctica se ha convertido en un problema grave en Perú, especialmente durante los últimos años. Muchas protestas que han comenzado de forma pacífica y legítima han sido infiltradas por grupos de individuos violentos que han causado destrozos, saqueos y enfrentamientos con la Policía. Esto no solo ha generado una imagen negativa de las protestas, sino que también ha resultado en una represión policial desproporcionada y en la violación de los derechos humanos de los manifestantes.

Los efectos negativos del “terruqueo” de las protestas son numerosos. En primer lugar, la violencia y los disturbios generados por estos grupos no solo dañan la propiedad pública y privada, sino que también ponen en riesgo la vida y la integridad física de los manifestantes pacíficos y de las fuerzas de seguridad que intentan contener la situación. Además, los actos vandálicos y los saqueos que ocurren durante estas protestas tienen un impacto económico negativo en las comunidades locales, y pueden generar una sensación de inseguridad en la población.

En segundo lugar, la práctica de “terruquear” las protestas también tiene un impacto negativo en la imagen y la legitimidad de las demandas y reivindi-

caciones que se hacen en estas manifestaciones. Cuando una protesta se ve envuelta en violencia y caos, es fácil que se pierda el foco de los problemas que se están tratando de solucionar, y que la atención de los medios y de la opinión pública se centre en los actos violentos en lugar de en las demandas legítimas de los manifestantes.

Por último, el “terruqueo” de las protestas también tiene un efecto negativo en el ejercicio del derecho a la protesta en sí mismo. Cuando las manifestaciones son infiltradas por grupos violentos, las autoridades pueden utilizar esto como pretexto para justificar la represión de la protesta y la violación de los derechos humanos de los manifestantes. Esto puede generar un clima de miedo e intimidación que disuade a las personas de ejercer su derecho a la protesta en el futuro.

Por otro lado, si eres víctima de “terruqueo” en una protesta, es importante que denuncies este hecho para

1. Denuncia a la Defensoría del Pueblo: Si eres víctima de “terruqueo” en una protesta, puedes presentar tu denuncia a través del Sistema de Atención de Quejas y Denuncias de la Defensoría.

2. Denuncia a través de redes sociales: Si no tienes acceso a los canales oficiales de denuncia, puedes utilizar las redes sociales para hacer pública tu denuncia. Utiliza los hashtags relevantes y etiqueta a las autoridades competentes para que tu denuncia pueda tener un mayor alcance y visibilidad. Por ello, desde Aprodeh hemos lanzado la campaña ¡No al terruqueo! que busca poner en evidencia esta práctica nociva. Puedes acceder a ella (www.terruqueo.pe) y de ser el caso dejar tu denuncia.

Es importante destacar que para denunciar el “terruqueo” de una protesta es necesario que se tenga información clara y precisa sobre las personas o grupos que están perpetrando estos actos delictivos. Por ello, es indispensable mantenerse alerta y prestar atención a lo que ocurre a nuestro alrededor durante una manifestación.

Ciudadanos y autoridades deben trabajar juntos para prevenir el “terruqueo” de las protestas. Es necesario que se fomente el diálogo y la negociación entre las partes implicadas en una manifestación, y que se promueva el respeto a los derechos humanos y la no violencia como valores fundamentales de la protesta social. Solo así podremos garantizar que el derecho a la protesta sea ejercido de forma pacífica y segura en el Perú.

LUIS CASTILLO

14 / Informe

El agro sufrirá caída en más de 30 % en el sur

atribuyen a las condiciones climáticas adversas (sequía severa) y a los altos precios de fertilizantes, que elevaron los costos de cultivos.

Escribe: Hysha Palomino Tomaylla (*)

CAMPAÑA CON PÉRDIDAS. Se prevé que la producción caerá en esta campaña agrícola que acaba de terminar. A la sequía prolongada de octubre y noviembre, que retrasó las siembras, se sumaron eventos de granizadas, heladas y plagas que mermaron la escasa producción que había en los campos. Se estima escasez de productos en los mercados de las ciudades.

El campesino Juan Mendoza solo pudo sembrar una de las dos hectáreas de terreno que posee. En una comunidad campesina de Colquemarca donde vive no hubo lluvias hasta bien entrado noviembre. Y, cuatro meses después, cuando su sembrío de papa estaba en florecimiento cayó una intensa granizada -y semanas después una fuerte helada- que destruyó casi la mitad de la siembra. Juan Mendoza no podrá ni siquiera recuperar la inversión que hizo en la siembra y el cuidado del cultivo. Tampoco cosechará la misma cantidad que en los años previos. Calcula que su producción no será ni la tercera parte de lo que cosechaba antes.

A cientos de kilómetros más al sur, en la comunidad campesina Antilla de la región Apurímac, Leornardo Soto, muestra

su parcela que estaba destinada al cultivo de habas. El fuerte calor quemó el cultivo y se perdió la producción. Leornardo Soto también comparte su preocupación por el cultivo de maíz. Hicieron siembras tardías y por eso no habrá el mismo rendimiento que las campañas anteriores. Como Juan Mendoza y Leonardo Soto, miles de campesinos perderán su inversión. Justamente, según la Dirección de Estudios Económicos de la Dirección General de Políticas Agrarias del Midagri, el sector agrario registrará enormes pérdidas. Además, las siembras de la campaña 2022-2023 referidas a arroz y papa mostrarán reducciones en producción y eso ocasionará un riesgo de desabastecimiento de ambos productos. Esta entidad considera que las menores siembras se

Respecto a los seis principales cultivos como papa, arroz, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, maíz choclo y quinua señaló que habrá una caída en 3,6 %. Y eso se debe a que las siembras realizadas en la campaña agrícola 2022-2023, de agosto a diciembre de 2022, alcanzaron 31,2 mil hectáreas, equivalente a una reducción de 7 % respecto al promedio de las últimas cinco campañas agrícolas.

Recordemos que la pandemia también afectó los niveles de producción, hubo restricciones para las siembras colectivas en ayni y, además, por la escasez de alimentos, algunas familias consumieron las semillas de la actual campaña agrícola. Esta es una de las causas del alza en los precios de los productos.

Además, en la Encuesta Nacional de Intenciones de Siembra del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) se estimó una siembra de 46,069 hectáreas de maíz choclo para la campaña agrícola 2022-2023, las cuales son inferiores en 2 % si se comparan con el promedio de las últimas cinco campañas.

Otra de las causas es la aparición de plagas en los cultivos. En el caso del maíz, la plaga del Puka Poncho afectó los cultivos en esta campaña agrícola que ya termina. Los efectos se ven cuando las hojas del maíz se tornan de color rojo y las plantas afectadas no producen mazorcas ni granos y la chala tampoco es aceptada por los animales como alimento, causando una pérdida total de la inversión.

Si se compara la superficie sembrada en el inicio de la campaña 20222023 (agosto-diciembre), respecto al 2021-2022, hubo una reducción de la superficie sembrada de 11 %. Otro dato es que al haber una presión sobre la inflación de alimentos es viable que los productores hayan promovido cultivos agrícolas destinados al consumo directo, sobre todo en la sierra.

Ante los efectos del cambio climático, que ocasiona las sequías prolongadas debemos tomar acciones de cuidado y uso eficiente del agua y, con respecto a los cultivos, es importante practicar la rotación, es decir, no sembrar el mismo producto en la misma área cultivable. También podemos realizar la asociación de cultivos y evitar siembras en terrenos que anteriormente han sido afectados por plagas.

(*) CEDEP Ayllu.

Informe / 15

CEDEP AYLLU

La producción de papa y maíz en el sur caerá bastante a causa de la sequía y las heladas.

La gestión del agua en microcuencas: cómo enfrentar inundaciones y sequías

PROPUESTA. El cambio climático genera alteraciones en el clima, así como la intensificación de fenómenos como “El niño” o “La niña”, que en el Perú han provocado fuertes lluvias -con inundaciones y huaicos y sequías- o prolongadas sequías -que afectaron el agro-. Ante este escenario, una de las soluciones para contener esos cambios es la gestión territorial de microcuencas.

El cambio climático es una realidad. Principalmente debido al incremento de gases de efecto invernadero producidos por combustibles fósiles, así como de actividades cotidianas y el poco compromiso de los países industrializados como EE.UU. y China en la mitigación de los efectos de actividades industriales a gran escala. El aumento de temperatura promedio a nivel mundial genera alteración y cambios en el clima. Se intensifican fenómenos como “El niño” o “La niña”: mayor frecuencia e intensidad de precipitación y periodos de sequías más prolongados, que ocasionan graves efectos. Ocasionan también inestabilidad política, económica y social. Según el Ministerio del Ambiente, el Perú apenas produce el 0.4 % de gases de efecto invernadero.

16 / Informe

Hay ejemplos de cómo una buena gestión del agua con participación de la población rural ayuda a mitigar los efectos del cambio climático.

Juan Víctor Béjar Saya (*)

Wilmer Eric Huamán Sucso (*)

Pero es el tercer país más vulnerable a los riesgos climáticos, pérdida de sus ecosistemas de montaña y afectación directa a la disponibilidad del agua y pérdida de glaciares (hasta hoy es más del 22 %).

En los últimos meses, poblaciones enteras han sufrido inundaciones, huaicos y olas de calor, con temperaturas de 30 y 33 °C en Lima y en todo el norte; en el sur hubo una sequía prolongada. Estos escenarios serán frecuentes mientras no haya reacción estratégica de parte del Estado (gobiernos nacional, regional, provincial y distrital). Hemos entrado en un círculo vicioso de reacción poco eficiente ante los desastres. O más bien por la poca planificación territorial y gestión de riesgos de desastres.

Una de las soluciones tiene que ver con la gestión territorial de microcuencas, asumiendo como eje principal el agua. Hay experiencia de lo expresado en Cusco, en la microcuenca de Piuray Ccorimarca del distrito de Chinchero y en la microcuenca Quesermayo en el distrito de Taray.

Esta unidad territorial es un área natural donde las aguas son colectadas por muchas quebradas y conducidas a un colector común: un riachuelo o un río. La importancia que tiene una microcuenca es que se ubica a los pies de los glaciares. Los ecosistemas productores del agua están conformados por pastizales, bofedales, lagunas y bosques nativos, principalmente. Además, como guardianes tenemos a las comunidades campesinas y nativas que gestionan, manejan y conservan este recurso mediante saberes locales, como la siembra y cosecha de agua. Eso permite asegurar agua para las microcuencas, los centros poblados, la generación de energía eléctrica, la producción de alimentos y la regulación para prevenir los riesgos de desastres.

Se puede cambiar la forma de gestión y planificación de territorio donde prevalece la invasión de los cauces de los ríos, urbanización en zonas de riesgo, contaminación por residuos sólidos en quebradas y ríos, quema de pastizales, sobrepastoreo, etcétera, a una que permita el fortalecimiento de una regulación de microcuencas mediante la siembra y cosecha de agua, recuperación de andenes y terrazas, protección y conservación de los ecosistemas de pastizales naturales, buen uso del agua en los centros poblados y ciudades, ciudades planificadas y ríos recuperados.

Lo mencionado no es posible sin una gobernanza del territorio desde la gestión del agua, la participación de la población rural en la toma de decisiones y una inversión sostenible en los ecosistemas que producen el líquido, y mejor relación con los guardianes del agua.

La implementación de una ade-

cuada gestión del agua desde las microcuencas es una medida en la que todos ganamos. Está directamente relacionada a un tratamiento de las causas y consecuencias del cambio climático, como los fenómenos climatológicos extremos (inundaciones y sequías). Y,

como resultado, permite un desarrollo sostenible y mitiga problemas relacionados al hambre, a la salud y a la pobreza.

(*) Centro Bartolomé de Las Casas (CBC).

Informe / 17

La siembra y cosecha de agua que se practica en comunidades son vitales.

Los campos reverdecen gracias a las comunidades campesinas.

Si Puno no es el Perú, ¿el litio pertenece al país?

Escribe: Vito Yuganson Calderón Villanueva

SIN

ACEPTACIÓN.

Para la presidenta Dina Boluarte cuando la población protesta en su contra “Puno no es el Perú”, pero cuando se trata de concesionar recursos, como el litio y el uranio, si es parte del país y decide sobre esos recursos sin consultar a la población. Los pueblos originarios de Puno rechazan todo trámite que dé luz verde a la exploración por privados.

¿Qué se piensa del uranio? Pese a que la población de la región Puno rechaza a este régimen por la masacre en Juliaca y los asesinatos en Ilave, Juli, Macusani y Huancané, el gobierno de Dina Boluarte se siente ganador.

El día 25 de enero de 2023, en una conferencia de prensa dirigida a la asociación de periodistas del extranjero, la presidenta Boluarte dijo: “Puno no es el Perú”. Después de 76 días de esa declaración, el 10 de abril, el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Oscar Vera, anunció que en dos meses entregará a la empresa minera Macusani Yellowcake, propiedad de la compañía canadiense American Lithium, los permisos de exploración de litio.

Días antes, en una convención desarrollada en Ilave, autoridades quechuas y aimaras anunciaron que no permitirán la explotación del litio sin que sea industrializado o mientras no exista beneficio directo para los 110 distritos y 13 provincias. ¿Es pertinente que se den los permisos de exploración de litio? ¿A quién corresponde decidir sobre el destino y tra-

tamiento de este recurso?

La entrega de permisos de exploración y la explotación generarán problemas de carácter social, ambiental y salud, si consideramos que el litio y el uranio son minerales asociados. Para entender este tema citamos algunos pasajes de exfuncionarios y actual titular del Minem.

• Rómulo Mucho, exviceministro de Minas en 2019, sostuvo: “Para extraer el litio es necesario remover el uranio de la superficie”

• Jaime Gálvez Delgado, titular del Minen en 2021, dijo: “Sería más factible si no estuviera asociado al metal radiactivo (uranio)”.

• Óscar Vera, actual titular del Minem, señala: “Parece que nuestro litio está sin uranio y sería mucho más fácil para nosotros”.

Desde hace años, la empresa dice que son dos proyectos distintos, es decir, que litio y uranio separados. ¿Quién tiene la razón, el gobierno o la empresa? En el 2020, Macusani Yellowcake fue sancionada administrativamente por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)

y multada con 399.28 UIT y 136.06 UIT, respectivamente, es decir, con 2 millones 301 mil 962 soles (más de 550 mil dólares). Las sanciones administrativas se ejecutaron por realizar trabajos de exploración de uranio y litio sin acreditar un estudio de impacto ambiental debidamente aprobado por Senace, por no acreditar la inexistencia de restos arqueológicos en la zona de exploración, por no contar con autorización de la Autoridad Nacional del Agua para el uso del agua, por no cumplir con las medidas preventivas impuestas por OEFA, y por no paralizar las actividades de perforación diamantina.

El gobierno debería informar con transparencia y objetividad si el litio y uranio están o no asociados. Mientras no se sepa si el litio es un mineral independiente de uranio no es posible viabilizar la exploración de litio. El uranio es un mineral radioactivo que puede causar daños irreversibles al medio ambiente y a la salud de la población. Según el Ministerio de Salud, el 58 % de la población de la región de Puno está expuesta a metales pesados. Según los tamizajes realizados por Censopas en la cuenca Coata, Llallimayo, entre otros, los metales pesados se encuentran en el organismo de las personas. De las 13 cuencas vertientes al lago Titicaca, 9 se encuentran contaminadas con metales pesados por actividades mineras formales, informales e ilegales.

De acuerdo con el análisis realizado por DHUMA (2021) al inventario de pasivos ambientales mineros, la región Puno tiene 916 pasivos ambientales mineros, lo que la ubica en tercer lugar a nivel nacional. Asimismo, Puno registra los niveles más altos de prevalencia de anemia en menores de 6 a 35 meses a nivel nacional, el 70.4 % por consumir agua no potabilizada o agua contaminada por metales pesados.

Por otro lado, las concesiones mineras de litio y uranio en territorio de las comunidades campesinas quechuas de Carabaya no pasaron por un proceso de consulta previa libre e informada de acuerdo al Convenio 169 de la OIT. La omisión de este derecho pone en cuestión la viabilidad de los proyectos de litio y uranio.

Además, los proyectos de litio y uranio se sobreponen a los restos arqueológicos reconocidos por el Ministerio de Cultura, como Patrimonio Cultural de la Nación. Por si eso fuera poco, las concesiones se encuentran en el entorno y sobre el nevado Quelccaya, el glaciar tropical más grande del mundo. Si el Minen autoriza la exploración, los paisajes naturales y culturales estarían en riesgo.

La población aimara, quechua y urus de Puno rechazan las actividades extractivas que atentan contra el medio ambiente y la salud de sus habitantes. Asimismo, exige la industrialización de litio y uranio respetando el medio ambiente y los derechos humanos.

(*) Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA).

18 /Informe

Concesiones a Yellowcake están superpuestas a glaciar Quelccaya y restos arqueológicos.

¿Investigaciones fiscales en Lima camino a la impunidad?

quienes están como agraviadas o víctimas en la investigación.

Escribe:

Helio Néstor Cruz (*)

ANÁLISIS. Que la Fiscalía de la Nación haya decidió crear un equipo de fiscales con sede en Lima para hacerse cargo de las denuncias por violaciones a los derechos humanos en este régimen de Dina Boluarte genera preocupación, pues podría ser un paso hacia la impunidad.

Durante los días de protesta social y represión del Estado, en Cusco hemos sido testigos de cómo personas fueron lesionadas, otras detenidas arbitrariamente, incluso menores de edad. Y hubo dos personas fallecidas: el primero Remo Candia, presidente de la comunidad campesina Anansaya, Urinsaya, Ccollana Anta y de la Federación de Comunidades Campesinas de la provincia de Anta, quien murió a consecuencia del impacto de una bala; el segundo, Rosalino Flórez, joven de 22 años, de la comunidad campesina Conchaccalla del distrito de San Jerónimo, quien murió luego de más de 60 días de agonía producto del impacto de 33 perdigones en su cuerpo. Ambos fallecieron a causa de la represión policial.

Este caso se encontraba en investigación en la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Wanchaq, pero el pasa-

do 5 de abril se conoció que esta carpeta fiscal pasó a la Segunda Fiscalía Penal Supranacional Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad. La carpeta fiscal contiene información de 2 fallecidos y 15 heridos.

El caso incluye a los heridos Edison Yucra Sananes, Beto David Salazar Cotohuanca, Roberto Pucara Churana, Wilber Mamani Mamani, Adriel Merma Lezama, José Omar Quispe Huaman, Rosmed Roman Roduizo y Brahan Gonzales Rico. También Yunder Ccopa Huallpatuyso, Kike Andre Roman Huacoto, Jhoset Rivera Taco y Edgar Quispe Palomino. Completan la lista Edgar Fuentes Alvares, Percy Dsivilka Calona y Maricruz Montañez Torres.

Poco se sabe si las personas lesionadas cuentan con defensa legal, debido a que la Fiscalía no ha informado

MIGUEL GUTIÉRREZ

¿Las investigaciones fiscales en Lima estarán camino a la impunidad? La pregunta suena fuerte. Como es de público conocimiento, al mando de la Fiscalía de la Nación está Patricia Benavides que ha creado dudas sobre su desempeño en el esclarecimiento de los hechos que se investigan.

Primero ordenó que las Fiscalías de Crimen Organizado atiendan la investigación de hechos en la protesta social; segundo, conocidos los casos de ejecución extrajudicial, dispuso la reorganización de las Fiscalías Especializadas de Derechos Humanos e Interculturalidad. Eso no fue todo, anunció públicamente la “reestructuración o reorganización” de la Oficina de Peritajes durante los días de mayor masacre que se registraron durante las protestas en el Perú.

Además, el 3 de abril, la Fiscal de la Nación ha conformado el “Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales”. Este nuevo grupo de fiscales impulsará las investigaciones sobre los delitos cometidos contra la humanidad, delitos comunes que hayan constituido casos de violación de derechos humanos; delitos de homicidio, lesiones graves y extorsiones cometidos contra periodistas; delitos que se produzcan en agravio de las personas defensoras de derechos humanos en razón de su labor de defensa, delitos contra la tranquilidad pública. Este nuevo equipo de fiscales también atenderá los casos de homicidio calificado, lesiones y criminalizados a nivel nacional, va a atender todos los casos, aunque más bien parece ser una maniobra que podría conducir la investigación a la impunidad. Casos de homicidio calificado se ha registrado 50, con el último que falleció en Puno producto de tortura.

La Fiscal de la Nación realmente cree que con un equipo especial no especializado hará una investigación seria y transparente, atendiendo caso por caso y con diligencias que se tendrían que programar todas en Lima.

Somos de la idea de fortalecer la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad y otorgarle el presupuesto que necesita, así como de abrir más oficinas en las capitales de departamento a fin de conocer todos los casos y evitar la impunidad.

(*) Responsable del Área Legal de Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF).

Informe / 19

El caso de la muerte de Rosalino Flórez y Remo Candia en Cusco fue trasladado a Lima.