El fallido autogolpe de estado de Pedro Castillo de la mañana del 7 de diciembre devino en su vacancia expres y encarcelamiento. Ese mismo día, Dina Boluarte juró como presidenta del Perú. Unas horas después se desataron protestas en varias regiones del país pidiendo el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones generales. En algunos lugares, aunque con menor fuerza, pedían también la liberación de Castillo y la convocatoria a una asamblea constituyente.

En medio del creciente estallido social con ribetes de violencia, Boluarte juramentó a su primer gabinete, encabezado por Pedro Angulo, que ni siquiera llegó a pedir el voto de confianza del Congreso. Luego autorizó la intervención de la policía en las manifestaciones.

Una semana después del ascenso de Boluarte, las protestas habían cubierto más de 15 regiones en el país, y ya incluía el pedido de la renuncia de la presidenta recién juramentada. En Andahuaylas, Apurímac, el 13 de diciembre, se produjeron las primeras muertes por disparo de armas de fuego de la Policía: seis muertos, cinco de los cuales tenían impacto de proyectiles. Ocurrió en un enfrentamiento tras la toma del aeropuerto de esa ciudad andina. El gobierno declaró estado de emergencia en varias regiones.

Dos días después, la tragedia se repitió en Huamanga, Ayacucho. Diez muertos a causa del disparo de balas por militares. Los manifestantes habían tomado el aeropuerto de la ciudad y en su afán de dispersarlos, los mataron.

Durante ese periodo de alta violencia que dejó casi 30 muertos y decenas de heridos civiles y policías, la presidenta y los ministros guardaron silencio. Solo dos ministros renunciaron al gabinete. Antes, el fin de semana inmediato a la muerte de los manifestantes, Bo-

EDITOR PERIODÍSTICO:

Y DIAGRAMACIÓN:

EDITORIAL

luarte dio una conferencia de prensa. Estaba rodeada de su gabinete ministerial y de los jefes policiales del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

La presidenta respaldó a ambos institutos armados y justificó la represión al calificar a los manifestantes de vándalos, grupos radicales y extremistas. No hubo ningún mea culpa. Dicho esto, Boluarte cedió el micrófono a los jefes de la policía y el ejército. Ambos en vez de explicar lo que ocurrió y por qué hubo muertos, hicieron discursos políticos y volvieron a deslegitimar la protesta hablando de radicales, vándalos y malos peruanos.

La intención era clara: hacer consentir que en un lado estaban los buenos y en el otro los malos. En los días posteriores, continuó esa narrativa en los voceros del ejecutivo y en los medios de comunicación. En una visita de la presidenta a los policías heridos, dijo que los manifestantes eran terroristas, lo que aumentó el rechazo de la ciudadanía que estaba movilizada.

Esa postura explica, en cierta forma, el uso de la fuerza pública para reprimir. La mayoría de

víctimas, según las necropsias, recibieron el impacto de proyectiles de armas de fuego en el tórax, el abdomen, el cuello y la cabeza. Es decir, los agentes policiales y militares dispararon en contra de los manifestantes. No fueron disparos meramente disuasivos.

La antropóloga forense Carmen Rosa Cardoza dijo al medio digital La Encerrona que cuando la distribución de la herida se registra en la misma zona estamos frente a un patrón y este patrón refleja a su vez la intención de quien opera el arma. Agregó que, en caso de violaciones a los derechos humanos, las heridas estaban siempre en cabeza, cuello, tórax y abdomen, como ocurrió esta vez en Ayacucho y Apurímac.

Hay quienes han advertido -ver la entrevista en las páginas 14 y 15- que existe el riesgo de que la represión persista si las protestas se reactivan. La historia demostró en Perú y otros países que cuando el poder civil cede demasiada autonomía al poder militar y policial -como está ocurriendo en este gobierno- el riesgo de violaciones a los derechos humanos es alto. Ojalá que eso no ocurra en el país.

REPÚBLICA

REPÚBLICA

Asociación Pro Derechos HumanosAPRODEH

Impreso en: ARTEYPAPEL /Av. Pardo 526, Cusco / Cel: 957 532 826 - 944 197113 Tiraje: 1.000

2 / Editorial

EDITORIAL: Centro Bartolomé de Las Casas - CBC Centro para el

José Víctor Salcedo Ccama DISEÑO

Cristian Yarin Trujillo FOTO PORTADA: Miguel Gutiérrez Chero COMITÉ

Desarrollo de los Pueblos Ayllu – CEDEP AYLLU Derechos Humanos Sin FronterasDHSF

Correo: pulsoregionalcusco@gmail.com Dirección: Barrio Profesional A-8/3er piso www.pulsoregional.pe pulsoregionalcusco

¿Un gobierno cívico-militar?

LA

El derecho a la protesta y la represión estatal

Escribe: Henry Delgado Urrutia (*)

Desde el 7 de diciembre de 2022, el país vive una de sus etapas más difíciles en su historia democrática. El detonante de esta situación ha sido el pretendido cierre del Congreso por parte de quien fuera presidente Pedro Castillo. Posterior a ello vino su destitución y encarcelamiento, y el estallido de una ola de protestas que le han costado la vida a 27 peruanos en enfrentamientos con las fuerzas policiales y el Ejército.

El panorama antes descrito -sombrío, por cierto- se ha empañado aún más con discursos políticos de los jefes policiales y militares, y la actuación represiva frente a la protesta ciudadana, que tiene que ver con violaciones a los derechos humanos.

Así, es necesario recordar que el 10 de diciembre de 1948 se proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo objeto y marco legal internacional es la protección de derechos universales contenidos en dicho documento internacional. Su carácter vinculante en cuanto a su aplicación radica

justamente cuando exista una controversia o ruptura democrática –como es el caso de nuestro país- y en donde no habiendo una solución pacífica, la violencia se hace presente. Ello trae consigo mutuas inculpaciones (tanto por las fuerzas militares y policiales como por los ciudadanos) sobre violación de derechos humanos. Sin embargo, eso no debe servir de excusa para su transgresión, abuso de poder y atropellos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humamos esbozó en el año 2019 una definición del derecho a la protesta: “Una forma de acción individual o colectiva dirigida a expresar ideas, visiones o valores de disenso, oposición, denuncia o reivindicación, a modo de ejemplos, pueden mencionarse la expresión de opiniones, visiones o perspectivas políticas, sociales o culturales; la vocalización de apoyo o crítica relativas a la denuncia de un problema público, la afirmación de la identidad o visibilización de la situación de discriminación y marginalización de un grupo”.

MIGUEL GUTIÉRREZ.

Lo señalado nos permite inferir que el derecho a la protesta permite a sus titulares viabilizar sus derechos de libertad de expresión y libertad de reunión, a través de acciones concretas, porque es una herramienta de la ciudadanía para expresar de manera no violenta sus opiniones, ideas o disconformidades.

La Constitución Política vigente, en su artículo 1°, establece que “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, lo que es concordante con los numerales 4 y 12 del artículo 2°, cuando señala que “toda persona tiene derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita” y “a reunirse pacíficamente sin armas las que se convocan en plazas y vías públicas”.

Entonces, la libertad de expresión y reunión es una forma del derecho a la protesta, derecho humano que se encuentra contemplado en el artículo XXI de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, de 1948, cuando taxativa señala: “Toda persona tiene el derecho de reunirse pacíficamente con otras, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole”. Estos derechos son conocidos, como de primera generación.

Del contexto social y de su parámetro normativo nacional e internacional señalado, podemos afirmar que el ejercicio represivo de las fuerzas armadas y policiales no es omnímodo, su autonomía se remite a la defensa interna y externa de nuestro país y, por otro lado, el derecho a la protesta de la ciudadanía es una expresión de la libertad de expresión y reunión que tiene sus límites, cuando estos transgreden la propiedad pública y privada. En ambos casos, es sancionable no solo por el Ministerio Público, sino por el Fuero Militar o Policial, cuando se trata de delitos de función.

Es necesario contemplar medidas de construcción de confianza entre el área de defensa, con el ejercicio de la ciudadanía, debe existir un esfuerzo importante y continuado para mejorar las capacidades civiles en el ejercicio de la conducción democrática y constitucional. Sin el involucramiento de las instituciones, será difícil cumplir con este rol decisivo. No se trata de simples y meras “buenas voluntades”, sino de “decisiones” que conlleven a verdaderas soluciones, sin muertes, sin caos, pero sobre todo con respeto a los derechos humanos de los ciudadanos.

(*) Abogado y exprocurador anticorrupción del Cusco.

Opinión / 3

El derecho a la protesta debe ser garantizado por las autoridades, así como el orden interno.

Un conflicto que todavía no acabó

Escribe: José Víctor Salcedo

PROTESTA EN PAUSA. Veintisiete muertos, decenas de heridos, entre civiles y policías, es el resultado de la mano dura que decidió implementar el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. En las protestas, iniciadas el 7 de diciembre, hubo actos vandálicos que también ocasionaron pérdidas millonarias. Pero eso no debería desacreditar a todos los manifestantes. Esta crisis demanda que las autoridades entiendan que el camino para comprender y encontrar la paz no pasa por reprimir a la gente, sino por escucharla.

Por qué Huamanga desangras tanto/Por qué permites tanto llanto/Qué cruel designio estás pagando/Con tantas muertes e injusticias/Miran mis ojos despavoridos/Muchos hogares enlutados/De un día a otro ya no te encuentro/Ya quedan pocos huamanguinos/No encuentro más ayacuchanos.

Las letras corresponden al huayno Busco Huamanga que volvió a oírse en las calles de Huamanga, Ayacucho, el 16 de diciembre, un día después de la represión militar ordenada por el gobierno de Dina Boluarte. Fue compuesta durante el terrorismo. En sus letras recoge el dolor que ocasionó la muerte de ayacuchanos a

manos de los terroristas de Sendero Luminoso, así como de las fuerzas armadas. Tres décadas después, los ayacuchanos vieron morir a su gente otra vez. Diez ayacuchanos murieron baleados o impactados por otro tipo de proyectiles cuando protestaban por el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones generales. En un video se ve cómo los soldados apuntan y disparan de frente al cuerpo o por la espalda a los manifestantes en inmediaciones del aeropuerto ayacuchano. La multitud había ingresado al recinto y fue desalojado a balazos.

Días antes, la Policía hizo lo mismo en Andahuaylas, Apurímac. Disparó contra los manifestantes. También un video muestra cómo un jovencito, que estaba en un cerro, recibe un disparo directo en la cabeza. Se oyen no uno sino sucesivos disparos de bala. Seis fallecieron, cinco por impacto de proyectos de la Policía.

Solo la presidenta Dina Boluarte y el entonces ministro de Defensa, Alberto Otárola, pudieron haber dado la orden de disparar a los manifestantes para recuperar los “activos críticos” del país, aunque en los últimos días ambos han negado haber dado esa orden.

Después de los asesinatos, la presidenta Boluarte y sus ministros dieron una conferencia de prensa. En esa ocasión, la jefa de estado encargó a los jefes policiales y militares que expliquen lo que había su-

4 / Informe

Ayacucho fue la región más afectada por la represión del gobierno. Hubo diez muertos a manos de los militare el 15 de diciembre pasado.

MIGUEL GUTIÉRREZ.

cedido, cuando esa responsabilidad recaía en los ministros de Defensa y del Interior.

Los jefes militares envalentonados justificaron su actuación con el argumento de que detrás de las protestas estaban “terroristas”, “violentistas o grupos violentos” o “muy malos peruanos”. No identificaron, sin embargo, a ninguno de esos sujetos peligrosos y que buscaban el caos. Solo fueron dichos en una intervención claramente política.

Hubo en las protestas actos vandálicos que afectaron servicios y bienes públicos y privados. Eso generó millonarias pérdidas económicas. La Policía no identificó hasta ahora a los responsables para que sean sancionados con la ley en la mano. Solo un varón fue detenido en Cusco y enviado a prisión preventiva por nueve meses. Con los días, se supo que ninguna

de las víctimas tenía antecedentes penales. Eran en su mayoría estudiantes, trabajadores o campesinos. Pero el “terruqueo” desde el Ejecutivo, el Congreso y los medios de comunicación capitalinos continuó con la intención de desacreditar las demandas de los manifestantes. La residenta siguió diciendo que detrás de las protestas estaban grupos radicales que buscaban generar el caos en el país.

Inicio de protestas

La protesta se desató con la vacancia de Pedro Castillo por el fallido autogolpe de estado que anunció en televisión nacional, rompiendo así el orden democrático. Castillo está preso por haber dado ese golpe de estado.

El ascenso de Boluarte no fue bien recibido por un sector y otros consideraban

que también debían irse los congresistas porque eran parte de la crisis en el país. Sin embargo, cuando Boluarte juró al cargo dijo que gobernaría hasta julio del 2026. Paralelamente, en el Congreso se opusieron al adelanto de elecciones.

Esas manifestaciones azuzaron el descontento tanto que dos días después tuvieron que cambiar para admitir la posibilidad de adelantar las elecciones. Al día siguiente, con siete muertos encima, Boluarte anunció la presentación de un proyecto de adelanto de elecciones, que fue aprobado días después para abril del 2024.

Con los días el gobierno optó por la mano dura, que fue aplaudida por la clase conservadora peruana. La presidenta respaldó a las fuerzas armadas y declaró el estado de emergencia en 13 regiones y dispuso toque de queda en algunas de ellas. Lejos de calmar los ánimos, esto empeoró la situación: los manifestantes empezaron a pedir la renuncia de la presidenta a la que llaman “usurpadora”.

Boluarte intentó librar de responsabilidad a los militares que dispararon en Ayacucho y a los policías que hicieron lo mismo en Andahuaylas (Apurímac). En un dominical capitalino dijo que había coordinado para que el fuero militar investigará el caso, pese a que los asesinatos debían ser vistos por la justicia civil. Horas después tuvieron que salir a enmendarle la plana desde el Fuero Policial Militar y el Ministerio Público.

Gabinete de choque

A causa de la represión con muertos renunciaron dos ministros, cuestionando el uso de la fuerza que afectó la vida de peruanos. En vez de reconformar un gabinete, lo que la presidenta hizo fue robustecer un consejo de ministros conservador y proclive a las medidas represivas. Premió a Otárola y lo designó como presidente del Consejo de Ministros (PCM).

Como premier, Otárola aseguró que este gobierno de transición tiene un plan que prioriza los temas fundamentales para sacar adelante el país, que es un gabinete de paz, diálogo y meritocracia. Palabras que contradicen el ejercicio del poder de este gobierno que cedió mucha autonomía a la fuerza policial y militar en desmedro del poder civil.

El 25 de diciembre, día de Navidad, los militares volvieron a actuar y expulsaron a los manifestantes que mantenían tomada la planta de bombeo de gas de Camisea en La Convención (Cusco). Hubo dos ciudadanos heridos. Fueron llevados al centro de salud de Kepashiato. Tenían contusiones leves y fueron dados de alta ese mismo día.

En varias regiones del país se vive, por fiestas de fin de año, cierta calma. Gremios y ciudadanos de regiones del sur anunciaron el reinicio de las protestas en la primera semana de enero. Las autoridades deben entender que el camino para comprender y encontrar la paz no pasa por reprimir a la gente, sino por escucharla. La crisis todavía no ha terminado.

Informe / 5

Hubo saqueos y destrucción de bienes durante las manifestaciones en regiones.

Andahuaylas fue la segunda región más afectada con seis muertos. Hubo también destrucción.

Tempestad en los Andes

Escribe: Alberto García Campana (*)

ENFOQUE. Las razones que apretaron el gatillo en la convulsión social tras la caída de Castillo. Pedro Castillo y su gobierno, los congresistas y las cabezas de las entidades del sistema judicial, han sido los actores principales de una obra teatral que, si no fuera por la sangre derramada en calles y plazas, bien podría pasar como un montaje para la risa.

El escritor estadounidense John Reed retrató con maestría las últimas horas del imperio zarista en la Rusia de inicios del siglo pasado, en el libro Los diez días que conmovieron al mundo. En ese texto, el autor relata la agonía y la desaparición de una clase social que negaba hasta el final el avance de la revolución.

Si alguien escribiera una crónica de lo que aconteció en el Perú a partir del 7 de diciembre del año pasado, tendría que leer previamente a Reed, y es que el final de experiencias similares en Rusia y en nuestro país, nos enrostran una incapacidad total y general para entender que la historia se repite, unas veces como tragedia, y otras como comedia.

Pedro Castillo y su gobierno, los congresistas y las cabezas de las entidades del sistema judicial, han sido los actores principales de una obra teatral que, si no fuera por la sangre derramada en calles y plazas de Apurímac, Arequipa y La Libertad, bien podría pasar como un montaje para la risa.

Para comprender mejor lo que sucedió en el Perú y particularmente en el sur de la patria en el último tramo del año 2022, hay que volver la mirada a julio del año 2021, e incluso antes, tal vez hasta 1992, año en que empezó la desestructuración social y la caída de nuestra sociedad al charco de donde está resultando muy difícil salir, porque fue con el autogolpe de Fujimori que empezó la informalidad política y la desnutrición ideológica.

Que ahora surjan movimientos que exhiben sus limitaciones como bandera y la improvisación como plan de gobierno, no es un fenómeno de ahora, sino que tiene varias décadas de haberse instalado aquí.

El sur, punta de lanza

Desde las tomas de tierras en el Cusco y la expulsión de los hacendados, se ge-

6 / Informe

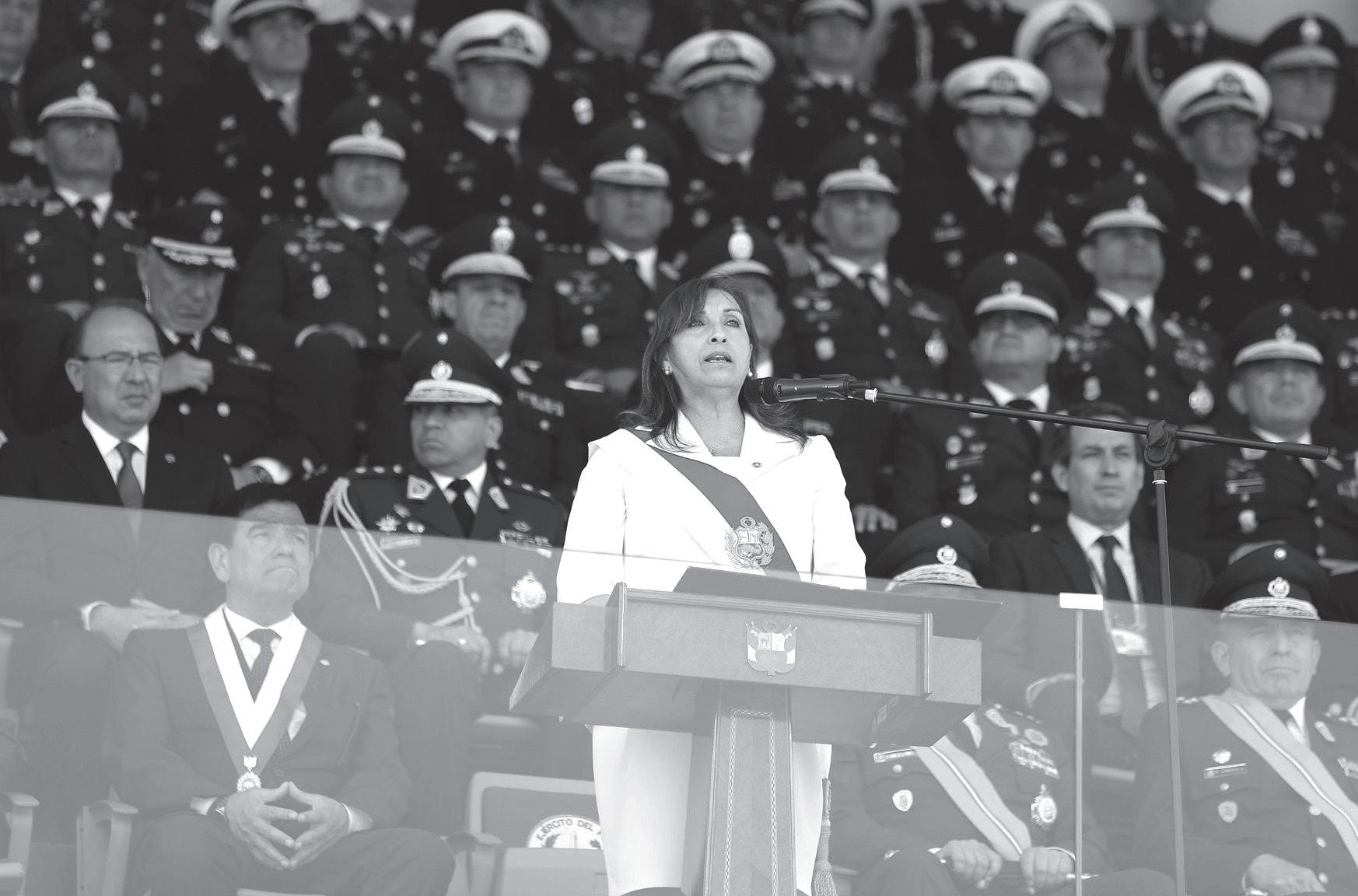

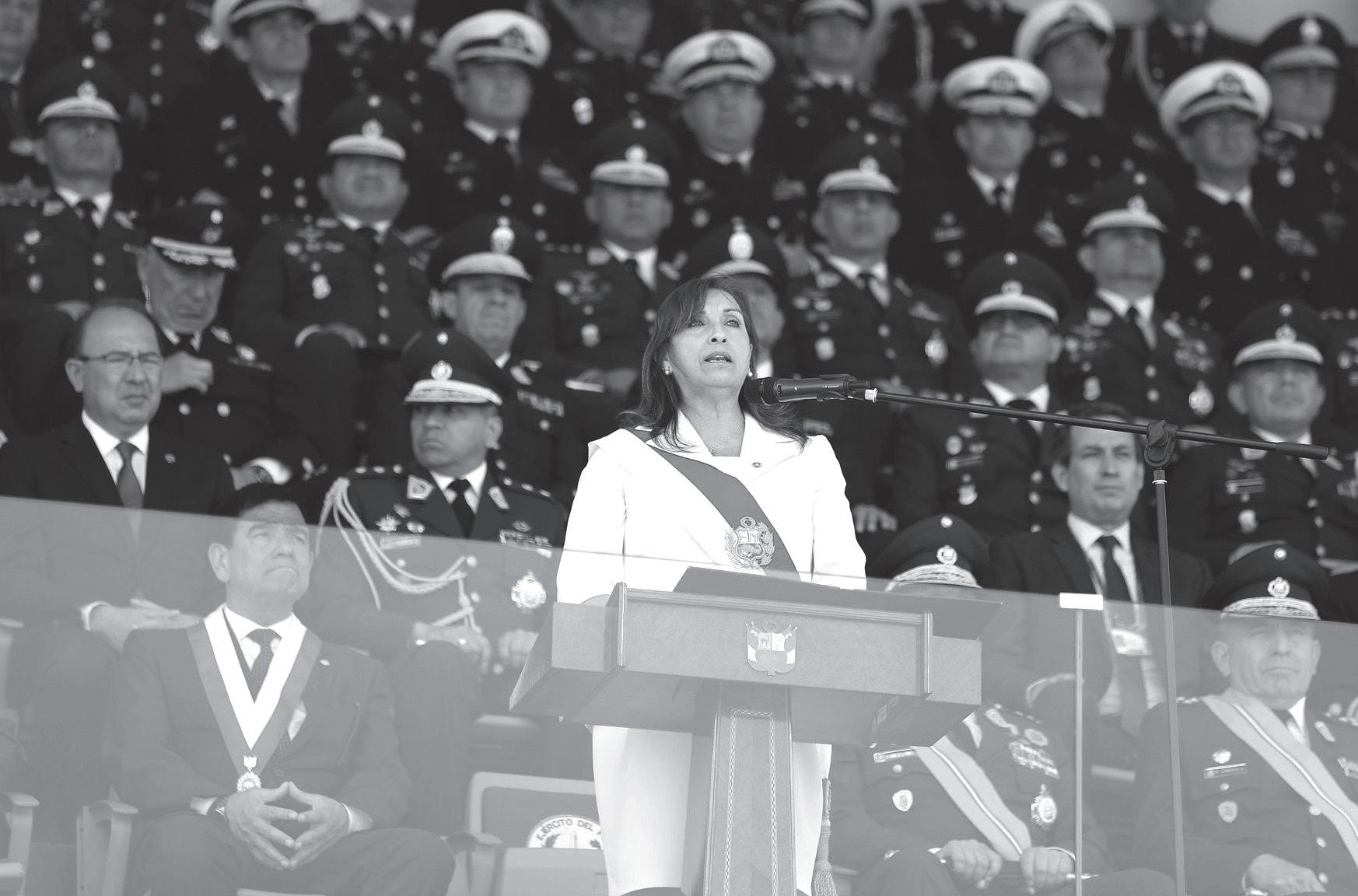

La presidenta Dina Boluarte decidió optar por el camino de la represión, lo que ocasionó fallecidos y heridos. Empieza este 2023 deslegitimada.

neró una corriente que hizo posible la Reforma Agraria impulsada por el gobierno militar (1968 – 1975), hasta las primeras llamas de la asonada subversiva emprendida por Sendero Luminoso en Ayacucho, gran parte de los acontecimientos que estremecieron a la patria tuvieron su origen en esta parte del Perú. Arequipa y Revolución son dos términos que generalmente van unidos, las resistencias chankas fueron también heroicas, así como los alzamientos campesinos en Puno.

Hay en el sur del Perú una tendencia casi natural a la lucha. El descontento se expresa frecuentemente en paros, huelgas, movilizaciones, cierre de puentes y bloqueo de carreteras. Las acciones de protesta son a veces contenidas por una dirigencia política que tiene fuerza para evitar el desborde, pero en otros casos, es muy grande el alud que ningún líder podría frenar la arremetida.

Y esto es lo que sucedió a finales del año pasado. La furia contenida desembalsó rompiendo todos los diques. Esta vez fue Andahuaylas el epicentro de la violencia. Los tambores sonaron después en las otras provincias de Apurímac, se trasladaron a Ica, replicaron en Lima y en La Libertad, alcanzaron a Junín y Huancavelica y tuvieron picos altos de tensión en el Cusco, donde fueron atacados locales de instituciones del sistema judicial, así como la infraestructura vial, lo que provocó el cierre del aeropuerto Velasco Astete y la interrupción del servicio de trenes a Machupicchu.

Al momento de escribir esta nota, 27 peruanos habían fallecido a consecuencia de la dura represión policial y militar, principalmente en Apurímac y Ayacucho.

Buscan explicaciones

Los llamados “grandes medios de comunicación” limeños se esforzaron desde el principio en señalar al expresidente Pedro Castillo como el directo responsable de los actos de violencia registrados en el Perú desde el 7 de diciembre pasado. “Si Castillo no hubiera dado el golpe de Estado, ningún peruano hubiera muerto” dijo una reportera limeña de TV. Con esta mirada, mejor hubiera sido que Castillo continúe dando tumbos hasta llegar a julio del 2026, zarandeado por los integrantes del Congreso de la República. Pero a aceptar esto no estaba dispuesta la población.

Las manifestaciones públicas, multitudinarias en todas las principales ciudades del país, no tuvieron, salvo pocas excepciones, el propósito de reinstalar a Castillo en la presidencia y tampoco de conseguir su libertad. Fueron pocos los que abiertamente salieron a defender al defenestrado mandatario.

El clamor ciudadano se expresó en tres pedidos: nuevas elecciones, cierre del Congreso y renuncia de la pre-

sidenta Dina Boluarte, quien asumió el cargo en sucesión constitucional establecida luego de la vacancia. Por esta vía, es poco lo que se puede cuestionar a la señora Boluarte, quien tal vez tendría que dar explicaciones sobre qué es lo que entiende por lealtad.

El fallido golpe de Estado y el posterior encarcelamiento de su promotor, fueron la gota que rebalsó el vaso. Si la consigna inicial era “que se vayan todos”, nadie podía aceptar que solo uno de los causantes de la desgracia nacional dejara el cargo y los otros se mantuvieran hasta el final del periodo gubernamental.

Lo que puede suceder

El análisis después de la tormenta puede arrojar como resultado que, muy probablemente, el incendio termine extinguiéndose. La convocatoria a elecciones anticipadas no podría cristalizarse de la noche a la mañana. Hay un tramo que se llama proceso, y éste tiene etapas. El maximalismo de cerrar de inmediato el Congreso no tenía asidero ni legal ni real.

Los ánimos se irán calmando y no quedará después de algún tiempo sino el recuerdo de los más de 20 peruanos fallecidos en esta confrontación fratricida cuyos orígenes tendrán que ser conocidos y cuyos responsables directos e indirectos tendrán que ser castigados.

Una renuncia inmediata de Dina Boluarte a la jefatura del Estado podría acelerar los plazos, pero eso significaría entregarle la banda presidencial a quien encabeza el Congreso, José Williams, soldado del ala dura del Ejército, a quien tal vez los halcones le susurren al oído que puede quedarse en la presidencia del país hasta el 2026. Y entonces, otra vez podría arder la pradera.

La tendencia de la calle se orien-

ta hacia la quietud después de la larga noche. Hay un natural desgaste en la población, y esa pérdida de fuerza juega en favor de quienes apuestan por el statu quo, pasando del “que se vayan todos” al “ya se fue el malo, ahora vivamos en paz”.

Las tareas pendientes

Tal vez los principales responsables de la crisis que vivió el Perú el mes de diciembre pasado, sean los partidos políticos y los movimientos, quienes no se esforzaron por proponer a las personas adecuadas para los cargos de representación. Seguramente al interior de Perú Libre hubo otros nombres, otras figuras, con mejor calificación moral y profesional, pero se impuso a un postulante bastante limitado.

Seguramente en Acción Popular, Alianza Para el Progreso, Renovación Popular, Podemos, Avanza País y otros, hay gente más limpia, pero los dueños de esos partidos decidieron escoger entre lo más gris y nocivo que había para tener representación parlamentaria.

Verdad es que los congresistas y el presidente Castillo son los directos culpables de la reciente tragedia peruana, pero también alcanza gran responsabilidad a los partidos que provocaron la indignación popular llevando a la presidencia y al parlamento a la más absoluta mediocridad.

La tarea pendiente entonces de los partidos y movimientos regionales es proponer mejores opciones para el Ejecutivo y el Congreso, como contención para evitar que en adelante se vuelvan a repetir los funestos acontecimientos que tendieron un velo negro sobre el mapa del Perú.

(*) Analista y catedrático de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Unsaac).

Informe / 7

La ciudadanía también pide que se vayan los congresistas, co-responsables de la crisis.

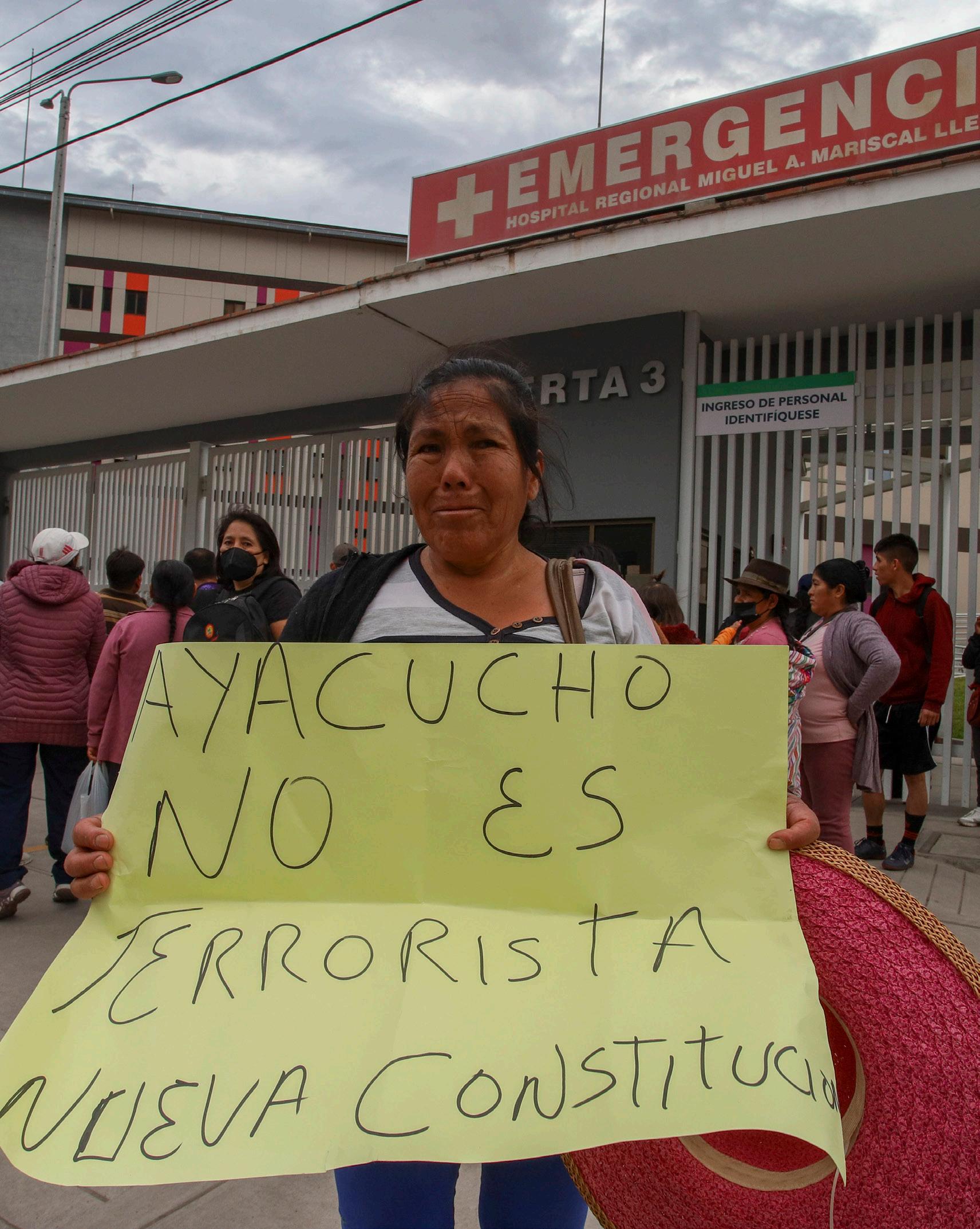

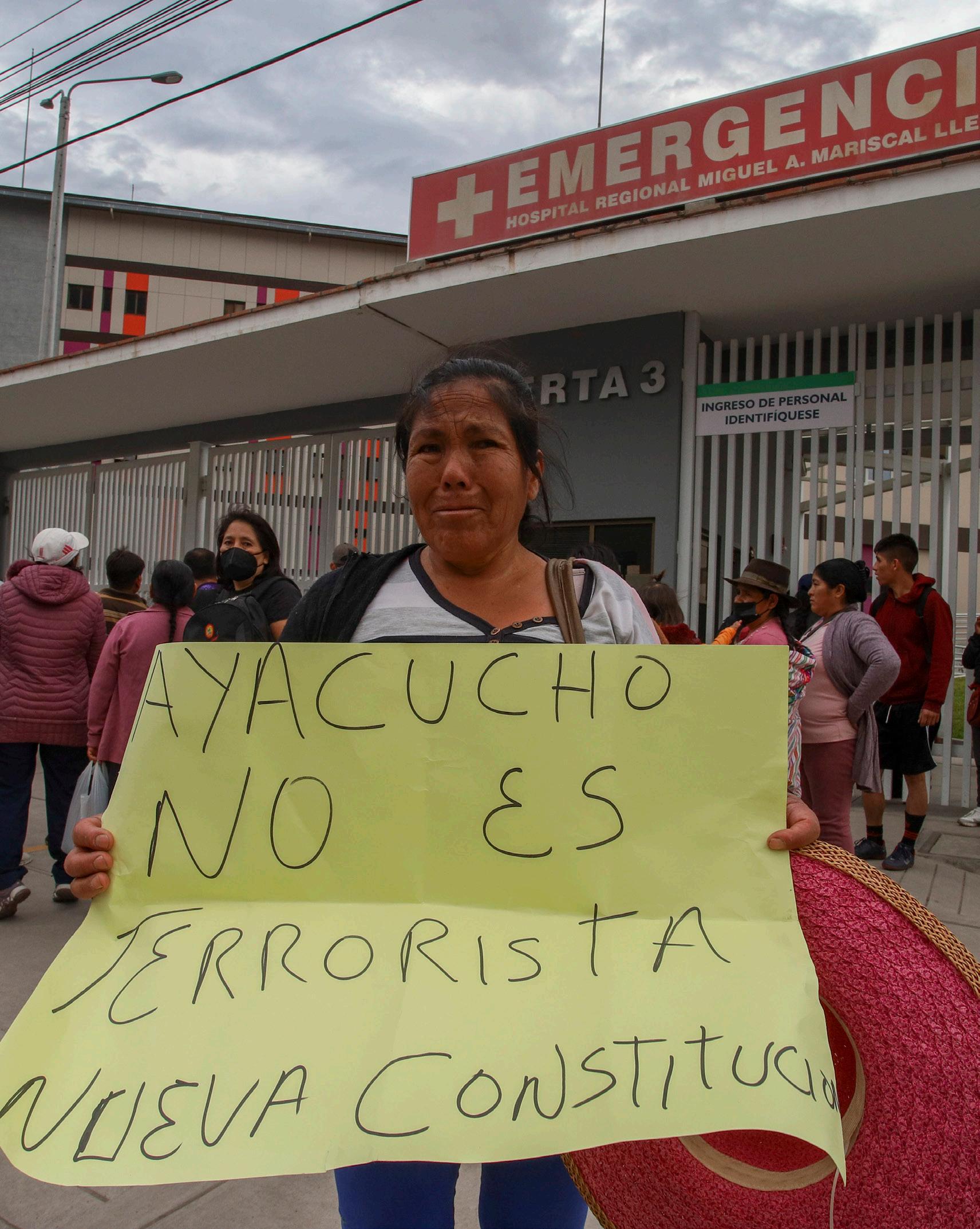

“No somos terroristas, somos campesinos”

MIGUEL GUTIÉRREZ

VOCES DEL SUR. Miles de campesinos apoyan desde el 7 de diciembre pasado las protestas en contra del gobierno y del Congreso. Coinciden en que debe haber adelanto de elecciones, pero no en el 2024 como lo aprobaron los legisladores. Defienden su derecho a protestar, rechazan que los llamen terroristas y temen ser perseguidos solo por protestar.

“No somos terroristas, somos campesinos, agricultores”. Un cartel con esta frase llevaba colgado en el pecho uno de los agricultores de Cusco que participó en las protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso. No quiso dar nombre porque teme que el gobierno lo denuncie, lo persiga o lo mate. Dice que ahora a cualquiera que protesta lo señalan como si fuera un terrorista.

No le falta razón. Días atrás, un grupo de personas que viajó a Lima a protestar fue intervenido por la Dircote en el local de la Confederación de Comunidades Campesinas del Perú. Después, estos fueron denunciados y la Fiscalía les abrió investigación por el presunto delito de terrorismo.

Al mensaje se sumaban otros como “la sangre derramada no será olvidada”. La frase era coreada en su mayoría por jóvenes que se identificaban con las personas que fueron asesinadas por alzar su voz de

8 / Informe

Miles de campesinos de provincias llegaron a las ciudades del asur a protestar y mostrar su rechazo al gobierno de Dina Boluarte. Esta foto corresponde a Ayacucho.

Escribe: Hysha Y. Palomino Tomaylla (*)

protesta, debido a la crisis social y política que atraviesa el país.

Han pasado más de tres semanas desde el inicio de las protestas, principalmente en las regiones del sur. Días en los que agricultores, artesanos, comuneros y campesinos alzaron su voz, después la vacancia del expresidente Pedro Castillo y la toma del cargo de Dina Boluarte, quien era vicepresidenta, y antes fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social del gobierno de Castillo.

El descontento

El descontento y la indignación no demoraron en hacerse saber e iniciaron las movilizaciones. Las personas se movilizaron por voluntad propia, y las protestas empezaron a activarse en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Ica, Cusco, Puno, Junín y La Libertad. Otras regiones también fueron sumándose con los días.

En medio de las protestas, en algunos lugares se produjeron incendios y se afectaron instalaciones públicas como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Sunat y aeropuertos, entre otras instalaciones.

El actual gobierno decidió llamar

a todas las personas que protestaban “terroristas”, grupos subversivos y autorizó la intervención de las fuerzas armadas y la Policía Nacional, para “mantener el orden”. Declaró el estado de emergencia en las regiones con más movilizaciones, pero esto solo agravó la situación.

“Nosotros nos organizamos a través de nuestra comisión de usuarios de agua, para salir a protestar, no podemos permitir que en Lima nos digan que no sabemos pensar y que no tenemos idea de lo que exigimos, nuestra agenda esa clara, queremos la renuncia de la señora Dina Boluarte, el cierre del Congreso y nuevas elecciones”, dijo un dirigente de la provincia de Calca.

El dirigente afirma que están bien organizados y que seguirán en la lucha con la consigna de exigir la renuncia de Boluarte y el cierre del Legislativo. “Nosotros nos dedicamos a cultivar la tierra, trabajamos con mucha fuerza para cada campaña agrícola. Ahora todo se ha perdido por falta de lluvias y los efectos del cambio climático. Hay menor cantidad de cultivos este año y nuestro sector no ha sido tomado en cuenta por ningún presidente. Nos encargamos de

alimentar al pueblo, de poner alimentos en la mesa de todos, no es justo que quieran llamarnos terroristas. Nosotros defendemos nuestra voz y queremos que se respeten nuestros derechos y la democracia en nuestro país. Si nosotros no trabajamos nadie tendría comida”.

Los allanamientos

En horas de la mañana del 17 de diciembre de 2022, allanaron el local de la Confederación de Campesinos del Perú en Lima, donde algunas personas habían pasado la noche, tras arribar a la capital desde diferentes regiones para protestar. En su mayoría era gente humilde, agricultores de las zonas rurales, la intervención fue realizada por la Policía y la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (Dircote).

Veintiséis dirigentes se encontraban en el local de la CCP. La Policía había encontrado banderolas, machetes y material que supuestamente los incriminaban, sin embargo, los dirigentes refirieron que estos fueron “sembrados”, porque intentaban acusarlos de terrorismo y organización criminal. Finalmente, en horas de la madrugada, fueron liberados.

El actual gobierno ha decidido denominar a los manifestantes como terroristas, y han tomado acciones para reprimir e intimidar las protestas. Sin embargo, algunos dirigentes han compartido su sentir al respecto.

“Nosotros venimos desde la provincia de Acomayo, nos hemos organizado por bases, comunidades y sectores, venimos a hacer una protesta justa, no somos terroristas, somos campesinos, parte del pueblo y este gobierno no nos representa”, dijo uno de ellos.

En tanto, algunas mujeres de comunidades mostraron su tristeza por la muerte de jóvenes y refirieron que han matado a sus hijos, pues ellos tenían un futuro por delante. “Ellos eran de familias humildes como nosotros, y mienten diciendo que los han matado por terroristas. Eran estudiantes, hijos, padres…”.

La agenda

La agenda de los gremios campesinos, asociaciones de jóvenes, comunidades campesinas y provincias es la renuncia de la presidenta, el cierre del Congreso, elecciones el año 2023, asamblea constituyente y justicia para los jóvenes y personas asesinadas por las fuerzas armadas y la Policía.

En Cusco, los sindicatos y gremios campesinos han decidido cesar las manifestaciones, para dar un espacio para reactivar las actividades económicas por las fiestas de Navidad y han informado que retomarán las medidas de fuerza, de manera más articula, desde el 3 de enero de 2023. A pesar de ello, hay algunas provincias que mantuvieron movilizaciones, como es el caso de La Convención y Chumbivilcas, hasta inicios de esta semana.

(*) CEDEP Ayllu.

Informe / 9

Los hombres del campo rechazan a quienes los llaman vándalos y terroristas.

MIGUEL GUTIÉRREZ

10 / Informe

En la foto aparece Paula Aguilar Yucra, hermana de un desaparecido en los ochentas, y tía abuela de José Luis Aguilar Yucra, asesinado el

La población ayacuchana responsabiliza de los asesinatos a Dina Boluarte. Cientos acompañaron los féretros hasta el cementerio.

LA VIOLENCIA QUE NO CESA

El viernes 15 de diciembre, durante las protestas contra la presidenta Dina Boluarte y el Congreso en Ayacucho, nueve personas fueron asesinadas por disparos de largo alcance en un enfrentamiento desigual entre manifestantes y las fuerzas combinadas del Ejército y la Policía. Estas imágenes corresponden al entierro de las víctimas de este gobierno.

FOTOS: Miguel Gutiérrez Chero

FOTOS: Miguel Gutiérrez Chero

el 15 de diciembre.

cementerio.

En ataúdes blancos fueron enterradas las víctimas de la brutal represión militar.

Informe / 11

Los deudos exigen que los militares paguen los delitos que cometieron.

Este es el rostro del duelo.

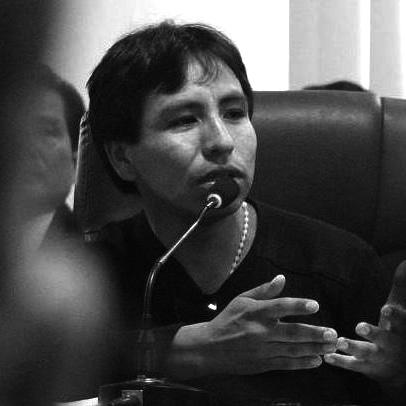

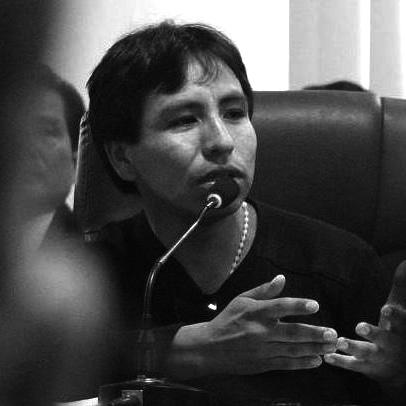

José Víctor Salcedo

La muerte de 27 peruanos por disparos de los agentes de la Policía y del Ejército, la mayoría de Ayacucho y Apurímac, hizo recordar cómo el Estado apela al uso de la fuerza en contra de los que lo cuestionan. En esta entrevista, Enver Quinteros, integrante de la Asociación Pro Derechos Humanos, analiza este contexto de conflictividad y de violaciones a los derechos humanos, que podría reactivarse en los próximos días. Sostiene que el consenso entre todos los sectores de la sociedad peruana debe imponerse al terruqueo y a la desacreditación de los sectores movilizados.

Militares matando personas en Ayacucho. ¿Qué mensaje deja este episodio que nos recuerda además lo que pasó en esa región hace 30 años?

Que hemos aprendido poco o nada del conflicto armado interno. El informe de la Comisión de la Verdad da cuenta de que, a diferencia de otros países de Latinoamérica, en el caso peruano ha sido Sendero Luminoso el mayor responsable de las

violaciones a los derechos humanos y las fuerzas armadas quedan en un segundo orden, pero no por ello menos impactante. La comisión ha señalado un conjunto de recomendaciones para que esta institución importante del Estado se renueve, se transforme, por lo menos con políticas con enfoque de derechos humanos. Lo que hemos visto en estos cuatro quinquenios, sobre todo en esta coyuntura en Ayacucho como en Andahuaylas (Apurímac), es que estas instancias no han incorporado un enfoque de derechos humanos respecto a la vida. Es un mensaje lamentable como institución del Estado.

Son casi treinta asesinados, estado de emergencia, ¿califica este gobierno como autoritario o qué carácter tiene?

Ahora se está discutiendo si es un régimen cívico-militar, si es una dictadura, si es autoritarismo. Honestamente me inclino por llamarlo régimen cívico militar, pero más que una definición, lo concreto es que sí es evidente que es un gobierno que en poco

tiempo ha transitado de la precaria democracia a un régimen de características autoritarias y claramente anti derechos humanos en varios aspectos. Las masacres que se han producido, en términos de los abogados ejecuciones extrajudiciales, se constata en videos y denuncias del Ministerio Público. Esto trae un riesgo enorme de tirar al lastre la precariedad de las instituciones de la democracia.

Desde su punto de vista, ¿qué riesgos representa el hecho de que la presidenta Dina Boluarte haya otorgado tanto poder a las fuerzas armadas y policiales?

El riesgo es carísimo. Siento que ahorita estamos en una tregua de diferentes lados. Las fiestas de fin de año y el haber estado diez días en movilizaciones permanentes ha afectado las economías de las familias más precarizadas, que son las que justamente se movilizaban. En este contexto de tregua, se ha advertido que en enero probablemente las movilizaciones se reimpulsen. Haber designado a (Alberto) Otárola como premier y que en una conferencia la presidenta le haya dado el micro a las Fuerzas Armadas, es un mensaje simbólico fuerte, en la medida que eso va a representan un riesgo para mayores vulneraciones a derechos humanos. En pocas palabras, hay enormes posibilidades de que haya mayor represión y, por lo tanto, sí se configure una dictadura.

¿Qué representa que los jefes militares y policiales ahora den discursos políticos en reemplazo de los ministros de Defensa y del Interior?

Siento que se está abdicando de las responsabilidades democráticas que tiene la presidenta y las instituciones. Como

12

/Enver

Quinteros Peralta - Integrante de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh)

Hay el temor es que la presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola endurezcan más el manejo de las manifestaciones.

“Hay riesgo de que haya mayor represión y se configure una dictadura”

Escribe:

decía antes, este gobierno está transitando a la abdicación de sus funciones y se está dando un pleno poder a las fuerzas del orden. Y con el poco aprendizaje que hubo en torno al conflicto armado interno que hemos vivido en el país, hay grandes riesgos de volver a repetir escenarios parecidos. En menos de quince días ya hay 27 muertos, más de 300 civiles heridos y también muchos efectivos de las fuerzas del orden.

Se ha constatado que la mayoría de víctimas fueron por el impacto de proyectiles en el pecho, tórax, cabeza y cuello. ¿Eso nos dice que no ha sido una simple represión sino hubo una masacre?

Así es. En el caso de Apurímac donde hubo seis muertos, por lo menos en cinco fueron a causa del impacto directo de arma de fuego, o sea bala o bomba lacrimógena, en el pecho o en el cráneo. En la época del conflicto armado interno se solía decir que eran hechos aislados de un militar, pero cuando encuentras a varias personas victimadas de esta manera, uno no puede

afirmar que esto es producto de la irresponsabilidad de un soldado o un policía. Más bien parece responder a un patrón como sucedió en el conflicto armado interno que hoy se sigue repitiendo. Eso es preocupante y por eso se tiene que exigir la investigación correspondiente.

Viendo esta situación, como lo dijo usted antes, uno no puede dejar de pensar en el informe final de la Comisión de la Verdad. ¿Qué se hizo y qué se dejó de hacer de las recomendaciones del informe CVR?

Hay varios planos de esas recomendaciones. Lo poco que se pudo avanzar -y en los últimos años se ha estancado- es la política de reparaciones a las víctimas civiles y militares. En el derecho a la reparación económica, educación y salud algo se ha avanzado. Hubo poquísimos avances en las reformas institucionales. Lo que hubo fue una batalla por la memoria entre los que apostaban por reivindicar los mensajes de la CVR contra los que se oponían. Me parece que los que se oponen de alguna manera se han impuesto en estas décadas.

En resumen, 20 años después del informe de la CVR, como sociedad poco hemos considerado las recomendaciones que planteó esta institución.

Otro hecho que se ha acentuado es el terruqueo. Ahora no solo terruquean los políticos o ciudadanos, sino también la presidenta y los ministros. ¿Cómo se puede explicar eso?

Es un fenómeno que se ha expandido más allá de las élites. Una de las cosas que pueden ayudar a entender por qué en Lima no se movilizan es porque sintonizan con el discurso de esas élites pro-terruqueadoras. Para este sector, todo lo que sea protesta es sinónimo de terrorismo. Y eso está afirmado en gran parte de la sociedad limeña.

Claro, pero es peligroso que la presidenta y los ministros también sean terruqueadores.

Por supuesto que sí. Este discurso además se reproduce irresponsablemente en la gran prensa. Algunos representantes de esta clase política siguen hablando y justificando la muerte de 27 personas, bajo el membrete de que todos son vándalos o terroristas.

Han empezado a surgir otra vez voces secesionistas en el sur, ¿ve alguna posibilidad de que esta corriente crezca?

Enver Quinteros señala que las muertes deben investigarse y sancionarse.

MIGUEL GUTIÉRREZ

Lo he escuchado ya antes, en varios momentos. En el contexto de la crisis de Las Bambas, en el proceso de referéndum fallido de hace tres quinquenios. Creo que sí hay un estado de ánimo de un grupo de ciudadanos y ciudadanas del sur que sienten esto. Pero creo que la gran mayoría no apostaría por este camino. En todo caso, lo que sí constato y puedo afirmar es que esta macrorregión ha sido postergada por el Estado a lo largo del siglo XX, no ha sido prioridad en las políticas de modernización, ha sido golpeada además por los criminales de Sendero Luminoso y por las fuerzas armadas, se ha impuesto un modelo extractivista que ha significado vulneración de derechos humanos y degradación del medioambiente. Todo eso genera esos discursos. Y eso no lo entienden o si lo entienden se hacen los tercios en las altas esferas del gobierno.

Es obvio que el adelanto de elecciones no va a resolver la crisis. ¿Qué otras cosas deberían hacerse en esta transición?

En Huamanga, Ayacucho, los familiares de las diez víctimas están indignados por la represión militar.

Creo que se debe pensar en un proceso lento que tenga objetivos en el corto, mediano y largo plazo. Me centro en la necesidad de repensar la representación desde abajo y con los de abajo. Si bien los partidos políticos son importantes, pero ahora están desacreditados, se debe apostar por organizar a la sociedad civil y generar espacios de debates entre la academia, los políticos y las organizaciones sociales, para encontrar alternativas consensuadas para salir de la crisis. Está clarísimo que en las elecciones que se vienen, sea en 2023 o 2024, vamos a elegir más de lo mismo.

Entrevista / 13

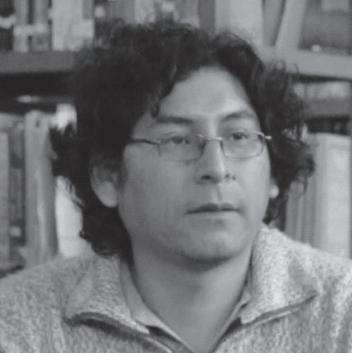

El gobierno de la mano dura

La llegada al poder de Pedro Castillo en el Perú proyectó un futuro previsible y mostró la fragmentación, el racismo y clasismo históricamente constituido en el país. Este escenario previsible quedó resumido en los siguientes términos en el artículo publicado en Pulso Regional el 1 de julio de 2021:

“Por un lado, la disputa institucional mayor será en el Congreso dado que, aun antes que asuman sus cargos, se ha configurado un bloque de derecha autoritaria, racista y de clara orientación golpista, que tendrá sangre en el ojo ante cada iniciativa legislativa de las «izquierdas». Desde el mismo Ejecutivo, la delegación de facultades será una ilusión o previsiblemente esté encorsetado. Las alianzas serán casi negadas dado que no les interesa fortalecer a un gobierno sino hacerlo caer. Siendo el golpe institucional de las derechas políticas, mafiosas y revanchistas un escenario previsible y en disputa, sumado a que en esta cuarta legislatura el Congreso actual viene construyendo las condiciones institucionales para impedir la disolución y legitimar la vacancia presidencial. El Congreso será un escenario de permanente confrontación política, de dominio de la política como

14 / Informe

El gobierno de la presidenta peruana Dina Boluarte decidió soportar su permanencia en el poder militar y policial. Ha respaldado a ambos institutos armados.

Escribe: José Antonio Lapa Romero (*)

CONFLICTIVIDAD IRRESUELTA. En el Perú, la crisis política y social que vivimos podría constituir un parteaguas en la larga historia de dominación y hegemonía de las clases mandantes y de los grupos de poder en el Perú. Pero como ha pasado antes, podríamos volver a nuestra absoluta anormalidad peruana.

guerra y de relación amigo-enemigo en la lucha política”.

Cuando Castillo asumió el gobierno todo se volvió realidad en el marco de un régimen de derecha, constituido por grupos de poder en permanente complot para desestabilizar, sectores conservadores y mafias en el Congreso confrontando y desgastando al gobierno con acciones de vacancia (luego la destitución) e interpelaciones y el control de comisiones estratégicas para bloquear cualquier propuesta de reforma política, el ataque permanente de los medios de comunicación, y un repetido ninguneo a un gobierno y un gobernado que por sus orígenes siempre se lo vio como “inferior”.

Sumado a eso, la poca capacidad y debilidad del gobierno para gobernar, el desistimiento a reformas importantes y alineamiento al poder mandante y los grupos de poder en el país, y los indicios cada vez mayores de corrupción. En esa configuración de fuerzas, Castillo se mantuvo en el poder conviviendo con sectores políticos a cambio de ministerios y puestos laborales, y en medio de negociaciones con otros sectores políticos para frustrar la vacancia (los Niños de Acción Popular).

Sin embargo, obviamente ello no detuvo la acción del Congreso desde donde asediaron, terruquearon y atacaron de manera permanente al débil gobierno en ejercicio. Mientras que la fragmentación y disputa política también se mostraban en las calles con movilizaciones a favor y en contra, que inventaron un supuesto comunismo desde sus posiciones de privilegio de clase.

El pos golpe

El tránsito “institucional” pos golpe fallido de Castillo y vacancia exprés ha llevado a constituir un gobierno que ejerce el poder político sin partido que la respalde, sin bases sociales y sin mayores cuadros. Así, este gobierno se sostiene, por un lado, en la legitimidad política de sectores políticos (y mafiosos) mayoritarios que

han capturado el Congreso, expertos en golpes institucionales, que al mismo tiempo nadan en la ilegitimidad social con más del 80 % de la ciudadanía lo desaprueba; y, por otro lado, en la legitimidad de las fuerzas armadas que han tenido un rol importante en mantener y sostener la estructura de poder configurada, en medio del negado apoyo popular y la movilización intensificada. La legalidad de los procedimientos no le ha dado al gobierno legitimidad social, es un gobierno sin base.

La ilegitimidad de los poderes en ejercicio y escaso respaldo popular ha generado diferentes efectos. En primer lugar, una extendida y diversa movilización y protesta de diferentes sectores sociales y organizaciones gremiales, colectivos y ciudadanos que llenaron las calles, tomaron aeropuertos y se enfrentaron a las fuerzas del “orden”, con el pedido de nuevas elecciones generales y la asamblea constituyente. La protesta que expresa el malestar, el hartazgo y el sentimiento de no sentirse representado por el gobierno y el Congreso fue contenida con la fuerza de militares y policías.

En segundo lugar, el gobierno ha cedido el manejo del conflicto político y social a las fuerzas armadas, previa declaratoria de emergencia nacional y disposición de toque de queda en más de 10 provincias a nivel nacional. Los militares y policías han actuado ignorando los procedimientos y protocolos de acción en el marco del respeto de derechos humanos. Militarizó, endureció y legitimó el uso de la fuerza, la mano dura y la violencia para sostener un gobierno sin mayor legitimidad, lo que trajo claros efectos sobre la vida, la integridad y los derechos de los ciudadanos.

La información proporcionada por el Ministerio de Salud refleja los resultados: más de 333 heridos dados de alta y 27 fallecidos (10 en Ayacucho, 6 en Apurímac, 3 en Cusco, 3 en Junín, 3 en La Libertad y 2 en Arequipa). Estas violaciones se suman a los ya reportados por la Defensoría del Pueblo de que han “falle-

cido en el contexto de conflictos sociales, 279 personas (244 civiles, 35 policías) y resultaron heridas 4,816 (3,212 civiles, 1599 policías, 5 militares)”, entre marzo del 2006 y mayo del 2018.

En tercer lugar, ceder el poder a las fuerzas armadas y sus aparatos de inteligencia ha llevado a deslegitimar y terruquear a quienes protestan con calificativos de “malos peruanos”, “violentistas”, “grupos conflictos”, “terroristas” y a legitimar la actuación contra gremios campesinos identificándolos como “enemigos” y “terroristas”. Así el campo político se constituyó en uno de relación de amigos y enemigos, identificando como enemigos “vándalos” a los que protestan contra un orden político sin legitimidad social y donde el monopolio de la fuerza se encuentra en las fuerzas armadas.

En cuarto lugar, al endurecimiento de la fuerza el gobierno ha iniciado e intensificado la búsqueda desesperada de construir legitimidad social con el anuncio de la entrega de títulos de propiedad, bonos contra la sequía y abriendo las arcas del Estado a cambio de legitimidad de un gobierno, que diversos sectores de la sociedad no reconocen y sienten que no los representa. A pesar de la tregua, el escenario previsible es la intensificación de las movilizaciones.

Más allá de los golpes

La realidad nos dice que los militares no van a asumir el poder absoluto por más que el gobierno le haya cedido el poder del manejo de la crisis, sin embargo, los ellos están en la defensa de un orden que es el orden de las clases dominantes en el Perú y el gobierno que la reproduce y que claramente asegura la continuidad. No obstante, lo que se viene gritando en las calles, hace más de 10 años, sobre asamblea constituyente asusta a los grupos de poder, las clases altas y puede poner en cuestión el privilegio de los privilegiados en el Perú, quienes se sienten cómodos con el modelo excluyente peruano. El gobierno es la continuidad del modelo económico en medio de su debilidad.

La solución pragmática sin cambiar nada son las nuevas elecciones y eso lo tienen claro ciertos sectores dominantes y líderes de opinión de los medios de comunicación que han invitado al Congreso a irse a sus casas antes de que la conflictividad se radicalice y escale; sin embargo, la solución que incluye cambiar nuestra anormalidad peruana que implica cambiar la hegemonía del capital y sus privilegios asusta, y es lo que los sectores dominantes no quieren cambiar.

La ilegitimidad del gobierno y del Congreso hacen previsible que estos ejercerán el poder un corto periodo de tiempo, a pesar de la aprobación de las nuevas elecciones para abril del 2024 y echar mano al aparato estatal y sus arcas para legitimarse. El uso de la violencia ha abierto heridas y aún no se han cerrado. La conflictividad está abierta.

(*) Investigador y analista político.

Informe / 15

La Defensoría señaló que hubo vulneración de los derechos de los manifestantes.

Aportes para una nueva Constitución

deos, que evidenció cómo funcionaba la corrupción y la toma de decisiones en el país. Por ello, la población cuestionó la legitimidad de la Constitución y generó una resistencia civil que aún perdura.

Criterios para una reforma

A continuación, daré alcances previos que se debe tomar en cuenta para una reforma constitucional, que debe tener como eje principal la persona humana y la necesaria limitación del poder, ya que con ello buscamos reducir problemas generalizados como la corrupción, que tanto daño hace al Perú. Aunado a ello, podemos considerar los siguientes aspectos:

• Reconocer la jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos y protección del medio ambiente.

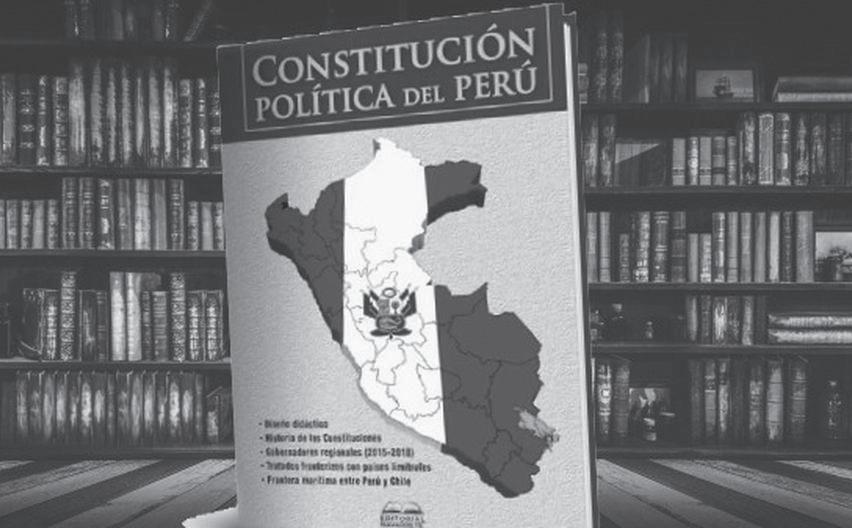

Muchas veces se ha escuchado hablar del cambio de la Constitución o de una reforma constitucional. Siendo un pedido nacional, tiene mayor fuerza en el sector rural que no está conforme con la actual Carta Magma. Periódicamente existen gritos y exigencias pidiendo una nueva

Constitución con mayores derechos, que represente a la mayoría de la población peruana.

Este pedido apareció con mayor fuerza en 2000, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori renunció a su cargo debido al escándalo de los vladivi-

• Adecuar la economía social de mercado que tenga como finalidad la mejora de la calidad de vida de la persona humana y que contribuya al fortalecimiento económico del país, sin afectar negativamente los recursos naturales y el medio ambiente.

16 / Opinión

Los rostros más visibles en contra de un proceso constituyente en el Congreso: Patricia Chirinos, Carlos Anderson, Adriana Tudela y Jorge Montoya.

Escribe: Nelson Raúl Yugra Butrón (*)

PROPUESTAS. Desde hace una década resurge en el debate nacional el cambio de la Constitución. Hay sectores que han vuelto a poner en la agenda el pedido de que se convoque a una asamblea constituyente para elaborar un nuevo documento que ponga a la persona humana como centro de la atención del Estado. En el Congreso se oponen a esa posibilidad.

• Mantener mecanismos de control adecuado para equilibrar los poderes u órganos del Estado, como también la tutela de los derechos de las personas.

• Reconocer un estado pluricultural e intercultural, respetando la libre determinación de estos pueblos en un marco de unidad del Estado peruano.

El aspecto económico

Un aspecto que ha traído siempre dudas en la población es el modelo económico que adopta la Constitución del 1993, dando fuerza a la inversión privada y dejando mal parado a las empresas nacionales. En el artículo 58 señala: la iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país…

Esto da espacio a que toda persona o empresa, sea nacional o extranjera, pueda invertir en el país. Hasta ahí pareciera que todo está bien. Sin embargo, contrastando con la realidad, podemos observar que eso no ocurre, más al contrario son capitales extranjeros invertidos en empresas a nivel nacional las que acaparan el mercado. Por ello, la intervención del Estado debería fortalecer y estimular el desarrollo empresarial nacional.

Un punto importante en la economía del país -además de los constantes conflictos sociales que generan- es la extracción de recursos naturales sin una fiscalización y seguimiento adecuados por parte del gobierno nacional.

Se debe comprender a estos recursos no solo como un recurso para el presente, sino también ver los impactos que deja esta actividad a futuro, ya sea en la misma naturaleza como en las poblaciones que radican a sus alrededores.

El gobierno debe administrar estos recursos ejerciendo un control estratégico de las cadenas productivas y los procesos de industrialización de dichos recursos, y respetando a las poblaciones que viven en la zona. Una Constitución que garantice los derechos de los ciudadanos como la propia naturaleza, que haya equilibrio entre el proceso económico en todos los niveles (nacional, regional y local) y un adecuado nivel o calidad de vida de las personas.

Junto a todo ello, el derecho de propiedad sobre el suelo y el subsuelo deberá ser prioritario para el ciudadano nacional, quien tendrá preferencia de adquirir en cualquier parte el derecho a la propiedad. En segundo grado, podrán obtener este derecho los extranjeros, quienes se someterán a las leyes nacionales, pudiendo ser expropiados si ello va en contra del interés nacional o afecte gravemente de manera directa o indirecta a la población circundante, ya sea limitando o poniendo en riesgo otros derechos como la vida, la salud, acceso al agua y a un entorno sano.

Varios países han buscado un modelo económico acorde a su realidad, que no afecte la soberanía nacional. Ese es el

caso de la hermana república de Bolivia, donde adoptaron un modelo económico plural, orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de su población (Artículo 306). Se basa en principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad jurídica, entre otros. Esta Constitución orienta su economía a la búsqueda del bienestar de su población con un enfoque más cultural y que revalora los principios ancestrales.

Un proceso complejo

Un aspecto importante observado en estos tiempos es la forma de realizar una reforma constitucional, sea parcial o total, generando disputas de poder que no tienen nada de democrático. La actual Constitución habla de dos caminos para iniciar una reforma: la primera es mediante el Congreso donde con mayoría absoluta deben aprobar la reforma constitucional para posteriormente ser ratificada

en referéndum. Por otro lado, se omitirá en referéndum si el Congreso vota favorablemente en dos legislaturas ordinarias sucesivas y con una votación de los dos tercios del número legal de congresistas (Artículo 206).

Sin embargo, no existe la figura de asamblea constituyente, un pedido que el pueblo exige. Esto debe ser tomado en cuenta, ya que para llegar a una verdadera democracia el pueblo debe participar de manera efectiva en la toma de decisiones. Y para ello necesitamos políticos comprometidos en hacer bien las cosas.

En conclusión, para que una nueva Constitución tenga el respaldo de la población, lo mínimo que requiere es que ella participe de manera organizada en la construcción de una nueva Carta Magna con un enfoque desde la ciudadanía, acompañado de profesionales que busquen el bienestar colectivo y no solo intereses políticos y de grupos minoritarios.

(*)

Dhuma.

Opinión / 17

Varios sectores y desde hace varios años proponen, una mejor regulación de la actividad minera.

Una nueva Constitución piden los pobladores que protestan en regiones.

Asamblea constituyente: jugando a ser dios

De las “leyes de los hombres”, que son establecidas en el marco de un Estado y de un sistema de gobierno, todas son mutables, perfectibles y derogables, pero a nadie se le ocurriría pretender derogar una ley de la “madre naturaleza”, que son las leyes esenciales y con las cuales funciona el mundo, como por ejemplo la “ley de la gravedad”, la “ley fundamental de la dinámica” y el “principio de acción y reacción”.

En esa necesidad de inmutabilidad también se vieron los legisladores del siglo XVII, que viendo que las leyes eran fácilmente mutables y perfectibles, establecieron criterios para su aplicación en el tiempo y en el territorio. También se estableció el supremo criterio de jerarquía normativa, que establece que la Constitución es la base del sistema normativo y que, por tanto, al establecer los principios fundacionales de un país, la carta fundacional no puede ser fácilmente modificada, porque se estaría jugando con la seguridad jurídica de las relaciones civiles, laborales, comerciales e institucionales de toda la nación.

Por tanto, el principio de máxima jerarquía normativa de la Constitu-

18 / Opinión

La actual Constitución Política del Perú fue aprobada en referéndum durante el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori en 1993.

Escribe: Oscar Matutti Sánchez (*)

¿MOMENTO CONSTITUYENTE? Si bien somos un país que en pleno siglo XXI aspira a mejores niveles de vida, porque persisten profundos desencuentros con desigualdad social y de desarrollo, no es el momento de discutir nuevas reglas constitucionales y democráticas. El tiempo debe llegar en un futuro próximo.

EL COMERCIO

ción ha sido consagrado por casi todas las constituciones del mundo. Asimismo, es importante destacar que, aunque la Constitución no es una “inmutable ley natural”, establece la “seguridad jurídica” y la confiabilidad de un Estado. Cuando se vuelve a discutir una Constitución, estamos discutiendo temas tan delicados como el tipo de organización política de la nación y de economía a aplicarse en el Estado, la reelección del presidente y de las autoridades políti-

cas, los derechos civiles y económicos. Son derechos parte del ordenamiento jurídico que damos por descontados y que ya ocuparon un punto en la agenda del Perú contemporáneo. Tener una asamblea constituyente puede ser muy bueno para mejorar al país, pero también puede resultar tremendamente peligroso si es que se cambian las reglas políticas, económicas y administrativas básicas, más aún en un tiempo en el que intereses fundamentalistas

conspiran en contra de las bases de trabajo, progreso y libre mercado, sobre las que está cimentada la nación, y con las cuales hemos salido adelante de la clamorosa crisis económica de los años ochenta y noventa.

¿Asamblea constituyente?

Si bien la Constitución vigente tuvo su punto de partida en el fujimorato del año 1993, esta ha tenido muchísimos parches: desde el retiro de la firma del dictador Fujimori hasta la complementación de derechos civiles y políticos, pasando por la prohibición de reelección inmediata del presidente. Por tanto, nos encontramos frente a una carta constitucional actualizada, capaz de hacer funcionar al país en estos tiempos.

Las voces que piden una nueva constitución no valoran los efectos que eventualmente podría tener la convocatoria a una nueva asamblea constituyente del Perú… y que se rehaga completamente el estilo de organización política, estableciendo reelección presidencial indefinida y un mercado cerrado a la inversión extranjera, que podría entorpecer gravemente el crecimiento del país y volver lo que hasta ahora ha sido un país próspero, en un país empobrecido, paupérrimo, y cerrado al desarrollo. Casos cercanos hay muchos y sobran los ejemplos.

En el futuro

El momento de discutir nuevas reglas constitucionales y democráticas debe llegar en un futuro próximo. Somos un país que en pleno siglo XXI aspira a mejores niveles de vida, porque persisten profundos desencuentros con desigualdad social y de desarrollo; no se ha podido reducir la brecha de ingresos y de pobreza de muchos peruanos respecto de otros.

Todo Estado se encuentra obligado a generar las condiciones básicas para que eso suceda. Lo que se espera es que el Perú pueda encontrar su verdadera identidad mestiza y un camino propio, sin hundirse en violencia y desencuentros sociales. Es un imperativo poder solucionar el fenómeno de la desigualdad, generando oportunidades de trabajo y de ingreso, y no mediante la violencia y “la revolución”.

Pero estamos seguros que este momento de inestabilidad social, política y económica no es el momento para discutir las reglas básicas de nuestro país. Muy por el contrario, toca que los peruanos afiancemos nuestra democracia y pretendamos mayores niveles de estabilidad de cara a los próximos años. Con muchísima fe, convicción y orgullo por la identidad de nuestra patria.

Actualmente hay sectores que piden convocar a una asamblea constituyente.

(*) Abogado y especialista en temas electorales.

Opinión / 19

Bellido y Bermejo pidieron incluir una constituyente al adelanto de elecciones.

REPÚBLICA

REPÚBLICA

FOTOS: Miguel Gutiérrez Chero

FOTOS: Miguel Gutiérrez Chero