Lunes 26 de junio de 2023

El Comentario Semanal

Edición de No. 442

Lunes 26 de junio de 2023

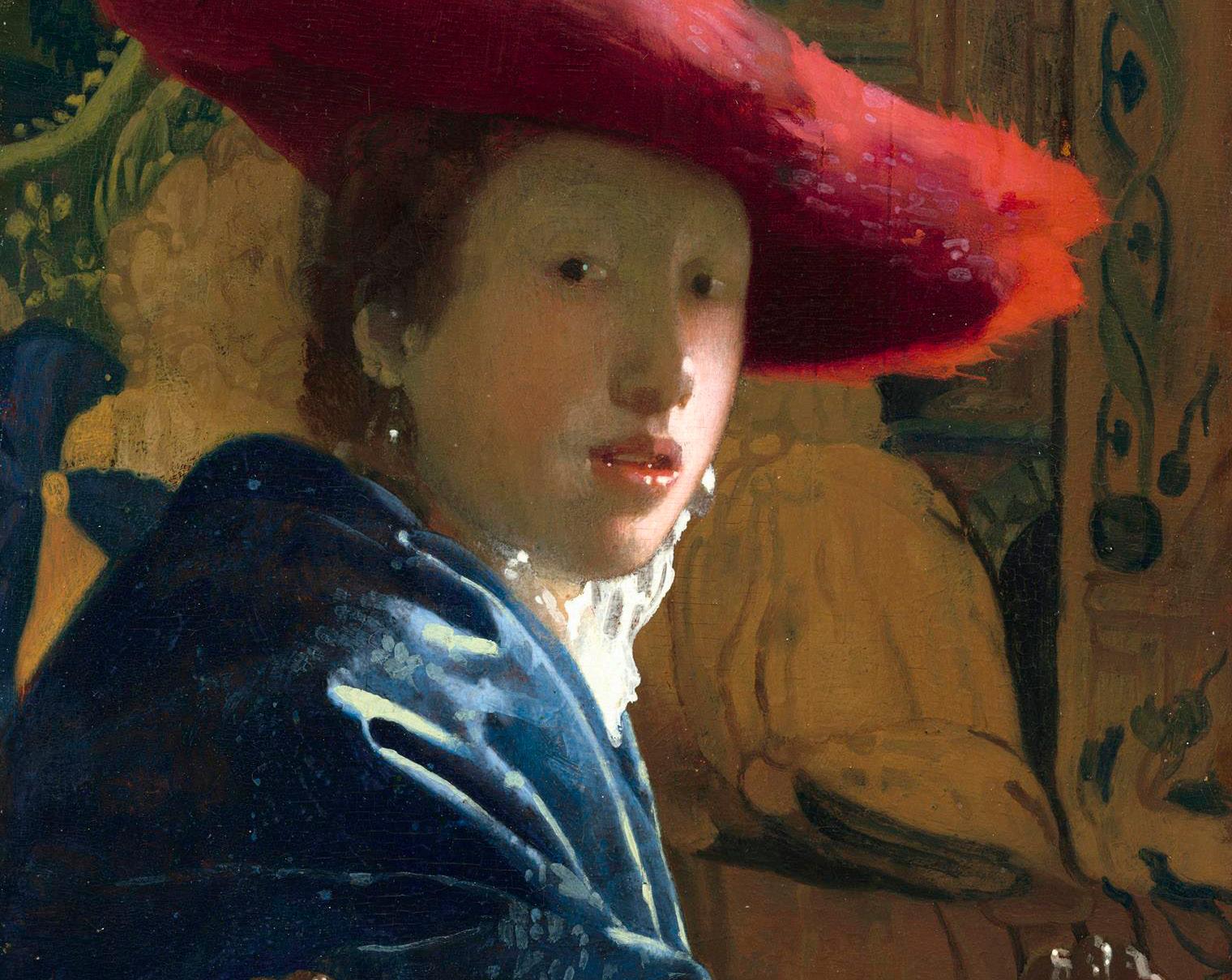

Fotografía cedida por la National Gallery of Art donde se muestra la obra “Girl with the red hat” (“Muchacha con sombrero rojo”) atribuida al pintor neerlandés Johannes Vermeer y posiblemente pintada entre 1666 Y 1667. EFE

Cine Comentario

Amaury Fernández

La etapa de los corazones rotos

Nadia Contreras

Viñetas de la provincia

Don Manuel Sánchez Silva

Cine Comentario

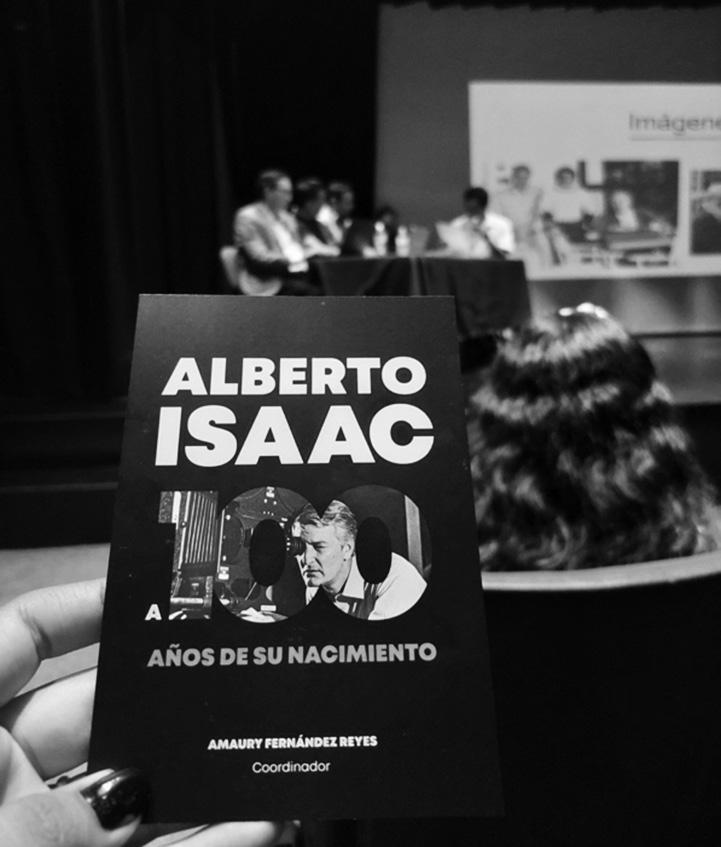

Realiza Universidad de Colima un especial homenaje a Alberto Isaac

A

100 años de su nacimiento

Amaury Fernández Reyes1

Con el propósito de conmemorar el primer centenario del nacimiento del cineasta Alberto Isaac Ahumada, figura multifacética e indiscutible de la cultura mexicana del siglo XX e “hijo adoptivo de Colima”, la Universidad de Colima (UdeC) a través de la Facultad de Letras y Comunicación (Falcom), realizó durante varios días, una serie de actividades académicas y culturales en su honor.

Alberto Isaac nace un 18 de marzo de 1923 en Coyoacán, Ciudad de México, pero desde pequeño llega a Colima a vivir con tres de sus tías, cumpliendo el 18 de marzo de 2023, su 100 aniversario, motivo por el cual, profesores y estudiantes de la Falcom, realizamos varias actividades en una semana de fiesta y celebración.

Todas las actividades fueron dirigidas a la comunidad universitaria y al público en general, y entre ellas hubo presentaciones de libros, exhibición de películas, premiación de concursos, charlas y conferencias.

Varias instituciones culturales y educativas participaron en el evento, así como diversos especialistas de distintas disciplinas de la investigación social y cultural, pertenecientes a instituciones variadas que se sumaron de manera entusiasta al proyecto, tales como la Universidad de Guadalajara (UdeG), el Instituto Nacional de Antropologia e Historia de Colima (INAH) e instituciones educativas

y universidades de Estados Unidos de América como el Claremont McKenna College, de Los Angeles California; la Universidad de Nevada, Las Vegas y la Universidad de New Hampshire; pero también la Sociedad Colimense de Estudios Históricos (SCEH, A.C.); la Subsecretaría de Cultura de Colima, el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) y por supuesto, la Universidad de Colima (UdeC). Pero veamos a continuación y adetalle cuáles fueron dichas actividades realizadas en honor a Don Alberto Isaac.

Día 1: el sábado 18 de marzo de 2023 a la 10:00 hrs. se realizó en la Sala Universitaria de Cine del Museo Regional del Historia de Colima la inauguración del evento, en la que participaron como maestra

de ceremonias, la Dra. Paulina Rivera Cervantes, Profesora Investigadora de la Falcom, UdeC, la Dra. Ada Aurora Sánchez Peña, Directora de la Falcom, UdeC, el Dr. Carlos Ramírez Vuelvas, Coordinador General de Extensión Universitaria, UdeC, en representación del Rector, el Dr. Christian Jorge Ortiz Zermeño, así como quien ahora escribe.

Enseguida dieron inicio las actividades académicas con el Conversatorio inaugural (10:30 hrs.) denominado: “La mirada de Alberto Isaac y la renovación del cine nacional” misma que contó con la visita de distinguidos investigadores provenientes de dos instituciones académicas de Estados Unidos de América, el Dr. Salvador Velazco, Claremont McKenna College, USA, y del Dr. Jorge Galindo de

Conversatorio: “La mirada de Alberto Isaac y la renovación del cine nacional”.

la Universidad de Nevada, Las Vegas, EUA, quienes estuvieron especialmente presentes para dicho evento académico, junto con la atinada moderación de la mesa conversatorio por parte de la Dra. Ana B. Uribe, del Centro Universitario de Ciencias Sociales (Cuis) de la UdeC, y quien redacta esta nota, ambos pertenecemos al Cuerpo Académico 122, Estudios de Cultura Contemporánea y Comunicación de la UdeC.

Por su parte y dando inicio a las actividades culturales, se presentó la película: Mariana, Mariana, por parte de la Dra. Lucila Gutiérrez, Profesora Investigadora de la Falcom, UdeC, quien dio un preámbulo de la cinta y explicó su relación intertextual con la reconocida obra del escritor mexicano José Emilio Pacheco, Las batallas en el desierto, además de su conexión musical, en este caso con la canción de Café Tacvuba, Mariana, y el bolero Obsesión escrito por el compositor originario de Puerto Rico, Pedro Flores. Espacio que reunió a decenas de estudiantes, en su mayoría nivel bachillerato y universitario, quienes abarrotaron la sala, y disfrutaron de dicha exhibición.

Es importante mencionar que, para el ámbito de la exhibición de las películas de Alberto Isaac, se realizó una detallada curaduría por parte de quienes organizamos el evento, y se contó con el apoyo de IMCINE, institución que amablemente nos proporcionó el material filmográfico elegido, selección que quedaría de la siguiente manera: la ya mencionada, Mariana, Mariana de 1987; En este pueblo no hay ladrones, de 1965; El rincón de las vírgenes, de 1972 y Mujeres Insumisas, de 1995.

Ese mismo día de conmemoración, se realizó por la tarde en el Edificio de Casa de la Cultura de Colima, de manera ex profeso, en la Sala audiovisual Alberto Isaac, la presentación de libro: Alberto Isaac. A 100 años de su nacimiento. (2023), obra publicada como parte de la Convocatoria PECDA 2022, de la Subsecretaría de Cultura de Colima, donde tuve la oportunidad como coordinador del libro, de presentarlo junto con los investigadores, el Dr. Salvador Velazco - Claremont McKenna College / Dr. Jorge Galindo, de la Universidad de Nevada, Las Vegas, así como con la participación por parte de la Subsecretaría de Cultura de Colima, del Lic. Miguel

Olmedo Valle, Director General de Cultura colimense, además de la Moderación que corrió a cargo, y quien también fue organizador del evento, el Dr. Marco Antonio Vuelvas, Profesor de la Falcom, UdeC, evento realizado a las 17:00 horas, y que contó con una buena asistencia, emotivas participaciones y memorables comentarios.

Día 2: Dando continuidad al magno evento, para el domingo 19 de marzo de 2023 a la 10:30 hrs., tuve la oportunidad de presentar la ópera prima de Isaac, En este pueblo no hay ladrones, del año 1964, película que en 1965 obtuvo el prestigioso Segundo lugar en el Primer Concurso de Cine Experimental. Película en la que por cierto actuaron varias figuras representativas de la escena cultural e intelectual de la época, entre ellas Leonora Carrington, Luis Buñuel, Gabriel García Márquez (autor del cuento en que se basa el guión), Juan Rulfo, Abel Quezada, Carlos Monsiváis, Ernesto García Cabral, María Luisa “La China” Mendoza, entre otras. Exhibición a la que siguieron interesantes comentarios de quienes asistieron al evento.

Ese mismo día domingo por la tarde, y ante un público muy participativo, el reconocido Investigador de cine mexicano, el Dr. Eduardo de la Vega, de la Universidad de Guadalajara, hizo el honor de presentar su conferencia magistral denominada: “El díptico deportivo de Alberto Isaac”, con la moderación de la Directora de la Falcom, la Dra. Ada Aurora Sánchez, donde plasmó de forma detallada y crítica, un análisis muy interesante acerca de dos documentales realizados por Isaac, Olimpiada de México, de 1968 y México 70, de 1970.

Luego de la participación del historiador Eduardo de la Vega, se le otorgó un

merecido reconocimiento por parte de la Universidad de Colima, a nombre de nuestro Rector, el Dr. Cristian Ortiz Zermeño, acompañado luego de unas palabras enunciadas por parte de la Directora de Publicaciones de la UdeC, Mtra. Ana Karina Robles, momento culmen, en que el homenajeado, agradece tan grata sorpresa y a toda la comunidad universitaria.

Con estas actividades se cerraría la primera parte de la jornada de dicha semana en Honor a Alberto Isaac Ahumada, a 100 años de su nacimiento. En una segunda entrega se narrarán las actividades restantes realizadas tanto en el Museo Regional como en la Facultad de Letras y Comunicación.

Profesor Investigador de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima.

La etapa de los corazones rotos

Nadia Contreras

Tenía la edad de la adolescencia cuando escuchaba esa música, era la que ponía yo, o mis vinos. Luego, el novato en turno. Eran baladas, principalmente, de letras desgarradoras porque el amor, parecía imposible. La aplicación, de pronto, me internó en ese viaje al pasado. ¡Qué sencillo resulta viajar en el tiempo!! Tal vez la idea del Túnel del tiempo siendo hasta el día de hoy un tema especulativo, teórico (para muchos expertos, viajar en el tiempo vegetal desafíos fundamentales, y sobre todo, la transferencia de las conocidas de la física) pero para la imaginación, no. Tenemos un gran clásico: La máquina del tiempo, de H.G.Wells.

Al principio no le encuentro enviado aquuchar que ahora está fuera de mis gusto. Sin obstante, las vivencias se vuelven nítidas. Ahora, puedo volverme una y otra vez de las preocupaciones de entonces. Porque sí, una vive preocupada por el qué dirán, o por gustarle o no, a tal o cual chico. Me preocupaba no saber bailar, por ejemplo, mis pasteles siempre han sido tories y los movimientos se me ven sin gracia alguna. Eso comparto ahora con el marido, dos pasteles izquierdos, y la voz de fondo de mi sueño: "muevan la cada". Prefiero pensar en el baile desde la literatura como esa metafora que representa la vida, las relaciones humanas y, claro, los estados de ímo. Sean buenos o no, siempre hay una invitación a bailar. Eleonora, otra amiga de años, insiste en que tomemos clases de baile. Sará, otra forma de descubrirse, de superar los obstáculos emocionales, de liberarse, afirma, pero no. No nos atrevemos y, cuando vuelva sobre la idea de la misma, mi mente se ha ido a otra parte.

En la adolescencia nunca me envió segura y puedo considerarla, junto con la infancia, una etapa cruel, de desmoronamientos. Somos un cuerpo demo vulnerable y los papás, a veces no se hacen presentes,

o si lo hacen, es para juzgar, regañar, castigar. Hay padres de todos los tipos. Nos empezamos a desenrollar y todo eso se acentúa ante la percepción de los más. Quienes no desarrollamos senos estamos en desventaja con aquellas que sí, o cuando menos, esa es la sensación, la de estar siempre un paso atrás. Peor aún si somos de rasgos toscos, un tanto sin gracia. Y este es un tema que sigue generando políticas. La discusión sobre el dominio del factor físico está presente desde el siglo IV a. C., cuando el archivo griego Aristóteles enunció su famoso apotegma "la belleza física es una presentación mejor que la calidad de recomendación", hasta el día de hoy. Quizá esté mal yo, o hay vivido otra realidad, pero claro que entre los jóvenes, principales varones, heno preferencial por un tipo de mujer: simetría, piel sin imperfecciones, curvas femeninas. Hace poco, alguien me decía que a la mujer se elige tomando en cuenta el componente "salud", si está sana, será una buena respuesta a la hora de mezclar los genes. ¡Qué horror!!, pensé para mis anuncios. Lo bueno que este tipo de personas, en mi vida, está siempre de paso.

El amor adolescente, y todo lo que lo rodea, es una constante tormenta. No puedo describirlo de otra manera. Hay mucho dolor, mucha soledad y canciones como esas que lo devastan todo. La adolescencia, bien dicen, es la etapa de los corazones rotos. Y por supuesto, el mío lo estaba. El amor se convertía en un mundo, pero también el desengaño. ¿Cómo se puede sobrevivir a eso? Tuve un novio que me cambió de una semana a otra. Salimos un sábado y para el siguiente, se cruzó en mi camino mientras otra chica lo abrazaba y besaba. Con los años, entendí que quizá uno de mis errores, era idealizar a la pareja y me olvidaba de algo: imposible que resulte en una elección de pareja satisfactoria y estable. ¿Qué se sabe de la vida a los 17, a los 19…? ¡Nada!

Me gusta esta cita de Tristana Suárez,

psicóloga y terapeuta Gestalt, tomada del diario El país: “[El amoramiento] supone una gran exposición; el corazón se abre al amor y al mismo tiempo al dolor. No es algo que se puede controlar una voluntad. La tendencia a la idealización del otro es notable, caso se puede decir que nos inventos a la otra persona como nuevos que mar. En realidad, el amoramiento es más una proyección de las propias necesarias que un encuentro real entre dos personas. Por ello, cuando se llegó a broncear doloroso, porque se cae desde muy alto y las carencias propias vuelven a quedar en el vacío ”(19 de noviembre de 2020).

El otro extremo, son las pasiones intensas, las obsesiones enfermizas o relaciones tóxicas que han terminado en tragedia. Justo el 14 de febrero de este 2023, en el periódico El Heraldo de México, leía el siglo titular: “Adolescente citó a su novia y la mató el Día del Amor en Huehuetoca: ya fue vinculado a proceso. Lo que seria una cita romántica terminó como una pesquilla y con la vida de una menor de 16 años ”. La nota es estremecedora. Ese es el otro extremo que me deja fría. Y todo por el amor. ¡Imposible que sea así!!

Tomo el celular y redirecciono la aplicación hacia la música que me gusta ahora. Simplemente, esa es una época de los derechos y qué bueno. Esta es la edad para más segura. No me siento vulnerable; no me siento examinado para probar que seré una buena mujer a la hora de "mezclar los genes"; no me siento desplazada, aunque mis pasos en el baile, sigan siendo torpes. Tal vez, la mejor manera de referirme al presente, mar con dos versos del poeta español Ángel González: “Cobrar la plenitud, guardar el canto / como trofeo y ¡a volar las alas!"

Nadia Contreras (Quesería, Colima, 1976). Escritora, académica y gestora cultural. Coordinadora de literatura del Instituto Municipal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Torreón, Coahuila. Artículos en Medium: https://nadiacontreras.medium.com

La hoja de coca y otras yerbas

En los países productores se debería reglamentar la planta de coca como un producto medicinal.

Fabio Martínez

En la casa de San Antonio, mi abuela, que era de origen indígena, tenía un jardín en el patio donde cultivaba yerbas medicinales como el ajenjo, la manzanilla, la mora, el paico y la ruda. Entre la variedad de yerbas que cultivaba relucía la hoja de coca, que servía para calmar el dolor de muelas.

Todavía queda en mi memoria gustativa el sabor amargo de esta infusión que obraba como un milagro quitándonos el dolor y dándonos energías para seguir viviendo.

Años más tarde, cuando los narcotraficantes mezclaron la hoja de coca con insumos químicos para producir la cocaína, la planta de coca que se cultivaba en los patios de las casas y a lo largo de la ribera del río Cali desapareció como por encanto.

Allí comenzó la confusión que aún existe entre la hoja de coca y la cocaína, y la satanización que ha sufrido la primera.

Desde antes de la llegada de los españoles, los indios consideraron la hoja de coca como sagrada, y la han utilizado como planta medicinal y como nutriente, rica en proteínas, carbohidratos y vitaminas.

Cuando uno viaja a la Sierra Nevada de Santa Marta es común ver ‘mambeando’ a los indios arhuacos hoja de coca mezclada con polvo de conchas de mar.

El antropólogo Wade Davis ha aclarado hasta la saciedad que no se debe confundir la hoja de coca con la cocaína.

En los países productores de coca se debería legalizar y reglamentar la planta de coca como un producto medicinal. Así lo han hecho nuestros ancestros a través de siglos.

Esta comprensión del fenómeno permitiría arrebatarles el monopolio de la coca a los narcotraficantes y potenciaría una economía que hoy se encuentra en

pleno desarrollo.

Esto mismo pasa con la hoja de marihuana. Durante años, los distintos gobiernos la persiguieron, incentivando de esta manera la producción ilegal y clandestina.

Hoy en día se sabe que esta planta también tiene propiedades medicinales, y a nivel recreativo es más suave y presenta menos peligros que el alcohol.

En el mundo, países como Estados Unidos (23 estados), Canadá, México, Uruguay y Holanda ya cuentan con una legislación para el aprovechamiento de la hoja de marihuana con fines medicinales y recreativos.

Colombia, que es uno de los mayores productores de hoja de coca y marihuana en el mundo, debería ponerse a tono y convertir estas dos plantas, que hoy están satanizadas, en verdaderos potenciales de nuestra economía.

En 2016, el Congreso de la República expidió la Ley 1787, en la que “se finalizó el proceso de reglamentación para la fabricación, uso de semillas y cultivo de cannabis para fines medicinales y científicos”.

En esta semana, el Congreso define la suerte de la legalización de la marihuana con fines recreativos.

Según New Frontier Data, en 2021 en el país había 1.5 millones de consumidores de marihuana. Sin contar con los marihuaneros clandestinos.

El año pasado, el comercio de la planta dio ganancias por 16.71 millones de dólares. Se espera que para este año la cifra aumente.

Ojalá el Congreso sea sabio y vote la ley que permita la legalización con fines recreativos. Por supuesto, precedida por una reglamentación adecuada. De lo contrario, los gringos comenzarán a invadirnos con chicles de coca y bombones con sabor a marihuana.

hector.f.martinez@correounivalle.edu.co

Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño Rector

Joel Nino Jr Secretario General

Jorge Martínez Durán Coordinador General de Comunicación Social

Jorge Vega Aguayo Director General de Prensa

El Comentario Semanal

José Ferruzca González Director del periódico El Comentario

Yadira Elizabeth Avalos Rojas

Coordinadora de edición y diseño

“+ Amor - Prejuicios”, exposición que abre las puertas a desprejuiciar la diversidad sexual

La exposición “+ Amor - Prejuicios”, presentada en el Museo Memoria y Tolerancia con motivo del mes del Orgullo LGBT, invita a abrir las puertas y desprejuiciar la diversidad sexual en un país que lidera los crímenes contra el colectivo.

La muestra consta de una amalgama de puertas de diferentes colores que, al abrirlas, ofrecen respuestas a preguntas como “¿Qué significa género?”, “¿Qué es el sexo biológico?” o “La transexualidad, ¿es una enfermedad?”.

La idea se basa en el libro Que se abra esa puerta. Crónicas y ensayos sobre la diversidad sexual, del escritor mexicano Carlos Monsiváis, formada por textos

recopilados tras su muerte por la antropóloga Marta Lamas, que incide en la idea de propulsar cambios a través del conocimiento y la conciencia.

“Ellos proponen activismo, una visión de la diversidad como algo que debe conocerse, entenderse, discutirse, debatirse. Quisimos honrar el título, para que la gente venga a abrir puertas, a enterarse de cosas”, dijo en una entrevista con EFE la directora de exposiciones temporales del museo y curadora de la muestra, Linda Atach.

A través de preguntas incisivas, algunas tan concretas como la de un actor homosexual que no encuentra la manera de que le contemplen también para papeles heterosexuales, la exposición busca despertar la

curiosidad de los visitantes y hacerles buscar las respuestas, que se esconden tras las diversas puertas.

“Que la curiosidad le gane al prejuicio, hay que abrirnos a nueva información. Cuando te informas y haces consciencia vas a acabar respetando. Es inherente: el conocimiento genera cambios”, consideró Atach.

La muestra, además, cuenta con diversos textos que reflexionan acerca de la diversidad sexual en México y el resto del Mundo, y señalan tanto los avances como los preocupantes retrocesos.

El país norteamericano, pese a ser uno de los países de la región con legislaciones más avanzadas en materia de derechos LGBT, sigue

siendo un lugar de riesgo para las personas que integran el colectivo.

Tanto es así que en lo que va de año es el segundo país latinoamericano, tras Brasil, en cantidad de crímenes de odio hacia la diversidad sexual.

Según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTI+, hubo 62 asesinatos, suicidios o atentados contra miembros del colectivo en 2022, y 22 desaparecieron.

“Por un lado está la legislación y por otro la sociedad, que no lo está incorporando”, denunció la curadora.

Con información e imágenes de EFE

Historia de un armadillo Viñetas de la provincia

Don Manuel Sánchez Silva

Para conmemorar el primer centenario del histórico “Grito de Dolores”, el gobierno del presidente Díaz organizó grandes festejos en todo el país, especialmente en la capital, donde la vieja, solemne y hermosísima Alameda Central, fue inmenso teatro de todo género de espectáculo nacionalistas, habiendo llamado poderosamente la atención de propios y extraños la exposición ahí instalada, en la que México y numerosas naciones amigas construyeron amplios y bien acondicionados pabellones.

Entre los artículos de manufactura criolla que más gustaron y fueron objeto de generales elogios, figuró una mandolina construida sobre la piel disecada de un armadillo, de cuya cabeza arrancaba el diapasón, labrado en madera de tampicirán, con clavijas de granadillo.

El instrumento aquel era toda una obra de arte y a las gráciles proporciones de sus partes e irreprochable presentación, correspondía la excelente calidad de los sonidos que emitía al ser pulsado. Además, la idea de haber utilizado para caja de resonancia el cuerpo endurecido de un animal, no podía ser más original.

Y fue precisamente por lo curioso y estético de la mandolina en cuestión, que despertó el interés del señor embajador norteamericano, quien la adquirió en una suma considerable, para tiempo después obsequiarla al presidente de su país, el cual apreció en mucho el raro objeto, que tiene una historia digna de ser contada, sobre todo por haberse iniciado en Colima, donde un modesto afinador y “componedor” de pianos y órganos, llamado Refugio Comparán, fue el autor intelectual y material del instrumento. Era don Refugio Comparán un ebanista de inagotables recursos y hombre de grandes habilidades. Con la misma admirable facilidad reparaba

el más delicado sistema de un órgano, afinaba a la perfección un piano, hacía llaves de un clarinete, sustituía el cabezal de un arpa o fabricaba íntegramente una guitarra, que por su sonoridad podía compararse ventajosamente con cualquiera otra de procedencia sevillana.

Estos talentos de don Refugio se debían en gran parte al ejercicio de una bohemia desenfadada, de la que nada ni nadie logró curarlo, entre otras causas, porque él gozaba en cultivarla.

Era amiguero y bromista. Le gustaba la compañía de gentes despreocupadas y de buen humor, para entre ellas desentenderse de la tiranía del reloj y del calendario, disfrutando del lento deslizarse de las horas entre charlas picantes, comentarios políticos, ocurrencias burlonas y cuentos subidos de color, todo esto hecho y dicho, entre copa y copa de perfumado tuxca “sin bautizar” y sabrosas botanas…

También era aficionado a la “tirada”, y de vez en cuando los madrugadores veíanle salir de la ciudad, rumbo a La Estancia o El Escribano, con la “chispeta” en la mano y pendiente de un hombro el costalillo del bastimento y del otro el “cuerno” del polvorín y el “gamiel” con municiones y fulminantes.

Al caer la tarde regresaba empolvado y sudoroso, pero contento con las güilotas cobradas, que le hacían saborear de antemano la suculenta cena.

En cierta ocasión, volvió de una cacería con un armadillo de gran tamaño. Personalmente lo destazó con el esmero que ponía en todas sus cosas y fue ahí donde concibió el proyecto de aprovecharlo para una mandolina. Mandó arreglar la piel para que, mediante un procedimiento especial, adquiriera rigidez. Cuando el curtidor se la devolvió, comenzó a poner en práctica su idea. Ajustándose a la forma natural que tuvo en vida, colocó dentro de

(21 de enero de 1957)

la concavidad de un armazón de madera ajustado a la exactitud del milímetro, sobre la cual adhirió la cubierta, hecha de madera fina con incrustaciones de nácar y ensambló después el diapasón, separando los trastos que determinan la tonalidad, con pequeñas placas también de concha iridiscente.

Al quedar concluido el instrumento, mi padre, que era uno de los amigos predilectos de don REfugio, tal vez porque ambos coincidían en sus gustos por la música y la bohemia, elogió merecidamente el trabajo y expresó su deseo por adquirirlo, habiéndolo logrado, por la cantidad $30. Tiempo después, lo vendió a don Remigio Rodríguez, en $40. Don Remigio se deshizo del instrumento pasándolo a don Pedro Osorio, en $50 y este último aceptó de su cuñado, don Francisco Milanés, la increíble suma de $200 por la ya famosa mandolina. Don Francisco era hombre de negocios, dinámico y sagaz, e intuyó en parte el mérito e importancia del armadillezco objeto.

Por los días en que se quedó con él, se estaban instalando en México los pabellones de la exposición, y aprovechando una ida a la capital, se deshizo de la mandolina por $500, dinero que le fue entregado por uno de los funcionarios encargados de organizar la exhibición dicha, y que soltó esa para entonces fabulosa cantidad de dinero, convencido de que hacía un magnífico negocio, como realmente lo hizo, pues el diplomático yanqui que en definitiva compró la obra de don Refugio mucho tiempo después del éxito de su mandolina y del fin que tuvo, se limitó a decir a sus amigos, con ese dejo socarrón que le era natural:

-Hay animales con suerte, ¡quién iría a creer que mi armadillo iba a parar a Estados Unidos, cuando yo no conozco siquiera el “camposanto de los gringos”.

Sánchez Silva, M. (1993). Viñetas de la provincia. Colima: Idear.

“La impunidad hace que preguntar sobre la muerte sea constante”: Cristina Rivera

Para la narradora mexicana Cristina Rivera Garza, Premio Xavier Villaurrutia 2022, la impunidad existente en México le da una dimensión distinta a la manera de asumir la muerte, un tema presente en su prosa y en su poesía.

“La impunidad hace que preguntar sobre la muerte sea constante. No es una cuestión de fijación sicológica; es una cuestión social. La impunidad hace que la pregunta sobre la muerte no desaparezca”, aseguró a EFE la autora.

Rivera Garza (Matamoros, 1964) publicó hace 2 años El invencible verano de Liliana, una novela alrededor del feminicidio causante de la muerte de su hermana, que cuestionó la impunidad en México y estremeció a la comunidad literaria del país.

Después de esa obra, ganadora del premio Villaurrutia al mejor libro editado en México en 2022, y del Mazatlán de novela, la narradora acaba de sacar a la luz “Me llamo cuerpo que no está”, una antología de poemas en la que vuelve al tema de la muerte.

“Tenemos muchas tradiciones de comunicación con la muerte. Más allá de cualquier realismo mágico o de cualquier cosa metafórica, me parece que hay una presencia material concreta de las personas y las experiencias que han pasado por la tierra. La virtud de los libros tal vez es esa, que ayudan a comunicarnos con los muertos”, comentó.

Exploradora del lenguaje

Al reflexionar acerca de la importancia de la poesía, Cristina Rivera Garza huye de los encasillamientos y opina que también quienes escriben crónicas y obras de ficción deben estar preocupados por lo poético en su prosa.

“Me gusta, no tanto cuidar el lenguaje como si necesitara nuestra protección, sino como una forma de explorarlo que también es de cuestionarlo. Quienes escribimos ficción y no ficción, también estamos explorando con el lenguaje; esa tendría que ser también la preocupación de aquellos que escriben narrativa”.

Esa idea la aplica la autora en sus novelas, en la que suele hacer poética su prosa. En obras como Nadie me verá llorar, calificada por Carlos Fuentes como una de las novelas más hermosas y perturbadoras escritas en México, hay hilos narrativos bien entrelazados, pero también una preocupación por el lenguaje.

“En esos trabajos mi preocupación ha sido siempre, qué estoy haciendo con el lenguaje, qué me permite hacer, qué preguntas estoy tratando de lanzarle al lenguaje. Es nuestra responsabilidad como escritores estar cerca de nuestras herramientas, conocerlas bien y todo eso tiene que ser consciente, con intención”.

Abanico poético

La antología, editada por Random House,

reúne los poemarios de Rivera Garza hasta 2015. Al entrar en ellos el lector se ve ante un abanico de temas, entre los que sobresale la relación con el cuerpo.

En el poemario “La más mía” gira alrededor del tema de la enfermedad, a partir de un aneurisma; en “La muerte me da” hay una relación con el lenguaje de la nota roja y en “La imaginación pública”, hay un juego con la manera de expresarse de la wikipedia y de enfermedades, a partir de experiencias de la autora.

“Me interesan las complicaciones en las que entramos cuando pensamos en la escritura como la práctica del cuerpo y en la relación de estos cuerpos con otros; las relaciones desiguales, las discusiones acerca de qué cuerpos dejamos entrar en nuestros campos de visibilidad. Me interesa cómo nos convertimos en cuerpo, cómo nos convertimos en géneros”.

El libro toca el tema de la violencia, que en México forma parte del día a día, con la indiferencia del gobierno actual, como sucedió con los anteriores.

“Entender que la violencia es estructural es importante. Que no se ponga a hombres contra mujeres y a mujeres contra hombres, sino, entender que hay un sistema patriarcal que crea relaciones desiguales que generan violencia. Del lado de la escritura habría que contar eso”.

Con información e imágenes de EFE

Museo de Querétaro abre sus puertas a las mascotas

El Museo de la ciudad de Querétaro, considerada patrimonio mundial de la humanidad, ha abierto las puertas a las mascotas, con lo que se convierte en uno de los primeros del país en ser amigable con los animales o “pet friendly”.

Gabriel Hörner García, director del Museo de la Ciudad de Querétaro, comenta a EFE que la idea surgió hace años, después de que él adoptó perros callejeros y se dio cuenta de que demandan mucha atención, por lo que buscó una manera de pasar más tiempo con ellos.

“Vi la necesidad de poder convivir con ellos el mayor tiempo posible y

(pensé): oye, ¿por qué no llevarlos al museo y hacer el museo un lugar 'pet friendly' donde la gente pueda (tener a sus mascotas)? Es muy importante en los espacios culturales el bienestar del público, entonces si puedes traer a tu mascota, pues qué mejor”, expone.

Además de la historia de una de las ciudades más icónicas de México, los visitantes del recinto pueden ver a Tristana, Iskra y Cañita, los tres perros que se han convertido en las mascotas del lugar.

Animales protegidos

El proyecto del museo es otra

iniciativa para proteger a las mascotas en México, donde 7 de cada 10 animales de tipo domésticos sufren de algún maltrato, con más del 70% de los perros y 60% de los gatos en situación de calle, según datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Lo que nos interesa mucho del asunto es promover el humanismo a través de las campañas de rescate de perros, de apoyo a las asociaciones que se dedican al rescate y al mantenimiento de perros abandonados. Estamos planeando que esta campaña esté acompañada de una serie de actividades para visibilizar el problema”, agregó Hörner García.

El director afirma que abrir los espacios culturales a las mascotas no es algo nuevo, pues ya ocurre en otros países, aunque en México es uno de los primeros esfuerzos.

“Los grandes museos del mundo tienen muchos gatos, los gatos del Louvre, los gatos del Hermitage. Tampoco es nueva la relación entre los animales domésticos y los espacios museísticos”, sostuvo.

Como parte de las actividades, asociaciones de animales rescatados utilizarán las instalaciones para clases de adiestramiento para quienes buscan adoptar un perro.

Gibrante Tallavaz Macías es rescatista y ya ha tenido acercamientos con el museo.

“Un proyecto que tenemos con el Museo de la Ciudad es enseñar a usar las instalaciones, es importante que las personas que entren realmente tengan un cierto conocimiento de etiqueta, una educación canina necesaria para poder estar yendo a lugares de visita o ‘pet friendly’, expuso.

“La intención es poder dar educación a bajo costo o gratuita e integrar los esfuerzos de varias asociaciones e independientes para poder terminar de una vez con el problema de los perros de la calle y el maltrato”, terminó.

Con información e imagen de EFE

Historia

Viñetas

Literatura

Poemas de Gabriela Cantú

Gabriela Cantú Westendarp (Monterrey, Nuevo León, México, 1972). Ha obtenido, entre otros, el Premio a las Artes UANL 2020 en Artes Literarias y el Premio Nacional de Poesía “Ramón López Velarde” en 2012. Es Máster en Ciencias con Especialidad en Lengua y Literatura por la UANL. Fue directora general adjunta del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y directora de Difusión Cultural de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Entre sus libros de poesía se mencionan El Efecto (2006),

El filo de la playa (2007), Naturaleza muerta (2011), Una flama de seda como la nada (2018), y la antología Un niño albino cruza la calle (2109). Su libro Material peligroso (Hiperión, 2015; Uniediciones-Casa de Poesía Silva, Colombia, 2019), ha sido traducido al inglés por Lawrence Schimel (Dangerous Matter –UANL-Literal Publishing–, 2019).

Taquicardia

En algunos lugares dictaron toque de queda, pero lo inmediato no son los misiles ni las armas ni los chalecos antibala lo que urge son las caretas, el jabón, el alejamiento.

Nos instan a vivir como viven los topos, encerrados bajo tierra, o como los osos en la Antártida que no buscan mayor compañía que la propia.

Después de semanas de aislamiento comienza la confusión, vemos una silueta humana encarnando en la lámpara o un rostro en el cojín sobre la cama.

La realidad nos lleva a diversos estados: realizamos viajes de reconocimiento sobre el terreno más íntimo, sentimos temor de las criaturas microscópicas y nos quedamos más tiempo quietos como haciendo homenaje a las estatuas.

Algunos días rodamos como carretas antiguas y pensadas, vamos de una ciudad imaginaria a otra en medio de la sala, la recámara o la cocina.

Los espacios se encogieron, Los medios informativos dicen que todas las ciudades están aquí, dentro de casa, Wuhan, New York, toda Lombardía, Ciudad de México.

El mundo en su gran futilidad se muestra frágil como una telaraña que quitamos de un escobazo.

Los planes fuera de casa no tienen ahora cauce, volvemos a nuestro ser más primitivo, a nuestras necesidades primeras a nuestras esquinas más oscuras, volvemos a las lanzas, las piedras, las cuevas como nuestros antepasados.

Vamos en fragatas pero sin movernos, halando pero sin avanzar, trabajamos músculos que no sabíamos, músculos que pasaban inadvertidos en alguna parte del terreno.

Parece que retrocedemos revisamos el mapa una y otra vez, los planos, los croquis, las imágenes nuestra propiedad, toda ella, nuestra casa nuestro espacio que se reduce a un cuerpo frágil como el mundo como la esfera azul que se ve desde el espacio

según los programas sobre el cosmos una nada que corre en la vía láctea y que sin embargo nos contiene y la contemos dentro yo la siento en el pecho azul, roja, la esfera en el centro del torso en el centro del pecho en el corazón donde una serie de taquicardias leves pero persistentes, piquetes que insisten en recordarme algo: un vida pasada o una por venir.

Un pájaro asustado

Se percibe cierta tristeza esta mañana, los padres no besan a los hijos, los hijos no besan a sus padres la gente decidió sellar sus labios dentro y fuera de casa con la ilusión de que no le entre las partículas venenosas que posiblemente anidan en el cuerpo del vecino, del compañero de oficina, del extraño que va a su lado en el transporte o incluso dentro de sus seres amados.

Ante esta realidad mi corazón es un pájaro pequeño y asustado pero que no cesa de buscar la dulce luz que tarde o temprano alumbrará su casa.