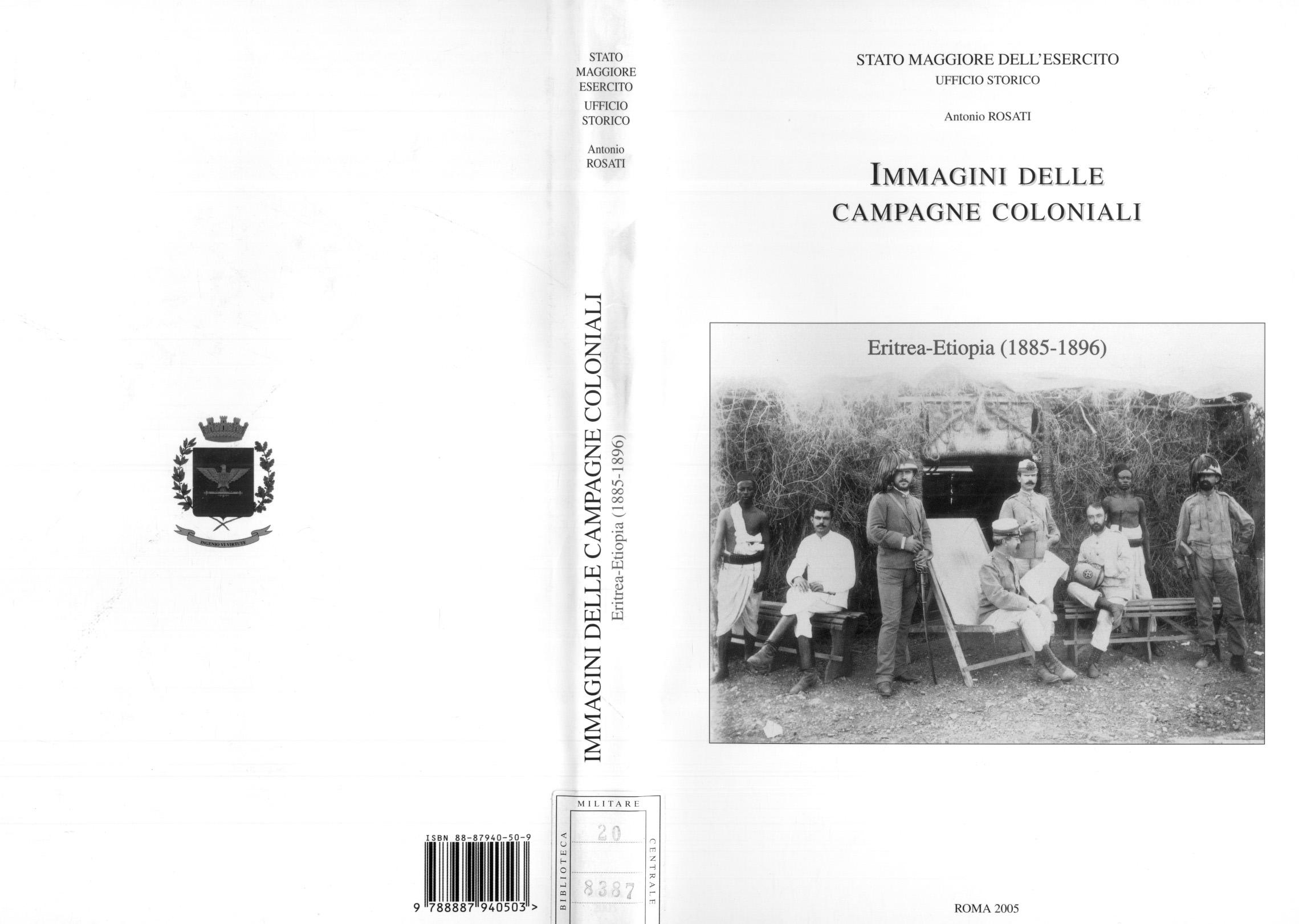

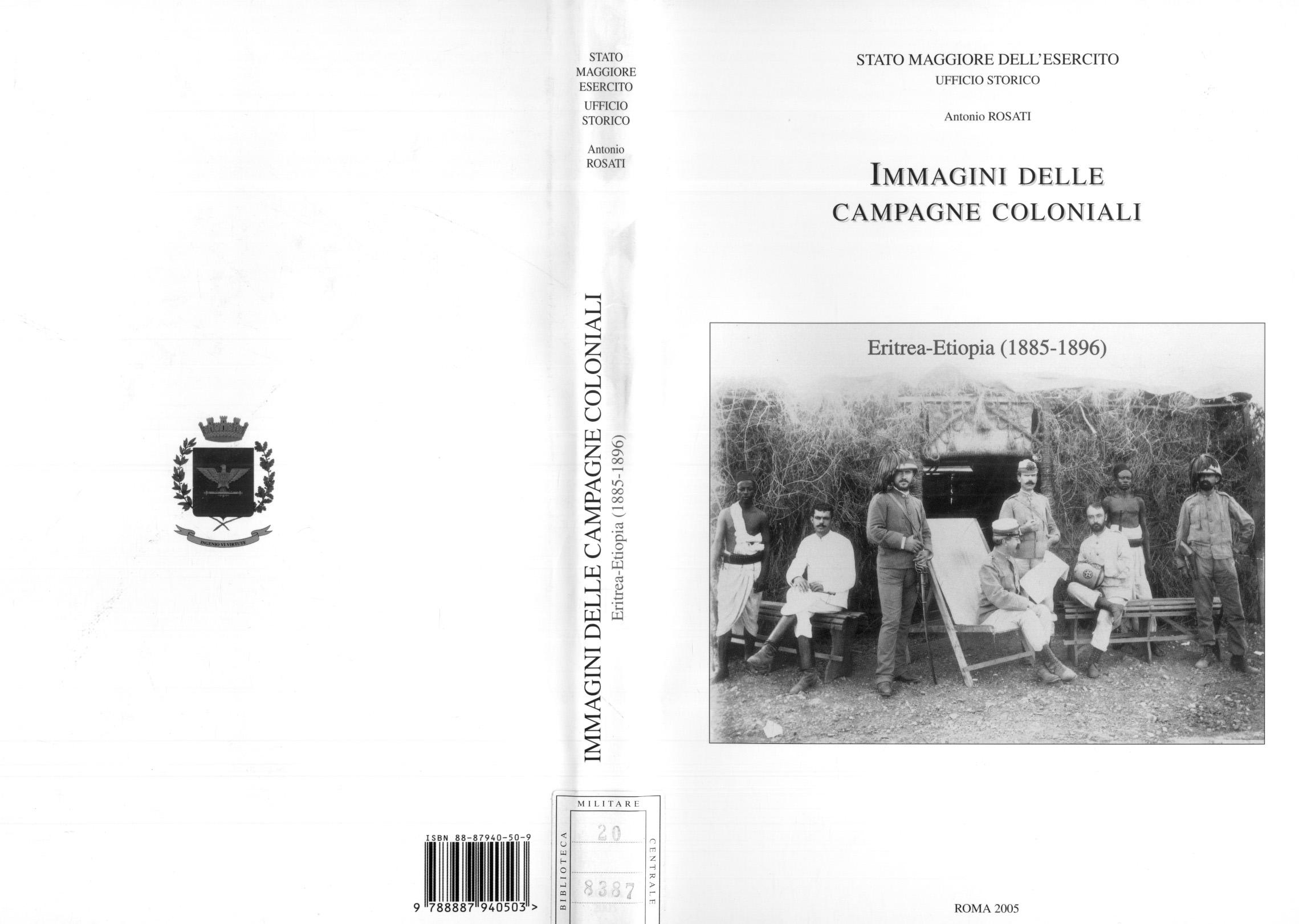

IMMAGINI DELLE CAMPAGNE COLONIALI Eritrea-Etiopia (1885-1896) Roma 2005

STATO MAGGIORE ESERCITO UFFICIO STORICO Antonio ROSATI

PROPRIETÀ RISERVATA

Tutti i dirilfi riservati

Vìetata la riprodu zione anche parziale sen;;.a autori::=ozione

© Copyright Stato Maggiore deli'Eserciw Ufficio Storico - Roma 2005

ISBN 88-87940-50-9

S1ampa· STILGRAFICA srl 00159 Roma Vlalgnazw l'ei1111Cng<•. 31/:13 · Tcl.

PRESENTAZIONE

Questo volume. il secondo della collana " Imma gini delle carnpagne coloniali", affronta il periodo della prima penetrazione militare italiana in Africa. Partendo dal l 885, anno dello sbarco a Massaua, e arrivando all896, anno del disastro di Adua, l'autore ha raccolto duecentosessanta foto scattate dai più noti fotografi allora operanti in Eritrea e in Abissinia. Questi, per la prima volta, inviarono in patria/e immagini di terre sconosciute ed affascinanti, mostrando le imprese dell'Esercito ma anche l e popola z ioni locali, i luoghi e la natura di quei paesi.

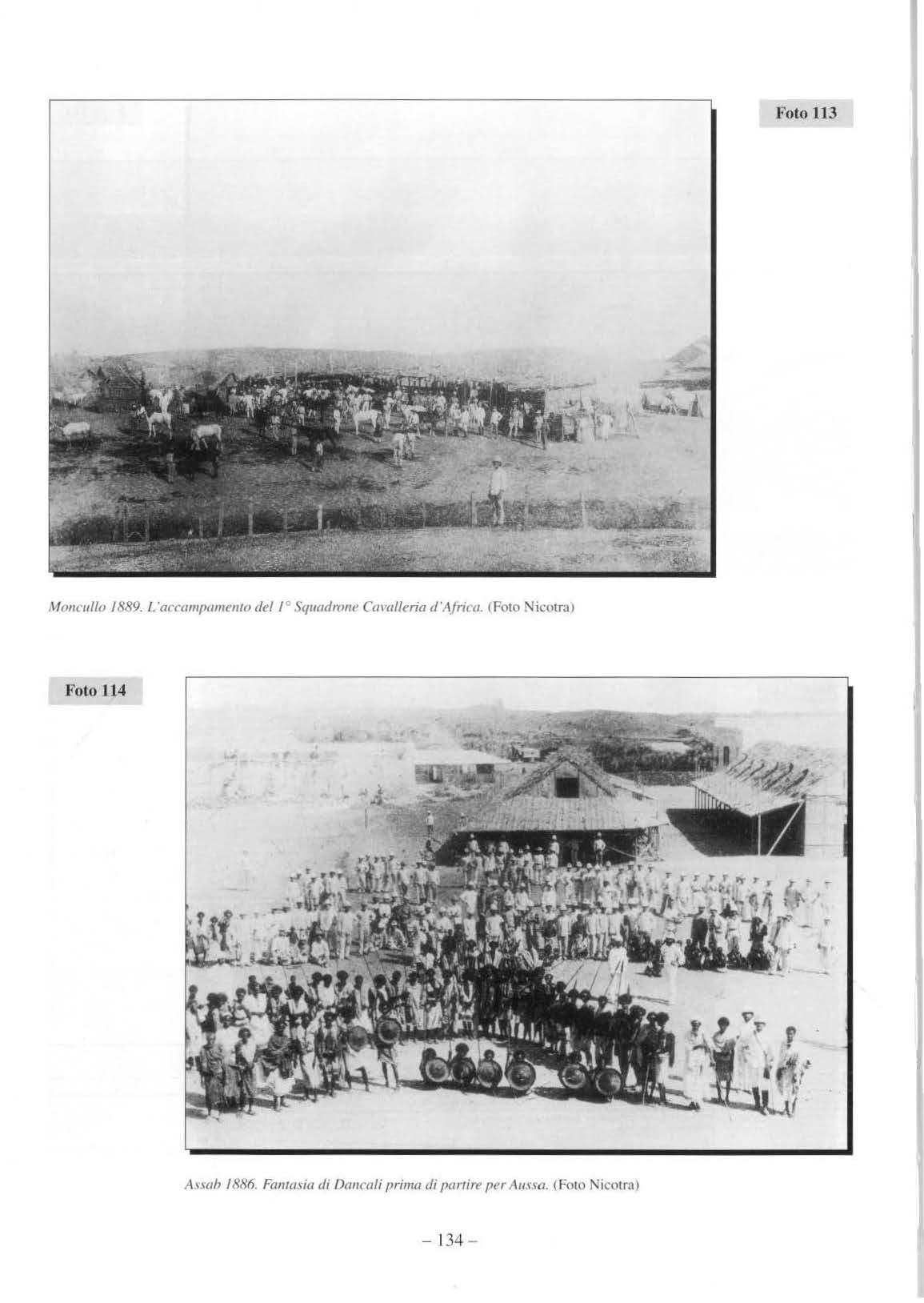

Lentamenre, l'usan za di c reare litografie dalle stesse foto per illustrare i quotidiani e le pubblicazioni dell'epoca, cedette lo spazio esclusivamente alle immagini fotografiche.

Anche qu esta volta l'autore, cui vanno i ringraziamenti del/' Ufficio Storico per il lavoro svolto, ha effettuato un 'efficace selezione delle immagini (utili:zando come fonti non solo l'archivio fotografico dell'Ufficio Storico ma anche altre raccolte fotografiche pubbliche e pri vate), mostrando esaurientem ente quale fu l'operato dell'Esercito Italiano al/'ini :.i o della nostra avvenfltra africana.

-3-

Il Capo dell'Ufficio Storico Col. Massimo Multari

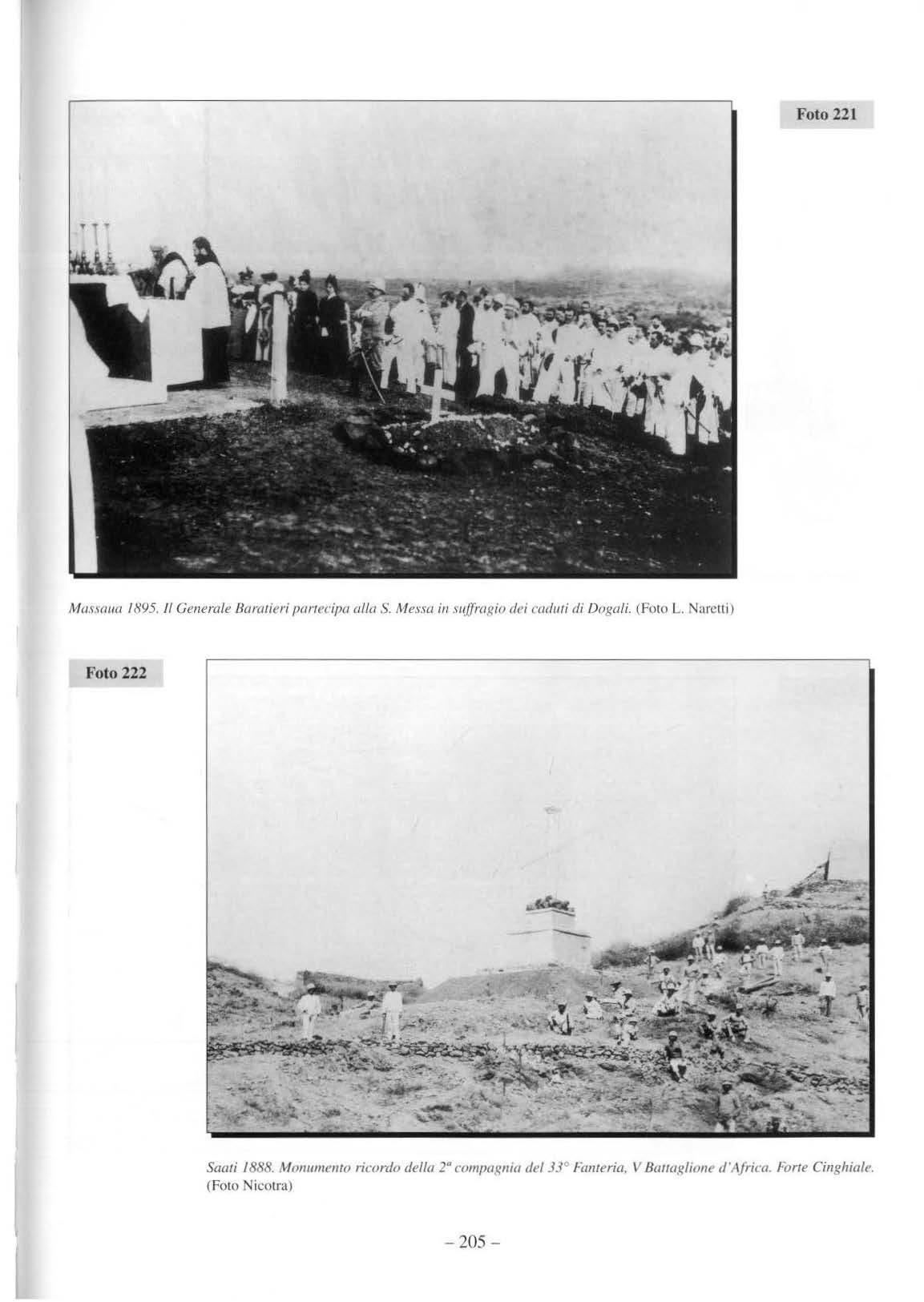

RINGRAZIAMENTI

L'a utore ringrazia per la collaborazione prestata alla realizzazione del volume: !"Ufficio Storico dello Stato Maggiore Esercito, in particolare il Gen. Nicola della Volpe , il Ten en te Colonnello Antonino Di Gangi, il Tenente Colonnello Fi lipp o Cappellano , i Marescialli Mauri zio Saporiti e D aniele Prinari .

Si ringraziano poi il Colonnell o Vincenzo P ezzolet, dell 'A rma dei Carabinieri, la Dotloressa Stefania Bonanni dell ' Istituto per la storia del Risorgimento , i] Professa r Luigi Goglia per le immagini tratte dalla sua importante collezione, gli amici Ciro Paoletti e Piero Crociani.

- 5 -

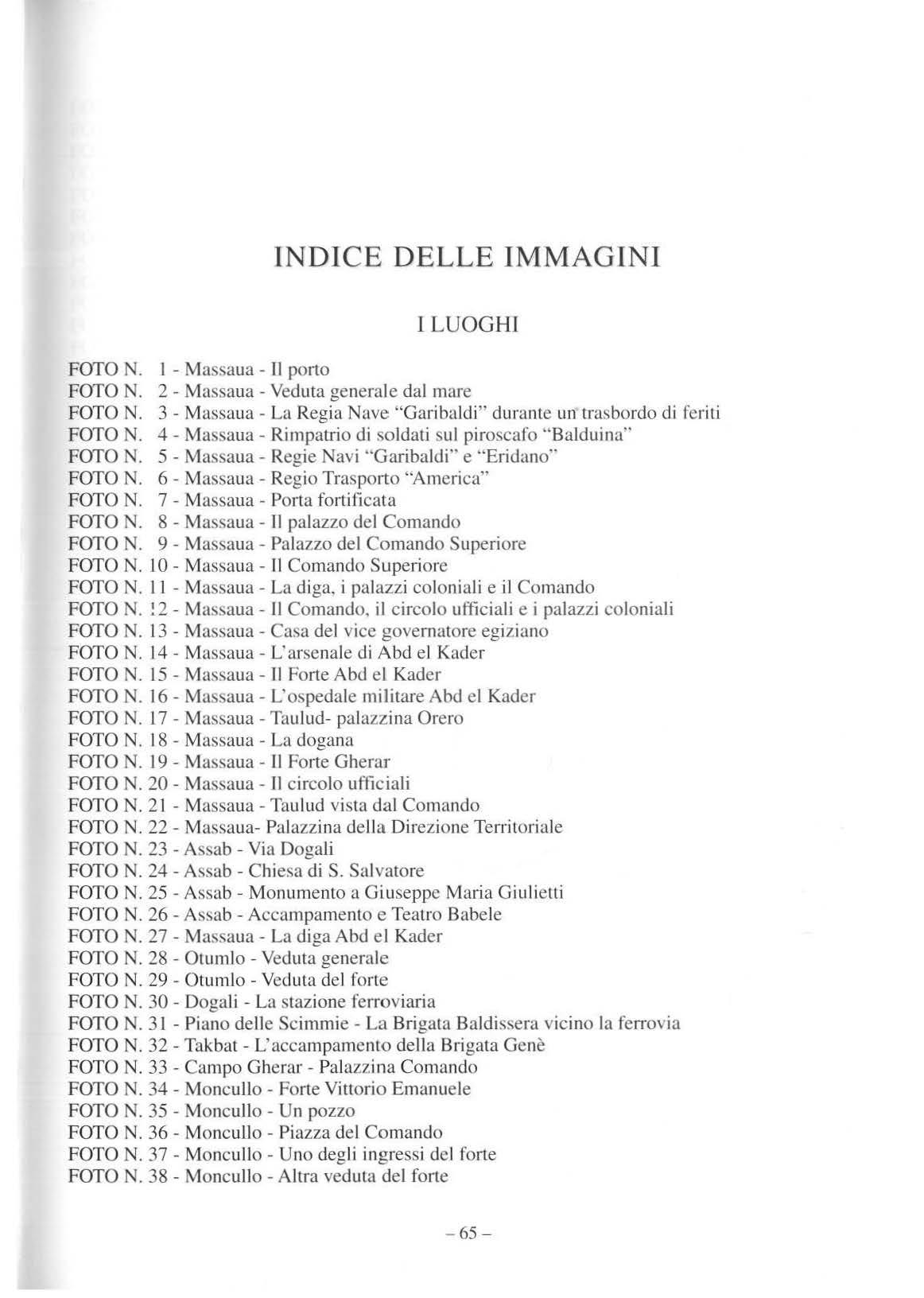

CENNI GEOGRAF IC I p. 9 CAMPAGNE D'AFRICA 1885-1 896 13 FOTOGRAFI ITALIANI IN AFRlCA 73 TABELLE D I FORMAZ IONE DELLE TRUPPE SBARCATE A MASSAUA 75 IL CAMPO DELLA FAME 79 DOGALI 85 INDEG N I DELLA LUCE 91 IL COMBATifMENTO DI DOGALI 95 INDICE DELLE IMMAGINI 99 I L UOG HI 109 LE T RUP PE NAZ IONALI 149 LE TRUPPE CO LO NIALI 179 CARAB I NIER I E ZA PTIÈ 203 GLI IND IGE NI 249 EP ILOGO 273 I ND ICE DELLE B l OGRAFIE 281 BIOGRAFIE 283 BIBLIOGRAFIA 313 REF ERENZE FOTOGRAFICHE 316 - 7 -

INDICE GENERALE

CENNI GEOGRAFICI

ETIOPIA: REGIONI FISICHE

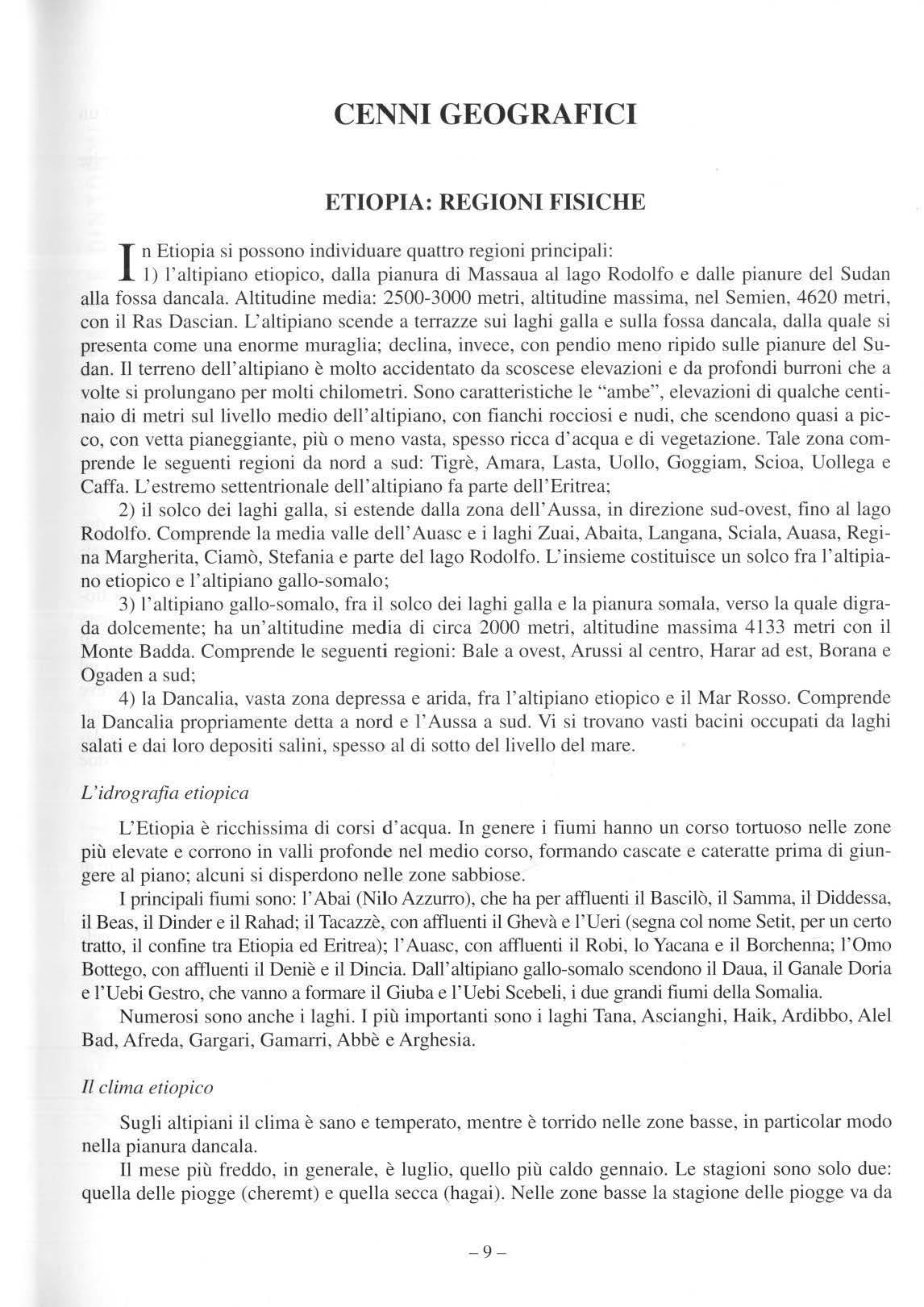

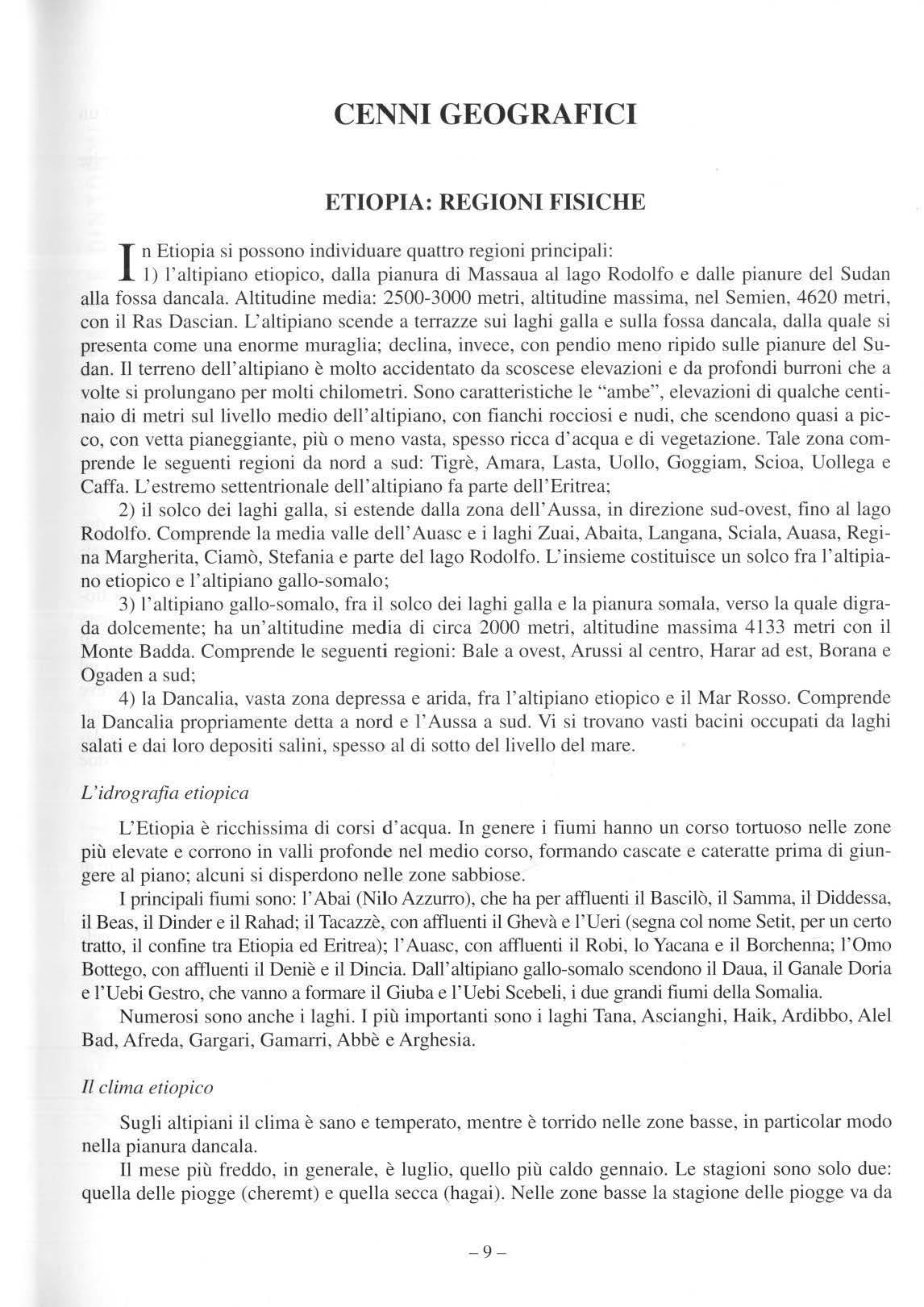

In Etiopia si possono individuare quattro regioni principali:

l) l' altipiano etiopico, dalla pianura di Massaua al lago Rodolfo e dalle pianure del Sud an alla fossa dancala. Altitudine media: 2500-3000 metti, altitudine massima, nel Semien , 4620 metri , con il Ras Dascian. L' altipiano scende a terrazze sui laghi galla e sulla fossa dancala, dalla quale si presenta come una enorme muraglia; declina, invece, con pendio meno ripido sulle pianure del Sudan. Il terreno dell'altipiano è molto accidentato da scoscese elevazioni e da profondi burroni che a volte si prolungano per molti chilometri. Sono caratteristiche le "ambe" , elevazioni di qualche centinaio di metri sul livello medio dell'altipiano, con fianchi rocciosi e nudi, che scendono quasi a picco, con vetta pianeggiante, più o meno vasta, spesso ricca d'acqua e di vegetazione. Tale zona comprende le seguenti regioni da nord a sud: Tigrè, Amara, Lasta, Uollo, Goggiam, Scioa, Uollega e Caffa. L'estremo settentrionale dell ' altipiano fa parte dell ' Eritrea;

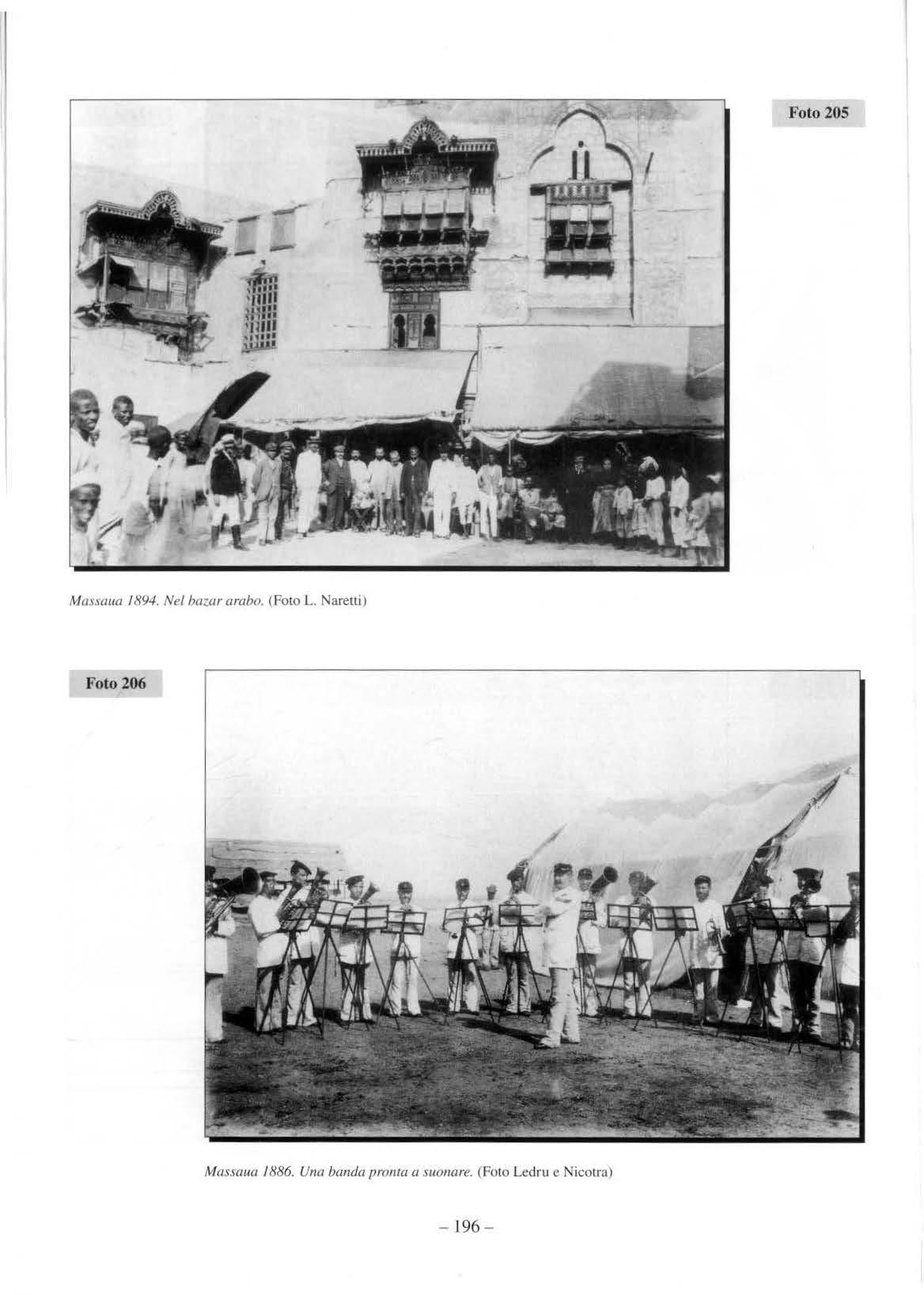

2) il solco dei laghi gal1a, si estende dalla zona dell' Aussa, in direzione sud-ovest, fino al lago Rodo lfo. Comprende la media valle dell' Auasc e i laghi Zuai, A baita, Langana, Sciala, Auasa, Regina Margherita, Ciamò, Stefania e parte del lago Rodolfo. L' in sieme costituisce un solco fra l'altipiano et iopico e l'altipiano gallo-somalo;

3) l'altipiano gallo-somalo, fra il solco dei laghi galla e la pianura somala , verso la quale digrada dolcemente; ha un'altitudine media di circa 2000 metri, altitudine massima 4133 metri con il Monte Badda. Comprende le seguenti regioni: Baie a ovest, Arussi al centro, Harar ad est, Borana e Ogaden a sud;

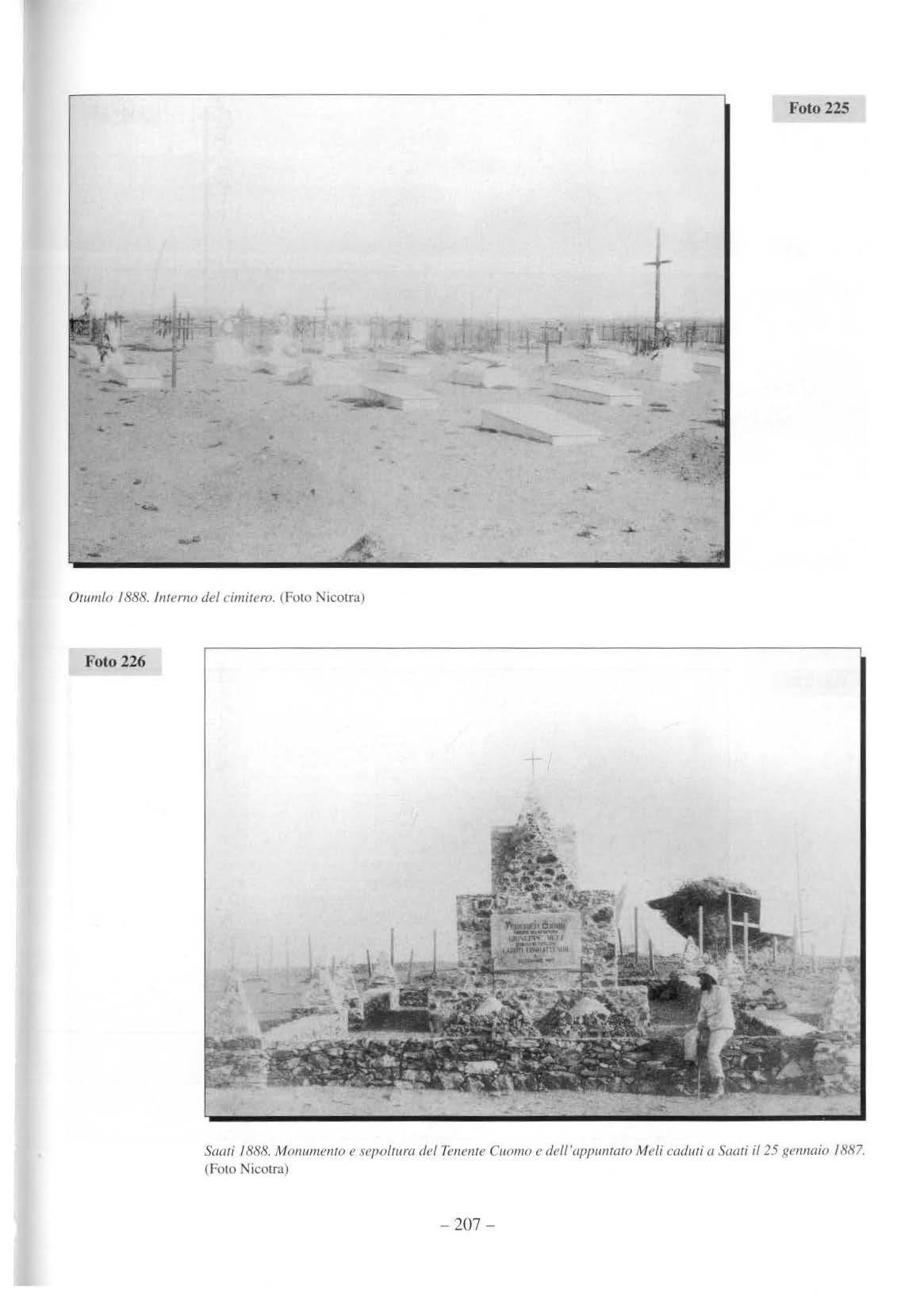

4) la DancaJ.ia, vasta zona depressa e arida, fra l ' altipiano etiopico e il Mar Rosso. Comprende la Dancalia propriamente detta a nord e l' Aussa a sud. Vi si trovano vasti bacini occupati da laghi salati e dai loro depositi salini, spesso al di sotto del livello del mare.

L ' idrografia etiopica

L'Etiopia è ricchissima di corsi d'acqua. In genere i fiumi hanno un corso tortuoso nelle zone più elevate e corrono in valli profonde nel medio corso, formando cascate e cateratte prima di giungere al piano; alcuni si disperdono neale zone sabbiose.

I principali fimni sono : l' Abai (Nilo Azzurro), che ha per affluenti il Bascilò, il Samma, il Diddessa, il Beas , il Dinder e il Rahad ; iJ Tac azzè. con affluenti il Ghevà e l'Ueri (segna col nome Seti t, per un certo tratto, il confine tra Etiopia ed Eritrea); l' Auasc, con affl ue nti il Robi, lo Yacana e il Borchenna; l'Orno Bottego, con affluenti il Deniè e il Dincia. Dall'altipiano gallo- somalo scendono il Daua, il Ganale Doria e l'Uebì Gestro, che vanno a formare il Giub a e l'Uebi Scebeli, i due grandi fiumi della Somalia. Numerosi sono anche i laghi. I più importanti sono i laghi Tana, Ascianghi, Haik, Ardjbbo, Alel Bad , Afreda , G argari, Gamarri, Abbè e Arghesia.

ll clima etiopico

Sugli altipiani il clima è sano e temperato, mentre è torrido nelle zone basse, in pmticolar modo neJla pianura dancala.

Il mese più freddo, in generale, è lu g lio , quello più caldo gennaio. Le stagioni so no solo due: qu ella deJle piogge (cheremt) e quella secca (ha ga i) . Nelle zone basse la stagione delle piogge va da

-9-

aprile a sette mbre. nelle zone a lte va da luglio a ottob re , n elle zone cos ti e re corrisponde circa ad un in ve rno medit e rran eo .

L'E tiopi a ha un 'es ten sione geog rafica di 1.200.000 ch ilom e tri quadrati, cioè quasi quattro volte quella dell ' Ita li a.

E RITRE A: L' ORO G RA F IA

T ' Eritrea ha in comune co n l' Etiopia la linea di sollevamento che la divid e ne i versanti: L orientale del Mar Ro sso e d occidentale del Nilo.

Su qu es ta linea di so llevamento è adagiata la formazione di rocce vulc anich e c he cost ituisce la massa dell ' altipi an o, estremo le mb o se ttentrion ale d e ll 'acroco ro e ti opico-so malo d e l quale presenta le caratteri s tich e geo logich e e mo rfologiche; vero s is tema montan o co n c ime molto e levate, che s i agg irano sui tre mi la metri. La regione montuo sa dan cala si può co ns iderare come un g rande contrafforte dell 'a ltipi a no e come facente parte di un s is te ma a sé.

Idrografia eritrea

Il regim e dei co rs i d 'acqua d e ll 'E ritrea è torrentizio, poich é in ess i l 'acq ua sco rre so ltanto durante la stagione d e lle piogge. Quas i tutti però po ss iedono una falda s otterranea, alla quale è poss ibi le attingere mediante l 'escavaz ion e di pozzi.

Sul ve rsante de l Nilo i fiumi più impot1anti so no il Se t it. c he nasce co me abbiamo visto in Eti opia, co l nom e di Tacazzè e si ge tt a nell'Atbara, ed il M are b che n asce dall'altipiano a s ud di Asmara e pre nde s uccess iva mente i nomi di Sona e di G asc, perdendosi nell e pianure sa bbiose di Cassala. Il M areb, che interessa per gran parte del s uo corso l'E ritrea, ha un a lunghezza di 680 c hilometri ed un bacino , in territorio er it reo, di c irca 30.000 chilometri quad rati. Il Setit la interessa per più breve tratto. Entrambi fun se ro da se mpre co me confine co n l'A b i ssinia. Sul versante d el Mar Ro sso, l'unico fiume imp o r1 a nt e è il Barca, c he nasce ne ll ' H amasie n e s i ge tta ne l Mar Ro sso in te rritorio sudanese: ha un a lun g hezza di 450 c hil o me tri ed un bacino di circa 60.000 c hilome tri qu a dra ti per due terl i in Eritrea.

l/ c lima eritreo

Agli effetli del clima 1' Eritrea può di vider s i in tre zone: costiera e bassa, montu osa (s uperiore ai 1.000 metri ) e d i ntermedia delle p e ndi c i, detta dagli indigeni "quoll à".

L e s ta g ioni o no ovviamen te le s tesse che in Etiopia.

L ' Eritrea ha un 'es tensione geog rafica di circa 119 .000 chilom e tri quadrati, dei qu a li 1.452 spettano a ll ' arcipelago delle I s ole Da hlac h, composto da 122 isole.

- IO -

"' l, • l --•1.--.; 'Ill l

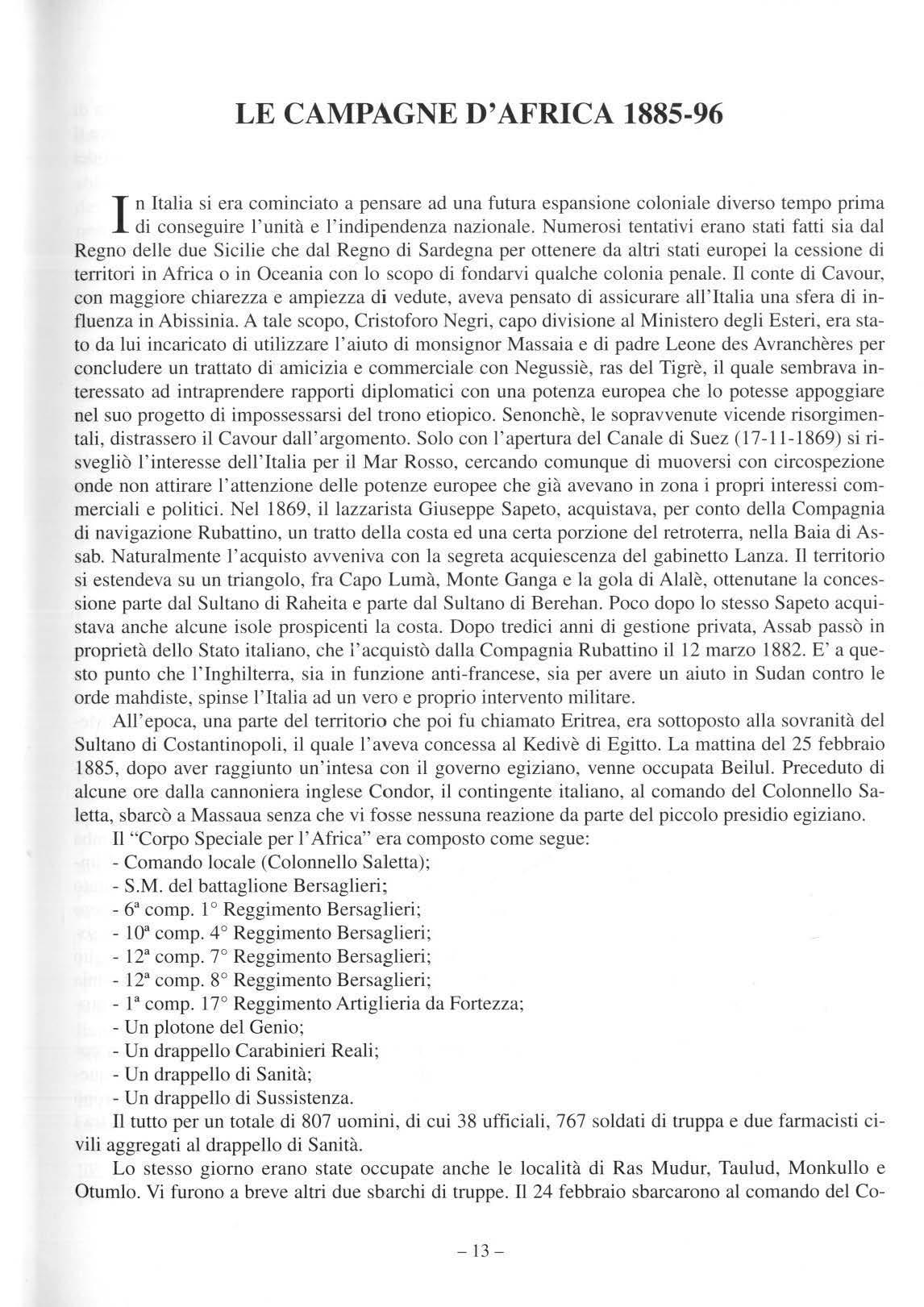

In Italia si era cominciato a pens are ad una futura espansione coloniale diverso tempo prima di conseguire l'unità e l'indipendenza nazionale. Numerosi tentativi erano stati fatti sia dal Regno delle due Sicilie che dal Regno di Sardegna per ottenere da altri stati europei la cession e di territori in Africa o in Oceania con lo scopo di fondarvi qualche colonia penale. Il conte di Cavour, con maggiore chiarezza e ampiezza di vedute, aveva pensato di assicurare all'Italia una sfera di influenza in Abissinia. A tale scopo, Cristoforo Negri, capo divisione al Ministero degli Esteri, era stato da lui incaricato di utilizzare l'aiuto di monsignor Massaia e di padre Leone des Avranchères per concludere un trattato di amicizia e commerciale con Negussiè , ras del Tigrè, il quale sembrava interessato ad intraprendere rapporti diplomatici con una potenza europea che lo potesse appoggiare nel suo progetto di impossessarsi del trono etiopico. Senonchè, le sopravvenute vicende risorgimentali , distrassero il Cavour dali' argomento. Solo con l'apertura del Canale di Suez ( 17 -11-1869) si risvegliò l'interesse dell' I talia per il Mar Rosso, cercando comunque di muoversi con circospezione onde non attirare l'attenzione delle potenze europee che già avevano in zona i propri interessi commerciali e politici. Nel 1869, illazzruista Giuseppe Sapeto, acquistava, per conto della Compagnia di navigazione Rubattino , un tratto deHa costa ed una certa porzione del retroterra, nella Baia di Assab. Naturalmente l'acquisto avven iva con la segreta acquiescenza del gabinetto Lanza. Il teiTitmio si estendeva su un triangolo, fra Capo Lumà, Monte Ganga e la gola di Alalè, ottenutane la concessione parte dal Sultano di Raheita e parte dal Sultano di Berehan. Poco dopo lo stesso Sapeto acquistava anche alcune isole prospicenti la costa. Dopo tredici anni di gestione privata, Assab passò in proprietà dello Stato italiano , che J'acquistò dalla Compagnia Rubattino il 12 marzo 1882. E' a questo punto che l'Inghilterra, sia in funzione anti-francese, sia per avere un aiuto in Sudan contro le orde mahdiste, spinse l'Italia ad un vero e proprio intervento militare.

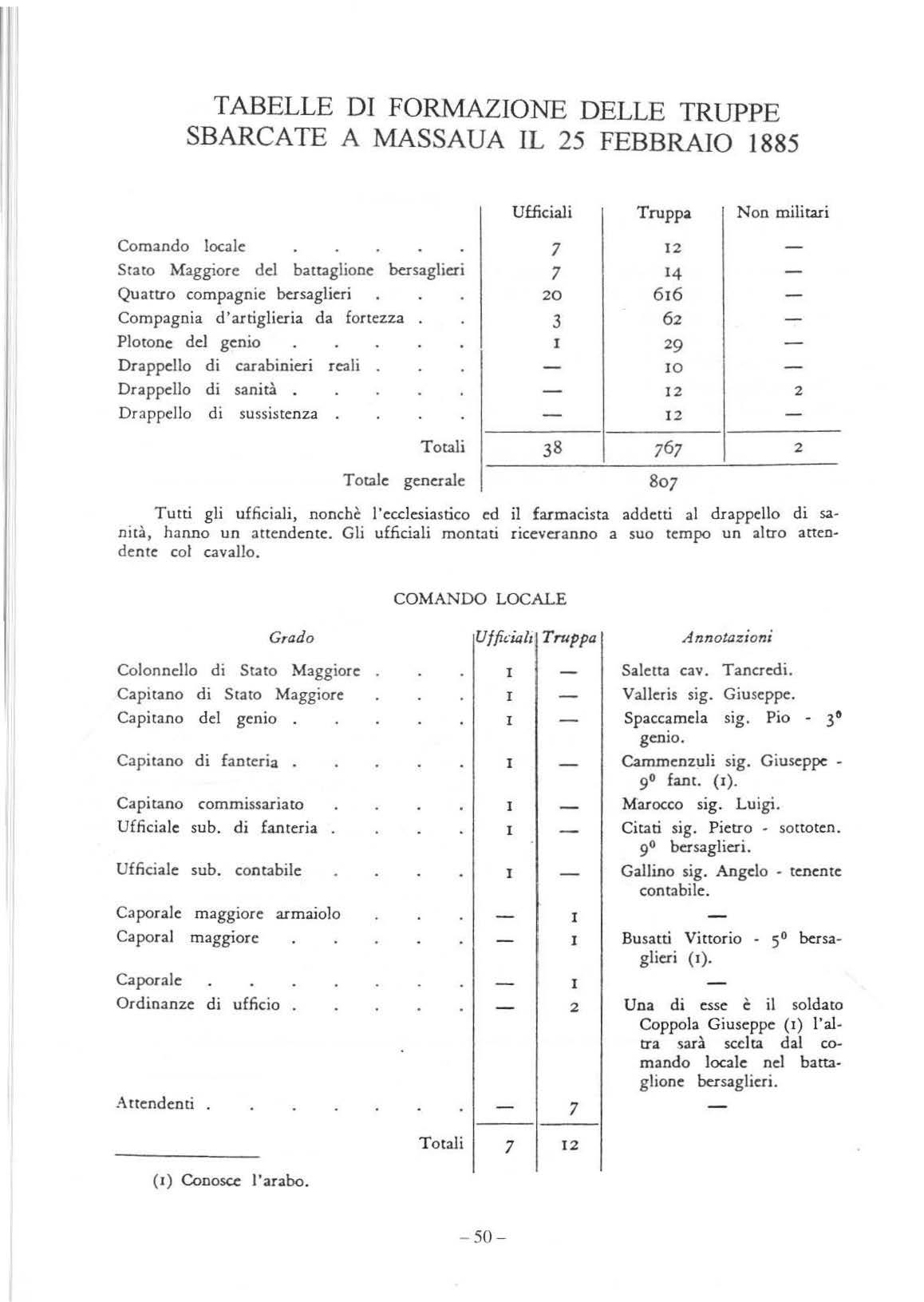

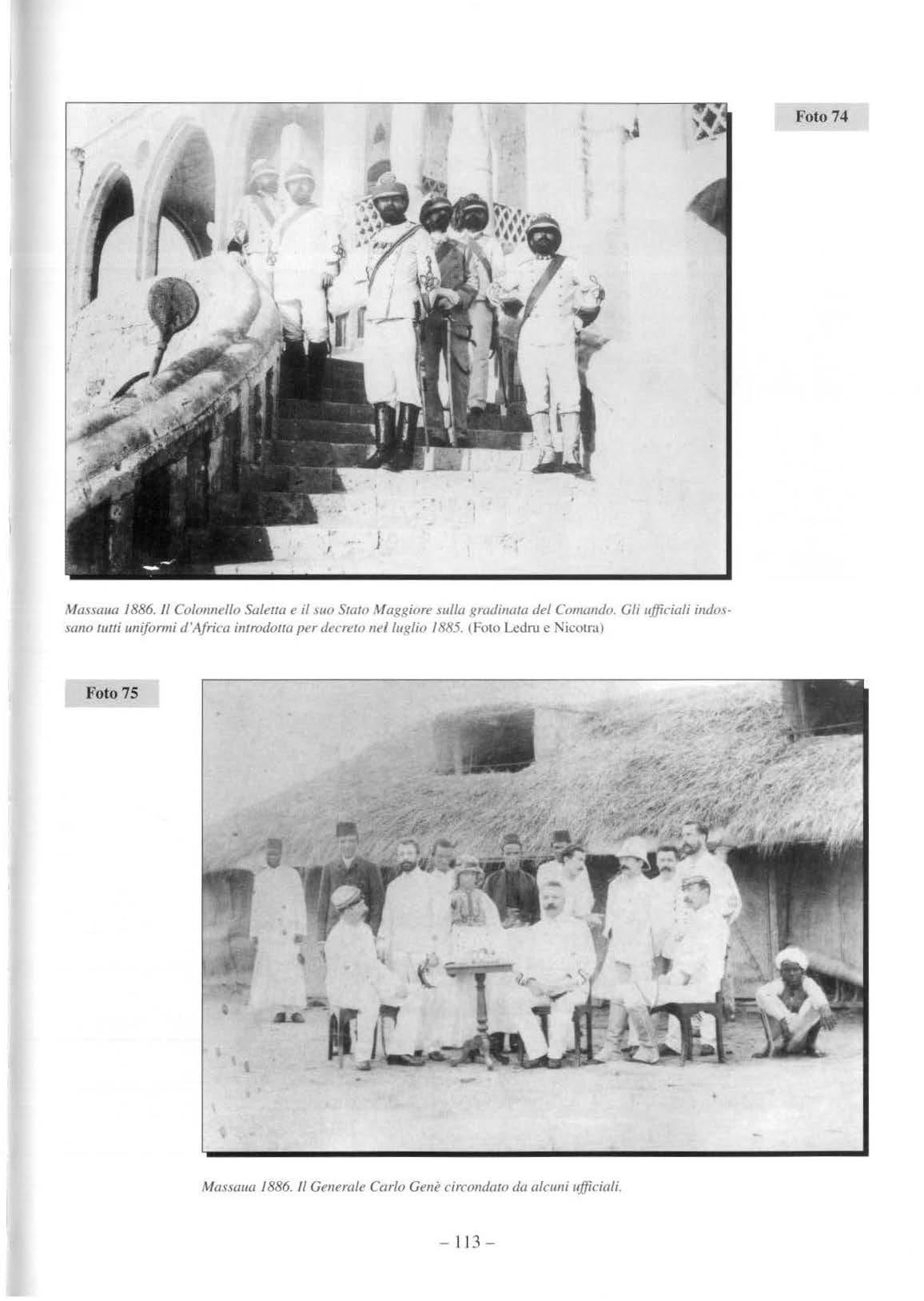

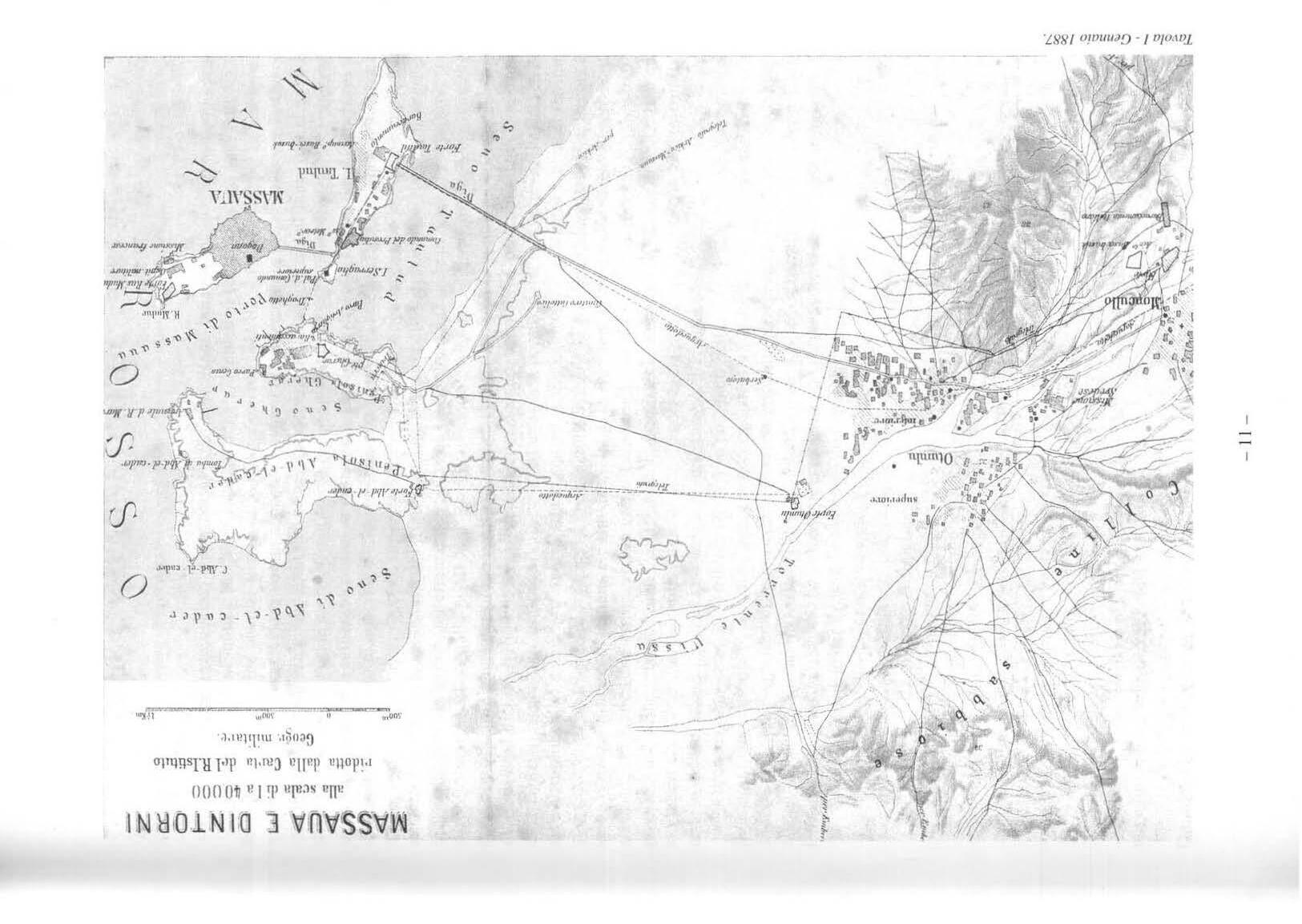

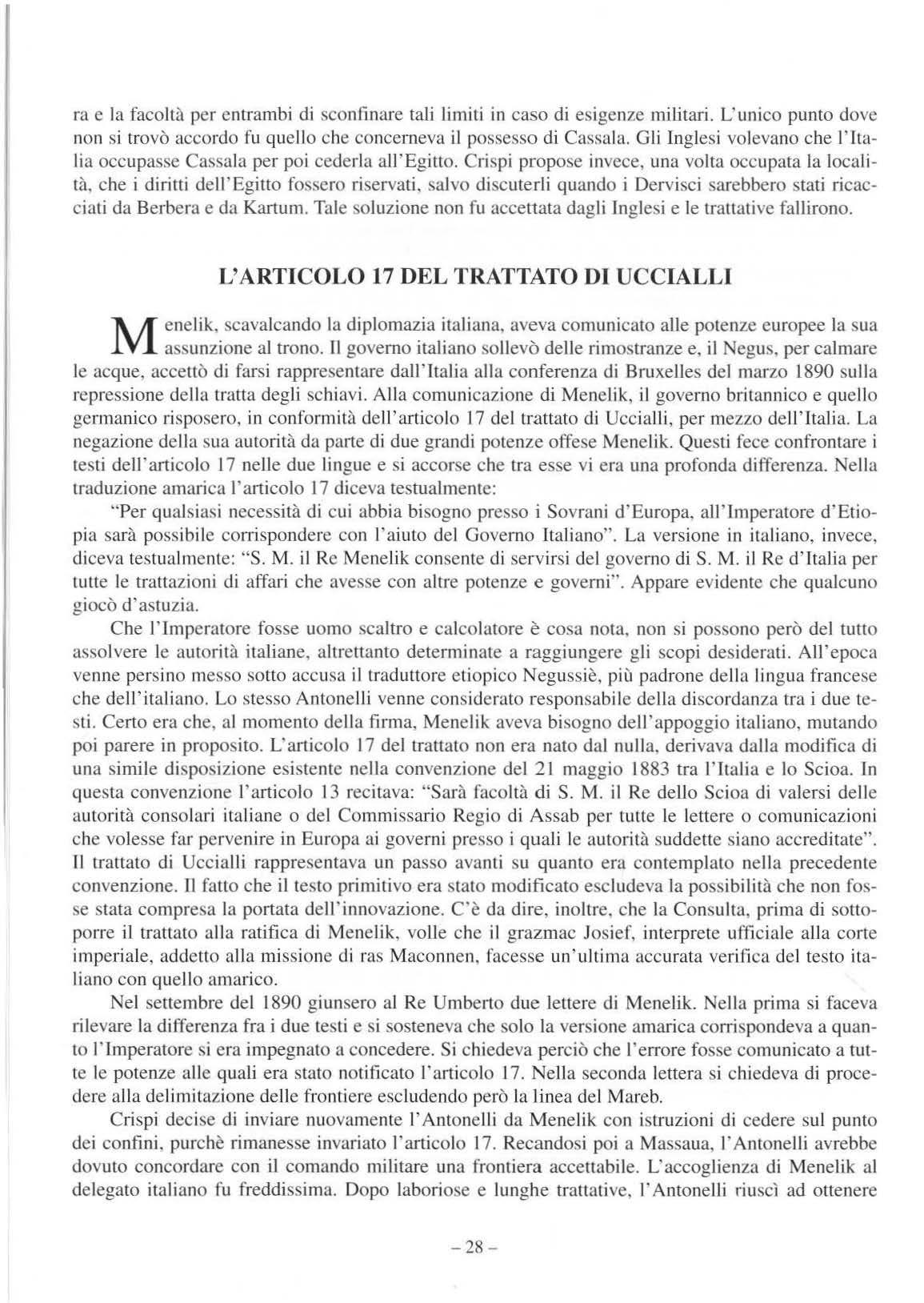

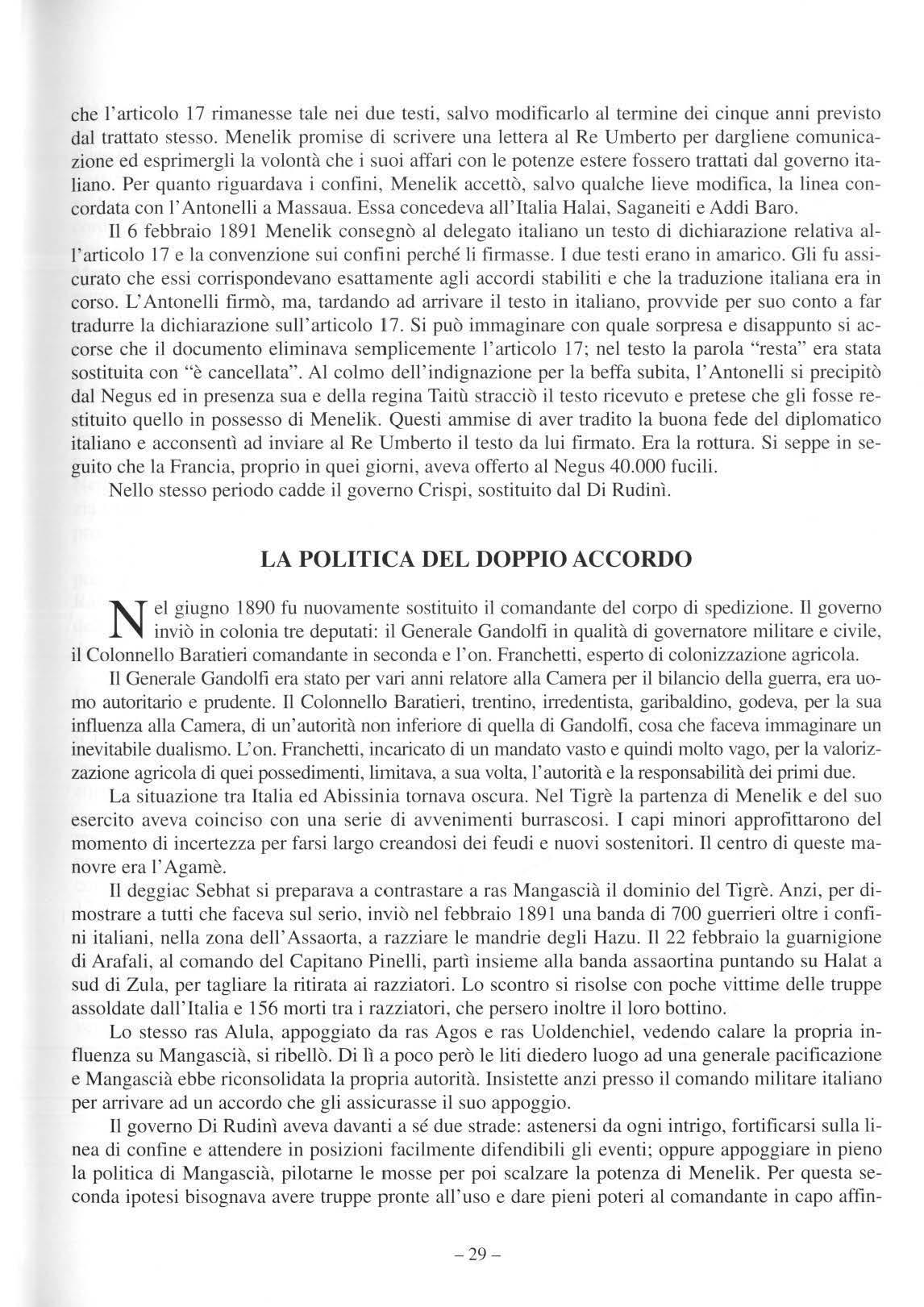

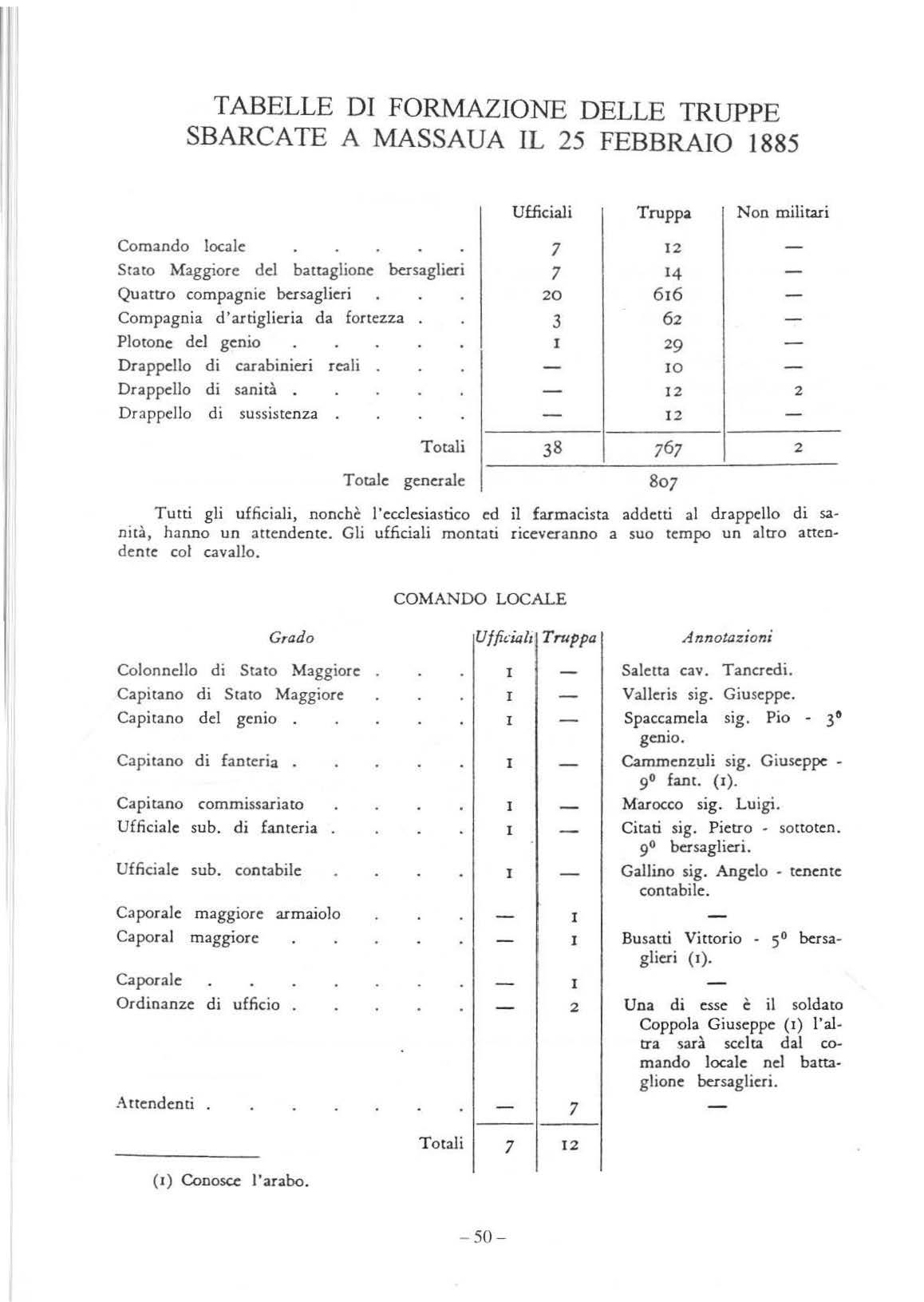

All ' epoca, una parte del territorio che poi fu chiamato Eritrea, era sottoposto alla sovranità del Sultano di Costantinopoli, il quale l'aveva concessa al Kedivè di Egitto. La mattina del 25 febbraio 1885 , dopo aver raggiunto un'intesa con il governo egiziano, venne occupata Beilul. Preceduto di alcune ore dalla cannoniera inglese Condor, il contingente italiano, al comando del Colonnello Saletta, sbarcò a Massaua senza che vi fosse nessuna reazione da parte del piccolo presidio egiziano.

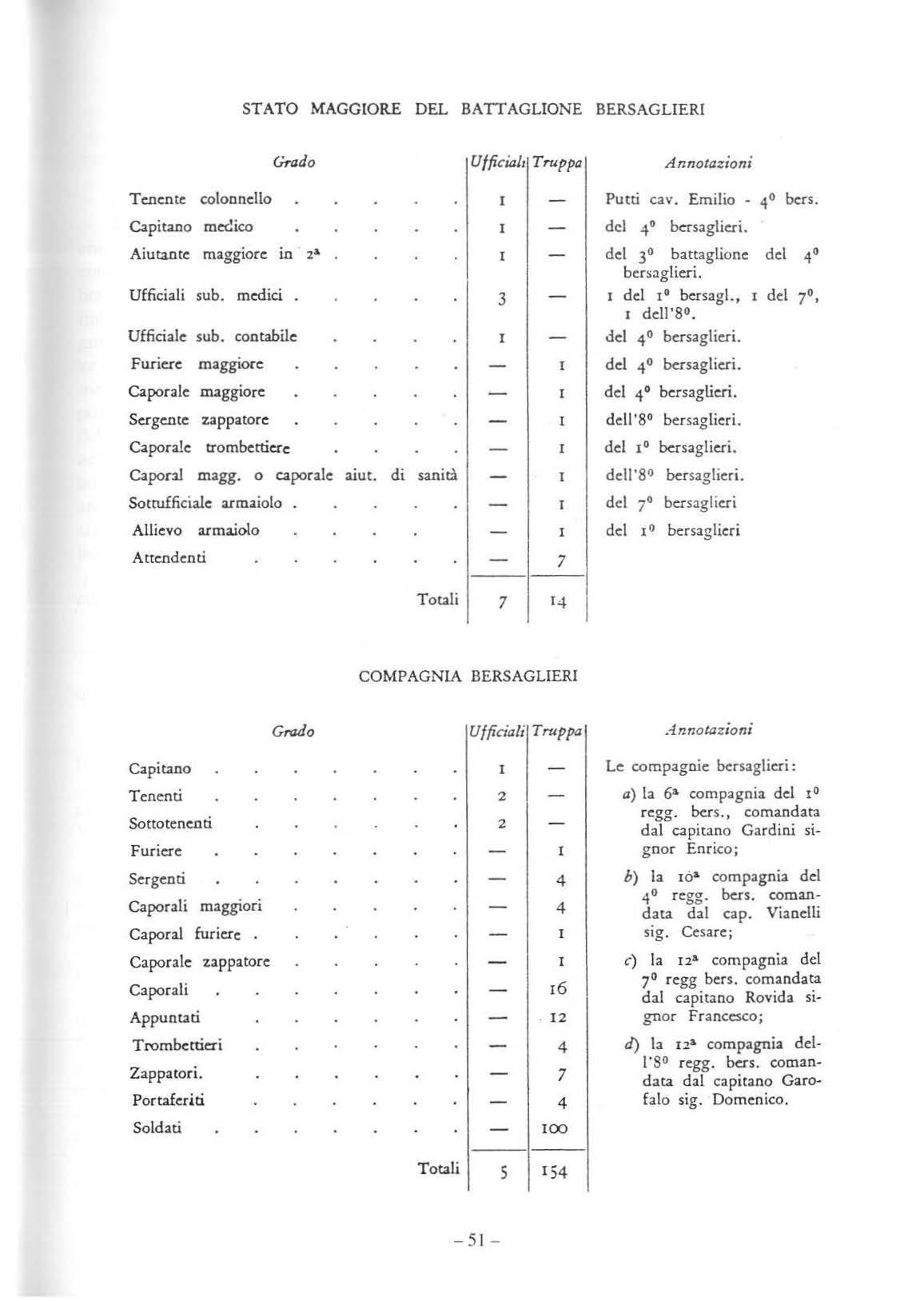

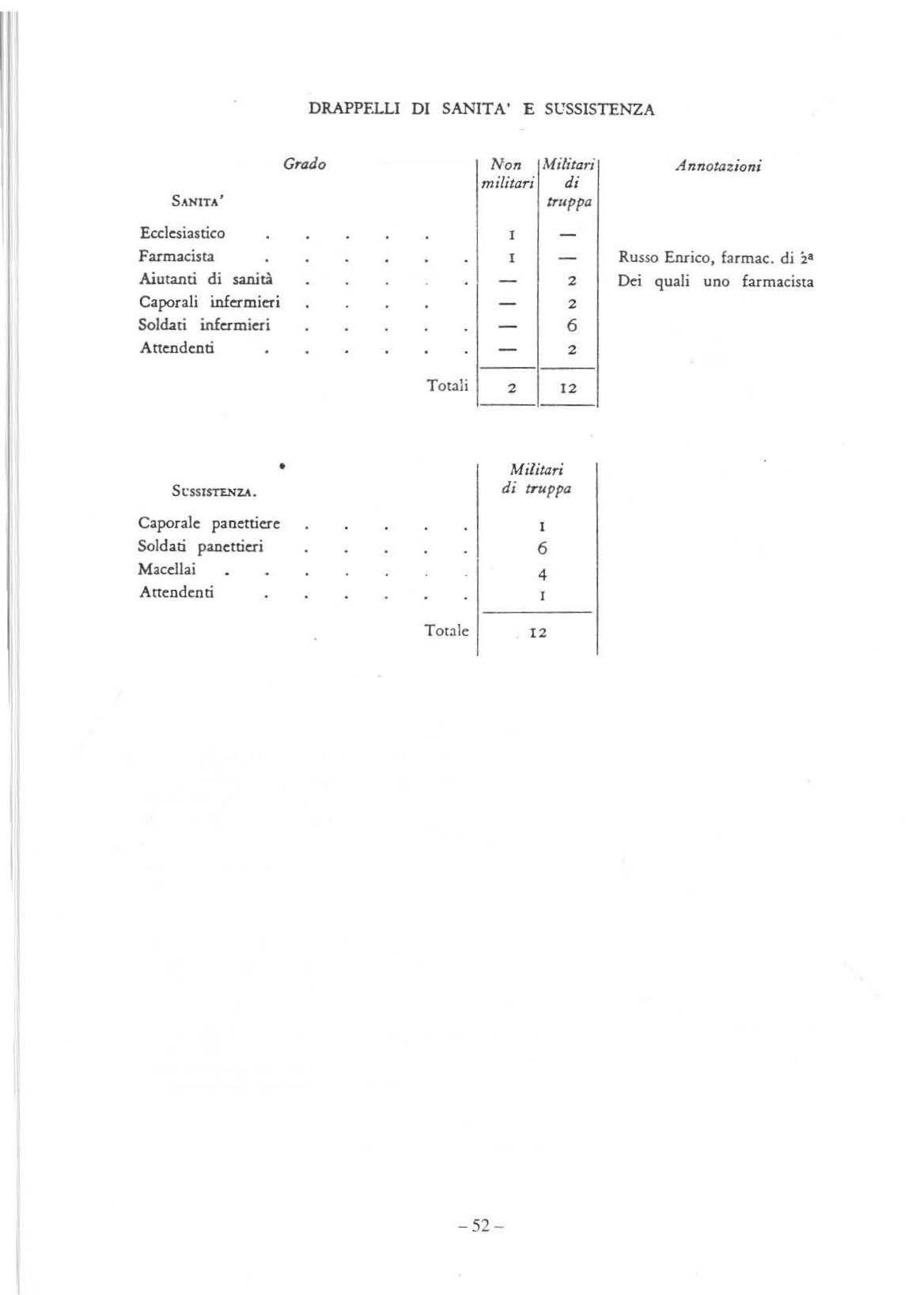

Il "Corpo Speciale per l'Africa" era composto come segue:

- Comando locale (Colonnello Saletta);

- S. M . del battaglione Bersaglieri;

- 6" comp. l o Reggimento Bersaglieri;

- 10a comp. 4 ° R eggimento Bersaglieri;

- 12a comp . 7 ° Reggimento Bersaglieri;

- 123 comp . 8° Reggimento B ersaglieri;

-l a com p. 17 ° Reggimento Artiglieria da Fortezza;

- Un plotone del Genio;

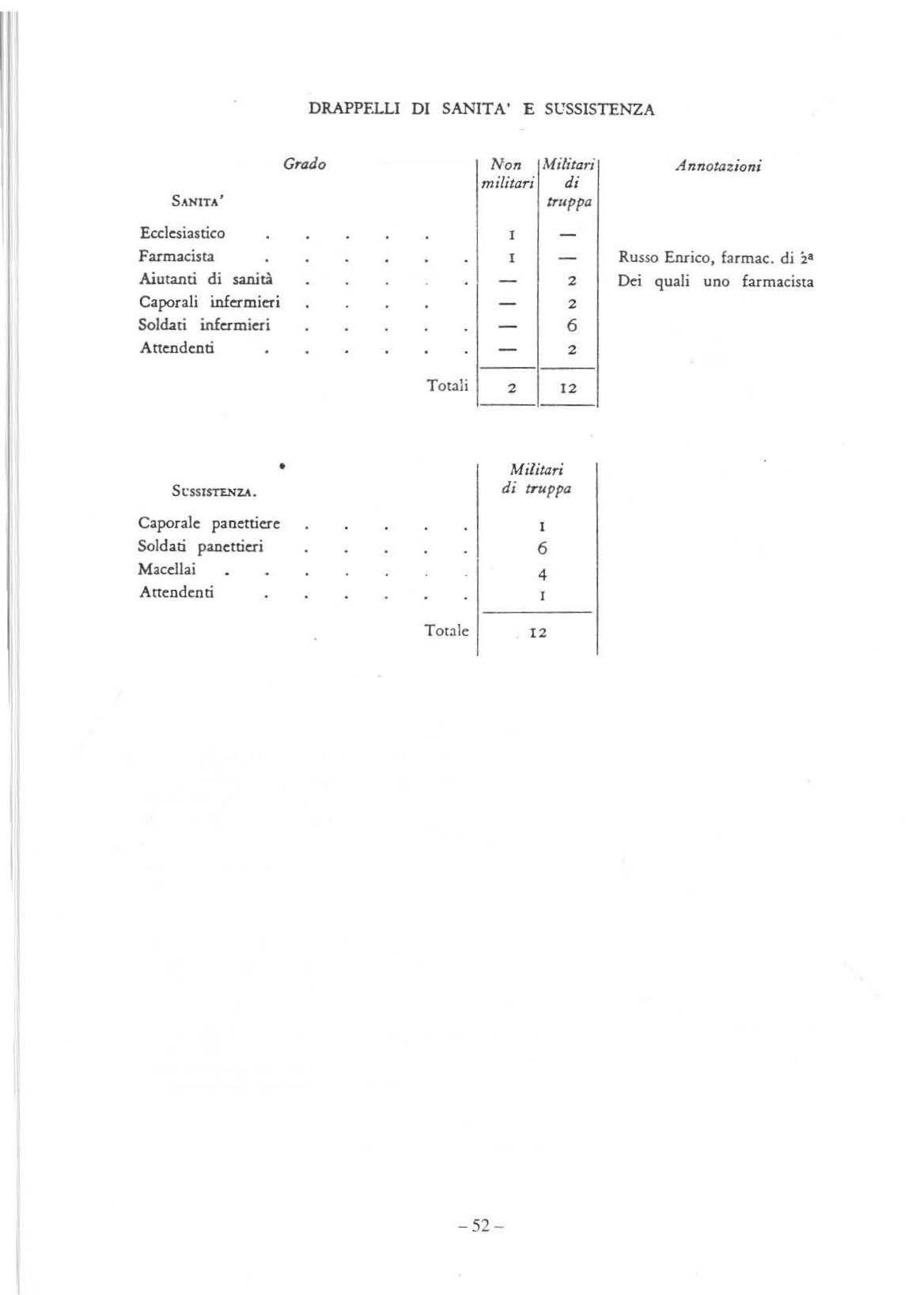

- Un drappello Carabinieri Reali;

- Un drappello di Sanità;

- Un drappello di Sussistenza.

ll tutto per un totale di 807 uomi ni, di cui 38 ufficiali, 767 soldati di truppa e due farmacisti civili aggregati al drappello di Sanità.

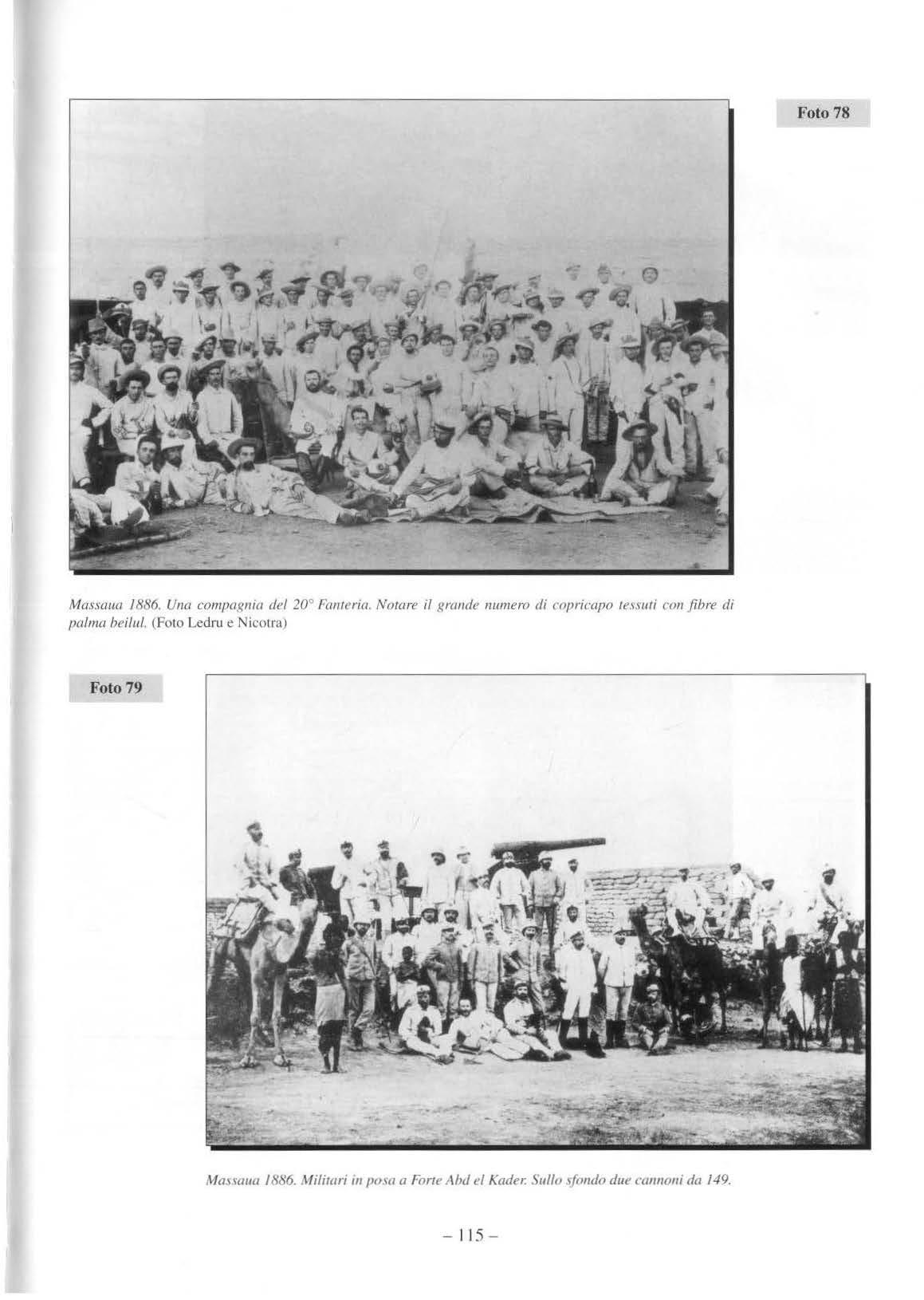

Lo stesso giorno erano state occupate anche le località di Ras Mudur , Taulud, Monkullo e O tumlo . Vi furono a breve altri due sbarchi di truppe. Il 24 febbraio sbarcarono al comando del Co-

L E CAMPAG NE D 'AFRI CA 1885-96

13-

-

lonn e llo Leiteni z quattro co mpag ni e del 4 °, 41 ° , 54° e 91 ° Reggimenti Fanteria, una co mpagnia di Art ig li e ri a da Fortezza con 8 pe zzi, un plotone de l Ge nio c i servizi. n 7 m arzo sbarcaro no in vece il I e il II battag li o ne di Fanteria d 'Afri ca, una sezione di Artiglieria da Forte zza, un a compag ni a del G e ni o, i servizi e materi a li vari.

LE REAZI ONI ALL'ESTE R O

La presa di possesso di M assa ua e zo ne limi t ro fe pro vocò in mani e r a parti co l are le pro teste de lla Turc hi a. La cess ione dei po rti del Mar R osso, da essa fatta i n passa to atr Egi tt o, non aveva cessa to di fatto il suo di ri tto, s ia pure formal e; quindi qualora l'E g itto s i fosse di si nt ere ssa to di tali p o rti, il diritto d ella Turc hi a av re bbe dovuto, seco ndo la tes i di Costantinopoli, avere pi e n a vali dità, né essa e ra di s pos ta a rinun c ia rvi. M a la cosa, c he com e s i vede e r a un a qu es tione puramente g iuridi ca, s i esaurì con uno sca mbio di corri sponde nz a tra la ca nce ll eria turca e qu e ll a italiana.

Qualche tiserva fu avanzata dalla Fran cia e dalla Ru ss ia. Qu es t'ultima co min ciava ad avere nei rigu a rdi dell'Abi ss ini a un interessamento che veniva g iu s tificato co n una pretesa comunanza di fede reli giosa.

IL C ONDOMINIO I TAL O- EGIZIA N O A MASSAUA

C on ro cc upazion e di Ma a ua , ritalia si era m essa in co ndi z i o ne di dove r affrontare due nemi c i, entr ambi di una ce rta peri co los ità: l ' Abi ss inia cd il Mahdi s mo. L'im presa s i riv elava s in dall ' ini z io piena di incognite e min acce. Si cercò per prima cosa eli tra nquilli zzar e il N eg us J ohannes. In tutta r Abi ss ini a la not iz ia cl e ll 'occ upazion e d i M assa ua aveva naturalmente creato un sen o di diffid e nza e di ra nco re. Fin o a llo ra l'Italia e ra s ta ta considerata. no n solo a ll a corte di Menelik , ma dallo stess o Imp e ra tore, come una delle po c he potenze euro pee c he, non avendo int e ress i e amb izion i territoriali in Africa , o ffri va l e mi g liori ga ranzie di amic iz ia. Ora la s i tuazione era ca mbiata , g iu s tifica ndo i pegg io ri so spe tti sulle inte nzioni e pans ioni s te ita li a ne.

Conscio di questa sfavo revol e ripercus s ione, il governo i taliano inviò ne l marzo 1885 un 'ambasce ri a, com pos ta dal Capitano Vinc e n zo Ferrari e dal Do t tor Cesa re Nerazzini da Ma ssa ua ad Amba Cerà , luogo di resi denza de ll'Imperato re, co n doni e un messagg io. In esso l'Italia s i a. s umev a l'imp egno di mante nere sc rup olo s amente tutt i i va nt aggi c he l'Inghilte rra e l 'Eg itt o aveva no assic ura to in M assa ua all'Ab issi ni a; c he anzi , se le circos ta nze lo avessero permesso, tali vantaggi sa rebbero stati anche acc resc iuti . Ve nne anch e promesso l ' invio di una apposita mi ss ione per co nfermare solenn e mente c iò c he era sc ritto al riguardo ne l "Trattato di H ewett" (d al n ome d e l Vice Ammirag li o in glese che il 3 giugno 1884 riusd a concl ud ere un trattato con il quale l'E gitto ced eva all'Abissin ia i l Senahit o paese dei Bogos, accordandole inoltre lib ertà di tran s ito ne l porto di M assaua so tto protezione britanni c a ) .

L' Imp eratore prese at to delle promesse e se mbrò c re dere alle assicu razioni ri cev ute. Era comunqu e prese nt e in lui l 'a marez za di esser e s tato prevenuto dall ' Italia e la preoccupazione che ques ta ini z iasse ad a llarg a re ulla terra ferma le zo ne in s uo possesso. I sos pe tti del Neg us se mbrarono giu s tifi ca ti quando ne ll 'aprile dello stesso anno il Colonn e llo Sale ua , per s tab ilire l a co ntinuità tra i territori fra A ssa b e M assa ua, fece occ upare Arafali nella baia di Zula, Arch ico, Med e r ne ll a baia di Anfa le, la baia di Edd , oltre a lle iso le Hauachil.

Ne i confront i del Mahdi smo l a s itu az ione non e r a me no seria.

- 14 -

Il 22 giugno 1885 morì il Mahdi e gli successe come califa il nero Abdalla at Taaischi. suo fidato luo gotenente. Non per questo gli scontri cessarono. Il 30 luglio infalli, dopo venti mesi di asse dio , cadeva Ca ala. Il Negus aveva inviato invano ras Alula con 10.000 uomini a tentare di sb lo ccare la guarnigione. A sbanare la strada a ras Alula era sceso sul torrente Cufit, nel territorio dei Bar ia, Osman Digma, che si era trincerato sull'argine del ton·ente. La sua avanzata minacciava non solo i paesi del bassop ia no ma anche Cheren e le regioni sui monti, tanto più che Osman Digma aveva intenLione d i riunire gli Algheden. i Sabderal e i Baria per farne r avanguardia del moviment o mahdista. Ras Alula si sco ntrò con Osman il 22 settembre. Con la loro c la ssica mossa avvolgente, g li Abissini minacciarono i Dervi sci alle spalle, ma questi, protetli dai trinceramenti, non si la sciarono imp ress ion are. Due poderosi attacchi sferrat i contro le loro posizioni furono respinti. Alla fine però ras Alula fece inter venire le sue riserve, che decisero dello scontro. Questo costò agli Abissini m ol ti ssime perdite, re s tando ferito lo s te sso Alula. Nonosta nte la sco nfitta, i Der visci da Cassala to rn arono ben presto a minacciare il bassopiano. Tn preda al panico, l e tribù invocarono la prote zio ne italiana.

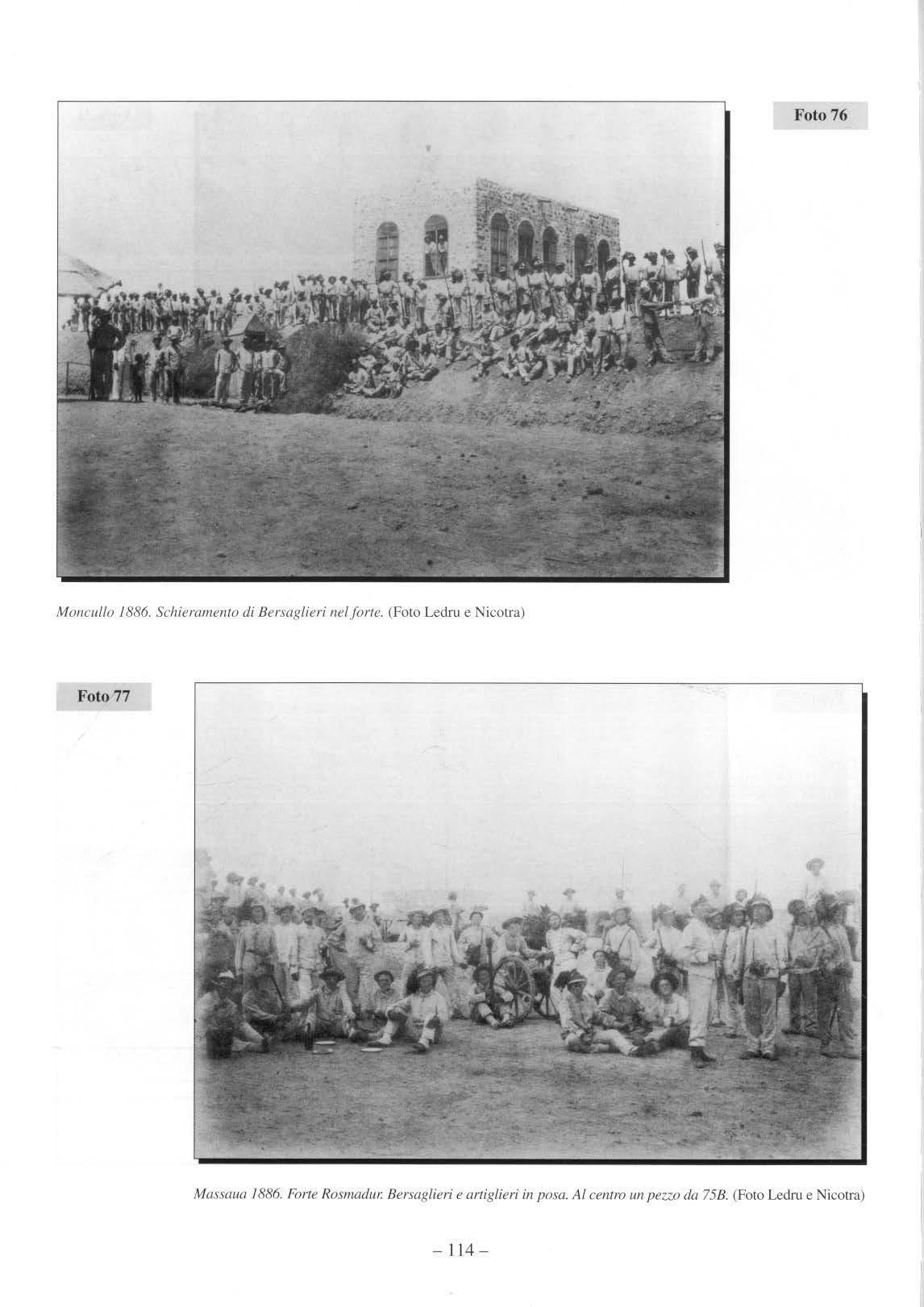

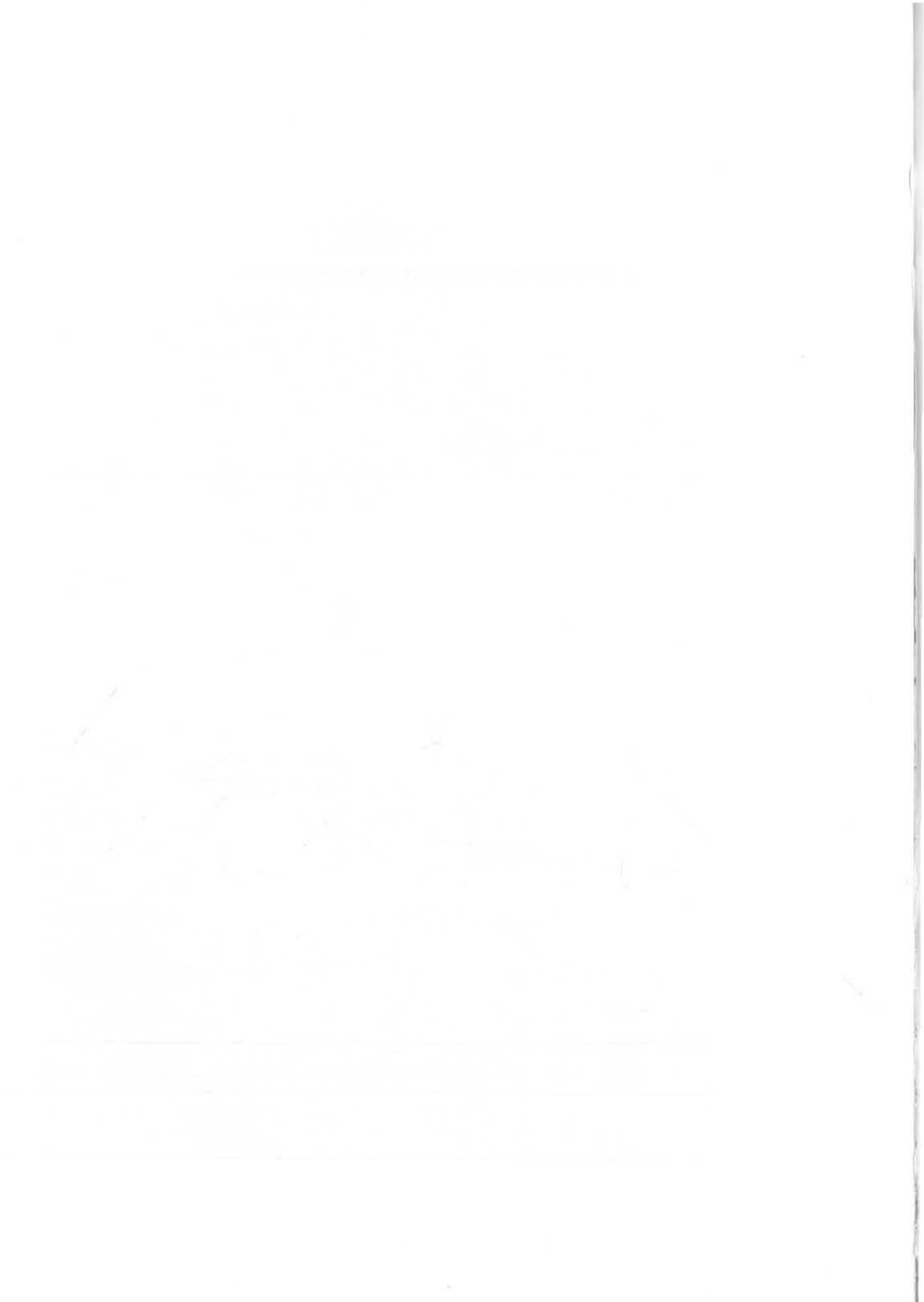

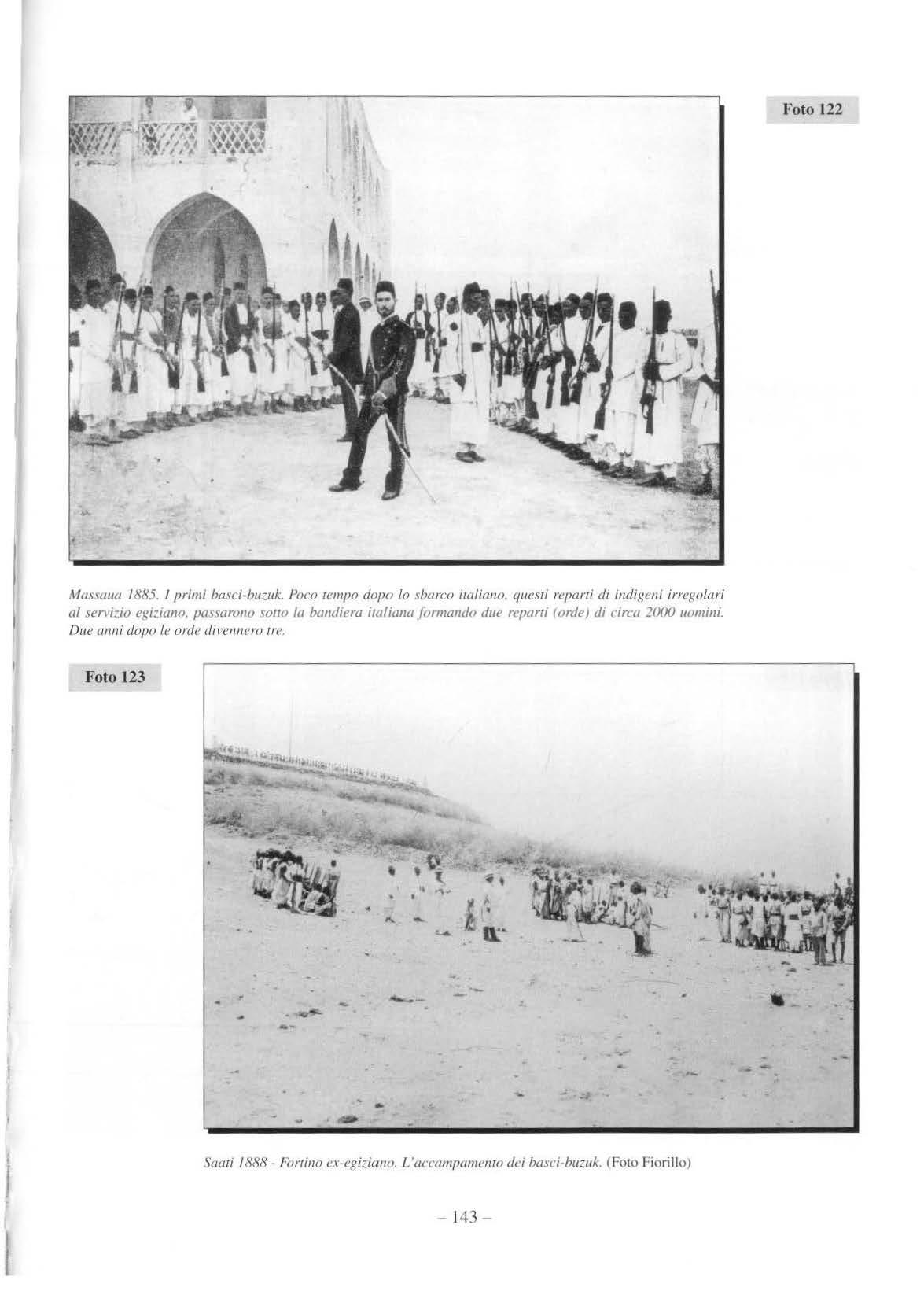

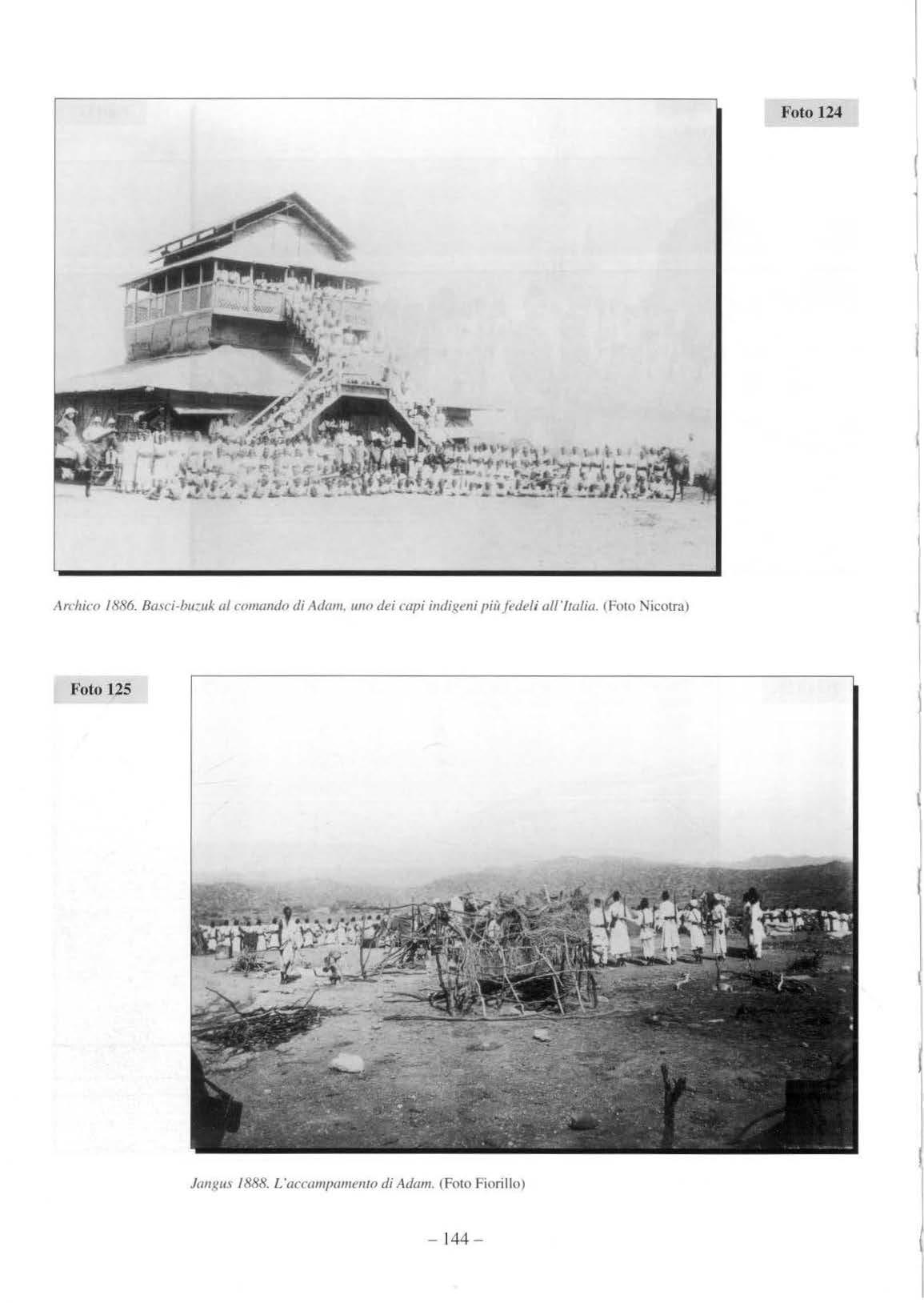

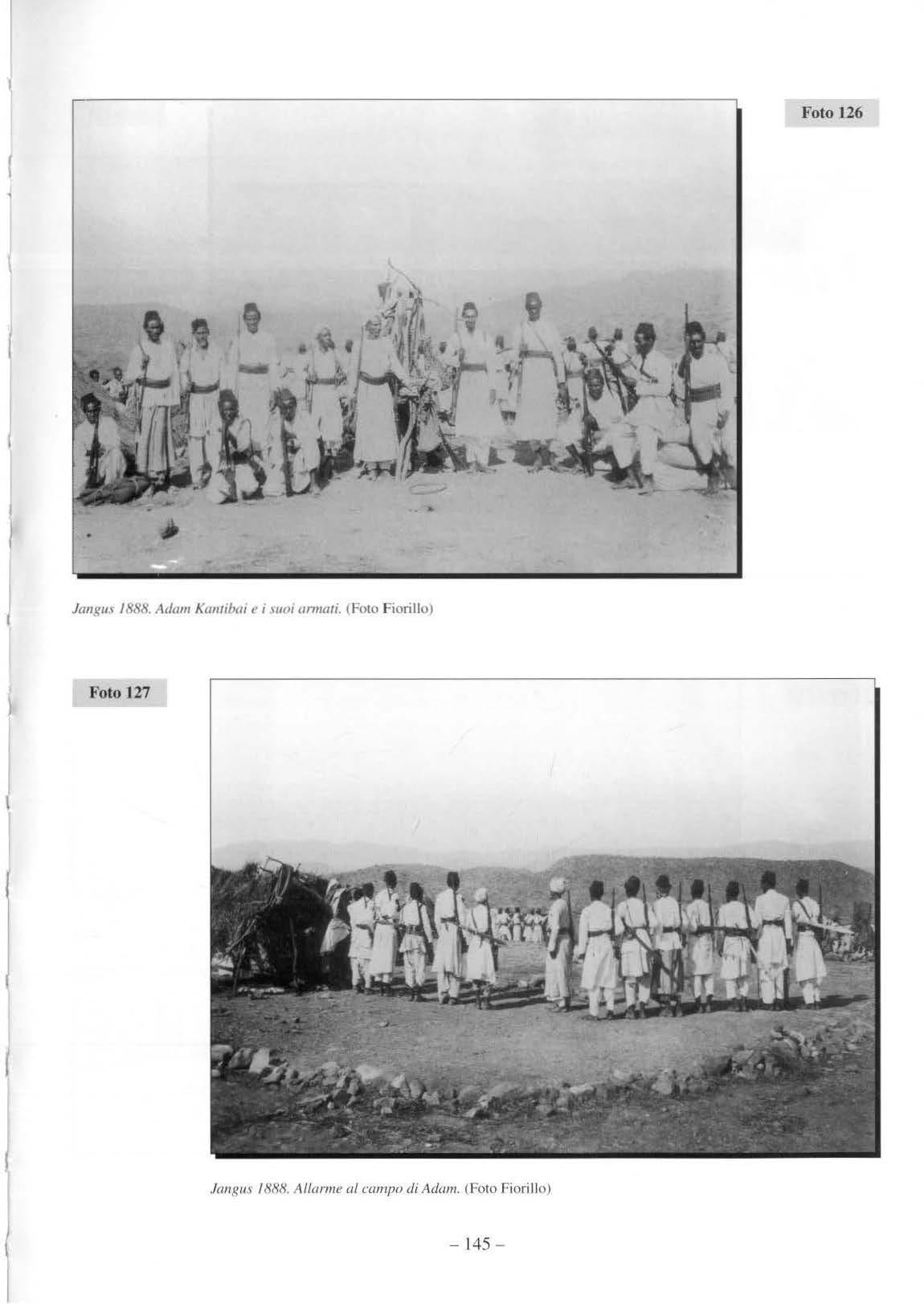

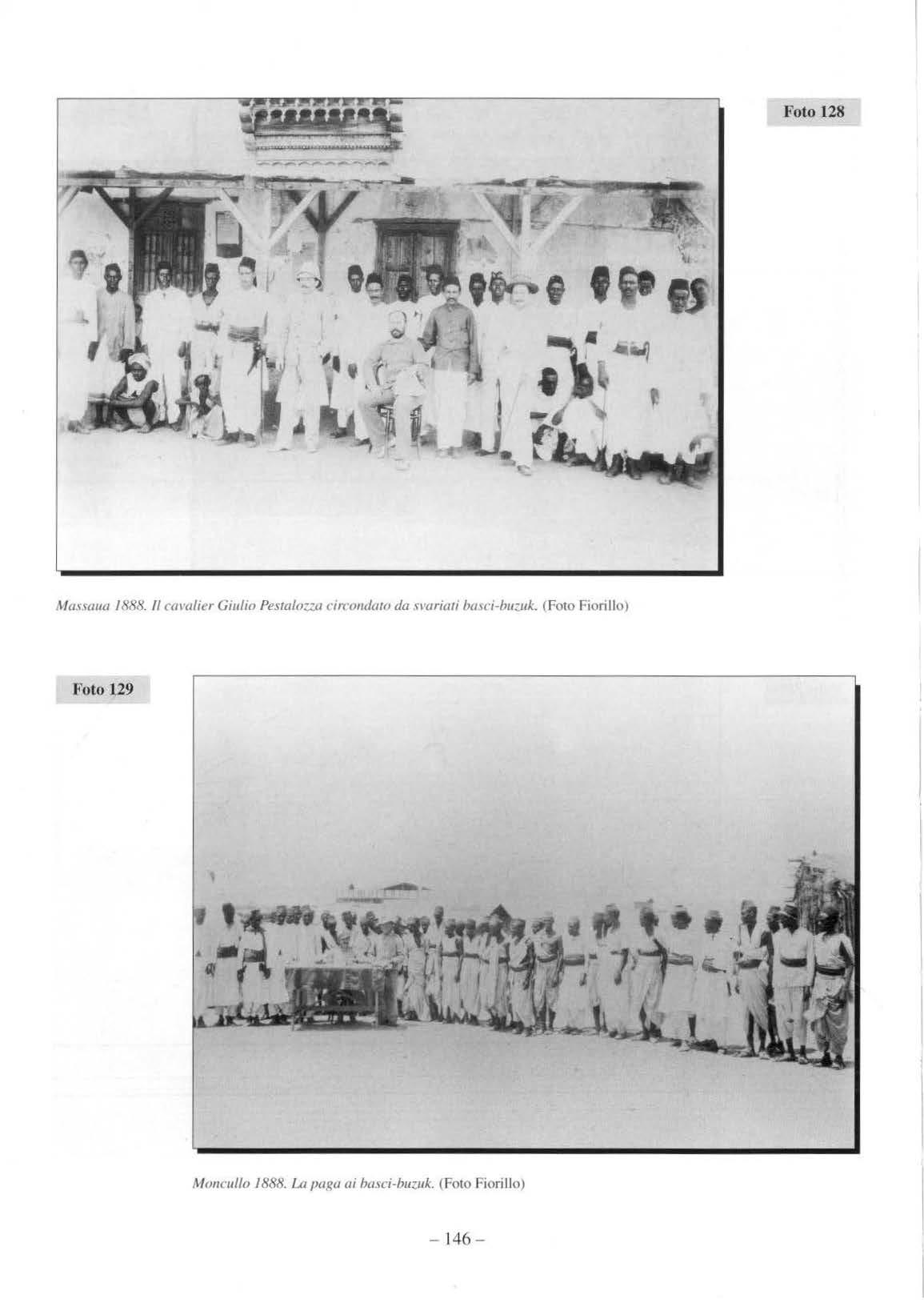

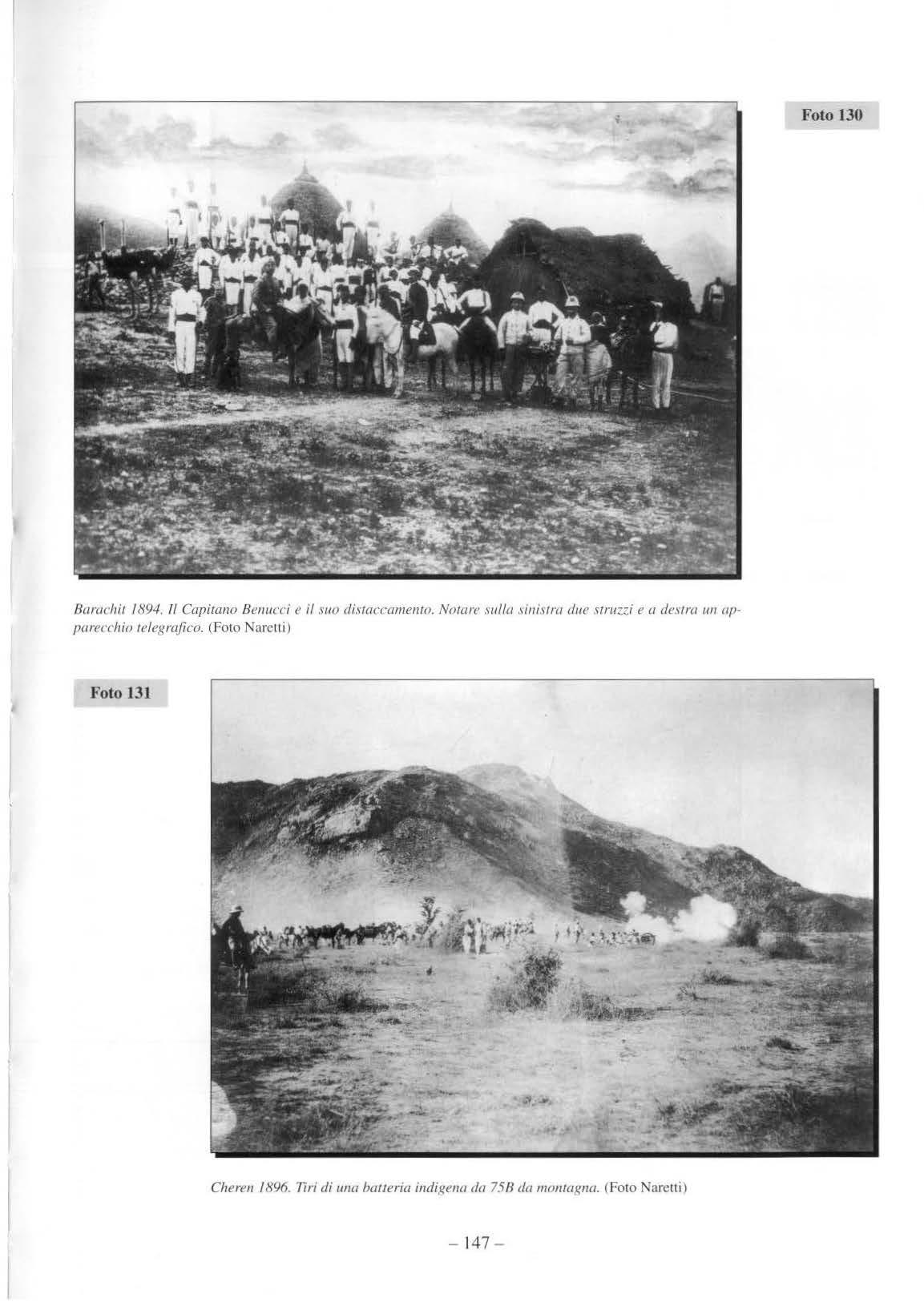

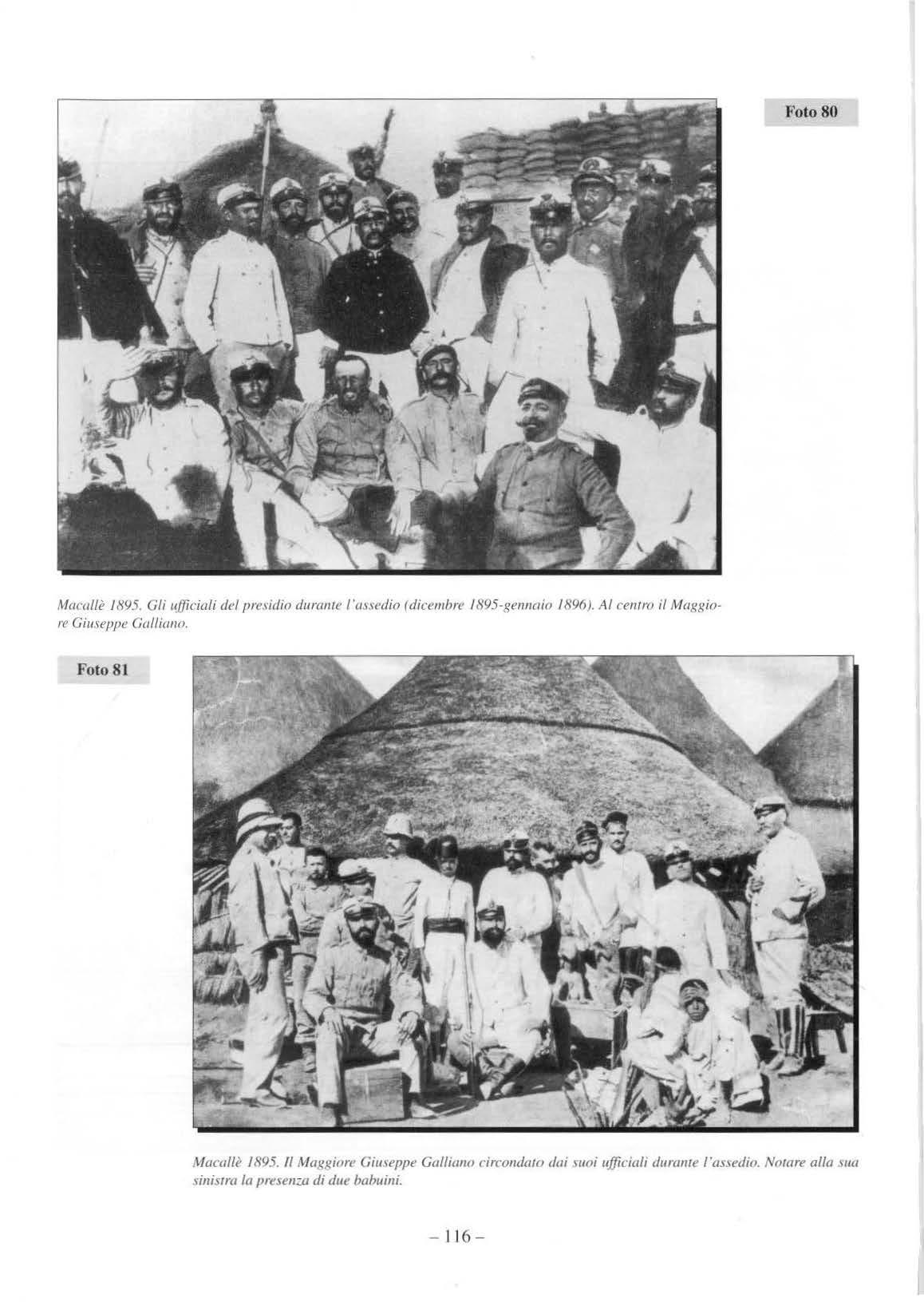

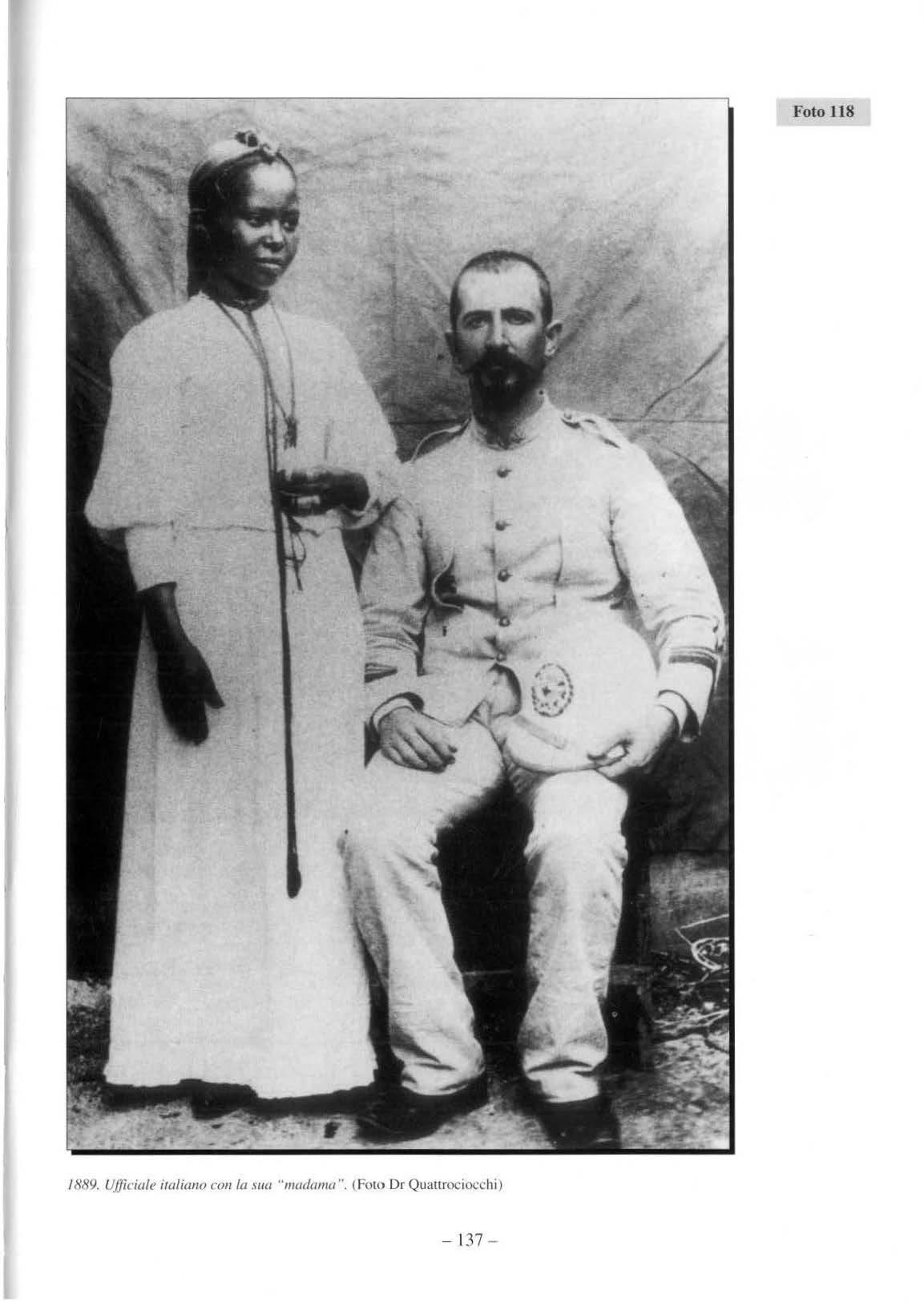

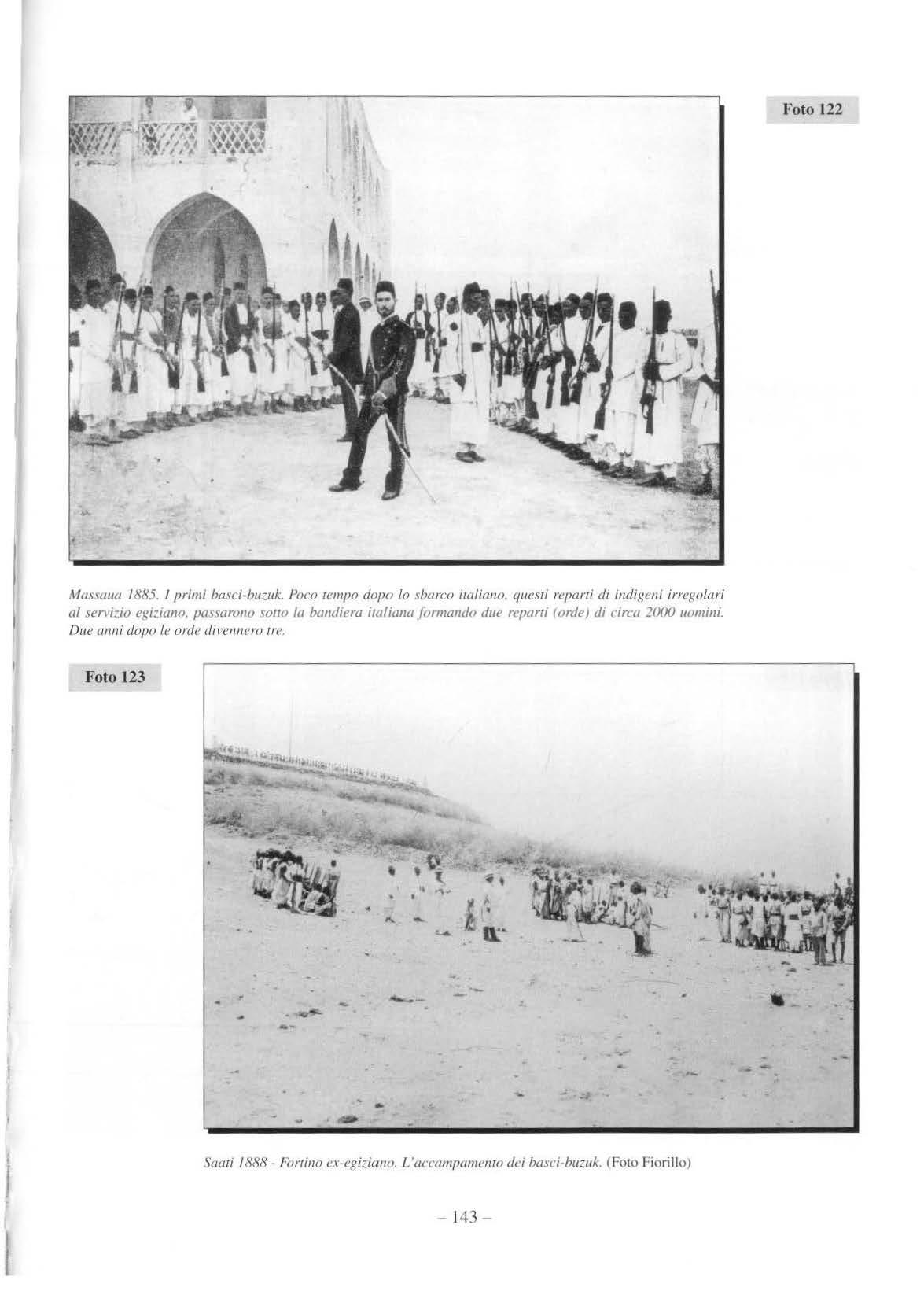

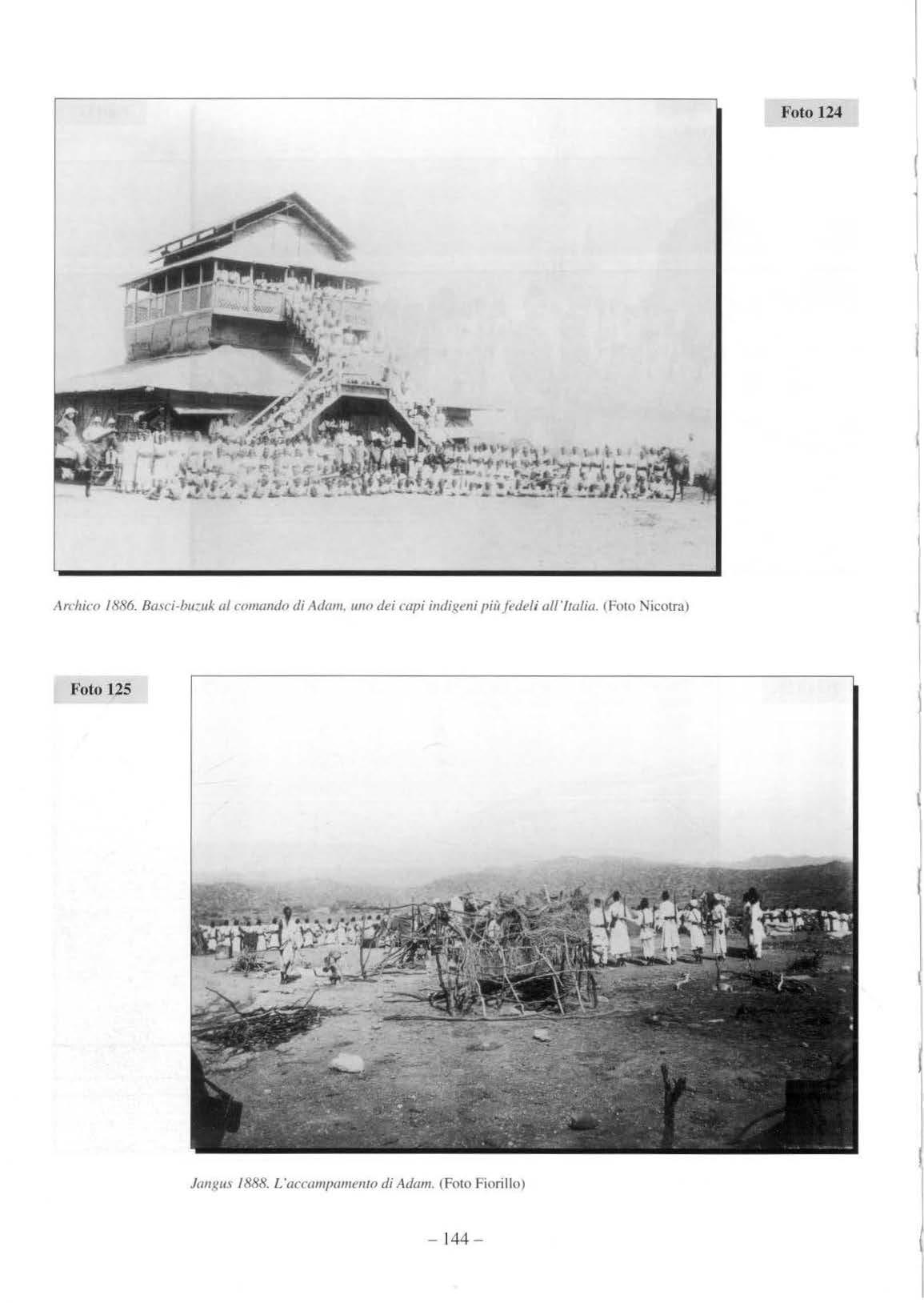

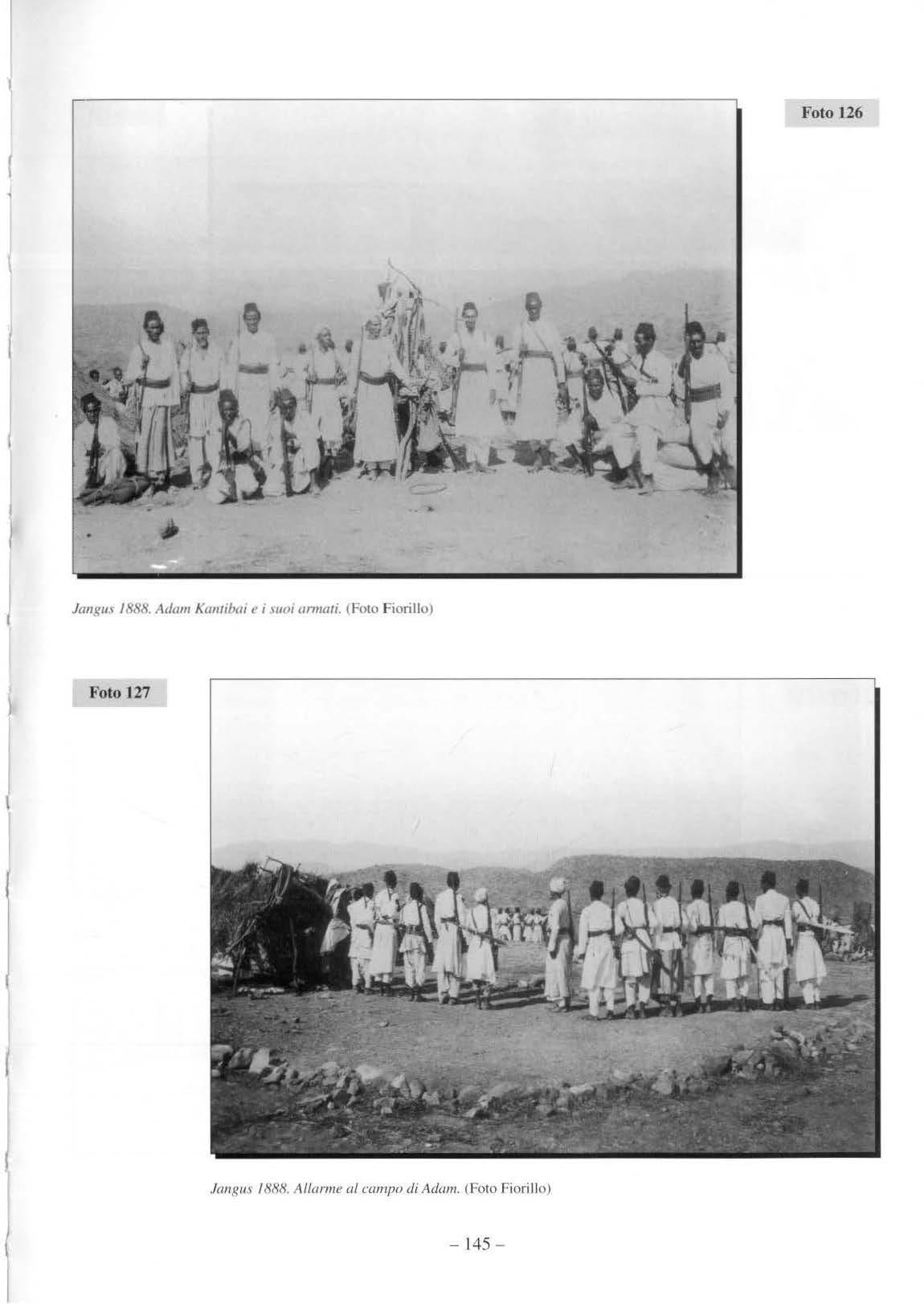

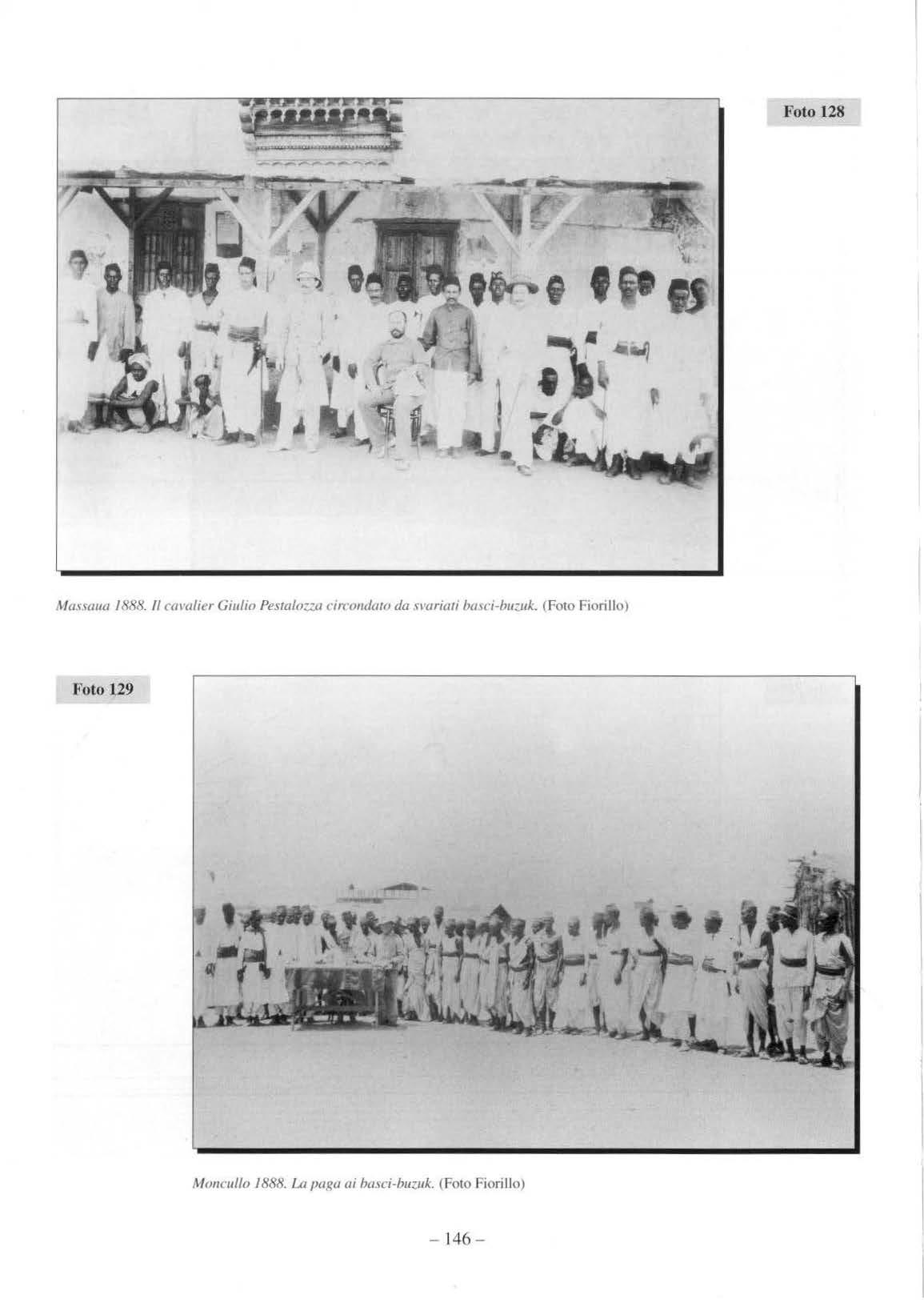

Nel g iu g no 1885 il Mini stro Mancini si dimi se e il Mini stero degli Esteri fu assunto dal Generale Robil ant. Il primo provvedimento da prendere era quello di porre fine all'equivoca s ituazion e esistente riguardo al con dom inio italo-egiziano a Massaua. Nel nove mbre dello stesso anno il comando del corpo di spedizione fu ass unto dal Generale Genè. pochi giorni dopo, il 2 dicembre, il nuo vo comandante faceva occupare tutti gh uffici e gli edifici pubblici e procedeva al rimpatrio delle truppe e dei fu nzio nari egiziani I soldati indigeni, i famosi ·basci-buzuk"' (in turco ·'teste matte", e rano un corpo di irregolari c reato dai Turc hi al se r vizio del governatore egiziano) che chieser o di prestare servizio sotto bandiera italiana. formarono il prim o nucleo delle truppe co loni a li italiane.

POLITICA DELL'ITALIA NELLO SCIOA

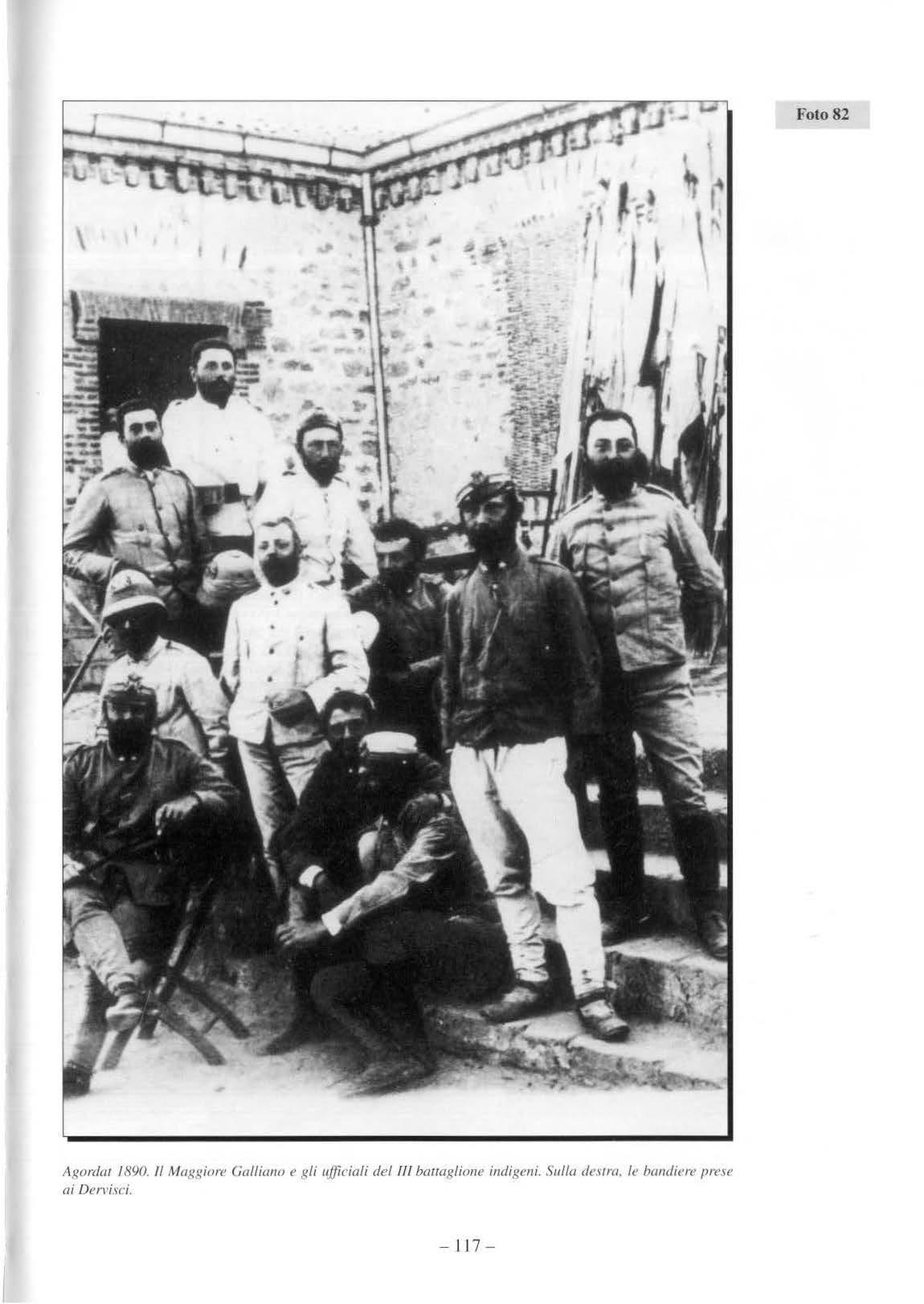

Qualche mese prima dell'occupazione di Massaua, nello Sc ioa era tornato il conte Antonelli, per co ntro llare gli effetti della politica commerciale da lui intrapresa con i trattati da lui st ipulati con Menelik c con l ' Anfari dell' Aussa. Il conte constatò presto che en tr ambi i trattati non avevano avuto la benchè minima applicazione pratica. Le corre nti comme rciali c h e l' Antonelli aveva sperato di dirottare s u Assab erano state invece indirizzate dai Francesi verso i porti di loro dominio.

M e ntre Antonelli cercava di sti molare Menelik all'osservanza dei trattati, giunse nello Scioa la notizia dello sbarco italiano a Ma ssa ua. L' effe tto di tale noti z ia fu no tevo lm en te deleterio per i rapporti co n gli Italia ni. Mc nelik rima se scosso dalla notizia e, ancor più di lui , s i indign ò la regina Taitù s ua mog li e, la quale non na scose il s uo odio per g li It a li an i c he a suo g iudi zio compromettevano l 'avve nire d e l paese. Int orno alla regina Taitù si radunò un g rupp o di seguaci animati anc h 'ess i dall 'o dio per g li in vasor i bianchi. Tale gruppo fu chiamato · ' Il partito del Tig rè".

D e i freddi rapporti c he da allora c ircondarono l' Antonell i. approfittarono i Francesi c he, presso la corte di Menelik, s parse ro tutta una se rie di notiL.ie perlopiù false, a tte a scred itare L"incaricato italiano. Come no n ba ta s e, i Fran cesi continuarono a forni re armi allo Scioa. cosa c he se anche sembra assurda fecero anc he gli Italiani , cercando così di riguadagnare la fiducia perduta.

Me ne l ik intanto co ntinua va la s ua politi ca di espansione ad ovest. ben co nscio delle difficoltà in cui s i trovava il Negus Johann es occupato a fronteggiare le mosse italiane. Il ras dello Scioa ricominci ò a sobillare le popolazioni degli Uollo Galla c he a ttualm ente non era no più so tto il suo dominio. Verso la fine d e l 1885 il Negus, che sapeva benissimo che le rivolte era no provocate daMenelik , gli impose, per co mprometterlo agli occhi dei rivoltosi, di inviare un co ntingente di s uoi armati per dom are g li in sort i. Me nelik obbedì, mandando ne i primi mesi del 1886 un corpo sc ioano che si -15-

16-

congiunse co n quello tigrino. Non mancarono scontri tra i due ese rci ti , tant o c he si temette per una guerra tra "all ea ti' ' .

Il Negus era ancora ne ll o Uo ll o quando il governo italiano, secondo le promesse fatte nel marzo pre cedente dal Capita no Ferrari, g li inviò una mi ss ion e ufficiale per co nfermare g li impegni presi e s tabilire con l ' Abi ss inia rapporti di fiducia e co ll abo raz io ne. La mi ss ione e ra g uidata dal General e P ozzoli ni e dal Dottor Nerazzini. Ques t'ultim o precedette a n z i la missione recandosi d a ra s Alu la per co nco rdare con lui le modalità dell'incontro, con. eg na nd og li inoltre un messaggio di preavviso per l'Imp e ratore Joh a nn es si li mitò ad incaricare ra A lul a d i co muni care verba lm e n te agli It alian i il pe rme sso di raggiun ge rl o. Ta le a tteggiam e n to rite nut o arrogan te dagli It ali ani e le so li te r azzie di ras Alu la a danno di ge nti o tt o protezione it a li ana, risolsero il Generale Pozzoli ni a rinunciare all'in co ntro . Il che aumentò la diffidenza dell ' Imp era tore. Qu esti si lamentò co n gli In g lesi c he il trattato H ewe tt non e ra s tato ri spettato. Quasi neg li stess i g io rni una parte delle truppe italian e venne reimb arcata per l ' It a li a. Il rit iro di tali truppe fu una mo ssa imprudente , viste le co ntinue incursio ni degli uomini di ra s Alula. Il Coma ndo decise co munqu e di allargare l a ce rc hi a d eg li avamposti c he e ra no troppo vicini a M assa ua e fece occupare Saati. Nel settembre 1 886 un a banda proveniente dall' Aussa al co man do di Debeb, c ugi no di J o hann es, s i sco ntrò con le trupp e it a li ane c he pre sidiava no Z ul a. TI Gen e ra l e Genè a nove mbre o rdin ò di occupare Ua -à, a ci rca quaranta chi lom etri a sud di Massaua. co n lo sco po di proteggere le carova ne c he da ll' altop ian o affluivano ai porti di con trollo italiano . In questo mod o me ntre si diminuivano le truppe si creava no negli Abissini nuovi sospetti sulle m osse italiane.

L'ECCIDIO DELLA SPEDIZIONE PORRO

Per il momento era ev id e nte ( n onostante l 'occupaz ione di U a-à e di Saat i ) che l'Italia non si se nti va ancora pronta ad a ll ontanarsi dal litorale. C iò no n esclu d eva pe rò c he presentandosene in futuro l' occasione, l'Ita li a no n potesse estendere i l p ro pri o domin io su altre zone dell' interno be n più fertili dell a costa. Il proble ma però era che non si pensava a l benchè minimo piano per intr a pre nd e re operazion i del ge ne re Un'occa s ion e favorevole se mbrò presentarsi ne l 1885 quando gli I ngl es i fecero ritirare i presidi eg i z iani daii'H a rra r pe r destinarli alla difesa del Sudan. Il ministro Man c ini si inform ò presso Lord Granville se il governo in g lese avrebbe avuto nulla in contrario all' occupazione italiana de li ' H arrar. AH' ambasciatore N ig ra s i ri s po se c he n o n vi era no difficoltà (g li In g lesi preferivano un 'occ up az io ne italiana ad un nu ovo dominio france se)

Pe r re nd e rs i conto s ul po to d e ll e poss ibilità c he si presentavano il gove rn o italiano fece organi zzare dalla Soci e t à di Esplorazioni Geografich e e Com mercial i un a mi ssio ne scie ntifi ca nell o H arrar. Data l'importanza d e l co mpit o ad e ss a affidato, il co mand o dell a spedizione f u assu nt o dallo s te sso pres idente della soc ietà, il co nte Gian Pi etro Porro. Gli esplo ratori sbarca ro no a Zeila ai primi di marzo 1886. Il governatore ingle se li sconsigliò ad avve nturarsi, con l e es ig ue forze di cui di s p onev a no, in una regione os til e. Porro volle tentare ug ualm e nte. Il loc a le Emiro M ohamed Alì Abd -eiSciaur, informato della loro venuta e sos pettando c he g li Italiani fossero dei fom e ntatori a lui avvers i, procurò ad essi una sco rta c he, improvvi sa mente , ma ssac rò a tradjmento tulta la carova na (9 a prile). Il gove rno D epr etis non s i avventurò in alcuna mi ssio ne di rappre sag li a, ve nn e in vece sp int o M e nelik a d intervenire. Il re de ll o Scioa non pe rse te mp o ed il 6 gennaio 1887 ne ll a lo ca lità di Cialan co sconfi sse le forz e dell'Emiro. Tre giorni dopo si impadroni va di Harra r in sed iand ov i come gove rnatore s uo c u gino il deggiasmac Maconnen. Con tale co nqui sta lo S c i oa, no n so lo ve ni va in posse so di una delle regioni più ricche dell ' Etiopi a, molto popol a ta e molto ferti le . m a si assicurava la testata del tavoliere so mal o ne l quale ne ss uno l 'av re bb e potuto trattenere dal dil agare . Menelik g ià

- 17 -

da tempo compiva spedizioni tra gli Arussi razziando molte mandrie di bestiame. L'ultima di tali scorrerie risaliva al 1886. Da Harrar le spedizioni si ripeterono fino a quando quelle popolazioni non furono del tutto assoggettate nel 1895.

LO SCONTRO DI DOGALI

La debolezza del governo italiano di fronte ai responsabili dell'eccidio Porro e dei uoi compagni destò in Africa la più sfavorevole delle ripercussioni. Quanto fosse caduto in basso tra gli Abissini, sempre facili a sottova lutare gli stranieri, il prestigio dell'Italia, fu dimostrato dall'atteggiamento provocatorio assunto di lì a poco da ras Alula.

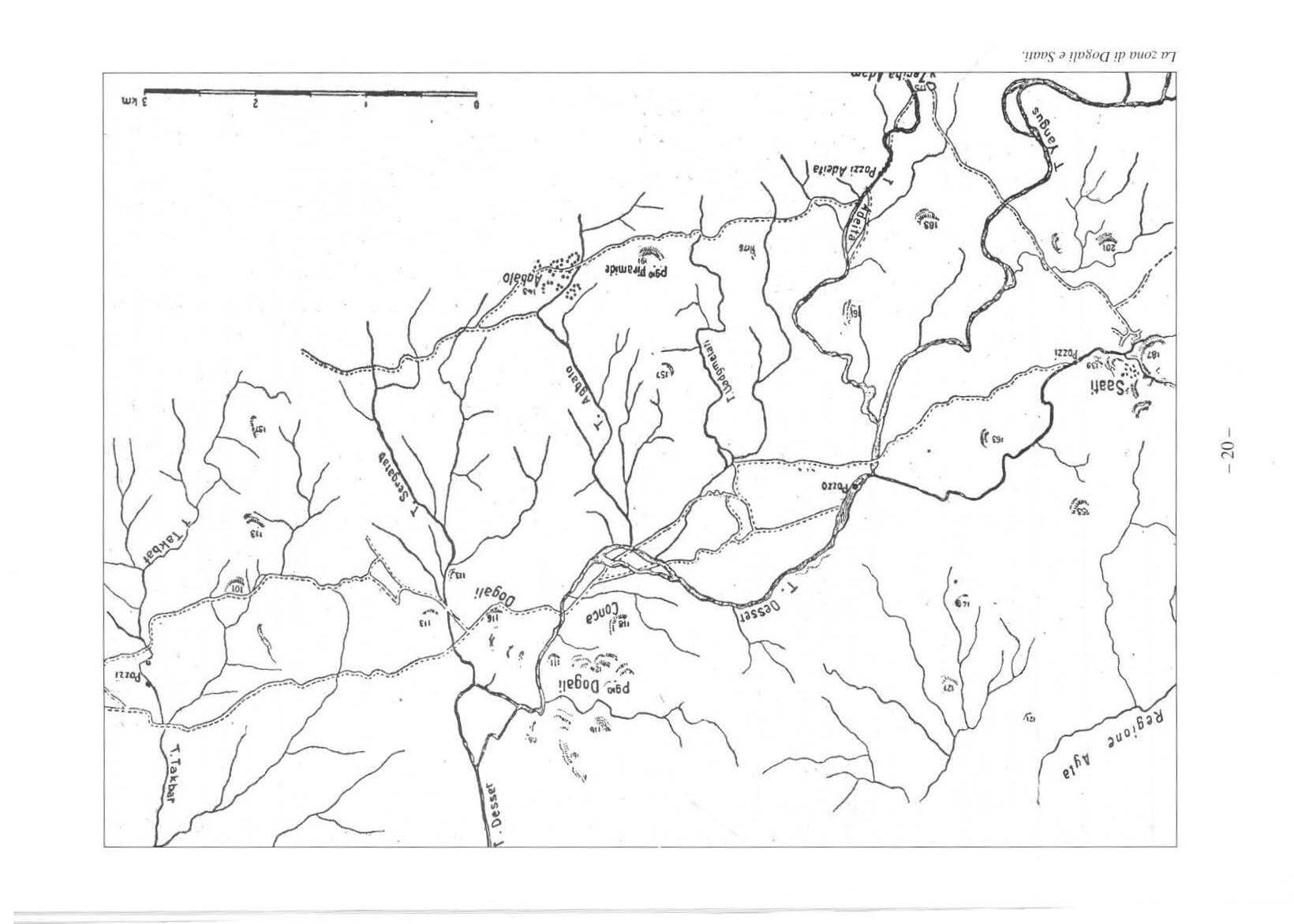

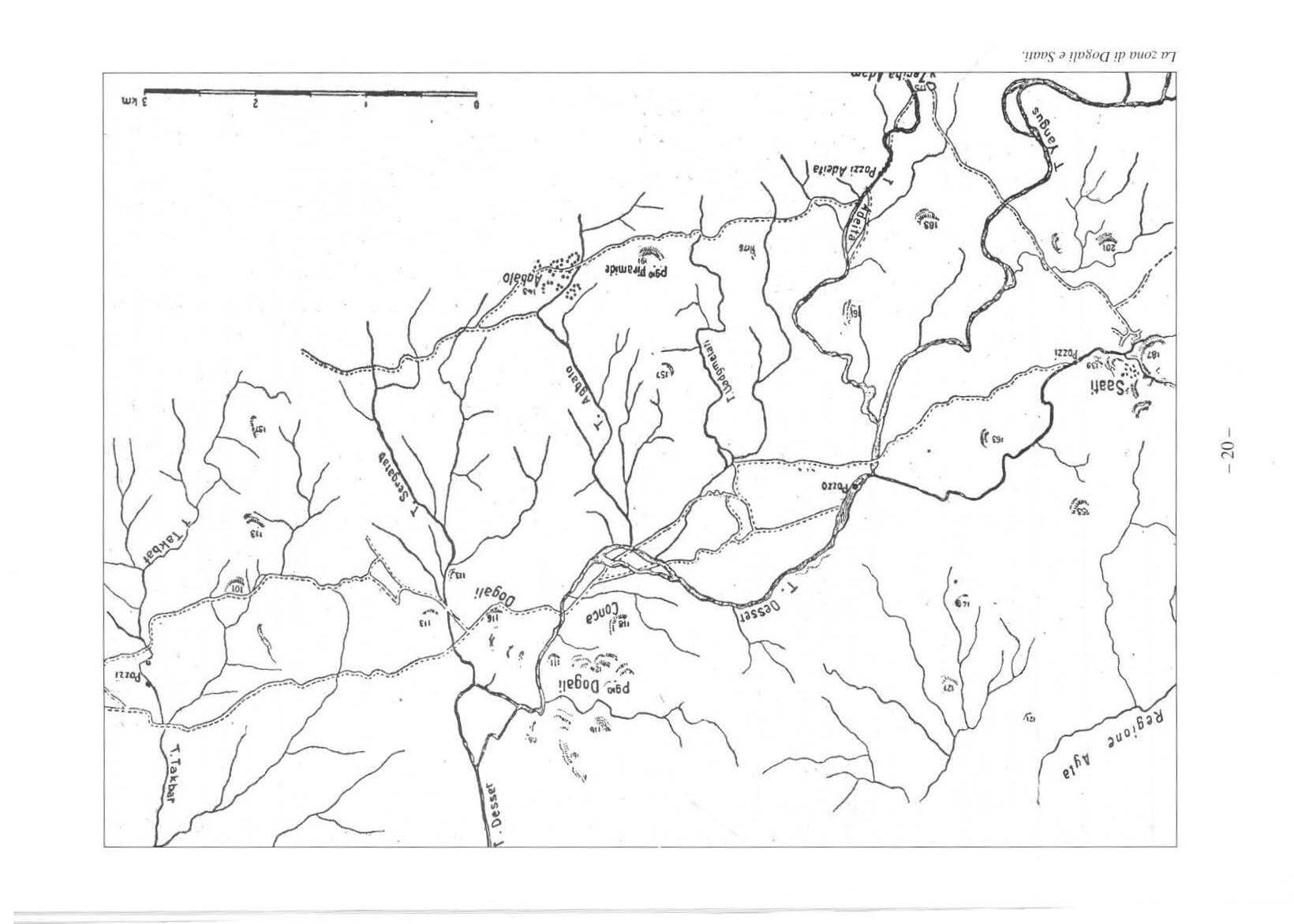

L'Etiopia co nsiderava Saati e Ua-à come facenti parte integrante del suo territorio. Ras Alu la, tornando da una razzia compiuta tra i Bari a nel dicembre 1886, scese a Ghinda, a metà strada tra Asmara e Mas saua e da lì, il 10 gennaio 1887, mandò ad intimare a l comando italiano di abbandonare Ua-à e Zula. n Generale Genè respinse l'intimazione e fece rinforzare i presidi minacciati di attacco. In quei giorni, il conte Salimbeni, il Maggiore Piano e il Tenente Savoiroux, si trovavano ad Asmara diretti a ll a corte del Re Tecla Haimanot. Il Salimbeni era già stato nel Goggiam, dove aveva dirello la costruzione di un ponte s ull'Abb ai oddisfacendo le aspettat ive del Negus. il quale gli aveva as egnato la direzione di altri lavori pubblici. Questo era il motivo per cui egl i e ra lì con g li altri due Italiani. Mentre i tre viaggiatori aspettavano l'autorizzazione imperiale per proseguire il viaggio, ras Alula, aven do appreso che due di essi era no ufficiali, li fece arrestare come sospett i di spionaggio. li ras arrivò addirittura a minacciarli di morte e Saati non fosse stata lasciata dalle truppe italiane. Il 24 gennaio il ras, alla testa di circa l 0.000 uomini, iniziò ad investire le posizioni avanzate itali ane Il presidio di Saati era a l riparo di un fortino costruito su una co llina pietrosa, che domina una piana ugualmente brulla. Ras Alula attaccò il forte il giorno 25 con tutti i suoi arn1ati. L'attacco durò quatrro o re e fu respinto con gravi perdite da parte degli attaccanti. Il giorno seguente, per rifornire la g uarnigione, il comando di Massaua spedì una colonna di tre compagnie con una sezione di mitragliatrici al coman do del Tenent e Colonnello De Cristoforis. Accadde quello che era facile prevedere. La colonna fu attaccata dall'avanguardia di r as Alula. Il combattimento si svolse presso il co ll e di Dogali ai piedi del quale passava la via carovan iera. Soverchiare dal numero deg li assalitori, le truppe italiane ripiegarono ordinatamente a scaglioni su l colle dove vennero circondate dai nemici. Esaurite le munizioni, i resti della colonna si difesero all'arma bianca finchè furono tutti ma aerati. L'ind omani, una spediz io ne di soccorso trovò su ll 'altura ottanta feriti, c reduti morti dagli Abissini.

Il doloro so ma eroico episod io di Dogali impressionò grandemente l 'op inione pubblica italiana. Avvenimenti simili erano già capitati ad altre potenze co loniali come la Francia e specialmente all'Inghilterra. Il clamore susc itato era in parte spiegab il e dal fatto c he l'Italia, nuova a sim ili imprese, difficilmente era in grado di valutare le difficoltà e i ri sch i di una ca mpagna africa na. A tutti se mbrò che questa si aprisse sotto una cattiva ste lla; tuttavia, nonostante i molti contrasti, prevalse in P arlamento la volontà di vendicare i 500 morti di Dogali. Il governo organizzò una nuova spedizione. Int anto restavano nelle mani di ras Alula i tre Itali a ni diretti in Goggiam. Per rilasciarli il capo abissino, non sod disfatto dell'abbandono di Ua-à e di Saati, prete ndeva la consegna di un carico di armi a lui diretto e seque trato dal comando di Massaua. n Generale Genè, evidentemente scosso dalla confitta di Dog a li , ebbe la colpevole debo lezza di cedere. Il gesto apparve a tutti come una vergognosa capitolazione. Il governo italiano g li revo cò quindi il comando sostituendo lo con il Generale Saletta. Questi, a pp e na anivato, ini ziò ad organizzare le difese di Massaua, creando un campo trincerato che la potesse preservare da ogni minaccia. Dispose in pari tempo la co tituzione del

-18 -

primo corpo di truppe indigene. La risolutezza ed il prestigio del nuovo comandante ebbero subito un primo effetto, con la sottomissione di Debeb c della sua banda di Assaortini.

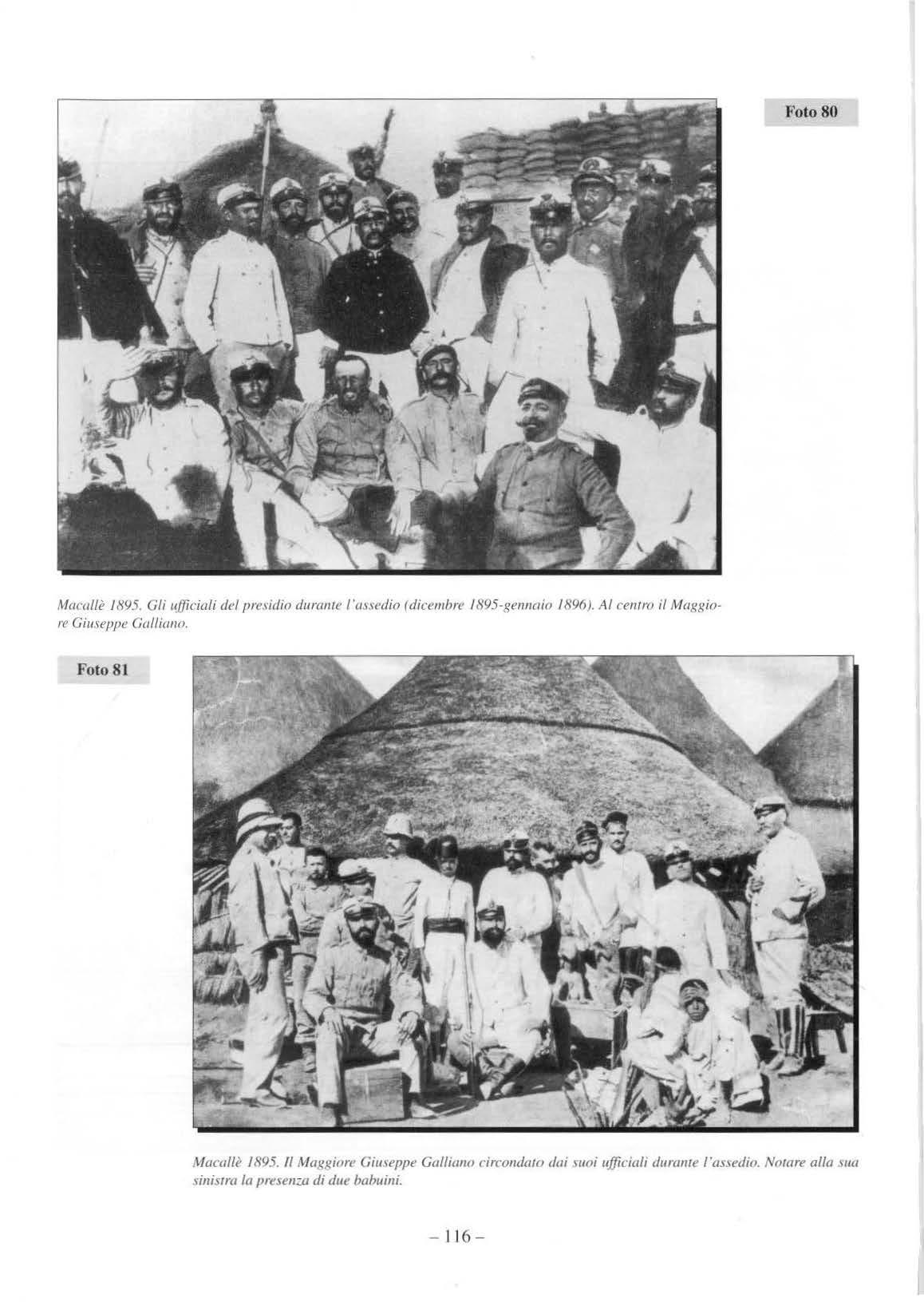

In Italia nell'aprile di quell'anno il gabinetto Depretis si rico tituì con la partecipazione di Crispi quale mini tro dell'interno. Non erano passati sei mesi che Crispi assunse la Preside nza del Consiglio. Il nuovo governo, ottenuti altri fondi dal Parlamento, aumentò le truppe prese nti in Massaua a 20.000 uomini. Di fronte all'entità delle forze italiane, che dimo st ravano il ch iaro proposito di rivincita, era da aspettarsi che in aiuto di ras Alula sarebbero scesi in campo gli armati dell'Imperatore Johann es. Questi tuttavia, prima di dar inizio a ll e ostilità, volle tentare un accordo per via diplomatica. Scrisse qui ndi alla Regina Vittoria lam entando il comportamento aggressivo degli rtali ani. Il governo britannico propose un tentativo di mediazione. L'Italia accondiscese, a patto di ricevere un'adeguata riparazione. Il gabinetto di Londra incaricò della difficile trattativa Sir Gerald Portai, segre tario dell'Alto Commissario in Egitto Sir Evelyn Baring, divenuto poi L ord Cromer. Il 25 dicembre Sir Portai rit ornò dalla sua vmsita a l Negus con un nulla di fatto. J ohannes, istigato da ra s Alula, aveva ritiutato ogni soddisfazio ne e s i preparava alla gue rra. Il governo italiano, ritenendo che l'entità del corpo di spedizione concentrato a Massaua richiedesse la presenza di un ufficiale superiore in grado a l Saletta. mandò ad assumere il comando il Generale Asinari di San Marzano. Egli ri cevette l'ordine di ri occupare Ua-à e Saati.

SAATI VIENE RIOCCUPATA

La spedizione di San Marzano fu l'inizio di un metodo d i guerra, che rimase più o meno lo stesso per tutta la durata della prima campagna d'Africa. Dando per sconta to che l a sproporzione delle forze tra It a li ani ed Abissini non pennetteva ai primi di imporre all'avversario la propria iniziativa affrontando li in campo aperto, il comando italiano si accontentò inizialmente di occupare una posizione, fortificandola e aspettando che il nemico venisse a logorarv isi contro. Se gli It aLiani difettavano di truppe, gli Abissi ni mancavano di artiglierie e di rifornimenti: erano quindi nell'impossibilità di con durre delle lunghe guerre di posizione. Con eguenza di que ro s istema di lotta e ra impedire ad en trambi gli avversari di darsi dei colpi risolutivi. Fu questa la ragione principale per cui la prima campagna d'Africa durò dodici anni.

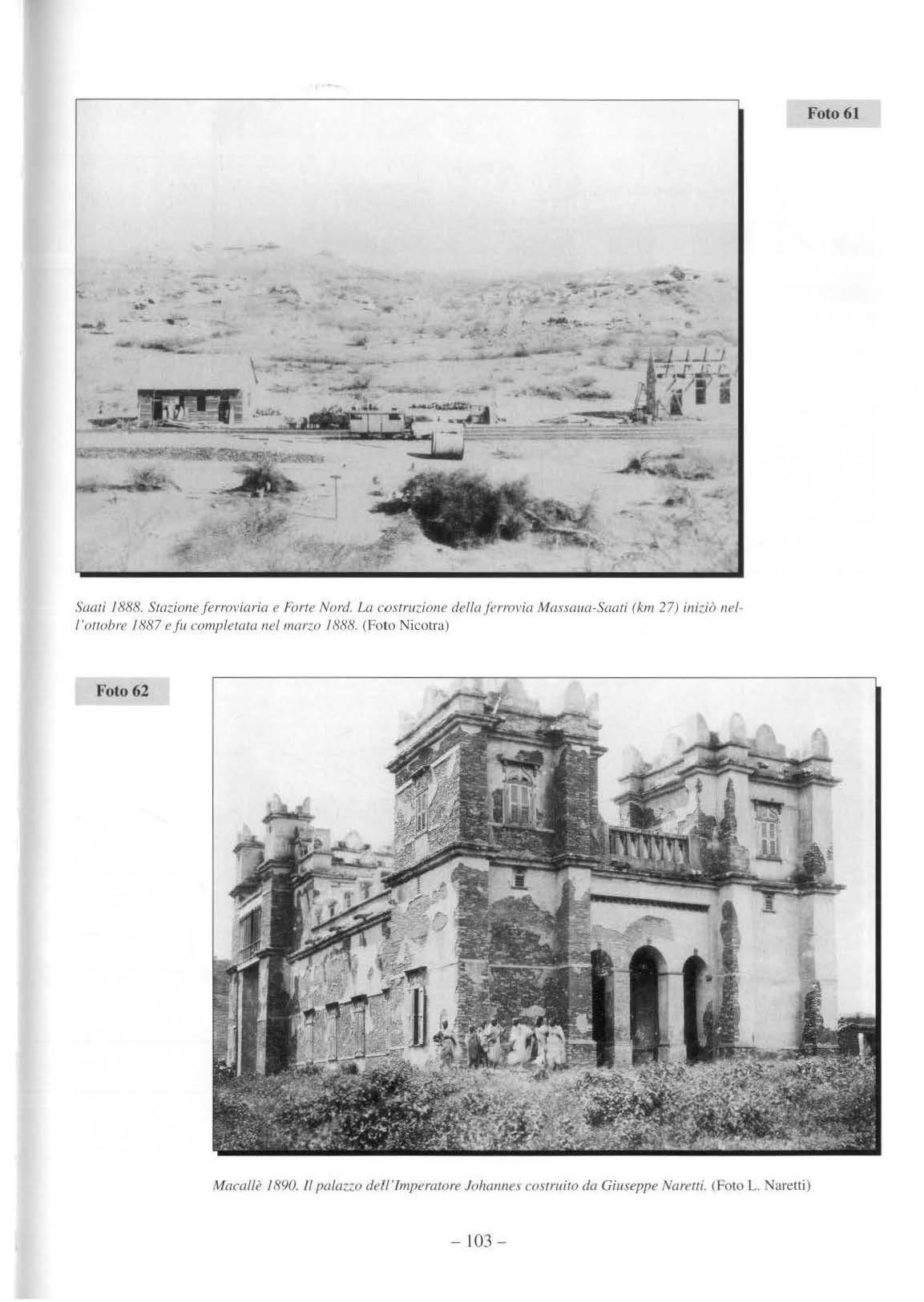

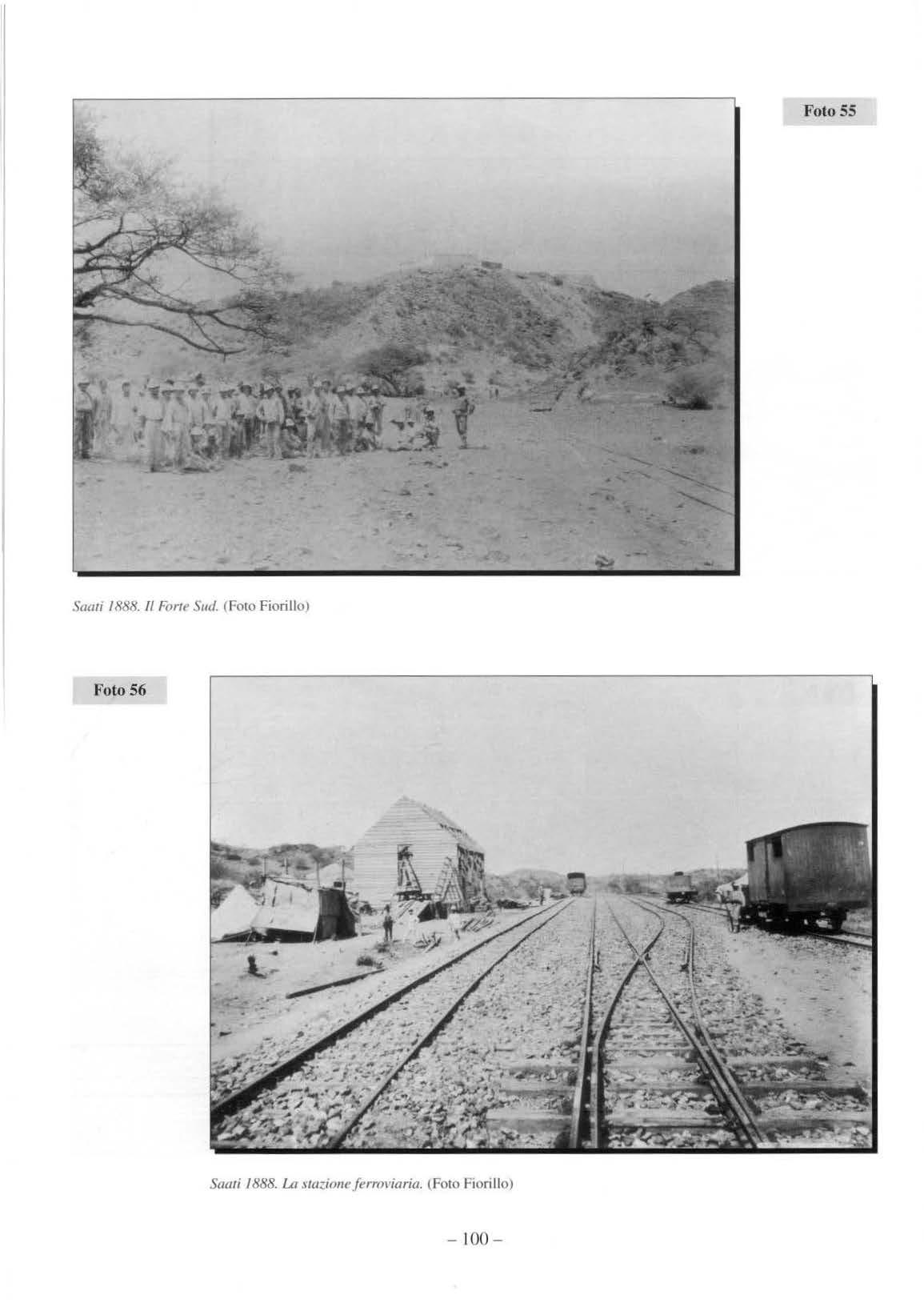

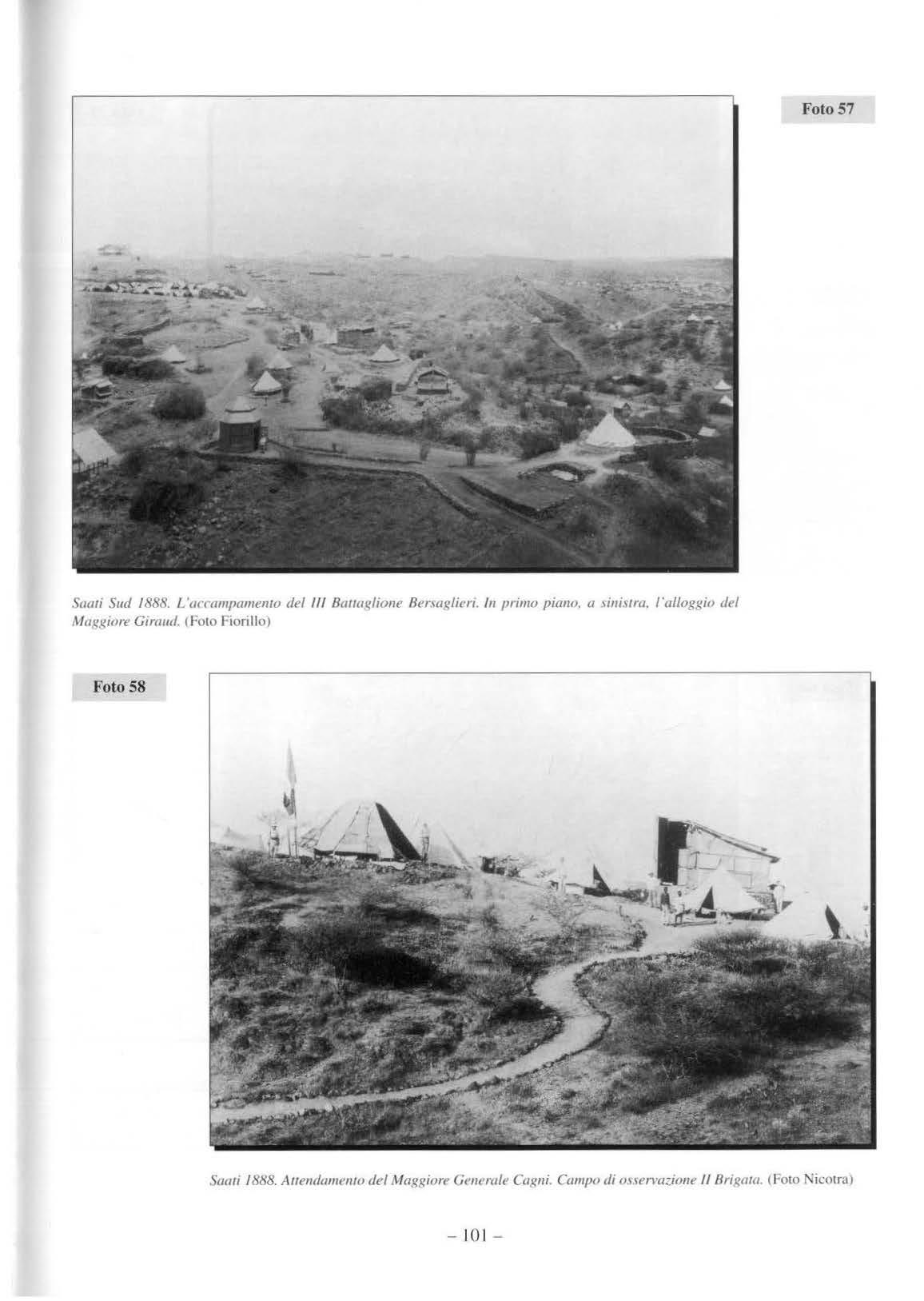

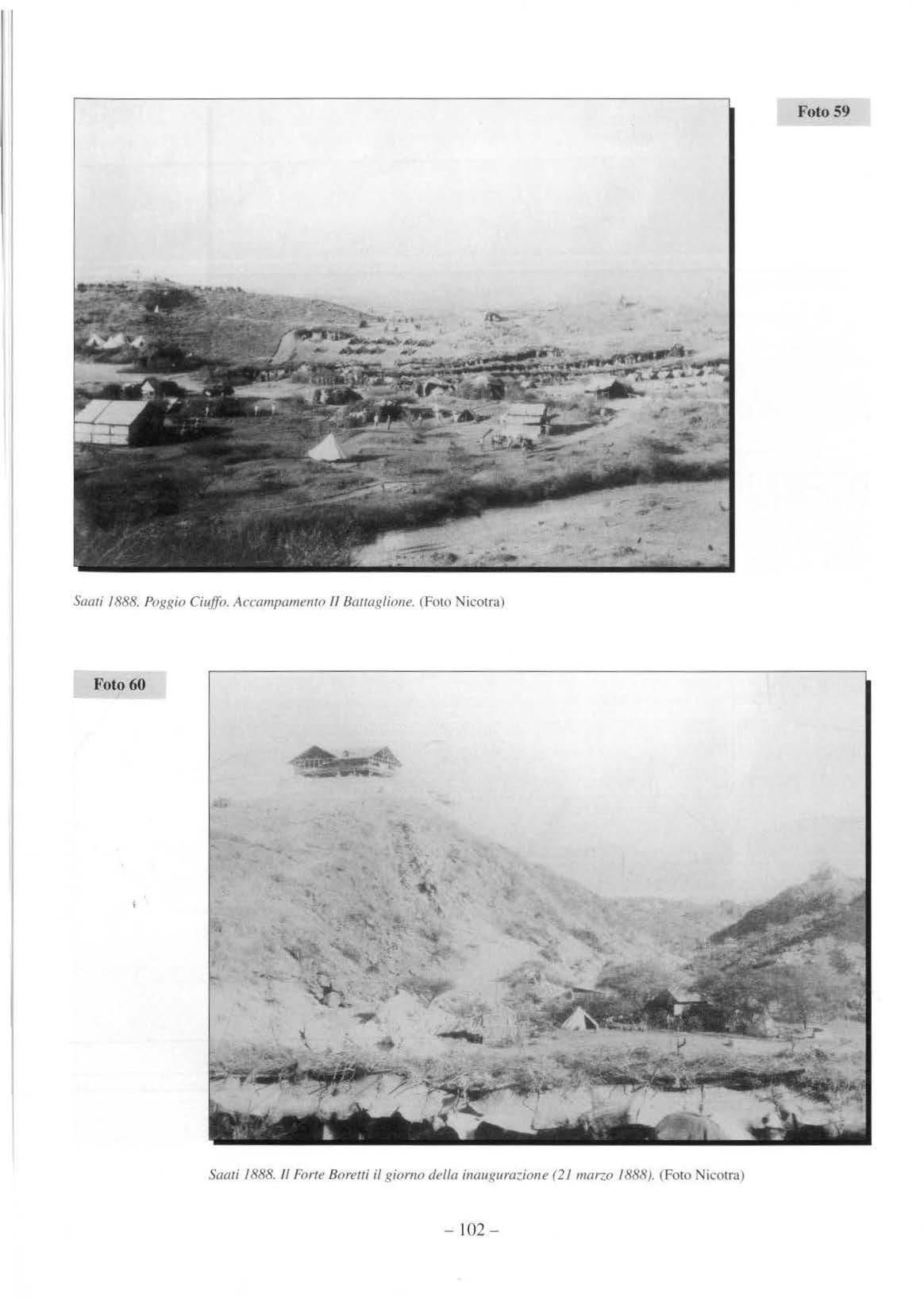

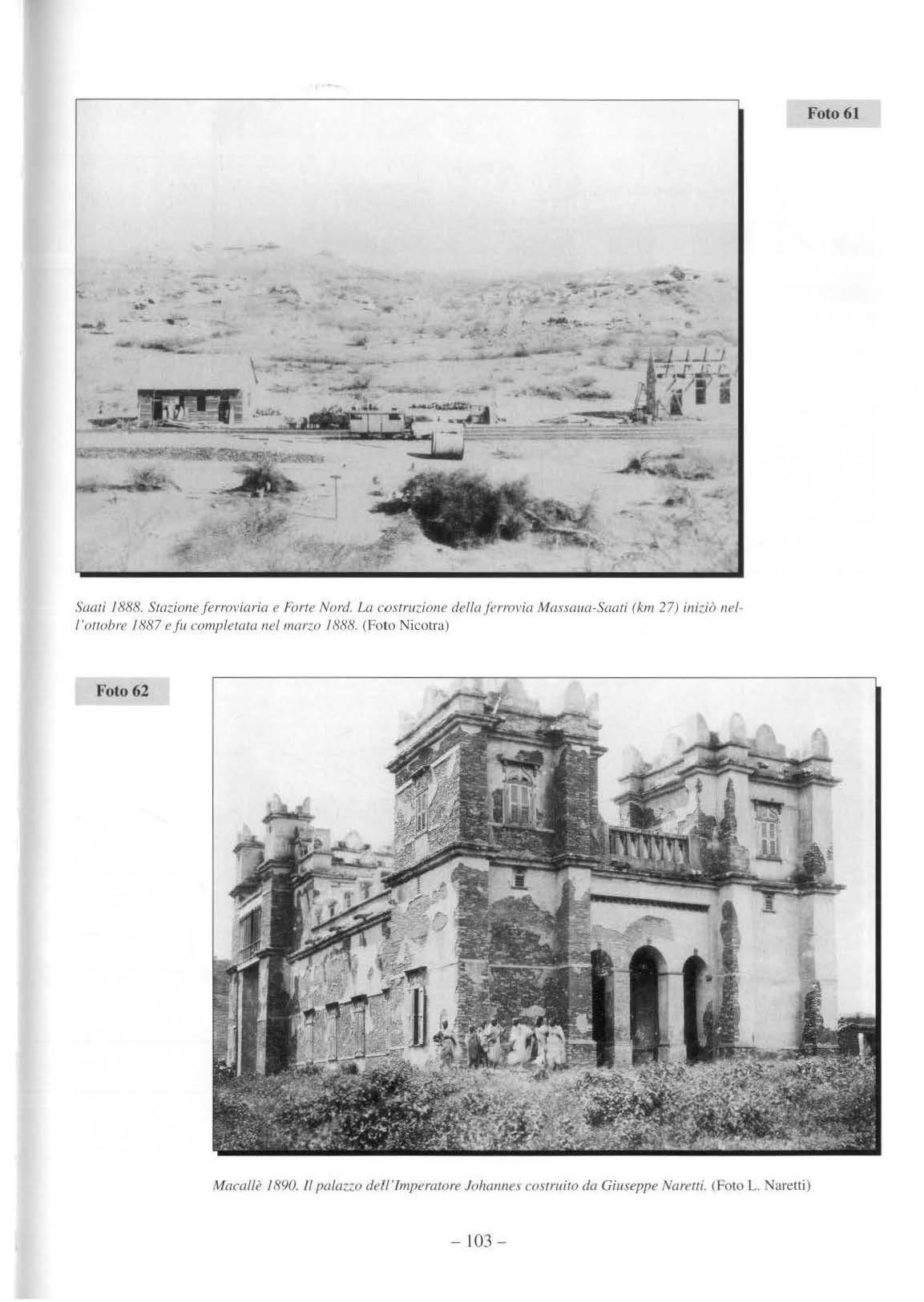

Il Generale di San Mar zano ne l proced e re alla rioccupazione di Saati agì con una prudenza che non fu esente da crit iche. Il grosso deHe truppe avanzò a piccoli sba lz i, trincerandosi so lidamente ad og ni fermata. Per agevolare i rifornimenti venne costruita, mano a mano che le truppe avanzavano, una ferrovia a scartamen to ridotto. In questo modo in quattro mesi fu coperto il tragitto di trenta chilometri da Massaua a Saati. Verso la metà di marzo del 1888 il corpo di spedizione era tutto concentrato s ulle nuove posizioni. Subito s i iniziò a costru ire un poderoso campo trincerato. Tr ascorsero appena pochi giorni dall'arrivo degli Italiani a Saati che dall 'a ltipiano calò l 'ese rcito di Johann cs forte di 80.000 uomini accampandosi nella piana di Sabargurna. Gli ava mpo sti dei due contendenti vennero presto a contatto. Questo bastò perché il capobanda Dcbeb passasse dalla parte abissina. Il Negus ordinò agli Ita liani di sgomberare. n coma ndo rispose esigendo a titolo di riparazione l a conseg na di Ailet, di Ghinda e dei territori fino al margine dei monti. La co nsistenza delle forze italiane convinse J oha nnes c he un attacco poteva essere seonsigliab il e. Egli cercò inva no con piccole sca ramucce di avamposti di attirare fuori delle difes e le truppe italiane, come era riu scito a fare nel 187 6 a Gura con gli Egiziani. In pochi giorni la scarsezza di acqua, le e pid emie c he cominciarono a diffondersi in qu e ll a massa di uomini, lo scor agg iamento e le defezioni che ne segu irono, obbligarono Johannes a rinunciare all'impre a. Per mascherare il ritiro, iniziò, secondo l a tradizione abiss in a, trattative di pace. Mentre occupava in tal modo gli It aliani, con gra nd e rapidità riportò il grosso del

- 19 -

20 -

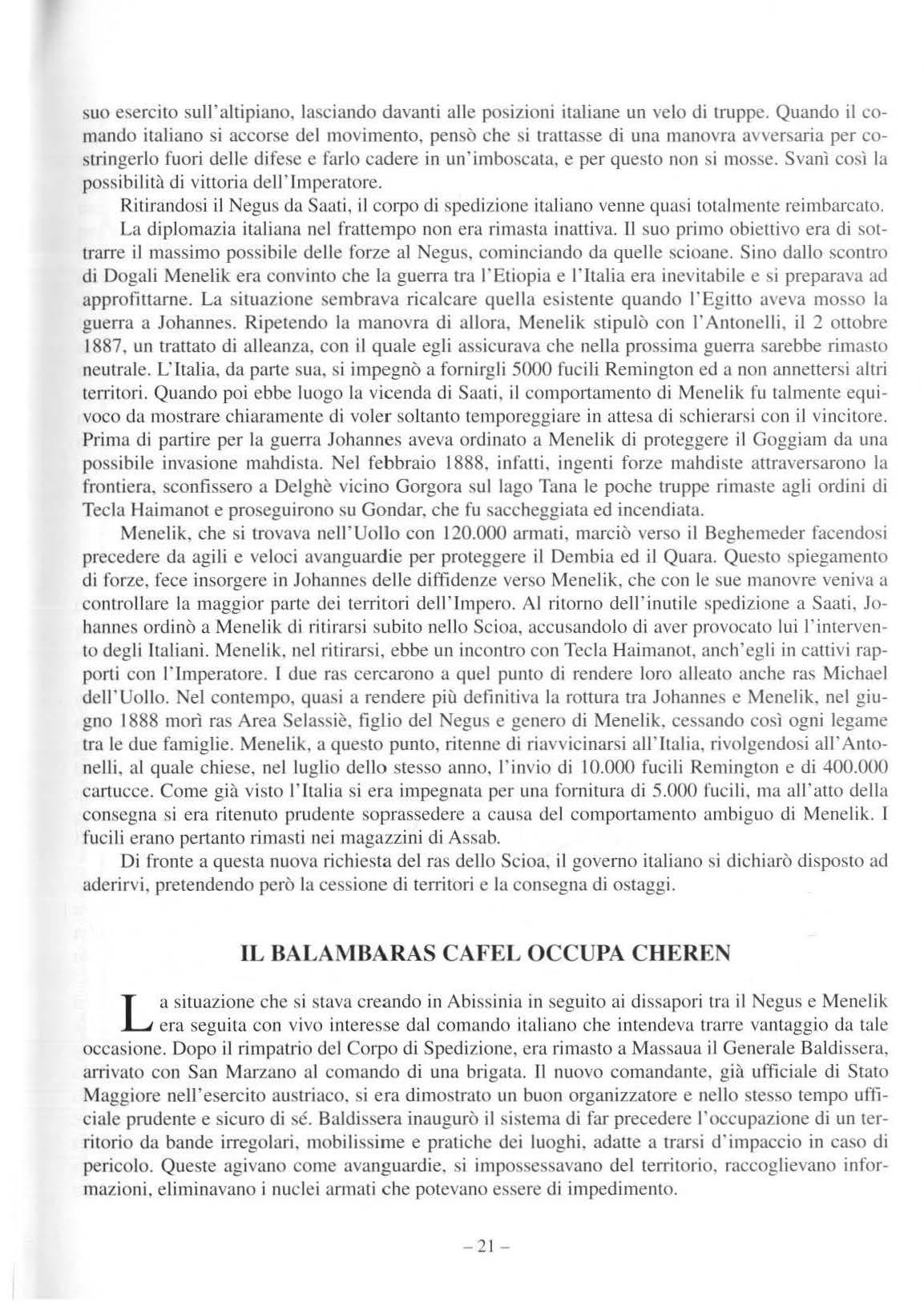

suo e ercito sull'altipiano, lasciando davanti alle posi.lioni italiane un ve lo di truppe. Quando il comando italiano si accorse del movimento, pensò c he si trattasse di una manovra avversaria per costringerlo fuori delle difese e farlo cadere in un'imboscata, e per questo non s i mosse. Svanì così la possibilità di vittoria dell' Imperatore.

R itirandos i i l Negus da Saati, il corpo di spedizione ita l iano venne qua si totalmente reimbarcato.

La dipJomazia italiana nel frattempo non era rimasta inattiva. H suo primo obiettivo era di sottr arre il massimo possibile delle forze al Negus, cominciando da quelle scioane. Sino dallo scontro di DogaJi Menelik era convinto che la guerra tra r Etiopia e l'Italia era inevitabile e si preparava ad app rofittarne. La s ituazione se mbrava ricalcare quella es iste nte quando l'Egitto aveva mosso la guerra a Johannes. Ripetendo la manovra di allora, Menelik st ipulò con l' Antonclli, il 2 ottobre 1887, un trattato di alleanza, con il quale egli assicurava che nella prossima gueJTa sarebbe rimasto neutra le. L'Italia, da parte sua, s i impegnò a fornirgli 5000 fucili Remington ed a non annettersi altri territori. Quando poi ebbe luogo la vicenda di Saati, il comp011amento di Men e lik fu talmente eq uivoco da mostrare chiarame n te di voler soltanto temporeggiare in attesa di schierarsi con il vincitore. Prima di partire per la guerra J ohannes aveva ordinato a Menelik di proteggere il Goggiam da una poss ibile invasione mahdi s ta. Nel febbraio 1888. infatti, ingenti forze mahdi ste attraversarono la frontiera, sconfissero a Del g hè vicino Gorgora s ul lago Tana le poche truppe rimaste agli ordini di Tecla Haimanot e pro eguirono s u Gondar, che fu sacc hegg iata ed incendiata.

Menelik, che si t rovava ncli'Uollo con 120.000 armati, marciò ve rso il Bcghemeder facendosi precedere da agili e veloci avanguardie per proteggere il Dembia ed il Quara. Questo spiegamento di forze , fece insorgere in Johannes delle diffidenze verso Menelik. che con le s ue manovre veniva a contro ll are la maggior parte dei territori dell ' Impero. Al ritorno dell'inutile spedizione a Saati, J ohannes ordinò a Menelik di ritirarsi subito nello Scioa, accusandolo di aver provocato lui l'intervento degli Italiani. Menelik, nel ritirarsi, ebbe un incontro con Tecla Haimanot , anch'egli in cattivi rapporti con l'Imperatore. l due ras cercarono a quel punto di rendere loro alleato anche ra. Michael dcii'Uollo. Nel contempo, qua si a rendere più definitiva la rottura tra J ohan nes e Menelik, nel giugno 1888 morì ras Area Sclassiè, figlio del Negus e genero di Menelik. cessando così ogni legame tra le due famiglie. Menel i k, a que s to punto, ritenn e di riavvicinarsi all'Italia, rivolgendosi all' An tonelli , al quale chiese. nel luglio dello stesso anno, l'invio di 10.000 fucili R emi ngton e di 400.000 ca rtucce. Come già visto I' l talia si era impegnata per una fornitura di 5.000 l'ucili, ma all'atto del1a co nsegna si era Iitenuto prudente soprassedere a causa de l comportamento ambiguo di Menelik. I fucili erano pertanto rima st i nei magazzini d i Assab. Di fronte a questa nuova rich iesta de l ras dello Scioa, il governo italiano s i dichiarò disposto ad ader irvi, pretendendo però la cessione di territori e la consegna di ostaggi.

IL BALAMBARAS CAFE L OCC U PA CHER EN

La situazione che s i stava creando in Abissinia in seguito ai dissapori tra il Negus e Menelik e ra segu ita con vivo i nteresse da l comando ita li ano che in tendeva trarre van taggio da tale occasione. D opo i1 rimpatrio del Corpo di Spedizione , era r i masto a Massaua il Generale Baldissera, arr i vato con San Marzano al comando di una brigata. Il nuovo comandante, già ufficiale di Stato Maggiore nell'esercito aust r iaco. si era dimostrato un buon organizzatore e nello stesso tempo ufficiale prudente e s i cu ro di sé. Baldi ssera inaugurò il di far precedere l 'occupazione di un territorio da bande irregolari. mobili ss ime e pratiche dei luoghi. adatte a trarsi d"impaccio in caso di pericolo. Queste agivano come avanguardie, s i impo ssessava no del territorio. raccoglievano informazioni, eliminavano i nucl e i armat i che potevano essere di impedimento.

- 21 -

-22 -

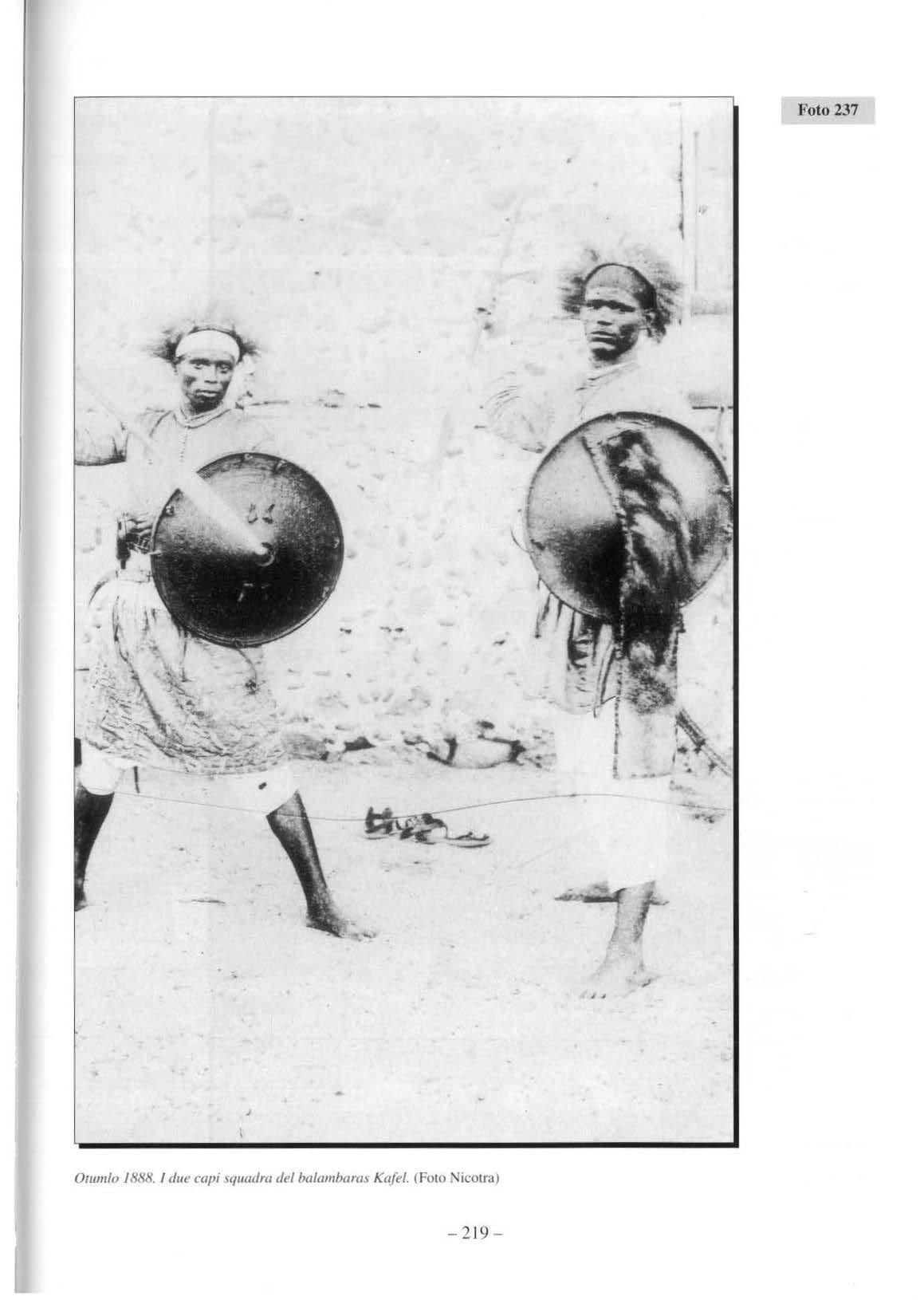

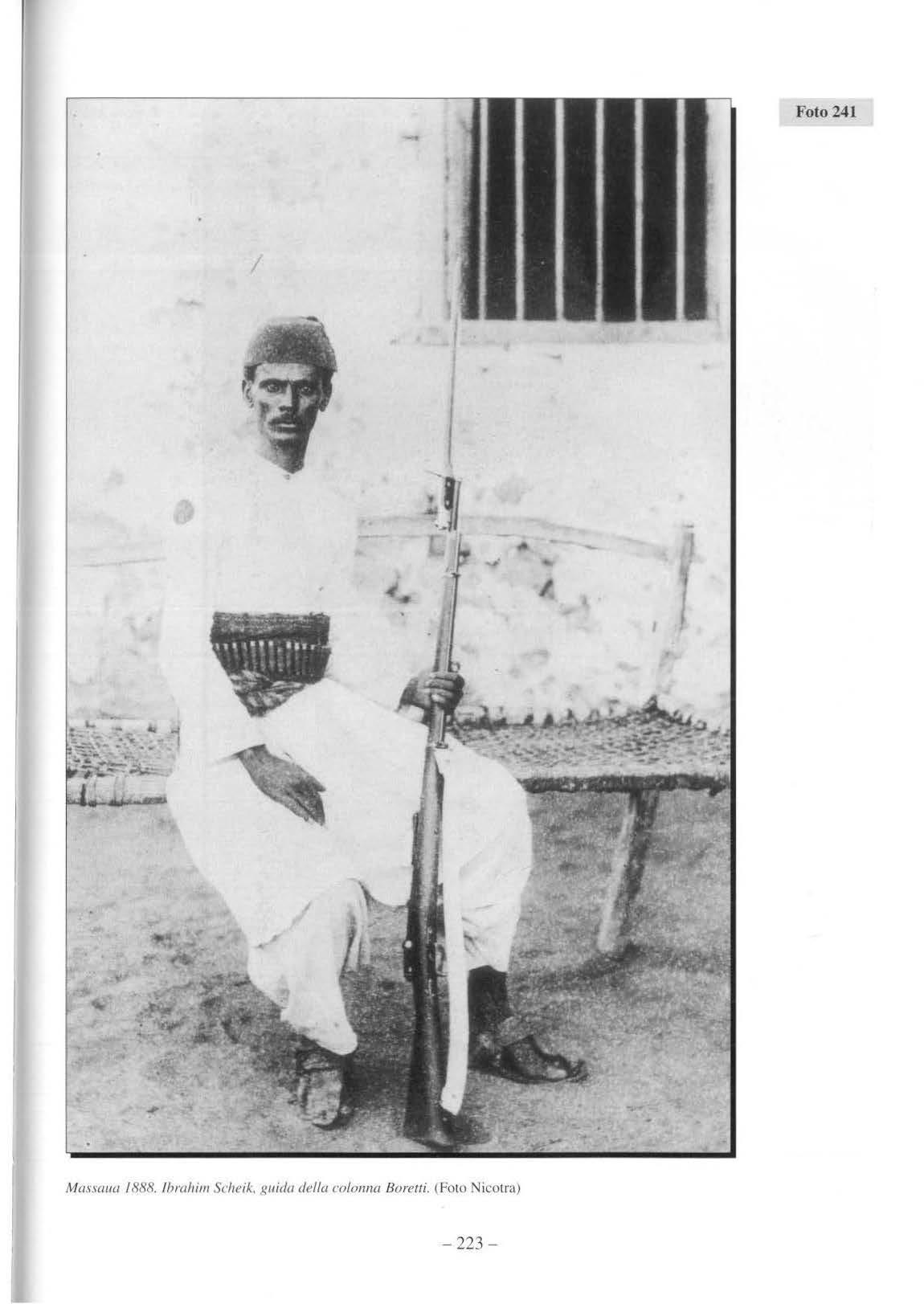

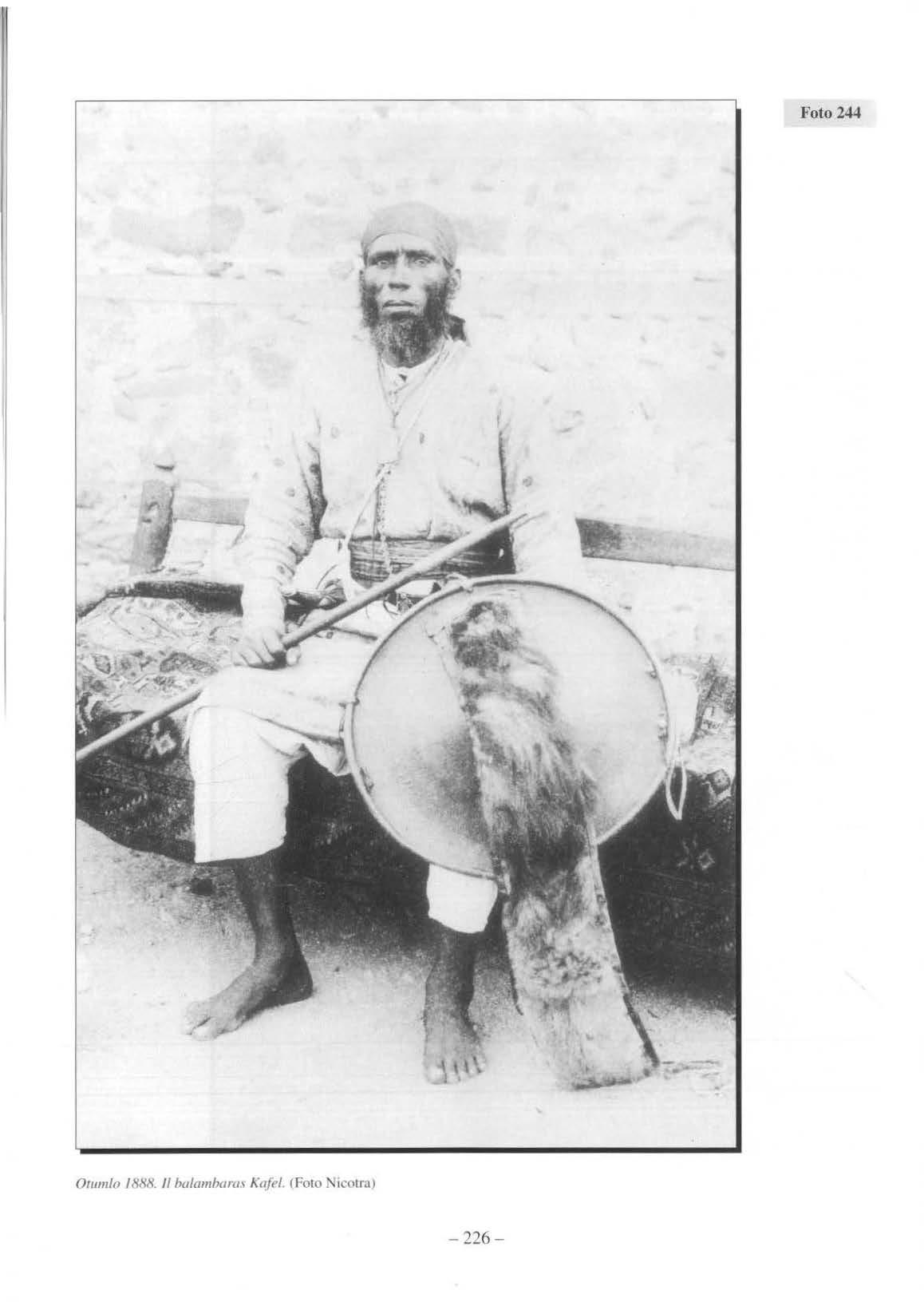

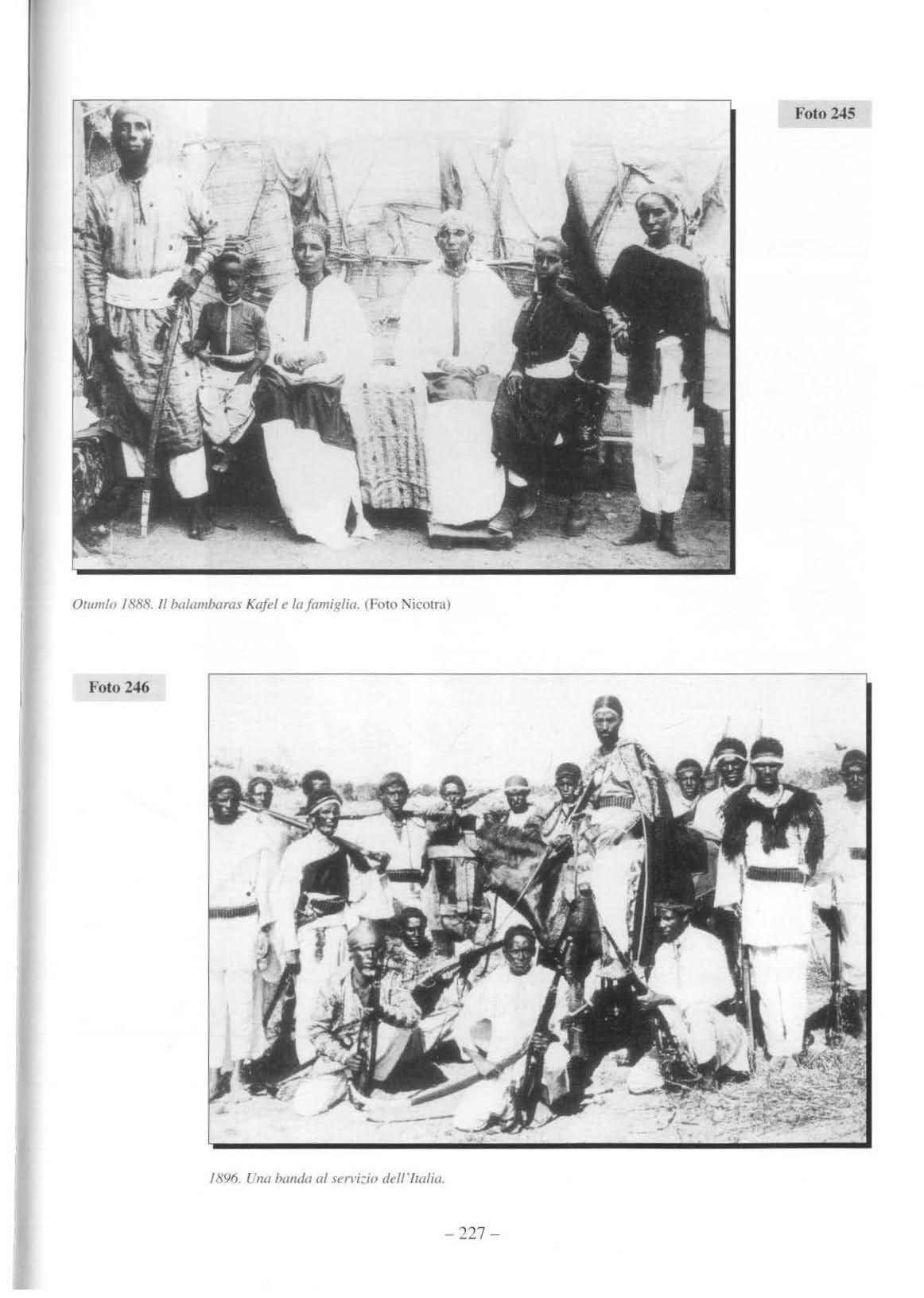

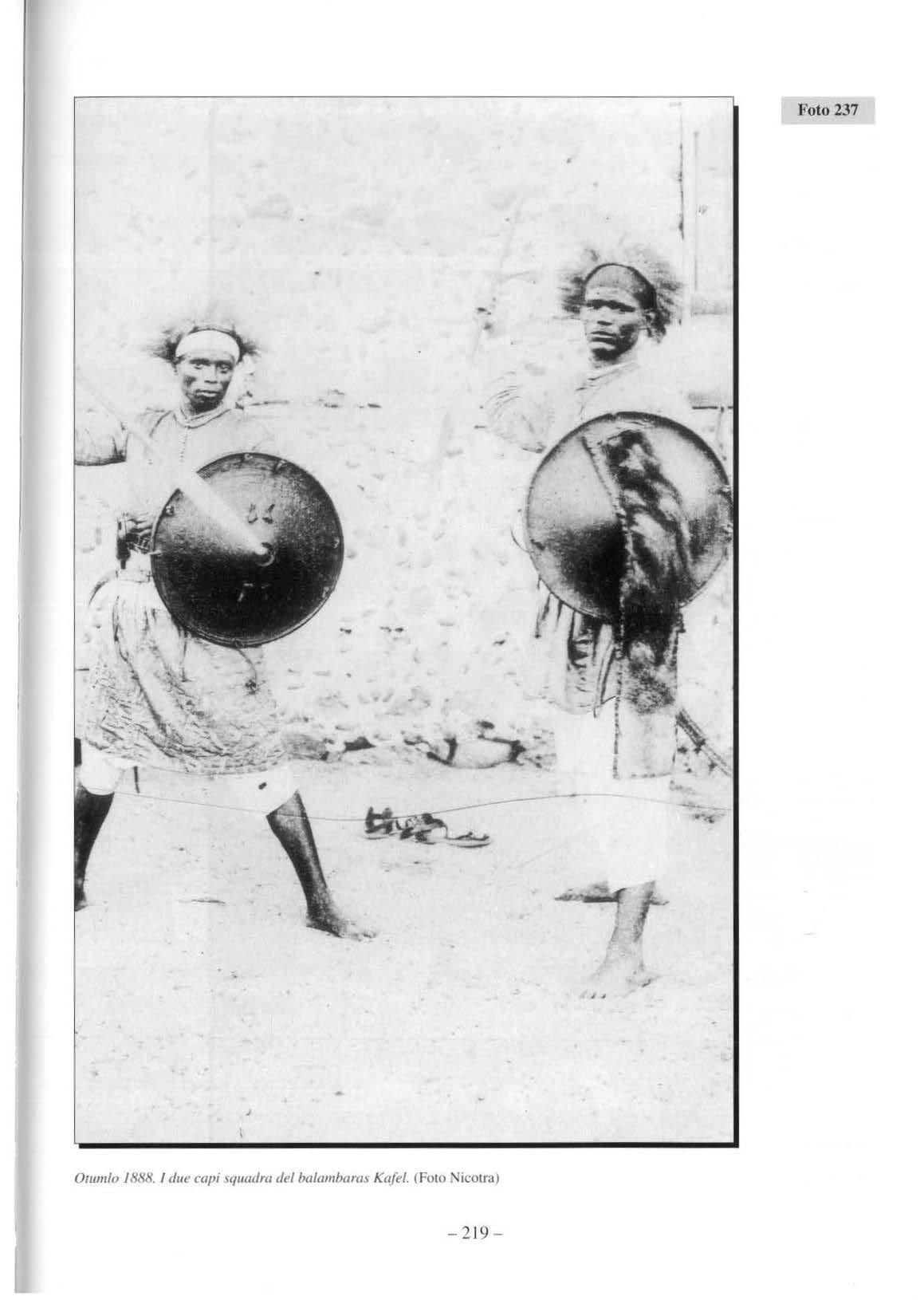

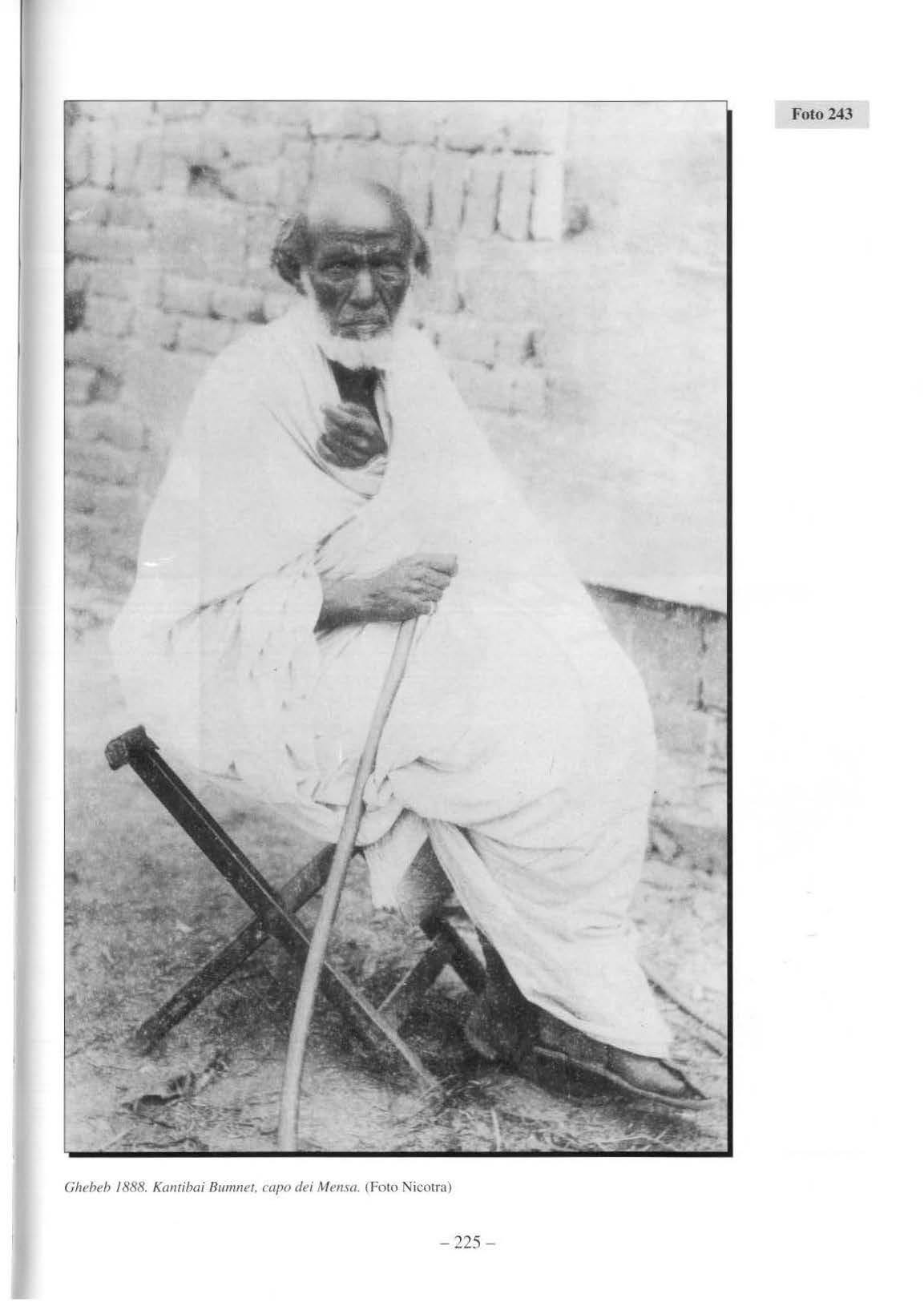

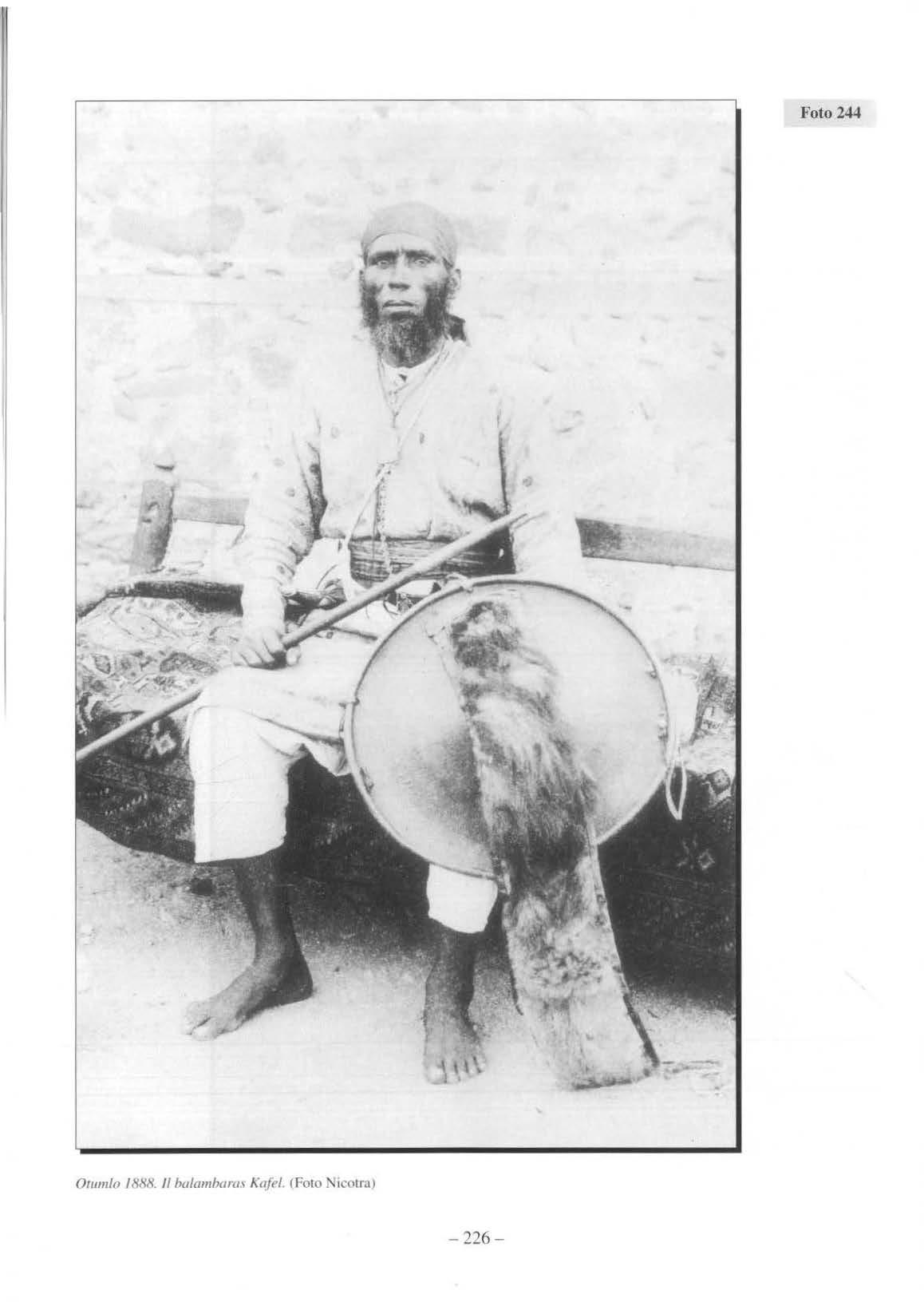

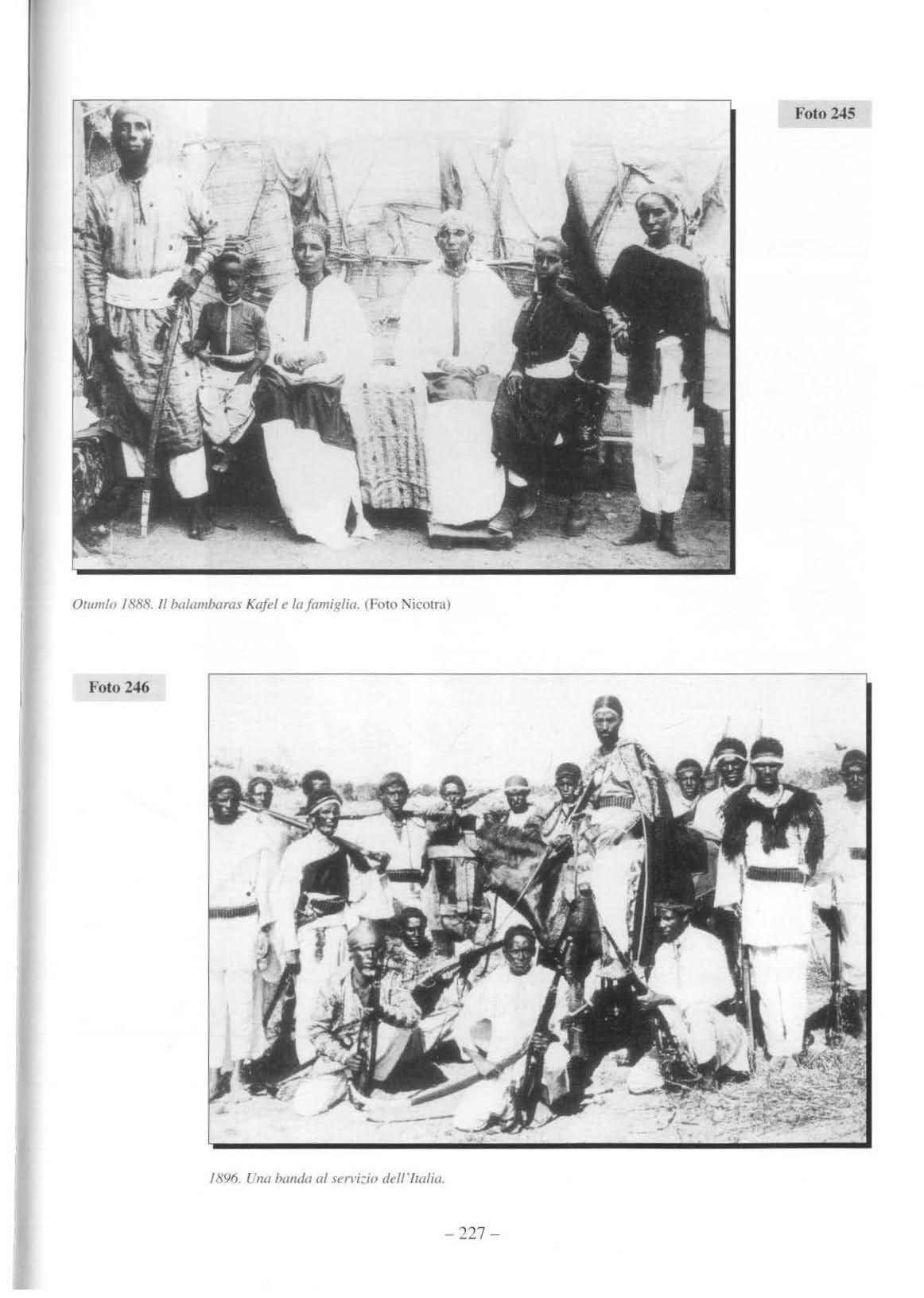

Baldissera si servì, a tale scopo, di Debeb, ancora incetto se schierarsi con gli Italiani o con il Tigrè, e in special modo utilizzò il balambaras Cafel (Balambaras: "capo dei cavalieri armati di corazza ") . Costui era un capo tigrino, acerrimo nemico di ras Alula , molto ambizioso ed intrigante. Dai primi tempi dell'occupazione italia na Cafel si era rifugiato a Massaua, chiedendo insi stentemente al comando italiano di poter prendere parte ad operazioni militari. Baldissera si se rv1 di lui per togliere a ras Alula il possesso dì Cheren e dei Bogos. Il comando italiano dava a Cheren un'importanza strategica forse superiore a quella stessa di Asmara. L'o perazione riuscì pienamente e senza grandi difficoltà. CafeJ nel luglio 1888 si stabiliva, in nome del Governo Italiano nel forte d i Cheren e ne assumeva il controllo. Baldissera nello stesso tempo intraprendeva trattative con Debeb, che si era impadronito dell' Acchelè Guzai, per cercare di farne un alleato. Le offerte italiane vennero però respinte, anzi, Debeb iniziò delle razzie ai danni di tribLJ sottomesse ali ' Italia. Gli fu mandata contro una colonna di 400 ascari al comando del Capitano Cornacchia che avrebbe dovuto piombare di sorpresa su Saganeiti. Debeb era riuscito invece a prevenire gli Italiani: la colonna di ascari, circondata da forze soverchianti, fu sterminata per i due terzi 1'8 agosto 1888. Perirono anche tutti gli ufficiali.

LA B AT TAGLIA DI M E T EMMA E LA MORTE DEL NEGUS

Il Negus Johannes , tornando dalla spedizione di Saati , trovò una coalizione dei maggiori feudatari contro di lui. Come spesso era successo in passato, mentre il Negus era impegnato contro un nemico esterno, la compagine dell'Impero s i sgretolava. Johannes iniziò la sua rappresaglia attaccando il Goggiam , abbandonato al saccheggio delle sue milizie. Tecla Haimanot fuggì e si asserragliò sui monti.

Attraversato il Goggiam, il Negus puntò sullo Scioa, .tisoluto a farla finita con Menelik. Questi, mentre chiamava a sé le sue bande, faceva pressioni sul governo italiano affinchè intensificasse le operazioni militari occupando Asmara. Nonostante Menelik si dimostrasse ben risoluto nei s uoi propositi, gli Italiani ritenevano che prima di approdare ad uno scontro decisivo il re dello Scioa si sarebbe per l'ennesima volta sottomesso al Negus. Per questo motivo gli Italiani , diffidando delle intenzioni di Menelik, non intrapresero operazioni militari suU'altipiano finchè non lo videro impegnato in guerra. Nel gennaio 1889 Crispi inviò a Baldissera l'ordine di effettuare una 1icognizione su Asmara. ll movimento fu però sospeso visto che lo Scìoa era ancora incerto se battersi o sottomettersi.

Nel frattempo il Negus era aiTivato ad Ammù sull'Abbai e si accingeva ad attraversare il fiume, quando improvvisamente tornò sui suoi passi dirigendosi verso la frontiera occidentale. Johannes aveva saputo che ingenti forze mahdiste si stavano radunando sull' Atbara, e temeva dunque di essere preso alle spalle mentre era nello Scioa. Menelik, appena apprese della ritirata del l'Imperatore, si recò nello Uollo, e prese nuovamente possesso della regione.

Il IO marzo 1889 il Negus, alla testa di 100 000 guer rieri , si trovava sulla destra dell'Atbara di fronte a Gall abat. Una fitta nebbia occultava ai due eserdti le rispettive posizioni. Appena la nebbia si diradò iniziò una furiosa battaglia, resa ancor più aspra dal fanatismo religioso di entrambi gli schieramenti. Quando già le sorti dello scontro volgevano in favore del Negus, Johannes, sceso da cavallo, andò in prima linea per combattere al fianco dei suoi armati. Appena giunto, un colpo di fucile lo colpì mortalmente. Traspor1ato nella sua tenda, dichiarò ai presenti che Mangascià, ras dello Scirè, era suo figlio, nato, a quanto sembra, dalla moglie di suo fratello durante l'assenza di quest'ultimo. A ras Alula, a lui molto devoto, raccomandò di occuparsi di Mangascià e di sostenere i suoi diritti al trono. La salma dell'Imperatore fu deposta in una bara per riportarla nel Tigrè. La notizia della sua motte aveva gettato il panico tra le truppe tigrine e ne aveva provocato lo sbandan1en-

- 23 -

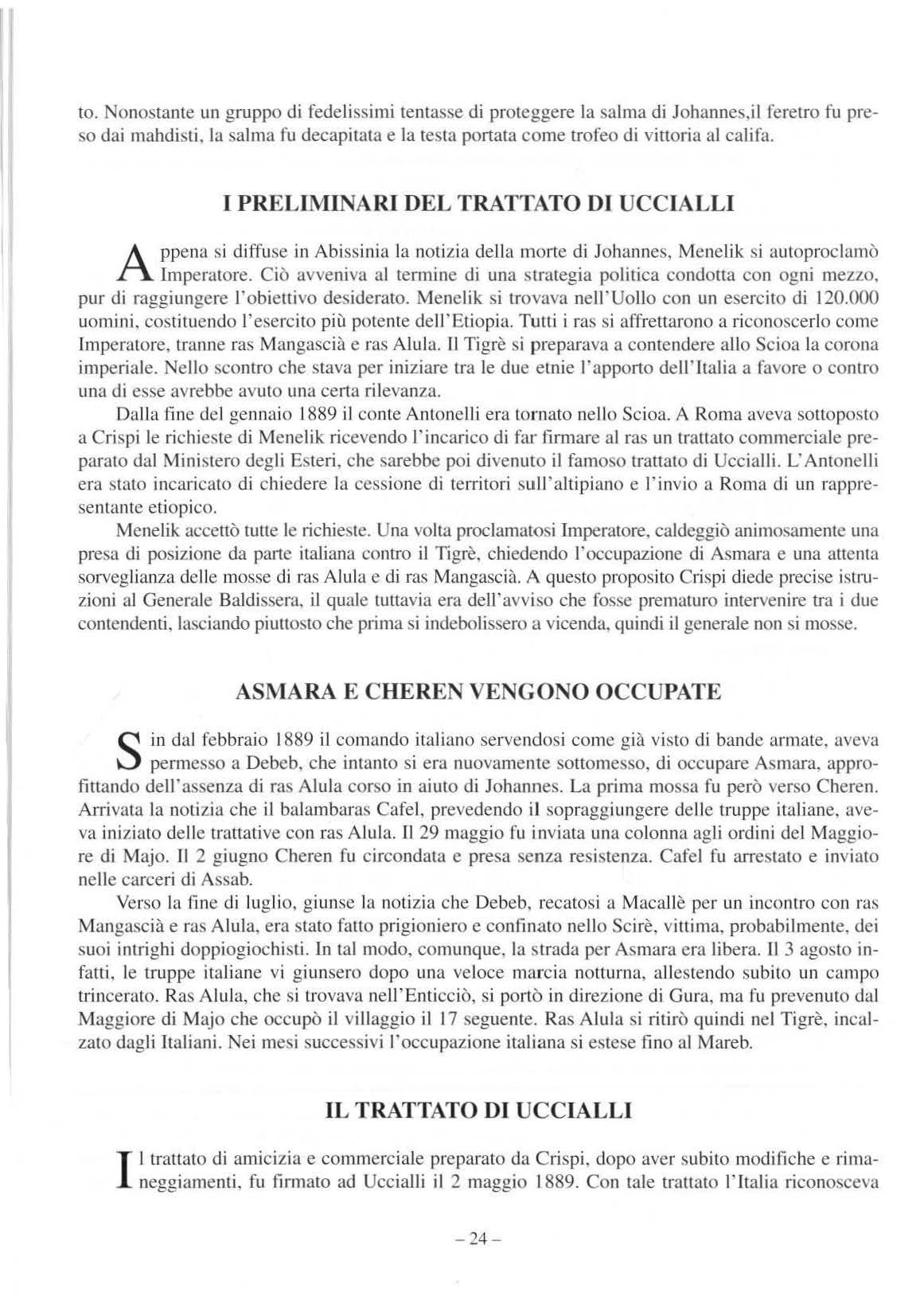

to Nonostante un g rup po di fede li ss im i ten tasse di p roteggere la sa lm a di J ohannes,il feretro fu preso dai mahdi s ti , la salma fu decap itata e la tes ta portata co m e trofeo di vittor ia al califa.

I PRELIMINA RI D EL T RATTATO D I UCC IALL I

App ena s i diffu se in Abiss inia la not i z ia dell a morte di J o h a nn es, Menelik si autop roclamò Imp e ratore . Ciò avveniva a l termin e di una st rategia politi ca co nd otta co n ogni meuo, pur di raggi un ge re l 'o bi ettivo de s id e rato. Menelik s i trovava n e li ' Uollo con un eserc ito di 120.000 uom ini, cos titu e nd o l 'ese rc ito più potente dell'Etiopia. Tu tt i i ra s s i affrettaro no a ri co nosce rl o come Impe ra tore, tranne r as M a ngascià e ras Alula. nTigrè s i preparava a co ntende re a ll o Scioa l a corona imp eria le. Nello sco ntro c he stava per iniziare tra le du e e tni e rapporto del rit alia a favo re o cont ro una d i esse av reb be avuto una ce rta rilevan za.

Da lla fine del ge nn a io 1889 il co nte Anto ne lli era tornato n e ll o Scioa. A Ro m a aveva sottopo sto a C ri s pi le ri chieste di M e nelik riceve ndo l 'i ncarico di far firm are al ras un tra ttato commerciale preparato da l Mini stero degli E steri , che sa rebbe po i div e nuto il famo o trattato d i Uccialli. L' Anton e lli era s tato inc aricato di chiede re l a cess ione di terr it o ri s u li ' altipiano e l'invio a Rom a di un rapprese nt an te etiopi co.

Mene lik accettò tutt e le richies te. Una vo lta proclarnatosi Imperatore, caldeggiò anim o arnente una presa d i posizione da parte italiana co ntro il Ti g rè, c hi ede nd o l 'occ upazion e di Asmara e una attenta sorveg lianza de ll e mosse di ras Alula e di ra s Ma ngasc ià A questo proposito C ri sp i di ede precise is truzioni a l Generale Ba ldi sse ra, il quale tuttav ia e ra dell ' avvi so ch e fo sse prematuro interve nire tra i due contende nti la sc ia ndo piuttos to che prim a si indebolissero a v icenda, qu indi il ge nerale non si mosse.

ASMA RA E CHE REN VENGON O OCCUPATE

Sin da l febbraio 1889 il co m a ndo italiano serv e ndo s i come già visto di bande a rma te aveva pe rrn es o a D ebeb, c he intanto s i e r a nuovamente so tt omesso, di occ upare A mara, approfittando dell'a e nza di ra Al ul a co r o in aiuto di J oha nn es. L a pri m a mo s a fu p erò ve rso C h ere n. Arrivata la noti zia che il balambaras Cafel, prevedendo i l sopraggiungere delle truppe italiane, aveva ini ziato de ll e trattative co n r as A lula. Il 29 maggio fu inviata una co lonn a agli ordini del M agg iore di M ajo. Il 2 g iugno Cheren fu c ircondata e presa e nz a resiste nza. Cafe l fu arre tato e in v iato nelle carce ri di A ss ab.

Ve rso la fine di l ug l io, g iuns e la notizia c he De beb, recato si a Macall è per un incontro con ras Manga sc ià e ras Alula, era s tato fatto prigioni e ro e confinato nell o Scirè . v ittim a. prob a bilme nte, dei s uoi intrighi doppiogiochi sti. In tal modo , com unqu e . la s tr ad a per Asmara e ra libera. Il 3 agosto infatti, le trupp e italiane v i g iun sero dopo un a ve loc e m a r cia no tturna , alle s te ndo s ubit o un campo tlin ce ra to. Ras Alula, che s i trova va ne li'Enti cc iò, s i port ò in direz i o ne di Gura, ma fu prevenuto d a l Mag g iore di M ajo che occupò il vi ll agg io il 17 seguent e. Ra s A lul a si ritirò qu indi ne l Tigrè , incalzato dagli Ita li a ni . Nei m esi s ucce ss ivi l' occ up az io ne italiana s i e. tese fino al Mareb.

IL TRATTAT O DI UCC IA L LI

Il trattato di amicizia e commerciale preparato d a Crispi , dopo aver s ubit o m od ifi c he e rim aneggiam e nti , fu firmato a d Uccialli il 2 maggi o 1889. Con tale trattato J' [talia rico nosceva

- 24 -

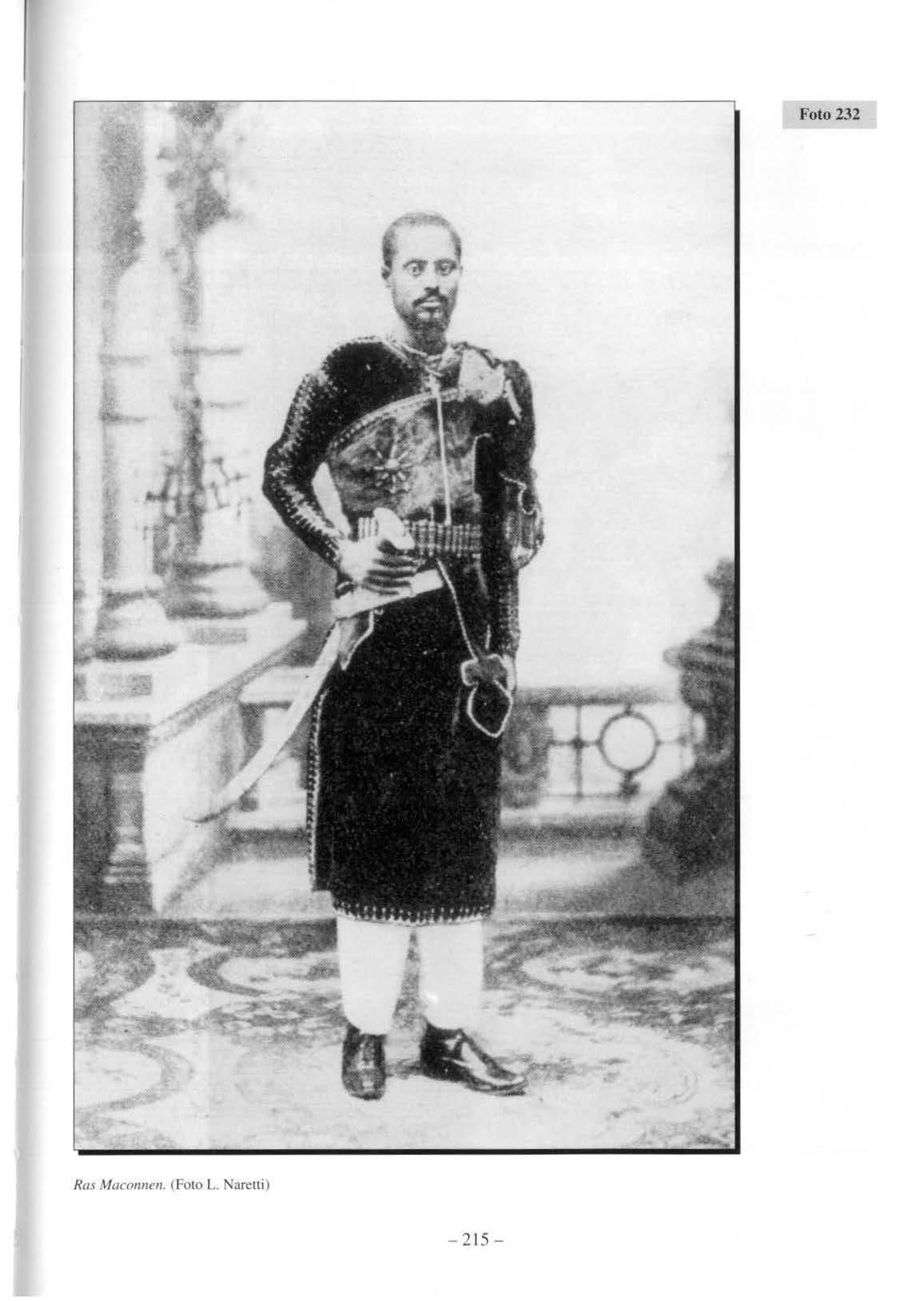

Menelik come Imperatore d'Etiopia. Ciò era quello a cui maggiormente egli teneva. Delle varie clau , o le del trattato due erano particolarmente importanti: l'articolo 3, con il qual e e ra s tabilito che il confine tra i possedimenti italiani e l'Impero etiopico sa rebbe stato tracciato da una commissione mi s ta ed avrebbe incluso nei terr it ori italiani , partendo da Arafali, i centri di Halai , Saganeiti, Asmara, Addi Nefas e Ad Johann es; e l'art icolo 17 del seguente tenore: "Sua Ma es tà il Re dei Re d ' Etiopia consente di servirsi del governo di Sua Maestà il Re d ' Italia per tutte le tratta z ioni di affari che avesse con altre Potenze o governi". Per ottemperare alla richiesta italiana di mand are in Italia una delegazione ufficiale , Menelik incaricò suo cug in o il deggias mac Maconnen di questa incombenza. Il 28 agosto Maconnen venne ricevuto al Quirinal e. Seguendo le is truzioni di M eneli k egli il l o ottobre introdu sse un atto addizionale. In esso, l 'articolo l , il Re d'Italia ricon o ceva esp li citamente il Re Mcnelik Imperatore d'Etiopia. Questi a sua vol ta, nell 'a rticolo 2, riconosceva la sov ranità del Re d'Italia nelle colonie "che vanno sotto il nome di Pos se dimenti italiani nel Mar Ro sso". Particolare importanza, per le contestaz ioni cui dette luogo in seg uito, aveva l'articolo 3 del nuovo atto. Secondo questo, per la definizione dei co nfini , sarebbe s tato preso come base "il possesso attuale". Con l'art ico lo 5, l'Italia concedeva all'Et iop ia un prestito di quattro milioni, attraverso una banca e con la garanzia del governo italiano. Ne l mese di ottobre l' Italia notificò alle pot e nze e uropee l'arti.colo 17 de l trattato. Il 6 novemb re ad Entotto, capitale dello Scioa, r Abuna Math eos incoronò so lennemente Menelik imperatore. Con un decreto reale de l l 0 gennaio 1890 ven ne ufficialmente creata l a Colonia Eritrea.

IL GENERALE ORERO MARCIA SU ADUA

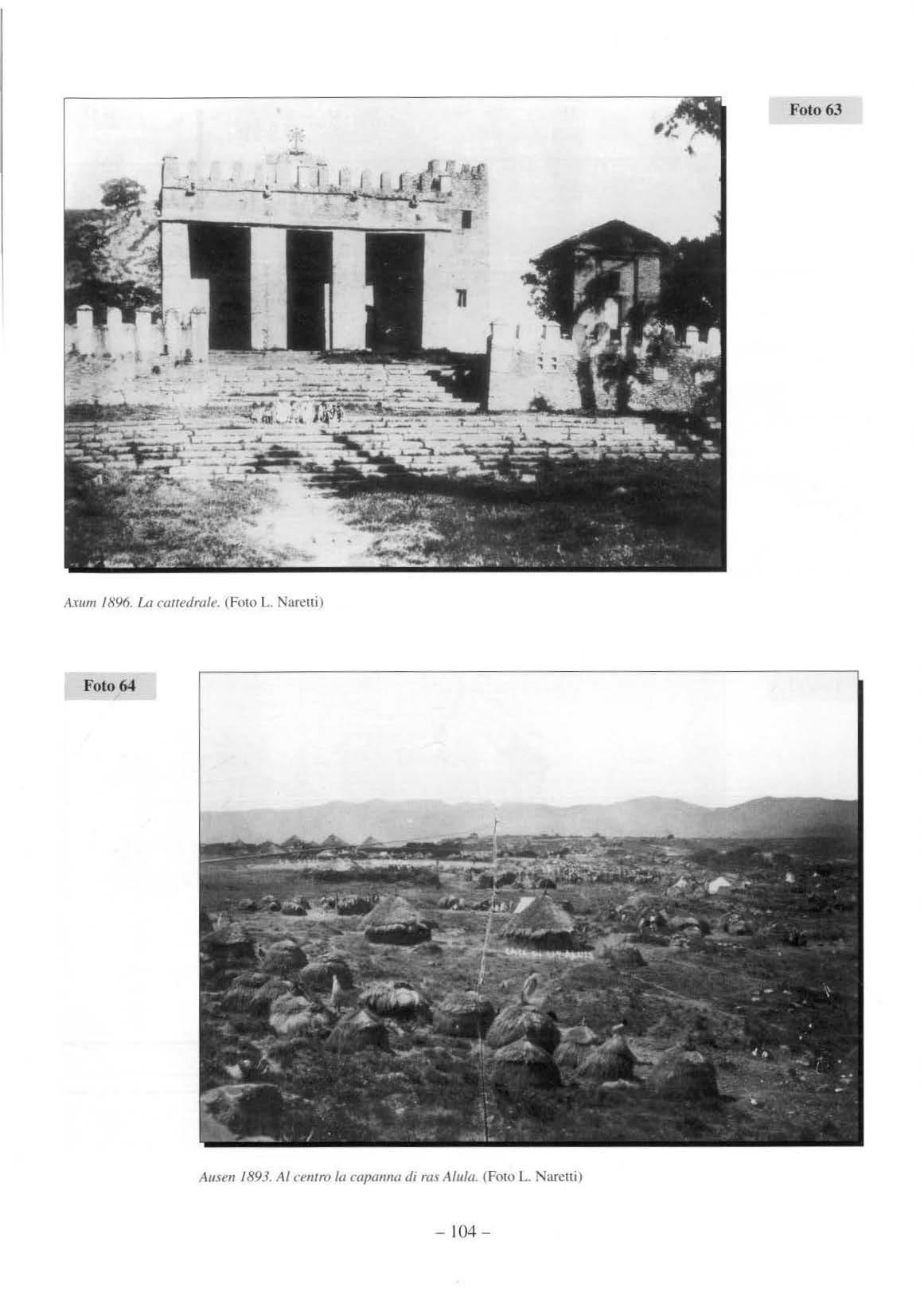

Verso la fine del 1889 il Generale Baldissera la sc iò il comando. sost ituito dal General e Orero. Cris pi aveva incaricato il nuovo co mandant e di fac ili tare a M e ne lik la so ttomis sione del Tigrè. Orero deci se di occ upare Adua per po i farne dono a Menelik in seg no di amicizia e collaborazione. Tale manovra in effett i non era priva di rischi, correndo il ri schio di ottenere un risu ltato contrario all'obiettivo prefi ss ato, visto che la prese nz a italiana oltre i l Mareb s arebbe sta la considerata da molti Abissini come un atto di grave intromissio ne. Il progetto d i muovere con 6000 uomini in una zona ove erano presenti le considerevoli forze di ras Alula e di ra s Mangascià poteva riservare s piacevoli sorp rese. Sbarcato nel frattempo a Massaua il deggiasmac Maconnen accompagnato dall' Antonelli , si recò s ubito dal Gen erale Orero cercando di dissuaderlo dal suo progetto. Tutto fu vano. Orero il 26 genna io con una marcia priva di difficoltà giunse ad Adua per celebrarvi l' anniversario dello sco ntr o di Dogali. ll Capitano To se lli fu inviato con l'avanguardia fino a Macallè. L a presa di Adua fu interpretata dall e ge nti ti grine come l'affermazione della potenza italiana nella reg ione. Fu dunque un duro co ntracco lpo il fatto che dopo pochi giorni le trup pe italiane ripresero la via del Mareb per ordine di Orero, sordo alle ingiunzioni di Crispi che a que sto punto avrebbe voluto trarre dalla marcia in avanti del generale il massimo vantaggio. Ad Adua ve nn e lasciato il Maggiore di Majo con l'incarico di mettere a capo del governo del Tigrè un capo favorevole all'ltalia, Sebhat , proveniente dali'Agamè. Nel frattempo M ene lik si stava avvicinando a Macallè. Da Massaua gli andarono in contro Maconnen e l' Antonelli. Quest i doveva sottoporre alla sua ratifica la conve nzio ne addizionale a l trattato di Uccialli.

Secondo tale convenzione il confine tra l'Eritrea e l'Abi ss inia doveva e se re tracciato in base a l po ssesso italiano effettivo. Ques to, a ttualm ente, era arri va to fino al Mareb; il confine, perciò, pret eso dal governo era la linea del Mareb - Belesa- Muna, l' unica c he desse alla co lon ia dei limiti geog rafici ben definiti e fac ilm ente difendibili. Il nuovo N eg us s i dimostrò sorpreso dalle ri chieste delI'Antonelli ed oppose a ll e proposte i limiti territoriali indicati nel trattato di Uccialli. Cercò di con-

-25 -

26 -

vincere il delegato italiano che al massimo era disposto a cedere I'Hamasien. Propose quindi come confine la linea H alai-Saganeìtì-Scichet. L'Antonellì accettò. Egli firmò il 20 marzo 1890 una convenzione in cui era stabilito il contìne predetto. Il governo italiano non acceuò tale convenzione. La delimitazione territoriale non ebbe più luogo c la questione rimase insoluta gravando sui rapporti ita io-etiopici.

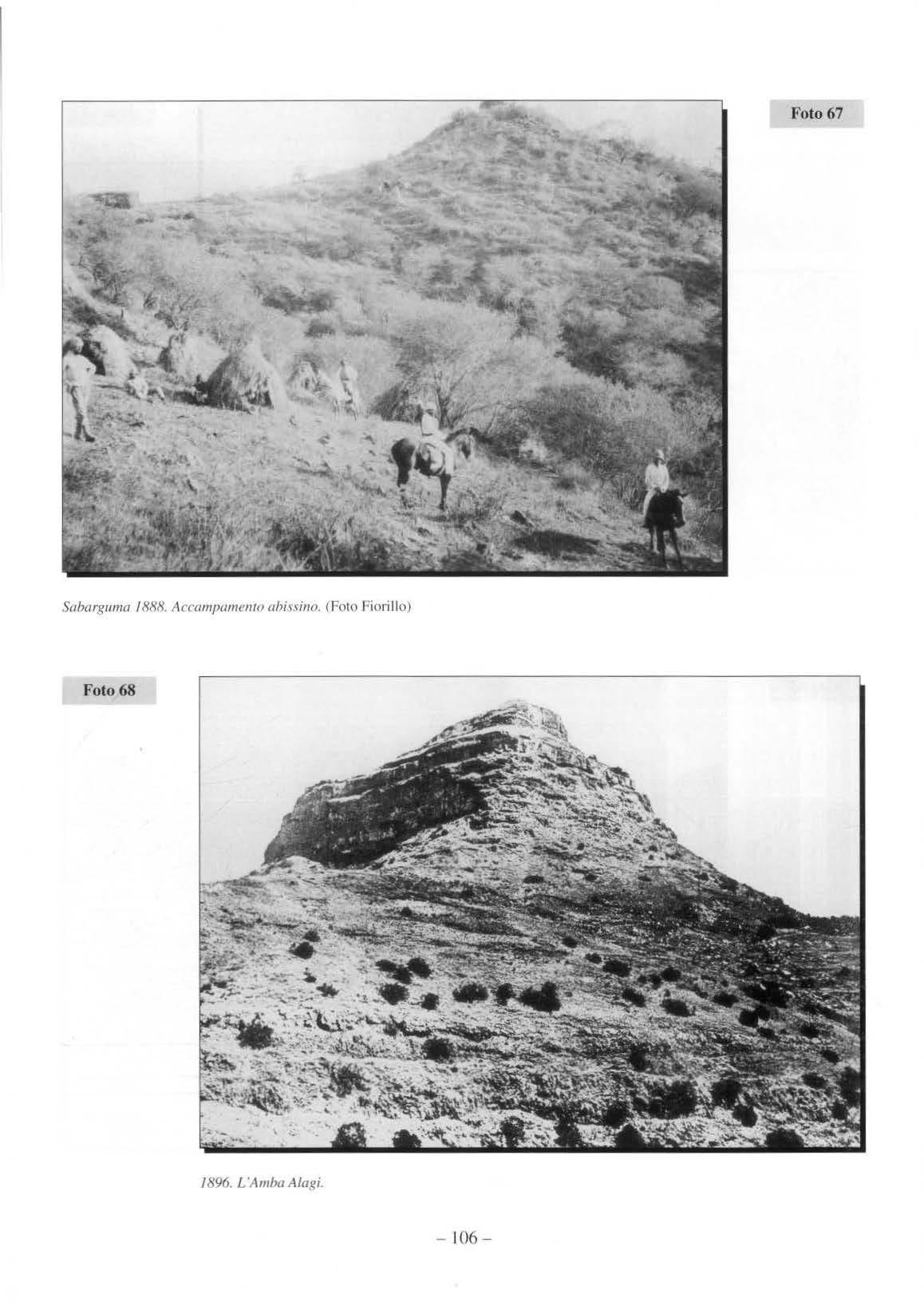

Menelik. prima di ritornare nello Scioa, incaricò Mesciascià Uorchiè di governare Adua e Axum, lasciò il Tigrè orientale ad uno dei suoi fidi e quello occidentale a ras Mangascià. In tal modo il Tigrè non era in g rado di costituire un pericolo per il nuovo Imperatore.

L' Antonelli. accompagnato dai delegati etiopici con i qual i si dovevano stabilire i nuovi confini, ritornò in Eritrea. Da quel momento iniziarono gli intrighi.

Uno dei delegati abissini, il grazmac Sador, zio di ras Mangascià. cercò di convincere il comando italiano ad un'intesa con il nipote. Il Generale Orero. imprudentemente, si fece convincere ed in apr i le scrisse u na lette ra eli impegni a Mangascià, il quale ne informò subito Mcnclik, dandog li prova di un atteggiamento ita l iano che l' I mperatore giudicò come un tradimento. Nel giugno 1890 il Generale Orero lasciò il comando.

Jn lt alia l 'opinione pubblica era tutt'altro che tranquilla sull"avvenire delle campagne africane. Desiderio dei p i ù era che i facesse chiarezza nei rapporti con l'Abissinia c che cessassero gli invii d i truppe e gli stanziamenti traordinari di bilancio che gravavano non poco ulreconomia nazionale. In Parlament o presero la parola contro l'impresa africana Renato lmbrian i , Ferdinando Martini, Ferrari ed altri.

IL PRIMO SC ONTRO C ON I MAHDISTI- TRATTATIV E

Con l'occupazione di Cheren i possedimenti italiani erano giunti a confinare fino ai margini occidentali dell'altipiano. In questa zona esso degrada in una serie di contrafforti, racchiudenti fertili vallate fino alla linea del Gasc. sul quale e tuario gli Egiziani avevano costruito Cassala, caduta poi in mano ai Dervi . ci.

Vaste zone di questa regione erano diventate meta di scorribande di predoni. Le genti che abitavano prevalente m en t e la wna appartenevano a ll 'etnia Beni Amer. Questi erano governati da una aristocrazia arabo-sudanese, i Neptab. Questi, per mettersi a l r iparo daJle sco1Terie provenienti da Cassala, agli inizi del 1890 fece atto di sottomissione agli italiani. Tale notizia provocò la collera dei mahdisti, i quali, dopo aver p reteso che il capo dei Neptab si presentasse a Cassala (cosa che egli non fece), passarono alla rappre aglia.

In giugno il comando di Cheren fu infonnato che a Cassala si stava organìnando una spedizione punitiva contro i Beni Amer. Fu subito dato ordine al Capitano Fara di portarsi con due compagn ie i ndigene sulle montagne di B iscia, cate na montuosa che domina la vallata centrale del Barca. Al l 'a rrivo de ll a compagnia ad Agordat, un Derv iscio fatto prigioniero rivelò che i mahdisti avevano assa lt ato l a "dega" ( la dega era un accampame n to mob il e dei Ben i Amer dove nella stagio n e inverna l e r imanevano i capi e le donne mentre le mandrie di bovini erano portate i n giro dagli uomini) uccidendone il capo e facendo prigioniere 500 donne. l Dervisci stavano ormai ritornando con le loro prede alle loro basi quando improvvisamente furono attaccati dalle truppe i ta l iane. Lo scontro sì riso ! e con la vittoria italiana. l Dervisci subirono pesanti perdite e le donne fu rono liberate.

Questo primo scontro con i Dervisci mise in risalto la necessità per l'Italia di accordarsi con la Gran Bretagna per definire le proprie zone di influenza verso il Sudan. Dopo un incontro preliminare a Lond ra, i delegati dei due stati si i ncontraro no a Napoli, dove furono stabilite le linee di frontie-

CON LA GRAN BRETAGNA PE R CASSAL A

- 27 -

ra c la f acoltà pe r e ntr a mbi di sco nfm a re tali limiti in caso di esige nze mili tar i. L' uni co punto d ove no n s i trovò acco rd o fu qu e llo c h e co nce rn e va il possess o di C ass al a. G li Ingl es i vo leva no c he l' I talia occ up asse Cassa la p e r p o i ce de rl a all'Egi tto. Cr is p i pro pose in vece, un a vo lta occ up a ta la loca lità, c he i diritti de ll 'Eg i tto fossero ri se rva ti , sa l vo d isc ute rli qu a ndo i D e rv isc i sare bbero s ta ti ri caccia ti d a Be r be ra e da K art um T a le so lu zio ne no n f u acce tt a ta d ag li Ing lesi e le tr a tta t ive fa lliron o.

L'ARTI COLO 17 DEL TRATTATO DI UCC IALLI

Me ne li k, scava lc a nd o la d ip lom az ia it a li a na, aveva com uni cato alle p o te nze e uro pee la s ua ass un zione al tron o TI govern o itali an o so ll evò de ll e rim os tranze e, il Neg us, pe r calm are le ac qu e, acce ttò di fa rs i ra pprese nta re dall'lta )j a a ll a co nfe renza d i Bru xell es d e l mar zo 1890 s ull a re press ione d e ll a tr a tt a d e gli sc hi av i. All a comuni caz ion e di M e nc lik , il g o verno brit a nni c o e qu e ll o ge rmanico ri s pose ro, in conformità d e ll ' artico lo 17 d e l trattato di Ucc ia ll i, p e r m ezzo de ll ' I talia . La negazion e d e ll a s ua a utorità d a p a rt e di due g randi po te nze offese M e ne li k. Questi fece co nfron tare i tes ti de li ' art ico lo 17 ne ll e du e li ng ue e s i accor e c he t ra e sse vi e ra un a profo nda d iffere nza Ne ll a t rad u zio ne amari ca l'art ico lo 17 di ceva tes tualm ente:

" Per qu als ias i necess i tà d i c u i a bbia bi sog no press o i Sov ra ni d'E uropa , a ll ' Imp e r a to re d ' Eti opi a sarà po ss ib il e co ni spondere co n l' aiuto d e l G ove rno It a li a no" . La ve rs ion e in it a liano , invece, di c eva testual me nt e: " S. M . il Re Me ne lik c on se nte di s ervirs i d e l gove rno di S . M . il Re d ' Ita li a pe r tutt e le tra tt azio ni di affari c he avesse c on a ltre po te nze e gove rni ". A pp are ev id e nt e c he qu alcun o g iocò d'a stuzia.

Che l'Impe rato re f osse uo mo sc a l tro e ca lc o lato re è cos a nota, no n s i p osso no pe rò d e l tu tto asso lvere le a u to rit à ita li a ne, a l tre tta nto d e te rmin a te a raggi un ge re g li sc opi d es ide ra ti. All 'epoca ve nne pers in o mess o s otto a cc u sa il tra duttore e ti o pi c o N e gu ss iè, più p a dron e de ll a lin g ua fran cese c he del l ' itali an o. Lo s tesso A n to ne ll i ve nn e co ns id e ra to r es p o nsa bil e d e lla di scord a nza tr a i du e tes ti. Certo e r a c he, a l mo me nt o d e ll a firma , M e ne lik aveva bisog no de ll' a ppo gg io ita li a no, mut a nd o po i parere in p ro pos i to. L'arti co lo 17 d e l tra tt a to no n e r a na to d a l null a, de ri vava d a ll a mo difi ca d i un a s imi le di sp o i z ione es is te nt e ne ll a co n ve nz io ne de l 21 magg io 1883 t r a l ' Ita lia e lo S c ioa. In qu es ta co nve nz io ne l ' arti c ol o 13 rec itav a: " S ar à faco lt à d i S. M. il Re dello Sc i oa di valer si d e ll e a uto r ità conso lari it a li an e o d e l Co mmi ss ari o R eg io di A ss ab pe r tutte le lett e re o co municaz io ni c he v oless e far pe rve nire in Euro pa ai go verni presso i quali le a uto rit à s udd e tte s ia no acc re dit a te". Il tr a ttato di Ucc ia lli rapprese ntava un passo ava nti s u qu a nto era co nt e mpl a to ne ll a prece de nt e co nve nz io ne . n fa tt o c h e il tes to pri miti vo e ra sta to mo di fica to es clud eva la poss ibilit à c he non fose s ta ta c omp re a la p o rta ta d e ll ' inn ovaz ion e. C'è d a dire, in o ltre, c he la Cons ulta, prima di s ottopo rre il tratta to a lla ratifica di M e ne lik , v oll e c he il gr az m ac J os ie f, i n terprete uffic ia le al la co rt e imp e ria le , adde tt o alla mi ss ion e d i ras Maconn e n, f ac es s e un ' ultima ac c urata ve rifi ca de l te s to it ali a no c on qu e ll o a marico

N e l se tt e mbre de l 1890 giun se ro a l R e Umb e rto due le ttere di Me ne lik. N e ll a p rim a s i faceva r il evare la diffe re nza fr a i du e tes ti e s i so sten eva c he o lo la ve rs io ne a mari ca c orri po ndeva a qu a nto l' Imp e ra to re. i e ra impeg n a to a co nce dere Si c hi e d ev a perc iò ch e l'e rro re fo sse co muni c ato a tutte le potenz e a ll e quali era s tat o no tificato l' arti co lo 17 N e ll a seco nda le ttera si c hi e dev a di pro ced e re a ll a d e li mi taz ione de ll e fr o nti e r e es cl ud e n do pe rò la linea de l Ma reb.

Cri spi dec ise di i nviare nu ova me nte l ' Ant o ne ll i da M ene l ik co n is tru zioni di ce de re s ul punto d e i co nfini. purc hè riman esse in va riato l' arti co lo 17. Re c andos i po i a M ass au a, l' A nt o ne lli av re b be d ovuto c on co rda re co n il c om a nd o mili tare un a fro nti e ra accetta bil e . L' accog lie nza d i Me ne lik a l d e lega to ita li a no fu freddi ss im a. Dopo lab o ri ose e lun g he tra tta ti ve, I'Antonelli r iu scì ad otte ne re

-28 -

che l'articolo 17 rimanesse tale nei due testi, salvo modificarlo al termine dei cinque anni previsto dal trattato stesso. Menelik promise di scrivere una lettera al R e Umberto per dargliene comunicazione ed esprimergli la volo nt à che i suoi affari con le potenze estere fossero trattati dal governo italiano. Per quanto riguardava i confini, Menelik accettò, sal vo qualche lieve modifica, la linea concordata con l' Antonelli a Massaua. Essa concedeva all'Italia Halai , Saganeiti e Ad di Baro.

Il 6 febbrai.o 1891 Menelik conseg nò al delegato italiano un testo di dichiarazione relativa all'articolo 17 e la convenzione sui confini perché li firmasse. l due testi erano in amarico. Gli fu assicurato che essi corrispondevano esattamente agli accordi stabiliti e che la traduzione italiana era in corso. L' Antonelli firmò, ma, tardando ad arrivare il testo in italiano, provvide per suo conto a far tradurre la dichiarazione sull'ruticolo 17. Si può immaginare con quale sorpresa e disappunto si accorse che il documento eliminava semplicemente l'a rticolo 17; nel testo la parola "resta" era stata sostituita con "è cancellata". Al colmo dell'indignazione per la beffa s ubita , l' Antonelli si precipitò dal Negus ed in presenza sua e della regina Taitù stracciò il testo ricevuto e pretese che g li fosse restituito quello in possesso di Menelik. Questi ammise di aver tradito la buona fede del diplomatico italiano e acconsentì ad inviare al Re Umberto il testo da lui firmato. Era la rottura. Si seppe in seguito che la Francia, proprio in quei giorni, aveva offerto al Negus 40.000 fuc ili.

Nello stesso periodo cadde il governo Crispi. sostituito dal Di Rudinì.

LA POLITICA DEL DOPPIO ACCORDO

Nel giugno 1890 fu nuovamente sostituito il coma ndante del corpo di sped izion e. li governo inviò in colonia tre deputati: il Generale Gandolfi in qualità di governatore militare e civile, il Colonnello Baratieri comandante in seconda e J'on. Franchetti, esperto di colonizzazione agricola. n Generale Gandolfi era stato per vari anni relatore alla Camera per il bilancio della guerra, era uomo autoritario e prudente. n Colonnello Baratieri , trentine , irredentista, garibaldino, godeva, per la sua influenza alla Camera, di un'autorità non inferiore di quella di Gandolfi, cosa che faceva immaginare un inevitabile dualismo. L'on. Franchetti, incruicato di un mandato vasto e quindi molto vago , per la valorizzazione agricola di quei po ssed imenti, limitava, a sua volta, l 'autori tà e la responsabilità dei primi due.

La situazione tra It alia ed Abissinia tornava oscura. Nel Tigrè la partenza di Menelik e del s uo esercito aveva coinciso con una serie di avvenimenti burrascosi. I capi minori approfittarono del momento di incertezza per farsi largo creandosi dei feudi e nuovi sostenitori. Il centro di que ste manovre era l' Agamè.

li deggiac Sebhat si preparava a contrastare a ras Mangascià il dominio del Tigrè. Anzi, per dimostrare a tutti che faceva sul serio, inviò nel febbraio 1891 una banda di 700 guerrieri oltre i confini italiani, nella zona dell' Assaorta, a Tazziare le mandrie degli Hazu. 11 22 febbraio la guarnigione di Arafali, al comando del Capitano Pinelli , partì insieme alla banda assaortina puntando su Halat a sud di Zula, per tagliare la ritirata ai razziatori. Lo scontro si 1isolse con poche vittime delle truppe asso ld ate dall' lt al ia e 156 morti tra i razzia tori, che persero inoltre il loro bottino.

Lo stesso ras Alu l a, appoggiato da ras Agos e ras Uoldenchiel, vedendo calare la propria influenza su Mangascià, si ribellò. Di lì a poco però le liti diedero luogo ad una generale pacificazione e Mangascià ebbe riconsolidata la propria autorità. Insistette anzi presso il comando militare italiano per arrivare ad un accordo che gli assicurasse il suo appoggio.

Il governo Di Rudinì aveva davanti a sé due strade: astenersi da ogni intrigo, fortificarsi sulla linea di confine e attendere in posizioni facilmente difendibili gli eventi; oppure appoggiare in pieno la politica dì Mangascià , pilotame le mosse per poi scalzare la potenza di Menelik. Per questa seconda ipotesi bi sog nava avere truppe pronte all'uso e dare pieni poteri al comandante in capo affin-

-29-

La spedizione

Addio m1e1 cari. addio, Parte la sped}zione, Anch'io voglio parlire

Col terzo batt.agt 10ne.

Parto per l'Africa

Per vendi'Car

Il sparso

Degl' lta li an.

Il sacco e preparato

E pronto il mio fucile:

Anch'io da buon soldato

Non vuo' most.ranni vtle:

lo vado là.

Ptr vendicar

L'ossa de1 ro iseri

Fratelli !

Quando g•unti saremo

Là con la mun1zione.

Ma piangeranno 1 vtl i.

Al rombo cJnnone.

lo vado in Afn ca

Per truc1dar

La stirpe nera.

Deg li ·" fncan.

Africa dev1 piangere.

Il tuo commesso errore ; Dogali e Saati.

Allo stato maggiore.

lo vado in Afric:\

Per vendicar

11 :sparso

Degl' ltallilnl.

T'' c 13S$

Una can:one popolare del 1888.

Fn Dogali e Saati.

Fu commesso ..

A quel prod• soldats.

Ma pient di valere.

Il mio dovere.

È di andar là.

Per vendicare

l fratelli ltalian

Povero colonnello! '

Con t utti i tuoi soldati

Mor·isu \·aloroso.

Fra Dogali e Saati. .

E sempre avao t1

Gndavl là

Finchè abb1am sangue

$1 pugncrà .

l o gnderò vt!ndetta.

C(lntro l'A fr1cano.

Prendo li ba1oneLta

Da vero haltano.

lo vado 1n Afnca

Per •mpngionar

Il Ras Alula

E il Rt! Giovan.

Addio ltalica terra!

Addio padre e madre l

se morissi io guerra

Fra le Africane squadre; Se valoroso

lo re:)terO,

Se psàce a Dio

Yi rtvedrò [

@ l ! i l

PER Canzonetta nuovissima

@

_____ .... _ - 30 -

chè potesse prendere liberamente le risoluzioni del caso. Quest'ultima era una politica rischiosa, anche se era la più adatta all ' ottenimento dei maggiori acquisti ten-itoriali e al consolidamento dell ' influenza italiana sull'Etiopia. Il governo italiano non ebbe il coraggio di seguire né la politica dell 'assoluta passività, né quella dell'ingerenza attiva, si attenne invece ad una linea intennedia , che in sostanza non avrebbe dovuto urtare né lo Scioa né il Tigrè. Tale politica, chiamata del "doppio accordo" , mirava essenzialmente a risolvere direttamente col Tigrè la questione sempre apetta dei confini. I delegati italiani avrebbero dovuto mettere in evidenza che gli accordi erano conclusi con Mangascià, non in quanto potenza autonoma , in grado di trattare con un altro stato, ma in quanto rappresentante di Menelik. Questo era l'errore. Il tentativo era goffo ed ingenuo. Esso non fece altro che irritare sia Mangascià che Menelik, il primo perché vedeva svanire l'aiuto italiano , il secondo perché non avrebbe certo potuto tollerare che si trattassero tali argomenti con un suo sottoposto. Coerentemente con la strategia politica intrapresa, il governo italiano mandò nello stesso tempo il dottor Nerazzini ad Adua e il dottor Traversi nello Scioa. Nerazzini era latore di una lettera del Re Umberto per Mangascià. Questi, essendosi accmto delle mosse italiane , disse di non poter firmare accordi che non fossero stati preventivamente approvati dall' Imp eratore. Nello stesso tempo, per non inimicarsi l'Italia, si mostrò molto arrendevole nella questione del regolamento dei confini. Tra Nerazzini e Mangascià alla fine vennero conclusi tre accordi: una dichiarazione di pace e di amicizia tra l'Italia ed il Tigrè; il riconoscimento della frontiera del Mareb, Belesa, Muna; l'obbligo reciproco di rispettare la sicurezza dei confini.

Preparato il terreno, il Generale Gandolfi si incontrò con Mangascià e ras Alula sul Mareb nei pressi di Ad di Qual a. L ' incontro durò dal 6 all' 8 dicembre 1891. Fu giurata solennemente la pace. Ras Alula si limitò a giurare di essere amico degli amici del suo signore. Mangascià diede notizia dell'avvenuta pace al Re Umberto; nella lettera , abbandonata ogni remora, si atteggiò a sovrano indipendente, omettendo ogni accenno all ' lmperalore ed alla sua dipendenza da esso.

In tal modo l'Italia si rendeva complice di un atto che era un ' aperta violazione del trattato di Uccialli, con il quale essa aveva riconosciuto la sovranità di Menelik su tutta l'Etiopia.

In questa situazione la missione di Traversi nello Scioa non si mostrava affatto facile. Ufficialmente il delegato italiano andava a dirigere la stazione di Let Marefià che, dopo la mo11e di Antinori, era retta da un medico della Regia Marina, il dottor Vincenzo Ragazzi. Traversi, era un ottimo conoscitore del mondo etiopico. Da sei anni aveva percorso buona parte dell'Impero, in particolar modo i territori del sud.

Menelik lo aveva voluto con sé nelle sue spedizioni contro i Galla e gli Arussi; il che aveva permesso all' Antinori di esplorare il bacino del lago Zuai, avvicinarsi alle sorgenti deli ' Uebi Scebeli e percorrere il Gimrna. Questo comunque non garantiva che l ' italiano fosse la persona più indicata a condurre delle difficili trattative diplomatiche. Le sue proposte per un accordo sul famoso articolo 17 furono tutte rifiutate da Menelik. Egli pretendeva la totale abrogazione dell ' articolo in questione.

L'Imperatore convocò Mangascià a Bon-umieda. n capo tigrino, impegnatosi onnai con l'Italia, non si mosse, dicendo che doveva tener d'occhio l'incerto comportamento di ras Sebhat. Giunse invece all'Imperatore la notizia dell'incontro del Mareb. Menelik era ben conscio dei lischi che poteva correre. Da allora egli cercò in tuW i modi di riguadagnare a sé il ras, alimentando in esso la diffidenza verso l' l tal ia.

D'altra parte questa agevolò il compito al Negus, con la dissennata politica del "doppio gioco".

UNA COMMISSIONE D' I NCHIESTA IN ERITRE A

Il Di Rudinì, per poter dare concrete direttive sull'azione in Africa, istituì una Commissione d'inchiesta.

- 31 -

Essa era pres ied uta da l Sena tore Borgi ni e, composta, tra g li altri, d al Di San Giuli ano e da Ferdinando Mru1i ni che, da acceso an t ico lon ial ista, cam bi ò in seg uit o co mpl etame nte parere. n rap porto c he ve nn e presentato alla Camera il 12 novembre 189 1 fu mo lto fa vorevo le alle idee di sviluppo della co lonia, anc he se alc uni aspetti nega ti vi, e non e rano po c hi , furono vo lutamente ig norati . S i ribadì comunque la nece si tà di mantenere buo ni rapporti co n le popolazioni confinanti. Si in s is teva cioè s ull a p oli ti ca tigrina

Fu que sta la linea a ll a qual e s i atte nne il General e Baratieri quando, ne l mar zo 1892. sos tituì il Generale Gandolfi. il cui rigido attegg iamento no n e ra stato grad ito dai membr i della co mmi ssio ne d'inchiesta.

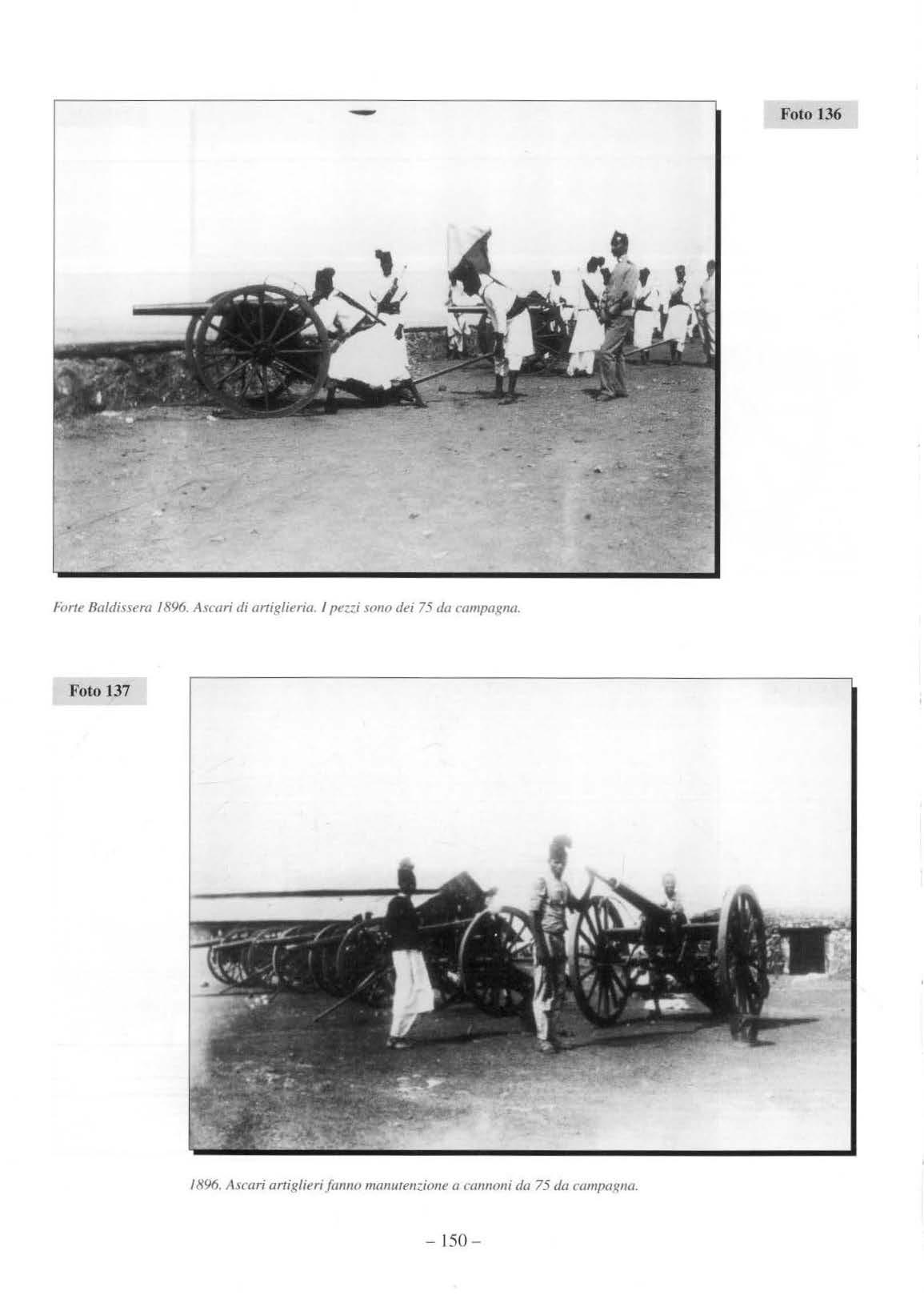

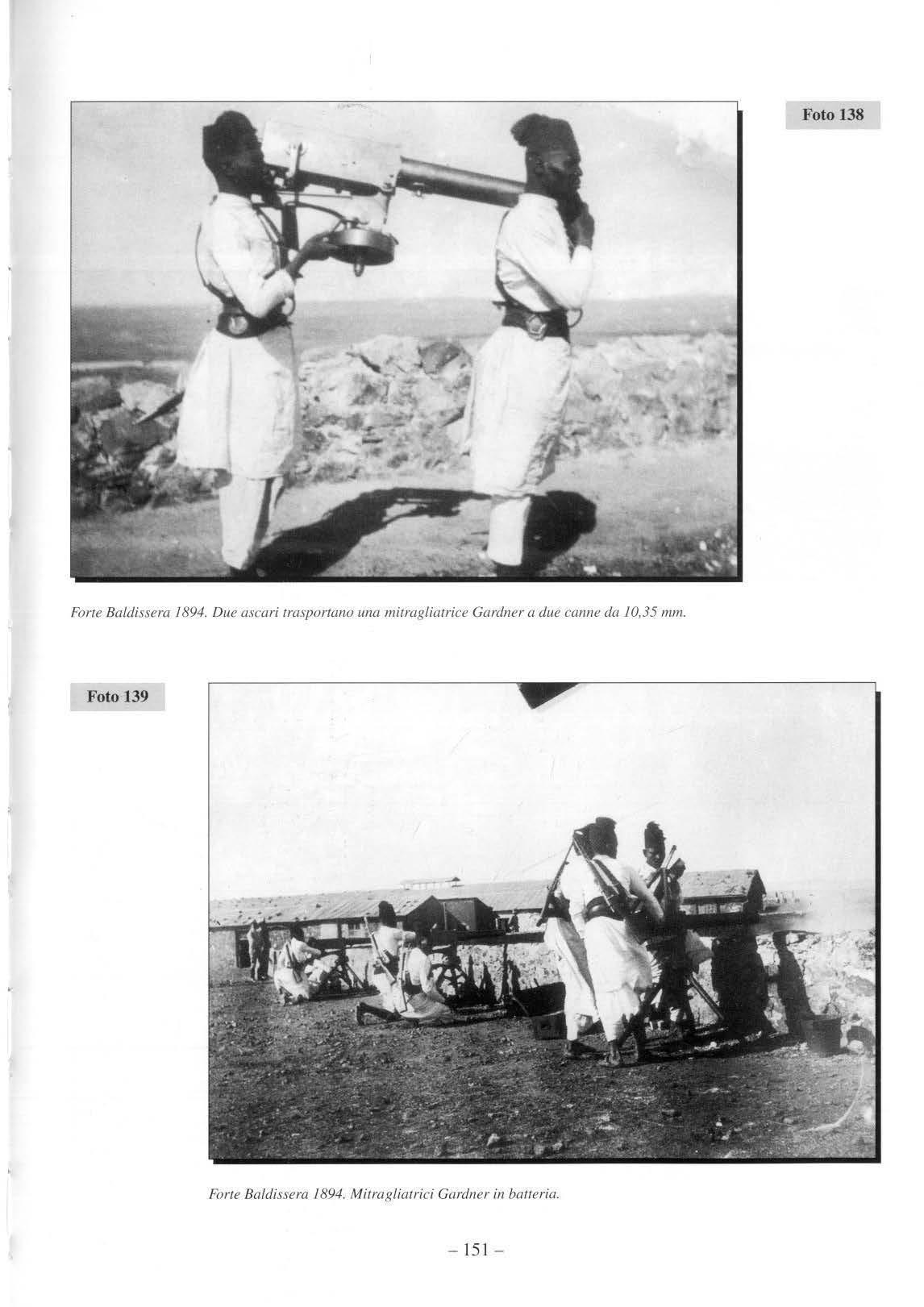

TI nuovo gove rnatore e ra un in s tancabile lavo ratore, un buon o rga niz za tore, ma deb o le, sot to l'appare nza di uffi c ial e energ ico e d eciso. Durante tutto il periodo de l suo comando, egli fu di fatto so tto l'influenza del Capi tano dello Stato Maggiore To mma o Salsa. del quale ebbe il torto di non seg uire i co ns ig li nel frangente di Adua. Bara ti e ri riorganizzò il Corpo Spec iale d'Africa, che alla fine del 1892 ra gg iun se la f o rza di 6.5 60 uomini , dci quali 2.100 nazionali ed il res to formato da trupp e co loni ali. In un periodo success ivo, aume ntand o il ri sc hi o di una guerra con l'Etiopia. B aratieri istit uì una mili z ia mobile indi gena di circa 2.000 uomi ni , di s ponib il e ad accorrere ovunque ce ne fosse bisogno. Anche gli armat i delle bande del Seraè e deii'Acchele'Guzai furono aumentati fino a 1. 200 elementi. Ai primi d el 1894 gli Italiani posse devano una forza tot ale di circa l 0.000 uomi ni, sc hi era ti in un a se rie di fort ificazioni che difendevano lo scacchiere sud (A mara. Saga ne iti , Adi Ugri) e lo scacchiere ovest (C hereo e Ago rdat ). Alle dipe nd enze di Baratie ri c'e ra il Tenente Colonnello Arimondi, coma ndante delle trupp e. Si creava così un pericoloso duali s mo, che si accentuò quando, in assenza del governatore, il prestigio del coma nd an te militare cre bbe favorito dai suo i s uccess i s ui Derv isci.

L'ATTEGGIAMENTO AMBIGUO DI RAS MANGASCIÀ

Il ministero Di Rudinì fu sosti tuito il 15 maggio J 892 da quello Giolitti. Del mini stero degli Esteli fu in cari cato Benedetto Brin. Nonostante g li imp eg ni pres i co n Man gasc ià, nean che il nuovo gove rn o si astenne dal tentare una politi ca di accordi co n Mene lik. Il governo , convinto dall e argomentazioni del Traversi, co nv into di poter ri g uadagnare la fidu cia d e ll ' Im peratore con un gesto, commise il madornale errore di far proseguire per lo Scioa il cari co di du e milioni di cartucce d epositate ad Assab.

Il ri s ultato del gesto di fiducia italiano non si fec e a ttendere a lungo. Appena il Travers i g iun se co n le cru1 ucce nello Scioa, il Negus fece in v iare ai governi europei in data 27 febbra io 1893 le lettere preparate da te mp o per denun c ia re il trattato di Ucc ialli. Tali le tte re prec isavan o c he allo sca dere de l trattato ne l 1894, que sto non sa rebbe s tato rinnovato. Alla tesi sos tenuta da Me nelik l ' It a li a oppose il criterio della perpetuità de l trattato, in co nseg uen za della s ua spec iale natur a. L a Gran Bretag na e la Germania aderi ron o a l punto di vista soste nut o dal l'Italia. Anche questa vo lta la mediazione d e l Trave rs i ebbe es ito nega ti vo A questo punto all' It alia non rimaneva che pot1are avant i la politica di ami c izia con Manga sc ià .

Qu esti. r affo r za ta orma i la sua autorità nel Tigrè. ini ziò un a polit ica di es pans io ne nelle regio ni limitrofe.

Tra la fin e del1891 c d i primi dcll892, per mez zo di uomini a lui fed eli , occupò alc un e de ll e prov in cie o ltre il Tacazzè: il S e mi c n, I'Uolcait, lo T seg hed iè , lo Tsellenti e l'Uogherà. Era evi d e nt e c he l'Italia avrebbe do v ut o ce rcare, a que s to punt o, di dividere per se mpre g li interessi di Man gasc ià e eli Me nelik .

L'e terna in certez za d e lla politi ca italian a invece, non permi se concretame nt e l' e pan s ion e di Ma ngasc ià oltre il Tigrè. Le s ue conqu iste furono effimere. Più fo rtuna egli eb be con ras Sebhàt. c he

-32 -

fece atto di sottomissione 1'8 maflo 1892. L'unico risu lta to che sembrava fos e tato ottenuto fu che Man gascià si atteggiava ormai a sovrano autonomo. Eg li per rafforzarsi chiedeva armi. L"ltalia non gliene aveva mai fomite in gran numero, e proprio in quel momento lo Scioa riceveva i due milioni di cartucce. La ripercussione di questo fano non poteva che essere funesta. Fu allora che Mangascià riallacciò i rapporti co n l'Imperatore tramite il belatà Tesfai Antalò. A questa seque la di errori, l'Italia ne aggiunse uno ancora maggiore. Il governo Giolitti, ebbe l'idea di tentare una pacificazione tra Menelik e Mangascià, senza rendersi conto che, finchè permanevano le pretese italiane sull'articolo 17 e s ull a linea del Mareb, i rapporti con lo Scioa non sarebbero mai migliorati. L'idea dunque di spingere Man gascià verso una riappacificazione con il Negus era nella migliore delle ipote i il colmo dell'ingenuità. E tale fu ugualmente la missione affidata al Capitano De Martino. Questi si recò a Macallè durante il Mascal 1892 per colloquiare con Mangascià sul nu ovo programma di pacificazione. Il tramite del riavvicinamento tra i due avversari sarebbe dovuto essere il Generale Baratieri, il quale avrebbe inoltrato a Menelik una lettera di sottomissio ne di Mangascià. L'aspetto tragicomico della cosa e ra c he, mentre l 'Ita li a cercava di convincere il capo tigrino ad un accordo con l'Imperatore, Manga scià all'insaputa dell'Italia aveva già ripreso i contatti con lo Scioa per mezzo di TesfaiAntalò. Le mosse italiane dimostrarono al ras soltanto debolezza c timore di un conflitto. Con gli accordi del Mareb gli Italiani lo avevano compromesso, ora lo spingeva no a far atto d i sottomissio ne al Negus. L'unica conclusione alla qua le po teva arrivare Mangascià era che degli It aliani era rnegUo non fidarsi. Il capo tigrino chiese al Generale Barat ieri un incontro. Questi non accettò. L'atteggiamento ondivago di Mangascià esasperò i capi a lui sottoposti, in particolar modo ras Alula che. circa a metà dicembre, fece prigioniero il Capitano De Martino ad Adua e si ribellò apertamente al suo signore. Senza però l'appoggio eli ras Sebhàt, dovette sottometters i. In febbraio Alula si ribellò nuovame nte, attestandosi su ll 'Amba Dibuch. Con Ja mediazione di alcuni emissari dell'Imperatore, AJula venne perdonato. Da allora eg li divenne fedele all' Imp eratore, dopo essere stato uno dei più fieri oppositori di una riconciliazione con lo Scioa. Infin e, il 16 maggio 1893, a Macallè, Mangascià giurò fedeltà a Menelik. In fondo agendo in questo modo non aveva fatto che segu ire i consigli italiani. M angascià chiese nuovamente a Baratieri un incontro. Questi fu invitato, prima di dare una risposta, ad andare in Italia. A Roma Baratieri non dovette faticare per convince re il governo che era inutile cercare di riallacciare i rapporti con Menelik, perciò, secondo lui, bisognava continuare l'alleanza col Tigrè. Fece sapere a Mangascìà che nel prossimo novembre, al suo ritorno, si sarebbe incontrato con lui. Proprio in quei g iorni però cadde il governo Giolitli s ucceclenclo gli Francesco Crispi, con Blan c agli Esteri e l ' Antonelli a l sottosegretariato alla Consulta. Si tornava alla politica sc ioan a.

SCONTRI CON I DERVISCI: SAROBEITI-AGORDAT-CASSALA

Baratieri tornando in colonia evitò di incontrare Mangascià giustificandosi con la motivazio ne che doveva preparare una nuova campag na contro i dervisci. Dopo il primo scontro avuto ad Agordat, s i era stab i l il a una sorta di tregua tra i Dervisci e gli avamposti italiani del bassopiano, tanto da avviare un discreto movimento di carovane commerciali tra il Sudan e Ma ssaua. Questa tregua fu rotta improvvisame nte da un colpo di mano te ntato dai Dervisci ne l g iugno 1892. Circa un migliaio di essi, partiti da Cassala, fecero una razzia ai danni di tribù protette dall'Italia. Intervenne il presidio di Agordat, forte di 120 uomini, affiancato dalla banda del Barca, composta da circa 200 uomini. I Dervisci furono sbaragliati a Sarobetì il 15 giugno. perdendo 150 uomini. Verso la fine del 1893. mentre Baratieri si trovava in ftalia. giunsero a Cheren le prime voci di forti conce ntramenti di armati a Cassala Il Generale Ari mondi alla testa delle sue forze per un totale di 2500 uomini, mosse verso Agordat. Contemporaneamente una massa di circa 10.000 Dervisci al

- 33 -

- 34-

Menelik e il suo sta/O maggiore (diJegno di Amato).

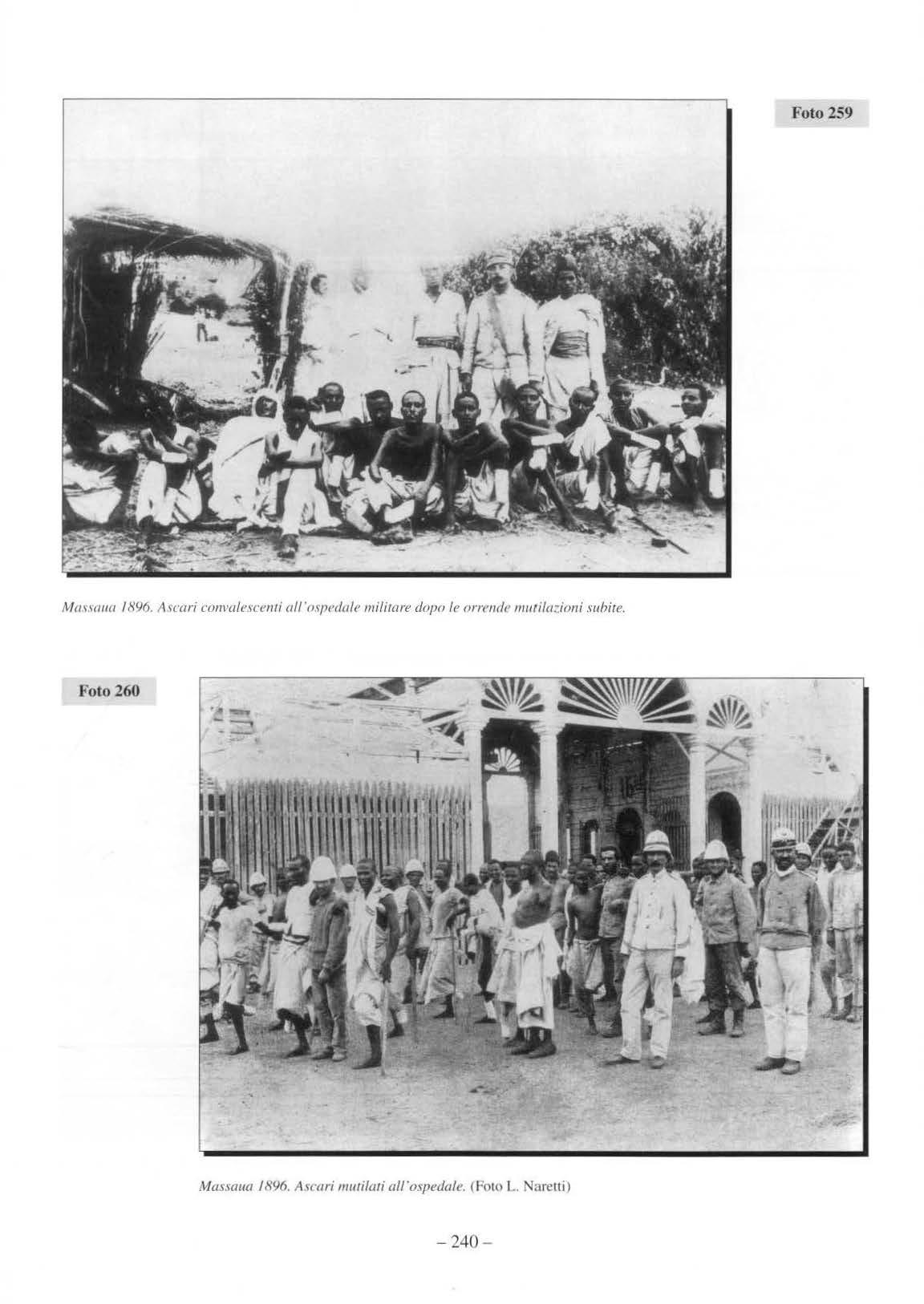

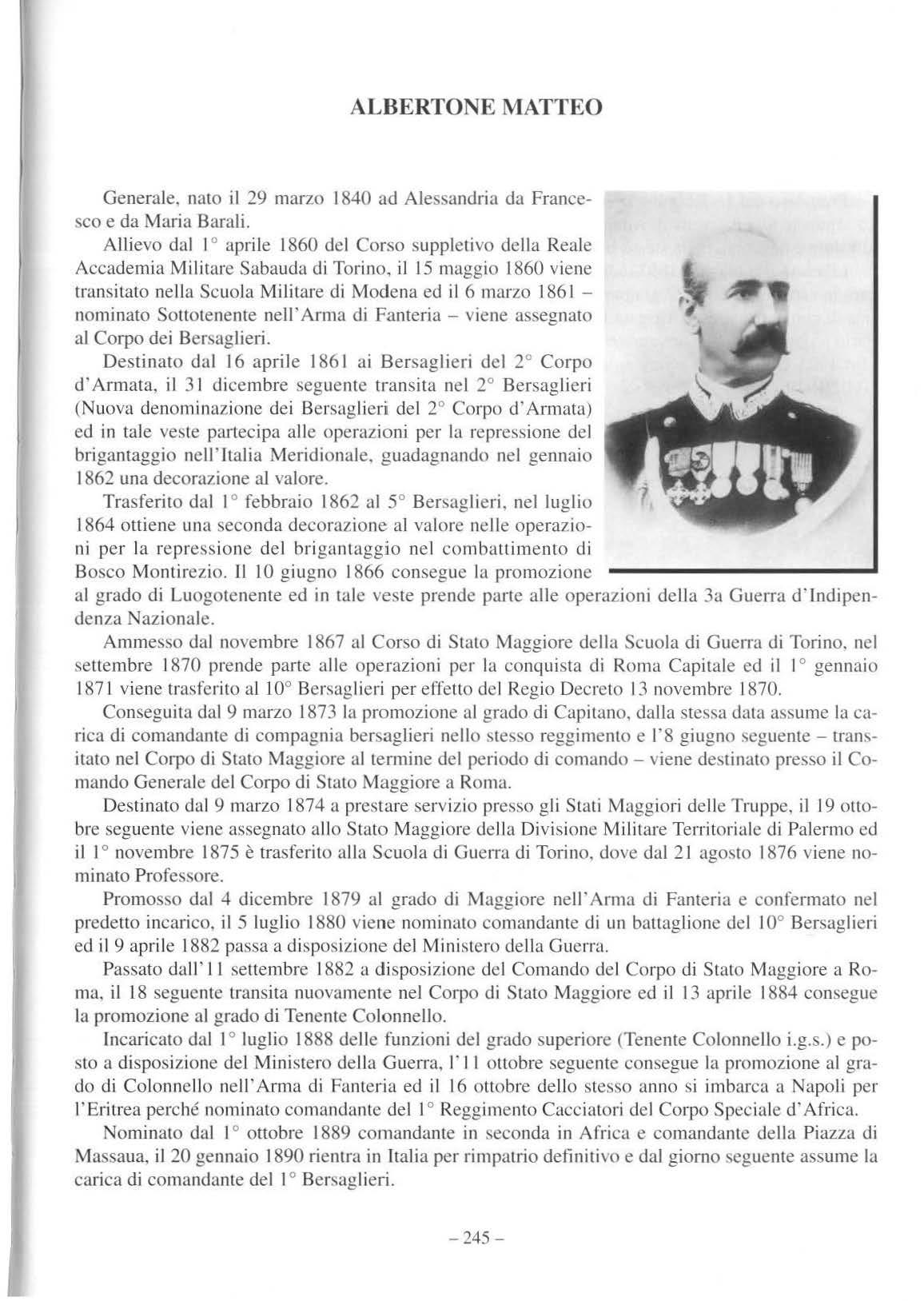

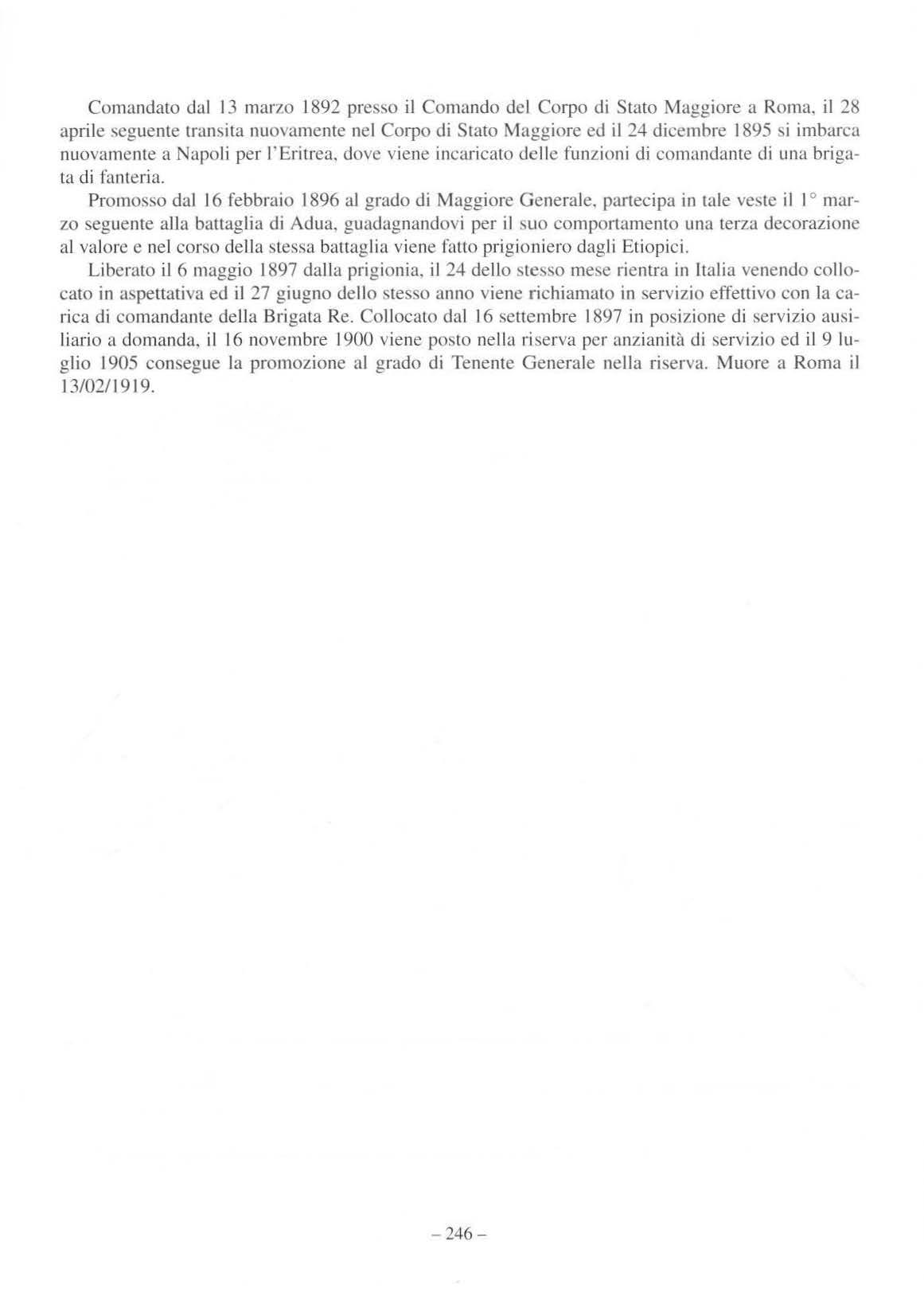

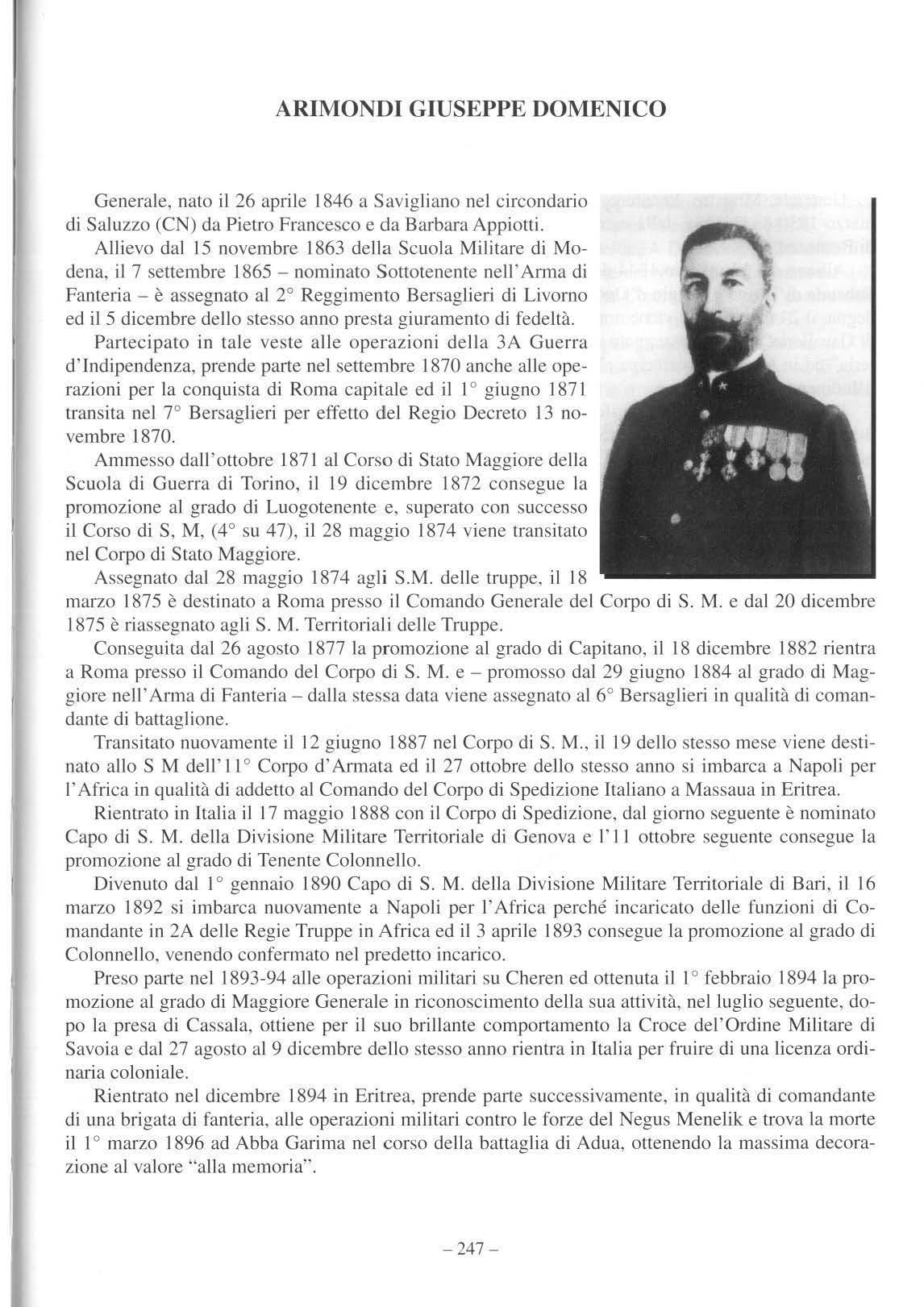

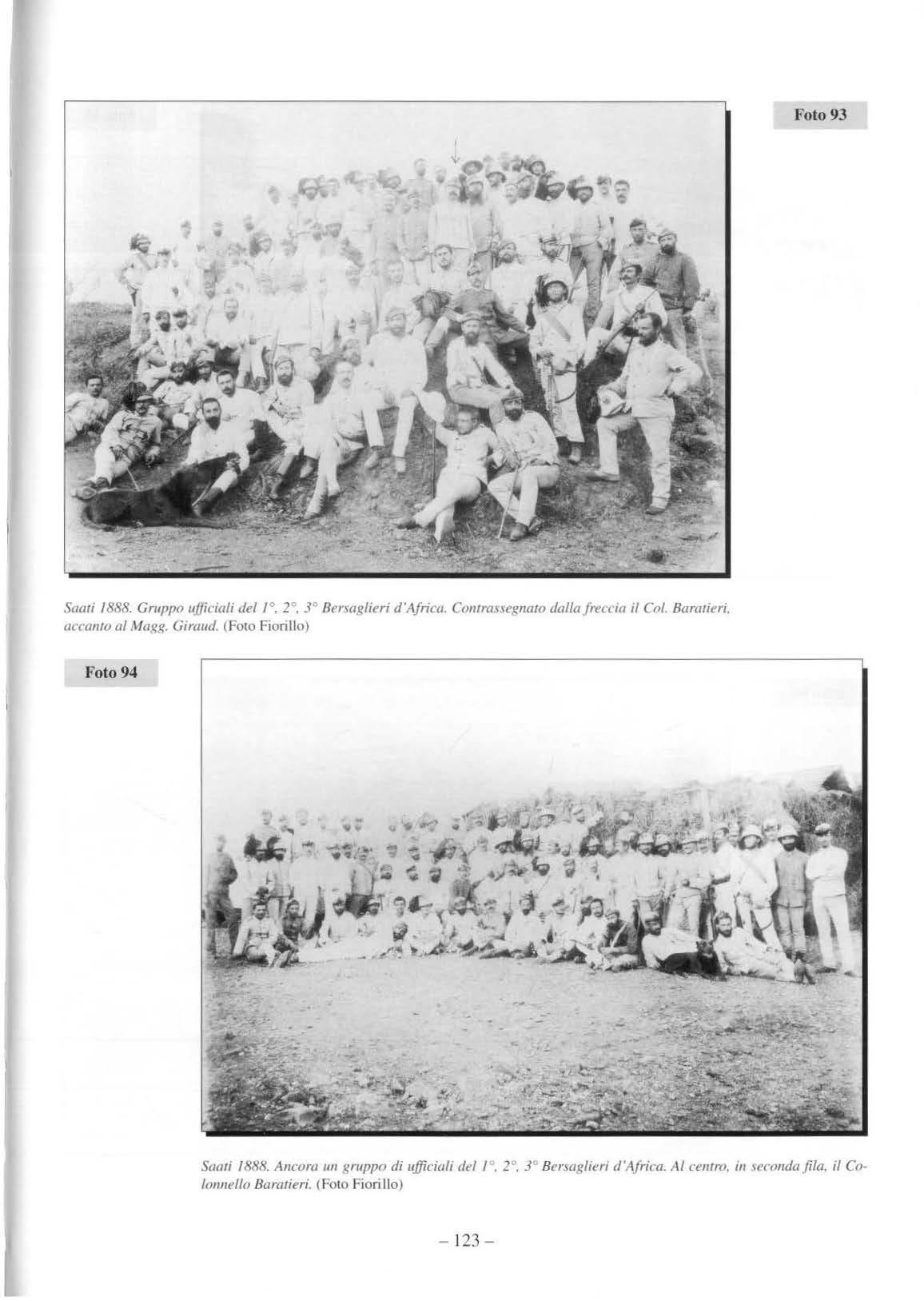

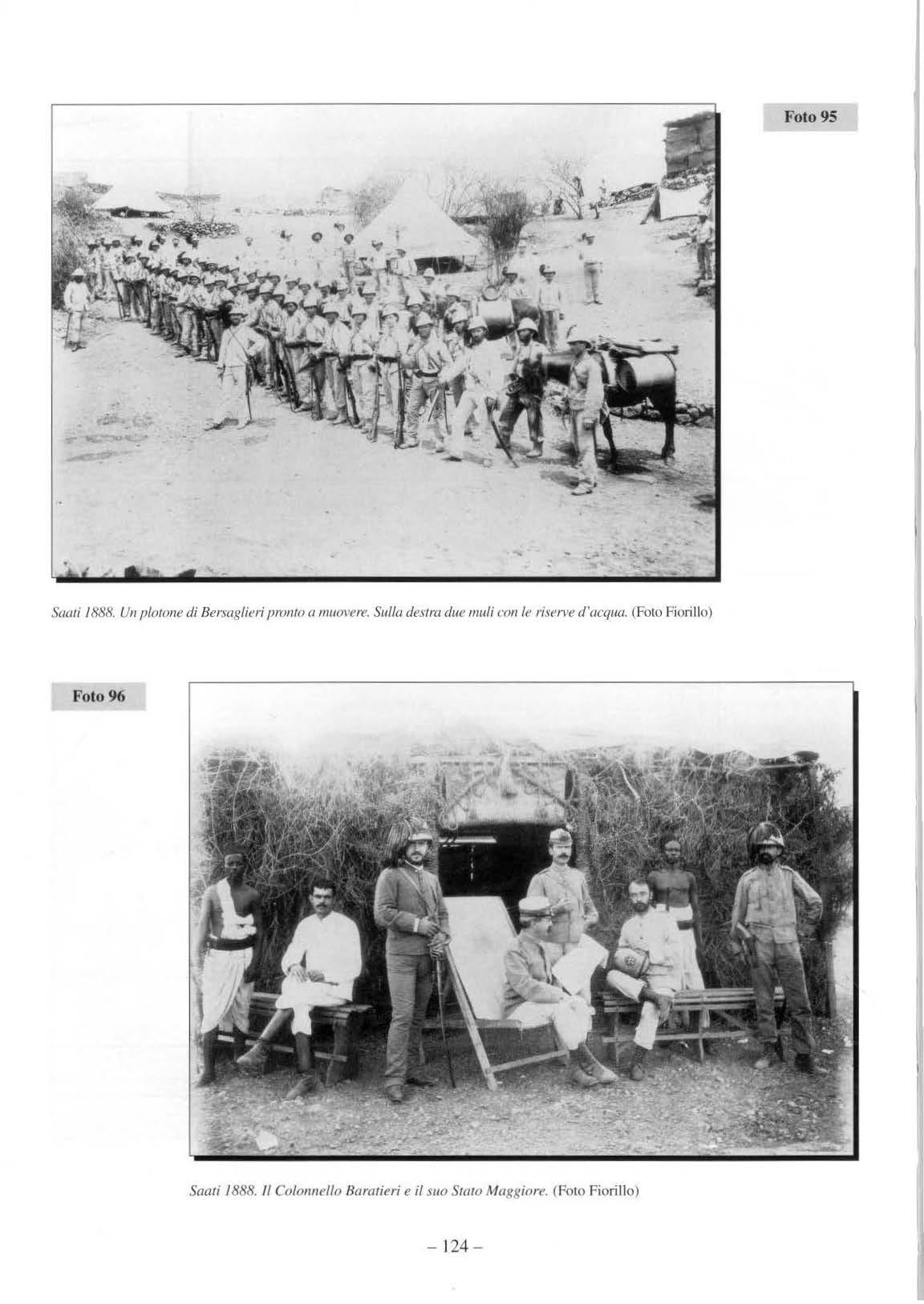

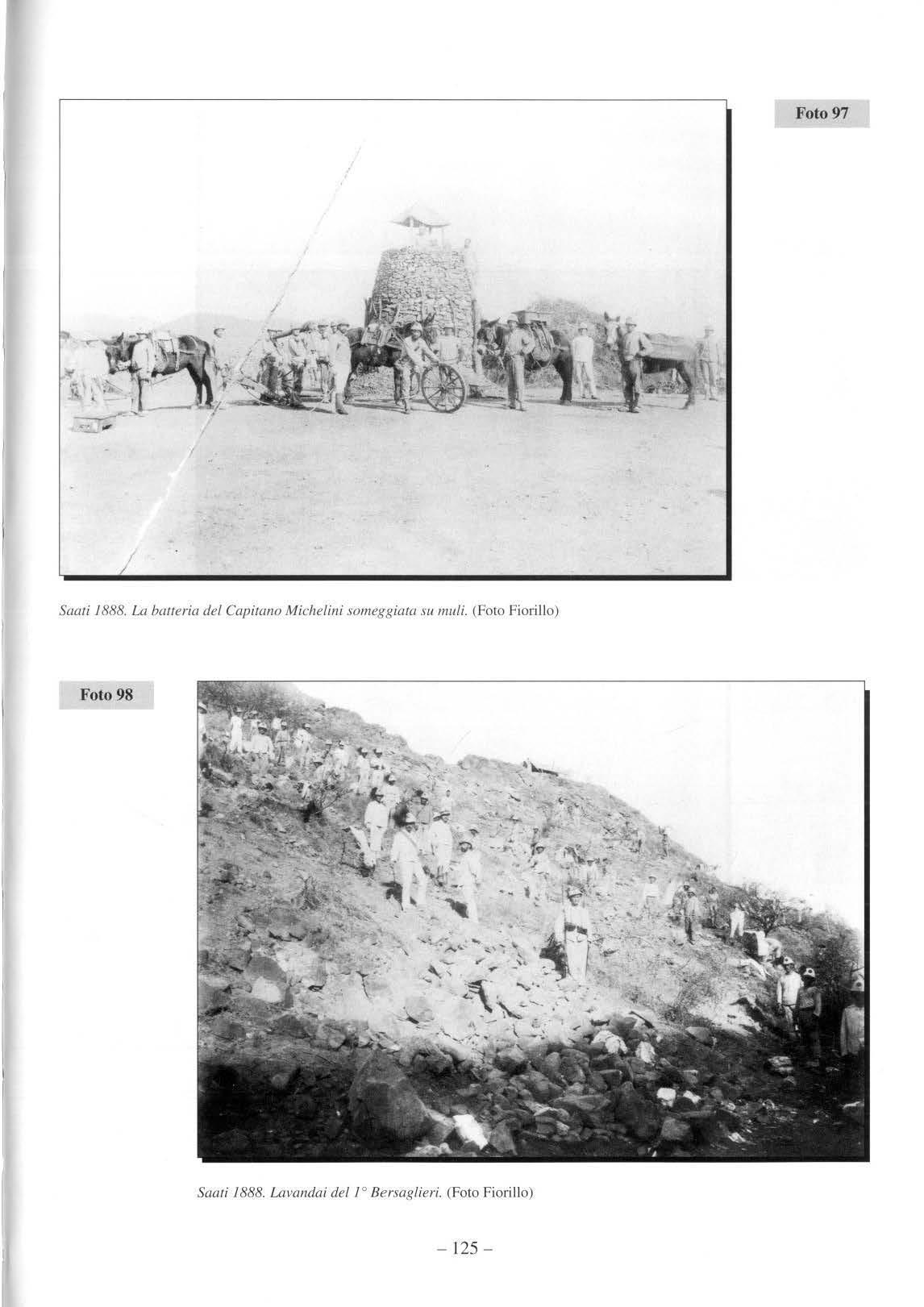

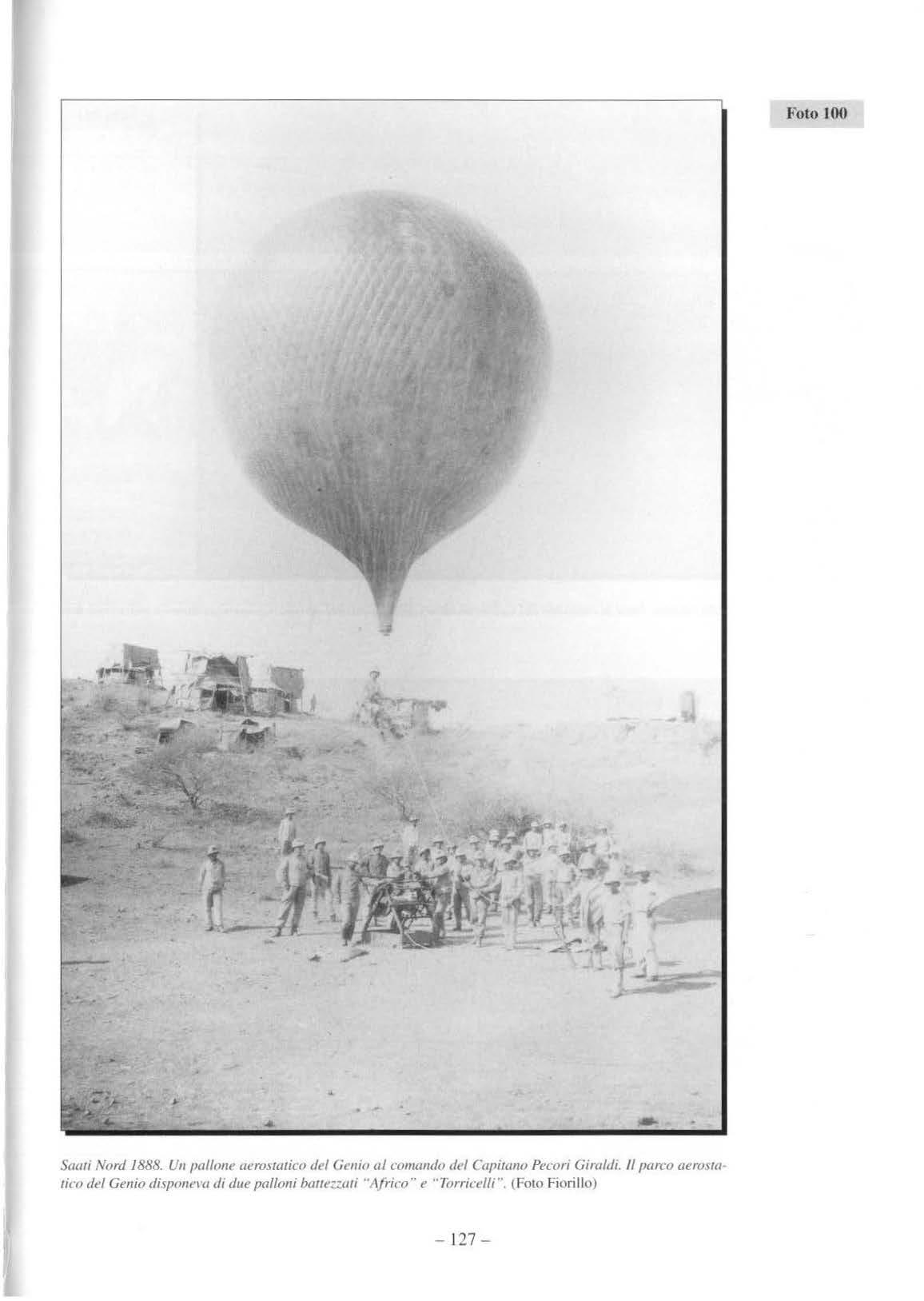

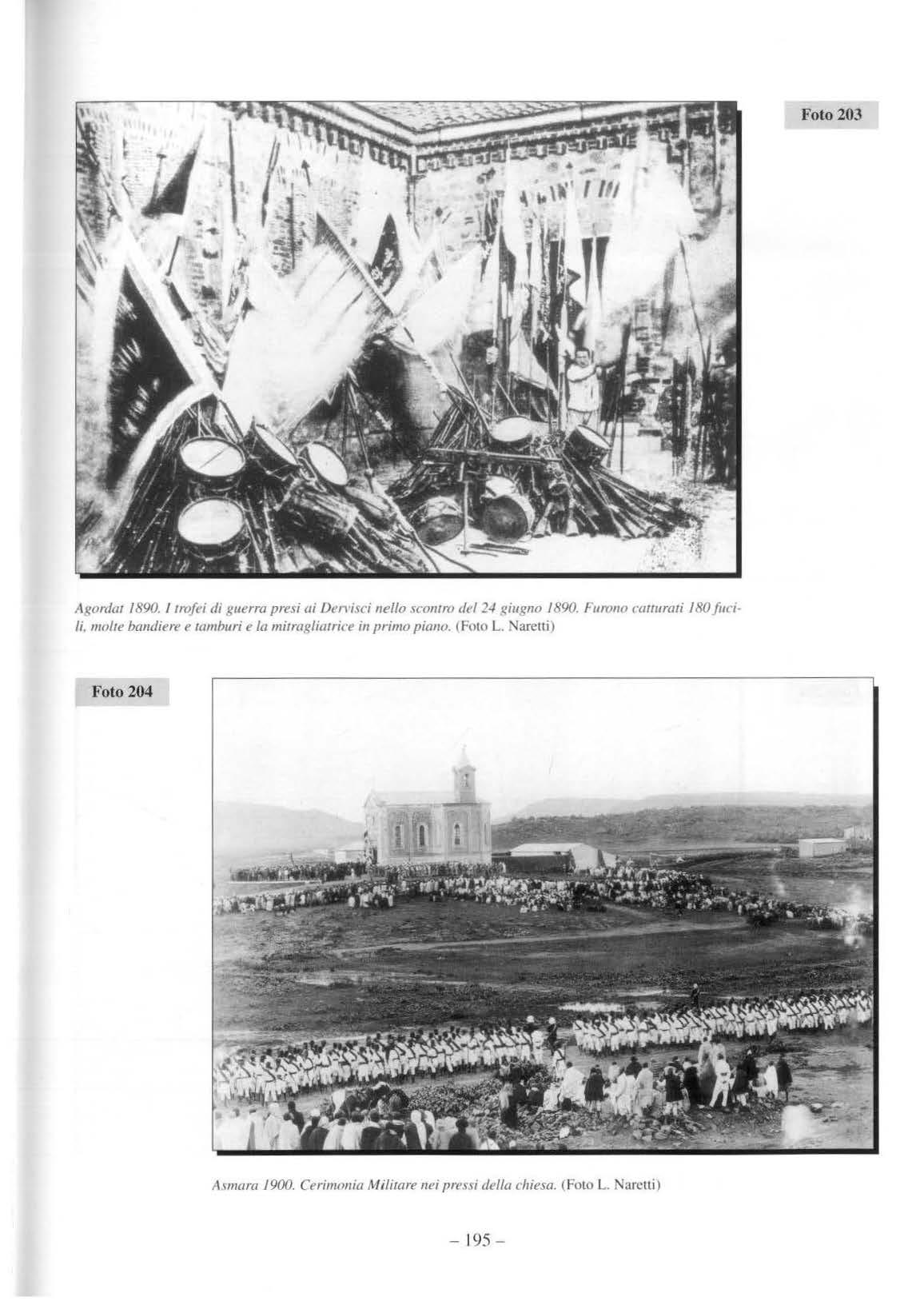

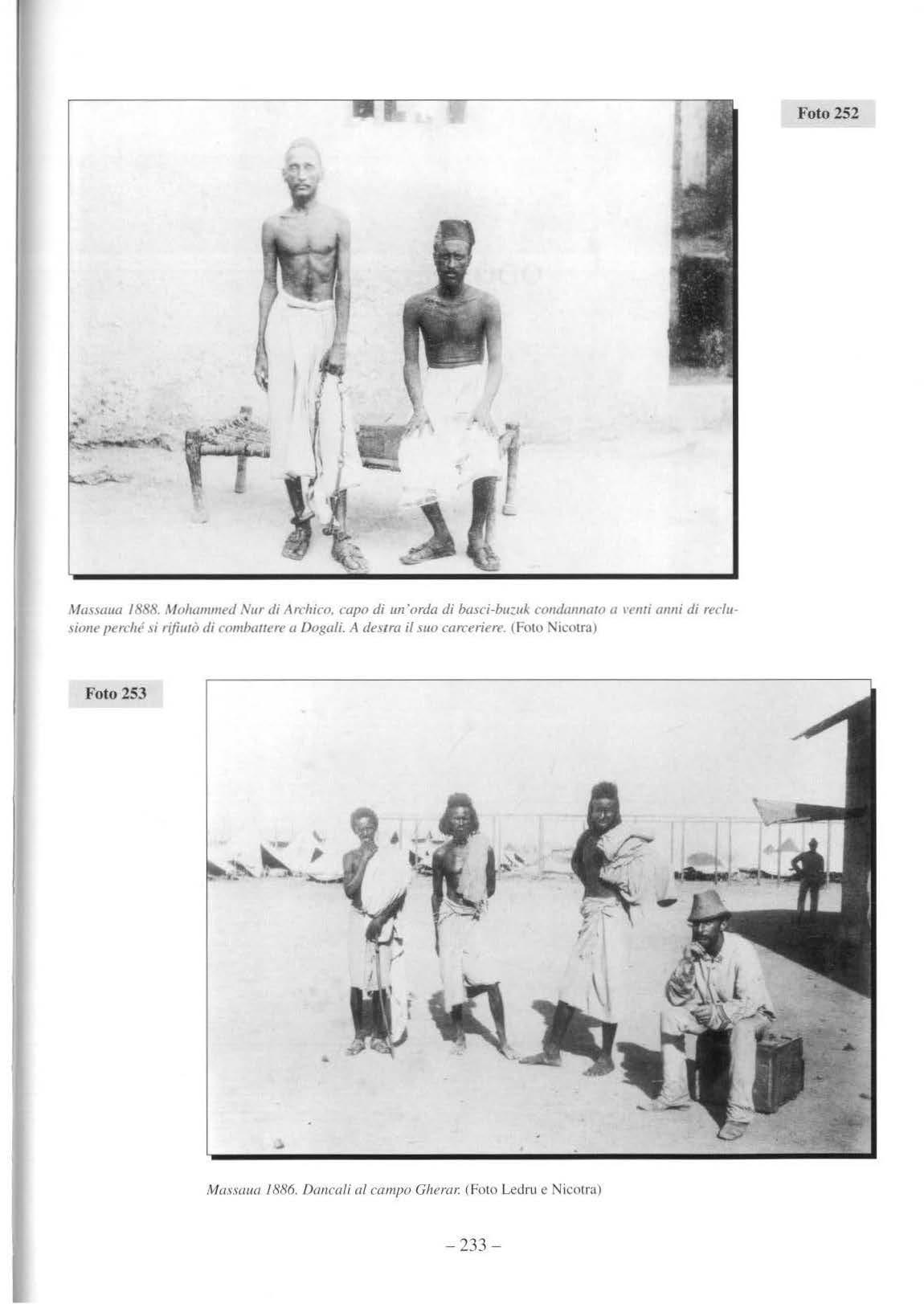

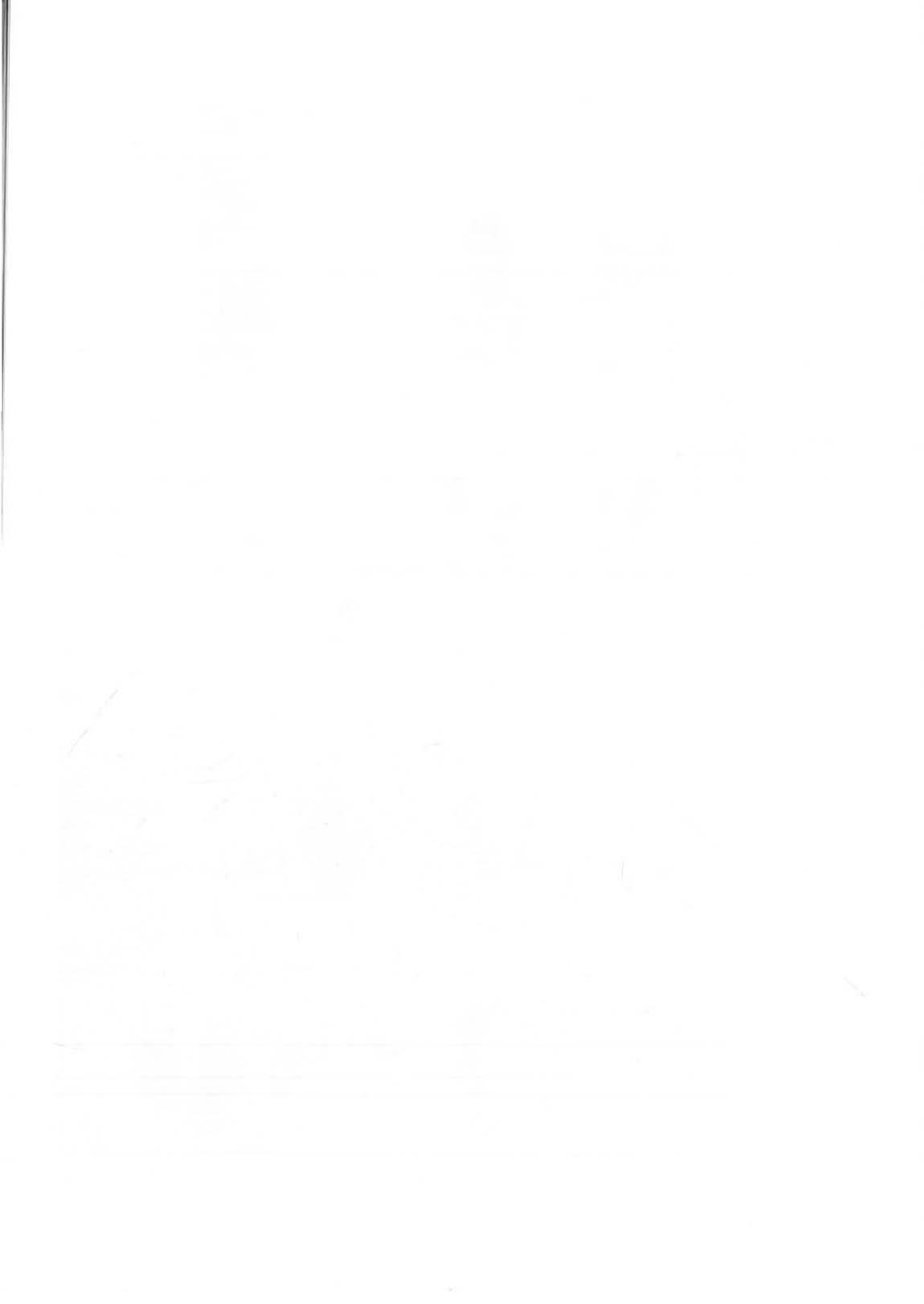

comando dell'Emiro Ahmed Alì partiva da Cassala per aprirsi la strada verso Cheren e di 1ì a Massaua. Era un tentativo di estendere il loro dominio sul Mar Rosso. L'Emiro , arrivato vicino ad Agordat il 21 dicembre, si trovò di fronte il forte presidiato dalle truppe accorse da Cheren. Con una manovra aggirante passò il fiume Barca, arrivando alle spalle degli Italiani isolandoli da Cheren. La linea di difesa italiana comprendeva due capisaldi, a nord di Agordat , sul fiume, e alla collina verso sud. Qui era stato schierato il Battaglione Galliano. Esso aveva avuto l'ordine di snidare i Dervisci dalle loro posizioni e ricacciarli oltre il fiume. Per tre volte le truppe italiane andarono all ' attacco e per tre volte dovettero ritirarsi a causa delle soverchianti forze nemiche. Allora il Generale Ari mondi chiamò a sé la riserva tentando lo sfondamento per la quarta volta. Nello stesso tempo. protetta dal fuoco del forte, l'ala sinistra italiana si insinuò in un paJmeto lungo il fiume, cercando di aggirare il nemico. La manovra riuscì p ienamente e i Dervisci si scompaginarono, anche perché l'Emiro Ahmed Alì ebbe la testa troncata da una cannonata.