16 minute read

La spedizione

Addio m1e1 cari. addio, Parte la sped}zione, Anch'io voglio parlire

Col terzo batt.agt 10ne.

Advertisement

Parto per l'Africa

Per vendi'Car

Il sparso

Degl' lta li an.

Il sacco e preparato

E pronto il mio fucile:

Anch'io da buon soldato

Non vuo' most.ranni vtle: lo vado là.

Ptr vendicar

L'ossa de1 ro iseri

Fratelli !

Quando g•unti saremo lo vado in Afn ca

Là con la mun1zione.

Ma piangeranno 1 vtl i.

Al rombo cJnnone.

Per truc1dar lo vado in Afric:\

La stirpe nera.

Deg li ·" fncan.

Africa dev1 piangere.

Il tuo commesso errore ; Dogali e Saati.

Allo stato maggiore.

Per vendicar

11 :sparso

Degl' ltallilnl.

T'' c 13S$

Una can:one popolare del 1888.

Fn Dogali e Saati.

Fu commesso ..

A quel prod• soldats.

Ma pient di valere.

Il mio dovere.

È di andar là.

Per vendicare l fratelli ltalian

Povero colonnello! '

Con t utti i tuoi soldati

Mor·isu \·aloroso.

Fra Dogali e Saati. .

E sempre avao t1

Gndavl là

Finchè abb1am sangue l o gnderò vt!ndetta.

$1 pugncrà .

C(lntro l'A fr1cano.

Prendo li ba1oneLta lo vado 1n Afnca

Da vero haltano.

Per •mpngionar

Il Ras Alula

E il Rt! Giovan.

Addio ltalica terra!

Addio padre e madre l se morissi io guerra

Fra le Africane squadre; Se valoroso lo re:)terO,

Se psàce a Dio

Yi rtvedrò [ chè potesse prendere liberamente le risoluzioni del caso. Quest'ultima era una politica rischiosa, anche se era la più adatta all ' ottenimento dei maggiori acquisti ten-itoriali e al consolidamento dell ' influenza italiana sull'Etiopia. Il governo italiano non ebbe il coraggio di seguire né la politica dell 'assoluta passività, né quella dell'ingerenza attiva, si attenne invece ad una linea intennedia , che in sostanza non avrebbe dovuto urtare né lo Scioa né il Tigrè. Tale politica, chiamata del "doppio accordo" , mirava essenzialmente a risolvere direttamente col Tigrè la questione sempre apetta dei confini. I delegati italiani avrebbero dovuto mettere in evidenza che gli accordi erano conclusi con Mangascià, non in quanto potenza autonoma , in grado di trattare con un altro stato, ma in quanto rappresentante di Menelik. Questo era l'errore. Il tentativo era goffo ed ingenuo. Esso non fece altro che irritare sia Mangascià che Menelik, il primo perché vedeva svanire l'aiuto italiano , il secondo perché non avrebbe certo potuto tollerare che si trattassero tali argomenti con un suo sottoposto. Coerentemente con la strategia politica intrapresa, il governo italiano mandò nello stesso tempo il dottor Nerazzini ad Adua e il dottor Traversi nello Scioa. Nerazzini era latore di una lettera del Re Umberto per Mangascià. Questi, essendosi accmto delle mosse italiane , disse di non poter firmare accordi che non fossero stati preventivamente approvati dall' Imp eratore. Nello stesso tempo, per non inimicarsi l'Italia, si mostrò molto arrendevole nella questione del regolamento dei confini. Tra Nerazzini e Mangascià alla fine vennero conclusi tre accordi: una dichiarazione di pace e di amicizia tra l'Italia ed il Tigrè; il riconoscimento della frontiera del Mareb, Belesa, Muna; l'obbligo reciproco di rispettare la sicurezza dei confini.

Preparato il terreno, il Generale Gandolfi si incontrò con Mangascià e ras Alula sul Mareb nei pressi di Ad di Qual a. L ' incontro durò dal 6 all' 8 dicembre 1891. Fu giurata solennemente la pace. Ras Alula si limitò a giurare di essere amico degli amici del suo signore. Mangascià diede notizia dell'avvenuta pace al Re Umberto; nella lettera , abbandonata ogni remora, si atteggiò a sovrano indipendente, omettendo ogni accenno all ' lmperalore ed alla sua dipendenza da esso.

In tal modo l'Italia si rendeva complice di un atto che era un ' aperta violazione del trattato di Uccialli, con il quale essa aveva riconosciuto la sovranità di Menelik su tutta l'Etiopia.

In questa situazione la missione di Traversi nello Scioa non si mostrava affatto facile. Ufficialmente il delegato italiano andava a dirigere la stazione di Let Marefià che, dopo la mo11e di Antinori, era retta da un medico della Regia Marina, il dottor Vincenzo Ragazzi. Traversi, era un ottimo conoscitore del mondo etiopico. Da sei anni aveva percorso buona parte dell'Impero, in particolar modo i territori del sud.

Menelik lo aveva voluto con sé nelle sue spedizioni contro i Galla e gli Arussi; il che aveva permesso all' Antinori di esplorare il bacino del lago Zuai, avvicinarsi alle sorgenti deli ' Uebi Scebeli e percorrere il Gimrna. Questo comunque non garantiva che l ' italiano fosse la persona più indicata a condurre delle difficili trattative diplomatiche. Le sue proposte per un accordo sul famoso articolo 17 furono tutte rifiutate da Menelik. Egli pretendeva la totale abrogazione dell ' articolo in questione.

L'Imperatore convocò Mangascià a Bon-umieda. n capo tigrino, impegnatosi onnai con l'Italia, non si mosse, dicendo che doveva tener d'occhio l'incerto comportamento di ras Sebhat. Giunse invece all'Imperatore la notizia dell'incontro del Mareb. Menelik era ben conscio dei lischi che poteva correre. Da allora egli cercò in tuW i modi di riguadagnare a sé il ras, alimentando in esso la diffidenza verso l' l tal ia.

D'altra parte questa agevolò il compito al Negus, con la dissennata politica del "doppio gioco".

UNA COMMISSIONE D' I NCHIESTA IN ERITRE A

Il Di Rudinì, per poter dare concrete direttive sull'azione in Africa, istituì una Commissione d'inchiesta.

Essa era pres ied uta da l Sena tore Borgi ni e, composta, tra g li altri, d al Di San Giuli ano e da Ferdinando Mru1i ni che, da acceso an t ico lon ial ista, cam bi ò in seg uit o co mpl etame nte parere. n rap porto c he ve nn e presentato alla Camera il 12 novembre 189 1 fu mo lto fa vorevo le alle idee di sviluppo della co lonia, anc he se alc uni aspetti nega ti vi, e non e rano po c hi , furono vo lutamente ig norati . S i ribadì comunque la nece si tà di mantenere buo ni rapporti co n le popolazioni confinanti. Si in s is teva cioè s ull a p oli ti ca tigrina

Fu que sta la linea a ll a qual e s i atte nne il General e Baratieri quando, ne l mar zo 1892. sos tituì il Generale Gandolfi. il cui rigido attegg iamento no n e ra stato grad ito dai membr i della co mmi ssio ne d'inchiesta.

TI nuovo gove rnatore e ra un in s tancabile lavo ratore, un buon o rga niz za tore, ma deb o le, sot to l'appare nza di uffi c ial e energ ico e d eciso. Durante tutto il periodo de l suo comando, egli fu di fatto so tto l'influenza del Capi tano dello Stato Maggiore To mma o Salsa. del quale ebbe il torto di non seg uire i co ns ig li nel frangente di Adua. Bara ti e ri riorganizzò il Corpo Spec iale d'Africa, che alla fine del 1892 ra gg iun se la f o rza di 6.5 60 uomini , dci quali 2.100 nazionali ed il res to formato da trupp e co loni ali. In un periodo success ivo, aume ntand o il ri sc hi o di una guerra con l'Etiopia. B aratieri istit uì una mili z ia mobile indi gena di circa 2.000 uomi ni , di s ponib il e ad accorrere ovunque ce ne fosse bisogno. Anche gli armat i delle bande del Seraè e deii'Acchele'Guzai furono aumentati fino a 1. 200 elementi. Ai primi d el 1894 gli Italiani posse devano una forza tot ale di circa l 0.000 uomi ni, sc hi era ti in un a se rie di fort ificazioni che difendevano lo scacchiere sud (A mara. Saga ne iti , Adi Ugri) e lo scacchiere ovest (C hereo e Ago rdat ). Alle dipe nd enze di Baratie ri c'e ra il Tenente Colonnello Arimondi, coma ndante delle trupp e. Si creava così un pericoloso duali s mo, che si accentuò quando, in assenza del governatore, il prestigio del coma nd an te militare cre bbe favorito dai suo i s uccess i s ui Derv isci.

L'ATTEGGIAMENTO AMBIGUO DI RAS MANGASCIÀ

Il ministero Di Rudinì fu sosti tuito il 15 maggio J 892 da quello Giolitti. Del mini stero degli Esteli fu in cari cato Benedetto Brin. Nonostante g li imp eg ni pres i co n Man gasc ià, nean che il nuovo gove rn o si astenne dal tentare una politi ca di accordi co n Mene lik. Il governo , convinto dall e argomentazioni del Traversi, co nv into di poter ri g uadagnare la fidu cia d e ll ' Im peratore con un gesto, commise il madornale errore di far proseguire per lo Scioa il cari co di du e milioni di cartucce d epositate ad Assab.

Il ri s ultato del gesto di fiducia italiano non si fec e a ttendere a lungo. Appena il Travers i g iun se co n le cru1 ucce nello Scioa, il Negus fece in v iare ai governi europei in data 27 febbra io 1893 le lettere preparate da te mp o per denun c ia re il trattato di Ucc ialli. Tali le tte re prec isavan o c he allo sca dere de l trattato ne l 1894, que sto non sa rebbe s tato rinnovato. Alla tesi sos tenuta da Me nelik l ' It a li a oppose il criterio della perpetuità de l trattato, in co nseg uen za della s ua spec iale natur a. L a Gran Bretag na e la Germania aderi ron o a l punto di vista soste nut o dal l'Italia. Anche questa vo lta la mediazione d e l Trave rs i ebbe es ito nega ti vo A questo punto all' It alia non rimaneva che pot1are avant i la politica di ami c izia con Manga sc ià .

Qu esti. r affo r za ta orma i la sua autorità nel Tigrè. ini ziò un a polit ica di es pans io ne nelle regio ni limitrofe.

Tra la fin e del1891 c d i primi dcll892, per mez zo di uomini a lui fed eli , occupò alc un e de ll e prov in cie o ltre il Tacazzè: il S e mi c n, I'Uolcait, lo T seg hed iè , lo Tsellenti e l'Uogherà. Era evi d e nt e c he l'Italia avrebbe do v ut o ce rcare, a que s to punt o, di dividere per se mpre g li interessi di Man gasc ià e eli Me nelik .

L'e terna in certez za d e lla politi ca italian a invece, non permi se concretame nt e l' e pan s ion e di Ma ngasc ià oltre il Tigrè. Le s ue conqu iste furono effimere. Più fo rtuna egli eb be con ras Sebhàt. c he fece atto di sottomissione 1'8 maflo 1892. L'unico risu lta to che sembrava fos e tato ottenuto fu che Man gascià si atteggiava ormai a sovrano autonomo. Eg li per rafforzarsi chiedeva armi. L"ltalia non gliene aveva mai fomite in gran numero, e proprio in quel momento lo Scioa riceveva i due milioni di cartucce. La ripercussione di questo fano non poteva che essere funesta. Fu allora che Mangascià riallacciò i rapporti co n l'Imperatore tramite il belatà Tesfai Antalò. A questa seque la di errori, l'Italia ne aggiunse uno ancora maggiore. Il governo Giolitti, ebbe l'idea di tentare una pacificazione tra Menelik e Mangascià, senza rendersi conto che, finchè permanevano le pretese italiane sull'articolo 17 e s ull a linea del Mareb, i rapporti con lo Scioa non sarebbero mai migliorati. L'idea dunque di spingere Man gascià verso una riappacificazione con il Negus era nella migliore delle ipote i il colmo dell'ingenuità. E tale fu ugualmente la missione affidata al Capitano De Martino. Questi si recò a Macallè durante il Mascal 1892 per colloquiare con Mangascià sul nu ovo programma di pacificazione. Il tramite del riavvicinamento tra i due avversari sarebbe dovuto essere il Generale Baratieri, il quale avrebbe inoltrato a Menelik una lettera di sottomissio ne di Mangascià. L'aspetto tragicomico della cosa e ra c he, mentre l 'Ita li a cercava di convincere il capo tigrino ad un accordo con l'Imperatore, Manga scià all'insaputa dell'Italia aveva già ripreso i contatti con lo Scioa per mezzo di TesfaiAntalò. Le mosse italiane dimostrarono al ras soltanto debolezza c timore di un conflitto. Con gli accordi del Mareb gli Italiani lo avevano compromesso, ora lo spingeva no a far atto d i sottomissio ne al Negus. L'unica conclusione alla qua le po teva arrivare Mangascià era che degli It aliani era rnegUo non fidarsi. Il capo tigrino chiese al Generale Barat ieri un incontro. Questi non accettò. L'atteggiamento ondivago di Mangascià esasperò i capi a lui sottoposti, in particolar modo ras Alula che. circa a metà dicembre, fece prigioniero il Capitano De Martino ad Adua e si ribellò apertamente al suo signore. Senza però l'appoggio eli ras Sebhàt, dovette sottometters i. In febbraio Alula si ribellò nuovame nte, attestandosi su ll 'Amba Dibuch. Con Ja mediazione di alcuni emissari dell'Imperatore, AJula venne perdonato. Da allora eg li divenne fedele all' Imp eratore, dopo essere stato uno dei più fieri oppositori di una riconciliazione con lo Scioa. Infin e, il 16 maggio 1893, a Macallè, Mangascià giurò fedeltà a Menelik. In fondo agendo in questo modo non aveva fatto che segu ire i consigli italiani. M angascià chiese nuovamente a Baratieri un incontro. Questi fu invitato, prima di dare una risposta, ad andare in Italia. A Roma Baratieri non dovette faticare per convince re il governo che era inutile cercare di riallacciare i rapporti con Menelik, perciò, secondo lui, bisognava continuare l'alleanza col Tigrè. Fece sapere a Mangascìà che nel prossimo novembre, al suo ritorno, si sarebbe incontrato con lui. Proprio in quei g iorni però cadde il governo Giolitli s ucceclenclo gli Francesco Crispi, con Blan c agli Esteri e l ' Antonelli a l sottosegretariato alla Consulta. Si tornava alla politica sc ioan a.

SCONTRI CON I DERVISCI: SAROBEITI-AGORDAT-CASSALA

Baratieri tornando in colonia evitò di incontrare Mangascià giustificandosi con la motivazio ne che doveva preparare una nuova campag na contro i dervisci. Dopo il primo scontro avuto ad Agordat, s i era stab i l il a una sorta di tregua tra i Dervisci e gli avamposti italiani del bassopiano, tanto da avviare un discreto movimento di carovane commerciali tra il Sudan e Ma ssaua. Questa tregua fu rotta improvvisame nte da un colpo di mano te ntato dai Dervisci ne l g iugno 1892. Circa un migliaio di essi, partiti da Cassala, fecero una razzia ai danni di tribù protette dall'Italia. Intervenne il presidio di Agordat, forte di 120 uomini, affiancato dalla banda del Barca, composta da circa 200 uomini. I Dervisci furono sbaragliati a Sarobetì il 15 giugno. perdendo 150 uomini. Verso la fine del 1893. mentre Baratieri si trovava in ftalia. giunsero a Cheren le prime voci di forti conce ntramenti di armati a Cassala Il Generale Ari mondi alla testa delle sue forze per un totale di 2500 uomini, mosse verso Agordat. Contemporaneamente una massa di circa 10.000 Dervisci al comando dell'Emiro Ahmed Alì partiva da Cassala per aprirsi la strada verso Cheren e di 1ì a Massaua. Era un tentativo di estendere il loro dominio sul Mar Rosso. L'Emiro , arrivato vicino ad Agordat il 21 dicembre, si trovò di fronte il forte presidiato dalle truppe accorse da Cheren. Con una manovra aggirante passò il fiume Barca, arrivando alle spalle degli Italiani isolandoli da Cheren. La linea di difesa italiana comprendeva due capisaldi, a nord di Agordat , sul fiume, e alla collina verso sud. Qui era stato schierato il Battaglione Galliano. Esso aveva avuto l'ordine di snidare i Dervisci dalle loro posizioni e ricacciarli oltre il fiume. Per tre volte le truppe italiane andarono all ' attacco e per tre volte dovettero ritirarsi a causa delle soverchianti forze nemiche. Allora il Generale Ari mondi chiamò a sé la riserva tentando lo sfondamento per la quarta volta. Nello stesso tempo. protetta dal fuoco del forte, l'ala sinistra italiana si insinuò in un paJmeto lungo il fiume, cercando di aggirare il nemico. La manovra riuscì p ienamente e i Dervisci si scompaginarono, anche perché l'Emiro Ahmed Alì ebbe la testa troncata da una cannonata.

Tale vittoria ebbe larga risonanza sia in Africa che io Europa, poiché pochissime truppe avevano affrontato un nemico numeroso e famoso per la foga combattiva. Le orde che attaccavano non erano state affrontate questa volta, come era avvenuto finora nel Sudan, da quadrati di truppe, ma da colonne agili ed aggressive.

Era una nuova tattica che aveva dato ottimi risultati.

A questo punto si prospettava la necessità di togliere Cassala ai nemici, assicurando definitivamente al bassopiano la tranquillità. Appena Baratieri tornò dal suo viaggio in Italia, organizzò la spedizione.

Nel luglio 1894, approfittando della stagione delle piogge, che a causa delle piene dei fiumi Gasc e Atbara isolava Cassala dalle altre basi mahdiste, Baratieri concentrò ad Agordat 10 compagnie indigene, oltre ad una sezione di artiglieria da montagna e la banda del Barca. Assumendone egli stesso il comando, la colonna giunse alla gola di Sabderat. Dopo una marcia notturna di sei ore , le truppe si trovarono all'alba del 17 luglio 1894 di fronte al campo mahdista forte di 2.600 uomini. 11 fattore sorpresa giocò un ruolo importante nella breve battaglia. Dopo un breve scontro tra cavallerie, le mura della città vennero bombardate e la guarnigione nemica fuggi disordinatamente al di là del Gasc e dell ' Atbara. A presidio della città (che fu s accheggiata e data alle fiamme). vennero lasciati, al comando del Maggiore Turitto, 1.000 uomini con due cannoni e quattro mitragliatrici.

La Sottomissione Di Mangasci Al Negus

La campagna contro i Dervisci distolse per alcuni mesi l'attenzione del comando militare italiano dalla situazione generale, che, nel frattempo, si era fatta molto grave. Il Generale Baratieri, cercando di concretizzare in qualche modo la collaborazione con Mangascià, gli aveva proposto di collaborare alla sconfitta dei Dervisci, per dirottare parte delle loro forze al momento dell'attacco italiano su Cassala.

Mangascià aveva assicurato la propria partecipazione cominciando a concentrare alcune forze nell'Uolcait.

In direzione del Ghedaref. Chiedeva però armi e munizioni che invece gli furono negate.

Il governo italiano nel frattempo tentò un'ultima conciliazione con il Negus, incaricando di questo il Traversi.

Menelik rispose,come a l solito, chiedendo l'abolizione dell'articolo 17 del trattato di Uccialli. Mentre Traversi cercava di convincere Menelik, questi tempestava Mangascià per convincerlo della malafede italiana. Mangascià esitò ancora per qualche tempo, poi, vedendo che Baratieri gli negava ogni colloquio, si decise a muovere verso lo Scioa. 11 2 giugno 1894 Mangascià arrivò ad

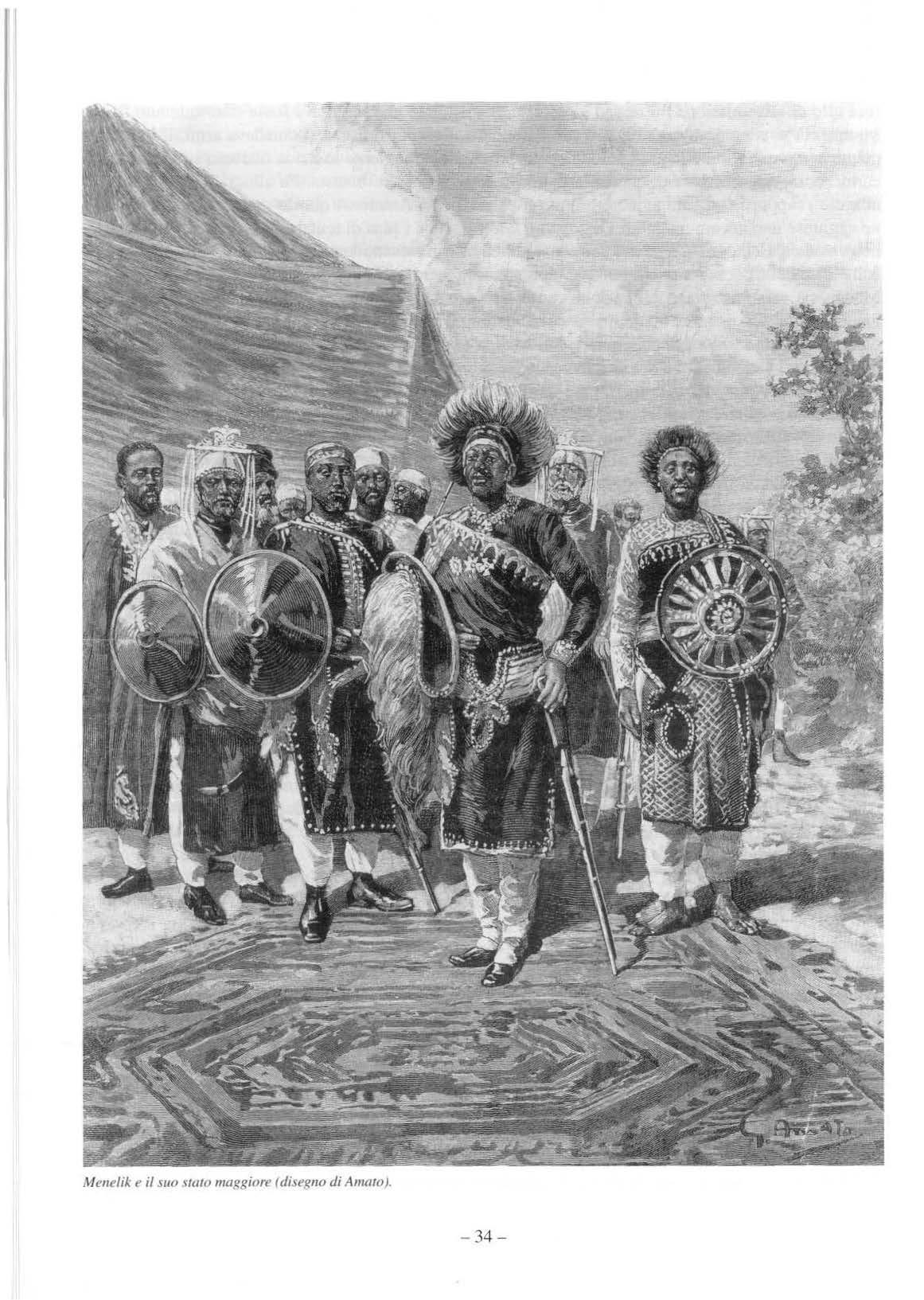

Addis Abeba. M ene lik lo accolse freddame nt e. Il ras tigrino, in vesti dimesse, con l e spalle nude in atto servil e e con una pietra a l collo fece il suo "abìe t" (sorta di pentimento pubblico in cui il colpevole di qualche reato o di tradimento cercava il perdono) prostrandosi davanti all'Imperatore. Ras Alula c gli altri capi del Tigrè furono trattenuti nello Scioa. Man gascià. dopo il perdono imperiale, tornò da solo nel Tigrè, co nscio che, se non s i fosse comportato secondo il volere di Menelik, sarebbe stato sostituito con ras Alula. Ormai egli e ra d i ventato un nemico dell'Italia ed agì in conseguenza.

Mentre Mangascià tornava nel Tigrè, an·ivava in Addis Abeba un nuovo inviato italiano, il Colonnello Pian o.

Crispi e l' Antonelli non sapevano rassegnarsi alla rottura definitiva con lo Scioa. L'accoglienza fa tt a da Menelik a Pian o fu glaciale e, dopo aver ribadito la propria posizione, invitò il rappresentante italiano ad a ndarsene. Il 9 luglio il Colonnello Piano e il Traversi l asciava no lo Scioa. I rapporti erano definitivamente int errotti. Traversi consegnò la s tazione di L et Marefià all'ing. Capucci, che la tenne fino ai fatti di Adua.

Batha Agos Si Ribella

T ' insuccesso della missione Piano determinò le dimissioni dell' Antonelli e fece comprenL derc a Crispi l'impossibilità di un accordo con lo Scioa. Da allora egli divenne un acceso fautore della politica tigrina, ma era ormai troppo tardi. Mangascià, tornato da Addis Abeba. dimostrò ancora modi amic hevoli ver o l'Italia, ma con un piano recondito. Il piano cons isteva nell'instaurare con gli Italiani un· alleanza militare contr o i Dervisci, penetrando in tal modo con i suoi armati nell e linee italiane, fomentando poi la rivo l ta tra le truppe indigene. Egli, per conseg ui re il 1-.i.IO piano, intratteneva trattative segrete con Batha Agos, capo deii'Acchele' Guzai. Qu esti , nemi co per antichi rancori di Johann es c di ra s Alula, si era sottomesso a ll 'Ita lia sin dai primi tempi dell'occupazione dell'Eritrea. Uomo astuto autori tario, era se nz'a ltr o il capo più influente della colonia. A motivare il suo voltafaccia co n co rse la notilia, arrivatagli tramite i Lazzaristi francesi, che l'Italia e ra disposta ad accettare la frontiera di Saganeiti , lasciando a ll'Abi ss ini a r Acchele' Guz a i e il Seraè. Un'altra grave causa di malcontento e di sospetto tra le popolazioni indigene era stato l'infelice tentativo di colonizzazione agricola promosso dal barone Franchetti. Verso la fine d el 1893 alcune famig li e coloniche e rano sta te in sed iate a Godofelassi su terreni esp rop riati agli indigen i. Dopo poco però tali famiglie di rurali, male sce lte e male attrezzate. fallirono l'impresa e furono rimpatriate.

Per mezzo del clero cattolico, Menelik e r a riu sc i to a tenere i rap porti co n Ba th a Agos. Qu esti, stre tti i contatti anche con Man gascià, ne assecondava la manovr a, aspetta ndo iJ momento giusto per in sorgere. Senonchè, per cause non bene accertate, ma forse per il sos petto di essere stato scoperto, Batha Agos affrettò i tempi. Il 15 dicembre 1894 fece prigioniero il residente di Saganeiti, il Tenente Sanguinetti, e due telegraftst i Con un proclama alle popolazioni le incitò a ribellarsi agli Italiani co lpevoli di sottra rgli la terra , imporgli pesanti tributi, render li sc hi avi. Il Maggiore Tosell i accorse a Saganeiti e intimò la liberazione del residente. Batha Agos mosse velocemente su Halai, cercando di impadronirsi del forte presidiato da circa 250 uomini a l comando del Capitano Castellazzi. Pur esse ndo in sc hia ccia nte maggioranza di uomini (circa 1.600), si trovò ben presto tra due fuochi, essendo arrivato il Tosclli in aiuto del presidio. Durante il combattimento. svo ltosi il 18. Batha Agos fu ucciso e i s uo i armati si ritirarono in di sordi ne. TI fratello di Bath a Agos, Singal, si rifugiò nell 'Enticciò con i pochi ri vol to si rima tigli fed e li. La rivolta era sta ta eliminata in quattro g iorni ma e ra stata com unqu e un campanello d'allarme s ull a situazione nella co lonia.