ARQUEOLIZÁNDONOS

Documentos y Yacimientos REVISTA ARQUEOLÓGICA

La Arqueología Histórica en el Norte Juan Castañeda

Editorial

Los sueños son parte del pensamiento abstracto que tenemos los seres humanos, una ligera motivación en las decisiones diarias; además, representan un espacio para pensar en lo que haremos para realizarlos.

Este preámbulo es el simbólico, pero real sentimiento de lo que representa esta revista. Es la materialización de un sueño que gracias a un arqueólogo asesor se logró incentivar. Una apasionante y divertida forma de entender los restos materiales del pasado con términos, métodos, escuelas y tecnicismos que deben tener; sin olvidar la curiosidad propia de los seres humanos y así lograr un verdadero interés en la arqueología, una ciencia que parece inalcanzable, pero es la que más cerca de nosotros debería estar.

"Arqueolizándonos" es un viaje apasionante hacia nuestras raíces, una herramienta valiosa para la comunidad arqueológica y para todos aquellos intrigados por nuestro pasado. Acompáñanos en este emocionante viaje y descubre las maravillas que yacen bajo las capas del tiempo. Aquí fusionamos la autoridad académica con el encanto de la narrativa periodística, construyendo puentes hacia nuestra historia personal. Somos un equipo comprometido, actualizado e investigativo.

¡Juntos desenterraremos los secretos de nuestro pasado!

Créditos

ARQUEOLIZÁNDONOS

Vol. 1 Edición N°1 Febrero 2024

Dirección General

Diana Malpica Quispe

Comité científico - editorial

Jerry Solano Calderon

Ayrk Henostroza Mázmela

Fernando Arbulú Quispe

Zamhy Durand Hinostroza

Dirección: Calle Monitor Huáscar N° 161,Trujillo-Perú Página web: www arqueolizandonos org pe E-mail: arqueolizandonos@gmail com

Depósito Legal N°2024 - 01031

ISSN: 3028-9440 (en línea)

Sumario

Editorial

Créditos

Las Marcas del pasado

Estudio de paleopatologías y traumas en restos óseos humanos.

Bach. Gaimer Huallpa Huyhua

Los secretos de Huaytapallana

Un viaje a las pinturas rupestres dentro de Utcubamba, Amazonas

Bach.Alberto Herrera Delgado - Bach. Lourdes Ramos Zuta

Entre Documentos y Yacimientos

La arqueología Histórica en el Norte

Mg. Juan Castañeda Murga

Nuevo proyecto: Huaca César Vallejo de Chiclayo

Mg. Carlos Osores Mendives

Intervención Arqueológica en el canal

madre III etapa: Conservando el paisaje

cultural en armonía con el desarrollo

socioeconómico de la región La Libertad

����-����,����

Reseña del libro editado por Mg. Mirtha Cruzado Paredes

LAS MARCAS DEL PASADO: ESTUDIO DE PALEOPATOLOGÍAS Y TRAUMAS EN RESTOS ÓSEOS PREHISPÁNICOS

Exploramos las asombrosas revelaciones sobre la salud y las vicisitudes de antiguas comunidades en los Andes centrales del Perú, desenterradas meticulosamente en el Sitio Arqueológico Willkaymarka, en la majestuosa sierra central-sur del país, específicamente en el actual Huancavelica. Al sumergirnos en la vastedad de los huesos antiguos, se desvelan fascinantes detalles que arrojan luz sobre la existencia de estos individuos. A través de la minuciosa investigación de sus restos óseos, emergen narrativas que revelan que estas poblaciones prehispánicas afrontaron un complicado y a veces violento modus vivendi.

Evidencias contundentes de enfermedades degenerativas, infecciones, lesiones osteoarticulares y traumas salen a la luz, sugiriendo que estos antiguos habitantes enfrentaron desafíos monumentales en su entorno. Las condiciones patológicas descubiertas dan testimonio de un grupo étnico inmerso en una crisis tanto biológica como cultural, posiblemente resultado de la adaptación a condiciones adversas y conflictos intergrupales.

La ciencia de la paleopatología, dedicada al examen de enfermedades y lesiones en la antigüedad, nos permite desentrañar los misterios que envuelven a esta sociedad perdida. Los huesos guardan celosamente los secretos de su salud, las dificultades que enfrentaron y sus encuentros con la violencia.

Adentrándonos en el universo de Willkaymarka, nos topamos con una población plagada de enfermedades degenerativas, dolencias infecciosas y lesiones traumáticas. La prevalencia de estas condiciones pinta un cuadro vibrante de una comunidad en crisis, debatiéndose entre los desafíos de su entorno y los conflictos con grupos vecinos. Explorar la salud de estos antiguos pobladores nos sumerge en sus vidas, permitiéndonos sentir de cerca cómo su entorno dejó su impronta en sus días. La paleopatología no solo nos transporta al pasado, sino que nos conecta con ellos, revelando sus luchas, sus alegrías y sus dolores. A través de estos estudios, tejemos vínculos con la humanidad de eras remotas, iluminando con respeto y emoción el camino recorrido por nuestros ancestros.

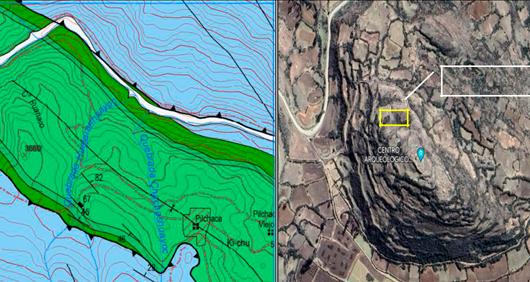

En la Sierra del Perú, al sureste del distrito de Pilchaca y al norte de la ciudad de Huancavelica, se halla el sitio arqueológico de Willkaymarka. Precisamente, su localización se sitúa a 3.560 metros sobre el nivel del mar, con coordenadas UTM de 492377.465E y 8627909.607N. Es en la colina de Willkaymarka, dentro del sector C del sitio, donde se llevan a

MapadeubicacióndePilchacaysitioarqueológicodeWillkaymarka.Elautor.

cabo las excavaciones arqueológicas.

Este estudio adquiere una relevancia trascendental en el vasto escenario arqueológico peruano por diversas razones:

1. Aportación al conocimiento de la salud y condiciones de vida de las poblaciones prehispánicas: El minucioso análisis de las condiciones paleopatológicas y traumas presentes en los restos óseos no solo revela intrigantes detalles sobre la salud de estas poblaciones, sino que también arroja luz sobre las enfermedades y traumas que marcaron la existencia de aquellos que habitaron el área de Willkaymarka en tiempos prehispánicos.

2. Comprensión de las interacciones culturales y biológicas: Este estudio se erige como una ventana al pasado, permitiéndonos comprender cómo las interacciones con distintos grupos étnicos y el entorno impactaron la salud y el bienestar de las poblaciones prehispánicas. Esta perspectiva contribuye significativamente a desentrañar las complejas dinámicas culturales y biológicas que caracterizaron la región en aquellos tiempos remotos.

3. Contextualización de la historia prehispánica: Al examinar las enfermedades, trau-

mas y condiciones de vida de las poblaciones prehispánicas, este estudio se erige como un puente hacia el pasado, proporcionando una valiosa contextualización de la historia prehispánica. De esta manera, nos ofrece una comprensión más profunda de los desafíos a los que se enfrentaron estas comunidades en su entorno.

Este riguroso análisis empleó la metodología precisa de la Antropología Forense y Bioarqueología para escudriñar los secretos que yacen en los restos óseos. La determinación de la edad y el sexo de los individuos se llevó a cabo con procedimientos bioantropológicos estándares, mientras que la evaluación de las condiciones patológicas y traumas siguió los protocolos de Campillo (1991) y Ortner (2003). Adicionalmente, se hizo uso de un antropómetro para medir con exactitud los huesos largos íntegros, sumando una capa adicional de precisión a este fascinante viaje hacia el pasado. En el estudio se identificaron varias patologías en los restos óseos de los habitantes prehispánicos del Willkaymarka. Algunas de las principales patologías identificadas son:

Imagenderadioycúbitoatacadosensusextremos (epífisis)porosteoartritis.

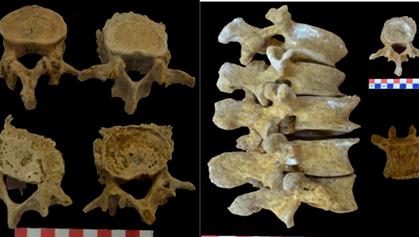

Osteofitosis ENFERMEDADES DEGENERATIVAS

Osteoartrítis

La osteoartritis, indica el autor, es un proceso degenerativo que afecta el cartílago de las articulaciones, lo que puede llevar a la formación de osteofitos, que son crecimientos óseos anormales, en las epífisis de los huesos largos, es decir, en los extremos terminales.

Además, la osteoartritis puede causar erosión del hueso subcondral y cambios en la densidad ósea, que también pueden ser identificados en los restos óseos.

La osteofitosis es una enfermedad en la que hay un crecimiento excesivo en los bordes de las vértebras, principalmente debido a la degeneración de los discos vertebrales.

Este crecimiento se observa especialmente en las vértebras que experimentan mayor flexión, como

La espondilosis, indica el autor, es una condición en la que se producen cambios degenerativos en la columna vertebral, especialmente en las vér-

Malformante

Esta enfermedad afecta las vértebras, causando una disminución de la estructura ósea, fusión de huesos cercanos, y resulta del desgaste de los discos entre las vértebras. Provoca curvaturas en la columna, como cifosis (hacia adelante) y escoliosis (hacia los costados). Se nota por la densidad ósea, creci-

Anquilosante

La anquilosis, o espondilosis anquilosante, ocurre cuando dos o más vértebras de la columna se fusionan y quedan fijas, específicamente en la zona de las vértebras dorsales. Este proceso puede involucrar la formación de desmofitos, que son como huesos adicionales que se desarrollan en tejidos blandos como ligamentos y tendones, o afectar la articulación sacroilíaca. Se trata de una enfermedad crónica y progresiva que afecta principalmente a los hombres, con un 90% de los casos registrados en varones.

Esta enfermedad provoca la formación de bloques óseos, a los que se les llama la “espina de bambú”. En casos más graves, la anquilosis puede incluso fusionar las costillas. Se han registrado casos de esta enfermedad en diferentes partes del mundo, incluyendo el área de estudio mencionada en el texto.

las cervicales quinta y sexta, dorsales octava y novena, y vértebras lumbares. La enfermedad también está relacionada con la osteoartritis y la degeneración asociada con la vejez. Estos cambios progresan con la edad, afectando a la mayoría de las personas mayores de 75 años.

Espondilosis

tebras. Estos cambios pueden incluir la formación de osteofitos, que son crecimientos óseos adicionales, y la pérdida de elasticidad en los discos

Vértebraslumbaresafectadosporosteofitosis.

intervertebrales. La espondilosis es una afección común asociada con el envejecimiento y puede afectar tanto a hombres como a mujeres.

miento de huesos extras (osteofitos) y rigidez de las vértebras. Afecta más a las vértebras del cuello en mujeres y de la espalda en hombres, siendo común en personas mayores, e incluso algunos la tienen toda su vida.

Espondilosisdeformanteenvértebrascervicales

Espondilosisanquilosanteenvertebradorsal.

Imagendesacroafectadoporespondilitis anquilosante.

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Afectacióndelepraenlaórbitaizquierdoyenmaxilar enunindividuomasculino.

La tuberculosis puede causar perforaciones en los huesos, con una tendencia a perforar los huesos de adentro hacia afuera, especialmente en el cráneo. Además, la tuberculosis puede dejar evidencia de reabsorción activa con mínimas regenerativas de hueso en las márgenes de hueso dañada. Estas características permiten al autor identificar la presencia de tuberculosis en los restos óseos, especialmente en el cráneo y las falanges.

Lepra

El autor identifica la lepra en los restos óseos a través de las marcas óseas características de la enfermedad, como la destrucción ósea en la cara, bordes redondeados, pérdida de dientes, malformaciones óseas y huesos porosos, así como considerando la incidencia diferencial de la enfermedad entre hombres y mujeres

La lepra puede causar destrucción ósea, explica el autor, especialmente en la cara, y dejar marcas distintivas en los huesos, como por ejemplo en la órbita del lado izquierdo y en el maxilar alveolar asociado con el pre maxilar. Estas marcas pueden

Tuberculosis

El autor menciona que cuando una persona tiene tuberculosis en los huesos, estos no suelen mostrar signos de regeneración o curación. Se explica que la enfermedad puede deberse a una mala alimentación, exposición a la humedad y a la disminución de las defensas inmunológicas, especialmente en la vejez.

En casos específicos, indica, como cuando la tu-

Parietalizquierdoinfantilyfalangesafectadaspor tuberculosis

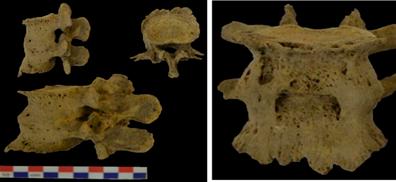

Osteocondroma

Un osteocondroma es un tipo común de tumor en los huesos, generalmente benigno, lo que significa que no es canceroso y suele pasar desapercibido sin causar síntomas. Este tumor crece a partir del cartílago en una dirección perpendicular al hueso. El osteocondroma es como una pequeña protuberancia que crece desde el

incluir bordes redondeados que pueden causar la pérdida de los incisivos maxilares y malformaciones óseas. Además, la lepra puede dejar huesos porosos que se pueden confundir con osteoporosis. El Mycobacterium leprae, el patógeno causante de la lepra puede afectar los huesos y dejar evidencia de su presencia en los restos óseos. La incidencia de la lepra en los restos óseos puede ser mayor en individuos masculinos que en femeninos, lo que puede ser un factor que considerar en la identificación de la enfermedad.

berculosis afecta las caderas o las vértebras, la persona tiende a encorvarse y encogerse. Esto afecta al esternón, haciendo que se retuerza debido al peso. En los estudios realizados, se observa que algunas personas afectadas tienen un esternón más ancho, mientras que otros muestran una clara curvatura, a pesar de que estos cambios se registran directamente en el área afectada.

ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS

cartílago hacia afuera. Por lo general, se encuentra en la parte media de los huesos largos, como indica el autor.

Aunque puede parecer un poco extraño, la mayoría de las veces no causa problemas. Sin embargo, se nota más en los huesos largos, como la parte baja del fémur o la parte alta de la tibia.

El crecimiento descontrolado de células, conocido como neoplasia o tumores óseos, es la proliferación anormal de células en el tejido óseo. Hay tumores benignos que se desarrollan lentamente y se localizan en áreas específicas, mientras que los malignos crecen rápidamente y se diseminan a otras partes del cuerpo a través de la circulación sanguínea o el sistema linfático. En esta investigación, únicamente se identificó Osteocondroma, un tipo de tumor óseo benigno.

Esternónafectadoporcurvaturadelacolumna vertebralportuberculosis.

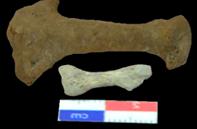

TRAUMAS:

Traumasantemortem.Derecha:traumaenprocesode regeneraciónalmomentolamuerte.

Nos referimos a situaciones en las que los huesos se rompen en pedazos, como si fueran piezas de un rompecabezas. Estas fracturas suelen ocurrir debido a accidentes, intentos de suicidio, golpes fuertes o cuando alguien está realizando trabajos pesados.

Como ejemplo, propone el autor: Imagina que alguien levanta una roca muy pesada y, por accidente, esta cae sobre su pierna, rompiendo el fémur, la tibia o el peroné en varios fragmentos. Ahí es cuando se produce la fractura conminuta. Lo interesante es que el cuerpo tiene una forma de intentar arreglar esto.

Primero, se forma un hematoma, que es un moretón interno, para estabilizar los pedazos de hueso frágiles. Luego, después de unas seis semanas, aparece algo llamado “callo”, que es un engrosamiento del hueso. Este callo es como una especie de material de reparación que intenta unir los fragmentos. Al principio, es irregular y desorganizado, pero con el tiempo se transforma en una estructura más densa, como un hueso normal. Este proceso de formación del callo puede generar algo parecido a una articulación falsa, como parte del intento del cuerpo de rehabilitar la zona afectada.

Traumas obtusos

Estamos hablando de lesiones en los huesos causadas por golpes o impactos. Estas lesiones pueden ocurrir cuando algo con un borde ancho o una superficie redonda golpea una parte del cuerpo. Esto podría ser, por ejemplo, una piedra o una maza, especialmente cuando hablamos de la arqueología bélica, como el uso de boleadoras, porras o mazas discoidales.

Si nos enfocamos en el cráneo, indica el autor, cuando este recibe un golpe, se quiebra en varias

Fracturas conminutas

Fémurladoderechocontraumasantemortemdeun cadáverfemenino.

etapas. Primero, hay una especie de hundimiento en el punto donde ocurrió el impacto, seguido de flexiones hacia afuera y hacia los lados. Si la fuerza es lo suficientemente fuerte como para penetrar en el cráneo, se pueden observar fracturas en círculo alrededor del lugar del impacto.

Además, se ha registrado en el sitio que algunas personas han necesitado cirugías craneales debido a estos golpes, y durante el proceso de curación, los bordes de las fracturas se regeneran.

Vistageneraldelosrestosóseosquecorrespondena unamujerconfracturaconminuta.

En resumen, este estudio ha revelado un intrigante panorama de patologías y traumas presentes en los restos óseos de los antiguos pobladores prehispánicos de Willkaymarka, abarcando desde enfermedades degenerativas e infecciosas hasta lesiones osteoarticulares y traumas. Estas condiciones patológicas y traumas insinúan un modo de vida marcado por dificultades y tiempos turbulentos en la población prehispánica de Willkaymarka, situada en la majestuosa Huancavelica.

Los vestigios óseos de los habitantes prehispánicos de Huancavelica atestiguan un estilo de vida arduo y períodos tumultuosos. Se vislumbra que estas condiciones patológicas y traumas reflejan los desafíos y las vicisitudes enfrentadas por esta población en tiempos antiguos.

Se apunta a que el posible contacto con otros grupos étnicos no solo generó un intercambio cultural y biológico, sino que posiblemente desencadenó enfrentamientos violentos. La presencia de traumas óseos y enfermedades infecciosas en los restos óseos sugiere que la interacción con estos grupos étnicos adicionales pudo haber contribuido a condiciones de vida difíciles y al aumento de la prevalencia de enfermedades y lesiones traumáticas.

En conjunto, este estudio emerge como un tesoro informativo sobre la salud y el bienestar de los antiguos habitantes prehispánicos de Willkaymarka. Esta valiosa perspectiva puede orientar a los investigadores en la comprensión más profunda de la historia y evolución de esta población y, por extensión, de la región en su totalidad.

Si quieres saber más sobre el artículo, referencias bibliográficas u otros detalles de esta investigación escribe al correo: gaimer.0205@gmail.com

Autor: Gaimer Huallpa

Edición: Grupo Arqueolizándonos @arqueolizándonos

UN VIAJE A LAS PINTURAS RUPESTRES DENTRO DE UTCUBAMBA, AMAZONAS

LOS SECRETOS DE HUAYTAPALLANA

Entiérrate en el misterioso Abrigo rocoso de Huaytapallana, un sitio arqueológico que revela secretos enterrados en el tiempo. Este fascinante viaje te llevará a través de líneas misteriosas y pinturas rupestres, donde descubrirás no solo las maravillas artísticas, sino también las huellas de antiguas culturas.

En este recorrido, de dos arqueólogos con quienes exploraremos este registro gráfico sobre las técnicas simples pero cautivadoras utilizadas para plasmar en las rocas la visión de aquellos que vinieron antes que nosotros. Desde la tinta plana hasta el delineado, cada trazo cuenta una historia intrigante.

Al adentrarnos en la discusión, desvelaremos las sorprendentes evidencias de cerámica y pequeñas construcciones que rodean el abrigo rocoso. ¿Fueron estos lugares utilizados en rituales antiguos? La hipótesis apunta hacia el culto a los muertos, conectando estructuras, morteros y elementos misteriosos en un tejido cultural fascinante.

Las representaciones pictográficas, desde simples y abstractas hasta complejas escenas antropomorfas y animales, te sumergirán en un mundo donde la expresión artística se entrelaza con la vida cotidiana de épocas pasadas. Aunque nuestro viaje identificó solo unos pocos elementos, cada uno cuenta una historia única.

Este artículo te invita a descubrir un mundo perdido en el abrigo rocoso de Huaytapallana. Desde las líneas que despiertan curiosidad hasta las representaciones pictográficas que te transportan al pasado, cada página revela un capítulo emocionante de la historia arqueológica

Un Oasis Arqueológico en las Alturas de Chachapoyas

El escenario cautivador del sitio despliega su majestuosidad a 2000 metros sobre el nivel del mar, en el dominio actual del distrito de Huancas, provincia de Chachapoyas. Estratégicamente ubicado a unos 5 kilómetros de la ribera del río Utcubamba, este enclave se posa en la parte intermedia de un impresionante acantilado rocoso, al cual se accede por un pintoresco camino desprendido de la antigua ruta Caclic – Huancas.

Vista hacia la cara rocosa de Huaytapallana

La vista panorámica de 180° desde este lugar revela la majestuosidad de la ribera del río Utcubamba y los terrenos circundantes conocidos como Huaytapallana. Este nombre, de origen Huancaíno, fue llevado a este lugar por mitimaes durante los periodos incaicos, según lo documenta Estrada en 2010. Mientras exploramos los alrededores del abrigo rocoso, descubrimos un tesoro de evidencias de actividad humana que cubren a casi toda la historia andina, como Masumachay (un abrigo rocoso con pinturas rupestres similares) y La Pitaya (ubicado en la ribera del río Utcubamba con petroglifos), además de sitios como Nuñorco y Ñuñorquillo.

Esta área, impregnada por la presencia de arenisca, se convierte así en un telón de fondo cautivador que alberga la riqueza de la historia enterrada en cada estrato de su suelo.

Expresión mágico-religiosa

Reinach en 1903, sugiere que el arte rupestre podría haber sido hecho como parte de prácticas mágicas relacionadas con la fertilidad.

Además, estos lugares con pinturas no solo son lugares bonitos, sino que también llevan información importante sobre cómo la gente entendía el mundo en ese momento.

Esta teoría se basa en la idea de que había fuerzas sobrenaturales en juego, y los chamanes, como líderes espirituales, tenían un papel fundamental. Es posible que los chamanes pudieran haber utilizado las pinturas para controlar cosas como la lluvia o la caza, o también podrían estar relacionadas con el desarrollo de formas complejas de pensar en la gente antigua, como cuando estaban en estados “especiales” de conciencia.

Pero aquí viene la parte complicada: aunque estas teorías nos dan buenas ideas, es difícil estar completamente seguros del significado exacto de las pinturas, ya que depende de lo que pensaran las personas que las hicieron hace muchísimo tiempo.

Narrando el Cambio: Como indica el autor, las comunidades no solo necesitan sobrevivir, sino también desarrollarse. Para lograrlo, deben cambiar sus ideas culturales en algo llamado ideología, que es como un conjunto de creencias que les permite avanzar de una manera que tiene sentido para todos.

Imaginemos que el arte rupestre nos cuenta

una historia. Si miramos cómo están distribuidas esas pinturas y dónde la gente solía hacer cosas importantes, como ceremonias o intercambios, podemos entender cuánto ha avanzado esa comunidad.

El desarrollo social, que es básicamente cómo una comunidad progresa con el tiempo, se construye a través de prácticas y formas de hacer las cosas que la gente aprende y sigue. Estas prácticas impulsan cambios en la forma en que piensan, trabajan, toman decisiones y celebran cosas importantes.

Todo esto empezó en un momento antiguo cuando las comunidades tenían nuevas formas de producir y comerciar. En ese contexto, el arte rupestre nació como una forma de expresar cómo estaban cambiando las cosas. Es como si las pinturas en las rocas fueran un espejo que refleja la tradición, pero también contribuye a nuevas ideas y cambios en la comunidad.

El arte rupestre es como un antiguo mural que nos revela secretos sobre las personas que vivieron hace mucho tiempo. Cada color, cada trazo nos cuenta una parte de su historia, y el lugar donde lo encontramos ha vivido sus propios cambios a lo largo de los años.

Estilos Rupestres:

Estos dibujos tienen diferentes estilos, y eso es lo que queremos entender; cuando decimos “estilos”, nos referimos a la manera en que están hechas estas pinturas. Cada estilo nos cuenta algo sobre cómo las personas en ese tiempo y lugar veían el mundo. Es como si cada grupo social tuviera su propio “toque especial” al dibujar. Algunos grupos pueden tener estilos diferentes, pero a veces comparten uno con detalles únicos.

Los estudios estilísticos son investigaciones que buscan entender cómo y por qué las personas pintaban de cierta manera. Miramos cosas como qué diseños prefieren, las técnicas que usan para pintar y también el contexto, es decir, la situación en la que hacen estas pinturas. Entender estos estilos nos ayuda a conocer más sobre la vida y la cultura de esas personas en el pasado. Así que, en resumen, cuando hablamos de representaciones rupestres y sus estilos, estamos explorando cómo diferentes grupos pintaban su mundo en las rocas, y qué detalles únicos aportaban a esas pinturas.

LOS ESTILOS IDENTIFICADOS EN EL SITIO SON:

Estilo naturalista

Caracterizado por representaciones de animales que guardan similitudes en forma y proporción con sus referentes actuales, pero con ciertas características no realistas.

Estilo no figurativo

Representaciones de motivos que se reconocen, pero mantienen una estructura abstracta.

Elementohumanoide.Estilonofigurativo

Estilo seminaturalista

Más sencillo y menos elegante que el naturalista, enfatizando en el tamaño del vientre de los animales.

Estilo geométrico

Representaciones de formas características en su utilización y representación, como líneas rectas, curvas, círculos, ovoides, elipses, espirales, cuadrangulares, trapezoidales, entre otras variantes.

Figurageométricanoespecífica

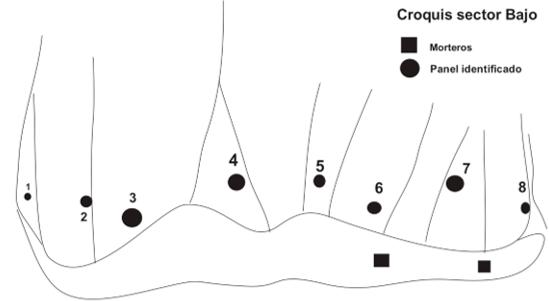

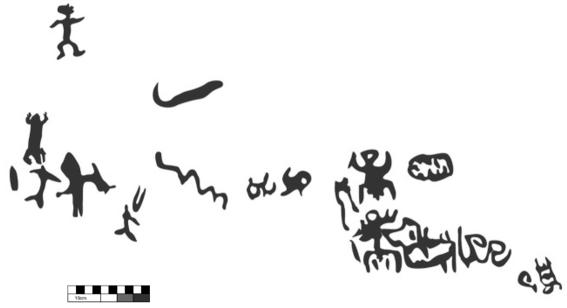

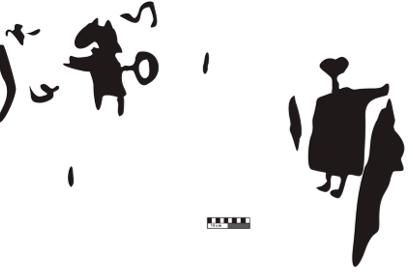

En el área donde se encuentran las pinturas rupestres, la densidad de representaciones es baja, con solo 39 figuras identificadas en 8 paneles. Muchos de estos paneles presentan solo una figura o líneas, ya que no están completamente cubiertos por el abrigo rocoso.

Solo se emplearon dos técnicas de pintura en el sitio: tinta plana y delineado, ambas simples al representar motivos rupestres. En total, se representan 39 elementos en esta sección.

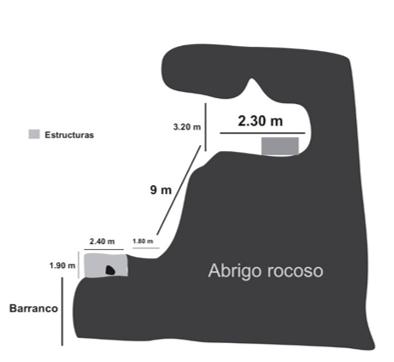

TRAZANDO LOS RITOS DEL PASADO

En el abrigo mismo, hay tres niveles. En el primero, hay dos estructuras con forma de medialuna que se adaptan al terreno, y no son muy grandes, alrededor de 4 metros cuadrados cada una. Estas estructuras no parecen haber sido usadas para cocinar porque no hay señales de quemaduras ni hollín, y sus entradas miran hacia un barranco. Estas estructuras podrían haber sido viviendas para un grupo específico que se dedicaba al culto y adoración a los muertos. Esta idea se apoya en la presencia de tres morteros en el área, uno dentro de una estructura y dos tallados en el segundo nivel. Aunque estos morteros no son muy grandes y no parecen haber sido usados constantemente, la idea es que podrían haber estado relacionados con rituales y culto a los muertos. La hipótesis sugiere que estas estructuras podrían haber contenido restos humanos, siguiendo prácticas similares a las de otros lugares.

Algunos investigadores, sin embargo, piensan que este tipo de lugar no era habitado todo el año, sino que la gente lo visitaba en ciertas épocas para realizar rituales y honrar a los muertos. Así que, en lugar de ser un lugar donde la gente vivía todo el tiempo, parece estar más asociado a eventos rituales y culturales.

Estilo figurativo

Provee información visual reconocible por humanos contemporáneos, representando animales y algunos motivos geométricos.

Seresaparentementeconformahumanoideyun cuadrúpedo.Estilofigurativo

Estilo esquematizado

Representaciones esquemáticas de hombres y animales, en asociación con dibujos geométricos o no figurativos.

Cabezahumanaesquematizada

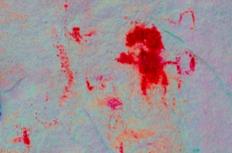

PINTURAS RUPESTRES EN HUAYTAPALLANA

Distribucióndelospanelessectorbajo

Panel 0001

Este panel exhibe dos figuras humanoides y posiblemente un cuadrúpedo, destacando detalles sutiles debido a la migración de color. Situado a la derecha del abrigo rocoso, cerca del segundo nivel arquitectónico.

Panel 0002:

Representa una cabeza estilizada con elementos similares a antenas. La luz solar directa dificulta la observación. Se sugiere una posible conexión con prácticas de cabezas trofeo basándose en evidencias similares en la región.

Panel 0003:

Deteriorado y parcialmente cubierto de arcilla, dificultando su identificación. Localizado en el centro, cerca del primer mortero.

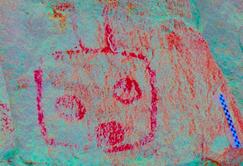

Panel 0004 (escena compleja):

Este intrigante panel, que ocupa una superficie de 1.30 metros cuadrados, se compone de tres subpaneles distintos, cada uno revelando aspectos únicos de la narrativa artística en Huaytapallana.

Subpanel 1: Figura Humanoide con Elementos Difusos

En este segmento, se distingue una figura humanoide, aunque la humedad ha afectado la visibilidad de detalles. Se percibe una protuberancia en la cabeza, reminiscente de una antena, junto a una mancha cuyo significado se pierde por la migración de color.

Subpanel 2: Escena de Adoración o Chamanismo

El segundo subpanel presenta una figura antropomorfa con las manos elevadas, destacándose en tamaño sobre otros elementos no claramente visibles debido a la humedad que afecta la representación, aunque, por la forma y ubicación del elemento abajo a la izquierda, parece representar un cactus suculenta común en esta zona geográfica: el Cabeza de Loro, con propiedades alucinógenas similares al San Pedro (mescalina). Precisamente, la disposición sugiere una escena de adoración o chamanismo, donde la figura central juega un papel destacado.

Subpanel2:Nóteseabajoalaizquierdalarepresentaciónde unacactáceaalucinógenacomúneneláreadeestudio.

Melocactusbellavistensis:Cabezadeloro,suculentacomún enelnortedelPerúyEcuador.Contieneunalcaloidedelgrupo delasfeniletilaminasconpropiedadesalucinógenas,llamado mescalina,aligualqueelPeyoteyelSanPedro.

Subpanel 3: Complejidad y Variedad de Elementos

El tercer subpanel es un mosaico complejo que presenta dos seres antropomorfos con piernas y brazos separados, mostrando el sexo expuesto. Se destaca una figura serpentiforme que conecta los subpaneles, así como un círculo con tres líneas cuyo significado aún se desconoce. Otros elementos incluyen una figura flotante similar a una cactácea, una figura con líneas y una forma de máscara, y figuras meándricas estilizadas en el fondo.

Este panel revela una riqueza de detalles, pero la humedad y la migración de color han presentado desafíos para su interpretación completa. La diversidad de elementos sugiere una compleja narrativa que puede abordar temas rituales, simbolismo cultural o mitología, desafiando a los investigadores a desentrañar sus misterios en futuras exploraciones en Huaytapallana.

Panel 0005

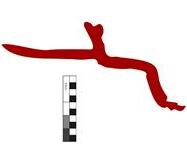

Ambos con características humanoides, el último sugiere la representación de un escalador debido a su posición y contexto en el segundo nivel.

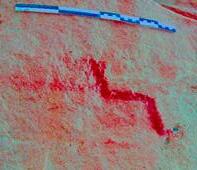

Paneles 0006 y 0007

Ambos con características humanoides, el último sugiere la representación de un escalador debido a su posición y contexto en el segundo nivel.

Panel0006:Elelementoseencuentracubiertoparcialmente porunacapadearcilla

Panel 0008: Este panel presenta dos elementos distintivos:

Figura con máscara y brazo extendido: En la parte izquierda del panel, encontramos una figura que porta aparentemente una máscara, con un brazo extendido de manera significativa. La representación facial sugiere la posibilidad de que esté asociada a un felino, indicado por la forma de las orejas. Las líneas y manchas que rodean esta figura agregan un nivel de complejidad al panel, generando interrogantes sobre su significado simbólico o narrativo. Aunque es posible postular que podría tratarse de representaciones de “Cabeza de loro”.

Figura con hunco (poncho): El segundo elemento, ubicado cerca del primero, aunque no directamente junto a él, muestra un ser humanoide que lleva un hunco o poncho. Este tipo de representación ha sido identificado en diversos sitios con arte rupestre, como Yamón, Pacpa, y Chanqui. Aunque la función específica de esta representación aún no se comprende completamente, su presencia sugiere la riqueza y diversidad de las expresiones artísticas presentes en el abrigo rocoso.

Panel0007:lafiguraesunarepresentacióndeunescaladorpor laformadelcuerpoylaposicióndelasmanos

Este panel plantea preguntas intrigantes sobre la cosmovisión, las prácticas culturales y las creencias de las poblaciones que dejaron estas huellas en la roca. La combinación de elementos antropomorfos y simbólicos en este panel ofrece un testimonio visual que despierta la curiosidad de aquellos que buscan descifrar los misterios del pasado a través del arte rupestre.

REFLEXIONES DEL AUTOR

1. Épocas Diferentes: Las pinturas en Huaytapallana sugieren que la gente estuvo allí en dos momentos distintos. Primero, en algún punto durante el Intermedio Tardío (1100-1400 d.C), pintaron las rocas antes de construir cosas. Luego, en un tiempo más reciente, pusieron otras estructuras, posiblemente para entierros.

2. Rituales y Creencias: Las imágenes nos hablan de rituales y de cómo veían el mundo quienes hicieron las pinturas. Hay figuras especiales, como personas con cetros y representaciones simbólicas, que sugieren prácticas rituales de alto rango.

3. Cactus con Significado: Apareció el dibujo de un cactus, que el autor propone que se trata de un espécimen de “melocactus bellavistensis” (cabeza de loro); que tiene propiedades psicotrópicas similares al cáctus de San Pedro (Mescalina), que podría haber sido usado en rituales chamánicos. Aunque aún falta investigar más, parece haber sido importante en las prácticas espirituales de los habitantes de esta zona.

4. Diferentes Tipos: Las pinturas se pueden clasificar en tres grupos: simples, abstractas o más complejas con formas humanas, animales y símbolos. Esto nos da una idea de cómo expresaban su arte y símbolos en el pasado.

5. Desafíos: Durante la exploración se identificaron pocas pinturas y solo una escena compleja en la parte baja. Puede que haya más, fuera de alcance u ocultas debido a la luz del sol y a las limitaciones tecnológicas. El autor propone usar drones y cámaras mejores en próximas investigaciones para explorar más a fondo este sitio majestuoso.

Al explorar el misterioso abrigo rocoso de Huaytapallana, hemos desenterrado capítulos fascinantes de la historia que se han mantenido ocultos durante siglos. Las pinturas rupestres, testigos silenciosos de antiguas prácticas y creencias, nos invitan a sumergirnos en un pasado donde la expresión artística se entrelaza con la espiritualidad y los rituales. Desde las simples representaciones hasta las complejas escenas rituales, cada trazo en las rocas cuenta una historia única de las personas que habitaron esta región. Descubrimos evidencias de dos momentos distintos en la ocupación del lugar, donde la construcción de estructuras se entrelaza con la creación de arte rupestre, creando un paisaje temporal intrigante.

La simbología detrás de las figuras antropomorfas, los cetros y el potente “melocactus

bellavistensis” nos deja con preguntas abiertas sobre las prácticas chamánicas y las creencias espirituales de aquellos tiempos. Aunque hemos desenterrado tesoros visuales, sabemos que queda mucho más por descubrir en las capas rocosas del sitio.

Este viaje en el tiempo nos ha dejado con la certeza de que la arqueología y la historia aún tienen secretos esperando ser revelados. En futuros artículos, esperamos continuar explorando las maravillas del sitio de Huaytapallana y desvelando los misterios que yacen entre las rocas, conectando nuestro presente con el pasado ancestral de Amazonas.

¡Permanezcan atentos para más descubrimientos en este emocionante viaje arqueológico!

Si quieres más información sobre el artículo, referencias bibliográficas puedes escribir al correo: 7370245382@untrm.edu.pe.

Autores: Alberto Herrera Delgado – Lurdes Ramos Zuta

Edición:Grupo Arqueolizándonos @arqueolizándonos

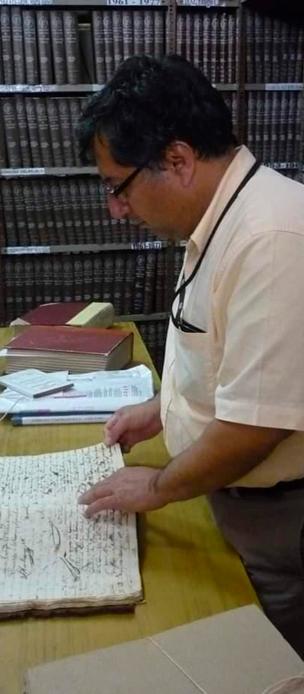

JUAN CASTAÑEDA MURGA

ENTREVISTA

Entre yacimientos y documentos: LA ARQUEOLOGÍA HISTÓRICA

DEL NORTE

La arqueología es una ciencia que estudia, describe e interpreta a sociedades del pasado a través de los restos materiales encontrados en diversos yacimientos. Y la historia es el conocimiento del pasado reconocido a través de documentos. Por años se ha abierto una brecha enorme entre ambas ciencias y la diferenciación tanto en estudiantes como en profesionales hace un abismo que separa dos ciencias conjuntas, es ahí donde entra la arqueología histórica, una rama olvidada que recién ha tomado fuerza y que debe ser el aglutinante necesario para que la identidad social de la que tanto nos jactamos sea una realidad.

Para cumplir esta misión vemos a diferentes profesionales logrando avances que impresionan día a día, en la ciudad de la eterna primavera, Trujillo contamos con el arqueólogo y Mg. en historia José Juan Castañeda Murga, quién no solo es catedrático en la Universidad Nacional de Trujillo, sino que uno de los pioneros en el estudio de la arqueología histórica en el norte, además de ser autor de diferentes libros describiendo la realidad histórica en el norte en lugares como Lambayeque y Trujillo, además de ser investigador asociado del Museo Arqueológico Nacional Bruning en Lambayeque, Miembro Correspondiente de la Academia Nacional de Historia de Lima, Miembro Académico del Centro de Investigaciones Precolombinas de Buenos Aires. El también arqueólogo es hoy uno de los profesores más valiosos en las materias que imparte en la Universidad Nacional de Trujillo La presente entrevista que sostuvimos trata sobre esta apasionante y recientemente resaltada especialidad, arqueología histórica, la conversación se contextualiza en cómo nace esta curiosidad científica para él y en el norte peruano…

¿Cómo se interesó usted por la arqueología histórica?

En principio porque me gusta la historia. Yo no estudié historia porque acá en Trujillo no había en esa época. Entonces estudié arqueología, fui formado en arqueología prehispánica, y posteriormente realicé una maestría en historia, donde descubrí el campo de la historia de la vida cotidiana, el estudio de la cultura material a partir de las fuentes documentales. Pero algo que me marcó mucho fue el hacer una estancia de investigación en Winterthur Museum, Delaware, en 1997. Se trata de un museo especializado en la cultura material de las trece colonias americanas. Allí pude ver sus artesanías, pero además todo lo que circulaba a nivel mundial en aquella época como la loza, el mobiliario y también de las artes populares de su época colonial e independiente. Entonces dije, “Eso también podría estudiarse aquí en el Perú.

¿Qué considera usted que marcó un antes y un después en el desarrollo de la arqueología histórica en el Perú?

Yo pienso que fue el año 2010, ese año se realizó el I Simposio Internacional de Arqueología Histórica, cuyas actas fueron publicadas por la Pontificia Universidad Católica del Perú en el 2016. Lo trabajos de ese volumen reflejan de parte de los peruanos trabajos de exploración y excavación en sitios históricos. Así como un conocimiento del estilo cerámico. Si bien las intervenciones de sitios históricos ys se dan desde la década del 70, los informes no describen la cerámica, porque había un desconocimiento total de los estilos que llegaron a América en la época virreinal. Pero aún con todo, el arqueólogo argentino Daniel Schavelzon mencionó que para que la arqueología peruana alcance un nivel de desarrollo se necesitaban excavaciones en cien Bodega y Quadra. O sea, excavar intensivamente cien sitios como esa casa solariega.

El problema de la formación ha sido el factor más importante en el retraso de la arqueología histórica en el Perú. Hoy con el internet no hay pretexto, porque uno tiene acceso ahora a los

catálogos en línea. Tenemos el catálogo de la Universidad de Florida, hecho por Kathleen Deagan y colaboradores, también el del Centro de Arqueología Urbana de la Universidad de Buenos Aires, hecho por Daniel Schávelzon. Hay otro para Colombia realizado por Mónika Therrien. Bueno, nosotros aquí en Trujillo con mi colega Jerry Solano estamos elaborando también nuestra propia tipología. ¿Y qué nos puede decir sobre la arqueología histórica en Trujillo?

El inicio de la arqueología histórica aquí en Trujillo podemos marcarlo en el contexto del proyecto Chan Chan Valle de Moche dirigido por Michael Moseley, (1969-1972). El año 70 ocurrió el terremoto afectando el centro histórico de Trujillo. El año 1972 a instancias de el arquitecto José de Mesa, quien era jefe de la misión UNESCO, que había llegado a nuestra ciudad e evaluar los daños en los monumentos, pidió a Moseley excavaran en el solar conocido como Casa de la Emancipación. Fueron designados los arqueólogos Carol Mackey y Geoffrey Conrad para excavar allí, y emitieron un informe cortito de dos páginas a máquina, donde describen el hallazgo de una ocupación inka, además de cerámica colonial y un fogón. Posteriormente en la década de los 80, en el marco del programa La Hora de Trujillo (19851990) se intervinieron muchas casas solariegas, excavaron en varias casas: en la Casa Risco, en la Casa Orbegoso, la casa Ganoza y en las iglesias como la Catedral, Belén, Santa Rosa, El Carmen, Santo Domingo; el problema era que los arqueólogos de aquí de Trujillo (y de otras partes del Perú) no tenían la formación para reconocer los tipos y formas cerámicas de la época virreinal. Entonces, claro, describían muchas veces la arquitectura o los contextos prehispánicos, pero el material cerámico era dejado de lado. Un colega me dijo al inquirirle por qué no describía las lozas me contestó “que no era trascendental”. He visto en algún informe con una generalización “cerámica importada”. Hoy sabemos que no toda la cerámica virreinal se importaba, sino que había también una producción en la época virreinal aquí, que imitaba los patrones de otros lugares. Por ejemplo, sabemos que aquí en Trujillo había olleros de Talavera que realizaban trabajos en loza. Pero a nivel latinoamericano el panorama era distinto son los argentinos y los mexicanos quienes empiezan a tomar interés. En Argentina, desde la década del 40, Agustín Zapata Gollán excavó el sitio de Santa Fe, que es como decir la ciudad de Zaña en el Perú. Se abandonó porque el río se salió y se llevó un pedazo de la ciudad y claro, la gente se fue a vivir a otro sitio, cambiaron de locación. Entonces, por allí se empezó a estudiar el material, esa variedad de lozas, vidriados, y demás materiales. Pero va a ser tras el retorno de Daniel Schávelzon que la arqueología histórica en ese país que va a tomar impulso. Entonces ¿Se puede decir que él hizo como una tipología o se hizo un trabajo meramente descriptivo? No, ya había tipologías anteriores, hubo desde la década del 1920 se hacen las primeras tipologías, las hacen norteamericanos. Pero en Argentina van enriqueciendo esa tipología. Es más, Zapata Gollán, estudió incluso la influencia africana, porque encuentra diseños

“Me enamoré de la historia, pero en Trujillo no había estudios de historia en ese momento. Opté por la arqueología y mi pasión creció durante una estancia en Winterthur Museum en 1997”

“

‘Para un desarrollo de la arqueología

histórica en Perú, se necesitan 100 BodegayQuadras’. Esta revelación cambió mi perspectiva y compromiso con la arqueología histórica.”

que compara con contextos africanos incluso actuales. Utiliza el dato etnográfico de África, de los diseños, por ejemplo, con los escudos en material de arcilla procedente de Santa Fe. Luego, en la década de los 70, en la Universidad de la Florida, se empieza a elaborar una base de datos con los sitios que los norteamericanos ya habían excavado en varios lugares de las Antillas. Y con ese material se empieza a elaborar una tipología para la época colonial; porque para el siglo XIX hay catálogos de fábrica debido al comercio internacional porque la loza, que originalmente es un producto caro, se masifica y se abarata en Inglaterra y se empieza a distribuir a todo el mundo.

Después, se tiene además catálogos de marcas de fábrica, desde la década del 40, había catálogos de las marcas de fabricante, tanto de cerámica como para la loza. Eso ayuda a fechar la loza de 1800. Por ejemplo, hay una loza inglesa, J&G Making. Por ejemplo, el ícono de esta compañía varía en el tiempo. Entonces se sabe, hay un tipo que es de 1890 a 1900, hay otro que es de 1900 a 1920 y así uno puede establecer esa tipología.

Entonces, claro, volviendo al tema de los materiales Trujillanos de los años 80, de las excavaciones, de las casas que se han intervenido en el centro, pero que no se ha descrito el material

hasta ahora. Solamente en el informe de las excavaciones de en el Palacio Arzobispal de la autoría de Gabriel Prieto y Carol Rojas se reporta la descripción del material, pero desafortunadamente no se ha publicado. En Perú es muy difícil encontrar personas que sepan y se guíen exhaustivamente en el catálogo, es importante, una buena iniciativa para Trujillo.

Claro, el desarrollo de esa tipología te permite acercarte a distintas influencias que han llegado a estas tierras, dado que claro, había materiales que se importaban desde Europa, loza de Fayenza, por ejemplo, italiana; de España ni qué decir: las Talaveras. Pero aquí en el Perú también hay una producción que se nutre de tradiciones locales prehispánicas y tradiciones africanas.

Entonces es posible encontrar cerámica de modelo prehispánico, pero vidriado, es por lo que, por ejemplo, hay un estilo chimú-inca-colonial, porque es el estilo chimú-inca: vasijas de dos cuerpos conectados por un asa puente, pero tiene un vidriado o glaseado encima. En el Museo Larco y en el Museo Arqueológico Nacional Bruning hay algunas piezas de ese tipo. De otro lado hasta hace quince años no se hablaba de la arqueología de la presencia africana, es a partir de los trabajos de, Brendan Weaver que se ha reconocido la influencia africana en vasijas hechas en Chincha, claro en haciendas. Las haciendas necesitaban de olleros, sobre todo las haciendas azucareras, porque había que almacenar los caldos, se necesitaba un tipo de vasijas denominadas “hormas”, en la que se vaciaba ya el caldo un poco más purificado, para que continúe purificando gota por gota. Siempre era necesario tener olleros en las haciendas, muchos de estos olleros son esclavos africanos, que les imprimen sus formas. Y como el consumo del tabaco ha sido una costumbre que se difunde desde el descubrimiento de América, llega también al áfrica el consumo del tabaco, entonces la fabricación de pipas por ejemplo de arcillas, como es en el caso lo que se ha encontrado aquí en el centro histórico, lo que hemos reportado, tiene diseños africanos.

Mi colega Jerry Solano Calderón ha podido

identificar huellas de fabricación de manufactura hechas por africanos, aquí en Trujillo, un soporte de vela es lo que Jerry ha identificado, además de marcas cosmográficas Bakongo bueno de ahí viene pues esta riqueza que tiene la arqueología histórica, que llega hasta nuestros días.

En Trujillo estamos revisando materiales del centro histórico, materiales que no fueron estudiados en su momento, pero que ahora podemos hacerlo gracias al aprendizaje de las formas que llegan en la época virreinal. Pero en otros lugares han avanzado tanto que hay una arqueología industrial, que estudia fábricas abandonadas, molinos o siderúrgicas, por ejemplo, que han entrado en desuso, o ferrocarriles, pero aquí todavía estamos construyendo esto,

Ahora la arqueología histórica, metodológicamente, claro que está ligada a la historia, pero también está ligada a la arquitectura, el arqueólogo que desea dedicarse a la arqueología histórica tiene que conocer mucho de arquitectura de tiempos históricos, arquitectura virreinal, republicana, de tipo industrial, formarse y familiarizarse con las técnicas constructivas que llegan, con las que continúan desde tiempos prehispánicos.

Así mismo, la decoración que tienen estos edificios, tiene que conocer mucho de iconografía, iconografía cristiana para poder por ejemplo leer la fachada de una iglesia, si uno no sabe iconografía cristiana no puedes entiendes lo que hay allí. No puedes entender por ejemplo como en Guamán, por qué hay dos sirenas ubicadas en las enjutas, que es lo que me quiere decir esa fachada: la sirena es la representación del pecado en la iconografía cristiana y justo está en las enjutas, a los costados de la puerta, en el marco, entonces que te están diciendo allí, o sea “el camino correcto es para que entres por la puerta del templo a la salvación y no te vayas por los costados”. Conociendo iconografía cristiana puedo reconocer qué santo es el que aparece allí en la fachada de esa iglesia, quiénes están, por ejemplo yo puedo reconocer a San Pedro de Nolasco, San Ramón nonato, el apóstol Santiago. El arqueólogo tiene que familiarizarse con todos esos aspectos.

¿Usted cree que esa educación se puede dar aquí en algún punto?

Si, bueno esperemos que con el cambio de currícula, porque según la ley universitaria se manda que cada cinco años la currícula se evalúe y se hagan las modificaciones correspondientes. Aquí en la Universidad Nacional de Trujillo ya por lo menos algunos profesores estamos promoviendo que haya un curso de Arqueología Peruana V, que sea arqueología virreinal y republicana.

¿Cuáles son los lugares en que más o menos resalta esta arqueología histórica?

Sí, Trujillo es poco, Hay proyectos en Lima, la oficina de Pro Lima tiene sus propios arqueólogos que están excavando en varios sitios. Ojalá tuviésemos en Trujillo un equipo así. En Nazca se está trabajando la arqueología de la esclavitud, y tienen varios artículos publicados. ¿Qué ciudades del Perú debería tener un interés relevante en la arqueología histórica?

Claro, todas las ciudades que se fundaron en la época colonial y los pueblos de reducción indígena, por ejemplo, sé que va a empezar este verano un proyecto español en Santiago de Cao, van a excavar en los solares de baldíos del pueblo.

Cuéntenos, para usted de lo que se ha podido encontrar en cualquier de los lugares donde se ha investigado ¿Hay algún material u objeto que sea muy importante o determinante para la arqueología histórica trujillana?

Bueno en realidad todavía no se hace una excavación sistemática aquí en el centro histórico aquí en Trujillo, pero igual eso no quita el trabajar con los materiales recuperados. Claro, en el pasado no supieron describir (el material), pero aquellos que tenemos interés sí podemos hacerlo. Para eso nos hemos preparado, hemos leído publicaciones al respecto y consultado las colecciones de los museos on line. Entonces, de la experiencia de lo que yo he visto por ejemplo del análisis de material procedente del centro histórico, hemos hecho encontrado material muy interesante, especialmente el tema de la pipa, esa pipa tiene diseños africanos que es el primer dato arqueológico que se reporta

de evidencia factual de africanos aquí en Trujillo, a partir de ese diseño. A partir de los materiales recuperados, contamos con fragmentos de loza del Teatro Municipal, de vajilla para niños, así como canicas. Se podría hablar por primera vez de una arqueología de la infancia. La arqueología histórica da la posibilidad de trabajar muchísimos temas: arqueología de la infancia, arqueología del género, la arqueología de la violencia. Se puede hablar incluso hasta de una arqueología de la sexualidad. En Argentina se han excavado prostíbulos, se ha estudiado por ejemplo los grafitis de las paredes de los cuartos, aproximándonos a la mentalidad de los actores de esa época. Se ha hecho estudios de arqueología de la violencia indagando en los métodos represivos del Estado, estudiando los campos de detención y tortura, aquí nuevamente se han rgistrado los grafitis que hacían los detenidos.

Pero eso tiene su origen estudios de psicología, porque hay estudios para grafitis en los baños que han hecho los psicólogos. La arqueología histórica es tan amplia.

Profesor, esto ya es un problema social, pero tiene que ver con el tema, todos separamos e identificamos nuestras raíces con los incas evadimos la diversidad cultural, momentos de guerras; no tomamos en cuenta la conquista negociada, hablamos de violencia separándonos de los españoles y no debería ser así, sin esa intervención española, entre otras ya sean anteriores a los incas o posteriores a la conquista, no estaríamos aquí deberíamos tener identidad en todos los aspectos ¿Cuál es su opinión?

Sí, bueno, el Perú es un país multicultural, por ello, tenemos una diversidad de manifestaciones. No se puede construir una identidad en base por decir a un pasado monolítico un pasado inca cuando debajo de los incas hay muchas sociedades, chimús, chachapoyas, lambayeques. Entonces eso, por un lado, y la arqueología histórica nos permite reconocer a nosotros mismos; esa diversidad la podemos ver en los contextos históricos porque vamos a encontrar elementos asiáticos, vamos a encontrar

elementos africanos, españoles, de occidente; así como objetos de tradición prehispánica que llega hasta la época colonial.

Por ejemplo, si hablamos del paleteado es una tradición porque atraviesa muchas sociedades, desde Gallinazo, según Christopher Donnan, y que llega hasta hoy.

La arqueología histórica nos permite eso mirarnos creo yo, también a nuestros orígenes. Claro y lo que falta es poner énfasis en la formación y para eso es necesario llevar cursos en la universidad por eso digo que se debe llevar un curso de arqueología histórica.

Hoy, por ejemplo, en Arqueología de la UNT, ya se lleva historia del arte, pero es un solo curso, debería hacer dos cursos para poder aprovecharse mejor.

La historia del arte va a permitir el estudio de la iconografía, que es importante que un arqueólogo lo conozca muy bien, o de repente el curso de iconografía y estilística que tienen hacerlo un poco más amplio, ya no dejarlo en lo prehispánico simplemente; sino hacer que trascienda a otros estilos y formas ya más recientes

En el curso de arquitectura igual, no que no sea solamente arquitectura prehispánica. Hay que procurar que los cursos tengan esa continuidad; o el curso de arqueobiología también, ¿porque no incluir una unidad sobre consumo de animales occidentales? En Argentina por ejemplo hubo un biólogo historiador, Mario Silveira, que había publicado una guía para el reconocimiento del consumo de reses. Yo creo que habría que darles ese enfoque a los cursos, un enfoque de continuidad. Por ejemplo, yo tengo el curso de tecnología andina en la UNT; la primera unidad del curso es “obtención y producción de recursos alimenticios”, lo estudio en la perspectiva en el tiempo; por ejemplo la primera unidad hablo del paisaje prehispánico y cómo cambia en la época colonial con la introducción de nuevos cultígenos, como el paisaje va a cambiar radicalmente, y luego entro a técnicas de obtención de alimentos, por ejemplo la recolección de caracoles el consumo de cañanes, pero de la perspectiva

etno arqueológica, o sea el dato arqueológico y el dato actual, de cómo hay poblaciones que todavía consumen ello y por ejemplo este año yo he incluido el tema de producción de azúcar, como era la producción de azúcar antiguamente, entonces para enseñarle los tipos de trapiche, los tipos de molinos que tienen. Entonces les doy trabajos a los alumnos un grupo de alumnos ha trabajado el tema de molienda que ha incluido desde el batán de mano, hasta los molinos de trigo; eso es de piedra circular y los molinos de mano, entonces esa perspectiva le estoy dando al curso de tecnología.

La arqueología histórica está renaciendo ¿Qué debería haber a parte de esta introducción que usted está haciendo?

La arqueología histórica en el Perú está creciendo cada vez más y eso es bueno. Yo siempre he dicho anteriormente que las huacas aplastan a la arqueología histórica porque todo el mundo se va a lo prehispánico, pero hoy eso está cambiando. Hay proyectos por ejemplo en Lima y otros lugares.

¿Ustedes cuentan con algún apoyo por parte del gobierno en Trujillo?

No hay apoyo, ahora la cultura es la última rueda del coche lamentablemente aquí con las autoridades que tenemos no tienen ningún interés. Pero no por eso nos vamos a desanimar y dejar que sigan las cosas como están. Lo bueno aquí en Trujillo es que por lo menos Jerry y yo tenemos el interés en estos estudios y vamos a continuar en ello.

¿Qué planes y novedades se vienen en la arqueología histórica trujillana?

Bueno si, lo de la pipa ha sido el comienzo, tenemos más publicaciones sobre el tema y esto

bueno se está presentando en distintos eventos académicos justo con Jerry somos coautores de una ponencia sobre lo que es la ocupación prehispánica en el centro histórico, tratando el tema de que todo el mundo creía que trujillo era una ciudad de nueva planta, una ciudad que se construyó pues en un sitio sin nada y no, había un asentamiento prehispánico, lo que yo propongo es que Trujillo se fundó sobre el centro administrativo inca del valle de moche. Los españoles siempre se apropian de los lugares de poder, por eso es que construyen cusco español sobre la capital inca, igual que en México sobre Tenochtitlán, y Cuenca sobre Tumipampa; entonces es por ello que levantan trujillo sobre un asentamiento inca o Chimú-inca

Para terminar, ¿Cómo se enlaza dentro de la investigación la historia y la arqueología con esta disciplina arqueología histórica?

La arqueología histórica va de la mano con la historia de la cultura material, entonces también queremos que los historiadores se interesen, entren al tema, que estudien el consumo en la época colonial y republicana a partir de los documentos, saber qué llegaba acá y eso se sabe a partir de los documentos: De dónde llegaban los productos, de qué estaban fabricados.

Entonces van de la mano, y bueno afortunadamente tenemos algunos trabajos, algunas tesis que han hecho alumnos, para Trujillo; algunos asesorados míos por ejemplo han hecho para Lambayeque y Cajamarca, pero se necesita más motivación y más apoyo entre ambas disciplinas, además de la arquitectura como señalamos anteriormente.

Desde Arqueolizándonos felicitamos a usted

profesor Juan Castañeda por esta labor y a su colegaJerrySolano,desdeyainvitaranuestros amigos tesistas, estudiantes y profesionales a interesarseenestaespecialidadyquelosresultadosenadelanteseanfructíferosparanuestra historia.

Sí, tenemos dos tesistas que pronto darán novedades, pero esperamos a más interesados, pueden escribir a jcastanedam@unitru.edu. pe o en redes sociales sin ningún problema y consertar una cita académica para conversar sobre el tema de su interés, además también puedencontactarseconmicolegaJerrySolano Calderón a jsolano92@gmail.com.

NUEVO PROYECTO

HUACA CÉSAR VALLEJO DE CHICLAYO

El cierre del año 2023 resultó sumamente intrigante para el ámbito arqueológico. En esta ocasión, no fue debido a nuevos hallazgos, sino a un proyecto novedoso que captó la atención por su peculiar forma de darse a conocer. La Huaca César Vallejo de Chiclayo ocupó un lugar destacado en las redes sociales, atrayendo la atención de diversos sectores. Una rifa fue el detonante que colocó este proyecto en el mapa, mostrando un ejemplo inspirador para los investigadores del Perú. Esta iniciativa de autofinanciamiento demostró que la arqueología puede llevarse a cabo con creatividad, apoyo y colaboración tanto de equipos como de la población en general. Es un testimonio elocuente de que grandes logros pueden ser alcanzados cuando se unen fuerzas.

Entrevistamos al arqueólogo y magíster Carlos Osores Mendives, director de este proyecto. Su trayectoria no solo abarca una vasta experiencia en proyectos arqueológicos, sino también el reconocimiento obtenido a través de becas destinadas a la investigación arqueológica en el norte del país. En este contexto, su labor investigativa se ha centrado en aspectos cruciales como la vida cotidiana durante períodos de conflicto en la época prehispánica, específicamente en el departamento de Lambayeque. Asimismo, ha analizado la realidad sociocultural de las comunidades contemporáneas que habitan en zonas cercanas a los sitios arqueológicos, con el propósito de contribuir con insumos para la formulación de políticas públicas. De hecho, su proyecto de investigación de maestría, titulado “Proyecto de ley para generar vivienda digna a favor de la población asentada en los sitios arqueológicos en el Perú” (coautoría con Carla Márquez), refleja su compromiso con esta causa.

Osores Mendives ha participado en diversas investigaciones en sitios arqueológicos distribuidos en los valles de la costa norte del país. Su labor investigativa lo ha llevado a trabajar en Huanchaco (Valle de Moche), Ventanillas y San José de Moro (Valle de Jequetepeque), Carrizales, Complejo Úcupe-El Pueblo y Cerro la Guitarra (Valle de Zaña), Sipán y Pátapo (Valle de Lambayeque), Huaca Letrada y Bosque de Pómac (Valle de la Leche), y Nunura (Desierto de Sechura). Además, ejerció por un tiempo como docente universitario en la Escuela Profesional de Arqueología de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Actualmente, desempeña el cargo de arqueólogo y director del Programa Sectorial II en la Subdirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural, Industrias Culturales e Interculturalidad del Ministerio de Cultura, con sede en Lambayeque. Además, ostenta la dirección del Proyecto Huaca César Vallejo de Chiclayo, que forma parte del Proyecto de Investigación Arqueológica Vida Cotidiana en el Antiguo Lambayeque (PIAVCAL). Esta multiplicidad de roles y responsabilidades evidencia su dedicación y compromiso con la preservación y estudio del patrimonio arqueológico del Perú, y las poblaciones que continúan habitando estos espacios culturales.

Nuestra conversación comienza contextualizando el proyecto y desenvolviendo poco a poco de que trata…

1. ¿Dónde se ubica Huaca César Vallejo? Se ubica en el distrito y provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. De manera específica, el sitio está en la Urbanización Popular de Interés Social (UPIS) César Vallejo.

2. ¿Quiénes conforman el equipo de investigación?

Lo conforman voluntarios que son estudiantes y egresados de la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. También, tenemos un arqueólogo residente, Jair Rodríguez, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, quien está en campo de manera permanente.

3. Qué objetivos esperan lograr más allá de las excavaciones iniciales?

Esperamos lograr una articulación significati-

va con la comunidad local, es decir, de la UPIS César Vallejo y también del mismo Chiclayo. Esta articulación de cooperación servirá para lograr la apropiación social del sitio arqueológico por parte de la población y también buscar mejoras para su vida.

4. A pesar de que las excavaciones están en sus inicios, ¿han encontrado algún desafío interesante hasta ahora?

El desafío más importante, a nivel arqueológico, es la datación. Existe una alta posibilidad de que estemos ante un sitio arqueológico de la época conocida como Sicán Medio o Lambayeque Clásico. Este dato estaría superando lo esperado, ya que se pensaba que podría ser de la época Chimú o Sicán Tardío, es decir, estamos ante un sitio más antiguo de lo previsto.

5. ¿Cuáles son sus expectativas para el desarrollo del proyecto en las próximas fases?

Poder gestionar un proyecto de desarrollo social en torno a Huaca César Vallejo. Por un lado, esperamos que, en un futuro, se pueda tener un plan educativo local que incluyan los resultados de nuestra investigación arqueológica. Por otro lado, existe la posibilidad de realizar una propuesta para la puesta en valor de Huaca César Vallejo a través de un proyecto que permita una interrelación entre el sitio y la comunidad. Este proyecto permitiría estar en un mapa de visitas en el mismo Chiclayo.

6. ¿Han implementado alguna tecnología o enfoque innovador en estas primeras etapas de la investigación arqueológica en Huaca César Vallejo de Chiclayo? ¿Podrías compartir más detalles sobre esto?

No existe una nueva tecnología como tal, fuera del registro con GPS diferencial y dron. Sin embargo, creemos que lo más significativo es el enfoque de lo que podríamos llamar “innovación cultural”, que puede ser entendida como la búsqueda de soluciones eficaces, creativas y eficientes, a través de la identificación de un problema público enmarcado en el Sector Cultura, para una mejora en la vida de las comunidades. De manera específica, en la UPIS César Vallejo se ha identificado una carencia en el ejercicio de los derechos culturales de la población de la UPIS, ya que presentan un escaso acercamiento positivo hacia el sitio arqueológico, poco interés en salvaguardar el sitio, escasa integración comunal para una adecuada apropiación social del sitio, entre otros aspectos. Por ello, tenemos un trabajo muy fuerte con la comunidad y la escuela local que se ubica a una cuadra del sitio arqueológico.

7. Aunque las excavaciones acaban de comenzar, ¿cómo ha sido el involucramiento de la comunidad local hasta ahora? ¿Han identificado aspectos interesantes en esta interacción temprana?

El involucramiento ha sido muy positivo, sobre todo del alumnado de la Institución Educativa César Vallejo. Más de 100 estudiantes han asistido a las excavaciones como voluntarios bajo la supervisión de algún miembro del equipo de arqueología. Adicionalmente, nuestras excavaciones se convierten en una especie de “puesta en escena de la práctica arqueológica”, ya que las personas suelen pararse frente de nuestras excavaciones. Muchas veces, se paran solo para observar el trabajo, y otras, para observarnos e interactuar con nuestro equipo. Finalmente,

algunas personas se han acercado voluntariamente a ofrecernos agua o almuerzo para todo el equipo; esto último nos ha llamado poderosamente la atención, ya que es una muestra desinteresada y con mucha consideración que tienen hacia nuestro trabajo. Creo que estamos empezando a cambiar muchas ideas y posturas sobre el sitio arqueológico.

8. Sabemos que el financiamiento es esencial. ¿Podrías compartir cómo se ha desarrollado la búsqueda de financiación para este proyecto y cuáles han sido los principales obstáculos hasta el momento?

El proyecto puede ser considerado como parte de una “arqueología comunitaria”, donde básicamente la planificación, participación y financiamiento provienen de la misma comunidad. Para este caso específico, hemos tenido una serie de aliados estratégicos para llevar a cabo el proyecto; por ejemplo, estos incluyen al Comité de defensa de protección de Huaca César Vallejo, liderado por la Sra. Rosa Benavides Ilatoma; la misma comunidad de la UPIS César Vallejo; la Dirección Desconcentrada de Cultura Lambayeque; la Institución Educativa César Vallejo; y la Asociación “Los Amigos del Patrimonio – Perú”.

La búsqueda de financiamiento ha sido a través de actividades, principalmente de una rifa que se hizo algunos días antes de iniciar los trabajos en campo. Lo recaudado está sirviendo para poder cubrir pasajes, alimento y compra de algunos materiales mínimos que necesitamos en campo. Sin ninguna duda, esto ha sido de buena ayuda, pero sabemos que no tenemos mucho presupuesto para poder continuar. Existe la probabilidad de que hagamos otra rifa o alguna otra actividad para recaudar fondos en las siguientes semanas. 9. Vimos esta interesante rifa para poder financiarse ¿Podrías compartir esta idea y el proceso de recaudación de fondos?

Semanas antes de empezar con el proyecto, decidimos con todo el equipo cuál era la mejor forma de obtener financiamiento. Hicimos un trabajo conjunto con una lluvia de ideas y nos pareció que la más adecuada era una rifa. Esta empezó siendo una rifa que solo iba a contener libros o materiales ligados a la arqueología, es decir, una rifa orientada a arqueólogos/as, pero, luego de haber consultado con nuestras propias familias y personas más cercanas, nos indicaron que lo ideal sería hacerlo más am-

plio. Y así fue. Decidimos plantear una rifa con premios que puedan llamar la atención a todo el público, tal como un saco de arroz, audífonos inalámbricos, colonias, entre otros.

Debo resaltar el rol que tuvieron la Sra. Rosa Benavides Ilatoma y la profesora Nancy Torres Espinal de la Institución Educativa César Vallejo, quienes hicieron un trabajo muy significativo para la recaudación, sobre todo durante el proceso de venta de rifas.

10. ¿Han surgido datos que aporten a la comprensión de la historia local?

Sin ninguna duda estamos en ese proceso. Como comenté anteriormente, estamos cada vez más convencidos de la temporalidad del sitio arqueológico, donde estaríamos con evidencias que datan entre el 1100 al 1300 después de cristo o, en otras palabras, entre 700 a 900 años atrás. Además, no olvidemos que estamos en Chiclayo, es decir, en la capital del departamento de Lambayeque. Este no es un dato menor, ya que, hasta nuestras excavaciones, no ha existido ninguna investigación arqueológica similar en las “huacas de Chiclayo”. Inclusive, muchas personas que habitan en Chiclayo no conocen que teníamos sitios arqueológicos en la capital del departamento. Por ello, se vuelve cada vez más interesante que esta historia de la Huaca César Vallejo pueda insertarse en los planes educativos, tanto locales como a nivel regional, sobre todo porque se empieza a entender la formación histórica de Chiclayo que, hasta el momento, solo había sido posible de conocer a través de fuentes escritas.

11. ¿Qué estrategias están utilizando para involucrar a estudiantes o interesados en arqueología en estas etapas iniciales?

La principal estrategia es a través del voluntariado. Existen estudiantes de último año y recién egresados de la carrera de arqueología que colaboran en el proyecto. Ellos están participando de todas las etapas de creación de un proyecto de investigación arqueológica, desde su concepción hasta su implementación.

12. ¿Están planificando actividades educativas o de divulgación?

Uno de nuestros principales objetivos está ligado a actividades educativas. De manera específica, hemos logrado (transmitir) la identificación y el conocimiento de los métodos de excavación arqueológica a los estudiantes de la Institución Educativa César Vallejo que tienen entre 6 hasta 16 años. También, presentare-

“El proyecto busca vincularse estrechamente con la comunidad local, fomentando la apropiación social del sitio arqueológico, mejorando la calidad de vida de la población y estableciendo un plan educativo local. Esto refleja un enfoque innovador para abordar problemas públicos en el ámbito cultural”

mos los primeros resultados de las excavaciones en este colegio y posiblemente en alguna institución pública de Chiclayo. Finalmente, la divulgación se viene haciendo a través de nuestra página de Facebook del Proyecto de investigación arqueológica vida cotidiana en el antiguo Lambayeque - PIAVCAL (https://www. facebook.com/PIAVCAL) para poder interactuar con quienes no puedan conocer presencialmente nuestras excavaciones.

13. ¿Qué factores determinarían la continuación de este proyecto en futuras temporadas? ¿Tienen planificadas nuevas etapas o investigaciones adicionales?

El factor principal es el presupuestario. Sin ninguna duda, más adelante continuaremos articulando con la comunidad, quien ha sido el principal motor del proyecto. Debido a que vemos que existe un cambio paulatino y positivo hacia nuestros trabajos, creo que más personas se irán sumando para poder continuar con las labores en campo y gabinete.

14. ¿Podrías adelantarnos cómo planean compartir y difundir las conclusiones y hallazgos de esta temporada? ¿Qué plataformas o medios de comunicación utilizarán para llegar a la audiencia interesada en este tipo de investigaciones arqueológicas?

Hemos definido tres estrategias de difusión: presencialmente con la población local, por redes sociales y por publicaciones académicas. Respecto a la primera, estamos realizando el aprendizaje de técnicas de excavación arqueológica y también realizaremos charlas en el mismo colegio para poder difundir los resultados. Respecto a la segunda, usamos la red social Facebook para poder llegar a un público mayor, ya sea nacional o internacional. Respecto a la tercera, buscaremos realizar publicaciones en revistas de arqueología y/o gestión cultural para difundir nuestro quehacer y los resultados. Adicionalmente, a lo anterior, la prensa local ha podido ir a registrar nuestras excavaciones.

Arqueolizándonos agradece el tiempo y el aporte respectivo, además de brindar las felicitaciones por esta labor y por supuesto los mejores deseos dentro de sus expectativas a futuro con el proyecto.

Si quieren saber más sobre el proyecto de Huaca CésarVallejo pueden ingresar a: @PIA vida cotidiana del antiguo Lambayeque

Edición: Grupo Arqueolizándonos

RESEÑA

Mirtha Cruzado (Editora) INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL CANAL MADRE

III ETAPA: CONSERVANDO EL PAISAJE CULTURAL EN ARMONÍA CON EL DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO DE LA REGIÓN LA LIBERTAD 2014 -2016, 2017

El Libro INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL CANAL MADRE III ETAPA: CONSERVANDO EL PAISAJE CULTURAL EN ARMONÍA CON EL DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO DE LA REGIÓN LA LIBERTAD 2014 -2016, cuyos autores son Mirtha Cruzado Paredes, Marisol Castillo Plasencia y Arturo Paredes Núñez y editada por la primera autora. Es un acercamiento desde las practicas arqueológicas en modalidad de evaluación y/o rescate arqueológico en el Perú, en particular desde la región La Libertad. Basada en el marco de los estudios para la construcción del canal madre en la III Etapa, ejecutada por del Proyecto Especial Chavimochic (PECH) del Gobierno Regional de La Libertad (GRLL), cuyos ejemplares se difundieron en diciembre del 2017. Si bien este ejemplar no es el primero en hacer público, datos generados desde este tipo de intervenciones arqueológicas, es sin duda una gran contribución a la arqueología andina a nivel local, regional y nacional, de cómo se puede trabajar para publicarlo y no quedar tan solo en informes alisados en el ministerio de cultura.

El escrito está dividido en tres capítulos generales, complementada por un prefacio escrito por el Dr. Luis Salcedo Camacho, una introducción realizada por los autores y un anexo. El Prefacio acerca al leyente de como esta esquematizado el libro, ayudando a introducirlo de una manera persuasiva. La introducción nos ayuda a entender de manera detallada, la modalidad de intervención de los sitios arqueológicos que se encuentran plasmadas en este libro. Por último, el libro presenta la sección, anexo: en esta parte se exhibe el plano de ubicación general de los sitios arqueológicos intervenidos.

El Capítulo I, denominada Reconocimiento y Excavaciones, es escrito por Mirtha Cruzado, Marisol Castillo y Arturo Paredes, el cual aborda datos referentes al Valle Moche, Intercuenca Valle Moche - Chicama, Valle Chicama e Intercuenca Chicama – Jequetepeque. Ayuda al lector a entender la ubicación geográfica y política, actividades económicas – sociales, ruta de acceso, referencias bibliográficas, problemática, datos arqueológicos de los sitios precoloniales intervenidos en cada Valle e Intercuenca de los Andes centrales y se finaliza con el análisis y discusión.

El capítulo II, se compone de cinco artícu-

los referentes al Análisis de Material Cultural. El primero y el segundo artículo es referentes al análisis de cerámica, el cual se encuentra el articulo: “Análisis estilístico de la cerámica Galindo”, desarrollada por Gloria Jara y el articulo: “Análisis de cerámica en Paiján”, escrita por Jaime Jiménez. El Tercer manuscrito lleva el título de “Análisis de material orgánico” y el cuarto artículo se denomina “Bioarqueología de una muestra de estudios”, ambas contribuciones por Teresa Rosales. Por último, la quinta colaboración se titula “Análisis material lítico: EAA23A – UNIDAD B3”, redactada por Rosario Becerra. Todos los artículos del capítulo II, se encuentran desarrolladas con diversas metodologías por la naturaleza de los bienes muebles arqueológicos, sim embargo, apuntan a un mismo objetivo, el visibilizar los resultados al público en general. Estos datos inéditos, es de suma importancia para ir construyendo una narrativa de las sociedades precoloniales establecidas en esta parte de la costa norte del Perú.

En el Capítulo III, es una sección dedicada a la Conservación, desarrollada por Juan Piminchumo, quien redacta la introducción, áreas de influencia, objetivos, metodología operativa y técnicas empleadas en el Sitio arqueológico Galindo; canal Intervalle Chicama-Moche, subtramo PI 93-J; Sitio arqueológico Pascona Alta VIII – Tramo IV, subtramo PI 143A – PI 143B y Paisaje cultural arqueológico camino pampa dos rayas, subtramos PI 287 y PI 261 (Dos segmentos). Este último capítulo del libro, se encuentra escrito de manera ordenada y con detalles secuenciales de cada actividad realizada en los diversos sitios arqueológicos intervenidos. Con la finalidad de preservar, conservar y prolongar los bienes inmuebles, siguiendo pautas técnicas y operativas consensuadas por el profesional.

El libro Intervención Arqueológica en el Canal Madre III Etapa: Conservando el Paisaje Cultural en Armonía con el Desarrollo Socio Económico de la Región La Libertad 2014 -2016, Es una colección de artículos recopiladas por Mirtha Cruzado, de suma importancia para el progreso de una arqueología local, regional y nacional. Que sirve para ir desarrollado el corpus de la arqueología peruanista e ir revelando datos inéditos en base a estos tipos de intervenciones arqueológicas, conjugando arqueología y conservación. Asimismo, es un

llamando a los arqueólogos y arqueólogas a publicar este tipo de información y no quedar en documentos confinados en los archivos del ministerio de cultura.

Para obtener una copia digital del libro, debes de enviar un correo electrónico a: mirtha_ cruzado@hotmail.com o arqueolizandonos@ gmail.com con el Asunto: Libro Intervención Arqueológica en el Canal Madre III Etapa / 2014 -2016 (Año 2017).

Autores del Libro: Mirtha Cruzado Paredes, Marisol Castillo Plasencia y Arturo Paredes Núñez.

Editora del libro: Mg. Mirtha Cruzado Paredes

Autor de la reseña: Jerry Smith Solano Calderón