Editorial

Los sueños son parte del pensamiento abstracto que tenemos los seres humanos, una ligera motivación en las decisiones diarias; además, representan un espacio para pensar en lo que haremos para realizarlos.

Este preámbulo es el simbólico, pero real sentimiento de lo que representa esta revista. Es la materialización de un sueño que gracias a un arqueólogo asesor se logró incentivar. Una apasionante y divertida forma de entender los restos materiales del pasado con términos, métodos, escuelas y tecnicismos que deben tener; sin olvidar la curiosidad propia de los seres humanos y así lograr un verdadero interés en la arqueología, una ciencia que parece inalcanzable, pero es la que más cerca de nosotros debería estar.

"Arqueolizándonos" es un viaje apasionante hacia nuestras raíces, una herramienta valiosa para la comunidad arqueológica y para todos aquellos intrigados por nuestro pasado. Acompáñanos en este emocionante viaje y descubre las maravillas que yacen bajo las capas del tiempo. Aquí fusionamos la autoridad académica con el encanto de la narrativa periodística, construyendo puentes hacia nuestra historia personal. Somos un equipo comprometido, actualizado e investigativo.

¡Juntos desenterraremos los secretos de nuestro pasado!

Créditos

ARQUEOLIZÁNDONOS

Revista Arqueológica de divulgación científica

Edición 2

II Trimestre

Mayo - Agosto2024

Dirección General

Diana Malpica Quispe

Comité Científico-Editorial

Jerry Solano Calderon

Ayrk Henostroza Mázmela

Fernando Arbulú Quispe

Zamhy Durand Hinostroza

Luis Gastelumendi

*Agradecemos a los arqueólogos y comunicadores sociales que han apoyado dentro del comité, respetamos la decisión de mantener en anonimato su colaboración por diferentes motivos personales y profesionales.

Calle Monitor Huáscar 161, Trujillo, Perú

Email: arqueolizandonos@gmail.com

Depósito Legal N° 2024 - 01031

ISSN: 3028-9440 (en línea)

Cláusula de Responsabilidad

Las publicaciones que se realicen en la revista Arqueolizándonos no obedecen necesariamente a la línea de pensamiento e investigación de los autores ni a los proyectos, empresas o entidades educativas a las que pertenecen por lo que la responsabilidad de su contenido es exclusiva del autor. Este espacio contribuye con la difusión y divulgación de la información, así como proporciona los datos necesarios para enlazar tanto con el autor como con su investigación o proyecto. Las entrevistas publicadas son editadas por redacción, sin embargo el contenido es netamente proporcionado por sus protagonistas.

El uso ilegal o indebido de su contenido es responsabilidad exclusiva de quien lo realice.

A R Q U E O L I Z Á N D O N O S

Sumario

Editorial

Créditos

Sumario

Sembrando el Pasado

Propuestas de Recuperación y Rehabilitación de los Antiguos

Andenes de Santiago de Chocorvos

Lic. Jose Luis Quispe Orosco

Últimas investigaciones en Cajamarca

La Colina de Santa Apolonia- El cuarto del Rescate

Bach. José Luis Bello Espinoza

Aventuras de una Arqueóloga Viajera

Lic. Gina Rafaela Marrou Díaz

Los albores del proyecto de investigación arqueológica Guadalupe, Valle de Jequetepeque

Dra. Alicia Espinosa & Mtro. Jefrin Ascencio Falla

Chukurpus en Huanipapunta

Un Viaje al Intermedio Tardío de Huancavelica

Bach. Martin Adán Claudio Torres

Arqueoamenidades

A R Q U E O L I Z Á N D O N O S

ESEMBRANDO EL PASADO PROPUESTAS DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS ANTIGUOS

ANDENES DE SANTIAGO DE CHOCORVOS

n Santiago de Chocorvos, provincia de Huaytará, Huancavelica, encontramos antiguos andenes agrícolas de gran relevancia histórica. Este distrito, ubicado al suroeste de la provincia y con 32 anexos, está situado a 2,522 m s.n.m. en la margen izquierda del río Santiago, limita al suroeste con la región de Ica y al este con los distritos de Querco, Laramarca y Córdova. Fundado en 1599 por los españoles en busca de minas de oro y plata, este lugar ofrece tierras de cultivo, aguas de riego y diversos pisos ecológicos.

Los andenes en los ríos Santiago y Olaya, con su clima templado y suelo fértil, representan una parte importante de esta rica historia agrícola. Estos son estructuras agrícolas ancestrales que se encuentran en todo el Perú; construidos por antiguas civilizaciones, estos escalones de tierra en terrazas han sido fundamentales para el desarrollo de la agricultura en regiones montañosas y de difícil acceso. Los andenes permitieron a los antiguos pobladores aprovechar al máximo las tierras fértiles, evitando la erosión y maximizando el espacio cultivable.

A pesar de su importancia histórica y cultu-

ral, muchos de estos andenes están en desuso y en peligro de desaparecer. La falta de capacitación en técnicas agrícolas tradicionales y la migración de jóvenes a áreas urbanas han contribuido a su abandono. Sin embargo, los andenes tienen un gran potencial para mejorar la seguridad alimentaria y promover la agricultura sostenible en el Perú.

En este ensayo, exploramos la importancia de los antiguos andenes agrícolas en el Perú y proponemos estrategias para su recuperación y rehabilitación. Los andenes, construidos hace siglos, siguen siendo relevantes hoy en día por su impacto en la seguridad alimentaria y el medio ambiente. Analizamos cómo la falta de capacitación y la migración han contribuido al abandono de estos sitios y destacamos la necesidad de la participación comunitaria para su preservación. Proponemos cultivar productos nativos en los andenes restaurados para mejorar la calidad de vida de las comunidades locales.

Recuperación: Recuperar los andenes en la margen derecha del río Olaya es vital para preservar nuestra historia y revitalizar antiguas

tradiciones agrícolas. Esta acción no solo mejora la estética, sino que también fortalece la comunidad y aumenta la producción agrícola. Para conseguir este propósito, el autor propone los siguientes pasos:

1. Investigación: Los andenes, construidos desde hace siglos, han sido fundamentales para la agricultura en terrenos montañosos. Aunque su origen exacto no está claro, su construcción se intensificó durante el Imperio del Tahuantinsuyu para aumentar la producción y mantener un excedente productivo.

2. Anastilósis: Que consiste en el proceso para restaurar partes originales de un monumento que están deterioradas o han caído. Es importante realizar un estudio detallado del monumento antes de intervenir para evitar pérdidas de información histórica y estética.

3. Restauración: La restauración de los andenes es esencial para evitar su desaparición y convertirse en terrenos erosionados. Es necesario un plan cuidadoso que respete la historia y la sustancia original del monumento.

Rehabilitación: La rehabilitación de los andenes en Santiago de Chocorvos es crucial para

ARTÍCULO ARQUEOLIZÁNDONOS

5

satisfacer las necesidades básicas de la comunidad y preservar su valor histórico. La participación de la comunidad, junto con el apoyo del Estado y el sector privado, es esencial para este proceso. La rehabilitación debe realizarse de manera respetuosa y compatible con los principios de restauración adecuada, involucrando a las comunidades en la conservación de las actividades agrícolas y las estructuras tradicionales. Con este objetivo, el autor propone tener en cuenta los siguientes elementos:

1. Tierra de Cultivo: Los Chocorvos históricamente han luchado por el control de tierras fértiles con los Yauyos. En la actualidad, en Santiago de Chocorvos, se sigue utilizando abono natural a base de excrementos de ganado ovino, aves de corral y animales menores.

2. Canales: Los canales de riego son fundamentales para mantener la productividad de los andenes. En Santiago de Chocorvos, aún se utilizan los canales de riego, y su preservación es crucial para garantizar un suministro adecuado de agua a los cultivos.

3. Herramientas: En Santiago de Chocorvos, las herramientas agrícolas tradicionales siguen siendo fundamentales. La Chaquitaklla,

una herramienta de labranza prehispánica es ampliamente utilizada. La participación comunitaria en la rehabilitación de los andenes es esencial para perennizar el legado de los antepasados.

4. Producción: La construcción de andenes especializados durante el imperio del Tahuantinsuyu fue fundamental para aumentar la producción y mantener un mayor excedente productivo. Actualmente, los pobladores de la cuenca alta de Ica se dedican al cultivo de maíz, calabaza y papa, aprovechando el valle para la producción agrícola.

El ensayo se enfoca en la margen derecha del río Olaya en Santiago de Chocorvos, una región que forma parte del piso ecológico quechua, caracterizada por valles profundos y una temperatura promedio anual entre 11 °C y 16 °C. La disponibilidad de agua es crucial, proviene de los ríos Olaya y Santiago y se utiliza para el riego de los terrenos agrícolas. Durante el invierno, el caudal de los ríos disminuye, pero en verano es considerable. El agua se canaliza hacia los campos de cultivo, beneficiando la infiltración y fertilidad del suelo. Un buen manejo de los recursos hídricos y agrícolas es

fundamental para mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales y lograr un desarrollo sostenible.

Conclusiones

Proponemos recuperar y rehabilitar los andenes en desuso de Santiago de Chocorvos, especialmente los de la margen derecha del río Olaya. Estos andenes, utilizados desde el periodo intermedio tardío hasta la época incaica, tienen un potencial agrícola importante.

1. Para lograrlo, necesitamos un proyecto integral con un equipo multidisciplinario, como los que ya se han realizado en Cusco, donde andenes recuperados están en uso en la actualidad.

2. La rehabilitación implica poner en funcionamiento los andenes con cultivos nativos u hortalizas, mejorando así la calidad de vida de la comunidad y promoviendo la seguridad alimentaria.

Edición:GrupoArqueolizándonos Autor:JoséLuisQuispeOrosco Correo:jlqorosco@gmail.com

6 ARQUEOLIZÁNDONOS

Equipo que integra el proyecto integral del entorno del Cuarto del Rescate.

ENTREVISTA

Últimas investigaciones en Cajamarca

LA COLINA DE SANTA APOLONIA – EL CUARTO DEL RESCATE

Cajamarca siempre ha dado de que hablar por su asociación al periodo Inca. Sin embargo, una mejor perspectiva llega desde las recientes investigaciones que se han realizado en esta parte del norte del país.

Hablamos con el bachiller José Luis Bello Espinoza. Egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Quien ha realizado actividades arqueológicas en el Museo Brüning de Lambayeque y participado en los proyectos arqueológicos Chotuna - Chornancap, Túcume, Huaca Santa Rosa de Pucalá y San José de Moro. Desde el 2018 participa en proyectos arqueológicos en Cajamarca donde fue arqueólogo de campo en los PIA Caxamarca y de la Colina Santa Apolonia. Actualmente desarrolla actividades como arqueólogo asistente del proyecto integral del entorno del cuarto del rescate, y al mismo tiempo, forma parte del equipo Harvard - UTEC que viene realizando análisis líticos en el valle de Cajamarca. Por otro lado, se encuentra realizando una investigación sobre la producción y consumo de alimentos en festines realizados en la colina Santa Apolonia como parte de su trabajo de licenciatura. José Luis es quien nos brinda esta entrevista dándonos los pormenores de estas recientes investigaciones con el objetivo de difundir el trabajo de todo el equipo, y por supuesto, de quien preside ambas investigaciones, la arqueóloga Solsiré Cusicanqui.

7 ARQUEOLIZÁNDONOS

1.Cuéntanos sobre la investigación arqueológica de la Colina de Santa Apolonia y el proyecto integral entorno al Cuarto del Rescate

Bueno, el proyecto arqueológico de la Colina Santa Apolonia se desarrolló post pandemia como parte de un plan para la reactivación turística en la ciudad, promovido por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

A la fecha, el proyecto arqueológico tiene dos temporadas de excavación (2021 y 2022), y actualmente, en laboratorio, se están realizando análisis al material arqueológico registrado en las distintas unidades intervenidas.

El proyecto integral del entorno del Cuarto del Rescate, también desarrollado en el centro histórico de la ciudad de Cajamarca y por iniciativa de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, comenzó en el año 2019 con la recopilación histórica del recinto inca. Este proyecto se encuentra en su primera temporada de excavación teniendo un plan de trabajo proyectado hasta finales del año en curso.

2.¿Qué objetivos persiguen?

El desarrollo de ambos proyectos arqueológicos tiene como fin principal entender el desarrollo cultural del valle de Cajamarca y revalorar la historia local, con la finalidad de inculcar en la población el sentido de pertenencia con su patrimonio y el aprovechamiento de este para su desarrollo sostenible.

De esta manera, el proyecto arqueológico de la Colina Santa Apolonia tiene como objetivos determinar la secuencia de ocupación, la caracterización del sitio y su relación con los sitios de Cajamarca que se ubican en el valle. Del mismo modo, el proyecto integral del en-

torno del Cuarto del Rescate tiene como objetivo entender la funcionalidad del entorno inmediato a este recinto y definir la presencia inca en la ciudad antes, durante y después de la conquista.

3. ¿Quiénes conforman ambos proyectos? Ambos proyectos se realizan con la participación de arqueólogos y especialistas en trabajos con el patrimonio cultural como: arquitectos, ingenieros, geólogos, guías de turismo, profesores, artistas, artesanos y sociedad civil voluntaria organizada.

Es importante recalcar que, como proyecto arqueológico, estamos generando oportunidades laborales a la población local dinamizando la economía familiar de cada una de las personas que intervienen en las diferentes etapas de investigación. Gran porcentaje de todo este equipo humano, en ambos proyectos, está integrada por mujeres.

Este trabajo en conjunto está orientado a objetivos específicos e hipótesis que rigen la investigación en cada sitio.

4. ¿Qué dificultades se encontraron antes, durante y después de la intervención en ambos sitios?

La intervención en estos sitios no presentó muchas dificultades, de hecho, sólo en el caso del proyecto integral del Cuarto del Rescate, inicialmente se presentaron inconvenientes para intervenir en el predio que forma parte de la Sociedad de Beneficencia Pública de Cajamarca.

5. ¿Cómo se resolvieron dichas dificultades?

Dado que el proyecto integral del Entorno del Cuarto del Rescate fue considerado de interés regional, la Municipalidad Provincial, el Go-

“El proyecto arqueológico de la Colina Santa Apolonia, con sus 2000 años de historia, revela su importancia como centro ceremonial estratégico en el valle.”

8 ARQUEOLIZÁNDONOS

Solsiré Cusicanqui Directora

bierno Regional y la Sociedad de Beneficencia de Cajamarca, firmaron un convenio interinstitucional en el que se autoriza la ejecución del proyecto como parte de actividades culturales y turísticas que fomenten el desarrollo de la ciudad, promoviendo, a futuro, nuevos circuitos turísticos y espacios culturales donde se muestre la riqueza histórica de Cajamarca, dada su ubicación en el centro de la ciudad y el valor histórico – social.

6. ¿Qué tipo de apoyo recibieron?

Ambos proyectos reciben el financiamiento económico por parte de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. De igual manera, se cuenta con el apoyo académico y de investigación de la Universidad de Harvard y Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC). La empresa privada también se ha hecho presente para la implementación de equipos para el laboratorio de arqueología.

Un aspecto importante que mencionar es el apoyo civil con el que se cuenta para el desarrollo de ambos proyectos. Creemos que involucrar a la sociedad es muy importante. Por eso tenemos como prioridad fomentar su participación en todo nuestro proceso de investigación. Muchos voluntarios, ya sean vecinos, jóvenes, estudiantes, profesores, artesanos, de forma individual o como colectivos civiles, están prestos para apoyar en la realización de las actividades arqueológicas, así como otras actividades culturales como capacitaciones, guiados, talleres, ferias y más.

7. ¿Qué resultados tienen de ambos sitios de manera preliminar?

Los resultados, a nivel arqueológico, sin duda son importantes. En Santa Apolonia se ha definido una larga ocupación de 2000 años antes de la llegada de los incas al valle. Su ocupación inicia en el periodo formativo (1200 – 50 a.C.) hasta la fase Cajamarca Tardío (950 – 1470 d.C.). Esta evidencia arqueológica, también, nos permite inferir que Santa Apolonia fue un importante centro ceremonial, ubicado estratégicamente en el centro del valle.

El proyecto integral del entorno del Cuarto del Rescate presenta restos arquitectónicos que se asocian al mismo. Además de restos de ocupación colonial y republicana, que sin duda permitirán entender el desarrollo de la ciudad posterior a la conquista hispana.

8.¿Se tiene la planificación de próximas temporadas o proyectos dentro de Cajamarca?

Ambos proyectos arqueológicos cuentan con gran potencial para su intervención, por esta razón, es importante trabajar de manera gradual, conjunta e interinstitucional como lo hemos venidos haciendo.

En el caso del proyecto integral del Cuarto del Rescate, el proyecto arqueológico se complementa con un proyecto arquitectónico que tiene como fin la creación de un centro cultural, por lo cual aún no se puede definir si habrá una próxima temporada. Pero queda claro que es de gran importancia que la haya, por el bien del desarrollo sociocultural de la región Cajamarca, y de nuestra nación.

En la Colina Santa Apolonia, se espera retomar las excavaciones en los próximos años, ya que se tiene proyectado tener unidades arqueológi-

cas expuestas para los visitantes; además de la creación de un centro de interpretación donde se muestren los resultados de los trabajos realizados.

Estos trabajos arqueológicos, se desarrollan con un equipo formado por jóvenes arqueólogos que buscan abrir su camino en la investigación, por lo que se espera que a futuro inicien nuevos proyectos arqueológicos no solo en el valle, si no en territorios vecinos que permitan entender su relación con los Caxamarca.

9. Si requieren algún tipo de voluntariado arqueológico o si se necesita información más profunda de las investigaciones ¿dónde pueden contactarse o ver dicha información? Como parte de las actividades de difusión, am-

bos proyectos cuentan con redes sociales en Facebook e Instagram: Intervención Entorno Cuarto de Rescate y Proyecto de Investigación Arqueológica de la Colina Santa Apolonia, donde se publican notas sobre los hallazgos, visitas, talleres, ferias, conferencias y voluntariados que se realicen en cada sitio

Desde “Arqueolizándonos” felicitamos ambos proyectos, agradecemos su tiempo y el espacioparalaentrevistaydeseamoslosmejores éxitos en esta contribución a la arqueología.

Edición:GrupoArqueolizándonos

9

ARQUEOLIZÁNDONOS

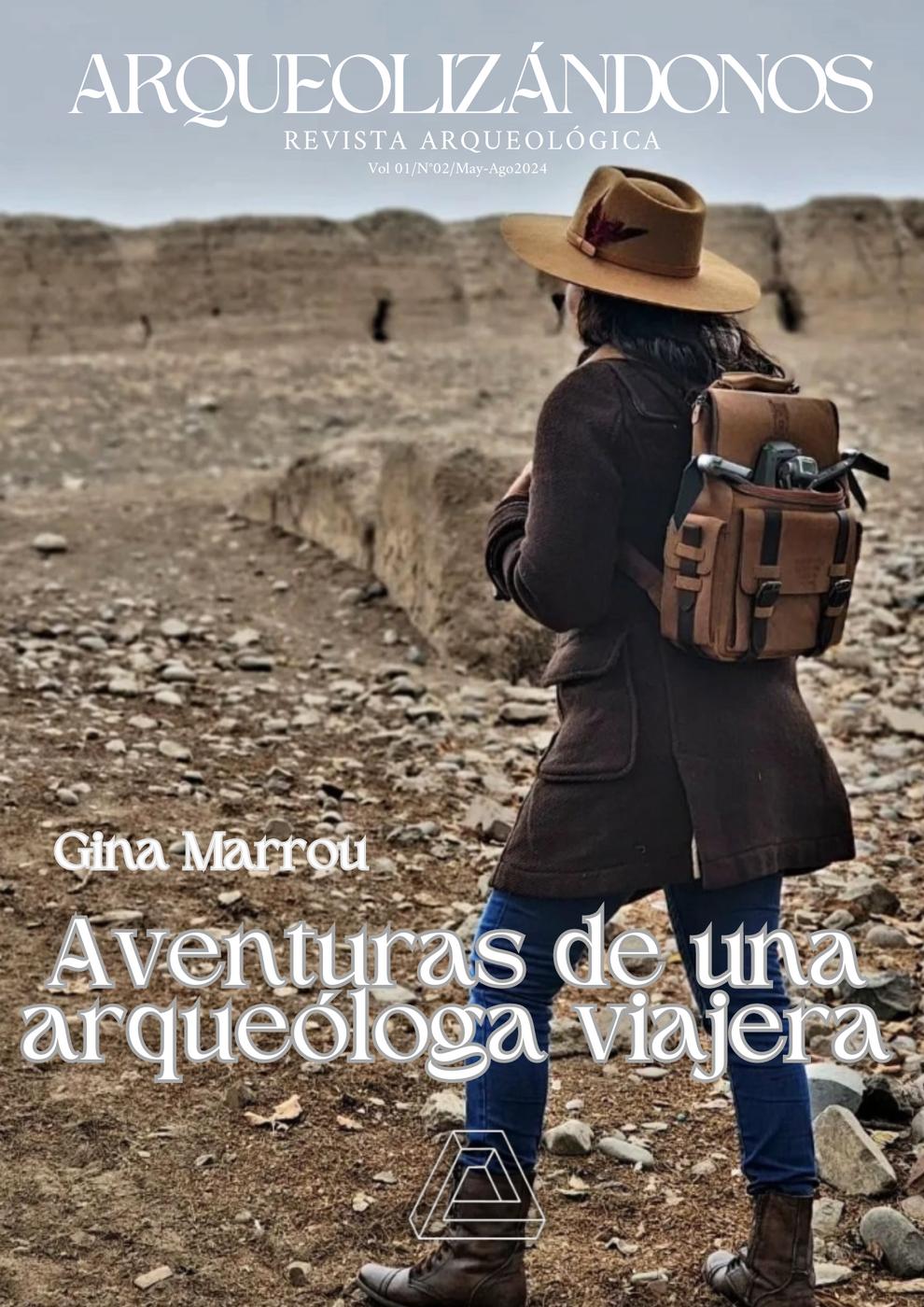

GINA RAFAELA MARROU DÍAZ

ENTREVISTA

“Aventuras de una arqueóloga viajera”

La arqueología ha tenido grandes aportes, dentro de estos resaltan figuras que hacen de este campo un emocionante viaje; pero de los tantos, hoy tenemos a la arqueóloga que literalmente viaja por la arqueología para mostrarnos sus aventuras y que, por supuesto nos da la idea correcta de que la investigación, protección y contribución con el patrimonio arqueológico es, más que un compromiso, una pasión.

La licenciada Gina Rafaela Marrou Díaz es arqueóloga de la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima, actualmente es quien lidera la empresa SEDASAR. Desde aquí colabora con empresas privadas y públicas en diversos sectores promoviendo la protección del patrimonio arqueológico e histórico. También es autora del libro “Quebrada El León: Entre murallas, canales y caminos I”. Además, nos deja conocerla un poco más y lo que hace dentro del campo arqueológico a través de su plataforma @diariodeunaarqueólogaviajera. también hace vuelos de dron con fines educativos, y actualmente cursa una maestría en Conservación del Patrimonio Edificado en la Universidad Nacional de Ingeniería. Es directora del proyecto arqueológico “Huaca Cobián” y coordinadora de la escuela de campo de arqueología de la Universidad Federico Villarreal. Presentamos esta entrevista con el objetivo de difundir el trabajo de la arqueóloga Gina Marrou, sus contribuciones y algunos datos curiosos sobre la excelente persona, madre, mujer y gran profesional que representa dignamente a las arqueólogas del Perú.

17 ARQUEOLIZÁNDONOS

ARQUEOLIZÁNDONOS 10

1. ¿Cómo comenzó tu interés en la arqueología y qué te llevó a combinarlo con la influencia en redes sociales?

Mi interés en la arqueología comenzó desde pequeña, influenciada por mi entorno y mi curiosidad innata. Crecí cerca de un sitio arqueológico en Chaclacayo, lo que despertó mi fascinación por los sitios arqueológicos. La emoción de explorar, jugar e imaginar sus secretos ha sido mi motivación desde entonces. Recientemente, decidí combinar el amor por mi carrera con el poder que actualmente tienen las redes sociales. Utilizo diversas plataformas como herramientas para compartir mi trabajo, tratando de preservar, de manera digital, el patrimonio arqueológico y conectando con una audiencia más amplia.

2. ¿Qué tipo de contenido compartes en tus redes sociales para educar y entretener a tu audiencia sobre arqueología?

Me encanta compartir contenido variado sobre arqueología. Desde fascinantes sitios arqueológicos hasta las últimas tecnologías utilizadas en nuestra disciplina, encontrarás un poco de todo. También me gusta compartir curiosidades, temas polémicos y discutir diferentes enfoques educativos relacionados con la arqueología.

3. ¿Cuál crees que es el impacto de las redes sociales en la divulgación y popularización de la arqueología?

Es multifacético, estas herramientas permiten a los arqueólogos y a los entusiastas de la arqueología llegar a una gran audiencia de manera inmediata. Las redes sociales, en general, ofrecen una variedad de formatos que hacen que la información arqueológica sea más agradable para personas de todas las edades y niveles de conocimiento, fomentando la interacción directa entre los arqueólogos y el público, además de motivar a más personas a considerar seguir la carrera de arqueología o campos afines.

4. ¿Has enfrentado desafíos al intentar transmitir información precisa y completa sobre arqueología en un formato más ami gable para las redes sociales? Si, muchos. Adaptar la información a un for mato accesible para redes sociales a veces hace que se pierda precisión. Muchos, suelen ser sensacionalistas con los descubrimientos ar queológicos, alimentando la reproducción de información errónea o seudociencia. A pesar de todo ello, hemos ingeniado maneras crea tivas para superar estas barreras y compar tir información precisa y completa.

5. ¿Qué consejos le darías a alguien que quiera seguir tus pasos combinando la arqueología con la influencia en redes so ciales?

Sé tú mismo, pero trata de hacer un conteni do original con algo que caracterice tu trabajo. Sé auténtico, entretenido, investiga siempre y verifica tus fuentes, construye una comunidad comprometida, colabora con otros profesiona les, mantén la ética profesional y sé paciente y constante en tu esfuerzo. Con pasión y dedi cación, podrás compartir la fascinación por la arqueología y construir una presencia significativa en las redes sociales.

6. ¿Cuál ha sido la reacción de la comu nidad arqueológica ante tu trabajo en redes sociales?

En general, ha sido bastante positiva. Muchos arqueólogos reconocen el valor de utilizar las redes sociales como una forma de llegar a un público más amplio, transmitir educación sobre la importan cia de la arqueología en el Perú y pro mover la conservación del patrimonio cultural. Además, las redes sociales han facilitado la colaboración y el in tercambio de ideas entre arqueólogos de diferentes partes del mundo.

“Mi interés en la arqueología comenzó desde pequeña, influenciada por mi entorno y mi curiosidad innata.”

11 ARQUEOLIZÁNDONOS

Gina Marrou

“Utilizo diversas plataformas como herramientas para compartir mi trabajo, tratando de preservar, de manera digital, el patrimonio arqueológico y conectando con una audiencia más amplia.”

7. ¿Cómo seleccionas los temas arqueológicos que compartes en tus redes sociales?

Tenemos temas arqueológicos que son muy relevantes, como:

Eventos o fechas importantes, descubrimientos recientes, temas de debate en la comunidad arqueológica y, en algunos casos, nuevos sitios arqueológicos que logro encontrar con el dron. Esto genera variedad e interés en la audiencia y a través de los comentarios se fomenta la participación del público.

8. ¿Qué papel crees que juegan las redes sociales en la preservación y protección del patrimonio arqueológico?

Desempeñan un papel importante en la preservación y protección del patrimonio arqueológico al aumentar la conciencia pública, facilitar la vigilancia y denuncia de actividades ilegales, educar al público, promover buenas prácticas y movilizar recursos para diversas intervenciones arqueológicas.

9. ¿Cuál ha sido la publicación en redes sociales relacionada con la arqueología que más impacto ha tenido en tu audiencia?

En general, los nuevos hallazgos y descubrimientos arqueológicos son publicaciones que tienen mayor impacto en la audiencia de las redes sociales debido a su naturaleza novedosa, reveladora y narrativamente cautivadora.

10. ¿Qué proyectos o colaboraciones futuras tienes planeadas que combinen la arqueología con la influencia en redes sociales?

Tengo varios proyectos y colaboraciones planeadas. Por ejemplo, estamos “ad-portas” de brindarles nuestra propia biblioteca digital, la cual será una excelente manera de preservar y compartir recursos educativos sobre arqueología. Además, nuestro portal de sitios arqueológicos en 3D, donde proporcionaremos una experiencia inmersiva a todo público.

11. ¿Como gerente de SEDASAR, ¿cómo equilibras tu tiempo entre la gestión empresarial y tus proyectos arqueológicos?

¡Con estrategias!

Una programación estructurada y mi autocuidado (descansar, hacer deporte y una alimentación saludable). Con ello, puedo encontrar un equilibrio entre mi papel como Gerente

General y mis proyectos arqueológicos personales, permitiéndome cumplir con éxito mis responsabilidades profesionales y perseguir más sueños.

12. Sabemos que tienes familia, ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentas como madre de dos niñas y profesional activan en el

campo de la arqueología?

El tiempo de calidad con mis hijas es un desafío constante. Como mamá de dos niñas, enfrento una responsabilidad adicional requiriendo un equilibrio aún más delicado entre mi vida laboral y mis responsabilidades familiares, pero siempre tengo ayuda de mi mamá y pues de todas maneras intento estar el mayor tiempo posible con ellas.

13. Como directora del Proyecto de Investigación Arqueológica “Huaca Cobián”, ¿Puedes compartir algunos detalles emocionantes sobre los hallazgos o descubrimientos recientes?

Claro. Hemos encontrado una variedad de materiales, como: fragmentaría de cerámica, material lítico, restos orgánicos y óseos, que nos están ayudando a comprender el modo de vida del grupo social vivió en Cobián. Por último, tenemos dos contextos funerarios, los cuales están en proceso análisis.

14. ¿Qué te llevó a asumir el papel de coordinadora de la escuela de campo de la UNFV y cuál crees que es su importancia para la formación de futuros arqueólogos?

Es una forma de retribuir a mi alma mater la formación que me dio, además desde mis primeros días como estudiante hasta mi papel actual como coordinadora de la escuela de campo, veo de primera mano el compromiso y la dedicación de nuestros estudiantes y profesores, quienes, a pesar de las limitaciones, trabajan arduamente para alcanzar sus metas académicas y contribuir al campo de la arqueología. Me enorgullece ser nuevamente parte de esta comunidad universitaria y ver el éxito de nuestros estudiantes en este proyecto, me llena de alegría y gratitud. Espero con ansias el lanzamiento del libro PIA Cobián ver cómo nuestro equipo y comunidad continúa creciendo y prosperando para el futuro arqueológico.

15. ¿Cómo surgió la idea de escribir el libro “Quebrada el León” y qué aspectos destacados podemos encontrar en él?

El libro fue el resultado del Proyecto de Rescate Arqueológico PRA2 – Sector 1, el cual se ejecutó en el Paisaje Arqueológico de uno de los tramos del camino longitudinal de la costa. Este ejemplar incluyó material inédito, desde fotografías del año ‘45 hasta modelos tridimensionales. Siempre fue nuestro objetivo resaltar la evolución tecnológica del registro arqueológico y lo práctico que resulta acceder a él, a través de plataformas visibles, como celulares.

16. ¿Cómo integras el uso de drones en tu trabajo arqueológico y qué beneficios aporta esta tecnología a tus investigaciones?

El uso de drones nos proporciona una perspectiva aérea única de los sitios arqueológicos, lo que nos permite mapear y documentar el área de manera más precisa y detallada. Esto es especialmente útil en áreas extensas o de difícil acceso, donde los métodos tradicionales de mapeo pueden ser limitados o ineficientes.

Los drones nos permiten obtener imágenes de alta resolución y datos tridimensionales de los sitios arqueológicos, lo que nos ayuda a identificar patrones que podrían pasar desapercibi-

12 ARQUEOLIZÁNDONOS

dos desde el nivel del suelo, esto puede incluir la detección de estructuras enterradas. Otro beneficio importante del uso de drones es su capacidad para realizar levantamientos topográficos precisos y generar modelos digitales del terreno. Esto nos ayuda a comprender mejor la topografía del sitio arqueológico y a visualizar cómo ha cambiado a lo largo del tiempo, lo que puede proporcionar información valiosa sobre la adaptación social.

17. ¿Cuáles son tus principales objetivos profesionales y personales para el futuro en relación con tus múltiples roles y responsabilidades?

En relación con mis objetivos:

Uno de ellos, es búsqueda de nuevas oportunidades para seguir contribuyendo al ámbito de la investigación de proyectos arqueológicos y actividades educativas. Además, busco estar a la vanguardia de la tecnología, con mis investigaciones arqueológicas y los servicios que brinda SEDASAR. Con ello, obtengo resultados innovadores y contribuyo al conocimiento ya existente. Y pues, en última instancia, poder ser una fuente de inspiración y motivación a jóvenes y estudiantes de arqueología, compartiendo mi pasión y demostrando que es posible alcanzar el éxito en múltiples roles y responsabilidades.

18. ¿Cómo crees que tus diversas experiencias y roles contribuyen a enriquecer tu perspectiva y enfoque en el campo de la arqueología? Me proporcionan una base sólida de conocimientos, habilidades y valores que me permiten abordar los desafíos de manera integral y efectiva. Esto me ayuda a ser una arqueóloga más completa y comprometida con mi trabajo.

Muchas gracias a la arqueóloga Gina Marrou, gracias por su tiempo, apoyo y disposición en todo lo que respecta a la segunda edición de la revista, esperamos seguir viéndola en sus redes sociales Facebook, Instagram, Tik Tok @diariodeunaarqueologaviajera con todas las novedades en sus actividades y contribuciones arqueológicas. El grupo de la revista “Arqueolizándonos” le desea los mejores éxitos en todo lo que hace.

13 ARQUEOLIZÁNDONOS

NUEVO PROYECTO

LOS ALBORES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA GUADALUPE, VALLE DE JEQUETEPEQUE

Dos destacados arqueólogos, Alicia Espinosa y Jefrin Ascencio Falla, comparten sus investigaciones sobre la historia y la cerámica andina en un importante proyecto de investigación arqueológica en Guadalupe.

ARQUEOLIZÁNDONOS 14

El norte es un lugar que tiene mucho que ofrecer para el campo arqueológico, esto se viene demostrando en los múltiples proyectos de investigación. Además de las informativas ponencias y publicaciones, siguiendo este afortunado momento en cuanto a contribuciones arqueológicas, tuvimos el agrado de conversar con dos investigadores:

La arqueóloga Alicia Espinosa, doctora en Arqueología por la Universidad Paris 1 Panthéon - Sorbonne (Francia), actualmente es investigadora de postdoctorado en el laboratorio Archéologie des Amériques (UMR 8096, CNRS), financiado por el programa ACCESS ERC de la Agencia de la Investigación Francesa. La doctora Alicia Espinoza centra su estudio en la trayectoria histórica de las poblaciones andinas nativas, con especial atención a los cambios en los métodos de producción cerámica desde un enfoque tecnológico, en particular durante los periodos de transición. Es autora de varios artículos en revistas científicas como Latin American Antiquity, y en 2023 publicó un libro dedicado a las tradiciones alfareras de las culturas

Virú-Gallinazo y Mochica.

También contamos con el arqueólogo Jefrin Ascencio Falla, quien es bachiller y licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional de Trujillo, maestro en Arqueología con mención en Estudios Andinos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su línea de investigación se centra en la Arqueología Histórica y la Arqueología del Paisaje, siendo estos enfoques aplicados en sus estudios sobre las sociedades que habitaron en la costa norte y la sierra norcentral peruana durante el periodo colonial. Actualmente es profesor de la Escuela Profesional de Arqueología de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Ambos investigadores en esta ocasión nos han proporcionado información sobre este importante proyecto de investigación arqueológica Guadalupe, el cual codirigen. Hicimos la entrevista con el objetivo de difundir sus resultados dentro de la primera temporada de excavación del año 2023.

1. En términos de contextualización ¿Qué nos puedes contar sobre el proyecto de investigación arqueológica Guadalupe?

El proyecto de Investigación Arqueológica Guadalupe se desarrolló en el sitio arqueológico prehispánico y colonial denominado como Anlape, también conocido como el pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe o Pueblo Namul, el cual se encuentra ubicado en el distrito de Guadalupe, de la provincia de Pacasmayo, departamento de La Libertad. El sitio fue ocupado desde el periodo prehispánico hasta el periodo colonial (1561 d. C. –1619 d. C.)., esta última ocupación se encuentra relacionada a la presencia de un santuario religioso, a partir del cual se difundió el culto a la Virgen de Guadalupe por la orden de los Agustinos.

Nuestro proyecto comenzó a gestarse en el año 2019 con la intención de excavar el sector colonial y el sector prehispánico del lugar. Lamentablemente, la pandemia impidió que pudiéramos ejecutar el proyecto conforme se había planeado. No obstante, con la inversión económica de los directores y el apoyo de la

actual gestión de la Municipalidad Distrital de Guadalupe (a cargo del Burgomaestre Juan Castañeda Llanos), de los pobladores de Guadalupe y de los arqueólogos integrantes del proyecto, es que pudimos realizar la primera temporada de excavación en julio del 2023 (Ascencio y Espinosa, 2024).

2. ¿Cuáles son los objetivos principales de esta investigación?

Desde el punto de vista académico, tenemos diferentes objetivos de investigación, entre los que resalta el definir la secuencia ocupacional y las actividades socioculturales que se desarrollaron en el sitio arqueológico Anlape desde el periodo prehispánico al periodo colonial. Asimismo, pretendemos identificar las estrategias, respuestas y negociaciones entre los españoles y la población local que habitaron este escenario entre 1561 d.C. hasta 1619 d.C., momento en el que se abandona el lugar tras el terremoto de San Valentín, denominado así por haber ocurrido el 14 de febrero. Finalmente, otro fin corresponde a determinar el comportamiento doméstico de la orden religiosa de los Agustinos en los espacios del monasterio.

3. ¿Cuál ha sido el enfoque principal durante la excavación?

La presente investigación se enmarca en dos enfoques teóricos y metodológicos: El primero corresponde a la disciplina de la Arqueología Histórica, mientras que el segundo abarca la denominada Arqueología Comunitaria. Lo in-

“El proyecto de Investigación Arqueológica Guadalupe

se desarrolló en el sitio arqueológico prehispánico y colonial denominado

como Anlape, también conocido como el pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe o Pueblo Namul”

15 ARQUEOLIZÁNDONOS

teresante e importante es que, ambos enfoques poco a poco están teniendo un realce académico y social en los proyectos arqueológicos llevados a cabo en el Perú.

La primera temporada se ha dedicado a definir por primera vez la secuencia ocupacional de la iglesia, abriendo una unidad de excavación en la zona correspondiente a la entrada principal. A través de esta intervención se ha definido dos momentos ocupacionales de la colonia: El primero corresponde al piso de la iglesia y su arquitectura asociada, mientras que el segundo momento se trata de la reocupación funeraria de la iglesia posterior a su abandono en 1619 (que se caracteriza por una gruesa capa de derrumbe de los adobes y ladrillos provenientes de los muros de la iglesia).

Por otro lado, a través de la Arqueología comunitaria hemos podido construir las bases culturales con los diversos actores sociales del distrito de Guadalupe.

4. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar en este sitio arqueológico en particular?

Ha sido una experiencia enriquecedora desde el punto de vista académico y social. Desde lo académico registramos arqueológicamente diferentes datos que habían sido obviados por la documentación escrita. Dentro de lo social ha sido satisfactorio encontrar un apoyo local por parte de la población y las autoridades de turno, esto nos ha permitido generar un fuerte vínculo social en vías del desarrollo cultural de

5. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos que han enfrentado durante la excavación? Quizás, el mayor desafío para la primera temporada haya sido el económico. Si bien es cierto que tuvimos diferentes tipos de apoyo, sólo pudimos excavar una parte de todas las unidades de excavación que se habían considerado. Sin embargo, ahora contamos con un importante financiamiento otorgado por la Agencia de la Investigación Francesa bajo el programa ACCESS ERC, el Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de Francia y del Instituto de Ciencias Humanas y Sociales del Centro de Investigación de Francia, esto nos permitirá investigar en Anlape hasta el año 2027.

Adicionalmente, la Municipalidad Distrital de Guadalupe se ha comprometido en seguir colaborando con las investigaciones arqueológicas que se realizarán en las siguientes temporadas.

6. ¿Qué tipo de hallazgos, artefactos o estructuras han descubierto hasta ahora?

La Unidad de Excavación se ubicó estratégicamente en el acceso noreste de la iglesia colonial, registramos una ofrenda de más de 1300 cuentas coloniales y la presencia de diversos elementos arquitectónicos que funcionaron durante el uso de la iglesia. También se identificaron contextos funerarios coloniales que fueron depositados después del abandono del lugar, es decir, exactamente sobre la capa de

derrumbe de la iglesia.

7. ¿Qué significado tienen estos hallazgos para la comprensión de la historia de la región?

El Periodo Colonial de Guadalupe y del valle de Jequetepeque en general, sólo se conocía por importantes investigaciones desarrolladas desde la Historia, siendo quizás, las investigaciones de Manuel Burga (2019), Susana Aldana (2006) y Javier Campos y Fernández de Sevilla (2022) los más importante desde un punto de vista regional.

De hecho, nuestras investigaciones están generando una visión alterna sobre los comportamientos socioculturales de las comunidades locales y españolas que habitaron el asentamiento colonial de Nuestra Señora de Guadalupe o Anlape, comportamientos que fueron obviados en los registros históricos. Por otro lado, uno de los objetivos del futuro proyecto es identificar arqueológicamente los asentamientos coloniales del valle de Jequetepeque y la interacción de estos durante el periodo colonial temprano y medio.

8. ¿Han encontrado evidencia de interacción cultural o comercial con otras civilizaciones antiguas?

El periodo colonial es un momento clave durante el cual los intercambios se reestructuraron dentro de una dinámica mundial. En este contexto, los proyectos en Arqueología Histó-

Guadalupe.

16 ARQUEOLIZÁNDONOS

rica suelen encontrar productos europeos o de otras regiones del mundo e incluso de las Américas. Uno de estos testigos de intercambios al nivel mundial es la presencia de mayólica de Panamá, cuentas de vidrio venecianas, y porcelana china, como se pudo encontrar en Magdalena de Cao en el valle de Chicama (Quilter, 2020).

Para el caso de Anlape, la primera temporada ha podido demostrar la presencia de cuentas venecianas en un depósito debajo del piso de la iglesia, y porcelana china en los rellenos de la iglesia (aunque será necesario realizar análisis de composición para comprobarlo). En esta línea, es posible profundizar en qué medida los ocupantes del sector colonial de Anlape estaban integrados en las nuevas redes de intercambio durante el periodo colonial.

9. ¿Cómo creen que este proyecto arqueológico puede impactar la comprensión general de la historia de la región?

El mayor desafío es demostrar que la historia del periodo colonial se ancla dentro de la trayectoria histórica de las poblaciones andinas que habitaron estos espacios desde el periodo prehispánico.

Se trata de dos disciplinas con sus propios enfoques metodológicos y problemáticas, pero en realidad los especialistas de ambos periodos comparten más intereses comunes de lo que pensamos.

Como arqueólogos, debemos cambiar de perspectiva teórica y pensar en la continuidad cultural, así como en las rupturas entre los dos periodos; además de crear espacios de conversación entre los especialistas del periodo prehispánico y colonial.

Nuestro proyecto brindará información inédita sobre el comportamiento de las poblaciones del valle durante el primer siglo del periodo colonial y también permitirá registrar y proteger los sitios coloniales, los cuales se podrán poner en valor por las autoridades locales y nacionales.

10. ¿Cuáles son los planes para futuras temporadas de excavación?

La temporada del 2024 se centrará de nuevo en el sector colonial de Anlape. Planeamos reabrir la unidad de excavación del 2023 para enfocarnos en los contextos debajo del piso colonial. Al mismo tiempo, excavaremos una unidad al centro de la iglesia, para tener datos comparativos sobre la secuencia del edificio y determinar los contextos presentes en esta unidad, así como entender la conexión entre la iglesia y el convento asociado.

Pensamos también ubicar una unidad de excavación en uno de los cuartos del convento. Y posteriormente, en futuras investigaciones se excavarán más cuartos del convento, el altar mayor de la iglesia y el sector prehispánico del sitio.

11. Nombren sólo un descubrimiento inesperado que haya sido especialmente emocionante para cada uno y que haya dado luces a formularse nuevas hipótesis en próximas temporadas.

El descubrimiento más sorprendente e inesperado para nosotros fue el de contextos funerarios posteriores a la ocupación de la iglesia. El edificio se derrumbó en 1619, y los textos históricos nos dicen que el lugar estuvo completamente abandonado hasta finales del siglo XX. Los habitantes se marcharon para fundar en las cercanías la nueva y actual ciudad de Guadalupe. Sin embargo, descubrimos 4 contextos funerarios sobre la capa de derrumbe. Este descubrimiento muestra la continuidad de la ocupación del sitio y los edificios después de su colapso, y sugiere la importancia que pudo haber tenido en las creencias de los habitantes locales. Por lo tanto, las próximas excavaciones tratarán de comprender no sólo la ocupación de la iglesia como tal, sino también su reocupación tras su abandono.

12. ¿Cómo pueden los espectadores o el público en general contribuir o apoyar este

proyecto?

Nos pueden seguir en nuestras redes sociales y compartir nuestras publicaciones (Facebook: PIA Guadalupe e Instagram: piaguadalupe23). Los pobladores locales están siempre invitados para conocer el proyecto y las excavaciones en Anlape. Deseamos realmente sensibilizar a la opinión pública sobre el potencial de este patrimonio histórico para la historia cultural del Valle del Jequetepeque, y animar a las poblaciones a unirse a nosotros en este esfuerzo de protección del sitio frente a las destrucciones modernas.

13. Si hay algún programa de voluntariado, si necesitan practicantes o alguna comunicación con el proyecto para saber más de la investigación dentro del mismo, ¿cómo pueden comunicarse?

El proyecto está inscrito dentro de una fuerte cooperación franco-peruana dirigida por nosotros (Mtro. Jefrin Ascencio y la Dra. Alicia Espinosa), cuyo objetivo es también formar a estudiantes franceses y peruanos en campo, y permitirles realizar investigaciones sobre temas inéditos relacionados con el proyecto. De hecho, contamos con nuestro primer tesista de licenciatura Tomas Solorzano Cervan, egresado de la escuela de Arqueología de la Universidad Nacional de Trujillo.

Por otro lado, el equipo de este año está completo, pero las posibilidades están abiertas para los próximos años. Si desean ponerse en contacto, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales o escribiéndonos a: proyecto.arqueologico.guadalupe@gmail.com.

Desde Arqueolizándonos les agradecemos a ambos directores, la Dra. Alicia Espinosa y Mtro. Jefrin Ascencio, por su tiempo y el espacio que noshicierondentrodesusocupacionesparabrindarnoslaentrevista.Esperamosseguirviendolos frutosdesucontribuciónalaarqueología.Éxitos. Edición:GrupoArqueolizándonos

17 ARQUEOLIZÁNDONOS

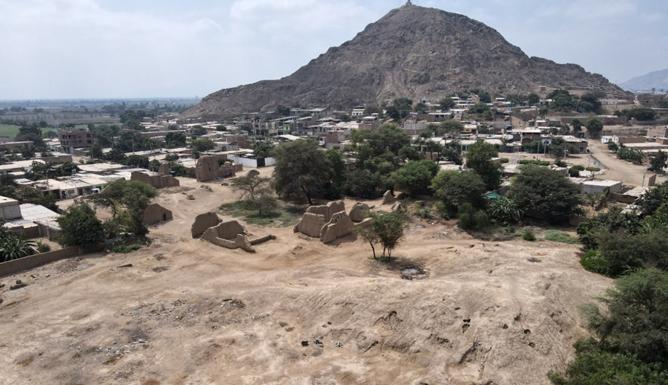

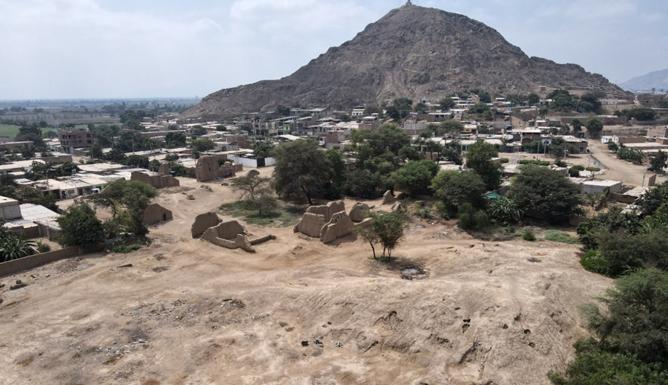

Chukurpus en Huanipapunta:

Un Viaje al Intermedio Tardío de Huancavelica

Ubicado sobre el cerro Huanipapunta, en el pintoresco distrito de Santo Domingo de Capillas en la provincia de Huaytará, departamento de Huancavelica, se encuentra un tesoro arqueológico esperando ser explorado: el sitio arqueológico de Huanipapunta. Este enigmático lugar es un verdadero testamento de la rica historia y cultura que prosperó durante el Período Intermedio Tardío en el centro sur del Perú.

Huanipapunta y sus sectores

El sitio arqueológico de Huanipapunta se divide en tres fascinantes sectores, cada uno con su propia historia por contar.

En el Sector A, se encuentran estructuras circulares que sugieren la presencia de personajes importantes. Estas estructuras, aunque en mal estado de conservación, revelan viviendas de mejor construcción y diseño, posiblemente habitadas por individuos destacados. En lo más alto del cerro, se erigen siete recintos de planta circular con un claro propósito defensivo, indicando la posibilidad de conflictos bélicos en la región durante el Período Intermedio Tardío.

El Sector B alberga estructuras circulares dispersas, muchas de ellas afectadas por la construcción moderna. Entre ellas se destacan ocho recintos funerarios del tipo chullpas, donde se han hallado restos óseos humanos y fragmentos de cerámica, revelando prácticas funerarias de la época.

En el Sector C, en la parte este del cerro, se encuentran 12 estructuras circulares dispersas, así como andenería de carácter agrícola. Este sector es testigo del importante papel que desempeñaba la agricultura en la subsistencia de las antiguas sociedades del Período Intermedio Tardío.

Estos sectores revelan la arquitectura de Huanipapunta además el ingenio y la destreza de las antiguas civilizaciones andinas. Los recintos circulares, construidos con piedras locales unidas con argamasa, muestran un diámetro variable y muros de doble hilera. Además, se observa un sistema defensivo en el Sector A, con un muro de 450 metros de longitud que rodea el área y sugiere una constante amenaza de conflictos bélicos en la región.

Entre las estructuras funerarias del sitio se encuentran las enigmáticas chullpas, recintos

circulares donde se practicaban rituales funerarios. Aunque muchas de ellas se encuentran en estado de deterioro, revelan valiosas pistas sobre las creencias y prácticas funerarias de la época.

Los Chukurpus: Un Enlace con el Pasado

El descubrimiento de similitudes arquitectónicas entre Huanipapunta y otros sitios arqueológicos de la región, como Chocorvo Arma y Wiracocha Perqa, sugiere la presencia de la cultura Chukurpus en el área. Esta conexión nos invita a explorar más a fondo las complejas redes sociales y culturales que caracterizaron al Período Intermedio Tardío en el centro sur del Perú.

El sitio arqueológico de Huanipapunta nos

ofrece una ventana única al pasado, revelando los misterios de una época llena de conflictos, creencias y prácticas culturales. Cada estructura y fragmento encontrado en este fascinante lugar nos acerca un poco más al entendimiento de las antiguas sociedades que una vez poblaron estas tierras. En un mundo moderno en constante cambio, explorar nuestro pasado nos permite apreciar la riqueza y diversidad de la historia humana.

Si deseas el artículo completo o más datos sobre el sitio arqueológico puede comunicarte con el autor: Arqueólogo Martin Adan Claudio Torres

Correo: martinadanclaudio.42@gmail.com

Edición: Grupo Arqueolizándonos

18 ARQUEOLIZÁNDONOS

19 ARQUEOLIZÁNDONOS

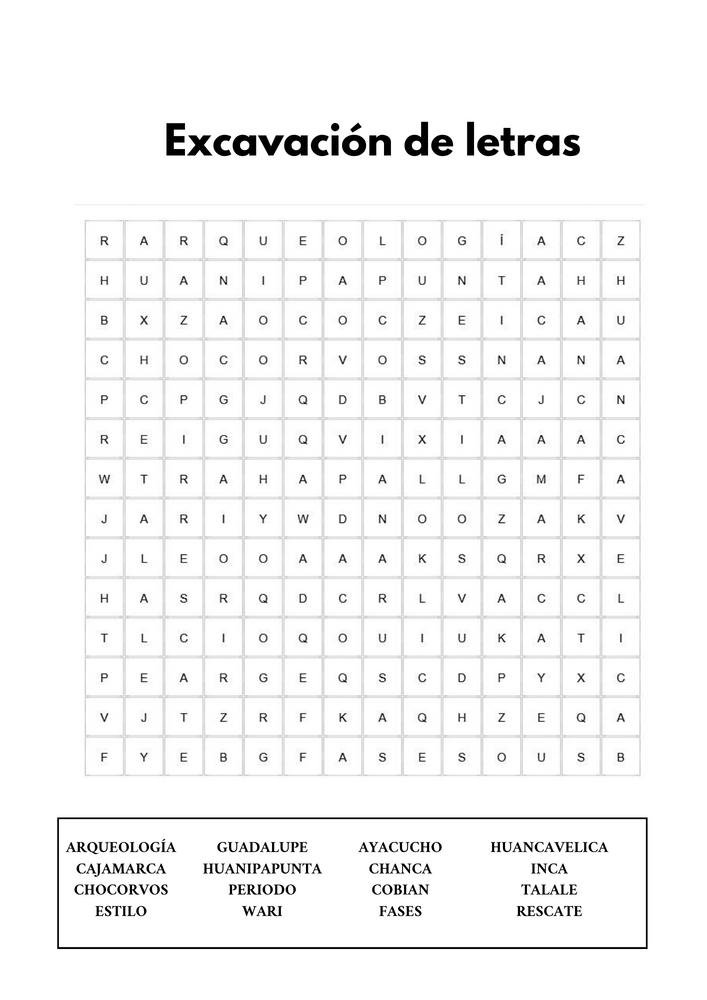

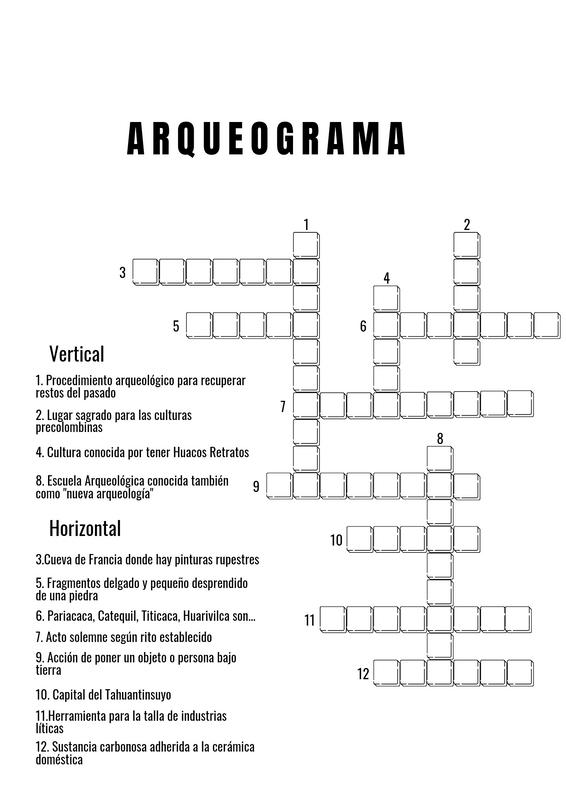

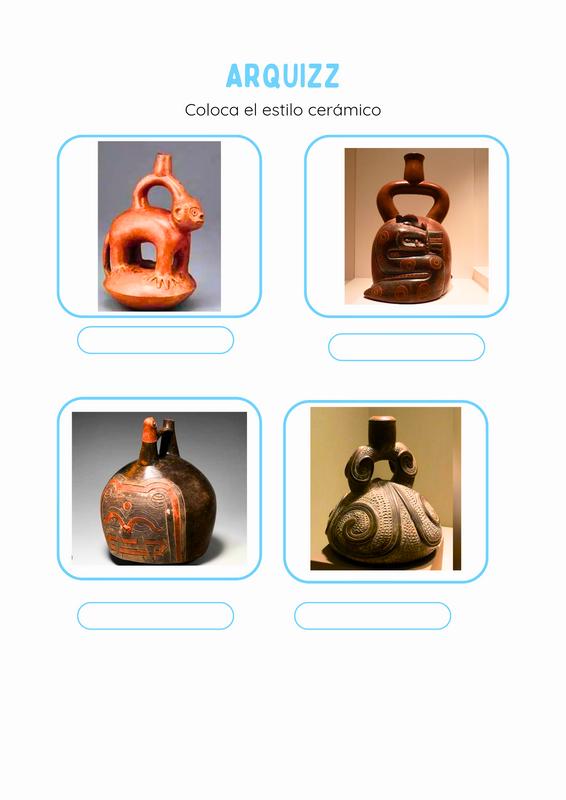

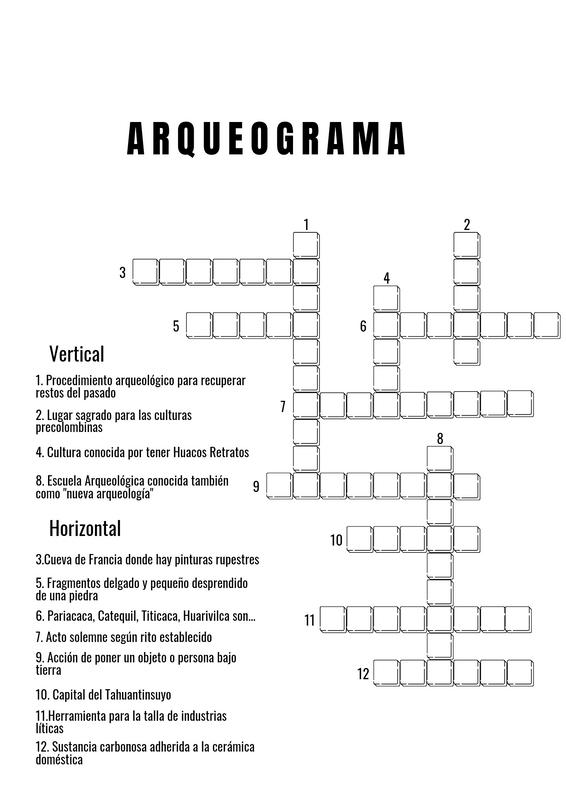

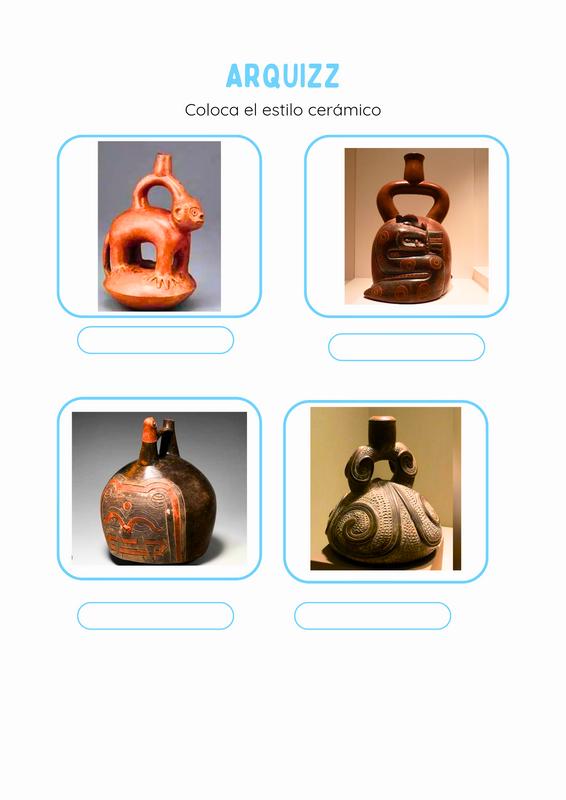

Arqueoamenidades

A R Q U E O L I Z Á N D O N O S

Premia tu preferencia y conocimientos solo sigue estos simples pasos:

1. Síguenos en nuestras redes sociales @arqueolizándonos

2. Coloca o a 5 publicaciones que haya hecho la revista "Arqueolizándonos", comenta 2 de ellas y etiqueta a dos personas en cada comentario.

3. Resuelve las amenidades y envía una foto de la resolución al correo arqueolizandonos@gmail.com

listo, ya estas participando! Escogeremos los 3 primeros en cumplir estos pasos y se llevarán una gran sorpresa Anunciaremos a los ganadores en nuestras redes sociales.

NO VALE ENVIAR A LAS REDES SOCIALES SOLO AL CORREO.

¡Y

22 ARQUEOLIZÁNDONOS