19 minute read

Entre yacimientos y documentos: LA ARQUEOLOGÍA HISTÓRICA DEL NORTE

La arqueología es una ciencia que estudia, describe e interpreta a sociedades del pasado a través de los restos materiales encontrados en diversos yacimientos. Y la historia es el conocimiento del pasado reconocido a través de documentos. Por años se ha abierto una brecha enorme entre ambas ciencias y la diferenciación tanto en estudiantes como en profesionales hace un abismo que separa dos ciencias conjuntas, es ahí donde entra la arqueología histórica, una rama olvidada que recién ha tomado fuerza y que debe ser el aglutinante necesario para que la identidad social de la que tanto nos jactamos sea una realidad.

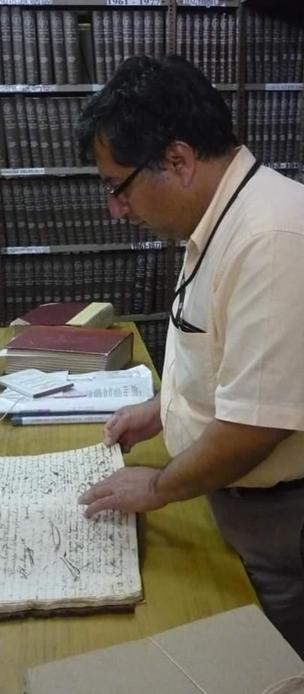

Para cumplir esta misión vemos a diferentes profesionales logrando avances que impresionan día a día, en la ciudad de la eterna primavera, Trujillo contamos con el arqueólogo y Mg. en historia José Juan Castañeda Murga, quién no solo es catedrático en la Universidad Nacional de Trujillo, sino que uno de los pioneros en el estudio de la arqueología histórica en el norte, además de ser autor de diferentes libros describiendo la realidad histórica en el norte en lugares como Lambayeque y Trujillo, además de ser investigador asociado del Museo Arqueológico Nacional Bruning en Lambayeque, Miembro Correspondiente de la Academia Nacional de Historia de Lima, Miembro Académico del Centro de Investigaciones Precolombinas de Buenos Aires. El también arqueólogo es hoy uno de los profesores más valiosos en las materias que imparte en la Universidad Nacional de Trujillo La presente entrevista que sostuvimos trata sobre esta apasionante y recientemente resaltada especialidad, arqueología histórica, la conversación se contextualiza en cómo nace esta curiosidad científica para él y en el norte peruano…

¿Cómo se interesó usted por la arqueología histórica?

En principio porque me gusta la historia. Yo no estudié historia porque acá en Trujillo no había en esa época. Entonces estudié arqueología, fui formado en arqueología prehispánica, y posteriormente realicé una maestría en historia, donde descubrí el campo de la historia de la vida cotidiana, el estudio de la cultura material a partir de las fuentes documentales. Pero algo que me marcó mucho fue el hacer una estancia de investigación en Winterthur Museum, Delaware, en 1997. Se trata de un museo especializado en la cultura material de las trece colonias americanas. Allí pude ver sus artesanías, pero además todo lo que circulaba a nivel mundial en aquella época como la loza, el mobiliario y también de las artes populares de su época colonial e independiente. Entonces dije, “Eso también podría estudiarse aquí en el Perú.

¿Qué considera usted que marcó un antes y un después en el desarrollo de la arqueología histórica en el Perú?

Yo pienso que fue el año 2010, ese año se realizó el I Simposio Internacional de Arqueología Histórica, cuyas actas fueron publicadas por la Pontificia Universidad Católica del Perú en el 2016. Lo trabajos de ese volumen reflejan de parte de los peruanos trabajos de exploración y excavación en sitios históricos. Así como un conocimiento del estilo cerámico. Si bien las intervenciones de sitios históricos ys se dan desde la década del 70, los informes no describen la cerámica, porque había un desconocimiento total de los estilos que llegaron a América en la época virreinal. Pero aún con todo, el arqueólogo argentino Daniel Schavelzon mencionó que para que la arqueología peruana alcance un nivel de desarrollo se necesitaban excavaciones en cien Bodega y Quadra. O sea, excavar intensivamente cien sitios como esa casa solariega.

El problema de la formación ha sido el factor más importante en el retraso de la arqueología histórica en el Perú. Hoy con el internet no hay pretexto, porque uno tiene acceso ahora a los catálogos en línea. Tenemos el catálogo de la Universidad de Florida, hecho por Kathleen Deagan y colaboradores, también el del Centro de Arqueología Urbana de la Universidad de Buenos Aires, hecho por Daniel Schávelzon. Hay otro para Colombia realizado por Mónika Therrien. Bueno, nosotros aquí en Trujillo con mi colega Jerry Solano estamos elaborando también nuestra propia tipología.

¿Y qué nos puede decir sobre la arqueología histórica en Trujillo?

El inicio de la arqueología histórica aquí en Trujillo podemos marcarlo en el contexto del proyecto Chan Chan Valle de Moche dirigido por Michael Moseley, (1969-1972). El año 70 ocurrió el terremoto afectando el centro histórico de Trujillo. El año 1972 a instancias de el arquitecto José de Mesa, quien era jefe de la misión UNESCO, que había llegado a nuestra ciudad e evaluar los daños en los monumentos, pidió a Moseley excavaran en el solar conocido como Casa de la Emancipación. Fueron designados los arqueólogos Carol Mackey y Geoffrey Conrad para excavar allí, y emitieron un informe cortito de dos páginas a máquina, donde describen el hallazgo de una ocupación inka, además de cerámica colonial y un fogón. Posteriormente en la década de los 80, en el marco del programa La Hora de Trujillo (19851990) se intervinieron muchas casas solariegas, excavaron en varias casas: en la Casa Risco, en la Casa Orbegoso, la casa Ganoza y en las iglesias como la Catedral, Belén, Santa Rosa, El Carmen, Santo Domingo; el problema era que los arqueólogos de aquí de Trujillo (y de otras partes del Perú) no tenían la formación para reconocer los tipos y formas cerámicas de la época virreinal. Entonces, claro, describían muchas veces la arquitectura o los contextos prehispánicos, pero el material cerámico era dejado de lado. Un colega me dijo al inquirirle por qué no describía las lozas me contestó “que no era trascendental”. He visto en algún informe con una generalización “cerámica importada”. Hoy sabemos que no toda la cerámica virreinal se importaba, sino que había también una producción en la época virreinal aquí, que imitaba los patrones de otros lugares. Por ejemplo, sabemos que aquí en Trujillo había olleros de Talavera que realizaban trabajos en loza. Pero a nivel latinoamericano el panorama era distinto son los argentinos y los mexicanos quienes empiezan a tomar interés. En Argentina, desde la década del 40, Agustín Zapata Gollán excavó el sitio de Santa Fe, que es como decir la ciudad de Zaña en el Perú. Se abandonó porque el río se salió y se llevó un pedazo de la ciudad y claro, la gente se fue a vivir a otro sitio, cambiaron de locación. Entonces, por allí se empezó a estudiar el material, esa variedad de lozas, vidriados, y demás materiales. Pero va a ser tras el retorno de Daniel Schávelzon que la arqueología histórica en ese país que va a tomar impulso.

Entonces ¿Se puede decir que él hizo como una tipología o se hizo un trabajo meramente descriptivo?

No, ya había tipologías anteriores, hubo desde la década del 1920 se hacen las primeras tipologías, las hacen norteamericanos. Pero en Argentina van enriqueciendo esa tipología. Es más, Zapata Gollán, estudió incluso la influencia africana, porque encuentra diseños que compara con contextos africanos incluso actuales. Utiliza el dato etnográfico de África, de los diseños, por ejemplo, con los escudos en material de arcilla procedente de Santa Fe. Luego, en la década de los 70, en la Universidad de la Florida, se empieza a elaborar una base de datos con los sitios que los norteamericanos ya habían excavado en varios lugares de las Antillas. Y con ese material se empieza a elaborar una tipología para la época colonial; porque para el siglo XIX hay catálogos de fábrica debido al comercio internacional porque la loza, que originalmente es un producto caro, se masifica y se abarata en Inglaterra y se empieza a distribuir a todo el mundo.

Después, se tiene además catálogos de marcas de fábrica, desde la década del 40, había catálogos de las marcas de fabricante, tanto de cerámica como para la loza. Eso ayuda a fechar la loza de 1800. Por ejemplo, hay una loza inglesa, J&G Making. Por ejemplo, el ícono de esta compañía varía en el tiempo. Entonces se sabe, hay un tipo que es de 1890 a 1900, hay otro que es de 1900 a 1920 y así uno puede establecer esa tipología.

Entonces, claro, volviendo al tema de los materiales Trujillanos de los años 80, de las excavaciones, de las casas que se han intervenido en el centro, pero que no se ha descrito el material hasta ahora. Solamente en el informe de las excavaciones de en el Palacio Arzobispal de la autoría de Gabriel Prieto y Carol Rojas se reporta la descripción del material, pero desafortunadamente no se ha publicado.

En Perú es muy difícil encontrar personas que sepan y se guíen exhaustivamente en el catálogo, es importante, una buena iniciativa para Trujillo.

Claro, el desarrollo de esa tipología te permite acercarte a distintas influencias que han llegado a estas tierras, dado que claro, había materiales que se importaban desde Europa, loza de Fayenza, por ejemplo, italiana; de España ni qué decir: las Talaveras. Pero aquí en el Perú también hay una producción que se nutre de tradiciones locales prehispánicas y tradiciones africanas.

Entonces es posible encontrar cerámica de modelo prehispánico, pero vidriado, es por lo que, por ejemplo, hay un estilo chimú-inca-colonial, porque es el estilo chimú-inca: vasijas de dos cuerpos conectados por un asa puente, pero tiene un vidriado o glaseado encima. En el Museo Larco y en el Museo Arqueológico Nacional Bruning hay algunas piezas de ese tipo. De otro lado hasta hace quince años no se hablaba de la arqueología de la presencia africana, es a partir de los trabajos de, Brendan Weaver que se ha reconocido la influencia africana en vasijas hechas en Chincha, claro en haciendas. Las haciendas necesitaban de olleros, sobre todo las haciendas azucareras, porque había que almacenar los caldos, se necesitaba un tipo de vasijas denominadas “hormas”, en la que se vaciaba ya el caldo un poco más purificado, para que continúe purificando gota por gota. Siempre era necesario tener olleros en las haciendas, muchos de estos olleros son esclavos africanos, que les imprimen sus formas. Y como el consumo del tabaco ha sido una costumbre que se difunde desde el descubrimiento de América, llega también al áfrica el consumo del tabaco, entonces la fabricación de pipas por ejemplo de arcillas, como es en el caso lo que se ha encontrado aquí en el centro histórico, lo que hemos reportado, tiene diseños africanos.

Mi colega Jerry Solano Calderón ha podido identificar huellas de fabricación de manufactura hechas por africanos, aquí en Trujillo, un soporte de vela es lo que Jerry ha identificado, además de marcas cosmográficas Bakongo bueno de ahí viene pues esta riqueza que tiene la arqueología histórica, que llega hasta nuestros días.

En Trujillo estamos revisando materiales del centro histórico, materiales que no fueron estudiados en su momento, pero que ahora podemos hacerlo gracias al aprendizaje de las formas que llegan en la época virreinal. Pero en otros lugares han avanzado tanto que hay una arqueología industrial, que estudia fábricas abandonadas, molinos o siderúrgicas, por ejemplo, que han entrado en desuso, o ferrocarriles, pero aquí todavía estamos construyendo esto,

Ahora la arqueología histórica, metodológicamente, claro que está ligada a la historia, pero también está ligada a la arquitectura, el arqueólogo que desea dedicarse a la arqueología histórica tiene que conocer mucho de arquitectura de tiempos históricos, arquitectura virreinal, republicana, de tipo industrial, formarse y familiarizarse con las técnicas constructivas que llegan, con las que continúan desde tiempos prehispánicos.

Así mismo, la decoración que tienen estos edificios, tiene que conocer mucho de iconografía, iconografía cristiana para poder por ejemplo leer la fachada de una iglesia, si uno no sabe iconografía cristiana no puedes entiendes lo que hay allí. No puedes entender por ejemplo como en Guamán, por qué hay dos sirenas ubicadas en las enjutas, que es lo que me quiere decir esa fachada: la sirena es la representación del pecado en la iconografía cristiana y justo está en las enjutas, a los costados de la puerta, en el marco, entonces que te están diciendo allí, o sea “el camino correcto es para que entres por la puerta del templo a la salvación y no te vayas por los costados”. Conociendo iconografía cristiana puedo reconocer qué santo es el que aparece allí en la fachada de esa iglesia, quiénes están, por ejemplo yo puedo reconocer a San Pedro de Nolasco, San Ramón nonato, el apóstol Santiago. El arqueólogo tiene que familiarizarse con todos esos aspectos.

¿Usted cree que esa educación se puede dar aquí en algún punto?

Si, bueno esperemos que con el cambio de currícula, porque según la ley universitaria se manda que cada cinco años la currícula se evalúe y se hagan las modificaciones correspondientes. Aquí en la Universidad Nacional de Trujillo ya por lo menos algunos profesores estamos promoviendo que haya un curso de Arqueología Peruana V, que sea arqueología virreinal y republicana.

¿Cuáles son los lugares en que más o menos resalta esta arqueología histórica?

Sí, Trujillo es poco, Hay proyectos en Lima, la oficina de Pro Lima tiene sus propios arqueólogos que están excavando en varios sitios. Ojalá tuviésemos en Trujillo un equipo así. En Nazca se está trabajando la arqueología de la esclavitud, y tienen varios artículos publicados.

¿Qué ciudades del Perú debería tener un interés relevante en la arqueología histórica?

Claro, todas las ciudades que se fundaron en la época colonial y los pueblos de reducción indígena, por ejemplo, sé que va a empezar este verano un proyecto español en Santiago de Cao, van a excavar en los solares de baldíos del pueblo.

Cuéntenos, para usted de lo que se ha podido encontrar en cualquier de los lugares donde se ha investigado ¿Hay algún material u objeto que sea muy importante o determinante para la arqueología histórica trujillana?

Bueno en realidad todavía no se hace una excavación sistemática aquí en el centro histórico aquí en Trujillo, pero igual eso no quita el trabajar con los materiales recuperados. Claro, en el pasado no supieron describir (el material), pero aquellos que tenemos interés sí podemos hacerlo. Para eso nos hemos preparado, hemos leído publicaciones al respecto y consultado las colecciones de los museos on line. Entonces, de la experiencia de lo que yo he visto por ejemplo del análisis de material procedente del centro histórico, hemos hecho encontrado material muy interesante, especialmente el tema de la pipa, esa pipa tiene diseños africanos que es el primer dato arqueológico que se reporta de evidencia factual de africanos aquí en Trujillo, a partir de ese diseño. A partir de los materiales recuperados, contamos con fragmentos de loza del Teatro Municipal, de vajilla para niños, así como canicas. Se podría hablar por primera vez de una arqueología de la infancia. La arqueología histórica da la posibilidad de trabajar muchísimos temas: arqueología de la infancia, arqueología del género, la arqueología de la violencia. Se puede hablar incluso hasta de una arqueología de la sexualidad. En Argentina se han excavado prostíbulos, se ha estudiado por ejemplo los grafitis de las paredes de los cuartos, aproximándonos a la mentalidad de los actores de esa época. Se ha hecho estudios de arqueología de la violencia indagando en los métodos represivos del Estado, estudiando los campos de detención y tortura, aquí nuevamente se han rgistrado los grafitis que hacían los detenidos.

Pero eso tiene su origen estudios de psicología, porque hay estudios para grafitis en los baños que han hecho los psicólogos. La arqueología histórica es tan amplia. Profesor, esto ya es un problema social, pero tiene que ver con el tema, todos separamos e identificamos nuestras raíces con los incas evadimos la diversidad cultural, momentos de guerras; no tomamos en cuenta la conquista negociada, hablamos de violencia separándonos de los españoles y no debería ser así, sin esa intervención española, entre otras ya sean anteriores a los incas o posteriores a la conquista, no estaríamos aquí deberíamos tener identidad en todos los aspectos ¿Cuál es su opinión?

Sí, bueno, el Perú es un país multicultural, por ello, tenemos una diversidad de manifestaciones. No se puede construir una identidad en base por decir a un pasado monolítico un pasado inca cuando debajo de los incas hay muchas sociedades, chimús, chachapoyas, lambayeques. Entonces eso, por un lado, y la arqueología histórica nos permite reconocer a nosotros mismos; esa diversidad la podemos ver en los contextos históricos porque vamos a encontrar elementos asiáticos, vamos a encontrar elementos africanos, españoles, de occidente; así como objetos de tradición prehispánica que llega hasta la época colonial.

Por ejemplo, si hablamos del paleteado es una tradición porque atraviesa muchas sociedades, desde Gallinazo, según Christopher Donnan, y que llega hasta hoy.

La arqueología histórica nos permite eso mirarnos creo yo, también a nuestros orígenes. Claro y lo que falta es poner énfasis en la formación y para eso es necesario llevar cursos en la universidad por eso digo que se debe llevar un curso de arqueología histórica. Hoy, por ejemplo, en Arqueología de la UNT, ya se lleva historia del arte, pero es un solo curso, debería hacer dos cursos para poder aprovecharse mejor.

La historia del arte va a permitir el estudio de la iconografía, que es importante que un arqueólogo lo conozca muy bien, o de repente el curso de iconografía y estilística que tienen hacerlo un poco más amplio, ya no dejarlo en lo prehispánico simplemente; sino hacer que trascienda a otros estilos y formas ya más recientes

En el curso de arquitectura igual, no que no sea solamente arquitectura prehispánica. Hay que procurar que los cursos tengan esa continuidad; o el curso de arqueobiología también, ¿porque no incluir una unidad sobre consumo de animales occidentales? En Argentina por ejemplo hubo un biólogo historiador, Mario Silveira, que había publicado una guía para el reconocimiento del consumo de reses. Yo creo que habría que darles ese enfoque a los cursos, un enfoque de continuidad. Por ejemplo, yo tengo el curso de tecnología andina en la UNT; la primera unidad del curso es “obtención y producción de recursos alimenticios”, lo estudio en la perspectiva en el tiempo; por ejemplo la primera unidad hablo del paisaje prehispánico y cómo cambia en la época colonial con la introducción de nuevos cultígenos, como el paisaje va a cambiar radicalmente, y luego entro a técnicas de obtención de alimentos, por ejemplo la recolección de caracoles el consumo de cañanes, pero de la perspectiva etno arqueológica, o sea el dato arqueológico y el dato actual, de cómo hay poblaciones que todavía consumen ello y por ejemplo este año yo he incluido el tema de producción de azúcar, como era la producción de azúcar antiguamente, entonces para enseñarle los tipos de trapiche, los tipos de molinos que tienen. Entonces les doy trabajos a los alumnos un grupo de alumnos ha trabajado el tema de molienda que ha incluido desde el batán de mano, hasta los molinos de trigo; eso es de piedra circular y los molinos de mano, entonces esa perspectiva le estoy dando al curso de tecnología.

La arqueología histórica está renaciendo ¿Qué debería haber a parte de esta introducción que usted está haciendo?

La arqueología histórica en el Perú está creciendo cada vez más y eso es bueno. Yo siempre he dicho anteriormente que las huacas aplastan a la arqueología histórica porque todo el mundo se va a lo prehispánico, pero hoy eso está cambiando. Hay proyectos por ejemplo en Lima y otros lugares.

¿Ustedes cuentan con algún apoyo por parte del gobierno en Trujillo?

No hay apoyo, ahora la cultura es la última rueda del coche lamentablemente aquí con las autoridades que tenemos no tienen ningún interés. Pero no por eso nos vamos a desanimar y dejar que sigan las cosas como están. Lo bueno aquí en Trujillo es que por lo menos Jerry y yo tenemos el interés en estos estudios y vamos a continuar en ello.

¿Qué planes y novedades se vienen en la arqueología histórica trujillana?

Bueno si, lo de la pipa ha sido el comienzo, tenemos más publicaciones sobre el tema y esto bueno se está presentando en distintos eventos académicos justo con Jerry somos coautores de una ponencia sobre lo que es la ocupación prehispánica en el centro histórico, tratando el tema de que todo el mundo creía que trujillo era una ciudad de nueva planta, una ciudad que se construyó pues en un sitio sin nada y no, había un asentamiento prehispánico, lo que yo propongo es que Trujillo se fundó sobre el centro administrativo inca del valle de moche. Los españoles siempre se apropian de los lugares de poder, por eso es que construyen cusco español sobre la capital inca, igual que en México sobre Tenochtitlán, y Cuenca sobre Tumipampa; entonces es por ello que levantan trujillo sobre un asentamiento inca o Chimú-inca

Para terminar, ¿Cómo se enlaza dentro de la investigación la historia y la arqueología con esta disciplina arqueología histórica?

La arqueología histórica va de la mano con la historia de la cultura material, entonces también queremos que los historiadores se interesen, entren al tema, que estudien el consumo en la época colonial y republicana a partir de los documentos, saber qué llegaba acá y eso se sabe a partir de los documentos: De dónde llegaban los productos, de qué estaban fabricados.

Entonces van de la mano, y bueno afortunadamente tenemos algunos trabajos, algunas tesis que han hecho alumnos, para Trujillo; algunos asesorados míos por ejemplo han hecho para Lambayeque y Cajamarca, pero se necesita más motivación y más apoyo entre ambas disciplinas, además de la arquitectura como señalamos anteriormente.

Desde Arqueolizándonos felicitamos a usted profesor Juan Castañeda por esta labor y a su colegaJerrySolano,desdeyainvitaranuestros amigos tesistas, estudiantes y profesionales a interesarseenestaespecialidadyquelosresultadosenadelanteseanfructíferosparanuestra historia.

Sí, tenemos dos tesistas que pronto darán novedades, pero esperamos a más interesados, pueden escribir a jcastanedam@unitru.edu. pe o en redes sociales sin ningún problema y concertar una cita académica para conversar sobre el tema de su interés, además también pueden contactarse con mi colega Jerry Solano Calderón a jsolano92@gmail.com.