8 minute read

Haus von Welt

32 |

Seit vier Generationen ist das klassische Bürgerhaus am Dornbirner Altweg vier in Familienbesitz. Achtsam saniert und vermietet bereichert es die Stadt. Im Erdgeschoß eröffnete das syrische Ehepaar Kinda Alswedani und Ammar Zada das „Le Jasmin“ und brachte so ein Stück Orient ins Ländle.

Advertisement

Text: Isabella Marboe Fotos: Petra Rainer

Dornbirn ist kosmopolitischer, als man vielleicht dächte. Die Bahnhofsstraße stadteinwärts, dann an der Klostergassenkreuzung nach rechts, also Richtung Westen, bis zum Haus mit der Postadresse Altweg vier, schon ist man in einer anderen Welt. Einer Zweigstelle des Orients gleichermaßen. Zwischen den dichten Flechten von Efeu, der sich an Wänden und Veranda des alten, weiß verputzten Stadthauses empor rankt, lugt ein blassrosa Schild hervor: „Le Jasmin“ steht da so rätselhaft wie verheißungsvoll. Im Ecklokal im Erdgeschoss hat bis auf weiteres ein Stück Syrien seine Zelte auf Dornbirner Boden aufgeschlagen.

Ein weißer Sonnenschirm beschattet den kleinen Schanigarten, der sich vor dem Lokal an die Wand schmiegt. Vier runde Tische finden hier Platz, auf jedem steht ein Blumentopf, alle sind besetzt. Fünf Stufen führen hinauf in das Geschäft: Betritt man es, wird man von einer warmherzigen Freundlichkeit begrüßt, die sofort entschleunigt. Ursprünglich war hier eine Tischlerei, die man später in zwei Wohnungen teilte. Eine davon bauten sich Ammar Zada und seine Frau Kinda Swedany nun zum „Le Jasmin“ um, wo sie auch syrische Speisen frisch zubereiten. Es ist gerade einmal 30m² klein, doch das genügt, um ausreichend orientalisches Flair zu verbreiten.

EINE ZWEIGSTELLE DES ORIENTS...

„Das ganze Design haben wir selbst gemacht, auch das Logo“, erzählt Kinda stolz. „Ich mag grau und weiß, das ist sehr harmonisch.“ Hier waren Profis am Werk, der kleine Raum ist optimal ausgestattet und genutzt: links beim Eingang ein Kühlregal, daneben geht die Schauvitrine mit Süßigkeiten direkt auf den Nirostatresen über, auf dem zwei große, bauchige Glasbehälter stehen. In einem ist eine satt rosafarbene, im anderen eine dunkelbraue Flüssigkeit. Selbstgemachte Säfte aus Granatapfel, Maulbeere, Zitrone oder Rosenwasser. Hinter dem Durchgang rechts befindet sich ein kleines Kämmerchen. Genug für Ammar, um auf einer bemehlten Arbeitsfläche frische Teigfladen zu kneten und die Menüs des Tages vorzubereiten. Geschirrspüler, ein Herd zum Garen, ein Kühlschrank, ein Gerät, um Teigfäden zu spinnen, eines, um Nüsse zu rösten – und ein Backofen. „Der ist handgemacht, wir bereiten unser Brot nach einem uralten Rezept zu“, sagt Kinda.

Der Geruch der frischen Fladen, die sich im Ofen aufblähen, vermischt sich mit einer Idee von Rosenduft, Kardamom und Mandeln. Das liegt am Dessert – dem Vanillepudding aus Kuh- und Mandelmilch, garniert mit Pistazien und Mandeln, man nennt ihn Mohlaya. Mit einem arabischen Kaffee mit Kardamom im messingfarbenen Kännchen teilt er sich ein Tablett und wartet darauf, in den Schanigarten getragen zu werden. Früher arbeitete Kinda in der Bäckerei Mangold,

wo sie bemerkte, dass die Leute gesündere Süßigkeiten mit weniger Zucker nachfragten. „Da fielen mir unsere orientalischen Süßwaren ein.“ Ihr Mann Ammar ist Koch und hat in Damaskus jahrelang erfolgreich ein Restaurant betrieben. Also machten sie sich auf die Suche nach einem Lokal.

Das weiß verputzte Haus am Altweg vier mit dem flachen Satteldach, der schönen Veranda mit den gedrechselten Holzbögen, den weißen Kastenfenstern mit den grünen Läden und Dachgiebeln stammt aus dem Jahr 1896. Wer genau schaut, erkennt die kleinen, minzfarbenen Architrave aus Holz über den Fenstern: eine Referenz an die Querbalken über den Säulen griechischer Tempel, die als Stilelemente damals jedes Palais zierten, das etwas auf sich hielt. „Unser Urgroßvater hat dieses Haus gebaut, eine Hälfte gehörte meinem Onkel, eine Hälfte meinem Vater“, erzählt Hugo Wiener, der Urenkel. Es steht nicht unter Denkmalschutz, doch ihm und seiner Schwester Margit war wichtig, ihr Erbe im Sinn seines Erbauers zu bewahren. Urgroßvater, Großvater und Vater waren Tischler gewesen, hatten ihre Werkstatt und einen kleinen Schauraum im Haus, ihre Familien bewohnten es ihr Leben lang. 1988 kaufen Hugo und seine Schwester Margit dem Onkel das Haus ab. „Uns war wichtig, dass es in der Familie bleibt und wir es so renovieren, wie es ursprünglich ausgesehen hat.“ Das bedeutet auch, es weiterhin zu beleben. >>

| 33

34 |

„WOLLEN SIE KOSTEN?“

Und so vermietet Hugo Wiener vor etwa fünf Jahren die zwei Wohnungen am Eck dem syrischen Ehepaar. Insgesamt ist das Haus, das den zwei Enkeln zu groß geworden war, nun in zwölf Wohnungen unterteilt. Margit Wiener, eine drahtige, lebendige, kultivierte Frau mit roten Haaren bezog eine Wohnung mit Veranda im ersten Stock. „Das ist die schönste Wohnung“, sagt sie. „Ich hatte möglichst viel erhalten wollen. Die alten Türen, Fensterstöcke, die Stuckdecke und das Holz an der Wand: Das meiste ist noch original.“ Das Stabparkett am Boden wurde zum Teil erneuert, auch ein Bad hat Margit „hineingewinkelt.“ Sie arbeitete früher bei der Wiener Werkstätte, ihre Wohnung ist höchst geschmackvoll eingerichtet. Ein wenig wie aus einer anderen, besseren Zeit, als man noch großzügiger mit Raum umging. „Wir haben an dem Umbau lang herumgetüftelt und ihn Schritt für Schritt durchgezogen“, sagt Hugo. Viele Menschen mit Migrationshintergrund fanden hier eine Bleibe. Im ersten Stock des hinteren Trakts wohnen Dusan Hamran und Safae Belarbi mit ihren Kindern. Vor der historistische Lamperie an den Wänden steht das Kinderbett mit dem Prinzessinnenschleier. Sie sind glücklich da. „Unsere Portionen sind groß“, sagt Kinda Swedany, die gut gelaunt auf einem runden Tablett gerade das Menü des Tages serviert: Hühnchen mit Reis. Auf einer bemehlten Arbeitsfläche knetet Zada routiniert den Brotteig für eine Flade, die im Ofen wunderbar aufgehen wird. Mit frisch in heißem Öl gebratenen Falaffeln, in Salz eingelegten, pinkfarbenen Scheiben aus roten Rüben, selbstgemachtem Hummus und Petersilie ergibt das ein wunderbar sättigendes Falaffel-Sandwich. „Wollen Sie kosten?“, fragt Ammar und schießt mit einer frisch gebratenen Falaffel auf der Gabel aus der Küche. Kosten wird hier generell großgeschrieben. Ein interessierter Blick auf eine der zellophanverpackten Süßigkeiten aus grü-

nem, rosa und weißem Marzipan – und schon reicht einem Kinda ein Stück über den Tresen. Ein kleiner Bartresen am Fenster mit drei Hockern gibt einem Gelegenheit, beim Essen zu beobachten, wie Ammar die Fladen füllt und das Essen auf dem Teller anrichtet, während Kinda emsig serviert, abrechnet und Süßigkeiten verkauft.

In einer Wandnische gleich beim Eingang wird ein alter Holzkasten zu einer Schatztruhe für Liebhaber konservierter Genusskultur. Hier sind kleine, gebauchte Gläser mit Hummus, Marmeladen aus der Türkei mit ganzen Früchten und vor allem die besondere Spezialität des Geschäfts einladend auf Regale geschlichtet: Dimashki Sweets, eine Art von Pralinen aus Pistazien, Mandeln, Haselnüssen, Marzipan, kandierten Zitronen, Orangette, Teigfäden, Schweizer Schokolade und mehr – in Verpackungen wie aus 1001 Nacht. Die infinity rose – eine getrocknete Rose – blüht ewig. „Sie sind eine Mischung aus Syrien und Europa. Wir produzieren sie selbst. Sie sind handgemacht und ohne Konservierungsstoffe, die Schokolade dafür aber kommt aus der Schweiz“, sagt Kinda. Der Altweg vier ist genau das richtige Haus für sie.

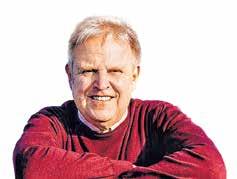

Gerhart Hofer (links), Gründungsdirektor der Kathi-Lampert-Schule ist seit 30.September in Pension. Sein Nachfolger ist Christoph Schinderegger (rechts). Foto: Kathi-Lampert-Schule

GENERATIONSWECHSEL IN KATHI-LAMPERT-SCHULE Gerhart Hofer, der Gründer und langjährige Direktor der Schule für Sozialbetreuungsberufe in Götzis, ist mit 30. September in Pension gegangen. Nachfolger ist sein langjähriger Mitarbeiter Christoph Schindegger (49). Er war zuletzt ein Jahr Direktor der Schule für Sozialbetreuungsberufe in Bregenz.

Pionierarbeit in der Sozialberufsbildung

30 Jahre lang war Gerhart Hofer Direktor der Kathi-Lampert-Schule für Sozialbetreuungsberufe in Götzis. Im Mai 1990 bekam er vom privaten Schulträger, dem Werk der Frohbotschaft Batschuns, und von der Landesregierung den Auftrag ein neues Konzept für eine dreijährige Berufsausbildung aufzubauen. Die Betreuung von Menschen mit Behinderungen sollte auch in Österreich von pädagogisch wie pflegerisch qualifiziertem Personal übernommen werden. Damals hieß die Schule noch „Lehranstalt für Heilpädagogische Berufe“ und war im Vorarlberger Wirtschaftspark angesiedelt.

Gerhart Hofers Anliegen war es, eine zeitgemäße und personenorientierte Berufsausbildung anzubieten, damit Menschen mit Behinderung die Art von Begleitung und Betreuung erhalten, die sie brauchen. „Professionelle Begleitungskompetenz ist ein Zusammenspiel von Wissen, Können und Haltung“, so Hofers Credo. Deshalb waren ihm Innovation und der Blick über die Grenzen besonders wichtig.

In Vorarlberg wurde Gerhart Hofer bekannt durch sein großes Engagement gegen das Vergessen der Euthanasieopfer. Mehr als dreihundert Vorarlberginnen und Vorarlberger mit so genannter geistiger Behinderung wurden von den Nazis als nicht lebenswert angesehen und von 1940-1945 systematisch umgebracht. Eine von ihnen war Katharina Lampert. Im Jahr 2006 wurde die Schule deshalb auf Initiative des Direktors zur Kathi-Lampert-Schule für Sozialbetreuungsberufe umbenannt. Es sollte ein Statement für die gelebten Werte der Schule.

Nachfolger von Gerhart Hofer als Schulleiter ist sein Mitarbeiter Christoph Schindegger, mit dem er 22 Jahre zusammenarbeitete. Christoph Schindegger ist Soziologe und Politikwissenschafter.

REPARATURCAFÉS

MÖSLEPARK ALTACH Jeder kann mit seinem defekten Elektrogerät kommen (keine Elektronikgeräte wie Handy, Drucker, Computer etc.). Nächster Termin: Freitag, 13. November, 13 bis 16:30 Uhr. gerhard.schmid@caritas.at

DORNBIRN Elektrotechniker, Werkenlehrerin, Näherinnen, Schlosser, Mechaniker stehen am 21. Oktober von 17:30 bis 20:30 Uhr zur Verfügung. Schlachthausstraße 7c, juliane.alton@gruene.at oder 0664 3951323. www.reparaturcafedornbirn.at

BREGENZ Jeden 1. Samstag im Monat von 9 bis 12 Uhr in der Remise der Integra-Fahrradwerkstatt, Vorklostergasse 51. Nächster Termin: 3. Oktober. Roswitha Steger, T 0650/264 74 46 oder lebensraum@lebensraum-bregenz.at.

FELDKIRCH Fachleute helfen Ihnen bei der Reparatur von Haushaltskleingeräten etc. In der Polytechnischen Schule Hirschgraben 8, Hintereingang. Nächster Termin: Samstag, 3. Oktober 9 bis 12 Uhr. Joachim Breuss, T 0699/19287066

LAUTERACH Reparieren statt wegwerfen! Alte Säge, Räumlichkeiten der Lebenshilfe, Hofsteigstraße 4. Nächster Termin: 10. Oktober von 9-12 Uhr.

RANKWEIL Jeden 1. Freitag im Monat, von 14 bis 16:30 Uhr in der Werkstätte der Lebenshilfe, Köhlerstraße 14. Elektrokleingeräte werden von ihren Besitzern unter fachkundiger Hilfestellung instand gesetzt. Nächster Termin: 2. Oktober

RHEINDELTA In den geraden Kalenderwochen jeweils freitags von 14 bis 18 Uhr in Höchst, Doktor-Schneider-Straße 40. Nächste Termine: 2., 16. und 30. Oktober repaircafe.rheindelta@gmx.at

THÜRINGEN

Jeden 1. Samstag 8:30 bis 12 Uhr, Werkstraße 32.