Livret de résidence #1

Architectes en résidence

Nous sommes Camille et Boris, accueillis par le CPIE Collines normandes et Territoires pionniers pour une résidence d’architecture sur le territoire de la Rouvre.

L’objectif de cette résidence est de réfléchir, avec les habitants et acteurs du territoire, aux manières d’habiter et de vivre ensemble face au changement climatique.

Au fil des 6 semaines que nous avons passées sur le territoire, entre mai et octobre 2022, nous avons fait émerger des récits collectifs pour des futurs possibles sur le territoire de la Rouvre, nourris par les rencontres, les explorations et les ateliers de cartes participatives que nous avons menés.

C’est le résultat de ce travail expérimental et participatif que nous vous invitons à découvrir dans ces deux livrets*. Ce premier volume présente la démarche et le déroulé de notre résidence, et reprend les éléments présentés lors de l’exposition de fin de résidence : notre analyse en cartes, nos récits du futur, et nos propositions concrètes pour le territoire de la Rouvre.

Mise en contexte

Au fil de la résidence

Une méthode exploratoire

Démarche de résidence

La carte vivante

La carte mouvante

Rouvre commune

Comprendre ce qui nous lie

Rouvre climat

Le changement climatique en bas de chez soi

Rouvre rivière

Retrouver le cycle local de l’eau

Rouvre vivante

Cohabiter avec les êtres du bocage

Rouvre productive

Réinventer les paysages travaillés

Rouvre mouvante

Se déplacer pour se rencontrer et vice-versa

Rouvre habitée

Réinvestir le patrimoine bâti pour mieux accueillir

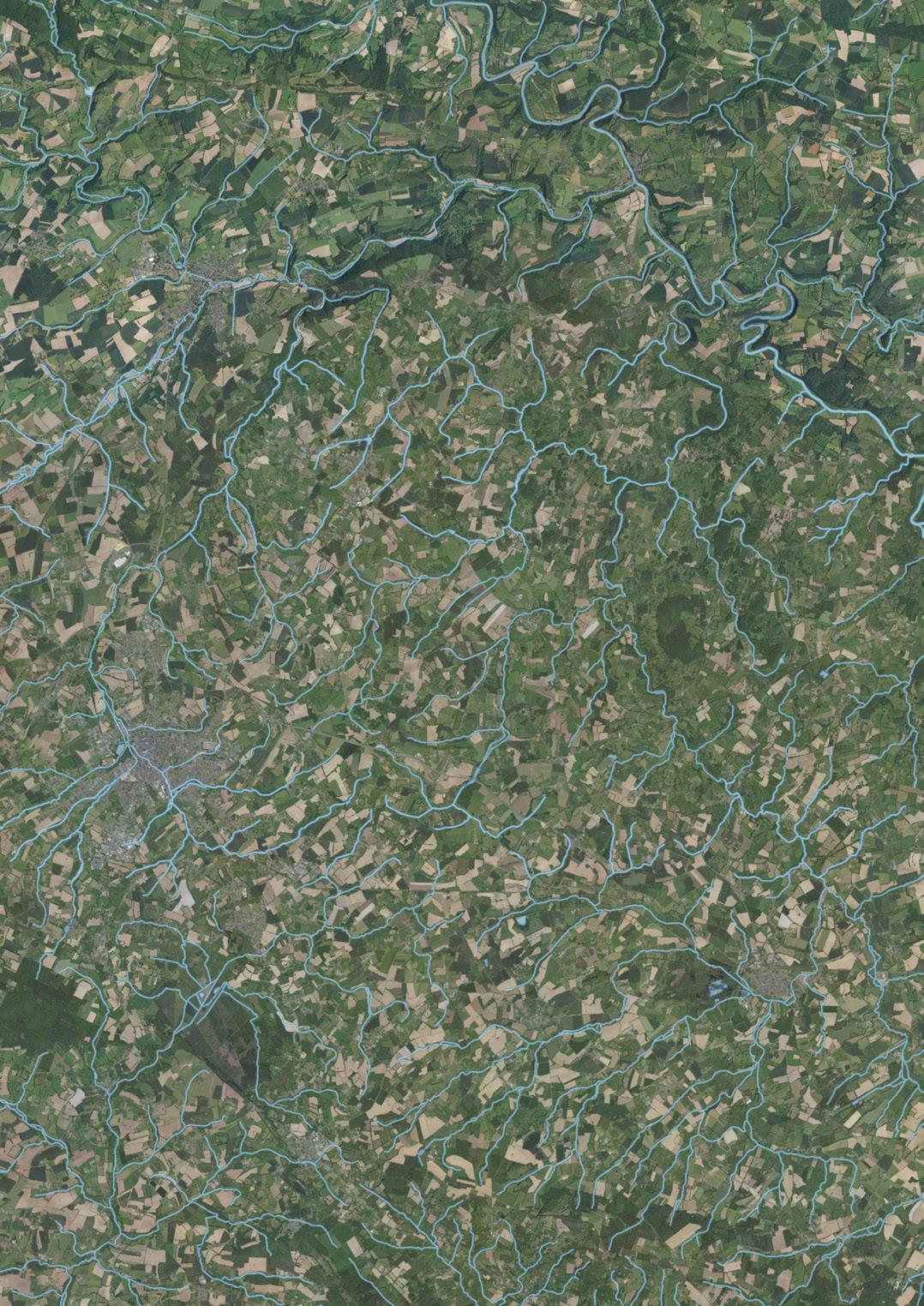

Au coeur de l’Orne, en Normandie, le site de la Roche d’Oëtre et des Gorges de la Rouvre est un espace naturel et touristique incontournable de la Suisse normande, lieu sauvage entre bocage et montagne. Ce site chaotique et escarpé, restes du Massif Armoricain, abrite une faune et une flore exceptionnelle comme la moule perlière, la loutre ou encore le lichen cladonia.

En amont de ce site remarquable, la Rouvre et ses affluents sillonnent un vaste territoire dont les paysages témoignent de la diversité des pratiques humaines au fil des siècles : prairies d’élevage et champs de céréales, anciennes usines de tisserants et carrières de granit oubliées, tiers-lieux partagés et gîtes touristiques, villages d’artistes et nouveaux artisans... Territoire dit rural et peu dense, le bocage ornais fourmille d’initiatives locales portées par les habitants et habitantes, les collectivités, les associations et autres acteurs locaux.

Ce territoire aux nombreuses richesses naturelles, et au dynamisme habitant certain, n’échappe bien sûr pas aux impacts du changement climatique - l’été 2022 en a encore été un exemple marquant. Les travaux prospectifs du GIEC normand, déclinaison à l’échelle régionale des rapports du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), préfigure des bouleversements à venir à la fois sur les paysages et sur les pratiques des territoires normands.

Dans ce contexte riche et complexe, cette résidence d’architecture a pour vocation d’ouvrir les imaginaires des habitants et acteurs du territoire, pour transformer les inquiétudes en opportunités, et construire collectivement des réponses aux défis sociaux et écologiques à venir.

Cette résidence fait partie de la 4ème session de résidences d’architecture portée en France par le Réseau des maisons de l’architecture. Elle est organisée par Territoires pionniers et le CPIE Collines normandes, en partenariat avec le ministère de la Culture, le conseil national de l’Ordre des Architectes, le Réseau des Maisons de l’architecture, la région Normandie et la commune d’Athis-Val-de-Rouvre.

Territoires pionniers est une structure culturelle régionale de médiation architecturale et urbaine basée à Caen. Elle mène des projets de terrain singuliers : ateliers, résidences, rencontres et événements publics par lesquels elle participe activement à la transformation écologique et sociale du territoire en ouvrant des espaces d’échange et d’expérimentation associant habitants, professionnels, élus et acteurs locaux.

https://www.territoirespionniers.fr/maisonarchitecture-normandie/

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Collines normandes œuvre aux côtés des habitants, collectivités et acteurs de l’Orne et du sud Calvados pour un territoire dynamique et préservé. Ses actions portent sur la biodiversité, l’éducation à l’environnement, l’accompagnement de projets vers une transition écologique, le tourisme et l’agriculture durable, et la valorisation des patrimoines naturels et culturels.

https://www.cpie61.fr/

Nous avons passé six semaines sur le territoire de résidence, réparties en plusieurs sessions entre mai et octobre 2022.

Ces différents séjours nous ont permis d’explorer assez largement le territoire, de participer à de nombreux événements locaux, d’organiser des ateliers avec les habitantes et habitants, et de mener des entretiens plus approfondis avec plusieurs personnes clés du territoire.

Session 1

mai

2022

Session 2

juin 2022

18 mai

Soirée de lancement de la résidence au CPIE Collines normandes à Bréel

25 juin

Randonnée du patrimoine à Ronfeugerai

Feux de la St Jean à SteHonorine-laGuillaume

juillet / août

2022

2 juillet

Cavée des Artistes à la Carneille

septembre 2022 octobre 2022

11 septembre 17 septembre 7-13 octobre 15-16 octobre

«Faites» des légumes au CPIE Collines normandes à Bréel

Journées du Patrimoine à Chênedouit

Ateliers aux collèges de Briouze et de La-Ferrièreaux-étangs

Weekend festif de clôture de la résidence et exposition

«Au nom de la Rouvre» à la Maison du Paysage

Chantiers Communs mars 2023

11-12 mars

Atelier, randonnée à la Roche d’Oëtre, publication du livret de synthèse

Afin d’ouvrir les imaginaires, nous proposons différents ateliers pour co-construire avec les habitants du territoire des réponses au changement climatique. Concours d’écriture, fresques géantes, balade en récits, discussion autour des cartes participatives... Nous testons ces formats avec des collégiens, avec une association d’écrivains, et avec plusieurs habitants lors de différents événements.

Ces productions habitantes seront mises en valeur au sein de l’exposition de fin de résidence «Au nom de la Rouvre» ; des extraits sont présentés dans le livret 2 «Les habitants à l’oeuvre», qui complète ce premier livret.

Fresque du vivant réalisée par les collégiens ; lecture publique des poèmes de la Rouvre écrits par les collégiens

Pour que les récits se concrétisent, nous identifions pour chaque thème de récit des acteurs locaux investis ou à investir, des initiatives existantes à poursuivre et à diffuser, et des projets à (re)lancer sur tout le territoire, pour l’ensemble des habitants, des élus et des acteurs qui y vivent et souhaitent continuer à écrire l’histoire du territoire de la Rouvre. Ces pistes d’actions concrètes et locales face au changement climatique sont présentées dans les trois pages intitulées « On s’y met !», situées à la fin de ce livret.

Inspirés par ces rencontres et ces échanges, nous proposons aussi nos propres récits d’adaptation aux conséquences du changement climatique, et des leviers d’atténuation de ses causes, en s’appuyant sur les ressources naturelles et culturelles du territoire. Nous illustrons ces récits en composant des collages à partir de photographies prises au fil de notre résidence, pour en faire de véritables «cartes postales du futur».

Récit et collage

Alors, on s’y met ?

Si cette démarche de résidence vous inspire, que vous souhaitez en savoir davantage, ou que vous voulez passer à l’action, nous sommes disponibles et motivés pour vous accompagner. Écrivez-nous !

>>> gorgesdelarouvre@ protonmail.com

...pour rêver à des futurs positifs et collectifs

...pour des réalisations concrètes et locales

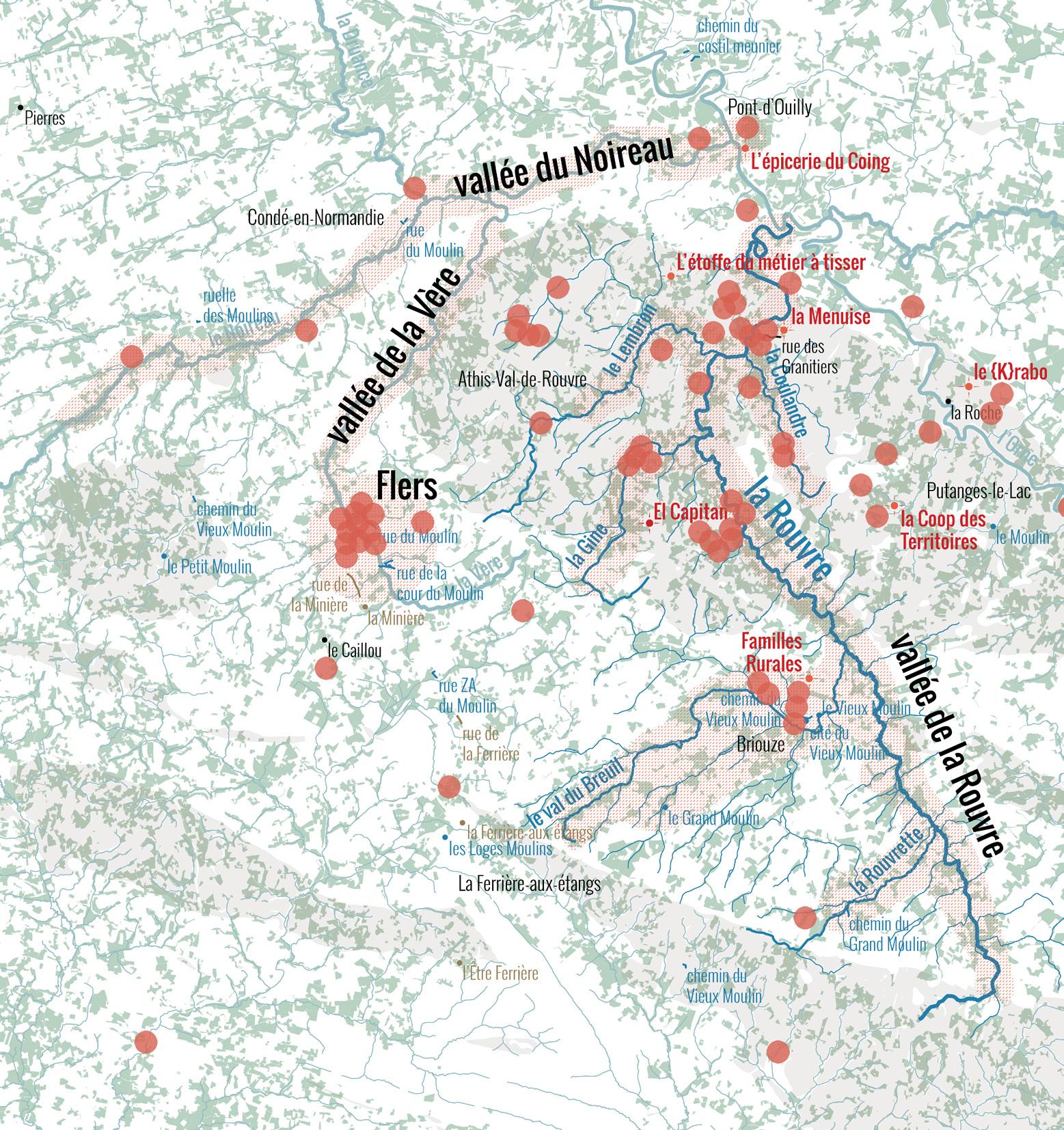

Afin de comprendre les modes de vie sur le territoire qui nous accueille en résidence, nous avons proposé aux habitants et acteurs du territoire de prendre part à la réalisation d’une carte participative : la carte vivante.

Le principe de cette carte est le suivant : chaque personne est invitée à indiquer, à l’aide du code couleur proposé, les points-clés de sa pratique du territoire : lieu de résidence, lieu de travail ou d’activité, point de commerce, lieu connecté à la nature ou à l’eau, bâtiment remarquable... Puis à nous renvoyer la carte complétée.

Nous avons collecté plusieurs centaines de cartes complétées, que nous avons superposées afin de révéler les lieux «en commun», c’est-à-dire les lieux fréquentés et appréciés par un grand nombre de personnes du territoire de la Rouvre, et qui méritent donc que l’on s’y intéresse plus particulièrement.

> Utilisez le code couleur pour placer vos points-lieux de vie sur le territoire et créer votre carte vivante !

> Pour chaque point, vous pouvez indiquer le nom du lieu et toute autre information importante pour vous !

> Puis renvoyez-nous votre carte grâce aux adresses indiquées au dos de ce livret.

> Notre travail consistera ensuite à superposer toutes les cartes que nous recevrons, pour identifier les lieux communs à tous les habitants, et révéler des lieux plus secrets qui restent encore à découvrir et partager...

Votre lieu de vie principal

Cet espace est pour vous ! Exprimez-vous, exprimez-Rouvre Partagez-nous un dessin, un texte, un poème, une photographie, un souvenir... ...que vous inspire le territoire des Gorges de la Rouvre.

Bonjour !

Nous sommes Camille et Boris, accueillis par le CPIE Collines Normandes (Athis Val de Rouvre), en partenariat avec Territoires Pionniers (Caen) et plusieurs collectivités et acteurs locaux, pour une résidence d’architecture sur le territoire des Gorges de la Rouvre.

L’objectif de cette résidence est d’aller à la rencontre des habitants et des acteurs du territoire des Gorges de la Rouvre (vous !), pour réfléchir ensemble

Pour nous raconter votre territoire vous pouvez nous écrire à l’adresse mail gorgesdelarouvre@protonmail.com

Merci d’avance pour vos contributions à la carte vivante !

Pour nous la retourner, vous pouvez - La scanner et l’envoyer par mail à l’adresse gorgesdelarouvre@protonmail.com - La renvoyer par courrier au CPIE Collines normandes Le Moulin, Ségrie-Fontaine, 61100 Athis Val de Rouvre - La déposer aux locaux du CPIE Collines normandes à la Maison du Paysage à Bréel (Athis Val de Rouvre)

Pour nous contacter, c’est par ici :

Pour suivre les actualités de notre résidence rendez-vous sur le blog https://www.territoirespionniers.fr/maison-architecturenormandie/-gorgesdelarouvre-.html

Livret à compléter proposé aux habitants - Recto

Camille de Gaulmyn 06 84 24 64 50

ou encore passer nous voir dans les locaux du CPIE Collines Normandes à la Maison du Paysage à Bréel (Athis Val de Rouvre)

*Boris est architecte - urbaniste, et Camille est diplômée d’état en architecture et ingénieure.

1 à 2 autres lieux de vie

ex : travail, école, association, famille...

1 à 3 points de commerce que vous fréquentez régulièrement

1 à 3 lieux qui vous lient à la nature

1 à 3 lieux où vous allez pour voir du monde

(résidence principale) ex : magasin, marché, AMAP, potager... ex : café, médiathèque, point service....

1 à 3 bâtiments que vous trouvez beaux, remarquables

1 à 3 lieux sur lesquels vous voyez l’impact du changement climatique

1 à 3 lieux qui vous lient à l’eau

ex : rivière, source, puits, piscine...

Livret à compléter proposé aux habitants - Verso

En bonus, parlez-nous de vous... (à votre convenance : nom, âge, territoire de vie, territoire d’origine, occupation, mail ou n°tel...)

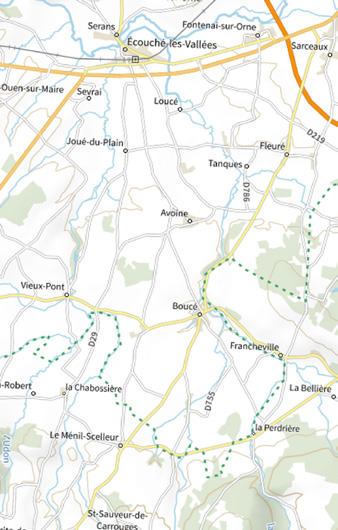

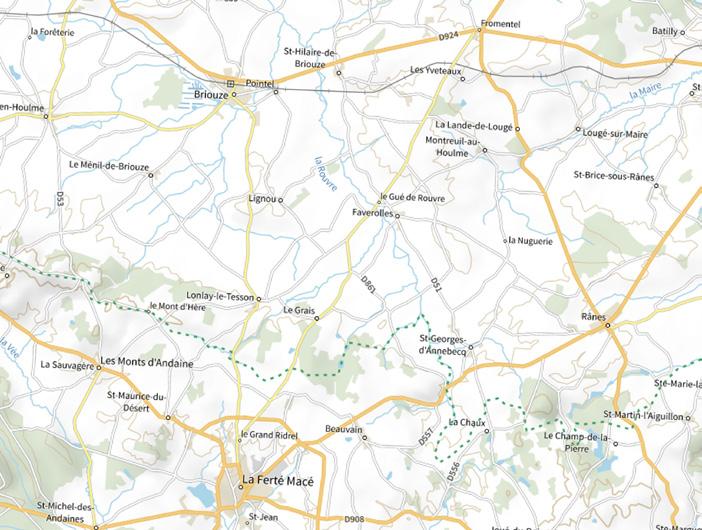

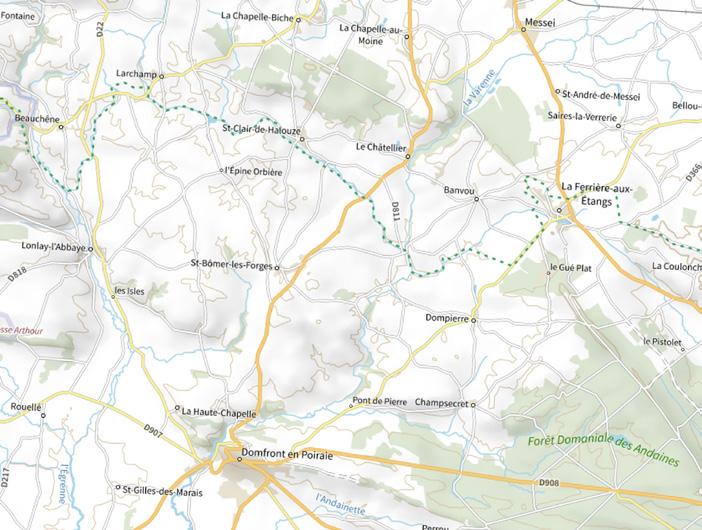

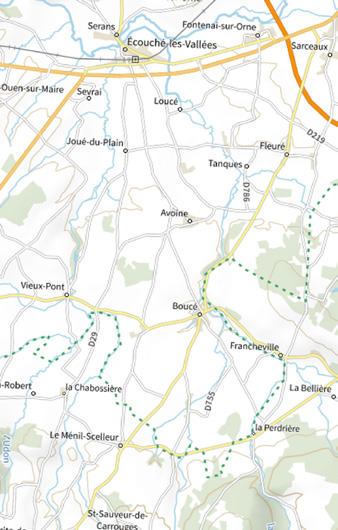

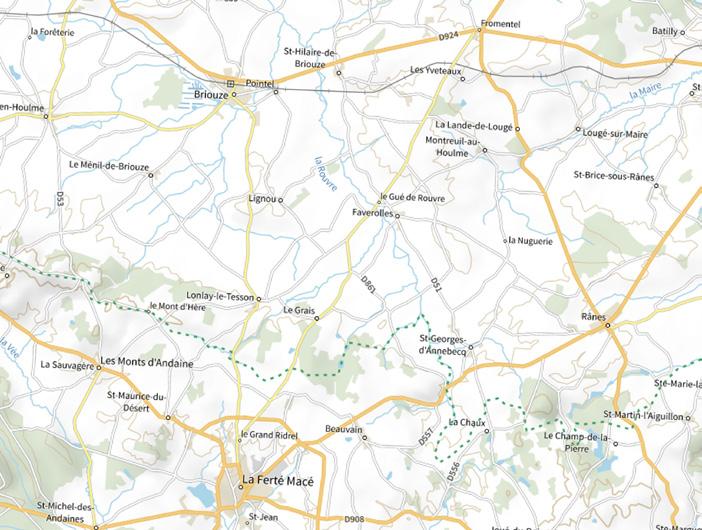

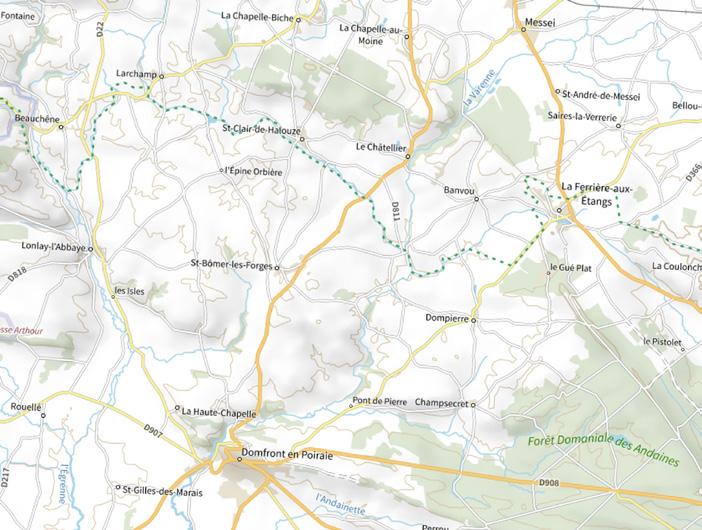

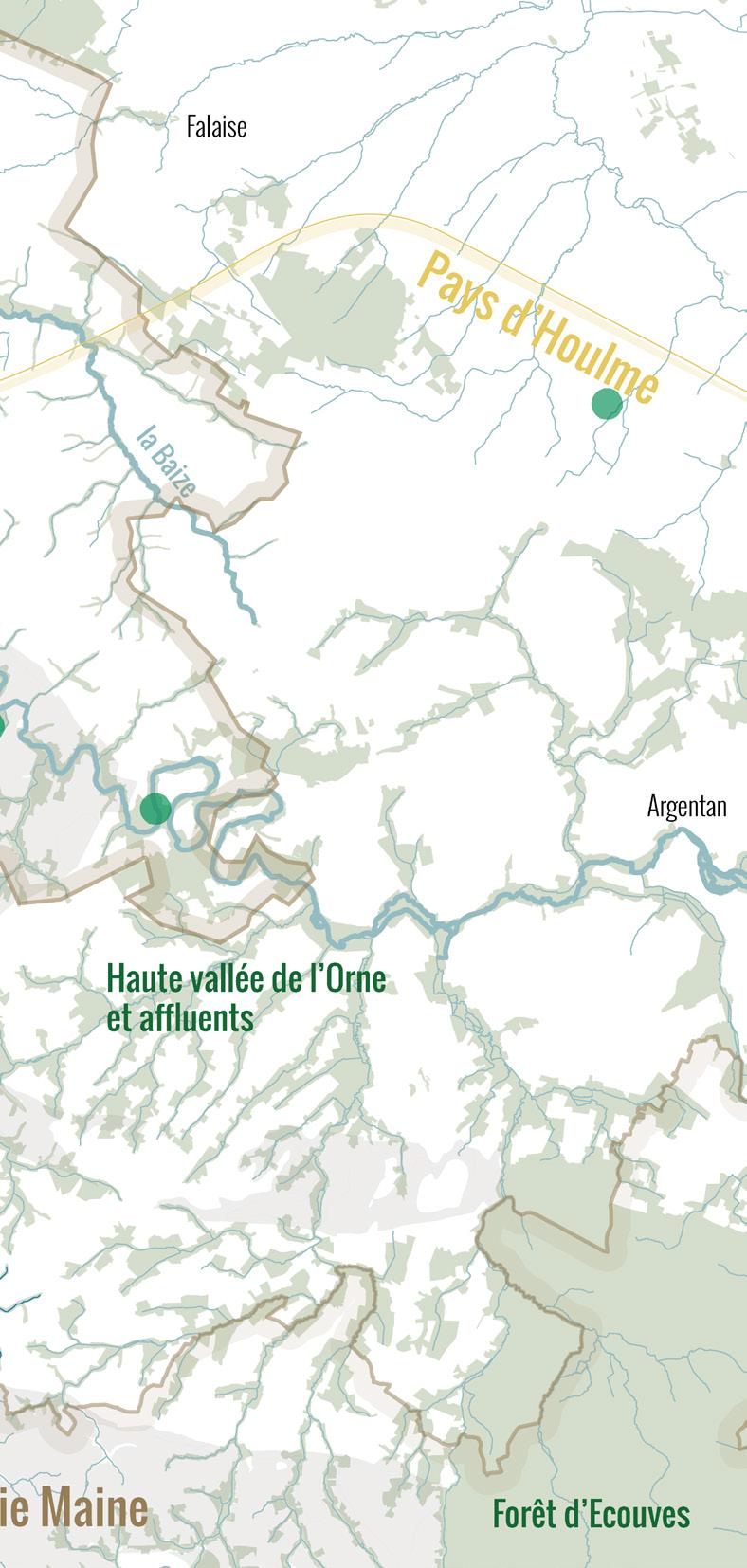

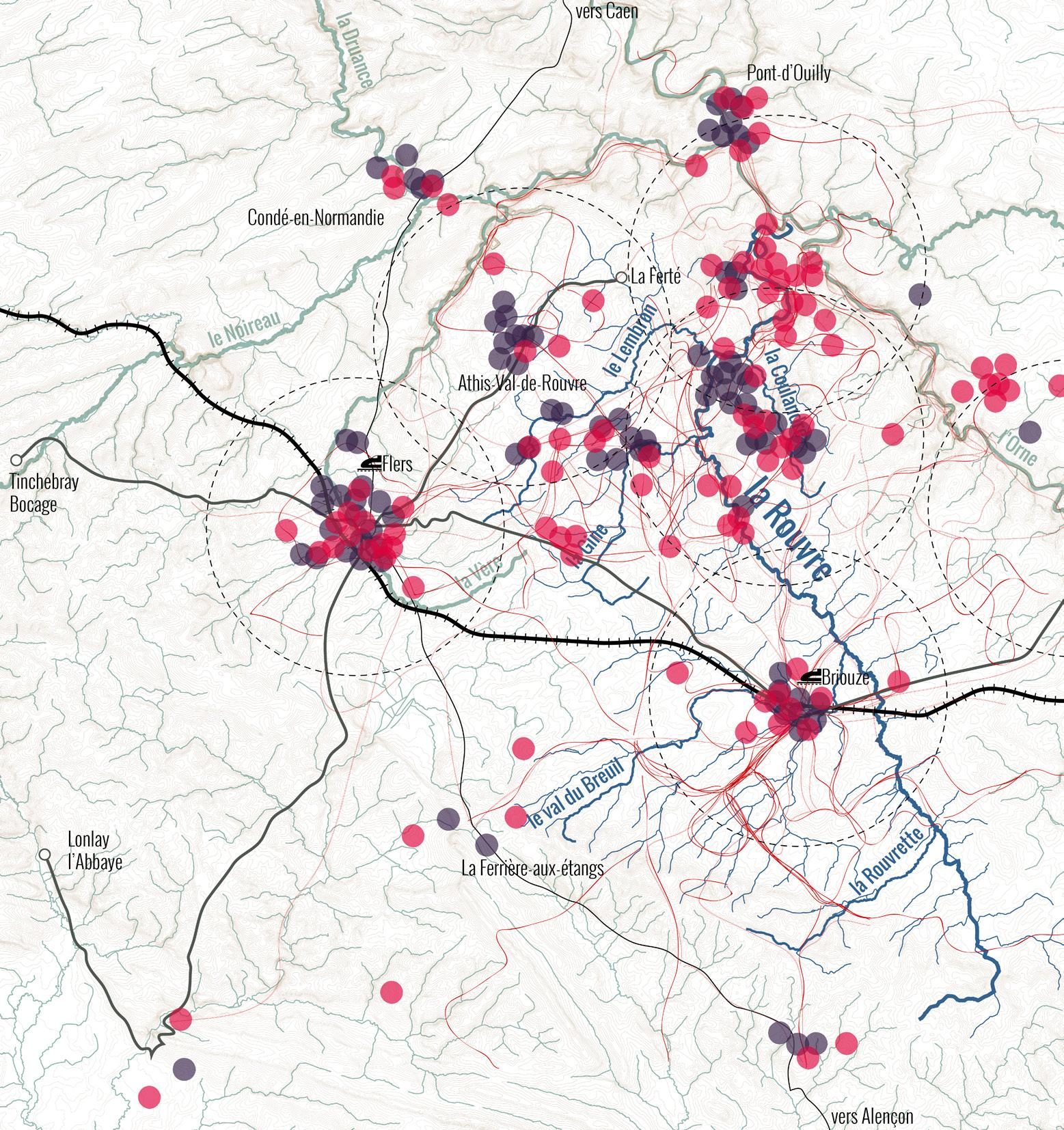

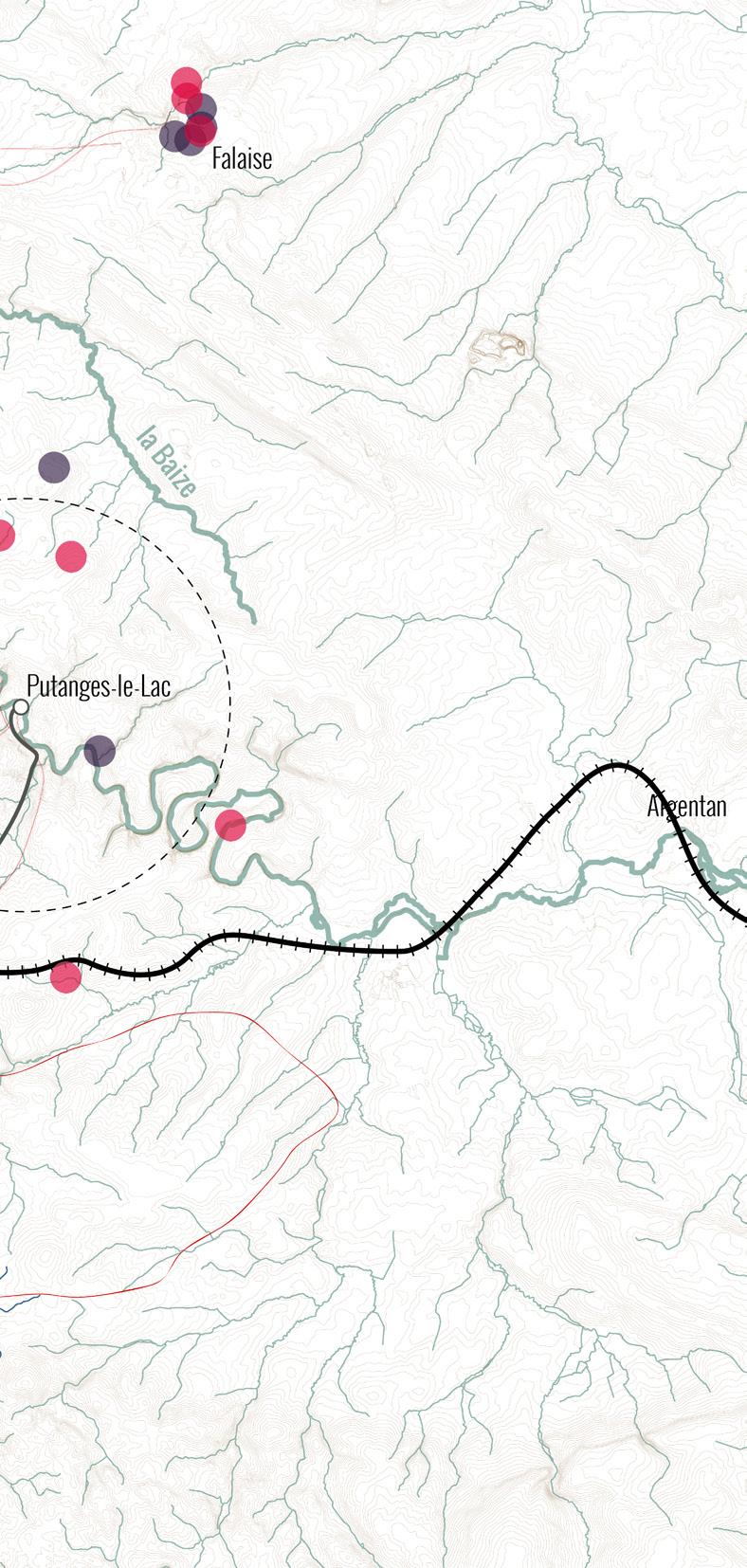

Afin de révéler les trajets et de comprendre les modes de déplacement sur le territoire de la Rouvre, nous avons proposé aux habitants et acteurs du territoire de prendre part à la réalisation d’une carte participative : la carte mouvante.

Le principe de cette carte est le suivant : chaque personne est invitée à indiquer, à l’aide du code couleur proposé, les trajets qu’elle réalise sur le territoire et ses modes de déplacement : trajets existants ou rêvés, à pied, à vélo, en voiture...

Puis à nous renvoyer la carte complétée.

Nous avons collecté une centaine de cartes mouvantes complétées, que nous avons superposées afin de révéler les trajets «en commun», c’est-à-dire les tracés fréquentés par un grand nombre de personnes du territoire de la Rouvre (existants ou rêvés), et qui méritent donc que l’on s’y intéresse plus particulièrement.

> Utilisez un stylo 4 couleurs pour tracer vos trajets réels ou rêvés sur le territoire et créer votre carte des mouvements !

> Pour chaque trajet, vous pouvez indiquer des noms de lieux, des durées, et toute autre information importante pour vous !

> Puis renvoyez-nous votre carte grâce aux adresses indiquées au dos de ce livret.

> Notre travail consistera ensuite à superposer toutes les cartes que nous recevrons, pour identifier les trajets communs à tous les habitants, et révéler des trajets plus secrets qui restent encore à découvrir et partager...

Votre lieu de vie principal

(résidence principale)

Le trajet que vous faites le plus souvent en voiture

ex : maison <> travail

Le trajet / la portion de route qu’il faudrait interdire aux voitures

Partagez-nous un dessin, un texte, un poème, une photographie, un souvenir... ...que vous inspire le territoire des Gorges de la Rouvre.

SUR LE TERRITOIRE DES GORGES DE LA ROUVRE

Bonjour !

Pour nous la retourner, vous pouvez

- La scanner et l’envoyer par mail à l’adresse gorgesdelarouvre@protonmail.com

- La renvoyer par courrier au CPIE Collines normandes Le Moulin, Ségrie-Fontaine, 61100 Athis Val de Rouvre

- La déposer aux locaux du CPIE Collines normandes à la Maison du Paysage à Bréel (Athis Val de Rouvre)

c’est par ici

Dites-nous pourquoi : .........................................

(ex : vitesse, école, animaux, paysage, bruit...)

Le trajet que vous faites le plus souvent à pied ou à vélo

L’objectif de cette

Nous sommes Camille et Boris, accueillis par le CPIE Collines Normandes (Athis Val de Rouvre), en partenariat avec Territoires Pionniers (Caen) et plusieurs collectivités et acteurs locaux, pour une résidence d’architecture sur le territoire des Gorges de la Rouvre. Pour

votre territoire vous pouvez nous écrire à l’adresse mail gorgesdelarouvre@protonmail.com

Camille de Gaulmyn 06 84 24 64 50

ex : maison <> école

Le trajet que vous aimeriez pouvoir faire à pied ou à vélo

Dites-nous pourquoi ce n’est pas possible aujourd’hui :

Le trajet sur lequel vous voyez souvent des animaux sauvages

Le trajet idéal que vous feriez si vous étiez un animal pour aller au travail / à l’école / à une activité régulière

(ex : une loutre peut passer par la rivière, les renards peuvent passer sous les clôtures...)

En bonus, parlez-nous de vous... (à votre convenance : nom, âge, territoire de vie, territoire d’origine, occupation, mail ou n°tel...)

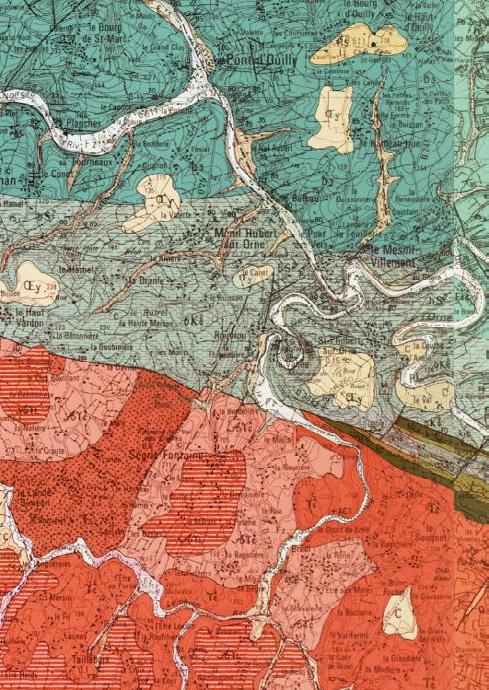

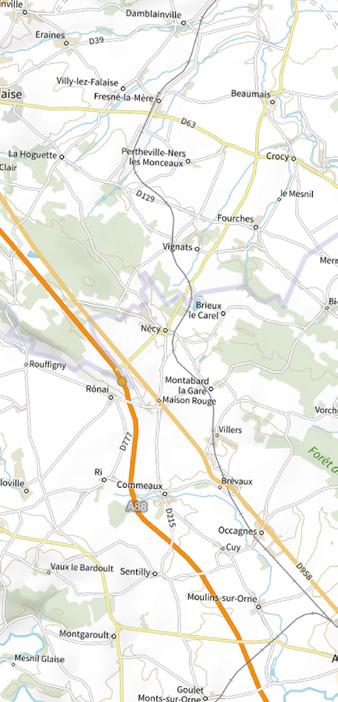

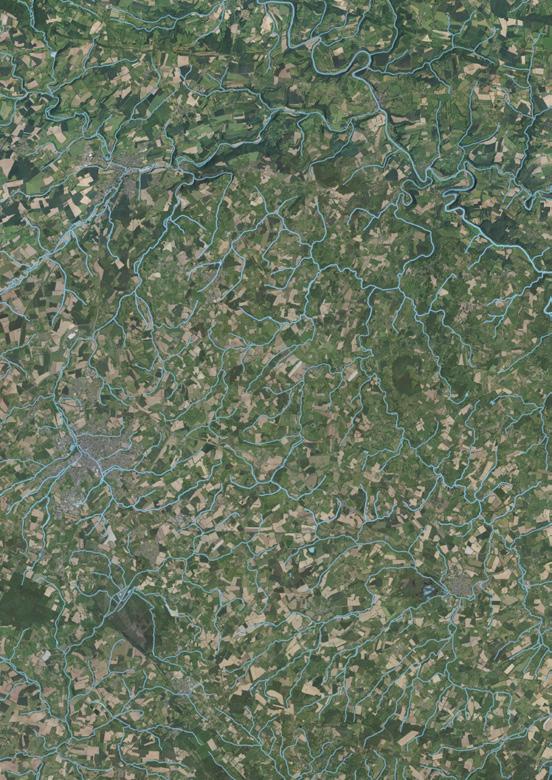

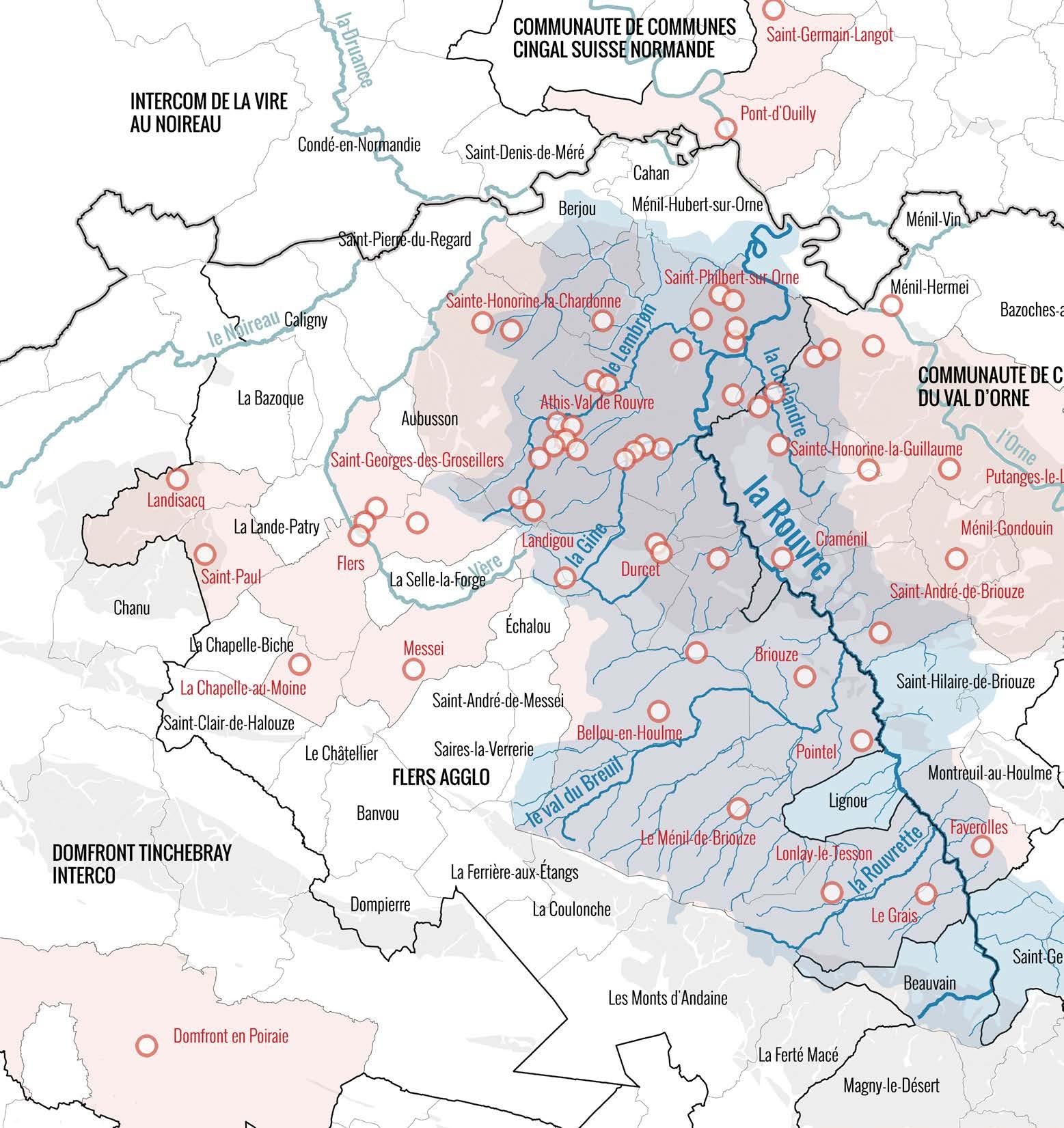

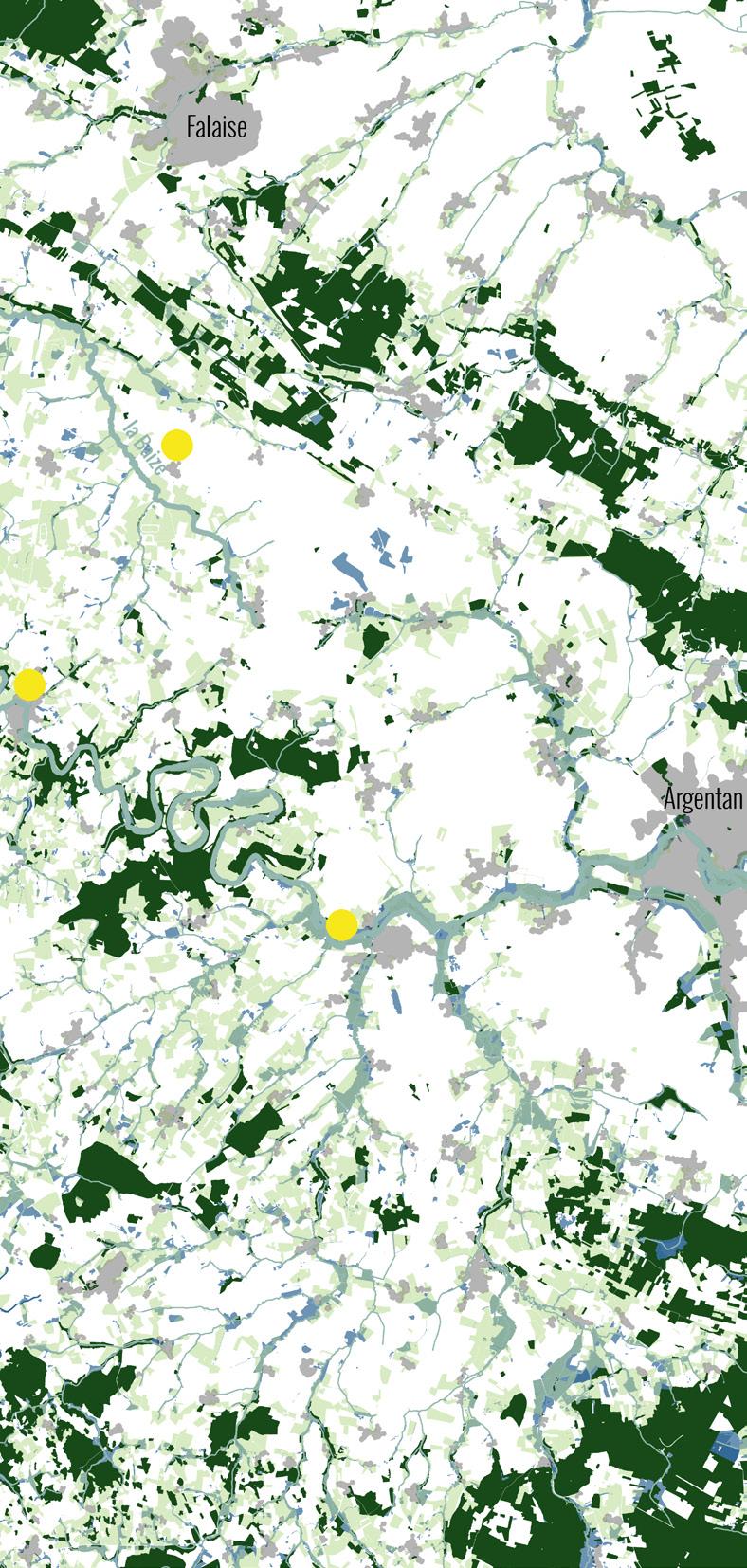

La Rouvre et ses affluents traversent ou longent 38 communes, 3 communautés de communes et une communauté d’agglomération.

Les habitants et habitantes ayant participé à la Carte Vivante du territoire résident en majorité sur le bassin versant de la Rouvre.

Source des données cartographiques : IGN

Leurs gommettes rouges à point blanc se répartissent sur 38 communes. Ces habitants sont tous connectés à la Rouvre car cette rivière, ou l’un de ses affluents, passe à proximité immédiate de leur lieu de vie principal.

Où habitez-vous ?

Lieux de résidence principale

~80% ~1%

sur le bassin versant de la Rouvre

sur Athis-Val-de-Rouvre (AVdR)

des habitants d’AVdR ont fait une carte ~50%

Bassin versant de la Rouvre

La Rouvre

Affluents principaux de la Rouvre

Affluents secondaires de la Rouvre

Socle granitique

Autres cours d’eau et leurs affluents

Limites communales

Limites des communautés de communes et d’agglomération

Limite départementale

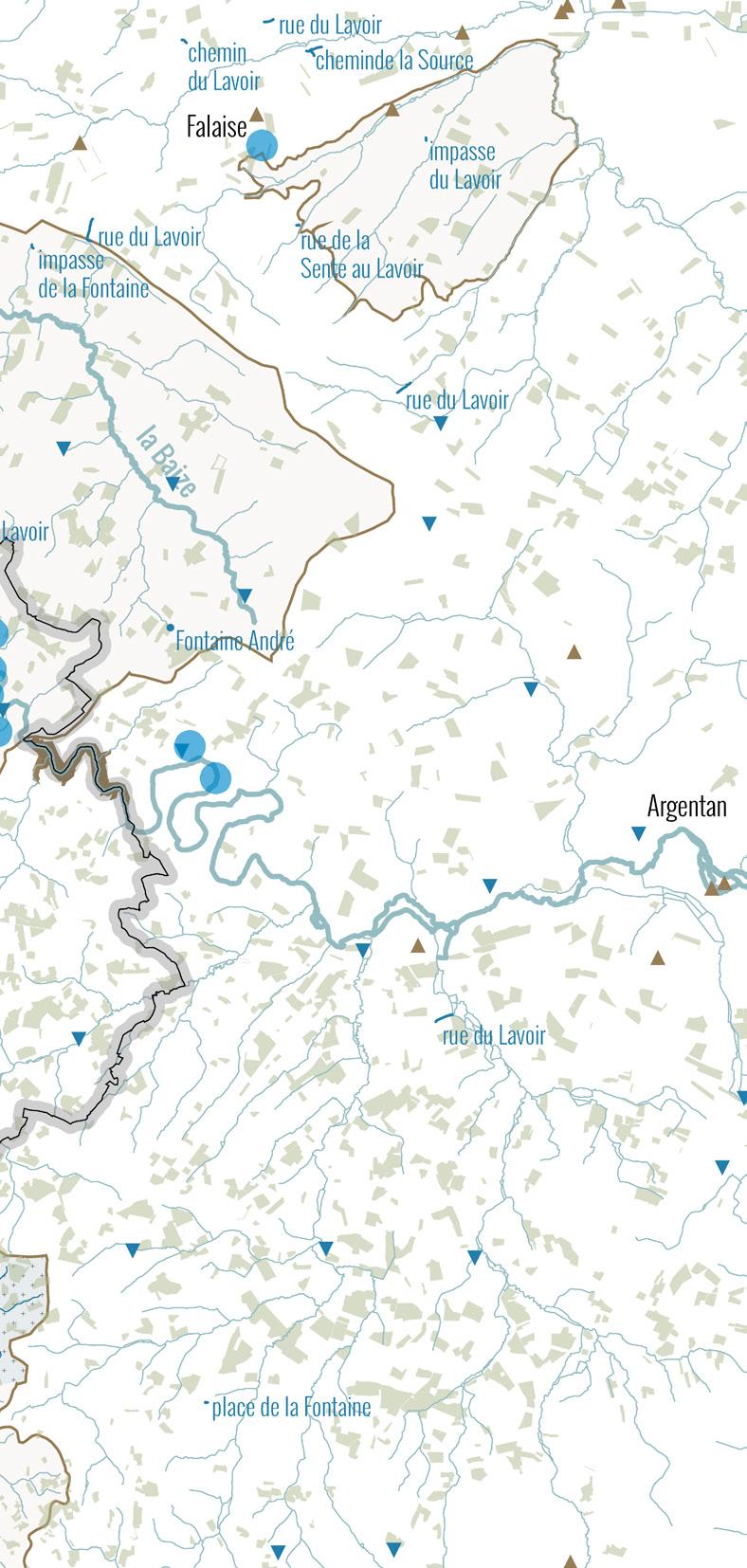

Le changement climatique en bas de chez soi

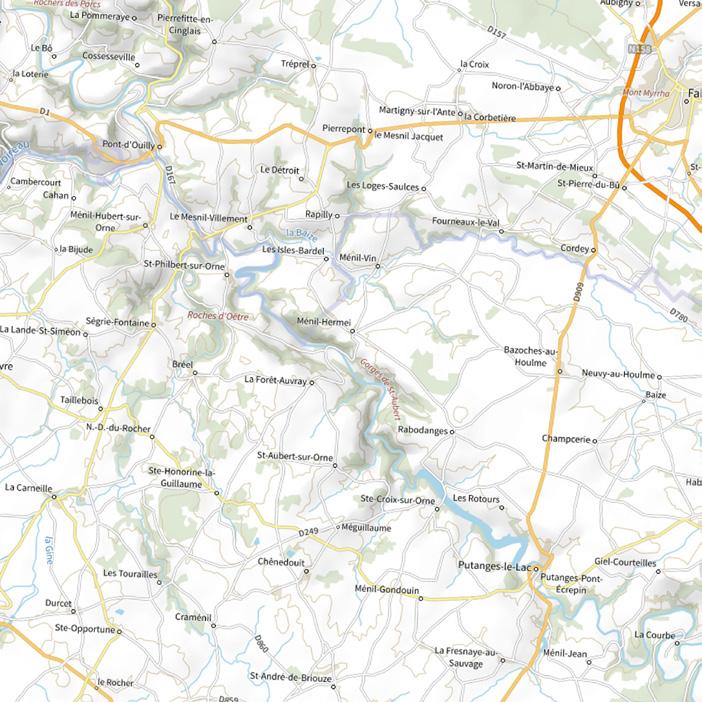

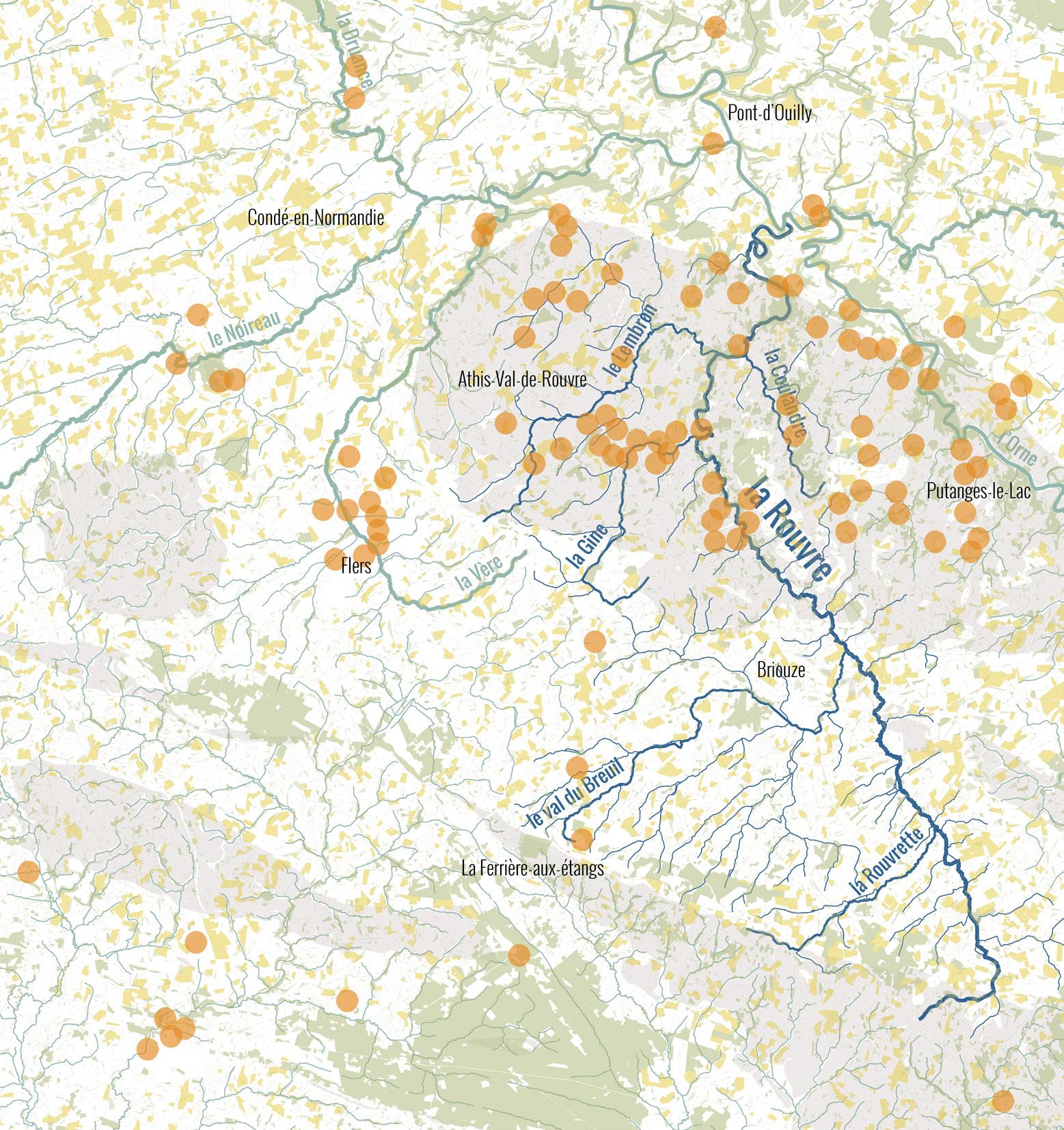

Les impacts locaux du changement climatique sont déjà fortement perçus par les habitants du territoire de la Rouvre.

Les gommettes jaunes ont été placées sur l’ensemble de la carte : le changement climatique est visible partout et par tous.

Les gommettes jaunes ont été positionnées sur trois types de lieux sur lesquels les impacts du changement climatique sont très visibles pour les habitants : les rivières, avec un niveau d’eau observé très bas ; le bocage, dont les haies, les prairies et les bois sont perçus comme étant en recul et en mauvais état ; et les zones habitées, avec des jardins à l’aspect très sec et des espaces en ville ressentis comme inconfortables en été (bâtiments ou espaces publics exposés à la chaleur).

Où voyez-vous le changement climatique ?

Lieux impactés par le changement climatique

top 1 :

Les cours d’eau, lacs, étangs et zones humides

La Rouvre ; affluents principaux ; affluents secondaires

Autres cours d’eau et leurs affluents

Lacs, étangs et zones humides

top 2 :

Le bocage : les haies, les prairies et les forêts

Forêts

Prairies permanentes

top 3 :

Les zones habitées : jardins, bâtiments, rues

Espaces urbanisés

Voir le changement climatique et mieux le comprendre

L’eau sur le bassin de la Rouvre se déplace surtout en surface. Cela rend la ressource très visible par les habitants, qui peuvent suivre une partie de son

cycle de la pluie aux cours d’eau ; mais ceci implique aussi une forte vulnérabilité vis-à-vis des pollutions de surface.

Source des données cartographiques : IGN, aires-captages.fr, assainissement.developpement-durable.gouv.fr, Agence Française pour la Biodiversité Office International de

L’eau pour tous, et tous pour l’eau !

Les gommettes bleues collées par les habitants retracent, à peu près, le chevelu hydraulique de la Rouvre et de ses affluents. Ceci témoigne de la forte densité des cours d’eau qui traversent le territoire, et qui occupent une place importante dans le paysage quotidien et certaines habitudes de vie des habitants. De nombreux lieux-dits, hameaux, rues et lieux portent ainsi des noms liés à l’eau. A l’inverse, les lieux de captage de l’eau potable et les stations d’épurations - des lieux pourtant importants dans le cycle de l’eau - sont peu connus des habitants.

Où allez-vous pour (re)trouver l’eau ?

Lieux d’eau

top 1 :

top 2 :

top 3 :

Les cours d’eau et étangs proches de chez soi

Le lac de Rabodanges

Les méandres de l’Orne

Bassin versant de la Rouvre

La Rouvre ; affluents principaux ; affluents secondaires

Autres cours d’eau et leurs affluents

Périmètre d’intervention du Syndicat Mixte de Restauration des Rivières de la Haute Rouvre

Périmètre du SIAEP du Houlme (gestion de l’eau potable)

Points de captage d’eau potable

Aires d’alimentation de captage d’eau potable

Périmètres de protection de captage d’eau potable

Stations d’épuration

Noms de rues, de hameaux, et de lieux-dits liés à l’eau

Un bassin versant correspond au territoire de collecte des eaux d’un cours d’eau et de ses affluents. Le bassin versant de la Rouvre et de ses affluents s’étend sur un territoire de 31 153 hectares. Il fait partie du bassin de l’Orne.

La Rouvre comporte 5 affluents principaux, découpant son bassin versant en sous-bassins versants: le Breuil, la Gine, la Rouvrette, le Lembron et la Coulandre. 487 km de cours d’eau, permanents et temporaires, parcourent ce vaste territoire.

La Rouvre présente un profil topographique particulier, « inversé » par rapport à la majorité des rivières.

Elle prend sa source à Beauvain, au sud du bassin versant, à la limite avec la forêt d’Andaine. Cette zone est arrosée par des précipitations plus importantes en raison du relief, et est plus humide grâce au couvert forestier.

Sur sa partie amont, la Rouvre traverse de vastes plateaux, caractérisés par une faible pente. Ce contexte topographique a été favorable à l’implantation des

grandes cultures. Au niveau du village des Tourailles, la Rouvre s’enfonce soudainement en rencontrant la couche granitique. Le paysage aval du bassin est alors constitué de petites vallées encaissées dominées par de vastes herbages et des formations boisées avec une pente plus importante.

Enfin à la confluence avec l’Orne, à Rouvrou, la Rouvre devient méandreuse. C’est dans ces méandres que l’on retrouve la mulette perlière et d’autres espèces aquatiques.

Profil topographique de la Rouvre de sa source à son exutoire (d’après les travaux du CPIE Collines normandes, Projet agroenvironnemental et climatique « Bassin de la Rouvre », enjeu « Systèmes herbagers et bocagers », données BD Alti IGN)

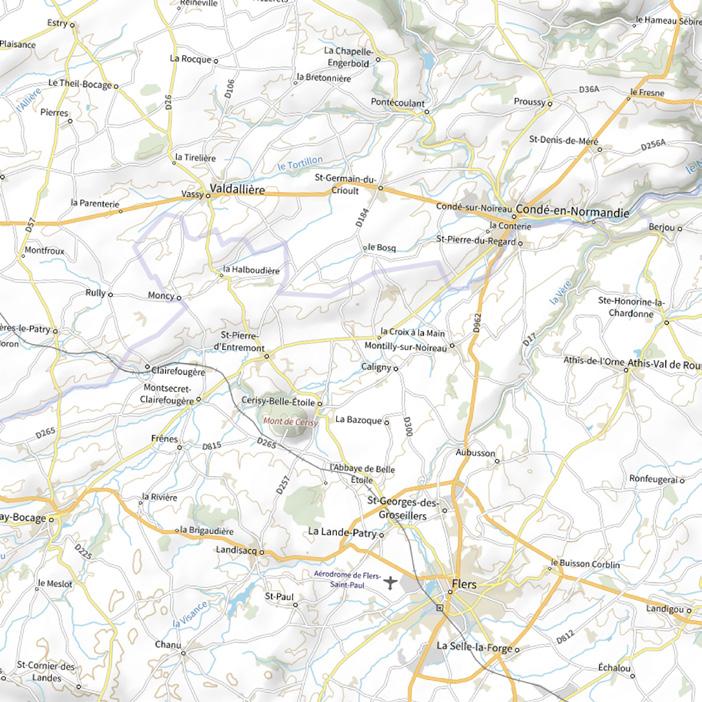

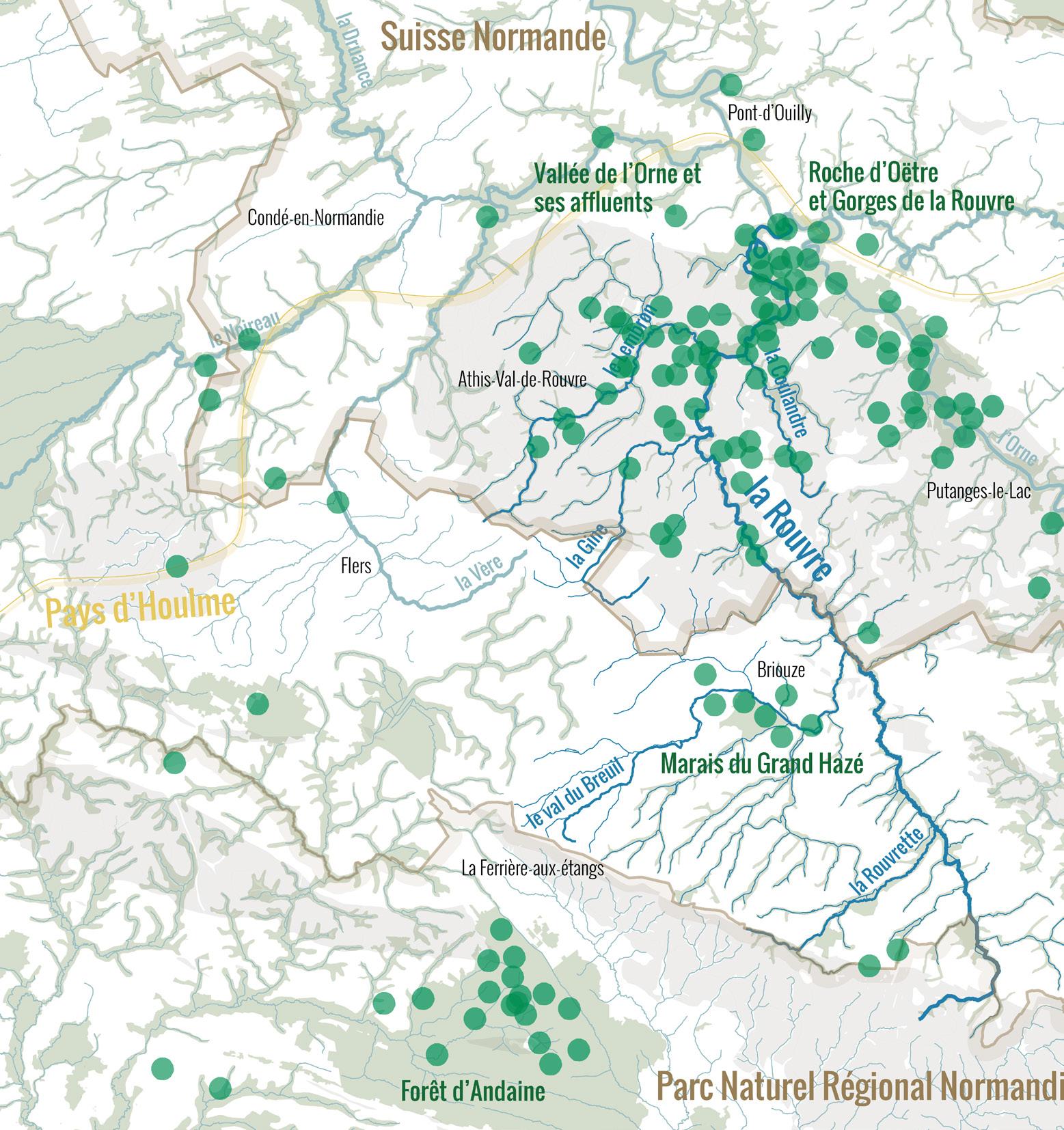

De sa source à son exutoire, la Rouvre et ses affluents traversent des espaces naturels remarquables, caractéristiques du paysage de la Suisse Normande.

Bocage, cours d’eau, zones humides, forêts... ces différents milieux sont en partie protégés par des périmètres réglementés.

Les nombreuses gommettes vertes placées par les habitants témoignent d’un lien fort à la nature sur le territoire. Les gommettes se concentrent notamment sur certains sites protégés, comme la Roche d’Oëtre et le marais du Grand Hazé ; mais aussi sur des sites plus « modestes », plus proches du quotidien des habitants, comme le Chant des cailloux à Taillebois ou le bois de la Mousse à Ste-Honorine-la-Guillaume.

Où allez-vous à la rencontre de la nature ?

Lieux de nature

La Roche d’Oëtre et les Gorges de la Rouvre top 1 :

Le Chant des cailloux top 2 :

Le Bois de la Mousse top 3 :

Le marais du Grand Hazé top 4 :

La Forêt d’Andaine top 5 :

La Rouvre ; affluents principaux ; affluents secondaires

Autres cours d’eau et leurs affluents

Socle granitique

Zones naturelles protégées : zones naturelles d’intérêt écologique floristique et faunistique (ZNIEFF, types 1 et 2) ; zones Natura 2000 (Directive Habitats) ; arrêtés de protection de biotope

Limites du Parc Naturel Régional Normandie-Maine et de la Suisse Normande

Limites du Pays d’Houlme (contrée de Normandie)

Un cadre naturel remarquable à partager avec le sauvage

Un récit du futur, par Camille et Boris

Chuuuut ! Ils arrivent ! Toute la famille était postée dans l’observatoire, immobile, silencieuse et scrutait les bois à travers ses lunettes de vision nocturne. Les chevreuils avançaient paisiblement dans les bois, accompagnés par le craquement du bois mort sous leurs pattes. Quelques minutes plus tard, la forêt était de nouveau paisible, puis une loutre apparut brièvement le long de la Rouvre. Les enfants dessinaient, comptaient les loutres, inscrivaient toutes leurs observations dans le registre. L’observation des espèces était un loisir hebdomadaire.

Les observatoires construits dans les dernières décennies étaient des points de repères dans le paysage, de nouveaux lieux de socialisation et d’émerveillement.

Tout le monde pouvait s’y rendre et y passer la nuit pour observer la faune sauvage, faire de nouvelles rencontres entre habitants de longue date et touristes.

Chaque commune possédait un observatoire - parfois le clocher de l’église, souvent une nouvelle construction en bois - pour pouvoir observer d’en haut les espaces de libre évolution, à l’écart de toute activité humaine. 10% de la surface de chaque commune était dédiée à la libre évolution des espèces.

De grands corridors reliaient ces espaces de libre évolution. On avait renaturé des routes pour réunir des forêts, la circulation la nuit était largement réglementée : circulation restreinte, pas de phares mais des lunettes de vision nocturne pour ne pas perturber la faune, vitesse et niveau sonore limités…

Les yeux commençaient peu à peu à se fermer derrière les lunettes de vision nocturne, la fatigue prenait le dessus. Tous allongés sur les confortables futons en laine de mouton, ils s’endormaient un à un dans la douceur de la nuit du bocage. Le lendemain matin, l’odeur de la compote de pommes chaude et du thé emplissait l’observatoire. Les enfants se régalaient, pendant que les parents préparaient les sacs pour le retour. Les écologues montaient dans l’observatoire et échangeaient avec eux sur les observations de la nuit. Puis, chaque membre de la famille fixait son mousqueton sur le grand câble en acier et se laissait glisser sur la grande tyrolienne. Après cinq minutes de descente au grand air à travers les filets de brume remontant de la vallée, ils étaient parvenus en bas, où leur covoiturage les attendait déjà pour les déposer chez eux.

Un récit du futur, par Camille et Boris

Le sol, autrefois mis à nu pendant des mois, creusé de sillons, érodé et drainé, était désormais recouvert de végétaux de toutes sortes. Les anciennes surfaces agricoles avaient été remplacées par les pré-vergers et les pré-bois.

Les chemins à travers les champs d’antan avaient été pour partie réouverts. Promeneurs et cyclistes pouvaient désormais les utiliser pour se déplacer plus rapidement, en évitant les routes et à l’abri des arbres.

Sous une infinie canopée d’arbres d’essences variées, quelques vaches laitières broutaient sur les prairies ombragées. Quelques dizaines de mètres plus loin, le fermier voisin s’affairait dans la haie bocagère partagée qui marquait la limite entre les fermes. Il taillait la haie avec soin, aidé par plusieurs jeunes en service civique au Centre local pour l’environnement et la résilience climatique. Les nouvelles essences d’arbres plantées il y a 5 ans lors de la vaste opération « 50 000 arbres pour le climat de la Rouvre » étaient particulièrement en forme.

L’an dernier, d’autres bénévoles du Centre l’avaient aidé à recréer le tracé naturel du cours d’eau en bas de son champ, pour limiter l’érosion de ses sols. Des collégiens étaient venus avec leur professeur de SVT pour voir les résultats, et faire quelques mesures avec lui dans le cadre de leurs travaux pratiques. Cela avait été un été bien animé pour le fermier.

Derrière la haie, les multiples cabanons légers des chercheurs créaient comme de petits repères colorés dans le paysage du bocage. Agronomie, agrologie, pédologie, écologie, phytosociologie, sciences de la nutrition… Beaucoup résidaient sur le lieu de leurs observations. Ils observaient l’impact du changement climatique sur les milieux naturels, l’état des sols, et notamment l’évolution des nouvelles prairies reconstituées sur d’anciens champs de maïs ou autre sol appauvri. On avait appris à cohabiter dans les prairies. Un météorologue analysait les données de sa micro-station, deux petites filles couraient derrière un renard le long des haies, tandis qu’un nutritionniste goûtait de nouvelles baies en regardant d’un oeil curieux le pédologue sortir d’un trou. Le meilleur de la technologie et de l’humain se rencontraient dans ces prairies plantées.

Désormais, le fermier n’était plus seul face au climat.

Les paysages de la Rouvre ont été façonnés par les activités humaines au fil des siècles. Attirés par les richesses naturelles du territoire, hommes et

femmes ont sans cesse réinventé les manières de travailler sur le territoire, dans un mouvement qui continue aujourd’hui.

Les gommettes rouges placées par les habitants témoignent qu’en dépit du caractère rural et peu dense du territoire, les emplois et les activités y sont répartis de manière assez diffuse. L’agriculture, et en particulier l’élevage bovin, est sans doute l’activité la plus ancienne du bocage. Les carrières de granit et de fer ont également fortement marqué le paysage. Les cours d’eau du territoire de la Rouve ont vu passer moulins, filatures de coton puis d’amiante, et industries automobiles. Les villes et villages concentrent commerces et services, et voient éclore de nombreux tiers lieux.

Où sont vos lieux de travail ?

Lieux de travail

Flers top 1 :

top 2 :

Villages de la Rouvre : Athis, Briouze, Saint-Honorine-la-Guillame, La Carneille, Bréel, Ségrie-Fontaine...

Briouze top 3 :

La Rouvre ; affluents principaux ; affluents secondaires

Autres cours d’eau et leurs affluents

Socle granitique

Prairies permanentes : élevage et pratiques agricoles

Vallées d’artisanat et d’industrie

Noms de rues, de hameaux, et de lieux-dits liés aux moulins, au granit et au fer

Tiers-lieux aux usages mixtes : cafés, épiceries, espaces de travail, ateliers...

La Rouvre, source d’emplois hier, aujourd’hui et demain

Un récit du futur, par Camille et Boris

La Vère se jette dans le Noireau, qui se jette dans l’Orne. Tout est interdépendant. La pollution à l’amiante et les conséquences sanitaires sur les populations.

La vallée de la Vère, surnommée «vallée de la mort» il y a encore plusieurs décennies, était devenue la «vallée du vert». Un espace d’expérimentation de nouvelles pratiques de renaturation. Les anciennes usines, leurs enveloppes amiantées, leurs dalles de béton… tout avait été démonté, déconstruit. Ces lieux étaient devenus des espaces d’innovation et de mémoire. On créait un nouveau sol fertile dans toute la vallée, on surveillait la qualité de l’eau, on traquait les déchets amiantés restant dans les sols, etc.

Les collectivités locales, les associations de victimes de l’amiante, l’État, des universités partenaires et les entreprises privées responsables de la pollution... avaient signé un contrat de transformation de la vallée. On avait construit un grand four pour rendre inerte tous les déchets d’amiante.

La chaleur du four alimentait un réseau de chaleur desservant Flers et Athis-Val-de-Rouvre. Une imposante stèle de plusieurs dizaines de mètres de haut, réalisée en cofalit (amiante vitrifé), avait

été inaugurée quelques années auparavant par le Président de la République. Les noms des milliers de victimes de l’amiante étaient gravés dessus. Cette stèle, la transformation de la vallée en espace de mémoire, de nature et d’innovation et l’inscription de la vallée au patrimoine mondial de l’Unesco avait marqué le début d’une nouvelle ère pour le secteur.

Comme le Bassin Minier du Nord-Pasde-Calais dans les années 2010, la «vallée du Vert» avait connu un renouveau, en misant sur le tourisme mémoriel, à la croisée de l’histoire et du paysage.

On venait de loin pour visiter le musée de l’Amiante, se recueillir devant la stèle, observer les expérimentations de scientifiques de renommée mondiale qui inventaient de nouveaux types de sols fertiles sur les sites industriels déconstruits et désaffectés. Des paysages dynamiques totalement inédits prenaient forme. Les touristes se pressaient sur les observatoires en bois surplombant la route départementale D17 - désormais inaccessible - et séjournaient dans les villages alentours, redynamisés par cette nouvelle économie.

Le territoire de la Rouvre présente une densité assez remarquable de petits lieux de commerces et de services. Épiceries, cafés et tabacs d’antan

animent toujours les villages, tandis que de nouveaux tiers-lieux complètent la constellation des lieux de rencontre et de partage.

5km 20min b

Des lieux et des trajets à penser plus partagés

Les gommettes violettes et les gommettes roses ont été positionnées de manière très groupée par les habitants : tous et toutes fréquentent les mêmes lieux de commerces, de services, de rencontre et de partage sur le territoire. Ces lieux sont clés dans l’animation du territoire et la convergence des énergies pour le faire vivre. Ces concentrations de gommettes laissent aussi entendre que le développement de transports partagés entre ces lieux pourrait être pertinent, afin de réduire les émissions de gaz-à-effet de serre liés aux déplacements. Les dessins des trajets à vélo pratiqués ou souhaités révèlent que les habitants aimeraient davantage circuler à vélo ; pour cela, les itinéraires doivent être tracés et sécurisés.

Où faites-vous vos courses ?

Où allez-vous pour voir du monde ?

Comment vous déplacez-vous ?

top 1 : Flers

top 2 : Athis-de-l’Orne et Briouze

top 3 : Les épiceries dans les villages : Pont d’Ouilly, Ségrie-Fontaine, Ronfeugerai, La Carneille...

top 1 : Flers : rues commerçantes

top 2 : Briouze

top 3 : Les cafés, bars, restaurants et les tiers-lieux : le Caillou, le Chabada, le K-rabo, l’épicerie du Coing, El Capitan......

Voie ferrée

Itinéraire de bus

Trajets vélos déjà pratiqués ou souhaités

Courbes topographiques

Un récit du futur, par Camille et Boris

C’était déjà les 10 ans de la “Course de la Rouvre”. Depuis 2024, plus de 1000 cyclistes découvraient chaque année le territoire de la Rouvre à travers deux jours d’aventure.

Comme chaque année, ils arrivaient de toute la France à la gare de Flers, un vendredi après-midi de juillet. La plupart avaient leurs vélos, les autres empruntaient ceux de Flers Agglo.

Et comme chaque année, de nombreuses petites routes avaient été fermées et transformées en voies vélos.

La Course avait déjà suscité de nombreuses vocations, et on ne comptait plus le nombre de Suisses Normands qui caracolaient en tête sur le Tour de France. Quelques minutes plus tard, une fois le traditionnel discours d’accueil prononcé, la horde de cyclistes se mettait en route, direction la Carneille, où un grand marché nocturne de producteurs locaux les attendait. Le lendemain, après avoir visité les jardins de la Carneille, un périple de 40 km les attendait : Sainte-Honorinela-Guillaume et ses habitats participatifs, les Tourailles, Craménil, Saint-André-de-Briouze, le Ménil Gondouin, baignade au lac de Rabodanges, le K-Rabo, le vieux Saint-Aubert, la Forêt-Auvray, Bréel, et enfin, la Roche d’Oëtre.

Une grande soirée était organisée le samedi soir au Caillou. Soirée dansante avec vue imprenable sur la vallée de la Rouvre, concours de chambre à air, ateliers de réparation de vélo et de sensibilisation à l’environnement pour découvrir la faune et la flore locale. Les prairies des alentours étaient colorées par les centaines de tentes des cyclistes et leurs tenues bigarrées. A 20h, tout le monde s’était regroupé sur la route départementale face à l’office du tourisme. Ils allaient arriver d’un instant à l’autre.

20h15.

On apercevait à gauche sur la D301 et à droite sur la D329 les premières silhouettes des conseillers municipaux grimper en vélo électrique. Un petit groupe arrivait de Rouvrou, le second de Bréel.

20h16.

Le conseil municipal faisait la jonction sous les applaudissements de la foule.

Un récit du futur, par Camille et Boris

La vitrine de l’épicerie 100 était ensoleillée. Allongé dans les herbes folles courant le long de la rue, le chien ne prêtait pas attention au bruissement des vélos électriques. Il leva soudain une oreille. Une navette arrivait. A son bord, une vingtaine de personnes, venues des hameaux voisins faire quelques emplettes, prendre un café, emprunter un livre, acheter des graines. La vieille dame habitait à côté de l’épicerie mais adorait prendre la navette. Maintenant qu’elle avait du mal à marcher et qu’elle ne pouvait plus faire de vélo, elle regardait les paysages en mouvement derrière la baie vitrée du véhicule, les souvenirs remontaient jusqu’à parfois pousser une petite larme hors de ses yeux. Il y avait souvent un nouveau résident pour lui demander si elle était triste. Et le regard de la vieille dame s’éclairait soudain, tandis qu’elle emplissait la navette de belles histoires et d’anecdotes improbables.

La navette s’arrêta à l’un des nombreux abris mixtes bus, covoiturage et vélo. On aida la vieille dame à descendre et rejoindre sa maison. Deux amis sortirent un meuble de la maison voisine et s’installèrent dans le véhicule en rabattant les sièges sur les côtés. Puis la navette fila discrètement

en direction des hameaux, avec à son bord nos deux amis jouant aux cartes, des colis pour les riverains, le meuble en bois trônant en plein milieu. L’employé de l’épicerie installait des chaises, servait des boissons chaudes, souriait à gauche, clignait de l’oeil droit, tapotait une épaule, faisant de son mieux pour contenter ce petit groupe de connus et d’inconnus. L’épicerie 100 proposait un large choix de produits et était connue pour les ranger de manière insolite.

On trouvait au centre les produits qui venaient des fermes les plus proches, et au fur et à mesure qu’on s’éloignait du centre de la boutique, on trouvait les produits venant de plus loin, dans une limite de 100km : l’épicerie 100 portait bien son nom.

On retrouvait aussi bien des produits hauts de gamme, que des produits de première nécessité, à des tarifs accessibles à tous. Chacun venait avec ses propres contenants, pour réduire les emballages. On aurait pu aussi bien l’appeler l’épicerie “sans”.

b 5

Le patrimoine bâti de la Rouvre a puisé dans les ressources locales : maisons en granit, appentis en torchis terrepaille, granges en bois...

Face aux enjeux actuels d’accueil sur le territoire, ces mêmes ressources peuvent activer de nouvelles solutions d’habitat plus écologique.

Un récit du futur, par Camille et Boris

Ils arrivaient à pied et en vélo des villages alentours. Un café, un jus de pomme, une brioche : la journée pouvait commencer. Tous venaient participer au chantier collectif. Ce chantier faisait partie d’un projet plus vaste de rénovation sur le territoire de la Rouvre.

On s’était aperçu qu’en comptant tous les appentis, les granges et autres bâtiments annexes, on avait la capacité de loger du monde, beaucoup de monde !

On avait alors recensé tous ces bâtiments inutilisés, on les avait mis sur une grande carte et les nouveaux arrivants pouvaient facilement aller sur place, discuter avec les propriétaires et trouver des idées adaptées pour les transformer. Le territoire savait désormais accueillir rapidement tous ceux qui souhaitaient habiter ici pour quelques semaines ou une vie entière.

Le bâtiment annexe était situé non loin de la route. Il fallait remplacer certains poteaux en bois, refaire le lattis, reprendre le torchis en mélangeant la terre argileuse du terrain à la paille apportée par l’agriculteur voisin, puis réaliser l’isolation, souvent en paille, poser les portes et fenêtres, souvent de récupération. Enfin, on remettait à neuf quelques vieux meubles trouvés dans les hameaux voisins. En quelques semaines, le bâtiment était prêt à être habité, avec une vue imprenable sur le bocage.

A quelques dizaines de mètres se tenait la maison principale. Ses dalles massives en granit et son escalier monumental avaient connu la Révolution française. La fraîcheur du granit était appréciable en été, mais très inconfortable en hiver. Les habitants avaient donc décidé de rénover l’appenti en bois pour y vivre durant la saison froide.

Ils habitaient dans le granit en été, protégés des chaleurs caniculaires, et dans le bois et la paille en hiver, sans avoir besoin de chauffer. Les rayons du soleil et l’isolation suffisaient.

Ils avaient baptisé leur maison “Saisons”. Les enfants adoraient déplacer leurs futons et leurs affaires chaque année : ils avaient l’impression d’emménager dans une nouvelle maison. D’octobre à mars, on vivait dans l’espace hivernal, le reste du temps, dans le granit.

Un récit du futur, par Camille et Boris

Le petit hameau se réveillait dans la brume. Certains descendaient de leur perron, enfourchaient leur vélo électrique et filaient dans le brouillard. Les vaches observaient ce spectacle matinal avec indifférence. La brume se dissipait peu à peu. Par-delà le grand porche d’entrée on apercevait le bocage qui s’étendait à perte de vue. Des prairies verdoyantes plantées de milliers d’arbres d’espèces différentes, des chemins creux ombragés, des hameaux, des bâtiments et des constructions annexes isolées en granit, en bois, en terre, en paille…

Et surtout des haies bocagères. Les agriculteurs en prenaient soin, les taillaient régulièrement. Le bois collecté était ensuite déchiqueté, séchait dans une grange avant d’alimenter la chaufferie collective du hameau.

En cette matinée de printemps, un filet de fumée sortait de la belle cheminée en briques de la chaufferie. On avait récupéré des briques dans une ancienne usine en ruine pour élever ce grand conduit. Chacun avait marqué son nom sur une brique, les enfants s’en rappelaient.

Une vieille dame arriva en navette, échangea quelques mots avec son jeune voisin et regagna le salon commun de la grande maison partagée. Cette ancienne ferme avait redonné vie au petit hameau depuis qu’elle avait été rénovée par tous les habitants.

La vieille dame revenait de l’épicerie où elle avait bu son café matinal. Elle enfila ses pantoufles, s’installa sur son fauteuil, admira longuement sa belle vallée, avant de s’assoupir paisiblement, tandis que ses colocataires préparaient le repas dans la pièce d’à côté, avec les produits frais qu’elle avait rapportés.

Quelques pistes d’action face au changement climatique

Et maintenant, comment agir ?

Nourris par l’analyse des couches du territoire, riches des témoignages de ses habitants, et inspirés par les récits des futurs possibles, nous proposons dans les pages suivantes des premières pistes pour passer à l’action et approfondir les réponses locales au changement climatique.

Quatre types de pistes d’action sont proposées :

Ces propositions s’adressent à toutes et à tous - citoyens, élus, acteurs économiques, associations... - dans une logique de réponses muti-acteurs et multiéchelles.

Études, analyses et documents de planification à réaliser sur le territoire

Actions concrètes, et mises en pratiques à expérimenter sur le territoire

Les thèmes évoqués dans les pages précédentes se trouvent ici croisés et imbriqués, car les réponses au changement climatique sont forcément systémiques et transversales, et touchent à toutes les composantes de notre mode de vivre ensemble.

Valorisation et mise en réseau pour diffuser ce qui est déjà là

Documentation et ressources complémentaires, pour monter en compétences et en connaissances

Dans la version numérique de ce document, de nombreux liens sont inclus pour permettre d’accéder aux références et documents cités. Dans la version papier, les mots clés et noms utilisés devraient suffire pour retrouver ces ressources par une simple recherche internet. Si jamais une recherche se trouvait infructueuse, il est toujours possible de nous demander les sources par mail, ou de nous en suggérer de nouvelles, à l’adresse suivante : gorgesdelarouvre@ protonmail.com

Améliorer la connaissance du changement climatique à l’échelle locale

Collaborer pour garantir la résilience de la ressource en eau sur le territoire

ÊTRE(S)

Renforcer la place du vivant dans le territoire pour recomposer les équilibres écologiques

Réaliser un diagnostic de vulnérabilité du territoire au changement climatique et définir un programme d’adaptation pour la commune et/ou le territoire.

Construire une « micro-station climatique », à visée scientifique et pédagogique : collecte de données météorologiques locales, sensibilisation citoyenne aux enjeux climatiques...

Proposer une version normande de la Fresque du climat, pour sensibiliser aux enjeux et solutions locales du changement climatique.

Lancer une étude Hydrologie Milieux Usage Climat (HMUC) pour dresser un état des lieux des équilibres quantitatifs et de la sensibilité au changement climatique de la ressource en eau.

Lancer des expérimentations pour améliorer la qualité de l’eau et / ou préserver sa quantité : stations de phytoépuration, dispositifs de valorisation des eaux grises, stations de mesure des pollutions dans l’eau...

Former un groupe de travail multi-acteurs autour des enjeux d’eau, de climat, d’agriculture et de biodiversité : SM3R, SIAEP du Houlme, CPIE Collines normandes, CIVAM, GIEC...

Réaliser une étude sur l’impact du changement climatique sur la biodiversité locale, pour comprendre les enjeux, les risques et les moyens d’action pour y répondre.

Développer des exploitations agricoles pilotes pour une meilleure intégration de la biodiversité, en partenariat avec les acteurs locaux et nationaux (CPIE Collines normandes, Terre de Liens, Coop des Territoires, CIVAM...)

Lancer une opération « 50 000 arbres et haies pour le climat», visant à implanter des essences résistantes au changement climatique sur le bocage et à les étudier.

Consulter les rapports du GIEC international pour comprendre les enjeux globaux du changement climatique, puis les rapports du GIEC Normand pour en comprendre les enjeux locaux.

Participer à des ateliers de sensibilisation ludique aux enjeux du changement climatique (La Fresque du Climat, 2Tonnes...)

Consulter les ressources, fiches pratiques et retours d’expérience de l’Agence pour la transition écologique (ADEME).

Lire le cahier «Résilience des territoires», rédigé par le Shift Project à destination des décideurs.

Valoriser les actions du Syndicat Mixte de Restauration Des Rivières de la Haute Rouvre et ses actions pour restaurer les cours d’eau du bassin versant : communication sur les réalisations, documentation en ligne, chantiers participatifs...

Créer une vigie citoyenne de l’eau, à l’image de l’intiative Vigie Nature sur la biodiversité, pour recueillir des observations sur l’état des cours d’eau.

Comprendre le rôle de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, au travers du Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et Schéma d’aménagement et de gestion des eaux Orne Moyenne.

S’inspirer de l’initiative d’un « Observatoire de l’eau », lancée par le SSDEA (syndicat d’eau à Troyes), projet multi-acteurs pour une stratégie eau d’ici à 2100.

Découvrir et valoriser les actions du CPIE Collines normandes, association qui préserve et anime le territoire sur les enjeux de biodiversité et d’environnement.

Engager une commune ou une intercommunalité dans le programme «Territoire engagé pour la nature », pour développer et valoriser des plans d’actions territorialisés en faveur de la biodiversité.

S’inspirer des Réserves de Vie Sauvage de l’association ASPAS : des espaces naturels en libre évolution, où la gestion et l’intervention humaines sont réduites à leur minimum.

Se renseigner sur la vision et les actions du Réseau pour les Alternatives Forestières, qui agit en faveur d’une forêt vivante et habitée, d’une gestion douce de la forêt et d’une sylviculture écologiquement et socialement responsable.

Adapter le patrimoine bâti aux enjeux

climatiques et sociaux grâce aux ressources biosourcées et géosourcées locales

DÉFRICHER !

Recomposer des paysages productifs dans le contexte de la Zéro Artificialisation

Nette et de la Neutralité Carbone

Estimer les capacités d’accueil du territoire pour faire face aux besoins en logement, via un inventaire global sur l’habitat et le patrimoine : constructions à rénover, logements sous-occupés, résidences secondaires, patrimoine agricole...

Diagnostiquer la vulnérabilité du patrimoine bâti et des aménagements urbains au changement climatique, pour identifier les risques locaux et les solutions à déployer.

Étudier le recours aux énergies renouvelables locales pour alimenter les bâtiments publics et privés, à l’échelle individuelle ou collective : bois déchiqueté local de la SCIC Bois Bocage, panneaux solaires mis en commun (installations communales de Sainte-Honorinela-Guillaume ; exemple briançonnais de la SEML SEVE) ; micro-réseau de chaleur...

Participer à un chantier participatif de construction écologique (bois, terre, paille...) pour se former aux techniques et aux matériaux à moindre impact environnemental. Par exemple, le réseau Twiza propose des chantiers participatifs partout en France.

Expérimenter la mise en place d’un « hameau léger » : ensemble d’habitats légers et démontables, à coût modéré et à faible impact environnemental et paysager.

Réaliser un inventaire du foncier artificialisé libre et du patrimoine bâti vacant pour estimer la capacité du territoire à accueillir des activités économiques dans tous les lieux possibles (et pas uniquement sur les Zones d’Activité Economique existantes).

Étudier la faisabilité du développement d’énergies renouvelables à différentes échelles et pour différents acteurs (territoire, commune, zone d’activités économiques, entreprises, groupement agricole...), pour favoriser l’autonomie énergétique et les synergies entre acteurs (mobilisation des toitures industrielles et commerciales pour l’énergie solaire, valorisation d’énergie fatale, réseaux de chaleur, boucles ressources / déchets...)

Lancer des expérimentations de dépollution dans les anciennes vallées industrielles comme celle de la Vère, à l’image du projet de dépollution des sols sur la friche Lil’Ô sur l’Île Saint-Denis.

Connaître et faire connaître les artisans locaux de l’éco-construction (isolation biosourcée, maçonnerie et enduit en terre, maçonnerie pierre, construction bois...), notamment via le réseau ARPE Nomandie.

Valoriser les initiatives locales de sobriété énergétique (chantiers exemplaires d’isolation thermique) et d’autonomie énergétique (installations d’énergies renouvelables).

Comprendre les enjeux croisés entre architecture, urbanisme, environnement et climat grâce aux acteurs régionaux ou nationaux de ces sujets : Territoires pionniers (Maison de l’architecture Normandie) à Caen ; le CAUE de l’Orne à Alençon ; El Capitan aux Tourailles (Journées de l’éco-construction) ; Maisons Paysannes de France ; Frugalité heureuse et créative...

Découvrir la rénovation d’une maison en matériaux écologiques et locaux au Costil à Sap-en-Auge, réalisée par la coopérative d’architecture Anatomies d’Architecture

Consulter les rapports de l’institut Négawatt sur les enjeux de transition énergétique ; et les fiches-conseils de l’ADEME sur les économies d’énergie et les bons gestes environnementaux.

Rendre visible et accessible le catalogue de l’offre foncière et bâtie pour les acteurs économiques souhaitant s’installer, tout en s’assurant de la bonne adéquation entre l’implantation envisagée et divers critères (nuisances, emplois créés, synergies avec les acteurs déjà en place, offre en logement et en mobilité pour les futurs travailleurs, etc.). S’inspirer des outils du CEREMA pour cartographier le foncier.

Ouvrir un débat public sur le devenir des anciens sites industriels, avec tous les acteurs concernés (habitants, industriels, collectivités, Etat...), afin de penser la mémoire et le futur de ces lieux : dépollution, mémorial, réutilisation des bâtiments, transformation de l’amiante, réindustrialisation...

Suivre les appels à projets sur la reconversion des sites industriels : fonds friches, fonds vert pour le recyclage foncier des friches polluées.

S’inspirer de la transformation paysagère du bassin minier et de la «Troisième révolution industrielle» dans les Hauts-de-France; de la reconversion culturelle du bassin minier de la Rurh en Allemagne ; des réflexions en cours sur les paysages industriels français (Port-Jérôme-sur-Seine ; Fos-sur-Mer ).

Innover pour une économie productive, bas carbone et solidaire dans le bocage

Repenser les mobilités et l’accès aux services quotidiens dans une perspective zéro carbone

Réaliser le bilan carbone des acteurs économiques, et définir des actions de décarbonation : rénovation du bâti, économies d’énergie, solutions fondées sur la nature, évolution des process industriels, gestion des déchets...

Étudier l’impact des enjeux nationaux de neutralité carbone sur l’évolution de l’emploi : quels enjeux d’évolution et de reconversion professionnelles, quels potentiels de création d’emplois et de filières?

Engager le territoire via une démarche de contrat de relance et de transition écologique (CRTE) ou contrat de ruralité, de relance et de transition écologique (CRRTE), conçue pour accompagner les territoires dans leur projet de relance économique et de transition écologique.

Assister à un atelier organisé par le CIVAM Normandie sur les pratiques agricoles et leurs enjeux vis-à-vis du changement climatique ; et échanger avec le CPIE Collines normandes pour la mise en place de Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) sur les exploitations agricoles.

Calculer son bilan carbone à l’échelle individuelle et agir pour le réduire, notamment en lien avec les enjeux économiques locaux : alimentation locale et biologique, défi rien de neuf, énergie locale et renouvelable...

Étudier les modes de déplacement et les lieux fréquentés par les habitants (travail, école, commerces...) pour renforcer l’offre de transports collectifs (publics, bus scolaires mutualisés, à la demande, covoiturage...).

Recenser les trajets à vélo actuels ou rêvés des habitants (à l’échelle d’une commune, ou d’un territoire plus large) et réfléchir aux aménagements cyclables à développer pour permettre la réalisation de ces trajets en sécurité.

Analyser les besoins des habitants en matière d’accès aux services quotidiens pour envisager des relocalisations ou des développements d’activités. S’inspirer par exemple de l’étude réalisée par le K-Rabo pour bâtir sa feuille de route.

Expérimenter la fermeture ponctuelle de petites routes pour les réserver aux vélos et aux piétons, à l’image de la route transformée en voie douce à Mondeville.

Lancer un concours de rénovation des abris bus, pour en faire des points mobilités douces (abris intempéries, parkings vélos avec petits outils, auto-stop...)

Découvrir et faire découvrir les tiers-lieux du territoire et tous les lieux où s’invente d’autres modèles économiques : K-Rabo à Rabodanges, El Capitan aux Tourailles, l’épicerie du Coing à Pont d’Ouilly, la recyclerie des Fourmis Vertes...

Valoriser les pratiques agricoles locales respectueuses de l’environnement, du vivant et des humains pour les diffuser ; et accompagner les agriculteurs dans l’adaptation durable des exploitations agricoles de grandes cultures et d’élevage.

Consulter l’étude prospective sur le pays du bocage réalisée par la Coop des Territoires : « Quelle économie locale et quels commerces de proximité en 2035 ? »

Parcourir le plan de transformation de l’économie française développé par le Shift Project (groupe de réflexion sur la transition bas carbone à l’échelle nationale) : « Il nous faut un plan »

Valoriser les initiatives portées par les tiers-lieux locaux, dont les impacts positifs sont multiples : animation des centres-bourgs ruraux, lien social multigénérationnel, consommation éco-responsable et locale, offre de services, accès à la culture, débat public, partage de connaissances, création d’emplois... (Café du K-rabo, auberge El Capitan, recyclerie des Fourmis Vertes, épicerie du Coing, épicerie l’Etoffe du métier à tisser, Familles Rurales à Briouze...)

Proposer une variante locale de la «Mad Jacques», course en stop ou en vélo, qui permet de valoriser des petits villages ruraux tout en testant des mobilités bas carbone.

Rapprocher les services publics, les soins, la culture, ou le sport au plus près des habitants au travers de dispositifs de caravanes ou de campings-car, à l’image de l’expérimentation menée en Loir-et-Cher.

S’inspirer des retours d’expériences des programmes nationaux «Petites villes de Demain» et «Action Cœur de ville», notamment sur les sujets de services de proximité et de mobilités.

... aux habitants et habitantes du « Territoire de la Rouvre »

... aux élus et élues des communes et collectivités du territoire, et à leurs services techniques

... aux enseignantes et enseignants des collèges de Briouze et de la-Ferrière-aux-Étangs

... au Café Le Caillou

... aux membres de l’équipe du CPIE Collines normandes

... aux pionniers de Territoires pionniers I Maison de l’architecture Normandie

...aux partenaires de la résidence

... à nos amis, amies et familles

... au Kangoo du CPIE, aux vélos électriques, aux gîtes en granit, aux chemins sous les haies ... aux chips, aux pommes et aux camemberts

... et à toutes celles et ceux qui ont suivi de près ou de loin cette formidable aventure !

Nous sommes Camille et Boris, accueillis par le CPIE Collines normandes et Territoires pionniers pour une résidence d’architecture sur le territoire de la Rouvre. L’objectif de cette résidence est de réfléchir, avec les habitants et acteurs du territoire, aux manières d’habiter et de vivre ensemble face au changement climatique.

Au fil des 6 semaines que nous avons passées sur le territoire, entre mai et octobre 2022, nous avons fait émerger des récits collectifs pour des futurs possibles sur le territoire de la Rouvre, nourris par les rencontres, les explorations et les ateliers de cartes participatives que nous avons menés.

C’est le résultat de ce travail expérimental et participatif que nous vous invitons à découvrir dans les deux livrets de fin de résidence. Ce premier volume présente la démarche et le déroulé de notre résidence, et reprend les éléments présentés lors de l’exposition « Au nom de la Rouvre ».

Nous tenons à remercier l’ensemble des partenaires de la résidence : Territoires pionniers | Maison de l’architecture Normandie, le CPIE Collines normandes, Le Ministère de la Culture, le conseil national de l’Ordre des Architectes, le Réseau des Maisons de l’Architecture, la Région Normandie, la commune d’Athis-Val-de-Rouvre.

Nous remercions chaleureusement les habitantes et habitants et l’ensemble des acteurs et actrices du territoire que nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer. Ces livrets n’auraient pu exister sans eux.

Blog de la résidence : https://www.territoirespionniers.fr/ maison-architecture-normandie/gorgesdelarouvre-.html

Partenaires de la résidence :

Cette résidence fait partie de la 4ème session de « résidences d’architecture » portée en France par le Réseau des maisons de l’architecture.

Partenaires de la résidence :

Cette résidence fait partie de la 4ème session de « résidences d’architecture » portée en France par le Réseau des maisons de l’architecture.