ET PARASITES

INDISPENSABLE

Petit guide d’utilisation du Traité 10

z Un jardin en bonne santé

Protéger son jardin

Quels types d’atteintes ?

• Les maladies

Qu’est-ce qu’une maladie virale ?

Qu’est-ce qu’une maladie bactérienne ?

Qu’est-ce qu’une maladie cryptogamique

• Les parasites ou ravageurs

Parasite » ou « ravageur » ?

Les insectes

Les acariens

Les nématodes 18

Les autres animaux 18

Quelle démarche adopter ? comment choisir le bon produit ?

les clés d’un beau jardin 20

Tenir compte du sol et du climat

Choisir le bon emplacement pour les plantes 21 La rotation des cultures dans le potager

Un entretien régulier

Les variétés résistantes ou tolérantes

Assurer une bonne circulation de l’air 22 Arroser à bon escient

Pas d’excès d’engrais 22

Les traitements préventifs 23

Des mesures de protection efficaces 23

Quelques règles d’hygiène 23

Choisir les bonnes compagnes 23

les bons réflexes 24

La surveillance régulière des plantes 24

Les premières mesures 24

Que faire des organes ou plantes atteints ? 24

comment lutter contre les maladies et les ravageurs 25

• La lutte biologique 25

Les avantages de la lutte biologique 25

Les difficultés de mise en œuvre 25

Les auxiLiaires du jardinier 25 – Quelques exemples d’auxilliaires 25

– Comment favoriser leur présence dans le jardin 26

La Lutte intégrée 27 – Quelques exemples d’appâts et de répulsifs 27

– Les pièges à phéromones 27

– Les pièges englués 27

Les produits préconisés en jardinage bioLogique 28

– Des remèdes naturels à préparer soi-même 28

– Les purins, autres préparations 29

Quelques produits courants acceptés en jardinage biologique 30

dans nos jardins

cinQ types de maladies à bien identifier

Mildious

Oïdiums ou « blancs »

Pourridié

Pourriture grise

Rouilles

cinQ types de parasites incontournables

Araignées rouges

Chenilles

Cochenilles

Escargots et limaces

z PARTIE 1 • Au jardin fruitier

QuelQues atteintes spécifiQues

Les insectes xylophages

Les carences du sol

espèces fruitières courantes

Abricotier

Actinidia (Kiwi)

Agrumes

Amandier

Cerisier

Cognassier

Figuier

Fraisier

Framboisier

Groseillier, cassissier, groseillier à maquereau

Noisetier

Noyer

Olivier

Pêcher, nectarinier

Poirier

Pommier

Prunier

Vigne

autres espèces fruitières 120 Arbousier, châtaignier, grenadier, kaki (plaqueminier), myrtillier, nashi, néflier, passiflore (grenadille), physalis (coqueret du Pérou).

QuelQues atteintes spécifiQues

parasites présents dans le sol

Les atteintes spécifiques aux semis

espèces potagères courantes

Ail, échalote

Artichaut

Asperge

Aubergine

Betterave

Carotte

Céleri

Chicorées : frisée, scarole

Choux 153

Concombre, cornichon 158

Courges : citrouille, courgette, pâtisson, potiron 161

Endive 164

Épinard 166

Fenouil bulbeux 168

Fève 170

Haricot 172

Laitue 176

Mâche 180

Maïs 182

Melon 184

Navet 187

Oignon 190

Panais 194

Piment, poivron 196

Poireau 198

Poirée (Bette) 201

Pois 204

Pomme de terre 207

Radis 211

Tomate 214

QuelQues plantes aromatiQues 218

Aneth, basilic, cerfeuil, estragon, laurier-sauce, livèche, menthe, persil, romarin, sauge.

autres espèces potagères 220 Angélique, crambe, crosne du Japon, ficoïde glaciale, lentille, oseille, pois-asperge, rhubarbe, roquette, rutabaga, salsifis, scorsonère, tétragone cornue, topinambour.

les espèces ornementales courantes

Arbre de Judée

Aubépine

Aulne

Azalée

Berbéris, épine-vinette

Bouleau 242

Buis 245

Camélia 248

Catalpa

Cerisier à fleurs et autres Prunus 253

Charme 256

Chêne 258

Chèvrefeuille

Clématite 264

Cognassier du Japon 266

Conifères 268

Cornouiller 274

Cotonoéaster 276

Cytise 278

Érable 280

Forsythia 284

Frêne

Fuchsia

Fusain

Glycine

Groseillier à fleurs

Hêtre

Hortensia, hydrangéa

Houx

Laurier-cerise

Laurier-rose

Lilas

z PARTIE 3 • Au jardin d’ornement

QuelQues atteintes spécifiQues

maladies

parasites

Sommaire

Mahonia

Marronnier

Orme

Palmiers

Peuplier

Platane

Pommier à fleurs

Pyracantha (Buisson ardent)

Rhododendron

Rosier

Saule

Tilleul

Troène

Viorne

ennemis de votre pelouse

Gazon

autres espèces ornementales

Althéa, bignone, buddléia, céanothe, daphné, deutzia, genêt, lavande, lierre, magnolia, oranger du Mexique, seringat, spirée, sumac, vigne vierge, weigelia.

Glaïeul

Gypsophile

Hellébore

Impatiens

Iris

Jacinthe

Lis

Lupin

Muflier

Muguet

Œillet

Œillet d’Inde

Pavot, coquelicot

Pensée, violette

Pétunia

Phlox 402

Pivoine

Pois de senteur

Primevère

Reine-marguerite

PARTIE 4

atteintes spécifiQues

maladies

espèces florales courantes

Anémone

Bégonia

Campanule

Capucine

Centaurée

Chrysanthème

Delphinium

Géranium

Giroflée

Rose trémière

Rudbeckia

Sauge

Souci

Tulipe

Zinnia

Cet ouvrage, très illustré, consacré aux maladies et ravageurs qui peuvent affecter couramment les plantes de nos jardins, s’attache à la description détaillée des symptômes, à l’identification de l’agent responsable et aux moyens de lutte et de prévention appropriés. Afin d’aider le lecteur, jardinier amateur ou professionnel, à déceler puis traiter les problèmes rencontrés sur les végétaux, le Traité Rustica des maladies et parasites du jardin propose successivement :

Ces quelques pages permettront notamment aux jar diniers peu expérimentés de mieux connaître les types de maladies et de parasites qui peuvent s’attaquer aux plantes du jardin.

Le lecteur y trouvera aussi de très nombreux conseils généraux d’aménagement et d’entretien qui sont « les clés d’un beau jardin », l’accent étant mis sur la préven tion et les bons réflexes à acquérir pour limiter autant que possible les dégâts dus aux maladies et parasites.

Les différents moyens de lutte à la disposition des jardi niers sont ensuite rappelés, suivis de quelques recettes de remèdes naturels à préparer soi-même. Enfin, l’ouvrage reprend, sous forme de tableaux, une liste des princi paux produits phytosanitaires naturels proposés aux jardiniers dans le commerce.

Les atteintes présentées dans cet ouvrage, qu’il s’agisse de maladies ou de parasites, ne peuvent bien sûr constituer un « état des lieux » exhaustif de tous les problèmes phytosani taires qui peuvent se manifester sur une plante.

Nous avons essayé de sélectionner les atteintes les plus courantes qui concernent les plantes de nos jardins, mais d’autres peuvent aussi se déclarer, selon les régions, les années, les conditions climatiques, tandis que de nouveaux parasites sont introduits par le biais d’échanges commerciaux, comme ce fut le cas pour le phylloxéra ou plus récemment pour un parasite qui attaque les palmiers.

Pour ces quelques pages, nous avons choisi de détailler cinq maladies (ou groupes de maladies) et cinq parasites (ou groupes de parasites) qui sont : – soit très fréquents dans les jardins et auxquels tout jardinier est inévitablement confronté un jour ou l’autre (par exemple, les pucerons) ; – soit susceptibles d’attaquer une très large gamme de plantes.

Ces atteintes sont bien entendu reprises par la suite dans les différentes parties de cet ouvrage, mais elles sont regroupées ici comme un préalable indispensable à prendre en compte.

Le corps principal de l’ouvrage est ensuite organisé en quatre parties, plus ou moins conséquentes selon le type de plantation.

• Partie 1 : Au jardin fruitier

• Partie 2 : Au jardin potager

• Partie 3 : Au jardin d’ornement (arbres, arbustes, grimpantes, gazon)

• Partie 4 : Au jardin fleuri

Pour davantage de clarté et permettre une recherche rapide sans avoir à se reporter sans cesse à d’autres par ties de l’ouvrage, chaque plante est traitée sous forme de fiche, de 2 à 6 pages.

Les parties « Au jardin fruitier », « Au jardin potager » et « Au jardin d’ornement » sont organisées selon la même structure.

Chaque partie s’ouvre par la description détaillée de quelques atteintes spécifiques aux végétaux concernés, et qui peuvent toucher de nombreuses espèces.

Par exemple : les insectes xylophages et les carences du sol (bore, magnésium, fer…) pour les arbres fruitiers, les insectes présents dans le sol pour le potager…

Viennent ensuite les fiches, classées par ordre alphabé tique, pour lesquelles nous avons sélectionné les plantes qui nous semblaient les plus couramment cultivées au jardin. Leur nombre diffère d’une partie à l’autre.

Afin de permettre un repérage rapide et efficace, quel que soit le type de plantation, le lecteur retrouvera tou jours les mêmes informations.

Nous proposons un texte de présentation illustré, puis une fiche d’identité de la plante, qui inclut la liste de ses principaux ennemis. Ceux-ci ne sont pas donnés par ordre alphabétique, mais selon leur ordre d’apparition dans la fiche générale.

• Nous abordons tout d’abord « Les atteintes les plus courantes », c’est-à-dire celles que nous avons considé rées comme revenant fréquemment, parfois tous les ans ou presque pour certaines plantes sensibles.

• Viennent ensuite « Les atteintes secondaires », c’està-dire celles que nous estimons moins fréquentes, mais pouvant survenir régulièrement, notamment dans de mauvaises conditions de culture.

Ces deux rubriques que nous avons voulues facile ment accessibles et rapides à consulter sont enrichies de nombreuses illustrations montrant les symptômes ou les agents responsables des différentes atteintes.

Grâce à cette distinction entre les atteintes courantes et les atteintes secondaires, le lecteur peut aller directement au problème concerné et établir facilement son diagnos tic à l’aide des différentes rubriques proposées systéma tiquement pour chaque atteinte : « Quand », « Parties atteintes », « Symptômes » et enfin « Que faire ».

Une rubrique « Se déclarent parfois » signale d’autres atteintes qui peuvent apparaître, mais qui demeurent malgré tout assez rares.

À ces textes viennent s’ajouter s’il y a lieu des informa tions concernant la prévention et le choix des variétés, ainsi que de nombreux conseils.

En outre, des renvois permettent au lecteur curieux d’aller consulter, par exemple, pour davantage de détails, les petits chapitres sur « Les 10 atteintes inévitables au jardin » ou « Les atteintes spécifiques ».

À la fin de chaque partie, d’autres plantes moins cou ramment cultivées sont abordées succinctement. Par ailleurs, dans la partie « Au jardin potager », deux pages sont consacrées aux plantes aromatiques.

Cette dernière partie est présentée de façon plus suc cincte. En effet, nous avons considéré que même si les fleurs méritent autant de soins attentifs que toute autre plantation au jardin, leur croissance rapide permet de les arracher plus facilement pour les remplacer, ce qui n’est pas le cas d’un arbuste, par exemple, qui demande plusieurs années pour se développer. Comme pour les pages précédentes, le lecteur y trouvera cependant de nombreux conseils et illustrations.

Par cette présentation, nous espérons apporter un outil précieux pour le jardinier, qu’il soit confirmé ou encore débutant. Outil d’identification d’abord, puis d’interven tion, chaque fiche a pour objectif de déterminer facile ment les mesures à mettre en œuvre pour résoudre au mieux le problème rencontré. Que ce soit à titre curatif ou préventif, nous préconisons uniquement des traite ments naturels afin de préserver notre environnement et de respecter la nouvelle législation concernant les jardins et les espaces verts.

Petit guide d’utilisation du Traité • 11

Tous les jardiniers sont confrontés à l’apparition de maladies et de parasites sur les plantes de leur jardin. Après avoir cru, pendant quelques décennies, au « tout chimique », à la possibilité pour les jardiniers, comme pour les agriculteurs, de préserver totalement le jardin des parasites ou des maladies à grand renfort de traitements curatifs ou préventifs, on mesure aujourd’hui l’inefficacité et les méfaits d’une telle démarche. Maladies et parasites sont toujours présents, sols et nappes phréatiques sont pollués, la faune auxiliaire est décimée.

Une nouvelle philosophie s’impose désormais au jar dinier du xxie siècle : protéger les plantes de son jardin le mieux possible, certes, mais aussi et surtout préser ver notre environnement. Une double exigence qui implique de la part du jardinier des interventions rai sonnées et limitées.

Le jardinier doit apprendre la tolérance dans son jar din. Il n’est en effet pas toujours indispensable ni envisa geable de lutter contre les parasites et les maladies.

L’un des outils les plus précieux du jardinier, ce sont ses yeux. À force d’observation attentive de ses plantes, il apprend à détecter précocement une attaque de para sites ou les symptômes d’une maladie.

L’objectif de cet ouvrage est simple : vous permettre d’identifier l’atteinte repérée et de déterminer ensuite quelles sont les meilleures solutions à mettre en œuvre, non pas pour éradiquer nécessairement le moindre insecte ou la moindre tache foliaire, mais pour atteindre un « seuil de tolérance » acceptable, le but étant de pré server autant que possible l’aspect esthétique de la plante (dans le jardin d’ornement) ou les promesses de récolte (dans le potager ou le verger).

Un jardin en bonne santé

•

Une maladie comme l’oïdium, qui se manifeste en début d’automne, disparaîtra avec la chute des feuilles : il vous suffira de ramasser celles-ci, sans autres traitements.

• Les grands arbres sont impossibles à traiter à l’échelle du jardin et du jardinier et, souvent, ils sont assez robustes pour résister aux pucerons ou aux taches foliaires !

• Vous ne parviendrez jamais à éradiquer totalement et durablement des ravageurs comme les pucerons. Apprenez à tolérer leur présence en faible nombre et surtout favorisez le développement dans le jardin de prédateurs naturels comme les chrysopes, les coccinelles, les syrphes, etc.

• Préservez le jardin de tout traitement peu avant la récolte. Mieux vaut perdre quelques pommes ou laitues que de consommer des produits du jardin présentant des résidus de pesticides !

• Une plante – qu’il s’agisse d’une culture légumière ou d’une espèce ornementale – qui présente chaque année la même attaque de maladie ne se plaît sans doute pas là où vous l’avez semée ou plantée. Plutôt que de la traiter chaque année, remplacez-la par une ou des plantes qui s’adapteront mieux aux conditions de culture.

Si vous découvrez des larves de coccinelles dans votre jardin, protégez-les, elles vous aideront à lutter contre les pucerons !

Dans un jardin, les agents pathogènes, c’est-à-dire les agents responsables des maladies des plantes, sont pour la plupart des champignons microscopiques, parfois des bactéries ou des virus.

Les viroses ou maladies virales sont, comme leur nom l’indique, causées par des virus, des micro-organismes microbiens qui ne sont visibles qu’au microscope électronique, mais dont les symptômes sont souvent bien perceptibles. Il s’agit la plupart du temps de décolorations du feuillage ou de panachures en mosaïque ou en marbrures ; des panachures apparaissent parfois aussi sur les fleurs. Ces symptômes s’accompagnent généralement d’une perte de vigueur.

La transmission des viroses se fait :

• lors de la reproduction, par les graines ou les boutures par exemple, si celles-ci sont virosées ;

• par des blessures accidentelles de la plante ou par des outils utilisés pour la taille ;

• par des vecteurs spécifiques, très souvent des insectes piqueurs et suceurs de sève comme les pucerons ou les cicadelles.

Le nanisme buissonnant du framboisier, la mosaïque du concombre (voir p. 160), la jaunisse de la laitue (voir p. 178), la marbrure nanifiante de la carotte.

Les moyens de lutte Il n’existe aucun moyen curatif efficace, aussi estil indispensable d’éliminer les plantes malades et d’éviter autant que possible la contamination d’autres plantes.

Dans le cadre de la loi sur la transition énergétique, adoptée le 22 juillet 2015 par l’Assemblée Nationale, et dans un souci de préserver santé publique et environnement, les pesticides seront interdits d’utilisation dans les espaces verts (collectivités territoriales) dès 2017, puis d’achat et d’utilisation dans les jardins à partir du 1er janvier 2019.

Les produits qui seront toujours autorisés :

• Les produits autorisés en agriculture biologique (par exemple bouillie bordelaise, pyréthrine naturelle, huile de colza…) – produits qui ne sont pas pour autant inoffensifs.

• Les produits de biocontrôle (mode de protection des végétaux par des mécanismes naturels), répartis en quatre groupes : les animaux auxiliaires (insectes, acariens ou nématodes utilisés pour la lutte biologique) ; les micro-organismes tels que champignons, virus ou bactéries utilisés pour protéger les cultures ou stimuler les défenses naturelles des plantes ; les médiateurs chimiques de type phéromones ; les substances naturelles (d’origine végétale, minérale ou animale) utilisées pour le biocontrôle.

• Les produits qualifiés « à faible risque » (ou préparations naturelles peu préoccupantes, PNPP), de type purin d’ortie ou décoction de prêle.

D’ores et déjà, certaines jardineries ont décidé depuis quelques années de ne plus proposer aux jardiniers amateurs que des produits naturels et organisent même des collectes de pesticides, désherbants et autres.

Si les décennies suivant la seconde guerre mondiale ont été celles du « tout chimique », avec la découverte d’une infinité de substances de synthèse utilisées dans les champs et les jardins, les maisons, les véhicules, les textiles et tout notre quotidien, nous mesurons maintenant les effets négatifs de ces produits sur notre environnement et notre santé.

Tout jardinier responsable se doit de réaliser qu’il est préférable de renoncer aux pesticides chimiques qui, même s’ils peuvent certes éradiquer le ravageur ou la maladie qui attaque ses plantes, ont des effets très négatifs sur la faune du jardin, la terre et la qualité de l’eau.

Présents dans les tissus de la plante malade, les virus sont transmis lors du bouturage.

Accepter quelques déboires – quelques pieds de tomates détruits par le mildiou, des boutons de roses envahis de pucerons (temporairement !)… – c’est toute la sagesse du jardinier qui veut faire de son jardin un endroit préservé, riche en biodiversité, en fleurs, légumes et fruits poussés sainement et non un lieu de lutte contre quantité d’ennemis… dont il faut relativiser l’importance !

Un jardin en bonne santé

Les bactérioses, ou maladies bactériennes, sont causées par des bactéries pathogènes qui envahissent localement les tissus végétaux. Cela se traduit le plus souvent par leur dégradation rapide, sous forme de flétrissement et/ou de pourriture, de suintement, de chancre. Les tissus attaqués peuvent dégager une odeur nauséabonde.

La transmission des bactérioses se fait :

• par l’eau, les éclaboussures ;

• les outils de taille ;

• plus rarement par les insectes.

Le feu bactérien (voir p. 51), le chancre bactérien (voir p. 226), la bactériose du lilas (voir p. 313).

Il n’existe pas de produits phytosanitaires spécifique ment bactéricides.

Il ne faut pas hésiter à rabattre les parties malades, voire arracher et brûler la plante entière si nécessaire.

Les maladies cryptogamiques sont dues à des champi gnons microscopiques qui se développent rapidement dans les tissus de la plante-hôte ou à leur surface.

Ces maladies, qui sont très nombreuses, comptent les oïdiums, les rouilles, les mildious, les fusarioses, la cladosporiose, les cloques…

Les symptômes sont multiples : taches ou feutrage sur les feuilles, taches ou chancres sur les tiges, flétrisse ment, pourriture, etc.

• l’eau, les éclaboussures (pluie, arrosage), les courants d’air ;

• les outils de taille (maladies vasculaires) ;

• les animaux (par exemple, les insectes pollinisateurs) ;

• le sol (les spores du champignon pathogène persistent dans le sol, contaminant les cultures qui se succèdent sur la même parcelle, surtout au potager).

La moniliose (voir p. 53), la verticilliose (voir p. 137), la maladie du plomb (voir p. 255).

On recourt essentiellement aux fongicides, produits phyto sanitaires spécifiques, d’origine naturelle, par exemple à base de soufre ou de cuivre. Certaines pré parations naturelles comme la décoction de prêle, pré sentent également des propriétés fongicides. Une taille sévère peut aussi permettre d’éliminer les tissus malades.

Les ravageurs rassemblent tous les animaux dont l’activité est nuisible pour les plantes du jardin, qu’il s’agisse par exemple des pucerons qui ponctionnent la sève de leurs piqûres, des chenilles qui dévorent le limbe des feuilles ou des larves du hanneton qui s’attaquent aux racines.

Ces ravageurs sont en majorité des insectes, mais les jardiniers doivent aussi faire face à des acariens, à des nématodes, ainsi qu’à des animaux plus gros, escargots et limaces, parfois oiseaux ou rongeurs.

Le parasite est au sens strict du terme un organisme qui vit aux dépens d’un autre, sans nécessairement le détruire. Les champignons pathogènes, responsables des maladies des végétaux, sont donc des parasites au même titre que des insectes comme les pucerons.

La dénomination « ravageur » serait donc a priori plus exacte pour englober ici tous les organismes animaux nuisibles (pucerons, limaces, etc.) aux plantes du jardin. Cependant, nous avons préféré employer généralement le terme de « parasite », car c’est le plus usité et aussi le plus familier peut-être des jardiniers.

Les insectes sont sans doute les rava geurs les plus courants dans nos jardins, où ils sont représentés par de très nombreuses espèces !

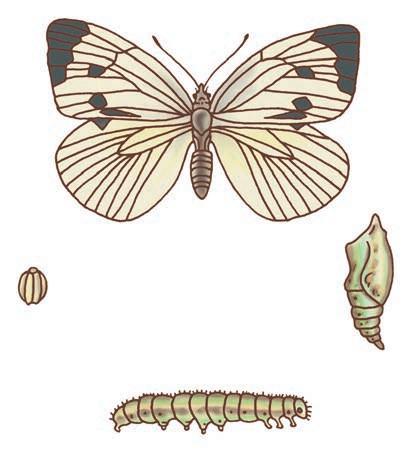

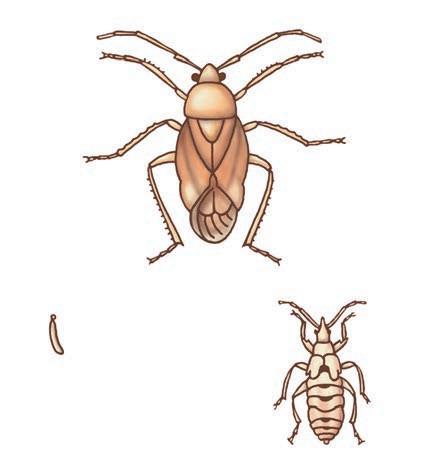

À cette grande diversité s’ajoutent des cycles de vie très variés, depuis l’œuf jusqu’au stade adulte. On distingue essentiellement deux grands groupes : les insectes à métamorphose incomplète et ceux à métamorphose complète.

• Chez les insectes à métamorphose incomplète, on compte depuis l’œuf jusqu’à l’adulte plusieurs stades larvaires, chacune des larves ressemblant à l’adulte et se nourrissant comme lui. Les espèces phytophages sont donc nuisibles à tous les stades de leur transformation, puisque les larves se nourrissent aussi sur les plantes. Figurent notamment dans ce groupe les cicadelles, les cochenilles, les pucerons, les punaises et les thrips.

Dès le début de leur évolution (plusieurs stades larvaires), les larves des insectes à métamorphose incomplète ont une morphologie et un mode d’alimentation quasiment identiques à ceux des adultes.

Tout au long de leur évolution (plusieurs stades larvaires) les larves des insectes à métamorphose complète ont une morphologie et un mode d’alimentation nettement distincts de ceux de l’adulte.

Un jardin en bonne santé

ŒufStades larvaires Punaise adulte

•

Chez les insectes à métamorphose complète, les stades larvaires sont nettement distincts de l’adulte et celui de la nymphe (inactive) intervient entre la larve et l’adulte. Chez ces insectes, la larve et l’adulte peuvent avoir un régime alimentaire différent, et seul un de ces stades peut se révéler nuisible au jardin. C’est le cas par exemple des chenilles de papillons.

Font partie de ce groupe, les coléoptères (hannetons, charançons…), les lépidoptères ou papillons (piérides, noctuelles…), les diptères (mouches, cécidomyies…).

Les acariens, dont les représentants les plus connus des jardiniers sont les minuscules araignées rouges ou tétranyques tisserands, ne sont pas des insectes, mais représentent un ordre de la classe des Arachnides.

Les acariens phytophages, qui se nourrissent sur les plantes, possèdent généralement quatre paires de pattes ; ils sont ovipares et mesurent moins de 1 millimètre, ce qui les rend peu visibles à l’œil nu.

Les nématodes ou anguillules sont des vers microsco piques qui envahissent les racines ou les bulbes des plantes. Certains gagnent aussi les parties aériennes. Les nématodes sont généralement présents dans le sol et infectent ainsi les plantes.

Il n’existe pas de remède véritablement efficace contre ces parasites. Un conseil, donc : veillez à arracher et à brûler toutes les plantes atteintes, nettoyez soigneuse ment le sol et surtout respectez une rotation suffisante (4 ans) avant de cultiver des plantes sensibles sur un même emplacement.

Les plus courants dans les jar dins demeurent les escargots et les limaces. Outre les pièges à bière ou les barrières physiques (écorces, coquilles d’œufs…), il existe pour combattre ces mol lusques des produits spécifiques appelés molluscicides, généralement vendus sous forme de granulés à base de phosphate ferrique, autorisé en agriculture biologique.

Certains oiseaux, dont les merles et les étourneaux, peuvent s’attaquer aux fruits du jardin ; les pigeons, quant à eux, sont amateurs des semis de pois. La pose de filets constitue la meilleure protection.

Parmi les rongeurs, les redoutables campa gnols grignotent aussi bien les écorces que les racines.

Trois principaux groupes d’acariens sont actifs dans le jardin : les phytoptes, responsables des érinoses (l’éri nose de la vigne, par exemple), les tarsonèmes (sur fraisier et plantes ornementales surtout), et bien sûr le groupe des tétranyques, comme les acariens des arbres fruitiers ou des conifères. Tous se nourrissent en piquant l’épi derme des feuilles. Ils provoquent des déformations des tissus ou entraînent des marbrures ou des décolorations du feuillage.

N’étant pas des insectes, les acariens ne doivent pas être combattus avec n’importe quel insecticide polyvalent, d’autant plus que certains de ces insecticides favorisent au contraire la pullulation des acariens.

Attention, de nombreux autres acariens sont des prédateurs naturels d’insectes ou d’acariens ravageurs des plantes.

• Un jardin en bonne santé

Les rongeurs (ci-contre un lérot) et les lièvres (ci-dessous) sont à surveiller.

La taupe est nuisible en raison des galeries qu’elle creuse dans la terre, mais utile aussi puisqu’elle se nourrit de nombreuses larves d’insectes ravageurs.

Enfin, il arrive que chevreuils et lièvres causent eux aussi des dégâts dans les jardins situés en bordure de forêt : l’hiver, ils s’attaquent souvent aux écorces et aux bourgeons.

Une fois le diagnostic établi (attaque de pucerons ou de chenilles défoliatrices, feutrage blanchâtre de l’oïdium ou autre), que faire ?

Tant que les dégâts sont limités, privilégiez les interven tions mécaniques (supprimez les feuilles ou les pousses atteintes, écrasez les ravageurs ou collectez-les pour les détruire…) et associez si possible à cette intervention l’application d’un remède naturel, comme le purin de fougère contre les pucerons ou une décoction de prêle contre les maladies (voir p. 29)

Si les dégâts sont déjà importants, voyez si une inter vention plus lourde s’impose vraiment et laquelle. Il est souvent préférable d’arracher les plantes très touchées pour épargner les autres.

Avant d’opter pour un traitement, même autorisé en agriculture biologique, assurez-vous que les autres méthodes de lutte (introduction de prédateurs naturels, lutte intégrée) n’offrent aucune possibilité.

Réservez l’usage des traitements aux cas les plus diffi ciles, quand il n’existe pas d’autre solution. Prenez tou jours le temps de réfléchir au préalable avant de décider d’une intervention (voir p. 25 à 31)

Un jardin en bonne santé •

Un jardin en bonne santé •

Les maladies et parasites qui touchent les plantes ne constituent pas « un monde à part » dans le jardin. Leur présence est intimement liée à la faune et à la flore en présence, à la vigueur des plantes cultivées, à l’action du jardinier aussi… En préalable à toute lutte contre les maladies et parasites, il est bon de chercher à créer des conditions d’environnement favorables à la croissance des plantes. Cultivées dans de bonnes conditions, celles-ci seront vigoureuses et donc moins sensibles aux attaques des ravageurs ou des maladies !

Le sol de votre jardin est plutôt calcaire, plutôt lourd et argileux, ou au contraire sableux et drainant… Vous habitez une région au climat doux, océanique, ou bien en zone de montagne, dans une plaine battue par les vents…

Vous pouvez certes améliorer et enrichir le sol, par exemple par des apports conséquents de matière orga nique, ou bien limiter les effets du vent par l’installation de brise-vent. Mais pour cultiver vos plantes, il vous fau dra toujours « faire avec » ces données incontournables que sont les caractéristiques du sol et du climat.

• Un jardin en bonne santé

A ussi, ne vous obstinez pas à planter des espèces acidophiles comme les rhododendrons ou les horten sias en sol très calcaire, ni des plantes méditerranéennes sensibles au froid et à l’humidité là où les hivers sont rigoureux : elles ne seront jamais vigoureuses, jamais belles et surtout se révéleront beaucoup plus fragiles, et plus sensibles aux maladies et parasites que des plantes mieux adaptées à ces conditions particulières.

Au moment de faire votre choix pour les plantations du jardin, sélectionnez toujours des espèces convenant bien au climat et au type de sol de votre région.

Avant de semer ou de planter des végétaux, rensei gnez-vous sur leurs besoins en matière d’ensoleillement et d’exposition. En installant les plantes dans des condi tions proches de celles de leur habitat d’origine, vous leur offrez les meilleurs atouts pour une croissance saine et vigoureuse. Ainsi les phlox, ces vivaces qui apprécient un sol frais en été, seront chaque année la proie de l’oï dium si vous les cultivez en situation ensoleillée et sèche.

Si vous replantez chaque année le même légume sur la même planche du potager, vous favorisez la persistance dans le sol, ou à sa surface, de spores de maladies (cer taines formes de mildious, hernie du chou, rhizoctone, etc.), de nématodes ou de particules virales, d’œufs ou de larves de parasites spécifiques à la culture. Qui plus est, le sol s’appauvrit en éléments nutritifs, le même légume y puisant toujours les mêmes éléments.

Il est donc indispensable de respecter, même sur le plus petit des potagers, une bonne « rotation des cultures ».

Le principe consiste à découper la surface cultivée en trois ou quatre zones (carrés, planches de forme rectan gulaire ou quarts de cercle, peu importe) sur lesquelles

vous ferez « tourner » les légumes (voir le schéma ci-après). Le premier carré accueillera la première année les légumes-fruits et les bulbes, la deuxième année les légumes-racines, les tubercules et les choux, la troisième année les Légumineuses (haricot, fève, pois…), etc. Les cultures seront ainsi décalées chaque année d’un carré.

En intervenant régulièrement sur ses plantations pour les entretenir, le jardinier contribue à maintenir dans le jardin un bon état sanitaire général.

Ne laissez pas les mauvaises herbes envahir les massifs ou le potager : non seulement elles concurrencent les plantes cultivées, mais elles peuvent aussi héberger des maladies et des parasites susceptibles de les contaminer.

Veillez de même à éliminer les fleurs fanées, à rabattre les branches cassées et plus généralement à tailler arbres et arbustes quand cela est nécessaire pour assurer une bonne circulation de l’air à l’intérieur de la ramure. N’oubliez pas qu’un feuillage trop dense favorise l’ap parition de maladies cryptogamiques.

Entretenez également le sol par des apports réguliers de matière organique. Arrosez si besoin les plantes qui risquent de souffrir de la sécheresse, vous les rendrez moins vulnérables.

En ne cultivant pas tous les ans le même type de légumes sur la même parcelle, vous éviterez la réapparition de certaines maladies et parasites transmis par le sol.

Un jardin en bonne santé

Légumes-fruits et bulbes (aubergine, courges, melon, tomate, ail, oignon…)

B

D

En matière de lutte contre les maladies et les ravageurs, les mesures préventives sont à la fois plus faciles à mettre en œuvre et plus efficaces pour protéger les plantes que la plupart des mesures curatives. Il est donc important de bien connaître la palette des possibilités et de favoriser cette prévention dans le jardin.

l’autre. Assurez également une circulation de l’air suf fisante dans la ramure des arbres et des arbustes par des interventions régulières de taille.

Veillez à arroser si nécessaire les plantes susceptibles de souffrir du manque d’eau. Évitez cependant les arrosages par aspersion : ils mouillent le feuillage et le rendent plus sensibles aux maladies (mildiou de la tomate, par exemple), mais humidifient peu le sol, ce qui favorise le développement des oïdiums.

Les excès d’engrais sont aussi dommageables que les carences. Évitez particulièrement les apports excessifs d’engrais azoté, surtout au potager, car ils fragilisent et ramollissent les tissus végétaux, facilitant ainsi le travail de tous les insectes piqueurs, dont les pucerons.

Lorsque vous cultivez des plantes sensibles, comme par exemple les légumes du potager, choisissez de préfé rence des variétés résistantes ou tolérantes : les résis tantes ne se laissent généralement pas affecter par les maladies cryptogamiques ou virales, à l’origine de gros dégâts. Les tolérantes quant à elles peuvent être tou chées, mais de manière minime. Vous trouverez entre autres variétés des haricots résistants à l’anthracnose, des laitues résistantes au meunier ainsi qu’à différents virus, des tomates résistantes à la fusariose et à la clados poriose, etc.

Respectez toujours des distances de semis et de planta tion suffisantes afin que l’air circule correctement entre les plantes. Une mauvaise aération favorise en effet la dissémination des spores pathogènes d’une plante à

Un jardin en bonne santé

Les traitements de fin d’hiver, autorisés en agriculture biologique, permettent d’éliminer les formes hivernantes de parasites, évitant ainsi leur réapparition la saison suivante.

Lorsque les conditions climatiques sont propices au développement de certaines maladies cryptogamiques (le mildiou par temps humide ou l’oïdium en période chaude et sèche), vous pouvez protéger assez efficace ment les plantes sensibles par des pulvérisations pré ventives de produits naturels comme la décoction de prêle ou la macération d’ail (pour leur fabrication, voir « Des remèdes naturels à préparer soi-même », p. 28-29)

Pour protéger les arbres fruitiers ou les arbustes à petits fruits de la voracité des oiseaux, ayez recours aux filets ; pour empêcher la ponte des mouches des légumes dans le potager, posez sur les semis des voiles horticoles ou des filets anti-insectes.

Nettoyez soigneusement les planches du potager libé rées, avant l’hiver ou avant tout nouveau semis ou toute nouvelle plantation : les résidus des cultures précédentes peuvent abriter des parasites ou des maladies (voir « La rotation des cultures dans le potager », p. 21).

Dans le jardin d’ornement, éliminez régulièrement les feuilles jaunies, les pousses qui manquent de vigueur ainsi que les fleurs fanées.

Certaines plantes sont de bonnes compagnes pour d’autres. Par leur présence à proximité de ces dernières, elles les protègent de telle attaque de ravageurs ou de telle maladie.

Ainsi une lavande installée au pied d’un rosier semble limiter l’assaut des pucerons. Au pota ger, les exemples ne manquent pas. Parmi eux, le romarin et le poireau, qui sont d’excellents répulsifs contre les mouches de la carotte ; l’œillet d’Inde, qui tient à distance les aleu rodes envahissant souvent le feuillage des tomates ; ou encore le céleri, qui repousse la piéride du chou…

Les œillets d’Inde protègent les pieds de tomate contre les mouches blanches.

Un filet posé au-dessus des framboisiers protège les fruits de la voracité des oiseaux.

Un jardin en bonne santé •Voici quelques réflexes à acquérir et quelques mesures de bon sens à adopter qui vous permettront de limiter le recours aux différents moyens de lutte contre les maladies et parasites. Une surveillance attentive des plantes, alliée à des interventions bien ciblées dès l’apparition des premiers symptômes, vous dispensera souvent de mesures plus drastiques.

Prenez l’habitude de soumettre régulièrement les plantes du jardin à un examen attentif pour repérer au plus tôt l’installation des premières colonies de pucerons, l’arrivée des premières chenilles ou les premières taches annoncia trices d’une maladie cryptogamique.

À ce stade, il est aisé de supprimer les quelques feuilles tachées ou jaunies, d’écraser les pucerons sous les doigts ou de pincer les pousses envahies. Cette simple inter vention peut suffire à empêcher une infestation massive.

Une surveillance efficace permet aussi de détecter les signes de stress hydrique pour certaines plantes, et d’y remédier avant que celles-ci ne soient affaiblies.

Les premières mesures consistent donc à éliminer tout organe végétal suspect, feuille tachée, pousse envahie de pucerons ou de cochenilles… S’il s’agit d’une petite plante herbacée (par exemple un jeune plant de légume

ou d’annuelle) présentant des symptômes suspects, autant l’éliminer tout de suite pour limiter les risques de contamination aux plantes voisines.

Si vous prenez sur le fait quelques chenilles ou escar gots, collectez-les pour les détruire plutôt que d’envisa ger d’emblée un traitement spécifique.

Ne laissez pas non plus au pied des arbres du verger des fruits tombés prématurément au sol, car ils sont peut-être porteurs de germes de maladies ou les hôtes d’un parasite.

Ne laissez jamais traîner au sol, au pied des plantes, les organes que vous avez éliminés parce que vous les sus pectiez de subir l’attaque d’une maladie ou de parasites !

Ne répandez pas non plus sur le compost les plantes que vous pensez malades. Mieux vaut les brûler, si possible, ou bien les jeter à la poubelle ou encore les joindre aux déchets verts.

N’intégrez pas au compost les plantes malades, mais brûlez-les ou joignez-les aux déchets verts.

Le jardinier amateur doit se passer de tout arsenal chimique et limiter le plus possible les traitements avec des produits naturels, autorisés en jardinage biologique, mais qui n’en présentent pas moins des risques (par exemple, d’accumulation dans le sol pour les fongicides à base de cuivre, à utiliser avec modération, ou encore de toxicité pour des insectes bienfaisants, dans le cas de la pyréthrine naturelle). C’est pourquoi il faut avant toute chose réfléchir aux possibilités de lutte biologique ou intégrée, de préparations naturelles végétales, et n’utiliser les traitements, même autorisés en agriculture biologique, qu’en dernier recours, si cela s’avère réellement nécessaire.

Elle consiste à utiliser des ennemis naturels ou agents pathogènes des ravageurs pour éliminer ceux-ci ou ramener leur population à un niveau acceptable. Les auxiliaires présents naturellement dans les jardins, comme les oiseaux insectivores ou les coccinelles, font partie de cette lutte, mais leur présence suffit rarement à éviter toute intervention du jardinier ! L’introduction de prédateurs des parasites ou d’éléments naturels susceptibles de lutter contre les maladies est une solution séduisante, mais délicate à appliquer.

La lutte biologique évite bien sûr toute pollution pour le jardin. Les auxiliaires utilisés visent des ravageurs ou des maladies très spécifiques et ne menacent donc pas les autres auxiliaires ; ils sont sans danger ou sans effets secondaires pour les plantes comme pour les humains. Cette lutte se fait sous forme d’introduction des préda teurs. Une seule intervention suffit.

La réussite de la lutte biologique implique d’introduire les prédateurs au bon moment : trop tôt, ils ne trouvent pas leur nourriture et disparaissent ; trop tard, ils sont peu efficaces par rapport à des populations de ravageurs déjà très importantes.

Leur développement demande par ailleurs, selon leur espèce, des conditions de vie spécifiques : température, humidité de l’air… C’est pourquoi ces méthodes donnent souvent de meilleurs résultats sous serre, où les condi tions d’environnement sont plus stables qu’en plein air.

Bien sûr, l’introduction d’auxiliaires, qui sont souvent des insectes, implique de renoncer à tout traitement phytosanitaire, même autorisé en agriculture biolo gique, qui les détruirait !

Les insectes sont les auxiliaires du jardinier, mais il existe aussi un certain nombre d’autres animaux naturellement présents dans le jardin, qui se nourrissent de ravageurs. Si leur présence n’offre pas toujours un rempart suffisant contre les différents prédateurs, ils « limitent les dégâts » et doivent être protégés pour être plus efficaces.

Il convient donc de veiller à ne pas utiliser de produits phytosanitaires qui puissent détruire les populations d’auxiliaires en même temps que les parasites, surtout lorsqu’il s’agit d’insectes.

• Parmi les insectes, les carabes, comme le carabe doré, se nourrissent de doryphores, de chenilles, de larves de hanneton ; les chrysopes, coccinelles et syrphes se nourrissent de pucerons.

• Les hérissons et les musaraignes sont gourmands de lima ces, vers et coléoptères.

• Les crapauds et les grenouilles consomment quantité d’in sectes et d’araignées.

• Parmi les oiseaux insectivores figurent les grives, les mé sanges, les hirondelles et autres passereaux.

Un jardin en bonne santé • 25 Le hérisson est un animal semi-nocturne qui dévore les limaces !La bactérie Bacillus thuringiensis contre les chenilles

Cette bactérie agit spécifiquement contre les chenilles, qui meurent en quelques jours, devenues incapables de s’alimenter.

La préparation est proposée sous forme de poudre à diluer et à pulvériser, et très facile d’emploi.

Ce remède, naturel et sans danger, est surtout efficace sur les jeunes chenilles, qui sont aussi les plus voraces.

Son utilisation est recommandée en début d’infestation.

Les nématodes pathogènes contre les otiorhynques

Proposés sous forme de poudre à ajouter à l’eau

d’arrosage et à apporter au pied des plantes dont les racines sont attaquées par les larves d’otiorhynques ou de tipules, ces nématodes pénètrent dans les larves et entraînent leur mort rapidement.

L’efficacité de cette méthode demande cependant un sol humide et assez réchauffé, entre 13-14 °C et 18-20 °C.

Les coccinelles contre les pucerons Les jeunes larves de coccinelle, introduites dès l’apparition des premières colonies de pucerons, se nourrissent des insectes adultes et de leurs larves et limitent ainsi leur pullulation.

Comment favoriser leur présence dans le jardin Offrez-leur des abris ! Les haies mixtes ou champêtres offrent des refuges aux oiseaux et aux petits mammifères ; les tas de pierres ou de bois et les vieux troncs attirent les hérissons, les musaraignes, les carabes. Prévoyez aussi un point d’eau pour les petits animaux, des nichoirs pour les oiseaux insectivores.

La présence d’insectes auxiliaires dans le jardin est bien sûr conditionnée par le renoncement aux produits phytosanitaires toxiques, sauf nécessité impérative. Si vous appliquez régulièrement un insecticide polyvalent, les insectes auxiliaires seront détruits eux aussi !

Les haies champêtres offrent de précieux refuges aux oiseaux insectivores, auxiliaires des jardiniers !

Les chaînes de jardinerie proposent aujourd’hui des auxiliaires à certaines périodes de l’année.

Voyez aussi les possibilités de commande dans les « Adresses utiles » en fin d’ouvrage.

Quelques exemples qui ont fait leurs preuves dans les jardins

Où se procurer des auxiliaires ?

La lutte intégrée est une méthode d’approche globale de la protection des plantes : elle associe aussi bien des méthodes culturales (par exemple, la mise en place d’un semis tardif pour éviter la ponte de tel parasite sur les jeunes plants) que l’utilisation de pièges (pièges à guêpes, pièges englués, pièges à phéromones, etc.) ou de barrières physiques (filets anti-insectes, voile horticole).

Le souci est non pas d’éliminer la totalité des ravageurs, mais de réduire leur présence à un seuil acceptable et de limiter le plus possible les traitements.

Les phéromones sont des substances chimiques volatiles émises par certains insectes pour communiquer entre eux : par exemple, les carpocapses femelles en émettent pour attirer les mâles au moment de la fécondation. Un piège englué diffusant ces phéromones de carpocapse attire les papillons mâles qui, une fois piégés, ne peuvent plus aller féconder les femelles.

À eux seuls, ces pièges suffisent rarement à réduire significativement la population de ravageurs, mais ils permettent d’observer l’intensité des vols des papil lons mâles pour en déduire la date probable de ponte des œufs. Ainsi, il devient possible d’entreprendre un traitement insecticide au bon moment, c’est-à-dire celui de l’éclosion des œufs, plutôt que de répéter des traite ments « à l’aveuglette ».

Ils sont particulièrement destinés aux insectes qui ne peuvent pas voler. Placés autour des troncs, les man chons de glu, par exemple, visent à empêcher les femelles cheimatobies d’aller pondre dans la ramure des arbres. Ces formes de piège sont aussi efficaces contre les four mis, les otiorhynques adultes ou les perce-oreilles.

Des bandes engluées de couleur jaune ou bleue, suspendues au-dessus des plantes, aident à « capturer » certains insectes parasites volants, surtout sous serre, comme les aleurodes ou les thrips.

Cependant, si le procédé permet de limiter les popu lations de ravageurs, il présente souvent l’inconvénient de piéger également des insectes auxiliaires.

• Contre les larves de taupins : des pommes de terre coupées en deux et légèrement creusées attireront et pié geront une bonne partie de ces ravageurs. Il suffit d’en fouir celles-ci à 4 ou 5 cm de profondeur, la face coupée vers le sol, là où les larves de taupin (voir p. 124) font des dégâts. Il ne vous restera plus qu’à visiter régulièrement ces pièges pour collecter les larves rassemblées dans la pomme de terre et les détruire. Très dures, ces larves sont cependant difficiles à écraser.

• Contre la piéride du chou : le feuillage de tomate tient à distance la chenille de ce papillon.

• Contre les doryphores : malgré ses propriétés chimiques fongicides, la bouillie bordelaise éloigne aussi les doryphores du feuillage des pommes de terre.

Un jardin en bonne santé • 27Notez que les préparations autorisées en jardinage biologique sont exclusivement d’origine naturelle, et en aucun cas des produits de synthèse.

La palette des produits utilisés comprend des remèdes à base de plantes, dont certains sont très faciles à préparer soi-même (voir l’encadré ci-dessous et page suivante).

Ces remèdes se fabriquent à l’aide des plantes du jardin ou de notre flore sauvage (prêle, ortie, etc.), auxquelles viennent s’ajouter des substances d’origine végétale ou

minérale commercialisées sous une forme prête à l’emploi (par exemple, des insecticides naturels élaborés à partir d’extraits de plantes ou des fongicides naturels à base de soufre ou de cuivre, etc.).

Attention ! Gardez bien en mémoire que ces traitements autorisés en jardinage biologique ne sont pas nécessairement sans danger pour la faune auxiliaire !

Pour éviter les erreurs, lisez attentivement les mises en garde et respectez toujours les précautions d’emploi fournies par le fabricant.

Il est possible de préparer soi-même des traitements à base de produits naturels. Les uns seront préventifs, pour renforcer la résistance des plantes, les autres curatifs, pour lutter contre certaines attaques de parasites ou des maladies.

• N’utilisez que des récipients en plastique ou en verre pour ces préparations ; bannissez absolument le métal du fait des risques d’oxydation.

• Pour diluer les préparations, utilisez de l’eau de pluie ou à défaut de l’eau de source. Évitez l’eau du robinet : enrichie en chlore, elle ruine une partie de l’efficacité des préparations.

• Attention, ces préparations sont, pour certaines, à utiliser très rapidement. Ainsi les infusions, décoctions et macérations s’emploient aussitôt préparées, dans les 24 à 48 heures suivantes. Les purins se conservent plusieurs semaines à plusieurs mois, en surveillant toutefois qu’ils ne gonflent pas sous l’effet de la chaleur.

Sous forme de purins végétaux, décoctions ou macérations, les diverses préparations maison rendront bien des services.

Un jardin en bonne santé

Propriétés : riche en azote et en potassium, il stimule la croissance des plantes et renforce leur résistance.

Préparation : hachez grossièrement 1 kg de feuilles de consoude (de préférence la consoude de Russie, Symphytum peregrinum, très vigoureuse) ; laissez macérer dans 10 l d’eau de pluie pendant 30 jours. Filtrez et utilisez pur.

Application : en pulvérisation foliaire ou en arrosage au pied des légumes-fruits.

Propriétés : efficace contre les pucerons, les pucerons lanigères, les escargots et les limaces.

Préparation : faites macérer pendant 10 jours 1 kg de feuilles fraîches de fougères (fougère aigle, par exemple) dans 10 l d’eau de pluie.

Filtrez et utilisez pur.

Application : en pulvérisation foliaire. Peut se conserver plusieurs semaines dans un récipient étanche et à l’abri de la lumière.

Propriétés : lutte contre les pucerons, s’utilise dans le potager à titre préventif contre les maladies cryptogamiques et joue le rôle d’activateur de croissance pour les tomates.

Préparation : hachez grossièrement 800 g à 1 kg d’orties (non montées à graines), ajoutez 10 l d’eau de pluie et laissez macérer à l’abri de la lumière pendant 5 jours (10 à 15 jours pour un usage comme activateur de croissance). Filtrez et utilisez en dilution à 20 % (2 l de purin pour 10 l d’eau).

Application : en pulvérisation foliaire contre les pucerons, ou en arrosage au pied des plantes contre les maladies cryptogamiques.

Propriétés : prévient l’apparition de maladies cryptogamiques et limite leur propagation.

Préparation : laissez tremper 250 g de feuilles de prêle dans 10 l d’eau de pluie pendant 24 heures, puis faites bouillir la préparation pendant 15 minutes en la couvrant. Laissez refroidir, filtrez et utilisez pur.

Application : en pulvérisation foliaire, à répéter à 15 jours d’intervalle.

Propriétés : lutte contre les pucerons, les altises et les papillons des noctuelles ou de la piéride du chou.

Préparation : laissez tremper pendant 24 heures 400 g de tanaisie (Tanacetum vulgare), tiges, feuilles et fleurs, dans 10 l d’eau de pluie. Faites bouillir la préparation pendant 15 minutes en couvrant. Laissez refroidir, filtrez et utilisez pur.

Application : en pulvérisation foliaire, à répéter tous les 4 à 5 jours jusqu’à disparition des parasites.

Propriétés : prévient l’apparition de maladies cryptogamiques.

Préparation : écrasez une tête d’ail dans un mortier et laissez macérer pendant 48 heures dans 10 l d’eau de pluie. Filtrez et utilisez pur aussitôt. Application : en pulvérisation foliaire.

Propriétés : lutte contre les pucerons et les formes mobiles de cochenilles (juvéniles).

Préparation : diluez environ 200 g de savon noir dans 10 l d’eau de pluie.

Application : en pulvérisation sur le feuillage, surtout sur les pousses.

Un jardin en bonne santé • 29

Bacillus thuringiensis

Insecticide biologique vers et chenilles

Naturen Fertiligène

Carpovirusine, virus de la granulose CarpovirusineDécamp’

Chenilles (pyrale du buis, processionnaire du pin, teigne de l’olivier…)

Carpocapse des pommes, poires et noix, tordeuse orientale du pêcher

Cochenilles Naturen Eradigun Naturen Fertiligène Cochenilles

Araignées rouges Acariens Naturen Eradibug Naturen Fertiligène Acariens des cultures

Insecticide végétal Naturen Eradigun Naturen Fertiligène

Pucerons Naturen Eradigun Naturen Fertiligène

Huile minérale paraffinique Traitement d’hiver et de fin d’hiver Solabiol

Pucerons, mouches blanches, cochenilles, acariens…

Pucerons, mouches blanches, cochenilles, acariens…

Formes hivernantes d’insectes et acariens

Pyrèthre Insectes choc au pyrèthre végétal Solabiol Pucerons, cochenilles…

Pyrèthre et huile de colza

Pucerons Insecticide Spruzit EC Natria Bayer Jardin Pucerons

Solution à diluer pour pulvérisation

Liquide à diluer pour pulvérisation

Liquide à pulvériser directement

Liquide à diluer pour pulvérisation

Potager, verger, arbuste d’ornement…

Avril à octobre

Pommier, poirier, noyer, pêcher, abricotier, prunier Avril à octobre

Surtout arbres, arbustes, fruitiers Mars à octobre

Arbres, arbustes, fruitiers Mars à octobre

Liquide prêt à l’emploi pour pulvérisation Légumes, fruits, arbustes… Mars à octobre

Liquide prêt à l’emploi pour pulvérisation Légumes, fruits, arbustes… Mars à octobre

Liquide à diluer pour pulvérisation

Arbres fruitiers, arbustes d’ornement Novembre à mars

Liquide prêt à l’emploi pour pulvérisation Toutes culturesJanvier à juillet

Liquide à diluer pour pulvérisation Toutes culturesMars à octobre

Liquide prêt à l’emploi pour pulvérisation Toutes culturesMars à octobre Savon végétal, savon noir Savon noir prêt à l’emploi Solabiol Pucerons, cochenilles…

Anti-pucerons insecticide Spruzit Neudorff Pucerons

Liquide prêt à l’emploi pour pulvérisation Toutes culturesToute l’année

Bacillus subtilis Maladies polyvalent Stimulateur des défenses naturelles Natria Bayer Jardin Maladies cryptogamiques

Bouillie bordelaise MACC 80 Jardins Bayer Jardin

Maladies cryptogamiques, notamment mildious, tavelures

Bouillie bordelaise Express Naturen Fertiligène Maladies cyptogamiques

Poudre mouillable, à diluer pour pulvérisation Potager, verger, ornement Février à juin

Poudre mouillable, à diluer pour pulvérisation

Mini-granulés dispersables dans l’eau pour pulvérisation

Arbres fruitiers, cultures légumières, arbustes… Février à novembre

Verger-potager Février à octobre

Cloque du pêcher Maladie de l’olivier Natria Bayer Jardin Cloque du pêcher et autres maladies cryptogamiques

Maladies polyvalent Fruits et légumes Champ flo (hydroxyde de cuivre)

Cloque du pêcher Nordox 50 (oxyde cuivreux)

Solabiol Maladies cryptogamiques

Solabiol Cloque du pêcher

Suspension à diluer pour pulvérisation Arbres fruitiersFévrier à octobre

Liquide à diluer pour pulvérisation

Arbres fruitiers, vignes, légumes, arbustes Mars à octobre

Poudre à diluer pour pulvérisation Pêcher, abricotier

Un jardin en bonne santé

Janvier à mars, septembre à décembre

Soufre micronisé

Soufre minéral Microthiol Spécial Jardin

Soufre poudrage

Naturen Fertiligène

Oïdiums, tavelure…

Sofluid Anti-oïdium Solabiol Oïdiums

Mini-granulés dispersables dans l’eau pour pulvérisation

Poudre prête à l’emploi

Arbres fruitiers, vigne, rosiers… Avril à octobre

Rosiers, arbres fruitiers, vigne… Février à septembre

Anti-Limaces Ferramol Neudorff Escargots, limaces Appâts en granulésToutes cultures

Anti-limaces biologique Ferramol Agro SensEscargots, limaces Appâts en granulésToutes cultures

Avril à octobre surtout

Avril à octobre surtout

• Lire les consignes : vérifiez avant usage que le produit choisi correspond bien au problème (maladie ou ravageur) à combattre, mais aussi au type de plantes à traiter. Vérifiez aussi la période d’utilisation.

• Bien s’équiper : portez un équipement de protection (gants et vêtements adaptés, bien couvrants ; lunettes si nécessaire). Utilisez pour l’application du produit un arrosoir ou un pulvérisateur réservé à cet usage et soigneusement rincé au préalable.

• Éloigner les enfants et les animaux domestiques.

• Appliquer les insecticides en soirée pour ne pas nuire aux insectes pollinisateurs.

• Tenir compte des conditions météorologiques : pour traiter vos plantes, choisissez un jour sans vent (pour éviter les projections incontrôlées), sans pluie (pour éviter que le produit ne soit lessivé par la pluie). Ne traitez pas non plus vos plantes en plein soleil l’été (pour éviter les risques de brûlure du feuillage).

• Respecter les dosages et les modalités d’utilisation : respectez scrupuleusement les conseils d’emploi du fabricant, le dosage (selon le type de plante traitée), les modalités d’application, les délais éventuels avant récolte. Tout surdosage peut entraîner une pollution du sol ou se révéler toxique pour les plantes.

• Stocker prudemment les produits phytosanitaires : conservez ces produits dans leur emballage d’origine, dans un endroit sec et ventilé, hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Surveillez les dates limites d’utilisation et veillez à ce que les étiquettes demeurent toujours lisibles.

• Recycler les emballages vides et les restes de produits non utilisés : portez-les à la déchetterie ou au centre de traitement des déchets pour un recyclage approprié.

Un jardin en bonne santé • 31

Vous avez peu de chances d’éviter au jardin les cinq maladies et les cinq parasites présentés dans les pages suivantes ! Le pourridié est un peu l’exception, mais lorsqu’il apparaît ses ravages peuvent s’étendre à de nombreux végétaux ligneux proches de la plante atteinte. Les autres maladies et ravageurs détaillés ici sont très courants, même s’ils ne se manifestent pas, et heureusement, chaque année.

Les mildious sévissent surtout dans les potagers. A insi, par exemple, on peut rencontrer le mil diou des Composées ou meunier, qui ravage les laitues, le redoutable mildiou de la pomme de terre et de la tomate, ou encore le mildiou de l’oignon. La vigne y est bien sûr sen sible, de même que certaines plantes ornementales comme la pensée. Ces maladies sont causées par divers champignons parasites. Parfois, on les confond avec les oïdiums.

quand : du début du printemps à la fin de l’automne, mais surtout en fin de printemps et été (périodes humides, pas trop chaudes). Des con ditions chaudes et humides favorisent le mildiou de la tomate.

Parties atteintes : les feuilles, mais parfois aussi les tubercules (pomme de terre), les bulbes (oignon) ou les fruits (tomate, vigne).

ture peut gagner les tubercules ou les bulbes. Sans intervention, les plantes herbacées dépérissent très rapidement. Les spores des cham pignons pathogènes sont surtout véhiculées par le vent et la pluie.

• Les bons réflexes : supprimez sans attendre les organes malades, ou arrachez la plante entière si les dégâts sont déjà importants. Vous limiterez ainsi les risques de conta mination des plantes voisines.

• Les traitements biologiques : supprimez les feuilles, les tiges ou les fruits atteints. Lors de la récolte, éliminez les tubercules de pomme de terre tachés. Lorsque les condi tions sont favorables à la maladie,

traitez avec de la bouillie bordelaise (20 g par litre d’eau). Renouvelez après un cumul de pluie de 20 mm. Pour limiter les traitements au cuivre (toxique pour la faune), uti lisez un stimulateur des défenses naturelles des plantes à base de Bacillus subtilis.

C e qui favorise les mildious : les périodes et/ou les climats humides, les sols humides.

• Privilégiez les variétés résistantes ou tolérantes lorsqu’il en existe (tomate, laitue, pomme de terre, par exemple).

• En fin de culture, nettoyez soi gneusement le sol pour éliminer tous les déchets végétaux, car les champignons responsables peuvent hiverner sur ces débris.

symPtômes : sur les feuilles, on repère des taches décolorées et jaunâtres (brunes chez la tomate et la pomme de terre). Au revers, un poudrage blanchâtre (à ne pas confondre avec celui de l’oï dium) correspond à ces taches. Celles-ci s’étendent et les feuilles sèchent, ou bien pourrissent par temps très humide. La pourri Mildiou sur feuillage de pomme de terre.

•

Évitez les arrosages excessifs et les arrosages par aspersion, surtout lorsque le temps est frais.

• Ne plantez pas trop serré, veillez aussi à une bonne circulation de l’air entre les plantes.

• Envisagez des traitements pré ventifs pour les plantes sensibles en période humide.

C’est l’une des maladies les plus courantes dans nos jardins, aussi bien parmi les plantes d’orne ment (aster et rosier pour ne citer qu’eux !), que les fruitiers (pom mier, cognassier…) ou encore les légumes (concombre, courges…). Il n’existe pas un seul oïdium, mais différents champignons pathogènes qui occasionnent des dégâts simi laires tout en étant assez spécifiques de la plante attaquée, par exemple le fraisier, le pommier, le phlox ou encore le rosier.

q uand : surtout du début de l’été à la fin de l’automne, mais parfois dès le printemps si celui-ci est sec.

P arties atteintes : le feuillage, la plupart du temps, mais la maladie peut aussi, selon les plantes et l’im portance de l’attaque, gagner les fleurs, les jeunes pousses, les fruits et les tiges herbacées.

symPtômes : l’oïdium ou « blanc » se manifeste, sur les organes tou chés, par le développement d’un feutrage blanchâtre caractéris tique. Dans un premier temps sous forme de taches poudreuses, ce feutrage gagne ensuite toute la surface des organes contaminés. Ceux-ci se déforment et souvent finissent par sécher. Sur les feuilles, il colonise la face supérieure, puis se propage sur le revers. Les fleurs et les fruits atteints sont stoppés dans leur développement.

Lorsque l’atteinte est majeure, c’est la vigueur des végétaux qui est affectée. La survie des plantes herbacées s’en trouve parfois compromise.

• Le bon réflexe : supprimez sans attendre les premiers organes malades (feuilles ou autres) pour freiner la propagation de l’oïdium.

• Les traitements biologiques : la décoction ou macération de prêle, à utiliser en pulvérisation, est efficace particulièrement en traitement pré ventif pour les plantes fragiles, mais aussi curatif, en début d’attaque. Les fongicides à base de soufre sont acceptés en jardinage biologique, mais les traitements doivent être appliqués à une température supé rieure à 15 °C pour être efficaces, et inférieure à 25 °C pour éviter tout risque de toxicité. Ils agissent égale ment en prévention.

• L e bon sens : si une plante est chaque année sérieusement atteinte par l’oïdium, plutôt que de vous obstiner à appliquer des traitements astreignants, envisa gez de la déplacer pour lui offrir des conditions plus favorables (sol moins sec) ou de la remplacer par une variété résistante ou bien une autre plante moins sensible à la maladie !

Ce qui favorise les oïdiums : un sol sec, plus encore lorsque le feuil lage est humide et le sol sec ; une mauvaise circulation de l’air entre les plantes ou dans la couronne de l’arbre ; parfois, des apports exces sifs d’engrais azoté.

• Essayez de maintenir le sol frais en été au pied des plantes sensibles, mais évitez tout autant de mouiller le feuillage lorsque vous arrosez.

Feuilles de pommier atteintes d’oïdium.

• Optez pour des variétés résis tantes lorsque c’est possible (pour les rosiers, par exemple).

• Évitez les plantations ou semis trop denses, intervenez par la taille pour assurer une bonne circulation de l’air au sein de la couronne des arbres fruitiers.

• Pulvérisez préventivement un stimulateur des défenses naturelles à base de Bacillus subtilis lors des périodes chaudes et sèches.

Cinq types de maladies à bien identifier

35

Fructifications de l’armillaire à la base d’un tronc.

Connue aussi sous le nom de pourridié des racines, cette maladie est due à un champignon, l’armillaire, qui touche plus parti culièrement les végétaux ligneux (arbres, arbustes et plantes grim pantes). Sans être une atteinte cou rante, lorsqu’il sévit dans un jardin, le pourridié peut y faire des ravages. En effet, le mycélium du champi gnon responsable se développe tout d’abord sans dégâts apparents sur le système racinaire, sous l’écorce et à la base du tronc.

Lorsque la plante dépérit, souvent brutalement au début de l’été, il est trop tard pour intervenir. Entretemps, cette redoutable maladie a pu se propager dans le sol et gagner d’autres plantes ligneuses situées à proximité.

quand : toute l’année.

Parties atteintes : les racines et les tiges, puis la plante entière.

s ym P tômes : avant de dépérir, très rapidement ou en plusieurs années, la plante offre bien sou vent une floraison ou une fructi fication exceptionnelles.

Ensuite, le feuillage sèche bruta lement, ainsi que les rameaux. La plante dégage une odeur de moi sissure proche de celle des cham pignons et si vous grattez sous l’écorce au niveau du collet, vous observez des plaques de mycé lium crème ou blanchâtre. Des fructifications du champignon, au pied ornementé d’une colle rette blanc crème, peuvent égale ment apparaître en automne à la base des végétaux malades.

Il n’existe malheureusement aucun remède efficace et la plante est déjà condamnée lorsque vous détectez la maladie. Vous devez l’arracher au plus vite pour limiter les risques de contamination des plantes voisines.

• Arrachez la ou les plantes malades, avec la souche et le plus de racines possible. Brûlez immédiatement l’ensemble.

• Renouvelez la terre à l’emplace ment de la plante arrachée, sur une profondeur et un diamètre de 60 à 80 cm au moins (selon la taille de l’arbuste ou de l’arbre).

• Évitez si possible de replanter un autre végétal au même endroit pen dant plusieurs années. Sinon, choi sissez une plante saine, peu sujette au pourridié, et de préférence sans plaies racinaires (élevée en conte neur). Pensez plutôt à vous orienter vers une espèce différente.

C e qui favorise le P ourridié : il semblerait qu’un excès d’humidité au niveau des racines favorise l’ap parition de la maladie. Les souches

Cinq types de maladies à bien identifier

mortes peuvent également abriter le champignon pathogène respon sable et gagner des plantes affai blies par la sécheresse, une autre maladie, des parasites…

• La seule prévention consiste à offrir aux végétaux les meilleures conditions d’environnement pos sible pour les rendre moins fragiles.

• En sol très humide, améliorez le drainage du sol.

• Attention à l’excès d’arrosage au pied des vieux arbres.

les arbres les Plus sensibles : bou leaux, cèdres, cotonéasters, glycines, saules, thuyas…

les arbres les Plus résistants : buis, catalpas, chênes, hêtres, ifs, sorbiers, tamaris, tilleuls…

Arbre atteint par le pourridié, entièrement défolié en été.

A ppelée aussi botrytis, du nom du champignon responsable, Botrytis cinerea , cette maladie peut toucher de très nombreuses espèces végétales, parmi lesquelles le fraisier, le framboisier, la cour gette, la tomate, le bégonia, la primevère…

Il existe des formes proches, plus spécifiques de certaines plantes, comme la pourriture grise de la laitue (voir p. 177) ou celle de la pivoine (voir p. 403) , ou encore le feu de la tulipe (voir p. 412) . Cette maladie peut aussi se mani fester sur des plantes d’intérieur ou de serre, lorsqu’elles sont trop arrosées ou gardées à une tempé rature trop froide. Favorisée par des conditions très humides et une mauvaise circu lation de l’air entre les plantes, la pourriture grise se développe très rapidement et peut anéantir des plantes herbacées.

quand : du début du printemps à la fin de l’automne au jardin, toute l’année sous abri.

P arties atteintes : les fleurs, les boutons floraux, les feuilles, les fruits et même la plante entière, dans le cas des plantes herbacées.

symPtômes : les organes atteints montrent tout d’abord des taches brunes, si rapidement recouvertes d’une moisissure grise caractéristique, que ce pre mier stade passe souvent inaper çu. Très vite, sous le feutrage gris, les tissus atteints pourrissent puis sèchent. Les fleurs bien sûr flétrissent ou avortent, les fruits touchés sont inconsommables.

• Les bons réflexes : il convient d’agir très rapidement pour tenter d’enrayer la maladie, ou au moins de sauver les plantes voisines. Lorsque vous coupez les organes touchés, manipulez-les avec pré caution, car le feutrage gris libère des spores qui sont alors dissémi nées dans l’air.

• L es traitements biologiques : essayez des pulvérisations de décoc tion de prêle, mais surtout éliminez aussitôt toutes les parties atteintes, voire la plante entière pour stop per l’extension de la maladie qui se propage très vite.

Ce qui favorise la Pourriture grise : une humidité élevée, surtout si elle est associée à une température plu

tôt chaude, une mauvaise circula tion de l’air (sous abri notamment) et/ou des plantes trop serrées. Les éclaboussures (pluie, arrosage) favorisent la dissémination de la maladie.

• Évitez les plantations trop denses, surtout sous abri (serre ou châssis).

• Aérez suffisamment les abris pour réduire l’humidité de l’air.

• N’arrosez pas les plantes sensibles en soirée, l’eau n’aurait pas le temps de sécher sur le feuillage avant le refroidissement nocturne.

• Évitez les excès d’engrais azoté, qui fragilisent les plantes.

• Au potager, pulvérisez préventi vement un biostimulant à base de Bacillus subtilis

Comme pour les oïdiums, il existe toute une palette de maladies appelées rouilles, causées par divers champignons microsco piques. Touchant l’ensemble des végétaux du jardin, elles sont carac térisées par l’apparition de pus tules qui, en éclatant, libèrent des spores qui colonisent à leur tour les plantes voisines. Les rouilles sont généralement spé cifiques d’une espèce végétale ou de plusieurs espèces proches, par exemple la menthe, le groseillier ou encore la rose trémière, mais certaines ont besoin de plusieurs plantes hôtes distinctes pour accom plir leur cycle de développement complet. Ainsi, par exemple, à partir d’un genévrier, les spores du cham pignon pathogène auront besoin de la proximité d’un poirier pour s’y développer pendant l’été, avant de revenir vers le genévrier.

q uand : surtout du début de l’été à la fin de l’automne, parfois dès le printemps.

Parties atteintes : selon les espèces, les feuilles ou parfois les tiges.

symPtômes : des pustules, le plus souvent orangées ou brunes, mais plus claires dans certaines formes de rouille, se développent à la face inférieure des feuilles (passant très souvent inaper çues dans un premier temps) ou sur les tiges. La face supérieure est ensuite marquée de taches jaunâtres à brunes ou violacées. Les feuilles très atteintes finissent par sécher puis tombent préma turément. La plante est affaiblie mais rarement menacée.

Ces pustules brun orangé au revers des feuilles sont caractéristiques de la rouille du cytise.

• Les bons réflexes : éliminez sans attendre les premières feuilles malades ; rabattez les tiges très atteintes.

• L es traitements naturels : l e mieux est de procéder à des pul vérisations de purin de prêle ou d’un fongicide à base de cuivre, en commençant des traitements pré ventifs dès le printemps pour les plantes très sensibles à la rouille.

C e qui favorise les rouilles : les périodes humides sont particuliè rement propices à la germination et à la dispersion des spores.

• Choisissez de préférence des espèces ou des variétés résistantes à la rouille.

• Pour éviter le retour de la maladie la saison suivante, prenez soin de ramasser et brûler les parties conta minées. Ne les laissez jamais au pied des plantes, et surtout ne les intégrez pas au compost.

Cinq types de maladies à bien identifier

• Ne plantez pas à proximité deux espèces susceptibles de permettre au champignon pathogène d’accom plir l’ensemble de son cycle (ce qui favorise bien sûr la réapparition de la maladie !). Par exemple, la rouille du fuchsia peut aussi se développer sur les épilobes et les sapins, à ne pas associer donc, tandis que la rouille du groseillier a pour hôte secondaire le carex ; même processus entre le genévrier et le poirier.

• Respectez une rotation de trois ans entre deux cultures sensibles.

• Distancez vos plants et alternez les rangées avec un autre légume (carotte, laitue…).

• Évitez les arrosages par aspersion ; si nécessaire, arrosez en début de matinée.

• En prévention, pulvérisez du purin de prêle ou un stimulateur des défenses naturelles à base de Bacillus subtilis.

D e couleur rougeâtre ou jaunâtre, à peine visibles à l’œil nu (moins de 1 mm de long), ces minuscules acariens, appe lés aussi tétranyques tisserands , sévissent au jardin comme dans la maison ou la serre lors des périodes de temps sec et chaud (en conditions chaudes et sèches en intérieur). Ils piquent les feuilles tendres pour se nourrir des contenus cellulaires (la sève) et tissent souvent à la face inférieure ou à l’aisselle des feuilles de très fines toiles.

q uand : surtout en été au jardin ; toute l’année dans la maison ou la serre.

Parties atteintes : les feuilles, plus rarement les fleurs (sous abri).

s ym P tômes : les feuilles pré sentent des marbrures ou des décolorations jaunâtres. Lors d’un examen attentif, on peut distinguer leur aspect terne, comme finement ponctué. Elles finissent par sécher et tomber prématurément. Le feuillage porte de fines toiles au revers. À l’aide d’une loupe, on peut y observer les araignées rouges, en fait jaunâtres à rougeâtres, munies de quatre paires de pattes, et leurs œufs bien ronds.

• Les bons réflexes : augmentez l’humidité de l’air ; en début d’at taque, douchez abondamment les plantes, en mouillant bien le revers des feuilles, pour freiner la multi plication de ces parasites. Si une ou plusieurs plantes sont envahies par ces ravageurs au point de présenter un feuillage entière ment jauni ou terni, avec des reflets grisâtres, mieux vaut les arracher et les éliminer plutôt que de vous obs tiner à les traiter.

• La lutte biologique : vous pouvez introduire un acarien prédateur des araignées rouges, Phytoseiulus per similis. Cette méthode de lutte est surtout efficace sous serre ou sous châssis, c’est-à-dire en milieu fermé, car, pour bien se développer, l’aca rien prédateur à besoin d’une tem pérature assez élevée (de 18 à 20 °C au moins) et d’une hygrométrie minimale de 70 %.

• Les traitements biologiques : des pulvérisations renouvelées de purin d’ortie (dilué à 5 %) seront effi caces en mouillant bien les jeunes pousses et le revers des feuilles. Dès l’arrivée des premiers aca riens, pulvérisez une décoction d’ail (100 g par litre d’eau diluée à 30 %). Renouvelez trois fois l’opé

ration à 3 jours d’intervalle. En cas de forte attaque, coupez les feuilles les plus atteintes et pulvérisez en fin de journée un insecticide à base de pyréthrines.

• Dans la maison ou la serre, pensez à bassiner ou doucher le feuillage des plantes sensibles, en insistant sur le revers des feuilles, pour dissuader les araignées rouges de s’y installer.

• Dans la maison, posez les pots sur une soucoupe remplie de gravillons ou de billes d’argile trempant dans un peu d’eau.

• Au jardin, en période chaude et sèche, douchez le feuillage des plantes sensibles.

•

Au jardin, maintenez le sol humide à l’aide d’un paillage organique.

Ces acariens mesurent moins de 1 mm !

Il existe toutes sortes de chenilles : des larves de papillons (ou lépi doptères) à la noctuelle du chou, ou à certaines mineuses des feuilles, sans parler des carpocapses qui s’at taquent aux fruits, ou des zeuzères qui pénètrent dans les tiges et les branches des végétaux.

Parmi les plus courantes, celles qui s’attaquent au feuillage sont les plus faciles à repérer pour le jardinier.

quand : surtout du début du prin temps au début de l’été.

P arties atteintes : le feuillage, les fruits, les tiges ou les branches, selon les chenilles.

symPtômes : lorsque c’est le feuil lage qui est attaqué, les feuilles sont trouées, parfois dénudées

jusqu’aux nervures, ou enroulées autour du nid soyeux tissé par les chenilles. Par contre, sur les fruits comme sur les tiges, les branches ou même les troncs, la présence de ces ravageurs n’est souvent détec table que par le petit orifice mar quant leur entrée ou leur sortie.

• Les bons réflexes : lorsque vous les repérez sur les plantes, ramassez les chenilles pour les éliminer. S’il s’agit de noctuelles défoliatrices, surtout actives la nuit, une surveil lance nocturne du jardin, à l’aide d’une lampe de poche, vous per mettra de les dénicher.

• Traiter avec discernement : tant que les chenilles restent peu nom breuses, et donc les dégâts limités,

proscrivez les traitements et pré férez vous contenter d’éliminer à la main toutes celles que vous découvrez (souvent à la tombée de la nuit) !

• Les traitements biologiques : le plus efficace, surtout sur les jeunes chenilles, est un produit à base de Bacillus thuringiensis, une bactérie qui parasite ces ravageurs puis les détruit, sans nuire pour autant aux insectes auxiliaires ou aux abeilles.

• Les traitements d’hiver : sur les arbres régulièrement attaqués par certaines espèces de tordeuses, il est bon de procéder à un traitement d’hiver avec un insecticide naturel à base d’huile paraffinique pour détruire les formes hivernantes.

Dégâts de mineuse dont on aperçoit la larve.