4 minute read

Ricordare o nascondere?

L’EDITORIALE RICORDARE O NASCONDERE?

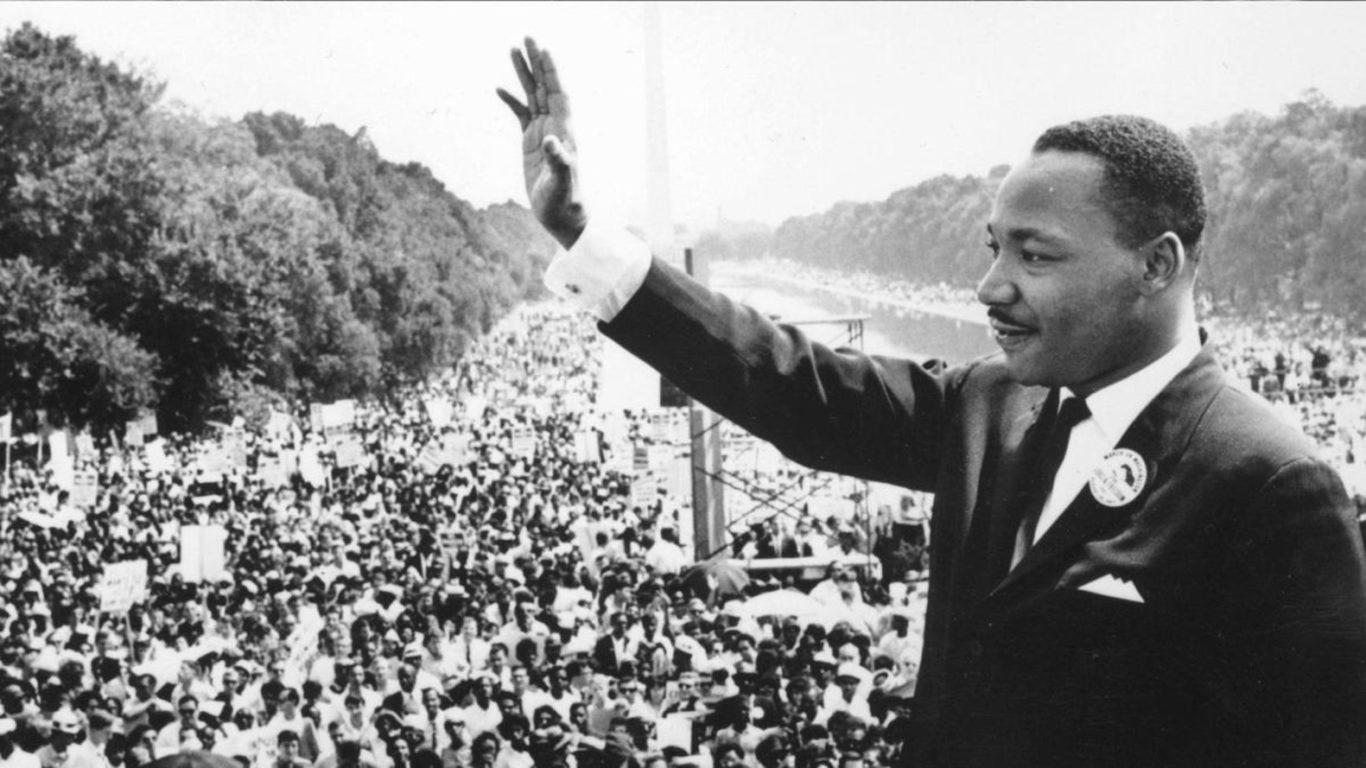

GIULIA BURIGOTTO, 5bb Istituita nel novembre 2005 e celebrata in tutto il mondo, la Giornata della Memoria comporta ormai una chiara condanna da parte dei paesi occidentali riguardo la politica razziale adottata dalla Germania nazista e in parte dall’Italia fascista. Pur essendo un episodio certamente meritevole di essere ricordato non solo per la sua tragicità ma anche per la sua centralità nel dibattito storiografico e filosofico, tuttavia spesso mi sono chiesta quale fosse il fine di questo giorno, quale fosse il significato del suo nome e che ruolo avessi io, in quanto cittadina italiana, in tutto ciò. L’ Olocausto non è l’unico episodio di genocidio finora registrato (basti ricordare lo sterminio degli Indios in America latina, nel Nord America e in Australia o al cruento genocidio in Cambogia, in Armenia e in Ruanda, per non citare quelli avvenuti in Congo, Grecia e Ucraina) ma è l’unico a cui è stata dedicata una giornata internazionale. Come mai? La risposta più plausibile mi sembra essere legata allo stretto rapporto politico ed economico che si venne a creare a partire dal secondo dopoguerra tra il nuovo Stato di Israele e altre potenze mondiali come gli Stati Uniti, e che portò quindi inevitabilmente a riconoscere la grave ingiustizia subita da questo popolo e commessa dal mondo occidentale. Comunque sia, a prescindere da quale fosse il motivo, non è tanto l’istituzione di questa ricorrenza a dover essere problematizzata quanto il suo uso. É ormai divenuta motto comune l’espressione “affinché non si ripeta mai più” ma il suo significato non pare tanto chiaro: cosa non deve riaccadere? Un episodio di genocidio o solo quello degli ebrei? Se nel secondo caso possiamo tranquillamente nasconderci dietro le nostre coscienze pulite, garanti dell’assoluta mancanza in noi di ogni seme di antisemitismo di massa, nel primo caso risulta più complicato. Mentre io scrivo questo articolo e voi lo leggete, probabilmente a migliaia di chilometri, nella regione asiatica dello Xinjiang, lo stato cinese starà decimando la popolazione degli Uiguri, minoranza turcofona e prevalentemente musulmana, tramite sterilizzazione forzata delle donne, internamento in campi di concentramento, torture e uccisioni, godendo della non interferenza da parte di organizzazioni internazionali, limitatesi solo alla semplice accusa. Risulta dunque chiara la necessità di astrarre il concetto di genocidio (culturale o demografico che sia), separandolo dalla tradizionale immagine del cancello di Auschwitz e allargandolo ad una visione mondiale, che riesca a contenere in sé il dolore straziante di ogni più piccola minoranza, di ogni uomo, di ogni donna, di ogni bambino affinché questa fantomatica “Memoria” non sia riferibile ad un solo evento storico, non sia un ricordo,

Advertisement

ma consapevolezza che il male sia elemento connaturato nell’essere umano, che siamo noi la mela del peccato e che allo stesso tempo, tramite l’ammissione di colpa, ci sia dato riparare ai grandi crimini della storia. Restringendo il campo al solo contesto italiano, la riflessione assume una piega diversa. In Italia non solo è giustificabile, ma è giusto che tra tutti venga ricordato prettamente il genocidio avvenuto nei campi di concentramento nazisti. Difatti questo funge da nemesi per la coscienza del nostro popolo, complice di questo crimine. Da un po’ di anni tuttavia l’arrivo di questo giorno e la celebrazione di questa ricorrenza provocano in me uno stato di disagio e di inadeguatezza, dovuti alla delusione di fronte a un Paese che non ha mai ammesso la propria colpevolezza, che non ha mai piegato la testa e non ha mai accettato l’umiliazione come espiazione. Pur ammettendo l’importanza, soprattutto simbolica e nazionale, della Resistenza partigiana, ricordare questa a sfavore di una maggioranza che o si fece promotrice della politica nazi-fascista o rimase indifferente (la paura non giustifica l’omertà) è testimonianza della mancata responsabilità di un governo che preferisce esaltare quei pochi che si sono salvati piuttosto che riconoscere la generale partecipazione ad un evento storico di tale portata. Potremmo addure come scuse la paura di molti di essere invasi in ogni momento dal confinante amico/nemico tedesco o la loro perplessità riguardo l’introduzione delle leggi razziali nel nostro territorio, eppure ancora una volta rientrerebbero nel tentativo di edulcorare quella che è stata la cruda realtà storica. Io non cerco eroi, io cerco i pentiti. Cerco qualcuno che, immedesimandosi nell’epoca del fascismo, tentenni e ammetta che non è così sicuro si sarebbe schierato contro il partito, che magari ne sarebbe stato addirittura un militante attivo e avrebbe provato un perverso godimento nel vedere individui soffrire. Per poter espiare una colpa bisogna prima estremizzare il senso di vergogna fino ad arrivare all’umiliazione, immergersi dentro, scavare fino in fondo, e scoprire lo scomodo silenzio di chi è vinto e non ha più diritto. La speranza rimane quindi quella di un Paese che il 27 gennaio non abbia parole da poter dire, taciuto dal gravante peso della colpa. Come conclusione di questo articolo, mi sembra appropriato citare uno dei discorsi tenuti in Vincitori e Vinti, film del 1961 incentrato sul terzo processo di Norimberga, prettamente inerente al contesto tedesco, ma a mio parere estendibile anche all’Italia: “Non è facile dire la verità, ma se ci deve essere una salvezza per la Germania, noi che siamo colpevoli dobbiamo ammetterlo quale che sia la pena e l’umiliazione. […] E dove eravamo quando Hitler cominciò a ululare il suo odio nel reich, quando i nostri vicini venivano trascinati nel cuore della notte a Dachau, quando ogni paese della Germania aveva un binario morto dove i carri bestiame erano riempiti di bambini che venivano portati allo sterminio? Dove eravamo quando i bambini gridavano nella notte? Eravamo sordi, ciechi e muti?”