Revista No.11, Diciembre 2022

Fundación por la Huilensidad

El mensajero

Villamil canciones de y el mensaje en las

El Origen de la creación y el gusto por la música en el maestro Villamil.

Elogio a Villamil por el maestro Jaime Llano González.

Jorge Villamil Cordovez, por Gonzalo Arango.

Jorge Villamil Cordovez el artista que le cantó a la paz de Colombia.

Villamil y la ecología.

Las aves en las canciones de Villamil.

Sensibilidad social en las canciones de Villamil.

Departamento del Huila‘‘Jorge Villamil Cordovez’’

El pasado mes de noviembre, gracias al asocio, apoyo y colaboración del Gobierno Departamental que preside el Dr. Luis Enrique Dussán López, y por intermedio de la Secretaría Departamental de Cultura y Turismo en cabeza de la doctora Nelcy Tovar Trujillo, se logró cumplir una programación que a final de año realiza la Fundación por la Huilensidad Jorge Villamil Cordovez, como reconocimiento y homenaje al cantor de las Américas y al día del músico; con el trabajo y colaboración de todos sus miembros, pero especialmente con el emprendimiento de nuestro Presidente Dr. Germán Palomo García.

El 22 de dicho mes, a las 9am., se llevó a cabo en el Auditorio del Museo Arqueológico (segundo piso de la Biblioteca Departamental Olegario Rivera), en el Bloque Cultural José Eustasio Rivera de la ciudad de Neiva, el conversatorio: “Los Guaduales, valle del Suaza y Sur del Huila en las canciones de Jorge Villamil” a cargo del académico e historiador Aceveduno Reinel Salas Vargas, relatando detalles temporo-espaciales y anécdotas de la forma como el maestro Villamil compuso la guabina “Los Guaduales” en una Semana Santa, luego de ver guaduales a orillas del río Suaza; y la canción “Sur del Huila”, surgida en el

Contenido

recorrido entre Tarqui, Maito y Pitalito.

El 23 se tuvo en horas de la mañana, la charla-conferencia “La picaresca en las canciones de Jorge Villamil Cordovez’’, a cargo de Porfidio Bello y en las horas de la tarde el tema de “Las Aves en las canciones de Jorge Villamil Cordovez“, con Martín Borrero Urbanski, cuyo contenido, se recoge en buena medida en la presente revista.

Así mismo, el 24 se efectuó el ‘‘Concierto Banda Sinfónica del Huila en honor al Cantor de las Américas Jorge Villamil Cordovez’’

La edición especial de esta revista número 11 que hemos titulado “El mensajero y el mensaje en las canciones de Jorge Villamil’’, cuya edición igualmente fue posible, gracias al patrocinio del Gobierno Departamental, en donde se recogen artículos aparecidos en revistas anteriores con textos nuevos, como el inicio de lo que pretendemos sea en un futuro una cartilla o libro que recoja pedagógicamente lo más destacado de lo aparecido en las diferentes revistas, y que sin pretender sustituir los completos y concienzudos estudios plasmados en las biografías que sobre el maestro Villamil se han publicado, sirva como una herramienta al alcance de estudiantes de escuelas y colegios para que se entusiasmen por

(c) Fundación por la Huilensidad Jorge Villamil Cordovez. Pre-diseño, textos y dirección revista: José Marcelino Triana Perdomo. Coordinador Gabriel Calderón Molina. Fotografías: Martín

Borrero Urbanski/ - Archivo La Nación /Suministradas y de circulación en redes. Textos: Marta

Eugenia López Bedoya - Gonzalo Arango - Vicente Silva - Martín Borrero Urbanski - Jaime Llano González. ISSN 2344-8156. Web: https://www.fundacionjorgevillamil.com/revista.php Email: museojvc@ gmail.com/ josemtriana@yahoo.com Celular: 315 339 9463. Se permite la reproducción de los textos citando la fuente./ Edición N° 11 Diagramación e impresión: EDITORA SURCOLOMBIANA S.A 500 ejemplares.

el conocimiento de la vida y obra de nuestro coterráneo, el segundo Huilense Universal después de José Eustasio Rivera.

Presentamos un primer texto en el que se busca dar una aproximación al “Origen de la creación y el gusto por la música en el maestro Jorge Villamil Cordovez”, aprovechando en buena medida las entrevistas contenidas en el libro “Jorge Villamil Cordovez en su voz”, de la periodista Marta Eugenia López Bedoya, publicado en diciembre de 2019 por la Fundación, así como extractos de la completísima y excelente biografía “Las Huellas de Villamil” del abogado y periodista Vicente Silva Vargas, igualmente publicado en su tercera edición, en diciembre de 2014, por la Fundación.

Vienen luego las elogiosas y bellísimas palabras del maestro Jaime Llano González y del padre del Nadaismo Gonzalo Arango, que hace gala de su refinadísimo don poético, textos que llenan el alma de emoción, cuando exaltan el legado y la memoria de Villamil.

De Vicente Silva se recoge, con algunas adiciones, el artículo: “Jorge Villamil el artista que le cantó a la paz de Colombia” publicado originalmente en la Revista Aleteia.

Finalmente, los temas: “Villamil y la ecología”, “Las Aves en las canciones de Villamil” y “Conciencia social en las canciones de Villamil”, con los que, junto al anterior, se intenta desentrañar el o los mensajes que

Villamil quiso plasmar en sus canciones y con los que se demuestra, que sin necesidad de recurrir a teorías extrañas y complejas, tenemos en sus canciones: sencillas pero profundas reflexiones sobre los problemas que nos han aquejado, al lado de versos con un elevado romanticismo; contribuyendo enormemente a nuestra identidad como huilenses y colombianos, porque esta: “no consiste solo en pertenecer a una familia, un grupo o un pueblo. Además de esta condición asociativa, es una forma de asimilar y reafirmar la vida personal, de construir la propia historia descubriendo los valores que tenemos en común. La identidad es una fuerza generadora e impulsora de vías de apropiación del mundo y de nuevas alternativas de vida” (Romero 1993). (Retos Teóricos y Prácticos del Pensamiento Ambiental-Hacia un pensamiento propio y apropiado. Universidad Nacional de Colombia 2016. Pág. 14).

El pensamiento de Villamil vertido en sus canciones y en las ideas expresadas en múltiples entrevistas y textos, contribuye como nadie a la formación de un: “pensamiento autónomo que propende por la reapropiación cultural de la naturaleza, respaldando las diversas maneras de ser de las comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y ciudadanas en sus complejas relaciones con los seres vivos, no vivos, planetarios y cósmicos. Acoge el pensamiento popular desde su ancestralidad como fundamento para reiniciar la reconstrucción de los mundos locales”. (Obra citada págs. 33 y 34).

la música en el maestro Villamil:

El compositor de las Américas en entrevista para Radio Neiva en junio de 1989, con los periodistas Carlos Salamanca Cerón y la autora del libro “Jorge Villamil Cordovez en su voz”, Marta Eugenia López Bedoya, cuando el maestro se desempeñaba como asesor cultural de la Gobernación del Huila, presidida por Diego

Omar Muñoz Piedrahita; hace un amplio relato de la herencia musical recibida de sus padres

Jorge Villamil Ortega (nacido en Pitalito Huila en 1.883) y Leonor Cordovez Pizarro (nacida en Bogotá en 1891) y del entorno fiestero que vivió en la Hacienda de El Cedral:

“Marta Eugenia López Bedoya MEL: Doctor Villamil háblenos de su familia paterna, ¿fue alguno de ellos, su padre, su señora madre, quie-

nes le infundieron a Usted el amor por la música?

Jorge Villamil Cordovez: Sí indudablemente. Mamá descendía de gente que le gustaba la música y las Letras. Ella era sobrina del gran escritor José María Cordovez Moore. Mi mamá tocaba piano. En ese tiempo a las muchachas les enseñaban en los colegios a tocar piano, a hacer bonita letra y a bordar y después para tener hijos, no más, porque la mujer no estaba preparada para enfrentar a los quehaceres de los hombres.

Mi padre era realmente un gran músico: tocaba guitarra, violín. Era un virtuoso del violín. Él no pudo volver a tocar el violín porque en la guerra de los Mil Días le volaron la cabeza del cúbito, entonces no podía manejar el arco, pero

El origen de la creación y el gusto porFotografías de Villamil tomadas del libro “Jorge Villamil Cordovez en su Voz” de Marta E. López B. Editado por la F.J.V.C.

fue un gran músico, Cantaba muy bonito, dejó sus composiciones también.” (“Jorge Villamil En Su Voz”. 2019. Marta Eugenia López Bedoya. Editado por la Fundación J.V.C. Impresión: Editora Surcolombiana S.A. Pág.15).

Carlos Salamanca Cerón CSC: Doctor Villamil ¿cómo se inicia usted como compositor?

Jorge Villamil Cordovez: La música comenzó con mi nacimiento. Yo nací con la música. A los cuatro años ya tocaba el tiple. Como no me alcanzaban los dedos me mandaron a hacer un tiple especial, A los cuatro años hice mi primera canción: yo no sabía qué era componer y me costó una pela porque hice picar de un abejón a La Negra, mi hermana. Yo decía que un pájaro muy bonito cantaba una canción.

Posteriormente al ingreso al colegio, mi padre decía: primero a prepararse y después la música. Pertenecí a los coros de los colegios y cantábamos, pero nunca con la fuerza que se despertó con motivo de llegar a la universidad. Allí había un grupo de amigos del Valle, Antioquia y Santander y tocaban. Yo ingresé a ese conjunto y entonces se despertó, se abrió la compuerta de un dique que estaba hacía muchos años cerrado.

Comencé componiendo “La Zanquirrucia” en ritmo de Sanjuanero en homenaje a La Zanquirrucia. Era una cogedora de café que hacía también bizcocho tostado y vendía bizcocho por los cafetales a los cogedores de café, entonces la molestaban mucho.

Tenía carate en las piernas: es decir, las piernas manchadas de blanco. Los peones le decían: Ahí viene La Zanquirrucia con el bizcocho sin sal”. Ella se ponía muy brava y le daba quejas a papá. Él le decía: “No le pare bolas porque es peor”.

Era una bizcochera de la región de Vegalarga, bailaba muy lindo el bambuco. Usaba, -me acuerdo mucho-, unos aretes de tumbago o tumbaga y era sampedrera. Ella fue una de las personas que más difundió el bambuco y cuando pasaba vendiendo el bizcocho por los cafetales de El Cedral, los trabajadores la tomaban del pelo y le echaban coplas. Ella se ponía muy brava, desmontaba los canastos y les echaba piedra y todas esas cosas y se quejaba ante papá.

MEL: ¿Usted también hacía parte de las chanzas que le hacían a ella?

Jorge Villamil Cordovez: (Se ríe) Yo tam-

bién, ja jaa. Ella me enseñó a bailar bambuco tradicional. En esos tiempos no existía el Sanjuanero. Era una mujer muy folclórica…”

(…)

“luego compuse Adiós al Huila con motivo de la violencia de esa época y El Retorno de José Dolores, también un tema relacionado con las secuelas de la violencia.

Estas canciones las cantó un trío llamado “Los Sinsontes” donde estaba Eduardo Trujillo Luna. Las cantaron en Manizales con motivo de la serenata a Luz Marina Zuluaga por haber sido electa Miss Universo. Allí estaban Los Tolimenses. Oyeron la canción y dijeron: “¿De quién es esto?” “De un médico de Neiva”.

Ellos viajaron acá (Neiva), se llevaron esas canciones y las grabaron.

Ahí comenzó pues mi trayectoria, pero el momento crucial de mi vida como compositor la marcó Espumas, 61/62, cuando hice esta canción que invadió todo el país y pasó al extranjero.

De ahí para acá han sido permanentes las composiciones.

Mi última canción (grabada) fue María Balbuena, un ritmo de caña que le hice a María la popular y querida señora de Palermo.

MEL ¿De dónde salió esta canción? ¿Quién lo inspiró para hacer esta bella melodía, Espumas?

Jorge Villamil Cordovez: Espumas nació en el 61, durante un paseo que hicimos un grupo de amigos a la finca Bateas, aquí cerca a Villavieja, precisamente a las playas de Bateas en el río Magdalena. Estaban “La Piquita Borrero”, -Leonorcita de Borrero-, Susanita Díaz –La Mechuda-, Mireya Velasco, Clarita <García, Elsa Cuervo, Irma Sus…Había mucha gente, muchos

amigos: Majo Blanco, también estaba allá, -me acuerdo mucho-, Eugenio Santamaría. Estando en ese paseo nos fuimos en una lancha de Eugenio Santamaría. Nos fueron a mostrar el remolino de Bateas y estaba bajando mucha espuma. Le pregunté yo a Leonorcita ¿por qué bajan tantas espumas?

- “Porque está creciendo el río.”

Llegamos por allá, -llevábamos una guitarra-, tomando aguardientico. Me dijeron: “Compóngale algo al paisaje, a estas cosas”, Entonces dije: -A las espumas que se van –y fue surgiendo.

La primera parte que salió de la canción fue el estribillo: “Espumas que se van, bellas rosas viajeras…”

Como no había papel y lápiz Mireya Velasco me prestó el lápiz de ceja y yo comencé a escribir con él la letra en una maletica de arroz. Las siemprevivas eran unas siemprevivas que estaban en un rancho cerca en bacinillas viejas y calderos viejos. Realmente fue impresionante como impactó.

Había un motivo muy especial: resulta que un interno mío: Alfonso -El Duende Trujillo“, era mi interno en Ortopedia , novio de Clarita Pinilla toda una vida-, en ese momento estaba yo de director del Turismo del Huila y el alcalde que era El Cotudo Falla, me dijo: “Mire convenza a Clarita para que acepte la candidatura al reinado de Neiva por la Alcaldía, porque el novio que es tu subalterno no la deja”.

Entonces yo le dije a Alfonso.

- “Yo no permito que mi novia se meta en estas vainas, donde la van a pellizcar, la van a estrujar dijo”, dijo.

En todo caso yo le pregunté a Clarita y ella me dijo: “Yo quiero pero Alfonso no quiere”. Le dije “¡Usted se deja dominar soltera como será de casada!” Le hice el reto y ella aceptó. Fue una metida de pata mía, un poquito de inmadurez.

Si señor: Clarita participó. No salió reina. “El Duende” la vio trepada en el jeep y la botó. Como el tenía pendiente un estudio en Rochester aceleró su viaje. Reaccionó muy duro contra mí, supremamente duro y no volvió al servicio. Se dedicó a tomar trago con los Sinsontes, de rumba en rumba. Llegaba al hospital a echarme vainas y a no trabajar. Yo le dije: “No lo reporto con el doctor Barreto porque lo echa, lo sanciona”. Fue así como nació Espumas. Cuando yo

llegué del paseo todo el mundo cantaba el estribillo.

Él llegó un día. Le dije a Eduardo Trujillo, uno de los muchachos: -Présteme una guitarra y comencé a cantarle: “Amores que se fueron, amores peregrinos, amores que se fueron dejando en mi alma negros torbellinos …” Haciendo alusión a la pelea de “El Duende”. Así surgió Espumas. También yo había peleado con la novia. Estaba bueno el caldo de cultivo para la canción. Indudablemente fue una canción explosiva, ¿no? (Obra citada, págs. 22 a 26 y corresponde a la entrevista concedida por Villamil en junio de 1989 a la autora del libro y al periodista Carlos Salamanca en Radio Neiva).

En la entrevista concedida en el año 2003 en el noticiero “Contacto Surcolombiano” dirigido por la autora del libro: “Jorge Villamil Cordovez en su Voz” antes nombrado le expresó con relación al museo que lleva su nombre:

¿Qué piensa del Museo Villamil y de los monumentos doctor Villamil?

Jorge Villamil Cordovez: Muy bonitos. Es una idea muy linda porque generalmente nadie es profeta en su tierra. Sin embargo, en Neiva han tenido un gesto muy hermoso como el perpetuar la herencia musical que yo dejo.

Todo lo de mi casa queda allá en el Museo, parte de El Cedral. Hay cosas de 200 años, está la victrola de la casa, los muebles antiguos de papá y mamá, las condecoraciones a nivel nacional y mundial que yo tengo. Yo creo que es un estímulo para la juventud que va a desarrollar el arte musical.

(…)

Usted le acaba de dar una batalla dura a una enfermedad provocada por problemas de diabetes. ¿Cuántos años más quiere vivir?

Jorge Villamil Cordovez: No, yo ya cumplí mi misión. Yo creo que en estos momentos Dios me ha dejado, tal vez, para terminar de organizar mi catálogo musical. Dejarlo todo perfectamente bien, por lo demás ya he cumplido.

Yo ejercí como médico 25 años, llevo 200 canciones compuestas en 50 años. Eso es bonito: dejar un recuerdo. Que la gente le llene el corazón a uno con el pasar de los años por eso que ha dejado, por la música, por el canto a sus regiones, a sus veredas, a sus costumbres.”

Por su parte, el destacado abogado y periodis-

ta huilense Vicente Silva Vargas autor de la mejor y más completa biografía del “Compositor de las Américas”, el libro: “Las Huellas de Villamil”, recoge en el Blog “Desde el atrio” con el título: “¡Se fue el guámbito mayor!” el siguiente aparte sobre las circunstancias en que surge la creación musical del segundo huilense universal:

taba, porque había tenido entre los cafetales a los mejores compañeros musicales que podía encontrar en sus años de niñez. Eran los trabajadores que en medio de matas de café, después de doce horas de arduo trabajo, disipaban sus tristezas con ese rasgado siempre sonoro y entrañable que se quedaba pegado al oído como si nunca quisiera abandonarlo. Ese sonido siempre lo acompañó en los largos viajes entre Garzón y Gigante, luego estuvo con él en la fría Bogotá y se le apareció en la Javeriana en donde otros jóvenes también sentían el sabor de la nostalgia y llevaban en sus manos la tierra de sus viejos. Ese tiple con sus doce cuerdas le sonaba a toda hora en una pieza de cuatro por cuatro en donde había montones de huesos y vademécumes que eran muy importantes, pero no tanto como esas historias que le daban vueltas en su cabeza y que hablaban de fiestas campesinas, tamboras estrepitosas, aguardientes de caña y personajes pintorescos que bailaban rajaleñas”.

Sobre la permanente relación musical que siempre unió a Villamil con “Los Tolimenses” se refiere así

Vicente Silva:

“Tal como lo hacía desde 1949 y sin consultarlo con nadie, había seguido escribiendo tímidamente algunas melodías a las que les daba tonalidades rítmicas propias de su tierra como bambucos, rajaleñas y sanjuaneros. Nadie le había enseñado que la música se aprendía en academias y se escribía en unos cuadernos rayados en los que se colocaban unos extraños signos llamados notas musicales. Su padre le había indicado por allá en 1933 las posturas de las manos en un tiple con clavijeras de madera hecho por algún luthier de la hacienda. De él asimiló rápidamente las posiciones manuales diferenciando con claridad los golpes de cada ritmo: «Si es bambuco son seis movimientos alternados empezando desde abajo. Si se trata de un pasillo, son dos compases hacia abajo y uno solo hacia arriba y si es un vals se hacen dos movimientos hacia abajo y uno hacia arriba. El resto era llevar una melodía que se podía acompañar con el canto.»

Ese era todo su conocimiento musical. Pero no impor-

“Entre ellos siempre hubo una empatía porque el Neivano siempre que tenía, se comunicaba con sus compadres, para ponerla a su consideración y éstos en un alarde de lealtad y respeto conservaban íntegramente el concepto musical y el mensaje que el autor quería plasmar, y si Villamil hacía un bambuco, Jorge y Lizardo ensayaban, montaban y grababan un bambuco y no otra cosa. Según decía Emeterio, los dos nunca cuestionaron el uso de una expresión, el contenido de una letra o pusieron en duda la tonalidad de una obra…”

Durante más de 30 años de relaciones artísticas, Villamil, Ramírez y Díaz entendieron la música como la mejor manera de mostrar al Huila y Tolima en un escenario único y emplearon el canto para pintar a su gente de cuerpo entero, sin estereotipos, caricatura o humillaciones, grotescas. Con Canciones y humor, los tres ayudaron a perfilar a un ser humano alegre, fiestero, trabajador, nostálgico y romántico y con esas características Colombia aprendió a querer a los hombres y mujeres del Gran Tolima”. (Las Huellas de Villamil Tercera Edición 2014. Fundación Jorge Villamil Cordovez. Impresión Editora Surcolombiana. Págs.83 y 84).

Elogio a

por

el maestro

Jaime Llano González Villamil

Reproducimos apartes extractados de la presentación que el maestro Jaime Llano González (q.e.p.d.) hiciera en el DVD “Obra musical del maestro Jorge Villamil” de Discos Fuentes en el año 2005.

“Jorge Villamil para mí es uno de los grandes compositores del siglo XX y lo que va del XXI lógicamente. Yo estoy convencido y es una idea que yo tengo muy arraigada de que Jorge creó una escuela nueva dentro de la música colombiana. Cuando Jorge empezaba a componer él no se preocupó por unos parámetros antiguos que traía del pasillo, de los cuales nadie se salía y él se salió, no porque nadie lo obligara a eso, sino

porque sencillamente describía y componía lo que él sentía.

Personalmente a mí me gusta mucho “Garza morena”, “La vieja hacienda del Cedral”, “La trapichera”, son muy, muy bien elaborados esos bambucos y esos pasillos, que son en número mucho más grande, muy suyos, es el estilo Villamil que se aparta completamente de los grandes del pasillo como fue Carlos Vieco, por ejemplo, hay mucha diferencia, no quiero demeritar al maestro Vieco mi paisano y que es un grande también de la música colombiana, pero los de Villamil siguen teniendo un tinte un distintivo, un no sé qué que no tiene los otros pasillos.

Él estuvo un tiempo en México, simpatizó mucho con México e hizo muchos boleros, boleros rancheros con un sabor ranchero perfecto, que cualquier compositor mexicano de los grandes los hubiera firmado de mil amores. Allá lo conocen mucho las gentes, no solamente por la música colombiana, si no por pasillos y boleros que ha hecho tantos, es que Jorge es sumamente especial, sumamente diferente a muchas otras inspiraciones que lo hacen que no se parezca a nadie.

Es una ventaja muy grande para él y una ventaja muy grande para la música colombiana, porque él le ha cantado, aparte de esta concepción que yo tengo de la música de Jorge, le ha cantado a todo lo más lindo que tiene Colombia, incluyendo al campesino, a las campesinas, las costumbres, las regiones de Colombia; es una verdadera geografía musical de Colombia lo que él ha hecho, rica, sumamente rica.

Ésa obra de Jorge va a perdurar muchísimos años, yo creo que nunca pasará de moda la música de Jorge Villamil.”

A propósito de Antioquia y del maestro Carlos Vieco Ortiz (1900-1979), uno de los más prolíficos compositores de Música Andina Colombiana, de quien se dice que compuso más de 3.500 canciones, entre las que se destacan: “Tierra labrantía ”, “ Triste y lejano”, “Hacia el Calvario”, “La fruterita, “Invierno y primavera ” etc.; Villamil relata anecdóticamente en entrevista concedida al programa “Carta de Colombia” de la Emisora Cultural HJCK, el 23 de septiembre de 1979, su encuentro con el maestro Vieco en Medellín:

“La música del maestro Vieco nos arrulló a nosotros, perteneció a la década, a la segunda década del siglo. Con él murió ese aspecto romántico, centenarista. Murió otro eslabón José A. Morales, de modo que se han perdido dos grandes de la música, pero que han dejado una ruta marcada.

Yo conocí al maestro Vieco personalmente cuando se me impuso “La Orden del Arriero” en Medellín, me la impuso Jaime R. Echavarría estaba siendo gobernador, en el Jardín Botánico. Por cierto, que hubo dos anécdotas muy buenas: cuando me impuso la orden, Jaime R. Echavarría es bastante bajo, no es muy pequeñito, pero es un poco bajo; entonces, cuando él tenía que ponerme la bandera de Antioquia y el Carriel, yo me empinaba un poco. Entonces me decía: “no sea guache, agáchese para poderte poner”.

Entonces el grupo que amenizó el homenaje, lo dirigía un señor de edad, me presentaron la Estudiantina, me saludó un señor muy amable. Yo no sabía

que era el maestro Vieco; los saludé a todos.

Entonces, una antioqueña: Marta Inés Mejía, Secretaria Ejecutiva del Jardín Botánico, había oído “Llamarada”, entonces me dijo: “Usted tiene que cantar “Llamarada” estando en Medellín”. Entonces le dije: Cómo voy a cantar “Llamarada en Medellín. Entonces me dijo: “Usted no puede hacerle la patanada al maestro Vieco que ya la montó”. Entonces me tocó estrenar “Llamarada” en Medellín para toda Colombia, acompañada por mucho, para mucha honra por el maestro Vieco. Para mí fue muy emocionante.

Me pareció el maestro Vieco, lo comparé con La Violeta. Era un hombre supremamente sencillo, adusto, muy callado, pero valiosísimo. Entonces tuve esa oportunidad de estar con él, departimos, ya estaba bastante enfermo, para la Sociedad de Autores de Colombia Sayco es un honor tenerlo a él, uno de sus fundadores, realmente muy valioso.” (“Memorias de Jorge Villamil en la radio”. - Archivo Canal Memoria RTVC, Elsa Garzón Ruiz- Intenet.)

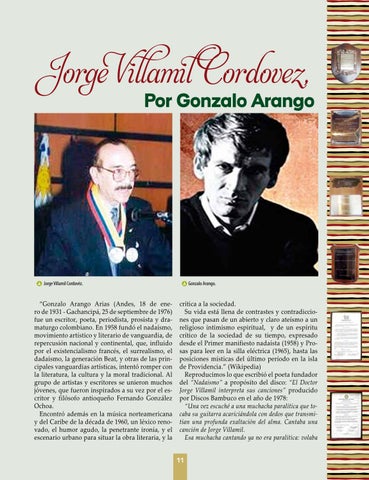

Jorge Villamil Cordovez, Por Gonzalo Arango

“Gonzalo Arango Arias (Andes, 18 de enero de 1931 - Gachancipá, 25 de septiembre de 1976) fue un escritor, poeta, periodista, prosista y dramaturgo colombiano. En 1958 fundó el nadaísmo, movimiento artístico y literario de vanguardia, de repercusión nacional y continental, que, influido por el existencialismo francés, el surrealismo, el dadaísmo, la generación Beat, y otras de las principales vanguardias artísticas, intentó romper con la literatura, la cultura y la moral tradicional. Al grupo de artistas y escritores se unieron muchos jóvenes, que fueron inspirados a su vez por el escritor y filósofo antioqueño Fernando González Ochoa.

Encontró además en la música norteamericana y del Caribe de la década de 1960, un léxico renovado, el humor agudo, la penetrante ironía, y el escenario urbano para situar la obra literaria, y la

crítica a la sociedad.

Su vida está llena de contrastes y contradicciones que pasan de un abierto y claro ateísmo a un religioso intimismo espiritual, y de un espíritu crítico de la sociedad de su tiempo, expresado desde el Primer manifiesto nadaísta (1958) y Prosas para leer en la silla eléctrica (1965), hasta las posiciones místicas del último período en la isla de Providencia.” (Wikipedia)

Reproducimos lo que escribió el poeta fundador del “Nadaismo” a propósito del disco: “El Doctor Jorge Villamil interpreta sus canciones” producido por Discos Bambuco en el año de 1978:

“Una vez escuché a una muchacha paralítica que tocaba su guitarra acariciándola con dedos que transmitían una profunda exaltación del alma. Cantaba una canción de Jorge Villamil.

Esa muchacha cantando ya no era paralítica: volaba

como un ángel. Y nos elevaba en su vuelo a lo más profundo del alma, allá donde los seres se reconocen hermanos.

Esa muchacha paralítica cantaba su amor a la vida, y en virtud de esa transfiguración, era hermosa y alada. Desde entonces rindo culto del corazón al médico compositor, por haberle puesto a caminar el alma a esta muchacha triste.

Las canciones de Jorge Villamil me enseñaron el camino que va del corazón al Huila. Ese camino es inolvidable. Desde entonces mi corazón vive allá, cerca de donde lloran los guaduales, como creo que sucede con todos los que alguna vez soñaron al vaivén acariciante de ese pasillo melodioso que embalsama de ternuras el alma, y aroma de dulzuras la memoria: “Espumas”, efímeras burbujas de eternidad.

La tradición pura, el fresco olor de la tierra arada, la nostalgia ceñida a la cintura de la poesía, ese es el poeta

que recoge los dejos del camino, los arpegios que susurran ternuras en tempestades de pasión, evocaciones con cargas de esperanzas.

Corazón melodioso y amoroso el de esta opita del alma, que en sus canciones nos reúne con la soledad en deleitosa compañía, con los amores ardientes convertidos en ceniza, y que su guitarra sanjuanera evoca con el poder floreciente de una edad de oro.

Este juglaresco caballero andante que ha enternecido con sus melodías a la inmensa patria popular del corazón, ahora nos entrega sus canciones cantadas por él mismo, en un homenaje para nosotros con categoría de ofrenda.

Jorge Villamil desborda así la copa de la magnanimidad y la devoción por su gente, que recibe su mensaje como bálsamo curativo de penas, y henchido con las mejores esencias de su voz y de su alma.”

Jorge Villamil Cordovez, El artista que le cantó a la paz de Colombia

Por Vicente Silva Vargas

El autor de famosas melodías románticas como Espumas y Llamarada también compuso canciones sobre violencia, desplazamiento, justicia social, reconciliación y medio ambiente

Jorge Augusto Villamil Cordovez —médico de profesión y músico por vocación— hizo canciones memorables que millares de colombianos recuerdan e interpretan con pasión. Sería interminable hablar de sus obras de amor y desamor, las crónicas a regiones de su país y el humor en creaciones folclóricas. Sin embargo, una de las facetas menos explorada de su obra es su música alusiva al fenómeno de la violencia política y social.

Y lo hizo, no desde una confortable oficina en Bogotá o basado en estudios de sociólogos y reportes oficiales, sino sobre el terreno de los acontecimientos, entre otras cosas, porque él y su familia padecieron diferentes formas de violencia, desde la guerrillera y la de los grupos derechistas, hasta la estatal.

Oriundo del Huila, en el sur de Colombia, departamento agobiado por enfrentamientos armados entre insurgentes y fuerza pública, pero también por acciones terroristas de grupos de izquierda como las Farc, Villamil Cordovez plasmó en sus cantos el sentir del campesino lacerado por la intolerancia.

No fue de izquierda ni de derecha —apenas un hombre de centro, solía decir— que quiso retratar en canciones de la región andina una realidad que pocos artistas de su tiempo se atrevieron a enfrentar. No fue activista político ni promotor de ideologías, tan solo un músico empírico que por medio de una poesía elemental narró la dura realidad de décadas de historia sangrienta.

Villamil, nacido en Neiva (1929) y muerto en Bogotá (2010), ha sido recordado por estos días en Colombia al conmemorarse los 90 años de su natalicio

Adiós al Huila (1951)

Silva & Villalba

—

En ritmo de bambuco el autor se refiere a la nostalgia de un hombre (Villamil) que huye de su “tierra martirizada” por la violencia que no era otra diferente a la sanguinaria confrontación entre seguidores de los partidos Liberal y Conservador durante los años 50 del siglo pasado. En esta especie de guerra civil no declarada en la que también intervino el Estado, fueron asesinados millares de colombianos, la mayoría de ellos campesinos y personas de origen humilde.

“Por qué quiero cantarte oh tierra martirizada/ Tus campos tan apacibles de antaño se han acabado/ Cómo se van alejando tus platanales, tus selvas inmensas/ Tus chaparrales, palmeras esbeltas, tus arrozales/ Llevo el perfume exquisito de tus montañas, / la voz rumorosa del Magdalena/ Oh pueblo valiente de la Gaitana”

— Garzón y Collazos

Siete décadas después de compuesto, este bambuco conserva su vigencia por cuanto alude al desplazamiento forzado de campesinos liberales y conservadores que debieron abandonar sus tierras para no ser asesinados. Hoy, con un panorama político muy diferente al de décadas atrás, el desplazamiento de labriegos continúa, ya no a manos de militantes de uno y otro partido, sino de otros actores violentos, entre ellos, narcotraficantes, paramilitares, bandas criminales, guerrilleros y promotores de la minería ilegal. En la obra se destaca un hermoso mensaje cristiano:

“Retorno de la ciudad solo lleno de optimismo /A levantar sobre escombros la choza aquí en mis dominios/ Mi yegua con su potranca y mi vaquita lechera /Las perdí en la cruel violencia, lo mismo la platanera/ “Quiero perdonar y olvidar mis penas/ deseo trabajar por mi patria nueva/ oír repicar cual canción de paz, de alegres campanas”/ Quiero volver a vivir esas tardes campesinas/ Con su paz tradicional en el Tolima y el Huila.”

La mortaja (1958) — Interpretada por Helenita Vargas

Este vals, muy popular en México sobre todo durante el Día de los Muertos, es una fuerte crítica al materialismo y al deseo de muchas personas de acumular riquezas sin pensar en las necesidades de los humildes. En un estilo descarnado, el compositor afirma que al final de sus días, hombres y mujeres no se llevan sus riquezas ni su poder, tan solo la vestidura de muerto, es decir la mortaja. Villamil decía que este mensaje y otros muy fuertes y mordaces que contiene la canción, fueron inspirados en la doctrina social de la Iglesia católica. (Transcrita parcialmente en el artículo “Conciencia social en las canciones de Villamil, a continuación de este).

El Barcino (1969) — Interpretada entre muchos otros, por Carmenza Duque

Controversial sanjuanero que goza de gran reconocimiento en toda Colombia debido a su pegajoso ritmo fiestero, propio de la región en donde nació el artista. Sin embargo, aparte del carácter folclórico, su mérito está en que menciona por su apodo más conocido a Tirofijo, el guerrillero fundador de las Farc. Para sociólogos e historiadores el solo hecho de citar a un jefe de la insurgencia en momentos en que era prohibido hacerlo, fue un desafío para el establecimiento y una referencia útil para la posteridad. Es necesario anotar que Villamil conoció y trató personalmente y en varias ocasiones a Pedro Antonio Marín, como en realidad se llamaba Manuel Marulanda Vélez (Tirofijo):

“Cuando en los tiempos de La Violencia, / se lo llevaron los guerrilleros/ con Tirofijo cruzó

senderos/ llegando al Pato y al Guayabero.”

El Detenido (1976) — Los Tolimenses

Sanjuanero —ritmo folclórico de los Andes colombianos— basado en dos hechos específicos. El primero, el terrible drama del secuestro que tantas víctimas ha dejado en Colombia y que en este caso menciona a Erick Leupin, un diplomático holandés plagiado por las Farc, y a quien Jorge Villamil quiso ayudar a liberar. La medición terminó con su apresamiento por parte del Ejército que lo acusó de colaborar con la guerrilla. Al final de este episodio que casi le ocasiona una larga condena en un batallón, el compositor salió libre al argumentar que en su condición de médico intentó atender al secuestrado que estaba en delicado estado de salud. Este segundo hecho basado en su juramento hipocrático es interpretado como un gesto humanitario:

“En abril fui detenido/al realizar una buena acción/que fue salvarle la vida/al secuestrado de Tacueyó.”

Cantemos a la paz (1984) — Grabada por Alfonso

Perilla-Juan Pablo Vanegas y Nancy entre otros.

Fruto de su amplio concepto sobre la necesidad de reconciliación y de una salida negociada al conflicto armado, el músico colombiano compuso esta obra en la que descubre su sentir de un poeta. Todas sus consideraciones sobre la guerra, la paz, la reconciliación y el perdón, están mezcladas con la naturaleza. Campos, mariposas, aves, maizales, rosales, pescadores, el mar y otros componentes, son más importantes para él que los fusiles, las venganzas y las injusticias sociales. Todo lo resume en otro mensaje cristiano: “¡Cantemos a la paz, un don divino! / Que no haya más tristezas en campos y caminos/ Que los montes se cubran de bellas mariposas/ y flores de esperanza/ se acaben los rencores, / se guarden los fusiles/ ¡terminen las venganzas! / Porque la Guerra/ que todo lo destruye/ hace llorar los niños/ y hasta las aves huyen/ Que haya paz/ en los campos y ciudades…”

Los aserríos (1989) — Silva & Villalba

En esta guabina —otro ritmo del interior de Colombia— aflora la universalidad de un artista que pareciera hablar de manera muy anticipada sobre el cambio climático y los terribles daños del hombre al medio ambiente: deforestación, sequía de fuentes hídricas y disminución de fauna y flora. Y también, en pocas palabras, aborda males de los tiempos modernos como la droga, el terrorismo, el armamentismo y el mal trato de la sociedad moderna a mujeres, ancianos y niños. El final de la canción es una sencilla reflexión: “Que se siembren arboledas de amor, de fe y esperanza / que se respeten valores que llevamos en el alma”.

Además de sus canciones, Villamil fue siempre un entusiasta de la paz de Colombia, así lo manifestó en todas las entrevistas que concedió cuando se le preguntaba sobre este tema. En una de tantas, para la Nación del 15 de junio de 2008, con el periodista Ricardo Areiza Sandoval, dijo: RAS ¿Usted fue un emisario de paz varias veces?

Jorge Villamil Cordovez: Sí con los presidentes López, Pastrana, Turbay. Cuando el General Rojas Pinilla buscaron a papá, pero papá estaba moribundo. Como era médico y estaba vinculado en la Cordillera, me pidieron que ayudara con la pacificación. Eso era muy difícil, donde los políticos intervenían eso era caótico, pero no se pudo. Yo tuve contactos con los generales Matallana, Valencia Tovar, Fernando Landazábal, con toda esa gente luchamos como negros para buscar la pacificación. Tuvimos la pacificación al borde de todo, pero la parte política no dejaba.

(…) RAS ¿El presidente Pastrana también creyó en esa posibilidad?

Jorge Villamil Cordovez : Si él También me colaboró mucho. Cuando yo me di cuenta de lo de El Caguán , Andrés me invitó y le dije: “Yo no voy porque vengo de andar 38 años en esto sin que haya soluciones, entonces no se puede, vaya y arregle esa cosa…” . (“ Jorge Villamil en su voz ”, obra citada anteriormente, págs. 107 y 108).

la ecología Villamil y

Por Marcelino Triana Perdomo

Por Marcelino Triana Perdomo

El último reporte de la ONU sobre calentamiento global predice que el mayor nivel de riesgo afectaría primero a plantas y animales, tanto en tierra como en el mar, empeorando los problemas que la sociedad ya tiene, como la pobreza, la enfermedad, la violencia y los refugiados.

No hemos olvidado todavía los patéticos cuadros que nos mostraba la televisión y la prensa nacional hace algunos meses, sobre el holocausto llanero, en donde se afirmó, que murieron 23.000 chigüiros (especie en vía de extinción), miles de reses y todo tipo de mamíferos, reptiles y aves sacrificados por la sequía; en gran medida producida por la extracción y búsqueda de petróleo que desvía y contamina cauces de agua, que son el alma de los esteros y de la vida en el llano.

Ahora, los reportes son de las dos mil toneladas de mojarra y tilapia muertas en Betania, por efectos de la sobrecarga, la contaminación y por una bacteria. Pero lo más grave y preocupante es que la mortandad se ha extendido, sin una explicación clara, a peces nativos como el caloche, capaz, y otras es -

pecies criollas, en áreas del propio río Magdalenapor fuera de la represa- en donde en principio no se puede atribuir la causa a falta de oxígeno.

Por estos días también leíamos, cómo el experto de la Universidad Nacional Rodrigo Bernal, informaba que Colombia tiene registradas 26.186 especies de plantas y 1.674 de líquenes, diciendo que estamos sobre una mina de oro vegetal, pero lamentablemente el país se ha dedicado a destruir los ecosistemas con la extracción a gran escala del oro mineral y del oro negro.

No es posible entender, cómo en Colombia, de vocación agrícola y ecoturística, que tenía agua en abundancia, se prefiera la explotación minera y los monocultivos, tumbándose bosques enteros y contaminando y destruyendo los ríos y las fuentes de agua, a un ritmo de 120.000 hectáreas desforestadas por año. No les falta razón a quienes afirman que el problema ambiental, es fundamentalmente un problema político, que tiene que ver con el modelo de desarrollo, que privilegia el lucro de las trasnacionales que agotan y destruyen inmisericordemente nuestros recursos naturales.

En un fallo del Tribunal Administrativo del Huila del año 2005 (del que fui ponente), que fue confirmado en el 2009 por el Honorable Consejo de Estado, se ordenó al Municipio de Neiva, al Departamento del Huila, a la Cam y a Cormagdalena, : “que en concurso mancomunado de recursos técnicos, institucionales y financieros, con la vinculación de otras entidades e instituciones del orden nacional e internacional” “dentro del marco o en la proporción que determinen las precisas competencias constitucionales y legales” se diera tratamiento a las aguas residuales, para que a más tardar en el año 2015 se eliminara la contaminación que por dichas aguas residuales, el municipio de Neiva arroja al Magdalena. En ésa providencia se recogía parte del estudio elaborado por la Cam, que reseñaba, que para el año 2003 (al 2015 las cifras habría que multiplicarlas por lo menos por 2), el total de carga contaminante que el Municipio de Neiva arrojaba al Magdalena (la de los otros municipios del Huila y la producida por otras causas no fue objeto de las acciones populares acumuladas), era de 15.475.57 kilogramos día de DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno ) y 13.739.06 kilogramos día de SST (Sólidos Suspendidos Totales), manifestándose que “EL RIO SE AHOGA”, y que éste “se ha convertido en la mayor

alcantarilla del Departamento”, por lo que se decía en la providencia “...que lo que el Municipio de Neiva está arrojando al río Magdalena es verdaderamente aterrador e impresionante, a tal punto que de continuar así, en muy breve tiempo lo expresado en canciones como el himno del Departamento del Huila: “en mi tierra para bien, cruza un río sin igual que da la vida entera al labrador, al platanal y a su maizal” o “nos dio el río Magdalena para que toda Colombia pudiera beber el agua de esta tierra que es la gloria” no serán más que bellas expresiones de una realidad que un día inspiró a sus compositores, pero de la que ya no queda nada.” Por eso, sorprende por decir lo menos, que sin cumplirse con lo ordenado en la sentencia, se diga en titulares de prensa que: “Renace el río Magdalena”, porque se pretende, mediante dragado, utilizarlo para el transporte fluvial, esto es, al decir de muchos, privatizarlo a favor de compañías extranjeras y agravar su contaminación.

Ya decíamos en el texto: Sensibilidad Social en las Canciones de Villamil, que el compositor de las Américas fue mucho más que un poeta romántico que le cantó a los amores y desamores, a la familia, al campo, los animales, los ríos, los azules cerros, el fol-

clor, la violencia y la paz. Supo igualmente denunciar las injusticias y la devastación de bosques y ríos.

En la guabina ‘‘Los aserríos’’ compuesta por Villamil en 1989, grabada entre otros por el dueto Silva y Villalba, refiriéndose a los exuberantes paisajes de su infancia y de la hacienda de El Cedral, nos dice:

“De esos paisajes nada ha quedado, hachas y sierras los han cambiado.

¿Por qué me hieren? grita el árbol a las hachas secando mi alma como se secan los ríos.

Los animales, ya muy pocos y escondidos huyen las aves porque tumbaron sus nidos.

A nuestra tierra hay que salvarla necesitamos amor, que se depongan las armas.

Que se siembren arboledas de amor, de fe y esperanza que se respeten valores que llevamos en el alma.”

Obsérvese como en las estrofas finales, no obstante que viene expresando su preocupación por la destrucción del paisaje y los recursos naturales, Villamil hace alusión a la necesidad de deponer las armas, conocedor del daño inmenso, que en ésta materia como en otras, los grupos al margen de la ley le han hecho y le hacen al país y al Huila, cuando tumban bosques para sembrar coca, vuelan oleoductos y contaminan quebradas y ríos con el petróleo derramado y con mercurio y cianuro empleados en la extracción de oro, con los que envenenan aguas en 17 departamentos y 80 municipios (Colombia es el 2° consumidor de mercurio en el mundo, después de China).

En el vals Desesperanzas creado en el año 1960,

también grabado por Silva y Villalba expresa:

“Así muere la flor, cuando la arrancan; si una mano, por capricho la desprende. y triste canta el ave, Si su nido han destruido.”

Y finalmente la guabina El caracolí, donde evoca el Magdalena que conoció con su padre y el puerto que dio el nombre a la canción:

“Busqué las playas del inmenso río que en el pasado feliz recorrí

Hallé el sendero cubierto de abrojos las casas viejas se cayeron ya.

Y aquellas barcas de los pescadores que reposaban sobre el arenal.

Ya no se encuentran, ya no se encadenan al añoso tronco de caracolí.”

Ya se ha dicho que el problema ambiental es en buena medida un problema político, pero cada quien desde su entorno y posición social y económica debe y debemos velar por la protección de ríos y fuentes de agua, de bosques, plantas y animales, vinculándonos a las asociaciones defensoras de los recursos naturales, enseñando a nuestros hijos y alumnos a valorar, proteger y querer la naturaleza; enseñando y divulgando canciones como Los aserríos del segundo huilense universal y, como mínimo, a no arrojar basuras en sitios no permitidos o inadecuados que contaminen el paisaje, los canales y sumideros y represen así las aguas etc. (Publicado inicialmente en la revista No.4 en junio de 2015.)

Las aves en las canciones de Jorge Villamil

Con la asesoría de ASORHUI. Asociación Ornitológica del Huila en la identificación de las aves con su nombre científico.

Villamil era un enamorado de la naturaleza y la ecología. Y dentro de alrededor de unas de sus 300 canciones, hay 29 donde menciona las aves, el paisaje y el rio. No todas están grabadas, hay unas más interesantes que otras y así hablara de amor o

desamor o de conflictos sociales, siempre las comparaba con algún ave en particular o con las aves en general.

A continuación, veremos una breve descripción de la historia de la canción basado en el texto del libro Las Huellas de Villamil de Vicente Silva Vargas. Va primero el título de la canción, seguido del nombre común del ave y luego en latín el nombre científico.

Pajaro Diostede. Ramphastos ambiguus.

Una leyenda campesina dice que cuando se escucha cantar esta ave, se pide un deseo, anteponiendo la frase Dios te dé este canto es señal de buena suerte. Villamil se inspira en ella para componer su canción y burlarse de un jardinero del Cedral y una dama del Huila.

La Trapichera. Los turpiales. Icterus chrysater.

viento. Una campesina lo corrigió diciéndole que los guaduales no se mecen, ellos lloran.

Luna roja. Las guacharacas. Ortalis columbiana.

En 1.958 cuando Villamil viajaba de Neiva al Cedral se encontró una campesina de 18 años que le llamó su atención y quiso llevarla en el carro, pero ella se negó; por su gracia y el cantar de los pájaros él le prometió una canción y empezó a apodarla La Trapichera. La muchacha se despidió, Villamil siguió su camino y empezó a tararear la canción.

Los Guaduales. Las mirlas. Turdus ignobilis.

Se dice que un 11 de abril de 1.965 Domingo de Ramos mientras miraba el valle del rio Suaza, brotó la inspiración para componer los Guaduales. Comparaba los ramos con los guaduales que mecía el

En 1.976 en un viaje al llano a Villamil le impresionó lo que vió, como la luna roja, los toros bramando y los morichales. Al llegar a la finca de su amigo que lo había invitado, encontraron que el mayordomo se estaba yendo a traer a su mujer a la que le había pegado por engañarlo, pero él la seguía queriendo. Luego al otro día por la mañana los cantos de las aves y sus colores terminaron por darle las ideas para componer su nueva canción.

Sur del Huila. Palomas. Columba livia.

Compuesta en 1.960, cuando Villamil aceptó presidir la liga de ciclismo del Huila y organizar la vuelta al Huila en bicicleta. Después de pasar por varios municipios, llegaron al valle del Suaza, luego a Tarqui y a Pitalito donde había nacido su abuelo Timoteo Villamil Landínez y donde nació su padre. La vista de estos hermosos paisajes, sus árboles, sus flores, la salvajina, el rio, sus parques y sus gentes con sus costumbres le inspiraron esta canción donde menciona las palomas.

Tierra Yaguareña. Los garzales. Garcita bueyera. Bubulcus ibis. Y, Garza patiamarilla . Egretta thula.

Es una mezcla de picardía política y observación de la naturaleza. Nació en 1.974 después de una convención del Partido Liberal que terminó en pelea y en la división del partido en dos facciones. Esto se comentaba en los cafés, en los tomaderos de trago y en los paseos, en uno de los cuales después de observar una pelea entre un pitojuí y un ave más grande, los paseantes azuzaron a Villamil para que compusiera una canción.

El Ñeque Ñeque. Garrapatero. Milvago chimachima.

Esta canción es el recuerdo de un paseo de olla un domingo de 1.962 en el rio Pedernal, cerca a Yaguará, donde se mencionan, la música de cuerda, los vestidos de baño de la época: chingue para las mujeres, chingas para los hombres, el sancocho, el baile y el aguardiente. Habla de los árboles a la orilla de las lagunas donde se posan varias especies de garzas y por este motivo se llaman garzales. También menciona una mirla.

El pájaro Pitojuí. Pitangus sulphuratus.

Este rajaleña se originó en las pausas que el papá de Villamil y los jornaleros hacían en un restaurante caminero cerca a San Antonio de Anaconia, donde su dueña no llamaba a las cosas por su nombre, sino que les decía ñeque ñeque. Esta expresión más ciertas coplas de doble sentido de los campesinos dieron forma en 1.990 a esta canción.

Amor de hiedra. Golondrinas. Stelgidopteryx ruficollis.

Esta canción se basa en un sueño que tuvo Villamil en 1.963. Soñó que estaba en un burdel donde había

muchos hombres y mujeres borrachos; tenía mucho frío, su ropa y zapatos estaban destrozados, estaba viejo, sin dientes y empezó a llorar y llorar. Cuando se despertó la cobija se había caído al piso, tenía mucho frio y estaba llorando. Se levantó y empezó a componer un vals de acuerdo a lo visto en el sueño.

Los Nidos. Carpintero en su nido. Melanerpes rubricapillus.

odontólogo. Con el tiempo Villamil la apodó La Cimarrona y empezó a elaborar la canción.

Desesperanzas. Nido destruido.

Esta canción nace cuando Villamil observa como un campesino prepara una comida con los huevos de un nido. El compositor le hace el reclamo, pero esto no sirve de nada pues al poco tiempo el mismo personaje arranca una gran cantidad de plantas ornamentales del jardín de su casa. Villamil habla con el campesino y le explica que el arrasamiento de las matas es tan grave como el maltrato a los animales.

Noches de la Plata. Aves.

En una finca del médico Jesús Cook en La Ceja, Antioquia en 1.983 hubo un encuentro de amigos con aguardiente, bambucos paisas y canciones de Villamil; se vino un fuerte aguacero que inundó los caminos, desbandó a los pájaros y acabó con la música. Esto le sirvió a Villamil para filosofar sobre la naturaleza y la vida.

La Cimarrona. Gavilan. Rupornis magnirrostris.

Esta canción nace el 19 de enero de 1.960 en una etapa de la vuelta al Huila en bicicleta en La Plata, en la finca La Meseta de la familia Ramírez Vargas. En este sitio, doña Ana Julia Vargas de Ramírez los entretuvo conversando a Villamil y otras personas. Son elementos para la canción: El paisaje nocturno de La línea, un filo montañoso; la luna, el viento susurrante, los volcanes, las aves y la isla en el rio La Plata.

Las margaritas, El cucarachero. Troglodytes aedon.

Un odontólogo amigo de Villamil, molestaba a una joven vendedora de chicha, guarapo, arepas y empanadas en una caseta a orillas del Magdalena. Villamil y su amigo al salir del trabajo se iban para la caseta de la campesina y ella empezaba a sufrir con los piropos del

En 1.958, el compositor viajaba de Bogotá a Neiva en autoferro. Cerca de Fontibón observó los campos de la sabana de Bogotá llenos de margaritas silvestres en un inmenso tapete blanco, amarillo y verde. La vista de este paisaje, el aire fresco que llenaba sus pulmones, era ideal para empezar a componer una nueva canción.

Los aserríos. Turpial. Icterus chrysater.

En esta canción el compositor nos habla de la ma-

nera equivocada de manejar el medio ambiente basado entre la antigua producción maderera del Cedral y la vida moderna, amenazada por la violación de los derechos humanos, el irrespeto a la flora y la fauna, el abuso de los químicos, y la acción depredadora de narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares. Mezcla también la nostalgia familiar, al volver muchos años después al Cedral y encontrar un campo deforestado y despoblado.

Mirando al Valle del Cauca. Garzas.

En 1.964 siendo Villamil jurado de un encuentro musical precursor del Festival Mono Núñez, fue invitado por el político conservador Cornelio Reyes a una tertulia en una hacienda de la zona. Luego estuvo en otras fincas entre ellas La Brisa donde una leyenda dice que vivía un ángel viejo tocador de arpas. Cornelio le insinuó a Villamil que le hiciera caso al ángel y compusiera una canción. Jorge no le respondió, pero empezó a urdir un vals con magnolias, atardeceres, bandadas de garzas y la hacienda el Paraíso con la historia de Efraín y María.

Aquella primavera. Golondrinas.

Esta canción está inspirada en una historia de gringos, un triángulo amoroso entre una mujer enamorada de un soldado norteamericano que muere en Vietnam y un insistente pretendiente que finalmente es rechazado porque la mujer no puede olvidar al soldado muerto.

Noche de Azahares. Las aves cantarán.

Esta canción fue el regalo de bodas que el músico le dio a su hermana preferida, la Negra Graciela, la niña que salió con el de el Cedral para estudiar en un colegio de monjas. Con el paso de los años la amistad entre los dos se fortaleció a pesar de las adversidades.

Algeciras. La perdiz. Colinus cristatus.

Después de una visita a Algeciras durante unas fiestas populares nació la idea de este bambuco en 1.995. Se describe el paisaje cordillerano, menciona a la perdiz que canta en su nido, los curiosos nombres que ha tenido este municipio, cita otros lugares emblemáticos y recuerda a destacadas familias locales.

Gaviotas de Santa Marta. Gaviota. Larus fuscus. (una de las especies de gaviotas más comunes)

Este paseo surgió en noviembre de 1.965 al final de la luna de miel de los Villamil Ospina. La brisa, el verde azul del mar, las arenas con las conchitas de chipi chipi, las gaviotas, los alcatraces volando fueron su inspiración.

Palmares de Casanare. Turpial. Icterus chrysater.

Advertencia a los llaneros para aprovechar con inteligencia los recursos de la bonanza petrolera y evitar su despilfarro, invitándolos a cuidar los cultivos de arroz, el ganado y la palma africana. Esta canción surgió en 1.993 durante una visita a una hacienda en Yopal.

Alegre voy. Palomas, turpiales.

Estampa campesina de 1.958 en ritmo de sanjuanero. Aquí Villamil recuerda un amanecer por los lados de Villavieja en un paseo, donde va describiendo lo que ve: muchachas recogiendo algodón, mujeres ordeñando, una molienda de caña, las vacas bramando, las aves trinando, bandadas de pájaros.

Sensibilidad social en las canciones de Villamil

Marcelino Triana Perdomo

Marcelino Triana Perdomo

Se ha dicho con razón que Jorge Villamil es un auténtico retratista del paisaje colombiano, que matiza maravillosamente sus canciones con un lirismo romántico y un tinte de nostalgia que lo convierten en un verdadero poeta popular.

Pero Villamil fue mucho más que un poeta romántico que le cantó a los amores y desamores, a la familia, al campo, los animales, los ríos, los azules cerros, la ecología, el folclor, la violencia y la paz.

Como todo gran artista fue en su actividad creadora un ser universal, no solo porque trascendió las fronteras comarcales, sino por su visión totalizadora del hombre, que supo interpretar los sufrimientos de su pueblo y dejar adicionalmente en sus canciones un mensaje que denuncia y clama por la justicia:

“... su canción no es una mercancía del mundo de consumo, sino que cumple una alta misión: comunicar a los hombres para hacerlos más humanos, expresar y definir las experiencias, las luchas de un pueblo y cantar sus problemas, dolores y esperanzas y sus ansias de verdad, de libertad, de justicia, amor y paz” (“Jorge Villamil Cordo-

vez Música Y Poesía” Fortunato Herrera Molina S.J. Segunda Edición 2008 Pág. 46)

Sus composiciones pueden haber entrado al mundo de la sociedad de consumo y al comercio disquero (lo que de por si no es malo), pero no por ello pierden su carga libertaria y de denuncia, aspectos estos que poco han sido resaltados y promocionados.

Al analizar el valor de la creación artística, dijo Saramago, que, por ejemplo: “Un cuadro de Picasso por alto que sea su precio es mucho más que un producto, es una forma intensa de ver la vida, de denunciar las formas establecidas y a veces las arbitrariedades humanas” (“Grandes Entrevistas de Común Presencia” Amparo Osorio y Gonzalo Márquez Cristo 2010.)

Son varias las canciones del maestro Villamil en las que denuncia la desigualdad y clama por la justicia. Por limitaciones de espacio hacemos alusión a algunas de ellas:

En el vals: “La Mortaja”, cantado especialmente por Helenita Vargas, del que tomamos un fragmento, condena la avaricia de algunos que prefieren vivir pobres para poder morir ricos y no pagan salarios justos, ni les importa la suerte de los humildes:

“El rico avariento que guarda el dinero en cheques y acciones joyas y terrenos es bueno que afloje que ayude a su hermano pues nada se lleva mientras muchos niños no han desayunado...

De algunos patrones se queja el obrero unos son muy malos otros son muy buenos menos gananciales menos dividendos pagando lo justo el justo salario vivirán contentos...

“cuando tú te mueras no te llevas nada ni el novillo gordo ni las finas joyas solo la mortaja...

(Hablado)

Esa seda que rebaja tus procederes cristianos obra fue de los gusanos que labraron su mortaja también en la región baja, la tuya han de devorar.

¿de qué te puedes jactar? y ¿en qué tus glorias consisten?

si unos gusanos te visten, y otros te han de desnudar…”

El orden de las estrofas se ha variado y se ha agregado una parte hablada que no figura en la mayoría de versiones que se conocen de este vals, tomada de www.musica.com › C › Chelo

Villamil condena la ostentación y el brillo falso cuando afirma que “todo es oropel” y cuando en el rajaleña “A qué tanta vanidad” dice:

“Eres como mula de arria que va estrenando herraduras y debajo de las enjalmas llevas las peladuras”.

Igualmente en el villancico sanjuanero “Campanas de navidad” interpretada entre otros por Garzón y Collazos, el compositor describe el contraste y los cuadros humanos que vivió en una noche de navidad, cuando en el ejercicio de su profesión de médico, le tocó desplazarse al barrio Los “Laches” en el suroccidente de Bogotá, a atender en un inquilinato al hijo de un agente de policía que padecía de fiebre, escalofríos y los delirios propios del sarampión y posteriormente dirigirse al Chicó, al norte de la capital, y en una mansión, auscultar al hijo de un General, que sufría síntomas parecidos, producidos por un fuerte resfriado:

“Son muchos los que se alegran y olvidan penas hay otros que se recuerdan con su sonar Que nada tienen en esta vida, que todo llega y todo se olvida y entonces lloran en navidad.”

No obstante, la gran sensibilidad social del compositor de las Américas, no se matriculó en ningún extremismo y en política se describía como un hombre de centro. Así se cataloga en la entrevista concedida a Vicente Silva:

‘‘Yo soy conservador más por tradición familiar que por otra cosa, pero no es que sea conservador en mis conceptos. Por el contrario, mis ideas son bien diferentes, pero sin ser socialista. Yo soy progresista y me defino de centro, de rótulo azul por fuera, pero de otro color por dentro.” (Las Huellas de Villamil Segunda Edición 2006 pág. 502).

Integrantes de la Fundación

1. Miembros Honorarios

1. Vicente Silva Vargas

2. Jorge Villamil Ospina (Miembro Honorario con derecho al voto si está presente)

3. Doctor Luis Enrique Dussán López

2. Miembros Activos Fundadores y adherentes (con derecho al voto)

Personas Jurídicas

1. Molino Florhuila

2. Cámara de Comercio de Neiva

3. Periódico La Nación

4. Periódico Diario del Huila

5. Ciudad Inteligente Ltda

Personas Naturales

1. Albeiro Castro Yepez

2. Alejandro Cabrera Villamil

3. Amparo Ossa

4. Blanca Gorrón Rojas

5. Betty Anzola de González

6. Carmenza Góngora

7. Gabriel Calderón Molina

8. Germán Palomo García

9. Hernando Rodríguez Rodríguez

10. Jaime Ricardo Guío Ordoñez

11. Jairo Octavio Poveda

12. Jesús Oviedo Pérez

13. Jorge Alirio Ríos Osorio

14. José Marcelino Triana Perdomo

15. Larissa Fernanda Calderón Ortiz

16. Luis Carlos Álvarez C.

17. Luis Fernando Escobar

18. Manuel Salvador Gómez

19. Marino de Jesús Montoya

20. Marta Eugenia López

21. María Ruth Arboleda

22. Sonia Cerquera de Giraldo

23. Urbano Cabrera Rojas.

3. Miembros Inactivos (Personas naturales sin derecho al voto, salvo que se hagan presentes en la Asamblea): Alvaro Trujillo, María Fernanda Durán, Hernando Rodríguez y Silvia Vargas.

Junta Directiva de la Fundación Jorge Villamil Cordovez (2020 - 2021)

Presidente: Germán Palomo

García

Vice-presidente: José Albeiro

Castro

Tesorero: Jairo Octavio Poveda

Perdomo

Secretario: Marino de Jesús

Montoya Ramírez

Vocales:

Principales: José Marcelino

Triana Perdomo, Luis Carlos Álvarez y Betty Anzola de González. Suplentes: Gabriel

Calderón Molina, Luis Fernando

Escobar Mazuera y Sonia

Cerquera Molina.

Tribunal de Honor: Principales: Primera Dama del Departamento; Blanca Gorrón.

Suplentes: Primera Dama del Municipio de Neiva y Jorge Alirio Ríos.

Directora del Museo:

María Ruth Arboleda

Director de la Revista: José Marcelino Triana Perdomo.

Benefactores del Museo Villamil

Arrendamientos Felix Trujillo Falla

Departamento del Huila

Coonfie

Ceagrodex S.A.

Cofisan

Foneth

Asocoph

Federación de Cafeteros

Coomotor S.A.

El Periódico La Nación

Cofaceneiva

Cooperativa de Caficultores

Cámara de Comercio de Neiva

Emcofun Los Olivos

Fundautrahuilca

Hotel Chicalá

Fenalco

Brisas

Secretaria de Cultura y Turismo del Departamento

Comfamiliar del Huila

EL MUSEO JORGE VILLAMIL CORDOVEZ

También forma parte de la Red de Museos de Neiva y el Huila