Il muro delle donne

Simone Alliva 12

Silvia Andreozzi e Valeria Verbaro 16 Cambiamo visuale, guardiamo all’uomo Celeste Costantino 19 La verità, vi prego, sui femminicidi Loredana Lipperini 22 Al governo conta solo la famiglia Susanna Turco 24 Dopo la piazza aiuti concreti colloquio con Fiorella Mannoia di Emanuele Coen 27 L’esercizio della memoria serve all’immaginazione

Chiara Valerio 29

Per cosa lottano le iraniane Patrick Zaki 30 Sciogliete le righe Susanna Turco 36 Autorità è cambiamento, a destra solo autoritarismo

Piero Violante 40 L’illusione della nostra democrazia

Paola Di Lazzaro e Giordana Pallone 42 Macron l’equilibrista, fermo e umano sui migranti Camille Vigogne Le Coat 46 Giubileo all’anno zero Carlo Tecce 48 Consoli onorari, gli intoccabili Paolo Biondani, Gloria Riva e Leo Sisti 52 Il Parlamento faccia le leggi, i magistrati le interpretino Nicola Graziano 57 Gli Usa oltre Biden e Trump Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni 58 Se l’arbitro entra in partita colloquio con Alec Ross e Isabella Weber di Federica Bianchi 64 Israele, estremisti al potere. In Medio Oriente cambia tutto Zlatko Dizdarevic 67 Doppio binario per la pace Sabato Angieri 68 Per la tregua separeranno i vivi Gigi Riva 72 Ipocrisia mondiale, calcio ai diritti Gianfrancesco Turano 74 Valuta virtuale, crack reale Vittorio Malagutti 78

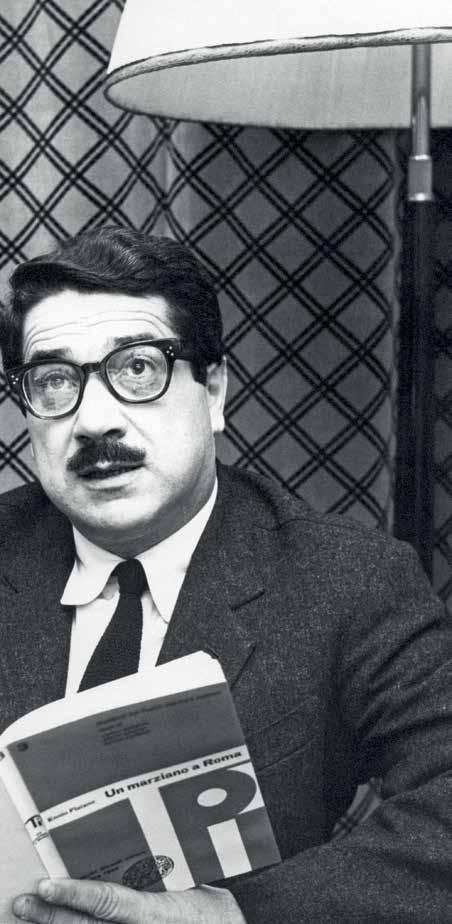

Politica è curiosità colloquio con Martha Nussbaum di Wlodek Goldkorn 82 Il signore dei nonsense Gaia Manzini 88 Un marziano a Pescara Antonia Matarrese 90 Galassia Agamben Donatella Di Cesare 92 Professione “sensitivity reader” Alessandro Leone 94 Lettera alle Muse Tiziana Faraoni 98 Il segreto è il passo lento colloquio con Violante Placido di Claudia Catalli 100

Le miniere del Perù avvelenano i paesi

Chiara Sgreccia 104 I cavalli selvaggi dell’Appennino ligure Massimiliano Salvo 110 Quella libertà effimera dei Caminanti di Noto Salvatore Di Mauro 114

Il “lunario” era una sorta di almanacco che segnava tutte le fasi dell’anno, con riferimento particolare all’agricoltura e in base ai movimenti del nostro satelli te; pian piano, passò a designare l’anno e «sbarcare il lunario» divenne un mo do per esprimere il successo di aver vin to contro la miseria anche per quei dodici mesi. Molti italiani hanno ripreso a considerare un’impresa quel farcela, alla fine anche solo del mese, a pagare tutto e avere anche la pancia moderatamente piena, ma per qualcuno lo «sbarco» non è questione di debiti, di scegliere se cenare con la carne o con il pesce, di rimandare al mese venturo l’acquisto di un capo: per i migranti in mare «sbarcare» è letteralmente essere stati scelti per vivere o morire, secondo un’interpretazione, come minimo, ar bitraria. E già, li avevamo dimenticati, nell’emergenza sanitaria del Covid-19 di questi ultimi anni e, vedi un po’, si

affrettano a disturbarci adesso che l’Italia è lì lì per diventare una Patria si cura e meravigliosa, che tutto il mon do eleggerebbe a proprio eden, tranne gli italiani che sempre di più cercano altri lidi per poter almeno lavorare. E ritorna in mente la figura di Rackete, quando si sentono le parole ferme di Ebeling, che rifiuta di lasciare il porto di Catania, 568 persone a bordo, obbe dendo a una legge che se ne frega degli equilibrismi e dei salvataggi selettivi, legge internazionale e dettato morale. E mentre il ministero degli Interni pro va a scaricare la responsabilità sui capitani, ora più che mai coraggiosi, poteva tacere chi avevamo lasciato al Papeete? È sbarcato alle Infrastrutture e alla Mobilità sostenibili, si muove; quanto sia sostenibile, in questo giochetto da irri ducibile duro con la fissazione contro i migranti, lascio giudicare agli italiani, brava gente.

LARA CARDELLA

Quella che le vittime di violenza ci raccontano è una società malata e si deve intervenire a tutti i livelli per curarla e sanarla. La sopraffazione non è, e non può essere, un luogo comune. Mentre, al contrario, l’abuso rimane spaventosamente comune

La violenza contro le donne e le ragazze è una delle viola zioni dei diritti umani più dif fuse, persistenti e devastanti nel mondo di oggi. Rimane in gran parte non denunciata a causa dell’impunità, del silenzio, dello stig ma e, purtroppo, della vergogna che la circondano. E si manifesta in forme fi siche, sessuali e psicologiche.

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha definito nel 1993 la violenza contro le donne come «qualsiasi atto di violenza di genere che provochi, o sia suscettibile di provocare, violenza fisica, sessuale o danni o sofferenze psicologiche alle donne, comprese le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia che si verifichino nella vita pubblica che in quella privata».

Questa violenza, registrata quotidia namente, continua a essere un ostaco lo al raggiungimento dell’uguaglianza, dello sviluppo, della pace, nonché al rispetto dei diritti umani delle donne e delle ragazze.

Occorre sapere che negli ultimi due anni il 45 per cento delle donne ha rife rito ad associazioni o gruppi che si oc cupano di difenderle, che loro o una ragazza che conoscono, hanno subito una forma di aggressione. E sette don ne su dieci hanno affermato di pensare che l’abuso verbale o fisico da parte di un partner sia diventato più comune. Mentre sei su dieci hanno ritenuto che le molestie sessuali negli spazi pubblici siano peggiorate. Sono dati che devono portarci a riflettere che questa che le vittime ci raccontano è una società malata e si deve intervenire a tutti i li velli per curarla e sanarla.

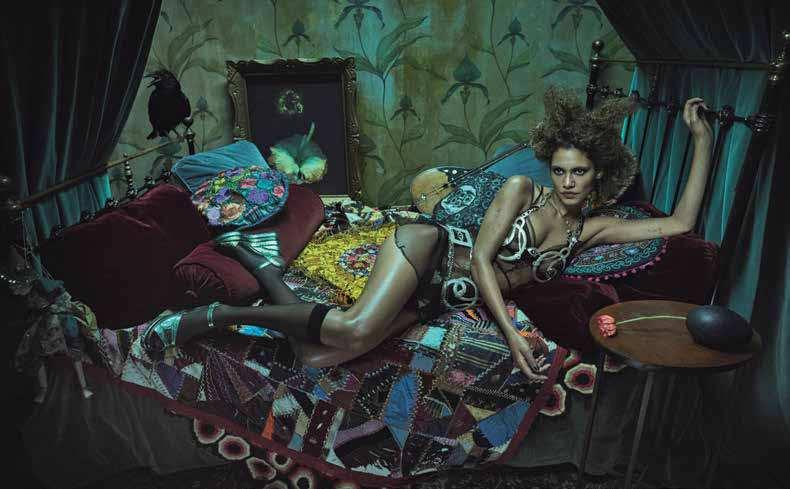

Pochi mesi fa è stata aperta al pub blico una mostra d’arte nella sede delle Nazioni Unite a New York dal titolo: “Cosa indossavi?”. Si rifà alla domanda che spesso viene rivolta alle vittime di violenza sessuale come a insinuare una qualche responsabilità, quasi a voler accennare che l’aggressione non si sarebbe verificata se la donna si fos se vestita in altro modo. Una domanda velenosa che porta quasi a giustificare qualsiasi forma di violenza in base all’abito indossato. Una domanda troppo spesso utilizzata per provare a incolpare le sopravvissute del crimine perpetrato nei loro confronti. Una mo stra, in una sede istituzionale mondia le, con gli abiti indossati dalle donne quando sono state vittime di aggres sione. Un’installazione che provoca brividi ma vuole sfatare gli stereotipi su quello che le donne subiscono.

La violenza non è, e non può essere un luogo comune. Mentre, al contra rio, la violenza contro le donne rimane spaventosamente comune.

Si deve partire dalla scuola, dai più giovani, per iniziare a inculcare valori sani a tutela delle ragazze. Chiedo ai presidi, ai docenti, di fare un ulteriore sforzo per formare studenti che diano valore alla vita sociale e recuperare chi sta indietro. Gli insegnanti possono far comprendere agli studenti il rispet to per le adolescenti durante le lezioni. E gli allenatori sportivi possono inse gnare ai ragazzi che i veri uomini non feriscono le donne.

C’è tanto ancora da fare.

A partire dal fatto che la violenza non può essere giustificata e tantome no coperta da luoghi comuni.

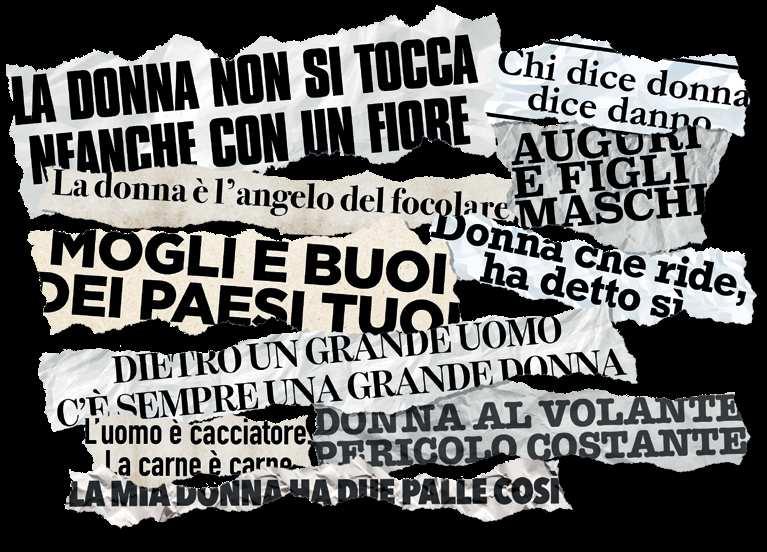

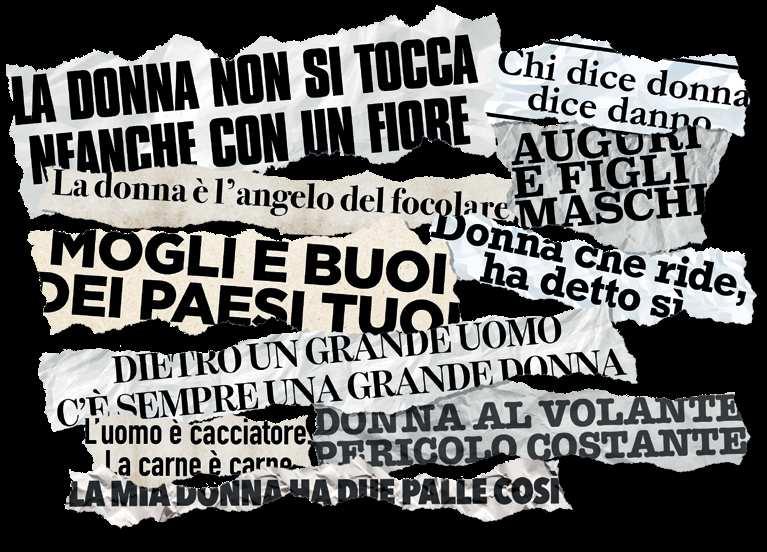

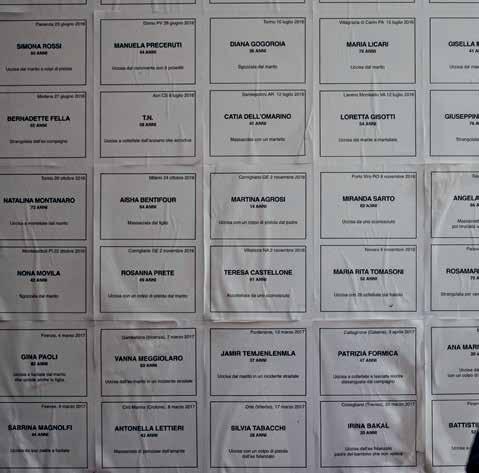

uando mi diceva che non valevo niente, quando a ce na con amici se ne usciva con quelle frasi, io ridevo. Ci ho messo del tempo. An ni di violenza psicologica. Poi è esplosa quella fisica. Non è stato facile risalire l’abisso che ti inghiotte. Ti salvi solo se tendi la mano e qualcuno la afferra. Io sono risalita da qui». Qui è la Casa internazionale delle donne. Dafne si racconta di fronte a un’intera parete tappezzata di nomi di donne morte per fem minicidio. Nella «casa di tutte» ha sede an che l’associazione Cco, Crisi come opportu nità che insieme a Urban Vision ha realizza to la campagna #laviolenzanonèunluogoc omune, ideata da Celeste Costantino, coordinatrice dell’Osservatorio sulla parità di genere del ministero della Cultura: «La campagna gioca su un doppio livello di falsa narrazione ai danni delle donne: da una par te ci sono gli stereotipi “benevoli”, quelli più

vicini a dei proverbi piuttosto che a dei giu dizi ragionati, e che costituiscono un ostaco lo all’emancipazione dell’immagine della donna nella società italiana. Dall’altra parte invece ci sono quelli esplicitamente perico losi, quelli che comprendono o addirittura giustificano la violenza sulle donne», spiega Costantino. La lingua indirizza il modo di pensare. Modi di dire come «chi dice donna dice danno», riverberano una visione pa triarcale spiega Giulia Mino li, presidente di Cco: «In Ita lia il 67 per cento delle don ne si occupa della cura della casa, il 37 per cento non ha un conto corrente intestato, una donna su due non ha la voro, ogni tre giorni un fem minicidio. Nel 2022 sono state uccise 77 donne. Il da

to è drammatico, il momento è difficile ma la crisi è opportunità. Ci mette alla prova. Noi ci siamo». #laviolenzanonèunluogoc omune sarà proiettata su tutti gli impianti pubblicitari digitali di Urban Vision, disloca ti sul territorio italiano. «L’obiettivo è inco raggiare le donne a denunciare, a rompere il silenzio e chiedere aiuto prima che sia tar di», dice l’amministratore delegato Gianluca de Marchi. I pensieri, le intenzioni, la memo ria e le emozioni si formano sulle parole, spesso si guastano. Lo si può vedere con l’a bisso che si è spalancato davanti ai nostri occhi e che parla soprattutto agli uomini, racconta quanto il mondo fuori sia cresciuto deforme dentro di loro. La questione femmi nile non è altro che una questione maschile: sono gli uomini i primi a doversene occupa re. Fermarsi, non solo il 25 (Giornata inter nazionale contro la violenza) e il 26 novem bre (Manifestazione nazionale a Roma) ma ogni giorno, guardarsi dentro e riflettere. Ri conoscere i volti della violenza - fisica, ver bale, psicologica - e liberarsene.

L’ex presidente della commissione parla mentare sui femminicidi e senatrice del Pd, Valeria Valente scorre l’elenco della cam

Dal 25 novembre sugli impianti pubblicitari digitali di Urban Vision, dislocati su tutta Italia sarà proiettata la campagna #laviolenzanonèunluogocomune realizzata dall’associazione Crisi Come Opportunità e ideata da Celeste Costantino. In collaborazione con L'Espresso si potrà accedere attraverso un qr-code ai contenuti informativi online scritti per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Una grande campagna di sensibilizzazione che vede L’Espresso, da 67 anni il più grande settimanale italiano, in prima linea per i diritti delle donne.

pagna e si sofferma sul primo luogo comu ne che incornicia il femminicidio: «Una violenza che non ha conosciuto nessuna battuta di arresto anche se è cresciuta la consapevolezza nella società. Sono molti i passi avanti sulle leggi, ma qualsiasi norma deve essere applicata da uomini e donne».

Non c’ è altro modo che non sia quello di cominciare dall’educazione. Dal rifinanzia mento dei centri antiviolenza che sono luo ghi per ribaltare la cultura della sopraffa zione, per evitare quando vai a denunciare il tuo ex che ti perseguita o il tuo compagno che ti massacra, che non ci sia, come è suc

cesso, qualcuno al commissariato che dica: «Torni a casa». «Questi uomini e queste donne sono anche loro espressione della società. Portatori di stereotipi. Nelle aule di giustizia si fa fatica a credere alle donne. Nei processi di separazione spesso il giudi ce non considera gli attestati di violenza. Un’indagine Istat del 2019 dice che il 74 per cento delle donne vittime non si racconta neanche a un’amica. Leggere prima la vio lenza conta. L’aggressione, quando arriva, non è un fulmine a ciel sereno, il tormento di mesi o di anni ha rilevanza».

«La questione è semplice: senza autono mia economica, non ci può essere una rea le indipendenza». È netta Daniela Santar pia, presidente di E.v.a la cooperativa so ciale nata nel 1999 a Casal di Principe in un bene confiscato alla camorra e che for ma e trova lavoro alle donne in uscita dal la violenza. Fondata da Lella Palladino, E. v.a custodisce storie luminose, come quel la di Giusi: «Non avevo nessuna compe tenza, pensavo di non poter fare nulla. Ho denunciato mio marito dopo anni di vio lenze fisiche, psicologiche ed economiche. A cinquant’anni sono arrivata sotto prote zione al centro antiviolenza. Non pen

savo di poter fare niente. Gli anni con lui mi avevano annullata». Giusi che per anni aveva gestito il bar del marito senza percepire un centesimo, si è riscoperta. «Adesso è un nuovo inizio».

Nelle rotte dei migranti ci sono i trafficanti, stupri, botte, abusi, mutilazioni. Donne tra sformate in giocattoli, fino a che non si rompono. «Spesso sono giovanissime. Quando arrivano qua in Italia sono già de vastate. La nostra sensazione è che di loro non importi più nulla a nessuno», dice Oria Gargano, presidente di BeFree, la coopera tiva sociale nata nel 2007 per contrastare tratta, violenza e discriminazione. «Negli anni 90 erano tutte bianche, veni vano dall’Europa, oggi sono per lo più ra gazze provenienti dall’Africa. Per la gran parte dalla Libia. Torturate e costrette a prostituirsi. Partono da Benin City, poi at traversano tutto il deserto del Niger, arri vano nella Libia settentrionale e lì vengo no messe in case chiamate Africa house e che in genere sono gestite dalla mafia ni geriana che spesso collabora con la mafia libica. Destinazione Lampedusa. Queste donne riescono ad arrivare in Italia con vinte di trovare accoglienza e invece ven gono messe in strada. È un copione rigido: non conoscono la lingua ma vengono istruite per chiedere subito il modulo C2, per il diritto d’asilo, per non essere espul se». Sostenere queste ragazze dopo, aiu tarle a ripartire non è mai facile ma è pos sibile: «Di recente, tra le tante, due ragaz ze giovanissime sono diventate operatrici anti-tratta. Ci vuole tanta competenza, empatia. Evitare la ri-vittimizzazione. Ci sono molte strade aperte per chi riesce a salvarsi, bisogna dar loro la possibilità di percorrerle».

L’avvocata Teresa Manente da 30 anni as siste le donne dell’Ufficio legale di Diffe renza Donna. Da qui sono passate 48 mila donne ospitate in centri antiviolenza e ca se rifugio.

Conosce bene il coraggio delle donne quando decidono di denunciare, le loro paure, la vergogna del sentirsi a un tratto carnefici e non più vittime, il dover fuggire

«Quando arrivi a casa scrivimi». Un rito, una cura reciproca alla fine di una serata. Tornando a casa da un allenamento, quando la giornata di lavoro si è conclusa, «quando arrivi a casa scrivimi».

Tra donne lo si dice e lo si sente spesso. Come spesso succede di dover chiamare qualcuno lungo un tragitto. Un’amica, una persona cara. Percorrendo una strada, buia o meno, conosciuta o nuova, chiamare per sentirsi meno esposte. Da questa esperienza condivisa nasce l’associazione DonnexStrada, dalla presa di coscienza della sua fondatrice, la psicologa Laura De Dilectis. «Era una domenica mattina quando ho saputo della morte di Sarah Everard, rapita, stuprata e uccisa a Londra nel 2021. Ho provato una sensazione di rabbia e paura al pensiero di quante volte avevo rischiato in passato, passeggiando di notte da sola, a piedi, con il telefono scarico. Invece di trattenere la frustrazione, l’abbiamo trasformata in un’azione che ha coinvolto sempre più persone in una call to action». Il movimento è nato dalla pagina

per evitare il peggio. E le contraddizioni della giustizia: «I pregiudizi contro le don ne sono talmente radicati nella nostra cul tura e in tutti noi da non permettere di ri conoscere la gravità dei fatti denunciati e applicare le leggi. Questo è visibile nelle condanne della Corte europea dei diritti umani nei confronti dell’Italia. Quattro negli ultimi mesi.

L’ultima, emessa su nostro ricorso pochi giorni fa, ha condannato l’Italia per aver violato l’articolo 8 della Convenzione (dirit to al rispetto della vita privata e familiare) e non protetto i figli di una madre costrin gendoli per tre anni a incontrare il padre accusato di maltrattamenti, nonostante lo stesso continuasse a esercitare violenza e minacce». Madri ancora oggi considerate alienanti, manipolatrici, malevole. «Men tre gli uomini vengono considerati dispera ti dall’essere stati “abbandonati” o “delusi” dal comportamento della donna che si è sottratta al loro potere».

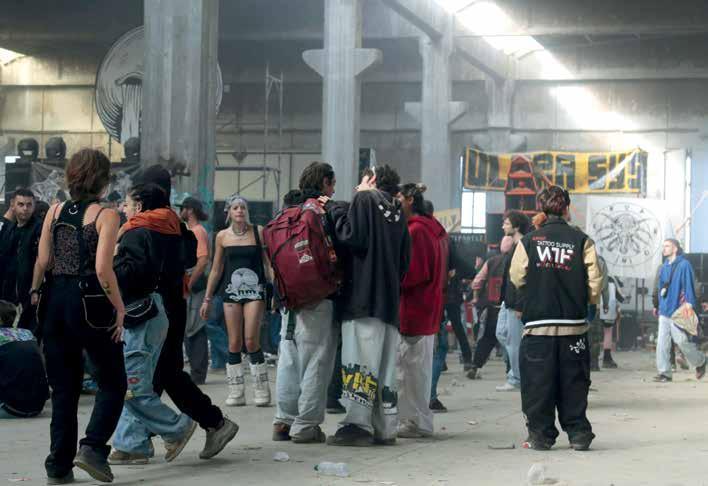

Qui e nelle altre pagine, una carrellata di immagini della Giornata contro la violenza celebrata negli anni scorsi. Il 26 novembre prossimo, la manifestazione a Roma

L’UOMO È CACCIATORE. LA CARNE È CARNE

«Ancora oggi le nuove generazione ritengo no, a seguito di un’acquisizione stereotipata del mito dello stupro, che l’uomo agisce in base a impulsi naturali e incontenibili men tre la donna scatena questi impulsi». Nella sua carriera di magistrata, Paola Di Nicola si è occupata a più riprese di reati di violenza contro le donne e di pari opportunità. «È an cora radicatissimo il principio per cui l’uo mo è cacciatore e la donna è preda. Ci sono vari livelli. C’è quello culturale dove è sal

Instagram omonima all’associazione. L’idea era quella di poter fornire un supporto a chi, rincasando da sola, si sentisse in pericolo. Le dirette inizialmente erano collettive, poi il progetto si è trasformato. Oggi a gestire le videochiamate è Violawalkhome, una start-up che conta volontari da diversi Paesi. DonnexStrada continua a occuparsi del sostegno psicologico e legale e della prossima creazione dei “punti viola”, attività di frequentazione quotidiana il cui personale, dopo una formazione specifica, sarà in grado di dare sostegno alle donne che lo richiederanno in caso di pericolo.

Le volontarie di Violawalkhome portano avanti in diciassette lingue lo stesso obiettivo per cui Laura ha dato inizio a questo percorso, «rivendicare la pretesa di poter camminare con tranquillità, con una sensazione di libertà. Essere libere, non coraggiose». E tutte, come la fondatrice, si sono avvicinate a questo impegno spinte da storie personali.

È il caso di Simona Mancino che ha iniziato come volontaria di Violawalkhome un anno fa: «Avevo notato alcune sfumature nel comportamento del mio ragazzo, quasi verso una violenza psicologica. Ho bloccato il rapporto e dentro di me mi sono detta: io ho avuto la prontezza di lasciarlo ma non so se altre ragazze hanno questa possibilità». Sul web ha trovato DonnexStrada ed è diventata volontaria: «Siamo divisi in turni. Quello diurno arriva alle 18, il serale va dalle 18 a mezzanotte, il primo turno notturno, di cui sono corresponsabile, va da mezzanotte alle 3 e il secondo turno notturno dalle 3 alle 6

del mattino». Secondo la sua esperienza, il maggior numero di richieste si concentra tra le 18 e le 3 di notte, quando «ci sono delle ragazze che più spesso prenotano una chiamata perché lavorano o fanno attività sportiva fino a tardi».

Difficile, comunque, trovare uno schema fisso. La cosa certa è che qualcuno chiamerà.

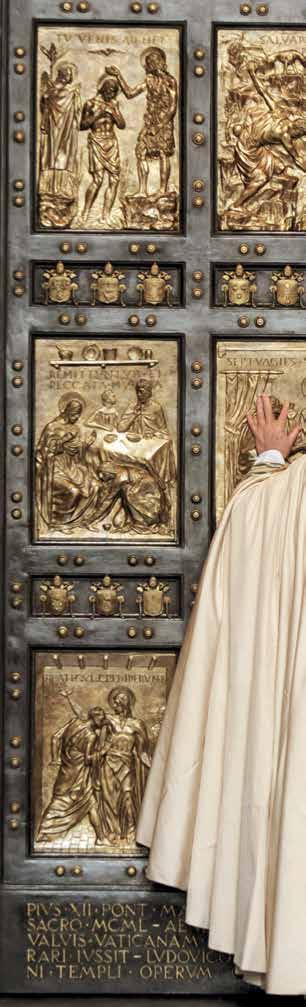

«C’è una percezione di pericolo diffuso. Il più delle volte le ragazze che ci contattano hanno una sensazione di paura, a volte tremano, non sono lucide. Magari in quel momento non è successo nulla, ma il contesto non le fa stare tranquille. Altre volte accompagniamo persone che hanno subito violenze in passato, sono rimaste segnate. C’è una realtà che vediamo e che sentiamo anche noi volontarie, che spesso usufruiamo delle dirette. È una cosa che ci accomuna tutte, che tutte sentiamo paura».

Alessandra C., un’altra volontaria, ha conosciuto Violawalkhome da utente: «utilizzavo DirettexStrada quando tornavo a casa da sola, dato che abito in una zona periferica della mia città, quindi è successo di trovare la strada poco illuminata». Superati i primi dubbi ha deciso di dedicare il proprio tempo al progetto che l’aveva aiutata. Anche lei, come Simona, copre il primo turno notturno. Durante le chiamate, dice, «si chiacchiera normalmente, in modo tranquillo, come tra amiche. Alla fine mi dicono “guarda, grazie. Sono a casa, tutto bene”. A quel punto le saluto e ricomincio il turno».

da la difficoltà nel riconoscere il valore del consenso: i maschi considerano che non debba essere espresso perché nella rappre sentazione che si fa del sesso il consenso non c’è mai, è presunto». Nel Codice penale la parola “consenso” è assente. «I termini ri correnti sono violenza, minaccia, induzione. Andrebbe riformato. La parola delle donne sul consenso non è mai stata realizzata. La gran parte delle violenze avvengono senza alcuna minaccia. Pensiamo al caso della stu dentessa di un liceo avvicinata da un adulto. La condizione è di tale soggezione che si re sta immobilizzati». Errato anche parlare di violenza sessuale. «La gran parte dei casi av vengono senza violenza e non hanno a che vedere con il sesso. È un atto di potere eser citato da un uomo nei confronti di una don na, sulla sfera intima e senza, bisogna riba dirlo, il consenso».

CHI DICE DONNA DICE DANNO «È una frase estremamente subdola che si insinua all’interno del nostro cervello con

una facilità che addirittura superiore a quella di altre locuzioni, per la struttura fonica e ritmica che ha», commenta Fran cesca Dragotto, direttrice del centro di ri cerca “Grammatica e sessismo” dell’Uni versità di Roma “Tor Vergata”. «Sono modi di dire che creano una sorta di cantilena nel cervello, vengono immagaz zinate e si riattivano tutte le volte che sen tiamo donna e sentiamo danno. Avere an cora nella nostra cultura un’affermazione come questa e come le altre favorisce che nei più piccoli si crei da subito l’idea che vi sia un pericolo nella donna».

La storia delle donne è quella della so cietà intera. Sembra dire Loretta Bondi, presidente di Archivia-archivi bibliote che e centri di documentazione, una

Il muro con i manifesti delle vittime di femminicidio alla Casa internazionale delle donne di Roma. A destra, l’ingresso della struttura

La violenza maschile sulle donne nel tempo è diventato un fenomeno sempre più complesso. Per questa ragione quando l’associazione Crisi come opportunità mi ha coinvolta per l’ideazione della campagna di comunicazione di Urban Vision sul 25 novembre ammetto di aver avuto paura della semplificazione. Con #laviolenzanonèunluogocomune è invece successo l’inimmaginabile. È successo che con Giulia Minoli, Noemi Caputo e Benedetta Genisio ci sia stata subito la sintonia di non rinunciare alle sfumature del fenomeno. Il primo obiettivo è stato spostare finalmente l’attenzione sugli uomini, cioè su chi agisce la violenza. Uomini diversi tra loro, esattamente com’è nella realtà. Perché non esiste un identikit dell’uomo maltrattante. La violenza è un fenomeno frutto di un guasto culturale e per questo non deve essere vissuto come una condizione privata ma invece assunto come un problema collettivo. Ed è stato questo il secondo obiettivo della campagna: fare un’opera di svelamento sul sessismo ambivalente di cui è affetta la nostra società. Da una parte ci sono gli stereotipi “benevoli” e apparentemente innocui, quelli ormai più vicini ai proverbi che ai giudizi ragionati, quelli che danno una visione delle donne come esseri indifesi, da proteggere e tutelare (“la donna non si tocca neanche con un fiore”, “la donna è l’angelo del focolare”) e gli stereotipi “simpatici” che vogliono ironizzare sull’incapacità delle donne (“donna al volante pericolo costante”). Ci sono poi gli stereotipi “ostili”, quelli che dichiarano apertamente l’inferiorità della donna ritenuta sostanzialmente un oggetto (“donne e buoi dei paesi tuoi”) o un essere malvagio (chi dice donna dice danno”) o quelli che valorizzano le donne solo se nel confronto con uomo (“è una donna con le palle”). In tutto questo proliferare di false narrazioni, naturalmente l’uomo dal canto suo è cacciatore e i suoi impulsi sono dettati dalla carne. Arriviamo quindi al terzo obiettivo, quello più ambizioso ma anche più doloroso di questa campagna: il racconto della comprensione, della tolleranza e spesso anche della negazione sociale della violenza maschile sulle donne. Nessuno oggi infatti sosterrebbe apertamente che è giusto uccidere una donna che ha tradito il marito ma… Quel “ma” è il sintomo di un irrisolto, il segno che nella nostra società è ancora presente l’idea di proprietà della vita delle donne. Vale per la violenza domestica, vale per lo stupro e per il cosiddetto revenge porn. Perché la verità è che la violenza sulle donne non è un luogo comune, ma nello stesso tempo lo è. E questa campagna racconta di un 25 novembre che sia di Liberazione per le donne. Dall’immaginario e nella realtà.

*Coordinatrice dell’Osservatorio sulla parità di genere del MiC

vita per il femminismo, con esperienze anche internazionali. Ora che si mette in discussione anche il diritto all’aborto, ora che i fondamentalismi cattolici tornano con prepotenza in campo. Ora che per le nuove generazioni, soprattutto per le ra gazze giovanissime, il futuro è così incer to bisogna guardarsi indietro per capire da dove ripartire: «In passato la violenza contro le donne veniva concepita come un reato contro la morale. Da qui abbia mo iniziato una riflessione e una batta glia per vederlo come un reato contro la persona. È stato quello che ha aperto la strada a tut te le declinazioni. Le donne si sono sem pre dovute battere contro vecchie e nuove forme di violenza: la tratta, i matrimoni forzati, l’infibulazione. Oggi c’è una mag giore consapevolezza che non sempre le nuove generazioni traducono in impegno, come accadeva negli anni ’70.

Archivia custodisce 30 mila volumi ma an che 600 pubblicazioni. Ecco, una volta ci si riuniva intorno a testate come “Effe”, “Noi Donne”, ora sembra che basti un post so cial. Dentro questo tempo serve un ritor no dei corpi in contrapposizione rispetto a quello che già questo governo sta espri mendo e in contrapposizione con il pa triarcato e non in mediazione. Un 25 e 26 novembre costante, che diano luce a un tempo nuovo.

Qualche giorno fa la presidente del Consiglio ha risposto alle non poche polemiche relative al decreto anti-rave con queste parole: «È una norma che rivendico e di cui vado fiera per ché l’Italia – dopo anni di governi che hanno chinato la testa di fronte all’illegalità – non sarà più maglia nera in tema di sicurezza».

In verità, se andiamo a consultare i dati forniti a dicembre scorso dalla Polizia criminale, i reati calano: «Sono in lieve crescita (5,4 per cento) in Italia nel 2021 rispetto al 2020, ca ratterizzato dal calo verticale dei reati, ma comunque in calo del 12,6 per cento in confronto al 2019». Tranne che per i fem minicidi: «116, come nel 2020, a fronte dei 110 del 2019, su un totale di 289 omicidi». Continuiamo con i numeri, per favore. Se consultiamo i dati forniti da Istat relativi al 2020, vediamo che gli omicidi con vittime maschili sono diminuiti in 26 anni (da 4,0 per 100.000 maschi nel 1992 a 0,7 nel 2018), mentre le vittime donne di omicidio sono rimaste complessivamente stabili (da 0,6 a 0,4 per 100.000 femmine). Significa che nel caso degli uomini ci sono stati progressi, mentre per le donne le cose sono andate peggiorando proprio perché rimaste identiche.

Per quanto riguarda l’anno in corso, secondo il dossier an nuale del Viminale, tra il primo agosto 2021 e il 31 luglio 2022 nel nostro Paese sono state uccise 125 donne, in aumento ri spetto alla rilevazione precedente. Inoltre, sono state regi strate 15.817 denunce per stalking, 3.100 ammonimenti del questore e 361 allontanamenti per lo stesso reato. Difficile dire quali siano i numeri reali, perché, secondo Istat, i tassi di denuncia «riguardano il 12,2 per cento delle violenza da par tner e il 6 per cento di quelle da non partner».

La sicurezza, già. Qualche mese fa, su questo giornale, ri cordavo quanto scritto da Paolo Del Debbio in Appunti per un programma conservatore, bozza su cui Fratelli d’Italia avrebbe costruito il proprio programma: lo Stato, diceva, de ve garantire sicurezza perché «non è possibi le accettare che una donna non possa torna re a casa da sola senza essere importunata».

Il problema è che la violenza o la morte av vengono non in strada e non per mano di un estraneo: sempre Istat ci ricorda che «del le116 donne uccise nel 2020, il 92,2 per cento è stata uccisa da una persona conosciuta.

Per oltre la metà dei casi le donne sono state uccise dal partner attuale, in particolare il

Lo striscione di Non una di meno alla manifestazione contro la violenza sulle donne del 2021 a Roma

51,7 per cento dei casi, corrispondente a 60 donne, il 6,0 per cento dal partner precedente, pari a 7 donne, nel 25,9 per cen to dei casi (30 donne) da un familiare (inclusi i figli e i genito ri) e nell’8,6 per cento dei casi da un’altra persona che cono sceva (amici, colleghi, ecc.)».

Se avete letto fin qui, sapete che questi sono appunto nu meri e fatti, e che questi numeri e questi fatti non sono una novità, perché da anni vengono resi pubblici, commentati, diffusi. Ma con ogni probabilità sapete anche che tutto que sto non basta per far comprendere che la violenza sulle don ne è un problema reale: è molto più semplice credere alla periferia degradata e al molestatore ignoto che comprende re che l’assassino e spesso lo stupratore sono persone che le donne conoscono già, si tratti di un familiare o di un amico che sembrava tanto per bene. Faccenda antica. Nel 2007, do po la morte di Giovanna Reggiani a Roma si scatenò una cac cia al rumeno, complici certe improvvide dichiarazioni poli tiche: e anche allora si parlò di emergenza sicurezza. L’emer genza, in quell’anno, non c’era: gli omicidi e i reati erano ai livelli più bassi rispetto a tutto il ventennio precedente. Men tre crescevano tragicamente i reati commessi fra le pareti domestiche: uno su quattro degli omicidi avveniva in casa. Sette volte su dieci la vittima era una donna.

Oggi siamo ancora in stallo. Leggiamo i nomi. Alexandra,

Giulia, Carol, Simona, Rosa. Conosciamo i modi: per arma da fuoco, per martello, per coltello, per soffocamento, per acqua e per fuoco. Ma dal punto di vista dell’immagina rio, al di là delle manifestazioni che vengono organizzate per il 25 novembre (e, certo, no nostante l’enorme lavoro dei Centri antivio lenza e dei femminismi), non riusciamo a co struire un’alternativa: che, per esempio, parta dalle scuole e permetta di introdurre corsi di educazione sentimentale e sessuale per poter ragionare sul maschile e sul femminile, senza che qualcuno blocchi tutto evocando lo spettro del gender. Succede continuamente, suc cederà in futuro.

Già la stessa parola, femminicidio, fatica ancora oggi a dif fondersi, a circa trent’anni dal suo conio: è brutta, è cacofoni ca, non ha senso, non mi piace, è scorretta, dicono, e chiun que l’abbia pronunciata o scritta su un social conosce le rea zioni. Che in molti casi si accompagnano alla negazione del fenomeno: gli uomini muoiono di più, viene detto. Le donne sono ugualmente violente, si insiste. E quasi nessuno accetta un’evidenza semplicissima: se abbiamo davanti un’incidenza percentuale che ci dice che, a differenza di altri delitti, il fem minicidio non cala come gli altri crimini, si dovrebbe conclu

dere – e sarebbe logico farlo – che abbiamo un problema. I tanti presunti fact-checker che si sono espressi negli anni e rialzano la testa alla prima occasione utile concludono, inve ce, che non lo abbiamo.

Bisognerebbe agire sul prima, o quanto meno capire com’è, quel prima. Come hanno fatto, per esempio, le due studiose Lucia Bainotti e Silvia Semenzin nel libro “Donne tutte putta ne”, pubblicato da Durango, e nei loro successivi lavori: spie gano molto bene come i gruppi Whatsapp o Telegram di ra gazzi che si scambiano video intimi di ragazze senza il loro consenso siano determinanti per la costruzione di un maschi le tossico. Che non necessariamente sfocerà in violenza fisica, certo, ma che incide pesantemente sulla formazione di quella mascolinità. Le due studiose sostengono che la struttura stes sa di alcune piattaforme favorisca la creazione di gruppi di soli maschi basati sulla solidarietà reciproca. Una forma di conferma e rassicurazione davanti alla crescente libertà delle donne, e una forma spietata di oggettivazione dei loro corpi. Qualcosa di simile avviene, a pensarci bene, nelle ondate di odiatori che si rivolgono sui social a donne autorevoli e visibi li per annichilirle: recentemente, Laura Boldrini ha postato sui suoi profili una serie di interventi violentissimi che lascia

senza fiato. Non è violenza fisica, ma è violenza comunque. Il che fare va al di là delle leggi repressive. Bisognerebbe superare le cronache. Bisognerebbe, anche, saper raccontare al di là del libriccino d’occasione. Come fece colui che trasfor mò in letteratura l’inchiesta di Sergio González Rodríguez, “Ossa nel deserto”, condotta sul luogo da cui nacque la stessa parola femminicidio. Ciudad Juárez, nello Stato messicano del Chihuahua, dove le donne morirono a centinaia. Lo fece, in “2666”, Roberto Bolaño, che alla domanda su come si im maginasse l’inferno, rispose: «Come Ciudad Juárez, che è la nostra maledizione e il nostro specchio, lo specchio inquieto delle nostre frustrazioni e della nostra infame interpretazio ne della libertà e dei nostri desideri».

Quel che colpisce, prima di tutto, è la coerenza. Nem meno un elemento, un pie de, una mano, un pezzo di stoffa, una quota rosa in ef fetti si discosta dall’impo stazione asburgica, austroungarica, e si vorrebbe dire alla Klemens von Metternich, data da Giorgia Meloni alla questione co siddetta “delle donne”. Nemmeno il tempo di celebrare un mese di governo e già il pas so si vede chiarissimo.

La prima premier donna della storia d’I talia che, scambiando il maschile per neu tro, si fa chiamare «il» presidente del Con siglio come se fosse un uomo, suscitando inciampi linguistici persino negli uomini della destra col vizio momentaneamente imperdonabile di usare l’articolo «la» quando parlano di una donna, ha di con seguenza composto un governo e un sot

togoverno piuttosto maschile anche nei modi (neanche una gonna c’era al giura mento al Quirinale) e dato in generale il via a una fase nella quale il potere declina to al femminile paradossalmente perde posizioni, piuttosto che guadagnarle. Con una premier che ridicolizza l’intera que stione proclamando che il potere delle donne non passa per termini come «capa trena» era del resto immaginabile. Gli ef fetti già si vedono, dimostrazione che la questione della difesa dei diritti sta precisamente nei termini in cui l’ha enuncia ta in una delle sue più re centi interviste, puntuale come sempre, la radicale Emma Bonino: «Dire che non si toccheranno i diritti esistenti vuol dire che si tornerà indietro», perché

«i diritti civili sono una cosa fragile, vanno coltivati, curati difesi e promossi ogni giorno, se no una bella mattina ti svegli e non li hai più. È questo che sta succeden do», diceva al Corriere della Sera. Così in pratica è bastato avere una premier tena cemente convinta dell’inutilità della quote rosa, o meglio, dell’utilità di una quota rosa a spanne, cioè della rappresentanza femmi nile come qualcosa di vago, da non legare ai numeri, per avere quindi soltanto 6 donne su 24 ministri (un quarto del totale) e 13 donne su 39 sottosegretari (un terzo del to tale), un antiabortista, Lorenzo Fontana, che ricopre la Terza carica dello Stato, una ultraconservatrice, Eugenia Roccella, come ministra della Famiglia, natalità e pari op portunità, il partito di maggioranza ossia Fratelli d’Italia maglia nera nella rappre sentanza femminile, con 52 donne su 185 parlamentari, pari al 28 per cento. E, gran

La presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, lascia il Quirinale dopo il giuramento del nuovo governo lo scorso 22 ottobre

finale (ma solo per il momento) soltanto 2 donne, Giulia Bongiorno e Stefania Craxi, su 24 presidenti di commissione tra Came ra e Senato (un dodicesimo del totale).

«Onorevole Serracchiani le sembra che io stia un passo dietro agli uomini?», ha do mandato Meloni in uno dei passaggi più noti del dibattito alla Camera sul voto di fi ducia al governo: lei no, Meloni non sta un passo dietro agli uomini, ma lascia che le altre ci vadano a finire. Anche su questo punto, c’è da dire, ha impiegato assai meno tempo del previsto a segnare una stagione, un’epoca. Una velocità da perdifiato, come sull’immigrazione, sugli sbarchi, sui ra ve-party, sui rapporti con la Francia.

Era tutto già segnato, lo si vede ora più chiaramente, ai tempi della Conferenza programmatica di Fratelli d’Italia a Milano, a fine aprile 2022. Una tre giorni che ha de lineato in anticipo, con una precisione dav vero invidiabile, i confini del futuro gover no e dove non a caso di donne non s’è parla to, se non come di madri. «Famiglia, cuore d’Italia. Interventi in favore della natalità, tutela della famiglia naturale, sostegno alla maternità e alla paternità, lotta all’ideolo gia gender, sacralità della vita e valori non negoziabili» era del resto il panel al quale partecipò la futura ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, insieme con il portavoce di Pro Vita Jacopo Coghe e il direttore di Tempi Emanuele Boffi. Sempre a Milano, in quei tre giorni, Isabella Rauti, ora sottose gretaria alla Difesa, nella sua veste di “Re sponsabile pari opportunità, Famiglia e va lori non negoziabili” di Fratelli d’Italia, de cantava dal palco principale, nella sezione significativamente intitolata “Crescere nel la famiglia. Sostenere le scelte di maternità e di paternità per rimettere in cammino la speranza di un popolo”, le virtù del «più permanente aggregato sociale» che abbia mo a disposizione (la famiglia appunto) e la terribilità al contrario della ideologia gen der che ha appestato di sé anche le fiabe tanto che persino «la povera Biancaneve non si sveglierà più perché il principe non la può baciare». Tutto già chiaro lì: senza il principe che la bacia, scordiamoci pure Biancaneve. Si dirà che non abbiamo ancora parlato di violenza di genere: c’è un motivo perché la questione, che pure in Fratelli d’Italia è trattata con la dovuta serietà, ha il posto

e la priorità che deve avere, nel quadro che si va delineando. Del resto Meloni non s’è mai spostata dal preciso orizzonte che indicò in Noi crediamo nel suo primo libro dato alle stampe, nel 2011, ai tempi in cui era ministra della gioventù: «Questo è il mio modo di essere femminista: difendere il nostro essere donne, fiere di essere tali e consapevoli che questa nostra specificità è l’unico modo per rappresentare un valore aggiunto. Il valore della famiglia, il coraggio della maternità, la difesa della vita, la soli darietà sociale: ecco che cosa rende le don ne uniche e indispensabili». Ecco cosa fa delle donne delle vere donne: la maternità, la solidarietà sociale, la famiglia. Una con cezione di smagliate modernità.

D’altra parte, nelle spiegazioni di Meloni, così come nei programmi elettorali di Fra telli d’Italia (che ora si attende siano realiz zati), le misure che servono ad aiutare le donne sono praticamente solo quelle che servono ad aiutare le madri. Assegno unico familiare, potenziamento dei nidi e delle

scuole d’infanzia, far coprire allo Stato il costo di sostituzione di maternità. Il tema dell’occupazione femminile, è presentato soltanto se e quando intrecciato alla natali tà, alla questione demografica. Anche per la legge 194 è così: Meloni immagina di «istituire un fondo per aiutare le donne sole e in difficoltà economica a portare a termi ne la gravidanza», cioè si occupa di soste nere la donna in quanto potenziale madre (prima parte della legge) e si mostra invece indifferente verso le difficoltà ad applicare la seconda parte della legge, quella che ri guarda il diritto all’aborto vero e proprio, quello che diciamo fa pendere le donne dal la parte delle non madri.

Proprio sulla 194 si sono del resto con centrate le prime dichiarazioni e le prime polemiche della neoministra Roccella, co lei che si occupa di famiglia, natalità e pari opportunità, e dunque di donne per conto del governo. La ministra, oltre ad afferma re (contrariamente a quanto faceva da ra dicale negli anni Settanta) che l’aborto non è un diritto, si è precipitata a riaffermare il legame tra donne e maternità in un modo analogo a quello della premier: «Non vo glio convincere le italiane a fare più figli: vorrei solo che fossero libere di farli. Ma libere davvero, cioè non spinte a scegliere tra carriera e figli, non costrette a essere multitasking per forza», ha detto a Libero in una delle prime interviste. «Considero una sconfitta che una donna debba rinun ciare alla maternità per avere un lavoro ma anche debba rinunciare ad avere un bambino per lavorare», ha detto Meloni nel suo primo discorso alla Camera. La ve ra libertà, per le donne, si regola dunque da quelle parti: diritto al lavoro ma intrec ciato al diritto alla maternità. Un punto le cui implicazioni si vedranno nei mesi a ve nire. «Mi sembra un modo per garantire piene libertà, è una sfida su cui spero sia mo d’accordo. Chiedo libertà concreta e reale», dice ancora Meloni. Certo poi nel programma politico di FdI si prevede «l’ag giornamento del codice rosso, la normati va in materia di violenza domestica e di genere». Due righe, nel contesto di un oriz zonte di un Paese che si vuole saldamente rifondato sulla famiglia e sulle madri. Ci voleva giusto una donna alla guida del go verno, per arrivarci.

Parole, canzoni e concerti come “Una. Nessuna. Centomila”, la scorsa estate sul prato di Cam povolo, vicino a Reggio Emilia. Dove Fiorella Mannoia è salita sul palco assieme a sei grandi protagoniste della musica (Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini) davanti a un pubblico oceanico, per raccogliere fondi a fa vore di sette centri antiviolenza sparsi per l’Italia. Due mi lioni di euro in beneficenza per sostenere le donne vittime di abusi, stupri, brutalità da parte di uomini. La cantautrice riparte da qui e ribadisce il proprio impegno. Fiorella Mannoia, il 26 novembre si terrà a Roma una manifestazione nazionale femminista e transfemmini sta. Scenderà in piazza?

«Certo, ho sempre partecipato e lo farò pure stavolta. Oggi hanno ammazzato un’altra donna, purtroppo è una piaga totale. Dobbiamo tutti impegnarci, nella famiglia, nella scuola e nella comunicazione, per cambiare questa menta lità contorta che ci vede coinvolti tutti, uomini e donne. An che noi donne dobbiamo interrogarci sul perché ci infilia mo in certe situazioni, scambiamo l’amore per il possesso, abbiamo la sindrome della crocerossina».

Servono nuove leggi o una rivoluzione culturale?

«La legge è necessaria e deve essere severa. Fino a poco tempo fa le pene erano minime, con le solite attenuanti: co me eri vestita, come sei andata in giro, perché ti trovavi in quel posto e così via. Tutte queste domande, violenza che si aggiunge a violenza. La legge serve perché non si tratta di reati minori, ma molto gravi. Le norme però da sole non ba stano, ci vuole una rivoluzione culturale, la buona volontà delle istituzioni, della scuola, il rispetto dell’altro. Serve un impegno sociale forte, affinché il giorno dopo la manifesta zione non torni tutto come prima».

Secondo il report annuale dell’associazione nazionale Donne in Rete contro la violenza, nel 2021 sono state accolte nei centri antiviolenza oltre 20mila donne, in

crescita rispetto all’anno precedente. Ma solo una su tre denuncia il proprio aggressore…

«Le donne non si sentono tutelate ma soprattutto non san no dove andare. Ci dovrebbe essere un centro antiviolenza in ogni quartiere. Se una se ne va di casa dove va? Oggi una donna su tre non ha un conto bancario proprio. Per indivi duare alcuni centri antiviolenza da sostenere mi sono affi data a Giulia Minoli, Lella Palladino e Celeste Costantino, che hanno molta esperienza sul campo. Dopo aver raccolto assieme alle mie colleghe più di due milioni con l’evento di Campovolo, sono andata a visitare il centro antiviolenza di Casal di Principe, vicino a Caserta, per rendermi conto della situazione».

Cosa ha scoperto?

«Non basta ricevere le donne quando scappano ma bisogna ricollocarle nella società. Trovare loro un posto di lavoro, solo attraverso l’indipendenza economica riescono a scar dinare la dipendenza dal compagno».

Qualche anno fa ha scritto la canzone “Nessuna conse guenza”, che parla della forza di reagire contro la vio lenza. È ancora attuale?

«Penso di sì. È una canzone di speranza, positiva, dedicata a chi ce l’ha fatta».

La musica può cambiare le cose?

«Non ha mai cambiato la società, ma contribuisce a focaliz zare un problema. Niente come la musica possiede questo potere di aggregazione, è sempre stata lo specchio dei tem pi, anche per me. Quando ero adolescente le canzoni di De André mi hanno cambiato la vita».

La violenza sulle donne non è faccenda di un giorno solo, ep pure è necessario che il 25 no vembre, ogni 25 novembre, sia dedicatoallagiornatamondialecontro la violenza sulle donne. È necessario perché, in società complesse e distrat te dalla complessità come quella che abbiamo costruito, che contribuiamo a sostenere e nella quale viviamo, i riti sono fondamentali per la memo ria, la memoria è fondamentale per l’immaginazione, l’immaginazione è fondamentale per immaginare una re altà diversa da quella che ci occupa, ci riempie e che riempiamo, giorno dopo giorno. Le donne muoiono, e muoiono gli uomini. Ma mentre, storicamente la morte degli uomini – non intesi come specie umana, ma come maschi – è eroica, materia e fomento di poemi epici, la morte delle donne è una con seguenza. La morte delle donne è una conseguenza della vita degli uomini –non intesa come specie umana, ma co me maschi – e questo è ciò che dicono i numeri, le statistiche che misurano i nostri comportamenti. La questione, tuttavia, non riguarda solo i comporta menti, ma pure le intenzioni, e dunque l’educazione. Non esiste ancora suffi ciente pratica quotidiana con la quale si combatte la violenza sulle donne.

Lo scorso anno sugli schermi a im patto zero – pur se giganteschi – di Urban Vision, società leader naziona le nel settore dei restauri sponsorizza ti di edifici, opere d’arte e monumenti, sono comparsi i nomi di tutte le vitti me di femminicidio negli ultimi anni. Il lavoro, in collaborazione con La ventisettesima ora del Corriere della Sera, è stato di grande impatto emo tivo. Sugli schermi dove siamo abitua

ti a vedere opere d’arte del passato o del presente, copertine di libri o ma nifesti cinematografici, sono passati per un’intera giornata i nomi listati a lutto di tutte le donne ammazzate. Quest’anno l’iniziativa è realizzata in collaborazione con L’Espresso.

Che il troppo amore sia una giu stificazione per uccidere, deturpare, ledere, ferire ce lo dicono i bambini e i loro pupazzetti preferiti che di solito non hanno gli occhi, sono pieni di bu chi, umidi di saliva, e la cui pelliccia è spesso interrotta da morsi amorosi. È dunque da bambini che ci esercitiamo a consumare ciò che amiamo. Tutta via, come ha scritto Fleur Jaeggy nel suo primo romanzo, “Il dito in bocca” (Adelphi, 1968), i gesti dell’infanzia protratti nell’età adulta diventano vi zi. Questo il senso e questa forse an che la via. Esiste e persiste il vizio di soffocare, non solo metaforicamente, i nostri oggetti d’amore. La via è dun que quella di imparare, di esercitarsi ad amare le persone, e dunque le cose, e dunque il mondo tutto, non fino alla

morte – come pure si dice, come pure recita la formula «finché morte non vi separi» – ma fino alla vita.

Credo anche che le nuove genera zioni, e se non credo confido, inten zionate a praticare e far fiorire una coscienza ecologica, possano anche insegnarci quanto la violenza sulle donne non sia che una manifestazio ne della violenza che l’uomo bianco ha perpetrato – anche qui forse per troppo amore di conoscenza e con quista – su ciò che riteneva assogget tabile al proprio dominio: animali non umani, piante, animali umani ritenuti più deboli.

E così, mi pare, che questa giornata dedicata all’eliminazione della violen za sulle donne sia un’ulteriore giorna ta dedicata all’esercizio di considerar si non l’apice della catena alimentare e culturale, ma una possibile espres sione di un mondo più complesso fat to di natura e cultura. Di cose che non dipendono da noi, e di cose che invece dipendono da noi.

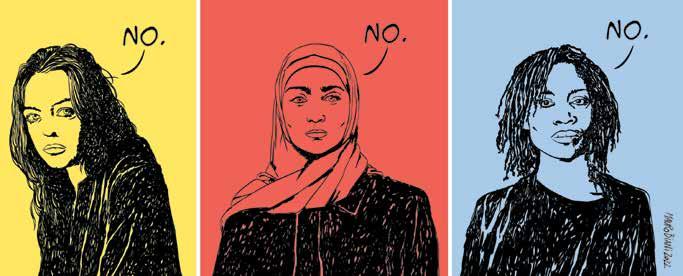

o imparato fin da quando ero piccolo che l’Iran occu pa uno spazio vuoto nella cartina geografica del mon do. Tenuto conto che la maggior parte delle nazioni arabe, Egitto incluso, hanno interrotto i rap porti diplomatici con l’Iran a causa delle dif ferenze politiche e religiose, è insolito trova re chi si interessi allo studio della lingua per siana o che la parli. Per questi motivi ho sen tito il bisogno di saperne di più, ma dagli iraniani stessi, senza intermediari. Ho inizia to a cercare donne iraniane che potessero aiutarmi a comprendere le foto e i filmati che stavano dilagando sui social media e nei ca nali di informazione. Volevo ascoltare le voci e le spiegazioni delle donne presenti a quegli avvenimenti, così da riuscire a capire meglio la realtà che si nasconde dietro le immagini.

In circostanze normali avrei iniziato la mia ricerca direttamente dalle fonti che mi

sarebbe piaciuto intervistare, ma questo mi è risultato difficoltoso per più ragioni. Non so no ancora autorizzato a viaggiare, e quindi non posso recarmi in Iran o da qualsiasi altra parte. In secondo luogo, se anche avessi l’op portunità di prendere un aereo, visitare l’Iran sarebbe estremamente rischioso per qualsia si egiziano. Per settimane ho cercato chi po tesse a sua volta avere contatti in Iran. È complicato trovare cittadini iraniani disposti a parlare. Ho infine intervistato quattro don ne: la prima vive ancora lì, due si dividono tra l’Europa e l’Iran, la quarta è fuggita dal suo Paese pochi anni fa. Tutte hanno chiesto di rispettarne l’anonimato, e quindi io ne parlo chiamandole con il titolo professionale. La storia inizia con l’assassinio di Mahsa Amini, arrestata dalla “polizia della morale islami ca” per aver indossato male l’hijab. LA POLIZIA DELLA MORALE ISLAMICA L’idea di indossare il velo sul capo si fece

strada per la prima volta dopo la rivoluzio ne del 1979, ma la “polizia della morale isla mica” debuttò ufficialmente soltanto nel 1990. Tra il 1979 e il 1990, la polizia costrin se le donne iraniane a indossare l’hijab, e il problema persistette fino a quando non fu creata una forza di polizia incaricata di vigi lare sul comportamento dei cittadini in ge nerale per strada e in particolare sul modo di vestire e di comportarsi delle donne.

«Il concetto di polizia della morale non ci è nuovo. Eravamo abituati a vederla in azione tutti i giorni per le strade del Paese. Il 4 no vembre 2009, durante il Movimento Verde, ho avuto io stessa a che fare con loro». Così parla una ricercatrice iraniana che oggi risie de in Europa: «Ero diretta in via Hafte tir, una delle più importanti arterie di comunicazio ne che portano a Teheran. A un certo punto decisi di togliermi l’hijab e lo gettai a terra. Mi trovai circondata da parecchi uomini che mi urlarono contro di rimettermi subito il ve

lo, ma io risposi che non erano fatti loro».

Il Movimento Verde iraniano, o “Jonbesh e Sabz”, scese in piazza nel giugno 2009. Do po che i risultati elettorali mostrarono che Ahmadinejad aveva vinto con discreto mar gine, coloro che si erano candidati contro di lui protestarono insieme a numerosi mem bri dell’Assemblea del Popolo che espresse ro il loro disappunto. Questo diede il via al più grande movimento popolare in Iran dal 1979. La mia interlocutrice ha così prose guito nel suo racconto: «Arrivarono quattro donne e mi trascinarono verso un autobus, a bordo del quale c’erano molti manifestan ti in manette e bendati. A me non fecero niente del genere». La ricercatrice aveva sentito parlare di donne condannate ad an ni di prigione per aver indossato male l’hi jab, quindi fu presa dal panico. «Quando arrivammo alla stazione di polizia, una di loro mi portò un modulo da firmare nel quale giuravo che non avrei mai più ripe

Sul sito de L’Espresso la versione integrale del lungo raccontotestimonianza di Patrick Zaki sulle donne del movimento di liberazione dell’Iran dall’oppressione del regime islamico.

In alto, una donna iraniana cammina per le strade di Teheran senza il velo obbligatorio. La foto è stata scattata il 1° novembre a Teheran, dopo le proteste iniziate con la morte di Mahsa Amini

tuto il mio gesto. Considerato che quella è una strada dalla quale non c’è un ritorno assicurato, fui abbastanza fortunata».

La “polizia della morale” ha fatto ricorso alla violenza in altri casi, prima di quello di Mahsa/Jina Amini, ma gli episodi preceden ti non avevano attirato l’interesse dei media o scatenato una reazione simile. Sattar Beheshti, attivista dei lavoratori, è stato uc ciso dopo essersi lamentato con la polizia di aver subito torture mentre si trovava in car cere. Oltre a questo, la “polizia della morale” aveva tenuto reclusa in un centro di deten zione la fotogiornalista iraniano-canadese Zahra Kazimi, poi assassinata in una delle stazioni della polizia.

Un’altra delle donne che ho intervistato è un’artista. Mi dice che è stata sottoposta a va rie persecuzioni da parte degli agenti di que sta divisione: «Immagina un gruppo di poli ziotti che ti si avvicina mentre esci dall’uni versità e ti chiede di indossare il velo in un dato modo perché non gli va bene come lo stai portando». Due avvenimenti hanno in fluito sulla sua decisione di lasciare l’Iran. Il primo risale a quando un poliziotto la avvi cinò ed espresse insoddisfazione per come si era seduta e la accusò di non avere rispetto. «Il secondo episodio fu quando decisi di tor nare a casa da un esame che si era concluso di sera in compagnia di un gruppo di colleghi, uomini inclusi. Mi sequestrarono i documen ti d’identità. Il giorno seguente dovetti anda re a riprenderli alla stazione della polizia den tro l’università, accompagnata dai miei fami liari». La “polizia della morale” è uno dei volti della repressione in Iran delle donne, ma è anche la manifestazione più visibile della vio lenza diretta e quotidiana perpetrata contro il corpo femminile in generale.

«Non sapevo se mi avessero trascinata via perché non indossavo correttamente l’hijab o perché avevo partecipato alle manifesta zioni», mi ha detto un’altra delle intervistate, che adesso lavora come assistente presso un’università europea. «Ero terrorizzata e scioccata, ma mi reputo fortunata perché sono libera e sono qui a parlarne con te».

Non c’è donna iraniana che abbia potuto sottrarsi ai commenti della “polizia della mo rale islamica” riguardanti il suo corpo, il suo aspetto, il suo abbigliamento. L’assistente universitaria aggiunge di essere stata vessata in più occasioni quando viveva in Iran, oltre a essere stata arrestata almeno due volte, una a

Manifestanti a Teheran nel corso di una delle molte iniziative di protesta seguite alla morte di Mahsa Amini, rimasta uccisa all’interno di una centrale della “polizia morale” dopo essere stata fermata mentre faceva shopping con i familiari con l’accusa di avere indossato il velo in modo non conforme alle prescrizioni

Teheran e una a Isfahan. In quest’ultimo caso, è stata fermata insieme a un’amica per aver messo il rossetto: entrambe sono state co strette a firmare un documento nel quale di chiaravano che non l’avrebbero fatto mai più. Secondo le testimonianze, malgrado il suo potere e la sua organizzazione, la “polizia del la morale” non è in grado di tenere sotto con trollo le azioni di tutte le donne. Anzi, ho sco perto che niente di quello che gli agenti face vano o fanno ha avuto effetto di alcun genere sul loro modo di vestire o sul loro modo di credere nella libertà di vestirsi, sedersi, o perfino stare insieme ad altri.

La prima scintilla delle proteste non è parti ta da Teheran. Secondo l’assistente universi taria, «abbiamo ascoltato nomi di città e paesi mai sentiti prima. Questo movimento è diverso da tutti quelli che l’hanno precedu to. È andato crescendo rapidamente, dopo la notizia della morte di Mahsa/Jina Amini. Le donne si danno appuntamento sulla tomba di Mahsa/Jina Amini per togliersi il velo e scandire ad alta voce “Jin, Jiyan, Azadî”, che significa donne, vita, libertà, ed è uno slogan curdo in uso da tempo», ha detto. In risposta alla stessa domanda, ha aggiunto che «con trariamente a quanto è accaduto dal 2009 al 2017, il movimento si è rafforzato proprio nei paesini e nelle piccole città che di solito non si univano alle proteste».

Sulla tomba di Mahsa, nella sua città na tale, è scritto: “Cara Mahsa, non sei morta,

continuerai a vivere come icona per sem pre”. Questo mi ha spinto a chiedermi per ché la sua morte abbia fatto infuriare le don ne iraniane più di qualsiasi evento passato. Le proteste non sono soltanto contro il velo, ma anche contro un sistema patriarcale ra dicato in profondità. «Noi abbiamo uno slo gan curdo che dice “donne, vita, libertà”. È questo lo slogan attorno al quale ci stringia mo tutte, perché difende tutti gli oppressi. Rappresenta la libertà totale per noi, e il mo vimento non è soltanto femminista, ma an che un movimento popolare di massa». Se condo la ricercatrice non si può definire con precisione il movimento femminista irania no. Tutte le correnti difendono le donne e hanno usato i social media per migliorare la consapevolezza delle altre donne. La profes soressa con cui mi sono confrontato crede che il movimento femminista iraniano sia profondo e ramificato in più località, ma ha citato anche movimenti come “Le ragazze di Enghelab Street” (il corrispettivo iraniano del movimento MeToo) e il “Movimento dei mercoledì bianchi” (che si batte contro l’ob bligo di portare l’hijab). Tutti si caratterizza no per il fatto di essere decentrati.

Dopo circa quaranta giorni, ci si presenta una scena spaventosa: migliaia di persone si diri gono verso la tomba di Mahsa Amini mentre gli agenti della sicurezza iraniana cercano in ogni modo di impedire che raggiungano la loro meta. Ma ci sono troppe persone per

Due ragazze scattano foto in piazza Azadi a Teheran. Anche questa è una forma di protesta contro le restrizione imposte dal regime islamico che governa il Paese e che hanno portato al fermo e alla morte, il 16 settembre scorso, in un ufficio della cosiddetta polizia morale della ventiduenne Mahsa Amini

controllarle tutte. Inoltre, tutte le persone con cui ho parlato hanno confermato che gli agenti sono in ranghi assai ridotti. Di conse guenza, nel suo tentativo di tenere sotto con trollo i movimenti popolari in tutte le città iraniane, il governo ha dovuto fare ricorso al la forza bruta come mai prima d’ora. Secondo la professoressa, è difficile de terminare se quello in piazza sia un movi mento o una rivoluzione. Si è alle prese con un regime molto potente che dispone di tut ti i mezzi per sbaragliare qualsiasi spinta al cambiamento. Tuttavia, niente è impossibi le. La ricercatrice mi ha detto: «Non si può giudicare un movimento dalle sue dimen sioni. La gente in strada si arrabbia quando le dici di andarsene. Così oggi scandisce di continuo due slogan: “Non un movimento, ma una rivoluzione” e “Questo è l’anno del sangue, rovesceremo Sayyd Ali”, in riferi mento ad Ali Khamenei». L’assistente ha detto che «finché sfileremo per le strade c’è speranza. Continuità significa vittoria, per ché la gente in strada parla di rivoluzione e la rabbia è arrivata a livelli altissimi».

Infine, ho cercato di saperne di più riguardo ai sogni delle donne iraniane. Che cosa si aspettano da quello che sta succedendo? L’assistente universitaria sogna di diffondere la democrazia e dice che «non dobbiamo tornare al passato». Non vuole però che la popolazione debba subire altre perdite e sof ferenze: non potrebbe mai realizzare il suo sogno a partire da altre perdite. La professo ressa spera di avere l’opportunità di tornare ancora una volta in Iran. Negli ultimi anni è stata molto attiva in Europa e, se dovesse tor nare, sarebbe arrestata. Il suo desiderio è ve dere riunita la sua famiglia, senza più paura. I sogni della ricercatrice si limitano a una lettera scritta da Mir-Hossein Mousavi su Statement No. 13 nel 2009, dove si legge: «La nostra vittoria non è qualcosa per cui qualcuno poi si ritrova in condizioni peg giori di prima. Dobbiamo arrivare alla vit toria tutti insieme, anche se alcuni di noi sono lenti a riconoscere le buone notizie». Desidera la libertà non solo per sé stessa e ciò in cui crede, ma anche per i suoi nemici. E l’artista conclude: «Non penso che siano sogni: o conquisteremo la libertà, oppure moriremo a testa alta».

La maglietta della Decima Mas indossata da Enrico Mon tesano durante le prove di “Ballando con le stelle” era solo il frutto di un equivoco. Il popolare attore credeva che Mas fos se l’abbreviazione di Masterchef, e dunque la scritta celebras se la decima edizione della popolare gara tra cuochi. Chiarito l’incidente, la Rai ha riammesso Montesano a “Ballando”. Molto solle vato, per riconciliarsi con il pubblico, per la prossima puntata Montesa no ha lungamente provato, con un coreografo tedesco, il difficile passo dell’oca.

I precedenti Antonella Clerici presentò lo Zecchino d’oro indossando una ma glietta di Padre Pio, la cui effigie truce seminò il terrore tra i bambini presenti, e perfino tra le suore dell’Antoniano. Inter venne il Codacons. Sempre il Codacons denunciò la maglietta bianca indossata dal presentatore Milo Pirolli al Festival Gospel di Saint Vincent, chiaro segno di discriminazione nei confronti dei cori di afroamericani; e la maglietta pervinca della soubrette Vanja Go al concerto di Capodanno del 2016, oggetto di dure po lemiche non per il colore, ma perché era orribile.

Il record Quest’anno il Codacons ha fe steggiato il centomillesimo esposto-de nuncia dell’associazione contro abusi, oltraggi, vergogne, scandali, soprusi, ignobiltà di ogni genere. L’occasione è stata l’esposto contro il fenomeno degli autogol nel calcio, lesivo dei diritti del tifoso. Il direttivo del Codacons, per fe steggiare il prestigioso traguardo, si è autodenunciato come misura preventiva per eventuali future degenerazioni mora li dei suoi membri.

Nella bufera Ma “Ballando sotto le stel le” è nella bufera anche per altre pole miche. L’Associazione Geriatri, con una severa nota, ha protestato perché, nono stante l’età media dei concorrenti sia di 72 anni, il decano della geriatria italia

na, professor Bartolo Buzzi Pinzi, non è stato invitato a fare parte della giuria, dopo essere stato scartato anche come concorrente. La Rai replica che l’età me dia dei suoi spettatori è molto superiore agli ottant’anni, e dunque l’Associazione Geriatri si occupi di assistere il pubblico, non gli artisti.

Ancora Codacons Perché a “Ballando” non è stato ammesso nessun concorrente con le lentiggini? Il Codacons considera questo atteggiamento seriamente discri minatorio nei confronti dei portatori di lentiggini, e ha presentato un esposto. Uguale discriminazione, in questa e altre trasmissioni, è stata perpetrata ai danni di gemelli siamesi, palombari con il ca ratteristico scafandro, persone affette da scorbuto e molte altre categorie. La Rai sta studiando un nuovo protocollo per selezionare cast che non discriminino al cuna categoria di viventi. Di conseguen za, si stanno studiando format che pre vedano circa milletrecento concorrenti a puntata.

Altri casi Ma la Rai è nella bufera anche per altri casi. Il tradizionale libro annua le di Bruno Vespa, pubblicizzato in tutte le reti e venduto in decine di migliaia di copie, è stato finalmente letto da qual cuno. Questo qualcuno si è accorto che il libro, con una copertina diversa e il titolo cambiato, è lo stesso dal 1973. Si parla di Andreotti, Rumor, La Malfa, con un capi tolo dedicato a Gustavo Thoeni e ai suoi trionfi nella Coppa del Mondo di sci. Vespa si è difeso sostenendo che ogni edizione ha un aggiorna mento (quest’anno, per esempio, il capitolo su Thoeni è arricchito da un’intervista ad Alberto Tomba). Altro episodio molto controverso, la programmazione di una fiction sulle vittime del comunismo incentrata sulla figura di Luciano Moggi. E uno speciale di Raidue sulla questione degli sbarchi dei migranti vista dalla parte dei gestori degli stabilimen ti balneari, spesso costretti a spostare le sdraio.

Finalmente qualcuno lo ha letto e si è accorto che cambiano solo titolo e copertina. Mentre il Codacons protesta perché a “Ballando con le stelle” non ci sono concorrenti con le lentiggini

Dall’alto, in senso orario, Dario Nardella, Elly Schlein, Andrea Orlando, Stefano Bonaccini, Paola De Micheli e Matteo Ricci

DI SUSANNA TURCO

DI SUSANNA TURCO

Nel Pd sono tornati a soffiare forte i venti di scissione: era da anni che non accade va con questa intensità. In privato è tut to un «se vince Tizio, se ne va Caio». Ad esempio: «Se vince Stefano Bonaccini se ne va la sinistra», «se vince Elly Schlein se ne va Base Riformista», se vince Dario Nardella se ne vanno i violinisti eccetera. E la partita non è nemmeno cominciata.

Ma nelle conversazioni a latere della tumultuosa pa lude in cui è immersa la costruzione del percorso verso il congresso, tra l'assemblea di sabato 19, la babele nota rile delle regole e il bilancino farmaceutico delle date, da intrecciare con le elezioni regionali in Lombardia e Lazio che si annunciano un nuovo simpatico bagno di sangue, pare al momento non ci sia nessuno disponibile a credere nella possibilità di rimescolare ancora una volta quello che Massimo D'Alema, già dopo un solo an no dal battesimo, definì «un amalgama mal riuscito», cioè il Pd. Appena un gradino sotto il livello del mare guizzano tentativi di costruire percorsi credibili, oltre un partito invecchiato dentro al suo gruppo dirigente e congelato dalle cor renti, ma è ancora tutto troppo sottotrac cia e acerbo per venire a galla, sempre che ci arrivi in tempo. Perché, in effetti, se si guarda ancora meglio dentro il poz zo del Nazareno, più che la parola scis sione brilla nel fondo un'altra spaventosa eventualità: lo scioglimento.

Su un Pd che così, tra svogliatezza e paura, si applica ai blocchi di partenza per scegliersi un nuovo capo e una ulteriore identità si è abbattuta come una saetta – anche se tutt’altro che im prevista – la discesa in campo di Elly Schlein. Che ha terremotato il quadro sin lì composto dai probabili can didati alle primarie, quelli annunciati: il solito Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna pronto a candidarsi sin da quando vinse in Regione nel gennaio 2020; Paola De Micheli, ex ministra dei Trasporti, sem pre lesta a trarre da una situazione data il massimo del vantaggio possibile; il sindaco di Firenze, il sempre am modo Dario Nardella, pronto a scendere in campo il 26 novembre, data in cui ha convocato «un’assemblea na zionale con tutte le forze culturali sociali e politiche che credono in un nuovo progetto per il centrosinistra ita liano»; e il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, considerato da tempo una promessa democratica di un partito che non è mai sbocciato.

annunciato che farà parte anche lei del processo costi tuente del Pd, partito al quale non è sin qui iscritta. An tipasto di una corsa alle primarie che, già di per sé ha fatto drizzare le antenne a un bel pezzo di dirigenza de mocratica, che la percepisce come un corpo estraneo e quindi nello stesso tempo la sminuisce e la teme. «Im prevedibile», «eccentrica», «pericolosa», sono infatti alcuni aggettivi che le si affibbiano nelle conversazioni private, come se si trattasse di un’attivista stile «Just Stop Oil» (gli ambientalisti che lanciano le zuppe con tro le opere d’arte) e non di un’amministratrice di quella che fu la regione più rossa d’Italia.

Di fatto la sua discesa in campo ha infastidito, nello stesso tempo, la sinistra e i moderati, a tenaglia. Emble matico, mercoledì scorso, che il suo nome comparisse sia in una intervista al coordinatore di Articolo 1 Arturo Scotto al Manifesto, sia in una intervista al capolista della civica per Gualtieri, Alessandro Onorato. In en trambi i casi, non propriamente per sperticati compli menti. «Non ho capito se è davvero libera o se è l'ultima trovata delle correnti per tenere il potere a sua insapu

ta», diceva l'assessore al Turismo di Roma. «Anche lei è consapevole che senza ridefinire identità e missione, le primarie non risolveranno nessun problema. Sa bene che la sfida non è una nuova leadership individuale», di ceva invece Scotto. È tutto un ridefinire, un precisare, un contenere, un annodare.

Quanto a Schlein, sempre tra il dico-non dico nel suo stile di smodata prudenza, la neodeputata, che conqui stò la vicepresidenza dell'Emilia-Romagna dopo essere risultata da leader di Coraggiosa la più votata nelle Re gionali 2020 (23 mila preferenze, solo a Bologna 15 mila, più dei big dem), giorni fa, con una diretta Instagram, ha

Di certo lo è da sinistra, dove il mancato trionfo all'Au ditorium durante la presentazione dell'ultimo libro di Goffredo Bettini ("A sinistra. Da capo": praticamente una minaccia) dell'ex premier Giuseppe Conte, una vol ta adorato come futuro luminoso del progressismo mondiale e adesso maldigerito replicante in dolcevita esistenzialista da pseudo-sinistra, fa da pendant a un grande attivismo finalizzato al congresso dem - si muove soprattutto l'ex ministro Andrea Orlando. Un attivismo che però non riesce a farsi proposta, candidatura, spinta in avanti. Mancata la sintonia con Schlein, al massimo si fa corda, laccio, in ciampo.

L'elezione all'unanimità, il 15 novem bre, di Dario Franceschini a presidente della Giunta delle elezioni e delle im

munità di Palazzo Madama è piombata su tutto que sto come un ulteriore avvertimento sul futuro in aggua to: non bastava la grande chiesa franceschiniana che passa da Che Guevara e arriva a Madre Teresa, è adesso abbastanza chiaro che l'arco di consenso a cui punta l'ex ministro è ulteriormente ampliato. Da El ly Schlein a Ignazio La Russa. Su di lei l'ex ministro della Cultura sta valutando di lanciare un'opa - un interesse puntual mente resocontato dalle veline. E lo sta valutando anche a rischio di spaccare la sua Areadem: un assaggio del disagio si è visto martedì sera, all'assemblea regiona le del Pd del Lazio. Quando a Bruno Astorre, pilastro del Pd romano che certo non ha un'idea iperurania della politica («è di quelli che magari non riescono ad allacciarsi le scarpe, ma non vorrei averlo contro al congresso», ebbe a dire di lui Luca Lotti) veniva chiesto se si vedeva a so stenere la mozione Schlein, egli rispondeva tra il laconi co e lo sbruffone: «Ma se non so manco come si scrive!». Quanto a Ignazio La Russa, come era stato ricostruito a suo tempo, ormai è un pochino più chiaro - lo svelano per l’appunto gli assetti successivi - grazie a quali voti, all'interno dell'opposizione, sia riuscito a diventare pre sidente del Senato nonostante la defezione in massa di Forza Italia nel momento dell'elezione. Matteo Renzi,

all'epoca primo sospettato dell'inghippo, dichiarò che «non lo sapremo mai» ma precisò che comunque i suoi voti da soli non sarebbero bastati. «Poi io non sono uno bravo a fare questo tipo di calcoli. Non sono, per dire, un Franceschini», precisò in Transatlantico felicemente as sediato dai giornalisti. Per poi passare la giornata, mo dello assassinio sull'Orient Express, a scherzare con quello che una volta chiamava «il vicedisastro» (appun to Franceschini) e con un altro personaggio che non si può definire estraneo a questa partita: il cinquestelle Stefano Patuanelli.

Con questa magnifica opposizione-non-opposizione in Parlamento, il Pd si avvia così a fronteggiare l'unica tra le sue battaglie che ha una data (quasi certa), e un esito pressoché scontato: le regionali di Lazio e Lombar dia. Una doppia partita nella quale sin qui il partito gui dato da Enrico Letta si è comportato in modo schizofre nico. La decisione finale non è stata ancora presa, co munque in sintesi l'unico filo rosso finora visibile è quel lo di scansare il più possibile un assetto competitivo. Non sia mai. Nel Lazio, infatti, i dem si sono buttati su Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della giunta Zin garetti, messo sul piatto però dal terzo polo di Calenda e Renzi, col risultato di spaccare, rendendola di fatto im possibile, quella che era stata l'alleanza pilota dei gial lo-rosa, l'accordo locale per il governo tra dem e grillini, il campo largo che l'ex governatore e segretario dem era riuscito a mettere in piedi in una delle regioni dove i Cin que Stelle sono tradizionalmente più forti. Al contrario in Lombardia, dove il partito di Conte è da sempre debo le, il Pd ha scelto di abbracciare la strada di una possibile alleanza proprio coi grillini (c'è stata una qualche timida apertura), a scapito di un eventuale abbraccio al terzo

polo che colà appoggia la corsa di Letizia Moratti, nome simbolo del centrodestra (già sindaca di Milano, candi data da Salvini e Meloni al Quirinale) e oggi in transito verso altrove dopo aver lasciato il posto di vice di Fonta na. È proprio il prevedibile, pessimo, risultato elettorale a rendere ancora più opaca la sciarada del congresso dem, che può essere anticipato a patto però di non coin cidere con la batosta alle porte. Anche questo busillis dovrà essere sciolto, nel groviglio in cui il Pd si annoda ogni giorno peggio.

Caro Enrico Letta, non ci siamo mai incontratə come persone, ma è al segretario del Pd che scrivo questa lettera pubblica per fare una sola domanda. Qualche settimana fa, all’indo mani della firma del presidente Mattarella sul decreto cosid detto anti-rave - in realtà anti-qualsiasi espressione pubblica di dis senso collettivo a discrezione delle questure - sulla prima pagina di un giornale ho letto il titolo “Mattarella sconfessa Saviano e la Murgia”. È spontaneo chiederle: perché ci sono il mio nome e quello di Savia no, invece che il suo o di qualcun altro dell’opposizione? Perché siamo noi quelli che i capi dell’estrema destra espongono alla rabbia della lo ro base sui social media? Come mai la destra si comporta come se la sua opposizione fossero gli intellettuali, invece che gli avversari politici seduti in parlamento? La risposta è brutta, ma evidente: non state facendo il vostro la voro e noi ci ritroviamo nostro malgrado a farlo al posto vostro.

In questo vi siamo anche comodi. Basta l’atto di prendere posizioni pubbliche contro il nuovo fascismo governativo per essere associati a voi, il soggetto politico che per eredità storica dovrebbe essergli antagonista, tanto che ad alcuni sembra persino che siate voi, attraverso le nostre voci, a prendere posizione. Invece non è così: siete troppo impegnati a giocare al vostro Risiko interno, un congresso che nella migliore delle ipotesi tirerà fuori una faccia pulita in cui la base può an cora credere, ma che avrà dietro il solito verminaio di piccoli potentati a reggere i veri fili. Nel mentre, il governo Meloni fa una scelta catastrofica e illiberale al giorno e l’urgenza civica impone a chiun que abbia una voce pubblica di usarla. Lo stiamo facendo, ma siamo stanchə di fare da supplenti morali a un partito incolore, che tace invece che parlare, che sussurra dove dovrebbe gridare e che cerca media zione dove dovrebbe innalzare barricate. Siamo stanchə di dire le parole che voi non dite e di vederci arrivare le shitstorm (e talvolta pure le querele) per aver difeso i temi e i valori che voi avete messo in di sparte per inseguire il consenso al “cen

tro”, il fantomatico centro che non esiste se non come secca che si sposta a ogni cambio di marea. Il centro è una sintesi, un punto di arrivo, non un metodo poli tico. Nel pur malato sistema bipolare in cui ci avete costrettə a votare, quello che chiamate centro è la fine di un percorso di mediazione tra una destra e una sini stra, ma la premessa per raggiungerlo è partire almeno da uno dei due punti, non bivaccare nella medianità, evitando ogni tema scomodo e strizzando l’occhio per sino a chi su quei temi dice l’opposto.

Il mestiere degli intellettuali è interro gare la realtà nelle sue contraddizioni. Noi non dobbiamo parlare per voi, ma restare liberi di parlare anche contro di voi, come in questi anni peraltro abbia mo sempre fatto, dato che spesso avete compiuto scelte che contraddicevano i valori di una sinistra vicina ai più deboli. Siamo confortatə nel vedere Aboubakar Soumahoro salire su una nave umanita ria a denunciare quanto sia miserabile la selezione delle vite a bordo, consapevoli però che a sinistra quella dovrebbe es sere la risposta naturale di sistema, non l’iniziativa solitaria di un parlamentare. Per voi invece sarebbe difficile fare altret tanto, dopo che avete votato per anni i rifinanziamenti ai torturatori libici che chiamavate “guardia costiera”.

Così vi viene altrettanto difficile dire che l’immigrazione non va fermata, e non solo perché ci serve, ma perché riconoscere alle persone il diritto di cercare condizioni di vita migliori è un principio portante dell’idea di mondo che una sinistra degna di questo nome dovrebbe voler costruire. Se non potete dire nemmeno questo, fate bene a stare zitti. Parleremo ancora noi, pagandone il prezzo in termini di esposi zione extraprofessionale e assunzione della conflittualità. Però allora smettete di fingervi alternativi a questa destra, che sarà pure radicata nel più rozzo fascismo, ma almeno è coerente nel suo rapporto tra in tenzioni e azione.

Sulla questione dei migranti sono finiti nel mirino gli intellettuali invece del principale partito di opposizione. Perché ha idee troppo simili a quelle di chi governa

Dei quattro provvedimenti del governo Meloni: il reintegro immediato dei sani tari No Vax, e l’introduzione del nuovo reato d’invasione di terreni ed edifici, indicano - come ha ben chiosato Luigi Manconi - la rotta del governo della Fiamma verso un libertarismo reazionario «insoffe rente verso regole e vincoli»; e insieme una nuova dire zione autoritaria «che inventa un nuovo reato e lo tra scrive in una norma, priva di quel requisito di tassati vità richiesto dallo Stato di diritto». Rotto in parte lo charme, la Meloni, dismessa la maschera, ha mostrato il volto. Ed è un volto supponente e autoritario. Sicco me nei mesi a venire avremo da fare per definire il con fine tra autorità e autoritarismo, non dovendo abban donare alla Destra una parola chiave come «autorità», è bene riassumere in pillola il si gnificato della parola ed il suo mu tamento.